07/10/2015

KR'TNT ! ¤ 250 : WHITE HILLS / FALLEN EIGHT / SCORES / HELL OF A RIDE / LIZARD QUEEN / PANTHERES NOIRES

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 250

A ROCK LIT PRODUCTION

08 / 10 / 2015

|

WHITE HILLS / HELL OF A RIDE / SCORES / FALLEN EIGHT / LIZARD QUEEN / BLACK PANTHER PARTY |

|

ERVIN TRAVIS NEWS

Non, nous n'avons pas oublié Ervin Travis depuis l'été, mais les nouvelles qui tombent sont décevantes. La guérison se fait attendre. Courage Ervin, nous sommes avec toi ! |

AU 106/ROUEN/02 – 05 - 2015

WHITE HILLS

WHITE LIGHT WHITE HILLS

Gros buzz en Angleterre autour des White Hills. Kris Needs parle de sonic blast et ailleurs, les critiques britanniques ne tarissent plus d’éloges sur ce couple de new-yorkais qui pond des tas d’albums depuis 2007. On peut dire que les Rouennais ont de la veine, puisque voilà White Hills programmé en première partie de Mudhoney, par un beau soir de mai, au 106.

Pendant que joue le groupe de première partie, on voit Ego Sensation et Dave Weinberg se promener dans le grand hall. Il semblent venir prendre la température. Contrairement à ce que montrent les photos de presse, Dave est petit et Ego le dépasse d’une bonne tête. Ils ont tous les deux de vraies dégaines de rock stars. Dave porte une crinière abondante et souligne ses yeux au khôl. Ego est l’une de ces blondes américaines terriblement sexy qui savent mettre une libido en état d’alerte. La petite papoterie d’après concert permit de découvrir en Dave un personnage timide et très fin.

— You’re getting big in Englandde !

— Are we ?

— You’re lucky, cause the Brits usually don’t like ze American bands.

— Are they ?

— Shoure ! Ze Brits don’t like ze Amricans at all !

— Oh I know. We use to call England Little America.

L’idéal bien sûr est de voir ces deux oiseaux jouer sur scène. Ils proposent un frichti à base de groove de basse, de séquenceurs et de guitare stoner. On pense à Hawkwind pour le terreau et à Nebula pour les échappées. Ego drive ses grooves binaires avec une régularité édifiante. La difficulté avec ce genre de cut, c’est de rester dans le tempo. Quant à Dave, il semble se comporter comme Miles Davies : il attend que l’orchestre groove pour entrer dans la danse. Et quand il y entre, c’est pour arracher le cut du sol et l’envoyer voyager dans l’espace. Ce qui nous ramène à Hawkwind. Ces gens-là furent en leur temps des experts du décollage par la transe hypnotique. Ce groupe mythique ordinairement composé de sept à huit personnes aurait très bien pu fonctionner en trio, car Dave Brock, Lemmy et Simon King fabriquaient la transe.

White Hills fait partie de ces groupes inclassables qui savent créer un univers de toutes pièces. Ils savent se donner les moyens de leurs ambitions. On voit bien que le petit Dave suit une vision et qu’il cherche à se démarquer en jouant une musique originale qui ne doit rien au hard, ni au garage et encore moins à l’électro. Mais comme Alan Vega et Dave Brock, il ouvre de nouvelles voies. Un journaliste lui demandait récemment s’il s’intéressait aux groupes de la scène new-yorkaise contemporaine et Dave embarrassé lui répondait qu’il n’en connaissait pas. Le seul nom de groupe qui lui venait à l’idée était celui d’Oneida, qui eut sa petite heure de gloire dans les années 90, et encore, il fallait creuser pour trouver les disques.

Chou blanc aussi avec Grand Mal.

— Sometimes you sound like Gland Mal.

— Who ?

— Gllland Mâââl !

— Could you spell it, please ?

En fait, Dave semble vivre complètement déconnecté de l’environnement musical en général. Ça ne semble pas l’intéresser. Voilà qui est bon signe, car ce sont en général les gens parfaitement sûrs de leur art qui ne s’intéressent pas aux autres. Toute la litanie des influences l’ennuie considérablement. Souvenez-vous de Marcel Duchamp : il ne se reconnaissait aucune influence.

Sur scène, Ego et Dave jouent des morceaux longs d’environ quinze minutes. Il est certain que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Plus tard au bar, on entendait des gens leur reprochaient d’être «trop bourrins» ou d’abuser des machines. Mais Ego et Dave surent aussi capter l’attention d’une écrasante majorité de gens qui virent en eux un duo éminemment original et attachant. Ce qui posa d’ailleurs un problème aux têtes d’affiche, les vétérans de Mudhoney qui malgré leur grande efficacité allaient passer pour des ringards, avec leur vieux garage cousu de fil blanc.

Ego et Dave jouent la carte du rock, la vraie, celle d’une quête perpétuelle de renouvellement. Si on fait référence à Hawkwind, on ne s’enlise pas, car ce groupe a toujours su cultiver sa modernité. Réécoutez les cinq premiers albums d’Hawkwind, et vous verrez trente-six chandelles.

Alors évidemment, aussitôt après leur set, on s’est précipité au mershandising.

— This is ze new albumme ?

— Oh yeah ! This one just came out !

Ego s’était attachée une petite bourse autour de la taille. Elle y enfournait les billets. On retrouve sur «Walks For Motorists» quelques moments du set qu’il faut bien qualifier de magiques, comme par exemple «No Will», monté sur un pur jus de doom des cavernes inter-galactiques. Voilà un cut ravagé par d’énormes montées de basse. En écoutant ça, on pense bien évidemment à la façon dont Jim Dickinson faisait subitement monter la basse dans certains de ses mixages. Stupéfiant ! On se gave de ces infra-basses qui remontent à la surface pour s’abreuver d’adrénaline. Retrouvailles aussi avec «Lead The Way», un grand moment du set, au cours duquel le petit Dave cherchait à atteindre l’extension parabolique du groove de doom. Il s’en allait chercher ça dans une sorte de no-man’s land et jouait sur sa Les Paul des phrasés condamnés au néant. Dans cette musique, toute lumière disparaît, comme au plus profond des océans. Ne subsiste que la sensation d’une épaisseur, celle du doom. Et Dave nous embarque dans une mélasse surnaturelle de solo qu’il répand avec une lenteur inquiétante et qu’il agace de wha-whateries persistantes, histoire de rendre l’ambiance à la fois originale et irrespirable. Pour qui aime le heavy doom pétrificateur et le solo qui coule comme un camembert oublié sur le balcon en plein mois d’août, c’est un véritable paradis. On trouve sur cet album deux autres merveilles. Tout d’abord «Wonderlust» monté sur un solide de groove de basse d’Ego et visité par un solo épouvantablement furibard. Ego joue ses grooves binaires comme si elle montait à l’assaut d’un rempart, les cheveux au vent. L’autre perle rare est ce «Life Is Upon You», chanté à deux voix dans une atmosphère fantomatique, avec des chœurs qui renvoient aux Dolls et à «Sympathy For The Devil» - Your life’s upon you - What do you say, répond-elle.

Leur premier album s’intitule «Glitter Glamour Atrocity». Avec «Under Skin Or By Name», le petit Dave nous propose un bruitage antique qui évoque les rives de la Mer Noire en des temps très reculés. Et puis il s’énerve et enfonce ses clous dans les paumes du sauveur. Mais on sent bien chez lui une facilité à se perdre. Pas facile de vouloir réinventer le prog d’Heroïc Fantasy. Dans «Spirit Of Exile», il tente de forcer le passage à coups de do you feel it, mais il n’a ni la puissance d’un Dave Brock, ni la Silver Machine. Il utilise aussi «Love Serve Remember» pour chercher un passage. Il y crée les conditions de la heavy prog. Franchement, ce petit mec a le génie du son contrevenant. Il sonne même comme un Vulcain en chambre. Aujourd’hui, avec un bon ordi et une Les Paul, on fabrique des univers. Et pour bien asseoir sa réputation, il claque le morceau titre de l’album aux gros accords de rock américain. C’est lui qui décide. Que vous soyez content ou pas, c’est pareil. Il crée des univers pour y faire son festival.

Album après album, le petit Dave s’impose comme un immense guitariste. Pour en avoir le cœur net, il suffit d’écouter «Heads On Fire» paru en 2007. On tombe immédiatement sur «Radiate» et c’est l’effarence automatique. Il crée les conditions d’un monde violent balayé par des vents terribles et il part en solo lévitatoire. Au beau milieu de ce cyber-espace fabriqué de toutes pièces, son solo luit comme le regard jaune du diable. Il s’enfonce ensuite dans le heavy blues pour «Oceans Of Sound» et profite de cette escapade pour partir en vrille. Son solo intraveineux se disperse dans la poussière du néant. Mais tout ceci n’est rien en comparaison de «Vision Of The Past Present & Future». Il installe une sorte de violence extraordinaire, celle d’un Etna engloutissant Pompéi toute entière. Ce petit mec représente une menace pour la civilisation occidentale. Il semble donner des fêtes orgiaques dans son cyber-châtö. Il s’installe au creux de l’athanor et jette au large une exceptionnelle fournaise d’exaction multi-directionnelle. Il conduit le vertige au sommet des monts lointains. Plus loin, il opère un brusque retour à l’extrême violence avec «Eternity» qu’il baptise d’un claqué d’accord dévastateur. C’est un vrai carnage d’excavation. Il avance en territoire inconnu, mu par son énergie new-yorkaise. Son riff démolit tous les a-prioris. Il œuvre au cœur de l’atome du son. Il fait le bruit d’un escadron et après un faux arrêt, il repart de plus belle. Seigneur !

On ne trouve que quatre cuts sur «Abstractions And Mutations». Le petit Dave s’amuse toujours avec ses machines et sa guitare. Le cut qu’on retiendra sera très certainement «Midnight In America», monté sur un gros pounding urbain visité de loin en loin par des stridences cadencées. Le petit Dave adore déployer ces longs solos gras à la surface du groove. Il adore lâcher sa purée à fleur de peau de l’oracle de Delphine.

White Hills pose un problème. On aimerait croire que chaque album se ressemble, et pourtant, on tombe chaque fois sur quelque chose de plus aventureux, comme par exemple sur l’album «White Hills» à pochette orange paru en 2010. Écoutez «Dead» et vous comprendrez qu’il s’en fout. On peut penser ce qu’on veut de ses disques, il fait son truc dans son coin et se moque du qu’en-dira-t-on. Il donne sa chance au son. Tu veux te barrer ? Barre-toi ! Et le son se barre. Mais pas n’importe comment. Avec une sorte d’ultra-puissance de beat drivé dans l’essence d’un absolu de la destruction. «Country Sevens» ? Même chose. Ses notes de guitares filent comme des astéroïdes vers le fond de l’univers. Ce mec est capable de pondre un groove astéroïdal chaque matin. On ne peut pas suivre. Allez voir sa discographie. C’est infernal. Il est encore pire que Ty Segall ou Wild Billy Childish. Le seul reproche qu’on pourrait lui faire, c’est d’être un peu long pour ses mises en bouche. Exemple : «We Will Rise». On a le temps d’aller se resservir un verre avant que ça ne se mette en route. Plus loin, il lance «Polvere Di Stelle» avec un riff de guitare ultra-classique. Si on a douze minutes à perdre, on peut décider de le suivre. On le verra alors se détacher lentement de la terre et partir à la dérive dans une traînée de son extraordinaire. On reste sur l’idée que le petit Dave est un étrange mélange de forcené visionnaire et de geezer fragile et délicat.

«H-p1» fait sans doute partie de ses meilleurs albums. Dès l’ouverture, on subit l’attaque sauvage de «The Condition Of Nothing». C’est un bombardement d’ions soniques pur et dur. Pas de quartier pour les canards boiteux. Il grille tout sur son passage pendant qu’Ego envoie des gros coups de basse. Le petit Dave semble même devenir fou, il joue à toute blinde, on ne l’avait encore jamais vu dans cet état. Il semble qu’il sache bâtir la structure d’un cyber-cöchemard à la K Dick. Et puis il revient se poser sur son perchoir de faucon, comme si de rien n’était. Le petit Dave aurait-il les pouvoirs d’un mage ? Avec «No Other Way», on retombe sur la même ambivalence : voilà un cut solide monté sur un riff d’acier bleu, mais ça peut durer des heures. Même si on apprécie ce son, il faut savoir s’armer de patience. Ce qui n’est absolument pas le cas avec «Paradise» car c’est de l’hypnotic. Le petit Dave nous embarque dans son monde sans qu’on offre la moindre résistance. Il s’aide au synthé et connaît le secret des antiques dynamiques. Il fait de nous ce qu’il veut. Il revient ensuite au heavy rock avec «Upon Arrival» et c’est reparti. Son riff engloutit tout, et lui avec. Il crie dans le chaos des vagues mais on ne l’entend quasiment plus. Voilà encore une énormité, un cut qui nous dépasse et nous domine, comme jadis les cathédrales et leurs gargouilles dominaient le bas peuple pour le maintenir dans la crainte du jugement dernier. Dans cet épouvantable chaos, le petit Dave fait entrer un sableur et il prend un solo qui s’auto-dévore d’extase. On voit tout exploser en plein vol. On peut dire qu’on ne s’ennuie pas en sa compagnie. Quand on rencontre ces gens-là, on ne se doute jamais de ce qu’ils sont. On n’a absolument aucune notion de leur envergure. Chez eux, tout est tellement extrapolé qu’on ferait parfois mieux de se taire. Mais attention, ce fabuleux album n’est pas fini. Il faut écouter «Monument» si on ne veut pas mourir idiot. On y entend des trompettes coincées à la poterne des badernes. Avec cette supra-présence du son, on réalise soudain que le petit Dave s’adresse directement à l’intellect. Et ça repart au gros riff cavaleur pour le morceau titre de l’album qui ferme la marche du cortège. Le petit Dave y chante le texte imprimé à l’intérieur de la pochette, un sacré texte : «No truth. No freedom. Always consuming forever wasting. Channel changing, never satisfied. Over populated. Now is the time, sound the cry. Mother earth, human kind. No balance, never satisfied. No value, no change. Always the same. All the hatred & resistance. The hypocrisy of nations. All the glory, all the gold. All the slaves been bought & sold. Mother earth, human kind. No balance, bleeding dry.» En quelques lignes, le petit Dave dit toute la décadence du monde moderne. Voilà sa vraie puissance. Vous ne croiserez pas beaucoup de disques qui ont cette résonance.

«Frying On This Rock» s’ouvre sur un cut étrange : «Pads Of Light». Un cut répétitif, voire même obtus et têtu, aussi borné qu’un adjudant de la légion. Comme d’usage, le petit Dave s’invente un espace dans lequel il circule. Comme l’indique son titre, «Robot Stomp» est un stomp basé sur l’hypnose de l’ange Gabriel. Effet saisissant. On pourrait même qualifier ça d’interminable réussite. Le beat semble se tordre la cheville à chaque pas, ce qui fait la force de sa particularité. Finalement, on se sent bien dans l’univers du petit Dave. Il s’y passe toujours des choses très intéressantes. Dans ce cas précis, il s’amuse tout bêtement à battre le record mondial de la transe hypnotique. Tout aussi passionnant, son «You Dream You See», un spécimen de heavy doom monté sur une bassline à ressorts. Voilà encore un archétype voûté digne des grands architectes du Bosphore. Et comme si ça ne suffisait pas, notre petit Dave part en solo dans la mélasse. Il pourrait prétendre au trône de roi du cyber-Stoner, laissé vacant par Dave Wyndorf de Monster Magnet. Mais sa réserve naturelle l’en empêchera et il continuera d’enregistrer ses petits disques sans prétention.

Sur leur avant-dernier album «White Hills. So You Are... So You’ll Be» se niche une merveille extraordinaire : «Forever In Space (Enlightened)». Voilà encore un cut hors normes, monté sur un beat profond, un cut chargé de tout le mystère de la voie lactée et des ésotérismes soniques du monde entier, un cut secoué d’assauts féroces, des diableries ingérables, d’élans vertigineux et des glissades de wha-wha à l’orient de l’épaule d’Orion, par delà la porte de Tannhäuser. Le petit Dave s’y entend pour créer les conditions d’espaces secoués d’aggravations larvées. S’il terrifie un peu, c’est qu’il ouvre une sorte d’infini. On craindrait presque de pouvoir se perdre dans ses disques. C’est sur cet album qu’on peut entendre «So You Are So You’ll be» joué en concert, une belle machine digne d’Hawkwind, percluse de séquences, comme si Dikmick œuvrait dans l’ombre. Il semble que le petit Dave soit sous perfusion de macédoines de son, pendant qu’Ego tient bon la rampe du beat. Et comme toujours, il entre dans le lard de son cut en prenant un solo d’une violence infâme.

Signé : Cazengler, white (ass)hole

White Hills. Au 106, Rouen. 2 mai 2015

White Hills. Glitter Glamour Atrocity. White Hills Music 2007

White Hills. Heads On Fire. Rocket Recordings 2007

White Hills. Abstractions And Mutations. White Hills Music 2007

White Hills. White Hills. Thrill Jockey 2010

White Hills. H-p1. Thrill Jockey 2011

White Hills. Frying On This Rock. Thrill Jockey 2012

White Hills. So You Are... So You’ll Be. Thrill Jockey 2013

White Hills. Walks For Motorists. Thrill Jockey 2015

02 / 10 / 15 – MOISSY-CRAMAYEL

LES DIX-HUIT MARCHES

HELL OF A RIDE / SCORES

FALLEN EIGHT

Pas les Trente-neuf Marches de John Buchan, diaboliquement mis en scène par Alfred Hitchckock, quoique pour comprendre la signification occulte de ce roman, vaut mieux se reporter à l'article d'isiaque dévoilement écrit par Jean Parvulesco, seulement les Dix-huit. Mais un nom qui sied à merveille pour une salle de spectacle spécialisée dans le rock-métal qui tue. Au moins les oreilles. Me suis retrouvé tout seul, lorsque j'ai annoncé que le soir-même j'allais écouter du hard. Etrange ce dégoût dont est victime le rock dur. En les années soixante-dix les head-bangers avaient déjà mauvaise réputation. Passaient pour les beaufs de la famille rock. Des bourrins étanches à toute sophistication, au cerveau aussi mou qu'une éponge à bière. Le temps à passé, le hard s'est transformé en métal, mais je connais beaucoup de rockers purs et durs qui ne mettraient jamais, au grand jamais, un seul de leurs deux pieds, au Hellfest. A croire qu'ils craignent de se retrouver en Enfer, en plein milieu d'un pandémonium de démons assassins. Alors que l'assistance de tous les concerts du genre auxquels j'ai assistés, était particulièrement policée et respectueuse. Certes si vous vous fiez à la meurtrière thématique des inscriptions et dessins arborés sur les t-shirts – sang, mort, vitesse, violence - vous regrettez de ne pas avoir précautionneusement pris une assurance-vie. C'est décevant, celles et ceux qui exhibent si fièrement leurs oripeaux mortuaires sur leur poitrines ne sont ni des goules échappées des cimetières et affamées de chair fraîche ni des zombies en quête de prosélytisme carnassier, simplement des fans avides d'échanges et d'informations.

Doit y avoir une alerte à la pollution nucléaire car Moissy est désertique. Suis bien rue de Lugny, devant la ferme éponyme, mais à part trois voitures stationnées, pas un bruit dans le quartier. L'escalier aux dix-huit marches est bien là, perdu au fond d'une cour coincée entre plusieurs bâtiments chichement éclairée. Une cohorte de lycéens grillent une dernière cigarette avant d'entreprendre l'escalade. Prix abordables : cinq euros l'entrée pour trois groupes, et tarif réduit pour les abonnés. Accueil souriant. Méfiez-vous cependant, c'est la dix-neuvième marche qui est mortelle. Juste à la porte d'entrée, un mini-relèvement de trois centimètres sur laquelle un client sur deux trébuche avec une métronomique régularité. L'intérieur est surprenant. Vu la grandeur de la bâtisse vous pensez déboucher dans un hall de gare. Non, une pièce carrée, point exigüe, mais pas vraiment immense, un grand bar mais une scène en coin d'autant plus juste que la moitié d'un des murs attenants est occupée par trois énormes et mastocs tonneaux de chantier qui ne servent pas à grand-chose.

FALLEN EIGHT

Lumière éteinte. Silence, vous entendriez un char d'assaut manœuvrer. Ambiance romantique. Au sens primal du vocable : sauvage et désolé. Déserté de toute petitesse humaine. Le batteur est tout seul dans le noir à compter ses baguettes. Belle musique, majestuoso agitato, aurait écrit Beethoven sur le support. Et puis c'est la déchirure. Trois guitare sur scènes et Clément au micro. La vague se gonfle et déferle sur vous. Du rentre dedans, avec un arrière-fond lyrique et symphonique. L'ombre du kraken qui se profile dans l'écume mais qui ne sort jamais tout à fait de l'okeanos. Fallen Eight c'est le porte-clef du bonheur qui est tombé dans l'eau saumâtre du désespoir. Plus que de la musique. Moins qu'un film. Des images mentales obsédantes qui se forment au fond de vous. Comme des tests de Rorschach multicolores. Mais sur la pente descendante du soleil qui se noie dans les profondeurs marines. Bien fou qui croira en sa résurrection. Si ce n'est la créature chanteuse, le batracien du rivage qui crie et screame l'infinie solitude des rendez-vous manqués.

Les guitares dessinent les séquences. Une musique mouvante déposés par vastes aplats ponctués des breaks furieux de la batterie. Vous connaissez le scénario, c'est toujours le même crépuscule, mais à chaque fois vous vous laissez submerger par l'émotion. Bobine de film qui déroule ses paysages. Des formes et des couleurs, Fallen Eight refuse l'abstraction. A part que nous sommes sur un sempiternel générique de fin, les héros ont disparu, les dieux sont morts et les hommes des quantités négligeables quand on les compare à la beauté granitique des stèles qui exhalent les remembrances des cauchemars emprisonnés. Fallen Eight restitue le phantasme de notre viduité, en accentue les contours avec une évanescente précision. Nous ne sommes plus que des filigranes invisibles sur les eaux mouvantes de la fin tempétueuse du monde. Reborn, Worst Nightmare, Final Shot, Alive, les titres sont des invitations à mourir et à vivre comme si notre existence se situait dans l'intermittence de ces limites trouées.

Dernier morceau. Trente minutes, montre en main. Nous voici tirés de notre torpeur germinative. Salves d'applaudissements approbateurs. S'esquivent trop vite. Nous étions si bien dans nos cercueils de survie poétique.

INTERMEDE

Les suivants n'auront pas besoin de chauffer la salle, une véritable étuve, la scène n'est pas grande, mais question lumières les spots s'entrecroisent de partout. Si du côté des pôles la banquise fond, c'est sûrement par la faute des Dix-huit Marches. En tous cas ici, les ours de métal féroce se suivent et ne se ressemblent pas, après le métalcore de Fallen Eight, voici le rock cinglant de Scores.

SCORES

Les Scores sont devenus un groupe. L'étaient déjà, oui. Mais un jeune groupe. Ce qui ne veut pas dire un groupe de jeunes. Ont dix-huit ans certes, tournent depuis trois ans, mais dans le rock il y des groupes de potes qui affichent allègrement pour chacun de leurs membres une cinquantaine bien tassée, mais ils ne dépasseront jamais l'enthousiasme juvénile de beaucoup de ces combos de lycée, qui font du rock avec la même hargne que certains faisaient de la mobylette à la fin des années cinquante. L'arrive un moment, où il faut grandir, montrer que l'on passe au stade des choses sérieuses. Des changements imperceptibles qui se succèdent, mais à un moment ou à un autre, il faut que la différence s'entende.

Des signes qui ne trompent pas. N'ont jamais si bien joué ensemble, font attention à l'un ou l'autre, s'attendent, se respectent, recherchent la cohérence d'un son, chaque partie au service de la production du tout. Ça roule et tourneboule dès Shadows, pas une ombre en trop, le morceau glisse comme la boule de roche sans aspérité de la séquence qui débute Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Tout est au point. Filent droit vers la sortie. S'en sortent mieux que vivants, Escaped nous le confirme. N'y a que Ben qui doit modérer son jeu de micro tournoyant sur cette scène hélas, manifestement trop petite pour de tels mouvements.

L'ensemble sonne moins hard, moins d'effet de doom à la basse et une rythmique beaucoup plus rock and roll et rentre dedans. Scores arrache sec, au coeur de la cible, vite expédié, excellemment reçu par le public qui acclame. Free et Road passent comme des couteaux qui vous traversent le corps. Découpe franche et brutale. Vous coupent en morceaux et vous êtes obligés de dire merci. Et d'en redemander. Mais ils ont encore une arme secrète. Une reprise. L'annoncent fièrement en disant que d'habitude ils n'en font pas. Cela sentirait-il le vieux sabre rouillée de cavalerie. Vue la vélocité du show, on penserait à une reprise de derrière les fagots d'AC / DC. En plein dans le mille, de l'erreur. Visent plus bas. Je parle chronologiquement. A la source même du Heavy Metal. Born To Be Wild de Steppenwolf. Attention, les petits, c'est du lourd. La bêbête mord encore quand on ne sait pas s'y prendre. Du coup j'en avais oublié qu'ils étaient des grands. Ont soufflé toute la salle. Une reprise magistrale. Un de ces charivari, lorsqu'ils ont terminé. Un truc à scotcher un régiment d'highlanders. Phénoménal. J'en avais jamais entendu une version aussi phénoménale depuis, depuis – laissez-moi me souvenir – depuis, depuis Steppenwolf. Je vous parle pas du gars survolté qui fonce sur la scène en hurlant tout émotionné « Putain, j'avais quatorze ans quand j'écoutais çà ! » Rien qu'à sa dégaine, l'on devine le vieux briscard qui s'est farci toutes les campagnes du hardrock depuis le tout début.

Leur reste un dernier morceau. Ils assènent leur plus amer Hammer, mais c'est déjà, adjugé et revendu. Au prix fort. Et tout le monde est satisfait de son acquisition. Le genre de souvenir brûlant que l'on emportera avec soi pour visiter l'autre monde.

ENTRACTE 2

C'est étrange, le public a changé. L'est vingt-trois heures. Moins de jeunes gens et un peu plus d'adultes avec enfants. Le hard serait-il en train de devenir un spectacle familial ? Pourtant avec le matos qui se trimballe sur la scène, l'on devine que les tympans de nos charmantes têtes blondes risquent d'en prendre plein les feuilles. Sans doute une méthode d'éducation indienne : laissons l'enfançon toucher le sein de sa mère et le feu, il s'en souviendra, toute sa vie. Expériences marquantes et initiatrices, que l'on essaie de renouveler toute son existence. Comme je ne connais rien de plus brûlant que la chair humaine et le rock and roll, je me dis que c'est une vraisemblablement une bonne praxix de perpétuation des fans. Arrêtons de le mettre cette-fois-ci en plein dans L'Emile du dénommé Rousseau, les Hell of Fire sont sur scène.

HELL OF A RIDE

C'est juste un mensonge. Plutôt à côté. Le batteur tapi dans sa batterie, les trois guitares qui se font attendre. Arrivent enfin. Rien qu'aux quatre riffs qu'ils ont envoyé durant l'installation, pour vérifier que les fers étaient bien branchés, l'on a compris que l'on n'a pas affaire à des adeptes du son minimal. Au-dessous de la trentaine, l'on n'attend plus que Furious Djej le chanteur. Suis déçu. Je m'attendais à une explosion atomique. Et j'ai droit à du hard somme toute costaud mais tout bien pesé, mélodique. Le lion qui rugit dans l'amphithéâtre. C'est très bien. Ouvre la gueule, montre ses crocs acérés, secoue sa crinière, vous jette des regards mauvais à vous faire faire dans votre toge, OK, totalement d'accord. Mais si au lieu de se jeter sur le premier chrétien qui passe et de le déchirer à belles dents en inondant de sang vermeil le sable de l'arène, s'en va en trottinant gaiement devant la tribune impériale du public, se coucher de tout son long, et entamer un petit roupillon, je vous le dis tout de go, ça ne plaît pas. La chevauchée du diable, moi faut pas m'en promettre. Me faut du meurtre, du crime, de l'innocence bafouée, de l'homicide, de l'assassinat, toutes ces mignonnes délicatesses qui rendent la vie si agréable. Sinon, je crois qu'il y avait une conférence sur la danse de salon au dix-huitième siècle à Melun, ce soir. J'ai dû me tromper d'adresse.

Mais non ! Je vous rassure. Le Furious vient de terminer son petit somme. Ce n'est plus un lion, c'est le Félin Géant de Rosny l'Aîné qui s'est lancé à l'assaut des tribus de voleurs de feu, griffes dehors et dentitions sanglantes. La bestiole bestiale s'est réveillée et le festival des horreurs sans nom débute. Normalement, un chanteur de hard qui se respecte commence à avoir comme un léger enrouement à la fin du set. C'est normal, c'est humain. Le Furious, il est inhumain, Ca s'améliore à chaque morceau. Les deux premiers titres High on Octane et At the Drive-in c'étaient pour faire chauffer la chaudière, dès le troisième elle a explosé et il pleuvra des morceaux de métal toute l'heure suivante. De belles ferrailles tranchantes à souhait qui vous chagrinent le groin et vous ramollissent la moelle épinière. Derrière ça tricote à tout berzingue. Un set carré mais avec les coins qui vous labourent comme des étoiles de ninjas. Remercient les 18 Marches qui continuent leur programmation indépendante en précisant qu'il y a beaucoup de salles qui ferment faute de subventions non poursuivies...

Le set se termine. Plus beaucoup de monde dans la salle. Retrouverai les absents devant la porte en train de tirer la clope et de papoter. A croire qu'ils voient des concerts de rock tous les jours...

Je n'ai pas résisté. J'ai pris leur disque – FAST AS LIGHTNING sans hésiter. Avec un peu de retard puisque le prochain est prévu pour ce mois d'octobre. J'ai pigé le pourquoi des deux premiers morceaux. Nous font un double cadeau. Huit titres électriques. La même chose que le concert. Enregistré à Nancy. La patrie de Blondstone ( z'ont pas l'air d'uriner dans le gasoil dans le patelin, va falloir y faire une virée ). Punchy, équilibré. Réfléchi. Posé. Le tout n'est pas d'empiler les tranches de mortadelle sur la galette. Faut quelqu'un qui sache orienter et profiler ce qu'il y a de mieux pour le groupe. Et puis reprise de sept morceaux en acoustique. Enfin comprenez-moi, de l'acoustique sauvage. Pas tout à fait le Blues Oyster Cult à la flûte de Pan, ou Metallica à la harpe hongroise, si vous entrevoyez ce que je veux dire.

Damie Chad.

( Photos - superbes - de Fallen Eight et Scores de Organikmusic Asso, anciennes photos de Hell Of A Ride prises sur La Grosse Radio – à visiter )

MONTERAU-FAULT-YONNE

LE BE BOP – 03 / 10 / 15

THE LIZARD QUEEN

-

Allongez-vous, cher Damie, et dites-moi ce qui ne va pas ?

-

C'est la nuit, docteur Freudy, je rêve !

-

Hum ! Hum ! Très significatif ! Mais de quoi au juste ?

-

C'est étrange, vous n'allez pas me croire, mais voilà, je suis sur une plage...

-

Avec des cocotiers et Keith Richards qui batifole sur la cime du plus grand d'entre eux, comme dans votre dernier cauchemar ?

-

Pas du tout, doctor Freudy, c'est moi qui suis tout en haut de l'arbre et...

-

Simple complexe d'auto-identification richardsien, très courant chez les rockers, cher Damie.

-

Je ne pense pas docteur, je suis bien en haut de l'arbre, mais je ne suis plus moi, je suis un lézard.

-

Hum ! Hum ! Très intéressant, un lézard arboricole, un anolis carolinensis séminolus, je présuppose.

-

Je ne sais pas doctor, le plus important d'après moi, c'est cette sensation de sur-puissance qui m'envahit, j'ai l'impression de dominer le monde, d'être le roi de l'univers, mais je vois que vous rédigez déjà une ordonnance, est-ce si grave ?

-

Je ne vous cacherai pas que vous êtes en danger, au bord du gouffre le plus profond. Je puis vous nommer le péril qui vous menace, c'est la solitude, en fait votre sentiment de sur-puissance c'est un simple effet de compensation, une sublimation du manque qui vous habite. Pour dire tout sans fioriture, sur votre arbre, tout seul, tout là-haut, vous vous ennuyez, comme un rat mort, ce qui est un comble pour un anolis carolinensis séminolus vivant, nous en convenons.

-

Mais que puis-je faire ?

-

Rassurez-vous, cher Damie, vous n'avez qu'à suivre cette prescription, qui vous coûtera la bagatelle de 528 euros dix sept centimes. Je ne vous fais pas payer la TVA, cher Damie, vous êtes mon plus fidèle client.

-

C'est très gentil doctor Freudy, mais je n'arrive pas à lire votre écriture.

-

C'est très facile, pour vous qui souffrez de solitude, je vous prescris une séance de thérapie, avec ma collègue The Lizard Queen, le cabinet médical se situe à Montereau, au Be Bop. Venez me voir pour le debriefing, dès le lendemain matin. Surtout, pas d'acte manqué, n'oubliez pas votre carnet de chèques.

-

Merci Doctor Freudy, vous êtes mon sauveur. Je vous adore.

-

En psychanalyse, on appelle cela le stade du transfert monétaire, cher Damie. A bientôt.

Voilà pourquoi, chers lecteurs, le soir-même je pénétrais dans le Be Bop de Montereau.

CONCERT

D'abord Cindy, dans sa robe indienne – pas les peaux-rouges criards chers à Jim Morrison - mais de l'Inde hiératique aux multiples divinités incantatoires. Le corps moulé dans son fourreau de fausse soie grège, les cheveux coupés très courts qui la font ressembler à Bessie Smith, lorsqu'elle se tourne de la large échancrure de sa robe, tatouée à même sa peau hâlée, vers le ciel, grimpe la cime d'un arbre exfolié, l'on aimerait être corbeau noir pour couvrir de notre aile d'ardoise le satiné de cette épaule dénudée. Et puis, corneille blanche sur l'épaule d'albâtre de Léa, afin de picorer la blondeur rieuse de ses mèches.

C'est elle qui donne le la du départ, de trois petites notes répétées sans fin sur le clavier. Uppercut dans la mâchoire, Cid chante. Dès la première syllabe, elle s'installe devant, par-dessus les instruments qui font pourtant un boucan de tous les diables. La musique des Doors a de toujours été fortement alcoolisée. Le patron du pub a précautionneusement refermé la porte, nous serons les seuls à bénéficier du tapage nocturne. Le mot important, c'est celui de la nuit. Play loud, c'est le corollaire obligatoire. Avantages collatéraux. Comme l'on dit en temps de guerre. Le rock est une chose, la poésie une autre, tout aussi monstrueuse. Les Doors ont croisé les deux. Les docteurs Moreau de l'île du rock and roll ont créé un drôle d'amphibien, un iguane à la chair savoureuse mais épicée au sang de dragon. C'est comme le dahu, ça se chasse à minuit. Mais pas du tout rigolo. Séminal et ruisselant de foutre. Pour le plaisir, c'est celui de la peur, des terreurs lovecraftiennes, de la menace qui rôde autour de vous et qui attend que vous fassiez le premier pas. Celui qui lui permettra de vous happer et de vous faire passer sur l'autre rive. Break on through to the other side, attention, personne ne sortira d'ici vivant. Derrière Léa, placé de biais, il y a Tristan, tranquille, à la basse. Souriant. Hamlet et le croque-mort réunis en un seul personnage. L'envoie de grands coups de basse comme s'il ramait d'ahan, profondément, le nocher qui vous permet de traverser l'Achéron sur sa barque funèbre. C'est lui qui tamise la lumière crépusculaire qui turn out the light, qui vous emporte, insensible au drame qui se joue.

Jull est sur sa droite, encore plus au fond. Dirige la course, infléchit et ponctue. Décide et dessine les épisodes. La musique des Doors est un long fleuve impétueux. Naufrage à chaque remous, le fond du gouffre, et les crêtes écumantes. Du boulot pour le batteur qui induit tous les chavirages, violents et heurtés. Rebondissements et ricochets à l'infini. Ignore les temps calmes, l'on y sent si fort poindre l'apocalypse annoncée que l'on ne peut s'y fier en toute quiétude. Croisières sur les récifs, je deviens toc-toc sur les étocs. La batterie détonne sur les collines de la folie. Les lézards sont partout et je suis à double-frappe, une fois moi, une fois eux.

Cid récitatif. Ele chante comme si elle méditait à haute voix. Une voie appienne revenue de l'autre côté des tombeaux. Pénètre au cœur des cités mortes. De bronze et d'airain, sépulcrale, qui sonne le glas de nos espérances et qui s'installe en nous comme la nielle des épis de blé promis à la grande faucheuse. Parfois elle crie, elle hurle et l'on se sent comme ligoté au fond d'un puits avec le pendule du conte de Poe qui descend, descend, descend, infiniment, pour nous couper en deux. Parfois elle danse, étrangement cassée en deux comme un angle droit qui n'arriverait pas à se plier jusqu'au bout, comme un cri de souffrance échappée de son corps aux lèvres muettes. L'on peut parler de possession, d'un esprit vaudou qui s'emparerait d'elle et qui ne parvient pas à la maîtriser, elle la marionnette qui tire les fils et qui ne s'en laisse pas conter.

Léa est à ses côtés, fleur de lumière tout près de sa sœur d'ombre. Tant que ses doigts effleurent le clavier, tant que la musique ne s'arrête, même si elle sourdine de loin - comme du fond d'une boîte, lorsque l'ouragan de la voix de Cid la submerge - et à plus forte raison lorsque c'est elle qui mène le tumulte de l'instrumentation qui se déploie majestueusement – ô les lointains gospelliens du rock and roll des Doors – là alors la Léa d'or pallide est la sérénité de la lampe sur le rebord de la fenêtre dans la tempête, et en même temps la tempête mugissante autour de la luciole de la vie qui ne s'éteint jamais. Le sourire de l'ange et la larme du démon.

Si j'étais Alex, avec les quatre autres je me sentirais de trop. J'éteindrais l'ampli et je rangerais ma guitare, parce que je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Prennent toute la place. Mais comme il n'est pas le triste scripteur de cet article, il reste, et se taille la part du lion. Nous met les points sur le i dès le deuxième morceau. Quand il s'agit de rock and roll, un guitariste digne de ce nom, est toujours à sa place. L'est ici comme chez lui, comme dans sa maison, en franglais l'on dirait comme dans Son House, et tout de suite comme son prestigieux devancier il joue la guitare derrière la tête et puis avec les dents. Du genre, vous avez vu, maintenant vous allez entendre. Je ne compte plus les infidélités que j'ai commises envers les deux belles lézardes sur le devant de la scène. Totalement fasciné par le jeu de leur guitariste. Alex April est un grand. Si j'étais Dieu, je l'aurais fait naître trente ans avant pour qu'il puisse gratouiller le dimanche aprés-midi ( en semaine aussi ) chez des arsouilles à la Cream ou à la Yardbirds. Bien sûr, il aura son moment de gloire sur Spanish Caravan, mais je serais tenté de dire que ça ne compte pas, encore que ce parfum de country et cette descente électric blues en plein délire flamenco, je n'avais jamais entendu avec un brio so perfect, mais à la limite, je peux l'imaginer, ou en rêver. Non, là où il m'a cloué au sol, c'est sur les interventions, un espace de six secondes dans le flux montant des camarades et plaf, il vous glisse une impro de trois notes, un gratouillis subliminal, une descente de manche sur des ailes de colombes, et hop, il change la physionomie du morceau. Le tire à lui, en fait son chef d'oeuvre personnel, pour recommencer vingt secondes plus tard. Me demande pourquoi il achète des guitares avec un manche, fait tant de choses tout en bas à ras de caisse, qu'on doit les lui offrir en option gratuite.

Je ne suis pas le seul à avoir flasché, entre les deux sets un jeune lycéen – blouson de cuir, crête banane du meilleur look, badges flashy sur le perfect, vient le voir, l'a tout compris, l'ampli à lampe, les guitares, les pédales le son, et puis cette constatation admirative d'une rare intelligence : « Ce que j'aime chez toi, c'est que tu as ton propre style ! ». Que voulez-vous que j'ajoute de plus ?

Je vais tout de même essayer : The Lizard Queen, un groupe qui pue le rock and roll.

THE LIZARD END

Personne n'a répondu quand j'ai frappé à la porte, alors je suis rentré : la pièce était déserte. Le Doctor Freudy n'était manifestement pas là. J'ai entendu une espèce de crissement sur le sous-main de cuir vert du bureau. J'ai dû y regarder à deux fois, c'était bien un petit anolis carolinensis séminolus qui dardait sur moi ses pupilles angoissées. J'ai déposé mes 528 euros dix sept centimes, doucement à côté de lui et je suis reparti. Avant de refermer la lourde j'ai fixé ses yeux vairons et lui ai murmuré « I can't do anything for you ! » et je lui ai tourné le dos.

Le cœur léger, j'étais enfin guéri. Ma psychanalyse était finie.

Damie Chad.

( Photos de la reine lézarde en tournée en Bretagne )

PANTHERES NOIRES

HISTOIRE DU

BLACK PANTHER PARTY

TOM VAN EERSEL

( Collection : Dans le feu de l'action )

( Editions : L'ECHAPEE / 2007 )

Un petit livre. Mais l'essentiel. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la manière de se dépêtrer de ce monde, et que vous savez déjà depuis longtemps. Depuis que vous avez mis un seul – c'est amplement suffisant – de vos neurones en mode action pensée. Il n'y a pas trente-six solutions. C'est plus simple de faire semblant de chercher, de mimer le désespoir de celui qui n'entrevoit pas la porte de sortie, de se perdre exprès en mille fausses problématiques, d'être volontairement sempiternellement à côté de la plaque. D'égout, celle qui débouche sur la grande évasion. Mais c'est difficile et dangereux. Faut passer par un méchant souterrain. Faut ramper dans les sous-sols, se vautrer dans la fange, oublier son petit confort étriqué, on risque d'y laisser un peu de son sang, et beaucoup de sa vie.

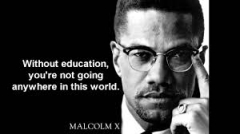

Remarquez, ce n'est pas facile. Pour les nègres aux Etats Unis – ce grand pays démocratique, leur a fallu plus d'un siècle. Encore je suis gentil, je ne compte qu'à partir de la guerre de Sécession. Cent longues années pour pouvoir se regarder chaque matin dans la glace, et se dire, cou-cou, c'est moi ! C'est fou comme je ne suis pas mal. Je ne suis pas affreux comme je l'ai cru si longtemps, je suis afro-américain. Black is beautiful ! N'empêche que ce sont les white peoples qui leur ont filé la pêche et la méthode. Ont commencé par faire le ménage chez eux en renvoyant ad patres le président Kenedy un peu trop scolairement négrophile, puis se sont occupés de la grande lessive, celle qui lave les noirs plus blanc que les blancs, Malcom X en 1965, Martin Luther King en 1968.

L'assassinat de Martin a balayé les doutes des noirs, les limites du réformisme étaient désormais nettement soulignées au stylo rouge ( sang ). Le rêve de l'apôtre de la non-violence fracassé par les balles des tueurs. L'a fallu entrevoir l'adoption du plan B, celui du passage à l'acte, la transgression démocratique suprême, l'emploi de la violence en politique. Contre les flics à la matraque allègrement meurtrière, contre la justice expéditive pourvoyeuse des pénitenciers ( dont les portes se referment sur vous et c'est là que vous finissez votre vie ), une seule solution : la relecture des évènements récents s'imposaient. La pensée de Malcom X montrait le bon chemin. Les émeutes de Watts enseignaient la méthode.

Nous reviendrons prochainement sur Malcom X dont l'itinéraire intellectuel et religieux nous paraît d'une actualité qui va beaucoup plus loin que sa vision de la cause noire. Les dix jours qui embrasèrent les quartiers noirs et pauvres de Los Angeles, posèrent la problématique de la lutte révolutionnaire des noirs américains dans toutes ses contradictions : émeutes anti-racistes ou luttes de classes ? Ce qui est sûr, c'est que depuis le début des années soixante, le combat des noirs se radicalisait. Stokely Carmikael en est l'exemple le plus frappant, passa sans effort de la direction du SNCC ( Student Non-Violent Coordinating Committee ) à l'état major du Black Panther Party créé par Bobby Seale et Huey P. Newton. Le théoricien du Black Power – comme par hasard mari de Miriam Makeba - connaissait une évolution qui le mena du refus de collaboration de classe – cette espèce d'entrisme des intellectuels noirs dans les élites blanches – à l'auto-organisation des populations défavorisées des ghettos.

C'est que le Black Panter Party ne tourna pas trente-trois fois sa cuillère de bois blanc dans sa bouche avant d'édicter ses dix commandements. Les militants du BPP exhibant fièrement leurs armes - conformément à la législation américaine - se mirent à rappeler de façon verbale et policée, et néanmoins fort agressive, les prérogatives du citoyen noir à chacune de leurs interventions. De simples rapports à l'ordre, qui parfois se terminaient en bousculades, voire en fusillades... Mais plus que ces voies de faits sur la voie publique ce fut la nouvelle arrogance des militants qui frappa les opinions. Les noirs ne quémandaient plus, ne s'excusaient plus, ne demandaient plus en levant timidement le doigt le respect de leurs droits, ils les revendiquaient à haute voix, argumentaient en connaissance de cause, désormais ils affirmaient et ils imposaient leur juste vision des choses.

Le BPP ne se contentait pas de jouer les fiers-à-bras dans les rues, ils organisaient les masses, assuraient des cours du soir, faisaient du soutien scolaire, assuraient le petit-déjeuner des enfants avant l'école, revendiquaient la culture noire, ses origines africaines, l'importance primordiale de la main d'œuvre servile dans l'accumulation des capitaux aux USA... Le rôle des paratonnerres est bien d'attirer la foudre. Le BPP reçut l'adhésion de milliers de jeunes noirs enthousiasmés par leur manière de tenir la dragée haute aux blancs. Parmi eux, se glissèrent aussi personnages véreux et indésirables, malfrats, proxénètes, bandits, toute une faune indésirable qui vint parasiter ses actions. Le BPP s'en débarrassait mais ces illégalistes de la mauvaise main ne furent pas sans influence sur une certaine dérive militaro-aventureuse chez de jeunes militants... C'est que le FBI ne chômait pas. Le BPP devint très vite leur bête noire. Les agents du FBI ne se contentèrent pas de rédiger les rapports pour avertir les autorités politiques du danger. Aux techniques préventives d'intimidation, de pression, de chantage sur les militants les plus fragiles, ils ajoutèrent les bonnes vieilles méthodes de d'infiltration et de la division idéologique. Accentuèrent les débats théoriques entre les jusqu'aux-boutistes de l'action militaire et les partisans des actions d'autonomie éducative de fond, privilégiant la ligne illégale tombant sous le couperet provocatif de la loi...

Mais le jour où le BPP franchit la ligne rouge – celle qui permet à un groupuscule d'agitateurs d'accéder au stade de masse organisée, il s'agissait alors de créer une alliance politique entre les gangs des cités et le BPP – le FBI passa à l'élimination physique et directe des militants les plus dangereux et offensifs. Ne prenez pas les policiers pour des brutes sanguinaires, savent être aussi rusés que des sioux sur le sentier de la guerre, cassèrent aussi le BPP de l'intérieur en envoyant de faux courriers aux principaux responsables du mouvement de la part de leurs alter-egos... Rien de mieux qu'une bonne guerre des chefs ( qui en l' occurrence firent preuve d'une énorme naïveté ) pour dégoûter les militants de base. Né en 1966, le BPP n'était plus qu'une coquille vide en 1973...

Certains diront que l'histoire du Black Panter Party est d'ordre strictement politique et n'a rien à voir avec la musique. Les choses ne sont pas aussi évidentes. La colère noire sous-jacente et souterraine qui irradie le blues, se libère dans le rhythm and blues, et trouve une porte de sortie, par derrière – entrouverte par les adolescents des anciens maîtres - pour exploser dans le rock and roll, en quelque sorte récupéré et même annexé par les petits blancs, ceux-là mêmes qui plus tard en Angleterre reviendront aux sources du blues – est désormais retombée. Le livre de Tom Van Eersel court en ses dernières pages jusqu'à notre époque. La révolte s'est enfuie des ghettos, a laissé la place à la drogue ( cette gangrène des gangs ) et aux illusoires mirages des paillettes dorées du showbiz. Si le rock ronronne si fort aujourd'hui, s'il se mord la queue et tourne en rond sur son passé, c'est qu'il n'est plus ensemencé par la fertilité de la black music fourvoyée dans la dance-music... Le rock est une musique de révolte et il faut bien avouer que depuis trente ans les couches populaires noires et blanches se sont assoupies. Sur leurs lauriers. Maintenant elles se retrouvent un peu chauves, car l'idéologie libérale en ont arraché toutes les feuilles, une par une. Et qu'il n'en reste plus.

Cette brève Histoire du Black Panther Party – d'une clarté illuminante - se termine sur un triste constat. Depuis 1966, rien n'a vraiment changé. Les noirs pauvres sont comme les blancs pauvres, deviennent de plus en plus pauvres. D'ailleurs la misère galope encore plus vite dans les têtes. Socialement, la situation empire. Musicalement aussi. Serait peut-être temps de se réveiller. Et de mettre le feu, aux guitares. Et ailleurs aussi.

Damie Chad.

15:38 | Lien permanent | Commentaires (0)

30/09/2015

KR'TNT ! ¤ 249 : STOMPIN' RIFFRAFFS / BRITISH ROCK / JALLIES

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 249

A ROCK LIT PRODUCTION

01 / 10 / 2015

|

STOMPIN' RIFFRAFFS / BRITISH ROCK / JALLIES |

BETHUNE RETRO / 29 & 30 Août 2015

STOMPIN' RIFFRAFFS

LE RAFFUT DES RIFFFRAFFS

On ne savait pas encore qu’il s’appelait Nao, mais on voyait bien qu’il était japonais. Petit et bien typé. Et comme il avait cousu un logo Wild Records au dos de son blouson de jean, il semblait logique d’en déduire qu’il jouait dans les Stompin’ Riffraffs, le groupe de rockab japonais programmé à Béthune Rétro. Il se tenait tout près, à la barrière, pour voir jouer ses collègues les Desperados, eux aussi sur Wild. Comme tous ceux qui se trouvaient agglutinés à l’avant, il semblait vraiment apprécier la bonne petite pétaudière des Desperados, et lui peut-être plus encore, car il rigolait. Il semblait vivre un moment tellement intense qu’il l’exprimait naturellement par la rigolade, comme le font sur scène Steve Diggles des Buzzcocks ou encore Kyle Rose Stokes, la bassiste intérimaire des Love Me Nots. On ne voit pas souvent les gens se marrer dans les concerts. C’est dommage, car on y va principalement pour s’amuser. Aller au concert, ou aller en répète, c’est la même chose que d’aller au bac à sable quand on a quatre ans.

Les organisateurs de Béthune Rétro 2015 n’avaient pas mis le paquet sur l’affiche, comme lors les éditons précédentes. Pas de grands noms, mais une multitude de petits groupes piquaient la curiosité, et du coup ça redevenait une affiche alléchante. Ça nous convenait parfaitement, et petite cerise sur le gâteau, il ne pleuvait pas. Il régnait cette sorte de petite canicule continentale qui pousse hélas les pauvres hères desséchés dans les bras de Bacchus.

Il fallut attendre le soir pour voir jouer les Stompin’ Riffraffs. On peut bien l’avouer, on ne savait vraiment pas à quoi s’attendre. Du wild rockab de pacotille ? Du hillbilly asiatique au gingembre ? Du cross-genre à la Delta Bombers ? Du bombast au soleil levant ? De la contrefaçon bien ficelée ? Du boppin’ Guitar Wolf ? Du groove cabaretier de Macao ? De l’exotica de caboulot taiwanais ? On se perdait en conjectures lorsque soudain Nao parut sur scène. Il portait un costume noir à col en lamé. Sa mèche noire lui dégringolait sur le visage. De toute évidence, ce petit mec avait une classe folle. Il tenait une sorte de Jaguar noire et bien entendu, il souriait. Et puis les autres Riffraffs sont arrivées, trois petites japonaises qui portaient des robes courtes en lamé or et des masques noirs. Et bien entendu, elles souriaient. Ce groupe dégageait un lourd parfum d’étrangeté juvénile. Mais dès qu’ils ont commencé à jouer, les choses ont viré à l’énormité. Seuls les Japonais sont capables de transcender les genres d’une façon aussi radicale. Ils vont faire une seule chose dans leur vie, mais ils vont la faire à fond. Bien sûr, ça frise le cliché que d’asséner un truc pareil, mais c’est ce qu’on comprend quand on voit jouer des groupes comme Guitar Wolf ou Thee Michelle Gun Elephant. Ils sont dedans et pas dehors.

Et les mighty Riffraffs mirent leur set en route pour une petite heure de grand spectacle, taillant leur chemin dans un univers de rock exotico-fifties et fabuleusement dense. Nao est à la fois un chanteur excitant, un guitariste qui ne craint pas la mort et un showman hors du commun. Il a une façon terrible de lancer des regards au public, l’épaule relevée et la mèche dans la gueule, avec un sourire qui renvoie directement au génie de Mishima. Il y a quelque chose d’emblématique en lui. Il a cette aisance qu’on retrouve chez les pures rock stars. Il est aussi à l’aise sur scène que le furent en leurs temps respectifs Brian Jones ou David Bowie. On voit bien qu’il est habité par les démons du rock, ça ne fait aucun doute. Il sait se laisser tomber au sol pour partir en solo et se relever juste à temps pour choper le couplet au vol. Essayez, et vous verrez que ce n’est pas facile. Mais ce qui fait la puissance féerique du groupe, c’est la présence rigolarde et le jeu solide des trois rocking girls qui l’accompagnent. Elles ont souri du début à la fin du set, et il ne s’agissait pas du sourire niais qu’affichent les animateurs de jeux télévisés. Cette façon de sourire est l’expression d’une espèce de candeur qui n’appartient qu’aux Japonais. La plus spectaculaire des trois est Saori, la batteuse, perchée sur l’estrade. Elle développe un beat puissant qui se situe aux antipodes du tatapoum auquel nous ont habitués les autres girl-groups japonais. Saori bat le vrai beurre, elle barde son jeu d’élégantes relances et muscle son beat de base à la folie. Par sa classe de batteuse, elle évoque bien sûr l’implacable Doug Wray, le frère de Link. Cette fille, on la dévore des yeux. C’est toujours un plaisir capiteux que de voir jouer une vraie batteuse. Par sa niaque, elle évoque la fantastique batteuse des Magnetix. En plus, Saori sourit et là, on croit rêver. Ses deux copines font elles aussi le show. On avait repéré la petite bassiste dans le public qui assistait au set des Desperados. Très fine, pour ne pas dire plate, et très belle, elle allumait un peu, mais tout à fait involontairement, comme savent le faire les japonaises. Dans sa petite robe en lamé or, elle avait une classe épouvantable. Elle jouait au médiator sur une basse électrique et grattait bien ses gammes. Elle sortait un drive de basse incroyablement souple et vivace. Elle fournissait avec Saori la batteuse la texture d’une section rythmique exceptionnelle. Quelle équipe ! De l’autre côté jouait Miku sur un petit piano électrique, elle aussi explosée de rire sous son masque, vivante, fraîche, du style on est là pour déconner alors on explose tout ! Ces trois filles dégageaient autant d’énergie que Nao le petit prince du Rétro, et dans les moments de pure intensité, Miku quittait son clavier pour venir déconner au bord de la scène avec son theremin. Alors les choses se barraient en sucette, et on assistait à l’une de ces belles montées en température qui font la grandeur des sets, avec un Nao tombé au sol pour placer l’un de ces fulgurants solos dont il avait la secret. Ah si seulement tous les concerts de rock pouvaient être aussi joyeux et aussi dévoyés ! Leur set fut un sans faute. On nota au passage un cut qui ressemblait trait pour trait au «He’s Waiting» des Sonics.

Nao attaqua le dernier morceau en s’approchant du bord de la scène et soudain, il bascula dans le vide ! L’horreur ! Spalssshhh ! Il gisait sur le dos, avec sa guitare encore branchée. Il y eut un blanc de quelques secondes. Franchement, on le croyait mort. Il s’agissait d’une chute de plus de deux mètres sur du pavé à l’ancienne. Deux photographes s’approchèrent du corps à pas de loups. Soudain, Nao se redressa, comme ressuscité, jeta sa guitare sur scène et regagna le backstage par la droite de la scène, comme si de rien n’était. Il avait eu plus de chance que Dan Kroha qui s’était pété la cheville à l’Abordage, en sautant d’une scène haute de trente centimètres.

Il existe un album des Stompin’ Riffraffs sur Wild. On n’y retrouve pas la frénésie du set béthunien, évidemment, sauf peut être sur «Dance Fanny Dance» qui est une espèce de merveille définitive, emmenée aux bouquets de chœurs - Come on now ! - et au pas de charge. C’est dans ce cut qu’on mesure la puissance de leur blast surexcité. Nao multiplie les breaks géniaux et claque son cut au chant mélodique. Il y a vraiment du Frankie Ford en lui, il a ce genre de puissance. L’autre gros cut du disque est «Knock Down», qui sonne un peu comme une descente aux enfers. C’est vrai, cette formulation ne veut rien dire, mais les chœurs de folles créent un climat de démence latent. Ces gens-là ne cassent pas la baraque, oh non, ils préfèrent l’exploser. Nao démonte tout - Knock down go ! - Il y a dix mille fois plus d’énergie chez ce petit bonhomme que chez tous les punks anglais réunis. En l’écoutant chanter «Knock Down», on le revoit blaster sur scène. C’est un personnage de conte fabuleux, une sorte de Kyuzo, le maître d’armes des Sept Samouraïs de Kurosawa. Nao, c’est le Seiji Miyaguchi du rockabilly. On retrouve aussi sur l’album ces instros cavaleurs farcis au theramin. «Buxotic» sonne comme un instro rampant et dérangeant à la Link Wray et la grosse basse de la petite Rie chevrote désagréablement. C’est sur «Linda» qu’on entend le mieux battre cette merveilleuse reine de la relance qu’est Saori la rigolarde. Ces filles n’en revenaient sans doute pas de se retrouver sur une grande scène, dans le Nord de la France et face à un beffroi dressé dans la nuit. On l’entend battre aussi comme une dingue sur «Screaming On Wheels». Elle vaut largement tous les batteurs du monde et en plus, elle ne frime pas. Nao refait un gigantesque numéro de charme avec «You Shake Me Up» et ramène pour l’occasion sa classe qui est celle d’une pure rock star.

Signé : Cazengler, stomping ric rac

Stompin’ Riffraffs. Béthune Rétro. 29 & 30 août 2015

Stompin’ Riffraffs. Stompin’ Riffraffs. Wild Records 2015

BRITISH ROCK

1956 – 1964 : LE TEMPS DES PIONNIERS

CHRISTOPHE DELBROUCK

( Castor Astral / 2013 )

Les rockers sont comme les petits enfants, ils adorent qu'on leur raconte chaque soir la même histoire. Pas celle du petit gentil chaperon rouge qui désobéit à sa maman, mais celle du grand méchant loup qui se jette sur elle pour se, hideusement, goinfrer de sa chair juvénile. Attention, ils la connaissent par cœur, alors ne faut pas trop s'écarter de la terrible aventure. Tant pis pour ceux qui essaient de les faire pleurer sur le sort de la vieille innocente grand-mère, ont intérêt à numéroter leurs abattis. Surtout l'épisode qui se déroule au pays de sa très gracieuse majesté (she's just a fascit pig, selon les dire d'un pure and rosbeef poète ). Avec les amerloques, ils n'osent pas trop moufter, un immense pays, très loin de l'autre côté de l'océan, il y a sûrement un détail qu'ils ignoraient, cinquante états, s'en est passé des trucks et des machines chouettes, là-bas, mais pour the Old England, ce n'est pas du tout la même farine, un mouchoir de poche, vous tendez le bras ( de mer ) et vous y êtes. Alors le Christophe Delbrouck s'il compte nous le faire à l'esbroufe, l'a intérêt à avoir cotisé pour une assurance vie. Un mec douteux, j'en détiens la preuve a-priorique, l'a déjà commis trois gros bouquins, plus un dictionnaire, sur Franck Zappa – ça zappa non, pas très franc du collier – et araignée velue sur le gâteau, un livre sur Crosby, Still, Nash and Young, un choix, vous en conviendrez délétère.

J'accordons qu'il n'a pas lésiné, quatre cents pages, grand format, et que le deuxième tome qui couvre les années 1965 – 1968 incessamment illico presto chez votre teinturier préféré, et que Le Père Fouettard vous apportera le troisième dès le mois du prochain décembre. Prolixe, notre Christophe Delbrouk, surtout qu'en consultant son site j'ai remarqué que parmi une pléthore d'autres activités il avait aussi fait partie du défunt groupe Nasal Retentive Orchestra dont il se promet prochainement d'accabler l'humanité de deux DVD gorgés d'innommables inédits. Nous en dirons tout le mal inutile en temps utile. Rassurez-vous, car pour ce British Rock : 1956 – 1964 : Le temps des pionniers, faut convenir que ce n'est pas mauvais du tout. C'est même très bien. Pas ennuyant pour un penny, un roman. Pour la composition a choisi la méthode opposée à celle du Da Vinci Code de Dan Brown, ne relance pas l'intérêt en fin de chapitre. Se contente de continuer son propos au suivant comme si de rien n'était. Vous fait attendre, avant d'aborder ce que le titre nous annonce. C'est qu'il en connaît des choses. Et des intéressantes. Et des subjuguantes . Un puits de sciences. L'a dû beaucoup lire. N'est pas égoïste, essaie de nous refiler le maximum.

Pourrait nous laisser pour morts au détour du labyrinthe, agonisants sous des tombereaux de détails insignifiants. Mais non, sait où il va. Possède son fil d'Ariane. Je vous refile le nom de la bobine du cordon salvateur. Electrique. L'a tout compris, le rock c'est une simple question d'électricité. N'écoutez pas les écolos qui vous parlerons de guitare éolienne. C'est bon pour les folkleux. Christophe Delbrouck l'a fait son choix. Un homme de goût. 1956 – 1960, deux héros, Vince Taylor et Johnny Kidd.

LES PIONNIERS

Ne pensez pas qu'il leur consacre les trois-quarts des cent-cinquante pages de la période. Une assiettée pas beaucoup plus remplie que celle des autres, la différence c'est la ferveur avec laquelle il en parle. L'intelligence de leur démarche, fût-elle extrémiste et solitaire, et leur farouche volonté à être ce qu'ils sont, à ne pas se laisser rogner les ailes, et surtout à avoir saisi l'essence du rock and roll.

Sont loin d'être les seuls et les tout premiers. En Angleterre – comme partout ailleurs – le rock fut un grand éclair blanc. Qui causa beaucoup plus de dégâts dans les esprits des jeunes gens que l'explosion d'Hiroshima. Mais qui est entré par la petite porte. Sans tambour ni trompette, serait-on tenté de dire, lui qui pourtant fit tant de bruit. L'est tombé comme la foudre. Et beaucoup crurent en toute bonne fois qu'ils avaient reçu la révélation de la grâce. Se sont sentis appelés par le rock. Vous connaissez leur nom, Tommy Steele, Marty Wilde, Billy Fury, Cliff Richard, Shadows, Joe Brown – pour n'en citer que quelques uns. Leurs premiers enregistrements marquèrent les esprits. Apportaient au pays ce que Baudelaire n'avait pas encore réussi à trouver à la fin des Fleurs du Mal. Du nouveau. Du rock. Il est des miracles dont il vaudrait mieux être épargné. Encore faudrait-il prendre conscience des évènements que l'on traverse ou qui peut-être nous traversent. Certains pénètrent dans la cage aux serpents sans peur ni reproche. Par inconscience. Mais une fois ressortis, ils passent à autre chose. Un Tommy Steele fut – non pas un opportuniste – mais un opportuné. The right man, at the right place, in the rigth time. Un baroudeur. Idéal pour les coups durs. Mais la bagarre terminée, il se livra à des activités plus paisibles. Joe Brown ou la facilité du génie, rock sans effort, puis s'en éloigna avec désinvolture. Opérettes, contes de fées, vomitoires pour rockers de la part de ces deux-là. Cliff Richard sur les traces talentueuses d'Elvis, le suivit même sur la mauvaise pente. Hank Marvin, un raid Apache qui par son esthétisante fureur mit le feu aux poudres du rock anglais, après quoi il rentra de lui-même dans la réserve des occasions perdues. Marty Wilde, Billy Fury, chiens féroces qui se laissèrent amadoués par des morceaux de susucre. La punition ne se fit pas attendre : état dépressif généralisé.

Le plus dérisoirement terrible dans cette histoire c'est que si la plupart des rockers se trouvèrent dans l'incapacité intellectuelle ou instinctive de comprendre la signification de ce qu'ils exprimaient, autour d'eux, dans leur entourage proche, l'on fut beaucoup plus avisé. Les pouvoirs publics réagirent au quart de tour. Ces chanteurs épileptiques n'étaient que les messagers des gros bataillons d'une jeunesse prête à toutes les rébellions. Dieu, la patrie et le sexe étaient en danger. Les comités de censure furent très efficaces. La BBC et la télévision se battirent violemment, et résistèrent longtemps, et pas à pas, à l'invasion rock. Le rock anglais doit une fière chandelle au producteur de télé Jack Good qui entreprit tant sur les chaînes privées que publiques une guerre d'usure avec la vieille morale sclérosée issue du puritanisme victorien. Mettait-on fin à son émission, qu'il en montait une similaire tout aussi excitante sur un autre canal... Quant aux maisons de disques, elles s'employèrent, à l'exemple de leurs grandes tantes américaines, à chasser le rock and roll de leurs productions, n'hésitant pas à châtrer par injections répétées de romances doucereuses la virilité des meilleurs rockers. Qui se laissèrent faire, à part les fortes têtes à la Vince Taylor et à la Johnny Kidd.

DANS LES MARGES

Il ne faut jamais désespérer des mauvais garçons. L'en est toujours un certain nombre qui refusent de sucrer leur café noir. Ou de mettre de l'eau dans leur whisky. Des révoltés, des voyous ( de la pire espèce ), les teddy boys et toute une partie de la jeunesse ouvrière, boudèrent les manifestations officielles. Le rock se réfugia dans les arrière-salles des bars, dans les clubs miteux, au fin-fond des provinces et des campagnes. Une situation qui n'est pas s'en rappeler les temps actuels en France. Les groupes locaux et les forcenés à la Johnny Kidd, avaient là un public, désargenté, mais à qui il ne fallait pas en promettre. C'est en ces caves profondes, en ces cavernes lointaines que le rock s'enracinait, s'expérimentait, se modifiait, s'enrichissait... Evoluait-il ou dégénérait-il ? Les débats sont ouverts. Ce qui est sûr c'est qu'il survivait et se préparait à vivre une des pages les plus fameuses de sa légende.

BEAT & BLUES

L'ennemi survient toujours par le côté où on ne l'attend pas. A Londres les maisons de disques avaient réussi à endiguer la bête. Ce fut chez les ploucs de Liverpool que la tarentule se réveilla. De tous les côtés. Trois cents groupes qui grouillaient dans tous les coins de la ville. Des teigneux qui jouaient fort parce qu'ils ne savaient pas faire grand-chose. Mais prêts à faire n'importe quoi pour se sortir d'affaires. Trop, c'est trop. Comme l'on ne pouvait pas faire une troisième guerre mondiale pour s'en débarrasser, l'on trouva une solution qui louchait vers le rapprochement des peuples. L'on prit l'habitude d'envoyer les moins pires ( certains disent les plus fauchés ) outre mer, dans le port de Hambourg. Un pays de cocagne, putes à foison et marins alcooliques. Je me refuse de vous faire languir, les Beatles y firent leur classe de commando rock. Quand ils revinrent de ce pays de matelots soiffards ils avaient gagné le pompon et toutes les filles leur coururent après pour le leur attraper. Eurent de la chance, leur manager Brian Epstein sut surfer sur la vague. Ménagea la chèvre de la rébellion adolescente avec le chou du socialement acceptable. Et puis surtout George Martin un ingénieur du son – un véritable producteur – qui savait tirer les meilleur effet du moindre morceau. L'on ne compte pas le nombre de combos made in Liverpool qui après les Beatles tentèrent leur chance. Toute maison de disques en voulaient un max. Même George Martin qui en coacha à lui tout seul une demi-douzaine. Ainsi naquit le Mersey Beat. Partout en Angleterre. Mais les Beatles ne furent jamais détrônés par ces concurrents qui s'épuisèrent à les poursuivre. Furent pressés comme des citrons par leurs employeurs, quelques tubes, des tournées marathon à n'en plus finir, la voix du chanteur qui se brise, et hop direction les poubelles de l'histoire du rock and roll !

Objection votre honneur. Londres résista. What is it, cette musique de sauvage de campagnards sous-développés ? En la capitale, l'on est un peu plus évolué. On puise directement à la source. Au jazz. Euh, entre nous c'est un peu suranné et ultra-codifié, pas très vivant. Alors l'on descend d'un étage. Au fond du trou chronologique, se trouve le coffre au trésor, la pierre philosophale, le blues ! L'on n'osa pas exhumer le vieux blues rural du delta, ou plutôt on se hâta d'en raviver la teinte, un beau bleu électrique comme les ricains eux-mêmes n'en avaient jamais fait. Ainsi se créa une espèce d'élite clandestine autour de quelques fortes têtes comme Alexis Korner, Graham Bond, John Mayall... Une espèce de colonie bleue ouverte à toutes les bonnes volontés qui se moquait du hit-parade et qui refusait de passer sous les fourches émasculatrices des majors. Les Rolling Stones firent leurs armes dans cette mouvance. Firent plus de bruit que les autres, Sonny Boy Williamson, of course mais le jungle beat de Bo Diddley, les riffs de Chuck Berry et l'électricité de Muddy Waters, faut pas les laisser de côté. Faut même en rajouter. De l'huile sur le brasier. En plus de sacrées tronches, l'air d'être revenus de tout, méprisants, hautains emplis de morgue. Et de crasse. Les cheveux en bataille, les vêtements crados, tout pour inspirer le respect. Et les filles. Beatlemania et Stonemania sont main dans la main en 1963. Les deux groupes occupent les deux premières places, et aucun autre ne les leur ravira. Les Beatles ont su créer leur cocon de survie dans lequel ils sauront s'épanouir, et les Stones ne sont pas du genre à se laisser marcher sur les pieds par le staff qui les entoure. A tout instant, soyez méchants.

N'y a pas que la musique qui change. Les rockers et les teddies sont supplantés par une nouvelle génération de jeunes gens modernes. Les Mod's écoutent un peu de jazz et beaucoup de chanteurs noirs américains de rhythm and blues. C'est leur musique. Les groupes qui commencent à s'inspirer de cette musique oscillent optent tantôt pour une forte présence de l'orgue, tantôt pour l'avantage aux guitares, comme si cette attitude rhythm'n'blues était le détour obligatoire vers un retour au rock and roll. Dynamisé.

ANIMALS ET AUTRES BESTIOLES

L'on croyait avoir connu le fond de la lie du tonneau avec les Stones, mais ce n'était encore rien. Les Rolling indiquèrent aux anglais et au monde entier la direction du blues, les Animals firent pire. Montrèrent aux amerloques ce qu'était l'essence du blues sauvage. Comment ? Pourquoi ? Je suis incapable de le dire. Peut-être faudrait-il inventer et monter une théorie à la Raymond Abellio qui pondit un traité de six cents pages pour expliciter le dévoilement des savoirs ésotériques au dix-huitième siècle, mais ceci demanderait trop de temps et les fauves en liberté n'aiment guère attendre. Par quel miracle l'âme du blues boueux du delta s'incarna-t-il en Eric Burdon un gamin de Newcastle ( on Tyne ) ? Ce n'était pas uniquement qu'il était particulièrement doué pour chanter le blues, c'était que ce fils révolté des loyaux sujets de sa majesté se permit ce que de Robert Johnson à Muddy Waters aucun des rois du blues n'osa jamais entrevoir dans ses rêves les plus fous. L'ouvrit toute grande, en public et éructa de mille borborygmes. La colère, la haine, la hargne, la folie meurtrière, tous les serpents du blues qui macéraient à l'intérieur des vieux bluesmen, lui, Eric Burdon, il les recracha, les vomit, sur scène à la face du monde. L'entraînait le combo en de sombres ruées hypnotiques, le blues prenait la parole et la gardait. Revendiquait la marge, la révolte, et l'écroulement de la société entière. Les Animals sortirent de leur tanière, plus naturellement sales, plus naturellement crasseux, plus naturellement mal peignés que les Rolling Stones, et commencèrent à mordre à pleine gueule le monde entier. Des irréductibles. L'on essaya de les contenir. L'on employa la vieille tactique : diviser pour mieux régner. L'on surpaya l'organiste pour créer la zizanie. Alan Price sur le départ. Tant pis pour lui, aucune pitié pour les lapins qui rentrent de leur plein gré dans le clapier du showbiz. Mais c'était trop tard, le mal était fait. Aux USA, Eric Burdon convainquit l'Apollo qu'il était plus noir que les noirs, plus bleu que les nègres. Un électron fou qui dynamita à jamais le self-control britannique. Avec Eric Burdon et ses panthères noires le rock anglais atteignit sa majorité. N'était plus un adolescent retardé à la remorque des amerloques.

Après les Animals, Christophe Delbrouck ne sait plus où donner de la tête. Vous naît un groupe à tous les coins de la page. Passe un peu vite. S'arrête à peine sur les Nashville Teens – qui accompagnèrent Jerry Lou à Hambourg - et beaucoup sur les Kinks. Revient sur les Stones qui continuent à n'en faire qu'à leur tête. Ne sont pas encore au niveau des Beatles. Se contentent de reprendre des vieux morceaux de blues, mais les rénovent de fonds en combles. Les Scarabées sont à un autre étage. Vous pondent des originaux toutes les trois semaines. L'on se demande où ils vont les dénicher. Tous les groupes reconnaissent leur suprématie. Vivent des jours de grand tumultes. Les filles qui hurlent et les concerts où personne n'entend rien. Sont les rois du monde. En Angleterre, en Asie, en Australie, aux USA, la folie Beatles submerge l'univers. N'en ont pas pour autant la grosse tête. A Londres, Jagger, Burdon, Lennon, discutent d'égal à égal. Le rock and roll prend conscience de lui-même. Ne s'agit plus exactement de musique. L'est aussi une remise en cause du vieux monde. Nous sommes en 1964, et la planète se dirige à marches forcées vers les grands soubresauts de la fin de la décennie...

RETROSPECTIVE

Le livre fourmille de renseignements, quatre cent pages remplies à ras bord, à lire pour tous ceux qui s'intéressent au rock. N'y a que sur les Yardbirds que je le trouve un peu léger, mais sans doute seront-ils traités dans le deuxième tome. A la réflexion les passages les plus intéressants sont peut-être consacrés à ces artistes qui ne sont pour nous que des noms. Frank Ifield n'est qu'une ombre, Cilla Black un fantôme transparent. Tout ce qui s'est passé en Angleterre ne nous est parvenu que par un filtre. Nos média ne pouvaient pas se consacrer uniquement aux britihs, fallait aussi promouvoir les petits yéyés de par chez nous. De ce fait nous ne prêtons pas la même importance que le public anglais à des groupes comme les Hollies ou au Dave Clark Five . Nous les considérons comme des sous-fifres de deuxième catégorie alors qu'ils furent des jalons importants du déploiement historial du rock briton, pas obligatoirement à un niveau strictement musical. Je ne compte pas les surprises agréables comme cette présentation de Dusty Springfield qui est devenue dans notre mémoire une icône un peu poussiéreuse.

Mais je finirai par le commencement. La toute première idole, Lonnie Donegan, and his skiffle group comme dirait Hugues Aufray. Très belle analyse. Un créateur auto-limité, qui n'a jamais voulu aller plus loin que lui-même. S'est contenté de son folk blues du pauvre et est resté ébloui de son propre succès. N''aurait jamais espéré de parvenir là où il était arrivé du premier coup et n'eut même pas l'idée qu'il pouvait poursuivre au-delà. Avait déplacé une montagne et n'a jamais pensé qu'il y en avait une deuxième à repousser. La même attitude que partagèrent les premiers rockers. Ne possédaient pas les moyens d'analyse conceptuels et prospectifs du phénomène qu'ils étaient en train de déclencher. Il en avait été de même aux USA, lorsque l'on voit comment un Elvis Presley s'est laissé manipuler par le Colonel Parker, il y a de quoi méditer. L'aura fallu dix ans pour que les maisons de disques soient mises au pas et décident de laisser la bride au cou de ces groupes qui piaffaient d'impatience et de talent. Ne nous berçons pas d'illusion, ce ne fut que brèves éclaircies intermittentes. Dans cette partie de poker ce furent les majors qui surent en fin de compte être les plus menteurs afin de juguler ces troupes indociles...

Damie Chad.

L'EXCUSE / LONGJUMEAU ( 91 )

25 - 09 - 2015 / JALLIES

Ce n'est pas que l'on cherche une excuse, nous n'en avons point besoin pour voir les Jallies, mais ce vendredi soir s'annonçait sans surprise. Une autoroute dégagée, une place de stationnement à soixante mètres du café, tout était parfait. Et puis entre nous soit dit, le répertoire des Jallies on connaît par coeur, d'ailleurs nous ne l'évoquerons qu'à peine. L'est sûr que l'Excuse est un café un peu spécial. Dans le genre que l'on apprécie. Matinée, après-midi, pas de problème, pouvez venir réviser vos droits et devoirs que vous octroient la Constitution. Personne ne vous en empêchera. Une paix royale. Lecteur, vous avalerez sans être dérangé une seconde les huit cents pages de L'Homme sans Qualité de Robert Musil. Vous y bénéficierez d'un calme et d'une sérénité olympiennes. C'est en soirée que la clientèle change. C'est l'autre France, celle ô combien sympathique des fêtards tous azimuts, celle des échappés du dur labeur quotidien qui s'en viennent trouver en ce rade de centre ville la chaleur humaine qu'ils n'ont guère eu l'occasion de côtoyer durant les heures de labeur. L'Excuse, le soir se transforme en soupape de sécurité sociétale, on boit, on crie, on chante, on s'amuse. L'on repeint le monde en couleur carnaval de Rio. Mais ce vendredi soir, une fois n'est pas coutume, à part nous, les Jallies et quatre cinq consommateurs au comptoir, ce n'est pas la foule. Fred, le patron, le prend avec philosophie. Fréquentation en berne dans tous les troquets de la cité, nous explique-t-il, et il nous profile un cours d'économie d'une limpidité absolue : moins de monde, moins de concerts. N'a pas l'air inquiet, tient bon contre vents et marées, lui il continue, il n'y a qu'à regarder le panneau avec les affiches des groupes qui sont passés dans son établissement.

PREMIER SET

Le grand Phil n'est pas mécontent, les Jallies pour pratiquement lui tout seul, l'est comme les enfants qui n'aiment pas partager leur cadeau de Noël, sous le sapin. Je ne fais plus les présentations, les trois filles devant, les deux garçons derrière. Vous reconnaîtrez les gars facilement, sont les seuls à porter un borsalino. Même que Kross sanglé dans son costume ressemble à un gangster - à cause des demoiselles, à la relecture j'ai supprimé le mot mac, les demoiselles en auraient fait tout un micmac – tout droit sorti des films noirs made in USA, dans les années cinquante. Ça roule pénardos, et même ça rock en roule. Alors que nous n'avons d'oeil que pour les trois mignonnettes, la salle du haut – pas de beaucoup, juste deux marches – se remplit, tout doucettement mais régulièrement. L'on s'embrasse, l'on se serre la paluche, l'on se congratule, peut-être pas en toute discrétion, mais en bas le son est si clair, si net, que cela ne nous gêne en rien. Notons que beaucoup de groupes - dans un passé récent nous les avons vus à l'œuvre - ont eu quelques difficultés avec le sound check. Résonnances indues dans la boîte carrelée, basse de plafond.

DEUXIEME SET