09/12/2015

KR'TNT ! ¤ 259 : ASH / WAVE CHARGERS / HOWLIN' JAWS / JIMI HENDRIX / BE BOP A LULA

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 258

A ROCK LIT PRODUCTION

09 / 12 / 2015

|

ASH / WAVE CHARGERS / HOWLIN' JAWS JIMI HENDRIX / BE BOP A LULA |

LE PETIT BAIN - PARIS XIII - 01 / 12 / 2015

ASH

LE PANACHE D'ASH

Même dans le cas d’Ash, on peut désormais parler de carrière ! Et même de vingt ans de carrière, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et pourtant, pourtant, comme dirait le grand Charles, je n’ai-aime que toâ ! Et pourtant, quand Tim Wheeler et ses ceux petits compagnons de bordée déboulent sur scène, on a l’impression qu’ils n’ont pas vieilli. Ils dégagent une sorte de teenage flavour qui nous rappelle que le rock n’est autre que la forme moderne du mythe de la jeunesse éternelle qu’on dit à tort être l’apanage des vampires.

Mais non, il suffit d’aller voir Ash sur scène et de savourer leur ribambelle de hits pop. Ça gicle au plafond de la salle comme des bouquets de feu d’artifice. Ça explose de santé et d’allure. Ces trois Irlandais jouent comme s’ils avaient encore seize ans. Ils jouent, au sens fort du terme. Et le temps a fait d’eux l’un des fleurons du rock anglais. Tim Wheeler est tellement heureux de monter sur scène qu’il sourit à tout bout de champ. Mark Hamilton fait son cirque habituel, jambes écartées, basse en bas et grosse présence, alors que Rick McMurray bat le beurre comme un dieu. Tim Wheeler ne se coiffe plus comme avant. Il plaque ses cheveux vers l’arrière, mais il gratte toujours fièrement sa Flying V, comme au temps où il stoogeait la vieille Angleterre.

Ash peut désormais jouer dans la cour des grands, c’’est-à-dire monter sur scène et aligner une vraie collection de hits, et encore, ils sont gentils, car ils passent pas mal de chansons moins déterminantes. S’ils le voulaient, ils pourraient blower n’importe quel roof. Ils savent créer des moments de pure magie. C’est facile avec un hit comme «Shining Light». Et ils explosent leur fin de set avec «Girl From Mars» que tout le public reprend en chœur. C’est la fête au petit Bain, un bateau qui est en train de devenir, par la qualité de sa programmation, l’endroit de référence, comme le fut un temps la Maroquinerie.

Avec «Trailer/Kung Fu» paru en 1995, les trois gamins d’Irlande allaient devenir les coqueluches de la presse rock anglaise. On était alors encore en pleine Britpop et le son d’Ash arrivait comme un chien dans un jeu de quilles. Dès «Season», on sentait le souffle. Ils prenaient l’Anglais par surprise avec un son de garçons, bien cisaillé à la cisaillade et bardé de bardage. Ils sortaient ensuite l’un de leurs premiers hits, «Jack Names The Planets», balancé aux accords de poids. On sentait en eux une réelle appétence pour le power. Mais il y avait un gros problème avec «Intense Thing» : ce cut était beaucoup trop puissant pour un petit groupe irlandais. Leur truc sentait le charbon actif - She looked so lonely/ Standing on her own - Ils battaient leur final à coups de tempêtes mirifiques et Tim Wheeler hurlait dans les bourrasques.

Avec «Uncle Pat», Ash continuait de s’imposer. Au beau milieu de cette tourmente de distorse outrancière, Tim Wheeler partait en tortille de solo. Comme on le verra par la suite, son vice, c’est le départ en solo. Avec «Petrol», ils typaient un chant qu’on allait appeler le chant pantelant et toutes les puissances du rock étaient au rendez-vous. TimWheeler avait bien compris le mécanisme des explosions mis au point par les Pixies. Plus loin, ils tapaient dans l’insidieux avec «Different Today» et poussaient à l’extrême les logiques de beat et de grondement de basse. Au bout de ce disque se trouvaient les trois titres de «Kung Fu» et notamment «Luther Ingo’s Star Cruiser». Encore un cut beaucoup trop puissant avec lequel ils inventaient un genre qu’on pourrait qualifier de nitro-power pop, celle qui fait vibrer les tympans des pauvres ères qu’on voit traîner non loin des gibets où pourrissent les dépouilles des arsouilleurs.

«1977» est un album dément, l’un des fleurons du rock anglais, tous mots bien pesés. Ce deuxième album est une sorte d’album insurpassable. Ils attaquent avec «Lose Control», une magnifique dégelée de défenestration. Tim lâche ses légions sur les plaines. Quelle fantastique dynamique de guitares ! Et il passe à la heavyness mélodique avec «Goldfinger», l’Absalon Absalon absolu. La tête lui tourne mais il reprend le gouvernail de sa mélodie et ça devient imparablement bon et juteux. Il faut se souvenir de «Goldfinger» comme d’une pierre blanche, celle d’une éminence fondamentale. Le petit Tim sait écrire des hits fondateurs. Et ils tapent dans la stoogerie avec «I’d Give You Anything». Avec ce pilonnage d’accords de fonte brute, ces Irlandais se montrent encore plus stoogiens que les Stooges. Et ils descendent dans les soubassements d’une mélodie désespérée. Le petit Tim passe un solo de whawha et le cut prend feu en fin de partie. C’est plombé, on a là le meilleur sans espoir qui soit. On retrouve «Kung Fu», avec son drive de basse ultra-saturé et l’excellence de la persistance. Le petit Tim explose ça aux oh-oh-oh de power pop. Puis avec «Oh yeah», il replonge dans les profondeurs de sa heavyness. Le petit Tim n’est autre qu’une sorte de Brian Wilson du stoner irlandais. Il crée des ciels glacés et des dérives au septentrion, avec une force de poignet clouté. Il crée un univers unique dans le rock anglais. Ils revient à sa chère power pop avec «Let It Flow», encore une merveille bardée de paliers et d’autorité. On note le port altier du riff et les alarmantes couinades de coins de couplets. «Innocent Smile» se veut puissant comme le tonnerre et indomptable comme l’éclair. Complètement dévastateur ! Wow, quel album ! Chaque cut sonne comme une bombe. Il tombe un son plein comme le déluge d’Ararat explosé au détour de pont. Ce fatidique power trio expatrie le son au fond du blast. On tombe dans l’exceptionnel avec «Angel Interceptor», bardé de coups d’overdrive de son intentionnel et monté sur un énorme fil mélodique - Oooh it’s good to know/ Tomorrow you are coming home/ I feel heaven in you/ Don’t you know - Quelle fantastique énergie ! Il n’y a que Weezer qui puisse s’élever à un tel niveau jubilatoire. Ils tapent dans les puissances des ténèbres irlandaises pour «Darkside Lightside». Leur truc sort du ventre et ça reste dans l’imbattable. C’est même du pur Lovecraft à biscotos qui s’offre un final spectaculaire et terrifiant d’allure.

On va retrouver toutes les composantes du génie de «1977» sur un premier album live, le fameux «Live At The Wireless» paru l’année suivante. On retrouve la merveilleuse mélasse d’excellence blasteuse de «Darkside Lightime» que Rick McMurray bat comme plâtre au coin du bois. Ils passent ensuite la belle pop de «Girl From Mars» au foutage foutraque et retombent dans le heavy doom de «Oh yeah». Le petit Tim sait tisser sa toile de fil d’argent dans l’iris d’un soir tombant. Plus loin, ils vont lâcher «I’d Give You Anything», un vrai déluge de magnats du pétrole stoogy. On n’avait encore jamais entendu ça en Angleterre. Le petit Tim cloue la chouette à la porte de l’église maudite. Ils tapent plus loin dans «Goldfinger», l’un des hits d’Irlande les plus puissants qui soient. Quel pachydermisme ! Ils finissant avec une version de «Petrol» explosée à l’harmonie vocale. Ah oui, ils jouent comme des démons pendant que Tim chante comme un ange du paradis. Puis avec «A Clear Invitation To The Dance», Tim devient fou et pousse des hurlements.

Ils sortent encore un album énorme avec «Nu-Clear Sounds». Dès «Projects», on sent la saturation du son. Ils sortent une mélasse de puissance digne de Monster Magnet. Et voilà une nouvelle bombe avec «Jesus Says», monté sur une fantastique pulsation de chœurs à la Dolls. Voilà une prunerie terrifiante de pataterie, un monstrueux bombardement d’ions soniques bien ronds - Ouh ouhh Ouhhhh - Ces mecs savent briser les murailles. Tout aussi terrific, voilà «Wildsurf», power pop d’ultra puissance, when the Stooges meet Brian Wilson. Encore un coup de génie wheelerien. Il va chercher des contrechants d’excellence explosive et il revient au fil mélodique avec une classe indécente. Quelle merveille ! C’est une sorte d’exaction de sunshine pop ultra débroussailleuse et jouée aux accords des enfers. On n’avait encore jamais entendu une chose pareille. Ils explosent ensuite «Death Trip» au chant de «Maggie’s Farm». Le petit Tim place une diction nitro-active dans l’enfer sonique d’Ash et de cendres. Il œuvre au pur génie iconoclaste et il en a les moyens, le petit bougre ! Et l’infâme Mark Hamilton broie tout ça à coups de basse. Attention à «Numbskull» ! Tim titille ça au gimmick innocent et il revient screamer en armure noire. Il prévient. Et tout s’écroule dans une fracas dévastateur. Il passe du chant à la destruction en règle, de la finesse à la déflagration. Il roule tout dans sa mélasse de farine de distorse et va aux extrêmes définitifs. Il reste encore un énormité sur cet album : «Fortune Teller». Une stoogerie de plus. Tim s’amuse à battre tous les records de garage incendiaire. C’est stoogy dans l’essence du chant. La ville brûle quand joue le groupe et Rick McMurray double la pétaudière en fin de cut.

«Free All Angels» paru en 2001 est le dernier album de l’âge d’or d’Ash. Première énormité : «Shining Light». On a là une pièce de power pop élégante et hautaine, digne des grandes heures de Pimrose Hill. Le petit Tim allie toujours la puissance à l’élégance. Il embarque son monde à l’ingénue libertine des Panzer Divisions. Il enchaîne ça avec «Burn Baby Burn», une puissante dégelée de gelée, encore un cut admirable de puissance de développement, une mainmise sur la marquise. Ces gens-là font ce qu’ils veulent. Il peuvent matraquer jusqu’à plus soif. «Candy» sonne comme un rêve de saturation maximaliste, souligné aux machines infernales de Dante. C’est une véritable mélasse ouatée de psychédélisme irlandais et le festival impitoyable se poursuit avec «Cherry Bomb», pris à l’extrême son d’exaction de power pop ultimate de mate de mythe. Le petit Tim explose tout ça à volonté, comme si Brian Wislon chevauchait les Walkiries. C’est porté au maxi du max de pack. Qui va oser se présenter après ça ? D’autant que Tim dégueule du wha-whatage et il reprend she’s a cherry bomb dans l’enfer d’une fournaise absolue. Il n’existe rien de plus déterminant sur cette terre. Plus loin, il renoue avec le génie en tapant dans «Pacific Palisades». Rick McMurray drumme ça comme une bête. Retour aux Stooges avec «Shark» et ils finissent cet album fumace avec «World Domination», une belle dégelée de gimme gimme more. Le petit Tim adore les dégelées. Il multiplie les occasions et Charlotte fait les chœurs.

Avec «Meltdown», Ash retombe comme un soufflet. Fini la rigolade. Tim nous cocote pourtant «Meltdown» à la pure méchanceté. Il fait bien le coup des couplets à vide sur fond de cocote, mais ça n’explose pas. Par contre, «Orpheus» explose. Tim sort de ses gonds et revient à son chant tordu d’ode d’Irlande. Mais on sent que la niaque d’«Angel Interceptor» a disparu. Avec «Clones», il va faire un tour dans le champs de maïs et on le perd de vue. Est-ce la présence de Charlotte qui plombe le groupe ? Ils semblent avoir abandonné la veine stoogy. Il faut attendre «Vampire Love» pour retrouver la bouillie surpuissante de power pop vampirique à laquelle ils nous avaient habitués. Le petit Tim revient à sa manie de l’explosion, mais sans la fibre d’antan qui se chargeait de mélodies. Il prend un solo furibard et sauve l’album.

«Twilight Of Innocents» est ce qu’on appelle un album foiré. Ils attaquent avec un «Started A Fire» qui sonne comme «I Got You Babe» de Sonny & Cher. Tim balaye ça d’un solo visionnaire. Puis ils nous stompent «You Can’t Have It All» et tapent un refrain lumineux, évidemment. Tim tente de renouer avec la démesure dont il s’était fait le héraut. Mais leur power pop va tomber dans la banalité. Rien ne ressemble plus à la power pop que la power pop. On s’y ennuie à mourir. Aucune étincelle ne veut montrer le bout du nez. Tim et ses amis enchaînent une série de cuts désespérément ordinaires. Tim passe un killer solo dans «Ritual», bien liquide et ravagé de tremblés longs, mais ça ne suffit pas. C’est Mark Hamilton qui mène «Princess Six» par le bout du nez. Il drive tout à la bonne basse - I’m out of my mind/ Cos I need your love - Et ça se termine à la folie garage de yeah yeah yeah oh oh - On voudrait bien qu’Ash fasse encore de gros albums, mais ça doit être difficile de maintenir un tel niveau. C’est évidemment la raison pour laquelle ils ont arrêté d’enregistrer des albums.

«Kablammo» vient de paraître. L’album du retour aux albums ne convainc pas. Avec «Let’s Ride», Tim cherche désespérément à retrouver sa vieille veine, celle des tubes puissants qui éclataient dans l’azur de la pop anglaise. «Let’s Ride» a l’étoffe d’un hit, on sent le retour des grandes eaux d’antan, mais ça reste un amuse-gueule. Il faut attendre «Go Fight Win» pour retrouver un peu de viande. C’est le stomp du retour en grâce d’Ash, l’apanage du power-trio. Ils renouent enfin avec l’art ancien de la belle démonstration de force battue à la diable. La face B bâille aux corneilles et se réveille avec «Shutdown», une power pop pressée qui ne traîne pas en chemin. Hâtons-nous, dit-elle, car le soir tombe !

On retrouve l’essence d’Ash dans les compiles de singles. C’est là que ça grouille. Autant se payer ces compiles, car on y fait le tour du propriétaire.

«Intergalactic Sonic 7’s» devrait monter à bord de la chaloupe en partance pour l’île déserte, car ce double album fonctionne comme un véritable champ de mines. On saute quasiment à chaque cut. Ash groupe imparable ? Allez savoir... Ça démarre avec «Burn Baby Burn», pas de surprise, c’est une dégelée avec un solo à la dentellière des enfers. S’ensuit un «Envy» allumé à coup d’one two three four et on plonge dans l’écume des jours. Tim joue la carte de la niaque maximaliste et il ne rigole pas. Avec «Shining Light», il fait monter la bébête de manière extravagante. C’est explosé de son dans un télescopage de beauté virtuelle à l’horizon. Encore une pétaudière avec «A Life Less Ordinary». Rick McMurray bat comme Vulcain, avec une rage démoniaque. C’est l’occasion idéale pour Tim, alors il emmène ses mélodies exploser au dessus de nos têtes. Pas compliqué : tout est démesuré chez Ash. On retrouve l’effarant «Goldfinger», ils tapent ça du haut des falaises de marbre. Il y a du Phil Spector chez Ash. Quelle clameur et quelle ardeur ! Ils enchaînent avec «Jesus Says» et «Oh Yeah» que Tim amène à la régulière et qui virent à l’énormité. Ici tout n’est que puissance et beauté surnaturelle. On tombe sur un «Candy» pompé dans «Make It Easy On Yourself» et saturé à l’extrême. Oh et puis voilà le retour d’«Angel Interceptor» qui pue le hit planétaire dès la première mesure. Tim amène «Wildsurf» au chant classique et c’est aussitôt explosé en pleine mesure. Ces gens-là ne respectent rien et surtout pas les oreilles. Ils vont à la rencontre de Brian Wilson avec du son plein les poches. On retrouve tous les autres hits à la suite, «Petrol» et «Numbskull», bien sûr. Le disk 2 est aussi éprouvant pour les nerfs. «No Place To Hide» blaste dès l’intro. C’est cisaillé à la base et tous les adjectifs n’y pourront rien. On s’effare de l’insolence de ponts sur-puissants. Quel groupe peut se payer ce luxe, aujourd’hui ? Tim attaque «Where Is Our Love Going» au riff indécis et violent. Puis il passe en mode cavaleur et va chercher des tracasseries d’accords intrinsèques. Ah il tire bien son épingle du jeu, l’animal. Il nous plonge dans le grand maelström de fin du monde démentoïde et c’est battu à la vie à la mort. Encore un cut écrasant de beauté : «Stormy Waters». C’est la power pop la plus heavy de l’histoire du rock, un vrai blasting d’énergie ! Et ils retombent dans la stoogerie de bas étage avec «Melon Farmer». Tim y va comme un Irlandais. C’est chanté à deux voix et ça se perd dans l’outrage fournaisien. Tout est tellement démesuré là-dedans. «Gabriel» est aussi hallucinant d’ampleur. Tim explose la surface du rock. Ils sont terrifiants de démesure et c’est battu comme plâtre. On assiste à l’embolie du beat. «Lose Control» est amené par la pire des menaces - I’m doin’ alright/ Don’t you lose your soul - Ils sont la pire démence qui soit - Out of your mind - le riff plane comme un aréopage de vampires. Et Rick McMurray tape comme un sourd sur «Sneakers». C’est à quatre pattes qu’on sort de cette compile.

Ils décidèrent à une époque de cesser d’enregistrer des albums et de ne faire paraître que des singles. C’est pourquoi on trouve deux volumes de singles parus en 2010, «A-Z Vol. 1» et «A-Z Vol. 2».

Curieusement, on retrouve sur la plupart des singles le son dévastareur, mais sans la démesure qui caractérisait les grands hits ashiens. Il faut attendre «Joy Kicks Darkness» pour vibrer un peu. On a des chœurs de folles dans l’intro et c’est du grand Ash explosé au refrain et des ponts déviants rabattus au beat fatal. Beau single aussi que «The Dead Disciples», joué à la cocote d’expert et monté au chant d’exception. Tim vise les ampleurs considérables - I’m feeling so alive - Il crée un authentique événement d’importance, tant la clameur porte au loin et il chante à l’extrême pourfenderie du chaos - When the show is breeding/ All the ghost are rolling/ When the wall are shaking/ Watch the stars exploding - Pur génie ! Encore une énormité avec «Pripyat» et de la power pop explosive - I listen to the defeaning silence/ In the beautiful lost citadel - On retrouve le grand Tim des envolées. C’est bardé d’images clairvoyantes et plâtré de plâtras de son. Attention à «Command» et à son intro de basse. On a le petit jeu couplet/refrain et les pires jutes d’explosivité. Les refrains coulent comme des fleuves de lave hilare au long des côtes. On tombe plus loin sur «Comin’ Around Again» joué à l’explosivité des descentes. Les couplets clamés sont jetés dans le chaos des refrains et ils nous sortent un final éblouissant. Voilà la puissance du team de Tim. Il balaye tout à la wha-wha et il part en pire vrille qui vaille. S’ensuit une autre dégelée avec «The Creeps». On voit rarement des cuts d’une telle intensité. On sort du commentable. C’est bombardé de Creeps Creeps Creeps.

Ash offre avec le Volume 1 un docu intéressant sur DVD. On suit le groupe en tournée en Angleterre et on voit à quel point Tim et ses deux amis sont décontractés. Sur scène, Tim joue sur une SG blanche. On les voit aussi déclarer la fin des albums. Ils décrètent ne plus vouloir faire que des singles. Et puis à un moment, Tim parle de ses albums favoris, «Abba’s Gold», «Singles Going Steady» des Buzzcocks et «Hot Roks» des Stones. Mais c’est vrai que le singles club est un exercice périlleux. Seuls s’y sont risqués avec eux le Wedding Present et les mighty Wildhearts.

On trouve au moins quatre hits énormes sur le «A-Z Vol.2». À commencer par le wall of sound de «Dare To Dream», gratté en compagnie des anges du paradis. On admire Tim pour ça, justement, pour son goût des apothéoses. Il adore s’installer dans l’enfer d’un mur du son. Il réinvente Spector et le Brill quand il veut. Il développe une puissance qui défie les lois de la nature. Autre hit : «Binary». Tim y retrouve sa belle veine glam. On peut bien parler ici de grandeur suprême du rock anglais - Pumping your heart/ Having your mind delicately blown apart - Énorme ! Toute aussi énorme, voici «Physical World», du vrai Ash sound gratté aux power-chords dévastateurs. Ces trois-là savent blaster un hit avec la même évidence que Slade. «Embers» est aussi du pur jus de power pop explosive. Tim est un entremetteur de power et de pop de premier ordre et en prime, il nous refait le coup de la vrille. Autre monstruosité : «Teenage Wildlife» qui aurait tendance à vouloir sonner comme le «Heroes» de Bowie. Franchement, c’est un hit, mais un hit d’allure planétaire. C’est chanté au meilleur glam d’Irlande et Tim l’orne d’un solo d’encorbellement majeur. C’est terrifiant de grandeur verte. Puisqu’il parle de grandeur verte, justement, voici «Running To The Ocean», encore de la power pop de très haut rang - Coming back to life/ Waking up inside - et il part en solo écarlate dans l’ocean is green, l’ocean is blue. Il faut aussi se gaver d’«Instinct», tendre et dense, avec encore un petit côté Bowie dans le chant. Tim sait naviguer au plus serré, c’est un popster de rang aristocratique.

Le fin du fin, si on aime Ash, c’est de les voir sur scène ou, à défaut, à la télé. Facile si on chope le fameux DVD Tokyo Blitz. On y voit la formation classique avec Charlotte, la perfe de la perfe. Ils sont bien écartés les uns des autres sur scène : Mark Hamilton le bassman fatal, Rick Tape-dur coiffé à l’iroquoise de Travis Bickle, Charlotte en chemisier blanc, Anglaise jusqu’au bout des ongles et au centre Tim la star avec sa Flying V, Tim de hargne et de jambes écartées, Tim d’essence du rock. Il envoie la mélodie de «Life Less Ordinalry» et c’est stupéfiant d’impact. S’ensuit un «Shining Light» qui est le hit absolu. Shining éclate Tokyo qui ovationne Tim la star, le teenage angel du mythe éternel. C’est à pleurer tellement c’est beau sur scène. Tim le sait, il ne joue que des hits, comme les Beatles avant lui. Les profondeurs de «Goldfinger» sont insondables de pur jus. Chaque titre pulvérise tous les hit-parades. «Cherry Bomb» n’a l’air de rien comme ça, mais au refrain, la mélodie nous saute à la gueule. Quand ils jouent «Kung Fu» et «Girl From Mars», ça pogote dans la fosse. «Wild Surf» fait danser Tokyo. Tim rappelle que «Jack Names The Planets» fut leur premier single et «Jesus Says» sonne comme un hit dès l’intro. Ils finissent avec l’effarant «Numbskull».

Et voilà que Tim la star se lance dans une carrière solo avec «Lost Domain». Son père vient de disparaître et il en parle dans «Hospital», une fantastique leçon d’humilité - So I found I was not so strong - Il s’y confesse et c’est poignant - Try to recall the good days gone for evermore/ Try to recall the innocence that I had before - Pour «Do You Ever Think Of Me», il va chercher les très gros effets. Tim est un être en quête d’absolu, ça crève les yeux. Il vise les parapets noyés de brume, au-delà des mondes connus. Il refait son Richard Hawley pour «End Of An Era» et se noie dans un océan d’orchestration. Il explose les limites du Brill et file vers les profondeurs inexplorables de l’univers. Mais il veille à rester indiciblement mélodique. «Medecine» est encore une belle pièce de pop directive et orchestrée à outrance. Tout sur ce disque est ultra-produit, ce qui paraît logique, vu l’étoffe du songwriter. Avec cette chanson fleuve, il va une nouvelle fois très loin. On trouve deux beaux instros sur cet album, dont un «Vapour» joué au sax et au xylo. Tim la star fait de la magie ni noire ni blanche mais lumineuse. Il termine cet album édifiant avec «Lost Domain» et confesse à nouveau ce que chacun ressent lorsque son père jette l’éponge - I think about my father/ And all that I have lost there/ Away away away.

Signé : Cazengler le pot-ash

Ash. Le Petit Bain. Paris XIIIe. 1er décembre 2015

Ash. Trailer/Kung Fu. Squatt 1995

Ash. 1977. Infectuous Records 1996

Ash. Live At The Wireless. Death Star 1997

Ash. Nu-Clear Sounds. Homegrown 1998

Ash. Free All Angels. Infectuous Records 2001

Ash. Intergalactic Sonic 7’s. Infectuous Records 2002

Ash. Meltdown. Infectuous Records 2004

Ash. Twilight Of Innocents. Infectuous Records 2007

Ash. A-Z Vol. 1. Atomic Heart Records 2010

Ash. A-Z Vol. 2. Atomic Heart Records 2010

Ash. Kablammo. Atomic Heart Records 2015

Ash. Tokyo Blitz. DVD Infectuous Records 2001

04 / 12 / 2015

BUS PALLADIUM / PARIS

THE WAVE CHARGERS

HOWLIN' JAWS

Vendredi soir au coin du feu. Samedi soir à Troyes avec The Twillinger's, a rockabilly band que je n'ai jamais vu. Tout est réglé comme sur du papier à musique. Pardon, sur du papier à rock'n'roll. Mais dans la vie, c'est souvent comme dans le poème d'Edgar Poe, le corbeau noir du désespoir et de la malédiction s'en vient frapper à votre porte. Les plans les mieux préparés s'effondrent, tel un château de cartes emportées par le vent de la terrible Nécessité. Serais-je donc privé de concert cette semaine ? Orage, ô désespoir, ignominique coup du sort qui tombe comme le tranchant de la guillotine sur mes prévisions saturdiennes. Non ! Il n'en sera pas ainsi, sort funeste, je te niquerai jusqu'à la moelle du trognon. Vu l'heure avancée, me reste dix-sept secondes pour fomenter le plan B. That's all right mama, anyway I can do !

La teuf-teuf mobile a compris. Ce soir les feux rouges, les limitations de vitesse, les passants sur les passages cloutés, ça n'existe pas. Des para(kilo)mètres négligeables. Elle a enfin décroché un rôle qui lui convient dans La Highway Impitoyable, celle dont le sang caillé d'innocents piétons forme un pourpre tapis ordalien de goudron rouge du meilleur effet. Résultat : j'arrive pile-poil, à l'heure. Et même avec un peu d'avance.

THE WAVE CHARGERS

Avec un nom comme ça, je ne me faisais pas trop d'illusion. Des attardés de la première mouture des Beach Boys ( ces amerloques qui avaient piqué leur riff à Chuck Berry ), mais comme le pire est toujours certain, les Wave Chargers m'ont séduit. Pas que moi d'ailleurs, vu la salle qui on-, qui ondudu-, qui ondulala, donc qui donc ondula durant tout le set. Quatre sur scène, dont trois avec des lunettes. Depuis Buddy Holly, nous avons appris qu'il faut se méfier de ces looks d'étudiants sages. Ne sont pas les derniers à lancer le chalut du chahut. Le seul qui n'en a pas – je parle des lunettes, demoiselles déjà gémissantes - c'est Francis, la même coupe de cheveux qu'Eddy Mitchel au début des Chaussettes, mais je ne pense pas que cette référence ait été recherchée, et une guitare d'un bleu pâle délavé, enfin pas une guitare, une Fender, et là ce n'est pas un hasard. En plus, va nous montrer qu'il sait s'en servir. Derrière, c'est Claude à la batterie. L'a le sourire facétieux du singe qui du haut de son palmier lance des noix de coco sur le naufragé épuisé que les vagues magnanimes ont roulé sur la plage salvatrice. Sacré coco, il vise juste, et tire des bordées incessantes. Un mauvais destin a voulu que Samy soit préposé à la basse. Ce n'est pas qu'il joue mal, c'est qu'il a des attitudes innées de lead guitar, le gars qui fait tout le spectacle, debout, couché, à genoux, incapable de rester en place, prend la pose pour les photos souvenirs. Mais Anne ma soeur ne vois-tu rien venir ? Que nenni, ma soeur, je ne vois que le surf qui poudroie et le roll qui verdoie. C'est Anne en personne qui tient et son propre rôle et sa guitare – encore une Fender – qui lui donne la réplique.

Twang ! c'est parti, un petit Wave Chargers Theme, pour annoncer la couleur. Trailer musical, nous voici replongés en pleines années soixante avec ces guitares chantantes et vrombissantes qui affolaient la population. L'on n'avait jamais entendu ça, c'était fuselé et aérien comme un carénage d'avion, et ça vous emportait dans des galops de tribus apaches sur le sentier de la guerre. L'a fallu quatre ans pour s'y habituer, de par chez nous en notre douce France, ce fut un vent de folie, l'on ne comptait plus les groupes qui affutaient leurs guitares, c'étaient les jours heureux de Globule le phoque, les Guitares, les Champions, les Fingers, les Pingouins, les Mustangs, les Fennecks, les Aiglons, les Lionceaux, les Panthères, et toute la ménagerie avec, pour finir au plus proche de nous, en queue d'hirondelle, les Arondes de Montpellier... en arrière-fond bien sûr Dick Dale, Link Wray, Duane Eddie, Hank Marvin, et plus loin encore, plus secret et moins connu à son époque, le travail studio d'Eddie Cochran...

Y avait de tout dans le rock instrumental des années 60, des génies du manche... et des copieurs, et des faiseurs, et des suiveurs. C'est un rock qui s'est un peu dilué en sa propre parodie. De l'exaltation adolescente d'une jouissance sans entraves l'on est passé au médiocre farniente de l'oisiveté petit-bourgeoise, ambiance shaker lounge cocktails des îles avec coca et sans molotov. La vague blues Stones s'est abattue sur cette jeunesse décadente et l'a roulé au loin tel des fétus de chapeau de paille. Chance pour nous, les Wave Changers restent sur la crête de la lame. Ils ont le son et le mur, autant dire que ça décoiffe sec, roulements de Claude et cavalcades de Francis, va chercher les notes brontosaures qui résonnent graves et écrasent tout sur leur passage, et les notules toutes fines à la Woody Wood Peeker qui vous transpercent les tympans sans pitié. L'alterne les basses de basaltes avec la translucidité des cristaux transparents. Anne s'applique, un peu le rôle du second couteau qui ne passe pas dans les premiers plans de guitare, mais elle construit les contreforts nécessaires au soutènement des édifices qu'échafaude Francis. De l'autre côté, contrepoint parfait d'Anne immobile, Samy s'amuse, s'agite, ressemble au discobole de la statuaire grecque avec cet avantage indéniable, celui du mouvement perpétuel. Sale gamin à qui ses parents ont oublié de refiler sa dose de théralène pour qu'il se tienne enfin tranquille.

Nous font des trucs extraordinaires. Douze mesures de Nous les garçons et les filles et plang l'on part dans un tourbillon apocalyptique. Idem pour le Bambino, le must des années soixante, mais pour attardés mentaux, un truc à la sauce Dalida, mais qu'ils nous servent dans une assiette proto punk sixty, qui dégouline de moulinades déjantées. C'est que tout un set instrumental, faut le tenir. Le public est versatile, s'ennuie vite, faut le surprendre à tous les riffs. Faut savoir ménager les surprises, un What'd I say mouture Chat Sauvage chanté avec l'assistance, qui en deuxième partie est chargée de faire les Realets – entre parenthèses autant les Wave turbinent sec, autant nous ne sommes pas merveilleux sur l'affaire. Participation oui, mais les mystères du swing vocal ne sont pas acquis. Par contre question torsion, rien à redire ça twiste dur, à gauche, à droite, au milieu, tout le monde se contorsionne comme si le sort du monde en dépendait. Et pourquoi pas après tout ! Nietzsche n'a-t-il pas écrit beaucoup de bien sur la folie dionysiaque ?

Z'ont un répertoire qui flirte avec le western et les films sur écran panoramique. Un truc comme Attack of The Mexican Food ou La Revanche de Kuromaku, même sans savoir de quoi ça instrumente, vous dessinez les décors grandioses, les chevauchées prestigieuses et les scènes de combat à vous couper le souffle, l'instrumental sixty possède sa dose de carton twang et d'imaginaire kitch, cela peut être sa faiblesse, mais quand les Wave Chargers sont à la réalisation, vous y croyez dur comme du fer brûlant. Palissades Park c'est le grand huit des sensations,une tourmente de guitares qui vous arrachent le palpitant et vous précipitent dans le vide de l'extase.

J'éprouve un regret, j'aurais aimé les entendre sur Apache, oui m'ont offert en échange Shazam et Kasbah – ah ! l'orientalisme de bazar des années soixante, les sortilèges de l'Orient, les cordes qui vous tressent des tapis volants, et les volutes kiffées des narghilés – mais Apache, pour Claude, pour son entrée de batterie, j'aurais voulu le voir drummer, cela n'a l'air de rien, mais il en faut de la subtilité, et avec sa frappe, toute de roulements, pré-Keith Moon – somme toute peu articulée, si ce n'est dans ses accointances rythmiques avec les paragraphes d'arabesques de la Fender de Francis - je suis sûr qu'il s'en serait dépatouillé avec brio.

Rien ne ressemble plus à une giclée de guitares qu'une autre giclée de guitares. Les groupes de l'époque sont allés chercher des sonorités inaccoutumées un peu partout, fandango, flamenco, musiques arabes et d'ailleurs. Tout cela se retrouvera, plus tard magnifié par Led Zeppelin, n'oublions pas qu'à l'époque Jimmy Page était déjà en embuscade et que ces recherches ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, ni dans les mains d'un manchot. Les Wave Chargers sont des jeunes gens modernes que je devine abreuvés de pulp fiction, de manga, et de séries télé, des titres comme Ho Ku Kai et Kuma Beat, nous emportent dans dans un Japon. Exotic mais pas exotoc.

Sont convaincants, les Wave Chargers. Nous ramènent dans le passé du rock, mais ils en redéfinissent les contours. Ravivent les couleurs. Ne se contentent pas de simples décalcomanies. Inventent des teintes nouvelles. Plus flashy. Un set de plaisir. La salle les acclame à tout rompre. L'ont mérité.

HOWLIN' JAWS

Ah ! Les Howlin, rappelez-vous leur passage à La Mécanique Ondulatoire, même pas un mois, ( voir KR'TNT ! 255 du 12 / 11 / 2015 ) et le souvenir marqué au fer rouge d'une apparition apocalyptique. Les revoici donc sur la scène du Bus Palladium. Je ne suis pas tout à fait un idiot, n'ai pas choisi la soirée au hasard. Après le concert de Smooth and the Bully Boys de la semaine dernière, je n'aurais pas pu supporter du rock mélangé d'eau tiède. Me fallait du pur malt au venin de crotale. N'ayez crainte j'ai eu mon médicament. Mais cette fois, sans malt ni additif aquatique, rien que le poison du reptile. Ultra-cobraïque, flacon noir, avec tête de mort en rouge flamboyant. La pourpre agonistique des Dieux.

Avec leur casquette à hélice, n'ont pas l'air sérieux. Arborent un look de collégiens malicieux. Rayon farces et attrapes, l'inénarable trio, Djivan le grand échalas au coin à côté de sa contrebasse, le cancre Mathieu au fond près de la batterie radiateur, et Lucas le beau gosse de la bande qui scrute sa guitare cahier de mathématique d'un air blasé. Evidemment comme ce sont les trois mauvais garçons de la classe, il y a un max de filles qui s'écrasent sur le devant de la scène. Crient pour attirer leur attention. Peine perdue, sont déjà préoccupés par la préparation de leur prochain mauvais coup. Trop tard, vous ne les arrêterez pas, c'est parti.

Cuttin' Out. Tout de suite l'on sent la différence. Ce n'est pas qu'ils jouent mieux. C'est qu'ils s'expriment davantage. La grâce sauvage d'un tigre féroce vous ne saurez l'apercevoir dans une cage carrée de deux mètres sur deux. A la Mécanique Ondulatoire, la scène était minuscule. Z'étaient comme des lingots d'or tassés dans un coffre-fort. Il avaient le droit de respirer, mais pas davantage, ce qui nous avait surtout permis de nous régaler les yeux du jeu de Mathieu en quelque sorte privilégié par la vaste – toute relative - portion d'espace confisquée par ses tambours. Mais ici sur l'estrade du Bus, il y en a deux qui bénéficient d'une large bande de terrain. Pas de football, disons la surface d'un parterre de jardin. Pas le Pérou, mais une zone d'évolution libre. Ce qui change tout. C'est tout de même mieux d'avoir les coudées franches pour jouer de la guitare et emmener la grand-mère au bois et lui montrer comment l'on se chauffe.

Cuttin' Out donc. Facile d'imaginer la musique des Howlin', Djivan et Mathieu s'occupent de la bétonneuse, vous produisent un mortier précontrain, inaltérable et inattaquable. Un pavement aussi solide que les pierres que les Egyptiens ont assemblé pour former les pyramides. De la belle ouvrage. Que Mister Lucas s'emploie aussitôt à découper en morceaux. Vous la sculpte en moins que rien. Même pas au marteau-piqueur, non au burin. Touche trois fois les cordes et vous comprenez que vous êtes en face d'un grand. Dans le rock, il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Pouvez acheter toutes les méthodes que vous voulez et vous payer des professeurs, cela ne sert à rien. C'est inné, le moment exact où vous posez la note. Ni trop tôt, ni trop tard. Ni trop près, ni trop loin. Ce n'est même pas indiqué sur les partoches ( quand elles existent ). Et Lucas, il pique et repique à la nano-seconde près. Fait de la dentelle sur l'ouragan que lui concoctent les deux autres. Solitaire accompagné.

The Urge, By the Tim, Stranger, les morceaux se suivent et se ressemblent, défilent et exhibent leur différence. Magie du rock and roll, tempo de feu et vol du temps suspendu. Tout est dans le silence. Entre les deux notes assénées par Lucas. Une fraction de temps, et une attente interminable, nul ne sait où il veut en venir, mais nous débouchons à l'endroit précis du chemin qu'il a choisi. Ce ne sont pas des notes qui sortent de sa guitare. Mais des cris, incisifs dont l'écho se promène en nous, mais lui il est déjà ailleurs. Plus haut, et le médiator retombe comme un aigle dans le cœur de Nuage Rouge, ou comme la foudre sur nos âmes transformées en paratonnerre.

Ayez le meilleur guitariste que vous voulez mais cela vous sera aussi inutile qu'une cigarette sans allumette. Vous faut aussi le chanteur. Qu'est devenu Cliff Gallup sans Gene Vincent ? Et ce soir Djivan ne chante pas, il est le pétrel dans la tempête, il se joue des vents et des modulations. Ne passe pas en force. N'assène pas les lyrics à coups de barre à mine. Il les pose. Juste l'écume sur le haut de la vague, mais qui en souligne toutes ses inflexions et toute sa puissance dévastatrice. Les chanteurs de rock ne chantent guère. Sont des metteurs en scène, s'apparentent à des réalisateurs de cinéma. Créent un monde. Interprètent tour à tour une comédie désopilante et puis nous engluent dans un drame sanglant. Les paroles s'impriment sur votre rétine, elles ordonnent des images, parce que la voix du chanteur fait office de lanterne magique. Tout est dans l'attaque, la pointe d'ironie, la levée de voix sardonique, l'hésitation complice, l'incitation au crime, et l'invitation à d'obscures copulations. Un sacré manipulateur de marionnettes le vocaliste rock, sa voix est le fil et vous le pantin articulé subjugué hypnotisé et consentant. Une fois que vous avez compris cela, vous n'avez plus de souci à vous faire. Et Djivan a tout pigé.

L'a quand même une double fonction, l'est aussi le contrebassiste du groupe. Y prend un réel plaisir. La penche du côté par où elle ne tombera pas, s'y vautre dessus comme un ruffian énamouré, mais la remet d'aplomb au dernier moment juste avant de céder à la tentation de lui faire subir les derniers outrages. Elle en miaule de rage comme une chatte insatisfaite qui voit le mâle qui se fait la malle et part en cavale avant d'accomplir son devoir procréatif. Elle aimerait s'étendre sur un djivan du salon en vue d'une plus grande coopération, mais non, alors elle feule de désespoir et clame à tous les échos sa profonde déception.

Mais il y a remède à tout, même à une frustration meurtrière. C'est Baptiste qui se charge de faire briller l'espoir. Sur son estrade il annonce à coups de grosse caisse la vente de l'élixir spermatique de remplacement. Possède une appellation suggestive, rock and roll, et il rocke et il rolle à jets discontinus de toutes ses baguettes. La plainte de la Big Mama est englobée dans un magma germinatif, sous le rocky chapiteau tous les miracles sont permis.

Babylone Baby, Oh ! Well, le set atteint à une dimension pharamineuse. Lucas se surpasse. Avec la chair saignante que lui hachent ses deux acolytes, il vous prépare des boulettes de viande empoisonnée qu'il vous lance à la figure comme on jette des graines salvatrices aux passereaux affamés dans les parcs municipaux en hiver. L'on se rue sur cette persillade, en hurlant. Dans la salle c'est le délire. N'y a plus qu'une foule fusionnelle qui ondoie en mesure. Alors Lucas se plante sur le devant de la scène, cinq secondes pas plus, juste le temps de lâcher les cinq plus vicieuses notes de la soirée, celles qui mordent au bas du ventre, et puis il repart en arrière, perdu en lui-même, en une explication sans fin avec sa Squier guitar.

I'm Mad, You got to Loose, Tough Love – un programme de l'attitude quintessencielle rock – ce sont les trois derniers morceaux que les trois chiens enragés des Howlin'Jaws consentent à offrir à la meute hurlante qui assiège la scène. Fini, terminé, Lucas éteint son ampli. Pas de rappel c'est la règle. Mais quelle énergie ! Nous ont transformé en punching ball et n'ont pas arrêté de nous taper dessus. Non seulement on a aimé, mais l'on en aurait redemandé. C'est ça le rock and roll ! Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Nul n'est parfait. Vive les Howlin' Jaws !

( Les photos correspondent au concert de l'American Tours Festival 2015 )

LA MOUCHE

Rien de plus énervant qu'un essaim de mouches qui bourdonnent autour de votre tête. Sont nombreuses Les Mouches, une bonne douzaine. Avec trombone à coulisse, trompette et clarinette, et tout le bataclan. Un côté cirque pagailleux, un côté festif délirium, une ambiance post-hippie, rock alternatif français. Tout ce que je n'aime pas. Me suis enfui dès le deuxième morceau. Je sais c'est lâche, mais c'est ainsi. Peut-être ai-je eu tort. Peut-être ont-ils donné un show de toute beauté. Ce qui est sûr, c'est que le public acquis d'avance a dû être comblé. Mais je n'ai pas senti. Me suis fié à mon flair. Et puis après les Howlin' je n'avais plus besoin d'autre chose. Tout ce qui suivrait ne pourrait que se situer à un moindre niveau.

Je n'aime guère ceux qui mettent de l'eau hilarante dans leur rock. Le dosage n'est jamais évident. Faut être, soit trop naïf, soit très fort. Le burlesque est un art difficile. Faut d'abord avoir traversé le noir de la nuit le plus désespéré pour en sentir par delà les éclats de rire les facettes les plus lugubres. Et la bande de joyeux godelureaux sur la scène m'ont paru manqué de cette grotesque expérience métaphysique. Trop sûrs d'eux. Leur manquait d'après moi une certaine fragilité existentielle. Tout ces a-priori sans remettre en cause leur dextérité musicale, même que le guitariste n'est pas du tout venant. Se défend mieux que bien. Ce qui me semble manquer à ce genre de groupe, c'est qu'au milieu de leur syncrétisme, ils ont oublié l'importance des racines rock and roll. Je le répète, je ne suis pas sectaire mais je n'aime que le rock.

Damie Chad.

THE HOWLIN' JAWS

TOUGH LOVE / BYE BYE BABY

DJIVAN ABKARIAN : Double basse – Lead vocal / BAPTISTE LEON : Drums – Back vocals / LUCAS HUMBERT : Guitar – Back Vocals

Recorded Live at BLR Studio / Mixage : Mister Jull – Thibaut Chopin /

Dernier 45 tours des Howlin'. Z'avaient le look anglais sur la pochette du premier, tenue plus décontractée pour celle-ci, sales gosses qui se foutent de votre gueule avec leur casquette à hélice de Spitfire sur la tête. A la limite il n'y aurait pas besoin d'écouter. Avec le précédent, sont parvenus à créer une esthétique, des objets de collection. Le vendent à cinq euros l'unité, vu l'épaisseur de carton et la lourdeur du vinyl, c'est donné.

TOUGH LOVE : c'est du brut, d'ailleurs Baptiste commence à taper sur sa batterie comme une brute et Djivan vous a une gosse voix à le faire passer pour un ogre. Après cela, vous vous laissez emporter par la bête. Sauvage. Martèle du sabot, mais Lucas vous y plante de ces banderilles de guitare si acérées dans le dos que vous avez envie de les dénoncer à la SPA. Fermez les yeux ( mais pas les oreilles ) et vous êtes transportés en 63 en Angleterre quand les Animals et les Them commençaient leur expérimentation sur le blues. Oui mais les Howlin', la vivisection ils la pratiquent sur le rock and roll, et faut avouer que ça saigne. Avec ce Tough Love ils ont toughé le gros lot. Ah cette basse qui broute, ce drummin' qui vous empogne et cette salière de guitare à la nitro...

BYE BYE BABY : encore plus colérique, la guitare qui pique, la voix qui résonne, la batterie qui caracole, une face B qui se profile aussi meilleure que la A, les backin'voices qui plagient la lead, un petit solo de Lucas comme on les aime, quinze secondes et circulez, n'y a plus rien à voir, sold out, Djivan qui s'égosille et s'étrangle de fureur, c'est rempli de petites séquences, comme ces tombeaux égyptiens truffés de chambres secrètes, cherchez et vous trouverez toujours quelque chose que vous n'aviez pas visité avant. Du grand art. L'est pas prête de vous débarrasser le plancher la baby, on ne le dira pas, mais c'est vous qui la retiendrez longtemps sur le pick up.

Rien de pire que le vice. Me suis repassé le volume 1, le Sleepwalkin' et le Bumblebee sur le phono. Si vous voulez mon avis philosophique sur la question, si les Howlin' Jaws avaient huit autres titres de l'acabit de ces quatre, et si l'idée leur venait de tous les réunir sur un trente-trois tours, l'on aurait là un album essentiel du rock français d'aujourd'hui. Wait and see !

Damie Chad.

JIMI HENDRIX

RENAUD EGO

( Le Castor Astral / 1996 )

Il y a des jours où je ne peux pas me regarder dans un miroir. Plus de deux cent cinquante livraisons de KR'TNT et pas la plus minuscule notule sur Jimi Hendrix. Un trou de cette grosseur dans le gruyère, c'est un peu exagéré. Je le comprends, je plaide coupable. Je n'ai aucune circonstance atténuante. Ce petit volume déniché dans la bibliothèque tombe à point nommé pour réparer cette omission criminelle. Peut-être que quand je mourrai, à cause de cette impardonnable faute, le bon dieu me refusera le paradis. Je l'aurai mérité. Mais peu me chaut, en vérité je m'en fous d'être avec les fous, tous les rockers sont des grands pêcheurs, sont tous damnés pour avoir joué la musique du diable, sont parqués au fond le plus noir de l'Enfer. N'y sont pas malheureux, une éternité de concerts et de jam-sessions, que voulez-vous de mieux pour des rockers ? D'autant plus qu'il y a des millions de jeunes filles fautives dont il faudra s'occuper activement afin qu'un peu de réconfort moral leur permette d'oublier leurs turpitudes terrestres. Que ces projets d'avenir et de pieuses intentions ne nous détournent de la vie de Jimi, en cette vallée de larmes.

Tout de même une chose me console : faut attendre la cent quinzième page du bouquin pour trouver un résumé de la vie de Jimi. Très bien fait d'ailleurs, dans l'ordre chronologique et agrémenté de brèves citations d'interviews qui éclairent parfaitement la trajectoire du zèbre. Discographie, bibliographie, filmographies à la suite. Rien de pesant, sélectif et rien que l'essentiel. Je vois poindre la question sur vos lèvres : mais que trouve-t-on donc avant ? Mais la biographie de Jimi Hendix, voyons c'est évident mes chers Watson.

Je sens le trouble qui s'installe dans votre cerveau. Soit vous n'avez rien compris, soit vous avez raté un élément important. Ne doutez point de vous, vous n'y êtes pour rien, tout est de la faute de Renaud Ego. Renaud Ego n'est pas un musicologue averti. Est loin d'être un imbécile. A produit des tas d'ouvrages sur des sujets aussi divers que l'architecture ou l'art rupestre africain, mais ce ne sont-là que des cordes adjacentes de son arc. Avant tout Renaud Ego est un poète. N'a donc pas rédigé un livre sur Jimi, tiré au cordeau. Nous offre plutôt ce que l'on pourrait nommer une transcription poétique du guitariste. Pas un recueil de poèmes sur Jimi, non mais le mystère Jimi - commun à tous les individus, car souvent nos actes répondent à des logiques qui nous appartiennent mais que nous ne révélons à personne – tel qu'il fut appréhendé par ceux qui le côtoyèrent. Pas tout le monde, en choisit cinq, Mae, Carol, Harry, Kate et Jim lui-même. Qui ont accompagné son existence, de la naissance à sa mort. D'où sa propre présence à la fin, car l'on est toujours seul lorsque l'on rend l'âme. Des témoins qui se sont plus ou moins épanchés lors et après la disparition de l'idole. Mais ces témoignages n'intéressent guère Renaud Ego. Sont juste des jalons, des balises enregistreuses qui essaient de comprendre le pourquoi du comportement erratique de Jimi.

Jimi ou la difficulté de vivre. Renaud Egonomise, ne nous fait point l'apologie du vaudou psychédélique, les disques sont là et ne demandent qu'à être écoutés. Non, nous conte l'histoire de Jimi le bluesman. Nous connaissons le musicien étincelant, le sorcier de la guitare, l'artiste accompli qui bouscule les traditions et redéfinit les bases de la guitare rock. Le côté glamour de Jimi, les journalistes à sa traîne, les filles à ses trousses, ses tenues vestimentaires colorées, tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Le plus important est caché dans les eaux froides d'une vie éteinte. N'est pas né avec une cuillère d'argent dans les molaires. Noir et de sang indien. La dénomination d'Injun Fender serait celle qui lui conviendrait le mieux. L'est un peau-rouge, un Cheval Fou sur le sentier de la guerre, mais après l'extermination, s'est échappé des réserves. N'est qu'un fuyard qui tente de survivre. Né dans la misère, sociale et affective. L'a très vite compris que pour s'en tirer, il doit décamper au plus vite. A tout prix, par n'importe quel moyen, parachutiste - autant dire traître scout qui sert dans l'armée qui opprime son peuple - et puis plus tard avec sa guitare sur le dos, ce qui peut remplacer un bon cheval.

Joue déjà comme un dieu, mais c'est davantage une malédiction. Les Isley Brothers et Little Richard n'ont besoin que d'un accompagnateur, doué mais qui ne la ramène pas avec ses soli incongrus et tonitruants. Ne sait faire que du bruit pour se faire remarquer. Faudra attendre la rencontre avec Muddy Waters qui lui refile le secret du blues en trois minutes. Suffit pas d'ameuter le quartier. Le silence entre les notes est aussi important que les notes. Peut-être davantage même.

L'a tout compris, l'est prêt. Pour toutes les aventures. Ne ratera pas la chance Chandler. Chas des Animals qui cherchaient à devenir producteur... mais qui n'avait personne à produire. C'est l'Angleterre et en quelques mois la gloire. Ne le sait pas encore mais ce n'est qu'une étape. L'a franchira en toute splendeur. Mais c'est le deuxième pallier qu'il ne parviendra pas à surmonter.

Tout nouveau, tout beau. Eric Burdon, Eric Clapton, le Jimi Hendix Experience, Are you Experienced, une flèche qui monte dans l'azur du ciel et qui semble attirée par des hauteurs vertigineuses. Mais l'on n'échappe pas aux lois de la pesanteur terrestre, les filles, les dealers, les pique-assiettes, Jimi ne sait pas dire non. S'empêtre dans sa célébrité. L'a tout ce qu'il veut. Sauf ce qui lui manque le plus. Lui-même. Un peu de solitude pour se retrouver seul en lui-même. L'a de la ressource, suffit qu'il s'enferme dans un studio pour catapulter de nouveaux chef-d'oeuvres. Qui ne sont pour lui que des hors-d'oeuvres. Porte en lui de multiples possibilités. L'est un artiste, un vrai, un créateur. Et la machine s'enraye, la musique est en lui, mais refuse de sortir. Lui faudrait du temps, de la respiration, un manager à visées moins commerciales, un peu moins de dope, un peu moins de fatigue, et stupidement ce soir-là, un peu moins de narcotique...

Robert Johnson est mort. On lui a volé sa vie. Toujours à courir devant sa chiennerie de vie qui le rattrape sans cesse. Au tournant, dans les lignes droites et sur le fil rouge de l'arrivée. Jimi Hendrix est mort. S'est fait voler sa vie. N'a pas su la garder pour lui. Difficile quand on ne l'a pas appris dès la naissance. Antonin Artaud dirait : suicidé de la société. Nous, l'on a inventé le mythe du club des 27. Mysticisme de pacotille. Une précaution oratoire en quelque sorte. Je parle pour nous. Nous n'aimons guère les miroirs qui nous ressemblent. Nous aussi, nous nous faisons, nous nous laissons, voler notre existence. Nous aussi sommes des anges exterminateurs, des goules insatiables, qui se repaissent du sang de leur entourage.

L'écriture poétique de Renaud Ego agit comme un scalpel, comme un révélateur. Un très beau livre que je vous engage à lire.

Damie Chad.

04 / 11 / 2015 – FRANCE INTER

TUBES AND CO

REBECCA MANZONI

Ma vie est une souffrance sans cesse renouvelée. Je ne plaisante pas. Je peux même vous donner l'heure. Tous les matins, à sept heures dix-huit minutes exactement. Moi pauvre victime innocente une cruelle torture m'est ainsi infligée à l'instant de mon petit déjeuner. Alors que je trempe généralement ma vingt-septième biscotte dans mon bol de café. Vous livre le nom de ma tortionnaire, Rebecca. Jusqu'à son apparition sur les ondes de France Inter, la seule radio captée sur les ondes du trou géologique provinois, tout va bien dans le monde. Une petite guerre par ci, un attentat par là, les impôts qui augmentent, une épidémie en préparation, des élites qui se remplissent les poches, des dizaines d'usines qui ferment, des sans-logis qui dorment dans la rue, pffft ! des broutilles. Le genre de facéties qui ne vous coupent point l'appétit. Et c'est-là que survient la Manzoni. Ne veut que votre bonheur. Sous prétexte que la musique adoucit les moeurs, elle nous présente selon ses humeurs, un chanteur, une chanson, un style. Ce n'est pas bien long. La plupart du temps, vous avez juste droit à l'intro du morceau, puis elle cause par-dessus. Ce n'est pas bien grave. En règle générale, aux heures de grande écoute les programmateurs de la radio nationale ont des goûts détestables. Ils s'en vantent. Se prévalent d'un label de qualité, une authentique certification NF à les en croire, vous pouvez écouter les esgourdes fermées, l'on vous assure que c'est du bon. Résultats vous avez droit à un, et de préférence une, asthmatique de service qui essaie de couvrir de son maigre filet de voix les éructations funèbres d'une piteuse orchestration électro.

Mais il ne faut jamais désespérer de l'humanité. J'ai évité la mort subite du nourrisson, je ne sais comment. Toute fière, Rebecca Manzoni nous annonce le titre de sa prochaine séquence : Be Bop A Lula !

BE BOP A LULA

De Gene Vincent se hâte-telle d'ajouter. En deux minutes et demie, elle s'en sort plutôt bien, le morceau composé sur son lit d'hôpital, l'accident de moto, parvient même à citer la guitare de Cliff Gallup et les balais de Dickie Harrell, son influence sur le rock européen, notamment anglais et français, et la fin amère dans la solitude et la misère... Crayonne une silhouette, peu, trop peu, à peine esquissée, mais assez toutefois, pour donner au néophyte l'envie de chercher, d'écouter et d'en savoir plus.

Assez rare pour être signalé.

Damie Chad.

00:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ash, the wave chargers, the howlin' jaws, jimi hendrix, be bop a lula

02/12/2015

KR'TNT ! ¤ 258 : RON S. PENO & THE SUPERSTITIONS / SMOOTH AND THE BULLY BOYS / HOT SLAP / MEMPHIS

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 258

A ROCK LIT PRODUCTION

02 / 12 / 2015

|

RON S. PENO & THE SUPERSTITIONS SMOOTH AND THE BULLY BOYS HOT SLAP / MEMPHIS, TENNESSEE |

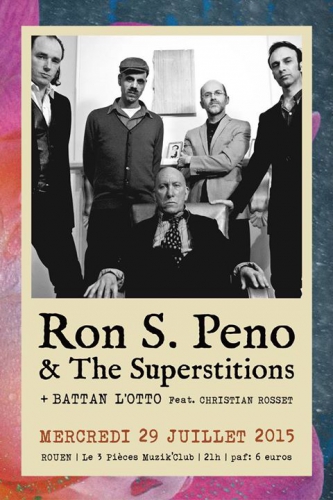

29 juillet 2015

Le Trois Pièces. Rouen (76).

Ron S. Peno & The Superstitions.

Peno Way

Ça fait bientôt trente ans que Ron S Peno se distingue du commun des mortels par sa façon de chanter et de rechercher de nouveaux horizons. Il serait même du genre à contredire ceux qui affirment mordicus que tout a déjà été dit et que tout a déjà été fait. Ron ne tient absolument pas compte de ce genre d’option fermante. Au contraire, il donne libre cours à son goût pour l’aventure, et comme l’esprit mélodique est très présent chez lui, il semble parfaitement incapable de pondre un mauvais disque, que ce soit avec Died Pretty, les Superstitions ou les Darling Downs. Non pas que ses albums soient tous des classiques de pop moderne, disons plutôt qu’il s’agit de disques intéressants, comme le sont généralement les albums d’auteurs-compositeurs interprètes dont la discographie s’étend sur trois ou quatre décennies et qui ont su créer au fil du temps ce que les Britanniques appellent un solid following. Ron S Peno appartient à la caste des big songwriters de type Chris Bailey, Robert Pollard ou Frank Black. Il propose un singulier mélange de chansons ambitieuses et d’atmosphères soignées. Et comme les gens pré-cités, il ne semble s’inspirer que de lui-même.

On a eu la chance de le voir se produire en France au mois de juillet. Il était descendu à la cave pour un set intense et ultra-convainquant, puis on l’a revu au grand air, lors du joli festival de Binic. Il faut dire que sur scène, Ron est extrêmement bien accompagné. Ses amis australiens ont voyagé avec lui, avec en plus Vinz des Holy Curse à la basse.

Quand on connaît un peu le côté orchestré de ses derniers albums, on s’inquiète un peu de la déperdition scénique, mais Ron parvient à créer une sorte d’équilibre plutôt idéal entre les compos ambitieuses et les choses plus musclées, dans lesquelles il semble chaque fois se jeter à corps perdu. Ron le mélodiste se transforme alors en Ron le shouter et ça prend vite des proportions spectaculaires.

Rien n’est plus facile que de casser la baraque quand on est un bon chanteur. Ron se taille facilement un chemin dans les esprits des néophytes avec des mélodies insistantes et forcément, lorsqu’il tape dans le dur, comme disent les maçons portugais, il entre en territoire conquis.

Il suffit d’écouter «Anywhere And Everything Is Bright», son dernier album, pour se faire une idée précise de ce phénomène. Sur ce disque tout est big : les atmosphères comme les finaux. L’amateur de big atmospherix se prosternera devant «Myself In Thee». Ron y cherche l’échappée belle au beat ramassé et donc il va chercher du chant à de sacrées hauteurs - Uhh Uhh I find myself in thee - On sent là un goût prononcé pour la démesure. L’autre gros cut de l’album, c’est «Call Your Name», très progressif au sens du progress in motion et amené petit à petit à l’horizon d’une authentique démesure. Ron ne semble vivre que pour ça, il lorgne sur le point de non-retour des grandes compos aventureuses. Il sait donner du volume à sa voix et la colorer. Alors, forcément, ça décolle, car ce mec est très doué pour l’overdrive. L’autre belle chanson de l’album est celle qui fait l’ouverture, «Say It Isn’t So», montée sur un beau mid-tempo. Il semble viser le crépuscule de Johnny Cash et descend à la cave de son timbre pour y trouver les grandes langueurs universelles. Voilà un rock encore une fois très ambitieux joué au balladif. Il y règne une élégance formelle - It’s what I say say it isn’t so - Ron captive par la pulpe du chant. On retrouve cette élégance surannée dans «The Other Side» et «Destination Unknown». Il y cherche l’horizon mélodique et fait littéralement jaillir le jus du chant. Avec «Feels So Good», Ron reste dans la même élégance ambiancière. On voit bien que toutes ses compos sont soignées et extrêmement charpentées, chargées de mystère et d’une certaine forme de beauté sauvage. On se régale de «Oh Life», il y fait monter sa petite mayonnaise avec un vrai savoir-faire. Il fait tout à la finesse et au chant précieux, dans un environnement d’arrangements florentins.

En 2011, il enregistrait un autre album avec les Superstitions, «Future Universe». Dès «The Death Of Me», on retrouve cette voix de timbre clair et chatoyant et certains échos renvoient au Bono d’«Atchung Baby». Puis on va de cut prodigieusement océanique («New Blood») en cut titilleur et passionnant («I Wish») pour en arriver à des choses puissantes et radicales qui ne demandent qu’à se répandre dans l’obédience d’un heavy beat («Livewind»). Et puis on tombe sur l’absolue merveille, la perle noire dont rêvait Henry de Monfreid, «Gameplan». Voilà un cut visité par les violons et admirablement visionnaire. Ron voit les mêmes horizons embrasés que Chateaubriand. Voilà bien une pop d’ambition démesurée, une pop attachante, soignée et raffinée à la fois. Ça sonne comme un classique des Tindersticks, c’est effarant de grandeur élégiaque et Ron, en bon spécialiste des ras-de-marée, le fait exploser. On reste dans les grosses ambiances avec «Fall From Above» qui reçoit la visite d’un solo nuptial. On nage là en pleine magie nubienne de dérive du Mékong à l’horizon rimbaldien. Il termine cet album trop riche avec «My Own Fire To Light» qui sonne comme un vieux balladif excitant, doté d’un beau solo au note à note et d’un final éblouissant, chanté à l’éplorée - I get my own device - Fantastique.

Ron doit surtout sa réputation aux vingt-cinq ans de carrière de Died Pretty et aux huit albums enregistrés pendant cette période. Dans les années quatre-vingt, on était tellement obnubilés par les Saints qu’on avait beaucoup de mal à suivre les autres groupes australiens. Et puis un jour, on s’est mis à écouter «Every Brillant Eye» par simple curiosité. Oh ce n’est pas l’album du siècle, loin de là. La face A est complètement transparente et on se réveille avec «Prayer» qui fait l’ouverture du bal de la face B, un cut assez élancé et même grandiloquent qui rappelle le Bono d’avant. Ron chante ça à l’énergie concomitante. Il lance sa prière. En écoutant «Whitlam Square», on comprend que la voix de Ron fonctionne comme un système bien établi, sur un ton élancé et comme privé d’espoir. Il semble que Ron soit animé des meilleures intentions et qu’il soit en quête perpétuelle de démesure. Il boucle l’album avec «From The Dark». C’est exactement le même système de mid-tempo à prétention de promontoire, chanté face à l’océan dans des bourrasques d’orchestrations, un système qu’a d’ailleurs récupéré Richard Hawley. Comme Richard, Ron défie les éléments. C’est un teigneux de promontoire, il peut clamer jusqu’à la fin des temps, comme Peter Hammill. Personne ne pourra l’en empêcher. Il vise une sorte de grandeur épique et derrière, ça suit bien. On a même droit au solo bien glouglouté du bulbe.

«Doughboy Hollow» paraissait l’année suivante, avec une pochette ornée d’un vieux camion abandonné dans un champ. Ron attaquait avec un «Doused» de belle pop évanescente jouée à l’arpège effiloché. Ron reste dans l’élégiaque. Pas question d’en bouger. On peut dire que «Sweetheart» est le hit de la face A. Ron s’impose par un sens mélodique affirmé et un goût prononcé pour la tragédie. D’autres jolies choses attendent l’esprit curieux de l’autre côté, comme par exemple «Stop Myself», une jolie pièce de pop évolutive, dans la tradition de la grande pop anglaise, ou encore «Battle of Stanmore» qui ne doit rien à celle d’Evermore, mais on se croirait quand même sur Led Zep III. Influence évidente. Avec «The Love Song», Ron reste toujours aussi entreprenant, aussi bien mélodiquement que littéralement. I’m gonna love you, répète-t-il. Le cut final qui s’appelle «Turn Your Head» renvoie directement aux Tindersticks. On retrouve la même ambiance d’élégant malaise. On pense aussi au Bryan Ferry des early Roxy. On nage en pleine décadence et ça fait du bien.

Le premier maxi est sorti chez Closer en 1985 avec une pochette bien lugubre. On y voit une rangée de box de téléphones dans une lumière incertaine. L’image est tellement incongrue qu’au premier abord, on croirait voir des pissotières. Ron et ses amis proposaient déjà à l’époque le slow burning candle d’ambition démesurée dont ils allaient nous abreuver pendant trente ans. Deux hits se nichent sur la face B : «Desperate Hours», fantastique explosion multi-directionnelle, une belle psyché de machine molle tendue aux cris d’assaut et aux conséquences incalculables puisque sa course s’achève dans une fantastique apothéose boréale. Le «Final Twist» qui suit vaut lui aussi largement le détour, puisqu’on y entend Ron ululer au fond du studio et naviguer au long d’atmosphères lourdement dépravées.

Le premier album «Free Dirt» paraît l’année suivante, orné d’une belle photo de paysage en noir et banc. Chez les Died, les choix graphiques en imposent. Ce premier album est probablement leur meilleur album. On a une face A bien fournie en pop élégiaque («Life To Go (Landsakes)», où la grandeur semble jaillir de la mélasse) et en grandiloquence («Just Skin», bardé d’effets radicaux et de petites atmosphères psyché délibérées et bien senties, quasiment épidermiques - Brett Myers joue un gros solo psyché à l’étranglée). Et puis on tombe sur une face B exceptionnelle qui s’ouvre avec un «Blue Sky Day» puissant que Ron emmène à la force de sa classe. Comme Robert Pollard, il crée les conditions d’une power pop tendue vers l’avenir. On détecte chez lui et ses amis une certaine aura. Même genre de révélation avec «Round And Round», pièce de pop-rock extrêmement solide puisqu’arabisante. C’est Mark Lock le bassman qui embarque «Laughing Boy» pour Cythère en créant les conditions de l’hypnotisme. Brett Myers veille au grain psyché et Ron fait un festival de uh-uuuuhhh uuuhhh, alors le cut décolle de la terre. Ils enchaînent ça avec «Trough Another Door», un balladif musculeux et incroyablement racé, joué à la slide, au léger parfum de Stonesy. Admirable, on ne s’en lasse pas. C’est joué avec détermination et avec un talent fou. Un joli solo sax vient même enrichir le brouet. Les Died savent se montrer anglais dans le dévolu. Quelle prestance !

Sur «Lost» paru deux ans plus tard se niche une merveille nommée «Winterland». Ron perd sa voix fine dans un déluge de power pop traversé par une bassline aventureuse. On retrouve des dynamiques de basse qui n’appartiennent qu’à Keith Richards. Brett Myers arrose la plaine en feu pendant que Mark Lock balance son drive aérodynamique. Le «Tower Of Strenght» qu’on trouve en face B a de faux airs dylanesques, par ses côtés ambianciers bien tirés et toujours très soignés. Les Died n’ont vraiment rien à voir avec le fameux rock australien. Notons au passage que Rob Younger produit leurs deux premiers albums. Autre cut visité par Mark Lock : «Out Of My Hands», un cut qui voudrait bien chinoiser dans le psyché. Ron emmène «Caersar’s Cold» d’une voix plaintive, irrémédiablement plaintive. L’autre gros cut de cet album est «Crawls Away», avec son Ah crawls crawls à la Question Mark et un Mark Lock toujours aussi présent. On voit cette pop monter sans efforts dans les highlands.

«Trace» est un album solide, l’un de ceux qu’il faut écouter, si on veut entrer chez Died Pretty par la grande porte. Et pourtant, «Harness Up» aurait tendance à nous faire fuir, à cause du son trop éclatant. On y retrouve Ron en chemise ouverte sur le poitrail, face à l’océan. Par contre, on trouvera un peu plus loin de véritables énormités, comme par exemple «Headaround», monté comme un stomper et qui flirte avec l’hymne californien, sevré de tambourins. Le solo file sous le vent à la note stridente. S’ensuit un «Till We Get It Right» monté en dégringolade d’accords psyché. Ça décolle aussi sec et ça devient vite grandiose. On voit s’écrouler les falaises de marbre dans l’écume des jours. On pense bien sûr à Baby Woodrose, à cause de ce solo liquide qui s’écoule comme un torrent luminescent - Till we till we/ Get it right - Quelle dégelée ! Ron nous propulse en pleine mad psychedelia. Tout y est : le riff de basse et l’ampleur cataclysmique. Nouveau coup d’éclat avec «Through My Heart». Ron pose bien son couplet, yeah ! Il s’appuie sur une belle déconfiture d’accords évolutifs qui tendent tous le cou vers la modernité et baaam, on assiste au départ d’un joli solo psyché. C’est admirable de son et grouillant de saumons écarlates. Encore une authentique merveille : «110 BPM», sacrément bien amenée et même scandée, violemment riffée à la basse. Brett Myers joue son solo en continu à la manière des Stooges, wha-wha et gras-double, ça vire à la pure stoogerie et Ron le voodoo nous hante ça bien. Voilà une bande de puissants sorciers.

En 1998 paraissait «Using My Gills As A Roadmap», un disque superbe et terriblement ambiancier. Fantastique mise en bouche avec «Slide Song» qui s’impose comme une véritable dégelée de beat étalé à la surface de Saturne. Ron surnage dans la tourmente. On assiste à une sorte de développement atmosphérique. Ron prend ça à la voix blanche. Il cultive la perdition, loin des yeux et loin du cœur, dans le flamboiement d’un ciel de nuages rouges. Avec l’arabisant «She Was», Ron nous embarque pour Cythère. Puis il chante «Stay» d’une voix plaintive de petit bambino alors que flagornent les grosses notes de basse. Il règne dans ce cut une fantastique ambiance longiligne d’extension lumineuse. On reste dans le bel hypnotisme collatéral avec «The Daddy Act», bien marqué au beat et digne du «Soon Over Babaluma» de Can. Voilà un cut bon comme le pain et visité par des spoutnicks. On note l’excellence de la pertinence. «Radio» voudrait bien sonner comme un hymne, alors Ron le fait sonner comme un hymne universel, soutenu par un énorme drive de basse qui lèche la mouille de la crête. Ça explose, eh oui, et la basse se jette dans l’explosion d’octaves. Franchement, «Radio» sonne comme un événement marquant du XXe siècle. Avec «Away», Ron voudrait se faire passer pour un chanteur innocent, mais en réalité c’est un fin renard. Il chante d’une voix de petit garçon, mais ça claque à l’accord impénitent. Ses amis cherchent des noises à la noise.

«Everydaydream» est le dernier album de Died Pretty. On y trouve deux cuts assez percutants. «Misundestood» pour commencer, chanté perché avec, comme on dit dans les bas fonds, du son au cul du camion. Ron va droit sur l’élégiaque, comme il l’a toujours fait, et Brett Myers joue au loin, perdu dans l’écho du temps. Ces gens-là savent sortir un son. L’autre hit du disque c’est «Here Comes The Night» monté sur un beat techno. Ils sonnent somme la forge du Creusot. C’est un fort bon choix. Ce stomper provoque de l’hypnose. Brett Myers voyage allègrement dans les failles du beat alors que Ron chante d’une belle voix mouillée. On trouve d’autres bons cuts sur cet album, comme par exemple «Call Me Sir» joué au beat du heartbeat et «Dream Alone», lancé à l’arpège dévastateur. Ils jouent un beat violateur de traités. Ron adore les transes interlopes. Ça le transporte. Il chante comme un spectre. Les Died Pretty sont bien meilleurs que Primal Scream. Aucun cut de cet album ne vous laissera indifférent. Bien que tapé aux machines, «Brighter Ideas» séduit car Ron chante délicieusement à la queue de cerise arabisante. Idem pour «Special Way», construit comme un paradoxe puisque le parti-pris technoïde s’accommode fort bien d’émissaires pelotonnés. C’est très intéressant, têtu et bienvenu à la fois, jamais ennuyeux.

En parallèle, Ron enregistre des disques avec Kim Salmon. Leur duo s’appelle les Darling Downs. Comment les situer ? Folk intimiste ? Démarche péjorative ? Cult-cult-band la praline ? Dernier bastion des incompris ? En tous les cas, l’abord se veut rêche.

On se souvient d’avoir poussé des jurons à l’écoute de «How Can I Forget This Heart Of Mine», acheté à prix d’or chez l’importateur du boulmich. Ron chante «I’ll be Always There» à l’arpège de collège et «In That Jar» à l’acou mou du genou. Malgré une belle attaque, «Loverslain» plonge dans un clair-obscur dénué de tout intérêt. «Waste My Time» est un cut qui pourrait bien résumer l’album. Rien n’est pire que de perdre son temps. Sur «And They Danced», Ron chante une polka absurde et sonne comme Joan Baez. On le savait raffiné, mais là il exagère.

Ron et Kim posent cravatés pour la pochette de «In The Days When The World Was Wide». Quand on voit ce genre de pochette, on se frotte les mains. L’écoute, c’est une autre histoire. On parviendra à se régaler du «Saved» gratté au banjo qui fait l’ouverture, car il pourrait très bien figurer sur l’Album Blanc. Puis on va errer de loin en loin, et s’accommoder de la country doucéreuse d’un «Wish You Were Her» qui ne doit rien au Pink Floyd et d’un «Between The Forest And The Trees» qui est un peu plus élancé que la moyenne des balladifs. Kim et Ron sont deux légendes vivantes, et seule la curiosité pousse à écouter l’album jusqu’au bout. On y entend Kim jouer «Higher WhenThey Fall» au feeling pur et tirer de savantes notes de balancement. Finalement, c’est le son du banjo qui leur va le mieux, et ils bouclent avec «Your Face», un joli coup de folk intimiste.

Signé : Cazengler le penaud

Ron S Peno & The Superstitions. Le Trois Pièces. Rouen (76). 29 juillet 2015

Died Pretty. Next To Nothing. Closer Records 1985

Died Pretty. Free Dirt. Citadel 1986

Died Pretty. Lost. Citadel 1988

Died Pretty. Every Brillant Eye. Festival Records 1990

Died Pretty. Doughboy Hollow. Festival Records 1991

Died Pretty. Trace. Columbia 1993

Died Pretty. Sold. Columbia 1995

Died Pretty. Using My Gills As A Roadmap. Citadel 1998

Died Pretty. Everydaydream. Citadel 2000

Darling Downs. How Can I Forget This Heart Of Mine. Darling Downs 2005

Darling Downs. In The Days When The World Was Wide. Darling Downs 2013

Ron S Peno & The Superstitions. Future Universe. Public Bookings 2011

Ron S Peno & The Superstitions.Anywhere And Everything Is Bright. Public Bookings 2013

27 - 11 - 2015

LE 3 B / TROYES

SMOOTH AND THE BULLY BOYS

Brr ! La teuf-teuf m'a laissé à trente mètres du 3 B, j'ai toutefois l'impression de traverser la Sibérie aux temps rugueux des mammouths poilus, l'ère des glaciations arctiques serait-elle revenue ? Quand je pense que la planète se mobilise pour le réchauffement climatique alors qu'il serait si simple de transférer le trop plein de chaleur des étés caniculaires dans les saisons froides. Au lieu de s'activer à préparer le troisième guerre mondiale, nos dirigeants chéris feraient mieux de s'atteler à cette noble cause, je ne comprends pas pourquoi mes amis disent que je trimballe des idées stupides dans ma caboche, mais bon, on n'est pas là pour refaire le monde, juste pour écouter Smooth and The Bully Boys. En théorie, car dès que je franchis la porte, la cruelle vérité me crève la vue. Les Bully ne sont pas là ! L'espace-concert s'avère désertique ! Pas le moindre potentiomètre de guitare en vue. Je m'en vais crier famine auprès de Béatrice qui, compatissante, me sert une tasse de café bouillante et salvatrice. Me rassure, les Bully ne sont pas loin, soixante kilomètres, brouillard sur l'autoroute qui vient de Belgique, mais ce n'est pas grave, ils gardent la frite.

En attendant, discussion avec les habitués, l'on pose une chaise dehors devant le café. Ce n'est pas un acte de cruauté mentale envers un pauvre meuble innocent – inutile de lancer une pétition – mais une sage précaution pour réserver une place de stationnement pour la camionnette des Bullys, qui arrivent enfin. Ne sont que trois, mais tout de suite c'est l'invasion. Ils engouffrent en cinq minutes trois tonnes de matos et vous l'installent en douze secondes. Des pros, pas comme vous quand il vous faut trois jours pour monter votre toile de tente à deux places. N'avez pas le temps de finir votre verre que déjà ils sortent leurs instruments de leur couffins protecteurs. Jusque-là, ils ont l'air sympa et terriblement efficaces. C'est alors que survint la catastrophe. En cinq secondes votre préhension du monde peut changer. C'est la faute de Michel, le guitariste, qui nonchalamment sans trop penser à ce qu'il fait vous gratouille deux demi-accords. Manière de vérifier si l'électricité circule dans les cordons. Le Stromboli, vient d'exploser. Ou alors Zeus tonnant, a piqué un éclair de colère, là-haut sur l'Olympe. Un truc à vous glacer le sang. A vous fracturer le cerveau. Une intuition m'illumine, les Bully ne sont pas tout à fait un groupe de western swing.

SANS LE SON

( Pour les âmes sensibles )

Vous préviens tout de suite les torts sont partagés. Et affichés. Le gus de gauche. Ca tombe bien il s'appelle Gus. Noir et rouge. Sang et nuit. Lui et sa contrebasse. Pas une big mama débonnaire. Plutôt sorcière élancée dans une cape couleur de cercueil, rehaussée de criminels motifs stylisés au fil rouge. Flammes de l'enfer au dos, runes énigmatiques par le devant, les cordes sont écarlates comme s'ils elles avaient traîné sur le pont ensanglanté d'un drakkar viking durant un abordage. Michel qui n'est pas un ange est au centre, micro à la hampe ornée de joujoux mexicains, trois têtes de mort ricanantes, vous en retrouvez le motif morbide sur le devant de sa chemise noire, l'est armé d'une Gretsch métallique et comme parsemée de flocons de neige, et puis sur le côté il y a Jean-Armel. Comparé aux deux longilignes gaillards précédents, l'offre l'aspect du petit frère à qui les grands n'arrêtent pas de faire des misères. Lui ont fauché son tabouret, et n'a droit qu'à la portion congrue, une caisse claire, un tom, une grosse caisse, et un truc indistinct derrière qui n'a l'air de servir à rien. C'est le farfadet bondissant. Le korrigan breton, l'a fauché toutes les baguettes magiques de Merlin et l'on ne tardera pas à s'apercevoir qu'il sait s'en servir.

AVEC LE SON

( Pour les âmes trempées sept fois dans les eaux du Styx )

Avant de commencer, ils ont avalé trois godets de jack, cul sec. Tout de suite après, c'est l'assistance qui est restée cul bas. Submersion totale dès les premières secondes. Basse grondante, guitare rugissante, batterie fracassante. Questions : mon premier fait du bruit, mon deuxième fait du bruit, mon troisième fait du bruit, qu'est-ce que c'est ? Du rock and roll ! Qui c'est ? Smooth and the Bully boys ! C'est donc quoi ? Un merveilleux groupe de rock and roll ! Gravissime pâte sonore qui vous englobe et dont vous ne cherchez qu'à rester empêtré comme un fruit confit dans un cake anglais, englouti à jamais jusqu'au bout de votre vie. Musique célestielle de rockers jouée par une légion de damnés. Le diable frape à votre porte et vous le laissez entrer. Se sont partagés les tâches. Gus est proposé au vrombissement de fond, gros porteur prêt au décollage qui lance ses moteurs. Douce musique ! Faudrait trois orchestres symphoniques pour obtenir ce bruissement tonitruant. Le vol de mille frelons fous bourdonnant après la reine des abeilles. Michel lance la foudre. Raid de dix mille hell's angel sur Hollister. Vous sert de ces remontées de riffs à vous retourner l'estomac dans l'œsophage. Quant à Jean-Armel il se contente d'entrer. Mais dans le vif du sujet. Par la porte bardée de fer du château-fort sur laquelle une médiévale armée de soudards porte des coups de boutoirs, à l'aide d'un solide chêne centenaire qu'ils s'amusent à encastrer dans les poutres des vantaux disloqués.

SANS L'ESPACE

Avant d'entrer dans le détail, débarrassons-nous du seul aspect de la soirée qui fâche. Avec la vue d'ensemble du paragraphe précédent, le lecteur averti a déjà compris. Entendu le volume sonore, nous avons affaire à une musique qui ne peut être interprétée pénardos, tranquillement debout, comme quand vous attendez patiemment votre tour au guichet de la poste. Faut de l'espace, difficile d'organiser une course de côtes sur un parking de supermarché. Or le 3 B, le faudrait au cube puissance dix pour que nos trois tigres rugissants puissent nous donner un véritable aperçu de leur savoir faire intégral. Au moins désormais, vous avez un but dans la vie : voir un concert de Smooth and the Bully Boys sur une grande scène. Visionner un film sur votre smartphone, ça ne vaut pas l'écran géant du kinorama. Cette restriction volumique ayant été posée, rapprochons-nous du volcan en éruption.

DON'T TOUCH MY GUITAR