28/08/2015

KR'TNT ! ¤ 244 : SONICS / JUKE JOINTS BAND / APACHES

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 244

A ROCK LIT PRODUCTION

27 / 08 / 2015

|

SONICS / JUKE JOINTS BLUES / APACHES |

|

EDITO KR'TNT ! On the rocky road again ! Nous espérons que tout cet été vous avez été bien sages, comme des images, chastes comme des moines, travailleurs comme des brutes, bref que vous avez mérité votre ration hebdomadaire de rock'n'roll. Donc c'est reparti pour plus de quarante semaines very hot ! Une seule ombre au tableau, la santé d'Ervin Travis qui ne s'est guère améliorée, courage Ervin, nous sommes avec toi, and keep on rockin' till next time ! |

02 - 08 – 2015

BINIC FOLK BLUES FESTIVAL ( 22 )

SONICS TA MERE

Tu sais, quand tu vas voir les Sonics sur scène, c’est comme si tu allais voir des rois. Oh pas des rois couronnés comme ceux d’Espagne ou des Pays-Bas, non, des vrais rois, les rois du garage. Bien sûr, tu vas me dire que les Pretties, les Standells ou les Them sont aussi des rois, mais les Sonics ont vraiment quelque chose de spécial, un son, une sorte de folie et une belle série de hits qui datent maintenant de cinquante ans. En plus, tu as de la chance, car cette fois tu peux voir les Sonics à l’œil. Le festival de Binic, c’est à la fois grandiose et gratuit. Attends la fin du set d’Harlan T. Bobo pour te faufiler jusqu’au premier rang, pendant qu’il en est encore temps.

Après tu ne pourras plus y aller, car des milliers de gens vont arriver. Et là tu verras monter sur scène Gerry Roslie, Larry Parypa et Rob Lind, les trois rescapés de la formation originale, accompagnés de l’excellent bassman et ex-Kingsmen Freddie Dennis. Des vieux pépères ? Ah tu vas voir s’ils sonnent comme des vieux pépères ! On souhaite à tous les groupes de pouvoir sonner comme ça ! Et là bien écrabouillé, la gueule dans la barrière, tu vas goûter au festin des dieux du garage, dans un chaos génial de viande soûle et de corps qui volent à la surface de la marée humaine. Et tu contempleras la voûte étoilée à travers un gigantesque nuage de poussière jauni par la lumière des spots. Tout ça dans la douceur de l’été breton. Tu peux être sûr que tu vas te pincer, car tu vas croire que tu rêves, mais non, tu te trouves bien dans le chaos du réel ! Arrrrrrrrrrrrhhhh ! Comme au bon vieux temps, Gerry screame en plein «Boss Hoss» pour introduire le solo de Larry qui, sous de faux airs de prof à la retraite, sort des killer solos comme d’autres sortent des lapins blancs d’un chapeau noir - He’s a real boss/ Hoss ! - Le grand Rob sort lui aussi des solos de sax dévastateurs. Tu verras, ils ont tous les cheveux blancs et ils portent des chemises noires brodées de motifs western, mais ils jouent comme des punks des bas-fonds de Tacoma ou d’ailleurs.

Tu vas faire comme cette folle de l’autre côté de la barrière, tu vas sauter en l’air quand ils vont attaquer «Psycho», ce classique épouvantable sorti des vieilles cuisses du Jupiter punk de Tacoma, t’as qu’à voir. Et Gerry va screamer à s’en arracher la prostate pour inviter Larry à repartir en sucette killerique ! Ils vont aussi faire de bonnes vieilles reprises du style «Money» screamées à outrance ou pire encore, «Louie Louie», véritable berceau de la civilisation occidentale, et tu comprendras à ce moment-là que personne ne peut surpasser les Sonics, ils sont restés les rois de la fournaise binaire et du solo traînard infecté de la mortelle gangrène de la mortadelle. Et tu vois, cette version de «Louie Louie», c’est l’une des meilleures, avec celle d’Iggy sur «American Caesar». Tu verras aussi la petite boule, là-bas à gauche, Freddie Dennis, sortir une version ultra-screamée de «Sugaree», l’«Oh les Filles» d’Au Bonheur Des Dames. Eh oui, ce mec peut screamer en puissance, comme Little Richard ! Et comme Gerry Roslie, bien sûr, qui a passé sa vie à reprendre les vieux classiques de Little Richard. Et quand tu vas entendre «He’s Waiting», tu vas sauter encore plus haut, tu verras, c’est la même violente attaque que les Standells, c’est de l’ultimate définitif et Larry va encore te vriller ça au killer solo. Tu vois, c’est du garage de coups de reins et de coups de menton, de la pure démence de l’indécence. En rappel, tu les verras aussi taper dans leurs plus gros hits, «The Witch», par exemple - long black hair and big black car - et Gerry va faire le dingue et donner un coup de talon sur son clavier, mais ne sois pas surpris, car il y a vraiment de quoi devenir dingue quand la sorcière traîne dans les parages...

Et tu auras aussi «Strychnine», bien sûr, popularisé par les Cramps, l’ultra classique des enfers de Dante Alighieri - I like the taste waaaoooohhh - tout y est, c’est un peu comme si les Sonics avaient tout ré-inventé après le «Gloria» des Them. À un moment, tu vas comprendre le fossé qui sépare des survivants comme les Sonics d’autres survivants comme les Stones. See what I mean ? No sell out, baby ! Les Sonics représentent un monde en voie de disparition. Ils ne prennent pas les gens pour des cons. Au coin d’un bar en Normandie, Gerry disait qu’ils avaient accepté de reformer le groupe et de tourner uniquement pour les fans.

Et bien entendu, tous ces hits, tu vas les retrouver sur les trois premiers albums qui forment une sorte de trilogie sacrée, comme le sont d’autres trilogies, par exemple celles des Stooges, du MC5, des Gories, du Jimi Hendrix Expérience ou du Velvet. Tu as trois disques et la messe est dite.

Leur premier album s’intitulait «Here Are The Sonics». Il est aussi décisif dans l’histoire du garage que l’est le premier album des Pretties. Tu vas y trouver tout qui fait la grandeur des Sonics, «Psycho», «Strychnine», «Boss Hoss». Tu as aussi un «Roll Over Beethoven» avec le son des Stones, mais la grande différence avec la version des Stones, c’est le killer solo de Larry. Même chose avec «Walking The Dog» : c’est mille fois plus puissant que la version des Stones ! Dans «Have Love Will Travel» de Richard Berry, tu vas entendre un solo de sax complètement explosé. Ils font aussi une version terrible de «The Night Time Is The Right Time». Gerry ne pouvait pas laisser passer un cut aussi énorme, et il le screame à outrance. Tu as d’autre covers admirables comme «Money» et bien sûr «Good Golly Miss Molly» que Gerry explose à sa façon.

Sur «Boom», tu as encore une belle palanquée de hits. Avec «Cinderella», Gerry va au maximum de scream et atteint une sorte de démesure à la Little Richard. Ils ont un autre classique, «Shotdown» - hey little girl what’s the matter with you - Ils gèrent ça aux clap-hands et à la fournaise maximaliste. Gerry te screame ça dans tous les coins - Cause I’m shot down - Et qui arrive là-dessus ? Larry the killer avec un nouveau solo d’antho à Toto. Son solo est une merveille d’anticipation dynamique. Voilà une nouvelle preuve de l’existence du dieu Parypa. Tu as aussi «Don’t Be Afraid Of The Dark», l’un des rares hits des Sonics qui ne soient pas hurlés. C’est un hit d’impact immédiat et là, tu commences à réaliser que Gerry Roslie est un fieffé compositeur. Et tu vas voir comment Rob joue dans «Skinnie Minnie». Il sort un solo infernal, certainement du niveau de ce que sortait Lee Allen, mais en beaucoup plus crade - When I see her walking down the street - C’est toute la magie des sixties que tu entends là. Par la force des choses, les Sonics sont devenus des spécialistes des reprises de Little Richard. Leur version de «Jenny Jenny» est solide. Rob refait son Lee Allen. Il se déchaîne et souffle comme un beau diable. Les Sonics, c’est une fantastique machine d’exaction majeure. Personne ne peut résister à ça. En face B, tu vas tomber sur «He’s Waiting», cut avec lequel ils ouvrent leur set sur scène. C’est probablement l’un des hits les plus violents de l’histoire du rock. Et tu vas te régaler du riffing ultra dépouillé de Larry sur «Louie Louie».

Sur leur troisième - et dernier - album de l’âge d’or, «Introducing The Sonics», tu vas retrouver «Psycho», mais aussi une belle version infectueuse d’«I’m A Man», animée d’une pure violence intentionnelle. Et à la suite, tu as encore un beau clin d’œil à Little Richard avec «Bama Lama Bama Loo». Gerry allume son brasier et hurle au cœur d’une extravagante fournaise saxée. L’autre gros cut de cet album, c’est «Like No Other Man», pièce de garage vitriolée à la fuzz et drumbeatée à la bonne franquette. Tu vas aussi tomber sur «Maintaining My Cool», un hit à la désaille, l’hymne des dandys garage. Tu verras aussi que «Dirty Old Man» sonne comme un hit des Standells, chanté à la rigolade, mais Larry y écrit une page de l’histoire du garage. Ils tapent aussi dans «Diddy Wah Diddy», mais si tu connais la version de Captain Beefheart, tu laisseras tomber celle-ci.

Sur «Maintaining My Cool», une compile sortie dans les années 90, tu trouveras pas mal de choses que tu connais déjà, avec en plus une reprise de «Hanky Panky». Mais le jerk, ce n’est pas leur pointure. Souviens-toi que les Cramps s’étaient aussi vautrés en voulant reprendre ce classique parfait qui reste l’apanage de Tommy James et du juke de la salle de jeux de la rue Saint-Jean en 1966. Wow, on dansait le jerk dans la vitrine !

Figure-toi que le groupe avait disparu après le troisième album. En 1980, Gerry tenta de redémarrer les Sonics avec le guitariste Gerry Wallace. Ils enregistrèrent un album sur Bomp qui est assez décrié. La version d’«He’s Waiting» qui ouvre le bal donne bien le change, car George Wallace joue à l’écho du temps. Pareil pour «Shotdown» qui est joué à la guitare hurlante. Wallace se perd dans le néant. Ils s’attaquent ensuite à «Tallahassie Lassie», comme les Groovies, mais ils traitent ça à la bravache déterminante. Par conte, ils se vautrent en voulant reprendre «Leavin’ Here». On est trop habitués à la version de Motörhead, ou même à celle des Birds. Et tu vas voir, le reste de l’album tourne vite en eau de boudin, avec des versions foireuses de «Louis Louie» et de «Sinderella». Tu sais pourquoi ? Le son est trop californien. Et Larry brille par son absence. Pas de Larry, pas de Sonics. Pas de bras, pas de chocolat, mon vieux.

À l’époque où ils sont venus jouer au Trabendo, les Sonics venaient de sortir un EP quatre titres augmenté de six titres live. Là-dessus, tu avais une véritable énormité : «Cheap Shades». Gerry attaquait avec un cut garage d’amplitude maximaliste et bien sûr, après le deuxième couplet, tu avais le vieux Larry qui partait en vrille comme chasseur dégommé par la DCA. Et comme à leur habitude, ils te sortaient un final éblouissant. C’est Freddie Dennis qui chantait «Bad Attitude». On le sentait fier car il avait derrière lui le meilleur garage-band du monde. Just perfect, comme dirait un Anglais. Si tu écoutes les titres live qui suivent, tu vas être surpris par la qualité du son. Ils sont enregistrés à l’Ubu de Rennes. C’est Freddie qui attaque «Cinderella» à la hurlette carabinée. Freddie, c’est le fils caché de Little Richard et de la Castafiore - Hey hey hey Cinderella ! - Et là, tu vas encore devoir te pincer, car la version de «Strychnine» qui suit est une version de rêve. Pourquoi ? Parce que tout le public chante en chœur avec Gerry - Some folks like water/ Some folks like wine - Eh oui, on n’avait encore jamais vu ça. C’est comme au concert des Stooges, à la Villette, tout le monde chantait So messed up/ I want you here/ In my room/ I want you here/ Now we’re gonna be/ Face to face ! Tu entendras aussi une version magique de «Don’t Be Afraid Of The Dark», ce cut énorme qui est tiré de leur deuxième album, «Boom».

Par contre, laisse tomber le live in Tacoma 1964 édité par Norton, c’est de la bouillie. Tu as deux sets, un set d’instros et un set chanté, mais on entend à peine la voix de Gerry.

Et puis tu as le dernier album, «This Is The Sonics» produit par Jim Diamond. Ils démarrent en trombe avec une reprise démente d’«I Don’t Need No Doctor». Quel éclat ! Ils explosent le firmament dès l’intro. Ça screame sur un solo du vieux Rob. Quand tu entends «Bad Betty» tu remarques une chose : ils ont exactement la même attaque que dans les sixties. Ils ont su conserver toutes leurs prérogatives. Gerry chauffe ses syllabes à coups de ooouuuhhh et Rob débarque au sax dans le cœur du brasier nucléaire. Et voilà le grand Freddie qui entre un lice pour «Sugaree», comme à Binic. Il adore chanter au chat perché. C’est encore du blasting de fournaise ultime. Ce mec sait vraiment hurler. Et tu as Larry qui entre au trot dans le classicisme. Quel guitariste ! Quelle version démente ! Cette fois, ils sortent une bonne version de «Leavin’ Here». Ils ont soixante-dix ans et ils balayent tout sur leur passage. Tout ! Absolument out ! C’est probablement l’une des versions les plus extrêmes du XXIe siècle. D’abord, c’est pas compliqué, tout est bon sur cet album. Avec «Love A Little Sister», ils adressent un nouveau clin d’œil à Little Richard - Hey hey hey hey - Ils chantent ça à la puissance mille. Ils enchaînent avec une nouvelle monstruosité, «I Got Your Number» - It’s 666 - Larry riffe comme un fou dangereux - Sick sick sick - Et là tu vas tomber sur une autre bombe atomique: «Livin’ In Chaos» ! Eh oui, ils ne sont pas prêts de se calmer. Gerry attaque ça au scream - Well you poison my mind and you poison my soul - Hey hey - Pur génie - I’m livin’ in chaos because of you - Voilà le grand art des Sonics - Et ils vont te claquer la porte au nez avec le dernier cut de cet album infernal, «Spend The Night». Ils sont dans l’incroyabilité des choses. Disons qu’ils viennent tout juste de sortir le meilleur album garage du XXIe siècle. N’ayons pas peur des mots. Les Sonics sont restés aussi teigneux et aussi véridiques qu’au temps de leur grandeur, et pour corser l’affaire, Larry vrille la chose d’un killer solo définitif.

Les Sonics étaient venus jouer à Paris en 2009 et dès les premiers accords d’«He’s Waitning», on sentait la machine la guerre. Tu en prenais plein la figure, si tu avais la chance d’être dans les premiers rangs. Quelle clameur ! Les Sonics envoyaient leurs chœurs comme des cris de guerre. Et Larry grattait ses accords sans broncher. Ah t’aurais vu ça ! Tu le voyais partir en solo comme un éclaireur. Et tu avais Ricky Lynn Johnson des Wailers qui battait le beurre derrière. Le pauvre Gerry avait pris froid et il chantait d’une voix atone. Heureusement que Freddie était là pour prendre tous les cuts hurlés, comme «Cinderella». Il chauffait son hey hey hey à la belle hurlette et derrière le Wailer frappait comme un sourd ! Un vrai Jerry Nolan ! Ah il fallait voir Freddie emmener Cinderalla en enfer, alors que des imbéciles dans les premiers rangs l’insultaient en le traitant de sucker.

Quand tu vas voir un groupe comme les Sonics, souviens-toi d’une chose importante : tu es en France et l’une des grosses particularités du Français moyen, c’est de n’être JAMAIS content. Tu vas forcément tomber sur des gens qui vont dénigrer le set des Sonics, soit parce qu’ils étaient trop loin pour pouvoir les apprécier, soit parce qu’ils ne les ont pas vus se rouler par terre. Certains vont même les avoir trouvés un peu mous. Surtout, ne cherche pas à discuter, essaye seulement d’imaginer la tête qu’auront les médisants quand ils auront le même âge que les Sonics ! Tu sais, je ne crois pas que ce soit facile de monter sur scène à l’âge de soixante-dix ans pour hurler des vieilles conneries dans un micro et donner un coup de talon sur un clavier. Franchement, c’est un truc qui m’épate. Tu te souviens, en 2008, Jerry Lee donnait encore un coup de talon dans son tabouret !

Signé : Cazengler, so niqué.

Binic Folk Blues Festival (22). 2 août 2015

Sonics. Here Are The Sonics. Etiquette Records 1965

Sonics. Boom. Etiquette Records 1966

Sonics. Introducing The Sonics. Jerden 1967

Sonics. Sinderella. Bomp 1980

Sonics. Maintaining My Cool. Jerden 1991

Sonics. Busy Body. Live In Tacoma 1964. Norton Records 2007

Sonics. 8. The Sonics Records Co. 2010

Sonics. This Is The Sonics. ReVox 2015

Sonics. Explosives. Buckshot Records 1974

Sonics. Psycho-Sonic. Big Beat Records 1993

De gauche à droite sur l’illustration : Larry Parypa, Ricky Lynn Johnson, Freddie Dennis, Rob Lind et Gerry Roslie.

MIREPOIX ( 09 ) - 15 / 07 / 15

JUKE JOINTS BAND

La teuf-teuf roule à toute allure comme une pierre muddywatersienne lancée sur la pente fatale du blues, l’est pressée de se garer devant la porte de la Bastide Médiévale. Je la comprends, ce soir nous avons rendez-vous avec Juke Joints Band. Pas question de rater notre première nuit bleue de l'été. Côté tourisme la cité mirapicienne possède un atout de taille : le long quadrilatère de sa place centrale entouré d’une antique galerie à piliers, rehaussée de façades, parfois de traviole, aux boiseries sculptées par l’âge, et badigeonnées de multiples couleurs pimpantes. Une carte postale grandeur nature. Un piège à touristes attirés par une programmation festive et variée. Aujourd’hui, marché artisanal, et en plus comme le chante Bashung on la frite puisque les moules sont au programme sous la grande halle du marché. Avec en plus, bigarreau sur le gâteau, le Juke Joints Band à dix-neuf heures.

HALLE OF FAME

Six heures trente tapantes, nous sommes in situ car les amateurs ne refusent jamais une balance de Juke Joints Band. Première surprise, cette année le Juke Joints Band n’est pas relégué à l’intersection d’une artère débouchant sur la place centrale entre deux terrasses de café - remarquons que depuis Robert Johnson, les croisements sont des passages obligés pour les joueurs de blues - ont droit à la halle centrale. Se sont installés au bord de celle-ci, le cul tourné vers les futurs bouffeurs de moules cuites, face aux passants, un véritable micro trottoir blues. Le Juke sort le grand jeu ce soir, formation quasi philharmonique Chris Papin et Ben Jacobacci ont fait appel à Damien Papin ( dans la famille, nous demandons le fils ) et deuxième surprise, Thierry à l’harmonica. Attention, pour ceux qui suivent comme nous le Juke depuis trois ans, pas Thierry Kraft, non Thierry Hau que le Juke vient de rencontrer il y a à peine deux heures, pas le temps d’une seule répétition et déjà un premier concert, l’esprit blues dans toute sa splendeur.

Ca branche et débranche les amplis en toute coolitude, un petit larsen s’invite de temps en temps, Damien bichonne tour à tour et sa contrebasse et sa guitare basse, Thierry caresse ses harmonicas, Chris discute avec des connaissances, Ben en profite pour faire un petit tour dans la maison du soleil levant sur son électro-acoustique. Rien à voir avec les orgues majestueux et funèbres d’Alan Price chez les Animals, en donne une version beaucoup plus roots, rapide et enlevée, très proche de la première enregistrée par Clarence Ashley en 1934. Reçoit une salve d’applaudissements des passants qui commencent à se masser. Enfin Chris se lance dans les deux premiers couplets du hit de Bobby Womack, immortalisé par les Stones : It’s All Over Now ! Mais non ce n’est pas terminé, tout est en place et le premier set démarre sur les chapeaux de roue.

AVANT LES MOULES

C’est parti pour une première heure. Les moiteurs du Sud - avec les quarante degrés à l’ombre de la canicule estivale pas besoin d’un gros effort d’imagination pour se croire à Clarksdale city - plus la musique du Sud, que pourriez-vous rêver de mieux en ce bas monde ? Attention, pour les malheureux qui n’ont jamais entendu le Juke, le combo ne recherche pas la reconstitution idoine et historique du son des années 1926-1937, ce genre de démarche illusoire ne le tente guère - le blues irrigue toute la musique populaire américaine, et par ricochets sur le delta du Mississippi, anglaise et française, le blues est partout, suffit de savoir le pêcher dans les eaux troubles de nos imaginaires. Le blues ne s’est pas arrêté à la mort de Robert Johnson, son esprit se perpétue, suffit de l’appeler par une transe rythmique adéquate. C’est Ben qui se charge du rituel chamanique. Gratouille sur sa guitare. Esquive le poncif, la valse chaloupée de base que tout guitariste qui interprète un blues se croit obligé de reproduire mécaniquement, produit avant tout les flammes rouges et mordantes des feux sauvages attisés par les vents de la colère. Danse infernale de ses doigts sur les cordes qu’il triture avec force. Quand vous l’entendez jouer, vous avez envie de chercher le second guitar man censé le soutenir, mais non l’est bien seul, applique un principe de base très simple, dix doigts donc je peux multiplier le jeu par dix. Ce qui n’est pas la table de multiplication la plus facile. Bref vous sert une mayonnaise aux œufs de dinosaurock épaisse comme un blindage de char d’assaut, une ambroisie survitaminée digne des dieux et qui se suffit à elle toute seule. D’ailleurs souvent le Juke se présente sous forme d’un duo, avec Ben, Chris n’a pas besoin de plus, l’a l’essentiel, le nécessaire et le superflu. Mais comme plus on est de fous, plus vite le coton est récolté, ce soir nous avons droit au quatuor. Pour le moment Thierry cherche sa place, se contente de coups de langue hâtifs et espacés, tel un petit chat qui se retrouve devant sa première écuelle de lait, cherche des yeux Ben pour savoir l’espace dans lequel il pourra intervenir. Tout à l’opposé de Damien qui impose sa contrebasse sans se poser de question, vous pouvez galoper à votre aise Mister Ben, coucou je suis à votre côté et ne comptez pas me dépasser. Vous taille de ces lignes de base avec une facilité déconcertante, insultante, tiens un petit contretemps intempestif comme un éperon rocheux jeté au milieu du courant juste pour détourner le torrent, pas de quoi émouvoir Ben, qui couronne l’obstacle d’une gerbe d’écume plus bleue que la nuit la plus sombre et emporte le tout sous une cascade ébouriffante de ses notes tordues en vrilles dont il a le secret. Que voulez-vous, faut bien exprimer la brisure rythmique du blues, mais ces deux-là préfèrent passer par les chemins de traverse ignorés du vulgus pecum et les traboules qui déboulent en pente raide. Echangent des petits sourires convenus, comme les augures de César qui ne pouvaient se regarder sans rire, ravis d’avoir répondu à vos attentes en vous ayant ménagé les plus jouissives surprises.

Bref, ça tournicote grave, et vous n’en exigeriez pas davantage. Apprenez que dans la vie faut toujours demander l’impossible. Bien sûr pas de la gnognote rose pour fillettes anémiques , évitez le dentifrice sur la brosse à dents, préférez l’acide sur la plaie, ou l’égoïne sur les orteils de votre pied droit, c’est Chris qui vous apportera cela sur le plateau de sa voix. Une raclure comme le moule s’est perdu depuis un quart de siècle, une râpe à organes génitaux, un suintement perfide de reptile, une liqueur verte qui vous rabote le cerveau en deux temps, trois mouvements. Et cela servi avec la classe, le sourire, et la bonne humeur. Le mec d’emblée sympathique, à l’aise dans ses santiags biseautées, pas de gesticulation mais des gestes qui du corps suivent et indiquent le rythme. Dès qu’il ouvre la bouche, c’est perdu, le contraire du beau parleur, vous dégoise du blues comme le crotale son venin. Ca vous brûle l’âme et vous fout le feu partout ailleurs. Un chalumeau intérieur. Une espèce d’arme bactériologique de troisième génération qu’il a dû trouver dans un fouillada de l’armée américaine. Un condensé d’agent orange amerloque dont on se servait dans les années soixante pour défolier les arbres centenaires des forêts vietnamiennes. Lui le Chris il vous le sert en teinte bleue, vous duste le broom et les amygdales en un temps record. D’abord ça vous détruit, ensuite ça vous requinque d’une manière étonnante. Les deux vertus du blues en un seul timbre, la flaque croupie des eaux stagnantes qui vous file la fièvre des marais et puis la levée énergisante des flots qui emporte les digues. La déréliction et l’énergie. Le blues à l’état pur, que ce soit dans une reprise de Tony Joe White, de Keb Mo ou d’Otis Redding.

MIAM-MIAM

Une jeune fille s’est approchée de l’oreille de Chris pour lui susurrer un secret que l’on espère honteux. Hélas, non. Les frites sont cuites et les moules molles à souhait, c’est l’entracte, que chacun se restaure à volonté, reprise du concert dans une heure trente. L’on file à la Cardamone, un végétarien - un truc à filles qui veulent garder la ligne et un teint de radis bio - mais le patron n’écoute que de la bonne musique, comme quoi en ce monde terrestre le pire peut côtoyer le meilleur.

Y avait une centaine de spectateurs devant le groupe pour le concert de fin d’après-midi, dès les premières notes de la soirée, faut en compter trois fois plus qui s’agglutinent en un vaste demi-cercle devant le Juke. Et encore je ne comptabilise ni les enfants au-dessous de douze ans ni les chiens qui courent dans la foule tout heureux de retrouver leurs congénères.

APRES LES FRITES

Vont jouer pratiquement deux heures. Toute l’histoire du blues défile, de BB King à John Mayall, de Creedence Clearwater Revival à Muddy Waters. Mais ce n’est pas le plus important. De toutes les manières dans le blues, les vivants et les morts, les stars et les anonymes se rejoignent en une tarentelle folle. En deux minutes le groupe a retrouvé sa cohésion d’avant repas et repart à l’assaut. Une boule palpitante d’énergie. Toujours le même triptyque de choc, Chris « Hey-Hey-Hey » Papin qui déroule son rouleau de fil de fer barbelé avec électrocution immédiate si vous vous en approchez un peu trop près, mais qui aurait l’idée d’aller marcher sur un crotale en colère et son cliquetis de crécelle crépitant, Damien qui laisse tomber sa big mama pour une svelte basse emmanchée d’un long manche héronique aussi long qu’un jour sans pain ou qu’une nuit sans sein, Ben à moitié vautré sur une chaise haute au comptoir de sa guitare diabolique qui résonne dans tous les sens. Mais ce n’est pas tout. Thierry n’entend pas jouer les utilités. L’a vite compris que dans le Juke chacun se débrouille pour jeter ses propres marrons au milieu du foyer incandescent. Ce n’est pas la foire d’empoigne des égos qui se coupent l’herbe sous les pieds, c’est plutôt j’emmène un lot de parpaings pour renforcer la muraille de ce côté-ci. Ne sert plus de ses harmos comme d’un compte-gouttes. Rien qu’à la façon de les caler sur son micro, l’on sent qu’il est décidé à vous verser tout le flacon à jets continus dans le conduit auditif. Sûr qu’il y a les soli à assurer, mais plus question de rentrer à la maison dès le boulot terminé, s’accroche à la basse de Damien ou aux cordes de Ben et il poursuit la chasse à courre. Ce sont de longues glissades sans fin, des descentes de toboggan géant, ce n’est pas à qui arrivera le premier en bas, mais comment les deux poids conjugués vous refilent davantage d’allant et de force. Lorsque Thierry Kraft s’invitera sur scène pour un morceau l’on pourra mieux juger du jeu des deux Thierry, Kraft plus brutal, Hau plus coulant, Kraft intervenant comme une section de cuivres ponctuant et architecturant les morceaux de ses interventions massives comme des tours d’angles et Hau comme un violon flexible qui se coule sur l’instrumentation et l’accompagnant sans cesse dans ses glissements les plus subtils et les déplacements les plus pervers. Kraft stompe et Hau moanise. Deux approches du blues, deux versions non antithétiques mais complémentaires.

Le Juke box blues n’a pas de temps à perdre en comparaisons et analyses. File droit au cœur du blues sans demander son reste. D’ailleurs après leur passage, il ne restera rien, qu’un grand vide, la sensation d’avoir été traversé d’un grand rêve bleu sombre et azuréen. Nous ont laissés, rassasiés de faim et d’envie tenaces, sur un dernier rappel dans lequel ils ont salement agité le mojo workin’ du blues, avec la même ferveur dont dans l’Antiquité, les processions tempétueuses exhibaient et promenaient les omphalos de marbre érectif au travers des foules en liesse. La folie du blues n’a pas d’âge. Nous non plus.

Damie Chad

P. S. : un geste à signaler. Après le concert, les frites et les moules en rabe seront offerts à qui en voudra soigneusement enveloppées dans des barquettes en plastic. Une autre forme, inattendue, de l’esprit de partage du blues.

CAMON / 14 - 08 - 2015

LA CAMONETTE

JUKE JOINTS BAND

La Camonette est un vieux tube citroën repeint en rouge et blanc et stationné sur le parking-boulodrome situé un peu à l’extérieur du village ariégeois de Camon. Nous y étions déjà l’année dernière ( voir KR’TNT ! 199 du 04 / 09 / 14 ) ) mais cette fois-ci la donne a changé. Brrr ! Fa pas cau ! Juillet a été torride mais le mois augustéen est frisquet. L’a plu la veille, le temps est incertain et un petit vent froid vous caresse l’échine d’une façon peu agréable. Courageux mais pas téméraires, les gens du cru ont dans leur immense majorité pensé que c’était cuit et sont frileusement restés chez eux à se chauffer les pieds devant la télévision, la boîte à décervelage démocratique. Sûr que le blues sans la moiteur du Sud, c’est un peu comme les bayous sans alligators, mais avec le Juke Joints Band pour nous réchauffer le cœur et les sangs, ce sera caïman pareil. Et puis avec les plateaux de charcuterie-fromage ( moules-frites pour ceux qui soignent leur cholestérol ) que nous propose la Camonette, nous avons assez de munitions pour affronter les rigueurs les plus extrêmes d’un climat qui soi-disant se réchauffe. Alors que nous sommes en train de vivre une des plus grandes glaciations humanoïdales que notre planète ait jamais connue, mais ceci est une autre histoire.

JUKE JOINTS BAND

Formule de base : Chris au chant, Ben à l’électro acoustique, retour à la rustique simplicité des origines. La voix rauque et les doigts agiles. Suffit de deux silex pour faire surgir le feu du blues. Et allumer les incendies. Un son plus clair que d’habitude, je subodore la brise qui doit éparpiller quelque peu l’amplitude sonore lorsqu’elle s'échappe du marabout qui sert de scène aux deux sourciers du blues. Ben - comme la pythie sur son trépied dans le temple de Delphes - les fesses confortablement accoudées sur son haut tabouret à dossier distille les vapeurs méphitiques de la musique du diable. Jeu serré et virevolté, capable de réciter le blues originaires de Robert Johnson comme les orchestrations électriques de Tony Joe White. C’est que le blues est un mamba qui déroule ses anneaux au travers de toute la musique américaine et sa morsure est réservée à de rares élus qui forment une chaîne de passation semi-clandestine qui sert d’arête dorsale au déploiement du rock and roll. Tout cela, Ben en porte témoignage d’une splendide façon. Il gratte, mais au sens étymologique du mot, il arrache les peaux superposées du serpent, effectue une mue régressive, met les chairs à nu, les lacère au plus profond pour en faire surgir les douleurs les plus vives, les palpitations les plus primitives. A ses côtés Chris guttural se livre à une étrange profération digne des psalmodies du vaudou. Alliance des contraires, les masques grotesques des rituels d’exorcisation et les giclées spermicides des forces enfouies enfin libérées. Guitare de cri et de douleur, voix de haine et de couleur. Le tout avec humour. L’humanité n’est qu’une comédie. Une plaisanterie amère, dont il vaut mieux rire que pleurer. Le blues est en même temps et un chant profond et un défilé de carnaval. La Terraplane chère à Johnson est aussi un véhicule d’auto-dérision. Se gausser et ne point larmoyer. Dans les situations les plus dramatiques brille toujours la blancheur illuminante de la lame du poignard de l'ironie dont le blues éprouve du doigt le tranchant meurtrier pour se rappeler qu’il ne faut point trop prendre les plus âpres meurtrissures trop au sérieux. Entre les morceaux Chris réécrit la biographie des chantres de cette musique. La plus grande révérence est celle qui se termine en éclats de rire burlesque. Juke Joints Band a compris que le blues n’est pas une musique pieuse qu’il conviendrait de glorifier et d’encenser de larmes apitoyantes. Le blues est une matière ardente, une eau de feu tellurique que l'on se doit de boire à longues goulées autant pour les nuitées d’ivresses que pour les réveils migraineux du petit matin où l’on revient à la vie, moins belle que les rêves.

Deux sets d’égale intensité, entrecoupés d’une pause repas. Le Juke Joints Band nous régale d’une musique juteuse puisée au tréfonds de la musique populaire américaine. Des gens qui mangent et d’autres qui écoutent. Des oreilles distraites, et d’autres plus attentives. Ainsi est la vie, la plupart ne savent pas reconnaître les nourritures les plus substantielles. Le blues se mérite. Juke Joints Band nous laisse le souvenir d’une nuit aurorale. N’oubliez pas que nous sommes des dévoreurs d’aubes aux doigts de bleuet. Merci le J.J.B.

Damie Chad.

( Photos d'un concert précédent, tournée 2015 )

JE SUIS AVEC LA BANDE !

APACHES

LOS SALVAJES DE PARIS

( LA FELGUERA / EDITORES )

Nos ancêtres les blousons noirs ont eu aussi des ancêtres. Faut que ce soit les espagnols qui leur élèvent le plus somptueux des tombeaux. Un truc à vous rendre dingue. De sable et d’or. Superbe présentation digne de l'héraldique médiévale. Des reproductions pleine page, des unes de journaux d’époque, des photos - face et profil - de l’identification judiciaire issues des archives de la police, de rares clichés privés, une iconographie royale. Z’ont même poussé le vice à inclure des oriflammes noires de citations en français. Nous atteignons ici le revers de la médaille : les textes sont rédigés ou traduits en la noble langue de Cervantes. Pour une fois que ce n’est pas en l’idiome de Milton ! Consolation du pauvre me direz-vous, mais grâce à sa maquette inspirée et aux illustrations le livre parle de lui-même et parvient à raconter son histoire diabolique. Les pépères la morale peuvent aller se rhabiller. Les auteurs ne cachent ni leur parti-pris, ni leur cuchillo dans la poche sous un mouchoir teinté de sang. De bourgeois, je vous rassure. Sont pour le partage et l’appropriation, vous autorisent à recopier le livre et à en communiquer les passages qui vous agréent. Vous avertissent seulement que si vous comptez en faire usage commercial, vous risquez de vous attirer des ennuis. Ne confondez pas libre circulation des idées et production bénéficiaire. Ce n’est peut-être pas un hasard si j’ai trouvé ce trésor dans une librairie de Barcelone, cité de forte présence anarchiste.

GESTATION

L’origine des Apaches ne remonte pas à la nuit des temps. Comme toujours pour tout mouvement sociologique c’est une question de génération. Les Apaches surgirent sur le devant de la scène parisienne entre 1890 et 1895. Leur appellation provient des guerres indiennes qui se déroulaient en ces époques lointaines aux Etats-Unis. Un peu d’exotisme permet de cacher des réalités plus douloureuses. Le berceau de ces nouvelles tribus parisiennes fut sanglant. Les Apaches furent les héritiers d’une terrible défaite. Avoir vingt ans en ces années lointaines signifiait que l’on était né au bord des fosses communes après l’écrasement du plus grand des rêves porté par la révolte européenne la plus emblématique. Les Apaches sont les fils des vaincus, ceux que Thiers fit fusiller par milliers, ceux qui instituèrent le rêve utopique d’une humanité prolétarienne libérée du joug du travail obligatoire et des servitudes avilissantes. Ne voir en les Apaches que des voyous c’est oublier qu’au moment même où les barricades de la Commune s’effondraient sous les coups des Versaillais, Rimbaud signifiait que les descendants de François Villon étaient aussi des voyants. Des vigies solitaires porteurs d'orages désirés.

ATTITUDE APACHE

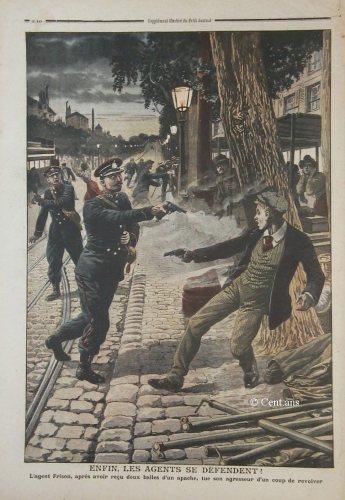

Pour les fils du peuple, l’avenir était simple : rétributions insuffisantes, précarité absolue, petits boulots, existence de merde, avenir barré. ( Toute ressemblance avec notre époque ne saurait être due au hasard et devrait inciter le lecteur à réfléchir ). Il y a ceux qui se soumettent aux dures lois de l’économie capitaliste et qui acceptent l’asservissement comme seule possibilité offerte gracieusement par les maîtres du système, et ceux qui très vite ruent dans les brancards. Sont peut-être dotés d’un peu plus de lucidité, et comprennent plus vite que les autres qu’il faut à tout prix éviter l’engrenage des emplois sous-payés, revendiquer un mode de vie empreint de beaucoup plus de dignité. L’attitude apache est le dandysme du misérable. D’abord se séparer du troupeau promis à l’abattoir social. Ni mouton, ni brebis, plutôt bélier noir. L’Apache se fait remarquer, habit noir et foulard rouge. Deux couleurs de base très germinatoires. Ne s’interdit pas non plus les teintes plus flashantes, bottes de cuir jaune par exemple. Aime la soie et la flanelle. Mais le principal du costume ne réside pas en un quelconque de ces éléments, fût-ce la célèbre casquette plate. Le plus important c’est la gueule, cette moue provocatrice que l’on arbore comme un masque de loup affamé, comme un drapeau noir de pirate. Le visage ardent est une promesse de violence. Ne fait-il rien, se contente-t-il de tenir les murs, l’Apache au repos, de par sa seule présence, agresse le monde.

SOCIETE APACHE

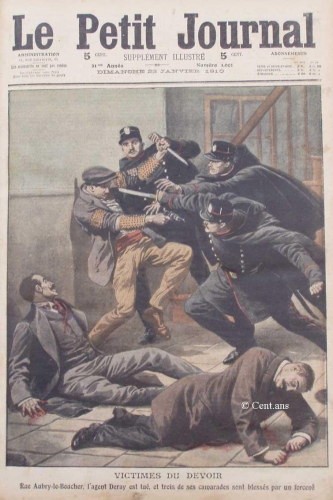

L’Apache est loin d’être idiot. Il ne sert à rien d’en promettre si l’on n'est pas capable de respecter ses propres prétentions. L’Apache est un guerrier. L’Apache est armé. Au fond de ses poches, dans les plis de ses vêtements, il cache et dissimule ses armes, coups de poings américains, couteaux, rasoirs et revolvers. Ce ne sont pas des ferblanteries d’apparat. Elles sont ses outils de travail, s’en sert pour se défendre et les utilise pour attaquer. L’Apache est un individualiste. Possède son pré carré. Déteste que vous veniez y planter votre tente. En général personne ne s’y risque. Faut être soi-même un apache pour tenter l’aventure. Les apaches se font d’abord remarquer par leurs querelles qui tournent très vite en bagarres et dégénèrent parfois en rixes mortelles. Car l’Apache est d’autant plus dangereux qu’il vit en tribu, mi-clan, mi-société secrète de malfaisance et d’entraide. La presse fait ses choux gras de cette jeunesse décadente et violente qui ne respecte plus rien, ni l’ordre, ni la police.

Evidemment, l’Apache attire les filles comme le miel les abeilles. Ne sont pas des jouvencelles romantiques qui jouent du Chopin les nuits de pleine lune. L’on pressent des amours tumultueuses, étreintes peu furtives, passions et possessions. Lient connaissance dans les bals, la danse apache est un peu brutale, l’on se coule contre sa cavalière, puis on la rejette brusquement, et on la rattrape en fin de course par sa chevelure. Je ne sais ce qu’en pense nos féministes, mais à l’époque les grandes dames de l’aristocratie aimaient bien s’encanailler dans les bouges frénétiques de la société apache. La danse n’est-elle pas une résurgence rituellique à base sado-masochiste des enlèvements sabiniens et des rapts néanderthaliens ?

SURVIE APACHE

Les apaches ne sont pas des anges. Ils refusent le travail faiblement rénuméré. Préfèrent vivre sur l’ennemi. L’Apache vole, l’Apache pille, l’Apache tue. Possède ses propres ruses de guerre : le fameux coup du père François par exemple. Un truc imparable : vous vous glissez subrepticement derrière un richard égaré dans une rue sombre pendant qu’un complice l’aborde brusquement par devant. Vous profitez du mouvement instinctif de recul de la future victime pour, de votre foulard rouge, l’attraper par la tête et le faire basculer vers vous. De votre genou secourable porté au creux de ses reins, vous l’empêchez de s’affaler à terre... tant que le copain de devant ne lui ait diligemment tranché la gorge d’un surin vindicatif. C’est une fois qu’il - rappelé ad patres - n’en a plus besoin, que vous vous emparez de son larfeuille. Guillotine à la bricole, mais aussi efficace – quoique moins expiatoire - que celle dressée dans les cours des prisons.

Les apaches sont des mauvais garçons mais contrairement à ceux chantés par Johnny Hallyday, ils sont méchants. Certes tout est relatif, quand on y réfléchit l’on se dit que c’était un même sort funeste et hasardeux, celui qui frappait la victime innocente au crapaud rembourré regagnant paisiblement son domicile, et celui qui envoyait les enfants de six ans travailler dans les filatures et les mines de charbon. Pour guérir les grands maux, certains dédaignent la médecine douce et préfèrent les forts remèdes de l’allopathie intrusive.

PHILOSOPHIE APACHE

L’Apache n’est pas un tigre altéré de sang. Il tue pour se nourrir. Ces méthodes expéditives ne l’empêchent pas à mettre en pratique des manières plus amènes pour s’enrichir. A l’assassinat considéré comme un des beaux-arts de la survie, certains préfèrent la méthode douce. Se contentent de voler. N’en ont pas moins l’esprit aussi aiguisé que la lame d’un poignard. Lors de son procès Marius Jacob revendique haut et fort ses cambriolages. Les présente comme une simple nécessité de récupération économique imposée aux pauvres par les riches. N’éprouve aucun remords. Ne regrette que de s’être fait prendre. Fera dix-huit ans ans de bagne et vingt tentatives d’évasion. Un moral d’acier que ce gentleman cambrioleur qui inspirera le personnage d’Arsène Lupin. Marius Jacob installe la geste apache dans la philosophie anarchiste. Liberté de l’individu, droit naturel de survie, emploi de la violence meurtrière. Jacob est encore un idéaliste, se refuse à cette dernière. Sauf en cas d'extrême nécessité. Trop de stupidité bienveillante nuit gravement à la santé.

GUERRES APACHES

Cochise ou Geronimo. Bonnot et sa bande choisissent la lutte armée. Veulent tout et tout de suite. S’inscrivent dans la lignée des poseurs de bombes à la Vaillant, à la Henry. Moins de discours et davantage d’action. Entre La dialectique peut-elle casser des briques ? et Les Frères Jesse James, ils optent pour le western mouvementé et délaissent les ratiocinations intellectuelles. Modernisent même les chevauchées impitoyables, les canassons sont tranquilles à l’écurie, ils inventent le hold up en automobile. Un sport qui se pratique encore de nos jours. Les premiers à être nommés ennemis publics numéro 1 ! Sont traqués par la police et l’armée. Nos désesperados anarchisants finiront par périr sous le nombre. Mais Dieu et la sainte trinité, capital, travail et esclavage, n’ont pas eu leurs âmes.

UN BON APACHE

Est un apache mort. Nul ne l’ignore. Fallut employer les énormes moyens pour en terminer avec cette armée surgie de l’ombre de la misère. L’espèce était proliférante, les services de police les estimaient jusqu’à trente mille personnes. Peu recommandables. Heureusement un malheur ne vient jamais seul. Admirez la correspondance des dates. Les derniers comparses de la bande à Bonnot furent jugés en 1913. La providence voulut que dès l’été 1914 les champs de bataille puissent absorber cette jeunesse d’humeur batailleuse et pleine d’entrain… Ouf, les vertus civilisatrices de la Bonne Société étaient sauvée !

SOUVENIR APACHE

Née dans les massacres de la Commune, la génération Apache disparut dans les affres de la première guerre mondiale. Après le conflit, les artistes s’emparèrent de leurs figures et les lissèrent au maximum, les transformèrent en stéréotypes nostalgiques des voyous de la Belle Epoque, et ces garçons au look ravageur et au grand cœur devinrent les héros édulcorés et populaires des films d’après-guerre… Dans Casque d’Or, beaucoup ne voient que le clinquant de l’or... Le monde respira, l’hydre de l’anarchie en avait pris un sacré coup dans l’aile. Mais l’Histoire n’est jamais finie. L’on avait à peine coupé la tête noir-anarchie que déjà se levait la rouge-communisme. La nocivité de l’action du susdit Victor Serge qui côtoya la bande à Bonnot échappa à la sagacité de juges pourtant féroces. Octobre 17 était plein de promesses, Victor Serge décida de se rendre en Russie… La suite de ses aventures appartient à l’histoire du mouvement internationaliste et ouvrier.

BOUSSOLE APACHE

Je passe rapidement sur le dernier chapitre du livre, les Apaches sont nés en France, mais lorsque la répression policière était trop prégnante, de petits groupes vinrent se mettre au vert en Espagne. Phénomène qui suscita des vocations dans le pays mais dont l’importance n’atteignit pas à ce qui se passa par chez nous. Cocorico !

Je ne vous embête pas avec les noms d’auteur. Ne vous citerai que celui d’Apollinaire. C’est un ouvrage collectif. Quelques articles de fonds écrits par des contemporains et beaucoup de documents empruntés aux pages des journaux d’époque, français et ibériques. C’est un livre militant, qui s’emploie à décrire un mode de révolte - non pas par un pur souci ethnographique - mais pour dépoussiérer et mettre à la portée de tous des connaissances enfouies sous de vagues images d’Epinal. Tout savoir possède sa charge de subversion dès qu’il est employé à alimenter nos propres volitions d’amélioration de notre monde.

Nos blousons noirs avaient de qui tenir ! La révolte vient de loin !

Damie Chad.

11:29 | Lien permanent | Commentaires (0)

08/07/2015

KR'TNT ! ¤ 243 : DUM DUM BOYS / ATOMICS / BARABBAS / KLAUSTROPHOBIA / SLIDING OF FREQUENCY / THE WAGE / SUGARFOOT GROOVEBANB / MICK JAGGER ERVIN TRAVIS NEWS

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 243

A ROCK LIT PRODUCTION

09 / 07 / 2015

|

DUM DUM BOYS / ATOMICS / BARABBAS / KLAUSTROPHOBIA / SLIDING OF FREQUENCY THE WAGE / SUGARFOOT GROOVEBAND MICK JAGGER |

|

VACANCES!

Toute la rédaction de KR'TNT ! rejoint ses quartiers d'été. Il va falloir que vous appreniez à vivre sans votre livraison hebdomadaire jusqu'au jeudi 27 août. Je sais, ce sera très dur pour vous. Pour nous aussi, sur ces plages cocotières remplies de jeunes filles dénudées et de beaux garçons dévêtus. N'ayez pas peur, nous survivrons et nous reviendrons ! KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME !

|

|

ERVIN TRAVIS NEWS Toutes nos pensées sont pour toi, Ervin, sur ton lit de souffrance. N'oublie pas que nous avons besoin de toi. Le rock and roll aussi !

|

PARIS XI ° – 13 / 06 / 2015

LA MECANIQUE ONDULATOIRE

DUM DUM BOYS

LE DOUX BAND DES DUM DUM

LE DOUX DOOM DES DUM DUM

Quand on parle de rock en France, il semble qu’on oublie en peu facilement d’évoquer les Dum Dum Boys qui avec leur premier album, abattaient la carte d’un rock sous influences, et pas des moindres, puisqu’il s’agissait des Stooges et de Suicide, le tout bien nappé de fuzz, de white light, de white heat et de ramalama fa fa fa. Ils n’échappaient pas à la malédiction qui pèse sur tous les groupes de rock français qui est celle du suivisme, mais ils parvenaient à contourner l’obstacle en appliquant le précepte édicté par William Reid dans une célèbre interview au NME : «Faites appel à votre imagination !» Tout le jus des Dum Dum Boys vient des idées et de la façon dont ils recyclent leurs influences. Ils ont échappé au piège dans lequel sont tombés les dévots du Velvet ou des Spacemen 3 pour bricoler un son Dum Dum forcément stoogien dans l’essence, mais visité par des idées qu’il faut bien qualifier d’idées géniales. Dans le numéro de mars de Vive le Rock, Adrian Bateman salue la réédition chez Closer du premier album des Dum Dum : «Dum Dum Boys deliver dirty, debauched punk with bonus garage fuzz.»

Ce premier album fut en effet un énorme révélation. On les sentait aussi stoogiens que pouvait l’être l’Eve Sweet Punk Adrien, notamment au travers de «No Man’s Land», riffé d’entrée à la manière ashetonienne et bardé d’incursions de voix déviantes. Cette façon de hanter un cut à deux voix relève d’une certaine forme de génie. On avait ça dans «The Murder Mystery» du Velvet, la volatilité des voix dans la fournaise. Un autre bon réflexe : celui des montées en puissance de la basse, dans «Fallin’ Down», qui évoque celle de John Cale à la fin de «Waitin’ For The Man». Les Dum Dum bricolent avec ce cut un joli groove autoroutier Suicidaire, superbe et inspiré, vraiment idéal pour rouler la nuit. Et on entend par intermittence la basse remonter à la surface comme un sous-marin cauchemardesque ! Autre pièce de choix : «Sound Of Confusion», plus psyché, mais doté d’un son de rêve et chanté d’une voix de rêve. On se croirait vraiment chez les Spacemen 3 et on assiste à une prodigieuse dérive au long d’un beat bien soutenu. Les Dum Dum transcendaient avec ça la notion même de crédibilité. On avait là dans les pattes l’un des meilleurs albums de rock de l’époque.

Encore un gros disque avec «In A Cotton Candy World» paru en 1991. On assiste à un bel envol avec «Hit By A truck». Ça chante au fil d’une note tenue en laisse. Voilà qui est typique du sur-place insidieux, d’autant plus surprenant que ce vérolage de nuisances décrit le chic d’un choc. «In My Room» ne doit rien à Brian Wilson. C’est tout simplement du garage monté sur un beau beat de cœur battant. On passe aux choses très sérieuses avec un «Real World» magnifique de présence au chant. La basse remplit tout l’espace et le groupe dégage un souffle envenimé aux accents standelliens. La basse bat dans la poitrine du beat. Énorme ! En face B se niche un joli psyché terriblement évolutif, «5.35 Of Happiness». L’animal monte en puissance et rappelle l’enfer psychédélique des Spacemen 3. S’ensuit un «Losing Touch» d’envergure abyssale. Encore un psycho-psyché noyé dans la fuzz et digne des rois du genre. Jason Pierce s’y prélasserait. Le «Reverberation» qui suit n’est pas celui de Roky Erickson, mais ça reste très proche dans l’esprit. On se gave de cette mélasse de groove fuzzy, admirable d’anglicisme patenté et montée sur un beat endurci et têtu comme un âne, et comme souvent chez les Dum Dum Boys, la basse joue devant avec le son dont rêvent tous les bassistes de rock.

Sur «Hypnovista» - Munster 1995 - se nichent deux smoking beasts : «White Jazz» et «Elevator». La première répond à une volonté hypnotique et joue la carte de la fusion, avant de nous faire ses adieux dans une fin expiatoire. «Elevator» se veut chargé de basse à ras la gueule - comme on dit chez le canonniers du Roi - Voilà encore un cut monté sur un gros doom de groove de basse et bien sûr, pour les autres, c’est du gâteau. On retrouve ce doom de groove dans l’infernal «Dreamland», traversé par des traînées de séquenceurs. Les Dum Dum Boys semblent toujours voyager dans l’espace. Leur son file comme un aéronef à travers des nuages de poussières d’étoiles psychédéliques. Avec «Rise», ils rendent une fois encore hommage au Velvet. Ce mid-tempo balladif épouse à merveille l’esprit des dérives velvetiennes d’antan - I just don’t know.

«Electronic Pop Music Created By» sort 1998 avec Charlie Manson sur la pochette. Les machines sont de la partie, sans doute en hommage à Martin Rev. Ils passent au wild blast avec «Stereo», un cut digne de Primal Scream mais avec du mousseux niçois en plus - Sss, ti, Stirio ! - Ils allument tous les lampions avec des whaouh authentiques. On sent une fois de plus la sous-jacence d’une grosse culture rock. S’ensuit un «Sleep» monté sur une carcasse de Velvet. On a quasiment les mêmes passages d’accords que dans «White Light White Heat» et on se régale. Voilà ce qu’il faut appeler du pompage à bon escient. Ils explosent le «Lowdown» qui suit à la revoyure d’un refrain jeté dans le mur. Et dans «Lose My Cool», un solo de dingoïde télescope le claqué d’un son bardé de glissés de basse. On entend aussi William Burrough dans «Connection» et puis, back to the fuzz avec «Nervous» - I really don’t need you around - Un son de rêve, une fontaine de jouvence vomitive et ça part en solo dans la purée. Voilà un guitariste échappé de l’asile de fous qui arrose tout d’Est en Ouest. Pure Ashtonnerie. On tombe ensuite sur un énorme hit pop : «Good Times». Mais attention, la fuzz rôde au coin du bois. C’est tout simplement exceptionnel. On assiste pétrifié à une montée de basse et à une explosion de fuzz, le tout sur canapé de petite rythmique Velvet type «Waiting For The Man», avec un awite qui se perd dans l’écho du temps. Voilà encore un cut d’une classe qu’il faut bien qualifier de monstrueuse.

On croit qu’ils vont finir par se calmer, mais non. Avec «Soul Bondage Deluxe», ils poussent le bouchon encore plus loin puisqu’ils tapent dans le funk avec «Make It Funky», un hommage au Jimmy Castor Bunch. C’est à tomber de sa chaise et en tous les cas beaucoup plus spectaculaire que les tentatives de Primal Scream dans le même domaine. Les Dum Dum rivalisent tout simplement de shake-bootisme avec James Brown, dans une quête d’osmose corporelle avec le funk et ils sont tellement à l’aise qu’ils s’aménagent des jolis temps de pause. Dès l’ouverture, on sent bien que ce disque va défoncer la rondelle des annales. Dès «Bubblegum», on sent la modernité d’un élan situationniste débridé. Avec «Welcome To The Loser Club», ils sortent un classique de pop anglaise et sonnent comme un trip d’acide. Ils revêtent l’habit mondain du vrai monde et s’abandonnent à une fantastique transposition spiroïdale. «Vicious Circle» sonnerait presque comme un hit des Seditionaries de Londres, un groupe de freakbeat mythique qui n’a jamais existé. Il n’empêche que «Vicious Circle» sonne comme une révélation blastée de réverb et maintenue artificiellement en vie par le beat. On tombe un peu plus loin sur une sorte d’hommage au Trip de Kim Fowley, «Spatio Dynamic Theme» - The Dum Dum Boys coming from planet cool - Merveille poundique absolue - Dance motherfucker dance ! - Et s’ensuit un slogan qui n’a rien de provocateur, puisqu’il colle si bien à la réalité : Let the Dum Dum Boys make you a demonstration of what rock’n’roll is all about !

On retrouve les machines sur «Kiss Me Deadly» paru en 2003. Avec «Born Again», ils tapent dans le baladif de charme incroyablement élégant. Voilà un cut doté d’une orchestration d’ambiance, de trompettes décadentes et crooné jusqu’à la moelle des os. Avec «Disappointed», ils explosent pas mal de territoires. C’est certainement le cut le plus vénéneux de l’époque, monté sur une pulsation extrême. Ils explosent la timbale du manège et triturent la purée avec une sorte de génie machiavélique - Now C’mon baby - et derrière, des légions de démons clament des chœurs atroces. Nouveau coup de génie avec «Oh Yeah», petit glam-blast pulvérisé par des soucoupes volantes dans la fumée blanche du trash. Invraisemblable. Les Dum Dum ont de idées faramineuses et savent créer l’événement. On assiste à l’ahurissant spectacle de montées en puissance à contre-courant du torrent de trash. Terrifiant, buté au propos et ré-explosé dans la fournaise à coups de sax. Voilà un cut qui se noie dans la réinvention perpétuelle du meilleur groove d’explosivité. On prend un peu de répit avec «Sweet Smell Of Success», joué au jazz-blues des clubs de Harlem et chanté à la perfection, avec en prime une bassline fantastique. C’est beaucoup trop beau pour être vrai. Ils terminent cet album cuisant avec un nouveau coup de Trafalgar : «The New Sound», une énormité de rapping montée au turbo-compresseur de clap-hands. Voilà l’exemple d’une pure vision. C’est chanté au ping-pong des voix. Ils shootent du son dans le vieux cul flappi du rock - Aouhhh ! - Et ils relancent indéfiniment - Can you dig the new sound/ Can you dig the new sound/ Can you dig the new sound - Impossible de ne pas digger ça.

«Flesh Thash Heat» offre de belles perspectives, notamment «Feelin’ Motown», monté sur la bassline proéminente d’Erik Fostinelli. Il tape ça au joli son caoutchouteux, le son dont rêvent tous les bassistes. Il fait rouler sa bassline musculeuse sous la peau halée et perlée de sueur du beat tendu vers l’avenir. Les Dum Dum Boys adorent le supersonisme, comme on peut le constater à l’écoute de «I Remember». Voilà une belle pièce d’urbanité nocturne rampante saisie d’une petite fièvre grondante d’arrière-plan et qu’un orgue vient subtilement contrebalancer. C’est comme on dit le groove idéal, du type de ceux que ficelaient à une époque nos amis les Swell Maps et autres Monochrome Set. Le doute n’est plus permis : c’est de très haut niveau. L’autre merveille absolue de cet album s’intitule «Five Fingers And A Brain». Ils amènent ça comme un classique du Velvet, mais avec une sorte d’arrogance, celle des seigneurs de l’an mille. C’est aussitôt surligné à la fuzz et ils se mettent à sonner comme les Mary Chain, en pulsant des vagues de son dévastatrices. Voilà une fabulouserie évanescente grillée aux margaritas de la fin du monde. La mélodie croise la distorse dans le ciel mauve du crépuscule des dieux qui pah-pah-pahtent en tombant à la renverse dans la buée du néant.

«Alive In The Echo Chamber» est un album destiné à tous les obsédés de la fuzz, ceux qui ont grandi avec les 45 tours des Troggs et de Ronnie Bird. D’ailleurs, le premier cut de l’album s’intitule «The Fuzz». Les Dum Dum lâchent pour l’occasion une purée de son noyé d’écho de blurt maximaliste. On appelle ça une mise en bouche. On leur donne déjà le bon dieu sans confession. Chez eux, tout est travaillé à l’ancienne, c’est-à-dire aux guitares. Tu veux du gros solo killérique, baby ? Alors écoute «A Girl Like You» et sa basse montée au mix. Ces gens-là savent sortir un son. Ils ont même une facilité un peu perverse. Ils pulsent le cut comme du bon vieux Mary Chain avec quelque chose de plus novateur dans l’esprit. On s’effare pour de vrai. Ils renouent avec l’expertise des Spacemen 3 en proposant dans «What No Drugs Can Do» une sorte de merveilleuse extrapolation fuzzique d’excoriation compulsive : imparable. Le «Endless Boogie» qu’on trouve en face B plaira aussi, forcément, puisque c’est doté du meilleur son et amené avec des intentions droniques exceptionnelles. Plus loin, ils passent «Freedom Day» à la moulinette de la fuzzerie maximale. Pire encore : c’est monté sur un beat tribal digne des cavernes les plus profondes et les plus humides. Leur son est une pure merveille, on plonge dans l’eau sombre du son classique. Ils terminent cet album à fumerolles avec «You Just Don’t Understand», infesté de dégelées de fuzz fondamentales. Ça gicle de partout et ça nettoie les canalisations. Ils atteignent une espèce d’ampleur planétaire en shootant du good good good vibrations dans cet aligot fumant qu’on voit cloaquer à la surface de la marmite du diable.

On reste dans l’excellence avec les deux albums de The Bratchman. Attention, ces deux albums naviguent à un très haut niveau. Sur «Songwriting Demos And Other Experimentations» paru en 2007, on trouve pas mal de choses influencées par le Velvet dont le cut d’ouverture, «Sweet & Dirty» qui par le son des rythmiques évoque le Velvet des origines. Idem pour le cut suivant, le reedien «Calling Mr Lou» : la guitare sonne exactement comme celle de «Pale Blue Eyes». Magnifique dans l’intention. Bratchman passe ensuite à la mad psyché avec un «Do It Once More» bien soutenu à la basse. On y entend des envolées de guitare spectaculaires. C’est super-sonic-rocket-shippé dans les règles de l’art. Le «More Explanation» qui ouvre le bal de la face B sonne aussi comme un classique du Velvet : bon timbre et bon beat. Il sait prendre un cut à l’essence du noyau. S’ensuit une autre merveille : «Want It Back». On y goûtera l’élégance des fins de couplets et le chaloupé de fuzz dans les ponts instrumentaux. Il n’existe pas de morceaux gratuits sur cet album. On sent que Bratchman observe une morale des morceaux. Il finit ce disque édifiant avec «A Day In My Life» doté de la meilleure ambiance de cave déviante.

Son deuxième album est encore plus spectaculaire. «Too Much To Forget... So Little To Remember» est probablement l’un des meilleurs albums de rock underground jamais enregistrés en France - Tous mots bien pesés - Ce disque est tout simplement bourré d’énormités, à commencer par «Make You Come Back To Me» qui sonne comme un classique impénitent, gimmické à outrance, vicelard et fuzzy comme pas deux. Ça coule dans la manche. Ce mec a le garage dans la peau, ça crève les yeux. Il nous intronise dès le premier cut. À la question : «Qui t’accompagne sur le disque ?», il répond : «Personne. Je fais tout.» S’ensuit un «Got A Solution» qui sonne aussi comme un standard judicieux, juteux, bien tenu en laisse et illuminé par du gimmickage velvetien. Voilà encore un cut plein de panache. Bratchman chante comme un cavalier lancé au galop. Il reste dans le très haut de gamme avec «One Last Tear» mais il ralentit l’allure - Get Down - Ce qui ressort le plus de cet album ? L’élégance. Attention à «Devil’s Got Me First» car vous allez entendre le ferraillement des accords de «Waiting For The Man». Admirable car pointu sur la tendance. C’est bardé de petites giclées de fuzz et de sweet nappes d’orgue. On assiste même à un faux départ et à un retour en force. Et les petits chœurs en ouah-ouah nous réchauffent le cœur. Tout est là. Puis Bratchman démarre «I Feel Like A Ghost» comme un cut des Stooges - Awite - Des cuivres ronflent comme chez les Hypnotics. Oui, Bratchman peut aller chercher tout ça, les effets low down dignes d’Iggy, c’est du pur awite de downbeat - kiss kiss come back with me - C’mon, on rôtit à feu doux dans les nappes de cuivres brûlantes. Le festival se poursuit en face B avec un «Mesmerized» d’ouverture qui sonne comme un classique. C’est monté sur des breaks de beat à vide d’une efficacité sidérante. Une véritable bénédiction pour l’oreille en chou-fleur du garagiste patenté. On assiste à une fantastique envolées de chœurs. Tout est extrêmement soigné et bien vu sur ce disque. Belle pièce que ce «Your Love Is Like A Rodeo», classieuse comme ce n’est pas permis et dotée d’un son de guitare surnaturel. Bratchman finit ce cuisant album avec trois autres perles rares. «Crack Crack I’m Coming Back» est un mid-tempo délibéré et bien chaloupé aux anses. Il y traîne un peu de fuzz, un peu d’élégance létargique et des petits coups de machines, c’est vivant, fouillé, basique et terriblement digne des géants. Retour au Velvet sound avec «Walking Down The Lonely Street», véloce, pointu, chanté au juste timbre et harponné par un gros solo de fuzz - hey hey - Tellement bon qu’on s’en alarme. Il boucle avec «You Should Have Told Me» et une intro digne des Stones de l’époque «Gimme Shelter». Ça tourne à l’overdose d’oh c’mon c’mon, ça pullule de bongos et d’accords hymniques sortis tout droit de l’âge d’or du rock anglais. En prime, nous avons des clap-hands et une basse poussée devant dans le mix.

On retrouve Bratch sur l’album des Groovers, une sorte de super-groupe underground puisqu’il y joue avec Dimi Dero. Ils démarrent avec deux fantastiques hommages au Velvet, «Something Else On My Mind» et «I’ve Never Realized». On est aussitôt frappé par l’énormité du son de basse. Ils jouent comme des dandies du groove et aménagent une belle suite à la légende du Velvet. Sur «I’ve Never Realized», ils jouent quasiment le riff buté de «Sister Ray» et semblent même réinventer le «Roadrunner» des Modern Lovers. Et comme à la fin de «Waiting For The Man», la basse folle de Serge Cecantti part en sucette. Le hit de l’album s’intitule «Sherry Candy Baby». Ça sonne comme un hit sixties des Searchers. Stupéfiant, car sevré de son, de guitares acou et serti d’un solo d’une élégance magistrale. La face B passe un peu à l’as, mais attention à «Worry About» ! Voilà un cut qui sonne comme un hit planétaire, doté d’une sacrée allure, plein de son et zébré d’une solo encore une fois magistral.

Bratch n’est pas le seul membre des Dum Dum Boys à monter des side-projects. Après avoir enregistré quelques bons albums avec sa compagne (NON!), réédité Justin Trouble et sorti le second album de Bratch sur son label Mono-Tone, Baldu a monté XYZ, un super-groupe underground. Avec qui ? Mais avec Ian Svenonius.

Tout dans l’album de XYZ indique que l’objectif est de frapper l’inconscient collectif. Ah on peut dire qu’ils n’ont pas lésiné sur les moyens ! Ils commencent par solliciter la belle disco suicidaire - au sens Vegalien du terme - pour motiver «Where Do You Come From». Ian Svenonius pose sa voix douce et ferme sur le tapis que tisse Baldu. On sent chez Ian une volonté de sonner comme Kim Fowley et il nous plonge dans une sorte de chamanisme technoïde de haute volée. Ils reviennent avec «Bubblegum» au son des mighty Make-Up et Ian en profite pour hurler un peu. Il faut attendre «Welcome Back (To Regular Time)» pour sentir sa cervelle se dilater. On y entend en effet Ian dialoguer avec des chœurs de dératé, ceux qu’on préfère. Sa voix se pose comme la caresse d’un leitmotiv soviétique sur le cœur glacé du beat. Des chœurs dérangés saluent l’avènement d’«Hold On To Your Dream» monté sur un beat stressant. Suite à une violente montée de la tension, l’état mental de Ian se dégrade. Alors que sa voix glisse dans la tombe, les chœurs s’affolent. La peur règne dans la nuit du beat. Appeler les secours ? Aucun espoir, car ici règne l’écho du silence des machines. Des mâchoires mécaniques broient la moindre trace de vie dans d’immondes gargouillis. Avec le morceau suivant, Baldu et Ian changent de cauchemar psychomoteur comme d’autres changent de chemise. «Everybody Wants To Be Poor», c’est le poing levé. La révolution gronde dans les circuits électroniques. Ian se hisse sur un rocher face à l’océan. Il y clame sa foi en un avenir révolutionnaire. Oui, tout le monde veut être pauvre ! - Everybody ! Wants ! Yeah ! To ! Be ! Yeah ! - Il scande dans la tempête. Les rafales l’emportent, alors il s’accroche au rocher et s’arrache les ongles. L’autre grande spécialité de Ian Svenonius, c’est de faire les questions et les réponses, comme on peut le voir dans «Don’t Call Me» - You call me, I call you - Il fait le Yin et le Yang, le sucré et le salé, le doux et le pas doux, l’envers et l’endroit, le présent et l’infini, le petit comme le grand. Puis Soul Brother number two (aussitôt après James Brown) rallume les brasiers électro avec «I’m One», et met ses Famous Flames Processors en route. Il danse le jerk du boxeur et fait la toupie sur la pointe du pied. Et dire qu’il y a des gens qui vont imaginer que le rock est mort !

La bonne nouvelle c’est qu’il est au contraire bien vivant. La preuve ? Tu n’as qu’à descendre à la cave de la Méca le soir où les Dum Dum Boys sont à l’affiche. Tu y verras tout simplement un set explosif qui s’inscrit dans la grande lignée, celle qui remonte jusqu’à Liverpool et qui passe par Wardour Street, le CBGB et le Star Club. Si tu aimes le double-concentré, c’est l’endroit idéal. Si tu lis les mémoires de Graham Nash et le passage où il évoque la Cavern, tu verras que c’est quasiment la même ambiance de cave surchauffée. Enlève ton blouson et mets-toi à l’aise, car tu sinon, tu vas crever.

Les Dum Dum sur scène, ça vaut tous les grands concerts de rock qu’on garde en mémoire. Ils ont tout ce qu’il faut pour t’envoyer au tapis : le look, le son et les compos. Et pendant une heure, tu vas voir, ça va barder pour ton matricule. Eh oui, du concentré de concentré, ça te secoue la paillasse. Ils rajoutent de la fournaise à la fournaise, dès «Body And Soul». Ils tapent même des cuts en Français, comme «Deux Doigt Dans la Bouche» et ça passe comme une lettre à la poste. N’espère aucun moment de répit. Ils mettent une pression terrible. Chez eux, pas de filler à la mormoille. Ils n’ont que des bons cuts, du trié sur le volet. Et comme le disait Baldu avant le set, ils laissent même «Real Cool Trash» à Tav Falco. Regarde bien : s’ils font monter une saxeuse sur scène, c’est uniquement pour fissurer les atomes de la fusion, comme le fit si bien Steve McKay lors des sessions de «Fun House», au temps béni de Ron Asheton et des Stooges.

Tu vois, le chanteur des Dum Dum s’appelle Karim. Ce screamer remplit tout l’espace et lorsqu’il étend les bras, il devient larger than life. Tu vas le voir vibrer dans le chaos sonique et enfourner son micro dans le pavillon du sax. Les Dum Dum excellent à lever des ouragans stoogico-velveto-spacemaniens avec des passages d’accords regalvanisateurs. Ils ont tellement de bons morceaux qu’ils ne font quasiment pas de reprises. Tu connais «Ann», sur le premier album des Stooges ? Ils tapent dans ce genre de blast. Tu ne verras pas beaucoup de groupes de ce niveau par ici.

Signé : Cazengler, dumb dumb boy

Dum Dum Boys. La Mécanique Ondulatoire. Paris XIe. 13 juin 2015

Dum Dum Boys. Nothing Means Nothing. Closer Records 1988

Dum Dum Boys. In A Cotton Candy World. Go Get Organized 1991

Dum Dum Boys. Hypnovista. Season Of The Witch Records 1995

Dum Dum Boys. Electronic Pop Music Created By. F.F.Fascination Records 1998

Dum Dum Boys. Soul Bondage Deluxe. Vicious Circle 2001

Dum Dum Boys. Kiss Me Deadly. F.F.Fascination Records 2003

Dum Dum Boys. Flesh Thash Heat. Le Son Du Maquis 2011

Dum Dum Boys. Alive In The Echo Chamber. Mono-Tone Records 2013

The Bratchman. Songwriting Demos And Other Experimentations. F.F.Fascination Records 2009

The Bratchman. Too Much To Forget... So Little To Remeber. Mono-Tone Records 2012

Groovers. Sophisticated Boum Boum. F.F.Fascination Records 2001

XYZ. XYZ. Mono-Tone Records 2014

TROYES / 3 B – 03 / 07 / 15

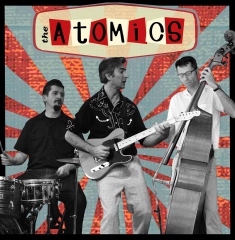

ATOMICS

Vendredi soir. Premier jour des vacances. Le genre d'évènement qui se fête. En compagnie de personnes remarquables. Une denrée rare, j'ai épluché la liste de mes numéros de téléphone, je n'ai trouvé qu'un nom qui répondait exactement à ce critère de qualité extrême, le mien. Restait à définir la réalisation d'un événement exceptionnel, en dehors de toutes mes habitudes. Du jamais vu, un concert de rock and roll, par exemple. En voici une idée neuve et novatrice ! Au hasard pour changer, tiens regardons dans les contrées exotiques, l'Aube le département où le jour n'en finit pas de se lever, un lieu nouveau, du côté du 3 B, ce qui donne l'impression de jouer à la bataille navale. Parfait, les Atomics, ce soir à vingt et une heures. N'en faut pas plus pour rendre un rocker heureux. Nous sommes des pacifiques, une petite explosion atomique de temps en temps, nous n'en demandons pas plus. Nous détestons embêter nos dissemblables. D'ailleurs Béatrice, la patronne a accolé une affiche manuscrite sue la vitrine. S'excuse auprès des voisins du bruit occasionné, à cause de la chaleur, la devanture restera ouverte. En échange elle promet qu'aucun membre ( nous subodorons viril ) n'ira se soulager dans l'impasse voisine. Quand je vous dis qu'en France, les libertés se restreignent encore plus vite que la peau de chagrin de Balzac.

Une heure du matin. Je rejoins la teuf-teuf, le thermomètre affiche encore 28 °, petite clientèle ce soir, les rockers ont dû préférer s'enfermer dans leur frigidaire, pour écluser leur bière fraîche, z'on z'eu tort, car les Atomics furent éblouissants.

DUDUCHE

Normalement ils sont trois. Mais comme les mousquetaires d'Alexandre Dumas vont vite être quatre. Duduche s'improvise clapper boy en chef. Il danse, il gesticule, il mime, il joue de la guitare avec ses mains, double Renaud à la contrebasse et montre à Pascal où il doit taper. Se colle sur Raph comme un frère siamois, s'empare du micro, fait les chœurs pousse des sifflets de locomotive à la Eddie Cochran, vagit lugubrement sur les morceaux de blues, un grand numéro. On a beau l'amener au bar pour lui changer les idées, il revient immanquablement. Ose tout ce que l'on fait chez soi, devant sa glace quand on écoute des disques. Mais si bien, qu'il nous renvoie notre propre image avec une telle exactitude que toute l'assistance décèle en son comportement exorbitant une authentique fan attitude, presque émouvante.

ATOMICS

Ce qui n'empêcha pas les Atomics de réaliser deux sets monstrueux. Down The Line pour commencer. Tout un programme. D'une simplicité extrême. En théorie. Car en pratique, beaucoup plus difficile à réaliser. D'abord vous construisez une ligne rythmique avec la basse et la batterie. Un balancement régulier, que rien n'entrave. A part que la monotonie est interdite. Superbe boulot de Pascal, qui tient le cap, tout en brodant d'infinies variations, à coups de breaks phénoménologiques et de retours au beat initial transcendantaux, Renaud est aux aguets, infléchit le slappin à la moindre variation, je préfère ne pas être à la place de ses doigts car Pascal tape vite et fort. C'est maintenant que surgit le problème. Ne sont pas deux tout seuls à jouer, à s'entendre comme larrons en foire. Raph est à la guitare et il n'entend pas se contenter de simuler les utilités. S'incruste sur la trame des deux partenaires, mais passe son temps à la modifier. Et les deux autres ont intérêt à suivre s'ils ne veulent pas donner l'impression de partir d'eux-mêmes sur une voie de garage.

D'où le jeu très particulier des Atomics. N'interprètent pas les morceaux à la queue-leu- eu – et un de plus que l'on peut biffer sur la set list. Non vous les fabriquent, un par un, devant vous. Comme les souffleurs de verre de Murano qui réalisent leurs plus belles pièces dans la vitrine de leur atelier. Bien sûr, ils ménagent des fenêtres de tir pour lancer le vocal. Relativement étroites. C'est Raph qui se charge d'expédier la fusée, urgence et précision. Chez les Atomics on ne remet jamais au couplet suivant ce qui peut être expédié sur le champ, sur le chant. L'on a l'impression que le vocal sert d'introduction aux parties instrumentales. Phénomène particulièrement sensible sur leurs propres compositions – annoncent si vite les titres que je n'en ai mémorisé aucun – rock ou blues, qu'importe, les deux déclinaisons ne sont que des alibis, ce qui compte ce sont ces vertigineuses parties instrumentales, où chacun éparpille ses volées de notes en une cohérence absolue. Faut voir les coups d'oeil qu'ils s'adressent avant de se lancer dans une longue et sauvage glisse, une infernale descente sans frein d'appoint. A l'arrache, mais en total contrôle. Du Johnny Cash, du Ronnie Self, du Buddy Holly, du Ricky Nelson dans le répertoire mais beaucoup de Chuck Berry. Etrangement je n'en veux pour preuve que le Good Morning Little School Girl de B.B. King. Raph ne tient pas la note, ne la fait pas chanter, ni planer haut, la traite comme une résolution de problème mathématique : mécanique des fluides, si je lui ai barré deux fois le chemin, comment va-t-elle s'en sortir. Inutile de réfléchir, ce n'est pas une compétition de jeu d'échecs, c'est juste du rock and roll et faut trouver la solution coûte que coûte, l'eau du Mississippi s'écoule toujours par où elle penche. Suffit de ne pas se tromper et de finir par croupir dans les mangroves avant de se faire avaler par les alligators. Voudrait-il prendre une seconde de réflexion que Pascal serait-là pour le bousculer. Sans pitié. Dépêche-toi, l'on n'est pas ici pour distribuer du pain aux petits oiseaux. Concentration et rapidité sont les deux mamelles du jeu de Raph. Ses mains courent sur ses cordes. Pas de quartier réservé. En haut du manche ou au plus bas des micros, deux, trois fois ses doigts se referment mais déjà s'ouvrent et se déplient comme l'aile d'un éventail qui recherche de l'air frais pour ne pas suffoquer sous l'emprise de son propre battement. Leçon de guitare. Donnée par un véritable artiste. Un de ceux qui s'interrogent et se remettent en question. Qui ne laissent pas le hasard dénouer au mieux son inspiration.

C'est la fin. Peu de monde. Mais les applaudissements sont à la hauteur de la prestation de la soirée. Pas de super, c'est bien, on s'est bien amusés. Non simplement du respect. Tout le monde a compris que les Atomics ne se sont pas contentés de faire le job et d'assurer. Ne se sont pas moqués de nous. Ont joué le grand jeu. Ont joué le rock and roll à leur idée. Et c'était la bonne.

Damie Chad.

SAVIGNY-LE-TEMPLE

L'EMPREINTE – 05 / 07 / 15

BARABBAS / KLAUSTROPHOBIA

SLIDING OF FREQUENCY

THE WAGE

Deuxième jour des vacances. Le cerveau bouillonne à la recherche d'une idée pharamineuse. A la vitesse où les neurones s'entrechoquent, je sens se constituer une nouvelle grille de décodage qui va révolutionner notre vision de l'univers. La souris de ma matière grise est en train d'accoucher d'une montagne conceptuelle. D'ailleurs, la voici : n'y aurait-il pas un petit concert dans le coin ?

Banco ! A une heure de route, neuf concerts, gratuits, ouverture des portes ( les fameuses heaven's gates ) à dix huit heures et quart. Longtemps que je ne me suis pas rendu à l'Empreinte. C'est un tort, par exemple en avril dernier y passa The Love Me Not ( voir la kro du Cat Zengler in KR'TNT 235 du 16 / 04 / 15 ). Facile de trouver L'Empreinte à Savigny Le Temple, juste à côté du RER, endroit stratégique, L'Empreinte est vouée à la promotion des musiques de Seine & Marne, mais le public parisien ( jeune et fauché ) peut y accéder sans trop de difficulté.

Deux scènes : c'est ici que le Seigneur sépara l'ivraie de la bonne semence : hip-hop et électro dans un petit coin à gauche du bar, et le rock à sa droite, dans une véritable salle de concert pourvue de son propre comptoir boissoneux. L'enfer étant pavé de bonnes intentions, beaucoup de jeunes en mal de mauvaise poésie s'agglutinent dans le lieu des faux poëtes, pour ma part je n'y ferai que de brefs passages, préférant de tout temps voler dans les sphères célestes auprès des anges aux ailes métallisées.

BARABBAS