20/01/2016

KR'TNT ! ¤ 265 : DAVID BOWIE / RENE MILLER TRIO / VINCE TAYLOR / BILLIE HOLIDAY / CULTURE ROCK

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 265

A ROCK LIT PRODUCTION

21 / 01 / 2016

|

DAVID BOWIE / RENE MILLER TRIO VINCE TAYOR / BILLIE HOLIDAY CULTURE ROCK |

BOWISTITI

Janvier 2015, gare de Rouen. Il promenait sa gueule enfarinée au long des présentoirs de magazines. Les médias s’étaient emparés de Bowie. Cette beauté cadavérique s’affichait en couverture de tous ces pauvres magazines qui ne servaient plus à rien. Bowie était né illusion, et il repartait illusion, décorant par le design de sa grâce l’ultime stade de la futilité des choses.

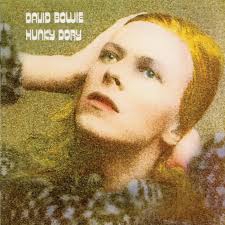

Pendant tout le trajet, il fut incapable de reprendre la lecture de cette grosse bio d’Aretha qu’il avait emportée. Sa pensée courait après le vif-argent, c’est-à-dire le souvenir d’une sorte d’enchantement musical qui datait de plus de quarante ans. Il laissa son regard errer sur les campagnes blafardes qu’éclairait péniblement le jour naissant. Comme ce fut le cas pour bon nombre de gens de son âge, la trilogie «Hunky Dory»/«Pin Ups»/«Ziggy Stardust» avait laissé en lui une sorte d’empreinte magique.

Nous vivions alors l’âge d’or du glam britannique. En ce temps-là, les journalistes anglais firent de Bowie une sorte de demi-dieu. C’était bien le moins qu’ils pussent faire. Nous assistâmes effarés à la naissance puis au sacrifice de Ziggy Stardust. Nous n’en étions plus au stade du raffinement ni du dandysme dont nous nous gargarisions tous alors, mais au stade de la pure intelligence. Comme Dylan, Bowie nourrissait une vision. Comme Dylan, il réussit miraculeusement à se protéger de la pression médiatique pour continuer à exister artistiquement. Et comme Dylan, il allait réussir à bâtir une œuvre à l’échelle d’une vie. Et comme Dylan, il n’allait hélas jamais réussir à retrouver l’éclat de son âge d’or.

ABSOLUTE BIGORNEUR

Wham bah-bah-bah bam ! David Pinup traverse la Tamise, remonte Charing Cross Road, tourne dans Shaftesbury et reprend à gauche pour enfiler Wardour Street jusqu’au Marquee. Vrooaar ! La béquille de son scooter frotte au sol et sème dans son sillage de belles gerbes d’étincelles. This is the swingin’ London, baby. Teenage vitesse en deux roues, parka, mocassins et quête d’un Graal électrique. Here comes the nightssssssss, surtout bien tirer sur l’alangui du nightssss de Van Morrison, yuuuu-yuuuuu, bien laisser la mélodie se faufiler dans l’entre-jambe du taille basse en tartan, et voir enfin la fumée de sa clope dessiner une arabesque dans l’infinie décrépitude du crépuscule de l’Empire britannique. Yeah, la nuit tombe sur Londres et les vampires wham bam se fondent dans la nuit. Magnifique de blancheur cadavérique, David Pinup arpente la rue, suivi d’un air de sax - oh it makes me want to die.

Pourtant petit marquis, David Pinup vient se prosterner devant Syd Barrett dont l’Emily Play lui plait. Oh oui, il assiste à la barrettisation des choses. Il sait qu’un jour, il n’y aura pas d’autre jour - There is no other day - Ah si Syd le dit, alors... Mais Good Lord j’essaierai quand même, je tenterai le chant d’accent frêle d’un Lord à la dérive mais qui surtout ne laisse rien paraître... Oh je ferai tinter des médailles grandiloquentes sur un accord de guitare à l’agonie... Oh je porterai l’art psychédélique jusqu’au bout de la décadence vidée de tout son sang et je ferai renaître des cendres le phénix d’une beauté irréelle. Il tend les bras vers le ciel - Soon after dark Emily cries - Comme j’aime à me laisser couler au fond des ténèbres glacées de Soho ! Et il jette toute sa déchéance génétique dans la balance du destin.

— Ah tu veux fixer le temps, petit marquis ?

— Qui es-tu ?

— La Forme Des Choses...

— What ya mean ?

— Shape Of Things !

— Aw je vois, Shapes of things before my eyes ! Viens, viens, my lonely frame prodigieusement moderne dans les lumières de Londres ! Viens viens que je te réinvente, que je te sacralise, viens que je te hérisse d’épis pareils aux miens et que je redore tes ailes de fringuant Yardbird ! David Pinup lève l’oiseau magique à bout de bras et le jette en l’air pour qu’il s’élève et qu’il disparaisse, à l’image de toute chose.

— Ainsi finira-t-on tous, murmure le petit marquis, hantés et dévorés par la nostalgie.

Il décide enfin d’entrer dans le Temple. Quel jour somme-nous ? Oh vendredi ! Friday on my mind ! David Pinup chante d’une voix de nez pointu. Il colle comme l’alpaga des grands soirs à la peau de la mélodie - Monday morning feels so bad - La terre entière a chanté ça, car c’est le chant d’espoir des ouvriers, oh cette semaine qui n’en finit plus, monday, tuesday, wens’day et la fièvre maligne monte dans le chant, un héros apparaît, semblable à ces milliards de kids qui se déversent dans les rues chaque vendredi soir - Gonna have fun in the city - David Pinup s’électrocute sur la chaise du destin, wow, dans ses veines bat l’easybeat, il est en cette seconde précise l’un de ces heroes qu’il chantera quelques années plus tard, il joue avec la violence pop et les zones de béatitude mélodique, il sait que cette magie inventée par Harry Vanda et George Young peut couvrir d’or n’importe qui - Tonight I spend my bread - Et conduire aux portes de la renaissance - Tonight I lose my head - Rock’n’roll suicide !

— Où suis-je ? Il semble paniqué.

— Anywho, lui répond la mélodie décadente.

— Oui mais who ?

— Anyway, lui redit la voix de gorge lubrique.

— Wait !

— No way ! Anywhere !

Tout le monde sait que les Who n’ont pas le temps. Alors David Pinup les chante d’une voix de gorille échappé des jupes de Victoria. Il colle si parfaitement à la folie des Who qu’il va les voir jouer sur scène chaque vendredi - I can go anyway/ Way I choooose - On jerke dans le magasin de porcelaine secoué par un tremblement de terre. Au Marquee, le marquis saute dans des dégaines et s’arroge la modernité des temps. Whooo ! Whooo ! Il recherche le stade ultime de l’exaspération, de l’outrance atrocement mal contenue, il souffre comme l’orgasme qui menace d’exploser dans les mains d’une reine dévoyée. David Pinup s’enivre de l’effluve des Who et de tout ce rock qui n’en finit plus de jaillir en giclées laiteuses dans le satin mordoré des nuits londoniennes. Il sait au plus profond de lui - Deep inside my heart, comme dirait Dylan - qu’en dépit de son essence errante, l’Anyway Anywho Anywhere brillera comme un phare dans la nuit et s’imposera dans l’histoire des hommes comme un poids lourd de conséquences.

La brume quand point le matin retire aux vitres son haleine. David Pinup pourrait chanter Aragon, mais il lui préfère Rosalyn. Il lui demande même des comptes. Rosalyn, tell me where you been, arrghhh ! Il a vu Phil le faire, alors il le fait à son tour. David Pinup vénère Phil et Vince Taylor parce qu’ils sont les seuls à oser s’habiller en blanc sur scène. À ses yeux, ils apparaissent comme des demi dieux. D’ailleurs Ziggy va naître aux pieds de Vince Taylor. En dépit de toutes ses certitude aristocratiques, David Pinup ne peut pas s’empêcher de poser cette question désespérée : Do you really love me ? L’amour de Phil est plus fort que tout. David Pinup comprend instinctivement cette sauvagerie. Il est devant et il voit Phil et Viv ramper sur scène - I’m on my own/ Nowhere to roam - Le beat Don’t Bring Me Down se dresse pour l’éternité. Il fécondera d’autres imaginaires, dans d’autres civilisations, bien après que nous soyions tous redevenus poussière. Comme Phil, David Pinup recherchera les cris de véracité rentrée, il tordra le bras d’une syllabe ici et là pour qu’elle couine comme une mijaurée, et ils plongeront le chant du rock dans l’enfer de la volonté sacrée. On verra aussi le petit marquis secouer ses cuisses et agiter ses guêtres. Alors, le coup d’harmo lui coulera dans le dos comme une giclée de semence. Comme Phil, le petit marquis organisera - I wander round/ Feel off the ground - la meilleure orgie des sens de tous les temps. Ah il faut le voir poser son down...

Puis il pissera à la raie du temps en compagnie de Ray. David et Ray n’en finiront plus de se lamenter aristocratiquement - Won’t you tell me where have all the good times gone ? - On assistera là à une sorte d’expertise de la décadence du won’t tell me, et cette expertise s’étendra jusqu’à l’horizon. Et puis quelque part dans la culotte du temps viendra rôder une fuzz. Alors tout redeviendra ineffablement médusant et sexuel. Mais qu’on ne se méprenne pas, ces gens-là ne sortent jamais l’artillerie, non, ils sont beaucoup plus virils puisqu’ils suscitent à coups de reins, dans le secret d’un art superstitieux. David Pinup ahane si bien qu’il évoque le râble d’un blaireau maté. Il assène ses coups fantastiques d’on the ground et il donne de la fuzz à la fuzz comme d’autres donnent du temps au temps. Hanté par le génie de Ray Davies, David Pinup roule comme un carrosse à travers la nuit des temps.

HUNKY PANKY

Les brumes d’automne léchaient les murs lépreux du manoir victorien de Hadden Hill, à Beckenham, une localité sise dans les faubourgs de Londres. Hunky Panky s’y tenait reclus, fuyant les assommantes vulgarités de la foule et la brûlante morsure des échecs.

Londres venait de réprouver The Hype, un groupe d’avant-garde qu’il comptait emmener au sommet des charts, épaulé par Mick Ronson et Tony Visconti. Ce cuisant échec l’avait profondément meurtri. L’aimable Hunky Panky renfermait comme l’huître la perle une nature à la fois quintessenciée et nubile.

Il gisait là, répandu sur une bergère vénitienne tendue de pourpre duveteuse, le regard embué de morosité. Il fuyait l’impitoyable nuisance des petites misères. Il caressait ses cheveux qui avaient la clarté de l’or pâle. Il sombrait dans des torpeurs hantées par de sourdes clameurs puis, pour éviter que son ennui ne devînt sans borne, se reprenait en songeant à de nouvelles chansons parées de scintillements mystérieux et pervers.

Il préparait ainsi «Hunky Dory», son prochain album. Pour attiser le brasier de sa mélomanie, il se laissait volontiers hanter par le spectre de Syd Barrett dont les couplets au fumet spécial, les mélodies aux charmes délirants, les contines aux accents dépravés achevaient d’irriter sa cervelle ébranlée.

Oh ce n’était pas tout. Il avait goûté à l’immense privilège de voir Vince Taylor sur scène. L’Anglais parut sur scène affublé d’une robe blanche. Pour les fidèles massés à ses pieds, il incarnait la résurrection. Hunky Panky vénérait Vince Taylor, un personnage suprêmement atypique qu’un solide abus de stupéfiants avait rendu emblématique. Au nombre des demi-dieux, Hunky Panky comptait aussi The Legendary Stardust Cowboy, une âme errante qu’on vit s’éloigner dans l’infini d’une lamentable désuétude.

Immergé dans l’eau stagnante de ses adorations, Hunky Panky sentait monter en lui le levain de touffeurs androgynes qu’exaspérait encore le camaïeu évanescent de sa tenue. Une robe d’homme moulait son corps d’éphèbe décavé. Celle-ci s’ornait d’un motif japonais représentant un boisseau de renoncules tendancieuses distribuées par une longue tige. Cinq boutons ciselés dans l’écaille de tortue fermaient cette robe sublime par le devant.

Hunky Panky prenait de longues poses accablées et mornes. Il levait une tasse diaphane et goûtait à petites gorgées un thé parfumé et bistre acheminé d’Orient par d’antiques caravanes. Autour de lui, les meubles sculptés dans des bois violets et fumés d’amarante imitaient les contractions du plaisir et les volutes des spasmes.

Hunky Panky grattait finement les douze cordes de sa guitare et parait son immense solitude de chansons d’un grand raffinement. Il désirait qu’elles fussent parfaitement aptes à tuer l’ennui, ce mal qui rongeait implacablement les jours. Il venait d’épuiser toutes ses ressources, notamment celles que prodigue la littérature. Il avait abusé, à s’en griser, des imprécations suroxygénées de Nietzsche, sucé jusqu’à la moelle les éditions complètes d’Aleister Crowley, une œuvre rongée par des syphilis et des lèpres, tout cela dans les âcres tourbillons des spirales haschichines. Il lui fallait revenir à des exhalaisons plus civilisées. Il n’entrevoyait qu’un seul moyen d’y parvenir : il lui fallait composer des chansons rares et précieuses qui brilleraient de l’éclat de topazes brûlées.

Angela Barnet, une Américaine au corps bien découplé et aux membres d’airain traversait la pièce. Elle évoluait, parée d’une robe de soie dont le frou-frou imitait le bruit d’un ruisseau. Il régnait à Hadden Hill un lourd parfum d’hédonisme.

En passant languissamment les accords de «Changes», Hunky Panky éprouvait la piquante satisfaction qu’éprouve le stratège à voir ses manoeuvres couronnées de succès. Il brassait avec les douze cordes de sa guitare un extravagant fouillis de notes lumineuses, et chantait d’une voix pincée, volatile et fruitée :

— Oh yeah, Mmmmm... Je ne sais toujours pas ce que j’attendais... Et le temps passait tellement vite...

Sa voix commettait de délicieux écarts :

— Un million d’impasses... Chaque fois que je croyais que c’était dans la poche, je sentais que ça n’allait pas...

Entre deux passades d’accords, délicates et charmantes, palpitantes et frileuses, il laissait un gémissement glisser le long de pentes éhontées. Il débouchait alors sur une ample phrase musicale, ouvrant soudain une échappée de panorama absolument immense.

— Ch-ch-ch-ch-changes... Tourne-toi et affronte le stress... Ch-ch-changes... Je ne veux pas devenir meilleur...

Achevé, ce magnifique spécimen de self-encapsulo manifesto brillait comme une pierre rare, de celles qu’on voit luire au front des reines antiques peintes par Gustave Moreau. En se retirant comme la marée, «Changes» laissait Hunky Panky épuisé, ahanant sur un rivage imaginaire.

Il concevait «Hunky Dory» comme une généreuse brassée d’hommages. Il en destinait un à Warhola, ce peintre d’origine polonaise établi à New-York et dont le génie sérigraphique commençait à éclabousser les cimaises d’Amérique. Voulue maniérée à l’extrême, cette chanson modestement intitulée «Andy Warhol» s’ouvrait sur une longue note errante bientôt mariée à un voluptueux accord de flamenco. Les grandes pompes suivaient, pareilles à ces cortèges qu’on voit défiler les jours de funérailles nationales et le couplet déroulait son cours, aussi vibrant qu’une note argentine. Hunky Panky se voulait si sincère dans son hommage qu’il s’étranglait presque, au moment de psalmodier le refrain :

— Andy Warhol a l’air d’un cri... Je l’accroche sur mon mur... Andy Warhol, écran d’argent... Je ne distingue rien du tout...

Il achevait chaque morceau le corps renversé à l’arrière, secoué de spasmes, comme frappé par cette singulière maladie qui dévaste les races à bout de sang. Mais voyant ses chansons sauter allégrement par dessus les bornes de la musicalité, il reprenait des forces. Il se redressait lentement et passait d’un geste las à l’œuvre suivante.

«Oh You Pretty Things» se présentait comme un boogie et s’arrêtait bien vite au seuil d’un couplet dépenaillé qu’une mélodie d’une saveur fatale emportait aussitôt. Et le refrain s’écoulait alors de la gorge de Hunky Panky comme une fontaine d’eau bleue :

— Oh, you pretty things... Ne savez-vous pas que vous rendez fous vos pères et vos mères ?

Il écrivait des refrains à caractère sacerdotal qu’il ajustait comme des parements sur de féériques apothéoses. Il lui arrivait de perdre connaissance. Il revenait à lui un peu plus tard. Il ramassait sa guitare, échappée de ses mains pâles, pour s’attaquer à la chanson suivante.

Issue des profondeurs ondoyantes de sa gorge, «Life On Mars» surgissait comme une grande composition à dimension cosmique et tragique à la fois. Conçue comme un hommage à Frank Sinatra, «Life On Mars» déployait, ainsi que le corbeau d’Edgar Poe, d’immenses ailes noires marbrées de reflets bleus.

D’œuvre en œuvre, Hunky Panky étendait son empire, le corps parcouru de frissons répétés et majestueux. D’une lenteur anémique, comme privée de forces et déjà harassée, une rengaine nommée «Quicksand» s’élançait pour s’en aller plonger dans un océan de désespoir. La voix d’Hunky Panky revenait parfois à la lumière, révélant ses accents dorés et craquelés. Il poussait sa plainte avec une grâce infinie, se complaisait aux affres d’un faisandage sommaire et ralenti. Son art blet atteignait aux sommets de la déliquescence. Il lâchait en soupirant des paroles charnues et molles qui sentaient le fauve. Sa voix épousait toutes les nuances de la perversité, elle modulait des paroles opaques, sulfureuses et comme jaunies de bile. Sa voix hissait vers la cime de l’art de douloureuses imprécations aux lueurs vitreuses et morbides. Elles jaillissaient de ses lèvres en jets fiévreux et aigres. Son esprit saturé de littérature, d’art et de décadence l’emmenait si haut qu’il paraissait se détacher du genre humain. Chanson après chanson, il bâtissait une œuvre désespérée et érudite. Il établissait dans un recoin d’ombre le nid d’un enchantement singulier et incantatoire.

Hunky Panky sentait qu’il s’épuisait. Il peinait à reprendre souffle, mais il lui fallait encore rendre hommage à Bob Dylan. Rassemblant ses dernières forces, il s’élança hardiment. Il attaqua «Song For Bob Dylan» d’une voix de nez pincé, retrouvant le secret perdu des arcanes dylaniennes.

Ayant rendu un bel hommage au peintre Warhola, il se sentit dans l’obligation saluer le Velvet Underground, une formation new-yorkaise qui exerçait sur lui une réelle fascination. Se sentant faible, il s’inspira à la hâte de «White Light/White Heat» pour interpréter «Queen Bitch» à la volée. Hunky Panky balançait ses épaules et martelait ses paroles :

— Je suis au onzième étage... Et je regarde les voitures qui circulent.

Ses pieds chaussés d’une feutrine de Syrie battaient sèchement le tempo. Quelques bouffées de chaleur lui rougissaient les pommettes. Il battait ses accords d’une main ferme et un sang barbare irriguait des veines que les excès avaient rendues poreuses. Le refrain recelait ce petit goût de vacherie musquée. Des coquetteries vocales l’humectaient d’une pluie d’essences félines sentant la jupe :

— Elle porte des fripes en satin qui bruissent... Une redingote, et un chapeau haut de forme... Oh God, je pourrais faire beaucoup mieux !

D’un geste lent, il chassa le voile qui commençait à lui obscurcir les sens, car il restait à explorer les corridors de la folie avec «The Bewlay Brothers». Il se préparait à fouailler les tensions exagérées de son cerveau, lesquelles avaient singulièrement aggravé sa névrose originelle et épuisé le sang déjà frelaté de sa race. En interprétant «The Bewlay Brothers», Hunky Panky allait s’enivrer sans limite des magies du style et attiser le délicieux sortilège de la note rare.

— Dans les coulisses d’où jaillissaient des aboiements... Nos dents de cuivre brillaient... Nous nous dressions dans l’ombre, oh... Et nous disparûmes.

Il poussait le couplet à se jeter dans l’insondable repos d’un néant béant, puis il levait d’une voix ample le rideau sur un horizon lustré de lumière blafarde. Hunky Panky passait des brassées d’accords magnifiques et bizarres. Il atteignait des régions mélodiques inexplorées, jouant sur sa guitare des combinaisons de notes évaporées d’une nature démente et sublimée. «The Bewlay Brothers» brillait d’une flamme liquide et sale. Cette immense chanson paraissait dégager une lumière d’un beau vert argenté. Elle scintillait d’un authentique éclat lunaire.

Aux dernières notes de ce morceau mirifique et spectral, Hunky Panky ressentit une violente douleur à la poitrine. Il savait que la vie le quittait. Rassemblant ses ultimes forces, il tituba jusqu’à la haute fenêtre et l’ouvrit. Son corps se prostra subitement. Il s’affaissa, privé d’air, sur la barre d’appui de la fenêtre.

En mourant, Hunky Panky donna naissance à Ziggy Stardust.

SANTA MONI CAT

Friday on my mind at the Santa Monica Civic Auditorium ! «Ziggy’s first american tour !» lit-on dans la presse. La sono du Civic envoie «L’Ode À la Joie» de Beethoven rouler sur la foule. Stephen Della Bosca se pince le bras au sang quand il voit arriver Ziggy Stardust sur scène. Comme tous les kids californiens agglutinés au pied de la scène, Stephen encaisse un choc d’une rare violence : le choc du futur. À la suite de Ziggy, the Spiders From Mars débarquent sur scène dans leurs space suits. C’est comme de voir le corps d’une femme nue pour la première fois : la fulgurance dépasse les facultés d’assimilation.

L’expression British rock star paraît même désuète en de telles circonstance. Stephen est bouleversé, ces fuckers de journalistes anglais ont menti ! Fucking liars ! Ziggy Stardust brille d’un tout autre éclat. Il est bien au-delà de tout ce qu’on a pu raconter ! Il réinvente le rock, exactement de la même façon qu’Elvis l’avait inventé. En une seconde, Stephen comprend que Ziggy ramène sur scène des trucs nouveaux, la bisexualité, c’est-à-dire la provoc ultime dans ce monde d’hommes qu’est le rock, puis l’indicible menace du Clockwork, directement puisée dans la mythologie Kubricko-Burgessienne. Et surtout un parfum enivrant de futurisme. On ne parle même pas de la beauté, qui fulgure tant qu’elle paraît logique, comme offerte en prime.

Sous un haircut rouge carotte luit d’un pâle éclat son visage fardé de blanc. Il porte une guitare acou en bandoulière et s’approche du micro. Bam ! «Hang On To Yourself» sans transition, la plus élégante des intros pour un set qui va transformer quelques vies, dont celle d’un Stephen qui frémit comme un étalon sauvage, planté dans ses boots argentées - Com’on com’on/ You’ve really got a good thing going - Ziggy le trépigne au com’on com’on et Ronno des Batignolles riffe au petit trot la charge de la brigade légère - We’re theee Spiders from Marchhhh ! - C’est un coup à tomber à genoux, Ronno vrille la voûte du Civic et de l’autre côté Trevor Bass Boulder broute le beat avec la mine peu avenante d’un charognard cosmique. Pourtant sevrés de miracles par Walt Disney, les kids californiens n’en reviennent pas. Stephen se sent désaxé pour la première fois de sa vie. Il sent son orbite se dématérialiser. Une bouche le suce, une vie nouvelle lui glace le sang. Ce qu’il éprouve défie les normes du plaisir. Oui, car Ziggy s’adresse à l’intellect - You’re the blessed, we’re the Spiders From Mars - Dans les villages de Palestine, le Christ ne procédait pas autrement. Il s’adressait lui aussi à l’intellect. Stephen dévore Ziggy des yeux. Jamais encore il n’avait senti une telle animalité chez un mec. Ziggy contrôle le moindre de ses mouvements, le battement de paupière comme le pas - Ziggy played guitah, jamming good with Weird an’ Gilly - Le public ovationne Ziggy qui raconte l’histoire de Ziggy. Il joue de la guitare de la main gauche dans les Spiders - Became the special man - Et la magie se répand sur le Civic. Ronno claque son Sol et son Si mineur avec une telle indécence que ça devient le passage d’accords le plus célèbre du monde. Ronno joue au gras des marquis, avec la plaisante lourdeur d’un bras chargé de dentelles et de bijoux. Sous son casque de cheveux platine, il challenge la suprématie de Ziggy, d’autant qu’il s’est peint les lèvres en rouge.

Ah yeah fait Ziggy et dans la précipitation, il scande - I still don’t know what I was looking for - Il déroule ce magnifique délibéré d’essence princière qu’est «Changes» - Tchooo tchoooo tchoooo tchoooo Changes - qui laisse la Californie sans voix car jamais une telle épopée n’était encore alors arrivée jusque là. En empruntant cette chanson à Hunky Panky, Ziggy délie la dragée haute d’une civilisation usée jusqu’à la corde. Ronno monte au micro et approche sa bouche de celle de Ziggy pour chanter avec lui. Chacun dans le public semble se réajuster mentalement au fil des cuts. Personne n’était préparé à un tel spectacle. Ziggy pointe le doigt vers l’espace - Sailors fighting in the dance hall/ Oh man ! - et il enchaîne avec l’infinie délicatesse de «Life On Mars». Il se fond dans les encorbellements cristallins de motifs corinthiens et d’arabesques mauresques que dessine Ronno sur les cordes de sa Les Paul en or massif. Ziggy tend la main. Five ? Oh yeah - Pushing thru the market square - «Five Years», beaucoup trop anglais pour venir de la planète Mars. D’autant qu’il voit des boys, des toys, des electric irons and Teevees, alors c’est louche. Stephen s’en émerveille, lui qui est d’un naturel si inquiet. Ronno fait monter sa mayo jusqu’à la prolifération orgasmatique - So many people d’encorbellement majeur.

C’est le moment que choisit Ziggy pour emmener tout le monde dans le cosmos - Grand control to Major Tom - fantastiquement gratté à l’accord, et Ziggy recrée la pop dans une dérive interstellaire - Planet earth is blue and there’s nothing I can do - Tant de beauté à l’image d’une infinie détresse. Ziggy décrit en quelques phrases l’absolu de la solitude : être perdu dans l’espace, sans aucune chance de pouvoir regagner la terre. Il invente le romantisme futuriste. Les Californiens ne sont pas préparés à une telle épreuve. Ils ne savent rien de la souffrance. Ils ne vivent que dans une quête éperdue de plaisir - Can you hear me ? - Personne ne répond. Ni dans la salle ni dans l’espace. Comme Ziggy, Stephen sait que les carottes sont cuites. Sans l’arrivée providentielle de Ziggy, jamais il n’aurait pu réfléchir à une telle chose : la solitude qui précède la mort. Ziggy salue rapidement Andy Warhol et Jacques Brel avec «My Death», deux ombres qui passent largement au dessus d’une Californie notoirement inculte et les Spiders redescendent dans l’enfer du psych-out anglais pour touiller une monstrueuse version de «The Width Of A Circle», hit underground d’un certain David Bowie. Ronno joue au gras double de l’agressivité maximaliste. Ziggy se campe sur ses pattes de Spider, le temps que passe la tourmente. Il souffle sur le Civic un vent de folie de force V du type de ceux que levaient les Standells en leur temps.

Ziggy porte sa touche bisexuelle à incandescence avec «Queen Bitch». Les coup de hanches qu’il donne en disent long sur l’aisance avec laquelle il lève des michetons dans les bars - I’m the space invader ! - «Moonage Daydream» tombe comme une chape sur le Civic et pourtant, il s’agit là d’une nouvelle prière - Keep your electric eye on me babe - Ziggy far-oute le Civic. Stephen vibre de tout son corps. Mais son état empire encore lorsque Ziggy attaque «John I’m Only Dancing» car Ziggy atteint là les sommets du dévoiement, il va même jusqu’à s’étrangler dans son trémolo - Don’t get wrong - Il pousse jusqu’à la perversion extrême. Et après avoir présenté Mick Ronson on guitah, il attaque une version somptueuse de «Waiting For The Man», battant toutes sortes de records au passage, dont ceux de l’ambiguïté androgyne à la Fellini et de l’instigation sauvage, car il vaut bien à lui seul une horde de cannibales affamés.

Ah des gens réclament du rock ? Ziggy leur jette «The Jean Genie» en pâture et donne carte blanche à Ronno qui pétrit ses riffs avec une rare violence. Il joue comme un vrai lad de Hull, faut pas lui marcher les pieds ni lui dire un seul mot de traviole. Ziggy s’ébroue et crache du snow white et du New York a gogo - And everything tastes nice - Avec les Spiders survoltés, ça prend des allures extravagantes, Ronno riffe serré, on assiste à un looks like a man et ça rampe dans les reptiles, Ziggy swingue ses chimney stacks ouuuh ouuuuh, les Californiens n’en peuvent plus - Jean Genie let yourself go ! - Stephen frise l’overdose, s’il mourait à cet instant précis, ce serait fantastique. Ziggy chante à pleine bouche de pipe. Rien ne pourra plus l’arrêter - Loves to be loved, loves to be loved - Et la bulle pop explose en plein vol avec «Suffragette City». Ziggy fait aux Californiens le plus beau des cadeaux : la pop du Palace Pier bardée d’amphètes - hey man ! - Ziggy secoue sa crête orange et balance le plus célèbre des refrains - Oh don’t lean on me man/ Cause you can’t afford the ticket/ I’m back on Suffragette City - Les Spiders jouent comme des diables, Ronno glisse dans les coulures du soufflet et c’est le break que guette la terre entière - Ohhh, Wham Bham Thank You Maaam ! Stephen assiste médusé à l’apothéose du glam anglais.

En sortant du Civic, il sent l’air chaud envelopper son corps en nage. C’est à cet instant précis qu’il décide de changer de nom. Il s’appellera désormais Ygarr Ygarrist et viendra donner une deuxième chance aux terriens avec un groupe originaire de Plutonia, dans la Xavia Zeee Galaxy, les fameux Zolar X. Ils joueront régulièrement à l’English Disco de Rodney Bigenheimer et se montreront parfaitement dignes de «The Rise And Fall of Ziggy Stardust & The Spiders From Mars» en enregistrant de beaux album de glam pur.

Signé : Cazengler, drôle de zig(gy)

David Bowie. Disparu le 10 janvier 2016

David Bowie. Hunky Dory. RCA 1971

David Bowie. Pin Ups. RCA 1973

David Bowie. Live Santa Monica 72. Virgin Records 2008

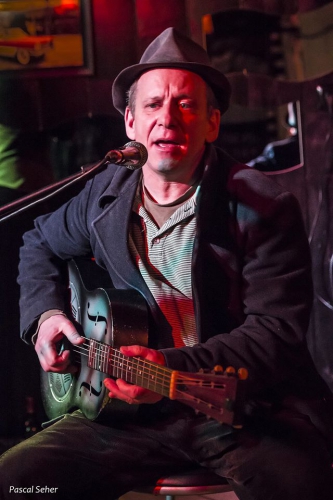

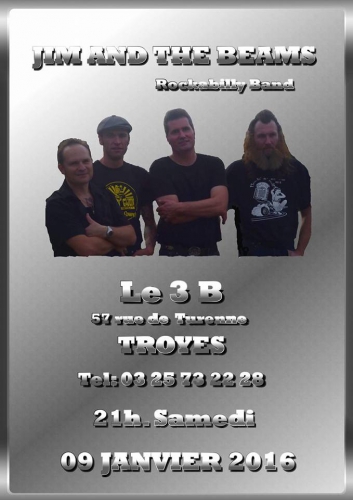

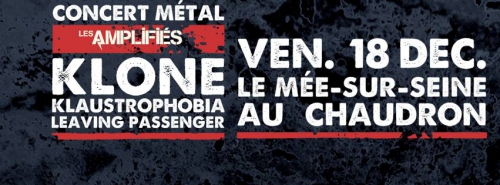

TROYES – 16 / 01 / 16

MIDWAY SHOOTER BAR

RENE MILLER TRIO

Toute la musique que j'aime, elle vient de là, alors on y va, en courant. En plein cœur de la bonne ville de Troyes. Vous avez perdu, ce n'est pas au 3 B, mais pas très loin, au Midway. Nous arrivons en avance. Pas question de perdre une note. Surtout une bleue. Les musicos finissent de manger confortablement installés sur un canapé. Au Midway les chaises sont rares mais les divans profonds et moelleux sont agrémentés de tables basses. Déco américaine typique sur les murs. René Miller, le fera remarquer durant son tour de chant, l'on se croirait chez soi, dans une grande pièce. Avec son borsalino et ses mains dans les poches, il ressemble à un gangster d'un film des année cinquante. En plus vous avez droit à une version originale puisqu'il parle sa langue natale. L'est en France depuis vingt ans, mais comme tout le monde connaît un peu d'anglais, il n'a pas eu à s'adapter...

L'on sent que l'envie de jouer le démange, pas le genre de gars à faire attendre le public. Une petite cigarette sur la terrasse et les voici tous les trois en place. Le bar s'est rempli doucement, moitié amateurs de blues et moitié fans de rockabilly...

CONCERT

Ben Body est à la contrebasse, le bras sur le manche et les doigts en attente sur les cordes. David Chalumeau a déballé ses harmonicas, toute la gamme posée dans l'ordre alphabétique près de lui. René s'est assis, le restera toute la soirée, telle l'image d'Epinal des bluesmen sur le perron de leur baraque en planches disjointes du Mississippi, l'a gardé son chapeau – étrangement il en paraît beaucoup plus jeune. Placidement il tire son étui à guitare, et l'en sort la plus merveilleuse des poêles à frire. Une guitare à résonateur bleutée comme un dos de requin. Nous prévient en son idiome qu'ils vont jouer essentiellement du blues, et après un regard ironique et appuyé sur le confederate flag, un peu de country aussi. No comment. Chacun appréciera l'humour de la situation à sa guise.

N'ont pas douze tonnes de Marshall derrière eux. Trois petits amplis de rien du tout. Celui de René Miller, vous l'employez chez vous pour ne pas réveiller les voisins. Brut de blues. Tout dans le souffle et les doigts. Pas de surenchère, ici, il faut jouer au plus près sans tricherie. Pas une question de son, mais de présence.

La guitare et la voix. Faut savoir les associer. Contrairement à ce que son nom laisserait supposer, le résonateur ne résonne pas. Il sonne, n'installe pas une profondeur sur laquelle le chant pourrait se vautrer comme sur un coussin rempli d'eau chaude. Le métal scalpe, il clinque et cliquette, c'est la voix qui dépose les harmoniques. Mais elle doit d'abord surmonter le clappement sec de l'acier, lui rabaisser le caquet comme l'on recourbe de la main vers le sol la tête du reptile qui voulait vous mordre. Faut être blues et shouter, ne pas passer en force, mais s'imposer une fois, deux fois, mille fois, autant de fois que nécessaire faut pousser son holler et retomber tout de suite dans la syncope du silence. Piquer du nez et reprendre de l'altitude.

Mais ce n'est pas tout. Reste le plus important, le doigt qui se glisse sous le manche au ras de la caisse et le cylindre du slide qui fait glisser les notes, les arrache et les gicle, en accentuent le feulement métallique tout en leur imprimant une onctueuse acidité. Le grain grinçant de sable qui enraye la machine tout en lui permettant de changer de dimension. La main gauche armée de ses deux médiators ne chôme pas mais c'est le bottleneck qui permet le basculement rythmique du blues, l'escalier qui descend alors que l'on monte, cette impression d'être aspiré par la vase du Delta alors que l'on se sent aggripé par le septième ciel. De la jouissance. Pas celui du mauvais dieu des églises.

David Chalumeau est à l'harmo. Monte en douce dans le wagon. Mais après plus question de le faire descendre, notre hobo. S'accroche à l'échelle et ne lâche plus la note. Pas de coupure, pas de zébrure, pas de déchirure. Joue à souffle continu. Ce n'est pas le train sifflera trois fois et se taira. N'est pas pour la stridence qui vous hache l'oreille en petits morceaux avec les oignons crus par-dessus. L'est pour la perceuse vicieuse qui vous troue le tympan et s'enfonce en avant sans jamais marquer de pause. Le serpent déroule ses anneaux, mais le bout de la queue n'apparaît que lorsque René Miller achève son morceau. Toujours par surprise. Brutalement. Une balle dans la tête et l'on passe au suivant. Et David Chalumeau se dépêche de choisir un nouvel harmonica.

Ben Body n'a pas ce souci. Toujours la même contrebasse. Suffit de suivre et d'impulser. N'a pas droit au déraillement. Les deux autres peuvent foncer devant, il est le gardien du phare. S'y réfèrent sans arrêt, l'est derrière, mais c'est lui qui guide même si Miller découvre le chemin et fonce en avant, Chalumeau est emporté dans sa cavalcade, mais Ben Body assure la logistique. A toutes les étapes l'on se retourne, mais il est là; imperturbable, le roc dans la tempête.

Deux sets, des incontournables du blues, un Crossroad démentiel, la guitare pour ainsi dire nue de René nous aide à comprendre l'attrait diabolique de ce morceau et pourquoi Robert Johnson est plus grand que son mythe. Du trapèze volant, sans filet. Une prédilection pour Mississippi John Hurt, son Frankie folk country bluesifié à mort, l'a la voix rèche qu'il faut pour cela. Un Higway 61 ( non revisité ) de Big Joe Williams, et un In my Time of Dying de Josh White, du blues comme il en ruisselle dans le grand fleuve. Un régal, live. Des compos comme Baby Roll, mais aussi des reprises plus modernes, ce Come Together des Beatles transformé en vieux blues déchiqueté à la Howlin Wolf – l'est vrai que Lennon s'était inspiré d'un peu trop près du You Can't Catch Me de Chuck Berry – puis ce qu'il annonce être l'hymne national « unofficial » du Canada, le Hallelujah de Leonard Cohen interprété un peu à la dernière manière de Johnny Cash, et surtout ce Sympathie for the Devil, d'autant plus fort et splendide que réalisé avec une formation pour ainsi dire à minima. Hyper bien chanté. Le morceau découpé jusqu'à l'os. Frisson sur la peau garanti. De quoi vous donner envie de lire les œuvres complètes d'Anton Lavey.

Et pour finir, en ultime rappel, une surprise, en français s'il vous plaît. Ne proposez pas de titre. Aznavour, un For Me Formidable, du temps il essayait de rivaliser avec les big bands d'Amérique. S'en tire joliment et avec le sourire. Applaudissements nourris. Le blues n'est pas toujours triste. Surtout pas celui du René Miller Trio, tonique et revigorant. Nous emportons un disque, comme un trésor, nous vous le chroniquerons bientôt.

Damie Chad.

( Photos : FB : Pascal SEHER )

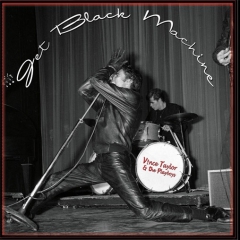

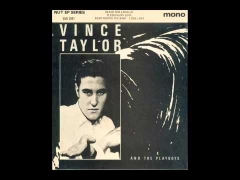

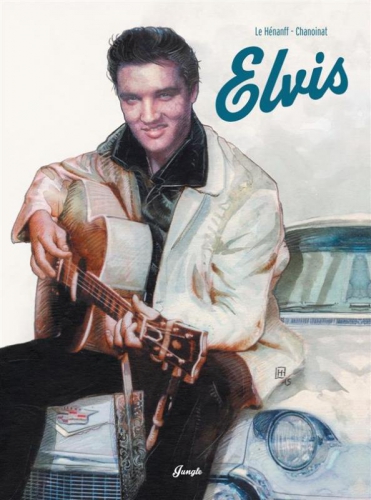

ALIAS VINCE TAYLOR

LE SURVIVANT

( Editions DELVILLE / 1976 )

En 1976, l'on s'est précipité dessus comme les barbares sur l'Empire Romain. Enfin des nouvelles fraîches de Vince Taylor ! L'on n'y croyait plus. Pas trop en tout cas. Que Vince qui baragouinait un français approximatif ait pu rédiger son autobiographie laissait rêveur. D'autant plus que les trois premiers chapitres trahissaient la patte du romancier. Avec la collaboration de Jacques Guiod, c'était écrit en tout petit sur la page de titre. Le choix du rewriter n'était pas mauvais. Jacques Guiod a traduit plus d'une centaine de livres, principalement des ouvrages de science-fiction, les auteurs les plus prestigieux, je ne citerai à titre d'exemple que Robert Silverberg, d'autres babioles aussi, pour rester dans un domaine qui touche notre rêve américain nous mentionnerons la présentation des photographies des Indiens d'Edward Sheriff Curtis. Science-fiction, Vince Taylor, Ziggy Stardust David Bowie, les connexions s'opèrent d'elles-mêmes... Jacques Guiod était l'homme approprié pour ficeler coupures de presse et confidences de Vince en un tout cohérent.

Ne s'agit pas ici d'accuser Vince Taylor de mensonge. Toute vérité n'est qu'une reconstruction du réel. Au mieux on peut l'asséner de toute bonne fois. Mais ceux qui croient en leurs Dieux – idem pour les fans qui se prosternent devant leurs idoles - sont au minimum des naïfs. Au pire des idiots. Vince Taylor était trop intelligent pour ne pas douter de lui-même. Ne nous fait-il pas l'aveu au détour d'une phrase de nous révéler que ce qu'il vient de raconter n'a peut-être pas été vécu !

Inutile de délaisser le bouquin et de faire comme s'il n'était qu'un ensemble d'approximations fumeuses auxquelles l'on ne saurait accorder un crédit quelconque. D'abord parce que Vince donne pour tout le début de son existence des informations à l'époque inédites, que des enquêtes ultérieures corroboreront, mais surtout parce que se dessine en creux un portrait psychologique de Vince qui n'est pas sans intérêt.

Cette bio était censée préparer un des incessants comeback de Vince. Au premier plan de l'actualité. Dans sa tête sûrement. Pour son entourage l'on devait être plus dubitatif. L'on était passé au plan B, sauvons le rocker Vince Taylor, avant qu'il ne soit trop tard. Le plus étonnant c'est que de page en page, Vince Taylor s'y présente alternativement, sous son meilleur jour comme sous sa pire caricature.

L'a un côté vantard un peu énervant. Monsieur qui sait tout et qui a toujours raison. Peut prophétiser si les conseils qu'on lui prodigue et qu'il suit tourneront au fiasco ou seront des avancées décisives de sa carrière. Comme les premières années, la chance finit toujours par lui sourire, le lecteur lui pardonnera volontiers ses roublardises. L'on ne critique pas une équipe ( fût-elle constituée d'un seul membre ) qui gagne. N'insiste guère sur ses passages à vide en Angleterre, les mentionne, mais une fois qu'ils sont surmontés. C'est de bonne guère. In hoc signo Vinces. Si c'est écrit sur les paquets de cigarettes nous n'y pouvons rien. Peut-être était-ce un avertissement des Dieux, que la gloire s'envole facilement en fumée...

Rend fidèlement compte de son triomphe en notre douce France. Et peut-être même peut-on discerner en ses souvenirs heureux la prise de conscience que son incroyable succès repose sur une terrible méprise. Il apparaît à ses propres yeux comme le rocker par excellence, dans toute sa splendeur, des sets d'une sauvagerie inimaginable et d'une beauté absolue qui traumatisent littéralement la société française. Question rock, c'est une réussite parfaite. La France le gobe comme Proust sa madeleine. Mais ce n'est pas la coquillette sucrée de Marcel qui est l'héroïne du roman. Elle n'est qu'un adjuvant nécessaire mais contingent de ce qu'elle révèle. Idem pour les shows de Vince, n'intéressent – à part une poignée d'exaltés – the french population qu'en ce qu'ils dévoilent, mettent à nu, les désirs profonds et inavouables de la société, ceux d'une exigence d'une libération définitive des corps et des esprits.

Rompez les chaînes – Vince a pris l'habitude d'en brandir une sur scène - des esclaves, le retour du refoulé ne se fera pas attendre. Vince vous permet de vous débarrasser de votre culotte, mais à la fin de l'explosion libératrice c'est lui qui sera rejeté comme une vieille chaussette ( noire).

Vince ne dérogera pas à son chemin. Ses deux premières années de par chez nous tournent à l'émeute, c'est de la folie pure. Lorsque Barclay apurera les comptes de son investissement financier et qu'il retira ses billes, Vince n'en continue pas moins sa sente folle. Si le monde s'assagit, il comblera le déficit en prenant la folie à son compte. Tout se détraque dans sa tête. L'alcool et les produits n'y seront pas pour rien, mais nous les tiendrons pour des péripéties extérieures à la grande décision nervalienne de Vince Taylor, celle d'assumer du dedans, la folie de laquelle les spectres du dehors se détournent avec horreur.

Lui qui a connu le rock et les palaces se retrouvent seul. Les filles qui ne l'abandonneront jamais ne comptent pas. Se laissent pousser les cheveux. Vit dans la rue. Mais ce n'est pas le plus terrible. L'a perdu son statut de rocker. L'est devenu un hippie. Comparé à cette déchéance êtrale, les séjours en hôpitaux psychiatriques sont de la petite crème. Des broutilles. Les conte avec une certaine complaisance. Traverse l'enfer. Mais il en ressort vivant. A la fin du livre il dresse le bilan de sa vie. L'a été beaucoup trahi. Les seuls qui ne l'ont pas abandonné sont les rockers. Les Teddies en Angleterre, les rockers en France. Notamment la légendaire figure de Johnny de Montreuil. Le logent, le nourrissent, lui filent de l'argent, lui passent des copines, veillent sur lui. Préparent son retour... Des anges... noirs dont il dresse un portrait apocalyptique. Des réprouvés, des rejetés. Nés dans la misère et la violence. Des durs car les faibles ne survivent pas. Mais fidèles en amitié. Ne connaissent pas la pitié mais peuvent vous soutenir indéfectiblement. Avec eux, c'est à la vie, à la mort. Et jusqu'à après la mort. Cela s'appelle la vengeance...

Désolé pour les féministes. Comme dans les sociétés guerrières les filles passent après les gars. Sont là pour servir et se taire. Brunes ou blondes elles comptent pour du beurre. A Baratter. Une constance chez Vince. L'a honoré à la va-vite des tas de meufs. Macho, phalo et tout ce que vous voulez. L'était doué d'un irrésistible sex appeal. N'avait point besoin de se forcer. S'offraient. Consentantes. Soumises. N'allait pas non plus refuser ! Mais cette pression de femelles énamourées le dégoûtent. Gare à celles qui s'accrochent. N'hésite pas à les frapper si elles ont encore envie. Cette violence n'est pas réservée aux groupies anonymes un peu trop chaudes. Nombreuses seront ses compagnes qui auront droit à quelques mémorables corrections. En rejette la faute sur sa première épouse qui s'adonnait en cachette aux joies du striptease... Les contradictions du puritanisme anglo-saxon apparaissent au grand jour... Se dit assoiffé de pureté et s'étend longuement sur son aventure sentimentalo-érotique avec une nymphette de treize années. L'on n'est pas très loin des chaudes accointances de Jerry Lou avec sa petite cousine Myra et de la cour troubadourienne d'Elvis avec l'infante Priscilla... Très sexuellement incorrect. Qui de nos jours, en ces temps hypocrites d'ordre moral, aurait le courage de révéler sa vie intime avec autant de netteté !

Frelaté et fascinant. Authentique et outrancier. A la relecture, quarante après, ce bouquin est un magnifique artefact rock and rollien. Nous paraît même avoir gagné en force. En fait c'est notre époque qui s'est affaiblie. On a pris l'habitude de passer un peu vite sur ce livre. On a trouvé l'excuse, son manque de fiabilité et son imprécision chronologique. Mais à la lecture, si l'on prête l'oreille à la petite musique rock and roll qui s'en dégage, il n'est pas dépourvu d'un charme vénéneux. Prenez-y garde, le poison agit lentement. Mais sûrement.

Damie Chad

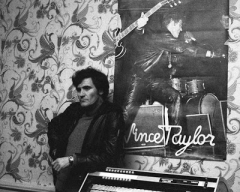

( Photo : Vince +jukebox / SITE ROLLCALL à visiter )

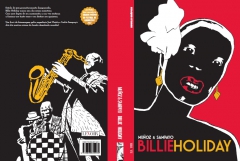

BILLIE HOLIDAY

MUNOZ & SAMPAYO

( Casterman / 2015 )

Centenaire de la naissance de Billie Holiday. Ca tombait bien, chez Casterman ils avaient dans les cartons l'album de Munoz et Sampayo sur Billie. Se sont dépêchés de le rééditer. A leur décharge, faut rappeler que les deux argentins sont pour ainsi dire des auteurs maison et que la boîte les édite sans désemparer depuis trente ans. Carlos Sampayo est un authentique amateur de jazz, l'a aussi participé à un Fats Waller avec le dessinateur Igort d'origine italienne - qui de son côté a commis un Sinatra - l'a même rédigé une Historia del Jazz. Vous l'avez compris Sampayo se charge des scénarii et José Munoz dessine. Dans sa jeunesse Munoz a travaillé avec un autre italien très célèbre, Hugo Pratt, le père de Corto Maltese... Italie, Argentine, jazz, Billie Holiday, Sinatra, quand j'aurai ajouté que Munoz et Sampayo ont réalisé un Carlos Gardel, prince du tango, nous pourrons certifié qu'il n'y a pas de hasard, uniquement des rencontres. Et comme notre monde vu depuis les étoiles est encore plus petit qu'on ne le pense, c'est la compagne de Jacques Tardi – duquel vous avez lu ses Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, héroïne anarchisante... - Dominique Grange – créatrice de Les Nouveaux Partisans – en quelque sorte l'hymne de la Gauche Prolétarienne – qui opéra la traduction des bulles. Pas étonnant que tous ces personnages se soient sentis en osmose avec la rage qui habitait Billie Holiday. Une même exigence artistique et un même sentiment de révolte politique les animent.

Suffit de regarder la couverture pour tout comprendre. Pourrait s'intituler la négresse rouge au camélia blanc. L'on vous résume la bio de Billie avant que vous ne commenciez, avec des photos d'époque. C'est que la suite est un peu embrouillée. C'est l'histoire de Billie mais dans le désordre. Trente ans qu'elle est morte. La radio en parle, les journaleux recherchent des documents et les témoins se souviennent. Ceux qui l'ont croisée sans même savoir qu'elle était Billie Holyday et ceux qui ne le savaient que trop. Les images arrivent dans le désordre, comme les coups de pied lorsque l'on vous passe à tabac, ou alors comme quand vous avez trop bu et que la tête vous tourne, ou alors comme quand le sang tape un peu trop dur dans vos veines sous l'effet de l'héroïne.

Billie vous offre le cocktail de sa vie. Difficile de l'avaler d'un trait. Trop d'amour, trop de sexe, trop de fric, trop de haine, trop d'injures, trop de mépris, trop de drogue, trop de trop. La vie est un cauchemar et la mort une épouvante. Entre les deux vous faites comme vous pouvez. Ne pensez pas à vous enfuir les issues sont fermées. Barrées. Obstruées. Bouchées. A la Reine. Cadenassées. La règle du jeu est simple. Les flics sont les bumpers et vous êtes la boule. De couleur noire. Cela à son importance car les arbitres ne seront jamais de votre côté. De toutes les manières, il n'y a pas d'arbitre. Billie connaît les règles du jeu. Elles sont simples. Tous contre vous. Vos ennemis. Et vos amis aussi. Du moins ceux qui devraient être vos amis. Les pigs sont partout. Même autour de votre lit de mort. Les honnêtes citoyens sont bien gardés. Les mauvais encore plus. Le répit ne peut venir que des anonymes. Mais ils n'ont aucun pouvoir, un sourire, une déférence. C'est tout. Je me demande si cela peut-être positif. Cela vous rembobine peut-être plus dans votre solitude. Dans votre désespoir.

Mais à chacun sa citadelle. Celle de Billie s'appelle le Pres. Ne sera pas imprenable. La mort finira par planter son drapeau noir sur la plus haute de ses tours. Avant il y avait eu la dépression, la folie peut-être. On n'a jamais su. Une forme particulière de schizophrénie. Ou alors quelque chose de plus difficile à cerner. Un repli. Le silence. Le mutisme. L'a été un des plus grands du jazz. C'était le miel de l'Hymette qui coulait de son saxophone. Comme la parole de Platon. Mais un jour il a arrêté. De vivre. Mais avant, de jouer. Soufflait bien un peu pour gagner sa croûte. Mais n'y faisait plus attention. Sans cœur, sans joie. Parce qu'il faut le faire. La corvée de vaisselle. L'on s'en passerait aisément, mais là ce n'est pas possible. S'appelle Lester Young et c'est l'ami de Billie Holiday. Son amant. Mais peut-être pas de chair. Personne n'en sait rien. Son amant d'âme de dame, oui cela est sûr. A eux deux ils sont la citadelle. Deux miroirs qui se renvoient leur reflet. Et puis rien d'autre. Cela suffit. Ne se comprennent pas nécessairement. L'important ce n'est pas d'avoir la compréhension intime de l'autre. Ce sont les autres, tous les autres qui vous ont désignés comme seuls horizons possibles. Vous ont condamnés à aller l'un vers l'autre. Naturellement. Lorsque vous ne pouvez allez nulle part vous ne pouvez rencontrer quelqu'un uniquement dans cet espace de nulle part. Pas de quoi pavoiser. Mais une grande tendresse, qui vous happe l'un vers l'autre. Et qui vous zappe des autres.

La mort du Pres fut un drame pour Billie. Ne le voyait plus beaucoup, ne jouaient plus ensemble, mais l'était toujours présent. En elle, près d'elle. Avec la mort de Lester, Lady Day s'est trouvée confrontée à la brutalité de l'existence. N'avait plus son bouclier de protection. Sans Young, la vie ne valait plus la peine. Billie absorbe la violence du monde dans son corps, et elle aussi devient violence. Lui faut émettre de la violence pour opposer une force au moins aussi forte à celle qui la submerge. Jeu de miroir mais la glace est cassée.

Ensuite plus rien ne peut l'atteindre. Ni les vivants ni les morts. Même quand elle est encore vivante, même quand elle est déjà morte. Encore morte. Il n'y aura pas de sorcellerie vaudou. Le fil est coupé. Personne ne le renouera. Allez vous recueillir sur sa tombe. Le cœur gonflé d'amour et de regret. Cela ne sert à rien. C'est tout juste bon à consoler votre chagrin à vous. Pas le sien. Egoïsme des hommes. Solitude d'une femme.

Sa conscience est plus vaste. Ce n'est pas sa propre existence qui lui fait mal. Ne s'en tire pas si mal que cela. Ce sont les blessures de tout un peuple qu'elle porte en elle. L'a bâti la cause stirnérienne de son moi sur rien. Elle l'a bâtie sur les autres. Tous couchés et si peu debout. Quelques uns et personne d'autre. De quoi subir tous les découragements du monde. Son âme était blessée mais la blessure était en dehors d'elle. Une situation qui n'est pas sans rappeler la double postulation du poète Joë Bousquet, blessé d'amour et de guerre. En la même époque. Mais le drame de Joë Bousquet fut personnel, individuel – même si la grande secousse cataclysmique de 14 – 18 en fut la première pourvoyeuse – celui de Billie Holiday est empêtré dans une trame collective qui se retire d'elle. L'alcool, le sexe et la drogue pour colmater les interstices.

Sampayo a découpé son récit en lanière. Un peu comme ces fouets qui s'abattaient sur les dos des esclaves. Munoz a adapté le dessin. L'a suivi le même processus créatif que son scénariste. Certes l'est difficile de décider si pour lui, le blanc de ses vignettes représente la béance d'ombre du vide et le noir la contrefort de la vie animée gorgée de sang chaud qui tente de faire barrage au néant, ou alors au contraire, si pour lui, le noir est le fond d'opacité du destin et les taches de blanc les battements d'ailes de la vie qui tenterait d'échapper à cette noirceur programmée.

Dans les deux cas, ce n'est qu'un jeu d'ombre sans lumière. Un combat de noirs qui se battent dans un tunnel à coups de boulet de charbon. Tournez les pages du livre rapidement, les formes s'estompent, se détache juste une lutte mouvante entre le blanc et le noir. Entre les noirs et les blancs. Jamais un auteur de bande dessinée n'aura autant réussi à effectuer la coïncidence suprême, celle de la matérialisation graphique du dessin avec ce qu'il sensé raconter et exprimer. Une véritable calligraphie orientale, selon laquelle le geste du pinceau trace le signe qui détermine le sens de l'œuvre. Jamais le dessin n'aura été aussi près de cet art suprême qu'est la musique car le frémissement seul de la voix de la chanteuse suffit à indiquer les émotions qu'elle s'emploie à nous faire partager. Même si l'auditeur n'entend un traître mot de la langue dans laquelle elle chante, il entend parfaitement la signification exacte et universelle que le vibrato de la voix impose. Sculpture vocale, art total, qui se passe de tout commentaire superflu.

Pour ceux qui ne comprendraient pas, la couverture s'avère explicite. Un peuple symboliquement décapité en faisant taire cette voix dans laquelle perçaient d'étranges fruits. La lame rouge de sang. Et la tête soleil noir, cou coupé.

Damie Chad.

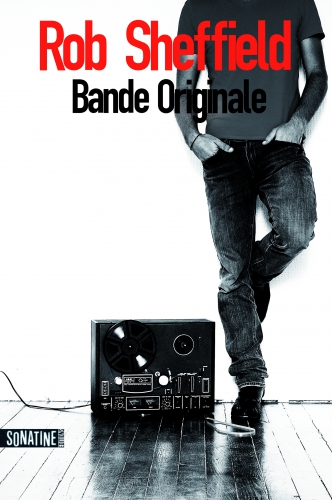

CULTURE ROCK

L'ENCYCLOPEDIE

DENIS ROULLEAU

( Flammarion / 2015 )

Je n'arrivais plus à y mettre la main dessus. Jamais en rayon dans les librairies que je visitais. Lorsque j'ai remarqué la couverture souple, au regard j'ai pressenti la parenté, oui mais en 2011 elle pépiait d'un jaune canari éclatant, et là s'étale un rose quasi-fuchsique, s'offrait aussi en format un moindre qui lui refilait l'apparence d'un missel du dimanche ( ô Satan que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne ! ), exactement comme ces petits volumes qu'Hölderlin et toute la génération romantique trimballaient dans leurs poches durant leurs nobles pérégrinations. Réédition en cette fin d'année 2014, avec quelques centimètres de plus, augmentée et mise à jour, par son auteur Denis Roulleau.

Quand vous l'ouvrez, vous n'êtes pas dépaysé. Vous vous croyez dans votre blog-rock favori. Les mêmes couleurs criardes que celles qui badigeonnent les livraisons de KR'TNT ! Même que parfois vous devez écarquiller les mirettes comme des soucoupes volantes pour déchiffrer le texte. Spécialement un marron macrameux à dominante parmentière terreuse. L'esthétique punchy de mauvais goût du rockabilly dans toute sa splendeur. Sauf que ( de rat coupée ) les pionniers et les fifties ce n'est pas sa timbale de Jack.

Si vous pensez trouver tous les gentils rockers sagement alignés à la queue leu leu alphabétique, vous vous trompez, certes vous avez droit à une encyclopédie-rock, mais c'est le versant culture qui sera privilégié. Culture et Rock, deux mots qui ne vont pas très bien ensemble, s'exclameront les grincheux de service. Mais ce sont là gens de chagrine et étroite intelligence. Auxquels nous n'accorderons qu'un regard de mépris compatissant. L'est bizarre de voir combien beaucoup de nos contemporains s'accordent à rétrécir les champs du possible. Encore que ( de renard hendrixien ) ici, encyclopédique ne signifie point universel. Le livre est avant tout destiné à un public français. Pas au sens nationaliste du terme, mais culturel. Entendez par ce vocable que Denis Roulleau explore et explicite les différents canaux et éléments qui ont permis à tous les petits frenchies que nous sommes d'entrer, un jour ou l'autre, par telle ou telle capillarité sympathique et osmosique, en relation avec cette musique d'importation sauvage qu'est le rock and roll.

C'est comme à la piscine municipale. Le meilleur moyen d'apprendre à nager c'est de tomber par mégarde des quinze mètres du plongeoir meurtrier directement dans le grand bain. Vous êtes pénardos chez vous, et schploff ! sans avertissement un titre vous étreint. Le boa constricteur du rock s'est jeté sur vous, désormais jusqu'à la fin de votre vie, vous êtes perdu pour la communauté humaine, vous êtes devenu un rocker. Mais il y a des pétochards qui ont besoin d'une approche moins abrupte, demandent conseil au maître-nageur qui roulent de rassurantes mécaniques sur le bord des bassins. Vous êtes comme Dante ( une bonne pâte littéraire ) qui pour visiter les Enfers a eu besoin de Virgile pour la traversée des cercles peuplés de ces malheureux qui en leur terrestre existence se sont adonnés aux pêchés capiteux. Vous éprouvez la nécessité d'un intercesseur, d'un coach-rock pour vous guider en ce monde de sentes obscures, de pentes fatales.

Alors David déroule le Roulleau des opportunités à saisir de toute urgence. La presse tout d'abord puisque le premier article est dévolu à Actuel. Qui n'a pas eu entre ses mains ses pages colorées, ultraviolettes, et salades de fruits composées d'orange sanguine et de jaune citron mielleux, n'a rien vu. N'ont rien lu, non plus ceux qui se jetaient dessus. Mais c'était beau. Un magazine qui jetait l'encre dans les sujets tabous ( quoique le Special Cul du journal Tout ! à l'époque c'était vraiment culotté ), les gauchistes le lisaient en cachette, en public ils se méfiaient, le jugeaient un peu décadent. Pas vraiment léniniste. J'en profite pour évoquer Le Parapluie, un peu surfait à mon humble avis. Tant qu'il y était et vu le temps pluvieux, l'aurait pu ajouter L'Escargot Folk. En tout cas Rock'n'Folk, Best, Extra, JukeBox, Xroad et le premier d'entre eux le légendaire Disco-Revue qui essuya les plâtres. Mais un journal sans plumes c'est comme un oiseau sans ailes, les journalistes rock possèdent donc leur stèle Laurent Chalumeau, Alain Dister, Philippe ( grandes ) Manoeuvre, Yves Adrien, Eudeline, Philippe Garnier, et tous ceux qui s'appliquèrent à créer une écriture rock française, un art difficile, notre langue préférant de par son origine latine les grands drapés cicéroniens. Lisez, dans un tout autre ordre d'idée, une page d'hommes aussi peu marqués par le rock and roll que le général Charles de Gaulle et le Connétable Winston Churchill, pour comprendre hors de tout contexte l'avantage, dû à ses facultés plastiques, de l'idiome anglo-saxon. D'ailleurs le mieux serait peut-être que vous jetassiez un coup d'oeil chez les pères fondateurs d'outre-mer comme Greil Marcus, Nick Cohn, Nick Kent, Richard Meltzer, Lester Bang et l'ancêtre symbolique à tous Hunter S. Thompson, le grand inspirateur du journalisme rock gonzo. Le gonzo c'est le gonze insupportable qui se ramène là où l'on n'a qu'un besoin modéré de sa personne, et qui malheureusement ramène tout à sa petite personne. Bref le gars insupportable qui ne se prend pas pour la moitié d'un étron de chien ou de Dieu ( c'est un peu la même chose mais ce dernier sent un plus mauvais ), un égonze surdimentioné. Arrangez-lui une interview au paradis avec Elvis et vous aurez de la chance si par hasard il mentionne le nom du Memphis kid dans son article. Car Elvis est sûrement le rock, mais la star c'est celui qui pond l'article.

Attitude terriblement rock quand on y pense. Toutefois le rock ne se réduit pas à son écriture, alors Denis développe aussi le Roulleau des pellicules. Celles des photographes et des cinéastes. Et même celui des peintres rock qui peignent d'ailleurs de préférence au cran d'arrêt. N'oublie pas les salles de spectacle, les promoteurs, les tourneurs, les roadies, les ingénieurs du son, toute la faune spécialisée qui gravitent autour des musicos, sans faire l'impasse sur la quincaillerie qui marche avec, guitares, amplis, lunettes, Perfecto et tout le reste de la brockante...

Un malin le Denis Roulleau, les articles sont assez courts, dépassent généralement la Denis-page mais excèdent rarement la double pangée et avec les photos et les encadrés punaisés de ci de là, l'a toujours la possibilité de se retrancher derrière le manque de place si vous le trouvez le pépère un peu court. Sinon, c'est bien fait. Se débrouille pour refiler un max d'informations sans trop se prendre au sérieux. Juste ce qu'il faut pour rester crédible. Essaie de terminer sur une pirouette manière de mettre le lecteur dans sa poche.

N'y a que deux artistes qui possèdent leur pré carré pour ne pas dire une concession à leur nom dans le bouquin, les Doors et Woody Guthrie. Tous les autres apparaissent uniquement quand ils ont participé à un événement mémorable dont ils ne sont pas obligatoirement la vedette. Manière de remettre chacun à sa place, le rock relégué dans les combles, sous les toits, et la culture ( rock ) dans les appartements de prestige. Une fois n'est coutume ! Veut sans doute nous prouver que les rockers ne sont pas des béotiens. Certes s'ils n'écoutaient pas cette musique de sauvage ils n'auraient point besoin de rechercher tant d'alibis, ma bonne dame.

Je ne saurais que trop le conseiller à ceux qui veulent toujours en savoir plus. Qui ne se contentent pas de la beauté d'un phénomène, qui aiment à en saisir la signification. Cette fausse encyclopédie qui ne repose sur aucun projet de savoir hégémonique et dictatorial leur donnera les clefs qui ne permettront d'accéder ni la connaissance infuse ni à la vérité révélée. Juste l'indication d'un passage que l'on se doit d'emprunter. A vous de vous débrouiller pour la suite.

En haut à gauche de la couverture l'est écrit « Gilles Verlant présente ». Le livre lui est d'ailleurs dédié. Gilles Verlant est mort prématurément en 2013. L'a été l'initiateur de la série radiophonique L'Odyssée du Rock, de très courtes émissions qui présentaient un titre rock agrémenté d'un commentaire purement anecdotique. Le rock vu avec les grosses lunettes sex, drugs and rock. Il se peut que certains d'entre vous soient tombés chez des soldeurs sur des caisses pleines d'un de ses derniers livres Les Miscellanées du rock ( chez Fetjaine ), le genre d'ouvrage tape-à-l'oeil ( et au porte-feuille ) auprès duquel un article de Match acquiert la densité d'un traité d'Emmanuel Kant. Ne vous laissez donc pas rebuter par cette mention verlantaise sur la couve de Culture Rock. Sont de conception antithétique. Les Miscellanées sont des eaux stagnantes. Des marécages qui vous engluent dans une représentation que je qualifierai de rock pipi caca. Alors que ce Culture Rock vous ouvre les mille chemins de la rock-culture.

Damie Chad.

15:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : david bowie, rené miller trio, vince taylor, billie holiday, culture rock

13/01/2016

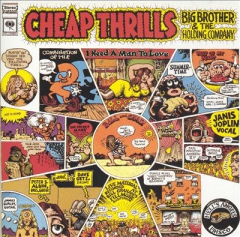

KR'TNT ! ¤ 264 : PRETTY THINGS / JIM AND THE BEAMS / CACTUS CANDIES / JANIS JOPLIN / ROCK'N'ROLL

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 264

A ROCKLIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

14 / 01 / 2016

PRETTY THINGS

JIM AND THE BEAMS

THE CACTUS CANDIES

JANIS JOPLIN / ROCK'N'ROLL

LE PETIT BAIN / PARIS ( 13 ) / 19 – 12 – 2015

PRETTY THINGS

OH YOU PRETTY THINGS

Tout le monde sait que David Bowie se faufilait jusqu’au premier rang pour voir de près les Pretty Things. Tout le monde sait aussi qu’il leur a dédié «Oh You Pretty Thing» (sur «Hunky Dory») et qu’il a repris «Rosalyn» et «Don’t Bring Me Down» (sur «Pin Ups»). Comme le rappelle John Lydon dans «Anger Is An Energy», les Pretties étaient bien meilleurs que les Stones. D’ailleurs, David Gilmour en rajoute une couche : the Pretties made the Stones look tame. On se souvient tous que «Parachute» fut classé meilleur album de l’année par Rolling Stone. Vous savez aussi que les Pretties furent bannis à vie de Nouvelle Zélande. Et malgré tous ces titres de gloire, Phil May et Dick Taylor errent toujours dans les ténèbres de l’underground. Ce qui nous arrange, car on n’aimerait pas être obligés d’aller les voir jouer au Stade de France.

Vous verrez les Pretties dans des petites salles, ici et là, parfois dans des bleds improbables comme Cléon, à côté de Rouen. Il y a de cela deux semaines, ils jouaient au Petit Bain, une péniche accostée au pied de la Grande Bibliothèque. Eh oui, les Pretties mangeaient à la cantine du Petit Bain, dans la plus conviviale des ambiances. On était au bar. Phil, Dick et toute la bande mangeaient juste à côté, à deux mètres.

Un mec d’un certain âge se trouvait assis à côté de nous au bar. Comme il nous avait vu serrer la pince de Dick puis de Phil, il nous demanda :

— C’est les Pretty Things ?

— Non, c’est les Animals !

Ça a failli mal tourner. Les gens n’ont plus d’humour.

Phil May sourit toujours, malgré une récente alerte. Dick Taylor trimballe toujours sa dégaine de prof de philo à la retraite, mais attention, quand il est sur scène, il joue comme un démon. Il a un son et semble jouer avec plus de hargne aujourd’hui qu’à l’âge d’or des Pretties. Pendant le concert, on entendait des gens s’interroger sur son âge, avec une légère pointe d’ironie dans le ton. Évidemment, si on a soixante-dix ans et qu’on monte sur scène pour jouer du garage, on s’expose. Ça fait jaser dans les villages. Mais cinquante après, Dick Taylor joue toujours «Rosalyn» et «Don’t Bring Me Down» avec la même ferveur, et il nous refout exactement la même chair de poule qu’en 1965. C’est vrai qu’on adorait aussi «The Last Time», «My Generation», «Sha La La Lee», «I Can’t Control Myself» et «You Really Got Me», mais «Midnight To Six Man» avait ce petit quelque chose de plus qui générait une sorte de sentiment d’appartenance. On se sentait profondément concerné par le wild beat des Pretty Things. Il y avait là quelque chose qui relevait directement de l’identitaire. Avec Little Richard et Jerry Lee, les Pretties traçaient une sorte de triangle définitif, les frontières d’un monde bien défini qui allait accueillir d’autres héros, du genre Stooges & Sonics, Charlie Feathers & Bo Diddley, et tous ceux qui nous ont aidé à vivre et même à survivre.

Et chaque fois qu’on a revu les Pretties sur scène, il s’est produit le même miracle : l’émergence d’un très fort sentiment d’appartenance. Voilà, c’est le monde qui nous correspond. C’est l’eau du poisson et l’oxygène du cerveau. Quand Phil May est sur scène, il cesse immédiatement de vieillir. Il redevient le soul shaker de haut rang et claque son tambourin, comme si rien n’avait changé depuis 1965.

Les Pretties proposent aujourd’hui un set assez complet. Ils jouent «The Same Sun» tiré du dernier album et quelques bricoles tirées de «SF Sorrow», dont un «Old Man Going» fondu dans «£SD». Ils font deux ou trois blues acou, mais quand ils tapent dans les vieux coucous, je vous garantis que ça monte directement au cerveau. Au premier rang se trouvait le mec qu’on avait vu pleurer d’émotion au concert de Martha Reeves. Un peu plus loin, encastré dans l’angle de la scène, un autre fan des Pretties sembla transfiguré par le bonheur lorsque Phil attaqua «Don’t Bring Me Down». Et quand il a lança Midnight, le souvenir d’un Jean-Yves devenu soudain psychotique vint se glisser dans la pétaudière. C’est vrai qu’on n’avait pas besoin d’être pleins comme des vaches pour jerker comme des cons sur Midnight. Ça faisait partie de l’ordre des choses. Une sorte de réflexe africain.

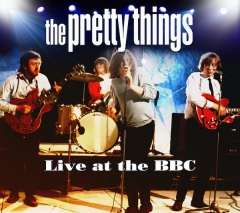

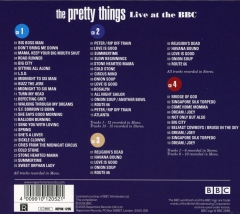

Bon, on ne va pas repasser tous les albums des Pretties en revue, car on les connaît comme le loup blanc. Par contre, il paraît nécessaire d’évoquer la parution récente d’un «Live At The BBC» plus complet que celui paru précédemment. On a cette fois quatre disques qui couvrent la carrière des Pretties depuis l’époque Fontana jusqu’à l’époque Swansong. Cette rétrospective est cruciale pour deux raisons. Un, c’est l’occasion d’entendre le vrai son des Pretties, car les groupes qui enregistraient à la BBC jouaient leur va-tout et n’avaient pas le droit à l’erreur. On l’a constaté dans le cas des Only Ones, de Bowie, d’Hendrix, des Vibrators et même des UK Subs : leur son est bien meilleur dans les BBC Sessions que sur les albums studio. Et deux, les fans des Pretties boudaient un peu les albums de la période Swansong, à cause du côté boogie trop présent, mais les versions enregistrées pour la BBC vont tous nous réconcilier avec ces trois albums («Freeway Madness», «Silk Torpedo» et «Savage Eye»).

Le disc 1, c’est l’ère classique. Ils tapent dans le swing des caves avec «Big Boss Man». Ils sonnent comme des dieux. S’ensuit «Don’t Bring Me Down» qui est la Mecque du garage. Basse/batterie, montées de fièvre, tout est parfait. Phil fracasse «Roadrunner» avec un talent fou et Vivian Prince fait son petit festival. Tout le monde sait qu’il fut le modèle de Keith Moon. Il fut surtout la source de folie du groupe. Apanage du garage fatal avec «Buzz The Jerk» - You buzz around - Phil chante ça sous le boisseau. Il y a deux versions de «Midnight To Six Man» sur ce disk 1. N’écoutez surtout pas la première qui est un peu ramollo. Avec la deuxième, ils sortent le vrai son. Ils jettent toute la viande dans la balance, c’est gorgé de violence et de passages d’accords définitifs. Phil est la voix du garage - Sure not comes around - Quel blast ! Le «Turn My Head» qui suit vous donnera le vertige. Trop d’énergie. C’est battu comme plâtre. En cet instant précis, les Pretties dominent le monde. On passe à l’époque suivante et on retrouve l’Angleterre magique avec «Defecting Grey» et les scintillements psyché. On ne se doute pas à quel point «SF Sorrow Is Born» peut être explosif ! Quelle évolution dans la révolution ! Rien que pour cette version, il faut rapatrier le coffret. Pour «She Says Good Morning» aussi, car la version est toute aussi dévastatrice. La puissance des Pretties n’en finira plus de vous subjuguer. Et «Balloon Burning» est voyagé de l’intérieur par un solo cavaleur de Dick Taylor. Puis ils passent aux choses sérieuses avec «She’s A Lover» (tiré de «Parachute») et enchaînent avec le heavy shuffle de «Sickle Clowns». C’est l’enfer selon les Pretties - hey hey - voilà le groove de cave visité par un solo beau comme un ange déchu. On reste dans la magie proto-punk avec «Cries FromThe Midnight Circus», le pur jus du pur jus - Can you hear me ! - C’est prodigieusement démentoïde et lié par du gros solo gras - Can you hear me/ I’m telling you games - Le problème, c’est que tout est bon sur ce disk. On ne s’en sort pas.

Les disk 2 vous mettra aussi au tapis. Ils attaquent avec un pur hit de génie mélodique, «Peter/Rip Off Train». Il faut voir comme ils explosent le rip off ! Ils restent dans la veine de «Parachute» qui est quand même l’un des fleurons du rock anglais. Ce cut est bardé de chœurs qui claquent au vent. Avec «Love Is Good», on a encore de la pop anglaise incroyablement mélodique. C’est digne des Beatles de l’âge d’or. On a là un départ en refrain qui vaut celui de «Hey Jude». Ils ont exactement la même ampleur que les Beatles. C’est à la fois grandiose et magistral, tout est démesuré là-dedans, les lignes de basse, le solo d’effarance et les relances perpétuelles de bouillonnement évanescent. «Summertime» sonne aussi comme un coup d’éclat, avec ses harmonies vocales claquées au zénith du rock anglais. C’est une fantastique giclée de bluebirds in the sky et de bluebirds in your eyes avec un Pete Tolson qui torche du solo flamboyant. On a là la meilleure pop d’Angleterre. Le «Stone Hearted Mama» qu’on n’aimait pas à l’époque reprend ici des couleurs. C’est dense et sacrément inspiré. Les Pretties jouent avec un sens du beat éhonté. Eh oui, ils swinguent depuis l’origine des temps. Ils reviennent au garage pur avec «Cold Stone» - We’re going down slow ! No rest for me ! - ça sent la punkaillerie de Covent Garden ! Et c’est torpillé par un solo vénéneux. Attention à la version d’«Onion Soup» qui se trouve à la suite... C’est incroyablement dévoyé - I got onions in my soup/ I got zebras in my zoo - On a tout ici, le solo féroce et la basse de jazz, les Pretties rockent à la vie à la mort, ils sortent une version monstrueuse qui explose de jus. Ils retapent même un petit coup de «Rosalyn» histoire d’asseoir leur suprématie, et plus loin, ils explosent «Route 66». Avec une nouvelle version de «Peter/Rip Off Train», ils se montrent carrément dignes de Brian Wilson. Pur génie bardé de guitares.

Sur le disk 3, ils tapent dans des cuts de «Freeway Madness» comme «Religion’s Dead». C’est Jon Povey qu’on entend au piano. Phil swinge bien le chant et puis ils s’adonnent à l’un de leurs jeux favoris : l’emballement. Ils visent le final exemplaire. On s’aperçoit avec les morceaux de cette époque que le Pretties explorent des territoires infinis. Ils intensifient jusqu’à la nausée, mais ils tiennent toujours admirablement la distance. On entend sur ce disk 3 une nouvelle version d’«Onion Soup» dans laquelle ils télescopent les ambiances garage et psyché. Ils filent sous le vent et vont chercher les échappées psychédéliques. Ils font aussi une version dévastatrice de «Route 66». Un bon conseil, planquez-vous ! Car ils démolissent tout sur leur passage. Quelle énergie ! Phil fend le vent. Jamais Jagger n’a fendu le vent comme ça. Le piano prend feu. Les Pretties prouvent une fois de plus qu’ils sont de véritables démons. Écoutez aussi cette nouvelle version de «Religion’s Dead», car Phil y écrase les syllabes de Religion pour en faire jaillir le jus. C’est un fantastique exécuteur de basses œuvres. On a aussi une nouvelle version d’«Onion Soup», mais cette fois, elle est complètement explosée aux guitares. C’est même la version la plus guitaristique de l’histoire des Pretties. Quand on aime ce groupe, on écoute ça avec une certaine forme de religiosité. Même dans les longs cuts à rallonges, ils maintiennent un niveau de sauvagerie qui n’a jamais existé chez les Stones. Comparez cette version d’«Onion Soup» avec «Midnight Rambler» et vous en tirerez vous-mêmes les conclusions qui s’imposent.

Sur le disk 4, on va se régaler de «Come Home Mama» et de la pure violence du boogie des Pretties. Pas de meilleur groupe anglais sur cette terre. Ils explosent tout à la foison des bouquets d’argent. C’est drivé au beat cavaleur. On a du Phil en pagaille et des filles qui chantent, des tambourins, de l’entrain, des cheveux qui volent, du génie et de l’huile de coude. Quel joli fatras ! Et avec «Dream/Joey», on retrouve ces explosions d’harmonies vocales dignes de celles des Beatles, soutenues par le piano de Jon Povey. Tout dans ce cut est très chanté et très évolué. C’est même totalement extravagant. Phil pousse son bouchon d’unisson très loin et fait tout basculer dans une ambition démesurée. On tombe plus loin sur un autre joli balladif à la Pretties, «Belfast Cowboys/Bruise In the Sky». On le suit à la trace, évidemment, et Phil relance tout à l’unisson. On sent chez lui une réelle fascination pour les Beatles. Les versions de cette époque sont beaucoup plus longues, mais terriblement riches, très fouillées, pleines de chant et d’instruments. Il reste à se taper l’incroyable version de «Singapore Silk Torpedo» tiré de l’album du même nom. C’est Jon Povey qui l’amène avec un thème de piano et ça tourne à la fixette sous acide. En tous les cas, c’est ainsi qu’on vivait ce truc à l’époque et soudain, ils lancent une grosse attaque digne des Who, oui, Phil chante comme Daltrey. On admire les vainqueurs du rock anglais, ça explose une fois encore, c’est battu à la cloche désordonnée par Skip Allan et on voit passer un solo de brute. C’est le festival des cannibales et vient l’extrême apothéose. Phil danse là-dedans, un pied dans le garage et l’autre dans le génie.

On connaît bien les albums officiels des Pretties, mais quand on va fureter dans les chemins de traverse, on fait de sacrées découvertes. En 2008, nos amis les Pretties enregistrèrent un album de reprises intitulé «Rocking The Garage». Parmi les invités, on comptait des Inmates et monsieur Eddie Phillips, la légende à deux pattes des Creation. Phil et Dick n’y vont pas par quatre chemins : ils tapent dans tous les plus gros classiques du genre, à commencer par «He’s Waiting» des Sonics. L’enfer ! Puis c’est au tour de «Strychnine» de passer à la casserole - Strychnine is good - C’est sûr. Ah vous aimez les Seeds ? Voilà une sacrée version de «Pushing Too Hard». Phil la pushe bien - On me ! - C’est la meilleure niaque d’Angleterre. Un petit coup de «Kicks» (Paul Revere) avant de sauter sur «Candy», version fulgurante jouée aux guitares kill kill kill - I want candy - Ils font du Bo. C’est tout ce qu’ils savent faire dans la vie. Comme leurs amis Keith Grant et Don Craine des Downliners - aussi présent sur cet album - leur raison d’être, c’est le Diddley beat et les loud guitars, le snarl d’effarance et le blasting toxico à gogo. Si vous aimez tout ça, alors ce disk vous comblera. C’est Matthew Fisher qui fait le tu tu tu tu légendaire de «96 Tears». Phil se fond dans le groove du vieux Rudi. Quelle classe ! On peut dire que tous ces mecs, Phil, Dick, Rudi, Sky, Eddie et Gerry auront créé un monde. Et quel mondo bizarro, amigos ! Phil fait son cry cry cry qui nous renvoie au temps béni des surboums endiablées, quand on jerkait comme des branleurs dans nos petits futs à carreaux et dans nos boots à élastiques. Les Pretties font même une accélération de fin de cut qui pourrait bien incarner le désordre mental, tel qu’on l’entend dans les théories scientifiques. Voilà encore une belle pièce de snarl : «Let’s Talk About Girls». Phil est dessus, comme l’aigle sur le putois. C’est lui le shark des Dents de la Mer. Il bouffe les Chocolate tout crus. Et paf, on s’y attendait, voilà les Standells avec Good Guys. Le dandysme des voyous. Phil ? Oh ça lui va comme un gant de cuir noir. Mais tout cela n’est rien à côté de la version d’«I’m A Man» qui suit. C’est la perle noire de cet album intenable. Eddie Phillips sort de sa retraite et vient faire son vautour du larsen. Il attend pour placer sa note mortelle comme au temps béni de «How Does It Feel To Feel». On l’entend, il est là, il monte en puissance, oh Eddie, héros fantasque ! Et il prend un solo de psyché a-po-ca-lyp-tique. Il nous plonge au cœur de la mythologie du rock anglais, dans la racine du hêtre. Eddie Phillips déclenche toutes les alertes. C’est d’une puissance pénultième qui dépasse notre pauvre langue française.