23/03/2016

KR'TNT ! ¤ 274 : JOHNNY LYDON / AMNASTY / FALLEN EIGHT / FROM A BROKEN STEREO / CASEY / ACRES / BURNING DOWN ALASKA / 45 T / LANGSTON HUGHES

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 274

A ROCKLIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

24 / 03 / 2016

PUBLIC IMAGE LIMITED

AMNASTY / FALLEN EIGHT

FROM A BROKEN STEREO

CASEY / ACRES

BURNING DOWN ALASKA

LANGSTON HUGHES

PRESSE ROCK

Ce rapide encart pour vous signaler la présence de deux groupes que nous aimons bien chez KR'TNT ! dans la presse rock nationale distribuée en kiosque.

BLUES MAGAZINE N° 80

Ce petit ( nous évoquons le format ) trimestriel, consacre quatre pages à interviewer Mathieu le contrebassiste de SWINGING DICE dont nous avons relaté un concert toulousain dans notre livraison 200 du 11 septembre 2014.

ROCK & FOLK N° 584

Vous ne raterez pas la chronique ( p 86 ) de LOVE-O-RAMA de LES ENNUIS COMMENCENT que nous vous présentions dès le 25 février 2016 dans notre livraison 270.

Le Trianon. Paris XVIIIe. 6 octobre 2015

Public Image Limited.

PUBLIC IMAGE ILLIMITED

Vous serez frappé par la stature de John Lydon. Il arrive sur scène enveloppé dans un immense costume gris foncé, un vrai sac à patates sans autre forme que celle d’une stricte verticalité : même tour de torse que de chevilles. Il porte des chaussures multicolores qui font de lui une sorte de clown grotesque digne d’un conte macabre de Tim Burton. On aurait presque tendance à vouloir se moquer du vieux punk. Mais attention, en deux minutes, il impose un respect total et ce d’une manière radicale. Toute la force du personnage se concentre dans la figure et dans la voix qui sont l’une et l’autre d’une incomparable expressivité.

Comme si John Lydon avait réinventé l’expressionnisme. Il met en route ce qu’il faut bien appeler un tour de chant, comme le firent avant lui des gens comme Jacques Brel ou Nina Simone, Barbara ou Dusty Springfield. Sa légende de punk-rocker le sert et le dessert à la fois. Mais oui, John Lydon fut au temps des Pistols le plus grand shouter d’Angleterre, mais aujourd’hui, il ne doit son prestige qu’à son seul génie de chanteur, comme s’il échappait définitivement à l’histoire du rock, au temps, aux tendances et surtout aux clichés. John Lydon crée son monde sur scène avec une assurance et un impact qui sont ceux d’un géant. Lorsque vous allez voir chanter de très grands interprètes, vous oubliez rapidement leur apparence physique et l’environnement pour vous centrer sur le visage, car c’est là que tout se passe. Le visage et les mains - et donc la voix - deviennent le temps d’un set le centre du monde, une source de fascination dont on ne décroche qu’à la fin, lorsque le public ovationne.

Tout ce qui dans les albums de Public Image pouvait déplaire - le côté talkative de certaines chansons - passe bien sur scène, car John Lydon chante d’une voix forte et image ses propos d’expressions et d’intonations merveilleusement justes. Comme s’il redonnait du son au son, de la même façon dont Michel Serres ou Pierre Bourdieu redonnent du temps au temps dans les pages de leurs livres respectifs. L’idéal serait presque de ne pas connaître ses disques, car on sent chez John Lydon une volonté certaine d’emmener son public avec lui dans le monde qu’il bâtit au fil des chansons.

C’est un monde incroyablement ressemblant à celui qu’on connaît, un monde de vrais gens et d’injustice, un monde de faux amis (You cheat easily like all charity - Disappointed), un monde d’argent (I’m changing my way where money applies - This Is Not A Love Song), un monde d’arnaques religieuses (This is religion/ A liar on the altar - Religion), un monde de colère (Anger is an energy - Rise) et un monde de gens courageux (I’ll never surrender/ I’m a Warrior - Warrior). John Lydon pose son regard sur le public avec une sorte d’intentionnalité, comme s’il s’adressait à des gens venus pour entendre des messages. Il offre un curieux mélange d’artiste et de tribun. Et comme les grands artistes pré-cités, il donne TOUT. On n’en finira plus de gloser sur la générosité de cet homme. C’est probablement le trait de son caractère qui frappe le plus. Parfois, on découvre que pour donner - à ce niveau - il faut savoir se montrer extrêmement puissant. John Lydon donne TOUT ce qu’il a. Tu veux mon monde ? Tiens le voilà ! Je te le donne ! Il est à toi ! Prend-le.

Suivez les grands artistes. Jamais vous ne serez déçu.

En rappel, il se paiera le luxe de jouer un hit planétaire, le fameux «Public Image» datant de sa résurrection après la fin tragique des Pistols. Quelle fantastique ampleur ! Lu Edmonds retrouve sans mal le chemin du son de Keith Levene et le pauvre Scott Firth cavale péniblement après le fantôme de Jah Wooble. Mais John Lydon entre dans la danse et tout reprend du sens. Le vieux Trianon se remet à tanguer sur ses fondations. Il finit bien sûr avec «Rise» et beugle «Heart Heart Heart !» en guise d’ultime message à un public tétanisé.

L’autre façon d’approcher - autant que faire se peut - John Lydon, c’est de lire ses deux volumes autobiographiques parus à vingt ans d’intervalle, «Rotten» et « Anger Is An Energy». Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il s’y livre sans détour, principalement dans le second. Il y parle longuement de Nora, de son choix de vivre en Californie (John se lève tôt pour profiter du soleil - it really is all about getting up early and enjoying sunrise and sunset), des soins dentaires qui lui ont changé la vie (fin des problèmes de santé), il avoue admirer Duran Duran et Boy George, les Status Quo et Captain Beefheart (in a big way), il explique que Sid adorait Bowie et que lui préférait Mick Ronson (just seemed like a lad). Il ne supportait pas le Grateful Dead (the dullest band I’ve ever known), mais il adorait Oscar Wilde (Oscar Wilde I found outrageously funny), les Pink Fairies (fantastic!) et Edgar Broughton Band (filthiest beards and hair). Mais aussi les Dolls (I thought they were great) et Chrissie Hynde (we were very attuned to each other). Mais le chapitre démolition est lui aussi bien fourni. Avec Liam Gallagher et William Reid, John Lydon est certainement le meilleur entrepreneur de démolition d’Angleterre. Il navigue quasiment au niveau des grands polémistes français de l’Avant Siècle, des gens comme Octave Mirbeau et Léon Bloy qu’on craignait pour leur férocité. Les deux cibles favorites de Lydon sont bien sûr Vivienne Westwood et McLaren dont il brosse d’horribles portraits - Westwood was basically a born-and-bred shopkeeper, of the Margaret Tatcher kind - Allez traduire ça, c’est impossible. On perdrait tout le fantastique mépris qui graisse la formule. La langue de John Lydon est unique, comme l’est celle de Dylan que je considère depuis quarante ans comme intraduisible - sa langue est un souffle poétique, au sens pouchkinien du terme. Quand John Lydon parle de McLaren, il évoque le souvenir d’un manipulateur pitoyable qui n’arrivait même pas à gérer sa propre vie (A bit of a disaster. Poor sod). Les Clash (poor old Joe Strummer), Nick Kent, Jon Savage (Who the fuck are you Jon Savage ? You were not a Sex Pistol) et l’Angleterre (The teduim of council flat existence - it’s an incredibly unfair universe, Britain) passent aussi à la casserole. On s’enivre littéralement du souffle de John Lydon. Quand il épingle la pingrerie des Thénardiers McLaren/Westwood, il assène ceci : «Any of the gear we wore from the SEX shop we absolutely had to pay for». Et puis il y a l’épisode hilarant des dents - By the time I was joining the Pistols, the second I smiled it was like, ‘Oh my God, look at these teeth of him’ - D’où le surnom Rotten. John raconte qu’il a grandi dans un milieu social où on ne se lavait pas les dents et dès qu’on le pouvait, on se faisait tout arracher pour mettre un dentier payé par la sécu anglaise. Seulement, les produits fixants n’étaient pas fiables et quand les adultes rigolaient ou qu’ils dansaient dans les petites fêtes, ils perdaient leurs dentiers. John raconte que gamin, son père lui confiait la mission de ramasser les dentiers qui tombaient lors les fêtes de famille, mais il peinait à identifier les propriétaires.

Pages fantastiques consacrées aux Pistols, bien sûr - We came on and we came in very strong and very quick. We became, I think, the world’s most powerful band - et il a diablement raison de dire ça, qui oserait prétendre le contraire ? Mais en même temps, il reste assez amer, car il rêvait d’une complicité au sein du groupe qui n’a jamais existé, même lors des deux reformations - So eat shit and die, you cunts. That’s my polite way of saying, we could’ve been good - Le paragraphe consacré à la première reformation est certainement l’un des passages clés d’Anger. John retrouve Steve Jones et Glen Matlock à la marina de Venice Beach, en Californie - So it was a good meeting and we were as usual very open with each other. There’s not much subterfuge going on with us lot - Puis ils durent affronter les journalistes dans les conférences de presse, l’horreur - Oh come on, isn’t it all about the money ? - Excédé, John répond - I’m fat, forty and back. Deal with it. Next ! - Retour sur les chansons - My songs were echoes of rebellion and empathy for people - Puis il règle ses comptes avec le mouvement punk - I’m sorry but I never did this for the narrow-minded - Il appréciait surtout les Buzzxocks, X-Ray Spex, les Adverts et les Raincoats, plus les Slits, bien sûr, à cause d’Ari Up, la fille de Nora. Il finit le chapitre sur la reformation des Pistols avec l’évocation d’un concert exceptionnel au Chili, et bien sûr, que se passe-t-il le lendemain matin ? Steve, Paul et Glen se font la cerise sans même dire au revoir - What can I say ?

On note un détail qui diffère d’un livre à l’autre : John se teignait les cheveux en vert à une époque et son père le mit à la porte. Dans Anger, son père dit : «Get out of the house, you look like a Brussels sprout !» - c’est-à-dire un chou de Bruxelles, et il ajoute plus loin - which I now realize was somewhat of a compliment - Dans Rotten, son père dit : «Get The fuck out of my house and take that fucking cabbage on your head with ya !» - Mais dans les deux cas, John se dit fier de son père. Rotten est un ouvrage beaucoup plus expéditif et truffé de témoignages de gens comme Billy Idol ou Chrissie Hynde. Les souvenirs des Pistols sont plus frais et John donne le détail des attaques à l’arme blanche dont il a été victime dans la rue. Toute la genèse des Pistols s’y trouve, traitée dans une langue directe. Glen qui n’aimait pas les paroles de «God Save The Queen», Glen qui était fan d’Abba (And funny enough so was Sid), poor Glen (He wanted everyone to like him and have a good time. So boring), la haine des Anglais (There will always be hate in the English because they’re a hateful nation), Vivienne Westwood (Vivienne Westwood always made me laugh and it annoyed her no end) (She’s deeply silly. Wacky shit), la supériorité écrasante des Pistols (Avec ou sans le Grundy show, l’explosion était inévitable. After all the Pistols were so good. There’s no other way of describing them), Sid, justement (Sidney was basically stupid), Sid qui n’avait pas de copine, avant Nancy (Sid never had girlfriend. He loved himself too much), et on tombe sur des passages hilarants, comme par exemple cette soirée au Wedgies où il sont invités (Sid wore something approaching a leather jacket, but there was a sleeve missing). Autre grand moment de rigolade : McLaren force l’entrée chez CBS pour obtenir un contrat, mais la secrétaire lui dit de dégager. Humilié, McLaren lance : ‘How dare they ! I’ll call the police !’ et la secrétaire ajoute : ‘No need. They’re on their way !’ N’oublions jamais que John Lydon est aussi un mec infiniment drôle. Il sort une autre anecdote hilarante. La scène se déroule à San Francisco, John vient de se faire virer du groupe et il n’a pas un rond. Il ne sait pas comment faire pour rentrer en Angleterre. Alors il appelle Warner Brothers à Los Angeles (le label qui représente les Pistols aux États-Unis). Une secrétaire décroche et il se présente, Johnny Rotten. La secrétaire explose de rire : «Oh yeah sure. Johnny Rotten’s on the phone. Wouahhhh ! Ha ha ha ! As if he can use a phone !» Vous verrez aussi Steve Jones raconter qu’il se réveillait le matin dans le studio de Denmark Street, qu’il avalait un black beauty et qu’il apprenait à jouer de la guitare sur un album d’Iggy Pop et le premier album des New York Dolls, un Steve Jones qui, comme le rappelle Paul Cook, était complètement obsédé par le sexe. John raconte que Steve Jones prenait une demi-baguette de pain, enlevait la mie, y versait de l’eau chaude et y fourrait un morceau de foie de porc puis sa bite, pour se masturber. Il revient aussi sur l’effarante pingrerie de McLaren (You could never sit at a bar with Malcolm, because he would’nt buy his rounds). À la fin du livre, John l’accuse tout simplement d’avoir détruit les Pistols (Santa Claus turned into Stalin overnight). On trouve aussi dans ce livre percutant un bel hommage aux Pretty Things (Everybody remembers that the Prettty Things were better than the Stones, but they didn’t get the records out there).

Tous les fans des Pistols sont allés voir les deux films de Julien Temple, «The Filth And The Fury» et «There’ll Always Be An England - Live From The Brixton Academy». Dans Filth, assis à côté d’un ampli avec sa Les Paul, Steve Jones montre les accords de tous les hits des Pistols - «Bodies», my favorite. La part belle revient évidemment à John Lydon dont on retrouve le style tranchant. Après l’épisode Grundy, il évoque l’attitude de McLaren : «Malcolm panicked beyond belief». Pour commenter l’éviction de Glen, il a cette formule lydonienne : «It was a Bay City Rollers situation. I wanted it more hardcore». Ce qu’on ne comprenait pas bien à l’époque, c’est que Johnny Rotten ne proposait pas qu’une totale réinvention du rock. Il parlait aussi comme un écrivain. Chacune de ses formules sonnait comme un aphorisme. Il fait peser sur la moindre de ses syllabes le poids d’une intelligence hors norme, un peu à la manière de William Burroughs dans «Amarican Prayer». Il est avec Keith Richards et Mick Farren l’un des seuls qui aient des choses capitales à dire sur le rock. C’est sans doute la raison pour laquelle on s’est tellement attaché à lui. Quand God Save arrive, on agresse Johnny dans les rues. «I was attacked on sight», dit-il d’une voix admirablement timbrée. Il se ramasse un coup de machette dans la rotule, un coup de couteau dans le poignet et une bouteille cassée dans l’œil. Johnny décrit l’arrivée de Nancy à Londres - I fucking hated her ! - Elle branlait les mecs pour ten bucks. Le plus atroce des paradoxes, c’est que les Pistols font la une des journaux et qu’ils n’ont pas un rond car McLaren tourne un film avec leur blé. Puis on arrive à la fameuse tournée américaine. A l’aéroport, ils subissent les fouilles à corps. Les douaniers commencent par Sid, mais il arrêtent vite fait, à cause de l’état de son slibard. La tournée entraîne dans son sillage le FBI, la CIA et une cinquantaine de journalistes anglais venus pour provoquer du scandale. Au Longhorn, Sid traite les cowboys de pédés. Il prend une canette pleine dans la gueule. Bong ! Lèvre éclatée. Un mec leur balance une tête de porc. Fin de l’histoire bien connue à San Francisco et John qui lâche : «Je savais que ça allait se terminer mais je ne pensais pas qu’ils se conduiraient comme des branleurs et des lâches. It’s fucking fucked off !» Et ça se termine par un épisode extrêmement bouleversant. John est filmé à contre-jour. Il évoque la mort de Sid et tient Malcolm et le management des Pistols pour les responsables de cette fin tragique - I’ll hate them for evar for doin’ that - Et il se met à chialer - You can’t be more evil, can you really Julien ? - Vicious, poor sod. No fun.

L’autre film indispensable à une bonne compréhension des Pistols et de John Lydon, c’est le concert filmé à la Brixton Academy par Julien Temple. On y voit jouer un groupe PARFAIT. Ils sont aussi impopulaires en 1977 - Lydon : «S’ils avaient pu nous pendre, ils s’y seraient mis à 36 millions !» - qu’ils sont populaires en 2008 - You ain’t so special - C’est le public qui chante - You’re a liar - C’est l’Angleterre de Brixton qui reprend God Save et du coup ça devient véritablement un hymne populaire. On voit dans la télé ce fantastique showman qu’est John Lydon et on comprend que sans lui, tout ça n’aurait jamais pu exister. On a l’impression que c’est l’Angleterre toute entière qui chante «Bodies».

Il existe un troisième film qui donne de bons éclairages sur les Pistols, le «Never Mind The Bollocks» d’Eagle Vision. On y voit MacLaren raconter sa version de l’histoire. Il rappelle qu’il n’a donné qu’un seul conseil aux Pistols : do whatever you want, but make it chaotic. Mais sa morgue le rend profondément antipathique. Il est mille fois moins caustique que Johnny Rotten et cependant, il fut le chef. L’anti-manager, comme il aime à le rappeler. McLaren a l’air de donner une leçon d’histoire du rock à tous les petits cons que nous sommes. On voit aussi deux témoins capitaux de cette histoire : Bill Price et Chris Thomas qui ont enregistré l’ALBUM. Bill Price se montre ébahi par le niveau des Pistols. Il parle de high quality lyrics et il affirme qu’il n’a jamais vu depuis un si fantastic guitar player. C’est émouvant de voir ces magnifiques techniciens du son, accomplis et doux, se mettre au service de la subversion. Après «God Save», le National Front s’en prend aux Pistols et les attaque sur un parking. Ils sont onze. Chris Thomas est poignardé. Bill Price qui intervient pour le défendre est mis en pièces, pif paf. Personne ne leur vient en aide, ni le pub en face, ni les flics, ni l’hosto où ils débarquent en sang. Johnny Rotten rend aussi un hommage appuyé à Chris Spedding qui a aidé les Pistols en leur donnant accès aux studios. C’est à Steve Jones que revient l’honneur de conclure ce poignant documentaire en racontant la fin du groupe - It was ugly in San Francisco. I’d just had enough. Regrets.

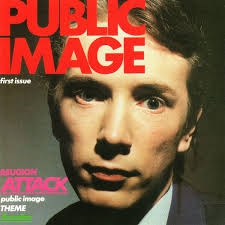

Après ce que John qualifie d’utter disaster, on imagine qu’il faut un certain courage pour se relever, remonter un groupe et revenir dans l’actualité avec un son entièrement nouveau. C’est pourtant ce qu’il a réussi à faire avec Public Image. On attendait tout de lui, de la même façon qu’on attendait tout de Johnny Thunders ou d’Iggy Pop.

«First Issue» paraît en 1978, au lendemain de la première vague punk. Dès «Theme», on tombe dans le dub de Jah. C’est lui qu’on entend. Que lui. Keith Levene est en retrait. «Theme» sonne comme un assaut sonique. Quelque chose d’inédit en Angleterre pour l’époque. John geint au fond du studio. On sent qu’il ne va pas bien. Comment peut-on l’aider ? On retrouve dans «Theme» l’hypno de Can que John dig tant. Avec «Religion» 1 & 2, John fait de l’anti-cléricalisme primaire. C’est sur «Annalisa» que Jim Walker montre le bout de son beat. John monte aussi au créneau, mais c’est Jim qui joue le jeu. C’est aussi le retour du Rotten. Il fait son énorme têtu totémique. Il règne sur cet album une tension jusque-là inédite. Même les grands spécialistes du mal-être comme van Der Graff Generator n’étaient pas allés aussi loin dans les profondeurs du tourment psychologique. Keith Levene reprend la vedette en face B avec «Public Image». Il joue ses gros paquets d’accords vinaigrés et John jumppe au sommet de sa gloire éternelle, pendant que derrière, Jah jive son drive. «Low Life» était destiné à McLaren. John chante ça avec une parfaite méconnaissance des lois de la gravité du chant. On le sent privé d’inspiration. Ça sonne terriblement post-punk, un brin arrogant. C’est probablement le but de l’opération. Ils attaquent «Attack» aux accords stoogiens. Ce power-chordage de mauvais aloi masque un manque total de vertu. Par chance, Jah revient dubber la baraque avec «Foodertompf» et un vrai boost de sound-system, du pur jus de Notting Hill Gate Carnaval. Jah mène la danse et blaste l’ambiance. Avec le son bien rond et un peu élastique, il sort un son de basse idéal. Ça groove le vibe dans les chaumières. Salué par la critique, ce disque fut qualifié de «as edgy as the wildest punk singles» et la section rythmique Wobble-Walker de «Sly & Robbie of the blank generation».

Mais à l’époque, le ver était dans le fruit. Wobble et Keith Levene ne pouvaient pas se sentir - Wobble just wanted to kill him. Just kill him. Murder him. Tear him apart - et comme Levene se shootait à l’héro - He was poisoned by chemicals, or a chemichal imbalance in the brain, but it made that rat-arsed, snarly, contemptuous cunt unbearable to put up with...

Il existe un petit livre très intéressant sur l’histoire de Public Image : «Metal Box. Stories From John Lydon’s Public Image Limited». Phil Strongman y jette un éclairage fascinant sur les racines et la formation de PiL. Pour commencer, pas de manager. Puis John cherche des musiciens - I remembered Wobble, A-ha he can play bass a bit - vaguely ! Let’s give him a call ! - Puis Wobble rappelle que Keith Levene was the best musician on that scene by a country mile. He has a beautiful harmonic sensibility - John voulait au départ répartir l’argent à parts égales dans le groupe - There’s no Rod Stewarts in this band ! - S’ensuivent des pages assez capiteuses sur Gunter Grove et sur les gens que John y hébergeait, notamment les membres de PiL : Jim Walker qui arrivait du Canada et Keith Levene. Pas mal de drogues, rappelle Don Letts - heroin, weed and speed - Party every night - an undertone of evil, rappelle Jim Walker. Wobble parle d’energy vampires out there - Et puis John a installé une incredibly loud sound station, et petite cerise sur le gâteau, les descentes de police se multiplient. Un matin à l’aube, John accueille les flics en brandissant un sabre de cérémonie japonais. Pour Alan McGee, «Lydon was charismatic. Wobble couldn’t really play but he was a genius, doing this jazz-rock free-forming thing. Levene was a Yes guitarist in a punk band.» Mais le principal ingrédient du PiL system, ce fut le chaos. Wobble garde le souvenir d’un concert au Rainbow - the most violent gig I’d ever been to - Ailleurs, John reçoit un boule de billard en plein tête, et à Vienne une bouteille de deux litres de vin heurte John McGeoch en pleine tête, le scalpant. À Athènes, des anarchistes foutent le feu au quartier.

Jim Walker ne va rester qu’un an dans PiL, le temps d’enregistrer ce fabuleux premier album, puis fatigué d’attendre des sous qui ne venaient pas, et fatigué par le manque d’organisation du groupe, il mit les voiles. L’éclairage sur Keith Levene est plus diffus. Strongman brosse le portait d’un brillant musicien devenu junkie notoire. Il était donc hors jeu pendant de longues périodes. Le personnage le plus intéressant du lot est sans aucun doute Jah Wobble, l’architecte du son et de la violence - I ended up kicking the head of security in the face - À Paris, il reçoit une tête de cochon en pleine figure - It knocked me out ! A fucking pig’s head ! - Strongman évoque aussi le son d’un Jah qui jouait tellement fort qu’on croyait entendre un tremblement de terre. Lors d’une première tournée américaine, PiL fut invité à jouer dans la fameuse émission American Bandstand. Le célèbre Dick Clark vint saluer les Anglais dans leur loge: «Hello I’m Dick Clark !». Jah lui répondit aussi sec : «Good, well fuck off then !» - Et puis Jah n’en pouvait plus de voir ce pauvre Keith Levene se traîner avec ses problèmes de junkie pendant les tournées. Il en eut tellement marre qu’il finit par quitter le groupe. Ce petit livre regorge aussi d’anecdotes croustillantes sur John Lydon. Quand un journaliste lui dit que les Gun’sN’Roses sont des fans des Pistols, il réagit violemment : That band has really misundestood us. It was all about opening things up, not closing things down !» Mais il revient toujours régler ses comptes : «Pendant des années, j’ai subi des descentes de police à Gunter Grove et aucun de vous, bande de bâtards, ne m’a soutenu !»

On attendait forcément des merveilles de «Metal Box»/«Second Edition» paru un an après le premier album. Ils attaquent «Albatross» d’une façon assez spécieuse, c’est-à-dire qu’on a le temps d’y réfléchir. La viande arrive avec «Swan Lake». Jah sort pour l’occasion un rude groove offensif. Pour les autres, c’est du gâteau. Sacré Jah, il embarque bien son monde. Jim Walker dit que tous les cuts sont construits comme ça : lui et Jah jouent un groove et les autres entrent dedans. Ici, Keith Levene ramène un beau thème de guitare. Il règne dans ce cut un énorme parfum de modernité. Voilà bien le groove des temps modernes. Avec «Pop Jones», John entre dans les corridors déserts de sa folie. Personne ne peut plus rien pour lui. On le voit errer à la surface du groove bien sourd et bien malsain de «Carerring». C’est encore Jah qui dubbe «Graveyard». Les autres comptaient vraiment sur son sens aigu du boost. Il repart sur les traces de Keith Hudson pour «The Suit». Jah s’en donne à cœur joie. C’est son album. Les autres n’ont rien dans le crâne. Jah sort un groove de dub et le tour est joué. C’est encore Jah qui soutient John a bout de drive dans «Bad Body». Le pauvre John bat sa coulpe au fond du studio. Il erre comme une âme en peine. Il erre toujours dans sa désolation pour «No Birds». Il chante tout à l’envers, en dépit du bon sens. Pauvre John.

On retrouve tous ces puissants cuts sur «Paris Au Printemps», un live enregistré à Paris en 1980 : «Theme», toujours lamentatif et mal dans sa peau - And I wish I could die - Puis «Chant», bien Dada, loin du confort du studio, puis «Careering», sauvé par le drive de basse, joué à l’Anglaise, typical brit street sound. On retrouve là l’esprit du grand PiL, avec ce chant de rengaine et le dubbing de Jah. Puis John fait son Pistol dans «Low Life», il renoue avec les flamboyances d’«EMI», il mouille ses syllabes de bouts de phrases et redevient le grand imprécateur, fantastiquement soutenu par le drive de dub. Sur «Attack», Keith Levene refait son petit festival. Ces mecs avaient tout de même une sacrée allure. Ils avaient trouvé un vrai son qui dépassait largement le cadre étriqué du post-punk. Puis John chante «Pop Jones» dans l’écho du temps et Keith Levene tricote ses chaussettes d’arpèges.

Jah a quitté le navire quand paraît «The Flowers Of Romance» en 1981, année de l’élection de François Miterrand. C’est Jeanette Lee qu’on voit sur la pochette. Ça démarre plutôt mal avec un «Four Enclosed Walls» joué au tambour seul et un John qui semble psalmodier dans le désert. Ce que confirme «Track 8» : John ne va pas bien. Il repart dans les corridors du contre-chant, comme s’il errait dans les corridors d’un vieil asile désaffecté. Ou bien il joue la carte de l’étrangeté, ou bien il renégocie l’équilibre de sa santé mentale. Sur «Phenagen», il joue des cloches thibétaines et donne beaucoup d’inquiétude à ses proches. C’est Martin Atkins qui joue le morceau titre au tambour arythmique. Il fait du togolais, oui mais du togolais de Sainte-Anne, le togolais qui ne sert plus à rien , du togolais dont même les Togolais ne voudraient pas, un togolais qui se perd dans les interstices de la raison. Avec «Banging The Door», John cherche des noises à la noise. Il chante à l’envers, pareil au dingue qui nargue son reflet dans un miroir. Il a décidé d’échapper définitivement à toutes les lois de la raison. John avoue dans Anger qu’il joue tous les instruments sur l’album. Interrogé par un journaliste, Jah Wooble n’y va pas par quatre chemins : «To be brutally honest, we all know that the name PiL after Metal Box meant shite !»

On retrouve deux belles bêtes sur «Live In Tokyo» : l’hypnotic «Annalisa» et le pistolérien «Low Life». C’est Martin Atkins qui bat le beurre sur «Annalisa». On peut lui faire confiance. Dommage que le bassiste Bernard n’ait pas de son. John refait son Rotten avec «Low Life» - Bourgeois antechrist - On retrouve les morrrron et des anarchists de l’ancien temps. L’avantage de cet album est qu’on retrouve des cuts qui ne figurent pas sur les albums, comme par exemple «This Is Not A Love Song», plaidoyer d’incantation monté au beat discö. Ou encore le fameux «Death Disco», monté lui aussi au beat discö sec, mais cette fois sans le dub de Jah, alors ça retombe comme un soufflet. Et John ne va pas bien. Le voilà reparti dans les corridors déserts de sa folie. On entend sa voix de harpie mal considérée se perdre dans l’écho du temps. Il tente de regagner l’estime des gens avec «Bad Life». Il y sort sa meilleure voix plaintive, mais c’est fatiguant. Martin Atkins revient battre le beurre du beat de «Banging The Door» et John fait son Max la menace. Keith levene joue dans l’arrière-boutique. Imprécation et lancinance sont bien les deux mamelles du pauvre John.

Nouveau départ en 1984 pour PiL avec «This Is What You Want. This Is What You Get» et une nouvelle équipe autour de John et de Martin Atkins. Keith Levene a quitté le groupe. Sur la pochette, John joue les plaboys. Il est admirablement bien coiffé et porte un blazer pied de poule. Il prend «Bad Life» à la petite hurlette. Cette fois, l’atroce bass-drum des années 80 prend les devants. Monté sur son discö beat, «This Is Not A Love Song» est hélas le cut de PiL le plus connu. S’ensuit un «Solitaire» enchâssé sur un beat post-punk. John monte au créneau et miaule dans les limbes du Pacifique. On tombe en face B sur «Where Are You» que John chante d’une voix de Castafiore énamourée. Il se laisse dériver au long des corridors déserts de sa déchéance septentrionale. L’ambiance semble vouloir cultiver the strangeness of sorts. John fait du bon Dada sans même s’en rendre compte. Ils terminent cet album mi-figue mi-raisin avec «The Order Of Death» joliment ambiancé à la guitare, avec un son qui rappelle celui de Keith Levene, ce qui semble logique puisqu’il a co-écrit le cut avec John. Mais on sent bien que tout ce qui faisait la force de PiL a disparu. Sans Jah, PiL is shite.

Ce que vient contredire «Album», paru l’année suivante. Là-dessus jouent Ginger Baker, - Ginger, I loved. What a nutter -Tony Williams et Steve Vai. On sent dès «FFF» un parti-pris plus rocky. Steve Vai cocote sur sa guitare. C’est soutenu au beat solide par Tony Williams. Il frappe même très dur. Avec «Rise», John prône l’énergie. Sacré John. Il en aura passé du temps à prôner - I’m gonna rise an energy ! - Sacrément bien battu par Ginger Baker, voilà «Fishing». John semble s’épanouir sur le stomp, pendant que Steve Vai fait des siennes par derrière. On retrouve le même son sur «Round», et John roule ses syllabes dans la farine. Et comme sur les cuts précédents, c’est battu bien dru et Steve Vai fait son guitariste émérite. Le hit du disque, c’est «Bags» qui ouvre le bal de la B. On y retrouve ce curieux alliage de gros beat dur prééminent et d’incursions de guitares incisives - Black rubber bags ! - Voilà un vrai stomp de brute. Sur «Home», John devient fantastique d’imprécation. Il ne quitte pas d’une semelle son vieux style pistolérien d’exaction patriarcale. Par sa densité, cet album renoue avec «Metal Box», minus le dub de Jah. «Ease» se fait encore plus élégiaque. On suivrait John jusqu’en enfer, de toute façon. Steve Vai joue les virtuoses dans une atmosphère crépusculaire de fin de disque. Quelle audacieuse mixture ! C’est terriblement déroutant. On imagine que John a pris des risques en laissant s’exprimer ce virtuose bavard. Pour la petite histoire, John et Ginger ne se sont jamais rencontrés - It absolutely shocked me that people of their status had respect for me.

Trois ans plus tard paraît «Happy». John reconstitue un PiL avec John McGeoch, Lu Edmonds, Allen Dias et Bruce Smith. Ça commence mal avec «Seattle», un groove privé du dub de Jah. John semble souffrir d’une sacrée panne d’inspiration. Alors il décide de re-rouler ses r, comme au temps des Pistols et il tape «Rules And Regulations», histoire de rappeler qu’il fut un temps le plus grand chanteur d’Angleterre. Il fut même complimenté par Miles Davis qui comparait le chant de John au son de sa trompette. Avec «The Body», on reste dans l’imperturbable vieux son des familles limited. John semble bel et bien limited, pour le coup - We want your body - C’est monté au vieux beat cousu de fil blanc comme neige. Avec «Hard Times», John fait comme Jaz, il dénonce les pollueurs - Spies everywhere/ You put the poison in the air - Et comme Lemmy il dit son dégoût du kaki - I don’t like khaki/ I won’t wear your uniform - John rejette tout en bloc. Il prend «Open And Revolving» au chant de harangue déboîtée - Like some silly soliloquy - Et puis il termine en s’ennuyant sur le beau riff de «Fat Chance Hotel» - I get bored in the brain - Il meurt d’ennui pendant ses vacances - Some useless holiday.

Il parvient à conserver miraculeusement la même équipe pour «9», sauf Lu Edmunds qui souffre d’acouphènes. Dès «Disappointed», John revient à ses élans d’imprécation cavalante. Mais c’est très muselé au niveau des orchestrations. On note l’absence criante du dub de Jah. Dias n’est pas Jah. Alors John cherche la voie de la rédemption dans le poppy «Warrior». Next to ridiculous. «Sand Castles In The Snow» vire post-punk et John se plaint dans «Worry» - The fruit of life gave me dysentery - Voilà «Like That», monté au joli beat tocky, et des chœurs de filles poppisent atrocement la chose. Le pauvre John hulule - Just like a woman - Et ça finit par friser le discö beat. S’ensuit un «Same Old Song» monté au beat entreprenant. On sent bien cette fois encore que John cherche sa voie. Il continue d’errer au long des vieux corridors déserts de sa destinée.

Joli système pileux sur la pochette de «That What Is Not». C’est une sorte de clin d’œil irrévérencieux. John McGeoch gratte sa gratte sur cet album. L’«Acid Dream» qui ouvre le bal a ce petit côté incantatoire pileux mais forcément, avec John dans les parages, ça prend vite des proportions extravagantes. Par contre, McGeoch riffe «Luck’s Up» à l’anglaise et même à l’anglaise colérique, mais ça finit par tarabiscoter, c’est peu concis, ça brouillonne. Et le pauvre John s’enfonce dans «Cruel» à la recherche du temps perdu et d’effets de promontoires ridiculous. Il va même virer pop dans «God» et le groove de basse ne vaut pas le dub de Jah. Dommage, tout est dommage sur cet album. McGreoch envoie de bons riffs, John roule bien des r dans son pigeonnier, et ce «Covered» est joué au tambour de guerre africain. Ça tourne à la teignerie et un sorcier africain vient reprendre John au chant. C’est un disque très agité, comme on le voit avec «Love Hope» qui finit dans la folie pure. John ne ménage pas sa peine. Il sait mettre son esprit au service de la déraison. «Unfairground» vaut aussi le détour, car John ressort ses vieilles recettes de Sex Pistol. Dans «Emperor», McGeoch part en solo et joue les fous dangereux. John adore ça. Il revient en imprécateur et se couronne à la cathédrale de Reims. Mais le pauvre John finit par nous fatiguer avec ses crises de grandiloquence. À l’entendre, on croirait qu’il beugle des ordres. Heureusement le fringuant McGeoch part en vrille, dans la meilleure des traditions ashetoniennes. C’est un sauveur d’album. Dans «Good Things», John fait le fou, alors ça tourne au mambo drive de shuffle bizarre et des filles font les contre-feux. John joue la carte de la contrescarpe cavaleuse et on entend les filles hurler dans les collines d’Emily Brontë ou d’ailleurs, on s’en fout de toute façon, car il n’y a aucun espoir.

Sur «Alife 2009», on retrouve tous les vieux coucous, du genre «Disappointed» (John cherche l’hymne à coups de plaintes geignardes), «Bags» (vieux fonds de commerce de PiL, mais hélas sans Ginger Baker), «Memories» (traité au plan incantatoire anti-jubilatoire), «Annalisa» (on les sent déterminés à vaincre, mais il leur manque le dub de Jah), «Religion» (bien rampant, avec un peu plus de basse dans le son), «Rise» (à peu près le seul cut de PiL qui soit mélodique, on le suit avec un intérêt non feint - I’m gonna rise an energy or anarchy) et «Open Up» (monté au beat entreprenant, ouf, ils finissent quand même par ramener un peu de viande).

En 2012, John Lydon songe à reformer PiL. Wobble se montre gourmand et John lui dit goodbye. Quand à keith Levene ? - I simply didn’t want Keith in my life again. It’s completely clear: he’s a cunt.

C’est en gros la même équipe qu’on trouve sur «This Is PIL» : Lu et John, Bruce Smith au beurre et Scott Firth à la basse. John prend le morceau titre à l’agonie de Sainte-Anne. Il prêche dans le désert. On trouve cette fois un gros son d’infra-basse qui semble vouloir renouer avec le son du premier album - Welcome to PiL ! We are PiL ! - Ils annoncent la couleur : nous voilà avec un album de dub. Mais les morceaux défilent et il ne se passe hélas pas grand chose. On a la petite jérémiade convenue dans «Human» et le vieux coup de pilisme patenté dans «I Must Be Dreaming». Il se dégage des deux premières faces de ce double album un léger parfum d’ennui. Avec «The Room I Am In», John erre dans sa room. La room où il est. Retour au dub extra pur avec «Lollipop Opera» un cut bourré d’infra-basse de sound system. John remonte sur ses grands chevaux pour «Reggie Song», mais il cavale au long des corridors glacés de son univers branlant - I am from Finsbury Park - Et on tombe enfin sur le hit du disk, «Out Of The Woods», monté au riff de basse hypnotique de big sound system, un fantastique clin d’œil à Can.

«What The World Needs Now», nouvel album de PiL, sort tout juste du four. Dès «Trouble Double», John retrouve sa vieille niaque d’antan. La tendance se confirme avec «Know How». Il y retrouve ses vieux accents pistoliens et Lu Edmunds nous gave de jolis passages de guitare. Puis John lance une attaque en règle contre l’hypocrisie américaine - le fameux censorship - avec «Betty Page» - God bless America - Il y cherche la dimension grandiose du dénonciatif, une sorte de vieux cheval de bataille, isn’t it ? En face B, on tombe sur un «Spice Of Choice» qui semble pompé sur «Love Is The Drug» de Roxy. On assiste en face C au retour en force du dub sature-man avec «Big Blue Sky» et John profite de l’espace qui s’offre pour lancer au ciel une ouverture symphonique exceptionnelle. On ne l’aurait jamais cru capable d’un tel exploit atmosphérique. Mais c’est vrai qu’il fait aussi partie des gens qui n’ont plus rien à prouver, et ce depuis 1977. L’autre grand cut de l’album se niche en face D : «Corporate», un dub expressionniste à la Bertolt Bretch, pur jus de dénonciatif - Corporate murderer - qui n’est pas sans rappeler le «Blood On Your Hands» des mighty Killing Joke - Welcome to your icloud head - Il finit avec une pure pistolerie du XXIe siècle, «Shoom» - Fuck you ! Fuck off ! Fuck sex ! It’s bollocks ! All sex is bollocks ! Et voilà le travail.

Signé Cazengler qui remPiL

Public Image Limited. Le Trianon. Paris XVIIIe. 6 octobre 2015

Public Image Limited. First Issue. Virgin 1978

Public Image Limited. Second Edition. Virgin 1979

Public Image Limited. Paris Au Printemps. Virgin 1980

Public Image Limited. The Flowers Of Romance. Virgin 1981

Public Image Limited. Live In Tokyo. Virgin 1983

Public Image Limited. This Is What You Want. This Is What You Get. Virgin 1984

Public Image Limited. Album. Virgin 1985

Public Image Limited. Happy. Virgin 1987

Public Image Limited. 9. Virgin 1989

Public Image Limited. That Was Is Not. Virgin 1992

Public Image Limited. Alife 2009. Concert Live 2009

Public Image Limited. This Is PiL. PiL Official 2012

Public Image Limited. What The World Needs Now. PiL Official 2015

Phil Strongman. Metal Box. Stories From John Lydon’s Public Image Limited. Helter Skelter 2007

John Lydon. Anger Is an Energy - My Life Uncensored. Dey Street Books 2015

John Lydon. Rotten - No Irish, No Blacks, No Dogs. St Martins 1994

The Filth And The Fury. Julien Temple. DVD 1999

Sex Pistols. Never Mind The Bollocks. DVD Eagle Vision 2002

Sex Pistols. There’ll Always Be An England. Live From The Brixton Academy. Julien Temple. DVD 2007

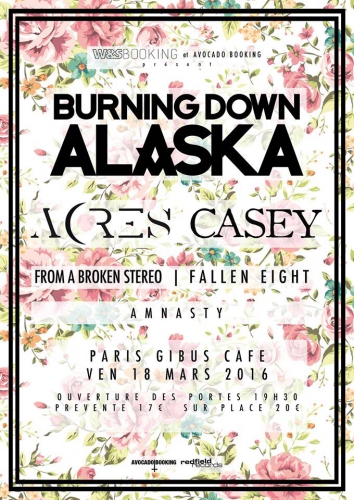

18 / 03 / 2016

GIBUS CAFE / PARIS

AMNASTY / FALLEN EIGHT

FROM A BROKEN STEREO

CASEY / ACRES

BURNING DOWN ALASKA

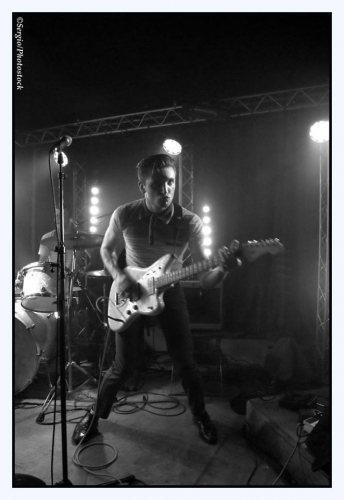

Waouh ! Six groupes en une seule soirée, au Gibus Café, commence à 19 h 30 et se termine à minuit. Question espace-temps comme disait Einstein tous les risques que ce soit aussi comprimé qu'un tube d'aspirine effervescent. Je ne connais pas les têtes d'affiche mais depuis la Release Party de Fallen Eight ( KR'TNT ! 269 du 18 / 02 / 2016, tout juste un mois, ô combien le temps passe vite comme disait Héraclite ), j'ai envie de voir From a Broken Stereo. Puis faisons profil bas, le Gibus café, je connais l'endroit où le haut-de-forme est accroché, ne renouvelons pas l'erreur du samedi précédent où après avoir parcouru soixante-dix kilomètres, me suis aperçu que j'avais laissé l'adresse notée rapidement en début de semaine à la maison, mémoire défaillante et coin de la planète perdue puisque non cartographié selon le GPS peu performant...

AMNASTY

Suis arrivé avec dix minutes de retard. Retenu par une charmante cliente à la librairie juste en face. J'ai raté les deux premiers morceaux. Pratiquement la moitié du set, car l'orga ne leur en a pas donné davantage. Quatre grands gaillards de front. Vous ne verrez pas le batteur, l'est caché par le rideau impénétrable des trois guitares et du chanteur, rangés comme des livres sur l'étagère, en prenant soin de ne pas se gêner.

Heureusement qu'ils ne se laissent pas intimider par la situation limite. Possèdent une arme pas secrète du tout, un bataillon de fans qui se pressent sur le devant de la scène et qui profitent de l'énergie qu'ils dégagent pour se dépenser follement. Sur leur facebook, ils se sont attribués l'étiquette métalcore mélodique. Ne les contrarions pas, mais la mélodie ils ont dû la laisser au local. C'est du gros son, explosif et jouissif. Le bouchon du champagne qui fuse et qui troue le plafond, pour les gentilles bubulles qui sautillent vous repasserez. Ou alors dans la salle des fans déchaînés, un véritable bombardement de neutrons qui ricochent sur les murs. Idéal pour une première partie. L'on sent qu'ils mettent toute la gomme pour qu'on ne les oublie pas. Guère possible, avec toutes les filles qui les prennent en photo. Trois titres et s'en vont. Pas de rappel malgré les applaudissements nourris. Faudra les revoir, en de meilleures conditions. Avec surface de réparation et set in extenso plus distances, temporelles non aumôniales. Amnasty, le nom a été choisi pour ses sonorités. Justement, ils savent se faire entendre.

FALLEN EIGHT

Dure épreuve. Pas pour nous qui avons bénéficié d'un set de toute beauté. Vous savez ces instants lamartiniens où le temps suspend son vol. Pour le groupe, j'imaginons. Pressé par l'orga alors qu'ils sont en train d'installer leur matériel. Je ne vous parle pas de l'encombrement dans cet espace réduit. Mais aussi en plein milieu du tour de chant... A croire que leurs morceaux seraient interminables. Les américains ont réussi à résumer sur cassette audio La Recherche du Temps Perdu du divin Marcel en une minute, mais il ne faut pas non plus exagérer. Vous nous ferez plaisir de ne pas confondre rocker avec listener's digest.

La scène ne s'est pas agrandie mais Clem trouve la parade : micro en main il saute avec l'agilité d'un cabri par-dessus les retours dans le public et fera ainsi d'incessantes allées et venues entre les deux niveaux ce qui libère plus d'espace pour ces compagnons. Sauf pour JP enfermé avec sa batterie dans une tour d'ivoire de plastique transparent ce qui ne le rend pas plus visible à nos yeux. Le Gibus Café prend soin de nos oreilles, vous avez même un cadran lumineux qui indique en gros chiffres rouges les décibels. Comme sur les routes à automobiles, interdit de dépasser le 110. C'est gentil toutes ces précautions, mais nous sommes dans un concert de rock and roll et non dans une maison de retraite.

C'est en ces occasions qu'un groupe prouve sa maturité et son savoir faire. Fallen Eight prend le minotaure des petites adversités par les cornes et nous offre vingt-cinq minutes de félicité. Pas évident, leur musique nécessite de longs moments où la pression s'accumule lentement pour éclater en de puissants orages tumultuesques infinis. Trouvent la parade, moins de longueur mais davantage d'intensité. Nous offrent un condensé d'énergie irradiante. Les amateurs de rondes guerrières arrêtent leur tourbillon et prennent le temps d'écouter, de se laisser submerger par cette marée musicale qui monte, monte et nous recouvre d'un groove majestueux. Cité d'Ys noyée par les eaux et la cloche de l'église qui bat le glas des morsures envenimées. Fallen Eight nous engloutit dans son monde. Retour au liquide amniotique pour mieux renaître aux forces titanesques du monde qui s'ouvre comme un fruit trop mûr.

Une superbe prestation, la voix de Clem qui se rit des tempêtes des guitares comme l'albatros de Baudelaire des nuées. Un grand moment.

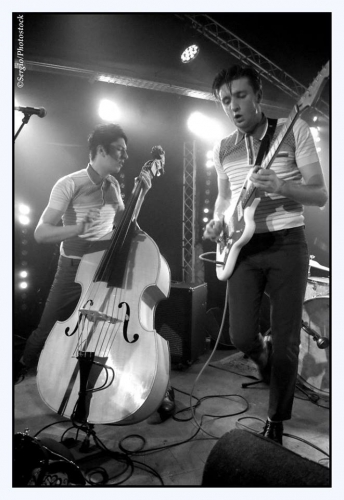

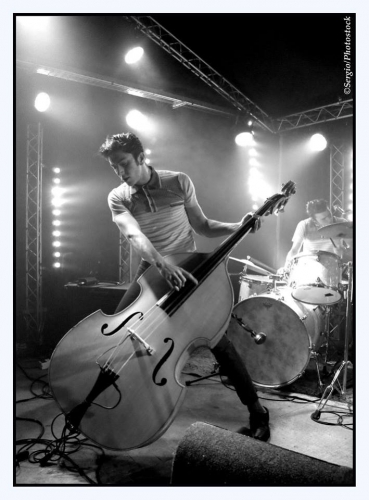

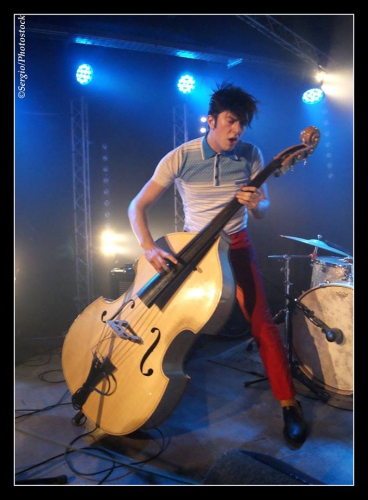

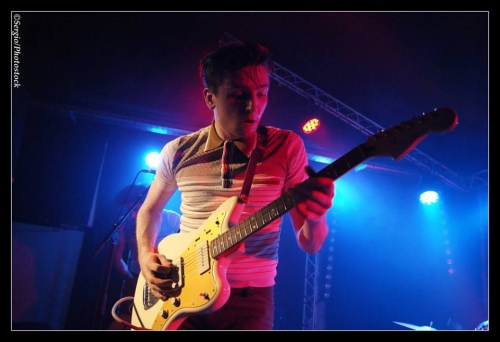

FROM A BROKEN STEREO

Les Broken n'ont pas brisé notre état de béatitude. Pour la stéréo, ils l'ont définitivement atomisée. Mieux vaut être totalement soi que singer les autres. Après le drapé moiré des Fallen Eight, les five FABS nous ont offert le froissé déchiqueté. De tous les groupes de la soirée, ce sont eux qui ont le mieux utilisé leur mini-plage horaire. Peu de morceaux mais expédiés comme des trailers infernaux. Des particules sonores qui vous poussent à en voir, à en entendre plus. Vous filent des crocs voraces et vous donnent envie de déchiqueter de la chair fraîche. C'est sûr que leur hardcore sans concession était idéal pour se plier au mini-format qui leur était imparti. Antoine – comme tous les batteurs de la soirée isolée dans sa cloche de plongeur plastifiée, est estompé par ses acolytes. Debout tous les quatre sur le devant de la scène. Vous avez l'impression du gang des frères Jesse James, sur l'affiche du cinéma, juste avant de foncer dans la banque qu'ils vont attaquer dans la seconde qui suit. Les hold up comme on les aime, avec les caissiers qui se font exploser le cervelet à la winchester et les chevaux fous dans la rue qui écrasent les passants innocents.

Arthur mène la danse. Chant robuste et d'une redoutable efficacité qui vous arrache la viande des os. Pas un hasard si nous avions remarqué sa très courte apparition à la Rise & Grow Realease Party des Fallen Eight en février dernier. ( voir KR'TNT ! 269 ). Le chahut recommence dans la salle, difficile de rester de marbre devant une telle avalanche de speed. Silence ! Arthur annonce un nouveau morceau avec un son particulier. Et hop, comme par miracle apparaît un râtelier de nouvelles guitares qui vitissimo rejoint les coulisses porteur des anciennes. Un son plus clair, plus léger, mais tout aussi grisant que le premier, cela ressemble à une masse visqueuse qui rampe sur le plancher, une présence menaçante qui vient d'en bas, mais tout aussi chargée de danger que le début du set. Faudrait en entendre davantage pour analyser plus finement. Mais évidemment c'est déjà trop tard. Fin de la partie. Amputé par le gong. En tout cas s'en sont tirés comme des chefs sioux sur le sentier de la guerre. Volée de flèches sur le chariot de nos cerveaux qui flambent. Nous laissent pantois. Belle démonstration de force. A revoir d'urgence dans un concert non équeuté.

CASEY

Exunt les formations nationales. Bienvenue aux groupes étrangers. N'auront pas droit aux portions congrues. Adieu les sets riquiqui. Carrément roudoudoubles. Z'ont ne les pressera même pas quand le matériel s'accumulera devant la scène. Un véritable déménagement, d'autant plus qu'il faut démonter la batterie des froggies – ce qui libère un quart de scène – et faire coulisser le plexiglass étouffe-son – aussi rébarbatif que les murs anti-bruit du périphérique - jusqu'au kit-drum marqué du logo des Burning Down Alaska qui occupe le second quart. Les anglais tentent de démonter l'objet séparatif peu transactionnel en douce et de le transvaser clandestinement panneau par panneau vers les coulisses. Sont vite arrêtés par la régie-son qui tient à son artefact comme à la prunelle de ses yeux, comme au tympan de son oreille. Mais l'on s'en fout, on a un guitariste.

Pas bêtes les englishes, plantent un micro devant la scène pendant que derrière l'on trimballe les planches à magic box. Normal, il y a un guitariste. N'est pas tout seul. Sont cinq en tout. Je n'ose pas dire que les quatre autres ne comptent pas. Non, ce ne sont pas des demi-portions de Vaches Qui Rit. Une fois qu'ils seront tous casés, Casey dévoilera ses canons à particules oniriques. Vous emportent au pays d'Alice et du lapin blanc en trois coups de cuillère à pudding. Crème anglaise premier choix. Doux comme le vent dans les roseaux des poèmes de Yeats, mais épicé au parfum d'orange amère. Vous caressent la peau en même temps qu'ils vous labourent la chair à vif. Et en plus ils ont un guitariste.

Payait pas de mine, pendant les préparatifs, je me demandais s'il faisait partie du groupe ou si c'était un jeune frère qui venait donner un coup de main. L'a attendu longtemps avant d'ouvrir son étui. Puis s'en est allé branché sa guitare, l'on avait envie de l'aider, de lui montrer l'orifice où brancher le jack. N'était pas encore tout à fait prêt quand les autres ont démarré la machine. Et plaf ! Transformation. C'était un guitariste. Au début, on n'y croyait pas. L'a pris le train en marche, l'a suivi le mouvement. L'on avait même l'impression d'un rythmique qui se la coulait douce, du genre doucement le matin et pas trop vite le soir. Mais c'était un guitariste.

Une dégaine incroyable. Une espèce de banane choucroute qui lui écrasait la tête – exactement la description de Moby Dick la baleine blanche qui s'apprête à foncer sur le malheureux Péquod, les harpons plantés dans son flanc et le cadavre du capitaine Achab entortillé dans les filins d'acier – bref une coiffure so tipycally british, et une veste toute simple qui lui donnait l'allure des guitaristes – anglais – des années soixante. Ce qui tombait très bien, parce que figurez-vous que c'était justement un guitariste.

Plongé dans son jeu jusqu'au rêve. Pas le genre de briscard à vous envoyer des riffs qui vous découpent en tranches de mortadelle avec le tranchant d'un sabre de cavalerie. C'est simple, chaque fois qu'il se passait quelque chose d'intéressant, c'était lui. Les deux petites notes, à première ouïe subsidiaires, mais qui vous emportent dans les hauteurs stratosphériques, c'était lui. Au bout de dix minutes, l'on avait oublié le restant de l'équipe. Que vous pouvez ranger dans les cadors. Car Casey ça casse les manivelles. Pas exactement le rock que j'aime, un peu trop doux pour moi. Oui, mais quand Toby vous disperse un collier de perles précieuses dans les esgourdes, vous vous sentez mieux. Vous pond des notes comme des gouttelettes de rosée opalescentes, un jeu arachnéen, d'une finesse incroyable.

Quand j'ai voulu lui parler à la dernière seconde de l'ultime morceau, l'était déjà entouré des Fallen Eight, qui avaient envie d'en savoir un peu plus sur l'art de ce magicien. Normal, c'est un guitariste.

ACRES

Etrange cette programmation. Deux groupes qui se ressemblent trop. Acres joue plus fort, plus lourd que Casey. Quand vous comparez, et vous ne pouvez y échapper tellement les deux univers sont semblables, la balance du destin penche toujours en faveur d'Acres. Oui, mais eux ils n'ont pas de guitariste. Enfin sont comme tout le monde. Des guitares comme s'il en pleuvait, un drummer pas plus visible que tous les autres qui l'ont précédé, du métier, de l'expérience, de la conviction. Vous emmènent loin. Une musique aussi belle que du Swinburne. En plus, s'ils n'ont pas de guitariste, ils ont un chanteur.

Le gars qui s'y croit si fort que vous finissez par croire en lui. Ne faut pas être pressé. Les camarades lui brodent de fils d'or un long tapis d'arpèges, et lui il reste appuyé sur le micro, la tête penchée comme un poète romantique attendant la visitation du souffle divin et apollinien. Ne vous regarde pas, l'est tourné vers le mur latéral, immobile et silencieux. Ce n'est qu'au bout de presque dix minutes qu'il s'éveille et entonne le premier couplet.

Acres vous entraîne au pays des fées et des magiciens, vous emmène par la main dans les tableaux des préraphaélites, les femmes y sont belles comme des sorcières aux cheveux rouges de sang et vénéneuses comme des plantes carnivores. Dans l'assistance assise, quasi-religieuse, de fins sourires mystérieux errent sur les lèvres des jeunes filles. Elles s'éclipseront durant l'interlude qui précèdera le dernier groupe.

Sidération et subjugation. Les yeux du serpent qui vous fascinent. Sagesse immémoriale des contes symbolistes. Rien de âcre dans Acres. Vous refile le baiser de la belle au bois dormant pour vous réveiller de la laideur du monde et vous entraîner dans la léthargie contemplative des mangeurs d'opium...

BURNING DOWN ALASKA

Avec l'apocalyptique promesse du nom je m'attendais à une impitoyable fournaise. Une atmosphère martienne de 3417 degrés celsius minimum. Un groupe torride. Erreur culturelle. Burning Down Alaska nous vient d'Allemagne, les peuplades d'outre-Rhin sont animées d'une fervente foi en la sainte écologie. Peut-être leur nom est-il simplement une mise en garde sur le réchauffement climatique, je ne sais pas, mais enfin je vous apporte une bonne nouvelle, la musique de Burning Down Alaska n'est en rien responsable de l'extinction programmée de la banquise. Nos amis les pingouins peuvent continuer à les écouter sereinement sur leur électrophone sans craindre pour leur habitat de glace fondante, le danger vient d'ailleurs.

Ce n'est pas qu'ils soient mauvais. Même qu'ils sont bons. Ne manque même pas un boulon de huit à leur guitare. Sont au point. Comme des pros. C'est là le gros hic. Peuvent tout faire, s'énerver méchant de temps en temps, mais juste ce qu'il faut, et puis revenir aux ambiances emphatiques de base, lourdes et lentes – comme les amantes d'André Hardelet – dont le public semble se régaler. Connaissent leur affaire. Pas moyen de s'ennuyer avec eux. Allez tout le monde lève la main, allez maintenant tout le monde baisse la main, allez tout le monde tape dans les mains et tout le monde tape dans ses menottes proprottes, allez tout le monde se baisse, et allez quand j'aurai dit trois tout le monde se lèvera, one, two, three, jumping sur place s'il vous plaît, cela me rappelle mes cours de gymnastique à l'école primaire. Sont un peu fatigants. Je ne voudrais pas tomber dans les poncifs, mais cette méthode d'occupation comportementale coïncide si bien avec la fameuse discipline germanique, que cela en devient gênant.

Je dois avoir mauvais esprit car l'assistance – celle qui est restée - connaît leurs morceaux par coeur et les faces s'illuminent de sourires jouissifs. Perso j'éprouve comme un malaise, le hardcore d'entertainment ne me séduit guère. Pense que c'est même juste le contraire de l'esprit du rock and roll. Alaska a tous les codes et toutes les clefs mais ils n'ouvrent aucune porte. Surtout pas celle du cabinet secret des horreurs de Barbe-bleue. Restez groupés autour de nous, ici l'on vous cocoone-rock. Burning Down Alaska me laisse froid. Tout à l'heure en partant, je m'attarderai devant un café, sont cinq pas très géniaux à jouer un rock ni très futé, ni très incisif, mais au moins ils y croient, et je préfère.

Alaska est antinomique. La formation classique – basse, batterie, deux guitares – qui sur le haut de la scène se charge des lignes mélodiques plus les accélérations nécessaires pour ne pas s'endormir. Et en bas, devant, le micro sur pied, et un autre portatif, deux chanteurs. Deux hurleurs qui vomissent leurs tripes sur le devant. Quand l'un est au cromi, l'autre chante pour lui, le corps haché dans une transe frénétique. Ce sont eux qui soufflent le show et le froid. Voix craquelée pour l'un et plus swinguante pour l'autre. Du sur mesure. Mais il manque un grain de folie. Le groupe ne se met jamais en danger. Evite la route des icebergs. Du moins ceux qui font couler les Titanic.

Ce hardcore teuton, ne me titille pas les tétons.

RETOUR

Pas à la maison. Réflexif. Une belle soirée. Ce soir le hardcore avait davantage de coeur que de dureté... Et puis six groupes en cinq heures, sans plateau tournant, c'est un peu beaucoup. Le plus est l'ennemi du bien. Cette constatation : chaque groupe rameute son propre public, qui se volatilise en partie après son passage... La moitié de l'assistance ayant disparu lors du passage d'Alaska. Un public de jeunes gens avec une grande proportion de gent féminine. Le rock serait-il en train de grignoter le terrain perdu ?

Damie Chad.

( Photos prises sur le FB des artistes, ne correspondent pas obligatoirement au concert )

45 TOURS

SOUVENIRS, SOUVENIRS

PHILIPPE AMELOT

( Le Castor Astral / 2000 )

Pas plus épais que quatre 45 Tours empilés, longueur pratiquement similaire – dépasse même de cinq millimètres – par contre question surface l'en manque à vue de nez au moins trente pour cent. Au Castor Astral, ils ont une bonne collection rock assez étendue ce qui est un indice positif et puis l'argument décisif du bouquiniste, trois euros. Adjugé, vendu. A ce prix l'on ne boude pas, serait-il frelaté, son hypothétique plaisir.

Philippe Amelot est né en 1964, n'a pas choisi la meilleure période, a fêté ses vingt ans dans le milieu des années 80, son choix de disques a statistiquement peu de chance d'être mirifique. Laisse à désirer : Maxime Le Forestier, Renaud, Mano Negra, Neil Young, Lili Drop, Antoine, Michel Fugain. Sûr je choisis les pires – il y a tout de même un Roy Orbison les Byrds et Les Pogues mais enfin nous n'habitons point sur la même planète. L'est passé à côté. Ses parent avaient écouté Elvis Presley et Bill Haley, l'est vrai qu'ils n'en étaient pas devenus des rockers pour autant, l'on sent les fragrances moisies de la petite-bourgeoisie, de toutes les manières le phénomène de la dégénérescence des générations est un peut-être une course à l'abîme inéluctable.

Quoi qu'il en soit, cela commence mal. Premier disque écouté : Cuando Calienta el sol, accordons-lui le bénéfice de l'âge, moins de dix ans, mais vous conviendrez que ça pue le blaireau. L'est des personnes qui sont maudites avant d'avoir commencé à vivre. Franchement si vous étiez une fille accepteriez-vous de sortir avec un gars qui tout petit écoutait une telle horreur ? Et si vous étiez patron, vous viendrait-il à l'idée de l'embaucher dans votre entreprise à profits ? Et si vous étiez son père, ne l'auriez-vous pas déposer fissa à la Dass, rouge de honte ? Je pourrais continuer mon questionnaire sur des pages et des pages, mais je vous en fais grâce. D'autant plus que la musique Philippe Amelot, il s'en fout un peu. Vous pose le titre en haut du chapitre – bingo, comment avez-vous deviné qu'il y en avait pile quarante-cinq ? - vous rédige deux ou trois pages à la suite et c'est à peine s'il se souvient du hit, souvent il ne lui consacre pas plus de quatre ou cinq lignes, et parfois l'a tellement oublié qu'il le cite in-extremis avant le point final. Pour l'analyse musicale, c'est râpé comme le gruyère à trous.

Et tout de même, il y a une petite musique qui se dégage de ce mince bouquin. Certes pas très joyeuse, première moitié : le occasions ratées, deuxième hémisphère : les regrets. Résumé d'une vie. Un truc pas vraiment marrant à se farcir. D'ailleurs le frère du narrateur s'en est allé avant la fin. Suicide mode d'emploi. L'a mis un dernier disque et a fait sa révérence. Merci du cadeau, frérot. Le genre d'anecdote qui vous plombe une vie. Surtout qu'en plus, l'avait fait le mauvais choix. Amelot remplace le scud par un autre de Nick Drake. Retour à l'expéditeur, lui change la bande-son de la scène ultime.

Pour Amelot la vie est une camelote qui s'effiloche. Nous parle d'Elsa Brezner, qui forma Tanit avec Pascal Humbert – aujourd'hui avec Bertrand Cantat dans Detroit – qui sortit deux disques chez New Rose. L'évoque d'une manière impressionniste. Perdue dans ses rêves. Comme lui en son passé. A peine plus loin, évoque la figure de Marc Seberg. Pas à son avantage. Une attitude pro ou post traumatique. L'aime vraiment cette génération. La sienne. Celle qui s'est fadée l'après-punk. Arrivée sur les débris de la grande désillusion. Perdue avant d'avoir même pensé qu'ils pourraient tenter de miser une misère d'espoir sur la balance de leur destin ébréché.

Décroché de la vie réelle. L' appétence rimbaldienne n'est pas son fort. Au mieux elle est derrière lui. Entassée dans des cartons. Qui ne contiennent pas grand-chose. Mais enfin c'est déjà ça. A appris à survivre en se contentant de peu. Pour le présent, n'y croit pas. Fait semblant de. L'important est de participer. Lui, il a tout perdu. Si nous étions psychiatre nous parlerions de dépression. La grande. Pas celle de 29, celle du 45. Un trauma avec antécédents familiaux. Bien écrit. N'empêche qu'il n'a pas écouté les bons disques. Oui je sais, je suis un peu sectaire. Mais je ne me soigne pas.

Damie Chad.

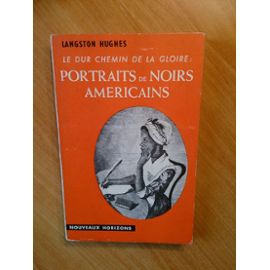

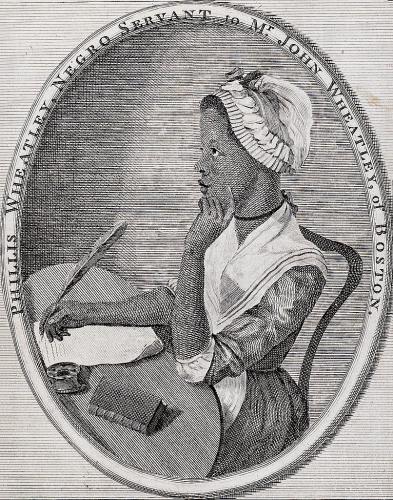

LANGSTON HUGHES

POETE JAZZ, POETE BLUES

FREDERIC SYLVANISE

( ENS Editions / 2009 )

Un livre d'universitaire avec tous les défauts de la langue de bois pédagogique. Ce genre d'individu ne peut voir un poème un poème sans y poser par dessus un étron phatique. C'est ce que l'on appelle un commentaire littéraire. Pas autre chose qu'une vulgaire paraphrase qui consiste à répéter en moins bien ce que l'auteur a exprimé en beaucoup mieux. Contrairement à ce que les lignes précédentes le laisseraient accroire c'est un art difficile. Ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Inutile de se fâcher avec les pontes de votre domaine d'étude : ce sont eux qui possèdent le terrible pouvoir des fourches caudines de la nomination dite par cooptation. Certes l'art du cirage des pompes possède ses titres de noblesse depuis qu'il fut exercé par James Brown, mais il ne faut pas confondre les dures lois de la survie économique avec la prostitution de la pensée.

Frédéric Sylvanise n'échappe pas à cette règle d'airain de la redite obligatoire. L'a encore une chance dans son malheur, c'est que depuis le Seghers de la collection Poète d'Aujourd'hui qui date de 1964, il existe très peu d'ouvrages d'ensemble sur Langston Hughes, il peut donc apporter bien des éléments neufs à un lecteur français. Néanmoins, son ouvrage ne comporte pas moins d'une centaine de pages redondantes et oiseuses. Notamment une introduction à répétition qui est une véritable invitation au suicide.

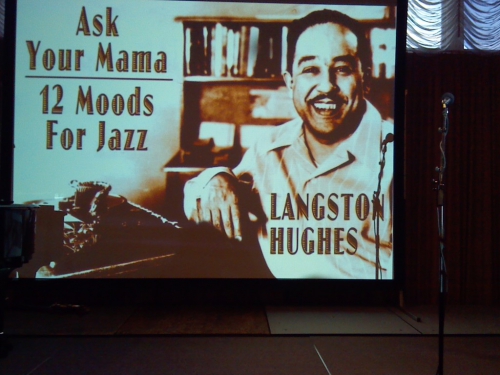

C'est d'autant plus dommage qu'il se livre à un travail de présentation passionnant. S'intéresse à quatre recueils de l'oeuvre de Hughes, les plus intéressants, les deux premiers et les deux derniers. Dans l'ordre The Weary Blues ( 1926 ), Fine Clothes to the Jew ( 1927 ), Montage of a Dream Deferred ( 1951 ) et Ask your Mama : 12 Moods for Jazz ( 1961). L'en a écrit d'autres, mais Mister Sylvanise privilégie ceux-là, car ils correspondent parfaitement à l'objet de son étude : le rapport de la poésie de Langston Hughes avec la musique. Dans l'intervalle l'œuvre du poète aurait pris une tonalité militante beaucoup plus accentuée. Nous voulons bien le croire, mais le ton très politique des deux dernières ouvrages ne nous paraît guère traduire une inflexion très prononcée de sa trajectoire.

Dommage que Frédéric Sylvanise ait cru bon de gaspiller des années à pondre une thèse pour ensuite travailler à l'adapter en un livre pour public intéressé mais non spécialisé. C'est que son travail est précieux : l'a introduit dans son volume un nombre conséquent de traduction de poèmes de Langston. Avec le texte original à côté. Quand on pense que ces recueils n'ont pas encore été traduits en français, l'on regrette qu'au lieu de ses commentaires par trop inutiles, il ne se soit donné pour but de rendre la poésie de Langston Hughes enfin accessible en notre bel idiome. Surtout qu'il se débrouille bien, qu'il arrive à rendre d'une manière assez fine les altérations argotiques du langage des populations noires.

The Weary Blues ( le blues du désespoir ) porte mal son nom, sans être persona non grata, le blues cède la place au jazz, un jazz que nous qualifierons de rythmique, ce pianotement incessant dont le poète s'est servi pour désarticuler la syntaxe anglo-saxonne. N'emploie pas pas le bulldozer, lui préfère les altérations synchroniques du ragtime et du boogie woogie.

C'est dans le recueil suivant Fine Clothes to the Jews ( que nous transposerions en Beaux Habits de chez ma Tante, afin d'éviter toute attribution d'appétence antisémite à l'auteur, the Jew ne désignant que le Mont-de-Piété ) que le blues foisonne. Sylvanise explique que dans The Weary Blues Hughes évoque le blues issu du Vaudeville – c'est cette altération quelque peu variétalement contaminée qui permit aux chanteuses comme Bessie Smith d'accéder à une large reconnaissance - mais que dans l'oeuvre suivante, il essaie de calquer la structure de ses poèmes sur celle des paroles du blues primitif, folk blues et commando delta. Se perd dans de savantes démonstrations pour établir que tel poème respecte la structure des blues à huit mesures, et tel autre celle des vers à douze mesures. Rien à voir avec le nombre de pieds mais avec la reprise de tel ou tel vers dans les strophes suivantes. Quand on connaît les multiples variations parolières qui existent pour un même morceau de blues... ne contrarions pas notre professeur qui s'accroche si fort à sa théorie.

Le jazz, le blues, tout est parfait, c'est alors que Sylvanise agonise, l'a oublié le troisième couffin. Bordel de Dieu et le gospel, et le negro-spiritual, et les cantiques et les chants au Seigneur, qu'en faire dans tout cette musique profane de mécréants ? Le problème c'est que Langston n'était pas un esprit religieux, alors notre chercheur nous bricole un chapitre intermédiaire dans lequel il essaie de prouver que telle strophe de tel poème correspond au couplet de tel hymne préféré des chapelles noires que notre poète ne pouvait pas ne pas connaître. Perso, je passerai bien un peu de désinfectant Bakounine sur cette partie-là...

Pour les deux recueils suivants, va falloir vous enquiller le concept de modernisme. L'est un peu globuleux, pas bête le Sylvanise prend soin de ne pas le définir. Circonscrivons-le sous une acception rudimentaire de modernisme poétique en le définissant comme toutes les nouvelles formes d'écriture de la poésie après que le dix-neuvième siècle ait cassé en mille morceaux notre bel alexandrin...

Pour Montage of a Dream Deferred, Langston partage sa page en deux colonnes, la plus grande sur votre gauche, la plus étroite sur votre droite. La première est dévolue au poème proprement dit, la deuxième à son commentaire musical. Sous forme de mots, notations de sons produits par tel ou tel instrument avec force de métaphores filées. C'est un recueil, mais ce n'est qu'un seul et unique poème qui court sur plusieurs pages, avec des thèmes qui s'entrecroisent, qui s'en vont, qui reviennent, le texte fonctionne comme un morceau de Charlie Parker. Un savant montage de points et contrepoints pour expliquer le premier mot du titre.

Pour le Dream Deferred, c'est le fameux rêve americain, l'ameri( yes you )can dream. Mais vu du côté des noirs. C'est pour cela qu'il est différé. Le mot revient avec la constance du leitmotiv wagnérien de l'Or dans la tétralogie. A part que les nègres, l'or ils n'en voient pas la couleur, la reconnaissance, l'égalité, la fin de la misère, l'amélioration des conditions, c'est toujours promis et jamais tenu. Always deferred. L'on sent poindre comme une certaine lassitude.

Ask your Mama : 12 Moods for Jazz. Ce n'est pas vingt ans plus tard. Mais dix ans après. Le futur s'accélère. Pour la disposition, c'est la même. C'est la musique qui a changé. Le Be-Bop est passé de mode. La première fois que j'ai lu le titre, j'avais compris douze manières de jouer le jazz. Pour le loto, j'avais les douze bons numéros. J'avais la douzaine, mais pas the dozens. Ce qui change tout. Dozen, c'est le distique que l'on se crache à la gueule lorsque l'on s'invective avec un tiers : du genre petit cul quand tu pètes on ne te vois plus, fais pas le malin – passe ton chemin, mais en beaucoup plus fort, demande à ta mère pourquoi tu ne ressembles pas à ton père. Ask your Mama, c'est un peu l'équivalent de notre Nique ta Mère national... La colère est là. Les temps sont discordants. Comme les accords du free-jazz d'un Ornette Coleman. C'est en ces mêmes années que la notion de Black Power devient opératoire. Plus de rêve, plus de poème, plutôt une coagulation, une coulée de textes qui racontent la naissance de la rage noire partout, en Amérique, en Afrique, avant, maintenant, violence radicale et politique en gestation...

Nous sommes en 1961, le pan-africanisme n'est pas encore la baudruche crevée qu'il deviendra, les temps semblent chauds pour une explication finale. Pour les minorité actives noires Langston Hughes ( qui mourra en 1967 ) est déjà dépassé. Les futurs black panthers en germination misent davantage sur les fusils que sur la poésie... Aujourd'hui après l'échec patent de tous ces mouvements de révolte tiers-mondiste, la figure du poète commence à être réévaluée. Il apparaît de plus en plus qu'il fut le premier à opérer une prise – une cassure - de conscience dans les pans les plus démunis des communautés noires, grâce, très tôt, dès ses premiers poèmes, à ce travail de retrempe de la conscience noire dans l'énergie du blues du désespoir.

Damie Chad.

16:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pil, johnny lydon, amnasty, fallen eight, from a broken stereo, casey, acres, burning down alaska, philippe amelot, langston hughes, frédéric sylvanise

16/03/2016

KR'TNT ! ¤ 273 : ALLEN TOUSSAINT / JEAN-FRANCOIS JACQ / ELVIS CADILLAC / CRASBIRDS / ZINES

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 273

A ROCKLIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

17 / 03 / 2016

ALLEN TOUSSAINT

JEAN-FRANCOIS JACQ

ELVIS CADILLAC / CRASHBIRDS

ZINES

CACHEZ CE TOUSSAINT QUE

JE NE SAURAIS VOIR

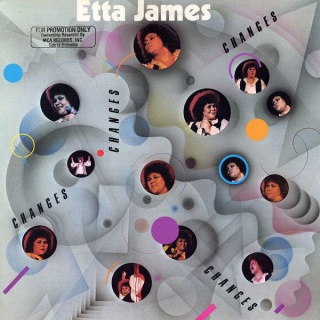

Qui mieux qu’Etta James peut présenter Allen Toussaint, l’un des artistes clés de l’histoire de la musique américaine ?

Etta sortait à peine des pattes de Jerry Wexler avec lequel elle avait enregistré l’énorme «Deep In The Night» quand MCA lui proposa un contrat. Elle fut d’autant plus ravie qu’Allen proposait de produire son prochain album à la Nouvelle Orleans. Ravie, oui, car elle avait une sorte de béguin pour lui. Elle s’installa dans un petit hôtel rococo du Quartier Français et attendit le coup de fil d’Allen. Rien, pas de nouvelles ni dans la soirée ni le lendemain matin. Le lendemain après-midi on lui remit un pli avec une cassette. Dans le petit mot qui accompagnait la cassette, Allen lui disait qu’il allait vite la contacter. Elle connaissait Allen depuis longtemps et elle savait qu’il était à la fois très spirituel, très sexy, même funky, et qu’il avait un goût très fin en matière de vêtements. Elle le savait riche. Il vivait comme un prince - Well if I can be a prima donna, Allen can be Mr Cool - Elle poireauta toute la semaine et commençait à perdre patience - Getting madder by the minute.

Au bar de l’hôtel, elle entendait des rumeurs à propose de soirées, mais les soirées d’Allen étaient toujours privées - Everything about Toussaint was private - Pour la consoler, Allen lui faisait porter de fleurs, des bonbons et des petits mots d’excuse. Son chauffeur venait même la chercher en limousine pour l’emmener dans un restaurant chic où on lui servait les spécialités de la Nouvelle Orleans. Mais au bout de deux semaines, Etta sentit qu’elle commençait à devenir dingue - I was going a little nuts. I still hadn’t laid eyes on Mr. Cool - Puis un soir elle entendit le barman dire qu’Allen était arrivé dans une fête, juste en face de l’hôtel. Au moment où elle arriva, elle vit partir la Rolls d’Allen. Elle sauta dans un taxi et demanda au chauffeur de suivre la Rolls. Ils arrivèrent devant la propriété d’Allen et entrèrent dans le parc à la suite de la Rolls. Allen sortit de sa Rolls et lança : «Etta ! Quel bonheur de te voir !». Mais elle n’était pas d’humeur à badiner : «Arrête ton char, Benhur, faut qu’on cause !». Il la fit entrer chez lui et la conduisit dans son studio. Il y trônait un grand piano à queue. Elle vit qu’il portait des sandales comme Jésus et que ses orteils étaient particulièrement bien soignés. Quand il enleva son veston, elle vit qu’il portait une chemise sur mesure. Il alla au bar et servit deux verres de cognac Louis XIV. Il parla un peu de Jésus, mais Etta n’était pas d’humeur à badiner. Alors Allen s’inquiéta. Il lui demanda la raison de sa colère. C’est là qu’elle explosa - Goddamnit Allen ! - Elle lui reprocha de l’avoir fait poireauter deux semaines dans un hôtel - Who the hell do you think you are ? - Elle l’accusa de ne s’intéresser qu’à son nombril, elle annonça qu’elle avait autre chose à faire et qu’elle en avait marre de ses conneries. Allen qui commençait à chercher des notes au piano l’encouragea à continuer de s’énerver - That’s great ! - Etta devint blanche - What’s great ? - Il lui demanda de continuer à s’énerver toute seule - Don’t stop ! - Mais cette fois il chantait la phrase, et il enchaîna - Don’t stop your teasing - Il composait une chanson sur le tas ! Etta n’en revint pas - The boy wrote a song. A beautiful song - C’est ainsi que Mr Cool prit Miss Prima Donna en main. Elle voyait ses mains courir sur le clavier et elle était bouleversée - I like that groove. I like it a lot. Don’t stop !

Ce cut allait se retrouver sur l’un des plus beaux albums d’Etta James, l’imbattable «Changes» produit par Allen Toussaint.

L’histoire artistique d’Allen Toussaint remonte au tout début des sixties. Joe Banashak cherchait un directeur artistique pour son label Minit. Il fit appel à Harold Battiste qui déclina l’offre mais qui proposa à sa place Allen Toussaint, un jeune pianiste virtuose, timide et réservé, qui avait été découvert par Dave Bartholomew et qui avait déjà joué pour Fats Domino. Allen composait alors à tours de bras et avec la bénédiction de Banashak, il signa sur Minit Irma Thomas et Ernie K-Doe. Bientôt les hits commencèrent à pulluler dans les charts, à commencer par «Ooh Poo Pah Doo» de Jessie Hill, enregistré au studio de Cosimo Matassa. Puis le fameux «Mother-in-law» interprété par Ernie K-Doe - Ernie was very theatrical character - Allen raconte qu’il était jaloux de James Brown. Allen composa aussi des hits fabuleux pour Irma Thomas - Her voice inspired me to write songs. It still does - et Aaron Neville. Puis Minit fut avalé par Imperial, qui fut à son tour avalé par Liberty.

Allen se souvient aussi du bon temps qu’il passa avec Lee Dorsey au Sugar Bowl de Thibodaux, en Louisiane - We would go to clubs, we rode Harley-Davidsons together and we raced Cadillacs. We had a good time - Lee aimait bien chanter des paroles comiques - You could never write ‘Working In The Coal Mine’ for Luther Vandross or Teddy Pendergrass - Allen composait pour Lee Dorsey.

En 1970, il produisit trois albums majeurs : «Yes We Can» de Lee Dorsey, l’album d’Ernie K-Doe et «Toussaint», son premier album solo. En plus, Allen fricotait avec Dr John, Paul Simon et Patti LaBelle.

En 1973, Allen monta le label Sansu avec Marshall Sehorn et en créant le fameux Sea-Saint studio, il prit la suite de Cosimo Matassa et devint le point de mire du New Orleans sound - When Cosimo had to close his studio, we opened Sea-Saint - Comme house band, Allen avait les Meters, un groupe monté par Art Neville - He always had magic - Pour Allen, les Meters n’étaient pas un groupe ordinaire - They were making history - Ils accompagnent d’ailleurs Dr John sur «The Right Place» et «Desitively Boonaroo». Sur Sansu, Allen signa Betty Harris, Benny Spellman et Diamond Joe. Des tas d’Anglais commencèrent à traverser l’Atlantique pour venir enregistrer au Sea-Saint : Robert Palmer, Jess Roden, Frankie Miller - Frankie Miller, I could write forever for him. And he’s not an imitator.

Ses débuts discographiques remontent à 1958, avec «The Wild Sound Of New Orleans». Il se faisait alors appeler Tousan. Il ne jouait que des instros et quelques uns comme «Whirlaway» étaient particulièrement endiablés. Sa virtuosité éclatait à tous les coins de rue.

En 1992, Bear Family fit paraître l’intégrale des Tousan Sessions et on retrouvait cette ambiance typique des brass bands de la Nouvelle Orleans, funéraires et joyeux à la fois. S’il fallait en retenir quelques uns, alors ce serait «Nashua», extrêmement emballant, ou «Moo Moo» joué sur un beau thème d’orgue, ou même «A Lazy Day», étrange et doux, joué au petit piano et soufflé au doux du sax. On sentait alors une patte indéniable.

L’affaire se corse avec la parution en 1970 de son premier album «Toussaint», sur Scepter, le label des Shirelles. C’est avec cet album qu’il installe sa légende, car «From A Whisper To A Scream» est ce qu’on appelle une mélodie immédiate. On sent dès l’intro que son groove s’inscrit dans le marbre du temps. Ce n’est pas un groove ordinaire, il s’agit au contraire d’un groove diabolique qui flatte les fusibles, qui va là où aucun doigt ne va, c’est une science de l’intrinsèque qui n’appartient qu’à lui. Avec «Chokin’ Kind», on reste dans le meilleur groove de nonchalance qui soit et on comprend à ce moment-là qu’on a dans les pattes un énorme album. Ce cut est mélodique en diable, visité par des notes de basse de bas de manche, et dans les cœurs on retrouve Venetta Fields qui fut l’une des prestigieuses Ikettes, ainsi que Merry Clayton. Ces deux reines font des merveilles. En bout de face, on tombe sur un «Everything I Do Gonna Be Funky» digne du grand Pops. De l’autre côté, Allen ne propose que des instros, mais c’est du très haut de gamme, comme ce «Cast Your Fate To The Wind» qui est connu comme le loup blanc des steppes ou encore «Number Nine», une merveille universelle.