13/05/2015

KR'TNT ! ¤ 235. DARRELL BATH + CRYBABYS / JALLIES / ONE DOLLAR QUARTET / LES ENNUIS COMMENCENT /ERVIN TRAVIS NEWS

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 235

A ROCK LIT PR ODUCTION

14 / 05 / 2015

|

DARRELL BATH + CRYBABYS / JALLIES / ONE DOLLAR QUARTET LES ENNUIS COMMENCENT / ERVIN TRAVIS NEWS

|

|

ERVIN TRAVIS NEWS Cette belle journée d'hier ne fut pas du tout la même aujourd'hui. ( contact FB : Lyme – Solidarité Ervin Travis ) |

DARREL BATH – 14 / 02 / 2015

LES TROIS PIECES / ROUEN ( 76 )

CRYBABYS – 14 / 04 / 2015

RUE CAUCHOISE / ROUEN ( 76 )

LITTLE BIG BATH

Sous sa casquette de Gavroche, il affiche un faux air de Ronnie Lane. C’est un petit gabarit, comme Plonk, Mac ou Stevie. Et comme eux, Darrell Bath dégage quelque chose qui ressemble à la classe, celle des géants de la scène londonienne, une race qui après avoir régné sur la terre entière semble aujourd’hui s’être réfugiée dans les ténèbres de l’underground. C’est là qu’on croisait Nikki Sudden jusqu’en 2006 et qu’on croise aujourd’hui Dave Kusworth, Steve Ellis, les Vibrators, Honest John Plain ou les deux Tyla.

Darrell Bath trimballe avec lui tout un pan de l’histoire du rock anglais. Ce guitariste étonnamment doué a joué avec les UK Subs («Oh I was just a baby !»), les Crybabys (qu’il vient de reformer avec Honest John Plain des Boys, eux aussi reformés), les Dogs d’Amour, Ian Hunter («Oh yeah it was kickass !») et aujourd’hui les Vibrators (où il remplace Knox pour les tournées). Les gens comme Darrell Bath sont les derniers héritiers de la grande scène anglaise des Sixties et des Seventies. Ils réinventent en permanence l’art sacré du rock anglais incarné par les Stones et les Small Faces. Tant qu’il existera des soul-shakers du niveau de Darrell Bath, la vie vaudra d’être vécue. Et grâce à l’indifférence des médias, Darrell Bath joue dans des bars devant trente personnes. Mais il ne se plaint pas. Pour lui, jouer, c’est tout ce qui compte.

Alors le voilà seul sur la scène minuscule avec sa guitare acoustique. Il joue les morceaux de son album «Love And Hurt» plus quelques reprises dont un cut de Steve Ellis et l’un des grands classiques du rock anglais, «Debris» de Ronnie Lane - qu’on trouve sur «A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse», l’un des quatre albums des Faces - Il attaque ça tout seul, c’est un peu gonflé, car il n’a pas la bassline de Ronnie Lane qui soutient si bien la mélodie chant. Mais justement, il monte la mélodie au chat perché et soutient son chant avec un jeu de guitare complètement débridé qui semble l’embarquer dans le delta du Mekong et nous avec, car en trois minutes, il recrée une sorte d’infini de pureté mélodique. C’est un véritable tour de magie. Entre deux cuts il s’envoie de grandes lampées de Pastis. Il passe à la deuxième partie du set en branchant une Gibson SG. Il se perche sur un tabouret et tape dans Jimmy Reed. Il finit par un hommage à Nikki Sudden en reprenant «All The Good Times». Moment d’autant plus intense qu’il paraît complètement bouleversé. Il accompagnait Nikki sur ses trois derniers albums et on imagine aisément le vide qu’a dû laisser la disparition de son ami.

Un petit conseil, rapatriez «Love And Hurt» paru sur Angel Air en 2010. Facile à trouver sur le net. Angel Air est un petit label anglais qui continue de sortir les albums de Jackie Lomax, de Steve Ellis, de John Fiddler (Medicine Head puis Mott - Darrell accompagne Fiddler en concert à Londres). Angel Air a fait un travail remarquable du vivant de John Du Cann pour rééditer tout ce qui était rééditable d’Atomic Rooster et d’Andromeda.

Dès «Bit Of Your Pride», vous allez fondre, car Darrell monte sa mélodie chant à la slide et ça sonne comme du Nikki Sudden. Et tous les morceaux de l’album sont visités par la grâce de la slide. «Still Leaving» est une jolie pièce de Stonesy - greater affinity to Ronnie Lane than to Keith Richards - et pourtant le son est là, énorme de présence, riche, cooky, joué à la revoyure des vieux claqueurs d’accords de la scène londonienne. Toujours on the loose avec «Stop Talkin’ Bout Money», pur groove de gratte de cabane de Londres. Le son est tellement pur qu’il paraît primitif et évidemment, on pense à Ronnie Lane assis sur la marche de sa roulotte avec un dobro - Let’s get out of here - Et voilà qu’il se met à sonner comme les Faces avec «To Die For». Ça pue l’élégance à dix kilomètres à la ronde. Il enroule son cut au gimmick et ça devient infernal. Encore du mélodiquement imparable avec «Gimme A Choice», niveau Sudden, terrible et grandiose, car c’est gorgé de chant et de guitares - Just gimme a choice - L’album se termine avec deux reprises : le fameux «All The Good Times» de Nikki Sudden et là Darrell flirte avec le génie. Mais ce n’est rien du tout à côté de la version du fantastique «Flight 505» des Stones, vrillée par une descente caracolante de basse fuzz. Le son ! Darrell Bath est encore plus stonien que les Stones. Il envoie son 505 crever l’écran noir de nos nuits blanches, et la seule comparaison possible, c’est avec Ronnie Lane qui jouait son riff de basse fuzz dans «Rolling Over» avec un drôle de petit sourire en coin.

Cette année est sorti un EP 5 titres, «Madame Zodiac» sur le petit label espagnol Sunthunder (qui édite aujourd’hui les albums de Dave Kusworth). La pochette s’orne de photos de singes déguisés et les cinq titres restent dans la veine de l’album Angel Air. Darrell prend «Dirty Rocky Road» à l’arpège de non-retour et renoue avec l’élégance suprême dans «Clingin On». Et bien sûr, il rend un nouvel hommage aux Stones des seventies avec «Trying To Live My Life Without You».

Darrell joue sur trois albums des UK Subs : «Japan Today», «Europe Calling» et «Mad Cow Fever». On l’entend exploser les vieux riffs punk. Darrell est un guitariste qui ne traîne pas en chemin. D’ailleurs, il n’a pas le temps de réfléchir. Il faut jouer les barrés à toute vitesse, comme le faisait Johnny Ramone. Pas le temps de regarder les filles au premier rang. Les cuts d’«Europe Calling» sont enregistrés à Paris. Sur «Endangered Species», le pauvre Darrell gratte de plus en plus vite et il joue les virtuoses dans les virages, au risque de s’encastrer dans un platane. Merveilleuse pièce de punk buzzcockien que ce «I Robot» tenu aux chœurs des enfers. On retrouve l’excellente dynamique de «Spiral Scratch». Mais en règle générale, les Subs vont beaucoup trop vite. Il faut attendre le mid-tempo «You Don’t Belong» pour entendre Darrell placer l’un de ses fabuleux phrasés décousus. Et quand les Subs passent à la pop musclée, alors ça devient très intéressant, comme sur «Strangehold». Plus loin, Darrell parvient à placer un killer solo dans «I Live In A Car». On trouve pas mal de bonnes reprises sur «Mad Cow Fever» : «I Walked With A Zombie» de Roky Erickson (bien zombique), «Roadhouse Blues» des Doors (idéal pour la flash guitar de Darrell - mais le pauvre Charlie Harper tente de faire son Jimbo et ce n’est pas gagné), «Talking ‘Bout You» de Chuck (pas de jus), «Roadrunner» de Bo (version marrante, car les Subs reviennent aux basics du British Beat, mais c’est quand même un peu moins sauvage que chez les Pretties), «Route 66» (beaucoup plus wild et Darrell fout le feu à la prairie, car il joue exactement comme Wayne Kramer, oui, il renoue avec le panache du MC5, et ça donne une version fantastique. Darrell joue comme un démon), «Pills» (bel hommage aux Dolls et là Darrell fait son Johnny alors ça tourne à l’énormité. Ils sont dessus et c’est complètement effarant de véracité cavalante) et «Baby Please Don’t Go» (les Subs tapent dans la vieille rythmique des Them, mais avec un son plus clair, et ça tourne au morceau de batteur). Ils finissent avec «Ecology Blues» où Charlie Harper s’amuse à chanter comme Dylan. L’autre gros cut de l’album, c’est «Welfare Mother». L’ami Darrell y éclate bien les limites du son subien en enroulant et en déroulant son tapis magique. Il est partout et joue à l’incisive, à la cocote, au volontaire, à la ramasse, à l’injonction et à l’avenant. Terrible guitariste !

«Japan Today» est un album Live. Knox des Vibrators fait aussi partie du voyage. On trouve sur cet album quelques belles pièces de rock classique comme «Another Cuba» ou «Comin’ Back», plus psycho. Darrell cocote sec sur «Sex Object», qui semble même un peu knoxé. Charlie Harper chante ça avec sa voix de gros dur et on a un bon beat. Inutile de courir, il faut partir à point. Les Subs font partie des bons groupes de rock anglais. Charlie Harper sort le grand jeu cockney des tavernes de l’East End pour «Hey Santa», ils se moquent des surfers avec «Surf Bastard» et Darrell fait son festival pyrotechnique dans «Street Legal».

Curieusement, on retrouve l’amigo Bath sur le meilleur album des Dogs d’Amour, «More Unchartered Heights Of Disgrace» paru en 1993. Pourquoi meilleur ? Parce que les guitares, justement. Sur cet album, tout est résolument énorme et on mesure la présence de Darrell à la différence de son qui existe entre cet album et les autres, non pas que Jo ‘Dog’ Almeida soit un mauvais guitariste, loin de là, mais il n’a pas l’exubérance et la richesse stylistique d’un Darrell Bath. Cet album n’est qu’une fantastique broussaille de rock anglais emmenée à grand train. Tout est travaillé aux guitares, jusqu’à la folie. Dans «CDR Addiction», on note la violence du beat de Bam, c’est véritablement une explosion de bons sentiments. Avec cet album, les Dogs sont pleins de son, plein d’accords et de chœurs. L’étendard du rock anglais claque au vent. Encore une pure merveille avec «Johnny Silvers» (hommage à Johnny Thunders) et ses brassées d’accords à l’accolade. Tyla et Darrell jouent la carte du ramdam maximaliste et grattent comme des sauvages. Tous les morceaux de l’album sont inspirés jusqu’au trognon du croupion. La meilleure énergie y bouillonne. C’est noyé de slide et d’écho. Le pire c’est qu’à l’époque, cet album est passé à l’as. Encore plus spectaculaire : «Cath», une véritable énormité traversière. Quand on a un disque comme celui-là dans les pattes, on devient dingue. Une bassline démente entre en contradiction avec le thème musical du cut. Nous voilà plongés au cœur de la bienséance britannique. La bassline de Steve James broute la motte du cut. «Scared Of Dying» n’est rien d’autre qu’une jolie pièce de heavy push de clock-rock angloïde. On croyait que la power-pop était réservée aux groupes américains. Voilà l’éclatante preuve du contraire ! Encore plus allumé : «CDR Barfly», claqué au beignet de l’excellence, complètement ravagé par les démences d’une certaine latence. Avec Darrell dans le groupe, les Dogs d’Amour explosent. Steve James balance encore une fois une bassline de rêve et les intrusions de guitare sont dignes de celles qu’on entend dans «Parachute» des Pretties. Et ils bouclent cette infernale équipée avec «Put It In Her Arm», une nouvelle énormité qui explose les lieux communs et que vrille un solo d’antho à Toto.

L’année suivante, Darrell accompagne Tyla sur «The Life & Times Of A Ballad Monger», l’un de ses innombrables albums solo. On le voit enrichir les gros balladifs cousus de fil blanc du grand Tyla. On reste avec cet album dans l’ambiance romantico de rockers chevelus et bandanatés à la sauce londonienne. Derrière Tyla, Darrell tricote comme un beau diable. On se régale de balladifs ensorcelés comme «Bloody Mary» ou «Where Were You», précieux et comme ciselés dans le son, terribles car si présents. Tyla n’en finit plus de chanter tous ces balladifs, il en remplit des dizaines et des dizaines d’albums qui se font rares comme les cheveux sur la tête à Mathieu. On se doute bien que Tyla fonctionne comme un écrivain. Il remplit méthodiquement des albums d’histoires qu’il met en musique. C’est un productif et même un prolifique assez doué. En attendant, Darrell se montre très courageux, car il continue d’accompagner Tyla sur ces innombrables cuts qui se ressemblent tous comme des gouttes d’eau. Tyla chante «Daddie’s Dead» d’une voix de pirate qui a la gueule de bois, mais le problème c’est que Keith Richards est déjà passé par là avec «You Got The Silver». Et puis on se demande pourquoi dans son poème de fin, «King Of The Street», Tyla évoque Beverly Hills alors qu’il vit à Londres, une ville infiniment plus captivante.

En 1995, Darrell, Casino Steel et Honest John Pain montent un coup fumant avec Glen Matlock : ils invitent Ian Hunter à venir chanter quelques morceaux à Abbey Road - «A right bunch of unsavory characters», comme le dit si bien Ian Hunter - On retrouve ces morceaux sur «Dirty Laundry», un album bom-bas-tic. Dès le premier cut, on sent le souffle, comme dirait le Nougaro le Nougaman. «Dancing On The Moon» est une barbarie à la Chuck Berry. On note au passage l’incroyable élégance de la bassline du grand Glen Matlock. Puis ça se met à chauffer pour de bon avec «Another Fine Mess», et on retrouve tout ce qu’on aime dans le rock anglais : l’énergie, la mise en place et le son qui tue les mouches. C’est une structure boogie, mais pas n’importe quel boogie, celui du diable. «Never Trust A Blonde» est une compo de Darrell qui nous plonge une fois de plus le museau dans une pavane de son, car le groupe sonne comme les Faces, rien de moins. Ian Hunter avoue dans le booklet qu’il a adoré cette session et ça s’entend dans «My Revolution» qu’il dit être un update de «Saturday Gigs». Il renoue avec la grande époque de Mott. Hunter chante avec une classe incomparable. Pour les Boys, derrière, c’est une bénédiction que d’accompagner un chanteur pareil. «Everyone’s A Fool» est une autre compo de Darrell et on sent une fois de plus la belle empreinte de la Stonesy. Franchement, cet album est une merveille, car on y retrouve le son des Faces, celui des Boys et celui de Mott The Hoople. Quoi de plus enviable ?

Darrell retrouve son copain Honest John Plain en studio pour enregistrer le fantastique «Honest John Plain & Friends». On atteint là les sommets de la pop anglaise, notamment avec «That’s Not Love», un cut digne de la grande époque de Phil Spector. Matt Dangerfield - co-fondateur des Boys avec Honest John Plain - chante cette petite merveille. On sent revenir la grandeur des Boys. Darrell chante un «Vaya Con Dios» complètement déjanté. Ils sortent un son plein, comme au temps des Faces. Puis Honest John Plain revient à sa pop géniale avec «Messed Up». Quel délire ! Darrell et lui deviennent extraordinaires de connivence et de pis-aller. Ces gens-là y croient comme ce n’est pas permis d’y croire. En fait, Honest John Plain ne rassemble ses amis que pour rigoler et jouer des belles énormités. Encore de la sacrée pop anglaise avec «Thin Ice» - Don’t you ever leave me catch it with my girl - C’est d’un niveau nettement supérieur, stupéfiant de classe et de montée au créneau. Ginger vient jouer de la basse dans «Marlene» et Honest John Plain chante «Horrible Woman» en cockney. Plus loin, Darrell chante «Tune Up The Violins». Il est dessus. À sa façon. Fantastique ambiance à la Mungo Jerry et ça frise même le Slim Chance.

Ian Hunter refait appel à Darrell pour l’enregistrement de «The Artful Dodger» en 1997. Mais les copains de Dirty Laundry ne jouent que sur un ou deux cuts. Ian Hunter passe au balladif océanique à la Richard Hawley avec «Now is The Time». Et sur «Ressurrection Mary», il se prend carrément pour Dylan. En fait, il revient au deal que lui proposa Guy Stevens au moment de la formation de Mott The Hoople : Stevens voulait un groupe qui sonne à la fois comme les Stones et comme Dylan. Alors Hunter s’embarque dans une sombre histoire de rencontre avec Marie on a wild Chicago night with the wind howlin’ white, puis il dit adieu à Ressurrection Mary. Honest John Plain radine sa fraise sur «Walk On Water» et ça prend aussitôt des proportions considérables. Retour en force du grand rock anglais - The grace of God go ! - Pareil sur «23A Swan Hill», Honest et Darrell cocotent comme deux larrons en foire. Ils font des chœurs extraordinaires. Le pauvre Ian Hunter paraît bien fade en comparaison de ces deux géants du good time rock. Le morceau titre sonne comme le meilleur Mott. Une fois encore, Darrell et Honest s’amusent comme des petits fous. Ils allument littéralement le cut - I say yeah yeah yeah - Et ils font un véritable festival. Franchement, si on apprécie la veine Faces/Mott du rock anglais, il faut suivre ces deux-là à la trace.

Et on passe tout naturellement aux Crybabys dont les trois albums sont chaudement recommandés. Leur premier album «Where Have All The Good Girls Gone» paraît en 1993. Marc Duncan des Boys y joue de la basse. Les Crybabys reprennent le flambeau de Mott et claquent leurs cuts aux accords rock’n’roll. «You Don’t Have To Wear Boots To Be A Cowboy» patauge dans le bon classicisme. Ça frise même le Exile on Main Street. Même chose pour «This Is What We Want». Ils ne quittent pas le pré carré Mott/Exile. Puis ça vire au Ronnie Lane avec «Remember To Forget». Même fil mélodique que «Debris». Retour au Mott sound avec «Lovin’ What’s Left». Honest John Plain chante exactement comme Ian Hunter. On sent la dévotion. Ils offrent une belle suite au mythe Mott. Puis Honest revient aux Boys avec «Money». C’est son truc. Comme Knox, il tape dans le rock classique avec une niaque réelle, dure comme de l’acier. Encore une grosse compo d’Honest avec «European Girls». Il fait dans le trépidant et Darrell balance un «Too Hot To Last» de rêve. Voilà un gaillard qui sait tournebouler ses accords.

Quand on ouvre la pochette de «Rock On Sessions» paru en l’an 2000, on lit : «Probably the best rock’n’roll band in the world». Évidemment, car dès «All The Way To Hell And Back», on retrouve tout l’éclat et tout le panache du rock anglais bardé d’accords. Voilà un cut spectaculaire et jouissif. Ils prennent «Some Do» à la Marc Bolan. C’est à ne pas croire. Ils font jaillir dans le cœur du glam des brassées d’éclairs jaunes et d’éclats de platform boots. Ils enchaînent avec «The One That Got Away», un balladif paradisiaque sans équivalent sur le marché des équivalences. On tombe plus loin sur «Sha La La La Good Good Times», foutrement bon et juteux, bourré de dynamiques mystérieuses et de vieux relents de Stonesy, c’est fouillé et aristocratiquement produit. Retour au son des Faces avec «Rocking Myself To Sleep». Ces mecs sont atrocement doués et superbes d’élan. Leur album est bien meilleur que les albums des Faces, c’est dur à avaler, mais c’est pourtant vrai. Chez les Crybabys, tout est bien foutu, serré, farfouilleux, plein d’élan, avec des redémarrages en côte. S’il existe un supersonic rocketship en Angleterre, c’est bien les Crybabys. Avec «Baby Mystery», on a de la power pop éclatante d’entrée de bord. Du pur Darrell Bath.

«Daily Misery» paraît deux ans plus tard. Ils reviennent inlassablement au son des Boys. Tout est drivé aux guitares. Dans «Back Street Girl», ils lâchent des aw aw à la Bowie. C’est chanté avec une classe insondable. Quelle foison ! Ils tapent une reprise somptueuse d’«I Want You», l’immense classique de Bob Dylan. On les sent aussi fascinés par le Dylan électrique que le fut Mick Farren lors du mythique concert de l’Albert Hall. Darrell et Honest embarquent cette tranche de mythe à la folie. «Sad Sad Girl» ? On ne peut pas rêver plus belle pièce de pop sixties. Ils reviennent au boogah de Mott avec «Staggerin’ Lengths» et terminent avec un morceau titre cocoté à l’ancienne. On sent chez eux des envies d’évoluer vers des mondes meilleurs. Ils farcissent leur son de guitare acoustique, ça chante perché et ça vire cockney. Que demande le peuple ?

Et comme le Crybabys viennent tout juste de se reformer, les voilà en France pour une mini-tournée à cheval sur le Disquaire Day. Miracle, le soleil brille sur Rouen ce jour là et les Crybabys peuvent jouer dans la rue. Darrell et Honest John Plain s’installent sur des tabourets en plastique et se mettent à gratter leurs guitares sèches devant un minuscule attroupement composé de gens prévenus et de badauds.

Ils font leur petit festival, gratouillenent quelques brillants classiques dont un «Tell Me» des Stones et saluent la compagnie. Ils ne traînent pas, car le soir-même ils doivent jouer à la Méca en compagnie des Derellas. Impossible d’aller les voir, car la Twingo est toujours dans le coma et bien sûr ça n’intéresse personne de se taper le trajet jusqu’à Paris pour aller voir un groupe qui n’attire que quinze personnes dans un showcase gratuit.

Revenons à 2000. Darrell lance un nouveau projet : Sabre Jet. L’album s’appelle «Same Old Brand New». Il est passé à l’as, évidemment. Là-dessus, Darrell sonne le plus souvent comme Ronnie Lane, avec un brin de décadence. Il revient à la Stonesy dans «Never Trust A Blonde» et s’offre une grosse intro à la Free dans «That’s Not Really What Love’s All About», puisqu’on se croirait dans «All Right Now». Awite ! Il chante «Just Be True» en cockney et cocote bien son riffage. On touche au but avec «Something I Can’t Give Away», un énorme slowy slowah visité par une guitare spatiale à la Nikki Sudden. Darrell fait claquer ses arpèges dans «Pawn Shop» et il passe au pur bomabastic avec «E26», doté de la plus coriace des rythmiques.

On le retrouve aussi sur «Punk Mania», le dernier album des Vibrators. Plus ça va et meilleurs sont les albums des Vibrators. C’est simple : tout est bon sur ce disque. Knox prend «Retard» d’une voix de menton et le beat sautille, comme au bon vieux temps. Cette vitalité n’existe que chez les Vibrators. Inutile de la chercher ailleurs. Knox et Aretha ont un gros point commun : l’incapacité de faire un mauvais disque. Darrell prend «Love Like Diamonds» au chant et balance l’un de ces cuts denses et bien ficelés qu’on revient écouter en cachette. Puis Knox saute dans le railroad train pour «No Sweat». Fan-tas-tique ! Knox possède le don de bricoler les rocks les plus terribles. Encore pire : «Bleed To Death» que nous cocote Darrell le mercenaire. Les Vibrators enregistrent les meilleurs disques de rock de notre époque mais peu de gens sont au courant. Eh oui, il faut commencer à s’habituer à cette idée : Knox est un génie du rock anglais. Puis ils explosent «The Ohio» aux guitares. Pas de pitié pour les oreilles boiteuses. Knox retrouve sa veine glam avec «She’s A Girl». Il adore exploser la rondelle de la pop - aw ouh ouh - Il l’expédie ensuite en enfer. Puis Darrell revient au chant pour «Rats» et il s’en sort avec les honneurs. Le petit Darrell se retrouve en effet au cœur de la pire fournaise d’Angleterre, celle des Vibrators et ça tourne à l’extravagance. C’est violenté aux guitares - Pussy cat ! Just a big fat rat - On a là tout ce qu’on aime, le rock anglais bien gras et écœurant de classicisme. Tout le monde s’amuse avec pussy cat et les too many rats. Comme Knox ne s’arrête jamais, il repart aussi sec avec «Turn The Radio On» pour piquer sa petite crise de power-pop infectueuse. On a là un cut terrible secoué aux clap-hands et gorgé de classe. Darrell ressort ensuite son «Just Be True» et shoote un vieux coup de Faces dans le cul flappi du mythe Vibrators. Il chante en cockney et rien que pour ça, il mériterait de finir au Panthéon, juste à côté de Jean Jaurès. Darrell fait le lien entre deux vagues majeures du rock anglais, celle des Faces et celle des Vibrators, deux phares dans la nuit qui s’envoient des signaux. Non seulement c’est un véritable exploit, mais en plus ça dégouline d’inspiration. On revient ensuite au son sec des Vibrators des origines avec «The Other Foot». Knox y va de bon cœur. Il file tout droit, le visage balayé par des vents de guitares. Encore plus saqué : «I Wish I Had A Gun». On retrouve ce mélange de beat seco-serré et de grosses envolées de chorus paradisiaques. Ça tourne comme d’habitude à l’énormité cavaleuse. On croit qu’on va s’y habituer, mais non, c’est impossible. En fin de disque, ils tapent dans le «Slow Death» des Groovies. Le souffle de la basse emporte les arbustes desséchés - Call the doctor - Ils jouent ça épais - I call the preacher - Ils tapent à coups redoublés dans la gadouille de ce vieux mythe puis ils enchaînent avec une extraordinaire chanson à boire, «Get Me A Beer». Franchement, Knox exagère : il est complètement pété et il envoie sa copine chercher un verre ! A-t-on déjà vu chose pareille ? Et pour corser l’affaire, Darrell vérole le cut à la guitare pendant qu’une soif d’absolu s’introduit sournoisement dans le refrain.

Signé : Cazengler, Bathifoleur

Darrell Bath. Le Trois Pièces. Rouen (76). 14 février 2015

Crybabys. Rue Cauchoise. Rouen (76). 14 avril 2015

Darrell Bath. Love And Hurt. Angel Air 2010

Darrell Bath. Madame Zodiac EP. Sunthunder Records 2014

UK Subs. Japan Today. Fall Out 1987

UK Subs. Europe Calling. Released Emotions 1989

UK Subs. Mad Cow Fever. Fallout 1990

Crybabys. Where Have All The Good Girls Gone. Receiver 1991

Dogs d’Amour. More Unchartered Heights Of Disgrace. China 1993

Tyla. The Life & Times Of A Ballad Monger. Polydor 1994

Ian Hunter. Dirty Laundry. Cleveland International 1995

Honest John Plain & Friends. ST. Feedback 1996

Ian Hunter. The Artful Dodger. Citadel 1997

Crybabys. Rock On Sessions. Action Records 2000

Sabre Jet. Same Old Brand New. Delicious Records 2000

Crybabys. Daily Misery. Angel Air 2002

Vibrators. Punk Mania. Cleopatra Records 2014

LE GLASGOW – FONTAINEBLEAU

07 / 05 / 2015

ONE DOLLAR QUARTET / JALLIES

L'on croyait être tranquilles, le Grand Phil et moi. Une soirée en douce, à Fontainebleau. Seuls en compagnie des divines Jallies. Total, l'a fallu prendre deux voitures. Parce que les copines jalouses comme des teignes ont rameuté tout un féminin escadron de sauvegarde. Nous vivons vraiment dans une société de surveillance accélérée. Pas de remords, c'était râpé d'avance. Apparemment l'on n'était pas les seuls à avoir eu la même idée. L'on a regretté de ne pas avoir pris nos machettes pour nous frayer un passage jusqu'à l'entrée du bar. A croire que la jeunesse bellifontaine habite en permanence dans la Rue du Coq Gris. Sans compter un détachement des Loners de Lagny et même Billy et Isabelle de Troyes. Les Jallies possèdent désormais un contingent de supporters fidèles et enthousiastes. Et plunk ! Dans la foule entassée l'on tombe sur un Ange – pas le genre de truc à nous effrayer – accompagné de la sémillante Lola. Vous ne connaissez pas Lola. Nous depuis qu'elle était toute petite, et maintenant qu'elle a grandi elle vient écouter pour la première fois les Jallies et est toute étonnée d'apprendre que depuis plusieurs années... ah ! Cette jeunesse qui croit découvrir l'Amérique après Christophe Colomb !

Oui mais en attendant, les trois colombelles ne sont pas sur la balancelle. N'y a que Cross et Tom sur la scène, et horreur horrible ils sont rejoints par deux individus de sexe tristement mâle. L'on attendait les trois Grâces et l'on a droit aux quatre mousquetaires. En plus ils sont fauchés comme les blés, et le proclament bien haut. Voici le One Dollar Quartet. Du rock non côté en bourse. Mais couillu.

ONE DOLLAR QUARTET

Démarrent au quart de tour pile à l'heure par Rock Around The Clock. Un titre qui annonce le programme. Des reprises de classiques du rock. Rip it Up et Blue Suede Shoes, vous avez une idée du profilage. Du tellement entendu qu'il vaut mieux ne pas se vautrer. Cross à la contrebasse, Tom à la guitare, Axel à la batterie - caisse claire améliorée, surtout une grosse bertha qui vous cogne à l'estomac, ce qui est idéal pour parfaire les abdominaux. C'est à Mykeul que revient la redoutable tâche de mettre le bébé au monde. Va très bien s'en tirer, belle voix qui une fois chauffée s'ornera par moments – notamment sur Shake Rattle And Rock - de reflets elvisiens du meilleur effet. Un chanteur qui ne fait pas semblant de s'encombrer d'une guitare sèche pour se donner une contenance. Son corps, sa voix et un micro. N'a besoin de rien d'autre.

Sur le fil. Ce n'est pas facile, si vous êtes trop près des originaux l'on vous taxera de ringards sans personnalité, si vous vous en écartez trop l'on vous reprochera vos criminelles fantaisies attentatoires. C'est Tom qui sauve la situation, guitare hyper fluide qui envole le groupe sans jamais oublier le groove. Ils ont compris le piège. Y échappent en colorant de noir leur répertoire, nombreux morceaux de Little Richard et de Chuck Berry, le blues qui colle et le rythm and blues qui décolle, entre les deux un espace où se glisser et surfer pour déployer l'énergeia aristotélitienne des petits blancs en colère.

En cinq morceaux, l'unanimité se fait en leur faveur, la salle s'est remplie à ne pas y ajouter la moitié d'un pois cassé. Ça s'agglutine comme de la colle sur une rustine, et le One Dollar Quartet prenant conscience qu'ils ont créé une complicité avec le public repart à l'attaque à chaque morceau. Tom qui fusèle les riffs comme ces minces bandes d'aluminium que jadis les chasseurs rejetaient pour brouiller les radars ennemis en diffractant et dispersant en mille azimuts les échos mortels, Cross qui rôde autour de sa basse tel l'assassin à la recherche de son crime et ne pouvant s'empêcher de hurler à plein poumon afin de libérer le trop plein d'énergie qui le survolte et Axel qui pousse au rythme à croire qu'il désire vous précipiter sans rémission du haut d'une falaise.

Mykeul ne s'en laisse pas compter par les trois ostrogoths qui ne le lâchent pas d'une semelle. Sont derrière lui comme la meute aux trousses du cerf, mais il tient la course en tête, ne se laisse jamais dépasser. Si la guitare de Tom passe devant, c'est lorsqu'il a fini son couplet. Ne se laisse pas voler sa part, c'est après que Tom rapplique et alors il ne ménage pas sa peine. Plus la section rythmique qui baratte le beurre du rock and roll à la dynamite.

Un Long Tall Sally à décoiffer les baobabs et un Thirty Days que l'on aurait rallongé jusqu'à la fin du calendrier, et c'est la fin. Le One Dollar Quartet nous en a donné pour notre argent. Du bon son, bien mis en place, z'ont remporté la caisse et fait sauter la banque. Du coup tout le monde a une frite d'enfer, comme si l'on avait sucé des barres d'uranium enrichi toute la soirée.

JALLIES

Sont-là, à quinze centimètres toute souriantes. Devant elle un exemple frappant de surpopulation terrestre démentielle, et il en reste quatre fois plus dans la rue qui ne pourront pas rentrer. Logiquement vu la coagulation exponentielle du public personne ne devrait parvenir à agiter le moindre petit doigt. N'ont pas entamé We are The Jallies depuis trente secondes que la salle entière chaloupe sur elle-même atteinte par une soudaine épidémie de tremblante du mouton. Ensuite elles nous avertissent, These Boots are Made for Walkin', oui maîtresses, tout de suite et chacun reprend le refrain en choeur aussi fort que les esclaves de Nabucco.

Une pensée émue pour Tom et Cross qui repartent pour un tour. Pas vraiment fatigués, la guitare de Tom se faufile sous les soubassements embroussaillés de la Big Mama de Cross, tous deux s'amusent à un étrange jeu de go, la noirceur fureteuse de la up-right bass et les strates lumineuses de la Fender de Tom, jouent à la souris blanche qui poursuit le gros chat noir, et lorsqu'ils arrivent face au mur, ils repartent dans l'autre sens la proie devenant prédateur et vice-versa à l'autre bout de la cloison. Rien n'est laissé au hasard, l'on a affaire à des joueurs subtils, retournent à tour de rôle les cases du damier, un plan en perpétuelle évolution mais concertée, la rapidité rythmique de la partie touche à la tactique du retournement non-aléatoire de la pensée philosophique. Mais la vie est injuste. Ils sont les profondeurs mugissantes de l'océan et nous ne regardons que l'écume pétillante qui virevolte sur la crête du tsunami.

Jaillissent les Jallies, ronde entrelacée du swing et du charme. Ensorcelantes. Plus swing que d'habitude et moins rockabilly pour ce début de concert. Ce qui ne dérange personne. Envoûtantes. L'enthousiasme de Céline, le sourire malicieux de Vaness, la fausse candeur de Leslie, vous agitez et vous répartissez les attributs en un autre ordre, de toutes les manières quelle que soit la combinaison, c'est le tiercé gagnant à chaque coup. Explosives. Trois piles atomiques de joie souveraine. Vous emportent en un tourbillon de dessin animé. Trois coups de caisse claire et votre vie de citrouille se transforme en rutilant carrosse capitonné. Carpe Diem. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la fête ne s'éteigne. Avant que les Jaillies ne disparaissent comme s'évanouissent les lutins des sables.

L'on n'en est pas encore-là. Le set se termine, sur Goin' Up To The Country lorsque Vincent du public est prié de rejoindre la scène avec son harmonica. Mais ce n'est pas fini, Mykeul et Alex de One Dollar Quartet sont rappelés illico presto pour un boeuf géant des herbes bleues du Kentucky. C'est le grand huit sur scène, un Shakin' Goin' On à vous fendre les rotules, un Be Bop A Lula très sixty de Mister Gene Vincent, et un éblouissant Mojo qui va worker très dur durant un long moment. L'harmo du dénommé Vincent qui nous dégringole au fin fond du dernier des cercles des enfers de Dante et Mykeul qui mène et attise le bal des pompiers pyromanes.

Définitivement fini. Les vêtements trempés de sueur c'est la ruée dans la fraîcheur de la nuit. Autour de nous que des visages heureux. Miracle des Jallies. Notre escadron volant nous assaille de questions intéressées : quand est-ce qu'elles repassent ? Vous nous direz la prochaine date ? Quelles voix ! Quel allant ! Quel entrain ! Comment vous les avez connues ? D'où sortent-elles ? Avec le grand Phil nous échangeons des regards navrés, si les filles s'y mettent aussi, c'est foutu pour nous, elles vont monter un fan-club si on les laisse faire !

Damie Chad.

( Les photos prises sur le FB des Jallies sont de leur dernière escapade au bord de la mer )

UNE ENNUYEUSE AFFAIRE

FAUX-DEPART

Fidèle à sa promesse ( voir KR'TNT 234 de la semaine précédente ) en ce samedi neuf mai, baigné par un beau soleil noir, puisqu'il s'agissait du Festival de la C. N. T, la Teuf-Teuf m'a aimablement déposé près de La Parole Errante – beau lieu de culture populaire que la municipalité de Montreuil aimerait rayer de la carte afin de le remplacer par un projet locatif beaucoup plus lucratif. Des chiens qui courent, des enfants qui s'amusent, des conférences, des discussions, des militants exaltés, des militantes exaltantes, des tables de livres rebelles et même deux éventaires de disques bruyants , z'y avions retrouvé par exemple du Angry Cats et du Midnight Rovers déjà chroniqués dans votre rock blog préféré, et bien entendu j'ai fait main basse sur quelques ouvrages musicaux dont je vous reparlerai dans de prochaines livraisons. Bref, une journée passionnante et conviviale. J'aimerais...

Ma probité de chroniqueur m'interdit de continuer. De fait ma journée ne s'est pas du tout déroulée ainsi. Voici donc un descriptif beaucoup plus proche de la triste réalité.

DEPOSITION

Par les interstices des volets, il y avait comme des lumières qui clignotaient dans la rue. Mais il ne faut pas trop en demander à un rocker de très bon matin. C'est si près de l'heure où cette déplorable engeance a l'habitude de se coucher. C'est lorsque l'on a commencé à tambouriner très violemment à la porte que j'ai ouvert un œil. Paresseusement le gauche, pour ceux qui sont friands des petits détails qui accumulés forment la Grande Histoire, celle que l'on raconte à nos innocentes têtes blondes à l'école. Puis abruptement le droit, lorsque un aboiement rogue de doberman en colère a retenti : « Ouvrez, Police ! ». Pas un plaisantin, n'ai même pas eu le temps de bouger l'auriculaire qu'une rafale de fusil-mitrailleur a eu raison de ma serrure. Non, je n'aurais pas dû... ai-je pensé mais c'était déjà trop tard, deux espèces de baraques en béton armé se sont ruées sur moi, m'ont en un tour de main passé les bracelets et trois minutes plus tard, dans mon pyjama à rayures bleues – celui que m'a offert ma maman pour mon anniversaire – j'étais trimballé à fond de train vers le comico ( rien de comique ) central pour interrogatoire poussé.

Les deux armoires à glace n'en pouvaient plus. Avant même d'entrer le bureau ils n'ont pas pu s'empêcher de hurler : « Chef ! On le tient ! C'est signé, il y a même des traces de sang sur son pantalon, le labo est formel, correspond à celui de la victime ! ». Et splaff, ils m'ont assis sur une chaise en face du bureau vide. Le chef n'était pas là. D'ailleurs de loin on a entendu sa voix : « C'est bien les gars, posez les clefs des menottes sur mon sous-main, laissez-le seul, j'arrive, ne vous inquiétez pas, je finis de faire pipi et je m'occupe de lui. Vous avez fait du beau boulot, rentrez chez vous, vous le méritez. »

Sont sortis, et le Chef est entré. M'a direct envoyé deux grands coups de pieds sur le dossier de la chaise et une grande claque amicale sur l'épaule. « Alors Damie, on ne reconnaît plus les copains ! ». Non de Zeus, bien sûr, j'étais sauvé !

( … cher lecteur si tu ne comprends pas la scène précédente c'est que tu as oublié de lire la fabuleuse aventure du Café de la Poste relatée dans notre 177 ° livraison du 20 / 02 / 14 … )

« Avoue que j'ai super ficelé la mise en scène – s'est exclamé le Commissaire – j'espère que tu n'as pas oublié, ce soir concert de Les Ennuis Commencent, je tiens mes promesses la voiture de fonction avec le gyrophare est prête. J'ai même deux motards pour nous ouvrir la route, c'est quand même beaucoup plus classe ! On passe d'abord à la maison pour l'apéro ! »

( à suivre )

LA FELINE / PARIS / 09 – 05 – 15

LES ENNUIS COMMENCENT

( LOST ROCKABILLY )

Vingt heures. Une dizaine de personnes zonent devant La Féline. Par la porte entrouverte je zieute à l'intérieur. La scène tout au fond avec le matos du groupe prêt à l'emploi, le bar à droite, une étagère à gauche, trois posters, des murs peints en noir, tout est parfait. Sauf ce gars collé contre la vitre de la porte. A peine le regardai-je que je le reconnus : KLX le guitar héros du grand Sud-Ouest, et l'autre là-bas contre la vitrine c'est Atomic Ben qui m'accueille dans ses bras. Tout va bien. Selon une stricte logique surréaliste. Je vous avertis Les Ennuis Commencent.

La nuit aussi. A tomber. Vingt et une heures trente. La Féline est pleine. Des jeunes en masse. Discute avec l'un d'eux qui arbore un T-shirt des Spunyboys. Comme l'année dernière au Café de la Poste, fidèles au poste voici Jezebel Rock, venus saluer les pirates surgis du Sud natal pour leur raid parisien annuel.

Sont sur scène. Je vous les présente : contrairement aux légions romaines qui exposaient les jeunes recrues au premier rang dès le début des engagements, ils ont placé le dernier-né tout au fond et pour qu'il ne s'ennuie pas ils lui ont donné un kit de batterie. Mille fois mieux qu'un poste de télévision, le gamin ne quitte pas son joujou ( qui fait crac boum ) d'un quart de seconde, s'applique et se défonce, ne prend même pas le temps de lever les yeux pour nous regarder, totalement obnubilé, Hugo le Kid est son nom, et Pat Garret risque de perdre son duel avec ce rejeton à la frappe mortelle.

Les trois aînés sont devant. Sur notre gauche, à la contrebasse, Gus Tattoo, porte bien son nom le gars, aussi tatoué qu'un guerrier maori dont Gauguin aurait colorié tout le corps. Le mec pas causant. N'en moufte pas une. Motus et bouche cousue, sous sa banane étrangement relevée en avant aussi tranchante qu'un aileron de requin. Pas un mot, pas un sourire. C'est simple comparé à lui, Keith Richards dans son plus mauvais jour est plus volubile que votre belle-mère. Le monde peut s'écrouler autour de lui, lui il joue de la contrebasse et ne s'en apercevra même pas. L'aggrave même son cas, car on le sent heureux d'être-là, à des milliers de kilomètres de nous dans un rêve intérieur qui ne s'achèvera qu'avec le set. Lui il arbore la rutilance de son plumage, pour le ramage l'a sous-traité à son instrument qui vrombit comme le vol d'hélicoptères qui ouvre Apocalypse Now !

Sur notre droite, légèrement en retrait, c'est Arno KLX. Encore un silencieux. Ne manquerait plus qu'il se mette à parler. Sa guitare le fait pour lui. Et de belle façon. Lui, l'a l'air d'être perdu, rongé par le doute métaphysique, un peu aux abonnés absents, l'angoisse du guitariste au moment du riff, et clang ! Il vous en lâche un qui vous démantibule le vestibule, et un autre qui vous ramone la cheminée et la kyrielle qui suit vous agenouille comme un plat de nouilles. C'est ce qu'on appelle un guitariste d'intervention rapide. J'arrive, je riffe, je repars. Et je reviens vous en planter un autre comme une banderille dans le dos du taureau. J'agis en traître, mais je vous ai avertis.

The last but not the least, Atomic Ben. Avec lui, ce n'est jamais peut-être ben oui, peut-être ben non, c'est franchement et sans détours cent pour cent rock and roll. Chant et guitare. Je n'ai pas dit chant et rythmique. Les Ennuis commencent ont deux solistes, Ben qui ouvre les portes à la grenade et KLX qui sulfate dans les embrasures. Donc il joue de la guitare et il chante. L'a plein d'autres défauts – comme moi, comme vous – mais en plus il parle. Entre les morceaux. Faut démêler le vrai du faux. Fait-il preuve d'innocence perverse ou de perversité innocente ? et Personne n'a jamais su répondre, mais tout le monde en redemande. Manie l'auto dérision et les déclarations à l'emporte-pièce multi-directionnel. Selon lui Elvis est encore vivant, et il n'envisage pas de sauver la dernière Vals pour Manuel. Humour noir en zone rouge. Vous êtes priés de regagner le vaisseau du rock and roll au plus vite, avant qu'il ne décolle.

Jouent du rock and roll. Uniquement du rock and roll. Du vrai, du gros qui tache et qui tue. Ca sonne comme les Stones à leur meilleure époque mais ils ont Hank Marvin à la guitare. Nous refont Come On et Apache. Pour le dernier morceau z'y mettent tellement de hargne que c'en en devient Fureur Apache. Sachez apprécier la différence. Ils envoient du Elvis comme on jette les nourrissons par la fenêtre du douzième étage, All Shook Up une version que les puristes trouveront choquantes, en plus ils attaquent le mythe fondateur – ah ! Les méchants iconoclastes – « le morceau qui prouve que nous ne sommes pas un groupe de rockabilly » proclame Ben urbi et orbi, et hop on s'enquille The Letter des Box Tops dans la boîte à lettres de notre cerveau. Peut-être pas un rockabilly man orthodoxe Alex Chilton, mais un parfait rocker, une Big Star méconnue. Sur ce une petite réglisse mentholée au cyanure, La Belle Saison des Dogs et pour faire exploser la planète ils nous lancent quelques Great Balls Of Fire de Jerry Lou à ne plus savoir dans quelle galaxie vous habitez.

Ne font pas que des reprises, loin de là, nous jouent en avant première un morceau de leur prochain disque qu'ils sont en train d'enregistrer, me souviens plus du titre mais je peux certifier que c'est plus que prometteur. Et puis ils distribuent leurs petites merveilles à eux, - faites attention, n'y aventurez pas les doigts c'est brûlant et coupant – comme cet incroyable Soviet Secret Bomb ou cet In Space stratosphérique, et plein d'autres morceaux que vous trouverez sur Superfriends – leur presque précédent CD - que vous avez intérêt à vous procurer pour ne pas mourir idiots. Enfin c'est vous qui choisissez, mais essayez de ne pas décevoir vos amis. Ici à l'intérieur ça transpire méchant, les Ennuis Commencent sont aussi teigneux que Doctor Feelgood et aussi délire que les Cramps. En fait je n'aime guère ces comparaisons. Inspiration ne signifie pas copie. En plus ils poussent le vice jusqu'à ne ressembler à aucun autre groupe français, ni étranger. Un spécimen unique. Une couleur à eux, entre folie et explosion. Plus une note espagnole – mambo-fandango-mexicano-rocko and rollo au sang rubescent de taureau sauvage. Finissent sous un déluge d'acclamations et de cris de regrets. Dans la rue sont accaparés par deux centaines de spectateurs qui tiennent à les féliciter. Ben me présentent 3 Headed Dog qu'il faudra se débrouiller pour aller voir en concert... Les Ennuis Commencent sont des passeurs... Ne transportent qu'une seule marchandise. Du rock and roll. Et du meilleur.

UNE ENNUYEUSE AFFAIRE ( suite )

Quand on est sortis de La Féline avec le commissaire on était un peu survoltés. Presque rien. Pas de notre faute. Juste un peu le sang monté en graine à cause de l'adrénaline du rock'n'roll. On a mis le feu à quelques poubelles, cassé les rétros de vingt-cinq bagnoles, crevé quelques dizaines de pneus au cran d'arrêt, provoqué des bagarres dans trois cafés, juste pour nous amuser, des broutilles. C'est la Bac qui nous a arrêtés alors que nous joui(ssi)ons à la voiture-bélier sur la vitrine d'une banque. « Heureusement - m'a soufflé le commissaire - que tu as troqué ton pantalon de pyjama avec un de mes slips panthères ! Avec les collègues on va filer doux, ça finira bien par s'arranger. Ne sont pas eux non plus tout blancs comme la neige. Que veux-tu, dès que tu vis avec un minimum d'intensité les ennuis commencent ! ».

Damie Chad.

( Photos prises sur le fb des artistes ne correspondent pas au concert )

06/05/2015

KR'TNT ! ¤ 234. SOCIAL DISTORTION / HOWLIN' JAWS / BOOZE BOMBS / NICO DUPORTAL / ROCKIN' BALL / FREAKSOUND / PHOTOS ROCK / ERVIN TRAVIS NEWS

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 234

A ROCK LIT PRODUCTION

07 / 05 / 2015

|

SOCIAL DISTORTION / HOWLIN' JAWS / BOOZE BOMBS / NICO DUPORTAL & HIS RHYTHM DUDES ROCKIN' BALL / FREAKSOUND / PHOTOS ROCK / ERVIN TRAVIS NEWS |

|

ERVIN TRAVIS NEWS Ervin toujours en Allemagne, toujours en train de lutter contre ces garces de bactéries qui s'accrochent méchamment ( voir FB : Lyme - Solidarité Ervin Travis. ). Courage Ervin ! Nous publions cette semaine une photo des jours plus heureux prise sur le site rockcallblog.blogspot.fr :

"Nous avons joué avant les Crickets et ... Little Richard lors de l'Eddie Cochran weekender, le samedi 25 septembre 2004 à Chippenham (UK), lieu de l'accident fatal. |

BATACLAN – PARIS ( IX ) - 29 / 04 / 2015

SOCIAL DISTORTION

LA FINESSE DE MIKE NESS

En dépit des apparences, Mike Ness est un homme d’une grande finesse. Lors du premier concert des Social Distortion, Mike Ness cracha dans la gueule d’un flic et fut envoyé aussi sec au ballon. De la même façon que les Germs et les Circle Jerks, Mike Ness et son groupe sont issus de la pire scène punk, celle d’Orange County, un quartier riche du Sud de Los Angeles, ce qui constituait alors un sacré handicap. Puisqu’il voulait se distinguer de ses collègues punk, il eut deux fois plus de boulot. Sa première idée fut de brider le moteur du groupe. Puisque tous les autres jouaient à fond de train, Mike Ness opta pour le mid-tempo délibéré, mille plus efficace, surtout en Amérique. Pour creuser encore plus le fossé avec ses collègues mal dégrossis, Mike Ness se mit à composer des textes ambitieux, qui par leur quête d’une sorte de bouleversement de tous les sens, avaient un certain parfum rimbaldien. Il truffait ses couplets d’images tirées du vécu - sleeping on the floors - et abusait de métaphores - la fameuse gutter, c’est-à-dire le caniveau, berceau du romantisme américain - Il illustrait ses couplets d’images chatoyantes - des chaises volantes et des yeux au beurre noir - et menait des combats désespérés - les fameuses châtaignes dans la gueule du promoteur pour se faire payer - On peut aussi porter au crédit le Mike Ness l’invention d’une certaine forme de dandysme californien, à base de marcel, de gros tatouages, de cheveux gominés et de chaussures deux tons, un style probablement inspiré des clubs du ghetto chicano d’East LA. Il aura fallu vingt ans et sept albums à Mike Ness pour imposer un style de rock unique en Amérique, qu’on catalogue de garage-punk mais qui ne doit rien au punk, car quand Mike Ness propose des reprises, il s’agit essentiellement de reprises des Stones et d’Hank Williams.

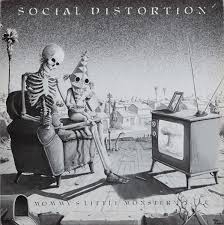

Le premier album du groupe s’intitule «Mommy’s Little Monster». Sur la pochette, un squelette et un masque africain du Zambèze regardent la télé. Cette magnifique œuvre d’art signée Art Morales est digne des grands délires oniriques de Giorgio de Chirico. Et dès le premier cut, «The Creeps», Mike Ness annonce la couleur : coup de kick dans la calebasse, vieux rock solide et poils aux bras. Mais avec «Another State Of Mind», le second titre, les Social se prennent pour les Clash et ce sera à peu près leur seul défaut. Un peu plus loin, on se régale d’un cut comme «Hour Of Darkness» qui est chanté à l’excellence de la délinquance - The sirens the cries the laughter & the sights - Ils refont les Clash avec le morceau titre. Voilà encore un groupe américain qui voulait sonner comme les punks anglais ! On avait le même problème avec les Dropkicks Murphys et Rancid. On se réconcilie avec Mike Ness dans «Moral Threat» car il y pousse de whouah-whouah de phoque en rut.

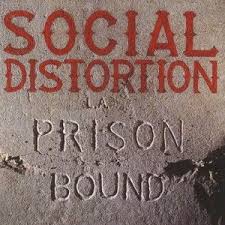

Avec «Prison Bound», Mike Ness s’étend un peu plus sur le prestige de son passé de taulard. Dans «It’s The Law», il raconte qu’il est au placard - The judge says you have to serve time - Puis avec «Like An Outlaw», il retrouve la bonne vitesse croisière du mid-tempo. Il fait une reprise du «Backstreet Girl» des Stones, mais ce n'est pas ce qu’il y avait de mieux chez les Stones. Puis il se déconsidère un peu avec le morceau titre de l’album. Le pauvre Mike est même un peu ridicule dans sa façon de dire les choses - Well I’m going to a place where the tough guys go - et comme si cela ne suffisait pas, il ajoute - And come out even toughter - Et voilà, on tombe dans la plus imbécile des mythologiques, celle qui voudrait faire croire qu’un stage derrière les barreaux endurcit les durs, alors que ça les rend encore plus vulnérables. Un morceau comme «On My Nerves» sauve l’album du désastre, car c’est une pure merveille. Dès l’intro, on sent le souffle, comme dirait Nougaro dans Nougayork. Mike Ness raconte qu’il va tout démolir parce qu’un mec a rayé son disque favori des Stones et ça devient du heavy rock à deux guitares, le pur son américain - I got in a fight at the liquor store - C’est envoyé au rumble des guitares et repris à la volée avec des ponts vertigineux. Dans «I Want What I Want», Mike Ness raconte qu’il voulait une Harley d’époque, une maison avec un jardin, de l’argent plein les poches et une armoire remplie de fringues de style - my style ! - Le dernier morceau de l’album vaut le détour. Dans «Lost Child», il semble raconter son histoire - Picked up by the police only seventeen - Forcément, le Johnny dont parle Mike Ness est un angry boy - Liquor drugs and gangs have made him a man - Quelle histoire ! Puis il raconte qu’il est devenu une personne importante - He’s running with a wayward crowd - Et il finit par charger son Colt 45. À la limite, il vaut mieux ne pas trop écouter les paroles des chansons, caron est souvent tenté de rigoler tellement elles sont clicheteuses.

On retrouve tout le gros son des guitares et le growl de Mike Ness dans «Social Distortion» qui sort en 1990. Très vite, on s’intéresse à «Let It Be Me», incroyablement belliqueux et doté du meilleur gros son du marché. C’est sur cet album que se niche l’un des classiques du groupe, «Story Of My Life». C’est le prototype du cut qui va tout droit sans se poser de questions. On trouve aussi sur cet album une grosse reprise de «Ring Of Fire» de Johnny Cash. Mais depuis que la chanson de Johnny Cash a été utilisée pour vendre des cachets qui soignent les hémorroïdes, on a beaucoup de mal à l’écouter sérieusement. On revient aux choses sérieuses avec «It Coulda Be Me», un boogie blues passé à la moulinette des Social. Ah les vaches, ils ramènent même un harmo ! Mike Ness se prend pour Dylan, mais il a encore du travail. Intro virulente pour «She’s A Knockout». C’est déjà admirable, avant même que Mike ne chante. Comme les trois-quarts des cuts des Social, c’est du solide, et du sacrément bien tenu.

Sur la pochette de «Somewhere Between Heaven And Hell», c’est Mike Ness qui saute, comme s’il voulait donner le ton. Au dos, on voit qu’ils se sont fait un vrai look de rockabs et ça démarre avec la grosse machine de «Cold Feeling». Ils sonnent un peu comme les Supersuckers, ils déblayent tout. Mike Ness a la voix idéale pour ce genre de rock pousse-toi-de-là-que-je-m-y-mette. Toujours le judicieux mid-tempo, idéal pour raconter des histoires à dormir debout. «Bad Luck» est un autre gros classique des Social. Ça sonne d’entrée comme un standard. Même chose pour «Bye Bye Baby». Mike Ness fait son bye et bye et bouffe tout. On trouve aussi une belle pièce de colère brassée à la distorse, «King Of Fools», mais la perle se niche à la fin. Il s’agit bien sûr de l’énorme «Ghost Town Blues». Rien à voir avec ce proto rockabilly country-punk blend dont on les affuble à longueur de temps. Comme les Pistols, les Social jouent du rock classique, mais avec un vrai son et une vraie voix. Il faut bien avouer que Mike Ness tranche bien dans la couenne du lard de la besace. C’est un chanteur omniscient d’une grosse portée. Ce cut effarant est sucré à l’harmo, hanté et même inspiré. Il semble que ce soit le diable en personne qui souffle dans l’harmo. Si on doit de souvenir des Social Distortion dans mille ans, ce sera pour ce cut.

Même chose pour l’album «White Light White Heat White Trash». C’est l’un des plus beaux albums de l’histoire du rock. Dessus, tout est bon. Il n’y a rien à jeter. C’est l’âge d’or de Mike Ness et des Social Distortion. À l’époque, certains se félicitaient de les avoir suivis à la trace. Eh oui, le cinquième album du groupe était un chef-d’œuvre. Ils démarraient en trombe avec «Dear Lover», une bombe de niaque noyée dans le meilleur des sons. Peu de groupes étaient alors capables de touiller de telles fournaises. Le mid-tempo des Social se révélait d’une effroyable efficacité sonique. Et ça continuait avec «Don’t Drag Me Down» et sa violente intro. Mike Ness ne faisait absolument rien pour calmer le jeu, au contraire ! Il faut voir la violence du grattage ! Mike Ness et Dennis Danell cocotent de concours. L’énormité rivalise d’énormité avec l’énormité, du coup, ça devient dévastateur. Ils font un jeu de l’énormité. Tout est frappé dru, le beat, le son, les chorus, ce sont les Thénardiers des enfers, et ils sont mille plus violents que les Supersuckers. S’ensuit un «Untitled» qui n’est rien d’autre que du heavy de la gadouille. Ils arrosent cette invraisemblable puissance aux chorus électriques d’un sonisme éclairé. Mike Ness chante ça du haut d’une glotte dévastée. Il sait driver sa beast. Le son palpite comme un cœur derrière les volets clos du rumble. Encore plus énorme : «I Was Wrong», eh oui, car c’est progressé au riff joyeux. C’est immense d’énormité. Au fil des cuts, Mike Ness se dresse comme une statue de bronze. Son truc est unique au monde : une voix de sale mec noyée dans une mer de distorse. Tout est noyé, inexorablement. Aucune oreille ne peut survivre à ça. C’est impossible. On ne voit nulle part ailleurs des mid-tempos aussi effroyables. On croit parfois entendre une armée de soudards en marche. Et on renoue avec la violence de l’excellence dans «Through This Eyes». Celui-là sonne comme un hymne. Les pauvres Clash n’ont jamais réussi à atteindre une telle démesure. «Down On The World Again» est encore plus monstrueux. De toute façon, tout est monstrueux sur ce disque. C’est à tomber de cheval avec un boulet ennemi dans la poitrine. Pour «When The Angels Sing», Mike Ness nous a réservé une petite surprise... Une intro digne des Pistols, et cocotage à la pistolmania. Mike se prend littéralement pour Johnny Rotten et ça tourne à l’hymne punk. On a le vrai truc, comme parfois chez les UK Subs. Il faut aussi écouter cette cavalcade insensée qu’est «Pleasure Seeker», éclatée d’échappées, et cette perle heavy qu’est «Down Here». Mais il y a aussi la reprise démente du «Under My Thumb» des Stones, la révélation définitive, d’une certaine façon.

«Live At The Roxy» est une sorte de best of du groupe. On y retrouve tous les classiques qui nous ont fait sautiller devant la chaîne stéréo, du genre «Story Of My Life». Mike Ness commente chaque morceau en quelques lignes et dans le cas de Story, c’est intéressant - Seeing the house I grew in for sale, the park I played in, the city jail, the methadon clinic, it’s not a bad thing, just very haunting - Pour «Under My Thumb», il dit : «One the songs that you wish you wrote.» Il ajoute que David Bowie, les Stones et le glitter des 70’s constituent son background musical. Puis il s’est intéressé à ce qu’il appelle le roots rock’n’roll, puis ce fut le punk-rock. Pour Mike Ness, le punk-rock est de la «class music», comme le blues et la country : «it’s music that exposes the soul.» Pour «Prison Bound», il se déclare heureux d’avoir échappé au pire - Been lucky in the judicial system - Lorsqu’il présente «The Creeps», il hurle : It is called the Creeps, motherfuckers ! et la pulsation du son dépasse les bornes de l’entendement. Pour commenter «No Pain No Gain», il écrit ceci : «Pain is good and extreme pain is extremely good.» Puis il ajoute que les meilleures leçons sont douloureuses et que la douleur est inévitable. Nous voilà bien renseignés. Comme Lemmy, Mike Ness aime bien servir son petit couplet historique. Pour présenter «1945», il rappelle qu’au moment où on empêchait les Allemands de finir leur travail d’éradication une race entière, on était en train d’essayer d’éradiquer les Japonais. On, c’est-à-dire nous, les Américains. Et il nous refait part de sa colère en présentant «Don’t Drag Me Down» : Mike Ness ne supporte pas la discrimination. Il ajoute : «À l’école, on ne nous dit pas que nos pères fondateurs ont éliminé the whole Native American race.»

En 2004, l’année où sort «Sex Love And Rock ‘N’ Roll», Dennis Danell est mort. On en déduit que le son va s’en ressentir, mais on trouve quand même sur cet album quelques belles énormités du genre «Highway 101» qui sonne comme un hit. C’est même un véritable coup de Jarnac. On croirait entendre le dieu Hadès marteler dans sa grotte. C’est d’une puissance hallucinante. Tout y est : le pouvoir sonique extrême, la mélodie aux arpèges, le saupoudrage d’élégance et c’est gratté au mid-tempo, leur beat de prédilection. On appelle ça l’énergie du diable. Même chose avec «Don’t Take Me For Granted», un cut lui aussi développé dans la mélodie chant. C’est un chaos monté aux accords majeurs du cocotage cousu de fil blanc mais Mike Ness jette tellement de pelletées dans sa chaudière qu’il explose toute la centrale. Cette brute flirte en permanence avec le génie. Ses développés phénoménaux tiennent le fil mélodique. Encore un rock d’une rare densité avec «Nickels & Dimes». C’est Mike Ness qui tire la loco. Il boursoufle la pop californienne. Toujours superbe de tenue et de mise en place, voilà «I Wasn’t Born To Follow». Un peu stonien par moments, mais Mike Ness choisit de bourrer le mou de la mélodie.

«Hard Times And Nursery Rhymes» est le dernier album du groupe. Mike Ness est l’unique survivant de la formation originale. Sur les photos, il est de plus en plus massif. Et quel album ! Mais il faut le réécouter plusieurs fois, car au premier abord, il semble beaucoup moins percutant que ses prédécesseurs et notamment «White Light White Heat White Trash». Les premiers cuts sont assez légers, c’est vrai et on se retrouve confronté aux paroles à clichés - Lonely head & your motorcycle boots/ Tattooed heart and your jet black hair - Mike Ness chante toujours à la force du poignet. C’est un puissant coco. Il fait toujours preuve de la plus grande détermination. Dans «Machine Gun Blues», il se fait passer pour un gangster de 1934 et là il exagère. Mike Ness va aux clichés comme d’autres vont aux putes. Et on se retrouve à Disneyland. Il faut attendre la reprise d’Hank Williams «Alone & Forsaken» pour retrouver le gros son et la grandeur des Social. C’est bien explosé. Même chose pour «Writing On The Wall», puissant comme pas deux. Aucun problème, Mike Ness sait toujours lancer un cut de heavy rock au quart de tour. Et il nous claque ça à l’accord du romantisme électrique. Encore plus furieux : «Can’t Take It With You» - I’ll tell you something baby that’s a fact - C’est terriblement allumé, le rock de Mike Ness arrive à maturité, toujours aussi vert, on sent la grosse équipe. C’est relayé aux chœurs de folles. Sur la photo de la pochette, les copains de Mike Ness ont tous l’air de sortir de taule. Ils pulsent le beat et derrière les filles perdent la raison. Ils finissent sur une pièce de pulsion ultime, «Still Alive», énorme pièce de power-pop d’espoir - I’m still alive and I will survive - Et on retrouve ses vieilles références - from the gutter to the stage - Mike Ness est doté du pouvoir supérieur. Sa classe n’est rien d’autre qu’une forme de démesure.

Il s’est aussi amusé à enregistrer deux albums solo. «Under The Influence» est un album de reprises qui s’ouvre sur une fantastique resucée de «All I Can Do Is Cry». Pour être musclé, on peut dire que c’est musclé. Il tape aussi dans pas mal de gros trucs du genre Marvin Rainwater, Carl Perkins, Marty Robbins ou Billy Lee Riley pour tenter le coup du heavy country-rock, mais ça ne marche pas. C’est lorsqu’il revient à cette «charismatic & tragic figure» d’Hank Williams qu’il renoue avec l’inspiration, car sa reprise de «Six More Miles» est excellente. Il gonfle sa country comme on gonfle un moteur. Il reste dans le groove avec une fantastique reprise d’«A Thief In The Night» de Jean Shepard et la fête se poursuit avec un «Once A Day» de George Jones, battu sec et dru comme pas deux. La merveille de cet album est la reprise de «Funnel Of Love» de Wanda Jackson qu’il travaille au gimmickage et franchement il en fait quelque chose de funeste et de magistral à la fois.

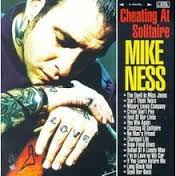

Il s’offre une belle pochette pour son deuxième album solo, «Cheating At Solitaire». Avec cet album, il met la pression et passe au gros country-western gothique. Retour aux énormités cavalantes avec «Don’t Think Twice», mais qui s’en étonnera ? Il rend un bel hommage à Dylan avec son tagaga du Wyoming et son allégresse de coureur des rues. Sa reprise sent bon la peau tatouée et tous les excès. Aussi énorme, «Misery Loves Company», avec un sax qui entre dans la danse du scalp. Tout ce que fait Mike Ness est bon, qu’on se le dise. Et même extraordinairement bon. Il joue la carte de l’art total, pas au sens où l’entendait Scriabine, évidemment, mais à sa façon, en vouant son corps et son âme au rock. On reste dans les grandes profondeurs avec «Crime Don’t Pay» et Ness nous parle de Judgment Day sur fond d’éclate de slide. Il faut avoir entendu ça au moins une fois dans sa vie. Puis il passe à la country massive avec «Best Of Our Lives» qu’il barde de tonnes de son et du meilleur. On peut lui faire confiance pour ça, ce mec est tellement complet qu’il est parfait. Gloire à Marcel 1er, le roi des gros bras tatoués ! Ce rock’n’roll outlaw transcende les clichés, enfin, il fait tout ce qu’il faut pour y parvenir. Il reprend «You Win Again» d’Hank Williams puis il repasse aux choses sérieuses avec «No Man’s Friend», soufflé au vieux sax éraillé. Le groove rampe sous le tapis du salon. Ce cut pue la nuit, ça souffle au solitaire avec une méchante présence maligne. Puis il emprunte les accords de «Baby Baby» des Vibrators pour attaquer «Charmed Life». Encore un cut habité à tous les étages, chanté dans les affres de la puissance suprême. Comme l’ami Dulli, Mike Ness sait créer les conditions de l’énormité. Brian Setzer vient jouer avec le copain Ness sur «Dope Friend Blues» - In a police car I feel so very small - Nous aussi, Mike, si ça peut te rassurer - Puis il raconte qu’il retrouve la chaleur maternelle dans sa cuillère et sa seringue et il termine son boogie du diable avec un Well I’m gone now you can all feel relief. C’est ce que disent tous les junkos : vous irez mieux quand je serai mort. Encore une belle bête avec «Ballad Of A Lonely Man» embarquée au slap de basse country. Puis il met le contact, vroarrrrr pour «I’m In Love With My Car» - Got a V8 motor/ Listen to her purr ! - Évidemment, il est pris en chasse par une voiture de police. Sinon, ça luiservirait à quoi de rouler à 180 dans les rues de Los Angeles ?

Depuis le concert des Heartbreakers en 1977, le Bataclan est resté un lieu magique. Remonter le boulevard Voltaire, c’est comme se rendre à la Mecque. On pouvait lire «Social Distortion» au fronton lumineux. On était aussi excités que des saumons d’Écosse. Au vu de la salle pleine et d’un vrai public de fans, on se sentait même revivre. Mike Ness arriva sur scène à l’heure dite et commença par adresser un baiser au public. Pantalon noir, T-shirt noir, souliers noirs bien cirés, cheveux gominés et Gibson sur les cuisses, il attaqua un set qui allait vite tourner en rond. Eh oui, ça arrive aux meilleurs. Un batteur d’une lourdeur extrême semblait plomber le mid-tempo qui est un genre horriblement difficile à manier et donc le groupe semblait privé du répondant qui fit sa légende. L’un des rares moments de magie du set fut la version de «Story Of My Life» que tous les fans des premiers rangs - et principalement les filles - chantaient en chœur. Certaines filles du devant connaissaient même les parles de TOUTES les chansons. Mike fit monter trois gosses sur scène, mais il n’avait rien à leur dire, à part leur demander leur âge. Au lieu de taper dans «Under My Thumb», il tapa dans «Wild Horses», grave erreur, car au moment où ça monte dans le refrain, Mike ne pouvait pas monter, alors il sonnait faux. En l’observant, on voyait bien ses traits tirés et ses joues creuses. Il se dégageait de cet homme une espèce de sentiment d’infinie lassitude. Rien n’est plus difficile que de faire du garage-punk après cinquante ans. À un certain moment, ça peut devenir compliqué. Pour ne pas dire pathétique. Nous quittâmes le Bataclan pendant le rappel. Mike Ness envoyait un «Ring Of Fire» brûler en enfer et des centaines de fans hurlaient les paroles en chœur avec lui.

Signé : Cazengler, Social Libation

Social Distortion. Bataclan. Paris XIe. 29 avril 2015

Social Distortion. Mommy’s Little Monster. 13th Floor Records 1983

Social Distortion. Prison Bound. Restless Records 1988

Social Distortion. Social Distortion. Epic 1990

Social Distortion. Somewhere Between Heaven And Hell. Epic 1992

Social Distortion. White Light White Heat White Trash. 550 Music 1997

Social Distortion. Live At The Roxy. Time Bomb Recordings 1998

Social Distortion. Sex Love And Rock ‘N’ Roll. Time Bomb Recordings 2004

Social Distortion. Hard Times And Nursery Rhymes. Epitaph 2011

Mike Ness. Under The Influences. Time Bomb Recordings 1999

Mike Ness. Cheating At Solitaire. Time Bomb Recordings 1999

01 / 05 / 15 – MONTREUIL

LE CHINOIS

RHYTHM NIGHT N° 2

HOWLIN'JAWS / BOOZE BOMBS

NICO DUPORTAL & HIS RHYTHM DUDES

Premier mai. Muguet ou révolution. Ce n'est pas aux choix, et cette année encore ce n'est pas la grande joie séditieuse. L'on aurait aimé entendre le glas qui aurait annoncé la mort prochaine de notre monde pourri, mais non ce sera, à chaque coin de trottoir, le brin blanc des clochettes en berne qui n'en mouftent pas une. La teuf-teuf n'en peut plus de me voir si triste. Du coup elle m'emmène à Montreuil. Au Chinois.

Non, elle ne m'invite pas au resto. Préfère rester sur son ère de stationnement à reluquer les murs de la ville auréolés d'affiches anarchistes. Je la laisse à ses saines lectures et m'en vais à la recherche du susdit Asiate. Une nouvelle salle de concert sise en face de la halle du marché de la cité. La façade ne paye pas de mine, l'intérieur offre un design que nous qualifierons d'efficacito-spartiate, une scène en triangle dans coin, un bar sur le côté, quatre chaises, un plafond peint en noir, mais un espace qui peut accueillir trois centaines d'impétrants. Une programmation éclectique, du punk à l'électro, mais ce soir c'est l'Association Fifties Sound qui présente sa deuxième nuit rythmique. Trois groupes et trois deejays. Ceux qui viennent pour le concert et ceux qui viennent pour danser. Deux ensembles pas tout a faits unis mais à intersections variable comme l'on disait au temps des mathématiques modernes.

HOWLIN'JAWS

Impeccables. Tout beaux. Plis au pantalon et cheveux lissés. Blousons et chemises repassés. Cravates. On leur donnerait le rock and roll sans confession. Funeste erreur, ce sont les diables de l'enfer. Avec les Howlin', il y a un avant et un après. Avant vous pensez que le monde est un havre de paix sereine et de rose tranquillité. Sur scène, il y a même une jeune fille au micro qui essaie de chauffer la salle. Elle ne le sait pas, mais c'est un peu comme si elle craquait une allumette avant de soulever le couvercle du réacteur d'une centrale nucléaire. Sont gentils, la laissent redescendre sous les applaudissements. Et puis c'est après. Avec entre temps, cette faille insupportable de quatre dixièmes de seconde où l'on comprend que l'on va morfler grave, eux ils se regardent et d'un imperceptible mouvement de tête, ils passent à l'après. L'après c'est Gengis Khan et ses hordes mongoles, l'après c'est Attila et ses clans huniques, l'après c'est tout simplement le rock and roll. Ce serpent de feu qui vous vrille la moelle épinière et vous broie les neurones à jamais.

Djivan le grand s'empare du micro et de sa contrebasse. La voix résonne étrangement sous les courbures de la partie voûtée du plafond, une réverb à effrayer Sam Phillips, mais les mambas soniques qui s'entrecroisent au-dessus de nos têtes ne vont pas troubler la fête, se dépêchent de se lover en une torsade uniforme qui nous emporte dans un tourbillon électrique sans pareil. Un set magnifique, pas un temps mort, le mors au dent du début à la fin.

Faut parler de Lucas. De sa guitare, il n'en joue pas. S'établit entre eux deux une étrange osmose, l'est habitée par elle, devient une corde de ses cordes et elle s'identifie en chair de sa chair. Avec Lucas, la guitare pense et lui se transforme en musique. Une espèce de possession chamanique d'un genre nouveau, une métamorphose hoffmannienne des plus inusitées. Ce ne sont pas des riffs, c'est du grabuge en tube, de l'arc électrique infini, du rayonnement solaire mortel qu'il diffuse. A jets continus, mais parfois le temps que cette pluie de notes danaéennes ruissellent sur nous, il laisse ses mains en suspens, comme s'il ne savait plus où poser les doigts, visage crispé et presque angoissé, mais il a trouvé non pas la solution, mais le passage qui permet de repousser le feu incandescent du vouloir vivre schopenhauerien dans des paroxysmes inconnus, et le public hurle de joie. La guitare rock est sûrement une des dernières aventures offertes à notre engeance maudite pour repousser les limites de notre finitude.

Baptiste, sur leur premier CD se surnommait Crash Boum Hue – une appellation qui fleurait bon la punkitude apache – mais l'a laissé ce nom trop rentre-dedans, l'a réfléchi, à la galopade dionysienne l'a préféré la précise clarté apollinienne. Bat la mesure, l'a intérêt à ne pas s'affoler et à céder à la panique avec ces espèces de mini improvisations de Lucas, faut être là au bon moment pour attiser le feu après ces retours de flammes incandescents. Superbe maîtrise et aisance étonnante, jamais surpris et ne donnant jamais l'impression d'être sur le qui-vive. C'en devient rageant de voir ce gars qui assure comme s'il dégustait un jambon beurre à la terrasse d'un bistrot, mais les auréoles de sueurs de sa chemise trahissent la tension et le rythme infernal qu'il propulse et soutient. Méfiez-vous, pas de grands moulinets des bras pour intimider l'adversaire, mais une tape directe et terriblement affûtée.

Z'avons délaissé Djivan. Ne croyez pas qu'il a passé son temps à jouer à la girafe énamourée qui presse voluptueusement sa tête contre le plus haut manche de sa contrebasse. Bosse à mort. Comme le chameau qui traverse le désert. Mais à toute blinde. N'a aucun mérite, il ne sait pas s'arrêter et encore moins y aller mollo. Djivan, c'est le mec cool, vous lui mettez une big mama entre les mains et lui il pédale dessus comme si c'était une petite reine. Le genre de gars à monter les Alpes les mains dans les poches. Et en lisant le journal. Capable de faire deux choses en même temps. Chanter et jouer. Pour le slap, vous avez ces moments où ses deux acolytes lui laissent le temps de s'exprimer – jamais plus de vingt secondes – et alors là vous entendez les ratignoles des double croches qui courent partout, mille portées de loirs qui galopent à pleines pattes sur le plancher du grenier, l'en arrache des transes de béatitude aux spectateurs, mais les deux autres reviennent à la charge et c'est-là que vous comprenez que le son des Howlin' est bien la réunion de trois juvéniles enthousiasmes totalement imbriqués les uns dans les autres. Faut se faire une raison, les Jaws élaborent et possèdent ce qui manque à beaucoup de groupes, un son, un son unique qui n'appartienne qu'à eux, et qui les distingue de beaucoup.

Suffit pas de produire de la bonne musique. Faut encore y amalgamer une voix et avec l'active tonitruance des Howlin' vous avez intérêt à ne pas vous laisser submerger par l'onde bruiteuse. Surtout si vous êtes un de ses dispensateurs. Pas évident, Djivan s'en tire comme un chef, pas de glapissements aigrelets que l'on entend trop souvent chez les métalleux : l'a l'organe sonore et même sonorock. Se définissent comme un groupe de rock et c'est sans doute cette aisance de Djivan au chant qui leur permet d'être accepté dans le milieu rockabilly.

Nous n'aurons droit qu'à une dizaine de morceaux, Sleepwalkin' et Bumblebee Bop, deux petites merveilles que vous retrouverez sur leur 45 vinyl, et d'autres perles comme Cuttin' Out , Shake your Hips et The Urge.

Des images me reviennent à l'esprit, Lucas transcendé à l'extrême bord de l'estrade, Djivan profitant de sa grandeur pour poser un baiser de vampire sur le cou de la présentatrice rappelée pour jouer des jouer des maracas sur un morceau, et Bastien lui donnant par signes une leçon rythmique d'une limpidité absolue. Des maîtres, vous dis-je.

ENTRACTE

Pas de rappel, c'est minuté. Perso, ça m'aurait suffi. Après une telle trombe, vous pouvez vous coucher. Mais c'est l'heure du deejay, en attendant que les Booze posent leurs Bombs et leur matos sur le plateau. Une nouvelle vague de public s'engouffre dans la salle. Pour les Howlin, majorité de rockers, mais les danseurs de Fifties Sound et du Balajo sont maintenant en nombre et s'en donnent à cœur joie au milieu de la salle.

BOOZE BOMBS

Des estrangers ! Mais pas des inconnus. Viennent d'Allemagne mais par chez nous, leur nom circule dans le milieu rockab. Les voici sur scène. Trois hommes et une femme. Soyons polis, une femme et trois freluquets. Certes dans la vie tout est relatif, ne sont pas particulièrement rachitiques, mais comparés à Annie Leopardo qui occupe tout l'espace au milieu de l'estrade, sourire aux lèvres et micro en main, ils n'existent plus. De la présence. Imposante. Mais si naturelle, si bien dans sa peau qu'un charme indéniable agit.

Après les Howlin' si électriques cela fait tout drôle de se retrouver dans un style plus réglementairement rockabilly. La Gretsch de Lucky Steve, la upright bass de Frank Martinez impayable avec ses fines vibrisses blondes qui se termine en deux crocs pas vraiment méchants et Rockin' Bende qui arbore un bizarroïde couvre-chef qui tient autant du tyrolien flapi que du béret basque, derrière sa batterie, totalement caché par la silhouette écran d'Annie Leopardo.

Faut trois ou quatre morceaux pour comprendre où ils veulent en venir. Booster in the Henhouse, Hangover Blues, d'accord, ok, c'est bien, mais on attend la suite. Jouent bien, chante bien. Mais rien de pharamineux. Pauvres de nous. C'est comme quand vous êtes aspirés par les pales d'une turbine. Plus de retour en arrière possible. Vous êtes dans une vis sans fin, dont vous ne sortirez plus. Miss Leopardo ne rugit pas comme un tigre, ni ne feule comme un sphinx. Elle envoûte comme le balancement du cobra. Une voix juste et métallique, une crécelle d'or qui vous ensorcèle. Vous n'y prenez pas garde, elle vous sourit, bouge des bras, essaie de nous parler mais apparemment il y a peu de germanophones dans le public et de toutes les manières l'on préfère lorsqu'elle chante. On ne voit qu'elle, oui, mais on entend les trois autres et l'air de rien, ils ne font pas autre chose que leur dame de coeur. Ne nous ennuient jamais, mais nous délivrent eux aussi un rythme qui nous hypnotise. Faut voir comme toute la salle balance la tête en cadence et se laisse emporter par le philtre musical. C'est plus que bon. Et même pas besoin d'en redemander, nous en refourguent tout de suite une autre portion. Gone Away, All Night Long, Black Rat Swing, on a même l'impression qu'imperceptiblement ils accélèrent la cadence et l'on opine toujours du chef, car l'on n'a plus le temps de philosopher sur la quadrature du cercle. Question guitare Steve est un gros calibre, bien sûr il assure la rythmique mais ce n'est que sa plus petite qualité. L'étincelle sans arrêt. Le souffle inaltérable. Vous raconte pas des histoires, se contente de vous refiler des ruptures d'urgence et d'angoisse. Vous prive d'air pour mieux pour vous en donner. Se roule par terre, se déchaîne, mais la section rythmique de ses deux commensaux ne perd pas le fil et continue à dérouler le cocon visqueux du ver à soie du rockabilly. Et en big mama qui sait se faire respecter, l'Annie léopardienne nous en rajoute une couche, et la foule se pâme de plaisir sous l'organe turgescent de cette voix qui vous possède.

C'est parti et rien ne les arrêtera. Voyage au bout du monde, un train qui fonce sans fin dans la nuit, un vaisseau spatial qui s'éloigne dans les limites de l'univers. Les danseurs en ont oublié de danser, sont fascinés par cette musique qui s'engouffre en elle-même, tout en n'étant jamais répétitive. Don't Mess with Calw, They Call me Big Mama et un meddley final. Car tout a une fin, même les sets de Booze Bombs. Sont chaleureusement applaudis et remerciés. Une prestation haut de gamme.

NICO DUPORTAL & HIS RHYTHM DUDES

C'est le contraire du phénomène entropique. Plus la soirée avance, plus la foule grandit, s'agglutine et s'agite. Les amateurs de danse surviennent par flots. Cette fois-ci l'entracte sera plus long. Mais enfin Nico et son Staff peuvent commencer.