01/04/2015

KR'TNT ! ¤ 229. CARL DA SILVA / ERVIN TRAVIS / PAUL REVERE / K'PTAIN KIDD / NITRO BURNERS / ELMORE JAMES / ARTISTE EN PRISON / VIOL COLLECTIF

KR'TNT ! ¤ 229

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

03 / 04 / 2015

|

CARL IS GONE / ERVIN TRAVIS / PAUL REVERE / ELMORE JAMES / K'PTAIN KIDD / NITRO BURNERS ARTISTE EN PRISON / VIOL COLLECTIF |

|

CARL DA SILVA des RHYTHM ALL STARS vient de partir tout seul, comme un grand... En hommage à ce magnifique rocker nous republions un article de Cat Zengler paru dans notre livraison 151 le 04 / 07 / 2013 |

DEUXIEME ROCK'N'ROLL AFTERNOON

CREPY – en – VALOIS / 06 – 06 – 2010

CARL AND THE RHYTHM ALL STARS

( OS ) CARL WILD

Trois ans déjà ! C'est en 2010 que nous avons pour la première fois croisé le chemin de Carl and the Rhythm All Stars. Ils se produisaient sur la petite scène d'une fête rock'n'roll organisée à Crépy-en-Valois, une charmante bourgade située au Nord de Paris. Un trio venu de Hongrie, the Mystery Gang, se pavanait en tête d'affiche. Les Red Cabs ouvraient le bal et Carl passait entre les deux.

Tous ces groupes jouaient en plein jour et en plein air, ce qui n'est jamais l'idéal. Nous avions ce que les météorologistes appellent un temps clément et Carl s'est pointé sur scène en chemisette hawaïenne. On s'attendait donc au set pépère d'un petit jazz-band de banlieue. Ce fut au contraire un set de pur rockabilly, farci d'hommages à Johnny Burnette.

Carl a toutes les cartes en main : le bon timbre, la présence scénique, le jeu de jambes burnettien et l'épilepsie rockab. Il sait se rouler par terre au bon moment, et quand on le voit faire, on se demande vraiment pourquoi les autres ne le font pas. Il y a dans l'essence même du rockabilly une pointe de folie et quand on voit Carl se jeter à terre et piquer sa crise, on voit qu'il l'a parfaitement intégrée. Il est le wild cat par excellence. Il doit être l'un des ultimes boppers sauvages, au sens noble du terme, puisqu'on parle ici de lignée.

Son set sur scène est excellent, c'est même du très haut de gamme, mais ses deux albums emportent tout : les barrages, les a-priori, les moues, les critiques, les poncifs, les clichés, rien ne saurait leur résister. On se plaint du manque de bons disques en France. Petit conseil d'ami, écoutez les deux albums de Carl & the Rhythm All Stars et vous allez danser comme un ours devant les enceintes de votre stéréo, je vous le garantis.

Mettez le premier album dans votre lecteur : «Music To Live». Vous allez voir, dès l'intro de «Don't Stay Alone», Carl beugle comme la victime d'un arracheur de dents. Il jette tout son poids dans la balance. Il se met les tripes à l'air. Il se met en pétard. Il met dans le mille. Il met le paquet. Il met toute la sauce. Il met tout ce que vous voulez mais en attendant, ça bouge. Il laisse sa voix dérailler. Son backing-band est à la hauteur, une vraie bande de sauvages. Comme on dit sur les circuits de cross, ça bourre pleins gaz. Carl ne vous prend pas en traître. Il annonce la couleur : ça va chauffer, les gars.

Pourtant, on ne croirait pas en voyant la pochette. Ils ont l'air bien sages tous les quatre, avec leurs cols de chemises bien à plat sur les revers des vestes. Ils sont bien peignés et souriants comme des représentants de commerce. Carl tient sa guitare comme Johnny Cash, manche pointé vers le sol, et donc on pourrait s'attendre à entendre de la country.

Justement, le deux, «Cry Me A River» est du pur Johnny Cash, avec son backing tagada. Carl mord dans son texte avec un bel appétit. On revient au rockab pur et dur avec «Music To Live» qui donne son titre à l'album. Voilà ce qu'on appelle une petite sauterie slappée à mort. Vous aurez droit à un solo perlé et derrière vous les entendrez bopper comme au temps béni de Meteor. On se croirait vraiment de retour chez Lester Bihari. Attendez la fin du morceau et vous verrez Carl sortir du studio, traverser la rue et aller s'acheter un soda pour se rafraîchir la gorge. Il va aspirer une grande goulée d'air tiède avant de revenir se jeter dans la gueule du loup.

Moment fatidique. Carl rallume le brasier sacré avec «I'm Gone», l'incarnation suprême de la sauvagerie rockab. Il hurle comme un damné, Baby I'm gone !!! et il se roule par terre, agité de convulsions. L'instant est aussi hot, Bob, que la chatte sur un toit brûlant, et derrière, c'est strummé à la guitare, comme chez Warren Smith. Apocalyptique, comme dirait Nostradamus.

On revient au bop avec «Lovely Girl». Ces mecs sont des malades. Rien ne pourrait les calmer. Ils boppent le beat jusqu'à l'os de la stand-up bass et arrosent tout ça de riffages criminels. Ils prennent un malin plaisir à se lancer dans une cavalcade effrénée. Le jus du bop coule de ce disque comme de ce fruit trop mûr qu'on écrase entre les seins de la buraliste fellinienne.

Les bougres vont revenir à Johnny Cash avec le tagada de «Don't Cry Little Guitar». On ne peut pas leur en vouloir, il faut bien des zones de répit, car sinon, on ne tiendrait pas jusqu'au bout. Grand maître du hoquet sauvage, Carl verse dignement sa petite larme. On assiste à un magnifique festival d'arpèges. Ce morceau qu'on croyait insignifiant est en fait un brouet infernal. Carl chante comme une star. Une fois de plus, il met toute son énergie dans le chant. Profitez-en bien, car vous ne reverrez pas de sitôt un artiste de cette trempe.

Quand au bout de quelques morceaux, un disque se révèle aussi bon, je deviens fébrile et j'écoute encore plus attentivement. J'adore sentir ma petite mâchoire se décrocher. Cloc. J'adore crier au génie. Youpi ! J'adore voir crépiter le feu sacré du rockab. Et avec Carl, on se sent en sécurité. Ce mec est parfaitement incapable d'enregistrer un mauvais morceau. Vous voulez parier ? Quatorze titre sur cet album et vous n'en trouverez pas un seul qui soit mauvais.

On se prend «For You» en pleine poire. Ces mecs ne connaissent pas le mot répit. Carl fait dans le sucré, dents de lapin, oh-oh ! Derrière, ils swinguent comme des bêtes. Arrive un solo clair avec son rigodon de notes perlées et oh-ho, Carl explore tous les registres de sa glotte avec une égale réussite et une infinie mansuétude. Comme Orville Nash, George Jones ou Charlie Rich, c'est un chanteur hors pair. Il avait sur scène cette incroyable facilité à poser sa voix. Je me souviens d'avoir cavalé, aussitôt après la fin de set, jusqu'au stand de Rocket, pour acheter ses albums, tellement ce mec m'avait impressionné. Et depuis, je n'ai jamais cessé de les écouter.

Avec «Saturday Night», les Rhythm All Stars nous font le coup du jump blues ultra boosté. Ils déploient cette énergie blanche qui balaie tout sur son passage. L'ami Carl enchante la piste des auto-tamponneuses, on se régale de l'écho bienfaiteur d'un soir de fête où my baby now traîne dans les parages. Oh oh, c'est magnifique d'ingénuité fiftique.

Mais il reste encore des genres à explorer. Avec «Come Back Baby», ils balancent un swamp rock tout vermoulu de primitivisme introverti. Carl hoquette comme Charlie Feathers. Un vrai diable. Avec «Sometimes», ils ouvrent sur un immense ciel bleu et boppent dans les coins. Ils reviennent au tagada avec «Travellin' Blues». Carl fait ce qu'il veut avec sa voix de stentor. En vérité, il nous balade et on adore ça. «Nobody's Guy» est allumé au riff. Encore une monstruosité primitive digne de Dot Records. Carl chante ça par en-dessous, comme s'il voulait se faire passer pour un fourbe et puis soudain il envoie la cavalerie. On se fait embarquer par le beat. C'est superbe et ça claque au vent. «My Mountain» est chanté dans le gras de la voix et on ferme le bal du samedi soir avec une reprise de Johnny Burnette, «Just One More Time», gros son bop montagneux, histoire de revoir une dernière fois l'écrasante majesté du rockab.

Un bon conseil, ne cherchez pas à écouter l'autre album («Slipped My Mouth») aussitôt après celui-là, surtout si vous avez les artères fragiles ou un souffle au cœur. Comprenez bien que Carl and the Rythm All Stars, ce n'est pas le Pink Flyod.

Admettons qu'une semaine se soit écoulée. Les feux de l'actualité auront nettoyé les esprits avec l'efficacité d'un lance-flammes. Vous aurez complètement oublié les turpitudes du rockab et son cortège de pulsions rachidiennes. Mais en passant devant la pile de disques, la seule vision de la pochette rallumera en vous un vieux réflexe libidineux. C'est avec un filet de bave aux lèvres que vous glisserez le second album de Carl dans le lecteur.

Et vous prendrez «Hot Song» en pleine poire, mais maintenant vous avez l'habitude. Comme dirait Gainsbarre, eau et gaz et frénésie à tous les étages. C'est une orgie de swing malade montée sur plaxmoll. Ils boppent comme ce n'est pas permis. Les slappeurs américains ont vraiment du souci à se faire. Même James Kirkland semble dépassé. Ils couronnent l'amplitude foutraque de ce bouillonnement juteux d'un joli riffage collatéral.

Ce second album est sur Wild records, et là on ne rigole plus. Ils sont allés l'enregistrer en Californie chez Reb Kennedy. Wild records est le dernier bastion californien du rockabilly. Pour ce second album, Carl n'a gardé que son batteur, Pedro Pena. Claude Placet a remplacé Bruno Longo à la guitare (c'est d'ailleurs Claude Placet qui jouait sur scène à Crépy en 2010) et Thibaut Chopin a remplacé Renaud Cans à la contrebasse.

«Too Much Loving» est encore plus pilonné que le Chemin des Dames en 1915. La sauvagerie rythmique dépasse les bornes. Franchement ils exagèrent. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'en rajouter. Le slap passe devant un beau strumming digne des sous-bois de l'Arkansas. Attention, ce morceau risque de vous slapper les neurones de façon irréversible. Carl se révèle le rockab le plus féroce de l'univers. À côté de lui, Jerry Lott (alias the Phantom) n'est qu'un enfant de chœur. Une férocité qui n'empêche pas le sérieux, car il tient les rennes de sa monture comme une star d'Hollywood.

Il chante «Slipped My Mouth» très haut, et on entend des clameurs dignes des milices confédérées jaillissant du bois. Solo break de folie pure et Youuuuihhhh ! Carl pose ses mots avec l'aplomb d'un délinquant juvénile du Tennessee. Et derrière, ça n'en finit plus de strummer. Comme le disque précédent, celui-là n'accorde aucun répit à l'auditeur. Carl embarque son monde et le seul moyen d'en réchapper, c'est de sauter en marche. À vos risques et périls.

Drumbeat d'intro et voilà «Gotta Go». En vrai pro, Carl mouille ses syllabes et plonge ses couplets dans le chaudron. Avec «Tell Me How», on passe à un registre plus jazzy. Ces mecs savent tout faire. On tombe à un moment sur un pont dément suivi d'une coulée de miel. Mine de rien, Carl et ses amis savent créer l'événement. Il sature son chant à fond et nous fait plonger dans le lagon vert d'Hawaï. Pur technicolor. De quoi faire baver Elvis.

Reprise de Bobby Wane, «Long Lean Baby» est un morceau beaucoup plus musclé, plus court sur pattes, plus râblé. On le sent prêt à en découdre. Il est stompé à la sauce bop. Merveilleuse tentative, digne de Ronnie Self, mais en vérité, c'est dix fois plus fin que du Ronnie Self. C'est même, comme le dit si bien Carl, de la dynamite !

«I'm A Man» est la énième resucée de «Folsom Prison Blues». Exceptionnellement, on passe l'éponge. Puis Carl remet le feu à la prairie avec «Really Movin'» et revient aux choses très sérieuses avec «Hello Rhythm», monstrueuse prouesse de vélocité slappée, émaillée de chorus précipités. En un mot comme en cent : épouvantablement bon. D'ailleurs, on ne s'en remet toujours pas.

Une nouvelle rasade de «I'm Gone», le véritable hit de Carl and the Rhythm All Stars, digne du «Tear It Up» des frères Burnette qui sont les héros de notre héros. Il boucle son affaire avec «Another Man» une balade trouée par des cris d'orfraie.

À la dernière minute, nous apprenons par une dépêche AFP qu'un troisième album de Carl & the Rhythm All Stars vient de sortir. Dans le bureau, tout le monde éclate de joie. Nous jetons tous nos chapeaux en l'air. Dehors, derrière les immenses baies vitrées du 60e étage, les gratte-ciels de Manhattan semblent danser le bop sous un soleil radieux.

Signé : Cazengler, le boppé du ciboulot

Carl & the Rhythm All Stars. Music to Live. Sfax records 2006

Carl & the Rhythm All Stars. Slipped My Mouth. Wild records 2008

Carl & the Rhythm All Stars. Drunk but Thirsty. Wild records 2013

ERVIN TRAVIS NEWS

Prochaine soirée de soutien à Ervin, ce samedi 4 avril, en région parisienne.

PAUL REVERE TIRE SA REVERENCE

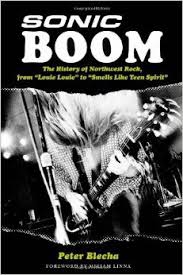

Si on cherche des informations sur Paul Revere & the Raiders, ce n’est pas dans «Sonic Boom», l’histoire du Pacific Northwest signée Peter Blecha, qu’on va les trouver. Et pourtant, il n’existe pas d’endroit plus propice que celui-ci.

Il n’y a quasiment rien dans ce livre sur Paul Revere. La raison ? Sa vie ne présentait peut-être pas suffisamment de relief pour alimenter la plume d’un historiographe. Une fois de plus, l’analogie avec Auguste Renoir s’impose : l’auguste peintre laisse une œuvre considérable, à la fois qualitative et quantitative, mais son vécu fut tellement ordinaire que les mémorialistes d’alors n’avaient rien à se mettre sous la dent. Même chose avec le pauvre Paul Revere qui a cassé sa pipe en octobre dernier. La platitude de sa vie privée explique certainement l’absence d’hommages conséquents dans la presse musicale. Et pourtant, des hérauts bien rompus soufflent chaque mois dans leurs trompettes de belles oraisons funèbres.

On ne retire du livre de Peter Blecha que deux bricoles. Un, c’est en voyant Jerry Lee sur scène quelque part dans l’Idaho que le jeune Paul vit son destin basculer et qu’il décida de devenir pianiste de rock. Deux, il avait un sens aigu des affaires, car à 18 ans, il était déjà propriétaire de trois salons de coiffure, qu’il revendit pour se porter acquéreur d’une grande salle de restaurant : il cherchait tout bêtement un endroit pour lancer Paul Revere & The Raiders, le groupe qu’il venait de former. Son principal exploit, hormis ses coups dans l’immobilier, fut de découvrir un chanteur en la personne de Mark Lindsay, le kid qui venait livrer le pain au restaurant pour le compte de la boulangerie McClure. Ça ne s’invente pas. D’ailleurs, on voit bien à sa mine que Paul Revere avait du plomb dans la tête. Il n’était pas du genre à tortiller du cul et à se faire plumer comme les Small Faces ou Jimi Hendrix. Il avait la physionomie archétypale du Yankee blond au regard clair des images d’Épinal, celui qui plisse les yeux pour mieux jauger ses semblables et dont l’éclatante blancheur de râtelier éblouit les femmes. Il se coiffait un peu comme un voyageur de commerce avec une raie sur le côté et sa psychologie se résumait à l’éclat de son sourire. Tout en lui sentait l’eau de toilette bon marché et le portefeuille bien garni. L’homme d’affaires chevronné l’emportait sur le rocker et bien sûr sa discographie était à l’avenant.

Une misérable info tendrait à consolider ce portrait inachevé : en 1967, trois des cinq membres du groupe alors en pleine ascension vers la gloire furent virés : Jim Valley, Phil Volk et Drake Levin. Licenciés sans préavis. Pour quelle faute ? Selon une rumeur pour le moins malveillante, Paul Revere les aurait surpris tous les trois à fumer du hash. Ça nous rappelle l’épisode de la visite d’Elvis à la Maison Blanche, lorsqu’il promet à Richard Nixon de l’aider à gagner la guerre contre les drogués. N’oublions jamais que les États-Unis d’Amérique constituent la plus grande réserve de conservateurs et de beaufs du monde - et par conséquent la plus grande réserve d’adolescents en révolte contre ce que Léo Ferré appelait l’Oppression.

Mais si en Europe on s’intéresse aux disques de Paul Revere & The Raiders depuis des lustres, c’est parce qu’ils furent avec les Sonics et les Wailers d’admirables ambassadeurs d’une scène qu’on appelait au temps de sa splendeur le Pacific Northwest et dont l’origine remonte à 1957, l’année où Bobby Blue Bland, Junior Parker et les Upsetters de Little Richard ravageaient la contrée, mais ça remonte aussi à Richard Berry et à son single magique «Louie Louie» que réclamait le public chaque fois qu’il montait sur scène. TOUS les groupes locaux se mirent à jouer «Louie Louie», y compris les Raiders de 1963. Et tout le son Pacific Northwest vient de là, de ce mélange de pur raunch à la Little Richard et de saxophone, de distorse maximale et d’accords binaires. Le terrible blast des Sonics n’aurait jamais pu exister ailleurs. L’énergie fantastique de la scène grunge non plus. Au moment de l’apogée de Nirvana, un journaliste de Spin avait mené l’enquête, à savoir : pourquoi les groupes de la région de Seattle jouaient aussi fort ? Parce qu’ils devaient paraît-il couvrir le bruit produit par les souffleries de l’usine Boeing voisine. Le Rouletabille américain ajoutait que ces mecs hirsutes et mal coiffés jouaient de la guitare électrique parce qu’ils n’avaient pas le choix. Justement, ils ne voulaient pas passer leur vie dans ces fameuses usines Boeing ou dans les camps de bûcherons qui étaient les seules perspectives d’avenir dans la région. En 1965, les hurlements de Gerry Roslie étaient uniques au monde et ça, Billy Miller et Miriam Linna l’avaient bien compris. Car s’il en est deux qui ont œuvré pour soigner la mauvaise réputation de cette scène perdue au bout du monde, c’est-à-dire au Nord-Ouest des États-Unis, ce sont bien les deux fondateurs de Norton Records. Tout le monde le sait, les Sonics firent passer les Animals et les Stones pour des enfants de chœur, mais on ne le découvrit que beaucoup plus tard. Comme le dit Miriam Linna dans la préface qu’elle a donné à Blecha : «No geographical area of the US serves up such a readily identifiable heap of teenage blast better, faster or louder than the Pacific Northwest». Miriam sait de quoi elle parle : il n’a pas existé d’explosion adolescente plus forte et plus fulgurante et immédiatement reconnaissable que celle du Pacific Northwest. Elle ajoute qu’au cours de ces chaudes soirées de 1957 se déclara un incendie qui allait durer 50 ans - «fifty years of unstoppable, deliciously loud and frantic rock’n’roll.»

Les pochettes des albums de Paul Revere & The Raiders ne passaient pas inaperçues. Pour des raisons évidentes, Paul Revere avait converti ses collègues aux vertus du déguisement. Ils apparurent donc dans des uniformes de l’armée révolutionnaire américaine, celle qui arracha l’indépendance du pays aux Anglais, au XVIIIe siècle. À l’époque, on ne vit même pas le ridicule de leur dégaine, car ne comptait que le son. On peut bien dire que les Raiders furent de sacrés garagistes et que le succès de certains de leurs disques fut amplement mérité. Les Raiders de la première époque étaient des musiciens accomplis et la cerise sur le gâteau se nommait Mark Lindsay, fantastique chanteur du niveau de Dick Dodd ou de Jim Sohns.

Lorsqu’on examine la pochette de «Here They Come», album paru en 1965, on voit immédiatement que les Raiders ne sortent pas d’une escarmouche avec les Anglais, ni d’un récit d’Hugo Pratt. Ils semblent plutôt participer à une kermesse. D’ailleurs, il ne leur manque que les paniers de pique-nique et les cruchons de cidre. Leurs titres sonnent encore très early-sixties, tout y est très cousu de fil blanc. Ils nous font une belle version de «Louie Louie», que Mark Lindsey introduit au sax. Et dans «Oo Poo Pah Doo», on l’entend screamer out of his brains. On découvre aussi en Drake Levin un guitariste exemplaire. C’est lui qui prend le solo dans ««Sometimes», un balladif superbe qui aurait très bien se retrouver sur le «Got Live If You Want It» des Stones. Mark Linsdey continue à faire des étincelles avec «Gone» où il sonne comme Freddy Mercury. Ils font une belle reprise des Stones, «Time Is On My Side». Bon d’accord, ce n’est pas la voix de Jagger, mais le son est beaucoup plus garage chez les Raiders que chez les Stones qui a cette époque commençaient à ravager l’Amérique.

Et là, en homme d’affaires avisé, Paul le boss va donner l’inflexion à la carrière du groupe qui devient très vite énorme. Whaaah ! Le boss Paul met le turbo. Les Raiders passent à la télé et trois albums sortent la même année, en 1966 : «Just Like Us», «Midnight Ride» et «The Spirit Of 67». Et pour les amateurs de garage, ces trois albums constituent une triplette de la mort du petit cheval. Ce sont des classiques imparables. Ils attaquent «Just Like Us» avec «Stepping Out» et ils sonnent comme les Shadows Of Knight, même pulsation délinquante. Sur «Doggone», Mark Lindsey chante du menton comme Dick Dodd des Standells. Et là, oh stupeur, on s’aperçoit que les autres savent aussi chanter ! Drake Levin prend le micro pour «Out Of Sight» une belle pièce de r’n’b. On a là un vrai white niggah. Quelle polyvalence, baby ! C’est carrément du James Brown. Et paf, on se prend une version de «Baby Please Don’t Go» dans la hure. Qui fait le Van Morrison ? Phil Volk, le bassman. N’allez surtout pas prendre les Raiders pour des branleurs ! Et la fête se poursuit en face B avec «Just Like Me», pure perle de garage délinquant, aussi perfide que celles des Pretty Things, un hit ultime et exaspéré, claqué comme «Louie Louie». C’est l’un des hits garage les plus violents de l’histoire. Tout y est, le riff, la rage et la bave. Drake Levin chante une reprise du «Catch The Wind» de Donavan et il prend bien soin de tordre ses syllabes pour sonner comme Dylan. Puis c’est au tour de Mark Lindsay de faire sa Stonesy avec une reprise de «Satisfaction». Décidément, ces mecs sont assez complets, au moins autant que les Standells qui eux aussi sortaient de sacrées reprises (écoutez «The Hot Ones» et vous allez voir trente-six chandelles). Phil Volk prend «I’m Crying» des Animals. Ce mec impressionne, car après avoir fait le Van Morrison, il fait le Burdon. Wow, quel camaléon ! Il s’en sort avec les honneurs - Lemme cry - Il enroule sa bassline par derrière et le boss Paul joue le beau shuffle d’Alan Price. Tiens, justement, voilà Paul le boss au micro pour «New Orleans» - Down on Creshent street - mais il reste très classique. Nos amis finissent cet album terrible avec «Action» et cette fois ils font les Beach Boys.

On trouve d’autres belles pièces dans «Midnight Ride», comme «Kicks», l’un de leurs classiques. C’est de la pop joyeuse, sautillante, bourrée d’énergie, fraîche et rose comme une saucisse adolescente. Au dos, le mec qui rédige les notes dit que cet album est le «Rubber Soul» américain. Il exagère peut-être un peu. On sent nettement l’influence de Dylan dans «There’s Always Tomorrow». C’est Smitty le batteur qui chante du nez. Drôle de mélange, car c’est une structure dylanesque sur laquelle ils tartinent des chœurs californiens et un solo bien psyché, tout en arpèges psychopathiques. Ça pulse ! Ils passent du cauchemar psychomoteur voulu par Dylan aux déchirures de ciel voulues par Brian Wilson. Le mélange enivre. C’est un rare mix de tension et de bonheur. On trouve un peu plus loin une belle reprise des Monkees, «I’m Not Your Stepping Stone» : tout y est, la relance, la tension et le beat en escalier. En face B se nichent deux perles rares : «Get It On», pur jus de pop sixties tiré par un beat char à bœufs - Try try try until the day you die - Ils sont à leur aise sur ce genre de beat bien besogneux. Ils sont bien plus malsains que les Stones. Le solo putride constitue une véritable insulte à la médecine moderne. Et l’autre coup de Jarnac de l’album, c’est «Louie Go Home», garage sixties américain à l’état le plus pur, avec un chant perdu dans le Midwest et un nappage d’instruments squelettiques, le tout tenu par une ténacité digne de celle des pionniers. Leur garage reste bien groovy et terriblement insidieux, chargé des pires intentions - Wouaaahhh - Les Raiders sont très convaincus de leur prestige et ça s’entend. Quelques énormités sur «The Spirit Of 67», comme «Louise», la sœur de Louie. C’est débarbouillé par un Mark Lindsey pas loin des Pretty Things dans l’intention d’être mauvais et hargneux, avec la morve au nez. Stupéfiante reprise de «Hungry» en face B, un classique signé Barry Mann et Cynthia Weil. C’est du Brill grillé à la poêle à frire du Pacific Northwest - Hungry baby for a girl like you - Ils traitent ça sournoisement et avec une sauvagerie exemplaire. C’est là où Mark Lindsey révèle sa nature de shouter magnifique. C’est ce qu’on appelle un hit poundé. Et Smitty revient au chant pour «Our Candidate», garage pur jus. «The Great Airplane Strike» qui boucle l’album sonne tout simplement comme un classique des Stones.

Et hop on passe en 1967 et Paul Revere a viré les trois vrais garagistes du groupe. Le son va changer, même si Freddy Weller, Joe Jr et Charlie Coe sont de bons musiciens. Ils attaquent l’album «Revolution» avec «Him Or Me» l’un des plus grands hits des sixties, repris par les Groovies et David Gedge. C’est l’âge d’or de la pop américaine. Tout est dans la puissance mélodique. Mark Lindsey y fait des merveilles. Mais sur cet album, on sent une grosse influence des Beatles, comme dans «Reno», où ils s’adonnent à l’excellence d’une démarche imaginative. On les entend musarder. Mais l’album va être ruiné par des slowly but surely. «Gone Movin’ On» est d’une puissance spectorienne, avec la batterie devant et un fort parfum de Beach Boys Sound. On a là des envolées extraordinaires sur fond de trompettes mariachi. Il faut attendre la face B pour sauter en l’air. «I Had A Dream» sonne comme un hit pop. C’était probablement leur intention. Voilà un cut aussi bien balancé que ceux des Lovin’ Spoonful, bien monté aux harmonies vocales et à la décontraction emblématique. Toujours de la belle pop avec «Tighter», et une prod sophistiquée à la Terry Melcher. On ne peut qu’admirer cette californialisation du son. C’est indéniablement la musique des jours heureux. Mais on le voit bien, cet album est moins radical que les précédents.

C’est en allant enregistrer un album à Memphis en 1968, que Paul Revere comptait enrayer le déclin de son entreprise. «Goin’ To Memphis» est avant tout un album de Mark Lindsay. Les Raiders passent directement à la bonne soul de familles et on tombe sur un «Every Man Needs A Woman» cuivré jusqu’à plus soif. Au dos de la pochette, Rufus Thomas, Isaac Hayes et David Porter donnent des coups de chapeau à tire-larigot. Oh, mais les Raiders sortent un Memphis Sound parfait. On savait qu’ils étaient de vrais caméléons, mais là, ils dépassent l’entendement. Mark Lindsay chante «My Way» comme un vrai soulman. Justement, ils reprennent le fameux «Soul Man» de Sam & Dave et ils tapent dans l’extraordinaireté des choses. Mark n’a rien à envier aux deux héros de Stax. Par contre, les coups de sax derrière lui ne sont pas bien en place. En face B, ils sortent un «I Don’t Want Nobody» effarant de pression soul. On croirait entendre chanter Edwin Starr. C’est dingue ce que Mark Lindsay peut aspirer à l’âpreté de la soul implorante. Il recherche l’intensité de tous les instants, et il la trouve, comme savent si bien le faire les grands artistes américains. «No Sad Songs» est encore une pièce vraiment digne de Sam & Dave. Ces gens-là savent trousser un hit soul et staxer la mémère. Ils n’ont aucun problème, ni du côté rhythm, ni du côté blues. Mark Lindsay force encore la sympathie avec le sidérant «Cry On My Shoulder» et il revient au heavy sound d’antan avec «Piece Of Mind», où l’on retrouve le bon gras des guitares. Ils bouclent avec un véritable hit de juke, «Goin’ To Memphis», admirablement ficelé, saxé, poundé et emballé.

Ils sortent la même année «Something Happening», un album beaucoup plus pop qui confirme l’inexorable déclin. On a toujours la même équipe (Joe Jr, Freddy Weller et Charlie Coe). Avec «Happening» ils sonnent un peu comme les Beatles, mais après ça se dégrade, car avec «Happens Every Day», ils parlent de candy store et se mettent à sonner comme les Herman Hermits. Ils pataugent dans la pop à pépère. Les pièces de gnognote se succèdent et un fort parfum d’ennui s’élève de la platine. Il faudra attendre «Communication» en face B pour se raccrocher la mâchoire. On retrouve enfin le mordant des Raiders. C’est même une sacrée belle pièce à espaces dilatés, à allers et retours, à redites emblématiques et autres débordements par la droite et par la gauche. On a là un bel alliage de hargne r’n’b et de pulsions psyché mal maîtrisées. Freddy Weller s’amuse comme un gnome dans la forêt de Brocéliande. Ils replongent ensuite dans la mauvaise pop à la Hollies et avec «Good Times», on a même l’impression qu’ils se prennent pour les Zombies. Mais dieux du ciel, Mark Lindsey n’est pas Colin Blunstone ! Par miracle ils finissent avec un «Happening 68» chauffé aux cuivres et qui renoue avec l’excellence de l’appétence pour la pitance.

C’est la fuzz de Freddy Weller qui va sauver «Hard ‘N’ Heavy» paru en 1969. Après deux morceaux de pop inepte, Freddy Weller allume «Time After Time» à la fuzz. Il reprend même le thème de «Satisfaction». C’est un sacré pompeur de Pompéi. Autre belle prestation de Freddy Weller : «Without You», conglomérat garage de guitare acoustique et d’harmo, soudé à la fuzz. Et Mark Lindsay chante comme un crac. Coup d’éclat avec «Cinderella Sunsine». On frappe à la porte. Toc toc toc...

— Excuse me, my name is Mark Lindsey and...

Blow ! On lui claque la porte au nez.

— Hey !

Et il tambourine à la porte...

Ce cut est l’un des hits des Raiders doté d’un fantastique final transgressif brouté à la base fuzz, digne de la fin du «Baby I Love You Won’t You Tell Me Your Name» des Doors. Dans le Pacific Northwest, on savait envoyer la purée. Cette pop a l’air fleur bleue comme ça au débotté du chat botté, mais il faut faire confiance à Mark Lindsey, il sait lever une tourmente. Et ils terminent l’album avec un hit monstrueux, «Call On Me», une pop qui se tient, bien calée sur son train arrière et mélodiquement ambitieuse. C’est même un modèle d’élan pop.

«Alias Pink Fuzz» sonne un peu comme la chant du cygne des Raiders. On les sent dépassés et incapables de se renouveler. Les Raiders proposent un mélange de petite pop et de petit garage insignifiant. On sent parfois qu’ils voudraient sonner comme Love, mais ils sont loin du compte. C’est l’album le plus décevant du groupe et la fin de l’âge d’or.

Le groupe se modernise en simplifiant son nom et devient les Raiders. «Collage» sort un an plus tard. Ce très bel album s’ouvre sur une reprise de Laura Nyro, «Save The Country». Mark Lindsay porte la barbe et produit le groupe. On sent qu’il a mûri. L’époque du fringuant teenager qui sautait partout déguisé en soldat de la révolution américaine est bel et bien révolue. Back to the Pacific Northwest rumble avec «Dr Fine». Mark Lindsay redevient le temps d’un cut le fantastique screamer qu’on adorait et derrière lui joue Freddy Weller, le good time bomber. C’est excellent car insistant. Ils enchaînent avec «Just Seventeen» qui restera l’un des grands classiques du garage excédé qui trépigne. On trouve une autre perle en face B qui s’appelle «Gone Movin’ On», belle pièce de pop énergique emmenée au chant et qui sonne comme un hit des seventies. Les Raiders savent rester dans l’éclat de la légende. Ce cut est digne de ce que faisaient les Beach Boys à la même époque et en plus c’est relancé aux trompettes mariachi. Effarant, c’est sûr et certain. Les Raiders firent partie des meilleurs groupes de pop-rock américains. S’ensuit un «Sorceress With Blue Eyes» assez solide, une sorte de purée psyché descendante dans la meilleure tradition lysergique. Avec «We Gotta All Get Together», ils se prennent carrément pour l’Airplane. On les sent décidés à grimper au sommet des barricades et ils le font à l’orchestration maximale. C’est cuivré à l’excès et magnifique d’élan. Chapeau bas.

On photographie nos amis les Raiders dans le désert pour la pochette d’«Indian Reservation» paru en 1971. Signé JD Loudermilk, le morceau titre de l’album fut dans les seventies un hit qui rendait hommage aux «Cherokee people» - so proud to live so proud to die - Les Raiders enchaînent avec «The Shape Of Things To Come» de Barry Mann et Cynthia Weil, une belle pop de Brill bien intentionnée, mais il leur manque juste une petite chose : l’étincelle qui met le feu aux poudres. Ils tapent ensuite dans un cut de Leon Russell, «Prince Of Peace» et le font sonner comme du bon miam miam Steppenwolf. Mark Lindsay connaît bien le secret du raunchy. Ils bouclent cette première face avec «Take Me Home», un cut signé Terry Melcher, leur vieux producteur. En fait, le cut s’apparente au groove de bon aloi, bien bardé de chœurs d’artichauts de femmes noires, comme on en voyait partout dans les seventies américaines. En face B, ils reprennent le très beau «Eve Of Destruction» de PF Sloan. C’est drôle, dès qu’on leur donne de bonnes chansons, ça fonctionne. Ils terminent avec «The Turkey», le hit de cet album de reprises un peu raté. Mark Lindsay compose et chante ce beau groove foisonnant de percus et de beaux accords glougloutés, percé en son centre d’un joli chorus de guitare aérien. Ce cut salvateur arrache ce pauvre album aux sables du désert.

«Country Wine» sort en an plus tard et ne fait pas de vagues. Les Raiders tentent désespérément d’enrayer le déclin. On trouve sur cet album une belle monstruosité, «Powder Blue Mercedes Queen», grosse pièce de garage seventique montée sur les accords du Spencer Davis Group. Ils renouent passagèrement avec leur légendaire énergie et le gras de la gratte. Le reste de l’album est très pop, et si on l’écoute une fois dans sa vie, c’est déjà pas mal.

Paul Revere et Mark Lindsay reforment le groupe en 1983 pour enregistrer «The Great Raider Reunion», une sorte de Best Of où on retrouve tous les gros hits sixties, «Good Things» (Good thing girl ! bien stompé au beat), «Steppin’ Out» (monté sur la bassline, pop sixties à forte teneur garage), «Let Me» (gros jerk invulnérable) et «Just Like Me» (cut qui a hanté les garages d’Amérique avec son vieux riff à la «Louie Louie»). Sur la face B cavalent «Indian Reservation», «Hungry» et le fabuleux «Him Or Me» qui est l’archétype fondamental de la grande power pop américaine. Les Raiders sont dessus, comme l’aigle sur la belette.

Sur le Greatest Hits Vol 2 des Raiders paru en 1971, on retrouve «Just Seventeen», cette fabuleuse pièce de garage grattée à la surtension, l’un des hits les plus féroces de l’histoire du rock américain. Mais l’un des meilleurs investissements que puisse faire l’amateur de garage, c’est le triple album paru en 2010, «The Complete Columbia Singles». Tout y est et il faut se préparer à danser le jerk, car c’est du triple concentré de tomate. Évidemment, ça ne peut que démarrer avec «Louie Louie» (joué à la trompette, dans une ambiance mambo de fête foraine, quasiment érotique), puis ça continue avec «Louie Go Home» (infectueux et screameux comme un chêne qu’on abat), «Have Love Will Travel» (Classic Pacific Northwest stomper, joliment pulsé à l’orgue), «Sometimes» (magnifico et gluant), «Stepping Out» (garage-punk standello-themmique, incroyablement violent, l’un des hauts-lieux du vertige garage, honey), «Corvair Baby» (magnifique car-song, pour les collectionneurs), «Just Like Me» (monté sur deux accords, perverti à l’extrême, clap-hands, screams, solo apoplectique, garagey à gogo, digne du Really Got Me des Kinks, martelé jusqu’au bout du bout), «Kicks» (forcément bon car signé Barry Mann/Cynthia Weil), «Hungry» (itou, du Mann/Weil solide comme une forteresse imprenable) et «The Great Airplane Strike» (pure Stonesy, fabuleuse de respect). La fête se poursuit sur le disk 2. Attention, ça reste d’une densité extrême, car beaucoup de cuts sont insupportables d’excellence, surtout rapprochés les uns des autres comme ils le sont ici. Top départ avec «Ups & Downs» (Nouvelle giclée de Stonesy, pur jus «Between the Buttons», incroyable mais vrai et c’est produit par Jack Nitzsche, histoire de bien enfoncer les clous), et ça continue avec «Him Or Me» (et là c’est de la triche car on découvre que Terry Melcher a fait venir Hal Blaine, Ry Cooder, Jerry Cole, Jim Gordon et Jim Keltner dans le studio. Pas surprenant que ce hit soit tellement supersonique - c’est le hit sixties parfait, inaltérable, comme peut l’être «When You Walk In The Room» de Jackie DeShannon - puissance et étincelles irisées), «Legend Of Paul Revere» (power-pop scintillante), «Piece Of Mind» (heavy psyché, Mark Lindsay chante comme un black, et finit en hurlant comme Wilson Pickett), «Rain Sleet Snow» (trompettes mexicaines et riff fuzzy, so what ?), «Too Much Talk» (furia fuzz avec une belle couche de crème pop, miam miam), «Don’t Take It So Hard» (pièce magnifique, dotée de tous les atouts poppy), «Cinderella Sunshine» (sous ses allures poppy, c’est un monster hit), «It’s Happening» (pur jus garage fuzz des entrailles de l’Amérique), «Without You» (heavy as hell, magnifique sous toutes les coutures), «Let Me» (on a envie d’ajouter «put it in» pour faire le Dédé - single chargé de poudre, Mark Lindsay s’y affirme comme l’un des grands shouters américains, cut bardé de plans punk dignes des heures noires - Terrifiant) et «Judge GTO Breakaway» (pastiche de Shorty Long et fuzz à tous les étages). Si on en veut encore, il y a du rab sur le disk 3 qui est beaucoup moins agité, mais il vaut quand même le détour. Il faut attendre «Gone Movin’ On» pour retrouver Mark Lindsay en grande forme. Plus loin, on tombe sur la reprise d’«Indian Reservation», le hit de Don Fardon et de Marvin Rainwater, remodelé par John D. Loudermilk. Puis au fil des cuts, on sent que le son s’édulcore. Avec «The Turkey», Mark Lindsay s’accroche encore à ses vieilles racines r’n’b. Il sait ramoner la cheminée d’un cut, pas de doute. Mark Lindsay est un héros méconnu. Les Raiders tapent aussi dans Jimmy Webb avec «Song Seller», mais ça ne fonctionne pas très bien. Au fil des cuts, on les entend sonner comme Dylan ou comme Stevie Wonder et ils finissent sur une admirable reprise des Easybeats, «Gonna Have A Good Time», qui leur va comme un gant.

Pour ceux que le personnage de Mark Lindsay intéresse, il existe une compile sortie récemment, «The Complete Columbia Singles», mais ça tape un peu trop dans la pop orchestrée. Mark Linsday se prend pour Liza Minnelli et il fait son crooner de zone B. Le plus souvent, il flirte avec la soupe, chante des balladifs de garçon coiffeur et il faut attendre «Are You Old Enough» pour renouer avec le r’n’b de jute de juke. Disque incompréhensible. Les Raiders comme les Stones ont connu un âge d’or et le conseil qu’on peut donner est de jeter l’ancre dans cet âge d’or.

Signé : Cazengler, Raider comme un passe-lacet

Disparu le 4 octobre 2014

Paul Revere & The Raiders. Here They Come. Columbia 1965

Paul Revere & The Raiders. Just Like Us. Columbia 1966

Paul Revere & The Raiders. Midnight Ride. Columbia 1966

Paul Revere & The Raiders. The Spirit Of 67. Columbia 1966

Paul Revere & The Raiders. Revolution. Columbia 1967

Paul Revere & The Raiders. Goin’ To Memphis. Columbia 1968

Paul Revere & The Raiders. Something Happening. Columbia 1968

Paul Revere & The Raiders. Hard ‘N’ Heavy. Columbia 1969

Paul Revere & The Raiders. Alias Pink Fuzz. Columbia 1969

The Raiders. Collage. Columbia 1970

The Raiders. Indian Reservation. Columbia 1971

The Raiders. Country Wine. Columbia 1972

Paul Revere & The Raiders. The Great Raider Reunion. ERA Records 1983

The Raiders’ Greatest Hits. Volume II. Columbia 1971

Paul Revere & The Raiders. The Complete Columbia Singles. Collector’s Music Choice 2010

Mark Lindsay. The Complete Columbia Singles. Real Gone Music 2012

Peter Blecha. Sonic Boom. The History Of Northwest Rock. Backbeat Books 2009

Sur l’illustration, de gauche à droite : Mark Lindsay, Joe Jr, Charlie Coe et Freddy Weller. Au premier rang, Paul Revere.

ROCK IN GOMETZ LE CHÂTEL N° 3

28 / 03 / 2015 / ESPACE CULTUREL BARBARA

K'PTAIN KIDD / NITRO BURNERS

La teuf-teuf a couvert la distance en quarante minutes. Pas un hot rod, mais sans carte, ni boussole, ni GPS. From Paris to Gometz-le-Châtel, je vous l'accorde ça a moins de gueule qu' Elvis From Memphis to Vegas. OK, quoique en y réfléchissant bien, la soirée a été sacrément rock and roll. Troisième fois que l'on vient à Gometz et l'on ne regrette pas. Accueil sympa et efficace, bouffe pas chère, et boutique à friandises. Un 45 tours de Gene Vincent, un petit Eddie Cochran de la série Rock Star, et les deux premiers CD d'Ervin Travis introuvables depuis belle lurette. Si j'avais pensé à dévaliser une banque, j'aurais pu prendre quelques autres merveilles au stand d'Hichem, mais stupidement distrait, j'ai oublié. La salle se remplit lentement mais sûrement. Beaucoup de têtes connues, des teddies comme s'il en pleuvait. Doit y avoir un sacré club de danse dans le coin car ça guinche tout son soul et Gegene le DJ n'en finit pas d'aligner les scuds.

K'PTAIN KIDD

Enfin le K'ptain Kidd appareille. Petit équipage. Gilles Tournon à la basse, Stéphane Mouflier qui se prépare à faire du raffut sur ses fûts, et Tony Marlow à la guitare. Pas un de plus. Chemise à jabot et dentelle pour Tony, normal c'est lui le capitaine et marinière pour le reste de l'équipage. Trois, mais pas tout seuls. Je ne parle pas du public qui attend que le vent se mette à déferler de fortes saccades dans les voiles. Plissez les yeux et dans les interstices du réel vous apercevrez le fantôme de Johnny Kidd échappé des limbes de l'enfer qui gesticule sur le roof des souvenirs. Un demi-siècle que Johnny Kidd nous a quittés. Fut le parfait trait d'union entre le rock des pionniers et la première vague du rhythm and blues anglais. Comme beaucoup de ceux qui fraient les nouveaux chemins, son nom fut vite recouvert par la jeune génération suivante. Faudra attendre une dizaine d'années avant que le pub-rock ne le redécouvre... Johnny Kidd fut aux avants-postes du premier rock'n'roll anglais et à l'avant-garde de l'explosion punk. Deux des pages les plus méritoires de l'english rock story.

L'on est loin des roots, loin de la refondation à la Cavan, loin de toutes les revivals, fût-il celui des Stray Cats, le son est ramassé, très électrique, très anglais pour tout dire. Pas de temps pour l'esbroufe. Faut assurer au maximum, serrer au plus près. Pas vraiment de soli, mais des moments de plus grande concentration d'efficacité pour les solistes. C'est à chaque instant que l'on doit être présent, accroître la densité sonore tout en sachant s'en démarquer Participer à une construction commune tout en apposant sa signature. Ce n'est pas un trio qui joue, avec la découpe esthétique des riffs que l'on sculpte et peaufine chacun à son tour. L'on ne s'adonnera qu'une seule fois dans tout le concert à ce parti-pris, comme par hasard sur un instrumental Race At The Ace Café, une compo originale de Marlow, où la guitare sonne et scintille à la Shadows alors que Stéphane et Gilles jouent aux rosiers grimpants sur la colonne fuselée dressée par Tony. K'ptain Kidd joue au plus pressé. Se marquent à la culotte. Stéphane vous envoie de grandes baffes sur ses peaux, comme s'il tapait à grands coups de masse sur le cul d'un éléphant. Gilles, toute sa longue silhouette courbée sur sa basse qu'il tient assez bas, étaye la galerie. Sans lui tout s'écroulerait, à chaque ahan de Stéphane il oppose une plaque blindée lisse et imparable. Tony cimente le tout avec un hachis de riffs démoniaques. Chaque note comme un rivet imputrescible. Vous n'avez qu'à suivre. Vous servent un steak tartare, saignant, cuit sous la selle d'une cavalcade infernale.

Nous jouent l'intégralité de l'album Feeling ( voir KR'TNT 220 du 29 01 / 15 ), le temps de se rendre compte – beaucoup plus que sur le disque – combien l'oeuvre musicale de Johnny Kidd était d'une compacte homogénéité, réemployait souvent les mêmes séquences tout en les diversifiant à outrance. Un morceau de Kidd n'obéit qu'à une seule loi : court à sa fin le plus vite possible. Pas de chichi, pas de chachacha. Pas de temps à perdre dans les mignonneries et les enjoliveurs. Du brut du décoffrage. Mais une pyramide élevée en moins de temps qu'il n'en faut pour l'entendre. Un superbe Restless, un magnifique Growl ( et Tony qui ose se plaindre de son mal de gorge après avoir poussé un grognement d'ours des cavernes dérangé en pleine hibernation par un Neandertalien imprudent ! ).

Prestation exemplaire. La classe et le savoir-faire. Difficile à réaliser, et pas servile. Ne recherchent pas l'identique. Se contentent de l'esprit de l'impact. Un set fulgurant et compacté qui s'achève comme un rêve par le classique des classiques, le Shakin' All Over, qui vous secoue sans dessus dessous comme un coup de poing final.

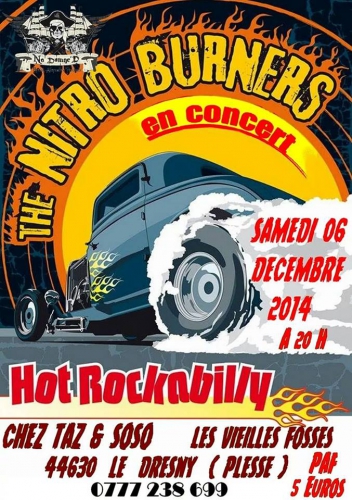

NITRO BURNERS

Sont placides. Tous les trois sur scène. Attendent tranquilles. Prêts à démarrer. Mais Mimile a encore mimille disques à passer sur sa platine. Va leur chercher une bière pour les faire patienter. Mais ils n'ont pas l'air de trouver cela long. Prennent la vie avec philosophie, pas la moindre trace d'impatience lorsque l'on recherche Mister Jull qui a déserté la sono. Méritent tous les trois le grand prix du stoïcisme pour l'année 2015. Tant qu'ils restent au pré autant les présenter : le grand à la moustache en fer à cheval sagement assis derrière sa batterie c'est Laurent. Le longiligne accroché à sa contrebasse ornée de flammes infernales c'est Phil. Quant au géant qui caresse sa Gretsch c'est Kees.

Commencent calmement ( tout est relatif ). Quatre morceaux étranges, une rythmique rockab, sur un arrière-fond country très prononcé parcouru de réminiscences first sixties. Un peu bizarre, comme des timbres qui refusent de se décoller. Toutefois, une chose est acquise, Kees possède une super belle voix, très américaine, capable de prendre toutes les colorations. Et puis, sans préavis le typhon fond sur vous. Accrochez-vous aux petites herbes, car les Nitro Burners vous envoient des rafales de hot – wild -rockabilly à hautes doses. L'air de rien. Entre deux morceaux, Laurent reste derrière les drums comme s'il était assis à la terrasse d'un café à déguster une boisson anisée dans la chaleur caniculaire, Khees essaie de trouver l'accord parfait sur sa guitare et Phil mime avec de simples gestes dénégateurs des blagues stupides, genre Carl Perkins, non je ne connais pas. Fait si bien l'idiot que l'on est obligés de rire.

Et ce coup-ci c'est parti pour de bon. Vous dis pas tout ce qui nous tombe dessus. Des cataractes. Du rockab d'enfer, à en veux-tu, en voilà. Vont commencer par une petite série de trente. Un apéritif. A la nitroglycérine. Khees vous les balance comme s'il jetait les meubles de l'appart par la fenêtre du trentième étage. L'est sûr que ça va plus vite. Suffit de ne pas être dessous. Justement nous on reçoit et à voir le public qui s'extasie et crie de joie, tout le monde apprécie.

Phil à retordre de rire ne cache pas son jeu. Se lance dans des solos de contrebasse qui swinguent à mort. L'a couché la big mama sur le devant de la scène, et à califourchon sur ses flancs il nous délivre de satanés décollements de cerveaux reptiliens. Ne stase pas dans le binaire, l'a dû écouter ( pure supposition ) tous les Pastorius de la planète qui jacobisent le jazz pour jouer si fluide reptile et si puissant boa de chauffe. Avec Laurent par derrière qui met la pédale douce sur la grosse caisse et qui s'active sur la chalerston, l'on se croirait au bon temps de la prohibition, mais Khees a tôt fait de faire voler en éclats vos illusions. Nous sommes bien au pays du rockabilly brûlant. N'y mets pas la main, tu y laisseras tes doigts.

Viennent de Nantes et ne sont pas prêts d'y retourner. Sont sur scène, ils y restent. Rajoutent une vingtaine de titres au dernier morceau. Les Nitro ne vous servent pas des demi-portions. Mènent un beat d'enfer. Viennent de faire la première partie de Crazy Cavan. N'ont pas été choisis au hasard, plutôt à la roulette russe. Pas celle pour les fillettes qui se joue au revolver, l'autre qui se pratique au bazookabbilly. Cette musique qui vous arrache la tête et les tripes.

Miracle l'on est encore vivants. Nous ne l'avons pas fait exprès. Nous ont hachés menus aux petits oignons et aux gros gnons. Les Nitro Burners méritent leur sauvage appellation. Ne trichent pas sur la marchandise. Donnent davantage qu'ils ne promettent. Khees a encore quelques munitions en réserve, faut encore suivre les boeufs jusqu'au bout de la nuit...

BILAN

Mémorable soirée, première apparition publique de K'ptain Kidd et découverte de Nitro Burners. Et le seize mai, l'Association French Honky Tonk nous sort le grand jeu avec deux concerts l'après-midi et trois autres en soirée, plus expo voitures and Tutti Frutti habituels, et quelques surprises...

Damie Chad.

( Photos prises sur le FB des artistes )

Blues cafe preSents

ELMORE JAMES

DUST MY BROOM

DUST MY BROOM / LOOK ON YONDER WALL / IT HURTS ME TOO / COMING HOME / THE SKY IS CRYING / I BELIEVE / HAND TO HAND / ROLLIN' AND TUMBLIN / MEAN MISTREATIN' MAMA / I GONE SOMEBODY MORNING / PICKIN' THE BLUES / STANDING AT THE CROSSROAD.( Attention interversion de la playlist )

2003 / Galaxie Music 38251 42.

Très bon choix de titres mais pour les notes de pochette c'est le zéro absolu. Heureusement qu'Elmore James n'est pas un inconnu. N'a enregistré qu'à partir de 1952, oui mais avant il avait fait la route avec Robert Johnson et Sonny Boy Williamson II. Sera le parfait trait d'union entre le blues du delta et Chicago. De santé fragile il meurt d'ennuis cardiaques en 1962, il reste le prince inégalé de la slide guitar.

Dust my broom oh my dear quelle giclée ! La guitare sonne comme le tocsin, la voix vous agonise et derrière la rythmique vous martèle les oreilles, pour son premier enregistrement Elmore se réapproprie le morceau de Robert Johnson et en donne une version qui exprime toutes les colériques frustration du blues. Prodigieux. Look on yonder wall de la slide pianotée, comme vous n'en avez jamais entendue, un truc pas picking des hannetons; la voix qui revendique, l'harmo qui insiste, une sérieuse volée de bois vert sur vos esgourdes. It hurts me too autant les deux premiers morceaux résonnent d'urgence, autant ici l'on rentre dans le blues plaintif, le vent dans les roseaux dirait Yeats, la voix se traîne sur un chemin rockailleux, la guitare défonce le piano qui sur deux mesures se met à jerry lee liser avant de reprendre en sourdine et de honkytiser sans problème. Coming home to you baby et la guitare à bout de bras qu'il balance comme un panier à salade, accrochez-vous la slide vous tombe sur le crâne telle une matraque de policier. Toujours cette manière de ne pas chanter mais de crier pour emporter le morceau de la barbaque qui reste collée à la dent qu'il arrache. The sky is crying toute la pluie tombe sur vous, en douceur, avec lenteur, toute gelée et glaçante, pour que vous soyez empoisonné par cette eau de désespoir métaphysique qui dégouline sur vous. Douche froide de blues infligée dans le cabanon de la vie. I believe intro de guitare qui n'en finit pas, la couche d'espoir que vous tartinez sur votre vie pour vous persuader qu'elle vaut la peine d'être vécue, vous pouvez faire semblant d'y croire, le piano articule ce que la guitare désarticule, désespoir subliminal. Hand to hand main dans la main, pour une note arrachée toute la portée désintégrée, l'on n'écoute plus la voix rien que la guitare qui égrène ses notes comme un épi de maïs que l'on va transformer en farine charançonnée. Rollin' and Tumblin'changement d'ambiance, l'a laissé la gratte dans le placard, les cuivres vous font un medley prophétique un truc incertain entre rythmique jazz cymbalique et symbolique rhythm and blues pré-stax. Fête vocale, la guitare qui se contente de faire le gros dos sur les graves. Matou repu qui vient de croquer une souris. Mean Mistreatin' Mama l'on revient dans la pure orthodoxie du blue, du note à note comme le goutte à goutte à l'hôpital, pas jojo, le blues vous caresse à rebrousse poil, mais c'est ce que l'on aime. De quoi vous plaignez-vous, vous enfonce sa voix comme un coup de couteau dans les reins à chaque reprise. I done somebody wrong rien de pire que l'auto-culpabilisation, trop franc pour être honnête, ne sais pas ce qu'il a fait de mal parce qu'il joue plutôt trop bien, le batteur devait être bûcheron dans sa jeunesse, vous abat sa cognée, imperturbable, du début à la fin du morceau. Grandiloquence dramatique sur laquelle Elmore surfe comme sur les plus hautes vagues du pacifique. Pickin' the blues ne croyais pas si bien dire surfin guitare à la Chuck Berry, instrumental, juste pour vous montrer tout ce que vous ne saurez jamais arpéger sur une guitare, sieste de chat au soleil de l'été et combat de tigres pour convoler en injustes noces avec la femelle. Et pourtant Elmore est patient, ralentit dans les moments forts pour que vous puissiez lui piquer tous ses plans. Ne rêvez pas, vous faudrait être un James Bond de l'espionnage industriel. Standing at the crossroads typiquement Robert Johnsonnien, vous avez beau attendre le bonheur arrive toujours en retard. Le malheur aussi. Elmore vous démontre que le blues est cette musique qui bouche les trous bleus que font méchamment les oiseaux dans le ciel de nos vies incertaines. Elmore et sa guitare vous crachent la leçon à la gueule. Si vous n'avez pas compris, retournez sur vos pas, vous resterez le cocu de votre propre existence. A chacun son dû.

Damie Chad.

ARTISTE EN PRISON

Nous l'annoncions la semaine dernière – en retard, puisqu'au moment où nous écrivions notre notule – Claudius de Cap Blanc avait déjà terminé sa peine. Deux mois de prison. Vous me direz qu'ils étaient amplement mérités. Je partage cet avis.

Voici une dizaine d'années que cet artiste s'est installé en le charmant village ariégeois du Mas d'Azil juqu'alors paisible et sans histoire. Nous ne le lui reprochons pas. L'aurait pu y vivre tranquille et se livrer à de multiples activités courantes. Nous lui aurions laissé le choix : vendre du sang contaminé, envoyer chaque semaine quelques centaines de pauvres diables au chômage, inventer quelques nouveaux impôts, fermer des maternités, que sais-je ? Quand on veut, on peut, et nous ne doutons point de sa réussite s'il avait désiré s'engager dans une de ces nobles causes. Hélas l'esprit de cet homme était tordu. Au lieu de vouer ses forces au progrès de l'Humanité, il a préféré les gaspiller en une entreprise démoniaque qu'il appela : L'Affabuloscope.

Je crois qu'il est de mon devoir moral de définir en quelque lignes cette monstruosité sortie tout droit d'une imagination déréglée. L'Affabuloscope est un gigantesque appareil – s'étend dans les locaux d'une ancienne scierie sur trois étages – que l'on pourrait décrire comme un alambic géant voué à produire du concentré de bêtise humaine. C'est une expérience très déstabilisante que de visiter L'Affabuloscope. Cette chandelle jarryenne géante fonctionne en effet comme un miroir grossissant, ou plutôt comme ces télescopes surpuissants qui vous permettent d'apercevoir les confins de l'univers. Qu'est-ce que l'Homme ? vous demande l'Affabuloscope, et il vous donne obligeamment la solution : un résidu d'imbécillité crasse. La réponse est sans ambiguïté, sans ubuguïté, vous esquissez un sourire pour ne pas paraître idiot, mais en tant que digne représentant de la race humaine, en votre fort intérieur, vous vous défendez en affirmant que c'est de l'humour, que c'est un tantinet exagéré...

Evidemment les autorités ont fermé les yeux. Se vantent de veiller jour et nuit sur notre sécurité, mais dès qu'il faut avancer le prix de location de trois bulldozers pour éradiquer à tout jamais l'œuvre néfaste d'un contempteur du genre humain, elles ne lèvent pas le petit doigt. C'est alors qu'encouragé par cette absence de réaction Claudius de Cap Blanc est passé à la deuxième étape de ses plans machiavéliques qui ne visent qu'à la déstabilisation des représentations idéologiques de notre substrat civilisationnel.

Va agir par surprise. Lui qui a ramené l'Homme à son plus petit commun dénominateur, la bêtise triomphante – décide, peut-être pris de remords, peut-être atterré par sa propre outrecuidance, de couper la pomme en deux et d'en sauver la moitié. Ce sera la Femme. N'a pas tort, ces êtres qui font si bien la vaisselle, le ménage et le repassage, méritent une fervente attention. Comme de loin, rien ne ressemble plus à un être humain féminin qu'un être humain masculin, il pallie cette difficulté en représentant notre fée du logis par ce qui physiologiquement la différencie le plus, cette empreinte vulvaire dont il usera désormais en tant qu'étendard esthétique pour annoncer au monde entier la suprématie de la femellitude humaine. Et voici notre homme déguisé en tatoueur fou qui dépose sur toutes les pierres qui passent à sa portée la marque sexuée de la féminité.

L'Affabuloscope déborde. Désormais vous ne pouvez faire un pas dans les sentiers de randonnées pyrénéennes sans tomber au détour du chemin sur une pierre marquée du signe vulvaire. Etrangement ces vulves schématiques dépourvues de tout système pileux eurent le don d'hérisser les prudes sensibilités des édiles locaux. L'est vrai que dans ce département le plus riche de France, qui traverse une période de prospérité sans précédent, doté d'une économie florissante, nos élus n'avaient rien de plus urgent à faire, plus un seul chômeur, plus de malades, plus de RSA à distribuer, que des riches qui ne savent plus comment dépenser leur argent... Fallait bien trouver un dérivatif à leur inaction forcée. N'avaient plus un chat à fouetter. Faute de mieux se sont rabattus sur ces chattes pacifiques qui proliféraient en rase campagne...

Ont commencé leur chasse à la vulve. Mesquinement. Refus de marquer L'Affabuloscope dans les documents remis aux touristes et autres vexations chichiteuses dont nous ne parlerons pas. Tout citoyen respectueux de la loi serait allé faire pénitence. Mais c'était sans compter sur la perverse ténacité du redoutable Claudius de Blanc Cap. Un jour – en fait en pleine nuit – notre monstre osa porter la main – qu'il sortit de son pochoir – au sein des seins. Il osa – ô le malandrin, ô l'infâme, ô l'iconoclaste – orner quelques rochers caverneux et quelques murs municipaux – de ses horribles signes sexifiés. Et ce crime ignominieux il l'accomplit aux alentours de la grotte préhistorique du Mas d'Azil. Mondialement connue. Le sang – nous ignorons s'il était menstruel – des autorités ne fit qu'un tour. L'on porta plainte. Pour une fois l'on n'attendit pas dix ans. Le criminel fut condamné à plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts et à plusieurs dizaines d'heures de Tig ( c'est coton ). N'a pas voulu céder. On aurait dû le fusiller. On se contenta de le mettre deux mois en prison.

Ce manque de fermeté nous afflige. Deux misérables mois de prison pour le plus grand criminel de tous les temps. Cette mansuétude nous semble suspecte. Surtout que nous n'avons pas encore tout dit sur les méfaits perpétrés par ce rebut de l'humanité. Non, la liste de ces turpitudes n'est pas achevée. Nous vous conterons l'implacable suite de ces actes non notariés dans notre prochaine livraison.

En attendant gloire à nos ardents défenseurs de la salubrité publique ! Que leurs noms soient sanctifiés et resplendissent dans la mémoire des hommes à l'égal de celui de l'auguste et immortel citoyen Pinard qui condamna Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire et Madame Bovary de Gustave Flaubert !

Damie Chad.

VIOL COLLECTIF

L'ordre moral s'installe. Petit à petit. Insidieusement. Médiocrement. La France n'a pas l'âme russe. Exaltée, violente, excessive. Alors qu'un Poutine vous envoie les Pussy Riots en Sibérie d'un coup de plume rageur, par chez nous l'on se contente d'une médiocre pétition, d'un communiqué de presse lapidaire ou d'une lettre de dénonciation au procureur de la République ou au sous-préfet du département. C'est ainsi, c'est notre petitesse nationale.

Même que parfois les autorités n'ont même pas à lever l'annulaire. On leur emmène les coupables sur un plateau, ficelés. Avant – je vous parle d'un temps... - c'étaient les cathos coincés du cul, les ligues de la vertu lobotomisée, les nostalgiques de l'ordre moral pétainiste qui se chargeaient de ce noble boulot de dénonciateurs. Autres temps, autres mœurs, aujourd'hui ce sont les fractions dégagées de la gauche bien-pensante qui abattent la sale besogne. Faut dire que depuis que la social-démocratie a troqué la révolution pour la république, les barricades pour les réseaux sociaux, l'athéisme antique pour la mansuétude religieuse, et la contestation radicale pour la revendication démocratique, les marges de manœuvre se sont considérablement réduites.

Y avait déjà eu un précédent. Les Scorpions – groupe téton, pardon teuton – qui avaient vu une formidable campagne de presse déclenchée à l'encontre de la pochette d'un de leur trente centimètres, Virgin Killers, sorti en 1976 qui représentait une petite fille pré-pubère nue. Fallut attendre plus de trente ans pour qu'en 2008, les censeurs du net en fassent une maladie. Ce fut un énorme scandale. Les Scorpions durent présenter des excuses publiques...

Ce mois de mars 2015, c'est le groupe punk Viol qui fit l'objet d'une entreprise de déstabilisation médiatique. Pour une chanson, Viol, écrite en 2009 qui n'est jamais sortie sur disque et que le combo d'origine nantaise ne chantait plus sur scène depuis plus de trois ans. C'est le groupe pro-féministe Les Effront-é-es qui a lancé l'attaque contre l'obscur combo-punk, rapidement relayée par la Mairie de Paris et le Gouvernement... La Mécanique Ondulatoire qui avait programmé le groupe et qui a très vite senti le vent de l'interdiction se profiler à l'horizon, s'est dépêchée de notifier ses regrets et de décommander le groupe...

Les Effronté-e-s et leurs étranges alliés objectivement étatiques définissent le titre comme une incitatoire apologie du viol. A ma connaissance l'on n'a jamais accusé ni Mick Jagger, ni Keith Richards, ni Charlie Watts d'apologie de meurtre et de viol pour avoir interprété sur disques vendus à des millions d'exemplaires et devant des centaines de milliers de personnes Midnight Rambler, cette pacifique randonnée noctambulesque qui se termine très mal, n'est-ce pas baby ? Oui mais il est à craindre que les Rolling Stones aient bien plus de tatillons bataillons d'avocats en réserve que l'undergrounal Viol. A vaincre sans péril l'on triomphe sans gloire. Première règle du mortal kombat, si vous voulez être sûr de gagner, choisissez vos ennemis parmi les plus faibles.

Aujourd'hui l'on s'en prend à un groupe de punks inconnus. Rappelons au passage que l'esthétique punk est basée sur la notion d'outrage, de provocation, d'outrance ultime, compulsive manière de culbuter les pesanteurs rétrogrades... Mais ce n'est qu'un début, à droite comme à gauche, il existe des armées de bien-pensants qui rêvent de nettoyer les écuries d'Augias du rock and roll. Trop de cuir, trop de baston, trop de violence, trop de bruit, trop d'incitation à la révolte, trop d'appel à la jouissance, trop de philosophie hédoniste, trop de drogue, trop de sexe. Trop de rock and roll.

Le rimmel des bons sentiments et le fond de teint des louables intentions ne sont que d'hypocrites maquillages qui n'ont pour but que de promouvoir des astreintes de plus en plus larges à la liberté d'expression. Certains croisés du nouvel ordre moral mondial ne sont mêmes pas assez finauds pour s'apercevoir de la manipulation de masse dont ils sont les jouets. Un jour les pièges qu'ils creusent en toute bonne foi se refermeront sur eux aussi. Les idiots utiles ne sont que des denrées idéologiques transitoires, temporairement nécessaires au renforcement coercitif des structures des pouvoirs politiques et économiques qui ne se gêneront pas pour les museler et les interdire à leur tour quand leur heure viendra. Ce sera alors le moment idoine de remettre sur le pick up des regrets Return to the Sender d'Elvis.

Damie Chad.

15:18 | Lien permanent | Commentaires (0)

25/03/2015

KR'TNT ! ¤ 228. ERVIN TRAVIS / NIKKI HILL / SLEATER-KINNEY / ACERIA / LEXA / CHARLIE PARKER / HOWLIN'WOLF

KR'TNT ! ¤ 228

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

26 / 03 / 2015

|

ERVIN TRAVIS / ARTISTE EN PRISON NIKKI HILL / SLEATER-KINNEY ACERIA / LEXA / CHUCK TWINS CALIFORNIA CHARLIE PARKER / HOWLIN' WOLF |

Ervin news

L'élan de solidarité ne faiblit pas, les lettres d'amitié et les dons parviennent à l'association. Cela ne nous étonne pas. Ervin Travis a durant des années dispensé tellement de bonne musique, de plaisir, de gentillesse et d'amitié que par un juste retour des choses, nombreux sont ceux qui tiennent à lui manifester encouragements et aide.

Ervin, tu as tant donné au rock pour que l'on s'arrête en si bon chemin.

Keep on rockin'...

QUELQUES NOUVELLES PRISES SUR LE

FB : Lyme – Solidarité Ervin Travis

Nous pensons qu’il est temps de vous donner quelques nouvelles d’Ervin !

Privé de tout traitement depuis des semaines en raison des analyses qu’il va passer, son état de santé s'est beaucoup dégradé.

Il ne se lève plus depuis plusieurs jours & quant aux douleurs, elles se sont amplifiées.

Le premier rendez-vous est pour la fin mars. Grâce à vous il pourra déjà se rendre à celui-ci.

Soyez ici toutes et tous remerciés de votre mobilisation et de votre générosité.

Ervin vous transmet personnellement toute sa gratitude

ARTISTE EN PRISON

Plusieurs semaines que nous n'avions point de nouvelles de Claudius de Cap Blanc, nous ne nous inquiétions point. Nous connaissions l'oiseau. Devait se terrer dans son Affabuloscope, en train de mettre la dernière main à une de ses déviantes machines dont il a le secret, ou alors batifolait dans la montagne pour déposer ses pierres vulvères. Un courriel du matin nous apprend que nous faisions erreur. L'oiseau était en cage. Vient de faire deux mois de prison pour avoir « dégradé » les abords de la grotte du Mas d'Azil.

Bref un artiste en prison, dans la France d'aujourd'hui et dans l'indifférence générale ! L'info vient de nous parvenir et nous n'avons point le temps d'épiloguer au moment de charger le site. Nous y consacrerons un article dans notre 229° livraison.

Ceux qui veulent en savoir plus se rapporteront à notre précédent article Vulves à Barreaux de notre 218° livraison, ou à notre feuilleton Chroniques Vulveuses consacré à cette affaire dans les numéros 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166... Autre solution, beaucoup plus directe : le site www.affabuloscope.fr/

Damie Chad.

LA TRAVERSE / CLEON ( 76 )

15 / 11 / 14

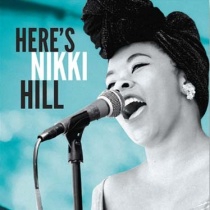

NIKKI HILL

NIKKI NIQUE TOUT

Ce soir-là, Nikki Hill arriva sur scène avec un petit sourire en coin. Une vraie gamine. Elle semblait appartenir à une autre époque, car elle portait un haut en coton clair noué dans le dos, comme ça se faisait dans les années soixante-dix et un pantalon de toile noire moulant passé dans des petites santiags de la même couleur. Elle évoquait ces filles qu’on voyait danser à la Brocherie, un endroit où les Rouennais aimaient passer leurs nuits, il y a de cela cinquante ans. Nikki ramenait sur scène la fraîcheur de sa jeunesse et l’énergie de sa blackitude. Elle offrait en spectacle sa haute silhouette filiforme. Un chignon de cheveux crépus surmontait un visage aux traits parfaits. Par son port altier, elle évoquait les silhouettes de Nina Simone et de Miriam Makeba, mais avec une petite touche narquoise en plus. Elle paraissait extrêmement timide et elle souriait pour donner le change. Un spécialiste comme Charles Denner aurait pu qualifier son corps de parfait. Elle dansait d’un pied sur l’autre et jetait son buste légèrement en arrière, comme si elle toisait effrontément les dieux du rock et de la soul. Son pas de danse relevait d’une certaine forme de sophistication et parce qu’elle était noire, elle en faisait un groove spécial que n’aurait jamais su produire une blanche. Nikki groovait le rock’n’roll avec une élégance certaine. Elle avait appris l’essentiel qui est de conquérir un public en deux morceaux. Sans doute ne le faisait-elle pas exprès, mais toute l’énergie et la grandeur du gospel, de la soul et du rock’n’roll noir américain rejaillissaient à travers elle. Elle semblait vouloir ramener cette grandeur d’antan pour la réinjecter dans les temps modernes. Au travers de son groove têtu se profilaient les fantômes de Little Richard et d’Esquerita. D’ailleurs, en annonçant «Keep A-Knocking», elle déclara : «Little Richard is my favorite !» Woooow ! Dans le feu de l’action, elle dansait comme Sam Moore ou Wilson Pickett, le menton levé et les genoux pliés. Son profil rendu carré par le chignon donnait l’illusion, elle hochait la tête comme Bunker Hill ou Kid Thomas. Elle returbotait le beat en dansant de plus belle et en claquant des mains et des pieds.

Elle serait originaire de la Nouvelle Orleans, alors l’illusion serait complète, car c’est là que Little Richard fit ses débuts, dans le studio de Cosimo Matassa. Mais ce n’est pas le cas. Nikki Hill vit en Caroline du Nord. À travers sa façon de chanter et d’aller chercher le guttural, elle évoque aussi les géantes qui l’ont précédée, du style Mavis Staples, Sister Rosetta Tharpe & Marie Knight ou encore Etta James. Elle est d’autant plus audacieuse qu’elle embrasse tous les styles à la fois, la soul, le rock’n’roll et la country festive. Pas très évident, car on sait que les touche-à-tout ne sont pas bien vus dans les services de marketing des gros labels. L’industrie du disque a toujours fonctionné selon de sacro-saint principe des étiquettes. Mais Nikki Hill s’en fiche comme de l’an quarante et elle clame bien fort sa passion pour ce qu’on appelle désormais le «roots». Son compagnon Matt Hill apporte le contrepoint raunchy en jouant un rock’n’roll plutôt agressif sur sa Telecaster. C’est probablement la conjonction des deux talents qui produit ce son et cette illusion de grandeur. Les BellRays travaillaient déjà ce son, c’est vrai, mais à l’aune du Detroit Sound. Nikki Hill vise un registre plus ancien qui est celui du rock’n’roll noir américain, le rock’n’roll des origines. D’où le roots. Mais pas n’importe quel roots, Bob, celui de Screamin’ Joe Neal, le roi des monstruosités abyssales, le hurleur suprême qu’un big band complètement allumé accompagnait. Ou de Big Al Downing, l’arracheur de première catégorie. Ou encore de Bunker Hill, le plus grand hurleur malade de l’histoire des pathologies, un dingue qui s’amusait à pousser le bouchon encore plus loin que Little Richard, comme si c’était concevable ! On aurait pu couronner Bunker Hill Screamer 1er, empereur des Hauts de Hurlevent. Ou encore Little Victor qui tripotait lui aussi le bamaloo pour essayer d’imiter Little Richard. Ou encore James Brown et Etta James qui n’étaient pas avares de screams et qui rêvaient eux aussi, à leurs débuts, de sonner comme Little Richard. Un temps béni où certains blacks n’avaient qu’à ouvrir le bec pour incendier une salle de spectacle. The Natchez Burning, baby. Quand Detroit prit feu lors des émeutes raciales de 1967, John Lee Hooker fut tellement fasciné par ce qu’il voyait dans les rues qu’il écrivit «Motor City’s Burning» et dans la foulée, le MC5 l’éleva au rang de chef d’œuvre intemporel.

Nikki Hill transporte tout ça dans sa silhouette de petite shouteuse, on voit bien qu’elle s’est gavée de ce rock surchauffé et qu’elle en distille l’esprit, mais c’est difficile, car elle voudrait égaler les géants et les géantes qui l’ont précédée, et lui manque le petit quelque chose qui fait la différence : le grain de folie. Tout le set de Nikki repose sur la qualité de sa voix. Elle sait forcer, elle sait chauffer un public admirablement inerte, mais elle ne mettra jamais le feu à une salle.

La dernière fois que Little Richard est venu jouer à Paris, ça se passait à l’Olympia. Il arriva sur scène dans une tenue en satin blanc et commença par prêcher pendant une bonne demi-heure. Les loubards de banlieue installés au balcon juste au dessus de la scène n’en pouvaient plus et criaient : «À poil Patrick Juvet !» Mais quand Little Richard s’est rapproché du piano et qu’il a raclé son clavier pour attaquer «Lucile», on est passé d’un coup aux choses sérieuses et tout le monde s’est mis à hurler. Et en une demi-heure, Little Richard a explosé l’Olympia. Pas seulement parce qu’il sort des hits à la chaîne, mais surtout parce qu’il est dingue et depuis toujours hanté par le rock’n’roll. Sur ce terrain, aucun rocker n’a pu rivaliser avec lui - excepté Jerry Lee, bien sûr. Et le rock privé de folie, c’est un peu comme une maison sans bibliothèque ou encore une vie de couple sans pipe et sans rhum : on appelle ça un ersatz.

Alors oui, Nikki Hill fait de l’ersatz, mais elle y met tellement de détermination que les bras nous en tombent. Elle chante, elle danse, et elle s’offre au public qui paie pour ça, alors tout va pour le mieux. Elle aime tellement Little Richard qu’elle a intitulé son premier album «Here’s Nikki Hill», avec son portrait en gros plan, comme sur la pochette du premier album de Little Richard. Pas de fond orange, mais un fond bleu. Au dos, on la voit bras nus avec tous ses tatouages (qu’on ne voyait pas sur scène - peur de choquer un public pépère ?) On pourrait presque dire que son côté sauvage est là, dans les tatouages, et ça la rend éminemment sympathique. Elle attaque par «Ask Yourself», un rock d’arrache bien raunchy et derrière, son mari Matt fait tout le boulot sur sa Telecaster. On assiste à une violente passade de clap-hands et on retrouve à travers ce cut toute l’énergie qu’elle brûlait sur scène. Avec «I’ve Got A Man», elle tape dans le vieux rock de bastringue et une fois encore, Matt fait tout le boulot derrière en grattant sa gratte. Dommage qu’il y ait autant de morceaux lents sur ce disque. Ça lui brise les reins. Même si elle chante bien, Nikki gagnerait l’admiration des foules en rallumant la chaudière, comme elle sait si bien le faire sur scène. L’autre gros cut du disque est «Strapped To The Beat», monté sur un beat rapide qui ne traîne pas en chemin. C’est même du pur jumpy-jumpah et derrière elle un mec se prend pour Lee Allen avec son sax. On a là un magnifique son de bastringue à la revoyure de la ramasse du caniveau des bas-fonds de la déglingue de la pire espèce. Et elle termine avec un beau coup de gospel : «Hymn For The Hard Luck». Façon très élégante de boucler la boucle, quand on sait que TOUT vient du gospel.

Signé : Cazengler, Nikké pour de bon

Nikki Hill. La Traverse. Cléon (76). 15 novembre 2014

Nikki Hill. Here’s Nikki Hill. Deep Fryed Records 2013

LA CIGALE / PARIS 18 / 20 – 03 – 15

SLEATER-KINNEY

SLEATER-KINNEY FAIT CRAQUER LES OS

Qui aurait parié sur les trois post-punkettes de Sleater-Kinney quand est sorti le premier album en 1995 ? Pas grand monde, si ce n’est toute la meute des riot grrrls et le bataillon de vétérantes du MLF. Cette époque fut aussi l’âge d’or du college-rock américain, avec toutes ses manies, ses turpitudes et ses excès. On peut dire qu’on en aura bouffé, du CD indie et on en aura recraché, scchhrrrfff, comme quand on recrache un morceau de fruit véreux. À cette époque, on est même allé jusqu’à voir jouer les Babes In Toyland sur scène, c’est dire à quel point la curiosité peut être un vilain défaut.

Même si par le son, les trois Sleater s’apparentent à Sonic Youth, elles restent néanmoins à part, ne serait-ce que par le joli vent de folie qui balaye certains morceaux. Carrie Brownstein et Corin Tucker se partagent ce chant très particulier et souvent ingrat. Derrière, Janet Weiss bat le beurre. Notons au passage qu’elle le bat aussi le beurre dans Quasi, l’un des fers de lance de la très grande pop américaine.

Si leur premier album intitulé «Sleater-Kinney» s’est distingué aux yeux des rock critics américains en 1995, c’est très certainement parce que nos trois chipies sonnaient comme Sonic Youth et il faut se rappeler à quel point l’intelligentsia était friande de Sonic Youth. Corin et Carrie ne faisaient pourtant rien pour se rendre attrayantes. Elles attaquaient l’album avec des cuts hirsutes et mal foutus, mais ça devenait intéressant avec la première crise de colère infantile, celle qu’on entend dans «A Real Man». Ça bascule vite dans l’insanité - I don’t wanna join your club/ I don’t want your kind of love - Corin pique sa crise d’épilepsie et elle s’étrangle. Et c’est là qu’on commence à prendre Sleater-Kinney au sérieux. On retrouve un beau passage de folie douce dans «Her Again». Corin Tucker ferait passer les internées de Sainte-Anne pour des oies blanches. Elle tente même l’implosion à la Nirvana. Elle a le même jus que Kurt, c’est évident. Sur d’autres morceaux, on entend les deux guitares droner comme chez Sonic Youth. Corin chante «Sold Out» dans les Hauts de Hurlevent et ça frise l’insupportable, il faut bien le reconnaître. Par contre, «Lora’s Song» passerait presque pour une vraie perle de garage féminin, car voilà un cut admirable de douceur dévertébrée, au sens de la douceur du sein et du sérieux de la volonté. On sent qu’elles cherchent le hit et qu’elles le frisent.