31/08/2016

KR'TNT ! ¤ 292 : OBLIVIANS / GENE VINCENT - JIM MORRISON / VINCE TAYLOR / EDGAR ALLAN POE / HOUSE OF STAIRS / 3 AM SYNDROME / WIRE / RED'S LYGTH

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 292

A ROCKLIT PRODUCTION

01 / 09 / 2016

|

OBLIVIANS / GENE VINCENT / JIM MORRISON / VINCE TAYLOR / EDGAR ALLAN POE HOUSE OF STAIRS / 3 AM SYNDROME / WIRE RED'S LYGHT |

BINIC FOLK BLUES FESTIVAL

( 22 ) - 30 juillet 2006

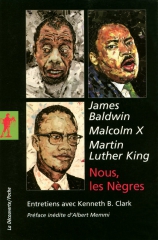

OBLIVIANS

Obliviande

Les trois frères Oblivian sont un peu les frères Dalton du garage américain. À l’époque de leur grandeur, personne n’osait les affronter à OK Coral. Leur principal atout était la polyvalence : Greg, Jack et Eric Oblivian savaient jouer à la fois de la batterie et de la guitare, composer et screamer, ce qui leur permettait d’alterner le lead et de varier les styles.

Comme les Stooges, Jimi Hendrix, le Velvet et les Gories, ils ont aussi commencé par enregistrer trois albums qui sont devenus des albums cultes chez les garagistes : Soul Food, Popular Favorites et Play 9 Songs With Mr Quintron, tout ça sur Crypt. Avec ces trois albums et ceux des Gories aussi parus sur Crypt, la messe est dite. Amen.

Et quelle messe !

À l’époque, ces disques nous brûlaient les doigts. Trop de culte tue le culte. Le festin de Soul Food s’ouvre sur une horreur ultraïque baptisée «Viet Nam War Blues», a fuckin’ smokin’ beast, comme disait à l’époque Tim Warren, un truc aussi puissant et carnassier qu’un crocodile, bâtard, violent, vénéneux, on ne lui trouve aucune qualité. On plonge ensuite dans la pire insanité avec «Big Black Hole», chanté avec du trash plein la bouche, c’est à peine croyable, il faut l’entendre pour croire qu’un truc pareil puisse exister. Berk ! C’est screamé jusqu’à l’os du scream. Dans un concours de scream, Greg Oblivian aurait certainement battu Frank Black. Ils tapent aussi dans l’hypno du North Mississippi Hill Country blues pour «Never Change». Ils ne reculent devant aucun excès. De l’autre côté, on tombe sur ce fantastique classique garage qu’est «Blew My Cool», embarqué au riff sempiternellement effervescent. Voilà le garage désossé et ramené à l’essence du riff. Encore un petit shoot d’adrénaline avec «Bum A Ride», joué au dératé et sacrément agressif, ils tapent dans la hurlette de Memphis avec de jolies interjections orgasmiques. À l’époque, les critiques américains n’avaient qu’un seul mot en guise de commentaire : Gasp !

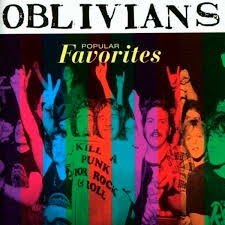

On croit qu’ils vont se calmer avec Popular Favorites. Pas du tout. Ils trash-punkent dès l’allumage avec «Christina». À dégager ! Ils développent une sorte de démesure de l’excès, dans le son, dans le beat, dans le trash. Ils balaient tout. On attend qu’ils explosent. Ils dégagent la pire pulsion primitive qui se puisse concevoir ici bas. Ils shootent une fatale injection de sténo dans la stéréo. Atroce ! Ce disque sonne comme un assaut. Avec «Trouble», on réalise subitement qu’ils se trouvent dans un trip de destruction totale. Ils réinventent même le garage sans le faire exprès. Les choses empirent encore avec «The Leather», un cut rampant, horrible, qui passe sous la moquette, c’est le vrai primitif, celui qui donne le frisson, et comme dans les cauchemars, on ne parvient pas à s’enfuir. Alors t’en veux encore ? Tiens ! «Hey Mama Look At Sis» ! Ce Greg est un psychopathe ! Dans la chanson, il lui dit de regarder ce qu’elle fait. Ça devient insupportable. Il ne la lâche pas. Tiens, et ça, «Strong Come On» ! Du Jack qui se prend pour les Beatles à Hambourg. Mais ils préfèrent nettement la brutalité, avec «She’s A Hole», c’est du sans pitié, du claqué du beignet de riff. Et dans «Bad Man», ils explosent littéralement le désossé, c’est de la soudarderie qui dépasse toutes les bornes. Et ça continue comme ça jusqu’à la fin, avec des abominations comme «He’s Your Man», saturé de fuzz, ou encore «Pinstripe Willie», trash-punk de la dernière heure. Tout semble définitif sur cet album du non retour.

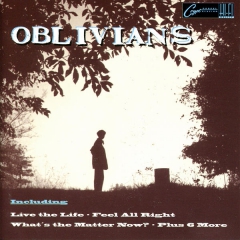

Mais non, car le pire est à venir. Play 9 Songs With Mr Quintron est un disque parfait. Les 9 cuts sont d’épouvantables classiques du garage moderne. On sent même le vent du génie dans «Feel All Right», une vraie merveille de pulsatif définitif. C’est mouliné au riff insidieux, relancé aux raids de Memphis, à coups de I wanna know, et Mr Quintron nous nappe ça d’orgue il faut voir comme. Avec «I May Be Gone», ça hurle dans les coursives. Voilà un cut possédé par le diable. Si on s’intéresse à la démence pure, c’est cet album qu’il faut écouter. Nouvelle exaction avec «I Don’t Wanna Live Alone», battu et rebattu au riff de fuzz. Voilà la magie des Oblivians. Ils nous sortent le meilleur stomp de Memphis et Mr Quintron nous nappe ça d’orgue, comme s’il arrosait le stomp de crème anglaise un peu tiède. Ils tapent carrément dans l’exponentiel avec «Final Stretch» et Greg fait son numéro de hurlette des Hauts de Hurlevent. Tout est incroyablement dense et bon sur cet album. Et voilà «What’s The Matter Now», échantillon de Memphis punk explosé au coin du bois. Quelle énergie ! De vrais rebelles. Des invaincus ! Ces mecs sont tout simplement invincibles. Ils sont terrifiants de classe. Ils dépassent encore les bornes avec «Ride That Train». Et là on se dit que c’est trop. Trop de classe, trop d’énergie, trop de son, on voudrait leur dire d’arrêter, mais ils n’écoutent pas, ils explosent tous les standards de manière quasiment automatique. Ils pulsent jusqu’à l’aube et ils enchaînent avec un beat mortel de la mortadelle, «If Mother Know», le garage de la dernière chance, ils plombent le stomp du groove droit dans la grave, énorme et fatidique, pire que la rivière sans retour. Et Mr Quitron nous nappe ça impitoyablement. Ouf, on arrive au dernier cut, «Mary Lou», encore une abomination chantée d’autorité, ils crucifient le cercueil du garage qui va renaître sur la berge du Mississippi, ils sortent pour ça un beat buté et de la hurlette de dératé, et Mary Lou s’en va caramboler le firmament.

Il y a encore deux ou trois choses des Oblivians que tout esprit déviant doit écouter. Par exemple ce Best Of The Worst (93-97), capable de hanter un château d’Écosse. On y trouve un «Indian In Me» joué sur le sentier de la guerre, avec sa dose de référence au National Indian Reservation. C’est aussi sauvage que du Link Wray. On trouve aussi l’effarant «Bald Headed Woman», pur jus de trash-garage joué à la vrille de fuzz dégueulasse. Ils poussent le trash comme grand-mère, d’un coup d’épaule dans les orties. Même chose avec ce fantastique «Don’t Haunt Me» joué à l’admirabilité des choses, ils pataugent dans l’épaisseur d’un garage noyé de distorse, hanté par des cris d’horreur et des solos égarés. On retrouve des exactions comme «Hey Ma Look At Sis» et une version de «Locomotion» joué à la clameur virulente. «The Losing Hand» est l’archétype du trash d’Obliviande, fracassé à l’extrême. On se croirait chez le boucher, dans la pièce du fond. On trouve aussi une cover du «Alone Again Or» de Love et un «Kick Your Ass» enfoncé à coups de talon dans le néant du trou du cul du monde, et d’autre horreurs qu’il vaut mieux éviter d’écouter si on est d’une nature délicate, comme «Mad Lover», «Blew My Cool» ou «Everybody But Me». C’est l’affreux Long Gone John qui sortait ces disques sur son label Sympathy. Ah la canaille !

Il fit aussi paraître deux maxis, les fameuses Sympathy Sessions, avec des filles nues sur les pochettes. Ce n’est que du coup de génie à répétition, de l’overdose de garage fuzz trash joué à deux guitares invertébrées («Never Enough» et «Feel Real Good»), la beauté s’élève du chaos de distorse, il faut avoir vu ce spectacle au moins une fois dans sa vie. Ils font aussi du speed garage explosif et défonceur de rondelle des annales avec «Shut My Mouth». Le solo qui traverse le cut vaut pour une dégueulade de Memphis take.

L’autre maxi s’appelle Six Of The Best, et dès «Clones», on tombe de la chaise, car c’est gratté au sec de la dépouille de Memphis. Ils savaient jouer de la guitare tuberculeuse. Ils rendaient aussi hommage aux racines du garage avec un «No Time» vitupéré et esquissaient l’avenir du garage moderne : gras et sale, saturé de crasse de son. «Memphis Creep» ? Laissez tomber, les gras. C’est au-delà du génie. Voilà un modèle de retenue et de tact trash absolument unique au monde. Sans commune mesure avec la mesure. C’est le garage du paradis des fosses à vidange. Ça continue avec l’infernal «Something For Nothing» et «Big Black Hole», pure tranche d’Obliviande fumante, jouée aux accords de gras double avec des wooohh dignes de Little Richard et un killer solo définitivement privé d’avenir.

Les Oblivians se reformèrent en 1993 et enregistrèrent Desperation, un album indispensable pour trois raisons. Un, l’«I’ll be Gone» d’ouverture de bal, du garage pilonné et harcelé par des arsouilleries mélodiques dont est si friand l’ami Greg. «Call The Police» flirte aussi avec le génie, d’autant plus que Mr Quintron et Miss Pussycat sont invités à participer au festin. C’est d’ailleurs Mr Quintron qui chante. On atteint une nouvelle fois les sommets du Memphis garage, c’est soutenu au meilleur beat et bien nappé d’orgue. Mr Quintron chante comme un diable. En B, on trouve la troisième raison : «Little War Child». Voilà la patte de Jack, cette incroyable aptitude à composer des cuts qui sonnent comme des hymnes dès la première mesure. C’est une réalité à laquelle il va falloir s’habituer, les gars : Jack-O est l’un des grands songwriters des temps modernes. On tombe plus loin sur «Back Street Hangout», encore du Jack, du vrai bardé de classe, une danse de décibels décidément dodus au dedans du doute et c’est comme visité par un solo aérien.

Il existe deux albums live des Oblivians, un Rock’n’Roll Holiday enregistré à Atlanta en 1994 et Barristers Ninetyfive paru en 2009. On s’en doute, c’est dans les deux cas du concentré d’insanité. Ils attaquent leur set d’Atlanta avec «Motorcycle Leather Boy» - Awite ! Let’s rock ! - Greg est complètement fou. C’est bizarre qu’on ne l’ait pas interné, à l’époque. Leur «Viet Nam War Blues» semble monté sur le riff de Death Party. «Love Killed My Brain» est l’un des hits planétaires des Oblivians. Greg le chante au gore de trash et «No Reason To Live» vaut pour un modèle d’insanité qui devrait servir de modèle dans toutes les facultés de médecine. Encore plus explosif, cette version de «Shut My Mouth» joué avec l’énergie du diable, il n’existe pas d’autre explication. Et on retrouve ces coucous inexorables que sont «Blew My Cool», «Shake Your Ass» et un «Nigger Rich» joué dans la pire des démesures, car gratté jusqu’à l’os du raw to the bone. Et ça se termine bien sûr dans la fournaise définitive avec «Never Change». Les Oblivians, ça ne pardonne pas.

Avec Barrister, on retrouve grosso-modo les mêmes excès. Greg hurle son «Losing Hand» à la vieille ramasse d’obliviande carabinée, c’est tellement mal foutu qu’on s’en étrangle de bonheur. Ah si on aime la délinquance juvénile et le foutraque, c’est eux qu’il faut écouter. Leur version de «We’re The Doll Rods» dégueule littéralement de distorse. Et ils battent comme plâtre ce pauvre «Mystery Girl». Ils atteignent là une sorte d’apothéose sauvage, ils clapotent dans leur bouillasse binaire de boudin de sang royal archétypal. Inutile de commenter la version de «Viet Nam War Blues», ni celle de «Pill Popper» qui ouvre la B. Ils sont sans pitié pour les canards boiteux. Jack passe au micro et à la guitare pour «Strong Come On» et il tâte de l’apanage de garage sacré avec «Let Him Try», offrande suprême aux dieux du garage des temps anciens. C’est en effet une reprise des mighty Makers. Il enchaîne cette merveille avec une autre merveille, «Black September», un cut de power-pop signé Jack-O, emmenée à train d’enfer après un faux départ. C’est dans la veine du grand Jack, cet immense songsmith. Il finit avec l’effarant «Clones», dans l’obliviande hachée poussée dans le tourbillon par un phrasé frelon.

Retour à Binic pour une belle tranche d’Obliviande saignante. Nos trois héros entrent dans l’ère de la reconnaissance puisque les voilà hissés en tête d’affiche. Cadre idéal pour ces figures de proue de l’underground américain, car ils jouent devant un public conquis d’avance, ce qui est généralement le cas dans les concerts gratuits. Les gens adorent tout ce qui est gratuit, même si la musique n’est pas d’un abord facile. Pour un néophyte ou un téléramiste, le trash-punk des Oblivians doit paraître un peu âpre. Mais c’est justement ce que cherchent les amateurs, la grosse âpreté, celle qui fait hocher la tête en rythme.

Quelle joie que de revoir arriver Greg Cartwright sur scène, avec sa dégaine de prof de math, et Eric Oblivian, avec sa dégaine de magasinier chez Renault. Derrière eux, l’éternellement jeune Jack bat le beurre pendant la première moitié du set. Ils enfilent leurs hits comme des perles et on sent bien qu’avec l’âge, ils finissent par se calmer. Ça fait tout de même trente ans qu’ils jouent ces classiques insurrectionnels, ne l’oublions pas. Eric et Greg claquent bien leurs accords au beignet de crabe, mais ils semblent vaccinés contre la rage. Ils n’ont plus cette démesure qu’on trouve encore chez les Gories. Quand on suit Greg Cartwright à la trace et donc son parcours discographique avec Reigning Sound, on sait qu’il aspire à des choses plus paisibles, ce qui n’est absolument pas le cas de Mick Collins, si on reste dans le parallèle avec les Gories, ni de Jack Yarber, comme on le voit lorsqu’il arrive au micro et qu’il commence à taper dans ses vieux coucous défenestrateurs comme «Blew My Cool».

Jack est le plus incorrigible des trois. Et on a vraiment l’impression de voir jouer une superstar. Il dégage ce type de rayonnement. C’est Jack qui relance cette prodigieuse locomotive, d’autant que derrière, son copain Greg tape comme un sourd sur les fûts. Chaque fois qu’on les voit jouer, on se dit qu’ils sont le groupe idéal, car en alternant les rôles, ils se débarrassent du problème que peut poser le leadership. Pas la moindre de frime non plus, chez ces gens-là. Ils ont tout bon.

Avant de former les Oblivians avec Eric Oblivian, Greg et Jack jouaient déjà dans les Compulsive Gamblers qu’il reformèrent après le split des Oblivians, en 1996. Un bon conseil, mettez le grappin sur les trois albums des Compulsive, car si vous appréciez le compulsif, vous serez compulsé comme il se doit.

Bluff City et Crystal Gazing Luck Amazing sont leurs deux albums enregistrés en studio et dès Bluff, on sent le trio accompli, à l’immense majorité. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Bluff City est le surnom de Memphis, de la même façon que Brum City est le surnom de Birmingham. On trouve une grosse pièce de stonesy sur Bluff, «I Call You Mine». En gros, ça sonne comme «The Last Time» gratté par les Who. Greg brame ça dans la Brum de Bluff. Quelle persévérance dans la latence ! On retrouve en B le fameux «Don’t Haunt Me» joué au heavy groove des familles. On retrouve l’énergie de l’Obliviande dans «X Ray Eyes», pour cette fois une petite pointe d’excellence de la consistance. C’est en plus superbement soloté et avenant en diable. On les sent sans peur et sans reproche, libres comme l’air, bercés par les alizés et avides de bon temps. Il faut aussi écouter «Mystery Girl», rudement bien secoué du bocal et réveillé en sursaut par des clameurs soniques, des petits retours de manivelle et une belle dose de ramasse à la clé de sol.

Crystal Gazing est encore plus énervé. On le voit bien, dès le premier cut, «The Way I Feel About You», riffé à l’Obliviande et chanté à la tendance mélodique. Tout y est : l’impatience, les échappées, les départs de feux et l’ébullition. Deux autres merveilles illuminent l’A : «Negative Jerk», garage punk emmené à train d’enfer, et «Stop And Think Over», magnifique hit de power pop incroyablement lumineuse, une vraie perle rare, bien portée par son élégante bassline. C’est à la fois inspiré, brillant, élancé et sans faille. On est à Memphis, ne l’oublions pas. La B vaut aussi le détour avec des choses comme «I’m That Guy», monté sur les accords de «Gloria». Personne n’ira leur faire des reproches. Ils ont le droit de pomper Gloria. Ils tapent aussi dans un vieux hit de Nolan Strong composé par Miss Deborah Brown, la patronne de Fortune Records, «(I Want To Be Your) Your Happiness». Ils jouent à l’Obliviande caractérisée, ils en sortent une version incroyablement musclée. Cut idéal pour des esprits aussi libres que ceux de Jack et de Greg, et puis on se régale de ce petit départ en solo. Ils sont parfaits. Encore un hit de Jack avec «Rock’n’Roll Nurse», lancinant et vaillant à la fois, slow & hypnotic comme dirait Long Gone Jone.

Live And Deadly - Memphis/Chicago vaut le détour, car ça saute à la gorge dès «Your Happiness», reprise du cut de Deborah Brown. Jack et Greg en font un hit ensorcelant. Ils shootent toute leur énergie dans le cul ridé de cette vieille pépite de soul. Rien que pour cette reprise, l’album vaut d’être rapatrié. Attention, ce n’est pas fini. Ils nous font du Question Mark & the Mysterians avec «I’m That Guy». C’est nappé d’orgue, avec de la tension garage - In my room/ All alone - et la montée de fièvre qui va avec - Baby I’m that guy on about - et ils oh-yeatent comme des brutes. Avec «Stop And Think Over It», Greg revient à sa chère power pop. Il laisse échapper des floppées de notes multicolores. Voilà une pop de rêve digne des Nerves. On reste dans l’énormité avec un «Two Wrongs Don’t Make A Right» terriblement alerte, bardé de nappes d’orgue et de gros accords dylanesques. Si ce n’est pas du génie, alors qu’est-ce que c’est ? On voit encore l’immensité du talent cartwrightien s’étendre à perte de vue avec «I Don’t Want To Laugh At You». On sent que Greg a bouffé du Dylan et de la soul. Ça lui ressort par tous les pores de la peau. Il en deviendrait presque visionnaire.

Et si on mettait le nez dans les albums solo de Jack ? Il faut bien dire que Jack-O ne chôme pas depuis 1997. Son palmarès est franchement éblouissant. Dans l’underground, il reste une star et ceux qui le connaissent pour l’avoir vu jouer soit avec les Oblivians à la Maroquinerie, soit avec les Knaughty Knights au Point Éphémère ou avec les Cool Jerks à l’Espace B, oui tous ceux là savent qu’il l’avoir à l’œîl. Partons du principe suivant : sur chaque album solo de Jack-O se niche un hit planétaire.

Il a commencé sa «carrière» solo par deux maxis, American Slang et So Low. L’«American Slang» qui donne son titre au premier maxi sonne comme un hymne. Jack-O chante perché, comme s’il reprenait un hit des Dictators. C’est même gonflé par des guitares à la Johnny Thunders. Quel jus ! Scott Bomar joue une belle partie de basse sur «Hustler» et on retrouve le foutraque typique du Memphis Sound. En B, ils tapent un «Got The Funky Blues» au beat tribal à la Captain Beefheart et Jack s’amuse bien avec «Out Of Tune», un groove bien gras et bien râblé.

Sur So Low, on trouve un «Shake It Off» gratté à la sauvage par Greg. Ils sortent là un vrai son primitif, un incroyable désossé de la désaille. Toute la science ancestrale est exacte au rendez-vous. Ils tapent ensuite une belle reprise des Dolls, «Trash» et Jack finit l’A avec un fantastique «Let Me Be Your Chauffeur». En B, on retrouve un léger parfum de Magic Band dans «You Made Me Crazy», très dada dans l’esprit et saxé à la basse du néant.

À partir de là, Jack-O va embarquer avec lui une fière équipe, The Tennessee Tearjerkers et enregistrer de solides albums, comme ce Don’t Throw Your Love Away paru en 2001. Il y rend un fantastique hommage à Dylan avec un cut intitulé «Still Got It Bad», un balladif de poids nappé d’orgue Hammond. Il ne faut surtout pas prendre Jack-O pour un amateur ou un bricoleur du dimanche. Ce mec navigue dans la cour des grands, en compagnie de gens comme Frank Black ou Robert Pollard. L’«Ain’t Got No Money» qui ouvre le bal de l’A est tout simplement claqué au riff royal de Memphis et brouté aux nappes d’orgue. C’est nettement au dessus de la moyenne. «Dope Sniffin’ Dog» relève de l’énormité garagiste, car c’est alarmé du cortex avec des yeah de baryton à la Iggy. Voilà le garage dont Jack-O a le secret, un garage à fort parfum stoogien dans la façon de ramper sur les braises en poussant des yeah miséricordieux. Il revient à sa passion dylanesque en B avec un «Flash Cube» extraordinaire d’élégance. Encore un cut puissant et inspiré. Il tâte plus loin du solide romp de rock avec «Fire» et le farcit de dégelées de guitare fratricides. Ces gens-là savent brûler Rome.

Il continue de faire du Dylanex sur Jack-O Is The Flipside Kid. Le cut se trouve en B et s’appelle «Black Boot». Jack-O sonne tout bêtement comme le grand Bob de l’âge d’or. Mark Sultan l’accompagne à la batterie. On a aussi un coup de génie avec le cut qui donne son titre à l’album : «Flip Side Kid». Il s’agit là d’un rock à vocation de stonesy, mais orienté vers Memphis. On assiste là à l’explosion d’une véritable clameur d’envergure brutale. Jack-O tire ça à la force du poignet et place un solo d’antho à Toto. On retrouve aussi sur cet album des gens comme Jimbo Mathus et Harlan T. Bobo. Les autres hits sont en B, notamment ce «I Live For Today», battu par Mark Sultan. Jack-O y pétrit sa pop flamboyante et rend une nouvelle fois hommage à Bob Dylan. Il reprend aussi le fameux «The Man Who Loved Cough Dancing» de Mr. Jeffrey Evans et en fait une version instro superbe. Jack-O retrouve plus loin son cher débraillé foutraque avec «Night Owl», espèce d’apothéose de good time music et boucle avec une stoogerie de haut rang, «I Want You» joué au reptilien, nappé d’orgue et chanté dans la torpeur d’une profonde inquiétude paranoïaque.

Encore un énorme album avec The Disco Outlaw. Il l’attaque avec «Ditch Road», un fantastique cut de pop rock du Tennessee. Jack-O est un auteur classique qui sait monter des coups fumants. Son cut est imparable, éclairé par le jeu du guitariste John Paul Keith et soutenu par la belle bassline d’Harlan T. Bobo. Tous les morceaux de cet album sont fouillés, chargés de son, bien construits, On goûte la succulence de l’effarance avec «Against The Wall» qui sonne comme un classique avec des vieux relents de «Drop Out Boogie». «Make Your Mind Up» sonne comme un hit pop planétaire. Voilà de quoi notre héros se montre capable. C’est digne des meilleurs jukes et troussé à la hussarde. Il prend ensuite «Sweet Thang» à l’hypno de Memphis, et ça trépide, avec une grâce infernale. Quelle énergie et quelle puissance dévastatrice ! En B, John Paul Keith embarque «Scratchy» dans la clameur d’un solo incendiaire. Ils nous explosent ce vieux classique des sixties. Et ça va se terminer avec «Stop Stalling» bien soutenu à l’orgue et «Walk Of Shame», un nouvel hymne pop. Ce mec n’enregistre que des disques condamnés à l’île déserte.

Encore un maxi avec Saturday Night Part 2 et au moins quatre raisons de le rapatrier. Un, «Mad Love Pt 2», pur jus de garage de Memphis, rythmé au foutoir de grosse caisse et John Paul Keith joue un solo à l’insidieuse. Deux, «Milkshake Baby» qui ouvre la B avec un riffing sauvage et dévoyé, ambiance Cubist Blues, c’est-à-dire groove urbain avec des faux airs d’Alan Vega. S’ensuit la troisième raison, «Make Your Mind Pt 2», joué à la dépouille, à la fois classieux et classique. Et quatre, «Against The Wall Pt 2», toujours dans l’insidieuse, avec ce vieux relent beefhartien et joué au gras double.

Les Tearjerkers entrent dans la légende en 1999 avec l’album Bad Mood Rising. Explosion d’énergie dès «White Lie Black Eye». Ça dégouline de jus. Scott Bomar joue de la basse. Retour à la power-pop de sang royal avec «Stupid Cupid». Ça sent bon le Big Star Sound et la complexité pharaonique de la belle pop américaine. En B, il faut absolument écouter «Head Of The Class Clowns», qui sonne bien dès la première mesure. Voilà le génie garage de Jack Yarber. Il enchaîne ça avec un autre cut brillant, «Earthquake Date», du garage punk dératé monté au riff sur-puissant.

On frôle un peu l’overdose avec tous ces disques, et pourtant on y revient. Tiens ! Voilà Rat City paru en 2011 sur Fat Possum. Ce n’est pas compliqué, on y trouve deux hits, à commencer par celui qui donne son titre à l’album, qui est lancé comme une locomotive et Jack-O se montre une fois de plus imparable et lumineux. Quand on voyait ce mec traîner à l’espace B le jour du concert des Cool Jerks, on n’était pas loin de penser qu’il avait au pire une allure de rock star et au mieux le charisme d’un messie. John Paul Keith joue lead dans «Mass Confusion», monté sur un beau beat funky. Ça pulse comme au temps de l’âge d’or du swamp funk. L’autre hit du disque c’est bien sûr «Kidnapper», doté d’un fort parfum de country rock et finement nappé d’orgue. On y retrouve tout l’allant du rock du Tennessee.

Jack-O se produit maintenant avec une nouvelle formation, Jack Oblivian & The Sheiks, et un premier album intitulé Live. Quatre bombes sur cet album, à commencer par le retour du vieil «American Slang» tiré de son premier mini-album solo. Fabuleux classique de power-pop. Imparable et juteux. Jack Yarber reste avec le temps désarmant de fraîcheur et d’aisance. Avec une telle entrée en matière, la partie est gagnée d’avance. Il ressort aussi l’infernal «Black Boots» digne des grands hits de Bob Dylan. Il éclate ça au ramalama d’accords magiques. Il ressort aussi ses vieux hits, «Night Owl» et «Flash Cube». En B, on retrouve l’excellent «Little War Child», belle tranche de power-pop universaliste. Avec Jack-O, ça joue avec le feu, ça lève le vent, ça file droit au cœur et ça mène au but. Il finit en beauté avec son vieux «Strong Come On» de l’époque des Oblivians.

Jack Oblivian & The Sheiks viennent d’enregistrer un nouvel album, The Lone Ranger Of Love. Eh oui, encore un album surprenant et si dense ! Trois merveilles caractérisées s’y nichent, à commencer par l’infernal «Hey Killer», une pop à la Jack-O pleine d’allant. Il faut l’entendre emmener ça fièrement à l’assaut des hit-parades ! Même chose avec «Downtown», pur Jack-O jive, écœurant de classe garage. On se noie dans une sauce d’obédience obliviande. D’autres gros cuts avec «Blind Love», dégringolade d’exception qui brille dans la nuit comme une idée géniale, et «Boy In A Bubble» qui marque un retour au garage. En B, attention au morceau titre, car il sonne un peu comme «Teenage Head» et un petit serpent de solo gras l’enfile en douce. On se régalera aussi des deux parties de «La Charra» grattée au gratin de menace dauphinoise, c’est joué au harcèlement apache, à petites touches infectueuses. Par contre, avec «Run Like The Wind», Jack tape un groove salubre émaillé de piano à la Aladdin Sane, dans une ambiance digne de Soon Over Babaluma. C’est à la fois exceptionnel et surprenant.

Jack monta les Cool Jerks avec David Boyer des Neckbones et ils enregistrèrent l’excellent Cleaned A Lot Of Plates In Memphis en 2002. On sent chez David Boyer une forte influence des Dolls et des Stones. «Not The Only Girl In Town» sent bon le vieux boogie des Dolls. C’est très inspiré. Ce mec semble totalement fasciné. On pourrait dire la même chose de «Who You Running To», car ça sonne comme un hit des Stones de la grande poque. On sent que David Boyer peaufine ses préférences. Avec «Why Can I», Jack et David passent directement au coup de génie. Ce démon de Jack Yarber ravage tout. Et il vrille la charpente du cut à coup de solo insidieux. Jack est vraiment le roi de la bravado. Encore de l’énormité à gogo avec «Got Damned Again» et un «Certified Fool» embarqué au riff diabolo. Voilà comme sonne le rock échevelé de Memphis, puissant et définitif. Tout l’album est bon. Trop bon. Jack pulvérise «Let’s Go And Rock» et nous fait même friser l’overdose avec «Friend Of A Loner» qui sonne tout simplement comme un hymne.

N’oublions pas l’épisode South Filthy, conglomérat de notables puisqu’on y trouve Monsieur Jeffrey Evans, Walter Daniels et bien sûr Jack Yarber. Trois album, même quatre, si on ajoute l’excellent Melissa’s Garage Revisisted paru en 1999. Leur boogie sent le fauve, on le voit tout de suite avec «It Don’t Take Too Much». Ils semblent possédés par le diable, mais un diable particulier, celui du Tennessee. Le «Rocking In The Graveyard» qui suit semble lui aussi ravagé par des guerres intestines, et c’est monté sur un beat rebondi et noyé dans le gras double. Nos amis les franc-tireurs s’amusent à créer du garage ténébreux, chargé de maladies et très insécurisé. Ils font une surprenante reprise de Marty Robbins, avec «Don’t Worry», bien congestionnée par un solo de déglingue affreusement malsaine. Ces rebs sont très indisciplinés. Dans «The Darker The Berry», la voix de Jeffrey Evans est couverte par une fuzz acariâtre. Ils tapent plus loin dans Lowell Fulson avec un «Bending Like A Willow Tree» assez furieux. Sacré disque. Aucune concession.

Le premier album de South Filthy s’appelle You Can Name It Yo Mammy If You Wanna. Sur la pochette, on voit une pute noire. Image très impressionnante. Les cuts sont à l’image de la pochette, marginalisés d’office. Justement ils attaquent avec un «Bad Girl» foutraque que Walter Daniels vient hanter à coups d’harmo. Quelle santé ! Monsieur Jeffrey Evans renoue avec le génie dès «Hot Dog», joué à la stand-up. C’est du pur rockab de Memphis. Puis il tape dans Wolf avec «Somebody In My Home». Là on ne rigole plus. Jeffrey Evans fait tout le boulot et il wahaoooute à la lune. Il chante du nez et recrée le temps d’un cut l’illusion de la légende de Wolf. Et comme si de rien n’était, il passe à la country magique, celle de Memphis qui ne doit rien à celle de Nashville. Il faut écouter ce «Sandra Lynn’s Blues» pour bien comprendre la différence. Jim Dickinson en parlait d’ailleurs très bien - I’m gonna marry her some day/ Some day - Encore une énormité avec «LA Country Jail» du boogie rock à tomber de sa chaise. C’est crédité Jeffery Lee Pierce et John Schooley y joue de la slide. Notre collectif intrépide reste dans l’excellence du boogie avec «First Train Away From You», une compo signée Jack. Si on aime les tours de magie, alors il faut écouter «Spyder Blues» de Monsieur Jeffrey Evans, un authentique blues de cabane - It’s called spyder blues/ Cripplin’ around my window before the sun - Rien de plus inspiré.

Jack retrouve ses amis Monsieur Jeffrey Evans, Jimbo Mathus, Walter Daniels et tous les autres sur Crackin’ Up, un album bardé de reprises superbes, dont un Wolf qui s’appelle «You Can’t Put Me Out» - I’m so down/ You can’t put me out whoooo-ouuuhhhh - pure énormité. On trouve aussi un fabuleux «Ran Out Of Run» qui sonne comme un classique dylanesque. Monsieur Jeffrey Evans y raconte ses mémoires. Encore du dylanesque avec «Original Mixed-Up Kid» qui est en réalité une reprise de Ian Hunter - Pour la petite histoire rappelons que Guy Stevens voulait monter un groupe qui sonnât à la fois comme Dylan et les Stones, et ce fut Mott The Hoople - Et donc Hunter se mit à pomper Dylan pour composer. Le hit de cet album se niche aussi en B. Il s’agit de «Ol Brush Arbor», un balladif folkah de Monsieur Jeffrey Evans qui tourne à l’enchantement. Et Eugene Chadbourne vient jouer du banjo sur «Flaming Star» - When I see the flaming star/ I know the time has come - Jack prend le micro pour «C’mon Let’s Monkey» et il mène la danse, comme il sait si bien le faire.

Tiens, encore un sacré disque ! Undertaking Daddy est sorti sur Beast en 2009, oui, sur ce petit label rennais qui fait maintenant tout le boulot. Si vous aimez le boogie foutraque à la sauce de Memphis, alors il faut écouter «The House On Old Lonesome Road», emmené par Monsieur Jeffrey Evans au pas de charge. Voilà du vieux boogie de bois sec tartiné à coups d’harmo. C’est d’ailleurs le seul morceau de l’album sur lequel joue Jack. Ils font ensuite une reprise du cut de Bo que préfère Keef, «Bring It To Jerome». Monsieur Jeffrey Evans en fait du Wolf ! Ils finissant l’A avec deux autres boogies de haute volée de bois vert dont un «Dimples» sacrément secoué du cocotier. Monsieur Jeffrey Evans attaque la B avec un coup de rockab de Memphis, «Watching The 710 Roll By», une espèce de modèle du genre, histoire de rappeler que tout a commencé dans cette bonne ville du Tennessee.

Pendant ce temps, Greg Cartwright n’est pas resté inactif. Il jouait dans des groupes comme des Detroit Cobras et en produisait d’autres comme Mr Airplane Man. Avant de monter de Reigning Sound, Greg s’est amusé à enregistrer un album complètement foireux, «Head Shop». On avait commandé ce disque directement chez Long Gone John, en Californie. Ah la tête qu’on a tiré quand on a écouté ça !

Et puis avec Coco des Ettes, il a monté en 2010 les Parting Gifts et enregistré un album qui nous console de toutes nos peines, Strychnine Dandelion. C’est encore un album de l’île déserte, car les hits y pullulent. Ils chantent à deux «Bound To Let Me Down» et ça donne un cut qui pourrait très bien figurer sur l’Album Blanc des Beatles, avec sa belle ambiance rondouillette. Une merveille. C’est la pop de rêve que Greg n’avait peut-être pas réussi à sortir avec les Detroit Cobras. Notons au passage qu’on retrouve les deux Black Keys sur cet album. «Starring» sonne comme un hit. C’est un hommage magistral à baby’s in black - And yesterday ain’t coming back/ It’s time to start to think about that - Il enchaîne avec un «Don’t Stop» très punky et infesté de killer solos. Greg les étale dans la poussière, les deux bras en croix. Une vraie furie ! On trouve trois hits monstrueux enchaînés en B : «Don’t Hurt Me Now», chanté au grégorien de haut rang et joué très sixties à l’encorbellement licencieux qui telle la liane enserre la colonne du temple d’Amon. Justement voilà «Hanna», encore du grand art grégorien. Sa pop a quelque chose de profondément infectueux, il faut bien le reconnaître. Elle finit toujours par nous avoir - That’s how it’s gonna stay ! - Et le festival se poursuit avec «I Don’t Wanna Be Like This», une fantastique échappée belle de pop visionnaire. Goûtez donc la puissance du refrain, c’est joué à grands coups de reins, ça jute dans l’énormité et voilà encore un hit intemporel ! Il faut aussi écouter le cut qui donne son titre à l’album, car il dérouterait n’importe quel cargo. Et le «This House Ain’t A Home» qui referme la marche est lui aussi de qualité supérieure.

Signé : Cazengler, obli terré

Oblivians. Binic Folk Blues Festival (22). 30 juillet 2016

Oblivians. Soul Food. Crypt Records 1995

Oblivians. Popular Favorites. Crypt Records 1996

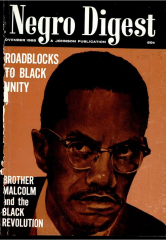

Oblivians. Rock’n’Roll Holiday. Negro Records 1996

Oblivians. Play 9 Songs With Mr Quintron. Crypt Records 1997

Oblivians. Barristers Ninetyfive. In The Red Recordings 2009

Oblivians. Desperation. In The Red Recordings 2013

Oblivians. Never Enough. Sympathy For The Record Industry 1994

Oblivians. Six Of The Best. Sympathy For The Record Industry 1995

Oblivians. Sympathy Sessions. Sympathy For The Record Industry 1996

Oblivians. Best Of The Worst (93-97). Sympathy For The Record Industry 2000

Jack Oblivian. American Slang. Sympathy For The Record Industry 1997

Jack Oblivian. So Low. Sympathy For The Record Industry 1998

Greg Oblivian & The Tip Tops. Head Shop. Sympathy For The Record Industry 1998

Compulsive Gamblers. Bluff City. Sympathy For The Record Industry 1999

Tearjerkers. Bad Mood Rising. Sympathy For The Record Industry 1999

Walter Daniels, Oblivians & Monsieur Jeffrey Evans. Melissas’s Garage Revisited. SFTRI 1999

Compulsive Gamblers. Crystal Gazing Luck Amazing. Sympathy For The Record Industry 2000

Compulsive Gamblers. Live And Deadly - Memphis/Chicago. Sympathy For The Record Industry 2003

Jack-O & The Tearjerkers. Don’t Throw Your Love Away. Sympathy For The Record Industry 2001

Cool Jerks. Cleaned A Lot Of Plates In Memphis. Sympathy For The Record Industry 2002

South Filthy. You Can Name it Yo Mammy If You Wanna. Sympathy For The Record Industry 2002

South Filthy. Crackin’ Up. Rockin’ Bones 2005

South Filthy. Undertaking Daddy. Beast Records 2009

Jack-O & the Tennessee Tearjerkers. Jack-O Is The Flipside Kid. Sympathy For The Record Industry 2006

Jack-O & the Tennessee Tearjerkers. The Disco Outlaw. Goner Records 2009

Jack Oblivian. Saturday Night Part 2. Big Legal Mess records 2009

Parting Gifts. Strychnine Dandelion. In The Red Recordings 2010

Jack Oblivian. Rat City. Big Legal Mess records 2011

Jack Oblivian & The Sheiks. Live. Red Lounge Records 2014

Jack Oblivian & The Sheiks. The Lone Ranger Of Love. Mony Records 2016

LES ANGES NOIRS

I

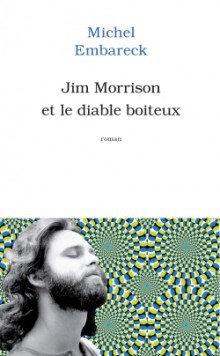

JIM MORRISON

ET LE DIABLE BOITEUX

MICHEL EMBARECK

( L'Archipel / Août 2016 )

Tout se perd dans ce bas monde. Parfois les perles les plus belles gisent au fond de la mangeoire des pourceaux. C'est dans Les Echos - torchon économique à la solde du libéralisme - que j'ai appris la sortie de Jim Morrrison et Le Diable Boiteux. Et de Michel Embareck, par-dessus le marché ! Un gars que je connais depuis toujours. Je n'exagère pas, l'est né un an après moi, le jeunot. L'a ses lettres de noblesse, publie dans la Noire de Gallimard des polars plus sombres que l'encre des rotatives les plus désespérées, et l'a écrit en sa jeunesse dans un des meilleurs french canards rock, logiquement vous avez reconnu le mensuel Best. Cela vous classe un homme. Ce qui ne l'empêche pas, comme tout un chacun de se poser des questions. Attention amis rockers, le titre est trompeur, le bandeau de couverture - beau portrait du Roi Lézard sur fond de rosaces psychédéliques - aussi. Pour le diable boiteux, faut être un peu initié, référence au titre d'un reportage de Bonjour Les Amis sur... Gene Vincent.

L'est parfois des problèmes qui vous turlupinent durant des années. Pour Michel Embareck, une de ses obsessions réside en l'étrange amitié qui unit de 1968 à 1971 Gene Vincent et Jim Morrison. Quoi de plus normal que deux chanteurs de rock aiment à se rencontrer autour d'un verre ? Avec Jim et Gene, nous ajouterons plusieurs tournées. J'apporte mon témoignage personnel. L'annonce de cette fréquentation me sembla en ces époques couler de source. Expression ô combien malheureuse pour ces deux alcooliques pas du tout anonymes. Fus simplement déçu que Jim n'ait pas été présent sur la cire de I'm Back I'm Proud ( 1969 ) comme l'annonce qui avait fuité le laissait espérer. Cela eût permis de relancer la carrière de Gene. L'on parla de clauses de contrats chez Elektra incompatibles. N'en suis point sûr, Gene fut le prince noir des occasions perdues.

L'est un point de vue d'Embareck qui m'embarrasse. Assure que Jim et Gene étaient de la même génération. Aristote selon qui l'écart qui sépare deux générations est de quatorze ans et demi - le temps d'être en état érectif et menstruel de procréation - lui donne raison puisque Gene naquit en 1935 et Jim en 1943. N'empêche que chacun s'inscrit dans une époque différente. Gene est un pionnier du rock et Jim Morrison un épigone. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur une scène très symbolique, le show d'Elvis à la TV sur NBC en 1968, que visionne Jim en compagnie de sa mère horrifiée - point par Presley, par son rejeton - une autre manière de tuer le père. Phantasmatiquement parlant le paternel n'est pas le géniteur. Le rôle du backdoorman - l'amant qui passe par la porte de service - pour Jim ce n'est pas Elvis, mais Gene Vincent. La vie est un miroir. Le reflet que vous entrevoyez n'est pas toujours ce que l'on croit voir. Le roman nous offre la même scène avec un triomino équivalent, Elvis sur l'écran, maman Craddock plus aimante, et le fiston Gene, beaucoup plus sympathique envers le personnage du Pelvis, car exempt de ressentiment, n'est pas jaloux de la carrière du King, l'a simplement été plus malin, l'a su tirer son épingle du jeu, avant que la partie ne devienne trop dangereuse.

Tout est question de trajectoire. Gene aborde la courbe descendante de sa course folle avec le diable - pas le cornu, cette partie noire que chacun porte en dedans de soi - et Jim sur sa lancée zénithale, est un des phares les plus illustres du mouvement hippie. Mais les apparences sont trompeuses. Tout échec comporte son point nodal de réussite symbolique et toute brillance un coeur d'ombre qui ne demande qu'à battre de plus en plus fort. Tout les sépare, Jim est le fils d'un amiral, en cheville avec la CIA pour les coups fourrés, rempli de principes, Gene est le rejeton d'un petit épicier bourré du matin au soir. Famille bourgeoise pour l'un et prolétarienne pour l'autre. Jim peut se permettre les caprices d'une rockstar et Gene cachetonne pour survivre. Mais à chacun ses failles.

Chez Gene, l'est grosse comme une maison. S'aperçoit dès le premier coup d'oeil. Sa blessure à la jambe, son atèle, ses os broyés. Insupportable douleur physique, alcool et morphine sont ses deux médicaments préférés. Mais il y a des fêlures plus insidieuses, le sentiment de s'être fait avoir par sa maison de disques, par ses managers, par les avocats, et encore plus ce relent de culpabilité qu'éprouvent ceux qui rejettent la faute de leur situation sur eux-même, leur inexpérience, leur naïveté, leur jeunesse...

Chez Jim, ne faut pas chercher bien loin la poutre qui vous crève les yeux. Un enfant instable, un mytho, s'invente des vies parallèles car la sienne ne lui appartient pas. L'est reconnu comme un des plus grands chanteurs de son époque, cela lui fait comme à Gene Vincent une belle jambe. Veut bien chanter si ça vous procure du plaisir et si ça rapporte la liberté qu'offre le pognon. Lui se voit plutôt en cinéaste ou en poëte. Embareck le rembarre sec, question ciné ne connaît pas grand chose, quant à ses écrits sont du genre illisible cafouilleux. Se fait même aider par un prof de fac pour les améliorer. Heureusement qu'Embareck n'a pas été critique littéraire, serait à l'heure actuelle l'homme le plus haï de l'hexagone !

L'on a dressé le portrait de nos deux héros. L'en existe un troisième, un chargé de liaison, joue le rôle de la boîte à lettres des récits d'espionnage, mais nous n'en causerons point, l'est fictif. Une composition d'écrivain, un truc chiadé à mort, qui pue le blues. Fantôche parce que " Entre la vérité et le mensonge existe une zone libre appelée roman". L'épigraphe du bouquin n'est pas une seconde citation d'Aristote, provient de Victor Boudreaux. Moins connu que le stagyrite, je vous l'accorde, mais qui exerce une profession fort honorable, celle d'un privé aux méthodes expéditives qui sévit dans les romans de Michel Embareck. Grattez l'écorce de l'arbre, dessous vous trouverez ce même bois qui part en fumée dès que l'on approche une allumette pour y voir plus clair. L'est vrai que l'on n'y zieute que du bleu. Du blues, car le rock en sort et y retourne. Du blues de blancs. De nègres blancs. De petits blancs. Ne faut pas exagérer non plus. Ne mélangeons pas les torchons noirs de misère avec les serviettes amidonnées aux traces séminalement suspectes. Pour Jim ce sera taches de poésie blues, et balafres de bluesy ballades pour Gene.

Pour l'histoire, ne comptez pas sur moi pour vous la raconter. Parce que vous la connaissez déjà... Alice Cooper, Toronto, John Lennon... Parce que ce livre doit impérativement faire partie de votre bibliothèque. Pour vous donner l'alcool à la bouche, je vous dirai que c'est une espèce de road-movie. En territoire d'Amérique, le pays mythique où l'on n'arrive jamais. L'est vrai que les stations - christiques et à essence - ne manquent pas. Bar à babord. Bar à Tribord. Particulièrement réussie, émouvante et sardonique, la partie qui traite des pérégrinations de Vincent de par chez nous, et morceau de bravoure, l'hommage rendu à ce dernier carré de fans français qui portèrent l'ultime carrière de Gene à bout de bras. Notons au passage combien le fantôme de Gene Vincent s'inscrit de plus en plus profondément dans les soubassements opératifs de l'imaginaire littéraire national.

Evidemment, les héros meurent. On le savait avant de commencer la lecture, mais ces scènes finales font toujours aussi mal. Embareck, de la race des polaroïdes, lève le voile pour mieux recouvrir le mystère des choses définitives. En trois mots : sex, drugs and rock'n'roll. Ce Michel Embareck, nous ne serions point offusqués si après un tel livre il signait le prochain : Michel Embarock.

II

LES ANNEES VINCE TAYLOR

DE JACQUES BARSAMIAN

( Jukebox N° 331 / Septembre 2016 )

Pas tout à fait un article, une interview de Jacques Barsamian par le regretté Bernard Boyat. Parle de Vince Taylor mais aussi de lui-même. Non qu'il ait la grosse tête, mais sa vie fut si proche de celle de Vince qu'il est impossible de séparer les deux moitiés de la poire empoisonnée. Espérons au passage qu'il soit déjà venu à Jacques Barsamian l'idée opportune d'écrire la saga de son existence consubstantiellement mêlée à l'histoire du rock français, depuis ses origines, avant même qu'il ne commence, car il était déjà présent en Angleterre avant que les étincelles de la musique du diable ne traversassent le Chanel.

Barsamian témoigne du passage surprise de Vince Taylor au Musicorama d'Europe 1 du 7 novembre 1961. Fut subjugué par la beauté de sa prestation. Mais ce n'est qu'en 1966 que par un concours de circonstances - travaillait alors à Disco Revue - il se retrouva à chercher des engagements pour Vince puis à endosser le rôle ingrat du manager. Pas une sinécure. Nous sommes loin des années flamboyantes de Vince. Les braises lysurgiques ont cramé le cerveau de Vince. Rien ne sera plus jamais pareil à la légende dorée des débuts. Barsamian arrêtera les frais en avril 1968. Raconte donc ces trois années de folie à essayer de remettre sur pied la carrière de Vince, notamment la fameuse tournée de L'épopée du Rock.

Barsamian parle sans acrimonies, nettement, mais avec pudeur. L'étoile noire avait perdu de sa splendeur. Sa course était erratique. Capable de tout. Et même de sursauts prodigieux. Le temps d'un concert, tout redevenait comme avant, les incertitudes étaient abolies, Vince était de nouveau le grand Vince Taylor. Mais le soufflet retombait aussi vite qu'il avait monté. Vince se mure en lui-même. Assis sans bouger dans sa chambre. Perdu et inaccessible. Parfois le rocker était aux abonnés accents, mais l'homme de chair restait là comme en attente d'une impossible résurrection.

Certains n'ont pas hésité de parler de déchéance. Plutôt un volcan endormi. Semble inoffensif. Mais Vince était de ceux qui avaient chaussé les sandales d'Empédocle. On le croyait paumé, l'était en train d'explorer les coulées de lave intérieures. Parfois il ressortait de son étrange cauchemar. Sa parole, comme à côté du réel, était incompréhensible car elle portait les scories du futur, mais qui aurait pu s'en rendre compte ? Son existence répondit à la seule question essentielle : qu' y-a-t-il au bout du rock'n'roll ? Répondit de la seule manière adéquate à ce no future interrogatif : érigea son existence en un silence nietzschéen. Une vie de rocker par-delà le rock'n'roll.

III

EDGAR ALLAN POE

LETTRES D'AMOUR A HELEN

( PRESENTEES ET TRADUITES

PAR CECIL GEORGES-BAZILE

et LAURENCE PICCININ )

( Editions Dilecta / Mai 2006 )

Le premier de tous les rockers américains. Par ordre chronologique. Par importance. Avec Edgar Allan Poe, le romantisme européen prend une autre tournure. Finies les plaintes élégiaques, désormais ce sera une implication existentielle, exunt les grandes révoltes sociales, le rêve replie ses ailes et s'enferme en lui-même, terminés les châteaux écossais peuplés de fantômes revanchards, tout se joue dans la citadelle intérieure assaillie par des monstres engendrés par d'atroces phénomènes auto-immunes... Edgar Poe plume le volatile des représentations extérieures jusqu'à l'os.

Ces lettres d'Edgar Poe ne sont pas inédites. Sont abondamment citées dans les biographies, mais ici resserrées en leur unicité, elles apparaissent en leur froissement êtral. Il faut l'avouer, le lecteur français a pris l'habitude de passer un peu vite sur les dernières tentatives amoureuses du poëte. Des scories désagréables, quelle femelle aurait pu rivaliser avec la virginale Virginie ? Aucune. La réponse est ferme et inébranlable. Généralement du bout des lèvres, l'on conçoit que le poëte ait pu penser à la nécessité d'une sécurité matérielle indispensable à l'émergence des dernières grandes oeuvres. Le coucou - oiseau de mauvais augure - ne pond-il pas ses oeufs dans les nids étrangers ?

Nous aurions dû être plus attentif. Mallarmé nous y avait engagé, n'avait-il pas entretenu une correspondance avec Sarah Helen Whitman, lors de sa traduction des poèmes du Sphinx ? Ne lui avait-il pas adressé son sonnet hommagial ? Non, Sarah Helen Witman ne fut pas une groupie exacerbée par sa future ménopause. Un bas-bleu comme les désignait si dédaigneusement Barbey d'Aurevilly. Son oeuvre fut un maillon essentiel du développement de la poésie américaine. Quand l'on voit le peu d'estime dans laquelle en Amérique est tenue depuis toujours l'oeuvre de Poe, relégué parmi les écrivains de troisième zone, l'admiration obstinée et combattive qu'elle porta au créateur du Corbeau fut peut-être ce qui le sauva de l'oubli littéraire.

Ce sont bien deux sincérités qui se rencontrent. Deux aérolithes venus de deux mondes différents. Sarah fut comme un havre de paix entrevue depuis le milieu tempétueux de l'ouragan, le corbeau cyclonéen aurait aimé s'y muer en paisible alcyon, mais ce fut à peine une halte. Le temps de faire sa déclaration dans un cimetière et de repartir vers de sinistres rivages. Sous les imprécations funestes d'une famille qui ne voyait que d'un mauvais oeil cette alliance de la colombe avec cet échassier décharné échappé par miracle du massacre du lac de Stymphale. Ramier voyageur par trop agité, messager de la fin, porteur des messages du Gouffre et de l'Obscur.

Pour Poe le terminus létal était proche. Tout le restant de sa vie - elle mourut à soixante-quinze ans - Sarah Helen Witman, resta fidèle à l'esprit de Poe. Jamais elle ne dérogea à son admiration native pour le poëte. Elle, qui ne fut qu'un rêve, sut rester à l'intérieur des portes de corne et d'ivoire virgiliennes de ce domaine d'Arnheim dont beaucoup auraient aimé à ce que le portail promothéen demeurât aussi introuvable et interdit que les portes du jardin perdu.

Ces lettres d'Edgar Allan Poe ne sont pas déchirantes. Déchirées.

Damie Chad.

FOIX ( 09 ) / 15 - 07 - 2016

L’ACHIL' CAFE

HOUSE OF STAIRS / 3 AM SYNDROME

WIRE

De retour à l’Achil' Café qui continue imperturbablement ses programmations rock hebdomadaires. Un volontariat digne d’admiration dans ce village de La Barre qui jouxte la cité fluxéenne davantage connue pour les trois tours de son château que pour ses groupes de rock and roll. En tout cas devrait y avoir des centaines de lieux rock hexagonaux qui piqueraient une jaunisse de jalousie s’ils avaient la possibilité de comparer la surface de leurs locaux à celle de ce lieu privilégié. Chez l’Achil' Café tout est plus vaste, la terrasse, l’intérieur, et la scène à laquelle vous serez dans l’impossibilité d’appliquer l’épithète d’exigüe. Service sympathiquement discret, et six euros pour trois groupes l’on ne peut pas dire que l’on détrousse le rocker.

HOUSE OF STAIRS

Zénitude et plénitude. L’on s’agite autour d’elle, musiciens et techniciens de l’Achil'. Reste devant son micro, silencieuse, un sourire placide sur ses lèvres d’enfant sage. Terrienne, les jambes campées sur le sol, l’émane une étrange force de son imposante stature. Quand tout sera OK, nous dira en toute simplicité bonjour, comme si elle saluait une connaissance croisée dans la rue. Sont prêts, Pierrot derrière ses caisses, Sam à la basse sur sa droite, Nico sur sa gauche en sandwich entre sa collection de guitares et son acoustique exposée sur son piédestal. Elle, Elo, n’a que sa voix. Ne croyez pas que je l’ai oublié, l’occupe tout l’avant de l’aile droite de la scène. C’est que voyez-vous un claviériste dans un groupe, ça vous détermine le son autant qu’un kimono habille un judoka. Après ce n’est qu’une question de style. Et ici, ce sera les grandes orgues.

Au début vous ne comprenez pas où vous êtes tombé. N’y a que le dôme de sa voix qui surplombe la pâte sonore telle la coupole de Sainte-Sophie, l’antique Byzance. Majestuoso. Inutile de vous débattre, vous êtes englué dedans, et vous n’en ressortirez qu’à la toute fin du set. Faut comprendre comment ça marche. Méchamment intuité. Un tutti, pas frutti mais savamment orchestré, y en a toujours un des cinq qui prend le commandement, vous êtes piégé au moment où il se retire, les deux oreilles orientées sur le soliste ont besoin de trente secondes pour piger que ce n’est plus lui qui joue, qu’un autre a pris sa place, exactement sur la même tessiture. Bluffant. Il ne court pas le furet musical, il avance lentement mais passe tour à tour de guitare en basse ou d’orgue en voix sans que jamais vous ne parveniez à saisir les lignes de fuite. Faut de sacrés musicos pour réussir ce tour de passe-passe. A la basse Sam nous dégringole de ces tourmentes de swing rampant à vous renverser tandis que Nico nous pique de ces pizzacati à vous fricasser les tympans. Ou alors il se penche sans s’en saisir sur son acoustique, comme un chirurgien sur le ventre de son patient ouvert, lui secoue violemment les tripes pour lui apprendre à ne pas demander son reste. A grands coups de pelles, Pierrot entasse les contreforts, pose la chape sur laquelle les autres édifient.

La musique est en vous. S’impose à votre cortex et phagocyte votre hypothalamus. Une gradation incessante, neuf morceaux déployés comme autant de mouvements oratorioïques pour employer un adjectif aussi chatoyant que leur cheminement. Mais à chaque fois, plus fort, plus violent. Plus incisif. Les applaudissements qui suivent chaque titre seront eux aussi à chaque station plus chaleureux et frénétiques. Mais il est temps de revenir à elle, Elo. La clef de voûte. Quelle aisance ! Vous ne parlerez pas de chant, mais d’intervention phonique. Très courtes, ou s’inscrivant dans une assez longue durée. Lentes ou rythmées. Ballades ou courses schizoïdes. Qu’importe, vous êtes surpris par l’ampleur, la netteté et la plasticité de de cette voix. Le recueillement c’est après, lorsque par sa seule rétention vous entendez le silence. Vous réalisez alors votre manque. S’est retirée comme la mer. Debout près de son micro, tranquille, laissant ses acolytes battre le fer rouge de son absence, respectant son tour comme dans la salle d’attente du docteur, revenant à point nommé pour illuminer de sa présence la secrète architecture des compositions, The Light, Black Bones, After Show / Broken, The Silent Words…

Non ce n’est pas du métal mélodique, plutôt de la mélodie rock and rollisée. Avec intelligence, ce qui est rare. Ce qui est sûr que nous sommes tous entrés dans la maison des spirales à la Piranèse. Et que personne n’a eu peur. Méfiez-vous toutefois, le chant des sirènes signale souvent l’imminence d’un futur naufrage. A vos risques et périls. Mais qui hésiterait une seconde pour embarquer vers les délices de Cythère ?

INTERLUDE

Tiens encore une fille. Le programmateur serait-il un farouche partisan de la parité ? Entre le groupe qui remballe, les régisseurs, et le combo qui s’installe, l’on ne sait plus qui est qui. Le mystère sera dénoué en un quart d’heure. Nul besoin de se rendre à Stokholm pour connaître les secrets de 3 AM Syndrome.

3 AM SYNDROME

Parfait pour jouer au triomino. Le salaire de base du rock and roll, basse, batterie, guitare. Assez de monde pour faire un boucan de tous les diables. Avec une arme aussi absolue, la galaxie est à vos genoux. Donc une fille. Aurore, nocturne. De noir vêtue, cheveux roux mi-long et peau laiteuse, le bras gauche aussi coloré qu’une bande dessinée de Druillet, une basse de laque noire entre ses mains, un petit air de prêtresse vaudou, pas méchante, mais l’a du chien. De l’enfer. Pour le sourire, l’humour et l’entertainment, vous vous adresserez au guitariste, Joris. Le monsieur jovial du groupe. Demoiselle Aurore, gavial glacial concentré sur son instrument. Vous n’imaginerez jamais le bruit qu’elle peut émettre à elle toute seule. Grande tonitruance. Remarquez que si elle veut se faire entendre, elle n’a pas intérêt à s’endormir dans son étui. Car le plus dangereux, c’est Olivier le batteur. Un fou à lier. De l’énergie à revendre. Se sert de tout le kit. Donne envie que l’on lance une souscription pour qu’il ait au moins vingt-cinq toms à sa disposition. Plus il en aura, plus il en abusera. Y a des batteurs qui marquent le rythme. Doit être un autodidacte. N’a jamais appris que ça existait. Lui il manie les marteaux de Thor et les enclumes d’Héphaïstos. L’a tout un répertoire : l’orage, la tempête, le déferlement, la grêle tueuse, le tourniquet de Sardanapale - un truc qui vous rend tout pâle - la carapace qui se carapate, la trombe furieuse, et autres joyeuses duretés dont je vous épargnerai la liste infinie. Bref, c’est un batteur. Tout simplement. Mais un vrai. Face à ce déchaînement continu tout guitar héros qui se respecte n’est pas là pour jouer au yoyo avec les cordes à étendre le linge de sa maman. Joris vous assène des riffs au marteau-piqueur et des licks à la tronçonneuse. Faut que ça rugisse, et que ça surgisse de la cuisse de Jupiter tonnant. Je résume : deux garçons qui se se toisent du regard, plus vite que moi, plus fort que moi, tu ne pourras pas. Vous certifie qu‘ils peuvent sans difficulté.

Et notre damoiselle rousse, croyez-vous qu’elle a la frousse ? Que nenni bonnes gens. S’en prend au micro. Qui ne lui a rien fait. Tant pis, elle y glapit dessus comme une hyène en furie. Le bouscule et lui hurle de ces promesses de mort si épouvantables que vous avez envie de vous tirer au plus vite une balle dans la tête. Point de précipitation, elle a plus d’une corde à son arc vocal. Vous prend un minois de petite fille sage qui quémande un tour de manège à son papa préféré. Vous ne sauriez résister, mais la lueur bleuâtre d’un projo passe sur sa face et la voici transformée en Cruella sans cœur et sans pitié. La caravagienne tête de Méduse hérissée de serpents est encore plus avenante, vous éructe de son gosier de ces sons métalliques réfractaires à toute égoïne. Nous fait le coup de la reprise de Blondie. Bye bye la blondeur des rêves. Vous la troque à la tignasse noire, mèches dark et toupet gothique, imaginez une Evanescence qui aurait avalé le stock de speed des douze pharmacies du quartier. Mais agitée en-dedans, parce que d’extérieur s’applique sur sa basse sans le moindre zeste d’énervement. Tout dans la voix.

On joue du rock and roll. C’est ainsi qu’ils s’étaient présentés en début de set. Ont splendidement tenu leurs promesses de déjantés durant la moitié du concert. Z’ensuite, se sont laissés piégés par leur propre violence, sont passés au rock and funk, bien calibré certes, mais dans l’accumulation répétitive des saccades rythmiques ils ont oublié la folie meurtrière du rock and roll et commis l‘irréparable crime de la désagrégation quantique de l‘énergie. Dommage. Nous les reverrons tout de même avec plaisir.

INTERLUDE

Minuit moins dix. Zut Cendrillon m’attend. Ô Damie tu me récupères devant le ciné à minuit, ce serait si gentil ! Je fonce comme un madurle au volant de la teuf-teuf durant le changement de matos. N’ayez crainte, entre temps la princesse au petit pois ( dans le cerveau ) a changé de programmation et de ciné ! Bref quand nous revenons, Wire entame son deuxième morceau. Elle s’assoit en se bouchant les oreilles Ô Damie quel changement d’ambiance, comment peux-tu supporter une telle horreur !

WIRE

Elle a raison un rocky horror show. Autant dire que j’adore. Sont quatre, le batteur derrière et les guitares en première ligne. Tactique d’attaque ultra-simpliste mais ô combien efficace. Une horde de broncos en plein galop dans l’horizon sans fin des grandes plaines. Pleines d’électricité. Le chanteur, Eric envoie les lyrics, juste ce qu’il faut, mais ce n’est pas ce qui les intéresse vraiment. Eux ce sont les grandes chevauchées électriques à la poursuite du rock and roll perdu qui les motivent. Se marrent entre les morceaux. De vieux briscards qui se lancent des défis avant la charge héroïque. Un galop de drummin’- Patrick insatiable aussi effréné que les huit sabots fous de Sleipnir, un bassiste qui se prend pour un guitariste soliste, et quasiment deux leads, Eric et Phillipe, qui entrecroisent le torrent bondissant de leurs descentes éblouissantes. Quand ils sont lancés, le combo vous prend des allures de Poupées de New York qui ne chipotent pas des heures à admirer leur rouge à lèvres devant la glace de leur salle de bain. Let me go, Evil Mind, Like a Schizo, No Justice, les morceaux se suivent et se ressemblent comme des gouttes de nitroglycérine. Genre de gars qui ne regardent que les scènes d’action dans les westerns les plus sanglants. Pas de temps à perdre, le rock and roll n’attend pas. Lui courent derrière et parfois même le dépassent. Wire vire en tête.

Moins de monde que pour les deux groupes précédents. L’on a dû évacuer les âmes sensibles, les vieillards, les femmelettes et les enfants de moins de douze ans. Saines précautions, tout le monde ne supporte pas les doses de rock and roll à haut-voltage. Les Wire pourraient vous occasionner des lésions cérébrales irrémédiables. Oui, c’est juste du rock and roll, mais l’on aime ça. Esprits fragiles s’abstenir. Rock and rolliser tue.

Damie Chad.

FOIX ( 09 ) / 12 - 08 - 2016

L’ACHIL' CAFE

THE RED’S LYGHT

L’est des lumières rouges qui s’allument dans votre cerveau et qui malgré les années refusent de s’éteindre. Les avais vues en août 2011 ( voir KR’TNT ! 62 du 01 / 09 / 2O11 ). Cinq ans déjà, durant lesquels elles se sont obstinées à donner des concerts à des dates où je n’étais pas, à un ou deux jours près, en Ariège. Mais enfin ce soir, elles passent à l’Achil' Café, un rendez-vous à ne pas manquer, c’est qu’elles m’avaient séduites ces quatre jeunes filles, le groupe phare de ce mini festival de village, la plus inexpérimentée des quatre formations présentes, mais la plus définitivement rock and roll. Etaient habitées par la décisive innocence expérimentale de l’adolescence.

Ne m’échapperont pas. Tiennent la caisse. Se sont partagées les tâches, une qui annonce le prix, une qui rend la monnaie, une qui vous tamponne l’avant-bras et une qui vous passe un bracelet fluo autour du poignet. Jamais fans de rock and roll n’auront connu lors d’un concert un accueil aussi charmant. Précisent qu’elles seront sur scène d’ici une petite demi-heure.

ALERTE ROUGE

N’ont pas menti. Sont exactes au rendez-vous. Elles ont grandi. Ne sont plus des lycéennes mais gardent toujours cette fraîche beauté qui leur va si bien. Toutes gracieuses dans leur short noir et leur t-shirt rouge. Ont même teint leur main d’une substance censée se colorer en rouge sous la lumière des projecteurs. Trois sur scène, Cécile au fond derrière sa batterie, LN au longs cheveux blonds à la basse sur sa gauche, Lauriane guitar lead à sa droite abondante crinière brune qui ruisselle sur son dos à sa gauche. Audrey les rejoint dès le commencement des hostilités pour s’emparer du micro. Que sont-elles devenues depuis tout ce temps ? N’aurai besoin que de trois minutes pour être rassuré. Ont évolué dans le bon sens. Toujours rock and roll.

Céline, un visage décidé et une poigne de fer. N’allez pas lui marcher sur les pieds, elle sait taper, rapide et varié. Un drummin’ raisonné, sans perte de temps, utilise toute sa batterie, frappe avec ses baguettes et avec sa tête. De l’instinctif intellectualisé, sait ce qu’elle veut faire et ne se trompe jamais de chemin. Si elle était le petit chaperon rouge, le loup aurait du souci à se faire.

Laurianne est du même bois apollinien. Vous ne savez jamais comment elle va réagir, mais dès qu’elle touche ses cordes, vous ne pouvez qu’être d’accord avec elle. Fait attention à ne pas se répéter. Chaque cas mérite sa propre solution. Propose la meilleure. Droit au but. La facilité et l’à peu près ne l’intéressent guère. Précise et adroite, un jeu intelligent et économe. Dans l’histoire de Guillaume Tell elle serait la flèche qui pulvérise la pomme. Vous vise en plein cœur.

LN inscrit sa longue silhouette dans la légende des bassistes enfermés dans leur tour d’ivoire. Joue comme en-dedans d’elle-même. A peine quelques sourires. Mais qui trahissent son attention. Paraît loin de nous, mais très près de ses camarades. Ne les laisse pas en rade. D’ailleurs elles ne s’inquiètent point pour elle, sont sûres qu’elle assure. Dans le poème de Leconte de Lisle, elle est le rêve que l’animal sauvage jamais n’achève.

Audrey est le reflet inversé des trois autres. La grande communicante. Elle chante et elle parle. L’interface agissante. Naturelle et ouverte au monde. Elle est le bateleur et le fou du roi ou pour être exact la fofolle de ces trois reines penchées sur le rouet de leur instrument. Amuse la galerie, dans la belle au bois dormant, elle est l’instant merveilleux d’après le baiser de vie quand le palais s’éveille et bruit de mille cris de joie.

Ne la prenez pas pour la folle de service, dès qu’elle arrête de parler elle se révèle telle qu’en elle-même le chant la change. L’est plus qu’au point. C’est elle qui démontre l’extraordinaire cohésion du groupe. Elles ont bossé comme des madurles. Tout tombe pile à point pour un public qui manifeste sans attendre son plaisir en applaudissant à chaque performance. Sont des malines, n’ont pas construit leurs morceaux à la diable, les ont intuités, des pièces de haute précision, remplies de chausse-trappes rythmiques, qui vous ménagent feintes traîtrises et heureuses surprises, mises en valeur par la voix claire et haute d’Audrey. Un vocal ensoleillé, qui sait moduler et crier, l’en fait ce qu’elle veut et ce qui est le plus fascinant ce sont ses arrêts impromptus qui vous laissent sur votre faim tout en vous rassasiant pleinement.

Un set performatif, n’ont pas inventé le rock and roll mais elles le perpétuent avec aisance et élégance. Rappel obligatoire pour nos quatre jeunes filles. Dommage qu’il y ait un groupe derrière. Le public les regrettera. Je suis content de moi. Ne m’étais pas trompé, voici cinq ans. Ont encore un énorme potentiel. Très proches des girls bands américains.

Damie Chad.

P.S. : pour le groupe d’amateurs de variétoche qui a suivi, je serai gentil en omettant de citer leur nom.

26/08/2016

KR'TNT ! ¤ 291 : ALAN VEGA / BONNY "SIR MACK" RICE / JUKE JOINTS BAND / JAZZ COOKING AND HIS BLUES BUDDIES / KERYDA / VAUDOU

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 291

A ROCKLIT PRODUCTION

25 / 08 / 2016

|

ET C'EST REPARTI POUR UN AN ! |

|

ALAN VEGA BONNY "SIR MACK" RICE + SOUL JUKE JOINTS BAND JAZZ COOKING AND HIS BLUES BUDDIES KERYDA / VAUDOU |

Viva Las Vega

Quand on chante dans un groupe qui s’appelle Suicide, ça ne peut que mal se terminer. Et pourtant, Alan Vega a réussi a faire des vieux os, puisqu’il a réussi à tenir jusqu’à 78 ans, ce qui constitue un record pour un suicidaire. En 2012, il avait déjà survécu à une attaque. Un certain doctor Wong de New York lui avait sauvé la vie. Selon Liz, la compagne d’Alan, c’était complètement inespéré. Alan avait toutes les artères bouchées.

Les fans de Suicide et d’Alan Vega ont une veine de pendu, car dans Suicide - A New York Story, Kris Needs raconte l’histoire détaillée des deux compères, Martin Rev et Alan Vega. C’est en premier lieu l’histoire d’une amitié qui fait rêver, celle de deux gosses du downtown New York. C’est aussi une histoire qui plonge ses racines dans la jazz-scene new-yorkaise. Kris Needs lui consacre quasiment la moitié de son livre. On se croirait par moments dans La Rage De Vivre de Milton Mezz Mezzrow. Needs travaille bien sûr à partir d’interviews de Martin Rev qui en matière de jazz se montre intarissable. On comprend mieux d’où vient cette énergie qu’il développe quand il joue sur scène. Martin Rev vient du jazz et du doo-wop new-yorkais, de la même façon qu’Alan Vega vient de l’avant-garde artistique new-yorkaise et des Stooges. Emportés par ces deux tourbillons historiques, les albums de Suicide flottent à la surface comme des fétus de paille.

Quand Martin Rev parle, c’est en gros la même chose que Lemmy, il faut dresser l’oreille. Martin Rev dit tout ce qu’on a envie d’entendre. Il a écumé les clubs de jazz de New York à l’époque où cette ville était la capitale mondiale du jazz - et du reste - «Pendant dix ans, Marty allait être obsédé par trois géants du jazz, Thelonious Monk, John Coltrane et Miles Davis.» Marty se mit à travailler le piano comme un dingue. Il voulait jouer au même niveau que ses idoles d’alors. «Monk fut ma plus grosse influence. J’écoutais Monk ado. C’était un personnage incroyable, avec une allure à part, une personnalité à part et une musique fascinante. Monk était une sorte de père pour les autres musiciens. C’était un pur new-yorkais, très évolué. Tout le monde allait demander des trucs à Monk. Il était incontournable. Il était l’essence du cool. On l’appelait le prêtre du bebop. Monk était l’inventeur suprême, le visionnaire, au pur sens du terme. Aux yeux du monde, le jazz cool, c’était Monk et Miles. Miles disait qu’il avait tout appris de Monk et de Dizzy. Monk fut le grand compositeur de l’époque. Sa musique était à l’image de sa vie. Il était beaucoup plus à l’avant-garde que Bartok. Son approche du piano, c’était une approche du son et de la couleur. Dans ses meilleurs titres, comme ‘Monk’s Dream’, il ne joue que des nappes de son.»

Marty découvre Lester Young, Bud Powell, tous ces junkies et ces marginaux recrachés par l’intelligentsia du jazz. Il ne le sait pas encore à cette époque, mais Alan et lui connaîtront le même destin puisqu’ils seront aussi recrachés par l’intelligentsia du rock. Par le même genre de connerie réactionnaire.

Et Coltrane ! Et Miles ! «John Coltrane joua dans l’orchestre de Miles Davis. Pour Marty, Miles fut soit une inspiration, soit un héros ou tout simplement le personnage le plus charismatique du siècle dernier. ‘J’ai eu la chance de voir Miles jouer plusieurs fois. C’était un créatif et on voyait bien, à travers tout ce qu’il produisait, qu’il était prodigieusement intelligent.’» Et puis Eric Dolphy qui est selon Marty du niveau de Coltrane, de Mingus, d’Albert Ayler et de Miles. Marty se montre intarissable sur Albert Ayler. «Il était incroyable. J’étais fasciné. Il soufflait un gros coup dans son sax et on comprenait pourquoi il provoquait une telle controverse. Il incarnait l’avenir du jazz.»

Puis Marty prend des cours de piano avec Lennie Tristano, le pianiste aveugle et iconoclaste qui fut le joueur de bebop le plus controversé de son époque. Il avait accompagné Charlie Parker. Parmi les élèves de Lennie, on trouve aussi Mike Garson qui allait jouer du piano pour David Bowie. Les rivières de perles dans Aladdin Sane, c’est lui. Marty évoque pas mal de héros du jazz, puis il nous emmène dans l’underground du jazz, dans les lofts où tout le monde peut jouer. On a là des pages fascinantes, car il décrit cette scène bouillonnante de l’intérieur. Il fréquente même Tony Williams. Ils jouent ensemble à l’époque où Tony bat le beurre pour Miles, comme par hasard.

On le voit bien, les petits albums de Suicide ne sortent pas de la cuisse de Jupiter. Au moins, ce livre a pour avantage de nous replonger le museau dans une culture qui fut extraordinairement vivante et, accessoirement, de nous inciter à réécouter des trucs assez magiques comme «Crepuscule With Nellie» ou encore «Bitches Brew». Monk & Miles.

Kris Needs farcit son gros mille-feuilles d’autres portraits de personnages capitaux, comme celui de Peter Crawley qui fut un temps le manager de Suicide et le responsable de la programmation au Max’s Kansas City. C’est lui qui permit à Suicide de démarrer. Et pas seulement Suicide, il sauva aussi les Cramps qui avaient raté leur première audition chez Hilly Kristal au CBGB.

Gamin de Brooklyn, Alan adorait la boxe. Il fréquentait les ritals du quartier et se passionnait aussi pour le base-ball. Dans le livre de Needs, il explique tout ça très bien, dans son langage. Il rêve de faire du sport quand il sera grand. Jusqu’au jour où une prof dit devant toute la classe qu’Alan écrit bien. C’est là qu’il va s’intéresser à la littérature, mais sans la ramener. Alan n’a jamais su frimer. Il se contente de dire à un moment, l’air de rien : «Camus reste mon auteur préféré.»

C’est sans doute le trait le plus frappant d’Alan Vega : l’absence totale de prétention. L’anti-m’as-tu-vu. L’archétype de l’artiste qui suit une vision : la sienne. Comme Gauguin et Duchamp avant lui, comme Apollinaire et Cézanne.

Puis, comme tous les ados de sa génération, il découvre Elvis. Il aura par la suite d’autres chocs émotionnels : «Les grosses influences de Suicide sont le Velvet, Iggy, Question Mark & The Mysterians et les Silver Apples.» Needs nous refait le portrait en long, en large et en travers des Silver Apples qui sont les vrais précurseurs de l’electro-rock : un mec aux oscillateurs et un batteur, le tout arrosé d’un joli parfum de scandale - une raison de plus de lire ce livre - Il faut savoir que les Silver Apples sont toujours en activité. On les voit à l’affiche des festivals du grand renouveau psychédélique européen.

«Alan avait déjà trente ans quand il rencontra Marty et qu’ils donnèrent naissance à Suicide. Alan était un petit mec de Brooklyn qui aimait le sport et qui se destinait à une vie d’ouvrier. Mais son sens artistique et sa conscience politique émergèrent en lui lorsqu’il vit jouer Iggy Pop en 1969.» Personne ne pouvait rester insensible à l’impact des Stooges en 1969 et encore moins un esprit prédisposé comme celui d’Alan : «Pour Alan, les Stooges étaient beaucoup plus qu’un grand groupe de rock, le côté kamikaze d’Iggy qui jouait avec l’hostilité du public était une performance artistique destinée à briser les barrières entre l’artiste et son public. Pour Alan, c’était clair. Il savait ce qu’il avait à faire. ‘J’ai démarré grâce à eux. Ils ont changé ma vie.’» Tout l’Alan provocateur et asticoteur de public vient de là, de l’Iggy des débuts. Alan va suivre l’enseignement d’Iggy à la lettre et faire participer le public au spectacle en l’agressant. Modèle que reproduira fidèlement James Chance.

Alan dans les Stooges et Marty dans le jazz ? Alors, comment ont-ils fait pour se rencontrer ? La réponse est dans le loft. Un soir de 1970, Marty ramène son groupe Reverend B pour jouer au Project Of Living Artists, un loft d’art total dont s’occupe Alan et dans lequel il vit. Alan y construit des sculptures électriques à partir de détritus qu’il ramasse dans la rue. C’est dans ce loft que les deux compères se rencontrent pour la première fois. Reverend B est une formation libre qui peut jouer du jazz pendant des heures et des heures. Alan se joint à eux avec un tambourin et ils mettent leur maigre public en transe. Cette nuit-là, quand tout s’arrête, Marty vient dire à Alan : «Toi et moi, on va faire de la musique ensemble !»

C’est le début d’une aventure extraordinaire, celle de deux mecs qui refuseront toute leur vie la moindre compromission. «Leurs premiers concerts sous le nom de Suicide eurent lieu en novembre 1970 au même endroit, au loft du Project Of Living Artists. On lisait sur les flyers écrits à la main : ‘PUNK MUSIC BY SUICIDE’». Sans le savoir, ils lançaient plusieurs mythes, le leur et celui du punk-rock new-yorkais. Question dégaines, nos deux héros avaient aussi dix bonnes longueurs d’avance : «Comme ils n’avaient pas un rond, ils portaient des vêtements trouvés dans les poubelles. Ils en firent une sorte de mode de la rue, mi-junkie, mi-mac. En fait, ils inventaient sans le savoir l’esthétique punk, cinq ans avant le CBGB et Richard Hell.» Marty opta pour un chapeau de cuir noir comme ceux que portaient les rockers et les mafieux new-yorkais. Voyez les photos de Shadow Morton et de Jerry Leiber.

Ils deviennent rapidement le groupe live le plus spectaculaire de l’underground new-yorkais puisqu’ils vident les salles. Alan fait son Iggy en se cognant le tête à coups de micro et en agressant les gens. Les descriptions de ses excès pullulent dans le livre de Needs et Alan profite de l’occasion pour corriger les inévitables dérives : il s’en prend notamment à cette cloche de Thurston Moore qui faisait un fanzine à l’époque et qui racontait n’importe quoi. Alan est malheureusement obligé d’expliquer qu’il n’a jamais tiré de fille par les cheveux : «Le seul à qui j’ai fait du mal, c’est moi ! Ce mec de Sonic Youth jure que j’ai tiré une fille par les cheveux. Ça n’est jamais arrivé. La musique qu’on faisait était d’une certaine façon psychédélique, mon pote, elle était si extrême que des gens ont commencé à voir des choses et à se mettre en transe. La limite entre la fiction et la réalité n’existait plus. Les gens se souviennent de choses qui n’ont jamais existé, j’en suis sûr. Je n’ai jamais fait de mal à quelqu’un ni tiré une gonzesse par les cheveux à travers la salle. Je suis le seul à qui j’ai fait du mal. J’empêchais ceux qui partaient de sortir. Je sautais sur les tables, je renversais leurs verres, mais je n’ai jamais blessé personne. Des gens ont peut-être été mouillés, c’est vrai. J’avais un cran d’arrêt et une chaîne, je me frappais à coups de chaîne et me tailladais au cran. J’ai le corps couvert de cicatrices.»

S’il lui arrivait de saigner, c’est uniquement parce qu’il se tailladait la joue ou le bras, car ça collait bien avec la pétaudière que générait Marty sur ses machines. C’est Marty Thau qui nous raconte ça : «Quand Alan Vega commença à se taillader le bras avec une lame de rasoir, certaines personnes essayèrent de quitter la salle, mais elles comprirent rapidement qu’elles étaient enfermées. La Kitchen était mal éclairée. Elles se sentaient prises au piège. Vêtu de cuir noir avec une chaîne de moto enroulée autour de la poitrine, Alan allait au devant d’elles pour les terroriser. Il chantait des paroles violentes, chargées d’images de meurtres, dégoulinantes d’angoisse et ça se combinait avec un drone assourdissant, répétitif, une purée électronique martelée, un spectacle auquel les critiques perplexes ne comprenaient absolument rien et qu’ils jugeaient avec suspicion. Mais en seuls maîtres à bord, Alan et Marty savaient exactement ce qu’ils faisaient.»