02/11/2016

KR'TNT ! ¤ 301 : JOE CLAY / VINCE TAYLOR / MAXIME SCHMITT / L'ARAIGNEE AU PLAFOND / WAMPAS

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 301

A ROCKLIT PRODUCTION

03 / 11 / 2016

|

JOE CLAY / VINCE TAYLOR / MAXIME SCHMITT / L'ARAIGNEE AU PLAFOND / WAMPAS |

Un Joe clé

«En 1982, j’assistais au set d’un groupe de revival dans le sous-sol d’un club de Toronto. Un Mister Hairdo avec une pompadour exagérée - il me dit plus tard qu’elle tenait avec le Royal Crown qu’utilisait Elvis et qu’on trouve encore chez Honest Ed - commença à gueuler pour réclamer un morceau de Joe Clay. Le copain de Mister Hairdo demanda : ‘Mais c’est qui Joe Clay ?’ Je n’en avais pas la moindre idée moi non plus. Je me sentais même complètement largué.»

Voilà comment Graig Morrison attaque son hommage à Joe Clay dans Go Cat Go !

Joe Clay vient de casser sa pipe, ce qui paraît logique vu qu’il date de l’époque des débuts d’Elvis. D’ailleurs, un jour où DJ Fontana était malade, Joe le remplaça pour accompagner Elvis à la batterie. Hey Joe !

Morrison ajoute que Joe Clay frappa l’imagination des connaisseurs grâce à une poignée de purs classiques de rockabilly enregistrés en 1956, dont l’excellent «Ducktail» composé par Rudy Grayzell. Comme Lew Williams ou Gene Maltais, Joe n’enregistra hélas qu’une poignée de cuts, mais il est entré dans la légende grâce à la fulgurance de son style.

Précision capitale : Joe vient de la Nouvelle Orleans, comme Frankie Ford. Et de la même manière que Mac Rebennack, Ronnie Barron ou encore Shirley & Lee, Joe a démarré de bonne heure. À douze ans, il grimpait sur scène.

Morrison dénombre deux sessions dans la courte carrière de Joe : une première à Houston où il est accompagné par Hal Harris et Link Davis, et une autre à New York un mois plus tard, accompagné cette fois par Mickey Baker et deux batteurs.

On trouve ces deux sessions sur un album Bear paru en 1986, Ducktail. Si on aime le wild primitive rock’n’roll, on est servi. Et même plus que servi. Tout est bon là-dessus, beaucoup trop bon. Dès «Ducktail», on comprend que ça va chauffer, car Joe fait comme Carl, il te prévient, si tu touches à ma banane, ça va barder pour ton matricule - If you mess my ducktail/ I’ll get so mean to you ! - C’est du pur jus de rockab explosif, swingué à la sautillade de 56, le pire qui soit. Il est d’ailleurs resté inégalé. En B, on trouve l’effarant «Sixteen Chicks», composé par Link Davis, beau rock de rockab pulsé des reins et bousculé au challenge d’épaules, joué à la souplesse d’une sauvagerie de semelles de crêpe. Joe n’est pas aussi beau qu’Elvis ou Eddie Cochran, mais c’est un félin du son, un couguar du rock des bois, il nous sonne les cloches avec ses manières du trappeur du fleuve, oublié de Dieu et des hommes. Tiens, encore un titre issu de cette session fatidique : «Sleeping Out And Sneaking In», un mid-tempo rockab d’allure martiale chanté du gras de la glotte. C’est tout simplement admirable. On n’ose à peine imaginer le carton que Joe aurait fait si les calamiteux connards de Capitol l’avaient signé. «Doggone It» sort aussi de cette session infernale. C’est lumineux et bien sanglé. Joe chevauche son beat comme un cowboy d’opérette, avec une classe écœurante.

Les cuts enregistrés avec Mickey Baker sont du même niveau d’indomptabilité. On survit difficilement au passage de «Get On The Right Track» dans les oreilles. Car c’est d’une violence plutôt rare. Bobby Donalson et Joe Marshall, les deux batteurs, jouent ça au tatapoum de cavalcade infernale. Joe sait poser sa voix dans cet enfer, comme savait si bien le faire son collègue Frankie Ford. On l’entend même piquer une crise à la fin du cut - You know the right track baby ! - S’ensuit une fantastique reprise du «You Look That Good To Me» d’Ivory Joe Hunter. C’est du «Long Tall Sally», avec ses breaks chantés à la bonne arrache et ses redémarrages au slap. Tout est bourré d’énergie vitale, là-dedans. Il faut aussi l’entendre chanter «Dis You Mean Jelly Bean (What You Said Cabbage Head)». Oui, Joe chante d’une belle voix pointue et claire. Tous ses cuts sonnent comme des hits. On finira par trouver ça indécent qu’il soit tombé dans l’oubli. Il chante «Cracker Jack» à la Gene Vincent, mais en plus perçant. Avec sa voix, Joe peut percer des coffres. Et comme le bop coule dans ses veines, il ne se refuse rien. En B, on trouve une autre prise de «Get On The Right Track» et on comprend pourquoi Richard Weize l’a rajoutée : on y entend un faux départ - Hey Joe ! - Éclat de rire strident et ça repart au quart de tour. Joe bouffe son rockab tout cru, c’est un freluquet doté d’un appétit d’ogre, il mâche ses syllabes avec une violence hors normes - Morrison dit qu’il chante avec une hot potato dans la bouche - Ce fabuleux wild cat n’en finit plus de secouer les colonnes du temple qui finira bien par s’écrouler.

Comme ça n’a pas marché à l’époque, Joe est devenu chauffeur de bus, comme Arthur Alexander à Cleveland et Eddie Phillips à Londres. À l’époque du revival rockab des années quatre-vingt, le promoteur anglais Willie Jeffrey se mit à sa recherche et eut un mal fou à le dénicher. Trois ans de recherche ! Jeffrey finit par le localiser. Il le fit ensuite tourner en Europe et aux États-Unis. Joe s’amusa à casser la baraque à droite et à gauche. Morrison salue ce miracle de la nature - His drive, his confidence, his undiminished voice and his ability to drive a crowd wild - Joe shoutait le même rockabilly sauvage qu’en 56, avec toute son énergie, toute son assurance et toute sa classe. Alors bien sûr, les gens devenaient fous.

Signé : Cazengler, Joe claybar

Joe Clay. Disparu le 26 septembre 2016

Joe Clay. Ducktail. Bear Family 1986

Craig Morrison. Go Cat Go! University Of Illinois Press 1998

L'ÊTRE ET LE NEON

JEAN-PAUL SARTRE et VINCE TAYLOR

JEAN-MICHEL ESPERET

( L'Ecarlate / Octobre 2016 )

J'en connais qui feront la moue en voyant la plaquette. Quoi, un truc si riquiqui sur Vince Taylor ! C'est une honte ! Un scandale ! Appelez-moi le directeur ! Un conseil les rockers, pédale douce s'il vous plaît ! C'est vrai qu'avec ces cinquante-six pages l'engin ne paye pas de mine. Mais dedans, attention, c'est du solide, du concentré, du pemmican intellectuel, calmez-vous, détendez-vous, buvez un grand verre d'eau fraîche pour vous rafraîchir les idées ( non je n'ai pas dit une grosse chope de bière ), et maintenant soyez tout ouïe. Attention la montée sera dure. Malgré les allégation de Thomas Mann, la montagne ce n'est pas toujours magique.

Quelques sentiers d'approche. Qui serpentent mollement dans l'herbe sinueuse des hauts plateaux. Jean-Michel Esperet vous connaissez. L'a publié en 2013 Le dernier come-back de Vince Taylor ( voir KR'TNT ! 142 du 02 / 05 / 2013 ) un livre prophétique en le sens où très vite après ce coup d'éclat, les publications sur Vince n'ont plus cessé. Pas un zozo de la dernière espèce Jean-Michel Esperet, l'a connu l'époque d'or des early sixties du rock français de très près. Un témoin.

L'est temps d'installer le camp de base. S'agit d'un dialogue imaginaire entre deux personnes qui ont réellement existé. Jean-Paul Sartre, le philosophe et Vince Taylor le rocker. Une conversation de deux personnes qui s'entendent très bien. Toutefois le pronom réfléchi « s' » ne renvoient pas aux deux protagonistes mais à chacun des deux séparément. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'interférence. Pour les paroles, les deux interlocuteurs ne sont pas traités à égalité. Pour Sartre Jean-Michel Esperet a prélevé des citations son ouvrage le plus célèbre L'Être et le Néant, oui les pentes seront dures à gravir ! Pour Vince, il a recherché des propos dans divers documents et avoue en toute bonne fois qu'il en a inventé quelques uns. Qui ne sonnent pas toc, qui sont dans la droite ligne des expressions de notre rocker préféré. Jean-Michel Esperet sait de quoi et pour qui il parle.

Allez hop, nous partons bivouaquer au pied de l'aiguille ( pas du tout creuse ). Ne vous affolez pas, Jean-Michel Esperet manie l'humour. Etablit en tête de chapitres la différence sémantique ente l'anchois et l'en-soi, le pourceau et le pour-soi, l'âtre et l'être, le néant et le céans... Vous souriez, vous croyez être parti au pays du jeu de mot et de la contrepèterie, hélas, en philosophie, l'on ne croit pas, l'on pense. C'est qu'avec Jean-Paul Sartre, on ne se marre pas tous les jours. D'ailleurs l'a comme un petit compte à régler avec le Jean-Paul, notre Jean-Michel. L'est vrai que Jean-Paul Tartre - ainsi le surnommait Louis-Ferdinand Céline - a toujours gardé le cap du bon côté du vent qui souffle. Un grand donneur de leçon, une bonne conscience de gauche qui termina sa course en compagnon de route de la Cause du Peuple mais qui aux temps noirs de l'Occupation ne montra guère une virulente antipathie envers les nazis, un résistant de la dernière heure, le premier à condamner ceux qui n'avaient pas choisi le bon camp qu'il rallia une fois que les carottes furent cuites pour les Allemands. Un naphtalinard de l'heure pénultième, ce qui explique les colères de Céline contre cet épandeur patenté de moraline que dans sa fureur il accablait aussi du surnom de Jean-Paul Dartre...

Fini de rigoler. Nous voici au pied de la paroi. Verticale, encroûtée de glace. Suivez-moi. Accrochez-vous à la mousse. Facile, il n'y en a pas. Ai toujours eu l'intuition que ce que l'on reproche à Sartre, dès qu'il s'agit de L'Être et le Néant, est faux. L'est évident qu'il s'est fortement inspiré de Être et Temps d'Heidegger. Facile de reconnaître la terminologie heideggérienne à tous les coins de page. L'a repris le concept d'être-là au grand Martin, et a ficelé son truc à lui par dessus. Mais l'était trop intelligent pour s'amuser à un simple démarquage. N'a pas suivi le sentier tracé par le professeur de Fribourg. L'est remonté plus haut. L'a emprunté deux sentes beaucoup plus embroussaillées, celles taillées à la machette conceptuelle par Fichte et Schelling.

Deux grands penseurs mais très prises de tête. En France, on ne les lit guère. Trop compliqués pour notre génie national si cartésien. Bien intuité le Sartron, personne ne s'est donné la peine de vérifier. Maintenant décortiquons. L'être-là, c'est vous, c'est moi, tout un chacun. L'ici et maintenant de votre présence dans ce bas monde. En bref tout cela c'est le là, votre existence. Reste le le gros morceau, l'être, cette partie essentielle de votre existence. Heidegger a écrit plus de cent volumes pour explorer cette notion d'être. Pas fou le Sartrou. Trop fatiguant. Ce n'est pas avec des études de ce genre que vous attirez le regard du grand public. S'est dépêché de liquider cet être si profond. Impossible de le fusiller, donc il a fait le coup du camion qui porte un trou. Un coup de frein brutal et le trou tombe sur la route. Le camion effectue une marche arrière pour se rapprocher du trou afin de le recharger dans la benne. Recule un peu trop et plouf, il tombe dans le trou. N'a pas pris un 38 Tonnes pour se débarrasser de l'être. A simplement utilisé un vieux truc qu'il a fauché à Aristote. L'avait un problème le Stagirite, regardez autour de vous tout bouge, les camions, les chevaux, les arbres. L'arbre ne change pas de place, mais il change en lui-même et vieillit. Si tout est en mouvement se demandait Aristote, c'est qu'il y a un moteur ( vous comprenez pourquoi Heidegger s'est intéressé au temps qui passe et qui bouge ), mais si le moteur lui-même bouge, faut qu'il y air un autre moteur qui le mettra en branle mais qui bougera cet autre moteur ? C'est alors qu'Aristote a sorti son idée géniale – pas celle du siècle mais celle des deux derniers millénaires et demi. Le premier moteur ne doit pas bouger, sinon il n'est pas le premier puisqu'il y en a un autre qui le bouge. Donc le premier moteur est immobile. Logique imparable. Sartre a copié, l'a utilisé du papier calque philosophique. L'être est. Si l'être est, le véritable être qui est c'est celui qui est l'être. Et vous pouvez remonter la chaîne à l'infini. Donc pour trouver l'être qui est en tout premier – l'essence de l'être - faut faire comme le moteur immobile. L'être que l'on recherche ne doit pas être. L'essence de l'être est le néant ! D'où le titre de l'ouvrage L'être et le néant.

Le problème quand vous avez tué votre chat, c'est qu'il ne chasse plus les souris. Un chat, chat se remplace facilement à la SPA. L'être hélas n'encombre pas les fourrières animales. D'où le recours à Fichte le penseur du Moi excellence. Je ne suis plus puisque mon être n'est plus mais mon moi existe. Sartre est tout fier de son nouveau joujou. L'emporte partout avec lui. Lui donne parfois le surnom moins m'a-tout-vu de soi. Suffit pas d'avoir son petit moi chez soi. Faut en dresser les limites. Il y a le moi et tout ce qui n'est pas le moi. Le non-moi, le non-soi. Attention, passage dangereux, l'on frise l'abîme du solipsisme qui consiste à poser le non-moi comme une simple partie du moi. Bref le non-moi n'existe pas, l'univers qui m'entoure n'existe pas, il n'existe que moi ! Attitude un peu grosse tête. Extrêmement embêtante quand l'on recherche le succès auprès de ces dames. De ces messieurs aussi. Jean-Paul Sartre est bien embêté, garderait le Moi pour lui tout seul, mais la solitude lui pèse. L'est donc obligé de définir le non-moi comme l'autre. Et par extension les autres. Parce qu'un philosophe sans disciples admiratifs c'est comme un gruyère sans trou. ( Certains disent que le gruyère n'a pas de trou, normal : le fromage est tombé dans son propre trou.)

On y est. L'on a passé le plus gros. Levez le nez et admirez le paysage autour de vous. Tout ce qui précède, c'était de l'alpinisme théorique. Mais une fois au sommet l'on comprend la problématique espérienne. Passons aux cas pratiques. L'on est toujours l'autre de l'autre. Ainsi Taylor est l'autre pour Sartre et de même Jean-Paul est l'autre pour Vince. Vous pouvez faire l'expérience avec la prochaine personne que vous rencontrez.

Tout le monde n'a pas le même niveau de conscience philosophique. Certains se prennent la tête pour dégager la pertinence d'être là dans le monde mais la plupart se contentent de l'évidence de leur présence sans chercher midi à quatorze heures. Voici donc la problématique espérienne : confrontation : à sa droite Sartror poids-lourds de l'entendement métaphysique, à sa gauche Vincor poids plume à la cafetière un peu fêlée. L'un a lu Schelling, et l'autre pris un peu trop de LSD. Schelling c'est le philosophe de l'ungrund ( l'abîme ) et les addictions de Taylor sont connues. L'un laboure les champs du savoir et l'autre batifole dans les champs de jonquilles.

Dialogue impossible. Chacun étant incapable de comprendre les motivations de l'autre. Dans sa jeunesse Vince Taylor a été si peu capable d'assimiler le manuel qui expliquait l'atterrissage d'un avion qu'il s'est scratché en beauté, quant à Sartre il n'a jamais pigé que le grand livre que le public attendait de lui - et dont même l'idée n'a jamais effleuré ses neurones - aurait dû s'intituler Phénoménologie du Rock and roll. Les voici assis à une même table de café dans le livre de Jean-Michel Esperet, mais dans la vraie à dix mille lieues l'un de l'autre, même si tous deux, résidents de Paris, ont eu en les mêmes années l'honneur des manchettes des journaux.

L'on pourrait penser l'exercice un tantinet artificiel. Mais quand on y réfléchit un peu, chaque jour nous sommes confrontés à de semblables situations. Nous discutons avec des gens de toutes sortes, des proches, des intimes, des inconnus. Parfois nous avons l'impression que le courant passe. Et même davantage pour les affinités. Mais très souvent, nous restons à la surface des choses. Nous sourions, nous disons oui, parce que nous sommes polis. Mais au fond de notre moi, nous n'avons rien à faire de notre interlocuteur. Nous ne cherchons même pas à le comprendre. Chacun sa merde comme disent les beaufs.

Les amateurs de rock sont fascinés par Vince Taylor. Pour beaucoup de concitoyens les sixties françaises sont mythiques. Sont capables de réciter la disco des Chats Sauvages, et la liste des concerts de Johnny Hallyday par coeur. Des passionnés. C'est bien, nous dit Jean-Michel Espéret – lui l'est féru de Vince Taylor – mais il tire la sonnette de rappel. Les sixties, très bien, le rock and roll parfait, mais dans ces mêmes temps, il y avait aussi des tas d'autres phénomènes, Jean-Paul Sartre par exemple. Evidemment il ne figure pas dans la liste de vos dix rockers préférés, mais l'a fait partie du paysage. Pas un minuscule caillou que personne ne remarque. Une énorme montagne qui bouchait tout un coin de l'horizon. Ne se sont jamais rencontrés. Auraient pu. Auraient pu se parler. Ne se seraient peut-être pas compris. Mais là n'est pas le problème, en imaginant ce dialogue, c'est nous que le livre interpelle. Que se disent-ils ? Et que nous disent-ils ? Prendrons-nous le temps de réfléchir ? Ou agirons-nous comme pour ces connaissances que l'on croise dans la rue « Salut, ça va ? / Salut, ça va ! » et l'on passe notre chemin sans plus de salamalecs.

Une piste de lecture. Plantez deux poteaux balises. Côté gauche : l'absurde du non-sens. Côté droit : le hasard objectif des rencontres aléatoires. Lisez les phrases introductives de Sartre et les réponses de Vince Taylor. Vous vous apercevrez que Jean-Michel Esperet pousse souvent le ballon au fond des filets. Ce n'est pas du n'importe quoi, aborde les grandes thématiques : la solitude, les femmes, les autres, la liberté, la mort... Le genre de gravier que l'on trouve au fond de ses souliers ou au bout du chemin. Donc à la portée de tout le monde. La preuve, c'est que la confrontation entre le Maître du Savoir et l'Innocent aux Mains Vides ne tourne pas en défaveur de Vince. La sagesse du fou porte parfois beaucoup plus que la tour d'ivoire intellectuelle. Dans la fable Le Savant et le fou, bien fol celui qui se fierait à son instituteur pour apprendre à vivre. Sartre s'enferme dans ses châteaux de sable conceptuel et Vince habite la bicoque de son moi dévastée. Mais quel est le plus heureux ? Celui qui a peur du néant ou celui dont la cervelle clignote comme les néons de la gloire ? Vive Vince !

Damie Chad.

FACE B

MAXIME SCHMITT

( Le Castor Astral / 2OO2 )

Cercle rouge avec portrait d’Elvis Presley. Tout ce qu’il faut pour déclencher le réflexe pavlovien du rocker de base. Face B ? What is it ? Une divulgation éhontée des dessous cachés - connus de la planète entière - du King ? Ou une énième exploration de la monumentale disco du petit gars de Tupelo. Le catalogue raisonné des disques que vous ne pourrez jamais vous procurer. Trop rares. Trop chers. J’allais laisser tomber lorsque j’ai aperçu le nom de l’auteur. Maxime Schmitt. Je prends d’office. Sans même regarder à l’intérieur. Acte de confiance irraisonné ? Comme quand votre arrière-grand-père s’est précipité sur les emprunts russes, ruinant ainsi toute votre famille ? Que nenni, je connais bien Maxime Schmitt, l’a partagé durant toute une année ma chambre d’étudiant. Je me hâte de préserver la réputation de notre auteur. Pour la mienne j’aurais davantage de mal, mais ceci est une autre histoire. Donc rassurez-vous, n’était pas là en chair et en os. Simplement sur l’affiche. Immense, rouge et noire. Que j’avais récupérée lors de la venue du Poing à Toulouse. J’aurais du mal à préciser la date. Pour les lecteurs de KR’TNT ! je me permets de renvoyer à notre chronique 2O1 du 18 / 09 / 2014, sur la tellurique bande dessinée “Vince Taylor N‘existe Pas” d’un certain Maxime Schmitt…

Reste tout de même un grand mystère. De quelle face B, Maxime Schmitt veut-il exactement nous entretenir ? L’a produit tant de disques qu’au lieu de se perdre en oiseuses conjecctures vaut mieux plonger directos dans le bouquin. L’on comprend vite, surtout que dans son intro Antoine de Caunes soulève quelque peu le voile d’Isis. Un format carré, plus grand qu’un 45 tours mais plus petit qu’un vingt-cinq centimètres. Quelques lignes et une photographie par page, vite lu ? Ne concluez point trop hâtivement. Le texte avec ses mini-paragraphes de deux à cinq lignes est beaucoup plus long qu’il n’y paraît à première vue. Tant mieux, car c’est du petit lait. Avec adjonction d’un cocktail de vitamines explosives.

J’explique le titre. Très simple. Saint John Perse disait qu’en poésie il fallait être comme ces voiliers qui dans les ports n’offrent que leur poupe à la curiosité des passants. Traduit en langage Dumoutier ( voir plus loin ) cela donnerait ceci : regarde mon cul et va voir ailleurs si j’y suis. Pour les cerveaux lents insensibles aux arcanes de la poésie dumoutierrienne ( je précise que Jojo Dumoutier fut le batteur du Poing et de Gene Vincent ) je me permettrai quelques éclaircissements. Le fan de rock est soumis à la portion congrue. Un disque et une pochette. Peut l’écouter mille fois et étudier à la loupe l’avers et le revers des inscriptions, sa curiosité ne sera pas assouvie. Vous êtes confronté à un produit fini et vous n’en saurez jamais davantage, à part quelques glanes dans une interview pécho au hasard à la radio ou une indiscrétion journalistique dans un fond d’article.

Maxime Schmitt a compris le dilemme. Alors il tire le rideau et vous entretient de tout ce que vous ignorez. En langage pinkfloydien, cela s’appelle la face cachée de la lune. Oui, mais Maxime il est plutôt branché rock. Le vrai, comme l’on dit. Pour la petite histoire, l’a profité de son boulot de producteur chez Capitol pour commettre quelques rééditions de Gene Vincent ( coffrets et pictures-discs ) que la terre entière nous envie. N’est pas non plus un esprit borné. L’a mis la main à la pâte pour permettre à Kraftwerk d’accoucher de sa musique électronique. Eclectique et prêt à s’embarquer dans toutes les aventures.

Dépêchons-nous de l’imiter, en commençant par le commencement. Ne naît pas dans la rue, ni dans le dix-neuvième un arrondissement presque maudit comme le chante Schmall, se contente du quatorzième. Milieu populaire, père communiste. Ne cherchez pas l’erreur. Il n’y en a pas. Par contre il ne met jamais de date, à vous de situer. Ensuite il avance par touches impressionnistes qui confine à un scrupuleux pointillisme. Nous dépeint l’époque en citant quelques marques de produits alimentaires et économiques tout en faisant référence à quelques titres de musique scron-gneu-gneu. Ce n’est pas de sa faute le rock n’est pas encore né. En France. En attendant s’adonne à des plaisirs incompréhensibles comme le foot et le vélo. Continuera à les pratiquer. Nul n’est parfait. Nous lui pardonnerons aisément. L’a l’âge requis pour assister et très vite participer activement à l’implantation du rock and roll dans notre hexagone. Le livre devient passionnant. Je vous concède le droit moral d’abattre toute personne qui viendrait vous déranger dans votre lecture. C’est à ce moment que vous comprenez le pourquoi de cette écriture fragmentale et lapidaire. Ne point trop s’étendre. La nostalgie est un vilain défaut. Un rocker ne pleure jamais. Vaut mieux couper court. Et quelques fois planter un ou deux coups de cran d’arrêt ironiques dans le gras des légendes. Tout le monde possède ses baudruches bien-aimées, mais il ne faut pas hésiter à leur montrer qu’elles sont comme les civilisations de Paul Valéry, mortelles, et point du tout increvables, afin qu’elles ne prennent pas trop toute la place et ne vous empêchent de vivre par leur intumescence par trop dilatoire.

Ceci jusqu’à sa démission du Poing. Entre temps vous avez droit à toute l’histoire de ces magiques années soixante durant lesquelles les vagues successives du rock s’en viennent s’écraser sur les rivages mentaux de toute une jeunesse. Plus qu’une musique, une culture, une façon d’être qui vous modélise d’une manière indélébile. Un témoignage essentiel. Le statut d’adulte est un cap dangereux. L’on y croit encore, mais l’on est revenu de tout. Sacré courage pour continuer sur sa lancée. Ne pas abandonner. Persévérer. Serrer les dents ne permet point l’éloquence cicéronienne. Maxime Schmitt devient producteur. Sur le fil du rasoir. Va s’en sortir, fait feu de tout bois, cherche, découvre, écrit, compose, se fait un nom, une réputation. N’oublie pas de noter ses regrets, ses bévues. L’auto-dérision vous empêche de vous enfermer dans le mythe de l’Incompris. Surtout qu’il n’a pas à rougir, organise les séances d’enregistrement pour Le Chat Bleu de Mink Deville par exemple. Ne s’en prend pas plus au sérieux pour autant : remarquez qu’avec le compagnonnage de Jacques Dutronc ce serait difficile. Impossible avec un zèbre de cet acabit de faire un caca poum nerveux.

L’est partout, Bijou, Taxi-Girl, la renaissance rockab, l’URSS et Memphis Tennessee, j’en passe, j’en oublie des essentiels comme les Shadows, le livre s’arrête trop tôt pour qu’il nous conte l’odyssée des Plasticines, mais nous ne pouvons lui en vouloir. Maxime Schmitt aime trop le rock pour être pris en défaut sous sa cuirasse. Ne dites pas je viens de lire un super livre de souvenirs sur le rock. Ce que vous avez entre les mains est un objet littéraire. A part entière. Qui décoiffe la gomina des jours perdus.

Damie Chad.

COURGIVAUD / 31 -10 -2016

L'ARAIGNEE AU PLAFOND

Brrr ! Nuit d'Halloween. Prudence de mise. Pas le soir à sortir de la maison. Foule de goules dans les coins sombres des rues devenues le royaume des fantômes. En plus, la teuf-teuf mobile est chez le mécano. L'a regardée d'un air excédé “ Monsieur Damie, je ne suis pas un sorcier, suis mécanicien pas ferrailleur, laissez-la pour la semaine, mais si j'étais vous j'en rachèterais une autre, avec vos habitudes de rocker à conduire à tombeau ouvert faut démonter le moteur, je ne sais pas si j'arriverai à tout remettre en place ! Revenez samedi en huit, je ne promets rien”. Dix-neuf heures trente, noir absolu au-dehors. Me vautre sur le canapé et m'apprête à passer une petite soirée tranquille au chaud à lire les Conférences de Stuttgart de Friedrich Wilheim Joseph Schelling lorsque mes oreilles perçoivent dans le lointain un son famillier... Qui se répète et s'accroît durant plusieurs minutes... Mon dieu ! Mon diable ! Serait-ce possible ? Et voici que maintenant ça corne devant le portail ! Elle est là, elle m'attend, toute noire comme un fourgon mortuaire, stupéfait je n'ose faire un pas, mais elle s'impatiente et se met à klaxonner, que dis-je à huhuler de désespoir comme la chouette d'Athéna, au soir de la bataille des Thermopyles. Je ne saurais résister à une telle plainte funèbre, s'ouvre la portière arrière et cédant à une force irraisonnée je m'engouffre dans la Teuf-Teuf. Je préfère ne pas vous décrire la forme gélatineuse qui tient le volant. Je ne sais point où elle m'emmène mais le trajet ne durera guère. S'arrête dans une ruelle étroite et montante, sur la gauche se profile la masse imposante d'une église, mais de la lumière filtre sur ma droite, au-haut d'un escalier se profilent quelques inquiétantes silhouettes. Je Le reconnais. Sur le perron, Monsieur le Comte, entouré d'une cour de soubrettes endeuillées, qui se pavane dans sa cape noire et son haut de forme cérémonial, me souhaite la bienvenue au bal des vampires. Me précise que l'orchestre de la veuve noire descendra des lambris du plafond pour nous charmer de ses couacs sulfureux. “ Bonne soirée, Monsieur Damie, n'oubliez pas de vous gaver de nos gâteaux à l'asticot et de vous abreuver largement à la pompe funèbre de Beer Town. Sang de houblon parfaitement coagulé, prix dérisoires mais garantis cent pour cent empoisonnés bio.”

Tout le village est là, sagement assis en face de la scène. Les murs sont tendus de toiles d'aragnes monstrueuses, des squelettes démantibulés sourient de toutes leurs dents, un chien fantôme vous reluque de ses yeux féroces, je m'étonne, pas une citrouille qui vous file la trouille, je n'oublierai pas de poser une réclamation.

PREMIERE PARTIE

LA FANFARE MAUDITE

Huit qui se tassent dans le coin droit de la scène. La véritable section de cuivres de la Mère Michel, celle qui a perdu son chat noir. Sont allés la chercher à la Nouvelle-Orléans, celle qui suit les enterrements. Qui refile un dernier réconfort aux jeunes morts juste avant la bascule dans la tombe. Un boucan d'enfer. Un trombone qui coulisse, deux trompettes qui se la pètent, trois saxophones qui mugissent au téléphone, une clarinette qui fait place nette, et une flûte qui vous étrille les les tympans. C'est lourd comme du Muscle Shoals et ça swingue comme un troupeau d'éléphants en goguette qui se rend au mariage de Babar et Céleste. Danse macabre et chalerston désopilant. Le sax baryton tonne et borborygme tel un vieux tubar en train de cracher par à-coups ses poumons. Z'ont le punch au rhum et ça cartonne tous azimuts. Filent good à la James Brown et moussent verdâtre le rising sun. Ça claque comme des becs d'alligators affamés qui n'ont rien à se mettre sous la dent depuis huit jours, et ça bruit de stridences africaines d'hippopotames qui pataugent dans les marigots. Ah ! ça fonce tout droit sérieux comme les moutardiers du pape et l'instant d'après ça rigole de traviole. Là ça groove dans la mangrove et ça youglourte dans le bayou. Blague à part vous font un tabac qui vous encrasse les bronches à jamais.

Applaudissements frénétiques. Pas de rappel. Pire que cela. Tous en ligne, un bec jaune en carton sur le nez, vous interprètent le crac-crac du poussin qui sort de l'oeuf. Montre en main, nous laissent vingt minutes pour nous régaler des larves gâterelles et glouglouter le sang des sidaïques.

DEUXIEME PARTIE

LES CHANTS DE LA MORT

Lumières noires. Sont une équipe de rugby sur la scène, empilés les uns sur les autres comme des petits pois sauteurs dans une boîte de conserve rouillée. La fanfare entonne une marche funèbre. De quoi vous donner envie de passer de vie à trépas. Roulement de tambour wagnérien, l'angoisse s'appesantit, un air de tragédie antique flotte dans les airs. Entendez-vous ces pas pesants qui proviennent de la porte d'entrée qui vient de s'ouvrir en un horrible grincement ? Sont six, un à chaque poignée. Portent un lourd cercueuil d'ébène qu'ils déposent cérémonieusement au bas de la scène. Silence de mort. L'on entendrait le battement d'une aile de corbeau perché sur un arbre à trois kilomètres. Les cuivres gémissent doucement. Horrible miracle ! Le couvercle du cercueil se soulève avec lenteur. Horreur, Mildred, la toute belle Mildred, toute blanche, toute pâle, repose entre les ais cruels. Nos coeurs pleurent. Mais voici qu'elle se redresse avec maladresse, des gestes de faon qui vient de naître et qui s'efforce, et tente poussé par l'instinct de vie de se camper sur ses grêles pattes malhabiles.

Elle monte sur scène et s'empare du micro dans lequel elle plante très forts deux grands cris de joie et redescend de l'estrade pendant que l'orchestre égrenne I put a spell on you du regretté Screamin' Jay Hawkins. L'est rejointe par cinq jeunes danseuses et toutes ensemble, pâlides sylphides évanescentes, s'adonnent à un féérique ballet baigné de sombre lumière lunaire. Sont toutes belles. Ah, c'est comme ça le soir dans les cimetières ? Vivement que je meure au plus vite ! Mildred a repris le micro et nous tonitrue des because your mind à enfoncer des clous dans un catafalque. Sont quinze sur scène. Admirez-les, la petite Eva en zombie qui gratte ses instruments percussifs, la grosse citrouille orange pour le bouillon de onze heures, ces emplumés sortis tout droit d'une cérémonie aztèque, et le plus respectable de tous, monsieur le curé engoncé dans sa soutane qui essaie de passer inaperçu empêtré dans son énorme soubassophone dont l'énorme pavillon blanc ressemble autant à une gueule de requin édentée qu'à une corolle épanouie de fleur vénéneuse. Cuivres qui reluquent, congas saccageurs, orgue d'ogre, guitare mordante, basse rampante, batterie fracassante, percus qui castagnent et au milieu de ce tohu-bohu Mildred aussi à l'aise qu'une rose sur un taillis d'épines acérées. Derrière ça vous dégomme un tohu-bohu de rhythm'n'blues touffu comme une jungle, ou alors ils vous écument des relents de carnaval de Rio, vous les passent au laminoir pour qu'ils perdent leur latino, reviennent au galop pour stomper sans stop du rock and roll, et vous balladent dans des slows infernaux qui tournent vite au délirium tremens.

Et plunk ! intermède ballet de l'opéra, avec Mildred et ses majorettes frénétiques, qui mène la revue et chante en même temps avec une facilité déconcertante. Sur scène c'est la java multicolore, font du corps à corps avec leurs instruments, et Bob look de pirate et guitare ovale à angles droits brisés ne se retient plus. Ne se contente plus de prendre des poses de guitar héros en vous assénant des riffs de malade mental, pousse la tyrolienne dans le micro et s'en vient bonimenter la foule tel le colonel Parker avant qu'il ne coache Elvis. Chaude ambiance. Mildred survole sa couvée de coucous fous. L'a un secret, plus elle chante, plus elle sort sa voix. Vous croyez qu'elle culmine au dernier étage, mais elle n'est pas encore sortie de l'entresol. Apothéose sur le final. L'orphéon par derrière, chaud comme les braises des fournaises hadésiennes du grand Lucifuge Rofocale, ne se retient plus. Une épaisseur musicale que vous ne couperez pas au sabre d'abordage, un tumulte cahotique aussi dense que l'orchestre symphonique de Berlin à fond dans la neuvième de Beethove ( celui qui avait l'oreille torve ), et notre Mildred qui vous entonne crescendo un Stand by me que Bene King n'aurait jamais osé imaginer. Pas une plainte, un cri revendicatif à vous interdire de faire le moindre pas de côté, à vous glacer la lymphe, et ensuite gagne en hauteur telle une chanteuse d'opéra. Où s'arrêtera-t-elle ? On ne saura pas, elle mène le capharnaüm à sa baguette de sorcière, sourire délicieux, danse espiègle, et vous plonge la baïonnette de sa voix toujours plus avant, au plus profond des aîtres de votre être. Mais il se fait tard, l'on approche de minuit l'heure fatidique, l'on se quittera sur un lâcher de ballons de baudruche halloweenique, avec le regret de savoir que l'on aurait encore pu atteindre des altitudes nouvelles. Mildred remercie sous les applaudissements.

Au bas des marches la teuf-teuf mobile et son allure de fourgon mortuaire m'attendent pour me ramener à la maison. La plus belle de mes plus affreuses soirées. Mais pourquoi mes canines sont-elles si douloureuses ? C'est à cause de l'araignée qui descend du plafond. La tarentule qui vous innocule le rock and rulle.

Damie Chad.

( Photos : FB : L'ARAIGNEE AU PLAFOND )

DICTIONNAIRE BORDELIQUE

DES WAMPAS

PHILIPPE WAMPAS

( Hors Collection Editions / 2007 )

NASTY FROGGIES

Très obligeamment l’homme m’a conduit à l’étagère de son rayon musique. Pas la spécialité de sa boutique si j’en juge d’après la dizaine de bouquins qui ont l’air de s’ennuyer ferme, victimes de l’oubli poussiéreux des hommes. M’agenouille pour mieux voir, me relève très vite, horreur, enfer et damnation, que Saint Chuck Berry me protège de ces atrocités, des bios de Beethoven, du coup je m’éloigne vers le rayon poche. Ne jamais perdre un client, loi intangible du commerce. Sourire rigolard sur ses dents carnassières, regardez vous devriez pouvoir l’adapter en rock, et hilare il me tend un opuscule poétique du dix-neuvième siècle Chants Patriotiques à la mode Déroulède. La conversation s’engage, l’a un fils qui est dans un groupe punk, The Nasty Froggies. N’a pas l’air convaincu de la future réussite commerciale du fiston, mais l’est tout fier de m’annoncer qu’ils écrivent leurs propres morceaux. Trop sympathique. Je ne peux pas ressortir les mains vides, me faut au moins un achat d’approbation symbolique, un encouragement moral à ce géniteur de rocker. Je reviens du côté de Ludwig, et stoïquement je m’efforce de lire tous les dos de couverture : pari gagné, le dernier bouquin de la file se révèle être un dictionnaire de ces étranges animaux échappés d’une cage du cirque Pinder.

WAMPAS

Ne suis pas un fanatique. Ni du rock alternatif français. Ni des Wampas. Même s’ils viennent de faire la couve de Rock & Folk. C’est surtout l’indigence des paroles qui m’a toujours rebuté. L’humour au énième degré me fatigue vite. Les Wampas c’et un peu les Ramones à la française, admettent leur insuffisance musicale mais question textes ils ont l’air de revendiquer la remarquable supériorité culturelle de l’Europe aux anciens parapets sur ces gros bêtas d’amerloques à l’esprit aussi épais qu’un double Big Mac, genre regardez comme je suis intelligent d’écrire des lyrics si bêtes. Dada qui se prend pour un cheval de course.

Remarquons toutefois que les Wampas ce n’est pas non plus le Jockey Club. Un joyeux foutoir. Le bouquin porte bien son titre. Rend bien compte du phénomène Wampas. Dans le désordre. Quelques entrées n’apportent pas grand-chose, mais il faut bien sacrifier à la nécessité alphabétique, ces sorties de secours qui débouchent sur un mur de briques sont dignes de cet esprit philosophique du non-sense qui irrigua toute une génération. Après la défaite de la révolte punk, le rêve grandiloquent d’un futur paradisiaque enterré à jamais, le rire de la dérision fut la seule arme de défense qui resta. Les Wampas eurent leur Bromley Contingent, la fameuse armée Wampas, un peu trop pompeusement nommée, de maigres troupes en réalité. Mais d’élite. Formée d’un ramassis de soldats d’infortume - ceux que Jean Giono nommait les enfants perdus - un mélange hétéroclite et explosifs d’anciens rockers, de punks, de bikers, de cats, de skins, un peuple violent, passionné, et excessif, un conglomérat de tribus, chacune enfermée dans la solitude de son auto-représentation mythique, mais toutes prêtes à enterrer ( pas très profond tout de même ) la hache de guerre pour suivre un concert du groupe. Philippe Wampas leur rend un hommage méritoire et appuyé, les Wampas ne crachent pas sur ceux qui les ont nommés rois. Ne jamais oublier d’où l’on vient.

C’est un peu la marque de fabrique des Wampas. Assument tout. Ne se défaussent pas. La vie d’un groupe n’est pas un long fleuve tranquille. L’on fait un bout de chemin, mais l’on n’est pas marié pour la vie. Certains s’en vont de leur plein gré dès qu’ils sentent un peu trop le roussi, d’autres sont virés. Pas manu militari, mais sans prendre de gants non plus. Pour entrer chez les Wampas un musicos a le droit d’être mauvais, mais faut pas non plus exagérer. Faut progresser, mais attention surtout ne pas devenir un virtuose. Aussi bizarre que cela puisse paraître - mais ceux qui ont observé le fonctionnement grégaire des regroupements humains ne seront pas surpris - les Wampas possèdent un chef. Un grand manitou. Didier Wampas. N’affiche pas un complaisant démocratisme de façade. Sait ce qu’il vaut. Parolier prolifique et bête de scène. Provocateur et le ciboulot sur les épaules. Revendique ses contradictions, l’idole bosse à la RATP, idéal pour dégonfler les grosses têtes, métro n'est jamais trop. Notre anarchiste bordélo numéro un croit en dieu. Mais celui-ci reconnaît-il ce fils si turbulent ? Grave débat théologique. En attendant Didier Wampas n’en fait qu’à sa tête. Se méfie des maisons de disques - l’auto-production n’est pas la panacée non plus - déclare haut et fort à la télévision que les Wampas n’aiment pas la variété de merde française, cite des noms, estime qu’il est un être libre, mène la guerre conte The Washington Dead Cats tout en ayant soin de préciser qu’ils sortent de la même matrice, fait de Manu Chao sa tête de turc - trop de succès ne rendrait-il pas jaloux ? - admet que les excès - tout relatifs - de sa jeunesse ont laissé place à la vie de famille, ne pontifie pas, se présente comme un gars ouvert, mais on pressent l’individu qui possède un plan de carrière, sait ce qu’il veut et le veut très fort. Ce qui n’est pas un défaut en soi.

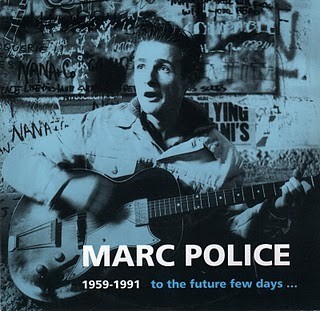

Une tragédie chez les Wampas. Le suicide de Marc Police. Ex-Jezebel Rock. Se tire deux balles dans la tête après avoir formé autour de lui un cercle des CD rock qu’il aimait. Marc était peut-être l’antithèse des Wampas. Prenait le rock and roll au sérieux. Pas à la rigolade. Au fond de lui, le côté festif devait le hérisser, la fausse naïveté des années soixante soigneusement entretenue par les Wampas devait le ravir autant que le démolir. Fun, Fun, Fun, tout ce que vous voulez, mais les blessures intérieures suppurent sans arrêt.

Remarquons que les Wampas accueillirent en leur sein deux guitaristes des Dogs, Philippe Almosino et Tony Truant. Dogs et Bijou - Vincent Palmer en prend d’ailleurs pour son grade - sont présents dans l’abécédaire tout comme Dick Rivers et Johnny Hallyday, davantage que leurs pairs générationnels. Mais Parabellum, Mano Negra, Los Carayos, OTH, Pigalle, Garçons Bouchers, les Wampas s’inscrivent dans une historiale généalogie du rock français. Avec ses grandeurs et ses misères d’éternel courtisan de la suprématie anglo-américaine.

Damie Chad.

07:49 | Lien permanent | Commentaires (0)

26/10/2016

KR'TNT ! ¤ 300 : CYRIL JORDAN / CRAMPOLOGIE / NATCHEZ / ELI D'ESTALE / SIDILARSEN / PUB ADK

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 300

A ROCKLIT PRODUCTION

27 / 10 / 2016

|

CYRIL JORDAN / CRAMPOLOGIE NATCHEZ / SIDILARSEN / ELI D'ESTALE PUB ADK |

Monsieur Jordan - Part 1

Qu’on se rassure, Monsieur Jordan ne sort pas d’une comédie de Molière. À l’encontre de son homonyme (Monsieur Jourdain), celui-ci aspire à des développements plus prosaïques.

Cyril Jordan présente pourtant un sacré point commun avec Molière : un don de conteur qui lui permet de trousser une chronique passionnante de son époque, comme le fit Molière au XVIIe siècle.

Avant de devenir le leader mythico-cartoonesque des Flamin’ Groovies, Cyril Jordan incarna le fan de rock à l’état le plus pur, de la même manière que Greg Shaw, qu’il eut le privilège de fréquenter. Cyril Jordan est aussi un homme extrêmement drôle : les Groovies étaient à l’affiche au Petit Bain, en avril dernier. On les vit arriver en file indienne à la cantine, où ils cherchaient une table pour casser la croûte. On leur fit donc un accueil digne de ce nom, avec un retentissant Hey Chris à Chris Wilson qui marchait en tête avec la gueule de travers, puis un Hey George à George Alexander qui le suivait avec la gueule de travers lui aussi. Le seul qui rigola comme un gamin fut Cyril Jordan. On était dans les conditions d’un gag et ça le fit marrer spontanément.

Depuis plusieurs années, Cyril Jordan tient une chronique passionnante dans Ugly Things, le gros fanzine de Mike Stax qui paraît deux fois l’an. La chronique s’intitule «San Francisco Beat», et Cyril raconte dans le détail, année après année, la vie d’un fan de rock dans les années soixante et soixante-dix. Il fournit un éclairage extraordinaire, non seulement sur la genèse des Groovies, mais aussi et surtout sur la scène californienne de l’époque. Mais ce qui rend ces chroniques capiteuses, c’est justement le style de notre héros, un style très direct et immanquablement drôle, comme ponctué de claquements des doigts et de Ha ! C’est tellement vivant qu’en le lisant, on croit l’entendre parler.

Le premier épisode de «San Francisco Beat» date de 2012. Cyril n’a alors que deux pages. Dans le chapô d’intro, il indique qu’il va raconter l’histoire de la scène de San Francisco et précise qu’il était là depuis le début - I was here from the beginning - Il est encore morpion quand il parvient à s’infiltrer dans le backstage des Beach Boys, en 1962. À l’époque, c’était très facile, nous dit-il. Il suffisait de surmonter sa timidité et personne ne vous barrait le passage. Il devient tout suite copain avec Dennis Wilson. Dans la loge, il remarque la présence d’un bonhomme plus âgé qui s’amuse à enlever son œil de verre pour faire peur aux filles. Cyril se demande qui est ce bonhomme atroce. Il va découvrir un peu plus tard qu’il s’agit de Murray Wilson, le père de Brian, Dennis et Carl. La même année, il voit les Ronettes sur scène. Qui dirige l’orchestre ? Phil Spector, bien sûr ! Ha ! Cyril est fasciné par les fringues de Phil : un costard en peau de serpent argenté avec un col en velours noir - Think of it ! Ha ! Nous autres en France, à la même époque, on regardait encore la Piste Aux Étoiles à la télévision.

Avec le deuxième épisode, Cyril raconte la découverte des Beatles en 1963. Il en profite pour sortir une anecdote poilante : ça se passe dans le bureau de Lou Adler qui est alors un producteur à succès. PF Sloan entre dans on bureau et voit le single d’un groupe qui s’appelle les Beatles au sommet d’une pile de 45 tours. Il demande à Lou Adler ce que vaut ce single et Lou lui répond que ça ne vaut pas un clou - Forget about it - Piqué par la curiosité, PF Sloan met le single sur le tourne-disque, l’écoute et déclare : mon p’tit Lou, tu ferais mieux d’avoir ce groupe à l’œil !

Comme des millions de kids américains, Cyril devient raide dingue des Beatles. Dead crazy, comme il dit. Il sort alors de sa réserve une autre anecdote : ça se déroule en 1963, sur la route. Bob Dylan est assis à l’arrière d’une bagnole avec Richard et Mimi Farina. Soudain, «I Want To Hold Your Hand» explose dans l’auto-radio. Dylan hurle : Stooooooop the car ! Il descend et se met à gueuler : Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Il venait de prendre en plein poire le génie des Beatles. Cyril suppose que le Dylan électrique vient de cet épisode. Il ajoute qu’un an plus tard, Dylan offrira aux Beatles leur premier joint et qu’à partir de là, les drogues vont entrer dans la danse, comme c’était déjà le cas dans le monde du jazz. Puis Cyril revient longuement sur les costumes Chesterfield que portent les Beatles, sur la pochette de l’album Introducing The Beatles. Les fringues le fascinent. Pour lui, la qualité des fringues est aussi importante que celles des chansons et des instruments. Il parle aussi des racines italiennes de la mode beat et notamment d’Anello and Davide, et de Felipe Verde, dont tout le monde connaît les boots. Il évoque aussi l’histoire des Modernistes français qui fréquentaient les jazzmen américains installés à Paris dans les années cinquante. C’est de là que viennent les Mods anglais. Avant d’avoir pu voir les Beatles sur scène, Cyril s’était déjà acheté un manteau Chesterfield et des boots Felipe Verde - Philippo Verde Cuban-heeled boots - En lisant ça, on réalise subitement que la pochette de Shake Some Action n’est pas sortie de la cuisse de Jupiter !

Cyril rend ensuite un premier hommage à Brian Jones, qui était fan de Muddy Waters et de Wolf, alors que Jagger et Keef étaient fans de Chuck Berry. Pas pareil. En plus, Brian jouait de l’harmo comme Slim Harpo et les Stones étaient SON groupe. En vrai Stone-maniac, Cyril rappelle que le premier album des Stones, England’s Newest Hitmakers, est l’un des plus grands albums de tous les temps. Phil Spector l’aurait produit, ajoute-t-il d’une voix chantante, comme si tout le monde le savait. Il profite de l’occasion pour sortir une nouvelle anecdote : nous sommes en 1980. Cyril rencontre Phil Spector qui vient tout juste d’enregistrer l’album des Ramones, au Gold Star de Los Angeles. Voilà qu’ils se retrouvent seuls, tous les deux, dans une salle, tard le soir. Phil n’a pas l’air d’aller bien. Cyril lui pose la main sur l’épaule et lui demande si ça va. Phil répond d’une voix d’outre-tombe :

— Sais-tu que j’ai produit Meet The Beatles et les trois premiers albums des Stones ?

Cyril lui répond aussi sec :

— Oui, je le savais, comme tous les gens branchés !

Là, Phil n’en revient pas ! Quoi, t’es au courant ? Selon Cyril, Phil aurait été très affecté de ne pas être crédité sur ces albums. Cyril précise à toutes fins utiles que Phil Spector est l’homme qui a le plus apporté au rock - Phil Spector did more for rock’n’roll than anyone in this business - Quand Cyril pense à Phil et à ce manque de reconnaissance, il en a la larme à l’œil.

Notre fiévreux chroniqueur profite d’un concert des Searchers à l’Ed Sullivan Show pour évoquer le nom de Jackie DeShannon qui a composé leur hit, «Needles And Pins». Il l’a déjà rencontrée. Et elle lui a fait la bise ! Wouah ! Il évoque aussi Jack Nitzsche qui travaillera plus tard avec les Groovies, lors de l’enregistrement de Supersnazz. Cyril a tout compris : il s’intéresse aux groupes anglais, aux fringues, il s’achète un ampli Vox Pathfinder avant même d’avoir une guitare électrique, et se passionne pour les grands songwriters, comme Jackie DeShannon, Phil Spector et Jack Nitzsche. Soudain, il découvre les Kinks. Cyril ne sait plus ou donner de la tête ! Il y a des disques et des groupes dans tous les coins ! Pendant tout l’été 64, il écoute jour et nuit les deux premiers albums des Beatles, les premiers albums des Stones, des Searchers, du Dave Clark Five et des Kinks. Quand les Beatles débarquent au Hilton de Los Angeles, Cyril se faufile dans le parking du sous-sol pour photographier le matériel qu’on sort du van. On voit ces photos dans le fanzine, bien sûr. Il raconte ensuite le concert des Beatles au Cow Palace, 100.000 personnes à l’intérieur et 100.000 autres à l’extérieur, qui n’ont pas de ticket. Pour Cyril, les Beatles restent le plus grand groupe de l’histoire du rock. Il n’a jamais revu un phénomène aussi hors normes que la Beatlemania en 64. Cette année-là, ses parents lui offrent une Gibson ES-235 pour son anniversaire. Chouette ! Il peut la brancher dans l’ampli Vox Pathfinder qu’il avait déjà acheté ! En novembre 1964, il devient dingue, mais vraiment dingue, en entendant «Baby Please Don’t Go» des Them à la radio. Il n’en finit plus de jouer et de rejouer «Baby Please Don’t Go» sur sa guitare neuve. Il s’est acheté le single et n’a même pas pensé à écouter l’autre face ! Les DJ de la radio font exactement la même connerie ! Jusqu’au jour où un DJ passe l’autre face dans son émission. C’est quoi l’autre face ? Mais c’est «Gloria» ! Un hit qui grimpe directement en tête des charts ! Quelle rigolade ! Ha !

Pour Cyril, 1965 est l’année de naissance du rock américain. Il attaque ce nouvel épisode avec les Beau Brummels dont Sly Stone produisait les hits. Cyril continue de gratter sa belle Gibson et chaque fois qu’il achète un disque, il apprend à en jouer les morceaux. Il rend un bel hommage à l’album So Many Roads de John Hammond, cet album légendaire sur lequel jouent Mike Bloomfield et Robbie Robertson. Il s’éprend aussi des Yardbirds qu’il trouve beaucoup trop en avance sur leur époque. Coup de chapeau aux Byrds - on my fave list forever - Cyril raconte que les seuls Byrds qu’il fréquentait étaient Mike Clarke et Clarence White. Il les voit sur scène au Civic et la technique de picking de McGuinn le fait loucher. Ah putain ! Cyril se demande comment il va pouvoir jouer ça ! Il ajoute que personne dans le monde du rock ne jouait alors comme Roger McGuinn. Cyril va donc étudier le picking de Scotty Moore sur «Mystery Train». Il se servira de cette technique pour enregistrer «Evil Hearted Ada» sur Teenage Head. Puis ce sont les Stones qui grimpent sur scène au Civic. Cyril n’a d’yeux que pour la Gretsch verte de Brian Jones. Il louche aussi sur l’Harmony Meteor de Keef. Alors, il donne un conseil à tous les amateurs : si vous voulez sonner comme les Stones, payez-vous une Harmony Meteor ! Puis arrive le nouveau single des Stones, «Satisfaction». Cyril trouve le son étrange. Il découvre qu’il provient d’une Fuzztone fabriquée par Gibson. Avant de commencer à les mettre en vente, Gibson en offrit une à John Lennon et une à Keef. Un peu plus loin dans cette chronique trop touffue, Cyril revient longuement sur les Kinks et nous explique qu’ils n’ont pas de manager. C’est Ray qui gère la boutique - No tour manager, no roadies, no nothing ! - Ray s’engueule avec le patron du Cow Palace qui ne veut pas le payer en cash. Bon d’accord, mon con joli ! Les Kinks montent sur scène, font un doigt d’honneur au public et se cassent aussitôt. Pas de cash ? Pas de concert ! Cyril prendra modèle sur Ray pour les Groovies - Single-handed ! Ha !

En 1966, Cyril prenait du LSD, comme tout le monde. «À cette époque, l’acide qu’on prenait se trouvait dans des sucres, 1.500 mics de pur LSD. Mec, t’avais intérêt à attacher ta ceinture quand tu avalais ça ! Le ciel commençait à tournoyer et les trottoirs fondaient sous tes pieds !» Cyril explique que le LSD lui permettait de se concentrer sur des points incroyablement précis. Il avait des résultats extraordinaires au lycée et il apprenait la guitare bien plus facilement qu’à jeun.

Il entre pour la première fois au Fillmore pour voir deux groupes : l’Airplane et le Paul Butterfield Blues Band. À l’entrée, un hippie barbu lui file un gros joint, alors Cyril dit qu’il entre au paradis. C’est encore Skip Spence qui bat le beurre dans l’Airplane et le groupe fait sauter la baraque. Cyril décrit les guitares : Paul Kantner gratte une Gibson douze cordes avec un micro DeAmond, Jorma Kaukonen gratte une Guild Thunderbird et Jack Casady une Fender Jazz Bass. Il ajoute que Casady a un ampli pour chacune des cordes de basse. Il jouait incroyablement fort - it was loud ! - Puis il voit ces mecs de Chicago, le Paul Butterfield Blues Band, qui foutent un peu la trouille. Mike Bloomfield joue encore dans le groupe en 1966 et Elvin Bishop hypnotise littéralement le jeune Cyril. Un peu plus tard, il voit jouer John Cipollina sur une SG équipée d’un Bigsby. John joue comme Roger McGuinn, avec un onglet de pouce en plastique blanc et deux onglets en métal aux doigts. Cyril raconte que l’air de rien, Cipollina fit sacrément évoluer la technique des joueurs de guitare.

Notre héros opte rapidement pour une Guild Thunderbird, comme Zally des Lovin’ Spoonful et Jorma de l’Airplane. Il donne même un nom à sa Guild : Berny. Et en février 1966, il entend «Shapes Of Things» des Yardbirds à la radio. «Ce disque est le commencement de ce qu’ils appellent le heavy metal. On n’en revenait pas quand on a entendu ça la première fois ! C’était à la fois cool et fantastique. Je comprenais qu’on allait se faire régulièrement exploser la tête en écoutant la radio.»

Petite anecdote : en 1977, Cyril joue à Londres. Les Groovies sont inscrits en tête d’affiche, au-dessus des Troggs. Cyril va trouver le promoteur et lui dit que la vraie tête d’affiche, c’est les Troggs, pas les Groovies. Mais ce porc de promoteur lui répond que le Troggs sont des has-been. Cyril est scandalisé ! «Ce fut une étrange manière de découvrir que les gens du monde réel n’ont aucun respect.»

Premier voyage à Londres en 1966. Il va faire ses courses à Carnaby Street. «J’avais 600 dollars. J’ai acheté un col roulé, le même que celui que porte Dave Davies sur la pochette d’un EP. Trois paires de pompes, dont une qui était la même que celle de Brian Jones sur l’une de ses photos.» Cyril raconte qu’en arrivant chez lui coiffé du chapeau hollandais de Keith Richards, sa mère lui dit : «Tu ressembles à l’un de ces Kinks !». On se marre bien chez les Jordan.

Puis il flashe sur la Gibson Les Paul, à cause d’une photo de Clapton au dos d’un album des Bluesbreakers. À l’époque, Mike Bloomfield jouait aussi sur une Les Paul. Cyril ajoute qu’il a enregistré Sneakers avec cette Les Paul.

«Alors que la fin de l’année approchait, je dansais et tournoyais dans ma chambre en écoutant ‘Over Under Sideways Down’ des Yardbirds.» Cyril eut l’immense privilège de voir les Yardbirds au Fillmore, la formation mythique avec Jimmy Page et Jeff Beck. «L’endroit était plein. Tous les guitaristes de San Francisco étaient là, avec la langue qui pendait.» Cyril est tordant : «J’étais au premier rang. Je regarde à gauche et je vois John Cipollina de Quicksilver. Je regarde à droite et je vois Jerry Garcia du Dead et David Frieberg de Quicksilver. Jorma et Paul étaient derrière moi.» Et il ajoute plus loin : «Ce fut probablement l’un des plus grands concerts de rock de tous les temps». Même chose avec Moby Grape au Fillmore. Tout le monde était là. «Le public est devenu dingue. Les gens hurlaient après chaque chanson. C’était un belle façon de finir l’année.»

Hop, on saute en 1967. Cyril rappelle dans son intro que le rock’n’roll fit la grandeur de l’Amérique. Il embraye aussitôt avec le souvenir des premiers concerts de Doors : «Franchement, mec, Bill Graham n’a jamais engagé un groupe aussi rapidement. Les Doors l’avaient complètement scié !». Il évoque les Who qui allaient devenir «le plus grand groupe de rock des années soixante-dix». Les Who grimpent sur scène. Cyril voit Pete Townshend casser des Gibson ES 335 l’une après l’autre. Ce gâchis l’épouvante. Il voudrait lui dire : «Hey mec, s’il te plaît, ne casse pas cette guitare, donne-la moi !»

C’est en 1967 qu’il rencontre Brian Jones dans l’aéroport de San Francisco, où les Stones sont en transit. «God bless you Brian Jones.» Cyril avoue qu’il pense à lui tous les jours. Puis il flashe sur les Easybeats : «‘Friday On My Mind’ est encore mon disque préféré de 1967.» Cyril raconte que les Cream passent au Fillmore cette année-là et qu’il devient leur pote en leur fournissant des tablettes d’acide. Il dit même à Ginger d’y aller mollo et curieusement, Ginger suit son conseil. Cyril flashe aussi cette année-là sur le premier album du Pink Ployd, «one of the great LSD records». Il sait de quoi il parle, ha !

En 1968, les groovies jouent au Whisky A Go Go, la boîte de Mario et d’Elmer Bernstein. Un soir, Jim Morrison se met à quatre pattes et hurle à la mort. Ça ne plait pas à Mario qui le fait virer à coups de pompes dans le cul. Cyril évoque aussi le souvenir de Dan Hicks des Charlatans qu’il admirait mais qui n’était pas très sympathique. Il rend aussi hommage à Al Wilson de Canned Heat : «Al Wilson était un génie. Il savait tout du blues.» Et il ajoute : «Al était un mec défoncé, bien barré, mais à la différence de Jim Morrison, il gardait le contrôle - Morrison l’avait perdu à cause de l’alcool et des drogues.»

L’un des passages les plus spectaculaires de ces chroniques est celui qu’il consacre à la mafia locale, qu’il appelle the Mob, comme Tommy James dans ses mémoires. Cyril raconte qu’un soir les Groovies jouent dans un club et le propriétaire refuse de les payer. Cyril a le numéro de Paul Catalina. Il l’appelle pour lui expliquer le problème. Paul envoie un big daddy qui arrive en Cadillac Fleetwood - You da Groovies ? - Yeah ! - Le big daddy dit à Cyril et aux Groovies de l’attendre dehors. Il entre dans le club. On entend des cris, des chaises voler, des vitres tomber et le big daddy ressort dix minutes plus tard avec l’argent des Groovies - Don’t fuck with da Groovies ! - 1968, c’est aussi l’année de «Jumping Jack Flash». Cyril saute en l’air : «Cette chanson te rend dingue !». Cette même année, les Groovies tournent avec les Stooges, Love Sculpture et Golden Hearing. En arrivant à Detroit, ils découvrent le groupe le plus extraordinaire du monde, selon Cyril, the fucking MC fucking Five - And man were they loud ! - Mais il précise toutefois que le groupe qui jouait le plus fort, à Detroit, c’était les Frost.

Tout ceci est écrit dans un style imagé qui est celui des bandes dessinées humoristiques. Cyril Jordan, c’est Bibi Fricotin au pays des guitares électriques.

Au début de l’année 1969, Cyril fait un petit rappel sur ses chères drogues psychédéliques : «Si on veut comprendre l’approche artistique de cette génération, il faut accepter le rôle prédominent qu’ont joué les drogues. Mais pas n’importe quelle drogues. Une certaine catégorie de drogues, celles qui permettent d’élargir le champ de conscience.» Ce fameux mind expanding fut, souvenez-vous, le leitmotiv de Timothy Leary. Il était persuadé que les drogues psychédéliques allaient changer le monde et rendre l’homme meilleur. Il n’avait pas tort. Si tous les habitants de la terre avaient pris de l’acide, nous n’aurions plus de guerre. Après l’échec de la piraterie au XVIIIe siècle (l’utopie du partage) et du Phalanstère de Charles Fourier (l’harmonie universelle), la théorie du mind expanding fut la dernière grande utopie de l’histoire de l’humanité. À présent, qu’avons-nous en guise d’utopie ? Les réseaux sociaux ? Ha !

Cyril revient aux Who pour saluer la parution de Tommy et du «best electric guitar sound of all time». Comme tous les gens surexcités, Cyril ne craint pas les excès langagiers. Pour lui, il n’y a pas de doute, Tommy est un fucking landmark, une putain de pierre blanche, Pete Townshend a mis du big beef dans ses overdubs, qui sont stunning to the extreme. Sans même s’en douter, Cyril Jordan est l’un des meilleurs rock-critiques d’Amérique. Pourquoi ? Parce qu’il s’agite comme un fan passionné par ses disques, et non comme une pauvre cloche de coupeur de cheveux en quatre qui joue les intellos sans en avoir les moyens. Il rappelle aussi au passage que les Groovies étaient un groupe de San Francisco, the only real Frisco band, et qu’ils ne collaient pas du tout avec la fameuse scène psychédélique de San Francisco - As real as pain mystery. Ha ! - On se marre encore plus quand il évoque la façon dont il composa avec Roy Loney les cuts de l’album Flamingo. Ils roulaient en bagnole et rigolaient tous les deux comme des bossus, car la ville était quadrillée par les flics et pouf, ils pondent «Comin’ After Me» - The way we wrote was something to see. It was a gas gas gas ! - Il explique que 80% des cuts de Flamingo furent écrits sur le trajet Los Angeles/San Francisco, Roy au volant et lui à la guitare. Cyril raconte aussi que «Wiskey Woman» (qu’on trouve sur l’album suivant, Teenage Head) concerne Nancy Throckmorton, une baby doll qui était la nièce de John Phillips. Cyril en était amoureux, mais John Mayall aussi. C’est le vieux Mayall qui finit par emporter la compétition puisqu’il l’épousa la baby doll. Cyril profite aussi de l’épisode Mayall pour expliquer qu’il allait voir Mick Taylor répéter (celui-ci faisait alors partie des Bluesbreakers). Et pouf, il profite de la transition pour revenir à ses chers Stones, et justement, c’est Mick Taylor qui remplace Brian Jones. «But Prince Jones était un homme de many talents : les Stones perdirent d’un seul coup le blues, le folk, et le côté classique.» Cyril rappelle qu’avec les derniers hits sur lesquels joue Brian Jones, «We Love You», «Jumping Jack Flash» et «Street Fighting Man», les Stones avançaient dans une nouvelle direction - I mean fuck it was amazing. These three are my Number 1 all-time favorites. No question about it ! Oui, ces trois hits restent ses favoris - Et il rend un peu plus loin hommage aux Englanders qui voulaient toujours être défoncés en permanence - Ah they wanted to get stoned, stay stoned et get stoned some more - «Keith Moon, mon pote Viv Prince, et mon vieux pote Ginger Baker - Pour en nommer trois». Ces Englanders étaient tous des diables, y compris Brian.

C’est aussi l’année de Woodstock. Cyril a détesté cet événement : «Est-ce qu’il y avait les grands groupes de rock américains à l’affiche de Woodstock ? Non ! Je veux parler du MC5, des Stooges et des Groovies.» Puis il rencontre Kim Fowley au Big Sur Folk Festival, et comme il fait bien marrer Kim, ils deviennent potes aussi sec. Ils vont passer des nuits entières à se marrer et à faire marrer les gens, avec Kim qui n’en finit plus de demander : Where could we get some teenage head ? Cyril raconte qu’une fois il a rigolé pendant huit heures d’affilée. Le lendemain, sa mâchoire était bloquée. «Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi intelligent et d’aussi drôle que Kim.»

Et pouf. Un jour ils sont tous les deux dans la ‘57 Chevy de Roy et qu’entendent-ils à la radio ? «I Hear You Knocking» de Dave Edmunds - Ce disque a fait tomber John Lennon de sa chaise. Même chose pour Roy et moi - We were blown away - C’est là qu’il découvre l’existence de Rockfield - Je savais que c’était le nouveau studio Sun. Il y avait un son, une identité. Comme Gold Star avec Phil Spector. Comme Sun avec Sam Phillips. C’était à l’automne 1970. Il allait encore me falloir deux ans pour réussir à emmener le groupe à Monmouth, dans le Sud du Pays de Galles - Cyril ajoute qu’il avait tourné avec Dave Edmunds dans le midwest l’année précédente (Love Sculpture), mais il ne se doutait de rien. Ha !

Les intros d’épisodes de Cyril sont chaque fois des modèles du genre : «Dans le dernier numéro, on arrivait en 1970. C’est la fin des sixties, they are over, kaput and fini.» Il commence par rendre hommage à Paul Revere & the Raiders, they were tight beyond belief, oui, ils jouaient comme des dieux. Il rappelle aussi que les Beach Boys étaient la fondation sur laquelle le rock américain des sixties fut construit, et que les Beau Brummels ont inventé le folk-rock - as far as I’m concerned - Il évoque à un moment ses souvenirs d’enfance avec Roy qu’il a connu à l’âge de 8 ans. Sa mère lui achetait chaque mois les disques du Top Ten, et donc Roy avait une énorme collection de disques. Cyril allait manger chaque dimanche chez Roy et ils passaient ensuite la nuit à écouter des disques, notamment du rockabilly, dont Roy était particulièrement friand. Cyril : «J’ai commencé à apprendre à jouer les trucs de James Burton qu’on entend dans les disques de Ricky Nelson.»

Cette année-là est bien sûr celle de l’enregistrement de l’un des plus beaux classiques du rock, l’album Teenage Head, dont on retrouve la fameuse photo de pochette en couverture du numéro 40 d’Ugly Things. Toute la genèse de l’album est dans ce numéro infiniment précieux. Cyril rappelle que ce fut aussi pour lui l’occasion de rencontrer Jim Dickinson qui jouait alors dans les Jesters avec le fils de Sam Phillips. «Cadillac Man» fut le dernier single Sun, le numéro 400. Jim joua sur «High Flyin’ Baby», «City Lights» et «Have You Seen My Baby». Cyril dit que les autres titres enregistrés avec Dickinson se trouvent sur l’album Still Shakin’. Mais sur Teenage Head, il n’y a pas que la musique. Il y a aussi la guitare et les boots. Cyril tombe un jour sur une photo de Keith Richards. Il tient une guitare en verre et porte des boots en peau de serpent. Ha ! Il demande à Jimmy Page : où c’est qu’on trouve ces boots ? Jimmy lui répond qu’elles viennent de chez Granny Takes A Trip, un boutique hip de Londres. Justement, ils viennent d’ouvrir une succursale à New York ! Lorsque les Groovies repassent par New York, Cyril file directement chez Granny. Il claque 500 dollars dans une paire de boots en peau de serpent. Et dans la vitrine, il voit «the koolest boots ever» : «Elles étaient noires avec des talons de 20 centimètres, des étoiles en or et des quartiers de lune ! Wow ! J’ai flashé et j’en ai commandé une paire sur mesure pour 700 dollars ! Je les voulais en cuir bleu avec des étoiles et des quartiers de lune argentés. Comme j’avais été magicien quand j’étais gosse, ces boots étaient faites pour moi !» Et il ajoute un peu plus loin qu’il revoit ces boots dans ses rêves. Puis il se met à chercher la fameuse guitare en verre. Il file chez Don Weir’s Music City, à San Francisco. Coup de chance, Don en a une ! Wow ! Elle vaut 400 dollars, avec l’étui en dur. Don lui dit qu’il a besoin d’herbe, alors Cyril troque la guitare contre un kilo d’herbe. Il explique ensuite que cette guitare est fabriquée par Dan Armstrong d’Harmony guitar et qu’elle est équipée de micros Dan-Electro - Now I was ready to enter the rock star arena. Ha !

Cyril consacre de gros paragraphes à l’horreur de l’industrie du disque - No one in it seemed to have morals or honor - Aucune trace de moralité dans ce monde, tout le monde le sait. Il se demande d’ailleurs ce qu’il fout dans ce circuit. Tout ce qu’il voulait, c’était jouer du rock et en vivre. Rien de plus. Mais ça tournait au cauchemar. «Je venais de découvrir en plus un terrible secret : un groupe était pareil à un animal sauvage, complètement incontrôlable. Encore aujourd’hui, je me demande pourquoi je n’ai pas arrêté tout ça à l’époque. Je pense que je devais trop aimer la musique.» C’est aussi l’époque où la soupe envahit les radios et toute l’Amérique sombre dans un immense marécage de médiocrité. «Le problème, c’est qu’il y a un million de beaufs pour un mec branché.» Cyril s’aperçoit aussi que les albums des Groovies ne sont pas distribués. C’est là qu’il décide de s’exiler en Angleterre.

Au lu de tout cela, on prend un peu mieux la mesure du charisme de Cyril Jordan, lorsqu’on a la chance de le revoir sur scène. Franchement, est-ce qu’un homme aussi élégant peut sortir de la cuisse de Jupiter ?

Signé : Cazengler, jordan le baba

Flamin’ Groovies. Petit Bain. Paris XIIIe. 29 avril 2016

Ugly Things #33. Spring/Summer 2012

Ugly Things #34. Fall/Winter 2012

Ugly Things #35. 30th Anniversary Issue. Spring/Summer 2013

Ugly Things #36. Fall/Winter 2013

Ugly Things #37. Spring/Summer 2014

Ugly Things #38. Fall/Winter 2014

Ugly Things #39. Spring/Summer 2015

Ugly Things #40. Fall/Winter 2015

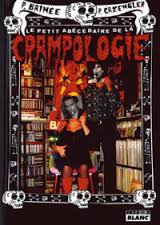

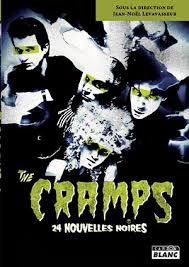

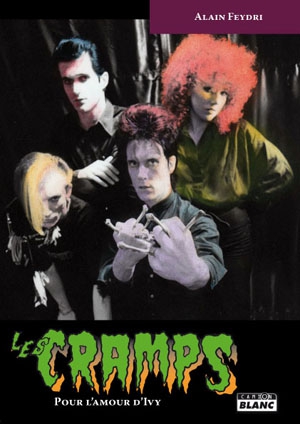

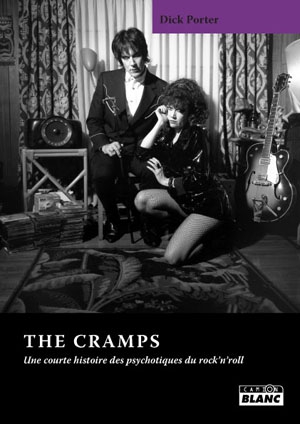

LE PETIT ABECEDAIRE DE LA

CRAMPOLOGIE

P. BRINEE / P CAZENGLER

( CAMION BLANC / Septembre 2016 )

A comme Abécédaire

Un abécédaire ! Les vingt-six lettres rangées dans l'ordre ( alphabétique ! ) plus une centaine de pages d'annexes. Ne commencez pas à râler, vous ne vous en tirerez pas en affirmant que vous avez depuis longtemps passé l'âge des alphabets ludiques. Ayez souvenance du tout premier que Papa et Maman avaient acheté pour que leur petit bourricot chéri commençât à déchiffrer ses premières majuscules. Une cause perdue. Vous a fallu dix ans pour ânonner péniblement trois mots à la suite. Alors les bouquins de cinq cents pages, vous vous en méfiez autant que la sainte Bible. Oui mais là, c'est un peu différent. Total délire. Le genre de visions que le jeune Arthur a relatées dans son fameux sonnet sur les voyelles colorées, a very good trip. Mais pourquoi votre paupière s'allume-t-elle brusquement ?

B comme Blanc Camion

Le paradis des rockers. Doivent tourner autour du cinq centième bouquins. Les sortent par rafales plus ou moins mensuelles. Un unique sujet de prédilection : le rock and roll. Sous toutes ses formes. Le lecteur qui veut en savoir plus ira chercher sur leur site wwwcamion blanc. Serait étonnant que vous ne trouviez point chaussure à votre pied. Chez KR'TNT ! Nous en avons chroniqué quelques uns, surtout ceux dévolus aux pionniers. Je vous laisse découvrir.

C comme Crampologie

Crampologie. C'est la dernière des sciences exactes. Une recherche de pointe. Même à Berkeley ils ont du mal à s'y mettre. La Crampologie ne s'apprend pas. Elle s'existentialise. Il se murmure qu'elle n'est pratiquée que par des savants fous. Ce n'est pas de leur faute. Z'étaient des mecs très bien jusqu'à ce qu'ils se fassent happer par la monstruosité crampsique. Terrible maladie qui s'attrape par les oreilles. Inutile de fomenter un téléthon pour recueillir des subsides dans la louable intention de leur leur venir en aide. C'est inguérissable. Une sorte de ver qui remonte le conduit auditif et qui vous mange le cerveau.

D comme Douce Folie

L'on a isolé la bestiole : le bacille de rock. Se communique par outils phoniques ( disques, CD, DVD, MP3... ) Rassurez-vous, pas tous. Uniquement ceux qui portent la mention CRAMPS en grosses lettres horrifiques. A première oreille le cramps est inoffensif. A été catalogué par les savants comme faisant partie de l'ordre des Groupusculi rockenrolli. Méfiez-vous, le Crampsus Groupusculus rockenrollus est particulièrement nocif.

E comme Etat fébrile

La morsure du Crampsus est terrible. Vous plonge dans un état d'excitation infini. Heureusement l'infection existe aussi sous sa forme bénigne, mais dans ce livre ont été réunis les cas désespérés. Nous allons en passer quelques uns en revue. Pas tous, ils sont trop nombreux, et puis nous nous intéresserons aux étranges effets de cette MCT ( Maladie Crampsiquement Transmissible ).

F comme Fan Cazengler

Nous l'avouons avec douleur. Notre Blogue possède son alité crampsien. Notons que peu à peu se substitue à cette expression médicale celle plus populaire d'agité crampsique. S'agit de notre Patrick Cazengler chéri. Eh ! Oui, chers lecteurs, nous avons toujours essayé de le cacher. Mais notre Cat zingler préféré, notre Cat Cinglé favori, bref le sieur Patrick Cazengler qui vous régale chaque semaine de sa science rock infinie est atteint du syndrome crampsien. A un degré ultime. L'est vrai qu'il n'a pas de chance, réside en une région de France où le microbe semble se complaire. Le climat pluvieux peut-être.

G comme Grand Cazengler

Pourrait se contenter d'être un malade lambda. Qui se soigne. Qui ne la ramène pas trop puisque la mort est au bout du chemin. Non il l'ouvre tout grand. Le crie sur le toit. C'est dans son cerveau qu'a germé cette idée vengeresse. Un peu comme ces malades du sida qui font l'amour en décapotable pour inoculer le virus à la terre entière. L'a convoqué tous les grands atteints, les introduit, en brosse un portrait flatteur, leur donne la parole, les interviewe, attire le projecteur sur eux, les présente sans vergogne comme des exemples mirifiques à notre pauvre jeunesse désemparée. Bref, l'est le maître d'oeuvre du projet. Celui par qui l'épidémie se propagera.

H comme House of Fun

Faut aussi être honnête. La crampsilite n'est pas une maladie désagréable. Elle possède ses côtés positifs. Vous ne crachez point vos poumons, des bubons ne poussent pas sous vous aisselles, vous ne courez pas aux gogues toutes les deux minutes faire du caca liquide, ce n'est ni la phtisie, ni la peste, ni le choléra. Le crampsilite est un être affable. L'est heureux de vivre. L'a un pêchon incroyable, il crie, il danse, l'est incapable de rester immobile, déborde de projets, hurle dans les escaliers, honore sa compagne douze fois par jour. Un extraordinaire boute en train. Dans votre vie de tous les jours, vous pouvez côtoyer des crampsilites gravement atteints sans le savoir. Comment croyez-vous que le Cat Zengler a rejoint l'auguste rédaction de KR'TNT ?

I comme ISABELLE

M'intéresserai maintenant à une autre crampologue. Pourquoi elle précisément ? Une raison bien simple, Isabelle fut le grand amour de ma vie. Je ne la connaissais pas. Jamais vue. Jamais entendu parler d'elle. Jusqu'à ce matin maudit, au café, je prenais un petit dèje, tranquillou avec un copain, nous parlions de tout et de rien, quand mâchouillant dans son croissant le pote s'est exclamé la bouche pleine : « Chas vu, dans Rock & Chlok ch'ils ont chembauché une chouvelle chournalite, une chaductriche qui chappelle Isabelle Chelley ». Ce fut la révélation. Elle existait. Elle était pour moi. Je n'attendais qu'Elle. Je suis parti en courant, en hurlant comme la chorale des Poppies Isabelle, Isabelle, je t'aime !

J comme Joutes d'amour

M'a fallu deux jours pour repérer son appartement. Savais où elle habitait : ne me restait plus qu'à passer à l'action. Le copain tenta de me dissuader. « Tu es taré, t'arrives chez elle, tu sonnes, elle ouvre la porte et elle se jette dans tes bras. Elle est sans doute maquée, un mari, des enfants, et tu crois qu'elle va changer de vie rien qu'en voyant ta bobine ? Tu te fais des illusions, désolé de te le rappeler mais tu n'as pas le physique de James Dean. » Ne t'inquiète pas, Elle est à moi. C'est le destin. Personne n'y peut rien. Ni moi. Ni Elle. C'est inéluctable.

K comme K.O. technique

Suis arrivé devant la porte. L'était blindée. J'ai souri. J'avais tout prévu. De ma musette style guérillero année soixante-dix j'ai retiré quatre pains de plastic que j'ai consciencieusement dispatchés aux quatre coins de la porte. J'ai planté les quatre détonateurs préalablement reliés à un fil électrique. Me manquait plus que la prise de courant. Evident ! Un plan machiavélique ! N'y avait qu'à dépiauter la sonnette, faire le branchement et enfoncer le bouton. J'ai voulu vérifier au dernier moment que je ne m'étais pas trompé d'étage. J'ai lu le nom : Isabelle Chelley ! Enfer et damnation, funeste malédiction, terrible déception ! Survivrai-je ? J'ai remisé ma camelote dans la sacoche et me suis enfui en courant !

L comme Life like poetry

Le copain s'est assis. « Tiens tu es seul ! - j'ai pressenti un soupçon d'ironie dans sa voix - alors Casanova, Isabelle n'a pas voulu de toi, elle t'a ri au nez et envoyé une paire de mandales qui t'a remis les idées en place en te traitant de cinglé. » Arrête tes sarcasmes vil helminthe ! Tu ne comprendras jamais rien à la poésie. Ma vie est brisée ! Quand tu m'as parlé d'Isabelle Chelley. Ça a tilté dans ma tête. Mon rêve secret de poète maudit a toujours été de m'unir à une descendante de mon idole absolue, le grand poète romantique anglais Percy Bysshe Shelley. Isabelle, c'est Chelley; mais avec un C ! Tu aurais pu préciser. « Excuse-moi, je ne savais pas. Tiens, je t'offre un petit crème. »

M comme Maudit Poison

Esculape l'a prescrit dans son enseignement. Les mauvais toubibs soignent les symptômes et omettent de s'attaquer à la cause. Primera Causa dixit magnus et doctissimus Aristoteles. Le virus crampsien est double. Marche par deux. Mâle et femelle. La femelle est aussi malfaisante – certains disent même plus redoutable - que le VIH, possède une dénomination pratiquement similaire, IVY, mais pour en marquer la virulence on le fait précéder du terme Poison. Poison Ivy, un véritable panneau à tête de mort.

N comme Négative influence

L'est comme l'araignée. Le mâle s'approche d'elle. Tant pis trop. Trop tard. Il est ferré à vie. Pas question de le laisser échapper. Vous le ligote, vous l'empègue dans sa toile. L'a pas intérêt à s'éloigner de plus de deux mètres cinquante. Vingt quatre heures sur vingt quatre. Eight days the weeks. Monomaniaquerie. Certes elle a des arguments trébuchants. Une rousseur incendiaire, une jupe à ras la praline. Vous lui suce l'énergie jusqu'à ce qu'il en crève. Dans le virus qui nous occupe, huit ans qu'il est mort au champ d'honneur et d'horreur de l'attirance maléfique.

O comme ON / OFF

Le mâle est comme la femelle du lampyre ( communément appelé ver luisant ). C'est lui qui clignote pour attirer sa promise. Les chercheurs américains disent qu'il est la lumière intérieure du couple. Le désignent par son nom latin, tout de suite ça fait plus classe. Lux Interior. Entre nous soit dit, un sacré numéro.

P comme Parade nuptiale

L'est comme ces mecs incapables de tenir une conversation. Une fois qu'ils ont annoncé qu'il fait beau, et après un grand effort intellectuel, que demain peut-être il pleuvra, se referment comme une huître. Se radine une minette et les voilà qui vous récitent l'Odyssée, qui vous font le poirier, le cochon pendu et la grande roue. Ne savent pas comment se faire remarquer. Les blaireaux !

Q comme Qualité supérieure