11/10/2016

KR'TNT ! ¤ 298 : KING KHAN & HIS SHRINES / FALLEN EIGHT / SENTINHELL / FURIES / NAKHT / T.A.N.K. / THE ARRS / ROCK CRITIC / JODOROWSKY

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 298

A ROCKLIT PRODUCTION

13 / 10 / 2016

|

KING KHAN & HIS SHRINES FALLEN EIGHT / SENTINHELL / FURIES NAKHT / T.A.N.K. / THE ARRS ROCK CRITIC / ALEJANDRO JODOROWSKY |

3 octobre 2016

LE HAVRE (76 ) / LE TETRIS

KING KHAN & HIS SHRINES

Le Khan dira-t-on

King Khan et BBQ ont tellement de talent qu’on les suit à la trace. Ils multiplient les projets parallèles et donc les disques abondent, souvent passionnants. Comme dans les cas de Robert Pollard et de Wild Billy Childish, on peut parler ici d’une authentique démarche artistique. King Khan et BBQ ont une vision si riche du rock qu’elle leur permet d’avancer dans des directions souvent aventureuses. N’oublions jamais que l’homme qui n’avance pas recule.

Avec les Shrines basés en Allemagne, King Khan a déjà enregistré quatre albums. Sur scène, leur set impressionne. Les Shrines sont nombreux. Une section de cuivres complète la section rythmique habituelle. Autrefois, une danseuse venait animer la scène et King Khan chantait et dansait avec le cousin d’Henry, le célèbre crâne de Screamin’ Jay Hawkins. King Khan & the Shrines sont toujours d’actualité, et même plus brûlants que jamais, comme ont pu le constater les veinards venus les vois jouer au Havre, par un beau soir d’automne.

Toujours autant de monde sur la petite scène du Tétris, clavier, deux cuivres, guitare, basse et un vieux black magique aux percus assis dans un coin. Tous ces gens sans exception sont des musiciens exceptionnels. Celui qu’on observe peut-être le plus, après King Khan, est ce sacré funkster de bassman allemand qui drive toujours ses lignes avec l’aisance d’un Bootsy booty. King Khan attaque son set en costume gris. Il plante le décor de la soul avec l’aisance d’un Booty bootsy, tout en grattant sur sa guitare noire de garagiste. En fait, avec les Shrines, il rallume le mythe de la revue, au sens où l’entendaient les grands artistes noirs des années cinquante et soixante.

Leur set était avant tout un spectacle, ils voulaient que les conditions de la scène soient celles du studio, aussi fallait-il du monde pour recréer les arrangements et offrir à leur public un VRAI spectacle. King Khan & the Shrines recréent cette tradition, avec le même impact, car ces gens ont du répondant. Rien n’est plus risqué que de jouer de la soul sur scène quand on n’est pas noir. Figurez-vous qu’ils s’en sortent avec les honneurs et qu’ils font danser les dames. Fabuleuses équipe, fabuleux shouter que ce King Khan tombé du ciel. Il va changer trois fois de tenue dans la soirée, pour observer un rite lui aussi lié à la légende des revues. Il revient dans un déshabillé moulant de soie noire, bien échancré sur la poitrine, pour qu’on puisse apercevoir ses mauvais tatouages et sa bedaine.

Quelle classe épouvantable ! Ce mec sonne comme une superstar et il joue la carte du trash à fond. C’est inespéré. King Khan incarne son art, un anglais dirait de lui qu’il est larger than life - une formule imagée intraduisible - King Khan, c’est le Pantagruel avec un micro, Little Richard rajeuni de quarante ans, Néron au Balajo, c’est Jean Lorrain en lunettes noires, l’enfant caché de William Burroughs et de Divine. Justement, notre héros vient de faire paraître un album de William Burroughs, Let Me Hang You. Burroughs lit ses poèmes et des musiciens jouent derrière. King Khan jour sur sept des titres.

Attention, il faut idolâtrer Burroughs pour écouter l’album, car l’ambiance reste très expérimentale et même bruitiste, disons à la Schoenberg, et Burroughs reste le génial story-teller que l’on sait, avec des mots à la traîne et son fort accent new-yorkais. King Khan nous replonge dans cette avant-garde musico-littéraire qui semble avoir complètement disparu depuis le temps où Erik Satie et Picasso œuvraient ensemble pour Parade, le temps où Francis Poulenc mettait des poèmes d’Apollinaire en musique et, plus récemment va-t-on dire, le temps où Leo Ferré orchestrait les vers magiques d’Aragon. D’ailleurs, lit-on encore Aragon de nos jours ?

Mais nous nous éloignons du sujet, il est temps de revenir à cette petite salle du Havre surchauffée par une fière équipe. Dans la salle, tout le monde est en état d’admiration avancée. King Khan revient sur scène en culotte de satin noir et en cape, comme au Cosmic, tout l’orchestre est survolté, notamment le petit brun aux claviers, la soul suinte de partout, King Khan jerke la paillasse du beat sans répit, il continue de screamer et, en parfait gentleman-soul shaker, il sourit aux dames qui dansent. Franchement c’est l’un des groupes qu’il faut voir jouer sur scène, car ils sont beaucoup trop bons.

Un groupe comme ça pour douze euros ? Non mais c’est une plaisanterie ? Ils devraient déjà jouer à l’Olympia et prendre un cachet de 150.000 euros, histoire d’aller ensuite remplir la baignoire d’une suite au George V de cochonnailles fumantes et de s’y vautrer en l’honneur de Divine, et de Rabelais, son père spirituel. Ouvrez la pochette de Let Me Hang You et vous tomberez sur un tas de tripes. King Khan tire ça du délire trash de William Burroughs. Kahnnibalism, baby !

Le premier album de King Khan & the Shrines date de 2001 et s’appelle Three Hairs And You’re Mine. Petite précision d’importance : le Révérend Beat Man le fit paraître sur son label Voodoo Rhythm. Pour un premier tir, c’était un véritable coup de maître. D’autant qu’ils n’ont pas lésiné sur les moyens, car l’album est enregistré au Toe Rag Studio de Liam Watson, à Londres. Dès le morceau titre d’ouverture, on sent un magnifique drive de basse artériel en hyper-tension. Ils enchaînent avec un coup de boogaloo vindaloo exceptionnel, «Kukamonga Boogaloo». Ils nous swinguent ça au mambo du lounge et ça saxe sec dans la fournaise. On entend des accords inconnus dans le torride «Feel Like Me». Oui, attention ! Cet album réserve des surprises de taille. S’ensuit un «Don’t Walk Away Mad» monté au meilleur groove cavaleur du mondo bizarro. Seulement quatre titres et l’auditeur se doit d’admettre qu’il a dans les pattes un album incroyablement inspiré, bien sanglé, sévèrement jerké du jive. Les Shrines passent au pur rock’n’roll avec «King Of The Jungle». King Khan ne s’accorde pas le moindre répit. Il n’en finit plus de monter à l’assaut de la gloire. Il sait qu’il vaincra, car il dispose des fameuses forces intrinsèques. Ce mec est puissant et terriblement doué. Il rend hommage à James Brown dans «Tell Me». Hommage dévastateur, car à la croisée du garage et des Famous Flames et il enchaîne avec «Crackin’ Up», un cut de charme invraisemblable.

Trois ans plus tard paraît l’imbattable Mr Supernatural. On y trouve deux véritables coups de génie, «Stone Soup» et «Burnin’ Inside». Avec le premier, il tape dans la soul garage nappée d’orgue. De nos jours, plus personne n’ose sortir un son pareil. Si on aime la soul ravagée par les Huns, c’est ce disque qu’il faut écouter. On retrouve cet énorme shuffle envahisseur dans Burnin’. King Khan ne respecte qu’une seule loi, celle du blast. Ce qu’il fait subir à la soul va au-delà de ce que tolèrent les conventions de Genève. Il traîne sa soul par les cheveux jusqu’à une sorte d’abattoir nucléaire. Attention, ce n’est pas fini. On trouve aussi sur ce disque un «I Don’t Have To Tell You» joué cartes sur table. Ils misent sur le groove, mais ne peuvent pas réfréner leurs sales manies de garagistes. King Khan chante «On The Street Where I Live» au timbre fêlé d’Harlem, accompagné par les trompettes latino du héros Gato. C’est tout simplement admirable de son et de vision. Il faut aussi écouter le morceau titre, fouillé aux percus et aux cuivres. King Khan mène sa meute comme James Brown, avec des cris de guerre. Derrière lui, ça joue comme à Rio. La basse monte devant dans le mix et le son semble se dédoubler à l’infini, en d’innombrables encorbellements funkoïdes. Ça pullule, ça bouillonne, c’est plein de vie, ramassé, animé, excité. Et puis il y a aussi cette merveille intitulée «Pickin’ Up The Trash» qui sonne encore une fois comme un hommage à James Brown car voilà une pure merveille énergétique avec des Pickin’ up baby parfaits. King Kahn est capable de visiter tous les styles avec une égale réussite, le garage, la soul, le punk-rock. Vous en connaissez d’autres ? Il monte plus loin «Train N°8» à la fournaise maximale. Il y hurle comme un damné avec des sock it sock it dignes de Mitch Ryder, au temps béni des Detroit Wheels.

Paru en 2007, What Is ? est une véritable bombe. Dès le premier cut, «(How Can I Keep You) Outta Harms Way», King Khan plonge ses crocs dans le garage. Il se dresse comme un shouter invincible. Il peut aussi allumer la soul comme Wilson Pickett. La preuve ? «Land Of The Freak» qu’il chante à la meilleure shouterie des Indes, et derrière lui, ça nappe d’orgue et de cuivres à gogo. Il passe au psyché sixties avec «I See Lights». King Kahn est un touche-à-tout de génie. En B, avec «Cosmic Serenade», le groupe se tape une belle dérive instro saxée free d’ambiance gluante de jazz-band à la dérive. Puis King Khan se fend d’un bel hommage à Dutronc avec «Le Fils De Jacques Dutronc» joué au garage classique et descendu à la fuzz, chanté en Français et géré au tourbillon d’orgue. Il revient à la soul de winner avec «Let Me Holler» et enchaîne avec un «In Your Grave» chauffé à blanc, ultra joué, noyé d’orgue et visité par une basse volante, celle du grand Jeans Redeman qu’on observe toujours attentivement lorsqu’il est sur scène, car il joue avec une sorte de vélocité Tamla. King Khan termine avec un magnifique clin d’œil à Dylan, «The Ballad Of Lady Godiva». Oui, il peut même aller chercher le dylanesque et créer la magie.

Idle No More est un album très différent, beaucoup moins soul et nettement moins agité. King Khan semble mettre le paquet sur les compos plus ambitieuses et il réussit l’exploit de nous maintenir en éveil jusqu’à la fin du disque. «Bite My Tongue» sonne comme la meilleure good time music de l’univers, en tous les cas, les Shrines groovent admirablement bien. Avec «Thorn In Her Pride», on comprend que le parti-pris est résolument poppy, très orchestré, à l’anglaise des seventies. King Khan vise l’excellence de cette pop anglaise jadis incarnée par Love Affair ou les early Bee Gees. Joli cut que ce «Luckiest Man» monté sur un shuffle d’orgue de pop funk. King Khan s’y amuse comme un petit fou. On se croirait dans une confiserie où tout est précieux et succulent, raffiné et bienvenu.

On trouve aussi un Best Of, The Supreme Genius Of, qui comme tous les Best Of, simplifie les choses au plan monétaire international. On y retrouve en effet la plupart des cuts qui nous ont mis en émoi, comme «Torture» et sa blue eyed soul chauffée à blanc où encore «Took My Lady To Dinner» où King Khan fait son James Brown dans un système plus électrique et des cuivres plus staxy. On retrouve aussi le fameux «Outta Harms Way» noyé d’orgue et chargé de sens, puis «Land Of The Freak» endiablé et digne du Midnight Mover, car pulsé à la vie à la mort. En B, on retrouve l’excellent «Sweet Tooth» visité par la basse du Jamerson allemand, Jeans Redeman.

King Khan et Mark Sultan adorent travailler avec l’excellent Bloodshot Bill. Mark et Bill font les Ding Dongs (deux albums chez Norton). King Khan et Bill font les Tandori Knights, dont le premier album est aussi paru chez Norton, sous une magnifique pochette rigolote. Si on l’ouvre, alors on les voit tous les deux étalés sur un tapis persan, avec des mocassins blancs aux pieds : ça ne vous rappelle rien ? Mais oui, la pochette intérieure de «Fun House» ! Les Stooges ! En plus, l’album est complètement déroutant et nos deux amis flirtent en permanence avec le génie. Il vous suffira juste d’écouter «Roam The Land». Bill prend la main, mais sous la lune du Gange. Ils livrent là un curieux mélange d’exotica et de beat rockab unique au monde. Bill passe ses couplets dans les fumées du temple de Shiva. Avant King Khan, personne n’avait eu l’idée d’un tel mélange, pas même Cornershop. D’autres coups de génie guettent l’amateur en B, à commencer par «Lovers Moon», attaqué au doux strumming de l’Arkansas, rechanté sous la lune du Gange et adouci à l’instrument d’exotica maximaliste. C’est joué avec une finesse extrême, une justesse de son qui n’en finira plus d’intriguer le commun des mortels. Même chose avec «Brown Trash» joué dans le meilleur esprit rockab, avec ce fourvoyeur de King Khan dans les parages. On se régale aussi de cuts comme «Bucketful», un joli rockab de bazar du Passage Brady. C’est joué au beat tribal et au gimmick lunatique, chanté du nez et fantastiquement entraînant. On appelle ça de l’exotica rockab. Bill est l’un des meilleurs continuateurs du mythe rockab. Il en prolonge l’ardeur à coups d’idées brillantes. Il faut suivre ce mec à la trace. Plus loin, «Tandori Party» éclate - Owee baby ! - et King Khan fait des wap-doo bah derrière. C’est à la fois extravagant et gagné d’avance, tellement l’idée nous sidère. Sur ce disque, les idées pullulent. Il suffit d’écouter cette merveille qu’est «Bandstand» : Bill prend ses couplets en mode classique et ça vire exotica dans le refrain. Stupéfiant ! Bill prend aussi «Dress On» au rockab doux et il réussit à tempérer les ardeurs orientales du grand Khan. Ils finissent l’album en beauté avec «Beauty & The Feast», emmené au chant rockab sur un fabuleux mid-tempo visité par les dieux des Indes. Bill chante avec de la mélodie plein la voix, ce qui n’est pas forcément le cas de tous les chanteurs rockab.

Dans un genre totalement différent, King Khan fait les Black Jaspers avec Jasper Hood des Moorat Fingers, dans une mouvance radicalement punk. Ils se partagent les morceaux et ceux de King Khan sont plus rock’n’roll, comme par exemple «No Brain No Pain» monté sur un gros tempo et visité par ces solos éclairs dont il a le secret. Même chose pour «(I Wanna Be Your) Razorblade», un pur délire bien arrosé de guitares. Il joue tout au classique incendiaire et on retrouve le guitar hero du KK& BBQ Show. «Leather Boy» sonne comme un rock à la Dolls, ça déglingue au riff de dégelée. On sent bien le génie sous-jacent de King Khan. Ils nous font là une sorte de post-pop punky chanté à la meilleure gouaille des barrières. Les cuts sont systématiquement intéressants, même si le son reste aigrelet et même si Jasper chante d’une voix désespérément criarde. Dans «I Want My Face On The Radio», il chante avec la voix d’un glam-punkster blessé par balles. King Khan chante «Long N’ Wavy» au lofi de casque à pointe. En B, on tombe sur d’autres merveilles du type «Born In 77» avec des couplets lancés au c’mon de waouhhh. «I Can’t Stand The Summer» évoque bien sûr les Rezillos et le cum-punk jouissif.

Nos deux compères King Khan et Mark Sultan ont aussi fricoté avec les Black Lips. Ils ont formé avec eux les Almighty Defenders et enregistré un album. Malheureusement, c’est une sorte de gros coup d’épée dans l’eau, car évidemment, on en attendait des miracles. On sauve deux cuts sur cet album en forme de rendez-vous manqué : «All My Loving», un gospel de juke à la BBQ. Ça swingue dans les brancards et ils recyclent la vieille énergie du gospel choir. Puis «One Of Light», chanté à la clameur doo-wop sur le bon vieux beat dévoyé de BBQ, l’extraordinaire partenaire. Il est accompagné à la mandoline speedo. En B, il tente encore une fois de sauver l’album avec «She Came Before Me», mais la déception l’emporte. Fatalitas !

Signé : Cazengler, King Khon

King Khan & His Shrines. Le Tétris. Le Havre (76). 3 octobre 2016

King Khan & The Shrines. Three Hairs And You’re Mine. Voodoo Rhythm 2001

King Khan & The Shrines. Mr Supernatural. Hazelwood Records 2004

King Khan & The Shrines. What Is ? Hazelwood Records 2007

King Khan & The Shrines. Idle No More. Merge Records 2013

King Khan & The Shrines. The Supreme Genius Of. Vice Records 2008

Almighty Defenders. Almighty Defenders. Vice Records 2009 (With Black Lips)

Black Jaspers. Black Jaspers. In The Red Recordings 2009 (With Jasper Hoods, Moorat Fingers)

Tandoori Knights. Curly Up. Norton Records 2010 (With Bloodshot Bill)

William Burroughs. Let Me Hang You. EJRC 2016

MOISSY-CRAMAYEL / 07 / 10 / 2016

LES DIX-HUIT MARCHES

FALLEN EIGHT / SENTINHELL / FURIES

( Photos : Alexandre Maeder )

Retour aux Dix-huit Marches. Un exploit, l'année dernière ( KR'TNT ! 250 du 02/ 10 / 2016 ) l'on craignait la disparition du lieu. Sont encore vivants, mais une discrète affichette fait le rappel d'une douzaine de citadelles rock qui ont fermé ces derniers temps. L'escalier pas du tout branlant a fêté au mois de mars ses vingt ans d'existence. Rappelons que les Dix-huit Marches possèdent aussi deux studios de répétition pour les groupes. L'existe un maigre réseau de lieux similaires sur la Seine & Marne, peu nombreux, mais qui apportent une aide logistique des plus indispensables aux jeunes groupes.

FALLEN EIGHT

Je ne sais si vous êtes comme moi, mais au dessert je n'aime guère recevoir la plus petite portion du gâteau. C'est pourtant ce qui nous est arrivé. Un set bien trop court pour Fallen Eight, une mise en bouche. Quand la maîtresse de maison range la bouteille de whisky sitôt le premier verre servi, vous êtes frustré.

N'auront pas le temps d'installer leur climax si particulier. Dommage, car ça promettait. Ça Prométhée. Une entrée en matière plus nerveuse, plus incisive, JP aux baguettes qui accomplit prouesse sur prouesse. Déblaie la route. Des blocs cyclopéens qu'il repousse et ordonne comme du revers de la main. Torse nu, concentré sur son jeu, il donne une prestation éblouissante. Précision, vitesse et violence habilement conjuguées. Clem est au chant, se débarrassera vite de sa légendaire chemise à carreaux rouges et noirs comme s'il voulait coller davantage à lui-même. Etonnant comme il peut exprimer une finesse toute féminine et passer à une expression de force virile.

Il possède cette sensibilité d'artiste capable de s'immiscer au plus près du mystère des subtilités. C'est en cela que réside la spécificité du groupe. Cet équilibre, tour à tour précipité dans d'aériens transports d'envolées arachnéennes ou enkysté dans les arasements terrestres les plus primitifs, reste sa marque de fabrique. Une balance oscillant perpétuellement entre le ballet des éléments primordiaux, de la légèreté de l'être à la pesanteur anthropologique. Fallen Eight forge les métaux les plus précieux. Une basse qui appuie partout où ca fait le plus mal et deux guitares qui découpent au chalumeau. Au final trois guitaristes qui n'auront pas eu l'espace qui leur aurait permis d'exprimer leur singularité. De l'atelier de Fallen Eight sortent des chefs-d'oeuvre d'or, de platine et de vermeil. Vous livrent aussi des pièces aux arêtes les plus dures. C'est vrai que l'on ne prend pas le temps d'apprécier à sa juste valeur. L'on a déjà l'esprit préparé à accueillir la prochaine merveille. L'on ignore tout du prochain prototype qui sortira de leur aciérie. L'oiseau a pris son envol. Mais l'a trop vite disparu des écrans. Sept misérables morceaux, un Reborn qui vous redonne goût à la vie, un Priest qui confine au hachoir métallique et un Final Shoot à vous donner envie de mordre un tigre. Mais non. Retransmission coupée. Timing oblige. Regrets partagés par toute la salle. Recueillent des remerciements de la part du public. Mais ce lot de consolation ne nous satisfait pas, faudra les revoir très vite, in extenso.

SENTINHELL

Méchamment rock. Déjà pendant la mise en place y avait eu quelques échappées de guitares qui laissaient présager un orage chargé d'électricité. Plus violent qu'on ne s'y attendait. Cinq sur scène. Aurélien est à la batterie. Lance le feu. Un spectacle à lui tout seul, torse nu sous des dreads en bataille, corps pâle et longiligne, tape dur et vite. Pluie de baguettes diluviennes. Faut le voir. Extériorise ses pulsions. Son visage égaré semble le reflet de son monde intérieur. L'a l'air d'un zombie évadé de sa tombe, encore ravagé par des tics d'outre-tombe, tantôt marionnette folle dont un esprit malin tirerait les ficelles, tantôt fantôme aux mille bras occupés à martyriser ses fûts.

Quand vous avez un carburateur infatigable comme cela derrière vous, vous ne pouvez pas vous contenter de jouer au scrable par devant. Nous avons de la chance, Angelo Di Luciano n'est pas du genre à regarder regarder mûrir les grenades. Pas question de se laisser subjuguer par le sol invictus d'Aurélien. Une guitare et c'est parti. L'a tout compris du rock'n'roll, je passe par-dessus et j'envoie la marmelade riffique sans jamais m'arrêter une demi-seconde. Angelo, un véritable demono ! Barbichette blanche et élégance princière. Jamais en défaut d'imagination, le genre de gars qui vous remonte les autoroutes en sens inverse sans même une égratignure. Le sourire en coin et la guitare en feu.

Ce n'est pas tout. Ils ont un chanteur. Un vrai. N'a pas ouvert la bouche que déjà vous savez que l'on vient de lâcher un fauve. Imaginez Rahan, le héros des âmes farouches, mais en brun, une crinière de jais tout en boucles ondoyant sur ses épaules, cartouchière à la ceinture, blouson noir collé à la peau cuivrée qui permet d'entrevoir un torse félin. Une voix qui part facilement vers les aigus, et cette aisance, cette facilité avec laquelle il occupe l'espace, pourtant réduit de la scène. Se déplace avec tant de charisme que cette dernière paraît s'allonger à chacun de ses pas de danse. Une facilité déconcertante, en joue, s'en amuse, facétieux, met les mains sur les yeux d'Angelo, s'incruste sur le manche d'Olivier, leur fait toutes les misères du monde. Avec son sourire irrésistible de panthère. Olivier, deuxième guitariste. Je n'ai pas dit second rôle. Avec les trois autres ostrogoths qui s'agitent à ses côtés l'a intérêt à garder la tête froide. Difficile de savoir comment il se débrouille, les trois mousquetaires dressent un mur du son impénétrable et lui il se permet de combler les vides. Interventions d'une précision si absolues, si naturelles qu'elles paraissent une évidence. Discrètes comme son visage qui disparaît sous les ailes refermées de ses cheveux. Enfin, Jean-Louis, le mythe du bassiste incarné. Ne me dérangez pas, je suis ailleurs. Je fourbis des armes plus noires que les eaux du Léthé sur l'île des Bienheureux. Maintenant faut faire attention, ce ne sont pas des musiciens qui jouent, mais un groupe qui produit un son, très rock'n'roll et très heavy metal. Déclinaison trashy. Pour notre plus grand plaisir ils confondent vitesse et précipitation. La musique tombe sur vous comme l'aigle fond sur sa proie. Burn Them All, Satan's Little Helper, Sandslaves enchaînés, en entrée juste pour montrer de quoi ils sont capables, nous referont le coup avecc Cries Of the Damned et Jack Boot Stomp. Niels annonce un titre du premier album ( n'y était pas encore ) Sombre Héritage, en français précise-t-il, pourrait nous le refiler en japonais que ça passerait comme une ogive dans un char d'assaut. L'invite l'ancien batteur du groupe à pousser le scream avec lui et après c'est au tour de Lynda des Furies de le rejoindre sur scène, s'en tirent très bien, la demoiselle sait aussi aller chercher la note dans les aigus, panthère noire et léoparde blonde feulent à qui pire-pire pour le plus grand plaisir de l'assistance. Time, Countered, Battle Hymn pour finir en apothéose shred. Un set époustouflant. Viennent d'Avignon. C'est eux qui ont cassé le pont. Et la baraque. A frites molles de nos cerveaux. Subjugués.

FURIES

A l'origine un groupe essentiellement féminin d'après ce que j'ai compris. L'en reste deux, blondes comme les blés, belles comme le houblon, Zaza à la batterie et Lynda vocal et basse. Se sont adjointes deux guitaristes, Billy Laser à notre gauche, Sam Flash sur notre droite. Deux adeptes du manche shrediques. Du genre le rock and roll c'est un solo continu de guitare, de la première à la dernière note.

De toutes les manières s'ils veulent exister face à Lynda, sculpturale, vêtue de sa chevelure blonde et de cuir noir, basse rouge hémoglobine effilée comme une flèche qui zèbre son corps, et voix de Walkyrie, ont intérêt à se manier. Le programme de Furies est d'une simplicité extrême à l'image de leur premier morceau, Furies Attack, rentre-dedans et ne jamais sortir de la première ligne avant d'avoir écrasé l'adversaire. Une stratégie sommaire qui pourrait s'avérer un peu lassante. Mais il y a la voix de Lynda, une espèce de cristal épais comme une vitre blindée mais au tranchant de couperet de guillotine qui monte haut et vous emmène jusqu'au septième ciel. A ses côtés Sam et Bill se tirent la boule, appliquent le programme de base sans faillir, en avant toute, vite et encore plus vite. Zaza repasse un peu trop souvent les mêmes plans de batterie mais produit un beat efficace et entraînant.

Les titres se suivent, SSSS !!! qui glisse comme un serpent dans l'herbe sèche, un Fire in the Sky qui met le feu, le temps d'inviter Niels pousser la tyrocklienne et voici le dernier titre emblématique La guerrière. This the end, Beautifull girls ? Une voix s'élève du fond de la salle « Pas de rappel ? » - c'est la règle dans ces concerts de structure municipale – moment de flottement sur scène mais la suggestion est immédiatement reprise par l'assistance enchantée de cette proposition . Finalement c'est reparti pour Sortilège que le public reprend en choeur. Un beau clin d'oeil à cette première vague des groupes de hard rock français, de la génération Vulcain, Satan Jokers. Un set qui n'a pas bouleversé l'avenir du rock and roll mais qui a su séduire et induire le désir de les revoir.

Damie Chad.

SAVIGNY-LE-TEMPLE – 08 / 10 / 2016

L'EMPREINTE

NAKHT / T.A.N.K. / THE ARRS

Passent toutes sortes d'artiste d'artistes dans cette salle. Mais certaines soirées sont réservées au métal. Mettre ses pas dans l'Empreinte des dinosaures, ces véloces prédateurs en même temps lourds et pesants, n'est pas désagréable. Un peu moins de monde que pour le concert précédent, mais la salle est loin d'être un désert.

NAKHT

Groupe d'ouverture et local. Avec une telle étiquette vous êtes mal partis. Ce ne sera une révélation pour personne : Nakht se moque de ces préventions comme de sa première pyramide. Ne savent qu'une chose, leur musique parle pour eux. Nakht c'est d'abord un choc. Dès la première seconde le son s'abat sur vous, vous plaque contre les murs, vous écrase sur le plancher. Pas de sauve qui peut général. Trop tard, vous êtes pris au piège. Violent et brutal. Soit vous vous enfuyez en hurlant de peur soit vous hululez de joie en dansant la carmagnole. Ne leur a fallu que quarante secondes pour déchaîner l'hystérie collective. Insufflent une énergie qui rejaillira sur toute la soirée et dont bénéficieront les deux groupes suivants. L'on attrape les requins en versant des citernes d'hémoglobine dans l'océan, alors Nakht applique la recette en adaptant à leur démesure le vieux triptyque churchillien, de l'épilepsie sanguine à foison, des tonnes de sueurs, des larmes d'extase, et le public se rue sur lui-même comme deux tribus d'anthropophages affamés recluses sur une île déserte. L'est déjà grand Danny, mais il se fiche sur un caisson un peu comme Napoléon sur sa colline pour diriger le carnage. Pousse des rugissements d'une raucité époustouflante, l'oesophage doit s'enrouler sur ses cordes vocales pour lui permettre d'émettre ces grondements qui tombent sur vous comme les marteaux d'Héphaïstos. Clément secoue sa basse et son espèce de crinière déplumée qui tient autant fois du plumet de cuirassier en pleine charge que de la crête en folie d'un iroquois s'apprêtant à trucider trois tuniques rouges d'un seul coud de tomahawk. Alexis et Christofer sont aux guitares, lâchent de courtes bordées de canon qui vous démâtent le cervelet, puis vous avez un millième de seconde de silence pour reprendre votre esprit et la bordée suivante détruit le gouvernail de la raison pure qui en temps normal guide vos pas en ce monde que Nakht est en train de détruire.

N'est pas dans ma ligne de mire, je ne vois que ces baguettes qui voltigent au-dessus de sa tête. Damien est le grand fracasteur, selon sa philosophie de batteur, un riff de guitare ne doit pas durer plus de quatre secondes, au-delà de ce temps il est perdu pour l'Humanité. Donc il vous le clanche en plein vol et le précipite à terre pour qu'il explose de sa belle mort. Inutile de perdre son temps à le pleurer, le suivant a déjà subi le même sort. Une bonne nouvelle, sont en train d'enregistrer leur second EP dont ils nous donnent quelques aperçus. Introduction de sections mélodiques – enfin tout est relatif - dans le tintamarrock. Apparemment devrait arriver bientôt. L'on attend avec impatience. Bref les Nakht ont été prodigieux.

( Photos : Antoine Kit Rivier )

T.A.N.K.

Après un tel déluge, j'aurais eu peur de prendre la relève. Pourtant je sais de quoi ils sont capables puisque j'avais assisté à leur prestation au festival de Romilly-sur-Seine ( voir KR'TNT ! 197 du 10 / 07 / 2014 ). Les gars de T.A.N.K fignolent l'installation de leur matos avec une tranquillité des plus sereines. Oui mais il nous faut apprendre à penser autrement. Think of A New Kind comme l'indique l'acronyme. Un acrocknyme qui vous incite au grand chambardement.

T.A.N.K. C'est la limousine de luxe. Frottée, huilée, bichonnée. Un bijou de précision. Une berline de milliardaire. Calme, confort et volupté. Ne faites pas confiance au dépliant. De loin sur scène, sans le son, la réalité peut sembler correspondre à la description. Mais dès que vous mettez le volume, vous réalisez que c'est un hot-rod tout terrain chargée de nitroglycérine spécialement adaptée pour gravir et descendre les sommets de l'Himalaya. Vous prennent la suite de Nakth sans problème, un peu moins brutaux mais plus trashy, des pointes de vitesse effarante, et des reprises ébouriffantes. Disturbia en entrée pour bien signifier qu'ils ne sont pas venus pour fumer le calumet de la paix. Les pneus ne crissent pas mais résistent à tous les imprévus. Facilité déconcertante pour s'arroger le public dans la poche. N'y restent pas sagement assis, car de tout le set, ce sera le gymkhana du siècle dans la fosse aux lions. Le public s'empoigne, se frotte, s'escarpoufle, se dégommole, se tampochoque comme un entremêlement de géants dans un poème d'Henri Michaux.

Raf rafle, tacle, érafle, arque, baffe, sarcle et craque le vocal. Cris de lyrics et bris de crimes, crises de scies et rites de mythes. Le métal ne chante pas se donne à entendre comme de la poésie brute. Le mot réduit au souffle de son élocution éjaculatoire. Debout, légèrement penché, micro à la main, Raf attise les braises de ses borborygmes de tyrannosaure démentiel. Super talent, sait moduler la foudre et cracher des incendies. Derrière lui, Nils, Charly à la guitare et Olivier à la basse sont impeccablement alignés. Alternent les séquences, chacun préoccupé de son propre jeu, ou après un break fulgurant secouent leur tête en cadence comme les pensionnaires d'une maison de fou atteints d'un tic collectif. Et chacun replonge en lui-même, les yeux fixés sur son instrument. Marionnettes du diable, habitées par saccades, fétiches spasmodiquement agités dans une cérémonie vaudou. Ces états collectifs de transes quasi-hypnotiques disparaissent et vous laissent l'étrange impression d'une vision onirique échappée de votre cerveau. Apprenez-vous à penser autrement, à faire en sorte que l'image prime sur le raisonnement, l'effet sur la cause. T.A.N.K a compris et intériorisé la mise en scène du métal, s'agit d'atteindre sous l'effet du déluge sonore à un stade de perception qui n'est plus exactement le vôtre. Beautiful Agony et le cri des corbeaux pour chant funèbre.

Clément n'est guère clément avec ses fûts. Brûle ses vaisseaux à chaque break. La forge métallique est incessante et joue sur l'oubli du tempo. Chaque passe annihile la précédente. Le beat passe trop vite pour qu'il puisse entrer dans les synapses de la remémoration. Musique d'empilements successifs qui vous dénude à chaque fois. C'est cette fuite en arrière – pratiquement à contre-temps dans un ordre métaphysique - qui a pour résultante ce besoin inextinguible du fan et des groupes d'avoir sans cesse besoin de plus d'amplitude sonique, de plus d'urgence de vitesse, de plus de ce qu'il faut bien se résoudre à appeler de présence. Le serpent de l'absolu qui se roule sur lui-même en une propulsion quasi mystique ne parvient plus à mordre sa propre queue.

T.A.N. K. Un grand groupe.

THE ARRS

Serai plus mitigé envers The Arrs. Certes s'en sont très bien tirés. La folie du public est même montée crescendo. Possèdent surtout Teko, un bon batteur. Plus très jeune, mais un feu d'enfer. Selon mon immodeste personne l'est l'élément essentiel du groupe, j'irai jusqu'à dire celui qui lui permet d'exister. Un roulement interminable, grosse caisse à contribution sans arrêt et puis, cette pulsion incessante qui dégage l'énergie nécessaire à la propulsion. La section de cordes n'est pas déméritante, mais les morceaux sont un peu trop bâtis sur les mêmes patterns. Le band présente un côté sympathique joyeusement bordélique, les musiciens changent sans arrêt de place, adoptent les poses archétypales et les cambrures des guitars heros, quant à Nico le screamer il invite le public à ne pas hésiter à monter sur l'estrade et à faire le saut de l'ange sur les bras tendus des compagnons qui grouillent dans la fosse, qui le saisissent et le portent en triomphe au travers de la salle. Beaucoup ne se le feront pas répéter deux fois. Durant tout le set ce sera vols planés à répétitions.

Nico chante accroupi sur l'extrême-bord bord de la scène – des mains se tendent pour l'attirer à elles et d'autres pour le retenir - offre souvent son micro au public et surprise, il est indubitable que dans la salle beaucoup connaissent les paroles par coeur. Lyrics, intonations, les gestes qui vont avec, sans une erreur à l'identique. Aurait-il eu une extinction de voix que je subodore qu'il aurait pu être remplacé. Paroles en français ce qui explique peut-être la ferveur des fans. La musique est métal mais l'esprit semble avoir subi des influences rock alternatif festif et quelques accointances avec les attitudes rap. Mes réticences sont une chose, l'adhésion sans frein de l'assistance les bat en brèche. Quand ils sortiront de scène, l'insistance des ovations les feront revenir pour un long rappel durant lequel ils réduisent en poussière la fameuse baraque.

Damie Chad.

*

Petit détour par Lady Long Solo. Suis rentré dans la librairie tout fier de mon gouvernement. Qui n'hésite pas à mettre un car de CRS lourdement armés à dix mètres de cette tendancieuse boutique qui diffuse bouquins et affiches pas très politiquement corrects. Non seulement le stock est constitué d'éditions anarchisantes, mais en plus ils se battent pour la légalisation de la fumette. ! Ah ! les vertus de la démocratie en actes, la police qui veille à la protection de ceux qui ne pensent pas comme il faut ! J'en pleurerais presque. Hélas c'était une mauvaise interprétation, notre cher premier ministre ( celui qui va vallser aux prochaines élections ) loge dans cette artère. A quelque chose malheur est bon, me suis-je dit en incurable optimiste, cet après-midi en se rendant au boulot, notre principal sinistre n'aura pas manqué de remarquer ces gamins de cinq ans qui dorment dans la rue au coin du boulevard, les aura fait reloger fissa, en même temps que ces affamés qui fouillent dans les poubelles pour en extirper les déchets alimentaires et toutes ces femmes à la dérive qui mendient... Suis repassé plus tard dans la soirée, ben les fillettes de cinq et six ans dormaient toujours dans le froid... Quant au tri sélectif dans les containers, plus besoin de le faire... Paris se tiers-mondise dans l'indifférence éhontée de nos élites politiques.Lady Long Sanglot.

ROCK CRITIC. N°1

Sept-Oct 2016 / Gratuit.

Suis ressorti de Lady Long Solo avec un petit trésor. Un zine, Rock Critic, avec Eliot Ness en couverture, serait-ce des incorruptibles ? Petit format, papier glacé, typo couleur, le truc hyper chiadé. Esthétique garantie. Gratuit en prime. Distribué en province, et disponible dans une dizaine de points de vente sur Paris. Tout cela est indiqué sur leur FB Rock Critic. Les articles ne sont pas signés mais l'on retrouve le nom de Géant Vert à l'intérieur. Non, ne sont pas sponsorisés par les boîtes de maïs en conserve, s'agit de ce rock critique grand amateur de concerts, connu pour ces préférences punkozoïdales. Le lecteur averti trouvera peut-être étrange que l'on retrouve un papier sur le festival d'Ostrava en République Tchèque et dans Rock & Folk et dans Rock Kritic. Je vous laisse vous perdre dans les plus sombres hypothèses complotistes...

Pour les kronics de disques, ne se foulent pas trop, Ramones, Sex Pistols, Clapton, faudra repasser pour l'originalité, s'en défendent à l'avance en arguant de l'indigence des jeunes créateurs... Ne soyons pas méchants, chez KR'TNT ! nous aussi nous évoquons souvent les vieilles gloires . Mais z'ont aussi des articles de fond. Une interview de Band of Skull présenté comme l'un des groupes actuels les plus importants. Même topo pour Luke Elliot. A ces entretiens nous préférons nettement l'article mal titré mais intelligent qui essaie d'expliquer pourquoi les punks sont restés fidèles à Bowie partisan d'une esthétique très éloignée du destructivisme punk. Le papier mériterait deux ou trois pages de plus mais le fascicule n'en possède que vingt-quatre.

Evidemment l'important c'est le ton. Acerbe et critique. Peu d'illusion sur l'état du rock actuel. N'osent même pas entrevoir le futur... Mettent la barre un peu haut. Seront-ils capable d'influer sur le futur du rock ? Car sinon, à quoi pourrait servir une revue rock ? A suivre.

Damie Chad.

POESIA SIN FIN

ALEJANDRO JODOROWSKY

( Sortie : 05 / 10 / 2016 )

Vous voulez voir du rock 'n' roll ? S'il vous plaît, pas de ricanements intempestifs, je sais que vous possédez chez vous tout ce qu'il vous faut, des centaines, des milliers de galettes au frockment dument rangées sur vos étagères ou gisant en un indescriptible désordre sur le plancher de votre chambre. Soyez un peu attentifs, je n'ai pas dit écouter, mais voir du rock'n'roll. Ne vous précipitez pas non plus sur votre collection de dvd de concerts historiques, le rock'n'roll est partout, même là où on ne l'entend pas. La preuve, même pas une demi-mesure de la musique du diable dans le dernier film d'Alexandro Jodorowsky, l'immortel réalisateur de La Montagne Sacrée ( voir KR'TNT ! 268 du 11 / 02 / 2016 ).

Frise les quatre-vingt dix balais notre Jodo et ces dernières années il dresse un peu le bilan de sa vie. Pas du tout une rétrospective de sa carrière – l'est encore trop vivant pour se draper dans des auto-embaumements thurifériques – en 2013 c'était la revisitation de son enfance avec La Danza de la Realidad, et cette année il nous offre la suite chronologiquement naturelle, la jeunesse, le portrait de l'artiste en salamandre jetée dans les hautes flambées des années décisives d'une vie.

Pour les adeptes du réalisme socialiste ou des séries télévisées, il vaudrait mieux passer son chemin, Jodorowsky est un cinéaste, il ne reproduit pas le réel à l'identique. Il crée des images. Pas d'Epinal. Oniriques. Une espèce d'iconisation libre, une figuration démente qui puise dans le merveilleux symbolique et imaginatif. Recherche l'archétype individuel pour se mettre en scène. Images mouvantes qui vous engloutissent dans les sables les plus prégnants de la mémoire. La folle du logis a tissé des toiles dans lesquelles vous vous engluez à tout jamais.

Difficile de raconter un film de Jodorowsky même si la trame est des plus solides. L'on peut dégager des points nodaux de bifurcations qui vous ramènent au-delà du délire d'un capharnaüm baroque imaginal dans les intimités obsédantes des strates du vécu. Un peu l'équivalent cinématographique de l'imagier onirique que Guillaume Apollinaire tenta toute sa vie en poésie. Avec Dufy qui sort du bois d'Orphée et le testament du poète sous le bras. Avant que le coq tôt ne chante.

Beau fil d'Ariane pour remonter la piste du labyrinthe de Poesia sin Fin. Poésie sans fin comme la bobine d'un cinéaste qui tournerait sur elle-même en refusant de s'arrêter. Une vision hâtive du film le simplifierait à outrance en le résumant comme la bataille de la vie contre la poésie. Ce serait-là une lecture mortuaire bonne pour les plaques commémoratives des cimetières. Vaut mieux opérer un anéantissement nietzschéen des valeurs qui permettrait de le métamorphoser en combat de la poésie contre la vie. Car le film se résume à cela, l'intrusion de la turgescence poétique dans la réalité du monde, non pas une fleur chétive recroquevillée dans la fente protectrice d'un trottoir en attente de réfection mais une capricieuse et irréductible ombellifère carnivore décidée à dévorer la planète toute entière. Si le décor existentiel dans lequel vous vous mouvez dans la tristesse des jours perdus vous annihile, il vous suffit de le changer. Facile, laissez vos fantasmagories intérieures s'emparer du devant de la scène.

Le monstre de la poésie est au bout du fil. De l'autre côté, c'est encore pire : la femme. L'intercesseur femelle qui tient la laisse. Le poète va de l'un à l'autre. L'a choisi son camp. Le taureau sauvage. Un fauve en liberté ne se domestique pas. La poésie doit quitter les pages du livre. Elle est le meilleur chemin, le plus tentant, celui qui file droit. Le plus efficace puisque le plus court. En théorie, car en pratique il faut tenir compte de la courbure de la planète où l'homme fait résidence. Questions courbes l'éternel féminin en possède des plus excitantes. Aussi merveilleuses que meurtrières. Le poète qui croit faire de l'équilibre sur un fil tendu se retrouve vite toutou attaché aux fantaisies expiatoires de sa maîtresse. Orphée finit déchiré par les ménades, l'amour suprême ne serait-il qu'une forme des plus subtiles du masochisme ?

Poesia sin fin est aussi le partage des eaux de la poésie. Ou le fleuve majestueux mais sans danger de Pablo Neruda, ou le torrent impétueux impropre à toute navigation de Nicanor Para. C'est celui-ci qu'AleJandro Jodorowsky se décide à emprunter. Use et abuse du stupéfiant image cher à André Breton. Poesia sin fin est à regarder comme le passage de l'image poétique à l'image cinématographique. Ces visions qui se lèvent en vous lors de la lecture d'un poème, Jodorowsky les arrache à vos mentalisations intérieures et les met en scène devant vous. Le film aurait pu s'intituler l'exaltation aquiléenne du poète. Le torero poétique porté en triomphe par les rues de la cité tenant bien haut les couilles juteuses de l'animal sauvage dont il vient de se rendre maître. A moins qu'il ne s'agisse des siennes propres qu'il aurait, dans le tumulte du combat, arrachées par inadvertance. Jodo le vieux ne vient-il pas lui susurrer à l'oreille que si le rut échevelé et sans borne est un appel auquel le poète se doit de ne pas résister, il faut aussi se réconcilier avec les vieux démons du père castrateur au nom de l'amour fou. L'unification des contraires n'est pas un acte de tout repos. Plongez-vous dans le torrent dévastateur de Jodorowsky. Peu de chance que vous en sortiez indemnes. Attention à vos abatis. Menstruels ou bandant. Ne croyez pas vous en tirer en douce. Jodo possède toujours dans sa manche la carte du tarot qui vous manque. Se débrouille toujours pour vous refiler la plus fascinante. Celle qui est aussi la plus inquiétante. Le cinéma est une arme meurtrière. Tout dépend de celui qui la détient.

Damie Chad.

04/10/2016

KR'TNT ! ¤ 297 : BIG BEAT / BIG SANDY & HIS FLY-RITE BOYS / JO L'IGUANE ET SES REPTILES / CRASH TES COUILLESBRUCE SPRINSTEEN / SKINHEADS

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 297

A ROCKLIT PRODUCTION

06 / 10 / 2016

|

BIG BEAT / BIG SANDY & HIS FLY-RITE BOYS JO L'IGUANE ET SES REPTILES CRASH TES COUILLES BRUCE SPRINGSTEEN / SKINHEADS |

|

BONNE NOUVELLE Renaissance de la revue BIG BEAT à l'ordre du jour. La numérotation reprend là où elle s'était arrêtée en 1982. ( Oui, nous avons été abonné ) Donc voici le numéro 22 consultable en cliquant sur l'adresse ci-dessous. Ce fascicule sonne un peu comme un appel aux armes. Les passionnés de pure rock'n'roll et du blogpost ROLL CALL supprimé par Google ( voir KR'TNT ! 287 du 23 / 06 / 2016 ) y retrouveront un lot de chroniques déjà parues sur ce site. http://www.calameo.com/read/00009080439a5fae454e0 Il ne nous reste plus qu'à attendre le numéro 23 ! |

BETHUNE RETRO / 27 – 08 – 2016

BIG SANDY & HIS FLY-RITE BOYS

Big Sounding Big Sandy

Après Wanda Jackson, Sleepy LaBeef, Barrence Whitfield et Lee Rocker, Big Sandy et ses Fly-Rite Boys se retrouvent en tête d’affiche de Béthune rétro 2016. Une consécration ? Big Sandy n’a plus besoin de ça. Apparemment, il tourne bien aux États-Unis, c’est un professionnel de l’Americana, il brasse un public large et, comme Elvis avant lui, il plait beaucoup aux ménagères.

C’est toujours très impressionnant de voir de grands artistes américains sur scène. Big Sandy dispose de deux atouts majeurs : une présence indéniable et une voix de rêve. Il déroulait ce soir-là le velours de sa voix dans la tiédeur de la nuit picarde. Même si ses chansons laissent parfois le bobo baba, il finit toujours par enjôler ses cajolés. Impossible de résister au charme de ces roucoulades de haut niveau, Big Sandy amène avec lui les grands horizons, la grand-canyonisation des choses, il hollywoodise le bop et tartine son swing de crème au beurre.

Son western-swing n’est pas celui des campements de mineurs du Nord, non, Big Sandy va plus vers le soleil et la douceur de vivre, vers les virées en roue libre et les routes qui se noient dans l’horizon enflammé. Il fait vibrer ses trois gouttes de sang mexicain et ses cheveux noirs plaqués brillent du meilleur éclat sous les projecteurs picards. Comme tous les gros, et notamment ceux qui sont des artistes, Big Sandy déborde de pâte humaine et de générosité. Il déborde même de talent et d’énergie. Il mène son show à la patte molle, mais il ne court aucun risque, car ses amis jouent comme des cracks, à commencer par Ashley Kingman, Telecaster-man redoutable de fluidité et incisif en diable, une sorte de virtuose sorti d’on ne sait où et qui se tape tous les raids éclairs.

Ces mecs-là savent jouer, pas de doute. On sent les professionnels aguerris, les vétérans du circuit. Le set de Big Sandy passe comme une lettre à la poste. Il compense l’absence de sauvagerie par un gros shoot de swing et le swing vaut tout l’or du monde, lorsqu’il est bien joué. Si on vient chercher sa dose, on repart content. On repart même doublement content, car on sent bien que Big Sandy assure d’une certaine façon la relève des pionniers qui auront tous bientôt disparu.

On ne se relève pas la nuit pour écouter le country-boogie de Big Sandy, c’est évident, mais en même temps, on apprécie de pouvoir écouter ses albums et de le voir jouer sur scène, car à sa façon, il porte le flambeau. Ce soir-là, face au vieux beffroi, le gros semblait ravi de jouer. Il n’en finissait plus de louer la grâce de Bitoune et de remercier les people.

Et pourtant, les gens de la technique faillirent bien saboter le set en envoyant trop de fumigènes. Le grand rigolard qui jouait de la stand-up n’y voyait plus rien et Sandy cherchait lui aussi son chemin à travers les volutes de fumée. Quand vint le moment des adieux, Big Sandy fit une effort de communication insolite en lançant : «I’m Big Sandy !» et pour ceux qui n’avaient pas compris, il ajouta : «Yé souis glos Sandy !»

Son premier album Jumping From 6 To 6 paraît en 1994. Big Sandy est donc encore un débutant. But what an album ! Dès le morceau titre qui ouvre le bal, on assiste à une fantastique partie de jump de swing et comble d’exotica, c’est traversé par un troublant solo hawaïen. À les entendre, on croirait voir arriver le 6e de cavalerie au triple galop. Avec des yah d’éclaireurs bop ! Quelle énergie ! Le fête continue avec «Different Girl», jazzé au débotté du bop. Big Sandy chante d’une voix gaie, il fait du hip shake de real cool cat. Il faut voir comme ça swingue ! Dans «True Blue», il sort sa meilleure diction de rockin’ cat pour balancer : I was born on the banks of the mighty Mississippi ! Avec sa voix, il épouse les virages du bop à la perfe. Il tape plus loin dans le swing-along pour «When I Found You». Big Sandy chante tout à la bouche pleine, avec une réelle gourmandise. Il est tout simplement admirable. Dans «Who Tell Me Who», on note la fabuleuse présence du who expiré. Il sait colorer la musicalité du chant. C’est un chanteur parfait, plein d’initiatives. Les gros sont toujours les meilleurs. Il passe au jumpy bon enfant avec «Hi-Billy Music». Ce mec est un diablotin plein d’allant. C’est jumpé à la stand-up, bien sûr. Il s’amuse aussi à chanter des bluettes agitées du popotin, comme ce «Honey Stick Around A While». Retour de l’extravagante débauche de rythme avec «Honky Tonk Queen». Le gros embarque son monde à la régalade d’un drive de stand-up. On a encore des coups de guitare hawaïenne derrière. Ces mecs sont vraiment pleins de vie. L’album se termine avec des raids éclairs dans le country-boogie et le swing surexcité de «Juiced». What a bum !

Ils se déguisent en cow-boys sur la pochette de Swingin’ West qui sort l’année suivante. Dave Alvin des Blasters produit l’album. On s’en doute, c’est une fois de plus bardé de swing, avec des merveilles comme «You Don’t Matter Anymore», pas loin du jazz manouche, tellement c’est enjoué et passionné. On y sent même une tension sourde et douce à la fois. Ils retapent dans le swing élancé avec «Blackberry Wine». C’est taillé comme l’aile arrière d’une Thunderbird, magnifique de finesse et d’éclat - Hey mister Call ! - Encore une belle pétaudière. Ils enchaînent ça avec «Murphy’s Law», un instro de classe nuptiale, d’allure royale, complètement envoûtant. C’est même un hit. Retour à l’absolu du bop avec «You Said You Don’t», pur rockab de juke, bien boppé au chant. Big Sandy chaloupe son cut comme un cat cool. C’est même du bop délicat, un vrai travail l’artiste. Il faut voir comme il étire bien ses syllabes, le bougre. Il termine son bel album avec «The New Ball», une merveilleuse sautillade de boppin’ cat - It’s a ball ! - Eh oui, Big Sandy s’y connaît en ball ! Un petit conseil, comme ça, en passant : écoutez ses albums.

Feelin’ Kinda Lucky est encore un disque frais comme un gardon. Sur la pochette, un couple danse le rock à l’ancienne. Et pouf ! Ça part avec «The Loser’s Blues» que le gros chante avec délectation - I lost my appetite - Une vraie voix de miel. Il sonne comme un maître chanteur. Voilà encore un album qui s’annonce délicat et pur. Quelle classe il a dans le délié ! Pur coup de swing avec le morceau titre qui suit. Voilà le swing cristallin, du vrai jive de juke - Lucky you baby ! - Et la fête continue avec «Let’s Make It Tonite». Le gros chante vraiment dans tous les coins. Quelle leçon de swing ! Ils tapent aussi dans le jazz manouche avec «If You Know Now» et «Strange Love» et dans le jazz swing avec «Have And Hold». Un album idéal pour l’amateur de swing pur.

Le gros s’écarte et laisse jouer ses copains surdoués dans l’album Big Sandy Presents The Fly-Rite Boys paru en 1998. Si on aime la musique bien jouée, il faut l’écouter. Si ce n’est pas le cas, alors il faut passer à autre chose. Les Fly-Rite jouent de gros instros diabolo. Ce sont de vrais swingers. Ils vont chercher le croisement du jazz manouche et du groove de rêve. Dans «Wizard’s Dust», l’infernal Ashley Kingman passe un solo jazz digne de Wes Montgomery. Ces mecs-là sont capables de toutes les entourloupes. Mais c’est mieux quand Big Sandy chante. Cet album sert juste à montrer qu’ils sont vraiment capables de tout jouer. Aucun doute là-dessus.

Encore du swing à la pelle sur Night Tide paru en l’an 2000. Ashley Kingman passe un solo de confédéré au tototo de la régalade dans le morceau titre qui ouvre le bal. Une fois de plus, les Fly-Rite frisent la dextérité sautillarde du jazz manouche. «When Sleep Won’t Come» sonne comme du swing à la dentelle de Calais, c’est tissé fin à la note diaphane et battu à discrétion. Sacré Sandy, il sait y faire. Et quand ils tapent dans le rockab, ça redevient magique. Exemple avec «Hey Lowdown» - Hey lowdown you better slow down - Fabuleux leitmotiv et le gros active sa pompe à jive alors il redevient le cool leader cat du combo jive. On se régalera aussi d’«I Think Of You». Le gros a envie de limer la belette, alors il pense à elle - At half past twooooo - Et il boucle ce très bon disk avec «Let Her Know», chevauché ventre à terre par un gros déchaîné, yahhh ! il y va, il fonce comme un messager de la Wells Fargo sous les flèches apaches, yahhh ! Quelle vision de la plaine sous le vent au tagada de l’étalon jive ! Voilà de la pure Americana jouée sur des accords de concasse.

En 2003 ils passent avec armes et bagages sur le label de Tony Joe White, de Chuck Prophet et du bon Révérend Horton Heat, Yep Roc Records. Ainsi sort l’album It’s Time. Quelle bombe ! Dès le premier cut, «Chalk It Up To The Blues», on tombe sur une fabuleuse attaque, un riff à la Eddie Cochran et un chant classieux à la Elvis, avec le gras de la voix, celui d’un seigneur du rock américain. Quel fantastique gros lard ! Ça swingue comme au paradis, lorsque les anges dansent le bop. Encore mieux, voilà «Bayou Blue», monté sur un tempo de beat inexorable, emmené à la bonne franquette. Le gros sait pulser un hit et derrière lui, Ashley Kingman joue des riffs tahitiens, puis il pique une crise à la Duane Eddy. On entend même l’accordéon. Effarant ! Big Sandy revient à la country avec «Her Hair Is A Mess», mais comme il fait ce qu’il veut de sa voix, ça tourne à la sorcellerie. Il caresse l’Americana dans le sens du poil. Ce gros lard pourrait charmer un cobra rien qu’en chantant. Il enchaîne avec le morceau titre, slappé de base et de rigueur. Voilà une magnifique sauterie de gros au pinacle de sa gloire. Il chante à la régalade de la délectation et derrière, ça slappe au paradis des rockab. Encore de la country au miel avec «Wishing Him Away». Il est plus sucré qu’Elvis, mais il fait autant de ravages chez les ménagères. Avec «Catalina», il tape dans l’exotica d’exception. On dirait presque un cut des Pixies. C’est plein de soubresauts de bourrelets de cellulite, comme on en voit sur les hanches des danseuses, dans les restaurants de Marrakech. Puis il éclate «(You Mean) Too Much To Me» à la country éclair et ça vire au groove de surdoué. Quelle énergie ! Son «The Money Tree» flirte avec le jazz manouche. On sent bien qu’ils se régalent à jouer ça. L’infernal Ashley Kingman allume «Heaven Is The Other Way». Il joue des plans intermédiaires qui damnent l’oreille pour l’éternité. Et le gros finit cet album fascinant avec «The Night Is For Dreaming», un swing de rêve, une nouvelle preuve de son génie.

Attention, Turntable Matinee figure aussi parmi les grands albums de swing moderne. Le gros développe une pure énergie rockab dès l’ouverture du bal avec «Power Of The 45». On a un joli slap à l’avant du mix - Start to move ! That’s the power of the 45s - Le gros rend hommage à des héros comme Lew Lewis, Link Wray, Johnny Powers et Little Esther ! Fantastique ! Voilà un homme de goût. Cut après cut, on renoue avec la vivacité de ce grand groupe de swing. On retrouve le «Hauted Heels» chanté sur la grande scène du Rétro. Ça sonne comme un embarquement pour Cythère et le gros use et abuse de sa belle voix - They took my baby away ! - Il enchaîne avec un autre cut joué sur la grande scène, «Spanish Dagger», d’apparence très pépère, mais bien atmosphérique. Pure exotica. Back to the country strut avec «Mad», joliment slappé derrière les oreilles. Le gros sait conduire sa diligence. Voilà un chanteur bien vivant et très diversifié. Et derrière, ça ne chôme pas ! Quelle ambiance ! Trop de son, trop de texte, trop de qualité - And I got mad/ Sometimes I’m mad - Comme chez Johnny Cash, on se régale de la diction. Le gros chante «Lonesome Dollar» à l’admirabilité des choses et il passe au r’n’b avec «Slippin’ Away» monté sur le riff de «Keep On Runnin’». Oui, le gros fait du Spencer Davis Group sans le faire exprès. En prime, il sonne comme un black de l’âge d’or de Kansas City. Il finit avec un slight return de «Power Of The 45». Dommage que tout l’album ne soit pas de ce niveau.

Son dernier album en date s’appelle What A Dream It’s Been. Il s’y niche une énormité intitulée «Three Years Blind». Voilà du pur bop chanté à la cantonade, plein de vie et gratté à coups d’acou - I was three years blind - Extraordinaire débauche d’énergie. Sur ce joli coup de bop de base qu’est «Glad When I’m Gone», Ashley Kingman passe un solo de picking diabolo. On entend rarement des mecs gratter des cordes avec une telle frénésie. Rien que pour cette partie de picking incendiaire, il faut écouter l’album. On y trouve aussi un joli duo avec une nommée Grey Delise : «What A Dream It’s Been». Derrière, ça joue carrément à la Django. Ces mecs-là sont beaucoup trop puissants. On comprend que l’Amérique profonde puisse les plébisciter.

Signé : Cazengler, Big Saindoux

Big Sandy & His Fly-Rite Boys. Béthune Rétro. 27 août 2016

Big Sandy & His Fly-Rite Boys. Jumping From 6 To 6. Hightone Records 1994

Big Sandy & His Fly-Rite Boys. Swingin’ West. Hightone Records 1995

Big Sandy & His Fly-Rite Boys. Feelin’ Kinda Lucky. Hightone Records 1997

Big Sandy Presents The Fly-Rite Boys. Hightone Records 1998

Big Sandy & His Fly-Rite Boys. Night Tide. Hightone Records 2000

Big Sandy & His Fly-Rite Boys. It’s Time. Yep Roc Records 2003

Big Sandy & His Fly-Rite Boys. Turntable Matinee. Yep Roc Records 2006

Big Sandy & His Fly-Rite Boys. What A Dream It’s Been. Cow Island Music 2013

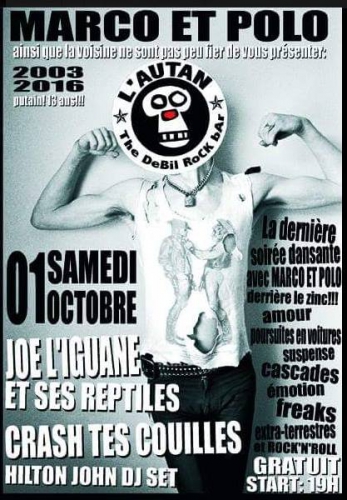

TOULOUSE / 01 – 10 - 16

L'AUTAN

JOE L'IGUANE ET SES REPTILES

CRASH TES COUILLES

L’Autan en emporte le vent…

C’est dommage, c’est fini. C’était bien, mais c’est fini. Toulouse perd, encore une fois, un lieu culte pour les rockers, après la fermeture du Mandala et celle de la Dynamo, même si ces lieux n’étaient ni le temple, ni le Graal, ni le muséum d’histoire naturelle. Il y a sans doute d’autres zones à dénicher, allez savoir où…

Ce soir, la dernière, organisée par Marco et Pablo, en hommage à la voisine acariâtre et pas rockeuse pour deux cents, laquelle fut la grande inspiratrice du déménagement pour cause de décibels prétendument nuisants et illégaux, est dédiée justement au hard et à la fiesta : La garde meurt et ne se rend qu’au fût de blonde, qu’on aura vu couler à flot. Il y a même un photographe (gros calibre, milliards de pixels et zooms prodigieux) dont un quidam renverse le seau posé par mégarde, ou par excès de confiance, à même le sol. Bonheur du platane dont les racines poussaient se frayant un chemin sur la place Arnaud Bernard, à l’angle du boulevard d’Arcole et de l’avenue Honoré Serres…

Depuis près de trente ans, le zinc de ce bar Punk’n Roll du quartier Arnaud Bernard voit défiler les amateurs de musique et les piliers de comptoir. Mais c’est en 2003 avec la reprise en main de Paulo et Marco que l’établissement devient résolument rock. Paulo affrète même des bus pour transporter les fans de Motörhead jusqu’à leurs concerts au Zénith.

La notoriété du bar passe aussi par sa décoration. Sacs à main couverts de toiles d’araignées aux murs, flexibles de douche enlacés au-dessus du comptoir, robots métalliques et squelettes en plastique : l’Autan a des airs de brocante et de train fantôme.

Avant de partir, samedi soir, Paulo et Marco ont fêté leur départ avec dernier un baroud d’honneur : un double concert de Joe l’iguane et Crash tes couilles. « On a prévenu la voisine, et on lui a dit qu’on ne l’embêterait plus », explique Paulo. « Elle a souri ».

Bien carré, tape dure, énergie à revendre, tout aurait été parfait si cette triste et funeste circonstance n’avait drainé autant de populo : impossible même de battre le rythme, impensable même de tenter de claquer des doigts, inutile d’essayer de les porter aux lèvres pour siffler notre admiration. On se marchait littéralement dessus ! Quelles jolies paires de fesses frottaient quels pantalons pour tenter un passage au plus près de la scène, quelles paires de seins forçaient les torses supposés velus autant que tatoués pour la même ambition ? On savait bien que le corps se maintient à 37,2°C (ou 99 Fahrenheit si vous préférez) mini, mais là, on se serait cru dans une étable bourrée de testostérone qui n’aurait nul besoin de chauffage d’appoint…

Cette chaleur aura finalement eu raison de notre enthousiasme, et aura un peu gâché la fête…

Heureusement, on entendait bien quand même, de la fraicheur relative de l’extérieur où il y avait autant de monde… Un enterrement de 1ère classe, la voisine aura probablement effacé rapidement son sourire. Mais quelques mots sur les musicos :

"Joe L'Iguane & ses Reptiles", groupe punk rock toulousain célèbre dans les années 90 qui s'est reformé récemment. A mon avis, moins punk qu’au millénaire dernier, mais tout aussi hard. Samy, voix de ténor sanglant, Flo à la basse, Troll à la batterie et en slibard (c’est sa marque de fabrique), Laurent et José aux grattes défoncées. Z’étaient déjà passé par là (6 juin 14), puis à l’Internazionale (autre bar toulousain, c’est marrant comme la bière et le rock font bon ménage), et enfin au Bikini (octobre 14, lors du festival « La France dort »). Bref, du bon, du hard, pas forcément du très original, mais ça s’écoute bien.

« Crash tes couilles », c’est autre chose, c’est la 4ème dimension, à un point tel qu’on ne pourrait (presque) plus parler de musique. C’est trash à souhait, c’est complètement déjanté, et en même temps ça passe des slogans aimablement accueillis par l’underground toulousain.

Dans son livre « Histoire secrète du Rock français » Jean-François Manœuvre en parle ainsi : «Quand j’ai vu ces mecs en string ce fut la révélation. Les Crash tes Couilles on croit que c’est de la musique mais ce n’est pas de la musique, les Crash tes Couilles c’est surtout la meilleure chose qui soit arrivé au Rock n’Roll… ». Pour ma part, je ne partage pas : la meilleure chose qui soit arrivée au R’nR, c’est… l’invention du R’nR ! Et là, on en est quand même un peu loin. OK, OK, chacun sa moutarde.

Allez, ciao, je vais me coucher, comme d’habitude avec les oreilles en vrac, je n’entends même plus les ronflements de la ptite louloute, bonne nuit.

BELUGA ROCK

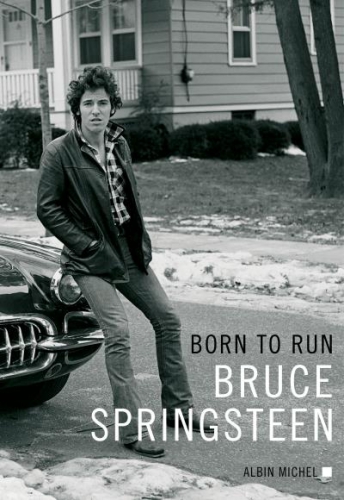

BORN TO RUN

BRUCE SPRINGSTEEN

( Traduction : Nicolas Richard )

( Albin Michel / Septembre 2016 )

Plus de six cents pages. Pleines à ras bord. Le boss ne fait pas les choses à moitié. Une véritable autobiographie. Pas une broutille torchée sur un magnéto. Rédigée avec soin. Ne vous inquiétez pas, il raconte sa carrière de rocker en long et en large. Pour les petites anecdotes croustillantes, la récolte sera maigrichonne. Un torchon à la Closer aura du mal à prélever une dizaine de bonnes pages. L'est sans doute un peu pudique le Bruce, l'on sent le gars qui n'aime pas étaler ses frasques et ses intimités au grand jour, mais son projet est tout autre. N'écrit pas pour se raconter mais pour faire le point, l'a des tonnes de renseignements à nous offrir, mais de fait il préfère se livrer à une véritable introspection. Essaie de répondre à quelques questions essentielles, qui suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? – le vieux questionnement de la célèbre toile de Gauguin.

Pour l'origine, ne s'en cache pas. Né en 1949. Milieu prolo. Famille d'origine italo-irlandaise. Y a toujours eu à manger à la maison. Guère plus. Mais la pauvreté n'est pas le problème. L'a eu faim d'autre chose de bien plus important. La reconnaissance du père. Un véritable boss lui aussi. A sa manière. Un handicapé du sentiment et de la communication. Ne parle pas, reste assis à la table de la cuisine à allumer clope sur clope. Boit. La statue du commandeur pourvue d'une terrible force d'attraction négative. Une présence pesante. Un trou dans la psyché du petit Bruce. Recouvert dans ses neurones par une formidable appétence de vivre. Qui ira s'agrandissant sournoisement avec l'âge. Un abîme dans lequel il tombera lorsqu'il sera devenu adulte.

Pas de père. Pas de mère non plus. Elle adore ses trois enfants. C'est elle qui lui paiera sa première guitare et qui n'hésitera pas à prendre un crédit pour un engin plus évolué. Elle aime son fils, l'encourage, lui conseille de vivre ses passions, vive, enjouée, mais qui abandonnera ses deux grands Bruce et Virginie, aux âges cruciaux de dix-sept et dix-neuf ans, afin de suivre son mari qui a décidé de partir pour entamer une deuxième existence en Californie...

La voie pour l'usine était toute tracée. Entre temps y avait eu n grain de sable. Un véritable tempête de rocs. Vous connaissez le nom du coupable. Elvis Presley. Qui fait son apparition sur l'écran de télévision en l'année de grâce 1956. Pour Springsteen dans sa caboche de gamin de sept ans, c'est l'étincelle rassurante, il existe un autre monde possible. L'aura une piqûre de rappel en 1964, par le même canal, I want to hold your Hand, avec les Beatles. Confirmation, lui aussi sera un musicien de rock and roll.

Les débuts ne seront pas faciles. L'apprentissage se fera par étape. Le cousin qui au bout de quelques mois lui révèlera qu'il est nécessaire d'accorder une guitare avant de jouer... Bruce tâtonne. Doucement mais pas très sûrement... Plus tard après les premières répètes informelles avec les copains, le bal du lycée, les premières formations aléatoires l'accède enfin à sa première guitare potable. Pas très maniable, mais il est indubitable qu'elle possède un son fabuleux, une grave plénitude à nulle autre pareille. Faudra l'admiration d'un gamin qui vient le féliciter de sa géniale idée d'avoir osé monter des cordes de guitare sur une basse pour qu'il comprenne enfin le pourquoi de l'onctuosité de sa sonorité ! Presque aussi bien que Bashung qui brancha et explosa sa première gratte directement sa gratte sur la prise de courant... Apprentis rockers, ne désespérez pas ! Tous les espoirs sont permis aux obstinés. Ce qui ne vous électrocute pas, vous rend plus fort !

Progressera tout de même, d'expériences cuisantes en tentatives plus ou moins réussies. Ne se découragera pas, s'entêtera, accumule de la pratique, s'aperçoit bientôt que par rapport aux copains et aux gratteux du coin, il n'est pas le plus foireux. Serait même dans le peloton de tête. Son premier vrai groupe commence à se faire remarquer. Les Castiles moulinent bien, avec Steel Mill ce sera encore mieux, commence à réunir les premiers éléments de l'esprit de ce qui sera un jour le E Street Band. Sont même devenus les rois de la petite ville d'Asbury Park et de tout le New Jersey, les gloires locales, avec même un amateur Tinker qui investit sur le groupe. Bossent dur, donnent des shows qui soulèvent l'enthousiasme du public, commence à se former un noyau de fans. Sont parvenus à un stade critique, se pensent assez bons pour aller jouer dans la cour des grands mais il leur manque les réseaux qui leur faciliteraient l'entrée en contact avec un label et l'argent qui leur permettrait de tourner hors du comté natal.

Tentent le gros coup. Si la bonne fortune ne vient pas à toi, il te suffit de courir vers elle. Faut quitter le New Jersey, une taupinière à blaireaux, le futur du rock se fait de l'autre côté du pays, sur la côte ouest. Matériel entassé dans un camion, une voiture suiveuse et avant pour le California Dreamin ! A les en croire on n'attend qu'eux. Ces damnés surfers vont apprendre ce que c'est que le rock couillu. Sont gonflés à bloc, et au début les dieux leur semblent favorables. Mettent le feu, ont un bel article dans un grand journal et décrochent une place pour passer au Fillmore à San Francisco. Montée en flèche ? Cible ratée. Enregistrent une démo qui n'emballe personne, mais le coup de Trafalgar survient au moment où ils ne s'y attendent pas. Participent à une sélection, sont sûrs d'être les lauréats, mais c'est un autre groupe qui est pris. Quelle injustice ! Non pas du tout ! Rien de plus utile qu'une bonne gifle pour remettre les idées en place. Les autres groupes étaient meilleurs. Point barre. Suffit pas de sortir le grand jeu des guitares malmenées, faut jouer mieux.

Retour à la case départ. Le moment de se remettre en question. Pour Springsteen ce moment de doute est primordial. Pas question d'abandonner. Prend pleinement conscience de sa position de leader. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Faut revoir sa copie. Fini le rock échevelé, à l'arrache, l'adolescence est terminée, un peu de finesse, désormais l'on tapera davantage dans le rhythm'n'blues, avec section de cuivres, s'il vous plaît. Le groupe est remanié, change de nom, voici The Bruce Springsteen Band. Et cette fois Monsieur le Responsable Springsteen s'aperçoit d'une simple règle mathématique, plus vous devez payer de musiciens plus cela vous coûtera cher ! Exunt les saxophones, et bientôt Bruce décide de faire cavalier seul.

Quitte ou double. Ce sera double. L'a rencontré Mike Appel qui le prend en main. Lui trouve une audition chez Atlantic qui ne mord pas, et puis avec John Hammond de Columbia, le mythe en personne celui qui a signé Billie Hollyday et Bob Dylan... et qui finit sa carrière en signant Bruce Springsteen. Nouveau départ pour Springsteen, ne fonce pas dans le brouillard, l'a ses idées et ses modèles. Pour la voix lorgne sur Roy Orbison pour le son des guitares guigne sur Duane Eddy, et pour les textes l'a Bob Dylan dans la mire. Le premier album Greetings s from Asbury Park, N. J. sortira en janvier 73. L'en vendra, 25 000 exemplaires. En novembre de la même année paraît un deuxième album The Wild, the innocent, and the E Street Shuffle, qui ne perce pas davantage.

Bruce saisit le taureau par les cornes. Si les disques ne parviennent pas à faire la différence, il établira le forcing grâce aux concerts. Ira chercher les fans un par un. Tournent un maximum. C'est en ces mois sur le fil du rasoir que Springsteen se révèle à lui-même. La pression est énorme mais décuple ses facultés créatrices, le groupe acquiert une cohésion qui touche à la perfection, l'est un vecteur qui le pousse en avant, qui lui donne la confiance en lui-même qui lui manquait. C'est le début de la décennie fabuleuse, Springsteen pond des chefs- d'oeuvre à la chaîne. Born to Run ( 1975 ), Darkness on the edge of the Town ( 1978 ) , The River ( 1980 ), Nebraska ( 1982 ), Born in the USA ( 1984 )... Années fastes, le groupe tourne à plein régime, l'argent entre à flots, mais les premières fêlures apparaissent. Une grosse fatigue à l'origine vraisemblablement, mais cette explication n'en est pas une. Pas plus que celle du fisc qui lui tombe dessus après les deux couvertures de Newsweek et du Times la même semaine et qui lui réclame les impôts qu'il n'avait jamais payés. Jusqu'en 1982 la majorité de ses gains serviront à régler l'ardoise. Bruce a recherché la célébrité, l'a désirée, l'a recherchée, l'énonce clairement, s'il a marné si dur c'est qu'il voulait atteindre le haut de l'échelle et pas un échelon inférieur, et maintenant il doit faire avec. Les contradictions seront de deux ordres, personnelles et idéologiques.

Qui règle ses dettes s'enrichit. Le fils de prolo se retrouve avec des revenus de millionnaires. L'est le patron. Pas un anarchiste. Ses camarades du E Street Band, il les paye selon les besoins qu'ils déclarent avoir. Un principe simple : celui qui doit une pension alimentaire reçoit davantage que celui qui n'a point ce genre de poids mort à sa charge. Démarche sympathique qui ne court pas après un égalitarisme de façade. Certains exagèreront. Bruce s'en plaint. Avec humour. Nous voulons bien le croire, toutefois il oublie de mentionner l'épaisseur de la tranche du gâteau qu'il se réserve. Mais ce n'est point ce genre de problématique – que appellerons la recherche de l'injuste milieu - qui le gêne.

Le problème qui le taraude n'est pas d'ordre individuel. Lui suffit de ne pas rougir de lui-même, de pouvoir se regarder chaque matin dans sa glace. Patron mais pas exploiteur. Ses amis, ses musicos, c'est de la sphère intime, n'a pas l'impression d'être un esclavagiste. C'est par rapport au reste du monde qu'il se sent mal. Pour circonscrire sa mauvaise conscience nous la limiterons à sa réalité existentielle américaine. Ne se contente pas d'être un artiste qui apporte du plaisir à son public. N'est pas là pour faire passer du bon temps à la foule qui assiste à ses concerts ou qui achète ses disques. Ni pour leur procurer quelques heures de plaisir et l'oubli facile d'un quotidien grisâtre... Revendique ses origines prolétariennes, n'est qu'un simple fils d'ouvrier, fait partie des humbles, et lui qui a magnifiquement réussi se sent redevable de la masse informe des sans-grades, des anonymes, des petites gens, des misérables. Aucune culpabilité, mais l'envie de les défendre, en leur donnant la parole au travers de ses textes et chansons.

Une démarche à la Dylan. Mais Bobby a rapidement effectué une marche arrière en s'apercevant qu'il était devenu le porte-drapeau de toute une contestation à laquelle il n'était pas insensible mais qui ne le taraudait pas plus que la moyenne. Entre le partage des idées et l'engagement militant il existe une sacrée marge. Le sieur Zimmerman a eu la désagréable sensation qu'on lui forçait la main... Pour Springsteen la donne sera différente. Entame un parcours qui se peut résumer musicalement, de Hank Williams à Woody Guthrie. De l'homme perdu en ses tourments intérieurs, tournoyant dans le tohu-bohu d'un mal-être existentiel, à l'individu attentif à ses semblables, soucieux de leur montrer un chemin de lutte et de combat.

Le dépouillement de Nebraska et la batterie claironnante de Born in the USA traduisent chacun à leur manière ce souci de Springsteen. Certes son rock and roll avait jusqu'à lors toujours mis en scène des personnages ou des attitudes appartenant à la riche faune des déclassés de la grande America. L'Amérique des loosers. Mais la guitare et la voix dans leur nudité dénoncent tout ce qui pouvait y avoir de convenu et de stéréotypé dans tous les textes précédents de Bruce. L'on est en quelque sorte plus près de la germination sémencielle du blues. Les paroles charrient une authenticité à laquelle le boss n'était jusque-là jamais parvenu.

A l'inverse le Born in the USA sonne comme une déclaration de guerre... à la guerre. Toutes les guerres. Les répliques du Vietnam, de l'histoire faussement ancienne, une catastrophe morale pour les Etats-Unis, contre laquelle les artistes de la rock-music de l'époque s'étaient élevés, mais surtout le piège qui s'était refermé sur les soldats traumatisés et inadaptés de retour dans la mère patrie. Springsteen prend position.

Semble avoir résolu ses distorsions. Il n'en est rien. Tout ce qui précède n'était que l'écume de la mer. En 1988, Bruce congédie l'E Street Band. Continuera à enregistrer des disques, mais le combat est ailleurs. Se colleter avec son pire ennemi est devenu une nécessité. L'a toujours su, le rocker n'est qu'un leurre. Un épouvantail utile qui attire les oiseaux pour les mieux chasser dès qu'ils deviennent trop pesants. Le rock lui a permis de tenir à distance la grande trouille de sa vie. La trajectoire agitée du baladin est le meilleur moyen de ne pas replonger dans l'enfer familial. Joue de la guitare et chante pour ne pas avoir le temps de s'arrêter et de ne pas être confronté au plus insupportable des défis. Ne pas se comporter comme son père. Être à la hauteur de ce que son géniteur n'a pas su faire. Savoir s'occuper de ses enfants et de sa famille. Analyse son comportement avec les filles. Les admiratrices, les groupies, les rencontres d'un soir, a su en profiter. Pas un collectionneur, parle de ces accointances fugitives avec respect et sans une once de mépris, mais ne s'y attarde pas. Plus importante ces liaisons qui ont duré deux années et qu'il a sciemment sabordées avant qu'elles ne deviennent trop sérieuses. Pas un chaud partisan du développement affectif durable. Un mariage de quatre ans, séparons-nous bons amis, tu es une fille formidable. Le chanteur engagé a peur de s'engager. Faudra l'intelligence amoureuse de sa choriste pour qu'il accède enfin à la stabilité affective qu'il recherchait. Pat lui donnera trois enfants, aujourd'hui bien grands.

Le denier tiers du livre est consacré à cette vie familiale, ce simple bonheur de vivre partagé. Mais le rocker n'est pas mort, l'a rappelé le E Street Band et les tournées recommencent. Reste encore le problème du père qui fera deux fois huit cents kilomètres en voiture juste pour lui dire qu'il ne s'était point trop occupé de lui gamin. Une reconnaissance paternelle qui a dénoué bien des noeuds d'attente et de désespoir. La vie est facétieuse, ce père qu'il l'a si longtemps haï d'un amour insatisfait, lui a transmis plus qu'il ne croit. Son hérédité. Sa folie. Sa schizophrénie. Sa paranoïa. Ne l'a pas vécu comme son père. Cela s'est traduit par d'immenses crises de désespoir nihiliste. Un monstre tapi au fond de lui qui attend l'ouverture des portes. Des bouffées d'angoisse incapacitante. A su les éloigner, les tenir en respect, ne pas le montrer, faire semblant, les juguler, seul, puis avec le secours de docteurs et d'entretiens psycho-psychanalytiques, et de gros médocs en dernier recours. Séances de musculation et interminables virées en moto pour se tirer des griffes de la dépression. Merci papa ! Sans ironie. Ne lui en veut pas. Constate le fait en toute simplicité.

Preuve d'humilité tout le long du chemin. Ne tire pas la couverture à lui. Ne se prend pas pour un grand chanteur. Son timbre manque de cette profondeur mystérieuse que les plus grands ont acquis à la naissance. L'a tenté d'en tirer le maximum. A rusé, a surtout exploité ses qualités les plus fiables. Pragmatisme bien américain. Do it yourself, but do the best. Parle beaucoup des musiciens qu'il a côtoyés, trace de très beaux portraits de Nils Lofgren, de Steven Van Zandt et de tous les autres qui ont émargé dans ses groupes. Clarence Clemons reste le plus attachant. Possède cette folie nonchalante si particulière, cette touche de génie fulgurante qui le classe dans la hors-classe. Ce n'est pas qu'il était le meilleur saxophoniste du monde, c'est qu'il habitait le monde si pleinement qu'il n'était pas ces clones de fantômes tremblotants que sont les autres hommes. L'était présent. C'est tout. Dans la démesure de sa présence. Le plus malheureux de tous. Le plus heureux de tous. Ce cette gousse de vanille noire qui tant fait défaut au rock and roll blanc.