13/04/2016

KR'TNT ! ¤ 277 : DARRELL BATH + VIBRATORS / GODFATHERS / JALLIES / RIOT GRRRLS / PATTI SMITH / NUIT DEBOUT

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 277

A ROCKLIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

14 / 04 / 2016

DARRELL BATH + VIBRATORS / GODFATHERS /

JALLIES / RIOT GRRRLS / PATTI SMITH

NUIT DEBOUT

LE VINTAGE / ROUEN ( 76 ) - 02 / 04 / 2016

DARRELL BATH

LE PETIT BAIN / PARIS 13 ° – 14 / 01 / 2016

VIBRATORS

LITTLE BIG BATH ( 2 )

— Alors comment va Darrell Bath ?

— Oh il va bien ! Même très bien ! J’ai même l’impression qu’il ne s’est jamais aussi bien porté. Voyez-vous, monsieur Faustroll, plus ils sont petits et mieux ils résistent à l’usure du temps.

— Il jouait paraît-il dans un célèbre bar de la capitale normande ?

— Ah ce petit concert vous aurait tourné la tête, cher ami ! Cadre exotique, accueil cordial, ambiance intimiste, un épisode de rêve pour la pincée de happy few prévenus à temps.

— Je sens poindre une certaine ironie sous vos propos...

— Vous devez savoir vous aussi qu’il convient de ne point s’attarder sur les contingences si l’on veut humer l’essence du moment, si l’on veut goûter aux sucres de l’éphémère, si l’on veut pincer la fesse d’un songe ! J’évoque bien sûr l’héroïque candeur de ce gavroche des faubourgs de Londres et les vaillantes rengaines qu’il entonne avec tant d’allure ! Depuis le temps ou Ronnie Lane traversait des villages aux rênes de son misérable attelage, on n’avait plus vu pareil prodige de fraîcheur mélodique et d’élégance cockney ! Ce petit Darrell ira loin, je suis prêt à miser gros !

— Si l’on ouvre les paris !

— Cela va de soi !

— On voit remonter à la surface, tel le Hollandais Volant, votre vieux penchant vermoulu pour l’indergrounde !

— Vous ne croyez pas si bien dire, aimable Faustroll ! Je rêve d’un monde plus clément qui rendrait enfin justice à l’indergrounde ! Ne vous faites pas plus bête que vous n’êtes, cher ami, vous savez comme moi que c’est là dans les ténèbres à peine voilées que se niche l’avenir de l’humanité ! C’est dans l’indergrounde que s’agitent les élus de la bohème londonienne, les Darrell Bath, les Boys, les Crybabys, les Godfathers, les Gallon Drunk, les Dogbones, les Bevis Frond, les Graham Day, les Jim Jones, les Derellas, les Hipbone Slim, les Miraculous Mule, les Vibrators, tous ces gens incarnent le rock en devenir, au contraire des autres plus célèbres qui ne sonnent plus que comme des statues de sel, punis d’avoir succombé aux charmes de l’ultra-commercialisation lobotomiseuse.

— Certes, mon vieux, mais vous savez fort bien que l’indergrounde, aussi gratifiant qu’il puisse paraître, ne nourrit pas son homme !

— Et alors, préférez-vous ces gravures de mode qui nous miaulent leur clairette insipide ou de blêmes créatures qui s’échinent encore à composer ce qu’on appelait autrefois des chansons ?

— Mon cher, ne craignez-vous pas de vous enliser dans un manichéisme de faible amplitude ? Vous me faites penser à l’Empereur qui lors de sa campagne de Russie, n’en finissait plus de réfléchir en dépit du bon sens et d’accumuler les erreurs stratégiques !

— Bien sûr, tenir de genre de raisonnement, c’est une façon de brûler les ponts, je vous l’accorde. Je mesure l’intérêt d’un spectacle à l’émotion qu’il procure, tout simplement. Quand on a vu des centaines de concerts de rock, on finit par devenir atrocement exigeant. On distingue très vite le bon grain de l’ivraie. On fuit les m’as-tu-vu et les pourvoyeurs d’ennui pour aller se réfugier au bar. Par contre, on dresse l’oreille dès le premier coup de trompette de l’Apocaplypse. Quand Darrell Bath attaque son premier morceau, on s’alarme, comme par réflexe.

— Il jouait seul ?

— Non il jouait en trio, dans un minuscule caboulot, avec un niveau sonore réduit, mais dès les premiers accords, il recréait comme par magie le son des très grands groupes anglais...

— Les statues de sel ?

— Non, les Faces et les Stones n’entrent pas dans cette catégorie, même s’ils ont ramassé des fortunes. Ils constituent avec les autres grands groupes des sixties les racines du rock anglais et ils se trouvent par conséquent déifiés, donc intouchables. Vous ne touchez ni aux Who ni aux Kinks. Ni aux Beatles ni aux Troggs.

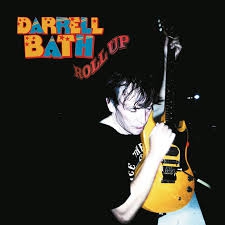

Quand Darrell Bath claque un accord de Keith Richards, il rend un hommage. Il vient d’enregistrer un nouvel album intitulé «Roll Up». Eh bien, avec le premier morceau de cet album, «Dancin’ With The Devil’s Goombah», Darrell Bath rend un fantastique hommage aux Stones de l’âge d’or. Sachez Faustroll que tous les guitaristes anglais fantasmaient à une époque sur Keith Richards, mais seuls des surdoués comme Darrell Bath parviennent à ce niveau d’émulation. Attendez, ce n’est pas tout ! Notre homme sait créer la surprise avec des balades qu’il faut situer au niveau de «Debris» ou «Glad And Sorry», vous savez, les fameux hits de Ronnie Lane. Eh bien figurez-vous qu’en plein cœur du set il attaque «Greeny Greeny Eyes», une balade enchanteresse qui n’est même pas enregistrée et qui ne mérite qu’un seul sort : finir en tête des hit-parades, car elle éclate d’une pureté mélodique incomparable. D’ailleurs, sur l’album dont je viens de vous chanter les louanges, vous en trouverez une autre, elle aussi destinée à conquérir des sommets imaginaires : «Clingin’ On». Voilà encore une œuvre d’art digne des grandes heures de Nikki Sudden. Ah oui, il faut entendre Darrell Bath miauler «And clingin’ on is all I can do !» Vous frissonnerez, je vous le garantis ! Et puis l’air de rien, il annonça «Rat Palace» qui se trouve à la fin de cet album fatidique. Je ne vois pas d’autre moyen que de recourir à la notion de coup de génie pour qualifier cette nouvelle échappée belle - In the rat palace there’s food and love/ In the rat palace yeah - Et les chœurs font «In the rat palace yeah». Darrell Bath passe alors un solo magique et là, ça s’envole. Il envoie tout simplement son hit exploser au firmament à coups d’accords chatoyants. Si je ne suis pas tombé de ma chaise quand il a joué ça, c’est que par chance j’étais debout !

— Vous aviez un hit de Third World War qui s’appelait «Rat Crawl», n’est-ce pas ?

— Même dimension légendaire, mais «Rat Palace» va bien au-delà. J’ajouterai même que la version enregistrée paraît bien pâle face à la version live. Ce petit Darrell Bath joue, chante et compose comme un démon.

— Vous m’avez aussi parlé d’un concert de ce petit monsieur avec les Vibrators...

— Oui, l’épisode fut intéressant. Vous savez, voir les Vibrators sur scène sans Knox, c’est un peu comme de parcourir un album de Tintin sans capitaine Haddock. Mais on ne se pose pas la question du sens, on file au Petit Bain. Darrell Bath remplace Knox à la guitare et le bassiste punk Pete Honkamaki chante la grande majorité des morceaux. Bien sûr, on y va surtout pour voir jouer Thor, plus connu sous le nom d’Eddie. Cet Eddie-là présente deux grosses particularités : un, c’est le batteur originel des Vibrators. Il a tenu bon pendant quarante ans, au fil des modes et des changements de personnel. Vous me direz qu’il existe deux albums des Vibrators où un batteur le remplace, mais Thor est revenu. Et deux, John Eddie Edwards est l’un des très grands batteurs anglais. Est-ce lui qu’on va voir lorsque les Vibrators sont à l’affiche ? La réponse est dans la question, mon cher Faustroll. Évidemment pour Darrell Bath et son collègue finlandais, rien n’’est plus facile que de jouer avec un tel batteur. Thor n’est qu’un monstre d’opiniâtreté, de régularité, il est la locomotive dont rêvent tous les groupes. Montez un groupe et si vous ne disposez pas d’un bon batteur, ce n’est même pas la peine de commencer à répéter. Vous pouvez taper dans les reprises les plus prestigieuses, les choses tournent vite en eau de boudin si le batteur flotte ou s’il arrive en retard dans les breaks. Jouer avec un batteur comme Eddie, ça doit être extrêmement voluptueux. Il agit comme un chef d’orchestre. C’est lui qui fait voguer la galère. Darrell Bath profite à outrance de ce confort que lui procure Eddie pour piquer des crises. Le public se pâme avec les hits connus comme «Babe Babe» et Darrell Bath se paye le luxe de chanter une redoutable version du «Slow Death» des Groovies. Malgré l’absence de Knox, il règne dans le trio une bien belle essence nostalgique.

— C’est tout de même un groupe qui a quarante ans d’âge...

— Comme les UK Subs ou les Wildhearts, sachez que les Vibrators sont une institution en Angleterre. Certainement pas en France. Leur réputation s’appuie tout simplement sur un sans-faute discographique. Comme chez Aretha, Bobby Womack ou Bobby Bland. Il n’est pas surprenant qu’un petit prodige comme Darrell Bath s’associe avec la fine fleur des vétérans du rock anglais.

Signé : Cazengler, Bathifoleur

Darrell Bath. Le Vintage. Rouen (76). 2 avril 2016

Vibrators. Le Petit Bain. Paris XIIIe. 14 janvier 2016

Darrell Bath. Roll Up. Cargo Records 2015

L’ESCALE. Le HAVRE (76). 03 / 04 / 2016

GODFATHERS.

ÇA COGNE AVEC LES FRERES COYNE ( 2 )

— Alors comment vont les Godfathers ?

— Oh ils vont bien ! Même très bien ! J’ai même l’impression qu’ils n’ont jamais été aussi percutants. Voyez-vous, monsieur Bonhomet, leur show, c’est vraiment le show de la mortadelle du petit cheval !

— Par Dieu que voulez-vous dire ?

— C’est pourtant clair ! Ces gens-là prennent le Havre sans même assiéger la ville, de quoi faire frémir la moustache gommée d’un Clausewitz ! Des Huns, je vous le dis bien net !

— Voyez-vous ça ! N’auriez-vous pas une fâcheuse tendance à grossir le trait ?

— Ha ha ha ! Chez vous la bonhomie reprend toujours le dessus, monsieur Bonhomet ! Seriez-vous donc si mal informé ? Chacun sait, dans les salons comme dans les bas-fonds que les Godfathers règnent sans partage sur le milieu. Avec ce genre de brutes épaisses, tout est couru d’avance ! Inutile de miser ! Le raffinement et la délicatesse ne figurent pas au premier rang de leurs préoccupations, soyez-en sûr ! Ils ne raisonnent qu’en termes d’enclume et de coups rebondis ! D’aplatissement des masses et d’anéantissement des oreilles. On pourrait presque les croire Vikings, tant ils cognent ! Les frères Coyne ne reconnaissent qu’une seule loi : la cogne. Alors ils cognent. Et quand je dis cogner, ça signifie - paf ! il claque sa paume d’un violent coup de poing - cogner, hein ! S’ils prennent une scène, c’est à la hussarde, pour emboutir, pour défenestrer, démonter, déboîter, pour oblitérer, déraciner, éradiquer, défoncer, ils n’ont pas la moindre miséricorde pour leur public ! D’ailleurs, il faut complimenter ces Havrais qui acceptent ces coups de boutoir comme un don du ciel. Les frères Coyne cognent avec l’acharnement méthodique du psychopathe et chaque riff vous enfonce d’un bon centimètre dans le sol.

— Vous devez donc avoir des bosses, sous votre Gibus !

— Sans doute, mon bon ami, mais j’ai surtout une oreille qui siffle sans discontinuer depuis six jours. Ah les brutes, ils ne respectent rien, pas même les oreilles de chrétiens ! Mais si on apprécie tout ce qui sent le fauve, les fromages qui coulent, les filles qui ne se lavent pas, les vins noirs comme le sang d’un moine, le jus de chique, le smog des tripots et le gros son qui met en péril tous les équilibres physiologiques, alors on se réjouit de la compagnie des Godfathers.

— À vous entendre, on les croirait sortis d’un coupe-gorge de l’East End !

— Non ! J’image simplement la tonalité d’un rock rude, violent, aveuglément brutal et interprété par des gens impitoyables. Le paradoxe, voyez-vous, c’est qu’ils se sapent comme des milords, oh des milord-l’Arsouille de la trempe de Lacenaire. Ils paraissent sur scène tirés à quatre épingles dans leurs complets bien coupés, le cheveu peigné et le menton rasé de frais. Chris Coyne laboure toujours sa basse avec une frénésie pathologique et Peter Coyne pointe vers la salle un museau peu avenant qu’on n’aimerait pas croiser la nuit au coin du bois. Ces Coyne qui valent bien les Kray ont recruté deux guitaristes et un horrible batteur au crâne rasé, un nommé Tim James qui arbore une authentique hure de galérien. Ah vous auriez vu ce petit bellâtre de Mauro Venegas sauter partout avec sa scintillante Les Paul en or ! Un Walter Lure sans cravate, vous pouvez me croire ! De l’autre côté, un hérisson du nom de Steve Crittal martyrisait sa Strato avec des expressions chargées de stupeur. Maintenant qu’ils sont cinq, ils peuvent sonner les trompettes de l’Apocalypse ! Ils cognent dès les hors d’œuvre à coups de «Cause I Said So», pur paquet de rock anglais, fumant et capiteux, extrait de leur premier album «Birth School Work Death». Ils ne jurent que par Saint-Blast, voyez-vous, et n’escomptez pas de répit car ils besognent leur set sans trêve, comme on charge la chaudière d’une locomotive à vapeur, à la pelletée volante ! Stupéfiant ! Ils ressortent aussi leur vieux «Johnny Cash Blues», Chris Coyne le joue en mode valse à deux temps sur sa basse dépolie par les outrages. Quand il n’aboie pas sur la foule, Peter Coyne promène un regard noir sur les pauvres gens et réclame des ovations. Avez-vous vu Robert de Niro interpréter Al Capone ?

— Oui...

— Eh bien, monsieur Bonhomet, qu’avez-vous remarqué ?

— Où voulez-vous en venir ?

— Capone sourit ! Pas Peter Coyne ! Peter Coyne ne sourit jamais. Il cogne. Quand il se montre généreux, on se méfie : il nous annonce un inédit, «Defibrillator», mais c’est pour mieux nous ra-ta-ti-ner ! Avec «Love Is Dead», autre extrait du premier album, ils accentuent une pression qu’on estime pourtant insoutenable, mais avec leurs nouveaux lieutenants, les frères Coyne transforment ces vieux morceaux en golems soniques. On les reconnaît à peine ! On reste là plantés comme des étendards en terre conquise, fascinés par cette démesure apoplectique. Ils bourrent «She Gives Me Love» d’une étoupe de chœurs et allument la mèche ! Alors forcément, les colonnes du temple n’en finissent plus de trembler. Voyez-vous, monsieur Bonhomet, les Godfathers disposent aujourd’hui d’une réserve de hits au moins égale en qualité et en quantité à celle des autres grands barons du rock anglais. Rendez-vous compte, «This Is War» date de 1991 et Peter Coyne en fait la cerise de son gâteau ! La clé de voûte du paradigme ! La touche finale d’un bombardement ! L’ultime soubresaut d’un tremblement de terre ! Le dernier râle d’un dragon agonisant ! Et en rappel, ils laminent les dernières poches de résistance avec l’effarant «Birth School Work Death» qui dit si bien l’insignifiance de la vie et dont les riffs percent les tympans comme des alarmes de défense aérienne.

— Prévenez-moi, la prochaine fois qu’ils sont à l’affiche !

— On devrait logiquement les revoir puisqu’ils enregistrent un nouvel album...

— Ces vieux groupes ne fatiguent jamais... Ne voyez rien d’insultant dans mon propos, mais ils me font penser à ces braves bêtes de labeur que brossa jadis Rosa Bonheur ! De l’increvabilité des choses, mon cher ! L’antithèse de cette fameuse inutilité de vivre dont vous vous gargarisiez tout à l’heure ! Vos amis les Godfathers se produiront encore longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes aient disparu...

Signé : Cazengler, le silly Coyne valet

Godfathers. L’Escale. Le Havre (76). 3 avril 2016

BARBIZON – 02 / 04 / 2016

BLACKSTONE

JALLIES

Les peintres de Barbizon

Ont des barbes de bison !

Au volant de la teuf-teuf, tout guilleret je chantonne l'antique refrain des rapins du bon vieux temps de l'impressionisme, vous comprendrez vite le motif de ma joie lorsque vous saurez que ce soir je vais revoir, non pas ma Normandie natale, mais les délicieuses Jallies. Quatre mois sans entendre mes gelinottes aux si jolies notes, de quoi devenir fou. D'ailleurs me faut faire dix kilomètres pour m'apercevoir que je remonte la 207 – la mythique Nationale 7 de Trénet - en sens contraire. La route du soleil qu'il chantonnait, tu parles Charles ! demi-tour acrobatique sur la chaussé mouillée et glissante, n'ai jamais posé mes augustes panards au Blackstone mais je subodore que l'établissement ne doit pas être situé dans le centre faisandé de Barbizon, cette ville pelotonnée sur son passé comme une huître refermée sur l'absence de sa perle enfuie... Une masse sombre au travers des essuie-glaces, des voitures en épi sur le large trottoir boueux, et un groupe de fumeurs agglutinés sous l'auvent de l'entrée.

Pub. Si vous imaginez le mini-troquet style mouchoir de poche, vous faites erreur. Pas exactement un manoir, mais du volume, un bar central, deux vastes salles, une plus petite et l'espace concert, plus étroit, la scène en coin, mais ouvert sur le comptoir par les voûtes de larges arcades. Murs noirs, blanche tête de Jim Morrison en effigie. Ici il est indubitable que l'on aime le rock. L'est sûr que j'y reviendrai, passent des groupes chaque semaine.

THE JALLIES

Enfin ! Les voici tous les cinq alignés, sur la scène longue et étroite comme les deux branches d'un combat ouvert, telles des pièces de jeu d'échec, trois reines et deux cavaliers. Prêts pour le dur combat du rock and swing. La partie sera jouée en trois manches. Faisons durer le plaisir, intéressons-nous d'abord aux hommes. Des vrais, des durs, mais pas des tatoués.

Kross cataphracte, la cavalerie lourde, casquette, lunettes, barbe, contrebasse noire et bretelles de mafioso. Parfois il semble dormir, les yeux mi-clos, la tête appuyée sur le manche de sa big mama. Méfiez-vous, il fait semblant. Une vigilance de python qui attend sa proie. Et le voici, courbé en deux, les jambes qui volent et en posture de karaté, dangereux, tyran tirant sur ses cordes comme la tempête sur les haubans d'un navire qui se joue des lames tranchantes de la mer.

Tom, l'homme à la guitare rouge, cavalerie légère, toujours en pointe, qui porte les attaques les plus meurtrières. Avec son borsalino sur la tête, l'arbore l'air moqueur de Clint Eastwood, du temps de sa jeunesse, le sourire charmeur juste avant qu'il ne tire et qu'il dégomme à lui tout seul la moitié de la population du saloon. Une fine gâchette. Sait très bien qu'un colt finit un jour ou l'autre par s'enrayer, alors lorsqu'il casse une corde, il dégaine tout de suite sa seconde guitare, noire comme la mort.

Nous arrivons à la douceur du rodéo. Nos gentes demoiselles, un sourire et vous vous sentez pousser des ailes. Parce que c'est nous, parce que ce sont elles. Pas de préséance, comme elles papillonnent sans arrêt de place en place, j'opte pour l'ordre alphabétique.

Céline, fine ceinture rouge qui coupe et rehausse sa robe noire, un mince galon amarante et tout de suite c'est le chic choc. Virevoltante sur la caisse claire, bras blanc de Nausicaa tels serpents du poème de Saint-Pol Roux le Magnifique, et chevelure auburn flottante autour de l'épanouissement de son sourire. Parfois comme l'oiseau sur la plus haute branche elle gazouille du gazou, l'oeil aux aguets, joyeuse comme une fillette qui vient de vous coller un mortel poison d'avril dans le dos.

Leslie, la plus rousse, celle qui cueille le jour avant qu'il ne s'éteigne dans son rire. Une robe d'écolière, à motifs rouges rangés à la queue leu leu, en ordre méticuleux, mais la haute bande rouge qui se dresse telle une flammes écarlate indique qu'elle n'est ni la plus sage, ni la plus douce, mais la plus insoucieuse. Leslie qui nous délie de toutes les sèves sévères de Maurice Scève claironne le rock des trains du désespoir qui ne reviennent jamais.

Vanessa, corolle de sang dans ses cheveux blonds. Dont l'or fin ressort d'autant plus sur le fond noir de l'obscure paroi. Sourires et émotions. Visage expressif, lumineux comme le soleil se reflétant sur l'étang de nos insouciances, et l'instant d'après l'acidité des volontés conquérantes. Froissement de soie et bruissement de bruine sur l'en allée des libellules perpendiculaires. Ici, là, ailleurs.

Trois reines souveraines et deux cavaliers expérimentés qui nous promèneront par trois fois sur la diagonale du fou. We are the Jallies, modulent-elles et les deux mariniers souquent ferment dans la chaloupe du rythme. Descendre et remonter les échelles comme des pierrots lunaires. La réalité s'éparpille et se multiplie comme des éclats surréalistiques d'un kaléidoscope en crise d'identité. Les images se bousculent et tourneboulent dans nos têtes. La basse contre nature sonique de Kross bourdonne dans nos oreilles et bonimente nos indigences. Les solos de Tom s'infiltre dans les moelles secrètes de nos abattis les plus intimes. Céline chantonne sur les plaies du désastre intérieur, elle nous bazooke au kazou et tranche les casoars de nos certitudes. Leslie nous délie de nos délits et des promesses que nous n'avons jamais faites. Vanessa taquine en sa tunique se moque de nos délires.

Je devrais arrêter les Jallies. C'est un alcool trop fort que je ne supporte plus. Au fait, c'est quand leur prochain concert ?

Bref ce fut une très belle soirée, trois sets en montée continue, coupés de courts entractes, inondés d'un public jeune et chaleureux. Attention ne dépassez pas la dose prescrites, produit addictif.

Damie Chad.

( Photos noir et blanc : Aurélien Tranchet : FB Aurélien fait de la photographie

Photos couleurs : FB : Mel Journeau )

Me suis trompé. Ce n'était pas de ma faute. Mais d'Olivier, le libraire, qui était parti dans la réserve chercher un book qu'il avait mis de côté, pour moi. L'avait sa main sur la couverture, je n'ai vu que les quatre grosses lettres majuscules, GRRR en rouge sang. Ce ne pouvait être qu'un livre sur les Stones, sans doute sur GRRR ! Leur compilation de 2012, avec le gorille à la langue pendante dégoulinante de stupre sur la pochette. Ah ! Les Rolling avec leur univers impitoyable, foutrement rock and roll, violence, machisme, cynisme, un rêve d'Atlamont, un monde pour les garçons, les durs, les méchants, les voyous, les rockers, un livre pour moi.

Deuxième erreur. Toujours à cause d'Olivier et ses doigts qui barraient la couve, je ne sais pas si ça va te plaire, apparemment c'est un truc sur les filles. Ah ! Les filles ! Leur douceur, leur calme, leur sérénité, leurs câlins, leurs tendresses, leurs bisous tout mimi, leurs yeux luisants de désir, les îles secrètes de leurs corps, leur empressement si doux auprès des garçons, un livre pour moi.

C'est alors qu'il m'a tendu le bouquin. Ah oui ! Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, attention, ça mord ces bestioles, indomptables et dangereuses, mais je prends, très intéressant, un livre pour moi.

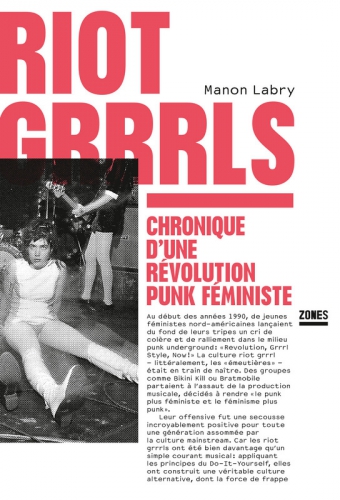

RIOT GRRRLS

CHRONIQUE d'UNE REVOLUTION

PUNK FEMINISTE

MANON LABRY

( ZONES / 2016 )

Comme quoi l'on n'est jamais à Labry d'une surprise ! Attention, voici Manon. Féministe dans l'âme ( le corps aussi, nous supposons ), l'a déjà soutenu à l'Université de Toulouse-Le-Mirail une thèse sur un sujet similaire au titre quelque peu à rallonge : Le cas de la sous-culture punk féministe américaine : vers une redéfinition de la relation dialectique "mainstream - underground" ? Ouf, je vérifie si je n'ai rien oublié. Du sérieux, j'hésite avant de me lancer dans la lecture : va falloir marcher sur les oeufs et les ovocytes. Et bien non, c'est super bien écrit, un peu à la manière des kros de Kr'tnt ! Une écriture qui colle à son sujet, humour, dérision et punkitude. Pousse même l'honnêteté intellectuelle jusqu'à dire qu'elle ne sait pas quand elle ne sait pas. Pour ceux qui n'auraient pas compris, elle explicite : parle de ce qu'elle n'a pas vécu, ne dicte pas la vérité, se contente d'approximations. Mais de celles qui font sens, et qui éclairent. Le genre de démarche qui nous agrée.

Riot Grrrls, ne vous mélangez pas les pinceaux avec les Pussy Riot, nous ne sommes pas au pays de Poutine, mais de l'autre côté du Détroit de Behring, aux Etats-Unis, la terre promise du rock and roll. Hélas pas aux temps de Chuck Berry, mais beaucoup plus tard entre 1985 et 1995. Et même entre 1990 et 1995, si l'on s'en tient à une datation carbrockne plus précise. Nous touchons-là à un des aspects de par chez nous les plus méconnus du rock américain : le futur du primo punk amerloque : ni les Ramones, ni Patti Smith, mais son évolution hardcore et straightedge. Le lecteur soucieux de se rafraîchir les idées se reportera à nos chroniques des livres de Fabien Hein ( Do It Yourself in Kr'tnt ! 240 du 18 / 06 / 15 ) et d'Eleanor Henderson ( Alphabet City in Kr'tnt ! 202 du 25 / 09 / 14 ). Un mouvement qui s'inscrit aux alentours de ces mouvances, mais adjacent. Spécialisé, serions nous prêt à écrire, mais vu les circonstances nous dirons non-mixte.

Une révolte de filles, qui s'emparent du micro du rock et qui comptent bien le garder. Ce ne sont ni des super-chanteuses, ni des super-musiciennes. Mais elles tiennent à s'exprimer et le punk est un terreau idéal. N'est-il pas le chantre de cette idéologie du Do It Yourself si encourageante ? Faites du bruit et hurlez. C'est là l'essentiel. Vous ne serez jamais Jimmy Page, alors soyez vous mêmes. Eclatez-vous avec vos qualités et vos défauts. Que ceux qui ne seraient pas contents aillent se faire fucker chez les Hellènes. Oh ! Les filles vous ne serez jamais une rock and roll star, mais vous perdrez aussi votre mauvais rôle : celui de groupie. Le repos des boys, c'est terminé. Insoumission toute. Quelque part, lecteurs attentifs, vous avez raison : l'on n'est pas très loin des premiers mouvements de libération de femmes des années soixante, exactly my dears, mais avec la grosse caisse du rock and roll la révolte en sera amplifiée, à la puissance mille.

Des filles, il y en déjà eu dans le rock, de Janis Martins à Kim Wilde, mais trop souvent elles furent considérées comme des citoyennes de seconde zone, n'existaient pas en tant qu'elles, Janis était définie comme the Female Elvis et la fille de Marty Wilde était une trop jolie poupée blonde pour que l'on ait pu prendre le temps de l'écouter chanter. La révolte punk emmena les Slits, sans doute trop près des groupes de mecs comme les Clash et les Pistols pour que leurs provocations soient vraiment entendues. Les Runaways échappèrent à leur créateur, semblaient être la bonne idée du moment de Kim Fowley leur producteur, heureusement Joan Jett possédait une fougue et une volonté de puissance qui feront d'elle la reine d'un glam vindicatif. Comme par hasard, nous la retrouverons au côté des deux groupes dont les personnalités et le destin forment l'ossature du récit de Manon Labry, les légendaires Bikini Kill et Bratmobile.

Tobi Vail, Kathleen Hanna et Kathi Wilcox, ne sont pas des musiciennes. Des révoltées certainement mais avant tout des filles qui portent un regard acéré sur leurs conditions de filles. Pas des oies blanches, Kathleen exerce la noble profession de strip teaseuse. En règle générale ce sont les gars qui occupent le devant de la scène - dans les concerts sont même dessus – quant aux filles, vaudrait mieux ne pas parler du quotidien de leurs existences. Un point positif dans le malheur de nos trois pionnières : elles en ont conscience, beaucoup plus que toutes les autres. Seront les catalysatrices du mouvement. La musique viendra plus tard, essaient plutôt de trouver une caisse de résonance à leurs analyses : se regroupent autour de la confection d'un fanzine, ce sera Jigsaw, le puzzle des idées que l'on essaie d'énoncer clairement pour mieux les mettre à jour. Ne veulent pas devenir des anges, alors elles font les bêtes, se traitent de Square, des brutes de décoffrage, revendiquent de n'être pas plus futées que les autres... Ce n'est pas qu'elles intériorisent leurs féminines faiblesses, c'est que la démonstration sera plus évidente si elles partent de rien. Suffit de vouloir et de faire. Ne savent pas jouer mais elles montent un groupe Bikini Kill, apprendront sur le tas, pour faire passer leurs façons de voir, elles ont d'abord mis au point le mode d'emploi, sur papier, fanziné, manuscripté, tapuscripté, premier nommé Bikini Kill. Nous sommes au coeur de l'underground. L'on se débrouille avec les moyens du bord, on se détourne des médias, premièrement parce qu'ils n'ont rien à faire de vous. Deuxio, parce que la radicalité s'installe dans les esprits. Les dominos chutent les uns à la suite des autres, l'on commence par revendiquer sa spécificité féministe et l'on finit par désigner le coupable : le capitalisme qui avec sa division du travail, compartimente les êtres humains dans des catégories inamovibles, ce qui nécessite une visée révolutionnaire. L'on sera antisexiste, antiraciste, anticapitaliste...

C'est une mouvance indistincte, tout le monde se retrouve en juillet 91 à l'International Pop Underground Festival. Des dizaines de groupes, des dizaines de fanzines. Mais une défection, le groupe Nirvana qui vient de signer avec une major, l'on dit que Kurt Cobain ne surmontera pas sa trahison... L'on ne s'est pas réuni uniquement pour écouter de la musique, la prise de conscience politique, l'idée qu'un autre monde est possible, fait son chemin, l'on se rend compte que les pensées alternatives que l'on brandissait un peu comme des provocations sans lendemain pour épater l'establishment, acquièrent une solidité, une caution sinon morale du moins sociale et culturelle. Les plus surpris en seront les agents du FBI !

Ce sont des jeunes, mais principalement des jeunes blancs. Et même de jeunes blancs issus de classes moyennes plutôt friquées. Le mouvement s'est cristallisé dans l'Etat de Washington peuplé de fonctionnaires des administrations étatiques... Les noirs s'adonnent à des activités plus sportives : l'émeute raciale. The Riot. Un mot qui va inspirer la colère des filles, Riot Grrrls, le mouvement de révolte féministe a désormais sa banderole.

Musicalement le mouvement déclinera assez vite. Les groupes de filles deviennent une mode, les adolescentes en profitent pour jeter leur foutre, la philosophie première est carrément dénaturée avec l'apparition des girls bands formatés à la Spice Girls. Les revendications ne font pas que des adeptes, des groupes fachisant de mâles en danger s'attaquent physiquement aux meneuses et n'hésitent pas à recourir à la plus extrême violence... Mia Zapata la chanteuse des Gits, de Seatle, violée et assassinée en sera la victime plus que symbolique. Mais il est trop tard. Un peu partout des groupes de femmes se réunissent, discutent, et remettent en question la domination masculine et commencent à tracer la frontière des genres en dehors de l'habituelle différence physiologique... Quand on y pense, l'on se dit que les problématiques et les revendications qui agitent aujourd'hui le féminisme européen n'ont qu'une vingtaine d'années de retard sur l'implosion de nos émeutières ricaines...

Dans les nineties, l'influence des Riot Grrrl n'essaimera pas énormément en Europe, un peu en Angleterre grâce à la tournée des Bikini Kill et des Huggy Bear, où elles se feront remarquer par leur courageuse intransigeance : pour lutter contre les pogos dévastateurs des garçons elles exigent que les filles soient devant la scène.

Reste quelques disques, pas énormément, dont Manon Labry dit le plus grand bien. Nous aussi. Le refus de coopérer avec les majors a eu pour conséquence des discographies peu opulentes. Les Riot Grrrls n'étaient pas dans une logique de production à outrance. Les fans ne sont pas là pour cracher au bassinet. Et les artistes pour embrasser le statut de rock and roll stars. Les Riot Grrrls auront réussi à éviter les compromissions marchandes du grunge. Z'ont su préserver leur intégrité.

C'était une autre époque. L'internet n'était pas encore là. Les premiers enregistrements circulent sur des minicassettes. Le fanzine et le flyer étaient les documents privilégiés de communication. Ce livre de Manon Labry arrive à point pour exhumer de l'oubli tout un pan de l'histoire du rock. En plus elle a écrit avec sa tête. L'a repris tous les éléments qu'elle avait à sa disposition. L'a tout repensé. Et puis s'est souvenue qu'elle aussi elle existait et n'a pas hésité à intervenir dans cette histoire avec ses gros sabots de prédateurs, pardon avec ses ballerine de rose sirène. D'usine. N'a pas fait du Do It Yourself, mais du Do It With Yourself. Ce n'est pas divin, mais presque. Just Diwy !

Damie Chad.

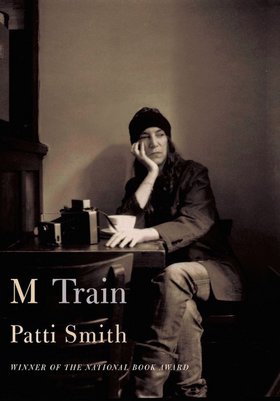

M TRAIN

PATTI SMITH

( Traduction Nicolas Richard )

( Gallimard / 2016 )

J'en connais qui sont en train de hurler de joie. Z'ont lu le titre du bouquin et le nom de l'auteur, chic ! La suite de l'autobiographie de Patti Smith que l'on attend depuis trois éternités, l'après Just Kids, la première partie de sa vie, sa jeunesse, sa rencontre avec Robert Mapplethorpe, et maintenant la gâterie suprême, ses années de compagnonnage avec Fred Sonic Smith, le guitariste du groupe MC 5, j'imagine très bien les lecteurs de KR'TNT en train de trépaner leurs gosses à coups de batte se baseball pour obtenir le calme olympien nécessaire à une si saine lecture.

Hélas, trente mille fois hélas, Freddie est mort depuis belle lurette, bien sûr que sa silhouette énigmatique se profile à l'intérieur des pages, mais comme il est exactement comme on l'imagine, le mec pas causeur, enfermé dans son monde, retranché à l'intérieur de lui-même, solide comme un rock... Sourit rarement. Amateur de bière. Vous n'apprendrez rien sur lui, cela tient en trois lignes, aime la pêche, supporte les Tigers de Detroit et est passionné d'aviation. L'a passé son brevet de pilotage – un truc qui aurait plu à Vince Taylor – mais n'a jamais volé tout seul, pour la simple et mauvaise raison qu'il n'a jamais eu assez d'argent pour louer un oiseau métallique. Et question musique ? Pas un vocable. L'aurait pu être livreur de pizza, elle n'en aurait pas dit un mot de plus.

Un dernier espoir, semblable à la flamme vacillante du soldat inconnu que l'on éteint après la cérémonie des décorations aux anciens combattants, brille dans vos yeux cendreux. Oui mais Patti elle va tout de même de temps en temps chevaucher les grands chevaux blancs du rock and punk new-yorkais, nous livrera quelques confidences sur les gravitations tumultueuses autour du CBGB's, quelques révélations inouïes et ultimes ! Rien pas un mot. Si vous ne me croyez pas, procurez vous le volume, qui je vous le répète n'est pas sonore.

Mais de quoi qu'elle cause alors ? De rien. La réponse est lapidaire. Mais d'une justesse absolue. Pour être plus précis, je me permets de donner un conseil à tous les buveurs patentés de Jack et à tous les adorateurs de Sky, n'ouvrez jamais ce livre vous ne le comprendriez pas. Cet avertissement n'est pas une insulte à votre quotient intellectuel, l'est une précaution : sur les deux cent soixante pages du bouquin ( petits caractères pleine page ) le premier tiers est consacré à la dégustation du café. Patti Smith se nourrit exclusivement de café, n'importe lequel, le meilleur du monde dégoté dans une infâme gargote de Mexico au fin fond d'un quartier craignos comme la mort, ou une vulgaire tasse de nescafé soluble, la dame n'est pas difficile. Dans le deuxième tiers puisqu'elle n'est pas en train de boire du café, très logiquement vous la suivez dans ses pérégrinations incertaines à la recherche d'un bar où l'on puisse boire... un café. Tiens super, elle est partie à Tokyo, chic l'on va pouvoir s'abreuver de lampées de saké à ramper par terre. Erreur, en terre nipponne, notre friponne ne visite que les hôtel à touristes américains dans l'espoir insensé de trouver la précieuse manne. Un peu fort de café, vous ne trouvez pas ?

Etrange comportement. Vous tiquez : est-elle toquée ou est-elle au taquet ? La réalité est plus triste. Vous livre mon analyse. N'en parle point. N'évoque jamais une telle possibilité. Patti souffre d'une méchante dépression. En présente tous les aspects, sous une déclinaison un peu spéciale que je qualifierais, si vous me pardonnez mon pseudo jargonage médical, d'artisto-autistique. Se referme sur elle-même, comme la boîte sur la sardine. Sans huile. La solitude est la dernière coque de protection à laquelle vous pouvez accéder. Une vie de vieille fille. Elle n'émiette pas du pain sur son balcon pour nourrir moineaux et pigeons et vivre par procuration comme dans la chanson de Goldman, mais elle donne leur pitance à ses chats chaque matin. Et après ? Elle ne fait pas sa toilette, de toutes les manières elle se couche souvent tout habillée, puis elle va au café. Sa place, sa table, sa chaise, quand elle en sort au bout de quelques heures, c'est pour se rendre – ô quel hasard Balthasar !– dans un autre café. Tournée des grands-ducs au jus de chaussette.

Fête son anniversaire. C'est là que le boomerang vous atteint en plein coeur. L'a soixante-six printemps la damoiselle, le genre de nouvelle qui ne nous rajeunit pas. Too Old for rock and roll, mais assez vieille pour mourir. L'est sûr qu'elle est plus près de la tombe que du berceau. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est elle. S'en rapproche même fatalement. Totalement fascinée par l'inéluctable. Le meilleur moyen d'apprivoiser votre trouille des serpents c'est de vous endormir chaque soir avec un boa constrictor dans votre lit. Exactement ce que fait Patti. Certes elle dort avec ses chats, mais elle passe son temps à amadouer la mort. L'a son truc, le voyage. Un peu partout, aux States, en France, au Japon, au Mexique. Son buzz ce n'est pas de visiter les Chutes du Niagara ou le Palais de Versailles. L'est un peu comme les vampires, se complaît dans les cimetières. Non elle n'est pas nécrophile, elle recherche la recette de l'immortalité.

J'entends les ronchons au groin de cochon : ça ne lui suffit pas d'être une icône du rock an roll à cette vieille bique ? L'a un album classé parmi les cinquante premiers de l'histoire du rock dans le baromètre de la revue Rolling Stone, que veut-elle de plus ? Ben le rock, si vous avez lu ce qui précède, ce n'est plus son souci majeur. L'a d'autres ambitions, ne se recueille pas sur la tombe d'Elvis Presley ou de Gene Vincent ( là, elle devrait), uniquement sur des sépultures d'écrivains : Arthur Rimbaud, Sylvia Plath, Jean Genet, ou Akutagawa... nettoie les pierres tombales, enlève les mauvaises herbes, jette les fleurs séchées à la poubelle et enterre quelques objets propitiatoires au plus près de la dépouille. Médite, intense moments de communion, parfois elle sent une présence...

Patti Smith cherche l'assentiment de ses pairs. Ils sont ce qu'elle aimerait être, un grand écrivain. Un de ces êtres fabuleux qui règnent au panthéon de la littérature universelle. Pourquoi croyez-vous qu'elle ingurgite pendant des heures des milliers de tasses de café dans les bars ? Pourquoi passe-t-elle ses soirées seule avec ses chats dans son lit ou à sa table de travail ? Pour écrire. Des milliers de feuilles, dans des carnets, sur des serviettes de restaurant, sur des feuilles volantes, qu'elle retrouve illisibles dans ses poches, qu'elle égare ou qu'elle perd avec une régularité qui mettrait la puce à l'oreille bouchée du plus mauvais des psychanalystes.

L'est une monomaniaque de l'écriture. Transmue le plomb du quotidien de son existence dans l'or de la poésie. Encore que souvent la transmutation est des plus incertaines. Alors elle se protège, se fourbit des armes contre le néant programmé de sa mort. Epouse des conduites que le vulgus pecum condamnera pour leur non-rationalité. L'aura raison, Patti Smith procède d'une démarche magique. Communique avec le monde au travers de mille petits rituels que beaucoup jugeront comme des conduites déviantes. Les sains d'esprit ne parlent pas aux choses. Ils ne reçoivent pas de signe en réponse à leurs actes.

Elle qui décrétait dans son premier disque que Jésus n'était pas mort pour elle, nous apparaît comme un esprit profondément religieux. Une constance de l'âme américaine pétrie de moraline puritaniste, et sa propension à sentir les présences spirituelles autour d'elle nous semble trop entaché d'un indécrottable fond de christianisme insupportable. Toutefois mélangé avec d'insidieuses croyances spirites : non pas tant une communication directe avec les morts, mais une traque de l'éternel présent de ce qui est, au travers de leur aura iconique.

Car dans le troisième tiers de son livre, Patti Smith se détourne de ses sempiternelles tasses de café, elle prend des photos. Des photographies de ce sur quoi elle est en train d'écrire. Certes de temps en temps elle flashe ses feuillets, mais c'est là pratique anecdotique, elle mitraille plutôt les objets chargés d'un affect sentimental, héréditaire, symbolique... Le livre est parsemé de ses polaroids, l'on imagine que les éditeurs ont dû en limiter le nombre. Ce ne sont pas des photos d'art, juste des témoignages froidement objectifs, une chaise, une robe, une paire de béquilles, une devanture de café, une station – au sens évangélique du mot – une fixation du fleuve du temps qui court à notre perte. Des gestes d'une vanité absolue contre tout ce qui nous ronge et nous détruit.

Une manière de survivre. Sandy est l'ouragan qui ravagea New York. L'a emporté dans les eaux de l'Atlantique les gros pontons de bois de la plage sur laquelle Patti aimait à se promener. Et surtout la baraque de planches du café qu'elle fréquentait... Mais elle Patti a survécu. Elle et le cabanon qu'elle avait acheté afin de le retaper et y vivre dedans. Un tas de palanques pourries désertées par les vers à bois.

Faut-il y lire une certitude d'espoir ? L'épreuve de survie de l'écrivain Patti Smith embarquée sur le radeau de la Méduse littéraire ! Qui mourra, verra.

Hobo littéraire.

Damie Chad.

NUIT DEBOUT

Les rockers ne dorment jamais. C'est bien connu. Alors autant passer la nuit debout et y faire un tour. Place de la République, celle de Paris. Ce samedi 9 avril, juste après la manif. Ne vous inquiétez pas, l'Etat policier s'occupe de notre sécurité. De grands garçons sympathiques veillent sur notre santé. Pas méchants, un coeur d'enfant, s'habillent encore comme Goldorack avec la panoplie que leur papa avait reçue à Noël, et tiennent à s'inonder du parfum de leur maman, le célèbre N° 17 de Chanel, Hyène Puante, tellement fort qu'il fait pleurer des yeux. Des gamins, faute de sabre laser comme les chevaliers de la Guerre des Etoiles, ou de kalachnikovs comme des islamistes au Bataclan, ils vous tirent dessus avec de misérables pistolets qui projettent d'inoffensives balles de plastique. A peine s'ils parviennent de temps en temps à crever un oeil ou briser une jambe. De véritables pères de familles, lorsque certains ont voulu aller prendre l'apéro chez Valls, leur ministre préféré, ils se sont interposés, pas par méchanceté, simplement par prévenance, pour leur éviter les effets nocifs de l'alcool.

Bref, il y a comme un petit parfum de pré-mai 68 qui fleure bon, au fin fond de l'atmosphère de ce printemps pluvieux. Un peu fleur bleue bonjour les bisounours, un peu fleur rouge tiens revoilà la lutte des classes qui pointe son nez, un peu fleur noir-anarchie. L'on ne sait trop quand cela va s'arrêter et peut-être ne sont-ce que les premiers signes avant-coureurs d'un phénomène beaucoup plus important. Avec les français l'on ne sait jamais, râlent tout le temps mais ne passent que bien rarement à l'action.

Je me pose tout de même une question, mais là-dedans où est le rock'n'roll ?

Damie Chad.

16:35 | Lien permanent | Commentaires (0)

06/04/2016

KR'TNT ! ¤ 276 : TINDERSTICKS / APARTMENTS / OL' BRY / DISTANCE / JUNIOR RODRIGUEZ / TONY VISCONTI

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 276

A ROCKLIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

07 / 04 / 2016

TINDERSTICKS / THE APARTMENTS / OL' BRY

THE DISTANCE / JUNIOR RODRIGUEZ

TONY VISCONTI

LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 02 – 03 – 2016

TINDERSTICKS

TINDERSTICKS EN STOCK

Il semble qu’avec le temps, Stuart A. Staples ait perdu son ramage de Dandy. Voilà qu’aujourd’hui il monte sur scène en jean, avec une chemise passée par dessus, comme pour masquer un début d’embonpoint. De larges rouflaquettes et une moustache en crocs lui donnent un petit air manouche. Sans doute reste-t-on attaché à de vieilles images. On préfère certainement le Staples des origines, l’un peu blême, le Staples surpris dans la lumière frileuse du petit matin, les yeux cernés et le regard un peu dubitatif, échoué dans le salon d’un hôtel décadent. Il avait encore cette coupe d’épais cheveux noirs qui rappelait celle de Charles Baudelaire et ce teint dont la pâleur tranchait si nettement sur l’ombre. Sur scène, les Tindersticks restent un groupe émouvant. Tout repose sur la voix de Stuart Staples et cette diction mouillée et tiède qui transforme la langue anglaise en une sorte de glaise mélodieuse. L’esprit de ce groupe unique survit, bien que légèrement diminué. Quand un groupe démarre avec un chef-d’œuvre aussi manifeste que «The First Tindersticks Album» paru en 1993, il crée forcément des attentes. Difficile de rester 25 ans à un tel niveau d’excellence. Seuls Dylan, Brian Wilson et David Crosby en sont capables.

Sur scène, l’ambiance est au recueillement. Et le fait d’avoir réinstallé les chaises au 106 renforce encore cette impression qu’on assiste à un récital et non au concert d’un groupe pop. C’est un peu comme si on forçait le public à se recueillir, mais c’est une vaste farce car il est évident que la plupart des gens ne comprennent pas ce que marmonne Stuart Staples au long de ses mélopées, surtout quand il attaque «How He Entered», un poème fleuve avec le texte à la main. C’est de la chanson à texte destinée aux Anglais et aux Anglophiles confirmés. Vous alliez voir Barbara, Pierre Louki, Diane Dufresne ou Dick Annegarn en récital, mais jamais un groupe pop chantant en Anglais, car ça n’a aucun sens. Pourtant la salle était pleine à ras-bord. En prime, un inconditionnel du groupe applaudissait à tout rompre à chaque fin de morceau et me crevait le tympan droit à gueuler comme un veau. Le moment fort du set fut cette reprise hallucinante de «Boobar Come Back To Me» qui se trouve «The Hungry Saw». Stuart Staples semblait jouer cette merveille comme pour faire une concession au monde du rock mainstream auquel il n’appartient pas. En tous les cas, il fait tout ce qu’il faut pour ne pas l’intégrer, ce qui l’honore.

Ça doit être très difficile pour un artiste aussi brillant que lui de préserver sa différence. On pense bien sûr à Brian Wilson qui cherchait une autre voie alors que les Beach Boys s’installaient au sommet de la gloire. Brian Wilson se moquait du succès. Ça ne pouvait pas l’intéresser. Il défendait une vision et n’ambitionnait qu’une seule chose : la préservation de son intégrité artistique. Stuart Staples semble livrer le même combat en rejetant la facilité. La petite pop ne sautait l’intéresser.

Paru en 1993, «The First Tindersticks Album» et sa dame en rouge créèrent l’événement. Cet album est certainement l’une des meilleures choses qui soient jamais sorties d’Angleterre. Dès «Tyed», Stuart Staples et ses amis nous embarquaient dans un fantastique delirium de couloirs déserts et de somptueuse désolation - The sheep that was cut/ Cut for blood - cut extraordinairement tendu et décadent, et même définitivement morbide car on y suspend un mouton dépecé. Le dandy repart en dérive avec «Whiskey And Water», où l’on ressent une troublante proximité et on savoure sa façon d’accrocher l’accroche - ‘Turn my whiskey into water - Puis il prend «Blood» à la plaintive tremblante et semble se laisser emporter par le flux d’un son toujours richement orchestré. S’ensuit une absolue merveille, «City Sickness». Stuart Staples trépigne de city sickness - I’m crawling don’t know where to or from/ And the city sickness growing inside me - Il prend ça d’un ton unique et développe vraiment quelque chose de fascinant. C’est un hit, un morceau qu’on recroisera toujours avec même plaisir. Et tout le disque se maintient à ce niveau d’excellence. Voilà «Patchwork», magnifique de tension intimiste, allumé à petits coups de trompette comme chez Peter Milton Walsh et ça violonne à tout va dans le final. On peut parler ici d’indicible beauté. Encore une énormité avec «Marbles» et cette attaque mélodique en contrescarpe. Chez les Tindersticks, tout s’écoute, rien de se perd. Encore une belle virée tinderstiquienne avec «Milky Teeth», embarquée au train unique d’un son poissonneux d’instruments, et on retrouve cette petite tension de la trépignance insistante qui va si bien les caractériser - You know I’m a kisser/ I wanted you for that mouth - Puis il attaque «Jism» au chant de nez bouché - I need to taste her pain/ For accomplishment - Il ne recule devant aucune extravagance lyrique. Il fait de la pop en attente d’on ne sait quoi. Retour aux grosses ambiances extraordinaires avec «Tie-dye». Personne ne sait d’où sort ce son. L’ambiance pèse, chargée de grondements orageux et de dynamiques organiques et on entend Stuart Staples aspirer de l’air. Plus loin «Drunk Tank» renoue avec la colère rentrée. C’est exceptionnel de classe, voilà l’histoire d’un mec à la rue qui revient voir sa poule - Just walked these miles to be passing by/ Just to say that I’m okay/ For you to see the state fo me - Fort peu de disques de pop anglaise sauront vous fasciner à ce point-là.

Pour la pochette de leur second album titré «Tindersticks», les Tindersticks posent chez un tailleur. On retrouve sur cet album des pièces maîtresses de leur premier album, à commencer par «City Sickness» - In the city there is no place for love - et «Drunk Talk», avec sa persistance de l’observance, tendu et beau comme le ciel que décrit Brel dans «Le Plat Pays». Dans «A Night In», il parle de ses chaussures de clochard - I had shoes full of holes - suivi d’un tragique «Talk To Me», chanté à la langue coincée des ze - I know it’s scary darling/ it comes back from ze dead - Il envoie «No More Affairs» cingler sur une mer de violons et les gens applaudissent. C’est vrai qu’on est en concert. Le télescopage des ambiances : voilà la grande spécialité des Tindesrticks. Ils savent jouer de l’anticipation. Dans «Vertrauen II», ils télescopent James Bond avec des tambours africains, mais c’est complètement free et truffé d’ouvertures sur Stockhausen et sur les fantaisies de Scriabine. Il est bien évident que vous ne trouverez pas ça ailleurs. Mais ce deuxième album n’est pas au niveau du premier qui était peut-être beaucoup trop dense, beaucoup trop riche.

Même problème avec «Curtains». Pochette faible (un détail de rideau) et disque assez terne, excepté deux choses. À commencer par «Fast One», un cut d’essence velvetienne joué à l’outrance du son. Voilà une belle démonstration de force - And I squandered her love/ It’s the biggest kick I ever got - Puis «Ballad Of Tindersticks» où il raconte la tournée américaine et le retour à Londres, ils sont fatigués, ils arrivent à Soho pour boire un dernier verre et Stuart Staples finit son poème fleuve en ressortant du club - bumping shoulders we stumble out into Soho - pour enjamber les gens qui dorment dans la rue - slipping over the sleeping bags - et appeler un taxi - shouting for taxis. Sur cet album on entend aussi des violoncelles qui créent encore plus de tension. On retrouve aussi les ambiances d’aube pâle («Rented Room»), de belles intensités viscérales dont on se gave jusqu’à plus soif («Don’t Look Down»), un beau balladif violonné et explosé à coups de trompettes («Let’s Pretend»), du désespoir à l’état le plus pur («Desperate Man» chanté à la tremblotte de glotte flappie - Remember what Am I/ Without her) et de l’énergie fantastique («Bathtime», avec un gros beat tendu - The trains they run all night).

On voit un joli corps de femme sur la pochette de «Simple Pleasure». Pas de hits au sens où l’entendent les Tindersticks sur cet album, mais on apprécie leur confort intellectuel. Stuart Staples démarre avec une prière solennelle, «Can We Start Again», bien emmenée au groove de basse. Stuart Staples presse ses syllabes-oranges dans les corridors déserts de sa folie - What can I say/ To make you stay - On retrouve le très beau son de basse sur «Pretty Words». Stuart Staples travaille ça à la voix d’haleine radieuse. Il chante de l’intérieur du menton, il prend les choses à la manière chaude. S’ensuit une balle cavalcade d’élégance démesurée avec «From The Inside», un instru perlé des notes de lumière de la nuit londonienne. On tombe plus loin sur un «Before You Close Your Eyes» largement négocié à la basse et il faut attendre «I Know That Loving» pour renouer avec la belle soul longitudinale. On croirait même entendre un Stephen Stills ruiné de fatigue. Ça sonne comme un hit intemporel, dans la veine du «For What It’s Worth» du Buffalo Springfield.

C’est un âne qui vous attend sur la pochette de «Can Our Love». Il se niche sur cet album une pure merveille de groove, «Sweet Release», joué à coups d’acou et d’orgue. Stuart Staples serpente sa diction - It’s too long till I see you again - C’est tendancieux car violonné à la mode Tamla et ils en font carrément un groove hypnotique - Gimme that sweet release - Stuart Staples revient en mendiant, il veut ce corps pour le caresser, c’est franchement digne des grandes heures du Duc de Berry, c’est-à-dire Marvin Gaye. L’autre point fort de cet album, c’est ce chef d’œuvre de désespérance qui fait l’ouverture du bal, «Dying Slowly». Pur jus de Tindesticks - I’ve seen it all and it’s all done/ I’ve been with everyone and no one - Constat terrible de l’inutilité des choses et surtout de l’inutilité de vivre - I’m just tired baby/ I just need to lay down - C’est exactement ce qu’on dit quand on en a vraiment assez. On appelle ça une fin en soi admirable. Cet album semble cependant plus groovy que les autres, car «People Keep Comin’ Around» se laisse bercer par des violons. C’est un joli de groove britannique - You know I’ll always wait - Le groove de basse et les violons, c’est la clé du succès, ne l’oublions pas. Avec «Don’t Ever Get Tired», Stuart Staples délivre ses enseignements - Learn to recognize when the joy lies - Voilà de la belle pop de perle de rosée chantée à l’inspiration définitive et au meilleur feeling du mondo bizarro. Retour au groove insistant avec «Chilitetime». Wow, quelle fantastique redondance d’insistance - You say you got love/ Got a love to set you free/ I can feel it darling/ It runs all over me - belle échappée du grand Stuart Staples qui jamais ne laisse indifférent.

Excellent album que ce «Waiting For The Moon». C’est là que se niche l’extraordinaire «Say Goodbye To The City» , tendu à se rompre, gonflé aux violons et aux trompettes d’intensité maximaliste et ça tourne à la fantastique explosion de vie. On voit rarement dans la vie de tous les joues de telles exactions. Ils nous font une récidive merveilleusement tendue. «Until The Morning Comes» relève de la perfection mélodique à l’Anglaise. On sent un peu de Cohen au fond du sac. La chanson goutte d’un jus macabre car il raconte qu’il lui serre le kiki. On trouve d’autres énormités sur l’album, comme par exemple «4.48 Psychosis» qui sonne comme un brillant hommage au Velvet. Eh oui, les Tindersticks sont capables de sacrés coups d’éclat et en voilà un. Ils s’enfoncent dans le Psychosis de Can et des autres. Stuart Staples y va d’une voix un peu neutre pendant que ses copains se déchaînent - How do I stop - Et puis ils font un brillant retour au groove avec «Trying To Find A Home» qui une fois de plus sonne un peu comme le «For What It’s Worth» du Buffalo Springfield. On a même les violons de «Walk On The Wild Side» ! Quelle télescopage ! Stuart Staples joue les funksters à la voix blanche, il chante à l’adresse du Worth et on entend les tu-tu-tu de Walk. Belle pièce aussi que ce «Just A Day» joué à la bonne franquette d’harmo et à la décadence d’un banjo traînard.

Fantastique ambiance, l’incongruité stupéfie - But I’m not a dog !

Coup de génie sur «The Hungry Saw» avec «Boobar Come Back To Me». Sans doute le plus beau hit des Tindersticks, une chanson complètement envoûtante qu’on réécoute plusieurs fois d’affilée - I picked an old guitar/ I tried to learn that song - Pareil pour «The Turns We Took», extraordinairement violonné et visité par la grâce - It’s time to stop pretending - Pure féerie. Dans l’épais set somptueux «Mother Dear», on entend un killer solo, des pas dans les ténèbres, une nappe d’orgue souterraine et il y règne une tension extrême - It’s not so serious not so serious after all - oh mais ce solo concassé, il faut l’avoir entendu une fois dans sa vie ! Et le poids de «Yesterdays Tomorrows», oh le poids de la voix - Ah all these days where did they go - Il se plaint de la fuite du temps et de tous ces jours qui nous rapprochent de la mort. Encore un bel instro avec «e Type». Eh oui, il s’agit bien de la Jaguar, et donc de London by night. On entend un orgue mécanique de fête foraine dans «The Organist Entertains» et le Vienne d’Arthur Schnitzler revient au devant des nappes de visions. Belle ouverture sur les rondeurs du passé, les seules qui puissent faire rêver.

Pochette mystérieuse pour «Falling Down A Mountain». La toile représente un volcan en éruption ? On ne sait pas. En tous les cas, le morceau titre qui ouvre le bal est un puissant groove trompetté à la nocturnale. On retrouve toute la menace qui fait l’art des Tindesticks. On note même un petite parfum de Babaluma. «Harmony Around My Table» sonne comme un hit énorme. L’accent tranché de Stuart Staples tranche le son en tranches. Il mouille bien ses syllabes tremblées. Bryan Ferry n’a pas cette profondeur de timbre. Avec Stuart Staples, on est en présence d’un singulier mélange de diction aristocratique et d’excellence moderniste. Une sorte de joie émane de la vieille matière et ça claque des mains. S’ensuit un «Peanuts» mélodiquement pur - I know you love peanuts/ So I love peanuts too - Il va chercher ça dans les profondeurs humides de son baryton. On se régalera de «She Rode Me Down», orchestré à la guitare espagnole et aux violons pressés. On assiste à un merveilleux numéro de cirque instrumental. Il règne dans «Black Smoke» une fantastique énergie rock. Stuart Staples fait son Jean Genie avec des chœurs chauffés à blanc et un solo s’en va courir comme le furet. Stuart Staples pique sa petite crise de r’n’b. Oh rien de bien grave ! Puis il chante «No Place So Alone» comme un vainqueur. Il y a presque trop de reverb.

Un petit montage de ciels orne la pochette de «The Something Rain». On suit les Tindersticks à la trace, car on les sait capables de petits miracles. Ils font partie de ces groupes intéressants qui ne cherchent pas le succès commercial, mais qui sont constamment menacés de récupération. Il semble que leur austérité naturelle soit une forme de protection, comme peut l’être celle de Nick Cave, bien que celle de l’Australien soit infiniment plus morbide. Vous trouverez quatre merveilles absolues sur ce nouvel album. À commencer par un chef-d’œuvre hypnotique, «A Night So Still», complètement perdu, crépusculaire, horizontal et donc à perte de vue. Extraordinairement stimulant pour l’esprit, surtout si on consomme des bonbons à la menthe en l’écoutant. Ça nous renvoie à l’époque où on écoutait Tago Mago ou The Bogus Man en se shootant à l’éther. Autre merveille hypnotique : «Frozen». C’est tellement bien foutu qu’on se sent immédiatement concerné. On note l’intro véloce et la vitalité du beat, on sent le jazz sous la cendre. Véritable coup de génie avec «The Fire Of Autumn», chanté en retenue avec des vacillements. Ils vont chercher le suranné de la modernité, c’est extraordinaire, on retrouve la fabuleuse foison de la tension urbaine, ils sont sans doute les seuls à savoir produire un son d’une telle pression. C’est même xylophoné. Ça nous embarque pour Cythère, au hasard de petits accords grattés à la ramasse. C’est intense et ça monte, ça se tend à se rompre. Ils tirent dessus à outrance et ça tient. «Slippin’ Shoes» renoue avec le son original des Tindesticks. Stuart Staples chante à la glotte chaude, le menton rentré dans le col - dance dance dance - on retrouve les couloirs du palais abandonné - hey, ça claque à l’effarant cliquetis de la classe ibérique, ils sont mille fois plus décadents que ne le fut jamais Bryan Ferry - And this feeling breaks/ But my desire to give/ So much that I had to lose - Puis on écoutera «Come Inside» pour entendre Stuart Staples chanter à la plaignante, penché en avant avec des boutons de manchettes imaginaires - Come inside/ I’ve been expecting you - Il espérait donc la revoir ?

On trouve un beau gâteau au chocolat peint sur la pochette d’«Across Six Leap Years». Alors, la réputation de groupe solide tient-elle toujours avec ce nouvel album ? Plus que jamais. Les Tindersticks ont tout simplement ré-engistré des titres anciens à Abbey Road dont le fameux «Say Goodbye To The City» qu’on trouve sur «Waiting For The Moon». Simplement, ils font exploser le morceau - Get in the car babe - Arrive un solo explosé de trompette à la Spike Lee (Mo Better Blues), nous voilà précipités dans un abîme d’anticipation - Stop to call me Dizzy - Une voix de femme se mêle à l’explosion et ça tourne à la fournaise, l’une des plus violentes qu’on ait vues ici bas depuis un set de Gallon Drunk en 2007. Ils reprennent aussi «Dying Slowly» mais sur un groove Tamla, il voudrait exprimer des choses -I would shout it out - et après avoir fait du café et enfilé a pair of pants, il revient à son couplet mortifère - I’m just tired baby/ I just need to lay down - «A Night In» vient aussi du premier album, avec les shoes full of holes et ça devient dans cet album une extraordinaire épopée épique. Il revient à la rue, comme le héros d’un film noir de Mike Leigh (Naked) - So go turn these flat undergroung/ There’s no further down - C’est joué au tourbillon, admirable de désespoir. «I Know That Loving» est aussi un morceau ancien transfiguré. Ça devient ici un groove magique, on dirait presque Question Mark, une sorte de jerk incroyablement inspiré - Do you wanna try and carry on - Stuart Staples fait grimper son cut à la folie du r’n’b des Buffalo avec du white niggah plein la bouche.

Attention avec l’album «Ypres». Il s’agit là d’un disque complètement hors des modes, mais pas hors du temps. On a demandé aux Tindesticks de faire la bande son d’Yprès (Belgique), une exposition permanente qui commémore le souvenir de l’un des champs de bataille les plus sanglants de la Première Guerre Mondiale. Dès qu’on entre dans «Whispering Guns Parts 1 2 3», c’est foutu. L’ambiance funèbre nous happe littéralement. Le seul qui ait été aussi loin, c’est le grand Jacques Lanzman avec «Shoah». Il était allé au bout du cinéma. On ne pouvait plus aller au-delà de «Shoah». À leur façon, les Tindersticks vont au bout de la musique. On entend chanter les violoncelles et une cloche sonne au loin. Aw God, l’enfer est descendu sur la terre. Ce truc sonne comme une sorte de cauchemar inéluctable. La notion de vie de disparaît complètement, au profit de la notion des technologies de la destruction. Pendant que des ingénieurs au service de la patrie perfectionnaient le fonctionnement des armes mécaniques, des ouvriers, des pauvres et des paysans arrachés à leur moyen-âge se faisaient tailler en pièces à la sortie des tranchées, juste après avoir englouti le pâté de lièvre envoyé par les familles. Ils écrivaient au crayon gras sur leur mauvais papier : «Ah ma mie, tu n’as pas idée de ce qu’on endure ici ! Il n’y a plus d’espoir, plus de soleil, le croque-mitaine rôde tout partout...» C’est exactement ce qu’illustrent musicalement les Tindersticks : la fin de la lumière et les carcasses des arbres morts. Avec «Ananas et Poivre», ils jouent une sorte de mélodie malade, disons blanche et tuberculeuse. Dans «La Guerre Souterraine», on entend le grondement d’une menace surnaturelle. C’est là qu’on réalise que la vie ne tient qu’à un fil. Ça gronde tant et si bien que le son chevrote. Le morceau suivant s’appelle «Gueules cassées». Comment illustrer musicalement cet effroyable spectacle ? Le filet de bave au bas du visage effacé ? La corne de brume reprend sa respiration. C’est au-delà du supportable, bien pire que «Johnny Got His Gun» de Dalton Trumbo. La guerre avait rongé l’esprit de l’homme jusqu’à l’os. Si on a le courage, on peut essayer d’écouter aussi «Sunset Glow», qui pourrait être sous-titré «Le Crépuscule des Cadavres». On est loin de Copacabana. En ce temps-là, il valait mieux ne pas être en âge d’être incorporé car on allait à la mort comme les cochons vont à la mort, aujourd’hui encore, dans les abattoirs. Bien sûr qu’ils sentent la mort, de la même façon que le bidasse breton ou clermontois de 1915 qui sentait la mort en arrivant au front. Il croisait tous ces cortèges de corps couverts de charpie ensanglantée qui revenaient des première lignes. T’es foutu mon gars, tire-toi une balle dans la tête, ça vaudra mieux. Et surtout ne te rate pas, parce que sinon tu seras bon pour le peloton et au village, ces sadiques de notables déshonoreront ta famille à jamais.

Il y a tout ça et tout le reste dans ce disque épouvantable.

Le dernier album des Tindersticks vient de sortir. Dans la pochette de «The Waiting Room», Stuart Staples a glissé un petit livret de photos de l’homme à tête d’âne, celui qu’on voit sur la pochette. C’est du pur Pasolini ! L’autre soir au 106, les Tindersticks jouaient principalement les morceaux de cet album. Et d’ailleurs, le dandy n’était plus Stuart Staples, mais Earl Harvin, le batteur noir originaire du Texas. C’est lui qui joue le groove de «Help Yourself», un groove de rêve amplement cuivré - Will you just hep yersééé - La perle du disque, c’est bien sûr «We Are Dreamers». C’est battu aux galères par Earl Harvin - This is not us/ This is not us - Voilà du pur son d’angoisse anticipative et tout se réveille au fur et à mesure. On sent la présence de ce batteur fantastique dans tous les morceaux. Cet album fonctionne comme la nouvelle étape d’un parcours initiatique, celui d’un groupe de pop anglaise qui peut se vanter de n’avoir jamais enregistré un mauvais disque. «The Fear Of Emptiness» tient en haleine avec son sens de l’infini et «How He Entered» renoue avec le big atmosphérix - This is how he came in - Quelle fabuleuse ambiance déviante ! Cette mélopée envoûtante renvoie à certaines choses du Velvet, notamment «The Murder Mystery».

Oh on peut aussi aller fouiner dans les albums solo de Stuart Stapes, mais ce sera sans surprise, car on retrouve évidement le son ambiancier des Tindersticks. Quelques chansons reprises sur «Across Six Leap Years» sortent de «Lucky Dog Recordings», notamment «Marseilles Sunshine» que Stuart Staples chante au baryton - here comes moments - et surgit un solo discret, étrangement beau et hésitant. On trouve aussi sur cet album «Say Something Now», un rock puissant, une vraie débine de son attaqué aux trompettes. Quel show ! «Friday Night» repris dans «Across Six Leap Years» vient aussi de cet album, cut hypnotique en diable et monté sur un riff binaire, avec une douce entrée d’un shuffle de jazz. Il termine avec «I’ve Come A Long Way», funèbre, bien sûr, mais incroyablement attachant. Sa voix tranche. Tout est tellement fascinant, chez Stuart Staples qu’on lui donnerait le bon dieu sans confession. Amen.

Signé : Cazengler, Pinderstick

Tindersticks. Le 106. Rouen (76). 2 mars 2016

Tindersticks. The First Tindersticks Album. This Way Up 1993

Tindersticks. Tindersticks. This Way Up 1995

Tindersticks. Curtains. This Way Up 1997

Tindersticks. Simple Pleasure. Island Records 1999

Tindersticks. Can Our Love. Beggars Banquet 2001

Tindersticks. Waiting For The Moon. Beggars Banquet 2003

Tindersticks. The Hungry Saw. Beggars Banquet 2008

Tindersticks. Falling Down A Mountain. 4AD 2010

Tindersticks. The Something Rain. Lucky Dog Recordings 2012

Tindersticks. Across Six Leap Years. Lucky Dog Recordings 2013

Tindersticks. Ypres. Lucky Dog Recordings 2014

Tindersticks. The Waiting Room. Lucky Dog Recordings 2016

Stuart A Staples. Lucky Dog Recordings 03-04. Beggars Banquet 2005

LE KALIF / ROUEN ( 76 ) / 21 – 09 – 2015

THE APARTMENTS

APARTMENTS A LOUER

Il est des gens sur lesquels le temps ne semble pas avoir de prise. L’exemple le plus connu est celui des vampires, condamnés à l’éternelle jeunesse, un sort qu’on ne leur envie pas. Un autre exemple est celui des Vanilla Fudge qui ont toujours la même tête qu’en 1968. Vampires new-yorkais ? Allez savoir. Il conviendrait d’ajouter à cette courte liste le nom de Peter Milton Walsh, le chanteur des Apartments, groupe australien des années 80 devenu quelque peu légendaire pour sa pop de rang princier.

Approchez-vous de Peter Milton Walsh et vous verrez à quel point ce mec est bien conservé. Il n’est pas très grand. En France, on qualifie ces hommes de taille moyenne de petits gabarits. Il ne porte que du noir, et pas question de voir ses yeux puisqu’il les abrite derrière des lunettes noires. Il se coiffe comme un play-boy, ramassant son subtil fouillis mêchu vers l’arrière du crâne. Il offre en pâture au public l’agréable physionomie d’un jeune premier à peine défraîchi, comme pouvaient l’être Jean-Pierre Mocky ou Marcello Mastroianni à l’approche de la soixantaine. Ce mec a un charme fou et on imagine aisément qu’aucune femme ne saurait lui résister. Mais attention, il veille à taire ce charme, car à aucun moment il n’en joue. Cet homme ne sourit pas. Il semble vouloir s’effacer au profit de ses chansons. Il s’enveloppe d’un voile de mystère.

À certains moments, ce mystère se transforme en grâce. Parlons plutôt d’élégance. Peter Milton Walsh réincarne tout simplement ce vieux dandysme qu’on croyait disparu. Il est probablement le dernier héritier d’une tradition qui remonte dans le temps jusqu’à George Brummel et Jules Barbey d’Aurevilly, Rémy de Gourmont et le baron de Charlus (Robert de Montesquiou), des Esseintes et Dorian Gray, Monsieur de Phocas et Pierre François Lacenaire, puis les deux Francis - Picabia et Scott Fitzgerald - et jusqu’à Brian Jones, Syd Barrett, Kevin Ayers, Tav Falco ou, bien évidemment, Stuart A. Staples.

Pas la moindre petite trace de frime chez Peter Milton Walsh. Rappelons que l’art du dandy consiste justement à ne pas paraître. La seule élégance tolérée est elle de l’esprit. Et c’est bien ce qui frappe lorsqu’on écoute l’album qui l’a fait connaître en France, l’excellent «Drift», distribué par New Rose (comme par hasard).

Il s’agit là d’un grand album de pop mélodique hors du temps. Ça explose dès «Nothing Stops It», un hit planétaire, bien hargneux et emmené aux guitares. Peter Milton Walsh savait déjà allumer les candélabres ! Même chose avec «Over» et «Knowing You Were Loved», deux chansons singulièrement accrocheuses, une sorte de pop qui arrive l’air de rien et qui se révèle absolument fantastique. On a là une pop qui monte au cerveau et qui soûle, comme celle de Syd Barrett sur ses deux albums solo. Bien sûr, le son n’est pas le même, mais l’envoûtement se produit de la même façon. L’ami Atkinson embarque «All Those Stupid Friends» à la seule force de la mélodie. Voilà un son qui se boit avec délectation. Autre hit : ««Could I Hide Here (A Little While)», monté sur une fantastique partie d’accords racés. Voilà de la pop à la Prefab, évidemment, dotée des mêmes envolées extraordinaires, cette espèce de pop surnaturelle qui doit plus à l’enchantement mélodique qu’aux savantes orchestrations - d’où la différence entre les Bee Gees mélodiques et les Zombies orchestraux - On retrouve chez Peter Milton Walsh la classe de Paddy McAlloon. On goûtera encore un peu de groove prefabien avec «What’s Left Of You Now», excellente dérive septentrionale de quart sud-est qui sent bon l’esprit de grand large et qui s’inspire par les trous de nez. On a parfois l’impression d’entendre Paddy le héros et les anges du paradis. Si on entre aussi facilement dans l’univers des Apartments, c’est justement parce qu’ils sonnent comme Prefab et qu’ils disposent du même genre de génie pop. L’ami Atkinson y va de bon cœur, il s’inscrit dans la veine du filon, il sort sur sa guitare une pop miraculeuse. Il s’élève dans chaque cut de manière radicale. Tout est bien sur ce disque, incroyablement bien. Il faut le dire haut et fort, car de nos jours, les disques de ce niveau ne courent plus les rues.

Le premier album du groupe parut en 1985. «The Evening Visits... And Stays For Years». Il est nettement plus transparent que «Drift». Peter Milton Walsh cultivait déjà les ambiances intimistes et il fricotait avec les gens des Go-Betweens et toute une scène dont la presse intellote française allait faire ses choux gras. Walsh utilisait aussi le violoncelle, mais pas à la manière de Roy Wood. Il faut attendre «Great Fools» pour trouver un peu de viande, car c’est joué à la trompette instinctive. Ce mec aime l’exotica classique, ça crève les yeux. Il va au Paddy comme d’autres vont au Burt. Il sait sonner comme un petit chef de pop australo-pithèque - I’m a great fool ! - Il adore s’exprimer en public. Il tape «Speechless With Tuesday» au heavy blues. Il vise clairement le Tom Waits. Il devait écouter ce genre de truc à l’époque. On retrouve la grande pop de Walsh avec «Cannot Tell The Days Apart», une pop très entraînante, presque joyeuse, transgressive au sens propre comme au sens figuré. Il tartine et pose ses jalons pour la grande pop à venir. Puis il crée la surprise avec «Lazarus Lazarus», car voilà du gros garage à la Gloria. C’est incroyable de véracité cacochyme. On se croirait chez Kim Fowley ! Même chose avec «The Black Read Shines», cut sacrément musculeux qu’il chante comme un beau diable.

L’album «A Life Full Of Farewells» s’ouvre sur «Things You’ll Keep» qui sonne comme un hit dès l’intro et qu’il reprend sur scène. Peter Milton Walsh y rappelle le Bowie d’Hunky Dory - Everybody was skinny then/ Nobody said you wouldn’t win - C’est un merveilleux balladif. Dans les chansons de Peter Milton Walsh, il y a toujours quelque chose de profondément mélancolique, mais aussi de chaleureux et d’intime, même si parfois il ne se passe pas grand chose, au plan mélodique. On a le même problème avec Joni Mitchell qui dans chaque chanson crée un monde, mais rarement le frisson. Il faut attendre «End Of Some Fear» pour retrouver une fantastique embardée de pop claquante - There’s a change all around there - Oui, on sent le vent. Ce mec est capable d’éveiller les consciences et de fabriquer de fantastiques pièces d’excavation - The end of some fear ! - On se prélasse les oreilles dans la merveilleuse gadouille de «Thankyou For Making Me Beg» et on admire le poids émotionnel de «Paint The Days White». On sait qu’il ne va pas bien, alors il en rajoute des tonnes et il martèle, mais c’est un artiste. Tout est plombé à l’extrême comme dans les disques les plus pénibles de Nick Cave. Et soudain, une merveille surgit des brumes ! «All The Time In The World» est un vieux groove de croon shooté aux trompettes. Il chante d’une fantastique voix d’allant dans l’embrasure d’une porte de ciel - All the time in the world/ How are you gonna kill it ? - Il raconte l’histoire d’un mec qui part à la retraite.

«Apart» sort en 1997 avec sa pochette jaune. Pas n’importe quel jaune puisque c’est le jaune primaire. Peter Milton Walsh attaque avec «No Hurry», une mélodie hantée par les accents faubouriens de Melody Nelson et sa lente montée de sève, basses devant toutes. Oh cette voix prégnante de pregnency ! Il laisse la basse rebondir au premier plan. Une sorte de dandysme prévaut à la prévalence, comme chez les Tindersticks et des grosses ambiances traînent comme les haillons d’une rode de soie. «Breakdown In Vera Cruz» est le groove de rêve absolu, grandiose et orchestré à la trompette en or. Peter Milton Walsh est une sorte de visionnaire, il travaille ses horizons mélodiques à la manière de Phil Spector, la basse roule comme la houle - The day goes no longer/ The night comes so late - Il règne un parfum d’Under The Volcano et de Malcolm-Lawrynisation des choses - Leave tomorrow/ I mean no hurry - Mais il n’a pas d’argent. Dans «To Live For», il évoque le fameux something to live for dont on est tous en quête. Avec «Welcome To The Walsh World», il livre une sorte de groove délétère égaré dans des labyrinthes, sans aucun espoir de retour - Each time we breathe we tear along with pain - Quel désespoir ! Il décrit l’horreur absolue de la vulgarité de la condition humaine - Fuck shit breasts - On sent une fantastique détermination dans «Friday Rich/Saturday Poor», bien monté sur la ligne de basse et dans «World Of Liars», les banjos font la loi - It’s a world of liars - Il chante au meilleur laid-back d’Australie. Puis avec «Cheerleader», il fait son dub de bassmatic. Il est marrant, car il est dessus. Il boucle avec «Everything Is Given To Be Taken Away», qui sonne comme une évidence, car lancé à la traînarderie d’une note de piano esseulée. C’est du jazz de stand-up et Peter Milton Walsh chante à la sourdine décatie. Il finit ça au groove de jazz de pin-pin pin pink. Admirable !

«Seven Songs» fut enregistré à paris en 2012 à la Maison de la Radio. Sur les sept chansons, quatre sont exceptionnelles, à commencer par la resucée de «Things You’ll Keep», certainement l’un de ses plus beaux hits. C’est admirablement orchestré. Peter Milton Walsh fait ses grands aow élégiaques. Il adore se répandre à la surface des choses. C’est un mentor d’orgue mystique de la mélancolie. Il gratte «World Of Liars» à coups d’acou selon un beau fil mélodique - And didn’t we care/ In a world of liars - Non, évidemment, we didn’t care. Il enchaîne ça avec le fabuleux «On Every Corner» - I look for you on every corner - Sa version est moins flamboyante que sur «Drift», car il manque les vagues de cuivres. «Every Day Will Be New» sonne comme un vieux hit fatigué, suivi par la trompette de La Strada, jusqu’à la sortie du village. C’est d’une tristesse insondable. Et même cosmique.