08/02/2017

KR'TNT ! ¤ 315 : JAMES LEG / PETE OVEREND WATTS / LES ENNUIS COMMENCENT / BROKEN FINGAZ / DÄTCHA MANDALA

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 315

A ROCKLIT PRODUCTION

09 / 02 / 2017

|

JAMES LEG / PETE OVEREND WATTS LES ENNHUIS COMMENCENT / BROKEN FINGAZ DÄTCHA MANDALA |

Le legs de Leg

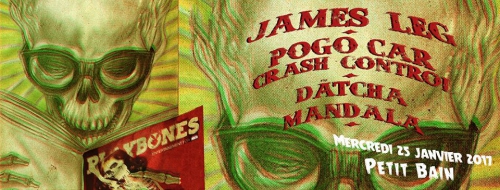

— T’as écouté le nouveau James Leg ?

— Ben non...

— Y s’appelle Blood On The Keys. T’as le même son que sur les albums précédents. Ça démarre avec un cut sacrément voodoo, «Ain’t You Hungry», battu à l’anticipation tribale et admirable de tension boogalo. Y fait aussi une curieuse reprise de Mungo Jerry, «Mighty Man», avec Reuben Glaser à la guitare, un mec qu’a joué dans Pearlene et Cut In The Hill Gang. Comme Y se veut possédé, Y dramatise le chant à outrance et Y va même parfois sonner comme Tom Waits, t’as qu’à voir !

— Y fait comme Y veut, c’est un grand garçon.

— Y balance même une valse à six temps violonnée par des gens du voyage. Finalement c’est sur le gospel d’orgue qu’Y fait la différence, t’as qu’à écouter «I’ll Take It». Y chante ça à l’éraillée, comme un ogre. Oh pis Y refait du gospel d’orgue bien poundé avec le morceau titre en B. Mais Y se jette trop dans la bataille, Y chante avec trop de ferveur et franchement, on ne lui en demande pas tant.

— Te fais pas chier à écouter ses albums, poto ! Vas donc le voir sur scène, tu verras un mec qui s’exacerbe tout seul derrière ses deux claviers, un frétilleur qui tient même pas en place, un mec qui vibrillonne et qui frémit de tous ses atomes d’eau de d’hydrogène nucléaire, tu le verras hennir comme un étalon fumant sorti d’un combat teutonique sur un lac gelé alors que le ciel est d’un gris tellement anthracite qu’il fout même les chocottes aux plus courageux soudards de la piétaille, ceux qui attendent massés à l’orée du bois voisin qu’on leur donne l’ordre d’aller achever les chevaliers désarçonnés, oui, tu verras des trucs dont t’as même pas idée, sur scène tu verras ce mec vivre, il vit de toutes ses forces, il est tendu, teigneux, assis pas assis, on ne sait plus, il est dans les positions intermédiaires de jambes fléchies, comme le séminariste qui n’ose plus s’agenouiller devant l’autel parce qu’il sent qu’il perd la foi, et il claque des dents, le gredin, il grelotte de plaisir et de terreur mêlées car il sent sur sa nuque le regard glaçant de cet enfoiré d’archidiacre qui rêve de l’envoyer au bûcher, oui, mec, avec un lascar comme le Leg tu voyages dans les circonvolutions du temps qui passe et qui n’en finit plus de ne pas repasser, il joue des milliards de notes hurlantes qui te replongent dans les catastrophes et les pillages, dans les écroulements de civilisations, les tourmentes et les pestes de l’an mil, dans les échos profonds des prêcheurs fous et dans une litanie de notes malingres, celles des orgues de barbarie qu’on jouait au pied du gibet de Montfaucon, ah oui, tu les verras, ces vieilles femmes en guenilles, elles viennent à pas de loup ramasser la mandragore au pied des potences, tu entendras cet incroyable capharnaüm de cris de corbeaux, ceux qui se massent sur la poutre haute de la potence et qui d’un claquement d’aile sinistre descendent à tour de rôle picorer les yeux des Villon et des Villard à peine refroidis, tu entendras couler dans ta cervelle la musique de ce monde si atrocement vieux et si terrible, ce vaste monde boursouflé et chargé de charniers et dis-toi bien qu’aucune matinée de printemps ne saura laver l’affront que les hommes font à Dieu, alors lui le Leg, Y chante et Y joue dans cette clameur insensée, il plaque ses deux mains comme de grosses araignées blanches sur ses deux claviers et il swingue comme un démon échappé d’une église en flammes, tu verras la colère s’incruster comme la crasse dans les plis de sa peau, tu verras son visage grimacer dans des grésillements de graisses qu’on brûle, tu verras ses cheveux couvrir son visage ruisselant et trempé de fièvres comme celui d’un crucifié, il libère la vie et il libère la mort, il plaque ses accords et la musique descend la rue Rebeval jusqu’au boulevard de Belleville comme cette marée de rats, crrrrric crrrrric, et tout ce raffut de tohu-bohu du diable assourdit un petit peuple déjà terrorisé, oui complètement terrorisé à la seule vue de cette marée de puanteur et d’horreur poilue, galeuse et carnassière, porteuse de tous les germes les plus immondes, c’est le cauchemar le plus noir de l’humanité, la rédemption impossible, l’affront qu’on ne peut laver, cette musique charrie l’ombre et la lumière, et sur sa croix, le Leg ne se débat pas, il plonge en son âme et conscience à la source de l’essence divine et produit une sorte de miracle, et comme les soufistes, il entre en transe, son corps ne tournoie pas, mais sa musique tournicote à la folie, les volutes s’encorbellent et se byzantisent, les vagues s’épousent pour le meilleur et pour le pire, les pluies fines succèdent aux déluges, mais dans une sorte de suite médiévale jaunâtre et verdâtre, les deux grosses araignées blanches dansent au bout de deux bras tatoués de numéros, ouais, comme à Dachau, et là sur le bras droit, tu verras un gros crâne tatoué à l’encre de Chine de barre d’immeuble de la Courneuve ou du Balnc Mesnil, c’est un Jolly Roger, camarade, il flotte au sommet du mât de cette barcasse de fortune que tu vois croiser là-bas, dans la brume, au large des côtes de Virginie, et dedans qui tu as, mais oui, Barbe Noire, avec ses fumerolles dans les cheveux et ses dix mousquets passés dans la ceinture, ben oui, tu l’as reconnu, James Leg c’est Barbe Noire à l’orgue, mais c’est aussi le Destouches des touches, tu l’as bien compris, il ne joue pas de la pop, mais il se répand en logorrhées de shuffle, il graham-bondise le brian-augerisme, il gospellise le Mose Allison à tort et à travers, juste pour aller pulser dans sa rue, il sacralise ce que tu appelles le gospel d’orgue pour mieux circoncire la concision, il réclame des clameurs, il prêche le Bach à la truite et il ouvre les vannes d’un monde antédiluvien, il nous refait le coup de la Grande Arche, pas celle de la Défense, pomme de terre, mais celle du mont Ararat, quand cette brute de Noé construisait son container géant en bois goudronné, et à ton avis, comment se fait-il que les deux crocodiles n’aient pas mangé les deux moutons, c’est pourtant simple à comprendre, réfléchis une minute, le Leg, Y jouait déjà du gospel d’orgue en ce temps là et il universalisait bien avant tous les autres, il n’y a absolument rien de prétentieux là-dedans, parce que si tu l’écoutes, tu te retrouves dans la rue grouillante de vie, tiens, une autre, celle du Faubourg Saint-Denis, par un beau matin de printemps, très tôt, et tu vois des légumes pourris et de déchets de viande que n’ont même pas fini les chiens joncher le trottoir et les caniveaux, et alors, ben alors t’es obligé de marcher dedans tellement t’en as, il n’est même pas huit heures et déjà grouillent de partout des ashkénazes et des nazes, des nonces et des gonzes, des bonzes et des bons hommes, des brutes et des bites, des blafards et des bluffeurs, des brêles et des belles, t’as de tout, c’est dingue, des babas et des bobeaufs, t’as déjà tout le peuple de paname dans les trois rues du quartier à pas d’heure et les mecs en tabliers te proposent des kilos d’oranges à pas cher, et ça sent la viande fraîche à l’étal du boucher halal, et t’as le flux qui gicle de plus belle sous la pression du shuffle d’orgue, tu sens palpiter la vie alors que passent des solofistes, des sinistrés, des simagrées, des saloupiaux et des salopardes, des salmigondis, des célébrités, des seigneurs des anneaux, des sales mecs et des sales cons, des singes savants, des seulâbres et des sous-préfets, des sectaires, des sans-culottes et des Jeanfoutre, des sabrés de la vie, des soulographes, des systématiques, des saint-simoniens, oui surtout des saint-simoniens, qu’est-ce que tu crois, et des similitudes, des amplitudes, des latitudes, t’as le monde entier qui grouille et qui vaque vaille que vaille autour de toi, tu as tout le délire shakespearien d’Horatio et cette maudite philosophie qui bouillonne dans sa purée, oui, cette purée fumante que déverse sur le monde Louis Ferdinand Leg, il te lègue son legs, tu peux tendre les mains et ouvrir la bouche, c’est pour toi, il te le donne, non, non, non, il ne veut rien en échange, prends ce qu’il te donne, prends, mais prends donc, ne te pose pas la question de ceci ou de cela et du patin-couffin de mes amygdales, prends, c’est à toi, il est comme ça, le Leg, il donne sans rien attendre en retour, c’est pas son genre, et pire encore, c’est assez rare, mais c’est comme ça, et tu l’offenseras si tu hésites une seule seconde, alors ne l’offense pas, amigo, car il pourrait s’encolérer et je ne conseille à personne de provoquer ça, n’attise pas sa rage, il ravage déjà assez de contrées comme ça, oh et puis une chose qu’il ne faut pas oublier, il peut même te transfigurer le psychédélisme, ça fait partie de son panel de sortilèges, tu le vois à certains moments écraser une pédale wha-wha comme s’il écrasait un mégot sur la moquette du grand hall, au Georges V, et paf il te fait Hendrix, mais pas un Hendrix à la petite semaine, diable non, et il te fait le Grand Jeu hendrixien à la Gilbert-Lecomte, celui qui se nourrit de tous les excès pour aller exploser le cosmos littéraire dans les tourbillons d’étoiles, pshhhhhhn pshhhhhh, tu vois, comme ça, et son sbire, son âme damnée le batteur se met à mitch-mitchelliser le beat avec une constance qui en dit long sur sa détermination, et te voilà groové comme pas deux, gros-Jean comme devant, et tu fais quoi, t’as déjà pensé à ce que tu allais faire dans ce genre de situation, non, évidemment, car tu es pris de court, alors c’est pas compliqué, compagnon de tranchée, tu te laisses aller et surtout, surtout, surtout, tu oublies de réfléchir, tu te figures que tu deviens un rat, crrrrrriii crrrrriiii, paumé au milieu de la multitude de rats qui descend la rue machin dont je te parlais tout à l’heure pour aller rejoindre les autres armées de rats lancées à la conquête de Paname et tu te sentiras joyeux, car justement tu oublies enfin de réfléchir, et Louis Ferdinand Leg, c’est à ça qu’il sert, à rien d’autre, il t’ampute de ton cerveau et donne carte blanche à ton corps, à ta peau, à tes pores de gros porc, alors tu te mets à vivre pour de vrai, tu n’appartiens plus à l’espèce maudite et honnie de Dieu, tu grooves dans l’apesanteur de l’anonymat retrouvé, tu n’as plus de carte d’identité, plus de poule, plus de compte en banque, t’as même plus de bite ni de bottes, t’en as plus besoin, ni de clés de bagnole, t’as plus un rond, t’as même plus besoin de rhum pour supporter quotidiennement ta médiocrité, ni besoin du dernier album de James Leg puisque tu n’as plus rien, rappelle-toi, Léo disait exactement la même chose, il y a quarante ans, il n’y plus rien, plus-plus rien, plus de liquide sénescence, plus de sextants d’alarme, tu es un rat, il n’y a plus rien, plus de catéchisme ombilical, plus d’ombilic des limbes, plus de renversement des réacteurs abdominaux, Léo et Leg c’est la même chose, oui, parfaitement, ces deux-là t’aident à échapper à tout ce qui te semble avoir de l’importance et qui n’en a pas, pas la moindre, ouvre un peu les yeux, camarade, examine cinq minutes ta gueule dans un miroir et demande-toi comment t’as fait pour en arriver à ressembler à rien, à moins que rien, et rappelle-toi ce que disait ce vieux pédé génial qu’était Gide, il te le disait bien avant le Congo et le fameux voyage en Ursse, que l’importance soit dans ton regard et non dans la chose regardée, alors regarde les deux araignées blanches écraser les touches de Destouches et tu t’échapperas de la cage du grand laboratoire urbain, tu fuiras cette modernité à la mormoille pour aller rejoindre le flot de la vie qui grouille au bas des rue de ta cité déliquescente, et pourquoi tu crois que Louis Ferdinand Leg Y fait du gospel d’orgue, ben oui, Y l’a entendu ça dans les églises noires chez lui, là-bas, en Amérique, et là tu réalises soudain qu’on monte encore d’un cran dans les phénomènes échappatoires, car le peuple nègre n’avait que ça et rien d’autre pour briser ses chaînes et échapper à la tyrannie sanglante des patrons blancs dégénérés, alors oui, tu peux parler de musique sacrée, ton Destouches des touches Y ne joue pas autre chose, Y fulgure le gospel d’orgue et comble d’orgueil, Y cherche même pas à se faire passer pour un nègre, c’est incroyable, au moins, Y l’a cette décence de la prestance, et le père Moreau, tu sais, le patron du PMU, Y parlait pas de décence de la prestance, mais de savoir-vivre savoyard.

Signé : Cazengler, légataire grabataire

James Leg. Le 106. Rouen (76). 27 janvier 2017

James Leg. Blood On The Keys. Alive Natural Sound Records 2016

Overend is over

Part one

Nous savions tous en 1966 que Brian Jones était l’âme des Stones. De la même façon, nous savions tous que Pete Overend Watts et Guy Stevens étaient l’âme à deux têtes de Mott The Hoople. Sans eux, pas de Mott, pas de rien du tout.

Guy Stevens rêvait d’un groupe original, avec un son anglo-américain. Il avait déjà sous la main un gang de deadly punks chevelus - Overend et ses potes Buffin, Mick Ralph et Verden Allen - et il passa une annonce pour recruter un chanteur. Ian Hunter arriva pour l’audition. Il portait des sandales et ne ressemblait à rien. On dit que ses lunettes noires lui sauvèrent la mise.

Le pote Pete vient de tirer sa révérence. Mais dans l’esprit des fans de Mott, il est toujours vivant. Oh, il suffit juste de remonter quelques années en arrière et d’aller traîner à Acton, dans l’Ouest de Londres, en 1974, l’année où Mott The Hoople, alors au faîte de sa gloire, vient de splitter. Argh !

Pour descendre chercher des clopes le matin, Pete Overend Watts doit se faufiler à travers les amplis entreposés dans le petit escalier de son immeuble. Eh oui, il y a de cela quelques jours, ces bloody fucking roadies avaient débarqué sans prévenir et largué tout le matériel de tournée sur le trottoir. Pete vécut ça comme une double catastrophe. Non seulement, Mott The Hoople venait de splitter, mais il n’avait pas assez de place pour ranger tout le matériel. Seules ses basses et sa garde-robe sont à l’abri. Tout le reste encombre l’escalier.

Sale temps pour les héros. D’autant que les raisons du split ne sont pas jojo. On avait fait comprendre au groupe que pour survivre, il devait s’installer aux États-Unis. Pete refusa catégoriquement d’aller s’installer dans ce pays qu’il déteste. À prendre ou à laisser ? Fuck that ! Par contre, Ian Hunter et Mick Ronson acceptèrent d’émigrer pour relancer leur carrière, laissant Pete, Buffin et Morgan Fisher sur le carreau. Largués comme de vieilles chaussettes.

Complètement fauchés, déchus de leurs statuts de rock-stars et privés de la moindre perspective, nos trois vieilles chaussettes continuent de se voir, mais l’enthousiasme brille par son absence. Alors, Pete décide de réagir. Il revêt sa vieille tenue de centurion du XXIème siècle : combinaison de cuir rouge cerise largement ouverte sur la poitrine et spectaculaires platform-boots blanches. Il secoue ensuite une bombe de peinture de carrosserie couleur or et s’asperge les cheveux. On frappe à la porte. Il ouvre. Buffin et Morgan Fisher n’en reviennent pas !

— Good Lord, Wattsy ! Qu’est-ce tu fabriques en costume de scène ?

— J’ai une bonne nouvelle, les amis, on redémarre le groupe ! Prêts à faire shaker the jewellery ?

— Quoi ? Mais t’es complètement dingue !

— Asseyez-vous, les gars, je vais vous expliquer.

Buffin bat le beurre dans Mott The Hoople. Son physique de gamin lumineux le rend particulièrement attachant. Ses longs cheveux fins et son sourire angélique font de lui une sorte de créature préraphaélite. Contrairement à Buffin, Morgan n’est pas l’un des membres fondateurs du groupe. Il a remplacé Verden Allen à l’orgue. Morgan se distingue à sa façon : il porte le cheveu court, une moustache blonde et d’élégants costumes trois pièces. Au sein de Mott The Hoople, il semblait au début un peu dépareillé. Par contre, Pete incarnait Mott, beaucoup plus que Ian Hunter ou Mick Ralph. D’abord par son allure de rock-star. Sa haute stature, ses mises extravagantes, ses cheveux longs systématiquement teints, son sourire radieux de star du cinéma et son poitrail velu constamment offert en spectacle focalisaient l’attention. Il fut le premier en Angleterre à oser porter des platform-boots surdimensionnées, bien avant Elton John, Sweet et Slade. En prime, Pete bouillonnait d’idées. Comme Bowie, il incarnait la modernité du rock anglais. Son rayon d’action s’étendait du design des guitares au concept du jeu d’échecs en 3D, en passant par un vaste choix de noms de groupes, des innovations scéniques complètement farfelues et des idées de morceaux à la fois classiques et flamboyantes. Pour mesurer le génie baroque de Pete, il suffit simplement de jeter un coup d’œil sur le ratelier où sont rangées toutes ses basses. La plus spectaculaire est sans doute celle en forme d’oiseau argenté, qu’il a baptisée the beast. Il s’agit d’une énorme basse faite de deux grosses planches de contreplaqué contrecollées, recouvertes d’une feuille de métal sur laquelle il a monté un manche monstrueux. Pendant longtemps, Lemmy voulut la racheter.

— Wattsy, t’aurais pas dû te repeindre les cheveux... Tu vas les abîmer... T’as l’air d’un vieux clown...

Pete sourit. Une grande bonté émane du personnage.

— Je vous propose d’avancer. Vous le savez, l’homme qui n’avance pas recule. Je ne vois pas d’autre solution que de remonter le groupe. Êtes-vous d’accord ?

— Oui, évidemment, mais il faut trouver un chanteur et un guitariste pour remplacer ces lâcheurs d’Hunter et de Ronson... Et puis, comment peut-on s’en sortir sans Guy ?

Buffin n’a pas tort. Pete le sait bien, lui aussi. Sans Guy Stevens, Mott The Hoople n’aurait jamais pu quitter la seconde division des groupes anglais. Collectionneur de disques et disc-jockey renommé, Guy Stevens joua à la fin des sixties un rôle prédominant dans l’émergence de la scène rock anglaise. Il commença par animer Sue records, un label qui soutenait des artistes de r’n’b complètement inconnus en Angleterre. Il s’associa ensuite avec Chris Blackwell, le fondateur d’Island Records, pour produire les groupes auxquels il croyait. Doué d’un flair infaillible, Guy dénichait les oiseaux rares. Il produisit le premier hit des V.I.P’s, «I Wanna Be Free», une reprise de Joe Tex, puis le premier album de Free, puis le premier album des V.I.P’s devenus les Spooky Tooth. Il mit aussi Keith Reid et Gary Brooker en relation et baptisa le groupe Procol Harum. Il se mit ensuite en quête d’un groupe qui pouvait sonner à la fois comme Dylan et les Stones. Ce groupe n’existait pas. Guy eut l’idée de le monter de toutes pièces, puis de le baptiser Mott The Hoople, en s’inspirant du roman de science-fiction de Willard Manus. Il produisit les trois premiers albums de Mott qui ne rencontrèrent qu’un succès d’estime. Ce n’est qu’à partir de Brain Capers que le public anglais commença à prendre Mott très au sérieux. Il faut dire que Guy créa les conditions pour que l’album sorte de l’ordinaire. Il sema tout simplement le chaos dans le studio, déguisé en Zorro et courant partout en tirant des coups de pistolet à eau. Guy voulait que ce disque jaillisse du chaos. Il rêvait d’un son extrêmement primaire. Le résultat dépassa toutes les attentes. Brain Capers compte aujourd’hui parmi les fleurons du rock anglais des seventies, certainement la période la plus prolifique de l’histoire du rock.

Pete reprend son rôle préféré, celui de Superman. Il recule de quelques mètres, fait un bond en l’air et retombe souplement devant ses deux camarades :

— Whizzzzzzzzz ! On va s’appeler Shane Cleaven & the Clean Shaven !

Morgan rigole :

— Fais gaffe, Wattsy, un jour, tu vas te péter les chevilles en sautant avec tes boots.

Buffin fait la moue.

— J’aime pas trop ton Shane machin. Tu nous sors toujours des noms qui sonnent comme des gags. Pourquoi ne garderait-on pas notre nom ? On l’abrège... Mott, ça sonne bien, non ?

— D’accord, Buffin. Mott, c’est mimi. Pour la guitare, j’ai pensé à Nils Lofgren. Et au chant, je verrais bien Stevie Wright, tu sais, le mec des Easybeats... Comme ça, on devient un super-groupe et on brûle les étapes. Wooooozzz ! On passe à la une du NME, on saute dans un jet et on remplit le Shea Stadium ! À nous les do-do, à nous les dollars !

Buffin refait la moue.

— Mais pourquoi tu vas toujours chercher des putains de guitaristes américains ? Ça ne peut pas marcher. On a une spécificité, Wattsy, tu sembles l’oublier. Avant, tu voulais faire venir des gars comme Joe Walsh, Tommy Bolin, Ronnie Montrose et même Leslie West, pour remplacer Mick ! Pourquoi pas Johnny Thunders, tant que tu y es ? Tous ces mecs prennent des drogues. Non, il nous faut un vrai guitariste anglais, un mec qui sort des banlieues de Londres, comme nous. On est des petits branleurs de quartier, Wattsy, ne l’oublie pas.

— T’as raison, Buffin. J’aimais bien Ronson, mais son caviar et son frigo rempli de bouteilles de champagne me donnaient la nausée. Demain, je mets une annonce dans le Melody Maker ! Here we go !

Pete, Buffin et Morgan font passer des auditions. Ils portent finalement leur choix sur Ray Major, le guitariste d’Hackensack, un groupe de deuxième division. Pete se frotte les mains. Ray a une bonne dégaine, des cheveux longs et une technique solide. Pendant un temps, Pete cumule les fonctions de bassman et de chanteur, mais il ne parvient pas à renouer avec l’aisance qu’il montrait lorsqu’il embarquait Mott The Hoople dans son fabuleux «Born Late ‘58». Il préfère s’effacer derrière une nouvelle recrue, le chanteur Nigel Benjamin.

La fine équipe part en tournée aux États-Unis. Ils jouent en première partie de groupes renommés qu’ils mettent dans l’embarras. Comment ose-t-on monter sur scène après Mott ? Déchaîné, Pete multiplie les extravagances. Il s’envole sur scène et plane au dessus du public en labourant le manche de son énorme basse. Des flammes jaillissent des talons de ses platform-boots. Il se repose sur les planches et jette sa basse en l’air. Elle voltige et il la rattrape au vol, juste au moment du break. Fascinés, les journalistes commencent à délirer. Certains affirment avoir vu Pete voler, cape au vent, entre les buildings. D’autres racontent que Pete ramène plusieurs filles à la fois dans sa chambre d’hôtel. Il commence même à recevoir des propositions d’Hollywood pour des remakes de Tarzan, d’Iron Man et de Captain America. Il les décline avec courtoisie, arguant qu’il doit prendre le temps d’y réfléchir. En réalité, Pete préfère rester fidèle à ses amis.

Malgré tout ce battage, ils rentrent bredouille à Londres. Pour une raison qui leur échappe, Mott n’intéresse pas le rock business.

Buffin et Morgan retournent voir Pete chez lui, à Acton. Le moral est au plus bas. Mais Pete ne désarme pas. Il monte sur le frigidaire et saute à travers la pièce. Whizzzzzzzzz !

Morgan comprend tout de suite :

— Tu viens d’avoir une nouvelle idée, Wattsy ?

— Cette cruelle panthère noire qu’on appelle l’évidence vient de me sauter à la gorge : nous allons prendre un nouveau départ. Première chose : débarrassons-nous de notre vieille peau. Mott, ça commence à sentir le moisi. Tournons-nous vers le futur. Frappons un grand coup en adoptant un nouveau nom pour le groupe ! Que pensez-vous d’Elegant Mess ?

— Non, trop sarcastique.

— C’est vrai. The Chauvinist Pigs ?

— Non, trop politique.

— Bon, alors... The Strummer Cakes ?

— Et pourquoi pas les Flying Bananas, tant que tu y es ?

— C’était pour rire, Buffin... J’ai une autre idée qui va vous plaire : The British Lions !

— Ah ouais, pas mal !

Ils contactent John Fiddler, le guitariste chanteur de Medecine Head, un groupe devenu culte grâce au soutien de John Peel et de son label Dandelion. Pete demande cependant à John Fiddler de revoir son look. En effet, le candidat porte encore des lunettes, une moustache et des cheveux beaucoup trop longs. Excité par la perspective de jouer avec les survivants de Mott The Hoople, John se fait couper les cheveux, rase sa moustache et enfile des platform boots. Ils montent rapidement un répertoire habilement saupoudré de reprises classieuses, comme par exemple «Wild In The Streets» de Garland Jeffreys et «International Heroes» de Kim Fowley. Le groupe entame une tournée anglaise et fonce, tel un paquebot fellinien, à travers un océan d’indifférence. Ils ont beau réhausser les talons de leurs platform-boots, jouer comme des lions et rajouter des reprises du genre «So You Wanna Be A Rock’n’Roll Star» des Byrds, rien n’y fait. Le public se tourne vers la scène punk, alors en plein essor. Les British Lions passent pour des vieux schnocks.

Retour à Acton. Morgan ne parvient pas à surmonter son amertume.

— Cette fois, c’est mort, Wattsy, par la peine de nous faire ton numéro de cirque.

Pete commençait à escalader l’un de ses gros juke-boxes pour sauter à travers le salon. Il redescend.

— Dommage pour vous, j’avais une nouvelle idée... Je suis sûr qu’elle vous aurait intéressé...

— C’est pas ça le problème, Wattsy. On est trop vieux. On passe pour des has-been. C’est horrible. Regarde les kids dans les rues. Ils portent des T-shirts marqués «I Hate Pink Flyod». On fait partie du lot, tu sais. Le pire, c’est qu’on n’a pas un rond et on finit l’année avec une ardoise aux impôts. J’ai décidé de quitter ce pays de merde.

— Tu comptes aller où, Morgan ?

— Probablement au Japon...

— Et toi, Buffin ?

— Oh, je reste dans les parages, t’inquiète pas. J’ai un contact pour entrer au service d’une maison de disques comme producteur...

— Quoi ? Toi dans la production ? Quel gâchis ! Tu es l’un des meilleurs batteurs de rock anglais !

— Oui, c’est possible, Wattsy, mais je tire trop la langue. Je commence à en avoir marre. Ça fait quinze ans qu’on vit avec 75 £ par semaine. Regarde, t’as revendu toutes tes guitares pour pouvoir payer tes factures. On t’aime bien Wattsy, mais c’est pas la peine de nous brancher sur ta nouvelle idée. On jette l’éponge. C’est trop dur.

— Vous savez pourtant qu’on est les meilleurs. Les Stones n’ont jamais eu le son qu’on avait sur scène.

— Qu’est-ce que tu comptes faire, Wattsy ?

— Embaucher Keith Richards comme guitariste et Bob Dylan comme chanteur ! Ils ont toujours rêvé de nous avoir comme section rythmique. Ça ne vous paraît pas évident ? On passe à la une du NME, on saute dans un jet, on remplit les stades américains et on achète plein de guitares, comme dans le temps. J’ai écrit une bonne dizaine de chansons. Rien que des tubes ! J’ai même remis au point ma bandoulière élastique. C’est un nouveau système. Avec ça, je peux jeter la basse vers le sol sans qu’elle ne me rebondisse dans les dents.

— Non, Wattsy, ce n’est pas le sens de ma question. Qu’est-ce que tu comptes faire dans le civil ?

— Bon, alors on arrête ?

— On te l’a expliqué, mais tu n’écoutes pas.

La vie reprend son cours. Pendant quelques temps, Pete tient un petit stand à Portobello. Il y écoule péniblement sa collection de platform boots. Puis il se retire à la campagne et se recycle dans la pêche à la carpe. Il finit par faire la une d’un journal local en brandissant une prise monstrueuse. La photo le montre souriant et coiffé d’un petit chapeau. La carpe fait plus d’un mètre. Jamais encore les gens du coin n’avaient vu une carpe aussi énorme.

Signé : Cazengler, Overenda en alu

Pete Overend Watts. Disparu le 22 janvier 2017

*

1

Mon ami le Commissaire est entré sans frapper dans ma chambre. A peine avais-je ouvert un oeil glauque qu'il m'a vigoureusement houspillé :

- Ah ! Ah ! Je croyais que les rockers ne dormaient jamais, debout grosse couleuvre ! J'ai dégoté huit jours de repos. On en profite !

- Euuuuu ! C'est quoi cette valise que tu as posée sur la table de nuit !

- Cadeau maison ! Pas de perfecto aujourd'hui ! Regarde ce que je t'ai apporté !

- Quelle horreur ! On dirait des costumes de CRS !

- Des authentiques ! Des vrais ! Je les ai fauchés ! Tu en enfiles un direct et moi l'autre !

- Tu crois que...

- Pas le temps de t'expliquer, mais aujourd'hui je réalise le rêve de ma vie ! Allez hop, on part !

Et voilà pourquoi quelques minutes plus tard la Teuf-Teuf fonçait vers les plages de la Grande Bleue à toute vitesse. Durant le trajet, alors que nous remontions une bretelle d'autoroute à contresens, l'intarissable Commissaire s'est livré à quelques confidences !

- Tu sais, si je suis rentré dans la police, ce n'est pas pour mon amour immodéré de l'ordre, au fond de moi je suis un démocrate, à la base depuis tout petit je voulais devenir CRS, pas ceux qui tapent sur les manifestants, non, ceux qui surveillent les plages en été, tu comprends le prestige de l'uniforme sur les baigneuses c'est imparable, mais quand j'ai passé les tests, ils m'ont dit que j'étais trop intelligent, et puis je ne savais pas nager, du coup ils m'ont bombardé Commissaire.

- Sûr qu'il n'y a rien de pire qu'une vocation contrariée ! Un rêve d'enfant brisé, quelle honte !

- Oh je ne me plains pas, j'écrase les piétons sur les passages cloutés en toute impunité, je revends la cargaison des dealers que je pince, je prélève les tableaux de maître sur le butins de cambrioleurs, je fais sauter les distributeurs de billets à l'explosif, la routine quoi !

- Je sais, mais tu ne pousses pas le bouchon un peu loin parfois ?

- Ne t'inquiète pas j'ai des dossiers sur la moitié des hommes politiques du pays, encore mieux qu'une assurance tout risque.

2

Une fois sur place j'ai un peu déchanté. Faisait pas chaud dans la guérite qu'un vent froid et violent secouait méchamment. Certainement le même aquilon qui avait décroché Keith Richards de son cocotier, de grosses vagues colériques s'écrasaient sur la plage déserte, et la température devait avoisiner le zéro, brrr !

- Voudrais pas te contrarier, mais ton idée me semble un peu foireuse, en février les naïades aux seins nus, même avec tes jumelles militaires super puissantes, ce n'est pas la saison idéale pour se rincer l'oeil !

- Le QI des rockers n'est plus ce qu'il était. Me prendrais-tu pour un cave à fromages ? Tu regardes du mauvais côté !

- Parce que tu crois que les filles du coin se promènent complètement à poil dans les dunes sableuses hérissées de bosquets d'ajoncs impénétrables et urticants avec un ressenti de température de moins quinze degrés !

- Commence par te taire, braque tes longue-vues et attends, je te promets des merveilles ! En attendant plus un mot, et arrête de bouger, tu finiras par nous faire repérer.

3

Au bout de trois heures, frigorifié jusqu'à la moelle, je commençais à trouver le temps long, et proposai au Commissaire d'opérer un mouvement de repli vers un bar accueillant. L'a à peine bougé les lèvres pour me répondre, mais ce qu'il m'a murmuré dans l'aigre bise valait le détour.

- Surtout pas, début février c'est la saison des accouplements et je pense que tu ne voudrais pas manquer cela !

- Tu sais la reproduction des mouettes rieuses, ça ne m'a jamais fait rire !

- Les rockers sont vraiment de plus en plus bêtes ! Tu crois que le gouvernement m'a offert huit jours de congés payés sur le dos du contribuable ? Mon vieux, nous sommes en mission commandée, l'on n'est pas ici pour admirer à la jumelle le fessier des touristes dénudées sur la plage. L'enjeu est beaucoup plus grave.

- J'y pige que couic !

- C'est l'anti-terrorisme qui m'a confié la mission.

- Des islamistes !

- Tu veux rire ! Un truc beaucoup plus sérieux. Les Amazones, un groupe féministe radical. Veulent prendre le pouvoir et asservir les hommes. S'entraînent au maniement des armes dans les endroits désertés. N'acceptent que les filles. Mais au début de février, elles s'emparent des hommes et les violent. Puis elles les tuent. C'est ainsi qu'elles se reproduisent. Or comme tu vois, nous sommes juste le premier février !

- Vachement sympathique ta petite virée, c'est quoi ce cirque, Martin, je me casse de Palavas !

- Rocker de mes deux ! Ecoute mon plan démoniaque. Tu connais ma devise : joindre l'agréable à l'utile. D'abord on se laisse faire, ensuite c'est nous qui les éliminons. Tiens prends ce joujou, il ne paye pas de mine mais il a une capacité de tir non rechargeable de 400 coups, des balles perforatrices à tête chercheuse.

- OK ! Comme ça, c'est jouable !

- Tais-toi ! Regarde sur la droite, les épineux bougent dans le sens opposé du vent !

- Diable ! C'est vrai !

4

Hélas, ça ne s'est pas passé comme prévu. Pour sûr elles étaient nues mais l'on n'a pas eu le temps de proposer des selfies, elles se sont ruées sur notre poste d'observation en hurlant. Pas de joie. De haine. Ont commencé par nous tirer dessus au fusil de chasse. D'autres maniaient de longs coutelas qui laissaient présager un sombre avenir pour les attributs de nos virilités conquérantes. Des harpies ! Heureusement que les joujoux du Commissaire ont tenu leurs promesses. Mais plus on en abattait, plus il en sortait de sous les buissons. L'on a pu par miracle regagner la teuf-teuf et démarrer. Pauvres fous, malgré nos uniformes lacérés nous croyions nous être sortis d'affaire ! Mais il n'en était rien. Nous ont poursuivis en voitures jusqu'à Paris, nous tirant méthodiquement dessus avec leurs vieilles pétoires. On a fini par les égarer en prenant selon notre habitude le périph à l'envers...

- C'est bon on les a semées ! Le premier bar que tu aperçois, tu stoppes et on s'en jette un ! Tiens celui-là, Les Polissons, ça nous fera du bien de nous retrouver entre mecs !

C'est quand on s'est accoudé au comptoir que le Commissaire, pourtant incroyant notoire, a fait son signe de croix :

- Non d'un jus de carotte biologique ! Les ennuis commencent !

03 / 02 / 2017 / LES POLISSONS

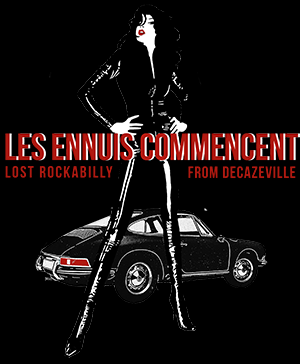

LES ENNUIS COMMENCENT

J'étais dans le Sud, z'en ont profiter pour filer dans le grand nord. J'ai raté leur passage à La Féline, mais suis remonté dare-dare, sept cents kilomètres d'un trait pour finir par les pincer dans un bar – dans quel autre endroit auraient-ils pu être ? - à Paris. Quand je suis entré j'ai cru qu'ils étaient en train de voler les chaises, me suis précipité pour leur filer un coup de main, mais non, ils discutaient avec le patron, délimitaient l'espace nécessaire à leur futur méfait. Le temps de me délecter d'un burger de l'Aveyron et la salle a commencé à se remplir. Que voulez-vous, c'est ainsi, le vice, le crime et le rock'n'roll attirent le monde. En tête bien sûr leur indéfectible soutien, les Jezebel Rock, groupe mythique et originel de la grande vague du rockabilly français.

ASTRO

Les voici. Vous les présente. A gauche Guillermo del Mojo, casquette plate et lignes de basse swinguantes comme des ablettes dans le courant de la rivière, à droite Arno KLX, imperturbable, le plus redoutable des snipers, de temps en temps il effleure d'un seul doigt une corde de sa guitare et il vous envoie un exocet sous la ligne de flottaison de votre cerveau, ils ont tenté de cacher le plus beau et le plus jeune au fond, derrière ses caisses, mais avec son duveteux collier de barbe blonde Hugo le Kid monopolise l'attention de l'auditoire féminin – les mauvaises langues disent que c'est parce qu'il passe le balai sur sa caisse claire avec une telle aisance, une telle élégance, une telle dextérité, qu'elles rêvent de le voir exercer son talent dans leurs deux pièces cuisine. Enfin Atomic Ben, guitare et vocal. Voilà, c'est tout. J'allais oublier ! Atomic Ben ne se contente pas de jouer de la gratte et de chanter. Il parle aussi. Un véritable camelot. Un extraordinaire bagout. Oscille entre la sentence péremptoire et la réflexion philosophique appliquée à la survie du rock'n'roll. N'ont pas fait de balance, alors ils commencent par un boogie-groove du meilleur effet, manière de se dégourdir les doigts et de chauffer la voix.

LOST ROCKABILLY

Rockabilly band. Mais le rockabilly des franges. Des marges. Des marais. De l'orée du bois. Tout ces lieux incertains d'échange et de partage. D'entrée et de sortie. De repli et de départ de raid. Les bouts de pistes et les prairies en feu. Dans la marmite du rock'n'roll mijote un étrange gumbo. Atomic vous fait l'article, détaille la recette et vous fait goûter. A pleines louches. Entre lampées post-fifties et lapées pro-seventies, le claquement sec du rockab et l'électricité flamboyante, la chatte du rockabilly n'y reconnaît pas tout à fait ses petits, mais que voulez-vous lorsque l'on s'accouple avec un tigre, l'on est obligé de reconnaître que parfois les amours illicites et les manipulations génétiques ont du bon. Du meilleur même.

MAMBO 1

Premier set. Semi-pseudo-acoustique nous prévient Ben. Il existe des voisins sourcilleux. Une déplorable engeance. Qui ne supportent pas le rock'n'roll, cette musique de voyous. Nous ne les avons pas tous tués. Les voisins bien sûr. En attendant le premier set jouera à l'usine à tubes. Des boots qui sont faites pour marcher et la basse électrique del Mojo qui slappe – comment fait-il ? – comme des coups de fouets sur le postérieur d'un adepte S/M, et Ben qui atomise sa voix pour que nous soyons pénétrés du sujet. L'on change de filles tout de suite après Nancy c'est Françoise et Le Temps de l'Amour, attention version wild surfin', Arno fait ronronner sa guitare comme une turbine électrique, mais Ben nous découpe dans les lyrics le mot blessure d'une voix si pathétique que c'est notre coeur qui saigne. Un truc typique des Ennuis, vous prennent une chansonnette, l'essorent dans leurs mandibules et vous en ressortent un ovni foutraque intensément rock. Poursuivent la démonstration. Elvis. The Pelvis. Marie's the name. His latest Flame pour être plus précis. Une rythmique sautillante et le bourbon ambré du Hillbilly Cat qui bourdonne et vous embouchonne l'âme d'une violence retenue. Du grand art. Essayez vous-même dans votre salle de bain et vous verrez les dégâts, les Ennuis s'en saisissent et vous l'étrillent méchant, le Kid qui précipite et saccade, Arno qui susurre la nostalgie, Guillermo qui déroule le tapis rouge de sang sous vos pieds et Ben qui vous vrille les entrailles du haut de ses amygdales, un incendie ravageur, ça vous brûle de haut en bas, et vous en avez en même temps des frissons dans le dos.

Ne se priveront pas de nous refaire l'histoire du rock, de Don Gibson à Elvis – oui, ils ont des préférences - tout le long de ce premier set. Mais nous offrent aussi une petite friture originale de leur estampille. Splish Splash le bruit de votre cerveau quand il est amoureux nous explique Ben, le coup de foudre et la déconvenue finale, le Yin et le Yang si vous le voulez à la japonaise, le tambour et le Trumpette si vous le désirez à l'américaine, le filon et le Fillon si vous le désirez à la franchouillarde, plein gaz, pied au plancher, la glotte de Ben ping-ponge entre le bonheur et douleur sur la table de l'ironie. J'arrête la liste du jukebox, vous auriez des remords. Certes tout est relatif, mais auraient-ils rajouté quarante titres que dans l'absolu cette première partie aurait été tout de même trop courte. Descendent de scène sous les applaudissements et les regrets.

MAMBO 2

Pas éternels puisqu'ils reviennent. Dommage pour le voisinage, mais ils appuient un peu sur le potentiomètre dès le premier morceau. Instrumental, Apaches. Mais là ils sont sortis de la réserve et laissé le vieux Cochise sous le wigwam, c'est Géronimo l'impitoyable qui mène le raid. Risque de ne plus rester de visages pâles pour témoigner de leur sauvagerie. KLX vous démantibule son bigsby comme jamais Hank Marvin l'a osé, vous scalpe les trémolos d'une main d'orfèvre, et sur sa guitare Ben vous secoue un tintamarre à réveiller les fantômes de la Ghost Dance. Les guerriers cavalent comme s'il y avait mille femmes blanches à s'emparer, et peut-être encore mieux un troupeau d'appaloosas aux sabots de feu. De la fureur rouge l'on passe à la brutalité noire. Come on de Chuck Berry, au rouleau compresseur, des riffs incendiaires qui ricochent de partout et une rythmique stonienne à brouter du béton. Un peu de blues. Classique rien à dire. D'ailleurs c'est quand le morceau est fini que Ben nous montre ce qu'il aurait pu faire dans les soli. Sa guitare ricane comme une colonie de chacals en train de dépiauter une momie égyptienne. Pas de temps à perdre, le train démarre. Mystérieusement. Trajet pas de tout repos. Les plaines du far-west à toute allure en hors d'oeuvre, ensuite c'est plutôt hot rails to hell, et Atomic bruite la locomotive. Inutile de tirer la sonnette d'alarme, les ennuis commencent. Si forts, que le patron s'en vient demander à ce que le train s'arrête en gare et que tous les voyageurs descendent.

Pas contrariant le Ben, OK my boy et il relance la vapeur. A sa manière. The Way of the West, une pétaudière australienne qui permet à nos kangourous sauvages de nous piétiner le cortex. C'est beau comme de la nitroglycérine. Deux ou trois petites babioles irradiantes comme cette reprise boléro-flamenco de Ricky Amigos, et l'on termine par ce que les groupes de rock'n'roll ne savent plus faire. La présentation du combo, aujourd'hui l'on se contente de jeter trois prénoms inaudibles et bonsoir les copains, l'est temps de vous brosser les dents avant de vous coucher. Les Ennuis eux ressortent l'antique rituel – cette étrange pratique qui tient autant de la déclinaison policière de la fameuse fiche S que du défilé de haute couture - chacun des champions sous ses plus beaux atours instrumentaux et la faconde de Ben qui proclame et enturbane le pédigrée de ses catcheurs. Sortez vos mouchoirs, c'est fini. Non, les voisins ne s'en tireront pas sains et saufs. On ne leur fera pas l'honneur de les caresser à la batte de baseball. Les Ennuis leur font le coup du parapluie bulgare. Leur ont réservé un dernier petit cadeau empoisonné. Une ritournelle vénéneuse, dont le cyanure mental s'insinue lentement en vous, porté par les ondes sonores et inoculatoires jusqu'à vos oreilles, La Belle Saison, des Dogs, chronique d'une mort prochaine annoncée... Que voulez-vous dès qu'il y a du rock'n'roll dans l'air, Les Ennuis Commencent...

OUF !

Quand cette kronic sera publiée ils auront déserté la capitale et rejoint leurs pénates, les mines à ciel couvert de Decazeville. Normalement ils ne passent sur Paris qu'au mois de février. Nous sommes tranquilles pour un an. On va enfin pouvoir vivre en paix !

A peine deux jours qu'ils sont partis, et déjà ils nous manquent...

Damie Chad.

Les ennuis continuent, décidément on ne peut jamais être pénardos en ce bas-monde. Nous ont glissé un petit souvenir dans la poche, un CD cinq titres, les pistes non retenues lors de l'enregistrement de leur dernier album Love - o - rama ( voir KR'TNT ! 270 du 25 / 02 /2016 ).

THE JOHNNY BURNOUT OUTTAKES

LES ENNUIS COMMENCENT

ASTRO ROCKABILLY MAMBO

ASTRO ROCKABILLY MAMBO / THE WAY OF THE BEST / ROUTE 66 / I'M SO DEPRESSED / MORE MORE MORE

METHANOL PRODUCTION

Astro Rockabilly Mambo : plus qu'un titre, un magnifique manifeste rock'n'roll, à la sauce Les Ennuis commencent. Z'écoutez les paroles, c'est toute l'histoire du rock qui est passé en revue, Jezebel Rock, Melody Massacre, Rycky Amigos, Ervin Travis, bref une certaine idée de la déglingue rockabilly, à la française, plus toute la mythographie internationale qui marche avec, le capharnaüm de la culture rock qui vous a détruit la tête, mais qui vous permet de survivre en ultime desperado des rêves écroulés. The Way of the Best : western rock, la guitare se charge des décors, vous peint les paysages en Colorado-rama, et ensuite c'est la cavalcade des pistoleros, vous traversez tout l'Ouest de long en large, premier arrêt à O.K Corral. Ça ne s'améliore guère par la suite, mais il vaut mieux vivre sauvagement que sagement. Route 66 : deuxième grande virée au travers des Etats-Unis, vous refont le parcours à la boogie woogie bastringue, autant dire que le pianiste est en danger de mort, d'ailleurs les guitares lui roulent dessus sans ménagement. Atomic Ben est au volant et les autres lui ont mis un foulard sur les yeux. Tout de suite la vie devient plus excitante. I'm so Depressed : un vieux truc d'Abner Jay. Un tordu, dites-moi qui vous aimez et je vous dirai qui vous êtes. J'ai toujours tenu Abner Jay ce cul-terreur descendant d'esclaves pour l'ancêtre country-folk-blues d'Hasil Adkins, ce genre de mecs qui tirent tout d'eux-mêmes, leur mode de survie et leur folie douce. Bref les Ennuis vous électrifient ce vieux chant de la grande dépression, une manière de se doter d'un anticyclone pour parer la menace sociale qui s'avance sur nous. More More More : dans la série I wanna be your Dogs, vous enlèvent la pastille à l'acoustique avec un accordéon qui déroule ses anneaux par derrière. Bonjour les cajuns, l'on attrape les alligators en leur saupoudrant la queue avec du sel. L'on en reste la bouche bée.

Cinq pépites indispensables à tous les chercheurs d'orck. En plus plein d'invités sur le disque – 3 Headed Dogs, Ben Bridgen, Aurore Asphalt, Kieran Thorpe, Plume, Laurent Biron, Fred Gissy Guy Messinesse - car plus on est de fous plus on rock. La preuve est faite – une fois de plus – c'est la société de ses semblables qui corrompt l'homme et c'est ainsi que les ennuis commencent.

Damie Chad.

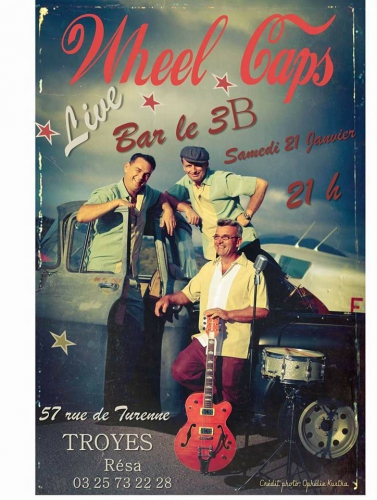

04 / 02 / 2017 – TROYES

LE 3 B

BROKEN FINGAZ

Temps clément. Aucune excuse pour ne pas filer tout droit vers la bonne ville de Troyes. Aucun barrage d'icebergs prévu par les météorologues. La Teuf-Teuf picore les kilomètres avec la régularité d'une poule glousse qui gobe des grains.

Peu d'habitués dans le 3 B. Les fans de rockab ne seraient-ils point par hasard un tantinet sectaires ? Non pas du tout, mais ils n'aiment que le rockabilly. Moi aussi, mais entre le rockab et le rock'n'roll, d'après moi n'existe qu'un peu profond ruisseau calomnié comme le tournait en alexandrin Stéphane Mallarmé. N'empêche que le café se remplit de têtes nouvelles.

Broken Fingaz, la sonorité gaëlique du second terme m'avait induit en erreur. Je pensais avoir affaire à un groupe de rock celtique. Tiens me disais-je, une soirée menhir et dolmen, cela changera de chaussures de daim bleu sur calandre des cadillacs roses. L'étymologie est une science difficile et trompeuse, Fingaz n'est pas le nom glorieux du guerrier inconnu d'une obscure saga islandaise, mais le déformation argotique du mot anglais finger. Doigts Brisés, appellation très rock'n'roll ! Pourvu qu'ils tiennent leur promesse !

PLEIN GAZ

Deux guitares, une batterie et une basse tenue par DD Dufour, vous connaissez, c'est lui qui officiait à ce même instrument en ce même bar dans les Natchez ( voir KR'TNT 300 du 27 / 10 / 16 ), oui celui avec un look d'indien qui en remontrerait à un lakota pure souche. Ben Proy pousse sa batterie doucement et les guitares emboîtent le pas en cadence, et surprise, du fond de la salle s'avance Sylvain Lambert, le chanteur, un vrai, seul avec son micro. Pour le moment se contente de laisser monter la mayonnaise. Yeux à terre mais présence indubitable. N'a pas encore ouvert la bouche qu'il est là à égalité avec les autres qui préparent l'allumage des moteurs auxiliaires pour s'arracher à l'attraction terrestre. Z'ont enfilé les deux premiers titres Week End et Don't Be Sorry, tout en souplesse, l'air de rien, lorsque Sylvain nous annonce Put me in the Space, et là faut bien réaliser le tour de cochon qu'ils nous ont préparés. Nous ont englués, scotchés, collés, nous sommes prisonniers, le piège s'est refermé sur nous car on ne descend pas d'une soucoupe volante qui fonce dans les zones inter-galactiques. Remarquez personne n'a envie de s'évader. Ne vous méprenez pas, ne nous la font pas à l'atmosphère éthérée genre Pink Floyd avec des étoiles roses toute mignonnettes sur le papier peint !

Du rock à cent pour cent. Parfois ils se moquent de nous et nous assurent que le morceau suivant est un slow. Autant dire que les escargots se déplacent à la vitesse d'un TGV. On ne les croit pas. On a vite éventé leur ruse diabolique. D'abord ils installent une coupole sonique transparente dont ils ne vous laisseront pas vous évader, vous êtes trop occupés à savoir comment ils réalisent leur magie rouge. Ben a vite fait de vous entourlouper. Ne le lâchez pas des yeux, l'est en train de marquer un petite rythmique tranquilloute, et subitement tout s'envole, le morceau décolle, pourquoi rester simple quand c'est si facile de complexifier le jeu, donne l'impression de frapper ses cymbales par dessous comme pour amplifier la cadence et vous il vous emporte dans une structure mouvante comme s'il mettait le morceau en lévitation. Dom Lambert est à la lead. Imposant. Louvoie sur ses cordes tel un catamaran sur les vagues. Un artiste, n'essayez pas de l'imiter vous allez vous faire des noeuds dans les doigts et il faudra l'intervention d'un chirurgien pour remonter le kit de vos phalanges. A condition qu'avant vous ayez pris soin de les numéroter dans l'ordre. Et quand il joue en slide, inclinez-vous respectueusement.

Eddy Lambin est à la rythmique. Pistolero de choix. C'est lui qui envoie les riffs. Tonitruants et monstrueux, sur Gimme Shelter il lâche les scuds qui vous défoncent les os, ne tournez jamais le dos, c'est là qu'il vous tromblonne sans pitié. Fait parler la poudre et booster la foudre. Entre les deux guitares, Sylvain. Pourriez vous faire du souci pour lui. Ses deux acolytes produisent du gros son, place sa voix sans difficulté. D'abord le regarder bouger. Surtout dans son immobilité. Un chaman qui se concentre pour mieux capter l'énergie du monde, subitement il exulte, avec ses cheveux bouclés et son jeu de jambe rappelle un peu Ian Anderson de Jethro Tull, mais davantage cérémonieux, sait se recentrer sur lui-même, se recueillir pour accumuler le souffle et la force explosive dont il va avoir besoin. Derrière, DD participe d'une semblable sérénité, joue en profondeur, silencieusement a-t-on envie de s'écrier stupidement, plénitude du son qui aggrave les graves, semble rêveur mais est à l'affut et son sourire éclate lorsque la musique vacille dans les boursoufflements des breaks, et s'épanouit dans une coalescence de puissances. Devant un tel magma, et une cadence si enlevée, l'instinct vocal serait de s'égosiller à s'ensanglanter le larynx, Sylvain ne cède pas à cette facilité. Il chante, il module, il respire. Sait aussi hacher le phrasé, inciser les phonèmes et précipiter l'andante.

Deux sets remplis de surprises, ce Personal Jesus de Dépêche Mode totalement réapproprié et supérieur à l'original et cette reprise de Heroes de Bowie qui permet au combo de nous faire une démonstration de ce que l'on appelle une orchestration. Le deuxième encore plus rock que le premier et qui du coup en paraît si court qu'ils reviendront pour un troisième. Nous refont Gimme Shelter et un Fortunate Son à l'emporte-pièce. Les filles dansent, il y en a même une qui s'agenouille en joignant les mains pour quémander encore un dernier titre. Mais c'est à Jean-François qu'ils dédieront Antisocial. L'avait passé Trust sur la sono avant le concert et avait pallié l'absence de Duduche en improvisant un Sweet Home Alabama ( pas tout à fait d'anthologie mais courageux ) soutenu à la guitare par Eddy.

Quatre ans qu'ils jouent ensemble. Une cohésion et une cohérence étonnante. De l'humour et une grande simplicité. Broken Fingaz a tout cassé. Viennent de la région de Reims. Là où l'on sacre les rois.

Damie Chad.

BURN OUT

BROKEN FINGAZ

BORN IN THE CITY / I FEEL SO ISOLATED / PUT ME IN THE SPACE / HEROES

Dom Lambert : guitare / Sylvain Lambert : chanteur / Arno Jaloux : guitare / Ben : batterie / DD : basse / Arno Jaloux : guitare.

Born in the City : salmigondis de guitares en introduction juste pour vous avertir que vous venez de passer la frontière du pays du rock'n'roll. Venez pas vous plaindre si vous trouvez que ça balance un peu trop. Super bien en place. Sans bavure. Sans défaut. Lustré à l'huile de vidange. A écouter très fort. La batterie est merveilleuse et les cordes vous tirent du mauvais côté, celui que vous préférez. Sylvain vous avertit des dangers à éviter. L'est si persuasif – voix charmeuse de serpents venimeux - que vous vous précipitez dans la city pour louer un studio. D'enregistrement. I Feel so Isolated : un brin davantage binaire, juste pour vous montrer ce que l'on peut faire avec un kit de base. Sylvain l'a l'air d'ânonner les évangiles du diable et c'est parti pour la farandole rock and roll, le grand jeu, une démonstration, comment l'on passe le bâton de dynamite allumé au copain, qui s'en saisit et s'en amuse comme un dum dum boy, avant de le refourguer au voisin. Franchissent la ligne d'arrivée tous ensemble, en vainqueurs. Et la mèche brûle encore dans vos oreilles. Put me in the Space : un peu de grandiloquence ne messied pas aux épopées. Le guitares viennent brouter dans votre main, attention, elles ont des crocs de panthères affamées. La voix de Sylvain a beau leur caresser l'échine, elles restent des animaux sauvages. La section rythmique vous injecte des flaques de sang frais pour leur ouvrir l'appétit. Et vous aimez cela. Les hyènes stellaires. Heroes : moi je n'aurais jamais osé. Faut avoir les olives ou les ovules grosses comme des ballons de rugby pour se risquer à déplacer les pyramides. Z'y foncent franc jeu et le ridicule ne les tue pas. Z'ont l'aisance des dauphins qui se jouent des vagues assassines. Accélèrent même le final, faut bien montrer qu'ils ont encore de la réserve. Les héros sont ceux qui s'affrontent aux monstres et qui en ressortent vivants.

Nous ont promis un album pour bientôt. Prenez-le d'urgence en pré-commande, il risque de ne pas stagner longtemps dans les bacs à gruyère de votre crèmerie préférée. L'ambroisie des Dieux.

Damie Chad.

ANÂHATA

DÄTCHA MANDALA

MISERY / MOJOY

Nicolas Sauvey : vocal, basse, acoustic guitar, harmonica / Jérémie Saigne : guitare / Jean-Baptiste Mallet : drums / Production : Clive Martin

MRS Sound Septembre 2016.

Vu la semaine précédente au Petit Bain. Voir KR'TNT ! 314.

Visent haut. En plein coeur du quatrième chakra. Celui qui permet au reptile de la kundalini de grimper des tréfonds du pubis jusqu'à la voûte du ciel. Le serpent céleste. Avec un tel projet, les Dätcha Mandala ont intérêt à assurer. Ne vous étonnez pas de la longueur des morceaux qui flirtent avec les cinq minutes, ce quarante-cinq tours est un extrait du futur album destiné à paraître fin de ce mois des fièvres. L'orange de l'oeuf originel estampille le bleu foncé de la pochette. Attention, l'est fendillé, quel monstre merveilleux en éclora-t-il ?

Misery : vous mettent la misère. Vous content la vie d'un garçon qui vous ressemble trop pour ne pas être vous. La guitare pleure et la voix monte vers la plénitude de la souffrance. Et tout l'orchestre derrière qui commence à mugir comme un troupeaux de dix mille moutons noirs que l'on pousse vers l'abattoir. Escaliers pour le purgatoire. La voix de Nicolas Sauvey sur le fil du rasoir. Tient l'équilibre. Descente abrupte. Pas de rambarde où se rattraper. Vous lui emboitez le pas tout de même. Vous tenez à savoir comment tout cela se terminera. Mal. Mojoy : Après la ballade emphatique le mojo de la joie. Dérive honky tonky blues, l'harmonica qui draine le chemin, la voix qui saute les haies les nuits de pleine lune, et l'est sûr que ce soir on ne va pas s'ennuyer. La guitare gronde et la batterie gambade la chamade. Fête païenne, l'alcool de contrebande coule à flot, hymne à la joie. De vivre.

Davantage Dätcha que Mandala. Que voulez-vous la jeunesse a le temps devant elle, inutile de se précipiter vers la cauteleuse retenue de la sagesse. Les vapeurs d'encens ne valent pas l'âcre fumet du moonshine. Pas besoin de gratter l'écaille du serpent pour sentir le musc du Dirigeable. Mais si vous n'avez pas de maître pour vous tirer vers le haut, vous ne pourrez jamais le tuer. Le rock sourit aux audacieux.

Damie Chad.

14:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ' james leg, pete overend watts, les ennuis commencent, broken fingaz, dätcha mandala

01/02/2017

KR'TNT ! ¤ 314 : KIM SALMON / DÄTCHA MANDALA / POGO CAR CRASH CONTROL / JAMES LEG / ELVIS PRESLEY

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 314

A ROCKLIT PRODUCTION

02 / 02 / 2017

|

KIM SALMON / DÄTCHA MANDALA / POGO CAR CRASH CONTROL / JAMES LEG / ELVIS PRESLEY |

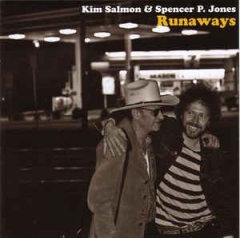

Kim est Salmon bon

Et même pire que Salmon bon. Kim Salmon a du génie. Quand on le voit sur scène, on comprend qu’il est né pour ça, pour jouer du rock sur scène, même s’il se retrouve après trente ans de pérégrinations sur la petite scène d’un bar de Ménilmontant.

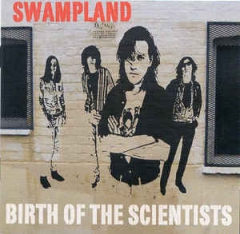

Visiblement, c’est à la Féline que se termine la carrière des cult-stars de l’underground, mais l’ambiance y est si bonne qu’on s’en félicite. Ça se transforme même en concert de rêve. La bière y est fraîche, le public conquis d’avance et Kim Salmon joue à cinquante centimètres, alors que peut-on espérer de mieux ? Il joue en trio et Dimi Dero bat le beurre. Il porte une chemise à fleurs, un jean et des boots rouges. Comme Kim cumule les expériences, il dispose désormais d’un répertoire très riche. Trop riche, pourrait-on dire. Il peut taper dans les albums des Scientists, dans ceux des Beasts of Bourbon, dans ceux des Surrealists, dans ses albums solos et dans ses projets parallèles et monter une set-list de rêve, ce qu’il fait.

On entend des hits fatidiques comme «Swampland», inévitablement, mais aussi un «Cool Fire» tiré du fantastique troisième album des Beasts, «Black Milk», «Frantic Romantic» qui date des origines et puis bien sûr les deux énormités tirées de son dernier album solo, «My Script» : «Destination Heartbreak» et l’implacable «Already Turned Out Burned Out». Et puis histoire d’enfoncer le clou pour de bon, il termine avec une version définitive de «We Had Love», une sorte de classique garage capable de nous hanter jusqu’à la fin des temps.

Les Scientists firent partie de la petite scène culte underground des années 80, avec le Gun Club, les Spacemen 3, les Cramps et les Mary Chain. Rien qu’avec ces cinq groupes, on avait de quoi tenir pendant la décennie maudite.

Leur premier album sobrement intitulé The Scientists parut en 1981. On l’appelle aussi the pink album. Sous sa pochette rose et particulièrement insignifiante, l’album sonnait très power-pop et on surprenait Kim en flagrant délit d’imitation de Joe Strummer sur le premier cut, «Shadows Of The Night». Il fallait attendre la face B pour trouver un peu de viande, notamment dans «Teenage Dreamer» qui semblait traversé par le petit riff de «Death Party» mais en accéléré. C’était une coïncidence amusante, on retrouvait l’esprit de ce groove mortel, avec de longs passages ombrageux et des vents de broussailles. Dans «Walk The Plank», ils se prenaient pour les Jam, un mimétisme de mauvais aloi. Et ils s’enfonçaient toujours plus dans l’erreur avec «Larry», ce qu’on appelait alors du fake english sound. Ils sauvaient l’honneur avec le dernier cut, «It’ll Never Happen Again», poppy comme ce n’était pas permis, mais le groupe montrait une assurance exceptionnelle et nous sortait le meilleur des sons.

Sur la pochette du second (mini)album Blood Red River, les cheveux des Scientists avaient poussé. C’est avec cet album qu’ils trouvèrent leur véritable identité. Ils proposaient en effet un son basé sur le groove primitif, celui de l’anaconda géant qui rampe dans la moiteur de la forêt tropicale. L’un de leurs hits les plus viscéraux s’appelle «The Spin». Kim y plonge dans l’épaisseur du groove. Il y pique de sacrées crises et on y retrouve aussi le fameux riff de «Dirt». Comme la plupart des grands hits scientifiques, celui-ci est monté sur une bassline troglodyte. Visiblement, Kim est obsédé par Funhouse. Une autre stoogerie de haut rang se niche sur l’album : «Set It On Fire», chanté à l’insidieuse rampante, et même hurlé dans le néant du non-retour. C’est vrai que la composition de la photo de pochette rappelle celle du premier album des Stooges et Brett Rixton qui est au fond ressemble à Dave Alexander. C’est Tony Thewlis qui allume ce cut et les Scientists le jouent à l’admirabilité des choses. Le morceau titre sonne comme du boogaloo désespéré et sur «Rev Head», Kim sonne exactement comme Alan Vega. Par chance, cet album fut réédité en l’an 2000 par Citadel, le label australien qui eut l’intelligence de rajouter les cuts de singles qui ne figurent pas sur les albums, à commencer par le hit le plus connu des Scientists, «Swampland», une merveille de western-song gothique inspirée. On trouve aussi l’effarant «We Had Love», dévastateur et bousculé par de violentes montées de fièvre, le cut que Kim choisit aujourd’hui sur scène pour boucler son set en beauté. Et puis cette version fantastique du «Clear Spot» de Captain Beefheart. Kim n’a pas la voix, c’est sûr, il lui manque le fond de cuve, mais le son est au rendez-vous. Tony sait faire son Zoot Horn Rollo, pas de problème. On trouve aussi à la suite «Solid Gold Hell», certainement le plus brillant hit scientifique, un chef-d’œuvre de heavyness déviante et la basse de Boris fait le show car elle traverse le cut en crabe. Fascinant ! Autre merveille : «Demolition Derby», un vrai cut-bulldozer qui dégage tout, les avenues et les bronches. Une vraie mastication de riff et comme par hasard, on pense au «Death Party» du Gun Club.

En plus de Blood Red River 1982 - 1984 Citadel a aussi fait paraître The Human Jukebox 1984-1986, la réédition de l’album augmentée de cuts de singles. Ces deux disques valent l’investissement, car dans les livrets, Kim Salmon raconte toute l’histoire des Scientists à Perth, à Sidney, puis à Londres, où ils se firent connaître grâce au soutien de Lindsay Hutton. C’est assez passionnant, car Kim raconte une multitude d’anecdotes, comme celle-ci, qui se déroulait à Amsterdam, devant un club où devaient jouer les Scientists : des mecs les traitaient de kangourous, alors Kim raconte que ça s’est terminé en bagarre.

L’année d’après sort un autre mini-LP, This Heart Doesn’t Run On Blood, This Heart Doesn’t Run On Love. C’est une manie, mais en fait une bonne manie. Pour au moins deux raisons, l’énorme «Solid Gold Hell» qu’on en finit plus de réécouter à cause de cette bassline qui traverse le cut en crabe - Getting really used to live in solid gold hell - et «This Life Of Yours», atmosphérique et underground en diable, comme bardé de toiles d’araignées. On les sent partis une fois de plus à la dérive, la basse de Boris remonte dans le mix de manière seigneuriale et Kim se met à chanter comme Jeffrey Lee Pierce.

Selon Robyn Gibson de Sounds, les Scientists étaient parfaits : long greasy hair, low slung pants, ugly feedback, two chords songs over one note basslines, malovelant countenance.

Deux énormités trônent sur You Get What You Deserve : «Hell Beach», une pure stoogerie - Kim chante comme Iggy, avec l’instance nasale des bas-fonds motorcityques - et «Demolition Derby monté sur le riff de «Death Party» ralenti et bien régurgité. C’est tout l’intérêt du cut : le goove de Death, ils ne s’embêtent pas, ils tapent là dans l’un des meilleurs grooves de l’univers et voilà, le tour est joué. En B on trouve «Atom Bomb Baby», accompagné par un gimmick frelon et chanté à la stoogerie des profondeurs de l’underground ténébreux. Kim attaque «Lead Foot» à la Jeffrey Lee, à l’insolence gun-clubbique. On note aussi la présence de l’excellent «It Came Out Of The Sky», garage harcelé par Tony Thewlis sous la pure dominance sulfrique du son de basse.

En 1986, ils ré-enregistrent tous leurs hits : c’est le fameux album Weird Love. Quel festin ! Ce sont des cuts dont on ne se lasse pas, allez hop, ils reprennent «Swampland» avec l’ in my heart bien timbré, le stoogy «Hell Beach» bien primitif et même ashetonien, «Demolition Derby - fuelled with a love song gone wrong, comme le dit si élégamment Kim - et «We had Love», le hit du cru. Non seulement le chant y est insistant, mais le riff l’y est encore davantage, alors ça devient rudement intéressant. En B, ils tapent dans «Of It’s The Last Thing I Do» et dans les commentaires, Kim cite le nom de Travis Bickle. C’est joué à l’épaisseur scientifique et visité par l’admirable groove de basse de Boris. Big atmospherix avec «Set It On Fire». On retrouve dans ce cut tout ce qui va faire la force des Chrome Cranks et de Gallon Drunk, le sens du groove souterrain et inspiré. Ils bouclent cet album magique avec une version faramineuse de «You Only Live Twice» qu’ils traînent à la mauvaise vitesse. Quelles brutes ! Le gluant qui suinte de l’ambiance leur va comme un gant.

Ils ne sont plus que trois pour Human Jukebox, Tony Thewlis, Kim à la basse et un batteur du nom de Nick Combe. Spontaneous sonic outburst and desconstruction : voilà comment Kim définit cet album déroutant. Le morceau titre qui ouvre le bal nous plonge tout de suite dans l’ambiance scientifique : dégelée de son et gros coups de jus. Ils avaient compris que tout reposait sur le son et qu’on pouvait aller très loin dans l’explosion des limites. Dans la fournaise on croit parfois distinguer des bouts de Velvet. C’est en effet la dynamique de «Sister Ray» mais avec des queues de phrases grillées au 220 et donc racornies. «Distorsion» sonne comme un cut privé d’espoir, trop épais, lymphatique, comme largué au large, dans une drôle de dérive. C’est hallucinant de liquidité, une sorte de fin du monde de distorse molle. Encore un exploit vicelard avec «Born Dead», claqué à l’accord violent et incroyablement incisif. Kim chante sale et Tony gratte acéré. Leur riff insistant révèle une dimension bornée, peut-être même un manque d’idées, tout au moins pour cet album. Ils finissent avec un mélopif hors du temps, «It Must Be Nice» - It must be nice to die at night - Lourd de sens et de présence et chanté à la mélodie. On a là le hit du disk. Kim résume bien l’art des Scientists : fuzz-guitar overload minimalism and primal beat.

L’album idéal des Scientists est probablement Sedition, paru en 2007 et enregistré live au Shepherd Bush Empire. On y retrouve la formation originale, Kim, Boris et Tony, avec Leanne Cowie, qui avait flingué une tournée anglaise dans les années 80 parce qu’elle ne savait pas jouer de la batterie (elle apprenait). Dans le petit livret qui accompagne le disque, on peut lire des hommages de Jon Spencer, Warren Ellis et Henry Rollins. Les Scientists jouent tous leurs hits, à commencer par l’infernal «Swampland», bien doté à la mélodie. Kim sait monter un coup. Il sait hanter - In my heart, there’s a place called swampland - Il chante ça à l’épique de la désespérance, comme Jeffrey Lee Pierce. En écoutant «Burnout», on voit bien qu’il tient son chaos en laisse. Il ne lui laisse pas de mou. Il jette des pelletées dans le brasier. Tout est très incandescent chez les Scientists. Et voilà l’effarant «Solid Gold hell», attaqué à la fuzz, et la mélodie descend en diagonale à travers le mur riffique. Kim se lamente à la body of soul. Il s’adosse au meilleur wall of sound du monde et Boris envoie ses notes d’infrabasse perforer le chaos. Avec «Nitro», ils rendent hommage aux Stooges. Cette mélasse vaut bien «Funhouse». Kim crie. Kim couine. Kim cuit. Et avec «Set It On Fire», on retombe dans la fournaise scientifique. Kim compte parmi les héros les plus fulgurants de l’histoire du rock, soyez-en sûr. Il pousse des waouh d’antho à Toto et surnage à la surface d’une extraordinaire mélasse de son avec un fabuleux shouting de soute. Bel hommage à Alan Vega avec «Rev Head». Kim fait le talking show et navigue dans le groove urbain. Il peut screamer his head off. Et on repasse aux Stooges avec «When Fate Deals Its Mortal Blow», c’est battu et rebattu à la stoogerie et ça continue comme ça jusqu’à la fin, avec l’apothéose, «We Had Love», qu’ils font littéralement exploser sur les accords de Gloria. Comme dit Kim : six strings in one sound !

Si on aime les Scientists et qu’on dispose d’un budget confortable, alors ils faut rapatrier tout ce que sort le petit label basque Bang!, à commencer par Rubber Never Sleeps, un double album qui propose des bouts d’enregistrements live de la grande époque. En B, on tombe sur une version vivace de «Swampland», complètement saturée de basse par un Boris qui semble jouer la carte de la destruction massive. Dans «I’ve Had It», il fait gronder sa basse comme le dragon de Merlin, sous la surface de la terre. En C, on tombe sur une version explosive de «We Had Love», merveille d’excitation brutale, classique scientifique pur, bouillonnant et ravagé par ces charges héroïques. Ils font aussi une brillante reprise du «She Cracked» des Modern Lovers.

Une autre compile intitulée Pissed On Another Planet rassemble les premiers titres des Scientists. Dans les notes de pochette, Kim Salmon rappelle qu’au démarrage, il avait une idée claire du son qu’il voulait en tant que guitar head : Steve Jones ou Johnny Thunders. Pas étonnant que le cut qui donne son titre à la compile sonne comme un hit des Heartbreakers : même son et même magie au chant. Kim Salmon est l’un des meileurs caméléons de l’univers. Il sait reproduire le jouissif des Heartbreakers, cette fantastique foison de gros accords rockyrollah. On trouve aussi le premier single du groupe, Frantic Romantic», dont Greg Shaw avait acheté 500 exemplaires pour le diffuser via Bomp! Magazine. Cette power pop vitupérante n’a rien perdu de sa fraîcheur et en 2016, Kim peut encore jouer ce morceau sans problème. On sent bien qu’à l’époque, les Scientists trempaient dans la power pop à la Nerves. Il suffit d’écouter «Shake Together Tonite». C’est grouillant et vivifiant. Même chose avec «last Night». Ils vont dans des tas de directions, mais ils savent rester dans le musculeux harmonique. Un cut comme «It’s For real» éclate au grand jour, c’est plein de guitares et très impressionnant. Ces mecs sont à l'aise, ils sont déjà très complets. Avec «larry», Kim se prend pour un punk anglais. Il chante un peu cokney. On croirait entendre les Small Faces. Dans «Teenage Dreamer», il évoque les New York Dolls. Le riff évoque celui de «Death Party» du Gun Club et «Shadows of The Night» sonne comme un hit des Stiff Little Fingers. Quelle palette !

Kim va jouer quelques années dans les Beasts of Bourbon, un groupe qui a la sale réputation d’avoir accueilli en son sein tous ceux qui avait besoin de quick beer money. Kim était encore dans les Scientists quand il joua de la guitare sur The Axeman’s Jazz, le premier album des Beasts. Le morceau phare de l’album s’appelle «Evil Ruby», qui sonne comme un gros clin d’œil aux Stones. Car on y entend les accords de «Let It Bleed» et Tex Perkins chanterait presque comme Jagger. Ils font aussi une brillante reprise du «Graveyard Train» tiré du premier album de Creedence. La grande force des beasts fut de pouvoir sonner sur certains cuts comme Beefheart. Bel exemple avec «Save Me A Place», très beefheartien dans l’esprit. Kim et Spencer P Jones sortent les accords magiques du Magic Band et jouent au heavy groove. En prime, Tex Perkins screame superbement. Mais c’est tout. Pour le reste, on peut se rhabiller.

Leur second album Sour Mash est un peu plus solide. Ils démarrent avec une fabuleuse reprise du «Hard Work Driving Man» de Jack Nitzsche et Ry Cooder qu’enregistra Captain Beefheart pour le film Blue Collar de Paul Shrader. Tex Perkins chante cette merveille avec la voix d’un esclave noir à bout de nerfs. Les Beasts montrent là une belle propension à la heavyness maximaliste. On retrouve ce penchant beefheartien en B, dans «Driver Man», une belle dérive des continents de l’incontinence digne du bon capitaine. C’est du pur jus et en prime, ça saxe. Il faut aussi écouter «Pig», un chef-d’œuvre primitif joliment agressif. Tex Perkins peut grogner comme Wolf, il a le même sens du danger et de la menace. Voilà encore une pure énormité. Tex Perkins avait autant d’allure au plan vocal qu’au plan physique. Il faut le voir sur les photos du groupe avec ses têtes de loup et son regard noir. Fantastique présence ! Oh, ils font aussi une reprise de Merle Haggard, «Today I Started Loving You Again», country-rock sombrement aguichant.

Leur troisième album Black Milk entre dans la catégorie des grands albums de rock classique. Tous les cuts de cet album beaucoup plus calme sonnent comme des hits. Dès «Finger Lickin’», ils renouent avec un sens beefheartien des choses, dans le son comme dans le beat, dans l’intention comme dans le mystère. On va de balladif en balladif, mais tout est incroyablement inspiré, sur ce disque, indiciblement sombre («Hope You Find Your Way»), plombé et sans espoir («Word From A Woman»), et même hanté et puissant, comme c’est le cas avec «I’m So Happy I Could Cry», où ils tendent vers le calme qui accompagne les tout derniers instants de vie. Tex Perkins chante admirablement le groove de Beast qui s’appelle «You Let Me Down». On entend surtout la basse de Boris. Et en B, ils démarrent en force avec une version pétaudière du «Lets Get Funky» de Hound Dog Taylor. Tex Perkins rigole sur le beat furibard et il relance à coups de cris de guerre, yeah yeah ! On revient à l’excellence paisible avec «A Fate Much Worse Than Life», monté sur un beat de valse et finement souligné à l’accordéon. Kim compose «Blue Stranger» et Tex le chante au clair de la lune. C’est visité par un solo de jazz infernal. On reste dans l’excellence pure et dure avec le très cajun «Blanc Garçon» - I am bonnet blanc garçon - pur jus du bayou et on passe au mélopif crépusculaire avec «Execution Day», un cut insistant et buté, fabuleux car bien dosé et avenant. Ça sonnerait presque comme un grand hit d’Iggy. Par la qualité de ses morceaux , cet album se révèle absolument exceptionnel.

Le quatrième album des Beasts s’appelle The Low Road. Ils ouvrent le bal avec «Chase The Dragon», joli groove druggy, joué à l’aune du vieux gimmickage de la grassouille. Le morceau titre vaut pour une belle compo longiligne et chargée de son. On y retrouve l’implacabilité des choses qui semble vouloir caractériser le groupe. Et avec «Just Right,» ils passent à l’hendrixienne avec un fabuleux solo d’intro signé Spencer P. Jones. D’ailleurs, au dos de la pochette, on les voit tous les trois sur scène, Tex Perkins, Kim et Spencer, complètement démantibulés par leur chaos sonique, avec les cheveux en l’air. Il faut attendre «Straight Hard & Long» pour renouer avec la furia, celle du MC5. Ils la traitent au mode stop/break down, couplet chant sans vague, et puis ça lâche d’un coup, et quand ça lâche, ça lâche, avec Kim et Jones aux manettes de la moulinette. Ils semblent évoquer les élans d’une bite en émoi, mais dans l’exaction de la pure folie. Ces mecs sont capables d’aller gratter la gale des dieux. On tombe à la suite sur un fantastique garage-cut signé Kim, «Something To Lean On», épais et bien amené, qui monte comme la marée du diable, noire et rouge, infernale et bien touffue, quasiment scientifique - You’re my love and my dealer - Romantisme des ténèbres, avec un beat de fond de studio. On applaudit les Beasts.

From The Belly Of The Beasts est un double album qui propose du live 91 et 92 et des cuts inédits. Tellement bon qu’il est condamné à finir sur l’île déserte. Ils redémarrent avec un «Chase The Dragon» lourd de conséquences, avec un son en forme de mur du son, c’mon, barrage de riffs, personne ne passe. Sacré clin d’œil aux Doors avec «Save Me A Place» monté sur un monstrueux groove de bassmatic et harcelé par des attaques de guitare sur les côtés. C’est même concassé par des breaks stoogiens, et ça part dans le son des Doors, avec ce groove qui rappelle l’I can hear the scream of the butterflies, fantastique improvisation des choses, ils poussent bien le bouchon. Ces mecs avaient tout compris, aussi bien au niveau des ambiances que du décorum. Ils passent à la stonesy avec «Drop Out», du pur Kim et ça sonne comme un hit. On retrouve l’excellent «Straight Hard & Long», attaqué au sans pitié. Kim et ses hommes lancent des assauts et halètent comme des chiens. Les riffs sont hallucinants de violence, Kim et les bêtes avaient du génie. Ils font une spectaculaire reprise du «Let’s Get Funky» de Hound Dog Taylor. Quelle pétaudière ! Kim outrepasse Hound Dog, il explose l’art du vieux rescapé des plantations. Le disque 1 se termine avec trois cuts sans Kim dont l’excellent «Good Times» chanté à l’arrache et joué high energy. Sur l’autre disque se nichent trois reprises de haut rang, le «Dead Flowers» des Stones que Tex attaque à la grosse voix et que le groupe joue très musclé à la ragged company, puis «Dirty Water», solidement charpentée, avec un Tex qui écrase sa voyelle du talon comme un lombric pour que ça gicle dans l’I’m gonna tell you a story, et «So Agitated», version atrocement heavy du vieux cut des Electric Eels, doté du plus liquide des solos et du plus tribal des beats d’extrême onction. Oh ils tapent aussi dans Hank Williams avec «Ramblin’ Man» et dans les Pretties, seigneurs des annales, avec une version somptueuse d’«ESP».

Avec ses copains les Surrealists, Kim commence à enregistrer en 1988 une série d’albums très ambitieux. Le premier s’intitule Hit Me With The Surreal Feel. En guise de clin d’œil à Captain Beefheart, Kim se fait photographier avec deux poissecailles devant les yeux. On retrouve sur ce disque tout le côté malsain insidieux qui faisait le charme maudit des Scientists. Bel exemple avec «Bad Birth», sa magnifique ambiance pesante et sa guitare en état d’alerte rouge. Franchement c’est admirable. On a là une énormité scientifique traitée à la pure tension de guitare et de basse, un climat digne des Chrome Cranks, c’est du pur jus de déflagration. Kim Salmon reste un artiste profondément dérangeant. Il est réellemet le maître de la menace cisaillante. C’est un puisant prévaricateur. Il faut attendre «Intense» en B pour renouer avec l’intensité. Voilà un cut monté au heavy riff scientifique et hanté par des sacrés coups de guitare frelon en folie. L’ami Kim gueule dans la mélasse, c’est un allumeur d’incendies patenté. Plus loin, on tombe sur «The Surreel Feal» joué à la bonne basse et chanté à la ramasse scientifique. Mais quel son de basse ! Kim fait aussi une belle reprise du «Devil In Disguise» d’Elvis et boucle avec un «Surreal Feal» toujours aussi bien joué par le bassman Brian Hooper. Quel bassman baby !