23/11/2016

KR'TNT ! ¤ 304 : SHARON JONES / BILLY MILLER / OUR THEORY / DAGOBA / FALLEN EIGHT / POGO CAR CRASH CONTROL / SCORES / MANUEL MARTINEZ + MICHELE DUCHÊNE / METAL OBS'

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 304

A ROCKLIT PRODUCTION

24 / 11 / 2016

|

SHARON JONES / BILLY MILLER OUR THEORY / DAGOBA / FALLEN EIGHT / POGO CAR CRASH CONTROL / SCORES MANUEL MARTINEZ + MICHELE DUCHÊNE METAL OBS' |

Sharon la patronne

La pauvre Sharon avait réussi à vaincre son cancer. Mais en entendant la nouvelle à la radio, Hadès piqua une crise de colère. Quoi ? Cette conne ne veut pas venir chanter sa Soul dans ma caverne ? Il jeta le poste de radio dans la muraille et l'écrabouilla à coups de talons. Puis il ordonna au grand faucheur de lui ramener Sharon Jones illico presto.

Hadès la voulait pour lui tout seul. Maintenant, il vient de la récupérer. Sacré Hadès ! À son âge, il se comporte encore comme un enfant gâté. Il changera le cours du monde plutôt que le moindre de ses désirs. En attendant, Sharon fait la gueule. La voilà enfermée dans cette caverne, sans sa revue. La voilà obligée de chanter pour ce vieux schnock.

Nous aussi on fait la gueule. C'est une star de la Soul qui disparaît de la voûte étoilée. Pour l'avoir vue sur scène, j'irais même jusqu'à dire qu'elle faisait partie des plus brillantes.

Sharon Jones, c’est Zorrotte ! Elle sort tout droit de la nuit et à la pointe de l’épée, elle signe d’un S qui veut dire Sharon, Soul Queen des temps modernes. Mais attention, elle n’est pas seule. Les Dap-Kings - house-band de Daptone Records - l’accompagnent. Sharon et cette fière équipe ont entrepris de redorer le blason de la soul, la vraie, celle des sixties, et les cinq albums qu’ils ont mis en boîte sont là pour témoigner de leur éclatante réussite.

Comme Dionne Warwick, Sharon fut découverte alors qu’elle faisait des backing vocals. Pas pour Solomon Burke, mais pour Lee Fieds, un funkster contemporain - Oh, qui c’est celle-là ? Fuck ! Elle chante bien ! - Alors, on lui demande de passer devant, de chanter un truc et pouf, c’est parti.

Comme Sharon était devenue ces derniers temps une sorte de bête de foire chouchoutée par la presse institutionnelle, on s’en méfiait instinctivement. Pas question d’aller téléramer dans les salles parisiennes ni d’aller fureter dans les ruines fnacochères. Comme je faisais part de mes réticences à un bon ami, il m’a simplement répondu : Va la voir !

Coup de chance, elle passait dans le coin.

La grande salle du 106 était quasiment pleine. Les Dap-Kings commencèrent par s’installer. Grosse équipe, trois mecs aux cuivres dont un noir, un percu blanc, un batteur blanc, un bassman blanc, et deux guitaristes : Joseph Crispiano qui joue le chef de revue blanche et l’extraordinaire Binky Griptite qui sonne comme le guitariste des Famous Flames. Deux belles blackettes firent irruption. La pulpeuse Starr Duncan dansait comme Aretha dans son restaurant et Saundra Williams nous jerkait le bulbe avec ses magnifiques mouvements de hanches. À elles deux, elles auraient pu faire tout le show, tellement elles groovaient bien. Elles avaient derrière elles un fantastique orchestre digne de la Stax Revue et des Famous Flames. On commençait à retrouver nos marques et ça devenait particulièrement excitant. Elles firent deux ou trois morceaux de r’n’b assez haut de gamme. On se demandait si Sharon allait pouvoir surpasser ses deux choristes. Avec son faux air de Spike Lee, Binky Griptite annonça Sharon Jones et les deux grosses choristes rejoignirent leur place sur une petite estrade, derrière les cuivres.

On vit arriver une petite bonne femme aux cheveux courts, vêtue d’une simple robe bleue. L’anti-diva. Elle mit aussitôt une pression terrible. Ah t’as voulu voir Maubeuge ? T’as pas vu Maubeuge mais la Soul Sister Number One, baby, rien de moins, car ce petit bout de femme tirait son orchestre avec la puissance d’une locomotive à vapeur. Elle dansait, elle shoutait, elle fumait, elle screamait, elle râlait, elle pulsait, il sortait du petit corps rabougri de cette femme toute la vie du monde. Elle ressuscitait en vrac la soul magique de Stax et les diableries de James Brown, avec le même panache et la même énergie, et à certains moments, on allait même jusqu’à se demander si elle n’était pas encore meilleure que tous les autres. Elle jetait dans la balance tout le chien de sa chienne, elle tirait de son ventre une niaque terrible. Elle approchait du bord de la scène et on voyait brûler quelque chose de terrible au fond des ténèbres de son regard. Cette petite bonne femme était littéralement possédée par la grandeur de la soul, comme peut l’être Vigon, mais elle livrait sa version qui est à la fois explosive et primitive. Tout reposait intégralement sur elle. Elle shoutait comme Tina au temps de la Revue et comme Etta James au temps d’Argo, elle faisait Sam & Dave à elle toute seule, elle Pickettait à la vie à la mort et elle Otissait comme la Reine Pédauque. Elle naviguait exactement au même niveau que tous les géants qui ont fait l’histoire de la musique noire américaine. Cette petite bonne femme fonctionnait comme une machine infernale, elle ne s’arrêtait jamais, elle dansait le vaudou des temps reculés, elle vibrait d’imprécations et jetait tout son corps dans la bataille sans aucune retenue, elle enlevait ses sandales, on la voyait se désarticuler en rythme, elle dégoulinait de sueur et elle libérait tous les démons de la Soul. Stupéfiant ! Oui, elle était tellement spectaculaire qu’elle provoquait de l’émotion. Et pas de la petite émotion à trois sous. Non il s’agissait de quelque chose de particulièrement intense qui touchait des zones oubliées du cerveau. Il est important de bien le noter, car c’est assez rare. Je me souviens d’avoir vu un homme âgé en larmes au pied de la scène où chantait Martha Reeves.

Sharon était tellement dans la vie qu’elle faisait monter les gens sur scène pour qu’ils dansent avec elle, d’abord un jeune black avec lequel elle rendit hommage aux dieux africains de la fertilité puis un peu plus tard, une ribambelle de jeunes filles explosées du bonheur de danser avec une star comme Sharon Jones. Et là, on atteignit des sommets, comme lorsqu’Iggy fit monter les gens sur scène pour « No Fun », au temps de la reformation des Stooges avec les frères Asheton. Curieusement, les morceaux lents firent partie de ceux qui agitaient le plus les os du bassin. Ces musiciens groovaient si bien qu’on partait chaque fois au quart de tour. Puis il y eut cet infernal hommage à James Brown qui tint tout le monde en haleine, car Sharon Jones a du génie et tout le monde le sentait. S’installa alors dans l’immense salle une fantastique atmosphère de communion. Puis elle disparût comme elle était apparue, avec discrétion. Ce fut une stupéfiante leçon d’humilité.

Dans une interview, le journaliste demande à Sharon d’expliquer comment elle se prépare avant de monter sur scène. Elle répond : « You just go out and do your best ! ». Tu y vas et tu fais de ton mieux. Elle ajoute qu’elle ne fait pas tout ça pour de l’argent, mais pour l’amour de la musique - You’re not there for the money, you’re doing it for the love of the music - et dans ce cas très précis, on la croit sur parole. Ailleurs dans l’interview, elle confirme qu’elle vient de frôler la mort à cause d’un petit cancer. Mais à présent tout va bien. Sur scène, elle n’avait pas l’air d’une convalescente.

Comme toujours, ce sont les albums qui ramènent aux réalités. Alors avis à tous les amateurs de soul pure : écoutez les albums de Sharon Jones, car c’est du pur jus de juke.

Dap-Dippin’ With Sharon Jones & The Dap-Kings date de 2002. Après une intro monstrueuse, on entre dans le vif du sujet avec « Eat A Thing On My Mind » qui est un r’n’b merveilleusement primitif, dans l’esprit des grooves sauvages d’antan, ceux des Famous Flames et ce n’est pas rien que de le dire. Bosco Mann nous sort une descente de basse digne de Bootsy Collins. Sharon nous tient par la barbichette. Il faut voir comme elle amène son truc ! Arrive un solo de sax en tut-tut et ça bassmatique sec derrière. Deuxième choc soul avec « What Have You Done For Me », étrange pièce de beat transversal, montée sur une architecture moderniste qui s’étend au dessus du monde. Sharon y ramène toute la rage du r’n’b staxy, baby - Oh yeah yeah - le riffing des Famous Flames secoue sérieusement l’ensemble et on sent bien à ce moment précis qu’on écoute le plus gros disque de r’n’b des temps modernes. Encore une occasion rêvée de tomber de sa chaise avec « The Dap Dop », pièce sortie de l’église de la soul orthodoxe. Sharon fait sa James, elle fait sa Miss Dynamite, pas moins. Elle ramène dans notre pauvre époque en voie de rabougrissement la grandeur de la soul américaine, aidée par des coups de basse déments. C’est la soul de juke à l’état le plus pur. Encore une monstruosité funky avec « Got To Be The Way It Is ». C’est une bénédiction de plus pour l’amateur de gros beat. Ce funk mortel sort du larynx d’une sphinxe. On danse avec un manque d’air. Elle défait tout. Son funk se veut furieux, dévastateur et sans répit, comme celui de James à l’Apollo. Pur génie. Elle y revient sans cesse. Elle est imprégnée des deux génies à la fois, celui de James et celui de Stax. Elle est THE function at the junction - All the boogaloo yeah ! - Et ce disque n’en finit plus de vomir des énormités. « Ain’t It Hard » est digne de Sam & Dave, « Pick It Up Lay It In The Cut » revêt les apparats d’une fantastique évanescence de basse funk. Sharon est une femme puissante. Elle explose l’édifice du funk parce qu’elle chante à pleine voix. Si on apprécie James Brown, alors on se prosternera devant Sharon Jones.

Tout aussi agité, voilà son deuxième album, Naturally. Avec « Natural Born Love », Sharon va chercher l’énormité des sons d’antan. Elle renoue avec l’explosivité de la soul des catacombes. Elle fait ensuite un duo avec Lee Fields, « Stranded In Your Love ». On frappe à la porte. Elle demande : « Who is it ? », et une voix de baryton sensuel répond : « It’s me baby ! ». Le mec rentre à la maison. Il explique qu’on lui a volé sa voiture - Somebody stole my car/ Ah just came back - Groove dément à la clé. Ah la garce, il faut voir comme elle nous tord l’oreille. Elle chante avec la pire des inspirations - They stole my heart in Mobile/ Now I’m stranded in your love - Lee Fields fait le rappeur et Sharon s’y met elle aussi. Alors ils font de ce groove de bon aloi une pièce de génie, avec une diction diaboliquement dingue de dureté doomique. On a là un duo d’une invraisemblable modernité. Ils vont au maximum de ce que permet l’art du groove. Lee Fields chante avec toute la grandeur d’action blacky - Now I’m standing in your love - Peu de groovers atteignent un tel niveau. Encore un pur jus de pulsion adéquate dans « My Man Is A Mean Man », qui prend vite les atours d’une belle énormité soufflée à la trompette. Sharon y va et rien sur cette terre ne peut l’arrêter. Comme c’est à tomber, alors on tombe. On est encore une fois confronté au problème de la densité : ne comptez pas sur le répit, car sur ce disque tout est bon. Elle fait une reprise de Woody Guthrie, « This Land Is Your Land », qui devient un groove progressif à la mesure lente, monté sur un beat popotin très décalé et Sharon y va franco de port. S’ensuit un funk de folle, « Your Thing Is A Drag », monté sur une descente de basse dévastatrice. C’est claqué aux cloches de Padoue dans la gadoue du funk et ça devient le temps d’un funk le meilleur funk de l’histoire du funk. Elle est dessus, et c’est réellement stupéfiant. Ils couronnent le tout d’un final astronomique. On n’en finirait plus d’épiloguer sur la classe de Sharon Jones. C’est ça le problème.

100 Days 100 Nights ? Même topo. On prend les mêmes et on recommence. Il faut absolument entendre « Nobody’s Baby » au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour l’intro de basse et l’entrée de Sharon dans le lagon du groove - Ah Ah Ah - Elle le prend admirablement, à la mode de Stax, avec une voix bien fêlée. Elle fait son groove popotin à l’Aretha. S’ensuit un « Tell Me » chauffé aux chœurs et aux gammes de basse. Sharon nous ramène à la maison, c’est-à-dire chez Stax, et nous lui en serons tous éternellement reconnaissants. Elle connaît les arcanes de Stax. Elle groove dans l’or du beat. « Be Easy » est aussi infernal que le reste. Elle attaque encore au timbre fêlé et va chercher l’inaccessible étoile de la soul. Puis elle passe au r’n’b joyeux avec « When The Other Foot Drops Uncle » et nous embarque dans une sorte de Magical Mystery Tour. Elle ponctue à l’onction et elle fait sa Soul Queen d’antho à Toto. Elle est tout simplement juteuse, et même beaucoup plus sexy qu’Aretha. Elle va au Stax avec une classe faramineuse. Elle attaque « Something’s Changed » avec une ardeur sharonnique. Elle se pose bien sur sa voix. Elle groove en demi-teinte et affine toujours plus son art. On a là une pièce de r’n’b des temps modernes arrangée à la caribéenne. Du grand luxe. Elle frise le Doris Troy. Puis elle refait un slow d’Otis, « Humble Me » et on revient ensuite aux monstruosités avec un « Keep On Looking » monté sur un beat qui vaut tout l’or du monde. Elle termine cet album à fumerolles avec un « Answer Me » rampant. C’est staxé à la folie, fantastique de tenue et d’à-propos. Sharon nous mène par le bout du nez et on adore ça.

L’album I Learned The Hard Way recèle une pépite nommée « Money ». C’est une belle pièce insidieuse de groove urbain d’émeute des sens. Sharon le bouffe tout cru, en poussant des cris racés et définitifs. Elle redevient l’espace d’un cut une bête de juke pluridisciplinaire. On trouve pas mal de morceaux groovy sur cet album d’obédience paisible. Sharon ne prend plus de risques avec le beat, « I Learned The Hard Way » repose et « Better Things » sonne comme un groove de plage coconut bien sucré. Sharon adore ces petits airs légers qui sentent bon le bikini vert et la peau hâlée, les bijoux en plastique et les palmes bleues.

On sent encore une petite baisse de régime à l’écoute de Give The People What They Want paru l’an passé. Pourtant le premier cut met bien l’eau à la bouche. Les Dap-Kings embarquent « Retreat » au gros bataclan de soul et de chœurs d’écho vachard. Sharon chevauche sa croupe de soul avec le port altier d’usage et file droit sur l’horizon. Quelle merveilleuse cavalcade de glotte folle ! S’ensuit une autre petite merveille, « Stranger To My Happiness ». Derrière Sharon, ça ronfle dans les trompettes. Elle s’installe une fois de plus au cœur du mythe de la soul sixties, mais elle tape aussi dans l’approche tarabiscotée d’une soul évoluée et elle finit par éclater la coque du beat. « You’ll Be Lonely » sonne aussi comme une bonne vieille soul de fond de cave, une soul effarante de véracité casuistique. Back to the sixties, honey ! Sharon se sent incroyablement proche d’Otis, car « Now I See » sonne comme un hit d’Otis. Mais le reste de l’album est moins spectaculaire. Elle finit avec un vieux coucou étranglé de séduction postiche, « Slow Down Love » et elle se laisse un peu aller, mais qui osera le lui reprocher ?

Soul Time est une autre caverne d’Ali-Baba pour les fervents amateurs de soul music, un disque que vous allez classer à côté de tous les classiques Stax ou Vee-Jay. Cette compile est bourrée à craquer de hits fantasmagoriques. Sharon part en vrille dans le fonk - comme dirait Dr John - avec « Guenine Pt 1 » suivi de « Guenine Pt 2 », swingués jusqu’au coccyx du fondement paradoxal, tel que défini par Paracelse le bienheureux. Ces deux cuts sont de véritables nettoyeurs de conduits auditifs. De véritables aplatisseurs de neurones. Sharon est une bonne, on l’aura bien compris. On a parfois l’impression qu’elle enfonce des clous. Mais en rythme. Elle passe au groove de blues progressif avec l’incroyable « He Said I Can ». Elle prend son truc à l’arracherie soul-queenesque de haut vol. Sharon sait tirer sur une corde, pas la peine de lui expliquer comment on s’y prend. Ça la ferait marrer. Elle ne lâche jamais prise, comme on a pu le constater pendant ses quatre-vingt dix minutes de set sur scène. Cette femme a comme on dit chez les charpentiers de marine la vie chevillée au corps. Et paf, on tombe sur une fucking insanity, « I’m Not Gonna Cry », une sorte de soul tribale issue des forêts inexplorées des hauts plateaux africains. Elle ramène sa fraise avec un aplomb sidérant et derrière elle, les mighty Dap-Kings jouent le fonk à l’Africaine. Wow, baby, ça jerke tout seul dans les godasses. Tout vient des percus. C’est d’une finesse qui honore Gou, le dieu de la guerre et du fer travaillé, et dont la statue en métal ramenée du Dahomey fascinait tant Apollinaire. Gou ne ramène pas sa bobine par hasard, car forcément, quand on parle de Sharon Jones, on parle de mythologie. Elle tient bien sa boutique et ça gri-grite sec autour d’elle. Elle retient ses pleurs - Mmm I’m not gonna cry - Cette diablesse embrase les imaginaires et elle le fait avec une dose de véracité qui emporte la raison. Elle lance ensuite un petit appel à l’insurrection avec « What If We All Stopped Paying Taxes », mais c’est une insurrection à la Mister Dynamite. Voilà bien ce qu’il faut appeler le plus gros fonk politique de tous les temps. C’est une fabuleuse partie de jambes en l’air, de très haut de gamme, si haut qu’on le perd de vue. Les Dap-Kings chauffent le funk jusqu’au point de non-retour, c’est-à-dire la fission de l’atome - Stop corruption and injustice/ It’s up to you ! Awite ! - Sharon charge la barque et ça tangue. Pas le petit tangage du lac des Cygnes, mais plutôt celui du Cap Horn. Puis on sera à nouveau frappé de plein fouet par sa classe, à l’écoute de « Setting In ». Car madame joue la carte du slow torride et elle précipite les danseurs dans des conjonctures d’humidité abdominale. C’est fait pour. Pas la peine de rougir. Elle vole ensuite dans les plumes du r’n’b avec « Ain’t No Chimneys In The Projects », toujours plus fantastique - There ain’t no chimney - Alors elle explose tous nos pauvres concepts et l’artiste apparaît à nu dans toute la gloire de son humanité, comme c’est arrivé à plusieurs reprises sur scène. Il y a quelque chose de divin - en tous les cas de spirituellement supérieur - chez cette petite bonne femme. Lorsque dans ses mémoires, Dr John évoque les spiritual people de la Nouvelle Orleans - les reverend mothers - on pense aussitôt à Sharon Jones. Puis elle revient à l’enfer du r’n’b de choc avec « New Shoes » et elle atteint encore un sommet de la dinguerie. On a tout ce qu’on peut attendre de la vie avec ce cut : le son et la voix. On a aussi le génie de la soul et la pure énergie Stax mais enfoncée au marteau blasteur. Et elle envoie tout valdinguer dans la magie avec « Inspiration Information », un authentique groove de séduction formelle dont on ne peut se détacher. C’est dire si elle est bonne.

Et puis tiens, vient de paraître un nouvel album, It’s Holiday Soul Party, un album étrange puisque sévèrement privé de hits. Elle salue les pauvres d’Amérique avec « Ain’t No Chimney In The Projects » tiré de l’album précédent. Les projects, ce sont les counci

Et puis tiens, vient de paraître un nouvel album, It’s Holiday Soul Party, un album étrange puisque sévèrement privé de hits. Elle salue les pauvres d’Amérique avec « Ain’t No Chimney In The Projects » tiré de l’album précédent. Les projects, ce sont les counci

l flats américains, autrement dit les HLM. Bosco tente de sauver l’album en prenant « Just Another Christmas Song » au meilleur groove de basse. On se régale vraiment de l’entendre rouler ses notes. Belle prestance. Sharon prend « Silent Night » au jazz blues de Billie. Elle veut montrer par là qu’elle sait jazzer la soul dans la nuit étoilée. Pour les fêtes, Sharon se calme. De l’autre côté se niche « World Of Love », un fantastique balladif de soul, chanté au mieux de ce que permet cet art.

Saura-t-on dire un jour le génie de cette petite bonne femme ?

Signé : Cazengler, Sharon comme une queue de pelle

Sharon Jones & the Dap-Kings. Dap-Dippin’ With. Daptone Records 2002

Sharon Jones & the Dap-Kings. Naturally. Daptone Records 2005

Sharon Jones & the Dap-Kings. 100 Days 100 Nights. Daptone Records 2007

Sharon Jones & the Dap-Kings. I Learned The Hard Way. Daptone Records 2010

Sharon Jones & the Dap-Kings. Give The People What They Want. Daptone Records 2013

Sharon Jones & the Dap-Kings. Soul Time. Daptone Records 2010

Sharon Jones & the Dap-Kings. It’s Holiday Soul Party. Daptone Records 2015

( Cet article précédemment publié dans KR'TNT ! 211 du 20 / 11 / 2014 )

*

Miller’s Crossing

Billy Miller vient de partir en voyage dans le monde des morts. Un chapitre très important de l’histoire du rock se referme avec son départ. Comme Greg Shaw, il avait réussi à suivre la voie royale : celle du fan de rock qui fabrique un fanzine, qui monte un groupe et qui fonde un label. Et pas n’importe quel label, puisqu’il s’agit bien sûr de Norton qui reste avec Crypt et Bomp l’un des labels indépendants les plus prestigieux de l’histoire du rock.

Il est important de rappeler que des gens comme Greg Shaw, Tim Warren et Billy Miller ne visaient pas le profit, à l’inverse des autres acteurs de l’industrie du disque. Ils se livraient à un petit business exclusivement destiné à des fans. Comme les artistes qu’ils défendaient n’intéressaient pas les gros labels, ça leur facilita les choses : en fondant leurs labels respectifs, nos trois héros allaient pouvoir préserver leur singularité et celle des groupes. Dans une vieille interview, le bon Révérend Beat Man rappelle qu’il fonda Voodoo Rhythm tout simplement parce que personne ne voulait publier le premier album des Monsters.

Voilà ce qui rend un label comme Norton si précieux aux yeux des amateurs. Norton incarne cette intégrité qui brille par son absence dans l’industrie du disque. On le sait, l’histoire du rock n’est qu’un invraisemblable chaos d’arnaques et d’intrigues, le paradis des charognards et des sangsues. Les musiciens de rock ont toujours été des proies faciles. Vous en connaissez beaucoup des gens qui sont à la fois guitaristes de rock et docteurs en droit ? Ou fiscalistes ? Pas facile de combiner des domaines de compétences aussi opposés.

Billy Miller a permis aux artistes qu’il signait de vivre correctement et aux oubliés qu’il sollicitait de redémarrer une nouvelle carrière. Qui dit Norton dit Bobby Fuller, Esquerita, Benny Joy, Hasil Adkins et Kim Fowley. Billy nourrissait quelques belles obsessions.

Norton, c’est aussi l’histoire d’un couple : Billy et Miriam Linna, qui fut la seconde batteuse des Cramps, avant de devenir celle des Zantees puis des A-Bones.

Grâce à leur expérience du fanzine, Billy et Miriam prirent l’habitude de bien documenter leurs pochettes de disques qui du coup sont devenues de fabuleuses mines d’informations. Tout ce qu’on veut savoir sur Benny Joy se trouve au dos des cinq volumes d’archives parus sur Norton. Autres mines d’informations : les trois volumes de démos de Charlie Feathers, les deux Rock And Roll Demos des frères Burnette. Encore plus spectaculaire, le gatefold du Slow Death LP des Groovies où pour la première fois Cyril Jordan raconte ses souvenirs. Autre modèle du genre : les quatre volumes de Missing Links consacrés à Link Wray, l’Out Of This World et le Love Bandit de Gino Washington, l’Hully Gully Fever de Rudy Ray Moore, l’Everyday Is A Saturday où est racontée dans le détail toute l’histoire des Dictators, l’Ooh Wee Pretty Baby de Long John Hunter, et ça continue avec les volumes consacrés à Bobby Fuller, les trois volumes de Mad Mike Monsters, les quatre volumes de Lost Treasures From The Vault documentés PAR Kim Fowley en personne, les trois volumes mythiques de la Fort Worth Teen Scene, les NorthWest Killers Vol 1, 2 et 3, les six volumes consacrés à Sun Ra, sans compter les tartines de notes qu’on trouve au dos des innombrables pochettes d’Hasil Adkins, d’Andre Williams ou de Bloodshot Bill. On appelle ça un travail de bénédictin.

Le parti-pris des Zantees était bien sûr le rockab. Leurs deux albums sont non seulement sortis sur Bomp, le label de Greg Shaw, mais ils sont aussi bardés de bon bop et cat music fiévreuse. Out For Kicks est carrément dédié à Ray Smith. L’album s’ouvre sur un « I Thought It Over » solide que Billy shoute comme un cat du Bronx, pas un cat du Brill. C’est l’un des craziest combos in bopdom, nous dit Dog au dos. Oh yeah ! Ils sont bien plus agités que les Stray Cats. Miriam qui a conservé son job de batteuse nous bat ça sec. S’ensuit une fantastique reprise de Gene Vincent, « Cruisin’ ». Les frères Statile font des ravages sur leurs Gretsch. « Francene » ? Zanteequement parlant, c’est parfait. Les frères tactiles en font un épouvantable stormer. Et ils sonnent comme les Cramps dans « Blonde Bombshell ». Voilà le mélange idéal Cramps/rockab que peu de gens savaient manier en ce temps-là. Miriam s’y retrouve parfaitement et Billy Miller se révèle être un fantastique stroumfpheur de jive. En B, ils tapent dans « Please Give Me Something », le vieux classique de Bill Allen. Ils en sortent une version bien plus sourde et plus menaçante que celle de Tav Falco. Miriam le tatapoume en sourdine, derrière les frères Statile si tactiles. Pour « Bessie Mae », Billy va chercher des hiccups à la Charlie Feathers. Miriam fouette bien ses peaux et claque bien son bord de caisse. Puis ils nous boppent « Big Green Car » à outrance et Miriam pulse bien le beat. Franchement, elle bat tout ça à la perfe. En bonne batteuse de rockab, elle ne lâche rien. Pour « Watch My Baby », les frères Statile si tactiles jouent bien sûr le thème de « Train Kept A Rolling » en insistance sous-jacente.

C’est Andy Shernoff qui produit le second album des Zantees, Rhythm Bound. Miriam chante « I Need A Man ». Elle prend sa petite voix de canarde et pousse des cris de folle. On se régale de « Money To Burn », car l’admirable Andy sait comment doit sonner le rockab. Il met bien la percuterie en avant. Il sait que c’est l’esprit de l’Amérique profonde. Billy Hancock vient donner un coup de main sur « Crawded Hole », pur jus de petit rockab new-yorkais. Ah on peut dire que les Zantees adorent rocker. Et Miriam joue bien rebondi. Ils attaquent la B avec un « Ruby’s Place » excellent et passent ensuite un « Fat Gal Boogie » à la Billy Lee Riley. Miriam y pousse d’ailleurs des cris de folle. Ils font aussi une belle reprise d’« I’m Ready » d’Eddie Cochran qu’elle chante à la canarderie de Disneyland. Elle est vraiment poilante. S’ensuit « Gotta Gotta Gotta Be Mine », l’un des rockabs les plus menaçants de l’histoire.

Les Zantees se transforment ensuite en A-Bones, avec quelques changements de personnel. Un premier mini-LP sort en 1988, Free Beer For Life. Bruce Bennett fait désormais partie du groupe. Miriam lance l’assaut d’« A-Bomp Bop ». Elle est complètement excitée et pas forcément très fiable à la mesure. Par contre, le « Mumbo Jumbo » qu’on trouve de l’autre côté est une vraie pépite de garage. Ils sont bien meilleurs lorsqu’ils passent au mambo garage d’exotica.

Le premier LP des A-Bones, The Life Of Riley, paraît en 1991. Markus The Carcass a rejoint le groupe, ainsi que le saxophoniste Lars Espensen. C’est un excellent album de rock’n’roll. Billy passe à autre chose, avec « That Jim », il tape dans le garage-rock new-yorkais. Miriam reprend le chant pour « Sham Rock » et fait sa canarde. Ils s’amusent à jouer frénétiquement. Miriam ne change pas sa ligne de conduite, elle joue tout au tatapoum et Bruce Bennett prend des solos bien rocky road. La B est nettement plus solide. Ils commencent par taper une reprise de Doug Sahm, « She’s Gotta Be Boss », et injectent du Tex-Mex dans le son du Bronx. Pure merveille. Ils mettent ce qu’on appelle vulgairement le paquet. « Jugue » est aussi une véritable arracherie. Billy a dû bien s’abîmer la glotte à gueuler comme ça, mais le résultat est intéressant, car ils tapent dans le haut du hot. Ils font une fiévreuse reprise du « Button Nose » de Benny Joy - She’s got a pretty pretty pretty button nose ! - Ils se payent ensuite un balladif du Bronx intitulé « I’ve Fallen » et sortent les chœurs les plus débiles de l’histoire du rock. Miriam revient chanter « Go Betty Go » et elle profite de l’occasion pour pousser de jolis cris d’orfraie. L’honneur de boucler ce bel album revient à Billy qui avec « Go Go Go For Louie’s Place » tape dans le grease du Bronx de bronze.

I Was A Teenage Mummy n’est pas le meilleur album des A-Bones, loin s’en faut. Billy y fait beaucoup de boogaloo, sans doute pour les besoins du film. Il drive aussi « Homicide » au plus serré dans les virages. En B, ils tapent dans le vieux « Little Egypt » de Leiber & Stoller dont les Downliners Sect firent leurs choux gras. Et Miriam devient dingue à chanter « Bandstand Rocket ». Comme on dit dans la pègre, elle s’affranchit !

Si on a un faible pour l’album Music Minus Five, c’est sans doute à cause de la reprise du mythique « Bird Doggin’ » qui s’y niche. Ils en font une reprise bien saxée et Miriam la tatapoume comme elle peut. Bruce Bennett gratte ses accords comme un beau diable, ah si seulement Gene Vincent pouvait voir ça ! Mais le solo n’est décidément pas le même. Il manque le génie de la menace instillé par Dave Burgess. Billy et ses potes le stoogent au sax à la fin. Excellente initiative. Dommage que toutes leurs reprises ne soient pas de ce niveau. Avec « You Oughta Know », on a une vraie pépite garage chantée avec la plus extrême des pugnacités. Billy y va franco, il s’arrache tout, le larynx et les cordes. Puis Miriam refait sa canarde dans « Little Bo Pete ». De l’autre côté, elle tape « Come On Come On » au jungle beat. Elle s’en sort admirablement. On est toujours un peu inquiet pour elle, car les A-Bones se montrent parfois ambitieux. Et on dresse l’oreille car Bruce Bennett commence à placer ici et là des killer solos d’antho à Toto. C’est Markus The Carcass qui se distingue dans « Flea Bitten Annie » avec ses infra-basses. Ils bouclent l’album avec une reprise des Groovies, « In The USA », et franchement, ce n’est pas ce que nous avons de mieux en rayon côté Groovies. C’est cousu, beaucoup trop cousu.

Billy et Miriam adorent Benny Joy, le rockab de Floride : ils ont réussi à remplir cinq albums de cuts et de démos retrouvés dans les archives. Mais ce n’est pas tout. Ils ont aussi enregistré un album de reprises intitulé « Crash The Party », et bien sûr, la pochette reprend en partie la fameuse photo de Benny en veste à rayures et jouant sur une Strato. Si on est fan de Benny Joy, on se régale. Sinon, on reste sur sa faim. « Wild Wild Lover » se résume à un beau burst d’énergie. Miriam prend « Ittie Bittie Everything » au chant sucré et Matt Verta-Ray qui l’enregistre veille au grain du slap. La B est plus solide. Miriam enregistre le morceau titre de l’album à Londres, chez Liam Watson, au Toe Rag studio. Rudy Grayzell intervient sur « Knock Three Times » en roulant des r. Avec « Bundle Of Love », on renoue avec le gros son profilé des Bones. La perle de l’album, c’est bien sûr la version crampsy d’« Hey High School Baby », sertie d’un solo d’antho arabisant. Ils font un fantastique « Call The Zoo » pulsé aux yeah yeah de chœurs et de retours de chœurs. On tombe plus loin sur une version dévastatrice de « Come Back » enregistrée à Seattle, sur le territoire des Sonics, avec Teengenerate dans les parages. C’est enregistré sur un deux pistes, avec un solo de sax et dans la folie pure, comme au temps des Sonics. Ils terminent avec le fameux « Button Nose » chanté au guttural par un Billy en transe.

Ils s’inspirent de la pochette de Rolling Stones Now ! pour l’album Not Now ! paru en 2006. Matt Verta-Ray enregistre et Ira Kaplan a rejoint le groupe. Avec « Geraldine », ils sonnent bien sûr comme les Stones de Now ! On note l’énormité du son. « Restless » est joué au sax de corne de brume et embarqué au beat jugulaire de sur-tension. Admirable ! Ils tapent aussi un fantastique « Outcast ». Miriam prend « The Lover’s Curse » au chant et en fait une petite pièce de boogaloo à la sauvette. Avec « Jupiter Bulldog », on retrouve la grosse pulsation de clap-hands et de rythmique fiévreuse à la Stonesy. En B, Ira envoie le shuffle de « Cat Nip ». On tombe ensuite sur un garage-cut d’une rare violence, « Stolen Moments », battu à la diable et au tambourin. Bruce Bennett y prend un solo sauvage à la Dave Davies. Puis Miriam embarque « Bad Times » en cavale de cavalcade insensée. Elle chante du nez et pique des crises superbes. Elle est aussi mal intentionnée que Mary Weiss au temps béni des Shangri-Las. « Don’t Talk About Him » sonne comme un hit des Dictators. C’est une énorme pièce de pop new-yorkaise montée sur une belle mélodie chant.

Ears Wide Shut qui vient de sortir fait écho au dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Ira la bombe joue toujours dans les Bones et ils démarrent avec une énorme pièce de garage foutraque intitulée « Questions I Can’t Answer ». Ils sonnent comme les Sonics. Phew ! Quel son et Brune Bennett nous bat le nave des accords de Louie Louie. On a la même pétaudière avec « Henrietta ». Billy fait son Esquerita du XXIe siècle. Quelle fournaise ! Retour aux horreurs garage avec « Just A Little Bit Of You ». Bruce Bennett injecte des incursions démoniaques dans la purée puis il part en killer solo, alors que Miriam tapote joliment ses cymbales. C’est Ira la bombe qui chante le « Luci Brains » d’Arthur Lee. Ils terminent cette plantureuse face A avec « Lula Baby », joué à la folie du brasier du Bronx. Ils sonnent vraiment comme les Sonics. Ils attaquent la face cachée avec le beau « Tulane » de Chuck. Plus loin, ils ressortent le vieux beat crampsy pour « Four O’Clock Baby » et ils terminent avec une trépidante reprise des Easybeats, « Sorry », transformée en tourbillon d’ultra-exaction. Billy chante comme un ogre, il bouffe le cut tout cru, et Bruce Bennett joue comme Ross The Boss, à la folie.

Daddy Wants A Cool Beer And Other Million Sellers paru en 2004 pourrait bien être le meilleur album des A-Bones. Ce double album propose des sessions et des outtakes datant de toutes les époques et on entre là-dedans comme dans un champ de mines. Dire que ce double album est une pétaudière, c’est un euphémisme. La réelle grandeur des A-Bones est de savoir monter des sessions avec des légendes vivantes. On trouve quatre titres fabuleux enregistrés avec Rudi Grayzell dont l’extraordinaire « Judy », puis du pur rockab avec « You’re Gone » - Here we go ! - et aussi « One Mile » dans lequel Rudi fait des brrrrr d’antho à Toto. Sans doute galvanisé par le souffle des A-Bones, Rudi se transforme en pur killer kat. On a exactement le même coup de Jarnac avec Johnny Powers. Les A-Bones l’accompagnent sur deux cuts explosifs « Mano Rock » et « New Spark » que Miriam bat comme une dingue, et c’est rien de le dire. On monte encore d’un cran avec la session Roy Loney et là on tombe sur la huitième merveille du monde, « Stop It Baby », l’un des hits garage les plus dévastateurs de l’histoire, pas compliqué. C’est chanté à deux voix et agrémenté d’un killer solo. Tout y est. On reste dans le génie pur avec « You Know What You Can Do » envoyé au groove ultraïque. Les A-Bones sonnent comme le backing-band idéal de Roy Loney. On a là encore un duettage terrifiant entre Miriam et Roy. Parmi les hommages tétaniques, il y a celui rendu à Bob Luman avec « All Night Long », extraordinaire de vitalité, celui rendu aux Seeds avec « It’s A Hard Life », doté de l’intro de basse de « Looking At You » du MC5, merci Markus, puis ils partent à fond de train dans la Seedy motion et ils nous tartinent ça à la fusion Stoogy de type « Fun House ». Ils font une version beaucoup trop explosive de « Teenage Head » et ils rendent un hommage d’experts aux Troggs avec « You Can’t Beat It » qui est en fait un outtake de leur premier album, The Life Of Riley. Hommage aussi très spectaculaire à Bo avec « We’re Gonna Be Married ». Miriam et Billy s’y renvoient la balle et c’est saturé de son. Pure démence de la partance ma chère Hortense. Billy fait des ravages et s’arrache la glotte au sang avec « Do The Squat » et « Squat With Me Baby ». Miriam bat le « Rock The Beat » au jungle beat des enfers. C’est à se damner. Voilà encore un cut qui vaut tout l’or du monde tellement il est explosé au beat et au sax. Ils rendent aussi un hommage fantastique à Brian Wilson avec un « Drive-In » infernal qu’ils avaient mis en boîte pour le fameux tribute à Brian Wilson, Smiles Vibes & Harmony. Ils rendent aussi hommage à Timoty Carey avec « The World’s Greatest Sinner » et ils profitent de l’occasion pour sortir une horreur rampante. Pas de pire enjôlerie sur cette terre - he’s a winner ! - Miriam se montre d’une incroyable kitscherie avec « Shanty Tramp ». Elle chante ça très pointu, poussée dans le dos par une belle déboulade. On revient au rockab avec un diabolique « Bamboo Rock’n’roll » monté au groove de beat ultimate. Billy invente un genre nouveau : le rockab bulldozer. Miriam enfonce « Spooks A Peppin Theme » à coups de marteau et voilà qu’ils tapent dans l’intapable avec le magnifique « Maintaining My Cool » des Sonics. Ils y vont avec tout le cœur dont ils sont capables. Miriam nous bat ça comme une folle et Bruce Bennett passe un solo d’antho à Toto. Ils font aussi une reprise complètement géniale du « Wah Hey » d’un groupe qui s’appelait les Turbines. Autre hommage de taille : « Guess I’m Falling In Love » du Velvet. En fait, les A-Bones nous font la discothèque idéale. Tellement idéale qu’ils font aussi une reprise de Paul Revere & The Raiders avec un « Louie Go Home » tapé au stomp du Pacific Northwest. Miriam prend « I’m Snowed » à la voix pincée. Elle est complètement folle. Elle flirte avec le génie, comme l’avait fait Hasil Adkins. « Bad Boy » est enregistré dans le studio de Seattle où ont enregistré les Sonics, donc pas la peine de vous faire un dessin. On se relèverait la nuit pour écouter « Take Up The Stack Daddy-O » et « Monkey Man » et ils tapent une fois encore dans le génie avec « A White T-shirt And A Pink Carnation ». Et voilà le travail.

Signé : Cazengler, Billy oui-oui

Zantees. Out For Kicks. Bomp! 1980

Zantees. Rhythm Bound. Midnight Records 1983

A-Bones. Free Beer For Life. Norton Records 1988

A-Bones. The Life Of Riley. Norton Records 1991

A-Bones. I Was A Teenage Mummy. Norton Records 1992

A-Bones. Music Minus Five. Norton Records 1993

A-Bones. Crash The Party. Norton Records 1996

A-Bones. Not Now ! Norton Records 2006

A-Bones. Ears Wide Shut. Norton Records 2015

A-Bones. Daddy Wants A Cool Beer And Other Million Sellers. Norton Records 2004

SAVIGNY-LE-TEMPLE

18 / 11 / 16 – L'EMPREINTE

OUR THEORY / DAGOBA

Juteuse soirée en perspective. La Teuf-Teuf retrouve sa place habituelle à cent mètres de l'Empreinte. Du monde devant l'entrée, la salle sera pleine mais pas bondée. L'on aurait pu s'attendre à davantage avec un groupe de la notoriété de Dagoba.

OUR THEORY

De la théorie à la pratique... Cinq sur scène. Batteur encapuchonné. Mettent le paquet dès la première seconde. Le chanteur désarticulé telle une marionnette et les trois guitaristes à l'unisson. Le lion royal qui rugit pour vous avertir qu'il est prêt à vous dévorer tout cru dans la minute qui suit. Puis va se recoucher tranquille. Content de vous avoir impressionné. Certes il se bat encore les flancs de sa queue et agite sa crinière en baillant comme un oriflamme de guerre. Au bout d'un moment vous n'avez plus peur. Vous préfèreriez que le fauve s'avance vers vous la bave dégoulinant de ses crocs, une lueur meurtrière au fond de ses prunelles. Mais non, c'est le contraire qui se passe. Sourit de toute sa gueule. S'il était un tigre mangeur d'hommes on l'entendrait ronronner. Promettent beaucoup, par à-coups. A peine vous ont-ils éructé un de ces riffs qui couperait un arbre en deux, le chanteur s'inquiète pour nous. Une véritable mère qui a lu un précis de psychologie de positive attitude. Nous caresse dans le sens du poil. Savigny un public exceptionnel, nous remercie de l'ambiance, c'est vrai qu'ils sont bien reçus et perçus avec sympathie, mais n'est point besoin de trop exagérer.

Z'ont droit à six malheureux titres. Juste le temps de se mettre en bouche. Pas même une minute pour se regarder dans le Mirror ou de rester un moment avec Stay Now. Suit Valentine, un petit téton d'acier chromé et l'autre tout mou. Delay qui fait attendre la montée de la mayonnaise entre deux parlottes. Un Unbreakable dont ils viennent à bout trop rapidement et un Girl final comme il se doit originalement dédié à toutes les filles. Six petits tours et puis se dépêchent de quitter la scène sous les acclamations.

La désagréable impression que l'on vous coupe le courant alors que vous preniez plaisir à enfiler les doigts dans la prise. Our Theory vous assomme d'un riff apocalyptique qui vous promet la mort et tout de suite après vous submerge de paroles réconfortantes. Faudrait qu'ils resserrent les mailles du tricot. Toutes à l'endroit en fil de fer barbelé et aucune à l'envers en satin duveteux.

DAGOBA

Suis venu pour eux. Je ne suis pas le seul si j'en juge par le nombre de sweat shirts à leur effigie le dos marqué du titre de leur avant-dernier album, Post Mortem Nihil Est, un programme à courte vue post létale mais qui en contre-partie induit une vie chaotique de diverses défonces. J'ai adoré le clip I, Reptile. Dès qu'un saurien laisse traîner sa longue queue quelque part je lui prête toujours une oreille compatissante. Vingt ans d'âge, viennent de Marseille mais leurs albums et leurs concerts leur ont permis d'atteindre une renommée nationale et un début de reconnaissance à l'international.

Suis obligé d'initier un raisonnement par l'absurde. Je serais arrivé au concert innocent comme l'enfant qui vient de naître je les aurais trouvés formidables, un groupe qui rentre dedans et qui ne s'en laisse pas compter. Efficacité redoutable. Un véritable show millimétré. Au fond Nicolas Bastos aux commandes d'une batterie impressionnante. Des toms atomiques, des cymbales cinglantes comme s'il en pleuvait, deux grosses caisses avec jantes chromées, une machine de guerre, une espèce d'insecte géant digne de Star Wars, une visualisation du microbe du Sida grossi à la puissance dix mille. Parfois elle étincelle d'éclairs foudroyants telle un vaisseau spatial qui croise ses feux sur une malheureuse cible condamnée à disparaître dans la nano-seconde qui suit. Quant à Bastos au baston, pas de problème, pilote avec une dextérité diabolique, un ado devant un jeu vidéo en train de déglinguer les soucoupes violentes de l'Empire du Bien à la suite. J. L. Decroiset à sa droite, le nouveau guitariste qui tient parfaitement son rôle, Werther Ytier à sa gauche prêt à vous vous infliger toutes les souffrances que l'homme ait bu inventer durant sa longue marche barbare vers le progrès. C'est tout, ne sont que trois pour dresser un groove mortel post-industriel, n'ont besoin de personne d'autre. Pierre Maille est au micro, devant et au centre. Très beau tatouage sur son épaule. Une forte personnalité de mâle alfa dominant. La clarté de sa voix dessine le bonhomme. Péremptoire, clair, l'on devine qu'il n'est pas un concessionnaire des demi-teintes. Une voix qui surmonte sans problème la tonitruance des trois soutiers du rythme.

Du beau spectacle, à fond les pistons et tout droit sur le béton. Jets verticaux de fumée, séances de lumières blanches clignotantes à toute vitesse. Un bon groupe qui fonce droit devant sans se soucier des bas-côtés. Eclipsed, Man You're not, Black Smokers, Winter, Born Twice, Epilogue, Sunset Course, Great Wonder, I reptile, Maniak, Things Within, White Guy, je vous les énumère comme ils les bazardent sans transiger, une seule pause obligée, Ducroiset qui casse une corde et Maille qui en profite pour partager une canette de bière avec les fans qui ouvrent grand et large une bouche dans lesquelles il verse des traits de houblon malté. Intermède vite oublié dès que le mastodonte dévastateur reprend son envol. Dans la salle règne la cohue, corps entrechoqués qui tournent à toute vitesse, mais attention pas de débordement le premier qui au comble de l'excitation monte sur la scène, sera sans ménagement rejeté dans la fosse par un Maille expéditif. Plus personne ne s'y risquera par la suite. Un fan averti en vaut deux. De toutes les manières, c'est déjà fini. Une heure pile montre en main. Pas une minute de plus. Mais non ils reviennent ! ah ! c'est pour débrancher les appareils ! Doivent être pressés de repartir. Pour les exultations jouissives de fin de party, rien à voir.

M'attendais non pas à mieux mais à plus. Excellente prestation scénique mais qui a laissé de tout côté toute l'imagerie portée par la discographie du groupe. Un savoir-faire indéniable, mais ils ont laissé la poésie à la maison. A penser qu'ils ne voulaient pas s'encombrer avec. Le corps mécanique mais pas le souffle vital. Vite fait, bien fait. Des diététiciens qui vous composent le menu à la calorie prêt. Bye bye les alléchants glucides graisseux et les succulents sucres rapides. Privation de dessert obligatoire. Ne vous octroient même pas un supplément d'âme qui pourtant ne pèse pas bien lourd mais qui fait toute la différence entre un bon groupe et un grand groupe.

RETOUR A LA MAISON

Ouverture des portes à vingt heures. Fin du concert : dix heures et demie ! Parlez-moi d'une soirée rock ! L'heure où Tante Agathe termine sa dernière prière en demandant à Dieu de lui pardonner cette audacieuse veillée devant le poste de télévision en compagnie de son vieux chat diabétique. Cette soirée à L'Empreinte risque de ne pas laisser beaucoup de traces. Pour les minutes de sable immémorial chères à Alfred Jarry faudra repasser. Trop court, pas assez bon.

Damie Chad.

LE MEE SUR SCENE

19 / 11 / 2016 / LE CHAUDRON

RELEASE PARTY

SCORES EP THE GATES TO LEAVE

FALLEN EIGHT

POGO CAR CRASH CONTROL

SCORES

Retour au Chaudron. La teuf-teuf doit pressentir que la mixture de srocksière qui nous sera servie doit être si bonne qu'elle passe devant le bâtiment à toute vitesse sans le voir. Demi-tour sur les chapeaux de roue et nous voici à pied d'oeuvre. L'est tôt mais le monde commence à arriver, les Scores discutent et grillent une dernière cigarette sur le devant de la porte, un peu de fraîcheur avant la vague de grande incandescence qui s'annonce ne saurait faire de mal.

FALLEN EIGHT

Entrent dans le noir et en une demi-seconde l'orage éclate. Musique forte et violente, l'on en oublie que le groupe n'est pas au complet. Et le voici qu'il entre, le cinquième élément éthérique, le fou hurlant, scalp danseur et agit-rock en transe. Clem brandit la torche meurtrière du micro qui incendie le public, screame comme si sa vie en dépendait, déclenche l'alerte rouge des jouissances éperdues. Derrière J-P affûte les fûts, assène d'assassines frappes sur les toms qui tonnent, fustige les cymbales, nouba des coups bas qui tombent de haut, précipite votre chute dans les tréfonds infernaux. L'a libéré les fauves, Joffrey et sa basse vibrionne sur la scène, ion étoilé enragé dégagé de son centre de gravité, Medy et Florian accomplissent des miracles sur leurs guitares, changent les notes en traits de feu, et Fallen Eight ouvre le bal des ardences de bien belle et meurtrière manière. En deux titres, Botta et Reborn, ils déchaînent une tempête qui ne se calmera pas de toute la soirée.

Departure et Last one de même acabit issu du cagibi des merveilles incendiaires. Le groupe est au maximum de sa puissance, haute dose de bulldozer qui déblaie la route de toutes les carcasses rouillée qui peuplent votre imaginaire. Le rock envisagé comme une thérapie de choc'n'roll destiné à dynamiter vos encrages dans les insuffisances du réel. Fallen Eight soude la salle, la transforme, la mute, la sculpte en un seul être organique, désormais à sa merci.

Everywhere, un truc spécial en l'honneur des Scores, ça commence gentillet avec J-P qui tapote sans bruit une promesse de tempête shakespearienne qui s'approche doucement porté par la voix de Clem, qui enfle, enfle, enfle, et finit par déborder et déferler en grandiose apothéose sur la plage des nerfs tendus vers la concrétisation salvatrice de cette menace souveraine. Catharsis aristotélicienne et décantation totémique.

Priest pour bousculer et Final Shot pour vous acculer dans vos derniers retranchements. Deux météorites de feu, la foule qui crie et rugit comme le fauve sous le fouet du dompteur pour mieux s'élancer dans la folie du cercle de feu. Un set magistral, percutant comme le gantelet de fer des cataphractaires des âges tumultueux perdus dans la nuit des temps, ressuscités en un magistral éclair par la fougue foudroyante de Fallen Eight.

( Photos : FB : Mlle Lazurite )

INTERMEDE

Un petit moment que je guette leur passage. Lorsqu'ils m'avaient invité à leur Release party, les gars de Scores m'avaient dit « Toi tu vas aimer, c'est très fort ». Sont en train d'installer leur matériel, moi question rock suis prêt à aimer le monde entier – du moins presque, la moitié, de la moitié, de la moitié, enfin quoi le un pour cent réglementaire fortement éjouissif – mais après le set dévastateur de Fallen Eight, la tâche me semble rude, insurmontable peut-être.

POGO CAR CRASH CONTROL

Dernière et rapide mise au point technique de Pogo Car Crash Control. Quatre sur scène. Jeunes et beaux. Enfin, surtout Lola la bassiste, frimousse de cheveux blonds et charme mimétique. Derrière ses drums, Louis est quasi invisible, les deux guitaristes, Simon et Olivier – l'est aussi au micro – dégagent une impression de force tranquille. Sont fin prêts, mais la foule traîne encore dans la salle du haut autour du bar. N'en peuvent plus, démarrent à l'apparition des premiers escadrons qui dévalent les escaliers. Dépêchez-vous bandes d'innocents, dans la vie des instants cruciaux de haut-vol qu'il vaut mieux ne pas rater.

Vous prennent par surprise. Démarrent doucement. A toute vitesse en fait, mais si bien profilé que vous ne vous en apercevez pas, même que sur les deux premiers morceaux vous vous dites que le batteur est un peu monotone et au troisième titre vous recevez la commotion cérébrale. Première constatation, mais ils chantent en français ! C'est si bien envoyé que vous ne vous étiez point rendu compte ça sonne aussi rêche et plastique que de l'anglais, Olivier s'est débrouillé pour jacter un phrasé qui colle à la musique sans opérer aucune distanciation. Prenez les paroles de Meilleur Ami et de Royaume de la Douleur, vous n'en ânonnerez qu'un piteux verbiage, et lui vous en tord les vocables à vous les faire exploser comme une grêle de balles dum-dum. De la belle ouvrage. Deuxième constatation, vous êtes en aqua-planning-rollin' rock, dérapage contrôlé des plus carambolesques.

C'est parti pour ne plus jamais s'arrêter. Pas le temps de respirer entre deux morceaux. Surfin'guitars sans fin. Rock'n'roll en urgence absolue et montée continuelle. La rage s'installe, musiciens de plus en plus obnubilés par leur propres parcours intérieur. Lola qu joue les morceaux en même temps qu'elle les mime du geste et de la voix telle un pantin de Kleist libéré de toutes ses attaches terrestres et comme mu en dehors de toutes circonstances par la nécessité de son seul rêve d'adéquation à la tourmente rock'n'rollienne. A l'autre bout de la scène Simon le magicien explose. Ne se contient plus. Ne cherche plus le lick parfait l'a déjà trouvé mais se met en quête d'une disharmonie suprême, recherche le larsen comme Blue Berry la mine de l'Allemand perdu, suscite les serpents du larsen en propulsant sa guitare sur les amplis. Relégué dans la pénombre aurifère Louis accélère la cadence, on ne le voit pas mais repousse sans arrêt les limites au-delà du raisonnable. Olivier infatigable vitriole ses textes à l'ultra-violet des fureurs adolescentes, Paroles m'assomment, Hypothèse Mort, Tout Gâcher, Je suis Crétin, le scorpion maléfique des désirs de démesure retourne le dard des juvéniles impatiences contre lui-même.

Pogo Car Crash Control, nous emporte loin, quelque part entre le tic-tac déréglé du MC 5 et la modernité destructrice des Pixies. Accélération constante, malgré par deux fois l'annonce d'un morceau lent, un slow de six secondes qui se termine par une cavalcade d'apocalypse. Scène obscure traversée d'éclairs blancs de lumière de plus en plus rapprochés et aussi aveuglant que le noir le plus absolu. Une musique qui se situe au point focal de convergences tourbillonnantes, du punk, du hardcore, de l'électricité, ils n'ont mélangé que les esprits, pour se créer un golem bien à eux, un destroy kraken destiné à la désolation des fins dernières. Consensuel, Restons-en là, Je perds mon Temps – super, on y gagne un instant d'éternité – Conseil, Crash Test se suivent et se ressemblent comme une énumération de calamités funestement naturelles.

En toute fin, Crève, une exhortation définitive, une promesse de vie future, pour redescendre sous terre, une coupure fractale définitive. Sortent de scène sous une ovation assourdissante.

INTERMEZZO

Wah, la révélation de l'année ! Je cours illico acheter leur vinyl. Reviens pour la mise en place de Scores. Peuvent être contents, les deux groupes qu'ils ont invités leur ont chauffé la salle à mort. Un véritable défi rock and roll.

SCORES

Stratégie de la tension accumulée. Silence absolu. Noir complet. Tout le monde retient son souffle tandis que s'élève la musique mélodramatique de Funeral of Queen Mary, de Purcell – oui les rockers connaissent leur classique - remise à l'honneur au siècle dernier dans la bande-son d'Orange Mécanique. Un zeste de violence, ne messied point au rock'n'roll. Trois guitaristes qui essaient de se glisser en catimini sur la scène – totalement raté vu la bronca que soulève leur apparition – et plunchct ! Lumière, c'est parti ! C'est party and realeased.

Benjamin bondit sur scène comme un diable qui sort de sa boîte. S'empare du micro et la fête commence. Le groupe s'est métamorphosé. L'a grandi en deux ans, l'a gagné en force, en puissance, en souplesse et en maturité. S'éloignent de leurs modèles hardoriques initiaux pour s'installer dans leur propre musique et vont nous régaler d'un festival ébouriffant. Mais revenons à Ben dans son éternel et emblématique blouson noir, cramponné dans son micro, le fait moins tournoyer, le meut par saccades, courbé en deux, tapant le sol d'un pied exacerbé telle une panthère en cage, folle de rage, qui piétine sur place pour accumuler l'énergie d'un saut libérateur. Good Night ( premier titre du nouvel EP qui motive cette soirée ), Naughty Angel, Larger than Life, le groupe est derrière, impressionnant, un son musclé, à la monte hongroise, un pied sur le cheval rythmique du rock, cette interminable scansion binaire à la base de tout, et l'autre sur la monture de déglingue, la roue cassée du rock'n'roll, celle qui remet tout en question, qui détruit systématiquement la régularité de sa consoeur, le chien fou que nous voulons tous être dans le jeu de quilles du monde, l'essence du rock, une musique qui boîte, qui claudique, qui crockdique, comme Lord Byron ou le Maître majuscule des sombres palais infernaux d'en-dessous cher à Anton LaVey qui l'assimile à nos volitions libératrices les désirantes .

Leave me Now ( toujours du second extended play ) qui s'affirme déjà comme un titre locomotive qui pousse d'un cran la ferveur du public, la voix de Ben domine le grondement de l'orchestre, installe une ambiance qui capte et fascine la salle qui tangue salement comme le bateau ivre du sieur Arthur. Forget about It qui passe comme une lettre à la poste envoyée au bazooka. Take a New Turn, What about your dreams ( troisième bijou du scud ) nous font oublier tout ce qui a précédé. Scores nous a empochés, engloutis, englobés, dans l'estomac confiscatoire de leur musique. Nous reste encore à subir l'attaque des sucs digestifs, ces venins qui vous annihilent et vous rétament définitivement.

Ben annonce une reprise. Born to Be wild, le loup des steppes qui surgit et qui court sur vous pour infliger les cruelles morsures dont on ne guérit jamais. Nous en donnent une version dantesque – la meilleure que je n'aie jamais entendue sur scène à ce jour – la foule agonise le refrain à chaque reprise, mais la scène se vide. Ne reste plus personne dans le noir. Objection, votre honneur, nous pouvons désigner le coupable, c'est Elie Biratelle qui depuis le début du concert dans son coin d'ombre ne s'était pas fait remarquer, même si c'est lui qui nous fourguait cette pulsion essentielle qui permet de faire tourner le sang reptilien du rock and roll. Un murmure sur ses peaux tendues, qui enfle et s'organise sans fin, un monstrueux solo de batterie qui pointe son étrave comme un aileron de requin sur la crête des turbulences océanes. Möbho, un drum solo, sans une seconde d'ennui, une aventure qui déploie ses épisodes comme un anaconda resserre ses anneaux mortifères sur sa proie, sont revenus en silence et reprennent le riff de Steppenwolf, si puissamment ouvragé que c'est un véritable sacrilège de s'arrêter bien trop vite après trois éruptions riffiques volcaniques.

Surprise, voici Clem de Fallen Eight qui déboule sur scène pour chanter en duo Love in an Elevator. ( Nombreuses sont les manières de s'élever jusqu'au septième ciel de l'empyrée dionysiaque ). Beau mélange de l'aigu de Clem et de la voix plus grave de Ben. Hammer of Life et That's the girl pour finir sur deux pépites d'orichalque. N'iront pas plus loin que l'entrée des coulisses, rappel obligatoire dans lequel Clem revient encore. Photo finale, puisque les meilleures choses ont une fin. Même les concerts de Scores.

FIN DE SEQUENCE

Fabuleuse nuitée rock and roll. Trois groupes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Scores nous a offert une belle fête. Indéniablement rock'n'roll !

Damie Chad.

SCORES

THE GATE TO LEAVE

GOOD NIGHT / LEAVE ME NOW / WHAT ABOUT YOUR DREAMS / THAT'S THE GIRL

SPIRAL / SPR 002. 2016.

Benjamin Blot-André : chant / Simon Biratelle : guitare / Elie Biratelle : basse / Nicolas Marillot : batterie + choeurs / Léo Leroy : guitar + choeurs

Pochette cartonnée. Belle couve, qui n'est pas s'en rappeler le graphisme d'Aubrey Beardsley et les inquiétantes nouvelles d'Arthur Machen – l'un des inspirateurs de Lovecraft – mais prenez la peine d'entrer sans plus tarder, la porte est grand ouverte, le grand kaos originel de derrière les apparences s'offre à vous. Méfiez-vous de ce Mortsieur Loyal, trop avenant pour être honnête.

Good Night : pris à l'hameçon dès la première seconde, Ben impérial au vocal, guitares rentre-dedans et en même temps mélodiques. La nuit sera chaude, n'hésitez pas de la traverser jusqu'aux portes de l'aurore. Leave me Now : feu de cymbales, une voix de gorge encroûtée, une batterie omni-présente, guitares en feu, l'est des décisions sans appel. Prière d'obtempérer au plus vite. What about your dreams : ballade, ballharde, l'on commence tout doux et l'on monte les escaliers des beaux cauchemars par paliers, à toute blinde. Le pire est toujours meilleur que le mieux. That's the Girl : vaporeusement acoustique à ses débuts la damoiselle, et le boy Ben qui joue au chevalier servant. Derrière les guitares n'en finissent pas d'apporter démenti sur démenti. D'ailleurs à la fin on se hâte d'effeuiller cette chair de rose cru.

A écouter et à réécouter soigneusement, Scores vous réserve des surprises dans tous les coins. Des parties de guitares endiablées, des breaks de batterie drôlement bien foutus. N'ont pas cherché le bruit et la fureur à tout prix, jouent sur la subtilité des montages de séquences. Un bijou d'or fin.

Damie Chad.

POGO CAR CRASH CONTROL

ROYAUME DE LA DOULEUR / CONSEIL / CONSENSUEL / PAROLES M'ASSOMENT / TOUT GÂCHER / CREVE

Lola Frichet : basse / Louis Péchinot : batterie / Simon Péchinot : guitare / Olivier Pernot : guitare + chant

Cri d'horreur devant l'imprimante. Ce n'est pas l'impavide machine qui en est la cause, mais la pochette du vinyl EP de Pogo Car Crash Control que j'ai laissée négligemment traîner. Décidément la copine n'aime pas l'humour rouge. Remarquez que j'ai limité les dégâts, le verso est encore plus gore que le recto. Des images à vous couper les doigts de la main et à vous arracher les yeux de la tête. L'est sûr que le disque doit être chaudement recommandé par l'APS ( Association Protectrice des Serial-killers ) mais l'outrance n'est-elle pas une des dimensions de cette musique paradisiaque qui n'en finit pas de balancer et de rouler dans tous les caniveaux de la bonne conscience ?

Royaume de la douleur : Ça fait mal. Très mal. Une bande-son de cordes déjantées qui défile à toute vitesse et un gars qui agonise par-devant. En crise ascensionnelle vers le délirium ultra-trémens. Un bruital immondice à tuer les chats du quartier, d'ailleurs sur la fin les guitares griffent la transe rythmique. Monde délibérément cruel : la souffrance des uns aiguise le plaisir des autres. En l'occurrence le nôtre. Conseil : Faut savoir dire non, et envoyer valser le monde entier. L'on est jamais mieux que dans le vertige de ses propres fureurs. La musique vous balance par la fenêtre sans ménagement. Consensuel : Glapissement continu en accéléré. Dès qu'il s'arrête la cavalcade derrière presse le galop. Tout va de plus en plus mal : la preuve il n'y a que de la merde dans la radio. Remarquez, qui se permettrait de passer de telles calamités sur les ondes nationales ! Un dialogue peu platonicien. La montée du nihilisme adolescent. Paroles m'assomment : des guitares qui cliquettent comme des crécelles de lépreux atteints du tournis de la brebis. N'ajoutez pas un seul mot. Il sera de trop. Je préfère chevaucher la tempête des outrages festifs. Tout Gâcher : le karcher de l'auto-dérision. Musique et paroles impitoyables. Ne me parlez pas d'amour, je préfère la haine. L'autre nom du rock'n'roll. Crève : une batterie impitoyable qui vous hache le cerveau tout menu. Un seul mot d'ordre : crève générale. Fureur autodestructrice.

C'est quoi cet excrément fumant ? Le meilleur disque de rock français jamais enregistré jusqu'à ce jour. Notre Never Mind the Bollocks à nous, notre Fun House national. Un truc qui a des racines plus profondes qu'on ne croit, allez fureter dans L'Héautontimorouménos des Fleurs du Mal : « Je suis la plaie et le couteau » dixit Baudelaire. La sacrificiale postulation scarificatrice de l'adolescence. Brutal, incisif, sanguinolent. Une horreur sans nom. Qui nous ressemble trop pour ne pas être une suprême jouissance.

Damie Chad

P.S. 1 : Un seul gros défaut. Un six-titres ! Nous en faut le double, comme les douze coups qui annonceront le minuit létal de notre monde.

P.S. 2 : A déconseiller aux âmes timorées que la vie a flétries avant l'âge.

P.S. 3 : Tante Agathe a écrit au procureur de la République dans le but d'obtenir l'interdiction du clip officiel de Paroles M'assomment de Pogo Car Crash Control.

P.S. 4 : Il se murmure dans les hautes sphères gouvernementales que le procureur général de la Seine & Marne serait devenu fou. Il aurait perdu la tête après avoir visionné une vidéo de Pogo Car Crash Control.

P.S. 5 : l'APS soucieuse du bien-être de ses adhérents les avertit que la fameuse vidéo incriminée est visible sur You Tube et le FB du groupe.

VERSAILLES

GALERIE ANAGAMA

( 5 rue du Baillage )

20 / 11 / 16 – 03 / 12 /16

MANUEL MARTINEZ / MICHELE DUCHÊNE

Ne me dites pas que vous ne connaissez pas. KR'TNT ! Votre rock-blog préféré vous les a déjà présentés, pas en tant que peintre et sculpteur, mais comme membre de ce groupe mythique ariégeois : Les Maîtres du Monde. Une appellation incontrôlée qui sonne bien. Voir KR'TNT ! 253 du 05 / 11 / 2015. Pour les esprits curieux aux oreilles affamées de sonorités électriques nous sommes à la recherche de la dernière cassette existante. En vue d'une réédition qui risque de.... mais ne vendons pas la peau de l'ours ( blanc égaré sur sur la banquise ) avant de l'avoir retrouvée.

Mais cette après-midi c'est avec El Pinctor Majestuoso que nous avons rendez-vous. Ce n'est pas de sa faute. De mauvaises lectures tout gamin, l'a commencé par griffonner dans les marges de Blek le Roc, n'a jamais arrêté depuis. A aggravé son cas en ajoutant la couleur. Commence depuis quelque temps à intéresser les galeries en France et à l'étranger. Bref, en attendant une prochaine grosse expo à Prague, le voici à Versailles en compagnie de sa compagne Michèle Duchêne.

Michèle Duchêne, c'est une autre histoire. S'est remise depuis quelques années à jouer à la poupée. Géante, grandeur nature. En papier mâché. Rien à voir avec les globos d' Au Bonheur des Dames. Et pourtant ce serait un très beau titre générique. Très agréable d'être entouré de jeunes filles aux regards rêveurs, on les croirait sorties d'un roman d'André Dhôtel. Vous regardent sans voir, minces silhouettes, discrètes, mystérieuses, un peu en retrait du monde, dépositaires d'un silence attractif si j'en juge au nombre de visiteurs qui se collent à elles pour une improbable communion selfique.

Manuel Martinez, juste un problème d'équilibre. Le tableau se résout en lui-même. Trois couleurs, un peu de blanc, un peu de noir. N'en jetez plus. Le plus troublant c'est qu'en sus de leur résolution graphique ces équations picturales s'amusent à pousser les personnages qu'elles mettent en scène hors du tableau. Fut un temps où ils couraient sur les murs parmi les cadres brisés, mais maintenant se contentent de venir à notre rencontre. Nous ressemblent trop pour ne pas créer un malaise. Difficile de savoir si nous sommes le miroir, le reflet, ou le modèle.

Une grande unité entre ces deux oeuvres d'aspects et de techniques de grande dissemblance. La représentation du vivant n'est-elle pas uniquement une fragmentaion du vivant ? La représentation du monde ne serait-elle qu'une illusion aussi hallucinatoire que le monde lui-même ?

A visiter sans faute.

Damie Chad.

( Voir FB : Manuel Martinez peintre )

METAL OBS'

HORS-SERIE N° 1. AOÜT 2016

Ce qu'il y a de bien devant les concerts de métal, c'est que vous n'êtes pas plutôt arrivé que l'on se précipite sur vous, ce n'est pas pour vous demander un autographe mais pour glisser dans vos mains avides toute une collection de flyers d'annonce des prochains concerts ou de parution des nouveaux disques. A Savigny les marchands du temple ne manquent pas. J'adore ces feuillets aux couleurs tapageuses que vous engouffrez dans la poche arrière de votre jeans promesses de délectables lectures le lendemain matin à votre réveil. Mais cette fois dans le noir complet c'est un format A4 double page que l'on me tend avec précision élocutoire " Nouvelle revue, Métallos " entends-je proférer. Curieux non, me dis-je en mon fort intérieur, pouquoi ce S final si sifflant ? Quésacos ? C'est à la lumière de la maison que se révèle mon incompétence auditive, pas MétalloS, mais Métal Obs' !

Zine gratuit bien connu distribué à la FNAC, Leclerc et autres gros points de vente, ou magasins spécialisés. Ce quatre pages couleur est consacré au nouvel album Bad Vibrations, de A Day To Remember, photo de couve, pochette disque en quatrième, interwiew à l'intérieur + discogaphrie et critique du disc + les quatre dates de la tournée mondiale ( Italie / Autriche / France / Belgique ), un tour du monde étroitement européen, l'ensemble sent un peu trop la pub et le marketing. Ai voulu en savoir plus. Facile sur internet. Metal Obs.com relève de Hi-media rebaptisée ces derniers temps Adux. Une grosse société française cotée en bourse spécialisée dans les modes de paiement sur internet, avec comme branche annexe une activité marketing de stratégie de promotion médiatique... Parfois le ver n'est pas dans le fruit, c'est le fruit qui est dans le ver.

Nous sommes très loin de l'idéologie du Do It Yourself ! Le rock est aussi un produit de merchandising culturel. Calibrage systémique en vue. A méditer.

Damie Chad.

12:51 | Lien permanent | Commentaires (0)

16/11/2016

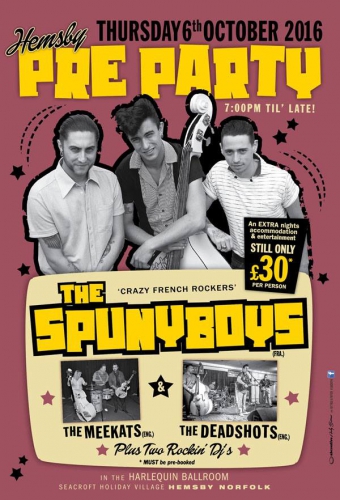

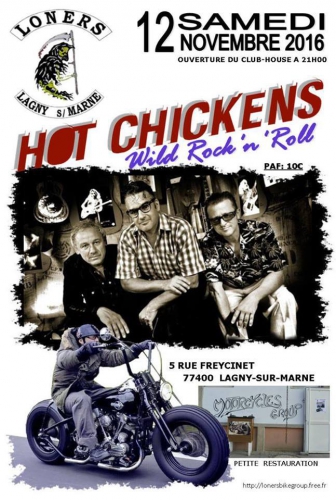

KR'TNT ! ¤ 303 : KILLING JOKE / SPUNYBOYS / HOT CHICKENS / JAKE CALYPSO + ARCHIE LEE HOOKER / GENE VINCENT / KEN LOACH

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 303

A ROCKLIT PRODUCTION

17 / 11 / 2016

|

KILLING JOKE / SPUNYBOYS / HOT CHIKENS JAKE CALYPSO + ARCHIE LEE HOOKER GENE VINCENT / KEN LOACH |

09 / 11 / 2016

ELYSEE-MONTMARTRE / PARIS XVII °

KILLING JOKE

Killing Joke ne plaisante pas

Comme tous ces groupes qui ont démarré en 1977/78, les Killing Joke sont maintenant devenus des vieux de la vieille. Mais quand ils montent sur scène, ils redeviennent ces rockers indestructibles qu’on apparente souvent aux vampires.

Jaz Coleman s’est toujours dit féru d’occultisme, d’évocations et de candélabres. Il s’est donc taillé une réputation de mage. Voici quelques années, il apparaissait sur la scène de l’Élysée Montmartre fardé comme un sorcier maori et le cou sanglé d’un col de prêtre. En réalité, Jaz Coleman est l’équivalent contemporain de Blaise Cendrars : son cosmopolitisme tourne à la légende. Il vit partout à la fois dans le monde, comme Blaise au temps du Transsibérien et de Valparaiso, des tranchées de Champagne et du port de Naples - comme Corto Maltese qu’on voyait à Venise, dans le Pacifique et à Vladivostock - Même genre de modernité et de style. On voit Jaz à Prague à la tête de l’orchestre philharmonique, au Caire où il étude la musique arabe, à Londres et en Nouvelle Zélande, réfugié au bout d’une presqu’île sauvage qui le protège de ce monde «moderne» qu’il vomit à longueur de temps. C’est là que se niche la vocation d’un groupe aussi essentiel que Killing Joke : disque après disque, ce groupe n’en finit plus de nous prévenir. Tout finira par s’écrouler. Jaz ne joue pas les Nostradamus à la petite semaine. Il observe les ravages du profit et rapporte les faits qu’il observe en parcourant le monde. Il s’alarme de l’accroissement fulgurant des inégalités et de la destruction mécanique de la biosphère. Les mauvaises langues vont le traiter d’écolo, bien entendu, mais Jaz s’en fout, il cède à sa vocation qui est de dénoncer. Comme Zola et Jules Vallès avant lui, il ne supporte pas l’injustice. Et pour dénoncer, rien de mieux que d’entrer sur le sentier de la guerre. Par le son, Killing Joke s’apparente souvent à une grosse machine de guerre moyenâgeuse lancée contre des forces redoutables, mais le problème, c’est qu’elle est toute seule. L’engagement est un mot qui a complètement disparu du vocabulaire. Celui qui par la seule force de son intelligence sut développer l’énergie d’un combat contre l’inégalité et la cupidité fut bien sûr Bob Dylan, mais il s’éteint tout doucement. Comme Léon Bloy avant lui, Dylan s’est retrouvé seul au front et les bras lui en sont tombés. Que nous reste-t-il aujourd’hui ? Killing Joke ? Sans doute. Jaz Coleman se voue entièrement au prêche contre l’absurdité des dérives du monde «moderne». Il semble résolu à se battre, aussi longtemps qu’il pourra enregistrer des disques et monter sur scène. Il est important de comprendre que Killing Joke n’est pas la même chose que Metallica ou Indochine. L’homme érudit qu’est Jaz Coleman nous parle du vrai monde, celui du vif argent et des forces de vie.

Étant un groupe à contenu, Killing Joke n’a qu’un impact anecdotique en France, pour une raison simple : la fameuse barrière du langage qui rendit aussi Dylan inintelligible en France. Du coup, Jaz Coleman passe pour un personnage de cirque dans la presse française. Dommage, car il se situe à l’opposé. Et on perd ainsi l’occasion de faire la connaissance d’un être de savoir. À travers les siècles qui nous précèdent (nous et notre bel âge d’ultra-superficialité), ce sont les êtres de savoir qui détenaient les vraies richesses. Ce sont eux dont les princes (éclairés bien sûr) se nourrissaient principalement.

Et puis nous avons les albums. Trente ans d’albums qui traversent les époques, à commencer par celle des années quatre-vingt. Les albums de Killing Joke brillaient toujours dans la nuit comme des feux, loin à l’horizon, signalant une présence humaine. Amie ? Hostile ? Il fallait s’en approcher pour savoir. Si par hasard on écoutait leur premier album paru en 1980, on y découvrait un magnifique groove de funk post-urbain nommé «Bloodspot», bien martelé au beat et vinaigré par un guitariste nommé Geordie Walker. Et puis en B se nichait l’excellent «Primitive», monté sur un riff dudit Geordie, grand inquisiteur du post-punk purulent. On l’y entendait jouer des paliers d’accords extra-ordinaires et poser les fondations d’un son unique en Angleterre.

L’année où François Miterrand fut élu, Jaz et ses amis sortaient leur deuxième album, What’s This For. C’est important François Miterrand, car c’est la dernière trace d’intelligence dans la vie politique de ce vieux pays chargé d’histoire. De la même façon que Killing Joke pourrait bien devenir la dernière trace d’intelligence dans l’histoire d’un rock anglais lui aussi chargé d’histoire, mais il est vrai qu’on n’attend pas du rock qu’il soit intelligent, car il ne se vendrait pas. C’est bête à dire, mais il en va des choses de l’esprit comme des choses de la vie. Plus on vieillit et moins on espère. Ce deuxième album démarre avec une espèce de messe martyre surgie de la nuit des temps, «The Fall Of Because», envenimée par les attouchements de l’infâme Geordie Walker. Puis le groupe se fâche avec un «Tension» joué aux tambours tribaux et gratté à la basse délétère. Quelle prestance dans la pertinence ! On sent chez eux comme chez David Lynch une sorte de fascination macabre pour la révolution industrielle. Voilà le cut idéal pour faire jerker Elephant Man. Et puis vous avez aussi «Butcher», un cut qui porte bien son nom, car il pue l’angoisse. Il se dresse comme un moignon et dégage cette odeur qu’on sentait dans les anciennes boucheries. On pense alors à tous ces animaux qu’on amenait là en les tirant par les oreilles. Killing Joke traduit bien l’horreur de ce monde et de la condition humaine, et toute cette profonde inclination à la barbarie. Voilà un cut pesant qui tétanise autant qu’un cauchemar orchestré par David Lynch. En B, Jaz renoue avec le beat goitreux dans «Madness». Le cut semble claudiquer au bas des marches humides d’une crypte. C’est terriblement oppressant, d’autant que les ciseaux de Geordie Walker cisaillent et que Jaz hurle dans le néant.

Pochette de satin bleu pour le troisième album qui s’appelle Revelations. Ils démarrent avec une messe païenne, «The Hum». C’est du gothique praguois infesté de rats. On y entend des pas de danse grotesques. Il ne faut pas prendre cet album à la légère, car il se veut lourd de sens. «The Pandys Are Coming» restera dans les anales, car voilà un killing stomp alarmant, baigné dans une merveilleuse ambiance post-moderniste d’infra-trouble urbain, orchestrée par Geordie Walker - Women of scarlet faces of flame/ Laughter and argue ever the same - On y entend des horribles bruits de machines moyenâgeuses. On B, on tombe sur un «Have A Nice Day» complètement déconstruit et donc affreusement inconvenant. Et puis on se pourléchera les babines de «Land Of Milk And Honey» où les Killing s’amusent comme des gamins avec le lait et le miel.

Le voyage initiatique se poursuit avec Fire Dances. C’est Geordie Walker qu’on voit brûler sur la pochette. Jaz développe sa vision anti-matérialiste dans «Frenzy» - Faster we go/ Leave it all behind/ Saw the cities come and go/ Then I saw beyond - Il le répétera plusieurs fois, pour voir au-delà, il faut se débarrasser du matériel. Enfantin. Le son de cet album prend d’abord au dépourvu, mais finit par fasciner. En B, ils font monter la sauce du beat dans «Song And Dance» - And the song became alive - Joli cut de batteur, en vérité - Stick hit the skin/ Hit the stich - Ils déploient là une énergie unique en Angleterre. Ils enchaînent avec «Dominator», un pur cut de funk gothique mené au drive de basse sec et même carrément vindicatif - Move in on them ! - Pure énergie primitive. C’est là que ce groupe atypique acquiert ses lettres de noblesse.

La pochette de Night Time présente les défauts des pochettes à la mode de cette époque. Très vénale. Mais l’album présente quelques aspects intéressants, comme le morceau titre. C’est Geordie Walker qui fait le son et donc l’identité sonique du groupe. Il intervient toujours de façon très stratégique. Et même très empirique, au sens de Néron. On s’en doute, le beat ne traîne pas en chemin. Geordie Walker propose un son hermétique dans «Darkness Before Down» et y aménage des vagues incertaines. Par contre, le groupe se décrédibilise avec «Love Like Blood» qui sonne comme un hit des garçons coiffeurs, c’est-à-dire Tears For Fear, même si l’âcre Georgie Walker s’efforce de ciseler un son florentin dans sa dimension qui est systématiquement parallèle. Le hit du disk se trouve en B : «Tabarzan». Un vrai stomp - Semen and blood is all I’ve got/ Investments of a future - Fantastique énergie des mages qui stompent dans la pénombre. «Eighties» est l’un des cuts les plus connus de Killing Joke. Geordie Walker y tisse sa toile et Jaz clame à la revoyure - Hummm eighties/ I’m living in the eighties/ I’m in love with the coming race !

Gros plan du visage de Jaz sur la pochette de Brighter Than A Thousand Suns. On retourne la pochette et on tombe sur le visage de Geordie Walker, d’une beauté fatale. Les hits sont en B, et notamment «Wintergardens», cut d’élan brisé par des ponts de Geordie - Visions of Pan transforming/ New heavens come/ Eternal on the grey skies - Quelle fabuleuses ambiances de ponts suspendus ! Et ça se termine avec «Rubicon» et un son qui n’en finit plus de se muscler - Let rage and hate of races/ Run from Adam down - Jaz chante comme un prophète - The magic of our sciences shines/ Brighter than a thousand suns - Nous voilà prévenus.

Outside The Gates paru en 1988, l’année de la réélection de François Miterrand, n’est hélas pas le meilleur album du groupe. Avec «Unto The Ends Of The Earth», ils tapent dans le prog à la Van Der Graff pour décrire les situations extrêmes - peace of mind is my priority, rappelle Jaz. En B, il évoque ses obsessions dans «Obsessions», il cite Tokyo, Londres, Paris, New York, les multinationales, Jésus et Mohammed - And I explode in my beautiful obsessions - Puis il se rend aux Andes, dans «Tiahuanaco», at the gate of the rising sun. Il termine avec le morceau titre qui est une initiation au culte des forces invisibles - I put on the mask/ I walk down the path/ I go through the arch/ Outside the Gate - très spectaculaire. Il doit être le seul à pouvoir proposer ça en Angleterre.