30/03/2016

KR'TNT ! ¤ 275 : STEVIE WRIGHT / DISTANCE / ACCIDENT / JUNIOR RODRIGUEZ / JANINE / SAN FRANCISCO

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 275

A ROCKLIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

31 / 03 / 2016

STEVIE WRIGHT + EASYBEATS

THE DISTANCE / THE ACCIDENT

JUNIOR RODRIGUEZ & THE EVIL THINGS

JANINE + WC 3 / SAN FRANCISCO

IT' S ALL WRIGHT !

Little Stevie Wright a cassé sa pipe avec une admirable discrétion. Pas de numéro spécial dans les kiosques, pas d’émissions à la télé, la classe totale ! Il est certain que les Easybeats appartenaient depuis longtemps au passé, et qui allait encore s’intéresser au chanteur d’un groupe préhistorique ?

Eh oui, il y a de cela 50 ans, les Easybeats arrivaient d’Australie pour rejoindre peloton de tête des prétendants au trône. Ils disposaient d’un potentiel qui leur permettait de rivaliser directement avec les Beatles.

On commettait tous la même erreur à l’époque en pensant que les Easybeats étaient australiens. En réalité, Stevie Wright était né à Leeds, Harry Vanda aux Pays-bas et George Young en Écosse. Leurs familles avaient émigré en Australie lorsqu’ils étaient jeunes et le groupe s’était formé down under.

Les Easybeats durent leur popularité au tandem Vanda & Young qu’on surnomma l’usine à tubes, mais avant que cette usine ne ponde des tubes planétaires comme «Friday On My Mind», «Pretty Girl» ou encore «Who’ll Be The One», George Young composait tous les hits du groupe avec Stevie Wright.

Fantastique album que ce «Easy» paru en 1965 ! Dès «I’m A Madman», on est frappé par la hargne de Stevie. Il chante comme Van Morrison et pose sa voix sur un tempo de valse à trois temps. C’est sacrément bien descendu à la cave avec du solo très étiolé. Plus loin, «I’m Gonna Tell Everybody» sonne plus poppy, très Hollies dans l’esprit, mais l’époque veut ça. Stevie revient au garage pur et dur avec l’excellent «Hey Girl» et se montre exceptionnel. On reste dans une certaine forme de sauvagerie avec «She’s So Fine» bien dégringolé à coups de basslines transversales. En B, on tombe aussitôt sur un «You Got It Off Me» solide, de belle allure, chanté à l’unisson, avec une certaine prestance de la constance. Il maîtrisaient déjà l’art du hit. On trouve plus loin «You’ll Come Back Again» monté sur un beat survolté et joué avec une sorte de sauvagerie bon enfant. Ils bouclent avec une dernière giclée de pur garage, «You Can’t Do That» : Stevie y chante le meilleur garage du monde.

Tout aussi frais et rose, voici «It’s 2 Easy» paru un an plus tard. Et là on tombe sur l’un des plus gros hits de l’époque, «Women (You Make Me Feel Alright)», la pop idéale zébrée par un beau solo d’Harry. C’est à ce moment-là que l’énergie des Easybeats entre dans la légende. Et tous les cuts qui suivent nous embarquent pour Cythère. Avec «Come And See Her», on a une belle pièce de pop évolutive et même extrêmement ambitieuse. On s’effare de l’incroyable vitalité des Easybeats. Encore de la jolie pop d’attaque frontale avec «I’ll Find Somebody To Take Your Place». On a sur cet album un mélange de genres tellement original qu’on pense bien sûr à l’Album Blanc des Beatles qui allait sortir un peu plus tard. Les Easybeats allaient absolument partout, dans toutes sortes de directions. S’ensuivait un «Some Way Somewhere» une extraordinaire pièce de pop têtue bien montée aux guitares et chantée par Harry. Retour à l’ambition faramineuse avec «Easy As Can Be». On continue de s’alarmer de ce foisonnement d’idées, au fil de morceaux qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. De l’autre côté, il tapent dans les Who pour «I Can See», chant perçant et beat nerveux, très moddish. Ils auraient pu ajouter for miles. Ils prennent plus loin «Something Wrong» au petit beat de circonstance. On pense là aux Pretties de SF Sorrow. Les Easybeats sont un groupe tout aussi magique, avec un chanteur doté d’un timbre distinct et dont le niveau composital renvoie directement à celui de Phil May. On croit rêver en entendant l’harmo et les chœurs. Ils nous font même le coup du Mersey beat avec «What About Our Love». On se croirait sur la rive du Mersey en 1963 ! Et voilà une petite compo de Vanda & Young : «Then I’ll Tell You Goodbye». Ça décolle dans la seconde, on sent le déclic du progrès harmonique, et le cut s’oriente directement sur l’avenir, avec une petite mélodie sous-jacente. Stevie referme la marche avec un «Wedding Ring» dévastateur, incroyablement agressif, écœurant d’énergie et de classe.

Le troisième album de cette trilogie légendaire s’appelle «Volume 3». On retrouve leur fantastique énergie avec «Sorry» joué à la cocotte sourde et de toute évidence pompé par Jethro Tull pour «Locomotive Breath». C’est exactement le même riff. Ils reviennent à l’énergie du Mersey beat avec «You Said That». Encore un cut délicieux qui fond dans la bouche, une power pop de rêve pointue et intemporelle. Tout est parfait dans ce cut, le riff récurrent, les chœurs et la bassline traversière. Ils re-sonnent comme les Pretties avec «Goin’ Out Of My Mind», Stevie chante avec l’esprit du fauve de cave qui guette sa proie, le rat, et on assiste à des montées de fièvre extraordinaires. On ne sent que ça, d’énormes possibilités. Le délire continue avec «Not In Love With You», un pulsatif de beat tendu et goinfré de chœurs superbes. De l’autre côté, ça s’essouffle un peu. Ils se tapent une Scottish lament avec «The Last Day Of May». Roy Wood aurait ajouté des cornemuses, c’est sûr. Et ils reviennent une dernière fois sur la rive du Mersey pour «What Do You Want Babe».

Grâce à ces trois albums, les Easybeats connurent la gloire en Australie. Ce fut la fameuse Easymania, un véritable fléau biblique. Les hordes de fans s’abattaient sur les hôtels et les salles de spectacle comme des nuées de sauterelles et rasaient tout. Obligés de vivre clandestinement pour protéger leurs biens et leurs proches, les Easybeats décidèrent de quitter l’Australie en 1967 pour aller s’installer en Angleterre. Et c’est là où, malgré les hits pré-cités, le groupe entama son déclin. À Londres, ils n’étaient plus qu’un groupe parmi tant d’autres. Et comme ceux qui jouaient du r&b et du garage, ils durent évoluer rapidement vers un son plus ambitieux. Vanda et Young se mirent à écouter des albums de soul et à composer des choses nettement plus ambitieuses, ce qui mit les trois autres très mal à l’aise : Dick Diamonde en bavait sur sa basse. Little Stevie était un excellent showman, mais les vocalises n’étaient pas son fort et Snowy s’épuisait à anticiper les relances de batterie. Petite cerise sur le gâteau, George Young et Harry Vanda demandèrent à Shel Talmy de les produire.

C’est sur «Good Friday» paru en 1967 qu’on retrouve «Friday On My Mind», l’hymne des mods working-class des hot nights du Swingin’ London. Sucré, rapide et juteux à souhait, c’était le hit idéal - I’ll lose my head tonite - En ce temps là, il est vrai qu’on sortait uniquement pour se défoncer. Stevie ne pense plus qu’à ça, il attend le vendredi to have fun in the city. Bowie avait bien compris la magie de ce cut. Avec cet album, les Easybeats prennent un tournant décisif : toutes les compos sont signées Vanda & Young. Sauf «River Deep Mountain High» dont ils lâchent une version redoutable, menée au trot par Stevie le râblé. Ils jettent tout leur génie de rockers dans la balance. Le seul qui parviendra à dépasser ça sera Chris Bailey avec les Saints. Et les voilà qui enchaînent les hits pop bardés de na-na-na-na et de aïe-aïe-aïe-aïe, «Saturday Night», hit ambitieux comme pas deux, suivi d’un paradis pop intitulé «You Me We Love», où ils font monter la sauce avec des chœurs ouvragés dignes des coupoles en or massif de Byzance. Encore un pur hit d’élan vital avec «Pretty Girl» et de l’autre côté on replonge aussi sec dans l’excellence «Happy Is The Man», une pop entrepreneuriale d’effervescence évidente, orienté vers la lumière comme le fameux tournesol du champ d’Auvers. Encore un hit absolu avec «Make You Feel Alright (Women)» annoncé par un riff d’intro et le mnnnn de Stevie. Mené à la baguette et descendu au refrain poppy des saperlipopettes, le tout doté d’un joli tatapoum de Snowy et d’un solo aigrelet d’Harry - Mnnn woman come along with me ! - Alors attention, car on passe à la magie pure avec «Who’ll Be The One». Tout éclate dans des boisseaux d’harmonies vocales et de chutes de refrains lancés au chat perché. On assiste là à de spectaculaires ascensions vers la lumière. Niveau harmonies vocales, ils sont aussi puissants que les Beatles, ça ne fait pas de doute. On revient à la belle pop acidulée avec «Remember Sam», joué à la guitare claire et dopé par un fil mélodique qui dans tous les cas ne laisse pas indifférent. Ils bouclent avec le fantastique «See Line Woman» joué aux percus du Gainsbarre de «Couleur Café». Les Easybeats y créent une fabuleuse ambiance négroïde de sorcellerie tribale. On y danse avec les esprits de la forêt profonde.

Les Easybeats enregistrèrent encore deux albums, avant la fin des haricots, «Vigil» et «Friends». Tout est signé Vanda & Young sur «Vigil». On ne trouve sur cet album que deux énormités, tout juste de quoi satisfaire les appétits. À commencer par «Good Times», avec sa fantastique dynamique de la cloche, un hit fondamental dans lequel on entend Stevie screamer au coin du bois et Nicky Hopkins faire couler des rivières de diamants. Mais les morceaux qui suivent semblent le plus souvent laborieux, très anglais dans l’approche. On se croirait chez les Hollies ou les Beatles, période cuivres fantaisistes, c’est-à-dire Sergent Pepper’s. Il est évident que ça ne pouvait pas plaire à Stevie. De l’autre côté, ils tapent une belle version groovy du «Hit The Road Jack» de Percy Mayfield, et Nicky Hopkins y refait des siennes. Stevie sauve l’album avec un «I Can’t Stand It» énorme, aussi énorme que les grands hits du Spencer Davis Group.

«Friends» est leur dernier album avant le split, en 1969. Il semble qu’avec ce disque ils soient arrivés au sommet de leur art, car le morceau titre qui ouvre le bal montre une ambition démesurée, par la qualité de chœurs qu’on dirait conçus pour des cérémonies religieuses, des chœurs tellement perchés qu’on s’en étonne, un côté épique qui fait bien sûr penser à l’opéra, mais pop. On retrouve l’éclat surnaturel des Easybeats dans «Watching The World (Go By)», un éclat dont on ne se lassera jamais. On se régale ensuite du «Can’t Find Love» craquant de gratte de guitare comme un gratin dauphinois et le chant entre tardivement dans ce pur jus de Vanda & Young. On sent qu’ils testent un nouveau rayon d’action avec tous ces morceaux et notamment «Holding On», un morceau qui s’emballe au prodigieux du propre et à l’élan du figuré. On se régale une fois de plus car c’est gorgé de dynamiques internes et pulsé par une bassline démente. Et là, surprise, voilà qu’ils envoient un «I Love Marie» digne des plus grands hits produits par Phil Spector. Quel spectaculaire rebondissement ! Stevie chante avec la hargne d’un Tom Jones. On retrouve une bassline fabuleuse dans «The Train Song», un cut qui sonne comme du Three Dog Night avec ses petits grattés de gratte funky et sa grosse bassline bien fournie. Ils finissent cette carrière météorique avec un véritable coup de Jarnac : «Woman You’re On My Mind». Stevie donne tout ce qu’il a, c’est un sacré bigorneau. Il va partout où il peut aller. Quelle atmosphère envoûtante ! On aura adoré les Easybeats pour ça. Ils auront su créer des espaces où il faisait bon s’installer pour danser jusqu’à l’aube.

Les fans des Easybeats sont tous aller fourrer leur museau dans une compile d’inédits intitulée «The Shame Just Drained» qui en plus flattait l’œil avec sa belle photo de pochette en fish-eye, dans la tradition des grandes pochettes anglaises des sixties («Have Seen Your Mother Baby Standing In The Shadow» et la pochette anglaise d’«Are You Experienced ?»). On tombe très vite sur l’incroyable «Baby I’m A Comin’», garage pop que Stevie embarque à fière et même très fière allure. On trouve sur cet album des cuts produits par Shel Talmy et qui étaient restés sur le carreau. Incroyable mais vrai ! On retrouve plus loin dans «Peter» tout le foisonnement musicologique qui faisait la grandeur des Easybeats, cette fantastique propension à l’élévation harmonique. Encore de la puissance indiscutable avec «Me & My Machine» que George emmène au bal, un cut effarant d’aisance et vraiment lumineux. De l’autre côté se niche le morceau qui donne son titre à la compile et c’est encore une fois mélodiquement très ambitieux. Nos amis les Easybeats n’en finissent plus d’aller chercher le très haut de gamme des combinaisons harmoniques et forcément, on se prosterne. Stevie chauffe un peu plus loin cette grosse machine qu’est «Johnny No One». On sent chez lui une belle appétence pour la viande de shuffle. Puis l’aventure des Easybeats s’arrêta. Il ne nous restait plus que nos yeux pour pleurer.

Alors que Vanda & Young filaient vers le succès en tant que compositeurs de renom, Stevie chercha a monter des groupes pour redémarrer. Ses albums solo sont extrêmement difficiles à dénicher, mais ils valent largement le détour. On savait qu’il était l’un des grands chanteurs des Sixties, et l’écoute de ses disques solo ne fait que confirmer tout le bien qu’on pensait de lui. Il suffit par exemple de poser «Hard Road» (même titre que sa bio) sur la platine et on comprend immédiatement ce qui se passe. Stevie prend son boogie rock avec la niaque d’un Rod The Mod, et ça frôle parfois le Highway to Hell. Quelle énergie ! On est en plein dans le haut de gamme de ce qu’on appelle le boogie-rock anglais des seventies. C’est solide et gorgé d’énergie brute, pris à la tripe de chant. Il enfile les petits cuts comme des perles. Il adore le boogie et les trucs teigneux à la Steve Marriott. Il boucle sa face avec un «Didn’t I Take You Higher» admirablement mené au chant et on se régale d’un gros passage de percus, comme sur l’album d’Art (post-VIP’s et pré-Spooky Tooth). On sent que Stevie cherche encore le hit intemporel. La merveille des merveilles se trouve de l’autre côté : «Elvie». Voilà un cut en deux parties, véritable chef-d’œuvre composé par Vanda & Young. Stevie part un peu à la hurlette comme dans AC/DC, et on a même du gros solo gras, mais le cut évolue et semble filer comme un train à travers des pays imaginaires. On a là une belle suite progressive qui tourne à l’équipée passionnante, avec une succession de climats intensifs. Belle évolution captative ! On a une zone en balladif enchanté et la surprise se niche dans le lard de la deuxième partie d’Elvie. Stevie vire soul et même pounding de soul, sur un beat vainqueur. Édifiant ! C’est un hit fantastique ! On s’effare de tant de classe de la part de Vanda & Young. On a là l’une des meilleures combinaisons de l’histoire du rock, un équivalent de Bacharach/Warwick, de Greenwich/Spector, de Hayes/Sam & Dave, du très haut de gamme capable de faire des miracles. Et ça repart à la conquête du monde dans des gerbes d’excellence. On trouve une autre merveille sur cet album, «Didn’t I Take You Higher», un joli rock de tension permanente, bien serré dans ses sangles et on le voit monter doucement en puissance, une véritable merveille de grosse compo évolutive.

La règle d’or : quand on dispose d’un beau chanteur comme Stevie Wright, on se doit de lui composer de belles chansons.

Il existe un autre album solo de Stevie qui vaut le détour : «Black Eyed Bruiser». Le morceau titre reste très AC/DC dans l’esprit, car Stevie chante perché et derrière ça riffe sans vergogne. Il répète qu’il ne veut pas être le black-eyed bruiser. On le comprend. Autre gros cut, «The Loser», chanté au glam des faubourgs. Stevie s’y montre le rampant de service, digne des Heavy Metal Kids et de Gary Holton. Encore un joli cut avec «My Kind Of Music», joué au shuffle d’orgue et sous-tendu par un joli riff de basse joué en sourdine - I like to play all kinds of music - Il ajoute qu’il aime bien le devil’s corner. C’est dingue comme les gens savaient faire de bons albums en ce temps-là.

Mais Stevie va rencontrer l’héro et entamer une belle carrière de loser. Il va même faire les frais d’un traitement médical à base de sommeil intensif et un peu louche qui va lui démolir la cervelle. Stevie va en ressortir vivant, mais dans un état comparable à ceux de Syd Barrett, de Brian Wilson et de Roky Erickson, les trois autres éclopés de la légende du rock. Stevie passa de l’état de très beau mec à celui d’épave aux dents jaunes.

Signé : Cazengler, le Stevie Wrong de service

Stevie Wright. Disparu le 27 décembre 2015

Easybeats. Easy. Parlophone 1965

Easybeats. It’s 2 Easy. Parlophone 1966

Easybeats. Volume 3. Parlophone 1966

Easybeats. Good Friday. United Artist Records 1967

Easybeats. Vigil. United Artist Records 1968

Easybeats. Friends. Polydor 1969

Easybeats. The Shame Just Drained. Albert Productions 1977

Stevie Wright. Hard Road. Albert Productions 1974

Stevie Wright. Black-Eyed Bruiser. Albert Productions 1975

26 / 03 / 2016 – ROISSY-EN-BRIE

PUB ADK

THE DISTANCE / THE ACCIDENT

JUNIOR RODRIGUEZ

AND THE EVIL THINGS

Faut suivre son instinct de rocker. Remarquez parfois le choix n'est pas cornélien. Ne se pose même pas. Junior Rodriguez à soixante-dix kilomètres avec annonce de pluie diluvienne pour le retour, ou alors, à dix neuf heures tapantes des invités avec petits gâteaux fourrés à la crème et rosbeef au four qui embaume la maison. L'est moins cinq, le temps de sauter dans la teuf-teuf et de s'arracher.

Bizarre, le parking est vide, les dernières fois que je suis venu l'était plein comme un oeuf... de Pâques. Doit y avoir du monde qui n'a pas pu s'évader. Les traditions familiales c'est comme le lichen, ça s'incruste partout. Perdu dans mes hautes pensées philosophiques, me trompe de porte et atterris... en Afrique. Des gosses qui s'amusent sagement, une centaine d'adultes qui discutent paisiblement autour de tables encore encombrées d'assiettes. Non ce ne sont pas des réfugiés arrivés par le dernier radeau qui prend l'eau ( vous savez ces gens qui souillent les plages du littoral grec avec les cadavres de leurs gamins ), mais une structure d'accueil, un havre de secours ( payant ) pour des familles qui ont du mal à trouver un logement. Comme par hasard tous des noirs ( comme dirait Donald Trump, doivent être génétiquement programmés pour le blues ). L'est désolant de voir comment la France anciennement Mère des Arts et Terre d'Asile se transforme aujourd'hui en territoire d'instabilité sociale et de précarité honteuse. Suis reçu avec sourire, gentillesse et dignité. L'on pousse même l'amabilité jusqu'à me raccompagner de l'autre côté du bâtiment, dans la cour de la Ferme d'Ayau qui abrite le Pub ADK.

Fermé ! Mon coeur arrête de battre. N'ayez crainte, l'en faut beaucoup plus pour tuer un rocker. Une dizaine de jeunes gens qui battent la semelle devant la porte me détrompent. Ouverture dans quelques minutes, l'on en profite pour évoquer Led Zeppelin, Elvin me parle du groupe The Accident, des amis à lui, qui assurent lourd. Genre de promesse qui me met en appétit. Me vend des craques, The Accident n'assure pas lourd, ils assurent très lourd. Mais procédons avec ordre et méthode.

THE DISTANCE

Surprise, surprise. Ce n'est pas la face A de Parachute Woman des Stones, c'est The Distance – pas stone mais plutôt stoner - le groupe qui était annoncé en tant que surprise guest sur le flyer Facebook du concert. Une bonne et même une des meilleures. Dagulard est relégué tout au fond derrière sa batterie. Sans cesse présent, cartonne ample sur ses drums et ne peut s'empêcher de reprendre les lyrics en sourdine... appuyée très fort, dans son micro. Peau de miel dorée et voix de bourdon. L'a intérêt à marquer sa place car devant les deux guitares fricotisent à bout de bras. Deux grands gaillards, Sylvain cheveux blonds viking et guitare drakkar qui fend les flots, Mike, anneau de pirate à l'oreille, guitare brise-glace et maître du micro. Duff est à la basse, s'en va souvent jouer, dos au public, face à Dagulard, manière de faire déborder la mayonnaise.

Jouent serrés, faut le temps que l'oreille s'habitue pour savoir qui fait quoi, le groupe est merveilleusement en place, totalement imbriqué, total instrumental, met en place un mur sonore qui s'avance sans cesse vers vous, implacable. Imsomnia ( sûr que l'on ne va pas s'endormir ! ) la fièvre des cauchemars vous étreint, Radio Bat, How Long Before, pas le temps de réaliser que c'est méchamment bon qu'avec Mesmerise et Unconscious Smile, l'on change d'étage, le son prend une autre dimension, plus appuyé, plus dense, jamais stérilement agressif, mais dans une urgence d'autant plus affolante que froidement contrôlée. Belles parties vocales de Mike, timbre écrasé comme du verre pilé quand il fait monter la pression et puis, plus haut c'est l'éclaircie après la folie, le rayon de soleil sur les champs de désastre.

Séparation des sexes dans le public, les garçons immobiles, scotchés, sérieux et attentifs et les filles, grand sourire extatique, qui dansent, l'une d'elles bras levé virant sur elle-même, gracieuse comme un cygne dans l'onde pure d'un poème de Stéphane Mallarmé. Doivent être insensibles à la poésie, car voici qu'ils en rajoutent une couche. Don't Try This – non, on n'essaiera pas, le réussissent trop bien – The Calling, aussi wild que le roman de London, mais brûlant, une flamme dévastatrice qui vous assèche les neurones. Définitivement. Trouble End, presque la fin, et c'est vrai que c'est la lutte finale, la musique qui flotte comme un étendard et Mike qui nous pulvérise avec ses lyrics à vous défenestrer de joie.

C'est la fin. Vous ne comprenez pas. Vous avez envie de rembobiner la cassette et de faire défiler de nouveau. Soudés comme pas un, compacts et tranchants. Ce n'est pas un concert, c'est une démonstration. Rien à reprocher. Faut entendre les clameurs d'approbation. Et puis quand ils commencent à ranger le matériel, les félicitations et les remerciements qui pleuvent. Des invités surprise comme cela à la maison, je ne pars pas.

THE ACCIDENT

Ne connaissais rien d'eux sauf les trois premières lignes du texte qui les annonçait sur FB : le groupe aurait été formé à la suite d'un accident de vélo – ce qui n'est guère courant, moi-même enfant étant passé sous une voiture avec ma bicyclette n'ai jamais éprouvé un tel désir – et Accident serait l'acronyme de Apte À Contre Carrer Idées Débiles Et Nazes Tonton. En plus ce serait du hip-hop. Je ne suis pas réticent ( mais à quatre-vingt dix neuf, oui ). Elvin m'a promis monts et merveilles, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Une première consolation, sur la scène s'agite le grand noir qui tout à l'heure s'est proposé pour annoncer la soirée et présenter The Distance. Aisance, décontraction et énergie en quelques mots.

Sont en place. Démarrent fort : deux constatations dans les quinze premières secondes : c'est du hip hop nitroglycériné, pouvez coller l'étiquette hard rock and roll sur le flacon, vous ne serez pas embêté par la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Chantent en français. Soyons sérieux, ils ont des choses à dire. Les minettes tringlées sur le siège arrière des décapotables, c'est résolument rock, mais quand on y réfléchit, notre société a aussi besoin d'autres lubrifiants. The Accident ne chante pas pour passer le temps. D'où les racines rap.

Patrick Biyick est au micro et à la guitare qu'il quitte souvent pour, tel un scalde, scander ses textes et laisser le sens du slam slalomer dans les bruits de colère des tambours. Ne quittera pas son K-Way rouge flamboyant, capuche sur la tête de toute la soirée. Nous crache pas au visage, partage nos frustrations. Nos vies en cage, nos quotidiens aseptisés, nos désirs normés, ce fachisme libéral douceâtre qui devient de plus coercitif ces dernières années, dédiera sous les applaudissements un morceau aux jeunes du Lycée Bergson qui sont allés caillasser un commisariat, n'a pas dit que la veille ils se sont faits brutaliser par la police, car les temps ne sont plus à l'apitoiement, mais à la riposte.

Musique violente et de rage. Et de jouissance. Les titres parlent d'eux même : Maintenant, Horrifice, Cri de Guerre, Pussy is good, Jusqu'ici tout va bien... les décline façon hardcore, façon rap slam avec derrière le combo qui booste comme des galériens sous les fouets de la chiourme. Un batteur fou au fond, un organiste présenté comme le guitariste de Linkin Park, un bassiste traité d'Egytien et un guitariste avec casquette et capuche sur la tête, un ensemble à première vue hétéroclite mais qui rocke à mort ou qui funke à fond. Se foutent des genres et des classifications. Sont musiciens pour renverser les barrières musicales. Mentales et physiques aussi. Sans céder à la facilité. Pas d'esquive, l'énergie en premier, des mots pour faire éclater les consciences et des notes pour que les corps se pâment.

Applaudissements nourris. Font l'unanimité. Elvin avait mille fois raison. Sont superbe. Une véritable découverte.

JUNIOR RODRIGUEZ

& THE EVIL THINGS

Les Choses Mauvaises. Laissez-moi rire. Ne vous laissez pas avoir. C'est le Mal en entier qui s'est installé sur la scène. Vous savez ce côté obscur de la force, cette chatoyance sans fin, ce miroitement infini qui vous fascine et vous attire irrésistiblement à lui. Junior Rodriguez and The Evil Things squattent la beauté du monde. Donnez-lui une guitare et votre vie s'agrandit. Nous en apportera la preuve lorsqu'au deuxième morceau, une corde cassera. S'emparera de celle que lui tend Accident, et continuera comme si de rien n'était. C'est bien le guitariste qui fait la guitare et pas le contraire. Question d'influx. La musique est avant tout une chose instinctivement mentale.

Les deux groupes précédents ont préparé la piste d'envol. C'est l'heure de se surpasser et de nous emmener en voyage. Beaucoup sont venus pour cela et l'on sent les frémissements du public. Même pas d'impatience. Embarquement immédiat. Dommage qu'il ne soit pas sans retour. Rêves et ouragances, musique d'oubli et sensitive, synesthésie de toutes les perceptions, des grésils de lumières flashantes vous enveloppent dans des linceuls de pourpre tyrienne et des splendeurs ultraviolettes. Il y a un guitariste fou qui s'avance sur le bord de la scène et qui lance des orages d'acier, Junior est derrière, en retrait au centre du plateau, magicien de la six-cordes, la voix qui se perd dans les haubans de la tempête et navigue sur les eaux tels les alcyons d'André Chénier qui pleurent le blues de la mort et l'éclat incandescent des fragrances idéelles.

A la fin du concert, chichiteront sans mélodramatiser sur le son qui à tel moment n'était pas, sur la guitare qui n'était pas, sur tout ce qui n'était pas... au top, nous n'y avons vu que du feu, brûlant volcanique, éruptif. Des perfectionnistes d'une humilité quasi-incompréhensible. Termineront sur Heaven Lips, tous ceux qui se demandent depuis trois décennies ce que la Lady qui ne croyait pas que tout ce qui brille soit en or allait faire en haut de son fameux Stairway to Heaven, la réponse est enfin donnée. Si vous redoutez les ambiances paradisiaques? Bite Me Now and Cactus Seed vous ménagent des descentes vertigineuses dans les escaliers des fournaises infernales. Junior et ses sbires vous offrent les anneaux de la volupté et la morsure du serpent. Plus les visions oniriques qui vont avec – méfiez vous Dali was a Liar, et les Chants d'innocence d'un William Blake sont aussi ceux des expériences les plus extrêmes. Turn on the Light et Sweet Demon pour synthétiser l'alliance des contraires.

Ne sont que quatre – batteur et bassiste qui fourbissent et fournissent l'appareillage audacieux de structures rythmiques, brisures et contre-brisures, élévations soudaines et dégringolade de dénivellements les plus abrupts. Et les guitares, l'on ne peut même pas parler de guitaristes car ils ne sont que des focales irradiantes d'ondes tour à tour maléfiques et apaisantes.

La voix de Junior qui ne rappelle en rien celle d'un Robert Plant, plus suavement épicée, emporte ailleurs, qu'elle morde ou caresse, elle infléchit la musique vers un noyau gravitationnel, originel, caravelle en partance vers les particules électriques de lointains tropiques mystérieux et emplis de périls. Les lèvres du paradis entrouvertes se referment. La technique fait signe qu'il se fait tard. Immense ovation.

RETOUR

Difficile de se quitter. Trois prestations de toute magnificence. Duff exprime la pensée commune – celle du public, de l'organisation, et du public – un triple concert tellement beautiful où chaque groupe s'est porté à son meilleur qu'il est dommage qu'ils ne puissent tout de go partir en tournée...

Me reste deux bricoles à rajouter : la route transformée en patinoire jusqu'à la maison ce qui est peu intéressant, et cette exclamation qui fuse « C'est un honneur ! » lorsque Junior remercie pour la guitare que le guitariste d'Accident vient de lui passer, ce fut aussi un honneur pour nous d'assister à un tel concert.

Damie Chad.

P.S. 1 : récupéré deux CD ( Distance et Evil Things ) que je chronique la semaine prochaine.

P.S. 2 : les photos des deux derniers groupes sont prises sur le FB de Fustin Do de la Nébuleuse d'Hima que nous retrouverons bientôt en spectacle.

JANINE

OLIVIER HODASAVA

( INCULTE / Janvier 2016 )

Etrange livre. Glauque à souhait. Sur la couverture ils ont ajouté la mention roman. L'on ne sait jamais. Peut-être ont-ils espéré que ça passerait mieux en tant qu'œuvre d'imagination. Mais le livre s'inscrirait davantage dans la section des documentaires. Et même si l'on veut être plus précis dans la série des enquêtes. Encore que le lecteur ne découvre rien de plus que ce qu'il savait déjà, ou que ce que la quatrième de couve lui aura révélé. Il est des murs qu'il est difficile de franchir. Celui du futur et celui de la mort, pour ne citer que deux culs-de-sac de la pensée. Vous vous en doutez, mes deux exemples ne sont pas pris au hasard. Nous avons pourtant droit à un témoin de première main. Un fan absolu. Nous pouvons lui faire confiance.

Au départ il s'agit de l'histoire d'un groupe de rock français. L'un des plus célèbres de cette génération que l'on surnomma les Jeunes Gens Modernes. Expression malheureuse. Rien ne se démode davantage que la modernité. A Trois dans les WC, un groupe, pour vous les situer, un peu dans la mouvance de Taxi Girl ( que j'abomine, mais là n'est pas la question ), mais provincial, du grand nord, pas la toundra boréale mais Saint-Quentin. Z'auraient pu rester des inconnus, mais leur appellation non contrôlée a dû soulever bien des phantasmes puisque très vite ils furent signé par CBS. Good deal, une major. L'a tout de même fallu qu'ils changeassent leur nom en WC 3 – moins graveleux pour les programmateurs frileux de nos radios nationales... Le succès ne fut pas au-rendez-vous, et CBS s'apprêtait à ne pas renouveler leur contrat après deux disques lorsque le groupe arrêta de lui-même les festivités. S'étaient formés à cinq, très vite ne furent plus que quatre, puis se retrouvèrent à trois, lorsque Janine, au sortir d'un concert décida de mettre fin à son existence en avalant volontairement une surdose de médicaments, le jeu à deux n'en valait plus la chandelle... Pour la musique, je vous laisse juge, vous trouverez sur You Tube une cinquantaine de titres à écouter, pour ceux qui voudraient creuser plus profond, ces dernières années ont vu quelques rééditions...

Olivier Hodasava fut un fan de la première heure. L'assista au dernier concert. Celui à la suite duquel Janine décida de franchir la frontière interdite... De quoi vous glacer le sang et l'âme. Ce n'est que trente ans plus tard, suite à la mort de son père, qu'il se sent capable de revenir sur l'énigmatique tragédie de la disparition volontaire de Janine. Remonte la pente. Explore toutes les cavités. Interroge les survivants. Essaie de circonscrire au plus près les circonstances du drame, amasse les documents... et finit par ne pas trouver grand chose...

Françoise n'est pas une beauté. Un peu boulotte. Elevée dans une famille de cathos coincée du cul, enfant sérieuse qui trouve son évasion dans la musique. Piano, orgue, premier prix du conservatoire, une voie royale se dessine, l'on imagine le rêve des parents. Patatras, l'enfant modèle se laisse séduire par la musique du diable. Si ce n'est pas l'amour du rock and roll qui la guide, nous diagnostiquerons le désir d'un joli pied de nez à Papa et Maman et leur vie trop étriquée pour une adolescente... Mal dans sa peau et silencieuse. C'est ainsi qu'aux premières semaines on la ressent dans le groupe. Mais les garçons ne font pas les difficiles, elle s'y entend trop en musique pour lui tenir rigueur de son air un peu rébarbatif... Surtout que les mois passant, elle finit non pas par s'amadouer mais par trouver sa place. Regards commisératifs de grande fille sur ces gamins insupportables mais attachants. Leur apprend le respect, la distance, petit sourire et légère dose d'ironie, elle ne s'en laisse point compter. Mine de rien, elle préserve son intimité et son mystère. Le papillon s'extrait de sa chrysalide. Janine est belle et attirante.

Le groupe est soudé, partage espoirs et galères. Sans doute y trouve-t-elle cette chaleur affective qui lui a été refusée pendant l'enfance. Finira même par sortir avec Jean-François. L'idylle durera quelques mois, mais les relations s'espaceront peu à peu. Pas de fâcherie. Une incompatibilité existentielle. Trop de silence de sa part qui excède l'empressement du garçon dérouté...

Le groupe possède sa base de repli : Saint-Quentin. Mais il arrive un jour où nécessité fait loi. C'est à Paris que se forge les grands destins. A la capitale, WC 3 ne se retrouve que pour les séances de répétition et de studio. Chacun assure sa survie économique dans son coin comme il peut. Janine ne peut pas grand chose. L'est remarquée dans le milieu pour ses compétences musicales, mais elle ne parviendra jamais à participer à un projet qui ferait décoller sa carrière professionnelle. Le groupe enregistre son ultime disque et décide de le défendre en tournée, vous connaissez la fin.

Le mystère reste entier. Mal-être qui remonte à l'enfance ? Dépendance à l'héroïne ? Déception, errance amoureuses ? Déviances ( nous sommes en 1984 ) homosexuelles ? Troubles bipolaires héréditaires ? Janine ne s'est jamais livrée, peut-être aussi l'auteur préfère-t-il taire, par respect envers la discrétion existentielle dont elle fit preuve, des éléments qui expliqueraient la trajectoire de la musicienne.

Ironie de la vie, Janine repose dans la sépulture familiale. Elle n'est plus qu'un nom, un surnom, un souvenir dont la présence en ce monde se dilue doucement... Le livre ne nous apprend rien. Il est le reflet exact de notre angoisse devant l'effacement progressif dont tout ce que nous aimons et nous-mêmes deviendront l'objet. La trame de nos jours n'appartient qu'à nous. L'histoire de WC 3, parfaitement racontée, ne saurait rendre compte de la vie d'un de ses membres. Pas très joyeux. Ni très optimiste. Olivier Hodasava a écrit un très beau livre, que les futurs lecteurs s'attendent davantage aux grandes orgues funèbres des sermons de Bossuet sur la mort, plutôt qu'à une monographie sur l'histoire du rock and roll. Même si c'est Janine qui tient les claviers. Marche funèbre.

Damie Chad.

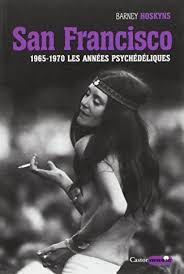

SAN FRANCISCO

1965 – 1970. LES ANNEES PSYCHEDELIQUES

BARNEY HOSKYNS

( Castor Astral / 2006 )

Le titre original Beaneath The Diamond Sky / Haight-Ashbury est beaucoup plus classe et plus précis. Pas question d'en faire une omelette aux regrets, c'est un cadeau – j'aurais choisi quelque chose de plus virulent dans la collection, mais je ne regrette pas ma lecture. A peine cent cinquante pages si vous enlevez la bibliographie et l'index, mais un topo d'une clarté et d'une limpidité absolues.

Barney Hoskyns est surtout connu de par chez nous pour son énorme livre sur Led Zeppelin paru chez Rivage Rouge en mai 2014, sous le titre de Gloire et Décadence du plus Grand Groupe du Monde, qui se présente comme un montage chronologique de plus de cinq cents pages de propos oraux tenus par les acteurs – qu'ils soient du premier ou du dernier cercle de l'aventure du Dirigeable. Fut aussi rédacteur à Mojo et au New Musical Express. Sa bibliographie est aussi longue que le pédigrée de la famille royale d'Angleterre. L'a apposé sa signature dans tous les grands titres de la presse anglo-saxonne mais depuis l'an de grâce 2000, il dirige le site en ligne Rock's Backpages qui archive plus de vingt-huit mille documents écrits sur la musique que l'on aime. A ma connaissance, ils n'ont pas encore archivé KR'TNT ! une erreur impardonnable, une tâche honteuse et indélébile dont leur réputation ne se relèvera pas.

SAN FRANCISCO

Si vous allez à San Francisco

Vous y verrez des gens que j'aime bien

Tous les hippies de San Francisco

Vous donneront tout ce qu'ils ont pour rien

Une petite intro pour vous faire bondir de vos chaises. Non nous ne sommes pas en France, en 1967, avec Johnny Hallyday, mais à San Francisco, aux States en 1964. Pas très loin des pionniers quand on y pense, mais sur l'autre versant. Le rock and roll à la Elvis, c'est celui des pouilleux et des ignares. L'existe une autre musique, parallèle, serait-on tenté de dire, qui ne se mélange pas avec les torchons graisseux. Le folk. Ce n'est pas très différent du country, mais ça s'inscrit dans une autre tradition, celle du prolétariat en lutte. L'est écouté par les étudiants, des intellos qui commencent à lire Sur La Route de Kerouac paru en 1957, une jeunesse quelque peu contestataire qui se sent étouffée par le futur que leur réserve leurs parents...

Fallut une conjonction de plusieurs éléments pour que l'explosion eut lieu. Une ville : ce sera San Francisco : le soleil, les loyers modérés - notamment dans les quartiers de New Rose puis de Haight-Ashbury qui ont attiré au début des années soixante la première vague contestataire, la génération Beat, littérature, jazz, marginalité... Début soixante, toute une jeunesse issue de la petite-bourgeoisie se regroupe menant une indolente et innocente vie de bohème et de fumette... C'est alors que survient l'élément catalyseur qui va chambouler les esprits, au propre comme au figuré.

THE MERRY SPRANKERS

La bestiole délirante descend du bus. Celui des Merry Sprankers. Les joyeux drilles. Cornaqués par Ken Kesey. Un écrivain, l'auteur d' Vol au-dessus d'un Nid de Coucous, un aficionado de cette nouvelle substance communément appelé LSD. Pas une vulgaire drogue. Un additif spirituel qui vous débouche à la dynamite les portes de la perception de votre cerveau. L'expérience psychédélique par excellence. Une nouvelle philosophie de la vie. Accessible à tous. Suffit d'ouvrir la bouche et de recevoir l'hostie salvatrice.

Dans son bus ultra-colorié Ken Kesey parcourt les USA. Organise de mémorables soirées : avec musique et dégustation gratuite. Les Merry Sprankers hallucinent leur folk originel, de blues et puis de rock. Tout est bon pour faire monter la mayonnaise. C'est à San Francisco qu'ils recevront le meilleur accueil : toute une frange de jeunes oisifs qui ne demandent qu'à être convertis à la nouvelle religion lysergique. Autour de Ken Kesey gravitent bien des personnalités locales destinées à devenir célèbres : Jerry Garcia, John Cipollina, George Hunter, Paul Kanter... vous avez reconnu dans l'ordre d'apparition les premiers éléments appelés à fonder Gratefuu Dead, Quick Silver Messenger Service, Charlatans et Jefferson Air Plane...

1965

Toutes ces formations sont encore instables, les changements de personnel – fâcheries, divergences – seront fréquents, mais l'on peut parler d'une communauté musicale au sens large. L'important ce n'est ni la musique, ni le succès. Le plaisir d'être ensemble est primordial : ne donnent pas des concerts mais participent à des rencontres acidulées. Pas de coupures entre les musiciens et l'assistance. Une espèce d'expérience sensitive généralisée. Des moments de vie plus intense, les corps et les esprits s'ouvrent et s'interpénètrent. L'utopie réalisée. Mieux qu'en rêve. Eros et psychos !

1966

Un joyeux bordel organisé. Mais la nature a horreur du vide. Toute société humaine éprouve le besoin de perdurer. Et cette noble tâche de la survie collective débouche sur un problème d'institutionnalisation. Nos doux hippies ne cherchent pas à élaborer un code civil, ils ont seulement besoin de pérenniser l'organisation de leurs fêtes... Deux logiques vont s'affronter : celle de la rationalité froide portée par Bill Graham et ses fameux concerts au Filmore Auditorium, et celle générée par la seule lancée du mouvement lui-même qui sous l'égide de l'association Family Dog et de Chet Helms le petit copain de Janis Joplin réunissait à l'Avalon Ball les jusqu'au-boutistes des expérimentations lysergiques.

Une lutte sourde opposa les deux salles. Ce fut Bill Graham qui l'emporta. Sa victoire est de l'ordre du symbole : peu porté sur la consommations des produits, l'était frais comme un gardon dès le petit matin. Quand Chet Helms enfin remis de ses frasques de la veille se réveillait en début d'après midi, Graham avait déjà passé les coups de téléphone nécessaires à l'organisation de ses futurs concerts. Graham ne travaillait pas pour l'amour de l'art ou de la cause, mais pour gagner de l'argent. Ses ennemis reconnaissaient toutefois qu'il offrait au public des plateaux de qualité.

A l'opposé du pragmatisme grahamiste, les Diggers ( voir in KR'TNT ! 116 du 01 / 11 / 2012 notre recension de Ringolevio l'autobiographie d'Emmett Grogan ) organisaient des concerts gratuits et distribuaient de la bouffe gratuitement et essayaient de mettre sur pied des magasins libres...

1967

L'été de l'amour fut celui de la résolution de toutes les contradictions. Si les Charlatans ratèrent leur coup, Gratefull, Jefferson et Messenger Service, avaient pris de l'importance. Le mouvement prenait de l'ampleur et se mesurait au reste du monde. Y eut une première cassure idéologique suscitée par les mouvements des étudiants de Berkeley. Hippies et rads ( entendez radicaux politisés ) ne vibraient pas sur les mêmes longueurs d'ondes. Les seconds manifestaient pour abattre la société fachisante, et les premiers se contentaient de vivre dans leurs espaces de liberté conquise... Les milliers de jeunes adolescents fugueurs qui alertés par les médias se ruèrent vers l'Eldorado de San Francisco, ne furent pas les seuls à s'intéresser à cette nouvelle poule aux oeufs d'or. Le danger vint de la soeur ennemie. La ville de Los Angeles, bardée d'hommes d'affaire et de représentants du show-bizz. Le piège fut parfaitement tendu. Très agréable. L'organisation d'un festival hippie avec les Who, Jimmy Hendrix et Otis Redding. Bien entendu la scène de Monterey était ouverte pour les têtes d'affiche de Frisco. Difficile de résister aux sirènes lorsque l'on s'appelle Jefferson Airplane ou Janis Joplin and the Holding Compagny, Country Joe and the Fish, Steve Miller Band, Moby Grape, Quick Messenger Service... La pomme s'était précipitée vers les vers. Dans les majors l'on sortait déjà les carnets de chèques...

1968

Les groupes maison de Frisco tournaient désormais dans tous les States. Les anciens camarades se sont transformés en rock and roll stars. Mais la réalité rattrapait maintenant nos utopistes sans lendemain. Engluée au Vietnam, l'armée avait besoin de chair fraîche, plus question de gober son acide pépère dans son coin, fallait se mobiliser et organiser les filières d'expatriation au Canada pour les réfractaires à cette conscription de plus en plus entreprenante... Nos hippies eurent de surcroît à subir les critiques de la communauté noire qui leur reprochait leur absence dans la lutte pour les droits civiques... Le rêve se lézardait de partout...

1969

Le pire était à venir. Coup double. Face claire et face sombre. Pluie et sang. Woodstock fut le chant du cygne. Cinq cent mille jeunes vautrés dans la boue, hébétés par toute sortes de produits, un beau film, une catastrophe moutonnière. La mode hippie. La pré-industrialisation galopante. La victoire du renoncement. Mais ce n'était que la brise qui annonce la tempête. Partaient d'un bon sentiment. Les Rolling offraient un concert gratuit. Le Gratefull Dead leur indiqut un service d'ordre dont ils n'ont jamais eu à se plaindre, les Hell Angels d'Oakland. Pas plus gentils que ces bikers ! Barney Hoskyns ne jette la stone à personne, nous explique que les différents clans des Angels étaient en guerre quant au contrôle des ventes de stupéfiants sur la Californie, réglèrent-ils leur différent en s'en prenant aux innocents spectateurs ? La boue et la pluie à Woodstock, la mort et le sang à Atlamont... Le rêve agonise.

1970

The end. Les fugueurs qui ne sont pas retournés chez leurs parents s'adonnent aux drogues et à la prostitution. L'acide n'est plus ce qu'il était. Le monde change. L'on a trouvé mieux. L'héroïne. L'acide vous déglinguait les neurones, l'héro vous chavire le sang. Dureté des temps. Il pousse de plus en plus de tombes dans les cimetières. Le rock est devenue une industrie. La musique ne libère plus. Elle vous endort. Elle vous assomme. Votre existence s'azombie, vous êtes l'addict de votre propre consommation. Rock ou héroïne, quelle différence ?

Un livre qui fait réfléchir. Qui remue le couteau dans l'espoir d'une vie vouée au rock and roll.

Des dizaines de noms, de nombreuses pistes de recherche. Une époque foisonnante, plus audacieuse que la nôtre. A lire pour tous ceux qui n'étaient pas nés et qui ont du mal à se représenter une si folle effulgence.

Damie Chad.

Les commentaires sont fermés.