10/05/2017

KR'TNT ! ¤ 328 : JERRY RAGOVOY / HOWLIN' MACHINES / THE DISTANCE /HEADCHARGER / FRCTRD / ACROSS THE DIVIDE / NAKHT / CLAUDE BOLLING

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 328

A ROCKLIT PRODUCTION

11 / 05 / 2017

|

JERRY RAGOVOY HOWLIN' MACHINES / THE DISTANCE / HEACHARGER / FRCTRD / ACROSS THE DIVIDE / NAKHT CLAUDE BOLLING |

TEXTE + PHOTOS SUR :

http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/

Les ragots de Ragovoy

Les ragots de Jerry Ragovoy valent leur pesant d’or. Dans son numéro d’avril, Record Collector publie une interview inédite de ce géant du Brill qui eut la chance de travailler avec Bert Berns, en tant que co-auteur et co-producteur. Voilà bien ce qu’il faut appeler un duo de choc. Oui, car avec Jerry et Bert, nous nous trouvons au cœur du mythe de la grande pop américaine, ou pour être plus précis, aux racines du cœur de mythe. Comme le rappelle Al Kooper, Jerry and Bert were known as white kings of soul music. Oui, les rois blancs de la Soul music, ni plus ni moins.

Le premier hit qu’ils composent ensemble est le fameux «Cry Baby» popularisé par Garnet Mimms & the Enchanters, un quatuor black new-yorkais. Mais Garnet chante d’une voix trop puissante. On sent en lui le vétéran des gospels choirs, il explore les cimes et redescend avec un timbre terreux de boogaloo qui frise le Howlin’ Wolf. Malgré toute la puissance de ce hit obscur, ça ne pouvait pas marcher. Apparemment, Jerry misait lourd sur Garnet car il enregistra d’autres obscurités frénétiques, comme cet «As Long As I Love You» qu’on trouve sur la belle compile qu’Ace consacre à Jerry. Garnet chante à la poigne de fer, il sort du pur jus de r’n’b new-yorkais des early sixties, on sent une incroyable présence et on se pose la question habituelle : pourquoi diable est-il tombé dans l’oubli ? Son «Thinkin’» relève du pur jus de raw r’n’b, celui que nous affectionnons particulièrement.

Bert avait un sens «commercial» beaucoup plus développé que celui de Jerry. Il savait flairer les très gros coups. Il signa Erma, la grande sœur d’Aretha, sur son label Shout et co-écrivit le fameux «Piece Of My Heart» avec Jerry. Ce fut le smash que l’on sait, popularisé plus tard par Janis Joplin, comme chacun sait. Il est important de préciser ici que Janis raffolait des chansons de Jerry. Après «Piece Of My Heart» (qu’on trouve sur Cheap Thrills), elle tapa dans «Try (Just A Little Bit Harder)» pour Kosmic Blues. Jerry fut tellement touché par ces brûlants hommages qu’il composa «I’m Gonna Rock My Way To Heaven» pour elle, mais la pauvre Janis cassa sa pipe avant de pouvoir l’enregistrer. On trouve trois autres hits de Jerry sur Pearl, l’album posthume de Janis : «Cry Baby», «My Baby» et le Tatien «Get It While You Can». C’est dire si Janis avait bon goût !

Quand Dan Nooger qui mène l’interview demande à Jerry si Bert n’était pas un peu trop directif en studio, Jerry rigole. Bien sûr que si ! Phil Spector, Shadow Morton, Leiber & Stoller, c’est-à-dire tous le grands producteurs de l’époque, étaient des gens intraitables. Ils donnaient des indications très précises aux interprètes, ils voulaient que les chansons qu’ils avaient composées soient chantées d’une façon extrêmement précise. Ils répétaient énormément avant d’enregistrer. L’interprète n’avait qu’une seule marge de manœuvre, son feeling.

Howard Tate était aussi l’un des chouchous de Jerry. Ancien collègue de Garnet Mimms dans les Belairs, Howard adorait travailler avec Jerry - We were too good a team - C’est vrai, mais Jerry rappelle aussi qu’Howard était un homme perturbé - a troubled person - Et quand Howard refit surface en 2003 après vingt-sept ans d’absence, qui fut son producteur ? Mais Jerry, bien sûr. Il faut situer le team Ragovoy/Tate au même niveau que le team Bacharach/Warwick, ou encore Berns/Franklin. Voilà ce que les habitués du PMU de la rue Saint-Hilaire appellent des doublets gagnants. Jerry rappelle que l’album Get It While You Can est devenu culte. Il faut entendre l’archange Tate swinguer «You’re Looking Good» d’une voix délicate et partir en piqué vrillé. Tate tâte bien le terrain et des trompettes arrosent ses chutes grandioses. Par contre, il oublie toute forme de sophistication pour chanter «Get It While You Can». Jerry rappelle aussi que tous ces hits étaient enregistrés live, avec l’orchestre au grand complet - no overdubs.

Et puis il rend hommage à Lorraine Ellison, qui figure parmi les plus brillantes Soul Sisters d’Amérique. En Europe, on connaît «Stay With Me» grâce à Sharon Tandy, mais la version originale vaut son pesant d’or. Lorraine cœur d’acier percute son hit du petit doigt et l’envoie valdinguer au noooow d’exaction maximaliste. Elle grimpe son can’t believe si haut qu’on le perd de vue. Cette folle atteint les zones érogènes d’un feeling atrocement pur - Remember ! Remember ! - Elle ouh-ouhte sa spectaculaire percée stratosphérique. L’histoire de cette session est assez marrante : un jour, le patron de Warner appelle Jerry et lui demande s’il connaît quelqu’un qui saurait chanter avec un orchestre. Quel orchestre ? Le boss lui explique qu’il a sur les bras un orchestre de 46 personnes payé pour une session de trois jours que vient d’annuler Frank Sinatra. Jerry saute sur l’occasion et dit qu’il connaît quelqu’un. Ça se passe un lundi, et la session débute le mercredi soir. Il contacte Lorraine aussitôt, lui compose un hit vite fait, écrit les arrangements pour les 46 musiciens, deux nuits sans sommeil, et pouf ! C’est «Stay With Me» ! Lorraine chante en direct avec tout l’orchestre ! La version qu’on entend sur le disque est la version stéréo de l’époque, enregistrée en une seule prise, même pas mixée - I didn’t even have to mix - Jerry rend hommage à Phil Ramone, l’ingénieur du son qui enregistra ce monster hit sur un huit pistes. Magie pure de la Soul. Mais il y eut à la suite un léger problème, car de la même manière qu’Aretha, Lorraine refusait de monter dans un avion, pas question de quitter Philadelphie, ce qui coula sa carrière et fâcha Jerry qui voulait faire de la promo. À l’époque, c’était la règle. Pour promouvoir un hit, il fallait tourner.

L’un des hits les plus célèbres de Jerry est certainement «Time Is On My Side», popularisé par Irma Thomas, puis les Stones. Jerry l’enregistra en 1963 avec un tromboniste de jazz danois nommé Kai Winding, soutenu par un trio de backing girls de choc : Cissy Houston, Dionne Warwick et sa frangine Dee Dee. Il faut entendre cette énorme version jouée aux trompettes de la renommée et chauffée à blanc par les clameurs des filles devenues folles. Pure démence de la partance ! Irma reprit le hit à Hollywood en 1964 et les Stones un peu plus tard la même année. Tiens justement, puisqu’on parle d’Irma : après le succès de «Time Is On My Side», elle voulut absolument enregistrer une session avec Jerry et vint à New York pour enregistrer quatre titres dont «The Hurt’s All Gone» qu’on trouve sur la compile Ace et qui n’est pas si bon, car elle tente de passer en force. Dommage. Jerry tenta aussi de faire décoller Estelle Brown, l’un des choristes new-yorkaises les plus demandées avec les trois pré-citées et d’autres encore comme Doris Troy et Myrna Smith. Mais son «You Just Get What You Asked For» à la fois captivant, si maladroit et sur-produit refuse de décoller. Estelle voit une girl dans un looking glass who is crying - And this girl is me - On retrouvera Estelle dans les mighty Sweet Inspirations avec Cissy Houston, Sylvia Shemwell et Myrna Smith.

L’une des grandes révélations de la compile Ace, c’est Pat Thomas qui chante «I Can’t Wait Until I See My Baby’s Face». C’est emmené d’une voix mûre d’Africana à la revoyure, sur fond de groove magique. Jerry crée pour Pat les conditions de l’excellence. Le cut est si bon que Dionne Warwick le reprendra dix ans plus tard sur son album Then Came You, dont la pochette s’orne de son portrait peint. Jerry produisit cet album en 1975, mais il avoue pleurer chaque fois qu’il le réécoute, car il le dit over-orchestrated. Il dit même avoir voulu péter plus haut que son cul - je me prenais pour Burt Bacharach qui, ajoute-t-il, ne sur-produit jamais. Jerry pense que c’est son plus grave échec et confie dans la foulée qu’il aimerait bien pouvoir s’excuser auprès de Dionne. Et pourtant quand on écoute «Move Me No Mountain», on frémit, car Dionne explose ce groove digne de nos rêves les plus humides. C’est atrocement bon. Bizarrement, Then Came You compte parmi les meilleurs albums de Dionne. Jerry pêche sûrement par excès de modestie.

On retrouve aussi le fameux «Good Lovin’» des Olympics sur cette belle compile Ace, un hit sixties qui sera popularisé un peu plus tard par les Young Rascals. C’est un pur hit de juke, irréprochable et idéal pour jerker au coin du chrome. L’autre hit universaliste que composa Jerry fut bien sûr «Pata Pata» pour Miriam Makeba. Quand Jerry la reçoit dans son bureau, Miriam lui dit : «What I wanna do Jerry is American ballads !». Wow ! Jerry s’enthousiasme immédiatement. Facile, des American ballads, il en a plein ses tiroirs. Mais comme il est très pro et qu’il ne la connaît pas, il va la voir chanter dans un club et paf, il tombe carrément de sa chaise ! Eh oui, il découvre une reine africaine, un univers musical qui lui est inconnu et qui le fascine. Alors, il laisse tomber les American ballads et demande à Miriam de revenir dans son bureau et de lui chanter des chansons africaines. Miriam est ravie de ce revirement. Elle chante a capella et Jerry l’enregistre. Il écoute la cassette chez lui et Jerry flashe comme un dingue sur «Pata Pata». Il demande à Miriam de l’aider à transcrire le texte en Anglais. «Pata Pata» devient le hit que l’on sait. Miriam chante comme une géante et ne la ramène pas. C’est toute la différence avec Stong. On monte encore d’un cran avec Dusty chérie. Comme Irma, Dusty chérie voulait absolument travailler avec Jerry car il bénéficiait d’une aura de rêve - A r’n’b icon - Pour elle, Jerry co-écrit «What’s It Gonna Be» avec Morty Shuman. Dusty est une bonne, elle ramène là-dedans tout le foncier d’Angleterre et tout le chien de sa chienne - I can’t face it - Encore un pur hit de juke, Jack.

Carl Hall est l’autre grande révélation de cette compile. Jerry n’enregistra que quatre singles avec Carl dont l’effarant «What About You». C’est lui la véritable star du Jerry Sound System. Jerry lui fournit le background orchestral de la légende. Carl combine le meilleur groove du monde avec le scream impénitent - What about you mister - Il chante à l’énergétique pur et dur. Tiens, encore un fabuleux coup de Jarnac avec «You Don’t Know Nothing About Love», un softah sirupeux qu’il traite à l’égosillée purulente, il s’y monte impitoyable - One day my friend it’s gonna be your turn - et il développe une fascinante ambiance perfide. Selon, Jerry, Carl Hall est un géant - One of the most mind-blowing vocalists who ever lived - un artiste capable de chanter du gospel, de la Soul et du Broadway, et qu’on retrouve dans les chœurs derrière Bonnie Raitt sur l’album Streetlights.

Jerry monta son label Rags Records pour promouvoir les disques de Lou Courtney, un mec qu’il aimait bien - I think Lou Courney was a great talent - En effet, quand on écoute «What Do You Want Me To Do», on entend un séducteur croasser dans son micro. Cette fois, Jerry va sur un son plus funky, mais ça reste extrêmement produit. Il connaît bien ses artistes. Il les produit avec les mains d’un cordonnier, comme dirait Léo. Jerry veille aussi sur le destin de Major Harris, un vétéran de la Soul qui fit partie des Delfonics. Avec «Pretty Red Lips», ce bon Major nous croone un groove d’une classe infiniment supérieure, c’est indubitable, et la question de savoir si ce groover est humain ne se pose même pas, puisqu’il groove comme un dieu de l’Olympe. D’où cette réputation non usurpée de divin groover.

Signé : Cazengler, Jerry rat d’égout

Roll With The Punches. Interview Jerry Ragovoy par Dan Nooger. Record Collector #465/April 2017

The Jerry Ragovoy Story. Love Is On My Side 1953-2003. Ace Records 2008

PETIT-BAIN / PARIS / 04 – 05 – 2017

HOWLIN' MACHINES / THE DISTANCE

HEADCHARGER

Retour au Petit-Bain. Brrrr ! Le frisson dans le dos quand me revient le froid de loup qui sévissait fin janvier sur Paris, heureusement que Pogo Car Trash Control avait salement relevé la température. Ce soir c'est mieux, seulement la pluie – remarquez de l'eau au Petit-Bain ce n'est pas étonnant – sont sympas nous ouvrent les portes un peu avant l'heure. Pour le voyage pas de problème, la teuf-teuf a tenu la distance en un temps record. A croire qu'ils avaient vidé Champigny de sa population pour nous laisser passer. Bref nous voici au chaud, dans les flancs du navire, le temps de discuter avec un photographe en mission commandé fan de métal à mort.

HOWLIN' MACHINES

Sont trois tout jeunes. N'ont pas de beaucoup dépassé la vingtaine. Basse, guitare et batterie. Et un chanteur. Seulement besoin d'ouvrir la bouche pour que l'on se rende à l'évidence. Une voix. Une vraie. De celles qui s'imposent sans forcer. Noire à souhait. Du moins au début du set trop court. Car elle passera sans effort de la pulsion rhythm 'n' bluesy au phrasé rock'n'rollien avec de temps en temps ce léger décalage qui claque en écho non sans faire penser aux décrochements répétitifs de Robert Plant. Tient entre ses mains une basse Rickenbaker . De Lemmy à Metallica, cette bébête monstrueuse au sustain inimitable, suffit de la mettre au galop pour qu'elle vous garde sans faillir la même allure, pouvez jouer du cimeterre sans souci et éparpiller les têtes sur votre passage en toute tranquillité, genre d'engin de chantier idéal pour un chanteur occupé aux vocales manœuvres. C'est qu'à ses côtés ses deux acolytes ne chôment pas. Tambour battant pour l'un et riff hifi pour l'autre sur les cordes. Les machines hurlantes ne connaissent pas l'immobilité, une fois démarrées rien ne saurait les ralentir. Ne prennent même pas le temps de finir les morceaux. Leur tronçonnent la queue sans préavis d'un coup de hachoir définitif. Un peu comme quand vous terminez votre livre trente pages avant la fin, d'un claquement sec et rédhibitoire, afin de vous emparer au plus vite du tome 2. Sont des adeptes du stoner de Brest, une frégate de soixante canons qui vous court dessus à l'abordage toutes voiles dehors portée par un vent arrière de soixante nœuds. Nous sortent tout de même un blues au milieu de set, The Lies About, mais tellement surchargé d'impédance énergétique qu'il vous roborative les neurones davantage qu'il ne vous éreinte l'âme. Se livrent à une OPA sans défaut sur l'assistance qui se laisse subjuguer et maltraiter avec un plaisir évident.

Dernier morceau. Les cris de déception fusent. Cette fusée étincelante nous l'aurions bien gardée encore un bon moment. Ils emporteront nos regrets. Une trajectoire éblouissante. Courbe harmonieuse et élégante. Du bas vers le haut. Missile sol-air. Ces jeunes gens sont partis pour atteindre des régions situées dans les stratosphères interdites aux vaches molles du rock'n'roll. Down 'n' Higher proclament-ils, mais définitivement higher.

THE DISTANCE

Se touchent du poing, tous les quatre, tel un rituel vaudique, avant d'égorger le blue red rooster du rock'n'roll. Et tout de suite après c'est la montée en puissance de la fournaise. Le son est là, vous saisit de son ampleur, la lave de Pompéi débordant du cratère assassin et refermant sa gangue mortuaire sur les habitants englués dans un fleuve de feu. Avec un avantage, c'est que vous ne mourrez pas, au contraire c'est une force sonique qui s'insinue en vous, vous porte et vous transcende.

Trois devant et Hervé tout seul derrière. N'est pas abandonné. Duff lui rend souvent visite, un pied sur l'estrade où repose la batterie. C'est qu'Hervé est attelé à ce que Roger Gilbert Lecomte appelait un horrible travail révélatif. Du tramage forgique de poésie. L'enclume et le marteau. Casser la carapace des rêves pour en extraire l'élixir souverain de la réalité agissante. Œuvre alchimique par excellence. Une large cadence – en ses débuts comme le ressac incessant et millénaire de la mer qui s'écrase sur le rivage – qui peu à peu, insensiblement, s'accélère tout en montant en mouvance sonore. Tout à l'heure finira en fou épileptique, en possédé du démon rythmique, les cent bras de Shiva parcourant les toms sans une seconde d'interruption - un personnage de dessin animé passé à la chaise électrique, vous ne voyez plus, vous n'entendez plus que cette frappe qui passe et repasse, ces bras levés qui s'abattent sans fin, un tambour de machine à laver directement branchée sur une ligne à haute tension - qui tournent et retournent comme les ailes rouges de la guerre des poèmes de Verhaeren.

Et les trois devant qui insidieusement alimentent le foyer. Duff à la base, les cheveux qui coulent sur ses épaules dissimulent son visage, se plante au bord de la scène pour lâcher sur vous les chiens de chasse de ses lignes de basse. N'est plus qu'un émetteur phonique, un dispensateur de noirceur ondulante, qui induit les transes intérieures les plus meurtrières, doit parvenir à certains points d'acmé énergétique indépassables, des chakras d'intensité opératifs, car parfois il se redresse, regarde le public et un rapide sourire énigmatique éclaire ses lèvres.

Mike est au micro. Utilise sa voix comme un second instrument. Ne domine pas les autres mais la module comme un cinquième élément éthérique dont l'apport se révèle indispensable à la cohésion du groupe. Joue de la guitare. Non pas tout comme Sylvain mais avec Sylvain. Certes ils n'en ont pas une pour deux mais c'est tout comme. Pour sûr il y a des moments où chacun tricote de son côté, mais si j'ose dire cela ne compte pas. Sont comme des jumeaux. Des géants siamois. Plus le set avancera, plus on les verra se rapprocher, corps contre corps, et guitares face à face, emportées dans un tunnel infini d'égrenage grêle de notes fuyantes, l'impression de deux cavaliers galopant de conserve mais perdant leur sang jusqu'à l'évanouissement final, en ces moments la batterie n'en accélère pas moins le tempo, mais moteur coupé, une voiture dévalant un col de montagne sans frein, Duff qui met sa basse en brasse coulée, en apnée, et brutalement alors que l'on croit que le feu va s'éteindre et mourir d'asphyxie l'incendie embrase la forêt, ah ! Ces coups de reins brutaux et fastueux du quatuor qui repart comme un seul homme ! Répétitifs en plus. Car le rock'n'roll est avant tout un art de l'excès, il est strictement recommandé de dépasser la dose prescrite. Et d'en reprendre à foison tout en ayant soin de cambrioler la pharmacie. Pas question de demander poliment et de payer son dû.

Alors ils nous font la distribution gratuite. Vous en aurez plus que vous ne voulez. Sur les trois derniers morceaux, ils sont devenus fous. Mike et Sylvain ne sont plus que des marionnettes saccadées hantées par de mauvais génies vipérins. Sont cambrés, des automates en délire, opèrent une espèce de parade de paralytiques tétanisés qui marchent en tous sens, la bave du rock'n'roll aux lèvres et leurs guitares atteintes d'une fureur de berserker. Duff ne tarde pas à subir lui aussi les effets de cette transe hypnotique et tous trois se croisent comme des trains fantômes échappés de leur rail. Exultation dans la salle. Sylvain projette sa guitare sur le sol – la fureur de la destruction n'est que l'autre versant de la démesure des dieux - et sur une dernière razzia drumique le combat cessa faute de combattants. Pas de rappel. C'est la stricte application de la réglementation de la salle. Les lumières se rallument. Les meilleures choses ont une fin. Même les sets de The Distance.

HEACHARGER

Distribué à l'entrée du concert, Flyer-Zine Musikoeye N° 33, papier glacé, quatre pages, révélant interview sur l'enregistrement d'Hexagram, leur sixième album, et les voici maintenant sur scène. Sûrs d'eux, l'on sent les vieux routiers rompus – formés en 2004 – qui ne s'en laissent pas compter et qui escomptent bien satisfaire le public manifestement acquis à l'avance. Nous livrent un show impeccable, millimétré, j'aurais toutefois aimé que fût un tantinet plus forte la tonalité du micro sur lequel Sébastien Pierre bondit alors qu'un mur de guitares déferle sur nous. Ne s'économise pas, agite sa grande silhouette dans tous les sens, visière de casquette en avant et bras sémaphoriques qui moulinent l'espace.

Headcharger charge, un régiment de blindés qui écrase tout sur son passage, juste le temps de ré-accorder entre deux morceaux, l'offensive ne s'arrête jamais. David Rocka et Antony Josse sont aux guitares, ne laissent subsister aucun interstice sonique, aucun répit, aucun essoufflement, aucune fêlure, au taquet, toujours là au moment où il faut y être, les doigts qui filent et l'attitude attendue. Cheveux hirsutes, barbes et visages dégoulinent de sueur, ils donnent plus qu'ils ne prennent. Amassent et dispensent le son, mais c'est Sébastien qui établit la communication avec le public qui s'agite à sa demande, manifestement ravi de s'entrechoquer même si l'étroitesse du lieu canalise quelque peu son exubérance.

Les guitares filent loin devant, et à la batterie Rudy Lecocq pousse tout près derrière, ne nous dispense pas de simples rudiments, les coups pleuvent sur ses peaux comme giboulées de Mars et grésils de tempête, heavy-stoner-sound, tambours de sable et ronds de feu. Un son qui cherche le point de fuite mais ne s'y engouffre pas sans emmener tout l'orchestre avec lui. Pas question de batifoler en chemin pour compter les pétales des coquelicots, l'on attrape le loup par la queue et on ne le lâche pas d'une seconde. Romain Neveu à la basse doit avoir un sacré boulot, n'aimerais pas être à sa place, c'est à lui qu'échoit le sale boulot, de maintenir la cohérence du groupe et de l'empêcher d'éclater en mille directions et de se disjoindre dans une course éperdue.

Headcharger garde le contrôle, de Land of Sunshine qui ouvre le set à Wanna Dance qui le clôt, ils vous tondent la pelouse sans jamais oublier le moindre brin d'herbe, tout en préservant les fragiles corolles des pâquerettes, déboulent sans frémir au cœur de taillis de ronces à la All Night Long ou à la Dirty Like Your Memorie et vous en ressortent sans une égratignure. Vous déchiquettent bien de leurs lames acérées quelques grasses couleuvres alanguies qui dormaient dans les hautes herbes mais personne ne s'en inquiète. Surtout pas le public si j'en crois les regards extatiques de mes voisines qui ne quittent pas des yeux les garçons sauvages magnifiés en pose héroïques de guitar-héros, jambes écartés, corps penchés en avant, statures iconiques du rock'n'roll.

Une heure, pendule accrochée au mur faisant fois de l'exactitude de ce décompte temporel, l'on ne sait trop pourquoi, tout s'arrête, n'est même pas onze heures, faut pourtant boire le fameux bouillon, qui coupe court à toutes les effulgences de la vie. Headcharger quitte la scène sans rémission. De la belle ouvrage.

RETOUR

La teuf-teuf trottine, de vastes pensées s'amassent sous mon front, une découverte : Howlin'Machines, une tuerie : The Distance, et Headcharger de bons combattants mais perso leur trouve un petit côté un peu trop chevalier blanc sans peur ni reproche. Gimme Danger comme dit Iggy. L'auto-radio se bloque sur Ouï FM et diffuse les douces romances de Bring The Noise, arrivé à Provins – hertzienne zone maudite - les ondes décrochent. Tant pis, j'ai eu le temps d'entendre Paroles M'assomment de Pogo Car Crash Control. La boucle est bouclée.

Damie Chad.

06 / 05 / 2017 / LE MEE-SUR-SEINE

LE CHAUDRON

RELEASE PARTY NEW EP CHAKRA

NAKHT

FRCTRD / ACROSS THE DIVIDE

Savigny-le-Temple. La teuf-teuf longe l'Empreinte. Etrange, parvis désert à quinze minutes de l'ouverture officielle des portes. Y aurait-il un lézard dans l'horloge ou un homard dans la cuvette WC ? Nécessité absolue d'improviser et d'appliquer un plan B. Inutile de me reprocher d'avoir mal lu le flyer. A vue de nez, Le Mée-sur-Seine n'est pas loin. Essayons Le Chaudron. Presto & bingo ! N'ont même pas commencé. Ça papote à loisir devant l'ustensile à popote.

FRCTRD

Noir. Lumière infranchissable pourriture disait Joë Bousquet. FRCTRD va s'adonner à son jeu favori de dissociation de nos photons mentaux. Sample d'entrée, et dès les primes notes ils vous présentent la fracture avec la TVA adjacente du Tout Voulu Atomisé. Musique brutale, happée par elle-même, qui à chaque pas en avant s'écroule dans la fosse commune des pseudo-illusions qu'elle n'arrête pas de creuser. Une tranchée rectiligne qui s'engouffre dans la brisure de sa propre rectitude.

Cinq guerriers du néant illuminatif. Anneaux de caraque aux oreilles, zigomatiques saillants, et une voix d'onagre en rut, Vincent Hanulak annule tout, cavale crache et cravache le carnage du grain moulu de sa voix. Remarquez que derrière sa guitare d'une sombreur luisante de lampadophobe, avec ses yeux de braise et sa barbe de prédicateur fou d'évangéliste atterré, Filip Stanic n'a rien à lui à envier... impossible d'apercevoir le visage interdit de Clément Treligieuse, le dissimule avec une obstination derrière le rideau d'une blonde touffeur, à croire qu'il s'agit d'une attentatoire terreur religieuse qui lui interdit de quitter l'absence de toute présence, Maxime Rodrigues penché sur sa basse, une patience d'insecte, de ceux qui savent que leur race immonde finira par supplanter l'espèce humaine, et Gregory Louzon concentré sur ses fûts à la recherche de l'impossible formule de la dilution finale.

Tout juste quelques titres. Une poignée de grenades entrouvertes jetées à la face de l'intermittence du monde. Mais assez pour signifier le clignotement du néant dévorateur que tout un chacun feint de ne pas apercevoir. Par sa musique, épurée jusqu'à l'os, qui se dévore elle-même, qui se phagocyte de sa propre viduité, FRCTRD vous plonge le nez dans la vacuité absolue de votre existence, ce filet entrecroisé de cordes emmêlées, ce réseau arachnéen de toutes vos fragilités qu'un coup de vent glacial projettera un jour ou l'autre au fond du gouffre.

L'on ne peut exprimer le silence que par des bruits implosifs nous rappelle FRCTRD, des pétarades mouillées, des eaux suintantes de la morbidité malfaisante de nos petitesses humaines. Des hachis de guitare et des purées parmentières de batterie qui crapaude en batracien que l'on fait fumer et qui explose en nuage artificiel de fumée létale. Le combo ne nous ménage pas, fait le ménage, passe le délabré plumeau poesque aux plumes de corbeau plutonien sur la toile de nos démissionnaires exigences.

Un set magnifique. D'amer constat des dégâts occasionnés par l'erreur de vivre. Musique métaphysique. Fractured but no captured.

ACROSS THE DIVIDE

Encore des partisans cumulatifs des fissions nucléatiques. Musique à trous taillés à pic dans l'intumescence lyrique des samples omniprésents. Across the Divide découpe au plus court. Sont les adeptes de la fragmentation fractale. Un riff ne saurait aller plus loin que lui-même. Même répété, compressé coup sur coup une dizaine de fois, asséné comme des fureurs de fouets, cinglé comme comme des salves de sangles sur les épaules d'un supplicié, très vite tout se déstructure. Effondrement final. La musique d'Acroos The Divide est une suite dramatique interrompue de points de suspension. Mais le silence ne s'intercale pas entre les abruptifs sonores. Sont remplis par les grandes orgues des samples de toute pompeuse noirceur, un peu comme ces musiques d'enterrement que l'on passe pour cacher en vain le gouffre vital enfermé dans le tabernacle du cercueil.

Axel Biodore est à la guitare. Un beau jeu mais pas du tout bio. Martyrise ses cordes à la manière de ces épandages d'insecticides meurtriers qui vous pulvérisent la végétation en quinze secondes et vous provoquent des mues géantes chez les coléoptères venimeux dispensateur de pustules purulentes. Alexandre Lhéritier n'en a guère besoin, sa voix d'écorcheur de chats faméliques se suffit elle-même, vous agonise de ces chuintements boueux de lamentin échoué, pourtant Axel ne peut résister à agrémenter les reptations gosierâles de son chanteur d'une espèce de beuglement caverneux qui diffracte encore plus cette sensation de vertigineux malaise qui s'exsude des découpes rampantes opérées par Maxime Weber sur ses cymbales atonisées. Parfois Jonathan Lefeuvre aussitôt imité par Axel, arrête de jouer de sa guitare, vous donnent l'impression de chuinter les interstices qui séparent les cordes, de glisser leurs doigts comme des chirurgiens qui hantent de leurs assassines phalanges les entrailles d'un patient opéré à vif sans anesthésie, et la basse de Régis Sainte Rose adopte alors la douceur funèbre d'une rapsodie maladive. Et tout cela vole aussitôt en éclats, en tôles de coques d'obus dispersées au moment le plus meurtrier de son impact.

Auront droit au set le plus long. Se livreront à un concassage sonique méthodiquement chaotique, l'on sent qu'ils cherchent la fissure ultime, leur musique achoppe la réalité du monde tel un trépan mû par un infatigable et monstrueux balancier qui cherche à s'immiscer dans la matière la plus noire de l'univers.

NAKHT

Les rois de la fête mortelle. Qui pousseront l'élégance jusqu'à se contenter d'un set à notre goût un peu trop court. Nous savons bien qu'indénombrables sont les anneaux d'Apophis, L'assistance aurait bien voulu que l'on en déroulât trois ou quatre de plus...

Lourdeurs sonores. Trois projecteurs tournoient leurs trois pinceaux de lumière blanche qui n'ont d'autre but que d'aviver la pénombre. Chacun des musiciens, encore invisibles, regagne sa place. L'on entend Danny Louzon qui depuis les coulisses poussent un hurlement rauque de bête traquée. Embrasement de lueurs d'hémoglobine, son sursaturé des guitares qui déchirent les tympans, les têtes des guerriers guitaristes tournent sans fin telles des ailes de libellules rilkéennes folles tandis qu'à la batterie Damien Homet broie le noir des espérances diluées, Danny, déjà si grand, se juche sur le piédestal de fer central, sa tête touche presque les tubulures centrales qui soutiennent les projecteurs, se courbe, s'incline vers nous, brasse l'air de ses bras comme s'il nous faisait signe de s'approcher pour mieux entendre les grognements caverneux qui émanent des profondeurs de ses poumons. Gestes impérieux et déluge sonore. Ronde des guitares qui changent de place, marche des ombres, le temps de recevoir la commotion en pleine figure que Danny nous prédit Our Destiny qui se s'annonce que sous les pires auspices du bruit et de la fureur, faut le voir saisir son micro à deux mains, ponctuer d'un bras impérieux les segments monstrueux de la prophétie, tandis qu'aux guitares, Alexis Marquet et Christopher Maigret sabotent les règles de la sainte harmonie de leur kaotiques giclées cordiques, Clément Bogaert reste perdu dans la transe enivrée d'une danse barbare inachevable. La musique gronde et emplit l'univers pour fêter le réveil d'Apophis le maudit. La musique de Nakht prolifère comme l'infinie reproduction protozoairique de brontosaures géants qui accoupleraient leurs fétides corpulences en des noces de tonnerre et de foudre, sans cesser de piétiner les géantes forêts ante-préhistoriales... La scène est déchirée d'éclairs de lumières blanches plus pâles que des aubes blafardes de fin du monde sur choral de requiems noirs engoncés dans une pachydermique rythmique, une espèce d'halètements syncopés dont on ne perçoit que les brisures mais pas le souffle nauséabond qui pourtant pulvérise les rochers. Béance mortifère, symbolisée par le falzar noir de Danny aux deux jambes soigneusement lacérées d'une large entaille dont on voit s'ouvrir et se refermer les lèvres mouvantes, jumelles bouches muettes d'une pythie delphique qui révèlerait par ce bâillement de batracien inaudible les ultimes malédictions de la future désintégration de la race humaine. Grouillements d'égosillements, martelages titanesques, points d'ogres en ouverture de précipitations nocturnes, Nakht bouscule les montagnes et patauge dans les failles océaniques. Les cités flambent sous les pas des conquérants et la musique brûle, Nakht est un dragon engendré par nos phantasmes les plus masochistes qui n'ayant plus rien à dire finit par s'incendier lui-même pour ne pas être victime de la froideur impie du silence qui corrompt et gangrène l'univers. Grondements antédiluviens pour conjurer nos faiblesses. Nakht dépose la rosée mortifère de sa musique comme un feu atomique, il est la nacre préservatrice qui se forme à la surface des roches et le chancre purpural de nos âmes. Cette ambroisie mortelle détient le secret de l'immortalité. C'est pour cela que nous l'écoutons. Epoustouflant.

RETOUR

Après une telle soirée il est difficile de rejoindre le monde vide de nos contemporains. Trois groupes réunis en une seule unité tonale. Toutefois distincts et dissemblables. Nakht a méchamment réussi sa Realease Party. Nakht a rouvert nos chakras encrassés. Evidemment si vous n'aimez pas, vous pouvez vous inscrire à un centre de méditation zen. Ce serait même préférable pour vos fragilités. Ce qui vous tue ne vous rend pas plus fort.

Damie Chad.

CHAKRA / NAKHT

INTRO / WALKING SHADES / THE MESSENGERS / HALL OF DESIRE / LXXVII / MIND'S JAIL /

DANNY LOUZON : vocal / DAMIEN HOMET : drums / Clément BOGAERT : bass / ALEXIS MARQUES : guitar / CHRISTOPHER MAIGRET : guitar.

On avait beaucoup aimé la brutalité d'Artefact le premier EP de Nakht, autant dire que l'on attendait le deuxième avec intérêt.

Intro : grondements annonciateurs de fureur, chants védiques venus d'ailleurs, des gouttes d'eau lourde clapotent, des serpents venimeux rampent dans les canalisations. Frottent leur ventres écailleux sur le plomb saturnien. Arrosages dulcimériques et cymbales qui s'affaissent. Walking Shades : sons sursaturés, instrumentaux phrasés cithariques, la voix de Danny qui s'amplifie et domine le tout, une radio mal réglée qui diffuse des guitares d'orage et la batterie qui compresse les tympans des temples détruits. The Messengers : générique musical, guitares grondantes presque sixties entremêlées de mélopées orientalisantes, oasis d'optimisme vite balayée par le vent froid et mordant des nappées nakhtiques, et le grondement rhinocérique de Danny qui bouscule les palmiers du désir, grandiloquences orchestratives et Danny qui hache le persil des illusions d'un timbre implacable. Les Messengers ne semblent pas apporter de bonnes nouvelles, malgré la danse des guitares à laquelle se mêlent les soubassements saccadés d'une batterie embrochée. Lyrisme concassé. Très fort. Parviennent à rendre le rut de l'inaudible audible. Apophys : poussée de batterie. Corruption de guitares et montée in abrupto de tout l'ensemble, des cordes qui sonnent comme les trompettes du jugement dernier, Danny semble en bégayer comme s'il avait trop de sons à déglutir, Nakht écrase tout. Le serpent Apophys gît désormais dans votre hypophyse. Hall of Desire : des notes de piano trop fortes pour être vraies, reviendront de temps en temps comme des ponctuations ensoleillées pour mieux approfondir le noir de la nuit définitive, les guitares barrissent, la batterie se trémousse en une indécente orgie sonore, et Danny rajoute du gros sel sur les blessures comme l'on passe un rouleau compresseur sur des cadavres putréfiés. Délirium trémens instrumental final. LXXVII : le vent se lève sur les sables du désert et balaie les bribes de votre entendement. Ritournelle du pire annoncé. Mind's Jail : trop tard, vous n'échapperez au courroux des Dieux qui s'offrent une fricassée de cervelles humaines pendant que Cléopâtre essaie de charmer les aspics de la mort afin que leur venin soit encore plus efficace. Elle y réussit parfaitement. Nakht vous assassine à coups de marteaux. Dites merci. Vous n'en avez jamais espéré autant.

Nakht a réussi l'impossible : se métamorphoser sans se trahir. Changer pour accentuer son idiosyncrasie primale. Continuer sur sa lancée sans se répéter. Se renouveler sans se trahir. Être encore plus violent. Plus insidieux. Le scorpion maléfique à deux dards. Le cobra à deux têtes qui rampe sur le dos. L'horreur cent noms.

Une démarche qui n'est pas sans rappeler celle du Zeppelin qui cherchait du nouveau dans les sonorités de l'Orient, mais ici il s'agit d'une autre filiation, d'une autre djentry, davantage métallique. Se tiennent du côté obscur de la force. Foudroyant.

Damie Chad.

MIND'S JAIL / NAKHT

( vidéoclip réalisé par : )

ALEK GARBOWSKI / YANN GUENOT

PICTURES & NOISED ABROAD PRODUCTION

Figure imposée, combo métal dans un studio, filmez et servez brûlant. Des vidéos de cet acabit l'en existe des milliers, la difficulté consiste à sortir du lot. Sûr qu'il vaut mieux partir avec un groupe et un morceau qui percutent les oreilles, mais une fois ce premier obstacle franchi, faut mettre en scène, intuiter la chorégraphie, et diriger la valse des séquences. En plus, il y a une petite clause, non écrite, en bas du cahier des charges que chaque réalisateur porte en sa tête, éviter à tout prix le piège de l'illustration musicale, fuir comme la peste les images redondantes, la paraphrase cinématographique qui ne sera qu'une redite sans intérêt. Construire un scénario graphique, qui apporte un sens, qui donne davantage de force et d'expressivité à la musique, tel est le but.

Plongée dans le sombre bleutée d'une nuit spectrale. D'incertaines silhouettes se dessinent dans le vide. Que votre oeil soit aussi rapide que la flèche qui court vers la cible dans les éclats d'un soleil noir. Travelling sur Danny, pose de taureau, corps courbé vers le sol, vous vomit littéralement le chant dessus, entrecoupé des images virevoltantes de la chevelure blonde que Clément agite en tous sens comme s'il exhibait à la terre entière son propre scalp. Des fragments de guitaristes tournoient dans les images. A chaque fois plan serré, corps à corps des représentations avec leurs propres négations, ne jamais montrer l'intégralité d'une attitude, seulement en exposer des nano-secondes de tronçons iconiques, apparition-disparition, la caméra ne se fixe pas, elle enregistre des pièces d'un puzzle qui vous sont présentés une à une mais en un tel écartèlement d'espaces temporels si brefs qu'il vous est impossible d'en reconstituer une image mentale satisfaisante, happé que vous êtes par ce morcellement incessant. La batterie fracassée, pourtant dominée par le grondement de la voix de Danny, un grognement de bête empêtrée dans un combat mortel. Nous conte en d'affreux borborygmes les images cachées dans les tanières de l'inconscient humain. Visions d'horreurs sans nom et de désirs sans frein libérés de leurs gouffres qui remontent comme du fond des mers intérieures, de grosses bulles de suint qui éclatent à la surface et nous éclaboussent de leurs viscosités gluantes. Avec cette apparition d'une silhouette féminine qui s'en vient au travers des champs d'angoisse de la folie. Crispation de flashs fugitifs. Rencontre finale. La parole se fait chair et se retrouve en face de son cauchemar. Rêve et ramdam reconstitués. Androgynie du son et de l'image.

Magnifique. Original. Figure imposée renouvelée. Réussite totale due à Alek Garbowski et Yann Guenot.

Damie Chad.

BOLLING STORY

CLAUDE BOLLING

+ JEAN-PIERRE DAUBRESSE

Ce n'est pas que j'apprécie Claude Bolling, et j'avoue même que je me suis pas mal ennuyé durant au moins les trois-quarts du bouquin que je ne vous conseille pas de lire. A moins que vous ne soyez comme moi, turlupiné par une insidieuse question. Et je dois avouer que je n'ai pas trouvé la réponse dans ces trois-cents vingt pages – réjouissons-nous, près de soixante sont dévolues à la discographie de notre impétrant – et que je n'en suis pas plus avancé... Mais peut-être vaut-il mieux commencer par les faits eux-mêmes. D'autant plus que ceux-ci sont nombreux. Bolling se raconte, dans un ordre à peu près chronologique, l'on sent que le rôle de Jean-Pierre Daubresse a dû se réduire à celui de poseur de questions et vraisemblablement de transcripteur d'entretiens oraux. Un genre d'exercice peu propice à la réflexion, qui privilégie les dates, les anecdotes et les circonstances et qui se refuse à toute introspection historiale.

Bolling est né en 1930, suis surpris par le fait que ce patronyme n'est en rien un pseudonyme, son père était un véritable américain dont sa mère divorça relativement vite. Pas un drame. Nous sommes en milieu aisé et Claude aura droit à une enfance choyée et protégée. Entre Paris et la Côte d'Azur. Dessin et aquarelle seront ses premiers hobbies mais il se met comme les jeunes filles de bonne famille au piano, dans lequel il se révèle très vite assez doué. Evoluera de piano en piano, de professeur en professeur, apprendra à déchiffrer, à lire et à écrire la musique. L'on est chez des gens sérieux, pas question de se contenter d'une éducation à l'oreille, travaillera ses partitions de Debussy comme tout élève bien élevé qui se respecte. N'empêche qu'il n'est pas sourd, et qu'il laisse entrer dans ses pavillons largement ouverts les bruits musicaux qui traînent aux terrasses des cafés et à la radio. Le jazz est là, s'insinue en lui en contre-bande et finira par être élu roi... Il a tout juste douze ans lorsque son oncle lui refile un disque de Fats Waller. Illumination ! Il existe donc une autre manière de jouer du piano que l'académique !

C'est ici que les questions me poussent dans le cerveau comme des bubons dans le pli de l'aine des pestiférés. Voici une génération favorisée des dieux. Ce n'est pas la première qui arrive dans le monde du jazz. Il existe déjà dans notre pays un milieu jazz non négligeable, l'a débarqué chez nous dans les fourgons de l'armée américaine en 1917, le Hot Club de France naît en 1932 et bientôt apparaît Django Reinhardt un musicien exceptionnel de classe internationale, un deuxième étage de la fusée américaine sera mis à feu avec la libération de Paris en 1944, le jazz est étiqueté musique de la liberté retrouvée...

Mais ce n'est pas tout. Se produit un miracle auquel le rock'n'roll national n'a pas eu droit. Les musiciens noirs débarquent à Paris. Des mythes vivants, l'occasion de les voir, de les entendre, de les écouter. Mieux, de les approcher, de discuter avec eux, de jouer avec eux... et beaucoup plus si affinités qui s'établissent rapidement. Faut lire le récit de la rencontre avec Earl Hines au cours de laquelle le pianiste lui apprend tous ses trucs et la manière d'étirer ses doigts sur l'empan du clavier alors que l'on possède de petites mains. Mais il y aura plus, Bolling entretiendra une véritable amitié avec Duke Ellington in person et même Louis Armstrong. Le Duke l'invite sur scène à ses côtés et se sert de son savoir musical pour la transcription de nouveaux arrangements. Dans le même ordre d'idée l'on pensera à Sidney Bechet s'adjoignant l'orchestre de Claude Luter...

Certes l'on me rétorquera que faute de grives l'on se contente de merles ( en l'occurrence ici blancs )... Ou alors on insistera sur le ravissement de ces musiciens noirs considérés et fêtés en France comme des génies, une attitude qui devait les changer des continuelles rebuffades subies en leur pays. Là n'est pas mon propos. Lorsque l'on regarde la suite de la carrière de Claude Bolling, l'on reste surpris. On s'imagine que boosté par une telle reconnaissance de figures mythiques du jazz, notre héros allait se propulser en une démarche musicale de haut niveau. Or il n'en fut rien. Ses activités se déployèrent selon deux directions, rémunératrice pour la première et fort honorifiquement agréable pour la deuxième. Bolling écrivit près de quatre-vingt musiques de film, de quoi faire bouillir la marmite, l'est particulièrement fier de Borsalino, cela se peut comprendre. Mais il possède aussi son grand orchestre. L'occasion de donner de multiples concerts en France et dans le monde entier. Et Bolling tout en portant l'accent sur ses talents de compositeur et d'arrangeur de haut-niveau, de son éclectisme qui court de la musique classique à la variétoche la plus franchouillarde, en passant par le jazz le plus pur, tire sur la grosse ficelle du respect que l'on se doit de porter à la musique populaire... Sa contribution jazzistique se réduit à des adaptations grand-public des grandes figures tutélaires du jazz, quand il les aura toutes passées en revue il s'attaquera aux sous-genres ragtime, boogie-woogie, blues...

Une clef peut-être pour comprendre un tel cheminement. Se livre davantage dans les quinze dernières pages, d'abord sa passion pour le modélisme ferroviaire, et nous sert enfin sa vision du jazz. N'est guère éloigné de la rétrograde position d'Hugues Panassié resté bloqué et crispé en une attitude des plus puristes sur le New Orleans, Bolling regrette que cette musique de danse se soit fourvoyée à partir de la naissance du Bebop dans l'intellectualisme... Le livre s'arrête brutalement sur l'évocation de sa prescience écologique... Très symptomatique de ces gens qui courent après l'histoire et qui restent enfermés dans le bon temps de leur jeunesse. Par contre son témoignage sur le recul de la musique vivante nous agrée, il évoque avec regret cette lointaine époque où la duplication sonore était interdite en tous lieux publics, sur les plateaux radio et à la télévision, cette loi que l'on pourrait juger de draconienne avait pour corollaire la multiplication des formations de tous genres...

Le livre est entrecoupé de témoignages de divers compagnons de route de Claude Bolling comme Jean-Christophe Averty ou Jacques Deray, la plupart d'entre eux sonnent un peu nostalgeo-ringards, difficile d'avoir été et de n'être plus, le temps dévore tout, l'oubli triomphe des gloires passées, l'acrimonie de la célébrité enfuie ronge les caractères...

Enfin les rockers seront heureux de savoir que Claude Bolling évite soigneusement de prononcer le mot rock'n'roll, ne le lâche que par trois fois du bout des lèvres, parce que les situations rapportées l'obligent, mais l'on sent le mépris sous-jacent sous l'ignorance affectée.

Damie Chad.

11:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jerry ragovoy, howlin' machines, the distance, headcharger, frctrd, across the divide, nakht, claude bolling

18/05/2016

KR'TNT ! ¤ 282 : THE KING KHAN & BBQ SHOW / MISS VICTORIA CROWN / SOUTHERNERS / SPUNYBOYS / THE DISTANCE /BETH DITTO

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 282

A ROCKLIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

17 / 05 / 2016

THE KING KHAN & BBQ SHOW

MISS VICTORIA CROWN / SOUTHERNERS

SPUNYBOYS / THE DISTANCE / BETH DITTO

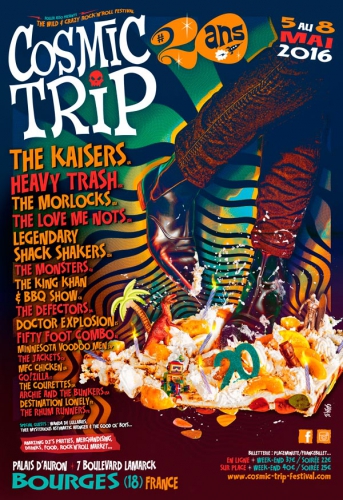

BOURGES – 06 / 05 / 2016

WILD AND CRAZY COSMIC TRIP FESTIVAL

THE KING KHAN & BBQ SHOW

God save the King Khan & BBQ Show !

Il se pourrait bien que King Khan & BBQ soient nos héros du XXIe siècle, les Dupont & Dupont du garage, les Butch Cassidy & le Kid du trash, les Edmond & Jules de Goncourt des temps modernes, les Mandrake & Lothar de la pétaudière, les Boule & Bill dont on a toujours rêvé, les Blake & Mortimer de l’underground, les Laurel & Hardy du Grand Guignol de notre belle époque. En vérité, ces trashers qu’on croit sortis de la cuisse de Jupiter sont tombés du ciel. Eh oui, à l’origine des temps, nos amis étaient des Spaceshits, c’est-à-dire les merdes de l’espace, un combo canadien affreusement puant dans lequel il convenait de marcher du pied gauche.

Qui d’autre que Long Gone John pouvait sortir des albums des Spaceshits ? Tim Warren ne s’y serait jamais risqué. On ne parle même pas d’Estrus qui se réfugiait derrière une orthodoxie trash-punk frisant la rigidité protestante. Quels albums ! On en frissonne encore, vingt ans après.

«Winter Dance Party» parut en 1997. C’est un disque de débutants, très bordélique et surtout mal produit. Il faut attendre «That’s The Way» pour reconnaître la patte de BBQ, cette espèce de trash-rock monté en épingle à coups de yeah yeah yeah. Autre belle pièce, «Cassie», doté d’une bassline d’excellence et gorgé d’énergie. Ils drainent le limon rockab dans le grand jus garage. Ils font aussi une reprise d’un grand classique rockab, «The Raging Sea» de Gene Maltais. De l’autre côté, vous trouverez une belle dégelée de garage infernal, «Showdown On 3rd St». On sent une tendance à poppiser dans les brancards. Ils poppisent de plus belle avec «At The Drive In», monté dans les octaves, avec toute cette énergie de bas étage qui va ensuite les caractériser. Leur «Betty Page» tombe dans la pure pop de rang princier et ils finissent avec un fantastique coup de boogaloo, «Bacon Grease», effervescent et admirablement bien drivé.

«Misbehavin’» percute nettement plus. Ils attaquent avec un superbe «Can’t Fool With Me» et un riff piqué aux Beatles et enchaînent avec «We Know When Girls Are» presque stoogy, époque Williamson. Et paf, c’est parti ! Dans «C’mon Let’s Suicide», BBQ sort son meilleur doo-wopping et pose des jalons pour le futur. Dans «Won’t Bring You Back», ils tapent des chœurs à la Yardbirds. Wow ! Quel album, avec un son tout en profondeur et une énergie considérable. Encore un cut majeur avec «Jungle Beauty» et son ambiance touffue digne du Douanier Rousseau, et ce son qui semble fourmiller d’idées de son ! La fête continue de l’autre côté avec «Turn Off The Radio», trash-garage haut de gamme et BBQ pousse sa voix haut dans le ciel. Ils passent à la pure violence garage, celle des Pretties, avec «Piss On Your Grave». Ils sont dessus, à la goutte de stupre près, ils lancent même des accélérations de basse et des ponts déments. Ils n’en finissent plus d’effarer. Ils bouclent leur bouclard avec «Tell Me Your Name», bien vu car pris à l’étau des deux voix, l’une colérique et l’autre qui rappelle au calme.

BBQ et King Khan se sont ensuite installés en Europe et chacun a suivi son petit bonhomme de chemin. Tagada tagada pour BBQ avec son doo-wop et ses ballades Sun enchantées, en one-man band de luxe (eh oui, car trop doué), et clip clop clip clop comme dans Zorro Est Arrivé pour King Khan, avec ses colliers de dents de tigre du Bengale, son casque à pointe et sa grosse Bertha, c’est-à-dire les Shrines.

Et le jour où nos deux héros ont décidé de réunir leurs efforts, alors le ciel nous est tombé sur la tête, comme au temps des gaulois. On les voit cavaler dans la rue, bras dessus bras dessous, sur la pochette de leur premier album, «The King Khan & BBQ Show», qui reste probablement l’un des plus disques les plus importants de l’histoire du rock, par son souffle, sa science du désossé et l’édifiante aisance avec laquelle ils réinventent l’art du garage. En gros, ils vont d’un coup de génie à l’autre. Ça commence avec «Waddin’ Around», un gros mid-tempo battu au tambourin de pied, riche de son et des harmoniques du grand BBQ, doo-wopper expert qui monte à l’octave frémissante, alors que derrière lui, l’aimable King Khan wap-doo-wappe et tire des notes épouvantablement malsaines de grandeur épistémologique. Dès lors, on comprend que le royaume du garage leur revient de droit. «Fishfight» est devenu au fil du temps l’un de leurs classiques. On a là du pur jus de garage farci d’incursions enragées et gluantes. On les voit braqués tous les deux comme deux travailleurs de la mer sur leur beat diabolo et King Khan joue à lancer des petits phrasés arrogants, pendant que BBQ officie à la cisailleuse. Ils flirtent avec le stomp. Ils incarnent tout ce qui fait la grandeur du garage. Deux guitares et un tambourin au pied : voilà le son. On remonte dans les nues de l’apogée avec «Hold Me Tight», monté sur un beat têtu et revanchard, sevré de sale niaque, vraiment narquois, du genre auquel il ne faut jamais tourner le dos, car sait-on jamais, chargé d’accords de contrebande grattés à la sauvette, et le tout se noie dans les retours d’Hold Me Tight. King Kahn opère des raids dans la fournaise à coups de notes de bas de manche. On monte encore d’un cran dans la pulpeuse excellence avec «Got It Made», et là, on assiste au spectacle du génie vocal de Mark Sultan, alias BBQ. Ce genre de cut s’appelle un tube planétaire. Il remonte au sommet d’un détour mélodique pour tournicoter un effet magique en forme de virevolte. Il est aussi voluptueux que Dion DiMucci ou les Flamingos. Il va chercher l’onctueux au moment le plus stratégique de l’assaut su ciel. Quel enchanteur ! À ce moment-là, il est bien certain que King Kahn doit frémir dans sa culotte. S’ensuit une véritable ode à la vérité funeste, à l’amoralité aristocratique avec «Take Me Back» - I don’t want no Cadillac car/ I don’t need no big cigar/ I don’t need to be a rock star/ I play on my old guitar - Ils s’y mettent à deux et postillonnent leur crédo dans le micro, et soudain, King Khan part en solo vitupéré d’avance. Inutile d’espérer que ça va se calmer. Avec «Pig Pig», ils nous replongent le museau dans le plus jouissif des brouets, dans ce garage véritablement endiablé. King Khan y mène le bal des urgences - C’mon baby c’mon girl - Il joue pointu et chante à l’absolu du garage-punk dévoyé. Les voilà de nouveau penchés sur leur beat comme deux vautours sur une charogne. Encore un éclair garage de génie avec «Lil Girl In The Woods», bardé de toutes les dynamiques de la descente à la cave, d’awites déliquescents et d’échanges à la titube. Ah la dégaine du cut, il faut voir ça ! Bien balancée des hanches et chantée à la morgue de la rue Morgue. Ils se payent même le luxe de chanter «Outta My Mind» avec la hargne la plus sournoise des sixties. C’est le swing des faubourgs joué à la régalade, un mélange d’accords clairs type Shadows et de gimmicks torturés dans les caves de la Sainte Inquisition. King Khan fait issir les moelles de ses gimmicks. Mais en réalité, ils pulvérisent toutes les formules. Ils réinventent le garage. Et dans «Mind Body And Soul», ce diable cornu de King Khan passe un solo de génie à l’orientale. Ce mec est doué, au delà de toutes les espérances. Il rivalise de delirium avec le Cyril Jordan qui montait jadis la fin de «Jumping Jack Flash» en mayonnaise d’arpèges.

Leur deuxième album s’appelle «What’s For Dinner». Sur la pochette, Marc Sultan porte un turban pour faire le sultan et King Kahn porte l’incroyable perruque rose qu’il arborait à cette époque sur scène. Cet album moins dense que le précédent propose quand même quatre raisons de se prosterner jusqu’à terre. «Treat Me Like A Dog» pour commencer, entêtant et enragé, une sorte de garage désossé que BBQ tape des deux pieds et qui serait capable de faire danser tous les squelettes des catacombes. Puis «Zombies» - I don’t give a fuck ! - Et là on voit King Khan piquer une belle crise de colère. Le cut file avec l’évidence de l’éclair et l’apparat du génie trash. On trouve de l’autre côté un autre classique garage, «Captain Captain», gratté dans les règles de l’art, doté d’un petit éclat de démesure, chanté avec une sorte d’élégance qui titube au bord d’un abîme de décadence. On se régalera aussi de «The Ballad Of», un balladif étrange et soutenu, visité par la grâce, une incroyable mélasse lumineuse bardée de descentes de blues en La. Dommage que le reste de l’album ne soit pas du même niveau.

Pour leur troisième album, «Invisible Girl», ils se payent les services du peintre Johnny Sampson pour la pochette. King Khan et BBQ y figurent en forme de créatures sous-marines. L’affreuse pieuvre BBQ tient le fille invisible dans ses tentacules et sur la pochette intérieure, on voit que King Khan coiffé de son casque à pointe vole au secours de la malheureuse. C’est sur cet album qu’on trouve «Animal Party», l’un des hits du siècle, chanté à la dépouille extrême - Who’s there ? Groin Groin ! Mr Pig ! - Les invités viennent faire la fête et comme ce sont des animaux, ils s’annoncent par les cris qui les caractérisent - I say who’s there ? Hi han Hi Han ! - Et BBQ reprend le chant par dessus et cette façon qu’ils ont de décharner le son avec leurs deux guitares. Pur génie ! Le morceau titre vaut lui aussi le détour, avec un son jingle-jangle bien tambouriné du pied et mélodiquement magique. Ces deux mecs sont capables de nous édifier au plus haut point. De l’autre côté, King Kahn nous rappelle dans «Truth or Dare» qu’il est l’un des rois du killer solo et «Lonely Boy» sonne littéralement comme un hit de Beach Boys. Nos deux héros ne reculent devant aucune extravagance.

Johnny Sampson peint aussi la pochette du quatrième album «Bad News Boys» qui nous montre nos deux héros en singes royaux installés dans un trône à deux places. L’album est moins capiteux que les précédents, mais ça reste d’un niveau nettement supérieur à la moyenne. On les retrouve arc-boutés sur le beat dans «Alone Again» et ils truffent la couenne du cut de doo-bah-doos. Avec «Illuminations», ils jouent toujours comme des jumeaux en grattant leur ramalama de concert, avec un sens inné du doo-wop. Le seul hit du disk fait l’ouverture du bal de B : «When Will I Be Taned». Ils reviennent à l’âpreté du grattage des origines et King Khan passe l’un de ses meilleurs solos éclairs. Avec leur gratté raclé et leur beat sévère, ils incarnent tout simplement l’art suprême du garage.

Quelle joie de les retrouver sur scène après tant d’occasions manquées (auto-destruction d’un set au Gibus, deux concerts complets à la Méca). Ils jouent dans la Jungle Room du Cosmic, ce qui permet de les approcher. Trois sets sont prévus dans la soirée, en alternance avec les groupes programmés sur la grande scène. King Kahn apparaît en tenue de grand apparat et s’assoit sur une petite banquette pour jouer aux cartes. Le premier set est flingué. Il ne se passe rien. On revient pour le deuxième set. BBQ branche sa guitare. Ils portent tous les deux leurs atroces costumes SM, ceux qu’ils portent sur la pochette intérieure de leur dernier album, avec des perruques blondes. King Khan ventripote de mieux en mieux. Il accorde une vieille guitare noire, et soudain, ça part. On prend «Fishfight» en pleine gueule. Assis, BBQ joue les locos et secoue la tête en rythme. Ces deux mecs ne plaisantent pas. Ils tapent dans le garage le plus explosif qu’on puisse imaginer. Ils enchaînent leurs standards et redeviennent l’espace d’une demi-heure les incontestables rois du grand tapage cabalistique. Il fait une chaleur à crever dans le Jungle Room, mais dans les premiers rangs tout le monde saute et danse. C’est l’hystérie collective. Impossible de rester en place. Nos deux héros réveillent tous les bas instincts. Une fille essaie de baisser le calbut de King Khan. Le set prend des proportions orgiaques, c’est le paradis sur la terre, ces deux mecs dégoulinent de génie et on se goinfre de leur énergie. Quelle incroyable maîtrise de l’apocalypse !

King Khan reste concentré. On le voit passer ses accords avec soin et doubler au doo-bee-doo wha le chant magique de BBQ. On pense à un archer mongol en train d’ajuster sont tir, monté sur un cheval lancé au triple galop. Oui, King Khan a cette maîtrise. Quant à BBQ, c’est l’inverse, tout son corps bat le beat, la peau de grosse caisse rebondit en continu sous les coups de pédale, il gratte sa petite guitare comme un possédé et secoue violemment la tête pour lancer les cuts qu’il ne chante pas. Ces deux mecs sont dedans jusqu’au cou. Avec les Monsters, c’est que vous verrez de mieux aujourd’hui sur scène. Aucune trace de frime chez eux, au contraire, ils tournent tout le manège rock en dérision, et de ce fait, ils deviennent intouchables. Comme les Cramps, les Dolls et les Monsters, ils ont réussi l’exploit d’entrer dans la catégorie supérieure du rock, celle du Grand Guignol. Tout avait été dit et redit dans les sixties et les seventies, avec les Stones de Brian Jones, les Stooges de Ron Asheton, les Groovies de Roy Loney et Cyril Jordan, les early Who, Screamin’ Jay Hawkins, tous ces monstres sacrés mirent nos imaginaires à feu et à sang. Il fallait donc passer au stade supérieur. King Khan et BBQ n’ont certainement pas ce genre de prétention, mais ils passent de fait.

Signé : Cazengler, King Kon & BabaKool

The King Khan & BBQ Show. Wild And Crazy Cosmic Trip Festival. Bourges. 6 mai 2016

Spaceshits. Winter Dance Party. Sympathy For The Record Industry 1997

Spaceshits. Misbehavin’. Sympathy For The Record Industry 1999

The King Khan & BBQ Show. ST. Hazelwood Records 2005

The King Khan & BBQ Show. What’s For Dinner. In The Red Recordings 2006

The King Khan & BBQ Show. Invisible Girl. In The Red Recordings 2009

The King Khan & BBQ Show. Bad News Boys. In The Red Recordings 2015

TROYES – 14 / 03 / 16

BE BOP ROCKABILLY / PARTY 3

MISS VICTORIA CROWN

SOUTHERNERS / SPUNYBOYS

Vous n'y pouvez rien. Dans la vie, certains gars sont plus malins que d'autres. Penchons-nous avec une précision d'entomologie humaine aguerrie sur le cas de Billy. A priori, un rocker parmi tant d'autres, comme il en existe des milliers en France, des millions dans le monde. Oui, mais il a un truc. Pas en plume, en plus. L'organise des concerts de rockabilly. Un par an, pas plus, un sage qui a compris qu'en toutes choses la modération est un plaisir suprême.

Vous le plaignez, vous pensez aux groupes qu'il faut payer, à la salle qu'il faut louer, la Sacem à régler, la buvette qu'il faut tenir, les affiches et la pub à régenter... vous tremblez pour lui, vous vous demandez s'il rentrera dans ses frais, vous glissez son nom dans vos prières, vous brûlez un cierge à l'Eglise rien que pour lui. De bonnes intentions totalement inutiles. Billy, vous le faites rire, le cachet des musiciens, il en rigole, la salle il s'en moque, la buvette, il ne commande même pas une Orangina. Billy, lui ne s'occupe que de l'organisation. Vous ne comprenez pas.

Je vous explique. Non, ce n'est pas un esclavagiste qui fait bosser les copains gratos pour la cause. L'a juste un deal. Voici trois années la municipalité l'a contacté. Monsieur Billy, au secours, l'on est dans le caca jusqu'au cou, nous voulons organiser un spectacle de rockabilly, est-ce que vous accepteriez de nous aider, s'il vous plaît, nous aimerions que vous vous chargiez de la programmation. Et depuis trois ans, Billy vous offre un spectacle de rockabilly, clef en main. Qui ne lui coûte rien. Si ce n'est le plaisir de composer le programme.

Un véritable chef d'orchestre, des rockabilly bands Billy pourrait vous en citer trois centaines, sans prendre le temps de réfléchir, alors sa programmation il mijote aux petits oignons, l'a la patience d'un maître japonais d'Ikebana, l'on aimerait se promener dans ses neurones pour comprendre comment il mêle les senteurs et les épices, on rêverait qu'il nous invite à son Cat No Yu intérieur, cette variante typiquement rockab du Cha No Yu de l'Empire du Soleil Levant, on l'imagine tel Des Esseintes devant son orgue composant sa symphonie rock and roll pour le bien-être futur de notre humanité.

Cette année Billy nous a offert une composition pastorale, d'un doigté inimaginable, Victoria Crown, Southerners, Spunyboys, je pressens qu'un commentaire est nécessaire pour que vous vous hissiez à la subtilité de cette offrande : d'abord les jeunes pousses – vous noterez cette adresse diabolique qui met en premier le futur – en position médiane les racines originelles – notez ensuite cet honneur rendu aux vétérans à qui est dévolue la tâche de succéder à leurs successeurs, un renversement des valeurs dune témérité purement nietzschéenne – et en final, les plants robustes qui assurent la perpétuation de l'espèce – la présence confirmative de la stricte continuation, sur la plus haute marche du podium afin d'anticiper la survie de leur implication strictement immédiate. Billy nous a décliné l'éternité en mélangeant ses déclinaisons temporelles.

Béatrice ferme le 3B. L'est temps pour l'équipe habituelle, de se rendre au travers du vieux Troyes, en groupe, en ligue et en procession au lieu de recueillement adéquat, la Chapelle Argence. Waouh! Le style ! Vaste cour intérieure cernée d'une austère architecture, plus belle, plus grande, plus classe que la Place des Adieux de Napoléon du Château de Fontainebleau. Tout au fond, l'auvent vitré, avec le personnel qui vérifie les sacs des dames et vous palpe les poches au cas où vous cacheriez un dangereux terroriste sous le mouchoir. Sourire des hôtesses de la billetterie et les huissiers sérieux comme le premier moutardier du pape qui vous tamponnent le poignet avant de vous tenir les battants de la porte. Le grand luxe sécuritaire de notre frileuse société.

Rokers, teddies, bikers, près de trois cents amateurs s'entassent sur le devant de la vaste scène. Tout un manipule fait le siège de la buvette, trop tard Billy présente Miss Victoria Crown.

MISS VICTORIA CROWN

Pur mensonge. N'est pas là. Vous ne croyez tout de même pas que l'on va vous offrir la diva, comme cela, tout de go. Pour le moment, vous vous contenterez des boys. Pas longtemps, trente secondes le temps d'un générique et la voici qui se précipite dans sa robe de roses rouges rehaussées de son fond noir vers le micro. Un regard mathématique sur la réalité musicale ne saurait être une hérésie. Cinq sur scène, que vous disposerez en plusieurs sous-ensembles inclusifs : la vieille garde, Thierry aux drums et Vincent à la rythmique, les deux complices Nico et Zio au plus près l'un de l'autre, sourires complices échangés à tous moments, changez de braquet, Vincent, Thierry et Zio en arrière fond, et Victoria et Nico dans le médaillon en forme de coeur tout devant, gros plan sur Nico, Gretsch rouge et beauté de prince avec par éclair la mise en évidence d'une ressemblance persistante dans son évanescence avec l'Eddie Cochran romantique de certains shootings réalisés pour sa carrière cinématographique interrompue si brutalement, enfin focale toute sur Miss Victoria, reine de la fête.

Pratiquement deux ans que nous ne l'avions vue, l'a grandi, gagné en assurance, une aisance incroyable, enchaîne les morceaux avec une facilité déconcertante, ne passe plus en force comme quand elle avait à peine treize ans, se joue des difficultés, rebondit de swing en swing. C'est que les quatre gaillards derrière ne lui laissent aucun répit. Le son s'est rock and rollisé à mort, je désigne les fautifs de cette mutation : Zio et Nico. Zio qui slappe à mort, commence par installer son son de contrebasse si particulier, cette masse sonore qui vous enveloppe comme un rayon de lumière chaude et une fois que vous êtes englué dans ce bien-être d'abeilles vrombissantes, il lance la danse rythmique, accrochez-vous au petites branches, car c'est rapide, pas d'arrêt, point de ralentissements ni de brusques freinages, une espèce d'ouragan infini, quand il ne touche plus les cordes vous avez l'impression que le temps s'arrête que votre coeur est en suspend mais non, de deux grandes claques il vous redonne à profusion cet oxygène bondissant dont il vous a privé deux secondes.

Nico est au boulot. En quelque sorte tout repose sur lui, les autres tissent, lui il dessine les motifs. L'est le responsable de l'animation, quand un orchestre dégomme à fond, l'ennui et la monotonie peuvent survenir, tout devient question de doigté, c'est au guitariste d'insuffler la différence, de creuser et d'infléchir, de souligner et de rehausser le relief. Dispose de peu de temps mais il convient d'agir à bon escient, la patte de l'ours qui happe et arrache le poisson de l'onde écumeuse du torrent qui dévale le flanc de la montagne. Un travail d'orfèvre, peu d'espace entre le tempo de l'orchestre et la voix de Victoria, mais ces quelques secondes Nico sait les remplir judicieusement. Un style qui n'est pas sans rappeler les guitares crépitantes et entêtantes de Bill Haley. Toujours là, qu'il dessine le riff d'entrée ou qu'il intervienne en bref soli flamboyants, quelques notes, concises, mais d'une précision telles que vous vous dites que c'est exactement cela qu'il fallait, le lick qui tue, proprement et sans bavure, une maîtrise d'égorgeur professionnel qui vous saigne l'âme et vous entaille la gorge sans répandre une goutte de sang. Le plus terrible c'est quand on réalise sa jeunesse et qu'il a encore dans les mains une marge de progression infinie.

Vincent et Thierry sont comme en arrière, tous deux usent d'une même stratégie. Celle de la discrétion. Si vous n'y faites pas gaffe, ne sont pas du genre à s'imposer dans vos oreilles. Maintenant si vous êtes futé de la feuille, vous vous rendez vite compte de leur présence obsédante. Sont là, tout contre, comme ces serviteurs zélés dans les cocktails qui vous remplissent le verre sans que vous vous en aperceviez. Ne vous refilent pas du bas de gamme, le drummin' de Thierry vous martèle les tempes avec tant de précision que vous avez l'impression d'un massage thaïlandais, le genre de gars qui cogne en douceur et vous étend sur le plancher et vous croyez vous prélasser dans un édredon en plumes d'oie.

Quant à Vincent l'a opté pour la frénésie hypnotique, le regard du serpent qui vous endort malgré le sourire fourchu qui tressaute sur ses lèvres. Avec ces deux-là, la chanteuse est tranquille, le moindre cafouillage ressort de l'impossible.

Ce n'est pas poli, j'ai fait passer les messieurs d'abord, c'est que la demoiselle se défend très bien toute seule. N'a pas peur de s'attaquer aux icônes. Un peu de Brenda Lee, envoyé au saut du lit, et tout de suite un Jambalaya en guise de déjeuner, rythme et humour, vous en reprendrez une seconde assiette, mais un That's All Right qu'elle mitonne à sa manière, ni blues, ni rock mais très Crown, rapidité et facilité, un titre en français, L'Homme à la Moto ( de Leiber et Stoller ), préfère ne pas évoquer comment Zio et Nico vous font pétarader la Ducati, un superbe Three Steps To Heaven – à la demande spéciale de Billy – une belle version qui frôle la ballade country qui laisse présager que la voix de Miss Victoria s'en peut batifoler dans d'autres tessitures que celles dans lesquelles elle se complaît depuis ses débuts. D'ailleurs tout de suite elle retourne à un petit Boogie Woogie Bugle Boy des Andrews Sister et splank ! le piège se referme sur Nico qui adore sa guitare.

Exigé au micro pour chanter en duo, Jackson – c'est sur ce titre que Johnny Cash fit sa demande en mariage à June Carter – tout un symbole, dont notre couple se tire avec honneur, l'on remarque toutefois le soulagement de Nico dès qu'il a ses parties de guitare à assurer... Sur ce Victoria enchaîne un Folsom Prison Blues suivi d'un Rave On ravageur et du programmatique These Boots are Made For Walkin. Et la salle entière marche comme un seul homme. My Crazy Dream une des rares compos du set qui ne dépare pas l'ensemble, un Rollin' and Tumblin' bluesy à souhait et c'est la fin avec un Tainted Love qui emporte la foule et pour rappel un Great Balls of Fire tonitruant qui soulève l'enthousiasme général. Merci Jerry Lou. Victoire totale pour Victoria.

( Photos : Pascal Seher )

( Photos : Pascal Mitchellcity : Billy + Nico : )

THE SOUTHERNERS

Billy s'est fait plaisir. L'a invité sa jeunesse sur scène. Les Southerners qu'il suit depuis 1981. Ne calculez pas dans votre tête, vous vous feriez mal. La formation originelle. Les vétérans du rock, l'emploie même une appellation moins glorieuse, mais plus affectueuse, Billy, les papies du rock, qu'il répète par deux fois. Les Southerners n'en semblent guère offusqués, sont juste venus pour montrer ce qu'ils savent faire. N'ont pas endossé leur drape jacket de Teddy Boys, juste les tuniques rouges et bleues avec les étoiles du Sud. Nous apprécions les gens qui ne renient pas leur drapeau.

Vivi à la batterie, Michel à la rythmique sur votre gauche, Pascal en figure de proue très légèrement en avant, sa contrebasse en position très latérale, tout très près Thierry à la lead, un pas en retrait comme s'il ne voulait pas se montrer. N'ayez crainte, vous allez l'entendre. Rentrent dans le vif du sujet avec Eileen, tout de suite vous comprenez, Southerners c'est le teddy bop des teddies boys, cette pumpin' music qui se désarticule en quinze secondes, un squelette désossé et ricanant qui entrechoque ses côtelettes et vous entraîne dans une joyeuse danse macabre. C'est que le bop ne meurt jamais, l'est même le symbole de la survivance du rock and roll, le bop c'est le boogie qui se coupe en deux et qui miraculeusement à chaque coup de hache qui lui tranche la tête reprend miraculeusement vie, à chaque fois que vous y portez le coup mortel qui devrait définitivement l'achever il rebondit sur ses pieds et vous entraîne dans sa sarabande infinie.

Catapulte sur scène, P'tit Loup s'empare du micro. Les Southerners possèdent deux chanteurs. P'tit Loup est son propre clapper boy. Il chante, comme tout le monde en rugissant du gosier, mais aussi sans proférer une parole, lorsque Pascal s'empare du vocal. Pourrait en remontrer à bien des hip hoppers, lui, c'est l'homme élastique, s'écrase sur scène tel un avion qui rate son atterrissage, vous penseriez à appeler les pompiers, mais non, se relève je ne sais comment d'une étrange torsion reptatrice du torse, le voici sur pied six secondes, le temps de se cramponner au micro et de prendre des poses à la Gene Vincent, de véritables flashs mémoriels, mais déjà bondissant aux quatre coins de la scène.

Pink & Black un vieil hot dog brûlant de Sony Fisher, suivi d'un Hot Rod Man de Tex Rubinowitz, juste pour nous mettre en appétit. P'tit Loup nous avertit, un léger amuse-gueule pour nous mettre en bouche. L'on se demande comment ils vont pouvoir passer la vitesse supérieure au train où ils filent. Allongent le galop comme pour une chasse à courre au renard avec Tally Ho d' Ernie Nolwin, le bop boppe à rallonge, les Southerners nous emportent dans un raid à la Quantrill, une de ces chevauchées sans foi ni loi, qui forment l'ossature de tout western qui se respectent.

Ne vous ai encore rien dit de Pascal, de son chant. J'adore, vous prend un de ces airs patibulaires à vous faire creuser votre tombe pour y échapper. Hors-la-loi sans pitié, crache ses lyrics comme les colts des frères Jesse James leur plomb mortuaire. Frappe sur sa big mama comme s'il servait une mitrailleuse gatling gun, le rictus démoniaque de Lee Van Cleef sur son profil. Certains pensent que le rock and roll est une musique just for fun, cela se peut, je ne le nie pas, mais Pascal appuie là où ça fait mal, fait ressortir son vieux fond de méchanceté, son passé trouble et le monde de violence que fut la gestation de l'Amérique. Forme un couple terrible avec son comparse P'tit Loup. Pascal le méchant, P'tit Loup le truand, un gangster qui vous escamote vos royalties sans que vous y preniez garde, le gars qui bouge tellement bien qu'il emporte vos dernières illusions, non jamais vous n'atteindrez à cette féline souplesse de mouvement ni à la justesse de ce chant qui tombe à pic, comme un coup de pioche dans vos oreilles et qui vous déchire le tympan.

Ne vous affolez pas le Bon n'est pas loin. Virtuose de la guitare. Thierry, vous abat un travail de titan, faut entendre son engin couiner, saute de note en note comme un kangourou géant, vous construit des lignes harmoniques à vous arracher les amygdales, l'explore des sentiers inouïs, fait tinter les grelots du rockabilly comme jamais. Parfois il court rejoindre Michel et les voici face à face, le temps de se rendre compte de l'assise rythmique octroyée par l'ondoyante Fender de Michel infatigable.

Maintenant faut avouer qu'il n'y aurait pas de bop sans batterie et Vivi nous colle sur ses drums un hachis de tambourinade à faire frémir les murs.

P'tit Loup nous prévient. Vous n'allez peut-être pas apprécier le morceau suivant. Sait parfaitement que dans la salle se trouvent un maximum de puristes. Mais qui oserait ne pas aimer Eric Burdon. Pleuvent les premiers accords bluesy de The House of the Rising Sun, la voix profonde de P'tit Loup subjugue l'assistance et tout à coup le standard part en live, boppé à mort, survitaminé à la dynamite. Une version ultra speedée, durant laquelle le soleil n'aura jamais le temps de se lever sur les décombres de nos jours.

C'est la fin, l'apothéose, le tohu-bohu, Pascal rejoint le public avec sa contrebasse, pour suivre P'tit Loup lui aussi sorti du bois qui s'en vient hurler à la lune noire du rockabilly parmi l'assistance en délire. Un Motorbike à fond la caisse, un Rockabilly Rebel repris par tout le monde et deux Burnette pour finir en beauté, un Tear it Up à verser des larmes de sang et un Train Kept A Rollin' qui nous emporte dans les affres bestiales du délirium tremens. Les papies du rock nous ont mis à genoux. Ceux qui n'avaient jamais eu l'occasion de les voir, se demandent s'ils ne viennent pas de rêver.

( Photos : Sergio Kazh )

SPUNYBOYS

Trois tout seuls sur la vaste scène. Ne rutilent guère avec leurs instruments blancs et leurs chemises marron clair. Sacrée gageure que de passer après les Southerners. N'ont pas l'air émus. Sont sûrs d'eux. Juste le temps de prendre la mesure de la grande scène, un plaisir pour nous de les voir ainsi et non dans l'enclos restreint d'un café. Ça change tout. D'un coup l'on se croirait à Vienne, aux temps de l'Empire autrichien, Rémi s'est saisi de sa big mama et lui fait traverser la scène comme s'il ouvrait le bal avec, lovée dans ses bras, une chaste princesse tourbillonnante dans son ivoirine robe d'opaline emportée sur les sentiers de la perdition charnelle dans l'enivrement méphistophélesque d'une valse diabolique.

Les Spuny nous la jouent subtil. Les trois pointes du rockabilly – aussi acérées que le trident de Poseidon – alliée à la fragmentaire syncope de la rythmique Ted. Bien sûr cette dernière s'accélère à volonté, pouvez passer par les différentes étapes, transique, extatique, hypnagogique, mais les Spuny ont aussi une autre tactique, manient la syncope comme un alexandrin, ne coupent pas à répétition au milieu de la divine césure aussi attendue que l'omnibus de 16 heures 05, préfèrent démantibuler, plier en les charnières les mieux inconvenues, pianoter forte sur des cahin-caha distordus, découper des patterns sémantiques réputés insécables, bref laisser grand ouvertes les portes à l' inspiration du moment. Genre de fantaisie que vous ne vous permettez que si vous dominez parfaitement votre instrument. Peut-être pour signifier cela, Rémi se perche-t-il au sommet de sa contrebasse. Joue à l'ibis en équilibre sur sa seule patte, la slappe comme le pivert entêté, ou tournoie sur lui-même comme un vol d'hirondelles autour de la manche d'un épouvantail... Mais non, ne confondez point le jeu avec les amusements, la musique avec le show, même si tous deux sont indissociables et chacun nécessaire à l'autre.