18/02/2015

KR'TNT ! ¤ 223. ERVIN TRAVIS / SUPERSUCKERS / SCORES / MUFFINS / LOU REED

KR'TNT ! ¤ 223

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

19 / 02 / 2015

|

ERVIN TRAVIS / SUPERSUCKERS SCORES / MUFFINS / LOU REED |

ERVIN TRAVIS NEWS

La solidarité s'organise autour d'Ervin Travis atteint de la terrible maladie de Lyme très peu traitée en France. Sur le Facebook

Lyme - Solidarité Ervin Travis

LE SUPER CURSUS

DES SUPERSUCKERS

Curieusement, les Supersuckers produisent l’effet inverse de celui que produisent les trois quarts des grands groupes de rock : ils sont meilleurs sur leurs disques que sur scène. Attention, ça ne veut pas dire qu’on bâille aux corneilles quand ils jouent sur scène. Mais leur set est tellement monolithique que l’heure paraît parfois bien longue. En tous les cas, ceux qui dans le public ne semblent pas connaître les morceaux décrochent assez vite. Ce soir-là au 106, la salle se vidait en cours de set. Comme si l’univers des Supersuckers restait impénétrable, comme si ces rockers américains étaient tellement calaminés qu’ils n’étaient plus accessibles. En gros, les Supersuckers fonctionnent comme un rouleau compresseur qui se met en route en début de set et qui s’arrête brutalement au moment des adieux. Entre les deux, ces vétérans du garage-punk américain ne font que brûler méthodiquement leur énergie comme on brûle du carburant lorsqu’on avale l’autoroute au mépris des limitations de vitesse. Leur truc, c’est de foncer, pas de réfléchir. Leur référence, c’est l’americana white-trash, celle qui plonge ses racines dans un monde de bars, d’alcool, de filles faciles, de pipes, de tatouages, de bagarres violentes, de canons sciés, de gros camions, en gros tout le folklore inepte qu’on retrouve dans les mauvais films américains des vingt dernières années. Une réalité qui ne peut en aucun cas nous intéresser dès lors qu’on ne la vit pas, et il n’est pas certain du tout qu’on aimerait la vivre. On laisse tout ça aux amateurs de folklore.

Alors, pourquoi écoute-t-on encore leurs albums et pourquoi va-t-on encore les voir sur scène, sachant que les précédentes tentatives se sont toujours soldées par le même constat d’ennui larvé ? Tout bêtement parce qu’à une époque, leurs albums épataient les obsédés du son. Tout bêtement parce que le chanteur Eddie Spaghetti fait partie des grands chanteurs de rock américain. Et tout simplement parce que Dan Thunder Bolton sait faire parler la poudre, pour employer la terminologie d’usage chez eux à Tucson, dans l’Arizona.

Pour les situer, on pourrait les comparer à Nashville Pussy ou même à Motörhead. On les accuse à tort de flirter avec le hard, mais tout comme Lemmy, ils n’ont jamais mordu le trait. Leur rock reste du heavy rock, au sens de la densité du son - et non du rythme - et leur seule tare consiste parfois à basculer dans le punk-rock américain. Ils sonnent alors comme les New Bombs Turks et tous ces groupes américains insupportables et proches du hardcore qui ont embouteillé les circuits dans les années 1990 et 2000.

En réalité, les Supersuckers s’apparentaient aux grands groupes de trash-rock signés par Tim Warren sur son label Crypt, comme par exemple les Dirtys, les Devil Dogs et bien sûr les fameux Nine Pound Hammer de Blaine Cartwright - qu’on retrouva par la suite dans Nashville Pussy - Mais les Suckers préféraient rester sur SubPop qui était encore dans les années 90 une vénérable écurie de soudards.

Le diable en personne apparaissait sur la pochette de leur premier album. «Smoke Of Hell» s’ouvrait sur une vraie débinade de garage-punk. «Coattail Rider» fumait comme une smoking beast. Avec les Suckers, on ne pouvait que recourir systématiquement à cette imagerie de bolide lancé à plein régime sur une autoroute. Impossible de faire autrement. Le rock des Suckers sentait le pneu brûlé. Attila s’était réincarné en Eddie Spaghetti. Mais leur rock restait irrémédiablement conventionnel. Simplement, ils le densifiaient à outrance, et c’est en cela qu’ils se distinguaient des autres groupes. Ils affichaient leurs couleurs : la violence et la mort. D’ailleurs, ils avaient un cut intitulé «Hot Rod Rally» qu’Eddie introduisait d’un coup d’Awit’. Dans «Sweet N Sour Jesus», le beat était tellement percuté qu’il rebondissait, comme quand on tape au marteau sur une enclume. Même chose avec «Retarded Bill», dont le beat rebondissait de coups redoublés. Et puis un miracle se produisait en fin d’album avec «Thinkin’ Bout Revenge», qui sonnait comme un hit de démiurge, avec sa mélodie posée sur le toit du monde. Ils embarquaient leur truc au fil mélodique d’un thème éperdu et c’était beau comme une évasion de Sing Sing. Du coup, on prit les Suckers au sérieux.

De là naquit une sorte de passion pour ce groupe bourru. En 1994 parut «La Mano Cornuda» et ils semblaient vouloir passer aux choses sérieuses. «Creepy Jackalope Eye» nous sonnait les cloches d’entrée. Bang ! Dans le nez ! Trente-six chandelles. Cui cui cui. Car il s’agissait là d’une merveille de rock, un rock ambitieux et puissant comme un seigneur mérovingien. Ce hit monté sur un thème intrinsèque fonctionnait comme tous ceux qu’on mémorisait à vie. Puis ils se livraient avec les morceaux suivants à leur petit jeu préféré de l’agression sonique. Les Suckers ne se sont jamais embarrassés avec les détails. L’image du rouleau-compresseur leur allait comme un gant. Ils poundaient leur frichti jusqu’à la nausée, comme savaient aussi si bien le faire les gens de Rocket From The Crypt. Eddie Spaghetti chantait ses trucs à la puissance dix de l’exponentiel. Non seulement il y avait du Attila en lui, mais il y avait aussi du Raspoutine. Leur «Mudhead» devenait tellement énorme qu’il en paraissait illusoire. Ils atteignaient une sorte d’au-delà de l’outrecuidance stroumphique. Dan Bolton partait en solo et les immeubles s’écroulaient autour de lui. Il y avait du Blue Cheer en eux. Ces destructeurs s’auto-détruisaient dans une sorte d’invraisemblable carnage sonique. Ils jouaient tout à outrance et c’est précisément ce qui les rendait si fascinants. Ils surjouaient tellement leur «Glad Damn Glad» que les notes fondaient comme fondent les atomes dans le processus de fission nucléaire. Enfin, c’est l’impression qu’ils pouvaient laisser.

À la parution de leur troisième album, «The Sacrilicious Sounds Of The Supersuckers», on proclama sur tous les toits que c’était leur meilleur album. Rick Sims des Gaza Strippers faisait alors partie de ce gang de brutes. Oui, car deux huitièmes merveilles du monde se nichaient sur cet album. La première était une confession du diable, «Born With A Tail», une belle pièce de power-pop musculeuse chantée à l’étranglée de Boston et admirable de tenue - Can’t wait till I get my turn to burn in the infernal fire - Eddie faisait rissoler son génie guttural à la broche - I’m evil yeah and I’m free, let’s go to hell - Et la seconde merveille s’intitulait «My Victim», montée sur un cocotage infernal. Il s’agissait là d’une authentique énormité pyramidale. Eddie déclenchait l’arrivée d’un solo avec un vrai let’s go ! Alors Dan Bolton lâchait une belle colique sonique et quelques tonnes de flic-flocage, puis il remontait l’extraordinaire fil mélodique, avec évidemment des chœurs dans la mêlée. L’auditeur ordinaire pataugeait dans la démence. Flic floc. Oh yeah ! En plus, c’était cuivré ! Eddie finissait son cut du diable en singeant Otis dans «Try A Little Tenderness» - Got-a Got-a. C’est dire si. Ils proposaient d’autres gros cuts sur ce disque, du genre «Marie» (heavy balladif, diablement inspiré - They say that no one wants to grow up to be a junkie but I think he did), «Ozzy» (bel hymne à l’Ozzy drumbeaté à la vie à la mort, pièce de slab ultime - Eddie fait comme Napoléon, il s’auto-couronne empereur du power) et «Run Like A Motherfucker» (Rick Sims chante comme un freluquet, ce qui permet d’apprécier l’écart avec un chanteur comme Eddie).

«Must’ve Been High» fut un album country destiné à tromper l’ennemi. Eddie y bouffait la country toute crue, sans sel et sans mayonnaise. Crouch crouch ! «Dead In The Water» était monté sur le beat ancestral de Johnny Cash, mais avec par derrière une sorte de grosse envergure d’échappatoire. L’erreur serait de prendre les Suckers pour des demeurés. Avec ce disque, ils ouvraient au contraire un spectaculaire champ d’action. On avait même des violons dans «Barricade» et dans «Hangover Together». Eddie chantait ça au titubé, dans la profondeur d’un gosier décapé par des alcools de contrebande. Kelley Deal (sœur jumelle de Kim) duettait avec l’ostrogoth. Ils nous sortait ensuite de son chapeau «Non Addictive Marijuana», une jolie pièce de country dopey - A big shot of whisly and a big shot of cocaine - Et on se régalait d’une fantastique ambiance country. Pire encore : ils attaquaient «Blow You Away» au banjo de «Delivrance». Quelle énergie ! Le mec qui jouait du banjo s’appelait Brian Thomas, un vrai fou. «Hangliders», le dernier morceau de l’album était aussi une petite merveille, un bel instro tagada plein d’allant et vertueux, absolument génial car coloré à la slide et animé de bonnes intentions. Le beat était celui d’un cheval qui traverse une plaine du Wyoming au triple galop. À écouter le matin au petit déjeuner.

Avec «The Evil Powers Of Rock ‘N’ Roll», les Suckers firent encore monter les enchères. Aucun groupe de rock - même Motörhead - ne peut sortir un son aussi extrême dans la densité - C’mon - C’était quasiment intenable quand on écoutait ça au casque. On sentait une surtension et une surexposition des atomes du son et au milieu de tout ce délire baroque, Dan Bolton partait en solo - Awite ! On ne pouvait plus faire autrement que de prendre les Suckers au sérieux. Ils étaient tellement puissants qu’ils finissaient par nous fasciner, comme les phares fascinent le cerf surpris la nuit au milieu de la route. Les Suckers n’étaient rien d’autre que la meilleure fournaise qui se put imaginer. Ils enchaînaient avec «Cool Manchu» et ils récidivaient. Purée de guitares et couplets explosifs. Ils poussaient leur bouchon aussi loin qu’ils le pouvaient. Ils visaient la fameuse intensité edgy, leur musique ronflait comme les flammes de l’enfer, et avec ses solos, Dan Bolton semblait jeter de l’essence dans le brasier. Si on aime bien avancer à quatre pattes, alors il faut écouter cet album des Suckers. On en sort brisé. Un cut comme «Stuff And Nonsense» était beaucoup trop violent pour une oreille de chrétien. Le son des Suckers est une aberration de trash-garage démentoïde. Et ça fait d’eux des géants. Ils ne vivent que pour la fournaise. Le génie d’Eddie c’est ça : bam ! En plein front. Pas de palabres. Même si on n’était pas trop porté sur le punk US des années 80 et 90, on était bien obligé de reconnaître qu’un cut comme «Fistcuffs» dépassait les bornes. Eddie l’attaquait avec un oh ! puis ça devenait une merveilleuse pièce de punk-rock haleté. Et comme à son habitude, ce démon de Dan Bolton entrait là-dedans avec un solo de non-retour. Les Suckers déferlaient comme les Huns - Awite ! Avec une barbarie sans nom. Leur clameur s’étendait sur toute la plaine et le ciel rougissait jusqu’à l’horizon. Les seuls qui auraient pu se mesurer à eux étaient sans doute les trois misérables brutes de Hüsker Dü. «My Kiss Ass Life» était encore plus heavy et donc sans pitié. Eddie jouait une ligne de basse qui ressemblait comme deux gouttes d’eau à celles que jouait Kim Deal dans «Gigantic». On pataugeait dans des mares noirâtres alors que les flammes de la ville en feu éclairaient la nuit. Le rock des Suckers transcendait la notion même de barbarie. Ils nous plongeaient au cœur de leur monde et ça pouvait devenir irrespirable. Ils jouaient le boogie des soudards, Eddie vomissait ses textes, mais my God, quel chanteur ! Il n’a jamais baissé sa garde. Et on l’entendait toujours chanter - pas hurler - au dessus du fracas des armes, toujours coiffé de son Stetson. Cet album dépassait en intensité tout ce qu’on connaissait alors, même le prodigieux «No Sleep Till Hammersmith» de Motörhead. Eddie savait cuisiner ses spaghettis, comme on pouvait le constater une fois encore avec «Hot Like The Sun», une nouvelle explosion de barbarie sonique - Aw shit - C’était même beaucoup trop dense et malheureusement, on commençait à les soupçonner d’avoir un certain génie.

C’est vrai qu’Eddie Spaghetti est un personnage impressionnant. C’est lui qui signait les posters après le set du 106. Il portait toujours son Stetson noir et ses Ray-Ban. Sa barbichette noire lui donnait une allure de prêtre orthodoxe russe et pour corser l’affaire, il parlait d’une voix d’outre-tombe. On ne voyait pas se yeux et il restait insensible aux compliments. Mais dès qu’on lui parlait de sa ligne de basse dans «Bubblegum And Beer», il hochait la tête et souriait.

Quand «Motherfuckers Be Trippin’» parut en 2003, on s’attendait au pire. Et le pire était au rendez-vous. Les Suckers commençaient par pulvériser «Rock’n’Roll Records» à coups de gimmicks tintin la praline. Ces mecs n’avaient jamais rien respecté, mais là, ils montaient encore d’un cran dans l’abjection pulvérisatrice. Ils enfilaient tout à la hussarde, ça pulsait dans tous les coins et dans tous les trous à la fois. Quelle bande de dingues ! Personne n’aurait pu les calmer. «Rock Your Ass» était aussi beaucoup trop intense, comme chanté dans la chaudière. Trop trop. Chez eux, tout était trop, la glotte, le grattage, too much. Avec «Pretty Fucked Up», on réalisait à quel point les Suckers pouvaient être dangereux, non seulement pour les oreilles, mais aussi pour l’équilibre du monde civilisé. Avec ce cut immonde, ils devenaient indescriptibles de dégueulerie. C’était un peu comme s’ils déversaient leur truc à la benne. Comment pouvaient-ils réussir un tel prodige ? Bonne question. Et on tombait un peu plus loin sur «Bubblegum And Beer», leur hit suprême. Si on ne devait conserver qu’un seul titre des Suckers, ce devrait être celui-ci. Eddie jouait sa bassline derrière. Quand Dan Bolton partait en solo, Eddie le rattrapait au vol. On avait ensuite une autre pièce d’excellence dévastatrice, «Sleepy Vampire», nouvelle preuve des bienfaits de l’embrasement. Ils parvenaient une fois de plus à ouvrir un véritable espace sonique. Ils travaillaient aussi l’harmonie avec « A Good Night For My Darling». Eddie faisait basculer son truc dans le cratère d’un volcan et Dan Bolton rajoutait un petit coup de lance-flammes, histoire de bien finir le travail. Une vraie bande de pyromanes. Et l’intro de «Damn My Soul» était une intro de destruction totale. En redorant leur blason de brutes géniales, ils imposaient un immense respect. Eddie introduisait «Someday I Will Kill You» avec un Eoohhh de ventru transpercé par une épée. Le punk-rock des Supersuckers takes no prisonners, comme aiment à le dire les Anglais. Dan Bolton continuait d’envoyer ses giclées de notes perfides et on basculait dans un au-delà du punk-rock, dans un univers inconnu de bouillie sonique inaccessible aux autres groupes. Lemmy donnerait sans doute toute sa collection de dagues SS en échange du secret de cette fulgurance. L’écoute de cet album fut à la fois une épreuve et une sorte de ressourcement. N’oublions pas qu’on vit d’oxygène et d’énergie. Et que le chaos est source de vie.

«Devil’s Food» n’était pas un nouvel album, mais une collection d’inédits. On y retrouvait le fracas habituel, mais ça restait du Sucking classique. Cet album fait partie de ceux dont on peut se passer. Il vaut mieux écouter et réécouter les deux albums précédents, si on veut se payer un petit shoot d’adrénaline. On trouve quand même deux ou trois bricoles sur «Devil’s Food», et notamment une exceptionnelle version country de «Born With A Tail». Le morceau titre vaut aussi son pesant d’or et «Sail On» bat tous les records de destroyerie mélodique. N’oublions jamais que les Suckers sont capables des pires prodiges. Avec «Kid’s Got It Comin’», ils lâchent une petite bombe garage agitée par la dynamique du foutoir apostolique.

Le problème avec un groupe comme les Supersuckers, c’est qu’à la parution de chaque nouvel album, on attend d’eux des miracles, comme au temps des Kinks ou de Jimi Hendrix.

On voyait les Suckers gesticuler sur la pochette de «Get It Together». On sentait alors qu’ils prenaient bien soin de rester dans le cadre du bon vieux rock de chemises à carreaux. Ça commençait à chauffer avec «Paid», une belle pièce de heaviness capable de nettoyer les conduits de cheminée. Dan Bolton harcelait toujours la note folle au coin du bois. Ce mec a toujours été bon. Il fait partie de ce que les journalistes américains appellent les meilleures gâchettes du rock. On se régalait aussi de «When I Go I’m Gone», bien balancé sur le beat. On avait l’impression que les Suckers cherchaient une nouvelle voie, craignant de tourner en rond dans le vieux carnage sonique. Ce cut joyeux et musculeux était probablement l’une de leurs plus belles réussites. Ce rock d’hercule de foire leur seyait à merveille. Ils évoluaient, exactement de la même façon que les Black Lips, en composant de vraies chansons, et du coup, on les prenait encore plus au sérieux. On tombait ensuite sur une autre merveille d’allure martiale, «Sunset On A Sunday», une espèce de rock idéal et imparable.

Les Suckers tournaient en France pour promouvoir leur nouvel album «Get The Hell». Sur scène, Eddie rappelait qu’il était en vente over there et il ajoutait : You need it ! C’est vrai qu’on need it, car il renferme son petit lot d’énormités cavalantes. Comme l’indique son titre, «Get The Hell» est une belle fournaise. Les Suckers travaillent désormais au râteau. Ils râclent profondément dans la pâture. On sent en eux les rustiques compatriotes du diable. Leur plus gros défaut - qui est aussi leur principale qualité - est qu’ils ne savent pas jouer doucement. Vous voudriez les entendre gratter une mandoline au coin de la cheminée ? Quelle blague ! Les Suckers sont les rois du fuck, comme le montre «Fuck Up» - I’m a fucked up/ I’m so fucked up - et ça descend admirablement. Ça sonne même comme le hit dont on a toujours rêvé. Les Suckers savent calibrer les perles. Avec «Pushin’ Thru», ils proposent l’archétype parabolique de la puissance guerrière. Ils éclatent de grandeur sonique, de beat-it et d’aplomb guitaristique. «Disaster Bastard» est une merveilleuse harangue de fond d’underground. Eddie continue de jouer son rôle à la perfection, celui d’un Lemmy chanteur-bassman chapeauté à la voix rauque, un intense leader paradoxal, une sorte de vertueux malfrat, un prédicateur du néant white-trash. Une fois de plus, leur cut s’achève au cœur de l’incendie de Rome. Avec «Shut Your Face», on retrouve ce bulldozer de fête foraine des premiers albums. Les Suckers adorent écraser les pâquerettes. Ces gens-là n’ont même pas besoin d’essence. Ils finissent cet album solide avec «Rock On», une reprise de Gary Glitter. Non mais franchement, a-t-on déjà vu des glamsters avec du poil aux pattes ?

Bon, c’est vrai, tout cela semble un peu trop idyllique. Il faudrait quand même leur trouver un petit défaut, non ? Le voilà : ils vendent des T-shirts noirs décorés d’un Jolly Roger, celui de Calico Jack avec les deux sabres croisés sous le crâne. C’est là où le bât blesse, car on ne trouve absolument aucune trace d’utopie dans le monde des Supersuckers.

Signé : Cazengler l’ensucké

Supersuckers. Le 106. Rouen (76). 3 octobre 2014

Supersuckers. The Smoke of Hell. SubPop 1992

Supersuckers. La Mano Cornuda. SubPop 1994

Supersuckers. The Sacrilicious Sounds of the Supersuckers. SubPop 1995

Supersuckers. Must’ve Been High (country). SubPop 1997

Supersuckers. The Evil Powers of Rock ‘N’ Roll. Koch 1999

Supersuckers. Motherfuckers Be Trippin’. Mid-fi Recordings 2003

Supersuckers. Devil’s Food (collection d’inédits). Mid-fi Recordings 2003

Supersuckers. Get it Together. Mid-fi Recordings 2008

Supersuckers. Get The Hell. Acetate Records 2014

De gauche à droite sur l’illustration : Dan Bolton, Scott Churilla, Eddie Spaghetti et Marty Chandler

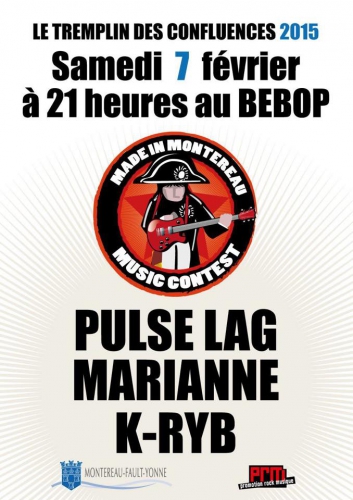

NANGIS / 14 – 02 – 15

Service Municipal de la Jeunesse

SCORES / MUFFINS

Nangis, vous voulez rire. La teuf-teuf se marre, je ferais mieux de m'y rendre à pieds, c'est le bled à côté, autant la laisser ronfloter pénardos sur le trottoir. Avec ses trois cent mille kilomètres au compteur elle mérite un peu de repos, d'ailleurs un brin de méditation zen ne me ferait pas de mal, au lieu de me rendre chez ces ferrailleurs ( à la manière dont elle prononce ce mot, l'on sent qu'elle n'aime pas ) de hardos... Comme ce n'est pas une mauvaise fille, elle consent à m'amener. Un peu cabocharde, elle me fait le coup de m'arrêter devant la piscine municipale – sous le fallacieux prétexte que j'aime regarder les jeunes naïades en maillot de bain – et repart aussi sec vers la gendarmerie en m'assurant que ce sont des gars très sympas avec une petite cellule de dégrisement spécialement préparée pour ma pomme. Pourrie, précise-t-elle. Et hop ! joignant le geste à la parole elle s'arrête juste en face de chez messieurs les pandores.

Non, ce n'est point de l'impertinence. La fidèle teuf-teuf m'a déposé à moins de quinze mètres de l'entrée du SMJ de Nangis. Chers lecteurs ayons une pensée émue pour cette municipalité qui s'est délicatement souciée de mettre sa turbulente jeunesse sous la protection rapprochée des autorités militaires. Mais délaissons ces sombres pensées philosophiques pour nous intéresser à l'architecture des lieux. Trois fois rien, mais bien torché. Quatre murs – on suppose d'un ancien bâtiment en ruines – que l'on a gaillardement recouvert de tôle ondulée. Tout est dans l'habillement, des cintres de bois qui dessinent des débuts d'arcs d'ogives, un hâtif quinconce d'espaces en guise d'entrée accueillante et derrière un muret qui l'encercle une arène, d'une quinzaine de mètres de diamètre, ainsi délimitée qui sert de salle de spectacle, au fond à droite des tentures cachent le prolongement latéral d'une autre pièce. L'on s'y sent bien. Comme chez soi. Cinq euros l'entrée, deux euros pour les encartés, et lorsque je cherche ma monnaie pour le café, l'on m'apprend que les boissons sont à volonté et gratuites. Je salue cette belle initiative.

Public varié, majorités de jeunes, mais pas mal d'adultes aussi, qui viennent trouver en cette soirée festive distraction et chaleur humaine, et familles avec enfants. Le rock deviendrait-il une musique populaire ?

SCORES

Cri de la Betterave, Nemours, Nangis, cornaqués par Martial Biratelle, Scores arpente la Seine & Marne, et nous essayons de ne pas les perdre de vue chaque fois que l'occasion se présente. Jeunes et doués, talentueux sur scène. Des adeptes du hard, ne s'inscrivent pas dans les tribus de l'âge du métal, proviennent plutôt de l'époque du rock dur taillé à coups de marteaux thoriens, mais si elle est une science des plus signifiantes la généalogie des plus lointaines ascendances ne peut que se mettre à l'écoute des héritiers. Ce sont eux qui préparent les futures fureurs.

Rentrent sur scène un par un, mais sont cinq unis comme les doigts complices du guitariste sur ses cordes. Shadows, dès le premier morceau Scores dévoile en pleine lumière les arêtes cubiques de ses compositions. Empilements géants mais disposés au millimètre près. Tout est en place, rien ne dépasse. Le chaos mais pas le désordre. Le tonnerre mais pas le bruit. Mise en place d'une netteté extraordinaire. Et pourtant.

Et pourtant Scores repose avant tout sur la pulsation énergétique de Nicolas. N'arrête jamais. C'est quand il laisse un temps en suspens une fraction de deux secondes que vous vous apercevez que votre cœur inconsciemment s'était mis à battre à son rythme, s'était laissé emporter dans cette incessante scansion animale, et durant ce fragment de silence suspendu vous avez cette impression de ne plus respirer, de manquer d'air, de suffoquer, mais la résonnante retombée des baguettes vous délivre de cette faille respiratoire dans laquelle vous vous sentiez happé comme une aspiration êtrale venue de l'intérieur qui vous effondrerait sur vous-même. Ce n'était qu'une illusion, le rapace qui s'immobilise au plus haut de son vol pour fondre sur sa proie et s'abattre à la vitesse d'une pluie de météorites qui rebondissent de parois en parois sur les pentes vertigineuses des plus hautes montagnes. Nico, toujours là jamais las, éparpille ses battements d'ailes sur ses peaux, une pluie ruisselante qui n'en fait qu'à sa tête, mais en si totale harmonie avec les nécessités rythmiques des guitares que l'on est bien obligé de reconnaître qu'à chaque fois le hasard est muselé et vaincu. Je ne sais comment il se débrouille mais dans le même break il assure en une étrange triophonie le soulignage de la ligne mélodique qui vient de s'achever, l'accompagnement du plan en train de se dérouler, et l'annonce de la séquence suivante. Et l'infernal tournoiement ne cessera pas de tout le set.

Les trois guitares devant. Car l'on ne peut parler de section rythmique proprement dite, Timothée bien qu'il ait souvent une oreille dressée vers la batterie, joue ses lignes de basse par en-dessous. Peut cavaler comme un athlète qui s'entraîne pour le marathon Nicolas, c'est Timothée qui lui déroule l'épais tapis rouge de laine moelleuse sous ses pieds, c'est plus facile quand le copain vous arase les obstacles au rouleau compresseur. L'appuie partout où ça pourrait faire mal. Peut-être le rôle le plus ingrat car le moins spectaculaire, mais si le son de Scores est si équilibré c'est bien parce que Timothée a nettoyé le terrain. Toute pyramide repose sur sa base.

Guitare à gauche, guitare à droite. Tout le reste entre ces deux gerbes de feu électrique. Simon torse nu sur ses solos et Léo qui court-circuite sur sa Gibson. L'un qui panache et l'autre qui ramifie. L'un qui jette et l'autre qui arabesque. Le tranchant d'un côté et le barbelé de l'autre. Deux styles très différents mais complémentaires. Coruscant pour Simon, sinusoïdal pour Léo. Ne se regardent jamais. N'en ont pas besoin. Chacun sûr de l'autre. La flamme et la braise. La pointe et le fil. Au final l'épée qui tue.

Benjamin au centre, armé de son seul micro. Gesticule tout son soul. Perfecto et voix. Tout un programme. Annonce l'orage et prophétise l'ouragan. Moins en avant qu'à Nemours, laissant davantage d'espace visuel à ses camarades. Ne se glissant en première ligne que lorsque les parties vocales l'imposaient. Tout en tenant parfaitement son rôle.

Dix morceaux et pas un de plus. Le set s'achève sur un coup de Hammer à renverser les murs de l'Enfer. Une prestation de toute beauté, très rock and roll dans l'âme, chaleureusement acclamée par un public conquis et surpris d'une telle maturité.

MUFFINS

Deuxième partie. Trois zigotos sur scène. Un super batteur, un guitariste qui touche, et un bassiste qui de temps en temps caresse sa basse. Ce pourrait être très bien. Mais il y a un hic, la biscotte qui tombe du mauvais côté. Font du rock. Ce serait parfait s'ils ne faisaient que du rock. Mais non, ce sont des h'artistes. Le rock n'est qu'un faire-valoir. Le beurre que l'on rajoute sur le deuxième côté de la tartine. J'ai dû me tromper d'adresse. Café-théâtre. Un remake de la bande du Splendid, trente ans après.

Tout ce que je n'aime pas. La chanson sketch, interprétée à la perfection. Genre mecs sympas à la cool qui ne se prennent pas au sérieux. Avec derrière un professionnalisme de requins de studios, de l'improvisation étudiée au millimètre près. Le rock au service de la rigolade. C'est moi qui le dis, car eux sont atteints du syndrome français de la chanson à texte. Attention au deuxième degré, la chute est préparée avec parachute ventral de sécurité. Tradition franchouillarde qui remonte à Boris Vian, le rock comme strapontin. L'on se moque de ce dont on se sert. Gaité-lyrics et prétention intellectuelle très rive gauche avec une greffe prononcée rock alternatif hexagonal des années quatre-vingt dix. Tout ce que les Berruriers Noirs n'ont jamais osé commettre, les Muffins s'en chargent. C'est que même si on ne les aime pas, les Bérus étaient porteurs d'une certaine révolte que l'on pourrait qualifier de militante contre la société, les Muffins sont plutôt branchés critique boboïste. Acerbe mais pas trop, l'on n'est pas dupe mais tout se termine sur un grand sourire. Si nous ne pouvons pas être heureux, soyons joyeux. L'amère pilule n'en passera que mieux. Se moquent de tout, sauf d'eux-mêmes. L'auto-dérision n'est pas leur tasse de thé vert.

Faut reconnaître que ça marche. Que toute une partie du public est ravi comme un poisson rouge à qui l'on vient de changer l'eau de son bocal. Je remarque toutefois que ceux qui arborent les looks les plus hardos restent de marbre. Sont comme moi, ont l'air de s'ennuyer. Un peu comme dans les repas de communion où au dessert il faut s'enquiller l'arrière-grand-père qui veut à tout prix interpréter Marinella de Tino Rockssi. Grand succès auprès des enfants. Musicalement, il y en a pour tous les goûts, un petit bout de rock par ci, un éclat de hip-hop par là. Et tout à l'avenant. Sont prudents, jamais trop longtemps pour vous permettre de vous lasser. Mais assez pour étaler leur savoir et vous faire croire que vous connaissez tout. Ce n'est pas un concert. Plutôt un spectacle de cabaret. Live sur scène, mais surtout mise en scène.

Une mécanique bien huilée. Pas très loin des ces spectacles de clowns des années cinquante sous les grands chapiteaux itinérants dont les parties musicales clarinettes et grosses caisses servaient à faire avaler aux spectateurs l'indigence des propos et des blagues qui tombaient à plat. A part qu'ici les paroles sont devenues chansons et de ce fait s'intègrent mieux dans le filage du spectacle. Point de temps mort. A la guitare Francis est le grand farineux celui qui mène le jeu et qui initie les situations, Peter est l'Auguste lunaire chargé de jouer tous les rôles, ce qui explique pourquoi la plupart du temps sa basse repose sur son support, et Flavien avec sa batterie tient lieu de la fanfare tonitruante reléguée sur son podium qui accompagnait l'entrée et la sortie des pitres. Est appelé à intervenir très souvent, et pour soulever l'enthousiasme général, et pour mettre en marche les gadgets sonores pré-enregistrés qui ponctuent le déroulement des numéros.

Comedia dell arte du pauvre éclairée à l'électricité – rien à voir avec la chandelle verte du Père Ubu - toute dimension burlesque et grotesque ayant été gommée au profit d'une dérisoire mise en cage du rire dans cette hérésie post-moderne du bon-moment-convivial-passé-ensemble. Un bon spectacle – si vous aimez que l'on vous caresse dans le sens du poil - mais qui n'a rien à voir avec le rock and roll. Et vous savez que moi qui ne suis pas du tout sectaire je n'aime que le rock and roll.

Damie Chad.

( les photos ne correspondent pas au concert, sauf la première de Scores prise pendant le soundcheck )

LOU REED / UNE VIE

MICK WALL

( traduction de Michel Assayas )

( ROBERT LAFONT / Octobre 2014 )

OPA sur Lou Reed. Deux livres assez platement intitulés Chansons ( 1967 – 1980 : Tome 1 ) et ( 1982 – 2000 : Tome 2 ) parus chez Points en septembre de l'automne dernier, immédiatement suivis en octobre de la traduction de la bio de Mick Wall. La mort pousse à la consommation. L'on n'aura jamais autant parlé de Lou Reed dans nos média depuis sa disparition. Doit en rire dans ses volutes dissoutes dans le nirvana.

Mick Wall n'est pas un inconnu pour ceux qui lisent la presse spécialisée britannique. A longtemps collaboré à Kerrang ! la bible hebdomadaire des amateurs de death metal qui fut à l'origine un simple numéro spécial de Sounds. Lancera le magazine Classic Rock spécialisé dans les articles de fond sur le rock des années 60 et 70, une véritable mine d'or pour bien des journalistes de notre presse nationale. L'est surtout connu pour ses rapports privilégiés avec des groupes comme Black Sabbath et Gun's N' Roses, des accointances qui ne restèrent pas toujours au beau fixe...

Pour cette vie de Lou Reed, Mick Wall donne l'impression de ne pas s'être beaucoup fatigué. Disons qu'il a fait vite. Faut battre le cadavre tant qu'il est chaud. Moins de trois cents pages, un très gros tiers pour le Velvet Underground, un petit tiers pour la grande période – celle qui court de son premier album personnel à Coney Island Baby - et les trente dernières années au pas de charge... Plus on avance moins on aperçoit Lou Reed en chair et en os. Son personnage se confond de plus en plus avec sa discographie, soigneusement épluchée, titre par titre, à chaque nouvelle sortie d'album. J'ai bon dos de critiquer, j'ai dû laissé tomber Lou Reed après la sonnerie de The Bells en 1979. Depuis Sally Can't Dance la production de Lou Reed m'ennuyait terriblement. J'achetais, j'écoutais, repassais deux ou trois fois un ou deux morceaux qui auraient pu... mais qui ne tenaient pas le coup dès la seconde écoute, je renfilais la galette dans la pochette et je classais dans le placard des revenez-y-pas.

M'avait un peu déçu le Lou qui n'était pas vraiment sorti du bois lors de son concert à Colomiers ( Hall Cominges – 16 mars 1975 ), voix éteinte, orchestre atone, faisant son job avec l'enthousiasme avec lequel vous vous jetiez sur votre version latine en classe de quatrième, le mec qui vient-là pour toucher son fric et qui se fout de son public. L'on était très loin de Rock And Roll Animal ! L'aurait mieux fait de laisser chanter un roadie à sa place. Dans la série j'ai vu la légende et m'en suis plus mal porté après qu'avant, je peux témoigner.

VELVET UNDERGROUND

Ce qui m'a toujours agacé avec le Velvet Underground, ce n'est pas le souterrain, c'est le velours. D'abord question souterrain c'est un peu râpé lorsque l'on s'affiche avec Andy Warhol que je considère davantage comme un publiciste qu'un artiste. Un homme qui avait tout compris, que pour acquérir la gloire auprès du vulgati populi, il vaut mieux sembler être qu'être dans la royale présence heideggerienne de l'Etre. Paraître ou ne pas paraître, that is the question. L'a tout de suite pigé ce qu'il pouvait tirer du Velvet : un groupe qui jouait à fond, un chanteur à la voix bourdonnante et obsédante, une batteuse moissonneuse incapable de changer de tempo, un violoniste cacaphoniste, un truc infâme qui dégageait un bruit infernal assez proche des fameux bruiteurs de Luigi Russolo, bref il emmenait partout le groupe avec lui, c'était son générique à lui. Son leitmotive personnel. Pas totalement tombé sur la cacahouète non plus Andy, savait que l'on vous pardonne tout à condition que vous soyez joli même si vous n'êtes pas poli. Comme Maureen Tucker n'était pas l'équivalent plastique de Blondie, s'est dépêché de mettre a beautiful mannequin dans la vitrine. Ce fut Nico. Une belle plante, une blonde pulpeuse - la stature de ces anciens germains qui effrayaient tant les légionnaires romains râblés et basanés – mais par chance dotée d'une belle voix. Un morceau de choix. C'est le côté velours qui m'a toujours dérangé dans le Velvet. Le gant pour vous passer sur les fesses à deux faces. Côté mou, côté dur. Le deuxième disque du Velvet est un chef d'oeuvre. Le White Heat White Light vous transforme les expérimentations de Stockhausen ou le Pli selon Pli de Pierre Boulez en comptines enfantines pour cours de maternelle. La voix de Lou passée au papier verre y est pour quelque chose, mais le maelström violonique avec l'archet qui renverse toutes les mesures de John Cale pour beaucoup plus. Anecdote personnelle : le troisième opus du Velvet était à l'époque difficile à trouver, les critiques dithyrambiques parues çà et là me mirent en chasse. Trois mois plus tard je posais enfin la précieuse mousseline sous le saphir impatient. Flop de chez flop. John Cale avait été remercié par tête Reed. L'avait déjà obtenu la peau de Nico, pouvait maintenant jouer au poète maudit. Hélas ce n'était pas Rimbaud mais François Coppée. Musicalement la Saison En Enfer avait laissé la place aux Vers d'amour et de Tendresse. Le côté velours avait repris le dessus. Pour sûr les Humbles dont nous parlait Lou Reed n'étaient pas les pauvres humiliés du doux François, Lou tapait plutôt du côté du lumpen-prolétariat, des marginaux, des déclassés, des mutants sociaux fiers de leur hétérodoxies, du sexe à toison, de la drogue à foison, les pédés, les trans, les queers, toute cette faune totalement cachée en ces temps de grandes pruderies et de fortes hypocrisies, mais d'une grande banalité aujourd'hui. Certes Lou Reed fut un des tout premiers à diriger le projecteur sur cet effrayant et fascinant rebut sociétal, mais au passage il en avait oublié l'outrance musicale du rock and roll. Le Velvet Underground fut un grand groupe, le premier qui avait compris que le rock présente deux facettes, le son et l'image. L'infatigable Andy Warhol fut le géniteur de cette gémellaire attirance. Notamment avec la fameuse pochette à la banane qui ne faisait que déplacer le fameux régime de Joséphine Baker vers une lecture plus gaiement virile. A la même époque Jim Morrison et les Doors adoptèrent une autre manière de concevoir le rock : le son et le sens. Le public intello-rock se dépêcha de décréter qu'en fait Lou Reed avait, avant les morrissiennes Portes ( de l'Enfer et du Paradis ), engendré la sainte trinité fondatrice du rock, le son, l'image et le sens.

LE GRAND LOU REED

Tout cela Lou Reed le magnifia en son véritable unique hit, Walk On The Wild Side où il parvint enfin à accoucher de sa propre parturience grâce à David Bowie qui lui permit de voir plus clair en son esprit embrumé, une nouvelle version de I'll Be Your Mirror en quelque sorte, et qui opéra selon un dédoublement salutaire.

Auprès de Bowie, Lou Reed avait acquis une stature internationale. Les ventes ne suivirent pas à sa grande déception, mais dans la mythologie rock il faisait désormais jeu égal avec les plus grands. Duplicité de Lou qui aux deux moments les plus proéminents de sa carrière eut besoin du secours d'un autre artiste pour se sentir pleinement lui-même. Suis totalement d'avis que Lou a dû souffrir toute son existence de troubles schizoïdes. Souterrain et velours, déviance et normalité, pulsion de mort et appétence de vie. Deux disques vont coup sur coup mettre en épingle ces deux facettes. Berlin et Rock And Roll Animal.

Berlin est bâti à partir de morceaux écrits à l'époque du Velvet Underground. Le mettrai en parallèle avec L'Opéra des Quat'Sous de Brecht et Kurt Weill – dont comme par hasard l'on retrouve un extrait sur le premier trente-trois tours des Doors – avec cette différence près que Brecht est porté par un enthousiasme révolutionnaire – certes déjà assombri en 1928, date de la première présentation, par la montée du nazisme – optimisme qui n'existe plus dans l'imaginaire reedien fondé sur la mythologisation des bas-fonds new yorkais.

Berlin est une oeuvre totale qui raconte une histoire – pas une collection de bonnes chansons – qui contient une véritable weltanschauung digne de la tétralogie de Wagner. Mais les dieux et les héros ont laissé leur place aux drogués et aux prostituées. Le monde a glissé dans la fange du désespoir. Le cycle de la laideur ne se refermera jamais plus. Un chef d'oeuvre que le monde du rock refusa d'entendre. Quatre ans avant les punks Lou Reed est le premier à nous apprendre que l'avenir est une utopie avortée. No future ! proclame-t-il, mais les punks possèdent une énergie et une violence qui leur permettront de faire passer leur no message. Lou Reed nous le sert sur le plateau à fromages de la dépression.

Les guitares de Steve Hunter et de Dick Wagner sont pour beaucoup dans la théâtralité de la musique funèbre qu'exhale cette oeuvre nauséabonde. Berlin est une oeuvre alchimique inversée qui transforme l'or en matière noire. L'or du Rhin métamorphosé en eau de boudin. Avec Rock and Roll Animal, Lou Reed et ses deux fabuleux bretteurs vont changer de dimension. A la lente agonie de la voie humide invertie ils vont substituer la voie sèche directe et silexique, la piste de feu et de foudre. Ce disque est une des plus profondes mutations rock jamais réalisée, jamais captée par un magnéto, la névrose intellectuelle abandonnée au profit de la vigueur animale. Lou Reed n'ira jamais plus loin.

L'EN-DECA

Après cela, Lou Reed fut repris par ses vieux démons. L'est redevenu lui-même et Mick Wall ne nous aide pas à l'adorer. Nous présente un individu empli de jalousies et de contradictions. Pas pire que nous. Mais si terriblement trop humain. Mais si épouvantablement caméléonesque. Un Lou Reed qui enregistre des disques que nous jugeons faiblards n'est pas une catastrophe en soi. Il y a des milliers d'autres morceaux et des centaines d'autres rock and roll singers à se mettre sous la platine, mais un Lou Reed qui a chanté – et qui a même bâti son image sur cela - les charmes et les tourments de l'héroïne et des déviantes pharmacopées et qui vingt ans plus tard interdit aux drogués de rentrer dans ses concerts, nous déçoit. Ce n'est sûrement pas un hasard si tant de larmes de condoléances furent versées lors de sa disparition. Le mauvais fils était revenu à la maison. Ne sortait plus avec un travelo. Ne se droguait plus. S'était marié avec une adorable femme, Laurie Anderson. Walk on the right side, baby. The borderline walks the line.

Mick Wall nous explique que Lou Reed fait ce qu'il veut quand il veut, comme il veut. Nous sort la dernière carte biseauté, celle que l'on cache dans le revers de son veston et que l'on ne jette sur le tapis qu'en dernier recours, celle de l'anarchiste qui possède le droit de se contredire lui-même. Faudrait prendre le temps d'explorer sa discographie, écouter par exemple le Lulu ( 2011 ) avec Metallica qui fut si décrié par les critiques que sans l'avoir entendu l'album nous est d'emblée devenu attractif et regarder d'un peu plus près The Raven ( 2003 ) d'après l'oeuvre d'Edgar Allan Poe. Cette revendication totémique de l'oiseau odinique nous agrée. C'est-là un signe de reconnaissance qui ne trompe guère. Nous y reviendrons.

Damie Chad.

( Pour le troisième album du Velvet and others le lecteur pourra se rapporter à l'article Rideau pour Lou Reed sur RR'TNT ! 162 du 07 / 11 / 2013 de notre Matou Zengler préféré )

15:25 | Lien permanent | Commentaires (0)

11/02/2015

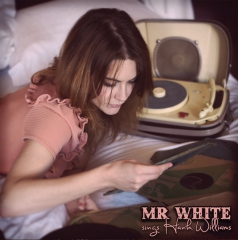

KR'TNT ! ¤ 222. ERVIN TRAVIS / KIM FOWLEY / PULSE LAG / MARIANNE / K-RYB / RAMBLIN MEN / MR WHITE / HANK WILLIAMS

KR'TNT ! ¤ 222

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

12 / 02 / 2015

|

ERVIN TRAVIS / KIM FOWLEY / PULSE LAG / MARIANNE / K-RYB / RAMBLIN' MEN / MR WHITE / HANK WILLIAMS

|

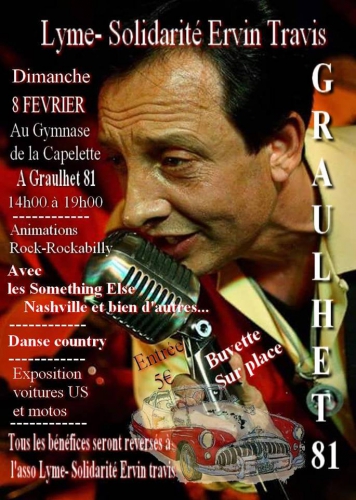

NEWS FROM ERVIN TRAVIS

La solidarité s'organise autour d'Ervin. : la journée solidarité du 08 février 2015 à Graulhet a été un franc succès. Merci aux organisateurs et aux musiciens : Something Else - Nashville - Taxman - Dr Pick Up - Young Wild Boars qui ont permis de récolter près de 1700 euros. Photos et compte-rendu sur le FB Lyme – Solidarité Ervin Travis. Ervin n'a pu résister au plaisir de passer derrière le micro... La rage de revivre rock qui revient ! C'est bon signe !

FEU FOWLEY

(Part one)

— Tu dors pas ?

— Non...

— Prends-moi dans tes bras...

— Tais-toi, bitch !

— Ça va pas non ? Faut aller te faire soigner, mon p’tit gars !

— Oh Rox, c’était pour rire, tu sais bien. Tu sais qui parlait comme ça aux filles ?

— Les mufles ne m’intéressent pas.

— Kim Fowley ! L’autre jour, au salon du Molay, un pote m’a dit que Kim Fowley venait de casser sa pipe alors forcément je pense à lui. J’essaie toujours de reprendre contact avec les morts...

— Tu me fais le coup à chaque fois. Une nuit entière sur Jack Bruce, une autre sur le petit organiste des Small Faces, me souviens pas de son nom, et une autre sur Paul Revere. Là j’imagine que c’est parti pour le restant de la nuit... Oh ce n’est pas grave, il est déjà trois heures, et demain, c’est samedi... Tu veux un verre de rhum ?

— Bonne idée ma puce.

— Tu l’aimes bien, ce fameux Kim Fowley. Souvent, quand on reçoit du monde à dîner, tu racontes des épisodes de son histoire. C’est vraiment vrai ce que tu racontais l’autre soir quand La Bloque et Tina étaient là ?

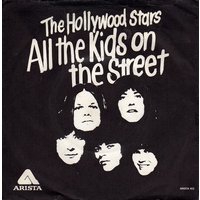

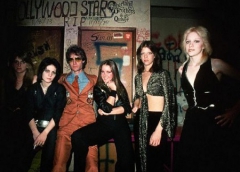

— L’histoire des Hollywood Stars ? Belle histoire, pas vrai ? Kim Fowley savait tout faire : enregistrer des albums solo, produire des groupes de surf, tirer des filles, et surtout monter des projets extraordinaires. Il se demandait quel était le groupe dont rêvaient les kids de Los Angeles et il le fabriquait. Kim Fowley fabriquait principalement du rêve, c’est pour ça qu’on l’admirait. En 1973, il avait eu la vision de New York Dolls californiens. Pour monter ce projet ambitieux, il avait comme seul point de départ son chauffeur, un certain Mark Anthony, un type qui avait déjà une gueule de rockstar puisqu’il ressemblait à Anthony Hopkins, et qui savait chanter et jouer de la guitare. Puis il est allé chercher les autres un par un : Terry Rae, un batteur et sosie de Paul McCartney, Ruben de Fuentes, Bobby Drier et Michael Rum...

— Oui d’accord, mais l’histoire du pacha, tu l’as inventée, n’est-ce pas ?

— Rox, ma puce, pourquoi me demandes-tu ça ? Tu ne me fais pas confiance ?

— Bien sûr que si, mais il t’arrive parfois de mordre le trait et de travestir la réalité quand ça t’arrange...

— Il n’y a pourtant rien d’extravagant dans le fait que Kim Fowley soit allé demander conseil à son ami Ali Pacha au Yémen ! Les Hollywood Stars ne décollaient pas, et Kim Fowley ne comprenait pas pourquoi. Le groupe disposait pourtant de tout l’arsenal nécessaire à l’explosion : le look, le son et surtout les chansons, des compos de Kim Fowley, donc des hits. La machine à rêve s’était enrayée et Kim était désemparé. Son ami Ali Pacha était le seul à pouvoir l’aider...

— Tu me fais rire avec ton Ali Pacha... Pourquoi pas Ali Baba, tant que tu y es ?

— Ce n’est pas du tout la même histoire. Tu mélanges tout... Bon, bref, Kim saute dans un avion et va au Yémen. Il fait écouter «All The Kids In The Street» à son ami Ali Pacha et forcément, Ali Pacha trouve ça très bien. Les filles du harem aussi, puisqu’elles viennent danser ! Mais tu vois, ce qui est intéressant dans cette histoire, c’est le fait qu’Ali Pacha soit le maître spirituel de Kim Fowley. Il lui apprend à rester modeste dans le processus d’élaboration des rêves ainsi que dans le négoce du plaisir. Quand Kim se plaint que la réalité a dévoré son rêve des Hollywood Stars, tu sais ce qu’Ali Pacha lui répond ?

— Non...

— En aucun cas la réalité ne peut agir sur un rêve que tu as décidé de bâtir... Et il ajoute même qu’à sa connaissance, c’est impossible. Tu vois, on croise des êtres exceptionnels au cœur de la mythologie de Kim Fowley ! Attends, ce n’est pas fini ! Ali Pacha lui redit ce qu’il avait déjà dit plusieurs fois : ne vois que les solutions, et c’était d’autant plus courageux de sa part qu’il détestait l’usage du mot solution.

— Oui, mon p’tit cœur, c’est impressionnant, mais ton histoire de lampe magique ne tient pas la route une seule seconde ! La lampe magique que Pacha offre à Kim, c’est ça ta fameuse solution ?

— Rox, la lampe, c’est à la fois la solution d’Ali Pacha et une métaphore, évidemment. Pour faire redémarrer un rêve, il faut bien utiliser une métaphore, sinon, c’est impossible, voyons, tu le sais bien. Kim Fowley est rentré à Los Angeles avec sa Solution et donc les Hollywood Stars ont décollé et sont devenus un groupe culte. Et culte, tu sais ce que ça veut dire : les disques restent à moisir dans les bacs parce que personne n’en veut, même à neuf euros. Mais à l’époque de la parution de leur seul et unique album sur Arista, les Hollywood Stars sont devenus énormes pour tous les lecteurs de Bomp, forcément. Et ce génie de Kim Fowley n’a fait que ça toute sa vie, monter des groupes de rêve comme les Runaways ou encore Venus & the Razorblades, attends la liste est longue !

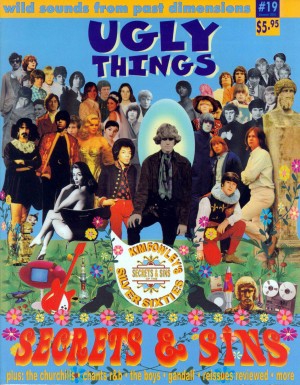

Il a aussi enregistré et produit les pires singles de l’histoire du rock, ceux que Norton a commencé à compiler sur quatre volumes, et puis il y a tous ses albums, et puis il y a aussi toute sa littérature, des textes fabuleux publiés par Mike Stax dans Ugly Things, on en trouve aussi sur les pochettes de quasiment tous ses albums, et puis tu as son livre, publié chez Norton, enfin, il y en a partout, dans tous les coins, il a produit tout au long de sa vie, son œuvre est considérable, ça donne un peu le vertige...

— Moi je préfère le vertige de l’amour...

— Rox, tu crois que c’est vraiment le moment de me tripoter ? Je te parle de Kim Fowley !

— Justement, tu m’as expliqué qu’il méprisait toutes les drogues sauf le sexe. Je trouve ce genre d’homme intéressant... Mmmm... Et l’histoire que tu racontais l’autre soir, quand tes copains de la musique sont venus manger, celle des bites chez Proby... Je n’en crois pas un mot, bien sûr, mais j’aime bien l’entendre quand tu la racontes...

— Je savais bien que cette histoire allait te plaire. Toi, dès qu’on voit des bites en vadrouille, ça t’intéresse. Cette histoire, c’est du pur Fowley. Figure-toi que ce mec débarque à Londres en 1964 et qu’il s’installe chez PJ Proby, son compatriote californien envoyé là pour remplacer Elvis qui n’est jamais allé en Angleterre, tu vois un peu le travail ? Et dans la maison où vit Proby se trouvent aussi Vivian Prince, le premier batteur fou des Pretty Things et Phelge, un proche des Rolling Stones. Ils partouzent tous les jours et Kim raconte qu’il se balade dans un slip de gonzesse et qu’il y a découpé un trou devant pour faire passer sa bite. Quand on sonne à la porte, c’est lui qui va ouvrir, tu vois le tableau, ha ha ha ! Sex & drugs & rock’n’roll, baby ! Et qui sonne à la porte ? Vince Taylor qui voulait rencontrer PJ Proby ! Oui car c’est l’époque où les artistes étaient curieux les uns des autres et ils cherchaient tous à se rencontrer pour échanger des idées. Quand Vince s’installe à côté de PJ et de Kim dans la banquette, les autres sont en train de baiser Anna The Potato Girl sur le tapis du salon. Je te passe le détail.

— Mais l’histoire de la bite à Proby qui traverse Anna, c’est vraiment n’importe quoi... C’est l’un de tes fantasmes !

— Rox, arrête de toujours vouloir tout rationaliser ! Putain, on est à au cœur du mythe ! Tu comprends ce que ça signifie d’avoir deux titans comme Kim Fowley et Vince Taylor dans une banquette ? Même dans tes rêves les plus fous, tu ne verrais jamais ça. Et pourtant, cette rencontre eut lieu dans la vraie vie, à Londres, en 1964. Quand Vince a dit à Kim qu’il n’avait pas besoin d’aller à Vegas pour détrôner Elvis parce qu’il était Dieu, c’est tout à fait logique que Kim lui ait demandé de prouver qu’il était Dieu ! Grave erreur que de mettre Vince Taylor au défi ! Alors Vince a tendu un doigt ganté de noir et les portes d’un placard se sont ouvertes toutes seules. Ça ne suffisait pas à Kim, alors Vince a tendu le doigt vers le mur et, crrrrrrac, une grosse lézarde est apparue, du sol au plafond. Il faut comprendre à travers ces phénomènes que TOUT est possible dans ce genre de contexte, tu comprends ? Mais Kim était un peu comme toi, il pensait qu’il y avait un truc ou que la maison était un peu ancienne. Et donc c’était normal que les murs se lézardent. Il rappela à Vince que Dieu ne s’amusait pas à ouvrir des portes de placard mais qu’il avait créé les animaux. Piqué au vif, Vince pointa son doigt ganté de noir sur les fesses de PJ qui était en train de tirer Anna et il créa le Probytosaurus Rex, la bête à deux dos.

— C’est là où la bite de Proby traverse Anna et ressort pas sa bouche. C’est presque du Alien ton histoire. Tu veux bien essayer pour voir si ça marche avec moi ?

— Reverse-moi d’abord un verre... Et quand je passe un disque de Kim Fowley, tu aimes bien ?

— Oui, il y des morceaux qui me font penser à ton autre héros, Captain Beefheart...

— Ah oui, c’est l’époque «Outrageous» et «I’m Bad», des disques qu’on écoutait tout le temps quand on était encore au lycée. Qu’est-ce qu’on pouvait adorer ça avec le frangin, des trucs comme «Animal Man» - I’m vulgar ! I’m mean yeah ! - et t’avais une fille qui arrivait dans la chanson et qui disait d’une voix de nympho humide - Man you’re so rough and so big - et Kim éjaculait ! «Outrageous» était le premier album trash-punk de l’histoire du rock. «Nightrider» en était le chef-d’œuvre, il hurlait pendant tout un couplet - aooouhhh ouahhhhh aouhhhhh ouahhhhh - et il se forçait même à vomir - arrrrrglllhhhh arrghlhhhh - ah le con ! Depuis, personne n’a jamais réussi à faire mieux ! Il rotait dans «Barefoot Country Boy» et il se remettait à vomir - argghhh - il en toussait, le con, et dans un spasme ultime il lâchait : rock’n’roll ! Pure auto-dérision d’un génie en herbe ! Là où tous les autres faisaient ça sérieusement, même Captain Beefheart, Kim Fowley tournait tout en dérision. Quelle rigolade ! Il se faisait photographier dans un trou d’eau ligoté avec des chaînes, tu vois le délire ? Et sur la pochette de «I’m Bad», il ressemblait à un homme de Cromagnon, alors qu’en réalité il était très beau. Ah, l’album «I’m Bad», c’est tout un poème ! C’est là-dessus qu’il sonne comme Beafheart, dans «Gotta Get Close To You» - closeeeer arghhhh - il était complètement barré et sur ce disque tout était joué à la slide. Dans «Queen Of Stars», il draguait une fille - Look out look at my eyes/ Touch my skin see my hair - et il poussait des cris d’orfraie, il avait de la bave, un vrai psychopathe ! Et dans «Fobidden Love», on avait un numéro de basse dément signé Pete Sears. Quand j’écoutais «I’m Bad», le morceau titre de l’album, j’avais toujours l’impression d’assister à la naissance d’un mythe, car Kim s’annonçait ainsi - Here I come rockin’ down the lane/ wild as a sunshine, gentle as a pain - Figure-toi qu’on appelle ça des vers classique, ma puce...

— Il a fait beaucoup de disques ?

— Oh oui ! Disons une petite trentaine en son nom, mais tu le retrouves partout dans l’histoire du rock, en tant qu’auteur, manager ou producteur. Son curriculum donne le vertige et aujourd’hui, si tu veux tout savoir de son curriculum, c’est dans Wiki. Pas la peine de te fatiguer à chercher dans les vieux fanzines pour retrouver les infos. Tu cliques dans Kim et tu as tout tout tout et le reste, comme on disait avant dans SLC. C’est vrai que j’ai toujours admiré Kim Fowley, et ça, depuis l’origine des temps. Ses premiers albums n’étaient pourtant pas très spectaculaires. Il faisait comme tous les autres, du bon rock californien formaté pour les radios. De mémoire, son premier album s’appelait «Love Is Alive And Well». Tu y trouvais trois petites merveilles : «Flower Dum Dum», petit groove West Coast soutenu aux clap-hands sur lequel il jivait et ça allait devenir l’une de ses spécialités, par la suite, ces longues impros sur lesquelles il récitait des textes d’une musicalité extraordinaire, du type de celle que tu trouves dans les bons disques de rap. Il y avait aussi «This Planet Love», monté sur un pur Diddley beat. Mais il y avait surtout «Reincarnation» qui sonnait comme un hit des Seeds et qui avait déjà ce parfum d’éternité propre à Kim Fowley. C’est surtout dans le garage que s’est exprimé le génie de Kim Fowley, tu comprends. Il savait brûler comme l’homme de la Mancha, tu sais brûle encore...

— Oui, brûle encore, même trop, même mal... Je commence à m’assoupir, mon p’tit cœur... Tes litanies m’assomment...

— Je réponds à ta question, c’est bien toi qui m’as demandé s’il a fait beaucoup de disques, pas le pape !

— Oui, mais tu ne vas pas me raconter les trente albums, tout de même ?

— Faudrait savoir ce que tu veux. Ou alors tu m’accuses de raconter des histoires à dormir debout, ou alors tu me reproches de t’endormir avec mes considérations critiques. J’essaye simplement de te donner les éléments qui vont de permettre de comprendre pourquoi cet homme a joué un rôle si capital dans l’histoire du rock. Au passage, je te rappelle que l’histoire du rock est aussi l’histoire artistique la plus riche de ce dernier demi-siècle. En tous les cas, je suis persuadé que le rock a touché beaucoup plus de gens que m’importe quel autre phénomène culturel, politique ou religieux, et John Lennon, même s’il le disait par pure provocation, avait bien raison de dire que les Beatles étaient plus populaires que le Christ. C’était hélas mathématiquement vrai. Et Kim Fowley a joué un rôle prépondérant dans cette aventure extraordinaire, car c’était un visionnaire, au même titre que Jeffrey Lee Pierce, Lux Interior, Sam Phillips ou Phil Spector. Il a su créer tout un monde, avec ses héros et ses légendes, ses disques et ses destins. Et ce mec m’accompagne depuis 1964, t’as qu’a faire le compte, ça fait cinquante ans ! Alors, tu comprends, ça ne relève pas de la petite anecdote. Et je vais même te dire encore mieux : il a toujours su rester dans le groove, c’est-à-dire qu’il a su traverser les époques et les modes en restant Kim Fowley le visionnaire, et il a fait comme Jerry Lee, au lieu de se faire bouffer par les tendances, c’est lui qui les a bouffées toutes crues !

— Puisque tu parles de Jerry Lee, il me semble me souvenir d’une autre histoire que tu racontais avec Gene Vincent...

— Oui, c’est l’époque où Gene Vincent n’avait plus de contrat, donc plus de blé. Quand John Peel a appris ça, il a proposé à Gene Vincent d’enregistrer un album sur le label qu’il venait de créer avec son agent et complice Clive Selwood, Dandelion Records. Gene Vincent était l’un des héros de John Peel. Pour être sûr du coup, Peely demanda à Kim de produire le disque. Mais apparemment, ça ne s’est pas bien passé dans le studio, même si on voit aujourd’hui des photos des sessions où tout le monde a l’air de bien s’entendre. Kim aurait interdit la boisson dans le studio, ce qu’il faisait systématiquement avec les autres musiciens, quand il produisait un enregistrement. Pire encore, il aurait dit à Gene : «Hey toi, tu vas me chier une de tes grosses merdes pour teenagers» et bien sûr Gene l’aurait pris complètement de travers. Pour Gene Vincent, c’était l’album de la dernière chance. Ici en Europe, on attendait cet album comme le messie. On partait du principe que ça allait rester dans la veine de «Bird Dogin’» qui était le meilleur titre de Gene Vincent. Manque de pot, quand l’album est arrivé, ce fut une atroce déception. Toute la niaque de «Bird Doggin’» avait disparu. Pffff ! Volatilisée ! Plus rien ! Avec les copains, à l’époque, on a vécu ça comme une tragédie. Dans cet album, ça se barrait dans tous les sens, il y avait de la country et des balades... Tiens ressers-moi un glass, ma puce.

— Il n’a jamais joué dans un groupe, ton fabuleux visionnaire ?

— Non, Kim Fowley a toujours préféré faire cavalier seul. Comme il avait eu un succès d’estime avec ses premiers albums, il a continué de la jouer à l’Américaine, en artiste solo, tu vois, comme Elvis, Dylan ou Jerry Lee. Pas besoin d’être dans un groupe. Dans sa première époque, il a fait deux autres albums relativement intéressants, «Good Clean Fun» et ««The Day The Earth Stood Still». Il a fait chanter son ami Rodney Bigenheimer sur «Search For A Teenage Woman» et le résultat est stupéfiant, car Rodney n’a pas de voix, il chante même un peu faux, mais la balade est si tendre et si féerique qu’on se fait avoir - Oh teenage woman wof wof I love you I want you - On les voit tous les deux, Kim et Rodney, à la fin de ce fantastique film qu’est «The Mayor Of Sunset Strip». Ils sont attablés sur une terrasse, à Los Angeles, Kim porte un costard rouge et il dit : Eh oui, on est encore là ! Puis il fait un doigt de fuck à la caméra. Et dans «Motorcycle», on entend Kim faire la moto - rrrrrum-ba-ba-ba-ba ba-ba - Et tu sais d’où ça vient ?

— Quoi, la moto ?

— Ben oui, le rrrrrum-ba-ba-ba-ba ba-ba ! Ça vient des Rivingtons, l’aube de la sauvagerie ! C’est Kim qui a produit le fameux hit des Rivingtons, «Papa Ouh Maw-Maw» qui allait devenir le «Surfing Bird» des Trashmen et que tu as entendu quand on est allés voir les Cramps à l’Élysée Montmartre. Et sur Stood Still, il balançait sa première mouture de «Night Of The Hunter», une vraie pop de jerk à la Fowley ! Il écrivait alors des morceaux avec son copain Skip Battin qu’on allait retrouver dans les Byrds ! C’est sur cet album qu’on trouvait l’énorme «The Man Without A Country», bien tortillé à la tortillette, quasiment hypnotique, il poussait des awite awite d’aliéné et il laissait planer pendant tout le morceau l’immense doute d’un beat hypno. Ah ma puce, quel chef-d’œuvre ! Tu sais, il a bouclé ce que j’appelle son époque classique sixties avec l’un des plus beaux albums de rock de tous les temps, «International Heroes». Tu vois, j’ai tellement adoré cet album et le morceau «International Heroes» en particulier que j’ai encore le refrain en tête - International heroes, International heroes, we got the teenage blues/ The change has got to come soon/ Else we’re going to lose - Une merveille absolue, ça aurait dû être un hit planétaire. Oui, ça sonnait comme un hymne, comme «Like A Rolling Stone» ou «All You Need Is Love». On était en plein glam et Kim s’était maquillé pour faire la pochette. Charlie McCraken de Taste jouait sur cet album, tu te rends compte ? Il y avait aussi un folk-rock digne des Byrds sur cet album faramineux : «Somethning New», une chanson incroyablement mélodique digne du Dylan de 65 - Looking for something to do/ Looking for something to say/ Something new it’s probably true/ It’s the shiny new way !

— C’est vraiment dommage que tu chantes faux. Mais pourquoi il n’est pas devenu aussi célèbre que Madonna, Michael Jackson ou Sting ?

— Je t’en prie, ne me parle pas de ces gens-là et surtout pas de Stong !

— C’était pour te taquiner, mon p’tit cœur. Mais tu sais, ton fantastique visionnaire extraordinaire et bli-bli-bli et bla-bla-bla, il n’est pas très connu. Avant de te rencontrer, et avant que tu m’offres ses albums pour mes anniversaires sans jamais te poser la question se savoir si ça va vraiment me plaire, je n’avais jamais entendu parler de lui ! Et pourtant, je faisais comme toutes les filles de mon âge, j’écoutais les chansons du hit-parade à la radio. Alors oui les Rolling Stones et les Beatles, je connais. Les Bee Gees aussi. Mais Kim Fowley ? Jamais entendu une seule chanson de ce charmant monsieur !

— Attends attends, je reviens sur ce que tu disais avant. Les albums que je t’ai offerts ne te plaisaient pas ?

— Oh tu exagères ! Je n’ai pas dit ça ! Figure-toi que je les ai bien écoutés, mon p’tit père ! C’est pas difficile, ça fait quatre ans qu’on vit ensemble et tu m’en as offert quatre, tu vois !

— Et ça t’a vraiment plu ? Tu saurais m’en parler un peu sérieusement, parce qu’à chaque fois que je t’ai demandé si ça te plaisait, tu m’as répondu oui, mais tu ne m’as jamais dit pourquoi ces disques te plaisaient...

— Parce que je ne suis pas comme vous, monsieur Raymond la Science, je n’ai pas besoin d’éplucher les cuts comme tu dis à longueur de temps. Ça me plait parce que ça me plait et puis voilà, on ne va pas en faire une toute une histoire !

— Tu pourrais au moins me dire quels sont les morceaux qui t’ont plu !

— Oh je ne sais pas, moi, attends j’essaye de me rappeler... Celui où il tient un nounours rouge...

— Ah oui, «Bad News From The Underworld» ! C’est un album un peu post-punk. Kim Fowley y fait sa petite gouape des bas-fonds. Tu te souviens des titres ?

— «Factory» ?

— Oui, «Face On The Factory Floor», c’est bien speegdy gonzales. Tu avais aussi «Zero/Zero», et «Invasion Of The Polaroid People», où il faisait le con. Et «Wormculture», l’album où il croise les bras, tu sais il porte une écharpe blanche...

— Ah oui, avec ses copines ils s’amusent à faire les vampires de Dusseldorf. Sa copine Andrea chante vraiment bien. J’ai vraiment adoré cet album. Il parle beaucoup de sexe avec ses amies...

— Il disait souvent qu’il partouzait dans des décapotables avec des couples de lesbiennes. Sur cet album, tu devrais te souvenir de «Rubbertown Freak», tu sais il chantait comme ça - Rubberton freak ! Rubberton freak !

— Ah oui, le gros jerk !

— Un vrai garage pouilleux à la Kim Fowley, bardé de guitares grasses et qui sent bon la fosse à vidange et l’huile saumâtre ! Et ces chœurs de volontaires ! Quelle fantastique excavation de cave de fosse ! Quel tempo combattant ! Tu avais aussi «Momma’s Got A Shotgun» - I put the gun in your mouth and I want to see your smile ! - À la fin, Andrea se marrait, c’était encore du Grand Guignol signé Fowley ! Puis il y avait une autre énormité, «Bad Radiation Day», un pur chef-d’œuvre de dépravation garage - I can’t move and I can’t talk aaah aaaah aaah aaah - et ce travail de guitares grasses derrière ! Encore un garage à la ramasse ! Encore un coup de génie de Kim Fowley ! Ça sonnait comme tout ce qu’on aimait - Bad radiation day ! - Il chantait ça à la bonne franquette d’accords violents et de chœurs d’affranchis ! Et «Let The Madness In», tu l’as bien aimé ?

— C’est lequel ?

— Sur la pochette, on voit la moitié de son visage en noir et blanc...

— Ah oui ! C’est un peu électro... J’aime bien «Sex On Television». Une fille entre dans la voix basse du chanteur, c’est un truc qui me plait beaucoup. Très sensuel...

— Sur cet album, tu as surtout «Midnight Tragedy» - it’s okay ! - Ça démarre dans le marais des sons, tu sais, et ça devient vite monstrueux, comme s’il sortait une statue des marais, on sent l’énergie fondamentale de Kim Fowley qui s’arrache à la glaise des concepts avec une mélodie ! Quel génie ! En fait avec cet album, il s’est enfoncé dans l’électro avec la force d’un mousquetaire. Mais quelle puissance ! Tu te souviens de cette chanson où il parle de la mère d’Orson Welles qui jouait du piano, avec sa double pulsion électro et piano ?

— Vaguement... Il chante aussi deux chansons à propos de Tori Amos, non ?

— Oui, «Tori Amos Drinks Teardrops In The Twilight Zone» ! Dément ! Il s’enfonce dans l’enfer électro et il fonde le temple de la compréhension percussive ! C’est surhumain. Il y a aussi «Ride», dans le même genre, où il drive le beat électro. Il est fantastique, l’ambiance est faite de clameurs électro. Il finit avec un autre coup de génie, «Lipstick Lesbians», un pur délire, il balaye tout le cirque des Primal Scream, on entend des voix de Vampirellas, c’est furieux, énorme, complètement dévastateur ! À tomber dans le coma des cons !

— Mais le dernier, je ne l’ai pas aimé du tout. Le rouge, avec les gouttes de mercure sur la pochette ! Trop de machines et trop d’effets. En plus, tu sais que je n’aime pas cette musique violente. Je me suis vraiment demandée si tu n’avais pas profité de mon annive pour pouvoir écouter ce disque...

— Tu plaisantes ? «The Trip of A Lifetime» est pourtant un bon album, même s’il est électro. Kim Fowley crée des ambiance pour se livrer à son sport favori qui est le talking jive, voilà, c’est tout. Il s’amuse à pulser le beat des machines. C’est l’époque où il fréquente les Écossais et «Here Comes Norman» n’a rien d’électro, c’est gratté à la sèche et même drôlement mélodique. Il y a aussi un cut qui sonne comme du garage arabe de Rachid Taha, «Susan Walks», un vrai prodige, il déclame, parle de trash et de cash - Nobody’s reading in the 21st century - voilà ce qu’il prédit. Il sait poser sa voix dans les ambiances électro, comme Alan Vega. C’est parce que tu aimes bien Alan Vega que je t’ai offert ce disque. Un truc comme «Smokescreen», c’est excitant au possible. Et puis il y a ce voyage dans l’espace avec des femelles extraverties qui s’appelle «Future Pilot Excursion». Et il reprend aussi son vieux hit, «The Trip». Sur le deuxième disque, tu as une pièce de génie, «Festival Of Sun Reading» avec ses amis de Teenage Fanclub. On se demande d’ailleurs ce que ça fout sur cet album, tu ne crois pas ? Puisqu’on parle de ça, Kim Fowley s’est mis très vite à faire des albums en collaboration avec les Écossais de BMX Bandits. «Hidden Agenda At The 13th Note» est un album live un peu étrange, parce qu’on croirait entendre Jim Morrison. On sent que Kim Fowley est dans la résurgence des vieux mythes de la scène californienne. Il pose des conditions, exactement comme le faisait Jim Morrison sur scène. Les BMX créent des ambiances de groove et Kim se livre au talking jive. Il peut broder comme ça pendant des heures avec rien, crabmeat baby c’mon, c’est un sacré baratineur. Il fait aussi monter des filles sur scène pour dialoguer avec elle, il y a une qui fait «suicide !» et Kim fait «teenage !» Il fait aussi régulièrement du recyclage de «Gloria», comme dans «The Secret», et ça reste toujours incroyablement vivant. «Volcano», c’est du pur Morrison ! C’mon ! yeah yeah ! C’est monté sur les accords de «Mona». On trouve aussi sur cet album une version complètement trash de «Do You Want To Dance», du vrai trah-punk embarqué en enfer - Are we having a party or what ? - Il a aussi fait avec Chris Wilson un disque enregistré live à Berlin, «White Negroes In Deutschaland». Il y présentait Chris comme un survivant et un vieil ami qui est devenu son Keith Richards sans prévenir. Kim dit aussi qu’il avait fait ce disque «pour la seule joie de paraître stupide en public, pour rester non commercial, bien garage, Monsieur Mauvais Goût/Qui S’y Croit à un niveau horrible». Puis il revenait à sa passion pour les éclairs de génie - Sometimes I hear the guitar of Arthur Lee ! - Et il soignait sa réputation d’empereur du trash avec «Rockin’ in The Balkans» en pétant dans le micro - Serbs ! Slovacs ! Muslims ! You’ll die in your sleep ! Prout ! Prout ! - Il était mort de rire - Slavia ! Before the flood ! - Il a aussi collaboré avec Matthew Sweet d’Outrageous Cherry à Detroit pour un album fantastique, «Michigan Babylon» !

Tu trouveras très peu d’albums de ce niveau dans l’histoire du rock, ma puce ! Là on entre dans le pur Detroit sound et on retrouve le groove épais dont les Stooges ont fait leur fonds de commerce. Il règne dans ce disque une ambiance terrible, un côté théâtral à base de sacrifices humains. «Questions Answers», c’est à la fois malade et babylonien, fabuleusement cadavérique. J’appelais ça à l’époque le génie malade de Kim Fowley. Pour ce disque, il s’était complètement renouvelé, tu te rends compte ? «Lions In The Street» est aussi une pure énormité, grattée par Matthew Smith, un mec qui va au wha-wha des bas-fonds ! C’est le fils spirituel de Ron Asheton et comme Kim sonne comme Iggy, alors tu comprends ça devient gravement exceptionnel ! «Lions In The Street» est typiquement un hit d’Iggy post-stoogien, sauf que Kim sonne la charge avec un dégueulis de distorse comme on n’en avait encore jamais vu ! Terrifiant d’allure dégommatoire ! Figure-toi que par le génie du son, Kim Fowley parvenait au même résultat que Mick Farren ! Il n’y a pas de hasard, ma cocotte. À ce niveau, on ne croise que des génies. Son «Skin Deep Electric Green» est superbe d’intention malveillante, voilà le groove malsain par excellence. Fantastique ! «Sex With Strangers» est encore un truc à se relever la nuit - wild and anonymous there’s no problem being alone - Il lance ça avec des revoyures de garage flamboyant, et ça nous fait une extraordinaire envolée de garage punk mélodique. Attention, Kim met les pieds dans le génie sonique de Matthew Smith, alors ça prend une tournure spectaculaire. Dans «Palace Of Ice», Kim se laisse couler dans le ruisseau comme le Christ, pour sauver le rock. Il sauve le monde avec son talking jive dans une ambiance profondément atmosphérique et plombée au beurre, et c’est jivé derrière avec tellement de violence ! Ça joue, mais c’est une horreur ! Le pauvre Kim Fowley n’a même pas idée de ce qui se trame derrière lui ! C’est de la démence pure, on est là dans l’explosivité maximale, énorme et catastrophique ! Sur un autre morceau, tu as Mary Respreto des Detroit Cobras qui vient lui donner la réplique. Et dans «Detroit 2000», il chante exactement comme Bob Dylan ! Incroyable, avec la pince à linge sur le nez ! Il a aussi travaillé avec Ben Vaughn, enfin, c’est un peu plus compliqué que ça. Ben Vaughn qui l’admirait lui a envoyé une cassette avec des carcasses de morceaux et Kim est allé en studio mettre des voix dessus, et c’est devenu l’album «Kings Of The Saturday Night».

Il voulait mélanger Slim Harpo, John Fogerty et les Standells et faire des versions cajun de chansons de Déesses Espagnoles. Il voyait Ben Vaughn comme un Nick Lowe américain avec le cerveau de Sam Phillips et il appréciait sa musique qu’il qualifiait de mélange de rockabilly et de folk-rock. Cet album est du pur Kim Fowley, tout en ambiances et chanté au prêche psychédélique, presque monocorde - Who can I trust in a city in shock - demande-t-il dans un «Cities In Shock» posé sur le riff de «Gloria». La plupart des morceaux pré-enregistrés étaient des structures classiques garage - Action and Satisfaction - et Kim Fowley se livrait à ses extravagances habituelles, à son délire imprécateur. De grosses lampées de fuzz nappaient «Bad Man Bangin’» et on trouvait aussi sur cet album des grooves à la Suicide comme «Livin’ On The Edge». Mais le plus souvent, le doom tentaculaire revenait avec des morceaux comme «Dark & Empty Rooms». Fantastique album, si tu savais ! L’autre grand disque collaboratif de Kim est plus récent. Il date de 2003, si mes souvenirs sont exacts et il s’appelle «The West Is Best». Kim l’a enregistré avec Roy Swedeen. Tu vois qui c’est ?

— ....

— Rox ? Tu dors ?

— ...

— Tu sais, Roy Swedeen, c’était le batteur des Misunderstood ! Kim et lui se partagent les morceaux. Kim attaque «Underground garage» à l’édentée. Il dit que «Road To Hollywood» lui fut inspiré par le gant noir du mec de Music Machine, tu sais, Bonniwell ! Il y a des morceaux de Swedeen qui sonnent comme du pur Billy Gibbons, sur cet album. Kim Fowley revient avec «Trailer Parks After Dark», où il traite d’une notion fondamentale de sa mythologie, les white trash roots, c’est-à-dire ses racines white trash. Il rappelle que son père Douglas Fowley était un B-movie actor et il en profite pour balancer une sacrée country de malheur ! Rox tu dors ?

— ....

— Tu sais, dans les seventies et les eighties, il s’est enfoncé dans une sorte d’underground et il a continué d’enregistrer des albums sur des petits labels qui avaient pour vocation d’être charitables avec les losers. Car on considérait alors notre héros comme un loser, alors que les albums restaient d’un très bon niveau. J’ai toujours fait l’effort de les rechercher et de les écouter. Ce mec ne m’a jamais déçu. Il a toujours su maintenir son cap, qui est celui d’un novateur. J’aime bien les novateurs...

— Oh non... Pitié ! Je te vois venir... Tu ne vas pas recommencer avec Apollinaire !

— Ah tu ne dormais pas, je m’en doutais... Rassure-toi, ma cocotte, je te redirai le Pont Mirabeau une autre fois, car on est loin d’en avoir terminé avec Kim Fowley.

— Quoi ? C’est pas encore fini ?

— Non mais tu rigoles ? Je ne t’ai pas dit pourquoi les albums des années de vaches maigres étaient importants ! C’est important que tu le saches, si tu ne veux pas mourir idiote !

— Merci !

— Tu sais bien, chaque fois que je le peux, j’essaye de te rendre service !

— Arrête de me prendre pour une conne !

— Ce que tu peux être susceptible, quand même ! Ressers-moi un verre, s’il te plaît...

— La bouteille est vide. Tu n’as qu’à bouger ton cul et aller en chercher une autre dans la buanderie. Et puis arrête un peu de boire, tu vas passer la journée à dormir et moi je vais devoir attendre que monsieur se réveille pour aller faire un tour !

— On ferait mieux d’aller boire un café, le jour se lève. Ce n’est pas maintenant qu’on va se rendormir...

— Vas-y si tu veux, moi je reste au lit, bien au chaud, mmmm...

— D’accord, alors je reprends... Les années de vaches maigres et les labels improbables. Là dedans on trouve «Animal God Of The Street», paru sur Skydog, que j’avais été chercher à l’Open Market, rue des Lombards. C’était une sorte de sanctuaire tout bétonné et Marc Zermati portait une moustache rasée au milieu, ce qui veut dire qu’il ne lui restait plus que les deux crocs de chaque côté de la bouche. Ce disque est devenu un objet cultissime, mais ce n’est pas le meilleur album de Kim Fowley. J’adorais «Ain’t Got No Transportation» qui était une sacrée leçon de tatapoum, Kim jouait son va-tout au tape-cul de la rue Lepic ! Il faisait une fausse fin et un redémarrage terrifiant - Get my voodoo magic ! - Il était déjà complètement allumé puisqu’il poussait ses onomatopées.

«Living In The Street» est un album nettement supérieur et sur la pochette il commençait à développer son image de Dorian Gray du rock’n’roll. Il attaquait avec «Motorboat», un truc énorme tapé à l’outrance du son, on aurait dit un cut produit par Phil Spector. C’est l’époque où il travaillait avec Michael Lloyd qui allait fonder The West Coast Pop Art Experimental Band, un groupe devenu culte avec trois albums psyché. Avec «25 Hours A Day», Kim se prenait pour Gary Glitter et Ian Hunter ! Il respectait toutes les règles de l’art suprême. «Big Bad Cadillac» était une énormité démoniaque. Kim faisait la Cadillac en rotant - My baby threw up in a big bad Cadillac - C’était le rock de la gerbe, extrême, sonnant et trébuchant. Tout était bon sur ce disque, on n’en revenait pas à l’époque. Avec «Hollywood Nights», il disait vouloir imiter les New York Dolls ! C’était encore une énormité, un pâté de basse au croupion, un truc de fou, chanté à la décoincée et pulsé au pouet pouet de la désaille. Quelle énergie démente ! Le booting courait après le chant - Don’t cry bye bye - Puis il revenait à son cher Diddley beat avec «Thunder Road», qu’il chantait à l’arrache de la montée, et encore une fois, c’était à tomber. Vers la fin, il revenait à Dylan avec le morceau titre. On retrouvait un peu de sa passion pour Dylan dans l’album «Sunset Boulevard», paru à la fin des seventies et produit par Earle Mankey qui fit partie de la première mouture des Sparks avec son frère. Kim chante «In My Garage» exactement comme Dylan chante ses rengaines, en tirant certaines syllabes. Ah oui, on a aussi ce qu’il appelle du white trash on fire, «North American Man», un cut monté sur un beat r’n’b vraiment raunchy et suivi à la petite nappe d’orgue. Il y a aussi sur cet album un véritable radio hit, «Control», mais ça, peu de gens le savent. Dommage. «Control» sonnait comme un vieux hit bubblegum.