17/12/2014

KR'TNT ! ¤ 214. MATTY JAMES / JALLIES / MEGATONS / GHOST HIGHWAY / ROBERT JOHNSON / SCREAMIN' JAY HAWKINS

KR'TNT ! ¤ 213

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

18 / 12 / 2014

|

MATTY JAMES / JALLIES GHOST HIGHWAY / MEGATONS / ROBERT JOHNSON / SCREAMIN' JAY HAWKINS |

LA MIRABELLE / PONT-AUDEMER ( 27 )

08 - 11 - 2014 / MATTY JAMES

MATTY A DU MATOS

Quel piège ! Le concert de Matty James était organisé dans un petit restaurant de Pont-Audemer, à cinquante bornes de Rouen, un samedi soir ! Comme il fallait prendre la bagnole, ça voulait dire en clair qu’on devait choisir entre l’apéro, la bouteille de vin au repas, le pousse-café renouvelable ou les bières après le repas. Pire que le Choix de Sophie. En outre, traverser une partie de la Normandie à cette heure-là, c’était quasiment la même chose que de traverser la Sierra Nevada au temps des guerres menées par cette immonde canaille de George Crook contre les Apaches. Non seulement on risquait l’embuscade, mais bien pire, on risquait aussi la déshydratation. De la même façon que McClure, on redoutait mille fois plus le parcheminage du larynx que de tomber vivant aux mains des guerriers apaches. Dans la bulle au-dessus de la tête - la même que celle qu’on voit au-dessus de la tête du Capitaine Haddock - le combat faisait rage entre l’ange gardien et le petit diable rouge qui disait : Vas-y mon gars ! L’ange gardien prônait plutôt la prudence et recommandait de rester assis bien au chaud près de la barrique de rhum.

Rien n’est plus radical qu’un bon verre de rhum pour s’éclaircir les idées. On fit alors une synthèse du combat idéologique entre les forces du bien et du mal et décision fut prise de gagner le charmant village de Pont-Audemer et de se livrer à tous les excès. Comme ça au moins, on ne fâchait personne. On découvrit en outre qu’il existait une autoroute entre Rouen et ce charmant village qu’on surnommait la Venise blanche parce qu’elle fut à une époque la «plaque tournante» d’un intense commerce d’héro (allez savoir pourquoi les plaques tournent). La Venise blanche ne figure pas dans les dépliants que distribue l’office du tourisme local. Ce genre d’info circule sous le manteau et rend la localité beaucoup plus pittoresque qu’elle ne paraît. On arrive effectivement dans un endroit charmant et ce qui frappe le plus l’étranger, disons que c’est le calme. Mais un calme étrange qui doit remonter à l’époque de Gustave Flaubert. À 20 heures, les ruelles sont désertes et de fort belles demeures cossues n’attendent que la visite d’Arsène Lupin ou d’un trio de cambrioleurs à casquettes.

Matty James se produisait à La Mirabelle, un petit restaurant du centre-ville. Il s’agissait en fait d’une minuscule auberge dans laquelle s’entassait une bonne vingtaine de personnes. Au premier coup d’œil, on vit Matty James et son tourneur attablés autour d’un bon repas. Les rockers d’outre-Manche s’arrangent toujours pour se faire remarquer, mais au fond, ils ne le font pas exprès. Ils se distinguent du commun du mortel par une sorte de classe naturelle. On les reconnaît immédiatement, de la même façon qu’on identifiait au temps de Flaubert un saltimbanque par sa seule allure. Matty James portait un petit chapeau noir. De longues mèches de cheveux noirs de jais s’en échappaient et des rouflaquettes épaisses lui dévoraient les joues jusqu’au bas des mâchoires. Il portait des habits sombres et des médailles tintinnabulaient autour de son cou. Mais le détail physiologique qui frappait le plus chez lui était la grosseur de la tête. Il avait le visage massif et vaguement inquiétant d’un capitaine de flibuste, une tête encore jeune mais comme bosselée par le nez et le front et sous les arcades scintillait un regard d’une extrême vivacité. Matty James était infiniment plus crédible que Johnny Depp. Il n’avait pas besoin de souligner son regard au khôl pour se donner un air romantico-féroce. Matty James semblait naturellement romantico-féroce. En plus, le rencontrer dans une auberge, c’était comme de rencontrer Long John Silver à l’auberge de l’Amiral Benbow ou le mystérieux Petit Radet dans un caboulot enfumé de Brest. En outre, l’intrigue se déroulait à terre, comme chez Mac Orlan.

On fit rouler les apéros et la patronne nous dressa une petite table juste en face du coin où devait chanter Matty James. Nous n’étions qu’à deux mètres du pied de micro. Nous saucions encore nos assiettes lorsque Matty vint se poster derrière son micro avec une belle guitare noire. Il attaqua aussitôt son set acoustique. Nous fûmes donc pris dans la nasse : devant nous le chanteur et dans notre dos le maigre public qui acclamait. Continuer à se goinfrer devant un artiste qui chantait était parfaitement incongru. Les bruits de fourchettes et de mastication ne pouvaient que nuire à la qualité du spectacle. Matty chantait debout et il grattait ses accords avec l’assurance d’un vrai loup de mer. Il sortait un son plein et dense de sa caisse et son œil perçant semblait parfois nous harponner. Entre deux couplets il éloignait la tête du micro pour gratter quelques brassées d’accords, puis il revenait brusquement se caler face au micro. Il balançait son grand corps au vent du beat. On l’aurait cru posté sur un gaillard arrière. Il avait cette silhouette haute et massive du hardi capitaine lancé à la poursuite de l’Espagnol. Quel personnage fantasque ! Vous n’en verrez pas souvent d’un tel calibre. Il chantait d’une belle voix grave et affichait une fière allure. Il ne portait pas de bottes à grands rabats graissés à l’huile de phoque, mais de simples creepers noires. Il semblait connaître les limites de la prestation acoustique et tentait du mieux qu’il le pouvait de compenser l’austérité du set par de l’intensité expressive, mais rien n’est plus périlleux que cet exercice. Alors bien sûr, les gens discutaient, buvaient, s’agitaient, s’embrassaient, on voyait passer des plats et des filles virevoltantes et faciles d’accès nous bousculaient gentiment. Au milieu de tout ce fatras, Matty James poursuivait son périple acoustique et promenait son œil perçant sur les alentours. Il savait rester imperturbable et hermétique aux tentations de défaitisme. Il mit la petite auberge en fête avec une reprise de «Dirty Old Town». Toute l’assistance se mit à chanter en chœur avec lui, comme si elle s’était trouvée sur le pont d’une frégate après le partage du butin, au moment où on met les barriques de rhum en perce. Il régnait là le genre d’ambiance dont on n’ose même plus rêver. Les filles gueulaient à tue-tête, les hommes rigolaient en se tenant la bedaine à deux mains, on remplissait des verres, on tirait sur des bouffardes, et la vie redevenait facile. Matty James proposa de faire «a little break» puis il revint chanter quelques classiques des Stones, du type «Sweet Virginia» et «Dead Flowers» que tout le monde reprit évidemment en cœur - I know you think you’re the queen of the underground/ And you can send me dead flowers every morning - Il n’en fallut pas davantage pour créer une sorte de magie de l’instant. Michel Butor aurait même surenchéri en invoquant le génie du lieu.

Matty James avait commencé une petite tournée en France, pour assurer la promo de son album «Last One To Die», récemment paru. Le set de Pont-Audemer était sa troisième date. Le peu d’affluence ne semblait pas l’affecter. Il devait ensuite gagner d’autres villes et jouer en tout une bonne quinzaine de fois à travers notre doux pays. Il bénéficiait du soutien de Tyla, le leader des Dogs d’Amour, crédité sur l’un des titres de l’album. Mais pour le reste, Matty se débrouillait tout seul. En lisant les informations contenues dans le booklet de l’album, on vit qu’il jouait de tous les instruments. Comme Todd Rundgren ou J. Mascis, Matty James était capable d’enregistrer un album tout seul. Et quel album ! Et pour compléter cet insolent palmarès, Matty James avait créé son label à seule fin de pouvoir naviguer librement dans les eaux troubles du music-business. Et comment s’appelle son label ? On vous le donne en mille : Pirate Heart. S’il est un mec qui pratique l’art de la cohérence avec fermeté, c’est bien Matty James l’Irlandais. Voilà un nom avec lequel il va falloir compter et dont la réputation va gagner tous les océans, n’en doutons pas.

Dès le premier monceau de l’album, on est frappé par la qualité du son. «Leaving» sonne comme un rock classique de haut rang. On sent chez l’Irlandais un goût des profondeurs et des aurores boréales, un goût affirmé pour le son rugueux et sourd. Avec «Up In Smoke», il révèle un appétit démesuré pour le rock anglais bien enraciné dans la stonesy et claqué à l’accord sédentaire. Quelle prestance ! En écoutant le disque, on revoit le mouvement de son poignet droit, cet automatisme fascinant qui évoque le mouvement perpétuel et qui nous renvoie directement à certaines œuvres de Jean Tinguely. Matty James est à la fois surprenant et élégant. Il injecte un solo d’harmo dans le son plein, puis il enchaîne avec un chorus à la Johnny Thunders et des chœurs dignes des Dolls. Il y a là de quoi affoler les plus blasés d’entre-nous. Matty semble savoir combiner toutes les bonnes influences. «Never Learn» est un balladif bien joué, c’est vrai. Ce mec y croit dur comme fer. Il dispose de la voix et du culte des grands crus. Il s’inscrit dans la meilleure tradition qui est celle du rock classique anglais. Il ne cherche pas à épater la galerie où à suivre les modes comme Primal Scream. Il sait exactement ce qu’il veut. Il claque ensuite une belle intro à l’accord pour «Same Old Me» et va plus sur la pop. On sent chez lui le grand écouteur de disques, car on a déjà entendu cette pop bien chevillée mille et mille fois. Tyla des Dogs d’Amour joue du bottleneck sur «Last One To Die». Alors, Matty James et le légendaire Tyla nous plongent au cœur de la pétaudière des pubs anglais. L’irlandais semble gagner encore de l’assurance, d’autant que Tyla fait de beaux backings. Leur numéro est admirable de tenue. Matty James sait monter des expéditions, c’est évident. Il semble que le distributeur Cargo Records ait conditionné Matty comme rocker sombre irlandais à connotation Dogs d’Amour pour tenter de le vendre en Europe, mais Matty James n’a pas besoin de ces petites combines de marketing pour exister artistiquement. Il va de soi que ce mec est doué. Quand on le voit gratter sa guitare, on sent bien qu’il est dessus. «Better Days» sonne aussi comme un gros hit power-poppy. Dommage que Matty n’ait pas pu mettre la gomme dans la petite auberge, car on sent bien l’amateur de gros son. Il a du tirant d’eau. Il boucle son frichti avec un admirable «This One’s For» et voilà le travail.

Signé : Cazengler, démâté par Matty

Matty James. La Mirabelle. Pont-Audemer (27). 8 novembre 2014

Matty James. Last One To Die. Pirate Heart Records 2014

12 / 12 / 2014 – MONTEREAU-FAULT-YONNE

L'ANATOLIE / THE JALLIES

La teuf-teuf fait la gueule. Aller en Anatolie, elle refuse. Trop loin pour ses soupapes. Tant pis, on prendra la toto-trinette du Grand Phil. Dès qu'il y a les Jallies qui passent, le Grand Phil est toujours partant. Jusqu'à l'autre bout du monde. Je n'ai jamais compris pourquoi. En plus l'Anatolie, ce n'est pas si loin qu'il n'y paraît. En plein centre de Montereau. Si vous n'êtes pas capable de trouver c'est que vous êtes en fault.

Rue couverte. Café turc. Des gars qui tiennent le mur. En plein centre ville, pas le coin le mieux famé de la cité. Peu de monde à l'intérieur, à part les Jallies au grand complet en train de dévorer de somptueuses brochettes au poulet. Nous ne tarderons pas les imiter tout en reluquant les lieux. Le bar dans le prolongement de la porte d'entrée qui occupe tout un mur, les parois peintes en un rouge sang de bœuf éclatant, plafond bas stratifié de noir. Les instrus de nos idoles posés à terre entassés dans un coin du restaurant. Heureusement que les filles arborent de fines tailles de guêpe et non pas l'embonpoint graisseux des poulardes du Gers. La mise en scène ne sera pas des plus faciles, se glisser entre les trois micros sans les faire vaciller se révèlera une mission impossible. Les garçons relégués derrière entre les amplis ne sont guère mieux lotis. Certes il y a de la gêne, mais ne vous inquiétez pas dès les premières notes le plaisir sera aux avant-postes et l'on part sans s'en douter pour une furieuse soirée rock and roll.

POUR COMMENCER

Sont coincés dans la vitrine, malgré cette surface vitrée peu phonique toute la soirée le son sera d'une limpidité extraordinaire. Comme quoi il ne faut jamais désespérer des circonstances. Trois morceaux n'en faut pas plus pour atteindre le paroxysme. Le café s'est miraculeusement empli. Ça déborde dans la rue, toute la soirée ce sera un défilé permanent de curieux qui s'en viennent soutenir le groupe, qui repartent au-dehors boire un coup et qui reviennent admirer le show. C'est que devant l'orchestre ça ne chôme pas. Les danseurs sont là. Les dames s'y risquent un peu mais s'en lassent vite. Ce sont les hommes qui mènent la danse. Se démènent comme s'ils étaient atteints de la danse de Saint Gui. J'ignorais cette flagrante spécificité du peuple turc : ils aiment s'amuser et ne font pas semblant. Des forcenés, des fauves lâchés dans l'arène, infatigables, qui s'en viennent chercher régulièrement les convives encore assis pour les faire entrer dans leur tourbillon chaotique. Point de première jeunesse, l'on sent que le rock and roll et son déchaînement musical est perçu comme l'exutoire attendu et rêvé de bien des frustrations sociales. Une ambiance de rêve, c'est ainsi que l'on devait s'amuser dans les juke joints du Mississippi et les bals de campagne dans les granges des Appalaches. Le rock and roll plonge ses racines dans la sève brute des milieux populaires. Le public rock quelque peu vieillissant et devenu révérenciel quant aux artistes du genre a adopté des conduites de connaisseurs patentés un peu trop téléguidées. Ce soir ce sera la résurgence de la force brute des premiers défoulements libérateurs qui dans les années cinquante choqua tant la bien-pensance des adultes et des autorités emmitouflés dans les vieux dogmes de l'acceptation servile des hiérarchies sociales et des morales religieuses étriquées.

Et les Jallies sauront instinctivement s'adapter à cette ambiance âpre et chaude comme une gorgée de venin de crotale. A l'arrière garde Thomas fait sonner comme jamais sa guitare, pas un interstice dans lequel il ne glisse la note poivrée de ses accords. Julien n'a pas le temps de s'attarder à rêvasser sur sa contrebasse. Faut que sa double-bass fournisse deux fois plus de swing que d'habitude. Et il s'y emploie avec célérité. Tire sur ses cordes à les arracher ou les frappe à les rompre, produit un roulement, un grondement continu qui sert d'assise à tout le groupe. La première ligne des amazones tient merveilleusement le choc. Elles ne chantent pas, elles survolent. Mouettes rieuses qui se fondent dans l'écume de la vague déferlante. Pas question de céder un pouce de terrain. Elles ne contiennent pas, elles titillent, elles provoquent, elles jouent les pies jacassantes qui viennent arracher l'anneau d'or qui orne votre oreille de pirate. Vous en voulez encore, et bien en voici et Leslie nous offre un Tunnel Of Love à exciter l'exploration vénéneuse de tous les souterrains de velours de la création. Avec en prime ce train de Johnny Burnette que vous n'arrêterez jamais dans aucune des gares de votre vie. Le rock vous rappelle souvent vos échecs les plus cuisants pour mieux vous inoculer la rage de vivre. Inutile de tricher la vie n'est pas rose, mais la fureur de vivre d'un rouge écarlate.

POUR FINIR

L'inter set sera assez court. Ce qui réjouit tout le monde. Faut battre le fer tant qu'il est chaud et les danseurs ne demandent qu'à reprendre la piste de leur mise en scène égotiste. Ce n'est pas une communion, un contact furtif d'épidermes comme un frottement d'allumettes et une promesse d'une flambée future ou possible que nos acteurs recherchent. Se défont très vite des rares postulantes pour retrouver leur solitaire exhibition. L'on ne danse pas qu'avec son corps, mais surtout à l'intérieur de soi, l'on quitte sa chemise, l'on se pavane fièrement en exhibant la blancheur de sa peau et les contours bleutés de ses tatouages, mais le plus important est ce qui se joue dans votre tête, l'expression de votre désir que vous dramaturgez à loisir et à foison. Nos danseurs ne sont pas pétris des règles de l'amour de grande courtoisie, se permettent des gestes et des mots que l'on pourrait juger un tantinet déplacés. Vanessa la blondinette, n'a pas la langue dans sa poche. Vous apostrophe les zigotos déviationnistes et les refourgue dans le droit chemin de quatre petits mots bien sentis. Ne tourne pas sept fois sa langue avant d'invectiver. Interpelle et ramène les aiguilles de la pendule à l'heure idoine avant que la situation ne devienne incontrôlable. Et elle se remet à chanter la voix encore plus rauque et débordante de gouaille. Maîtresse oiselle qui ne s'en laisse pas conter. L'est des limites à frôler – cela fait partie du jeu – mais à ne pas franchir. Le rock and roll est aussi un art de la corde raide.

Et chploum ! un individu non identifié, enveloppé dans son manteau s'immisce en plein milieu du groupe. Rassurons-nous, c'est Jérôme qui arrive juste à temps pour son solo, sort sa trompette de son étui parvient à trouver un semblant de place, de biais, son cornet juste sous le manche de guitare de Céline, pousse sa goualante et sa tâche terminée il s'aperçoit qu'il est entré dans un brasier vivant. Le genre de situation qui ne se renouvelle pas souvent. D'habitude il vient pousser un ou deux solo puis repart tranquillement, ce soir pas question de rater une seule miette du festin. Restera jusqu'à la fin, en instrument d'accompagnement qu'il fera rugir comme des barrissements d'éléphant, façon de rajouter de l'huile brûlante sur les flammes déjà hautes.

Les demoiselles ne perdent pas le nord. En profitent pour présenter deux nouveautés, une dans le premier set – excusez-moi, j'ai demandé le titre mais l'ai oublié – un truc hyper swinguant destiné à guérir les paralytiques coincés dans leurs fauteuils roulants – et un Communication, une véritable tronçonneuse musicale pour entrer en osmose avec les publics frénétiques. Ce soir c'est vraiment bien choisi. Céline s'en donne à coeur joie en meneuse de revue tambour battant. Entre temps l'ambiance est encore repartie à la hausse. Les danseurs recouverts de sueurs, le bar assiégés de buveurs impénitents qui toutes les trente secondes hurlent Be Bop A Lula She's my baby ! comme cri de guerre...

Le rappel se termine, noyé par une interminable pluie de mercis que les frénétiques danseurs lancent aux trois filles avec autant de ferveur qu'une bénédiction papale. L'on a l'impression que pour beaucoup ce fut la soirée de leur vie. Elles ont gagné une rude bataille, elles passent comme souveraines, et les voix de remerciement sont pleines de respect. Les gars préposés aux cordages n'ont pas démérité mais l'enjeu était ailleurs. Peuvent être fières d'elles, elles nous ont donné une véritable soirée de rock and roll. Après cela, beaucoup de concerts risquent d'avoir un goût un peu fade, un peu aseptisé.

Damie Chad.

( Photos FB des artistes prises le lendemain au Club 931 de Chavin )

13 / 12/ 14 – LE GIBUS CAFE / PARIS

MEGATONS – GHOST HIGHWAY

Les provinciaux à Paris, ce n'est pas de la balle. L'on arrive tout fiers, tout farauds devant le Gibus cinq minutes avant le commencement des festivités. Impossible de passer la porte d'entrée, le Gibus nous fait le coup du magicien qui sort quarante lapins à la queue leu leu de son chapeau. Une tripotée d'ados qui défilent devant nous en rangs épais, une marée humaine interminable. L'on arrive tout de même à se glisser jusqu'à la caisse. Mon oeil exercé et quelque peu suspicieux lorgne sur un bout de papier. Fait sombre comme quand vous tentez de vous suicider dans votre congélateur et que vous avez rabattu le couvercle, je ne peux pas lire, mais de visu, le programme semble avoir été changé. Les Ghost Highway ? C'est bien ici ? S'avèrera que non. Faisions fausse route et mauvaise adresse. C'est au Gibus Café, au métro Parmentier. Eh va donc patate, faut s'extirper de cette masse gélatineuse d'adolescents – que des garçons, pas la moindre souris – et galoper vers le filtre à caféine au plus vite.

Huit heures vingt, l'on déboule tout essoufflés devant la devanture espérée. Respirons, pas d'affolement, Mister Jull flâne encore sur le trottoir. L'on a tout notre temps pour saluer les habitués – les rockers ne sont peut-être pas fidèles en amour, mais question concerts, seraient-ils à l'article de la mort, qu'ils ne sont pas prêts à rater un rendez-vous – Jull nous présente l'adorable Marion qui tient une boutique Tattoo à Figeac.

J'imaginions un club ou une boîte, mais non c'est un simple café avec un comptoir des plus banals mais au fond l'on a dégagé les chaises et installé une petite scène. Rien à voir avec les Arènes de Nîmes. Pas très grand, mais pas exigu non plus.

MEGATONS

L'on n'est pas méchants, si ça ne tenait qu'à nous l'on aurait poussé les murs, car les trois guitares tiennent tout juste. Jerry est par derrière avec son sax, et Lulu en quarantaine dans le coin. Pour ceux qui suivent nos pérégrinations, c'est bien le même Lulu qui officie chez les Barfly que nous sommes allés voir la semaine dernière. Comme par hasard, Manu le contrebassiste des piliers de bar est au premier rang, pour apporter son soutien moral aux copains.

C'est parti. Ce qu'il y a de bien avec les Megatons c'est que l'on est sûr que la soirée va rocker comme sur des roulettes. Plein pot et plein gaz. Ne s'arrêtent jamais en route pour rafistoler le pot d'échappement avec du fil de fer. Groupe garage, mais qui ne bricole pas. Peuvent remplacer la gazoline par du kérosène et multiplier par huit le nombre de chevaux, mais ce sont des pros attentifs à la belle ouvrage. Faut que ça glisse sans bruit, comme une corvette qui file sur la mer déchaînée. C'est qu'ils sont partisans de la vitesse pure. Jerry enfourne une lampée d'air dans les poumons et se met à souffler sans discontinuer dans son saxophone. Peut tenir des minutes entières sans donner l'impression de s'étoffer. L'a de la réserve. Et les autres embrayent sur le tapis rutilant du sax sans crier gare. Lulu, une frappe moins dure que pour les Barfly, plus souple, plus coulante, les guitares de Charlie et de Didac en roue libre, mais qui appuient sans qu'on s'en aperçoive sur l'accélérateur pour rajouter un peu de speed dans la machine, et Steph qui soutient le tout sur sa basse électrique coulissante.

Le rock des Megatons ne donne pas dans la métaphysique. Hymne à la jeunesse éternelle qui prend le temps de vivre vite et de rire à tout berzingue. Aucune envie de faire un beau cadavre et de basculer dans la fosse finale. C'est du rock and roll qui caracole sur la joie de vivre et l'insouciance des parties adolescentes. Take a good time. Le programme est limité mais agréable à suivre. Fun à fond. Une philosophie facile mais dont on se dépêche de mettre en pratique les préceptes si peu contraignants. Rock hédoniste de sybarites convaincus.

Attention les Megatons adorent négocier – en position de force – les virages en épingles à cheveux et n'hésitent jamais devant une sortie de route qui vous émoustille les écoutilles. Ne se présentent pas comme un wild wild rockin' band pour rien. Sixties road. Sous l'impeccable beauté de la carrosserie, il y a des centaines de mustangs sauvages qui piaffent d'excitation. Ce qu'il y a de terrible avec les Megatons, c'est que l'on se demande pourquoi ils arrêtent. Nous l'on aurait continué tout droit jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à la prochaine plage de sable blond de Californie, mais non ils ont coupé le contact et nous ont laissé en rade sur le bord de la highway. Réveillons-nous, faut finir le chemin à pieds. Nous ont fait croire pendant plus d'une heure que l'on était immortellement jeunes et beaux, et il nous faut retourner dans notre déplorable présent.

GHOST HIGHWAY

Objection votre honneur. Ce ne sont pas les Ghost Highway au grand complet. Pour Jull Gretschy et Phil, pas de problème, ce sont bien les membres originaux. Mais les deux autres, on ne dira rien parce qu'on les aime beaucoup et qu'ils sont du genre surdoués, mais Thierry et Eddie, sont avant tout les deux cinquièmes des Ol' Bry. Z'ont compris la recette du pudding anglais. Prenez deux musiciens par ici, deux autres par là, et hop en moins de cinq vous avez formé un super-groupe. Ce n'est pas tout. Faut encore que la pâte prenne, sans quoi ça risque de claudiquer dur. Pas de panique ce soir ce sera l'osmose parfaite.

Arno absent, Jull se chargera de la plus grande partie des vocals. L'est aussi à la guitare. Pardon, c'est une erreur. L'est le préposé à la finesse et au doigté. Un petit bail que je n'avais écouté les Ghost. C'est somptueux, Phil derrière qui cadre les morceaux et Jull qui peaufine. Chaque note jouée comme un solo. Mise en évidence. Comme soulignée, attendue, caressée, flattée, une demi-seconde peut-être, mais de gloire absolue. S'agit pas de la dégager au plus vite, pousse-toi de là qu'une autre prenne ta place. L'on n'a pas dépassé les trente secondes sur Snatch It & Grab It que l'on comprend que ce soir l'on voyage au pays de la beauté et de la subtilité. Ce soir l'on revisite l'histoire du rockabilly, mais on a le guide adéquat qui nous explique les origines agrestes et campagnardes de cette musique, pas encore électrifiée à outrance. L'on n'assène pas, l'on nuance.

Petite rectification, tout en douceur certes, mais le swing est là. Les sabots ne s'enlisent pas dans le fumier non plus. Y en a deux qui pressent le mouvement. Le père et le fils. En continu pour Thierry. Par saccades pour Eddie. Thierry assure un boulot prodigieux. Faut pas que la basse s'en vienne brouter dans le pré carré de Mister Jull, tout en aidant Phil à planter les clôtures. Doucement la basse par devant, et au marteau-piqueur par derrière. Une corde pour la tendresse et une autre pour la rudesse. Partition participative. Suis dans la totale incapacité d'expliquer comment il s'y prend, mais il réussit son affaire avec une constance exemplaire. Une bi-latéralisation schizophrénique. Peut-être a-t-il mis au point son jeu de basse coulée lorsque les Ol Bry en leur début louchaient un peu vers le style plus harmonieux du Doo wop. Pour le claquement de closure je pense que question slap rockab il pourrait nous en apprendre jusqu'à demain matin.

Mais jetons-nous sur le rejeton. Une grosse acoustique qu'il tient à hauteur du coeur comme Elvis. Justement Burning Love se profile à l'horizon, juste après le Cheatin' Heart d'Hank Williams. Eddie, tout ému de jouer avec les Ghost. Ne tient pas en place. Ça lui vient comme des bouffées délirantes. Se lance dans des rythmiques de fou. Laboure les cordes de son engin avec frénésie. Flirte avec le cabanon et la douche froide. Mais non, se calme aussi inexplicablement qu'il vient de se comporter comme ces forcenés que l'on est obligé d'abattre au fusil à pompe pour leur faire entendre raison. Un jeune garçon sage, beau gentil et poli, vous lui laisseriez même emmener votre fille au bal. Mais non voici que ça lui reprend. Cycle d'auto-destruction programmé. Un véritable danger public. Un électron libre du rockab en pleine éruption. Et après la crise, la séquence apaisement qui recommence.

L'est temps de dire bonjour à Marylou. Pas de jaloux, chacun son couplet, Jull, Eddie et Phil qu'il ne faut pas oublier sur sa batterie. Je le soupçonne même d'avoir un penchant particulier pour la demoiselle ainsi nommée. Son morceau fétiche en quelque sorte. Plus tard ce sera sa partie sifflée – attention les lourdauds, c'est lui qui siffle pas le public qui le siffle - sur Country Heroes, d'autant plus nécessaire que l'harmonica d'Arno n'est pas là pour assurer l'atmosphère nostalgie.

Etrangement le fait d'avoir à assurer les vocaux semble avoir libéré Mister Jull, sort davantage sa voix, on le sent très à l'aise, il en veut, il ne se débarrasse pas du boulot, articule et interprète, l'est dans le morceau, descend dans le tréfonds de ses moelles, le vit à fond, et le charge d'intensité dramatique. Tous les titres issus du dernier disque sont donnés au public avec une force et un aplomb considérables.

N'est pas monopolisateur le Jull, laisse aussi le micro à Eddie qui démontre que ce n'est pas par hasard qu'il est le chanteur attitré des Ol'Bry. L'appelle aussi Lucas et Baptiste – respectivement guitariste et batteur des Howlin' Jaws – à la rescousse pour qu'ils nous montrent ce qu'ils savent faire. En deux morceaux ils ont convaincu l'assistance. A peine vingt titres et c'est la fin. Jull aperçoit Thibaut Chopin au fond du bar. L'est prié de venir taper le bœuf ( pauvre bête ) pour deux derniers morceaux. Se saisit de la contrebasse de Thierry – n'est pas un manchot non plus – mais c'est sa voix traînante et qui imite à la perfection l'accent légèrement nasillard du Sud profond que je préfère. Voudrais pas passer pour l'enfant gâté de la soirée, mais enfin, Jull aurait pu terminer sur un petit Eddie Cochran. Je lui aurais laissé le choix du titre. Je ne suis pas difficile, moi. Juste un peu gourmand. Et j'ai l'impression à ne pas avoir été le seul de l'assistance à avoir eu un petit creux.

Damie Chad.

( Photo Megatons ne correspond pas au concert )

LE DIABLE ET MOI

MICHEL LAUWERS

( Editions Murmures Des Soirs / 324 pp )

Un livre qui parle de Robert Johnson ne peut pas être tout à fait mauvais, m'étais-je dit en passant commande du volume sur la foi de quelques critiques élogieuses parues dans différentes publications spécialisées en blues. Et puis le nom de la maison d'édition qui vaut son pesant de frites – ce sont des Belges – Murmures Des Soirs, tout de suite vous avez envie que l'on vous susurre des gentillesses dans le creux de l'oreille. Méfiez-vous s'ils ont une collection érotique, ils en possèdent une autre, fantastique – n'est-il pas d'ineffables secrets secrets dont la révélation n'apporte aucune joie – mais aussi celle homophoniquement intitulée Soirs Noirs, riche uniquement, à ce jour, de deux titres, L'Arme Blanche – ce qui s'appelle jouer avec les contrastes – et Ce Diable et Moi de Michel Lauwers.

Le Diable et Moi est un roman. Hanté par la sombre figure de Robert Johnson et donc par la logique même de son sujet enté sur une réalité historiale, sinon objective, du moins objectale. Raconter la vie d'un personnage ayant réellement existé et dont on connaîtrait tous les actes importants et essentiels de son existence n'offre guère de surface jubilatoire d'envol à un romancier. Par une chance extraordinaire, l'on ignore presque tout de Robert Johnson, et surtout de ce moment paroxystique de la vie, sa mort. Laissez votre portable dans votre poche et épargnez-vous le prix de la communication. Tout autant que vous je peux vous blablater la version communément admise de la triste fin de notre héros empoisonné par un mari jaloux. Comme quoi, en matière de mœurs, débrouillez-vous pour toujours agir en toute discrétion, méditez cette sordide aventure et prenez-en de la graine avant de la planter dans la première bouche d'ombre entrouverte qui passerait à portée de votre sexe...

Michel Lauwers ne se laisse pas entraîner par la légende johnsonienne. Il est un écrivain doué d'un esprit positiviste qui prend bien soin de ne pas marcher sur les serpents à sornettes qui pullulent dans la biographie de Robert Johnson. Commence par se débarrasser de ce qu'il met au premier plan de son titre. Exit le grand Satan. Un bon coup de pied au cul de votre intellect et hop il bazarde le méchant croquemitaine dans les poubelles de l'historiographie des contes à dormir debout, icelui du diable rencontré au carrefour. Autant croire au Père Noël ! Soyons sérieux. A la fin du bouquin, il ne se montre pas plus bête que vous, vous explique l'importance symbolique des croisements dans les anciennes civilisations sans crier au savoir perdu, par miracle retrouvé en notre modernité... De même il n'est pas plus tendre avec les partisans des études sociologiques qui tiennent compte de la magique opérativité civilisationnelle des pratiques cultuelles étrangères à notre legs cartésien convaincu de l'inanité des forces spirituelles. Le vaudou, bon pour les vieilles femmes et les âmes simples insensibles au ver rongeur du doute, n'est qu'un vain simulacre démontre-t-il dans un des chapitres les plus jouissifs de son récit.

Nous dresse un portrait peu sympathique de l'étoile morte du blues. L'on reçoit encore sa lumière dans la première partie du bouquin mais elle s'avère blafarde et point illuminante. Un gars peu conciliant, qui vous regarde de haut, prend de vous tout ce qu'il peut tirer, et vous rejette ensuite comme la peau de l'orange qu'il viendrait de vider de sa chair. Particulièrement malappris et profiteur avec ces dames. Un charme indéniable mais une attitude sans vergogne.

Un gars pressé. A peine arrivé, déjà reparti. Ne s'attarde pas à réparer le mal que son égoïsme a causé. Ne l'excusez pas en élevant sa stature au niveau byronien d'un Don Juan mythique, les pactes faustiens n'engagent que ceux qui croient à de telles fariboles. Alain Malox – ce n'est pas le nom d'un médicament mais un clin d'oeil à un Alan Lomax le folkloriste plusieurs fois croisé en nos chroniques, ne serait-ce que dans la livraison précédente consacrée à Muddy Waters – petit dessinateur sans envergure de pochettes de disques de blues de la compagnie Vocamount – bonjour Vocalion - sise à Chicago, est envoyé dans les états du Sud afin de tirer au crayon le portrait d'un certain Robert Johnson dans le but strictement commercial de posséder un document iconographique de première main à apposer sur la proximale parution de ses enregistrements.

Evidemment Alain Malox ne mettra jamais la main sur Robert Johnson. Lui faudra plusieurs mois avant de le localiser, mais il arrivera trop tard. L'est déjà mort et enterré depuis trois jours. La longue enquête se termine sur un échec frustrant au bord de la tombe refermée. Il y a un deuxième cadavre. Parfaitement vivant, je vous surprends. Celui de notre Malox pour qui la vraie vie ne fait que commencer. Va enfin être confronté à la noirceur bêtifiante de l'Homme animal et à la blancheur réconfortante de la déesse Femme. Jeu de couleur pas du tout subtil : les policiers porcins qui représentent la noirceur humaine sont des blancs racistes qui se moquent des lois de protection des citoyens dont ils sont censés veiller à la vertueuse application, et l'égérie féminine du livre est une belle prostituée noire. L'incarnation parfaite de ce que les alchimistes appellent le vitriol ardent. A ne manipuler qu'avec précaution. Faut d'ailleurs viser d'abord à une métamorphose personnelle avant de s'attaquer à une telle entreprise. Alain Malox ne s'en doute pas. Fonce sans réfléchir. L'est vrai que l'amour est aveugle, mais il faut ensuite assumer. Les mentalités mississipiennes ne sont pas prêtes à accepter les rencontres inter-raciales. L'aura davantage de chance avec la force brute de la bêtise policière. Lorsque les coups arrivent ils vous font mal, mais ils vous apprennent aussi à vivre. Rien de mieux qu'une bonne raclée pour comprendre que l'on ne survit dans la jungle humaine qu'en acceptant le combat. Rien ne sert de fuir et de ramper. L'on ne se défile pas en douce. L'on fait front et ce que l'on désire, on n'hésite pas aller le chercher.

Pour l'histoire d'amour, Michel Lauwers vous laisse le champ libre. Selon que vous êtes un indécrottable optimiste ou un forcené pessimiste. Pour Robert Johnson je reste beaucoup plus dubitatif. La question soulevée par le livre est des plus simples. Elle peut s'énoncer clairement : quel est le nom de l'assassin de Robert Johnson ? Faudra en corolaire rajouter une explication si l'on écarte la rage d'un mari cocu. Michel Lauwers nous livre le coupable à la fin du bouquin, ligoté comme un saucisson dans les rets de la bonne conscience. Ne vous donnerai pas son nom. Si vous voulez le savoir, lisez le livre. Non ce n'est pas de la cruauté mentale de ma part, c'est surtout parce qu'il ne vous dirait rien. C'est que dans son pseudo-docu-fiction notre auteur a quelque peu biaisé avec la vérité historique, il change les patronymes des personnages ayant réellement existé. N'a aucune envie d'accuser d'un crime avéré des personnes qui lui furent parfaitement étrangères. Difficile d'ancrer le récit de la mort du malheureux Johnson dans le terreau de son existence familière sans attenter à la respectabilité de ses proches. Mais Michel Lauwers a plus d'un tour dans sa plume de romancier. Il ressuscite le mort. Non pas Robert Johnson, faites preuve d'un peu d'imagination nom de Dieu. Celui qu'il a lui-même envoyé ad patres, le pauvre diable in person relégué dans l'enfer idéologique des vieux racontars, le fameux mythe du carrefour, qui ne fonctionne que si on lui adjoint en filigrane son contraire angélique, le gentil bon dieu des fois naïves. Celle du charbonnier dont se prévalait le pieu Paul Claudel.

Retour aux racines du blues. Le bon chemin de l'Eglise ou le mauvais sentier du juke joint. En des temps anciens la seule liberté de choix offerte au peuple noir. Encore que ces descendants d'esclaves, habitués à la moindre resquille dès que les maîtres avaient le dos tourné, ont quelque peu triché. Beaucoup ont passé le meilleur de leur vie dans les barrel houses les plus mal famés à boire de l'alcool de contre-bande et à lutiner d'accortes mamas pour opérer une stratégique retraite dans les chapelles du Seigneur lorsque la vieillesse se profilait à l'horizon avec son cortège de misères tant physiques que morales. Faut bien faire une fin.

Pour Alain Malox, ce sera un début. La larve humaine de l'employé modèle perce enfin le cocon des existences grisâtres. Robert Johnson peut rester enrubanné dans les ligaments momifiant du mythe, Alain Malox lui se prépare à se colleter avec le réel de son inscription sociale. Entre le Diable et Moi, l'a compris que puisque l'on ne vit qu'une fois, l'a intérêt à s'occuper en priorité de sa propre personne. Les mythes peuvent vous aider à vivre. Surtout par procuration. Attention danger ! Michel Lauwers nous donne une bonne leçon existentielle. Les morts avec les morts. Les vivants avec les vivants.

Damie Chad.

( Tableaux de Pascale Lauwers )

SCREAMIN' JAY HAWKINS

THE SINGLES COLLECTION

THE ORIGINAL HIT SINGLES + BONUS ALBUM

Disc One : I PUT A SPELL ON YOU / LITTLE DEMON / YELLOW COAT / PERSON TO PERSON / I HEAR VOICES / THIS IS ALL /SHE PUT THE WHAMEE ON ME / FRENZY / ASHES / JUST DON'T CARE / YOU'RE ALL MY LIFE TO ME / EVEN THOUGH / NOT ANYMORE / PLEASE TRY TO UNDERSTAND / I IS / YOU MAKE ME LOVE YOU ( I DIDN'T WANT TO DO IT ) / TALK ABOUT ME / WELL I TRIED / I FOUND MY WAY TO WINE / BAPTIZE ME ON WINE

Disc Two : THERE'S SOMETHING WRONG WITH YOU / ALLIGATOR WINE / THE PAST / ORANGE COLOURED SKY / AMPIT N° 6 / DARLING, PLEASE, FORGIVE ME / TAKE ME BACK / HONG KONG / WHY DID YOU WASTE MY TIME ( with TINY GRIMES ) / NITTY GRITTY ( with SHOUTIN' PAT ) / TAKE ME BACK TO MY BOOTS / + Bonus Tracks : TEMPTATION / IF YOU ARE BUT A DREAM / OL' MAN RIVER / I LOVE PARIS / SWING LOW, SWEET CHARIOT / DEEP PURPLE.

NOT NOW MUSIC 2013.

Une petite notice accompagnatrice qui n'apporte que quelques maigres renseignements et pas grand-chose sur les dates d'enregistrement. Dommage Screamin' Jay Hawkins méritait mieux. Ses héritiers directs ont fait pire. Ont viré à la poubelle tous ces costumes de scène et une foultitude d'objets. De quoi remplir un musée. Les dieux du rock ont été cléments, ont guidé un fouineur de bennes à ordures vers le coffre à merveille dont le contenu s'est retrouvé aux enchères en ce ce début d'année. Les collectionneurs argentés auront limité le désastre. Cette triste anecdote a eu l'avantage de ramener le projecteur sur cet incomparable artiste qui s'est éteint à Paris au tournant du millénaire, en l'an deux mille.

Screamin' Jay Hawkins fit une deuxième carrière en Europe, les USA qui furent pourtant le pays qui introduisit la notion de burlesque, par l'entremise des premiers spectacles de Black Faces, dans la musique noire - assez fortement pour finir par instiller le blues d'une dimension comique qui peut paraître surprenante quand on n'y réfléchit pas assez - l'ont très vite oublié. C'est que le rire de la dérision en plus d'être le propre de l'homme comme l'affirma Rabelais est une aussi une arme d'autodéfense des plus efficaces. Remarquons que les européens jetèrent très vite un voile pudique sur les premières manifestations du grotesque, telle qu'elles apparurent lors de l'édification de la Maison Dorée de Néron. Il fallut que ce soit Edgar Allan Poe qui recueillit ce chat noir mal-aimé dans ses Tales Of The Grotesque And Arabesque pour que la monstruosité insinuante fit son chemin dans l'imaginaire interdit des amerloques.

Le CD n'adopte pas l'ordre chronologique. Pour des raisons commerciales évidentes l'on a placé I Put A Spell On You en pole-position. Nous préférons pour notre part suivre la courbe temporelle. Nous ajouterons que si le mouvement rock a très vite classé Screamin Jay Hawkins dans le lot informel des pionniers, il procède avant tout des racines noires de ce même rock and roll, ayant d'abord travaillé – saxophone et piano - avec Fats Domino et des pointures trop méconnues telles que Wynonie Harris. Sur ses premiers titres l'on retrouvera la guitare de Mickey Baker qui lui aussi finit par s'installer en France. Il y est mort en novembre 2012 voici déjà deux années, et nous rappellerons toujours avec plaisir qu'il donna un sérieux coup de main à un des french rockers des plus émérites, Ronnie Bird.

1954 : I Found My Way To Wine, l'intro évoque irrésistiblement le Goin'Home de Gene Vincent – lui-même inspiré de Bo Diddley – mais l'on retombe dans un blues que j'appellerai orchestral, la charge émotive de la voix étant mangée par l'instrumentation, le Please Try To Understand de la face B bascule dans la supplication amoureuse, faut suivre le piano et la voix pour trouver la sauvagerie, les cuivres nappant le tout de sucre candi.

1955 : Well I Tried, toujours la même dichotomie, un côté âpre et mélodramatique dont la voix et un sax solo se gargarisent tandis que piano et sax baryton nous livrent un enrobage quasi grand public que le You're All My Life To Me accentue, pas tout à fait les gémissements de l'adolescent frustré, mais le vieux beau qui voit ses proies habituelles s'éloigner.

1956 : This Is All, la bête se réveille. N'est pas encore sorti de sa caverne d'hivernage, mais le ton se fait plus tranchant et vindicatif. Les cuivres ont beau faire des ronds de jambe, l'on sent que le dégel arrive. She Put The Whammeee On Me : la situation se tend. L'on n'est pas là pour plaisanter. La gent femelle produit de drôles d'effets sur le gazier. Commencez à numéroter vos abatis, l'on sent qu'il n'en faut pas beaucoup pour renverser le vase de nitroglycérine. Les cuivres se la jouent modeste et baissent le ton.

1956 : Even Though, tout va mieux, l'on calme le jeu. On se croirait chez Frank Sinatra. Le même style variéto-jazzeux mais avec une voix d'ours mal léché. A du mal à rester dans sa boîte. Ça dépasse dans tous les coins. Talk About Me, la même salade, une musique guillerette, mais des appuyés de voix à la Little Richard prometteurs. Ne vous laissez pas abuser par l'insouciance du vibraphone, ce n'est pas mal du tout.

1956 : I Put A Spell On You, l'on n'y peut plus rien. Rien ne l'arrêterait. Le rock Shouter est né. Enregistré au cours d'une biture monstre. Tous pétés comme des coings, un sax qui rampe vers vous comme un anaconda affamé et le Jay qui pique une crise délirium tremens. Z'ont préféré couper les micros à la fin avant que ça ne devienne incontrôlable. Little Demon, sorti de sa coquille, danse sur tous les sommets du monde. Bouffe les mots et les recrache aussitôt.

1957 : You Made Me Love You, les cuivres essaient de pousser la chansonnette, il s'en fout le Jay leur passe dessus à contre-chant. Cause à sa minette et plus rien ne compte. Rugissement de rut en prime. Darling Please Forgive Me, un moine fou se masturbe en hurlant sous les voûtes séculaire de la chapelle, un pieux organiste essaie de la recouvrir avec son harmonium, c'est une erreur.

1957 : Frenzy, les shadows en fond de transistor et un vieux dégueulasse qui cavale après les nymphettes, vous imaginez la scène, l'après-midi d'un faune shouter qui a envie de s'amuser. Sacrément rock and Roll. Person To Person, une intro à la Platters et une explication au téléphone. Fait le méchant, mais l'on n'y croit plus. Après les douteux agissements de la face A, il fait profil bas. Le naturel au galop dans les dix dernières secondes.

1958 : Alligator Wine : c'est comme Frenzy mais en pire. Certains ont le vin triste. Ce n'est pas le cas de notre Silène qui barbote dans la cuve tel un alligator dans un poulailler. There's Something Wrong With You, la même chose que I Put A Spell On You, légèrement plus délayé, un démarquage, vous me ferez le plaisir de préférer l'original. Une mention spéciale toutefois au sax qui pète longuement à la fin du morceau.

1958 : Armpit # 6 : entre les pileux dessous pas très ragoûtants et les voix de dessins animés. Il vaudrait mieux ne pas chercher à savoir. Cela sent trop mauvais. The Past, l'hypocrite à grosse voix qui fait semblant de regretter mais qui n'a pas d'autre personne sous la main pour tirer un coup.

1962 : I Hear Voices, ça ne s'est pas arrangé avec le temps. Folie dure et film d'horreur. Je comprends pourquoi il existe des asiles psychiatriques. Just Don't Care : fallait réparer les dégâts, l'on a fait au plus vite avec ce qui traînait dans les studios, faute de demoiselles l'on a pris un choeur de mecs, on a préféré ne pas trop l'énerver.

1962 : Ashes, sixties, cette fois on lui a glissé un choeur de poulettes, il fait le joli coeur et prend une voix mélodramatique, tu sais poupée j'ai beaucoup vécu, avec le ton sur lequel lui répond la fillette, ça n'a pas l'air de beaucoup marcher. Nitty Gritty : sympathique mais pas essentiel, la décennie fabuleuse s'achève.

Pour le reste du disque ils ont puisé un peu partout sans souci de date et de cohérence. Yellow Cat, un vrai faux blues, avec des déchirements forcené de coeur. I Is du même tonneau que le précédent. Baptize Me In Wine, les vignes du Seigneur vendangées par le diable, un gong Hong Kong, une très belle illustration de yaourt chinois nécessaire à votre ouverture culturelle personnelle. Temptation, un véritable générique de film, If You're But A Dream, le genre de croonerie que Presley réussissait sans faillir, mais tout le monde n'est pas Elvis. Respectabilité noire : Ol' Man River, des larmes d'alligator qui sonnent plus faux que faux. En plus il le fait exprès. Ne respecte même pas l'esclavage, un iconoclaste qui se fout de tout. Tant pis pour les pète-sec qui n'ont jamais admis son Constipation Blues, absent de cette compilation. I Love Paris, entre Les Frères Jacques et le jazznavour. N'y tient pas longtemps. Trop grosse voix. Un truc qui a dû inspirer certains des derniers errements d' Iggy l'Iguane. Swing Low, Sweet Chariot, vous écouterez de préférence la version de Pétula Clark. Deep Purple, vous êtes sûr que c'est Screamin Jay Hawkins ? En tout cas un parfait comédien du rock and roll. Mais que peut-on attendre d'un gars qui a passé la moitié de sa vie dans un cercueil à se tordre de rire ! L'est sûr que s'il y en a un aujourd'hui qui se retourne dans sa tombe, c'est bien lui, Screamin' Jay Hawkins. L'incomparable. N'avait pas un seul défaut. L'était le défaut à lui tout seul.

Pour résumer : un objet incontrôlable dans votre discothèque, mais indispensable.

Damie Chad.

22:25 | Lien permanent | Commentaires (0)

10/12/2014

KR'TNT ! ¤ 213. LORDS OF ALTAMONT / BARFLY / MUDDY WATERS / LITTLE RICHARD

KR'TNT ! ¤ 213

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

11 / 12 / 2014

|

LORDS OF ALTAMONT / BARFLY / MUDDY WATERS LITTLE RICHARD |

CAEN ( 14 ) / 15 - 10 - 2014

BIG BAND CAFE / LORDS OF ALTAMONT

ALTAMONT LA-DESSUS

ET TU VERRAS MONTMARTRE

Les Lords Of Altamont avaient pourtant tout ce qu’il fallait pour rendre un homme heureux. À commencer par un leader prestigieux, Jake Caveliere surnommé The Preacher, ex-écumeur de maisons de corrections et ex-membre des Fuzztones, qui affiche une image soigneusement travaillée de biker tatoué satanique et de hellraiser du Farfisa. Ensuite un bon label, puisque leur premier album paru en 2002 sur Sympathy For The Record Industry fit sensation dans le Clochemerle des garagistes. Long Gone John gérait alors son label en parfait visionnaire. S’il donnait sa chance à un groupe en publiant un premier album, il fallait dresser l’oreille vite fait.

C’est vrai, la pochette de «To Hell With The Lords Of Altamont» se distinguait du lot. Les Lords voulaient s’enraciner dans la mythologie des Hells Angels. Alors là bravo ! En plein dans le mille ! À l’époque, on a gobé ça sans discuter. Les Lords semblaient vouloir prendre la suite de Steppenwolf et des Stones qui firent un temps joujou avec la fumante mythologie des gangs de bikers californiens.

The Preacher conduit des grosses motos. Allez voir les interviews qui sont en ligne, vous verrez, il en parle savamment. La moto et le rock ont toujours fait bon ménage. Mais là, il entre dans un domaine qui était traditionnellement réservé au Grateful Dead, à Blue Cheer et à Canned Heat, qui étaient les groupes favoris des Angels californiens. Les Lords semblent vouloir réactualiser cette tradition disparue comme par enchantement dans les années 80. On avait presque oublié ce bel épisode de la saga du rock californien, les photos de Bob Hite et de Henry Vestine grimpés sur des Harleys et coiffés de casques allemands, celles de Dickie Peterson en compagnie de son manager Gut, Angel de son état, le livre de Hunter S. Thompson et les mémoires de Sonny Barger. Les films de Kenneth Anger, ces ouvrages et ces images constituaient les fondements du fameux Californian Hell. Avec la parution du premier album des Lords et l’arrivée de la série «Sons Of Anarchy», cette mythologie sembla connaître un certain regain d’intérêt. «Sons Of Anarchy» propose en effet un astucieux mélange de pseudo-Barger (à travers le personnage de Clay, interprété par Ron Perlman - qui fut aussi le savoureux Salvatore possédé par le diable dans «Le Nom de la Rose», tiré du roman d’Umberto Eco) et de Kurt Cobain (à travers le personnage de Jax).

Dans un cas comme dans l’autre, on est assez loin des réalités du mythe, telles que les décrit Hunter S. Thompson. Les Lords font du garage et tentent de vendre des albums de rock en exploitant une imagerie, et la série américaine recycle (avec pas mal de brio) un vieux fleuron de la sub-culture américaine. Le seul problème, c’est que les Hells Angels n’ont jamais été un phénomène de mode. Loin de là. Ils se voulaient simplement les héritiers d’un mode de vie. Ils n’inventaient rien. Pendant plus d’un siècle, l’Ouest américain a grouillé d’aventuriers qui méprisaient les lois et les juges. Les Hells Angels revendiquaient exactement le même genre de liberté. C’est ce qui fit leur grandeur. Mais comme le dit si bien William Burroughs dans «The Thanksgiving Prayer», l’American Dream est mort - Thanks for the last and greatest betrayal of the last and greatest of human dreams (merci d’avoir trahi le dernier et le plus grand rêve de l’humanité) - Les Angels connurent les pires ennuis. Le pouvoir américain s’acharna sur eux - comme il s’acharna sur les Black Panthers - et leur refusa ce droit fondamental à la liberté, alors que la constitution américaine est précisément fondée sur cet idéal de liberté. Voilà ce qu’on appelle dans le jargon des philosophes de comptoir une impasse paradoxale.

Notons au passage que les grands capitaines de piraterie s’inspirèrent du même idéal de liberté absolue. Traqués par les marines de guerre anglaise et espagnole, les derniers capitaines de piraterie durent aller se réfugier à Madagascar où ils fondèrent une colonie nommé Libertalia.

Mais avec «To Hell With The Lords Of Altamont», on était loin de tout ça. L’album tenait bien la route, c’est vrai, mais il manquait le petit quelque chose qui fait la différence, la fameuse étincelle qui met le feu eux poudres dans les albums des Gories et des Mummies, par exemple. Deux morceaux des Lords sonnent comme des classiques des Cramps («Too Old To Die» monté sur le même beat que «Garbage Man» et «Three», beat crampsy noyé d’orgue, ce qui amène un brin de grandeur pharaonique). The Preacher chante «Come On» avec une belle hargne pressée - la même que celle d’Iggy dans «Search And Destroy» - On trouve en face B un gros r’n’b sixties nommé «Come On Up», un truc capable de rendre n’importe quel jukebox heureux. Les deux énormités des Lords se trouvent en fin de face B. «Stripped Down» est embarqué à l’énergie, mais c’est une énergie peu commune, quasiment surhumaine, une énergie de guerrier tatoué échappé d’une saga de Tolkien. Et «Born To Lose», heavy groove qui se hisse sur la croupe d’une grosse bassline et dont le poids pèse comme une malédiction. Leur retour de groove vient de loin, certainement de «I’m A Man» du Chicago Transit Authority. C’est dire si ce groupe est attachant, car il est comme la dinde de Noël, farci des meilleures influences. Et ils tirent une fabuleuse énergie des profondeurs de la terre.

L’album suivant, «Lords Have Mercy», est nettement meilleur. Il s’ouvre sur une belle dégelée de psycho-fuzz intitulée «Cyclone», embarquée à la moutarde qui monte au nez du riff. Jake The Preacher harangue comme s’il emmenait une armée à l’assaut d’une forteresse imprenable. Et quasiment tout l’album va danser sur des charbons ardents. Ce disque est bourré d’une énergie spectaculaire. On le sent en écoutant «Burried From The Knees Down». Le cut explose dans sa coque. Ces gens-là ne savent faire qu’une seule chose dans la vie : pulser le beat jusqu’à plus soif. Ils sont la réincarnation de Vulcain occupé à marteler ses enclumes jour et nuit, sans jamais s’accorder le moindre répit. Ils sont au garage ce que le marteau-pilon du Creusot fut à la métallurgie technoïde du XIXe siècle : un monstre productiviste noyé dans les fumerolles. Nouvelle attaque à la fuzz pour «Action». Ce genre de riff cisaille le concept même du riff à la base. Le cut fonctionne comme un retour de manivelle. Quel choc - Action ! Action ! - Ça sonne comme un hit famélique, digne des hauts faits d’un Godefroy garagiste de bouillon intemporel, car grandiose et nappé d’orgue. Ces gens-là ne vivent que pour l’Action ! Plus loin, ils lâchent une belle purée d’orgue pour lancer «She Cried», reprise d’un vieux hit de Jay & The Americans. S’ensuit un «Velvet» vachard et violent, beaucoup trop explosif, beaucoup trop garage. Même trop parfait. Trop chanté. Trop riffé. C’est le cut idéal pour l’amateur extraverti. Retour à la violence de bon aloi avec «Project Blue». Ça nous piétine la tirelire et franchement, on adore ça. Autant le dire franchement. Gandhi nous enseignait de tendre l’autre joue, alors on tend l’autre joue. C’est dire à quel point ces gens-là sont brillants. Et la fête se poursuit avec «Live Fast», une énormité cabalistique digne de Question Mark & The Mysterians. C’est un hit garage de première importance. En somme, ce n’est pas compliqué : tout est bon sur cet album. Autant se faire une raison. Ils tapent dans un bon vieux beat anglais avec «Tough As Nails» et allument une reprise de «Time Has Come Today» des Chamber Brothers, mais il serait bon de rappeler, Nathanaël, que des gens-là sont des démons.

Encore pas mal de dégâts à déplorer avec «The Altamont Sin». La moto est revenue sur la pochette, chevauchée par une dame. C’est l’album des killer solos, du style de celui qui traverse «Gods & Monsters». Les Lords sont devenus avec ce troisième album de vrais forçats du garage. Ils ont su créer leur propre orthodoxie. Il leur manque juste l’élégance compositale. On pourrait presque les accuser de vouloir rester dans l’obscurantisme garage des vieux volumes de Peebles, ceux qui craquent. «Going No Where Fast» est une belle pièce excédentaire du commerce ferrailleur. C’est poundé à la vie à la mort. Le drumbeater porte tout le cut à bout de bras. Ils expédient tout ça en enfer sans discussion. Joli solo à l’ancienne, avec coulée de notes fumantes, killerique à souhait. On reste dans le glouglou inflammatoire avec «Lightning Strikes». Les Lords ont parfois de sacrés éclairs de génie. Le couleur de bronze s’appelle Siggs De Villa. Il joue un solo de rêve en suspension. Rien que pour ça, il faut écouter cet album. Grâce à ce solo, il opère une mise en perspective du son. Pas mal, non ? Retour à la manie de frappadingue avec «Hold Fast». On en ravale sa salive. Les Lords disposent d’énormes stocks de répondant. Il ne faut pas essayer de leur expliquer ce qu’est le garage. Et voilà un nouveau killer solo qui ne pardonne pas. On en trouvera un autre dans «Driving Too Fast». Chez eux, c’est génétique. Ils solotent de la même façon qu’ils tirent sur la poignée de gaz. Vroaaaarrr ! «Living Hell» est carrément stoogy. Ils sortent le son de «1969». Oh la la, c’est à tomber. Et ils finissent avec une belle reprise de Roky, «Don’t Slander Me». Pleurésie garantie.

«Midnight To 666» fait aussi partie des grands disques de garage exacerbé. Attention à la saturation du son. Les Lords dépassent un peu les normes. «FFTS» explose un peu les oreilles. Si on aime bien le bon garage, alors ce disque est idéal. Dans «Get In The Car», on se régalera d’un beau solo liquide. Ils passent tous les poncifs du genre à la moulinette et c’est précisément la raison pour laquelle on les admire. Belle drug-song que ce «Gettin High (On My Mystery Plane)», titillé dès l’assaut par un ingrat vibrillonnage psyché. Voilà ce qu’on pourrait appeler un joli coup de freakbeat envoyé dans la barbe du marché de Wall Street. «Save Me (From Myself)» est transpercé au lance-flammes. Floooofff ! Les Lords ont acquis une sorte de maturité dans la brutalité. Une sorte de maîtrise du radicalisme. Un goût prononcé pour l’exécution sans jugement. Une expertise de la poigne. Ils savent jouer des épaules et des climats. Leur ronde infernale finit par bien virevolter. Fantastique cut que ce «Soul For Sale», bâti sur la menace d’un grand broutage de motte. Lâchez les moutons ! C’est nappé d’orgue et heurté au petit gimmick. Sur la face B, on trouve une héroïque reprise de Tommy James, «I’m Alive», une power-pop à gros biscotos. Ils mériteraient presque une décoration pour cet exploit. The Preacher sait prêcher dans le désert, n’en doutons pas un seul instant. Avec «Turn Me Down», ils sonnent un peu comme les Pistols, ce qui les met en danger, car on pourrait les accuser d’embourgeoisement et pire encore, d’exotisme. Puis ils reviennent pounder à fond de beat «Bury Me Alive». Oh, ça se passe dans un graveyard. Ils font une reprise des Dead Boys, «Ain’t It Fun» et si on aime la purée de fuzz définitive, alors on se régalera avec «Synanon Kids», cut idéal pour allumer une cave remplie de teenagers défoncés. Jake The Preacher hurle dans le désastre de ses nappes d’orgue et un effroyable killer solo vient le mordre à la gorge, alors forcément il s’écroule sur son clavier en bavant de l’écume blanchâtre.

Leur dernier album qui vient de paraître est un véritable coup de maître. Avec «Lords Take Altamont», ils rendent hommage aux groupes qui ont joué au fameux festival gratuit d’Altamont, en 1969 : Flying Burrito Brothers, Stones, Santana, CSN&Y et Jefferson Airplane. On trouve sept reprises des Stones sur cet album et ce sont sept véritables coups de génie. Personne mieux que les Lords ne sait endiabler une reprise des Stones. Il suffit juste d’écouter «Live With Me» et on sera fixé. C’est tellement puissant qu’on prendrait presque ça pour une anomalie. Tout vibre dans l’anormalité du contexte d’écroulement para-sismique. C’est la pire version qui se puisse imaginer sur cette pauvre terre. Elle est tout simplement hallucinante d’explosivité abyssale. On tombe un peu plus loin sur une version apoplectique de «Stray Cat Blues». La version rôtit en enfer. Les Lords tournent la broche. Ça rissole. C’est absolument grandiloquent. Le jus dégouline dans les fondements de la raison. Quand les Lords tapent dans les Stones, ils deviennent tout simplement des géants du rock. Mais ce n’est pas tout. Ils font aussi subir les pires outrages à «Love In Vain». Voilà une version exemplaire qui balaye celle des Stones. Attention à «Gimme Shelter». On sent bien que le Preacher adore les Stones. Il lui faut ce jus de Stones pour resplendir au sommet des montagnes. Pas de hit plus faramineux que «Gimme Shelter». Pure magie. Ils font bien évidemment une version exceptionnelle de «Sympathy For The Devil». Jake Caveliere peut chanter comme Jagger, pas de problème. Ce cut est considéré comme intouchable, mais les Lords le bouffent tout cru. Ils font aussi une version absolument démente de «Monkey Man» et expédient le petit «Jingo» de Santana au firmament des reprises. Mais comment osent-ils ?

On voit les Lords assez régulièrement en France. Les concerts parisiens n’avaient pas laissé de souvenirs impérissables. Sans doute y avait-il à cette époque trop de bons groupes garage de type Dirtbombs, Soundtracks Of Our Lives ou Flamin’ Sideburns. Les concerts rouennais n’avaient pas non plus provoqué d’extase. Pourtant, Jake Caveliere est excellent sur scène. C’est la raison pour laquelle on retourne toujours le voir jouer. Si on se met à snobber ce genre de mec, c’est foutu. En allant à Caen, on espérait secrètement le voir jouer les superbes reprises des Stones qui se trouvent sur son dernier album. Raté. Jake tape dans tous ses albums pour monter son set. Il retourne chercher «Cyclone», Buried», «Action» «Velvet», «$4.95» et «Live Fast» sur «Lords Have Mercy», «Hold Fast» et la reprise de Roky (avec laquelle il boucle les rappels) sur «The Altamont Sin» et «Getting High» sur «Midnight To 666». Les deux seuls cuts qui sortent du dernier album sont «Black Queen» (CSN&Y) et le fantastique «3/5 Of A Mile In Ten Seconds» de l’Airplane. Sur scène, il est entouré par une nouvelle équipe, mais ça ne change rien au son. C’est Jake qui incarne le groupe, de la même façon que Chrissie Hynde incarnait et incarne toujours les Pretenders. Une fois arrivé sur scène, il refait tout son cirque, il shoote, il screame, il blaste, il pulse son shuffle, il grimpe sur son clavier, il joue les locos et il en donne au public pour son argent. Ah tu voulais du garage ? Tiens, voilà du garage ! Et du gros ! Du bien nappé d’orgue ! Comme Jim Jones, il prend les cervelles d’assaut, au sens où on l’entendait au Moyen-âge. Alors que la scène rougeoie, une clameur s’élève et les oreilles sifflent.

Signé : Cazengler, Altamonté sur ses grands chevaux

Lords of Altamont. Big Band Café. Caen (14). 15 octobre 2014

Lords of Altamont. To Hell With The Lords of Altamont. Sympathy For The Record Industry 2002

Lords of Altamont. Lords Have Mercy. Fargo 2005

Lords of Altamont. The Altamont Sin. Gearhead Records 2008

Lords of Altamont. Midnight To 666. Fargo 2011

Lords of Altamont. Lords Take Altamont. Gearhead Records 2014

LAGNY-SUR-MARNE / 05 – 12 - 14

local des loners

BARFLY

J'ai vérifié. Au moins deux ans que l'envie de les revoir me tenaillait. Tout cela pour vous dire combien je les avais appréciés dans cette zone industrielle perdue de Beauvais. Oui mais ces sales mouches bourdonnaient en des endroits improbables à des dates impossibles. Mais bon, comme disait ce bon vieux Albert la perception du temps est toute relative, et je dois me rendre à l'évidence objectivale du calendrier, c'était à peine au mois de mars dernier ( Voir KR'TNT ! 179 du 06 / 03 / 14 ) ! Aussi quand je les ai localisés au local des Loners, à Lagny-sur-Marne, la teuf-teuf a traversé à toute blinde la Brie pluvieuse. Tellement rapidement que l'on est arrivé dix minutes avant l'ouverture des portes. Je sais que cela fait un peu pilier de bar, mais l'on est reparti à leur fermeture.

SET ONE

Il y un piano électrique posé devant la scène, mais il ne servira pas de tout le set. Charlie reste obstinément devant son micro ; parfois il pose sa Gretsch rouge sur son support, mais non c'est pour avoir les mains plus libres. A sa droite c'est son oncle, uncle Gilles, le guitariste. Une génération de plus. L'expérience de la vie lui appris qu'il n'y a pas de temps à perdre. Alors il va directement à l'essentiel. Ne s'embête pas avec les entremets. L'a fait table rase des fioritures. L'est comme ces gourmets qui dans les langoustes farcies au caviar ne se préoccupent que des oeufs de l'esturgeon. Pourquoi s'embêter avec la pâte du choux quand la crème est si savoureuse ! Des guitaristes j'en ai vus quelques uns, ces kronics peuvent en témoigner. Mais comme lui jamais. C'est le lead guitar. Vous entendez, pas un rythmique. Non un guitariste rithffique. C'est plus rare. Le seul que je connaisse. S'est délesté de toute la carrosserie. Tout ce qui n'est pas riff, il l'a porté à la déchetterie. Oui mais que met-il entre deux riffs. Un autre riff. Et entre ce dernier et le suivant. Rien. Rien ? Si un autre riff. Le genre d'architecte qui bâtit les tours du château-fort mais pas les courtines qui les relie. A la place il construit un donjon. Conséquence d'un tel parti-pris. Elémentaire mon cher rifftson, les Barfly déménagent sec. Pas de temps mort. Ni pause, ni soupir. Dégomment les morceaux à une vitesse folle. On ne s'appesantit pas sur les malheurs de l'humanité. Une volée de bois vert. Une pluie de gifles. N'a point trop de place, sur cette mini scène pour les grandes manœuvres, mais n'arrête pas de tourner sur lui-même, le Gilles agile. Lui faut faire deux pas sur le côté pour lancer le riff, et une fois celui-ci parti il volte sur lui-même comme un boomerang qui revient se nicher dans les doigts qui l'ont projeté et qui tout de go le réexpédient. Méchamment efficace.

Avec un tel moulin à vent par devant, vous avez intérêt à ce que derrière les meules tournent sans anicroche. Lulu se charge de cette difficile tâche. Pas question de tapoter en touriste sur la caisse claire. Faut y aller franco de port. Et Lulu s'en donne à cœur joie. Pas de répit. Comment fait-il le dos collé contre le mur, droit comme un I pour frapper si sec et avec une telle force ? Prolixe et inventif. Jamais le même tour. Une passe en plus, une passe en moins, mais la frappe juste. Tambourinades indiennes et claquements secs de colts de cow-boys. Un véritable western. La prairie sans loi et la loi de la prairie. Gilles peut lancer ses riffs à gogo, Lulu les retient prisonnier dans un corral sonore. Pas de panique, c'est du rock et c'est du roll, et voici le rock and roll si vous n'aviez pas compris où l'on voulait en venir. The big beat.

Fut un temps dans la préhistoire du rockabilly où la basse tenait lieu de batterie. Mais avec un frappa-dingue aussi performatif que Lulu l'on pourrait subodorer qu'il ne reste plus à Manu qu'à jouer les plantes vertes. Pas du tout, mais alors pas du tout son avis. N'y a pas que la rythmique dans la vie. La contrebasse c'est aussi la reine du swing. Attention, n'allons pas nous perdre dans les jazzeries sans fin. Slappe peu Manu, mais il crochète les cordes. Un jeu qui permet d'ouvrir les portes. Il s'insinue le Manu, comme ces couteaux qui se plantent dans votre chair alors que vous n'en demandez pas tant. Entre la faucille du riff et le marteau du drum, Manu se fraie son chemin. Chaque note comme un drapeau noir que l'on agite les jours de grande colère. Moins de bruit. Mais aussi persuasif.

Bref un trio démoniaque. Plus Charlie qui s'en vient rajouter de temps en temps la fraise rouge de sa Gretsch. Uncle Gilles, le riffeur fou, ne lui laisse pas beaucoup d'espace mais il est assez malin pour jouer en contrepoint de Manu, et ruse subtile avec lui-même. Les autres peuvent mener la grande farandole du scalp, le Charlie joue tout seul. C'est ce que l'on croit. Mais en fait, il est aussi coupable que les autres. Peut-être même que c'est lui qui est à l'origine du ramdam. L'est comme le tigre altéré de sang qui ne peut pas voir une douce gazelle sans se jeter dessus pour l'égorger. Montrez-lui deux lignes de lyric quelconque et il s'en empare, et les avale en une fraction de seconde. C'est pour mieux vous les recracher comme s'il avait dans sa précipitation fourré en sa bouche un serpent venimeux. Il ne chante pas. Il vous agresse. Vous déverse un trop plein d'énergie en forme de déluge. Ne croyez pas qu'il va se calmer, qu'après l'intro il vous prendra une petite allure pépère qui nous mènera en clopinant à la fin du morceau. C'est qu'avec Tonton Gilles qui vous bazarde un riff toutes les six secondes, le Charlie l'a intérêt à ne pas faire le charlot et à rester sur la brèche. Du vent dans les voiles, et ce n'est pas prêt de mollir. Charlie il vous balance le rock comme un capitaine pirate hurle dans son porte-voix lors d'un abordage. Pourrait porter une croix rouge avec un panneau clignotant marqué « Urgence Rock And Roll ».

C'est cela les Barfly en action. Et le public qui n'est pas rassasié, et qui en redemande.

SET TWO

Il y a toujours ce piano électrique devant la scène et les Barfly debout sur leur piédestal qui poussent la chansonnette. Mais assaisonnée à leur goût. Very hot and speed. Wildest in the garage. Un must of rock and roll. Et pourtant l'on n'a encore rien vu. Même si l'on a déjà beaucoup entendu. Enfin Charlie cuts across shorty. Descend de l'estrade pour s'installer devant la bête. Brrrr ! Personne n'a froid, c'est seulement le feulement du killer who is comin' home. Enfin pas tout à fait. Charlie a compris que rien ne sert de vouloir imiter l'enfant terrible de Ferriday. Certes il est difficile de s'asseoir devant un clavier sans penser à Jerry Lou, ce serait suicidaire, mais il faut savoir se démarquer sans s'interdire quelques citations. Mais je parle, je parle et il y a déjà longtemps que les doigts de Charlie font la course entre eux.

Ne croyez surtout pas que les trois autres en profitent pour siroter une bière les orteils des panards en éventail. Turbinent toujours autant même si on les zieute un peu moins. Ce sont les Barfly sur scène, et ils ne sont pas prêt à baisser le son. Mes yeux cherchent les mains de Charlie, en constants mouvements, et je comprends pourquoi il joue si sauvagement bien. N'a aucun mérite. Des doigts d'une longueur démesurée, de véritables serres d'aigles qui n'ont aucune difficulté à couvrir les touches et à voler par-dessus. La vie est injuste quand je regarde mes moignons de lilliputien. En plus il vous bazarde du bout des lèvres de ces chahuts à damner tous les saints du paradis.

Remontera sur scène après un long intermède pianistique étourdissant. Les Barfly ne quittent pas le comptoir du rock de bon gré. Arrêtent quand ils n'en peuvent plus. Sauf Lulu qui me paraît frais comme un gardon.

SET THREE

Et ils reviennent, le sourire aux lèvres et le riff toujours aussi coupant. Sont un peu moins performants. Mais uniquement entre les morceaux. Car les six secondes passées en courts conciliabules pour choisir un titre sur la set list, ils reprennent la charge comme un troupeau de bisons piqués par un essaim de taons voraces. Droit devant et le rock and roll en ligne de mire. Avec piano. Sans piano. Sont toujours les Barfly. Un sacré combo de rock'n'roll. Seulement rock and roll. Mais nous n'en avons jamais demandé autant. On n'aurait pas osé. Oui, mais les Barfly l'ont fait.

Damie Chad.

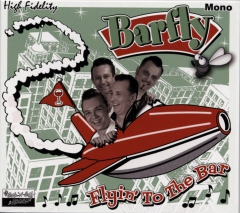

BARFLY : FLYING TO THE BAR.

FRANKIE CALLS US. LION OF ROCK'N'ROLL. SCREAMIN' AND SHOUTIN. CHARLIE'S MY NAME. LEAVE, LEAVE, LEAVE. CRAZY LITTLE MAMA. LITTLE PRINCESS. ROCKIN' FAMILY. UNCLE GILLES. FLYIN' IN A BAR. BLOODY HELL ( I LOVE YOU ). BARFLY.

GILLES : lead guitar. LULU : drums. CHARLIE : singer. MANU : Bass.

Guest : JERRY des Megatons sur trois pistes.

Recorded at BLR studio by Mister Jull.

On : Rock'n'Roll Rhythm Records

Plum ! Plum ! Plum ! Nous volent dans les plumes dès les trois premières secondes, Charlie maltraite son piano dès le premier morceau, l'est vite rejoint par les trois autres sur le second. Lion Of The rock, un pareil programme vous donne des ailes dans le dos. Chacun a décidé de montrer ce qu'il sait faire, Charlie qui miaule comme un vieux greffier énamouré on a tin heat roof, Lulu qui festivalise son savoir-faire, et la guitare de Gilles qui sonne comme celle de Buddy Holly. Charlie's My Name, une batterie équatoriale, un riff démoniaque et Charlie qui se prend pour une corne de brume. Manu qui remet le couvert de trois entailles profondes chaque fois que vous croyez que ça va s'arrêter. Je ne vous mentionne même pas les singes qui piaillent sur les lianes. Screamin' and Shoutin', Charlie chante du rock and roll, vous avertit en vous fracassant la tête contre les murs, mais les Barfly, ils sont comme cela, et il faut avouer que se faire remettre les idées en place ne peut pas faire du mal. Leave, Leave, Leave, retour – n'ayez pas peur on ne l'a jamais quitté - au pur rock'n'roll, le piano entame une course de côtes avec le saxophone de Jerry des megatons, le feu qui dévore et la trompe de la mort qui appelle du renfort. Si vous en sortez vivant ce n'est pas de votre faute. Le hasard qui vous a épargné. Crazy Little Mama, manquait plus qu'une fille pour semer l'hystérie dans les coins. Quant à Charlie, sûr que le stupre lui monte à la tête. Mais ne doit pas être le seul à la manière dont les autres boutent le feu en chœur. Little Princess, décidément les filles les enfièvrent. Au début du morceau savent encore se tenir mais quand il s'agit de passer le pont, ils s'énervent salement. Rien à faire, c'est de famille, ce n'est pas sur Rockin' Family qu'ils ont décidé de se calmer. Tapent à votre porte comme si c'était la Saint-Barthélémy. Insistent au prochain morceau. Boom Boom, petite crise de folie collective. Désolé mais ça ne se soigne pas. L'on n'a pas encore trouvé la molécule qui pourrait les remettre dans le droit chemin de la triste normalité. Second portrait de famille : Uncle Gilles - le neveu a de qui tenir - un sacré lascar cet oncle Gilles, l'en profite pour balancer des riffs meurtriers comme d'autres des grenades dans les tranchées de 14. Et le sax qui souligne toutes les mauvaises embrouilles dont il s'est rendu coupable, au moins depuis le ventre de sa mère, vu le profil de l'artiste. Quatre secondes de répit, Charlie imite Elvis le croonw-gospeller de nos rêves, mettez-vous à l'aise afin de signer votre testament car les Barffly ignorent le sens des mots pause et respiration dès qu'ils Put A Record. Z'en profitent pour nous refiler tout de suite après leur hymne national : Flyin' In A bar, écoutez les mouches voler en escadrille et vous comprendrez qu'elles ne carburent pas au sirop de grenadine sans colorant. Rajoutez une pin up qui se radine et Bloody Hell ( I Love You ) vous serez en état de comprendre que la lave sort du volcan. Pour un peu le Charlie en glousserait comme Charlie Feathers, mais non, il préfère faire le cake pour avoir le droit de dévorer le cookie. Deuxième hymne emblématique au cas où vous ne vous en seriez pas aperçu - serait temps quand même que vous fassiez un effort, c'est le dernier - que vous chevauchez une tempête qui se nomme Barfly.

Mille pour mille rock and roll !

Une médecine dont on ne se passe pas. Ne comptez pas sur moi pour que je vous prête le scud. L'est trop précieux. N'insistez pas, même pas la pochette qui est une parfaite réussite. Des rockers et en plus des esthètes. Ne le commandez pas au Père Noël, serait capable de le garder pour lui. Et il aurait raison !

Damie Chad

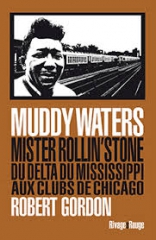

MUDDY WATERS

MISTER ROLLIN'STONE

DU DELTA DU MISSISSIPI

AUX CLUBS DE CHICAGO

ROBERT GORDON

( RIVAGE ROUGE/ Novembre 2014 )

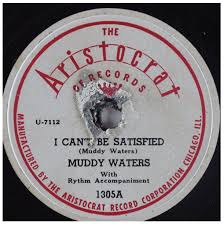

Introduction de Keith Richards, décidément se débrouille toujours pour glisser son petit lick de guitar hero chaque fois que l'occasion se fait sentir. Et même là où on ne l'attend pas comme dans la livraison précédente ( la 212 ). Vous allez me dire que le bouquin est consacré à Muddy Waters et pas à Keith Richards. Sans doute avez-vous raison, mais qu'aurait été le british Blues si Muddy Waters était resté coincé par les caprices d'un cruel destin dans le delta toute sa vie ? L'est sûr qu'avec des « si » l'on mettrait toute l'eau du Mississippi en une seule bouteille, mais je crains qu'il n'en aurait que plus vite crevé cette digue de verre. Le titre américain pour être moins accrocheur n'en est pas moins très allusif : Can't Be Satisfied, The Life and Times of Muddy Waters : pour les petits français l'éditeur Rivage Rouge a préféré souligner au feutre rouge la parenté évidente.

Robert Gordon – vous ne confondrez pas avec son homonyme le chanteur qui participa au renouveau du rockabilly dans les années 80, notamment en enregistrant avec Link Wray – est un écrivain ami de Peter Guralnick - duquel nous avons chroniqué, entre autres, les deux volumes sur le blues et le country parus dans la même collection Rivage Rouge - a beaucoup écrit sur Elvis Presley et la musique sortie du chaudron bouillonnant de Memphis, tant au niveau du rockabilly que de la soul. L'était temps que son Muddy Waters sorti en 2002 aux Etats-Unis soit enfin traduit en français en ce millésime finissant de 2014.

MUDDY WATERS