11/03/2015

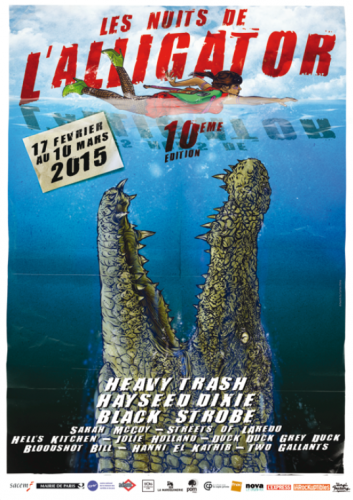

KR'TNT ! ¤ 226. ERVIN TRAVIS / HEAVY TRASH / TENNESSEE WILLIAMS / LESTER BANGS

KR'TNT ! ¤ 226

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

12 / 03 / 2015

|

ERVIN TRAVIS / HEAVY TRASH TENNESSEE WILLIAMS / LESTER BANGS |

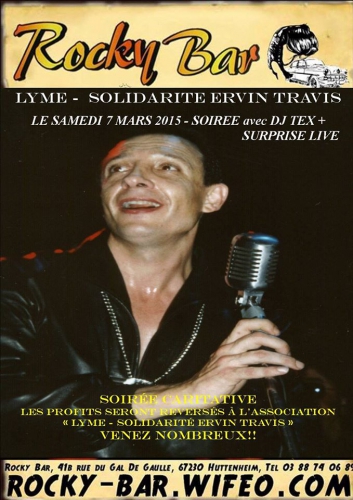

ERVIN TRAVIS NEWS

Ervin n'est pas au mieux de sa forme, touché par la grippe. La date du départ pour l'Allemagne s'approche bien lentement. La version papier du Journal Officiel rendant-compte de la création de l'Association Lyme – Solidarité Ervin Travis est attendue avec impatience. Les choses se mettent en place slowly but surely... Un merci à Billy Brillantine ( voir KR'TNT n° 2 du 01 / 06 / 09 ) et à ses boys pour la soirée de solidarité organisée au Rocky Bar en Alsace... Salutations à Ervin ! Courage et keep on rockin' !

106 / ROUEN – 26 / 02 / 15

HEAVY TRASH

PAS DE TRICHE AVEC HEAVY TRASH

Avant de devenir un phénomène à part entière, Heavy Trash n’était au début qu’un side project pour Jon Spencer et Matt Verta-Ray, les deux mamelles du garagisme punk-blues américain des temps modernes. Matt Verta-Ray ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Il œuvre au sein de Speedball Baby et accompagne régulièrement Andre Williams. Jon Spencer compte parmi ses nombreux exploits un album explosif avec R.L. Burnside, du jive conjugal avec son épouse Christina au sein de Boss Hog et du gros blastage de boutica avec les deux fils Dickinson. À titre de producteur, il compte parmi ses clients les Cheater Slicks. À titre de bidasse, il a fait ses classes avec Pussy Galore et dépucelé sa guitare chez Monsieur Jeffrey Evans. Il n’a donc absolument plus rien à prouver. Cet homme averti en vaut donc deux. Avec le JSBX et Speedball Baby, ces deux-là ont tellement frappé nos imaginations pendant vingt ans qu’elles en sont devenues indolores. Je veux dire par là qu’ils nous ont gavés de très grands disques. Ils naviguaient à très haut niveau. Hormis les Dirtbombs, les Chrome Cranks et The King Khan & BBQ Show, peu de gens pouvaient prétendre naviguer au même niveau.

Chaque concert du JSBX tournait en fête païenne. Les rares concerts de Speedball Baby occasionnaient des chocs émotionnels intenses.

Avec Heavy Trash, nos deux cocos tapent dans un agglomérat de country sauvage, de gospel de bastringue et de ramshakle monochrome. Leur premier album parut en 2005. Ils avaient opté pour une pochette illustrée qui ne les restituait pas très bien. Mais musicalement, on risque l’indigestion. Dès «Lover Street», Jon blaste son r’n’b et lâche des ouh ! parfaitement justifiés. Il flirte avec le boogaloo pendant que Matt tisse sa toile - Ouh ! - Jon fonce, comme un mec qui ne craint pas la mort. Il jerke à la croisée des chemins et mélange Johnny Burnette avec Eddie Floyd. En éponge qui se respecte, il récupère tout et recrache du shuffle de glotte - Sock it to me baby ! - Il enjambe tous les genres. Ce mec n’en finit plus de jouer avec le génie. Il reprend à son compte tous les effets vocaux d’Elvis dans «The Loveless». Sans problème. Tous ceux qui l’ont vu sur scène ont forcément été frappés par sa classe et sa beauté elvissienne. Avec «Walking Bum», Matt et Jon roulent sur les plate-bandes du Creedance Clearwater Revival - époque du premier album - Matt nous gave de twang guitar. «Justine Alright» bénéficie d’une petite intro speedée à la Eddie Cochran. Jon rigole - ah ah ah - et il embraye brutalement sur un killer cut aux paroles mâchées - une espèce de rap country - pendant que Matt place des chorus écœurants de perfection. Jon attaque tous ses couplets avec cette opiniâtreté bravache qui depuis est entrée dans la légende. Le son de «The Hump» se veut aussi épais que de la purée froide. Jon y enfonce son dard vocal et avance avec un foudroyant mépris des lois de la gravité. «Mr KIA» sonne comme le «What’d I Say» de Ray Charles. Jon chante ça d’une voix atrocement profonde, en fait un prêche à la Jerry Lee et plane au-dessus de nos têtes comme un vautour. Pendant ce temps, Matt joue comme un dieu, en tirant les cordes de sa Gretsch et en se contorsionnant. S’ensuit «Gaterade», un classique automatique monté sur une petite gamme diabolique. Jon espace ses phrasés pour laisser Matt descendre sa petite gamme et balancer un solo de fête foraine d’une perfection intangible. Et puis voilà «This Way Is Mine» que Jon balance avec une ferveur digne d’un vendeur aux enchères texan sorti tout droit d’un film de Robert Altman. On se doutait bien à l’époque de sa parution que ce premier album d’Heavy Trash allait créer l’événement. On savait Jon Spencer parfaitement incapable de sortir un mauvais disque.

Bien sûr, les concerts d’Heavy Trash créent encore plus l’événement. À l’époque de leur premier concert parisien, on commençait par loucher sur les pompes immondes de Matt Verta-Ray : il portait des souliers noirs de Pied Nickelé tachés de peinture blanche, sans doute récupérés dans une misérable échoppe du ghetto de Varsovie. Et quand on voyait arriver Jon Spencer sur scène dans son petit costume hillbilly en toile grise surpiquée au fil d’or, on voyait arriver le rocker ultime. Il reprenait les choses exactement là où Elvis les avait laissées en 1956. Jon Spencer était tout simplement devenu le wild cat du rock US, à la fois crooner, preacher, screamer et showman exceptionnel. Il passait tout naturellement du statut de légende underground à celui de maître du jeu - Que cela soit bien clair pour tout le monde : Jon Spencer is ahead - À l’époque de ce premier concert d’Heavy Trash, ses cheveux épais d’un noir parfait tombaient sur son front en mèches elvisiennes. Il se montrait absolument terrifiant de véracité. Ses rouflaquettes lui dévoraient les joues. Jon Spencer jouissait de cette beauté formelle qui ne pardonne pas. En tant que performer hors normes, il savait maintenir la pression d’un set. Il alternait parfaitement les accents mâles avec les glissandos de complaintes, dans la plus pure tradition elvissienne. Il jouait son rôle de groover à la perfection, apostrophant la foule et balançant régulièrement des «Ladies and gentlemen !» comme s’il avait des trucs à vendre. Il passait du scream au croon sans crier gare, avec une aisance ahurissante. Et ses Heavy Trash partaient au quart de tour. Jon Spencer grattait une vieille guitare acoustique électrifiée. Il sautait en l’air et se réceptionnait sur les genoux. S’il transpirait, c’était avec excès, comme savait le faire James Brown. Il décrochait brusquement des fins de couplets d’un saut en ciseaux et se réceptionnait avec une souplesse surnaturelle. Nous avions là sous le nez le meilleur jeu de scène qu’on pût imaginer. Avec leur groupe, Matt et Jon battaient tous les records et devenaient le groupe le plus spectaculaire d’Amérique, complètement out of this, down in that, plus trash que trosh, over the top, under the loose, above the bridge. Jon Spencer incarnait la perfection à roulettes. Il devenait le rocker complet, accompli, soigné, sérieux, compétent, poignant, incisif. Il passait au stade de l’irréprochable définitif. On le sentait programmé pour vaincre - S’il n’en reste qu’un, ce sera celui-là-à-à - Il se voulait à la fois mellow-yellower et power-driver, king par dessus les toits et Browner par la fixité du scream. Il penchait son corps vers la foule et la suppliait de screamer - Once more ! - Et il accélérait, accélérait encore, pour atteindre ce point frantic qui déclenche l’explosion atomique.

Il est probablement l’un des derniers grands rockers à maîtriser le heavy-duty-talking-blues d’une manière aussi parfaite. Matt et lui sont devenus les killers suprêmes. Ils n’entrent plus dans aucune catégorie. Le nucléus d’Heavy Trash noyaute désormais toute la folie d’Elvis. Mais le pire, ce sont les rappels qui parfois doublent la durée du set. Au temps du JSBX, Jon Spencer demandait au public s’il en voulait encore et tant qu’on lui répondait oui, il continuait. Et là, c’est pareil. Au risque de blasphémer, on dira que Jon Spencer est aussi beau qu’Elvis. Il a la voix, le scream, la soul, la vision, l’envergure, l’épaisseur, les rayons, le sens de l’apothéose. Tous les éléments sont réunis pour qu’enfin éclate la vérité. La gloire de Jon Spencer s’étend sous les cieux aussi loin que porte le regard.

On s’embourbe dans la vase à vouloir décrire l’exceptionnel talent de Jon Spencer. Le problème est qu’il en a trop.

Un second album d’Heavy Trash parut en 2007 : «Going Way Out With Heavy Trash». Encore une pochette dessinée. On les voit courir vers un tain à vapeur comme deux hobos à l’ancienne mode, avec leurs guitares et leurs balluchons. Bel album, plein de bonnes surprises. On retrouve la dynamique du groupe sur scène dès le premier cut, «That Ain’t Right», gros solo de Matt, belle stand-up et sacrées montées en température. Plutôt fantastique et en prime, les Sadies les accompagnent. «Double Line» est du typical Jon Spencer. Une vraie insurrection - Ouh ! - et c’est joué garage au prêche abricot. Avec «I Want Oblivion», Jon Spencer fait sa baraque de foire. Ça bat du tambour et il bat la retape. Il fait du bon décousu qui ne sert à rien et Matt joue la fuite éperdue. On l’entend ensuite croasser comme un vieux crocodile dans «I Want Refuge» - I got a love - Et il gospellise. Puis il s’en va claquer ses syllabes au micro pour «You Can’t Win» - Another shot transmission/ You can’t win - c’est un heavy groove de boogaloo. Et en face B, il revient à son admiration pour Eddie avec «Crazy Pritty Baby» monté sur le riff de «Somethin’ Else». Voilà un bel hommage. Jon Spencer n’oublie pas la répartie au baryton et Matt veille au sévère cocotage de Gretsch. Ils reviennent (enfin) au rockab avec «Kissy Baby», joliment slappé par un nommé Kim Kix. Wow, quel bop, Bob ! Ils restent dans la pure pulsion rockab avec «She Baby» et nous servent ça sur une rythmique de rêve. Et la fête continue avec «You Got What I Need», un fantastique brouet de slap bass et de bouquets d’accords garnis.

Deux ans plus tard sortait leur troisième album, «Midnight Soul Serenade», avec une pochette illustrée, mais cette fois de façon beaucoup plus lugubre. Le graphisme donne d’ailleurs le ton de l’album qui bascule dans la sérénade heavily déviante. Dès le premier cut, «Gee I Really Love You», on est happé par l’air glacial de la nuit trashy. Ils jouent ça à la revoyure et créent une ambiance délétère. Puis on assiste en plein milieu de «Good Man» à un beau démarrage rockab. Jon Spencer et Matt Verta-Ray ne semblent s’intéresser qu’aux dynamiques des morceaux. «The Pill» est une mélodie malsaine et Jon Spencer se lance dans le film noir. Avec «Pimento», on passe à la samba du diable. Jon Spencer se met à sonner comme Tav Falco. L’un des cuts les plus intéressants de cet album restera sans doute «(Sometimes You Got To Be) Gentle». Voilà une belle pièce d’exaction intrinsèque à la fois collante et abrasive, jolie et grandiose et pleine de rebondissements. On y sent de l’ambition. Ah look out ! Jon Spencer lance «Bedevilment» comme s’il jouait avec le JSBX et revient à ses vieilles concassures de rythme. Et le reste de l’album s’écoule paisiblement, sans que rien ne vienne chasser les mouches.

Et hop les voilà tous les deux sur scène au 106, Matt et Jon, comme deux larrons en foire accompagnés d’un bon drumbeater chapeauté et de Bloodshot Bill à la stand-up. On ne se lasse pas du spectacle de ces deux vétérans racés comme pas deux, de ce hillbillitage impénitent des basses œuvres américaines, de ce geyser de ruckus de rock et de tous ces petits solos tortillés sur un manche de Gretsch. Non, on ne se lasse plus de voir Jon concasser indéfiniment l’iconographie Elvis-Cash-bam-boum et sauter en ciseaux derrière son micro, plaquer ses barrés de petit doigt tordu les jambes écartées, jeter derrière lui les micros qui ne fonctionnent pas et brouter des brasses de trash fauve sur son manche. On ne se lasse pas de cette félinade de silhouette rock, de ce dansant profil accompli, de cette judicieuse mascarade, de ce carrousel mortel d’une perfection tellement proche qu’on tendrait bien la main pour la palper si le jeu hormonal nous l’imposait. On ne se lassera plus de l’entendre couiner et prêcher, de le voir transpirer et redorer à l’infini le vieux blason du rock des origines. Ça doit bien faire cinq ou six fois qu’on voit Heavy Trash trasher l’heavy stuff sur scène et rien ne peut plus ni nous surprendre ni nous décevoir. C’est comme s’il n’y avait plus rien à en dire, tellement le set est parfait, tellement ça pue le mythe. Pour ceux qui s’inquiètent de savoir où est passé le rock des rockers, la réponse est là.

Tiens ! Un nouvel album de Heavy Trash ? Matt qui est le plus gentil des Canadiens nous avertit :

— Ce ne sont pas des chansons... Ce sont des expérimentations.

— What do you mean ? Oh pardon, qu’est-ce tu veux dire ?

— On a expérimenté des sons en studio....

— Mais quoi comme son, du rockabilly ?

— Ouais, mais il y a aussi Stockhausen...

— Oh la la !

L’album s’appelle «Noir», noir comme le café, dit Jon Spencer en traitant de la question des cheveux dans «Good Hair», le cut qui fait l’intro, sous un faux air lagoyesque - beautiful hair, black like coffee - Franchement, ce premier cut est de nature à faire tomber de cheval n’importe quel despérado, mais il faut s’armer de patience, car ce disque réserve quelques belles surprises. Les morceaux qu’il propose sont en effet des expérimentations enregistrées sur une période de dix ans et par moments, on a clairement l’impression de se trouver dans le studio avec Matt et Jon, car l’esprit de ce disque se veut intimiste. On assiste au grand retour du format chanson avec «Wet Book» doté de la meilleure dynamique qui soit ici bas. Ils claquent ça dans l’épaisseur de l’ombre et un sax vole au secours de la montée de fièvre. Jon sue la soul par tous les pores de sa pop. On revient à l’étrangeté avec un «Out Demon Out» qui ne doit rien à Edgar Broughton. Car ça slappe sec derrière le talking jive et les clap-hands de Joujouka. Jon vise le cœur de la scansion. Le cut tourne au cauchemar, tellement le slap le bigarre. Au loin, des voix d’écho perdurent à n’en plus finir. Ce côté expérimental est d’autant plus troublant que Jon Spencer s’est montré tout au long de son parcours le plus carré des hommes. Tous les morceaux de cet album sont captivants, même «Viva Dolor» cette jolie pièce de pianotis de fin de nuit si douce à l’intellect. Matt et Jon renouent avec le petit rockab ouaté en cuisant «Blade Off» à l’étouffée. Jon tape du pied et fait son strumming. Il ouh-ouhte de temps en temps, histoire de signaler son choo-choo aux passages à niveaux. Ils ouvrent le Bal des Laze de la face B avec un «Pastoral Mecanique» d’orgue de barbares égarés et hagards, tels qu’on peut en voir au soir du sac d’une ville. Les sons s’échangent et relayent l’extase de l’ombilic des limbes. Matt et Jon brillent ardemment au soleil noir de l’expérimentation - This is pure heavy trash - Et puis voilà «Discobilly», un rockab déviant et gondolé. Ils brassent leur beat et ça frôle le mambo d’Alcatraz. Ça tombe en décadence d’Empire romain et ça glisse doucement vers le couchant. Avec «Jibber Jabber», Jon joue avec la musique des mots. Il raconte à sa façon l’histoire du rock, en partant de Big Bopper pour remonter jusqu’à Jimi Hendrix, Mama Cass et Jim Morrison - What happens to the real rock’n’roll heroes ? - Jon joue à merveille de cette diction blackoïde de nez pincé - Rock on my brother/ Rock’n’roll my sister/ And get down - Ils font ensuite une belle reprise de Johnny Cash, «Leave That Junk Alone», puis ils passent au relativisme écarlate avec «Notlob» et bouclent leur petite affaire avec un «Last Saturday Night» gratté au bord du fleuve et humé au glou-glou. Quelle bonne compagnie ! Jon miaule et substitue l’intention au chant, tout simplement. Il n’a pas besoin de paroles. Mais oui, il a raison. Pourquoi s’épuise-t-on à vouloir écrire des paroles ?

Signé : Cazengler, Heavy Truffe

Heavy Trash. Au 106, Rouen. 26 février 2015

Heavy Trash. Heavy Trash. Yep Rock 2005

Heavy Trash. Going Way Out With. Crunchy Frog Recordings 2007

Heavy Trash. Midnight Soul Serenade. Crunchy Frog Recordings 2009

Heavy Trash. Noir ! Bronzerat Rat Records 2015

PARIS – 07 / 03 / 15

MAISON DE LA POESIE

TENNESSEE WILLIAMS

DANS L'HIVER DES VILLES

La teuf-teuf est d'un naturel paisible. N'empêche qu'elle en écraserait avec plaisir quelques uns. Deux fois de suite qu'elle vient à Paris et qu'on lui met les bâtons dans les roues juste dans les derniers deux cents mètres. Et ce coup-ci, la partie est inégale, son aire de stationnement privilégiée est envahie de marabouts. Je vous rassure ni un vol d'échassiers désorientés, ni un conclave de sorciers africains. Pire que cela. D'immense toiles de tentes qui occupent tout l'espace, et la politzei qui nous intime l'ordre d'avancer. Ni une, ni deux, la teuf-teuf opère un demi-tour stratégique – juste le temps de bloquer les feux – et file tout droit s'adjuger la dernière place de stationnement libre dans les dix kilomètres carrés aux alentours. Renseignements pris, le lendemain se courent les vingt kilomètres de Paris. En effet nous sommes entourés de centaines de sportifs qui arborent fièrement un sac à dos bleu sur leurs maigres épaules. Je n'ai que mépris pour cette vague humanité dégénérée incapable de courir un marathon en entier.

QUELQUE CHOSE DE TENNESSEE

Pas de concert ce soir. Ne soyez pas déçus, je vous emmène écouter du lourd, du très lourd. Si je crie 1956, vous allez tous répondre en choeur : Be Bop A Lula, Gene Vincent ! D'accord, mais encore : Money Honey, Elvis Presley. OK, quoi d'autre ? A Train Kept-A-Rollin, Johnny Burnette Trio. C'est bien les gars, il vous en manque encore un ! Je vous fais grâce de Perkins, de Johnny Cash et de Jerry Lou. Ah ! Ah! Vous séchez lamentablement comme un palmier-dattier privé d'oasis. Puisque vous donnez votre langue au cat, j'annonce la couleur, In The Winter Of The Cities, Tennessee – non pas Memphis, bande de monomaniaques - Williams.

Ça ne vous dit rien. Vous avez tort. Consubstantiellement lié au rock. Pas un musicien. Pas un chanteur. Un théâtreux, un écrivain. Un outlaw, un pédéraste. Tout ce qu'il fallait pour déplaire à la prude Amérique des fifties que vous aimez tant. L'Equipée Sauvage date de 1953, Brando n'a jamais été aussi beau dans son perfecto. L'incarne la force brute de ce qui deviendra le rock and roll. Mais le Marlon avait fait pire, deux années auparavant. En 1951, dans Un Tramway Nommé Désir, une pièce de Tennessee Williams, adaptée au cinoche par d'Elia Kazan. N'est pas encore un rocker, mais une pulsion sexuelle en liberté. L'Amérique poussa des cris d'horreur et d'orfraie. La bête était lâchée. Sperme sur les murs et le désir lawrencien qui galope dans les rues comme un étalon en liberté. Désormais rien ne serait plus comme avant.

DANS L'HIVER DES VILLES

J'avais seize ans lorsque deux volumes du théâtre de Tennessee Williams me sont tombés sous la main. Un complément indispensable au Weary Blues de Langston Hughes. De quoi vous arracher la cafetière. Tennessee Williams, m'est apparu comme la face blanche de l'Amérique noire. La lunaison morbide et blafarde. Celle qui ne se voit pas, que l'on ne montre pas. Ici dévoilée. Le tragique de la vie n'est pas d'être un noir dans une société de blancs, mais d'être un humain parmi les hommes. Coercition des normes morales et sociales. L'individu dans la glu de la commune humanité, aussi libre de ses mouvements qu'une soyeuse lucilie sur le rouleau tue-mouches. Le monde de Tennessee Williams est l'inextinguible blessure purulente que chacun trimballe dans son cœur. Ses personnages sont des inadaptés, des laissés-pour-compte, des has-been de la vie, des hobos de leurs propres rêves. Des névrosés, des guitaristes, des poètes...

Quatre ans plus tard, dans une boîte de soldeur, me suis retrouvé nez à nez avec un fin volume de poésie édité chez Seghers. J'ai tout de suite effectué ce que l'on appelait alors dans notre jargon d'étudiants une opération de réappropriation poétique. Dans l'Hiver Des Villes, Tennessee Williams. Je l'ai dévoré. Au fil des années qui ont suivi, me suis aperçu que j'étais la seule personne de ma connaissance qui possédait cette élégante plaquette du grand dramaturge américain. Tant pis pour les autres, n'ont jamais pu se répéter dans leur tête comme un mantra athanatéique ce vers talisman : Les yeux sont les derniers à s'éteindre. Ainsi que nous l'avait transmis le traducteur Renaud de Jouvenel.

Et voici qu'en fouinant sur le net, je m'aperçois qu'une nouvelle traduction du recueil sera présenté ce samedi 7 mars 2015, à la Maison de la Poésie. Paris.

MAISON DE LA POESIE

Niche près de Beaubourg. Pas bien grande. Un public plutôt bourge. Pauvre Tennessee ! Les écrivains célèbres se payent de ces purgatoires ! Avec ma boîte à frites, mon blouson et mon sandwich mayonnaise, je fais un peu tache. C'est la vie. It's the way, you never can tell. Les portes ouvrent à huit heures dix tapantes, amphithéâtre maigrichon, scène relativement spacieuse. Parfait pour des concerts rockab. Faudra l'annexer.

En attendant, c'est Micha Lescot assis tout seul à une petite table qui nous lit un texte de Françoise Sagan relatant sa rencontre aux States avec Tennessee Williams en compagnie de Franck Merlo son compagnon, et de la romancière Carson McCullers totalement déglinguée dont les deux hommes s'occupent avec une grande sollicitude... Très belle voix dont les inflexions collent à merveille à la subtile ironie de cette prose qui sonne juste. Me décevra dans sa lecture d'une douzaine de poèmes même si la diction reste d'une limpidité extraordinaire. Cherche trop la reconnaissance du public. Lui offre ce qu'il aime, la connivence sous-entendue du rire qui vous permet de croire que vous êtes intelligent... Par deux fois, il se tait et résonne la voix de Tennessee lisant un poème. Une précision extrême. Un orfèvre. Fini la rigolade. La souffrance de l'être transparaît sous chaque syllabe. L'humour est l'antichambre du désespoir métaphysique. Micha Lescot, ramasse ses feuillets, salue sous les applaudissements et disparaît en toute discrétion. Ne reviendra pas.

La lumière se déplace de l'autre côté de la scène, vers la table basse où sont assis Jacques Demarcq, le traducteur et Catherine Fruchon-Toussaint rédactrice d'Une Vie, biographie de Tennessee Williams. Plus une agréable jeune femme dont j'ignore le nom qui mènera la discussion avec doigté et compétence. Connaissent leur sujet. Jacques Demarcq – est aussi le traducteur de deux autres monuments de la poésie américaine E. E. Cumming et William Carlos Williams – nous apprend que L'Hiver Dans Les Villes n'aura aucune influence sur la poésie américaine alors que sa fausse légèreté existentielle aurait pu laisser prévoir une descendance. Mais il est des lacs solitaires qui ne permettent à aucun fleuve de prendre source en leurs eaux retranchées... Un peu hésitant Jacques Demarcq, mais une fois échauffé l'on sent que l'homme est féru de poésie et habité par des chants qui n'ont pas fui... Catherine Fruchon-Toussaint est un puits de science. En quelques mots elle fait la liaison entre l'oeuvre et la vie de Williams, sa petite soeur lobotomisée dont on retrouve le personnage dans La Ménagerie de Verre, l'homosexualité qu'il vit comme libre sexualité et non comme une inhérence êtrale... passe trop rapidement la figure de Gore Vidal, cet autre géant de la littérature américaine. De tous les écrivains du Sud des Etats-Unis, Tennessee sera le moins enclin à revendiquer son statut de sudiste. Les contingences géographiques sont de peu de poids face à l'implication de l'individu dans la chair de son existence.

RECUEIL

Dix heures et déjà dehors. Un peu court. Reste le livre, cette fois donné dans son intégralité ( quarante-huit poèmes de plus que dans l'édition de 1964 ) c'est chez Seghers dans la collection Poésie d'abord. En bilingue. L'occasion de s'apercevoir comme cela sonne blues. Des histoires personnelles, intimes racontées, à vous faire venir les larmes dans les yeux, à vous arracher sourire sur sourire. Tennessee Williams n'use jamais du grand orchestre des effets assurés. Dit tout dans le non-dit du presque taire. Une poésie qui se donne à lire, qui s'offre à la lecture, facile. Mais obstinément secrète. La profonde rivière inaccessible sous le miroitement de sa surface. Ouverte à l'intérieur d'elle-même. Refermée sur l'extérieur du monde.

Damie Chad.

LESTER BANGS

FÊTES SANGLANTES

& MAUVAIS GOÛT

( Souple / Tristram Editions / Juin 2014 )

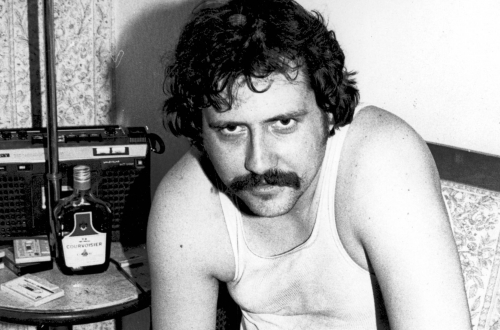

Bon les gars, soyez sympas, ne foutez pas le souk, je vais me faire repérer à cause de vous. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Lester Bangs, le plus grand critique rock de la planète, la crème chantilly du magazine Creem. Je ne suis pas fier, viens de tomber sur le bouquin, traînait depuis six mois sur le plancher du bureau, je l'avais oublié ! Déjà que je l'avais trouvé en vrac sur la pile des retours de la librairie : « Ah ! Tiens, vous prenez ce truc, je n'aurais jamais cru que je le vendrais ! » d'un ton soulagé qui devient franchement admiratif : « En plus vous connaissez ! C'est incroyable, je n'en ai jamais entendu parler ! ». Preuve que mon libraire n'a pas lu la livraison 140 de KR'TNT du 19 / 04 / 13, dans laquelle nous chroniquions Psychotic Reactions & Autres Carburateurs Flingués qui regroupe les textes les célèbres de.... ? LESTER BANGS !!!! c'est bien, je vois que vous suivez. Je rappelle pour les nouveaux arrivants, Lester Bangs nés en 1948, mort en 1982, à trente trois ans, l'âge du Christ, pas sur la croix, mais après avoir traversé les dix cercles de l'Enfer de Dante, dope, alcool, sexe et rock and roll.

VARIATIONS

Evidemment c'est un amerloque, autant dire qu'il est né au pays du rock, et rien que pour cela vous devriez vous incliner devant sa mémoire. Pour vous le situer, je dirais que c'était un peu un mec à la Cat Zengler, l'avait tout vu, tout lu, tout écouté. USA, UK, le rock n'avait pas de secret pour lui, l'a connu tout le monde et interviewé les plus grands. L'écrit tout cela dans ce recueil d'articles et de notes posthumes. Le genre de zèbre que rien ni personne n'étonnent. L'a même parfois un peu la grosse tête. Faut vous lever tôt pour l'espanter comme on parle du côté de Toulouse. Pour l'achouler, faut pas lui proposer du tout venant. Ah ! Ah ! Vous êtes tout blancs, tout tremblants, vous vous sentez piteusement trop franchouillards ! Of course, hors course ! Vous avez honte et dans votre tête vous reniez et maudissez vos parents de vous avoir fait naître du mauvais côté de l'Atlantique. Vous gémissez et vous jurez que vous ne recommencerez pas.

Relevez-vous et cessez de vous plaindre. C'est ici que le miracle a lieu. Entre les pages 315 et 320, exactement. Ce lascar de Lester n'en a pas cru ses yeux. Lui qui avait usé ses boots dans les plus vastes salles de spectacle, arpenté les bouges les plus torrides de Détroit, New York, Los Angeles, côtoyé les stars mondiales et les artistes maudits inconnus, n'en a pas moins reçu la grande claque de sa vie. Et tout ça, par un groupe français que j'adore. Les Variations. Les a rencontrés aux States, ô so ridiculous qu'il en devenaient so delicious ! Des gars qui vivaient les poncifs du rock and roll avec la foi du charbonnier. Aussi innocents que Perceval quand il s'empare du Graal pour réchauffer le café du matin ! L'est encore sur le mode moque and roll, mais lorsqu'il les retrouve en 1974 en France et qu'ils lui font visiter le Paris rock and roll de l'époque, le Lester, il passe le mur du son, Bangs ! Stupéfaction ! N'avait jamais pensé que l'on pût aimer le rock avec tant de ferveur. Nous juge incompréhensiblement rockoko, mais l'en reste pantois. De parfaits pieds nikelés, mais qui ont raflé l'or de la réserve de Fort-Knox, qui s'en vantent, et qui ne se sont pas faits prendre.

ROLLING STONES

Les rois, fussent-ils de la critique rock, n'en ont pas moins un trou du cul comme les autres. Lester pas mieux que le fan de base. Je n'en veux pour preuve que ses réactions ( très psychotiques ) devant les trois méfaits – accomplis coup sur coup et en toute connaissance de cause par nos maîtres et seigneurs adorés, les Rolling Stones. Vous n'avez peut-être pas connu l'épopée, mais entre 1962 et 1972, ce fut la décennie prodigieuse, un truc que vous ne pouvez comparer à rien d'autre, si ce n'est peut-être, en un tout autre genre, à la création de la III ° Internationale, pas au point de vue politique, mais quant à l'enthousiasme soulevé au sein des peuples et des militants révolutionnaires avides de changer de mode de vie et de bousculer l'étau de la misère oppressante... Je suis incapable d'expliquer pourquoi et me contente de relever les faits. Dès leur apparition, les Rolling Stones cristallisèrent autour d'eux comme un désir latent de révolution culturelle. Pas rouge, mais rock. Les premières ramifications se créèrent à leur insu, ils en furent le détonateur inattendu et eux-mêmes en furent les premiers surpris. Les esprits chagrins objecteront que la même situation s'était déjà catalysée autour d'Elvis Presley. Ce qui est totalement exact. D'autres assureront que tout le mérite en revient aux Beatles. Vos Honneurs, je me permettrai une objection. Presley, Beatles, je n'entre point dans ce débat. Les Stones vécurent ce phénomène, après Elvis et après les Scarabées si vous y tenez, mais au lieu de se laisser porter par la vague du succès, les Pierres Roulantes adoptèrent une stratégie bien différente. Celle qui leur permit d'amasser davantage de mousse que les deux précédents concurrents. Un petit pas et l'avenir du rock and roll en fut changé. Rien, presque rien, mais ils furent les premiers à en prendre conscience et à tenter de s'en rendre maître. N'y réussirent pas beaucoup. Faut pas vouloir jouer à être plus malin que le diable. Le concert d'Altamont fut le premier coup de semonce qui fit réfléchir nos héros. Certes l'on n'arrête pas un paquebot en freinant et entre 1969 et 1971 les Stones commirent deux de leurs plus beaux albums studios – Let It Bleed ( terriblement prémonitoire ) et Sticky Fingers ( digne de tous les index religieux ) - mais c'est la suite qui laisse à désirer.

Exile On Main Street – mi-figue, mi-raisin. Le catalogue de la musique américaine en quatre faces. Devoirs de vacances imposés ou galettes de génie ? Lester n'y trouve pas son compte en 1972, mais quelques années plus tard, l'avoue qu'il a fini par l'aimer. D'une manière ou d'une autre, les Stones vous forcent la main. Leur méthode est assez simple. Si vous trouvez mieux ailleurs, nous remboursons la différence. Mais voici le grand plouf. Le ragoût à la tête de bouc, le Head Goat Soup est une daube. Manque de sel, de piment, d'aromates, de venin de scorpion, de white lightning, de tout ce que nous aimons. Les Stones ne sont pas idiots, se sont précipités dans la cambuse pour remettre le couvert. Juste ce dont vous rêviez : It's Only Rock'n'Roll, z'ont concocté avec soin, z'ont soigné l'empaquetage, rien à voir avec les couvercles de la vache qui rit, une rock dream team de Peellaert, les princes du rock descendant les escaliers de la Doma Aurea néronienne, en fait c'étaient les adieux de Napoléon sur les degrés branlants de la cour du Château de Fontainebleau. Vice de forme, Keith, le grand Keith dans l'incapacité de nous sortir le riff tranchant que tout le monde espérait. L'on attendait massacre à la tronçonneuse sur le titre éponyme, et pour finir l'on a eu droit à la charcutière du quartier qui vous découpe une tranche de mortadelle sur son robot ménager. Le Lester commence à renâcler salement dans les brancards. L'on fait comme lui, mais comme lui on met le mouchoir de l'amour trompé par-dessus. Pas contents, mais cocus. L'on se console comme on peut. Rien de pire ne pourra nous arriver. Et dès que sort Black And Blue, comme Lester l'on se précipite pour l'acheter. Je m'en souviens encore, ai eu le premier arrivage sur la ville rose à cinq heures du soir. La honte, plus osé adresser la parole à une copine durant trois jours « Tu passes ce soir, tu peux rester dormir, j'ai le dernier Stones ! ». Pitié ! Pitié ! Épargnez-moi cette confession. Mais non, comme Socrate, vous boirez la coupe jusqu'à la lie. Ce n'est pas uniquement que ce soit un mauvais disque, ce n'est pas qu'il soit raté, c'est que pour la première fois, les Stones ont copié. Je ne dis pas qu'ils ont pillé, comme des barbares. Dans leur jeunesse ils avaient pompé le vieux blues du Delta, n'avaient pas été capables de faire mieux, ni moitié moins bien, mais lui avait insufflé une arrogance et une désinvolture qui n'appartenaient qu'à eux, mais là s'étaient mis à la remorque des crottes que l'on commençait à entendre dans les boîtes et les radios, un mélange infâme de sous-world music noire, de pseudo-disco boum-boum, et de reggae je tape à contre-temps à vous faire vomir. N'ai plus jamais acheté un disque des Stones par la suite. Mais vous n'êtes pas obligés de me croire.

GRANDEUR ET MISERE

Du rock critic. Dire du mal des Rolling Stones, c'est facile. Quand vous jouez aux fléchettes sur la coque d'un porte-avions, le naval bâtiment ne risque pas grand-chose. Vous non plus. Surtout si vous faites comme moi, trente ans après. Mister Bangs ne se contentait pas de canarder au grain de riz les dinosaures disparus avec son stylo sarbacane. L'avait la plume canon, vous mitraillait à l'adjectif, vous arrosait à l'insulte redondante. Pas fainéant. Parfois une colonne pour vous dégommer, mais ce qu'il préférait c'était l'article de douze à quinze pages, en petits caractères, sans blanc, sans intertitre. Le roi de la tartine empoisonnée. Mais attention, jamais en traître, arborait le drapeau à tête de mort dès le premier alinéa et n'oubliait jamais la mention Delenda Est Carthago en fin de ses explosions de colère.

C'est vrai qu'il tape beaucoup plus souvent qu'il ne caresse. La nature humaine est ainsi. Les journaux préfèrent les trains qui déraillent à ceux qui arrivent stupidement à l'heure. L'on dit plus facilement du mal de son voisin que du bien. Sans doute parce que l'individu n'est pas sans défaut et donc forcément perfectible. D'où les coups de bâton pour lui indiquer le bon chemin. Ce qui n'est pas sans poser de problème éthique à notre écrivain.

Certes Lester Bangs n'est pas un pourvoyeur d'informations. Les échos sur les prochains enregistrements ou la future tournée d'un groupe, ne vous les fournira qu'incidemment, si ces renseignements peuvent aider sa démonstration. Lester Bangs est l'antithèse parfaite des articles que vous trouvez dans une revue comme Jukebox Magazine, bourrés de références discographiques, de dates de concerts savamment répertoriés, de listes de labels rares, etc et etc... Non Lester Bangs ne mange pas de ce pain-là. Ne vous refile pas les derniers potins qui courent les backstages, Lester Bangs pense le rock. Il philosophe, il est l'Heidegger du rock and roll, le Platon du rhythm and blues. Il y a de la prétention, chez cet énergumène. Qui est-il ? De quel droit se permet-il ? Pour qui se prend-il ?

Une seule réponse. Lester Bangs. Ne possède aucun diplôme en la matière rock dont il puisse se targuer. Sûr qu'aujourd'hui vous pouvez sortir d'une université américaine avec un Master es Rock and Roll, mais Lester n'aurait pas été homme à se cacher derrière une telle feuille de papier. Parlait en son propre nom, et ne s'appuyait que sur ses connaissances personnelles, ses disques, ses rencontres, bref en tant que simple fan de base. Ce qui n'est pas sans contenir une hypocrite contradiction. Car dès ses premiers articles Lester Bangs n'était plus un simple fan de base, mais un découvreur de sentiers, une tête chercheuse, a true pathfinder, a real bird-doggin, pour employer des mots qui sonnent à nos imaginations de rockers patentés. Si Lester Bangs a beaucoup écrit, il n'a tenté de répondre qu'à une seule question.

QU'EST-CE QUE LE ROCK AND ROLL ?

Ne doute pas que vous puissiez répondre. Elvis ! Muddy Waters ! Led Zeppelin ! Beatles ! Stones ! Steppenwolf ! Arrêtons nos petites préférences personnelles. Pas la peine de chercher à argumenter. Je connais tous vos parce que. Idem pour vos classifications rassurantes, blues, punk, folk, rockabilly... à chaque fois vos cercueils se révèlent ou trop grands ou trop petits. Toujours une jambe qui dépasse et qui gêne quand on veut visser le cénotaphe ( ce qui n'empêche pas de faire mousser la bière ). D'autant que Lester Bangs se retrouve très vite devant une muraille infranchissable. Ses premiers choix ( même s'il poussa parfois l'outrecuidance jusqu'à ne pas les honorer de louanges et les couvrir de quolibets ) établis dans le feu de l'action, Velvet Underground, MC 5, Stooges - sont encore la colonne vertébrale d'un certaine histoire du rock qui, en formation et quasi clandestine entre 1965 et 1969 - est devenue pratiquement le must officiel de la branchitude rock and roll. A part que les rockers ont oublié le vieil adage fondateur de James Dean, Mourir vite et faire un beau cadavre. Dans ses dernières années Lester se plaint de toutes ces anciennes gloires qui continuent de produire des disques de moins en moins bons. De moins en moins essentiels. S'il vivait encore que ne fulminerait-il pas contre ces retrouvailles pathétiques de septuagénaires tremblotants ! Mais comment Iggy a-t-il pu se convaincre de faire l'Idiot à ce point avec le grand récupérateur en chef David Bowie ? Et tout à l'avenant. Les rockers ont des placards qu'ils ouvrent en grand pour que les cadavres qu'ils exhibent sans honte puissent puer des pieds tant qu'ils peuvent.

A peine avez-vous déniché une pépite rock que trois mois plus tard elle ternit et se révèle être une bille de fer blanc rouillée. Le rock n'est plus ce qu'il était ! Ne meurt pas. Ne survit pas. Dégénère. Désenchantement de Lester Bangs. Les chants les plus beaux sont les plus désespérés. Peut-être. La légende raconte que ce sont ceux du cygne à l'agonie. Et à l'instar de Tribulat Bonhommet l'impavide esthéticien de Villiers de L'isle-Adam, Lester Bangs partit en croisade. A la recherche du rock and roll perdu. Il y a chez lui, une sombre jouissance à torpiller les gloires établies. Mais ce jeu de massacre ne le rendit pas heureux, alors il descendit dans les trente-troisièmes dessous du rock. Cite des groupes dont personne n'avait jamais entendu parler. Ira même jusqu'à chanter avec certains et à enregistrer quelques bandes. L'en cause, mais avec un art du dégoût si consommé qu'il vous donne envie de n'avoir pas à les écouter.

L'on ressent l'insatisfaction. A beaucoup cherché, n'a rien trouvé. Pourrait s'arrêter-là, sur cet aveu d'échec. Sur cet avis de décès. Mais il refuse. Le magicien n'a pas fini son dernier tour de passe-passe. Le roi est mort. Sans descendance. Mais c'est à pleine voix qu'il récite la formule rituelle. Le rock est mort, vive le punk ! D'où sort-il cet ultime rejeton d'une race évanouie ? De nulle part, Lester crée le punk à partir du vide. Mieux que Dieu qui a eu besoin du chaos primordial pour façonner notre monde. Le Big Bangs à lui tout seul. Et Lester inventa le punk. Le sortit de son cerveau. Comme Héphaïstos délivra d'un coup de hache l'immortelle Athéna de la tête bien pleine de Zeus. Fut le premier ( et à ma connaissance le dernier ) prophète du rock. Annonça la venue du punk dès 1969. Personne n'y crut. C'est en 76 qu'il fallut se rendre à l'évidence. L'avait eu raison sur toute la ligne.

L'aurait pu terminer sa vie en grand pontife du rock. L'aurait pu chaque année vaticiner sur l'avenir du rock et se tromper systématiquement. L'on ne remet pas en doute une parole sainte. Si la réalité ne la confirme pas, c'est la réalité qui se trompe. C'est bien connu. Admis par tout le monde. Tout le monde, sauf Lester Bangs. N'avait pas envie de terminer comme ces rois du foot qui deviennent consultants pour la télévision. Commentent ce qu'ils ne savent plus faire. Lester est parti. Une erreur stupide. A-t-on dit. Aurait un peu forcé sans le faire exprès sur la dose... Nous voulons bien le croire, mais chez les individus les plus conscients, les conduites les plus innocentes ne sont-elles pas induites par des logiques intérieures qui se moquent des catégories morales ?

Exit le grand critique du rock and roll. Lester Bangs n'aimait guère Janis Joplin. C'est son droit le plus absolu. Ne le croyez pas, écoutez Janis et ensuite faites-vous votre propre idée. Ce qui est intéressant dans la chronique de Lester Bangs sur the girl from Lubbock , ce n'est pas son jugement sur sa façon de vitupérer le blues, c'est la manière dont il rédige sa notification. Car chez ce grand manieur de mots, l'écrivain supplante, dépasse et enterre le rock critic. Rocker Kulture, comme dirait Tony Marlow.

Damie Chad.

22:25 | Lien permanent | Commentaires (0)

04/03/2015

KR'TNT ! ¤ 225. ERVIN TRAVIS / GREG DULLI / SPUNY BOYS / SEXE & ROCK AND ROLL / MEMPHIS SLIM / GUITARE SECHE

KR'TNT ! ¤ 225

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

05 / 03 / 2015

|

ERVIN TRAVIS / GREG DULLI ( + friends ) / SPUNY BOYS SEXE & ROCK'N'ROLL / MEMPHIS SLIM / GUITARE SECHE |

HELLO DULLI, MON JOLI DULLI

Lors du concert parisien des Gutter Twins en février 2008, j’eus clairement l’impression d’assister à un show extra-ordinaire. Greg Dulli et Mark Lanegan semblaient recréer l’illusion des dieux antiques. Plongés dans une fournaise de lumière rouge et littéralement effervescents, ils déversaient sur un public complètement fasciné des hymnes élégiaques, et cela avec une sorte de grâce naturelle qui n’en finissait plus de les rapprocher du divin.

L’éléphantesque Greg Dulli et le fantomatique Mark Lanegan constituaient à l’époque la plus fine équipe qu’on ait vu se former sur le sol américain depuis les Righteous Brothers ou Sam & Dave. Physiquement, Greg Dulli pourrait faire penser à Apollinaire, mais sans la bonhomie, car il se dégage de lui quelque chose de dur et même d’extrêmement violent. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Il se souvient d’avoir quitté un bar une hache à la main, avec le crâne ouvert comme une noix. 56 points de suture. Il ventripote allègrement et il ne porte que du noir, mais pas du petit noir à la Rob Younger. Greg Dulli est homme à s’habiller chez un tailleur. Depuis l’époque des Afghan Whigs, il a doublé de volume. On voit bien qu’il mène la grande vie : jolis poules, cigares et alcools chers. Il mange certainement comme dix et il fume à la chaîne. Le voir fumer sur scène dans un pays où il est interdit de fumer dans les lieux publics en dit assez long sur son tempérament. Oh bien sûr, il faut le voir sur scène. Il y déplace énormément d’air. Il bouge constamment et fait parfois des pas disco. Il plaque sur sa grosse Gibson noire de sacrées bordées d’accords. C’est un entertainer de premier ordre et un sacré cabochard. Il s’assoit parfois au piano pour placer des compos riches en teneur minérale. Greg Dulli est un songwriter complet, ample, épique au sens de Brel et envahissant. C’est un conquistadore de l’impossible, un fracasseur d’étoiles filantes. Les albums qu’il enregistre avec les Twilight Singers sont tout bêtement d’inépuisables mines d’or mélodique. Certains morceaux des Gutter Twins montent en drone, sur des atmosphères lourdement chargées d’orientalisme pervers.

Arrimé par les deux bras à son pied de micro, Mark Lanegan a toujours le même visage inquiet, la même stature. Il est spectaculaire de profondeur. Il ferme les yeux la plupart du temps et va chercher au fond de sa gorge le growl des temps modernes. Après Howling Wolf et Captain Beefheart, il est le seul au monde à pouvoir le fournir. Depuis la mort de Johnny Cash, Mark Lanegan est devenu - avec Jerry Lee - le plus grand chanteur américain et Greg Dulli, qui croise son chant en contrepoint, est un peu le champion mondial du growl atmosphérique. Les compos de Greg Dulli sont magnifiques, notamment «Number 9» - dernier morceau de l’album «Blackberry Belle» des Twilight Singers - qui bouclait le show. C’est un hit monumental, une véritable chef d’œuvre atmosphérique qu’ils font monter jusqu’aux cimes de l’impossible. Ce soir-là, Greg Dulli nous ressortit aussi «Papillon», l’un des hits de ce disque immense et traumatisant qu’est «Blackberry Belle».

Mais malgré la splendeur des compos de Greg Dulli, c’est Mark Lanegan qui tira son épingle du jeu avec ses propres titres, et notamment le «Methamphetamine Blues» tiré de l’album «Bubblegum» qui fit sauter la poudrière de la Maroquinerie pendant le rappel.

Mark Lanegan laissait la musique l’envahir. Il donnait le contrepoint à Greg Dulli qui partait souvent dans des éclats hurlés. Puis Lanegan redescendait torturer ses fins de couplets avec tout le feeling d’un bluesman du delta. Greg Dulli et Mark Lanegan sont comme l’ombre et la lumière. Ils se complètent admirablement. Ils ne semblent pas s’être fixé de limites. Ils vont chercher des horizons spectaculaires et jettent leur dévolu sur des ambiances incendiaires. Greg Dulli fume ses Camel, transpire et bat ses accords en puissance. Il est si gros qu’on ne lui fait pas confiance, aussi doit-il redoubler de puissance scénique pour convaincre les foules. C’est un rital, il a ce rock des énergies grandioses chevillé au corps. Il y a en lui la mafia et les macaronis, alors qu’en Mark Lanegan rôde l’esprit de la frontière et de l’alcool de contrebande, de la mort violente et des mountain men. L’un sent la poudre et la perdition, l’autre sent le bal populaire et le ravioli.

Ils jouèrent aussi ce soir-là les douze titres de «Saturnalia», album fatidique. On y trouve «God’s Children», un morceau traversé par un véritable vent de folie. Ils vont croiser leurs voix au chat perché et c’est repris au mitoyen de l’unisson des géants. Voilà bien ce qu’il faut appeler une terrifiante merveille. Peu de gens savent croiser les chants d’une manière aussi latente et belle. Avec «All Misery/Flowers», on retrouve toute la désespérance de Mark Lanegan. Il pose sa voix sur un beat à l’agonie - Oh Lord ! Oh Lord ! - Ce cut pue la mort. Plus loin, on retrouve le génie vocal de Mark Lanegan dans «Idle Hands», un cut dégingandé de chien de piste. Encore une fantastique élévation, un morceau hanté par les envols de guitare, puissants et si drus. C’est à s’en démettre de ses fonctions. Le timbre coloré de Mark Lanegan donne à ce cut toute sa valeur aurifère. Pur chef-d’œuvre interprétatif. Voilà encore une preuve de l’admirabilité des choses. Mark Lanegan pétrifie le rock dans un environnement de guitares extraordinaire. Comme Mick Farren, il sait sublimer ses chansons par le son. Encore une admirable prestation laneganienne avec «We Will Lead Us». Il chante comme s’il agonisait à l’issue de la bataille de Gettysburg. Il est stupéfiant d’angélisme mortifère. Quelle chance il a, ce Greg Dulli, d’avoir un mec comme Mark Lanegan à ses côtés ! Dulli revient à ses chères embrouilles sentimentales avec «I Was In Love With You» et trouve facilement le chemin des ampleurs catégoriques.

Embrouilles sentimentales ? Oui, on entre là dans le vif du sujet : tout l’art composital de Greg Dulli repose sur sa difficulté à vivre une relation sentimentale harmonieuse. Dans le lit de Greg Dulli, tout n’est que chaos et destruction. Les six albums des Twilight Singers - et avant cela, les sept albums des Afghan Whigs - sont bardés de chansons consacrées à l’échec. La série des Twilight commence en 2000 après le split des Afghan Whigs. Greg Dulli reconstitue une équipe et enregistre «Twilight As Played By The Twilight Singers». On le sent à la recherche d’une nouvelle identité et il faut attendre «Verti-Marte» pour trouver un truc à se mettre sous la dent. Ambiance bizarre, groove de voix féminines et Dulli balance : «Au revoir enculé !» - Goodbye motherfucker - Dulli joue de la guitare comme un beau diable. Le hit de l’album s’appelle «Into The Street» et après une fabuleuse intro, Greg Dulli se jette dans la rue - One early morning/ I couldn’t sleep/ I poured myself into the street - Voilà un hit précieux et sombre, taillé dans l’immense désarroi du non-retour.

Mais avec «Blackberry Belle», ça va commencer à chauffer. De grands cocotiers façon Gun Club/Miami ondulent dans l’air chaud de la pochette. Il attaque avec «Martin Eden» et il chante comme un black. Il a ce timbre argenté qu’on retrouve dans la soul music. Martin Eden est un héros de Jack London. Greg Dulli adore étendre au soleil ses longues balades baveuses. «Teenage Wristband» s’ouvre sur des pianotis et une grosse machine se met en route. On fait oumpf ! car c’est une sorte de coup dans l’estomac. Merveilleuse allure. Il miaule plus qu’il ne chante. Le mélange de délicatesse et de brutalité surprend puis enchante. Il finit sa chanson en hurlant comme un possédé - I’ve got no more money to burn/ And I’m gonna stay up all night ! - Il noie sa compo de génie sous des déluges d’envergures fatales. Il colle à la structure avec aménité - She said/ You wanna go for a ride ?/I got sixteen hours to burn - Ses hurlements n’ont rien d’humain. Il va au bout de ce qui est possible. Ce genre de cut ressemble à une aventure. On s’embarque sans savoir comment cela finira. S’ensuit une monstruosité qui s’appelle «The Killer». Le tempo est heavy. The killer rampe au sol. C’est assez magnifique de reptation. Et soudain, Greg Dulli lâche la purée - And I caught a fever/ A holy fire - C’est un lâcheur de purée patenté. Il s’en va percher sa voix si haut qu’on la perd de vue. On sent l’écrivain. Il se paye le luxe des violons. Il fait péter son volcan prodigieux, pure merveille abracadabrante. Les envolées de Greg Dulli sont tragiquement grandioses comme on le voit avec «Decatur St». C’est magnifique de démesure. Dulli retrouve la veine des Pixies. On sent la matière à tous les étages. Il fait venir des petites guitares funky. Il peut même chanter comme Otis. Pour «Papillon», il fait venir un banjo. Ce morceau est à nouveau chargé de densités éparses, de moments inconvenants, et de pulsations à la fois étranges et bienvenues. Greg Dulli frôle constamment le génie, les harmonies sont pures, c’est à hennir. Les progressions sont seigneuriales. C’est stupéfiant - Bye bye butterfly/ I get a little outta control - Le banjo revient comme dans Délivrance, obsédant, et les violons embarquent les oreilles pour Cythère. Greg Dulli est un fantastique pétrisseur d’élastomères. Il peut encore monter en fin de morceau. Ses textes brillent par leur seule présence. Sur «Number 9», Mark Lanegan vient donner un coup de main - Devil/ Sweet talkin’ fly on the wall/ Blackberry Belle on the wall/ Just like you told me/ I’m gonna crawl - Mark Lanegan prend possession du royaume céleste. Monstrueux de puissance barytonale, il descend plus bas que terre, relayé par la voix de paraclet de l’ami Dulli. C’est un prodige sans précédent dans l’histoire du rock. Deux des plus grands héros du monde se donnent la main et se dressent à la surface de la terre, dans une tempête de violons. Ce coup de génie hantera les mémoires jusqu’à la fin des temps.

«She Loves You» est un album de reprises TERRIBLES. L’ami Dulli attaque avec un «Feeling Of Gaze» chaleureux et même bienveillant, par dessus l’épaule protectrice. «Hyperballad» est une reprise de Bjork assez hypnotique. Ce mec est très fort, beaucoup plus fort qu’Arletty qui elle aussi savait bricoler des Atmosphères géniales. Mark Lanegan fait partie du voyage. Puis il tape dans Billie Holiday avec «Strange Fruit» et ça devient un mélopif ravageur. C’est Lanegan qui chante dans la pénombre, à la fois persistant et inquiétant. On entend une grosse guitare bien grasse. C’est le doom assuré, garanti pur porc. Encore un coup de Jarnac avec le «Red Love» de Mary J Blidge et Lanegan revient au devant. Franchement, c’est énorme. La mélodie appelle le psyché des grands jours. Quelle fabuleuse pièce d’instinct primaire ! Ces deux mecs sont les princes du rock américain, les vrais aristocrates du secteur. S’ensuit un hommage absolument dément à Skip James avec «Hard Time Killing Floor». Lanegan le prend au baryton de la mort sanglante. Doom fatal de terminal extrême de la beauté pure. Le baryton peut sembler relever du contresens vu que Skip James chantait au plus perché. S’ensuit une explosion de bonheur pour le Trane d’«A Love Supreme». À la fois très respectueux et irrespectueux. Il rockent ensuit un vieux coup de Marvin avec «Please Stay». Sacré Greg ! Il ne peut pas s’empêcher d’exploser ce vieux classique de Marvin. C’est gratté à l’avenir du monde, wha-whaté et bardé de chœurs à la dérive. Ils bouclent cet effarant panorama en roulant «Summertime» dans la farine. Alors on se prosterne.

Greg Dulli enregistre un album solo en 2005. C’est le faramineux «Amber Headlights». Dans «Cigarettes», Greg Dulli écrase ses syllabes comme des mégots. Il parle de mourir. Il chante son quatrième couplet en féminisant sa voix. Il se livre à des plongées incessantes dans des abîmes d’orchestration gothique, parmi les bouquets de chœurs allumés. «Early Today» démarre un peu comme «Sympathy for the Devil», mais Greg Dulli s’oriente plutôt vers la Nouvelle Orleans. Puis des guitares juteuses reprennent le dessus. C’est sauvagement balayé à la wha-whaterie dévoyée. Ce mec se situe à la croisée des chemins. Plonger dans les abîmes, voilà son obsession. On retrouve Jon Skibic à la guitare. «Golden Boy» sonne comme un hit, avec ses accords mid-tempoïsés et la grosse assistance des arrangements qui font l’étoffe des héros. On sent que Greg Dulli veut en découdre avec la postérité. C’est un morceau qu’on a déjà entendu cent fois, mais il est si bien chanté, si bien orchestré, si bien ordonnancé, si bien jeté dans la balance qu’on s’incline. C’est très anglais comme son, on se régale. Oser mêler la puissance du songwriting américain à la finesse cisaillée des guitares de shoegazers londoniens, il fallait le faire ! Il laisse mijoter ses lyrics dans les baumes soniques d’arrangements épais comme de la boue. Il grince, il couine, puis il bascule. Trop de beauté nuit à la clarté. «Black Swan» est un retour aux racines afghan-whiguesques. Greg Dulli est resté très attaché à ses antécédents. Quelle violence à l’attaque du riff ! C’est proche d’une certaine forme de folie. Son «Black Swan» est admirable de musicalité et d’ambiances éhontées. Il braille dans le chaos des brisures d’extases. Greg Dulli se dresse comme un géant issu du néant. «Pussywillow» est une splendeur musclée, une chanson de séducteur californien soutenue par un rythme très râblé. Greg Dulli est doué pour la beauté. C’est admirable, il y a du jus, du soleil, du répondant, c’est de la great US pop de niveau supérieur, c’est infernal de célérité, de vitalité, voilà un hit gorgé de vitamines. Greg Dulli est un chanteur puissant et sensitif - Where were you last night/ Why I ask you - Comme d’habitude, il y a des problèmes. Sa voix décolle comme un gros coléoptère. Greg Dulli n’est autre qu’un gros méchant loup qui s’amuse à jouer les empereurs romains.

Eh oui, un nouvelle bombe nous tombe dessus en 2006 : «Powder Burns». Qui dira l’extrême puissance racée de l’ami Dulli ? «I’m Ready» est une grosse balade menaçante. Il place des phrases infernales du style «bittersweat is evergreen/ until we get it on». Il fait toujours cet inlassable travail autour de l’amertume qui ronge les plus résistants des hommes. S’ensuit «There’s Been An Accident», chant traînard comme un bagnard, voix de nez au dessus de la mer des Sargasses, chanson de l’au-delà - There’s no sentry at the gate - un ciel noir se déroule sur la terre blanche. La chanson est d’une ampleur peu commune. Les atmosphères sont épaisses, si épaisses qu’elles en sont presque dégoûtantes. C’est du désespoir magnifié - Til you’re crawling under them stones, assorted jones and picked over bones - Voilà l’une des plus grandes odes au désespoir jamais écrites. Maurice Rollinat, chantre institutionnel du désespoir et animateur légendaire du Chat Noir, peut aller se rhabiller au vestiaire. On ne lutte pas contre Greg Dulli, ange noir du déclin des espérances. «Bonnie Brae» est une mélopée encore plus lugubre, et encore plus effarante, car montée sur une envolée de guitares. Il va chercher des horizons très lointains, quasiment inaccessibles et uniformément sombres. Dans cette chanson emprunte du plus profond désespoir, il met son ami en garde contre Bonnie Brae - Since you’re wasting your time, my friend/ on Bonnie Brae - C’est énorme. Les couplets s’écroulent dans l’eau glacée comme des falaises de marbre. Les chansons de Greg Dulli n’ont pas de frontières, elles s’ouvrent à ciel ouvert, elles sont fantastiques et humaines parce que gorgées de douleur. «Forty Dollars» est monté sur un tempo plus soutenu. C’est le rock du midwest, bien nourri. Greg Dulli place des phrases mythiques sous les fondations de sa chanson pour que ça explose au bon moment - We go underground cuz’ there’s emptiness above - Et il s’englue dans des réminiscences des Beatles - She loves you yeah yeah yeah ! - Non mais, quel cocktail détonnant ! On pourrait même parler de magie noire - Buy me love for fifty dollars/ Love is all you need and all you need is love ! - Ce truc est dangereux car il bouffe la cervelle. Languide et fatal, «Candy Love Crawl» s’ouvre comme une porte d’église. Explosion de pop ultime avec «Underneath the Waves», tempête au Cap Horn, beat soutenu sous les cacatois, on sent bien que le mât va lâcher. Cette chanson rassemble tout : l’harmonie, la puissance, l’ampleur, les montées et les descentes, les guitares et les éclats, la tragédie et la beauté - So so and petrified/ So everytime you blow my mind - et voilà que jaillissent de longues gerbes figuratives. Greg Dulli est un renégat magnétique, un jouisseur fabuleux, un prince des ténèbres bleuies, un roi sans sceptre, un messie désarçonné, un véritable ordonnateur des bénéfices immatériels, il est celui que tout le monde guette. Ce mec sait écrire une chanson, c’est un maître-chanteur invulnérable. «My Time (Has Come)» est une chanson de vampire. «Dead To Rights» explose au détour d’un couplet - I’m gonna get a kiss and I’m gonna get away from her - Il chante comme Otis Redding. Les couplets sont démentiels, car il raconte de vraies histoires. Et il part dans un délire hendrixien sur «I’ll Take A Ride». Réellement prodigieux. «Powder Burns» est une horreur rampante, mais trop hollywoodienne. Il y a trop de violons, trop de puissance et trop de grandiloquence, trop d’iode, trop d’envergure. On ne le sait que trop bien, l’envergure finit par tuer l’envergure. Mais quand même, il faut entendre cette explosion vocale ! C’est du pur génie, une fois de plus - Feel the powder burn tonite/ Tonite - Personne ne peut rivaliser avec un tel géant - And I burn and no one can see me tonite/ Tonite - Il embarque son truc beaucoup trop loin.

Évidemment, les albums de Greg Dulli sont attendus comme le messie. On a accueilli «Dynamite Step» comme il se doit. Dans «Last Night In Town», on l’entend sucer ses syllabes comme des bonbons. Il sait mettre les gaz au bon moment - I promise to be with you till the end/ Or somewhere near there - Il ne s’engage pas - At last until you’re dead. «Be Invited» est un retour aux sources gluantes et pernicieuses. Mark Lanegan vient prêter la main sur un couplet. Retour aux explosions dévastatrices avec «Waves», monté sur un drumbeat de fou. Fantastique extravaganza. Greg Dulli est vraiment le seul a monter si haut dans des ciels d’apocalypse - What you foresee is what you get - Il se prend pour le Christ - Supended from the nail/ God you can’t stop me - Quelle démence ! Quelle façon de repousser les limites ! Même si «On The Corner» est monté sur des machines, il faut écouter les textes - Spread your legs/ Insert your alibi - oui écartez les jambes et insérez votre alibi - And kiss your dirty face - Il ne recule devant aucune provocation littéraire - Come taste the body, come on - S’ensuit un solo lumineux qui révèle toute la grandeur du gang. Quel stupéfiant mélange de textes et d’ambiances musicales ! Que peut-on espérer de mieux ? Dans «Gunshot», il se prend pour un braqueur, tire, baby et fendons la foule - Gunshots baby let’s cut thru the crowd - Et le pire c’est que le cut est bon. Il donne son interprétation des choses. Il aurait bien aimé tirer dans la foule sous un ciel très bleu et connaître cette ivresse que traduit la musique. Et le festival se poursuit avec «She Was Stolen», épique et explosif, «Blackbird & The Fox», pure débauche, «Never See No Devil», avec un second couplet hurlé dans le désert, il ne perd pas une seule miette de cauchemar. Et puis voilà «The Beginning Of The End», absolument renversant, on croirait entendre chanter le diable en personne - All come alive for the hesitant/ The summer sun is blind and inverterate - On sort de cet album transi et hagard.

Alors bien sûr, on a aussi les albums de Afghan Whigs. Mais ils sont un peu moins spectaculaires que ceux de l’âge d’or des Twilight Singers. À l’origine, ce groupe s’est formé à Cincinnati et Greg Dulli avait un penchant affirmé pour le rock, mais aussi pour la soul et notamment les Temptations, fascination qu’il partageait avec Steve Ellis.

On trouve tout de même de belles énormités sur «Up In It» paru en 1990 et notamment le fascinant «Retarded», têtu et insistant, un hit de frappadingue versatile. Si on aime bien le dégueulis, alors il faut écouter «Hated», véritable dégueulis de tout venant guitare et scream. McCollum joue comme un démon, il est partout, il recouvre l’Amérique toute entière, il wha-whate dans tous les coins, il est tentaculaire et au milieu de cet ignoble océan de vomi, Greg Dulli hurle comme un hérétique ligoté sur un bûcher. Vous recherchez le rock qui sort de l’ordinaire ? Avec Greg Dulli et ses bonnets afghans, vous êtes servi. «Southpaw» est littéralement stoogien, c’est monté aux accords de Detroit avec des clap-hands et un beat dévastateur. Et Dulli par dessus le marché. Encore une énormité dégoulinante. Ce disque sonne comme une infamie. À l’époque, les Whigs nous emmenaient déjà au septième ciel avec ce McCullom qui jouait comme un con dans tous les coins. Et ce n’est pas fini car voilà «Amphetamines And Coffee», un chant de guerre, amené très haut, et qui brasille d’énergie garage. C’est une bénédiction pour le bulbe. Ces mecs sont monstrueux de solidité et l’autre, là, le McCollum, il rejaillit dans les fluctuations, ça gicle dans tous les coins et ils rajoutent tellement de son qu’ils détraquent le mastering. On ne peut plus respirer. Il faut voir le sourire coincé de Greg Dulli sur la pochette. Ce mec est possédé par le diable, il n’existe pas d’autre explication. Il fout un peu la trouille. Au dos de la pochette, on voit une photo superbe : un black dans la rue, accoudé sur une grosse enceinte. Sûrement volée. Et sur le mur, derrière, un graph : Fuck you ! Sur «Son Of The South», Greg Dulli fait du Beefheart et on retombe dans la démence. Ce disque est à éviter, si on veut préserver son équilibre mental.

«Congregation» qui paraît deux ans plus tard est un peu moins explosif. Ils attaquent avec une belle pièce de psyché descendante, «Her Against Me» et on assiste à une fantastique partie de guitare évolutive. Ils nous entraînent dans un fouillis de nappes de son, un véritable mille-feuilles ethno-guitaristique typique des années de petite braise. Et tout l’album va sonner comme ça, dans le multi-layerage de guitares fouillassées. Ah ça pour être fouillassé, c’est fouillassé ! Quel festival ! Dans «Turn On The Water», Greg Dulli se débat pour survivre, et la guitare sublime vole à son secours - trop tard - I’m gone but it’s all right - Cet album semble consacré à la haine. «Conjure Me» est une chanson extraordinairement malsaine - I hate your mind my love but I can’t waste it yet - Le hit de cet album s’appelle «Kiss The Floor», un cut traversé d’éléments malsains, et le morceau titre s’écroule dans un fracas épouvantable de paroles et de son - I’m your creator - C’est fabuleusement intense, comme poussé dans les extrémités. Pur génie. Il renoue avec la dentelle d’excellence en chantant «This Is My Confession», et tout ça se dédouble d’excellence guitaristique signée McCollum. Franchement, ça grouille de son dans tous les coins. On sent l’extrême puissance afghanne.

«Gentlemen» est l’album des big atmospherix. Dès l’intro, avec «If I Were Going», on sent que Greg Dulli ne va pas bien. Il se plaint énormément. Le morceau titre de l’album est lui aussi bien torturé du beat. Greg hurle dans la tourmente - Understand ! - Il bouffe la viande crue de ses couplets comme un loup affamé. Derrière ça wha-whate et ça tabasse. On sent ces musiciens investis de tous les pouvoirs. Encore un morceau incroyablement embouteillé et torturé : «Be Sweet». Ce mec ne connaît pas la fluidité - Cause she wants love and I want to fuck - Il a besoin que ça se congestionne. Et il nous refait le coup de la magnifique inflammation incendiaire amenée au solo de cœur de bœuf et il embarque Be Sweet au paradis - And baby you be sweet - C’est extravagant de puissance et de colorations. Et voilà l’avènement des puissances des ténèbres avec «Debonair», un cut fabuleux de fluctuations éperdues, monté à la va-vite sur un funky strut de basse. Il hurle, le Greg ! - It’s in our love baby and it’s in our bed - C’est magnifique de désespérance - Tonight I go to hell/ For what I’ve done to you - Au lit, c’est mort. C’est l’expression de la pure souffrance affective, et il hurle au dessus des précipices. L’excellence coule dans les veines du grand Dulli. Dans «Fountain And Fairfax», il s’arrête de boire - Angel, I’m sober I got off that stuff - et il s’en va psychetter dans les passages collatéraux. «What Jail Is Like» n’est pas une chanson sur la taule, mais sur la relation sentimentale. Il chante ensuite «My Curse» d’une voix de pain sec et le très gros son du gang vole à son secours. C’est absolument énorme de malédiction - And there’s blood on my teeth/ When I bite my tongue to speech - Pur génie de la dépouillade. «My Curse» est le hit de cet album terrifique.

On retrouve tous les artifices du groupe dans «Black Love». «Crime Scene Part One» sonne comme du petit Wedding Present. C’est amené à la progression latérale et forcément, à un moment, ça éclate avec des guitares acides. Greg Dulli va toujours chercher ses désespérances dans les pires accents rageurs. C’est un chanteur hautement climatique. Si on osait un rapprochement, on pourrait dire qu’il est le Brel trash du rock américain. Dans «My Enemy», on entend jouer Rick McCollum. Ce guitariste sait ficeler une épopée. Et Greg Dulli continue de s’intéresser au côté sombre des relations sentimentales - I told you once I told you twice - Oui, c’est vrai, il n’en finit plus de prévenir ses copines. Dans «Blame Etc», on le voit revenir au combat avec une hargne toujours intacte. «Going To Town» saute à la gorge, car ce cut est insidieux au possible. Voilà un vrai hit avec une fin d’agonie à la «Cold Turkey». Stupéfiant ! Il attaque la face B avec «Honky’s Ladder». Il chante ça à la grande parade d’éclat princier. Il jette ses mots au ciel. Il a vraiment la stature d’un prince russe à l’ancienne. «Bullet Proof» est un solide romp de grattage d’accords. Le groupe joue sur des effets de retours incongrus et le morceau paraît s’étendre à perte de vue, oui, c’est cela, à perte de vue. «Summer’s Kiss» est mélodiquement impressionnant, car tassé dans le ciel et lancé au petit bonheur la chance dans l’œil du cyclope. L’épique n’a pas de limite.

Un cosmonaute flotte sur la pochette de «1965». On considère cet album comme le classique des Afghan Whigs, mais il paraît un peu plus calme que ses prédécesseurs. Ils attaquent avec «Somethin Hot», une jolie pièce de garage plombée au gras. On reste au garage avec «Uptown Again», légèrement dévastateur - baby you cry too much/ I’m tired of the sound - Mais Greg Dulli sonne un peu comme Bono, et c’est un défaut. Belle surprise que ce «Citi Soleil», groove hispano claqué à la corde nylon. Ça explose très vite et ça bascule dans un final expiatoire - Join the triumph of the choir/ I love to say citi soleil ! - Rien que pour ce final éblouissant, il faut écouter l’album. Avec «John The Baptist», il revient à son thème de prédilection : Greg Dulli ne vit que pour et par les femmes et toutes ses chansons tournicotent autour du même thème, la ruche. Le hit de l’album se niche à la fin : «The Vampire Lanois», un instro jubilatoire et complètement extravagant, fabuleux et dévergondé. Une vraie foire à la saucisse.

Le groupe s’est reformé après quinze ans de silence. Leur dernier album «Do To The Beast» vient de paraître, d’où le concert prévu au Trabendo. Sur cet album, tout est très tendu, tout est dans l’ampleur. Tout est dans la tête de Greg Dulli. Ils attaquent avec «Parked Outside», un cut ombrageux et doomique, bien posé sur son beat rebondi. On retrouve ces ambiances épaisses et privées de lumière auxquelles Greg Dulli nous habitue depuis vingt ans. On se croirait quelque part sur des remparts au Danemark, là où soufflent les vents de toute l’éternité shakespearienne. Mais les morceaux sonnent parfois un peu indie, voire parfois comme du U2. La grandeur épique est aussi visitée par d’autres gens. Il faut attendre «Algiers» pour retrouver la marque dullienne. Pas de problème, ce gros lard sait monter une mayonnaise. Mais les morceaux finissent pas se ressembler inexorablement. Il revient toujours à ses histoires de cul - Come bed time Come bad time - il fait de son incapacité à aimer une femme un art whigien. Au moins, ça sert à quelque chose. Méchante épopée que ce «Royal Cream». Voilà du solide, du bardé de hautes nappes, retour des climats épais et back to the littoral de drumbeat impavide. «I’m A Fire» est un morceau de batteur. C’est Patrick Keeler des Greenhornes qui bat le gros beat des galères.

Si on aime bien le double concentré de tomates, alors il faut s’offrir la rétrospective intitulée «Unbrakable» et qui couvre les années 1990-2006. Là dessus, on a tout, tout, tout et le reste. Ça démarre très fort avec «Retarded» - Television is gone and I’m alone with Lucifer - et ses fins de couplets explosifs - Who you call retarded ? - C’est Gargantua qui chante, un démon tourmenté, et puis ça continue avec «Crazy» (gluant, pas d’autre mot possible - you’re going crazy over the rainbow), «Debonair» (fantastique cauchemar extravagant d’explosivité - Greg Dulli décrit une bête qui dévore l’amour, puis le cœur, puis la tête et enfin le lit conjugal), «Be Sweet» (complainte absolument fascinante, Dulli cherche la provoc et ça marche bien, un pur modèle de final explosif), «Come See About Me» (reprise des Supremes, fantastique énergie, pure merveille d’atmosphère véridique), «Uptown Again» (énormité insidieuse - Uptown again/ Throw me a bone - monté sur un heavy groove de basse), «Magazine» (hanté et possédé), «I’m Her Slave» (terrifiant de qualité intrinsèque), «Going To Town» (I’ll get the car/ You get the match and gasoline - fantastique explosion de délinquance et final dément) et «Gentleman» (avec sa harangue pourrie - Your attention please/ Your infection please ! Pure démesure qu’on ne finira jamais de réécouter - I hardly recognize - Effarant). Et ça repart de plus belle avec «Let Me Lie To You» (océanique explosé aux guitares et embarqué au sommet de toutes les possibilités), «John The Baptist» (Sonne comme du Marvin - come on and taste me ! So taste me ! - impérial - Come on waste me/ Come on erase me / I’ve got the devil in me girl - et c’est suivi au sax, démence parfaite) et «Faded», (apologie du suicide - Tonight I say goodbye to everything that thrills me - véritable ode à la mort - You could meet me at the scene of the crime - mais comment fait-il pour briller d’un tel éclat ? Il fait exploser sa chanson. Il part d’un sentimentalisme de petite assise et il en fait un truc inflammatoire. Ce mec ne connaît pas de limites. Ses textes fondent dans la fournaise de sa cervelle - yah yah yah - Et il revient toujours pour exploser en mille morceaux.)

— Alors c’était bien le concert des Afghan Whigs ?

— Bof...

— T’es bizarre comme mec. Hier, tu m’as tenu la jambe pendant une plombe avec tes putains d’Afghan Whigs et aujourd’hui, on dirait que ça t’emmerde d’en causer !

— T’as pas envie de parler d’autre chose ?

— T’es bien allé au Trabendo, non ?

— Il y a eu un léger contretemps...

— Me dis pas que tu t’es fait poirer au volant avec trois grammes !

— Non, c’est encore mieux que ça !

— Le concert était annulé ?

— Non, il s’est passé un truc incroyable. Je n’ose pas le raconter, parce que justement, c’est incroyable. Mais tant pis, si tu insistes...

— Alors vas-y, c’est quoi ton histoire incroyable ?

— On devait prendre la bagnole habituelle, mais elle a pris feu, un court-jus dans le tableau de bord. On a réussi à sortir juste à temps, car elle a explosé dans la rue. Pas le temps de s’en occuper, on s’est tirés avant l’arrivée des schmidt et on a pris ma caisse.

— La Twingo ?

— Pouf, nous voilà sur l’autoroute ! Tout va bien, vitesse de croisière, vent dans le dos et vingt bornes après la sortie de Rouen, paf, plus rien sous la pédale ! Rien ! En train de doubler un poids lourd qui roulait comme un con, j’essaie de rétrograder, rien, que dalle ! On perd toute la vitesse d’un seul coup dans la côte. Et pof ! un mec qui arrive à fond derrière nous percute de plein fouet, bam ! et la Twingo décolle et on fait un vol plané de plusieurs centaines de mètres et bim ! on retombe dans la pelouse d’un échangeur, la Twingo rebondit trois ou quatre fois et s’arrête. On appelle le 17 et une demi-heure après le dépanneur arrive. Un mec en cuir noir...

— Ouais c’est ça, même qu’il ressemblait à Vince Taylor, hein ?

— Non, pas tout à fait, mais presque. Il gare la dépanneuse et ouvre le capot de la Twingo. Il dit que c’est pas grave, que c’est juste une poussière qui a bouché le carbu, mais comme il n’a pas les outils pour démonter le carbu, il propose de nous ramener vite fait à son garage. Sur la route on papote et on lui raconte qu’on allait voir un groupe américain à Paris. Alors il nous demande quel groupe c’était et on lui dit les Afghan Whigs ! Il sursaute violemment et fait une grosse embardée sur l’autoroute ! Il dit «Putain, les gars, c’est mon groupe favori !»

— Et il vous a emmené à la Villette, c’est ça ?

— Non, parce qu’il n’a pas réussi à redresser et il s’est mangé un poids lourd, bam ! la dépanneuse a rebondi dans les rails de sécurité et un deuxième poids lourd a percuté l’arrière bim ! et on a vu la Twingo décrochée du plateau refaire un vol plané. Y a des jours comme ça, tu vois ta bagnole traverser le ciel et tu ne comprends plus rien. Sinon, oui, tu as raison, on aurait dû y aller avec lui. Un gentil mec.

Signé : Cazengler, l’Afghan vide

Afghan Whigs. Up In It. Sub Pop 1990

Afghan Whigs. Congregation. Sub Pop 1992

Afghan Whigs. Gentlemen. Sub Pop 1993

Afghan Whigs. Black Love. Sub Pop 1996

Afghan Whigs. 1965. Columbia 1998

Afghan Whigs. Do To The Beast. Sub Pop 2014

Twilight Singers. Twilight As Played By The Twilight Singer. Columbia 2000

Twilight Singers. Blacberry Belle. One Little Indian 2003

Twilight Singers. She Loves You. One Little Indian 2004

Greg Dulli. Amber Headlights. Infernal Recordings 2005

Twilight Singers. Powder Burns. One Little Indian 2006

Gutter Twins. Saturnalia. Sub Pop 2008

Twilight Singers. Dynamite Steps. Sub Pop 2011

Afghan Whigs. Unbreakable - A Retrospective 1990-2006. Rhino 2007

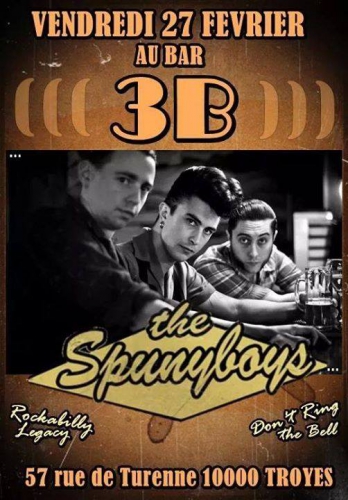

TROYES – 27 / 02 / 15

LE 3 B

SPUNY BOYS

La teuf-teuf filoche sans demander son reste. Faut dire que dedans la conversation est animée, Mumu, Billy, et Mister B évoquent la grande époque du Golf et le renouvellement des générations rockab, la vieille garde se glorifie de ses heures incandescentes in the eighties et regrette l'époque bénie des dieux du rock. Difficile de tourner la page pour Mister B, Mumu plus philosophe assure que l'on ne se baigne pas deux fois dans la même rivière. Les temps ont changé, les mentalités aussi. Mister B aimerait un peu plus de reconnaissance, il évoque le devoir essentiel de transmission mais est le premier à admettre que remonter la rivière nostalgie nous conduit dans des eaux dormantes que plus personne ne vient réveiller... Billy reste plus pragmatique, chacun de nous est un fragment vivant de l'histoire ancienne, déclame-t-il. Idées et constats tombent en vrac, l'âge d'or possédait aussi ses tares, tous les rockers dans leurs perfectos noirs n'étaient pas blancs comme la neige, comme dans tous les milieux certains étaient de véritables véroles, la pratique de la dépouille ne relevait pas de la lutte de classe mais plutôt d'une ossification intégriste culturelle... Mais ce sont bien ces gamins de par chez nous, pour la plupart désargentés et souvent issus de milieux populaires, qui ont été le chaînon de préservation et de survie de la musique des pionniers. Pas tout seuls, car sans le mouvement des teddies anglais qui ont insufflé un esprit de réappropriation musicale, le mouvement rockabilly se serait en Europe enlisé dans une admiration béate et stérile d'une musique muséifiée...

C'est passer un peu vite sur les années cinquante et soixante, les mythiques blousons noirs que la génération des années 80 n'ont d'après leurs témoignages que très peu connus, entraperçus sans véritable passage de témoin. Rockers évanouis dans la brume du temps... Atlantide perdue, à rechercher... La famille rockab fut composée de tribus qui se sont fait la guerre et qui traînent leurs casseroles d'images stéréotypées - donc intrinsèquement fausses même si elles reposent sur des éléments non dépourvus de véracité - Teddies et Confédérés un peu trop racistes, Cats un peu trop petit-bourgeois, Rockers un petit peu trop évanescents, Black Panthers un petit peu trop idéologiquement violents... Le temps est passé par là et a fait le ménage. La fausse sagesse de l'âge et l'âpre réalité de la vie sont des aspirateurs d'énergie et d'idéaux de grande puissance... Beaucoup ont disparu, embranchés dans d'autres aventures, aspirés par d'autres modes, ou pire ayant renié leurs engagements existentiels, ne sont restés que ceux viscéralement attachés à cette musique. Des fans, d'où sont issus, ou auxquels se sont raccrochés, musiciens et organisateurs de concerts. Dimension mercantile sous-jacente mais bien réelle qui peut rentrer en conflit avec certaines puretés ou naïvetés musicale. A chacun de savoir où il pose ses blue suede shoes.

LES 3 B

La conversation s'arrête, la teuf-teuf nous dépose à cinquante mètres des 3 B. De la théorie à la pratique. Le bar est toujours aussi étroit mais chaleureux et rempli de figures avenantes. Toutes générations emmêlées – doit bien avoir presque un demi-siècle d'écart entre les séniors et les juniors. Troisième fois que les Spuny Boys passent par le coin et les bons groupes attirent systématiquement un large public.

OH BOYS !