06/05/2015

KR'TNT ! ¤ 234. SOCIAL DISTORTION / HOWLIN' JAWS / BOOZE BOMBS / NICO DUPORTAL / ROCKIN' BALL / FREAKSOUND / PHOTOS ROCK / ERVIN TRAVIS NEWS

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 234

A ROCK LIT PRODUCTION

07 / 05 / 2015

|

SOCIAL DISTORTION / HOWLIN' JAWS / BOOZE BOMBS / NICO DUPORTAL & HIS RHYTHM DUDES ROCKIN' BALL / FREAKSOUND / PHOTOS ROCK / ERVIN TRAVIS NEWS |

|

ERVIN TRAVIS NEWS Ervin toujours en Allemagne, toujours en train de lutter contre ces garces de bactéries qui s'accrochent méchamment ( voir FB : Lyme - Solidarité Ervin Travis. ). Courage Ervin ! Nous publions cette semaine une photo des jours plus heureux prise sur le site rockcallblog.blogspot.fr :

"Nous avons joué avant les Crickets et ... Little Richard lors de l'Eddie Cochran weekender, le samedi 25 septembre 2004 à Chippenham (UK), lieu de l'accident fatal. |

BATACLAN – PARIS ( IX ) - 29 / 04 / 2015

SOCIAL DISTORTION

LA FINESSE DE MIKE NESS

En dépit des apparences, Mike Ness est un homme d’une grande finesse. Lors du premier concert des Social Distortion, Mike Ness cracha dans la gueule d’un flic et fut envoyé aussi sec au ballon. De la même façon que les Germs et les Circle Jerks, Mike Ness et son groupe sont issus de la pire scène punk, celle d’Orange County, un quartier riche du Sud de Los Angeles, ce qui constituait alors un sacré handicap. Puisqu’il voulait se distinguer de ses collègues punk, il eut deux fois plus de boulot. Sa première idée fut de brider le moteur du groupe. Puisque tous les autres jouaient à fond de train, Mike Ness opta pour le mid-tempo délibéré, mille plus efficace, surtout en Amérique. Pour creuser encore plus le fossé avec ses collègues mal dégrossis, Mike Ness se mit à composer des textes ambitieux, qui par leur quête d’une sorte de bouleversement de tous les sens, avaient un certain parfum rimbaldien. Il truffait ses couplets d’images tirées du vécu - sleeping on the floors - et abusait de métaphores - la fameuse gutter, c’est-à-dire le caniveau, berceau du romantisme américain - Il illustrait ses couplets d’images chatoyantes - des chaises volantes et des yeux au beurre noir - et menait des combats désespérés - les fameuses châtaignes dans la gueule du promoteur pour se faire payer - On peut aussi porter au crédit le Mike Ness l’invention d’une certaine forme de dandysme californien, à base de marcel, de gros tatouages, de cheveux gominés et de chaussures deux tons, un style probablement inspiré des clubs du ghetto chicano d’East LA. Il aura fallu vingt ans et sept albums à Mike Ness pour imposer un style de rock unique en Amérique, qu’on catalogue de garage-punk mais qui ne doit rien au punk, car quand Mike Ness propose des reprises, il s’agit essentiellement de reprises des Stones et d’Hank Williams.

Le premier album du groupe s’intitule «Mommy’s Little Monster». Sur la pochette, un squelette et un masque africain du Zambèze regardent la télé. Cette magnifique œuvre d’art signée Art Morales est digne des grands délires oniriques de Giorgio de Chirico. Et dès le premier cut, «The Creeps», Mike Ness annonce la couleur : coup de kick dans la calebasse, vieux rock solide et poils aux bras. Mais avec «Another State Of Mind», le second titre, les Social se prennent pour les Clash et ce sera à peu près leur seul défaut. Un peu plus loin, on se régale d’un cut comme «Hour Of Darkness» qui est chanté à l’excellence de la délinquance - The sirens the cries the laughter & the sights - Ils refont les Clash avec le morceau titre. Voilà encore un groupe américain qui voulait sonner comme les punks anglais ! On avait le même problème avec les Dropkicks Murphys et Rancid. On se réconcilie avec Mike Ness dans «Moral Threat» car il y pousse de whouah-whouah de phoque en rut.

Avec «Prison Bound», Mike Ness s’étend un peu plus sur le prestige de son passé de taulard. Dans «It’s The Law», il raconte qu’il est au placard - The judge says you have to serve time - Puis avec «Like An Outlaw», il retrouve la bonne vitesse croisière du mid-tempo. Il fait une reprise du «Backstreet Girl» des Stones, mais ce n'est pas ce qu’il y avait de mieux chez les Stones. Puis il se déconsidère un peu avec le morceau titre de l’album. Le pauvre Mike est même un peu ridicule dans sa façon de dire les choses - Well I’m going to a place where the tough guys go - et comme si cela ne suffisait pas, il ajoute - And come out even toughter - Et voilà, on tombe dans la plus imbécile des mythologiques, celle qui voudrait faire croire qu’un stage derrière les barreaux endurcit les durs, alors que ça les rend encore plus vulnérables. Un morceau comme «On My Nerves» sauve l’album du désastre, car c’est une pure merveille. Dès l’intro, on sent le souffle, comme dirait Nougaro dans Nougayork. Mike Ness raconte qu’il va tout démolir parce qu’un mec a rayé son disque favori des Stones et ça devient du heavy rock à deux guitares, le pur son américain - I got in a fight at the liquor store - C’est envoyé au rumble des guitares et repris à la volée avec des ponts vertigineux. Dans «I Want What I Want», Mike Ness raconte qu’il voulait une Harley d’époque, une maison avec un jardin, de l’argent plein les poches et une armoire remplie de fringues de style - my style ! - Le dernier morceau de l’album vaut le détour. Dans «Lost Child», il semble raconter son histoire - Picked up by the police only seventeen - Forcément, le Johnny dont parle Mike Ness est un angry boy - Liquor drugs and gangs have made him a man - Quelle histoire ! Puis il raconte qu’il est devenu une personne importante - He’s running with a wayward crowd - Et il finit par charger son Colt 45. À la limite, il vaut mieux ne pas trop écouter les paroles des chansons, caron est souvent tenté de rigoler tellement elles sont clicheteuses.

On retrouve tout le gros son des guitares et le growl de Mike Ness dans «Social Distortion» qui sort en 1990. Très vite, on s’intéresse à «Let It Be Me», incroyablement belliqueux et doté du meilleur gros son du marché. C’est sur cet album que se niche l’un des classiques du groupe, «Story Of My Life». C’est le prototype du cut qui va tout droit sans se poser de questions. On trouve aussi sur cet album une grosse reprise de «Ring Of Fire» de Johnny Cash. Mais depuis que la chanson de Johnny Cash a été utilisée pour vendre des cachets qui soignent les hémorroïdes, on a beaucoup de mal à l’écouter sérieusement. On revient aux choses sérieuses avec «It Coulda Be Me», un boogie blues passé à la moulinette des Social. Ah les vaches, ils ramènent même un harmo ! Mike Ness se prend pour Dylan, mais il a encore du travail. Intro virulente pour «She’s A Knockout». C’est déjà admirable, avant même que Mike ne chante. Comme les trois-quarts des cuts des Social, c’est du solide, et du sacrément bien tenu.

Sur la pochette de «Somewhere Between Heaven And Hell», c’est Mike Ness qui saute, comme s’il voulait donner le ton. Au dos, on voit qu’ils se sont fait un vrai look de rockabs et ça démarre avec la grosse machine de «Cold Feeling». Ils sonnent un peu comme les Supersuckers, ils déblayent tout. Mike Ness a la voix idéale pour ce genre de rock pousse-toi-de-là-que-je-m-y-mette. Toujours le judicieux mid-tempo, idéal pour raconter des histoires à dormir debout. «Bad Luck» est un autre gros classique des Social. Ça sonne d’entrée comme un standard. Même chose pour «Bye Bye Baby». Mike Ness fait son bye et bye et bouffe tout. On trouve aussi une belle pièce de colère brassée à la distorse, «King Of Fools», mais la perle se niche à la fin. Il s’agit bien sûr de l’énorme «Ghost Town Blues». Rien à voir avec ce proto rockabilly country-punk blend dont on les affuble à longueur de temps. Comme les Pistols, les Social jouent du rock classique, mais avec un vrai son et une vraie voix. Il faut bien avouer que Mike Ness tranche bien dans la couenne du lard de la besace. C’est un chanteur omniscient d’une grosse portée. Ce cut effarant est sucré à l’harmo, hanté et même inspiré. Il semble que ce soit le diable en personne qui souffle dans l’harmo. Si on doit de souvenir des Social Distortion dans mille ans, ce sera pour ce cut.

Même chose pour l’album «White Light White Heat White Trash». C’est l’un des plus beaux albums de l’histoire du rock. Dessus, tout est bon. Il n’y a rien à jeter. C’est l’âge d’or de Mike Ness et des Social Distortion. À l’époque, certains se félicitaient de les avoir suivis à la trace. Eh oui, le cinquième album du groupe était un chef-d’œuvre. Ils démarraient en trombe avec «Dear Lover», une bombe de niaque noyée dans le meilleur des sons. Peu de groupes étaient alors capables de touiller de telles fournaises. Le mid-tempo des Social se révélait d’une effroyable efficacité sonique. Et ça continuait avec «Don’t Drag Me Down» et sa violente intro. Mike Ness ne faisait absolument rien pour calmer le jeu, au contraire ! Il faut voir la violence du grattage ! Mike Ness et Dennis Danell cocotent de concours. L’énormité rivalise d’énormité avec l’énormité, du coup, ça devient dévastateur. Ils font un jeu de l’énormité. Tout est frappé dru, le beat, le son, les chorus, ce sont les Thénardiers des enfers, et ils sont mille plus violents que les Supersuckers. S’ensuit un «Untitled» qui n’est rien d’autre que du heavy de la gadouille. Ils arrosent cette invraisemblable puissance aux chorus électriques d’un sonisme éclairé. Mike Ness chante ça du haut d’une glotte dévastée. Il sait driver sa beast. Le son palpite comme un cœur derrière les volets clos du rumble. Encore plus énorme : «I Was Wrong», eh oui, car c’est progressé au riff joyeux. C’est immense d’énormité. Au fil des cuts, Mike Ness se dresse comme une statue de bronze. Son truc est unique au monde : une voix de sale mec noyée dans une mer de distorse. Tout est noyé, inexorablement. Aucune oreille ne peut survivre à ça. C’est impossible. On ne voit nulle part ailleurs des mid-tempos aussi effroyables. On croit parfois entendre une armée de soudards en marche. Et on renoue avec la violence de l’excellence dans «Through This Eyes». Celui-là sonne comme un hymne. Les pauvres Clash n’ont jamais réussi à atteindre une telle démesure. «Down On The World Again» est encore plus monstrueux. De toute façon, tout est monstrueux sur ce disque. C’est à tomber de cheval avec un boulet ennemi dans la poitrine. Pour «When The Angels Sing», Mike Ness nous a réservé une petite surprise... Une intro digne des Pistols, et cocotage à la pistolmania. Mike se prend littéralement pour Johnny Rotten et ça tourne à l’hymne punk. On a le vrai truc, comme parfois chez les UK Subs. Il faut aussi écouter cette cavalcade insensée qu’est «Pleasure Seeker», éclatée d’échappées, et cette perle heavy qu’est «Down Here». Mais il y a aussi la reprise démente du «Under My Thumb» des Stones, la révélation définitive, d’une certaine façon.

«Live At The Roxy» est une sorte de best of du groupe. On y retrouve tous les classiques qui nous ont fait sautiller devant la chaîne stéréo, du genre «Story Of My Life». Mike Ness commente chaque morceau en quelques lignes et dans le cas de Story, c’est intéressant - Seeing the house I grew in for sale, the park I played in, the city jail, the methadon clinic, it’s not a bad thing, just very haunting - Pour «Under My Thumb», il dit : «One the songs that you wish you wrote.» Il ajoute que David Bowie, les Stones et le glitter des 70’s constituent son background musical. Puis il s’est intéressé à ce qu’il appelle le roots rock’n’roll, puis ce fut le punk-rock. Pour Mike Ness, le punk-rock est de la «class music», comme le blues et la country : «it’s music that exposes the soul.» Pour «Prison Bound», il se déclare heureux d’avoir échappé au pire - Been lucky in the judicial system - Lorsqu’il présente «The Creeps», il hurle : It is called the Creeps, motherfuckers ! et la pulsation du son dépasse les bornes de l’entendement. Pour commenter «No Pain No Gain», il écrit ceci : «Pain is good and extreme pain is extremely good.» Puis il ajoute que les meilleures leçons sont douloureuses et que la douleur est inévitable. Nous voilà bien renseignés. Comme Lemmy, Mike Ness aime bien servir son petit couplet historique. Pour présenter «1945», il rappelle qu’au moment où on empêchait les Allemands de finir leur travail d’éradication une race entière, on était en train d’essayer d’éradiquer les Japonais. On, c’est-à-dire nous, les Américains. Et il nous refait part de sa colère en présentant «Don’t Drag Me Down» : Mike Ness ne supporte pas la discrimination. Il ajoute : «À l’école, on ne nous dit pas que nos pères fondateurs ont éliminé the whole Native American race.»

En 2004, l’année où sort «Sex Love And Rock ‘N’ Roll», Dennis Danell est mort. On en déduit que le son va s’en ressentir, mais on trouve quand même sur cet album quelques belles énormités du genre «Highway 101» qui sonne comme un hit. C’est même un véritable coup de Jarnac. On croirait entendre le dieu Hadès marteler dans sa grotte. C’est d’une puissance hallucinante. Tout y est : le pouvoir sonique extrême, la mélodie aux arpèges, le saupoudrage d’élégance et c’est gratté au mid-tempo, leur beat de prédilection. On appelle ça l’énergie du diable. Même chose avec «Don’t Take Me For Granted», un cut lui aussi développé dans la mélodie chant. C’est un chaos monté aux accords majeurs du cocotage cousu de fil blanc mais Mike Ness jette tellement de pelletées dans sa chaudière qu’il explose toute la centrale. Cette brute flirte en permanence avec le génie. Ses développés phénoménaux tiennent le fil mélodique. Encore un rock d’une rare densité avec «Nickels & Dimes». C’est Mike Ness qui tire la loco. Il boursoufle la pop californienne. Toujours superbe de tenue et de mise en place, voilà «I Wasn’t Born To Follow». Un peu stonien par moments, mais Mike Ness choisit de bourrer le mou de la mélodie.

«Hard Times And Nursery Rhymes» est le dernier album du groupe. Mike Ness est l’unique survivant de la formation originale. Sur les photos, il est de plus en plus massif. Et quel album ! Mais il faut le réécouter plusieurs fois, car au premier abord, il semble beaucoup moins percutant que ses prédécesseurs et notamment «White Light White Heat White Trash». Les premiers cuts sont assez légers, c’est vrai et on se retrouve confronté aux paroles à clichés - Lonely head & your motorcycle boots/ Tattooed heart and your jet black hair - Mike Ness chante toujours à la force du poignet. C’est un puissant coco. Il fait toujours preuve de la plus grande détermination. Dans «Machine Gun Blues», il se fait passer pour un gangster de 1934 et là il exagère. Mike Ness va aux clichés comme d’autres vont aux putes. Et on se retrouve à Disneyland. Il faut attendre la reprise d’Hank Williams «Alone & Forsaken» pour retrouver le gros son et la grandeur des Social. C’est bien explosé. Même chose pour «Writing On The Wall», puissant comme pas deux. Aucun problème, Mike Ness sait toujours lancer un cut de heavy rock au quart de tour. Et il nous claque ça à l’accord du romantisme électrique. Encore plus furieux : «Can’t Take It With You» - I’ll tell you something baby that’s a fact - C’est terriblement allumé, le rock de Mike Ness arrive à maturité, toujours aussi vert, on sent la grosse équipe. C’est relayé aux chœurs de folles. Sur la photo de la pochette, les copains de Mike Ness ont tous l’air de sortir de taule. Ils pulsent le beat et derrière les filles perdent la raison. Ils finissent sur une pièce de pulsion ultime, «Still Alive», énorme pièce de power-pop d’espoir - I’m still alive and I will survive - Et on retrouve ses vieilles références - from the gutter to the stage - Mike Ness est doté du pouvoir supérieur. Sa classe n’est rien d’autre qu’une forme de démesure.

Il s’est aussi amusé à enregistrer deux albums solo. «Under The Influence» est un album de reprises qui s’ouvre sur une fantastique resucée de «All I Can Do Is Cry». Pour être musclé, on peut dire que c’est musclé. Il tape aussi dans pas mal de gros trucs du genre Marvin Rainwater, Carl Perkins, Marty Robbins ou Billy Lee Riley pour tenter le coup du heavy country-rock, mais ça ne marche pas. C’est lorsqu’il revient à cette «charismatic & tragic figure» d’Hank Williams qu’il renoue avec l’inspiration, car sa reprise de «Six More Miles» est excellente. Il gonfle sa country comme on gonfle un moteur. Il reste dans le groove avec une fantastique reprise d’«A Thief In The Night» de Jean Shepard et la fête se poursuit avec un «Once A Day» de George Jones, battu sec et dru comme pas deux. La merveille de cet album est la reprise de «Funnel Of Love» de Wanda Jackson qu’il travaille au gimmickage et franchement il en fait quelque chose de funeste et de magistral à la fois.

Il s’offre une belle pochette pour son deuxième album solo, «Cheating At Solitaire». Avec cet album, il met la pression et passe au gros country-western gothique. Retour aux énormités cavalantes avec «Don’t Think Twice», mais qui s’en étonnera ? Il rend un bel hommage à Dylan avec son tagaga du Wyoming et son allégresse de coureur des rues. Sa reprise sent bon la peau tatouée et tous les excès. Aussi énorme, «Misery Loves Company», avec un sax qui entre dans la danse du scalp. Tout ce que fait Mike Ness est bon, qu’on se le dise. Et même extraordinairement bon. Il joue la carte de l’art total, pas au sens où l’entendait Scriabine, évidemment, mais à sa façon, en vouant son corps et son âme au rock. On reste dans les grandes profondeurs avec «Crime Don’t Pay» et Ness nous parle de Judgment Day sur fond d’éclate de slide. Il faut avoir entendu ça au moins une fois dans sa vie. Puis il passe à la country massive avec «Best Of Our Lives» qu’il barde de tonnes de son et du meilleur. On peut lui faire confiance pour ça, ce mec est tellement complet qu’il est parfait. Gloire à Marcel 1er, le roi des gros bras tatoués ! Ce rock’n’roll outlaw transcende les clichés, enfin, il fait tout ce qu’il faut pour y parvenir. Il reprend «You Win Again» d’Hank Williams puis il repasse aux choses sérieuses avec «No Man’s Friend», soufflé au vieux sax éraillé. Le groove rampe sous le tapis du salon. Ce cut pue la nuit, ça souffle au solitaire avec une méchante présence maligne. Puis il emprunte les accords de «Baby Baby» des Vibrators pour attaquer «Charmed Life». Encore un cut habité à tous les étages, chanté dans les affres de la puissance suprême. Comme l’ami Dulli, Mike Ness sait créer les conditions de l’énormité. Brian Setzer vient jouer avec le copain Ness sur «Dope Friend Blues» - In a police car I feel so very small - Nous aussi, Mike, si ça peut te rassurer - Puis il raconte qu’il retrouve la chaleur maternelle dans sa cuillère et sa seringue et il termine son boogie du diable avec un Well I’m gone now you can all feel relief. C’est ce que disent tous les junkos : vous irez mieux quand je serai mort. Encore une belle bête avec «Ballad Of A Lonely Man» embarquée au slap de basse country. Puis il met le contact, vroarrrrr pour «I’m In Love With My Car» - Got a V8 motor/ Listen to her purr ! - Évidemment, il est pris en chasse par une voiture de police. Sinon, ça luiservirait à quoi de rouler à 180 dans les rues de Los Angeles ?

Depuis le concert des Heartbreakers en 1977, le Bataclan est resté un lieu magique. Remonter le boulevard Voltaire, c’est comme se rendre à la Mecque. On pouvait lire «Social Distortion» au fronton lumineux. On était aussi excités que des saumons d’Écosse. Au vu de la salle pleine et d’un vrai public de fans, on se sentait même revivre. Mike Ness arriva sur scène à l’heure dite et commença par adresser un baiser au public. Pantalon noir, T-shirt noir, souliers noirs bien cirés, cheveux gominés et Gibson sur les cuisses, il attaqua un set qui allait vite tourner en rond. Eh oui, ça arrive aux meilleurs. Un batteur d’une lourdeur extrême semblait plomber le mid-tempo qui est un genre horriblement difficile à manier et donc le groupe semblait privé du répondant qui fit sa légende. L’un des rares moments de magie du set fut la version de «Story Of My Life» que tous les fans des premiers rangs - et principalement les filles - chantaient en chœur. Certaines filles du devant connaissaient même les parles de TOUTES les chansons. Mike fit monter trois gosses sur scène, mais il n’avait rien à leur dire, à part leur demander leur âge. Au lieu de taper dans «Under My Thumb», il tapa dans «Wild Horses», grave erreur, car au moment où ça monte dans le refrain, Mike ne pouvait pas monter, alors il sonnait faux. En l’observant, on voyait bien ses traits tirés et ses joues creuses. Il se dégageait de cet homme une espèce de sentiment d’infinie lassitude. Rien n’est plus difficile que de faire du garage-punk après cinquante ans. À un certain moment, ça peut devenir compliqué. Pour ne pas dire pathétique. Nous quittâmes le Bataclan pendant le rappel. Mike Ness envoyait un «Ring Of Fire» brûler en enfer et des centaines de fans hurlaient les paroles en chœur avec lui.

Signé : Cazengler, Social Libation

Social Distortion. Bataclan. Paris XIe. 29 avril 2015

Social Distortion. Mommy’s Little Monster. 13th Floor Records 1983

Social Distortion. Prison Bound. Restless Records 1988

Social Distortion. Social Distortion. Epic 1990

Social Distortion. Somewhere Between Heaven And Hell. Epic 1992

Social Distortion. White Light White Heat White Trash. 550 Music 1997

Social Distortion. Live At The Roxy. Time Bomb Recordings 1998

Social Distortion. Sex Love And Rock ‘N’ Roll. Time Bomb Recordings 2004

Social Distortion. Hard Times And Nursery Rhymes. Epitaph 2011

Mike Ness. Under The Influences. Time Bomb Recordings 1999

Mike Ness. Cheating At Solitaire. Time Bomb Recordings 1999

01 / 05 / 15 – MONTREUIL

LE CHINOIS

RHYTHM NIGHT N° 2

HOWLIN'JAWS / BOOZE BOMBS

NICO DUPORTAL & HIS RHYTHM DUDES

Premier mai. Muguet ou révolution. Ce n'est pas aux choix, et cette année encore ce n'est pas la grande joie séditieuse. L'on aurait aimé entendre le glas qui aurait annoncé la mort prochaine de notre monde pourri, mais non ce sera, à chaque coin de trottoir, le brin blanc des clochettes en berne qui n'en mouftent pas une. La teuf-teuf n'en peut plus de me voir si triste. Du coup elle m'emmène à Montreuil. Au Chinois.

Non, elle ne m'invite pas au resto. Préfère rester sur son ère de stationnement à reluquer les murs de la ville auréolés d'affiches anarchistes. Je la laisse à ses saines lectures et m'en vais à la recherche du susdit Asiate. Une nouvelle salle de concert sise en face de la halle du marché de la cité. La façade ne paye pas de mine, l'intérieur offre un design que nous qualifierons d'efficacito-spartiate, une scène en triangle dans coin, un bar sur le côté, quatre chaises, un plafond peint en noir, mais un espace qui peut accueillir trois centaines d'impétrants. Une programmation éclectique, du punk à l'électro, mais ce soir c'est l'Association Fifties Sound qui présente sa deuxième nuit rythmique. Trois groupes et trois deejays. Ceux qui viennent pour le concert et ceux qui viennent pour danser. Deux ensembles pas tout a faits unis mais à intersections variable comme l'on disait au temps des mathématiques modernes.

HOWLIN'JAWS

Impeccables. Tout beaux. Plis au pantalon et cheveux lissés. Blousons et chemises repassés. Cravates. On leur donnerait le rock and roll sans confession. Funeste erreur, ce sont les diables de l'enfer. Avec les Howlin', il y a un avant et un après. Avant vous pensez que le monde est un havre de paix sereine et de rose tranquillité. Sur scène, il y a même une jeune fille au micro qui essaie de chauffer la salle. Elle ne le sait pas, mais c'est un peu comme si elle craquait une allumette avant de soulever le couvercle du réacteur d'une centrale nucléaire. Sont gentils, la laissent redescendre sous les applaudissements. Et puis c'est après. Avec entre temps, cette faille insupportable de quatre dixièmes de seconde où l'on comprend que l'on va morfler grave, eux ils se regardent et d'un imperceptible mouvement de tête, ils passent à l'après. L'après c'est Gengis Khan et ses hordes mongoles, l'après c'est Attila et ses clans huniques, l'après c'est tout simplement le rock and roll. Ce serpent de feu qui vous vrille la moelle épinière et vous broie les neurones à jamais.

Djivan le grand s'empare du micro et de sa contrebasse. La voix résonne étrangement sous les courbures de la partie voûtée du plafond, une réverb à effrayer Sam Phillips, mais les mambas soniques qui s'entrecroisent au-dessus de nos têtes ne vont pas troubler la fête, se dépêchent de se lover en une torsade uniforme qui nous emporte dans un tourbillon électrique sans pareil. Un set magnifique, pas un temps mort, le mors au dent du début à la fin.

Faut parler de Lucas. De sa guitare, il n'en joue pas. S'établit entre eux deux une étrange osmose, l'est habitée par elle, devient une corde de ses cordes et elle s'identifie en chair de sa chair. Avec Lucas, la guitare pense et lui se transforme en musique. Une espèce de possession chamanique d'un genre nouveau, une métamorphose hoffmannienne des plus inusitées. Ce ne sont pas des riffs, c'est du grabuge en tube, de l'arc électrique infini, du rayonnement solaire mortel qu'il diffuse. A jets continus, mais parfois le temps que cette pluie de notes danaéennes ruissellent sur nous, il laisse ses mains en suspens, comme s'il ne savait plus où poser les doigts, visage crispé et presque angoissé, mais il a trouvé non pas la solution, mais le passage qui permet de repousser le feu incandescent du vouloir vivre schopenhauerien dans des paroxysmes inconnus, et le public hurle de joie. La guitare rock est sûrement une des dernières aventures offertes à notre engeance maudite pour repousser les limites de notre finitude.

Baptiste, sur leur premier CD se surnommait Crash Boum Hue – une appellation qui fleurait bon la punkitude apache – mais l'a laissé ce nom trop rentre-dedans, l'a réfléchi, à la galopade dionysienne l'a préféré la précise clarté apollinienne. Bat la mesure, l'a intérêt à ne pas s'affoler et à céder à la panique avec ces espèces de mini improvisations de Lucas, faut être là au bon moment pour attiser le feu après ces retours de flammes incandescents. Superbe maîtrise et aisance étonnante, jamais surpris et ne donnant jamais l'impression d'être sur le qui-vive. C'en devient rageant de voir ce gars qui assure comme s'il dégustait un jambon beurre à la terrasse d'un bistrot, mais les auréoles de sueurs de sa chemise trahissent la tension et le rythme infernal qu'il propulse et soutient. Méfiez-vous, pas de grands moulinets des bras pour intimider l'adversaire, mais une tape directe et terriblement affûtée.

Z'avons délaissé Djivan. Ne croyez pas qu'il a passé son temps à jouer à la girafe énamourée qui presse voluptueusement sa tête contre le plus haut manche de sa contrebasse. Bosse à mort. Comme le chameau qui traverse le désert. Mais à toute blinde. N'a aucun mérite, il ne sait pas s'arrêter et encore moins y aller mollo. Djivan, c'est le mec cool, vous lui mettez une big mama entre les mains et lui il pédale dessus comme si c'était une petite reine. Le genre de gars à monter les Alpes les mains dans les poches. Et en lisant le journal. Capable de faire deux choses en même temps. Chanter et jouer. Pour le slap, vous avez ces moments où ses deux acolytes lui laissent le temps de s'exprimer – jamais plus de vingt secondes – et alors là vous entendez les ratignoles des double croches qui courent partout, mille portées de loirs qui galopent à pleines pattes sur le plancher du grenier, l'en arrache des transes de béatitude aux spectateurs, mais les deux autres reviennent à la charge et c'est-là que vous comprenez que le son des Howlin' est bien la réunion de trois juvéniles enthousiasmes totalement imbriqués les uns dans les autres. Faut se faire une raison, les Jaws élaborent et possèdent ce qui manque à beaucoup de groupes, un son, un son unique qui n'appartienne qu'à eux, et qui les distingue de beaucoup.

Suffit pas de produire de la bonne musique. Faut encore y amalgamer une voix et avec l'active tonitruance des Howlin' vous avez intérêt à ne pas vous laisser submerger par l'onde bruiteuse. Surtout si vous êtes un de ses dispensateurs. Pas évident, Djivan s'en tire comme un chef, pas de glapissements aigrelets que l'on entend trop souvent chez les métalleux : l'a l'organe sonore et même sonorock. Se définissent comme un groupe de rock et c'est sans doute cette aisance de Djivan au chant qui leur permet d'être accepté dans le milieu rockabilly.

Nous n'aurons droit qu'à une dizaine de morceaux, Sleepwalkin' et Bumblebee Bop, deux petites merveilles que vous retrouverez sur leur 45 vinyl, et d'autres perles comme Cuttin' Out , Shake your Hips et The Urge.

Des images me reviennent à l'esprit, Lucas transcendé à l'extrême bord de l'estrade, Djivan profitant de sa grandeur pour poser un baiser de vampire sur le cou de la présentatrice rappelée pour jouer des jouer des maracas sur un morceau, et Bastien lui donnant par signes une leçon rythmique d'une limpidité absolue. Des maîtres, vous dis-je.

ENTRACTE

Pas de rappel, c'est minuté. Perso, ça m'aurait suffi. Après une telle trombe, vous pouvez vous coucher. Mais c'est l'heure du deejay, en attendant que les Booze posent leurs Bombs et leur matos sur le plateau. Une nouvelle vague de public s'engouffre dans la salle. Pour les Howlin, majorité de rockers, mais les danseurs de Fifties Sound et du Balajo sont maintenant en nombre et s'en donnent à cœur joie au milieu de la salle.

BOOZE BOMBS

Des estrangers ! Mais pas des inconnus. Viennent d'Allemagne mais par chez nous, leur nom circule dans le milieu rockab. Les voici sur scène. Trois hommes et une femme. Soyons polis, une femme et trois freluquets. Certes dans la vie tout est relatif, ne sont pas particulièrement rachitiques, mais comparés à Annie Leopardo qui occupe tout l'espace au milieu de l'estrade, sourire aux lèvres et micro en main, ils n'existent plus. De la présence. Imposante. Mais si naturelle, si bien dans sa peau qu'un charme indéniable agit.

Après les Howlin' si électriques cela fait tout drôle de se retrouver dans un style plus réglementairement rockabilly. La Gretsch de Lucky Steve, la upright bass de Frank Martinez impayable avec ses fines vibrisses blondes qui se termine en deux crocs pas vraiment méchants et Rockin' Bende qui arbore un bizarroïde couvre-chef qui tient autant du tyrolien flapi que du béret basque, derrière sa batterie, totalement caché par la silhouette écran d'Annie Leopardo.

Faut trois ou quatre morceaux pour comprendre où ils veulent en venir. Booster in the Henhouse, Hangover Blues, d'accord, ok, c'est bien, mais on attend la suite. Jouent bien, chante bien. Mais rien de pharamineux. Pauvres de nous. C'est comme quand vous êtes aspirés par les pales d'une turbine. Plus de retour en arrière possible. Vous êtes dans une vis sans fin, dont vous ne sortirez plus. Miss Leopardo ne rugit pas comme un tigre, ni ne feule comme un sphinx. Elle envoûte comme le balancement du cobra. Une voix juste et métallique, une crécelle d'or qui vous ensorcèle. Vous n'y prenez pas garde, elle vous sourit, bouge des bras, essaie de nous parler mais apparemment il y a peu de germanophones dans le public et de toutes les manières l'on préfère lorsqu'elle chante. On ne voit qu'elle, oui, mais on entend les trois autres et l'air de rien, ils ne font pas autre chose que leur dame de coeur. Ne nous ennuient jamais, mais nous délivrent eux aussi un rythme qui nous hypnotise. Faut voir comme toute la salle balance la tête en cadence et se laisse emporter par le philtre musical. C'est plus que bon. Et même pas besoin d'en redemander, nous en refourguent tout de suite une autre portion. Gone Away, All Night Long, Black Rat Swing, on a même l'impression qu'imperceptiblement ils accélèrent la cadence et l'on opine toujours du chef, car l'on n'a plus le temps de philosopher sur la quadrature du cercle. Question guitare Steve est un gros calibre, bien sûr il assure la rythmique mais ce n'est que sa plus petite qualité. L'étincelle sans arrêt. Le souffle inaltérable. Vous raconte pas des histoires, se contente de vous refiler des ruptures d'urgence et d'angoisse. Vous prive d'air pour mieux pour vous en donner. Se roule par terre, se déchaîne, mais la section rythmique de ses deux commensaux ne perd pas le fil et continue à dérouler le cocon visqueux du ver à soie du rockabilly. Et en big mama qui sait se faire respecter, l'Annie léopardienne nous en rajoute une couche, et la foule se pâme de plaisir sous l'organe turgescent de cette voix qui vous possède.

C'est parti et rien ne les arrêtera. Voyage au bout du monde, un train qui fonce sans fin dans la nuit, un vaisseau spatial qui s'éloigne dans les limites de l'univers. Les danseurs en ont oublié de danser, sont fascinés par cette musique qui s'engouffre en elle-même, tout en n'étant jamais répétitive. Don't Mess with Calw, They Call me Big Mama et un meddley final. Car tout a une fin, même les sets de Booze Bombs. Sont chaleureusement applaudis et remerciés. Une prestation haut de gamme.

NICO DUPORTAL & HIS RHYTHM DUDES

C'est le contraire du phénomène entropique. Plus la soirée avance, plus la foule grandit, s'agglutine et s'agite. Les amateurs de danse surviennent par flots. Cette fois-ci l'entracte sera plus long. Mais enfin Nico et son Staff peuvent commencer.

Je vous l'avoue, je boude mon plaisir. Trop grand écart à mon goût dans la programmation. J'adore le rhytm and blues et Nico et ses Boys ne sont pas des manchots, diantre non, mais entre le rock des Howlin et cette pochade blanche de Wynonie Harris, la distance est grande. Savent jouer, mais ne savent pas être fous. Méchamment bien en place, mais trop bien tenus. Un par un, ils sont très bons, sur son clavier Olivier Red Coutrelle ne craint personne, nous donnera quelques boogies ricanants des mieux venus, développe même un style personnel qui n'est ni un clone de Jerry Lee Lewis ni une imitation de Little Richard. Les deux sax sont des cadors, David Deprez l'infatigable ténor qui se charge à lui tout seul de la plupart des interventions; et le baryton Alex Bertein à la belle sonorité qui le seconde et le soutient brillamment. Un seul petit problème, ne jouent pas ensemble, trop souvent chacun son tour ou en complément, l'on ne sent pas cette compétition, ces débordements, ces empiètements que l'on trouve dans les combos cuivrés de Mike Sanchez. Jardin à la française trop bien ordonné. L'on aimerait y sentir quelques effluves, même lointains, des anciennes forêts primordiales africaines. Le show est un peu trop mécanique et il manque une certaine propension à l'improvisation sauvage et échevelée.

A mon humble avis, ce soir Nico Duportal est en partie responsable de ce manque d'entrain de cette joyeuseté festive qui est une des marques de la musique noire d'amusement – ce dernier terme étant à entendre sous son acception la moins péjorative. Une guitare au son trop aigu – la ré-accorde sans arrêt - et une voix trop exigüe, pas assez généreuse, ni enrobante, ni flamboyante, ni chatoyante pour ce style de musique. Un phrasé trop white rock en quelque sorte. Laisse de temps en temps le micro à Thibaut Chopin que nous avons connu en meilleure forme. Paraissent tous deux un peu fatigués. Et même lorsque Thibaut nous promet du rockabilly, il fait cela très bien, mais sans flamme.

Je dois être le seul à partager mon avis, car dans la salle où que je porte mes regards c'est l'euphorie, fusent les encouragements et de longs applaudissements suivent la fin de chaque morceau. Musique dansante qui possède toutes les qualités requises pour emballer les amateurs de claquettes, de swing et de rock acrobatique. La claque est telle que Turky leur octroiera un bis. Le seul de la soirée. Ce dont Nico and his Rhythm Dudes s'acquittent dans l'allégresse générale.

Minuit dix. Les concerts sont terminés, mais pour les danseurs et les deejays la fête ne fait que commencer. L'est prévu qu'ils guincheront jusqu'au petit matin. Je m'éclipse, un peu insatisfait, un peu déçu, un peu sur ma faim.

RETOUR

La Teuf-teuf, elle, est en pleine forme. N'arrête pas de jacter de tout le trajet. Festival de la C. N. T. le week end prochain à Montreuil, m'annonce-t-elle. Je suis sûre qu'ils vont avoir plein de livres sur des groupes punk ultra destroy que tu n'as jamais vus. Cela manque à ta culture générale. Je vais prendre les choses en main. Tu ne pourrais pas me faire repeindre en noir ? Pourquoi ? Pour rien, pour chasser tes idées noires. Et de toute la force de son carburateur , elle éclate d'un rire sardonique.

Damie Chad.

( Toutes les photos prises sur le FB de Edonald Duck )

PRESSE ROCK

ROCKIN' BALL MAGAZINE N° 2 / Avril 2015

Free Rock'n'ROLL REVUE

C'est le magazine de Tibo et Rockin' Ricco, l'auto-produisent et le distribuent tout seuls comme des pros. Attention, ce n'est pas de la gnognote à l'économie, beau papier et illustrations couleurs. Vingt-quatre pages. Un peu le rendez-vous du milieu rockab, les adresses indispensables, un entretien avec Luc qui tient la boutique ( irremplaçable ) et le label Lenox Records ( 138, rue Legendre, Paris 17 ), des compte-rendus des derniers concerts parisiens Dave Phillips, JD Mc Pherson, le Eight 'O' Clock Jump number 5, la Rockin Party des Howlin' Jaws et de Chrome Reverse, une petite présentation des Ol'Bry, une revue des deejays rockab, quelques repros de tableaux d'Alain Chennevière, non je n'oublie ni l'interview de Gene Summers ni la story de Jay Miller, and the last but not the least des photos de lecteurs et de rockers dans leurs plus beaux atours. L'est vrai que le rockabilly est un peu narcisso. Rassurez-vous mesdemoiselles, avec aussi un soupçon de perversité. C'est marqué Limited Edition, autant dire que les deux premiers numéros sont déjà des collectors. Première page intérieure avec photo de Gene Vincent et dédicace à Carl & The Rhythm All Stars. Evidemment, chez KR'TNT on ne ne peut qu'aimer.

Damie Chad

FREAKSOUND N° 1

INDIE / ROCK / METAL

Mars – Avril 2015

Dépêchez-vous de lire le number One puisque le deuxième est prévu pour le 11 mai. Impossible de le trouver en kiosque sur Provins, ai fini par le dénicher à Embrun dans les Hautes-Alpes. Faudra qu'ils surveillent la diffusion. La presse rock n'est pas au mieux de sa forme, ces derniers temps. Faut avoir du courage pour se lancer dans l'aventure. Quand j'ai feuilleté devant l'éventaire, j'ai tiqué : mise en page aérée, petits textes et grandes photos. Mais à la maison, confortablement installé dans le canapé j'ai changé d'avis. Pas si mal fait que cela. Sont plutôt métal ( ne s'en cachent d'ailleurs pas ) mais ont opté pour une formule un peu différente des mastodontes habituels. Privilégient la production française. Et le font intelligemment en essayant de rappeler tout ce qui s'est passé les dix années précédentes. Idéal pour de jeunes fans un peu perdus dans les massifs des productions antérieures. Nietzsche avait raison, la bonne méthode reste généalogique car elle permet de donner du sens au présent en l'éclairant par les germinations métamorphosales du passé. Z'ont une rubrique Histoire du rock, et s'intéressent aussi aux organes reproductifs que sont les labels, pas les gros, mais les francs-tireurs comme Uneven Structure ou les organisations de concerts comme les jeunes princesses de Sounds Like Hell. Donnent la parole aux groupes : les établis de Tréponem Pal ou les nouveaux venus de Divine Shade. Des tablatures sont à la disposition des gratteux débutants, et pour ceux qui ne veulent pas abîmer le bout fragile de leurs petits doigts, rendez-vous au coin bouquins et mieux encore sur les six pages réservées à l'œuvre graphique de Goin. ( www.goinart.net ). Un premier bébé lézard réussi. Que les Dieux Infernaux des forges thoriques lui laissent le temps de grandir !

Damie Chad.

PS : les lecteurs de KR'TNT seront heureux de retrouver le nom de T.A.N.K dont nous avions chroniqué un concert dans notre livraison 197 du 10 / 07 /14.

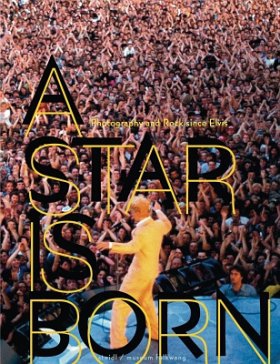

A STAR IS BORN

Fotografie und Rock seit Elvis

( Edition Folkwang / Steidj – 2010 )

Printed in Germany. Ecrit en allemand. Je n'ai rien contre mais je ne baragouine pas un traître mot de cet idiome d'outre-Rhin. Remarquez pour les trois cent vingt premières pages je n'en ai pas souffert. Des photos, uniquement des photos. Des magnifiques en noir et blanc et des belles en couleurs. Ne se sont pas beaucoup fatigués, vous en connaissez la majeure partie, se sont contentés de reprendre pour la plupart des clichés des photographes américains et anglais des différentes époques explorées. Pour les pionniers vous vous limiterez à Elvis, Jerry Lou, Little Richard et Chuck Berry. Le tout à l'avenant : que des super-stars : Beatles, Stones, Metallica, Nirvana, Bowie, Dylan, U2, White Stripes, Who... prise de risques zéro. Les prises de vue par contre ne sont pas mauvaises. Un plaisir à regarder. Les plus belles, celles des quatre pionniers et l'unique ( hélas ! ) cliché de la série Between The Buttons ( 1966 / Rolling Stones ) de Gered Mankowitz, laquelle d'après moi est le plus vénéneux et venimeux shooting rock de le planète. Rien que pour cela je n'ai pas regretté les trois euros pour lesquels le bouquiniste, tout heureux de s'en débarrasser ( gros formant pesant ), sur le marché, me l'a bradé.

Pour la chrono, les petites bios des groupes et des photographes, et surtout pour les soixante pages d'articles de réflexion, vaudrait mieux que vous appreniez la langue d'Hölderlin. Moi je me contente des traductions, mais c'est un sacrilège.

Damie Chad.

15:52 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.