02/12/2015

KR'TNT ! ¤ 258 : RON S. PENO & THE SUPERSTITIONS / SMOOTH AND THE BULLY BOYS / HOT SLAP / MEMPHIS

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 258

A ROCK LIT PRODUCTION

02 / 12 / 2015

|

RON S. PENO & THE SUPERSTITIONS SMOOTH AND THE BULLY BOYS HOT SLAP / MEMPHIS, TENNESSEE |

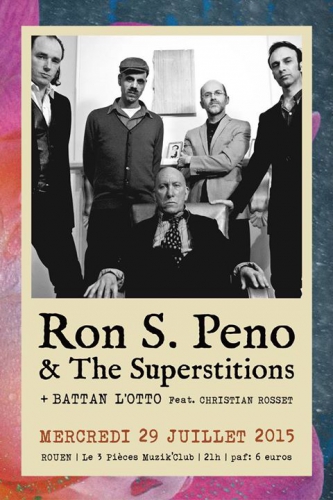

29 juillet 2015

Le Trois Pièces. Rouen (76).

Ron S. Peno & The Superstitions.

Peno Way

Ça fait bientôt trente ans que Ron S Peno se distingue du commun des mortels par sa façon de chanter et de rechercher de nouveaux horizons. Il serait même du genre à contredire ceux qui affirment mordicus que tout a déjà été dit et que tout a déjà été fait. Ron ne tient absolument pas compte de ce genre d’option fermante. Au contraire, il donne libre cours à son goût pour l’aventure, et comme l’esprit mélodique est très présent chez lui, il semble parfaitement incapable de pondre un mauvais disque, que ce soit avec Died Pretty, les Superstitions ou les Darling Downs. Non pas que ses albums soient tous des classiques de pop moderne, disons plutôt qu’il s’agit de disques intéressants, comme le sont généralement les albums d’auteurs-compositeurs interprètes dont la discographie s’étend sur trois ou quatre décennies et qui ont su créer au fil du temps ce que les Britanniques appellent un solid following. Ron S Peno appartient à la caste des big songwriters de type Chris Bailey, Robert Pollard ou Frank Black. Il propose un singulier mélange de chansons ambitieuses et d’atmosphères soignées. Et comme les gens pré-cités, il ne semble s’inspirer que de lui-même.

On a eu la chance de le voir se produire en France au mois de juillet. Il était descendu à la cave pour un set intense et ultra-convainquant, puis on l’a revu au grand air, lors du joli festival de Binic. Il faut dire que sur scène, Ron est extrêmement bien accompagné. Ses amis australiens ont voyagé avec lui, avec en plus Vinz des Holy Curse à la basse.

Quand on connaît un peu le côté orchestré de ses derniers albums, on s’inquiète un peu de la déperdition scénique, mais Ron parvient à créer une sorte d’équilibre plutôt idéal entre les compos ambitieuses et les choses plus musclées, dans lesquelles il semble chaque fois se jeter à corps perdu. Ron le mélodiste se transforme alors en Ron le shouter et ça prend vite des proportions spectaculaires.

Rien n’est plus facile que de casser la baraque quand on est un bon chanteur. Ron se taille facilement un chemin dans les esprits des néophytes avec des mélodies insistantes et forcément, lorsqu’il tape dans le dur, comme disent les maçons portugais, il entre en territoire conquis.

Il suffit d’écouter «Anywhere And Everything Is Bright», son dernier album, pour se faire une idée précise de ce phénomène. Sur ce disque tout est big : les atmosphères comme les finaux. L’amateur de big atmospherix se prosternera devant «Myself In Thee». Ron y cherche l’échappée belle au beat ramassé et donc il va chercher du chant à de sacrées hauteurs - Uhh Uhh I find myself in thee - On sent là un goût prononcé pour la démesure. L’autre gros cut de l’album, c’est «Call Your Name», très progressif au sens du progress in motion et amené petit à petit à l’horizon d’une authentique démesure. Ron ne semble vivre que pour ça, il lorgne sur le point de non-retour des grandes compos aventureuses. Il sait donner du volume à sa voix et la colorer. Alors, forcément, ça décolle, car ce mec est très doué pour l’overdrive. L’autre belle chanson de l’album est celle qui fait l’ouverture, «Say It Isn’t So», montée sur un beau mid-tempo. Il semble viser le crépuscule de Johnny Cash et descend à la cave de son timbre pour y trouver les grandes langueurs universelles. Voilà un rock encore une fois très ambitieux joué au balladif. Il y règne une élégance formelle - It’s what I say say it isn’t so - Ron captive par la pulpe du chant. On retrouve cette élégance surannée dans «The Other Side» et «Destination Unknown». Il y cherche l’horizon mélodique et fait littéralement jaillir le jus du chant. Avec «Feels So Good», Ron reste dans la même élégance ambiancière. On voit bien que toutes ses compos sont soignées et extrêmement charpentées, chargées de mystère et d’une certaine forme de beauté sauvage. On se régale de «Oh Life», il y fait monter sa petite mayonnaise avec un vrai savoir-faire. Il fait tout à la finesse et au chant précieux, dans un environnement d’arrangements florentins.

En 2011, il enregistrait un autre album avec les Superstitions, «Future Universe». Dès «The Death Of Me», on retrouve cette voix de timbre clair et chatoyant et certains échos renvoient au Bono d’«Atchung Baby». Puis on va de cut prodigieusement océanique («New Blood») en cut titilleur et passionnant («I Wish») pour en arriver à des choses puissantes et radicales qui ne demandent qu’à se répandre dans l’obédience d’un heavy beat («Livewind»). Et puis on tombe sur l’absolue merveille, la perle noire dont rêvait Henry de Monfreid, «Gameplan». Voilà un cut visité par les violons et admirablement visionnaire. Ron voit les mêmes horizons embrasés que Chateaubriand. Voilà bien une pop d’ambition démesurée, une pop attachante, soignée et raffinée à la fois. Ça sonne comme un classique des Tindersticks, c’est effarant de grandeur élégiaque et Ron, en bon spécialiste des ras-de-marée, le fait exploser. On reste dans les grosses ambiances avec «Fall From Above» qui reçoit la visite d’un solo nuptial. On nage là en pleine magie nubienne de dérive du Mékong à l’horizon rimbaldien. Il termine cet album trop riche avec «My Own Fire To Light» qui sonne comme un vieux balladif excitant, doté d’un beau solo au note à note et d’un final éblouissant, chanté à l’éplorée - I get my own device - Fantastique.

Ron doit surtout sa réputation aux vingt-cinq ans de carrière de Died Pretty et aux huit albums enregistrés pendant cette période. Dans les années quatre-vingt, on était tellement obnubilés par les Saints qu’on avait beaucoup de mal à suivre les autres groupes australiens. Et puis un jour, on s’est mis à écouter «Every Brillant Eye» par simple curiosité. Oh ce n’est pas l’album du siècle, loin de là. La face A est complètement transparente et on se réveille avec «Prayer» qui fait l’ouverture du bal de la face B, un cut assez élancé et même grandiloquent qui rappelle le Bono d’avant. Ron chante ça à l’énergie concomitante. Il lance sa prière. En écoutant «Whitlam Square», on comprend que la voix de Ron fonctionne comme un système bien établi, sur un ton élancé et comme privé d’espoir. Il semble que Ron soit animé des meilleures intentions et qu’il soit en quête perpétuelle de démesure. Il boucle l’album avec «From The Dark». C’est exactement le même système de mid-tempo à prétention de promontoire, chanté face à l’océan dans des bourrasques d’orchestrations, un système qu’a d’ailleurs récupéré Richard Hawley. Comme Richard, Ron défie les éléments. C’est un teigneux de promontoire, il peut clamer jusqu’à la fin des temps, comme Peter Hammill. Personne ne pourra l’en empêcher. Il vise une sorte de grandeur épique et derrière, ça suit bien. On a même droit au solo bien glouglouté du bulbe.

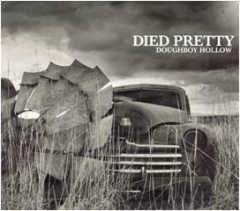

«Doughboy Hollow» paraissait l’année suivante, avec une pochette ornée d’un vieux camion abandonné dans un champ. Ron attaquait avec un «Doused» de belle pop évanescente jouée à l’arpège effiloché. Ron reste dans l’élégiaque. Pas question d’en bouger. On peut dire que «Sweetheart» est le hit de la face A. Ron s’impose par un sens mélodique affirmé et un goût prononcé pour la tragédie. D’autres jolies choses attendent l’esprit curieux de l’autre côté, comme par exemple «Stop Myself», une jolie pièce de pop évolutive, dans la tradition de la grande pop anglaise, ou encore «Battle of Stanmore» qui ne doit rien à celle d’Evermore, mais on se croirait quand même sur Led Zep III. Influence évidente. Avec «The Love Song», Ron reste toujours aussi entreprenant, aussi bien mélodiquement que littéralement. I’m gonna love you, répète-t-il. Le cut final qui s’appelle «Turn Your Head» renvoie directement aux Tindersticks. On retrouve la même ambiance d’élégant malaise. On pense aussi au Bryan Ferry des early Roxy. On nage en pleine décadence et ça fait du bien.

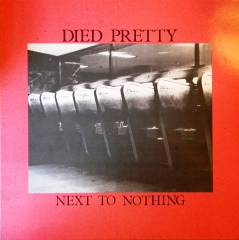

Le premier maxi est sorti chez Closer en 1985 avec une pochette bien lugubre. On y voit une rangée de box de téléphones dans une lumière incertaine. L’image est tellement incongrue qu’au premier abord, on croirait voir des pissotières. Ron et ses amis proposaient déjà à l’époque le slow burning candle d’ambition démesurée dont ils allaient nous abreuver pendant trente ans. Deux hits se nichent sur la face B : «Desperate Hours», fantastique explosion multi-directionnelle, une belle psyché de machine molle tendue aux cris d’assaut et aux conséquences incalculables puisque sa course s’achève dans une fantastique apothéose boréale. Le «Final Twist» qui suit vaut lui aussi largement le détour, puisqu’on y entend Ron ululer au fond du studio et naviguer au long d’atmosphères lourdement dépravées.

Le premier album «Free Dirt» paraît l’année suivante, orné d’une belle photo de paysage en noir et banc. Chez les Died, les choix graphiques en imposent. Ce premier album est probablement leur meilleur album. On a une face A bien fournie en pop élégiaque («Life To Go (Landsakes)», où la grandeur semble jaillir de la mélasse) et en grandiloquence («Just Skin», bardé d’effets radicaux et de petites atmosphères psyché délibérées et bien senties, quasiment épidermiques - Brett Myers joue un gros solo psyché à l’étranglée). Et puis on tombe sur une face B exceptionnelle qui s’ouvre avec un «Blue Sky Day» puissant que Ron emmène à la force de sa classe. Comme Robert Pollard, il crée les conditions d’une power pop tendue vers l’avenir. On détecte chez lui et ses amis une certaine aura. Même genre de révélation avec «Round And Round», pièce de pop-rock extrêmement solide puisqu’arabisante. C’est Mark Lock le bassman qui embarque «Laughing Boy» pour Cythère en créant les conditions de l’hypnotisme. Brett Myers veille au grain psyché et Ron fait un festival de uh-uuuuhhh uuuhhh, alors le cut décolle de la terre. Ils enchaînent ça avec «Trough Another Door», un balladif musculeux et incroyablement racé, joué à la slide, au léger parfum de Stonesy. Admirable, on ne s’en lasse pas. C’est joué avec détermination et avec un talent fou. Un joli solo sax vient même enrichir le brouet. Les Died savent se montrer anglais dans le dévolu. Quelle prestance !

Sur «Lost» paru deux ans plus tard se niche une merveille nommée «Winterland». Ron perd sa voix fine dans un déluge de power pop traversé par une bassline aventureuse. On retrouve des dynamiques de basse qui n’appartiennent qu’à Keith Richards. Brett Myers arrose la plaine en feu pendant que Mark Lock balance son drive aérodynamique. Le «Tower Of Strenght» qu’on trouve en face B a de faux airs dylanesques, par ses côtés ambianciers bien tirés et toujours très soignés. Les Died n’ont vraiment rien à voir avec le fameux rock australien. Notons au passage que Rob Younger produit leurs deux premiers albums. Autre cut visité par Mark Lock : «Out Of My Hands», un cut qui voudrait bien chinoiser dans le psyché. Ron emmène «Caersar’s Cold» d’une voix plaintive, irrémédiablement plaintive. L’autre gros cut de cet album est «Crawls Away», avec son Ah crawls crawls à la Question Mark et un Mark Lock toujours aussi présent. On voit cette pop monter sans efforts dans les highlands.

«Trace» est un album solide, l’un de ceux qu’il faut écouter, si on veut entrer chez Died Pretty par la grande porte. Et pourtant, «Harness Up» aurait tendance à nous faire fuir, à cause du son trop éclatant. On y retrouve Ron en chemise ouverte sur le poitrail, face à l’océan. Par contre, on trouvera un peu plus loin de véritables énormités, comme par exemple «Headaround», monté comme un stomper et qui flirte avec l’hymne californien, sevré de tambourins. Le solo file sous le vent à la note stridente. S’ensuit un «Till We Get It Right» monté en dégringolade d’accords psyché. Ça décolle aussi sec et ça devient vite grandiose. On voit s’écrouler les falaises de marbre dans l’écume des jours. On pense bien sûr à Baby Woodrose, à cause de ce solo liquide qui s’écoule comme un torrent luminescent - Till we till we/ Get it right - Quelle dégelée ! Ron nous propulse en pleine mad psychedelia. Tout y est : le riff de basse et l’ampleur cataclysmique. Nouveau coup d’éclat avec «Through My Heart». Ron pose bien son couplet, yeah ! Il s’appuie sur une belle déconfiture d’accords évolutifs qui tendent tous le cou vers la modernité et baaam, on assiste au départ d’un joli solo psyché. C’est admirable de son et grouillant de saumons écarlates. Encore une authentique merveille : «110 BPM», sacrément bien amenée et même scandée, violemment riffée à la basse. Brett Myers joue son solo en continu à la manière des Stooges, wha-wha et gras-double, ça vire à la pure stoogerie et Ron le voodoo nous hante ça bien. Voilà une bande de puissants sorciers.

En 1998 paraissait «Using My Gills As A Roadmap», un disque superbe et terriblement ambiancier. Fantastique mise en bouche avec «Slide Song» qui s’impose comme une véritable dégelée de beat étalé à la surface de Saturne. Ron surnage dans la tourmente. On assiste à une sorte de développement atmosphérique. Ron prend ça à la voix blanche. Il cultive la perdition, loin des yeux et loin du cœur, dans le flamboiement d’un ciel de nuages rouges. Avec l’arabisant «She Was», Ron nous embarque pour Cythère. Puis il chante «Stay» d’une voix plaintive de petit bambino alors que flagornent les grosses notes de basse. Il règne dans ce cut une fantastique ambiance longiligne d’extension lumineuse. On reste dans le bel hypnotisme collatéral avec «The Daddy Act», bien marqué au beat et digne du «Soon Over Babaluma» de Can. Voilà un cut bon comme le pain et visité par des spoutnicks. On note l’excellence de la pertinence. «Radio» voudrait bien sonner comme un hymne, alors Ron le fait sonner comme un hymne universel, soutenu par un énorme drive de basse qui lèche la mouille de la crête. Ça explose, eh oui, et la basse se jette dans l’explosion d’octaves. Franchement, «Radio» sonne comme un événement marquant du XXe siècle. Avec «Away», Ron voudrait se faire passer pour un chanteur innocent, mais en réalité c’est un fin renard. Il chante d’une voix de petit garçon, mais ça claque à l’accord impénitent. Ses amis cherchent des noises à la noise.

«Everydaydream» est le dernier album de Died Pretty. On y trouve deux cuts assez percutants. «Misundestood» pour commencer, chanté perché avec, comme on dit dans les bas fonds, du son au cul du camion. Ron va droit sur l’élégiaque, comme il l’a toujours fait, et Brett Myers joue au loin, perdu dans l’écho du temps. Ces gens-là savent sortir un son. L’autre hit du disque c’est «Here Comes The Night» monté sur un beat techno. Ils sonnent somme la forge du Creusot. C’est un fort bon choix. Ce stomper provoque de l’hypnose. Brett Myers voyage allègrement dans les failles du beat alors que Ron chante d’une belle voix mouillée. On trouve d’autres bons cuts sur cet album, comme par exemple «Call Me Sir» joué au beat du heartbeat et «Dream Alone», lancé à l’arpège dévastateur. Ils jouent un beat violateur de traités. Ron adore les transes interlopes. Ça le transporte. Il chante comme un spectre. Les Died Pretty sont bien meilleurs que Primal Scream. Aucun cut de cet album ne vous laissera indifférent. Bien que tapé aux machines, «Brighter Ideas» séduit car Ron chante délicieusement à la queue de cerise arabisante. Idem pour «Special Way», construit comme un paradoxe puisque le parti-pris technoïde s’accommode fort bien d’émissaires pelotonnés. C’est très intéressant, têtu et bienvenu à la fois, jamais ennuyeux.

En parallèle, Ron enregistre des disques avec Kim Salmon. Leur duo s’appelle les Darling Downs. Comment les situer ? Folk intimiste ? Démarche péjorative ? Cult-cult-band la praline ? Dernier bastion des incompris ? En tous les cas, l’abord se veut rêche.

On se souvient d’avoir poussé des jurons à l’écoute de «How Can I Forget This Heart Of Mine», acheté à prix d’or chez l’importateur du boulmich. Ron chante «I’ll be Always There» à l’arpège de collège et «In That Jar» à l’acou mou du genou. Malgré une belle attaque, «Loverslain» plonge dans un clair-obscur dénué de tout intérêt. «Waste My Time» est un cut qui pourrait bien résumer l’album. Rien n’est pire que de perdre son temps. Sur «And They Danced», Ron chante une polka absurde et sonne comme Joan Baez. On le savait raffiné, mais là il exagère.

Ron et Kim posent cravatés pour la pochette de «In The Days When The World Was Wide». Quand on voit ce genre de pochette, on se frotte les mains. L’écoute, c’est une autre histoire. On parviendra à se régaler du «Saved» gratté au banjo qui fait l’ouverture, car il pourrait très bien figurer sur l’Album Blanc. Puis on va errer de loin en loin, et s’accommoder de la country doucéreuse d’un «Wish You Were Her» qui ne doit rien au Pink Floyd et d’un «Between The Forest And The Trees» qui est un peu plus élancé que la moyenne des balladifs. Kim et Ron sont deux légendes vivantes, et seule la curiosité pousse à écouter l’album jusqu’au bout. On y entend Kim jouer «Higher WhenThey Fall» au feeling pur et tirer de savantes notes de balancement. Finalement, c’est le son du banjo qui leur va le mieux, et ils bouclent avec «Your Face», un joli coup de folk intimiste.

Signé : Cazengler le penaud

Ron S Peno & The Superstitions. Le Trois Pièces. Rouen (76). 29 juillet 2015

Died Pretty. Next To Nothing. Closer Records 1985

Died Pretty. Free Dirt. Citadel 1986

Died Pretty. Lost. Citadel 1988

Died Pretty. Every Brillant Eye. Festival Records 1990

Died Pretty. Doughboy Hollow. Festival Records 1991

Died Pretty. Trace. Columbia 1993

Died Pretty. Sold. Columbia 1995

Died Pretty. Using My Gills As A Roadmap. Citadel 1998

Died Pretty. Everydaydream. Citadel 2000

Darling Downs. How Can I Forget This Heart Of Mine. Darling Downs 2005

Darling Downs. In The Days When The World Was Wide. Darling Downs 2013

Ron S Peno & The Superstitions. Future Universe. Public Bookings 2011

Ron S Peno & The Superstitions.Anywhere And Everything Is Bright. Public Bookings 2013

27 - 11 - 2015

LE 3 B / TROYES

SMOOTH AND THE BULLY BOYS

Brr ! La teuf-teuf m'a laissé à trente mètres du 3 B, j'ai toutefois l'impression de traverser la Sibérie aux temps rugueux des mammouths poilus, l'ère des glaciations arctiques serait-elle revenue ? Quand je pense que la planète se mobilise pour le réchauffement climatique alors qu'il serait si simple de transférer le trop plein de chaleur des étés caniculaires dans les saisons froides. Au lieu de s'activer à préparer le troisième guerre mondiale, nos dirigeants chéris feraient mieux de s'atteler à cette noble cause, je ne comprends pas pourquoi mes amis disent que je trimballe des idées stupides dans ma caboche, mais bon, on n'est pas là pour refaire le monde, juste pour écouter Smooth and The Bully Boys. En théorie, car dès que je franchis la porte, la cruelle vérité me crève la vue. Les Bully ne sont pas là ! L'espace-concert s'avère désertique ! Pas le moindre potentiomètre de guitare en vue. Je m'en vais crier famine auprès de Béatrice qui, compatissante, me sert une tasse de café bouillante et salvatrice. Me rassure, les Bully ne sont pas loin, soixante kilomètres, brouillard sur l'autoroute qui vient de Belgique, mais ce n'est pas grave, ils gardent la frite.

En attendant, discussion avec les habitués, l'on pose une chaise dehors devant le café. Ce n'est pas un acte de cruauté mentale envers un pauvre meuble innocent – inutile de lancer une pétition – mais une sage précaution pour réserver une place de stationnement pour la camionnette des Bullys, qui arrivent enfin. Ne sont que trois, mais tout de suite c'est l'invasion. Ils engouffrent en cinq minutes trois tonnes de matos et vous l'installent en douze secondes. Des pros, pas comme vous quand il vous faut trois jours pour monter votre toile de tente à deux places. N'avez pas le temps de finir votre verre que déjà ils sortent leurs instruments de leur couffins protecteurs. Jusque-là, ils ont l'air sympa et terriblement efficaces. C'est alors que survint la catastrophe. En cinq secondes votre préhension du monde peut changer. C'est la faute de Michel, le guitariste, qui nonchalamment sans trop penser à ce qu'il fait vous gratouille deux demi-accords. Manière de vérifier si l'électricité circule dans les cordons. Le Stromboli, vient d'exploser. Ou alors Zeus tonnant, a piqué un éclair de colère, là-haut sur l'Olympe. Un truc à vous glacer le sang. A vous fracturer le cerveau. Une intuition m'illumine, les Bully ne sont pas tout à fait un groupe de western swing.

SANS LE SON

( Pour les âmes sensibles )

Vous préviens tout de suite les torts sont partagés. Et affichés. Le gus de gauche. Ca tombe bien il s'appelle Gus. Noir et rouge. Sang et nuit. Lui et sa contrebasse. Pas une big mama débonnaire. Plutôt sorcière élancée dans une cape couleur de cercueil, rehaussée de criminels motifs stylisés au fil rouge. Flammes de l'enfer au dos, runes énigmatiques par le devant, les cordes sont écarlates comme s'ils elles avaient traîné sur le pont ensanglanté d'un drakkar viking durant un abordage. Michel qui n'est pas un ange est au centre, micro à la hampe ornée de joujoux mexicains, trois têtes de mort ricanantes, vous en retrouvez le motif morbide sur le devant de sa chemise noire, l'est armé d'une Gretsch métallique et comme parsemée de flocons de neige, et puis sur le côté il y a Jean-Armel. Comparé aux deux longilignes gaillards précédents, l'offre l'aspect du petit frère à qui les grands n'arrêtent pas de faire des misères. Lui ont fauché son tabouret, et n'a droit qu'à la portion congrue, une caisse claire, un tom, une grosse caisse, et un truc indistinct derrière qui n'a l'air de servir à rien. C'est le farfadet bondissant. Le korrigan breton, l'a fauché toutes les baguettes magiques de Merlin et l'on ne tardera pas à s'apercevoir qu'il sait s'en servir.

AVEC LE SON

( Pour les âmes trempées sept fois dans les eaux du Styx )

Avant de commencer, ils ont avalé trois godets de jack, cul sec. Tout de suite après, c'est l'assistance qui est restée cul bas. Submersion totale dès les premières secondes. Basse grondante, guitare rugissante, batterie fracassante. Questions : mon premier fait du bruit, mon deuxième fait du bruit, mon troisième fait du bruit, qu'est-ce que c'est ? Du rock and roll ! Qui c'est ? Smooth and the Bully boys ! C'est donc quoi ? Un merveilleux groupe de rock and roll ! Gravissime pâte sonore qui vous englobe et dont vous ne cherchez qu'à rester empêtré comme un fruit confit dans un cake anglais, englouti à jamais jusqu'au bout de votre vie. Musique célestielle de rockers jouée par une légion de damnés. Le diable frape à votre porte et vous le laissez entrer. Se sont partagés les tâches. Gus est proposé au vrombissement de fond, gros porteur prêt au décollage qui lance ses moteurs. Douce musique ! Faudrait trois orchestres symphoniques pour obtenir ce bruissement tonitruant. Le vol de mille frelons fous bourdonnant après la reine des abeilles. Michel lance la foudre. Raid de dix mille hell's angel sur Hollister. Vous sert de ces remontées de riffs à vous retourner l'estomac dans l'œsophage. Quant à Jean-Armel il se contente d'entrer. Mais dans le vif du sujet. Par la porte bardée de fer du château-fort sur laquelle une médiévale armée de soudards porte des coups de boutoirs, à l'aide d'un solide chêne centenaire qu'ils s'amusent à encastrer dans les poutres des vantaux disloqués.

SANS L'ESPACE

Avant d'entrer dans le détail, débarrassons-nous du seul aspect de la soirée qui fâche. Avec la vue d'ensemble du paragraphe précédent, le lecteur averti a déjà compris. Entendu le volume sonore, nous avons affaire à une musique qui ne peut être interprétée pénardos, tranquillement debout, comme quand vous attendez patiemment votre tour au guichet de la poste. Faut de l'espace, difficile d'organiser une course de côtes sur un parking de supermarché. Or le 3 B, le faudrait au cube puissance dix pour que nos trois tigres rugissants puissent nous donner un véritable aperçu de leur savoir faire intégral. Au moins désormais, vous avez un but dans la vie : voir un concert de Smooth and the Bully Boys sur une grande scène. Visionner un film sur votre smartphone, ça ne vaut pas l'écran géant du kinorama. Cette restriction volumique ayant été posée, rapprochons-nous du volcan en éruption.

DON'T TOUCH MY GUITAR

Pas besoin d'y porter vos doigts. Michel se débrouille très bien tout seul. N'a besoin de personne. L'a une relation privilégiée avec. N'est pas non plus partisan du couple unique. L'a plusieurs partenaires, une grosse Gretsch blanche et une autre, orange. Non pas celle d'Eddie Cochran. Un carburateur de Chevrolet 1957, avec un manche un peu maigrelet fixé dessus. Petit manche mais gros son. Filoche sec et vite. L'emmène la salle avec lui pour une épouvantable croisière sur la highway sans retour. Toit ouvrant rabattu, ni vitre, ni portière, tout le monde s'accroche et rugit de plaisir.

Ne se contente pas de passer les riffs en force, sait faire preuve de tendresse incendiaire. Parfois il abandonne sa pose de guitar-hero à la bandoulière sonnante et trébuchante, il saisit l'objet de son désir, le tient à plat et en caresse voluptueusement, mais sur un rythme endiablé, les cordes. Elles en frémissent d'extase les diablesses montées au summum de leur paroxysme. Chattes hurlantes sous des phalanges brûlantes. Et puis hop, d'un coup d'épaule, il reprend la pose conquistador du riffeur à qui il ne faut pas en promettre.

DREAM DRUM

Ce qu'il y a de terrible avec les Bully, c'est qu'indépendamment d'être chacun un super musicos, ils ont compris qu'ils étaient sur scène pour jouer ensemble. Ne pas confondre, réciter tous les trois en même temps sa leçon et bye-bye le boulot est terminé. N'a même pas commencé. Faut un perturbateur. Le rock linéaire, le rock au mètre, le rock carré à angles droits, le rock attendu sans surprise, vous le gardez pour les maisons de retraite.

Non Jean-Armel ne joue pas de la batterie. Il se joue d'elle. Tourne autour d'elle, effectue danse de soleil et danse du scalp. Avec lui la dialectique casse les breaks. D'abord il y a l'entrée de jeu. Une frappe extraordinaire. Une puissance magnifique. Un seul coup et il sépare le jour de la nuit, l'instant présent du passé. Un seul coup et il vous arrache de votre quotidien. Ce lutin possède une bonne âme. Mais ne s'arrête pas. Ensuite il martèle, puis il dégringole les breaks et c'est un chassé-croisé prodigieux avec la guitare. Un riff, un break et rebreak dans le riff et reriff dans le break du riff et ainsi de suite, dix, quinze fois de suite. S'amusent comme des fous, en rajoutent toujours un grand coup pour la route. Se regardent, lâchent un carton rouge, et rigolent comme des damnés.

C'est comme l'apéro à quinze quand chacun remet quinze fois sa tournée. L'on ne sait plus comment s'arrêter. Sont partis sur Peggy Sue, lui refilent un sacré ripolin tout neuf, là-bas à Lubbock le grand Buddy a dû en sortir de sa tombe, et avec tous les squelettes en goguette du cimetière l'a dû se transformer en zombie affamé. Pour une fois qu'on pense à moi, très fort, a-t-il dû déclarer tout heureux, je ne vais pas rater la fête.

Feront subir le même traitement de choc à Mystery Train d'Elvis, en l'aiguillant sur la voie bleue celle qui remonte vers les marécages les plus noirs. Et Mister Jean Armel, tape de partout. Une troisième baguette – aussi opératoire que le troisième oeil des sciences hermétiques - entre les dents, l'esprit du rock and roll s'empare de son esprit. Met le feu à sa batterie et continue à jouer au milieu des flammes.

HAUTE BASSE

Ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un épisode de la saga. C'est le Gus qui sort le grand jeu. Nous a déjà régalés de ces petits solos à l'arraché qui font le bonheur des blousons noirs. De ces giclées de notes spermatiques qui annoncent les grands chambardements. Le voici qui se permet l'invention d'un nouveau-sport, le skate-bass, l'exiguïté du lieu en limite la présentation, aussi se contente-t-il de la chevaucher suggestivement, position du kayac lapon, ou gaucho solitaire dans la pampa en feu. Michel est au micro, il moanise, il vitupère, il gronde, il hache et il tomawacke. L'est emporté par une fureur sacrée. Saute sur la grosse caisse. Donne de grands coups de guitares sur la cymbale, puis s'y escrime dessus à grands coups de pieds. Ce qui n'a pas l'air de déplaire à son propriétaire. Plus on est de foutraques... d'ailleurs il lance une baguette à Billy, qui se met à taper à sa guise un peu partout et sans compter les temps, et miracle Jean-Armel rétablit l'équilibre rythmique comme si de rien n'était. Attention, le garçon possède une frappe zéplinesque et une science jazz, tout cela mis au service d'un rockabilly ultra déjanté mais de haute tenue.

DELIRIUM FINAL

Jean-Armel remet le feu à son caisson, s'enfuit au fond du comptoir, en ramène Béatrice et décide de l'initier à l'art subtil de la batterie. Tourne autour d'elle, lui montre d'une main les rudiments et finit par lui mordre les cheveux à pleines dents. Ce n'est pas fini pour la malheureuse au sourire épanoui, l'a l'insigne honneur de tenir sur ses deux bras tendus la guitare de Michel qui lui montre les plans secrets des guitaristes de hard. Gus a fini par subtiliser la bouteille perso de jack de Michel qui pour se venger verse son verre de bière sur la caisse claire de Jean-Armel qui continue à turbiner comme un forcené sur sa crêpière, baptisant avec insistance l'assistance de mousse de gueuze, avant de tout renverser dans un brouhaha final.

Les Smooths ne sont pas des mous. Les Bully, ce n'est pas de la balle qui bulle. Mais ils ont un truc en plus. Un humour dévastateur, une auto-ironie qui induit une sympathie immédiate du public à leur encontre. Dans ce charivari Béatrice la patronne n'a pas perdu la tête. Un groupe de cet acabit, s'appelle revient. N'y a qu'à voir les trognes jubilatoires qui se pressent autour d'eux. Tous les samedis soirs 2016, sont déjà retenus, reste un trou pour le vendredi premier avril juste avant la Suisse et l'Italie. Désolé les copines, mais le soir du 1° Avril, ma soirée est retenue ! Gros poisson. Piranas rock.

Damie Chad.

( Photos : FB : Christophe Banjac )

MEMPHIS

AUX RACINES DU ROCK ET DE LA SOUL

FLORENT MAZZOLENI

( Castor Astral / 2006 )

Je cherchais je ne savais pas quoi dans ma bibliothèque lorsque je suis tombé sur ce petit livre. Memphis, tout le monde connaît la chanson. Remarquez, lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois – c'était en 1964, j'étais encore tout minaud – le truc me paraissait bizarre. C'était en 1964, émission Âge Tendre et Tête de Bois, d'Albert Raisner, l'avait beau sourire de toutes ses ratoches, la gueule du gars ne me paraissait pas franche du collier. Mais quand on sort tout juste de l'oeuf, l'on prend ce que l'on trouve et dans le coin paumé où j'habitais et le milieu où j'étais né, n'y avait strictement rien. Mais revenons à Memphis Tennessee, un morceau présenté par Danyel Gérard, un pionnier malheureux du rock français. L'avait commencé à essuyer les plâtres juste avant tout le monde. Puis l'avait fait comme Elvis. L'était parti faire son service. L'armée, ah ! ça vous forge un homme, mais ça détruit les stars. Quand il était revenu, personne ne l'avait attendu et il y avait des blanc-becs comme Hallyday et les Chaussettes Noires qui squattaient les premières places du hit-parade.

L'avait un peu triché Danyel Gérard. Exactement pour employer les mots de l'époque l'avait adapté. Nous refilait des informations inexactes aurait dit Chuck Berry. L'avait métamorphosé la capitale du Tennessee en un beau jeune homme mystérieux, j'avais du flair, pensai déjà que la télé me manipulait, j'ai écouté la bouche en coeur. C'est le lendemain que j'ai fait mon enquête dans le livre d'anglais de ma soeur et que j'ai découvert le pot aux roses géographique. C'est plus tard que j'ai appris qu'il était plutôt de couleur blues, mais auréolé d'un soleil le plus chaud, very hot Sun pour vous montrer que je sais parler comme les amerloques. C'est que, voyez-vous, comme tous les rockers, I am an extremely pure native from Memphis. Tennessee.

Cette fois-ci c'est Florent Mazzoleni qui s'y colle. Spécialiste patenté de musique noire. Des deux côtés de l'Atlantique, Amérique et Afrique. Perso j'ai beaucoup aimé son gros bouquin, en collaboration avec Gilles Pétard, Motown, Soul et Glamour, dont il raconte la devanture chamarrée et analyse les dessous stratégiques, avec précision et réflexion. Mais délaissons au plus tôt les trottoirs de Detroit City pour arpenter le bitume de Beale Street.

Manière de parler car Beale Street n'existe plus. C'est une spécialité de la ville. Elle a le bulldozer facile. Surtout sur tout ce qui fait du bruit. La municipalité professe le culte du terrain vague. Mieux vaut un tas de gravats qu'une maison de disques peuplée de nègres ou fréquentée par des petits blancs dévoyés. Memphis est la porte du Sud, à la fin de la guerre de Sécession, les esclaves libérés de leurs chaînes y affluèrent. Les armée d'occupation du Nord installèrent les bureaux de régulation de leur situation dans une des plus belles artères de la cité, la fameuse Beale Street... Les armées regagnèrent leurs casernes, les noirs squattèrent l'avenue.

La transformèrent en cour de miracle. Bars, boîtes de nuit, magasins de fringues, jeux, alcool, prostituées, maquereaux, lieu d'amusement, d'exutoire, de défoulement pour tous les noirs relégués dans les quartiers suburbains. Que serait la fête sans musique ? Beale Street devint la rue du blues. Une étape obligatoire pour tous les chanteurs itinérants qui remontaient du Delta vers le nord... C'est à Memphis que W. C. Handy coucha par écrit le fameux Memphis Blues, tant de fois repris depuis... C'est à Memphis que dans les années trente furent enregistrés, dans des chambres d'hôtel, toute la première génération des bluesmen du Delta, Robert Jonhson pour n'en citer qu'un... L'est des dates symboliques, la première session de Jonhson se passe en 1936, c'est en 1935 que naît Elvis Presley...

DIX ANS APRES

L'est des moments où l'Histoire met les bouchées doubles. Le rock and roll blanc n'est pas encore né, mais les noirs mettent les bouchées doubles. Suffit de pousser le bouton. Celui de la radio, nous entrons dans la zone de grande turbulence, entre 1947 et 1949, c'est sur les ondes de WDIA et de KVEM qu'apparaissent le nom de présentateurs destinés à devenir célèbres, Rufus Thomas, Sonny Boy Williamson, B. B. King... Les autorités municipales ont tout fait pour circonscrire les noirs dans les quartiers réservés, et voici maintenant que leur musique s'infiltre un peu partout dans les oreilles blanches. Les temps sont en train de changer, très lentement mais désormais les grands magasins de la ville acceptent de servir le peuple coloré...

DU CÔTE DES BLANCS

Des fissures apparaissent dans la communauté blanche. Dewey Phillips refuse d'opérer la ségrégation musicale dans son émission Red, Hot & Blue, passe indifféremment sur les ondes de la station WREC des titres de chanteurs blancs et noirs... C'est sur WREC qu'il se lie aussi d'amitié avec un nouveau venu, un certain Sam Phillips, venu d'Alabama et entiché de musique noire. Les deux hommes n'auront pas le même destin, Sam Phillips en fondant sa propre maison de disques Sun gagnera le pactole. L'Amérique respecte les riches. Dewey aura beaucoup plus de mal à survivre, remercié dès 1958 par WREC qui comme toutes les institutions culturelles populaires s'emploie à policer la bête sauvage du rock and roll, il finira dix ans plus tard rongé par l'amertume, l'alcool et les amphétamines. Une existence qui n'est pas sans rappeler celle d'Allan Freed...

Sam commence petit, suffit de payer pour être enregistré, officie, avec son magnéto, comme les photographes qui se déplacent pour les mariages et les enterrements. L'a quand même d'autres ambitions, devient talent-scout pour Bihari et Chess. C'est lui qui découvre Howlin' Wolf. Une bonne leçon : l'est certain d'avoir déniché un génie, qu'il a dû refiler à Chess, car seule une maison spécialisée peut vendre des disques de chanteurs noirs à un public de noirs. Comprend qu'à Memphis, il n'écoulera jamais de l'or noir, lui faut trouver l'impossible, un merle blanc qui chante aussi bien qu'un noir. Ne le sait pas encore, mais l'oiseau rare niche près de chez lui.

ELVIS & Co

Nous dresse un beau portrait d'Elvis en panthère noire albinos. Un félin sauvage. Le chat des collines. Trop beau pour être vrai. Mazzoleni pose la question métaphysique interdite. Pourquoi le revend-il pour 35 000 dollars à RCA ? Peut-être parce que le fils de prolétaire Elvis est le premier à rejoindre la cage dorée du fameux faux colonel. Quoi qu'il en soit, l'extraordinaire animal n'aura plus jamais la force d'en ressortir, s'enfermera dans son malaise, dans le dégoût de soi, dans l'auto-castration de son propre rêve...

La génération rockab n'a pas tiré le numéro porte-bonheur. Que ce soient Carl Perkins, Billy Lee Riley, Charlie Feathers, Charly Rich, le scénario se répète à chaque fois. Commencent tous par enregistrer un titre énorme, qui deviendra un classique du rock and roll, mais l'histoire miraculeuse n'est pas duplicatable. La deuxième mayonnaise ne prend pas. Le public n'accroche plus. A croire qu'il n'y avait de la place que pour un sur-doué et elle est déjà squattée par Elvis. S'enfuient très vite de chez Sun. Et ne retrouvent pas ailleurs un second souffle pour leur carrière. Ont-ils jeté leur gourme ? Ou Sam Phillips fut-il un véritable sorcier ? Des idées claires, une oreille percutante, dès qu'il était derrière la console, et plus rien dès qu'il s'agissait de gérer une carrière. L'instinct fulgurant du coup qui fait le scoop, l'incapacité d'une stratégie au long cours ? Peut-être au fond de lui, Sam était-il trop entiché de musique noire pour s'intéresser aux carrière de ses petits blancs. Peut-être, en bon américain qui se respecte, l'argent n'avait-il de valeur que s'il était vite gagné. Time n'est-il pas money ? Sans doute y-a-t-il un mystère Sam Phillips.

Nous ne pouvons quitter Sun sans parler de Jerry Lee Lewis. Ses frasques amoureuses lui coûtèrent cher. Le puritanisme anglo-saxon avait perdu une bataille mais pas la guerre. Jerry Lou finit par vaincre la malédiction qui s'acharna sur l'écurie Sun. Mais ceci est une autre histoire qui se passe loin de Memphis. Pas géographiquement.

STAXMANIA

Après la crue, les eaux du fleuve Mississippi regagnent toujours leur lit. Après le déferlement écumeux du white rockabilly, le flot bleu de la musique noire redevint le courant dominant. Mais le vieux blues s'était métamorphosé. Plus rapide, s'appelait désormais rhythm and blues et se fit bientôt précéder des antiques fanfares de la New Orleans, mais avec beaucoup plus de sérieux, bye-bye la fantaisie brouillonne et l'esprit festif, désormais c'était du cuivre massif, un trip sculptural qui vous arrivait sur le coin du museau sans crier gare. Un délice absolu.

Mais rien n'était plus comme avant. Même si dès le début de l'aventure l'on retrouva chez Stax, Rufus Thomas qui était déjà présent chez Sun. Si Sam Phillips n'enregistra plus d'artistes noirs après avoir découvert Elvis, chez Stax l'on mélangea les individus. Ce fut une aventure humaine sans précédent dans l'histoire de la musique populaire américaine. Noirs et blancs sang mêlés. La couleur de la peau n'était plus une frontière, le talent seul faisait la différence. De 1962 à 1968, ce fut comme un rêve. L'assassinat de Luther King et les émeutes qui éclatèrent dans la ville réveilla les vieux antagonismes... Tout redevenait comme avant. Et même pire, Stax s'adapta aux lois modernes du marché, l'on n'enregistrait plus, l'on produisait. L'argent devint le but, la musique n'était plus qu'un moyen, le vecteur d'un enrichissement personnel... la cupidité devint l'iceberg sur lequel se brisa le Tistaxnic... Pour ceux qui veulent de plus amples détails sur le naufrage, nous renvoyons à notre chronique de Sweet Soul Music de Peter Guralnik in KR'TNT ! 207 du 30 / 10 / 2014, et à celle de Stax en Stock par Cazengler in KR'TNT ! 169 du 26 / 12 / 2013.

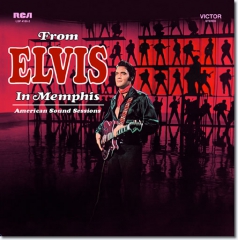

AMERICAN DAYS

Chips Moman est un transfuge de chez Stax. Fila un sacré coup de main à Jim Stewart pour les premiers enregistrements marquants du label. Musicien de Gene Vincent et de Johnny Burnette, il assura en quelque sorte la jonction entre la fougue du rock and roll et la transe rythmique de la soul. C'est naturellement vers lui que se tourna Elvis Presley pour l'enregistrement de son dernier chef-d'oeuvre le Fameux From Elvis In Memphis. Le King avait l'oreille, il avait remarqué le panel talentueux de musiciens dont Chips avait su s'entourer pour American, son propre studio d'enregistrement. Faut dire qu'avec un guitariste comme Reggie Young ( c'est simple l'a enregistré avec tous ceux que nous aimons de Johnny Cash à Duane Eddie en passant par Jerry Lou ) et un compositeur comme Dan Penn qui fut le grand manitou des studio Fame à Muscle Shoals, il jouait sur du velours. Si le nom de Dan Penn reste lié à l'émergence du rhythm and blues américain des années soixante, il travailla aussi pour Conway Twitty.

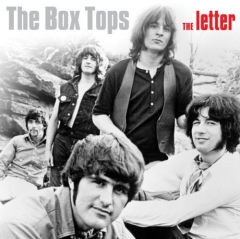

Le nom d'American Studio reste indissolublement lié à l'un des morceaux les plus courts du rock and roll, le fameux The Letter des Box Tops d'où très vite émergea la personnalité d'Alex Chilton. Qui plus tard fondera Big Star et finira par produire le deuxième album des Cramps, Songs the Lord Taught Us... Incessant entremêlement Rockabilly / Rhythm and Blues qui culmine dans le psychobilly meurtrier de Lux Interior...

MEMPHIS

J'ai carrément sauté les petits labels sur lesquels Florent Mazzoleni s'étend quelque peu. J'ai fait aussi l'impasse sur Al Green et ses enregistrements sur Hi Records. Lisez par vous-mêmes. Pour ma part j'ai privilégié les figures mythiques du rockabilly, the sunny side of the rock and roll moon. Et ce va et vient entre la musique noire et blanche, chacune des deux allant puiser chez l'autre l'énergie qui lui permettra de se renouveler...

Mais il ne faut pas se voiler la face ( ni la A, ni la B ) : aujourd'hui et depuis trente ans Memphis n'est plus en tête de l'actualité musicale. La ville vit sur son passé. L'on a rebâti à l'identique les studios dont on avait mis bas les bâtiments. Beale Street – le peu qu'il en reste – n'est plus qu'une rue aseptisée réservée aux touristes. Passage obligatoire après la visite de Graceland où le King empâté comme un loukoum adipeux a rendu l'âme.

Memphis est un diamant chatoyant. Memphis est une ville triste.

Damie Chad.

HOT SLAPS

PLAY LEGENDS

ALL I CAN DO IS CRY / BOOGIE BOP DAME / BOPPIN' THE BLUES / BROKEN HEART / DON'T TOUCK MY GREASY HAIR / HONEY DON'T / I CAN TELL / JEANIE JEANIE JEANIE / MATCHBOX / SHAKE RATTLE AND ROCK / ROCKABILLY STAR / TWENTY FLIGHT ROCK.

MARTIN VIVIEN : chant + guitare / DIDIER SEL : contrebasse / FRANKY WANKERS : batterie.

Smaps Records

Premier CD des Hot Slap. Tapent dans le répertoire. Genre de truc piégeux à mort. Difficile de rivaliser avec les standards du genre. Mais quelque part aussi le défi à relever. Le pont de l'épée. Qui tue. Faut être fort pour s'en tirer. Les Hot Slap s'affrontent aux taureaux, ceux qui se prennent par les cornes. Par les cordes. Et ici il en pleut assez pour vous pendre. De désespoir et de jalousie. A l'intérieur de la pochette sont en photo à côté d'une DS, normal ce sont des dieux.

All I can do is cry, commencent tout doux, un frou -frou de termite qui ronge la poutre maîtresse de votre coeur. Le classique des pleurnicheurs, combien de fois l'ai-je entendu interprété ! La plupart des groupes rockab inscrivent dans leur set list ce classique de Wayne Walker qui fut marié à la fille Ernest Tubb, ce renseignement pour situer notre bonhomme qui écrivit quelques incontournables du rockabilly dans sa mouvance country originelle. Les Hot Slaps nous en donnent une version toute rurale, dépouillée de tout trémolo sentimental. Nous transportent en douceur là où ça se passe. Dès le seuil du morceau suivant Boogie bop dame, la donne change. Les mouchoirs sont enfouis dans la poche et l'on met le cap sur les choses sérieuses. Carburation tous azimut, classique teddies toujours prêts à sauter sur la première dame qui remue bien son popotin, et laissez-moi vous dire que les Hot Slaps savent mener la danse, l'on a vite fait de l'entendre. Tout de suite après sans ralentir Boppin the blues, façon de remettre les pendules à l'heure du Sun. Le classique de Perkins – certains le tiennent pour le true rockabilly boy – l'est sûr qu'il a été le premier avec ses frères à mettre le feu au vieux hillbilly du fond des campagnes. Broken heart, plouf, l'on retombe après les deux brûlots précédents dans la ballade country survitaminée au clair de lune des Moonlighters, enlevée proprement. Profitez-en c'est la dernière. Don't touch my greasy hair, certes les rockies sont de grands sentimentaux qui ne feraient pas de mal à une mouche mais il est des petits détails qui les énervent passablement. C'est un titre des WiseGuyz rockers ukrainiens qui nous refont le coup de Perkins qui détestait qu'on lui marchât sur ses pompes de daim bleu. Les Slap vous mettent les poings sur les A de la banane, n'aiment pas être dépeignés et le batteur appuie sur ses baguettes bien fort pour que vous compreniez le message. Juste un problème : le morceau décoiffe un max. Honey don't, un petit hommage au maître dont les Slap se tirent merveilleusement. Faut être rudement au point pour parfaire cet équilibre subtil entre la voix et l'instrumentation. Un petit solo de guitare à vous pourlécher les babines et la contrebasse qui descend et monte de l'échelle sans se fatiguer. On en mangerait. I can tell, une saleté de Mc Daniel alias Bo Diddley, vous avez intérêt que la guitare soit carrée, à la limite un triangle de fourrure – choisissez le grizzli griffu – les Slap ne s'aventurent pas dans la jungle, laissent la cadillac au garage, nous sommes quelques années après l'explosion de Memphis, un peu white rock avec la guitare qui appuie sec et la voix qui virevolte comme un retour de braise ardente, et de ces licks chauffés à blanc à vous faire fondre le bâtonnet ! Jeanie, Jeanie, Jeanie, vous parliez guitare, qui d'autre que le team Cochran pourrait vous emmener à apporter votre tonne de sel, n'est ce pas Didier, Vivien s'amuse, un coup à fond sur sa six cordes et un coup sur les vocales pour emporter le morceau. Matchbox, tant qu'à mettre le feu, autant amener la boîte d'allumettes idoine. Un classique de Perkins et du renouveau rockab anglais des seventies, les Slap brûlent les étapes et allument un incendie. Comme disait le président Mao, une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine du rock. L'incendie ne tarde pas à se communiquer à Shake rattle and rock, de Charle E Calhoun, immortalisé par Bill Haley, tiré au cordeau par Elvis, et qu'ici les Slap saturent de guitares sauvages. Rockabilly star, de Mystery Gang. Un truc moderne qui sonne encore plus authentique que les joyaux de 1956, mais les Slap s'amusent à froisser les guitares. Tout y est, l'uniforme au grand complet, gagnent le concours de la virtuosité. Twenty Flight Rock, l'on finit avec Eddie sur une version ébouriffante qui vous fait la courte-échelle du bonheur jusqu'au vingtième étage de l'empyrée-rock.

Achetez-le. Entrez dans la légende à votre tour.

Damie Chad.

18:08 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.