22/03/2012

KR'TNT ! ¤ 90. HOOCHIE COOCHIES / JOE MORETTI / ALBERTINE SARRAZIN

KR'TNT ! ¤ 90

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

22 / 03 / 2012

ETOGES / 19 / 03 / 2012

CONCERT HOOCHIE COOCHIES

I'M A LONESOME HOBO

Tous des déserteurs, personne pour m'accompagner. Tant pis l'appel du rock triomphe. C'est sous une pluie diluvienne que je me dirige vers la teuf-teuf mobile qui démarre au quart de tour et ronronne comme une horloge. Direction la Marne, pas la Haute-Marne pourtant c'en n'en finit pas de monter, et Etoges doit être un sacré cul du bout du monde pour qu'aucun panneau ne le signale sinon juste trois kilomètres avant d'y tomber dessus. Une seule rue toute noirâtre, tiens ils ont une Eglise ( mais pourquoi si grande pour un bled qui ne doit pas abriter plus de quatre cent âmes ) et une pharmacie. C'est rassurant, mais je ne suis pas malade. Enfin un bistro en bout de course, juste avant le trou noir de la campagne. J'ai vu par miracle la fenêtre latérale éclairée. Quatre gars en bleu de travail qui sifflent une dernière goutte au comptoir. Je leur annonce l'étonnante nouvelle d'un concert dans leur village. J'ai presque à nouveau franchi le seuil que l'un d'eux avisant mon blouson noir se fend d'une illumination mystique « Dites, ce ne serait pas un truc de rockers ? » J'acquiesce avec frénésie « Ah oui, c'est la fête qu'ils font chaque année ! (excellente nouvelle je sais déjà que je reviendrai ) c'est en face de la pharmacie, tout à l'heure la porte était ouverte ! ».

Je me casse vers la pharmace, drapé dans mon Etoges de sénateur romain. Une porte en contrebas, avec de la lumière. Encore une fois saint Roch a guidé mes pas de mécréant ! Mais, où suis-je ? Me serais-je trompé ? Rockarocky m'aurait-il aiguillé vers une soirée tapas-fandango ? n'importe où où mes yeux se portent je tombe systématiquement sur la même inscription Los Moskitos. Rassurez-vous, chers kr'tntreaders, c'est bien une soirée rockabilly, Los Moskitos sont un groupe de bikers des plus sympathiques. Accueil des plus avenants, une minime participation aux frais des plus légères, cinq euros, boissons, frites à prix modiques, plus une ambiance détendue, tout le monde heureux de se retrouver. Les Baleines et Sirènes de Courboivin sont aussi présents, plus des Mustangs et des Corsaires. Des enfants qui se poursuivent entre les tables, un stand avec un très grand choix de bagues, plutôt des têtes de mort que les amoureux de Peynet, si vous voyez ce que je veux dire.

HOOCHIE COOCHIES

J'avais repéré leur nom depuis quelque temps et je voulais les voir. En fait que des têtes connues. Jimmy de Jim and the Beans, groupe qui était passé au premier Rockxerre Gomina et qui ne m'avait pas convaincu, Dom qui officie aussi chez les Megatons – jamais eu l'occasion de croiser leur chemin, mais sauterai dessus à la première occasion - et Vince qui n'est autre que le bassiste de Burning Dust. Comme quoi nous sommes en territoire connu.

Hoochie Coochies, malgré le nom nous sommes bien chez un groupe de rockab. Désolé pour Muddy Waters, mais le son est délibérément rock et pas blues. Entre deux sets Vince le bassiste avouera qu'il n'aime pas Willie Dixon, qui écrivit Hoochie Coochies pour Muddy, car il est trop jaloux de la virtuosité à la contrebasse du producteur de chez Chess. Pour les dames qui veulent toujours tout savoir, rappelons que l'expression Hoochie Coochie Man pourrait se traduire par l'homme qui fait des guili-guili - sous la ceinture - aux jolies filles. Mais arrêtons de nous perdre dans les joies des dessous de la sémantique pour regarder nos Hoochie Coochies men en plein travail. Musical, cela s'entend.

Première étonnement Jimmy. Sacré touché de guitare. Moi qui avais le souvenir d'une statue de monarque assyrien immobile dans sa barbe, plaquant des accords mécaniques à la mode des combos ted, je suis plus qu'agréablement surpris. Connaît les nuances et les subtilités. Dès le second morceau, reprise de Rockabilly Man de Ray Campi et Rip Masters, le ton est donné jusqu'à la fin de la soirée. Voix flexible et bien posée.

Vince exécute un super boulot sur sa basse. Ne la quitte jamais des yeux et y placarde sans arrêt des baffes et des coups de griffes à la faire rougir de douleur. Sa main se lève et retombe à la vitesse d'un crotale endiablé. Ne sont que trois sur scène mais inutile d'aller chercher ailleurs pourquoi le son est si dense, sans trou d'air.

Excellent travail sur les cordes, plus d'une fois ça balance comme les Crickets de Buddy Holly, d'ailleurs dans ces instant-là les conversations au bar s'arrêtent et les yeux se tournent comme par hasard vers la scène. Faut dire que Dom apporte une pure rythmique. Se charge souvent du chant, et plus l'heure avancera plus il se collera au micro sans cesser d'usiner son beat léger et précis.

Trois sets. Le premier nous aura ouvert l'appétit. Le deuxième sera le meilleur, le troisième en fin de soirée, trop court, uniquement cinq petits misérables morceaux alors que l'on en aurait ingurgité sans tergiverser au moins le triple mais il est vrai qu'il est tard et que la fatigue se fait sentir. Jim n'est pas un grand extraverti, mais il se démène sur sa guitare. Donne l'impression de la tenailler davantage au ventre qu'au manche mais il sait la faire rumbler comme Duane Eddy.

Le deuxième set est un véritable festival. Sais pas ce qu'on leur avait mis dans les saucisses frites de l'interlude, mais ce devait être salement épicé au roots'n'roll, car l'on a pris une sacrée rouste de rock. Ca défile à vitesse grand V, juste le temps de repérer si c'est Dom qui chante et Jim qui se charge de la seconde voix, ou juste le contraire, que l'on est déjà dans un autre morceau. Unité de ton assuré. La guitare de Jim miaule à la Hank Marvin et Vince déménage un max. Toujours un peu en retrait, un pas sur le côté mais les poignets qui bombardent sec. Nos Hoochie Coochies men, n'ont pas démérité de leur nom. Ca fait du bien par où ça passe. Par les oreilles.

Sans aucune prétention en plus. Alignent quelques rondelles de leur acabit qui sonnent comme des incunables de la grande époque. Ne s'en vantent pas, sont tout heureux de vous l'offrir. Impressionnants et pas flambards pour deux dollars. M'ont scotché.

RETOUR A LA MAISON

Me suis éclipsé avant la soupe à l'oignon. Gratuite, mais déjà tout petit je tirais une gueule d'enterrement au seul mot de potage... Et puis les Hoochie Coochies m'avaient pleinement rassasié...

Damie Chad.

JOE MORETTI

Un petit coucou à Joe Moretti, qui nous a quittés ce neuf février 2012, le nom ne vous dit peut-être rien, mais vous l'avez déjà sûrement entendu. Certes il ne fut qu'un guitariste anglais, mais un des tout premiers de la ribambelle qui suivit. Et puis surtout il a participé à deux des plus grands classiques du rock'n'roll. Le guitariste qui joue derrière Vince Taylor sur Brand New Cadillac et celui qui affûte sur Shakin' All Over avec les Pirates de Johnny Kidd, c'est lui, Joe Moretti. Deux morceaux, maintes fois repris et qui sont l'archétype de ce que devrait être le rock'n'roll. Si vous ne connaissez pas allez voir sur You Tube.

Allez aussi faire un tour sur son blogue joemoretti.org C'est rempli de textes sur des dizaines de chanteurs qu'il admirait et pour lesquels il a souvent travaillé. C'est un peu le rôle des éminences grises du rock, ils sont partout mais leurs noms ne circulent que chez les connaisseurs. Joe Moretti a sans doute pris la mauvaise décision au mauvais moment, de musicien d'accompagnement il est passé petit à petit au statut de musicien de studio. L'aurait mieux fait de s'amalgamer à un groupe et de tenter sa chance... Certes il faut faire bouillir la marmite, mais le rock anglais en pleine ébullition en 1963-1964 offrait aussi bien d'autres portes de sorties...

Suite à Shakin All Over il enregistrera Restless toujours avec Johnny Kidd et It's not unusual avec Tom Jones, cerise sur le gâteau il partira en tournée avec Gene Vincent. On le voit notamment sur l'enregistrement de Gene à la RAI, en Italie. Il laisse d'ailleurs un témoignage émouvant sur Gene sur son blog. Pour ceux qui ne comprennent pas the english langage vous trouverez la traduction sur le site français de Gene Vincent ( voir le forum ). De même sa rencontre avec Vince Taylor qui le loge chez lui avec sa guitare et sa femme est à regarder. Le texte est souvent repris ( parfois sans être cité ) dans les articles consacrés à Vince.

( photo rollcallblogpost )

Pour la petite histoire Joe Moretti n'a jamais renié les racines noires du rock'n'roll, n'y a qu'à parcourir les têtes de chapitre de son blog pour comprendre qu'il détestait le racisme et autres fariboles du même genre.

Je ne sais pas ce qui se passe au paradis des rockers, mais une jam-session avec Vincent, Taylor, Kidd, et Joe Moretti ne me déplairait pas.

Damie Chad.

Non, Albertine Sarrazin n'est pas une chanteuse de rockabilly, mais dans les années 50-60 sa vie a été bien plus rock'n'roll que beaucoup... de la même génération que Gene Vincent pour situer le personnage... sûr que Johnny Cash aurait chanté pour elle... alors écoutez la triste ballade que O. Murcia notre collaboratrice a composé en son honneur...

ALBERTINE

Rien ne serait arrivé si mon arrière grand-mère n’avait pas été communiste, si elle n’avait pas eu, sur les photos, l’élégance un peu surannée des femmes aux portes cigarettes et si sa fille n’avait pas conservé, en l’état, sa bibliothèque. Je dois vous avouer que je cherchais plutôt des brochures staliniennes. Rassurez-vous, mon œil expert n’a pas tardé à en dénicher quelques unes. De celles qui ont des titres au moins trois fois plus absurdes que leur contenu, de celles qui vous expliquent sans rougir en quoi les Etats-Unis sont moins évolués que la Belgique qui est elle-même beaucoup moins évoluée que l’URSS qui est elle-même en phase d’accéder (mais, oui, c’est pour bientôt) au stade suprême du communisme. Tant que j’y étais, j’ai entrepris d’examiner de plus près ce qu’elle lisait, la grand-mémé aux amants légendaires. Un peu de tout, beaucoup de romans. Et, parmi eux, un petit livre à la couverture grise, un joli visage de femme et un titre qui n’éveillait pas grand-chose en moi: L’Astragale. Vous êtes certainement en train de vous dire que vous vous moquez éperdument de la façon dont j’ai découvert Albertine Sarrazin, il est vrai qu’il ne s’agit pas là de la révélation de l’année et que je n’ai pas exactement le profil pour que cette touchante anecdote fasse la une de paris match demain. Il est simplement surprenant qu’un livre vendu à des millions d’exemplaires dans les années soixante ne soit plus qu’un classique de bouquiniste que vous trouvez en triple chez Emmaüs et dont tout le monde semble obstinément vouloir se débarrasser à chaque déménagement. Toujours est-il que moi, dans mon innocence contemplative, après l’avoir lu et avant de savoir que je me procurerais facilement l’œuvre complète à moins de cinq euros et d’une demi-heure de voiture, j’étais persuadée d’avoir déniché la perle rare. C’était un de ces livres qui vous pousse à tenter d’expliquer à chaque personne que vous croisez à quel point il est complètement indispensable qu’elle le lise sans que jamais vous soyez complètement sûr de pouvoir le lui prêter sans le regretter immédiatement. Les années soixante dix ont enterré Albertine Sarrazin. Dans tous les sens du terme. Sa gloire a été à peu près aussi longue que ses années de liberté, c'est-à-dire qu’elle lui a à peine laissé le temps de mourir. Je ne suis pas de ceux qui s’invente des combats dans la réhabilitation d’auteurs oubliés, je ne suis pas de ceux qui pensent que le monde irait mieux si Albertine Sarrazin était étalée en vitrine à la Fnac ou soigneusement disséquée par une meute d’étudiants en littérature. Je ne m’interdis pas pour autant de penser que si l’Astragale n’est plus lue que par d’irréductibles gauchistes ou des arrières grand-mères communistes, c’est parce que, passée la « révolution intellectuelle » soixante-huitarde, on s’est empressé d’inventer la littérature de gauche. Vous allez me dire que la littérature de gauche c’est mieux que la littérature de droite. Oui, sauf que c’était l’œuvre de petits bourgeois qui s’inventaient une alternative au marxisme, qui grinçaient des dents à en rayer le parquet et qui produisaient une foultitude de théories très intéressantes mais qui ne visaient très souvent qu’à justifier leur position d’intellectuels militants et leur propre révolte. Albertine Sarrazin, c’est une plume presque classique, archaïque, suspendue entre l’élégance dix-neuvième et la merde des prisons modernes. Elle ne porte pas un discours révolutionnaire, elle ne porte pas d’autres discours que celui d’une fillette qui, même devenue femme, n’a connu que la prison et ne rêve que de vivre ailleurs, là où elle pourra prouver qu’elle n’a de comptes à rendre à personne et qu’elle en vaut bien une autre. Elle écrit du fond d’une cellule, à chaque ligne, elle prouve qu’elle existe, qu’elle est, à part, entière, Albertine. C’est misérable. C’est effrayant. Mais le plus terrible, c’est qu’alternativement ça vous brûle, ça vous tord, ça vous glace l’estomac. Vous n’avez pas envie qu’elle crève, vous n’avez pas envie qu’elle pleure, sans hésiter, vous scieriez ses barreaux à dents nues, jusqu’aux gencives. N’y voyez pas la catharsis commisérative, il n’en n’est pas question. Et puis, vous y briseriez vos sourires. Du début à la fin, elle dit qu’elle est différente, qu’elle va sortir et que là, ils devront tous reconnaître que l’Albertine, elle en a dans le ventre, qu’elle leur fera baisser les yeux, elle qui n’a jamais baissé la tête. Elle le dit tellement que ça paraît injuste. Injuste pour ses camarades de cellules, injuste parce que ce que vous voulez, vous, c’est que plus jamais, ni Annick, ni Annie, ni aucun autre n’ait à prouver que la prison, c’est à détruire sans discuter. Je pense qu’elle était d’accord mais sa haine, c’est celle de ceux qui ont passé leur temps à regarder les autres vivre et dont l’existence ressemble à un couloir de palais de justice. Alors, ce qu’elle veut, c’est avoir une maison, ne plus jamais travailler, faire cramer son corps au soleil, conduire une voiture et ne plus obéir à quiconque. Jusque là, tout va bien. Finalement, si tout le monde savait vouloir comme Albertine, le capital ne ferait pas de vieux jours. Mais elle veut être lue aussi, elle veut être reconnue. Comment le reprocher à celle qui, boiteuse, blessée, brisée, n’a même jamais eu de nom à elle ? A celle qui, quand elle touche du doigt ce qu’elle attendait tant, se rend compte que la force dont elle a fait preuve jusque là, cette force inextinguible, exceptionnelle, elle doit l’employer à refuser tout ce qui risquerait de me remettre dans des prisons plus subtiles. Celle qui ne tiendra pas deux ans à ce nouveau régime, qui se brûle en moins de temps qu’il n’en faut pour la lire. Le capital :1, Albertine :0. Elle est K.O. Elle a beau faire la une des magazines et passer à la télé, elle n’est qu’un témoin, une jolie bête de foire qui sait écrire. Y en a plein les prisons, des prolétaires qui vont y passer leur vie. Alors, ça fait quoi comme différence qu’elle ait raconté la misère et la violence ? Aucune. Pourtant, c’est pas rien L’Astragale, La Cavale et La Traversière. Ca m’a désarçonné, jeté à bas du cheval, fait mordre la poussière.

A la lecture de sa dernière lettre, son étrange adieu à son seul amour qu’elle attend de l’autre côté du chronomètre, j’ai pleuré comme une gamine, triste jusqu’au fond du cœur. Elle était morte. A ce moment là, malgré le beau garçon qui lisait nu à côté de moi, j’ai eu un petit peu froid. Alors, si j’ai l’air de compter les points, de chipoter sur l’inanité du témoignage en lui-même, c’est simplement parce que je me demande pourquoi ces textes m’ont si violemment frappé. Ils l’ont fait, c’est sûr, par leur puissance littéraire. La Sarrazine n’est pas un écrivain de pacotille, une romancière du dimanche. Elle a digéré, en plus des sales menus de tôlarde, une bonne tonne de livres. Elle écrit comme ceux qui ont trop lu, c’est racé, élégant, profondément régulier et rythmé, brillamment intelligent. Et surtout, c’est débarrassé de toute volonté d’objectivité, de neutralité. Elle n’abolit pas l’égo, elle le brandit. Narrateur et auteur se confondent. Il n’y a pas de pacte avec le lecteur, pas de cette hypocrite tendance contemporaine qui consiste à raconter des choses qui n’intéressent personne sous prétexte que derrière est enfoui un précieux sens caché et universalisant. Elle n’a que ça l’égo, Albertine, elle ne connaît que ce qu’elle apprend d’elle. Alors, soit vous êtes prêts à fumer quinze cigarettes et à boire cinquante cafés avec elle en attendant qu’elle ait fini de vous dire ce qu’elle pense, comment et pourquoi, soit vous n’avez rien à faire là. Il n’y a pas de lecteurs, pour Albertine. Juste les mots si bien trouvés et qui peinent pourtant tant à dire ce qu’elle est, nue, à même la page. Elle est trahie, toujours, parce qu’il n’y a pas de juste phrase pour dire une quelconque vérité. Elle est trahie mais ça ne compte pas, ni pour vous, ni pour elle, parce que, malgré tout, vous vous approchez d’elle, un peu, et que c’est presque aussi fort que d’aimer quelqu’un. D’aimer quelqu’un que vous ne verrez jamais, d’un amour tranquille, qui vous épargne, mais qui vous montre à quel point vous êtes loin de demander à la vie tout ce qu’elle vous doit. Les livres d’Albertine, ce sont des exigences, des cris de désir : voilà tout ce que j’ai et tout ce que je n’ai pas, voilà tout ce que je trouve à dire alors même que je n’ai rien à faire, voilà ce que je veux et voilà que je veux vouloir. Je crois qu’il existe une forme très rare, qui est l’expression même du bonheur, la façon de dire que l’on est heureux sans déclencher une nausée générale. La joie n’a pas d’intérêt littéraire, peut-être qu’elle se suffit à elle-même et empêche de se demander si l’on va gribouiller quoique ce soit. Ne me faites pas dire que c’est ce que fait Albertine, ses livres ne sont que souffrance et douleur, que frustration et tristesse, sa vie est un carnage. Mais, par moments, elle atteint une telle violence du désir et de l’espoir que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que cette envie est si forte que ce qu’elle réclame à corps et à cris doit en valoir un peu le coup. Ne croyez pas qu’elle fait aimer la liberté de ceux qui ne sont pas prisonniers, non, elle fait aimer, à chacun, plus fort, tout ce qu’il aime déjà. Elle décroche pour vous la finesse précieuse de la volonté d’être. C’est tout ce qui lui reste. Si vous étiez en train de tomber du deux cent troisième étage, vous n’auriez rien à perdre à admirer le paysage. Mais vous ne le feriez pas. Albertine non plus. Mais elle vous raconterait, doucement, lentement, combien chaque étage qui passe fait plus mal et plus peur que le précédent mais combien il fait croître son envie de ne pas tomber, de durer encore. Même si c’est impossible, même si chaque heure qu’on lui vole, elle ne la reprendra pas, même si elle vit le chronomètre en main, même si c’est ce monde le plus fort. Il n’y a pas de honte, Albertine, la machine est forte qui t’a éreintée. Et seule face à elle, tu ne pouvais pas. Il faut être ensemble pour la vaincre un jour.

C’est drôle comme elle parle de la mort qui paraît si douce, à peine effrayante, sombre et repoussée mais moins dure, moins crue que tout le reste de l’horreur. La condition humaine ? Le malheur d’être mortel ? Comparé à l’injustice du monde, c’est un hoquet pour Albertine, un mal de ventre, pas un ulcère. Finalement, la fatalité que décrit Albertine, c’est une fatalité altérable, quelque chose qui peut être détruit. C’est ce qui met en rage, ce qui fait que l’on pleure. Elle aurait pu ne pas mourir. C’est cru, c’est nu, c’est aveuglant, juste une proie de plus sur le tableau de chasse. Morte pour rien. Tuée par l’ordre des choses, à la longue, à l’usure. Tu as beau te tenir debout, tu n’en es qu’une cible plus visible. Mais tant pis : Albertine d’abord, je fonce. Je vous embrasse. Merci de m’aider si gentiment à vieillir…

O. Murcia.

01:01 | Lien permanent | Commentaires (0)

15/03/2012

KR'TNT ! ¤ 89. SHARON SHEELEY / EDDIE COCHRAN

KR'TNT ! ¤ 89

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

15 / 03 / 2012

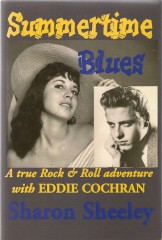

SUMMERTIME BLUES

A TRUE ROCK'N'ROLL ADVENTURE WITH

EDDIE COCHRAN

SHARON SHEELEY

Un banal accident d'automobile. Mais c'est la tragédie fondatrice du rock'n'roll européen. Que ne s'est-il dit ou écrit sur la disparition d'Eddie Cochran depuis plus d'un demi-siècle ? Pourtant à y réfléchir les faits sont d'une extrême limpidité. Un taxi déboulant un peu trop rapidement sur un virage un peu trop recourbé, et une des plus grandes voix du rock'n'roll qui s'éteint à tout jamais. Pas de quoi en faire un drame. D'autant que beaucoup, pour ne pas dire la plupart, des protagonistes de l'histoire, un par un, plus ou moins discrètement, s'en sont allés à leur tour se coucher sous les dalles funéraires de la grande faucheuse.

Oui mais voilà, la mort d'Eddie Cochran n'en finit pas à chaque nouvelle génération qui s'en vient prendre sa place sur le devant de la scène du monde d'étendre ses ravages psychologiques. Eddie qui est parti avant tout le monde – enfin presque – nous a fait la grâce de ne pas être en âge d'entrer dans le fameux club des 27. L'on se doit d'être toujours seul face à la mort. La malédiction des rockers n'est qu'un mythe. Ce qui tombe très bien puisque nous, les fans nécrophiles que nous sommes, nous nous nourrissons exclusivement de mythes.

Hélas le phénix immortel de nos rêves ne renaît pas toujours de ses flammes destructrices et c'est pour cela que nous éprouvons sans cesse le désir et le besoin de fouiller les cendres froides d'un passé qui nous échappe …

LE CAS SHEELEY

C'est en 2002 que Sharon Sheeley consentit dans son livre Summertime Blues à lever le voile sur ses rapports les plus intimes avec Eddie Cochran. Quoique déjà en août 1960 elle donnât une première version de ses relations avec son Eddie dans une longue interview parue dans le magazine Photoplay... Le problème avec Sharon Sheeley, c'est qu'elle est un témoin irrécusable. Non pas parce qu'elle se trouvait avec Cochran dans la fatale voiture, non pas parce que nombreux sont les témoignages des tiers, ou mêmes photographiques qui nous la, présentent durant de longs mois aux côtés d'Eddie, car il est facile à un esprit averti d'interpréter cela à la lumière de personnelles investigations, mais pour sa contribution à l'un des standards les plus importants de l'histoire du rock'n'roll. Tout nouveau fan d'Eddie Cochran qui tombe par hasard pour la première fois sur un de ses disques ne manque pas de relever la signature de Sharon Sheeley au bas d'un de ses plus morceaux. La voix d'Eddie, la guitare d'Eddie certes, mais surtout cette ponctuation rythmique destructrice, cette batterie de feu, ce riff percussif ravageur, sur lequel s'élèvent toute la puissance de l'orchestration et la subtilité rageuse du chant. Le diamant de la couronne de la reine.

Avec Somethin Else, Sheeley peut se vanter d'avoir jeté à la face de tout prétendant à une quelconque appropriation admirative de l'oeuvre de Cochran un indubitable certificat d'authenticité rock'n'roll. A un strict niveau musical Sharon Sheeley peut se prévaloir du titre de Mme Cochran, mais quant au reste...

SWEET LITTLE SIXTEEN

Sharon Sheeley se raconte, en cent quarante pages. Mais ne se livre pas. Faut apprendre à lire entre les lignes. Ne jamais céder à son charme, tout ce qu'elle dit est si vivement raconté – elle possède à la perfection l'art de piquer votre curiosité - que vous vous hâtez de lire la suite. C'est à la fin du chapitre que vous vous apercevez qu'elle a tu l'essentiel de ce que vous aimeriez savoir. Avec Sharon, vous êtes au plus près des stars. Et attention, pas de n'importe lesquelles ! Mais jamais dans leur intimité. Ne nous retranchons point derrière l'excuse du puritanisme américain. A plusieurs reprises Sharon, d'origine irlandaise, tout comme Eddie, se prévaut de sa foi catholique. Pas besoin d'être hypocrite quand on est sûre qu'en bout de course le Dieu qui vous aime vous pardonnera vos errances. Peut-être que Sharon Sheeley fait tout simplement confiance à l'intelligence de son lecteur !

Certains êtres naissent à de meilleures époques que d'autres. Sharon Sheeley a cette chance incroyable d'avoir seize ans en 1956 ! 1956 – 1960, l'âge d'or ( grand public ) du rock'n'roll américain ! Nous pourrions chichiter et regretter la période 1954-1956 de gestation germinatoire mais si Sharon arrive un peu après la bataille, elle ne rate pas les folles années de triomphe. Emportée par le tourbillon elle ne s'apercevra qu'à la mort d'Eddie que le reflux avait commencé dès 1958. Avec le départ de Presley pour le service militaire.

Reste à comprendre comment dès 1956, Sharon Sheeley, petite inconnue surgie de nulle part se retrouve dans l'entourage immédiat d'Elvis. Pas toute seule puisqu'elle emmène de surcroît avec elle sa petite soeur et sa meilleure amie Hope. Etrange que la mère les laisse batifoler dans la chambre du King sans y trouver rien à redire. Elle leur prête même sa voiture ! Le coup des fans transies et innocentes qui se faufilent dans l'hôtel dans l'espoir insensé de rencontrer leur idole, et qui parviennent à leurs fins sans trop de difficulté, est difficile à admettre.

Faut imaginer que maman Sheeley n'est pas totalement opposée à ce genre de relations. N'était apparemment pas du genre à pousser sa fille à devenir sténo-dactylo. A vingt ans la chère petite est incapable de préparer une tasse de café, vu l'adorable minois de sa brunette Mme Sheeley a dû rêver d'un avenir plus prometteur que serveuse dans un milk-bar... plutôt mannequin, actrice de cinéma ou tout autre casting de rêve du même genre. Nous sommes à Los Angeles et à Hollywood et Elvis est en train d'entamer la longue série de tournages de ses films – il travaille sur les dernières scènes du Cavalier du crépuscule... Quand on sait que plus tard à l'armée Elvis sera horrifié de trouver une photo dénudée plus que suggestive de la camarade Hope dans un magazine, l'on en vient à douter de la pureté de la naïveté de nos jeunes filles...

Rassurez-vous ! Si l'on en croit Sharon il ne se serait rien passé de répréhensible. Elvis est un garçon charmant. L'officielle petite amie du King de l'époque Dottie Harmony n'a t-elle pas expliqué, bien plus tard, en une postérieure interview, que la nuit, elle et le King passaient le temps à lire et commenter des passages de la Bible. Peut-être Le cantique des cantiques avec exercices spirituels à l'appui ! Ce n'est pas que nous trouverions le moindre reproche à adresser à Elvis, Dottie et Sharon – ils ont bien eu raison de batifoler à leur guise, et à leur place nous en ferions autant – mais c'est que pour la suite des aventures de Sharon qui nous préoccupent, cela sonne comme un avertissement à ne pas dédaigner : les témoignages de Sharon sans être sujet à caution, sont à réinterpréter.

MILIEU ROCK'N'ROLL

Introduite dans l'entourage de Presley, elle découvre Tommy Sands patronné par le Colonel Parker, et qui enregistrera chez Capitol une demi-douzaine de morceaux avec les Blue Caps comme backing group. Faut-il s'étonner si dans le même chapitre Sharon rencontre pour la première fois Gene Vincent – gentil mais déjà porté sur l'alcool – et son manager qu'elle surnommera Jerry-dents-de-lapin. Ni plus ni moins qu'un certain Jerry Capehart surtout connu de nos jours comme le producteur d' – voyez comme le monde est petit – Eddie Cochran.

Mais avant d'en arriver à Eddie, Sheeley connaîtra Ricky Nelson pour qui elle écrira son premier succès Poor Little Fool qui finira N° 1 au Billboard mais que Ricky n'aimait pas du tout... Ricky lui présentera les Everly Brothers. A mots couverts Sharon laisse entendre qu'une plus que tendre amitié la lia à Don... c'est d'ailleurs en rendant visite à Don dans sa chambre d'hôtel en compagnie de son frère Phil qu'elle se trouve nez à nez avec le plus beau garçon qu'elle n'ait jamais vu. Plus beau que l'étalon-or Elvis. Eddie Cochran ! Qui ne manifestera aucun intérêt envers sa personne, passant son temps à dégainer et rengainer un superbe colt de collection qu'il venait d'acquérir.

Microcosme du rock ! Malgré l'immensité du territoire, nos idoles se côtoient à longueur d'année. Toujours par mots et par vaux ils tournent ensemble et n'en finissent pas de se croiser les uns les autres. Si Eddie Cochran sera terriblement affecté par la mort de Buddy Holly, c'est qu'il s'en sent responsable. C'est lui qui insistera pour que Holly qui vient de se marier l'accompagne dans sa tournée. Ironie du sort, Liberty, sa maison de disques, obligera Cochran à annuler la veille du premier show sa participation, l'on vient de lui dégoter un passage à l'Ed Sullivan Show. Qui finalement sera reporté de trois semaines. Entretemps l'avion de Buddy se sera crashé...

L'on a souvent accusé Liberty d'inconséquence pour ne pas avoir tout de suite sorti Three Stars le morceau qu'Eddie écrivit au lendemain de la disparition de Buddy Holly, de Ritchie Valens et de Big Bopper. Sharon nous apporte l'explication de l'inconséquente attitude de la Major. C'est Eddie qui interdit sa sortie sur le marché refusant de faire de l'argent sur la mort de ses amis. De même, malgré les hurlements de Capehart, Eddie ne participa pas à l'Ed Sullivan Show. La fêlure que l'on sent grandir entre Jerry et Eddie tout au long de l'année 59 prend vraisemblablement naissance en ces instants. Capehart commençait à entrevoir un plan de carrière pour son protégé. Un deuxième Colonel Parker était en train de naître. Mais le poulain Cochran était apparemment moins docile que le foal Elvis. Lorsque Gene Vincent proposera à Eddie de s'inclure dans sa nouvelle tournée anglaise, l'on comprend pourquoi le créateur de C'mon Everybody s'empresse d'accepter. L'éloignement est le début de l'indépendance. Tout le restant de sa vie Vincent se mordra les doigts de son amicale invitation.

L'on sent une grande tendresse de Sharon pour Buddy. La rock star était d'une timidité maladive avec les filles. Sans moquerie aucune elle laisse entendre que son premier rendez-vous avec Maria Elena fut son premier avec une fille et qu'il la demanda en mariage dès le second. Elle remet aussi les pendules à l'heure : si Buddy Holly fut le seul des pionniers à avoir deux contrats, l'un sous son propre nom et l'autre sous celui de Buddy Holly and the Crickets, ce n'était pas parce qu'il était deux fois meilleurs que les autres mais parce que son manager avait pris la décision de manager deux artistes pour le prix d'un, Buddy Holly d'un côté, The Crickets de l'autre. D'une pierre deux coups. De salaud. La séparation ne se fit pas sans anicroche ni rancoeur. Jerry Allison et Joe Maudlin, comprenant qu'ils étaient victimes d'un coup monté décidèrent de faire la paix avec Buddy et de repartir sur des bases clarifiées. N'en pouvant plus, impatients, ils décident de rejoindre Buddy au plus vite. Ce trois février, ils attendent Buddy à l'hôtel de la tournée... c'est un flash radio qui leur apprend le fatal accident.

Après la mort de Ritchie Valens et de Buddy Holly, Allison et Maudlin tâchèrent d'embaucher un certain Trini Lopez de Dallas comme chanteur. Qu'en fin de compte ils jugèrent ne pas faire l'affaire. Mais nous n'allons pas passer un par un tous les chanteurs que Sharon Sheeley a côtoyés de loin ou de ( très ) près. Mention spéciale pour ce PJ Proby à qui elle fournit et son nom de scène et un job des plus affriolants : enregistrer les démos des chansons que l'on présentait à Elvis pour qu'il fasse ses choix. Beaucoup qui ont connu Proby en ses débuts, avant que la folie ne le gagne doucement mais sûrement, estiment qu'il était aussi bon que Presley. Nous n'irons pas jusque là, mais le personnage vaut le détour. Regrettons aussi le peu de mots qu'elle consacre aux frères Burnette.

EDDIE AND SHARON

Le moins que l'on puisse dire c'est que Sharon ne fit pas sur Eddie le coup du coup de foudre. Au bout d'un an, Sharon n'était pas plus avancée qu'au premier jour. Elle y mit pourtant de la bonne volonté, s'arrangeant pour être toujours là où il était, s'incrustant à ses séances d'enregistrements, s'immisçant dans son entourage, faisant peu à peu partie des meubles mais ne lui causant pas plus d'effet que le bahut Louis quinze de votre grand-mère sur vos érections printanières.

Non pas insignifiante, mais transparente, Eddie ne lui adressant jamais la parole, notre Sharon se morfond et se désespère. Il y eut bien un soir où, Bob Cochran ne pouvant raccompagner son frère chez lui – Eddie détestait conduire – Sharon se retrouva au côté Eddie qui se montra particulièrement attentionné. Mais le lendemain il ne fit aucune allusion à l'incident. Si notable fut-il dans la vie de notre héroïne !

For a great date, c'est une date dont il est facile de se souvenir. C'est entre le soir du 31 décembre 1958 et les premières heures de premier janvier 1959 qu'Eddie avoua à Sharon qu'il l'aimait. Comme je n'étais pas sous le canapé, je ne puis certifier l'authenticité des faits. Mais Eddie posa ses conditions : leur engagement devait rester secret et dans les semaines qui suivirent il mit le holà à l'envahissante présence de sa fiancée, il lui interdit de le suivre en tournée et lui expliqua qu'il devait passer beaucoup de temps avec sa guitare... Un jour où elle s'accrochait un peu trop à ses basques, il la fit descendre de sa voiture et la planta au milieu de la route... Une autre fois qu'elle s'était obstinée à l'accompagner malgré lui, il refusa de s'asseoir à côté d'elle dans l'avion pour finalement lui faire parvenir dans le but de quémander son pardon un petit cadeau. La curiosité des passagers fut satisfaite lorsqu'elle ouvrit le modeste paquet : un tampax taché de rouge ! Peut-être qu'en partant en tournée en Angleterre avec son ami Gene Vincent, Eddie voulait-il fuir quelqu'un d'autre que Jerry Capehart.

LA DERNIERE TOURNEE

Nous ne reviendrons pas sur l'importance musicale de cette tournée qui fut fondatrice pour le rock anglais. Toute une génération de musiciens apprit le métier avec cette véritable master class continue que furent les shows d'Eddie et de Gene. Nos deux compères furent vraisemblablement les seuls à ne pas partager une telle vision idyllique. Certes le succès remporté auprès du public et l'admiration que leur prodiguaient leurs homologues britanniques leur réchauffaient le coeur. Mais le climat brumeux de l'hiver calédonien n'est en rien comparable avec la mansuétude du soleil californien.

Au choc climatique s'ajouta un autre civilisationnel : l'Angleterre n'était pas un pays de cocagne. Elle se relevait péniblement de la guerre. Pour nos deux américains, qu'ils étaient loin les néons de l'Amérique et ses bars, ses cafés, ses drive-in ouverts toute une longue partie de la nuit, les hamburgers dégoulinant de graisse, les glaces gorgées de sucre, les alcools forts à portée de main ! Toute cette profusion procurée par l'american way of life commençait à leur manquer. D'autant plus que devant l'enthousiasme général la liste des concerts ne cessaient de s'allonger...

Nous ne saurons jamais si un soir de déprime cafardeuse et nostalgique Eddie a demandé à Sharon de venir le rejoindre sur sa tournée. Sharon rajoute même qu'il lui promet le mariage lors de leur retour au pays natal. La voici qui débarque toute pimpante... Elle raconte comment elle doit brader l'interdiction de sa mère qui refuse de lui payer le voyage, mais elle obtient la permission de la grand-mère et ses premières royalties lui serviront à acheter le billet d'avion.

Il court une autre version, celle d'un Jerry Capehart qui n'aurait pas eu envie que loin de lui le jeune Eddie ne se lâchât un peu trop. Dans la prude and old England un scandale est vite arrivé. Tout le monde se souvient de la carrière de Jerry Lee Lewis sabordée par la révélation de l'âge de sa ( très ) jeune épouse. Dans la série, il vaut mieux prévenir que guérir, envoyer à Eddie un chaperon qui lui servirait de fiancée officielle dans le but d'écarter de sa personne les journalistes trop curieux et les adolescentes par trop entreprenantes ne serait pas un mauvais plan.

Nous ne connaîtrons jamais la vérité. Gene Vincent a toujours affirmé que Cochran n'avait aucune envie de se marier et ne s'est pas gêné pour traiter Sharon de mytho(wo)mane. L'attitude d'Eddie reste ambivalente, l'on sent qu'il est bien content d'avoir Sharon à son entière disposition, mais que souvent il préfèrerait rester avec les copains... Sharon ne se privera pas de se plaindre de la mauvaise influence de Gene sur Eddie. Elle lui reproche de vouloir garder Eddie pour lui tout seul.

Au soir du seize avril 1960, Gene, Eddie et Sharon s'engouffrent dans un taxi pour prendre quelques jours de repos at home. Eddie et Sharon se seraient-ils mariés ? Il ne semble pas que les familles respectives aient été au courant, nulle part il n'est fait mention de préparatifs... De toutes les manières le 17 avril, Eddie Cochran succombe à ses blessures.

ET APRES ?

Durement touchée, Sharon restera de longs mois à l'hôpital. Les chirurgiens lui prédisent qu'elle ne marchera jamais plus... Il n'en sera rien. Elle parle de ses prières qui auraient permis une guérison qu'elle ne veut pas miraculeuse... Nous opterons plutôt pour les soins prodigués par sa mère et son père – qui apparaît ainsi quasi-mystérieusement pour la première fois et qui semble tel qu'il est décrit en six rapides lignes un biker dans la lignée Marlon Brando-équipée sauvage - accourus à son chevet, la sollicitude du personnel, d'une partie des malades, et de la presse qui s'émeuvent de cette belle jeune fille isolée en un pays étranger dont la mort cruelle a emporté le fiancé. De quoi faire pleurer Margot dans les chaumières.

N'oublions pas la présence constante de Billy Fury secrètement amoureux – enfin, il aurait tout de même lors de la tournée demandé à Eddie si Sharon était libre, preuve que le couple Sharon-Eddie devait présenter quelques fissures – et depuis lors chevalier servant et sans espoir de la belle dame sans mercy... De sa propre initiative Billy retirera de la main glacée de Cochran l'anneau qu'il portait en signe d'alliance avec Sharon, à qui il le remettra.

Le livre s'achève lorsque Sharon s'apprête à rentrer chez elle, dans sa maison, panser les blessures de son âme dans son univers familier...

AND THEN ?

Elle n'ira pas plus loin dans ses confidences. Tout au plus savons-nous - puisque le livre débute par l'évocation de sa surexcitation après un concert des Kiss auquel il vient d'assister – qu'elle possède un fils nommé Shannon.

La petite histoire nous apprend qu'elle se maria en août 1961 avec le présentateur de télévision Jimmy O' Neil – origine irlandaise assurée – dont elle divorcera en 1967. Elle continuera à écrire notamment en partenariat avec Jackie DeSchannon. Il suffit de lire le nom de ceux qui reprirent certains de ses morceaux pour mettre chapeau bas ; Jeff Beck, Tom Petty, The Who, Keith Richard, Led Zeppelin, Pistols... Elvis bien sûr...

Dans les années 70 Sharon s'éloigne, on retrouve une très belle photo d'elle en 1990 compagnie d'Alan Clark ( et d'autres avec Alice Cochran la mère d'Eddie ) – qui écrivit sur Eddie, et enregistra avec les Kellyfours – et puis plus rien jusqu'à sa disparition en 2002 d'une hémorragie cérébrale, il me semble que l'on a parlé aussi d'une addiction à l'alcool et d'un certain repliement sur elle-même et le souvenir d'Eddie... Il est parfois difficile de survivre à son passé.

Son autobiographie est sortie en 2010. Pourquoi si tard ? A-t-elle voulu qu'il ne reste d'elle post-mortem que ce monument élevé à la gloire de son amour et du premier rock'n'roll ? Les années de jeunesse et d'innocence, comme si elles seules valaient la peine d'être vécues ?

Que Sharon and Eddie se soient oui ou non mariés ne change rien à l'affaire. Sans doute auraient-ils fini par divorcer tout aussi vite ! Le problème c'est qu'il nous reste si peu de choses d'Eddie que l'on remâche sans arrêt les rares données qui nous tombent sous la main essayant d'en extraire une ultime signification secrète et cachée comme si la clef de l'univers ou du rock'n'roll se retrouvaient au bout de la route.

Aujourd'hui une plaque funéraire dédiée à Sharon repose à quelques mètres de celle d'Eddie. La mort les aura peut-être réunis davantage qu'elle les aura séparés.

Damie Chad.

P.S. : Près de soixante-dix pages de photos closent ce livre que tout amateur de pure rock'n'roll se devrait de lire. Sharon est un témoin important qui a su se poster à la bonne place du carrefour du diable !

KROCKROCKDISC

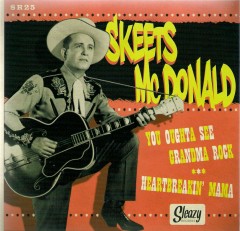

SKKEETS McDONALD.

You Oughta see Grandma Rock. Hertbreakin' Mama.

Single vinyl. SLEAZY RECORDS.

Le nom ne vous dit rien. Rassurez-vous à nous non plus. Petit mensonge, bien sûr que nous ne connaissons que cela puisque le guitariste solo n'est autre qu'Eddie Cochran. Il s'agit d'une réédition sur un label espagnol Sleazy records de Malaga en Espagne. Depuis Franco et le Black is Black de Los Brincos, les espagnols ont tout de même fait des efforts.

Attention du beau monde Ken Nelson à la production – le même qui dans les mêmes jours mettra en boîte les premières sessions de Gene Vincent et des Blue Caps, et Joe Maphis comme second guitariste ce qui nous permet de comprendre que très tôt Cochran est reconnu comme un talentueux musicien de studio à part entière.

Skeets McDonald est né en 1915 – vingt ans avant Gene – d'une autre génération donc que la jeune garde rock'n'roll qui est en train de prendre le pouvoir – ce qui ne l'empêche pas de rocker comme un beau diable. Bye bye le country, bonjour le rockabilly. Deux petites bijoux que vous vous surprendrez souvent à faire tourner sur votre pick up.

Damie Chad.

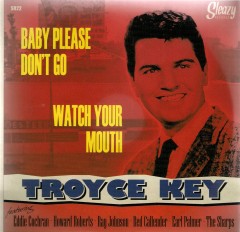

TROYCE KEY.

Watch your Mouth. Baby Please don't go.

Vinyl Single. SLEAZY RECORDS.

Quand ça fait du bien par où ça passe, autant ne pas se priver d'un double plaisir. Même maison, même série, même soin apporté à la pochette cartonnée, plus la la poche papier intérieure pour préserver les fragiles sillons. N'y a que sur l'étiquette centrale que nous renâclons, ils auraient quand même pu refiler le truc à un véritable graphiste qui pour cinquante pesetas et douze anisettes leur aurait dessiné un véritable logo, et qui n'aurait pas oublié ses crayons de couleurs.

Né dans une plantation en Louisiane, petit blanc qui a regardé de côté du blues Troyce Key est né un an avant Cochran. Baby Please don't go sonne surtout ryhthm'n'blues voire gospel avec ces cheurs féminins qui tirent toute la couverture à eux. L'on en oublierait presque d'admirer le travail de Cochran à la guitare. Pour Watch your mouth impossible de rester insensible à l'intro du maître, une descente à la Chuck Berriff qui sonne déjà Stone. Du coup le chant de Troyce Key en devient un peu obsolète, la reprise du choeur masculin – les Sharps tout de même - n'est pas la hauteur, trop anecdotique et quasi rigolard. Quel dommage qu'Eddie ne se soit pas chargé du vocal !

Indéniable héritage des racines noires du rock'n'roll !

Damie Chad.

16:03 | Lien permanent | Commentaires (0)

08/03/2012

KR'TNT ! ¤ 88. JIM JONES REVUE / TWIN TWISTERS

KR'TNT ! ¤ 88

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

08 / 03 / 2012

LE ( BON ) PLAN / 04 / 03 / 12

JIM JONES REVUE / TWIN TWISTERS

L'on était tranquille les pieds dans l'eau sur l'île de Noirmoutier lorsque l'appel du rock s'est fait sentir. Fallait pas rater, Jim Jones Revue à Ris-Orangis, à peine cinq cents kilomètres, l'on a chargé la teuf-teuf-mobile et à fond les manettes pour arriver at the right place, in the right time, at the rigtht town.

L'on s'est retrouvé tout à côté de Mennecy où l'on avait pu admirer la quinzaine passée, Ghost Highway et Ruby Ann, en bout de zone pavillonnaire tout à côté d'un collège. C'est ainsi que l'on a compris pourquoi les deux gamins à qui l'on avait demandé notre chemin nous avaient indiqué l'endroit idoine avec une si parfaite précision ! Bref l'endroit désertique à souhait pour faire du bruit rock'n'rollesque.

Avouons avec honte que l'on n'avait jamais mis les pieds dans Le Plan. Petite structure semi-municipale d'après ce que nous avons compris qui outre une salle de restauration à petit prix pour bourses légères comporte une salle de spectacles d'une capacité de trois cents places, idéales pour les concerts. La programmation ne tire guère vers le rockabilly, plutôt folk, hip-hop, électro, funk... Mais enfin ce soir, c'était The Jim Jones Revue, donc pas d'hésitation.

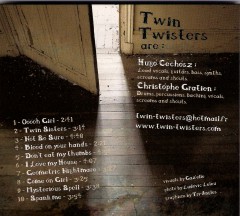

TWIN TWISTERS

La salle s'est remplie doucement mais sûrement, beaucoup de perfectos et de cheveux longs. L'on se croirait dans un public de hard rockers à la fin des années 70. Le milieu rockab ne s'est pas déplacé, l'ignorance et le manque de curiosité ne peuvent être une excuse. L'on est surtout venu pour la Revue de Jim Jones, je demande autour de moi, personne ne connaît Twin Twisters, mais les voici qui débarquent sur scène.

Ne trichent pas sur la quantité, nos jumeaux sont deux, pas un de plus, pas un de moins. Un batteur et un guitariste. Le minimum vital. Qui va s'avérer le maximum létal. Car ils vont dispenser de l'énergie pour dix.

A ma gauche, le batteur Christophe Gratien , look inquiétant de français moyen avec ses bretelles, mais il n'a pas lourdé trois coups que l'on comprend qu'il est du genre tueur des Batignolles, frappe sèche et profonde, pas de dentelle ni de fioriture, A ma droite Hugo Cechosz, un look à la Mink DeVille, long comme un I majuscule, dégingandé, les oreilles rehaussées de noirs anneaux de pirate. Un couple improbable qui s'entend comme larrons en foire.

Ca démarre fort, très fort. Avec une telle formation faut écraser l'adversaire avant qu'il ait le temps de réagir. Avec sa guitare - une Gibson, mais il a aussi le choix du roi puisqu'il dispose à portée de main d'une Fender Squier et d'une Gretsch – Hugo nous envoie trois riffs à damner tous les saints du paradis, du gros son, du rêche qui rocke bon, et c'est parti pour une heure de délices infernales.

Ne perdez pas de vue le Christophe Gratien derrière ses caisses, il ponctue aussi bien qu'il ouvre, c'est à un véritable dialogue de finesse et d'intelligence que se livrent nos deux acolytes. Cechosz se charge du vocal, plutôt du contre-chant comme s'il mettait en scène chacun de ses éclats de voix, un mélange de hoquets aux racines rockabylliennes incontournables et de lyrics mortifères jetés à la hâte, le tout ponctué de hurlements stridents. Magnifiquement secondé par Gratien qui le soutient de sauvages interventions vocales qui ne sont pas sans rappeler les gutturales de Dickie Harrel dans les Blue Caps.

L'on est près du Gun Club et des Cramps, en un rock'n'roll très électrique proche de l'urgence du psychobilly, avec cette touche de folie et d'artificialité cauchemardesque qui est au fond de l'imaginaire rock'n'roll. Une posture très adolescente qui refuse de se survivre dans l'âge adule. No future, sinon dans le rock'n'roll.

Mais revenons à nos deux déchaînés. La tension ne baisse pas d'un ampère. Les morceaux s'enchaînent les uns aux autres en un furieux crescendo. S'amusent comme des fous, faut voir le jeu de scène cette simili sado-sodomisation batterie-guitare hilarante, et Chistophe Gratien qui se souvenant l'hymne stoggien I wanna be your dog qui s'en vient laper et manger la cymbale de son compère.

Plein succès, les Twin Twisters n'ont pas démérité, ont su se mettre dans la poche le public qui est venu pour The Jim Jones Revue, et qui question rock'n'roll n'est pas tombé de la dernière pluie. Des tricheurs se seraient faits blackbouler sans attendre. Première fois que je vois un groupe de deux musicos aussi convainquant. Ici pas d'accompagnateur qui servirait un soliste, mais une cohérence indéfectible entre deux guerriers du mur du son. Une complicité qui engendre une féroce effectivité, z'ont dû aussi écouter pas mal Led Zeppelin pour aboutir à cette interaction opérative entre les instruments, chacun ne jouant que par et pour la mise en valeur de l'autre.

Le set est passé comme une lettre à la poste du rock'n'roll. Trop vite. S'en vont sous une nuée d'applaudissements et de cris d'enthousiasmes. Twin Twisters nous retiendrons ce nom. Pour les lecteurs de KR'TNT qui veulent en savoir plus, voir notre chronique de leur CD après la fin de l'article.

THE JIM JONES REVUE

Longtemps que je voulais les voir. The Jim Jones Revue sont le groupe rock par excellence. Tout le monde s'accorde pour les qualifier de bon groupe. Souvent on ajoute de scène. Comme s'il existait du rock'n'roll hors de scène. Mais le problème de Jim Jones Revue c'est qu'ils sont avant tout un groupe de rock'n'roll. Comprenez pas un groupe de pop-rock. Ne pas confondre avec les Libertines ou les Artics Monkey, Jim Jones Revue a choisi son camp, presque son Cramp, celui du rock'n'roll sauvage, du pumpin'piano à la Jerry Lee Lewis celui de la luxuriance louisianienne à la Little Richard, la colère blanche mariée à la hargne noire, un mélange décapant qui gêne les bonnes consciences musicales embourgeoisées.

Même en Angleterre on ne les aime pas beaucoup. La notoriété est venue de France, lors de quelques passages en première partie de groupes qui souvent ne les valaient pas. Rien à dire, quelque part notre pays est depuis un demi-siècle une terre de découverte ou d'élection pour quelques uns des artistes de Gene Vincent aux Stray Cats les plus authentiquement rock.

On les qualifie de garage band mais je les classerais plutôt parmi les descendants du pub rock à la Dr Feelgood, autrement dit, une ascendance typically british plutôt qu'amerloque. Jim Jones a galéré – notamment avec les Thee Hypnotics et The Black Moses pendant presque vingt ans de 1988 à 2008 date de la parution de leur premier CD éponyme.

Mais trêve de bla-bla les roadies ont fini de scotcher les derniers fils et le groupe entre en scène. Au fond Mick Jones à la batterie. J'en parle en premier car c'est lui que l'on voit le moins. Il fournit un grondement si régulier que l'on aurait presque tendance à l'oublier, en fait il est le moteur qui fait tourner la catapulte, à la limite les autres ne font que de la broderie ( à la kalachnikov ) sur le beat de base qu'il produit. Parfois il se lève si haut pour taper ses cymbales que l'on dirait qu'il danse.

A l'extrême droite, de profil par rapport au public, Elliot Mortimer, le clavieriste, celui qui donne au group sa véritable couleur reconnaissable entre tous. Connaît tous les plans à la Jerry Lee sur les dix doigts de ses deux mains, mais quand il s'énerve vraiment ne sert que d'une de ses paluches et faut voir comment il enfourne ses fingers entre les touches. Possède un index particulièrement démoniaque.

Celui qui traverse la scène comme un fantôme sur un champ de décombres c'est Garvin Jay, une mine d'adolescent souriant qui vient de déposer une bombe puante dans la salle des profs et qui s'en va rêvant à faire mieux la fois suivante. Sait aussi se mettre en avant la basse menaçante et le sourire narquois aux lèvres.

Il est à l'autre bout de la scène, au début l'on n'y fait pas trop gaffe mais très vite l'on est obligé de reconnaître le Maître es guitares. Rupert Orton, il ne riffe pas il driffle – si je peux me permettre ce jeu de mots. Comme les Dieux du rock sont avec nous le lecteur de KR'TNT n'aura qu'à se rapporter à notre précédente livraison pour entrevoir ce que nous disions sur Frankenstein des New York Dolls et sur l'influence de Johnny Thunder sur nombre de guitaristes... Orton remet sans arrêt le couvert. Pas de temps mort. Fonce dedans, fonce en avant. Très symptomatique à la fin du set ces poignées de mains hommagiales par lesquelles le public du premier rang témoignera de son admiration.

On termine la revue par Jim Jones. Une voix à dévisser les manches. Tient sa guitare mais la délaisse aussi souvent, sûr que de l'aute côté Orton entretient l'incandescence sans tiédir d'un iota. Quand il la reprend, ça s'entend aussi, et puis le jeu de scène, ô combien éculé, mais ô combien efficace des trois guitaristes, corps penchés en avant, cisaillant les riffs à la face du public. N'ont pas assurés la première partie de Chuck Berry en 2007 pour rien.

Mais Jim Jones est avant tout un meneur de plateau. Sa fougue et son jeu de scène ne sont pas sans parenté avec la glorieuse époque du rock anglais, l'on sent la truculence et la sauvagerie du prolo britanique, le charisme d'un Steve Mariott ou de Rod Stewart. Son français est sûrement limité, ce qui ne l'empêche pas pas à coup de hey-hey-hey à entrer en communication avec la salle, déclenchant par la même occasion un joyeux pogo dans l'assistance.

C'est que tout le monde jubile un maximum. La Jim Jones Revue se donne à fond. A fondre, les chemises sont trempées de sueurs mais Orton veille au grain, pas question que l'entrain retombe, sur tout le set le groupe ne se permettra qu'un morceau lent qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un blues hyper musclé sur tempo rapide. Sinon c'est la fournaise. Pas de répit. Don'take no prisonners !

Le rock anglais dans toute sa beauté, celui des Pirates de Johnny Kids à Eddie and the Hot Rods plus l'énergie punk et l'heavy électrity de Pink Fairies et de Led Zeppe. Un héritage dur à porter mais que la Jim Jones Revue dynamite au moulin du rock'n'roll. Sacré savoir- faire pour ne pas se perdre dans les détours d'un tel pédigrée. Si le milieu rockabilly boude un tel groupe malgré son indéniable enracinement rock le plus pur, c'est aussi pour cette traversée d'une certaine modernité que le groupe n'a jamais refusée.

Pas de cadillac ni de jeunes demoiselles que l'on raccompagne step by step de l'école à la maison. Comme Jim Jones le dit dans une interview ( je cite de mémoire ) « je n'ai jamais vu une cadillac dans l'est de Londres où j'ai grandi ». Jim Jones Revue ne se la joue ni rétro, ni nostalgie. Il s'agirait plutôt d'une remontée aux sources américaines – ce qui n'est pas sans résonance contradictoire, mais toutefois dialectique, avec leur inscription britannique – deS New York Dolls aux Blue Cheer (écoutez leur version du Summertime blues d'Eddie Cochran ) jusqu'à Little Richard, et par devers celui-ci jusqu'à ce berceau originaire du rock'n'roll que fut le gospel. Ce n'est pas un hasard si Little Richard s'est de temps en temps transformé en Révérend Penniman et si Jerry Lee Lewis s'est fait virer avec perte et fracas de l'église pour avoir joué quelques airs diaboliques sur l'harmonium... Avant que la source ne se mire dans le delta, beaucoup d'eau noire aura passé sous les ponts.

Les Jim Jones Revue renouent ainsi avec l'essence populaire du rock'n'roll, ce qui fit qu'il fut et qu'il reste avant tout davantage une musique de reconnaissance que d'appartenance. Et ce n'est pas un hasard si les plus larges fractions de la petite bourgeoisie arty ou des milieux intellectuels (soit-disant ) d'avant-garde peinent à se reconnaître en lui. Pour qui veut péter plus haut que son cul – soyons polis nous ne disons pas que son cerveau – l'authenticité est une terrible mise en danger. Décapante.

Jim Jones Revue ne prêche pas la révolte-bling-bling. Répudie l'attitude glam-rébellion. S'inscrit plutôt dans une présence indissociable d'une dynamis rock'n'roll. Ont davantage envie de vous insuffler l'énergie d'être ce que vous désirez devenir. Et à les regarder, l'on conçoit qu'ils réussissent parfaitement leur projet. Ce ne sont pas de bons musicos qui donnent un excellent concert de pro mais de simples et ultimes passeurs de force, de fièvre et de ferveur. Le rock'n'roll est beaucoup plus qu'une musique, un vecteur de frénésie et d'urgence, un mode de vie, une appétence de survivance qui vous rend plus fort.

Le concert ne s'achèvera pas sans deux reprises de rappel. Jim Jones Revue ne brûle pas votre maison mais enflamme la scène et casse la baraque. Celles des vieilles certitudes de votre vie que vous ne retrouverez plus intactes en rentrant chez vous. Vous sortez du concert plus jeune que vous n'y êtes entré. Il y a de la dramaturgie libératoire dans de telles prestations. Le rock'n'roll procède du rituel des alligators et des fantômes qui se libèrent des sables marécageux de votre esprit où vous les tenez enfermés depuis si longtemps. Il est vrai qu'ils vous ressemblent tant qu'ils vous font peur.

Et l'on regagne la teuf-teuf mobile tout surpris d'être encore vivant après avoir traversé un tel maëlstrom. Si Jim Jones Revue n'est pas le futur du rock'n'roll comme se plaisent à ironiser les adeptes d'une pop délavée, nous témoignons qu'il en est du moins l'exacte continuité. Et qu'ils essaient de faire mieux. S'ils s'en sentent capables.

DAMIE CHAD

KROCKROCDISK

TWIN TWISTERS.

Pas de titre, pas de photo de leur gueule d'amour. Vous faudra aller aux concerts – vous ne le regretterez pas - pour voir à quoi ils ressemblent. N'empêche que la pochette cartonnée du CD est très belle. Beau graphisme, mystérieuses vues de pièces vides qui donnent envie d'en savoir plus. Ne vous gênez pas, dépêchez-vous de poser la cerise du disc sur le gâteau de votre platine.

Ooooh Girl deux minutes d'appels riffiques à l'âme soeur, à moins que ce ne soit l'âne soeur car le ton reste méchamment vindicatif avec ces soli glissandi dans la soie froissée. Plus classique Twin Sisters, le riff bien balancé à la Stone, mais n'ayez pas peur, l'on ne perd pas le nord, et l'on mord à pleine dents dans le chant d'Hugo Cechosz. Plus les hurlements terminaux et le morceau qui accélère la cadence.

Not so sure, n'étais pas dans l'erreur quand j'évoquais les Stones tout à l'heure, avec le rappel plus appuyé du phrasé chuckberrien, et arrivé au quart de la route ces brisures de rythme plus la reprise de la cavalcade sur un trot nettement allongé. Déchaînement de crise et passage au triple galop, c'est promis l'on ne s'arrêtera plus avant la fin, sinon pour reprendre souffle mais l'urgence domine, l'on finit la course devant, en tête. Ricanements de hyènes approbateurs.

Pas la peine de vous féliciter. Vos mains sont pleines de sang. Blood on your hands, programme prometteur. Inutile de vous cacher le visage, vous ne feriez qu'accentuer votre culpabilité. Vous ne vous doutez peut-être pas du crime abominable que vous commis en décidant de les écouter mais eux doivent bien le savoir vu la conviction avec laquelle ils rouscaillent.

Don't eat my thumbs, judicieux conseils, évitez-moi ce genre de désagrément sinon je risque de finir comme sur le disque totalement fou à pousser des hurlements dans l'asile où vous m'aurez enfermé. Long passage de bruitages divers qui vous oblige à penser au Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Plus l'envolée finale qui n'est pas sans évoquer la guitare de Jimmy Page. Comme le dit si bien la dernière phrase « Mesdames et Messieurs, non vous ne rêvez pas »

Presque une ballade pour se reprendre par la suite. Mais bientôt l'ambiance se glace et devient inquiétante; I love my house, certes. Mais elle est quand même possédée par un être étrange dont je suis le propriétaire. Ca se termine comme une chanson à boire. Du poison.

Presque une ballade pour se reprendre par la suite. Mais bientôt l'ambiance se glace et devient inquiétante; I love my house, certes. Mais elle est quand même possédée par un être étrange dont je suis le propriétaire. Ca se termine comme une chanson à boire. Du poison.

Si vous n'avez pas compris le titre suivant vous aidera : Geometric Nightmare, les mêmes cauchemars qui assaillaient Jim Morrison, mais la guitare ne vous laisse aucun répit et vous pousse toujours plus au centre du siphon infernal par lequel votre âme est aspirée. Christophe Gratien sonne le glas par derrière, comme des clous que l'on enfonce dans le bois du cercueil. Lentement pour faire durer le plaisir. A faire hurler le cadavre d'épouvante.

Come on girl. Enfin une présence féminine pour égayer l'atmosphère? la guitare caracole et la batterie bat de l'amble, ça tressaute et ça sautille et ça se tortille comme un crotale vivant que l'on instille de force dans une bouteille de bourbon. Délicieuses pâtisseries.

Retour de l'angoisse avec Mysterious Spell. En plus on a l'impression qu'il prend plaisir à la chose. Ce que les psychanalystes qualifient habituellement de conduite déviante. Vous entraîne certainement au lunatic asylum si l'on en croit le déménagement qui suit. Ecroulement final.

Spank me, tout un programme, le héros détache son cheval et file à un train d'enfer vers la première entourloupe qui se présentera. N'essayez pas de l'en dissuader, c'est une cause perdue. D'autant plus qu'à la fin la guitare déraille pas mal et que ça vibrionne de mille feux. A la vitesse où ça court l'a dû descendre de cheval pour sauter dans le tender de la locomotive.

Cinq fois que j'écoute l'album et je ne puis m'en passer. Hugo Cechosz et Chritophe Gratien reviennent de loin, ils ont marné quelque peu chez Eiffel – genre de groupe pop français qui comme Noir Désir a tenté le mariage de la carpe et du lapin en essayant de fusionner une certaine chanson de qualité française avec le rock'n'roll – mais apparemment ils sont revenus à leur amour d'adolescence, the pure and only rock'n'roll. That's right kids.

Damie Chad.

16:07 | Lien permanent | Commentaires (1)