04/07/2012

KR'TNT ! ¤ 105. WOODY GUTHRIE / CORCOVA DUO

KR'TNT ! ¤ 105

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

05 / 07 / 2012

racines blanches

EN ROUTE POUR LA GLOIRE

WOODY GUTHRIE

Le toit à deux pentes. Country d'un côté, folk de l'autre. La première un peu plus exposée au sud, la deuxième au nord, mais les deux pans font bien partie d'une seule et même toiture. Celle de la musique populaire américaine. Maintenant on ne va pas jouer à tout le monde il est beau et gentil, et nous sommes tous frères. Dans les histoires de famille c'est toujours quelqu'un qui n'était pas là quand tout se passait bien qui s'en vient se mêler de ce qui ne le regarde pas et semer la zizanie.

C'est le cousin du country, ce petit bâtard à rouflaquettes, ce roquet roll, qui a déclenché l'affaire. L'on ne sait pas trop pourquoi mais cette arrogance de voyou qui reste l'apanage essentiel de cet adolescent pré-délinquant a eu dès le début le don de porter sur les nerfs de la componction humanisante de parrain-folk.

C'est vite devenu le match à couteaux tirés entre bébé-rock et pépé-folk. Baby-boom-rock and papy-old-folk pour le dire dans la langue de l'ennemi héréditaire. C'est aussi un peu pour amuser la galerie. Plus tard l'on a refait le coup avec les Beatles et les Stones. Tout le monde avait choisi son camp, mais celui qui possédait le max d'argent de poche ne se privait pas d'acheter les disques des uns et des autres.

C'est aussi un peu comme ces gens qui dressent des murailles infranchissables entre le blues et le country alors qu'à l'origine les deux musiques sont aussi étroitement séparées qu'entremêlées. Pour revenir à notre sujet nous nous contenterons d'un seul exemple, This land is your land de Woodie Guthrie repris par Johnny Cash. Chanteur country certes, mais mêlé dès les premiers mois si organiquement à l'aventure Sun-Presley-Perkins qu'il fait partie pour tous les amateurs de la plus haute nomenklatura rock'n'roll. Pour descendre d'un cran chronologique nous insisterons sur les nombreux emprunts mélodiques effectués par Woody Guthrie à la Carter Family qui par un juste retour des choses donna ses propres versions de morceaux de Guthrie.

IN THE FRENCH SIXTIES

Maintenant il est sûr que le contentieux ne repose pas que sur du vide. Oncle Country est beaucoup plus conservateur que Tonton Folk beaucoup plus libéral. Entendre ce mot à l'américaine, démocrate dirons-nous pour suivre le schéma politique du Nouveau-Monde. Pour le neveu rock il fut appréhendé quasiment comme révolutionnaire, et l'on se dépêcha de l'envoyer jeter sa gourme chez les pays amis de l'autre côté de l'océan. Le malheur c'est qu'au bout de quelques années il est revenu, en meilleure forme.

Il faut bien un symbole pour galvaniser les foules, la guitare électrique le devint à son corps ( pourtant solid-body ) défendant. Bob Dylan opéra le meurtre de la mère : il osa envoyer la gratte moyenâgeuse à six fils tendus au rebut pour prendre comme définitive compagne une électrique pétaradante. C'était en fait un retour aux origines pour celui qui assista à un des derniers concerts de Buddy Holly mais qui revendit sa guitare électrique pour en acheter une folk après avoir entendu Odetta Holmes passeuse noire qui révéla au grand public blanc les étroites accointances existant entre le black blues rural et le white folk originel... L'électrification des campagnes folk se mua en guerre de tranchées entre les modernistes et les passéistes. Notons que deux générations auparavant le blues s'était électrifié sans commotion particulière. Les bluesmen avaient compris que l'amplification sonore ne pourrait que leur permettre de se faire mieux entendre.

Mais pour le public folk du milieu des années soixante, ce fut un déchirement, une marche en avant qui fut considérée comme une trahison. Au début des sixties le folk est devenu moins populaire – au sens marxien de ce mot - qu'il n'y paraît. La petite bourgeoisie blanche qui fréquentait les universités s'était emparée de cette musique née dans les couches les moins favorisées du peuple américain. D'abord parce que toute une partie du prolétariat avait profité du boum économique de l'après-guerre pour accéder à une plus grande aisance et avait emmené avec elle son principal héritage culturel qui était justement ce back-ground folkloriste que l'on se transmettait à l'intérieur des familles depuis plusieurs générations. Ensuite parce que toute une bonne proportion de l'élite des cadres intellectuels de gauche vivait encore malgré le rouleau compresseur du maccarthysme dans l'illusion révolutionnaire entretenue par la puissance de l'URSS. Et surtout parce que les mutations introduites par le déchaînement des nouvelles habitudes de vie engendrées par la société de haute consommation suscita des phénomènes de rejet qui se traduisirent par la naissance des pensées écologistes. L'on se retourna avec mélancolie vers ce bon vieux temps où les rivières n'étaient pas encore polluées, les décharges surchargées et les guitares électrifiées.

L'opposition à la guerre du Viet-Nâm et la lutte pour les droits civiques sera davantage rythmée par l'entrain optimiste de la guitare folk que par le désespoir des cordes du blues. Les folkleux jetteront un regard méprisant sur le reste de la jeunesse qui s'amuse à danser sur les idiotes paroles du rock'n'roll. Ces jeunes ados leur paraissaient inconscients, déconnectés de toute la problématique politique de leur temps. Le rock'n'roll ne saurait être qu'un piège sécrété par le capitalisme pour engluer les enfants des pauvres dans les liens d'un stupide apolitisme. N'avaient pas non plus tout à fait tort, mais murés dans leur bonne conscience, la dimension rebel-rock, la charge iconoclaste et destructrice de cette rurale musique du lumpen-prolétariat leur échappait totalement...

DE PAR CHEZ NOUS

Restons français ! Au début des années soixante, l'on ne connaît que le rock. Plus tard on se mettra au twist et aux yé-yés, mais ceci est une autre histoire... Y a bien eu Hugues Aufray qui se promenait avec son skiffle group, mais d'abord ça venait d'Angleterre et sa première reprise de Dylan avec son couplet sur Kennedy s'il bouleversa le coeur de ménagères n'ébranla pas celui des rockers. Tira assez sur la sonnette d'alarme dès 1965 avec son album tout entier en hommage au Zimmerman pour qu'en 1966 le numéro spécial de Jazz Hot consacré ( avec dix ans de retard ) aux nouvelles musiques s'intitulât Rock & Folk. Mais comme la proportion restait des plus modestes, 1 % folk pour 99 % de rock, l'on ne s'inquiétait pas trop.

C'est après 68, que l'importance du Folk nous a sauté aux yeux, Les années 69 et 70 furent décisives. Gauchisme militant sur notre extrême-gauche et retombées Woodstock-baba-cool sur notre gauche nous ont ouvert les yeux. Hélas l'on avait les oreilles remplies de décibels rock et l'on a compris un peu de travers, et puis l'on s'intéressait davantage à la reprise de Summertime Blues par les Blue Cheer qu'au sens métapolitique des paroles de Dylan, un peu trop encombrées de métaphores bibliques pour être honnêtes, à notre goût. Quant au folk que nous écoutions celui de Fairport Convention et de Led Zeppelin ( III ) l'était quand même, même dans ses versions acoustiques les plus épurées, tellement imbibé d'atmosphère électrique, qu'il portait en filigrane la griffe indélébile du rock'n' roll.

L'on est remonté au country par différents chemins, par Jerry Lee Lewis bien sûr, mais aussi par le Sweet Virginia des Stones et Gram Parsons et son Sweatheart of Rodeo, bref à force de chercher qui se cachait derrière Johnny Cash, l'on s'est aperçu que ce n'était pas seulement Hank Williams et Jimmie Rodgers mais que l'on croisait aussi la route de Woodie Guthrie dont on connaissait le fils Arlo qui chantait et jouait dans Alice's Restaurant le film culte de la mouvance hippie... Sympathique, mais pas affriolant. L'on a écouté un disque un jour par hasard pour se faire une idée, et l'on n'y a plus jamais touché... Un peu comme ce livre En Route pour la Gloire trouvé à 1 Euro dans une brocante et qui moisissait sur une étagère de la bibliothèque depuis trois ou quatre ans...

LE LIVRE

M'attendait à tout sauf à cela. Le plan Marshall que j'entrevoyais s'est avéré obsolète. Pas une seconde je n'avais saisi l'ironie du titre. Je le voyais déjà le petit Guthrie se saisir de la guitare de son grand-père et plaquer un de ces accords fulgurants qui avertissent le monde et la terre entière que a star is born. Pour la suite, premier concert à dix ans, premier disque à vingt, succès d'estime, puis enfin la consécration... un itinéraire tout tracé, la bio de chez bio garantie inoxydable. Le truc de pro à l'américaine, yes you can puisque moi I can do it !

Même si c'est un livre autobiographique, ce n'est pas une biographie à proprement parler. Plutôt un roman qui s'inscrit dans la tradition du roman-reportage à la Jack London, celui des Vagabonds du Rail – titre original, quel hasard, The Road et celui du Peuple de l'abîme – textes parus dans les années 70 chez 10 / 18, très proche aussi par son contenu des Raisins de la Colère de John Steinbeck.

Le livre de Steinbeck est paru en 1939, En route pour la Gloire sortira en 1943, dès 1940, John Ford en aura produit une adaptation qui reste un des classiques du cinéma. Cette concomitance des dates ne signifie pas que Woody Guthrie aurait platement copié Steinbeck. Raconte simplement une histoire similaire qu'il a vécue. Celle des Okies. Tous les rockers savent que les parents d'Eddie Cochran firent partie de ces vagues d'émigrés qui lors de la grande dépression partirent d'Oklahoma pour gagner l'ouest du pays... La famille fit une étape à Albert Lea où naquit Eddie ( 1938 ) avant de s'installer définitivement en Californie en 1953.

Mais revenons à Woody Guthrie et ne saisissons pas toutes les occasions pour nous perdre dans les sentiers du rock'n'roll. Le livre débute par un chapitre dantesque qui se déroule dans un wagon de marchandises squatté par une centaine de hoboes, passagers clandestins en partance vers les mirages d'un nouveau boulot dans l'ouest américain. La frontière où l'on n'arrive jamais en quelque sorte. Puisque le travail est censé nous rendre libre il n'est pas interdit de voir en ces convois de la misère américaine comme une préfiguration des déportations de la deuxième guerre mondiale. Ce n'est pas un hasard si Woody inscrira en grosses lettres majuscules sur ces guitares l'inscription : « Cette guitare tue les fascistes ».

Suit un long flash back qui court sur la moitié du bouquin dans lequel Woody entraîne son lecteur vers les verts pâturages de son enfance. Ce n'est qu'une image. La couleur serait plutôt sombre, noir désespoir et noir misère. L'histoire ne commence pas si mal nous sommes dans la ville d'Okemah en plein état de l'Oklahoma, dans une belle demeure, en une famille aimante et unie. Mais il vaut mieux ne pas trop gratter sur cette couche superficielle de bonheur fragile. Le père se bat – ce n'est pas une métaphore – avec ses poings pour acheter et vendre des parcelles de terre à pétrole. Aux States l'économie ressemble toujours un peu à un western. Comme l'on ne gagne pas à tous les coups les affaires finiront par mal tourner. Et comment trouver du travail avec les doigts aux phalanges en compote ? Les coups, oh oui ça fait mal.

C'était le bon côté du couple. Voici la face obscure. La mère, toute de douceur, est folle. A lier. Une folie qui s'installe peu à peu par crise violentes avec des périodes de rémission de moins en moins longues. Précipitera la ruine du cocon familial en mettant le feu à la belle maison du début. Ensuite ce sera la régression de taudis en taudis, jusqu'à l'asile final. Woody sera un enfant qui portera cette blessure suppurante au coeur... si l'on ajoute la soeur brûlée vive par la faute d'un poêle explosif, l'on se dit que notre héros eut plus que son compte d'intimes chagrins... Plus tard, bien plus tard, par un terrible ricochet du destin, ce sera la petite fille, que Guthrie aura le plus choyée parmi une nombreuse progéniture d'artiste sur la route, qui périra dans un incendie...

Le microcosme correspond souvent au macrocosme. La cellule familiale reflète le monde chaotique qui l'entoure. L'épuisement des nappes de pétrole locales et les tempêtes de sable, les terribles dust bowl précipitent la ruine de la région... La route est pour ainsi dire toute tracée pour un jeune garçon qui veut s'en sortir. Il suffit de mettre dans le baluchon de son cerveau les souvenirs d'une enfance de pauvre gars passée à se bagarrer dans les rues et les terrains vagues, et de sauter à l'aventure dans le premier train qui passe.

C'est la longue saison picaresque des errances ferroviaires, les semaines à crever la faim, à marcher dans le froid et la neige, à jouer aux gendarmes et aux voleurs avec les employés du chemin de fer et les polices locales, plus cruelles que méchantes. Ces milliers de sans-emploi qui courent les lignes ne sont jamais les bienvenus, le mieux est encore de les envoyer ailleurs, ne serait-ce que deux ou trois comtés plus loin.

LE NON-DIT

Récits palpitants et rencontres merveilleuses, celle des hommes qui plongés dans les pires incertitudes ont encore la force d'aider l'inconnu plus mal loti qu'eux. Guthrie fait l'apprentissage de la solidarité et peut-être plus encore de quelque chose de bien plus précieux : la vie. La vraie, celle de Rimbaud. Plusieurs fois le sort lui sourit, un riche parent prêt à l'accueillir, un emploi de chanteur bien rémunéré dans un club huppé du Rockefeler Center à New York, chaque fois au dernier moment il opère le choix qui fera de lui ce qu'il deviendra : il retourne à la rue, près des petites gens. Car il est né dans la rue, dans la rue.

La musique n'est pas faite pour divertir les gens, l'artiste n'est pas le bouffon de la bourgeoisie. Pourtant c'est à peine si dans son adolescence l'on apprend en trois lignes qu'il s'est procuré une guitare, et si l'on sait qu'il en trimballe souvent une avec lui même si durant ses interminables pérégrinations – quand il ne la revend pas – n'a pas l'air de beaucoup y toucher. Ce n'est qu'à la toute fin du bouquin qu'on le voit improviser paroles et musiques à qui mieux-mieux chaque fois que la situation se tend.

A aucun moment du livre Guthrie ne se dépeint sous les traits de l'agitateur politique qu'il fut. A-t-il cherché à éviter une censure insidieuse de la part des autorités ? Balance ses idées, mais comme si elles arrivaient dans sa tête un peu par hasard. Ne se gêne pas pour exposer le système de la Company Store qui endette ses cueilleurs de fruits de telles manières qu'ils se transforment en main d'oeuvre sous payée taillable et corvéable à merci. Essaie aussi de mettre de l'ordre dans la tête de ses alter ego, ce n'est pas parce que les USA sont en guerre contre le Japon qu'il faut s'en prendre aux immigrés du pays du Soleil Levant qui connaissent les mêmes difficultés d'embauche que l'ensemble du prolétariat américain. Le nationalisme qui essaie de rejeter la responsabilité des bas-salaires sur les noirs et les étrangers est une manoeuvre cousue de fil blanc. Le racisme est une manipulation de la bêtise humaine. Au lieu de lutter par soi-même l'on rejette la faute de sa propre condition sociale défavorisée sur plus faible que soi.

Guthrie dénonce mais n'affronte jamais de face l'ennemi. Il faut se souvenir comment les premiers mouvements anarchistes de la fin du dix-neuvième et du tout début du vingtième siècle ont été anéantis à coups de revolvers, de fusils et de lynchages par les milices patronales et les hommes de main des agences Pinkerton. Prudence est parfois la mère de la survie.

DESCENDANCE

Bob Dylan sera celui qui utilisera jusqu'à la pervertir cette manière de médire sans trop dire. L'obscurité de ses paroles est souvent due à un parti pris de ne point trop s'engager jusqu'au bout. Il laisse toujours un peu de flou entre lui et l'ennemi. Non pas comme Gutrie pour se rapprocher au plus près afin de viser plus fort mais pour s'y cacher et ménager la possibilité d'une retraite nécessaire. Les reproches que lui adressera Joan Baez durant la lutte pour les droits civiques touchent au plus juste. Bob veut bien décocher quelques flèches qui font mal mais n'entend ni se transformer ni se statufier en porte-étendard du mouvement.

Nous remarquerons que Bruce Springteen, qui connut une gloire éclatante pour avoir été présenté au mitant des années 70 comme le nouveau Dylan – notamment grâce à l'excellent travail de promotion idéologique effectué par Newsweek, l'hebdomadaire de cette New Left, qui devait tout casser mais qui a fini par limer ses ongles qui n'étaient déjà pas trop longs - s'est lui aussi abîmé les dents sur la pérennité du Système américain. Il ne suffit pas d'être en colère, de se ranger du côté des ouvriers en grève et de voter Obama pour que les choses changent. L'artiste a vite fait de devenir le faire-valoir de la social démocratie libérale.

Tom Joad le militant ouvrier des Raisins de la Colère de Steinbeck a certes influencé les oeuvres de Woodie Guthrie et de Bruce Springteen qui lui ont tous deux consacré un morceau, mais nos imaginaires sont emplis de figures tutélaires des plus respectables, qui reposent là comme des cadavres momifiés. Inutiles quelque part.

Woodie Guthrie est mort en 1967. Cela faisait quatorze longues années qu'il avait demandé à être hospitalisé dans l'espoir d'enrayer les ravages du syndrome dégénératif de la maladie d'Huntington qui causa la folie de sa mère et qu'il reçut en héritage... Les espoirs de sa révolte se sont enlisés dans les sables mouvants du nihilisme punk... Depuis le rock'n'roll évite soigneusement de rouvrir sa tombe. Des fois qu'il en émanerait des ferments de révolte populaire.

Damie Chad

SAVINS / 24 / 06 / 2012

CORCOVA DUO

Non, ils ne viennent pas de Rio de Janeiro même s'ils mettent un pain de sucre dans leur café brésilien qu'ils servent brûlant et aromatisé. Crèchent tout simplement à dix kilomètres du patelin, dans cette bonne ville de Provins d'où nous concoctons votre site rock préféré.

Désolé, mais pour une fois ce ne sera pas très rock, car ils sont plutôt genre baleine à bossa. Nous nous en tirerons en affirmant que la bossa est le folk des latinos. Certes le temps n'est guère tropical en cette fin d'après-midi, pour tout dire il pleut à verse et le concert s'est réfugié dans l'église du village. Inutile de vous lancer sur la mansuétude du dieu chrétien qui aurait accueilli en son sein les spectateurs humidifiés pour les réchauffer dans son amour universel. Il y a longtemps que les Savinois ont dû bouffer leur curé car il n'en reste pas une miette et le Saint Lieu est une véritable ruine qui ressemble à la Cathédrale de Barcelone après le passage des anarchistes. Nietzsche a décrété que Dieu était mort, ce qu'ils ne savait pas c'est qu'on l'avait enterré à Savins. 77, pour ceux qui seraient tentés par le pèlerinage.

Bref l'endroit débarrassé de son encombrant et divin intrus est des plus agréables. Monceaux de pierres de voûtes écroulées, lattes déchiquetées de plafond entremêlées à terre comme les restes d'un navire brisé sur des récifs, plus un hurluberlu déguisé en artiste international qui s'est complu à élever une branlante pyramide de chaises vers le ciel (vide, rappelons-le ). Bref l'ensemble formerait un merveilleux garage pour motocycles de bikers genre équipée sauvage. Mais ce jour, c'est un bar à bossa.

Vous vous y attendiez, mais le Corcova Duo se compose de deux membres. Lui et Elle. Plus une guitare. C'est lui qui la tient le pied posé sur l'escabeau. Inutile de me torturer, je vous donnerai son nom et son signalement. Richard, un sang fier, vif et ombrageux. Il parle d'une voix douce, rassurante et presque pédagogique. Il présente les morceaux, l'air de rien, mais il faut se méfier, il possède l'art des fins de phrases assassines. C'est que ce grand pays démocratique qu'est le Brésil a flirté dans les années septante du siècle précédent avec des régimes militaires pour le moins autoritaires pour ne pas dire fascisants et beaucoup des musiciens qui seront évoqués et interprétés dans le tour de chant ont connu les douces joies de l'arrestation et de l'exil.

Non je ne manque pas de respect aux dames. J'ai gardé la plus belle pour la fin. Une beauté noire, toute de finesse au sourire éclatant. Après le concert elle avouera qu'elle était morte de peur. Ca ne s'est point vu. Et encore moins entendu. C'est leur deuxième apparition en public. Mais la veille elle a bluffé des spectateurs portugais, elle qui ne parle pas un traître mot de la langue de Camoëns et de Fernando Pessoa, la chante à la perfection, nous laissant accroire par ses intonation qu'elle en souligne toutes les subtilités sémantiques. Pour les indiscrets, ce sucre fondant de sereine apparence se prénomme Annick.

Richard caresse sa guitare. Je ne vous l'apprends pas la bossa c'est l'antithèse de la brutalité rock. En bossa tout n'est que luxe, calme et volupté, l'on effeuille les arpèges et la marguerite, sans se presser. De temps en temps une corde miaule sur une brisure de rythme, mais point trop fort comme un chat poli à qui l'on a marché sur la queue mais qui sait se tenir. Et se retenir. Jeu subtil, Richard avance d'un barré et recule de deux, c'est la voix d'Annick qui se coule et se moule sur ces atermoiements rythmiques. Elle épouse les frisures que Richard dessine et cisèle au crayon gris.

Le public est sous le charme. Personne ne moufte. Enfin presque. Deux petits anges se glissent sous le micro et s'emparent des maracas qui attendaient sagement dans le panier. Marqueront le rythme. Ce bruissèlement caractéristique et chuintant de la bossa, ce chuintement énervant au possible qui donne cet inappréciable goût de fouet que l'eau de vie ajoute au café. Merci à Toshiro et Paloma d'avoir parfumé à la perfection le dessert sucré mitonné par leur maman.

Tapent dans le répertoire nova-trad de la bossa, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque, Marcia Maria, Caetano Veloso, Baden Powel. Pas spécialement des grands rockers, mais Richard est à la fête avec les lignes de guitare. Pas le temps de rêvasser ou de se reposer. Faut assurer, ne jamais laisser Annick seule et la servir royalement, de telle manière que l'on ne sait plus lequel des deux accompagne l'autre. Richard a compris que rien ne sert d'intellectualiser cette musique, il ne nous la joue pas jazz, mais bossa. Entre parenthèse, z'ont dû sacrément bosser – comme le chameau nietzschéen du célèbre apologue, celui qui finit par se métarmorphoser en lion – pour atteindre à cette remarquable et commune fluidité.

Vous suivez le jeu des mains de Richard qui parcourt son manche de haut en bas et la voix susurrante d'Annick s'infiltre en vous, l'air de rien, mais comme un venin de serpent qui vous paralyse sans que vous vous en rendiez compte. C'est déjà le dernier morceau et va falloir se quitter sur le pot de l'amitié. Y a longtemps que les gamins se sont rués sur les olives pendant que les adultes écoutaient bouche bée ( de Rio ) la guitare et la voix magiques de Corcova Duo.

Damie Chad.

22:55 | Lien permanent | Commentaires (0)

27/06/2012

KR'TNT ! ¤ 104. HOT RHYTHM & BOOZE / CORRROBERT

KR'TNT ! ¤ 104

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

28 / 06 / 2012

HOT RHYTHM & BOOZE

BLACK PRINTS / GHOST HIGHWAY / EMILIE CREDARO

I

22 / 06 / 2012 / LONGJUMEAU / L'EXCUSE

HOT RHYTHM & BOOZE

On the road again avec la teuf-teuf mobile. Devait sentir le picotin car nous a mené tout droit à notre bar préféré – le premier qui dit que ça devient une mauvaise habitude aura affaire à nous, même s'il a raison – car où trouver du brûlant rockab et de la picole autre part que chez Fred dans notre région ?

Même programme que la dernière fois - voir notre 101 ° livraison du 07 / 06 / 12 - l'on arrive en pleine balance et l'on en profite pour aller à côté se faire un grec, dans le charitable but de remonter le P.I.B du pays de Platon dans la mesure de nos pauvres besoins. A vrai dire l'on a raté notre modeste participation financière du redressement moral et économique du peuple Hellène car la sandwidcherie en question était tenue par par l'ennemi héréditaire, des Turcs, au demeurant fort sympathiques et accueillants. Une fois notre estomac calé et nos profondes considérations métapolitiques achevées, nous voici fin prêts à écluser à l'Excuse.

CHAUDE RYTHMIQUE

Pas marteaux pour deux clous l'on se pointe juste à temps pour le début du set. Pas la foule au début mais le monde arrive au fur et à mesure et les deux salles seront bientôt pleines comme un oeuf. Clientèle composite, habitués souhaitant un anniversaire au champagne, saphiques adeptes de Lesbos, et Rednecks de l'ancienne association de bikers de Provins... étonnant mélange de diverses marginalités sociologiques qui coexisteront harmonieusement jusqu'à la fin de la soirée. Fred possède l'art et la manière de vous recevoir si sympathiquement que chacun se sent chez soi, et ne pense qu'à prendre son plaisir sans chercher noise à ses voisins.

Hot Rhythm & Booze est dans la pièce du fond, billard repoussé sur la droite, batteur dans son coin, ses trois acolytes devant lui, le public en éventail assis ou debout, selon le goût de chacun. La musique est bonne mais il y a quelque chose qui cloche. Quelle est cette étrange manie du guitariste soliste de relever sans arrêt sa main droite tout en secouant ses doigts tel un cygne soulevant son aile blessée dans l'espoir insensé de réussir à s'envoler ? ( Tout KR'TNT reader qui se respecte aura remarqué la beauté baudelairienne de cette comparaison ). L'on va vite comprendre la raison de cet étrange manège. Vincent – prénom prédestiné pour un rocker souffrant d'une infirmité passagère – est victime d'une méga-tendinite qui l'empêche de jouer certaines notes, d'où une rapide discussion à mi-voix entre deux morceaux pour éliminer de la set-list les titres exigeant des mouvements d'avant-bras incompatible avec son incapacitante affection.

Le pire, c'est que si j'avais eu les yeux bandés je ne me serais aperçu de rien. Car à 19 ans, notre guitar-hero joue comme un dieu. L'a dû passer des heures et des heures à écouter Chet Atkins et Scotty Moore pour leur piquer tous les plans. Malgré son handicap il a toujours une solution de remplacement à proposer, ne joue pas à tous les coups juste la note mais trouve toujours la note juste. C'est un régal de l'écouter, surtout que les trois autres turbinent comme des fous.

Hot Rhythm and Booze interprète ce que de ce côté-ci de la Manche l'on appelle du white rock. Beaucoup de groupes de rockabilly font la grimace dès qu'on leur en parle. Jugent cette musique trop mâtinée de rock'n'roll. En fait le white rock – que notre théoricien Alain préfère dénommer Savage, plus en accord avec l'originale appellation américaine – est ce rock auquel s'adonnèrent les ados d'Amérique dès la fin des années cinquante. Ils n'étaient pas de super-musicos et jouaient sur des sous-marques économiques – passage du guitar-hero au guitar-eco - mais la fougue de la jeunesse remédiait à ces déficiences.

Autant dire que ça filoche salement et que l'on ne prend pas le temps pour les arrêts-pipi. Chaud devant et brûlant par derrière. Hot Rhythm and Booze ne regarde pas sur les côtés. Sur sa rythmique Chris emmène le groupe. Assure aussi le vocal et s'en sort très bien. A la fin du deuxième set il se chargera aussi des derniers solos, ils s'en excuseront de vive voix, regrettant de n'avoir pu donner tout ce qu'ils avaient dans le ventre.

Veux pas dire qu'on s'en fout, mais dans des conditions peu propices le groupe s'est révélé plus qu'à la hauteur. Deux set carrés, équilibrés à la perfection, harmonieux et méchamment efficaces. Quinze ans qu'ils jouent ensemble, ça s'entend. La machine ronronne comme un cougar des Rocheuses qui tapi derrière un rocher s'apprête à vous faire la fête. Manu restera imperturbable sur sa basse et Eric cartonne sur sa caisse claire. La section rythmique ne se mélange pas les pédales, jamais de coups de frein, l'accélérateur en retenue, mais à ras du plancher. L'on n'exigera que deux rappels car les rockers ont tout de même un coeur qui bat sous leur cuir rugueux, mais l'on en aurait bien pris cinq ou six de plus.

Nous ont régalé de petites pépites qu'ils vont chercher dans les bas-fonds du répertoire jusqu'en Australie, des standards de Presley ou de Cochran aussi, mais la surprise réside surtout en leurs propres morceaux qui se fondent dans le répertoire de l'âge d'or à tel point qu'ils ne déparent jamais dans l'ensemble. Et ce ne sont pas des exceptions isolées, un tiers de leurs titres sont leurs propres compos.

Longs échanges entre amateurs avec le combo, la représentation terminée. Vincent explique qu'il n'a pas pu officier sur sa Gretsch trop épaisse et qu'il a dû emprunter une Squire beaucoup plus fine. L'on s'inquiète davantage pour son bras et on lui conseille du repos et un examen un peu poussé. L'on devrait prendre soin des bons guitaristes comme des grands sportifs, je ne me suis jamais renseigné sur la question mais je parierais qu'aux States ils ont des services spécialisés pour de tels désagréments. Chacun raconte sa relation personnelle au rock. Ce qui est sûr c'est que Hot Rhythm & Booze est une des meilleures formations actuellement sur the french market.

II

23 / 06 / 12 – DEUXIEME FESTIVAL DE CORROBERT

BLACK PRINTS / GHOST HIGHWAY/ EMILIE CREDARO

L'on a repris la teuf-teuf mobile et vogue la galère vers CorroberT un patelin perdu du département de la Marne. Une fois la N. 4. quittée vous pouvez rouler au milieu de la route les yeux fermés, il faudrait que les Dieux de l'ancienne Olympe vous en veulent personnellement pour que vous rencontriez un autre véhicule. Très beaux paysages de forêts et de collines verdoyantes. A recommander pour les agoraphobes.

Vous êtes sur la route et voici qu'en vous s'immisce le doute... car ce n'est qu'à l'abord du village qu'on vous avertit que vous entrez sur les terres de son deuxième festival. Remarquez que vous n'êtes pas plus avancé car à part un immense panneau placardé dans le tournant face à la mairie et quelques maisons, pas âme qui vive. Ah si ! trois individus qui discutent devant un portail ouvert tout surpris de notre si impromptue – il est tout de même 19 h 30 - arrivée. L'on nous rassure, et le temps de garer la voiture l'on passe le portail en se demandant dans quelle galère notre amour pour Ghost Highway nous a menés. L'on ne le sait pas encore, mais le paradis des rockers doit ressembler à ce qui va suivre.

PRELUDE

Vingt mètres de cour goudronnée, tournez à gauche dans les locaux municipaux, demi-tour encore à gauche vous voici sous un marabout de cinquante mètres de long, occupées par trois interminables travées de tables les verres à pied au garde-à-vous sur la nappe blanche et devant des assiettes d'une blancheur immaculée. Tout à fait au bout, dans le coin droit amoncellement d'amplis et la batterie avec le logo de Ghost Higway sur la grosse caisse.

Par l'entrée du fond, l'immense et délicieuse pelouse d'un gazon aussi gras que l'herbe bleue du Kentucky vous emmène jusqu'à une vaste estrade couverte emplie de matériel à reproduction auditive. C'est pour les dix groupes locaux de blues et de rock du lendemain. Entrée gratuite pour tous. Très bonne philosophie.

Mais nous sommes samedi et nous sommes venus pour la soirée rockabilly. Payante : bouffe + deux groupes. 20 Euros que personne ne regrettera. Arrivés les premiers nous voyons le monde affluer. Phil des Ghost d'abord, puis la troupe entière et les Black Prints déjà vus à Appoigny et que dans mon ignorance et dans notre 99 ° livraison du 24 / 05 / 12 j'avais sottement rebaptisés Black Prince. Comme quoi tout grand homme connaît aussi ses moments de faiblesse, car je n'oserais accuser notre race dégénérée de satanés froggies de mal prononcer l'anglais.

Les Empreintes Noires sont à l'honneur, sont servis les premiers, pendant qu'ils dégustent leurs frites, l'ambiance ne fléchit pas, les convives se placent selon leurs selon connaissances et plus si affinités. Sangria, bière, bouteilles bouchées ( très vite débouchées ) sont fournies à volonté pour l'apéritif géant. A peine les Black Prints se sont-ils levés que les Ghost Highway les remplacent à la table des musicos. Z'ont droit à leur tour à une méga platée de saucisse potatoes – comme tous les enfants – alors que le reste de l'assistance se pourlèche déjà les babines devant un chili con carne dont je préfère ne rien dire pour que vous ne vous repentissiez point jusqu'à votre dernier jour votre absence. Un de ces délices, onctueux et moelleux comme je n'en avais jamais goûté.

THE BLACK PRINTS

Rien à voir avec le misérable en-cas de quinze minutes d'Appoigny. Près de deux heures sur scène. Ont le temps de se chauffer et de ramoner la salle. Au fond dans l'encoignure de la tente c'est Yann, avec le look le moins rockabilly que vous pouvez imaginer. C'est qu'il provient d'ailleurs, possède son propre groupe psyché dans lequel il s'adonne à la frappe lourde façon John Bonham ( voir nos livraisons 14 et 51 sur le Dirigeable ), mais dans les Black Prints il a appris à taper plus léger pour faire circuler l'énergie autrement. Nous fera un renversement de rythme sur Summertime Blues à s'en aller hurler de joie tout seul, tout nu, sous la lune.

A sa gauche placide, c'est Thierry chapeau de cow-boy sur la tête et washboard sur l'estomac. N'a pas oublié que le rock vient du blues et de la rythmique noire. A droite accroché à sa basse Jean-François, n'a pas du tout l'air méchant, mais joue teigneusement. Pas question de laisser passer un riff du soliste sans le marteler de quelques sourdes cocardes sonores. Attentif comme pas deux, appliqué comme le bourreau des basses oeuvres.

Tout de noir vêtu, au centre derrière sa guitare et le micro c'est Olivier. Une dégaine qui n'est pas sans rappeler celle de Vince Taylor. Ce qui n'est pas un tort puisque le set commence par une superbe version de Brand New Cadillac. L'on ne sait pas trop sur quoi fixer son attention, le vocal ou le jeu de guitare. Faut être drôlement gonflé pour débuter à froid par un tel titre. Et encore plus pour le réussir. Au plaisir que je lis dans les yeux brillants de mes voisins, sans qu'aucun mot ne soit échangé je sens poindre une confiante complicité. Public de connaisseurs.

Black Prints envoie sans s'arrêter. Ils ont même réussi à résoudre la quadrature de l'early rock. Le rockabilly est une musique d'un impact terrible. En moins de deux minutes il vous met K. O. sans sourciller, mais c'est déjà terminé et il faut repartir pour un autre round. Pas le temps de prendre son plaisir. Ejaculation précoce. Black Prints fait durer le plaisir. S'installe dans un standard et vous l'allonge démesurément sans jamais vous ennuyer. L'on aura ainsi droit à un fastueux Shakin' All Over – tel que Vince l'avait piraté sur Kidd – chapeau pour tout, la guitare flamboyante, le chant phantasmatique et la rythmique par derrière qui pousse toujours plus haut.

Font aussi leurs propres morceaux. Un disque en cours d'achèvement. Black Prints se dévoile comme un groupe terriblement efficace avec des morceaux comme A train kept a rollin', Teen Age Boogie, Blue Jean Girl, Stray Cats Blues et Old Black Joe... Un play-list qui est en elle même un programme auquel vient se joindre le maître des cérémonies du lieu, l'organisateur des festivités Thierry Credaro qui sans hésiter ceint une guitare et vient nous régaler d'un petit solo sur le Jeannie Jeannie Jeannie d'Eddie Cochran. Le genre de friandise à laquelle ne saurait résister. Mais méfiez-vous un Credaro peut en cacher un autre.

EMILIE CREDARO

Flair de rocker. Un petit moment que je l'avais remarquée. Dînait et discutait à quelques mètres de moi. De noir vêtue, une chevelure aile de corbeau qui de temps en temps laisse entrevoir un beau visage de guerrière indienne, un charme fou et une tranquille assurance. D'ailleurs ne se gêne pas pour aller emprunter la guitare de Thierry Credaro qui terminait son deuxième morceau. Plus tard l'on apprendra qu'il est le père de cette perle. Comme quoi les cats ne font pas des chiens.

Se lance tout de suite dans l'intro de Johnny B. Good. Peut-être le truc le plus vicieux qu'a inventé Chuck Berry; le condensé de son art en moins de trente secondes - il vaut mieux ne pas compter tous ceux qui s'y sont englués les manettes - mais dès les premières notes il est sûr que la demoiselle sait tirer les marrons du feu. De retour à la maison suis allé visiter son site. Suis trop gentil je vous refile l'adresse : www.myspace.com/emiliecredaro . N'est pas tombée de la dernière danse de la pluie. A déjà baladé sa guitare sur nombre de scènes et en a accompagné plus d'un sur disque. Fut la guitariste très hendrixienne du groupe Cylew.

Morceau suivant, une superbe reprise de Baby Blue de Gene Vincent sur lequel elle distille de superbes bluesy notes, un régal d'orfèvre. Même si on la devine peut-être pourvue d'un jeu et d'un style beaucoup plus seventies, Emilie Credaro sent le rock, en comprend les pulsations et les flamboyances originelles. Se barre sur un dernier barré, mais elle reviendra plus tard. De toutes les manières sur KR'TNT l'on suivra la suite de ses aventures musicales. Vous pouvez vérifier si je mens en visionnant des vidéos du concert sur youtube.

THE GHOST HIGHWAY

Les Ghost Highway prennent la relève. Les Black Prints ont laissé la place toute chaude. Brûlante même. Va falloir assurer. Ca démarre doucement sur les trois premiers morceaux. Le temps de prendre ses repères. Zio ne bougera pas pratiquement de tout le set. Entre les morceaux il s'accoude sur sa contrebasse avec la placidité d'une concierge qui regarde pousser ses géraniums. Oui mais elle vient d'arroser la chaussée de bastos à faire trouer le goudron sur cinquante centimètres de profondeur. Rien à dire ce bassiste est dangereux.

Derrière Phil a décidé de jouer avec trois baguettes. Une dans chaque main et la troisième coincée entre ses lèvres sous forme d'une cigarette qui n'arrête pas de dégager un nuage de fumée style Twin Towers après le passage des avions. Ne daignera la poser que pour assurer le sifflement sur Country Heroes. Ca n'a pas l'air de le gêner car il va taper toute la soirée sans fléchir. Percute dur et sans pitié. Ce soir du côté de la rythmique l'on essaie d'assommer le côté tragique de la vie. Les tueurs sont de sortie et n'ont pas l'intention de ramasser les pâquerettes. N'allez pas marcher sur les mambas qui font semblant de dormir.

Arnaud est sous sa casquette, c'est lui qui mènera le train. Sur sa guitare rythmique à toute vapeur. Une voix du Sud ( des USA ) légèrement nasillarde, idéale pour le répertoire des Ghost. Entrain et énergie. Mais il est aussi totalement à l'aise sur les titres de Johnny Cash à qui il donne toute leur grave résonance. Force et puissance. Le groupe balance de plus en plus. Ce sera une montée sans fin, une escalade vers les sommets, une machine qui tourne sur deux pistons. Les deux guitares qui s'entrecroisent pour une plus grande efficacité. Celle d'Arnaud qui tire vers les origines roots et celle de Jull qui pousse vers une modernité plus électrique. Le groupe atteint ainsi à un incroyable équilibre en lequel réside son attrait.

Mister Jull exulte. Rit, plaisante, trépigne, et nous entraîne dans des découpures au chalumeau inédites. Guitar man. Ne connaît que les lignes mélodiques brisées. Invente à chaque instant, rajoute toujours deux pincées de corde par ci ou un grondement par là, nous étonne sans cesse à bondir là où ne l'attend pas mais où il sait se faire entendre. Imaginatif. Créatif.

Entre les deux guitaristes et la section rythmique c'est le jour et la nuit. Les premiers débordent d'un enthousiasme qui tranche sur les deux desesperados de la seconde ligne. Le côté obscur de la force. La lumière irradiante de l'autre. Un superbe contraste. Cinquième concert des Ghost Highway auquel j'assiste et je ne les ai jamais vus aussi rock'n'roll. Le groupe parvient à une dimension qu'il n'avait encore jamais atteinte, un son qui n'appartient qu'à eux, et une présence captivante. L'on sent que ça bouillonne à gros flocons, qu'une mutation est en gestation, que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Un seul bémol, il est temps de faire une large place à des compos personnelles. Ce qu'ils nous ont montré ce soir, c'est un énorme potentiel qui n'attend plus que son épanouissement.

FINAL ENDIABLE

Invitée par Mister Jull, Emilie Credaro remonte sur scène avec son ampli et sa guitare Yamaha. Elle est bientôt rejointe par Black Prints en son entier. Deux orchestres et une guitar diva qui pulsent et qui vont nous emmener sur un Flying Saucers Rock'n'Roll à damner une colonie de martiens et un Whole Lotta Shaking Goin' On dans la grande tradition du final où chacun s'en vient faire son petit numéro personnel avant de repartir au galop avec l'ensemble des copains.

C'est bien, mais il est hors de question que ça s'achève comme cela. Les Ghost se fendent encore de deux morceaux. Mais on ne les laissera partir que lorsqu'ils nous auront fait l'aumône d'un petit medley Presley de derrière les fagots. Sont exsangues, n'en peuvent plus, plus d'une heure du matin, le matos à ranger et départ le lendemain matin aux aurores pour Clermont Ferrand, plus deux ou trois dates dans le sud et la tournée début juillet en Espagne et au Portugal avec Wanda Jackson... Si ce n'est pas la gloire c'est déjà la reconnaissance internationale...

Ce qui est sûr, c'est que l'on reviendra. L'on va zieuter régulièrement sur le site de Thierry Credaro, dès fois qu'il remettrait prochainement le chili con carne. Miam! Miam ! J'allais oublié : mention spéciale aux Ghost, Arnaud and Jull, pour leur électro-hispano-flamenco, plus vrai que nature, à faire verser des larmes de joie aux taureaux des corridas.

Damie Chad.

23:04 | Lien permanent | Commentaires (0)

21/06/2012

KR'TNT ! ¤ 103. GOSPEL / BLUES / JAZZ / MUSIQUE NOIRE AMERICAINE

KR'TNT ! ¤ 103

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

21 / 06 / 2012

LES RACINES DE LA

MUSIQUE NOIRE AMERICAINE

GOSPEL / BLUES / JAZZ

JEAN-CHRISTOPHE BERTIN

( EDITIONS DIDIER CARPENTIER / MARS 2012 )

L'on a commencé par la fin, l'on finira donc par le commencement. C'était le 10 mai 2012, dans notre 97° livraison de KR'TNT, l'on a chroniqué le deuxième tome de l'histoire de la musique populaire américaine de Jean-Christophe Bertin, le bouquin nous avait bien plu, l'on s'est donc procuré très vite le tome premier. Faut dire que Jean-Christophe Bertin procède d'un choix qui nous agrée : ne compte pas tout raconter, possède une optique particulière, il part à la recherche des racines perdues du rock'n'roll. Grand danseur émérite devant l'éternel – c'est lui l'organisateur des soirées Rock'n'swing, Step Dance sur la région parisienne – Jean-Christophe Bertin s'en était, dans le second volume qui court de Louis Jordan à Elvis Presley. donné à coeur joie en relatant la jouissive éclosion du rhythm'n'blues noir - l'ancêtre direct du rock'n'roll.

Ce coup-ci, la tâche est plus difficile, plus on recule, plus les traces se brouillent. Ou plus exactement, plus il est aisé de s'égarer en des dérivations adjacentes qui risquent de se révéler des impasses improductifs.

GOSPEL

C'est en 1619 qu'un navire hollandais débarque sur les côtes américaines la première cargaison d'esclaves noirs. A peine une vingtaine d'individus, mais le commerce triangulaire en arrachera plus d'un million à leur berceau africain. Sont pas arrivés au Pérou. Au Nord, ils seront relativement rapidement affranchis et resteront libres tant qu'ils n'insisteront pas pour se faire remarquer. Au Sud, seront très vite héréditairement rivés à leurs plantations.

Ces serfs d'un nouveau moyen-âge subiront en plus une acculturation systématique. Ne doivent plus se souvenir d'où ils viennent et être maintenus dans un illettrisme absolu. Les imbéciles ne savent même pas que l'on peut se révolter. Pour une fois le salut viendra du ciel. Enfin presque. Des missionnaires qui se chargent de les évangéliser afin de leur ouvrir les portes du paradis. Après leur mort, après une courte vie de souffrance et de peine.

Ont failli remporter la victoire ces damnés christophiles. Voici à peine trois ans de cela me suis retrouvé dans une après-midi privée devant un groupe de gospel – tous en aube blanche – qui nous ont bassiné durant deux heures. Ce n'est ni leur voix, ni leur chant – un mariage assez harmonieux de timbres judicieusement entremêlés, mais l'insoutenable prêchi-prêcha entre les morceaux. Je n'ai jamais attendu que Jésus vienne m'aider. La positive attitude dans l'attente du Sauveur, je n'y crois que moyennement. De toutes les manières si les légionnaires romains l'ont cloué sur sa croix, c'était pas pour qu'il en redescende. Alors quand j'entends ces descendants d'esclaves qui deux siècles plus tard font de la pub pour le dieu de leurs anciens maîtres, je ne peux m'empêcher de leur préférer la combattante philosophie des Black Panthers.

Sont quand même passées sous les fourches caudines du christianisme nos esclaves. Certes ils ont revitalisé les chant de messe et les cantiques de la vieille Europe à grands coups de swing, mais se sont tout de même fourvoyés dans les sentiers de la reconnaissance larmoyante, celle paternaliste qui consiste à verser des larmes de crocodile sur les souffrances rédemptrices du peuple noir. Ne me parlez pas d'Elvis qui apprit à chanter dans les Eglises du ghetto, n'aurait peut-être pas obéi les yeux fermés à dieu-le-père-oui-mon-colonel-Parker s'il avait eu l'esprit sain un peu moins formaté par ces puritains refrains d'acceptation humiliante... Ce n'est pas un hasard si la plus grande chanteuse de negro-spiritual reconnue par l'establishment se trouve être Mahalia Jackson qui jamais ne s'adonna au chant profane. Sans doute avait-elle l'âme et la conscience de classe plus blanches que le reste de son corps.

De même Rosetta Tharpe, que les jours de grande clémence, je n'hésite pas à classer comme le chaînon manquant du rock'n'roll, finira sa carrière en chants confits de dévotion. Faudra attendre 1938 et l'apparition du Golden Gate Quartet pour que le Gospel se défroque et jette aux orties ses configurations christiques.

C'est que les esclaves libérés du Sud ont été un peu ( beaucoup ) les dindons de la farce. Après la guerre de Sécession, les armées bleues rentrées dans leurs pénates, le Nord s'est désintéressé de la question noire. Fallait qu'il investisse les capitaux des grandes exploitations agricoles du Sud dans la production manufacturière de masse. Le Nord s'est ainsi ouvert aux joies libérales du capitalisme sauvage tandis que le Sud se refermait sur ses blessures et mettait au point le régime de ségrégation – que beaucoup d'historiens jugeront tout de même encore plus insupportable que l'esclavage – qui perdurera jusqu'au début des années soixante...

INTERMEDE BURLESQUE

Ne croyez point qu'entre le gospel et le blues, il n'y eut rien. Ce serait une erreur grossière. Lorsqu'une situation est intenable, la seule échappatoire est d'en rire et même de pousser la plaisanterie jusqu'à en tirer de l'argent. Dès 1840, apparaissent les Minstrels, comédiens blancs qui chantent, dansent et singent les noirs. Vingt ans plus tard l'on passe au Vaudeville, sur le même principe mais on élargit la palette, du numéro de chiens savants à celui du strip-tease. Retour du bâton volé, des troupes d'artistes noirs sous-payés possèdent aussi leur circuit... Naissance du ragtime, piano folie que l'on jouait dans les bouges de la Nouvelle-Orléans, nous sommes déjà au début du vingtième siècle. Ce côté festif, quelque peu auto-parodique atteindra son summum avec les numéros drôlatiques de Cab Calloway au Cotton Club, étonnant clown noir chanteur et musicien virtuose dont la dégaine ne sera pas étrangère à l'accoutrement des zazous, que l'on a souvent présentés comme les inspirateurs des Teddy Boys...

Le fric s'en mêle, commence par des pages de partition de chansons – les fameuses sheets - vendues à l'unité, mais qui s'écoulent à des milliers voire millions d'exemplaires... Durant les années vingt, nous atteignons à une modernité étonnante, la radio attire les sponsors, les disques apparaissent et captivent un public de plus en plus nombreux. Toutes les conditions d'apparition d'un véritable melting pot musical sont réunies.

DEPRESSION BLUES

Le blues va naître de partout et de nulle part. Etait là depuis les débuts, mais personne n'y prenait garde. Il était la musique rampante, celle qui s'insinue dans votre âme et vous file le bourdon. Le bourbon aussi, lendemain et veille de cuite. De toujours il y a eu un blues des villes et un blues des champs. Que vous nous ferez le plaisir de ne pas confondre avec ce que les ethnologues du blues nomment le blues rural et le blues électrique de Chicago.

Les premiers bluesmen seront des blueswomen. Inutile de monter sur les grands rideaux du féminisme. Non ce n'est pas parce que la femme est l'esclave de l'homme même noir, mais tout au contraire parce qu'une belle voix, un beau corps et un beau cul attirent tout de suite plus de monde quand c'est décliné au féminin, et que dans les maisons de disques et chez les impresarii l'on pense d'abord au profit immédiat. Le romantisme n'a rien à voir là-dedans. Mamie Smith, Ma Rainey, Bessie Smith, noms et chants inoubliables, même si l'on est encore trop près d'un blues trop pâle, quelque peu blanchi dans la manière de chanter, beaucoup plus proche de la variété que l'on ne veut l'admettre. C'est que nous sommes ici en face d'un blues que je nommerais de promotionnel. Ces chanteuses font déjà carrière à la manière des blancs. Même si leur vie ne fut pas un rêve nimbé de rose. Me suis toujours étonné de voir que de nombreuses personnes qui vous sont émues jusqu'aux larmes par n'importe quel morceau de Bessie Smith restent totalement insensibles au blues du delta. C'est que ce dernier provient d'un autre monde – qu'au contraire de Jean-Christophe Bertin je ne situerais pas essentiellement en Afrique – moins policé que ce blues féminin classique avant l'heure et quelque part plus proche du jazz que du blues. Je sens que je vais me faire des ennemis mais comme disait Billie Holiday : Ladies sing the blues !

A partir de 1880 l'on assèche les marécages générés par le Mississipi au Sud de Memphis. Ces terres arrachées au dieu fleuve deviendront de parfaits champs de coton. Une étendue immense, obtenue grâce au labeur épuisant des équipes de prisonniers, mais aussi de simples et misérables ouvriers et des cohortes serviles noires qui ont endigué le monstre et drainé les terrains spongieux. C'est dans cette moiteur étouffante, dans cette étuve infinie que le blues poussera ses racines les plus profondes.

Une musique âpre, répétitive, cyclique, bringuebalante sur ses éternelles douze mesures – l'alexandrin du pauvre - mais donnant l'impression d'aller toujours de l'avant grâce à ces deux notes bleues - issues de l'accouplement incertain d'un rythme prégnant d'origine ancestrale avec le pas chaloupé et ternaire de la valse à trois temps... dont le tempo aurait été saisi au vol par les oreilles des esclaves enfermés dans leurs cabanes de planches alors que les maîtres festoyaient et dansaient, fenêtres ouvertes... L'on ne saura jamais si la saccade originelle provient du mariage incestueux du cliquetis de la chaîne des bagnards avec le grognement sourd des tam-tams primaires de l'Afrique lointaine...

Ne s'attarde point sur le blues, Jean-Christophe Bertin, Charley Patton, les Juke Joints, Robert Johson, la grande dépression, le passage de témoin à Chicago avec Muddy Waters et Elmore James. Encore un effort et l'on arriverait à Chuck Berry. Mais non, on ne prendra pas la bretelle de l'autoroute rock'n'roll. Insiste beaucoup plus sur l'osmose jazz.

JAZZ

N'y a pas que des gratteux solitaires qui courent le juke joint. Les noirs ont récupéré des tas d'instruments, notamment les cuivres de la défaite que leurs servants ont porté au clou, une fois la Guerre Civile terminée. Le jazz est né dans les brocantes. Fanfare rutilante, c'est le cornet à piston qui fait marcher la machine. Ce n'est pas parce que l'on est pauvre que l'on ne se marre pas.

A ses débuts le jazz est un sacré bordel, n'est pas né dans les clandés de la Nouvelle-Orléans pour rien. C'est une musique à géométrie variable. Le principe de base est simple, plus on est de fous, plus on rit. Petite ou grande formation, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Ce n'est que bien plus tard que l'on numérotera, trio, quartet, quintet ou sextet, comme si cela avait une réelle importance. Manie toute européenne de tout cadastrer. Certes l'Europe sera une patrie d'adoption ou une terre d'asile pour nombre de jazzmen peu écoutés en Amérique, mais en venant de par chez nous, le jazz se classifiera et s'ossifiera. L'on en fera une toute une affaire de culture avec un grand C, à ses origines il était surtout selon son étymologie une affaire de cul tout court.

De la fanfare au grand orchestre, le jazz semble avoir progressé. En France dans certains milieux bourgeois progressistes de la fin des années cinquante, pour un peu l'on aurait rangé Duke Ellington entre Beethoven et Shumann,, plus pragmatique les amerloques ont réduit l'équation du grand orchestre à la formule toute simple de l'orchestre de danse. Du jazz au swing, de Louis Armstrong à Glenn Miller, la dégringolade est rapide.

C'est cette route qu'emprunte Jean-Christophe Bertin dont il convient de rappeler sa passion première pour la danse. L'on débouche sur Peggy Lee et l'on finit par Frank Sinatra. Edulcoration blanche. Le livre se termine par un long chapitre sur les V-Disks, ces 78 tours enregistrés par l'Armée et offerts aux soldats qui se battent loin de la mère patrie, un peu partout dans le monde, des îles japonaises aux côtes normandes... Des centaines de milliers de galettes qui vont propager dans les oreilles des valeureux GI's les rythmes syncopés du jazz produits par les meilleures formations de l'époque...

Et pendant que les petits gars se battent comme des lions, à la maison leurs femmes ne restent pas les bras croisés. Elles courent les remplacer dans leurs boulots qu'ils ont quittés pour partir à la guerre. Le conflit terminé, rien ne sera plus comme avant. Les maris se sont ouverts à de nouvelles musiques et leurs femmes se sont émancipées... Les bébés qui naîtront dans les années suivantes ne formeront pas par hasard les bataillons de la jeunesse rock. Trouveront chez leurs parents une oreille plus attentive que l'on aurait pu le croire à leurs électriques désirs d'indépendance...

Si on y réfléchit bien, on a un peu laissé sur la touche les black and beautiful people si présents au début du livre. L'on est dans la logique de l'Histoire, les noirs se sont faits voler leur musique par leurs sempiternels prédateurs blancs. N'ont peut-être pas tout perdu, y ont gagné une reconnaissance existentielle qui se traduira dès les sixties par le combat conjoint, minorités blanches et noires activistes confondues, pour les droits civiques...

LIGNES BRISEES

La route qui mène du gospel au rock'n'roll n'est pas une ligne droite. Ressemble plutôt à un labyrinthe. Faut s'y perdre pour en comprendre les subtilités et les ratages qui ont permis d'en tracer les circonvolutions. Le jazz n'est pas plus issu du blues que celui-ci n'en procède. Ce sont des musiques concomitantes, l'une poussant l'autre, comme l'aveugle – c'est le moment ou jamais de s'inspirer de l'imagerie gospelo-biblique - indiquant le chemin au paralytique qui ne peut marcher... Suffit d'écouter le CD qui est offert avec le livre pour s'en convaincre. Vingt morceaux dont l'histoire est consciencieusement retracée dans les différents chapitres du livre.

Mahalia Jackson manifestement inspirée, sacrée chanteuse ! Dommage qu'elle n'ait pas un peu plus pactisé avec le diable. Les voix mêlées du Golden Gate Quarter remplaceraient avantageusement les Jordanaires derrière Presley. Posez Sir Rosetta Thorpe avec son orchestre dans les Comets de Bill Haley et vous risquez de ne pas vous en apercevoir. Désolé d'insister mais Bessie Smith nous délivre une fort belle soul blanche de qualité, mais très loin de la puissance séminale de notre musique préférée. Piano vieillot en arrière fond et solo de trompette jazz en prime pour nous écarter encore davantage du blues. Déjà beaucoup plus roots avec Memphis Minnie même si la voix reste encore haut perchée et très loin de la terre natale. C'est avec John Lee Hooker que nous rentrons vraiment dans le vif du sujet avec cette guitare qui pourchasse la voix du chanteur dans tous les coins et le pied impassible qui bat le rythme de son Boogie Chilum.

Terminé avec le blues le huitième titre aborde le jazz. L'Original Jass Band, plus Nouvelle Orleans que ce combo originel, tu meurs. Un trombone à coulisse qui hennit comme un cheval facétieux, que demander de plus. Armstrong, plus impérial que toujours sur son Jazz Lips. Un véritable dessin animé, la musique fournit les images et la folie qui va avec. Un esprit somme toute assez rock'n'roll dans l'âme. Les violons sirupeux de l'Orchestre de Paul Whiteman nous en écartent, même si l'ensemble du morceau reste de bonne facture. Manque un peu de fantaisie débridée. Chez Duke Ellington, l'orchestre est rangé comme pour la parade, pas question qu'un solo dépasse de la tête ses congénères. Jungle aseptisée. Ne laisse pas le temps à Ivie Anderson de donner un véritable aperçu de sa voix. Toutefois difficile de se trouver chez Gene Krupa en sortant de chez Duke, beau travail vocal d'Anita O'Day mais l'orchestre derrière ne nous surprend jamais.

Jan Savitt nous ennuie, à chaque plage orchestrée nous descendons d'une marche. Riff décolleté un peu trop tape à l'oreille. Plus authentiques les Harlem Hamfats malgré une mélodramatisation évidente. Mais l'on peut aussi se laisser prendre ( et même pendre ) aux plus grosses ficelles. Diction parfaite de Peggy Lee sur la rythmique de Benny Goodman. Nous sommes à l'extrême limite de la frontière qui sépare le savoir-faire du naturel. Qui ne revient pas au galop une fois que l'on l'a chassé. Vous vous en rendrez compte en écoutant Glenn Miller et tout ce qui suit, les Four Vagabonds, The Andrew Sisters, Frank Sinatra et re-Glenn Miller ( Army Band ) et son célèbre In the Mood. Vous chantiez, eh bien dansez maintenant ! Attention, impasse variétoche, en vue.

Damie Chad.

REVUE DES REVUES

ROCK & FOLK. N° 539.

JUILLET 2012.

David Bowie en couverture. Passage promotionnel obligatoire. L'on ressort le packaging forty years de Ziggy Stardust. Nous ont déjà fait le coup avec les Beach Boys, les Doors et Nirvana, ces derniers mois. Sûr le rock est malade pour que l'on exhume chaque mois un cadavre que l'on essaie de reloocker comme l'on peut : pistes additionnelles, retirage vinyls, remastérisations et autres cerises si grosses sur le gâteau qu'on finit par ne plus y croire. Mais l'important c'est que l'on en refourgue quelques centaines de milliers d'exemplaires de plus. Pauvre Jérôme Soligny ! C'est lui que l'on a chargé d'écrire l'article monument ( ainsi annoncé sur la prime de couve ), un peu vachard de la part du rédac-chef de l'avoir obligé de se transformer en thuriféraire, lui qui n'est original que lorsqu'il démolit les figures les plus mythiques du rock prenant un plaisir sadique à heurter de front des générations entières et unanimes des fan de la grande époque dans leurs admirations les plus respectables. Bon mais là pas question de jouer à l'iconoclaste de service ! L'a dû y passer du temps à remplir sa page ! N'avait manifestement rien à dire sur le sujet, l'on n'y apprend rien, mais alors rien de rien, sur cet enregistrement censé avoir bouleversé la face du rock'n'roll. Pour remplir les colonnes restantes l'a donné la parole à Ken Scott le producteur de la sérénissime galette et à Mike Garson qui joua des claviers durant la tournée américaine qui suivit le disque. Des Anglais qui ont la mémoire aussi courte que les Français et qui ne se souviennent de rien, et qui se contentent de vagues lieux communs du genre, ce fut un véritable travail d'équipe qui jurent un peu trop avec des affirmations rentre dedans à la Bowie savait exactement ce qu'il voulait...

Si Soligny se contente de citer Vince Taylor sans plus pour Ziggy, l'interview de Philippe Parigaux nous démontre que l'ancien rédacteur de la grande époque de R&F, connaissait davantage ses classiques. Contrairement à bien de jeunes amateurs qui après 69 se sont jetés sur la pop music avec la même naïveté enthousiaste que Sainte Bernadette apercevant la Saint N'y Touche sur son rocher, Philippe Paringaux était tombé dans le rock, très tôt, en 1957, et qu'il avait suivi toute l'épopée en direct sur le territoire national assistant en direct aux concerts de Gene Vincent, Little Richard, Chuck Berry – déjà sur le déclin – et qu'ensuite il n'a eu qu'à se raccrocher aux nouveaux wagons, Beatles, Stones, Hendrix. Itinéraire intéressant, qui a su se refuser de s'enterrer dans la nostalgie des années twist pour s'ouvrir à toutes les flamboyances des années suivantes. Pas le genre de gars à s'appitoyer sur ses premières chaussettes, le Paringaux. Pour lui le rock se termine avec l'apparition de Doctor Feelgood. Retour aux sources si vous voulez, mais preuve que le serpent se mord la queue, que l'on n'invente plus, que l'on repasse les mêmes plats. De toutes les manières si l'on a besoin d'un docteur c'est que l'on est déjà malade.

Interview d'Iggy Pop qui pousse la chansonnette sur son dernier disque. De Franck Sinatra à Joe Dassin en passant par Brassens plus une brassée de couronnes mortuaires sur Gainsbourg. Eudeline en fait des tonnes pour noyer le poisson et apporter un semblant de caution rock au soldat Iggy que l'on ne parviendra pas à sauver. Se fait carrément fusiller – discrètement mais sûrement - dans les chroniques de disques. Faut dire que le disque est un ratage complet, je l'ai difficilement écouté jusqu'au bout malgré mon amour démesuré pour l'Iguane. Plus que la mort la tragédie du rock se révèle être la sénilité prétentieuse.

Damie Chad.

SOUL BAG. N° 207.

Juillet-Août-Septembre 2012.

De quoi lire pour les vacances. Rien que 200 disques à écouter, domaine blues, rhythm & Blues, early Blues, Gospel, Funk, Zydeco uniquement. De quoi décourager les volontés les mieux trempées et les portefeuilles les plus plats.

La revue est irremplaçable. Appel discret à de futurs abonnements et à rejoindre le CLARB, l'association qui édite et finance Soul Bag. Le précédent numéro avait tiré la sonnette d'alarme, les ventes de disques qui s'effondrent diminuant par contrecoup les rentrées publicitaires... Bref si vous êtes philantrock n'hésitez pas à investir à fonds perdus les titres et les valeurs de belle-maman dans le tonneau des danaïdes de la presse rock hexagonale. Beaucoup plus risqué que le CAC 40 mais tellement plus classieux.

Vais pas m'étendre dessus, Dr John avec Dossier New Orleans, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, je vous laisse le plaisir de découvrir par vous-mêmes. Le plus rigolo c'est la kyriell des notices nécros, l'on enterre à la pelleteuse, toute une génération qui fout le camp au fond du trou. L'on comprend mieux pourquoi le blues est une musique universelle.

Damie Chad.

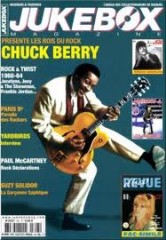

JUKEBOX. N° 307.

Juillet 2012.

Chuck Berry en couverture avec grand article de Tony Marlow. Une bonne rétrospective de cette légendaire figure du rock'n'roll que nous n'avons même pas évoqué dans KR'TNT, comme quoi rien n'est parfait en ce bas monde. Même pas nous.

Maintenant pour les Messieurs – mais il n'y a aucune raison pour lesquelles les dames se priveraient de tels plaisirs revitalisants – c'est à votre convenance. Si vous préférez les blondes, courez au centre du numéro consulter la livraison 97 de Disco Revue de juin 1964 avec Brigitte Bardot en couverture. Voudrais passer pour le macho que je suis mais son minois est beaucoup plus pertinent que ses déclarations : « A rio, j'ai également découvert les disques d'Eddie Cochran introuvables en France. Eddie devait être un garçon très consciencieux »... bon, nous nous rabattrons sur les brunes piquantes Suzy Slidor, La garçonne saphique qui inspira Dufy, de Vlaminck, Foujita, Picabia, Bacon, Cocteau... c'est qu'entre les arts plastiques et la plastique féminine il y a comme des accointances. Question chant, c'est un peu vieillot, mais la demoiselle née en 1900 fit aussi carrière dans les années cinquante, de prédilection pour Jukebox. Pourtant de fait Suzy Solidor provient d'un autre monde que celui du rock'n'roll, celui interlope des folles nuis parisiennes et de tout cet arrière-fond culturel post-symboliste du début du siècle. Que le rock balaya en quelques mois, comme une brassée de feuilles mortes...

Profitons donc du rock avant qu'il n'apparaisse à nos futures progénitures comme le curieux souvenir ringardisé d'une civilisation disparue...

Damie Chad.

00:11 | Lien permanent | Commentaires (0)