12/04/2012

KR'TNT ! ¤ 93. BO DIDDLEY

KR'TNT ! ¤ 93

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

12 / 04 / 2012

STORY OF BO DIDDLEY

BO DIDDLEY / JE SUIS UN HOMME

LAURENT ARSICAUD

CAMION BLANC / MARS 2012

Tout arrive à point pour qui sait attendre. A part que Bo Diddley ça fait des années qu'il piétine dans le purgatoire du rock. De tous les grands pionniers il est celui que l'on cite en dernier, quand on le cite. C'est que l'heure de gloire de Bo Diddley est passée. Il fut incontournable dans les années 62 – 64, après son astre a doucement décliné, soleil pâli, puis oublié.

Il fut l'égal de Little Richard et de Chuck Berry, mais aujourd'hui certains connaissent mieux Screamin Jay Hawkins ou Larry Williams qu' Ellas Mc Daniel. Et pourtant Bo Diddley est au rock'n'roll ce que le feu est à la fournaise. Essentiel. L'est vrai que l'on a un peu laissé de côté les origines noires du rock'n'roll. A Memphis, Sam Philips avait eu l'intuition de la combine : lui qui commença par enregistrer des joueurs de blues noirs, cherchait un blanc qui chanterait comme un noir. L'a fini par dénicher l'oiseau rare, le corbeau blanc susnommé Elvis.

Oui mais voilà, Bo Diddley c'était un noir qui chantait comme un noir, plus quelques autres cordes à sa guitare, nous y reviendrons. Encore que Bo Diddley ne se voulait pas totalement noir, revendiquait une arrière-grand-mère indienne – faudra un jour que nous reparlons de l'apport des premiers occupants de la terre américaine au blues – et se définissait vu ses origines novélo-orléanaises comme un noir français. Ce qui est très sympathique pour notre égo national, mais un peu mythique. Faut dire qu'abandonné par sa mère de quinze ans le petit Ellas a dû hélas se forger sa petite mythologie personnelle de secours.

L'aura tout de même de la chance dans son malheur sera recueilli par la cousine de sa mère qui s'en ira vivre à Chicago. N'aura pas besoin plus tard de s'extirper du delta pour monter à la ville. Lorsque son beau-père le mettra dehors à quinze ans ( âge familial fatidique ) s'en ira chanter l'urban blues sur les trottoirs de la big city. N'accusez pas le beau-papa, n'était pas méchant, seulement un peu rigide et ultra-croyant. N'a pas apprécié que le gamin ramène à la maison l'instrument du diable – nous appelons cela, beaucoup moins poétiquement une guitare – mais à part l'harmonium, le violon, et le gospel, la musique n'était pas en odeur de sainteté, chez ce pur puritain.

DANS LA RUE

La vache enragée notre apprenti-bluesman, il va connaître... mais comme il est décidé à prendre le taureau par les cornes il s'en sortira. Puisque personne ne le remarque sur son pavement, il finira par comprendre que pour attirer l'attention du passant il suffit de savoir s'imposer. C'est dans la rue que Bo Diddley mettra au point les prémisses de son jeu de guitare. Il n'en joue pas, il la percute, il cogne et ne se perd pas dans les détails, rythme entêtant répété à l'infini, il ne charme pas le passant, il le poursuit et ne le lâche plus. N'est pas un styliste, mais un rabâcheur, si fort, si longtemps qu'il finit par vous importuner. Ne vous inquiétez pas, vous allez finir par aimer et bientôt vous ne pourrez plus vous en passer. Dès qu'il a un peu d'argent il s'achète un ampli un tant soit peu puissant.

Demande à son voisin du dessous un certain Jerôme Green de passer le chapeau afin de récolter un maximum de cents. Comme il n'a rien à faire entre deux morceaux, Bo trouvera à l'occuper en lui filant une paire de maracas. L'est pas tombé sur un imbécile, il acquiert la méthode Diddley en quelques semaines. Tout ce qui rentre fait ventre. Un fond de blues, des rythmes latinos, des transes africaines, du calypso antillais, tout ce qui secoue et se peut répéter indéfiniment, est bon à prendre. Ce n'est pas tout à fait le love supreme de Coltrane, plutôt le bordel intégral à Diddley. Jerôme double très vite la mise en s'adjoignant une deuxième paire de maracas.

L'écoute et regarde tout ce qui passe à portée des ses oreilles, Louis Jordan, T-Bone Walker, John Lee Hooker, et le roi de Chicago, l'étalon séminal des écuries Chess, Muddy Waters. N'est pas seul Diddley, assez grande gueule pour en imposer et s'imposer, a son petit groupe, un peu à géométrie variable, et surtout un style de guitare assez inimitable. Ou plus exactement ce que dix ans plus tard les groupes anglais rechercheront comme la pierre angulaire de la Mecque, un son, la sonorité qui n'est qu'à vous, qui vous appartient et qui vous identifie.

JUNGLE BEAT

The jungle beat. A première écoute une espèce de grondement indistinct, dans lequel on ne reconnaît rien, une clameur musicale, qui survient de l'horizon, et passe en trombe sans s'arrêter. De prime oreille ça ressemble à une horde de sauvages qui jouent du tam-tam en poussant d'abominables hurlements. Plus des ricanements de hyènes satisfaites d'on ne sait trop quoi. De la véritable musique de nègres à donner des cauchemars aux membres du klu klux klan.

Lorsque en mars 1955 il enregistre ses quatre premiers morceaux, Bo Diddley déclenche l'apocalypse rock. Monte dans les charts rhythm'n'blues comme une flèche. La communauté noire se pâme, reste à opérer la grande transmutation, l'oeuvre aux blancs. Qui vont vite voir rouge. N'y a pas de Colonel Parker derrière Bo pour arrondir les angles et faire tomber la monnaie. En novembre 55, passage à l'Ed Sullivan Show, Ed lui demande d'interpréter « Sixteen Tons » de Tennessee Ernie Ford, en direct Diddley entonne son hymne national à lui « Bo Diddley ».

Du Diddley tout cru. Sûr de lui. Cette indiscipline lui coûtera cher, Ed Sullivan tiendra parole, télés et radio blanches mettront Diddley sur liste noire. Diddley ne fera jamais la grande carrière qui s'ouvrait devant lui. Il ne faudrait tout de même pas que les noirs n'en fassent qu'à leur tête. Fort opportunément Laurent Arsicaud rappelle que l'éviction du disc-jockey Allan Freed – à qui certains imputent à tort l'invention du mot rock'n'roll – était davantage due à son entêtement de mêler dans ses programmes radio artistes noirs et artistes blancs qu'au scandale des pots-de-vin qu'il aurait touchés de la part des maisons de disques désireuses de pousser la carrière de leurs poulains.

HEY BO DIDDLEY !

Difficile en France de trouver des disques de Bo Diddley dans les années 60. Il y avait bien ce volume des Rois du Rock présentés par Eddy Mitchell, avec sa superbe pochette marron, un peu au-dessus de ma bourse de collégien. L'on se rattrapait comme on pouvait. Quelques passages à la séquence rock du pop-club de José Arthur, mais le son Diddley était tel si particulier, si différent qu'une fois enregistré dans votre cerveau vous le reconnaissiez partout où il était repris. Chez Buddy Holly et son Not Fade Away adapté plus tard par les Stones – voir Jagger aux maracas - et surtout le splendide Hey Bo Diddley des Animals. D'ailleurs en fin de son bouquin Laurent Arsicaud donne les paroles – avec traduction – de ce morceau qui fit connaître à beaucoup Diddley en Europe.

Quand on y pense Buddy Holly et Bo Diddley sont antinomiques. Holly recherchait une certaine pureté du son alors que Bo encrasse le sien à volonté. Pourtant Holly a eu besoin de reprendre Diddley afin de percer les arcanes d'un certain balancement rythmique, comme s'il cherchait à s'approprier les racines noires de sa propre musique à laquelle il avait accédé par l'autoroute texane.

Un des mérites de Laurent Arsicaud réside en l'exhumation musicale de Lady Bo. Elle fut la première guitariste femme de studio. C'est à dix-sept ans qu'elle rencontre par hasard – à l'Apollo d'Harlem tout de même – Bo Diddley qui se décide à lui apprendre la guitare. Nous sommes loin d'une histoire graveleuse, Peggy Jones deviendra non pas la deuxième guitare de l'orchestre de Bo mais la guitare double de Diddley. Vous n'entendez qu'une seule guitare, mais en fait il y en a deux qui jouent à l'identique. Ce n'est pas du re-recording, car les hommes ou les femmes ne sont pas des machines, tous deux suivent le même jeu mais de fait ils créent une espèce d'amplification du son qui est en même temps une réverbération. Quelquefois le son se condense et parfois il s'échoïfie. La superposition du même ne reproduit pas le même. N'allez pas chercher plus loin le secret du mur du son de Phil Spector ou les préférences de l'enregistrement live par rapport aux montages pro tools...

De Bo Diddley l'on n'a retenu que la forme de ses guitares, rectangulaires ou recouvertes de fourrure, effet garanti sur les photos, mais il fut surtout un sorcier du bricolage, un essayeur de génie, un bidouilleur de haut-niveau, un précurseur. Une comparaison entre le son de roadrunner de Bo et le Summertimes blues de Cochran est à poursuivre. Les morceaux sont bien différents mais c'est la même attaque de base sur les cordes en début de riff.

Entre nous soit dit je préfère la version des Animals de Roadrunners à celle de Bo. Peut-être parce que c'est celle que j'ai connue en premier, mais je ne pense pas. La voix de Burdon est chargée d'une intensité tragique – nous sommes à une époque où le rock est pour toute une génération une chose de la plus haute importance existentielle - que Bo ne partage pas. Rigole et plaisante, le double-sens des paroles s'y prête à merveille, mais on reconnaît aussi le super-contentement de soi qui forme le socle de l'égo plus qu'affirmé de notre pionnier.

Il vaudrait mieux que les chiennes de garde du MLF ne tombent jamais sur la traduction des paroles de Bo Diddley. Se verrait interdire d'antenne, vite fait. Déjà qu'il n'y passe plus beaucoup ! Elles sont d'un machisme échevelé, son premier morceau n'est pas pour rien intitulé I'm a man. Revendication de la fierté noire certes, mais aussi affirmation d'une masculinité débordante, pénétrante.

Beaucoup d'humour machiste que Laurent Arsicaud tempère en rappelant toutes ces femmes qui ont gravité autour de Bo sur scène et en studio. Notamment la fameuse Duchesse – pas plus aristocrate que Parker colonel, mais qui fit phantasmer plus d'un rocker en son temps. Je renverrai à un article de Rock & Folk sorti au début des années 80 qui suivait Diddley et son combo en tournée.

ROCK'N'ROLL

Diddley a sillonné l'Amérique pratiquement jusqu'aux derniers jours. Se plaint de devoir continuer à bosser à plus de soixante-dix piges pour faire bouillir la marmite. Les droits d'auteur sur tous ses premiers morceaux ne sont que très parcimonieusement retombés dans son escarcelle. Chess et tout un tas d'intermédiaires se sont abondamment sucrés. Diddley a vécu en rocker. N'était pas le mieux doué pour lire les contrats et en a contresigné certains en des périodes de disette...

A dépensé sans compter quand les dollars étaient là, se trouva fort dépourvu quand ils sont partis. Mais le fric ne fut pas le vrai problème de Diddley. De tous les pionniers il fut peut-être celui qui comprit le plus tôt la nouveauté de son apport au genre de musique qui était en train de se créer.

Se vantera d'avoir inventé le rock - dira qu'il a mis du rock dans le rock - ce qui n'est pas faux. Sans être vrai non plus. Mais il est certain que les premiers disques de Bo opèrent une coupure dans la musique noire. L'a ouvert la porte du rock star system, chanteur qui gagne ses galons par ses talents de musicien. Bo ouvre la voie à Hendrix qui aime Cochran et a accompagné Little Richard sur scène. Hendrix qui fut aussi lancé par Chas Chandler le bassiste des Animals alors que l'on retrouvera la guitare de Lady Bo sur le San Francisco Nights d'Eric Burdon. Comme quoi le monde du rock est un vaste continent, bien plus petit qu'on ne l'imagine.

Après 1975 les disques de Diddley ne sont plus ce qu'ils ont été, court un peu après le funk et ce qui se fait, essaie de se rattraper aux petites branches pour rester dans le coup. Inutile de singer Prince lorsque l'on est Bo Diddley, c'est un peu le côté décourageant de Diddley. Le tigre ne hurle pas aussi fort qu'il rugissait aux temps de ses jeunes colères. Le succès le rend légaliste, contre la drogue, pour le président et la police. L'on reconnaît certaines accointances avec le comportement déviant d'Elvis en ses dernières années. Ces rockers qui se laissent amadouer par le système et qui préfèrent les shérifs aux indiens sont décevants.

Mais le rôle de Bo Diddley est essentiel. Il aura réussi ce que Muddy Waters n'aura peut-être jamais rêvé de faire. Le pont entre la musique noire et non pas la musique blanche – mais le public blanc adolescent. C'est en cela qu'il reste essentiellement un artiste rock'n'roll, un pervertisseur révolutionnaire du système d'écoute. Ce n'est pas un hasard, remarque Laurent Arsicaud qui signe là un bouquin indispensable, si ce sont des musiciens en grande majorité blancs qui ont endossé l'héritage du grand Bo. Refus du repliement identitaire. Bo est sorti du ghetto. Ce n'était pas pour y rentrer de nouveau par la petite porte de derrière, celle de l'anonymat du père fondateur que l'on cache tout à fait au fond du trou !

Bo Diddley aura été aussi important pour le rock dans les années cinquante que les Doors dans les années soixante. Pour l'Amérique, bien sûr. Le pays qui a inventé rock'n'roll. Mais qui ne l'aime pas du tout.

Damie Chad.

LOOK BOOKS

LES PECHES DE NOS PERES. LEWIS SCHINER.

Traduction de Fabrice Pointeau.

SONATINE. Septembre 2011. 595 pp.

Inconnu au bataillon, mais comme c'est estampillé Sonatine j'ai pris les yeux fermés. Jamais été déçu par un de leurs bouquins. Certes ils nous refilent beaucoup de trucs qu'ils vont chercher chez les Amerloques, ce qui à notre humble avis ne correspond pas à un véritable travail d'éditeur, mais comme tout ce qui touche de près ou de loin à la culture populaire américaine nous agrée, nous ne nous plaignons pas. Faut aussi avouer que depuis Edgar Poe les ricains ils tâtent un peu en littérature. Presque aussi bons qu'en rock'n'roll.

Ce qui tombe bien car Les Péchés de nos Pères sont très proches du rock'n'roll. Vous laissez pas embobiner par le titre qui pue le corn belt et le puritanisme. Lewis Shiner qui est quand même le mieux qualifié pour savoir de quoi il parle l'a très sobrement intitulé Black & White. C'est ce que l'on appelle annoncer la couleur. Enfin au pluriel parce qu'il y a les Noirs d'un côté et les Blancs de l'autre.

Non on ne va pas remonter à la guerre de Sécession. L'action commence en 1962. Ne vous emballez pas, sur la couverture l'on parle de trhiller, mais il s'agit plutôt d'une enquête, genre un homme se penche sur le passé de son père. Robert un brave petit blanc qui vient de se marier avec Ruth et de trouver du boulot comme chef de travaux pour construire des autoroutes en Caroline du Nord. Marche à fond dans la combine, nouvelle frontière, modernisation du pays, plein emploi, great american democracy number one in the world...

L'a juste un défaut, l'adore écouter, le soir chez lui, après une épuisante journée de boulot, en éclusant une bière, sa collection de disques de jazz. Lorsque son chef apprend cette innocente manie – non, il ne le vire pas – au contraire lui affirme que le jazz en vinyl c'est comme le cassoulet en boîte, faut le consommer in situ. N'ira donc pas à Castelnaudary mais dans le quartier noir de sa ville de Durham.

Se retrouve vite le cul entre quatre chaises, d'abord la highway qu'il est en train de construire va passer sur le quartier noir, ensuite il tombe amoureux de la copine du leader noir qui tente de s'opposer à la complète démolition des maisons de ses condisciples. Voilà c'est juste le début, je vous laisse lire la suite.

Peux tout de même ajouter que Robert est en train de mourir à l'hôpital dès les toutes premières pages et que le livre raconte l'histoire de son fils Michael, et que nous sommes en 2004.

Black and White. Lewis Shiner nous conte une Amérique inconnue – inutile de réciter le couplet sur l'esclavage – celle du racisme ordinaire, du quotidien d'une communauté condamnée à subir et à fermer sa gueule. Pas de manichéisme. Ne dit pas qu'il y a des salauds des deux côtés, beaucoup plus subtil que cela Lewis Shiner, plutôt que les méchants sont moins bêtes que les crétins et les laisser-pour-compte peu enclins à se regrouper pour se défendre.

En plus au-delà du groupe social qui induit une appartenance et un comportement grégaires, il y a toutes les failles de l'individu plus fragile que l'on ne croit. Les supermen sont rares... L'on se contente trop souvent de minimes victoires symboliques qui permettent de se mentir à soi-même. Par contre le broyeur social ne donne pas dans le symbole. Ou tu t'écrases ou l'on t'écrase. C'est le fameux do it yourself, bien compris.

Les blancs et les noirs. Les riches et les pauvres. L'on ne prend pas tout à fait les mêmes, mais l'on recommence exactement la même chose. Du moment que certains n'y voient que du bleu, ce n'est pas très grave...

J'ai voulu en savoir plus sur Lewis Shiner, préférez son site personnel, une grosse bio qui le rend sympathique. A fait mille boulots à la London, a même beaucoup écrit sur le rock – je me disais aussi qu'il parlait trop bien du jazz pour ne pas aimer le rock. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Me mets en chasse de ses autres bouquins.

Damie Chad.

JAYNE MANSFIELD 1967. SIMON LIBERATI.

196 pp. Collection : Ceci n'est pas un fait divers. Grasset. Septembre 2011.

L'ai pécho chez mon bouquiniste le même jour que le Shiner. Double pioche. Très content, j'avais entendu l'auteur à la radio parler de son héroïne. Jayne Mansfield n'est pas n'importe qui. Liberati assure qu'elle est la femme qui a été le plus photographiée au monde. Pourquoi pas après tout ! Cet aspect du personnage me laisse totalement froid.

Comme tout rocker qui se respecte je n'ignore pas queJayne Mansfield est l'actricce qui a tourné La Blonde et Moi avec Gene Vincent et Eddie Cochran. Pour dire toute la vérité ils ne l'ont jamais croisée même le jour où ils sont venus enregistrer leur apparition dans le scénario. Ce n'est pas grave, le film a contribué à lancer le rock'n'roll aux USA. Une grande actrice comme Jayne Mansfield avait autre chose à gratter qu'à rencontrer nos deux hillbillies boys.

En plus le film est sorti en 1956 et le livre se passe en 1967. Triste année pour Jayne, c'est là qu'elle va mourir. Le livre commence ( et se termine ) par la longue description de l'accident qui lui coûta la vie. La Buick Electra 225 bleu métallisé dans laquelle elle avait pris place avec ses trois enfants et ses quatre chiens ( + compagnon + chauffeur ) ira s'écraser sous le train arrière d'un gros american Trucker sur la route de la Nouvelle-Orléans. Sera punie par là où elle aura péché, ne restera rien de son visage qui séduisit foules et nombreux amants si ce n'est une espèce de plaque raplapla toute sanguinolente.

En 1967 Jayne Mansfield est déjà une has-been. Les blondes hyperoxydée genre Maryline ne sont plus à la mode. Les goûts de l'industrie et du public changent très vite. Mansfield vit sur sa légende, touche le cacheton pour s'exhiber dans les hôtels et chanter pour la clientèle. Pour elle qui a connu le firmament de la gloire, c'est la déchéance. Qu'elle feint de ne pas apercevoir.

Laisse tout de même 345 000 dollars sur son compte bancaire lorsqu'elle disparaît. Pas si malheureuse que cela. Mais mes comptes d'apothicaire ne font pas la joie de mémé Mansfield. A trente quatre ans, elle sait qu'elle entame le déclin de sa beauté. N'a pratiquement joué que les blondes idiotes et les évaporées bien en chair, avec un tel bagage difficile qu'un producteur pense à vous pour des rôles de composition ! Se console comme elle peut, possède une collection de quatre-vingt dix gros classeurs constamment mis à jour dans lesquels elle colle la moindre coupure de presse qui lui soit consacrée. Ne sont pas toutes élogieuses.

Mais tant que l'on dit du mal de vous, c'est que vous êtes vivante !

Très court, écrit gros, nous laisse sur notre faim. A obtenu le Prix Femina. M'enlèverez pas de l'idée qu'il y a eu comme du parti-pris dans cette élection.

Damie Chad.

00:01 | Lien permanent | Commentaires (0)

05/04/2012

KR'TNT ! ¤ 92. TAIL DRAGGER / LAS VARGAS /

KR'TNT ! ¤ 92

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

05 / 04 / 2012

TREMBLAY EN FRANCE / 30 / 03 / 2012

LAS VARGAS / TAIL DRAGGER

Tremblez les gonzesses, l'équipe de choc et d'intervention urgente de KR'TNT au grand complet fonce dans sa teuf-teuf mobile vers la salle de concert de l'Odéon sise au 1 Place du Bicentenaire de la Révolution Française. Pour une fois on arrive sans encombre, tout étonnés de nous entendre répondre par un sympathique couple à qui nous demandions si nous étions encore loin de nous garer tout de suite et de poursuivre à pieds. Nous étions juste à côté à une trentaine de mètres. Flair de rocker.

C'était bien écrit en gros, Odéon, l'intérieur était tout illuminé mais pas un chat, ni dans le hall ni à l'horizon, si ce n'est une accorte demoiselle à l'accueil derrière son bureau. L'on a commencé à barjoter en s'approchant « Tu vois pas que l'on serait les seuls ! ». Mais nos espoirs ont été vite déçus, nous qui pensions avoir Miss Black Vargas, rien que pour nous deux, l'a fallu déchanter. « C'est bien ici le concert de Las Vargas ? » nous sommes-nous renseignés sans trop y croire. L'on nous a sur la seconde fourgué nos billets et devant notre mine ahurie, la jolie demoiselle nous a désigné le mur tout blanc sur notre gauche : « C'est par là, au bout du couloir. »

Le corridor ne faisait pas dix mètres, l'on a poussé la porte, c'était tout sombre, au bout de la travée, l'on a vu la scène avec la batterie et les guitares. C'est quand on s'est retourné que l'on a eu le choc de notre vie ( j'exagère à peine ) : c'était bourré à mort, une avalanche de gradins comme dans les arènes de Nîmes, en fait une salle de cinéma, les sièges capitonnés tous occupés, sagement rangés les uns à côté des autres. Restaient plus que quelques espaces tout en haut, alors on a escaladé la pente raide, l'on s'est laissé tomber sur nos trônes rembourrés, et l'on a commencé à humer la salle. Flair de rocker bis.

En fait l'on avait raison. On était les seuls. Tous des vieux. Et pas des rockab boys. Un public de banlieue blues. Des gens très bien, mais qui ne pigeront jamais ce qu'est le blues a déclaré Alain, pour ma part j'y décernais des fragrances de cette gauche bobo-blues, tendance fromage de Hollande – rosâtre à l'extérieur, très blanc au-dedans. Remarquez je dis ça comme cela, moi je ne fais pas de politique, juste la révolution.

Z'ont commencé à l'heure. Quelques mots pour nous annoncer le programme futur, à savoir une exposition sur les Stones pour fêter leur cinquante ans de carrière, avec la venue de Mustang – le groupe avec le look roockabilly qui prend toujours soin dans leurs interviews de préciser qu'ils ne sont pas un groupe de rockabilly, ce que tout le monde comprend très vite en les entendant sonner comme Jacques Dutronc – et place au spectacle.

LAS VARGAS

Faut pas se faire d'illusion, le public n'était pas venu pour eux. Un rapide sondage à l'entracte nous confirmera que quatre-vingt-dix pour cent de l'assistance ignorait tout de leur existence. Savais que Miss Vargas était douée pour la scène, pourtant j'ai eu peur que ce soir-là elle ne prêche dans le désert, erreur c'était le dans le dessert. L'a pas pédalé dans la choucroute, les a retournés comme une crêpe. Au bout de trois morceaux, elle les avait tous dans sa poche, sont venus lui manger dans la main, à l'entracte elle s'est délestée d'une pile d'un mètre cinquante de CD.

Furia espagnole, dans sa robe rouge couleur muleta qui lui collait au corps, s'est chargée de la mise à mort. Z'ont tous succombé. Une hécatombe de taureaux ( j'ose pas écrire de boeufs ) blues en quelques minutes. L'énergie rock'n'roll, vous connaissez ? Attendez, je bois une gorgée d'eau fraîche et je vous fais connaître l'amour du speed à haute tension. Pleine d'humour, le temps que Franky Gombo change de guitare, et hop quelques bâtons de Dynamite au travers de la gueule, ça ne peut pas vous faire du mal.

Des masos. En ont tous redemandé, encore et encore. Et elle intraitable et intenable gambadant sur scène, avez-vous déjà vu Chuck Berry faire sa célèbre duck walk sur des talons aiguilles ? Moi j'ai entendu Forty Days par Miss Vargas, quarante-trois et neuf dixièmes de fièvre. Pouvez pas monter plus haut, sinon c'est les artères qui pètent.

J'ouvre une parenthèse. L'on l'avait annoncé : Steve Verbeke a emmené une classe de collégiens qui s'adonnent aux joies pédagogiques de l'harmonica. Etaient venus bien sûr pour la deuxième partie du programme, mais après le set, fallait les voir tous, les yeux gyrophares hors de la tête comme le loup de Tex Avery... Pauvres gamins, se sont faits administrer une claque rock'n'roll de première catégorie, sont pas prêts d'oublier leur première maîtresse d'école, Miss Vargas.

Maintenant faut être juste. N'est pas seule sur scène notre carmensita rockab, l'est terriblement secondée par sa cuadrilla de choc. Dos picadores à cheval sur leurs guitares – de vrais sorciers - L'un à droite : Franky Gombo, l'autre à gauche : Alfonso Gretshes, plus Mambo Kongas qui à la batterie excite la bête à coups de banderillas explosives, et la contrebasse de Manol Freyches qui meugle comme une vache folle, Miss Vargas viendra plusieurs fois lui tapoter le front avec une serviette pour la calmer...

C'est que la folie en action de Miss Vargas est portée par un son à vous couper le souffle. Contrairement à ce que l'on prétend le rock'n'roll ne se limite pas à trois accords répétés à satiété, Franky commence le set par un twang à la Duane Eddy qui pose d'entrée le débat à son plus haut niveau. L'a un peu trafiqué et boosté son ampli Fender, c'est un régal et un délice. Une alchimie sonore qui surprend les néophytes et comble les puristes. A l'entracte Alain devra donné un cours sur les micros danelectro à des amateurs de blues stupéfaits et incrédules qui n'avaient jamais imaginé qu'ils puissent résonner ainsi.

C'est un des derniers morceaux, Vamos a la plaga. L'on en a tous besoin, chaleur torride, Las Vargas fonce tout droit, soulève l'enthousiasme, et emporte l'adhésion générale. Nous avaient déjà bluffé à Rockxerre Gomina – voir notre chronique 53 du 18 / 05 / 2011, mais là nous mettons chapeau bas, le groupe a démontré que les barrières entre les genres ne sont que des conventions, à voir ce public blues, debout pour le rappel, l'on se dit que le sang du rock'n'roll n'a qu'une couleur, rouge vif.

TAIL DRAGGER

Bonne bière fraîche à trois euros la pinte, ne traînons pas, nous avons suffisamment évoqué l'interlude entre les deux concerts pour ne pas y revenir. Félicitations aux technicos qui ont bossé en un temps record. Profitons-en aussi pour l'anonymous qui juste derrière nous, aux consoles a assuré un son parfait aux deux sets. Pro de chez pro.

Sont quatre sur scène, avec au milieu une chaise vide devant un micro. Le maître se fait attendre. Pas de panique le Rockin' Johnny Band nous sert de la bonne soupe en attendant. Une espèce de géant à droite de la scène se lance dans le premier morceau à l'harmo et au chant. Quique Gomez – originaire d'Espagne - jeune encore, mais talentueux. L'ensemble possède une indéfinissable touche jazz, ça coule en cadence mais l'harmonica produit un étrange son de trompette, étonnant mais pas désagréable.

Dans les trois morceaux qui suivent l'on rejoint peu à peu un blues plus authentique. Le temps de remarquer le jeu de Rockin' Johnny, connaît son Epiphone sur le bout des doigts. Beaucoup de subtilité et d'invention mais toujours cette fluidité extraordinaire qui empêche toute ostentation technicienne. Un musicien qui joue pour la musique et non pour se faire valoir. Rockin' Johnny a dépassé le stade puéril des petites vanités d'artiste.

Tail Dragger arrive. Un gars qui a bossé avec Howlin'Wolf ne peut pas être de la première jeunesse. Mais avec sa barbe blanche, son allure penchée et sa démarche hésitante, paraît carrément vieux. L'on se dit que heureusement l'on est en salle, rien à craindre d'un coup de vent qui nous le mettrait à terre sans le faire exprès.

C'est qu'il n'est pas de la première jeunesse le grand-père, vogue allègrement sur ses soixante-treize années puisqu'il est né en 1940. Est arrivé à l'heure, preuve qu'avec l'âge l'on s'améliore. Doit son nom à Howlin'Wolf qui en avait mare de le voir se pointer en retard aux concerts. Devait tout de même bien l'aimer le vieux loup puisqu'il lui a consacré une chanson. Allez l'écouter sur le site rockin-records.overblog.fr, vous me ferez plaisir et en plus c'est une mine sur la musique que l'on aime, le rockabilly.

Wolf pensait que Tail serait son successeur. Comme quoi nul n'est prophète en sa spécialité. L'a beaucoup tourné dans Chicago, le Tail mais les compagnies ne se sont pas précipitées pour l'enregistrer. L'est tombé dans la mauvaise période, dans les années 80, le blues aux States est au plus bas. Trahi par son public. Les jeunes noirs ne veulent plus geindre dans les champs de coton – désormais produit en Asie - ils ont les yeux tournés vers les paillettes de la Tamla Motown. Ironie de l'histoire n'y a pratiquement plus que les revivalistes blancs du rock'n'roll qui s'intéressent à la chose.

Et puis le Dragger a un peu vécu comme un vrai de vrai, au bon vieux temps du delta, quand tous les coups étaient permis, s'est retrouvé en prison pour avoir buté un confrère qui chapardait dans la caisse, s'en sortira plutôt bien avec dix-sept mois de pénitencier. Question authenticité c'est parfait, maintenant comme un argument de vente, ce n'est pas trop porteur...

Prend le micro et commence à parler. En américain. Avec cet accent à couper au couteau que vous n'y reconnaissez pas le moindre mot de ce que vous avez appris au collège et au lycée. Pourrait pas parler français comme tout le monde ! Nous montre la chaise vide, nous recommande de ne pas nous inquiéter si de temps en temps il va s'asseoir. Nous le répète plusieurs fois. D'accord pépé, l'on ne phonera pas au samu. Nous assène alors le coup de poignard vicelard. « D'ailleurs, vous aussi vous êtes assis ».

L'on voudrait rire mais l'on en a pas le temps. Voilà que la bande à Rockin' Johnny se déchaîne brusquement. Electrique. Très électrique. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui suit. N'a pas terminé le premier demi-couplet des lyrics qu'un ouragan s'abat sur nous et nous scotche au mur. Une voix à arrêter les avions en plein vol. Un organe turgescent d'une virilité sans faille. Stentor-ténor-baryton. Non, ce n'est pas la bouillasse encrassée que vous obtenez au bout de deux cent treize mille six cent quarante sept cigarettes et vingt-cinq mille hectolitres de Bourbon aux quatre roses, non ce n'est pas non plus le hurlement déchirant du blues shouter qui s'ouvre le ventre pour poser ses tripes sur la table. Blues opéra, avec le micro en plus. Comment d'un corps si fragile peut-il s'envoler ce tremblement de terre monstrueux ? Totalement timbré.

L'avait promis d'être sage et de s'asseoir sur sa chaise, le voilà qui monte les escaliers et qu'il s'immisce entre les spectateurs. Quand il redescend, il se frotte si fort contre les baffles que l'on angoisse, va-t-il nous la jouer à la l'Iggy Pop et les escalader ? Voudrais pas donner l'impression d'être un cafard – mais le blues n'est-il pas toujours un peu cafardeux ? - mais il faut accuser Rockin' Johnny de pervertir la vieillesse. S'est barré dans un trip à la Jeff Beck de la grande époque quand l'électricité crépitait de partout, avec Tail Dragger qui s'amuse à mettre les doigts dans la prise, vous ne serez pas étonnés quand je vous aurais dit que la salle exulte.

Nos amateurs de blues sont aux anges. Le tempo si caractéristiquement chaloupé du blues les réconforte. Avec le blues pas de surprise, le compte est faux mais l'on finit toujours par tomber juste. Ca balance terrible, mais c'est quand même moins fougueux que l'imprévisible palomino du rockabilly. Ce qui ne nous empêche pas d'apprécier le beau travail de Quique Gomez sur son harmonica.

Tail Dragger a dû être un sacré dragueur – avec son chapeau texan et son collier de barbe blanche il porte encore super beau - il a dû enfiler sa queue dans de nombreux arrière-trains de femelles qui ont dû le quitter furieusement jalouses. Un seul thème de prédilection : Baby please don't go, à croire que la moitié de la gent féminine l'a un jour ou l'autre plaqué. L'est vrai qu'il a de l'allure et a dû faire bien des bonheurs dans sa jeunesse. En tout cas maintenant il fait un malheur et casse la baraque. Sera peut-être un peu essoufflé sur le rappel, mais tout le set sera un régal, servi bouillant.

Quant à Rockin' Johnny, ne débande pas non plus. Point d'esbrouffe mais un travail d'orfèvre. Connivence parfaite entre l'orchestre et le chanteur. Ne s'attendent pas, ne se regardent même pas, jouent en parallèles mais se rejoignent toujours. Attention, c'est du sans filet, chacun se permet d'intervenir à sa guise et d'apporter sa petite broderie personnelle sur la trame commune, du velouté de soufre au piment rouge.

FIN DE PARTIE

Tail Dragger assure aussi le service après vente. Pose pour les photos, débite ses CD comme des tranches de saucisson, répond aux questions, sourit et serre les poignes. En rejoignant la voiture je regarde ma paluche droite : l'a toqué celle de Tail Trailer qui de Muddy Waters à Howlin' Wolf a connu tout le monde. Je ne peux m'empêcher de penser à Charley Patton l'initiateur du Loup Hurleur : en trois serrements de mains à travers les siècles l'on remonte jusqu'à l'origine, difficile d'aller plus loin que Patton, si ce n'est quelques noms qui surnagent. Ce soir je suis aux sources du rock...

Le monde est mal fait. Les collégiens de Steve Verbeke qui sont venus prendre en plein dans les oreilles une leçon in vivo d'harmonica blues, quittent l'assistance au deuxième tiers du set de Tail Dragger. Sans doute une histoire de dernier métro à ne pas manquer. Pauvres gamins, seraient bien restés jusqu'au bout. Tant pis car c'est tout de même l'application du précepte fondamental du blues : quoiqu'on fasse la vie est dure. Chers Kr'tntreaders, rangez vos mouchoirs, ils ont quand même vu Las Vargas !

Ne soyons pas pessimistes, notre studieuse jeunesse aura ainsi eu la preuve que l'existence peut aussi leur sourire.

Every day I have the blues, but every night I meet the rockabilly girls. Fastueux programme.

Damie Chad.

KROCKROKDISK

TAIL DRAGGER LIVE AT ROOSTER'S LOUNGE.

2009. DELMARK RECORDS 803.

With JIMMY DAWKINS. ROCKIN'JOHNNY. KEVIN SHANAHAN. MARTIN LANG. ROB LORENZ. TODD FACKLER.

LOUISE. BABY PLEASE DON'T GO. SHE'S WORRYIN'ME. STOP LYING. KEEP IT TO YOURSELF. WANDER. BOUGHT ME A NEW HOME.OOH BABY HOLD ME. I'M IN THE MOOD. EVERYTHING GONNA BE ALRIGHT. BLUES WITH A FEELING.

L'on n'allait pas quitter Tail Dragger comme cela, on en a emporté un petit morceau avec nous. L'on a choisi un peu au feeling parmi cinq ou six autres CD. Y avait en plus les rondelles des autres musicos. Si l'on s'était écouté l'on aurait pris un exemplaire de chaque, je vais pas vous rappeler la crise et les millions de dollars que j'ai perdus au dernier crack boursier, de quoi vous foutre le blues pour toute la semaine.

Moi ça va, j'ai la pêche, melba. Sacré Tail Dragger, l'est pareil sur disque que sur scène, faut l'entendre aboyer sur She's Worryin'me. Encore que le producteur a baissé l'intensité de la voix, n'a pas tort faut pas non plus se priver du travail des guitares de Jimmy Dawkins et de Rockin'Johnny, Burgin de son nom de famille. Fermez les yeux, les notes sortent de partout, à croire que j'ai douze enceintes sur ma chaîne. Avec en plus le bruit du public si particulier des ( simili )juke joints – moi j'aurais mis moins de sourdine –, les interventions parlées de Tail Dragger prennent en cette ambiance tout leur sel et tout leur relief. Hier soir, la salle française écoutait religieusement, au Rooster's Louge l'on est plus près du commentaire complice.

Beaucoup de reprises, du Wolf, de Rice Miller et de Little Walter par exemple, mais attention les morceaux signés de James Y Jones sont de la main de Tail Dragger, s'il fallait les qualifier je dirais qu'ils sont d'un tempo plus rapide, plus enlevé avec une voix qui mord davantage en profondeur, un peu plus rythm'n'blues pour me cacher derrière une formule expéditive.

Dragger pousse le blues, n'élève pas vraiment la voix, n'en a pas besoin, se contente de très courtes interjections qui pulsent l'énergie dégagée par l'orchestre. Cette facilité, cette aisance, nous rappellent que Tail est un grand parmi les grands.

Damie Chad.

TWIN TWISTERS

Vous rappelâtes-vous de notre quatre-vingt-huitième livraison du huit mars dernier. Déjà trois semaines. Nous vous avions présenté le concert des Twin Twisters à Ris-Orangis – en première partie de Jim Jones Revue – ainsi que leur premier CD. L'on en avait dit que du bien. Z'auraient pu se reposer sur leurs lauriers en se croisant les bras. Bien non, sont rentrés en studio pour travailler à leur prochain EP, et surprise au courrier z'ont envoyé leur premier titre en avant-première. Leave me now, que ça s'appelle.

Le problème c'est que lorsque l'on écoute l'on n'a pas du tout envie de les quitter tout de suite. Plutôt un goût prononcé de revenez-y. Quatre minutes et sept secondes de bonheur. Un régal de guitare, un son rond comme un fruit mûr. Brisure de riffs et reprise vocale plus les Hou ! Hou ! Hou ! festifs de Christopher en guise de choeur. Un concentré de rock électrique, un comprimé de speed avec effet prolongé toute la journée.

Twin Twisters s'amuse, tout ce que vous devez savoir sur le rock en 247 secondes, ironie discrète et parodie des modèles, un parfum d'insouciance inhérent à la genèse adolescente du rock'n'roll. Le mieux serait de l'entendre, cherchez un peu sur le net et exigez de recevoir leur lettre d'information. Vous me remercierez.

Do you still love me ? qu'ils demandent à la fin du morceau, l'on ne peut que répondre oui !

Damie Chad.

LOOK BOOKS

LA NOTE NOIRE. CHRIS COSTANTINI.

EDITIONS DU MASQUE. 2011.

PRIX DU FESTIVAL DE BEAUNE.

A PAS COMPTES. CHRIS COSTANTINI.

MICHEL LAFON. 2011.

Suis arrivé au festival du livre de Provins un peu avant treize heures. Restait plus que des tables et des livres. Tous les auteurs s'étaient barrés au resto ! Situation agréable qui permet de faire le tour des travées sans être alpagués par des impétrants qui vont vous tenir la jambe durant une heure et demie pour vous vanter les mérites de leur dernier ouvrage sur l'acclimatation du poireau auvergnat en Nouvelle-Calédonie. Me suis donc livré à mon inspection tranquille, pépère, à la recherche d'ouvrages flirtant de près ou de loin avec le rock'n'roll.

Pas vraiment grand-chose. Ou alors vaut mieux que je me taise pour ne pas dire de mal. A part Jude R de Shaké Mouradian - qui elle était restée courageusement à son stand - que je me suis empressé de re-féliciter pour ce beau livre que nous avons déjà chroniqué dans notre soixante-dix huitième livraison du 22 / 12 / 11. Kr'tntreaders, souvenez-vous, et si vous arrivez après la bataille, dépêchez-vous de l'acheter les yeux fermés. Abstenez-vous toutefois si vous ne partagez pas avec nous une certaine idée phantasmée de l'Amérique.

C'est après que je suis tombé sur la couverture jaune de La note noire. Avec le bandeau rouge « Prix du premier roman du festival de Beaune ». Un petit parfum de blues assuré. En fait plutôt jazz. Mais entre fauves, on se comprend. J'ai reposé le bouquin me promettant de revenir...

Me revoici une heure plus tard, l'air de rien. Enfin presque. Je soupçonne Chris Costantini d'avoir du flair - la moindre des choses pour un auteur de roman policier - m'avait pas alpagué depuis trente-huit secondes qu'il a commencé à parler jazz. Faut pas me chercher, j'ai tout de suite abattu ma quinte flush rock, Vincent, Cochran et toute la sainte famille. Non seulement Costantini a une gueule sympa mais m'a relancé l'appât. J'avais affaire à un connaisseur. Saxophoniste de jazz à ses heures perdues. Qui sont les meilleures. Puis a envoyé la mitraille, un second roman, avec en fin de pages la bande musicale du book. Coup d'oeil rapide : un individu qui cite Creedence Clearwater Revival, Sex Pistols et J. J. Cale ne peut pas être tout à fait mauvais. J'ai pas compté, j'ai réglé la note ( noire ) et suis reparti tout heureux.

LA NOTE NOIRE. Vais pas vous la chanter. Evidemment il y a un crime. Bientôt multiplié par trois. Et un flic. Frappé par le destin. S'appelle Thelonious Avogaddro. Né aux States, l'aurait pu être baptisé Elvis. Mais non dans la famille ils sont irrévocablement jazzy. Pourtant ça balance pas mal chez les Avogaddro, sa soeur qui se fait harponner devant le domicile familial alors qu'il est tout juste ado, et son très jeune fils à lui qui prend la tangente de la vie ( ça s'appelle la mort ) en des circonstances difficiles à étaler sur la place publique. C'est un tic de famille, a du mal à en jacter notre Thelonius, tout comme sa mère qui refuse de parler depuis le meurtre de sa fille.

Tout ça s'est déroulé avant. Après il y a le crime. Et la suite. Plutôt embrouillée. Surtout que tout le monde s'en mêle. Jusqu'à la CIA. Le plus retors là-dedans c'est Costantini qui vous refile des fausses pistes avec des pancartes aussi grosses qu'une pissotière de Duchamp : « Ceci est un faux indice ». En fait c'était un vrai, mais il vous envoyait sur une véritable voie. De garage.

Le Thel il pianote un peu dans la choucroute. Terminera par lancer la flèche en plein dans la pomme. Comme Guillaume, celui qui a un fils qu'il n'a pas laissé sur le carreau. C'est ainsi, plus notre policier colle à son affaire, moins il s'en approche. C'est lorsqu'il navigue au plus près de ses tourments intimes qu'il décrypte les comportements de l'assassin.

Qu'est-ce qu'un bon roman policier ? Jusqu'à la dernière page vous ne devez pas connaître le meurtrier. Doit pas non plus sortir du chapeau du magicien comme un deus ex machina. Vous mettrez un triple AAA+++ dans chacune des trois cases. Avec en plus ce petit bémol, l'affaire est réglée. Oui félicitons-nous, le méchant est mis hors d'état de nuire. Mais pas de triomphalisme, le mal est plus profond que le remède.

A PAS COMPTES. La suite. Une autre affaire. Donc la même. Que voulez-vous l'amorale des romans policiers c'est que les assassins courent de partout. Mais qu'ils ne sont que les ombres de nos cauchemars. Sur lesquelles il est difficile de mettre les mains. Thel a tiré les leçons de sa vie ratée. Quitte la police pour monter son cabinet de détective. Ce qui s'appelle passer du public au privé. N'oublions jamais que nous sommes notre propre assassin, nous nous laissons mourir à petit feu. Beaucoup de maladresses de notre part. Mais on parvient tout de même à se supprimer soi-même. Aussi avant d'en venir à cette finale extrémité, Thel décide de prendre davantage soin de lui – promis demain j'arrête de boire – et s'en remet avec sagesse aux douces mains ( plus ou moins appuyées ) de trois jeunes femmes.

Avec La Note Noire, nous étions dans un roman psychanalytique policier. Le flic sur le divan et l'assassin dans le rôle de Docteur Lacan. Pour le passage aux aveux, ça pose problème ! Ce coup-ci Thel nous la joue moderne. Médecines douces. Le coup de la patate chaude transgérationnelle à la sauce indienne. Le tout mixé par une ancienne punkette. Kamasutra en option. Attention, faut pas prendre le flic sauvage pour un canard boiteux. Suit l'actualité de près. Se penche sur un trafic de GI revenant d'Irak. Que voulez-vous la mondialisation capitaliste ne s'embarrasse pas de sentiment. N'y a pas que l'US Army qui en prend pour son grade. L'intrusion du privé dans le domaine public et régalien de l'Etat est une catastrophe civilisationnelle. C'est pas un simple flic de base qui y changera grand-chose.

Thel s'accroche. Suit le labyrinthe de la toile d'araignée qui étend ses fils sur toute la planète. L'on s'y attendait. New York, Copenhague, Irak, le monde est grand, mais c'est le coeur de la grosse pomme qui pourrit en premier. La Note Noire était justement une triste histoire de coeur. A Pas Comptés est une sale histoire de cul. Qui pue. Normal. Plus Thel remonte à la source et s'approche de lui-même, plus cela sent mauvais. Va falloir qu'il coupe les branches pour sauver le tronc. Un flic modèle. Sans pitié envers lui-même. Dommages collatéraux pas qu'en Irak.

L'on attend le troisième tome. Testamentaire, sur son lit de mort la mère de Thel a ouvert la bouche, et une piste. Que les Dieux refilent à Thel une troisième méchante affaire bien corsée à débrouiller au plus tôt ! Nous lui faisons confiance pour la mener au clair. De toutes les manières là n'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse c'est celle qu'il a classée avec suite. Une affaire personnelle. Psychothérapie professionnelle.

A lire. Entre les lignes. Subtilité du phrasé jazz.

Damie Chad.

00:12 | Lien permanent | Commentaires (0)

29/03/2012

KR'TNT ! ¤ 91. EDDIE COCHRAN / GENE VINCENT /

KR'TNT ! ¤ 91

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

29 / 03 / 2012

THINGS DO GO WRONG

EDDIE, Gene And the UK TOUR

SPENCER LEIGH

ILLUSTRATIONS BY JOHN FIRMINGER

( FINBARR INTERNATIONNAL / 140 pp / 2008 )

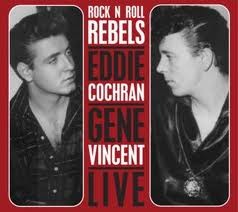

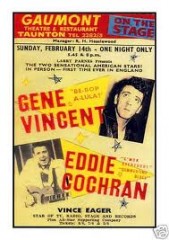

C'est reparti pour un tour avec Eddie Cochran et Gene Vincent. Evidemment, si vous n'aimez pas c'est râlant, mais je dois trop à ces deux gars pour que KR'TNT ne leur soit pas en quelque sorte dédié. Sont ici, comme chez eux. Simple question de fidélité à soi-même.

Belle plaquette, tous ceux à qui je l'ai montrée – sans l'avoir seulement entrouverte – ont manifesté leur enthousiasme. Sans même être des rockers pur jus. Equilibre de la maquette, netteté de l'impression, tout concourt à lui donner l'apparence d'un parfait bibelot. Je ne vous parle pas quand les illustrations leur ont claqué à la gueule ! Pas à proprement parler des illustrations, uniquement des coupures de journaux, plusieurs pages disséminées dans le récit mais qui en suivent l'ordre chronologique. Articles de fond ou simples entrefilets, je ne sais pas qui a veillé à l'impression et au passage sur les rotatives mais la lecture en est d'une netteté absolue.

Très belle collection, rassemblée par John Firminger. Encore un qui n'est pas tombé de la dernière pluie puisqu'il officia au début des années 60 dans les Cruisers de Dave Berry. De ce dernier en France, seule son adaptation de Memphis Tennessee du grand Chuck ( quand on s'appelle Berry, c'est la moindre des choses ) fut remarquée, l'on n'a pas oublié non plus, aux manettes, le travail de Mickie Most – une légendaire figure du rock britannique – qui se souviendra de lui... pour remettre en scène le chanteur du groupe Shane Fenton and the Fentones – de la première génération des groupes anglais, celle ménagée par Larry Parnes, sous le non d'Alvin Stardust. Notons que Dave Berry participa occasionnellement à la tournée qui vit mourir Eddie Cochran. Bien plus tard les Sex Pistols se réclameront de Dave Berry, comme quoi leur reprise de Somethin'Else n'est pas due au hasard...

John Firminger est donc un témoin de première main. S'est souvent affilié avec Spencer Leigh qui a consacré une dizaine de livres aux Beatles - surtout à leurs premières années – pillés sans scrupules par les biographes des Scarabées, tellement ils fourmillent de détails rares et inédits.

MADE IN USA

Les deux premiers chapitres sont consacrés aux biographies croisées d'Eddie et Gene aux USA. Deux courbes, l'une qui monte, l'autre qui descend, qui se croiseront plusieurs fois, avant de s'entremêler fatidiquement au début de l'année 60. Commençons par Vincent. Un rebelle dans l'âme. A cette précision près que la révolte peut aussi être stérile. Un pauvre gars. Pas très loin du lumpen-prolétariat. Un solitaire. Marqué dans sa chair et sa vie par un stupide accident d'une voiture qui grille un feu rouge et qui lui broie la jambe. Refusera qu'on la lui coupe. C'était à peu près sa seule richesse. Et puis le succès de Be Bop a Lula qui lui tombe dessus, trop tôt, trop jeune.

Vincent fonce droit devant. Crèvera sous lui tous les chevaux. Ne vit que pour la scène. Des concerts extravagants. En quelques mois tous ses musiciens -les fabuleux Blue Caps - retournent au paddock. Craddock continue. Reforme son band. Et bille en tête sur la route. Une course avec le diable. N'écoute rien, ni personne. Dépense sans compter, mais derrière les impresarii se gavent. Jusqu'au bout de la rocky road blues. EN 1959, lorsqu'il se retourne pour voir qui l'aime et qui le suit, doit admettre l'atroce réalité. N'y a plus personne sur la piste.

Bill Haley trop vieux pour gagner le coeur des jeunes filles, Elvis à l'armée, Berry en prison, Holly au cimetière, Petit Richard à la prêtrise, Bo Diddley trop nègre pour avoir droit à la parole, Vincent sans contrat, ne reste que Cochran pour sauver la mise. Le beau gosse. Qui a tout pour lui. Relativement à l'abri dans son job de musicien de studio. Un million d'exemplaires de Sittin' on the balcony vendus, une insupportable bluette qu'il n'aime pas, qui toutefois vous donne une stature elvisienne.

Mais des ombres au tableau. Malgré trois titres dans le top 40, la carrière ne décolle pas. Succès d'estime pour Somethin' Else et Summertimes blues, mais l'ombre du colonel Parker gâche le plaisir. Ce n'est pas avec du super rock que l'on reste numéro 1, faut plaire à un public plus grand et être officialisé par le média de pointe, qui n'est ni le disque, ni la radio, mais le cinéma. Cochran attend son rôle, mais il ne vient pas. Cochran ne recherche pas le fric, tous ceux qui l'ont connu l'affirment, mais la gloire.

Alors à défaut, autant profiter des occasions qui se profilent. Le gars est gentil, mais l'aime bien aussi rigoler avec les copains. S'est amusé comme un petit fou en 57 avec Vincent lors de la tournée australienne, aussi quand Gene qui vient de décrocher un contrat pour l'Angleterre lui propose de l'accompagner, il n'hésite pas. Plus profond aussi, il n'en parle pas, mais la mort de Buddy Holly lui reste sur la conscience. Partir avec Vincent, c'est peut-être rattraper la tournée dans laquelle il avait enrôlé Buddy et dont il s'était désisté au dernier moment. Les affres de la culpabilité vous rongent un homme aussi sûrement que de l'acide...

A plusieurs milliers de kilomètres de l'Amérique, loin d'une carrière qui exigera des révisions déchirantes, Eddie Cochran se ménage un interlude de totale liberté. Se voit comme un chien fou lâché en liberté sur le lawn. Pour Vincent, la donne n'est pas la même. Faute de grives américaines, se contentera des merles de la couronne. L'un est à l'aube d'une carrière prometteuse, l'autre ouvre son ventral en espérant ne pas tomber trop mal. Douleur à la jambe, accoutumance prononcée à l'alcool, dépression chronique, Gene Vincent est un cocktail explosif sur une seule patte. Evitez les chocs trop brutaux.

VU D'ANGLETERRE

En Angleterre on les attend de pied ferme. L'on a déjà vu Bill Haley et Buddy Holly, mais sont venus trop tôt et trop vite. La référence idéale reste celle d'Elvis Presley. Et les prétendants ne manquent pas. L'on a compris le système, des gars qui rockent plus ou moins bien, et une belle gueule. L'on a déjà Cliff Richard, mais l'on sent que l'on peut faire mieux. Nombreux sont les prétendants et l'on a même tendance à les fabriquer à la chaîne, Billy Fury, Marty Wilde, Vince Eager et même un Johnny Gentle – au cas où l'on ne saurait jamais. Le promoteur Larry Parnes décide d'une grande tournée, pour donner à tout un chacun sa chance. Manque une tête d'affiche originale pour attirer le public. Pourquoi pas un Américain ? Mais oui bon sang, authentifier la copie par la présence de l'original, voilà te god and astucious idea !

Fera deux coups d'un seul. Gene Vincent, le seul d'envergure internationale sur le marché, façon de dire puisque l'on va pouvoir l'avoir pour pas trop cher car aux USA ce n'est plus l'Eldorado pour lui. A peine est-il arrivé qu'il propose de faire venir son ami Eddie Cochran. Un peu moins cher, tout aussi bon, et une gueule d'amour à mouiller les culottes de toutes les jeunes filles pré et post-pubères du Royaume Uni.

Pour les rockers anglais, c'est le paradis. Suffit de voir nos sauvageons cinq minutes sur scène pour comprendre qu'ils sont à cinq cent miles au-dessus. Sont venus tout seuls, sans leur orchestre. Ce qui arrange bien Vincent qui n'en a plus. Eddie aurait bien emmené ses Kelly Four mais les syndicats et les lois anglaises ne sont guère favorables aux importations. Feront avec les musicos locaux : qui ne sont pas des manches, s'appellent tout de même Big Jim Sullivan ou Joe Brown. Ces derniers vont en profiter. Si Gene se contente de filer quelques ordres, et tous après moi l'on fonce comme à Gettysburg, Cochran se révèlera être un superbe professeur. Il adore partager son savoir-faire, dévoile ses plans, laisse ses accompagnateurs se charger des soli et s'y connaît même à lui tout seul en batterie davantage que l'ensemble des batteurs anglais. Ne vous demandez pas à quoi sera due l'explosion du mersey beat et la qualité des english studios, deux années plus tard !

ROCK'N'ROLL ATTITUDE

Hors de scène, Eddie et Vincent sont un peu perdus. Si Gene a demandé à Eddie de le rejoindre c'est aussi parce qu'il se sentait en pays étranger. Chaque soir Eddie téléphone deux longues heures à sa maman, et Gene fera même venir Darlene pour lui tenir compagnie. L'on aurait presque envie de les plaindre. Deux pauvres petits garçons, isolés, loin de tous ceux qui les aiment, dans un pays de neige, de glace, de vent et de brouillard.

Mais à ce petit jeu vous risquez de réchauffer un nid de serpents. Lorsque Jack Good, le producteur de télé, est allé les attendre à l'avion. En est resté de cul. Des gars d'une politesse exquise. Toujours les mots « Yes Sir » à la bouche. Des images. L'a tout de suite affublé Vincent d'une tenue de cuir noir pour lui donner une allure plus convenable. Comprenez, davantage rebelle, plus outlaw, rock'n'roll quoi. S'est un peu creusé la tête Jack Good, un homme de haute culture, a déliré un peu sur Shakespeare et son personnage maudit, borderline, d'Hamlet. Pour Vincent, Elseneur ce n'était pas dans son bagage culturel, par contre l'aspect inquiétant et dramatique de l'adolescent cinglé totalement dans ses gènes.

L'a commencé par renvoyer Darlene à la maison, et a fini par devenir ce qu'il était : the great Gene Vincent. D'une gentillesse extrême, à part qu'il avait caché dans sa prothèse de jambe un pistolet et un couteau. Les douaniers n'y avaient vu que du feu. Faut pas l'énerver Vincent, souvent au fond du bus il s'amuse à faire tourner le barillet de son arme à feu, un peu trop souvent, vous fout aussi la pointe d'Henry – c'est le nom de son poignard préféré – sur la gorge pour s'enquérir de votre éventuel problème... Avec Vincent il n'y a que deux camps : ceux qui pensent qu'il est à moitié fou, et ceux qui optent pour l'autre moitié. Ce qui n'empêche pas que tout le monde l'adore. Enfin presque.

Eddie en premier. N'allez pas croire que tout roule entre eux. En viennent assez souvent aux mains. Cochran montera sur scène avec des lunettes noires pour cacher ses cocards, mais le baston se finit toujours bras dessus, bras dessous. Deux frères qui ne se ratent pas mais que rien ne saurait séparer.

Partagent souvent la même chambre. Dorment dans des lits jumeaux. Pas toujours seuls. Les nuits sont agitées. Parfois ils disparaissent on ne sait où, réapparaissent au petit matin, fatigués mais en pleine forme. L'on parle d'orgie, de mineures, à voix basses. En fait les Anglais en font autant. Un peu plus discrètement, c'est tout. D'ailleurs ce qui fascinent les rosbeefs ce ne sont pas leurs frasques sexuelles mais leur penchant pour l'alcool. Du jamais vu chez nos buveurs de bière. C'est que nos deux ricains ont des gosiers plus solides. Se boivent chacun un litre de bourbon avant de monter sur scène, les anecdotes sur Vincent tenant debout grâce à son micro ne manquent pas, l'on peut ajouter les mêmes sur Eddie. Ce qui ne les empêche pas d'être la plupart du temps au top. Le cannabis circule. Si les Beatles ont attendu Dylan pour fumer leur premier joint comme le rapporte l'hagiographie officielle c'est qu'ils devaient être un peu plus stupides que la moyenne.

Pour sûr au début ils ont été surpris par la rigueur spartiate des hôtels britanniques, mais les fureurs de Vincent et ses quelques tentatives de suicide y ont mis bon ordre. Plus la tournée se déroule, plus s'installe un véritable pandémonium... C'est dans cette ambiance survoltée que survient Sharon Sheeley. Spencer Leigh n'y va pas avec le dos de la cuillère, la définit comme « the ultimate groupie girl » rappelle comment elle a simulé un accident de voiture devant la maison de Ricky Nelson pour entrer en contact avec lui, et nous montre Eddie dormant plus souvent dans la chambre de Gene que dans celle de Sharon... Ce qui est sûr, c'est qu'elle reste seule le soir pendant que nos deux amis partent en virée privée. Hal Carter, avec qui Eddie s'est entendu pour qu'il prenne dès son retour aux States la place de Jerry Capehart, est sans ambages : il annonce que Sharon Sheeley et Billy Fury sont sortis ensemble... Le lecteur avide de recoupements significatifs ne manquera pas de relire notre quatre-vingt neuvième édition du 01 / 03 / 12 qui recense le livre de Sharon consacré à ses amours secrètes avec Eddie Cochran...

THE END

La tournée est un succès. Plusieurs milliers de personnes chaque soir. A tel point que Larry Parnes rajoute dix semaines de concerts. Mais nos rockers sont fatigués, réclament quinze jours de repos à la maison. Il eût été préférable de prendre le train, mais l'on optera finalement pour un taxi. Lorsqu'il apprendra la fatale nouvelle Parnes ne décolérera pas : leur ferait presque un procès pour rupture abusive de contrat.

Pour Eddie de toutes manières, c'est râpé. Gene reviendra honorer les dates. De toutes les manières, aux States il n'est plus rien. L'a été touché dans l'accident à sa jambe blessée et aussi dans sa tête fêlée de l'intérieur. Tristesse noire et mélancolie saturnienne l'assaillent. Ne se remettra jamais tout à fait de la disparition d'Eddie. Même si peu à peu il parlera de moins en moins de lui. Ce qui ne signifie pas qu'il a fait son deuil.

La mort d'Eddie marque la fin symbolique de la première génération du rock anglais. Dans l'interlude des quelques mois qui séparent le funeste 17 avril 1960 de l'éclosion des Beatles, Vincent n'aura pas la force de changer la donne à lui tout seul. Avec Eddie tout aurait pu être possible. Sans Eddie, Vincent va s'enfoncer dans une lente agonie. Il lui reste encore des périodes fastueuses, la campagne de France et l'enregistrement de Bird Doggin', mais très vite il apparaîtra aux yeux des nouvelles générations venues au rock par la révélation Beatles comme un has been d'une époque révolue.

Parnes le refilera à Don Arden qui l'exploitera sans vergogne. C'est en le manageant quelque temps que Peter Grant tirera les leçons des dangers de la grande distribution pour les groupes de rock, s'arrangera pour que Led Zeppelin soit maître de ses finances et de ses productions. Règle numéro un : ne discuter qu'en position de force. Règle numéro 2 : ne compter que sur ses propres forces.

La grandeur de Gene Vincent sera d'avoir lutté jusqu'aux derniers jours qui précédèrent sa mort. Leçon de courage et de dignité. Le Screamin' Kid de Norfolk aura tout perdu. Sauf l'honneur du rock'n'roll.

Damie Chad.

REVUE DES REVUES

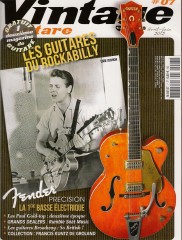

VINTAGE GUITARE. N°7.

Avril - Juin 2012.

Je n'avais pas plutôt fini l'article précédent que poussé par un instinct rock'n'roll des plus inconscients je me suis retrouvé devant mon kiosque de journaux préféré, dès fois que le prochain Vintage aurait pointé avec quelques jours d'avance le bout de son nez sur le présentoir. Bingo ! A cinq mètres de distance la photo d'Eddie Cochran en couverture m'a sauté aux yeux !

Plus la guitare orange en gros sur la couverture, ce ne pouvait être que Vintage ! C'était Vintage. Je passerai le reste des articles sous silence, attention il n'y a que du bon, à vous faire des bonds de trois mètres cinquante, et d'autres de commande si vous n'avez pas les numéros précédents. Trouve seulement à redire sur le logo Fender qui vient mordre sur la photo d'Eddie, le roi de la Gretsch, mais là je chinoise.

Pour cette fois je n'évoquerai qu'un seul article, d'Arnaud Legrand. Qui se fait chahuter dans le courrier des lecteurs pour voir égratigné quelque peu Bob Dylan dans le N° 6, ce qui n'est pas un mal, quand on vieillit si mauvaisement il n'est pas étonnant que l'on vienne vous chercher des poils sur les oeufs cassés de votre jeunesse.

Commencez par râler un peu, va vous falloir attendre trois mois pour avoir la suite des huit pages offertes cette fois-ci. Ca ne correspond pas vraiment au titre de couverture : Les Guitares du Rockabilly, mais ce n'est pas un drame. Article de fond et de réflexion sur l'origine et l'identité du rockabilly. Bien sûr l'on fait la part belle à la Gretsch 6120 d'Eddie et aux Martin's D-18, D-28, mais ce n'est pas le plus important.

Evidemment le parti pris d'Arnaud Legrand risque de choquer tous ceux pour qui l'essence rockabilly se résume au drapeau sudiste. Plus la panoplie en option : relents racistes, conservatisme politique étroit et américanisme béat. Non Arnaud Legrand plonge loin en avant dans les racines noires de la bête sauvage. Jusqu'au dix-neuvième siècle avec l'apparition des Minstrel Shows qui voient des artistes de music hall blancs du nord se grimer le visage en noir pour singer le comportement des nègres. La parodie n'est-elle pas la première forme de reconnaissance de l'autre ?

Les noirs du Sud ne s'y trompent pas et reconnaissent dans les outrances des acteurs leurs propres pitreries imitatives des maîtres blancs. Si l'expression melting pot signifie quelque chose c'est bien dans cet échange incessant que vont désormais entretenir culture blanche d'origine européenne et culture noire d'origine africaine.

Mais quand on quitte l'aspect culturel des choses il ne reste plus qu'à reconnaître que la seule richesse des pauvres petits blancs du Sud n'est autre que la misère des populations noires issues de l'esclavage situées dans l'échelle sociale un cran au-dessous... Pas de quoi vraiment se vanter.

D'ailleurs musicalement parlant, country blanc et blues noir vont au début du vingtième siècle se mélanger et s'emprunter allègrement tout ce qu'il est possible d'échanger...

Les vielles chansons et ballades de cow-boy de l'Old Times – musique populaire importée d'Angleterre et d'autres pays européens - vont se tonifier au contact du jazz. De l'improvisation de ce dernier l'on gardera un farouche esprit de liberté et de sa pulsation rythmique l'on élira le swing comme moteur d'entrain numéro 1. Du western swing l'on passera – avec de nombreux aller-retour – au honky tonk qui fixera l'imagerie du lonesome looser que la vie accable – au country boogie d'un Merle Travis ou d'un Joe Maphis. Ces deux derniers prouvent au combien que cette musique de paysans plus ou moins déracinés possède ses virtuoses.

Nous sommes après la guerre. Blancs et Noirs vivent encore chacun chez eux, dans leur quartier et font semblant de ne pas se regarder. Mais le cross-over se réalisera. Les petits blancs du Sud n'en peuvent plus : ce n'est pas qu'ils vont s'élever philosophiquement contre la ségrégation raciale. Le modèle va exploser de l'intérieur. Le puritanisme protestant est devenu insupportable : les jeunes gars ont envie de s'amuser – notamment avec les jeunes filles – crier, boire, danser, baiser ( ceci n'est pas un nom mais un verbe ), ce n'est pas encore le jouir sans entraves de la génération hippie mais c'est plus qu'un grand pas opéré en ce sens.

Cette fièvre, cette urgence, cette révolte ce sera la génération rockabilly qui la portera. L'article s'arrête sur Elvis Presley qui vient de pousser la porte du studio Sun... Entre temps, les noirs ne sont pas restés inactifs, ont mis le turbo sur le vieux blues des grands-pères qui déjà n'étaient pas du tout pépères. Mais il ne faut pas rêver, ce ne sont pas les disques de ces nouveaux chanteurs noirs – les fameux race'series plus tard rebaptisés ryhthm'n'blues – qui allaient porter le coup de grâce aux carcans de la morale étriquée de la majorité blanche du pays...

La partie ne sera pas gagné d'un seul coup. La génération Presley remportera une victoire mais pas la guerre. Si Cochran et Vincent s'en viennent en Europe, c'est qu'ils furent doucement mais sûrement éjectés par l'institution du showbiz... Mais ceci est une autre histoire. Ce qu'il est important de se rappeler – et Arnaud Legrand s'y emploie magnifiquement – ce sont ces racines noires du rockabilly, que quelquefois l'on surnomme white rock. Parfois avec derrière la tête des idées suprématistes pas très claires.

Si la rock-music retourne périodiquement se laver les pieds et la face dans le cri primal du rockabilly ce n'est pas un hasard. Le rock'n'roll, s'il ne veut pas vieillir ou s'institutionnaliser a besoin de se retremper aux sources conjointes des révoltes blanches et noires. Car aujourd'hui comme hier, c'est toujours la même oppression capitalistique – il faut désigner l'ennemi par son nom pour ne pas être dupe de ses nombreux avatars - sous des formes différentes, mais sans cesse renaissantes qui essaie de séparer et de prêcher la division et de souligner les différences pour mieux régner. Le rock'n'roll qui oublie cette réalité perd son âme.

Attention, beaucoup d'autres articles aussi passionnants que celui-ci dans ce dernier numéro de Vintage Guitar.

Damie Chad.

00:06 | Lien permanent | Commentaires (0)