20/06/2013

KR'TNT ! ¤ 149. MIDNIGHT ROVERS / KING PHANTOM / KOFFIN' KATZ

KR'TNT ! ¤ 149

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

2 0 / 0 6 / 2 0 1 3

|

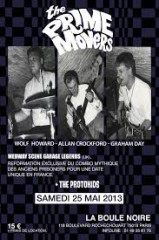

MIDNIGHT ROVERS / KING PHANTOM / KOFFIN' KATS / ORVILLE NASH / NICK TOSHES / PERMAFROST / IN ALBERT LEA |

- LA MIROITERIE / PARIS / 18 - 06 - 2013

- MIDNIGHT ROVERS / KING PHANTOM /

- KOFFIN' KATS

-

- Rue de Ménilmontant, c'est tout en haut et avec la chaleur écrasante l'on préfèrerait que ce soit vers le bas. La Miroiterie, en ai entendu beaucoup parlé par Frédéric Atlan alias Sonic Surgeon ( voir notre livraison N° 25 du 25 / 11 / 10 ) qui y a eu pendant des années son atelier de peintre. C'est un des tout premiers squats arty-punky, s'y déroulent très souvent des concerts – les parisiens ont de la chance de pouvoir fréquenter de tels lieux de vie et de création. La Mairie ne l'entend pas de la même oreille qui se débarrasserait volontiers de cette pustule par trop folâtre. Un projet d'expropriation survole depuis quelques mois les locaux, un peu comme ces vols de vautours de mauvais augure dans les westerns. Gageons qu'un jour ou l'autre les charognards finiront par l'emporter.

- L'est sûr que ce n'est pas tout neuf, suffira de mettre le bulldozer en marche pour que tout s'effondre, mais ce n'est pas l'état des locaux qui pose problème, ce sont les pratiques de vie peu conformistes qui gênent. C'est fou comme le libéralisme n'est pas vraiment libéral avec ceux qui s'essaient à des modes d'existence parallèles et qui tentent de se libérer du carcan de l'exploitation salariées au rabais.

- Passez la grille, longez la voie d'accès, les bâtiments sont tout en longueur. Ressemble un peu à l'architecture des typiques longères de notre Brie post-natale. Suis pas venu pour faire le guide mais pour voir les Midnight Rovers. Juste avant de partir m'aperçois en quêtant quelques renseignements sur le net qu'ils passent en première partie devant Koffin' Kats, et comme sur une table l'on vend le 45 tours des King Phantom, j'en déduis que pour notre plus grande satisfaction nous aurons droit à trois groupes, plus on est de fous, plus on rit.

- Deux ou trois stands de disques et de badges. Modèles boutons de chemises, ce serait bien de relancer comme dans les années 70, la mode des cinq centimètres de diamètre qui permettaient d'arborer beaucoup plus fortement choix esthétiques et goûts musicaux intempestifs à la face du monde.

- MIDNIGHT ROVERS

- L'est temps de renter surtout qu'ils sont en train d'achever le deuxième morceau. La salle n'est pas grande, mais la scène n'est pas exiguë. Un parallélépipède assez haut de plafond, les murs couverts d'inscriptions, derrière les musiciens un visage turgescent nous contemple. Au fond, une galerie surélevée abrite la sono. Autant le dire tout de suite, l'acoustique n'est pas merveilleuse, le son s'écrase sur les parois, et ne rebondit pas. Sur le plateau, les retours doivent être une énorme marmelade de sons compressés et congelés. Pour les trois groupes, ce sont surtout les parties vocales qui souffriront d'un tel phénomène. Pour les instrus c'est moins grave, il passent en force.

-

- Premier régal, avant même de jeter un regard c'est le marteau de Torz qui vous fracasse les oreilles. Une frappe comme je les aime, puissante, lourde mais trop en prise d'énergie pour devenir lassante. Au centre, au fond, comme tout batteur qui se respecte, on ne l'entrevoit que par intermittence, par contre je peux vous jurer qu'il envoie en continue. Pourrez jamais dire mieux vaut Torz que jamais, car il omni-présent sur tous les coups.

-

- De loin avec Manu et sa contrebasse et la gretsch orange de Cidou ca ressemble à un groupe de rockab des plus trads, mais au bout de douze secondes ( pour les esprits lents ) vous les classez vite dans les adeptes du psychobilly, eux-mêmes se définissent comme un groupe de suburb rock. Oui mais sachez ouïr la différence, de temps en temps au détour d'une séquence rentre dedans vous percevez la ligne claire d'un riff, c'est Cidou qui nous la joue quinze secondes à la Hank Marvin mais tout de suite après ce sont toutes les tribus indiennes qui jettent leurs cris de guerre à Little Big Horn, et pas du tout si doux que cela, il nous pulse des flèches d'acier qui nous transpercent sur place.

- Nico est au micro. Ou plutôt aux micros, car à certain moment il double sa voix sur un deuxième appareil. Me demande dans ma tête si c'est un plan piqué à Eric Burdon quand il imite par un tel stratagème la CB des voitures de police poursuivant un présumé tueur... Pour les paroles voir plus haut, mais la voix est belle et sonore, assez ample pour s'éviter de crier et de s'égosiller. Sort aussi son harmonica, assez frénétiquement bluesy, là-haut au mixage, z'auraient pu le mettre plus en avant.

- J'aurais aimé vous parler plus longuement de Manu et de son slappin'game mais juste au moment où je vais me concentrer sur lui, le set se termine. Même qu'ils ont déjà passé en force leur deux derniers morceaux. Trop tard, trop court, juste au moment où les doigts commencent vraiment à se dévérouiller, la voix à se chauffer et l'énergie à circuler, faut qu'ils arrêtent, nous laissant sur notre faim comme des orphelins abandonnés.

-

- Vous aurez un lot de consolation, la semaine prochaine, la chronique de leur vinyl. On essaiera de mieux cerner leurs implications projectales. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'était bien parti, et que s'ils repassent dans le quartier je serai au rendez-vous et pas pour une demi-part de gâteau.

-

- KING PHANTOM

- Ne les connaissais pas, mais j'ai vite appris. Pas plutôt sorti, suis allé rafler leur record, la kronic comme pour les Midnight Rovers, la semaine prochaine. Sont pas nés de la dernière pluie, chacun traîne un pédigrée à rendre un chien jaloux. Johnny Rival a même longtemps joué aux States avec The Evils d'Atlanta.

-

- Des tatouages partout, batteur torse poil, casquette camouflage pour le chanteur, les trois guitares en première ligne, le tambour derrière qui fragmente à la Bo Diddley. Ne font pas dans la dentelle, construisent un mur, et comme ils auront tout le temps nécessaire vont nous édifier une muraille de Chine.

- Dès les premières notes c'est déjà très bien ce qui ne les empêche pas de s'améliorer à chaque morceau. En rajoutent à chaque fois, vous surprennent toujours, simple et efficace mais pas le genre à vous répéter deux fois les mêmes structures. Innovent, ne vous ennuient jamais. Jay et Johnny sont à la guitare, ne vous amusez pas à savoir qui est le lead. Ce n'est manifestement pas comme cela qu'ils posent le problème. Entremêlent leurs propositions, foncent à toute allure, distribuent l'énergie à tout venant. Ca crépite d'électricité. Le public commence à pogoter gentiment, mais sûrement.

-

- Patclass ne joue pas de la basse électrique mais de la guitare si vous voyez ce que je veux dire. Le truc n'est pas pour lui de ponctuer une assise rythmique mais d'amener tout le speed nécessaire à ses coreligionnaires. Derrière ses futs Rumble Tom concourt au même challenge. Ne construit pas une assise mais une ligne de feu qui se déplace à la même vitesse que la trajectoire des guitares. Avec tout de même des breaks incessants qui éclatent comme des morceaux d'écorces trop sèches jetées dans une fournaise.

- Généreux, ont sans arrêt un titre en rabe à caser. Parfois l'on se dit cette fois ce sera le dernier, ne pourront pas filer plus loin, plus fort. Et blang vous en refilent trois de suite en constante gradation. Oublié de dire qu'ils sont les champions de la fausse fin. Vous n'imaginez même pas qu'après tel plan de crème fouettée l'on puisse apporter une suite au morceau en cours, vous pensez que c'est la fin coda, tout le monde s'arrête, mais non eux ils repartent à l'assaut et vous démontrent que le champ des possibles n'a pas encore été totalement labouré. Sortent épuisés, sous les applaudissements.

- Rien à redire. Tout à admirer.

- KOFFIN' KATS

- Si vous traduisez par petits chats mignons endormis dans leur couffin, c'est une erreur. Prenez plutôt trois tigres enfermés dans un cercueil et qui vous défoncent les planches à coups de griffes. Sont des Américains, vous n'aimez peut-être pas mais faut reconnaître qu'ils ne trichent pas sur la qualité de la marchandise. Les amerloques qu'ils vous envoient un obus Tomahawk sur votre quartier ou qu'ils délèguent un groupe de psychobilly, dans les deux cas, après le passage de l'ouragan faudra penser à numéroter vos abattis. Bande d'abêtis.

-

- Des mecs cools, sont restés deux heures assis pénardos à une table à vendre leurs T-shirts, parlent un sabir incompréhensible que mes profs d'anglais ne m'ont jamais appris, heureusement qu'il y avait trois américaines à l'accent aussi prononcé qu'eux pour discuter avec, mais quand ils sont montés sur scène, l'on a tout de suite vu que l'on avait affaire à des seigneurs. Rien qu'à la manière de diriger la balance, l'était certain qu'ils connaissaient la musique.

-

- Les States c'est grand, mais eux ils ne viennent pas du Sud Rural Profond, le rockabilly des bouseux, très peu pour eux. Traînent pas leur contrebasse dans le crottin de cheval. Eux ce sont les flaques d'huile visqueuses, les carburateurs kramés et le moteur en feu. Viennent de Detroit. Motor City. Z'ont attapé des gènes stoogiennes dans leur biberon. Et ça s'entend.

-

- Au début, l'on a l'impression d'une cocote minute qui explose. Même pas des morceaux. Des plans de feu d'enfer que l'on bazarde à la tête du public. A côté les titres des Ramones s'inscrivent dans une longueur symphonique. Le batteur s'en donne à coeur joie. Dommage que par la suite il se soit contenté d'un beat ultra violent mais trop métronomique.

-

- Ensuite l'on ne peut pas dire que ça s'assagisse. Oh que non, ça gagne en dureté et en brutalité. Des morceaux plus longs mais d'une telle inventivité qu'ils passent comme un bâton de dynamite dans une poudrière. Le public se lance dans un pogo, sans sournoise volonté de faire mal à son voisin mais qui suivra une courbe exponentielle durant tout le set. Corps porté à bout de bras, embruns de bière, fièvres et emballements.

- Psychobilly si vous voulez, mais il y a de tout dans cette tornade, parfois ça brûle comme du Iggy, parfois ça bastonne comme du Rammstein, ça fond comme du blues, ça cavale comme du rock'n'roll, empruntent ce qu'il y a de plus intense dans chaque genre, et vous le rendent en dix fois plus méchant.

-

- Eric est comme cloué sur sa caisse claire, jamais un beat de retard, jamais une demi-seconde de trop. Implacable, imbattable. Vic brandit sa contrebasse et la fait tournoyer. Plus tard Tommy entreprendra de l'escalader tout en nous délivrant une marée de lave qui s'écoule de sa guitare comme d'un volcan. Pas le temps de s'arrêter. Tous deux échangent leurs instruments en plein vol comme des pilotes de chasse qui sauterait de cockpick en cockpick. Vic tire sur les cordes du bas de la double bass tandis qu'en haut du manche Tommy se sert de sa guitare comme d'un archer. Mais ne vous laissez pas séduire par les acrobaties.

- Toujours à fond la caisse, intraitables. Je commence à comprendre pourquoi j'ai toujours préféré le rock américain au son anglais. Ne tournent pas autour du rock pour arriver à l'heure. Sont d'une efficacité ouranienne. Sont partout à la fois. Ne laissent rien au hasard. Ces ripées de métal sur la guitare, difficile de trouver mieux, et chaque fois Johnny vous en redonne une mouture supérieure. Jouent longtemps, sans temps morts, sans respiration. Pas du genre à économiser les cartouches. Des tueurs qui vous découpent en rondelles au hachoir.

- En plus ils osent nous demander si l'on aime le rock'n'roll. Pas du tout, nous ce que l'on aime c'est les Koffin' Kats. Et le jour où je mourrai offrez-moi un cercueil de ce bois-là.

- Splendide.

- Damie Chad.

- La salle est emplie de buée et de fumées diverses. Près de moi une jolie maman attrape ses deux filles dans ses bras protecteurs et se dépêche d'entraîner les deux sweet little lycéennes sixteen vers la sortie. « Comment peut-on faire tant de bruit en un tel lieu ? » demande-t-elle les yeux baignés d'angoisse. Voudrais bien lui expliquer, mais elle est décidément trop vieille. Dans sa tête.

- ( pour les documents iconographiques voir le facebook des artistes. Seule photo du concert la première qui illustre Koffin Katz, elle est signée de Carnage Punk Rock, qui ont aussi un facebook )

- LE BATEAU IVRE

- ROUEN / 02 - 06 - 2012

LE PANACHE D'ORVILLE NASH

Nous avions naguère à Rouen un lieu saint, le Bateau Ivre. Saint aux yeux des noctambules, des amateurs de musique vivante et des ivrognes, faut-il le préciser ? Chaque fin de repas aviné s'achevait sur le même cri de ralliement : «Une mousse au bateau !» Pratique, car ça fermait à 4 heures du matin. Le patron s'appelait Michel. Grand, tête de boxeur, un physique à la Tom Jones, cet homme pouvait vous réciter d'un trait La Chanson du Mal-Aimé de Guillaume Apollinaire en vous fixant dans le blanc des yeux. J'y eus droit le soir où je lui avouais un faible pour le Flâneur des Deux Rives. Faut-il qu'il m'en souvienne.

Michel programmait des groupes pour tous les publics. Groupes de reggae pour les lycéens, métal pour les métaleux locaux, garage pour les garagistes locaux, goguette le mercredi soir pour les amateurs de chanson française, soirées blues et même du rockabilly. Eh oui, il existe encore une petite scène rockab à Rouen et un public de puristes.

C'est lors d'une de ces soirées rockab que j'échouai au bar du Bateau, flof, aussi flasque qu'un veau marin. Accoudé dans une mare de bière, parfaitement disposé à fanfaronner, j'entamai la conversation avec mon voisin, un pépère coiffé d'un chapeau de cow-boy. Il ne pouvait être qu'Orville Nash, programmé ce soir-là. Aucun rouennais n'aurait osé porter un tel chapeau de cow-boy. Je me crus obligé d'attaquer en anglais, forcément, mais j'éprouvais d'immenses difficultés à donner l'illusion de la fluidité. Je cherchais mes mots en vain, par contre, je voyais bien deux Orville. On a causé rockab pendant un temps qui m'a semblé infini. Jusqu'au moment où Michel lui demanda s'il voulait un autre verre de vin et ils échangèrent tous les deux quelques mots en français, une langue qu'Orville Nash parlait couramment. Il m'a salué en rigolant et il s'est dirigé vers la petite scène où l'attendaient les musiciens.

Orville Nash attaqua ce soir-là avec, je crois bien, «Tongue Tied Jill». Fini de rigoler, on avait sous les yeux une légende du rockab, un fabuleux survivant, capable de chanter à la demande. Quand on réclamait «One Hand Loose», il le prenait au débotté. Une vraie voix. On sentait que le bonhomme avait du métier. Il avait ce truc que les musiciens locaux n'auront jamais : cette aisance scénique, une sorte de classe innée, une façon de bouger les pieds, et les radiations. Sur scène, Orville Nash dégage quelque chose de très spécial : sous les apparences country se tapissent les vieux réflexes d'un bopper de premier choix.

Peut-être avez-vous la chance de posséder l'album qu'il enregistra jadis pour Rolling Rock, «Nashin' Around». J'en ai déniché une copie d'occasion chez Born Bad peu de temps après le concert et là, je dois dire que je suis tombé de la chaise en l'écoutant. C'est l'un des classiques obscurs du genre, un rockab atmosphérique, hanté et pour ainsi dire moite (si on veut pousser la métaphore marécageuse), mâtiné de swamp-blues. D'ailleurs, le premier morceau s'intitule «Swamp Blues». On entre dans ce disque comme on entre dans un lieu chargé de mystère : le cœur battant et tous les sens en alerte. Il vaut mieux être sur ses gardes parce que le second morceau, «Hot Dog», vous cueille au menton. Bing ! Un rockab swingué jusqu'à la moelle des os. Du bopping haut de gamme qui semble rôder par derrière. Excellent, au delà de toute conjecture. Deux fantastiques musiciens accompagnent Orville Nash : Mitch Vogel à la guitare et Frank Gadotti, «Dog House Bass», comme l'indique la pochette. Avec «New Orleans Woman», Orville boppe le chant comme le faisait si bien Charlie Feathers.

Sur ce disque, tout est savamment calibré, comme les seraient les éléments d'un art secret. On tombe ensuite sur la septième merveille du monde : «Austin City Limits». Riffage fantomatique. L'un des accompagnements les plus crépusculaires de l'histoire du rock. Orville Nash pose sa voix sur un tapis de magie swampy. C'est du pur voodoobilly. Appelons ça un coup de génie fatidique, si vous voulez bien.

La face B réserve elle aussi son lot de bonnes surprises. Orville Nash met une pincée de sauvagerie dans le titre qui donne son titre à l'album. Puis il prend «Sweet Rockin' Mama» par en-dessous, avec des Hello baby d'anthologie. «I'm Out» sonne comme un classique intemporel. Orville Nash est vraiment le roi des atmosphères étranges. Il lance un «Hey Guitar !» et on entend une espèce de solo mou et duveteux, monté sur une ligne de basse ouatée. Tout cela dans le respect des traditions du laid-back tel qu'on le pratique dans les zones reculées du bayou. «Heart Breakin' Mama» est un rockab pur et dur, Orville le boppe à outrance. Tout y est, comme chez Charlie Feathers ou les frères Burnette. Quand on entend «Willing And Ready», on réalise enfin qu'Orville Nash est une vraie star. Dans «Bootlegger», il se permet toutes les audaces vocales, et il ferme ce bal des vampires avec un stupéfiant «Dr Jekyll & Mr Hyde», chef-d'œuvre boogaloo. Mais d'où sort ce type ?

Tout s'éclaire lorsqu'on lit les notes au dos de la pochette : il fréquentait Huey P. Meaux dans les années soixante. Et là, on ne rigole plus.

Huey P. Meaux est l'un des personnages légendaires de la scène texane. Il exerçait ses talents de découvreur, de producteur et d'escroc dans une région marécageuse située au Sud du Texas appelée le Triangle d'Or, une contrée hérissée de puits de pétrole et de raffineries. Meaux tenta de lancer les frères Winter sous le nom de The Great Believers, mais dans la région, les gens craignaient encore les Albinos et la manœuvre échoua. Il se tailla une réputation en produisant des groupes cajun qui chantaient en patois français, ce qu'on appelait le zydeco. On baptisa son style «swamp pop» (pop du bayou) et parmi les artistes qu'il produisait, on trouvait Big Mama Thornton, Clifton Chenier et Lightnin' Hopkins. Il lança la carrière de Doug Sahm. Huey recevait les candidats au succès dans son salon de coiffure de Winnie, un patelin situé entre Port Arthur et Beaumont, au Texas. Il sortait un 45 tours d'une petite caisse couverte de mèches de cheveux coupés et disait au candidat : «Écoute ça et reviens me voir dans six mois !». Quand les Beatles déferlèrent sur l'Amérique, Huey P. Meaux déguisa le Sir Douglas Quintet en groupe anglais et leur donna l'ordre de ne pas parler entre les chansons. Le public devait croire qu'ils étaient anglais. Et ça a fonctionné. Ils partageaient l'affiche avec les Stones, James Brown ou les Beach Boys et, pendant un petits laps de temps, le public est tombé dans le panneau.

Surnommé the Crazy Cajun, Huey P. Meaux aura pas mal d'ennuis avec la justice américaine. Il fera quelques stages au ballon et il sera très fier, en 1967, d'être blanchi par le président Jimmy Carter. Il connaîtra par la suite d'autres ennuis judiciaires. Augie Meyers (organiste du Sir Douglas Quintet) et Jerry Wexler (tête pensante du label Atlantic) feront partie de ses fidèles correspondants et jusqu'au bout, Huey P. Meaux restera un découvreur de talents. En 1998, atteint d'un cancer de la gorge, il affirmait avoir découvert le nouveau Freddy Fender.

En 1964, Orville Nash enregistra des démos pour Huey P. Meaux. Au dos de la pochette de «Nashin' Around», on nous dit que ces démos sont restées inédites mais qu'elles risquaient de réapparaître un jour.

Apparemment, c'est chose faite, sur un CD intitulé «The Early Years». Deux des fameuses démos enregistrées au Goldstar studio de Huey P. Meaux à Houston s'y trouvent. Il démarre justement avec une reprise de Charlie Feathers, «Tongue Tied Jill». Orville boppe comme un fou et Johnny Jaxon envoie ses gimmicks avec l'ardeur d'un cueilleur de coton. «Awite JJ !» Dans «Let's Go Boppin' Tonight», on savourera la parfaite rondeur du slap. Orville sonne comme un petit Elvis, il respecte l'esprit du rockab Sun à la lettre. Rien qu'avec ces deux titres, on grimpe directement au paradis.

Mais là encore, d'autres surprises guettent le badaud. Avec «Hillbilly Boogie Stomp», on change d'époque et de son. Orville lâche sa bombe boogie bardée d'entrain, il y a là de quoi faire sauter toutes les bananes du Texas. Train d'enfer et coups de violon ici et là. L'animal n'en finit plus de nous surprendre. Il pompe l'intro de «Folsom Prison Blues» pour son «Wells Fargo Trail» et «Tombstone Gun» sonne comme un magistral clin d'œil à Johnny Cash. Pour Orville, pas de problème : il a le bon timbre. Nash fait du Cash. C'est carrément du cinémascope. On sent la dramaturgie de la frontière, le poids de la violence et de la solitude, sous l'immense voûte étoilée. «Boogie Woogie Cajun Girl» est, comme son nom l'indique, un boogie violent, serré, malsain et vénéneux, superbe et hargneux, Orville se montre digne des plus crasseux péquenots venus enregistrer chez Meteor. Quand il lance «Awite Bobby !», le Bobby en question décoche un chorus meurtrier. Comme Jerry Lee, Orville Nash sait déterrer la hache de guerre au bon moment. Avec un titre comme «Hollywood Glamour Girl», Orville montre qu'il sait faire le crooner et ça passe plutôt bien, grâce au gras de l'accent américain. «Bourbon Street Belle» est solide comme ce n'est pas permis. C'est du garage-punkillbilly des enfers. Orville chevauche son riff sauvage à travers la plaine immense. Il sait faire monter la température. On a là un truc admirable, digne des grands hits d'Eddie Cochran. Orville envoie ça avec une sourde assurance. Il plonge au plus profond de sa glotte pour évoquer les bas-fonds de la Nouvelle Orleans. Avec ses quelques accents à la Jerry Lee et ses coups de baryton, Orville Nash casse la baraque. Aouh ! Il embarque «Warning Shadows» avec le tacotac de Johnny Cash et fait autorité. «Montana Wildcat» est digne de tous les juke-boxes de Tupelo : «I'm the Montana wildcat, I don't wanna seduce. You'd better treat me good, but since I met you honey, I wanna compromise !» Absolument génial. Pur jus. Un bopping trié sur le volet. Irrémédiablement brillant. «Bayou Beast» est une pièce rampante digne des Cramps. Dommage que Lux n'ait pas chopé cette abominable merveille de swamp pop. Good Lord ! Le festival se poursuit avec «Everyday Has His Day», un boogie blues violent et des plus spectaculaires. Vous ferez comme moi, vous vous pincerez pour être sûr que ce n'est pas un rêve.

Ce disque d'une incroyable qualité ne vous lâchera pas. À chaque réécoute, il mord encore plus profond dans le gras du mollet.

Les admirateurs d'Orville Nash sont gâtés, puisqu'il existe aussi un show filmé en Suède disponible sur DVD, «Live In Sweden». Ne vous fiez pas aux apparences. En voyant la photo ornant la pochette, on croit tomber sur un concert de country insipide. Orville tape dans son répertoire de reprises rockab, avec «Tongue Tied Jill», «Let's Go Bopping Tonight» d'Al Ferrier et «If I Had A Woman» de Mac Curtis, «from the King label», comme il le précise en guise d'introduction. Il tape aussi dans des merveilles du style «His Latest Flame» de Mort Shuman, rendu célèbre par Elvis et il s'en sort admirablement bien. L'animal sait crooner et on peut même dire qu'il excelle dans le genre. Orville Nash est un artiste complet. Avec ses syllabes mouillées et ses dérapages à la Jerry Lee, sa version d'«Ubangui Stomp» est probablement l'une des meilleures qui soient.

Héritier d'un passé prestigieux, cet homme sait se rendre accessible puisqu'il tourne partout en France. Si par chance il vient jouer par chez vous, allez l'applaudir. Vous goûterez au privilège de voir un très grand artiste, vous pourrez même discuter le bout de gras (en Français) avec lui après le set et vous lui ferez plaisir en lui achetant son CD et son DVD. Il vous les dédicacera et, un sourire malicieux au coin des lèvres, il dessinera un petit bonhomme dans le O d'Orville.

Signé : Le Marécageux Cazengler

Orville Nash. The Early Years. CD. www.orvillenash.com

Orville Nash & the High Jacks. Live In Sweden. DVD. www.orvillenash.com

Orville Nash with Mitch & Frank. Nashin' Around. LP Rolling Rock (Switzerland) 1990

C O U N T R Y

L E S R A C I N E S T O R D U E S

D U R O C K ' N ' R O L L

N I C K T O S C H E S

( A L L I A / 2 0 0 8 )

|

Avec ce premier livre de Nick Tosches, y a un truc qui cloche. Ce qui est sûr c'est que le bouquin est aussi tordu que les fameuses racines qu'il recherche. Part dans tous les sens. Rebondissement à chaque chapitre. Déjà un mal de coyote à fixer la ligne de départ. Commence par les premiers colons débarqués d'Angleterre. Mais il abandonne vite le tableau idyllique. 1607, paraît une bonne date, manifestement le millésime ne lui suffit pas. Si vous croyez en être quitte avec les vieux crin-crins d'Irlande, vous êtes loin de vous douter de ce qui va vous tomber sur le coin de la figure. On se calme, l'on se retrouve en eaux connues, tous les groupes rockab l'ont à leur répertoire, Black Jack David de Waren Smith. Un pionnier, un vrai, de chez Sun, la reverbe, Sam Phillips, etc... vous connaissez la musique. Dommage, c'est les paroles qui sont importantes. Sont un peu moins bâclée que Baby, I love You, Baby I want you. Black Jack David invite une jeune femme mariée à délaisser son mari et ses petitous pour le suivre. Jusqu'où ? Jusqu'au bout. Dans les bois, dans la tombe.

Snif ! Snif ! Waren Smith avoue qu'il a bâclé le titre sur un coin de table, au dernier moment. Comme beaucoup. Ce qui explique pourquoi de nombreux morceaux de rock'n'roll sont un peu mous du texte. Mais le Black Jack David se défend dans le lot. Normal nous dit Nick Tosches, l'a sorti de son cerveau le Waren mais l'était imbibé de tas de chansons populaires, anglaises et irlandaises et même américaines qui véhiculaient le même thème. Le problème c'est que les auteurs anonymes de ces ballades avaient eux-mêmes un peu trop démarqué les poètes romantiques de la grande culture british. Zoui, mais les Keats, Shelley, Byron, Lamb et toute la sainte famille étaient fortement influencés par les auteurs latins et grecs... Et que les aèdes Hellènes s'inspiraient de la figure originelle et mythologique d'Orphée... L'on ne peut pas accuser Nick Tosches de ne pas remonter assez loin dans son étude généalogique ! HONKY TONK C'est après que ça se met à tanguer salement. L'on s'encanaille dans les Honky Tonk, Tosches batifole un peu dans l'étymologie. Pour honky je ne m'aventurerai pas, mais pour tonk du haut de ma profonde méconnaissance de l'argot américain je proposerais une allitération du mot tank, réservoir, ce qui me semble en harmonie connotative avec ce que l'on peut attendre d'un bar. Quoi qu'il en soit c'est Al Dexter qui composa en 1937 Honky Tonk Blues avec un certain James B. Paris. Plus tard Al Dexter composera tout seul, Pistol Packin Mama que reprendra Gene Vincent. Ne brûlons pas les étapes. Tout est question d'ambiance - dans les honky tonk, dans les années 30 et 40, on ne jouait pas du rock'n'roll, mais l'on avait déjà les deux premiers termes de l'équation, les filles un peu trop chaudes et l'alcool un peu trop raide. Ne fallait pas en conter aux marloufs qui fréquentaient ce genre de boîte, depuis les années 20 les chansons étaient déjà pleines de my baby rocks me, et croyez-moi qu'elles tricotaient surtout en-dessous de la ceinture...

Tout le monde s'y mit, même le gospel connut ses réunions de Holy Rollers qui en proie à sainte transe chrétienne se roulaient par terre. L'histoire ne dit pas ce qu'ils faisaient exactement avec leurs soeurs après leurs cérémonies expiatoires, mais on peut supputer que les feux de l'amour divin devaient exacerber bien des frénésies... Surtout que ces fidèles n'hésitaient pas à saisir à pleines main des reptiles venimeux. Tonton Freud n'aurait pas hésité à parler de manipulations phalliques, les Holy Rollers eux déclaraient que leur foi les préservait de toute morsure intempestive. Même en leur accordant notre confiance nous ne pouvons nous empêcher de penser que dès que ça rolle un peu dans les coins, la queue du diable n'est pas très loin.

L'on n'a pas encore hissé les couleurs. Indéniablement ce fut la population noire davantage délurée que la blanche un peu puritainement coincée du postérieur qui mit du rock'n'roll dans sa musique. Ensuite c'est un peu la couse à l'échalote, Fats Domino dès 1949, devancé de peu par Hank Williams en 1947, des titres épars certes mais en avance sur l'imminence de la nouvelle ère qui allait s'ouvrir : celle du rock'n'roll.

Tosches n'est pas un fervent de Bill Haley, mais il fut la première star du rock'n'roll blanc, même s'il lui en coûte de l'avouer. En 1954, Rock Around the Clock passe inaperçu, l'aura droit à sa session de rattrapage lorsque son compositeur parviendra à le faire adopter pour le film Blackboard Jungle. C'est aussi en 1954 qu'Alan Freed baptise son émission de radio Rock and roll Party, l'année même où un certain Elvis Presley entre dans le studio Sun... Vous raconte pas la suite.

Tosches s'attarde sur Jerry Lee... une trentaine de pages pour une biographie non-autorisée sur le Killer, je ne résume même pas, puisque j'ai dans les cartons le compte-rendu sur Hellfire le livre que notre auteur lui a consacré. Vous refilerai cela prochainement sur le site. Disons que nous avons droit ici à la première mouture de ce brûlot sorti tout droit de l'enfer. L'on termine en beauté avec l'évocation de Gene Vincent et la mort de Buddy Holly et les enregistrements d'un certain Thumper Jones. Cela devrait vous rappeler la dernière livraison ( N° 149 ) que l'inaltérable Cazengler a nécrologisée en l'honneur de George Jones, l'autre grand nom du country avec Johnny Cash et Lefty Frizzell... Le rock and roll vient de vivre ses meilleures années. Les ligues de vertu auront sa peau. En 1959, ce sera déjà la fin. L'est temps de remonter à ses racines.

OBSESSION

Ce que c'est que de ne pas suivre l'ordre chronologique. Tosches s'attaque à une énigme qu'il résoudra dans un futur livre, Blackface, que nous avons chroniqué dans notre cent quarante-troisième livraison, sur la piste d' Emmett Miller le yodeleur fantôme qui influença Jimmie Rodgers... Nous ne sommes plus sur les racines tordues du rock'n'roll, l'aiguilleur Rodgers nous a mis sur la ligne qui conduit vers les sources de la country music. L'on repasse par des stations déjà visitées, Jerry Lee Lewis and Hank Williams. Pas pour rien que ces deux-là sont des monuments de la musique populaire américaine, soit ils ont crée, soit ils ont recréé, soit ils ont tout revisité. L'ESPRIT ET LA LETTRE

Dans la série plus-rock'n'roll-que-moi-tu-meurs ou la-country-a-tout-inventé, Nick Tosches redécouvre quelques chanteurs oubliés de par chez nous. Commence par Jimmie Davis, contemporain de Jimmie Rodgers qui ne se contentait pas de siffler les filles, regardaient de près dans leurs petites culottes et étaient un expert autorisé pour commenter les traces suspectes par de salaces lyrics à double-sens. Le sexe fut bien la première mamelle de la country. Sur ses vieux jours Jimmie Davis se refit une nouvelle virginité en se croisant de la ceinture de chasteté de la religion. N'est pas le seul à se revendiquer d'une nouvelle naissance. Reportez-vous aux errements christologiques de Johnny Cash. La dérive de Roy Acuff n'est pas à dédaigner non plus. Mystique à ses débuts, religieux, républicain, rétrograde, raciste, anticommuniste, et j'en passe. Le chantre de l'idéologie arriérée qui présida aux destinées du Grand Ole Opry. C'est avec Roy Acuff que la country music se teinta d'une coloration idéologique white trash people qui pour beaucoup lui colle encore à la peau, même si depuis et avant elle a su se couvrir de bien d'autres oripeaux.

Faudrait pas que l'arbre de la morale cachât la forêt des sexes dressés et des buissons ardents de l'entrejambe féminine, dieu merci il existe tout un fonds de morceaux pornographiques des mieux lotis. Dans les années cinquante l'on assistera au retour du refoulé culpabilisateur, je suis triste j'ai trompé ma femme. Remarquez dans la vie il n'y a pas que le sexe, il y a aussi la drogue. Je vous rassure, les vedettes country ne sont pas restées insensibles aux séduction de la benzédrine. Et autres dérivés.

Un dernier petit chapitre pour nous rassurer tout à fait. En 1961 Spade Cooley le roi du western swing force sa fille à le regarder tuer – lentement mais sûrement – sa femme qui le trompait... Nous sommes soulagés par ce merveilleux exemple. Tout comme le rock'n'roll, la country music charrie son lot de violence... BLACK AND WHITE Retour à la case départ. Ménestrel et Black Face. Durant tout le dix-neuvième siècle le violon est l'instrument roi. L'on retrouve dès 1737 la mention d'esclaves noirs jouant de l'instrument. L'on entend le roi de l'orchestre symphonique sur les premiers disques de blues, de Charlie Patton à Muddy Watters. De même les premiers groupes de jazz privilégient le violon avant le banjo et la trompette. Ce sont les prédicateurs noirs qui firent reculer l'emprise du violon. Le jeu de l'archet sur le corps hanché et les miaulements obtenus devaient leur rappeler le pêché de chair, c'est pour cela que l'on commença par utiliser dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle la guitare dite hawaïenne dont on frotte les cordes avec un peigne. C'est que les mauvaises habitudes ne se perdent pas facilement. A l'archet turgescent l'on substitua le goulot de bouteille ou le tube de métal plus discrets mais qui permettaient toutefois de reproduire les bienheureux gémissements de la femelle en rut.

Bottleneck pour les noirs, steel guitar pour les blancs, certains jouent assis en tenant la guitare couchée à plat sur leurs genoux. De cette pratique naîtra la pedal-steel guitar si caractéristique du son d'une certaine country grand public. Au début blues et country marchent ensemble, pas vraiment main dans la main, mais l'on s'inspire les uns et les autres et le hasard et la nécessité font qu'un chanteur blanc comme Al Dexter peut se faire accompagner par des noirs. Mais il ne faut pas exagérer, un jour de grande cuite Bob Wills embaucha un trompettiste noir qu'il congédia le lendemain matin sitôt les vapeurs de l'alcool dissipées. L'était plus facile pour un musicien blanc d'accompagner un chanteur noir. Rappelons-nous la surprise d'Eddy Mitchell lors de sa première session en 1967 au Muscle Shoals à Memphis, tous les musicos sont des blancs. L'avait pourtant engagé les session-men les plus réputés du Rhythm and Blues, à la Otis Redding.

Encore un chapitre sur l'industrie phonographique, du cylindre au 78 tours à la création en 1947 d'Atlantic par Herp Abramson et Ahmet Ertegun et d'Aristocrat que les frères Chess rebaptiseront de leur patronyme en 1950... Plus un retour sur Emmett Miller, ce chanteur blanc au phrasé si noir... BILAN Si vous ne connaissez rien au Country, ce livre vous fascinera. L'est tout de même un peu fouillis, regorge de mille anecdotes passionnantes mais est construit un peu en dépit du bon sens. Est constitué de morceaux de bravoure qui ne s'articulent pas vraiment ensemble. Nick Tosches s'y cherche plus qu'il ne trouve. Work in progress. A sûrement ouvert lors de sa première parution en 1977 une brèche dans la représentation iconologique que les amerloques se faisaient de la country music en tant qu'institution nationale. En ce sens-là, il a vieilli car nombreux furent ceux qui s'engouffrèrent par la suite dans l'ouverture. Mais pas toujours avec la même dévotion, et par trop souvent politiquement schématiques, du style le bon blues opposé à la mauvaise country. Vaudrait mieux s'en référer à la version de How I Love Them, Old Songs de Gene Vincent sur son dernier trente-trois tours... En trois minutes toute la poignante beauté de cette musique est exhumée et jetée à la face du monde assoupi en ses stupides certitudes. Damie Chad REVUES

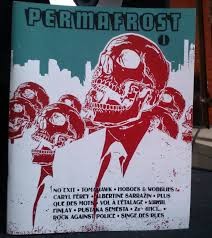

PERMAFROST. N° 1 NO EXIT / TOMAHAWK / HOBOES & WOBBLIES / CARYL FEREY / ALBERTINE SARRAZIN / PLUS QUE DES MOTS / VOL A L'ETALAGE / VIRGIL FINLAY / PUSTAKA SEMESTA / Zr / 4HCI... / ROCK AGAINST POLICE / SINGE DES RUES.

Nom de Zeus, ils nous ont piraté deux articles, ah ! les infames capitalos, ah ! les dignes représentants de la bourgeoisie qui détroussent le travailleur inorganisé, Keep Rockin' Till The Next Time victime d'une OPA boursière, détroussé de plein fouet par un Hedge Fund de rédacteurs sans scrupules, mais que font les masses, pourquoi ne sont-elles pas dans la rue en train de brûler les coupables, mais où sont passés Bakounine et Ravachol ? Calmez-vous cher Damie Chad, ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas le Grand Capital qui vous attaque, au contraire ce sont les gentils anarchistes, les sympathiques militants, les placides autonomes, qui diffusent gratuitement et sans contrepartie le contenu de vos colonnes ( du temple ) ( du rock'n'roll ). Diantre, vous me rassurez, peuvent prendre tout ce qu'ils veulent, même que que je vais faire l'effort de tout lire. Cent pages, un pavé parisien en quelque sorte. Couverture en sérigraphie, et pagination à l'offset. Ne mettent même pas de prix dessus. Un vrai fanzine, une philosophie du non-profit très peu libérale.

N'ont pas le discours policé du Grand Orient mais sont franchement orientés. Dans le bon sens. Celui de la révolte et de la colère. Des lascars qui n'aiment rien, ni les prisons, ni les cages dorées ni les délices de la propriété privée. Ecoutent de la musique peu harmonique, entre punk et rap, lisent des romans policiers très noirs et sans sucre, mirent des images pas du tout sages, se préoccupent des démarches collectives, ont le souci du social, et parlent à tout moment de réappropriation. Z'ont tout de même quelques beaux défauts. Qui jettent un froid. Pas pour rien qu'ils s'appellent Permafrost. Piaffent d'impatience. Ne théorisent pas. Sont pour l'expérimentation. N'aiment guère ceux qui se mettent sur leur chemin. Seraient du genre à se méfier de la police, à médire de la mentalité d'ilote des braves citoyens en route pour l'abattoir de l'école de Chicago, ne même pas mine de croire à la justice de classe. Des rebelles. Du front culturel. Car la pensée doit marcher main dans la main avec l'action. A lire. Esprit rock & roll. BLUES MAGAZINE. N° 69 Juillet-Août-Septembre 2013. Petit format, moins de cent pages, bien illustré, se débrouillent tout de même pour donner un aperçu de l'actualité blues nationale. Pas cent pour cent franchouillarde car ils ne ratent jamais le bluesman venu d'ailleurs qui pose ses boots sur notre sol. Ce que j'apprécie chez eux, c'est la qualité des interviews, rien à voir avec ces pensums répétitifs qui sont le lot commun de toutes les revues de hard rock aux questions et réponses tellement interchangeables que j'ai de plus en plus de mal à finir leur numéro. Un peu comme si l'expérience blues laissait subsister une plus grande part d'individualité chez des artistes qui ne sont pas métallisés à la chaîne.

Ceci dit, j'avoue avoir surtout tripé sur le troisième et dernier volet de la trilogie : Du blues dans le Rock'n'roll en Arkansas. Après Billy Riley et Sonny Burgess, un troisième pionnier est passé au détecteur. Ronnie Hawkins, nous vous en avons parlé dans notre livraison N° 145. Contents de nous, n'avions pas fait de boulette car la recension est assez fouillée, nous y relevons la figure initiatrice de l'oncle violoniste Delmar. Heureux homme – un peu trop porté sur la bouteille mais qui inspira à lui tout seul deux de nos pionniers, son fils Dale Hawkins, immortel créateur de Suzie Q, et Ronnie. Insiste un peu sur le travail de Ronnie chez Sun en tant que musicien de session, notamment pour Johnny Cash, Charlie Rich, Conway Twitty, jamais crédité car trop jeune. Et donne le numéro Roulette 4228 pour l'enregistrement de Bo Diddley en 1959, mais cette reprise ne peut être la création originale du morceau revendiquée par Ronnie Hawkins. Les amateurs de blues ne manqueront pas Taj Mahal qui eut son heure de gloire dans les années soixante-dix, il raconte son parcours de bluesman qui s'en fut fricoter avec ses racines africaines. SOUL BAG. N° 211 Juillet – Août – septeembre 2013. Muddy Waters en couverture. Superbe article de Gérard Herzhaft. Huit pages irremplaçables. La carrière et surtout la personnalité de Muddy Waters résumée avec une élégance inégalable. Chaque phrase amène son lot de connaissances. Au passage notre auteur réhabilite la figure de John Work qui accompagna ( Voir KR'TNT N° 119 ) Alan Lomax dans ses pérégrinations dans le Sud et qui fut l'irremplaçable interface entre le petit blanc curieux et la communauté noire. Est-il utile de préciser qu'en plus de ses talents de musicologue John Work était noir ? Le vilain Lomax dans un souci de gloriole toute personnelle aurait mis l'étouffoir sur le rapport de son collègue qui ne sera publié qu'en 2005, juste soixante ans de retard !

Quatrième ou cinquième chronique du coffret The Sun Blue Box que je vois passer ces jours-ci, mais celle de Christophe Mourot est la seule à apporter quelques connaissances. Ainsi, Sam Phillips n'aurait pas arrêté du jour au lendemain d'enregistrer des bluesmen sur son label, dès sa découverte de Presley. L'ai entendu dans une interview sur une radio déclarer que c'était-là son plus grand regret. Mourot explique entre autre que ce n'est pas une partie secondaire voire négligeable du travail entrepris par Phillips. L'a autant apporté par ses techniques d'enregistrement et son intelligence de la musique populaire au blues qu' au rock, même si ce sont les frères Chess qui hériteront de ses efforts. Le gros défaut de Sam Phillips – et cela nous le rend sympathique – aurait été son manque d'appétence pour les aspects financiers de son entreprise. Ne crachait pas sur l'argent mais était tellement obsédé par la dimension artistique qu'il aurait laissé passer bien des opportunités d'enrichissement. Notre homme d'affaires n'était point avisé. Ai abordé avec circonspection l'article suivant : Le Blues en 100 Albums. Tiens coco, on a un trou si on se faisait une petite récapitulation discographique. Peu d'investissement et ça bouffe des pages à remplir quatre numéros. Mais non, ont bossé avec sérieux, pas moins de quinze collaborateurs qui nous ont pondu une véritable histoire chronologique du blues que nous avons droit de Bessie Smith à Shemekia Copeland. Avec ces trois contributions nous sommes devant un numéro de référence, et nous n'avons feuilleté qu'un quart du gâteau. Je vous laisse découvrir le reste et les chroniques habituelles. Pour vous mettre une dernière fois l'eau à la bouche : deux pages, extraites d'un livre à paraître à la rentrée de septembre, sur Otis Redding à Paris. Salivez ! Damie Chad. |

F r o m t h e A U S T I N D A I L Y H E R A L D

Sister of Ritchie Valens to perform with DC Drifters

in Albert Lea Saturday

Published 5:29am Tuesday, June 4, 2013

The relatives of a rock ‘n’ roll pioneer will bring the music of the 1950s back to life in an area town.Bird

Connie Valens — the sister of Ritchie Valens — will perform with the Austin-based Denny Charnecki and the DC Drifters at Eddie Cochran Days in Albert Lea. The concert starts at 7:30 p.m. June 8 at the Marion Ross Performing Arts Center.

The music will be mostly music from the 1950s, including classics from Valens and Eddie Cochran performed in 50s attire.

“I’m just thinking it would be a great, great time for anybody,” Charnecki said.

Charnecki said he sees Valens’ participation as a stamp of approval on the band and its performances.

“It’s really cool,” he said.

This year will be the 27th Eddie Cochran Days held in honor of the Albert Lea-born musician, who died at 21 of a car accident in 1960. Ritchie Valens also died young at age 17 in a plane crash with Buddy Holly in Iowa at 17 in 1959.

According to Charnecki, the Cochran and Valens families knew each other, and relatives from each attended the others’ funeral.

Charnecki said Connie Valens doesn’t answer many requests for performances, but she performed with Charnecki and the DC Drifters at the Surf Ballroom in February at the show marking her brother’s and Holly’s deaths.

Charnecki said this will be a special show for the band.

“Every now and then, we get these special, special events,” he said.

Not only will the show offer a trip down memory lane to the hits of the 1950s, but Charnecki said she will also tell about being on set of the film “La Bamba.”

“She’s got stories that are incredible about the ‘La Bamba’ movie,” he said.

ADAPTATION PROPOSEE PAR THOMER

LA SOEUR DE RITCHIE VALENS VA JOUER AVEC LES DC DRIFTERS

SAMEDI A ALBERT LEA

Publié dans le ''Austin Daily Herald'' le 04 juin 2013

Des proches d'un des pionniers du rock'n'roll s'apprête à redonner vie à la musique des fifties dans une ville de la région [ndtm: le Minnesota].

Connie Valens (la soeur de Ritchie Valens) accompagnera le groupe d'Austin Denny Charnecki et les DC Drifters pendant les ''Journées d'Eddie Cochran'' qui se déroulent à Albert Lea. Le concert débutera à 19h30 le 08 juin au Marion Ross Performing Arts Center.

Sera jouée principalement de la musique des fifties, dont des grands classiques de Valens et d'Eddie Cochran chantés en tenues d'époque.

« Je pense que ce sera un grand moment pour tout le monde », précise Charnecki.

Charnecki ajoute que le fait que Connie Valens participe à l'évènement représente pour lui l'approbation de la famille Valens sur ce que fait son groupe.

« C'est vraiment cool ! »

Cette année auront lieu les 27ème ''Journées d'Eddie Cochran'' en l'honneur du musicien né à Albert Lea, décédé en 1960 à l'âge de 21 ans dans un accident de voiture. Ritchie Valens également est mort jeune : d'un accident d'avion dans l'Iowa en 1959, en compagnie de Buddy Holly. Il avait 17 ans.

Selon Charnecki, les familles Valens et Cochran se connaissaient, et des membres de chaque famille ont assisté aux deux enterrements.

Connie Valens ne répond pas à énormément de demandes de spectacle, selon Charnecki, mais elle a chanté au Surf Ballroom en février dernier avec les DC Drifters, durant un show en mémoire de son frère et de Buddy Holly.

Le show à venir sera très spécial pour le groupe de Charnecki.

« De temps à autre, on fait ce genre d'évènement vraiment, vraiment spécial. »

Le concert offrira non seulement un voyage au cœur des hits des années cinquante, mais Connie parlera également de son expérience sur le plateau du film ''La Bamba''.

« Elle a des histoires incroyables à raconter sur le film ''La Bamba''. »

00:37 | Lien permanent | Commentaires (0)

13/06/2013

KR'TNT ! ¤ 148. GEORGE JONES / UNDERSTONES / KING BAKERS COMBO

KR'TNT ! ¤ 148

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

13 / 06 / 2013

|

GEORGE JONES / UNDERSTONES / KING BAKERS COMBO HEROS OUBLIE DU ROCK'N'ROLL / BOOKS |

G O R G E O U S G E O R G E

Peut-être vous souvenez-vous de ce road movie très particulier intitulé «Une Histoire Vraie» («The Straight Story», tiré pour le coup d'une histoire vraie), et tourné par David Lynch en 1999. Particulier, oui, car pendant deux bonnes heures, on voit un papy de soixante-dix ans nommé Alvin Straight rouler en tondeuse à gazon sur les routes américaines et franchir plusieurs frontières d'États. Grosso modo, c'est dans le même esprit que «Easy Rider», came, vitesse, cuir et violence en moins.

Alvin Straight entreprend ce périple, car il doit aller voir son frère tombé gravement malade avant qu'il ne disparaisse. Comme il n'a pas de teuf teuf, il remet sa tondeuse en état. Tirant derrière lui une remorque, Alvin Straight parcourt cinq cents bornes sur sa bécane, serrant au mieux le bord des routes et tout le monde le double, évidemment. Il n'avance vraiment pas vite. Aussi doit-il souvent s'arrêter la nuit pour bivouaquer. Et là on rentre dans la petite mythologie des bivouacs d'Alvin Straight. On entre là dans ces moments cinématographiques tellement marquants qu'on s'empresse chaque fois que l'occasion se présente de les reproduire. La moindre occasion est bonne pour bivouaquer sous les étoiles et trinquer à la santé d'Alvin Straight.

George Jones roulait lui aussi en tondeuse à gazon, mais il n'a pas dû croiser Alvin Straight car ils ne vivaient pas dans la même région. Quand madame Jones en avait assez de voir son mari pompette du matin au soir, elle planquait les clés des voitures pour l'empêcher d'aller picoler au rade local situé à plusieurs kilomètres. Comme tous les ivrognes, George grouillait d'idées tordues et il quand il vit que son épouse avait omis d'enlever la clé sur la tondeuse, une petite ampoule s'alluma au dessus de sa tête.

Voilà pour l'anecdote. Hélas, l'histoire retiendra surtout une chose de George Jones : sa consommation gargantuesque d'alcool. Mais fort heureusement, le grand George brille au firmament des amateurs de rockab pour des raisons plus intéressantes.

Il fait partie des rares chanteurs blancs que respectait Jerry Lee. Comme Jerry Lee appartient à la caste des seigneurs de l'histoire du rock américain, on en déduira que Georges Jones appartient lui aussi à cette caste, et il suffit de l'écouter chanter (même sur l'un de ses innombrables albums country) pour s'en convaincre définitivement.

Comme tous les petits mecs de sa génération, le jeune George est vite démangé par le rock et il commence sa carrière chez Starday, pas moins. Craig Morrison (l'auteur de «Go Cat Go !») pense que le jeune George commença à chanter du rockab lors d'une tournée avec Buddy Holly en 1956 (accompagné sur scène par Buddy et son gang, pas moins).

Doté d'un organe superbe, George Jones va rapidement devenir une star de la country, à Nashville. Mais comme d'autres country-singers nashvillais, il s'intéressait de près au rockab et ne voulant pas perturber son public country (et surtout ne pas se griller - À Nashville, on n'appréciait pas trop la musique des bouseux du Tennessee - Johnny Cash explique à quel point il a eu du mal à se faire accepter à Nashville, lui le péquenot de Memphis), il se fit appeler Thumper Jones pour enregistrer l'un des meilleurs singles rockab de tous les temps (Max Décharné et Craig Morrison sont catégoriques sur ce point) : «How Come It/Rock It». Mais hormis la voix qui déjà impressionne par sa qualité, le jeune Jones fout le paquet : il démarre «Rock It» sur de beaux chapeaux de roues, on le voit nettement hocher le menton et secouer les épaules. Et cette rage ! Un vrai punk avant l'heure. Il sait sonner la charge. On le sent beaucoup plus énervé qu'Elvis ou Carl Perkins. «How Come It» est encore plus racé. Voilà ce qu'on appelle la pure élégance rockab. Il sait hurler et plaquer de grands accords secoués de reverb.

Pourtant, avec sa bobine, il n'avait quasiment aucune chance de plaire aux filles. C'est même le contraire. Berk. Il ressemble à un capitaine de gendarmerie coiffé à la brosse, le même que ceux qui hantent les reportages des télés régionales. Il a des oreilles énormes et l'air un peu placide. On est aux antipodes du glamour d'Elvis ou d'Eddie Cochran. Il semble que son allure cautionne la dimension anecdotique du personnage. Trombine, patronyme, il semble avoir tout faux. Un peu comme Jacques Brel à l'époque de ses débuts en France. Zavez pas vu la gueule de la brêle ? Comme les gens sont méchants...

Grâce à Crypt, j'ai eu la chance à une époque de mettre le grappin sur une espèce de compile intitulée «Rock It» et parue sur Encore. Désormais basée à Hambourg, l'équipe de Crypt propose depuis pas mal de temps un choix de disques triés sur le volet et classés par genres (D'ailleurs on retrouve toutes leurs nouveautés chez Born Bad). Quand on va dans le bac rockabilly, on tombe sur ce genre de merveille qu'est la compile rockab de George Jones

Et là, comme dirait Gide, des nourritures délicieuses attendaient que nous eussions faim. Et d'autres termes, des surprises de taille guettent les curieux.

Aussitôt après «Rock It» et «How Come It», «Maybe Little Baby» saute à la gorge. George Jones a la même classe que Charlie Feathers. Certains iront penser que c'est kif kif bourricot. Grossière méprise, Jiving George a un style bien défini. Il enrichit considérablement le son de ses morceaux. En plus du slap, il fait jouer un pianiste diabolique, alors que la messe est déjà dite, puisque tout repose sur sa voix et sur son jeu de guitare, comme chez Carl Perkins.

En entendant sa reprise du «White Lightning» de Big Bopper, on comprend pourquoi Gene Vincent et Eddie Cochran ont flashé sur ce morceau. La chanson est une ode aux bouilleurs de cru clandestins, comme toujours planqués dans les collines, cette fois en Caroline du Nord (les Drive-By Truckers rendent des hommages similaires aux bouilleurs clandestins de l'Alabama). «Mighty, mighty pleasin, pappy's corn squeezin'/Wshooh ! white lightnin' !» (c'est l'histoire de Papa qui fabrique son alcool de maïs, un puissant remontant). C'est construit comme «Whole Lotta Shakin'», mais ça fonctionne. Jumping George met le paquet. Il est LA VOIX. Il peut créer des climats. Ce genre de morceau n'a rien de novateur, mais c'est bien ficelé, admirable de mise en place, un peu sucré et tout en relief. Quand on examine la bandoulière de sa guitare, telle qu'elle apparaît sur la photo en noir et blanc à l'intérieur de la pochette, on voit à la suite de son nom gravé dans le cuir deux grands éclairs blancs. Aucun doute, là-dessus, Jolly George ne chantait pas ce morceau par hasard. «Who Shot Sam» sonne comme un hit de Chuck Berry. Jovial George ressort le coup du baryton après le break, comme dans «Summertime Blues». Il raconte l'histoire de Silly Milly qui bute Sammy d'un coup de forty-four, un samedi soir dans un honky-tonk de la Nouvelle Orléans. Normal, puisqu'ils avaient sifflé du white lightning. Qu'on se rassure, ce genre d'incident rock'n'rollesque n'est pas spécifique au Sud des États-Unis. On a eu les mêmes dans nos bonnes vieilles campagnes, au bal du samedi soir, quand le gros Jojo allumé au calva de derrière les fagots allait récupérer sa serpette planquée dans la sacoche de sa mobylette pour régler le compte du petit rabouin qui draguait la Giselle.

Avec sa reprise de «Heartbreak Hotel», Jubilant George s'attaque à un gros poisson. Il s'en sort avec brio. Il se révèle aussi vénéneux qu'Elvis et même peut-être plus insidieux. Glorious George devient un héros. Sur certains passages, il manque de profondeur, mais sa voix couvre une palette plus étendue que celle d'Elvis. Il envoie ensuite «Boogie Woogie Mexican Boy», une jolie pièce d'americana tex-mex, à faire pâlir d'envie Doug Sahm. Genius George s'y révèle un fantastique guitariste. Sur «Root Beer», il démarre avec des po-po-po-pom extravagants. Il bascule dans le kitsch. Il nous régale d'une belle chanson à boire digne des Coasters et il balance un solo d'une simplicité enfantine, presque maladroit, puis il reprend le fil de sa péroraison. Il hoquette comme s'il était soul. Generous George étend son registre vocal à l'infini. Il y a quelque chose de sidérant chez ce type. Il semble ne pas pouvoir contrôler son exubérance. Et lorsqu'on découvre un artiste, c'est vraiment le genre de constat qu'on adore pondre, car il faut bien avouer que ce genre de phénomène se produit rarement. George Jones est un rocker excitant, qui se renouvelle à chaque morceau et qui n'en finit plus d'épater, un peu comme savent le faire dans leurs registres respectifs les Rivingtons ou Bo Diddley, ou dans un genre totalement différent, Robert Pollard. Si on voulait tenter de qualifier cette forme d'exubérance innovante, on pourrait employer le terme de modernité.

Il tape à nouveau dans le répertoire de Big Bopper, avec «Running Dear», une pièce superbement swinguée, bien emmenée, jouissive et même rockab par endroits. Il souligne son chant d'un gimmick de guitare mélodique. Il sous-tend son affaire, il reste admirable de conscience professionnelle. «Little Boy Blue» sonne comme un énorme classique du slap. La guitare suit le chant avec un son élastique absolument fantastique. Même Liam Watson, le célèbre patron du Toe Rag Studio à Londres, ne pourrait pas reproduire un son pareil. George Jones se révèle de plus en plus surprenant, et même fantastique. Si on osait, on pourrait le surnommer le Mac Orlan du rockab.

«Revenoover Man» sonne les cloches à la volée. Voilà un rockab parfait, monté sur des petites descentes structurelles à la Eddie Cochran. Gadjo George pose sa voix avec une aisance ahurissante. Il est le prototype de l'artiste complet. Il interprète chacune de ses chansons à la perfection. On a autant de plaisir à l'écouter qu'on en a à écouter Johnny Horton ou Charlie Rich. «Slave Lover» sonne comme un hit de Gene Vincent. Pour l'occasion, Juicy George sort sa voix rauque. Slave love, that's what I am ! Le message passe bien. Attention, «Gonna Come Get To You» s'envole sur des tapis de violons pour une séquence de pure americana, avec un joli brin de slap dans le fond du décor. L'espace d'un instant, George Jones devient le roi du Texas des westerns, une sorte de Tom Mix coiffé d'un balai brosse. Il pousse le bouchon très loin, plus loin que les autres Texans, notamment Buddy Holly, qui n'était pas avare de modernisme. George Jones est un rocker brillant, ça finit par crever les yeux. On sent chez lui la mâle assurance de Jerry Lee et un goût immodéré pour le kitsch hollywoodien du western, mais un goût qui serait authentifié par l'appartenance à la culture sudiste. Impossible de trouver un mauvais morceau sur ce disque. Les morceaux lents sont de purs régals d'interprétation, un peu comme le sont les morceaux que reprend Johnny Cash sur ses quatre derniers albums, sortis ces dernières années sur American Recordings, le label de Rick Rubin.

Malgré sa bouille d'ingénieur polytechnicien, George Jones inspire confiance. Pour «You Gotta Be My Baby», il fait à nouveau envoyer des violons grinçants dignes du «Heaven's Gates» de Michael Cimino et il ressort les petites ficelles d'Eddie Cochran. Avec «Eskimo Pie», on maintient le cap du rockab exotique.

«No Money In This Deal» sonne dès la première note comme un immense classique (un de plus !), arrosé de nappes de violon spectaculaires et soutenu par un riff de guitare que nous qualifierons d'historique, suivi d'un jeu de piano à la Duke Ellington. De quoi s'effarer pour de bon. Et comme si cela ne suffisait pas, il balance dans cette merveille absolue un solo de guitare hawaïen. Franchement, on n'en croit pas ses oreilles. «Done Gone» est du pur rockab, même un peu énervé. Il place au chœur de cette nouvelle dinguerie un solo de guitare dévastateur. Et ça continue comme ça jusqu'à la fin. Inutile de compter sur une pause.

Pauvre George. Il vient de casser sa pipe. Alors, pour saluer la mémoire de ce bougre de Texan, écoutez l'un de ses disques et vous ne serez pas surpris de constater que ses interprétations font de lui l'un des artistes les plus fascinants de son époque.

Signé : Cazengler, endeuillé comme pas deux

T H E U N D E R S T O N E S

L A M A R O Q U I N E R I E / P A R I S X X

2 9 / 0 5 / 2 0 1 3

L E S U N D E R S T O N E S E N F O N T D E S T O N N E S

Pour les gens qui avaient entre 15 et 25 ans en 1978, quel était le hit le plus fédérateur, le plus digne d'incarner la flamboyance de la jeunesse éternelle, le hit rock auquel tous les kids des deux côtés de la Manche pouvaient s'identifier ? «No fun» ? «New Rose» ? «Kick Out The Jams Motherfuckers» ? «Blank Generation» ? «God Save The Queen» ? «Born To Lose» ? «Shake Some Action» ? «White Riot» ? Jolis morceaux, certes, mais celui qui emportait le cœur, la bouche et tous les suffrages, c'était bien entendu «Teenage Kicks» des Undertones.

Nous possédions encore à cette époque des postes de radio qu'on pouvait trimballer partout. Quasiment identiques à ceux qui nous permettaient d'écouter treize ans plus tôt le hit-parade de SLC aussitôt rentré à la maison pour y choper «The Last Time», ce tube des Stones qui nous donnait le frisson mortel, ou encore «My Generation» des Who qui nous faisait croire qu'on était les rois du monde. Il fallait savoir bégayer pour chanter ce truc-là : People try to put us d-d-d-down...

Pourquoi treize ans (plus tôt) ? Parce que cette période de l'histoire du rock est tellement prolifique qu'il faut rester précis. Comme dirait Antoine Blondin, ça dégueulait de partout. C'est aussi l'époque où toute l'information rock (la seule qui pouvait nous intéresser, est-il utile de le préciser ?) transitait par le transistor.

Et en 1978, on réglait encore délicatement les fréquences sur ces postes de radio. L'idéal était de capter Radio One pour y choper John Peel. Pas facile, il était sur les ondes moyennes. Ça craquotait, mais on dressait nos oreilles de lapins pour récupérer le son de sa voix le mieux possible et surtout essayer de comprendre ce qu'il baragouinait. John Peel était le grand découvreur devant l'Éternel. Tous ceux qui prétendent posséder une vraie culture rock avouent humblement qu'ils lui doivent tout. Gedge, le chanteur du Wedding Present, raconte quelque part qu'il n'aurait jamais pensé à monter un groupe s'il n'avait pas découvert l'émission radio de John Peel. Aucun autre homme de radio n'est jamais arrivé à la cheville de Peely et aucune émission de radio n'a eu un tel retentissement auprès des fans de rock. On a eu cette chance incroyable de pouvoir l'écouter chaque soir pendant des années. On parle ici d'une forme de dévotion. Quand le premier album des Ramones est sorti en 1976, Peely l'a diffusé dans son intégralité, d'un trait, ce que personne n'avait jamais osé faire avant lui. On idolâtrait littéralement John Peel. On le savait proche de Captain Beefheart et de Marc Bolan. On le savait curieux de reggae et de rock allemand. On le savait fan des Misunderstood et de Gene Vincent, de Mark E. Smith et de Medecine Head.

La presse anglaise proposait les paroles et John Peel offrait la musique. Grâce à lui, on mettait un son sur ce que racontaient les journalistes. Ils avaient drôlement intérêt à faire gaffe. Et puis John Peel savait trancher. Il avait un flair infaillible. Il était tout bonnement impossible de rater son émission. Je me souviens du soir, où avec sa morgue habituelle, il présenta d'une voix monotone les quatre titres d'un nouveau groupe de morpions. And now, the Undertones, from Derry...

Intro guitare, voix suraiguë : «C'est vraiment pas facile d'être ado. Chaque fois que je vois cette fille marcher dans la rue, je veux l'avoir. C'est dingue ce qu'elle me plait.» Puis ils attaquent le refrain : «Je voudrais te serrer, ouais, te serrer très fort contre moi. J'en ai la trique la nuit entière.»

Ils vont attaquer le deuxième couplet et déjà on brame à tue-tête. «I wanna hold you wanna hold you tight !» L'histoire de la jeunesse n'est qu'une interminable histoire d'amour charnel à l'état le plus pur. Le rock n'a d'autre fonction que de nous ramener à cette évidence.

Comme Iggy dans «No Fun», Feargal décroche son téléphone : «Je vais l'appeler au téléphone. Je vais lui demander de venir chez moi car je suis tout seul. Elle m'excite, c'est dingue ce qu'elle m'excite, c'est la plus belle fille que j'ai jamais eue !» Et là, le refrain nous retombe sur la gueule, comme un déluge divin. On se retrouve secoué de frissons, à bramer par la fenêtre : «I wanna hold you wanna hold you tight !» Jusqu'à la fin des temps, on voudrait continuer de bramer I wanna hold you wanna hold you tight et bander comme un âne en pensant à celle qui fut à une époque notre véritable amour de jeunesse.

«I wanna hold you wanna hold you tight !» C'est exactement ce qu'on bramait l'autre soir à la Maroquinerie. Les Undertones l'ont même joué deux fois. La petite foule hurlait comme un seule homme : «I wanna hold you wanna hold you tight !» «I wanna hold you wanna hold you tight !». On partage rarement des moments d'une telle intensité, dans une salle de concert. Quelque chose de très pur se mêlait au paganisme ambiant. C'était très différent de l'ambiance qui régnait aux concerts des Stooges, où le public reprenait en chœur tous les classiques jadis composés par Ron Asheton. Avec les Undertones, on se trouvait dans un monde magique, celui que ces petits mecs d'Irlande du Nord avaient créé de toutes pièces avec leurs petits doigts, leurs petites têtes et leurs petites guitares. Et quand on a la chance de les voir jouer sur scène, on ne peut faire qu'une seule chose, excepté bramer à la lune : les adorer. Ils sont tout simplement stupéfiants de simplicité, alors qu'ils ont largement de quoi rivaliser avec Chuck Berry, car ils sont eux aussi une véritable usine à tubes. Pendant deux heures, ils alignent les uns après les autres des hits planétaires tous plus acidulés les uns que les autres, et on croyait que ce privilège était réservé au grand Chuck, celui qu'affectueusement on surnomme le juke-box à deux pattes. Les Undertones font claquer au vent l'étendard de leur modernité, ils démarrent leur set avec «Jimmy Jimmy», un hit que tout le monde connaît puis ils enfilent les perles une par une, «Here Comes the Summer» (radieusement juvénile), «Jump Boys» (avec un accent qui fait penser à un bonbon exotique), puis plus tard «You Got My Number» (pulsé comme pas deux à coups de wanna-wanna-wanna), «Family Entertainment» (rutilant comme un jouet chromé) «My Perfect Cousin» (parfaite trépidance), «Much Too Late» (pépite garage effarante), «Listening In» (tressauté jusqu'à l'overdose), «When Saturday Comes» (qui rappelle étrangement «Paint It Black»), «Runaround» (trop sucré pour être honnête), «Get Over You» (un classicisme infaillible qui rappelle les Heartbreakers) et comme si cela ne suffisait pas, ils firent deux rappels, histoire de bien enfoncer leurs petits clous inoffensifs (on est aux antipodes des gros clous utilisés par les Romains pour crucifier leurs victimes). On a eu du rab avec des versions mirobolantes de «Male Model» (train qui fonce dans la nuit, sous des arches de chœurs fluorescentes), de «True Confessions» (sec et aride comme la biscotte post-punk), de «Hypnotized» (presque arrogant par le chant, tout juste un hymne, enfin quelque chose d'irrésistible, dans la plus pure veine undertonienne), de «Let's Talk About Girls» (leur reprise pétrie d'ingénuité). Pour le second rappel, nous fûmes une nouvelle fois conviés à bramer «I wanna hold you wanna hold you tight !» et ce n'est rien de dire que l'émotion finissait par bouleverser les plus coriaces d'entre nous.

Ces cinq mecs sont restés les morpions d'il y a 35 ans, en tous les cas est-ce ainsi qu'il faut les voir. De la même façon qu'on se voit toujours comme un ado dans la glace de la salle de bains. Et pour une fois, la réalité ne nous fait pas mentir : les deux frères O'Neill sont restés exactement les mêmes, Damian à droite de la scène et John de l'autre côté sur la gauche, encadrant le reste du groupe comme les deux piverts d'un conte magique, le nez pointu, des petites lunettes à verres fumés, des petites corpulences, des petits cheveux, une petite Gibson Les Paul jaune pour Damian, une petite Gibson SG rouge pour John, des petites fringues ordinaires, des petits jeans noirs au noir passé à force de lavages, des clarks bien propres aux pieds, un polo noir pour John et une chemise ouverte sur un t-shirt noir pour Damian, et ils ont dans les pattes le meilleur riffage d'Irlande, et très certainement l'un des plus joyeux du monde. Ils se complètent comme seuls des frères peuvent se compléter. Ils conservent le même entrain qu'à leurs débuts, ils sont là pour jouer les chansons qu'ils ont composé dans leur chambre et ils ne se doutent même pas que ce sont des tubes, tellement ils sont inoffensifs. Mais le public chante avec eux, alors, ils doivent bien se rendre à l'évidence. On comprend que pour eux, ce n'est pas simple. Chez eux, la pureté revêt l'apparence de la timidité.

Derrière se démène Billy Doherty, rouge comme un tomate, avec l'épi de cheveux raides tombé sur le front, qui fait penser au petit gros qu'on oblige à courir sur le terrain de football et qui dit tout le temps qu'il n'en peut plus et qui souffle comme un bœuf, mais Billy continue de battre comme un chef, à sa façon, jazz-punk à cause de sa main droite tournée à l'envers comme celle de Gene Krupa, il joue à fond la caisse, soutenant un rythme aussi insoutenable que celui des Ramones, jamais un morceau lent pour souffler, on observe Billy et on se demande combien de temps il va tenir, on craint pour son petit cœur, mais Billy joue dans les Undertones et il ne lâchera pas l'affaire comme ça. Il revient pour les deux rappel et c'est lui qui va saluer le public le plus chaleureusement. On n'en revient pas de voir des morpions aussi gentils et aussi talentueux.

Il reste les deux plus grands. Les grands dadais du groupe, d'abord Michael Bradley, le bassiste, qui ne quittera pas sa veste en jean de tout le concert. Il joue sur une belle basse Rickenbacker et il n'en fait pas trop, il joue les mêmes dominantes depuis toujours et il ressent lui aussi une fierté inavouable à jouer les morceaux composés par les deux frangins piverts. Michael a un faux air de Jerry Lewis, il fait tout son possible pour se faire passer pour un gamin décontracté mais quelque chose de très sombre prend le dessus. Il fait parfois des commentaires en prenant bien soin d'accentuer son accent irlandais et pour se faire pardonner, il cherche à fabriquer quelques phrases en français. Admirable de sobriété, dans son jeu comme dans sa présence scénique, il montre à ceux que ça intéresse comment on fait pour jouer dans un groupe : jouer les chansons, rien que les chansons. Tout le reste n'est que littérature, comme disait Verlaine.

L'autre grand dadais, c'est la pièce rapportée. Comme Feargal faisait son boudin et qu'il ne voulait pas revenir jouer dans le groupe avec ses copains d'enfance, alors les autres ont fait signe à Paul McLoone. Curieusement, Paul peut chanter comme Feargal, d'une voix souvent suraiguë et puissante, une belle voix pop parfaitement adaptée aux hits que pondent les deux piverts de génie. Alors Paul arrive sur scène en jean moulant et en petit blouson de sky noir, celui qu'on met pour rouler en mobylette. Et il prend son rôle de remplaçant très au sérieux, il bouge énormément, secoue les épaules et les hanches, il fait parfois son Travolta puis saute en l'air comme Pete Townshend, mais pas aussi haut, et met dans l'interprétation des chansons toute la rage adolescente dont il est capable. Et il finit par faire oublier cette petite teigne de Feargal, ce qui est en soi un véritable exploit. Le public l'adopte et Paul lui retourne la politesse en mettant toujours plus d'enthousiasme dans son chant. Il finit même par être aussi rouge que Billy la tomate, qui bat le beurre derrière lui, et il emmène les Undertones au firmament pop, avec une admirable constance de pièce rapportée. Il s'investit tellement qu'on finit par le trouver excellent, alors qu'au début du set, on s'agaçait de ses manières. Il se révèle sous son vrai jour, inspiré, et même porteur de flambeau patenté. Il finira par nous mettre définitivement dans sa poche avec la seconde version de «Teenage Kicks», épaulé pour les chœurs par Damian et de Michael, eux aussi bien conscients de vivre un moment clé de l'histoire de l'humanité.

Signé : Cazengler, adolescent attardé.

The Undertones. Teenage Kicks - The Very Best of the Undertones. Salvo 2010

L'illustration : de gauche à droite : John, Damian, Feargal, Billy et Michael.

PARIS 11 / BROC'N'ROLL

espace Vintage Swing / 09 – 06 – 13

KING BAKER'S COMBO

Pas vraiment la foule des grands jours au Cour Debille. C'est que les rockers sont fatigués. Se sont couchés tard, pardon très tôt. A mes côtés Mister B marche comme un zombie, est rentré à six heures du mat et je l'ai réveillé à douze heures tapantes pour lui proposer la sortie parisienne. N'avait qu'à pas aller à l'autre bout de la planète, à La Chapelle Serval, assister au 4° Rockabilly Festival, et en plus il me fait râler “ Y avait plein de monde, et plein de supers groupes anglais”. Désolé petit père mais moi j'étais ailleurs sur scène, avec un cheval qui jouait les mustangs sauvages des westerns, alors tes britishs... Bref ce dimanche après-midi, les cats ronronnent sous la couette douillette, à cinq heures du soir l'on n'en compte qu'une infinitésimale poignée aussi frais que des gardons sortis de l'eau depuis quinze jours.

Je vous épargne la visite des étalages. Déjà qu'une broc sans stand de disques c'est un peu comme une Harley Davidson sans roues, même un épouvantail à moineaux refuserait de se vêtir avec les frusques censées réveiller nos concupiscentes pulsions de consommateurs frénétiques. Enfin, l'en faut pour tous les goûts... Ma fille – eh oui bande de chacals j'ai une fille belle et intelligente comme son père – en profite pour féliciter Turky – l'organisateur – de son petit mot à l'adresse des nazillons sur son facebook suite à l'assassinat de Clément Méric. Si les rockers se mettent à faire de la politique, où allons-nous ma bonne dame ?...

THE KING BAKER'S COMBO

Le King Baker's Combo prend place en l' exigu espace imparti au concert. Deux figures connues, Vince qui officie aussi dans Hoochie Coochies et Burnin' Dust, Jim de Jim and The Beans, Carlito l'ancien gérant des Indians à Montreuil, et Blanco que je découvre.

Carlito officie à la batterie. Mais la messe est déjà dite. Marque la mesure, mais n'en fait pas plus. Assure le minimum syndical. Encore un qui a dû passer une nuit agitée. Heureusement que les trois autres bossent pour six. Vince astique sa double bass avec beaucoup plus de frénésie. Pas de soli à proprement parler mais de délicieux moments où l'on n'entend plus que lui avec les cordes qui rebondissent comme des balles de tennis. Souque ferme. Donne l'assise rythmique et propulse le combo en avant.

Pour les guitares c'est un vrai régal. Jim à la sèche électrifiée et Blanco sans cable, en acoustique. Doivent assurer un max pour donner une épaisseur au son. Jim, l'esprit un peu ailleurs, fermerait les yeux avec plaisir, semble tenir debout par la grâce de ses doigts qui s'appuient sur les cordes. Mais jamais au même endroit, s'agitent et gigotent de tous les côtés. Et comme Blanco n'est pas en reste non plus, à eux deux ils mènent un boucan d'enfer. Parfois ils se regardent, du genre “ Ah ! Je t'ai eu coco, tu ne t'y attendais pas à celle-là” et ils repartent avec encore plus de fougue. Tension roots à toute épreuve.

Mais la grenade sur le gâteau, c'est la voix de Blanco. Un mélange de hargne et de rage. Après son Long Blond Hair de Johnny Powers impossible de s'amouracher d'une brunette aux cheveux courts, en donne un vocal que l'on peut dire définitif tant sa voix colle à son jeu de guitare. C'est là un des grands secrets du rock, l'important ce n'est pas de faire mieux que, mais de trouver d'instinct la plus parfaite adéquation entre l'idée que l'on se fait d'un morceau et son interprétation personnelle.

Un Long Black Train de Conway Twitty sec et nerveux comme un crépitement de winchesters et une superbe reprise de Tired and Sleepy d'Eddie Cochran que je qualifierai d'intelligente tant on sent que Blanco se l'est appropriée. Font vite l'unanimité, auprès des danseurs comme des amateurs.

Plouf ! Dix superbes petites pépites et le set est déjà terminé. Heureusement qu'ils rajoutent très vite qu'un deuxième passage est prévu. L'on a frôlé la prise d'otages. Faut pas habituer le public aux trop bonnes choses, il s'y habitue très vite. L'intermède sera un peu trop long ( mais pas du tout blond hair ) à notre goût. Enfin ils reprennent leurs instrus.

Sont encore meilleurs qu'au premier set. Davantage rentre dedans et vitesse rapide. Nous envoient pour commencer un Rock Crazy Baby d'Art Adams entre les dents et ne baissent plus la garde jusqu'à la fin. Somptueuses parties de grattes sur All I Can Do Is Cry qui donne davantage envie de sauter au plafond que de pleurer. Le chant de Blanco est bien plus rockabilly que celui de Wayne Walker trop entaché de proximités countrisantes. Suivront un Blue Jean & A Boy Shirt de Glen Glenn à vous rendre zinzin et un Gone, Gone, Gone vers la fin pour nous avertir qu'ils vont eux aussi partir. Turky implore un rappel. Nous l'aurons, mais les rockers sont fatigués. Ne nous donneront pas plus.

Enfin on garde le souvenir de deux sets magistraux habités par la grâce, l'unique soleil de ce dimanche pluvieux.

Damie Chad.

( Photos récupérées sur le Facbook de King Baker's Combo )

HEROS OUBLIES DU ROCK’N’ROLL

LES ANNEES SAUVAGES DU ROCK AVANT ELVIS

NICK TOSCHES

( Traduction de Jean-Marc Mandosio )

( Editions ALLIA / 2008 )

Avec Nick Tosches, c’est dans la poche. Enfin, il y a matière à discussion. A l’origine ce sont des chroniques rédigées en 1979 pour le magazine américain Creem. S’agissait alors de parfaire la culture des jeunes ricains tout juste sortis de l’œuf qui abordaient les rivages du rock un peu après la bataille. Autant dire qu’ils ne connaissaient rien étant pour la plupart issus de la petite-bourgeoisie blanche besogneuse et bien-pensante. Qu’il ait pu exister un avant-Presley a dû leur apparaître comme un nouveau concept d’une radicalité absolue.

Pour un amateur averti de rockabilly, nous dirons qu’il n’y a pas beaucoup à boire et très peu à manger. Nous saluerons donc en premier Jean-Luc Mandosio qui a pris son rôle de traducteur au sérieux et qui ne peut voir traîner un mot d’anglais - serait-ce le titre d’une chanson ou l’appellation d’un label - sans en donner à la seconde même un équivalent en notre humble patois franchouillard.

DE CELEBRES INCONNUS