16/01/2014

KR'TNT ! ¤ 172. HOWLIN' JAWS / OL' BRY / JOE FOSTER / MARILYN MANSON /

KR'TNT ! ¤ 172

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

16 / 01 / 2014

|

HOWLIN' JAWS / OL' BRY / JOE FOSTER MARILYN MANSON |

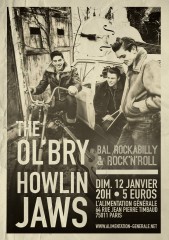

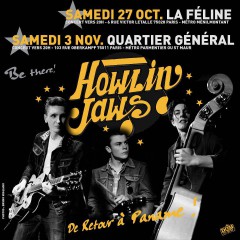

12 – 01 – 14

L'ALIMENTATION GENERALE / PARIS

OL' BRY / HOWLIN'JAWS

Pas vu les Ol' Bry depuis le mois de mars et les Howlin' Jaws depuis avril, Doktor Rock m'a confirmé qu'un rappel était nécessaire, comme pour la malaria et le typhus, faut s'inoculer le microbe au plus vite, sinon l'étiolement nous guette, et la faucheuse se rapproche. D'ailleurs pourquoi ai-je raté les Howlin' en décembre ? Parce que j'étais au lit tout tremblant de fièvre. M'en suis sorti de justesse avec trois jours de perfusion rock à gros débit. Donc l'excuse du dimanche soir et du boulot tôt le lendemain matin, ne saurait tenir. La teuf-teuf mobile a compris que ma vie était en jeu, Mister B n'en revient pas, alors que toutes les places de stationnement sont systématiquement occupées sur des kilomètres de trottoirs, elle nous déniche un emplacement sur lequel on alignerait sans difficulté trois trente-huit tonnes, à deux cents mètres de l'Alimentation Générale.

N'y a pas à se tromper d'éléphant. De l'extérieur, avec ses deux vitrines et les boiseries vintage d'époque d'après-guerre ( la première ! ) L'Alimentation Générale se présente comme une antique épicerie de détails, d'avant l'invasion des grandes surfaces. N'ont même pas changé le nom sur le fronton. L'ont gardé et adopté. Parfum rétro-bobo assuré, et gratuit. Petit hall d'accueil, cinq euros l'entrée, toujours le dimanche soir, nous apprend la sympathique ticketeuse.

Grande salle. Beaucoup de piliers et peu de tables. Sur votre droite un comptoir de quinze mètres de long. A gauche, ils ont vu beaucoup plus riquiqui pour la scène. Futurs musiciens postulants, faites un jeûne de trois semaines avant de vous risquez dessus, avec son trois mètres cinquante fillette, vous ne disposerez que d'un espace vital très limité. Mais le pire, c'est la déco. Z'auraient pu tout repeindre en rose bonbon ou en jaune canari, voire prêter les murs à une moyenne section d'école maternelle. Z'ont préféré, une espèce de géométrisation de formes simples ( rectangles + ronds ) style tapisserie design dans le style des années 70. Un gris-bleu d'une tristesse à vous faire prendre un alignement de tombes cimentées dans un cimetière de banlieue pour une toile de Matisse.

Bon, je ne suis pas ici pour vous faire suivre un cours d'art-déco. A huit heures pas un chat, à part les musicos attablés, le temps de dire bonjour et l'on part se faire un grec. Expression ô combien malheureuse quand on pense à la Grèce d'aujourd'hui – l'antique Hellade pour laquelle un Lord Byron ( un sacré rocker ) n'a pas hésité à sacrifier sa vie - rançonnée par le FMI et dépouillée par nos banques bien aimées. A neuf heures c'est rempli de jeunes et d'étudiants – beaucoup d'étudiantes en Erasmus - une majorité d'habitués pas spécialement fanatiques de rockabilly, mais venus là pour prendre du bon temps. Vont être servis. Chaud.

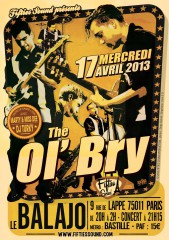

THE OL'BRY

Les Ol' Bry tentent de monter sur scène. Difficile, marchent sur des oeufs. Les instrus à eux tout seuls, c'est déjà un peu juste. Et comme les musiciens se présentent à cinq, il faut se serrer sur l'étagère. Mais vont vite nous faire oublier le confinement qui les étreint.

Eddie allume le feu, se projette comme un fou sur le Slipin' and Slidin' de Little Richard. Voix tonitruante avec derrière le combo qui pète le feu. Le sax de Rémy n'est pas assez en avant, faut le chercher, et c'est dommage car il souffle bien. Il en sera de même durant les premiers morceaux, jusqu'au Going Home de Gene Vincent où à la technique l'on comprendra enfin que le vieux rhymth and blues des familles sans cuivre, c'est un peu comme le coq au vin sans Bourgogne.

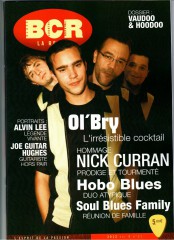

Mais je m'avance un peu, et je ne voudrais pas vous induire en erreur. Les Ol' Bry – c'est connu de tout le monde – sont célèbres parmi les combos de rockab actuels pour être celui qui a su inclure dans son son des relents frénétiques de Doo Wop, mais ce soir il apparaît nettement que le groupe a accentué son côté rockabilly. Moins de suavité dans la voix, le hoquet remplace l'onctuosité. D'autre part, dès le second morceau Eddie sort son arme maîtresse. Le groupe ne se contente pas de reprises. La moitié des titres du répertoire, comme le She Don't Care qu'il annonce, sont des compositions originales, entrecoupés d'hommages remémoratifs à des classiques du rock'n'roll et du rhythm an blues, ils ne déparent en rien la qualité de l'ensemble.

Mister B me souffle à l'oreille que le travail de Thierry sur sa contrebasse est souverain. L'est sûr qu'il bénéficie d'une retransmission technique sans faille mais c'est le swing à l'arrache qui fait toute la différence. Les cordes ronronnent comme des élastiques tendues à l'excès et toutes les intros et tous les ponts sont portés par ces vibrations qui s'entremêlent comme un noeud de serpents.

Eddie balance tellement que sur My Babe il casse une corde de sa rythmique, ce qui ne l'empêche pas de marquer avec une égale férocité le tempo. Le vieux blues de Willie Dixon écrit par Dixon pour Little Walter l'harmoniciste de Muddy Waters. Cette adaptation prend ici tout son sens, My Babe provient d'un gospel traditionnel notamment repris par Sister Rosetta Tharpe et reformulé par Buddy Holly sous le titre Not Fade Away. Jeu de passe habituel entre les racines noires et blanches du rock'n'roll. Crossroad.

Un Unchained my Heart, beau grain de gorge mister Eddie, ça râpe et ça fond, en même temps. Les demoiselles se trémoussent de plaisir devant la scène, ensorcelées, completely strolled. Ghost Highway en hommage amical aux Ghosts, et plus tard la reprise de Cause I forgot, en l'honneur de Mister Jull perdu dans la foule, pas besoin de monter sur l'estrade, Eddie reproduit à merveille le timbre de Jull.

L'hidalgo, derrière sa Squier Fender, c'est Diego, gravidad espanola sur le visage qui ne s'éclaire que rarement d'un sourire énigmatique lorsqu'il vous a piqué un petit solo dans le coeur, tiene dedos de oro, s'est dépris de toutes les fioritures latines qui enjolivaient son jeu au printemps dernier en faveur d'un phrasé beaucoup plus rêche et incisif, l'efficacité rock. L'enchaîne les morceaux sans s'attarder. Eddie a tout juste le temps de s'éponger la figure s'il ne veut pas prendre le train en marche. L'a laissé tomber sa chemise depuis longtemps, marcel et tatouage, il mène la danse sans faillir.

Rémy le sax et Marcelo le batteur ne chôment pas. Sont en croisade exponentielle. Plus le show avance plus ils envoient la pression, Rémy est en souffle continu, exhale une note ronde cuivrée comme une coulée de miel et Marcelo se livre à un incessant ballet, ne marque pas vraiment le beat, joue des séquences rythmiques avec introduction, suites et salut final. Faut voir comment il ponctue ses petites saynètes. Prestance et élégance.

Le taulier vient rompre le charme, encore dix minutes et ce sera tout. Eddie parvient à caser tout de même trois derniers morceaux. Nous quitteront sur un dernier Let me Dance endiablé, très boogie. Une compo. Pas de rappel, juste le temps de promettre un super set des Howlin' qui vont suivre. Descendent de scène sous les applaudissements d'un public ravi qui en reprendrait encore trois bonnes louches avec avidité. C'étaient The Ol' Bry-llants.

THE HOWLIN' JAWS

Sont déjà sur scène. Des crocs à rayer le plancher. N'ont pas branché leurs instruments que l'on sent l'électricité dans l'air. L'envie d'en découdre. Formation minimale. Trio, batterie, basse et guitare. Pas besoin de plus. Commando rock. Comme par miracle le public s'est épaissi. Pour le moment, ils sont penchés l'un vers l'autre, leurs silhouettes dessine comme un oeuf de tyranosaurus prêt à éclore. Une ogive nucléaire dont ils sont en train d'enclencher le compte à rebours.

Sont polis, se présentent : « Bonjour, nous sommes les Howlin' Jaws », sont gentils car ils détestent vous prendre en traître. Leur premier morceau s'intitulera Danger. Ce sont les deux seules qualités que nous leur reconnaîtrons, car pour le reste, tout le reste, ils sont méchamment rock'n'roll. Si vous n'aimez pas, rentrez chez vous, fermez la porte à clef, fourrez-vous sous le lit, et attendez que le tsunami rock soit passé. Personne ne peut rien faire pour vous. Les chevaliers de l'apocalypse sont insensibles à la pitié. Côté sono, l'on s'affole un peu. Le sonorisateur est un peu trop cartésien : « Si la guitare jouait moins fort, l'on entendrait mieux la basse ». Ne pige pas les équations à entrées multiples, les Howlin' ne recherchent pas l'équilibre des fluides. Veulent que la guitare soit très forte et que la basse soit aussi très forte. Bien sûr, ça fait du bruit, mais c'est ce que l'on appelle le rock'n'roll. Sinon l'on jouerait du folk en acoustique. Et Djivan vous caresse les cordes de sa contrebasse d'un air dégoûté. Deux ou trois tâtonnements, et c'est réglé. Au maximum syndical. D'après moi l'on pourrait faire mieux. Mais l'on a évité le pire. Et puis le rock, c'est le son mais aussi l'énergie, et les Jaws en ont à revendre des tonnes. Sixteen exactement.

Donc danger. Sur toute la ligne. Djivan le grand est à la contrebasse. La tient un peu de guingois car il est hors de question que le manche vienne se balader devant sa figure quand il chante. Ce qui est sûr, c'est que dans le couple qu'il forme avec sa doublebass c'est Djivan qui est le dominant. Ne s'en laisse pas compter par une gonzesse. Rocker jusqu'au bout du slap. La voix s'est affermie, a pris une belle plasticité, ne patauge plus dans le yaourt, découpe les syllabes, elle est un serpent mamba qui épouse les sinuosités de la branche sur laquelle il s'est enroulé. N'attend plus que vous passez à proximité pour vous inoculer la mort sûre à dose létale. Djivan est habité par une indolence naturelle. Le serein détachement du chat qui regarde le spectacle du monde d'un air amusé. Malheur à vous qui vous apprêtiez à le caresser, c'est un tigre royal altéré de sang, qui bondit sur sa proie toutes griffes ensanglantées dehors. Ce garçon charmeur est dangereux. Dans la vie de tous les jours il doit parvenir à donner le change, mais une fois dans son groupe de rock, le fauve est lâché.

Donc péril. En la demeure. L'oeil bleu et le cheveu blond. Allure apollinienne. Lucas ne nous jette même pas un regard. Trop occupé par sa gratte. Sait s'en servir. A parfait son jeu depuis le printemps. L'était très bon. L'est devenu lui. N'aligne plus les plans. Est beaucoup plus libre. Souverain. Le seul à savoir où il va, et l'on suit les yeux fermés. Connaît de fameux raccourcis. Vous mène où il veut. Il frappe les cordes comme des étincelles de silex. Ne vous laisse jamais en paix. Pose hiératique, mais aux quatrième morceau ses mèches savamment peignés en arrière retombent de partout et forment comme une couronne de broussaille. Casque d'or, c'est ainsi que devait être Alexandre lorsqu'il menait la charge à Arbéles, cisèle des arabesques d'une élégance incomparable aussi brûlantes et ravageuses qu'un lance-flammes, tranchantes comme des sabres de samouraï. L'ivoire aiguisée des mâchoires, c'est lui. Grondement de train qui passe devant vous et vous laisse dans la stupeur de votre étonnement sur le quai désert. L'est déjà loin dans un somptueux bouquet de notes qui giclent de partout et vous traversent le corps comme des abeilles de braise.

Donc pièges. Tout autour de vous. L'on ne le voit pas tout de suite. Comme tous les batteurs Crash Boum Hue, se bat derrière dans l'ombre. La frappe n'est pas lourde. Mais rapide. Ultra véloce. Avec les deux régiments de hussard qui caracolent devant sur sa droite et sa gauche, n'a pas intérêt à se laisser distancer. N'a pas le droit de laisser un espace vide par où l'énergie pourrait s'échapper. Fait la navette de l'un à l'autre tout en poursuivant son propre but. N'a pas le privilège d'être en retard. Pousse de temps en temps le vice jusqu'à être en avance, à leur ouvrir le chemin, à dégager le terrain à coups de nitro. Roulement de claquements secs, l'on a l'impression qu'il met la pédale douce sur un temps de suspension, mais c'est pour mieux laisser à ses deux acolytes l'opportunité de s'engouffrer ensemble dans la brèche qu'il vient d'ouvrir. Et il reprend son rythme infernal. La phalange au pas de course qui bloque toutes les issues de secours et qui interdit de retourner en arrière. Cours ou crève. Sans lui pas d'assise. Plus il tape, plus il s'aperçoit de la nécessité absolue de sa présence. L'en jubile. La joie irradie son sourire. A la fin il n'en peut plus, déborde d'euphorie, joue debout, et monte sur sa batterie.

Les Howlin' culbutent le vieux rockab des familles. Lui foutent le feu au cul. Et le grand-père n'a pas l'air d'être mécontent de ce traitement de choc. S'en porterait même comme un charme. S'y prennent bien. Un tiers-temps rockab pour débuter, et un autre trente-trois pour cent du même acabit pour terminer. Attention ne donnent pas dans la reconstitution vintage. A chaque fois le pépé prend une sacrée dose de speed dans les rotules. De quoi dépoussiérer les oreilles et le plancher. Ca pète le feu dans les carburateurs. De quoi rendre les puristes du bon vieux temps un peu mi-figue, mi-raisin. C'est entre ces deux séquences – pas du tout radio-nostalgie - que ça se gâte. Pour tante Agathe. Qui pleure ses vingt ans. Qui ne reviendront pas. C'est qu'entre l'intro et la conclusion, ça dégénère sec. Les Howlin' ne sont pas à la recherche du temps perdu. Leur madeleine elle est terriblement électrique. Pas tout à fait psycho. Pas tout à fait garage. Mais foutrement rock'n'roll !

Déterrent les racines. Mais pas pour les regarder s'étioler au travers du verre protecteur d'une serre stérilisée dans l'air confiné des vieux souvenirs. Les ont transplantées dans la jungle du vivant. Un peu de terre de jeunesse, un peu de délire survitaminé, un peu de la violence du monde, et les surgeons d'un new-rockabilly pointent dru, débordant de sève et de vigueur. N'ont aucun regret. Le rock'n'roll n'est pas une plante qui se sent à l'aise dans les cimetières. Les Howlin' Jaws poussent à la roue. Ils ont tout compris.

RETOUR

Super concert. Discussion dans le fumoir. Comme un sas de sécurité, avant de replonger dans le magma des jours grisâtres. Merci les Ol' Bry. Merci les Howlin' Jaws.

Damie Chad.

( Les photos prises sur le Facebook des artistes ne correspondent pas à ce concert )

JOE FOSTER

FOSTER PUSSYCAT kILL ! KILL !

Le seul moyen de dénicher de l’info sur Joe Foster, c’est de suivre Alan McGee à la trace.

McGee fonda le label Creation au début des années quatre-vingt. Sur Creation, on trouvait le gratin du rock anglais : Primal Scream, les Boo Radleys, House Of Love, Teenage Fanclub, Ride, Nikki Sudden, les Bounty Hunters, Felt et bien sûr Oasis. La découverte d’Oasis fit de McGee un homme riche. Trop petit pour pouvoir gérer le succès commercial d’Oasis, il revendit Creation à Sony pour quelques millions de livres et il devint membre de la jet-set anglaise. Comme le font généralement les parvenus balzaciens, il ne put résister à l’envie de se mêler de politique et il entraîna Noel Gallagher dans les cercles du pouvoir, époque Tony Blair, l’une des périodes les plus fastes de l’histoire de l’hypocrisie politique à l’anglaise.

McGee raconte tout le détail de ses aventures dans «Creation Stories - Riots, Raves and Running A Label». Son autobiographie se casse en deux, comme celle de Johnny Cash : on a une première moitié absolument passionnante, émaillée de rencontres avec des personnages fascinants et enrichie de tout le détail d’une consommation de drogues pantagruélique, puis break et seconde partie pépère où il ne se passe plus rien d’intéressant.

Le break, c’est la cure de désintox. McGee et Johnny Cash passent tous les deux à la casserole et ça finit mal - Cash découvre Dieu et McGee le coca allégé. Ils se mettent alors à délirer comme des beaufs sur la grande beauté de leurs résidences et de leurs relations sentimentales respectives, et - pour Johnny Cash - sur la rareté de la maladie dont il était atteint et qui semblait faire sa fierté. Quand McGee fait son break, c’est-à-dire la petite dépression post-désintox qui va le conduire à l’abstinence de fait - celle que dicte la morale - il est tellement fier de cette déprime qu’il nous en tartine plusieurs pages, et c’est assez choquant car ça n’a strictement aucun intérêt. Comme dirait mon amie la rose, faire étalage de ses déprimes, c’est manquer singulièrement d’élégance.

McGee est un petit mec originaire de Glasgow. Roucmoute et laid comme un pou, il a la chance d’avoir des copains comme Bobby Gillespie et Robert ‘Throb’ Young. Et la malchance d’avoir un père qui vient lui taper sur la gueule en pleine nuit, alors qu’il est en train de dormir. Ce qui l’autorise à dire qu’après ça, on ne craint plus rien ni personne. Dans son livre, McGee se bâtit donc une réputation de graine de violence. Mais quand on voit sa bouille, on se dit qu’il ne devait pas impressionner grand monde, à part la concierge de l’immeuble. Il aurait fait un excellent personnage de fable pour La Fontaine.

Pendant la première partie de son livre, il roule sa caisse, et dans la seconde partie, il bat tous les records d’arrogance. Il se vante de tout un tas de conneries, comme par exemple d’avoir invité Bill Clinton chez lui et d’avoir rencontré Michael Jackson dans un jet. Il se vante même d’être devenu l’ami d’un McLaren qui mettait un point d’honneur à ne jamais payer une note au restaurant. Un boutiquier reste un boutiquier. Et chez McGee le parvenu, on retrouve tout ce qui chez un type comme Dave Grohl finit par donner la nausée. Quand on vient du monde magique des Mary Chain et de Primal Scream, on traîne théoriquement une sorte de parfum de légende, ce qui devrait induire une certaine tenue. Qu’on se rassure, le pauvre McGee n’a pas que des défauts, loin de là. Pourquoi Creation est devenu l’un des plus gros labels de l’histoire du rock anglais ? Tout simplement parce que McGee avait du flair.

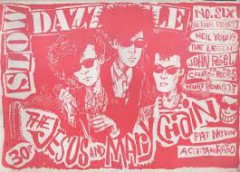

Si vous cherchez des anecdotes croustillantes sur Jesus & The Mary Chain, alors il faut absolument lire ce livre. McGee rappelle qu’on doit la découverte des Mary Chain à Bobby Gillespie qui récupéra tout à fait par hasard une cassette sur laquelle se trouvaient des démos des frères Reid. Et crac, Bobby craqua. Il envoya les Mary Chain chez McGee qui venait d’ouvrir un club à Londres. McGee raconte leur arrivée au club : «Avec leur allure complètement débraillée, ces punk-rockers d’East Kilbride arrivaient six ans trop tard. Les frères Reid étaient la version punk des Bay City Rollers.» McGee décrit dans le détail le premier concert des Mary Chain à Londres - Jim & William Reid, Douglas Hart (bass) et Murray Dalglish (drums). Ils n’avaient jamais joué sur scène auparavant et William Reid ne savait pas régler son ampli. Derrière la console se trouvait Joe Foster lui aussi parfaitement incapable de régler une sono. Résultat : le niveau de feedback battait tous les records. C’était intolérable. Et le problème s’aggravait de morceau en morceau. Voilà comment naquit la légende du sonic storm des Mary Chain. Ils allaient faire du chaos sonique - trouvaille accidentelle - leur fonds de commerce. Bobby prit la place de Murray Dalglish à la batterie et McGee devint leur manager : «Je les comparais aux Sex Pistols et je me prenais pour Malcolm McLaren. Je voulais générer du cash à partir du chaos.» (Il semble assez fier d’avoir réussi à recycler le fameux «cash from chaos».)

Grâce à McGee, on entre dans la loge des frères Reid, on les entend bougonner à longueur de temps, puis on les voit monter sur scène pour des sets violemment écourtés qui se terminent systématiquement en grosses shootes. (Lors d’un concert à l’Élysée Montmartre, Jim Reid envoya son pied de micro en fonte dans la gueule d’un type qui se trouvait au premier rang. Le pauvre malheureux fut aussitôt évacué sur un brancard - typical Mary Chain). L’une des anecdotes les plus succulentes du chapitre Mary Chain est celle de The Old Grey Whistle Test : les producteurs de la célèbre émission de télé invitèrent les Mary Chain à venir enregistrer leur morceau à onze heures du matin. Comme ça, ils étaient certains de les voir sobres. C’était fort mal connaître les frères Reid qui se levèrent à six heures pour aller s’arsouiller et arriver au studio complètement ivres. McGee : «Le groupe avait l’esprit punk et il régnait à leurs concerts une atmosphère de violence qui avait disparu depuis des années, en Angleterre. Plus les concerts étaient importants, plus la tension montait. Les Mary Chain arrivaient en retard sur scène. Ils agressaient aussitôt le public. Ils disaient aux gens de fermer leur gueule et d’aller se faire enculer. Ils les traitaient de branleurs. Cerise sur la gâteau, ils jouaient très peu de temps.»

McGee fréquentait aussi les Primal Scream qui sont restés longtemps dans le peloton de tête des Shooting Stars à l’anglaise. Ils prenaient de tout, de l’héro, du crack et de la cocaïne : «Avec les drogues, les Primal Scream se comportaient exactement comme les Stones : au grand jour et dans la démesure - champagne, cocaïne, héro.» À l’époque où ils enregistraient «Give Out But Don’t Give Up», les Primal Scream étaient pour ainsi dire paralysés par les excès. Ils s’enfermaient des mois entiers en studio et s’envoyaient en l’air. Jimmy Miller qui les produisait mourut d’une petite cirrhose très peu de temps après ces fameuses sessions. «Ce ne sont pas les Primal Scream qui l’ont tué, mais ça n’a pas arrangé les choses.» Comme les sessions d’enregistrement ne donnaient rien, McGee eut la riche idée de les envoyer à Memphis, histoire de les éloigner de leurs dealers et de Candem, où ils étaient censés enregistrer. «Le premier type qu’ils ont rencontré était un chauffeur de taxi qui dealait de la coke. Quand je suis arrivé, ils prenaient cette coke, certainement la plus forte qui devait exister au monde. J’en ai pris une ligne ou deux et je suis resté collé debout contre un mur à Memphis pendant trois jours pour être sûr que personne ne se glissait derrière moi.» Comme ils n’avaient rien produit en dix-huit mois, les Primal Scream finirent par comprendre qu’il fallait arrêter les conneries. «Alors ils ont arrêté l’héro et ils sont devenus alcooliques.»

Dans Primal Scream, le personnage qui impressionne le plus McGee, c’est bien sûr Robert ‘Throb’ Young : «Il était le cœur palpitant du groupe. Il tirait sans doute son assurance de la grosseur de ses attributs.» Throb était l’un de ces purs rockers à l’anglaise, ceux qui jouent sur Les Paul et qui sortent un gros son. Il voyait plus Primal Scream comme des New York Dolls écossais et il fut hostile au virage acid house pris par le groupe pour «Screamadelica». Il détestait tellement cet album qu’il menaça cent fois de quitter le groupe. Mais bizarrement, il est resté.

Grâce à Throb, McGee fit un spectaculaire bad trip lors d’un voyage aérien : «L’hôtesse me demandait si j’avais pris de l’acide. Je voulais lui dire : ‘J’ai sniffé une ligne de coke aussi longue et aussi large que l’avant-bras de Robert Young’. Mais je ne l’ai pas fait.»

Très beaux portraits aussi d’Andrew Innes («Il a toujours été un bâtard cynique») et de Lawrence («Le premier album que Lawrence a enregistré pour moi était un truc de dingue : que des instrumentaux joués à l’orgue par Martin Duffy qui rejoignit Primal Scream plus tard.»)

Clins d’yeux au Teenage Fanclub et à Guy Chadwick des House Of Love. Si on espère trouver dans ce livre des potins sur Oasis, c’est raté. McGee reste étonnamment discret sur les frères Gallagher, comme s’il avait peur de se faire casser la gueule.

Dès les premières pages, McGee fait l’éloge des Television Personalities. Il n’hésite pas à écrire qu’ils ont changé sa vie : «C’était en mars 1982, un concert Rough Trade. Quel set ! Il y avait une douzaine de copains à eux près de la scène. Ils portaient des costumes, têtaient des fume-cigarettes et se faisaient passer pour des aristocrates. Ed Ball jouait de la basse et Dan Treacy de la guitare. Joe Foster est monté sur scène pour chanter ‘Part Time Punk’ puis il a scié en deux la Rickenbacker de Dan Treacy, une guitare qui devait valoir au moins mille livres !»

McGee allait ensuite embaucher Ed Ball et Joe Foster pour travailler chez Creation. Joe Foster sera aussi dans le bus, pour la première tournée des Mary Chain. «Joe Foster se prenait toujours pour Bob Dylan et il y avait une grosse consommation de speed dans ce bus. On faisait passer ça avec de la vodka polonaise.» D’après McGee, Joe Foster était un érudit des sixties. «Il connaissait les noms de tous les membres des Artwoods. Vous pouviez lui demander quel était le titre de la face B d’un single des Creation sorti uniquement en Allemagne, il vous répondait aussitôt. C’est lui qui m’a fait écouter le Velvet et les Byrds, et expliqué en quoi David Crosby était un compositeur de grand talent.» C’est la raison pour laquelle McGee va confier les clés de Rev-Ola, sa filiale de rééditions, à l’ami Joe. Tous les amateurs éclairés connaissent bien le fabuleux catalogue Rev-Ola.

Mais Joe Foster devint incontrôlable assez vite. II prenait trop de speed et il avait le coup de poing facile. Apparemment c’était le genre de mec qui ne discutait pas. Il fallait que ça parte. Un jour, il en colla une belle dans le museau du responsable du réseau de distribution Rough Trade. McGee trouva qu’il avait dépassé les bornes. Il demanda à Joe de faire un break. Le break dura sept ans.

McGee est tellement prétentieux qu’il se croit encore plus cinglé que Joe Foster. «Je fais partie du très petit nombre de gens qui peuvent gérer sa folie. Certaines personnes pensent que je suis encore plus cinglé que Joe - c’est horrible. J’espère qu’ils se trompent.»

Existe-t-il un lien entre Joe Foster le boxeur fou et Slaughter Joe, son pseudo de rocker ? Au niveau punch, certainement. Pour preuve, cette fantastique anthologie sortie en 2003 sur Rev-Ola : «Zé Do Caixao. The Complete Creation & Kaleidoscope Recordings». Sur la pochette, Joe Foster a un faux air de Souchon, alors que sur les rares photos de son passage dans les Television Personalities, il a un petit côté Besancenot.

Au dos de la pochette de cette anthologie, on trouve un hommage signé Kim Fowley. Rien de moins. Joe et Kim se sont rencontrés lors de l’enregistrement de «Hidden Agenda» avec les BMX Bandits. Dès qu’il veut tout savoir sur les nouvelles tendances, Kim Fowley appelle Joe Foster. Pour Kim, Joe est le Sam Phillips, le Leonard Chess et même le Lee Hazlewood des temps modernes. Pour Kim, Joe est le grand spécialiste du garage anglais. Joe était à Detroit et on retrouve son histoire mêlée à celle d’Outrageous Cherry et d’Electric Six. Joe est une mine. Joe est partout. Il est aux origines de Jesus & the Mary Chain. Joe est aux sources de l’art-riot incarné par Brian Jonestown Massacre, Black Dice et BRMC. On parle ici de decadent feedback, de teenage riot et d’amplified dischord, de Pussy Galore, des Dirtbombs et des Butthole Surfers, de Dylan et de Nikki Sudden.

Quand on commence à écouter «Zé Do Caixao», on se fait tout de suite harponner par «Positively Something Wild», un morceau absolument monstrueux, ultra-dynamique, emmené par une basse qui fend l’eau comme un cuirassé. Slaughter Joe a tout compris. Il est classique jusqu’au bout des ongles. On comprend que Mick Collins et Kim Fowley tapent du pied en entendant ce fouillis de guitares hurlantes. Tout y est, rythme d’enfer et solo maigrichon doublé de Farfisa, maelström incompréhensible, vache à lait de tous les mythes du rock, pureté aérienne, hallucinant solo de guitare résumeur de toutes les punky-motions, absolue nécessité de l’urgence. Slaughter Joe envoie sa basse voyager. Le son est plein comme un œuf, comme chez Mick Farren. Les guitares pleurent des larmes de sang. «I Know You Rider» qui suit est un joli clin d’œil aux Byrds. Au moins, Slaughter Joe sait faire sonner une basse ! Le trois est une reprise du Thirteen Floor Elevator, «Fire Engine». Joe tape dans le royaume étoilé du psyché texan. «Sally Go Round the Roses» qui suit est un vieux hit daté de 63 des Jaynetts, un girl-group originaire du Bronx. Ça psychette d’entrée de jeu. On voit même rôder le fantôme de Syd Barrett. Des nappes de guitare acidulées flottent dans l’air épais. Joe chante à nouveau du nez, comme son idole Dylan. Joe est le trésor caché du rock anglais. Avec «If I Die Before I Wake», on retrouve le bon vieux Diddley beat. La basse radine sa fraise. C’est le meilleur son de basse de tous les temps. Basse voyageuse, idéale pour ce genre de groove harcelant. Joe glapit et ça lui va bien. La pulsation est irrésistible. Du bon gros Bo, mais gonflé à l’extrême, rond et plein d’une fermeté enviable. Joe s’y promène comme d’autres se promènent sur les remparts de Varsovie. Il connaît toutes les arcanes des Byrds, de Syd Barrett, de Bo Diddley, de Roky Erickson, de Bob Dylan, il boit à toutes les sources en même temps. Il travaille exactement au même niveau que Kim Fowley. «Napalm Girl», c’est Dylan dans le garage des Mary Chain. Effet sidérant. Slaughter Joe a exactement la même énergie et la même classe que le Dylan de 1965. C’est d’une fluidité et d’une perfection absolument écœurantes. Dylan et les frères Reid, quel bon mélange ! Il fallait y penser. Les petits Jesus sont ce qui est arrivé de mieux à la vieille Angleterre, avec les Pretty Things et les Sex Pistols. C’est une bonne chose que Slaughter Joe se retrouve dans cette triangulation. Il pointe le cœur de l’ouragan. Joe sait comment doit sonner une guitare. Il sait qu’elle doit cracher son venin et hurler sa douleur.

Et puis voilà «Tangerine». Et là, Joe se met à sonner comme le Dave Clark Five, son son s’envole tout seul. Il ramène à la surface toute la vitalité de la pop underground, Paul Revere & The Raiders et tout ce qu’on voudra. C’est trié sur le volet. Slaughter Joe fait exactement comme Nick Kent et Kim Fowley, il réinvente l’histoire du rock.

S’ensuit «The Lonesome Death Of Thurston Moore». Joe balance des cris splendides. Le morceau bascule dans une sorte de folie. En réalité, Joe Foster amplifie les effets qu’avait inventés Dylan. Et toujours cette basse fascinante, noyée sous des nappes épuisées de réverb. Un son comme on n’en voit plus guère de nos jours. Joe est un mec qui peut tout se permettre. On finit par voir en lui une sorte de caméléon super-naturel. Ça finit même par devenir inquiétant. Il n’est pas logique qu’un mec aussi brillant soit passé à la trappe. Ou c’est une conjuration, ou c’est un déni de justice. «I’ll Follow You Down» est probablement le grand classique de Joe. Voilà encore du pur Mary Chain. D’horribles guitares se mettent en branle. Le morceau noircit comme un ciel d’orage. D’hirsutes mécaniques de garage psyché rampent de chaque côté de la voix - Hey ! I’ll follow you down ! - On entre là dans un monde de pureté garage, avec un son tendu, serré, dangereux, moite, mortellement raide. C’est le soundtrack d’une catastrophe imminente, et Joe vous balance un solo d’harmonica digne de Van Morrison. On comprend que Kim Fowley soit tombé de sa chaise à ce moment précis. «Surely Some of Slaughters Blues» nous ramène chez Bob Dylan. C’est plutôt une bonne chose. Si on osait, on dirait que cet album est l’album caché de Bob Dylan. Tout y est, la puissance des compos, les orgies sonores, l’inventivité des temps modernes, la touche de génie, la frénésie, l’envie d’en découdre, la morsure du destin. «She’s So Out Of Touch» suit de très près et nous plonge dans le Velvet. Comme par miracle. Joe sort exactement le même son que celui de «Some Velvet Morning», avec les touches de xylophone. L’animal chanterait presque comme Lou Reed. Hallucinante symbiose. C’est à ne pas croire. Rien ne peut échapper à Joe Foster. Son tableau de chasse laisse rêveur. Il est constamment dans le vrai. Il ne touche qu’à ce qui est bon.

À part cette anthologie, il n’existe pas grand chose de Joe Foster sur le marché. Le seul album des Television Personalities auquel il participa fut «Painted Word». Fabuleux album bourré de petites pépites pop inspirées soit du Velvet, soit de Dylan. Ils réussissent le prodige de faire sonner «Stop And Smell The Roses» comme «All Tomorrow’s Parties», avec les accents gothiques de la voix de Nico. «A Sense Of Belonging» est une merveille digne des grandes heures de Dylan. «Say You Won’t Cry» revient aux atmosphères altérées du psyché délicat, finement teinté de gothique à la Nico et mêlé d’accents acides dignes des Byrds. Dan Treacy et Joe Foster n’avaient pas besoin de raconter leur vie. Il suffisait d’écouter leurs chansons pour savoir quels disques ils écoutaient. On trouve sur la face B une petite merveille de pop musclée intitulée «You’ll Have The Scream Louder», montée sur une ligne de basse entreprenante, ronde et présente, qui rebondit à chaque temps, parfois grêlée de notes doublées, fabuleusement souple, un modèle dynamique digne des grandes lignes de basse de Keith Richards. «Happy All The Time» est une féerie décadente mélodiquement parfaite et doublée d’accords incroyablement acides. Tout l’acid-rock londonien est là - I wish I was happy all of the time/ In my mind. L’autre grosse pièce de l’album est un nouveau clin d’œil appuyé au Velvet qui s’appelle «Back To Vietnam». Ils chantent ça à deux voix sur un riff répétitif qui évoque «Sister Ray» et qui renvoie, par l’acidulé du jeu des guitares, au puissant «Eight Miles High» des Byrds. En plein dans le mille. Long et beau comme du white heat velveto-byrdsien.

Signé : Cazengler, fosterisé du ciboulot

Alan McGee. Creation Stories - Riots, Raves and Running A Label. Sidwick &Jackson 2013

Slaughter Joe. Zé Do Caixao. The Complete Creation & Kaleidoscope Recordings. Rev-Ola 2003

Television Personalities. The Painted Word. Illuminated Records 1984

MARILYN MANSON

( + neil strauss )

MEMOIRES DE L'ENFER

( Traduction de Gilles Vaugeois )

( DENOEL X-Trême / Mars 2003 )

Plus de trois ans que le book séchait sur l'étagère musique de mon bouquiniste préféré. Trouvai toujours autre chose de plus intéressant à prendre. Marilyn Manson, je n'avais rien contre. Rien pour, non plus. Ma fille possédait un de ces CD... qu'elle écoutait dans sa chambre. Une anecdote plutôt sympathique à son sujet d'un ami pas du tout branché rock qui avait vu le film-enquête Bowling for Colombine de Michaël Moore. Deux lycéens qui avaient massacré au fusil semi-automatique douze de leurs condisciples et un professeur. L'était un peu choqué le copain : « De toutes les personnes interrogées tout le long du film, je n'en ai trouvé que deux qui tenaient des propos sensés, un flic très critique par rapport au rôle social de la police et de la justice, et un gars dont je n'ai pas retenu le nom, il était présenté comme un chanteur de rock – tu dois connaître, il porte un prénom de fille - qui a été l'unique intervenant qui ne se soit pas livré à un laïus bien-pensant sur les méfaits de la délinquance, mais qui s'est contenté de dire que l'on aurait mieux fait de s'inquiéter de ces meurtriers avant qu'ils ne passent à l'acte. »

Comme il n'y avait rien d'intéressant sur le rayonnage, je l'ai pris pour les longues soirées d'hiver. Comme nous étions au mois de décembre, me suis dévoué. Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'ivresse ! Surpris, m'attendais à un truc commercial torché à la va-vite pour les fans, beaucoup de photos, des déclarations à l'emporte-pièce et une mise en page éclatée pour occuper un maximum d'espace avec un minimum de bla-bla. Ben, non ! C'était un livre, un vrai, quelques illustrations, quelques reproductions de documents, et beaucoup de textes en petits caractères. Mais j'en reparlerai.

Mémoires de l'Enfer. Titre flon-flon. Frères croyants, je regrette de vous décevoir mais je vous avertis qu'en parfait mécréant, je n'ai jamais davantage cru au méchant Diable qu'au Bon Dieu. Je veux bien admettre que le grand cornu montre un peu sa protubérance dans le fameux croisement de Robert Johnson, et un tantinet sa patte griffue sur le volant du hot-rod de Race With The Devil de Gene Vincent, mais déjà avec les Rolling Stones il vous adresse un sourire des plus sympathiques, et dans la myriade des Hot Rails to Hell des groupes de heavy-rock, l'évocation de ce personnage de carton-pâte est un prétexte à d'homériques glissandos de guitares ultra-speedées et jouissives, l'a beau s'égosiller qu'il maudit votre pomme jusqu'au trognon, vous avez du mal à le prendre au sérieux.

Mais ne plaisantons plus. Ne confondons pas l'Enfer avec son supposé propriétaire. Marylin Monroe parle de cette indésirable contrée au même titre qu'Arthur Rimbaud qui y séjourna toute une saison. C'est que notre starlette rockeuse ne s'aventure pas plus que le père Rimbe dans les demeures infernales de Belzébuth. En voici deux qui ont tout compris. Et qui assument, n'accusent point les copains comme Jean-Paul Sartre qui déclarera que l'Enfer c'est les autres... Vont nous décliner leur enfer sous toutes les coutures. Encore que dans le bled paumé de son Ardennes natales, l'Enfer de Rimbaud reste légèrement étriqué. Tout se passe surtout dans sa tête. Au-dehors, ce n'est ni la foule, ni la joie. Quelques bocks de bière à la terrasse des cafés à zieuter les filles interdites et quelques cigarettes de hachich les jours de chance, tout cela ne va pas chercher bien loin. La poésie sera son refuge, la chanson de sa plus haute tour. Marilyn est nettement mieux loti. L'Amérique est immense et peuplée d'une foule de décavés et interlope... Sans compter les progrès techniques accumulés depuis un siècle... Quand on pense que Rimbaud ne possédait même pas un tourne-disque pour écouter Alice Cooper ! Ne vous demandez pas pourquoi il a si mal tourné.

LE CHRIST ROI

Né en 69 dans une famille américaine moyenne. L'enfer, autrement dit. Ne grattez point le vernis de surface. Sous les écailles la chair est beaucoup plus putréfiée que l'on aurait imaginé. Le père est un vétéran du Vietnam. La guerre ne l'a pas arrangé. L'a mis un couvercle sur ses cauchemars mais dessous la marmite est en ébullition. Le grand-père paternel est plus propre sur lui. Passe son temps à bricoler son circuit de train électrique dans son atelier qu'il s'est aménagé dans la cave de la maison. C'est là que le petit Brian et son cousin Chad ( non, non, ce n'est pas moi, je vous le jure ) sont pour la première fois confrontés aux dessous brûlants de l'iceberg humain, les deux enfants découvrent la collection des revues pornos du grand-papa, ses antiques sexual toys et quelques dessous féminins affriolants... De quoi alimenter de nombreuses phantasmagories.

L'école est moins intéressante que l'antre du pépé. Les parents n'ont pas envoyé leur fils à l'école publique. Ont préféré payé la pension de l'Heritage Christian School, un établissement épiscopalien. Sont ainsi sûr que le rejeton sera élevé dans les vertueux chemins de la morale. Grosso modo, les épiscopaliens sont des catholiques qui refusent l'autorité du pape, aux USA la doctrine s'est fortement teintée de puritanisme protestant. L'on nettoie les corps, cheveux longs interdits, tenues décentes exigées, l'on passe l'âme l'âme à la machine à laver de l'armageddon trois fois par jour. La fin du monde est proche, peut-être avant le week end, tenez-vous à carreau car la colère de Dieu est terrible. Qui aime bien, châtie bien. C'est vrai puisque c'est écrit dans la Bible. Faites particulièrement gaffe, le Diable sait que dans quelques jours son règne sur cette terre sera terminé alors il lance ses dernières légions dans la bataille pour emporter avec lui un maximum de pêcheurs dévoyés dans les fournaises de l'Enfer. Ne cédez pas aux mirages du sexe ni aux sirènes des chants tribaux particulièrement pernicieux. Pour cette dernière recommandation l'on apporte des précisions et l'on cite des exemples précis : rock'n'roll, Kiss, groupes de hard rock... je vous laisse compléter la liste.

Hélas, j'ai le regret et le devoir de vous annoncer une terrible et triste nouvelle, le jeune Brian comprend tout à l'envers, il collectionne les revues honteuses, les revend à ses camarades de classe, etc, etc... et s'entiche des groupes de rock les moins recommandables comme Judas Priest ( rien que le non déjà ), Bon Jovi, AC / DC et quelques autres du même acabit... Un sale garnement qui commet toutes les crasses inimaginables pour se faire virer au plus vite de cet enfer scolaire. Comme ses parents envoient religieusement leur chèque à chaque échéance, l'on usera d'une grande et patiente mansuétude envers ce rebelle si remuant.

LE ROI DU MONDE

L'adolescence est un âge ingrat. Trop grand pour rester petit et trop petit pour devenir grand. Premier problème pour les garçons : les filles. Ne sont pas si coopérantes qu'on le souhaiterait. Le jeune Brian n'est pas un Don Juan. Espère beaucoup, mais du rêve à la réalité le fossé est large. Les premières expériences ne virent pas à l'extase. Heureusement qu'il y a le rock'n'roll et les copains ! Le rock présente des aspects frustrants. Coincés dans leur petite ville les adolescents américains n'en croient pas leurs oreilles : à la seule écoute d'un trente-trois tours de heavy-rock le chanteur a emballé douze nanas, remporté deux ou trois bastons, niqué une armada de policiers, avalé un demi-bocal de pilules, et convoqué deux ou trois fois le sieur Lucifer qui s'est servilement plié à ses quatre volontés. Le tout en moins de quarante-cinq minutes, chrono en main.

Mais il ne faut pas s'attarder sur ces aspects décourageants. Le rock est une sacrée décharge d'énergie. Délivre à tout moment un message subluminal accessible à tous. Do It Yourself, si ça te plaît, fais-le toi-même. Prends ta vie en main, bouge-toi le cul, secoue-toi les morpions, le premier crétin venu est capable de transformer son vide existentiel en opéra féérique. Suffit de vouloir. Nul besoin de courir au bout du monde, regarde autour de toi, il y a plein de grands frères qui ont déjà emprunté les chemins détournés. Se procurer de l'alcool est un jeu d'enfant, une âme compatissante vous passera votre premier joint, imbibez-vous, enfumez-vous, le reste viendra sans crier gare. Soyez un peu systématique et bientôt de vous-même vous demanderez davantage.

Eloignez-vous des centres villes, fréquentez les endroits discrets et retirés, propices aux trafics de toutes sortes, idéaux pour les fêtes un peu trashy-trashy. Derrière les cimetières, dans les masures abandonnées, vous pourrez tracer un cercle sur un vieux plancher démantibulé et récité les rituels interdits après avoir sacrifié quelques animaux innocents... Pour la suite de l'histoire, vous demanderez à ceux qui ont eu le courage de rester ce qui s'est réellement passé. A l'intérieur de votre tête. Ou à l'extérieur. Choisissez la solution que vous voulez, de toutes les manières l'Amérique est pleine d'adolescents détraqués. D'adultes aussi, mais ce n'est pas notre sujet. L'important est de passer à l'acte.

VERS LE ROCK

Dix-huit ans, Kid Brian s'éteint doucement, finira par laisser sa place à Marilyn Manson. La famille a déménagé, de l'Ohio l'on est descendu en Floride. Notre héros a décidé qu'il deviendrait écrivain, même si les revues refusent ses textes et ses poèmes. Obliquera vers le journalisme – Edgar Poe n'était-il pas directeur de journal ! – s'occupera de la rubrique rock. D'abord c'est un passionné, l'a aussi un job dans un magasin de disques. Commence par chroniquer les galettes et est bientôt chargé de réaliser les interviewes des vedettes rock qui passent à Miami. Rencontrera Debbie Harris ( l'importance de l'apparence physique ), Malcolm McLaren ( spécialiste de la manipulation des medias ) et Trent Reznor le leader des Nine Inch Nails ( un modèle musical à suivre ). Mais Bowie l'a prédit : il y a ceux qui écoutent la musique et ceux qui la font. Marilyn Manson décide de jouer dans la deuxième catégorie.

L'OUTRAGE

Depuis longtemps il se maquille les yeux. Beaucoup de noir. Marilyn Manson n'est pas un partisan de la discrétion. Tant à se faire traiter de pédé autant rajouter une touche de fond de teint, et pour faire totalement tantouze enfiler une robe. Parce qu'il aime ça. Mais aussi parce qu'il commence à théoriser sa démarche. L'Amérique est à l'image de l'être humain et de la lune. Une face sombre, une face ensoleillée. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Ne nous refait pas le coup d'Al Jolson ou des Black Minstrels. La noirceur est à l'intérieur. Enfermée à triple tour dans la cage de notre boîte crânienne. Marilyn Monroe a décidé de laisser sortir le tigre altéré de sang qui est au-dedans de nous. Le laisse se pavaner en pleine ville. La bave aux lèvres assoiffées de sexe. Vous montre tout ce que la société fait semblant de ne pas savoir. La grâce féline de la fragile Monroe, la cruauté de Manson le gourou fou exécuteur de Sharon Tate. Vous pouvez inverser la donne : les turpitudes sexuelles de la Diva et la pureté des intentions du Mage Transcendantal.

Pour l'image et la bande-son, ce sera du glam-indus, lourd, puissant et joué à fond les manettes, avec en bruit de fond, mais mixé très en avant, les poèmes du leader maximum. Marylin Manson, ne veut pas choquer pour choquer. Simplement pour tendre un miroir. Ne dites pas que je suis laid car je vous ressemble. Je ne suis que votre reflet. Si je vous fous la frousse, c'est parce que vous me faîtes peur depuis le jour de ma naissance. Si je suis l'excrément, votre société est la merde.

Le premier concert se déroulera en 1989, mais le premier album Portrait of An American Family ne paraître qu'en 1994. Les chaotiques concerts de Marilyn Manson attireront très vite l'attention des milieux conservateurs. C'est qu'il ne mâche pas ses mots, ni dans ses textes, ni dans ses interventions scéniques, ni dans ses déclarations médiatiques. Ne prend pas de gants pour se déclarer anti-chrétien. Dans un pays rétrograde comme les Etats-Unis, faut avoir un sacré culot pour bâtir sa crèmerie sur un tel concept. John Lenon avait dû faire ses plus plates excuses pour avoir déclaré que les Beatles étaient plus célèbres que le Christ. Marilyn Manson ne baissera jamais sa culotte – ou alors sur scène – nommera même son deuxième 33 Tours, Antichrist Superstar, afin que tous les born again de la terre sachent qu'il ne sera jamais des leurs.

Pour enfoncer le clou là où ça fait le plus mal – dans le corps du Christ – il accepte d'être nommé Révérend de l'Eglise de Satan d'Anton LaVey. Ce n'est pas du tout une renonciation de Marylin Manson à son athéisme militant. Pour Anton LaVey, Satan n'est pas un esprit, simplement un nom commode pour attirer la foudre des esprits étroits, et le nom de ce que nous sommes : l'homme. Un animal au même titre que tous les autres. Mais les puritains sont insensibles aux nuances. Brandissez l'épouvantail de Satan et les voici devenus fous. Anathèmes, dénonciations calomnieuses, manifestations, prières de rue, interdiction de concerts, tout est bon pour dénoncer la bête nuisible à abattre.

Quand on pense qu'en 1977, Patti Smith affirmait que Jésus était mort pour nos pêchés, mais par pour les siens, et que l'on voit la grande prêtresse spirituelle de l'amour avec un grand A qu'elle se targue d'être devenue de nos jours, l'on se dit que les amerloques ont sacrément le christianisme chevillé au corps pour qu'il transpire de la peau de ses enfants terribles si facilement... La geste de Marilyn Manson, ne nous en apparaît que plus belle et téméraire, très rock and roll pour le dire en trois mots.

BON BOOK

Marylin Manson est le fils contre-nature d'Alice Cooper et d'Aleister Crowley. Pour le prophète 666 de la Bête nous vous renvoyons à notre trop courte chronique de la traduction de Magick opérée par Philippe Pissier ( livraison 162 du 07 / 11 / 13 ). D'Alice Cooper il tire son côté burlesque, grand guignol et grotesque, et d'Aleister Crowley son intransigeance intellectuelle, cette volonté iconoclaste de mettre ses mots en accords avec ses actes. Marilyn Manson est la face cachée et grimaçante de l'autre Amérique, celle de nos plus énormes fantasmes.

Lisez ce livre, il est beaucoup plus fort que le bouquin STP : A travers l'Amérique avec les Stones de Robert Greenfield qui comparé à cette autobiographie ressemble un peu à cinq rock stars en goguette dans un pandémonium de carton pâte. C'est dire s'il est bon. A déposer sur sa table de nuit pour les heures d'insomnie. Une bible. Pour que votre âme ne repose jamais en paix. Mais qu'elle se vautre ad vitam aeternam dans la luxure du rock and roll.

Damie Chad.

22:33 | Lien permanent | Commentaires (0)

09/01/2014

KR'TNT ! ¤ 171. CHAIN & THE GANG / NICK KENT / LITTLE BOB / ALAIN GERBER

KR'TNT ! ¤ 171

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

09 / 01 / 2014

|

CHAIN & THE GANG / NICK KENT / LITTLE BOB / ALAIN GERBER |

CHAIN & THE GANG

15 – 11 -12 AU 106 / ROUEN

IN NOMINE ROCKUS ET GROOVUS

ET SVENONIUS SANCTI

Ian Svenonius pourrait briguer le titre d’activiste anarcho-systémiste numéro un, toutes tendances et toutes époques confondues. Les anglo-saxons appellent ce genre de personnage «a brain», c’est-à-dire un cerveau. Il est court sur pattes, mais sa grosse tête abrite l’une des usines à idées les plus prolifiques de l’histoire de l’humanité.

Ce petit brun originaire de Washington DC fit ses classes dans Nation Of Ulysses, quarteron de voyous hardcore qui n’ambitionnaient rien d’autre que de détruire l’Amérique. Ils avaient élaboré un plan en treize points qu’ils présentèrent au public dans un premier album intitulé «13-Point Program To Destroy America», sorti sur Dischord en 1991. Ian Svenonius monta ensuite les vénérables Make-Up pour diffuser dans le monde entier sa théorie stakhano-consumériste du Gospel yeh-yeh. Il lui suffisait simplement de claquer des doigts pour lever les foules. Plus besoin de jeter des bombes sur le passage des cortèges officiels. Les spécialistes de l’agitation révolutionnaire virent en lui un visionnaire et se mirent à écouter les fantastiques albums des Make-Up. L’espoir renaissait dans les réseaux de l’agit-prop clandestin. Le mythe du grand soir brillait à nouveau dans l’ombre des planques. Pour un peu, on aurait entendu claquer au vent le noir étendard de l’individualisme libertaire.

Ian Svenonius défraya ensuite la chronique avec Weird War, puis The Scene Creamers. Il y eut aussi l’épisode David Candy. Ses admirateurs n’en revenaient pas d’entendre des disques aussi viscéralement bons, aussi lourds de conséquences et aussi schtroumphés de modernisme hégélien. Album après album, Ian Svenonius semblait consolider sa position de figure de proue post-moderniste. L’étendue croissante de sa vision réconfortait les plus faibles parmi ses dévots. L’éblouissante qualité de son radicalisme funiculaire n’en finissait plus de faire baver ses plus vaillants disciples. Ils étaient unanimes pour dire qu’ils n’avaient jamais autant bavé.

L’écrasante majorité de ses valeureux disciples s’est donc résignée et accepte volontiers de continuer à baver. Après tout, la bave ce n’est pas si sale. En tous les cas, ça l’est moins que la morve. On peut baver sur sa copine, mais si elle vous voit faire couler un filet de morve sur sa peau, elle se montrera très certainement moins réceptive.

Et crac ! Ian Svenonius est revenu dans l’actualité avec Chain And The Gang. Comme prévu, on s’est tous remis à baver de plus belle. Et quelle actualité en trois ans ! Un concert à Rouen l’an passé, puis parution de trois albums mirifiques et d’un manifeste révolutionnaire, de quoi rendre malades d’indigestion les disciples les plus goinfres.

Sur scène, la petitesse de Ian Svenonius n’avait d’égale que la hauteur de sa classe. Il dansait des pas de deux discoïdes inconnus et créait la sensation. Il dansait comme un Dionysos garage en costume orange. Il chaloupait comme un Absalon florentin en quête de secrets alchimiques. Il baguenaudait comme un petit bouc émissaire humant l’air parfumé du printemps japonais. Il arpentait la scène d’un pas sauté qui nous préparait à l’idée du grand bond en avant. On aurait dit un Nijinski en boots, un Pierre Kropotkine en bordée chez Madame Claude, un Abel Paz livré aux démons du groove. Mais pour beaucoup de gens présents ce soir-là, il devait surtout passer pour un extra-terrestre. Quand on demande à un gars du coin de choisir entre le camembert et Zo d’Axa, il n’hésite pas une seule seconde.

Autour de lui s’escrimaient des musiciens très jeunes, dont une petite bassiste métissée assez douée qui envoyait des grooves dignes de ceux de Michelle Mae (l’excellente bassiste des Make-Up). Ces pauvres jeunes gens s’escrimaient en pure perte, puisque le public attendait Ty Segall. Une fois de plus, c’était le monde à l’envers. Le programmeur avait inversé l’ordre hiérarchique. Il demandait au prince de jouer avant les manants. On aurait dû voir Chain & The Gang trôner en tête d’affiche, eh bien non. Trois ou quatre ans auparavant, on a constaté la même hérésie à Évreux : les Demolition Doll Rods jouaient en première partie des Black Keys ! C’est comme si on avait demandé aux Stones de jouer en première partie de Téléphone. Ou aux Cramps de jouer en première partie de Plastic Bertrand.

Ian n’est même pas venu signer les autographes. La petite bassiste métissée s’était chargée de la besogne. Elle n’a pas attrapé d’ampoules aux doigts, car il n’y avait pas grand monde, tout au plus deux ou trois ivrognes dont on faisait partie, mon gros nez rouge et moi.

«Music’s Not For Everyone» date déjà de trois ans. On connaissait l’existence de cet album, mais il fallait rassembler au moins deux conditions pour le choper : un, se lever de bonne heure, et deux, avoir une veine de pendu. Mais ça vaut le coup de le traquer, franchement, car sur cet album se trouvent quelques bombes capables de faire rêver Ravachol. Avec «Why Not», Ian Svenonius nous embarque dans une espèce de jerk dindon qui est en plus malmené par un guitariste cruel. On est frappé par l’immanence du son. Le guitariste troue la paillasse du jerk d’un killer solo d’une rare violence. À part Ian Svenonius, personne n’ose s’aventurer dans ces régions avancées de la conceptualisation moderniste du son. D’ailleurs, si vous recherchez un r’n’b Dada du futur, vous le trouverez sur cet album. Il s’agir de «Livin’ Rough», qui fonce vers l’avenir comme une fusée ondulante. «It’s A Hard Hard Job» est une pièce gentillette et bien montée. Pas comme un âne, c’est vrai, mais pas loin. C’est de l’intéressant à la petite semaine, mais quand on entre dans l’univers tarabiscotant de Ian Svenonius, il faut rester sur ses gardes. Il peut chanter, comme c’est ici le cas, d’une voix au timbre oblitéré de fait, c’est-à-dire d’une voix martiale et frisée sur la frange.

Puis il rallume les poudrières sataniques avec «Detroit Sound», pour lequel il emprunte un riff à Jimi Hendrix. Il chauffe le but en blanc et génère du gros son hurlé et bardé de chœurs. Puis il développe l’une de ses nombreuses théories : «Music’s Not For Everyone». Il explique que nous ne sommes pas tous égaux devant la musique. C’est une déclaration d’élitisme. Il la traite sur le mode du prêche incantatoire. Il faut avoir entendu ça au moins une fois dans sa vie. Il cite les noms de grands rockers et de grands jazzmen, expliquant qu’au final, le nombre de gens qui s’intéressent à eux est relativement bas, en pourcentage de la population mondiale. Il cite les noms de Little Richard et de Duke Ellington, et c’est complété par ceux de Bo Diddley, de Bobby Fuller et d’Helen Shapiro imprimés sur la pochette. Il revient ensuite à l’une de ses premières amours, le r’n’b, avec «(I’ve Got) Privilege». C’est syncopé à l’extrême, monté sur un riff de basse et des chœurs pervertis. Il fait monter la sauce - oh yeah-yeah-yeah - sur du violent riffage. Petit coup de génie, comme ça en passant. C’est meurtrier et bon, pourri de bassitude. Un modèle absolu.

L’album suivant s’appelle «Down With Liberty... Up With Chains». Costume rayé et boulet au pied. «Chain Gang Theme 1 (I See Progress)» saute à la gorge de l’amateur imprudent. Voilà un bass doom de dub comme on n’en a encore jamais vu. Il chante ça à la ramasse, avec une désinvolture qui laisse coi. La basse, rien que la basse. Très énorme. Très devant. Il est très irrespectueux des articles du code pénal - Aieee chain gang ! - Dément. Paumé. Des contre-cœurs errants du middlewest éclatent les a-prioris parlementaires. C’était tellement culotté qu’on s’imagine qu’il improvise. «Trash Talk» ? Fabuleux. On se croirait devant un jukebox à Boulder, dans le Colorado. Voilà un hit hallucinant et fiévreux, embarqué à la fuzz, claqué de marrons, écœurant d’inventivité caractérielle. Mortel et donc à tomber. Le swing des bas-quartiers. On le réécoute plusieurs fois de suite, tellement c’est jouissif. Autre bombe noire à mèche courte : «Interview With The Chain Gang». Encore une forfaiture montée sur un riff fatal. C’est sa petite spécialité, son goût pour la déflagration. Un riff garage de fin des temps qui ferait danser le jukebox et les tables du bar de Boulder devant une assemblée ébahie, alors que sonnent les téléphones. Et ça repart, ça sonne, ça fait jerker les thyroïdes. On trouvera aussi sur cet album monumental du primitif à la sauce Svenonius : «(Lookin’ For A) Cave Girl». En fait, c’est du Bo svenoniussé. Bien vu car chanté à la ramasse-pas-mousse, une fois de plus. C’est même atrocement bien vu, et vraiment très spécial. Chute mortelle avec «Unpronounceable Name» qui est riffé sur du sax. Ian Svenonius entre au second couplet, après la fille et c’est brillant. Encore un épouvantable coup de son invention. Il sait ce qu’il faut mettre dans le cocktail Molotov pour pulvériser les hit-parades. Ian Svenonius est un génie du jerk libertaire. On entend en plus une mauvaise carne de solo. «Unpronounceable Name» restera l’archétype du groove sale hérissé de cris perçants. On ne trouvera ça nulle part ailleurs.

Le troisième album de ce gang informel s’appelle «In Cool Blood». Ian Svenonius commence par monter «Hunting For Love» sur un riff du type «My Generation». Le résultat est très décousu, mais comme toujours, très inspiré. Retour au Gospel yeh-yeh avec «Nuff Said». Vrai hit de sucre d’orge révolutionnaire dans sa forme supérieure. Ils chantent le tatapoum à deux voix. Excellence de ce procédé impartial et savamment maîtrisé. «(Living In The) Panther’s Cage» est une nouvelle pièce de Gospel yeh-yeh monté sur une délicieuse ligne de basse. C’est enveloppé, pesé et screamé. Ian Svenonius donne là une éclatante démonstration de la supériorité du groove post-groovy. Ils chantent à deux «You Better Find Something To Do» sur fond de riffage squelettique et de drumbeat tribal caoutchouteux. En gros, l’ambiance est malsaine et les screams n’arrangent rien. Avec «If I Only Had A Brain», Ian Svenonius avoue qu’il aimerait bien avoir un cerveau et on rigole en claquant des doigts, ce qui arrive assez rarement, on peut bien l’avouer.

Le manifeste reste un genre difficile. Les seuls qui s’en soient bien tirés, ce sont les Dadaïstes, car ils n’ambitionnaient rien d’autre que de défendre Dada : «Comment obtenir la béatitude ? En disant Dada. Comment devenir célèbre ? En disant Dada. D’un geste noble et avec des manières raffinées. Jusqu’à la folie. Jusqu’à l’évanouissement. Comment en finir avec tout ce qui est journalisticaille, anguille, tout ce qui est gentil et propret, borné, vermoulu de morale, européanisé, énervé ? En disant Dada. Dada c’est l’âme du monde, Dada c’est le grand truc. Dada c’est le meilleur savon au lait de lys du monde.» (Court extrait du manifeste Dada de 1916).

Par contre, les Futuristes de Marinetti et les Surréalistes tombés sous la coupe du despote Breton produiront des manifestes qui nous feront bâiller aux corneilles, et c’est peu dire. L’automatisme psychique de la pensée, et mon cul, c’est du poulet ? Tiens prends une aile, Dédé.

Cot ! Cot ! Ian Svenonius vient de nous pondre le sien : «Supernatural Strategies For Making A Rock’n’Roll Group», petit livre bleu qu’on peut glisser dans la poche poitrine de son bleu de travail. On en lira quelques pages à la pause en fumant une maïs, avant de retourner travailler sur la fraiseuse.

Pour élaborer sa stratégie, notre brillant théoricien a dû commencer par bâtir de solides fondations. Il a donc convoqué les esprits de Brian Jones, de Richard Berry, de Mary Wells, de Paul McCartney, de Buddy Holly, de Jimi Hendrix et de Jim Morrison. Tous ces grands esprits échappés du monde des vivants ont répondu aux questions du spirite Svenonius en développant des arguments rhétoriques très bien construits, admirablement documentés et qui s’abreuvent à la fois dans l’histoire, dans l’épistémologie, dans la philosophie rousseauiste, dans la géopolitique et dans la science des probabilités. Si vous cherchez dans ce livre des révélations sur la taille de la bite de Mick Jagger ou de celle de Long John Baldry, alors, il faut aller chercher ailleurs. Ian Svenonius reste fidèle à l’approche monacale du spiritisme et il n’est pas question pour lui de se hasarder dans les marécages. Il avance vers une lumière qu’il est à peu près le seul à voir, au risque de se retrouver seul au bout du chemin. Il faut bien avouer qu’on éprouve beaucoup de mal à entrer dans les pages de ce plaidoyer supernaturel. Il faut savoir montrer une confiance indéfectible pour piétiner les doutes qui surgissent à chaque page. Se foutrait-il de notre gueule ? Voilà une question à laquelle seul l’auteur peut répondre. Plutôt que de se perdre en conjectures, on préfère avancer. Comme toujours, on se dit qu’on finira bien par trouver chaussure à son pied. Il explique étape par étape comment monter un groupe de rock’n’roll. Il s’appuie sur des exemples concrets. Dans une première partie, il livre les secrets arrachés aux morts, puis dans une seconde partie, il décrit les principales étapes permettant de monter un groupe de rock : on fait une photo, on trouve un nom pour le groupe, on répète, on enregistre, on trouve un producteur, puis une camionnette et un label. Il explique ensuite comment traiter les questions du sexe et des drogues. Puis on passe en revue tout ce qui touche à la prestation scénique, au merchandising et à la communication. Viennent ensuite les problèmes liés au leadership et à la discipline. Puis il faut affronter la question des critiques et gérer le tripotage de l’image du groupe par les médias. Il ne manque rien. On trouve ici et là des fulgurances dignes d’un grand théoricien révolutionnaire. «Les Américains ne se sont pas rebellés à causes du poids des impôts ou parce qu’ils voulaient leur indépendance, mais parce qu’ils ne se sentaient pas dignes d’être des sujets britanniques. Ils ne voulaient pas briser les liens. Ils ont toujours imaginé qu’ils allaient pouvoir conserver un lien avec la monarchie anglaise, leur mère-patrie. Aujourd’hui encore, ils en veulent aux Français de les avoir aidés à conquérir leur indépendance. Les américains affichent leur mépris pour tout ce qui est français. Pour eux, les Français sont socialistes, feignants, prétentieux, mous et sales.» Ailleurs, Ian Svenonius développe sa théorie des gangs, origine et modèle du groupe de rock tel que nous le connaissons aujourd’hui : «Pour la plupart, les groupes - comme les gangs - ont choisi d’aller soit vers l’anarchie pure et dure (par exemple les Fugs), soit de se rapprocher des idées politico-mafieuses de leurs managers (par exemple Tommy James and the Shondells quand ils firent campagne pour Hubert Humphrey).»

Dans le chapitre intitulé «Fixons les objectifs», Ian Svenonius fait un rapprochement pour le moins osé : «Aujourd’hui, les groupes de rock sont aussi éloignés de la musique que les Dadaïstes l’étaient de l’art. Mais les rockers contemporains n’ont pas le niveau de leur prédécesseurs.» C’est gonflé, car excepté quelques rares exceptions, on ne peut en aucun cas comparer les rockers de la fin du XXe siècle aux doctes Dadaïstes. La grande majorité des rockers sont des gens notoirement incultes, ce qui est normal, car on ne leur demande pas d’être férus d’histoire de l’art. En établissant ce genre de comparaison, Ian Svenonius fait de la provocation subversive. C’est comme s’il avait voulu établir un parallèle entre John Bon Jovi et Gandhi ou pire encore, entre Michael Jackson et Oscar Wilde.

Chapitre drogues. L’auteur y voit l’internet comme la pire drogue des temps modernes : «L’internet est la drogue la plus dangereuse. Elle a une énorme influence sur la musique. L’addiction à la drogue internet n’est pas seulement tolérée : elle est encouragée de manière extrêmement agressive. Les effets sont terribles : on est constamment sollicité, on recherche en permanence des sources d’excitation et on finit par croire systématiquement à tout ce qu’on raconte sur le web. Quand ils se posent une question, tous les camés du web trouvent leur réponse au même endroit : Wikipedia. Il s’agit d’un terrible outil collectif - une version virtuelle des grandes pyramides d’Égypte - alimenté en permanence par des zombies fanatiques et non rémunérés. La drogue Internet pousse ces camés à fabriquer toujours plus de drogue - toujours plus d’internet. Ils produisent des pages web, des liens et ce qu’ils appellent du contenu. Grâce à eux, les puissants seigneurs du business internet s’enrichissent au-delà de toute mesure.»

Dans le chapitre consacré au sexe, Ian Svenonius évoque bien sûr les groupies, mais aussi les couples normaux : «Les groupies et les cadavres n’étaient pas les seuls fantaisies sexuelles des stars du rock’n’roll. Ike et Tina Turner ont capitalisé sur leur relation agitée, avec des chansons comme ‘I’m Jealous’, ‘The Argument’, ‘A Fool In Love’, ‘Poor Food’ et ‘Tina’s Dilemna’. La nature explosive de leur vie conjugale leur servit à la fois de gimmick et de fil rouge, tout au long de leurs trois décennies de carrière en tant que duo.»

Ian Svenonius a dû en baver avec les critiques, car le chapitre qu’il leur consacre n’est pas vraiment cordial. «Si Little Richard démarrait sa carrière aujourd’hui, il provoquerait la colère des critiques. Ces messieurs n’accepteraient ni son humour, ni son numéro de cirque, ni ses costumes, ni les paroles Dada de ses chansons. Même chose pour Bob Dylan, Chuck Berry ou les Beatles. Les critiques verraient en eux des artistes comiques ou des fantaisistes, des gens qu’on ne pourrait pas prendre au sérieux, à l’opposé de groupes très respectés comme Sigur Ros ou Radiohead.» Puis il leur règle définitivement leur compte avec ça : «Tous les organes de presse ont décrété que les Strokes évoquaient les Ramones et Television, alors qu’ils n’ont absolument rien à voir avec ces deux groupes. Cela montre d’une part que les journalistes sont à la botte des publicitaires et d’autre part qu’ils ne savent plus traiter un sujet et encore moins parler de musique.»

Chacun trouvera dans ce petit manifeste teigneux assez d’eau pour alimenter son moulin. C’est là toute la force des ouvrages théoriques sans prétention : ils s’adaptent à toutes les tournures d’esprit et rendent les petits services escomptés.

Signé : Cazengler, back on the chain gang

Chain & The Gang. Music’s Not For Everyone. K Records 2009

Chain & The Gang. Down With Liberty... Up With Chains. K Records 2011

Chain & The Gang. In Cool Blood. K Records 2012

Ian F. Svenonius. Supernatural Strategies For Making A Rock’n’Roll Group. Akashic Books 2012

Chain & The Gang. 15 novembre 2012. Au 106 à Rouen.

APATHY FOR THE DEVIL

NICK KENT

LES SEVENTIES

VOYAGE AU COEUR DES TENEBRES

( Rivage Rouge / Poche / 2013 )

Né en 1951, Nick Kent n'aura guère connu les fifties. Beaucoup plus de chance avec les sixties puisque le 28 février 1964 – il n'a que douze ans - un de ses copains d'école dont le père organise des combats de catch et des spectacles pop lui permet d'assister à un concert des Rolling Stones au Sophia Garden de Cardiff. N'est pas donné à tout le monde de tomber tout petit dans le chaudron du rock'n'roll ! Evènement fondateur d'une existence vouée à la musique du diable. Devra attendre encore un peu. Le père ne goûte pas cette musique de sauvage. Pas le bruit des instruments mais plutôt la déviance comportementale que le déluge sonore suppose. Réaction petite-bourgeoise de ceux qui s'accrochent de toutes leurs forces aux parois du gouffre afin de ne pas céder à la fascination de la lave incandescente de la culture des basse-classes qui monte, monte, monte... et menace de tout submerger.

Rongera son frein en attendant que les barrières parentales tombent... Ne se débrouillera pas trop mal puisque il verra Dylan – complètement stoned – en 1966 et Hendrix, Pink Floyd, Move an the Nice ( really a nice day ) en 1967, Alvin Lee, Jeff Beck, Eric Clapton et quelques autres du même acabit en 1968... Le voici enfin seul dans une piaule d'étudiant du Bedford College ( in London ). S'intéresse à la littérature, mais pas à celle enseignée, les vieilles figures de proue de la littérature british l'assomment, l'est un lecteur de Truman Capote, partisan d'une écriture froide pour exprimer les brûlantes turpitudes des temps électriques qui se lèvent.

Les études ne le rattraperont jamais. La chance et le destin – l'autre nom de l'amère fatalité – lui tendent la main. Du premier coup ses critiques de disques sont acceptées et publiées par la revue underground Frendz qui n'a pas laissé d'aussi impérissables souvenirs que OZ et IT. Quelques mois plus tard il parvient à entrer dans l'équipe rédactionnelle ( section musique ) du New Musical Express ( NME ) qui tire alors soixante mille exemplaires mais qui surfant sur la vague pop ne tardera pas à tripler son tirage... Nick Kent et quelques autres jeunes loups ne sont pas étrangers par la pertinence de leurs articles ne sont pas étrangers à ce renouveau du magazine déjà âgé de vingt ans...

IN TOO MUCH...

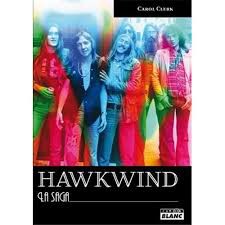

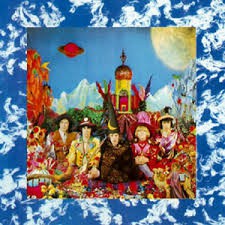

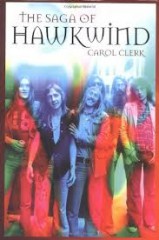

Nick lui-même n'a pas vingt ans qu'il est déjà au coeur de l'ouragan rock. Petit clin d'oeil à notre chronique de la semaine précédente du livre de Carol Clerk ( si bien traduit par notre cat Zengler préféré ) Hawkwind, la saga, Kent voisine avec le groupe à vocation interstellaire dont les membres ont parfois du mal à trouver pour la nuit une chambre accueillante... Toutefois notre journaliste est admis dans le saint des saints invité à couvrir les concerts des Rolling Stones et la tournée de Led Zeppelin...

Folle époque ! Nick Kent ne touche plus terre. Il est une personnalité reconnue du monde du rock, il s'habille comme une rock star – les anglais ont toujours eu un goût immodéré pour l'excentricité du dandysme – sa petite amie se nomme Chrissie Hynde, et il s'adonne sans retenue aux voluptés des paradis artificiels.

Bosse aussi un max. Vous pond des tartines au kilomètres. Fait bien attention à ce que la quantité ne nuise pas à la qualité. Essaie de parfaire son écriture. Fait d'une pierre deux coups. Se rend aux Etats-Unis – manière de renifler les nouvelles tendances mais surtout de rencontrer le dieu des journalistes rock, Lester Bang ( voir notre chronique 140 du 12 / 04 / 2012 ), le prophète inspiré de la revue CREEM de Detroit, le père des fulminations gonzo-rock, l'autorité intellectuelle suprême qui l'adoubera... Nous trace un très beau portrait du chantre de Detoit enfermé dans une solitude qui le retranche de toute véritable rencontre féminine... Un bien-aimé, mal-aimant.

LE FLAIR

La qualité nietzschéenne par excellence. Côté disque, en ce début de décennie il pleut des chefs d'oeuvres tous les jours. L'on ne demande qu'à le croire. Mais il faut savoir se méfier de l'esbroufe et du clinquant. Sous le vernis, découvrez le bon vinyl. C'est quand la vague vous submerge que vous avez la possibilité de prouver que vous êtes un bon nageur. Au coeur de la tempête Nick Kent essaie de garder la tête froide et la boussole pointée vers le futur du rock'n'roll.

Ne se réfère jamais aux pionniers, mais il a compris que le rock'n'roll ne survivra que s'il garde le contact avec la fureur sauvage des révoltes adolescentes originelles. Il a déjà rencontré à Londres l'homme qui incarne cette ultimité du rock, Iggy Pop qui a joué une folie ultime dans une salle pratiquement vide, il le retrouve à Détroit avec les Stooges pour un autre concert dévastateur.

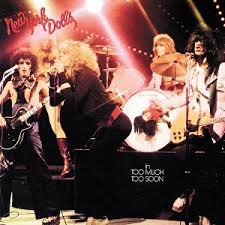

Avant de partir il côtoie plusieurs soirs de suite à New York Dolls « dans un rade quelconque de Manhattan comme le Kenny's » le groupe est à son meilleur niveau. N'était pas fait d'après lui pour les grandes salles, ne le dit pas mais pense très fort qu'ils sont avant l'heure un groupe de pub-rock beaucoup plus branché sur le rock'n'roll que sur le rhythm and blues.

LE REFLUX

Iggy, les Dolls, Nick Kent est un fin limier. A l'autre bout de l'arc-en-ciel, il établit la figure dominante du glam-rock, pas Marc Bolan, mais David Bowie. Showman irréprochable, faiseur de génie, mais surtout tête pensante du présent du rock. Celui qui remettra en selle Iggy et Lou Reed le rescapé du Velvet Underground et qui ne verra pas beaucoup plus loin que le bout de son nez coincé sur le haut des charts amerloques. Un Bowie qui s'enlisera dans le bourbier de la white dance soul music.

Seventies, qui s'affaissent sous leurs propres poids. Les groupes se meurent de leurs succès. Le fric, l'auto-satisfaction, la vanité et la poudre forment un cocktail étiolant. Du rock l'on est passé au prog. La musique se gonfle, le jabot des justes fiertés se transforme en goitre cancéreux. Nick Kent succombe à son tour. Il goûte à l'héro et va grossir le rang des junkies.

IN TOO MUCH ( 2 )

Rien de pire que de voir venir l'accident et de n'avoir pas su donner le coup de volant qui aurait permis de l'éviter. Stooges, New York Dolls, Nick Kent découvre le troisième pointillé qui mène à la renaissance du rock, Malcolm McLaren. Fréquente sa boutique spécialisée dans les vêtements pour Teddy Boys.

McLaren « est resté irrémédiablement bloqué à la fin des années cinquante. Gene Vincent, le psychopathe hillibilly, à la voix céleste, est sa référence ultime, le personnage qui résume le mieux sa vision du rock, une force indomptée et authentiquement subversive ». et voici que McLaren séduit par les Dolls essaie de relancer le groupe en train de couler... N'y parviendra pas, mais il saura rebondir sur son échec.

Nick Kent fait suivre à McLaren des cours de rattrapage. Lui parle du dedans du rock, a vécu assez prêt de l'intérieur des plus grands groupes pour comprendre les forces d'attraction qui les ont mis sur orbite et expliquer les forces répulsives qui les démolissent, les corrodent, les désagrègent. McLaren écoute et réarrange la sauce à son goût. Avant d'être un groupe les Sex Pistols seront un concept. Son concept. Ne lui reste plus qu'à remplir les cases de l'entité théorique avec de véritables êtres vivants. Si possible pas trop intelligents pour être plus facilement manipulables et pas très bons musiciens pour qu'ils n'aient point de désirs musicaux par trop personnels à vouloir exprimer.

Tâtonnera quelques mois. Nick Kent se verra propulsé dans le groupe. Ne gardera pas trop longtemps la place offerte, trop accro à l'héro pour intuiter qu'il laisse passer sa chance. En profitera pour profiler la direction musicale de base ! Jouer aussi fortement, aussi rapidement, aussi violemment que les Stooges... Le conseil sera suivi à la lettre et à l'alphabet. Une manière tonitruante de cacher son incapacité stylistique. Que seraient devenus les Pistols si Johnny Lydon avait refusé de devenir le chanteur du groupe. Lydon n'aime pas le rock. C'est un voyou futé qui a des goûts arty. Un prolétaire débrouillard aux préférences petites-bourgeoises avant-gardistes. Ce qu'il aime, c'est le krautrock allemand de pointe. Les Stooges possédaient leur secret : s'inspiraient de Coltrane, cette façon de n'en finir jamais de remettre le couvert, d'avancer dans la puissance du morceau alors que tout autre l'aurait arrêté depuis belle lurette. Sans coda mais avec tête. Lydon apporte son truc en plus, les vociférations machiniques de Neu. Pouvez dire tout le mal que vous voulez de Malcolm McLaren mais la réalité a confirmé sa théorie. L'a sorti de son chapeau un des groupes essentiels de l'histoire du rock'n'roll. Un laborieux numéro de prestidigitateur qui s'est métamorphosé en magie rouge opérative !

GIMME DANGER

Pourquoi le punk – Nick Kent n'affirme pas qu'il a été l'initiateur du terme – est-il né en Angleterre et pas aux USA ? La question n'est pas aussi stupide qu'elle en a l'air. Des Dolls à Patti Smith, de Richard Hell aux Ramones, les States possédaient en magasin tout ce qu'il leur fallait avant la perfide Albion. Mais le pays était trop grand. Les milieux amerloc punk ne représentaient que d'invisibles points sur l'étendue continentale du pays. Noyés dans la masse. En Angleterre, le pays géographique est si étroit, que l'information circule très vite, et que la petitesse des lieux se révèle être une magnifique caisse de résonance. D'où l'importance des médias et de la presse, et pour le sujet qui nous occupe de la presse-rock.

Le journaliste-rock est un véritable porte-voix. Un article peut faire beaucoup de mal, une critique malvenue peut plomber les ventes d'un disque. Les musicos ont besoin des gratteurs de papier, mais il ne faudrait pas qu'ils en prennent trop à leur aise. Fâcheries et inimitiés sont à l'ordre du jour. Les menaces verbales peuvent être suivies de voies de fait.

Nick Kent n'échappe pas à la règle commune. Même s'il n'est plus le prince flamboyant qu'il a été, même s'il n'est qu'un junkie en manque, une épave qui roule de dealer en dealer... Se fera agresser à coups de chaîne à vélo par Sid Vicious, sur ordre de McLaren. Plus tard Sid s'excusera et Malcolm arrondira les angles. Mais la blessure est beaucoup plus morale que physique. Nick Kent se sent trahi par des amis, refoulé par son propre camp.

LES TENEBRES

Cela avait si bien commencé ! Comme un rêve idyllique. Une utopie psychédélique qui s'est désagrégée de l'intérieur. Difficile d'arrêter la coupable, c'est une héroïne vénéneuse qui vous détruit en vous fournissant l'extase à répétition. La petite mort ad libitum avec pour point final, la grande camarde qui referme sur votre existence les parois du néant. Nick Kent ne s'en sortira qu'à la fin de la décennie suivante. Pourtant les ténèbres sont ailleurs. Le brown sugar n'est que la poudre aux yeux blanche. Pas de veine si vous en recevez, mais vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même.

L'on en meurt le plus souvent. A l'exception de Keith Richard qui se porte comme un charme. Nick Kent en est revenu. Ne l'a pas remporté par Metallic KO, l'en est toutefois ressorti vivant. Mais c'est un combat secondaire. A beaucoup plus souffert d'une contradiction idéologique. L'a appelé de tous ses voeux et de tous ses écrits à une renaissance d'un rock plus violent, primal et séditieux. Et lorsqu'il est advenu, en a été plus que déçu.