04/03/2013

KR'TNT ! ¤ 134. JERRY LEE LEWIS / HOCICO

KR'TNT ! ¤ 134

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

07 / 03 / 2013

|

JERRY LEE LEWIS / HOCICO |

|

ATTENTION ! Nous mettons dès ce lundi 04 mars la livraison qui aurait dû paraître le jeudi 07 mars. Que le lecteur ne passe pas à côté de la livraison 133 consacré au Eight O'Clock Jump de Villeneuve Saint Georges. Nous en profitons pour remédier à une affirmation scandaleuse : non Jonasson ne joue pas sur une Gretsch mais sur une stratocaster ! Que les Dieux du rock nous pardonnent cette monumentale bévue relevée par Mister B. Pour la livraison 135, elle risque d'avoir un jour de retard. A la revoyure les Alligaturs ! |

THE KILLER GOIN' ON

JERRY LEE LEWIS

LOST AND FOUND

JOE BONOMO

(Editions Camion Blanc /Traduction : Patrick Cazengler )

L'homme par qui le scandale arrive. Ne le plaignez pas, c'est sa nature. Je ne suis pas arrivé au bout de ma première ligne que je m'aperçois qu'il est extrêmement scandaleux que nous n'ayons pratiquement jamais parlé de Jerry Lee Lewis sur KR'TNT. Un scandale ! Comme je vous le disais. Profitons donc de la sortie du livre de Joe Bonomo chez Camion Blanc pour réparer la catastrophe et évoquer le phénomène.

Traduit par Patrick Cazengler qui nous avait régalé chez le même rock-trucker, n'y a même pas deux mois d'une superbe translation du There's one in every town de Mick Farren consacré à Gene Vincent et que nous retrouverons très bientôt ici même pour ses Nouvelles Rock.

Ce n'est pas tout à fait une bio. Presque une analyse discographique mais avec Jerry Lou tout prend très vite des proportions inquiétantes. Vous n'arriverez jamais à enfermer le bonhomme, ni dans les sillons de ses disques, ni dans sa propre existence. Ca dépasse de partout. Tellement énorme qu'il y a trop à faire. D'ailleurs Joe Bonomo a très vite pigé la leçon. Face à un tel énergumène Bonomo nous la joue gonzo. A compris que pour exister face à un tel pachyderme, vaut mieux ne pas oublier son propre sujet et parler avant tout de soi.

C'est que le rock n'a d'intérêt que dans l'étroite relation que vous parvenez à tisser entre son incommensurable grandeur et votre infinitésimale petitesse. Celui qui numérote ses vinyls comme des concertos de Mozart n'a rien compris. Le rock est une affaire vampirique par essence. Il bouffe votre sang jusqu'à vous dessécher la cervelle mais en contre-partie vous vous abreuvez à la substantifique moelle de son énergie intarissable. Le baiser de la vie en quelque sorte.

AMERICAN KID

Ca se passe en Amérique. Joe nous évoque sa famille et sa découverte du rock. Petit gamin qui ne comprend pas grand-chose, et qui s'émancipe en grandissant. Disques familiaux, séries TV, films, retour au sixties. Comprend vite. La totale. Le rock, l'alcool et la drogue. Les filles aussi. Mais n'en parle pas trop. S'il fallait causer de toutes les gals l'on a ( un peu, beaucoup, pas du tout ) roulé faudrait un deuxième tome. Plutôt axé sur la musique donc. Pas d'oeillères et d'idées préconçues. Passe par tous les genres, old rock, reggae, country, garage, et tout ce que vous voulez. Pas obligatoirement les grosses pointures. Une prédilection pour les concerts. Pourvu que ça tangue salement et que ça remue proprement. Vous cite des groupes dont vous n'avez jamais entendu parler. Des locaux. Mais à la dimension américaine. De la façon dont il se remémore leurs exploits, nos Téléphones nationaux ne semblent pas être branchés sur le même réseau.

Jusqu'à ce qu'un jour, il tombe sur une pépite. Le Star Club. Electrochoc. Faudra qu'il comprenne l'incompréhensible. Obligé pour le restant de sa vie à enquêter sur un citoyen au-delà de toute innocence. Va falloir qu'il revisite ses classiques. Cas spécieux. Dans sa cervelle d'américain moyen embrumée de stagnantes vapeurs puritaines, il devra se fabriquer toute une théorie pour magnifier son admiration killerienne. C'est que le Killer n'a jamais donné dans la demi-mesure. Un livre pour se justifier d'aimer Jerry Lee. Je ne suis pas sûr qu'il ait réussi. Doit encore avoir des doutes. Il les tait, mais la culpabilité est un sentiment tenace.

S'en sort en certifiant que parfois Jerry Lee Lewis a été sincère. Attention ne dit pas toujours. Peut-être même presque jamais. Mais un tout petit peu. Oui. L'a trouvé sa mauvaise excuse. On le sent soulagé Bonomo. Peut enfin rendre son culte au diable en personne. Possède son talisman d'authenticité. Douteuse.

AVANT LA CHUTE

Vous me direz qu'il y a Fats Domino. Oui mais le gros pépère, il compte pour du beurre. Il a le swing. Et très peu peuvent se vanter de l'égaler. Mais le bonhomme est trop heureux de vivre pour être un rocker. Vous affiche un figure de gosse radieux qui vient de recevoir son cadeau de Noël. Vous émeut, mais n'est pas assez méchant. Le petit Richard ? Beaucoup plus sérieux. Un sauvage. Possède la folie pure que le précédent n'a pas. Joue pas du piano, il s'énerve sur une touche, il vous la tintanibule cinq cent quarante deux fois de suite, vous, vous marchez au plafond et vous vous apprêtez à mordre les lustres lorsqu'il se met à chanter, et à la seconde même vous oubliez le pianiste. Le chacal hurle à la lune et vous vous dépêchez de redescendre de votre perchoir pour mettre le feu aux rideaux. Little Richard est un chanteur de rock. Qui se souvient encore qu'il joue du piano ?

De toutes les façons le rock c'est la guitare. Même ces petites tapettes anglaises qui essayaient de singer les noirs, là-bas à l'autre bout de la Tamise ont entendu le message. Z'ont viré Ian Stewart du combo. Désormais le sixième Stone conduira la camionnette, le pianiste se contentera de porter les amplis. Le clavecin c'est pas pour le rock. Bien connu.

Bref de tous les pionniers du rock. Jerry Lee Lewis est le seul qui ne se sépare jamais de son piano. Un maître du boogie. En gentleman sudiste, il ne s'en vante pas mais l'a aussi assimilé les secrets du blues. Les saines joies du bordel et les noires affres de la déréliction, une fois que vous possédez ces deux sésames de l'existence vous êtes vacciné contre la variole de la vie. Si là-dessus vous rajoutez un peu de bourbon-médecine, quelques cachets moins blancs que l'aspirine et un peu de poudre, vous voici immunisé contre la mort. Indestructible. La fureur de l'ange blond.

C'est le petit à la chevelure aide de corbeau qui a intérêt à se méfier. L'est arrivé le premier. Un vrai chat de gouttière. Un hillbilly cat comme on n'en fera plus jamais un seul autre aussi doué. L'a inventé le rock'n'roll à lui tout seul. Un jour comme ça, chez Sam Phillips en s'amusant entre deux chansonnettes country. Mais le firboule s'est pointé sur le pumpin' piano et s'est mis à tout saccager. Deux pour le prix d'un, car en plus il chante. Et pas mal du tout. Fait tellement de bruit à lui tout seul que l'on pourra rogner sur les accompagnateurs. Super musicien de studio prêt à accompagner n'importe qui pendant des heures si on lui laisse le clavier.

Les vautours de la RCA ( Victor pour les intimes ) peuvent emporter le petit Elvis entre leurs serres, reste encore un joli oeuf de coucou dans le nid. Phillips jubile. Les 45 tours de Jerry Lee se vendent comme des pains au chocolat. Avec Elvis l'on criait au miracle lorsque l'on atteignait les 35 000, avec Jerry l'unité de base c'est la centaine de milliers. Si Presley est embringué dans la tour d'ivoire du succès, Lewis ne rechigne pas à porter la parole du rock'n'roll aux quatre coins du monde. Commencera par l'Angleterre. Dès 1957.

PERFIDE ALBION

Le rock faut aimer. Surtout à l'état brut. Sans violon pour faire passer la potion. Aux States les autorités n'aiment guère. In England l'immense majorité des masses silencieuses trouvent cette musique de dégénérés, un tantinet shocking. L'on cherche la faille. On ne tarde pas à la trouver. Une adorable fillette de treize ans qui suit Jerry un peu partout. Pas de problème. La bouche en coeur qu'il dit le grand Jerry Lee Lewis : « C'est Myra ma cousine. Et nous sommes mariés. » L'on n'a jamais compté le nombre de cuillères que la prude et chaste Albion avala en même temps que son thé pisseux du five o'clock.

Mais le pire était à venir. Ce furent les fans qui emboîtèrent le pas à l'establishment et aux parents. Tous ces jeunes gens assoiffés de real good music qui attendaient la venue de Jerry Lee Lewis avec plus d'ardeur que celle du messie se mirent à le traiter de pédé dès qu'il mit les pieds sur scène. Z'avaient tous oublié comment la veille encore ils jouaient au docteur avec leur petite soeur.

Tournée annulée au bout de deux jours. Tant pis pour les rosbeefs. Hélas, les States suivirent le même chemin. N'oublions point que Nabokov n'ayant point trouvé d'éditeur américain pour sa Lolita se résolut à sortir le roman en 1955 chez un éditeur anglais... en France ! ( Aussi étonnant qu'il le puisse paraître notre pays gaulois mérite parfois son appellation de terre des Arts et de la Liberté ! )

Les ailes coupées. La cote de Jerry Lee est au plus bas. Lui qui gagnait dix mille dollars par concert doit désormais se contenter vingt fois moins dans des salles minuscules à moitié vide... La carrière de Jerry Lee ne s'en relèvera jamais.

LE RETOUR

Des années de galère. A reconquérir le public, un par un. Avec en plein milieu de la traversée du Sahara sans dromadaire une oasis merveilleuse. L'un des meilleurs disques de rock jamais enregistré. Peut-être même le meilleur. Quand les martiens se décideront à nous attaquer. On leur en enverra un exemplaire. Une fois qu'ils auront écouté s'en iront chercher une autre planète à coloniser. Population animale formée de monstres barbares vagissant sans trêve que nos oreilles seront incapables de supporter qu'ils noteront sur le livre de bord du vaisseau amiral.

Au Star Club. En Allemagne. A Hambourg. En plein quartier des putes. Ce qui n'était pas pour déplaire à notre héros. Le même que celui des Beatles. Là où Gene Vincent les tient par le col du perfecto sur la photo. Mais nous sommes en 64 et le Killer d'attaque donne un concert historique, partagé en deux sets, en ce soir du 27avril. Bonomo ne s'en est jamais remis. N'était même pas né. Est venu au monde deux ans plus tard. Mais il suffit de poser le disque sur le pick up pour que la tornade se lève. C'est le premier disque du Killer que je me suis acheté, à l'époque, sans rien connaître juste sur la pochette. Le genre de cadeau que l'on se fait à soi-même et dont on se remercie toute la vie, tous les matins, en se levant. Quand je pense à tous ces gens qui pourrissent dans les cimetières sans avoir jamais entendu le Star Club de Jerry Loup je me demande ce pourquoi ils sont venus sur cette terre. A la réflexion, ils ne méritaient pas de vivre. Très logiquement, ils sont morts.

KILLER MUSIC

Vais pas vous décrire le disque. Bonomo le fait très bien, la moitié du bouquin. De toutes les manières les disques de Jerry Lee Lewis se ressemblent tous. Certains sont meilleurs que d'autres. Le Star Club, hors-concours comme l'Everest pour toutes les autres montagnes. Une fois, je me suis écouté plus de trois cents morceaux de Jerry Lee à la suite, sans dormir. Ce n'est pas difficile. D'abord vous connaissez. Sachez qu'il vaut mieux dresser la liste des titres que Jerry Lee n'a jamais chantés, en vous creusant la cervelle vous en trouverez une petite dizaine. Pour les autres ne vous donnez pas la peine de repérer. Les interprète toutes sur le même ton. Piano + voix. Parfois quelques fioritures instrumentales exigées par les producteurs qui financent. Rapides pour les rocks. Plus lents pour les country.

De la première à la dernière note Jerry Lee fait du Jerry Lee. Se plagie d'une façon éhontée. Mais comme personne ne sait jouer du piano mieux que lui, à chaque fois c'est l'embarquement pour Cythère. Des dizaines de chanteurs ont une voix bien plus diversifiée que la sienne mais aucun ne maîtrise ses propres possibilités avec une aussi grande précision. Toutes ses interprétations touchent à la perfection. Un rien les différencie, une pointe de lassitude, un ricanement, un soupir, une voyelle prolongée, un rire de merle moqueur, un commentaire désabusé, toute plage en devient unique. N'ai jamais été déçu par Jerry Lee. Même quand il est évident qu'il est plus intéressé par la secrétaire à forte poitrine qui porte une note urgente au prod dans l'aquarium, ou qu'il est manifeste qu'il n'a pas dessoulé depuis trois jours, il sauve toujours la situation par une pirouette inédite, place le refrain là où il ne faut pas qu'il soit, coupe un mot si mal que même celui qui ne comprend pas l'anglais ressent l'anomalie, baragouine un truc inaudible, et tout à coup le morceau en est transfiguré comme cette cicatrice sur la lèvre qui rend l'inconnue qui passe encore plus désirable.

COUNTRY ROADS

Dans les années soixante-dix Jerry Lee remonte au top. Plus dans la même catégorie. Suit un peu la même trajectoire que Johnny Cash. A part que Johnny est toujours resté ancré dans une dominante country. Même aux temps légendaires du Sun Studio. Jerry Lee suit le courant. Profite de la vague outlaw pour s'insérer dans le paysage. Mais tout en restant à la lisière. Ne rentre pas dans le groupe.

Bonomo analyse le phénomène. Jerry Lee décroche des hits. Le public l'accueille à bras ouvert. Mais comme un étranger qui est invité par hasard à une fête de famille, qui enchante chacun par son élégance et son sens de la répartie. Tout le monde s'accorde pour décréter que sans sa présence la soirée aurait été ennuyeuse, mais le lendemain matin il n'est plus qu'un lointain souvenir.

Jerry Lee ne capitalise pas ses succès. Aux USA il n'est pas comptabilisé dans la mémoire affective des amateurs de country. N'est pas assez pur. Son aura de rocker lui colle à la peau. Ses origines sont douteuses. Trop voyou des villes pour être un outlaw des campagnes. Côté rock, Jerry Lee s'interdit d'y penser trop souvent. Le regret de la carrière perdue est encore là aujourd'hui à de quatre-vingts ans. L'âge, la renommée, la reconnaissance, la gloire, l'institutionnalisation de sa personne, rien n'y fait Jerry Lee Lewis n'a été qu'une étoile filante du rock. Une météorite dont la chute aurait dû écraser la race mastodinienne des dinosaures mais il n'en fut rien. Le film s'est déchiré et l'on n'a jamais pu voir la suite.

Des pionniers il est le seul des survivants qui suscite encore admiration qui ne soit pas une simple hommagiale déférence, ses concerts sont encore loués pour leur qualité intrinsèque et sa vie sentimentale comme son nouveau mariage défraie encore la chronique... N'a pas vieilli, égal à lui-même. Comme sur la superbe couverture de Jon Langford qui illustra aussi l'édition originale américaine parue en 2009.

Il est prévu une tournée européenne ce mois de juillet 2013...

Damie Chad.

HOCICOMME SI VOUS ETIEZ

LE DIVAN DU MONDE

/ PARIS / 23 / 02 / 2013

Aujourd'hui, immersion dans l'univers fantastique de l'électro-indus mexicaine, amené là par un ami beaucoup plus au fait que moi en ce qui concerne ce vaste sujet.

19h30 → Arrivée à la salle de concert. Ça commence bien, juste en face se trouve une boutique de bière où toutes les bouteilles, quelle que soit la marque, sont à trois euros. Première bière en faisant la queue

20h00 → Entrée dans la salle, un jeune Russe parlemente en russo-anglo-français pour entrer dans la salle sans payer. Une fille vient l'aider car elle a compris son charabia barbare et explique que son nom est sur la liste, il entre.

20h10 → La faune fanatique de Hocico est là et bien là. La salle est pleine comme une cannette de bière inouverte. Du gothique, du bariolé, des lentilles colorées dans les yeux, des ajouts capillaires multicolores et des piercings dans tous les coins (je n'ai pas poussé l'investigation au point de vérifier cette dernière affirmation). Le public est bouillant, prêt à en découdre !

20h20 → Le Russe de tantôt arrive sur scène. C'est bon signe : même au guichet de la salle dans laquelle il est censé jouer, ils ne le connaissent pas... C'est pourtant lui qui assure la première partie.

20h30 → C'est donc un soliste russe. Vous pensez tout de suite a Noureev. Cela ne va pas être le même style. Pensez plutôt Kupoboleev. Il se présente dans un anglais approximatif et l'on apprend que son “groupe” (je pense que les autres ont dû rester au goulag après avoir chanté dans une église orthodoxe) se nomme “Today to Die”. On doit en être à la vingtième ligne et toujours pas un mot sur la musique. L'homme à la coupe au bol nous balance un beat technoïde à la basse sursaturée, s'allume alors au niveau de son sternum un petite loupiote et lui commence à se trémousser seul sur scène comme s'il était en boîte de nuit. Mais tout seul. Et il chante aussi, ça ressemble même à de l'anglais, malheureusement la basse mentionnée tantôt bouffe ses paroles alors que nous aimerions les boire. Mon pote m'explique alors que de toutes façons, dans ce genre de musique, c'est toujours la même chose : un tiers des paroles parle de sexe, un tiers de mort et l'autre tiers je ne m'en souviens plus. Ça doit être la nécrophilie.

20h45 → Il est temps d'aller au bar de la salle de concert. Ça prend bien quinze minutes pour jouer des coudes et attirer l'attention du barman pour commander deux bonnes pintes de bière. Quatorze euros. Tu te souviens du magasin en face ?...

21h00 → Retour sur scène, notre nouvel ami russe bondissant s'est allumé deux nouvelles guirlandes de Noël sur les épaules. Rien de neuf musicalement parlant. Tout le monde fait, au choix, pause pipi ou pause clope. Pour nous, ce sera la deuxième solution en couplant la pause avec un arrêt au fameux magasin de bière, et ça enchaîne... Il serait peut-être plus judicieux de me faire faire une chronique sur la bière...

21h15 → Nous rentrons juste à temps pour entamer le concert de Hocico ; notre entrée précède de deux minutes celle du chanteur qui, dans la lumière noire, fait une entrée acclamée par la foule. Bon nous on se retrouve comme des cons tout au fond de la salle... Le deuxième lascar de la bande entre ensuite et se met au synthé. C'est le vrai regret de la soirée. Aucun instrument de musique noble : ni guitare, ni basse, ni batterie. Juste un synthé bordel. On m'avait parlé de musique non ?

21h30 → Je suis mauvaise langue car ça envoie pas mal. Niveau musical ce n'est pas du Mozart mais il faut quand même dire que pour mettre de l'ambiance Hocico se pose bien là. La fosse commence à bien chauffer et moi je commence à regarder ma montre, non pas parce que je m'ennuie, ce qui n'est absolument pas le cas, mais car je dois prendre le dernier train, afin de rejoindre mon coin de province paumé, qui part à 22h46.

21h45 → Le concert continue et le groupe enchaîne des morceaux fort semblables les uns par rapport aux autres (en tous cas pour mes oreilles profanes). Encore une fois, il est dommage de ne rien entraver aux paroles, pourtant en anglais, mais la voix éraillée que prend le chanteur ainsi qu'un reste certain d'accent indescriptible n'aident pas. Mais les paroles ne sont jamais ce qui importe avec ce genre de groupe, ce qui est important est bien d'avoir un beat de ouf.

22h00 → Mon immersion touche à sa fin car il est déjà temps pour moi de partir alors que le concert ne fait que commencer. Honnêtement, je me sens un peu con de m'en aller comme un voleur.

23h00 → Je suis dans le train et que dire avec un recul d'une heure après ma dernière dose de ce concert ? Une : pourquoi appeler un concert ce qui ressemble plus à un karaoké (quelqu'un qui chante par-dessus un beat de synthé) ? Deux : bonne ambiance. Malgré mes perfidies, c'était bien cool. Je pense que j'aurais plus apprécié si je n'étais constamment à regarder ma montre, si j'avais pu me glisser dans la fosse et pogoter quelque peu. Et enfin cinq : y'a pas de cinq.

THOMER

Pour ceux qui veulent voir à quoi ce concert ressemblait :

https://www.youtube.com/watch?v=63r0lIvRt6w

REVUE DES REVUES

Guitarist ACOUSTIC. N° 39.

Magazine GUITARIST PEDAGO.

Janvier – Mars 2013.

Les deux volumes sont chacun livrés avec leur CD, le nouveau groupe de jazz manouche qui monte, Les Doigts de l'homme, je préfère ceux de la femme mais ce n'est pas pour ça que je ne l'ai pas encore écouté, c'est qu'il y a tellement de disques de rockabilly dont je n'ai pas encore entendu la moindre note que je pense m'y coller un jour. Pour le Magazine, le CD offre une dizaine de guitaristes de jazz ultra-connus, mais vous savez moi le jazz...

Je suis sûr que vous êtes en train de ruminer une sombre question dans votre petit neurone handicapé qui vous sert de cerveau : est-il donc si riche que cela qu'il achète des journaux dont on devine qu'il retardera la lecture jusqu'en l'an 7617 de notre ère ? Non je ne suis pas riche, mais je suis affligé d'un problème qui empoisonne ma vie depuis des années et des années. Ne pleurez pas les filles, c'est beaucoup plus grave que vous ne le pensiez.

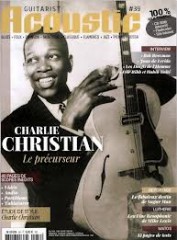

Comme je sens que j'en ai trop dit je vais donc déballer toute l'affaire en public. Je ne suis pas le seul, d'autres copains souffrent du même symptôme, mais je suis le premier à le révéler en public. Donc j'avoue, à ma grande honte, mais je ne tairai rien, que je suis incapable de discerner la guitare de Charlie Christian sur les enregistrements réalisés avec Benny Goodman.

Peut-être que cet aveu n'aura aucune influence sur le reste des jours qu'il vous reste à vivre, mais j'avoue que cet handicap auditif me perturbe. Charlie Christian c'est tout de même le père de la guitare électrique. Bien sûr avant lui, il y avait eu Freddie King mais pour ce dernier le problème ne se pose pas. La guitare électrifiée domine tellement par son volume le reste de l'accompagnement que l'on entend qu'elle.

Par contre les interventions de Charlie Christian sont noyés dans un tel magma sonore engendré par l'orchestre qu'il faudrait avoir une oreille de sioux pour les percevoir. J'ai fait des efforts, je me suis même procuré le coffret Frémeaux consacré aux meilleurs enregistrements du maître en compagnie du chef d'orchestre. Frémeaux c'est pourtant du solide et du sérieux – je vous conseille d'écouter par exemple les tous premiers enregistrements de James Brown que la firme vient d'éditer sur un splendide coffret. Je reconnais que question façade les boitiers Frémeaux longtemps ornés d'une petite photo en noir et blanc perdue dans l'océan pisseux d'un monochrome d'une tristesse infinie n'incitaient point à l'acquisition immédiate.

Intrigué donc par ce guitariste légendaire resté à l'état de fantôme me suis donc rué sur ce numéro d'Acoustic, avec la belle figure de l'artiste en couverture – l'était très photogénique avec cette grâce native et cette tristesse nonchalante qui caractérisent tous ses clichés – et un article de fond de Romain Decoret – aussi doué au stylo qu'à la basse - à l'intérieur.

Vous conseille de lire, ce n'est pas très long, six pages avec de nombreuses photos, mettez You Tube en marche et recherchez les titres évoqués, vous comprendrez tout et aurez l'impression d'être doté de pavillon d'éléphant capable d'entendre une fourmi marcher à plus de quarante kilomètres. Le tout est de savoir écouter. En plus Charlie Christian c'est une comète fulgurante au destin romantique...

Un numéro que tous les amoureux de la guitare électrique devraient se procurer au plus vite.

Damie Chad.

23:04 | Lien permanent | Commentaires (0)

28/02/2013

KR'TNT ! ¤ 133. / CHRIS ALMOADA / SPO DEE O DEE / PAT MCGINIS / HOT RHYTHM AND BOOZE

KR'TNT ! ¤ 133

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

littera.incitatus@gmail.com

28 / 02 / 2013

|

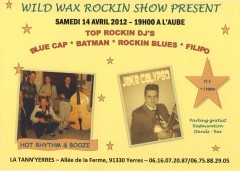

SPO DEE O DEE / PAT MCGINIS & HIS THREE STARS CHRIS ALMOADA & THE BROKEN HEARTS / THE HOT RHYTHM & BOOZE |

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - 23 / 02 / 2013

troisieme

EIGHT O'CLOCK JUMP

La teuf-teuf mobile roule plein pot vers Villeneuve Saint George la cité maudite aux mille labyrinthes, mais ce coup-ci nous possédons notre arme secrète, bien mieux qu'un GPS, un habitant du cru, en chair et en os. Avec Patrick ce sera du tout cuit, nous a déclaré Mister B et l'on a fait confiance. Remarquez ça avait très bien commencé, chez Patrick au coeur même de la ville piège, accueil sympa, apéritif roboratif, chat noir ronronnant, vidéos de Ricky Nelson plus un choix de titres tous azimuts sur lesquels on retrouvait Grady Martin et sa guitare magique.

C'est quand nous nous sommes lancés dans les explications qu'il y a eu comme un flou. « Mais si tu sais y aller, c'est à côté d'un grand parc ! » et comme indication finale l'on a ajouté la cerise qui tue « C'est à côté d'une cité ! ». Patrick nous a regardé avec commisération : « Des cités à Villeneuve-Saint-Georges, il n'y a que ça ». Exagérait un peu Patrick, n'y a pas que des regroupements d'Habitation à Loyers Modérés à Villeneuve, l'on y trouve aussi la plus belle collection au monde de panneaux de sens interdits. Il y est carrément impossible de tourner dans la direction que vous avez choisie, mais vous avez encore droit à des gâteries un peu spéciales : au choix ( nous on les a toutes essayées ) : la voie obligatoire qui débouche dans une impasse, la rue barrée, sans préavis, par une clôture grillagée, ou une autre variante, l'avenue condamnée par des plots de béton, enfin très marrante, la déviation qui vous ramène au point de départ, et autres joyeusetés du même acabit.

Seul Patrick gardait la tête froide et se dirigeait au feeling malgré nos approximations dans la bonne direction, pour notre part l'on commençait à envisager la seule hypothèse raisonnable – celle du suicide collectif – lorsque nos regards angoissés ont croisé la pancarte blanche marquée du doux nom de Rock'n'roll ! Sauvés. Enfin presque, c'était un sordide cul-de-sac étroit comme une sente de haute-montagne d'où s'enfuyaient – allez savoir pourquoi - des voitures remplies d'individus femelles que nous avons qualifiées, au faciès, d'institutrices de maternelle près de la retraite. C'était bien la salle André Malraux. Mais du côté opposé au parking. Pas le genre de détail à nous arrêter. L'on a stationné la teuf-teuf mobile sur l'unique place possible, juste en plein devant la porte d'issue de secours, manière que personne ne puisse s'échapper sans notre consentement, et nous nous sommes dirigés vers l'entrée. Payante. Vingt euros pour quatre groupes. Un rapport qualité-prix honnête.

CHRIS ALMOADA

& THE BROKEN HEARTS

Entamaient leur second morceau lorsque l'on est rentré dans la salle. L'on a reconnu Chris tout de suite. Facile, c'était écrit en grosses lettres sur sa guitare. Non ce n'est pas une Gretsch mais une Aria ! Chris, calligraphié en caractères géants pour non-voyants à la manière des chanteurs country des années cinquante, plus des doubles croches qui sautillent sous le passage des cordes et trois étoiles pour que l'on ne doute pas de la qualité proposée. Un avantage sur vous chers KrtntReaders, Chris Almoada nous l'avions déjà rencontré au bar L'excuse ( nous n'en cherchons pas ) à Longjumau, le 8 juillet 2011 – voir notre soixante et unième livraison du 14 juillet de la même année ), il officiait alors comme guitariste dans Eazy Lazy – C – and his Silver Slippers.

Mais en fait on l'aurait reconnu les yeux fermés, l'on a trop écouté le disque Come To New Orleans – chez Rydell's Records – pour oublier le son. Pascal Freyche à la contrebasse, fin, grand, figure allongée par une maigre barbiche à la Ho Chi Minh, Jean-Pierre Cardot au piano, une blonde mèche rebelle à la Jerry Lee Lewis échappée de sa gomina, mais la plupart du temps il sera à la guitare, et un batteur – je subodore Gaël Pétetin - qui finira par chanter un des derniers morceaux. L'ensemble dégage une immense cohérence. Rockabilly avec un relent de blues tenace comme la boue des bayous de la Nouvelle Orleans. Très symboliquement, Chris Almoada arbore une cravate rouge marquée d'une fleur de lys jaune sur fond bleu. Cocorico, notre french touch n'a pas été pour rien dans la concoction gestatoire du blues et du jass in the old Louisiana.

Peut-être ai-je préféré les instrumentaux comme Come to New Orleans ( quel hasard ! ) qui n'ont qu'un seul défaut, leur brièveté. Mais ciselés à merveille. Très roots mais en même temps très moderne. La guitare de Chris fait toute la différence avec ce que l'on peut entendre ailleurs. Jamais le riff n'est donné pour le plaisir du riff, mais pour son interaction avec le changement de modalité rythmique qui suit. Beaucoup de subtilité et en même temps un maximum d'intensité. Au fil du set le tempo s'accélèrera doucement mais sûrement. Vers la fin et lors du long rappel, ce sera franchement très rock'n'roll, ça déménage sec. Un Rock Rock saignant, un Gone Really Gone, réellement bien parti. Un Rock Crazy baby à rendre votre petite amie folle de vous ( soyons gentil avec vos illusions ).

Très à l'aise Chris Almoada, planté au centre de la scène il est le boute-feu du set. L'oeil du maître et le médiator du connaisseur. La voix est encore meilleure que sur disque, plus chaude, plus ample, plus détendue en même temps que plus percutante. C'est une chance de savourer Chris et ses Broken Hearts, ils tournent surtout dans le nord de notre doux pays et beaucoup en Belgique. Mais trêve de regret, laissons la place à la nostalgie ! Chris demande à Chris de monter sur scène. Non il n'est pas atteint de dédoublement de la personnalité ni de schizophrénie chronique. C'est Chris l'ancien leader d'Easy Lazy qui s'en vient s'emparer d'une Fender de Chris et c'est reparti comme en 2011 pour de longues glissages endiablées saumonées au savage rock'n'roll...

Mais comme tout à une fin, on les a laissés partir. Se sont éclipsés rapidement, l'on aurait bien aimé discuter avec Monsieur Almoada de ses projets et de son passé, l'était présent au commencement du commencement, lors de la naissance du rockabilly français au tout début dans les années 77-78. Un pionnier, mais qui ne se repose pas sur ses lauriers d'ancien combattant, qui n'a pas encore délivré tout ce qu'il a dans le ventre et qui arrive à maturité.

SPO DEE O DEE

Le genre de nom que mémorisez de travers. Un classique du rock'n'roll, immortalisé par Johnny Burnette et Jerry Lee Lewis – difficile de posséder plus grande caution morale rock – mais avant tout une chanson à boire due à l'étylique inspiration du blues-man Sticky McGhee. Devenue l'appellation contrôlée d'un des groupes de rockab les plus connus d'Allemagne. Sont de Berlin et les voici qui font le mur de par chez nous.

Par devant, deux grands échalas, Andy Warren et Ike Stoye, se partagent le chant et la guitare. Gregor Gast est à la batterie. J'étais en train de discuter sur le côté de la scène sans les regarder – je sais ça ne se fait pas, mais je l'ai fait et n'en ressens aucun remord – j'aurais juré que Ralf Sommer usinait sur une simple basse. Lorsque je me suis tourné j'ai dû convenir qu'il tenait en main une grosse contrebasse. Je ne cherche pas d'excuse mais le son était si rapide et si électrique que l'on aurait pu les prendre pour un groupe proto-stoner.

Mais non, ils ont réduit la voilure et ont commencé à nous livrer un bon son rockab garanti vintage de derrière les fagots. De la belle ouvrage, mais sans imagination. J'ai un peu décroché, les ai surveillés du coin de l'oeil mais en ai profité pour faire un tour dans les stands. Posters plastifiés de nos idoles chéries, boucles de ceinturons et roses rouges à s'accrocher dans les cheveux pour les filles qui suivent la mode fifty, Chez Rockin Recods me suis dégotté le Live at The Hamburg de Jerry Lee, version vinyle de chez Teddy Bear, avec la pochette intérieure qui se déplie comme les livres pour enfants, et petit trésor à sept euros, le 45 tours de Vince Taylor Live in Paris, avec en face B, l'interview donnée par notre rocker national ( on annexe ) préféré réalisée après le saccage du Palais des Sports en 1961. Un semi-pirate qui me manquait.

Mais il serait temps de revenir à nos bergers ( allemands ) du rockab germanique. Ont profité de ce que j'avais la tête occupée pour filer à l'anglaise. Ne vous alarmez point, sont toujours à la même place, mais ils ont changé de braquet. Z'ont adapté un moteur sur leur bicyclette post hillbilly. Bye bye les collines des Appalaches, ils foncent à tombeau ouvert sur la mythique route 66. J'exagère un tantinet. 63 suffira. Z'ont de nouveau électrifié à outrance leur rock et ils filochent à toute vitesse. L'on se croirait sur une Gitane Testi. Ca file tellement vite que je vous conseille de vous retourner afin de vérifier que vous n'avez point perdu en route votre petite amie. Mais ils ont su emballer les morceaux tellement bien que tout le monde applaudit. Etrange orchestre qui picore à tous les râteliers. Ne veulent fâcher personne. Vous rend la monnaie et la pièce. Comme avant et comme maintenant. Pour le futur, on vous dira cela plus tard. Ne laisseront pas un mauvais souvenir, mais rien d'impérissable non plus. Sont un peu hors-débat. Tout se jouera entre les deux groupes qui suivent.

PAT McGINIS

AND HIS THREE STARS

Une heure de dance-floor à supporter avec des couples déchaînés qui vous bousculent de tous côtés. L'en faut pour tous les goûts comme disait ma concierge philosophe. Quand la lumière s'éteint et que le groupe entame son set c'est le soulagement général, les uns peuvent à loisir recouvrer leur souffle et les autres vérifier de visu l'aura sacro-sainte qui a précède le groupe depuis des mois. Une vidéo ne remplacera jamais un concert.

Viennent du Nord, pas du grand mais d'un pays tout de même coupé par le cercle polaire, de Suède. Nation à qui Carl Perkins a octroyé depuis plus d'un demi-siècle un label cent pour cent rock avec ses fameuses Blue Suede Shoes. Pat Fenlund n'a que vingt-cinq ans et depuis trois ans il est la coqueluche des milieux rockab. Faut lui reconnaître qu'il est doué, une voix magistrale, à la Johnny Horton, plus américaine que le plus bouseux des natifs du Texas. Un don de dieu, ou du diable, ou de personne. L'est né avec, un cadeau de la nature. Mourra peut-être avec, s'il arrive à la préserver. Avec un tel organe, point besoin d'imagination, l'inspiration coule de source. Une fois que vous avez trouvé des musicos qui touchent, l'affaire est dans le sac. Avec Robin Andersson sur sa gauche capable de lui refiler pendant des heures un swing de slap imperturbable quoique sans monotonie, et Johan Jonasson qui lui découpe sur mesure de riffs d'acier ( suédois ) trempé et inoxydable, Pat Fenlund a gagné le gros lot du rockabilly avant même le tirage.

Personne ne l'attend au tournant et dès la première seconde du set tout le monde s'est massé sur la ligne d'arrivée pour l'ovation triomphale. Manifestement la foule s'est déplacée pour lui. Des connaisseurs enthousiastes, qui ont parfois parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour l'applaudir. A peine les premières notes d'une intro sont-elles distillées que le public reprend le refrain en choeur.

Donne de sa personne, un peu ridicule sous son chapeau de cow-boy blanc et ses yeux d'un bleu naïf qui le rajeunissent encore davantage, il assure une rythmique d'enfer sur sa guitare non électrifiée. Se contente d'un micro pour transmettre le son. Bombarde les strings de vifs mouvements du poignet. Cassera une corde, puis deux, puis trois, sans pour autant s'arrêter. Peut y aller en confiance avec le boulot qu'effectue Jonassons sur sa Gretch, l'est pas prêt de manquer de munitions. Petit incident qui en dira gros sur l'énergie qu'il déploie. Subitement un vaisseau de son nez éclate et il doit s'enfourner dans la narine un bout de coton pour étancher la fuite. Mister B. me soutient qu'il est coutumier du fait à chacune de ses prestations.

Vous l'avez remarqué un + trois égalent quatre, mais avec eux l'on en restera à trois, pas de batteur. Malade ? Viré ? Retenu au pays natal ? Vendu pour se faire de l'argent de poche ? L'on n'en saura rien. Vous savez moi et le suédois... En plus, c'est encore plus authentique que nature, la batterie qui nous semble aujourd'hui indispensable dans un groupe, n'a été introduite que bien tard dans les formations de musiques populaires. N'était pas fondamentale, l'on marquait le rythme avec n'importe quoi, le bois de la guitare ou le bout du pied du violoneux. L'on touche au hillbilly primitif. Chant et claquement des mains dans les fermes isolées. Agreste et rural, pensez à la poétique appellation de la contrebasse, Bullfiddle qu'ils l'ont surnommée, le violon qui voulait se faire aussi gros qu'un taureau.

Succès complet. Ce qui n'empêche pas dehors les conversations d'enfler en intensité durant la reprise du Dance-floor. L'éternelle querelle des Anciens et des Modernes. Un show impeccable : musicos au top, et vocal au poil. Me rangerai plutôt parmi les modernes. La musique c'est comme les filles. Une beauté trop parfaite peut paraître fastidieuse. Je préfère les tromperies et les surprises du charme. Et puis cette impression de monotonie avec ce riff sur les cordes du haut qui revient à chaque fois comme l'aiguille de la pendule, immanquablement sur le chiffre douze. Quant à la voix sans fêlure, qui ne porte la trace d'aucune traversée orageuse, elle ne m'émeut pas. Irréprochable mais elle ne contient ni la colère, ni la peur, ni la hargne, ni la lassitude, ni la violence, ni la tendresse, ni le désir, ni le manque. Le genre de gars trop lisse à qui vous n'avez rien de rien à reprocher mais dont vous savez que vous ne l'accepterez pas parmi vos amis.

Comme pour abonder dans mon sens, je remarque que beaucoup de ses vidéos sur You Tube sont créditées de scores très décevants. N'attire pas tant de monde que cela, hormis le noyau dur des puristes et la nébuleuse plus tendre des connaisseurs. J'y vois aussi la preuve par l'absurde d'une certaine authenticité. Pat McGinis ne caresse pas le public dans le sens du pop.

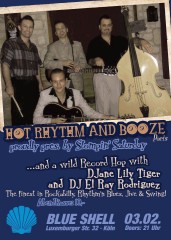

HOT RHYTHM AND BOOZE

Le débat ne fera que rebondir après le passage de Hot Rhythm and Booze. Nous les retrouvons avec plaisir, les trois quart de l'effectif proviennent d'Easy Lazy, Chris, Lulu et Manu, et les derniers vingt cinq pour cent se sont condensés en Vince Harris, ce beau jeune homme qui nous avait tant inquiété lors de notre première rencontre au mois de juin dernier ( voir livraison 106 ) mais qui semble plus que guéri de la monstrueuse tendinite qui l'avait tant handicapé...

Plus qu'un mauvais souvenir à la façon dont il intervient sans arrêt sur le laminage rythmique de ses trois condisciples. Des notes de feu. Etincelles et escarboucles. Commande la bordée de tribord. La babord est aux ordres d'un passager clandestin, un fameux pirate, Jean-Pierre Cardot, qui s'est installé au piano et qui durant tout le set fera preuve d'une énergie débordante plaquant accord sur accord, laissant s'envoler des traînées de notes sans fin, martelant sauvagement les touches, pratiquant avec une joie tellement communicative toutes les arcanes du pumpin piano à la Jerry Lee que bientôt il sera rejoint sur le clavier par un membre du public désireux de prêter son concours à de telles cavalcades. Nous les aurons donc parfois à quatre mains puisque selon la sainte loi des jouissances partagées, plus on est de fous, plus on s'amuse.

Ne seront pas de trop de deux car Vince les défie sans arrêt. Pincées de guitare balancées à toute vitesse et rincées de notes bazardées à tout barzingue. C'est que dans le même temps, au milieu l'on ne chôme pas. Chris est au micro et à la rythmique, enfile les tubes à la pelle d'Heartbreak Hotel à She's a bad motorcycle, de Diamond Rock à Let's rock, ça coule comme un coulis de framboise au testostérone. Lulu enchaîne les breaks bras en avant, passe toujours par le chemin où on ne l'attend pas mais percute le fût à l'instant précis et nécessaire. Seul Manu a l'air de ne pas s'en faire. A confiance en sa contrebasse. Part du principe qu'elle répond au doigt et à l'oeil à toute sollicitation. Comme le balancier de la pendule qui s'écarte tantôt à droite et tantôt à gauche pour retomber pile dans l'axe central du rythme impavide.

Un jeu en totale opposition avec celui de McGinis. Ce n'est pas la rondeur équidistante du riff qui définit la mesure de toute intervention, c'est l'inspiration de Vince qui jette de l'huile sur les flammes : à ses compères de choisir à chaque fois s'ils veulent jouer au pompier ou au pyromane. Le morceau se construit un peu aléatoirement selon la volonté de chacun. Peut en résulter un certain désordre, parfois il faut se rattraper aux petites branches mais l'ensemble qui intègre une certaine dimension de risque n'en est que plus palpitant. C'est pêchu et goûteux. Les fruits ne sont pas calibrés au millimètre près mais le goût est souvent plus âcre et quelquefois davantage sucré. Les saveurs de la vie.

Le set se termine malheureusement en queue de poisson. L'arête en est restée au travers de la gorge de beaucoup. A deux heures trente tapantes, on coupe l'électricité aux musicos. Lulu essaie un barouf d'honneur et de survie sur sa batterie mais l'orga ne remettra pas le jus. Manque de tact. Il eût été tellement plus respectueux d'attendre deux minutes que le groupe arrivât à la fin de son morceau... Plutôt incroyable, d'autant plus qu'aucune explication ne sera donnée. Entre un terrain de foot et un centre commercial, le risque de gêner le sommeil des riverains reste des plus hypothétiques... Déjà que le son n'était pas génial, faudrait pas que les organisateurs de telles manifestations conviviales ne se transformassent en prestateurs de services minutés...

RENTREE AU BERCAIL

Merci à Patrick de nous avoir conduit dans la bonne direction malgré nos fumeuses indications ! Gloire à la teuf-teuf mobile qui nous a tous ramenés sains et saufs au bercail sur des routes recouvertes de neige – la surprise de la nuit - et totalement verglacées sur les derniers kilomètres. Pas de quoi nous faire regretter une soirée si contrastée qui résume à elle seule la problématique de la survie de notre musique. Ô Rock'n'roll !

Damie Chad.

( Les photos du concert ont été fauchées sur le facebook des artistes )

records

JAMY & THE ROCKIN' TRIO

SALLY WANTS TO ROCK

Honey Bun. Sally wants to rock. Pepper hot Baby. That's what you are. Corrine, Corrina. Please mama please. First ride. Crawdad hole. That rockin' cat. Starlight, starlight. It's late. P. T. Cruiser. Little mama. Ileana. Gwendolyn.

RPRCD 26. Rock Paradise.

Jamy : Jean-Michel Moglia : vocal + guitareoustique / Little Nico : Nicolas Caseau : guitare solo / Gérard Rocky Babbucci : contrebasse / Tony Marlow : batterie.

Chez Rock Paradise bien sûr, enregistré au studio de Mister Jull une connexion efficace qui s'avère être un des tremplins actuels les plus importants pour le rockabilly national. Un nouveau groupe qui commence pratiquement par le disque. Mais pas exactement des nouveaux venus : Tony Marlow qui repasse derrière les fûts où il officiait chez les Rockin Rebels dès 1977, et Rocky Babbuci ancien des Cotton Pikers avec Jamy Moglia. Mais l'oreille se porte naturellement sur la guitare de Little Nico qui n'a pas seize ans. Se débrouille pas mal du tout. Ne faut pas lui demander l'impossible, son jeu reste très classique et il ne sort pas des clous de la tradition. Laissons-lui le temps de grandir.

Jamy mène la danse. Il a signé presque la moitié des morceaux , s'en tire plutôt bien car elles ne déparent le reste des reprises chipées à Larry Donn, Dorsey Burnette et même Presley. Manifestement inspiré par Elvis, voir le très beau slow Gwengolyn, Jamy sait s'en détacher pour les titres les plus sauvages. Sa voix mixée très en avant n'est pas sans évoquer les enregistrements de nos années 60, mais ce n'est qu'un parfum agréable pas un tic lourdingue trip radio-nostalgie pleurnichard. Par derrière ça swingue méchamment bien. Entraînant, L'on sent qu'ils ont pris un pied d'enfer à réaliser le bébé.

Rien de neuf sous le soleil, mais un disque pour exposer et liquider de solides acquis qui donne envie de les rencontrer sur scène, et qui suscite le désir d'entendre le suivant qui pour être aussi réussi que celui-ci devrait être le moment aventureux d'un certain renouvellement. Mais n'anticipons point, profitons de notre plaisir.

Damie Chad.

ROCK'N'ROLL REVUE. N° 63.

( Octobre / Novembre / Décembre 2012 )

La revue de pointe spécialisée dans le rock des pionniers, au sens très large de cette appellation. La preuve, si les pages centrales sont dévolues à des repros couleurs de 45 tours rares d'Elvis Presley édités en Espagne, en Europe, en Australie, en Argentine, d'importants articles sont consacrées à Sanford Clark, ce qui me permet de comprendre comment Lee Hazelwood avait pu approcher Nancy Sinatra et à Richard Berry dont on oublie trop souvent qu'il fut le créateur de Louie Louie, un des morceaux constitutifs de rock garage américain.

Très intéressant aussi l'histoire du morceau Rock Around the Clock, pensai que Bil l'avait découvert un peu par hasard ( objectif ) sur Sonny Dae & his Knights, il n'en est rien Bill l'aurait bien enregistré en premier mais... la suite de l'histoire est assez compliquée et je vous laisse la découvrir par vous-même. Le titre possède même sa préhistoire tout aussi passionnante – quand je pense aux reproches qu'ont endossés Hallyday, Mitchell et Rivers pour leurs reprises, étaient bien loin des « inspirations » américaines ! - et Bernard Boyat nous promet la suite des pérégrinations au prochain numéro... Va falloir s'abonner.

Rock anglais. Jacques Barsamian – le premier rocker français – s'en charge. Article sur Marty Wilde, années 1957 – 1959, les meilleures. Avec Larry Parnes en Pygmalion et la maison de disques Philips qui impose un grand orchestre au lieu d'enregistrer avec son groupe les Wildcats, Brian Bennett, Bobbie Clarke, Big Jim Sullivan et Brian Licorice... faudra attendre une nouvelle génération avant que les artistes n'aient leur mot à dire sur leur enregistrement. Tommy Steele, Marty Wilde, Cliff Richard – remarquez l'ordre chronologique d'apparition auront essuyé les plâtres... L'on comprend le découragement de Marty Wilde et la lourde dépression qui suivra, lorsqu'il annonce en 1959 qu'il se consacrera désormais à la chanson de qualité au détriment de ce rock trop sauvage...

Revue indispensable.

Damie Chad.

JUKEBOX MAGAZINE. N° 315.

Mars 2013.

Chaussettes Noires en couverture. Supers souvenirs de Bernard Bayoux qui les voit et les rencontre, en 1963, lors de leur passage à l'Olympia et dans le Hall d'Europe 1. De grands moments mais déjà ce ne sont plus les grandes cohues tumultueuses de fans des années précédentes...

Rock anglais. L'on retrouve – quelle surprise ! - Jacques Barsamian qui nous donne la suite de son article sur Billy Fury, parue dans le numéro 303, suffisait d'avoir un peu de patience. La même histoire que pour Marty Wide. Larry Parnes et la maison de disques – c'est Decca, mais c'est exactement la même chanson – estiment que leur poulain aux oeufs d'or les pondra en platine s'il abandonne le rock un peu trop bruyant qui ne plaît pas au grand public. Manque de chance les premiers titres enregistrés dans cet optique se vendront comme des petits pains, pardon d'énormes portions de pudding. Fury n'ose rien dire, évidemment au bout de trois ans la formule n'est plus aussi juteuse mais le créneau rock est occupé par de nouveaux venus... Sur scène Billy gardera longtemps ses titres rock qu'il interprètera toujours avec autant de maestria et de fureur. De santé fragile et grand amateurs d'excitants comme l'alcool ou d'adoucissants comme le ja-ja Billy Fury succombera à l'âge de quarante quatre ans à une crise cardiaque. Si son nom reste encore très respecté de nos jours en Angleterre, l'on ne peut s'empêcher d'avoir la nausée devant une carrière saccagée par la rapacité des supports artistiques.

Finies les rééditions de Disco Revue, ce coup-ci l'on passe à 15 à 20, le dix-septième numéro du mensuel de novembre 1967, belles photos de Noël Deschamps et de James Brown, le reste nettement moins intéressant, mais d'époque comme on dit. Un article sur les Zombies plus les chroniques habituelles, News, Disques, Livres...

Damie Chad.

00:24 | Lien permanent | Commentaires (0)

21/02/2013

KR'TNT ! ¤ 132. / BLACK PRINTS / RIOT ROCKIN' TEDS / JUNGLE TIGERS /JALLIES

KR'TNT ! ¤ 132

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

littera.incitatus@gmail.com

21 / 02 / 2013

|

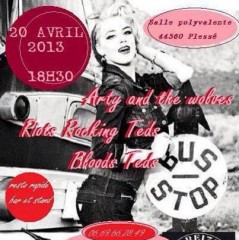

BLACK PRINTS / RIOT ROCKIN TEDS / JUNGLE TIGERS JALLIES |

LES COMBUSTIBLES / PARIS / 16 - 02 - 2013

« ROCKERS KULTURE »

TEDDY BOY STOMP

Rue Abel, pour un concert rock on aurait préféré la rue Caïn ou alors Renegate Street, mais dans la vie l'on ne choisit pas toujours. Me dirige vers un lieu mythique du rock parisien. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le dernier numéro de Rock & Folk qui consacre quatre pages au stoner. L'on a très peu parlé de Stoner rock dans KR'TNT, hormis Vellocet ( voir compte-rendu du concert dans notre livraison 16, du 08 / 07 / 2010 )...

Magie de l'écriture de Jonathan Witt, après cette évocation du rock du désert j'imagine une immense crypte voûtée perdue au troisième sous-sol des catacombes dans laquelle camperaient autour de feux charbonneux mal éteints de vagues tribus de rockers fous adeptes des plus violents orages électriques... Me faut déchanter. Rien à voir avec une cave abyssale, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et au bout d'un simple couloir l'on se retrouve dans une de ces petites salles de spectacles comme il y a en tant à Paris. Quant à l'idée si poétique du désert, une fois que tout le monde est rentré la densité de la population au mètre carré avoisine davantage celle du rocher de Monaco que celle de la Vallée de la Mort.

En plus il est impossible d'y mourir de faim, restaurant à l'étage, ce doit être bon puisque toute une partie des convives est venue là pour la bouffe et non pour le concert. Ne lèveront même pas le cul de leur chaise pour jeter un coup d'oeil. Que voulez-vous question Kulture Rock, le français creuse sa tombe avec sa fourchette. Pour la soif, n'ont pas coupé la poire en deux, l'ont l'a multipliée par deux, un bar en haut, un bar en bas. Oasis pour tout le monde.

BLACK PRINTS

La première silhouette entrevue de loin en arrivant c'est celle de Yann le batteur des Black Prints, reconnaissable entre tous avec ses cheveux bouclés au milieu de toute cette faune de cats et de teds à bananes soigneusement entretenues qui tirent sur leurs clopes sous l'auvent protecteur de l'entrée des Combustibles. Seront donc là, j'en suis tout aise moi qui suis venu pour les entendre une nouvelle fois, le set de la semaine dernière au Théâtro de Fontenay-sur-Loing ayant eu un fort bon goût prononcé de revenez-y.

Le set commencera à neuf heures et des poussières, le temps de faire causette avec diverses connaissances... Mais déjà Tony Marlow sonne l'heure du rassemblement et le spectacle démarre. Une estrade à peine marquée, un espace scénique confiné, suffit de se mettre devant pour avoir le groupe à portée de la main. Difficile d'être plus plus proche des musicos, communication rapprochée, contact établi en trois minutes.

Le hic c'est qu'apercevoir Yann derrière ces futs n'est pas toujours facile, mais rassurez-vous il saura se faire entendre ! C'est que les Black Prints vont marquer leur prestation d'une empreinte encore plus noire que la dernière fois. Cette fois-ci impossible de ne pas se focaliser sur Olivier, chant et guitare. Occupe la place centrale et ce soir l'énergie passe par lui. L'est au four et au moulin. Voix et soli. Un vocal de découpe au laser, ne mange pas une syllabe, ne se réfugie jamais dans un yaourt approximatif, des inflexions d'une netteté impitoyable. Ne bouffe pas les mots, les sculpte, les dessine et les met en valeur.

Etrange à dire mais il joue comme il chante. Jamais à côté dans le chuintement d'une corde mal maîtrisée, la note pure, la note sûre, ne s'attarde pas, ne traîne pas en chemin, fonce tout droit, les solos ne sont pas là pour étaler sa virtuosité mais pour nous amener par le chemin le plus court à la reprise du balancement binaire initial à la base du rock'n'roll. C'est peut-être pour cette cadence imperturbable qui est à la base de son jeu que le combo a été invité à ce Teddy Boy Stomp.

De si près l'on peut mieux saisir le rôle de Thierry aux percussions. Avec Yann qui déménage par derrière il serait facile de dire que maracas et tambourin ne sont que ponctuation d'appoint, mais ce soir il m'apparaît que ce léger contrepoint redonne à la rectitude du beat primaire du rock la profondeur tripartite du blues originel. Lorsque Thierry chausse ses dés à coudre de métal et se saisit de la washboard, l'incessant crépitement de ces mini-sabots ferrés confère une profondeur surprenante au jeu de son frère. La goutte de son qui fait déborder les marécages de la Nouvelle-Orléans.

Olivier marque les arbres, Yann les abat, et avec sa basse Jean-François trace la piste sinueuse. Les Black Prints sont beaucoup moins monolithiques qu'il n'y paraîtrait à une oreille pressée. Produisent une musique simple mais envoûtante, ensorcelante, ils captent votre attention et vous emportent dans un voyage sans fin, les acclamations qui concluront la fin du set en sont une preuve éclatante. Généreux, ne sont pas enfermés dans une formule stérile, lorsque Thierry Credaro est invité à les rejoindre pour les derniers morceaux, il trouvera sans peine l'espace où insuffler le jeu, très fin et très subtil, de sa fender. Tout en douceur mais incisif, comme ses coups de vibrato sur le Shakin All Over de Vince Taylor.

Dans ses longs fûtals noirs à pressions Olivier fut impérial, sous sa houlettes les Black Prints emportèrent l'adhésion de toute une partie du public qui ne les connaissait pas. Un set très hot rock'n'roll.

RIOT ROCKIN' TEDS

Viennent de Bretagne. Ce n'est pas étonnant, la mauvaise herbe des teddies ça pousse partout même à Nantes. Le mouvement Ted est né en Angleterre, sur les décombres de la deuxième guerre mondiale. Fils de prolétaires qui se sont forgés une identité à partir de rien si ce n'est d'eux-mêmes. A l'époque ils ont commencé par écouter du jazz et du swing. Etaient sur le quai lorsque le bateau du rock'n'roll est sorti des chantiers. Sont montés à bord d'instinct et vogue la galère !

Mouvement de révolte qui s'est cherché des ancrages in the South, profond et mythique. Ont adopté la mentalité du Sud vaincu, mais pas soumis. L'esprit rebelle les habite comme la moelle peuple l'os. Ce qui au début n'était qu'un mouvement de jeunes a survécu à toutes les modes. Sont plus nombreux aujourd'hui qu'au moment de leur naissance. Sont devenus une véritable institution avec ses codes, ses lois, son économie, son idéologie et ses pesanteurs.

Dans les années soixante ils n'ont jamais renié les pionniers submergés par la vague du british boom. Vont peu à peu créer leurs propres groupes dès le début des années 70. Le plus célèbre d'entre eux reste Crazy Cavan – nous devrions le chroniquer en septembre prochain lors de sa venue au festival de Conches en Ouche avec notamment Ghost Highway et SpunyBoys. Crazy Cavan a créé un genre ce qui n'est pas donné à tout le monde, le style teddy-rock. Certains adorent, d'autres le trouvent trop répétitif et lassant, voire primaire. Mais il en est de la musique des teddies comme de toutes les autres, certains la jouent mieux que d'autres.

Le mieux est de juger sur pièces. The Riot Rockin' Teds sont sur scène. Ont amené du monde. C'est toujours bon signe lorsqu'un groupe parvient à se constituer une cohorte de fans prête à l'accompagner dans ses déplacements. Certains viennent même du 59. Me faudra quelques minutes pour me faufiler jusqu'aux premiers rangs. Concert historique comme le signale Jessy en nous apprenant que c'est la première fois qu'Antoine joue en public avec eux... mais ce grand gaillard de Jessy préfère de loin les actes aux paroles. Un ! Deux ! Trois ! et c'est parti. Les Riot Rockin Teds are on the line.

Pur teddy ! Pratiquement tous les morceaux sont à la gloire des boys. Ne pratiquent pas l'autocritique, les teddies ! Sont les chantres de l'auto-glorification. Tout ce qui est teddy est très beau, le reste vaut mieux ne pas en parler. Jessy monopolise l'attention, tient sa basse très horizontale, laisse faire ses doigts, regarde la foule, et chante. Belle grosse voix infatigable, ses yeux vous cherchent et sa voix vous trouve. Une stature de chef viking que l'on ne peut ignorer. Prend toute la place. Un meneur de band.

Antoine regarde la set-list toutes les trente secondes. A peur de commettre un imper. Mais il se tirera fort bien de cette épreuve initiatique et lorsque Jessy lui passera le micro pour qu'il interprète deux de ses propres compos, il n'hésitera pas une seconde. Son premier morceau ne sera spécialement Teddy, plutôt instrumental et très flashy, le deuxième répondra beaucoup plus aux canons du genre.

La stature de Jessy obstrue tout regard qui se porterait vers Emeric le drumer. Me faudra du temps pour dévisager ses larges rouflaquettes qui lui filent un air de western-doctor, celui qui vous retire trois balles de la poitrine tout en vous recommandant de reprendre au plus vite votre colt vu que les Sioux cernent le saloon... de toutes les manières ça fait un bon moment que je suis sa trace, l'oreille aux aguets. N'est jamais seul. Fait la section rythmique avec John le soliste. Jessy a trop à faire par-devant. Affutent tous les deux comme des dingues. L'on dit très Teddy, mais ces deux-là ne dépareraient pas dans certains groupes de hard, tellement ils sont à la recherche d'une complémentarité sonique exponentielle. Binaire de mes deux, sont plutôt à la poursuite d'une rapidité de jeu assez exaltante.

Le groupe assure. L'on fait la tête lorsque Tony Marlow leur souffle à l'oreille que les aiguilles du réveil tournent. L'on était bien, grand vent, malgré le roulis et les paquets d'embrun. Je ne suis pas un fan du Teddy Rock, mais je m'incline, séduit par la puissance du combo. Riot Rockin Teds, je note dans ma tête, si par hasard ils repassent par la région, je ne les manquerai pas.

DAN GOFFRETEAU

Petites retrouvailles entre les deux groupes. D'abord, Dan Goffreteau l'ancien meneur des Burnin Dust, et maintenant manager, l'oeil aux aguets, rencontré il y a deux semaines au New Morning. Fait passer Jim and the Beans – le samedi 23 à 20 heures - et Earl and the High Tones – le dimanche 24 février – au Festival Country and Western de Saint Paul dans l'Oise. Fourmille d'idées et de projets. Un gars à suivre.

EMILIE AGAIN

Enfin Emilie Credaro – digne fille de son père – qui nous avait régalés de quelques solos bien sentis lors du deuxième festival de Corrobert au mois de juin 2012 ( le KRTNTreader impénitent se reportera à notre 104 ° livraison du 28 / 06 / 12 ). Beaucoup de scènes par monts et par vaux, évoque sa difficulté à se fixer définitivement dans un groupe, ça ne m'étonne pas, le sang indien de la liberté coule dans ses veines. Elle fait partie des indomptables. Lorsque je la quitte pour me rapprocher du dernier combo, je me dis que ce soir la vive flamme d'Eddie Cochran n'est pas dans cette mollasonne et poussive version de Summertime Blues avec laquelle les Jungle Tigers ouvrent leur show mais qu'elle brûle dans les simples intonations de la voix d'Emilie Credaro chargée de l'âpre pulsation de ce que Rimbaud appelait la vraie vie. Notre propre exigence à être ce que l'on est.

JUNGLE TIGERS

Viennent d'Allemagne. Auraient pu y rester. Serais bien ennuyé de déclencher une troisième guerre mondiale, mais nos tigres de la jungle rhénane sont aussi ridicules que le Shere Khan de Walt Disney. Se présentent en annonçant que le groupe vient de fêter ses vingt-cinq ans de carrière. Sont un peu fatigués. Les rangs s'éclaircissent très vite. Finirai moi aussi par rentrer à la maison au bout de dix morceaux.

Les commentaires sont imparables, auraient dû passer en première partie et laisser la place aux Black Prints. Pris un par un, ils ne sont pas mauvais mais l'ensemble ne forme pas un groupe. Massacrent Cochran et se rattraperont un peu mieux sur Bo Diddley, mais une collection de hits ne fait pas un répertoire même si l'on possède ses propres morceaux. Faut les assimiler, faut avoir sa marque de fabrique pour en estampiller ce que l'on emprunte d'un coup de tampon indélébile.

Parlent un peu trop entre les morceaux, ce qui a pour effet de casser le rythme déjà peu engageant. Lorsque je raconterai cela à Mister B, m'apprendra qu'il les a vus deux fois sans plaisir et qu'ils ont fait le coup d'enfiler un masque de tigre en plein milieu de leur set. Je comprends mieux la finalité de leur costume de scène aux parements en simili-tigre. Rockabilly de carnaval.

Un dernier quart d'heure devant le bâtiment à discuter et plaisanter avec Fred, rencontré à Fontenay -sur-Loing, et divers inconnus qui préfèrent tirer sur une tige qu'entendre les chats (même pas de gouttière ) se prendre pour les seigneurs de la jungle.

Damie Chad

ESPACE VINTAGE SWING / PARIS

BROC'N'ROLL / 17 - 02 – 13

THE JALLIES

Dès que je me suis assis dans la teuf-teuf mobile j'ai compris qu'il y avait un bleime. Le piège était en train de se refermer sur moi. Caramba yo suis démasqué, moi le sombre héros du rock'n'roll ! Autour de moi, siège avant, siège arrière – je n'ai pas vérifié dans la malle mais je suis certain qu'il devait y en avoir deux ou trois – que des filles ! Toutes les copines qui se radinent et s'entassent comme des sardines, comme par hasard le jour des jolies Jallies, hou ! les jalouses ! Pire que si j'étais pisté par la CIA ! L'a fallu supporter leurs patelines présences soupçonneuses toute la route. Rien à voir avec la franche et virile amitié des gars en goguette à l'humour peut-être pas très raffiné, mais si intègre...

BROC'N'ROLL

Faudrait être débile pour rater l'entrée de la rue Debille, une grosse queue qui s'allonge devant la porte, la large pancarte BROC en lettres d'un mètre de haut, nous sommes au bon endroit au bon moment. Me faufile dans la file, offre généreusement l'entrée à mon quarteron de chaperons – à deux euros par tête de pipe, notez que je ne me suis pas ruiné - et pénètre enfin dans la salle.

Ce n'est pas immense mais ce n'est pas minuscule, des recoins partout, un balcon, un sous-sol et je ne sais pas quoi encore parce que moi, les fringues, les sacs à mains, et autres babioles issues du siècle dernier, je n'en suis pas fou. Pendant que mes gardiennes assoiffées de fripes s'égaient entre les stands, enfin libre je fonce sur le vendeur de vinyls, pour extraire de ses bacs un superbe 33 tour de Gene Vincent, le Dressed in Black – un noir qui quelques minutes plus tard fera pâlir d'envie Mister Jull le guitar-hero des Ghost Highway - je l'avais déjà, mais comme tous les collectionneurs je suis un peu fétichiste.

Maintenant dans cet infâme bric-à-brac ne circulent pas que des vieux trucs recouverts de poussière que l'on vous vend au double du prix sous prétexte que ce fut fabriqué juste à la fin du néolithique. De jolies petites choses se promènent aussi entre les rayons. Je ne parle pas du lampadaire à 200 euros que vous avez acheté pour l'anniversaire de tante Yvonne, mais de ces mannequins en tenue légère de la griffe Le Boudoir de Marie qui déambulent dans les allées, vêtues ( ou plutôt dévêtues ) de gaze transparente et de tulle translucide. Je ne sais pas si dans les années cinquante les jeunes filles se promenaient ainsi dans les rues, mais je commence à comprendre le pourquoi de ce regain de nostalgie chez mes contemporains. Vous me connaissez, dégagé des putrides et basses pensées qui vous assaillent, je me suis contenté de jouir de ce spectacle vivant en parfait esthète amoureux des pures formes que Mère Nature nous offre à profusion. Mais ne nous laissons pas pervertir, je voulais dire divertir, nous sommes ici pour les Jallies, rien que pour les Jallies, uniquement pour les Jallies.

LES JALLIES

Bourré de monde, le matériel des Jallies est posé à même le carrelage entre un stand de maquillage, et le bar au centre d'un demi-cercle de spectateurs qui prévoyant l'affluence se sont postés aux meilleures places bien avant que les Jallies n'apparaissent. Premier concert parisien pour le groupe, et il est déjà clair que beaucoup sont venus alertés par la rumeur flatteuse qui les précède. Des inconnus, mais aussi de nombreux représentants du milieu rockabilly – Tony Marlow, que décidément nous suivons à la trace, en tête – s'en viennent juger sur pièces cette formation encore inconnue, il n'y a pas deux mois.

Les voici, parviennent à se caser dans le maigre espace imparti. Dans sa longue tunique pseudo militaire Turky, le général en chef des fifties-broc les présente en quelques mots. Il a la classe Turky mais il ne s'attarde pas, sait qu'il ne peut pas soutenir la comparaison avec le trio de choc et de charme qui s'aligne derrière lui. Il est cinq heures de l'après-midi et les filles ont la niaque. Je vous livre le programme afin que vous ne vinssiez point réclamer qu'elles vous ont eu par surprise. Un premier set pour vous séduire. Un second pour vous détruire.

Commencent par dire du mal de Julios. Le pauvre gars. Ce que les filles peuvent être méchantes ! C'est la première fois que je le plains. Elles ont vraiment un coeur de pierre, plus dur que le bois de sa contrebasse. N'ose rien dire, des quatre cordes de sa big mama, il leur tisse sans faillir un velours de notes qu'il jette à leurs pieds et qu'elles piétinent de leurs talons rouges ou noirs.

Céline ouvre le bal. Drapée dans sa robe magenta comme dans une muleta que l'on agite devant le mufle des taureaux, femme sang et dame swing, boucles noires et lèvres purpurines, sourire cruel et rire mutin, elle se charge des premières danses qu'elle mène tambour battant. Se joue de tout et de nous. Toute en rouge qui bouge. Ecarlate elle s'éclate. Longue folle qui batifole dans son rôle dont elle raffole. Avec ce soupçon de distinction jazz qui la classe à part de ce monde platitude. Rockabillie, mais Holyday.

Ady bleue. Pas la couleur mais l'esprit. Le prix à donner. La force et la violence contenue. Les doigts sur la corde, la vie sur le fil. Ady a dit adieu au faux-semblant. Hurle la rage et le feu qui la consume. Ady l'incendie intérieur qui dévaste tout. Ne se livre guère mais nous délivre par la guerre qu'elle déclare à la terre entière. Colère volcan du chant mais la guitare comme une perle bleue de solitude, tombée dans le gouffre du rock'n'roll. Soeur cyanoise de Janis.

Vanessa, la troisième pointe du triangle féminin. Espiègle et câline. Petite merveille qui nous émerveille de son sourire vermeil. Une voix à charmer les serpents. Une fragrance capiteuse qui vous alarme l'âme mais vindicative comme la lame du sabre qui vous décapite. Princesse capricieuse qui se moque de vous et flèche inflexible qui vous cloue sur la roue du temps arrêté sur la rose de ses lèvres.

L'une jazz, second moon blues, l'autre rock. Trio grande. D'enfer. Passent d'une dominante à la suivante, par le chemin de l'accro-jump. Ou alors surfent sur le swing. S'entraident. Ne sont jamais seules sur leur route. Le deuxième set sera un régal. La pression du public est telle qu'elles se prennent les pieds dans leur set-list et qu'elles se lancent à brûle-pourpoint dans les premiers titres qui leur traversent la tête. Elles se surpassent. Nous offrent une version de Stray Cats Strut dantesque. Vanessa qui feule à souhait, Ady qui rocke le choeur et Céline qui imite chatte en chaleur, vous ne trouverez pas miaou comme interprétation de ce classique des Stray Cats sur notre planète.

C'est la fête. Nicolas, un de leurs amis est appelé pour s'occuper de la Fender, c'est un garçon, donc il est relégué derrière, avec Julios, avec qui il ne tarde pas à se créer un lien de complicité, et les deux boys assurent telles des bêtes vicieuses. Mais comme il y a une injustice sur cette terre, c'est Tagra qui emportera le pompon. Durant l'inter-set elle a demandé à Ady si elle pouvait interpréter These Boots are Made for Walkin de Nancy Sinatra. Une chanson phare du suprématisme féminin qui est en train de s'installer un peu partout. Connais pas Tagra, sinon qu'elle porte sur le haut de ses cheveux une espèce de béret plat rouge qui lui donne vaguement l'apparence d'une fraise tag(r)ada, mais elle est loin d'être pitoyable sur l'exercice, et elle partira sous les applaudissements de l'assistance.

Pour les Jallies c'est le triomphe. On ne peut plus les aborder. Le public est ravi. Reçoivent l'adoubement de la vieille garde rockabilly conquise. Même les copines qui ont fini par me rejoindre me remercient de les avoir amenées à un si bon concert. Ont abandonné leur fiel, sont au septième ciel.

RETOUR

Sur le chemin du retour ça papote dur dans la teuf-teuf mobile ( je devrais plutôt écrire la meuf-meuf mobile ). Et de quoi croyez-vous qu'elles parlent nos péronnelles qui étalent leurs idées personnelles ? De Céline ? D'Ady ? De Vanessa ? Point du tout. A croire que grippées elles n'ont pas pu assurer le concert. Non, apparemment, elles n'ont vu que Lui ! Lui, Lui et encore Lui ! Mais oui de Julios ! Elles le trouvent gentil, beau, intelligent, sensible et toute une série d'adjectifs du même acabit dont je vous épargne la litanie.

Les filles sont vraiment difficiles à comprendre ! Heureusement qu'il existe les Jallies pour nous réconcilier avec la deuxième moitié de l'Humanité.

Damie Chad.

(Photos prises sur les Facebooks des Artistes )

00:18 | Lien permanent | Commentaires (0)