01/02/2017

KR'TNT ! ¤ 314 : KIM SALMON / DÄTCHA MANDALA / POGO CAR CRASH CONTROL / JAMES LEG / ELVIS PRESLEY

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 314

A ROCKLIT PRODUCTION

02 / 02 / 2017

|

KIM SALMON / DÄTCHA MANDALA / POGO CAR CRASH CONTROL / JAMES LEG / ELVIS PRESLEY |

Kim est Salmon bon

Et même pire que Salmon bon. Kim Salmon a du génie. Quand on le voit sur scène, on comprend qu’il est né pour ça, pour jouer du rock sur scène, même s’il se retrouve après trente ans de pérégrinations sur la petite scène d’un bar de Ménilmontant.

Visiblement, c’est à la Féline que se termine la carrière des cult-stars de l’underground, mais l’ambiance y est si bonne qu’on s’en félicite. Ça se transforme même en concert de rêve. La bière y est fraîche, le public conquis d’avance et Kim Salmon joue à cinquante centimètres, alors que peut-on espérer de mieux ? Il joue en trio et Dimi Dero bat le beurre. Il porte une chemise à fleurs, un jean et des boots rouges. Comme Kim cumule les expériences, il dispose désormais d’un répertoire très riche. Trop riche, pourrait-on dire. Il peut taper dans les albums des Scientists, dans ceux des Beasts of Bourbon, dans ceux des Surrealists, dans ses albums solos et dans ses projets parallèles et monter une set-list de rêve, ce qu’il fait.

On entend des hits fatidiques comme «Swampland», inévitablement, mais aussi un «Cool Fire» tiré du fantastique troisième album des Beasts, «Black Milk», «Frantic Romantic» qui date des origines et puis bien sûr les deux énormités tirées de son dernier album solo, «My Script» : «Destination Heartbreak» et l’implacable «Already Turned Out Burned Out». Et puis histoire d’enfoncer le clou pour de bon, il termine avec une version définitive de «We Had Love», une sorte de classique garage capable de nous hanter jusqu’à la fin des temps.

Les Scientists firent partie de la petite scène culte underground des années 80, avec le Gun Club, les Spacemen 3, les Cramps et les Mary Chain. Rien qu’avec ces cinq groupes, on avait de quoi tenir pendant la décennie maudite.

Leur premier album sobrement intitulé The Scientists parut en 1981. On l’appelle aussi the pink album. Sous sa pochette rose et particulièrement insignifiante, l’album sonnait très power-pop et on surprenait Kim en flagrant délit d’imitation de Joe Strummer sur le premier cut, «Shadows Of The Night». Il fallait attendre la face B pour trouver un peu de viande, notamment dans «Teenage Dreamer» qui semblait traversé par le petit riff de «Death Party» mais en accéléré. C’était une coïncidence amusante, on retrouvait l’esprit de ce groove mortel, avec de longs passages ombrageux et des vents de broussailles. Dans «Walk The Plank», ils se prenaient pour les Jam, un mimétisme de mauvais aloi. Et ils s’enfonçaient toujours plus dans l’erreur avec «Larry», ce qu’on appelait alors du fake english sound. Ils sauvaient l’honneur avec le dernier cut, «It’ll Never Happen Again», poppy comme ce n’était pas permis, mais le groupe montrait une assurance exceptionnelle et nous sortait le meilleur des sons.

Sur la pochette du second (mini)album Blood Red River, les cheveux des Scientists avaient poussé. C’est avec cet album qu’ils trouvèrent leur véritable identité. Ils proposaient en effet un son basé sur le groove primitif, celui de l’anaconda géant qui rampe dans la moiteur de la forêt tropicale. L’un de leurs hits les plus viscéraux s’appelle «The Spin». Kim y plonge dans l’épaisseur du groove. Il y pique de sacrées crises et on y retrouve aussi le fameux riff de «Dirt». Comme la plupart des grands hits scientifiques, celui-ci est monté sur une bassline troglodyte. Visiblement, Kim est obsédé par Funhouse. Une autre stoogerie de haut rang se niche sur l’album : «Set It On Fire», chanté à l’insidieuse rampante, et même hurlé dans le néant du non-retour. C’est vrai que la composition de la photo de pochette rappelle celle du premier album des Stooges et Brett Rixton qui est au fond ressemble à Dave Alexander. C’est Tony Thewlis qui allume ce cut et les Scientists le jouent à l’admirabilité des choses. Le morceau titre sonne comme du boogaloo désespéré et sur «Rev Head», Kim sonne exactement comme Alan Vega. Par chance, cet album fut réédité en l’an 2000 par Citadel, le label australien qui eut l’intelligence de rajouter les cuts de singles qui ne figurent pas sur les albums, à commencer par le hit le plus connu des Scientists, «Swampland», une merveille de western-song gothique inspirée. On trouve aussi l’effarant «We Had Love», dévastateur et bousculé par de violentes montées de fièvre, le cut que Kim choisit aujourd’hui sur scène pour boucler son set en beauté. Et puis cette version fantastique du «Clear Spot» de Captain Beefheart. Kim n’a pas la voix, c’est sûr, il lui manque le fond de cuve, mais le son est au rendez-vous. Tony sait faire son Zoot Horn Rollo, pas de problème. On trouve aussi à la suite «Solid Gold Hell», certainement le plus brillant hit scientifique, un chef-d’œuvre de heavyness déviante et la basse de Boris fait le show car elle traverse le cut en crabe. Fascinant ! Autre merveille : «Demolition Derby», un vrai cut-bulldozer qui dégage tout, les avenues et les bronches. Une vraie mastication de riff et comme par hasard, on pense au «Death Party» du Gun Club.

En plus de Blood Red River 1982 - 1984 Citadel a aussi fait paraître The Human Jukebox 1984-1986, la réédition de l’album augmentée de cuts de singles. Ces deux disques valent l’investissement, car dans les livrets, Kim Salmon raconte toute l’histoire des Scientists à Perth, à Sidney, puis à Londres, où ils se firent connaître grâce au soutien de Lindsay Hutton. C’est assez passionnant, car Kim raconte une multitude d’anecdotes, comme celle-ci, qui se déroulait à Amsterdam, devant un club où devaient jouer les Scientists : des mecs les traitaient de kangourous, alors Kim raconte que ça s’est terminé en bagarre.

L’année d’après sort un autre mini-LP, This Heart Doesn’t Run On Blood, This Heart Doesn’t Run On Love. C’est une manie, mais en fait une bonne manie. Pour au moins deux raisons, l’énorme «Solid Gold Hell» qu’on en finit plus de réécouter à cause de cette bassline qui traverse le cut en crabe - Getting really used to live in solid gold hell - et «This Life Of Yours», atmosphérique et underground en diable, comme bardé de toiles d’araignées. On les sent partis une fois de plus à la dérive, la basse de Boris remonte dans le mix de manière seigneuriale et Kim se met à chanter comme Jeffrey Lee Pierce.

Selon Robyn Gibson de Sounds, les Scientists étaient parfaits : long greasy hair, low slung pants, ugly feedback, two chords songs over one note basslines, malovelant countenance.

Deux énormités trônent sur You Get What You Deserve : «Hell Beach», une pure stoogerie - Kim chante comme Iggy, avec l’instance nasale des bas-fonds motorcityques - et «Demolition Derby monté sur le riff de «Death Party» ralenti et bien régurgité. C’est tout l’intérêt du cut : le goove de Death, ils ne s’embêtent pas, ils tapent là dans l’un des meilleurs grooves de l’univers et voilà, le tour est joué. En B on trouve «Atom Bomb Baby», accompagné par un gimmick frelon et chanté à la stoogerie des profondeurs de l’underground ténébreux. Kim attaque «Lead Foot» à la Jeffrey Lee, à l’insolence gun-clubbique. On note aussi la présence de l’excellent «It Came Out Of The Sky», garage harcelé par Tony Thewlis sous la pure dominance sulfrique du son de basse.

En 1986, ils ré-enregistrent tous leurs hits : c’est le fameux album Weird Love. Quel festin ! Ce sont des cuts dont on ne se lasse pas, allez hop, ils reprennent «Swampland» avec l’ in my heart bien timbré, le stoogy «Hell Beach» bien primitif et même ashetonien, «Demolition Derby - fuelled with a love song gone wrong, comme le dit si élégamment Kim - et «We had Love», le hit du cru. Non seulement le chant y est insistant, mais le riff l’y est encore davantage, alors ça devient rudement intéressant. En B, ils tapent dans «Of It’s The Last Thing I Do» et dans les commentaires, Kim cite le nom de Travis Bickle. C’est joué à l’épaisseur scientifique et visité par l’admirable groove de basse de Boris. Big atmospherix avec «Set It On Fire». On retrouve dans ce cut tout ce qui va faire la force des Chrome Cranks et de Gallon Drunk, le sens du groove souterrain et inspiré. Ils bouclent cet album magique avec une version faramineuse de «You Only Live Twice» qu’ils traînent à la mauvaise vitesse. Quelles brutes ! Le gluant qui suinte de l’ambiance leur va comme un gant.

Ils ne sont plus que trois pour Human Jukebox, Tony Thewlis, Kim à la basse et un batteur du nom de Nick Combe. Spontaneous sonic outburst and desconstruction : voilà comment Kim définit cet album déroutant. Le morceau titre qui ouvre le bal nous plonge tout de suite dans l’ambiance scientifique : dégelée de son et gros coups de jus. Ils avaient compris que tout reposait sur le son et qu’on pouvait aller très loin dans l’explosion des limites. Dans la fournaise on croit parfois distinguer des bouts de Velvet. C’est en effet la dynamique de «Sister Ray» mais avec des queues de phrases grillées au 220 et donc racornies. «Distorsion» sonne comme un cut privé d’espoir, trop épais, lymphatique, comme largué au large, dans une drôle de dérive. C’est hallucinant de liquidité, une sorte de fin du monde de distorse molle. Encore un exploit vicelard avec «Born Dead», claqué à l’accord violent et incroyablement incisif. Kim chante sale et Tony gratte acéré. Leur riff insistant révèle une dimension bornée, peut-être même un manque d’idées, tout au moins pour cet album. Ils finissent avec un mélopif hors du temps, «It Must Be Nice» - It must be nice to die at night - Lourd de sens et de présence et chanté à la mélodie. On a là le hit du disk. Kim résume bien l’art des Scientists : fuzz-guitar overload minimalism and primal beat.

L’album idéal des Scientists est probablement Sedition, paru en 2007 et enregistré live au Shepherd Bush Empire. On y retrouve la formation originale, Kim, Boris et Tony, avec Leanne Cowie, qui avait flingué une tournée anglaise dans les années 80 parce qu’elle ne savait pas jouer de la batterie (elle apprenait). Dans le petit livret qui accompagne le disque, on peut lire des hommages de Jon Spencer, Warren Ellis et Henry Rollins. Les Scientists jouent tous leurs hits, à commencer par l’infernal «Swampland», bien doté à la mélodie. Kim sait monter un coup. Il sait hanter - In my heart, there’s a place called swampland - Il chante ça à l’épique de la désespérance, comme Jeffrey Lee Pierce. En écoutant «Burnout», on voit bien qu’il tient son chaos en laisse. Il ne lui laisse pas de mou. Il jette des pelletées dans le brasier. Tout est très incandescent chez les Scientists. Et voilà l’effarant «Solid Gold hell», attaqué à la fuzz, et la mélodie descend en diagonale à travers le mur riffique. Kim se lamente à la body of soul. Il s’adosse au meilleur wall of sound du monde et Boris envoie ses notes d’infrabasse perforer le chaos. Avec «Nitro», ils rendent hommage aux Stooges. Cette mélasse vaut bien «Funhouse». Kim crie. Kim couine. Kim cuit. Et avec «Set It On Fire», on retombe dans la fournaise scientifique. Kim compte parmi les héros les plus fulgurants de l’histoire du rock, soyez-en sûr. Il pousse des waouh d’antho à Toto et surnage à la surface d’une extraordinaire mélasse de son avec un fabuleux shouting de soute. Bel hommage à Alan Vega avec «Rev Head». Kim fait le talking show et navigue dans le groove urbain. Il peut screamer his head off. Et on repasse aux Stooges avec «When Fate Deals Its Mortal Blow», c’est battu et rebattu à la stoogerie et ça continue comme ça jusqu’à la fin, avec l’apothéose, «We Had Love», qu’ils font littéralement exploser sur les accords de Gloria. Comme dit Kim : six strings in one sound !

Si on aime les Scientists et qu’on dispose d’un budget confortable, alors ils faut rapatrier tout ce que sort le petit label basque Bang!, à commencer par Rubber Never Sleeps, un double album qui propose des bouts d’enregistrements live de la grande époque. En B, on tombe sur une version vivace de «Swampland», complètement saturée de basse par un Boris qui semble jouer la carte de la destruction massive. Dans «I’ve Had It», il fait gronder sa basse comme le dragon de Merlin, sous la surface de la terre. En C, on tombe sur une version explosive de «We Had Love», merveille d’excitation brutale, classique scientifique pur, bouillonnant et ravagé par ces charges héroïques. Ils font aussi une brillante reprise du «She Cracked» des Modern Lovers.

Une autre compile intitulée Pissed On Another Planet rassemble les premiers titres des Scientists. Dans les notes de pochette, Kim Salmon rappelle qu’au démarrage, il avait une idée claire du son qu’il voulait en tant que guitar head : Steve Jones ou Johnny Thunders. Pas étonnant que le cut qui donne son titre à la compile sonne comme un hit des Heartbreakers : même son et même magie au chant. Kim Salmon est l’un des meileurs caméléons de l’univers. Il sait reproduire le jouissif des Heartbreakers, cette fantastique foison de gros accords rockyrollah. On trouve aussi le premier single du groupe, Frantic Romantic», dont Greg Shaw avait acheté 500 exemplaires pour le diffuser via Bomp! Magazine. Cette power pop vitupérante n’a rien perdu de sa fraîcheur et en 2016, Kim peut encore jouer ce morceau sans problème. On sent bien qu’à l’époque, les Scientists trempaient dans la power pop à la Nerves. Il suffit d’écouter «Shake Together Tonite». C’est grouillant et vivifiant. Même chose avec «last Night». Ils vont dans des tas de directions, mais ils savent rester dans le musculeux harmonique. Un cut comme «It’s For real» éclate au grand jour, c’est plein de guitares et très impressionnant. Ces mecs sont à l'aise, ils sont déjà très complets. Avec «larry», Kim se prend pour un punk anglais. Il chante un peu cokney. On croirait entendre les Small Faces. Dans «Teenage Dreamer», il évoque les New York Dolls. Le riff évoque celui de «Death Party» du Gun Club et «Shadows of The Night» sonne comme un hit des Stiff Little Fingers. Quelle palette !

Kim va jouer quelques années dans les Beasts of Bourbon, un groupe qui a la sale réputation d’avoir accueilli en son sein tous ceux qui avait besoin de quick beer money. Kim était encore dans les Scientists quand il joua de la guitare sur The Axeman’s Jazz, le premier album des Beasts. Le morceau phare de l’album s’appelle «Evil Ruby», qui sonne comme un gros clin d’œil aux Stones. Car on y entend les accords de «Let It Bleed» et Tex Perkins chanterait presque comme Jagger. Ils font aussi une brillante reprise du «Graveyard Train» tiré du premier album de Creedence. La grande force des beasts fut de pouvoir sonner sur certains cuts comme Beefheart. Bel exemple avec «Save Me A Place», très beefheartien dans l’esprit. Kim et Spencer P Jones sortent les accords magiques du Magic Band et jouent au heavy groove. En prime, Tex Perkins screame superbement. Mais c’est tout. Pour le reste, on peut se rhabiller.

Leur second album Sour Mash est un peu plus solide. Ils démarrent avec une fabuleuse reprise du «Hard Work Driving Man» de Jack Nitzsche et Ry Cooder qu’enregistra Captain Beefheart pour le film Blue Collar de Paul Shrader. Tex Perkins chante cette merveille avec la voix d’un esclave noir à bout de nerfs. Les Beasts montrent là une belle propension à la heavyness maximaliste. On retrouve ce penchant beefheartien en B, dans «Driver Man», une belle dérive des continents de l’incontinence digne du bon capitaine. C’est du pur jus et en prime, ça saxe. Il faut aussi écouter «Pig», un chef-d’œuvre primitif joliment agressif. Tex Perkins peut grogner comme Wolf, il a le même sens du danger et de la menace. Voilà encore une pure énormité. Tex Perkins avait autant d’allure au plan vocal qu’au plan physique. Il faut le voir sur les photos du groupe avec ses têtes de loup et son regard noir. Fantastique présence ! Oh, ils font aussi une reprise de Merle Haggard, «Today I Started Loving You Again», country-rock sombrement aguichant.

Leur troisième album Black Milk entre dans la catégorie des grands albums de rock classique. Tous les cuts de cet album beaucoup plus calme sonnent comme des hits. Dès «Finger Lickin’», ils renouent avec un sens beefheartien des choses, dans le son comme dans le beat, dans l’intention comme dans le mystère. On va de balladif en balladif, mais tout est incroyablement inspiré, sur ce disque, indiciblement sombre («Hope You Find Your Way»), plombé et sans espoir («Word From A Woman»), et même hanté et puissant, comme c’est le cas avec «I’m So Happy I Could Cry», où ils tendent vers le calme qui accompagne les tout derniers instants de vie. Tex Perkins chante admirablement le groove de Beast qui s’appelle «You Let Me Down». On entend surtout la basse de Boris. Et en B, ils démarrent en force avec une version pétaudière du «Lets Get Funky» de Hound Dog Taylor. Tex Perkins rigole sur le beat furibard et il relance à coups de cris de guerre, yeah yeah ! On revient à l’excellence paisible avec «A Fate Much Worse Than Life», monté sur un beat de valse et finement souligné à l’accordéon. Kim compose «Blue Stranger» et Tex le chante au clair de la lune. C’est visité par un solo de jazz infernal. On reste dans l’excellence pure et dure avec le très cajun «Blanc Garçon» - I am bonnet blanc garçon - pur jus du bayou et on passe au mélopif crépusculaire avec «Execution Day», un cut insistant et buté, fabuleux car bien dosé et avenant. Ça sonnerait presque comme un grand hit d’Iggy. Par la qualité de ses morceaux , cet album se révèle absolument exceptionnel.

Le quatrième album des Beasts s’appelle The Low Road. Ils ouvrent le bal avec «Chase The Dragon», joli groove druggy, joué à l’aune du vieux gimmickage de la grassouille. Le morceau titre vaut pour une belle compo longiligne et chargée de son. On y retrouve l’implacabilité des choses qui semble vouloir caractériser le groupe. Et avec «Just Right,» ils passent à l’hendrixienne avec un fabuleux solo d’intro signé Spencer P. Jones. D’ailleurs, au dos de la pochette, on les voit tous les trois sur scène, Tex Perkins, Kim et Spencer, complètement démantibulés par leur chaos sonique, avec les cheveux en l’air. Il faut attendre «Straight Hard & Long» pour renouer avec la furia, celle du MC5. Ils la traitent au mode stop/break down, couplet chant sans vague, et puis ça lâche d’un coup, et quand ça lâche, ça lâche, avec Kim et Jones aux manettes de la moulinette. Ils semblent évoquer les élans d’une bite en émoi, mais dans l’exaction de la pure folie. Ces mecs sont capables d’aller gratter la gale des dieux. On tombe à la suite sur un fantastique garage-cut signé Kim, «Something To Lean On», épais et bien amené, qui monte comme la marée du diable, noire et rouge, infernale et bien touffue, quasiment scientifique - You’re my love and my dealer - Romantisme des ténèbres, avec un beat de fond de studio. On applaudit les Beasts.

From The Belly Of The Beasts est un double album qui propose du live 91 et 92 et des cuts inédits. Tellement bon qu’il est condamné à finir sur l’île déserte. Ils redémarrent avec un «Chase The Dragon» lourd de conséquences, avec un son en forme de mur du son, c’mon, barrage de riffs, personne ne passe. Sacré clin d’œil aux Doors avec «Save Me A Place» monté sur un monstrueux groove de bassmatic et harcelé par des attaques de guitare sur les côtés. C’est même concassé par des breaks stoogiens, et ça part dans le son des Doors, avec ce groove qui rappelle l’I can hear the scream of the butterflies, fantastique improvisation des choses, ils poussent bien le bouchon. Ces mecs avaient tout compris, aussi bien au niveau des ambiances que du décorum. Ils passent à la stonesy avec «Drop Out», du pur Kim et ça sonne comme un hit. On retrouve l’excellent «Straight Hard & Long», attaqué au sans pitié. Kim et ses hommes lancent des assauts et halètent comme des chiens. Les riffs sont hallucinants de violence, Kim et les bêtes avaient du génie. Ils font une spectaculaire reprise du «Let’s Get Funky» de Hound Dog Taylor. Quelle pétaudière ! Kim outrepasse Hound Dog, il explose l’art du vieux rescapé des plantations. Le disque 1 se termine avec trois cuts sans Kim dont l’excellent «Good Times» chanté à l’arrache et joué high energy. Sur l’autre disque se nichent trois reprises de haut rang, le «Dead Flowers» des Stones que Tex attaque à la grosse voix et que le groupe joue très musclé à la ragged company, puis «Dirty Water», solidement charpentée, avec un Tex qui écrase sa voyelle du talon comme un lombric pour que ça gicle dans l’I’m gonna tell you a story, et «So Agitated», version atrocement heavy du vieux cut des Electric Eels, doté du plus liquide des solos et du plus tribal des beats d’extrême onction. Oh ils tapent aussi dans Hank Williams avec «Ramblin’ Man» et dans les Pretties, seigneurs des annales, avec une version somptueuse d’«ESP».

Avec ses copains les Surrealists, Kim commence à enregistrer en 1988 une série d’albums très ambitieux. Le premier s’intitule Hit Me With The Surreal Feel. En guise de clin d’œil à Captain Beefheart, Kim se fait photographier avec deux poissecailles devant les yeux. On retrouve sur ce disque tout le côté malsain insidieux qui faisait le charme maudit des Scientists. Bel exemple avec «Bad Birth», sa magnifique ambiance pesante et sa guitare en état d’alerte rouge. Franchement c’est admirable. On a là une énormité scientifique traitée à la pure tension de guitare et de basse, un climat digne des Chrome Cranks, c’est du pur jus de déflagration. Kim Salmon reste un artiste profondément dérangeant. Il est réellemet le maître de la menace cisaillante. C’est un puisant prévaricateur. Il faut attendre «Intense» en B pour renouer avec l’intensité. Voilà un cut monté au heavy riff scientifique et hanté par des sacrés coups de guitare frelon en folie. L’ami Kim gueule dans la mélasse, c’est un allumeur d’incendies patenté. Plus loin, on tombe sur «The Surreel Feal» joué à la bonne basse et chanté à la ramasse scientifique. Mais quel son de basse ! Kim fait aussi une belle reprise du «Devil In Disguise» d’Elvis et boucle avec un «Surreal Feal» toujours aussi bien joué par le bassman Brian Hooper. Quel bassman baby !

Excellent album que ce Just Because You Can’t See it Doesn’t Mean It Isn’t There paru un an plus tard. Kim nous embarque pour Cythère dès «Measure Of Love». Ce mec est un finisseur de cuts, il ne laisse rien dans son assiette. Il ramène toujours un énorme son de basse, qui est l’ingrédient fondamental. Il passe à la sunshine pop avec «Sundown Sundown». Avec Kim, il faut s’attendre à tout, surtout à ce genre de plan extraordinaire, il nous roule sa pop dans une distorse de génie et ça vire à la mad psychedelia. Encore un coup de génie avec «Sunday Drive», pure exaction scientifique, de la vraie rémoulade de Romulus avec une voix en chuchotis. Kim cisaille le réel, il étend son empire et devient le maître universel des ambiances scientifiques, il défie la morale, ça rampe et ça grouille sous le couvert. Il enchaîne avec un «Je t’aime» joué aux accords de Gainsbarre. On assiste là à l’incroyable hommage d’un homme éclairé à un autre homme éclairé. Une fille fait des bruits. Ça se frotte dans les culottes. Kim pousse le jus mélodique de Gainsbarre dans les extrêmes. Et puis à la suite, on retrouve les cuts de l’album Hit Me With The Surreal Feel, et ces merveille que sont «Bad Birth», «Belly Full Of Slys», «Intense» et «Surreal Feel» dont le violent groove de basse continue de hanter les régions reculées du cerveau.

On trouve deux belles pièces de choix sur Essence paru en 1991, à commencer par «The Cockroach», qui n’est pas le cafard de Charlie. C’est un autre genre de cafard, dissonant et un peu Dada sur le pourtour. «Self Absolution» se veut encore plus Dada dans le dedans. Cette merveilleuse pop ambitieuse semble déployer des ailes rognées de papillon mité. Et pourtant Tony Pola bat. Petit retour à l’Howard’s End de l’esprit scientifique avec «A Pox On You», une belle pop tendue à se rompre, car gothique et inspirée par les trous de nez. En B, Kim vire plus pop avec des trucs comme «Lightning Scary», farci de breaks de talking rap, ou encore «Essence Of You», plus éthéré et même quasiment à l’arrêt. Kim adore dérouter les cargos. Il retrouve quelques vieux réflexes d’agressivité scientifique dans «Looking At The Picture». On se régale par essence et on se lance dans la partance de sa prestance. Il termine ce bon album avec un «26 Good Words», plongé dans une ambiance extraordinaire, encore un cut monté sur une idée brillante, la fameuse idée ampoule des pictos qui éclaire les pas dans les ténèbres du septième cercle. Kim vire hypno avec une élégance non feinte.

On trouve encore des preuves de l’existence du dieu Kim sur Sin Factory paru en 1993. Eh oui, il faut bien se faire à cette idée : Kim Salmon n’enregistre que des bons albums. Rien que des bons albums. Et pouf, il démarre avec un spectaculaire «I Fell», doté d’un joli son de basse et d’urgences de bas de manche. Kim connaît les ficelles du génie. Son cut est un modèle du genre, avec un pur son de blues-rock illuminé aux feux de plaine, il marmonne ses plaintes grasses et part en vrille de tourbillon sonique de plaie d’Egypte. Sainte-Marie Mère de Dieu protégez-nous de ce démon maléfique ! Mais non, elle ne peut pas nous protéger d’un cut comme «Gravity», car Kim envoie de violentes giclées scientifiques dans l’air chaud. On patauge en plein dans le mythe épais des Scientists, avec un son saturé de basse et des climats privés d’avenir. Kim hurle dans la clameur de la fin du monde et claque des départs gimmickaux dévastateurs. Encore un cut affreusement génial avec «Feel». Pas compliqué, Kim Salmon, c’est le Max la Menace du garage, c’est Jo le Cambouis, le redresseur de stomp et le décrasseur de carburateurs. L’infernal Kim Salmon surmonte toutes les difficultés, il sait anticiper l’apocalypse, la vraie, celle des quatre cavaliers. Il ne vit que pour les ciels chargés. Encore un heavy groove allumé aux gimmicks maléfiques avec «Come On baby». C’est sans doute ce qu’il sait faire de mieux. Il va même hurler au coin du bois. On reste dans le même esprit avec «Non Stop Action Groove», Kim Salmon pose ses yeah comme des jalons dans un délice de jouvence. Avec le non stop action groove, il sait de quoi il parle. Quel extrapolateur définitif ! Il joue ça à l’urgence de la note gluante !

Un an plus tard paraît Hey Believer. Warren Ellis fait partie de l’aventure. Sautez tout de suite sur sa version de «Ramblin’ Man» qu’il attaque au son mal isolé. Son boogie rampe dans une flaque de sang. C’est admirable de dégueulerie. Il chante ça à la glotte tuméfiée, il dégueule tout ce qu’il peut. Voilà enfin un mec qui sait chanter le boogie comme il faut. Pur génie. Il faut aussi écouter «Hey Believer», il croone à l’imparabilité des choses, il en a les moyens et pas des petits moyens, non, les siens sont astronomiques. Il affiche une classe surnaturelle et on tombe sous le charme. Belle pièce aussi que le cut d’ouverture, «Reach Out», balayé par des guitares déflagratoires, comme au temps béni de Tony Thewlis. Kim nous ramène au bord de son cher précipice et livre une pièce d’une insondable profondeur. Avec «Obvious Obvious», il rend hommage à Dylan, il part en groove de croon et soigne une diction purement dylanesque. Il revient au very big atmospherix avec «You Know Me Better Than That». Il sait que c’est foutu d’avance, car trop underground, comme le sont les Chrome Cranks et Gallon Drunk, mais il y va quand même de bon cœur. Il sait faire preuve de bon sens et d’intégrité supra-normale. Il sait travailler ses cuts à coups d’ah c’mon ! C’est un fieffé leveur de levain - Ahh c’mon you know you’re better zan zat ! - Dans «Pass it On», il pique une violente crise de wha-wha. Il réveille le Krakatoa et en profite pour passer un killer solo qui porte bien son nom. Retour au rampant avec «Treachery», mais du rampant complètement insidieux. Il le traite sur le mode de la perte de raison. Il hurle dans la salive d’une glotte en sang et invente une nouvelle forme de génie : le génie des catacombes. Ça tourne à l’épreuve de force extravagante. Il travaille la pire des sous-gammes de raclements de gorge, il nous emmène dans une cave sans lumière, nous interdit l’avenir et même l’air, même si ça reste terriblement inspiré.

C’est assez bête à dire, mais le Kim Salmon & The Surrealists paru en 1995 est encore un album indispensable. Ne serait-ce que pour cette stoogerie intitulée «Redemption For Sale» - There’s a cost to be paid by you - On y savoure l’énormité des écarts de conduite. Oui, le cut est complètement dévasté par le son. Il est monté au groove rampant et c’est là l’un des meilleurs hommages aux Stooges qui se puisse imaginer ici-bas. Hommage complet avec ses crises de palu et son dégueulis groovy. Voilà le paradis du lapin blanc. Avec ce hot hit, Kim rallumait la chaudière des Stooges. Il faut l’entendre gueuler Do it d’une voix de cancéreux à l’agonie. Autre coup fumant, «I’m Gonna See You Compromized». Kim et ses deux amis prennent ça au boogie blues du Mississippi. Oui, ils savent le faire. Kim s’amuse même à réinventer le boogie. Il se l’octroie. Il se l’accapare. It’s awite ! Et tout à coup il vomit Yeahhh I’m your own ! - Voilà le boogie de nos rêves inavouables. Il faut aussi écouter «It’s Your Fault», le cut de fin, car c’est du scientifique à l’état pur. On y entend une grosse ligne de basse vénéneuse circuler dans la boue du groove. Kim avance en poussant des Yeah ! Yeah ! Le son se noie dans le jus de basse. Kim a toujours su faire sonner une basse, sur ses albums. On retrouve avec Fault toute la démesure de «Solid Gold Hell». Et puis, on trouve encore d’autres merveilles au fond de cette caverne d’Ali-Baba, comme «I Wish Upon You», joli stomp industriel frappé au marteau pilon des forges et joué à la guitare cromagnon. C’est Brian Henry Hooper qui joue de cette basse un peu métal. Autre pure énormité : «What’s Inside Your Box». Oui, car elle sonne tout simplement comme un balladif de pop interplanétaire. Ampleur garantie. Il faut parfois savoir se rendre à l’évidence. C’est joué aux guitares persuasives, celles dont les Stones ont toujours rêvé. Il se dégage en effet de ce chef-d’œuvre de forts accents de Stonesy. Kit sait conduire un hit vers les cimes de l’underground. D’ailleurs, dès que Kim Salmon joue quelque chose, ça accroche. La preuve ? «Draggin’ Out The Truth». Dès les premières notes, on a l’oreille qui frétille. Car voilà un son puissant, inspiré, scientifico-stoogy. Et ce mec chante comme une superstar, à la croisée d’Iggy et du croon. Il fait aussi une reprise de son «Frantic Romantic» et profite de l’occasion pour le muscler un peu. Avec «Plenty More Fish», il montre tout simplement qu’il ne craint pas d’affronter le destin. Sur ce disque, ils ne sont que trois et ils alignent hit sur hit. «Intense»... Tu parles d’un titre ! Évidemment, il en profite pour marteler. C’est de bonne guerre, avec un titre comme celui-là. C’est même assez brutal. Avec Kim, ça prend forcément des proportions extraordinaires. Il fait même sauter les compteurs et danse le jerk de l’apocalypse.

Ya Gotta Let Me Do My Thing paru en 1997 est un double album donc double dose de Kim. Et comme si ça ne suffisait pas, Jim Dickinson produit. Inutile d’ajouter que cet album figure parmi les classiques du rock moderne. Car dès «Won’t Tell» qui ouvre le bal, on comprend tout. Ce cut bien amené au petit stomp est chanté à deux voix sur une brillante idée de tension maximaliste. Une fois de plus, on est obligé de parler de génie. Impossible de faire autrement. En plus, il truffe sa syncope de cuivres. Puis il renoue avec le rampant scientifique dans «The Zipper». De toute évidence, Kim cherche la petite bête dans la noise. Il faut voir comme ça rampe dans la pénombre primitive - Down to the zippah - Joli groove de basse. Dans le morceau titre, on entend un solo de flûte. Kim aura tout tenté. Et avec «Alcohol», il reprend de l’altitude - Let’s try to get it back ! - Kim sait faire sonner sa basse ! Encore une belle énormité avec «The Lot», pur jus d’énerverie gorgé de riffing névralgique et éclaté aux gémonies. En prime, Kim nous fait le coup du départ en killer solo. Dans «Guilt Free», il évoque l’histoire d’un homme et de son combat avec sa conscience. Chez Kim tout est intéressant, même les combats. Il reste encore une belle énormité sur le disque 1, «But You Trust In Me», qui sonne comme un Dead Flowers alcoolisé. C’est exactement le même drive. On sent bien la patte de Jim Dickinson. Démarrage en force sur le mini-disk 2 avec «You’re Such A Freak», un joli balladif bien gratté à la basse et mélodiquement superbe. Kim sait créer les meilleures conditions de l’ambiance. C’est même tout ce qu’il sait faire dans la vie. Avec «I’m Evil», il renoue avec la ferveur dylanesque et produits des éclairs de chant insistants. Quel extraordinaire touche-à-tout ! Retour au gros scientifisme avec «Hey Mama Little Sister», cut sale, solide, musculeux, garagiste, superbe d’épaisseur, ce qui peut paraître logique quand on met deux pointures comme Kim et Jim dans un studio. Kim passe ensuite au psyché à la ramasse avec «Radiation» et il boucle avec «A Good Parasite Won’t Kill Its Host», cut expérimental monté sur un groove de machines et tartiné d’un dégueulis de wha-wha. Kim suicide son son, il visite les sous-sols du groove et il sort un son qui évoque le lance-flamme des nettoyeurs de tranchées. En gros, il visite les neuf cercles de l’enfer.

Nouvel épisode avec un groupe baptisé The Business et un album intitulé Record qui paraît en 1999. L’album vaut le détour pour deux raisons. À commencer par «Disconnected», sanctionné par un heavy riffing mal intentionné et animé par de petits accents sauvages. C’est le Kim qu’on préfère, le loup qui rôde dans la bergerie du groove, avec des yeux méchants et de la pure violence dans le chant. Il faut le dire et le redire : Kim Salmon sait créer l’événement. L’autre raison, c’est «Emperor’s New Clothes», un cut pop-rock embarqué sur un énorme riff de basse. On est convaincu d’avance. C’est joué à coups de basse rageurs et Kim chante à la meilleure mode de Melbourne - That’s how it goes - On dirait même qu’il extrapole le son. Un vrai miracle. D’autres cuts accrochent bien l’oreille comme «Anticipation», scientifique en diable, mauvais et sale, chanté derrière la porte, comme s’il préparait un mauvais coup. Quelle définition de la science ! Kim replonge le rock dans le chaudron du gore et il injecte dans sa fournaise tout un essaim d’abeilles. C’est assez stupéfiant. Avec «Give Me Some Notes Mike», il passe au funk, mais un funk extraordinairement décalé. Avec son équipe, ils se prennent pour Parliament ! Et puis encore une surprise de taille avec «New Kind of Angel», un groove bizarre orchestré aux trompettes mariachi. Ça donne un son intense, comme enflammé de l’intérieur, bien allumé à la basse. Il fallait y penser : basse, trompettes, cocktail exotique et parfait.

Retour de Kim Salmon sans les Surrealists en 2007 pour un album à la Glenn Branca intitulé Rock Formations. Ce double album propose des instrus joués par cinq guitaristes et deux batteurs. Un truc intitulé «ETI» sort du lot, car le thème éblouit par sa beauté. Kim et ses amis créent une ambiance fantastique orientée sur l’espace et ses mystères. On trouve d’autres choses intéressantes comme ce «Punk Fatwa» qui sonne comme un assaut sauvage à la foire à la saucisse. Kim tente l’aventure avec des intros furibards et ça marche. Place aux aventuriers ! «It Wears A Kilt» ensorcelle avec sa note tirée qui sonne comme le chant d’une sirène. On sent clairement le brillant d’une idée. Kim Salmon fonctionne exactement comme Robert Pollard : à l’idée pure. Il faut écouter son «Alien Chord Orchestra» : c’est joué au big atmospherix tendancieux, avec une volonté très nette de créer la peur. En B, il nous fait la grâce de jouer une reprise lumineuse du «Maggot Brain» de Funkadelic. Et le «Guitarmony Suite» qu’on trouve en D vaut tout l’or du monde.

Comme tous les albums de Kim à venir, Rock Formations est sorti sur Bang!, un petit label basque spécialisé dans les Scientists et le Gun Club.

Grand Unifying Theory est le dernier album en date de Kim avec les Surrealists. Encore un bon album. On y trouve une pure stoogerie, «Childhood Living», qui débouche sur une atmosphère à la Dolls avec des clap-hands et ça s’endiable, Kim claque le baigneur du meilleur rock de percus. Il est stoogien, à la vie à la mort. Autre coup de Jarnac avec «Predate», monté sur une pulsation démentoïde. Voilà l’un de ses traits de génie : sortir un cut stoogy au débotté, on a là le beat de «1969», c’est tout simplement monstrueux de mimétisme véridique. Encore un coup direct. Kim n’est autre que l’uppercut man du rock moderne, le brasero du rock faithfull, l’homme du pas de cadeau. Il faut aussi écouter ce «Turn Turn» d’ouverture monté au groove de basse, véritable énormité démonstratrice et parallèle. On frise le gras scientifique. Avec «EQ1», Kim nous replonge le museau dans la violence du néant. On croit entendre une charge de cavalerie. Voilà ce qu’il faut bien appeler un retour aux penchants scientifiques. Kim traite ça à la hurlette bestiale, il semble vouloir rameuter tous les démons du rock. Avec les deux parties de «Grand Unifying Theory», Captain Kim nous emmène en voyage tripal dans le néant. Ça dure 21 minutes, on file vers l’inconnu, mais ça reste très intéressant.

Et 2011, il monte Precious Jules avec Michael Stranges et enregistre l’album du même nom. Force est d’admettre que l’album vaut - une fois de plus - son pesant d’or. On y trouve un véritable hit glam, «Shine Some Darkness On Me» - C’mon shine some darkness down on me - et un classique swamp-rock, «The Urban Swamp», où on entend arriver les alligators. Kim sait de quoi il parle. Il croone son boogaloo, in the swamp, mais pas celui de Tony Joe, the urban swamp. Il crée les conditions d’une magnifique configuration de suspense. Il sait tourner un cult movie en trois minutes. On trouvera aussi trois véritables coups de génies sur cet album, à commencer par «The Precious Jules Theme» d’ouverture. Kim sort tout l’attirail du stomp et roule des r. On retrouve l’esprit inventif du vieux scientifique. Il attaque «A Necessary Evil» en lançant let’s get wasted ! Quel élan ! Il sait tailler sa route. Il se fâche même un peu et ça claque des mains. Precious Jules sonne comme un nouvel El Dorado, et on entend des chœurs de Dells sur la fin du cut. Coup de génie encore avec «Too Uptite» joué à la distorse maximale sur un beat funk. Kim va chercher des effets inédits. Il semble même perdre le contrôle et il part en dérive de syncope. Voilà une nouvelle façon de swinger le garage funk. Il chante aussi «You’re A Backlash» d’une voix de black des bas-fonds. Sacré Kim, il ne peut pas s’en empêcher. C’est visité par un solo gangrené. On appelle ça de la classe souterraine. On l’entend aussi gratter ses accords à l’aveuglette dans «Seein’ Spots». Écoutez les disques de Kim, il sera toujours au rendez-vous.

Il devait jouer dans Mudhoney, à l’époque où Steve Turner ne voulait plus tourner. Puis le projet a capoté quand Steve Turner a décidé de revenir dans le groupe. C’est cette histoire dessinée en bd qu’on découvre dans Until, l’abum de Kim Salmon & Mudhoney paru sur Bang! en 2011. Kim s’est bien amusé à dessiner cette histoire. Oh ce n’est pas un grand dessinateur, mais on peut dire qu’il a un certain style. Les morceaux enregistrés pour le projet tiennent bien la route, comme ce «I’ll Be Around» d’ouverture bien tenu à la sourdine avec un beau son de basse feutré. L’ami Kim y pulse bien son groove scientifique. On tombe plus loin sur «I Wanna Be Everything», un fantastique balladif. C’est là qu’on mesure l’énormité du mythe salmonien. Ce mec a des idées brillantes et ce cut sonne comme le grand hit planétaire inconnu. Kim chante avec de faux accents de Bowie dans la voix. En B, on tombe sur «The Goose», joliment embarqué au groove de basse par Matt Lukin, le vieux bassman de Mudhoney. Kim fait du Scientism avec les grungers de Seattle. Il leur enseigne l’art de groove de la menace.

Kim Salmon & Spencer P. Jones enregistrent Runaways en 2013. Fantastique album ! Ils tapent une reprise ultra-inspirée du vieux hit de Wolf, «I Asked For Water». Ils ramènent du son au rendez-vous. Kim casse bien sa voix pour créer la pyschose. Ils enchaînent avec une reprise des Stooges, «I Need Somebody». L’incroyable de la chose, c’est que Kim chante comme Iggy. Il est dessus, avec du rab de guitares électriques. Comme c’est inspiré ! Comme c’est bien vu ! On gagne énormément à fréquenter un mec comme Kim. S’ensuit «It’s All The Same», un joli balladif digne de tous les honneurs, hanté par de faux airs d’«It’s All Over Now Baby Blue», c’est dire la classe du cut. Encore une reprise de rêve avec «Jack On Fire» du Gun Club, et une version laid-back incroyablement démente. Kim en fait un groove de blues dégoulinant de génie. Il chante ça sous le manteau. C’est atrocement bon. Sans doute la plus belle reprise du Gun Club. En B, avec «Loose Ends», Kim s’embarque dans un talking blues à la Lou Reed. Mais c’est dommage, car la B ne vaut pas l’A. Les cuts défilent et puis c’est tout.

Toujours sur Bang!, Kim vient de sortir son nouveau double album solo, My Script. Il y chante de gros hits glam comme «Destination Heartbreak», admirable d’allure altière, ou encore «Client JGT683», pop-rock magistrale hantée par un son de guitare à la Mick Ronson. C’est le son vainqueur, radieux, ondoyant qu’on adorait à la l’époque des Spiders. Kim chante ça avec un art consommé. Rien que pour ces deux cuts, l’album vaut l’achat, même s’il est cher - les albums Bang! comptent parmi les plus chers, mais les pochettes sont travaillées et les notes bien documentées. On trouve une autre merveille en début de C, «Already Turned Out Burned Out», gorgée de fuzz glam et hantée par une basse survoltée. Kim y part en solo et joue comme un dieu. La chose tourne vite à l’élévation mystico-sonique. Il faut aussi écouter le fabuleux «It’s Sodistopic». Kim y travaille le son avec une sorte de mauvais génie et fait monter la basse devant dans le mix. C’est lui qui joue tous les intrus. Ce disque est absolument passionnant de bout en bout, à condition bien sûr d’apprécier les aventuriers. Il ouvre la D avec un «Gorgeous And Messed Up» merveilleusement ambitieux et il fait le robot dans «Tell Me About Your Master».

Signé : Cazengler, le riki-Kim

Kim Salmon. La Féline. Paris XXe. 11 juin 2016

Scientists. Scientists. EMI Custom Records 1981

Scientists. Blood Red River. Au Go Go 1983

Scientists. This Heart Doesn’t Run On Blood, This Heart Doesn’t Run On Love. Au Go Go 1984

Scientists. Rubber Never Sleeps. Au Go Go 1985

Scientists. You Get What You Deserve. Karbon 1985

Scientists. Weird Love. Karbon 1986

Scientists. The Human Jukebox. Karbon 1987

Scientists. The Human Jukebox 1984-1986. Citadel 2002

Scientists. Pissed On Another Planet. Citadel 2004

Scientists. Sedition. ATP Recordings 2007

Scientists. Swampland. Bang! Records 2008

Scientists. This Is My Happy Hour (Birth Of The Scientists). Cherry Red 2010

Beasts Of Bourbon. The Axeman’s Jazz. Big Time 1984

Beasts Of Bourbon. Sour Mash. Red Eye Records 1988

Beasts Of Bourbon. Black Milk. Red Eye Records 1990

Beasts Of Bourbon. The Low Road. Red Eye Records 1991

Beasts Of Bourbon. From The Belly Of The Beasts. Red Eye Records 1993

Kim Salmon & The Surrealists. Hit Me With The Surreal Feel. Black Eye Records 1988

Kim Salmon & The Surrealists. Just Because You Can’t See it Doesn’t Mean It Isn’t There. Black Eye Records 1989

Kim Salmon & The Surrealists. Essence. Red Eye Records 1991

Kim Salmon & The Surrealists. Sin Factory. Red Eye Records 1993

Kim Salmon & STM. Hey Believer. Red Eye Records 1994

Kim Salmon & The Surrealists. Kim Salmon & The Surrealists. Red Eye Records 1995

Kim Salmon & The Surrealists. Ya Gotta Let Me Do My Thing. Half A Cow Records 1997

Kim Salmon & The Business. Record. Half A Cow Records 1999

Kim Salmon. Rock Formations. Bang! Records 2007

Kim Salmon & The Surrealists. Grand Unifying Theory. Low Transit Industries 2010

Precious Jules. Precious Jules. Battle Music 2011

Kim Salmon & Mudhoney. Until. Bang! Records 2011

Kim Salmon & Spencer P. Jones. Runaways. Bang! Records 2013

Kim Salmon. My Script. Bang! Records 2016

*

« Allo !

- Ah Damie ! Je croyais que tu m'avais oubliée !

- Mais non, mais non ! Tu es inoubliable !

- Oui, des mois que tu ne m'as donné de nouvelles !

- Totalement indépendant de ma volonté, baby. Tu sais la vie d'un rocker est très dure, concerts, disques, bouquins, revues, l'on n'en vient jamais à bout !

- Oui, mais tu pourrais tout de même penser un peu à moi, je...

- Justement, est-ce que ça te dirait un petit bain sur la Seine ?

- Ne sois pas timide Damie, si tu veux me voir en monokini, dis-le directement, je t'attends dès ce soir dans ma chambre.

- Non, non, je suis très sérieux un petit bain mercredi soir sur la Seine !

- Mais tu es complètement fou, avec ce froid de canard, arrête de plaisanter !

- Tout ce qu'il y a de plus sérieux, ma baby belle, mon fromage d'amour, je compte sur toi.

- Fuck ! »

J'ai ressenti comme un soupçon d'hystérie typiquement féminine dans ce dernier vocable. Qu'à cela ne tienne, je suis allé voir ma vieille et fidèle copine stationnée devant la maison.

« Hello teuf-teuf !

- Salut Damie, quel est le programme pour ce soir ?

- Les Pogo Car Crash Control

- Super, j'adore ce groupe ! Te rends-tu compte qu'ils ont mis le mot voiture dans leur appellation contrôlée. Eux au moins ils savent honorer la gent automobile ! Allez, zou on part tout de suite ! »

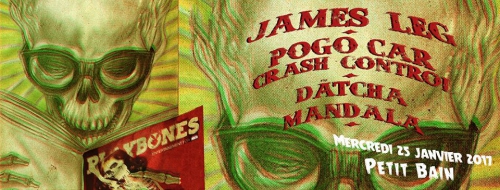

Et voici comment et pourquoi, deux heures plus tard je me pointais ce mercredi 25 / 01 /2017 au :

PETIT BAIN / PARIS

DÄTCHA MANDALA / JAMES LEG

POGO CAR CRASH CONTROL

Franchement à dix-neuf heures trente il ne fait pas chaud sur les quais de Seine au pied de la très grande Bibliothèque François Mitterrand. Faut être un peu barge pour s'y promener, d'ailleurs en toute logique le Petit Bain est une barge amarrée – fluctuat nec mergitur - sur les bords de l'antique Lutèce chère à Julien, notre dernier imperator, reconvertie en restaurant et salle de concert.

L'espace n'est pas grand mais aménagé et pensé avec intelligence, l'on s'y sent bien, mais petit défaut inhérent à sa structure originelle, la scène est un peu étroite. Le public est là. Des connaisseurs.

DÄTCHA MANDALA

Les gros Marshalls qui encadrent la scène laissent présager que l'on ne va pas assister à un concert de flûtes à bec. Toutefois les tapis disposés sur le sol et toute une série d'objets indiens disséminés avec soin attirent les regards et m'assaillent de quelques craintes. Mandala ! Pourvu que l'on ne se retrouve pas avec des adeptes de Ravi Shankar ! Nos craintes seront vite balayées. JB Mallet s'installe derrière sa batterie, Jérémy Saigne s'empare de sa guitare, et Nicolas Sauvey est à la basse. Et au chant. Surtout au chant. Cheveux frisés, veste à franges, et la voix, aigüe en diable qui monte haut, et qui cascade en secousses telluriques. Le spectre Led Zeppelin s'impose à tous. Il est des fantômes qu'il vaut mieux laisser reposer en paix. N'atteindront jamais au cours de leur set la puissance apocalyptique du Dirigeable mais ils tireront leur épingle du jeu et démontreront que loin d'être une pâle imitation ils possèdent une personnalité intrinsèque et créatrice qui ne demande qu'à s'épanouir.

Si Nicolas attire les regards ses deux acolytes ne restent pas inactifs. Il s'agit bien d'un power trio et chacun a intérêt à assumer sa charge. Chacun son rôle, mais la musique qu'ils édifient exige une extrême attention. Jérémy reste concentré, les yeux fixés sur ses mains, la flamboyance d'un riff tient avant tout à sa précision, sa force lyrique procède de l'ensemble du groupe, l'appui drumique est essentiel en cela, JB, est aux aguets, lui incombe la tâche de porter ces coups de boutoirs qui doivent être aussi des contreforts inébranlables. Peu de roulements destinés à construire un mur du son de base, préfère nettement une frappe d'intervention qui soutient, achève et sculpte le riff, l'accompagnant de bout en bout tout en en marquant surtout la finitude, c'est lui qui clôt la séquence, d'un battement de suspension agonisique qui laisse l'espace de silence nécessaire à l'envol suivant de la guitare.

De sa poche Nicolas extrait un harmonica. Le blues est au fondement de cet heavy-psyké que propulse Dätcha Mandala. S'en tire bien. Même si à mon humble avis, il lui manque cette respiration lente qui reste la caractéristique du blues. Ce milliardième de seconde où tout s'arrête, ce silence oppressif qui donne davantage de violence à la propulsion qui suit. Ce troisième temps invisible qui irrigue le blues de fond en comble et constitue le fil essentiel de la trame existentielle. Si prégnant chez les bluesmen de la première génération, écoutez par exemple Son House si ce que je dis vous paraît obscur. N'empêche que Nicolas emporte la conviction. Pieds nus sur la terre sacrée et vrombissante du blues il électrise l'assistance. Se démène, frotte sa basse sur les amplis, larsène à souhait, nous tire dessus avec sa guitare mitraillette, danse, virevolte, hurle, feule et soupire, avec conviction.

L'assistance n'est pas au diapason de cette furie scénique que déclenche peu à peu Dätcha Mandala. Les applaudissements seront de plus en plus nourris mais une fois le set terminé, on a l'impression que le public vient tout juste de réaliser la beauté rock'n'roll de la prestation à laquelle il vient d'assister et qu'il flotte dans l'air le regret de ne pas avoir davantage participé à cette fête. Les derniers morceaux seront particulièrement enlevés, Jérémy quitte sa guitare et exécute un impeccable poirier, peut-être pour nous indiquer qu'il faut savoir parfois entreprendre le monde sous un angle d'attaque différent...

Dätcha Mandala nous vient de Bordeaux. Se revendiquent de la musique des seventies. D'avant les Sex Pistols pour être davantage précis, de ce moment où la prégnance des racines dans le rock n'avait pas encore été bousculé par cette volonté hardcorienne de jouer plus fort et plus vite. Où l'on prenait le temps de respirer. C'est vraisemblablement ce parti pris de jouer à rebours des codes actuels en vigueur qui a un peu désarçonné la foule. Mais nous ne nous inquiétons guère. Dätcha Mandala possède l'énergie et la fougue qui lui permettront de triompher. Ont déjà fait leurs premiers pas sur la chaussée des géants.

POGO CAR CRASH CONTROL

Pas évident de succéder à Dätcha Mandala. Pas de danger, les Pogo ont décidé de couler le Titanic, alors prenez votre bouée de sauvetage et tâchez de survivre jusqu'à la fin du set. Noir total. Les guitares agonisent sur le sol. Et subitement c'est l'enfer. Les Pogo ont pris le contrôle et il est sûr que ça va crasher.

Batterie Godzilla et guitares filles du Kraken, en six secondes les Pogo ont détruit le monde. Mais le pire est encore à venir. Ne se fait pas attendre. Extirpe son abominable face dans le chaos que vomit le vocal d'Olivier. La bouche d'ombre éructe l'ultime menace. L'infâme Cthulhu sort du gouffre. Les Pogo ont brisé les chaînes qui cadenassaient la citerne immémorielle. Et dans la salle les sectateurs du démon qui attendaient depuis si longtemps l'interdite délivrance s'adonnent aux entrechocs d une sarabande dinosaurienne. Les Pogo ont compris l'essentiel, si le rock'n'roll veut exister c'est en tant que démiurge de la fureur. Tout autre voie serait celle du mensonge parménidien.

Torse nu et sueur reptilienne qui exsude de sa peau Louis Péchinot accentue les battements titanesques de Sebeth l'invincible. Il est la force héphaïstossienne de cette grimace douloureuse que la jeunesse offre comme un crachat de haine à la laideur de l'existence sociétale. Lola Frichet par les pincements cruels et graciles dont elle triture sa basse rappelle cette enfant blonde qui dans le poème de Victor Hugo se penche sur l'abîme pour savoir si l'oeil de Dieu est enfin éteint. Olivier Pernot et Simon Pechinot sont aux guitares ce que les toreros sont au taureau. Sacrificateurs et scarificateurs. Ils jettent des incendies de sel purulent sur la pulvérulescence des plaies de l'adolescence. Et cette voix imprécative dénonce et porte le fer dans les noeuds les plus intimes qui nous rattachent par des liens hojojutsiques au réel du monde et de nos contradictions.

Les Pogo ont une dimension en plus. Sont conscients qu'il faudrait trancher le joug directionnel de l'existence, par deux fois Olivier proposera de précipiter la barge au fond du fleuve. Il suffirait d'un grand va et vient collectif des deux bords pour déplacer le centre de gravité et susciter la farandole finale. Mais la transe pogotive de l'assistance refusera de se transformer en missile implosif d'intérieur. Parfois la coupure du désir sépare l'acte du fruit. Les temps ne sont pas mûrs et face à l'Innommable les plus courageux reculent.

Le set des Pogo Car Crash Control est comme une ondée de soufre rafraîchissante. Des images s'imposent et se superposent à nos rétines intérieures. A chacun la sienne, pour moi, un drakkar viking dévasté après l'abordage. Sur le quai, après le concert un petit groupe échange ses impressions. Certains redescendent se procurer leur vinyl. Le groupe s'impose. A ceux qui s'inquiètent du futur du rock.

JAMES LEG

L'on installe un gros orgue Fender Rhodes au milieu de la scène et face à lui l'on monte vitesse grand V, un kit de batterie. Les artistes seront de profil. Original binôme. James Leg et Mat Gaz entrent sous les applaudissements, deux grands types dégingandés, tous deux porteurs d'une longue crinière, autant celle de Mat lui tombe en soyeuses cascades bouclées sur les épaules, autant celle de James, graisseuse à souhait descend autour de son cou tels de visqueux serpents vénéneux.

Et le groove commence. Bien gras, soutenu par une batterie omniprésente. Soul à mort, James possède une belle voix éraillée. Le public marque la cadence, en extase, surtout les filles, faut dire que James présente une belle dégaine, l'a du charme et du charisme. Perso je commence à m'ennuyer. C'est beau, c'est bon, c'est bien, mais ça ne me transcende pas. La qualité mais pas le souffle qui vous emporte au paradis ou en enfer. James martyrise un peu toujours les mêmes touches de ses deux claviers. Unité de de ton, de lieu et d'action, mais au final l'ensemble finit par être monotone.

Quarante minutes, courte pause et reprise, n'y a que l'avant-dernier morceau qui s'envole un tantinet. Sinon l'on reste dans un mid-tempo musicalement correct. En y réfléchissant, c'est la programmation qui est boiteuse, après les deux grandes secousses des deux premiers groupes l'on tombe dans la mer des Sargasses. Soyons juste, l'assistance en est sortie satisfaite. Mais en poussant la conversation je m'aperçois que certains ont déjà dans le passé assisté à plusieurs de ses prestations bien meilleures...

Damie Chad.

( Photos : Brian Ravaux ImmortalizR )

BYE BYE ELVIS

CAROLINE DE MULDER

( Actes Sud / 2014 )

Froid de loup sur les trottoirs de Fontainebleau. Un panneau salvateur, Comptoir à Musique, s'offre à moi. Davantage de livres que de disques. Des CD mais pas de quoi faire le bonheur d'un rocker. Par contre les prix sont sympathiques entre deux et trois euros cinquante. J'en ressors avec ce roman. Pris par acquis de conscience pour Elvis, parce que les auteurs qui le brandissent en produit d'appel sur la gondole de leur couverture afin d'appâter le lecteur je préfère ne pas vous dire combien cela m'horripile. Un tour sur Wikipedia, Caroline De Mulder a écrit un livre sur le tango - scrongneugneu – mais aussi une thèse sur Leconte de Lisle, poëte majeur du dix-neuvième siècle stupidement dédaigné par nos futiles contemporains, j'en déduis que tout n'est pas totalement mauvais chez cette jeune femme. Donc je lis. D'une traite. Bien écrit, elle a du style, vous avez envie de savoir la suite. Parfois je suis hypocrite, comme vous je connais la fin. Enfin, juste la moitié.

Des livres de cet acabit nous en avons déjà chroniqué deux sur KR'TNT ! Complot à Memphis ( livraison 29 du 02 / 12 / 2010 ) de Dick Rivers. Très bon, qui raconte comment Elvis s'échappe du cirque parkérien pour pouvoir vivre une vie tranquilloute dans l'anonymat le plus complet, mais au tout début de sa carrière, et celui de Stéphane Michaka ( livraison 188 du 08 / 05 / 2014 ), Elvis sur Seine - la première mouture parut en 2011 et la deuxième en 2014 - qui envisage la même hypothèse de départ que Caroline De Mulder, la fausse mort d'Elvis qui pantoufle pépère dans la bonne ville de Paris. Z'oui, mais si vous devez n'en lire qu'un privilégiez celui-ci.

C'est comme dans les Histoires de Hommes illustres de Plutarque, deux vies en parallèle. Chacune suit son chemin, un chapitre sur Elvis, un chapitre sur John White. Et l'on recommence. En corollaire celle d'Yvonne veuve éplorée peu fortunée qui s'en vient trouver une place de gouvernante auprès de ce John White. Les fans d'Elvis ne seront pas perdus. La moitié du roman retrace la vie du King, il est facile pour les fans à simple lecture de retrouver dans quel livre notre auteur a pioché tel ou tel détail. Très honnêtement elle vous met sa bibliographie en fin de volume. De toutes les manières, la littérature est davantage un travail de réécriture que d'écriture. Les novateurs sont rares. Ce qui n'empêche pas d'appuyer sur certains aspects que l'on veut mettre en évidence. Pour Caroline De Mulder ce sont les origines prolétariennes d'Elvis. Fils de la misère, d'un père qui n'a qu'un goût fort modéré pour le travail – ce en quoi nous le comprenons - et d'une mère hyper-protectrice. Une espèce d'amour incestueux qui ne sera jamais conscientisé ni même charnellement esquissé. Le pauvre Elvis porte une autre croix, la culpabilité d'avoir survécu à son frère jumeau, d'avoir pris en quelque sorte la place de son aîné. L'aura du mal à se dépatouiller de cette existence qui ne lui appartient pas tout à fait. Surtout que la vie ne lui fait pas de cadeau, lui offre tout sur un plateau, la richesse, la gloire et surtout ce qui touche de plus près à sa condition charnelle d'être humain, les filles et les femmes. Comment refuser de tels dons du Ciel ! Elvis en consommera en grand nombre mais sa sexualité est dominée par l'obsession d'un désir de pureté qui n'est peut-être que l'échappatoire et l'expression d'une insoutenable contradiction, ne profite-t-il pas de faveurs indues ? Les filles s'offrent à lui, mais l'aiment-elles pour Lui ou pour son statut iconique à l'origine dévolu à son frère ? Et pourquoi Dieu a-t-il permis cette substitution ?

Pour John White, tout est beaucoup plus simple. L'a une personnalité, des traits de caractère, une corpulence, une richesse, une addiction médicamenteuse qui ne laissent aucun doute au lecteur. Ressemble à s'y méprendre à Elvis Presley. Ce ne peut être qu'Elvis. La seule qui ne s'en aperçoit pas, c'est évidemment cette godiche d'Yvonne. Restera plus de vingt ans auprès de lui. D'employée elle passe au rôle de mère protectrice ce qui pour Elvis équivaut à...

Un journaliste rock lui ouvre les yeux. Mister White n'est autre qu'Elvis, trop tard, John White a disparu et... lisez le bouquin pour savoir. Dick Rivers n'a-t-il pas sorti un disque qui se nomme L'Interrogation ? Nous touchons ainsi par l'entremise de Caroline De Mulder aux vertus de la littérature qui n'est pas de fournir les réponses aux questions que de prime abord vous ne vous seriez pas posées ainsi, mais de vous pousser à vous interroger sur les atermoiements du possible. Ô mon âme n'aspire pas à l'immortalité... début de cette citation de Pindare que Valéry plaçait en exergue du Cimetière Marin. La mort nous ferait-elle davantage question que le sexe à Elvis ?

Damie Chad.

Les commentaires sont fermés.