13/06/2014

KR'TNT ! ¤ 193 : KID CONGO / JALLIES / LOREANN' / LE MONDE DU BLUES/

KR'TNT ! ¤ 193

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

13 / 06 / 2014

|

KID CONGO / JALLIES ( + simple minds ! ) / LOREANN' / LE MONDE DU BLUES / |

COSMIC TRIP FESTIVAL / 31 - 05 - 14

BOURGE / KID CONGO

CONGO A GOGO

Petit à petit, Kid Congo se transforme en Dada vaudou. Francis Picabia aurait adoré ses grooves lubriques et sa prestance ludique. Les gens qui écoutent ses disques en espérant trouver la suite des Cramps ou du Gun Club vont être un peu déçus. Avec ses derniers albums, Kid Congo est passé à autre chose, comme on dit dans le milieu des pompes funèbres.

Il a raison, car on ne peut pas singer les Cramps et le Gun Club ad vitam æternam. S’il est deux groupes qui ne se prêtent pas à ça, ce sont bien les Cramps et le Gun Club. Les Anglais s’amusent avec Ten Years After ou Thin Lizzy, mais c’est de l’humour anglais au énième degré. Nous autres pauvres français retardataires ne comprendront jamais rien à rien. Et c’est encore pire pour les populations du Sud de l’Europe.

Kid Congo a bien réfléchi. Il faut savoir prendre du temps lorsque vient le moment de prendre une décision importante. Il s’est certainement dit ceci :

— Alors, je suis un rocker légendaire et les gens attendent de moi que je refasse du Cramps ou du Gun Club ! Pire encore : du Bad Seeds. Berk. Non, non, non et non ! Je dois réagir intelligemment sinon je vais finir coincé au fond d’une impasse et ça finira mal, comme on dit chez les éducateurs en milieu ouvert. Puisque je suis un grand sorcier, je vais inventer un nouveau genre musical. Facile avec mes gris-gris, mon JuJu et mon Kiki !

Il jeta alors de la poudre dans le feu et agita des maracas sacrés. Une semaine plus tard, il entrait en studio avec ses copains pour enregistrer «Philosophy And Underwear» qui passa délicieusement inaperçu dans les bouges de Macao. Avec «The Historia Of French Cuisine», le Kid avait décidé de faire du bon groove. L’idéal pour bien poser sa voix. Si on aime le bon groove et la voix bien posée, alors on se régale. Le Kid chante comme un charmeur. Il intoxique. On a droit un peu plus loin à une fantastique pièce de heavy rock intitulée «Even Though Your Leather Is Cliché», qui restera dans les annales. Voilà ce qu’il faut bien appeler du garage vaudou, et c’est une invention congolaise. Puis il croasse «The Weather The War» et partage le micro avec une nommée Little Annie. Les duos lui vont comme un gant. Il adore aller au plus bas de son baryton, comme on le voit à l’écoute de «House Of Cards», mais on s’ennuie un peu. Il nous réveille en sursaut avec «The Last Word», un petit garage bousculé et éminemment sympathique. Comme toujours, il recherche le bon esprit. Et forcément, il le trouve.

Quatre ans plus tard, il enregistrait «Dracula Boots», en hommage à un copain vampire qui battait tous les records de kitsch dans les Carpathes.

Voilà un album qui défie toutes les attentes. Comme il sort sur In The Red, on s’attend à du trash-garage fatal. Ce n’est pas du trash-garage fatal. Un horrible vampire rit sur la pochette, alors on se frotte les mains. Pas la peine de se frotter les mains. On se félicite d’avoir investi dans une valeur sûre, alors on allume un cigare. Pas la peine d’allumer un cigare. Kid Congo et ses drôles d’oiseaux roses tapent dans un registre inconnu.

Du coup, ça devient intéressant. Car il faut écouter tous les morceaux pour se faire une idée de la prouesse, comme on dit chez la duchesse de Guermantes. Si on rate un morceau, on passe à côté. Kid Congo s’appuie sur le bien-fondé d’un principe psychédélique pour chanter «I Found A Peanut». Quand il joue ce morceau en concert, il le présente en racontant qu’en 1965, des chicanos from East LA ont pris des acides et ils ont trouvé un peanut, c’est-à-dire une cacahuète. Alors, il nous embarque dans une belle pièce de tex-mex jive de la frontière. On goûte à l’excellence du jerk des bas-fonds de San Antonio, ce qui nous réconcilie avec l’immanence des hits de juke. S’ensuit un «Hitchhiking» plus serein, gras du riff, très linéaire, bien battu par le Pink Monkey Bird Ron Miller. Alors on commence à comprendre que Kid Congo cherche le groove de l’espace américain, le groove des trajets interminables à travers des terres abandonnées de Dieu et des hommes. Idéal pour passer des jours entiers à s’aimer, comme dirait Julien Clerc. Et puis on voit Kiki lancer quasiment tous les morceaux sur ses petits riffs de basse impeccables et bien secs : «Funny Fly» et surtout «Black Santa» pour lequel il s’est fendu d’un très beau riff vaudou. «Black Santa» est un morceau qu’on peut voir avancer d’un pas décidé vers son destin. En face B, on trouve de futurs classiques comme «Pumkin Pie» et «Bobo Boogie», puis un hommage à Tintin au Tibet, «Rare As The Yeti», plus rocky que les cuts d’avant. Kid Congo le prend d’une voix de maître chicano, le tout sur un déroulé parfaitement linéaire et minimaliste. Les fans les plus endurcis jugeront ce disque inutile.

Mais les fans les plus curieux feront l’effort d’écouter l’album suivant qui s’appelle «Gorilla Rose». Et là, bingo, car ça démarre avec «Bo Bo Boogaloo», belle musique de danse amenée par un petit groove de basse signé Kiki. Kid Congo et ses amis s’amusent avec le boogaloo comme des gosses qui font fumer un crapaud. «Goldin Browne» est un plus resserré, et c’est toujours Kiki qui mène le bal. Le Kid reste en voix off. C’est cousu de fil blanc mais ça intrigue. Kid Congo titille le groove et cherche l’hypnose vaudou. Avec «Bunner Mentality», il se rapproche de Mark E Smith dans sa façon de chanter, ce qui donne un résultat étrange et déroutant. Par contre «At The Ruin Of Others» vire plus joyeux, c’est une chanson à boire et de belles poussées de groove remontent à la surface. Kiki lance la machine de «Bubble Trouble» et nous embarque dans un instru hypnotique. Voilà une chose sauvagement bien embarquée. Sur la face B, Kid Congo secoue le cocotier du groove punk avec l’excellent «Our Other World» où il raconte son histoire de street-punk et il enchaîne avec un «Hills Of Pills» très laid-back, solidement accroché à la loco d’une rythmique impeccable.

Si on veut choper «Tahitian Holidays», il faut le commander directement chez In The Red. On y retrouve l’ambiance du merveilleux concert de la Boule Noire et on se régale des commentaires de Kid Congo entre chaque morceau. Ils font une version droite et franche de «Goldin Browne», puis le bel hommage au tex-mex de la frontière («I Found A Peanut»), le clin d’œil à Tintin («Rare As The Yeti» - Beauty is as rare as the Yeti, lance Kid Congo d’une voix gourmande - you’re rare as the Yeti/ but not quite as pretty). Kiki lance le groove congolais de «Pumpkin Pie», puis c’est «La Historia De Un Amour», où le Kid parle plusieurs langues, comme un démon surgi d’un vieux bréviaire. Ils rendent ensuite hommage à Depeche Mode - People have their all personal Jesus, so we have our Kris Kringle JuJu - et Kiki kicke le groove de «Kris Kringle JuJu». En face B, Kid Congo revient au vaudou avec «Black Santa» et donne une leçon de French Cuisine, riffée avec une violence qui en dit long sur sa goinfrerie. Puis il rend hommage à Lux Interior - My friend now departed but not far away Lux Interior - avec une version classique de «I’m Cramped» suivie d’un coup de chapeau à son autre copain Jeffrey Lee Pierce - You’re just looking like an Elvis from hell - pour une version magistrale de «For The Love Of Ivy» - Aw... I’m gonna buy a graveyard of my own !

Le dernier album de Kid Congo s’appelle «Haunted Head». Belle pochette glamour et dérangeante. Un morceau titré «Lurch» nous plonge aussi sec dans un cimetière au beat pressé, pour deux minutes d’étrangeté hantée et honteuse. On s’incline devant tant de prestance, comme dirait le Bossu. On retrouve le petit beat alerte de Kiki sur «Su Su» - Ahhh miss Su Su they say you’re cuckoo - ils s’amusent bien - Ohhh miss Su Su you spread the JuJu. Et c’est là qu’on comprend l’originalité de la démarche. «Killer Diller» est beaucoup plus musclé, c’est un petit rock exacerbé aux paroles étranges - You know water seeks it’s own level. «Haunted Head» est encore l’un de ces morceaux étranges, habités et attachants dont Kid Congo s’est fait une spécialité. «Let’s Go» est une pièce d’exotica montée sur des noms de gens comme Elvis, les Supremes, Argento, the Meek, The Cap’n the Kiki, The Jesse & the Kid. Ils s’amusent comme des gosses. Pur dada. Et puis il y a aussi cette pièce gluante de fin qui s’appelle «Dance Me Swampy» aux paroles bien glauques - We’re smashed together in your little room/ Lots of bones, bad attitude/ Dangerous, funny, scarry and smart/ Stupid gorgeous ecstatic art.

Entre l’âge d’or Cramps/Gun Club et le Dada vaudou, Kid Congo a pondu pas mal de d’œufs en chocolat, et notamment un EP vaudou de Fur Bible sur New Rose. Dans le spectaculaire boogaloo intitulé «Plunder The Tombs», on entend la basse grondante de Patricia Morrison créer une sorte d’ambiance gothique moderne et incroyablement envoûtante. Le morceau se montre digne du fameux «Death Party» du Gun Club. On sent déjà chez le Kid un goût prononcé pour la basse devant dans le mix.

Il enregistra aussi un album avec Sally Norvell en 1994, mais ce fut une amère déception. On eut beau pleurer, ça ne changea pas grand-chose. Kid Congo ne chantait qu’un seul morceau en duo avec elle, «Mercy Mine» et le reste nous faisait bâiller aux corneilles.

Si on veut du très gros Congo, alors il faut aller écouter dare dare les trois albums des Knoxville Girls. Contrairement à ce qu’indique le nom du groupe, ce sont des garçons. Rien que des gros bras du rock américain, comme Bob Bert au beurre et Jerry Teel à la basse, plus deux autres mecs qui s’appellent Jack Martin et Barry London. Une fois de plus, notre Congolais préféré se retrouve dans un super-groupe : Cramps, Gun Club, Bad Seeds et maintenant Knoxville Girls. Le premier album des Girls est une monstruosité lovecraftienne. «Sixty Five Days Ago» qui ouvre le bal tape dans le Memphis swing. Ça grouille de notes de slide échappées. On est frappé par la démence de la démarche ! On ne réunit pas une équipe pareille sans qu’il y ait de lourdes conséquences sur l’équilibre géopolitique du rock américain. «I Feel Better All Over» est encore plus diabolique. C’est avalé comme du macadam sous un bolide et ça surpasse tout ce qu’on connaît. Appelons ça de la country swinguée à mort, ou du trash-country punko-psychotique, celui que jouent les mecs tatoués et dévorés par des soifs innommables. «Two Time Girl» est atroce de punkitude. Berk ! On reçoit ce truc spongieux et puant dans la figure. Attention, on est là chez les punks de la frontière, rois de l’abomination expéditive. «NYC Briefcase Blues» est trashé d’avance. Bob bat le Bert. C’est un fou. On devrait l’enfermer. Ces types sont les meilleurs connaisseurs du rootsy trash punko-bronco d’Amérique. On peut faire confiance à Jerry Teel. Ils font du Dylan avant la lettre et le troussent à la Quantrill. Encore du country-rock des enfers avec «Warm And Tender Love», en plein dans le mille de l’intensité. Surpuissance carabinée. Une rythmique qui ne pardonne pas. Tout est complètement sourd, dingue, ébréché, traité au gros son, gonflé d’énergie rockab, atteint d’une démence de l’excellence. Pas d’échappatoire. Un modèle pour tous les casseurs de baraque. Ils nous font le coup du heavy blues avec «I Had A Dream», clin d’œil à Muddy balancé à la va-vite, ça trombone derrière avec les chœurs les plus dévastés de l’histoire des chœurs. Ça poisse de partout. On voit bien que tout est réinventable, même le doo-wop. Ils nous servent un trash d’omelette de mégot et de gerbe. Une nouvelle horreur surgit avec «One Solid Love», scream sublime, agression divine, battue par Bert, plongée dans une mare d’insanité atroce. Appelons ça le genius tender trash.

«In A Paper Suit», second album studio des Knoxville Girls, est du même niveau. Album épais zébré d’éclairs de génie trash. Ils font du Dylan à la cave avec «(Any Other) Loving Cup» et le bardent de coups de slide fantomatiques. «Oh Baby What You Gonna Do Now» est du garage haut de gamme, traité au coin de la rue et rencontré par un harmo, une slide et une nappe d’orgue. Le groove tient à la fois du souterrain et du dylanex, pulsé à l’harmo et jeté dans les orties. Jerry Teel nous chante ça aux petits oignons. Puis Kid Congo chante «Sophisticated Boom Boom», il fait ses manières avec une diction traînante et ça devient vite explosif, bubblegum boo boom, le Kid sait faire le con, solo étranglé, pure trasherie, atrocité incroyable de modernité. Le groove du siècle ? Allez savoir... Nouveau cut des enfers avec «In A Paper Suit» joué à l’envers au piano et par les guitares et poundé par Bob Bert. On revient au trash-country avec «Baby Wedding Bell Blues», avec son secoué. Nouvelle virée dans la stupéfaction. Rythmique rockab pour «That’s Alright With Me», génie pur, on voit passer le fantôme du Bengale, les Knoxville Girls trashent tout même l’esclandre. C’est tapé dans l’épaisseur d’un son de rêve. Jerry Teel prend «Butcher Knife» au chant, il stompe ça dans le marécage, au milieu des nappes d’orgue. On voit la température grimper aussitôt. Nouvelle pièce somptueuse et définitive. Le Kid chante comme un ogre dans «Drop Dead Gorgeous». Il traîne ses syllabes dans la boue. Pure décadence et solo d’une saleté impressionnante.

Évidemment, c’est sur l’album live «In The Woodshed» qu’on goûte le jus du groupe, un jus brun et épais. Si on veut avoir une idée de ce qu’est la modernité du trash, alors il faut écouter «Armadillo Roadkill Blues/I Feel Better». Si on veut avoir une idée de ce qu’est le swing à fond de train, alors il faut écouter «Sixty Five Days Ago». Si on veut ré-entendre le meilleur traînard de la décadence congolaise, alors il faut s’envoyer la version live de «Drop Dead Gorgeous». Si on ne vit que pour le trash nappé d’orgue et la fuzz de derrière les fagots, alors il faut écouter «My New Dinner». Si on ne sait pas ce qu’est un heavy blues dans l’excellence de la démarche chargé de chœurs de dingues, alors il suffit d’écouter la version live de «I Had A Dream». Si on veut aller voir à quoi ressemble le fond de la folie trash, c’est facile. Il suffit simplement d’écouter la version live de «NYC Briefcase Blues». Si on rêve de tomber dans un potager, d’écraser les courgettes et de se faire décoiffer par un vent de slide, il suffit d’écouter «Country Song (One More Thing)». Et pour ceux qui voudront tremper dans un complot trash fomenté contre la raison, le plus direct sera d’aller écouter «Truck Drivin’ Man».

Il existe une très jolie petite compile sortie en 2005, «Solo Cholo», sur laquelle on retrouve des pièces improbables parues ici et là, comme ces duos avec Lydia Lunch ou Jerry Teel. On ne retrouve qu’un seul titre de l’époque Knoxville Girls, «Sophisticated Boom Boom», et une magnifique reprise du «Virginia Avenue» (Tom Waits) que Kid Congo partage au chant avec Jerry Teel. Ils en font un groove puissant et hanté, un groove qui déraille, ivre de poison mortel. On retrouve aussi le fameux «La Historia de Un Amour» tirée du premier Pink Monkey Birds et un cut de cabaret vaudou, «Power», que Kid Congo traite à la Kurt Weil. C’est sans doute l’exacte merveille, il chante ça sous le manteau rugueux, d’une voix de baryton de velours. Le Kid se fait profond, bas et chaud. Ce cut se veut constitutif d’un univers réel, établi et généreux. Idéal pour mesurer la portée d’une vision comme celle de Kid Congo. Duo d’enfer avec Lydia Lunch pour «Parts Unknown», cut chauffé à blanc, ils se chantent l’un sur l’autre, se confrontent, Lydia veut le leadership, le Kid s’accroche. Il boucle cette belle compile avec «Plunder The Tombs», cette énormité qui date du temps de Fur Bible.

On en revient toujours à la même conclusion : l’idéal est de voir le groupe sur scène. En ce qui concerne Kig Congo, c’est flagrant. Alors, le voilà sur scène au Cosmic Trip Festival de Bourges. Il n’est pas tête d’affiche. Quoi ? On a réservé cet honneur aux Fleshtones ? Eh oui, le monde est ainsi fait. Mais le Kid a suffisamment de grandeur d’âme pour s’en moquer. On le voit installer son matériel sur scène. Il porte sa casquette de cuir noir et ses grosses lunettes de bigleux. Chez lui, pas de délire de roadies à la con, comme chez le Brian Jonestown Massacre. Il fait rapidement les réglages de sa petite Fender noire.

Lumière et les Pink Monkey Birds débarquent. Kid Congo incarne le cool américain mieux que personne. Il cultive l’art suprême de la présentation des morceaux. Il joue en rigolant comme un bossu et fait d’atroces grimaces de gamin déluré. Il est absolument sidérant de présence. Il danse sur les grooves, la bras en l’air. Sa tête dodeline. Kid Congo est devenu une véritable bête de scène, mais toujours dans ce qui l’intéresse, le bon esprit. Son parcours impose le plus grand respect et on le respecte d’autant plus qu’il semble tracer la voie du garage de l’an 3000. Il semble avoir inventé un style et son set impressionne au plus haut point. Ses grooves passent comme des lettres à la poste. Ce mec est incapable de la moindre frime. Attention, on n’est pas chez les Clash. Quand le Kid attaque son set avec sa petite casquette de cuir noir et ses grosses lunettes, on sent bien qu’il va casser la baraque. Et il la casse, plutôt dix fois qu’une, rien qu’avec ses trois reprises du Gun Club. La carnage commence avec «Ghost On The Highway» qu’il introduit avec une formule fantomatique. Puis il coupe la chique à tout le monde en passant aux Cramps pour balancer une version infernale de «Garbage Man» que Ron Miller frappe comme s’il était le batteur des galères. Retour au Gun Club avec une version hallucinante de «She’s Like Heroin To Me». Le garage ? Mais c’est Kid Congo. Inutile d’aller voir les autres groupes du festival. Ça pogote sec au pied de la scène. Alors, le Kid calme le jeu et s’adresse au meneur d’émeute torse nu : «You look just like... an Elvis from hell !» C’est l’apocalypse. La salle explose. On frise l’insurrection. Les Pink Monkey Birds surchauffent. Puis le Kid lève un bras pour ramener le calme et, hilare, il s’adresse à Dieu : «Gonna buy me a graveyard... of my own !» C’est à nouveau l’apocalypse. Une houle digne du Cap Horn balaye la foule. Des corps volent à la surface. L’animal n’en reste pas là. Il lève le bras et ramène le calme une troisième fois : «Well, jawbone eat... and jawbone talk !» Ça devient orgasmique. Ça gicle au plafond. Kid Congo règne sur la terre comme au ciel. Parmi les nappes de fumée artificielle, il sourit comme un crocodile, il dodeline, il bave même un peu. Il se réjouit et s’abreuve du chaos. Kid Congo est un personnage miraculeux. L’un des ultimes géants du rock.

Signé : Cazengler, gogo et gaga

Cosmic Trip Festival. The Wild’n’Crazy Rock’n’Roll Festival. 31 mai 2014. Bourges (18)

Fur Bible. Plunder The Tombs. New Rose Records 1985

Congo Norvell. Music To Remeber Him Back. Priority Records 1994

Knoxville Girls. Knoxville Girls. In The Red Records 1999

Knoxville Girls. In The Woodshed. In The Red Records 2000

Knoxville Girls. In A Paper Suit. In The Red Records 2000

Kid Congo Powers. Solo Cholo. Trans Solar Records 2005

Kid Congo & The Pink Monkey Birds. Philosophy And Underwear. Trans Solar Records 2005

Kid Congo & The Pink Monkey Birds. Dracula Boots. In The Red Records 2009

Kid Congo & The Pink Monkey Birds. Gorilla Rose. In The Red Records 2011

Kid Congo & The Pink Monkey Birds. Tahitian Holiday. In The Red Records 2011

Kid Congo & The Pink Monkey Birds. Haunted Head. In The Red Records 2013

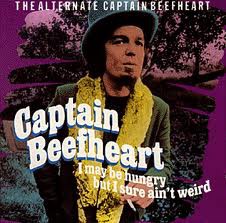

De gauche à droite sur l’illustration : Ron Miller, Jesse Roberts, Kiki Solis et Kid Congo

FESTIVAL CONFLUENCES / MONTEREAU

06 – 06 – 14 / THE JALLIES

Plus d’un mois que je n’avais pas vu les Jallies. Le manque commence à se faire sentir. Et voici qu’arrive LA nouvelle. Elles jouent au off du festival Confluences de Montereau. Je saute, je bondis sur l’occasion. Je vais, je cours, je vole sur la route en ce vendredi soir prêt à débarquer sur les bords de la Seine. Les dieux du rock’n’roll sont avec moi, ont libéré une place au bord de l’eau pour que je puisse parquer mon char.

Il est 19h30 et les Jallies ne jouent qu’à 21h00. Je parcours les pelouses du parc des Noues pour prendre la température du festival. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est bien moins élevée que celle que le soleil déverse à flots sur nos épaules. Juste le temps d’apercevoir nos belles qu’elles s’éclipsent pour aller se préparer, se maquiller, se faire belles qu’elles disent. Bien plutôt pour se faire désirer.

Enfin l’heure approche. Le jazz band qui occupe la scène lance son dernier morceau, quitte les lieux. Elles se mettent en place. Et c’est parti. Tout de suite, malgré les aléas de réglage de la sono, le public est prévenu : they are the Jallies.

L’énergie est au rendez-vous. Les spectateurs ne s’y trompent pas. Ils étaient venus pour d’autres concerts ; ils se rassemblent, s’agglomèrent à l’entrée devant cette petite scène où Leslie se lance dans un Be bop a lula qui commence à donner des fourmis dans les jambes de la foule.

Energie donc. Plaisir aussi. La joie de nos musiciens se transmet à l’ensemble du public. Une véritable communion. Les titres s’enchaînent, entre reprises et compositions des Jallies, la température monte de plus en plus. L’ambiance n’a plus rien à voir avec celle de kermesse qui était celle du festival plus tôt. De même que virevoltent de guitare en caisse claire nos trois grâces, le public crie, hurle son bonheur, son plaisir d’être là plutôt que devant les grandes scènes. C’mon everybody. C’est bien ici qu’il faut être.

Si Céline, Vaness et Leslie peuvent si bien voler de micro en micro, c’est parce qu’elles sont toujours soulevées par le fil, électrique bien sûr, de la guitare de Thomas qui les emmène vers les cimes, mais qu’elles restent reliées à la terre par la puissance tranquillement ravageuse de la contrebasse de Julio.

Tout le monde est happé par la musique. Vaness se lance dans Crazy legs. Les jambes s’affolent. Les danseurs montent sur les baffles. L’atmosphère s’électrise. La température monte encore au point que deux danseurs se lancent dans un strip-tease improvisé. Nous sommes partis pour écouter les Jallies jusqu’au bout de la nuit.

Par malheur, on vient les avertir qu’elles n’en n’ont plus que pour cinq minutes. Déjà une heure qu’elles sont là, que cela passe vite une heure, trop vite. Tout le monde est déçu, mais l’organisation est intransigeante. Il faut s’arrêter. Heureusement, avant de quitter la scène, elles nous remplissent d’espoir. Nous parvenons à réprimer le désespoir qui nous poussait vers le fleuve. Elles passent ce dimanche à Flagy. Ouf. La frustration ne permettra que d’aviver le désir.

Pour la suite de la soirée, nous ne pouvons que regretter qu’elle n’ait pas été à la hauteur de ce moment. Il fallait être bien simple d’esprit pour espérer retrouver le même plaisir avec Simple Minds.

Philippe Guérin.

08 – 06 – 14 / FLAGY

LES JALLIES

Ce n’est pas parce qu’on les a vues rapidement, trop rapidement, deux jours auparavant que l’on va bouder notre plaisir. Pleine d’admirateurs, la voiture survole l’asphalte surchauffé par ce brûlant soleil dominical. Dès que nous arrivons sur la place, les notes des Jallies se font entendre pour les difficiles réglages de la sono. Elles passeront outre ces aléatdéboires pour nous offrir encore une fois un concert d’une énergie folle.

Tout le village est en fête et les Jallies viennent couronner le tout. Comme les habitants du village ont de la chance. Le temps d’un verre et les voilà qui arrivent pour nous livrer un premier set. Rapide, le set ; le temps de l’apéritif et c’est déjà fini. Mais déjà toutes les Jallies dans ces quelques morceaux. Elles nous prennent, elles nous cueillent, elles nous nous attrapent, elles nous emmènent, elles nous enlèvent, elles nous ravissent. Et on en redemande. Encore et encore. Heureusement, nous n’aurons pas trop longtemps à attendre le deuxième set. Elle nous l’ont promis. Il sera plus long. Nous sommes sauvés.

Comme à leur habitude, elles passent de micro en micro. Elles étaient ici, on les retrouve là. Elles ne tiennent pas en place. Leur public non plus. Le devant de la scène se couvre de danseurs. A l’image du madison endiablé lancé par Céline avec Goodbye Bessie Mae.

L’ambiance monte, s’électrise. Il n’y a pas à dire, le courant passe, court des Jallies à l’ensemble du village. Que viens-je de dire ? Il passe. Non ! elles se retrouvent privées d’électricité. Tout a sauté. C’est là un coup à vouloir faire sauter tous les ingénieurs. Heureusement, tout revient vite, même pas le temps de fumer une cigarette notera Vaness. Cela ne les a pas déstabilisées pour deux sous. Elles recommencent à nous secouer comme si de rien n’était.

Elles puisent la force de leur musique dans l’énergie tellurique de la contrebasse de Julio. Celui-ci vient chercher au cœur de la Terre la puissance magmatique qui va provoquer l’explosion, l’éruption de ces forces primales dans leurs voix qui nous uppercutent de plein fouet. Les Jallies sont un volcan qui nous ensevelit avec délices sous les flots du rock’n’roll. Le Fujiyama mama asséné par Leslie avait déjà annoncé la couleur.

You’d better be good, répètent-elles à leurs souffre-douleur préférés. Ils n’ont pas de micro. La belle affaire ! ils répondront à chaque fois par la voix de leur instrument. Rien ne leur aura été épargné lors de cette soirée. Thomas devra même changer de guitare après avoir cassé une corde. Thats’s all right : they was good.

Heureusement pour eux, ils reçoivent du renfort : Nico monte sur scène et s’empare d’une guitare pour un dialogue musical avec Thomas. Ils sont bientôt rejoint par Alain au saxophone. Vont-elles crouler sous le nombre ? C’est bien mal les connaître. Loin d’être accablées par le nombre, elles en profitent pour s’élever encore plus haut.ce n’est plus l’éruption volcanique, c’est l’explosion solaire. Elles sont bien the Queens of Rock’nRoll.

Après près de deux heures, le set arrive à sa fin. Elles viennent de faire swinguer tout un village qui vient sauter et crier dans la reprise finale de Jumps, giggles and shouts que personne ne veut voir s’arrêter.

Il est de notre devoir d’avertir la population. Les Jallies sont, pour notre plus grand plaisir, une drogue dure avec accoutumance rapide. A consommer sans modération. We love them so.

PHILIPPE GUERIN

( PS : les photos du Grand Phil ont refusé de passer ! )

08 – 06 – 14 / FLAGY

LES JALLIES

Moi aussi j'étais à Flagy. Peut-être n'aurais-je pas dû. Car jusqu'à lors j'étais comme vous, un imbécile heureux. Ne le prenez pas mal. A la fin du deuxième paragraphe je sais que vous me donnerez raison. Sans les Jallies je ne serais jamais allé à Flagy. Ne savais pas qu'il existait un patelin de ce nom dans notre Brie bien-aimée. Un coin perdu. Même Christophe Colomb ne l'a jamais découvert, bref le bled introuvable par définition. Heureusement que le grand Phil possède son GPS, facile pour vous y rendre : vous délaissez Mortery – la mort s'y rit de vous - sur votre gauche et foncez à tombeau ouvert vers La Tombe. Les villages de France portent des noms charmants. Cinquante kilomètres en lignes droite au fin fond de la plaine briarde plate comme une limande, et vous tombez pile sur Flagy. Premier émerveillement, j'ignore comment ils s'y sont pris mais les Flagiens ont réussi à construire leur antre tutélaire sur une colline. Sacrément en pente, pas tout-à-fait l'a-pic des Grandes Jorasses, mais une très forte déclivité.

Flagy, six cent cinquante habitants, sept rues, une rivière et une église. Un trou, un rien, un néant. Méritent toutefois notre estime puisque en ce dimanche après-midi, ils reçoivent les Jallies pour l'apéro. Z'ont du goût, et si z'ont pas l'oseille z'ont l'oreille. Mais c'est lorsque l'on m'a distribué le prospectus que j'ai douté de la santé mentale des Flagiens. Les Jallies oui, mais ce n'est pas tout, du 6 juin au 25 juillet, tous les vendredis soirs, apéro-concert, avec chaque fois un groupe. De fieffés soiffards qui n'écoutent pas de l'accordéon et du flon-flon, tiens le 20 juin il y a les Shotguns LTD... pour le reste de la programmation wwwflagy.com, quand je pense qu'avec ses 12 000 habitants Provins ne nous offre que de la musique religieuse du dix-septième siècle... Ah ! si dans toutes les communes de France... ne rêvez pas, vous risquez d'y perdre votre sérénité !

AVANT-CONCERT

Le grand Phil arrête sa pfeut-pfeut voiture – c'est ainsi que la surnomme notre teuf-teuf mobile – sur la grand place du village. Nous sommes accueillis par les aériennes vocalises de nos trois précieuses. En pleine balance avec un méchant larsen qui se niche on ne sait où. Dix huit heures, trente-cinq degrés à l'ombre, la population s'est réfugiée sous les tilleuls devant l'Eglise. Sa porte est bien ouverte mais j'ai le regret de vous l'annoncer la gent flagienne me paraît fort mécréante, elle déserte les vêpres pour mieux rôder autour des marmites emplies à ras-bord d'un liquide punchy du meilleur aloi. Beaucoup de monde, des jeunes, des adultes, des familles, des célibataires, des grands-mères qui trottinent, des gamins qui courent partout, un véritable échantillon représentatif de la faune nationale, avec évidemment les rockers du coin qui ne manqueraient pas un set des Jallies pour rien au monde, Muriel et Billy drapé dans une chemise hawaïenne à rendre jaloux le King himself, Jean-Luc Fifties à qui j'ai chipé les photos pour illustrer l'article.

PETIT SET

Set à dix chansons. Une misère. But already in the pocket, n'ont pas entamé leur troisième morceau que déjà ça se masse devant l'estrade. Trois jolies brins de filles qui pétaradent, l'en faut pas plus pour égayer une escouade de village. Avec derrière deux gars pas manchots prêts à leur passer dans l'euphorie générale les cordes au cou, laissez-moi vous dire que ça ratiboise sec. Céline, Vaness, Leslie, difficile de donner le tiercé dans l'ordre, ce qui est sûr c'est qu'à toutes les combinaisons vous jouez gagnant. Régal des yeux et des oreilles, mais c'est déjà fini. Les organisateurs doivent être des admirateurs du divin Marquis de Sade, affiliés à la secte des adeptes de la cruauté mentale généralisée. C'est comme si vous repreniez à votre matou-cat les trois craquantes souris que vous venez de lui offrir. Elles promettent de revenir, le temps d'éponger l'apéro.

GRAND CONCERT

En plus elles ne nous ont pas menti, les revoici. Et c'est reparti pour une heure et demie. Sans interruption. Enfin presque, puisqu'elles font sauter l'électricité. Qui sera vite rétablie. Mais arrêtez de frétiller d'allégresse devant nos trois pimprenelles. Les Jallies c'est comme les anciens bateaux à vapeurs, tout beaux, tout propres, qui filaient par-dessus les flots azuréens, mais à l'intérieur dans les bas-fonds il y a les soutiers qui s'activent et n'arrêtent pas de jeter le combustible dans la fournaise. Deux souffre-douleurs qui n'en peuvent mais. Julio qui plante dans le granit du rock les poteaux sur lesquels reposent l'édifice. Et Thomas qui n'en finit pas de jeter des tonnes de TNT pour en éprouver la solidité. Guitare turbine qui fait éclater les vieilles cloisons rythmiques du swing et les speede à fond de course. Et Julios qui en rajoute, se sert de sa contrebasse comme d'une arbalète. Il pleut de partout des carreaux de mort dans l'architecture sonore maltraitée, elles peuvent danser la gigue par devant, les boys sont en train de dynamiter la basilique, et tous avec le sourire. Car c'est une fête. La passion de la destruction n'est-elle pas une création comme s'écriait avec une si juste raison le grand Bakounine ?

Vous dis pas le public. Ca batifole, ça rocke, ça rolle, ça strolle et ça madisonne, y a même un chien loup qui pose ses pattes sur les avant-bras de son maître et qui se permet quelques entrechats. Carnaval des animaux. Nos trois mignonnes se lancent dans un Shave Your Pussy des plus torrides immédiatement suivi d'un Stray Cat Strut en chasse. On ne les retient plus, les chats sont là et les souris dansent de plus belle. De plus en plus belles. Céline déchaînée qui tape l'assaut comme une forcenée sur la caisse claire, Vanessa qui jumpe jusque en haut des cocotiers avec sa voix enrauquée, Leslie qui arrache des dents d'alligator chaque fois qu'elle claironne un rock tonitruant, Vannes au micro, Leslie au tambourin, Céline partout à la fois qui bondit comme un feu follet, vous ne savez plus qui est qui, et puis durant deux fractions de seconde toutes les trois immobiles comme des jeunes filles sages de bonne famille qui vous font les choeurs style sixties nostalgie, avant de nous entraîner une fois encore dans leur tarentelle endiablée. Seraient-elles comme l'incarnation d'un rêve de Jean Lorrain, princesses d'ivoires et d'ivresse, fragiles, extatiques, cruelles, apparues sur cette terre pour nous faire oublier la décrépitude de nos existences ?

Plus on est de fous, plus on rit. Le sieur Nico est prié de se ramener dare-dare sur la scène. Nico là ! Et on lui fourre entre les mains la fender blanche de Céline. Sait s'en servir, joue plus aigu que Thomas, un style un peu plus insinuatif, qui se faufile entre les filles afin de leur insuffler que la force fidèle du rock ne s'enfuit jamais. Ce n'est pas tout, un certain Alain perdu dans l'assistance se fait apostropher. Julios lui intime l'ordre d'aller chercher son sax. Deux minutes ne se sont pas écoulées que le dénommé Alain apparaît en haut des marches et s'en va se planter à côté de Julios. Tranquille, pas affolé pour deux sous, les six autres engagés dans un rock de la mort ne s'intéressent plus à lui, et lui après avoir souffloté dans son bec, il vous commet deux longues traînées aboyantes de sax à la Bill Haley, puis s'apercevant que le morceau est trop bop, trop cadenassé sur lui-même, pour qu'il puisse déployer une telle fanfare triomphante, il change illico de mode d'intervention et vous expulse systématiquement entre deux syncopes de ces petites goualantes revigorantes qui vous feraient sauter au plafond si l'on n'était pas en plein air. En voilà un qui n'est pas né de la dernière pluie. Quarante ans de métier derrière lui, sur toutes les scènes françaises, a joué avec à peu près tout le monde depuis les premiers temps des Chaussettes Noires jusqu'aux Jallies d'aujourd'hui.

Que voulez-vous de plus ! Le show se termine en bacchanales, les filles frétillantes qui s'égosillent et les quatre musicos qui se repassent le solo à tour de rock and rôle. Alain n'a pas de micro – ce qui ne l'empêche pas de se faire entendre – mais Vaness lui braque le cromi jusqu'au fond du sax et il en sort de terribles râles de jouissances. Le brame du cerf le soir au fond du cuivre. Ca valdingue de tous les côtés, le public est aux anges ( les noirs, ceux de l'enfer ). Terminent en apothéose sur le Jumps Giggles and Shouts de Gene Vincent. Il y a des soirs comme cela où la vie vous offre ce qu'elle a de meilleur.

Damie Chad.

07 – 06 – 14 / LE CESAR / PROVINS

LOREANN'

Je suis à cent mètres du César, et la voix de Loreann' résonne comme si elle était à côté de moi. Allez savoir par quel mystère mais la halle couverte s'est transformée en caisse de résonance et inconsciemment marchands et acheteurs, bateleurs et badauds, ont baissé d'un ton, ils croient entendre mais ils sont déjà en train d'écouter.

Ne suis pas en avance. Midi passé et le set se termine à treize heures. Soixante petites minutes, oui mais des plus délicieuses, dont on garde longtemps le souvenir comme une fleur séchée entre les pages d'un livre. Le folk dans toute sa splendeur, comme des petites gouttes d'eau qui font floc floc sur les herbages du rêve. Les copains me parlent, m'interrogent, me questionnent mais je suis ailleurs emporté par la brise printanière loreannéenne en un autre monde de douceur, de calme. Je suis l'aigle qui plane et je suis l'escargot qui bave. Je suis un atome de mère nature. Je suis le tout et je suis le rien. Je ne suis plus un rocker ! Enfer et damnation, j'allais me perdre mais une voix me demande et m'ordonne de foutre le camp d'ici. Frère Jack m'a sauvé, merci Ray Charles et merci Loreann' qui a su et m'envoûter et me réveiller.

Un peu sorcière, un peu magicienne, Loreann', une simple guitare lui suffit pour prononcer ses incantations. C'est le rendez-vous du samedi, le rituel musical de la semaine. Une fille, une voix, un sourire. Avec ces trois seuls ingrédients vous pouvez composer un rock des plus terribles. Mais non, c'est du folk. Du folkloréann' !

Damie Chad.

LE MONDE DU BLUES

PAUL OLIVER

Traduction : HENRY KNOBIL / MAX ROTH

Préface : SIM COPANS

( Arthaud / 1962 )

Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis la parution de ce livre. 1962, en Angleterre le british blues est encore en incubation, l'oeuf est fendu mais le poussin pas encore sorti de sa coquille, en France c'est une musique qui appartient encore aux aficionados du jazz, nos premiers rockers ne voient pas plus loin que le nez d'Elvis... La discographie française due à Jacques Demêtre est éloquente, c'est bien celle d'une autre génération. L'on y retrouve Memphis Slim et Champion Jack Dupree – qui avaient tous deux fait le choix de notre pays qui leur offrait des conditions de vie paradisiaques comparées à celles de leur patrie d'origine – mais point de BB King, point d'Howlin' Wolf, point de Muddy Waters, point de Robert Johnson, le rhinocérock n'avait pas encore poussé sa corne dans la mythologie électrique du blues.

Maintenant n'allez pas cracher sur Jacques Demêtre, il fut un pionnier, peut-être le véritable introducteur du blues par chez nous, explorant ce continent obscur que Charles Delaunay et Hugues Panassié avaient mentionné comme les sources perdues et taries du jazz... Un seul exemple pour donner une idée de l'importance de l'individu: il fut le découvreur de John Lee Hooker. Reconnaissance absolue.

Sim Copans, encore un américain de Paris, est arrivé avec the american troops qui débarquèrent en Normandie, vu sa connaissance du français – il fut étudiant à la Sorbonne – il est très vite affecté à la radio La Voix de l'Amérique... Résidant souvent dans le sud de la France il fut le créateur du festival de jazz de Souilhac, sa voix n'était pas inconnue des auditeurs, il présenta plusieurs milliers d'émissions sur le musiques populaires américaines sur les ondes françaises entre 1946 et 1973. Dans son introduction il nous met au fait de la personnalité de l'auteur : Paul Oliver. Né en 1927 en Angleterre, professeur d'université spécialiste d'architecture vernaculaire et spécialiste reconnu de... blues.

Encore que l'aspect purement musical du blues n'est que très peu évoqué dans le livre. Davantage un bouquin de sociologie que de musicologue. L'existence du blues est un pré-requis aux trois cents pages en petits caractères qui s'attachent à décrire avec minutie les conditions d'apparition du blues dans la communauté noire des USA. Blues Fell This Morning est paru en 1959, rappelons que Barack Obama naquit en 1961, que Malcolm X fut assassiné en 1965, Martin Luther King en 1968, et que donc au moment de l'écriture comme à celui de sa traduction la lutte pour les Droits Civiques est loin d'être terminée...

NAISSANCE DU BLUES

Vient de loin. D'Afrique. Tout le monde sait cela. Paul Oliver ne s'attarde guère sur ses racines originelles. Se concentre sur le sol américain. Se contente de citer une ancienne enquête menée au début du siècle précédent auprès de noirs nés au plus tard en 1860 qui sont tous d'accord pour affirmer que le blues existait déjà, en tant que forme constituée, avant leur naissance et ce depuis longtemps. Ce qui remet à sa juste place chronologique, l'invention officielle du blues par W. C. Andy né en 1873.

Le blues provient de l'esclavage comme le blé de sa semence. Il naît de la souffrance accumulée, de l'exil tout autant intérieur qu'extérieur, de cette déculturation accélérée que subirent les premiers esclaves ravalés au rang de bête de somme. Peut-être vaudrait-il parler de déshumanisation. Le blues naît à côté de l'évangélisation. En dehors des églises et des congrégations. Il est tout de suite reconnu par ce que l'on ne peut pas encore, vu son éparpillement géographique appeler la communauté noire, comme la musique du péché. Pas sciemment. Ce sont toujours les autres qui vous définissent comme un rebelle. L'esclave chante naturellement comme l'oiseau sur sa branche. C'est un moyen de communiquer avec les autres. De faire circuler des messages que les maîtres ne doivent pas saisir. Marmonnement des peines quotidiennes et cris d'appel, les hollers seront autant des cris de rage sourde que d'affirmation de soi.

La fin de l'esclavage ne sera pas le radieux matin espéré. L'esclave est libre. Il change de statut, il endosse un costume de torture nouvelle : du jour au lendemain il est devenu un pauvre. Dans le Sud on lui fera payer très cher sa pauvreté. L'on peut rester ou devenir riche sans posséder un seul esclave mais sans pauvre qui accepte de travailler pour une bouchée de pain, ce n'est pas possible. L'exploitation éhontée de son semblable est la condition sine qua non de création de richesse en économie libérale de capitalisme avancé. Les noirs pauvres possèdent un double avantage, ils acceptent de bosser pour encore moins cher que les blancs pauvres. Du coup cette catégorie sociale s'en trouve rehaussée : leur standing n'augmente pas d'un cent, mais il y a désormais plus pauvre qu'eux. La white trash people – vous traduirez par la saloperie blanche, car c'est ainsi qu'on désignait les basses classes – acquiert un subtil statut de quasi-gentry. Fauchés comme les blés certes, mais d'un niveau ontologiquement supérieur à ces maudits nègres, puisque blancs. De la couleur de Jésus Christ. L'idéologie raciste s'enracine très facilement dans les consciences populaires car elle vous octroie automatiquement et à moindre frais une supériorité théorique des plus flatteuses.

Attention, il ne faudrait pas que les choses changeassent trop vite. Tout sera fait pour maintenir les noirs dans une misère docile. Un bon nègre est un nègre qui travaille. Tous les autres n'ont aucune utilité sociale. Qu'ils disparaissent au plus vite. Qu'ils ne se fassent pas remarquer, qu'ils descendent du trottoir quand ils croisent une blanche femelle, que leurs gamins ne reçoivent aucune éducation, qu'ils se calfeutrent dans leur taudis, et même mieux qu'ils n'habitent nulle part, qu'ils errent loin de nos yeux, la police qui veille sur la sécurité des citoyens intègres aura ainsi l'occasion de les arrêter pour vagabondage. Une manière des plus légales pour s'adjuger une main d'oeuvre gratuite pour construire des routes, ensemencer les champs et consolider les digues. Beaucoup de travail et peu de nourriture, ces maudits nègres n'en finissent pas de rendre l'âme un peu trop promptement.

Dans le nord c'est un peu mieux. Mais pas beaucoup. Les usines ont besoin de beaucoup de bras, aussi les salaires sont-ils un peu plus élevés. Mais à la première récession on licencie d'abord les ouvriers noirs. Charité bien ordonnée commence toujours par les blancs. Lorsque viendra la grande crise, je vous laisse imaginer la panade dans laquelle se retrouveront les noirs...

INTERIORITE DU BLUES

Le blues vient du dehors mais il germe à l'intérieur. Il est la résultante de toutes les humiliations endurées depuis l'enfance, c'est le seul héritage que vous transmettent vos parents. Jour après jour la société vous rappelle à vos limites. Ce ne sont pas des couleuvres que vous avalez mais des anacondas géants. Certains s'étonnent que le blues n'ait véhiculé que très très peu de chant de révolte. Entre parenthèses, remarquons que de l'autre côté des péquenots blanc, le répertoire country n'est pas une pépinière de chants de colère. Ce qui est sûr c'est qu'un sale nègre n'avait pas intérêt à l'ouvrir en grand et tout haut. Valait mieux miser petit. Viol, pendaison, torture, meurtre, castration, brûlure, accident, éviscération, les policemen fermaient les yeux sur tout ce qui pouvait vous advenir. De toutes les manières c'était obligatoirement vous qui étiez en faute. Pour les blanc la justice faisait sans cesse preuve d'une magnifique compréhension, d'une indulgence sans limite... Le blanc n'est-il pas la couleur de l'innocence ? N'est-ce pas la Bible et Dieu qui l'affirment.

Le blues sera goguenard. Avance à mots couvert. Comme les légionnaires romains sous la carapace des boucliers de la tortue. L'on proclame une chose. Une fois. L'on se hâte de la répéter. Deux fois. On explicite quelque peu. Pas beaucoup. Et pif, l'on jette le contraire. Vite fait, bien fait. Une moitié de vers, un hémistiche maigrelet, pas plus. Vite l'on revient à ce que l'on était en train de dire. A vous de comprendre. De saisir l'essentiel du message. Ne vous trompez pas, ne tombez pas dans le panneau. Une vieille habitude de ne jamais crier la vérité haut et fort, de ne jamais répondre clairement ce que l'on pense. Parler pour soi. S'adresser à soi-même. Nettement suffisant. Evidemment vos congénères vous comprennent. Agissent de même. Connaissent toutes les ficelles. Pas besoin d'en écrire aussi gros qu'un dictionnaire. Quelques mots soulignés par ce qui pourrait passer pour un sourire idiot. Les nègres sont toujours contents. Oui missieu, bien missieu. A croire qu'ils n'ont jamais appris à dire non. Ce n'est pas de leur faute, les pauvres ils appartiennent à une race si inférieure.

Le blues du désespoir, et le sourire aux lèvres. Très sarcastiques. Mais pour en sentir la cruauté, il faut être au courant. Ce sont des mots qui ne s'élèvent jamais au-dessus de la réalité qu'ils décrivent. Le blues est par essence naturaliste. Parfois vous lisez les paroles et vous ne comprenez pas de quoi ça cause. Quelle est la situation de départ ? Vous faut relire quatre ou cinq fois mais les phrases vous paraissent obscures. C'est un rien déroutant. Vocabulaire d'une extrême simplicité, construction des phrases des plus banales, et vous n'y entravez que couic. Le réalisme rural d'une nouvelle de Maupassant aussi difficile à décrypter qu'un sonnet de Mallarmé. La musique aide et dévoile des intentions enfouies, mais dans le livre sans le jeu musical qui vibre et colorie, le blues est d'une teinte foncée.

Notons le défaut majeur du bouquin : beaucoup de paroles traduites mais peu de textes attribués. L'on ne sait d'où ils proviennent, qui les a interprétés et enregistrés. Difficile à situer, d'autant plus qu'en leur grande majorité ils ne sont ni donnés en langue originale, ni attribués.

EXTERIORITE DU BLUES

C'est une histoire sans fin que raconte Paul Oliver. Pas de porte de sortie. Et celles du paradis sont fermées pour toujours. Nous conte un enfermement. La tour d'ébène dont nul ne s'échappera. Le peuple noir semble livré à un malheur irrémissible. Oliver n'a pas senti les craquements, la sourde colère qui se levait dans les ghettos. Toute révolte lui paraît d'emblée vouée à l'échec. Prononce un réquisitoire implacable à l'encontre de la société américaine, mais il dénie à la collectivité noire la possibilité de s'émanciper par une lutte radicale. Reste le nez trop près de son sujet. Nous peint une situation terrible, une analyse digne des marxistes les plus chevronnés, la sujétion des noirs en tant que guerre de classes. Mais il laisse soigneusement de côté l'aspect prophétique et révolutionnaire d'une telle description. De même il n'aborde pratiquement jamais les circonvolutions que le Capital est prêt à opérer pour circonscrire toute problématique porteuse de désordre. Il parle de classe noire aisée mais ne pousse pas le projecteur sur l'émergence d'une économie noire et d'une bourgeoisie noire ( Obama en étant un de ses représentants les plus notoires ) déjà en voie de constitution dans les années cinquante. De même il passe sous silence l'émergence d'une intelligentzia noire qui de Richard Wright à Langston Hughes a beaucoup oeuvré pour la reconnaissance culturelle du blues par les élites blanches.

Le livre narre une histoire qui n'est pas encore terminée mais dont nous connaissons la suite. Il n'est pas rare de lire dans de récentes interviewes de blues(wo)men actuels comme Shemekia Copeland reconnus par certains pour être les plus intègres continuateurs du genre que le blues d'aujourd'hui ne saurait avoir une force d'expressivité aussi forte que celle produite par les grands ancêtres. La condition des afro-américains s'est considérablement améliorée depuis les temps héroïques reconnaissent-ils. Il reste encore beaucoup à faire se dépêchent-ils d'ajouter même si le plus dur est derrière eux. Le blues n'est plus soumis aux mêmes pressions sociales, il est déserté par les jeunes noirs qui le jugent pleurnichards et lui reprochent son manque de fierté. L'a été récupéré par les petits blancs européens, les fils adolescents gâtés et pourris de la middle class occidentale. L'ont transformé, l'ont électrifié à outrance, l'ont dévergondé, l'ont hard rocké à mort. Incapables qu'ils ont été de créer leur propre musique, leurs propres formes de rébellion. Cet épisode nous concerne de près, et nous ne sommes pas prêts d'en voir la fin.

Quoi qu'il en soit, Le Monde du Blues est un beau livre qui ne peut que passionner les amateurs de rock'n'roll. Ce damné bâtard du blues. Qui a parfois du mal à reconnaître son père.

Damie Chad.

01:43 | Lien permanent | Commentaires (0)

05/06/2014

KR'TNT ! ¤ 192 : GOMMARD / DATSUNS / LOREANN' / PATRICK EUDELINE / LAURENT CHALUMEAU / HOMESMAN

KR'TNT ! ¤ 192

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

05 / 06 / 2014

|

GOMMARD / DATSUNS / LOREANN' / PATRICK EUDELINE LAURENT CHALUMEAU / HOMESMAN |

MONTREUIL / 31 / 05 / 14

CROSS DINER / LE GOMMARD

Le grand Phil exulte, sa place au carrefour juste en face du centre commercial est encore une fois libre. Réservée par le préfet qu'il dit. On n'ose pas émettre des doutes car l'on est tout heureux de n'avoir pas à remonter trois kilomètres d'avenue à pieds. Autant lui laisser ses illusions jusqu'à la prochaine fois. Car l'homme vit davantage de rêve que de pain. Phrase due à la plume de je ne sais plus quel affameur du peuple.

Le temps de traverser la route et nous effectuons une entrée remarquable et remarquée – remarque toute subjective, les rockers c'est comme la bière, ça aime bien se faire mousser – dans le Cross Diner. Point trop de cats à l'horizon, normal, le Gommard finit de peaufiner sa balance, l'est donc encore tôt, mais le vieux réflexe atavique s'est encore une fois de plus vérifié, il est vrai qu'en règle générale les chats n'aiment pas les chiens. N'essayez pas de me contredire en m'assurant que votre siamois et votre pitbull dorment dans la même panière, ce n'était pas l'énonciation strictement zoologique d'une étude sur le comportementalisme animalier, mais une simple réflexion sur le fait que les publics rock ont du mal à se mélanger. Les amateurs de rockab ont tendance à déserter les groupes garage heavy blues punky rock ( appellation incontrôlée ), mais vous pouvez inverser les termes de l'équation sans problème. Cherchez l'erreur. Les tribus indiennes qui s'adonnèrent à ces dérives par trop identitaires en subirent les terribles conséquences.

Pour les malheureux qui n'auraient pas lu la cent quatorzième livraison de KR'TNT du 18 / 10 / 12, recension du livre IWW. Wobblies & Hobos de Joyce Kornbluh paru aux éditions de L'Insomniaque, et agrémenté d'un CD de chants de luttes sur lequel le Gommard interprète magnifiquement six titres gorgés de sèves rebelles, qu'à l'origine le caoutchouteux sobriquet Gommard désignait le chien d'Eric le batteur, qui s'en est allé rejoindre son frère Cerbère dans les Enfers toujours pavés de mauvaises intentions comme dirait Robert Johnson... Ne me reste plus qu'à citer la phrase définitive que Karen chargée de la programmation me glisse à l'oreille : « Le Gommard, c'est simple, c'est le meilleur groupe de Montreuil ! », alors les narvalos si vous n'avez pas compris que ce soir ça va saigner, allez vous faire soigner ailleurs.

KNOCKIN'...

Faut toujours un point noir dans la blancheur immaculée du Yin, le bonheur pourrait être parfait mais ce soir le destin aux ailes de fer rouillé s'est abattu sur Eric. Privé de concert, la première fois en sept ans que je ne suis pas sur scène, vient-il se plaindre. Accident de scooter, l'épaule recouverte d'une attelle-couffin aussi grande que l'Amazonie, l'a dû laisser sa place à un remplaçant, Yann. Mais pas question pour Eric de se coller sur une banquette et de regarder le train passer. Tourne autour du groupe comme un vol de vautours affamés qui accompagne le voyageur égaré dans le désert de la mort. N'a plus qu'un bras mais cela ne l'empêchera pas de jouer d'une batterie virtuelle, et de prouver geste à l'appui que réflexes intacts, il connaît tous les breaks au centième de seconde près, prévenant même un peu à l'avance Yann des plus surprenantes brisures de rythmes sur des morceaux trop vite répétés. Cinq sur scène, plus un coeur fou qui bat encore plus vite que les autres, à côté. Knockin' On The Heaven Door, jamais la formule de Dylan n'aura été aussi appropriée que pour ce batteur tapant sur la peau d'invisibles toms qui de toute la soirée ne se matérialiseront pas, malgré l'envie folle qui le tenaille.

PREMIER SET

Dirty Water, vous annoncent la couleur tout de suite. Le Gommard ne donne pas dans l'azur cristallin. Ca cogne, ça plombe, ça rocke et ça rolle sans ambages. Viande bleue et blues saignant, de l'indigo et de l'outremer, c'est du foncé tout droit, et rien ne l'arrête. Quatre mesures et le public se presse devant l'orchestre. C'est du foncé défoncé. La lourdeur du blues et la rage du rock. Pas évident d'obtenir un tel alliage. Le Gommard y parvient d'instinct. Musique de rebelles. Le rock comme la mélodie de tous les massacres à venir.

Kik le grand est au micro. Malgré le volume sonore, la voix reste claire et vindicative. Un chanteur, un vrai qui impulse le mouvement qui donne la direction à suivre et qui caracole sur les puissantes ondes dégagées derrière lui. Possède sa boîte à trésors dans laquelle il s'en va ferrailler le temps d'en extraire son sabre de cavalerie, un harmonica à la tonalité souhaitée d'une dizaine de centimètres de long, mais quand il le colle à son micro qu'il referme sa main dessus et qu'il se met à souffler dedans l'on a l'impression que les eaux du Mississippi vous tombent en cataracte sur le dos.

L'est méchamment aidé par les deux guitaristes. Pierrot et Bob. Au début j'ai distribué les rôles, un rythmique et un soliste. Mais en fait c'est plus compliqué que cela. Deux solistes, mais qui ne jouent pas ensemble. Ou plutôt pour bien faire comprendre la subtilité de l'approche, deux solistes qui jouent ensemble mais chacun son solo. L'un qui appuie sur la règle et l'autre qui souligne à côté.

Honneur à Pierrot, cheveux gris et casquette plate, petit gabarit chétif, recroquevillé sur sa Gibson, concentré au possible, n'aime rien tant moins que de s'embarquer dans des chevauchées solitaires. Deux pédales à effets spéciaux à ses pieds, et c'est parti pour une tonitruante cavalcade. Les autres sont groupés et avancent du même pas, mais lui il se déplace sur les ailes pour effectuer d'improbables razzias, il apporte ce grain de folie sans lequel le rock est une plante morte qui n'a pas reçu l'eau nécessaire à sa survie. Parfois un peu desservi par la sono qui mange ses effets mais chaque fois que je le sens prêt à prendre la poudre d'escampette je laisse une oreille pour l'écouter et le suivre dans de chaotiques circonvolutions qui me ravissent.

De l'autre côté c'est le contraire. Max, géant débonnaire lui aussi sur Gibson, mais un tout autre jeu, beaucoup plus discipliné. Fidèle au poste et sans cesse attentif. Toujours là quand on a besoin de lui. Joue le rôle du renfort, l'apport décisionnel qui emporte le morceau et le bascule dans un bain de fièvre et de tourmente. Et plus la soirée s'avancera plus ses interventions gagneront en poids et en force, mais aussi en rapidité. Un oeil sur l'harmonica et un autre sur la basse de Bob. Enfin cette dernière il n'a pas vraiment à la surveiller, se présente d'elle-même, la troisième guitare solo de la soirée, à part qu'elle elle ne se repose jamais entre deux interventions. Flot continu de notes grasses et dodues, rallonge la sauce et la fondue; l'épaissit merveille. La noire pesanteur du blues incarné, mais avec cette vélocité adjacente qui est un peu la marque du Gommard.

Attention le blues rock du Gommard ne ressemble en rien au blues compatissant de petits blancs qui font acte de contrition et qui mendient leur pardon à l'on ne sait trop qui, c'est un blues rock de colère et de rage, des titres comme Wich Side Are You On ou le Rebel Girl de Joe Hill sont là pour rappeler que rien ne s'obtient sans la lutte. Le drapeau blues du Gommard est tâché du rouge sang des exploités. De tous pays, qui ne se sont pas encore unis.

De Love Potion N° Nine des Coasters au Going Back Home du bon vieux Dr Feelgood le Gommard décline toute une histoire du rock des racines noires aux rebellions blanches.

DEUXIEME SET

Démentiel. Le Gommard revient en force. Mettent la gomme avec L'Homme A La Moto qui n'est pas une originale d'Edith Piaf comme tant le croient mais une adaptation de Leiber and Stoller que le Gommard doit bien aimer puisqu'ils auront repris durant la soirée trois de leurs titres. Sixteen Tons de Merle Travis et Rusty Cage de Johnny Cash ( via Soundgarden ), le Gommard est décidément près des racines, comme par un fait exprès suivi de Preachin' The Blues de Robert Jonhson. Que du beau monde, mais le tout est distribué avec l'estampillage Gommard, asséné avec violence et énergie. La foule ondule salement. Beaucoup de borderlines, de ces individus qui vont jusqu'au bout de leurs délires et de leurs fièvres. La musique du Gommard vomit les tièdes.

Le combo tangue méchant. Yann s'enhardit, il se permet de quitter la binarité salvatrice de la caisse claire qui vous maintient sur la piste et vous empêche de vous égarer, mais un tantinet trop mécanique à la longue, pour des passes un peu plus alambiquées. Dédaigne un peu trop les toms mais instaure un effet de volume inspiré en tapant sur les cymbales. Kik est infatigable, pas une seule fois ne faiblit sa voix, et en plus il prend soin de son petit monde, indiquant de la main les baisses de tonalité et les reprises fulgurantes. Il demande à Eric de prendre un micro pour se charger des choeurs ( et plus si affinités ). Eric possède une voix superbe très sixty, qui me laisse admiratif. Mais déjà le groupe se surpasse sur Teenage Head des Flamin' Groovies – faut être sacrément sûr de soi pour taquiner ce genre de rhinocéros féroce – que Kik dédie à tous les adolescents attardés. Belle métaphore du public rock d'aujourd'hui. Un peu triste aussi quand on y pense. Mais la fureur du groupe sur Y'a du Baston Dans La Taule dissipe très vite les mélancolies qui voudraient pointer leur nez. Le titre est devenu l'indicatif de l'émission L'Envolée de Fréquence Paris Plurielle sur les prisons... A sa manière le rock du Gommard dégomme le système.

TROISIEME SET

Ce devait être un dernier morceau pour la route, un apéritif de fermeture en quelque sorte. Ils ont eu beau faire traîner Mustang Sally en passant le micro à tout le monde pour le refrain, personne n'a voulu leur céder le passage pour qu'ils puissent regagner le bar. Remarquez cette douce violence ils y ont cédé rapidement, tout heureux de nous refiler quatre petits rabes en plus. A la fin, ils étaient crevés mais Kik et Pierrot nous ont offert une petite dernière - exigée à haute voix par des fans décidés à avoir leur petite gâterie habituelle coûte que coûte - pratiquement a capella, sur fond d'un de ces solos charbonneux qui vous consument l'âme dont Pierrot a le secret.

Beau concert. Je ne connais pas tous les groupes de Montreuil. Mais Karen avait raison, ce soir ils étaient les meilleurs.

Damie Chad.

( Les photos prises sur leur facebook ne correspondent pas au concert du 31 mai. )

LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 17 - 05 - 14

LES DATSUNS

LES DATSUNS NE SONT PAS DES VOITURES

Très mauvais souvenir du concert des Datsuns à la Boule Noire en 2006. Ça bâillait aux corneilles dans les premiers rangs. On voyait les frères Dalton du garage néo-zélandais faire leurs hystrionics sur scène et on ne savait pas s’il fallait rire ou pleurer, tellement c’était cousu de fil blanc. Ils nous resservaient toutes les ficelles de marabout des seventies, du sous Led Zep et de la petite blague à la Free, du pattes d’eph et de la chevelure dans la figure.

Il devait y avoir erreur ce soir-là, car on était venu voir un groupe garage dont le premier album tenait bien la route. Christian Datsun, Dolf De Datsun, Matt Datsun et Phil Datsun s’étaient glissés dans le revival garage de l’an 2000, avec les Strokes, BRMC, les Hives, les White Stripes, les Von Bondies, les Yeah Yeah Yeah, Jet, les Vines, D4, les Libertines, les Kills, les Lords of Altamont et des tas de groupes scandinaves comme les Flamin’ Sideburns, les Gluecifer et les Turbonegro. On ne savait plus où donner de la tête. Côté concerts, c’était de la folie. Et puis, le NME en rajoutait des caisses, vantait les mérites de tous les disques et faisait souvent sa une avec des photos fantastiques de Dolf De Datsun, en posture acrobatique avec sa basse Firebird.

Il ne reste pas grand-chose de cette vague. Seuls les meilleurs ont survécu. Les Dirtbombs, les Black Lips et Wild Billy Childish sont toujours fidèles au poste. Et bizarrement, les Datsuns aussi, alors que personne n’aurait parié un seul peso sur leur capacité à traverser les années. Surtout en jouant un garage limite de ce qu’on appelait avant le rock high energy, un genre difficile qui en a ratatiné plus d’un. Franchement, on ne voit pas comment les Datsuns vont pouvoir continuer à ruer dans les brancards, comme ils le font depuis un peu plus de dix ans.

Leur premier album à pochette blanche est sorti en 2002. Il plut beaucoup aux amateurs. Sur dix titres, six étaient excellents. Ils démarraient avec «Sittin’ Pretty» et un gros enroulage riffique doublé d’un chant perché au sommet du rouleau. Ils sonnaient comme une mer déchaînée. Ils nous sortaient de la manche un blast boogie punk spontané, et on se régalait d’une telle ferveur. Cris, solos, toute la panoplie était au rendez-vous avec la lune, et le soleil était là aussi. Ce disque s’imposait comme un gladiateur vainqueur. On retrouvait cette exemplarité sonique dans le morceau suivant, «MF From Hell», chant perché d’intro et cocotage repris par le gras du riff. Leur truc était cousu de fil blanc américain. À l’époque, tous les groupes à gros bras tatoués sortaient ce son. C’était donc du sans surprise, avec des accidents rythmiques prévisibles. Pur seventies sound et le problème, c’est qu’avec les albums suivants, les Datsuns allaient s’enfermer dans ce son et s’y éteindre petit à petit.

«Lady» était bien drumbeaté, un brin heavy, un vague caractère de pépite. On les sentait affamés d’innovation. On voyait cette belle pièce se balancer sur un riff glissant. Les Datsuns arpentaient la foire à la saucisse du garage et s’amusaient du moindre riff. Ils nous faisaient le coup du solo en coin salement killer et amené de travers. Stomp d’intro pour «Harmonic Generator» et ils allaient chercher l’effet glam. Choix judicieux. On avait en prime des sales petites choristes malveillantes. Et ils nous tenaient en haleine tout au long du cut. Avec «What Would I Know», ils sonnaient comme Nashville Pussy et lançaient des assauts d’accords annonciateurs des pires exactions. Dans d’autres morceaux comme «At Your Touch», ils révélaient une tendance à singer AC/DC et ça sentait un peu la fin des haricots. Ils revenaient à un son plus proche de celui des Hellacopters pour «Fink For The Man», embarqué au blast. On y retrouvait tous les avantages du bon blast, la pression continue, les reprises impossibles, la glotte sanguinolente, les petites flammes crachées par les amplis, le pulsatif rythmique, le solo qui bande comme un âne et tout le folklore béni par certains, et honni par d’autres. Ils fonçaient comme le train fou qui avait déjà brûlé tout son charbon et nous offraient le spectacle ahurissant d’un joli break de calme shakespearien porté par la basse de Dolf. L’autre grosse pièce de cet album était «You Build Me Up (To Bring Me Down)», sleazy et troué de breaks sublimes, dans la veine du trash-punk blues de Jon Spencer et ils terminaient avec une autre énormité, «Freeze Sucker» dotée d’un gros refrain condescendant.

Deux ans plus tard sortait leur deuxième album, «Outta Sight Outta Mind». Avec un titre pareil, on pouvait s’attendre à un gros délire psyché, d’autant que la pochette, dans les tons hallucinatoires, les montrait de dos, s’enfonçant dans la forêt. Sur les trois premiers morceaux, on retrouvait la grosse débauche énergétique, le chauffage à blanc et le riffage alambiqué censé donner du souffle, mais il manquait l’essentiel : l’inspiration. On pouvait classer les Datsuns dans la catégorie des braves soldats du garage dont personne n’allait se souvenir après la bataille, même s’ils avaient vaillamment combattu et bien éclairci les rangs ennemis. Ils renouaient heureusement avec la réussite au quatrième morceau de l’album, «Messin’ Around», joué en boogie. On entrait toutefois dans les limites du genre. Ces kiwis savaient chauffer une salle, mais leur style composital restait trop comprimé. Avec ce morceau, ils se montraient dignes des Status Quo et ils parvenaient à forcer l’admiration. Dolf hurlait comme une sorcière de Walt Disney et un petit solo de wha-wha arrivait comme un charme. Ils revenaient dans le sillage des Hellacopters avec «Get Up (Don’t Fight It)», un morceau monté sur un riff de guitare. Finalement ce n’est pas si compliqué de monter un groupe comme les Datsuns : il suffit d’avoir le copain qui passe son temps à bricoler des petits riffs bien percutants sur sa guitare et puis on monte là-dessus des textes de circonstance. Avec ce morceau, on est dans cette configuration. Compo de salle de répète, sans idée harmonique. Et donc, avenir incertain. Il est rare qu’un riff ordinaire fasse date.

Petit coup d’exotisme avec «Hong Kong Fury», grosse intro admirable et balancement rythmique. On naviguait dans les mêmes eux que «Bangkok». On adorait ces virées en extrême-orient. Les Datsuns nous traitaient ça au goudron. C’était du salace et du bien garni, avec un solo glou-glou versé sur le riffage chinoisé. Quand on se retrouve face à un groupe comme les Datsuns, il faut savoir se montrer patient et tolérant. On finit toujours par être récompensé. «You Can’t Find Me» se retrouvait sous pression dès l’intro, et puis ça devenait le morceau intéressant de l’album, car ça pulsait bien et on plongeait dans un délicieux marécage de chœurs de folles, c’était encore une fois très bien vu et l’ami Christian décochait un solo sonique droit dans l’œil de la lune de Méliès.

En gros, les Datsuns mettent deux ans à préparer un nouvel album. «Smoke & Mirrors» est donc sorti en 2006, dans la plus totale indifférence. Les amateurs de garage ont fini par lâcher prise, sentant que le groupe tournait en rond. Et puis ce concert à la Boule Noire scella en quelque sorte leur destin. Tout le côté excitant du premier album s’était volatilisé. Leur seule chance de survie était d’aller sur le glam ou le boogie, c’est-à-dire de jouer la carte de l’efficacité. Ils devaient absolument éviter ces compos ambitieuses qui retombent comme des soufflets et qui furent l’apanage de la grande majorité des groupes des seventies.

Justement, on trouve deux morceaux intéressants dans «Smoke & Mirrors». Un stomp et un glam-rock. Comme son titre l’indique, «Who Are You Stomping Your Foot For» est un stomp, et même un bon stomp. Voilà une belle pièce de garage à cheval sur les époques, à la fois classique glammico-speedo et enlevée à la hussarde d’orgue battant. On sent bien que les Datsuns sont remontés à cheval car leur pounding est d’une puissance irrationnelle. C’est véritablement un morceau de batteur. Voilà ce qu’on appelle un train d’enfer, chez les cheminots de Sotteville. Cette belle pièce allongée et athlétique, suave et luisante, file sur l’horizon comme une balle perdue. Mais les morceaux suivants tournent assez mal, on va du Cockney Rebel au balladif atroce. Le riff de «Maximum Heartbeat» ne fait pas le moine. Dolf fait son Plant et Christian fait son tarabiscoteur, histoire d’épater la galerie des glaces du Palais de Versailles. Voilà un cut assez pompeux et un peu trop led-zeppien pour être honnête. Ils jouent «All Aboard» au bottleneck comme s’ils cherchaient la direction du Deep South en partant de l’étoile polaire. Du coup, ils s’égarent dans les seventies. Réveil en fanfare avec «Such A Pretty Curse», une petite pièce de garage stompée à la bonne franquette. On sent chez les Datsuns une nette tendance au glammage, ils frôlent parfois la tangente, mais ils retombent facilement dans leur passion du rock mal hurlé. Dommage qu’ils n’aillent pas franchement sur le glam, ça leur donnerait un certain cachet. Led-zepper ne leur apportera rien.

«Headstunts» accentue encore l’impression de déclin qui émane des deux albums précédents. On retrouve ce chant perché sur la montagne et ces chœurs aléatoires qui plombent les morceaux. Ils se comportent comme des gamins, ils retapissent tous les clichés du rock et il faut attendre «Highschool Hoodlums» pour retrouver un semblant de filon. Ils l’annoncent avec un drumbeat de hit à la Gary Glitter - one two three four ! - et les riffs pleuvent comme vache qui pisse. Grâce à ce coup de glam, ils retombent sur leurs pattes, et c’est stupéfiant. On les prendrait presque pour des Anglais, tant leur glam tâche bien les draps. L’autre bon morceau de l’album s’intitule «Pity Pity Please». On croirait entendre du Jane’s Addiction balayé par des vents de speedance écarlate et des remugles de wha-wha.

Leur dernier album s’appelle «Death Rattle Boogie». Ce disque malheureux illustre parfaitement ce qu’on sentait venir : la catastrophe. Pauvres Datsuns, ils se sont donné tellement de mal depuis des années pour en arriver là. À part le petit stomp de «Brain Tonic», pas un seul morceau n’est sauvable.

Tiens ! Ils viennent jouer à Rouen, alors on prend un billet. Comme bon nombre de groupes, les Datsuns donnent mieux sur scène qu’en studio. Phil arrive le premier sur scène avec sa Flying V. Il semble bien allumé. Au moins comme ça, on reste dans le folklore. Puis arrivent ses collègues Rudolf, Christian et un batteur. Ils attaquent leur set avec «Silver» - un nouveau cut ? - et «Sittin’ Pretty», tiré du premier album. En forçant une voix qu’il n’a pas, le chanteur bassman frôle un peu l’arnaque. Phil gratte ses accords mécaniquement et finalement, toute l’attention se focalise sur Christian Livingstone, le petit soliste arqué sur une Gibson Les Paul. Car tout repose sur ses frêles épaules, il enrichit considérablement les morceaux en titillant ses cordes de ses petits doigts et il réussit à injecter de la substance dans des morceaux pour la plupart désastreusement ordinaires. Sans lui, le groupe ne vaudrait pas un clou. Il multiplie les opérations de sauvetage, et vient se poster sur le devant de la scène pour poser un regard de guerrier apache sur le public docile. Ce mec dispose d’un talent avéré mais il le gaspille en essayant de sauver des morceaux mal gaulés et souvent insipides. Il place ses petits chorus de facture classique ici et là avec une ténacité qui l’honore et il finit vraiment par forcer l’admiration. Pas facile de jouer du rock seventies. L’histoire des Datsuns restera celle du groupe qui voulut led-zepper plus haut que son cul.

Signé : Cazengler qui préfère les Sun qui datent aux Datsuns

Datsuns. Le 106. Rouen (76). 13 mai 2014

Datsuns. The Datsuns. V2 2002

Datsuns. Outta Sight/Outta Mind. V2 2004

Datsuns. Smoke & Mirrors. Hellsquad Records 2006

Datsuns. Headstunts. Hellsquad Records 2008

Datsuns. Death Rattle Boogie. Hellsquad Records 2012

Sur l’illustration, de gauche à droite : Phil Sommervell, Rudolf de Borst, Ben Cole et Christian Livingstone

31 – 05 – 14 / LE CESAR / PROVINS

LOREANN'

Le temps d'avaler deux cafés brûlants. Coup sur coup. Ce n'est pas Loreann' qui est partie, mais nous. Rendez-vous d'urgence en tout début d'après-midi. Je sais c'est râlant que vous commencez à vous habituer à sa présence hebdomadaire, mais ce coup-ci c'est râpé. Comme le fromage. Consolation ultime, une superbe version de Blowin' in The Wind de Zimmerman Bob. Et il a fallu s'arracher à l'envoûtement de cette voix, pour vaquer à de vagues occupations. I don't think twice, ça me fait trop mal.

Damie Chad.

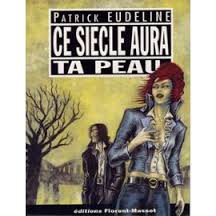

BOOKS

CE SIECLE AURA TA PEAU

PATRICK EUDELINE

( Editions Florent-Massot / 1997 )

Patrick Eudeline, j'ai des copains qui lui envoyaient des textes quand ses premiers articles ont paru dans Best, j'ai acheté le premier disque d'Asphalt Jungle le jour de sa sortie, et si je ne me jette pas avant toute autre lecture sur sa chronique mensuelle dans Rock & Folk c'est pour faire durer le plaisir, la jubilation n'en sera que plus forte, j'adore ses partis-pris et ses enthousiasmes, et son côté gladiateur qui descend dans l'arène pour ridicliser les Fauves aux dents élimés qui repartent la queue en tire-bouchon.

Il y avait tout de même un truc qui me turlupinait la teté, Ce Siècle Aura Sa Peau, son premier roman, en avoir entendu dire tant de bien et ne l'avoir jamais lu, c'est râlant, mais il ne faut jamais douter de soi-même, tout individu possède des ressources insoupçonnées. C'est en farfouillant dans ma cave que j'ai mis par hasard la main sur trois formats quasi-carrés, vivement colorés, ah! Oui ! Les trois bouquins que j'avais pris chez le bouquiniste pour les images sur la couverture. Et là mes yeux se dessillent, Car en bas ! Triple bus en haut ! comme disent les mexicains, dix ans que ça traîne sur les étagères et je réalise aujourd'hui que parmi ces trois incunables rock se trouve Ce Siècle Aura Ta Peau de Patrick Eudeline, certains jours l'on porterait soi-même sa tête recouverte d'un papier cadeau au bourreau.

Lorsque je remonte à l'étage avec mes précieux trophées la copine qui endosse à tout bout de champ le rôle de George Sand y va de son commentaire littéraire : « Qu'est-ce que c'est ! Ah ça rappelle Les Confessions d'un Enfant du Siècle de Musset ! », c'est exactement cela, poupée, lui répondé-je au petit-dèje, mais au temps du romantisme l'amour s'éclairait à la bougie, ici il marche à l'électricité, direct live branché sur le secteur. C'est de l'Eudeline haute tension. N'y mets pas la patte, tu risquerais de te brûler.

VINCENT & MARIE

Comme Frankie and Johnny, l'ange noir et l'oie blanche à qui le bon dieu s'est donné sans confession, question annonciation symbolique au moins dès le début l'on sait que ça va mal se terminer, difficile de faire pire. Pour le décor c'est facile, les quartiers les plus pourraves de Paris du dix-huitième le plus craignos au Père Lachaise. Le cimetière c'est le point de mire et d'arrivée, mais ça vous l'avez déjà compris. Attention aux cartes postales chromatiques, ce n'est pas le Paris populaire bon enfant des années trente, Hôtel du Nord et Front Populaire. C'est le Paris de la débâcle, ni celle de 1870, ni celle de 1940, celle d'une autre génération, post-punk, post-eighties, appelez-la comme vous le voulez, de toutes les façons elle ne diffère en rien des autres, de toutes celles qui l'ont précédée, elle est perdue corps et bien.

Mais lorsque débute le roman il reste encore les corps. Celui du héros et de l'héroïne. Les temps sont durs. Si c'était de la poésie, Marie serait une épave baudelairienne et Vincent serait le manteau noir que Gérard de Nerval a transbahuté sur ses épaules les vingt dernières années de sa vie. Deux paumés, deux débris qui se cramponnent et s'agrippent aux petites branches du renoncement ou de la survivance pour ne pas basculer dans le vide abyssal que la vie a creusée sous leurs pieds.

Ne sont pas tous seuls. Sont les représentants d'une époque, d'une jeunesse où tous les rêves de grandeur étaient permis. La dope et le rock'n'roll coulaient à flots. Le fleuve semblait intarissable. La révolution culturelle que rien ne saurait arrêter. A part l'inertie des masses qui s'abreuvent sans fin aux mamelles de la pétoche sociale et de la variétoche nationale. Bref des laisser-pour-compte. Un plateau de télé pour les plus chanceux, distribution de coups de pieds au cul pour tout le monde. Le système ne fait pas de jaloux. Vous oublie plus vite que la prochaine mode.

Accrochez-vous à vos petites combines merdiques, maquez-vous, prostituez-vous, couchez à l'hôtel de la rue qui caille, avalez des médicaments de substitution, dépêchez-vous de disparaître. Pour Marie et Vincent, l'avenir est tout tracé. Il n'y en a pas. A part que, guigne amère sur le gâteau de merde, tombent amoureux au premier clin d'oeil.

INTERMEDE

Je dis amoureux et tout de suite vous entendez les petits oiseaux qui font cui-cui, et vous repeignez le décor en rose. C'est vrai que c'est cuit et que c'est rosse, mais vous vous trompez de vocable, le terme le plus important c'est tomber. Plus dure sera la chute et rien ne l'arrêtera. Deux gros câlins et puis plus rien. Vous épargne les détails. Soyez voyants mais pas voyeurs. Sachez regarder au travers de la chair les affres d'une société mortifère. Vincent et Marie font davantage mumuse avec Thanatos qu'avec Eros.

BEAUTIFUL FRIENDS

The end. Je vous avais prévenu, ce serait court. Trajet sans surprise. Le rock'n'roll ce n'est pas toujours le strass, le glam et les paillettes. Pour quelques élus peut-être. Mais pour le gros des troupes c'est un peu le miroir aux alouettes, les illusions perdues et la fosse commune.

Zoui mais. Car il y a un mais. Pas un joli mois de mai où l'on fait tout ce qui nous plaît, mais quand on y réfléchit bien les cendres froides du phénix sont aussi la preuve de son immortalité. Rien n'est définitivement perdu quand tout est foutu. Attention, pas le coup de la rédemption. Les christ qui vous promettent des monts et merveilles, on en rencontre à tous les coins de rue. Et Patrick Eudeline balaiera vos derniers espoirs sans pitié. Tuez le Christ il reste encore à avaler les épines. Genre de nourriture terrestre qui ne vous conduit pas au septième ciel.