03/07/2014

KR'TNT ! ¤ 196 : BRIAN JONESTOWN MASSACRE / SPUNYBOYS / HOOP'S 45 / LOREANN'

KR'TNT ! ¤ 196

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

03 / 07 / 2014

|

BRIAN JONESTOWN MASSACRE / SPUNYBOYS HOOP'S 45 / LOREANN' / |

Le 106 / ROUEN (76 ) / 22 – 05 – 14

BRIAN JONESTOWN MASSACRE

MASSACRE A LA RONRONNEUSE

Pour entrer dans l’univers psyché-sixties du Brian Jonestown Massacre par la grande porte, l’idéal est de voir (ou de revoir) «Dig !», l’excellent docu d’Ondi Timoner sorti en 2004.

Étrange idée qu’a eue cette étudiante de tourner des centaines d’heures de rushes sur ces deux groupes américains, les Dandy Warhols et le Brian Jonestown Massacre. Avec sa caméra, elle a suivi les deux groupes pendant sept ans. Pendant la première demi-heure du film, on patauge dans la gadouille. On voit trop de personnages aux identités incertaines. Le Brian Jonestown Massacre tape dans le revival sixties, comme les Chesterfield Kings. Ils cultivent eux aussi le mythe de Brian Jones : rouflaquettes énormes, guitares Vox, tambourins, coupes frangées et grosse énergie psyché. Ondi recentre vite son docu sur deux personnalités : le chanteur guitariste Anton Newcombe et son tambouriniste fidèle, Joel Gion. Si Anton Newcombe est la bête, Joel Gion est la star. Grâce à la ténacité d’Ondi, Anton Newcombe va sortir de l’ombre et révéler au monde sa stature de rock’n’roll animal de premier niveau. C’est un brun aux cheveux raides et à grosses rouflaquettes. Il écrit des centaines de chansons, joue de tous les instruments, ne pense qu’à la musique et frappe ses musiciens quand ils font des fausses notes. Anton Newcombe, c’est l’œil du cyclone. La progression du film est si bien faite qu’on découvre peu à peu son envergure. Anton Newcombe n’a rien, pas d’argent, pas de maison. C’est un SDF. Ondi mène l’enquête et retrouve ses parents. Le père s’est barré quand Anton avait un an. Il se suicidera peu après la visite d’Ondi. La mère est une grosse salope qui dénonçait Anton à la police quand, petit, il faisait pousser de l’herbe. Avec des vieux comme ceux-là, il était plutôt mal barré, pas vrai ?

Puis on voit des extraits de concerts californiens extravagants. Anton Newcombe n’hésite pas à se présenter comme the Next Big Thing. Sur scène, la ligne de front est très dense : trois guitaristes et Joel Gion au tambourin. Ils ont le power. Leur son est raunchy, on sent la patte du gros groupe américain bourré de talent. Pour un concert au Viper Room de Los Angeles, le business afflue, attiré par le fromage. Mais Anton fout une merde terrible, il vire ses guitaristes. Joel Gion avoue en rigolant qu’il a quitté le groupe 21 fois. Pour Anton, c’est le chaos sinon rien. Pas question de vendre son âme au diable, c’est-à-dire aux majors. Il répétera à plusieurs reprises «I’m not on sale !». Il se pourrait fort bien que ce mec soit l’un des derniers grands rockers américains vivants. En tous les cas, il finit par intéresser Greg Shaw, légende à deux pattes et fondateur de Bomp. Pour Greg Shaw, Anton Newcombe est une sorte de prophète, pas un jerk. Anton accepte d’enregistrer son prochain disque sur Bomp. En échange, Greg loue une maison à Los Angeles pour le groupe. L’épisode de la maison ravive tous les vieux mythes : la villa des Stones à Villefranche-sur-Mer, la maison du MC5 à Ann Arbor, la maison du Magic Band à Woodland Hills. Ondi va rentrer dans cette maison avec sa caméra et ramener les plus grandes images de l’histoire du cinéma rock. Elle surprend les musiciens au réveil et on les voit s’emparer aussitôt de leurs guitares avant même d’avoir bu un café. On voit traîner de drôles de lascars. Ondi n’insiste pas. Jeff Davies, par exemple, guitariste génial qui sort de détox. De cette bande hirsute sortiront des membres des Warlocks et du Black Rebel Motorcycle Club. La maison du Brian Jonestown Massacre devient un lieu culte où les fêtes se succèdent. On y voit passer des gens comme Harry Dean Stanton. C’est dans cette maison que le Brian Jonestown Massacre enregistre l’album «Give It Back». Attirés par un tel parfum de légende, les Dandy Warhols viennent y faire une séance photo. Voilà tout le paradoxe du film : les Dandy Warhols et le Brian Jonestown Massacre sont amis mais tout les sépare. Chaque fois qu’Anton Newcombe écrit une chanson, il écrase l’autre moule à gaufres de Courtney Taylor par son génie de songwriter. Les Dandys Warhols sont dans le carriérisme et le Brian Jonestown Massacre dans le no sell out. Anton Newcombe a une classe que Courtney Taylor n’aura jamais. Il faut voir Anton coiffé de sa toque en fourrure, les joues mangées par d’énormes rouflaquettes, déambuler dans les rues de New York en patins à roulettes et se casser la gueule. Il a la dégaine d’un Elvis trash, ainsi vêtu de blanc avec ses immenses lunettes à verres jaunes. Ondi va nous montrer tout le côté putassier des Dandy Warhols, avec leurs clips MTV qui coûtent des fortunes, leur contrat chez Capitol, leurs disques qui ne marchent pas, la faiblesse de leurs chansons, alors que Courtney Taylor pense qu’il écrit des hits. Ondi nous montre toute cette mascarade, le succès des Dandy Warhols en Grèce et dans les festivals européens. Mais leur musique est définitivement insignifiante. Ils tentent même de réinventer la Factory à Portland parce qu’ils ont Warhol dans le nom de leur groupe. Ondi nous montrera aussi leurs mariages et on entendra les musiciens dire qu’il vaut mieux avoir la tête sur les épaules pour pouvoir payer les loyers et acheter ces grosses voitures dont les Américains sont si friands. Il est évident que le conformisme des Dandy Warhols sert à mettre en valeur le génie trashy du Brian Jonestown Massacre. Le clou de «Dig !», c’est la tournée américaine d’Anton et de son groupe. Ils partent en van à travers les USA et donnent des concerts improbables. À Cleveland, ils jouent dans le local du parti communiste. C’est le sommet du trash. On voit des mecs taper sur les musiciens. Ils embarquent Joel Gion dans un coin pour le tabasser. C’est le chaos total.

Sur la route, le groupe est incontrôlable. Anton fume de l’herbe et de l’héro pour se maintenir éveillé et pouvoir conduire. Les officiels racontent à Ondi qu’ils aiment bien le Brian Jonestown Massacre, mais qu’il est impossible de bosser avec eux. Le groupe arrive à New York par miracle et repart vers les états du Sud pour la suite de la tournée. Mais le voyage s’arrête à Homer, en Georgie. Contrôle routier. Des gros flics dégueulasses trouvent de l’herbe dans le van. Ondi filme. Joel Gion se marre. Il ne fait que ça tout au long du film, se marrer. Il porte les mêmes lunettes que celles de Brian Jones dans le clip de «Jumping Jack Flash». Anton Newcombe va au trou. Heureusement, Greg Shaw le fait sortir, mais le groupe explose.

Finalement, le Brian Jonestown décroche un contrat chez TVT Records, le plus gros label indé américain. Ce n’est pas Anton qui va à New York signer le contrat, on a trop peur qu’il fasse tout foirer, mais Joel Gion, avec des lunettes démentes d’extra-terrestre. Joel Gion se fend la pipe. Dès qu’il apparaît, quoi qu’il fasse, quoi qu’il dise, la salle est pliée de rire.

«Not If You Were The Last Dandy On Earth» est l’un des gros hits d’Anton, composé en réponse au «Not If You Were The Last Junkie On Earth» des Dandy Warhols. Il le fait écouter à Courtney Taylor dans une voiture. Taylor est écrasé. Anton ajoute : «C’est psycho !» Le Brian Jonestown Massacre part au Japon et Anton passe à l’héro. Il a une tête de zombie et ses rouflaquettes poussent de façon démesurée. Il compose encore et encore. Il s’enfonce dans un maelström musical, comme Brian Wilson. C’est l’époque de l’album «Strung Out In Heaven». Anton vire tous les musiciens. Il part en tournée avec sa sœur qui chante comme une casserole. Un mec du public insulte la casserole. Anton lui dit de s’approcher, s’il a du courage. Le mec arrive et Anton lui envoie un coup de pompe en pleine gueule. La police arrête Anton pour agression. Suite et jamais fin du chaos. Anton crache sur le music business, sur tous ces fucking assholes qui ruinent l’esprit du rock. Affalé au fond de son canapé de ringard opportuniste, Courtney Taylor explique nonchalamment qu’Anton sera toujours «ahead of his time».

Et le vertige continue avec les albums. Une palanquée d’albums. Anton passe sa vie à composer des classiques garage ou psyché. Pour le suivre, il faut des moyens. Ses albums sont tous très beaux, tous des gros vinyles, et ils coûtent la peau des fesses. Pendant un temps, il fut impossible de le voir sur scène : les places des concerts parisiens s’envolaient en deux heures. Anton est devenu une espèce de superstar underground et sa renommée continue de faire boule de neige. Pour ceux qui n’ont ni le temps ni les moyens d’entrer de plain-pied dans l’œuvre d’Anton Newcombe, le plus radical est d’écouter une fabuleuse rétrospective, «Tepid Peppermint Wonderland», parue en 2004 et qui en plus vient tout juste d’être rééditée. Anton a tiré des morceaux de tous ses albums et ça permet de voyager avec lui à travers les époques et de constater une chose : il reste constamment dans le haut de gamme. Ce double album regorge d’énormités. «Who» est un fantastique hommage druggy à Brian Jones, le dandy du XXe siècle. On se régale du beat descendant de «Servo», une prophetic-song donavanesque, groove malsain de Californie, à la fois violent et enchanteur, la mort et le soleil, un doux rêve près de l’horreur sanglante, pas de contraste plus dangereux. Il faut se souvenir que tous les satanistes allaient se faire dorer la pilule en Californie et devenaient ainsi la honte du diable. «If Love Is The Drug» est un psyché-beat doom de tambourin doté d’une belle ambiance cauchemardesque. On reste dans le très lourd avec de la fuzz distante, des voix de filles défoncées et des voix d’hommes atrophiées. Ça monte en puissance, voilà la force du collectif. Salutaire et clinquant, «Straight Up And Down» claque aux accords du diable. C’est une psyché californienne extravagante de puissance traversière. Ça pue les drogues à dix kilomètres à la ronde. C’est monté sur une mélodie défoncée digne des Stones, s’ils avaient osé aller jusque là. Brian Jones aurait osé. Alors Anton donne la main à son héros Brian Jones, la main dont il rêvait, et cette débauche psyché qu’il a incarnée avec tellement, oh tellement de flamboyance. Que les maudits connards qui ont osé critiquer Brian Jones aillent rôtir en enfer. Et ça part en solo en l’honneur du grand Brian Jones. «Anemone» s’installe dans le lent et le beau. On s’est grillé la cervelle, alors on a le temps de déconner et de laisser couler des accords pour jouer le groove de la ramasse. Voilà encore une pièce fabuleuse de décadence qui tombe vers l’avant - you should have picked me up - elle parle au ralenti, on est dans le break rouge d’un trip avancé, la raison échappe au regard, on ne sait plus où poser le pied, et c’est monstrueux de toxicité.

Le disk 2 est encore plus secouant. Anton nous chante «That Girl Suicide» perché puis ça part dans les impudeurs, avec de belles virées dans la violence. C’est admirable de fourberie psyché. Anton a des idées fantastiques. Il redouble d’inspiration sauvage, avec un solo dégueulasse qui traverses les couches comme le ver traverse la pomme. Heavy psyché avec «Evergreen», somptueux, emmêlé des crayons, rampant et même rampé, plus aucune trace d’élégance. Encore un hit fabuleux accroché à la gloire du quotidien avec «In My Life», plombé d’énormité et de riffs gluants. Rien qu’avec ça, il mérite sa couronne de superstar. Son rock est naturellement trashy. Il n’a pas besoin d’en rajouter. Avec «Mary Please», il s’amuse à sonner comme Oasis, dans le descendant et le druggy. C’est fabuleusement écroulé contre le mur, dément, lazy et pas pressé. On avance, on sait bien que quand on est défoncé, on y va doucement. Voilà ce que raconte la musique d’Anton Newcombe : le vertige sublime de la défonce. Comme Lou Reed, il en fait de l’art. Mais pas de l’art à la petite semaine. Puissance pure avec «Talk Action Shit», tambourin, sale garage, pur génie. Tout est là. Le rampage. Sourd et terrible. Il peut aussi sonner comme les Byrds si ça lui chante, et il le fait avec «This Is Why You Love Me» et on retombe sur l’un des hits du siècle, «Not If You Were The last Dandy On Earth», la clameur - and you look good - suivi par une guitare aux abois, rien que la partie de guitare, c’est de la folie douloureuse, une pure giclée d’héro dans le bras. Sur ce disk, tout est énorme, comme ce «Feel So Good», avec sa progression démente sur des violons, encore un hit psychédélique, encore une idée qui fait le moine. Anton Newcombe est un géant. Une voix ingénue se perd sur une violonnade à la «Walk On The Wild Side», et un solo suit comme un chien fidèle. Anton reprend la barre, aussi défoncé qu’elle. L’ambiance reste mortellement bonne, on s’habitue - I want to feel so good - à s’en faire péter la cervelle plutôt que le ventre. Et puis arrive ce solo-chien malade de distorse. Et ça monte encore.

«Spacegirl & Other Favorites» est le premier album du groupe sorti en 1995. Dès «Crushed», le premier morceau, on plonge dans le heavy psychout. La caravane s’ébranle à travers les sables verts de Zabriskie, jusqu’à l’horizon où flotte le rond du soleil levant. Mystère des sables et puissance de la résonance, avec des lignes de basse errantes, magnificence crépusculée d’avance. Cette basse caoutchouteuse rôde comme une hyène, alors on l’observe avec l’air neutre qu’il faut toujours afficher, pour ne pas effrayer les hommes de la patrouille. Le souffle du Massacre est tellement puissant que le sable se ride en surface comme la peau d’une vieille pensionnaire de harem. Basse hyène de rêve dont la silhouette court sur l’horizon. On glisse assurément vers les lointaines régions de non-retour. C’est sur cet album que ce trouve «That Girl Suicide», monté comme un standard des Byrds, avec cette même insistance du son sacré. «When I Was Yesterday» est un autre groove à la Masssacre, amené doucement et versé dans des lacs tièdes, en amont des fourches caudines, là où nul humain n’est encore jamais allé, là où la perception atteint les limites de la transversalité, là où l’embellissement devient purement latéral.

«Methodrome» sort la même année. Dès «Wisdom», on assiste à une belle montée en masse des accords sur le front de l’Est. Voilà encore un groove d’une rare puissance. Greg Shaw devait être ravi d’entendre ça. Ils font du Spacemen 3 avec «Hyperventilation», du groove méchant et sournois. Anton chante ça l’œil mauvais, il geint comme un voyou pasolinien qui prépare un mauvais coup, et puis ça explose. Des éclairs zèbrent le background du morceau. Le hit du disque s’appelle «She’s Gone», qui est une pièce de groove éléphant, celui qui écrase les plates-bandes. Il commence par traverser les jardins et puis deveniez ce qu’il fait ensuite ? Oui, il entre dans le magasin de porcelaine, mais comme il est raffiné, il ne casse rien. Il se glisse comme un chat entre les neurones de porcelaine.

«Their Satanic Majesties Second Request» sort l’année suivante. Cet album est rempli à ras bord de grooves infectueux comme «All Around You» ou «Cold On The Couch». Ils adorent groover lentement et sûrement. C’est le vrai groove californien, bien huilé sous le soleil ardent et qui ne vit que d’hallucinations. Les drogues sont bien meilleures sous le soleil californien, tout le monde le sait. Avec «Jesus», ils renouent avec le groove du Dandy, beau et dramatique, un peu hanté et même très ralenti. Anton prend un solo en note à note, l’archétype de la drug-song parabolique, l’idéal druggy absolu. «Anemone» se niche sur cet album, et on retrouve la violence du groove doomy secoué au tambourin provençal. Extraordinaire pièce d’à-propos dans laquelle Anton demande quelque chose à sa copine, mais il ne se souvient plus quoi. Il essaye d’atteindre un objet de la main, mais il ne se souvient plus quel objet ni quelle main. Alors il écoute ce qu’elle dit, mais il ne sait pas de quoi elle parle. On est dans le groove de la vape.

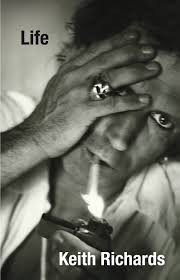

«Take It From The Man» sort la même année. Anton jure que le fantôme de Brian Jones est venu le trouver dans le studio pour lui demander de faire cet album. Brian lui a aussi demandé d’aller casser la gueule à Keef et à Mick parce qu’ils lui ont piqué son groupe, sa musique, sa fiancée et son pognon. En prime, ils l’ont fait buter. «Who» est cette merveille psyché rendue sauvage par des youihhh jetés en l’air et doublée d’un riff incroyablement classieux. On reste au paradis du garage psyché avec «Caress», on reste au centre du cercle des dolmens sacrés de la tradition écarlate. C’est d’une précieuse véracité, du pur jus de juke, on reste dans la quadrature du cercle magique Bomp. On voit bien qu’une belle dose de génie coule dans les veines d’Anton Newcombe. Il passe au garage sévère avec «Take It From The Man». Il chante ça avec du venin et derrière on entend des chœurs incroyablement défaits, des ouh-yeah incertains, posés au hasard des pulsions libidinales et ça continue pendant le solo d’harmo. «Monkey Puzzle» est une autre pièce de garage ardu qui prend la gorge. C’est d’une actualité mordante et ils nous saupoudrent tout ça à la vieille mode des Byrds. Si on cherche du fascinant, on est servi.

«Give It Back» s’ouvre sur «Supersonic», un groove psyché de haut vol orientalisant. Ils tapent dans les Byrds pour «This Is Why You Love Me» et pondent un beau hit sixties joliment fileté à la mélodie et arpéggié en moderato subliminal. Excellence de l’apparence. Puis ils riffent salement «Satellite» pour en faire un coup d’éclat malsain. Ce mec peut vraiment hanter les esprits. Il va se nicher là où ne vont pas les autres. C’est un tuteur d’aisance malodorante à la Maldoror. Pourquoi est-ce un vrai hit pop sale ? Parce qu’il traîne des pieds. Et on retombe dans la magie du Last Dandy On Earth, le hit imparable amené à la hurlante de guitare, chanté à l’essoufflement, construit comme une lente montée inexorable vers une explosion en pah-pah-pah doublée de petits chœurs de Sioux - She’s like a sixties movie/ You know what I mean/ And you look so good/ And you look so wasted/ And baby I know why. L’autre hit du groupe se trouve à la suite. Avec «Servo», le Massacre la joue pop, dans l’esprit des plus grands hits californiens.

Autre très gros disk du groupe d’Anton, «Thank God For The Mental Illness» et un joli clin d’œil à Dylan avec un «13» digne de «Highway 61», bourré de gros gimmicks bloomiques à la sauce Newcombe. Franchement, c’est une énormité qui vaut le détour. «Ballad Of Jim Jones» est encore plus dylanesque. Lancé à l’harmo des enfers, il revisite par son épaisseur le mythe du folk-rock revisited à la Dylan, avec un son grandiose. Anton Newcombe renoue avec l’éclat des sixties compatissantes. Heavy groove sacrément joué avec «Too Crazy To Care» au regard encore embué de druggy motion, harmo dans la mélasse, le groove titube, il avance d’un pas hésitant en s’appuyant contre le mur. Now next one, lance-t-il d’un ton sec. Justement, ça tombe bien : une jolie pièce de garage californien, «Talk Action Shit» arrive, violente et malsaine. Anton fait sa carne et derrière ça claque du tambourin. Anton fait les Stones en plus violent et c’est vraiment tout ce qu’on demande au garage : sonner comme ça. Juste sonner comme ça. C’est pourtant pas compliqué, non ? Album d’autant plus admirable qu’on lit ceci sur la pochette : «Enregistré live le 11 juillet 1996 à la maison pour un coût total de 17,36 $. Pas de shit. Si vous n’appréciez pas, Pas de pelle non plus pour ramasser le shit.» Non, Anton Newcombe ne fournit pas la pelle à merde. C’est sa façon de vous dire d’aller vous faire voir ailleurs si vous n’aimez pas sa musique.

Quand l’album «Strung Out In Heaven» est sorti en 1998, on faisait la fine bouche. Et pourtant, trois ou quatre bombes se nichent sur ce disque. «Going To Hell» est un gros hit psyché qui, bizarrement, ne figure pas sur la rétrospective. C’est un cut flamboyant remué par des explosions d’accords acides sous le soleil - I live in a dream but you’re living in hell - et ça enchaîne avec un solo en note à note, ça coule des cuisses, ça explose à l’horizon, c’est toujours du druggy rock conquérant sans concurrence. Belle intro à la note hurlante pour «Got My Eye On You», bien battu au beat, hommage aux diables dorés de Californie. Anton y va de bon cœur, son groove provoque toujours l’admiration et on entend un mec pianoter à l’envers. Vraiment dingue, comme si les flammes du brasier avaient des yeux bleus. «Love» est une bluesy love song lysergique à la Spiritualized avec un départ de fin de journée compliquée, poussif et lourd, ah non pas envie, péniblement poussé au beat et le morceau se remplit comme la baignoire de la mort. Et puis on a cette pièce de doom californien, «Wisdom», heavy en diable, l’autre hit de l’album, un rock qui descend en longueur et qu’Anton partage avec une fille. Alors ça devient sérieux, car elle amène de la sensualité psyché à cette affaire qui prend une ampleur fantasmagorique particulière. C’est claqué d’accords ralentis qui tombent tous les uns après les autres du haut de la falaise de marbre et Anton reprend la main d’une voix ferme - but he said there’s no way - c’est puissant et dramatique - don’t you kill you - Effarant. C’est pas si compliqué d’effarer. Il pousse le bouchon, comme d’usage et il embarque les brebis égarées chez notre vieil ami le cornu. Sex drugs and rock’n’roll, baby.

Dans «Bravery Repetition & Noise», on trouve le groove le plus druggy de la troisième dimension : «Open Eye Surgery». On voit rarement des grooves qui ont autant de mal à marcher droit. Celui-là titube. Son pas hésite. Il ne sait pas dans quelle direction aller. Le riff si adroitement joué semble lui aussi en décalage total. Mais le reste de l’album refuse obstinément de décoller.

Pas mal de bonnes choses sur «And This Is Our Music», paru en 2002, et notamment «Geezers» qui évoque les Stones de Satanic Majesties : même ambiance, mêmes bouquets de chœurs, tout nous renvoie à cet album maudit. L’ardeur groovy d’Anton Newcombe ne connaît pas de limites. «Here It Comes» est un balladif heavy et ralenti du bulbe. Anton Newcombe va chercher ses frissons dans la gélatine du paradoxe. Le reste ne l’intéresse pas. C’est un égaré qui adore s’égarer. Une sorte de torpeur règne sur cet album et c’est pour cette raison qu’on le respecte et qu’on l’admire. C’est un pourvoyeur de non-lieux, un fabuleux diseur de non-aventure. «A New Low In Getting High» est digne de Buffalo Springfield. Bon beat, sévèrement embarqué, chant à la ramasse intestine. On retrouve la chaleur du californian hell. Voilà encore une petite merveille de groove dégingandé, parfaitement capable de sauver un album peu soigneux.

«My Bloody Underground» commence mal. Anton demande qu’on lui apporte la tête de Paul McCartney. «Bring Me The Head Of Paul McCartney» est encore du psyché à la ramasse, bien pentu et très fumeux. Anton erre parmi les tournesols et les azurs marmoréens. Il coule une belle cascade psyché mirobolante. Retour à la mad psyché avec «Infinite Wisdom Tooth», allez les gars, tapez dans le pink du gras. C’est à fois embarqué et embarquant. Jolie pièce de groove perturbé, avec une sorte de précipitation au niveau de la circulation sanguine, un vrai rush folâtre et brumâtre. On ne sait pas trop quoi penser. Tous les morceaux sont longs sur ce bloody disk, Anton est un mec qui a le temps. Pour lui rien ne presse, il n’est pas comme les autres, ceux qui sont en prod. Belle pièce de piano chopinée et étalée dans le temps avec «We Are The Niagara Of The World». Anton tient ses fans par la barbichette. Pour les filles, on ne sait pas. Psyché toujours avec «Who Cares Why», vraie apologie des drogues et de la druggy motion, pas loin de l’exotisme hypnotique, bande-son du bon vieux trip, on la reconnaît dès les premières mesures. On entend son cœur battre. Le trip reste certainement l’expérience la plus insolite qu’on puisse faire dans une vie. God comme on adorait ça. La cervelle est faite pour la surchauffe et pour la chimie. Elle s’y prête bien. Anton a tout compris. Garage violent et grosse basse effervescente dans «Golden Frost», monstrueux space-rock à décrocher la lune. Et retour insolent à la mad psychedelia avec «Just Like Kicking Jesus», pièce extravagante et énorme, verte et mauve, à la ramasse de la mélasse, univers d’absorption, drug-song évanescente qui te coule dans le cerveau comme la speed-dance des dieux, une mer de bénédiction esquintée au LSD, la plus belle drug-song de tous les temps. Plus la peine de prendre un acide, il suffit juste d’écouter ce cut pour partir en compagnie d’Anton le diable vert du diable vauvert. Digne de Spiritualized. Et puis quoi encore ? «Monkey Powder», nouvel univers, invitation au voyage en calèche à travers les Carpathes psychédéliques sous un ciel rouge de sang.

«Who Killed Sergent Pepper» s’ouvre sur tempo jive de zone B allumé qui s’appelle «Tempo 116.7 (reaching for dangerous levels of sobriety)», dans une ambiance de studio abandonné des dieux. Pire encore, «Hunger Hnifur» semble chanté depuis le fond de ce même studio. On ne sait pas qui joue sur cet album et on s’en fout éperdument. «Let’s Go Fucking Mental» reste dans les mêmes eaux : jam heavy qui met un temps fou à gagner la surface. Anton va chercher des grooves druggy toujours aussi exceptionnels. Au moins il ne fait pas semblant. Let’s go fucking mental, la la la. Et puis on tombe sur «This Is The First Of Your Last Warnings», druggy groove arabisant de la médina de la soute du souk à la dérive des derviches sulfureux. On assiste à l’arrivée de grosses notes de basse soutenues par des claquages d’accords acoustiques - eh oh - Comme Jim Dickinson avec les Trashed Romeos, Anton Newcombe sait faire monter une grosse note de basse au moment opportun. Comme son nom l’indique, «Super Fucked» est un groove hypnotique à la ramasse chanté d’une voix pâteuse, idéale pour célébrer la grandeur de la décadence.

«Aufheben» va continuer le travail de sape commencé depuis bientôt vingt ans. Orientalisme groovitant («Panic In Babylon»), groove de machine à la noix de coco («Gaz Hilarant»), et groove Massacre pur avec «I Want To Hold Your Hand». Anton ne se casse pas la tête. Il sort son groove habituel. On reste en terrain de connaissance. Pas de surprise. C’est le vieux groove détaché du rivage qui part doucement à la dérive, monté sur le même vieux plan d’échappée et chanté à la voix mal réveillée d’une descente de trip. Retour à la stonesy avec «Stairway To The Party In The Universe», car on y entend poindre le thème de «Paint It Black» d’une manière fabuleusement subtile. C’est là où l’ami Newcombe est très fort. Il suggère. Dans «Seven Kinds Of Wonderful», on entend chanter des femmes de l’Irak antique. Quelle étonnante foison d’exotisme psyché ! Le joli groove de «Waking Up To Hand Grenades» se met en route pour le bonheur des petits et des grands. Il semble qu’Anton Newcombe soit entré dans un univers de rêveries hermétiques dignes de Paracelse.

Tiens ! Son dernier album vient tout juste de sortir dans les magasins. Belle pochette bleue et photo-montage psychédélique. On se retrouve une fois de plus avec un gros double vinyle dans les pattes. Anton de lésine pas. Il veut que ses fans aient des beaux objets dans leur collection de disques, alors il fait travailler des artisans sérieux. Sur ce nouvel album, on trouve pas mal de bonnes choses et notamment «What You Isn’t», bien poundé, bien marqué en termes de territoire. Anton nous propose une pop qui prend de l’envol. Alors attention. C’est un hit. Un de plus. Oh, il n’est plus à ça près. On entend rôder une belle ligne de basse. Elle descend et elle remonte. On appelle ça une bassline de rêve. On entend les mêmes chez The Bevis Frond et chez Baby Woodrose. Un hasard ? Mais non, il n’y a pas de hasard, Balthazar. Tous ces gens-là savent faire du bon psyché et de très bons disques. Rien à voir avec les Black Angels et tous les autres honteux pompeurs de Thirteen Floor Elevators. Anton Newcombe vit le rock psyché de l’intérieur depuis plus de vingt ans et après autant de bons disques, il n’a vraiment plus rien à prouver. La seule chose qui l’intéresse, en plus de Brian Jones, c’est l’art suprême du groove. C’est ce qu’on comprend en entendant cette grosse basse lourde voyager dans le fond du cut. Bien sûr, il faut aussi un thème musical lancinant, comme c’est ici le cas. Son groove est tellement bien foutu qu’on souhaiterait qu’il se déroule à l’infini et qu’il ne s’arrête jamais. «Memory Camp» est aussi une pièce de groove à la ramasse. Anton travaille ses beaux thèmes au doigt. Il gratte ses notes de bas en haut, contrairement à ce que font tous les autres guitaristes, qui grattent du haut vers le bas. Il est passé maître dans cet art-là. Il continue d’explorer les arcanes de l’âtre suprême, celui qui ronfle en la demeure, avec des montées de pâleur dans l’éclat des flammes. Ce grand œuvre psyché-philosophal n’appartient qu’à lui. Il est le maître des châteaux d’Espagne, riche comme mille rois de Perse et perclus de magies insolentes. Il revient au thème de Dandy pour «Fool For Clouds». C’est de bonne guerre. Quand on dispose d’un si beau thème, autant en profiter et l’utiliser dans d’autres variations. Et puis il conclut son affaire avec un nouveau clin d’œil magistral aux Stones : «Goodbye (Buterfly)». Anton Newcombe manie une fois de plus l’excellence avec brio. Ses copains envoient les chœurs de «Sympathy For The Devil» et dans sa chanson, il envisage de mourir, mais il risque de continuer à vivre pour l’éternité, comme son cousin Dracula. Son adieu aux armes est d’une classe terrible.

Nos amis groovers étaient de passage à Rouen par un beau soir de mai. Quatre guitaristes, un batteur, un bassman et Joel Gion au tambourin, ça fait beaucoup de monde sur scène. Anton Newcombe se met un peu en retrait sur la gauche et laisse la pole-position à un gros ventru en maillot rayé. Ce qui frappe chez Newcombe, c’est la prestance de son immobilisme. Il ne porte que du denim et gratte une antique demi-caisse rouge. D’ailleurs, les quatre guitares sont toutes des demi-caisses. Inutile de dire que le son est particulièrement bon. Newcombe se tient de profil, il ne regarde pas le public. Il ne regarde rien. Des lunettes à verres fumés abritent son regard du monde extérieur. De longues mèches effilées couvrent en partie son visage. Par son attitude déhanchée, il rappelle Skip Battin des Byrds. Tout en lui sent le rock’n’roll animal. Coiffé d’un bonnet de laine de docker et portant des lunettes noires, Joel Gion fait son numéro habituel, le nez en l’air et le tambourin en main. Il fait penser au Jack Nicholson de «Vol Au Dessus d’un Nid de Coucous», mais avec des rouflaquettes énormes. Le groupe embarque le public dans le ronron des grooves d’usage et le réveille de temps en temps en sursaut avec des champignons atomiques comme «Not If You Were The Last Dandy On Earth». Grâce à sa folle allure, à son esthétique de la défonce, à son absence totale de prétention et à son goût pour les violentes montées en température, le Brian Jonestown Massacre reste d’une brûlante actualité. Il régnait d’ailleurs quelque chose de particulier dans la salle. Appelons ça sorte de plénitude qu’un jeu de l’imagination pouvait presque rendre palpable. Il semblait que le public était repu, comme au sortir d’un festin gargantuesque, ce qui paraissait logique, étant donné qu’il venait d’assister au show de la dernière grande superstar de l’underground américain.

Signé : Cazengler, gluant Jonestown maussade

Brian Jonestown Massacre. Le 106. Rouen (76). 22 mai 2014

Brian Jonestown Massacre. Spacegirl & Other Favorites. Candy Floss 1995

Brian Jonestown Massacre. Methodrone. Bomp 1995

Brian Jonestown Massacre. Their Satanic Majesties Second Request. Tangible 1996

Brian Jonestown Massacre. Take It From The Man. Bomp 1996

Brian Jonestown Massacre. Thank God For Mental Illness. Bomp 1997

Brian Jonestown Massacre. Give It Back. Bomp 1997

Brian Jonestown Massacre. Strung Out In Heaven. TVT Records 1998

Brian Jonestown Massacre. Bravery Repetition & Noise. Commettee To Keep Music Evil 2001

Brian Jonestown Massacre. And This Is Our Music. Tee Pee Records 2002

Brian Jonestown Massacre. My Bloody Underground. A Records 2007

Brian Jonestown Massacre. Who Killed Sergent Pepper. A Records 2010

Brian Jonestown Massacre. Aufheben. A Records 2012

Brian Jonestown Massacre. Revelation. A Records 2014

Brian Jonestown Massacre. Tepid Peppermint Wonderland : A Retrospective. Tee Pee Records 2004

Dig ! Ondi Timoner. DVD 2004

FONTAINEBLEAU / LE GLASGOW

26 - 06 – 14 / SPUNYBOYS

Je ne suis pas très content des lecteurs de KR'TNT !, au dernier recensement il paraîtrait que 62, 47 % d'entre eux seraient persuadés que si j'ai mis en ligne la livraison 195 le mercredi à 14 heures de l'après-midi et non sur les deux heures du matin du jeudi, ce serait parce que je suis rentré en un tel état du concert des Jallies que trois jours après je ne savais pas encore faire la différence entre le jour et la nuit. Elève des corbeaux et ils t'arracheront les yeux comme disent les espagnols de l'autre côté des Pyrénées. Alors que dès vingt heures, ce jeudi 26, le grand Phil et Moi étions en service commandé, pour que vous ayez tout fraîche, toute chaude, la kronic du concert des SpunyBoys sur votre blogrock préféré. Ingratitude humaine !

Donc à Bleau à l'heure et même en avance. Ne soyez pas ploucs, dire à Fontainebleau est d'un vulgaire échevelé. Le Glasgow est facile à trouver. Rue du Coq Gris. N'y a pas que les coqs qui sont gris dans cette ruelle. Sympathique, bordée d'établissements de boissons, de préférence alcoolisées, dans lesquelles se retrouve la jeunesse – souvent dorée – de la ville impériale. Vous ne pouvez pas la manquer, grouille de monde tard dans la nuit.

Les Spuny sont un peu comme chez eux au Glasgow puisqu'ils se préparent à y donner leur dixième concert, preuve arithmétique irréfutable selon laquelle j'ai raté les neufs premiers. Beaucoup de monde sur les longues tables placées en épi pour profiter de la fraîcheur toute relative de la soirée. L'intérieur est quasi-désert à part un petit groupe de bikers venus de Bretagne en train de discuter avec Rémi. Mais lorsque les images muettes de la Coupe du Monde sur grand écran s'éteindront, la salle se remplira en quelques secondes. Pas très grande, mais Rémi disposera tout de même de deux mètres carrés et demi pour son jeu de scène.

SPUNYBOYS

Formation minimale. Avec laquelle il est impossible de tricher. Guillaume à la batterie, Eddie à la guitare, Rémi au chant et à la contrebasse. A quatre, il y en a toujours un pour ramener les autres à la maison. A deux devant l'ampleur de la tache, il vous sera beaucoup pardonné. Vous pouvez vous planter, oui mais ils n'étaient que deux. Même les gens qui ne vous aiment pas se sentent obligés de vous porter secours. Mais à trois, vous avez intérêt à assurer. Z'avez tout ce qu'il faut pour réussir et l'on vous attend au tournant. Le genre de situation qui n'a pas l'air d'émouvoir nos gaillards. Pressés d'en découdre.

Rémi attire les regards, banane géante, contrebasse blanche, c'est lui qui tchache, qui présente les morceaux et qui chante. Beaucoup pour un même homme mais il s'acquitte de sa charge avec aisance et sympathie. Cela pour la galerie. Les Spuny ont un fonctionnement moins simple qu'il n'y paraît. Premier principe : quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, chacun se charge de dégager le même volume sonore que s'ils étaient trois à filocher sur la grand-route. Sans feu rouge, sans crevaison, sans panne d'essence. Un set des Spuny c'est le pied à fond sur l'accélérateur, plein pot et les mégaphones au maximum. Parfois Rémi se permet une petite blague : un morceau lent, un slow, explique-t-il et l'orchestre vous exécute une faena d'enfer qu'aucune radio du service public ou privé n'accepteront de passer sur l'antenne pour ne pas incommoder leurs auditeurs. Ce qui nous permet de parvenir au deuxième principe : rock'n'roll sans concession. Les Spuny ne cherchent pas à plaire. Si vous n'aimez pas le rock'n'roll, changez de café.

C'était la théorie. Mais en pratique cela donne quoi ? Facile de répondre. En premier lieu, Guillaume, des rouflaquettes qui touchent presque le plancher et une grosse caisse aussi longue et massive qu'un corps de canon. Ne marque pas le rythme, il l'impose. Une frappe sèche et lourde, sans écho mais massive. A répétition et infatigable. Mène l'attaque. N'annonce pas les morceaux, se contente d'en indiquer la cellule rythmique de base, trois secondes, et hop fondu-enchaîné il embraye sur l'intro. Ne laisse aucun repos à ses acolytes. Faut rappeler que les Spuny roulent très vite, l'arrêt en douceur n'existe pas. L'on est toujours surpris par le coup de patin final. L'on s'est immobilisé contre la corniche, pas le temps de respirer, Guillaume redémarre et a déjà remis les gaz. La carrosserie n'est pas l'atout principal des hot-rods, l'important c'est le moteur qui continue à tourner quelles que soient les circonstances.

Vous ne m'écoutez plus. Vous n'avez d'yeux, vous n'avez dieu, que pour Rémi. Encore un qui shoote sa double-bass au propergol. Elle ne supporte pas trop. Ca lui donne le tournis. L'en devient folle de rage et tourbillonne comme un frelon en furie. Plutôt un petit gabarit d'ailleurs, taille poney blanc et pas étalon noir. Alors Rémi n'hésite pas, passe davantage de temps sur sa monture qu'à côté comme tout contrebassiste qui se respecte. Heureusement qu'il ne joue pas dans un orchestre symphonique. Quel remue-ménage il occasionnerait. Finirait sa nuit à l'asile ou au violon ( ce qui est le comble du contrebassiste ), mais chance pour lui, il virevolte dans un combo rock'n'roll et dans le rock'n'roll tout est permis sauf la mauvaise musique. Rémi, l'est un peu comme Côme, le Baron Perché d'Italo Calvino, mais lui c'est pas de son arbre qu'il ne veut plus redescendre c'est de sa contrebasse, ou alors c'est le contraire c'est elle qui ne veut plus toucher terre et la maintenant tendue à bout de bras il est de temps en temps obligé de poser son gros cul sur la tête de ses deux complices. Centaure d'un nouveau genre, il devient l'homme-contrebasse, parfois pris d'une extrême folie ils s'enfuient tous les deux dans la rue et ils sautent de table en table, par la fenêtre leur silhouette bondissante prend des allures d'ET sur son vélo ou d'une sorcière sur son balai. L'on ne peut même pas dire qu'il rentre tout assagi car quand il revient et qu'il reprend sa place il est tout aussi excité et se livre sans fin à des sauts de cabri épileptique. Un petit détail qui a son importance : durant ces danses de saint-gui, Rémi n'arrête pas une seconde de jouer ses notes.

Reposons-nous avec Eddie. Tranquille dans son coin, sa fender blanche télécaster en bandoulière, vous donne l'impression d'être le pépère tranquille qui poursuit son bonhomme de chemin sans se soucier de ses voisins. Fausse image. L'oeil aux aguets et sans cesse sur le qui-vive. Guillaume peut tirer au canon, et Rémi lancer la charge sur sa monture endiablée, c'est Eddie qui prend tous les risques. Et les assume sans faillir. Le gars qui se glisse dans les rangs ennemis et vous égorge les sentinelles une à une sans bruit, c'est lui. Enfin sans bruit avec les Spuny c'est malvenu et d'autant plus avec Eddie. Faut le suivre. C'est sûr que les deux autres ne lui laissent pas des espaces de trente minutes non-stop pour ses soli, se contente de trois fois moins de temps que Cliff Gallup, pas plus de sept secondes mais alors il vous shoote de ses ponctuations assassines de toute beauté. Solo winchester à répétitions, pas plus de dix balles mais toutes entre les deux yeux. C'est lui qui donne la couleur de chaque morceau. Sans lui tout se ressemblerait, mais Eddie définit le genre et le style, des riffs d'une brièveté à vous couper le souffle, une fois que l'essentiel est noté tout le reste s'inscrit dans le superfétatoire. Et le reste du temps ? Ne pensez pas qu'il baille aux corneilles, se lance dans des chevauchées de feu si rapides que les deux autres sont obligés de s'accrocher pour ne pas perdre la cadence.

Trois, et chaque morceau est différent. Jamais de redite. Joueront plus de deux heures et à aucun moment vous ne vous ennuyez. Surprise et innovation à chaque titre. Que ce soit sur leurs compos ou sur les reprises, Johnny Horton, Gene Vincent, Buddy Holly, Eddie Cochran, et beaucoup de british des Flyin' Saucers à Crazy Cavan, les Spunyboys ne se répètent jamais. One, two, three, for, five, Rock'n'roll is stil alive et dans la salle tout le monde s'accorde sur ce programme maximaliste. Une ambiance de fou, des filles qui dansent, des boys qui hurlent, communion rock'n'roll intégrale. Un set, deux set, et des rappels qui brûlent, les Spuny sont sur scène et ne veulent plus la quitter. Lorsqu'ils arrêteront, tout le monde se regarde, le silence nous fait mal aux oreilles. L'on ne sort pas sans surprise de la réalité d'un rêve. Mais ce soir, nous avons vu le futur du rock'n'roll.

Damie Chad.

MONTREUIL-SOUS-BOIS / HUGO CAFE

27 – 06 – 14 / HOOP'S 45

Suis fier comme Artaban. A tous ceux qui s'enquièrent si j'ai trouvé facilement et sans encombre, je réponds par un sourire, savent pas que ma fille m'a guidé jusqu'à cent mètres du troquet jusqu'à une place de stationnement où vous auriez pu mouiller un chalutier de Concarneau. Maintenant pour être tout à fait franc, je ne reconnais plus la ville, j'y ai travaillé plusieurs années, z'ont dû attendre que j'ai le dos tourné pour construire des centres commerciaux un peu partout, comme cet énorme blockhaus monolithique baptisé – allez savoir pourquoi – Grand Angle, petit bout de la lorgnette économique conviendrait mieux, dans le prolongement de la place de la mairie. Tout un symbole politique, ces dernières années la citadelle rouge est passé au vert commercial.

M'attendais au vieux bar franchouillard aux banquettes usées et aux alcoolos agrippés au comptoir et à leur verre de blanc, mais la modernité s'acharne à détruire les vieux clichés d'un passé révolu. A peine ai-je tourné l'angle du bâtiment que la noire banderole verticale du Hugo Café m'arrache les yeux. Chaises, tables et parasols au milieu d'une vaste esplanade déserte – le matin cela doit grouiller de monde – ceux qui vendent leur force de travail et ceux qui achètent leurs rêves plastifiés en solde – à neuf heures du soir, en ces heures d'opium footbalistique mondialisé, le soleil darde en vain ses derniers rayons.

Les Hoop's 45, sont déjà sur place et entament leur set. C'est tout beau, tout neuf dedans. Déco pas vraiment rock, plutôt sixties-mode d'aujourd'hui ( Madame ) Profond mais pas assez large surtout à l'endroit qu'ils ont réservé au combo, au centre certes, mais dans l'espace le plus étroit, entre deux murs trop rapprochés. Faire la balance avec cette muraille devant soi n'a pas dû être facile, en tout cas toute la soirée le son sera d'une très grande limpidité. Mais il faudra y repenser à l'avenir. Car Karène, l'organisatrice compte bien programmer très régulièrement des groupes de rockabilly dans ce nouveau local. Accueil souriant, cette déférence asiatique, cette discrète gentillesse de façade qui surprend toujours nos mentalités d'occidentaux beaucoup plus rentre-dedans.

Karène fait d'une pierre deux coups, elle fête son anniversaire – punch et tapas à volonté, plus ses copines qui viennent lui faire la bise. Peu de rockers, suis accueilli par Chris, que vous remercierez pour ses photos, tout heureux de retrouver un habitué des concerts. Ce ne sera pas la foule des grands jours, mais au cours de la soirée se formera un groupe d'amateurs arrivés de l'extérieur par hasard qui attirés par la musique se chargeront de l'ambiance. Et de faire danser les copines de Karène. Peut-être avez-vous envie d'écouter les Hoop's. Un, deux, trois... quarante-trois, quarante-quatre, quarante-cinq, c'est parti !

HOOP'S 45

Un grhoop's original. A première vue, rien ne les dissocie de tous les autres groupes de rockabilly de la planète. A part peut-être Richard qui n'a pas de contrebasse. Joue de la basse électrique. Un signe. Qui passe inaperçu, lorsque l'on s'attarde sur Steph à la rythmique dans sa chemise country noire à motif blanc, Kevin à la batterie sous son chapeau, et Max à la lead-guitar. Si vous désirez rester sur cette impression de déjà vu, déjà connu, n'ouvrez point vos oreilles. Les Hoop's ont un son, un allant, qui n'appartient qu'à eux.

Il existe une énergie Hoop's. Ne jouent pas vite, mais rapide. La différence n'est pas minime. C'est celle par exemple qui distingue le punk et le rockabilly. Vite c'est courir après le temps, rapide c'est l'emporter avec soi. Un clipper toute voile dehors sur l'océan déchaîné. C'était une image. Mathématiquement c'est plus complexe, ne s'agit pas de glisser sur la mer, mais de l'emporter avec soi, de créer un continuum espace-temps qui possède ses propres lois.

Les Hoop's revendiquent, et ce n'est pas un hasard, de jouer les classiques - pas les mini-hits oubliés, enregistrés par exemple en mai 1954 dans un studio hypothétique au fin-fond du Missouri par un inconnu notoire dont on a perdu la trace depuis plus d'un demi-siècle - mais les morceaux phares du rock'n'roll que tout le monde connaît, que tous les musiciens ont repris en fin de concert et que épuisés on donne au public comme on jette, faute de mieux, un os pour rassasier un chien errant, bref de ces gros calibres qui tachent et tuent comme Blue Suede Shoes ou Johnny B. Good. Reprendre de tels morceaux c'est comme transporter l'histoire du rock'n'roll dans ses cales. La marchandise est trop précieuse pour être abandonnée sur un quai à la portée de tout le monde. Autant que ce soit de véritables rockers qui en fassent leur miel.

Beaucoup de Presley, de Mystery Train à Little Sister, Steph ne cherche en aucune manière à imiter le ténor-baryton si mélodieux d'Elvis, là où la voix du premier des rockers crooners sculpte le son, Steph fuse. Force de conviction et chien courant. Hound dog en anglais. Richard passe les lignes de basse par en-dessous comme aboiements lointains de la meute qui se rapproche, Kevin rythme sur ses caisses le piétinement continu et affolé des pattes, et à la guitare Max sonne la curée. Il tient le rôle du piqueur qui attise la charge. A courre.

Difficile d'écouter les Hoop's sans bouger. Durant le premier set, assez court, l'audience a essayé de bien se tenir. Mais au deuxième set, impossible de se contrôler, des filles qui sautent de tous les côtés, des boys qui essaient sans succès de guider les pas de ces ménades en folie, vu l'espace, cela donne un mélange de jerk-rock déjanté des plus trépidants. Et les Hoop's qui accélèrent à chaque titre. Reprises ou compos personnelles, tout y passe, au moulinet électrique de la guitare de Max. L'utilise comme un lance-flammes, étrange sensation l'on dirait qu'il pleut du rock.

Terriblement électrique. Les Hoop's ont écouté la leçon setzerienne, mais sont en train de la dépasser en donnant davantage d'espace à la guitare. Ne s'agit plus de casser le rythme par de brusques brisures qui stompent et délimitent des séquences clairement identifiables comme les maillons de fer brûlants que l'on ajouterait à une lourde chaîne d'ancrage dans le but d'accrocher le fond ultime de l'océan. Mais au contraire tout l'équipage au guindeau pour la hisser le plus rapidement possible afin de se glisser parmi les crêtes écumantes des lames farouches. Les Hoop's voilier corsaire.

Il faut regarder les photos des Hoop's sur les trottoirs de Paris lors de la dernière fête de la musique, cette frénésie hallucinée qui transparaît sur les visages du flots de spectateurs qui entourent le groupe. Ici moins de monde mais pareille ronde sauvage, je terminerai la chemise trempée de champagne – sale tangage pour les serveurs – et les Hoop's sous les vivats des convives qui n'étaient pas spécialement venus pour un repas au rock'n'roll. L'ont reçu servi très chaud, heavy hot, et ils l'ont dégusté les lèvres gourmandes.

Le show se termine trop tôt. Ce fut un grand concert. Les Hoop's bousculent le rockabilly et le forcent à aller de l'avant. Ont toutes les chances de devenir un groupe de référence. Karène s'est offert un superbe cadeau d'anniversaire. Vous pouvez être jaloux. Les Hoop's travaillent sur leur prochain disque. Probabilité de cuisson : saignant, hémorragique. Merci beauc'Hoop's. Quarante cinq fois.

Damie Chad.

FESTIV'ETE PROVINS

28 – 07 – 14 / LOREANN'

Eté pluvieux, été heureux, c'est ce que l'on dit pour se consoler. Deux jours qu'il pleut à verse sur Provins. Pour sa première déclinaison le Festiv'Eté organisé par l'Amicale des Commerçants prend eau de toutes parts. Pas de chance pour les organisateurs, mais ils devraient en profiter pour prendre quelques leçons : organiser une scène ouverte c'est bien, mais s'inspirer de ce temps de chien pour arroser un tout petit peu les musiciens qui se sont inscrits ce serait mieux. Redynamiser le commerce en centre ville est peut-être une intention louable, ce n'est pas pour autant qu'il faille oublier de donner l'exemple en mettant la main au portefeuille. Ne serait-ce qu'offrir une boisson chaude pour réchauffer les cordes vocales soumises à une humidité ambiante peu agréable !

LOREANN'

Onze heures. Loreann' ouvre le bal. L'après-midi elle a un autre engagement à Esternay, chante dans un concours hippique. Pas de chance à onze heures pile, la pluie se met à tomber. Peu de monde mais un noyau d'admirateurs qui bravera les intempéries jusqu'à la fin renforcés de temps en temps par des badauds séduits durant les brèves apparitions d'un soleil frileux.

Veste noire, pantalon noir, bottes marron et long foulard fauve qui souligne ses cheveux châtaigne et la blonde rousseur de ses éphélides, Loreann' arbore la tenue type du chanteur folk. N'est pas seule. Didier tout sourire sous sa chevelure blanche l'accompagne pour la première fois, caisse claire et deux cymbales, juste pour marquer le rythme. S'est tenu un peu trop dans l'ombre, ne s'est permis que de minuscules soli qui sont passés quasi-inaperçus. L'est vrai qu'ils n'avaient répété que quatre morceaux et qu'il ne connaissait pas tous les titres.

Pas de circulation, peu de bruits, et une sono beaucoup moins confidentielle que celle utilisée au café. Impression de la redécouvrir. Un peu plus lointaine sur sa grande estrade, moins accessible, presque star, la voix qui susurre moins à votre oreille mais qui tombe sur vous et vous enveloppe de ses vibrations infinies. Semble plus à l'aise, plus confiante en sa guitare qu'elle paraît moins surveiller que d'habitude.

Deux heures de spectacle, sans interruption, répertoire égrené titre par titre, comme les trappeurs de Jack London qui tiraient les pépites d'or de leur corne de poudre, lentement, sûrs de produire leur effet à chaque fois. Un Fever de Peggy Lee joliment envoyé, moins jazzy et virevoltant que le modèle mais comme enfiévré, cette sensation de désir poisseux qui vous étreint et ne vous lâche plus. Un Hit The Road Jack, ni la morgue mordande des Realets, ni la fausse et hypocrite incompréhension de Ray Charles, mais quelque chose de plus inquiétant comme une sourde menace indéfinissable qui plane. Pareil pour The House of the Rising Sun trop bien chantée par Joan Baez pour être authentique et trop plaintivement proférée par Nina Simone porteuse de la souffrance du peuple noir pour être repris sur le même tempo par une jeune européenne de notre modernité, Loreann' en donne une interprétation convaincante, loin des clandés de la Nouvelle Orleans mais au plus prés du poids du déterminisme social qui pèse encore aujourd'hui sur les épaules de beaucoup.

C'est pour cela que nous attendons avec impatience les prochaines compositions de Loreann' parce que nous la sentons capable d'accrocher dans ses rimes quelques aspects de la réalité qui nous entoure, le folk entrevu comme un rayon laser décapant qui met à vif les plaies purulentes de nos sociétés en voie de déliquescence. Pas du tout un hasard aussi si elle a été pressentie pour chanter dans un groupe de rock. Une voix de brume et une touche de vent.

Loreann' redescend de scène, toute tranquille, sereine, heureuse d'avoir pu chanter. Elle sait qu'il faut en passer par là, par ses matinées trop fraîches et ce public trop parsemé, qu'à chaque fois elle progresse, qu'elle acquiert ainsi une expérience irremplaçable et qu'à chaque fois des inconnus viennent lui témoigner reconnaissance pour la ferveur de son don, sympathie pour son courage et que les propositions d'apparition publiques s'enchaînent presque mécaniquement.

Elle est sur le bon chemin, et nous ne manquerons pas de la suivre.

Damie Chad.

( Passage des photos extrêmement capricieux ce soir... )

22:03 | Lien permanent | Commentaires (0)

26/06/2014

KR'TNT ! ¤ 195 : DeRELLAS / L'ARAIGNEE AU PLAFOND / LOREANN' / JALLIES / PATRICK EUDELINE

KR'TNT ! ¤ 195

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

26 / 06 / 2014

|

DERELLAS / L'ARAIGNEE AU PLAFOND / LOREANN' JALLIES / PATRICK EUDELINE |

L'ESCALE / LE HAVRE ( 76 )

derellas : 16 – 05 14

LE DELURE DES DERELLAS

Retour à l’Escale, au Havre, pour un set fantastique des DeRellas. On arrive juste au moment où ils claquent leur premier accord. Slam Bam ! Sur la scène minuscule s’entassent quatre sleaziers britanniques de qualité supérieure : à droite, un guitariste coiffé comme Johnny Ramone sort un gros son sur une Gibson SG. À gauche, un bassman coiffé à l’épi comme Sid Vicious trépigne et envoie une jambe en l’air comme s’il dansait au Moulin Rouge. Derrière, un drummer coiffé comme Adonis bat le beurre avec une certaine célérité. Et au beau milieu de ce barouf intense se dresse un personnage extraordinaire, une sorte d’ogre à profil de Tiny Tim, avec un regard souligné au khôl et une Epiphone lookée comme une Les Paul blanche dans les pattes. Il promène sur la petite assemblée un regard d’empereur romain décadent et chante d’une grosse voix de glamster chevronné. Les DeRellas sonnent comme leurs héros. Ils sortent un glam-punk digne des Ramones et des Dolls, des Dead Boys et de T Rex. Ils alignent une série de morceaux glorieux, souvent montés sur des mid-tempos bardés d’accords bien gras. Ils perpétuent la tradition bien anglaise d’un rock classique, bien charpenté et imparablement décadent. Ils ont l’énergie des Wildhearts, la classe des Vibrators, l’envergure des Hollywood Brats et la prestance de Generation X.

L’ogre s’appelle Robbie Tart. Une vraie force de la nature. Il pose sa voix sur le gros tapis d’accords et ne force jamais. Mieux encore, il module les intonations et ne rate pas une seule occasion de glisser dans l’expressionnisme perverti. C’est ce qu’on appelle une voix. On sait toujours quand il manque une voix dans un groupe, mais on ne sait pas toujours reconnaître la force d’une voix parce qu’elle devient une évidence. Le fait que Robbie Tart sache vraiment chanter paraît normal. C’est bien là le drame des évidences. Quand on a vu des mauvais chanteurs comme celui des Datsuns ou encore James Williamson, on est bien content de tomber sur un mec franchement doué comme Robbie Tart. Et ça va même beaucoup plus loin. L’ogre est timide. Il n’est pas du genre à la ramener. Quand cette armoire à glace vient signer ses disques après le set, il reste très en retrait derrière Timmy, le bassman, qui est le porte-parole du groupe. Timmy assure la vente des disques et range les rares billets qu’il parvient à grapiller dans son petit porte-monnaie. Ces mecs n’ont pas un rond et ça se voit. Ils vendent leurs disques dix euros. C’est presque un cadeau.

Quand on demande à Timmy d’où sort le nom du groupe, il explique que ça vient de Lou Reed. Il avait fabriqué un surnom pour Warhol, Drella, en mélangeant les noms de Cruella DeVil et de Dracula. Mais pour Robbie et Timmy, Drella ne sonnait pas très bien. Alors, ils lui ont donné un petit côté mafieux-new-yorkais et c’est devenu les DeRellas, en route pour la gloire, comme les Ramones, quarante ans avant eux. Ils se présentent comme Timmy DeRella, Tommy DeRella et Luca DeRella (guitare). Le seul qui garde son nom, c’est Robbie, car il dispose d’une petite notoriété qui se révèle assez utile au groupe : Robbie a joué de la basse dans les Vibrators, à l’époque de l’album «Energize».

Comme Nikki Sudden, Robbie est un fan de glam. Le premier single qu’il s’est acheté fut «Can The Can» de Suzi Quatro, qu’il continue d’adorer. Il devenait dingue quand il voyait Sweet à Top Of The Pops, puis il est tombé sous le charme de Marc Bolan. Quand le mouvement punk a explosé en Angleterre, sa préférence est allée à Generation X.

N’oublions pas que le glam anglais a généré pas mal de vocations : Wildhearts, Quireboys et Dogs d’Amour en Angleterre, Hanoi Rocks en Finlande, Kiss, D-Generation, Motley Crüe et tout un tas de cloches tatouées aux États-Unis.

Le seul canard anglais qui consacre un peu de place aux DeRellas, c’est Vive le Rock. Coup de chapeau quand ils montent sur scène à Londres et chronique flatteuse de leur deuxième album, «Slam! Bam!». C’est vrai que l’album accroche bien, à condition toutefois de bien aimer le sleaze rock. La pochette est un joli montage de bouts de comix américains. Si on s’étonne de la qualité du son, ce n’est pas par hasard. Pat Collier (membre fondateur des Vibrators devenu producteur de renom à Londres) a produit l’album. Côté son, les douze titres sont absolument superbes, bien gras et bien ronflants, de construction classique mais la production est si bien foutue qu’on se régale du panaché de riffs. Le génie de Pat Collier, c’est d’avoir réussi à poser la voix de Robbie Tart sur ce tapis bien gras pour qu’elle y rayonne comme une perle sur le satin rouge d’un écrin. Ils ouvrent le bal avec «Rock N Rollercoaster», insolente petite pièce de glam punk amenée avec des accents canaille et chaloupée par le gras du jeu de Luca Derella. Il émane de ce cut à l’odeur forte une certaine grâce. Oh, de toute évidence, les DeRellas n’inventent pas le fil à couper le beurre. Ils laissent ça à d’autres qui vont essayer de faire les malins. Les DeRellas préfèrent s’amuser et c’est exactement pour cette raison qu’on les apprécie. «Kids Wanna Slam» reste dans la veine du premier cut, ils l’emmènent au cocotage et lui donnent une vraie couleur glam. Hey ho ! On a même une belle percée incendiaire de Luca DeRella dans le milieu du cut. On y retrouve le panache du grand glam anglais des années de braise et de paillettes, comme dirait l’ami Tahar. Comme les 1990s de Glasgow, ils tentent de rallumer le brasier du pur glam, mais ça ne va pas être facile en Angleterre, car les gens se sont un peu dispersés. Dommage, car le bon glam reste un genre imparable et magistral, une sorte de recette miracle. Robbie chante «Don’t Go» avec ce qu’il faut de décadence dans le ton du cru. En écoutant l’album, on le revoit chanter à l’Escale. C’est une présence extraordinaire. Probablement l’un des grands showmen britanniques actuels mais il est à craindre que la renommée des DeRellas ne reste confidentielle. Leur gros hit pourrait bien être «London A Go-Go», un morceau dont le refrain mélodique ensorcelle - baby let’s dance - le genre de morceau qui traîne sur une face d’album et qui tout à coup prend une importance considérable. Un peu comme «All This And More» sur le premier album des Dead Boys, qu’on revenait écouter inlassablement, même si n’aimait pas ce groupe et ce qu’il cherchait à incarner. Quelque chose dans le ton du morceau, dans la mélodie et dans le son plaît terriblement et pouf on décide que c’est lui l’élu. «London A Go-Go» se distingue des autres morceaux de l’album par une réelle élégance et les oreilles de lapin se redressent aussitôt, comme des bites. On sent un vrai potentiel. On se croirait chez les mighty Wildhearts. En face B, ils renouent avec l’énergie dévastatrice du glam pour balancer «Stick It To The Man», bien traversé de descentes de manche à la T Rex, et en plus, c’est stompé dans les règles de l’art. Que demande le peuple ? Ces mecs sont très forts. Ils s’appuient sur les deux gosses mamelles du rock anglais : le glam et le punk. Au moins, personne ne pourra les accuser de médiocrité. Ils sont comme protégés. Toujours autant de panache dans «She Kissed The Gun», où ils frôlent leur perfection, car enfin que peut-on espérer de mieux, dans le genre ? Ils ont tout : le son, la compo, l’éthique et la foi. Robbie Tart chante son glam à la perfection de la perversion. Et la température continue de grimper avec leur reprise du «Be My baby» des Ronettes, avec laquelle ils ont fait un malheur pendant le set. Leur énorme reprise corrompue dit bien toute la puissance du genre, car la mélodie se retrouve sertie sur un son dévastateur. Une sorte d’effarance alambiquée donne à leur panache une dimension éclatante et établit définitivement la suprématie des glamsters anglais sur le reste de l’univers. Personne n’osera jamais prétendre le contraire.

Pour finir leur set, ils reprenaient un autre classique imparable, «Baby Baby» des Vibrators et l’ogre nous chantait cette merveille avec un sourire gourmand. C’était sa façon de lier les époques et de dire que la magie n’avait pas disparu.

Les DeRellas n’en étaient pas à leur coup d’essai. Leur premier album paru en 2009 s’appelait «Hollywood Monters» et il contenait lui aussi son lot d’énormités. Dès «Crash & Burn», on est saisi par la qualité du son, plus rude, et embarqué par le tempo. Robbie Tart prend bien le chant dans le gras de la glotte et il va chercher des effets bien néfastes. Fidèle au poste, Luca sort un solo vitriolique. Ils nous balancent ensuite un petit glam rock à la Dictators, avec un côté jus de juke très comique et très sérieux en même temps. Ils y vont de bon cœur, comme d’usage, c’est leur force. Au fond, ils ne font que convaincre les amateurs de continuer à les écouter, ce qui est de bonne guerre. Et c’est le genre de bonne guerre dont on finit par devenir friand. Attention à «Freakshow» ! Ça pourrait bien être l’autre monster hit des DeRellas - a wow-wow - Robbie chante le glamour avec l’extrême affectation des grands seigneurs de la décadence et derrière, c’est claqué à l’accord, et même sévèrement cocoté - a wow-wow - Franchement, Robbie incarne bien cette décadence à l’anglaise dont on raffole depuis plus de quarante ans. Peu de chanteurs ont ce pointu glam perverti au chant. Il y a principalement du Peter Perrett chez lui. Dans sa façon de chanter, on retrouve aussi celle de gens comme Michael Des Barres, Brett Smiley et Stiv Bators, qui - avoue-t-il - est l’une de ses idoles. Dans «Everything’s Jaded», les DeRellas renouent avec un son qui a quasiment disparu de l’actualité du rock anglais. Yeah Yeah, c’est délicieusement perverti. Robbie chante comme le Néron du glam, depuis sa terrasse, il domine les ruines de la scène anglaise. Puis ils nous cocotent «Something To Say» à la mort du petit cheval, ils nous tartinent ça outrageusement et Robbie n’en finit plus de chanter dans la tradition de l’art. Nouvelle reprise de choc avec «You’re So Vain», le vieux tube FM de Carly Simon dont on nous rabattait les oreilles à une autre époque. Robbie et ses amis la cuisinent à leur sauce, à la grosse cocoterie et ils retombent sur les beaux échos FM avec le renfort d’une fille qui fait les chœurs. Admirable. Le son reste plein comme un œuf de tyrannosaure. Ils font de cette reprise une belle pièce vivante et même palpitante de sleaze-rock à l’anglaise. C’est un franc succès. Du coup, ils pourraient bien devenir des héros mythologiques, en Angleterre, comme le sont devenus les Wildhearts. Ce petit groupe sans horizon ni moyens sonne comme l’un des meilleurs groupes de glam de l’histoire du rock. Alors ? Ils envoient «Kill Me Kill You» rouler dans les orties. C’est chanté et solide. Robbie reste calme. Le son reste le délectatif. Luca balance ses solos classiques. Et ils sont tellement bons qu’ils rajoutent une petite stoogerie, histoire de montrer leur capacité. «Auto Destructed» pourrait très bien se trouver sur le premier album des Stooges. Why not ? Et ils finissent avec un classique glam épouvantable qui sonne comme du T Rex ultra-vitaminé : «Yeah !» Pas de cadeau, ils envoient leur giclée de sleaze dans l’œil du diable qui s’enfuit en poussant des gémissements de plaisir. Robbie Tart manie le paradoxe avec un doigté de tatoué.

Signé : Cazengler, le derellaconique

Derellas. L’Escale. Le Havre (76). 16 mai 2014

DeRellas. Hollywood Monsters. Crushworld Records 2009

DeRellas. Slam! Bam! Key Production 2014

De gauche à droite sur l’illustration : Timmy DeRella, Robbie Tart et Luca DeRella.

FÊTE DE LA MUSIQUE / PROVINS / 21 -06 - 14

L'ARAIGNEE AU PLAFOND

Trop tard pour monter sur Paris, je resterai donc sur Provins. Ca ne promet rien de bon. J'ai des souvenirs à vous tordre de rire ou à pleurer de désespoir. Quand je pense à tous les groupes de rockab dans les HD Diners... Commençons par un tour de la ville, gustatif. D'emblée j'élimine toutes les sonos devant les cafés. Certains s'imaginent faire de la musique, j'appelle cela passer des discs. Trop souvent très mauvais.

Je n'ai rien contre les amateurs, mais quand la balance dure et qu'au bout de quinze minutes l'on n'a pas encore réussi à trouver la prise où est branché le fil du micro... j'entraîne ma gerce un peu plus loin. Remarquable initiative. Nous voici avec Fenimore Cooper au pays des iroquois, des crêtes partout, multicolores et flamboyantes, nous sommes chez les Drunker, des punkers de la dernière génération. Drunker ça déchire grave, ça cogne fort et vous avez un soliste qui tire des riffs à la mitrailleuse lourde. Ca dépiaute sec, les chiens refusent de passer devant l'estrade, faut que leurs maîtres les poussent, les tirent et menacent de les abandonner à la SPA pour qu'ils acceptent de traverser en rampant la zone rouge. Pas trop d'imagination, un peu convenu, mais moi je serais bien resté. Pas la copine qui devient toute blanche à chaque fois que Drunker secoue le cocotier un peu trop fort, comptez un tsunami toutes les quinze secondes. Sont de Nangis, le bled à côté, on les reverra plus longuement.

Place Honoré de Balzac. C'est ici que l'illustrissime auteur de la Comédie Humaine venait se retirer lorsque les huissiers parisiens assiégeaient d'un peu trop près son domicile parisien. Si je ne m'abuse il y a un groupe sur scène ! Triple buse ça tombe mal dans mon oreille, c'est Buse. Ornithologiquement parlant un bel oiseau, mais je n'aime guère que l'on abuse de ma patience musicale, Buse c'est un mix entre du sous-sous-Téléphone ( je parle des lyrics ) et la chanson française à texte qui se prend pour de la poésie. La copine papote avec un groupe de jeunes mais je l'arrache des griffes de l'infâme cacatoès qui depuis son perchoir me donne envie de me faire ara qui rit.

L'on refait un tour de ville : je vous épargne le thé dansant, quatre blaireaux entourés par trente couples de taupes branlantes qui ont réservé leur dernière danse avant l'arrêt final au cimetière, un truc qui vous fait regretter de ne pas être né cul-de-jatte, je ne moufterai pas un mot sur l'estrade zouk, une prestation encore plus déplorable que les années précédentes, bref devant le désastre annoncé, la mort dans l'âme mais grand seigneur, je laisse la copine choisir notre lieu de perdition. Veux retourner sur la place Balzac, qu'elle dit, je connais une des chanteuses, elle va chanter bientôt. Elle était avec les jeunes avec qui je discutais tout à l'heure. Tu vas voir, je suis sûr que ça va être bien !

L'ARAIGNEE AU PLAFOND

Demoiselles, inutile de vous jeter en hurlant dans mes bras protecteurs, je vous promets qu'à la fin de cette kronic vous considèrerez les araignées d'une manière plus apaisée. Je dis « les » parce qu'en plus de celle dessinée qui squatte la grosse caisse, il y en a toute une famille sur scène. Six en tout, je n'ose pas dire des petites et des grosses parce qu'elles sont toutes minces et ma foi de mine fort avenante.

Tellement jolie que je pensais que c'était la grande soeur, mais non c'est la maman qui tient la basse, l'a mis son riquiqui de neuf ans au clavier, et le cadet de treize ans au saxophone. Ce dernier a invité son meilleur copain sur la batterie. Crâne lisse et barbe de hard rocker, c'est le père à la guitare. Un véritable jeu des sept familles. Tout à l'heure c'est la grand-mère qui sortira des coulisses pour venir jouer du trombone. A coulisse comme il se doit. Comme cela, alors qu'ils sont en train de s'installer l'on se demande si c'est la famille tuyau de poêle ou un gag. Mais lorsque Mildred s'approche du micro, un miracle s'opère, l'on se croyait face à un assemblage hétéroclite juste rameuté pour le fun, mais tout de suite le puzzle désordonné prend l'apparence d'un véritable groupe. C'est qu'elle a du chien Mildred, les bras serrés contre son trois-quart, ses cheveux blonds en cascade sur ses épaules, une présence indiscutable. Quinze ans, toute belle, du charme et de l'aisance. Elle n'a rien à reprocher aux dieux qui se sont penchés sur son berceau.

Un, deux, trois, c'est parti. Pas vraiment en place, mais c'est génial. Le sax est un peu trop haut et la batterie manque de profondeur – à treize ans l'on n'a pas obligatoirement les biscotos nécessaires. L'on a l'impression que le roudoudou sur ses synthés s'emploie à masquer les trous et que les parents ne se mêlent pas tout à fait au jeu. Aux gamins de se débrouiller tout seuls. Ce qu'ils font comme des grands. Car tout compte fait il appert assez vite que le batteur tient la cadence sans faillir, sur les claviers l'on agit avec à-propos, et le sax souffle sans interruption.

Et puis Mildred. Une voix claire encore juvénile, en même temps harmonieuse et criarde, aigüe et ondoyante. Une seconde elle dérange et en deux secondes elle vous ouvre la porte de la chorale des anges. C'est elle qui mène et vous suivez. Faut voir la facilité avec laquelle elle s'applique. Une guerrière, elle transcende et elle subjugue. Elle tend le bras et le monde se met en mouvement.

Tempo rapide et morceaux courts. Des sucreries pop mais point de rhubarbe mélodieuse engluante, un peu french eighties survitaminées mais une reprise de Louie Louie – l'hymne garage par excellence - indique que L'Araignée Au Plafond ne donne pas dans la mièvrerie. C'est elle qui manie le balai dont on détruit les toiles.

D'ailleurs au bout d'une demi-heure Mildred annonce que le concert va « vraiment commencer » avec le morceau qui suit. Et splang ! Un petit AC / DC de derrière les fagots pour se rincer la bouche. Suivez mon regard : qui donc s'agite sur sa guitare par derrière ? Mais l'heureux papa subitement en terre de connaissance qui vous colle des accords à rallonge manière de faire monter la pression. Par la suite il y aura Siouxie and the Banshees, Johnny Cash, Cure, Metallica et tous les autres. Pas des morceaux spécialement sortis d'usine pour le larynx de Mildred. Qu'importe, elle sait s'adapter, elle n'essaie pas d'imiter, elle a compris qu'il lui faut s'approprier les titres, leur imposer sa marque personnelle, les traiter à sa manière, les prendre et les rendre estampillés de son propre sceau. Et elle le fait avec subtilité.

Devant les deux étages de ses claviers le benjamin est sérieux comme un pape, tranquille comme John Paul Jones dans son coin, vous joue du honky tonk sur les country side, et pour le reste ne vous inquiétez pas pour lui il connaît tout le bastringue. Fera même un peu de percu djembé pour se dégourdir les bras. Quant au sax il soufflera plus de deux heures pratiquement sans break, n'aboie pas de solo, mais il impose sa patte sur l'ensemble qu'il colorise d'une rondeur cuivrée et urticante. Sacré boulot. Notamment sur I Put A Spell On You que Mildred a annoncé comme sa chanson préférée. Comme quoi il ne faut jamais désespérer de la jeunesse. Les os de Screamin Jay Hawkins ont dû s'entrechoquer d'aise dans son cercueil.

La foule qui passe s'arrête et ne repart pas. Cinquante personnes au départ et dix fois plus à l'arrivée. Mildred fascine. Naturelle et rouée, elle plaisante, rit, sourit, et se lance dans un dernier morceau qu'elle enlève au triple galop. Longs applaudissements et réclamations d'un petit supplément. Mildred reprend le micro : « Merci, mais Buse refait son set tout de suite après nous. » Et plus personne n'ose élever la voix. Autorité innée. Un léger sourire et tout le monde acquiesce.

Un concert superbe. Plein de fougue et d'entrain. A suivre. A ne pas lâcher de l'oreille. Prometteur. Si vous voyez une aragne aux cheveux blonds qui squatte votre plafond, ne l'écrasez pas. Surtout si elle s'appelle Mildred.

Damie Chad.

Ps : pour Buse on a pris le bus.

LE CESAR / PROVINS / 21 – 06 – 14

LOREANN'

Dans la série I Support My Local Folkler le samedi matin, ça me dit toujours d'aller voir Loreann' faire son show sur la terrasse du César. Ave, regaluturus te salutat. Je ne suis pas le seul apparemment. Je suis vite rejoint par l'ami Richard qui se laissera cette fois-ci amadouer à tel point que triomphant de ses démons intérieurs il en viendra après le concert – alors que nous discutions longuement – à s'emparer de la guitare de Loréann' et à esquisser quelques bossas. Depuis le temps que je lui dis qu'il est temps qu'il se remette à bosser sa gratte, il m'a enfin entendu. D'ici quelques semaines j'imagine un set de Lorreann' avec Richard en accompagnateur pour quelques morceaux. Je vous rassure il se débrouille aussi très bien sur le versant rock. And Folk.

Je râle, Loreann' joue à dix-huit heures dans à La Galerie du Dragon de Verre – Isabelle Flores, vitrailliste en invité d'honneur - avec un autre guitariste et des morceaux qui ne font pas partie de son répertoire habituel au César. Peu de chance que je puisse m'y pointer, toutes les probabilités pour que je sois retenu à cette heure fatidique par ma fille. Mais le bouche à oreilles commence à produire ses effets, Loreann' passe sur la scène du Festiv'Eté de Provins les 28 ( 12 heures ) et 29 ( 11 heures ) juin.

Bon, en attendant, tout le plaisir fut pour nous. La voix suave de Loreann' qui susurre dans le micro, sa silhouette à contre-jour dans le soleil, son sourire timide, le répertoire high standarts folk-rock, les clients qui restent debout sur le côté pour mieux l'écouter, tout se conjugue pour créer un cercle enchanté et enchanteur dans lequel il est doux de venir ressourcer nos coeurs d'acier de rockers subjugués. Par sa seule présence, par la sourde profération charnelle de son chant, Loreann institue un espace isolé et protecteur comme coupé du reste du monde. Comme la mince lueur d'une lampe à huile posée sur le rebord de la fenêtre afin de guider les égarés et les voyageurs solitaires qui traversent la vie sans se douter que quelque part la beauté existe.

Damie Chad.

LA GRANDE PAROISSE / 22 – 06 – 14

Exo 77 : THE JALLIES

Ne lisez pas cette chronique vous allez vous faire du mal. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Ainsi tenez, moi par exemple, j'ai raté la fête des Jallies à Dormelles, et d'après les échos que j'en ai eus ce fut très chaud. Par contre à l'inverse de vous j'étais à l'Exo 77. Je me range à votre avis : l'appellation fait un peu hall d'exposition bétonné, mais une fois sur place vous changez votre fusil d'épaule.

Premièrement c'est tout près de la maison, trois petits quarts d'heure en voiture. Juste à côté de Montereau, au coeur du fief historique des Jallies. Un petit coin sympa ? Vous voulez rire ! A mon avis une réplique exacte de l'entrée du Paradis. Peut-être même la véritable entrée du jardin de l'Eden. Mais là je m'avance un peu. Toujours est-il que les endroits où les chiens peuvent courir en liberté, ou vous pouvez fumer et boire en toute quiétude commencent à se faire rare en douce France. De nos enfances perdues.

J'ai particulièrement apprécié notre arrivée, Be Bop A Lula en bande son, des jolies filles en tenue légère un peu partout. Si vous avez mieux à me proposer, téléphonez-moi. J'en oublie de mentionner les beaux garçons bronzés et musclés, l'île assoupie au milieu de la retenue d'eau, les adeptes de ski nautique qui glissent sans bruit sur les lacustres vaguelettes, le sable, le gazon, les rires, la joie, et cerise, fraise et framboise sur le gâteau, ces demoiselles Jallies jaillisantes de sous leur grand parasol.

SUPER SOIREE

Sont les seules à travailler. Deux cents personnes couchées dans l'herbe ou vautrées sur des serviettes, à leurs pieds. La caisse claire du soleil frappe sans compter, imaginez un petit vingt-huit degrés à dix-neuf heures tapantes. Du coup les Jallies nous la jouent à la Sandie Shaw, elles ont délaissé leurs célèbres talons rouges, et marquent le rythme de leurs pieds dénudés. Ô terre sacrée qui a reçu l'empreinte de leurs ravissants orteils !

Pour le son vous excuserez, un léger vent capricieux, un terrain en pente, ce n'est pas l'idéal pour équaliser les instruments. Parfois la guitare est trop forte et parfois un peu faible. Mais qu'est-ce qu'on s'en moque, l'ambiance est si détendue que personne n'y trouve à redire. L'on sent que tout le monde, public et musicien a dignement marqué la fête de la musique avec force libations...

Trois Iseult devant, il est normal que l'on trouve au moins un Tristan derrière. Remplace Thomas, qui arrivera d'un autre concert pour le deuxième set, grosse guitare, petites rouflaquettes, Tristan assure. Ne connaît pas le répertoire par coeur mais il sait quand il doit intervenir. Lance son groove à bon escient, un style un peu resserré, mais que la brise se plaira surtout sur les premiers morceaux à éparpiller quelque peu. Ses interventions se feront de plus en plus vindicatives au cours de la soirée.

Julio, Julios, Julien est là. Fidèle au poste collé à sa contrebasse comme un timbre sur une lettre d'amour adressée aux trois grâces qui s'amusent comme des petites véroles. Un peu fatiguées, mais montées sur pile dès qu'il s'agit de chanter à leur tour. Développent des stratégies d'ensemble, tu chantes un couplet, je prends le deuxième, et moi je mets le rotor sur le wap doo wap suivant. Ce qui me permet d'apprécier des mariages de voix auxquels je n'avais pas accordé l'attention nécessaire les fois auparavant. Leslie-Vanessa pêche et abricot, pêche et cerise Céline-Leslie. Des fragrances synesthétiques auxquelles nous n'avions pas encore goûtées.

Super Jé-Jé ne résiste pas, il sort sa trompette magique de son étui et se lâche complètement sur les morceaux, un peu rythm'n'blues, une touche de jazz, des prolongations de notes soutenues semi-mariachi-semi-Davis, mais en plein dans le Miles. Restera sur scène toute la fin du concert, avec Vaness qui lui plante le micro dans son embouchure comme un couteau dans la plaie. Saignant.