20/03/2014

KR'TNT ! ¤ 181 : GODFATHERS / SPUNYBOYS / FABIENNE SHINE / LES ENNUIS COMMENCENT

KR'TNT ! ¤ 181

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

20 / 03 / 2014

|

GODFATHERS / SPUNYBOYS / FABIENNE SHINE LES ENNUIS COMMENCENT |

LE BATOLUNE / HONFLEUR

11 -03-14 / THE GODFATHERS

Ca Cogne Avec Les Frères Coyne

Les frères Coyne règnent désormais sur Londres. Les autres gangs ? Liquidés. Comme par enchantement. Personne n’ira accuser Peter et Christopher Coyne d’avoir fait le ménage. Ce serait beaucoup trop risqué. Et de toute façon, il n’y aura jamais de preuves. Ce sont des pros.

Comme le font quasiment tous les gangs, ils se montrent sous un jour respectable en exerçant une activité de façade. Les frères Coyne auraient très bien pu ouvrir un garage, une teinturerie ou un restaurant exotique. Ils ont préféré monter un groupe de rock. Et comme ils ont un sens de l’humour très abrasif, ils ont choisi d’appeler ce groupe The Godfathers. C’est un peu comme si les frères Kray avaient en leur temps monté un groupe s’appelant The Proud Killers. Mais les célèbres Kray twins n’ont jamais osé pousser le bouchon aussi loin. Attention, les frères Coyne sont d’une autre trempe. Pour eux, c’est un jeu que de s’afficher comme les parrains de la pègre dans les clubs et dans la presse musicale. Ils ne manquent pas de toupet. C’est leur façon de narguer ouvertement Scotland Yard et une opinion publique britannique toujours aussi attachée aux principes de bienséance.

En trente ans de «carrière», les frères Coyne ont perdu pas mal de lieutenants. Mais ils ont réussi à maintenir le niveau de leur activité de façade assez haut. Entre deux gros coups montés, ils ont toujours pris soin d’enregistrer un bon album studio. Aujourd’hui, on en dénombre six.

Peter et Christopher Coyne ont dû bien se marrer en choisissant le titre de leur premier album paru en 1986 : «Hit By Hit». Ça faisait probablement référence à leur technique d’interrogatoire. Elle consiste à taper méthodiquement dans le nez du captif. Un coup après l’autre. Et pif et paf. Ça finit toujours par marcher. En dépit de cet aspect trashy pas très sympathique, l’album est excellent. «I Want Everything» et «This Damn Nation» sont des énormités imparables. Peter Coyne chante avec la voix d’un prédateur et croyez-moi, il n’a absolument aucun effort à fournir. Ces mecs manient les guitares aussi bien que les calibres et on se retrouve avec un son plein comme un œuf, des clap-hands à foison et des chants tirés vers les cimes de la plainte. Quand on entend ça, on pense à tous ces vieux héros de la pègre comme Lucky Luciano ou Don Corleone. Nul doute qu’avec des guitares dans les pattes, ils auraient fait tout autant de ravages. «This Damn Nation» est un vrai festival de power-chords à l’anglaise, extrêmement convainquant. On sent chez ces rois de la pègre un goût prononcé pour le rock classique, une sorte de pub-rock solidement charpenté, pas loin de ce que faisait Doctor Feelgood sur ses deux premiers albums. «Can’t Leave Her Alone» sonne comme un vieux fonds de commerce judicieux dont les racines plongeraient dans la beatlemania. Ils sortent sur ce cut un son ample et radieux. On retrouve là cette radicalité qu’affichaient les Inmates dans «Meet The Beatles». Ils attaquent la face B avec une reprise somptueuse qu’ils continuent de jouer sur scène, le fameux «Cold Turkey» de John Lennon. Ce choix relève cette fois encore de l’humour le plus caustique, quand on sait que les frères Coyne contrôlent le trafic de stupéfiants à Londres, depuis qu’ils ont éliminé le gang des Pakis et celui des redoutables Grim Reapers de Glasgow qui avait racheté une centaine de pizzérias de quartier pour écouler de l’héro mal coupée à la tonne. Les frères Coyne ont transformé ces points de vente en «fast-food utilities» dans lesquels on sert de la dinde grillée, mais froide, comme dans la chanson. Ils reshootent de la vie dans les veines du vieux standard de John Lennon qui du coup prend l’apparence d’une belle énormité - I wish I was dead - et Peter Coyne pousse de véritables cris de guerre. Vous n’entendrez rien d’aussi sauvage ailleurs. «Sticks & Stones» est un rock sérieux et agressif, mordant et puissant. On sent la rogne des deux frères. On sent qu’ils aiment le steak saignant et le freakbeat fumant. On sent qu’ils adorent botter le beat, blaster le bulbe, brasser les bucks et briser des branches. On retrouve toute cette ultra-puissance dans «I’m Unsatisfied», toute cette viande rocky à l’anglaise, le même soin de remplissage du son, les mêmes riffs briseurs de crânes et toutes ces volées incendiaires. Ils font du MC5 à l’anglaise. Ils plongent le rock dans la marmite d’huile bouillante, comme s’ils y plongeaient la tête d’un chef de gang ennemi. Et leurs riffs incendiaires éclairent le smog londonien.

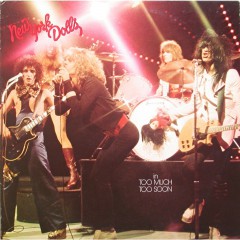

Quand cet album est ressorti vingt ans plus tard avec des bonus, on retrouvait sur le second disk des choses exceptionnelles, et notamment une version live de «Can’t Leave Her Alone» avec un son purement dollsy, plein du décousu de la bringueballe et de chorus improbables tirés de «Twist & Shout». Version fascinante. Peu de groupes ont à ce point singé les Dolls. Version live de «Cold Turkey» montée sur un drumbeat tribal. On sent bien la pulsation de la mort dans cette version et on plonge avec eux dans un océan de distorse. Ces types ont tout ce qu’il faut pour jouer un tel morceau, la violence et les couilles. Ils brassent le malaise. Ils font deux autres reprises à la suite, le «Blitzkrieg Bop» des Ramones et «Anarchy In The UK» des Pistols. Spectaculaire.

«Birth School Work Death» est sorti deux ans plus tard. Le morceau titre de cet album est monté sur un joli groove de basse de Christopher Coyne - And I need your sympathy/ There’s nothing in this world for me (j’ai besoin de votre sympathie, car il n’y a rien pour moi dans ce monde). C’est dur, mais c’est si vrai. «It’s So Hard» est un morceau épouvantablement bon, pas loin de ce que faisaient les Mary Chain. Les frères Coyne ne trempent pas que dans la violence. Ils trempent aussi dans l’excellence. Retour à leur sens de l’humour un peu particulier avec une véritable drug song, «When Am I Coming Down». Voilà un truc épais et psyché, une belle tranche fulgurante de freakbeat trippant. Peter Coyne se coince la langue dans les dents pour bien faire les choses et décrire sa vision du purple haze. Si Al Capone entendait ça, il serait plié de rire. Peter Coyne camé ? Warffff ! Warffff ! Il en avalerait son cigare. Pour «STB», ils retrouvent le gros son pub-rock à la Dave Edmunds. C’est du solide, du rock à toute épreuve. «Lover Is Dead» est une très belle pièce de power pop à l’anglaise qui force l’admiration.

«More Songs About Love And Hate» vaut son pesant d’or, avec des grosses pièces de r’n’b à l’Anglaise comme «She Gives Me Love», avec ses hits solidement drumbeatés comme «How Low is Low». Vraiment, les frères Coyne savaient cogner dans le mille. Quoi qu’ils fassent, c’est toujours du solide. Avec «I’m Lost And Then I’m Found», on reste dans le boogie à l’anglaise avec des paroles rococo, des histoires de princesse et de junkie friends. «I Don’t Believe In You» est beaucoup plus ambitieux, c’est un vrai cut de compétition. Ils rendent aussi un hommage à Johnny Cash avec l’excellent «Walking Talking Johnny cash Blues». Et Vic Maile nous produit tout ça aux petits oignons.

L’album suivant s’appelle «Unreal World». Encore un disque honnête qu’on écoute avec une sorte de respect. Des morceaux comme «Don’t Let Me Down» ou «King Of Misery» manquent de glamour, mais il est vrai qu’on ne peut pas tout avoir. Ils nous font le coup de la belle pop éthérée avec «Believe In Yourself». On retrouve des guitares grosses comme des boudins de Pithiviers dans «I’ll Never Forget What’s His Name». Ils nous servent ensuite une reprise des Creation sur un plateau d’argent : «How Does It Feel To Feel». Ils sont monstrueusement bons. Le guitariste de l’époque n’a rien à envier à Eddie Phillips. On se régalera aussi du joli shuffle de «Something Good About You», un cut bien emmené, drumbeaté à la sauvage, avec des pointes sévères suivies de gimmicks insistants. Refrain à l’anglaise dans un air serein plein d’extravagances harmoniques. C’est le batteur qui mène l’affaire. Il tarpouille dans le fromage. C’est admirable, très britannique. Encore une drug song intéressante avec «I Love What’s Happening To Me», grosse lancinance, c’est du Primal Scream à la ramasse, une drug song extrême, ils descendent à nouveau dans l’univers magique des Beatles, c’est bien vu et admirable, digne de «Strawberry Fields», digne du raffinement de Syd Barrett, avec de belles atmosphères passagères et des refrains à l’unisson - I know for sure - aimable descente dans le gros son électrique des années fastes. John Lennon serait fou de ce refrain. Magnifique d’excellence permanente. Il s’agit là probablement du plus grand hit involontaire des Godfathers.

En 1992, ils sortent un premier album live : «Dope Rock’n’Roll & Fucking In The Streets». Tout un programme. On retrouve tous les hits des quatre premiers albums, comme cette vraie compo de truands qu’est «Obsession» et toutes les drug songs de rêve, «When Am I Coming Down», «I Love What’s Happening To Me» et «Cold Turkey». On retrouve aussi la belle pop élégante de «Don’t Let Me Down», embarquée au chant par Peter Coyne. Il chante ça en pur cockney et c’est une vraie perle de juke. Ils alignent leurs autres hits, des romp purs et durs comme «Cause I Said So» - riffé à la Cold Turkey et hardiment cocoté - «This Damn Nation» - bien allumeur et sacrément atmosphérique - et «This Is War» qui n’est rien d’autre qu’une pure stoogerie.

Nouvelle énormité des bas-fonds avec l’album «The Godfathers», que tout le monde appelle l’orange, à cause de sa pochette. Ils ont à cette époque Chris Burrows comme lieutenant affecté à la guitare. C’est un féroce. Il joue énormément de notes. On retrouve le son très guitaré des frères Coyne. C’est leur marque. C’est même une sinécure. La guitare ne lâche jamais la grappe du chant. «Trip On You» est une véritable horreur garage, une bête monstrueuse posée sur des gros pontons garage. En entendant ce truc-là, on comprend que les Godfathers savent défoncer un portrait. Chris Burrows s’y montre particulièrement incisif. On n’entendra pas souvent un guitariste aussi pointu dans l’acéré. «That’s The Way I Feel» est beaucoup plus joyeux, et même franchement cool et bien emmené. Pas de stress. On y va comme on y va, don’t break me down. Ça sent un peu le freakbeat et les ambiances garanties des sixties, c’est solide en l’état. Tout y est : le chant hargneux et les gros accords majeurs. That’s the way I feel et Christopher Coyne envoie ses chœurs, don’t break me down. Juteuse opération. Avec «Help Me Now», on tombe sur une vraie atmosphère et des montées en température. Fabuleuse cuisine psyché. Les frères Coyne sont de véritables démons. Ils nous sortent là un modèle de gros rock élégant et bardé d’accords écroulés, digne des grands classiques du rock anglais. Encore pire, «Losing My Mind», une nouvelle drug song puissante comme ce n’est pas permis - where’s my mind baby - on dirait les Stooges - I can’t seek the situation - ça grouille de gimmicks de dingue, c’est wha-whaté à outrance. Stupéfiant. Peter Coyne revient inlassablement, il harcelle le cerveau du captif. Attention, ce n’est pas fini. «She Said» part en bossa nova et baaam, ça tombe dans l’épique. Avec ce genre de mecs, il faut s’attendre à tout. Ça explose dans des conditions idéales et on entend un hymne - hey hey hey - c’est incroyable d’inventivité, on voit ces soudaines grimpettes dans l’oracle et tout éclate au grand jour et ce fou de Burrows n’en finit plus de faire vomir sa guitare. Ils ont aussi un vrai punk-rock, «Time Is Now», qui est d’une violence atroce, un véritable haut de gamme dans le genre. L’achat de la réédition CD de cet album est chaudement recommandé, car on y trouve un second disk bourré de bonus tous aussi explosifs les uns que les autres, comme par exemple ce «I’m Gone» qui est la vraie pétaudière de la Reine Pédauque. On y retrouve aussi la puissance tellurique de «Losing My Mind», l’indéniable classicisme de «Help Me Now» et l’attaque vicieuse de «Strange About Today»

Ils fêtent leurs 25 ans de «carrière» au 100 Club de Londres et pour bien faire les choses, ils sortent un disque live, «Shot Live At The 100 Club», à la fois audio et en DVD. Rien de tel que de voir les frères Coyne en chair et en os à la télé, accompagnés de leurs nouveaux lieutenants, le terrible Del Bartle à la guitare et le petit Grant Nicholas aux drums. On voit jouer l’impayable Christopher Coyne, pieds plats et col Mao. Il balance ses grooves jambes écartées avec une fière allure de bassman Mod. Le gros Del fouille la graisse du son sur ses cordes de guitare. Après un instro d’intro à la Johnny Thunders, ils repassent tous leurs hits à la casserole, «I Want Everything» (I want it naowww !), «I Can’t Sleep Tonight» (et ses chœurs dignes des Dolls), «Love Is Dead» (pur jus dollsy, même son, même désaille, extraordinaire), «Just Because» (même son que le MC5), «Can’t Leave Her Alone» (dollsy à fond), «This Is War» (stoogy comme pas deux, on croit entendre «Loose» - now, look out !), «How Does It Feel To Feel» (pure démence, solo de Del et des chœurs en deux voix dissonantes, effarant), «How Low Is Low» (gluant et malsain), «This Damn Nation» (solide comme un coup-de-poing américain) et tout le reste est à l’avenant. Le disque idéal pour qui veut découvrir l’univers riche et interlope des Godfathers.

Leur dernier album en date s’appelle «Jukebox Fury». On passe du heavy rock sur-puissant de «Let Your Hair Hang Down» à de la pop anglaise («If I Only Could»). Il semble que ce soit Del qui fasse toute la couleur du son, désormais. Dans «Primitive Man», on retrouve la petite énergie de Doctor Feelgood. C’est solidement battu, chanté gras - daddy was a caveman, so was mum - voilà une belle pièce de pop longiligne portée par du beau guttural. «The Outsider» est raunchy en diable, amoché à la basse, binaire et tribal. Nos cocos nous servent ensuite sur un plateau une reprise de Link Wray, «I’m Branded», bien sentie et sanctifiée. Del se fâche. Il joue gras et fait de la bravache. Avec «Back In The Future», ils enfoncent leur clou dans l’os du rock. C’est puissant au sens anglais de la chose. Pas de place pour le moindre défaut. C’est même désespérant de puissance. Vraiment carré. On dirait du rock en acier. Dans l’esprit, ça pourrait évoquer Motörhead. Et là on tombe sur l’un des hits du siècle : «The Man In The Middle». Un vrai classique, emmené à la basse par Christopher Coyne, c’est le cut de la quête du Graal et derrière Del whawhate comme un démon d’Angleterre. Ces mecs sont même capables de balancer des hits planétaires. C’est là où on finit par les prendre au sérieux. Ils sont effrayants. Voilà le hit du grand banditisme. Peter Coyne sait litaner sur une mer de wha-wha. Et ils envoient exploser leur chanson en plein ciel. Alors ça devient hallucinant, car Del joue un solo de fond d’écran. Ils ne se contentent pas de tenir le milieu londonien et certains politiques par les couilles. Il leur faut aussi le rock. Voilà des gangsters qui méritent bien leur rang d Godfathers. Et pour ajouter une petite cerise sur le gâteau, ils envoient «Thai Night» qui sonne exactement comme un hit de John Lennon.

Les Godfathers étaient montés sur scène en avril 2013 à Beauvais devant une petite assemblée de curieux. La minceur du public n’eut pas l’air de les impressionner et ils firent feu de tous bois. On n’avait d’yeux que pour la classe de Christopher Coyne, le bassman Mod en col Mao qui jouait avec un aplomb de jambes écartées et une rogne édifiante. Ils nous firent le Grand Jeu, comme dirait Roger Gilbert-Lecomte et Del satura l’air beauvaisien de notes grasses dignes de Johnny Thunders. Au bar, la bière n’était pas bonne, mais la musique léchait nos plaies. Nous goûtions ce privilège assez rare de voir jouer au fond de l’Oise un vrai groupe anglais et il ne fallait pas en perdre une seule miette. Ils mirent fin à leur set avec le rituel «Cold Turkey» et disparurent dans les loges sans plus de cérémonie. La fin de la soirée fut assez pitoyable car personne ne vint butiner les disques étalés sur une petite table. Comme si on avait craint d’adresser la parole à de terribles truands. Ils allaient revenir signer des posters. On entendait la grosse voix de Peter Coyne tonner depuis les loges. Nous nous esquivâmes avant qu’il ne réapparaisse.

On allait les retrouver un an plus tard, sur la scène du Batolune, par une belle soirée de mars. Comme certaines bouteilles de vin, les Godfathers s’améliorent en vieillissant. Ils percutent de plus en plus et alignent autant de hits que Chuck Berry. Chaque fois on se dit qu’on a sous les yeux l’un des derniers grands groupes de rock anglais. C’est vrai que lorsqu’on fait les comptes, on réalise qu’il n’en reste plus des tas, par rapport au cheptel florissant du temps béni des seventies. Il reste Gallon Drunk, les Wildhearts, Jim Jones Revue, Motörhead, les Buzzcocks, les Pretty Things, The Bevis Frond, Mark E. Smith et puis voilà, on a fait le tour. (On parle ici des gens qui ont à la fois un parcours et des albums classiques au compteur). Les frères Coyne sur scène, c’est toujours expéditif. Ils ne chipotent pas. Ils plient le set d’un coup, enfilent les classiques et percutent comme des rois du ring. Tu veux un vrai shoot de r’n’b, comme disaient les Groovies ? Alors vas voir les frères Coyne ! Évidement, ils démarrent leur set avec «Public Enemy». Ils se radicalisent, Peter Coyne semble devenir de plus en plus méchant. Il promène ses petits yeux cruels sur le public, comme s’il cherchait à assouvir sa soif de violence. Il semble perdre patience, il souffle par les trous de nez, il est excédé par tout, les mouettes d’Honfleur, le genre humain, la routine des tournées, le manque de ferveur du public, il n’arrête pas de réclamer des applaudissements. On sent qu’il crève d’envie de sortir son Beretta et de tirer au hasard dans la foule. Son frère Christopher porte des lunettes à montures noires et un veston croisé qu’il va garder fermé jusqu’à la fin du set. Il patate ses cordes de basse sans médiator. C’est une technique de voyou de l’East End. Il place ses chœurs et joue serré. Il veille à la réputation des Godfathers. Et puis, sans qu’on sache pourquoi, les deux frères commencent à s’insulter. Quelle violence verbale ! Ils font ça en cockney. On frise la catastrophe, car Peter passe la main sous sa veste comme s’il allait sortir son calibre pour tirer une balle dans la bouche de son frère pour qu’il se taise, un peu à la manière de Joe Pesci dans Goodfellas de Martin Scorsese, sauf que là, on n’est pas au cinéma. Heureusement, le gros Del intervient et rétablit provisoirement la paix entre les deux frères. Del porte sa grosse veste en cuir de garde du corps et joue presque tous les morceaux du set sur une Strato. Ils enchaînent les hits - hit by hit - «She Gives Me Love», «Love Is Dead», «When Am I Coming Down», «Johnny Cash Blues», ils ne laissent aucun répit. Del récupère sa guitare rouge sur le tard et retrouve le gros son dollsy qu’il avait à Beauvais. Ils finissent bien entendu sur un «Cold Turkey» d’anthologie et disparaissent laissant le public dans un triste état. Les anglais ont un mot pour ça : screwed. Quand on fréquente les gens du milieu, il faut savoir s’attendre au pire.

Signé : Cazengler, le silly Coyne valet

The Godfathers. Le Batolune. Honfleur (76). 11 mars 2014

The Godfathers. Hit By Hit. Corporate Image 1986

The Godfathers. Birth School Work Death. Epic 1988

The Godfathers. More Songs About Love And Hate. Epic 1989

The Godfathers. Unreal World. Epic 1991

The Godfathers. Dope Rock’n’Roll & Fucking In The Streets. Corporate Image 1992

The Godfathers. The Godfathers. Intercord Record Service 1993

The Godfathers. Shot Live At The 100 Club. Secret Records Limited. 2011

The Godfathers. Jukebox Fury. Godfathers Recordings 2013

De gauche à droite sur l’illustration : Grant Nicholas, Del Bartle, Peter et Christopher Coyne

3 B / TROYES

14 - 03 – 14 / SPUNYBOYS

Quel est ce bolide qui fonce parmi la campagne désertée, traversant les villages endormis, sans respecter ni stops, ni feux, tandis que les radars clignotent comme des gyrophares sur son passage ? Vous l'excuserez, c'est la teut-teuf mobile qui urge – tel le bolide de Robur le Conquérant - vers sa finale destination, la bonne ville de Troyes. L'est partie bien tard de Provins et la voici crissant de tous ses pneus pour essayer à la manière de Marcel Proust de rattraper le temps perdu.

Un, deux, Troyes, c'est parti, je serre les fesses dans les tournants, avec un peu de chance j'arriverai pour le deuxième set. Au hasard j'enfile une avenue à toute vitesse : « Les 3 B, bien sûr je connais ( ah ! Les bonnes femmes dès qu'on leur parle de bouffe, de bière et de baise, elles en savent un rayon ), c'est simple, au deuxième rond-point vous tournez à droite, puis à gauche au deuxième feu et c'est la première à droite. » Le pire c'est qu'elle a raison, je déboule dans la rue Turenne, l'enseigne des trois B est sur ma droite et le parking sur ma gauche.

Plein de monde dehors. J'arrive pour la mi-temps. J'ai failli m'encastrer dedans. Aussi gros qu'un destroyer mais pressé comme je suis je m'arrête pile le nez dessus. Non de Zeus, c'est la monstrueuse banane de Rémi qui déborde sur la chaussée. « Salut les Spun's, j'ai raté la première partie ! » « Mais non, on n'a pas encore commencé ! D'ailleurs... » . Mais je ne les écoute plus, dans un troquet faut se faufiler dare-dare pour une bonne place.

Si le monde est petit le bar est étroit. Tout en longueur, je plonge entre les cuirs et parviens à me faufiler juste devant l'espace dévolu aux SpunyBoys, je peux même m'accouder sur un mur de séparation d'un box dont on a retiré les chaises et les tables. Deux mètres carrés avec une densité de population supérieure à celle de la plage de Copacabana un jour d'été dans l'hémisphère austral. Je respire et jette un coup d'oeil autour de moi. Je suis entouré de baleines, drossé contre une sirène qui m'accueille d'un charmant sourire.

Non je ne divague pas, je ne suis pas en crise de délirium tremens, simplement au milieu du moto club Baleine & Sirène de Courbouvin, que je n'avais pas revu depuis la mémorable soirée de Courgivaud avec les Hot Chikens ( voir KR'TNT 138 du 04 / 04 / 13 ). Sympathiques retrouvailles, mais déjà les garçons tourbillonnants fendent la foule. La rock'n'roll cérémonie peut commencer.

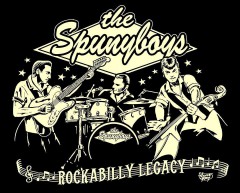

ROCK AND ROLL !

Rémi ironise en s'emparant de sa contrebasse aussi blanche que la Moby Dick de Melville : « Enchantés d'être tous les trois à Troyes ! » Le jeu de mot est foireux précise-t-il mais il ne croit pas si bien dire car ce soir les SpunyBoys vont endosser le rôle du fameux cheval porteur de foudre et de désolation.

C'est à n'y rien comprendre, comment ces loustics peuvent-ils faire autant de bruit à trois ! A peine Eddie a-t-il frôlé les cordes de sa guitare que le baffle devant nous, nous envoie une chiquenaude à stopper un éléphant en pleine charge. Surprise et reflux général, mais comme l'on aime cela on repart de l'avant aussitôt. On connaît les Spuny, n'ont pas l'habitude de jouer dans les maisons de retraite.

Ce qu'il y a de bien avec les Spuny c'est que vous n'avez pas le temps de bricoler une mangeoire pour les petits oiseaux entre deux morceaux. Le premier n'est pas terminé que Rémi annonce déjà le suivant. Temptation Baby de Gene Vincent dont il précise au passage que c'est son chanteur préféré. Je ne saurais que l'approuver. Mais un Tempation Baby à la sauce Spuny, ça donne quoi ? En tant que trio de base, les Spuny ne peuvent rivaliser avec la richesse de l'orchestration originale. Choisissent la seule option possible, là où la voix de Gene bondit et rebondit sous les effets d'un galop de batterie orageuse, ils accentuent le beat initial pour mieux faire ressortir le tranchant de la guitare solo, les doigts de Rémi caracolent sur sa basse et Guillaume nous offre une frappe lourde qui nous ramène à tourbe prégnante du delta.

Un an que je ne les avais pas revus et je dois convenir qu'ils ont progressé. Ne nous servent plus les plans habituels du rock and roll, se sont emparés de la chose et l'ont façonnée à leur tempérament, un peu plus appuyée, un peu plus dure et un peu plus rapide que la normale. Quant au spectacle, inutile de l'attendre, se présente à vous dès les premiers instants. Il est impossible à Rémi de rester plus de six secondes en place. S'y morfondrait comme un morpion dans la culotte d'une bonne soeur. Cet homme est dangereux, il brandit à tout bout de champ sa contrebasse. A bout de bras, à bout de pied. S'y couche dessus de tout son long dans la position du missionnaire, ou au contraire s'en sert de perchoir, s'assoit sur la caisse – ressemble alors à un étrange échassier - comme sur un cheval de bois, le manche faisant office de hampe sur laquelle son bras monte et descend. La promène un peu partout dans le bar et finit par trouver un spectateur tout heureux que sa tête serve de réceptacle crânien à un cul de contrebasse. Le Christ a bien fini par trouver un volontaire pour l'aider à supporter sa croix pourquoi Rémi n'aurait-il pas droit à son porte-contrebasse ? Le tout est-il besoin de le préciser sans s'arrêter de slapper et de chanter.

N'y a pas que les américains qui ont chanté du rockabilly, les Spuny rendent hommage à Flying Saucers de Sandy Ford et bien sûr au parangon des groupes Ted, Crazy Cavan and his Rhythm Rockers. L'ambiance est trépidante. Des couples se forment et parviennent à danser un rock and roll sauvage sur une mini-surface où vous auriez du mal à garer un caddy. Ca bouge dans tous les sens et la salle entière reprend les refrains en choeur. Eddie n'y va pas de main morte, il casse une corde qu'il remplace en temps records, comme un changement de pneumatiques sur un circuit de formule 1. N'en est pas calmé pour autant. Se paye dès que l'occasion se présente des minis soli de vingt secondes qui éclatent comme des grenades sous-marines. Et entre temps il mène un train d'enfer assurant les rythmiques avec classe et brio.

Derrière Guillaume n'a pas le temps de regarder pousser les coquelicots. Tamponne ses futs avec une détonante alacrité. Stoppe le chuintement cristallin de ses trois cymbales avec la main. J'adore aussi ses ponctuations finales lorsqu'il tape une dernière fois ses toms et se lève à demi sur son siège croisant et décroisant ses bras en avant et se fige une nano-seconde dans cette position avant de repartir comme si de rien n'était. Devant guitare et basse font semblant d'échanger des coups de pieds, combat de coq à qui le lèvera le plus haut. Un set des Spun's n'est pas de tout repos.

J'ai omis de le préciser, mais derrière les musicos, il y a encore une grande table surchargée de clients. Force attractive du rock'n'roll, des dames d'un âge respectable mangent non pas une assiette de charcuterie à cinq euros que propose le bistrot, mais Rémi des yeux. N'en peuvent plus de cette jeune chair fraîche gigotante emplie d'ardeur, se lèvent et se rapprochent dangereusement. Même qu'une stationne longuement sur le câble électrique de raccordement, quitte à provoquer des micro-coupures de son.

Les Spuny n'en repartent que de plus belle à chaque fois, remplissent notre besace de mirifiques cadeaux, un Johnny Horton heurté de plein fouet, à faire couler un pétrolier avec marée noire garantie, un Buddy Holly à pâmer les anges « All My Love, All My Kissin' » et toute la salle qui ponctue de monstrueux Oh Boy ! Sans compter leurs compos originales comme le superbe Trouble in Town qui possède tout ce qu'un morceau de rockabilly doit présenter pour être certifié avec en prime ce petit plus indiscernable qui n'appartient qu'aux plus grands, cette touche d'authenticity-high-quality qui fait toute la différence.

Le set se termine sur une version phantasmagorique de I'm comin' Home de Gene Vincent ( une adaptation-appropriation d'un titre de Bo Diddley ). Rémi brame comme un cerf en rut. Gronde et suffoque de toutes ses amygdales – qui saurait dire le nombre de culottes qui se mouillées en brûlants instants – réveille la bête en nous, celle qui ne dort que d'un oeil, et dont le beat du rock'n'roll accélère nos plus lubriques instincts de prédateurs inassouvis.

ENTRACTE

Le bar est tenu par deux alertes grand-mères qui distribuent les pressions et les gobelets de Jack à la pelle. Me demande pourquoi l'une d'entre elles déserte subitement en cet instant crucial son poste de travail alors que les clients assoiffés se pressent en masse. Dix minutes plus tard elle m'apporte elle-même la réponse. Elle tient en sa main une carte postale des Spunyboys, mais elle la retourne et désigne fièrement du doigt les trois signatures qu'elle s'en était allée quérir. Elle ne sait pas dans quel apostolat elle vient d'entrer. Groupie d'un jour, groupie toujours.

LONG LIVE !

C'est reparti. Un peu mou du genou sur les trois premiers morceaux. Z'ont déployé une telle fougue et une telle entente durant le premier gig qu'ils patinent un peu pour raccorder le train au réseau. Mais très vite ils reprennent leur vitesse de croisière et nous entraînent dans leur folle sarabande. Dans le public, c'est l'extase. Jamais vu autant d'agitation dans un si petit périmètre. Les baleines tanguent comme un essaim de frelons prisonnier dans une bouteille. Sacré roulis, danse du scalp et puisque il est impossible de repousser les murs, le plus excité de tous monte sur les tables. Les Spunyboys arborent un sourire triomphal. Leur musique ne laisse pas la population locale insensible. Et puis que serait le rock'n'roll sans ce grain de folie qui emporte tout !

Les Spun's nous sonnent sur le ring avec Don't Ring The Bell et toute une flopée de molotovs du même acabit. Affirment qu'ils ne sont qu'un des maillons de la chaîne de transmission du Rock'n'roll Legacy et le confirment par cette énergie volcanique qu'ils diffusent autour d'eux. Quelques mots en hommage à Mathias, le fondateur de Rockxerre Gomina qui s'en est allé trop tôt. Un passeur. Que la terre lui soit légère. Ne lui feront pas une minute de silence, mais la salle se charge d'un grand charivari d'adieu. Et le cirque du rock'n'roll repart. Sont trop chauds pour s'arrêter. En plus ils sont bloqués comme dans une souricière. Faudra qu'ils montrent douze fois la patte blanche du rock'n'roll avant qu'on ne les laisse sortir ruisselants de sueur reprendre souffle sur la terrasse.

C'étaient les Spunyboys. Encore plus déments que les fois précédentes. Des braises vivantes. Des torches enflammées. Trois volcans en activité qui ne sont pas prêts de se refroidir.

Damie Chad.

PS : seront à Fontainebleau, bientôt.

( Phtos prises sur le facbook des artistes )

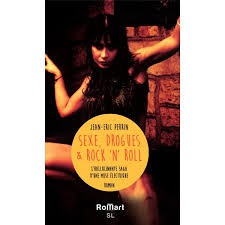

JEAN-ERIC PERRIN

SEXE, DROGUES & ROCK'N'ROLL

L'HALLUCINANTE SAGA

D'UNE MUSE ELECTRIQUE

( Romart Editions / 2014 )

J'en connais – des malheureux – qui situeront plus facilement Jean-Eric Perrin que Fabienne Shine. Normal, Perrin c'est un vague souvenir, l'on trouvait son nom dans l'ours de Best, mais Shine, pas de lumière qui s'éclaire dans le cerveau, l'on profile une excuse vaseuse pour masquer son inculture, tu sais moi des Fabienne j'en ai connu un max, alors... arrête ton c'hard Ben Hur, comme je suis bon prince, je te refile son nom de famille, pas le premier légué par son paternel Essaiagh ( essayez de le prononcer et vous comprenez pourquoi elle ne l'a pas gardé ), mais l'autre celui de la notoriété rock : Fabienne de Shakin' Street.

A votre oeil lubrique qui s'allume à la seule évocation de ce groupe mythique des années 70, je vois que vous visualisez la bête, la féline panthère aux longs cheveux bouclés qui ruisselaient dans son dos, le même type de crinière que Robert Plant, mais en version démoniaque, plus noire que la nuit. D'ailleurs le hennisseur en chef de Led Zeppe ne s'est pas trompé, dès qu'il a vu la Fabienne, il s'est senti poussé des ailes d'étalon. Lui aurait bien brouté la touffe, mais il s'est fait doubler par un collègue.

Rock, sexe et rock'n'roll, l'éditeur n'a pas lésiné sur le titre. Pour la muse électrique faut regarder sur la quatrième de couve pour comprendre que le livre raconte la vie de Fabienne Shine, la chanteuse de Shakin' Street. Enfin presque. Parce que Shakin' Street n'apparaît que dans les cent dernières pages du bouquin. Avant d'être une rock-star, Fabienne a traîné ses guêtres ( disons ses jambes nues jusqu'en haut des cuisses, et beaucoup plus pour les intimes ) un peu partout. Mais pas n'importe où.

Petite précision avant d'entrer dans le vif de la sujette. Ce n'est pas une biographie. Le livre se présente comme un roman. Un roman autorisé, car pour publier tout ce qui est raconté, faut avoir reçu quelque assurance de ne pas se retrouver avec un procès pour diffamation sur le dos.

C'est un livre à thèse. Mais pas écrit par un universitaire. Une problématique toute simple, les glorieuses seventies furent des années d'une plus grande liberté que les moroses débuts de notre troisième millénaire. Nous traversons des lustres d'un puritanisme totalitaire qui se cache derrière les posters glacés des nudités étalées à tout vat. Mais que la chair est triste aujourd'hui, l'on ne lit plus de livres et l'on s'ennuie en baisant. Rien à voir avec le joyeux libertinage libérateur des années 70. Jean-Eric Perrin se donne pour mission de conter la vie d'une femme libre dans tous ses aléas. Sans vaseline ni moraline pour faire passer la pilule.

LE CINEMA

Mène à tout à condition d'en sortir. Encore faut-il y entrer. C'est le rêve de la petite beurette, née à Tunis de parents qui s'en vinrent chercher fortune en France. Manquerait plus qu'ils aient réussi ! Milieu culturel très pauvre. Fabienne n'a qu'une envie, celle de quitter un avenir de prolétaire. Commence à grimper les escaliers de la gloire par la plus basse marche, jeune fille au pair en Angleterre. Ce ne sera pas à moi les petits british mais la rencontre inopinée de Nico, qui l'emmène dans le baskstage des Byrds. Tout un symbole, la dolce vita du cinéma italien et le rock américain dans la proximité des stars.

Retour à Paris, job de vendeuse de bonbons – quand on pense qu'elle aurait pu finir comme Sheila – par l'entremise duquel elle rencontre le rebelle sans cause du cinéma français, Jean-Pierre Léaud. Les deux jeunes gens entameront une amitié amoureuse qui ne débouchera sur rien de concret... Un petit rôle dans Le Gendarme de Saint-Tropes ( non, non, ce n'est pas pour rire ) qui lui donnera l'occasion d'entamer une liaison avec... Charles Aznavour. Beaucoup d'apprentis rockers finissent dans la variété la plus insipide. Fabienne se débrouillera pour suivre le trajet en sens inverse.

Bientôt en Italie, amante de Klaus Kinski, drogues, saphisme, bout de film avec Fellini, et cerise sur le gâteau, liaison avec Alberto Moravia, l'écrivain fétiche post-fasciste de l'Italie, l'auteur du Mépris qui l'initie aux joies d'un érotisme cérébral un tantinet borderline... Premier compagnon attitré Richard Dayne Blandford, aventurier, trafiquant, d'un naturel jaloux, qu'elle trompera avec Richard Wright, le clavier du Pink Floyd. Déjà beaucoup mieux qu'Aznavour, mais il lui reste encore des progrès à accomplir.

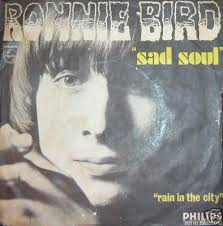

A Paris, Fabienne fréquente Philippe Garrel, cinéaste avant-gardiste, et la bande du Drugstore, fils à Papa pour la plupart, d'où émergeront quelques noms du rock français, Ronnie Bird, Alain Khan, et quelqu'un qui fera beaucoup pour la destinée rock de notre égérie, Marc Zermati... Mais la voici à New York, elle y côtoie une petite blondinette pas dégueu que vous connaissez mieux sous le nom de Blondie et retrouve Johnny Thunders le guitariste des Dolls... Reprise d'une première nuit d'amour qui avait eu lieu à Paris lors de la venue des Dolls en Europe...

Petit séjour à la Jamaïque, en compagnie de Richard Dayne qu'elle plaquera pour filer avec Brad, pas le premier venu, dealer attitré de Keith Richards, qui l'emmène à Los Angeles, retrouver des gens très bien, des potes à lui. Sunset Boulevard. Hôtel Hyatt.

ROCK'N'ROLL !

On ne peut pas accuser Brad d'avoir bradé la vérité. Fabienne se retrouve au quartier général de Led Zeppelin. Les nouveaux rois du rock. Les seigneurs du tonnerre. L'idylle ne tarde pas à se nouer avec Jimmy Page. Amour partagé. Lui donne des leçons de guitare. Sont inséparables tout le temps de l'interminable tournée américaine de 1975. Fabienne découvre le rock de l'intérieur. Mais Page n'arrivera pas à quitter sa femme et sa fille, et vraisemblablement plutôt sa fille et la mère de sa fille, pour Fabienne. Les rockers n'abandonnent pas toujours les enfants à la Dass...

Après un passage mouvementée par l'Inde, Fabienne est de nouveau à Paris. Marquée ( à défaut d'être maquée ) par le virus du rock, elle monte un groupe - Zermati proposera de lui de le baptiser Shakin' Street, un titre du MC 5 - avec un ami Eric Lévi et d'autres intervenants Corinne Mariennaud et Louis Bertignac qui partiront bientôt former Téléphone...

SHAKIN'TREET

C'est le mauvais bateau. La nef pirate, pas le paquebot à croisières pépères. Shakin Street sera en 1976 et 1977 – grâce à Marc Zermati – au premier et deuxième festival punk de Mont-de-Marsan ( voir KR'TNT ! 177 du 20 / 02 / 14 ), ce qui les inscrit à toujours dans la légende du rock. En 1977, ils ont déjà ouvert en Angleterre pour les Heartbreakers de Johnny Thunders. A la même époque, le Père Noël avait offert à Fabienne un magnifique cadeau de Noël, elle passe le réveillon à Paris avec les Rolling Stones. Si vous avez fait mieux, vous me téléphonez. En 1978 paraît leur premier 33 Tours Vampire Rock, en 1979, ils partent enregistrer leur deuxième disque, Solid As A Rock, avec Sandy Pearlman, le producteur du Blue Oyster Cult dont ils feront les premières parties ainsi que celles de Black Sabbath. Ils sont devenus un groupe américain. Trop gros pour un large public français qui n'aime pas le rock chanté en anglais et trop petit pour le marché géant des USA.

THE END

Revenu en douce France, le groupe s'étiole, surtout que Fabienne est de plus en plus souvent aux States, elle a commis l'irréparable. Elle s'est mariée. Pas avec un rocker. Avec Damon Edge, leader du groupe industriel Chrome. Le mariage tourne au cauchemar Damon boit et est d'une jalousie maladive.... Et Fabienne reste auprès de son mari pas marrant. Un peu incroyable cela, venant d'elle ! L'on aurait pensé qu'elle se serait tirée fissa.

Finira par creve,r at the Edge of the town, la laissant libre en 1995. Exerce un job aux States, de guide touristique... En 2004, 2008, 2009, Fabienne reforme le groupe. Ils enregistrent même un disque et donne des concerts, mais ce n'est plus comme avant. Plus personne ne les attend. Si ce n'est les nostalgiques de leur propre jeunesse disparue... Il ne faudrait jamais vieillir. Le bon temps est toujours derrière soi.

A BOUQUINER

Comme un lièvre. Se lit comme un roman. Ca tombe bien, c'en est un. Shakin'Street restera comme l'un des tout premiers grands groupes de hard rock français. S'inscrit dans la série noire du rock national, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ravissent un public d'amateurs, trop peu nombreux pour leur assurer une zone de survie économique, et disparaissent trop vite sans avoir eu le temps de mûrir. Dans l'indifférence générale.

Ne reste plus que la chevelure de Fabienne Shine qui brille dans la pénombre comme un soleil noir. L'aura mordu la vie à pleines dents. Ses jours auront été bien plus beaux que la plupart de vos nuits.

Damie Chad.

KROCKROCKDISCS

SUPERFRIENDS / LES ENNUIS COMMENCENT

The Soviet Secret Bomb / My Radio / I Wanna Getcha / My Psycho Girl / In Space / La Belle Saison / Mexican Radio / Anthony's Gone / Spoutnik My Cat / Suspicion / Dominique Laboubée / Bottle Up & Go !

Atomic Ben / Gus Tattoo / Hugo le Kid / Arno KLX.

Dieu protégez-moi de mes amis, mes ennemis je m'en charge. L'avait raison Voltaire, depuis que j'ai mes superfriends à la maison, je n'ai plus de temps à moi. Toujours cette maudite galette à repasser sans fin. Un véritable poison addictif. Pas plus tard que ce matin j'ai dû liquider au fusil à pompe le facteur qui voulait à tout prix me faire signer un reçu alors que j'étais en train de me pencher sur un dossier international particulièrement explosif.

Mon ami le commissaire ( voir KR'TNT 177 du 20 / 02 / 14 ) est venu pour m'aider à réparer les dégâts. J'ai signé une décharge ( au stylo, pas à la chevrotine ) comme quoi il avait glissé dans les escaliers. C'est bien gentil mais cet incident regrettable n'empêche pas que nous vivons dans une époque opaque. Prenez par exemple le premier morceau des Ennuis Commencent.

Figurez-vous que le chanteur Atomic Ben s'était entiché d'une blondinette sexuelle. Vous me direz que lorsque l'on s'appelle Atomic, l'est un peu normal que l'on soit attiré par une super bombe, oui mais quand il a été sûr de son affaire et qu'il a voulu lui mater les dessous d'un peu plus près il s'est aperçu que c'était une espionne soviétique. Jusque là c'est clair comme de l'eau de rock, mais c'est après que surgit le mystère. Comment font-ils pour obtenir ce son électrique rond comme une pierre roulante ? Question sans réponse alors je cherche.

Ca vient de loin, l'explique dans My Radio, déjà tout petit, il écoutait du rock'n'roll sur son transistor. Bref il a pris de mauvaises habitudes trop tôt, et n'a jamais pu s'en défaire. Parents surveillez mieux votre progéniture. Les gamins sont attirés par le vice comme le furent les romains de la décadence par le stupre. Si vous ne me croyez pas, allez sur la plage ( inutile de prendre votre maillot de bain ) 6, In Space dans lequel il passe en revue toutes ses idoles perdues dans l'espace. Remarquons qu'un gars qui cite Dominique Laboubée et Gene Vincent n'est pas dépourvu de finesse et d'esprit critique. L'a dû en passer des heures l'oreille collée sur le haut parleur. Les connaît toutes. Suis sûr de ce que j'avance. Donne des exemples comme Come On, un caillou de Chuck Berry que les Stones ont balancé dans leur propre miroir.

Bref en gros, les six premiers morceaux, électriques à souhait, du british sound comme l'on n'en fait plus, du blues survitaminé au rock'n'roll, ça vous a le dos rond comme un chat noir qui se hausse sur ses pattes et ça ronronne à plaisir. Une fois que vous avez goûté ce ron-ron vous en redemandez. Comment des petits français qui se permettent un truc de cette nature ? C'est impossible. C'est l'espionne soviétique qui a dû leur refiler les plans de fabrication que le KGB avait fauché aux englishes. Un véritable trafic international, puisqu'après ils appliquent la même recette à Mexican Radio. Je commence à piger, un complot interlope qui se transmet par les ondes radio.

Je transmets par téléphone mes découvertes à mon ami le commissaire qui me demande de ne pas ébruiter l'affaire. J'ai sûrement levé un gros lièvre, mais il faut se méfier des services secrets, m'assure qu'il passe tout de suite à la maison pour étudier la situation. Ca tombe bien, dix-sept millième six cent quarante huit fois que je passe The Soviet Secret Bomb de suite. Le voisin pète les plombs. Il me menace de faire sauter mon compteur électrique à la dynamite. L'est en train de sortir son briquet pour allumer la mèche lorsque mon ami arrive. S'interpose aussitôt. Pour le distraire de son noir dessin, il abat d'une balle dans la tête ses deux enfants qui admiraient l'exploit de leur père. En voilà deux qui ne suivront pas le mauvais exemple ronchonne-t-il avant de passer un coup de téléphone pour que l'asile psychiatrique vienne chercher un dément qui vient de tuer ses deux gamins dans son pavillon de banlieue. Les infirmiers l'emmènent alors qu'il hurle qu'il en a marre des ennuis qui commencent...

Enfin au calme nous pouvons continuer à décrypter les fils de l'affaire. L'on s'intéresse à My Psycho Girl et son introduction surfin-yé-yé et cet étrange solo de guitare à la Shadows saturée - aussi improbable qu'une girafe au cou court - l'est sûr que le groupe est une proie facile, lui suffit qu'une fille passe pour qu'ils perdent tous la tête et qu'ils vous pondent une espèce d' hippogriffe chimérique comme l'on n'en voit peu dans l'histoire du rock.

Regarde par la suite comme le climat change, me dit le Commissaire, Splish Splash , « cocaïne is on my head », sûr que ces petits gars ne mangent pas que les trous du gruyère, t'entends le riff, et la batterie, satané boulot, ce ne sont pas des songe-creux. Dès l'intro du morceau suivant mon chien se met à aboyer. J'explique : La Belle Saison, une reprise des Dogs, son groupe préféré. Du coup l'on se passe l'original des Dogs, rien à dire, ils ont su rester fidèle à l'ironie si subtilo-frenchy du combo de Rouen. De la belle ouvrage. Et puis après, il y a ce morceau Dominique Laboubée, rickenbakerien en diable, pour un peu l'on en chialerait. Emotion pure.

Pour Anthony's Gone et Spoutnik My Cat vaudrait mieux que ces titres ne soient jamais sortis. Dans vingt ans l'on se foutra de la majorité de la population française qui sera passée à côté de ces deux pépites. Ca crève pourtant les oreilles que ce sont des chef d'oeuvre de mélancolie catapultante. Un alliage par essence instable, ici miraculeusement réalisé. C'est dingue mais dans ce foutu disque tu trouves toute la tristesse de la vie – à te flinguer tout de suite tellement tu n'en peux plus – et en même temps l'optimisme du rock'n'roll, l'ouverture de tous les possibles.

Faisons l'impasse sur le dernier morceau une reprise de John Lee Hooker, il y aurait trop à dire, ne serait-ce que sur la façon dont ils terminent avec ces points de suspension larséniques échoïfiés. Sur cette terre tout redevient poussière sauf le rock qui reviendra dans les eaux originelle du delta. Un peu comme l'or du Rhin. Ces mecs-là ils ont tout compris. La vie, le rock, les filles, le sexe, la mort, les excitants, le drame et la comédie humaine, tu trouves toute la panoplie sur ce disque. En plus ils savent jouer. Une réussite parfaite.

Vont faire des jaloux. Les ennuis continuent.

Damie Chad.

22:48 | Lien permanent | Commentaires (0)

13/03/2014

KR'TNT ! ¤ 180 : CAPITOLS / OBITS + HOT SNAKES / JOHNNY ROTTEN + SEX PISTOLS

KR'TNT ! ¤ 180

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

12 / 03 / 2014

|

CAPITOLS / OBITS + HOT SNAKES / JOHNNY ROTTEN + SEX PISTOLS / |

LOCAL DES LONERS

LAGNY-SUR- MARNE

07 – 03 – 14 / THE CAPITOL'S

Retour chez les Loners. Sûr y avait aussi Carl and The Rhythm All Stars à Montreuil, mais le choix n'est pas cornélien. Les Capitols possèdent les quatre as dans leur manche. Proposent une soirée hommagiale à Gene Vincent. Qui saurait résister à l'appel du plus mythique des rockers ? La teuf-teuf mobile fait la tournées des potpotes, Muriel, Billy, Mister B, nous voici déjà devant le local des Loners, barriques de feu devant la porte ouverte. Question chaleur humaine, les Loner's s'y connaissent.

Ne sont pas pressés les Capitols. L'on ne va pas se plaindre, plein de connaissances à saluer et surtout le temps de zieuter le monument. L'est négligemment couché par terre. Immense et en bois. Vu la vétusté ce doit être des planches recyclées de l'arche de Noé. Le déluge les a sacrément abîmées. Me suis pas trompé de beaucoup, de la dernière guerre. Mondiale. 1939, m'annoncera fièrement son propriétaire. Pas n'importe qui. Pascal. Le bassiste des Capitols. L'ancien lead guitar des Sprites.

Les Sprites ! Un groupe d'importance. Qui remonte à l'antiquité du french rockabilly. Dans les années 80, le premier combo français de qualité qui se soit consacré à reprendre l'oeuvre de Gene Vincent. Possédait une pêche admirable, mais sont arrivés trop tôt. Ne restent d'eux que quelques titres sur des 33 tours anglais. Compilation de groupes en pointe à l'époque. Et aussi quelques CD d'enregistrement d'un concert qui circule chez les fans. Nous avons précédemment rencontré le batteur, Red Dennis, au Rock & Boat qui officiait derrière Al Willis ( voir kr'tnt 176 du 13 / 02 / 14 ). Pascal Guimbard ne se retrouve donc pas là ce soir par hasard. Vient de rentrer en France après seize d'absence passées aux States. L'a croisé et joué avec beaucoup de monde. Ne se vante pas, l'on sent une modestie intrinsèque. Avoue qu'il n'écoute pas que le rockabilly de sa jeunesse. S'intéresse beaucoup au country et à bien d'autres musiques américaines.

PREMIER SET

Les premières notes de Bop Street retentissent... Les Capitols entament leur set. Troisième fois que je vois les Capitols et je m'aperçois qu'avec un répertoire sensiblement similaire, ils ne m'offrent pas le même show. Ne reproduisent pas à l'identique, n'ont pas pris le parti des interprétations figées que l'on réitère à chaque occasion. Vincent serait le premier à apprécier cette manière d'opérer de ré-habiter chaque morceau selon de nouvelles prétentions. Chaque titre originel est un diamant dont on peut varier à volonté les brillances et faire étinceler les éclats selon un nouvel éclairage.

Pascal ne slappe comme un sauvage sur son immense contrebasse. La picore d'un doigt presque distrait. Une caresse coulante qui contourne la tranchante agressivité des morceaux au profit d'un dynamo-swing des plus enlevés. N'oublie pas que Cliff Gallup était un fervent admirateur de Django. A Franky Gumbo de rétablir l'équilibre selon des secousses électriques propulsées à bon escient.

Steff est au chant. Vêtu d'une simple chemise noire, il a délaissé les tricots sweat rayés des Fifties pour une tenue plus classique qui ne rappelle en rien les cuirs funèbres et reptiliens de Gégène. De même, il ne cherche pas à décalquer le timbre si particulier de l'idole absolue que reste le créateur de Be Bop A Lula presque un demi-siècle après sa mort. Pas d'imitation. Essaie seulement de retrouver l'esprit de ces glissandi vocaux, de cette agilité suprême que possédait Vincent, ce qui donnait toujours l'impression qu'il chantait sur le fil d'un rasoir mentholé. Et il se débrouille bien, le Steff. Connaît les morceaux à merveille, ne les décline pas de travers ou à contresens des parti-pris de Gene.

Reçoit de l'aide de par derrière. De Didier le batteur. Pas l'exubérance juvénile de Dickie Harrell mais une maîtrise sans défaut. Pas l'obsession de la caisse claire feulée et feutrée mais la permanence d'un beat assuré, jamais embourbé dans un contre-temps et prêt à tous les démarrages fulgurants. La rigueur sèche de la frappe contrebalance la rondeur moelleuse du jeu de Pascal. L'on pourrait craindre un déséquilibre dans ces deux manières d'entrevoir la ligne d'horizon rythmique, mais au contraire cette divergence se traduit par une assise orchestrale des plus stables.

Ne déroulent pas que le collier des perles de Gene Vincent, entre un Teenage Partner dont on oublie l'écrin des choeurs mis très en avant dans la version la plus connue de Vincent parce que la voix de Steff monopolise la plus grande partie de l'espace sonore et une Race With The Devil dans laquelle Franky Gumbo ne force pas la note, les Capitols intercalent de nouvelles compos. Ce sont les titres du nouveau disque dont on nous annonce enfin – cela fait trois ans que nous l'attendions – la sortie imminente dans une petite quinzaine de jours. Ce sont les morceaux dans lesquels le band entre de plein pot et de plain pied. L'on a même l'impression que Franky donne alors tout son jus dans le gumbo. Remue la soupe avec dextérité, solos plus imaginativement personnels, et stridences plus appuyées. La salle ne ménage pas ses acclamations. Promettent de revenir pour deux autres sets.

DEUXIEME SET

Le retour. Plus dur, plus violent. Franky est davantage en avant, le set en est beaucoup plus électrique. Lignes de fuite et regroupements pour repartir aussitôt. Dans la ligne des Blue Caps. Montées en puissances et brisures éparpillantes. Avec en prime ces cristaux atomiques de retenue que sont des joyaux comme Jezebel ou Cat Man. L'urgence et le fourmillement des chevaux qui se pressent les uns contre les autres avant la charge. Who slapped John ? C'est la grande menace qui plane sur vous avant de se refermer et de vous enserrer dans sa poigne de fer rouge.

Ca survient comme un rêve d'orage. Steff est au summum de sa voix encerclée dans la frappe de la batterie. Ca passe et ça casse comme des poignées de grenades qui retombent en pluie d'acier. Les Capitols offrent encore des titres de leur futur album qui s'intègrent parfaitement avec la play-list spécial Gene. Pas des démarquages, des oeuvres à part entière qui leur définissent un style bien à eux. Des parallélépipèdes de force brute qui donnent envie d'écouter et de posséder le disque au plus vite.

SET TROIS

Les voici de nouveau sur scène. Mais ils vont s'échapper très vite. Steff a repéré les Ol' Bry dans la foule. Les appelle pour qu'ils les rejoignent sur scène. Refile même son Harmony Monterey à Eddie, Franky abandonne carrément sa duo jet 56 à Diego et Tuierry n'a qu'à ramasser la big mama de Pascal, leur laissent les clefs de la maison, sans préavis. N'y a que Didier prisonnier de ses futs qui est condamné à rester. Ce qui n'a pas l'air de l'ennuyer, l'est prêt à collaborer à l'aventure impromptue sans état d'âme.

Deux concerts dans un, nous sommes gâtés. Eddie a compris qu'après le set précédent des Capitols il doit mettre le turbo à fond les manettes pour relever le défi. Pas une seconde à perdre. Les temps morts sont les ennemis des instants magiques. C'est parti un Am I Blue à vous frictionner les oreilles pour le restant de l'année. Un rayon de miel, arrosé au jus de piment. Voudraient redescendre, erreur stratégique, la salle est prête à organiser un défilé de protestation s'ils persévèrent dans cette mauvaise idée. De toutes les manières les Capitols ne sont pas pressés.

Alors on se régale d'une suite Ol Bryenne des mieux venues. Pas un dessert de sucreries Doo Wop, plutôt une entrée teigneuse à la rockab de derrière les fagots qui vous incendie la gorge. Un must.

Enfin les Capitols consentent à revenir, mais il est hors de question qu'ils laissent les Ol' Bry s'échapper dans la nature. Steff et Eddie se décident pour un dernier lingot d'or liquide, un Folsom Prison Blues qu'ils chantent à deux. Font cela si bien que l'on se demande si Johnny Cash ne l'a pas composé pour eux. Je n'aurais pas dû écrire tant de bien sur eux car à la fin du morceau ils nous laissent tomber comme de vulgaires paires de vieilles chaussettes sales. Je me permets de leur rappeler que the great Cash a enregistré un minimum de soixante-dix albums et qu'en cherchant dans leur mémoire ils auraient pu trouver quatre ou cinq autres pépites. Que voulez-vous les rockers sont ainsi, plus vous leur en donnez, plus ils en veulent. Ne se contentent pas du pain des pauvres, vous avaleraient la brioche des riches sans coup férir si on les laissait faire. Merci les Loners pour cette soirée. Un bel exemple de camaraderie rock entre deux combos. Plus l'ombre tutélaire de Gene Vincent. Quand je vous dis qu'il en faut peu pour rendre les rockers heureux !

( Photosde Chris Dixie Straet prises sur le facebook des artistes )

Damie Chad.

106 / ROUEN

28 – 01 – 14 / THE OBITS

LE GROS BEAT DES OBITS

On avait un vague souvenir. Rick Froberg ? Bon dieu ! Mais c’est bien sûr ! Le concert des Hots Snakes au Nouveau Casino, par une chaude soirée de mai 2005 ! Deux guitaristes jouaient dans les Hot Snakes : Rick Froberg et John Reis, le mythique leader de Rocket From The Crypt. Bien sûr, c’est John Reis qu’on venait voir.

Pendant toute la première partie, John Reis se tenait au bar, coiffé comme Eddie Cochran, et il signait quelques pochettes de disques. On avait là un type d’une incroyable gentillesse, aussi facile d’accès et souriant que Phil May. Puis il était monté sur scène pour jouer comme un diable. Il moulinait tellement d’accords sur sa Les Paul blanche décorée de dragons qu’il donnait le vertige. Il n’utilisait aucune pédale d’effet. Il sortait un son direct sur le Marshall. Son son cru vrillait les tympans. Il balançait une incessante purée d’accords extravagants dont l’enchaînement relevait de la plus brutale virtuosité. Il jouait si fort qu’on n’entendait même pas Rick Froberg, planté de l’autre côté de la scène. Comme John Reis jouait à l’extrême droite et Rick Froberg à l’extrême gauche, le centre de la scène restait atrocement vide. Un bassman jouait un peu en retrait. Le pauvre Rick Froberg ne disposait pas du coffre permettant de couvrir un tel ramdam.

John Reis jouait comme un démon. Il remuait la tête en rythme d’avant en arrière, tel un dindon rockab. Il faisait le Cochran avec félinité. Il retombait parfois sur ses pattes, accompagnait ses breaks fulgurants de gestuelles jambaires. Ça tenait du prodige. Il transpirait à grosses gouttes. Même ses mains dégoulinaient. Il était certainement le plus grand rythmique de tous les temps. Il n’y avait pas deux accords qui fussent les mêmes et ses incursions dans les aigus en disaient long sur son abnégation. Il ne semblait n’être sur cette terre que pour le rock’n’roll. On voyait bien la furie pulser dans ses veines. Il grattait ses accords avec une main tordue comme celle d’un poliomyélite. Il turlupinait des moulinets à longueur de morceaux. Son jeu était d’une densité rarissime. Il se situait en dehors du commun des mortels. Avec lui, le rock fumait. Il moulinait industriellement. En pur killer de San Diego, il s’ingéniait à dépasser toutes les bornes.

N’oublions pas que Rocket From The Crypt fut à peu près le seul groupe américain (avec les Screaming Trees) à être encensé par la presse anglaise. Pour «Hot Charity», les Rockets avaient obtenu 10 sur 10 dans le NME, ce qui était exceptionnel, car en la matière les Anglais battent tous les records de chauvinisme. Ce soir-là, les Hot Snakes jouèrent une ribambelle de morceaux nerveux et souvent passionnants tirés de leur troisième album, «Audit In Progress». Ces rockers inaltérables bandaient leurs muscles. Rien ne pouvait leur barrer le chemin. John Reis était la plus grosse locomotive de l’histoire du rail.

Pour retrouver l’ambiance de ce concert édifiant, il suffit d’écouter l’album live des Hot Snakes qui s’appelle «Thunder Down Under». «Braintrust» nous saute à la gorge, c’est un monstre garage-punk hérissé de gimmicks urgents que John Reis joue d’un petit doigt vicieux. Puis on entend clairement les orgues de Staline, il pleut des power-chords dans tous les coins, sous un ciel noir d’apocalypse. On se tape aussi le vrai punk exacerbé de «Think About Carbs», et Rick Froberg chante la glotte en sang d’une voix de kid nourri aux céréales. Il hurle comme un con sur la rythmique haut de gamme du gentil John, le type le plus charismatique d’Amérique. Autre point fort de ce set live, c’est «Plenty For All», bien poundé derrière, riffé sauvagement, mais le pauvre Rick force sa voix, il manque atrocement de coffre. Rick Froberg n’est pas Chris Farlowe, on l’aura bien compris. Mais le gentil John le laisse hurler dans la tempête sonique et joue ses arpèges jusqu’au bout. «Who Died», c’est l’enfer sur la terre, une stoogerie abominable, feu, flammes, fun, le magma coule. Tous ces morceaux sonnent comme des prouesses techniques. «Kreative Kontrol» est un autre morceau hanté par les gimmicks de John Reis. On entend des harmoniques de fond extraordinaires. Rick Froberg sonne comme un martyre hardcore. Il faut pouvoir le supporter.

Le premier album studio des Hot Snakes s’appelait «Automatic Midnight». Sur la pochette, comme sur les pochettes des albums suivants, on trouve des dessins de Rick Froberg qui est illustrateur et graphiste à New York. Il avait dessiné un gros téléphone pour le recto et une voiture décapotable pour le verso. À l’époque de sa sortie, ce disque est un peu passé à l’as. À peine un article dans Spin, et bien sûr, on l’achetait parce qu’il s’agissait d’un side-project de John Reis (comme on achetait les disques des side-projects de Mark Lanegan, de J. Mascis, de Kim Salmon ou de Dave Kusworth). Le premier morceau de l’album s’appelle «If Credit’s What That Matters, I’ll Take Credit». On entendra rarement des trucs aussi saturés. Puis c’est bombardé d’accords. Ils sont complètement fous. Ils dépassent les bornes. On croirait entendre la révolution industrielle devenue folle. Seul John Reis pouvait provoquer un tel paroxysme. On retrouve cette énergie démoniaque dans «10th Planet», une belle pièce de garage punk battue comme plâtre. Ces types ont le diable dans le corps. Ils atteignent des niveaux inusités de densité sur-saturée et de grosse excitabilité carabinée. «Our Work Fills The Pews» est monté sur un beat vaudou et ça se met à cavaler. Encore une belle cochonnerie. Rick Frobert hoquette comme un déséquilibré tantrique. C’est l’un des morceaux les plus insidieux de l’histoire insidieuse. C’est la croix et la bannière. Encore une belle accroche mortelle. On retrouve la saturation optimale avec «Past Lives». La basse crache ses poumons. Horrible. Voilà la Dame aux Camélias de la basse dure. C’est d’une sauvagerie à peine croyable. C’est le son de basse dont rêvent tous les psychopathes. Bizarrement, la console n’a rien dit. Voilà encore une pièce d’une violence à peine descriptible. John Reis chante «Mystery Boy» et on sent tout de suite la différence. Il emmène tout à un train d’enfer, de façon puissante et dévastatrice. C’est à la fois éclatant et explosif. On retrouve le grain riche et total de la voix de John Reis. C’est une véritable orgie sonique digne des grandes heures de Rocket From The Crypt. Et puis l’album s’achève avec «Let it Come». On sent qu’il existe des forces souterraines dans le flux des Hot Snakes.

Leur second album s’appelait «Suicide Invoice». Ce fut un disque pour le moins aride, très bousculé, tourmenté et qu’on rangeait avec les disques garage, pour simplifier les choses. Car ce n’était pas que du garage, au sens où l’entendaient les concessionnaires. Les chansons des Hot Snakes étaient beaucoup plus tarabiscotées. On pourrait même dire torturées, mais cette impression était essentiellement due à la voix de Rick Froberg, qui est celle de l’hérétique brûlé vif en place de Grève. John Reis joue dans ce disque à pochette jaune son rôle de locomotive et il emmène un morceau comme «Gar Forgets The Insuline» à fond de train vers le néant. «XOX» est une belle pièce douloureuse et si on aime bien les belles pièces douloureuses, alors on se régale. Rick travaille ça au hurlement. Il crie vraiment comme s’il était ligoté au poteau du bûcher au moment où les flammes commencent à lui lécher le dessous des pieds. Dans «Who Died», on retrouve les bonnes dynamiques des Rockets. Le son est plein comme un œuf de ptérodactyle. Et puis, vers la fin du disque, on va trouver deux pépites garage, «Bye Nancy Boy» et surtout «Why Does It Hurt» qui est tout simplement défenestrateur, car enfoncé à coups de riffs et digne des gros bash-blasts du grand garage intercontinental. Mais ce n’est pas un disque évident, globalement. On l’écoute par curiosité, et peut-être aussi par sympathie pour John Reis.

Le suivant, «Audit In Progress», était un gros baboum d’album. On retrouvait sur ce disque tout le percutant du concert au Nouveau Casino, toute la pétaudière rythmique qui n’avait de sens que par rapport à elle-même, car il n’était absolument pas possible de mémoriser le moindre refrain, la moindre fibre mélodique. Ils jouaient la pétaudière de la dérobade de San Diego de façon fulminante et dans une extrême tension pour le simple plaisir de la pulsion pulsative.

Ces dingues battent le fer sans arrêt, «Braintrust» et «Hi Lites» vont tout droit et Rick hurle à travers les flammes de son bûcher. Quand on l’entend chanter, on pense immédiatement à Oliver Reed dans «Les Possédés de Loudun». Les Américains adorent ce genre de disque. Ils qualifient ce rock de ‘edgy’, celui qui va danser la carmagnole au bord du gouffre. Pas de fioritures. Un peu de tarabiscotage, c’est vrai, mais dans les limites de l’acceptable. Le morceau titre de l’album est un garage typique du middlewest, celui qu’on joue à la fourche des deux rivières, là où le ciel se noie dans l’océan de verdure. John Reis rebâtit un monde dans l’espace délétère de la méthode imbue et le pauvre Rick se racle la glotte au sang pour emmener le morceau à l’assaut du néant. On finit par succomber à ce drôle de charme. Avec «Hatchet Job», ils foncent droit dans l’irrationnel rythmique et bâtissent un mur du son totémique gratté à la dure. On assiste au riffage le plus dingue de l’histoire du riffage. Il se dégage de ce morceau une énergie à couper le souffle. Ils épaississent l’atmosphère jusqu’à un taux jusque là ignoré des physiciens. Il coule de ce morceau un jus étrange et bienvenu. Ils nous refont le coup du riffage des fous de l’asile dans «The Mystic Decade», on s’épate de tant d’exactions. C’est épais et violent. On goûte de belles tranches d’apocalypse. Voilà du plombé de très grande envergure. Sur la pochette, Rick a dessiné un nazi qui shoote dans un ballon de foot tout en sifflant sa bière et un chat allongé sur les genoux du pirate va tenter de sabrer le ballon. Tout est dans l’écroulement des civilisations, dans la négation des visages, dans l’oubli de la raison. Avec «Lovebirds», ils forent des voies dans le gruyère de Giger à la recherche de passages inutiles. «Reflex» est un morceau pulsé jusqu’à la nausée. On connaît ce genre de pulsation extrême et on sait où ça mène. Les Californiens adorent rôtir dans les flammes du fameux Californian Hell. Sur ce disque tout est si dense qu’il paraît bien dérisoire de vouloir épiloguer. Tout est si poussé dans le dos qu’il paraît bien dérisoire de vouloir ergoter. Ce que font les Hot Snakes, c’est de la pure suprématie. Ils brisent les flux comme des brindilles et ils effarent l’infidèle.

Aujourd’hui, les Hot Snakes n’existent plus, mais il court une rumeur de reformation. Rick Froberg n’est pas resté assis à se tourner les pouces. Il a remonté les Obits et décroché un contrat avec Sub Pop, qui reste un label de référence, aux États-Unis. Les Obits qui ne chôment pas ont déjà enregistré trois albums et comme ils passaient par Rouen pour jouer au 106, on a profité de l’occasion pour aller les applaudir.

Sur scène, ça se passe exactement comme sur les disques. Pendant un bon moment, il ne se passe rien, on pense à autre chose, à tout et à rien et puis, clic, comme ça, sans qu’on sache pourquoi, ça se met à fonctionner. On sent bien qu’ils s’investissement dans leur musique et que leurs compos reflètent un gros travail en amont. Ça se voit. Presque trop. Ils sont extrêmement sages et concentrés. Ils travaillent des gros grooves et font parfois jaillir des purs moments d’émotion et on se rassure en se disant qu’au fond ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais à part Rick Froberg, aucun Obit n’a la dégaine d’un rocker. Le bassiste Greg Simpson joue posément sur sa basse Rickenbacker. Le petit Sohrab Habibion tisse sur sa guitare des trames qui viennent s’entrelacer avec le jeu un peu libre de Rick et derrière le batteur bat son beurre comme tous les autres. Il faut vraiment se pencher sur leur cas si on veut espérer en tirer quelque chose. Je veux dire par là que leurs morceaux ne sont pas d’une grande évidence.

«I Blame You» fait partie de ces albums qu’on ne réécoute pas souvent, bien qu’ils sachent se montrer par certains côtés très sympathiques. «Widow Of My Dreams» semble être leur hit. Dans «Pine On» on tombe sur de bonnes idées de riffs et ça sent bon la poignée des gaz. Ils recherchent l’admirabilité des choses. En écoutant «Fake Kinkade» on sent que les anciens dieux de la puissance se sont penchés sur le berceau de cet album. Rick et ses amis sont vraiment décidés à en découdre avec l’adversité. Le beat des Obits se dresse fièrement. C’est le troisième morceau de l’album et jusque là, c’est un sans faute. L’oreille du vieux pingouin désarçonné se redresse. Dans «Two Headed Coin», on voit la voix de Rick errer comme une hyène sur un beat tendu et bien dru. On sent leur allant sous l’étoffe. Ils sortent un beat exotique pour «I Blame You», instro court et ambitieux. Le cocktail surprend par la verdeur de son ingéniosité. Les morceaux qui filent dans la nuit comme «Lilies On The Street» font beaucoup de bien aux équipes de la veille technologique avancée. Le bassman joue son motif avec une régularité édifiante. C’est un vrai mètre étalon. «Sud» est un morceau droit, très droit. Il ne s’arrête jamais et c’est très bien. Ils balancent une version grungy de «Milk Cow Blues» et terminent sur un garage de surboum, «Back And Forth», comme s’ils avaient décidé de réveiller nos plus bas instincts.

L’album «Moody Standard And Poor» intrigue aussi au plus haut point. Rick Froberg n’a pas vraiment de voix, alors il doit crier. Lui et ses amis semblent se jeter dans des grooves cavalants qui ressemblent à des combats perdus d’avance, comme avec «I Want Results». Il tapent dans le mille fois déjà fait, dans l’excellence du sert à rien, ils sont appliqués et convaincus, ce qui fait leur force. Pendant que Sohrab et Rick croisent leurs chorus, Greg le bassiste joue calmement. «Everything Looks Better Than The Sun» sonne comme un beat mille fois éculé. Pourquoi choisissent-ils de rester les deux pieds dans le même sabot ? Ils ne sortent pas de la routine du college rock cuit et recuit, et pourtant ils parviennent à lancer de petits éclairs intéressants. Ils travaillent les ambiances au corps, ils cherchent des passages dans les récifs. Il faudra fournir des efforts considérables pour comprendre leur démarche. C’est de part et d’autre un travail de fourmi. Avec «Killer», ils n’en finissent plus de poppiser dans la sub-popperie, et le mixeur complique encore les choses en sous-estimant la voix d’hérétique supplicié de Rick Froberg. «Shift Operator» sort enfin des caves de l’ordinaire. Voilà le lapin blanc qu’on attendait, plein de belles atonalités chromatiques et de déviations bienvenues. Dommage qu’ils n’aillent pas dérailler plus souvent. Les gros trucs sont sur la face B, et notamment «Naked To The World», grosse pièce garage inespérée et fièrement interprétée. «New August» est monté sur un beat drôlement rebondi. Ils font un tour à vide. Voilà leur truc : le groove. Le traitement avoiné des espaces intermédiaires. Ils ne s’embarrassent pas avec les sentiments. Ils automatisent leurs pulsions fictionnelles et bloquent le cap sur le cœur du ventricule. Très belle pièce, cisaillée à l’acide, roulée dans la basse, pétrie de mad psyché. Tout s’éclaire, le monde des Obits s’ouvre comme la vulve de Draculette et on fonce vers les profondeurs humides du monde sidéral.

«Bed And Bugs», leur troisième album, grouille de petites bêtes. Tous ceux qui ont chopé des morpions savent de quoi il s’agit. Rick le graphiste a encore fait des siennes en perçant la pochette du vinyle et en la décorant ce motifs géométriques. On se retrouve confronté au même problème : démarrage problématique, et puis, clic, ça accroche. Rick chante hurlé son «Taste The Diff» et son «Spun Out» et on tombe sur l’insidieusement rampant «It’s Sick», qui a la structure d’un gros hit garage-pop. Rick pousse son refrain dans les orties comme une grand-mère. Franchement, ce sacré coquin se plaît à cultiver le malsain. «This Must Be Done» gagne la sympathie. C’est un étrange morceau dont le fond grouille de petites guitares insidieuses. On sent chez ces gens-là une nette volonté de nuire aux oreilles d’autrui. Il cultivent le mystère et semblent ricaner comme des sorcières de Walt Disney. Rick chante très haut dès l’intro son «Pet Trust». Il nous vinaigre les oreilles. Il passe son temps à se racler la gorge. Le morceau reste terriblement ambitieux et fait partie de ceux qui nécessitent plusieurs écoutes. Et puis on tombe sur une petite perle qu’il faut bien qualifier de Dada : «Besetchet», un instro passionnant qui colle au palais comme un loukoum de Michel Tournier. C’est avec une ardeur renouvelée qu’on saute sur la face B et là on tombe sur «Operation Bikini», morceau pressé, au parfum post-punk et on se demande où ils vont chercher des idées pareilles. «Malpractice» se voit monté sur une ligne de basse rapide. Ils jouent là au jeu du calme avant la tempête, l’ancienne spécialité des Pixies. C’est très accrocheur et ça rétablit leur honneur. «This Girl’s Opinion» se caractérise par une bonne ambiance classique et une grosse tension d’accords pantelants. C’est en cocotant qu’ils cherchent leur passage à travers les récifs. On finit par tomber sur de vraies perles, comme «I’m Closin’ In», pur garage digne des géants des sixties. Voilà un morceau solide, bon et cuivré comme le guerrier Apache déterminé à poursuivre le combat jusqu’au bout. On se délectera de «Machines», morceau mystérieux qui aurait beaucoup intéressé Jules Verne et Rick nous dit adieu avec «Double Jeopardy», un instro mystique qui serpente dans la nuit étoilée comme un Arsène Lupin en rut.

On finit par se faire avoir avec les Obits, même s’ils ne sont pas d’un accès facile. Mais leur manque total de prétention les rend infiniment sympathiques. Leur vraie force est certainement leur singularité. Ils défendent l’idée d’un rock ambitieux qui risque de les couper d’un monde devenu impitoyable et affamé de médiocrité.

Signé : Cazengler, sur l’orbite des Obits

The Obits. 28 janvier 2014. Au 106 à Rouen.

Hot Snakes. Automatic Midnight. Swami Records 2000

Hot Snakes. Suicide Invoice. Swami Records 2002

Hot Snakes. Audit In Progress. Swami Records 2004

Hot Snakes. Thunder Down Under. Swami Records 2006

The Obits. I Blame You. Sub Pop Records 2009

The Obits. Moody Standard And Poor. Sub Pop Records 2011

The Obits. Bed And Bugs. Sub Pop Records 2011

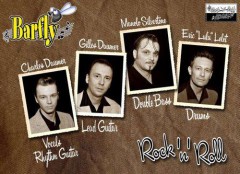

De gauche à droite sur l’illustration : Greg Simpson, Rick Froberg, Alexis Fleisig et Sohrab Habibion

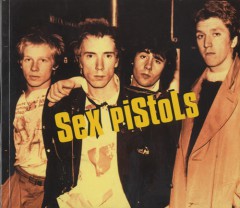

SEX PISTOLS

ROTTEN PAR LYDON

Keith & Kent Zimmerman

( Camion Blanc / 2005 )

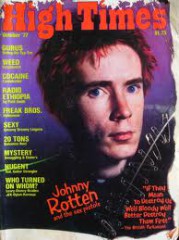

Les Sex Pistols auront fait couler davantage d'encre que de sperme. Alors autant donner la parole à leur porte-drapeau qu'à un quelconque chroniqueur. Johnny Lydon se raconte. Pas tout seul, ses propos sont coupés d'interventions plutôt courtes d'une vingtaine de témoins de l'apocalypse Pistols qui dans leur grande majorité ne font que confirmer – à quelques nuances près – les dires du principal narrateur. A de rares moments l'on donne la parole à quelques privilégiés dont les dires sont alors secondés de brèves interventions de Johnny.

Le livre original est paru – voici longtemps déjà – en 1994 aux Etats-Unis. A une époque où le personnage était encore une figure mythique et avant-gardiste du rock'n'roll. Ces vingt dernières années, le chantre du punk a été rattrapé par une télévision qui cherche davantage les parts de marché publicitaires que le progrès intellectuel des masses. Malgré quelques gros mots judicieusement placés en direct la figure du leader charismatique a pâti de ses trop fréquentes apparitions. L'image publique de Johnny Lydon n'a pas la force décapante de la gueule vindicative du jeune Johnny Rotten. Il est toujours difficile de se survivre quand le meilleur de votre existence vous a été distribué à l'orée de votre jeunesse.

CLASSE

Consacre cent pages sur 460 à nous parler de ses années de pré-pistoléros. Johnny Rotten n'oublie pas d'où il est sorti. Pas uniquement du ventre de sa maman. Avant tout de la classe ouvrière. N'est pas un militant, ni un révolutionnaire, mais il tient à sa revendication. Fils de prolétaire. Un père qui ne fait pas de cadeau pour mieux enseigner la dureté de la vie à ses quatre garçons, une mère aimante et un taudis insalubre dont il retirera à l'âge de sept ans une méningite qui ne partira pas sans laisser quelques séquelles épileptiques et une étrange fixité du regard.

L'aurait pu en devenir idiot, mais l'année d'immobilité sur un lit d'hôpital lui permettra plutôt d'activer ses neurones. Ne faudra pas le lui faire. Acuité intellectuelle aiguisée. Ne sera plus jamais dupe de sa condition sociale. Sera un rebelle dans l'âme. Qui ne se berce d'aucune illusion. En développera un refus prononcé des conventions sociales. Ne dira jamais zut quand il pense merde. Les chockin' réactions de ses congénères et un sentiment d'auto-dérision prononcé lui permettront de développer un cynisme jusqu'au boutiste ravageur qui ne sera pas étranger à la glorieuse explosion des Sex Pistols.

N'est pas seul. Ses amis ne valent guère mieux que lui. Surtout le jeune Simon Ritchie, plus tard connu sous le sobriquet de Sid Vicious, une espèce de taré congénital qui transcende son vécu familial dévastateur par une auto-suffisance narcissique des plus stupides. Une bande d'ados qui essaient de se faire remarquer comme ils peuvent. Le manque d'argent peut être un parfait aiguillon. Johnny déchire ses habits, les découpe et les raccommode avec des épingles de sûreté... Pour les distractions, l'on danse en boîte au mieux sur de la soul dégénérée au pire sur de la disco robotisée. A dix-sept ans il gagne sa vie en tant qu'animateur auprès de jeunes enfants. Leur enseigne le dessin. L'idée de former un groupe de rock ne lui serait jamais venue à la tête, s'il ne s'était mis à fréquenter la boutique de fringues d'un certain McLaren.

JUSTE UN HIC

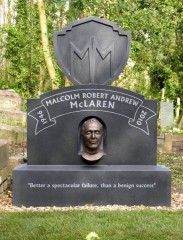

N'y va pas pour la musique mais pour les habits à découper. Malcolm McLaren rêve de monter un groupe de rock. L'a déjà recruté trois musicos, Glen Matlock, Steve Jones, Paul Cook. Manque juste le chanteur. McLaren se garde le meilleur poste : sera le pygmalion du rock'n'roll, le manager producteur qui décide de tout. L'a des idées plein la tête. Dans le jargon de Johnny Lydon, cela se traduit par sale petit-bourgeois prétentieux à la con. Le courant ne passera jamais entre les deux hommes.

Faut attendre les dernières lignes du bouquin pour que Lydon révèle un geste de complicité entre lui et McLaren. Sinon il le critique tout du long, sans pitié. Tout ce qui vient de McLaren est frappé selon John d'une tare irrémédiable. L'accuse de tout et de rien, et même d'avoir fait foirer la réussite du groupe. De toutes les manières, Johnny Rotten a toujours raison, une autobiographie est de bien entendu un plaidoyer pro domo, mais avec Johnny ce sont sempiternellement les autres qui ont tort. Peut tout se permettre, mais ne laisse aucune excuse aux malheureux qui croisent son chemin.

McLaren a défini sa feuille de route. Elle ne peut que plaire à Rotten, les Sex Pistols seront le groupe par qui le scandale arrive. Malcolm McLaren sera le grand Manipulateur. Fera faire et dire au combo, tout ce qui ne se dit pas et ne se fait pas selon les us et coutumes des sociétés policées. Les médias et l'opinion publique vont avoir droit à un traitement de faveur accéléré. Lydon endossera à la perfection le rôle du crieur public chargé d' ânonner l'interminable liste des calamités imminentes...

MAESTRO