10/12/2014

KR'TNT ! ¤ 213. LORDS OF ALTAMONT / BARFLY / MUDDY WATERS / LITTLE RICHARD

KR'TNT ! ¤ 213

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

11 / 12 / 2014

|

LORDS OF ALTAMONT / BARFLY / MUDDY WATERS LITTLE RICHARD |

CAEN ( 14 ) / 15 - 10 - 2014

BIG BAND CAFE / LORDS OF ALTAMONT

ALTAMONT LA-DESSUS

ET TU VERRAS MONTMARTRE

Les Lords Of Altamont avaient pourtant tout ce qu’il fallait pour rendre un homme heureux. À commencer par un leader prestigieux, Jake Caveliere surnommé The Preacher, ex-écumeur de maisons de corrections et ex-membre des Fuzztones, qui affiche une image soigneusement travaillée de biker tatoué satanique et de hellraiser du Farfisa. Ensuite un bon label, puisque leur premier album paru en 2002 sur Sympathy For The Record Industry fit sensation dans le Clochemerle des garagistes. Long Gone John gérait alors son label en parfait visionnaire. S’il donnait sa chance à un groupe en publiant un premier album, il fallait dresser l’oreille vite fait.

C’est vrai, la pochette de «To Hell With The Lords Of Altamont» se distinguait du lot. Les Lords voulaient s’enraciner dans la mythologie des Hells Angels. Alors là bravo ! En plein dans le mille ! À l’époque, on a gobé ça sans discuter. Les Lords semblaient vouloir prendre la suite de Steppenwolf et des Stones qui firent un temps joujou avec la fumante mythologie des gangs de bikers californiens.

The Preacher conduit des grosses motos. Allez voir les interviews qui sont en ligne, vous verrez, il en parle savamment. La moto et le rock ont toujours fait bon ménage. Mais là, il entre dans un domaine qui était traditionnellement réservé au Grateful Dead, à Blue Cheer et à Canned Heat, qui étaient les groupes favoris des Angels californiens. Les Lords semblent vouloir réactualiser cette tradition disparue comme par enchantement dans les années 80. On avait presque oublié ce bel épisode de la saga du rock californien, les photos de Bob Hite et de Henry Vestine grimpés sur des Harleys et coiffés de casques allemands, celles de Dickie Peterson en compagnie de son manager Gut, Angel de son état, le livre de Hunter S. Thompson et les mémoires de Sonny Barger. Les films de Kenneth Anger, ces ouvrages et ces images constituaient les fondements du fameux Californian Hell. Avec la parution du premier album des Lords et l’arrivée de la série «Sons Of Anarchy», cette mythologie sembla connaître un certain regain d’intérêt. «Sons Of Anarchy» propose en effet un astucieux mélange de pseudo-Barger (à travers le personnage de Clay, interprété par Ron Perlman - qui fut aussi le savoureux Salvatore possédé par le diable dans «Le Nom de la Rose», tiré du roman d’Umberto Eco) et de Kurt Cobain (à travers le personnage de Jax).

Dans un cas comme dans l’autre, on est assez loin des réalités du mythe, telles que les décrit Hunter S. Thompson. Les Lords font du garage et tentent de vendre des albums de rock en exploitant une imagerie, et la série américaine recycle (avec pas mal de brio) un vieux fleuron de la sub-culture américaine. Le seul problème, c’est que les Hells Angels n’ont jamais été un phénomène de mode. Loin de là. Ils se voulaient simplement les héritiers d’un mode de vie. Ils n’inventaient rien. Pendant plus d’un siècle, l’Ouest américain a grouillé d’aventuriers qui méprisaient les lois et les juges. Les Hells Angels revendiquaient exactement le même genre de liberté. C’est ce qui fit leur grandeur. Mais comme le dit si bien William Burroughs dans «The Thanksgiving Prayer», l’American Dream est mort - Thanks for the last and greatest betrayal of the last and greatest of human dreams (merci d’avoir trahi le dernier et le plus grand rêve de l’humanité) - Les Angels connurent les pires ennuis. Le pouvoir américain s’acharna sur eux - comme il s’acharna sur les Black Panthers - et leur refusa ce droit fondamental à la liberté, alors que la constitution américaine est précisément fondée sur cet idéal de liberté. Voilà ce qu’on appelle dans le jargon des philosophes de comptoir une impasse paradoxale.

Notons au passage que les grands capitaines de piraterie s’inspirèrent du même idéal de liberté absolue. Traqués par les marines de guerre anglaise et espagnole, les derniers capitaines de piraterie durent aller se réfugier à Madagascar où ils fondèrent une colonie nommé Libertalia.

Mais avec «To Hell With The Lords Of Altamont», on était loin de tout ça. L’album tenait bien la route, c’est vrai, mais il manquait le petit quelque chose qui fait la différence, la fameuse étincelle qui met le feu eux poudres dans les albums des Gories et des Mummies, par exemple. Deux morceaux des Lords sonnent comme des classiques des Cramps («Too Old To Die» monté sur le même beat que «Garbage Man» et «Three», beat crampsy noyé d’orgue, ce qui amène un brin de grandeur pharaonique). The Preacher chante «Come On» avec une belle hargne pressée - la même que celle d’Iggy dans «Search And Destroy» - On trouve en face B un gros r’n’b sixties nommé «Come On Up», un truc capable de rendre n’importe quel jukebox heureux. Les deux énormités des Lords se trouvent en fin de face B. «Stripped Down» est embarqué à l’énergie, mais c’est une énergie peu commune, quasiment surhumaine, une énergie de guerrier tatoué échappé d’une saga de Tolkien. Et «Born To Lose», heavy groove qui se hisse sur la croupe d’une grosse bassline et dont le poids pèse comme une malédiction. Leur retour de groove vient de loin, certainement de «I’m A Man» du Chicago Transit Authority. C’est dire si ce groupe est attachant, car il est comme la dinde de Noël, farci des meilleures influences. Et ils tirent une fabuleuse énergie des profondeurs de la terre.

L’album suivant, «Lords Have Mercy», est nettement meilleur. Il s’ouvre sur une belle dégelée de psycho-fuzz intitulée «Cyclone», embarquée à la moutarde qui monte au nez du riff. Jake The Preacher harangue comme s’il emmenait une armée à l’assaut d’une forteresse imprenable. Et quasiment tout l’album va danser sur des charbons ardents. Ce disque est bourré d’une énergie spectaculaire. On le sent en écoutant «Burried From The Knees Down». Le cut explose dans sa coque. Ces gens-là ne savent faire qu’une seule chose dans la vie : pulser le beat jusqu’à plus soif. Ils sont la réincarnation de Vulcain occupé à marteler ses enclumes jour et nuit, sans jamais s’accorder le moindre répit. Ils sont au garage ce que le marteau-pilon du Creusot fut à la métallurgie technoïde du XIXe siècle : un monstre productiviste noyé dans les fumerolles. Nouvelle attaque à la fuzz pour «Action». Ce genre de riff cisaille le concept même du riff à la base. Le cut fonctionne comme un retour de manivelle. Quel choc - Action ! Action ! - Ça sonne comme un hit famélique, digne des hauts faits d’un Godefroy garagiste de bouillon intemporel, car grandiose et nappé d’orgue. Ces gens-là ne vivent que pour l’Action ! Plus loin, ils lâchent une belle purée d’orgue pour lancer «She Cried», reprise d’un vieux hit de Jay & The Americans. S’ensuit un «Velvet» vachard et violent, beaucoup trop explosif, beaucoup trop garage. Même trop parfait. Trop chanté. Trop riffé. C’est le cut idéal pour l’amateur extraverti. Retour à la violence de bon aloi avec «Project Blue». Ça nous piétine la tirelire et franchement, on adore ça. Autant le dire franchement. Gandhi nous enseignait de tendre l’autre joue, alors on tend l’autre joue. C’est dire à quel point ces gens-là sont brillants. Et la fête se poursuit avec «Live Fast», une énormité cabalistique digne de Question Mark & The Mysterians. C’est un hit garage de première importance. En somme, ce n’est pas compliqué : tout est bon sur cet album. Autant se faire une raison. Ils tapent dans un bon vieux beat anglais avec «Tough As Nails» et allument une reprise de «Time Has Come Today» des Chamber Brothers, mais il serait bon de rappeler, Nathanaël, que des gens-là sont des démons.

Encore pas mal de dégâts à déplorer avec «The Altamont Sin». La moto est revenue sur la pochette, chevauchée par une dame. C’est l’album des killer solos, du style de celui qui traverse «Gods & Monsters». Les Lords sont devenus avec ce troisième album de vrais forçats du garage. Ils ont su créer leur propre orthodoxie. Il leur manque juste l’élégance compositale. On pourrait presque les accuser de vouloir rester dans l’obscurantisme garage des vieux volumes de Peebles, ceux qui craquent. «Going No Where Fast» est une belle pièce excédentaire du commerce ferrailleur. C’est poundé à la vie à la mort. Le drumbeater porte tout le cut à bout de bras. Ils expédient tout ça en enfer sans discussion. Joli solo à l’ancienne, avec coulée de notes fumantes, killerique à souhait. On reste dans le glouglou inflammatoire avec «Lightning Strikes». Les Lords ont parfois de sacrés éclairs de génie. Le couleur de bronze s’appelle Siggs De Villa. Il joue un solo de rêve en suspension. Rien que pour ça, il faut écouter cet album. Grâce à ce solo, il opère une mise en perspective du son. Pas mal, non ? Retour à la manie de frappadingue avec «Hold Fast». On en ravale sa salive. Les Lords disposent d’énormes stocks de répondant. Il ne faut pas essayer de leur expliquer ce qu’est le garage. Et voilà un nouveau killer solo qui ne pardonne pas. On en trouvera un autre dans «Driving Too Fast». Chez eux, c’est génétique. Ils solotent de la même façon qu’ils tirent sur la poignée de gaz. Vroaaaarrr ! «Living Hell» est carrément stoogy. Ils sortent le son de «1969». Oh la la, c’est à tomber. Et ils finissent avec une belle reprise de Roky, «Don’t Slander Me». Pleurésie garantie.

«Midnight To 666» fait aussi partie des grands disques de garage exacerbé. Attention à la saturation du son. Les Lords dépassent un peu les normes. «FFTS» explose un peu les oreilles. Si on aime bien le bon garage, alors ce disque est idéal. Dans «Get In The Car», on se régalera d’un beau solo liquide. Ils passent tous les poncifs du genre à la moulinette et c’est précisément la raison pour laquelle on les admire. Belle drug-song que ce «Gettin High (On My Mystery Plane)», titillé dès l’assaut par un ingrat vibrillonnage psyché. Voilà ce qu’on pourrait appeler un joli coup de freakbeat envoyé dans la barbe du marché de Wall Street. «Save Me (From Myself)» est transpercé au lance-flammes. Floooofff ! Les Lords ont acquis une sorte de maturité dans la brutalité. Une sorte de maîtrise du radicalisme. Un goût prononcé pour l’exécution sans jugement. Une expertise de la poigne. Ils savent jouer des épaules et des climats. Leur ronde infernale finit par bien virevolter. Fantastique cut que ce «Soul For Sale», bâti sur la menace d’un grand broutage de motte. Lâchez les moutons ! C’est nappé d’orgue et heurté au petit gimmick. Sur la face B, on trouve une héroïque reprise de Tommy James, «I’m Alive», une power-pop à gros biscotos. Ils mériteraient presque une décoration pour cet exploit. The Preacher sait prêcher dans le désert, n’en doutons pas un seul instant. Avec «Turn Me Down», ils sonnent un peu comme les Pistols, ce qui les met en danger, car on pourrait les accuser d’embourgeoisement et pire encore, d’exotisme. Puis ils reviennent pounder à fond de beat «Bury Me Alive». Oh, ça se passe dans un graveyard. Ils font une reprise des Dead Boys, «Ain’t It Fun» et si on aime la purée de fuzz définitive, alors on se régalera avec «Synanon Kids», cut idéal pour allumer une cave remplie de teenagers défoncés. Jake The Preacher hurle dans le désastre de ses nappes d’orgue et un effroyable killer solo vient le mordre à la gorge, alors forcément il s’écroule sur son clavier en bavant de l’écume blanchâtre.

Leur dernier album qui vient de paraître est un véritable coup de maître. Avec «Lords Take Altamont», ils rendent hommage aux groupes qui ont joué au fameux festival gratuit d’Altamont, en 1969 : Flying Burrito Brothers, Stones, Santana, CSN&Y et Jefferson Airplane. On trouve sept reprises des Stones sur cet album et ce sont sept véritables coups de génie. Personne mieux que les Lords ne sait endiabler une reprise des Stones. Il suffit juste d’écouter «Live With Me» et on sera fixé. C’est tellement puissant qu’on prendrait presque ça pour une anomalie. Tout vibre dans l’anormalité du contexte d’écroulement para-sismique. C’est la pire version qui se puisse imaginer sur cette pauvre terre. Elle est tout simplement hallucinante d’explosivité abyssale. On tombe un peu plus loin sur une version apoplectique de «Stray Cat Blues». La version rôtit en enfer. Les Lords tournent la broche. Ça rissole. C’est absolument grandiloquent. Le jus dégouline dans les fondements de la raison. Quand les Lords tapent dans les Stones, ils deviennent tout simplement des géants du rock. Mais ce n’est pas tout. Ils font aussi subir les pires outrages à «Love In Vain». Voilà une version exemplaire qui balaye celle des Stones. Attention à «Gimme Shelter». On sent bien que le Preacher adore les Stones. Il lui faut ce jus de Stones pour resplendir au sommet des montagnes. Pas de hit plus faramineux que «Gimme Shelter». Pure magie. Ils font bien évidemment une version exceptionnelle de «Sympathy For The Devil». Jake Caveliere peut chanter comme Jagger, pas de problème. Ce cut est considéré comme intouchable, mais les Lords le bouffent tout cru. Ils font aussi une version absolument démente de «Monkey Man» et expédient le petit «Jingo» de Santana au firmament des reprises. Mais comment osent-ils ?

On voit les Lords assez régulièrement en France. Les concerts parisiens n’avaient pas laissé de souvenirs impérissables. Sans doute y avait-il à cette époque trop de bons groupes garage de type Dirtbombs, Soundtracks Of Our Lives ou Flamin’ Sideburns. Les concerts rouennais n’avaient pas non plus provoqué d’extase. Pourtant, Jake Caveliere est excellent sur scène. C’est la raison pour laquelle on retourne toujours le voir jouer. Si on se met à snobber ce genre de mec, c’est foutu. En allant à Caen, on espérait secrètement le voir jouer les superbes reprises des Stones qui se trouvent sur son dernier album. Raté. Jake tape dans tous ses albums pour monter son set. Il retourne chercher «Cyclone», Buried», «Action» «Velvet», «$4.95» et «Live Fast» sur «Lords Have Mercy», «Hold Fast» et la reprise de Roky (avec laquelle il boucle les rappels) sur «The Altamont Sin» et «Getting High» sur «Midnight To 666». Les deux seuls cuts qui sortent du dernier album sont «Black Queen» (CSN&Y) et le fantastique «3/5 Of A Mile In Ten Seconds» de l’Airplane. Sur scène, il est entouré par une nouvelle équipe, mais ça ne change rien au son. C’est Jake qui incarne le groupe, de la même façon que Chrissie Hynde incarnait et incarne toujours les Pretenders. Une fois arrivé sur scène, il refait tout son cirque, il shoote, il screame, il blaste, il pulse son shuffle, il grimpe sur son clavier, il joue les locos et il en donne au public pour son argent. Ah tu voulais du garage ? Tiens, voilà du garage ! Et du gros ! Du bien nappé d’orgue ! Comme Jim Jones, il prend les cervelles d’assaut, au sens où on l’entendait au Moyen-âge. Alors que la scène rougeoie, une clameur s’élève et les oreilles sifflent.

Signé : Cazengler, Altamonté sur ses grands chevaux

Lords of Altamont. Big Band Café. Caen (14). 15 octobre 2014

Lords of Altamont. To Hell With The Lords of Altamont. Sympathy For The Record Industry 2002

Lords of Altamont. Lords Have Mercy. Fargo 2005

Lords of Altamont. The Altamont Sin. Gearhead Records 2008

Lords of Altamont. Midnight To 666. Fargo 2011

Lords of Altamont. Lords Take Altamont. Gearhead Records 2014

LAGNY-SUR-MARNE / 05 – 12 - 14

local des loners

BARFLY

J'ai vérifié. Au moins deux ans que l'envie de les revoir me tenaillait. Tout cela pour vous dire combien je les avais appréciés dans cette zone industrielle perdue de Beauvais. Oui mais ces sales mouches bourdonnaient en des endroits improbables à des dates impossibles. Mais bon, comme disait ce bon vieux Albert la perception du temps est toute relative, et je dois me rendre à l'évidence objectivale du calendrier, c'était à peine au mois de mars dernier ( Voir KR'TNT ! 179 du 06 / 03 / 14 ) ! Aussi quand je les ai localisés au local des Loners, à Lagny-sur-Marne, la teuf-teuf a traversé à toute blinde la Brie pluvieuse. Tellement rapidement que l'on est arrivé dix minutes avant l'ouverture des portes. Je sais que cela fait un peu pilier de bar, mais l'on est reparti à leur fermeture.

SET ONE

Il y un piano électrique posé devant la scène, mais il ne servira pas de tout le set. Charlie reste obstinément devant son micro ; parfois il pose sa Gretsch rouge sur son support, mais non c'est pour avoir les mains plus libres. A sa droite c'est son oncle, uncle Gilles, le guitariste. Une génération de plus. L'expérience de la vie lui appris qu'il n'y a pas de temps à perdre. Alors il va directement à l'essentiel. Ne s'embête pas avec les entremets. L'a fait table rase des fioritures. L'est comme ces gourmets qui dans les langoustes farcies au caviar ne se préoccupent que des oeufs de l'esturgeon. Pourquoi s'embêter avec la pâte du choux quand la crème est si savoureuse ! Des guitaristes j'en ai vus quelques uns, ces kronics peuvent en témoigner. Mais comme lui jamais. C'est le lead guitar. Vous entendez, pas un rythmique. Non un guitariste rithffique. C'est plus rare. Le seul que je connaisse. S'est délesté de toute la carrosserie. Tout ce qui n'est pas riff, il l'a porté à la déchetterie. Oui mais que met-il entre deux riffs. Un autre riff. Et entre ce dernier et le suivant. Rien. Rien ? Si un autre riff. Le genre d'architecte qui bâtit les tours du château-fort mais pas les courtines qui les relie. A la place il construit un donjon. Conséquence d'un tel parti-pris. Elémentaire mon cher rifftson, les Barfly déménagent sec. Pas de temps mort. Ni pause, ni soupir. Dégomment les morceaux à une vitesse folle. On ne s'appesantit pas sur les malheurs de l'humanité. Une volée de bois vert. Une pluie de gifles. N'a point trop de place, sur cette mini scène pour les grandes manœuvres, mais n'arrête pas de tourner sur lui-même, le Gilles agile. Lui faut faire deux pas sur le côté pour lancer le riff, et une fois celui-ci parti il volte sur lui-même comme un boomerang qui revient se nicher dans les doigts qui l'ont projeté et qui tout de go le réexpédient. Méchamment efficace.

Avec un tel moulin à vent par devant, vous avez intérêt à ce que derrière les meules tournent sans anicroche. Lulu se charge de cette difficile tâche. Pas question de tapoter en touriste sur la caisse claire. Faut y aller franco de port. Et Lulu s'en donne à cœur joie. Pas de répit. Comment fait-il le dos collé contre le mur, droit comme un I pour frapper si sec et avec une telle force ? Prolixe et inventif. Jamais le même tour. Une passe en plus, une passe en moins, mais la frappe juste. Tambourinades indiennes et claquements secs de colts de cow-boys. Un véritable western. La prairie sans loi et la loi de la prairie. Gilles peut lancer ses riffs à gogo, Lulu les retient prisonnier dans un corral sonore. Pas de panique, c'est du rock et c'est du roll, et voici le rock and roll si vous n'aviez pas compris où l'on voulait en venir. The big beat.

Fut un temps dans la préhistoire du rockabilly où la basse tenait lieu de batterie. Mais avec un frappa-dingue aussi performatif que Lulu l'on pourrait subodorer qu'il ne reste plus à Manu qu'à jouer les plantes vertes. Pas du tout, mais alors pas du tout son avis. N'y a pas que la rythmique dans la vie. La contrebasse c'est aussi la reine du swing. Attention, n'allons pas nous perdre dans les jazzeries sans fin. Slappe peu Manu, mais il crochète les cordes. Un jeu qui permet d'ouvrir les portes. Il s'insinue le Manu, comme ces couteaux qui se plantent dans votre chair alors que vous n'en demandez pas tant. Entre la faucille du riff et le marteau du drum, Manu se fraie son chemin. Chaque note comme un drapeau noir que l'on agite les jours de grande colère. Moins de bruit. Mais aussi persuasif.

Bref un trio démoniaque. Plus Charlie qui s'en vient rajouter de temps en temps la fraise rouge de sa Gretsch. Uncle Gilles, le riffeur fou, ne lui laisse pas beaucoup d'espace mais il est assez malin pour jouer en contrepoint de Manu, et ruse subtile avec lui-même. Les autres peuvent mener la grande farandole du scalp, le Charlie joue tout seul. C'est ce que l'on croit. Mais en fait, il est aussi coupable que les autres. Peut-être même que c'est lui qui est à l'origine du ramdam. L'est comme le tigre altéré de sang qui ne peut pas voir une douce gazelle sans se jeter dessus pour l'égorger. Montrez-lui deux lignes de lyric quelconque et il s'en empare, et les avale en une fraction de seconde. C'est pour mieux vous les recracher comme s'il avait dans sa précipitation fourré en sa bouche un serpent venimeux. Il ne chante pas. Il vous agresse. Vous déverse un trop plein d'énergie en forme de déluge. Ne croyez pas qu'il va se calmer, qu'après l'intro il vous prendra une petite allure pépère qui nous mènera en clopinant à la fin du morceau. C'est qu'avec Tonton Gilles qui vous bazarde un riff toutes les six secondes, le Charlie l'a intérêt à ne pas faire le charlot et à rester sur la brèche. Du vent dans les voiles, et ce n'est pas prêt de mollir. Charlie il vous balance le rock comme un capitaine pirate hurle dans son porte-voix lors d'un abordage. Pourrait porter une croix rouge avec un panneau clignotant marqué « Urgence Rock And Roll ».

C'est cela les Barfly en action. Et le public qui n'est pas rassasié, et qui en redemande.

SET TWO

Il y a toujours ce piano électrique devant la scène et les Barfly debout sur leur piédestal qui poussent la chansonnette. Mais assaisonnée à leur goût. Very hot and speed. Wildest in the garage. Un must of rock and roll. Et pourtant l'on n'a encore rien vu. Même si l'on a déjà beaucoup entendu. Enfin Charlie cuts across shorty. Descend de l'estrade pour s'installer devant la bête. Brrrr ! Personne n'a froid, c'est seulement le feulement du killer who is comin' home. Enfin pas tout à fait. Charlie a compris que rien ne sert de vouloir imiter l'enfant terrible de Ferriday. Certes il est difficile de s'asseoir devant un clavier sans penser à Jerry Lou, ce serait suicidaire, mais il faut savoir se démarquer sans s'interdire quelques citations. Mais je parle, je parle et il y a déjà longtemps que les doigts de Charlie font la course entre eux.

Ne croyez surtout pas que les trois autres en profitent pour siroter une bière les orteils des panards en éventail. Turbinent toujours autant même si on les zieute un peu moins. Ce sont les Barfly sur scène, et ils ne sont pas prêt à baisser le son. Mes yeux cherchent les mains de Charlie, en constants mouvements, et je comprends pourquoi il joue si sauvagement bien. N'a aucun mérite. Des doigts d'une longueur démesurée, de véritables serres d'aigles qui n'ont aucune difficulté à couvrir les touches et à voler par-dessus. La vie est injuste quand je regarde mes moignons de lilliputien. En plus il vous bazarde du bout des lèvres de ces chahuts à damner tous les saints du paradis.

Remontera sur scène après un long intermède pianistique étourdissant. Les Barfly ne quittent pas le comptoir du rock de bon gré. Arrêtent quand ils n'en peuvent plus. Sauf Lulu qui me paraît frais comme un gardon.

SET THREE

Et ils reviennent, le sourire aux lèvres et le riff toujours aussi coupant. Sont un peu moins performants. Mais uniquement entre les morceaux. Car les six secondes passées en courts conciliabules pour choisir un titre sur la set list, ils reprennent la charge comme un troupeau de bisons piqués par un essaim de taons voraces. Droit devant et le rock and roll en ligne de mire. Avec piano. Sans piano. Sont toujours les Barfly. Un sacré combo de rock'n'roll. Seulement rock and roll. Mais nous n'en avons jamais demandé autant. On n'aurait pas osé. Oui, mais les Barfly l'ont fait.

Damie Chad.

BARFLY : FLYING TO THE BAR.

FRANKIE CALLS US. LION OF ROCK'N'ROLL. SCREAMIN' AND SHOUTIN. CHARLIE'S MY NAME. LEAVE, LEAVE, LEAVE. CRAZY LITTLE MAMA. LITTLE PRINCESS. ROCKIN' FAMILY. UNCLE GILLES. FLYIN' IN A BAR. BLOODY HELL ( I LOVE YOU ). BARFLY.

GILLES : lead guitar. LULU : drums. CHARLIE : singer. MANU : Bass.

Guest : JERRY des Megatons sur trois pistes.

Recorded at BLR studio by Mister Jull.

On : Rock'n'Roll Rhythm Records

Plum ! Plum ! Plum ! Nous volent dans les plumes dès les trois premières secondes, Charlie maltraite son piano dès le premier morceau, l'est vite rejoint par les trois autres sur le second. Lion Of The rock, un pareil programme vous donne des ailes dans le dos. Chacun a décidé de montrer ce qu'il sait faire, Charlie qui miaule comme un vieux greffier énamouré on a tin heat roof, Lulu qui festivalise son savoir-faire, et la guitare de Gilles qui sonne comme celle de Buddy Holly. Charlie's My Name, une batterie équatoriale, un riff démoniaque et Charlie qui se prend pour une corne de brume. Manu qui remet le couvert de trois entailles profondes chaque fois que vous croyez que ça va s'arrêter. Je ne vous mentionne même pas les singes qui piaillent sur les lianes. Screamin' and Shoutin', Charlie chante du rock and roll, vous avertit en vous fracassant la tête contre les murs, mais les Barfly, ils sont comme cela, et il faut avouer que se faire remettre les idées en place ne peut pas faire du mal. Leave, Leave, Leave, retour – n'ayez pas peur on ne l'a jamais quitté - au pur rock'n'roll, le piano entame une course de côtes avec le saxophone de Jerry des megatons, le feu qui dévore et la trompe de la mort qui appelle du renfort. Si vous en sortez vivant ce n'est pas de votre faute. Le hasard qui vous a épargné. Crazy Little Mama, manquait plus qu'une fille pour semer l'hystérie dans les coins. Quant à Charlie, sûr que le stupre lui monte à la tête. Mais ne doit pas être le seul à la manière dont les autres boutent le feu en chœur. Little Princess, décidément les filles les enfièvrent. Au début du morceau savent encore se tenir mais quand il s'agit de passer le pont, ils s'énervent salement. Rien à faire, c'est de famille, ce n'est pas sur Rockin' Family qu'ils ont décidé de se calmer. Tapent à votre porte comme si c'était la Saint-Barthélémy. Insistent au prochain morceau. Boom Boom, petite crise de folie collective. Désolé mais ça ne se soigne pas. L'on n'a pas encore trouvé la molécule qui pourrait les remettre dans le droit chemin de la triste normalité. Second portrait de famille : Uncle Gilles - le neveu a de qui tenir - un sacré lascar cet oncle Gilles, l'en profite pour balancer des riffs meurtriers comme d'autres des grenades dans les tranchées de 14. Et le sax qui souligne toutes les mauvaises embrouilles dont il s'est rendu coupable, au moins depuis le ventre de sa mère, vu le profil de l'artiste. Quatre secondes de répit, Charlie imite Elvis le croonw-gospeller de nos rêves, mettez-vous à l'aise afin de signer votre testament car les Barffly ignorent le sens des mots pause et respiration dès qu'ils Put A Record. Z'en profitent pour nous refiler tout de suite après leur hymne national : Flyin' In A bar, écoutez les mouches voler en escadrille et vous comprendrez qu'elles ne carburent pas au sirop de grenadine sans colorant. Rajoutez une pin up qui se radine et Bloody Hell ( I Love You ) vous serez en état de comprendre que la lave sort du volcan. Pour un peu le Charlie en glousserait comme Charlie Feathers, mais non, il préfère faire le cake pour avoir le droit de dévorer le cookie. Deuxième hymne emblématique au cas où vous ne vous en seriez pas aperçu - serait temps quand même que vous fassiez un effort, c'est le dernier - que vous chevauchez une tempête qui se nomme Barfly.

Mille pour mille rock and roll !

Une médecine dont on ne se passe pas. Ne comptez pas sur moi pour que je vous prête le scud. L'est trop précieux. N'insistez pas, même pas la pochette qui est une parfaite réussite. Des rockers et en plus des esthètes. Ne le commandez pas au Père Noël, serait capable de le garder pour lui. Et il aurait raison !

Damie Chad

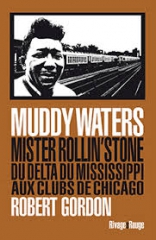

MUDDY WATERS

MISTER ROLLIN'STONE

DU DELTA DU MISSISSIPI

AUX CLUBS DE CHICAGO

ROBERT GORDON

( RIVAGE ROUGE/ Novembre 2014 )

Introduction de Keith Richards, décidément se débrouille toujours pour glisser son petit lick de guitar hero chaque fois que l'occasion se fait sentir. Et même là où on ne l'attend pas comme dans la livraison précédente ( la 212 ). Vous allez me dire que le bouquin est consacré à Muddy Waters et pas à Keith Richards. Sans doute avez-vous raison, mais qu'aurait été le british Blues si Muddy Waters était resté coincé par les caprices d'un cruel destin dans le delta toute sa vie ? L'est sûr qu'avec des « si » l'on mettrait toute l'eau du Mississippi en une seule bouteille, mais je crains qu'il n'en aurait que plus vite crevé cette digue de verre. Le titre américain pour être moins accrocheur n'en est pas moins très allusif : Can't Be Satisfied, The Life and Times of Muddy Waters : pour les petits français l'éditeur Rivage Rouge a préféré souligner au feutre rouge la parenté évidente.

Robert Gordon – vous ne confondrez pas avec son homonyme le chanteur qui participa au renouveau du rockabilly dans les années 80, notamment en enregistrant avec Link Wray – est un écrivain ami de Peter Guralnick - duquel nous avons chroniqué, entre autres, les deux volumes sur le blues et le country parus dans la même collection Rivage Rouge - a beaucoup écrit sur Elvis Presley et la musique sortie du chaudron bouillonnant de Memphis, tant au niveau du rockabilly que de la soul. L'était temps que son Muddy Waters sorti en 2002 aux Etats-Unis soit enfin traduit en français en ce millésime finissant de 2014.

MUDDY WATERS

A priori Muddy Waters, l'on connaît. Facile à ranger. Rayon blues, deuxième tiroir. Chicagoan blues. Electrifié à mort. Juste au-dessus du premier casier, blues rural. Le titre est assez éloquent : du delta à Chicago. Merci à la géographie qui nous permet de visualiser les deux endroits mythiques avec précision. Plusieurs milliers de kilomètres entre les deux. Il est impossible de prétendre imiter l'éléphant qui se trompe. Hélas les apparences sont trompeuses. Les novateurs ne sont souvent que des héritiers. Il n'est pas difficile de démêler l'écheveau des fils entremêlés. Robert Gordon n'a pas connu Muddy Waters, c'est un livre basé sur les témoignages en quelque sorte de seconde main de ceux qui ont peu ou prou côtoyé le musicien, d'autre part Muddy n'était qu'un pauvre noir, l'on se souciait peu, en ses époques de grande ségrégation, d'amasser des documents sur ce genre de citoyen de troisième zone. Les noirs étaient alors considérés à la façon des intouchables. Devaient se faire oublier. S'écraser, s'applatir, ne pas parler haut ni chanter trop fort. Même si la symbolique noirceur de leurs visages crevaient la neige de l'écran du réel. Le bon nègre était invisible, inodore et inaudible. Par contre, disponible dans les parages immédiats afin, de répondre sans hésitation à tout besoin de réquisition. L'on se souvient de la surprise des Stones, en visite dans les locaux Chess, lors de leur premier voyage aux USA, s'apercevant que l'ouvrier qui était en train de repeindre le plafond n'était autre que leur idole : Muddy Waters. L'anecdote répandue par l'escogriffe Keith, visiblement sous produit, est sujette à caution, mais si signifiante !

Mais Robert Gordon en rajoute une couche. Plutôt du noir que du blanc. Le livre s'ouvre par la scène qui permettra à Muddy Waters de faire décoller sa carrière. Alan Lomax, le mythique Alan Lomax ( voir notre kronic 119 du 22 / 11 / 12 ) qui s'en vient, alerté par la rumeur publique, enregistrer ce chanteur de blues inconnu dont il ignorait tout avant que son nom ne revienne systématiquement sur les lèvres de ses semblables. Lomax le sauveur, l'archange justicier qui grâce à ses pérégrinations dans le Sud a permis de conserver nombre d'enregistrements d'inconnus dont le souvenir de l'existence serait définitivement perdu aujourd'hui, s'il n'avait effectué cet inouï travail de collectage au travers des états du delta... Lomax a lié bien des amitiés avec des bluesmen, pourtant il ne serait jamais arrivé, à cause de l'étroite surveillance des police locales, à entrer en contact avec la communauté noire, de surcroît par instinct méfiante, sans JoHn Work ce professeur de l'université noire de Memphis qui lui sert de caution introductive colorée et qui en théorie partage à égalité la réalisation du projet. Lomax le traite de haut, ne le citera qu'une seule fois en cinq cents pages, tel un personnage secondaire, anecdotique et superfétatoire. La gloire ne retiendra qu'un seul nom sur son carnet... Indécrottable mentalité paternaliste de la suffisance blanche !

VIE POURRIE

Au vu des canons de l'époque Muddy Waters n'a pas eu à se plaindre. L'aurait plutôt été gâté par la vie. Le père planta la graine et disparut... La mère s'en fut à Stovall. Le jeune McKinley Morganfield y retrouvera un oncle, des cousins, sa grand-mère. Une grande plantation de treize cents hectares. C'était un bon choix. Le travail était dur, mais le patron, le Colonel Stovall, veillait à ce que ses métayers puissent manger tous les jours. Cela nous semble un minimum vital, dans beaucoup d'autres endroits ce n'était pas le cas, les ardoises au magasin local se devaient de ne pas dépasser le prix de vos futurs bénéfices réalisés sur la prochaine récolte de coton... La corde au cou du pendu pour la vie...

Enfant, il trainait dans les eaux des marécages, d'où le boueux surnom de Muddy qui lui fut attribué. Devint un jeune gars costaud et débrouillard. Capable de bosser sans rechigner dans les champs de coton toute la journée et d'être encore plein d'énergie une fois le soleil couché. Sut très vite s'y faire avec les filles, trafique de l'alcool clandestin. Mais l'essentiel est ailleurs. A commencé comme tous les gamins à se fabriquer une guitare à partir d'une boîte comme caisse de résonance. Le blues est là. Il ne le quittera blues jamais de sa vie.

COUNTRY BLUES

Muddy Waters les a tous rencontrés. Un jour ou l'autre sa route a croisé celle d'un Son House ou d'un Charley Patton. Immergé dans le rural blues jusqu'à plus soif. Regarde, admire, pique quelques plans, est subjugué. N'en prend pas pour autant la route. Tourne dans les bals de campagne et les juke joints perdus mais il ne s'envole pas plus loin que son ère naturelle d'habitation. Connaît ses limites psychiques et musicales. N'est qu'un pauvre noir illettré. La ville lui fait peur. L'est devenu le seul soutien financier de sa grand-mère. Puis ce Robert Johnson sur qui il tombe un jour par hasard. Un attroupement s'est formé. Muddy se retrouve au premier rang. Mais il n'y reste pas. S'enfuit, traverse la masse agglutinée autour de l'aède. Ce type joue trop bien de la guitare. L'est déjà tout ce qu'il n'est pas encore. Une légende vivante.

Mais l'on n'échappe à Robert Johnson. Si vous refusez d'aller à lui, c'est lui qui vient à vous. Depuis sa tombe. Entre chez vous sans prévenir. Je ne vous roule pas dans la farine. L'émission King Biscuit Time sur la radio KFFA – crée en 1941, spécialement conçue pour capter le public noir – diffuse le blues, pour la première fois sur toute l'étendue du delta. Elle est menée de main de maîtres par Sonny Boy Willamson II, Rice Miller, et Robert Lockwood Junior. Ce dernier fut le beau-fils de Robert Johnson et reçut des leçons de guitare de son beau-père... Le monde du blues est plus petit qu'on ne le croit.

Muddy Water fut invité à venir jouer en direct à King Biscuit Time, sa popularité en fut accrue, mais il a compris qu'en stagnant à Stovall, il resterait jusqu'à la fin de sa vie un second couteau. Le delta n'est plus le seul réceptacle du blues. Le centre de gravité du blues s'est déplacé à Chicago.

CHICAGO

Ce n'est pas un hasard. C'est à Chicago que les noirs du Sud profond émigrent en masse. Les salaires y sont deux fois plus élevés que dans le delta qui subit sa révolution agraire imposée par la mécanisation intensive. Un tracteur remplace avantageusement une cinquantaine d'ouvriers... Dans la grande ville industrielle, le racisme revêt aussi une apparence moins frontale, moins humiliante.

Mais à Chicago, Muddy Waters n'est qu'un parfait inconnu. C'est dans la ville des abattoirs géants qu'il va bouffer – artistiquement parlant – de la vache enragée. Personne ne l'attend. Dans les bars et les salles de spectacle, les bonnes places sont prises depuis longtemps. L'on y joue un blues rapide, carré, peu émotionnel, lisse et superficiel... La musique émotive chargée des angoisses et des brûlures du delta que joue Muddy rappelle trop de mauvais souvenirs à une population qui veut oublier ses racines serviles et s'enivrer de cette factice liberté qui lui paraît une pure merveille... Tout nouveau, tout beau.

Muddy travaille dur toute la journée, c'est le soir et la nuit qu'il sacrifie aux démons du blues. Un combo se réunit autour de lui. Rencontre un double de lui-même au parcours étrangement similaire, le guitariste Jimmy Rogers. L'a déjà frayé avec des pointures comme Bukka White et Robert Lookwood, un véritable musicien qui saura rester en retrait, à Muddy les glissandi en chute libre au bottleneck, lui par derrière il ouvre les parachutes harmoniques au bon moment. Blue Smithy arrive à point nommé, une espèce de pionnier de la guitare électrique, une oreille sur Charlie Christian et la deuxième tendue vers Arthur Crudup – celui-là même dont le jeune Elvis reprendra le That's All Right ( Mama ) – un technicien hors pair capable non pas de régler tous les problèmes que doit affronter un guitariste, mais de proposer une solution et surtout d'expliquer le surgissement de toute problématique... Apportera sa précieuse expérience à Muddy Waters qui vient d'abandonner la guitare acoustique typique du delta blues au profit d'une électrique qui deviendra l'instrument emblématique de ce city blues qu'il est en train, avec quelques autres, de mettre au point. Refus d'une virtuosité jazzistique au profit d'une plus grande violence, d'une plus grande force. Ne pas se perdre dans de stériles exhibitions, transmuer le feu rampant du delta en incendie identitaire. Désormais le serpent endormi du blues dans la moiteur étouffante du Sud relèvera la tête à la moindre approche. Blue Smity qui ne fera pas partie de la formation régulière de Muddy aura été un parfait initiateur.

Muddy participe à ses premières sessions d'enregistrement en tant que musicien accompagnateur. Pour la seconde il n'osera jouer en slide. Ce n'est pas dans l'air du temps. Cela rappellerait trop les origines paysannes d'une musique qui se veut moderne. Quitte à y perdre son âme.

L'ESSOR

Muddy s'est acheté une voiture avec l'héritage de sa grand-mère qui vient de mourir. Avec Baby Face Leroy à la batterie le combo possède une assise rythmique incandescente. Leroy ne laisse jamais mourir l'ambiance. Mais c'est l'arrivée de Little Walter qui fera monter la mayonnaise. Un cheval fou de l'harmonica. Faudra que Muddy et Rogers lui apprennent à maîtriser sa fougue naturelle. L'est déjà un maestro mais a tout à apprendre. Toute sa vie il restera un étalon indomptable. Sont désormais le groupe attitré du Zanzibar, bar reconnu pour la qualité de ses prestations. Muddy y restera de 1946 à 1954. L'ambiance est survoltée, l'écoute est loin d'être religieuse, les bagarres sont fréquentes, l'alcool coule à flots mais les amplis des musicos recouvrent le tapage.

Avoir un bar, une boîte de nuit, est un moyen de s'enrichir. La famille Chess des juifs venus d'Europe de l'Est l'ont vite compris. Les deux fils, Phil et Leonard secondent leur père avec intelligence. De redoutables organisateurs qui gagnent suffisamment d'argent pour être un jour en mesure de penser à l'investir. Se décideront pour Aristocrat une mini compagnie de disques locale qui marche bien et dont ils deviennent les principaux actionnaires. Aristocrat n'enregistre que de la musique blanche mais les frères Chess sont des pragmatiques. Ils côtoient dans leur boîte de nuit des tas de groupes noirs qui ne demandent qu'à être enregistrés... quand la matière première est abondante, pas chère et disponible et que vous possédez l'industrie de transformation adéquate, faudrait être idiots pour ne pas tenter sa chance. Mais Phil et Leonard sont prudents, inutile de produire du tout venant, autant chercher la qualité et la nouveauté. Sommy Golderg le talent-scout noir embauché par les frères Chess ne tarde pas à entrer en contact avec Muddy Waters qui au pied levé se voit demander de montrer ce qu'il sait faire sur une guitare. Pour la petite histoire la démonstration se fera sur la guitare de Lonnie Johnson.

Premier enregistrement abracadabrant Muddy choppé en son boulot se retrouve seul au studio avec les musiciens maisons de Sunny Land Slim avec qui il avait déjà jammé. Leonard qui n'y connaît pas grand-chose en country blues – ce qui ne l'empêche pas d'avoir quelques idées sur son évolution citadine - impose la mise en avant du pianiste au détriment de la guitare de Muddy. Le single qui sortira en avril 1948 n'est pas un chef d'oeuvre mais Gipsy Woman et Little Anna Mae suffiront à attirer l'attention des amateurs sur Muddy.

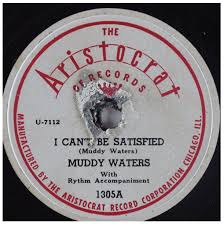

Pour sa deuxième session, Muddy impose sa guitare, Leonard ne comprend pas, I can't be Satisfied ne le satisfait pas du tout et quant Feel Like Goin' Home il le renverrait bien chez lui, mais c'est une femme qui sauve la situation, Evelyn Aron, l'associée des frères Chess pousse à la roue. Le disque sort du jour au lendemain, et le tirage est épuisé le soir même... Le disque percute, sera un catalyseur pour B.B. King encore dans sa ferme et un magnifique accélérateur de la carrière de Muddy, désormais lui et son band sont demandés par tous les clubs, et partageront la tête d'affiche avec les stars reconnues comme Big Bill Bronzy et Memphis Minnie.

Leonard n'attachant pas ses dollars avec des saucisses, Muddy et son groupe font des extra sur de petits labels... Mais Muddy tient à sa revanche sur le destin. Une tournée dans le delta qui passe obligatoirement par Stovall où il est reçu avec tous les honneurs. Enregistre tous les jours pour King Biscuit Time et donne une session historique de huit morceaux pour le label Parkway. C'est là qu'il enregistre pour la première fois Rumblin' and Tumblin'. Que Chess se dépêchera de lui refaire réenregistrer avec un autre morceau appelé à devenir célèbre, un certain Rollin Stone...

LES ANNEES FASTES

Entre 1951 et 1955 le groupe de Muddy se trouve à l'épicentre du blues. Les musiciens vont et viennent; Otis Spann apporte son piano, Junior Wells remplace Little Walter qui entame en solitaire une carrière météorique, mais la place de l'harmoniciste reviendra finalement à James Cotton. Muddy ne retient pas ses musiciens et les laisse tenter leur chance ailleurs, c'est la rançon de la gloire.

Muddy acquiert une maison qui devient un centre névralgique du blues, loue des chambres à ses musiciens qui jamment sur de nouveaux morceaux... que Muddy finit par signer. Agit comme Willie Dixon, monstrueux contrebassiste qui recycle sous son propre nom le répertoire du vieux Sud... Pratique courante, la débrouille individuelle flirte sans cesse avec une certaine malhonnêteté intellectuelle du droit d'appropriation.

C'est la saison des morceaux d'anthologie, le Such A Fool, le Hoochie Coochie Man, le Manish Boy, tous ces titres qui mettent en avant la sexualité accaparatrice de Muddy qui ne se gêne jamais pour sauter sur la femme des autres. Il a la bite conquérante et un comportement que les ligues féministes jugeraient machiste. Mais Muddy est toujours prêt pour le bon temps. Ce blues ardent colle parfaitement à la nouvelle sensibilité noire qui s'installe in the black communauty. Rien de révolutionnaire, peu de revendication sociale, mais la fierté revendiquée de personnalités qui prennent conscience de leur droit au bonheur.

C'est de Memphis et d'un certain Sam Phillips que proviendra le premier concurrent de Muddy, le redoutable Howlin' Wolf, dont Leonard Chess rachètera le contrat aux disques Sun. Il y avait de la place pour deux à Chicago mais l'égo d'Howlin' ne supportera pas le succès de Muddy. Le monde est en train de changer et Muddy ne s'en aperçoit pas. Le danger ne vient pas du loup ombrageux mais de ce qui est en train de se concocter dans les marmites noires de Sun et aussi avec un certain Bo Diddley. Le blues électrifié de Muddy Waters qui commence à mordre sur le public blanc est en train de faire un bâtard dans le dos de la musique, il s'appellera le rock and roll.

LE TROU BLEU

Les années suivantes furent décevantes pour le blues en général et Muddy Waters en particulier. Chess mise tout sur un nouveau venu qui était venu le voir sur la recommandation de Muddy lui-même. Lorsque Chess vendait 50 000 exemplaires d'un disque de blues c'était un super succès. Mais titres de Chuck Berry se comptaient en centaines de mille. Le rock accapara les premières places. Tout allait trop vite pour Muddy surtout les guitares rock. Durant deux ans il n'osa plus en jouer sur scène. Dut embaucher un autre guitariste Pat Hare car Rogers le quitta aussi. Se contenta de chanter dans les clubs de Chicago qui bradaient les prix d'entrée...

Faute de mieux et en désespoir de cause il accepta de partir en tournée en Angleterre. Autant dire pour une planète inconnue. L'invraisemblable se produisit, les salles étaient pleines, des passionnés de blues envahissaient les coulisses afin de lui poser des questions de spécialistes en mal d'infos. Muddy et Otis Spann jouaient avec Chris Baker, pionnier émérite du blues anglais. C'est au sortir d'un de ces shows qu'Eric Burdon décida de former les Animals...

RICOCHETS MULTIPLES

Si the white british people avait plébiscité Muddy, pourquoi les américains ne feraient-ils pas de même ? C'est au festival de jazz de Newport que la consécration eut lieu. Le public folk formé d'intellos et d'étudiants réservèrent un accueil enthousiaste à John Lee Hooker et Otis Spann. Mais Muddy Waters fit éclater toutes les barrières. Muddy apportait sur un plateau les salaces cochonneries que tous les intellectuels rêvent de faire sans oser l'avouer publiquement. Muddy agita son mojo frénétiquement, sans équivoque sur un fond d'électricité crépitante.

Aux States, le jeune public noir délaisse le blues lui préférant la soul. Muddy compense cette désaffection par l'arrivée de plus en plus nombreuse de jeunes blancs. Le milieu folk se passionne pour le premier Waters, celui des premiers enregistrements réalisés à Stovall par Lomax et les premières pistes chez Chess. L'on recherche la pureté originelle du blues. Ce qui ne rentre pas dans les vues de Leonard décidé d'atteindre encore une fraction plus importante du public blanc en rajoutant une section de cuivres sur ce qui deviendra la partie la plus mauvaise de la discographie de l'artiste.

A chacun son Muddy Waters. Ce qui paraît le plus important c'est ce surgissement d'un blues blanc américain autour du musicien Paul Butterfield. Ce qui amènera Marshall le fils de Leonard à faire enregistrer Electric Mud, un disque rempli de pédale wha-wha destiné aux oreilles des hippies. Descendu par la critique l'album qui était bien parti n'ira plus bien loin. D'autres essais suivront, mieux réussis comme celui enregistré avec Paul Butterfield. Mais les coups durs viennent toujours d'où on les attend pas. Leonard ne sait refuser les six millions et demi de rachat de la compagnie Chess offerts par GRT, il désire investir dans le cinéma. Les Black Panthers ne sont pas étrangers à ce choix. Pressions discrètes mais ils misent davantage sur le film que sur le vieux blues pour sensibiliser les black people... Leonard ne verra pas son projet se concrétiser. Une crise cardiaque l'emporte à cinquante deux ans. Phil est débarqué de la compagnie, Marshall reste en place mais GRT malgré toutes ses promesses de continuation entreprend de gérer l'entreprise comme des comptables plus soucieux de profits que de musique...

Le groupe achève sa tournée lorsqu'une voiture percute le véhicule des musiciens. Deux morts, deux blessés graves Muddy passera trois mois à l'hôpital...

TIL THE END

Le vieux lion se relèvera. C'est un petit homme mais un grand monsieur qui viendra tirer Muddy de la panade. S'appelle Scott Cameron et restera avec le vétéran jusqu'à la fin. Scott changera de braquet. Fini les concerts dans les clubs miteux du bas Chicago. Beaux hôtels et grandes salles. Scott l'emmène en Angleterre pour les London Sessions ( 1971 ) qui relanceront sa carrière. Muddy bénéficie de la reconnaissance et de l'estime de bien de jeunes musiciens blancs qui ont appris à jouer sur ses disques. Scott lui met les points sur les I en lui expliquant les malhonnêtes contrats que les nouveaux patrons d'Arc la maison d'édition de Chess lui ont fait signer... En 1975, Muddy profite du fait que RTS revende la compagnie pour s'en aller.

Sa carrière remonte la pente, Muddy s'occupe de sa vie d'homme. Sa femme morte il se préoccupe des enfants naturels qu'il a semés de ci, de là, les adopte et les fait venir chez lui. La cohabitation avec sa progéniture officielle tourne parfois à l'aigre. Muddy donne l'impression de régler le passif d'une vie dissolue... Des regrets qui selon les principaux intéressés viennent un peu tard...

Mais le plus beau reste à venir. Hard Again enregistré avec son groupe sous la houlette de Johnny Winter. Dix ans, nous sommes en 1975, que Muddy n'a pas sonné aussi fort. Winter a su respecter le vieux maître en le poussant dans ses retranchements. C'est le chant du cygne. Ce qui suivra sera de qualité mais pas du même tonneau. Quelques tournées, le groupe toujours aussi mal payé alors que l'argent coule à flots le quitte. Muddy le remplace illico... Les récompenses affluent, le président Carter l'invite à la Maison Blanche, les Grammies Awards pleuvent... Mais c'est déjà la fin. Atteint d'un cancer des poumons Muddy s'éteint doucement chez lui le 30 avril 1983. Une page de la musique moderne se tourne...

UN BEAU BOOK

Rempli jusqu'à la gueule d'anecdotes et de renseignements. Ne vous contentez pas des notes de bas de page, il y en a près de deux cents feuillets, relégués après les appendices. Robert Gordon cite ses sources en recopiant des pleines feuilles de témoignages. Petit défaut, c'est sans doute l'aspect musical de l'oeuvre qui est un peu laissé dans les marges. Mais vous vous en moquez, vous avez tout Muddy Waters dans votre discothèque personnelle.

Damie Chad.

LITTLE RICHARD

SELECTED SINGLES 51 – 56

TAXI BLUES / EVERY HOUR / GET RICK QUICK / THINKIN' 'BOUT MY MOTHER / WHY DID YOU LEAVE ME ? / AIN'T NOTHIN' HAPPENIN' / I BROUGHT IT ALL ON MYSELF / PLEASE HAVE MERCY ON ME / ALWAYS / RICE, RED BEANS, AND TURNIP GREENS / DIRECTLY FROM MY HEART TO YOU / LITTLE RICHARD'S BOOGIE / I'M JUST A LONELY GUY / TUTTI FRUTTI / SLIPPIN' AND SLIDIN' / LONG TALL SALLY.

SAGA : ALL STARS SERIES. Record : NO. 984 061-0

Here's Little Richard est le premier album de Little Richard paru en 1957. M'a toujours estomaqué. Pas moins de six classiques du rock dessus : Tutti Frutti, Ready Teddy, Slipin' and Slidin', Long Tall Sally, Rip It Up, et Jenny Jenny. Proposez-mieux si vous pouvez. En plus le petit Richard cosigne cinq des six morceaux. Semental, comme disent les Espagnols pour désigner un étalon. Et en prime, se cachent deux petites merveilles, True Fine Mama et She's Got it, que j'adore.

En des âges lointains d'innocence rock and roll, on a longtemps cru que c'était les premiers morceaux enregistrés par Mister Penniman. N'en n'était rien. Entre 1951 et 1956, vingt-quatre titres furent pressés et commercialisés sous la forme de douze singles. Ce CD - l''ai trouvé l'année dernière en Espagne - Tutti Frutti, Selected Singles 51-56, en présente seize. En manquent dix qui aurait permis de posséder l'intégrale 51-56. Ne rêvons pas, l'eût été plus judicieux d'y inclure les deux seuls morceaux mis en boîte en l'an de grâce 1953 ( Ain't That Good News / Fool At The Wheel ) et ne mettre que les deux premières pistes gravées en mars 1956. Mais chez Saga l'on ne vise pas à l'exhaustivité. L'on préfère consacrer un CD ( voire un double ) à chaque grande figure du jazz, du blues et du rock. L'on y mêle grands succès et titres plus rares, pour attirer autant le grand public que l'amateur éclairé.

Méchamment instructif. Le king du rock and roll n'a pas commencé par des rocks torrides à se jeter par la fenêtre. Les titres rapides ne sonnent pas comme du rock. Même pas du proto-rock. Sont les derniers rejetons du swing, un peu malingres et décadents. La voix de Richard en est la principale cause, ne rebondit pas comme une balle de ping-pong selon les courbes de l'orchestration, a été taillée trop grande. Ecrase tout. L'éléphant qui se sent de trop dans la cage de l'ours. Quand il s'essaie à imiter Louis Jordan, prend une voix fluette comme si son gosier s'était brusquement rétréci.

La majorité des titres proposés sont des morceaux lents. Ça la fout un peu mal pour un futur prince du rock. Tout de suite s'insinue l'insidieuse question. Pourquoi flirter de si loin avec le blues ? Qui croira que Little Richard n'avait pas assez de feeling pour chanter le blues ? Prenez par exemple le début de Why did You Leave Me ? C'est presque aussi beau que de l'Eric Burdon, mais ensuite vous pataugez dans un passage qui fleure pas bon l'eau de rose et vous terminez sur une bluette à la Platters. A croire que déjà à l'époque l'on visait le tendre coeur d'artichaut des ménagères de plus de quarante ans.

Ce flirt quasi variétoche nous pourfend l'âme. L'on essaie d'accuser des arrière-fonds de tonneau jazz pas nettoyés, mais c'est une fausse piste. Peut essayer de nous égarer le smallito Richardo avec sa voix de femme larmoyante sur cette parodie de blues qu'est Please Have Mercy On Me. Pour un peu on en chialerait d'émotion si ce n'était ce saxophone qui tirebouchonne dans les coins. Always nous révèle le pot aux roses, cela ne vient pas du blues, ça provient du gospel, d'un côté le tourment et le désespoir du pauvre pêcheur et de l'autre les mamas qui font les jolies chœurs pour vous soutenir le moral. Après l'office la fièvre du samedi soir. Mais faut tout de même se taper l'harmonium sur Rice, Red Plans and Turnip Greens.

L'on arrive vers la fin du disque. Little Richard trouve enfin la porte de sortie. Le boogie-woogie, tout est là le swing se métamorphose en balancement, et les choeurs masculins ont manifestement écouté Bill Haley. Un petit faux pas de Johnny qui se paye un petit solo de vibraphone bon à jeter à la poubelle mais furieusement à la mode à l'époque. I'm Just A Lonely Guy, un slow mais Richard a compris, on ne chantonne pas pour séduire les filles, on crie et on leur gueule dessus pour qu'elles comprennent vite qui est le patron.

Qui en douterait après avoir écouté les trois deniers morceaux ? Métamorphose accomplie. A rock and roll king est né. Total respect.

Damie Chad.

22:35 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.