11/03/2015

KR'TNT ! ¤ 226. ERVIN TRAVIS / HEAVY TRASH / TENNESSEE WILLIAMS / LESTER BANGS

KR'TNT ! ¤ 226

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

12 / 03 / 2015

|

ERVIN TRAVIS / HEAVY TRASH TENNESSEE WILLIAMS / LESTER BANGS |

ERVIN TRAVIS NEWS

Ervin n'est pas au mieux de sa forme, touché par la grippe. La date du départ pour l'Allemagne s'approche bien lentement. La version papier du Journal Officiel rendant-compte de la création de l'Association Lyme – Solidarité Ervin Travis est attendue avec impatience. Les choses se mettent en place slowly but surely... Un merci à Billy Brillantine ( voir KR'TNT n° 2 du 01 / 06 / 09 ) et à ses boys pour la soirée de solidarité organisée au Rocky Bar en Alsace... Salutations à Ervin ! Courage et keep on rockin' !

106 / ROUEN – 26 / 02 / 15

HEAVY TRASH

PAS DE TRICHE AVEC HEAVY TRASH

Avant de devenir un phénomène à part entière, Heavy Trash n’était au début qu’un side project pour Jon Spencer et Matt Verta-Ray, les deux mamelles du garagisme punk-blues américain des temps modernes. Matt Verta-Ray ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Il œuvre au sein de Speedball Baby et accompagne régulièrement Andre Williams. Jon Spencer compte parmi ses nombreux exploits un album explosif avec R.L. Burnside, du jive conjugal avec son épouse Christina au sein de Boss Hog et du gros blastage de boutica avec les deux fils Dickinson. À titre de producteur, il compte parmi ses clients les Cheater Slicks. À titre de bidasse, il a fait ses classes avec Pussy Galore et dépucelé sa guitare chez Monsieur Jeffrey Evans. Il n’a donc absolument plus rien à prouver. Cet homme averti en vaut donc deux. Avec le JSBX et Speedball Baby, ces deux-là ont tellement frappé nos imaginations pendant vingt ans qu’elles en sont devenues indolores. Je veux dire par là qu’ils nous ont gavés de très grands disques. Ils naviguaient à très haut niveau. Hormis les Dirtbombs, les Chrome Cranks et The King Khan & BBQ Show, peu de gens pouvaient prétendre naviguer au même niveau.

Chaque concert du JSBX tournait en fête païenne. Les rares concerts de Speedball Baby occasionnaient des chocs émotionnels intenses.

Avec Heavy Trash, nos deux cocos tapent dans un agglomérat de country sauvage, de gospel de bastringue et de ramshakle monochrome. Leur premier album parut en 2005. Ils avaient opté pour une pochette illustrée qui ne les restituait pas très bien. Mais musicalement, on risque l’indigestion. Dès «Lover Street», Jon blaste son r’n’b et lâche des ouh ! parfaitement justifiés. Il flirte avec le boogaloo pendant que Matt tisse sa toile - Ouh ! - Jon fonce, comme un mec qui ne craint pas la mort. Il jerke à la croisée des chemins et mélange Johnny Burnette avec Eddie Floyd. En éponge qui se respecte, il récupère tout et recrache du shuffle de glotte - Sock it to me baby ! - Il enjambe tous les genres. Ce mec n’en finit plus de jouer avec le génie. Il reprend à son compte tous les effets vocaux d’Elvis dans «The Loveless». Sans problème. Tous ceux qui l’ont vu sur scène ont forcément été frappés par sa classe et sa beauté elvissienne. Avec «Walking Bum», Matt et Jon roulent sur les plate-bandes du Creedance Clearwater Revival - époque du premier album - Matt nous gave de twang guitar. «Justine Alright» bénéficie d’une petite intro speedée à la Eddie Cochran. Jon rigole - ah ah ah - et il embraye brutalement sur un killer cut aux paroles mâchées - une espèce de rap country - pendant que Matt place des chorus écœurants de perfection. Jon attaque tous ses couplets avec cette opiniâtreté bravache qui depuis est entrée dans la légende. Le son de «The Hump» se veut aussi épais que de la purée froide. Jon y enfonce son dard vocal et avance avec un foudroyant mépris des lois de la gravité. «Mr KIA» sonne comme le «What’d I Say» de Ray Charles. Jon chante ça d’une voix atrocement profonde, en fait un prêche à la Jerry Lee et plane au-dessus de nos têtes comme un vautour. Pendant ce temps, Matt joue comme un dieu, en tirant les cordes de sa Gretsch et en se contorsionnant. S’ensuit «Gaterade», un classique automatique monté sur une petite gamme diabolique. Jon espace ses phrasés pour laisser Matt descendre sa petite gamme et balancer un solo de fête foraine d’une perfection intangible. Et puis voilà «This Way Is Mine» que Jon balance avec une ferveur digne d’un vendeur aux enchères texan sorti tout droit d’un film de Robert Altman. On se doutait bien à l’époque de sa parution que ce premier album d’Heavy Trash allait créer l’événement. On savait Jon Spencer parfaitement incapable de sortir un mauvais disque.

Bien sûr, les concerts d’Heavy Trash créent encore plus l’événement. À l’époque de leur premier concert parisien, on commençait par loucher sur les pompes immondes de Matt Verta-Ray : il portait des souliers noirs de Pied Nickelé tachés de peinture blanche, sans doute récupérés dans une misérable échoppe du ghetto de Varsovie. Et quand on voyait arriver Jon Spencer sur scène dans son petit costume hillbilly en toile grise surpiquée au fil d’or, on voyait arriver le rocker ultime. Il reprenait les choses exactement là où Elvis les avait laissées en 1956. Jon Spencer était tout simplement devenu le wild cat du rock US, à la fois crooner, preacher, screamer et showman exceptionnel. Il passait tout naturellement du statut de légende underground à celui de maître du jeu - Que cela soit bien clair pour tout le monde : Jon Spencer is ahead - À l’époque de ce premier concert d’Heavy Trash, ses cheveux épais d’un noir parfait tombaient sur son front en mèches elvisiennes. Il se montrait absolument terrifiant de véracité. Ses rouflaquettes lui dévoraient les joues. Jon Spencer jouissait de cette beauté formelle qui ne pardonne pas. En tant que performer hors normes, il savait maintenir la pression d’un set. Il alternait parfaitement les accents mâles avec les glissandos de complaintes, dans la plus pure tradition elvissienne. Il jouait son rôle de groover à la perfection, apostrophant la foule et balançant régulièrement des «Ladies and gentlemen !» comme s’il avait des trucs à vendre. Il passait du scream au croon sans crier gare, avec une aisance ahurissante. Et ses Heavy Trash partaient au quart de tour. Jon Spencer grattait une vieille guitare acoustique électrifiée. Il sautait en l’air et se réceptionnait sur les genoux. S’il transpirait, c’était avec excès, comme savait le faire James Brown. Il décrochait brusquement des fins de couplets d’un saut en ciseaux et se réceptionnait avec une souplesse surnaturelle. Nous avions là sous le nez le meilleur jeu de scène qu’on pût imaginer. Avec leur groupe, Matt et Jon battaient tous les records et devenaient le groupe le plus spectaculaire d’Amérique, complètement out of this, down in that, plus trash que trosh, over the top, under the loose, above the bridge. Jon Spencer incarnait la perfection à roulettes. Il devenait le rocker complet, accompli, soigné, sérieux, compétent, poignant, incisif. Il passait au stade de l’irréprochable définitif. On le sentait programmé pour vaincre - S’il n’en reste qu’un, ce sera celui-là-à-à - Il se voulait à la fois mellow-yellower et power-driver, king par dessus les toits et Browner par la fixité du scream. Il penchait son corps vers la foule et la suppliait de screamer - Once more ! - Et il accélérait, accélérait encore, pour atteindre ce point frantic qui déclenche l’explosion atomique.

Il est probablement l’un des derniers grands rockers à maîtriser le heavy-duty-talking-blues d’une manière aussi parfaite. Matt et lui sont devenus les killers suprêmes. Ils n’entrent plus dans aucune catégorie. Le nucléus d’Heavy Trash noyaute désormais toute la folie d’Elvis. Mais le pire, ce sont les rappels qui parfois doublent la durée du set. Au temps du JSBX, Jon Spencer demandait au public s’il en voulait encore et tant qu’on lui répondait oui, il continuait. Et là, c’est pareil. Au risque de blasphémer, on dira que Jon Spencer est aussi beau qu’Elvis. Il a la voix, le scream, la soul, la vision, l’envergure, l’épaisseur, les rayons, le sens de l’apothéose. Tous les éléments sont réunis pour qu’enfin éclate la vérité. La gloire de Jon Spencer s’étend sous les cieux aussi loin que porte le regard.

On s’embourbe dans la vase à vouloir décrire l’exceptionnel talent de Jon Spencer. Le problème est qu’il en a trop.

Un second album d’Heavy Trash parut en 2007 : «Going Way Out With Heavy Trash». Encore une pochette dessinée. On les voit courir vers un tain à vapeur comme deux hobos à l’ancienne mode, avec leurs guitares et leurs balluchons. Bel album, plein de bonnes surprises. On retrouve la dynamique du groupe sur scène dès le premier cut, «That Ain’t Right», gros solo de Matt, belle stand-up et sacrées montées en température. Plutôt fantastique et en prime, les Sadies les accompagnent. «Double Line» est du typical Jon Spencer. Une vraie insurrection - Ouh ! - et c’est joué garage au prêche abricot. Avec «I Want Oblivion», Jon Spencer fait sa baraque de foire. Ça bat du tambour et il bat la retape. Il fait du bon décousu qui ne sert à rien et Matt joue la fuite éperdue. On l’entend ensuite croasser comme un vieux crocodile dans «I Want Refuge» - I got a love - Et il gospellise. Puis il s’en va claquer ses syllabes au micro pour «You Can’t Win» - Another shot transmission/ You can’t win - c’est un heavy groove de boogaloo. Et en face B, il revient à son admiration pour Eddie avec «Crazy Pritty Baby» monté sur le riff de «Somethin’ Else». Voilà un bel hommage. Jon Spencer n’oublie pas la répartie au baryton et Matt veille au sévère cocotage de Gretsch. Ils reviennent (enfin) au rockab avec «Kissy Baby», joliment slappé par un nommé Kim Kix. Wow, quel bop, Bob ! Ils restent dans la pure pulsion rockab avec «She Baby» et nous servent ça sur une rythmique de rêve. Et la fête continue avec «You Got What I Need», un fantastique brouet de slap bass et de bouquets d’accords garnis.

Deux ans plus tard sortait leur troisième album, «Midnight Soul Serenade», avec une pochette illustrée, mais cette fois de façon beaucoup plus lugubre. Le graphisme donne d’ailleurs le ton de l’album qui bascule dans la sérénade heavily déviante. Dès le premier cut, «Gee I Really Love You», on est happé par l’air glacial de la nuit trashy. Ils jouent ça à la revoyure et créent une ambiance délétère. Puis on assiste en plein milieu de «Good Man» à un beau démarrage rockab. Jon Spencer et Matt Verta-Ray ne semblent s’intéresser qu’aux dynamiques des morceaux. «The Pill» est une mélodie malsaine et Jon Spencer se lance dans le film noir. Avec «Pimento», on passe à la samba du diable. Jon Spencer se met à sonner comme Tav Falco. L’un des cuts les plus intéressants de cet album restera sans doute «(Sometimes You Got To Be) Gentle». Voilà une belle pièce d’exaction intrinsèque à la fois collante et abrasive, jolie et grandiose et pleine de rebondissements. On y sent de l’ambition. Ah look out ! Jon Spencer lance «Bedevilment» comme s’il jouait avec le JSBX et revient à ses vieilles concassures de rythme. Et le reste de l’album s’écoule paisiblement, sans que rien ne vienne chasser les mouches.

Et hop les voilà tous les deux sur scène au 106, Matt et Jon, comme deux larrons en foire accompagnés d’un bon drumbeater chapeauté et de Bloodshot Bill à la stand-up. On ne se lasse pas du spectacle de ces deux vétérans racés comme pas deux, de ce hillbillitage impénitent des basses œuvres américaines, de ce geyser de ruckus de rock et de tous ces petits solos tortillés sur un manche de Gretsch. Non, on ne se lasse plus de voir Jon concasser indéfiniment l’iconographie Elvis-Cash-bam-boum et sauter en ciseaux derrière son micro, plaquer ses barrés de petit doigt tordu les jambes écartées, jeter derrière lui les micros qui ne fonctionnent pas et brouter des brasses de trash fauve sur son manche. On ne se lasse pas de cette félinade de silhouette rock, de ce dansant profil accompli, de cette judicieuse mascarade, de ce carrousel mortel d’une perfection tellement proche qu’on tendrait bien la main pour la palper si le jeu hormonal nous l’imposait. On ne se lassera plus de l’entendre couiner et prêcher, de le voir transpirer et redorer à l’infini le vieux blason du rock des origines. Ça doit bien faire cinq ou six fois qu’on voit Heavy Trash trasher l’heavy stuff sur scène et rien ne peut plus ni nous surprendre ni nous décevoir. C’est comme s’il n’y avait plus rien à en dire, tellement le set est parfait, tellement ça pue le mythe. Pour ceux qui s’inquiètent de savoir où est passé le rock des rockers, la réponse est là.

Tiens ! Un nouvel album de Heavy Trash ? Matt qui est le plus gentil des Canadiens nous avertit :

— Ce ne sont pas des chansons... Ce sont des expérimentations.

— What do you mean ? Oh pardon, qu’est-ce tu veux dire ?

— On a expérimenté des sons en studio....

— Mais quoi comme son, du rockabilly ?

— Ouais, mais il y a aussi Stockhausen...

— Oh la la !

L’album s’appelle «Noir», noir comme le café, dit Jon Spencer en traitant de la question des cheveux dans «Good Hair», le cut qui fait l’intro, sous un faux air lagoyesque - beautiful hair, black like coffee - Franchement, ce premier cut est de nature à faire tomber de cheval n’importe quel despérado, mais il faut s’armer de patience, car ce disque réserve quelques belles surprises. Les morceaux qu’il propose sont en effet des expérimentations enregistrées sur une période de dix ans et par moments, on a clairement l’impression de se trouver dans le studio avec Matt et Jon, car l’esprit de ce disque se veut intimiste. On assiste au grand retour du format chanson avec «Wet Book» doté de la meilleure dynamique qui soit ici bas. Ils claquent ça dans l’épaisseur de l’ombre et un sax vole au secours de la montée de fièvre. Jon sue la soul par tous les pores de sa pop. On revient à l’étrangeté avec un «Out Demon Out» qui ne doit rien à Edgar Broughton. Car ça slappe sec derrière le talking jive et les clap-hands de Joujouka. Jon vise le cœur de la scansion. Le cut tourne au cauchemar, tellement le slap le bigarre. Au loin, des voix d’écho perdurent à n’en plus finir. Ce côté expérimental est d’autant plus troublant que Jon Spencer s’est montré tout au long de son parcours le plus carré des hommes. Tous les morceaux de cet album sont captivants, même «Viva Dolor» cette jolie pièce de pianotis de fin de nuit si douce à l’intellect. Matt et Jon renouent avec le petit rockab ouaté en cuisant «Blade Off» à l’étouffée. Jon tape du pied et fait son strumming. Il ouh-ouhte de temps en temps, histoire de signaler son choo-choo aux passages à niveaux. Ils ouvrent le Bal des Laze de la face B avec un «Pastoral Mecanique» d’orgue de barbares égarés et hagards, tels qu’on peut en voir au soir du sac d’une ville. Les sons s’échangent et relayent l’extase de l’ombilic des limbes. Matt et Jon brillent ardemment au soleil noir de l’expérimentation - This is pure heavy trash - Et puis voilà «Discobilly», un rockab déviant et gondolé. Ils brassent leur beat et ça frôle le mambo d’Alcatraz. Ça tombe en décadence d’Empire romain et ça glisse doucement vers le couchant. Avec «Jibber Jabber», Jon joue avec la musique des mots. Il raconte à sa façon l’histoire du rock, en partant de Big Bopper pour remonter jusqu’à Jimi Hendrix, Mama Cass et Jim Morrison - What happens to the real rock’n’roll heroes ? - Jon joue à merveille de cette diction blackoïde de nez pincé - Rock on my brother/ Rock’n’roll my sister/ And get down - Ils font ensuite une belle reprise de Johnny Cash, «Leave That Junk Alone», puis ils passent au relativisme écarlate avec «Notlob» et bouclent leur petite affaire avec un «Last Saturday Night» gratté au bord du fleuve et humé au glou-glou. Quelle bonne compagnie ! Jon miaule et substitue l’intention au chant, tout simplement. Il n’a pas besoin de paroles. Mais oui, il a raison. Pourquoi s’épuise-t-on à vouloir écrire des paroles ?

Signé : Cazengler, Heavy Truffe

Heavy Trash. Au 106, Rouen. 26 février 2015

Heavy Trash. Heavy Trash. Yep Rock 2005

Heavy Trash. Going Way Out With. Crunchy Frog Recordings 2007

Heavy Trash. Midnight Soul Serenade. Crunchy Frog Recordings 2009

Heavy Trash. Noir ! Bronzerat Rat Records 2015

PARIS – 07 / 03 / 15

MAISON DE LA POESIE

TENNESSEE WILLIAMS

DANS L'HIVER DES VILLES

La teuf-teuf est d'un naturel paisible. N'empêche qu'elle en écraserait avec plaisir quelques uns. Deux fois de suite qu'elle vient à Paris et qu'on lui met les bâtons dans les roues juste dans les derniers deux cents mètres. Et ce coup-ci, la partie est inégale, son aire de stationnement privilégiée est envahie de marabouts. Je vous rassure ni un vol d'échassiers désorientés, ni un conclave de sorciers africains. Pire que cela. D'immense toiles de tentes qui occupent tout l'espace, et la politzei qui nous intime l'ordre d'avancer. Ni une, ni deux, la teuf-teuf opère un demi-tour stratégique – juste le temps de bloquer les feux – et file tout droit s'adjuger la dernière place de stationnement libre dans les dix kilomètres carrés aux alentours. Renseignements pris, le lendemain se courent les vingt kilomètres de Paris. En effet nous sommes entourés de centaines de sportifs qui arborent fièrement un sac à dos bleu sur leurs maigres épaules. Je n'ai que mépris pour cette vague humanité dégénérée incapable de courir un marathon en entier.

QUELQUE CHOSE DE TENNESSEE

Pas de concert ce soir. Ne soyez pas déçus, je vous emmène écouter du lourd, du très lourd. Si je crie 1956, vous allez tous répondre en choeur : Be Bop A Lula, Gene Vincent ! D'accord, mais encore : Money Honey, Elvis Presley. OK, quoi d'autre ? A Train Kept-A-Rollin, Johnny Burnette Trio. C'est bien les gars, il vous en manque encore un ! Je vous fais grâce de Perkins, de Johnny Cash et de Jerry Lou. Ah ! Ah! Vous séchez lamentablement comme un palmier-dattier privé d'oasis. Puisque vous donnez votre langue au cat, j'annonce la couleur, In The Winter Of The Cities, Tennessee – non pas Memphis, bande de monomaniaques - Williams.

Ça ne vous dit rien. Vous avez tort. Consubstantiellement lié au rock. Pas un musicien. Pas un chanteur. Un théâtreux, un écrivain. Un outlaw, un pédéraste. Tout ce qu'il fallait pour déplaire à la prude Amérique des fifties que vous aimez tant. L'Equipée Sauvage date de 1953, Brando n'a jamais été aussi beau dans son perfecto. L'incarne la force brute de ce qui deviendra le rock and roll. Mais le Marlon avait fait pire, deux années auparavant. En 1951, dans Un Tramway Nommé Désir, une pièce de Tennessee Williams, adaptée au cinoche par d'Elia Kazan. N'est pas encore un rocker, mais une pulsion sexuelle en liberté. L'Amérique poussa des cris d'horreur et d'orfraie. La bête était lâchée. Sperme sur les murs et le désir lawrencien qui galope dans les rues comme un étalon en liberté. Désormais rien ne serait plus comme avant.

DANS L'HIVER DES VILLES

J'avais seize ans lorsque deux volumes du théâtre de Tennessee Williams me sont tombés sous la main. Un complément indispensable au Weary Blues de Langston Hughes. De quoi vous arracher la cafetière. Tennessee Williams, m'est apparu comme la face blanche de l'Amérique noire. La lunaison morbide et blafarde. Celle qui ne se voit pas, que l'on ne montre pas. Ici dévoilée. Le tragique de la vie n'est pas d'être un noir dans une société de blancs, mais d'être un humain parmi les hommes. Coercition des normes morales et sociales. L'individu dans la glu de la commune humanité, aussi libre de ses mouvements qu'une soyeuse lucilie sur le rouleau tue-mouches. Le monde de Tennessee Williams est l'inextinguible blessure purulente que chacun trimballe dans son cœur. Ses personnages sont des inadaptés, des laissés-pour-compte, des has-been de la vie, des hobos de leurs propres rêves. Des névrosés, des guitaristes, des poètes...

Quatre ans plus tard, dans une boîte de soldeur, me suis retrouvé nez à nez avec un fin volume de poésie édité chez Seghers. J'ai tout de suite effectué ce que l'on appelait alors dans notre jargon d'étudiants une opération de réappropriation poétique. Dans l'Hiver Des Villes, Tennessee Williams. Je l'ai dévoré. Au fil des années qui ont suivi, me suis aperçu que j'étais la seule personne de ma connaissance qui possédait cette élégante plaquette du grand dramaturge américain. Tant pis pour les autres, n'ont jamais pu se répéter dans leur tête comme un mantra athanatéique ce vers talisman : Les yeux sont les derniers à s'éteindre. Ainsi que nous l'avait transmis le traducteur Renaud de Jouvenel.

Et voici qu'en fouinant sur le net, je m'aperçois qu'une nouvelle traduction du recueil sera présenté ce samedi 7 mars 2015, à la Maison de la Poésie. Paris.

MAISON DE LA POESIE

Niche près de Beaubourg. Pas bien grande. Un public plutôt bourge. Pauvre Tennessee ! Les écrivains célèbres se payent de ces purgatoires ! Avec ma boîte à frites, mon blouson et mon sandwich mayonnaise, je fais un peu tache. C'est la vie. It's the way, you never can tell. Les portes ouvrent à huit heures dix tapantes, amphithéâtre maigrichon, scène relativement spacieuse. Parfait pour des concerts rockab. Faudra l'annexer.

En attendant, c'est Micha Lescot assis tout seul à une petite table qui nous lit un texte de Françoise Sagan relatant sa rencontre aux States avec Tennessee Williams en compagnie de Franck Merlo son compagnon, et de la romancière Carson McCullers totalement déglinguée dont les deux hommes s'occupent avec une grande sollicitude... Très belle voix dont les inflexions collent à merveille à la subtile ironie de cette prose qui sonne juste. Me décevra dans sa lecture d'une douzaine de poèmes même si la diction reste d'une limpidité extraordinaire. Cherche trop la reconnaissance du public. Lui offre ce qu'il aime, la connivence sous-entendue du rire qui vous permet de croire que vous êtes intelligent... Par deux fois, il se tait et résonne la voix de Tennessee lisant un poème. Une précision extrême. Un orfèvre. Fini la rigolade. La souffrance de l'être transparaît sous chaque syllabe. L'humour est l'antichambre du désespoir métaphysique. Micha Lescot, ramasse ses feuillets, salue sous les applaudissements et disparaît en toute discrétion. Ne reviendra pas.

La lumière se déplace de l'autre côté de la scène, vers la table basse où sont assis Jacques Demarcq, le traducteur et Catherine Fruchon-Toussaint rédactrice d'Une Vie, biographie de Tennessee Williams. Plus une agréable jeune femme dont j'ignore le nom qui mènera la discussion avec doigté et compétence. Connaissent leur sujet. Jacques Demarcq – est aussi le traducteur de deux autres monuments de la poésie américaine E. E. Cumming et William Carlos Williams – nous apprend que L'Hiver Dans Les Villes n'aura aucune influence sur la poésie américaine alors que sa fausse légèreté existentielle aurait pu laisser prévoir une descendance. Mais il est des lacs solitaires qui ne permettent à aucun fleuve de prendre source en leurs eaux retranchées... Un peu hésitant Jacques Demarcq, mais une fois échauffé l'on sent que l'homme est féru de poésie et habité par des chants qui n'ont pas fui... Catherine Fruchon-Toussaint est un puits de science. En quelques mots elle fait la liaison entre l'oeuvre et la vie de Williams, sa petite soeur lobotomisée dont on retrouve le personnage dans La Ménagerie de Verre, l'homosexualité qu'il vit comme libre sexualité et non comme une inhérence êtrale... passe trop rapidement la figure de Gore Vidal, cet autre géant de la littérature américaine. De tous les écrivains du Sud des Etats-Unis, Tennessee sera le moins enclin à revendiquer son statut de sudiste. Les contingences géographiques sont de peu de poids face à l'implication de l'individu dans la chair de son existence.

RECUEIL

Dix heures et déjà dehors. Un peu court. Reste le livre, cette fois donné dans son intégralité ( quarante-huit poèmes de plus que dans l'édition de 1964 ) c'est chez Seghers dans la collection Poésie d'abord. En bilingue. L'occasion de s'apercevoir comme cela sonne blues. Des histoires personnelles, intimes racontées, à vous faire venir les larmes dans les yeux, à vous arracher sourire sur sourire. Tennessee Williams n'use jamais du grand orchestre des effets assurés. Dit tout dans le non-dit du presque taire. Une poésie qui se donne à lire, qui s'offre à la lecture, facile. Mais obstinément secrète. La profonde rivière inaccessible sous le miroitement de sa surface. Ouverte à l'intérieur d'elle-même. Refermée sur l'extérieur du monde.

Damie Chad.

LESTER BANGS

FÊTES SANGLANTES

& MAUVAIS GOÛT

( Souple / Tristram Editions / Juin 2014 )

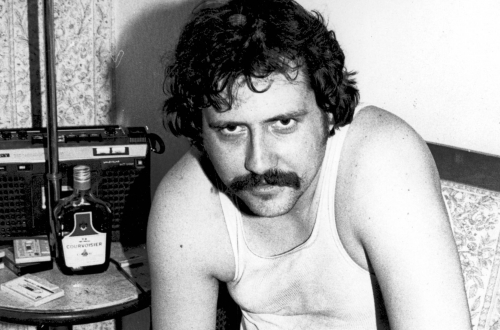

Bon les gars, soyez sympas, ne foutez pas le souk, je vais me faire repérer à cause de vous. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Lester Bangs, le plus grand critique rock de la planète, la crème chantilly du magazine Creem. Je ne suis pas fier, viens de tomber sur le bouquin, traînait depuis six mois sur le plancher du bureau, je l'avais oublié ! Déjà que je l'avais trouvé en vrac sur la pile des retours de la librairie : « Ah ! Tiens, vous prenez ce truc, je n'aurais jamais cru que je le vendrais ! » d'un ton soulagé qui devient franchement admiratif : « En plus vous connaissez ! C'est incroyable, je n'en ai jamais entendu parler ! ». Preuve que mon libraire n'a pas lu la livraison 140 de KR'TNT du 19 / 04 / 13, dans laquelle nous chroniquions Psychotic Reactions & Autres Carburateurs Flingués qui regroupe les textes les célèbres de.... ? LESTER BANGS !!!! c'est bien, je vois que vous suivez. Je rappelle pour les nouveaux arrivants, Lester Bangs nés en 1948, mort en 1982, à trente trois ans, l'âge du Christ, pas sur la croix, mais après avoir traversé les dix cercles de l'Enfer de Dante, dope, alcool, sexe et rock and roll.

VARIATIONS

Evidemment c'est un amerloque, autant dire qu'il est né au pays du rock, et rien que pour cela vous devriez vous incliner devant sa mémoire. Pour vous le situer, je dirais que c'était un peu un mec à la Cat Zengler, l'avait tout vu, tout lu, tout écouté. USA, UK, le rock n'avait pas de secret pour lui, l'a connu tout le monde et interviewé les plus grands. L'écrit tout cela dans ce recueil d'articles et de notes posthumes. Le genre de zèbre que rien ni personne n'étonnent. L'a même parfois un peu la grosse tête. Faut vous lever tôt pour l'espanter comme on parle du côté de Toulouse. Pour l'achouler, faut pas lui proposer du tout venant. Ah ! Ah ! Vous êtes tout blancs, tout tremblants, vous vous sentez piteusement trop franchouillards ! Of course, hors course ! Vous avez honte et dans votre tête vous reniez et maudissez vos parents de vous avoir fait naître du mauvais côté de l'Atlantique. Vous gémissez et vous jurez que vous ne recommencerez pas.

Relevez-vous et cessez de vous plaindre. C'est ici que le miracle a lieu. Entre les pages 315 et 320, exactement. Ce lascar de Lester n'en a pas cru ses yeux. Lui qui avait usé ses boots dans les plus vastes salles de spectacle, arpenté les bouges les plus torrides de Détroit, New York, Los Angeles, côtoyé les stars mondiales et les artistes maudits inconnus, n'en a pas moins reçu la grande claque de sa vie. Et tout ça, par un groupe français que j'adore. Les Variations. Les a rencontrés aux States, ô so ridiculous qu'il en devenaient so delicious ! Des gars qui vivaient les poncifs du rock and roll avec la foi du charbonnier. Aussi innocents que Perceval quand il s'empare du Graal pour réchauffer le café du matin ! L'est encore sur le mode moque and roll, mais lorsqu'il les retrouve en 1974 en France et qu'ils lui font visiter le Paris rock and roll de l'époque, le Lester, il passe le mur du son, Bangs ! Stupéfaction ! N'avait jamais pensé que l'on pût aimer le rock avec tant de ferveur. Nous juge incompréhensiblement rockoko, mais l'en reste pantois. De parfaits pieds nikelés, mais qui ont raflé l'or de la réserve de Fort-Knox, qui s'en vantent, et qui ne se sont pas faits prendre.

ROLLING STONES

Les rois, fussent-ils de la critique rock, n'en ont pas moins un trou du cul comme les autres. Lester pas mieux que le fan de base. Je n'en veux pour preuve que ses réactions ( très psychotiques ) devant les trois méfaits – accomplis coup sur coup et en toute connaissance de cause par nos maîtres et seigneurs adorés, les Rolling Stones. Vous n'avez peut-être pas connu l'épopée, mais entre 1962 et 1972, ce fut la décennie prodigieuse, un truc que vous ne pouvez comparer à rien d'autre, si ce n'est peut-être, en un tout autre genre, à la création de la III ° Internationale, pas au point de vue politique, mais quant à l'enthousiasme soulevé au sein des peuples et des militants révolutionnaires avides de changer de mode de vie et de bousculer l'étau de la misère oppressante... Je suis incapable d'expliquer pourquoi et me contente de relever les faits. Dès leur apparition, les Rolling Stones cristallisèrent autour d'eux comme un désir latent de révolution culturelle. Pas rouge, mais rock. Les premières ramifications se créèrent à leur insu, ils en furent le détonateur inattendu et eux-mêmes en furent les premiers surpris. Les esprits chagrins objecteront que la même situation s'était déjà catalysée autour d'Elvis Presley. Ce qui est totalement exact. D'autres assureront que tout le mérite en revient aux Beatles. Vos Honneurs, je me permettrai une objection. Presley, Beatles, je n'entre point dans ce débat. Les Stones vécurent ce phénomène, après Elvis et après les Scarabées si vous y tenez, mais au lieu de se laisser porter par la vague du succès, les Pierres Roulantes adoptèrent une stratégie bien différente. Celle qui leur permit d'amasser davantage de mousse que les deux précédents concurrents. Un petit pas et l'avenir du rock and roll en fut changé. Rien, presque rien, mais ils furent les premiers à en prendre conscience et à tenter de s'en rendre maître. N'y réussirent pas beaucoup. Faut pas vouloir jouer à être plus malin que le diable. Le concert d'Altamont fut le premier coup de semonce qui fit réfléchir nos héros. Certes l'on n'arrête pas un paquebot en freinant et entre 1969 et 1971 les Stones commirent deux de leurs plus beaux albums studios – Let It Bleed ( terriblement prémonitoire ) et Sticky Fingers ( digne de tous les index religieux ) - mais c'est la suite qui laisse à désirer.

Exile On Main Street – mi-figue, mi-raisin. Le catalogue de la musique américaine en quatre faces. Devoirs de vacances imposés ou galettes de génie ? Lester n'y trouve pas son compte en 1972, mais quelques années plus tard, l'avoue qu'il a fini par l'aimer. D'une manière ou d'une autre, les Stones vous forcent la main. Leur méthode est assez simple. Si vous trouvez mieux ailleurs, nous remboursons la différence. Mais voici le grand plouf. Le ragoût à la tête de bouc, le Head Goat Soup est une daube. Manque de sel, de piment, d'aromates, de venin de scorpion, de white lightning, de tout ce que nous aimons. Les Stones ne sont pas idiots, se sont précipités dans la cambuse pour remettre le couvert. Juste ce dont vous rêviez : It's Only Rock'n'Roll, z'ont concocté avec soin, z'ont soigné l'empaquetage, rien à voir avec les couvercles de la vache qui rit, une rock dream team de Peellaert, les princes du rock descendant les escaliers de la Doma Aurea néronienne, en fait c'étaient les adieux de Napoléon sur les degrés branlants de la cour du Château de Fontainebleau. Vice de forme, Keith, le grand Keith dans l'incapacité de nous sortir le riff tranchant que tout le monde espérait. L'on attendait massacre à la tronçonneuse sur le titre éponyme, et pour finir l'on a eu droit à la charcutière du quartier qui vous découpe une tranche de mortadelle sur son robot ménager. Le Lester commence à renâcler salement dans les brancards. L'on fait comme lui, mais comme lui on met le mouchoir de l'amour trompé par-dessus. Pas contents, mais cocus. L'on se console comme on peut. Rien de pire ne pourra nous arriver. Et dès que sort Black And Blue, comme Lester l'on se précipite pour l'acheter. Je m'en souviens encore, ai eu le premier arrivage sur la ville rose à cinq heures du soir. La honte, plus osé adresser la parole à une copine durant trois jours « Tu passes ce soir, tu peux rester dormir, j'ai le dernier Stones ! ». Pitié ! Pitié ! Épargnez-moi cette confession. Mais non, comme Socrate, vous boirez la coupe jusqu'à la lie. Ce n'est pas uniquement que ce soit un mauvais disque, ce n'est pas qu'il soit raté, c'est que pour la première fois, les Stones ont copié. Je ne dis pas qu'ils ont pillé, comme des barbares. Dans leur jeunesse ils avaient pompé le vieux blues du Delta, n'avaient pas été capables de faire mieux, ni moitié moins bien, mais lui avait insufflé une arrogance et une désinvolture qui n'appartenaient qu'à eux, mais là s'étaient mis à la remorque des crottes que l'on commençait à entendre dans les boîtes et les radios, un mélange infâme de sous-world music noire, de pseudo-disco boum-boum, et de reggae je tape à contre-temps à vous faire vomir. N'ai plus jamais acheté un disque des Stones par la suite. Mais vous n'êtes pas obligés de me croire.

GRANDEUR ET MISERE

Du rock critic. Dire du mal des Rolling Stones, c'est facile. Quand vous jouez aux fléchettes sur la coque d'un porte-avions, le naval bâtiment ne risque pas grand-chose. Vous non plus. Surtout si vous faites comme moi, trente ans après. Mister Bangs ne se contentait pas de canarder au grain de riz les dinosaures disparus avec son stylo sarbacane. L'avait la plume canon, vous mitraillait à l'adjectif, vous arrosait à l'insulte redondante. Pas fainéant. Parfois une colonne pour vous dégommer, mais ce qu'il préférait c'était l'article de douze à quinze pages, en petits caractères, sans blanc, sans intertitre. Le roi de la tartine empoisonnée. Mais attention, jamais en traître, arborait le drapeau à tête de mort dès le premier alinéa et n'oubliait jamais la mention Delenda Est Carthago en fin de ses explosions de colère.

C'est vrai qu'il tape beaucoup plus souvent qu'il ne caresse. La nature humaine est ainsi. Les journaux préfèrent les trains qui déraillent à ceux qui arrivent stupidement à l'heure. L'on dit plus facilement du mal de son voisin que du bien. Sans doute parce que l'individu n'est pas sans défaut et donc forcément perfectible. D'où les coups de bâton pour lui indiquer le bon chemin. Ce qui n'est pas sans poser de problème éthique à notre écrivain.

Certes Lester Bangs n'est pas un pourvoyeur d'informations. Les échos sur les prochains enregistrements ou la future tournée d'un groupe, ne vous les fournira qu'incidemment, si ces renseignements peuvent aider sa démonstration. Lester Bangs est l'antithèse parfaite des articles que vous trouvez dans une revue comme Jukebox Magazine, bourrés de références discographiques, de dates de concerts savamment répertoriés, de listes de labels rares, etc et etc... Non Lester Bangs ne mange pas de ce pain-là. Ne vous refile pas les derniers potins qui courent les backstages, Lester Bangs pense le rock. Il philosophe, il est l'Heidegger du rock and roll, le Platon du rhythm and blues. Il y a de la prétention, chez cet énergumène. Qui est-il ? De quel droit se permet-il ? Pour qui se prend-il ?

Une seule réponse. Lester Bangs. Ne possède aucun diplôme en la matière rock dont il puisse se targuer. Sûr qu'aujourd'hui vous pouvez sortir d'une université américaine avec un Master es Rock and Roll, mais Lester n'aurait pas été homme à se cacher derrière une telle feuille de papier. Parlait en son propre nom, et ne s'appuyait que sur ses connaissances personnelles, ses disques, ses rencontres, bref en tant que simple fan de base. Ce qui n'est pas sans contenir une hypocrite contradiction. Car dès ses premiers articles Lester Bangs n'était plus un simple fan de base, mais un découvreur de sentiers, une tête chercheuse, a true pathfinder, a real bird-doggin, pour employer des mots qui sonnent à nos imaginations de rockers patentés. Si Lester Bangs a beaucoup écrit, il n'a tenté de répondre qu'à une seule question.

QU'EST-CE QUE LE ROCK AND ROLL ?

Ne doute pas que vous puissiez répondre. Elvis ! Muddy Waters ! Led Zeppelin ! Beatles ! Stones ! Steppenwolf ! Arrêtons nos petites préférences personnelles. Pas la peine de chercher à argumenter. Je connais tous vos parce que. Idem pour vos classifications rassurantes, blues, punk, folk, rockabilly... à chaque fois vos cercueils se révèlent ou trop grands ou trop petits. Toujours une jambe qui dépasse et qui gêne quand on veut visser le cénotaphe ( ce qui n'empêche pas de faire mousser la bière ). D'autant que Lester Bangs se retrouve très vite devant une muraille infranchissable. Ses premiers choix ( même s'il poussa parfois l'outrecuidance jusqu'à ne pas les honorer de louanges et les couvrir de quolibets ) établis dans le feu de l'action, Velvet Underground, MC 5, Stooges - sont encore la colonne vertébrale d'un certaine histoire du rock qui, en formation et quasi clandestine entre 1965 et 1969 - est devenue pratiquement le must officiel de la branchitude rock and roll. A part que les rockers ont oublié le vieil adage fondateur de James Dean, Mourir vite et faire un beau cadavre. Dans ses dernières années Lester se plaint de toutes ces anciennes gloires qui continuent de produire des disques de moins en moins bons. De moins en moins essentiels. S'il vivait encore que ne fulminerait-il pas contre ces retrouvailles pathétiques de septuagénaires tremblotants ! Mais comment Iggy a-t-il pu se convaincre de faire l'Idiot à ce point avec le grand récupérateur en chef David Bowie ? Et tout à l'avenant. Les rockers ont des placards qu'ils ouvrent en grand pour que les cadavres qu'ils exhibent sans honte puissent puer des pieds tant qu'ils peuvent.

A peine avez-vous déniché une pépite rock que trois mois plus tard elle ternit et se révèle être une bille de fer blanc rouillée. Le rock n'est plus ce qu'il était ! Ne meurt pas. Ne survit pas. Dégénère. Désenchantement de Lester Bangs. Les chants les plus beaux sont les plus désespérés. Peut-être. La légende raconte que ce sont ceux du cygne à l'agonie. Et à l'instar de Tribulat Bonhommet l'impavide esthéticien de Villiers de L'isle-Adam, Lester Bangs partit en croisade. A la recherche du rock and roll perdu. Il y a chez lui, une sombre jouissance à torpiller les gloires établies. Mais ce jeu de massacre ne le rendit pas heureux, alors il descendit dans les trente-troisièmes dessous du rock. Cite des groupes dont personne n'avait jamais entendu parler. Ira même jusqu'à chanter avec certains et à enregistrer quelques bandes. L'en cause, mais avec un art du dégoût si consommé qu'il vous donne envie de n'avoir pas à les écouter.

L'on ressent l'insatisfaction. A beaucoup cherché, n'a rien trouvé. Pourrait s'arrêter-là, sur cet aveu d'échec. Sur cet avis de décès. Mais il refuse. Le magicien n'a pas fini son dernier tour de passe-passe. Le roi est mort. Sans descendance. Mais c'est à pleine voix qu'il récite la formule rituelle. Le rock est mort, vive le punk ! D'où sort-il cet ultime rejeton d'une race évanouie ? De nulle part, Lester crée le punk à partir du vide. Mieux que Dieu qui a eu besoin du chaos primordial pour façonner notre monde. Le Big Bangs à lui tout seul. Et Lester inventa le punk. Le sortit de son cerveau. Comme Héphaïstos délivra d'un coup de hache l'immortelle Athéna de la tête bien pleine de Zeus. Fut le premier ( et à ma connaissance le dernier ) prophète du rock. Annonça la venue du punk dès 1969. Personne n'y crut. C'est en 76 qu'il fallut se rendre à l'évidence. L'avait eu raison sur toute la ligne.

L'aurait pu terminer sa vie en grand pontife du rock. L'aurait pu chaque année vaticiner sur l'avenir du rock et se tromper systématiquement. L'on ne remet pas en doute une parole sainte. Si la réalité ne la confirme pas, c'est la réalité qui se trompe. C'est bien connu. Admis par tout le monde. Tout le monde, sauf Lester Bangs. N'avait pas envie de terminer comme ces rois du foot qui deviennent consultants pour la télévision. Commentent ce qu'ils ne savent plus faire. Lester est parti. Une erreur stupide. A-t-on dit. Aurait un peu forcé sans le faire exprès sur la dose... Nous voulons bien le croire, mais chez les individus les plus conscients, les conduites les plus innocentes ne sont-elles pas induites par des logiques intérieures qui se moquent des catégories morales ?

Exit le grand critique du rock and roll. Lester Bangs n'aimait guère Janis Joplin. C'est son droit le plus absolu. Ne le croyez pas, écoutez Janis et ensuite faites-vous votre propre idée. Ce qui est intéressant dans la chronique de Lester Bangs sur the girl from Lubbock , ce n'est pas son jugement sur sa façon de vitupérer le blues, c'est la manière dont il rédige sa notification. Car chez ce grand manieur de mots, l'écrivain supplante, dépasse et enterre le rock critic. Rocker Kulture, comme dirait Tony Marlow.

Damie Chad.

22:25 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.