29/05/2014

KR'TNT ! ¤ 191 : MARTHA REEVES / JALLIES / LOREANN' / CAPTAIN BEEFHEART

KR'TNT ! ¤ 191

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

30 / 05 / 2014

|

MARTHA REEVES ( + VANDELLAS ) / JALLIES / LOREANN' / CAPTAIN BEEFHEART |

NEW MORNING / O7 - 05 - 14

MARTHA REEVES & THE VANDELLAS

MARTHA MY DEAR

Il fut un temps béni où Berry Gordy régnait sur cette planète sans partage. Martha Reeves et les autres reines de la soul dégageaient le passage et les petits blancs dégénérés n’avaient qu’à bien se tenir. Au temps de leur splendeur, Martha Reeves, Rosalind Ashford et Betty Kelley (rapatriée des Velvelettes en 1964 pour remplacer Annette Beard devenue mère de famille) enfilaient les hits comme des perles. L’usine à tubes Tamla Motown tournait à plein régime. Berry Gordy sortait des tubes planétaires à la chaîne. Motor City rumble, baby ! Il inondait littéralement le marché.

«Dancing In The Street» et «Heat Wave» font partie des plus gros hits de l’histoire du rock. Quand ça démarre, c’est comme «1969» des Stooges, «Gloria» des Them, «Chain Of Fools» d’Aretha, «One Hand Loose» de Charlie Feathers, «Summertime Blues» d’Eddie Cochran ou «The Last Time» des Stones : on se lève et on bouge son cul, parce que c’est impossible de faire autrement. Il faut situer Martha Reeves exactement au même niveau que Jerry Lee : monstres sacrés tous les deux, encore en vie après cinquante ans de bons et loyaux services dans l’une des industries les plus mortifères qui soient, capable de lever un ouragan d’un seul claquement de doigt, et puis on retrouve chez elle comme chez lui cette classe effarante, cette animalité électrique et cette façon de plonger un regard noir dans le vôtre. Martha Reeves était au New Morning par ce beau soir de mai, serrée dans une robe pailletée, et elle plongeait son regard dans celui des petits culs blancs agglutinés à ses pieds. On avait sous les yeux une mémère de 72 ans abîmée par le temps, mais cette femme de haute stature redevint comme par magie la superstar Martha Reeves en attaquant «Ready For Love», le premier morceau d’un set pour le moins dément. Et c’est là où les grands artistes noirs font toute la différence.

Ils dégagent une énergie considérable, plus que n’en dégageront jamais tous les groupes garage réunis. Dès le second morceau, «Come And Get Those Memories», Martha s’essoufflait et transpirait abondamment. Elle secouait un vieux tambourin et s’épongeait le front avec un grand mouchoir de dentelle noire. Entre chaque morceau, elle cuisinait le public et lui racontait des anecdotes. Elle parlait de ses peines de cœur et puis bam, elle attaqua «Nowhere To Run» comme au bon vieux temps, au temps où elle régnait avec ses deux copines Rosalind et Betty sur Detroit, Michigan, et qu’on la filmait sur une chaîne de montage, assise dans un coupé Mustang en cours d’assemblage. Motor City, baby ! Et Martha rallumait l’incendie. Derrière elle, les mercenaires envoyaient la purée Motown. Elle tapait ensuite dans l’un des plus grands hits de tous les temps, «Jimmy Mack», un Jimmy Mack en chair et en os - «Jimmy Mack, Jimmy/ Oh, Jimmy Mack/ When are you comin’ back ?/ Oh, Jimmy Mack, Jimmy/ Oh, Jimmy Mack» - une leçon de swing épouvantable et Martha semblait légère, elle retrouvait le secret de ses vieux pas de danse. Non seulement elle se révélait l’égale de Jerry Lee, de Marlene Dietrich, de Sister Rosetta Tharpe ou de Nina Simone, mais elle incarnait aussi la magie de la meilleure soul du monde, le Motown Sound - Oh, Jimmy Mack, Jimmy/ Oh, Jimmy Mack - et les petits culs blancs entassés à ses pieds dansaient le jerk comme ils pouvaient. Il n’y avait qu’une seule femme noire, dans le premier rang et quand elle s’est mise à frapper des mains et à se déhancher, elle semblait possédée. Juste derrière nous se trouvait la petite batteuse des Protokids, elle aussi complètement possédée par le démon de la soul. Curieusement, la seule fois où j’ai senti une ambiance comparable d’hystérie collective dans un premier rang, c’était au concert de reformation des Stooges de Ron Asheton au Zénith de la porte de Pantin. Les filles d’un certain âge qui se trouvaient là collées aux rambardes étaient dingues d’Iggy. Elles chantaient toutes les chansons en chœur avec lui. Iggy Pop ? Un autre produit de Detroit, Michigan, comme par hasard.

Et bam, elle ressortait «Honey Chile» des oubliettes, mais sans les violons, et miracle, ça fonctionnait, elle rallumait tous ces vieux brasiers qu’on croyait avalés par Chronos, mais pas du tout, ce r’n’b restait, incarné par elle, d’une mordante actualité. Et un peu plus tard, elle annonçait «Heat Wave» en s’épongeant le visage, et on repartait aussi sec vers le jardin magique de notre adolescence. Les chœurs manquaient cruellement, et Martha le savait, alors elle palliait à ce manque du mieux qu’elle pouvait et faisait grimper ses yeah-yeah-yeah-yeah au firmament de la plus grande soul-music de tous les temps. Ne cherchez pas d’équivalent, ça n’existe pas. On profitait des morceaux plus lents pour l’observer, pour s’abreuver d’images d’elle, et puis - on l’attendait - elle annonça «Dancing In The Street», le hit que tous les groupes du monde ont rêvé d’avoir écrit, mais c’est elle Martha Reeves qui l’a eu dans les pattes et qui en a fait un hit planétaire - «They’re dancing in Chicago/ Down in New Orleans/ Up in New York City/ All we need is music, sweet music/ There’ll be music everywhere/ There’ll be swinging swaying records playing/ Dancing in the street» - et là tout a basculé dans la folie, les dimensions se sont mélangées, Martha Reeves nous a tous emmenés dans la lune, le New Morning a explosé, cette façon qu’elle avait d’appuyer sur le a de Chicago, puis de swinguer son down in New Orleans-up in New York City, et de pousser l’emphase sur le all de all we need, tout ça dépassait et de loin ce qu’on avait l’habitude de voir et d’entendre. On était frappé par l’éclat du génie de cette vieille lionne. Chaque fois qu’on voyait Jerry Lee sur scène, on croyait avoir une révélation du genre mystique et là, c’était à peu près la même chose. Martha Reeves sortait le grand jeu, le plus naturellement du monde.

Il faut désormais s’habituer à l’idée que ces géants et ces géantes de l’âge d’or vont disparaître et qu’il n’y aura malheureusement pas grand monde pour les remplacer. Amen. Et que le diable emporte les wannabees.

Un premier album de Martha & The Vandellas sortit en 1963. «Come And Get These Memories» proposait des belles compos signées Holland Dozier Holland. C’est l’époque de la pop joyeuse. Berry Gordy cherchait à pénétrer le marché des blancs. Rosalind Ashford et Annette Beard accompagnent Martha dans cette aventure. On voit que «Can’t Get Used To Losing You» est de la pop de blancs puisque c’est signé Doc Pomus et Mort Shuman, deux piliers du Brill. Puis on passe au niveau supérieur avec un groove bien balancé de Richard Berry, «Moments». Mais le reste de l’album est un peu mou du genou. L’époque voulait ça.

«Heatwave» est le second album de Martha & the Vandellas. Il s’ouvre évidemment avec le titre phare, la démence dans la tendance, pas de prudence dans l’excellence. En 1963, elle nous rivait déjà le clou, avec son énergie explosive. Les ouh-ouh-ouh sont expédiés au firmament à coups de clap-hands. Martha et ses copines vont chercher tout ça très haut. Elles piaillent comme des moineaux. Encore un coup fumant : «Then He Kissed Me», un fleuron de kitscherie de la pire espèce - I didn’t know just what to do/ So I whispered I love you/ And he said that he loved me too/ And then he kissed me, ce qui veut dire en gros, qu’elle ne savait pas trop quoi faire, alors elle lui a dit qu’elle l’aimait, et il lui a répondu qu’il l’aimait aussi et donc il l’a embrassée. «If I Had A Hammer» est l’une des chansons les plus galvaudées - en France par Cloclo, et ailleurs par Trini Lopez - mais Martha Reeves en fait un vrai truc, de sa voix grasse et pointue. Version fantastique. Ces filles là ne rigolaient pas. Elles se comportaient un peu mieux que les malheureuses petites connes qui osaient chanter devant les caméras françaises. Puis Martha Reeves nous fait le coup du r’n’b joyeux de la providence avec «Wait Till My Bobby Gets Home», orchestré par un big band des enfers. Martha Reeves nous fera danser jusqu’à la mort.

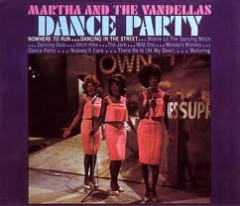

Ça commence vraiment à chauffer avec l’album «Dance Party», paru en 1964. «Wild One» est le prototype du hit Tamla parfait, avec une cymbale devant dans le mix. Alors ça percute et les Vandellas montent comme la marée. Ça pulse des reins avec «Nowhere To Run». La puissance dévastatrice de la ligne de basse restera dans les annales. Ça ne peut être que James Jammerson. D’autres monstruosités en face B : «Mobile Lil The Dancing Witch» (incroyablement funky pour l’époque, modèle du genre, animé de mauvaises intentions), «Dance Party» (un jerk très beau qui ne veut pas dire son nom et on patauge dans l’extrême qualité compositale, c’est orchestré avec un tact surhumain et chanté il faut voir comme), «Motoring» (gros r’n’b à l’ancienne qui roule tout seul, sérieusement gonflé comme un moteur, rythmique adroite et huilée, c’est pianoté dans le fouillis et la basse bat comme un cœur, the heart of soul, la machine Tamla ronfle pour l’éternité), «The Jerk» (embarqué à la bassline et soutenu aux cuivres - c’mon - solo claqué sobrement) et «Hitch Hike» (just perfect).

«Watch Out !» sort en 1966, en plein cœur de l’âge d’or. C’est le trio de choc composé de Martha Reeves, de Rosalind Ashford et de Betty Kelly. Le hit magique de l’album, c’est «I’m Ready For Love», doté d’une pulsation experte à la Supremes et d’une féérie vocale appareillée. Nocturne et excitant. Ce genre de cut nous rend encore plus nostalgiques de cette époque merveilleuse que furent les années soixante. La version de «Jimmy Mack» qui se trouve sur l’album est malheureusement lissée. Pas de basse devant. Rien ! Il faut absolument écouter la version remastérisée si on veut entendre le travail fabuleux de James Jammerson. On se régalera de «Let This Day Be», une pop song de haut rang montée sur une mélodie hollywoodienne. Encore une merveille de r’n’b sophistiqué avec «Happiness Is Guaranteed», pièce gantée de soie noire et finement dansante. On se croirait dans une ambiance de salle immense, comme dans certains hits des Supremes. C’est effarant de qualité chant et les arrangements font baver le profane. Mais l’album reste plutôt pop, avec des morceaux comme «What Am I Going To Do Without Your Love», chanson progressiste et ambitieuse qui fournit une nouvelle preuve de l’écrasante supériorité de Tamla sur l’ensemble de la pop américaine. Même chose avec «Tell Me I’ll Never Be Alone», petite perle de pop suprême du Michigan hantée par des voix d’anges à la peau noire. Un véritable pied de nez au Vatican.

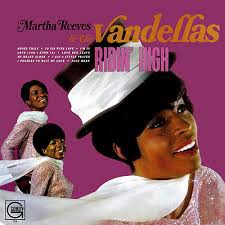

Magnifique pochette rose et blanche pour l’album «Ridin’ High». Betty Kelly a été virée et Lois, la sœur de Martha, a pris sa place. C’est un album gorgé de pur jus Motown, avec des classiques imparables comme «I Promise To Wait My Love» (petite perle de r’n’b sacrément secouée à la basse), «Honey Chile» (le r’n’b de rêve monté sur une rythmique mélodique, l’un des hits sixties les plus hanteurs de consciences), «(There’s) Always Something That Remind Me» (du Burt repris en France par Schmoll - Il y a toujours un coin qui me rappelleuh - oh wohoho - mais Martha crève l’écran, elle va si haut qu’on ne la voit plus, on savait qu’elle était une géante, mais quand on l’entend chanter ça, on se prosterne jusqu’à terre), «(We’ve Got) Honey Love» (jolie pièce de r’n’b ordinaire typique des Vandellas et c’est ce qui fait la force des Vandellas : chez elles, le morceau ordinaire prend l’allure d’un classique, comme chez les Supremes), «I Say A Little Prayer» (la voix de Martha est tellement colorée qu’elle peut transformer une platitude en chef d’œuvre impressionniste) et «Without You» (pas loin du très grand music-hall, c’est dire si).

«Suagar N’ Spice» est sans doute le meilleur album de Martha Reeves & The Vandellas. Sa sœur Lois et Sandra Tilley qui est très claire de peau accompagnent Martha (Sandra vient aussi des Velvelettes et elle remplace Rosalind). Elles ouvrent le bal avec un beau groove orchestré à l’ancienne, «Taking My Love (And Leaving Me)». Absolument énorme. Pure magie Tamla. Ambiance miraculeuse. «Shoe Leather Expressway» est aussi du grand art Tamla monté sur une ligne de basse extravagante. On est au royaume de la bassline. Celle-là danse et glougloute derrière le groove. Encore du groove doux et serein comme pas deux avec «You’re The Loser Now» et on passe ensuite au winner avec «I’m A Winner». Une fois de plus, on est confronté à la classe mortelle de Martha Reeves. C’est du niveau des grands hits d’Aretha et ça grimpe très vite dans les étages. Absolument fabuleux de r’n’bisme. Elles tapent ensuite dans un vieux hit de Gilbert Bécaud, «What Now My Love», et Martha n’a aucun problème pour grimper au firmament, elle a cette voix de rêve qui rend possible tous les décollages. Elle explose sans aucun effort. C’est d’ailleurs ce qu’on avait remarqué en la voyant chanter sur scène. Elle dispose de cette incroyable facilité à grimper dans les octaves. La face B reste d’une rare densité. «Loneliness Is A Lonely Feeling» est une nouvelle pièce de pop r’n’bique digne des Supremes. On trempe dans le même genre de complot. C’est puissant, chanté, orchestré et choristé. Tout y est. Appelons ça le vieux son des victoires. Toujours de la belle pop vandellique avec «I Love The Man». On reste évidemment dans le très haut de gamme, c’est swingué à la hanche, ça prend l’occiput et ça ne le lâche pas. Quand un cut comme «I Can’t Get Along With You» se met lentement en route, il faut s’attendre au pire, c’est-à-dire à un petit chef-d’œuvre ambivalent. On a même un prototype du r’n’b rentre-dedans avec «Heatless». Pur jus Tamla, voilà le fameux hit secret qui faisait danser les jukeboxes. Just lovely. Impossible de reste de marbre.

On arrive dans les années 70 et Tamla Motown entame son déclin. Le son se blanchit de plus en plus et Berry Gordy s’est réinstallé à Los Angeles. On fit tout de même un dernier test avec l’album «Black Magic» paru en 1972, et on était persuadé que c’était foutu d’avance. D’autant que la plupart des artistes soul viraient disco, de la même façon que les rockabs qui avaient en leur temps viré country. Ils avaient tout simplement joué la sécurité matérielle, ce qui est de bonne guerre. On trouve quand même quelques morceaux solides sur cet album tardif des Vandellas et notamment «Your Love Makes It All Worthwhile», monté sur un bon beat et finement discoïde. On voit cependant que le Motown sound reste en bonne santé. Elle retapissent un hit de George Harrison, «Something». Ça devient un groove orchestré relativement inspiré. Et puis, une bombe nous guette au coin du bois : «Tear It On Down», une énormité avec une basse poussée devant, dans une pure ambiance sixties. Voilà un vrai romper black. Le génie du Tamla sound se niche dans ces merveilles organiques bien ficelées. Une vraie carne de r’n’b, bien lestée, avec une belle assise rythmique. Les filles ont une classe folle. On les sent parfaitement à l’aise sur ce genre de stomp pulsé à l’extrême. On retrouve du beau r’n’b classique en face B avec «Bless You», plénitude Tamla et orchestrations seventies. R’n’b supérieur avec «In And Out Of My Life», emmené par un walkin beat. Merveilleuse pièce, groove somptueux. On reste en bonne compagnie. Il semble que Martha et ses amies aient réussi à sauver l’honneur du label. Elles retapent dans Burt avec «Anyone Who Had A Heart» et elles en font une merveille absolue qui scintille sous les lampions de la discothèque. Quand on voit les coiffures frisées de Martha et de ses amies sur la pochette, on les soupçonne d’avoir cédé aux sirènes de la mode. Retour au solide groove de basse avec «Hope I Don’t Get My Heart Broken». Voilà un exemple d’intégration groovy réussie. Très révélateur.

L’idéal pour tout amateur c’est un bon Best Of anthologique des enfers comme «The Definitive Collection», parue en 2008, avec un son remastérisé. Avec ça, on se fait sauter le caisson : «Nowhere To Run» (le hit absolu, le r’n’b dans toute sa splendeur, d’une élégante brutalité tribale avec des chœur yeah-yeaherques terriblement sexy), «In My Lonely Room» (la musique des jours heureux, on claque de mains avec Martha, hit monumental, c’est la vraie musique, celle des gens doués qui vont bien), «Dancing In The Street» (l’insurrection, on descend dans les rues, partout, à New Orleans, New York City, Chicago et Motor City, les villes brûlent. Pure dementia diabolica. Music everywhere, c’est stompé aux maracas, Martha et ses copines dansent dans leurs petites robes de taffetas, elles foutent le feu dans toutes les cervelles. Vous en connaissez beaucoup des mecs qui provoquent ça ?), «Quicksand» (personne ne peut survivre à une telle avalanche de hits planétaires. C’est clappé des hands, chanté perché, du Tamla à se damner, on explose de plein fouet, au paradis de la soul), «I’m Ready For Love» (vraie pépite de sexe torride, elles tirent le truc vers les cimes, Martha met sa voix sucrée en avant, festin pour l’amateur, elle relance avec candeur, d’une voix pointue comme pincée), «Wild One» (battu par derrière, machine Tamla, un truc unique au monde, l’éclat d’un pounding énorme, on a l’impression d’être sous une voûte avec elles, c’est grandiose et inspiré et ça colle des frissons un peu partout), «You’ve Been In Love Too Long» (à tomber, encore une horreur apocalyptique, les filles secouent les colonnes du temple, elles chantent le r’n’b le plus puissant de tous les temps, Martha fait la loco avec son chien habituel), «Jimmy Mack» (monté sur un délire de basse, deux notes viennent saturer au refrain sur Jimmy Oh Jimmy, voilà la bombe, on entre dans ce morceau comme dans un rêve, la voix de Martha se durcit lorsqu’elle attaque le pont, la basse de Jammerson passe devant et vrille, Hey Jimmy) et «Bless You» (plus funky, elles retournent directement au jardin magique, c’est d’un miraculeux qui dépasse la mécanique quantique, fraîcheur de peau et satin blanc, parfum des jours si profondément heureux, elles élèvent leur truc au sommet de ce qui est humainement acceptable en termes de plénitude, Martha my dear, tu nous rends si profondément heureux, nous autres petites brebis trottant dans les jardins enchantés des paradis artificiels, sous la douce emprise de l’opium de la soul et sous le regard bienveillant du dieu Berry).

On ne pourrait pas imaginer un monde sans Jerry Lee. C’est pareil avec Martha Reeves. Un monde sans Martha Reeves, ce serait comme un jour sans rhum à bord de la frégate de Bartholomew Roberts. Impensable.

Signé : Cazengler le Vandale.

Martha Reeves & The Vandellas. New Morning. Paris Xe. 7 mai 2014

Martha & The Vandellas. Come And Get These Memories. Gordy 1963

Martha & The Vandellas. Heat Wave. Gordy 1963

Martha & The Vandellas. Dance Party. Gordy 1964

Martha & The Vandellas. Watch Out ! Gordy 1966

Martha Reeves & The Vandellas. Ridin’ High. Gordy 1968

Martha Reeves & The Vandellas. Sugar’n’Spice. Tamla Motown 1969

Martha Reeves & The Vandellas. Black Magic. Gordy 1972

Martha Reeves & The Vandellas. The Definitive Collection. Motown 2008

De gauche à droite sur l’illustration : Rosalind Ashford, Martha Reeves et Betty Kelly.

MONTEREAU – FAULT – YONNE

23 – 05 – 2014 / L'ANTIDOTE

THE JALLIES

Comme souvent quand je vais voir les Jallies – allez savoir pourquoi – la teuf-teuf se remplit de présence féminine – comme si je n'étais pas capable de me débrouiller tout seul. Une véritable escort girls, même que la copine a filé rencart à une amie du coin, deux gardes du corps pour moi tout seul, c'est beaucoup – un véritable barrage filtrant de protection autour de mon auguste personne, je me demande si cette attention ne serait pas intéressée.

Un temps de chien, même que la Salsa est restée dans sa panière. L'on arrive tout dégoulinant d'eau, facile de repérer l'Antidote sur la place du Marché au Blé, une vingtaine de personnes se collent, le col relevé, la clope au bec, contre la façade. Fumer et se mouiller, les deux à la fois, l'alternative est interdite. Fait meilleur dedans, surtout que la Vaness se précipite dans mes bras... pour me vanter le croque-monsieur au maroilles, personnellement c'est plutôt de croquer les demoiselles qui me remonte le moral, mais faute de grive je passe une commande de toasts grillés au fromage chaud.

L'Antidote se remplit. Toute la jeunesse monteauroise semble s'y être donnée rendez-vous. Heureusement le local est assez grand, long et large. Le bar est tout au fond, le matos des Jallies est dans un renfoncement latéral accessible aux yeux de tous. Ambiance joyeuse de fin de semaine, tandis que les verres se vident la fièvre monte doucement, lorsque le groupe rejoint ses instruments, l'on pressent que la soirée sera chaude.

PARTY 1

Ca démarre sur les chapeaux de roue. Pas le temps de faire ouf qu'ils sont déjà sur la route, les trois meufs qui font la teuf à fond sur le titre éponyme. Les soutes devant, les soutiers derrière. Turbinent sec. En fait ne vous y trompez pas ce sont eux qui poussent à la roue. D'abord Thomas qui se calfeutre sous son chapeau feutre, ne va pas en rater une, sans cesse un break de guitare à pousser au coeur des braises. L'a adapté son style, joue plus serré, plus concis, mais avec des attaques ultra-violentes et always on the speed. Pas le temps de voir venir, avec lui il faut que ça dégringole - les minauderies des filles, tiens si moi je prenais la guitare maintenant à moins que peut-être que je garde mon tambourin parce que - elles ont intérêt à ne pas y passer trop de temps, car au bout de trois secondes il vous grille une intro à faire sauter les fusibles du quartier. De son côté Julios en rajoute, il tient enfin sa vengeance – brûlante – après des mois de martyre, qui devrait en toute équité lui valoir la canonisation le jour même de sa mort. Mais là, il est encore vivant. C'est pour sa contrebasse que vous pouvez vous faire de la bile. Fini l'époque où il en jouait. Désormais il lui arrache les cordes – à les entendre miauler on croirait qu'il est en train d'éviscérer un chat, mais non, c'est un tendre, un ami des bêtes, mais quand il slappe on dirait Bruce Lee dans la Fureur du Dragon. En plus il se retient. Après le set, je l'entendrai déclarer : « Non j'ai fait doucement, on a un concert demain, je ne voudrais pas m'arracher la peau des doigts ! ».

Remarquez devant, ce n'est guère mieux. Céline, la douce Céline, la tendre Céline, s'est métamorphosée en lionne. Incapable de rester en place, l'on ne voit que sa robe rouge qui zig-zague entre les instruments, difficile de la suivre des yeux, elle bouscule les tempos comme les déménageurs les armoires à glace d'une seule main, elle rugit et vous pousse la chansonnette comme d'autres vous plantent la baïonnette dans le coeur. Nous dévoile un aspect inconnu de sa personnalité, et vu les réactions du public l'on ne peut pas dire que ce soit déplaisant. Mais combien de facettes cachées possède-t-elle encore ?

Tiens un garçon de plus sur scène. Non je n'ai pas bu et je n'ai pas la berlue, c'est même une tête connue, Jérôme toujours présent lorsque les Jallies officient en leur fief, ouvre sans ménagement un étui posé au bord de la scène et en exhibe une trompette rutilante. Une place devant un micro, vous voulez rire, nul besoin, se cale sur le morceau suivant et vous le transforme en fanfare mexicaine, un peu comme la scène centrale du bal des villageois sous les arbres centenaires de La Horde Sauvage. Mais en plus sauvage. Sourire d'extase sur les visages autour de moi. Et cris de joie sur les dernières notes.

Je sens que les lecteurs s'impatientent, dans leur âme je lis qu'ils veulent Leslie. Des nouvelles de la nouvelle. Sont bonnes, très bonnes. Ses sourires chavirent les choeurs, s'amuse comme une gamine à renchérir sur les wap-doo-wap. A l'aise comme si c'était son cinquantième concert. Avec en plus un sourire à faire fondre un croquemort. N'y a pas que l'alcool qui fait briller les yeux des garçons autour de moi. Par contre quand elle chante ça fait mal. Très mal. Encore une mignonnette qui ne prend pas les pincettes pour vous asséner des atemis meurtriers. Coup sur coup elle enchaîne Johnny's Got A Boom Boom de la divine Imelda ( l'est vrai que nous sommes au mois de May ) et Train Kept A Rollin de Johnny Burnette. On a eu de la chance qu'aucune patrouille de pandores ne se soit aventurée sur la place, l'on était tous bon pour la garde à vue et le cabanon. Le café transformé en lunatic asylum. Hystérie collective prolongée. Comme aurait dit Balzac, c'était Leslie dans la vallée de la mort. L'a gagné ses galons, Leslie.

L'on enchaînera sur un boogie d'anniversaire, et le set culminera sur un Whole Lotta Shakin Goin' Home à faire jerker le vieux Jerry Lou comme au temps de sa jeunesse tumultueuse. Pour une fois dans sa vie, Vanessa sut faire preuve de sagesse en décrétant qu'il était temps d'arrêter le charivari avant que tout ne chavire définitivement et de reprendre ses esprits devant un verre ( un grand ) au bar.

PARTY 2

Euphorie à ras les amphores. Quatorze titres débités comme elles viennent de le faire, vous avez votre dose de rockab-swing-rollant pour le trimestre. Mais non, c'est reparti pour un tour. Replay. Same players shoot again. Niveau d'intensité garanti. En trente secondes tout le monde a oublié les trois quart d'heures de coupure. C'est ça l'effet Jallies. Suffit qu'elles ouvrent la bouche pour que l'univers prenne des couleurs. Elles repeignent votre vie en rose bonbon au poivre.

Les filles sont sur le devant de la scène et les garçons marnent derrière. Normal nous sommes en Seine et Marne. Les triplettes sont déchaînées, parfois il est difficile de savoir laquelle des trois chante en soliste, elles ne se volent pas les morceaux, elles les survolent, en repoussent les limites et les refrains, interchangeant à plaisir les rôles. Parfois les deux mecs les poussent un peu des épaules et imposent de ces petits soli de basse ou de guitare qui vous décoifferaient une armée de chauves. En plus ils reçoivent du renfort, un batteur fou qui s'adjuge la caisse claire de Vanessa – l'on se demande pourquoi puisqu'il tape aussi bien sur les murs – et qui mène une sarabande d'enfer. Est acclamé comme Cassius Clay lors de ses mémorables combats.

Quatre garçons pour trois filles, pour une fois ces demoiselles ont du souci à se faire. Vous voulez rire ? Ce n'est pas parce que je n'en ai pas encore parlé qu'elle est restée sur le banc de touche. Vanessa a encore travaillé son KO technique. Tout sourire et toute blondinette. Un mirage, un miracle. Mais vous n'avez pas intérêt à laisser traîner un standard ou un rockab de derrière les fagots aux alentours. Elle s'y jette dessus et vous le malmène sans plus de cérémonie. Vous le secoue dans tous les sens, vous l'essore et vous le transperce en moins de deux. Elle ne griffe pas mais elle mord à plein gosier. Vous ne savez pas où elle va chercher ça, mais sa voix est un sabre de samouraï qui dépiaute à la vitesse d'un rotor d'hélicoptère, peut aussi bien vous tisser un napperon de dentelle, mais la demoiselle a de l'appétit pour les chevauchées sauvages, frisson garanti, dans le filigrane de son grain de voix, vous percevez la démence du loup qui hurle à la nuit, les claquements secs des mâchoires de caïmans qui se referment sur une proie innocente, tout un monde de violence primitive et animale qui gît au fond de l'être humain. Des lèvres chatoyantes, des yeux qui pétillent de malice, et ce tréfonds de folie et de brutalité barbares au plus profond de nos gènes et que l'on se garde bien de réveiller, par peur. Mais elle, la Vaness, l'Artiste, la magicienne à l'ensorceleuse raucité, elle n'éprouve aucune crainte, elle a domestiqué la bête visqueuse qui dort, et elle vient lui manger dans la main, dès qu'elle le veut. Pour notre plus grand plaisir. La voix de Vanessa nous réconcilie avec cette part maudite de nous-mêmes qui nous effraie tant. Joyeuses Jallies, soyeuses Jallies, à profusion. Tant que vous le désirez. Mais n'occultez pas la face cachée et hécatienne du blues qui transite en sourdine sous tout cela.

PARTIR

Le concert finit en apothéose, cris, danses, émerveillements, et j'en passe. Jamais vu un public si jeune et aussi réceptif dans un concert de rockab. Plein de nouveaux morceaux au répertoire comme cet I Love The Bug ou Fishnet Stockings, mais je laisserai le mot de la fin à Julios sortant de scène la chemise dévastée de sueur : « Je ne sais pas si c'était rockab, mais à coup sûr c'était sacrément rock'n'roll ». Et je lui donne sacrément raison.

Damie Chad.

PROVINS / LE CESAR / 17 & 24 – 05 – 14

LOREANN'

17 / 05 / 2014

Suis un peu embêté pour écrire cet article. C'est Loreann' elle-même qui me l'a dit : « Ne dis rien, j'ai trop mal à la gorge, ce n'est pas génial aujourd'hui. » C'est sûr que malgré son col roulé elle est en plein courant d'air et qu'il souffle en permanence un petit vent glacé pas du tout agréable. Mais c'est une règle intangible : l'on ne peut être à la fois juge et partie. La preuve c'est que malgré la fraîcheur ambiante l'on est serré comme des harengs en caque sur cette terrasse et que personne ne manifeste l'envie de s'en aller. Les rares chaises qui se libèrent sont aussitôt réoccupées sans faillir. A croire que ce petit filet de voix dont elle médit si allègrement doit quelque peu réchauffer les coeurs et raffermir l'âme des impétrants.

Jacquie la Gratte est de retour, Loreann' lui laisse volontiers sa guitare le temps de siroter un thé bien chaud, l'en profite pour un intermède musical qui ne nous rajeunit pas, un pot-pourri des années soixante avec Da Dou Ron Ron de Johnny Hallyday, et Twist à St Tropez des Chats Sauvages. Plus tard ce sera un accordéoniste qui viendra de son propre chef l'accompagner sur un morceau de... que mon cerveau atrophié a oublié... Pas génial, c'est elle qui le dit, mais toujours le même intérêt de la part des auditeurs et ces musiciens de hasard qui s'en viennent témoigner leur sympathie. A la réflexion, ce ne devait pas être tout à fait comme elle l'a déclaré. Mais puisqu'elle ne veut pas que j'en parle, je me tais.

24 / 05 / 2014

Enfin presque. Parce que je vais vous parler de la semaine précédente. Submergé par des obligations je n'ai pas eu le temps d'écrire l'article. Alors je résume. Faisait beau temps. Les parkings étaient pleins mais sur le marché les vendeurs faisaient grise mine. Personne, pas de clients, les allées désertes. A peine trois ou quatre pèlerins. Le César est aux trois-quarts vides et la terrasse désertée. Ne me demandez pas où la population provinoise avait disparu, c'est un mystère.

Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu tort. Car Loreann' était là, fidèle au poste, et en pleine forme. L'a même fini par rameuter assez de monde pour remplir la terrasse, vraisemblablement au grand désespoir des marchands qui ont dû se voir, à grands regrets, arracher leur maigre clientèle... Un coup dur pour l'économie mercuriale de l'ancienne cité comtale, mais comme nous sommes de ceux qui pensons que les activités artistiques priment sur toutes les autres, nous n'en fûmes point désappointés.

Et Loreann', dans la blondeur de ses cheveux soulignée par un rayon de soleil venu tout exprès pour s'excuser de son manquement de la semaine précédente, déborde de vitalité. Du coup elle en a oublié un peu cette tristesse automnale de mélancolie qui embrume si délicieusement les harmonies de sa voix pour se mettre au diapason de cette atmosphère matinale printanière. Davantage de vigueur dans l'attaque des morceaux, nous avait jusques à lors celé cet aspect primesautier de son interprétation. Dans la rue vidée de son flot quasi ininterrompu de voitures sa voix s'élève et ricoche sur les façades. Idem pour la guitare, la fait résonner méchamment plus fort que d'habitude. Un ton plus haut mais toujours se dégage cette mystérieuse aura qui enchaîne le spectateur à rester encore une fois pour tenter d'en percer par une nouvelle écoute l'énigme irrésolue de cette attirance qui s'en dégage.

Violemment applaudie. En concert la veille, attendue ce soir-là en un autre lieu, Loreann' commence à agrandir le cercle des interventions. Comme j'ai posé sur la table friandises et cerises les copain s s'y jettent dessus comme poignée de moineaux affamés, mais Loreann' en rajoute une sur les gâteaux : s'est mise à composer. Excellente nouvelle. Plus qu'à attendre avec impatience.

Damie Chad.

CAPTAIN BEAFHEART / La Biographie

mike barnes

Traduction : PATRICK CAZENGLER

( Camion Blanc / Avril 2012 )

Captain Beefheart, Capitaine coeur de boeuf, ce n'est pas que je sois végétarien – j'aime plutôt le rock saignant – mais le Capitaine Beefheart j'avoue que je n'ai jamais trop adoré naviguer sous son pavillon, un pirate un peu trop arty selon mes goûts mais attention c'est notre Cat Cinglé national qui a mis la patte ( mais pas la trique ) à la traduction. Une véritable caution morale dirais-je car le Cat Zengler vous avez dû vous en apercevoir en lisant – non, je corrige : en apprenant par coeur ( de boeuf ) - ses chroniques consacrées aux émeutiers du rock qu'il n'apprécie pas trop les mous du genou droit. Ceux du gauche non plus.

Mike Barnes est un journaliste rock, la preuve il écrit dans Mojo, mais il participe régulièrement à The Wire le magazine de la musique différente, jazz, new thing, improvisation libre, contemporaine, électronique, expérimentale... quand on veut se rassurer, l'on dit post-punk, on a ainsi l'impression d'être encore en terre connue mais quand on y regarde de près, c'est un continent à la dérive qui a rompu toutes ses amarres avec nos roots chéries.

Généralement les rockers se bouchent les oreilles dès qu'ils entendent de lointain échos de cette pseudo-musique dégénérée. Sont plein de mépris et de hargne envers ses sous-civilisés qui produisent des horreurs sans nom et inaudibles. Attitude compréhensible mais qui ressemble trop à celle adoptée par tous ces individus collet-montés qui détestent cette musique de sauvages qu'est le rock'n'roll. A chacun ses barbares. Une identité – même de rocker - se bâtit autant par des conduites d'amicales ressemblances que par des refus affirmés et proclamés haut et fort. L'homme est un animal : en guise de territoire il se construit des frontières mentales infranchissables. S'y sent bien et au chaud, aussi à l'aise qu'un cadavre dans son cercueil capitonné. L'est comme la larve entortillée dans son cocon. Mais trop souvent il oublie de se métamorphoser en papillon.

Si Gene Vincent est selon les rockers une icône parfaite de la rébellion, Luigi Russolo en est une autre. Ne procèdent pas des mêmes racines, le premier était un gamin américain qui avait reçu en partage la musique populaire des USA, le second fut un italien, engagé dans les mouvements artistiques d'avant-garde du début du vingtième siècle, un héritier de la culture européenne savante et élitiste. En ce temps-là le Futurisme tentait de se mettre à l'heure de la fureur du siècle qui allait naître en 1914. C'est en 1913 qu'il publie L'Art des Bruits, le manifeste qui ouvrit la porte à toutes les cacophonies musicales qui s'en suivirent. Gene Vincent est né en 1935, Luigi Russolo est mort en 1947 et Captain Beefheart naquit en 1941. La chronologie permet de mettre en perspective des évènements qui en apparence n'ont rien à voir entre eux.

UN ENFANT GÂTE

Mais pas pourri dans l'oeuf. Tout petit l'était déjà en avance sur les proximales générations de baby boomers, ces insipides marmots américains à qui l'on passe tout sous prétexte qu'il ne faudrait point les traumatiser. Fils unique, le chéri de sa maman qui est à ses ordres. Aucune autorité parentale, il l'appelle par son prénom et se sert d'elle comme d'une servante obéissante et fidèle. Pas le genre à lui rappeler qu'il est l'heure de partir à l'école, lui il préfère rester à la maison. Facile à garder, ne fait pas de bruit, passe son temps à dessiner et à sculpter des animaux dans tous les morceaux de bois qu'il peut se procurer. Une forte personnalité.

Bison buté qui n'en fait qu'à sa tête, mais il se fracassera sur le premier écueil : à seize ans ses parents s'opposent à ce qu'il aille en Europe dans une école d'art. Vocation contrariée. Pédalera quelques années dans la choucroute informe de l'adolescence et de la prime jeunesse avant de tirer les définitives leçons qui présideront à la manière dont désormais il guidera sa vie. Des préceptes simples qu'il appliquera avec une fermeté exemplaire : article 1 : toujours faire ce que je veux faire, article 2 : ne jamais écouter les autres mais agir en sorte que ce soit les autres qui m'obéissent, article 3 : ne jamais transiger sur les deux précédents commandements impératifs et absolus. Pouvez détester le Capitaine et le tenir en piètre estime, mais vous serez obligés de convenir que jusqu'à sa mort il ne dérogera pas une seule fois à ses propres principes éthiques. Une véritable personnalité de rocker !

ENVIRONNEMENT MUSICAL ( 1 )

Suffit d'un mauvais voisin qui donne le mauvais exemple pour que votre gosse tourne mal. Quoique pour le dénommé Van Vliet – l'autre nom du Captain Beefheart – l'on ne sait lequel influença l'autre. Se rencontreront à l'université d'Antelope, dans le Comté de Los Angeles. Beefheart + Zappa, les deux grands déjantés du rock sixties commencent à traîner ensemble. Très vite dans les clubs de blues et de rhythm and blues.

ZAPPA

Deux personnalités distinctes et surtout deux parcours différents. Zappa possède une solide formation de musique classique, s'intéresse à Stravinsky , Varèse le dodécaphonisme et tout ce qui suit. Mais Zappa bifurque, s'entiche de musique populaire et de guitare électrique. N'en abandonne pas pour autant ses bases classiques. Se servira du rock comme d'un cheval de Troie, autant pour le libérer de sa naïve simplicité que pour bousculer la musique contemporaine. C'est un compositeur, il écrit ses partitions, ses musiciens doivent les jouer à la note près, ce qui n'empêche pas que de temps en temps il ménage des plages soigneusement circonscrites d'improvisation. Il adore bousculer, mais avec ordre et méthode. Aimerait être reconnu comme un grand musicien, un grand compositeur. Que son nom devienne aussi célèbre que celui de Debussy.

Sûr de lui et plein de commisération pour l'ensemble des rockers qui pour la plupart jouent d'oreille et ont du mal à lire une portée en clef de sol... Voudrait les écraser tous, aimerait être la rock star suprême, le magnifique bordellisateur du siècle. Après moi, vous pouvez tirer la chasse sur tout ce qui m'aura précédé. Dans les années 70, une chambre d'étudiant sur deux offrait le célèbre poster de Zappa entièrement nu trônant sur ses chiottes. Tout un symbole. L'anar chie. Sur le monde qui l'entoure.

VAN VLIET

Aussi convaincu que le précédent d'être le génie du siècle. Pas le même bagage musical. Ne sait ni lire, ni écrire la musique. Ne sait jouer d'aucun instrument. Monstrueux déficit en faveur de Zappa. Pas étonnant que tous les deux se retrouvent dans les bars miteux à écouter du blues. L'on imagine mal les deux compères assister au Requiem de Fauré tout en dissertant doctement sur l'art du contrepoint. Van Vliet ne possédait pas la culture nécessaire pour prétendre partager de tels échanges de vue. Quant à penser qu'il aurait pu se taire et écouter religieusement le savoir de maître Zappa, c'est bien mal le connaître. Se sent beaucoup plus à l'aise avec la rusticité des structures du blues. Le blues c'est avant tout une question de feeling. Suffit de se laisser porter et de nager dans le sens du courant. Van Vliet trouve la solution. S'aperçoit qu'il possède une grosse voix, ne sait pas trop quoi en faire, alors il apprend à hurler et à hululer, chez lui il passe et repasse les disques de Howlin' Wolf et est très vite capable de l'imiter parfaitement. Bientôt il adjoindra à son talent de blues shouter le porte-voix naturel du blues : l'harmonica, qui n'est que la continuation instrumentale des cordes vocales et du soufflet des poumons.

ENVIRONNEMENT MUSICAL ( 2 )

Tout le monde est OK avec le British Blues. De Cyril Davies à Eric Clapton, de John Mayal à Led Zeppelin, en passant par l'American Folk Blues Festival aux Animals, n'importe qui peut réciter la leçon. La même phénomène se produisit aux USA. Mais d'une façon un peu différente. Aux Etats-Unis tout est plus rapide. A tel point que le blues se confondit avec le rock. Aux Etats-Unis l'on a les moyens. Les adolescents commencent à entreposer du matériel dans le garage des parents, de mois en mois, les amplis se multiplient, en 1968 Blue Cheer déclare la guerre. Parient sur la force de frappe sonore. Contrairement aux anglais, à des groupes comme Cream, qui créent les bases du hard rock en jouant sur la perfection musicale des riffs découpés et articulés à outrances, Blue Cheer invente la charge éléphantesque qui écrase tout sur son passage. Point de subtilité et pas de quartier.

A Detroit City, Stooges et MC 5, sont eux aussi des adeptes des grandes vitesses, mais ce n'est pas seulement l'aiguille du compteur poussé au maximum qui les intéresse, c'est la suite, lorsque l'on a dépassé la zone rouge et que l'on continue à foncer, l'on arrive alors en des atmosphères de grandes turbulences, ce n'est plus le rythme qui compte mais la pâte sonore où l'on débouche, un no man's land chaotique, explosif, où rien ne ressemble à rien, où l'on ne sait plus si l'on produit du son ou du bruit. Maximum de décibels et plénitude des jouissances. La musique devient une expérience charnelle, une approche fulgurante de la modernité. A Love Suprême comme dirait John Coltrane. Born to Be Wild, en déclinaison rock.

Etrange musique qui prend son essor dans les gémissements hypnotiques du blues rural pour terminer dans les sphères les plus extrémistes du jazz non orchestral en empruntant the rock'n'roll highway. Le chemin est tracé. Suffit de l'emprunter. Par contre personne ne sait sur quoi il débouche...

L'ORCHESTRE MAGIQUE

De 1965 à 1968, Captain Beefheart brûle les étapes. Possède son groupe, le Magic Band, avec lequel il enregistre deux simples dont une reprise de Bo Diddley – a déjà l'intuition que tout son doit ressembler à une jungle luxuriante - Diddy Wah Diddy qui lui octroie un statut de groupe régional. Pas mal pour un début, mais A & M refuse les premières prises du premier 33, Safe As Milk. Trop violent, trop désordonné. L'on aime bien le Milk Cow Blues chez A & M, mais il ne faut pas que la vache soit trop folle. Captain comprend la leçon, veut bien mettre un peu d'eau dans son lait. L'embauche une jeune guitariste, Ry Cooder qu'il a déjà remarqué lors de différents concerts.

Ry Cooder c'est le roi de la slide, avec lui tout glisse comme sur du verre, vous ferait avaler un sabre d'abordage sans que vous vous en aperceviez. Quant au Captain, il se met à l'unisson, un coeur de boeuf tendre comme l'agneau qui vient de naître, s'en faudrait d'un millimètre pour que sa voix ne vienne pleurnicher dans votre mouchoir. Bon, de temps en temps ça se gâte, l'ensemble s'engouffre dans des rythmiques à la Doors et Le Ry vous tire de ses cordes de si étranges mélopées que l'ambiance devient carrément tordue. Mais l'amateur y retrouve ses petits assez facilement, d'autant que la guitare qui miaule vous permet de ne pas leur marcher dessus. C'est du binaire, du binaire tordu-bossu, psychédélique certes, avec des paroles un peu bizarres, mais enfin l'époque est à l'outrance. Le rock est en crise d'adolescence et les groupes ne savent pas quoi faire pour se démarquer. Parfois, ca tombe un peu à côté, certains passages ne dépareraient point dans un disque de Santana, cela pour vous faire comprendre que c'est un joyeux foutoir. Et quand on commence à se perdre l'on retombe sur un vieux riff de blues des familles qui vous rassure.

Le disque sort chez Buddah Records mais le pacha est déçu, le succès espéré se révèlera être un bide. Est surtout convaincu que la maison de disques ne lui a pas donné l'entière liberté, s'est senti brimé dans ses désirs. En retrait sur ses possibilités. Peut faire beaucoup mieux. Le deuxième album ne lui apportera pas plus de satisfaction, les bandes de Strictly Personnal seront trafiquées en son absence pour être mieux accueillies par le public... Beefheart s''en ouvre à Zappa qui se propose de l'enregistrer sur son propre label Straight Records en lui promettant tout le temps nécessaire.

TROUT MASK REPLICA

Ry Cooder fait un somptueux cadeau au Capitaine, il quitte le Magic Band dès les enregistrements terminé. S'éloigne pour d'autres aventures. A visualisé l'iceberg qui se profile à l'horizon, veut créer sa propre musique pas celle de Van Vliet, c'est qu'une fois que Zappa lui a donné carte blanche le Capitaine révèle sa véritable nature. Le leader charismatique se révèle tel qu'en lui-même l'auto-proclamation de son génie le dévoile. Un tyran. Mais un tyran bien-aimé de son peuple.

Commence par enfermer les musicos chez lui et les fait bosser comme des dromadaires. Les transforme en ses instruments. Doivent développer ses idées à lui. Leur donne des indications oiseuses et peu signifiantes, à eux de se débrouiller et de trouver. Bon prince, il les laisse travailler tout le reste de la journée et pour ne pas les déranger pendant ce temps il va s'amuser avec les filles et les grosses voitures. Pour les royalties c'est réglé comme sur du papier à musique, se créditera de l'intégralité des morceaux. En attendant il veille à la santé physique de ses musicos aimés, l'est sûr qu'au régime qu'il leur impose ils ne prendront pas de poids. Quant à lui le malheureux qui ne sait pas résister à ses mauvais penchants il emmène sa copine au restaurant.

Le résultat dépassera toutes les espérances, au début l'on n'entend que la voix du Capitaine qui écrase l'orchestration, comme vous ne comprenez pas l'anglais vous êtes dispensé de toute interprétation. Ensuite votre oreille est accaparée par un saxophone omniprésent. Non, ce n'est pas Jerry Rafferty, c'est le Capitaine, il ne sait pas en jouer, mais que cela ne vous empêche jamais de vous servir d'un instrument. D'ailleurs les musiciens qui derrière lui sont des cadors se voient imposer des tempos déstabilisateurs, rien ne tient debout, la rythmique boîte et se casse la figure à tous les pas. Le bon vieux tempo du blues est totalement dévasté, jeté à la poubelle, s'agit pas de chanter mais de dramatiser des effets de voix, parfois de temps en temps vous saisissez un riff mais dans la seconde qui suit, tout le monde s'emploie à le frapper par terre, à l'écraser à coups de bottes, à le hacher tout menu pour que désormais vous soyez convaincu que c'était une illusion musicale. Le Capitaine intervient souvent, il ne chante pas, il commente, il imite les voix off des films d'horreur, il vous raconte une histoire comme si vous étiez un petit enfant. La narration vous passe par dessus les neurones mais vous ne voulez pas vous endormir sur de si inquiétantes atmosphères, alors vous en redemandez encore et encore, à tel point que vous commencez par en devenir addict. Si vous survivez à la première écoute, si vous avez le courage de traverser la fosse aux serpents, il vous faudra l'écouter in extenso trente-cinq fois avant de vous rendre compte qu'une cohérence musicale gît au fond du marécage. Trout Mask Replica c'est une curieuse alliance de ménagerie du cirque Bouglionne, de recette de camembert frit et de rock'n'roll déjanté. Avec en fond des rengaines de vieux blues aussi venimeux que des aspics qui nichent dans les arbres fruitiers.

Le disque sortit en 1969, en avance de quinze ans sur son temps. Peu de succès, il faudra attendre l'explosion punk et plus tard la généalogie – bruitisme – dada - lettrisme – situationnisme - surréalisme - qu'en dressera Greil Marcus dans Lipstick Traces ( voir KR'TNT ! 1 136 du 21 – 03 – 2013 ) pour en évaluer la portée. Grâce à lui le rock s'est approprié toute une partie de la musique contemporaine. A ramené l'art de l'élite dans la rue. A détruit les tours d'ivoire compassées des musiques évoluantes.

COMMENT CONTINUER ?

Après un tel chef d'oeuvre, Le Capitaine aurait dû saborder son navire et se perdre corps et bien avec lui. Difficile de faire mieux. D'ailleurs il n'y parvint pas. Continua à enregistrer ses disques, mais aucun n'atteignit une si folle magnificence. Certains se vendirent beaucoup mieux que sa truite vagabonde, pas du tout chopinesque, mais musicalement ils se tiennent en retrait. Commercial. Diront les mauvaises langues. Les fans n'ont pas manqué de le lui reprocher. Un peu plus préhensibles par des oreilles habituées à des harmonies fluidifiées, modulerons-nous. Certains n'hésiteront pas à qualifier certains albums de soupe à l'eau sans sel. Le Magic Band changera souvent de musiciens, travailler trois années de suite dans l'équipage du maudit rafiot était usant. Le capitaine toujours aussi insupportable, usant de son ascendant naturel pour imposer ses vues et ses idées. Beaucoup partent fâchés, mais aucun ne regrettera son passage sur la nef des fous.

Toutefois les évènements finirent par se retourner contre le Capitaine. Une grande gueule qui promettait beaucoup et signait n'importe quoi sur un coup de Trafalgar. Se fâche avec Zappa qui question caractère lui ressemble beaucoup et qui finit par perdre le contrôle et la propriété de son propre label... Au début des années 80, il est difficile de se procurer les disques du Capitaine, trop de procès en cours... L'équipage des matelots excédés est de moins en moins chaud pour se lancer en d'épuisantes tournées qui ne leur ramènent que très peu d'argent...

DERNIER PORTRAIT

En 1982, le Captain n'a plus le beefheart à la tâche. Il abandonne la musique. N'y reviendra plus. Retourne à ses premières amours, la peinture. Avait souvent illustré ses pochettes de ses dessins mais là il a définitivement changé de cap. Finira par devenir un artiste connu, coté et respecté. Mais ses apparitions se font rares. L'aventurier se calfeutre chez lui, se débat contre la sclérose en plaques. Qui le maintient sur un fauteuil roulant et qui finit par triompher de ses entêtements magistraux en décembre 2010.

Captain Beefheart a été un pionnier en son genre, tout une partie de la musique d'aujourd'hui, Post-Punk, No Wawe, Indus, Noise, se réclame de son oeuvre... Loin de nos racines sacrées, mais seules survivent les espèces qui engendrent assez d'individualités déviantes pour pouvoir s'adapter à de nouvelles conditions imposées par les circonstances d'un univers en perpétuelle mutation. Ce n'est pas le monde qui a grandi, vous diront les lézards, ce sont les dinosaures qui ont rétréci.

Tirez-en les conclusions que vous voulez.

Damie Chad.

PS : si vous n'aimez pas le Capitaine, lisez quand même surtout si vous appréciez la belle prose françoise, Le Cat Zengler s'est surpassé.

22:05 | Lien permanent | Commentaires (0)

23/05/2014

KR'TNT ! ¤ 190 : LISA AND THE LIPS / CHARLIE WEST / ORVILLE NASH / SUBWAY COWBOYS / OL' BRY / MARC SASTRE/

KR'TNT ! ¤ 190

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

23 / 05 / 2014

|

LISA AND THE LIPS + BELLRAYs / CHARLIE WEST / ORVILLE NASH / SUBWAY COWBOYS / OL' BRY / / MARC SASTRE / |

|

ERRATA Suite à ma chronique de la semaine dernière sur le concert des Ghost Highway, Zio me fait remarquer qu'il n'accompagne pas à la contrebasse Miss Regina Crown mais MISS VICTORIA CROWN. Donc acte, mes excuses à la jeune reine que j'espère avoir le plaisir de revoir en concert bientôt. ( DC) |

LE BATOLUNE / HONFLEUR ( 76 ) ) / 30 -04-14

LISA AND THE LIPS

Mona Lisa

Lisa Kekaula pourrait très bien prétendre à un trône africain. Elle a le port d’une reine et une voix d’airain. Elle pourrait très bien revêtir un boubou de soie tissée d’or et alourdir ses bras de bijoux antiques, mais non, elle se présente à nous coiffée d’un chignon dressé en gerbe et serrée dans un pantalon de cuir noir. Lisa Kekaula entre sur la scène du Batolune comme si elle entrait dans la salle du trône de l’empire Dogon du XVe siècle : elle se fait d’abord entendre puis elle se manifeste physiquement, imposant à tous et à toutes sa puissante prestance animale. Elle détient aujourd’hui le big soul power que détenait Aretha en 1968.

Autour d’elle se dressent les Lips, une formation composée de musiciens espagnols relativement jeunes et de Bob Vennum, son vieux compagnon d’aventure. Lisa et Bob ont semble-t-il jeté l’ancre en Espagne pour se réinventer. Ces activistes du blast soul-punk qu’on connaissait sous le nom des BellRays se sont transmutés en Lisa & The Lips, une fière équipe de funksters dévastateurs. La high-energy est toujours au rendrez-vous mais désormais, Mona Lisa shout-balamalatte la meilleure soul du monde.

Très grosse équipe, en vérité : trompette, sax, claviers, batterie, basse, deux guitares et Lisa embarque tout ça dans une bacchanale entêtante, cette espèce de pulsation hypnotique à laquelle les grands shouters noirs de r’n’b nous ont habitués. Écoutez n’importe quel album live de Wilson Pickett ou de Ike & Tina Turner, et vous retrouverez cette animalité de peau humide et de all night long. C’est toute la différence avec le garage qui s’arrête au bout de deux minutes, pour reprendre et s’arrêter encore deux minutes plus tard. Les géants de la soul traversent la nuit dans la fournaise des pulsions animales. Leur distance n’est pas la même. Lisa règne sur l’immense chaos de la sensualité avec une sorte de parfait mystère africain : pas de regard, la voix, rien que la chaleur de la voix, comme si les dieux primitifs s’exprimaient à travers elle.

Et comme pour contrebalancer ce pathos, elle se livre à quelques pitreries en se roulant par terre. Bob place ici et là quelques solos de guitare dignes de ceux de Wayne Kramer, totalement incendiaires, et sur les morceaux plus funk, Pablo Rodas, un petit bassiste qui n’a l’air de rien avec ses cheveux longs bien peignés joue des lignes de basses stupéfiantes et dignes de celles de Bootsy Collins. Un drummer nommé Max Resnikosky bat un beurre technique très haut de gamme et joue à merveille le rôle clé du pulsateur. Avec une section rythmique aussi rutilante, Lisa et Bob jouent sur du velours.

L’album de Lisa & The Lips ravira tous les amateurs de hot soul. Les vieux fans des BellRays y retrouveront aussi leur compte de bombes, avec par exemple «Come Back To Me», un mid-tempo fin et racé, gorgé de la meilleure soupe de soul, où on entend Bob prendre un solo rissolé aux flammes de l’enfer. Et puis on trouve aussi cette pataterie râblée, «You Might Say». Lisa monte à l’assaut, en puissante shouteuse. Voilà un rock-blast monté sur un groove seventies, craquant et bon comme le pain frais. Franchement, on ne peut pas espérer mieux. Puis Lisa prend «Trouble Mind» à la Esther Phillips, softy-sweety à la petite vitesse du beat bien doux. On la sent dans son élément - ease my trouble mind - on ne peut que vibrer, à condition bien sûr de considérer le genre comme supérieur. Et puis voilà ce «Stop The DJ» avec lequel ils ont bouclé leur deuxième rappel, monté sur un funky beat à la Bootsy. C’est un funk digne des nuits rouges de Harlem, finement shafty. On suit à la trace cette belle ligne de basse insistante et bien groovy, toujours affiliée au meilleur funk des ghettos d’antan. Pablo bombarde sa basse et part en vrille sur des coups de bas de manche affriolants. C’est un traverseur de manche en quinconce, il va chercher le tagada de gamme pulsatif. On retrouve un mid-tempo infernal - leur meilleure vitesse - avec «The Pick-Up», mélodique en diable - heaven goes around me yeah - une pièce de soul inspirée. Et on revient au funky strut avec «Push». Ils trottent dans les traces du push - you’re gonna have to push to make it all the way - Lisa grogne et Pablo se balade à longueur de manche. Il fait le grand jeu traversier du funkster impavide - push wouahhh - fabuleux et coulant. Ils terminent l’album avec une pièce mortellement ralentie et funkstée à la racine du poil, «The Player», exemplaire, précis et régulier comme un mercenaire bien payé - funky booty baby, pièce de rêve. Tout ceci pour dire que l’album vaut l’emplette.

C’est vrai qu’on ne sortait jamais indemne d’un album des BellRays. Lisa et Bob ont monté le groupe en Californie en 1992. À l’époque, Tony Fate produisait et Bob jouait de la guitare. Leur premier album s’appelait «In The Light Of The Sun». Sacrée entrée en matière. Pour un premier album, c’était un véritable coup de maître. Dans «Crazy Water», on les sentait déjà très obsédés par le Tamla sound. Tony Bramel sonnait comme James Jammerson, le légendaire bassman des Funk Brothers, l’orchestre maison de Tamla. On ajoutait là-dedans une trompette à la Miles Davis et on se retrouvait avec un hit. On en trouvait un autre avec «Footprints On Water» que Lisa amenait d’une voix grave pour aller ensuite chercher une mélodie imparable. Pour «Same Ground», ils nous servaient sur un plateau un riff seventies et un shuffle hot et bien pushy. On retrouvait nos belles nuits rouges de Harlem, une musique puissante des reins, et tendue comme la peau d’un tambour africain. Il semblait que les BellRays avaient percé le secret du beat sourd d’Harlem Shuffle. Nouvelle horreur stupéfiante avec «You’d Better Find A Way» allumé au power-chord. Annonciateur d’incendies à venir. Ils donnaient leur vision du rock, celle d’un rock qui décollait avec un vent mélodique brûlé par une fournaise rythmique. On avait là de quoi se régaler - Inspiration ! You’d better find a way - modèle d’intégrité compositale, Lisa éclatait au firmament et Bob lui donnait la réplique. Encore plus somptueux : «In The Light Of The Sun», avec une belle entrée en matière de voix diffuses et embarqué très vite au plus haut niveau mélodique. Et ça grimpait dans l’éclat, soutenu par des cœurs. La force des BellRays, c’est que leurs grands hits sonnent comme des classiques intemporels. C’est encore ici le cas. Avec leur premier album, ils révélaient leur génie.

«Let It Blast» est sorti six ans plus tard. C’est là que la presse a commencé à s’intéresser à eux. Pour décrire le phénomène, les journalistes avaient inventé cette formule : Aretha accompagnée par le MC5. Les BellRays se voulaient révolutionnaires, dans la veine du MC5, mais ils utilisaient un nouveau langage, le soul-punk. Petit à petit, les BellRays se sont élevés dans l’échelle sociale du rock. De petit combo exotique revendiquant l’héritage du MC5, ils sont passés au rang de maîtres suprêmes du blast-garage américain. Ils commencèrent à régner sans partage sur un immense territoire hérissé de petites oreilles de lutins.

Une chose est certaine : les BellRays sont essentiellement un groupe de scène. Ils furent pendant un temps la meilleure équipe de rockers californiens. Tony Fate ne se refusait rien, ni la riffalama à la Tony Iommi - ou pire encore, à la AC/DC - ni les incursions incendiaires à la Wayne Kramer. Ils avaient le drummer approprié, on s’en doute. L’articulation centrale de cette machine de guerre que furent les BellRays, c’était Bob Vennum. On l’a dit et répété à chaque fois, Bob Vennum était le meilleur bassiste de rock sur cette terre. Il dépassait en intensité ses vieux pairs, Tim Bogert et Jack Cassady. Bob Vennum avait un jeu de basse impulsif complètement exacerbé. Il pouvait bombarder comme dix Lemmy et jouer le jazz comme Charlie Mingus. Il fallait donc voir les BellRays sur scène. Bob Vennum faisait quasiment le spectacle à lui tout seul. Il jouait vraiment comme un dieu. Il sautait, il suait, il carambolait ses notes, comme Tim Bogert le faisait aux grandes heures de Cactus. Comme certains joueurs de tennis, il avait le bras droit beaucoup plus volumineux, à cause sans doute de la tension musculaire due au jeu de médiator. Pas de prisonniers. Bob Vennum fut un monstrueux showman doublé d’un technicien hors-pair. Et quand on aura compris que la dynamique d’un groupe repose sur le bassman, on aura tout compris.

Puisqu’on patauge dans les certitudes, en voici une autre : «Let It Blast» nettoie bien les oreilles. Lisa met son chien au service de l’un des plus effrayants carnages soniques de la fin du XXe siècle. Tony Fate fait subir les derniers outrages à sa bête à cornes. Il joue sur une SG Gibson bordeaux. Il peut jouer les machines à riffer quand ça lui chante et il fait parfois passer Tony Iommi pour une belette. Le maillon fort de cette fine équipe, c’est l’immense Bob Bass Boss Vennum. Il ne peut pas rester tranquille plus de cinq secondes. «Changing Colors», c’est un peu l’enfer sur la terre. Lisa arrive là-dedans en hurlant. On ne peut vraiment parler que de fournaise, avec une basse qui ronfle comme ça. Horrible. Le son est très peu soigné. Ils ont enregistré ça sur un radio-cassette. La basse sonne comme un battement de cœur. Chez Fate, ça tire les notes. Elles se baladent comme des serpents dans les fougères. C’est à tomber. Ça cafouille dans la farfouille. Voilà une entrée en matière qui ne pardonne pas. Encore du beau foutage de garage avec «Cold Man Night». Toujours plus motivé. La basse qui est sourde comme un pot passe devant, dans le mix. Lisa porte tout l’édifice à bouts de bras. Elle ne mégote pas. Bob fait tout le ramdam à lui tout seul. Il martèle et il pilonne. Tony Fate est au fond du studio, on l’entend à peine. C’est un cut explosé dans l’oignon, basse de Bob devant toute. Il gratte trop de notes. À l’époque, quand on le voyait sur scène, il jouait des milliards de notes, il sautait en l’air et faisait les chœurs, tout ça en même temps. «Today Was» reste dans la même lignée de titres volontaires et indomptables, fougueux comme des poneys indiens. Lisa tente de calmer le jeu. Avec des démons comme Tony Fate et Bob dans les parages, c’est impossible. Rien de plus infernal que «Kill The Messenger», monté sur un tempo dévasté type Motörhead. Trop de puissance. Lisa parvient à régner sur cette extravagance. C’est le chaos total, l’empire du trash, on entend les forces du mal nous rattraper à la course. «Blue Cirque» sonne la charge de la brigade légère. Les BellRays ont l’air de foncer dans la plaine sous le feu de l’artillerie russe. Ils ont cette capacité de susciter des images très fortes. C’est emmené à la batterie. Le pounding mène la danse. Il y a des petites zones de néant, mais le morceau repart toujours. Les BellRays développent de réelles capacités lysergiques en relation directe avec les tourments cosmiques des dieux antiques. Ils jazzifient «Testify» jusqu’à l’os du sternum. C’est un prêche de type Airplane ou MC5 - brothers and sister everywhere - retour en force du garage porté par une basse diabolique. Ce «Testify» évoque aussi les Flaming Sideburns. Les BellRays en font un morceau assez lourd, au moins aussi lourd qu’un heavy-blues de Nebula ou de Pentagram. Bob joue des lignes de jazz bass. Il est absolument spectaculaire. Il joue ces petites gammes rapides qui ont fait la gloire des grands contre-bassistes du XXe siècle. Bob et Tony sont capables de lever de grandes tempêtes jazzy. Peu de bassistes sont capables de jouer de tels boléros. L’équation du groupe est parfaite : une chanteuse colorée, un guitariste virtuose et une section rythmique d’avant-garde. Il n’y a pas de recette miracle. Et si on est pas encore tombé de sa chaise, alors on tombe avec «Black Honey», plaqué d’accords déments, gratté menu, emmené, intuitif, chanté à la vie à la mort. Les BellRays, le grand groupe américain du XXe siècle ? Allez savoir. Ce «Black Honey» vaut tout l’or du monde. Cerise sur le gâteau : un solo d’antho signé Tony Fate qui rappelle ceux de Victor Unitt dans l’album «Parachute» des Pretty Things. Le drive de basse emmène toute la bande au firmament. La basse ronfle comme un gros buveur assoupi. «Black Honey» est une nouvelle preuve de la supériorité des BellRays sur tous leurs concurrents. C’est un garage qui tombe avec un jeu de questions-réponses - Black honey ! Black honey ! Voilà l’archétype du vrai hit garage. Placide, Bob répond : Black Honey ! Il joue l’un de ces riffs de basse qui font frémir. «Black Honey» n’est pas seulement le hit de ce disque des BellRays. Il est aussi l’un des hits majeurs du XXe siècle.

Leur troisième album «Grand Fury» paraît en l’an 2000. L’apocalypse, c’est eux, évidemment. Nostradamus ne l’avait pas prévu. «Too Many Houses In Here» est une explosion collatérale. Pas d’équivalent nulle part ailleurs, inutile de chercher. C’est brûlé de l’intérieur, ils vont bien plus loin que les Stooges, on ne sait pas comment c’est possible, mais on l’entend, on sent une forte odeur de brûlé sonique. Lisa se prélasse dans une braise héritée directement de «Motor City’s Burning» du MC5. Pur génie. Et Bob pilonne tout ça comme un malade. Avec «Fire On The Moon», ça continue. Tony cocote sa mortelle randonnée. Ces gens-là sont des fous. Ils riffent dans la viande et Lisa règne sur ce carnage. Aucun groupe américain n’a jamais sonné comme ça et ne pourra jamais sonner comme ça. Lisa allume le feu sur la lune. Suite de l’aventure riffique avec «Snake City», la machine de guerre s’ébranle et Lisa est aux commandes. Ils explosent tout. Absolument tout. C’est comme des Stooges gonflés à l’hydrogène. Puis on se prend «Screwdriver» en pleine poire. Lisa nous envoie rissoler dans la Rôtisserie de la Reine Pédauque. Le duo Bob/Fate dépasse l’entendement rythmique. Ils ne jouent pas, ils blastent en permanence. «Heat Cage» n’a aucune chance d’en réchapper. Il vaut mieux avoir les oreilles solides pour écouter ça. On a là ce qui se fait de mieux dans le rock américain : la fournaise du Detroit sound explosée jusqu’au vertige et la voix d’une reine de la soul. Une véritable tornade d’embrasement. «Evil Morning» arrive et aucun répit n’est possible. Ces gens-là surjouent le destin du rock atomique. Rien ne saurait calmer leurs ardeurs sémantiques. Ils cherchent des voies nouvelles, comme le ver dans la pomme. Dès l’intro, «Stupid Fuckin’ People» est bombardé par les deux riffeurs fous. Rien ne peut les arrêter. Ils dépassent toutes les bornes, ils transcendent l’axe Blue Cheer-Motörhead-Stooges-MC5, ils vont encore plus loin, et Lisa hurle, elle s’empare des éclairs jaillis du ciel. On assiste au plus gros pilonnage sonique de tous les temps. Bob sort «Monkey House» à la note de bas de manche, puis c’est traité façon MC5. Nouvelle démence sonique à l’état pur. On a encore droit à un coup de génie avec les chœurs de «Under The Mountain» et on resssort de cet album à quatre pattes.

Nouvelle monstruosité en 2003 avec «The Red White And Black». Comme ils l’indiquent sur la pochette, la soul est le professeur et le punk est le prêcheur (Soul is the teacher and punk is the preacher). Folie pure avec le cut d’ouverture, «Remember», un truc de dingue qui perd ses roues, ils foncent de travers, comme s’ils roulaient avec des pneus crevés. Léger parfum de free. Puis on retrouve le riffage du Destin mortel dans «Street Corner» et «Sister Disaster». Fate hache tout ça menu. Voilà l’équation magique du rock moderne : voix + riffage + inspiration. «You’re Sorry Now» est une belle compo de Bob. C’est même un hit planétaire. Ambiance dramatique, accords descendants, foggy motion de riffs terribles. Voilà un hit fabuleux et gargantuesque. C’est un heavy-rock rendu mélodique par les descentes d’accords et le chant perçant de la reine Lisa. On revient au MC5 avec «Revolution Get Down». Bob fait grimper les ponts sur des lignes de basse effarantes. Il faut l’entendre traverser la fournaise révolutionnaire. Le cut est farci de breaks terribles. Bob croise au large comme un requin à lunettes. Faramineux. Pop explosive avec «Find Someone To Believe In». C’est l’une de leurs spécialités. Ils savent faire du mélodif explosif. «Some Confusion City» est un magnifique morceau de batteur. C’est Eric Algood qui bat le beurre. Bob fait hey-hey et il gratte sa basse comme un con. Quelle magnifique équipe, franchement ! Les relances sont impitoyables. Les BellRays nous emmènent en enfer et on adore ça. Punk in the flesh avec «Black Is The Colour». Lisa bat tous les records - bein’ shot down on the blue side of town. Quand on entend «Stone Rain», on se dit : mais ce sont des malades ! La basse devient folle. Il faut entendre Bob perdre les pédale - I feel so lonely I could die - il va dans tous les sens. Il multiplie les descentes de manche. C’est lui le bassman le plus dingue de l’univers, il va là, et là, et il remonte ensuite par des ponts insalubres, quelle brute. On l’entend faire d’autres prodiges dans «Rude Awakening» et ils finissent avec un punk-rock qui envoie au tapis, «Voodoo Train». Inutile d’ajouter que cet album compte parmi les grands albums classiques du rock.

«Have A Little Faith» sort en 2006. On démarre sur un gros groove joué à la manière des Temptations, «Tell The Lie». Tony Fate fait son funky wha wha king. Par derrière, Bob coud sa toile avec un doigté caoutchouteux qui en dit long sur sa culture groovy. Tony Fate a donc écrit le nouveau hit des Temptations. Ils renouent avec la grande sauce funky des eighties. Un saxophone vient sopraner dans l’air torride. Lisa rassemble tout l’air de ses poumons pour honorer la mémoire des divas de la soul. C’est réussi. «Time Is Gone» est un gros groove salace. Le tempo est bizarre, un peu mambique, comme mal embouché. Tony Fate fait monter la petite pression. Il rentre dans le trou du track en jouant un extravagant chorus jazzy. Ce mec a des ressources. Il joue un solo à la Zappa. Il semble que les BellRays mettent un peu d’eau dans leur vin. C’est Tony Fate qui écrit les morceaux. Il devient un compositeur ambitieux. «Chainsong» cumule les fonctions. Dans le cours du couplet, on passe du hardcore à la jazzitude béate. On sent une quête de sophistication. Ça ne peut pas leur faire de mal. Ils cassent bien l’ambiance, avec des zones éthérées à la John McLaughin. Et puis voilà «Pay The Cobra», une remontée en température typique des BellRays de la première heure. Le problème, c’est que tous leurs morceaux musclés se ressemblent. Et puis voilà un couplet en apesanteur. Tony Fate le relève immédiatement avec sa rythmique à la Tony Iommi. Il adore gratter sa bête à cornes. Ça le réconcilie avec la vie. «Snotgun» est aussi une speederie bien fuselée. C’est une revendication de la liberté. Cette chanson est très politisée. «Everybody look at my snotgun/ Tune your guitar to the snotgun/ The alphabet ends with the snotgun/ And all I wanna do is to be free. All I wanna.» «Change The World» est une chanson de Bob. On change de registre. Les BellRays font claquer l’étendard sanglant de la révolte. C’est riffé à mort - I don’t think I can kill myself - éclat du génie bellrique. Et voilà «Detroit Breakdown» qui est le gros cut du disque. Pur Motor City sound - «No more Iggy or the MC5/ Wayne’s been doin’ it in LA now, so you’re just livin’ a lie.» Les BellRays remettent les pendules à l’heure. Effectivement, il ne reste rien du Detroit shakedown. «Maniac Blues» sonne comme une grosse affaire. Effarant de maîtrise. Lisa tire sur ses syllabes et Tony mitraille, bien soutenu par Bob l’inéluctable. Il faut que la gloire des BellRays resplendisse sur la terre comme au ciel. Ils terminent avec une bravado suprême - ah-la-la palabalalah - une reprise des Cornichons de Nino Ferrer. Lisa la swingue à mort. Elle envoie les cornichons, les tomates et les ouvre-boîtes danser dans la fournaise - ba-la-la-la - elle s’amuse comme une folle et elle embarque le swing sauvage.

«Raw Collection» est une compile des singles parus entre 1995 et 2002. Et là, il est recommandé d’attacher sa petite ceinture. Le un s’appelle «You’re Sorry Now». C’est un son caverneux, ambiance soul sixties, avec une basse rampante qui arrive derrière Lisa. Il s’agit d’une belle compo psyché de Bob, nappée d’accords crépusculaires. C’est absolument magistral et ça peut hanter l’esprit. Lisa dispose de tellement de feeling qu’elle ne sait plus quoi en faire. Attention : ils s’attaquent ensuite à un classique vénéneux : «Nights In Venice» des Saints. L’énergie dévastatrice dans un classique dévastateur, ça donne du dévasté dévastateur. Les deux riffeurs fous s’en donnent à cœur joie. Tony cisaille comme un fou. Il est dans son élément. La voix de Lisa colle parfaitement à ce classique de l’apocalypse. Ils vont même finir dans la collision. Bob tricote ses déflagrations souterraines. Franchement, sans les BellRays, que deviendrions-nous ? Ils nous font le coup de la fausse sortie et reviennent comme des barbares. Bob reste sur une note, Tony se roule par terre et se tortille. Il faut aux barbares des compos terribles, voilà le secret. «Half A Mind» sonne illico comme un classique pop, et même comme un hymne. Tony joue tout en fuzz. La mélodie est là, évidente, montée sur une dynamique de basse décisive. C’est une véritable splendeur. Avec sa mélodie enchantée, «Mind’s Eyes» pourrait aussi sonner comme un classique des sixties. Bob joue une bassline de r’n’b et Lisa rayonne comme un soleil dans le ciel bleu des sixties. Les BellRays tapent dans le très haut de gamme. «Pinball City» est un punk-rock sauvage. Lisa prend le chant par en-dessous. La rythmique est du pur MC5. Ils poussent des Hey ! d’anthologie. Bob se balade. Il a la note facile. On reste dans le pinball avec «Mother Pinball», un shuffle de la Nouvelle Orleans - Come on ! Do the pinball, baby ! «Tie Me Down» bascule dans la frénésie. Ils vont si vite qu’on doit s’accrocher à la rambarde. «Say What You Mean» sonne comme un classique épais et dévastateur. On plonge dans cette heaviness jubilatoire comme dans un bain de jouvence. Les foules reprennent le refrain en chœur. On nage dans l’énormité bardée de clameurs. Ho ! Ho ! Ho ! On lève le poing ! Quelle poigne ils ont ! Ils tiennent leurs hits par les couilles. Tony plonge dans un chorus d’une monstruosité hallucinée. Flip, flop, ils pataugent dans le génie. Lisa est au maximum de ses possibilités. Et le morceau repart, en défonçant tout. Lisa et ses amis reprennent les choses là où le MC5 les avait laissées.

«Hard Sweet And Sticky» sort en 2008 avec une belle pochette gourmande. Ils attaquent ça avec un nouveau hit planétaire, «The Same Way», une pop éclatante envoyée avec tout le chien de sa chienne. Compo de l’immense Bob Vennum. C’est quand même autre chose qu’Aerosmith. Au moins, il y a de la tenue dans ce balladif. «Infection» est heavy comme l’enfer. Bob qui joue désormais de la guitare envoie un solo monstrueux. Avec les BellRays, c’est pas compliqué : si on leur demande de faire un album de rock, alors ils font un album de rock. Leurs albums font partie de ceux qu’on réécoute à intervalles réguliers, car on sait qu’on y trouve de la substance. «Infection» est un morceau incommensurable qui se répand dans l’univers. «Comin’ Down» est un mid-tempo poussé par une rythmique ingrate et brutale. Bob repart en solo liquide. Il compte désormais parmi les solistes les plus brillants d’Amérique. Ils reprennent leur vieux hit «Footprints On Water». L’élégance de leur pop restera dans les annales. Lisa et Bob emportent leur soul pop au firmament, à coups de cris, d’éclats et de prodigieuse élégance. «That’s Not The Way It Should B» est du typical BellRays : Lisa devant et derrière, deux riffeurs fous, avec des relances diaboliques et une dynamique exceptionnelle. C’est un cocktail dont on ne se lasse plus.

Le dernier album paru des BellRays s’appelle «Black Lightning». Il est sorti enveloppé du mystère d’une pochette noire traversée d’un éclair anthracite. Comme on l’imagine, cet album recèle son petit lot de bombes. Et notamment le morceau titre qui fait l’ouverture. Ça reste carré et Bob envoie des solos dignes de ceux de Wayne Kramer. Lisa reste cette fabuleuse shouteuse qu’on suit depuis le début. Le paradoxe, c’est qu’il n’y a pas de surprise. C’est aussi énorme qu’on le supputait. Même chose pour «Hell On Earth», nouvelle pièce fumante de rock incendiaire. On entend moins le double riffage d’antan. Le son est plus fusionnel, dans l’esprit de la lave qui s’écoule des flancs du Krakatoa. «On Top» est un cut extrêmement punchy. Lisa l’expédie au firmament, elle a l’habitude. On note au passage que la puissance des BellRays est intacte. «Power To Burn» est une pièce de belle pop mentalement élevée, montée à coups de mélodie, de power chorus et d’un ramassis disparate d’accords cavaleurs. Bob ne faiblit pas, ce n’est pas dans ses habitudes. Il revient toujours placer un chorus intéressant. Avec «Power To Burn», les BellRays nous offrent un modèle de power pop californienne. «Living A Lie» est du pur BellRays, une énormité rockée à la cantonade, vite troussée et enfilée à sec par un gros solo garage. «Everybody Get Up» est cocoté d’avance. Lisa chauffe la marmite. Et ça part dans l’épaisseur de la clameur. Dans la verdeur de la lourdeur. Dans l’éclat de la puissance. C’est une fois de plus une véritable source de jouvence. Toujours aussi épais et bon, voilà «Close Your Eyes» - c’mon take my hand and close your eyes - et Bob part en vrille, c’est un démon du bonheur séculaire, il laisse filer son solo de feu liquide. Rien d’aussi magistral que les BellRays. Huit albums et pas un seul déchet. Qui dit mieux ?

Signé : Cazengler, amateur de belles raies.

Lisa & the Lips. Le Batolune. Honfleur (76). 30 avril 2014

BellRays. In The Light Of The Sun. In Music We Trust 1992

BellRays. Let It Blast. Vital Gesture Records 1998

BellRays. Grand Fury. Uppercut Records 2000

BellRays. Raw Collection. Uppercut Records 2003

BellRays. The Red White And Black. Poptones 2003

BellRays. Have A Little Faith. Cheap Lullaby Records 2006

BellRays. Hard Sweet And Sticky. Vicious Circles 2008

BellRays. Black Lightning. Fargo Records 2010

Lisa & The Lips. Lisa & The Lips. Vicious Circle 2013

18 / 05 / 2014 / AVON 77

AMERICAN COUNTRY ROCK AVON

CHARLY WEST / ORVILLE NASH

C'est la faute au Cat Zangler, qui ici même dans KR'TNT 148 au doux mois de juin 2013 nous avait dressé un tel dithyrambe d'un concert d'Orville Nash que nous ne nous pouvions pas faire semblant d'ignorer qu'il passait à trente-cinq minutes de la maison. Sur le papier ce n'était pas donné, ouverture à dix heures du matin avec initiation à la danse counry toute la journée. Douze heures western swing sans le swing, c'est un peu craignos, alors prudents comme des séminoles sur le sentier de la guerre qui se préparent à sortir de leurs marécages, Mister B and Aïe ! Avons, à Avon, décidé de nous introduire dans le camp des visages pâles à la tombée de la nuit, juste pour le concert.

Judicieuse décision ! Le soleil rasait la cime des arbres lorsque nous pénétrâmes dans le ranch des envahisseurs, poétiquement nommée La Maison des Vallées. Un centre culturel communal composé d'immenses bâtiments et entouré de vastes parkings ombragés, disposé si délicatement au pied d'un interminable et impressionnant aqueduc ferroviaire que l'on se croirait transporté dans une maquette géante.