10/05/2017

KR'TNT ! ¤ 328 : JERRY RAGOVOY / HOWLIN' MACHINES / THE DISTANCE /HEADCHARGER / FRCTRD / ACROSS THE DIVIDE / NAKHT / CLAUDE BOLLING

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 328

A ROCKLIT PRODUCTION

11 / 05 / 2017

|

JERRY RAGOVOY HOWLIN' MACHINES / THE DISTANCE / HEACHARGER / FRCTRD / ACROSS THE DIVIDE / NAKHT CLAUDE BOLLING |

TEXTE + PHOTOS SUR :

http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/

Les ragots de Ragovoy

Les ragots de Jerry Ragovoy valent leur pesant d’or. Dans son numéro d’avril, Record Collector publie une interview inédite de ce géant du Brill qui eut la chance de travailler avec Bert Berns, en tant que co-auteur et co-producteur. Voilà bien ce qu’il faut appeler un duo de choc. Oui, car avec Jerry et Bert, nous nous trouvons au cœur du mythe de la grande pop américaine, ou pour être plus précis, aux racines du cœur de mythe. Comme le rappelle Al Kooper, Jerry and Bert were known as white kings of soul music. Oui, les rois blancs de la Soul music, ni plus ni moins.

Le premier hit qu’ils composent ensemble est le fameux «Cry Baby» popularisé par Garnet Mimms & the Enchanters, un quatuor black new-yorkais. Mais Garnet chante d’une voix trop puissante. On sent en lui le vétéran des gospels choirs, il explore les cimes et redescend avec un timbre terreux de boogaloo qui frise le Howlin’ Wolf. Malgré toute la puissance de ce hit obscur, ça ne pouvait pas marcher. Apparemment, Jerry misait lourd sur Garnet car il enregistra d’autres obscurités frénétiques, comme cet «As Long As I Love You» qu’on trouve sur la belle compile qu’Ace consacre à Jerry. Garnet chante à la poigne de fer, il sort du pur jus de r’n’b new-yorkais des early sixties, on sent une incroyable présence et on se pose la question habituelle : pourquoi diable est-il tombé dans l’oubli ? Son «Thinkin’» relève du pur jus de raw r’n’b, celui que nous affectionnons particulièrement.

Bert avait un sens «commercial» beaucoup plus développé que celui de Jerry. Il savait flairer les très gros coups. Il signa Erma, la grande sœur d’Aretha, sur son label Shout et co-écrivit le fameux «Piece Of My Heart» avec Jerry. Ce fut le smash que l’on sait, popularisé plus tard par Janis Joplin, comme chacun sait. Il est important de préciser ici que Janis raffolait des chansons de Jerry. Après «Piece Of My Heart» (qu’on trouve sur Cheap Thrills), elle tapa dans «Try (Just A Little Bit Harder)» pour Kosmic Blues. Jerry fut tellement touché par ces brûlants hommages qu’il composa «I’m Gonna Rock My Way To Heaven» pour elle, mais la pauvre Janis cassa sa pipe avant de pouvoir l’enregistrer. On trouve trois autres hits de Jerry sur Pearl, l’album posthume de Janis : «Cry Baby», «My Baby» et le Tatien «Get It While You Can». C’est dire si Janis avait bon goût !

Quand Dan Nooger qui mène l’interview demande à Jerry si Bert n’était pas un peu trop directif en studio, Jerry rigole. Bien sûr que si ! Phil Spector, Shadow Morton, Leiber & Stoller, c’est-à-dire tous le grands producteurs de l’époque, étaient des gens intraitables. Ils donnaient des indications très précises aux interprètes, ils voulaient que les chansons qu’ils avaient composées soient chantées d’une façon extrêmement précise. Ils répétaient énormément avant d’enregistrer. L’interprète n’avait qu’une seule marge de manœuvre, son feeling.

Howard Tate était aussi l’un des chouchous de Jerry. Ancien collègue de Garnet Mimms dans les Belairs, Howard adorait travailler avec Jerry - We were too good a team - C’est vrai, mais Jerry rappelle aussi qu’Howard était un homme perturbé - a troubled person - Et quand Howard refit surface en 2003 après vingt-sept ans d’absence, qui fut son producteur ? Mais Jerry, bien sûr. Il faut situer le team Ragovoy/Tate au même niveau que le team Bacharach/Warwick, ou encore Berns/Franklin. Voilà ce que les habitués du PMU de la rue Saint-Hilaire appellent des doublets gagnants. Jerry rappelle que l’album Get It While You Can est devenu culte. Il faut entendre l’archange Tate swinguer «You’re Looking Good» d’une voix délicate et partir en piqué vrillé. Tate tâte bien le terrain et des trompettes arrosent ses chutes grandioses. Par contre, il oublie toute forme de sophistication pour chanter «Get It While You Can». Jerry rappelle aussi que tous ces hits étaient enregistrés live, avec l’orchestre au grand complet - no overdubs.

Et puis il rend hommage à Lorraine Ellison, qui figure parmi les plus brillantes Soul Sisters d’Amérique. En Europe, on connaît «Stay With Me» grâce à Sharon Tandy, mais la version originale vaut son pesant d’or. Lorraine cœur d’acier percute son hit du petit doigt et l’envoie valdinguer au noooow d’exaction maximaliste. Elle grimpe son can’t believe si haut qu’on le perd de vue. Cette folle atteint les zones érogènes d’un feeling atrocement pur - Remember ! Remember ! - Elle ouh-ouhte sa spectaculaire percée stratosphérique. L’histoire de cette session est assez marrante : un jour, le patron de Warner appelle Jerry et lui demande s’il connaît quelqu’un qui saurait chanter avec un orchestre. Quel orchestre ? Le boss lui explique qu’il a sur les bras un orchestre de 46 personnes payé pour une session de trois jours que vient d’annuler Frank Sinatra. Jerry saute sur l’occasion et dit qu’il connaît quelqu’un. Ça se passe un lundi, et la session débute le mercredi soir. Il contacte Lorraine aussitôt, lui compose un hit vite fait, écrit les arrangements pour les 46 musiciens, deux nuits sans sommeil, et pouf ! C’est «Stay With Me» ! Lorraine chante en direct avec tout l’orchestre ! La version qu’on entend sur le disque est la version stéréo de l’époque, enregistrée en une seule prise, même pas mixée - I didn’t even have to mix - Jerry rend hommage à Phil Ramone, l’ingénieur du son qui enregistra ce monster hit sur un huit pistes. Magie pure de la Soul. Mais il y eut à la suite un léger problème, car de la même manière qu’Aretha, Lorraine refusait de monter dans un avion, pas question de quitter Philadelphie, ce qui coula sa carrière et fâcha Jerry qui voulait faire de la promo. À l’époque, c’était la règle. Pour promouvoir un hit, il fallait tourner.

L’un des hits les plus célèbres de Jerry est certainement «Time Is On My Side», popularisé par Irma Thomas, puis les Stones. Jerry l’enregistra en 1963 avec un tromboniste de jazz danois nommé Kai Winding, soutenu par un trio de backing girls de choc : Cissy Houston, Dionne Warwick et sa frangine Dee Dee. Il faut entendre cette énorme version jouée aux trompettes de la renommée et chauffée à blanc par les clameurs des filles devenues folles. Pure démence de la partance ! Irma reprit le hit à Hollywood en 1964 et les Stones un peu plus tard la même année. Tiens justement, puisqu’on parle d’Irma : après le succès de «Time Is On My Side», elle voulut absolument enregistrer une session avec Jerry et vint à New York pour enregistrer quatre titres dont «The Hurt’s All Gone» qu’on trouve sur la compile Ace et qui n’est pas si bon, car elle tente de passer en force. Dommage. Jerry tenta aussi de faire décoller Estelle Brown, l’un des choristes new-yorkaises les plus demandées avec les trois pré-citées et d’autres encore comme Doris Troy et Myrna Smith. Mais son «You Just Get What You Asked For» à la fois captivant, si maladroit et sur-produit refuse de décoller. Estelle voit une girl dans un looking glass who is crying - And this girl is me - On retrouvera Estelle dans les mighty Sweet Inspirations avec Cissy Houston, Sylvia Shemwell et Myrna Smith.

L’une des grandes révélations de la compile Ace, c’est Pat Thomas qui chante «I Can’t Wait Until I See My Baby’s Face». C’est emmené d’une voix mûre d’Africana à la revoyure, sur fond de groove magique. Jerry crée pour Pat les conditions de l’excellence. Le cut est si bon que Dionne Warwick le reprendra dix ans plus tard sur son album Then Came You, dont la pochette s’orne de son portrait peint. Jerry produisit cet album en 1975, mais il avoue pleurer chaque fois qu’il le réécoute, car il le dit over-orchestrated. Il dit même avoir voulu péter plus haut que son cul - je me prenais pour Burt Bacharach qui, ajoute-t-il, ne sur-produit jamais. Jerry pense que c’est son plus grave échec et confie dans la foulée qu’il aimerait bien pouvoir s’excuser auprès de Dionne. Et pourtant quand on écoute «Move Me No Mountain», on frémit, car Dionne explose ce groove digne de nos rêves les plus humides. C’est atrocement bon. Bizarrement, Then Came You compte parmi les meilleurs albums de Dionne. Jerry pêche sûrement par excès de modestie.

On retrouve aussi le fameux «Good Lovin’» des Olympics sur cette belle compile Ace, un hit sixties qui sera popularisé un peu plus tard par les Young Rascals. C’est un pur hit de juke, irréprochable et idéal pour jerker au coin du chrome. L’autre hit universaliste que composa Jerry fut bien sûr «Pata Pata» pour Miriam Makeba. Quand Jerry la reçoit dans son bureau, Miriam lui dit : «What I wanna do Jerry is American ballads !». Wow ! Jerry s’enthousiasme immédiatement. Facile, des American ballads, il en a plein ses tiroirs. Mais comme il est très pro et qu’il ne la connaît pas, il va la voir chanter dans un club et paf, il tombe carrément de sa chaise ! Eh oui, il découvre une reine africaine, un univers musical qui lui est inconnu et qui le fascine. Alors, il laisse tomber les American ballads et demande à Miriam de revenir dans son bureau et de lui chanter des chansons africaines. Miriam est ravie de ce revirement. Elle chante a capella et Jerry l’enregistre. Il écoute la cassette chez lui et Jerry flashe comme un dingue sur «Pata Pata». Il demande à Miriam de l’aider à transcrire le texte en Anglais. «Pata Pata» devient le hit que l’on sait. Miriam chante comme une géante et ne la ramène pas. C’est toute la différence avec Stong. On monte encore d’un cran avec Dusty chérie. Comme Irma, Dusty chérie voulait absolument travailler avec Jerry car il bénéficiait d’une aura de rêve - A r’n’b icon - Pour elle, Jerry co-écrit «What’s It Gonna Be» avec Morty Shuman. Dusty est une bonne, elle ramène là-dedans tout le foncier d’Angleterre et tout le chien de sa chienne - I can’t face it - Encore un pur hit de juke, Jack.

Carl Hall est l’autre grande révélation de cette compile. Jerry n’enregistra que quatre singles avec Carl dont l’effarant «What About You». C’est lui la véritable star du Jerry Sound System. Jerry lui fournit le background orchestral de la légende. Carl combine le meilleur groove du monde avec le scream impénitent - What about you mister - Il chante à l’énergétique pur et dur. Tiens, encore un fabuleux coup de Jarnac avec «You Don’t Know Nothing About Love», un softah sirupeux qu’il traite à l’égosillée purulente, il s’y monte impitoyable - One day my friend it’s gonna be your turn - et il développe une fascinante ambiance perfide. Selon, Jerry, Carl Hall est un géant - One of the most mind-blowing vocalists who ever lived - un artiste capable de chanter du gospel, de la Soul et du Broadway, et qu’on retrouve dans les chœurs derrière Bonnie Raitt sur l’album Streetlights.

Jerry monta son label Rags Records pour promouvoir les disques de Lou Courtney, un mec qu’il aimait bien - I think Lou Courney was a great talent - En effet, quand on écoute «What Do You Want Me To Do», on entend un séducteur croasser dans son micro. Cette fois, Jerry va sur un son plus funky, mais ça reste extrêmement produit. Il connaît bien ses artistes. Il les produit avec les mains d’un cordonnier, comme dirait Léo. Jerry veille aussi sur le destin de Major Harris, un vétéran de la Soul qui fit partie des Delfonics. Avec «Pretty Red Lips», ce bon Major nous croone un groove d’une classe infiniment supérieure, c’est indubitable, et la question de savoir si ce groover est humain ne se pose même pas, puisqu’il groove comme un dieu de l’Olympe. D’où cette réputation non usurpée de divin groover.

Signé : Cazengler, Jerry rat d’égout

Roll With The Punches. Interview Jerry Ragovoy par Dan Nooger. Record Collector #465/April 2017

The Jerry Ragovoy Story. Love Is On My Side 1953-2003. Ace Records 2008

PETIT-BAIN / PARIS / 04 – 05 – 2017

HOWLIN' MACHINES / THE DISTANCE

HEADCHARGER

Retour au Petit-Bain. Brrrr ! Le frisson dans le dos quand me revient le froid de loup qui sévissait fin janvier sur Paris, heureusement que Pogo Car Trash Control avait salement relevé la température. Ce soir c'est mieux, seulement la pluie – remarquez de l'eau au Petit-Bain ce n'est pas étonnant – sont sympas nous ouvrent les portes un peu avant l'heure. Pour le voyage pas de problème, la teuf-teuf a tenu la distance en un temps record. A croire qu'ils avaient vidé Champigny de sa population pour nous laisser passer. Bref nous voici au chaud, dans les flancs du navire, le temps de discuter avec un photographe en mission commandé fan de métal à mort.

HOWLIN' MACHINES

Sont trois tout jeunes. N'ont pas de beaucoup dépassé la vingtaine. Basse, guitare et batterie. Et un chanteur. Seulement besoin d'ouvrir la bouche pour que l'on se rende à l'évidence. Une voix. Une vraie. De celles qui s'imposent sans forcer. Noire à souhait. Du moins au début du set trop court. Car elle passera sans effort de la pulsion rhythm 'n' bluesy au phrasé rock'n'rollien avec de temps en temps ce léger décalage qui claque en écho non sans faire penser aux décrochements répétitifs de Robert Plant. Tient entre ses mains une basse Rickenbaker . De Lemmy à Metallica, cette bébête monstrueuse au sustain inimitable, suffit de la mettre au galop pour qu'elle vous garde sans faillir la même allure, pouvez jouer du cimeterre sans souci et éparpiller les têtes sur votre passage en toute tranquillité, genre d'engin de chantier idéal pour un chanteur occupé aux vocales manœuvres. C'est qu'à ses côtés ses deux acolytes ne chôment pas. Tambour battant pour l'un et riff hifi pour l'autre sur les cordes. Les machines hurlantes ne connaissent pas l'immobilité, une fois démarrées rien ne saurait les ralentir. Ne prennent même pas le temps de finir les morceaux. Leur tronçonnent la queue sans préavis d'un coup de hachoir définitif. Un peu comme quand vous terminez votre livre trente pages avant la fin, d'un claquement sec et rédhibitoire, afin de vous emparer au plus vite du tome 2. Sont des adeptes du stoner de Brest, une frégate de soixante canons qui vous court dessus à l'abordage toutes voiles dehors portée par un vent arrière de soixante nœuds. Nous sortent tout de même un blues au milieu de set, The Lies About, mais tellement surchargé d'impédance énergétique qu'il vous roborative les neurones davantage qu'il ne vous éreinte l'âme. Se livrent à une OPA sans défaut sur l'assistance qui se laisse subjuguer et maltraiter avec un plaisir évident.

Dernier morceau. Les cris de déception fusent. Cette fusée étincelante nous l'aurions bien gardée encore un bon moment. Ils emporteront nos regrets. Une trajectoire éblouissante. Courbe harmonieuse et élégante. Du bas vers le haut. Missile sol-air. Ces jeunes gens sont partis pour atteindre des régions situées dans les stratosphères interdites aux vaches molles du rock'n'roll. Down 'n' Higher proclament-ils, mais définitivement higher.

THE DISTANCE

Se touchent du poing, tous les quatre, tel un rituel vaudique, avant d'égorger le blue red rooster du rock'n'roll. Et tout de suite après c'est la montée en puissance de la fournaise. Le son est là, vous saisit de son ampleur, la lave de Pompéi débordant du cratère assassin et refermant sa gangue mortuaire sur les habitants englués dans un fleuve de feu. Avec un avantage, c'est que vous ne mourrez pas, au contraire c'est une force sonique qui s'insinue en vous, vous porte et vous transcende.

Trois devant et Hervé tout seul derrière. N'est pas abandonné. Duff lui rend souvent visite, un pied sur l'estrade où repose la batterie. C'est qu'Hervé est attelé à ce que Roger Gilbert Lecomte appelait un horrible travail révélatif. Du tramage forgique de poésie. L'enclume et le marteau. Casser la carapace des rêves pour en extraire l'élixir souverain de la réalité agissante. Œuvre alchimique par excellence. Une large cadence – en ses débuts comme le ressac incessant et millénaire de la mer qui s'écrase sur le rivage – qui peu à peu, insensiblement, s'accélère tout en montant en mouvance sonore. Tout à l'heure finira en fou épileptique, en possédé du démon rythmique, les cent bras de Shiva parcourant les toms sans une seconde d'interruption - un personnage de dessin animé passé à la chaise électrique, vous ne voyez plus, vous n'entendez plus que cette frappe qui passe et repasse, ces bras levés qui s'abattent sans fin, un tambour de machine à laver directement branchée sur une ligne à haute tension - qui tournent et retournent comme les ailes rouges de la guerre des poèmes de Verhaeren.

Et les trois devant qui insidieusement alimentent le foyer. Duff à la base, les cheveux qui coulent sur ses épaules dissimulent son visage, se plante au bord de la scène pour lâcher sur vous les chiens de chasse de ses lignes de basse. N'est plus qu'un émetteur phonique, un dispensateur de noirceur ondulante, qui induit les transes intérieures les plus meurtrières, doit parvenir à certains points d'acmé énergétique indépassables, des chakras d'intensité opératifs, car parfois il se redresse, regarde le public et un rapide sourire énigmatique éclaire ses lèvres.

Mike est au micro. Utilise sa voix comme un second instrument. Ne domine pas les autres mais la module comme un cinquième élément éthérique dont l'apport se révèle indispensable à la cohésion du groupe. Joue de la guitare. Non pas tout comme Sylvain mais avec Sylvain. Certes ils n'en ont pas une pour deux mais c'est tout comme. Pour sûr il y a des moments où chacun tricote de son côté, mais si j'ose dire cela ne compte pas. Sont comme des jumeaux. Des géants siamois. Plus le set avancera, plus on les verra se rapprocher, corps contre corps, et guitares face à face, emportées dans un tunnel infini d'égrenage grêle de notes fuyantes, l'impression de deux cavaliers galopant de conserve mais perdant leur sang jusqu'à l'évanouissement final, en ces moments la batterie n'en accélère pas moins le tempo, mais moteur coupé, une voiture dévalant un col de montagne sans frein, Duff qui met sa basse en brasse coulée, en apnée, et brutalement alors que l'on croit que le feu va s'éteindre et mourir d'asphyxie l'incendie embrase la forêt, ah ! Ces coups de reins brutaux et fastueux du quatuor qui repart comme un seul homme ! Répétitifs en plus. Car le rock'n'roll est avant tout un art de l'excès, il est strictement recommandé de dépasser la dose prescrite. Et d'en reprendre à foison tout en ayant soin de cambrioler la pharmacie. Pas question de demander poliment et de payer son dû.

Alors ils nous font la distribution gratuite. Vous en aurez plus que vous ne voulez. Sur les trois derniers morceaux, ils sont devenus fous. Mike et Sylvain ne sont plus que des marionnettes saccadées hantées par de mauvais génies vipérins. Sont cambrés, des automates en délire, opèrent une espèce de parade de paralytiques tétanisés qui marchent en tous sens, la bave du rock'n'roll aux lèvres et leurs guitares atteintes d'une fureur de berserker. Duff ne tarde pas à subir lui aussi les effets de cette transe hypnotique et tous trois se croisent comme des trains fantômes échappés de leur rail. Exultation dans la salle. Sylvain projette sa guitare sur le sol – la fureur de la destruction n'est que l'autre versant de la démesure des dieux - et sur une dernière razzia drumique le combat cessa faute de combattants. Pas de rappel. C'est la stricte application de la réglementation de la salle. Les lumières se rallument. Les meilleures choses ont une fin. Même les sets de The Distance.

HEACHARGER

Distribué à l'entrée du concert, Flyer-Zine Musikoeye N° 33, papier glacé, quatre pages, révélant interview sur l'enregistrement d'Hexagram, leur sixième album, et les voici maintenant sur scène. Sûrs d'eux, l'on sent les vieux routiers rompus – formés en 2004 – qui ne s'en laissent pas compter et qui escomptent bien satisfaire le public manifestement acquis à l'avance. Nous livrent un show impeccable, millimétré, j'aurais toutefois aimé que fût un tantinet plus forte la tonalité du micro sur lequel Sébastien Pierre bondit alors qu'un mur de guitares déferle sur nous. Ne s'économise pas, agite sa grande silhouette dans tous les sens, visière de casquette en avant et bras sémaphoriques qui moulinent l'espace.

Headcharger charge, un régiment de blindés qui écrase tout sur son passage, juste le temps de ré-accorder entre deux morceaux, l'offensive ne s'arrête jamais. David Rocka et Antony Josse sont aux guitares, ne laissent subsister aucun interstice sonique, aucun répit, aucun essoufflement, aucune fêlure, au taquet, toujours là au moment où il faut y être, les doigts qui filent et l'attitude attendue. Cheveux hirsutes, barbes et visages dégoulinent de sueur, ils donnent plus qu'ils ne prennent. Amassent et dispensent le son, mais c'est Sébastien qui établit la communication avec le public qui s'agite à sa demande, manifestement ravi de s'entrechoquer même si l'étroitesse du lieu canalise quelque peu son exubérance.

Les guitares filent loin devant, et à la batterie Rudy Lecocq pousse tout près derrière, ne nous dispense pas de simples rudiments, les coups pleuvent sur ses peaux comme giboulées de Mars et grésils de tempête, heavy-stoner-sound, tambours de sable et ronds de feu. Un son qui cherche le point de fuite mais ne s'y engouffre pas sans emmener tout l'orchestre avec lui. Pas question de batifoler en chemin pour compter les pétales des coquelicots, l'on attrape le loup par la queue et on ne le lâche pas d'une seconde. Romain Neveu à la basse doit avoir un sacré boulot, n'aimerais pas être à sa place, c'est à lui qu'échoit le sale boulot, de maintenir la cohérence du groupe et de l'empêcher d'éclater en mille directions et de se disjoindre dans une course éperdue.

Headcharger garde le contrôle, de Land of Sunshine qui ouvre le set à Wanna Dance qui le clôt, ils vous tondent la pelouse sans jamais oublier le moindre brin d'herbe, tout en préservant les fragiles corolles des pâquerettes, déboulent sans frémir au cœur de taillis de ronces à la All Night Long ou à la Dirty Like Your Memorie et vous en ressortent sans une égratignure. Vous déchiquettent bien de leurs lames acérées quelques grasses couleuvres alanguies qui dormaient dans les hautes herbes mais personne ne s'en inquiète. Surtout pas le public si j'en crois les regards extatiques de mes voisines qui ne quittent pas des yeux les garçons sauvages magnifiés en pose héroïques de guitar-héros, jambes écartés, corps penchés en avant, statures iconiques du rock'n'roll.

Une heure, pendule accrochée au mur faisant fois de l'exactitude de ce décompte temporel, l'on ne sait trop pourquoi, tout s'arrête, n'est même pas onze heures, faut pourtant boire le fameux bouillon, qui coupe court à toutes les effulgences de la vie. Headcharger quitte la scène sans rémission. De la belle ouvrage.

RETOUR

La teuf-teuf trottine, de vastes pensées s'amassent sous mon front, une découverte : Howlin'Machines, une tuerie : The Distance, et Headcharger de bons combattants mais perso leur trouve un petit côté un peu trop chevalier blanc sans peur ni reproche. Gimme Danger comme dit Iggy. L'auto-radio se bloque sur Ouï FM et diffuse les douces romances de Bring The Noise, arrivé à Provins – hertzienne zone maudite - les ondes décrochent. Tant pis, j'ai eu le temps d'entendre Paroles M'assomment de Pogo Car Crash Control. La boucle est bouclée.

Damie Chad.

06 / 05 / 2017 / LE MEE-SUR-SEINE

LE CHAUDRON

RELEASE PARTY NEW EP CHAKRA

NAKHT

FRCTRD / ACROSS THE DIVIDE

Savigny-le-Temple. La teuf-teuf longe l'Empreinte. Etrange, parvis désert à quinze minutes de l'ouverture officielle des portes. Y aurait-il un lézard dans l'horloge ou un homard dans la cuvette WC ? Nécessité absolue d'improviser et d'appliquer un plan B. Inutile de me reprocher d'avoir mal lu le flyer. A vue de nez, Le Mée-sur-Seine n'est pas loin. Essayons Le Chaudron. Presto & bingo ! N'ont même pas commencé. Ça papote à loisir devant l'ustensile à popote.

FRCTRD

Noir. Lumière infranchissable pourriture disait Joë Bousquet. FRCTRD va s'adonner à son jeu favori de dissociation de nos photons mentaux. Sample d'entrée, et dès les primes notes ils vous présentent la fracture avec la TVA adjacente du Tout Voulu Atomisé. Musique brutale, happée par elle-même, qui à chaque pas en avant s'écroule dans la fosse commune des pseudo-illusions qu'elle n'arrête pas de creuser. Une tranchée rectiligne qui s'engouffre dans la brisure de sa propre rectitude.

Cinq guerriers du néant illuminatif. Anneaux de caraque aux oreilles, zigomatiques saillants, et une voix d'onagre en rut, Vincent Hanulak annule tout, cavale crache et cravache le carnage du grain moulu de sa voix. Remarquez que derrière sa guitare d'une sombreur luisante de lampadophobe, avec ses yeux de braise et sa barbe de prédicateur fou d'évangéliste atterré, Filip Stanic n'a rien à lui à envier... impossible d'apercevoir le visage interdit de Clément Treligieuse, le dissimule avec une obstination derrière le rideau d'une blonde touffeur, à croire qu'il s'agit d'une attentatoire terreur religieuse qui lui interdit de quitter l'absence de toute présence, Maxime Rodrigues penché sur sa basse, une patience d'insecte, de ceux qui savent que leur race immonde finira par supplanter l'espèce humaine, et Gregory Louzon concentré sur ses fûts à la recherche de l'impossible formule de la dilution finale.

Tout juste quelques titres. Une poignée de grenades entrouvertes jetées à la face de l'intermittence du monde. Mais assez pour signifier le clignotement du néant dévorateur que tout un chacun feint de ne pas apercevoir. Par sa musique, épurée jusqu'à l'os, qui se dévore elle-même, qui se phagocyte de sa propre viduité, FRCTRD vous plonge le nez dans la vacuité absolue de votre existence, ce filet entrecroisé de cordes emmêlées, ce réseau arachnéen de toutes vos fragilités qu'un coup de vent glacial projettera un jour ou l'autre au fond du gouffre.

L'on ne peut exprimer le silence que par des bruits implosifs nous rappelle FRCTRD, des pétarades mouillées, des eaux suintantes de la morbidité malfaisante de nos petitesses humaines. Des hachis de guitare et des purées parmentières de batterie qui crapaude en batracien que l'on fait fumer et qui explose en nuage artificiel de fumée létale. Le combo ne nous ménage pas, fait le ménage, passe le délabré plumeau poesque aux plumes de corbeau plutonien sur la toile de nos démissionnaires exigences.

Un set magnifique. D'amer constat des dégâts occasionnés par l'erreur de vivre. Musique métaphysique. Fractured but no captured.

ACROSS THE DIVIDE

Encore des partisans cumulatifs des fissions nucléatiques. Musique à trous taillés à pic dans l'intumescence lyrique des samples omniprésents. Across the Divide découpe au plus court. Sont les adeptes de la fragmentation fractale. Un riff ne saurait aller plus loin que lui-même. Même répété, compressé coup sur coup une dizaine de fois, asséné comme des fureurs de fouets, cinglé comme comme des salves de sangles sur les épaules d'un supplicié, très vite tout se déstructure. Effondrement final. La musique d'Acroos The Divide est une suite dramatique interrompue de points de suspension. Mais le silence ne s'intercale pas entre les abruptifs sonores. Sont remplis par les grandes orgues des samples de toute pompeuse noirceur, un peu comme ces musiques d'enterrement que l'on passe pour cacher en vain le gouffre vital enfermé dans le tabernacle du cercueil.

Axel Biodore est à la guitare. Un beau jeu mais pas du tout bio. Martyrise ses cordes à la manière de ces épandages d'insecticides meurtriers qui vous pulvérisent la végétation en quinze secondes et vous provoquent des mues géantes chez les coléoptères venimeux dispensateur de pustules purulentes. Alexandre Lhéritier n'en a guère besoin, sa voix d'écorcheur de chats faméliques se suffit elle-même, vous agonise de ces chuintements boueux de lamentin échoué, pourtant Axel ne peut résister à agrémenter les reptations gosierâles de son chanteur d'une espèce de beuglement caverneux qui diffracte encore plus cette sensation de vertigineux malaise qui s'exsude des découpes rampantes opérées par Maxime Weber sur ses cymbales atonisées. Parfois Jonathan Lefeuvre aussitôt imité par Axel, arrête de jouer de sa guitare, vous donnent l'impression de chuinter les interstices qui séparent les cordes, de glisser leurs doigts comme des chirurgiens qui hantent de leurs assassines phalanges les entrailles d'un patient opéré à vif sans anesthésie, et la basse de Régis Sainte Rose adopte alors la douceur funèbre d'une rapsodie maladive. Et tout cela vole aussitôt en éclats, en tôles de coques d'obus dispersées au moment le plus meurtrier de son impact.

Auront droit au set le plus long. Se livreront à un concassage sonique méthodiquement chaotique, l'on sent qu'ils cherchent la fissure ultime, leur musique achoppe la réalité du monde tel un trépan mû par un infatigable et monstrueux balancier qui cherche à s'immiscer dans la matière la plus noire de l'univers.

NAKHT

Les rois de la fête mortelle. Qui pousseront l'élégance jusqu'à se contenter d'un set à notre goût un peu trop court. Nous savons bien qu'indénombrables sont les anneaux d'Apophis, L'assistance aurait bien voulu que l'on en déroulât trois ou quatre de plus...

Lourdeurs sonores. Trois projecteurs tournoient leurs trois pinceaux de lumière blanche qui n'ont d'autre but que d'aviver la pénombre. Chacun des musiciens, encore invisibles, regagne sa place. L'on entend Danny Louzon qui depuis les coulisses poussent un hurlement rauque de bête traquée. Embrasement de lueurs d'hémoglobine, son sursaturé des guitares qui déchirent les tympans, les têtes des guerriers guitaristes tournent sans fin telles des ailes de libellules rilkéennes folles tandis qu'à la batterie Damien Homet broie le noir des espérances diluées, Danny, déjà si grand, se juche sur le piédestal de fer central, sa tête touche presque les tubulures centrales qui soutiennent les projecteurs, se courbe, s'incline vers nous, brasse l'air de ses bras comme s'il nous faisait signe de s'approcher pour mieux entendre les grognements caverneux qui émanent des profondeurs de ses poumons. Gestes impérieux et déluge sonore. Ronde des guitares qui changent de place, marche des ombres, le temps de recevoir la commotion en pleine figure que Danny nous prédit Our Destiny qui se s'annonce que sous les pires auspices du bruit et de la fureur, faut le voir saisir son micro à deux mains, ponctuer d'un bras impérieux les segments monstrueux de la prophétie, tandis qu'aux guitares, Alexis Marquet et Christopher Maigret sabotent les règles de la sainte harmonie de leur kaotiques giclées cordiques, Clément Bogaert reste perdu dans la transe enivrée d'une danse barbare inachevable. La musique gronde et emplit l'univers pour fêter le réveil d'Apophis le maudit. La musique de Nakht prolifère comme l'infinie reproduction protozoairique de brontosaures géants qui accoupleraient leurs fétides corpulences en des noces de tonnerre et de foudre, sans cesser de piétiner les géantes forêts ante-préhistoriales... La scène est déchirée d'éclairs de lumières blanches plus pâles que des aubes blafardes de fin du monde sur choral de requiems noirs engoncés dans une pachydermique rythmique, une espèce d'halètements syncopés dont on ne perçoit que les brisures mais pas le souffle nauséabond qui pourtant pulvérise les rochers. Béance mortifère, symbolisée par le falzar noir de Danny aux deux jambes soigneusement lacérées d'une large entaille dont on voit s'ouvrir et se refermer les lèvres mouvantes, jumelles bouches muettes d'une pythie delphique qui révèlerait par ce bâillement de batracien inaudible les ultimes malédictions de la future désintégration de la race humaine. Grouillements d'égosillements, martelages titanesques, points d'ogres en ouverture de précipitations nocturnes, Nakht bouscule les montagnes et patauge dans les failles océaniques. Les cités flambent sous les pas des conquérants et la musique brûle, Nakht est un dragon engendré par nos phantasmes les plus masochistes qui n'ayant plus rien à dire finit par s'incendier lui-même pour ne pas être victime de la froideur impie du silence qui corrompt et gangrène l'univers. Grondements antédiluviens pour conjurer nos faiblesses. Nakht dépose la rosée mortifère de sa musique comme un feu atomique, il est la nacre préservatrice qui se forme à la surface des roches et le chancre purpural de nos âmes. Cette ambroisie mortelle détient le secret de l'immortalité. C'est pour cela que nous l'écoutons. Epoustouflant.

RETOUR

Après une telle soirée il est difficile de rejoindre le monde vide de nos contemporains. Trois groupes réunis en une seule unité tonale. Toutefois distincts et dissemblables. Nakht a méchamment réussi sa Realease Party. Nakht a rouvert nos chakras encrassés. Evidemment si vous n'aimez pas, vous pouvez vous inscrire à un centre de méditation zen. Ce serait même préférable pour vos fragilités. Ce qui vous tue ne vous rend pas plus fort.

Damie Chad.

CHAKRA / NAKHT

INTRO / WALKING SHADES / THE MESSENGERS / HALL OF DESIRE / LXXVII / MIND'S JAIL /

DANNY LOUZON : vocal / DAMIEN HOMET : drums / Clément BOGAERT : bass / ALEXIS MARQUES : guitar / CHRISTOPHER MAIGRET : guitar.

On avait beaucoup aimé la brutalité d'Artefact le premier EP de Nakht, autant dire que l'on attendait le deuxième avec intérêt.

Intro : grondements annonciateurs de fureur, chants védiques venus d'ailleurs, des gouttes d'eau lourde clapotent, des serpents venimeux rampent dans les canalisations. Frottent leur ventres écailleux sur le plomb saturnien. Arrosages dulcimériques et cymbales qui s'affaissent. Walking Shades : sons sursaturés, instrumentaux phrasés cithariques, la voix de Danny qui s'amplifie et domine le tout, une radio mal réglée qui diffuse des guitares d'orage et la batterie qui compresse les tympans des temples détruits. The Messengers : générique musical, guitares grondantes presque sixties entremêlées de mélopées orientalisantes, oasis d'optimisme vite balayée par le vent froid et mordant des nappées nakhtiques, et le grondement rhinocérique de Danny qui bouscule les palmiers du désir, grandiloquences orchestratives et Danny qui hache le persil des illusions d'un timbre implacable. Les Messengers ne semblent pas apporter de bonnes nouvelles, malgré la danse des guitares à laquelle se mêlent les soubassements saccadés d'une batterie embrochée. Lyrisme concassé. Très fort. Parviennent à rendre le rut de l'inaudible audible. Apophys : poussée de batterie. Corruption de guitares et montée in abrupto de tout l'ensemble, des cordes qui sonnent comme les trompettes du jugement dernier, Danny semble en bégayer comme s'il avait trop de sons à déglutir, Nakht écrase tout. Le serpent Apophys gît désormais dans votre hypophyse. Hall of Desire : des notes de piano trop fortes pour être vraies, reviendront de temps en temps comme des ponctuations ensoleillées pour mieux approfondir le noir de la nuit définitive, les guitares barrissent, la batterie se trémousse en une indécente orgie sonore, et Danny rajoute du gros sel sur les blessures comme l'on passe un rouleau compresseur sur des cadavres putréfiés. Délirium trémens instrumental final. LXXVII : le vent se lève sur les sables du désert et balaie les bribes de votre entendement. Ritournelle du pire annoncé. Mind's Jail : trop tard, vous n'échapperez au courroux des Dieux qui s'offrent une fricassée de cervelles humaines pendant que Cléopâtre essaie de charmer les aspics de la mort afin que leur venin soit encore plus efficace. Elle y réussit parfaitement. Nakht vous assassine à coups de marteaux. Dites merci. Vous n'en avez jamais espéré autant.

Nakht a réussi l'impossible : se métamorphoser sans se trahir. Changer pour accentuer son idiosyncrasie primale. Continuer sur sa lancée sans se répéter. Se renouveler sans se trahir. Être encore plus violent. Plus insidieux. Le scorpion maléfique à deux dards. Le cobra à deux têtes qui rampe sur le dos. L'horreur cent noms.

Une démarche qui n'est pas sans rappeler celle du Zeppelin qui cherchait du nouveau dans les sonorités de l'Orient, mais ici il s'agit d'une autre filiation, d'une autre djentry, davantage métallique. Se tiennent du côté obscur de la force. Foudroyant.

Damie Chad.

MIND'S JAIL / NAKHT

( vidéoclip réalisé par : )

ALEK GARBOWSKI / YANN GUENOT

PICTURES & NOISED ABROAD PRODUCTION

Figure imposée, combo métal dans un studio, filmez et servez brûlant. Des vidéos de cet acabit l'en existe des milliers, la difficulté consiste à sortir du lot. Sûr qu'il vaut mieux partir avec un groupe et un morceau qui percutent les oreilles, mais une fois ce premier obstacle franchi, faut mettre en scène, intuiter la chorégraphie, et diriger la valse des séquences. En plus, il y a une petite clause, non écrite, en bas du cahier des charges que chaque réalisateur porte en sa tête, éviter à tout prix le piège de l'illustration musicale, fuir comme la peste les images redondantes, la paraphrase cinématographique qui ne sera qu'une redite sans intérêt. Construire un scénario graphique, qui apporte un sens, qui donne davantage de force et d'expressivité à la musique, tel est le but.

Plongée dans le sombre bleutée d'une nuit spectrale. D'incertaines silhouettes se dessinent dans le vide. Que votre oeil soit aussi rapide que la flèche qui court vers la cible dans les éclats d'un soleil noir. Travelling sur Danny, pose de taureau, corps courbé vers le sol, vous vomit littéralement le chant dessus, entrecoupé des images virevoltantes de la chevelure blonde que Clément agite en tous sens comme s'il exhibait à la terre entière son propre scalp. Des fragments de guitaristes tournoient dans les images. A chaque fois plan serré, corps à corps des représentations avec leurs propres négations, ne jamais montrer l'intégralité d'une attitude, seulement en exposer des nano-secondes de tronçons iconiques, apparition-disparition, la caméra ne se fixe pas, elle enregistre des pièces d'un puzzle qui vous sont présentés une à une mais en un tel écartèlement d'espaces temporels si brefs qu'il vous est impossible d'en reconstituer une image mentale satisfaisante, happé que vous êtes par ce morcellement incessant. La batterie fracassée, pourtant dominée par le grondement de la voix de Danny, un grognement de bête empêtrée dans un combat mortel. Nous conte en d'affreux borborygmes les images cachées dans les tanières de l'inconscient humain. Visions d'horreurs sans nom et de désirs sans frein libérés de leurs gouffres qui remontent comme du fond des mers intérieures, de grosses bulles de suint qui éclatent à la surface et nous éclaboussent de leurs viscosités gluantes. Avec cette apparition d'une silhouette féminine qui s'en vient au travers des champs d'angoisse de la folie. Crispation de flashs fugitifs. Rencontre finale. La parole se fait chair et se retrouve en face de son cauchemar. Rêve et ramdam reconstitués. Androgynie du son et de l'image.

Magnifique. Original. Figure imposée renouvelée. Réussite totale due à Alek Garbowski et Yann Guenot.

Damie Chad.

BOLLING STORY

CLAUDE BOLLING

+ JEAN-PIERRE DAUBRESSE

Ce n'est pas que j'apprécie Claude Bolling, et j'avoue même que je me suis pas mal ennuyé durant au moins les trois-quarts du bouquin que je ne vous conseille pas de lire. A moins que vous ne soyez comme moi, turlupiné par une insidieuse question. Et je dois avouer que je n'ai pas trouvé la réponse dans ces trois-cents vingt pages – réjouissons-nous, près de soixante sont dévolues à la discographie de notre impétrant – et que je n'en suis pas plus avancé... Mais peut-être vaut-il mieux commencer par les faits eux-mêmes. D'autant plus que ceux-ci sont nombreux. Bolling se raconte, dans un ordre à peu près chronologique, l'on sent que le rôle de Jean-Pierre Daubresse a dû se réduire à celui de poseur de questions et vraisemblablement de transcripteur d'entretiens oraux. Un genre d'exercice peu propice à la réflexion, qui privilégie les dates, les anecdotes et les circonstances et qui se refuse à toute introspection historiale.

Bolling est né en 1930, suis surpris par le fait que ce patronyme n'est en rien un pseudonyme, son père était un véritable américain dont sa mère divorça relativement vite. Pas un drame. Nous sommes en milieu aisé et Claude aura droit à une enfance choyée et protégée. Entre Paris et la Côte d'Azur. Dessin et aquarelle seront ses premiers hobbies mais il se met comme les jeunes filles de bonne famille au piano, dans lequel il se révèle très vite assez doué. Evoluera de piano en piano, de professeur en professeur, apprendra à déchiffrer, à lire et à écrire la musique. L'on est chez des gens sérieux, pas question de se contenter d'une éducation à l'oreille, travaillera ses partitions de Debussy comme tout élève bien élevé qui se respecte. N'empêche qu'il n'est pas sourd, et qu'il laisse entrer dans ses pavillons largement ouverts les bruits musicaux qui traînent aux terrasses des cafés et à la radio. Le jazz est là, s'insinue en lui en contre-bande et finira par être élu roi... Il a tout juste douze ans lorsque son oncle lui refile un disque de Fats Waller. Illumination ! Il existe donc une autre manière de jouer du piano que l'académique !

C'est ici que les questions me poussent dans le cerveau comme des bubons dans le pli de l'aine des pestiférés. Voici une génération favorisée des dieux. Ce n'est pas la première qui arrive dans le monde du jazz. Il existe déjà dans notre pays un milieu jazz non négligeable, l'a débarqué chez nous dans les fourgons de l'armée américaine en 1917, le Hot Club de France naît en 1932 et bientôt apparaît Django Reinhardt un musicien exceptionnel de classe internationale, un deuxième étage de la fusée américaine sera mis à feu avec la libération de Paris en 1944, le jazz est étiqueté musique de la liberté retrouvée...

Mais ce n'est pas tout. Se produit un miracle auquel le rock'n'roll national n'a pas eu droit. Les musiciens noirs débarquent à Paris. Des mythes vivants, l'occasion de les voir, de les entendre, de les écouter. Mieux, de les approcher, de discuter avec eux, de jouer avec eux... et beaucoup plus si affinités qui s'établissent rapidement. Faut lire le récit de la rencontre avec Earl Hines au cours de laquelle le pianiste lui apprend tous ses trucs et la manière d'étirer ses doigts sur l'empan du clavier alors que l'on possède de petites mains. Mais il y aura plus, Bolling entretiendra une véritable amitié avec Duke Ellington in person et même Louis Armstrong. Le Duke l'invite sur scène à ses côtés et se sert de son savoir musical pour la transcription de nouveaux arrangements. Dans le même ordre d'idée l'on pensera à Sidney Bechet s'adjoignant l'orchestre de Claude Luter...

Certes l'on me rétorquera que faute de grives l'on se contente de merles ( en l'occurrence ici blancs )... Ou alors on insistera sur le ravissement de ces musiciens noirs considérés et fêtés en France comme des génies, une attitude qui devait les changer des continuelles rebuffades subies en leur pays. Là n'est pas mon propos. Lorsque l'on regarde la suite de la carrière de Claude Bolling, l'on reste surpris. On s'imagine que boosté par une telle reconnaissance de figures mythiques du jazz, notre héros allait se propulser en une démarche musicale de haut niveau. Or il n'en fut rien. Ses activités se déployèrent selon deux directions, rémunératrice pour la première et fort honorifiquement agréable pour la deuxième. Bolling écrivit près de quatre-vingt musiques de film, de quoi faire bouillir la marmite, l'est particulièrement fier de Borsalino, cela se peut comprendre. Mais il possède aussi son grand orchestre. L'occasion de donner de multiples concerts en France et dans le monde entier. Et Bolling tout en portant l'accent sur ses talents de compositeur et d'arrangeur de haut-niveau, de son éclectisme qui court de la musique classique à la variétoche la plus franchouillarde, en passant par le jazz le plus pur, tire sur la grosse ficelle du respect que l'on se doit de porter à la musique populaire... Sa contribution jazzistique se réduit à des adaptations grand-public des grandes figures tutélaires du jazz, quand il les aura toutes passées en revue il s'attaquera aux sous-genres ragtime, boogie-woogie, blues...

Une clef peut-être pour comprendre un tel cheminement. Se livre davantage dans les quinze dernières pages, d'abord sa passion pour le modélisme ferroviaire, et nous sert enfin sa vision du jazz. N'est guère éloigné de la rétrograde position d'Hugues Panassié resté bloqué et crispé en une attitude des plus puristes sur le New Orleans, Bolling regrette que cette musique de danse se soit fourvoyée à partir de la naissance du Bebop dans l'intellectualisme... Le livre s'arrête brutalement sur l'évocation de sa prescience écologique... Très symptomatique de ces gens qui courent après l'histoire et qui restent enfermés dans le bon temps de leur jeunesse. Par contre son témoignage sur le recul de la musique vivante nous agrée, il évoque avec regret cette lointaine époque où la duplication sonore était interdite en tous lieux publics, sur les plateaux radio et à la télévision, cette loi que l'on pourrait juger de draconienne avait pour corollaire la multiplication des formations de tous genres...

Le livre est entrecoupé de témoignages de divers compagnons de route de Claude Bolling comme Jean-Christophe Averty ou Jacques Deray, la plupart d'entre eux sonnent un peu nostalgeo-ringards, difficile d'avoir été et de n'être plus, le temps dévore tout, l'oubli triomphe des gloires passées, l'acrimonie de la célébrité enfuie ronge les caractères...

Enfin les rockers seront heureux de savoir que Claude Bolling évite soigneusement de prononcer le mot rock'n'roll, ne le lâche que par trois fois du bout des lèvres, parce que les situations rapportées l'obligent, mais l'on sent le mépris sous-jacent sous l'ignorance affectée.

Damie Chad.

11:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jerry ragovoy, howlin' machines, the distance, headcharger, frctrd, across the divide, nakht, claude bolling

22/02/2016

KR'TNT ! ¤ 270 : KEITH RICHARDS OVERDOSE / HOWLIN' JAWS / NELSON CARRERA + SCOUNDRELS / YANN THE CORRUP TED / JAKE CALYPSO / LES ENNUIS COMMENCENT / NAKHT / FALLEN EIGHT

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 270

A ROCKLIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

25 / 02 / 2016

KEITH RICHARDS OVERDOSE

NELSON CARRERA & THE SCOUDRELS

YANN THE CORRUP TED / JAKE CALYPSO

LES ENNUIS COMMENCENT / NAKHT

FALLEN EIGHT / HOWLIN' JAWS

04 / 12 / 2015

L'ESCALE / LE HAVRE ( 76 )

KEITH RICHARDS OVERDOSE

UNE BONNE DOSE DE KEITH

RICHARDS OVERDOSE

Ça remonte au temps où Born Bad se trouvait encore rue Keller. Deux choses vous mettaient en transe : le mur des nouveautés et bien sûr les bacs à thèmes : garage, surf, soul, punk, blues et rockabilly. On y piochait un mélange de nouveautés pointues et d’occases de rêve à 13 euros. Born Bad était pour ceux qui avaient fréquenté Rock On à Londres la suite logique. Et pendant qu’on farfouillait dans les bacs, Iwan passait des disques. Il passait bien sûr des trucs intéressants et les oreilles des lapins blancs se dressaient. Franchement, il régnait dans cette boutique une ambiance idéale. Pour les petits rockers de banlieue, c’était tout simplement la caverne d’Ali-Baba.

Un jour, alors que je sortais des bacs des beaux pressages américains de Dick Dale et toute une série d’occases des Chesterfield Kings, j’entendis un truc encore plus terrible que ce qu’on entendait habituellement, du garage-punk, mais avec un son sourd auquel nous n’étions pas habitués. Direction le comptoir.

— C’est qui qu’on entend ?

Il montre la pochette, avec la photo en noir et blanc. Je n’en reviens pas !

— Keith Richards Overdose ? Ça alors ! Le vieux Keef il a de l’humour !

— Mais non, c’est pas Keef, c’est des Marseillais !

— Quoi ? Des Français avec un son pareil ?

— Oui des anciens Hatepinks !

— Fantastique ! Il est à vendre ?

— T’as de la chance, il en reste un...

L’album est solide, c’est le moins qu’on puisse dire ! Les Marseillais naviguent au même niveau que leurs compatriotes les Cowboys, dans les couches de son plein et dans le bon bal des influences. Ils nous happent dès «Rocking At The House Of Blue Lights» avec un punk-rock sourd et torride, bombasté à la vieille mode. On retrouve ce sourdisme de son dans «Chain Reaction Honey», et ça vire crampsy sans prévenir, avec une basse qui mène le binz par le bout du nez. C’est un excellent disque d’attaque frontale, comme le confirme «Hot Blood». On pense à l’album des Loyalties, perdu dans le fog de l’underground anglais - Hot blood I love you so ! - On reste dans la belle attaque avec «Skinny Jeans», torché à la belle énergie des ouh et des ah ! Le rock des KRO est d’une incroyable solidité. On retrouve chez eux toute la belle niaque des Cowboys From Outerspace. Cet album est vraiment excitant, bardé de gros climats pathogènes et d’excès d’oh yeah ! «Never Been Good With Math» est joué à l’excès de jus Gun Club/Gallon Drunk et noyé au plus profond des pires torpeurs atmosphériques. De l’autre côté, on trouve une reprise bien enlevée de «Hippy Hippy Shake» puis un stupéfiant «Walking The Frog», punkoïde au possible - Oh c’mon ! - C’est une vraie fournaise ! Les Overdoses pataugent dans l’excellence de la démence et ils font monter la mayo des c’mon jusqu’à l’apothéose. Avec «Try This», on se croirait chez les Who de «Live At Leeds» ! Ils nous plaquent carrément les accords de «Substitute» ! Encore une fameuse pétaudière avec «Scatman» et ils referment la marche avec un faramineux «1234 & Again» chanté au bon boogaloo et terrible de présence indigène.

Les années passent et voilà que se produit un petit événement. Oh, ça ne fera pas la une des journaux, mais c’est un petit événement quand même. D’autant plus important qu’il est double. On apprend en effet la réouverture de l’Escale, un bon bar rock du Havre avec au programme nos amis marseillais. Il n’en faut pas davantage pour renouer avec ce vieux sentiment d’excitation qu’on éprouve chaque fois qu’un bon concert est annoncé. Le boss de l’Escale a refait sa salle à neuf et c’est presque devenu luxueux. Endroit idéal pour un groupe garage comme Keith Richards Overdose. Et petite cerise sur le gâteau, la salle est pleine.

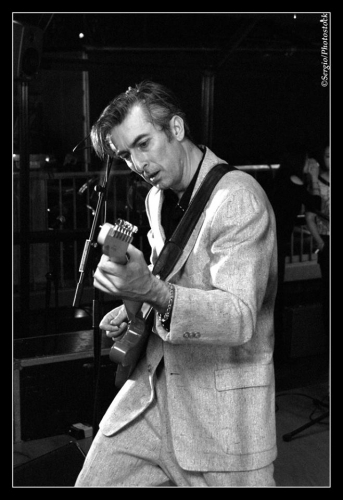

Sur scène, les Marseillais offrent un surprenant mélange de stonesy et de garage-punk, le tout bien soutenu au beat. Avec son maillot rayé et son ancre de marine tatouée sur le bras, le chanteur renvoie à l’univers visuel des Dolls, d’autant qu’il joue sur une grosse White Falcon, comme jadis Sylvain Sylvain. Le parallèle avec les Dolls est flagrant, et on repense à cette assurance qu’affichaient Sylvain et Johnny Thunders, lorsqu’ils plaquaient leurs accords en tordant leurs bouches, eh oui, ils savaient au plus profond d’eux-mêmes (deep inside their hearts) qu’ils jouaient dans le meilleur groupe de rock du monde, à l’époque. On retrouve la trace de cette assurance chez le Marseillais, car il semble véritablement possédé lorsqu’il claque ses accords en hurlant ses refrains. Ce mec est un pur rock’n’roll animal, un porteur de flambeau, l’héritier d’une lignée de puristes qui remonte aux Dolls et aux early Stones.

Ce mec sait ruisseler comme Little Richard et montrer son cul comme Iggy Stooge. Il peut faire le con sur scène, sauter dans le public, il a derrière lui une section rythmique infaillible et un transfuge des mighty Holy Curse en support guitaristique. Leur objectif semble se limiter à offrir un bon set de rock aux Havrais, ce qui est en soi le plus louable des objectifs. C’est aussi l’occasion de vérifier une fois de plus que l’avenir du rock se trouve dans les bars, plutôt que dans les stades.

Le deuxième album des Marseillais vient de paraître sur Closer, avec une pochette ornée du Jolly Rodger des junkies : un crâne et deux seringues croisées en guise de tibias. Joli titre : «Kryptonite Is Alright». Ils attaquent avec «If I Was You», ce slow super frotteur qui fit des ravages pendant le set du Havre. On pense bien sûr au slow super-frotteur des Oblivians. L’ensemble de l’album est très rock’n’roll. La plupart des cuts sont montés sur des structures classiques, mais si on ne retrouve pas le son du premier album, on croise au coin du bois la belle tension qui faisait son charme. Ils ornent «Ton Punk Rock De Vieille» d’un beau solo suspensif et bouclent la face avec «Fifteen Sixteen», amené au parti-pris de stonesy et doté d’un beau background dollsy. Ce cut inspiré vaut pour le hit du disque, d’autant qu’on sent battre sous la peau le pouls des Dolls. De l’autre côté se niche un fantastique balladif intitulé «So You Say You Lost Your Baby» et on tombe plus loin sur l’excellent «Hold Me Tony», nerveux et bien goulu. On voit bien qu’ils cherchent leur voie sans trop se casser la tête. Ils bouclent avec un «Worse Things I Could Do To You» servi sur un plateau par l’intro de basse du grand Nasser. Ce cut fit lui aussi quelques ravages lors du set, car il fonctionne à l’insidieuse.

Signé : Cazengler, aux verres dose

Keith Richards Overdose. L’Escale. Le Havre (76). 4 décembre 2015

Keith Richards Overdose. ST. Scanner Records 2011

Keith Richards Overdose. Krytonite Is Alright. Closer Records 2015

19 – 02 – 2016

ROCK'N'BOAT

LA PATACHE / PONT DE L'ALMA

HOWLIN' JAWS /

NELSON CARRERA & THE SCOUNDRELS

YANN THE CORRUPTED

JAKE CALYPSO

Finissons de faire les zouaves, dare-dare au Pont de l'Alma, pour prendre à l'abordage La Patache à l'attache le long du quai. D'abord franchir la muraille de Chine des touristes made in Hong Kong qui rejoignent leur car, ensuite s'engouffrer au galop dans le navire amiral du rockabilly. Pas le temps de le parcourir jusqu'à la poupe pour saluer amis et connaissances que Bernard Soufflet l'organisateur de l'évènement présente déjà les Howlin' Jaws. Comme un rocker normalement constitué ne rate jamais un gig des Howlin' je me faufile au premier rang. Non sans difficulté, car il y a du monde.

HOWLIN'JAWS

Même si vous ne les connaissez pas, je vous donne le truc pour les reconnaître. Sont le seul groupe du monde à arborer fièrement une casquette à hélice – allusion hélicoïdale à la structure de l'ADN, ou apparition du complexe de l'hélicoptère à ajouter aux analyses freudiennes ? : les savants n'ont pas encore résolu le problème – sur la tête. Le grand sur votre droite, incliné sur sa contrebasse c'est Djivan, he's the one in his red blue-jean, au fond au milieu, baguette à la main, non ce n'est pas le chef d'orchestre, c'est la batteur Mathieu qui ne croit qu'en ce sur quoi il cogne ( dur ). Enfin the last but not the least, c'est Lucas (grave) penché sur son instrument, l'esquire exquis de la squier guitar. Avant de lâcher les fauves, je vous explique le comportement de ces félins. Comptez dix minutes de déchaînement absolu. Vous êtes en train de sortir votre portable de la poche pour alerter les autorités, lorsque tout se calme, comme par magie. Silence absolu. Apparemment nos lascars ont quelque chose de plus important à faire. C'est au choix. Ou Djivan, ou Lucas. Il tire son peigne de sa poche arrière et entreprend de lisser ses cheveux en arrière. Ne poussent pas le vice jusqu'à se regarder dans une glace, et c'est brusquement reparti pour un quart d'heure de pur bonheur. Pour ceux qui aiment le grabuge au mètre cube.

Quatre groupes, alors autant mettre la barre au plus haut tout de suite. Les Howlin' détestent les gradations lentes. Appliquent un principe des plus simples, en dix secondes vous devez être au maximum. Ensuite, toujours en rajouter. Ne jamais baisser en intensité. Pour bien montrer qui ils sont, ils tapent en majorité dans leur répertoire original. Ils sont les Howlin, aux dents longues, et le public ne manque pas de mordre à l'hameçon.

Djivan est au chant et Mathieu au tambour. Lucas est partout. Les deux acolytes lui fournissent la toile, écrue, épaisse, une véritable voile de clipper taillée pour les vents d'orage, et c'est Lucas qui dessine dessus les têtes de mort et les sabres d'abordage. Pirate au long cours qui ne fait pas de prisonnier. N'est à l'aise que dans les combats rapprochés. Bondit sur le devant de la scène et vous tire quelques boulets juste dans la soute à munitions pour vous faire sauter le caisson. C'est un retors, vous a toujours l'intervention de trop, celle qui vous fait chavirer de joie, la lame du poignard qui pénètre droit dans votre coeur sans crier gare. Et Djivan qui ricane des chants de matelots à vous glacer d'horreur l'âme de Baudelaire. Derrière Mathieu crashe boume et hue comme un forcené. Impulse le rythme, droit à la lame, ne pas faiblir, ne pas mollir, lorsque l'on a déchaîné la tempête faut assumer. Et il assomme à tour de bras. Djivan déchire the big mamamita – elle va mourir mais il s'en soucie comme de son premier radeau.

Revoilà Lucas, on ne l'avait pas oublié avec ces notes qui nous déchirent le cerveau sans pitié, ce gars il est dangereux, il vous trépane jusqu'au bulbe rachidien et vous l'applaudissez des deux mains comme un zombie stupide. Les Howlin n'ont pas cassé la baraque, ils ont réduit les planches en poudre. Et plus ils vous dézinguent plus la masse des spectateurs s'appesantit sur le devant de la scène.

Difficile de rêver mieux comme entrée en matière. C'est comme pour Le Vaisseau Fantôme de Wagner l'on risque de ne se souvenir que du prélude. Les Jaws nous ont pulvérisés. Un set d'une intensité incroyable. Sans bla-bla, sans chiquet, trois musiciens et leur musique. Le problème pour les hypothétiques lecteurs qui n'aimeraient pas, c'est qu'ils ne jouent que du rock and roll. Vous n'êtes pas obligés d'apprécier. Ni d'être parfaits. Evidemment les Howlin' Jaws, eux ils sont parfaits. Tant pis pour vous, tant mieux pour eux.

Quand ils ont quitté la scène il y avait de quoi écrire un livre rien qu'à décrire les yeux brillants d'adrénaline de l'assistance stupéfaite et ravie.

NELSON CARRERA

AND THE SCOUNDRELS

Pas évident de passer après une telle tornade. Les Howlin' c'est du rockag électrifié à mort comme une chaise dans un pénitencier américain, Nelson Carrera c'est le hillbilly des collines, agreste et rural. Faut être un sorcier pour de telles transitions. Pas le genre de défi qui peut apeurer Nelson. Mais ce n'est pas aux renards que vous apprenez à voler les poules. Les Scoundrels ne sont pas des demi-sels. Des pros : Jorge le Taiseux qui ne regarde que sa contrebasse, faut entendre comme il l'a fait chanter, Pascal l'Efficace aux drums et à la barbichette, inutile de se retourner vers lui, vous suivrait jusqu'en enfer, et Raphaël à la gâchette facile. Un coup d'oeil de Nelson et c'est parti pour la chevauchée sans pitié. Vous vouliez savoir ce que c'est qu'une guitare électrique, Raph vous fait la démonstration. N'allez pas vous plaindre à votre mère après. Il sera trop tard. D'autant plus que Nelson sur sa rythmique il vous mène les frères Jesse James à l'attaque de la banque sans état d'âme.

En plus Nelson, il a une arme même pas secrète, une voix d'or. C'est presque trop facile. Enrageant, vous pouvez toujours essayer devant le lavabo. S'en sert comme un brigand pour fracturer la porte de votre sensibilité. Cinq titres à tout berzingue pour montrer ce dont les Scoundrels sont capables et puis l'on part vers la campagne country, les contreforts des Appalaches, le rock d'avant le rock. Un enchantement. Nous tient sous le charme, Nelson, ne nous lâchera plus. Les titres défilent sous les acclamations, un hommage à Carl des Rhythm All Stars, qui nous manque. Charlie Feathers, Johnny Horton, les grands noms, la discographie idéale, interprétée par un combo de rêve. Ne savez plus où donner de la tête, Jorge qui résonne, Pascal qui façonne, Raph qui cisèle et Nelson qui module tout en expédiant le tout sur une rythmique d'enfer. C'est en cela que réside le mystère, une pêche d'enfer et une voix qui explore les moindres sinuosités de la nostalgie. Nelson sous sa couronne de cheveux blancs est le barde du hillbilly, nous administre une leçon de bel canto rockab. Après lui pouvez aller vous rhabiller. C'est du cousu d'or fin. De la belle ouvrage rehaussée de la pourpre incendiaire de la guitare de Raph.

Chante longtemps sous les vivats du public. On s'y laisserait prendre, l'on passerait toute la soirée avec. Mais Bernard Soufflet regarde sa montre. C'en est fini de cette oasis de fraîcheur dans ce monde de brute. Nelson et son band de malandrins ont une fois de plus réussi leur coup. Une douceur enlevée, une tendresse enfiévrée, et hop, ils sont déjà repartis. Mais ils emportent tout ce que vous avez de meilleur en vous. Un rêve d'Amérique que vous ne referez jamais tout seul avec une même intensité. Faudra attendre que Nelson Carrera et ses boys repassent près de chez vous.

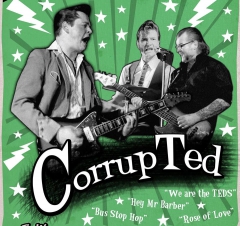

YANN THE CORRUP TED

Attention l'on change de scène. L'on est dans le gang des outlaws. Chevauchée dans les rangs des rebelles. Le devant de la scène est squatté par un bataillon de teds. Texas est à la basse, placide, l'en a vu d'autres, le fiston a intérêt à assurer à la guitare. Jacky Lee et son incroyable dégaine – c'est fou comme ses favoris en lames de faux qui se rapprochent de ses lèvres lui confèrent une terrible dignité - attend les dernières accordailles de la balance, ne sera jamais parfaitement établie, la voix de Yann étant trop souvent reculée par rapport à sa guitare. Dommage car le set fut infernal.

Du début à la fin. Facile à résumer, une rythmique de fer. Intangible. Avec un crescendo irrésistible. Morceau après morceau. Ce n'est pas que l'on joue obligatoirement plus fort, c'est que l'on confère davantage d'intensité à chaque fois. Musique très physique avec une terrible implication personnelle. A la moitié du set, les fans n'y tiennent plus et montent danser sur scène. Chacun s'approprie le morceau, le mime, de la voix et du corps, d'une guitare imaginaire.

Yann a cherché l'efficacité. Maximum de classiques beaucoup de Flyin' Saucers et de Charlie Feathers. Tout le monde connaît les titres et se laisse dériver et hypnotiser par le tempo d'acier. Trois infatigables. Sont pour le développement durable mais pas pour économiser l'énergie. Texas file les lignes de basse comme s'il pêchait au gros. Pas des truites vagabondes. Du cachalot bagarreur. Mes yeux sont rivés sur les doigts de Yan qui scandent le rythme sur des cordes fines et coupantes comme des noeuds coulants. Jacky Lee est fascinant. En mouvement perpétuel. L'abat des coups tranchants comme des cognées de bûcheron sur l'entaille des arbres. Pas d'écho, pas de rebond, pas de volume ouaté, sec comme une branche d'arbre qui casse d'un bruit net sous votre pied. Ou le déclic d'un piège à loup sur votre jambe. A la fin du set, l'est un signe qui ne trompe pas, fait jouer ses poignets pour en chasser la rigidité robotique. Une frappe d'une vigueur étonnante. Chaque coup retentissant dans sa propre solitude sonore sans jamais mordre sur le suivant ou le précédent. Un mouvement d'horlogerie pour une cadence inexorable.

Auront droit à un rappel, exigé par le public. On ne pouvait pas les laisser comme cela. Nous aurons droit à un Train Kept A Rollin démentiel. Perso j'ai une préférence pour leur interprétation de Born To Be A Rolling Stone de Gene Vincent, un titre rarement choisi dont ils ont bousculé avec bonheur l'orchestration. Finissent dans un charivari festif des plus agréables. Ont réussi à corrompre le public. L'est vrai que les rochers, quand on leur propose du rock qui dévaste le périmètre de leur entendement, ont l'âme vénale. Drapés dans leur enthousiasme les Teds sont toujours les Teds. Egaux à eux-mêmes. Ne déçoivent pas. Sont vivants.

JAKE CALYPSO

L'est attendu comme le messie. Pas celui qui marche sur l'eau, celui qui bondit de rock en rock sur les rochers qui affleurent. Thierry révèle sa nature méticuleuse, range son boîtier à lunettes dans son sac, vérifie sa monnaie dans la poche du pantalon, vous le regardez et vous vous dites, on en a encore pour une demi-heure. Guillaume ramasse sa contrebasse, Christophe passe sa bandoulière, Hervé trifouille sa guitare. Prend subitement deux décisions lourdes de conséquence. D'abord il enlève sa veste jaune pour arborer une chemise d'un rouge-orangé à faire hurler de joie les photographes, puis d'un geste large il jette au fond de la scène le fil et le scotch qui relie sa guitare à l'ampli. Prend la parole et résume la situation d'une phrase lapidaire à la Jules César dans La Guerre des Gaules. « Pas de jack, pas de répétition, pas de balance ! ».

Retenez-les. Trop tard c'est parti. Christophe Gillet plante les premières banderilles, se propulse en avant à chaque riff, le pied catapulté en hauteur comme à la savate. Sous sa casquette plate Guillaume maltraite son encombrant, et Loison à qui il ne faut pas en promettre se met à glousser au micro comme une pintade quand le goupil se faufile dans le poulailler. La salle chavire et caquette comme la fameuse poule d'Henri IV que l'on viendrait chercher pour la glisser dans le pot idoine. Thierry bat la démesure du fou tranquillou dans un mouchoir de poche. Le mec qui ne s'affole jamais. Dans le tintamarre qui va suivre, se contentera d'esquisser de temps en temps un sourire sardonique. Il est l'oeil de l'ouragan. Le moteur immobile de la roue folle du karma humain qui tourne à toute vitesse. Loison se mue en Shiva, le dieu aux mille bras. S'est débarrassé de sa bandoulière, tient sa cithare acoustique coincée comme une oiselle sous son aisselle, ce qui lui donne une belle prestance à la Elvis. Ce qui tombe à pic, puisqu'il est en train de revisiter son dernier CD, downtown à Memphis qu'il a enregistré avec son band dans les studios Sun. Un truc que je ne comprendrai jamais, comment fait-il ce diable d'homme, cet agité du bocal, pour vous restituer le son dans sa pureté absolue ! Bien sûr, l'a son gilet de sauvetage, le Chris qui vous turlupine tout ce que vous voulez sur sa guitare. Tout en étant atteint d'une tarentulite aigüe. Avec Guillaume plié de rire en deux, tel un Ganesh facétieux, sur son engin – sans pour autant pédaler dans la choucroute d'un quart de ton – moi j'aurais comme un doute. Mais non Loison, c'est en même temps la pureté foncière du rockab et l'Actor's Studio. Vous en donne le maximum pour le prix minimum. Eloge de la gratuité de la folie. Romantisme débridé et échevelé. Grogne, ronce, babatise et attise sans cesse le public. Ne sont plus seulement quatre mousquetaires sur scène, le régiment du public les suit et les précède. Deux cents gosiers chantent en choeur avec Loison. A chacun son petit délire, perso je suis en train de jouer des tablas sur la contrebasse de Guillaume quand ma voisine me tire par la manche pour me passer un demi-verre de bière éventée. What is it ? Je ne suis pas celui pour qui vous me prenez ! Mais non, elle vient de déboucher une bouteille de Sky et je suis désigné pour passer à Jake sans jack un graal de Jack, ce nectar suprême des Dieux. C'est que Loison, il faut le ravitailler en plein vol, l'est d'ailleurs en train de voler au travers de la salle sur le bout de nos bras. D'autres se vautrent sur la scène, certains caressent le visage d'Hervé maintenant gisant sur le dos, ça hurle de tous les côtés, des excités inventent de nouvelles danses, Loison refait un petit tour à vol d'oiseau, revient en courant, glisse sur une flaque de bière et emporte au sol une danseuse, un flip flap arrière à vous briser la colonne vertébrale dont Noureev n'a jamais osé rêver. Au sourire ravi de cette cavalière si rapidement jetée à terre, l'on pourrait parler de choc amoureux.

Mais Hervé est déjà sur scène – au-dessus des eaux de la Seine – chante le désespoir du blues – un blues de peaux rouges criards et ravagés à l'eau de feu - en faisant le poirier sur la batterie de Thierry qui n'est pas ému pour une demi-cacahouète par cette pirouette. Jette sa chemise dans la foule, s'enfuit en coulisses. Mais on ne stoppe un pandémonium aussi facilement qu'un go-fast sur une autoroute. Il se fait tard. Bernard Soufflet octroie un rappel, tout de suite transformé en trois morceaux par Mister Loison. Je préfère ne pas vous raconter, vous m'en voudriez toute la vie de n'avoir pas été là. Bref, un set de folie. Merci à nos quatre héros.

RETOUR

L'on s'éclipse à toute vitesse. Comment l'on a regagné la Teuf-teuf à l'autre bout de Paris, sans métro, je vous le conterai un autre jour. Mais la journée a été tellement bonne que l'on n'a pas ressenti cela comme une galère. En plus j'ai ramené, un petit vingt-cinq centimètres inédit de Gene Vincent qui vient juste de sortir; tra-la-la-la-lère !

Damie Chad.

( Photos fb des artistes : Sergio Photostock / Rey Fonzareli / Olvier Navet )

LES ENNUIS COMMENCENT

LOVE-O-RAMA

FLIGHT OF THE TAIKONAUTS GUITAR / THE FRENCH PLAYBOYS MOTORCYCLE BOYS / DON'T TELL ME YOUR TROUBLES / MARWINE TAGADA / JOHNNY'S DEAD / WHEN ELVIS WAS THE KING / 2000 YEARS FROM HOME / I ATE MY BURGER ( TWO DAYS LATER ) / THE GODSPELL ACCORDING TO A. A. NEWCOMBE / TEENAGE QUEEN / OFF THE BUNCH / SOLLACARO 2:45 PM

Atomic Ben : Vocal, guitar / Gus Psycho Picasso : double bass / HUGO SLIM KIDD : Drums / Arno Cole Hicks : guitars /

Benislav Bridgen : organ piano / Jezebel Rock : Arrangements

Methanol Production / Buzz Buzz Records

Fly of The Taikonauts Guitar fanfares de guitares, apachien ou appalachien ? Un rumble des familles dirions-nous pour mettre tout le monde d'accord, oui ça sonne plus américain qu'anglais, mais voyez-vous c'est la poule aux oeufs d'or française qui nous a pondu cette petite merveille. The French Playboys Motorcycle Boys après la poulette made in France ceux qui portent un aigle sur le dos, cavalerie de chevaux d'acier, c'est Ben qui chevauche en tête, super girl sur le porte-bagage, bagarres et cavalcades à foison, c'est chromé comme un aileron de Triumph, la route des légendes, l'autoroute de la mythologie rock, Don't Tell Me Your Trouble conseil d'un ami à l'ami, ne dépose pas tes valises de problèmes dans mon living-room, j'en ai des malles pleines, les nanas deviennent merveilleuses dès qu'elles se sont enfuies, alors écoute ce camaïeu musical, cet entremêlement de batterie ponctuée de guitares et la voix de Ben qui sautille sur les obstacles, y a trop de bon rock and roll dans le monde pour s'ennuyer dans la vie. Marwine tagada elle est sucrée comme une fraise tagada arrosée de sucre candy, la petite Marwine, avec ses sourires de crocodile vous la croqueriez sans rémission. Les Ennuis vous présentent la poussinette idéale, le rêve dont on dreame toutes les nuits et dont vous vous interdisez la cueillette, avec des chœurs féminins à vous conduire tout droit en enfer. Ne craigniez rien, à peine avalée vous en dégustez dix autres aussi sweetest dans le paquet de la vie, suffit de remettre dix fois de suite la piste 4. Attention terriblement addictif. Johnny's Dead changement de climat, l'est des êtres plus inquiétants que Marwine, le rythme obsédant du morceau, vous incite à la plus grande des prudences, attention l'Amitié est encore plus dangereux que l'Amour. Johnny le zombie n'est pas le copain idéal, mais l'est irrésistible comme tous les bad boys. Une version des Bras en Croix de Johnny mis au goût du jour dans le retour des morts-vivants. Le malheur c'est tout comme pour Marwine, vous allez y revenir au moins vingt fois de suite pour en goûter tout l'humour noir. Attention le noir prédomine. Et ces notes éthérées de strato comme un avion qui se perd dans le brouillard... When Elvis Was The King quand Elvis s'insinue dans votre âme et friture tout votre feedback. Le rock est une drogue destructrice, façonne votre pensée et dicte vos déviances. Jeune et jolie, mais déjà en mode survivance. Parce qu'Elvis est le roi. Et que personne ne peut rien y faire. L'est des cauchemars dont on refuse de sortir, l'on y est trop bien. Chant phantomatique de Ben qui vous atomise. 2000 Years From Home quand la réalité est trop lourde à porter vaut mieux sauter dans le fuselage de l'orgue et s'enfuir à l'autre bout de l'univers. Avec les Stones en trip dans le cockpit, l'on est sûr de ne pas s'ennuyer. I Ate My Burger ( Two Days Later ) retour sur terre, attention c'est encore plus terrible qu'un voyage dans l'espace, les fins de soirée sont parfois dures à achever, surtout au petit matin, quand on a sniffé filles, rock and roll et cocaïne dans les intraveineuses de la rage de vivre. Difficile de retrouver son assiette. Et même de retrouver son burger dans son assiette. The Godspell according to A. A. Newcombe le même sujet que le précédent, mais en plus sombre. Un massacre. Ne plus survivre dans la mythologie mais dans la réalité de la vie. Pouvez prier Jésus et tous les diables de l'enfer, les filles s'éloignent... Teenage Queen le réel perdu, vous revivez votre vie en kaléidoscope avec les titres de Gene Vincent en bande son. Une fois ouvert le livre de la nostalgie rock ne se referme jamais. Rêve de vampire qui éprouve une folle envie de fraises tagadas. Off The Bunch reprise de la course en tête. Soyons clair, dans la tête du perdant. Magnifique si vous voulez, mais ne vaut mieux pas donner un titre au tableau en peau de chagrin. Portrait de Dorian très gris sombre. Spellacaro 2: 45 PM instrumental sous-titré Death in the afternoon. Tout un programme. Tout le programme. Quand vous abattez l'as de pique au poker menteur de la vie, faites attention que ce ne soit pas le Johnny Ace.

Waouh ! C'est des français qui ont fait un truc de ce calibre ? Se foutent de notre gueule : chantent en anglais mais prennent soin de glisser le mot french dans les lyrics. De tous les disques rock parus en France, c'est vraisemblablement celui qui s'inscrit le mieux dans l'imaginaire rock national. Lisez les notes de la pochette si vous voulez confirmation.

A se procurer d'urgence si vous êtes fan de rock an roll. Même si en fait c'est un disque de blues, le disque de blues, le plus déchirant éclos sur le terreau national. Bourré d'humour dynamite, une production des plus soignées, des musicos au summum de leur art et un chanteur époustouflant. Tout en finesse. Mais en prime, tout ce que l'on ne dit pas, tout ce que l'on tait par pudeur, pour ne pas ennuyer les voisins, ce désespoir qui vous saisit à la gorge lorsque vous passez la frontière du mi-temps de la vie, la pente du déclin. La pochette annonce la couleur : couleur bleu-gris du soir qui descend. Le renard de l'existence vous subtilise toujours le fromage de la vie, à vous le corbeau déplumé même si vous possédez le plus beau love-O-ramage du pays...

Musicalement c'est une merveille. Un groupe de mambo-rockabilly qui ne court plus après les vieilles lunes de l'adoration perpétuelle, mais qui tient par-dessus tout à se démarquer du troupeau de la meute suiveuse par son aspect créateur. Les seuls vrais loups encore sauvages sont les solitaires.

Citez-moi cinq disques français qui atteignent à ce niveau, et je vous remercierai. Perso, je n'en connais que trois. Commencez par quérir et chérir celui-ci.

Damie Chad.

NAKHT / ARTEFACT

INTERLUDE / ARTEFACT / OUR DESTINY / NEW BREATH / FALLEN LIFE

Danny : Vocals / Chris : guitar / Alexis : Guitar / Clément : bass / Damien : drums

Désolée la terre. Astre mort. Ecrasée par l'immensité spatiale des nues. Avec au centre d'un anneau saturnien trop parfait pour ne pas être inquiétant, l'apparition de l'oeuf germinatif planétaire culminant selon les contreforts d'une mastaba pyramidale rudimentaire. Presque un visage en croissant de lune renversé en filigrane. Taisez-vous, une oreille runique nous écoute. Avons-nous jamais été seuls depuis l'extinction génocidaires des terribles lézards. Très belle pochette du premier EP de Nakht.

Interlude destruction finale. Juste le commencement d'un autre cycle. Des voix éparses agonisantes dans la poussière du bruit. Et une autre qui émerge de sa toute férocité barbare. La musique comme une fin de règne, le bruit comme la fureur d'un monde nouveau émergeant. L'on ne brise pas la coquille du magma stellaire sans tuer les derniers hommelettes que nous sommes. Juste un interlude. Artefact la suite de l'histoire de la bête qui nage dans le fétus humain. Mais c'est nous qui sommes le produit de cette gestation germinative. Nous croyions être de êtres vivants, nous ne sommes que des constructions aléatoires du vivant cellulaire. La coupure du triangle et les grognements du cochon qui nous dévore de l'intérieur. Nous sommes la crotte du cosmos. La merde puante des dieux. Enfoncez-vous cela dans le crâne à coups de pelles avant de creuser la tombe de vos illusions. Crash final. Our Destiny s'annonce mal, l'oracle n'est pas très optimiste nous promet tous les malheurs de l'univers cosmique. Nous sommes les résidus du bidet intergalactique. Assomption finale dans les vertiges de la brutalité. New Breath une respiration brontausaurique. Hosannah sur les cistres et les encensoirs comme disait Mallarmé. Je vous apporte la bonne nouvelle. Tout va mal et rien n'ira pour le mieux. L'horizon s'éclaircit. Pas la peine non plus d'entreprendre la danse votive du feu primordial. Le soleil n'est pas mort. Il n'a jamais existé. C'est ce que l'on appelle l'espoir. Fallen Life la vie nous est tombée dessus comme la nielle dans un champ de blé, comme la mort sur un cimetière. Les voix se sont tues à jamais. Plus de plaintes, plus de de menaces. Nous avons triomphé. Nous sommes devenus un oubli objectal. Tous les objectifs sont atteints.

Musique de cataclysme. Crépuscule des hommes. Nakht frappe fort. Lot de consolation sur le disque : Le scarabée hexagrammique de l'immortalité, le triomphe des insectes. Quinze minutes pour apprendre à survivre en devenant insectivore. Le secret des Dieux en barres chaucolocaustées empoisonnées. Prémonition de la catastrophe à venir. Guerre du feu nucléaire posthistorique. Oreilles fragiles s'abstenir.

N'a qu'à acheter. Nakht.

Damie Chad.

FALLEN EIGHT / RISE & GROW

REBORN / COME FROM THE SKY / FINAL SHOT / BREATH OF THE AGE / LIGHT / WORST NIGHTMARE

Clem : vocals / Medy : lead guitar / Joffrey : bass / Florian : guitar / JP : drum

Pochette comme une main tendue au néant. Parmi le chaos des étoiles la rosée se dépose sur la fleur miraculeuse. Poussez et croissez. Ainsi parle Fallen Eight. Sur le volet intérieur, l'effigie des apôtres de la bonne nouvelle. Celle de la germination aristotélicienne qui assure les mystères de l'advenue de l'Être. Taisent l'autre côté du décor, la corruption de toute rose en son déclin.