15/10/2014

KR'TNT ! ¤ 204. SUICIDE / NEXTFLOOR / NAKHT / NATURAL RESPECT / KLAUSTROPHOBIA / BILL HALEY / MONT DE MARSAN

KR'TNT ! ¤ 205

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

16 / 10 / 2014

|

SUICIDE + ALAN VEGA / NATURAL RESPECT / NAKHT / NEXTFLOOR / KLAUSTROPHOBIA BILL HALEY / FESTIVAL MONT DE MARSAN |

LA GAÎTE LYRIQUE / PARIS 03

08 – 07 – 14 / SUICIDE

ROCK'N'ROLL SUICIDE

Ce concert de Suicide à la Gaîté Lyrique avait un petit air de dernier rendez-vous. Martin Rev semblait en grande forme, mais Alan Vega - 76 ans - ressemblait à un mort-vivant. Ils paraissaient tous les deux à la fois perdus dans l’immense volume de cette salle et en même temps terriblement présents, car foncièrement légendaires. Ces deux petits vétérans de la grande époque se dressaient face à une salle pleine à craquer. On sentait que le public était un public de fans et de connaisseurs. Cinquante ans de légende électro, ce n’est pas rien. Même si on ne raffole pas des albums et de la musique de Suicide, il faut bien avouer que leur set - et ce qu’ils dégagent tous les deux par leur simple présence - sort de l’ordinaire. On peut parler de souffle et du fruit d’une incroyable ténacité. Si on admire tant Alan Vega et Martin Rev aujourd’hui, c’est tout simplement parce qu’ils ont su défendre pendant cinquante ans une vision unique du rock. Et pour eux, ce fut extrêmement difficile, car leur style les marginalisait radicalement. Ils étaient beaucoup trop en avance sur leur temps. On encensait Patti Smith à l’époque, mais la seule présence de Suicide dans les parages du CBGB la ringardisait systématiquement. La pauvre Patti Smith travaillait à l’ancienne et la modernité Suicide dépassait ses facultés de compréhension.

C’est en les voyant sur scène qu’on réalise à quel point ils sont dans le vrai. Pas dans le vrai, c’est vrai, mais dans leur vrai. Leur univers est réel, il fonctionne. Pendant une heure, on ne s’ennuie pas un seul instant. Au contraire. Ils exercent une étrange fascination, du genre de celle que pouvait exercer dans l’antiquité un personnage charismatique rencontré au détour d’un chemin perdu de Palestine. See what I mean ?

Affublé d’une casquette marquée Brooklyn, de lunettes à montures fluo et d’un ensemble moulant en vinyle noir, Martin Rev fit un joli numéro de cirque. Il martyrisa ses machines et pulsa un son énorme gorgé d’électro synthétique. Il mit tout le monde sous tension et insuffla dans les esprits une belle dose d’adrénaline. Il sortait un son qui n’était pas du rock, mais son pounding valait cent fois celui d’un garage-band. Ce son qu’il a inventé voici cinquante ans est le heartbeat urbain de New York, et les machines diront la pulsion urbaine d’une ville comme New York mieux qu’aucun groupe de rock ne le fera, ni même le Velvet et encore moins Grand Mal. Et là-dessus se pose la voix forte d’Alan Vega, chantre de la décrépitude urbaine et des bas-fonds de la mégapole. Alan Vega appartient à la caste des très grands chanteurs américains, il ne faut pas l’oublier. Niveau Elvis, Iggy et George Jones. Il disposait autrefois d’un timbre unique, d’une prestance comparable à celle de Lou Reed et d’un sens aigu du swing rockab. Mais ce soir de juillet à la Gaîté Lyrique, il semblait avoir perdu sa voix ainsi que sa vitalité. Il errait comme une âme en peine, revenait au micro et brandissait sa canne à pommeau. Il semblait pourtant heureux de se retrouver sur scène à Paris car il n’en finissait plus de saluer le public. Il chantait par intermittences, pendant que Marty faisait trembler les colonnes du temple. Ces deux personnages donnaient l’impression de maîtriser le chaos. Mais dans l’immensité de cette salle, le chaos semblait démesuré et rendait leurs silhouettes bleuies par le light-show encore plus frêles. Peu de groupes osent ainsi se mesurer aux éléments, surtout lorsque ces éléments ont été créés de toutes pièces. Quand on voit Martin Rev, on pense aussitôt à une sorte de Docteur Frankenstein farfelu. L’étonnant est qu’ils atteignent tous les deux leur fin de cycle de vie alors que leur chaos sonique semble entamer le sien.

L’histoire de Suicide ne date pas d’hier. Alan rencontra Marty en 1969. L’ami Marty sculptait et jouait déjà dans un groupe de jazz expérimental, typique de la bohème new-yorkaise des années soixante (voir les mémoires de John Cale et l’histoire de Sun Ra). Ce groupe de jazz expérimental jouait toute la nuit. Marty et Alan cliquèrent bien et montèrent Suicide. Leur premier show eut lieu dans un musée, comme par hasard. Suicide s’est toujours considéré comme un projet d’art expérimental. Leur première prestation, baptisée «Punk Rock by Suicide», eut lieu au New York City Museum en 1970, et tant mieux pour ceux qui purent y assister. Ils avaient déjà cinq ans d’avance sur la scène «punk» new-yorkaise. Mais comme le précisait Marty, les vrais punks n’étaient pas ceux qui arrivèrent dans le rond du projecteur en 1975, mais ceux qui étaient là depuis le début : Elvis, Chuck Berry et Little Richard, c’est-à-dire un chauffeur de camion, un taulard et un trave.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la formule de Suicide fut élaborée comme un concept. Marty et Alan voulaient explorer les possibilités du minimalisme : vocals, drums & machines. Ils affinèrent le projet en virant la batteuse Mari - qui était aussi la femme de Marty - en 1975, pour la remplacer par une boîte à rythme et se rapprocher encore plus de leur idée du minimalisme : deux personnes, un seul micro et des claviers. Rien d’autre. Personne n’aurait misé un centime sur eux. Leur show s’appelait alors «Punk, Funk and Sewer Music by Suicide». Ils se produisaient dans les clubs new-yorkais à la même époque que les Dolls alors à leur apogée. Peu de temps avant de mourir, Arthur Kane expliquait que les Dolls avaient la trouille de Suicide, car Alan Vega sortait tout le temps son cran d’arrêt et se donnait des coups de poing dans la figure. Il montait aussi sur scène avec une chaîne de moto et frappait le plancher à coups redoublés, ce qui terrorisait le public. Mais en 73, les Dolls et Suicide sympathisèrent et David Johansen jouait parfois des claviers avec les deux compères. Johansen avait fini par apprécier leur modernité.

Suicide sortait un son unique, que les Anglais qualifiaient de thunderous proto-punk electronica. Aucun groupe n’avait jamais sonné comme ça aux États-Unis. Chaque chanson était conçue comme un film. Alan Vega racontait une histoire. Il faisait de la poésie urbaine, comme Lou Reed, d’ailleurs. L’histoire de «Frankie Teardrop» raconte l’histoire d’un pauvre type qui ne s’en sort pas - «He’s working from seven to five/He’s just trying to survive» - et qui descend toute sa famille avant de se tirer une balle dans la tête - «Frankie put the gun to his head/ Frankie’s dead». La mort rôdait dans les chansons d’Alan. Les sets du groupe étaient d’une rare violence et dépassaient rarement les 30 minutes. L’un des épisodes les plus retentissants de leur «carrière» fut la fameuse tournée anglaise de 1978 en première partie des Clash, et notamment le concert de Glasgow. Alan Vega et Marty cultivaient un goût prononcé pour le chaos et Glasgow était l’endroit rêvé. Henry Scott-Irvine raconte l’épisode : «Le chaos semblait inévitable avec un tel rassemblement : 4.000 punks et skinheads de Glasgow ! Alan Vega arriva sur scène sans être annoncé. Il portait un blouson doré avec une seule manche. L’autre avait été arrachée. Il plongea le public dans un silence consterné. Un mec brailla : ‘Qui c’est celui-là ?’ Un autre gueula : ‘Hé toi, prends une guitare !’ Le public avait ‘I’m So Bored With The USA’ des Clash en tête et les gens commencèrent à claquer des mains. Pour mieux provoquer les Écossais, Alan Vega claqua des mains en rythme avec eux. Mon pote me glissa à l’oreille : ‘Il ne faut jamais provoquer un mec de Glasgow !’ Dans les secondes qui suivirent, les Écossais arrachèrent toutes les rangées de sièges de la salle.» Évidemment, Alan Vega continua de les provoquer. Il ramassa une boîte de bière qu’il but à la santé du public, puis une hache vint se planter à ses pieds. Il y eut une bagarre générale dans la salle, et après le concert, les flics embarquèrent Joe Strummer au ballon. L’autre heure de gloire de Suicide fut la première partie d’un concert d’Elvis Costello à Bruxelles en 1978. Une fois de plus, le public n’était pas préparé à supporter l’assaut de la fameuse thunderous proto-punk electronica. Les Belges étaient là pour Costello et sa petite pop bien propre sur elle. Alors les Belges laissèrent Suicide jouer un morceau pour voir à quoi ça ressemblait puis ils commencèrent à huer pendant «Rocket USA», le second morceau. Au troisième morceau, ils gueulaient : «Elvis ! Elvis !» On est en Belgique, ne l’oublions pas. Ils n’allaient pas s’arrêter en si bon chemin. Un Belge sauta sur scène pour piquer le micro d’Alan. Hey ! Trop tard ! Alan ne s’est pas découragé. Il s’est mis à chanter «Frankie Teardrop» a capella. Mais ça huait de plus belle. Alors Alan s’est énervé : «Shut the fuck up ! This is about Frankie !» Il fut obligé de quitter la scène et bien sûr les Belges se mirent à applaudir son départ.

Dans l’histoire du rock, peu de gens ont su manier le chaos avec brio. Avec les Pistols et les Stones, Alan et Marty furent les meilleurs. Si les concerts tournaient mal, ça leur semblait normal. Ils étaient tous les deux des petits durs new-yorkais et rien ne pouvait les effrayer. Ils ne bronchaient pas quand ça dégénérait. La réaction du public les décevait souvent. Too square to appreciate their genius. Beaucoup d’artistes d’avant-garde ont vécu ça avant eux. Édouard Manet fit scandale avec son Déjeuner Sur l’Herbe. Idem pour Malevitch avec le Carré Blanc sur Fond Blanc et plus récemment pour Wim Delvoye avec sa fameuse machine à caca. L’histoire de l’art grouille d’histoires de ce genre. Il n’était pas surprenant de voir Alan Vega et Marty Rev confrontés à l’obscurantisme rock de leur époque. Il faut tout de même se rappeler que le monde des «enfants du rock» est surtout un monde extrêmement cloisonné où règne un sectarisme encore plus virulent que dans le monde syndical. Quand on n’aime pas un groupe, il est d’usage de dire que c’est de la merde. Dans le monde syndical, quand on n’apprécie pas les idées des autres, il est d’usage de dire qu’ils ne sont pas dans la ligne.

Leur premier album n’était pas à la hauteur de leur réputation. C’est le principal reproche qu’on pouvait leur adresser. Beaucoup trop pop pour des gens qui se vendaient comme les apôtres du chaos. L’album ne tenait que par la voix d’Alan Vega et la qualité de ses textes, qu’on taxait de sambas morbides - «Speeding on down the skyway/ 100 miles per hour/ Gonna crash/ Gonna die/ And I don’t care» - C’est vrai que «Rocket USA» puait l’angoisse. Même chose pour «Frankie Teardrop», monté comme une mascarade cauchemardesque avec la mort comme délivrance, le beat ultime du non-regard et du déni de vie qui s’affirmait dans un hurlement. En écoutant «Ghost Rider», on avait l’impression de voir une petite assemblée de robots déniaisés jerker dans un habitacle caoutchouté, avec des hochements de tête d’avant en arrière, des roulements d’épaules et des ploiements de genoux sporadiques. On avait l’impression d’écouter un disque fantôme traversé par des vents glacés. Certaines pièces comme «I Remember» étaient même trop pop, alors que sur scène Alan Vega provoquait les skins écossais, les pires. Mais avec ce premier album, les deux compères posaient les conditions de leur légende. Et ils inventaient un genre qui n’existait pas encore : l’électro.

Leur second album «Suicide : Alan Vega and Martin Rev» était beaucoup plus solide. «Mr Ray» était dédié à Ray Gange, le mec qu’on voit dans le film «Rude Boy» consacré aux Clash. «Fast Money Music» sonnait comme un hit étrange, avec un brin de folie monté sur un groove de flûte des Andes, le push des fantômes et Alan s’énervait, il poussait des petits cris de bête et ça devenait excitant. Alan ramenait sa fraise rockab dans «Be Bop Kid», il prenait ça à la décontracte et groovait sur les machines automatiques. On réalisait à la lumière de ce numéro de charme à quel point Alan Vega était brillant. Il chantait ensuite «Las Vegas Man» du menton. Il savait créer des ambiances et nous embarquer dans ses grooves malades et latents. Il chantait ça bizarrement et Marty samplait dans son coin. «Shadazz» était une sorte de mambo admirablement séduisant - Sweet lady she dies oh shadazz - et «Dance» ressemblait à un groove en mauvaise santé, un groove plombé et une fille chantait derrière. On avait là un truc parfaitement malsain qui évoquait les ambiances glauquissimes de David Lynch, du genre aw t’es mort dans l’orgasme purulent d’un délire à la Burroughs. Alan et Marty connaissaient toute cette logique de la putréfaction des idées par cœur. Leur groove était celui d’une mort par overdose. Mais pour pouvoir entrer sérieusement dans l’univers de Suicide, il fallait être complètement défoncé. C’est là que se trouvait la clé de l’énigme. «Super Subway Comedian» le matin au petit déjeuner, en même temps que la tartine beurrée, ça ne marche pas. Par contre, si on l’écoutait dans de bonnes conditions, alors on voyait le petit joueur de flûte des Andes sur le radeau d’Aguirre parti à la dérive sur l’Amazone, c’était Alan qui portait le bonnet et qui dansait d’un pied sur l’autre parce qu’Aguirre avait sorti son épée et lui avait ordonné de danser. On voyait les singes et on voyait les flèches. On voyait le radeau dériver vers l’enfer. Ce deuxième album était bourré d’ambiances délétères. On avait là le fameux dérèglement de tous les sens dont parlait le trafiquant d’armes Rimbaud qui d’ailleurs aurait adoré ces killer flavors. Suicide se montrait maladif, contagieux, malsain et crapuleux. «Dream Baby Dream» était du pur jus suicidaire avec une mélodie à la ramasse de la rascasse et «Radiations» émettait de sacrées concoctions d’art moderne à la fois énormes et lointaines.

Avec leur troisième album, «A Way Of Life», les deux compères ont trouvé leur vitesse de croisière. Retour au groove ténébreux avec «Wild In Blue», qu’Alan chante d’une voix rugueuse à la Bukoswki. Il va chercher ses accents assez loin au fond de son gosier, dans une belle ambiance d’écho mortifère. On retrouve l’excellence de la pression avec «Rain Of Ruin», monté sur un beat voodoo électronique. Alan débite son voyage d’une voix mûre. S’il est une musique qui se prête à la littérature, c’est bien celle d’Alan Vega. Il est littéraire, au sens américain du terme. Comme le furent Malcolm Lowry, Mezzrow et William Burroughs. Ils expérimentaient en direct. «Sufferin’ In Vain» sonne de manière incongrue, comme un petit roman de Jean Paulhan. Il faut aimer prendre les chemins de traverse, et si on s’y plait, alors on se délecte de tant de grâce impromptue. «Domino Christ» est une pièce exemplaire d’hypnotisme carabiné. Alan et Marty tapent dans l’excellence de la démesure. Ils se veulent à la fois expansifs et envoûtants. C’est magnifique d’alarmisme tempéral. Encore une belle merveille suicidaire avec «Heart Beat» qui s’inscrit dans le cutané du son et les interjections d’Alan allument des lampions dans les rues désertes. C’est le fameux beat des ténèbres, celui qui terrorise les admirateurs de Jean-Jacques Rousseau. Parce qu’il avance dans la nuit comme une machine de guerre, semblable à un énorme vacherin technologique qui se profile dans l’embrasure des brisures de rêve, là où l’esprit n’ose plus guère traîner, au lendemain de certains traumatismes viscéraux. Mais Alan s’y fourvoie. C’est un démon vert de l’au-delà des genres. Il fait son rock, que ça plaise ou pas.

Avec son léger parfum discoïdal, «Why Be Blue» semblait subir les ravages de la mode. On était en 1992, et donc en plein dedans. Le morceau titre est très dansant. «Cheat Cheat» se veut plus rocky-road, mais le beat reste dans le trapèze horizontal. Dans «Universe», Alan Vega sonne comme un prêtre Inca priant l’astre solaire sur la haute terrasse d’un temple. Il faut attendre «Last Time» pour retrouver la stature suicidaire et les petites ossatures translucides. Retour des poissons mécaniques argentés qui circulent entre les nappes de mambo synthétique - Yah - La musique de Suicide est une formidable plate-forme d’expérimentations imaginaires. Ou bien on avale un grand verre de rhum de Guyane, ou bien on fume un gros joint d’herbe, et en voiture les enfants. Magie du propulsif. Les sons colorent l’espace et des formes apparaissent. On se sent apaisé par la seule présence d’Alan Vega. Sa voix chaude nous met en confiance. Avec quelqu’un d’autre, ça ne marcherait pas. Nouveau hit exemplaire avec «Pump It» qu’Alan chante avec de la délinquance plein la bouche. Il fait swinguer ses voyelles sur fond de transe électro concoctée par l’ami Marty. Avec cette pièce maîtresse d’hypnotisme - Hot hash - il règne sur son univers. C’est à ça qu’on reconnaît les géants visionnaires. Autre merveille : «Mujo», énorme et suicidaire, dotée d’un beat qui ne pardonne pas. Alan se vautre dedans comme dans un canapé rose. Il chante avec une affectation perverse, glousse un peu et le beat fuira vers l’horizon, jusqu’à la fin des temps. Voilà ce qu’il faut bien appeler une fin de non-recevoir.

Le dernier album de Suicide est sorti en 2002. On trouvait sur «American Supreme» l’une de ces énormités dont est capable Alan Vega : «Beggin’ For Miracles». Un hit planétaire bourré de sens, monté sur un gros beat industriel - dancing on the graves - Il ravale sa salive - Oh yeah ! So spectacular ! And you’re gonna beg ! And you’re gonna beg ! - un point de non-retour. Il retrouvait son accent de la rue pour attaquer «Swearing To The Flag» et chantait un hymne à la décadence de l’Amérique avec «American Mean» - Hey bank-robber, stay away ! - On avait même des trompettes dans le groove de «Wrong Decisions» et de la violence à l’état pur dans «Death Machine», pure électro de transe, énorme et bien pulsée, même si on n’aime pas l’électro. Il balance un nouvel hymne à la grandeur de l’Amérique avec «Power Au Gogo» - Thank you America/ Everything is crime/ Everything is racist/ Au gogo - Magnifique. Tout est dans le swing de sa diction. Il échappe au format de la chanson. C’est un géant du rock des rues. Et il finit avec «Child It’s A New World», alors on retrouve l’excellence de ses mises en garde et l’autorité de ses injonctions.

Tous les fans de Suicide possèdent les disques live, et notamment «Ghost Rider» qui propose les fameuses ROIR Sessions de 1986. C’est le seul moyen de se réconcilier avec le premier album studio qui paraissait un peu raté. Ils attaquaient «Rocket USA» à la corne de brume et Alan partait aussitôt en vrille pour faire son punk des bas-fonds new-yorkais. Il conjurait les démons de l’acier noirâtre et travaillait l’énervement chamanique. Il organisait son petit chaos et échappait à toutes les règles d’or. Il trépignait ensuite «Rock N Roll» dans la friture d’huile de vidange des machines secouées par les court-circuits - schcccchhh ! - Il conjurait - babybabybaby - il attirait les ennuis comme un gros aimant et se comportait comme le parfait nosférateur. Dans «Ghost Rider», on entendait les klaxons et ils envoyaient «Harlem» valser sur un jungle beat incantatoire évadé d’une salle de torture américaine. Ils lâchaient une version noire, dans l’esprit du non-esprit. On sentait une persévérance maléfique. Puis ils passaient le vieux hit de Question Mark à la moulinette de Jean-Christophe Averty - Oh cry cry cry - ils re-frissonnaient un «96 Tears» qui n’en avait pas besoin, et le traitaient à la nappe déviante et fine d’alu dans l’étain de l’éteignoir. Et dans le profond de l’oreille, ça dansait comme la main molle et blanche d’une Carmélite de Clovis Trouille.

On vit apparaître dans les années 80 les premiers albums solo d’Alan Vega. Sur le premier, un guitariste nommé Phil Hawk l’accompagnait. Alan allumait les lampions dès le premier titre, «Jukebox Baby», une sorte de rockab futuriste qu’il haletait merveilleusement. Et on allait de surprise en surprise, avec «Fireball» et sa belle progression cavaleuse - babe babibaberen - bien montée sur son petit dadada et surtout «Bye Bye Bayou», pièce de pur génie cavaleur montée sur une jolie mécanique rythmique, un paradis hypnotique pour les moustiques et les amateurs de frissons. Alan en profitait pour faire le con et imiter toutes les bêtes du marais.

«Collision Drive» sortait un an plus tard. Il jouait avec un vrai groupe et continuait d’explorer la magie rockab avec «Magdalena 82» et «Magdalena 83». On trouvait même sur ce disque une reprise un peu trop bizarre de «Blue Suede Shoes». Il fallait attendre «Outlaw» pour retrouver notre cher géant visionnaire. Il y était suivi par une guitare offensive et bien grasse. Il s’agissait là du hit que tous les fans d’Alan attendaient de pied ferme. On tombait ensuite sur un autre chef-d’œuvre absolu, un «Ghost Rider» monté sur un rif bourdon. Terrible riff qui s’insinuait dans la cervelle. Cette vraie cochonnerie tendancieuse entrait dans le conduit auditif comme le scarabée qui était entré dans l’oreille de Speke, au temps où il explorait avec Richard Burton les hauts plateaux d’Afrique de l’Est à la recherche des sources du Nil. On avait là une vraie merveille hypnotique. Ce Ghost interdisait le pékin perdu dans la Cité et emportait tous les Riders in the Storm. Vega végatait à fond de Mystery Train et régnait sans partage sur un monde idéal caractérisé par l’absence de médiocrité. Il posait le haut registre de sa voix sur de vertigineux autels de parti-pris catégoriques.

Et hop, il revenait deux ans plus tard avec «Saturn Trip». Il profitait de «Saturn Drive» pour lancer le frelon des machines. Ça bourdonnait bien à l’oreille, d’autant mieux qu’Al Jourgensen et Ric Ocasek étaient de la partie. Alan redevenait l’espace d’un morceau le roi des tensions suburbaines. Puis il claquait «American Dream» au groove byzantin d’Ocasek et il végaïait nonchalamment au fil d’une belle élongation du beat. On pourrait croire que «Kid Congo» est un clin d’œil aux Cramps, mais non, c’est juste un exercice de style alerte - Oh ouango-bango ! On trouve un hit pop de bas de gorge en face B, le fameux «Wipeout Beat», ce pur jus déclamatoire qui va faire sa grandeur - We want a radio/ We want a TV/ We want the movies/ We want it now wouahhh ! - Le hit de l’album, c’est «Angel». On y retrouve la transe de Question Mark & The Mysterians. Alan sait manier le vrai drive sixties - She’s so sensational/ I love her so/ I love her so - et derrière Mark Kuch joue du gros garage d’évacuation. Tout tient par la voix.

Si on achète «Just A Million Dreams», c’est uniquement pour la pochette. Alan y est beau comme un page florentin. L’album est littéralement massacré par la prod des années 80. Alan a beau s’énerver - Cumon, I’m dangerous - ça ne marche pas. Le son synthétique le ridiculise. Tout est atrocement poppy sur ce disque et Ocasek fait le fanfaron par derrière. Le seul morceau sauvable est «Wildheart», monté sur un beat furtif et hanté par des TV Ghosts. Alan navigue en solitaire dans cet univers de pacotille, au fil d’images qui défilent sans laisser de souvenirs.

Sur «Deuce Avenue» paru en 1990, il chante avec Liz Lamere. Dès «Body Trip Jive», on retrouve la merveilleuse pulsation pulsative des temps bénis. Avec «Sneaker Gun Fight», Alan teste le beat. Il le toise d’un œil expérimental. Il va chercher des accents durs. All the power ! Il se confronte avec le son. Il heurte le beat de plein fouet. Avec «Jab Gee», il cherche ses mots sur fond de beat électronique, pendant que des nappes de violons synthétiques s’éloignent. Alan Vega est au rock ce qu’Henri Michaux est aux lettres : il expérimente savamment. Il teste une fois de plus l’étrangeté du beat avec «La La Lola» et se contrefout de la latitude. Il bricole un mambo technoïde fascinant. Il se situe aux antipodes de TOUT. Alors on le suit de près. Dans «Deuce Avenue», il shoote un riff de la planète Uranus. Il cherche une sorte de réconciliation avec la mélodie humaine et bascule inexplicablement dans le weird extraordinaire. Dans «Sweet Sweet Money», on l’entend cultiver la désespérance sur un beat de fin du monde. Puis il revient au weird par pur hasard avec «Love On», épaulé par des chœurs de petites fourmis et des frelons qui zonent. On se croirait chez Tamla-Gallimard. Avec «No Tomorrow», il nous entraîne à nouveau dans une atmosphère fabuleusement littéraire. On croirait entendre des bruitages de voix intérieure à la Joyce. Avec Alan Vega, on évolue dans un autre monde, qui serait celui d’une certaine évolution.

Il revient en 1991 avec «Power On To Zero Hour», nouveau manifeste techno-littéraire. «Bring In The Year 2000» est le groove urbain idéal. Alan Vega est au son ce que William Burroughs est aux lettres : une force tellurique, un vif-argent, un pape de l’insolite, une intelligence dépareillée. Avec «Sucker», Alan reprend son bâton de pèlerin suicidaire. Il pulse le beat et crache son ressentiment. Il s’en prend au genre humain et au dévoiement de la race blanche. La richesse des ambiances sonores le rend invincible. Il sait driver les machines noires et froides - Watch out brother ! - Il provoque un agacement neuronique intense et touille le foutraque - Sucker ! - Avec «Fear», il titube dans les couloirs du palais sur de faux airs décadents auxquels se mêlent des échos de voix droguées et il chante ses rêves de trips. Il récupère un groove nubien pour «Automatic Terror». Sous la lune de Balaluma, il attise un groove adroit et juteux. Chaque disque d’Alan Vega est une aventure passionnante qui nous fait oublier la platitude des contingences. Alan Vega invente avec ses disques une espèce de nébuleuse nubile qui luit comme l’or pâle dans l’ombre d’une minuscule scène tendue de velours bleu nuit. Attention à «Believe It» : on tombe sous le charme hypnotique du White Zombie de Victor Halperin. Alan serre les poings - Forget all the promises/ Forget all the news - On retrouve l’incandescence de «Beggin’ For Miracles». Le génie technoïde d’Alan Vega donne le vertige.

«New Raceon» est un album du même niveau que le précédent. Alan attaque avec «The Pleaser» et il pose sa voix de King techno sur un beat métronomique. «Christ Dice» est furieusement fouillé aux guitares. Il fonctionne par grosses giclées d’interjections electroïdes. Hey ! C’est un meneur de rondes infernales. Hey give my Christ dice ! «Gamma Pop» est un hit dégingandé et fantastique d’allant. Il stimule un squelette rythmique trouvé dans le bric et le broc du Bronx. Pur hypnotic blast. Avis aux amateurs. Encore une équipée sauvage avec «Viva The Legs». Alan est le seul mec capable de virées à la Brando. Il crée les moods de la mort du petit cheval fabuleusement fouillés au beat. Dans «Do The Job», Ocasek joue le guitar man vaudou. Une fois de plus, Alan fascine. Il n’a plus rien à prouver - No more soul ! - Alors, il susurre des vers modernes dans la chaleur blanche d’une fournaise technoïde. Ça ronfle dans «Keep It Alive», comme dans Sleep, le film en plan fixe d’Andy Warhol qui nous montre pendant trois heures un mec en train de dormir - Don’t take your shit - On a là une véritable bête de soul techno à la Vega, il pousse des cris. On le suivrait jusqu’en enfer. Ça ronfle et derrière ça fouette des guitares dans les couches du son. On entend crier une belette dans une cave.

Alan Vega, c’est la même chose que Sun Ra : il conçoit des espaces nouveaux. Et donc, il ne peut pas plaire à tout le monde. Avec «Dujang Prang», il cure la plaie du vieux cauchemar américain du Sud-Est asiatique. «Hammered» ? Comme son nom l’indique, Alan martèle comme Charles Martel, sauf qu’il ne martèle pas des crânes de Sarrazins mais le crâne du néant. Il erre dans les tin cans et dans les aléas d’un groove de boîtes en fer. C’est du grand Vega, du paradis artificiel en vrac de havoc. Et voilà «Cheenanoka», l’immense groove organique du Vega galvanique. Il est accompagné de chœurs de cathédrale et de glouglous de labo interdit. C’est une atteinte à la morale, un beau désordre panaméen. Il taille ses instruments dans la jungle de bambous technoïdes et sollicite les âmes des guerriers perdus. Alan Vega est la réincarnation du Fantôme du Bengale. Il groove sur la mort et les chœurs des guerriers morts hantent son cut. S’ensuit une petite virée dans l’espace avec «Saturn Drive 2». Il suce des molécules et gronde de plaisir. Il libère des énergies inconnues. Son vaisseau réagit bizarrement, mais c’est bien. Il chuchote ses confidences, perdu dans le néant. Personne ne l’écoute. Avec «Jaxson Gnome» on réalise encore plus nettement l’originalité d’Alan Vega. Son univers est l’un des plus imagés de l’univers du rock. Peu de gens sont capables de tripper autant à jeun, c’est à dire sans rien avaler. Son rock monte toujours directement au cerveau. Il s’adresse essentiellement à l’intellect. Avec «Life Ain’t Life», il recrée une ambiance de flaques noirâtres dans un immense hangar gelé. On se demande d’ailleurs ce qu’on fait là. «Flowers Candles Crucifixes» se présente comme un cliché mais Sahib Vega pas cliché. Il aspire sa bave. Il lance ses pulsions dans le groove le plus poisseux de l’univers. Il hurle dans la surenchère du rut. On entend griller des notes de guitare. C’est atrocement beau. On entend couler un filet d’eau au plus profond de la jungle. Avec Alan, on est dans l’esprit de survie, on est dans l’éclat du mythe. Certains échos renvoient aux scènes de cauchemar tournées par David Lynch à la Nouvelle Orleans (Wild At heart). Puis il fait sonner les tambours de guerre guinéens dans «Big Daddy Stat Livin’ On Tron» et provoque à nouveau le grand dérèglement de tous les sens.

Alan Vega, Alex Chilton et Ben Vaughn enregistrèrent «Cubist Blues» en 1996. C’est un album exceptionnel. On voit rarement des triplettes de cet acabit. «Fat City» est du pur autobahn. Vega tire l’overdrive et chante d’une voix de stentor mythologique. «Freedom» est une pièce plus mélodieuse qui sonne comme un vieux hit parabolique. Alan en fait un slow super-frotteur. Emmené par un chant à la ramasse, «Candyman» est un vrai cut d’anticipation. Alan procède par interjections et jette des coups de menton. Derrière, Chilton gratte comme un dingue. «Lover Of Love», c’est à tomber. C’est la rumba des junkies de Brooklyn sortis tout droit de Ringolevio. Pur Grogan groove. On retrouve l’élégance suprême du groove new-yorkais dans «Do Not Do Not». Et puis avec «The Werewolf», Alan rappelle à toutes fins utiles qu’il est l’un des plus grands chanteurs américains.

La même année sortait «Getchertiktz», un nouvel album de triplette. Cette fois, il s’est acoquiné avec Ric Ocasek et Gillian McCain. Ils chantaient leurs trucs à tour de rôle. Le génie d’Alan Vega éclate une fois de plus au grand jour avec des cuts comme «Tell Me» (fabuleux groove urbain - sweet sweet jealousy), «Smell War» (il entre sur le sentier de la guerre - mutilate ! mutilate !), et surtout «Train», qui est un absolu chef-d’œuvre de trash-rock - No brain no brain/ Insane/ Born on death row/ You gotta crawl - tout est là, dans la façon de fabriquer le cauchemar américain. Pas besoin d’accords garage ni de fuzz. Il suffit d’un peu de classe - In the train/ Wants my ass/ Hey hey no way/ Get the fuck of here - On retrouve dans ce cut exceptionnel toute la puissance sonique des Stooges et du Velvet. C’est une cavalcade insensée. Alan est tout seul avec son attirail - They say hey ! - Voilà une énormité qui n’a pas de prix.

L’album intitulé «2007» est sorti en 1999. On y entend le prêtre défroqué Vega hurler dans la tourmente technoïde des années de déficit antérieur. Il hurlera comme ça jusqu’à la fin des temps et personne n’entendra ses plaintes inutiles. Dans «Meth 13 Psychodreem», la meth se fait mess, il chante le bonheur du trip, c’est un enfant de la balle et même du speedball. Les bruitages sont ceux des os de crâne qu’on entend bouger en plein trip. Dans «Hunger Wonders», il rappelle que les carottes sont cuites - You’ve run out of miracles, mais ça, on le sait depuis longtemps - Hey creators - et une flèche frappe l’écho en plein cœur. Horrifié par le spectacle du néant, Alan hurle democracy dies dans «Jajeemba». Avec «Blessing Fa Ta Broke», il nous baigne dans l’ambiance démoniaque du trip aux grillons sur les genoux de Rosemary. Alan agonise et le beat s’éteint. Encore des surprises de taille avec «King» (claquement d’échos mortifères) et «Trinity 2007» (on y entend un hurlement de cloporte saturnien - toujours le trip de meth). Puis dans «Doctor Death», Alan s’adresse à la mort. Alors elle vient, avec un bruitage particulier.

«Station» date de 2007. Dès «Freedom’s Smashed», on retrouve la grosse atmo à la gaga, la friture électro. Alan crie I see it dans l’enfer du beat urbain. On adore le gospel des machines selon Vega. Lui et Jourgensen sont les seuls qu’on tolère ici bas. Il enchaîne avec le groove des catacombes, «Station Station» et revient au punk psychotique avec «Psychopatha», monstrueux de provok amerlok dans une ambiance malsaine. Il grille sa voix dans l’enfer du mythe. Avec «Crime Street Cree», on poursuit la traversée de l’immense continent tordu d’Alan Vega. Toute la pulsion du monde malade est dans ce cut qui suinte d’une bile atroce. Dans «Traceman», on sent le prophète perdu dans le désert. Alan Vega est une sorte de Jeffrey Lee Pierce errant au milieu de gros beats africains sur-dimensionnés. Il sait lui aussi aller dans l’abattage et nous défoncer le crâne avec des coups mécaniques. «Gun Gone Gam» est un fabuleux ferraillage. Alan Vega ne s’arrête jamais d’innover. Il fait gicler les énergies urbaines de l’électro. Il est à la fois obsédant et fracassant. «13 Crosses 16 Blazin Skulls» nous plonge une fois de plus dans un univers en écho. Alan Vega construit un cut comme Godard construit un film : avec des champs et des contre-champs, des cadres sublimes et des fragments littéraires. Voilà comment on pourrait définir le génie d’Alan Vega. Avec «SS Eyes», il swingue le beat comme s’il avait 20 ans. Comme Raymond Radiguet, ce mec a le diable au corps et rien de ce qu’il entreprend n’est gratuit. Son beat vaut tout l’or du monde. «Warrior Fight For Ya Life» renoue avec l’énergie fondamentale excédentaire du produit extérieur brut de la brutalité concomitante. Comme le beat fait du sur-place, il finit par terrifier. Dans «Devastated», Alan Vega appelle à l’aide - ah-aaaah - il est devastated, alors le beat l’enfonce dans la défonce, il n’en sortira pas vivant, mais il s’en moque éperdument, puisqu’il n’est rien d’autre qu’un génie déjà purulent. Il survivra planqué dans les interstices jusqu’à la fin des temps. Ah-aaaah !

Signé : Cazengler, le végâteux

Suicide. La Gaîté Lyrique. Paris IIIe. 8 juillet 2013

Suicide. Suicide. Red Star Records 1977

Suicide. Alan Vega And Martin Rev. Mute/ZE 1980

Suicide. A Way Of Life. Wax Trax! 1988

Suicide. Why Be Blue. Brake Out Records 1992

Suicide. American Supreme. Mute 2002

Alan Vega. Alan Vega. Celluloid 1980

Alan Vega. Collision Drive. Celluloid 1981

Alan Vega. Saturn Trip. Elektra 1983

Alan Vega. Just A Million Dreams. Elektra 1985

Alan Vega. Deuce Avenue. Musidisc 1990

Alan Vega. Power On To Zero Hour. Musidisc 1991

Alan Vega. New Raceon. Musidisc 1993

Alan Vega. Dujang Prang. Musidisc 1995

Alan Vega, Alex Chilton & Ben Vaughn. Cubist Blues. Thirsty Ear 1996

Alan Vega. Getchertiktz. Sooj Records 1996

Alan Vega. 2007. Saturn Strip 1999

Alan Vega. Station. Blast First 2007

TOUS EN SEINE

CHARTRETTES / 11 – 10 – 2014

NATURAL RESPECT / NAHKT

NEXT FLOOR / KLAUSTROPHOBIA

L'on ne peut jamais être tranquille dans cette vie. Toujours des questions insidieuses qui vous turlupinent et qui ne vous laissent aucun repos tant que vous n'avez pas trouvé la réponse. Exemple : mais à quelles étranges activités se livre Ady quand elle ne vient pas interpréter Queen of Rock And Roll au Glasgow, à Fontainebleau ( voir KR'TNT ! 201 du 19 – 09 – 2014 ) avec les Jallies ? La réponse est facile : elle organise le Tremplin Des Musiques Actuelles « Tous en Seine » à Chartrettes. Oui, mais comment fait-on pour arriver à Chartrettes ? Très difficile. Comptez sur le hasard, la chance et un coup de pouce du destin et des anciens Dieux de l'Olympe qui vous prennent en pitié. Sans quoi vous n'y parviendrez jamais.

La teuf-teuf mobile et moi avons traversé des contrées désertiques, d'interminables rues étroites de plusieurs kilomètres de long bordées de maisons aux fenêtres desquelles ne brille aucune lumière. Nous sommes bien en Seine & Marne, mais l'on éprouve la sensation d'être en route transylvanienne vers le château maudit du Comte Dracula. Pas âme qui vive, j'ai l'impression d'être le dernier survivant de l'humanité. Situation critique, mais pas déplaisante au fond, je suis désormais sans rival, et maître incontesté du monde. Et paf ! Mon rêve s'écroule au dernier tournant, brutalement le village fantomatique se peuple de juvéniles silhouettes rassurantes, toute une jeunesse qui se presse vers les marches d'escalier qui donnent accès L'Espace Multiculturel de Chartrettes. Deux cents jeunes gens miraculeusement sortis de je sais où.

Attention, l'on ne rentre pas comme dans un moulin, c'est gratuit mais chacun des futurs spectateurs se voit remettre un ticket extrêmement important. C'est un tremplin et le public est ainsi muni de son prochain bulletin de vote. Un véritable sésame démocratique. Avec effet immédiat. L'on nous demande souvent notre avis dans notre société, pour n'en tenir jamais compte, mais là apparemment il en serait autrement. Y a tout de même un jury de quatre personnes, une musicienne, un conseiller municipal de la commune, une représentant de la jeunesse et un membre du service culturel organisateur. Z'ont intérêt à avoir une bonne paire d'oreilles !

La salle est toute belle, vaste, haute, avec poutres modernes apparentes – gigantesques porte-manteaux de bois clair - et une véritable scène avec coulisses et régie son... La fête peut commencer dès la fin du speech d'introduction d'Ady, qui s'en tire comme une chef.

THE NEXTFLOOR

N'ont pas la partie la plus facile. Débutent à froid. Intérêt à être dedans dès la première note. Cueillir le public avant de laisser le doute l'effeuiller. Faut le captiver en une seconde et le garder prisonnier durant le temps réglementaire. Pas de montre en main, mais pas plus d'une demi-heure. Superbement mis en place. Yvan bondit et s'empare du micro, alors que les trois autres ouvrent les écluses du déluge sonore. N'a pas dit un mot que déjà tout est dit. Rock and roll attitude. Ne se positionne pas face au public. Mais s'accroupit de profil au pied du podium de la batterie. Pratiquement pas un geste. Immobilité du chant. Quelques secondes, et puis change de place, comme s'il était maintenant le reflet d'un miroir qui n'existe pas. Des plans fixes qui suivent les saccades musicales. Chorégraphie pour un seul danseur. Ballet d'unicité. Peu de choses, mais qui contiennent tout un monde. Nous tendent une image. Changeante. Que l'on n'a pas le temps de décrypter. Comme ces petites mèches de cheveux si pointues qu'elles semblent être nées du hasard d'un coup de peigne mais qui induisent l'idée d'une dimension diabolique. Chez Nextfloor l'on préfère suggérer qu'annoncer.

Un léger défaut tout de même. Ces poses deviennent trop répétitives. Heureusement que derrière la musique emporte l'adhésion, car les nettes icônes du début du set trop souvent répétées finissent par perdre leur impact quasi onirique. L'est sûr que cette espèce de théâtralisation ne doit pas être abandonnée, mais il faut l'empêcher de dégénérer en gimmick. L'est nécessaire de renvoyer sans arrêt l'ascenseur au palier supérieur.

Ca marque les esprits car toute une partie des spectateurs quittent le devant de la scène... pour glisser rapidement leur bulletin dans l'urne transparente disposée sur une table au fond de la salle. Reviennent au plus vite, leur devoir électoral accompli. En attendant Nextfloor n'est pas resté coincé entre deux étages. Sur sa batterie Quentin se démultiplie. Frappe de tous côtés afin que la guitare grondante de Guillaume n'apparaisse point trop survitaminée. Passe pas ses riffs en douce, ni vu, ni connu. Plutôt salut à bon entendu. Du rock qui clique et qui vous requinque. Galvanisé métal mais avec rythmique encore typiquement rock and roll. Luisant et appétissant. Beaucoup de cohérence, dans la structuration des morceaux et la manière de les déployer sur scène. Savent soigner les articulations. Très rapide et en même temps très syncopé. Un très bon groupe. Sont les premiers à passer mais pour le moment je leur accorde mon intention de vote. Aux suivants de me faire changer d'avis.

( photos de répétition )

NAHKT

Ne venez pas faire assaut d'ignorance pendant qu'ils s'installent. Tout le monde sait depuis les découvertes de Champollion que Nakht signifie « Puissance » selon l'ancienne écriture hiéroglyphique. Est-ce pour cela qu'ils posent deux énormes piédestal de bois sur le devant de la scène comme pierres symboliques de la pyramide musicale qu'ils veulent gravir ? Bref avec un nom aussi présomptueux, faut assurer. Tâche d'autant plus redoutable qu'il s'agit de leur première apparition publique.

Six sur scène mais l'on n'en voit que deux. Les deux chanteurs debout et impassibles devant leurs boîtes noires. Les autres sont autour, en position un peu satellitaire. N'envisagez pas des comparses de deuxième zone. Basse, guitares, batterie. Se chargent de la musique. Denrée relativement importante dans un groupe de rock. Si vous pensez que les guitares vont empiler les riffs les uns sur les autres et que la batterie va les aligner à grands coups de massue pour que chacun reste sagement à sa place et ne relève pas trop la tête qui risquerait de dépasser, vous êtes dans le rouge. Erreur absolue. Veux bien être conciliant, peut-être en fut-il ainsi les deux premières minutes, mais après c'est devenu beaucoup plus angoissant. Le son s'est vite transmué en une étrange purée. Ni d'avoine, ni de pommes de terre. Non, de l'orichalque pur, cet étrange métal dont d'après Luc-Olivier d'Algange étaient constitués les remparts de l'Atlantis mythique. Une espèce d'alliage sonore inconnu, d'une flexibilité à toute épreuve, qui s'insinue dans vos oreilles sans que vous y preniez gare – je vous jure que pourtant ils jouent très fort, ou du moins aussi fort que le permet la sono locale – et qui s'empare de vos centres nerveux sans que vous puissiez vous y opposer. Le résultat ne se fait pas attendre. La moitié de la salle se met à pogoter comme des derviches tourneurs piqués pae la plus effroyable des tarentules. Une ambiance de fous en liberté, échappés pour toujours de l'asile.

Voudrais pas vous effrayer. Reste les deux chanteurs Thug et Danny. Ne chantent pas. Ils déglutissent, ils expectorent, ils éjaculent, hors de leurs infects et infâmes gosier, d'immondes serpents venimeux qui s'enroulent autour de vos synapses cervicales et les déroutent de leurs trajectoires mentales habituelles. Des aliens qui s'en viennent élire domicile dans cette matière blanche censée contenir votre intelligence qui désormais ne répond plus à vos injonctions. La puissance de Nakht n'est pas un vain mot, mais un talisman de grande opérativité maléfique. Le rock comme on l'aime. Qui vous transforme en zombie rythmique secoué de tremblements parkinsonniens des plus aberrants. Ne vous laissent pas une seconde de répit. A peine l'un se mue-t-il en un silence époustouflant que l'autre reprend l'antienne terrifiante. Ou alors pendant que le plus grand aux bras tatoués d'incisifs symboles vous invective, le second meugle d'obscures litanies dont il vaut mieux ne pas saisir le sens.

Du métal. Du hardcore metal. Du death hardcore metal. Toutes les étiquettes que vous voulez. Mais un grand groupe. Allaité aux sombres mamelles des fils du kaos fractal, ce qui en français courant se traduit par adeptes du bordel généralisé. Immenses ovations. J'ai oublié que j'étais prêt à voter pour le groupe précédent.

NATURAL RESPECT

Je préviens tout de suite. Je n'aime ni le reggae ni le rap. Autant dire que j'ai quelques préventions contre cette sorte de groupe. Avec tout le respect naturel que je leur dois, cela s'entend. A priori, je serais même plutôt en phase avec les mots d'ordre qu'ils ont écrit au feutre sur une grande feuille de papier : Ni Dieu, Ni Maître, un slogan qui fleure bon l'anarchie, et leur Pas de Futur sans Culture me semble une reviviscence anti-nihiliste et intelligente du No Future punk, quant à la dénonciation de l'éducation scolaire sclérosante dont est victime la jeunesse d'aujourd'hui, il est difficile de ne pas être d'accord.

Côté entrée en matière, le guitariste tout seul qui se plaint des absents qui entrent peu à peu et un par un, c'est un peu raté. Se débrouille pas mal d'ailleurs sur sa guitare, un jeu très funk, haché menu qui impose le rythme de base au son du groupe. Tristan à la batterie et Clément à la batterie ne font que suivre le mouvement. La loi du groove. Ce pourrait être monotone, mais Nail intervient souvent à la trompette. Ca ne remplace pas une section de cuivres mais ça pigmente et ça pimente le hachis bio végétal. Alex est au chant, et partout à la fois. Farandole micro en main et les dreads au vent entre les musiciens. Sa voix est en première ligne, à mi chemin entre des inflexions rap et des lignes mélodiques typiquement reggae.

N'empêche que malgré leurs inspirations post-modernes, ressemblent un peu à ces groupes hippies des fumeuses années soixante-dix, un petit côté prêche militant d'un autre âge, et goût underground de la revendication festive. Même leur camionnette antédiluvienne, peinturlurée à leur nom, stationnée devant l'entrée semble sortir de ce passé post-préhistorique du rock français. Subjuguent le public, puisque dans son immense majorité il consent à la première demande à venir s'asseoir devant la scène. Devant tant d'engouement je me demande s'ils ne vont pas récolter une marée de bulletins à leur nom. Je le crains.

Ne cachent pas leur drapeau dans leur poche, chanson sans concession contre le Front National qui passe comme une lettre à la poste. L'existe donc encore des rebelles qui ne mordent point à pleines dents dans les doucereuses et nocives tartines empoisonnées du populisme. Le fachisme d'obédience nationale n'est que le miroir aux alouettes que le capitalisme apatride tend aux pauvres – d'argent et d'esprit - pour mieux les engluer dans leurs colères vouées à leurs propres impasses. Applaudissements. S'en tirent avec les honneurs de la guerre. Je ne voterai pas pour eux. Vous vous en doutiez. Pas assez rock and roll. A mon humble avis. Le seul que j'écoute.

KLAUSTROPHOBIA

S'installent doucement. Quatre garçons qui s'empressent autour de leurs instruments et une jeune fille qui erre sur le plateau, toute mince dans son T-shirt à tête de mort. L'a l'air de mourir de trac. L'on aurait envie de la consoler et de lui dire que ce n'est qu'un bon moment à passer. Mais ce n'est pas la peine. Les boys n'ont pas lancé la machine depuis trente secondes que subitement elle se transforme en bête de scène. L'on ne voit plus qu'elle. Attire tous les regards. Pourtant les guys font tout ce qu'il faut pour qu'on les remarque. Jouent fort, si fort que le chant de Yuki est parfois mangé par la pâte sonore qu'ils nous servent à grande pelletée. Sur leur facebook, ils se définissent comme un metal band. N'en sont pas loin, mais logent encore plus près des racines très rock. Genre, j'envoie l'électricité puis je vous électrocute. Sans discute. Ni rémission. Ne vous laissent pas moisir dans votre coin. Bougent pas mal. Le guitariste n'en finit pas de se percher sur la plateforme de la batterie sur laquelle Thomas se défonce à mort. Dernier concert pour lui. La vie l'appelle ailleurs. C'est l'inconvénient d'être jeune.

L'avantage aussi. Car vous êtes muni d'une incroyable énergie. Tout comme Yuki, ce petit bout de fille. Un peu maigrelette selon les canons de la beauté de la Renaissance, mais si bien dans sa peau et son corps qu'elle vous subjugue et que vous ne pouvez quitter des yeux ses ardences de feu follet. Quelques secondes de danse lascive auprès d'un des guitaristes et c'est l'envolée, plane littéralement à trente centimètres au-dessus de la scène, emportée dans son propre tourbillon. Vous paraît enlevée dans un délire personnel, une transe égotiste indépendante, mais non elle s'arrête à la fraction de seconde près, à chaque brisure de rythme initiée par l'orchestre. Maîtrise beaucoup plus que l'on pourrait croire. Ne perd pas le nord musical. L'a de ces façons péremptoires de lever le bras qui sont autant d'appel à émettre encore plus de rage et l'orchestre se dépêche de rajouter une couche de speed.

Danse et chante. N'arrête pas de donner de la voix. Lyrics sans fins. Vient de pousser à fond, on lui accorderait quelques secondes de répit, le temps de reprendre souffle, mais elle est déjà engagée en un autre couplet. Plus vite et plus fort. Sans effort, avec aisance. Elle est la flamme vive qui vole sur le bûcher incandescent. Malgré son nom Klaustrophobia ne rabat pas sur vous le couvercle de vos impuissances. Vous communique une force à briser toutes les clôtures psychologiques qui limitent dangereusement votre existence. Je leur accorderais bien mon vote. Mais je suis homme à savoir résister au chant voluptueux et siréen de la gent femelle.

( photos concert Flèche d'or )

INSTANT DECISIF

Faut attendre le dépouillement. L'orga a prévu, un précieux passe-temps. Le groupe de Seine & Marne qui monte. Ne vous emballez pas. Ce n'est pas du rock. Même pas du reggae à funk les manettes. Non Minuit 6 Heures donne dans la chanson française. Un peu revisitée. Certes. Un bon chanteur, un noir à la belle voix dans un costume de pirate, et trois petits blancs par derrière qui accompagnent. Après le déchaînement des quatre groupes précédents, entendre le batteur pépère tapoter son rythme de valse relève de l'incongruité. Toute une frange du public ne partage pas mon avis. Moi j'aurais préféré que l'on passe une bande d'un groupe de rock connu à la place. J'endure stoïquement toute une longue demi-heure jusqu'à ce que Ady reprenne le micro.

Sait faire durer le suspense ! Sont tous montés sur scène derrière elle. Que de monde ! Sont beaux et jeunes mais on les sent tendus et impatients de connaître le résultat. Nous aussi. Le prix est intéressant pour un jeune groupe : ou un enregistrement de quatre morceaux, ou une résidence dans un studio d'enregistrement et structure de spectacle de Melun. Ady débite la litanie des remerciements usuels. En vient enfin au coeur du sujet. Joué dans un mouchoir de poche. Veux bien le croire. Je n'ai pas hésité pour inscrire mon choix, mais je reconnais qu'au moins trois des quatre combos se sont mieux que bien battus.

NAHKT !!!

Sort enfin le nom des vainqueurs. NAHKT !!! Pour une fois que mes contemporains s'alignent sur mes positions, je ne boude pas mon plaisir. Pour une première apparition publique, c'est un signe de grande classe. Faut voir comme les Nahkt sont contents. Recueillent les acclamations du public et de leurs malheureux concurrents avec joie mais sans ostentation.

C'est fini. Ady redonne le micro à Minuit 6 Heures pour un dernier quart d'heure de prestation. Félicite Nahkt et distribue les bises avant de m'éloigner alors que Minuit Six Heures entonnent Vesoul de Jacques Brel. Courage, fuyons !

Sûr que l'on va garder un oeil sur Nahkt, le groupe qui a la niaque.

Damie Chad.

JUKEBOX N° 335

NOVEMBRE 2014

Suffit parfois de quelques pages pour sauver le numéro d'un magazine. Après plus de trente ans de bons et loyaux services à l'encyclopédisme rock Jukebox s'essouffle quelque peu. La rubrique Ces Disques Ont Une Histoire... sent un peu le remplissage. Beatles, Sylvie Vartan et Trini Lopez en couverture, beaucoup de monde pour se remémorer le passage des Fab Four à l'Olympia, sujet un peu rebattu. La surprise vient d'ailleurs : de Tony Marlow qui nous offre un article fouillé sur les guitaristes de Bill Haley.

DANNY CEDRONE & FRANNY BEECHER

Tony continue donc sa série sur les grands guitaristes du rock. Bill Haley, le pionnier à la mauvaise cote. L'a été remplacé dans le coeur des fans par Carl Perkins et Johnny Burnette qui à l'époque étaient – à tort – considérés comme des seconds couteaux. Il y a quarante ans à peine avait-on prononcé le mot rock and roll que le nom de Bill Haley revenait systématiquement sur le tapis. Rouge. Qui s'est bien fané depuis. Ce n'est pas un hasard, certes la musique de Bill Haley est beaucoup plus proche du swing et beaucoup moins électrifiée que celle de ses pairs, mais elle n'en reste pas moins du pur rock'n'roll. C'est aussi vrai que les studios Sun sont entretemps devenus la Mecque fondatrice du rock'n'roll, grâce à une documentation de plus en plus accessible. Cette mise en première ligne de Sam Phillips n'est pas non plus étrangère à un gommage idéologique de toute une partie du milieu rock qui a privilégié les origines blanches du old rock pour mieux faire oublier le sang noir qui irrigue ses veines. Mais par chez nous, dès l'apparition de Bill Haley on en a rajouté une couche spéciale franchouillarde due à la ringardise des milieux musicaux qui ont accueilli à sa naissance l'oeuvre du leader des Comets. Tony Marlow ne mâche pas ses mots à l'encontre de Boris Vian qui a oeuvré tout au long de sa vie pour ridiculiser cette nouvelle musique qui venait bouleverser son plan de carrière. L'a rejetée du côté du burlesque agissant à son encontre comme les artistes de music-hall blancs d'Amérique avaient fait face à l'intrusion des musiciens et des chanteurs noirs au début du siècle précédent en instituant le genre parodique des Black Faces. Que les noirs surent s'approprier en une sorte de surenchère au second degré. Mais cela nous entraînerait trop loin.

Danny Cedrone fut le créateur du solo de guitare de Rock Around The Clock dont les notes acidulées et imparables mirent le feu au monde entier. Pour l'anecdote il se contenta de replacer, d'une manière un peu plus fluide, le solo qu'il avait créé pour Rock The Joint. L'avenir s'ouvrait à lui. Ce que Charlie Christian avait réalisé pour la guitare électrique jazz, et T-Bone Walker pour la guitare électrique blues, Dany Cedrone le concrétisait pour la guitare rock. Rock Aroud The Clock est enregistré le sept juin 1954, dix jours plus tard, le dix-sept juin, la pendule du rock and roll sonne la mauvaise heure, Cedrone se tue stupidement en descendant un escalier. Sic transit gloria mundi.

Pas le temps de s'attarder. Bill Haley est à la porte du succès, lui faut recruter en vitesse un guitariste capable de remplacer le malheureux Danny Cedrone. Ce sera Franny Beecher, joue du country mais provient du jazz. Travailla avec Benny Goodman et se laissa influencer par Django Reinhardt. Ses doigts agiles n'auront pas de mal à marcher sur les traces de Danny Cedrone. On ne change pas un riff qui gagne. Dans les mois qui suivent Franny qui a compris ce que veut exactement le gros Bill l'aidera à mettre en boîte quelques uns des classiques du rock tels Birth Of The Boogie ou Razzle Dazzle. Concerts, enregistrements, Franny est de tous les plans, mais sa femme ( tout comme celle de Cliff Gallup ) le désire plus souvent à la maison. Au début des années 60, il décroche de son statut de pro à plein temps. Jouera très vite en semi-pro autour de chez lui avant de participer à la reformation des Comets en 1987 jusqu'en 2008.

Nous a quittés en ce début d'année 2014. Sa disparition aura fait de moins bruit que sa guitare. Merci à Tony Marlow pour ce magnifique hommage à ses trois grands pionniers. Un bel article fourmillant de renseignements et toujours ce beau style d'une précision absolu. Rien ne vaut un guitariste pour parler de guitaristes.

Tony Marlow sera en concert ce vendredi 17 octobre 2014 à Lagny-Sur-Marne au local des Loners. A ne pas manquer.

Damie Chad.

PUNK SUR LA VILLE !

LE PREMIER FESTIVAL PUNK DE L'HISTOIRE

MONT DE MARSAN 1976 / 1977

ALAIN GARDINIER

( ATLANTICA 2014 / Mai 2014 )

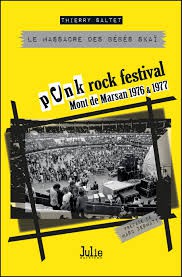

Z'ont calculé le format au centimètre près. Celui d'un vinyl, trente-trois ( je vous fais grâce du dernier tiers ) tours. Comme un vieux disque des Sex Pistols ou des Damned, et pourquoi pas de Bijou et de Little Bob, après tout nous sommes en France et pour une fois que le rock français a devancé les grands-frères ricains et rosbeefs, l'on ne va pas s'en priver. Un bel objet, à la couverture un peu trop souple et difficile à ranger dans la bibliothèque. Les esprits chagrins diront qu'il fait un peu double emploi avec Le Massacre des Bébés Skaï / Punk Rock Festival Mont de Marsan 1976 / 1977 de Thierry Saltet publié chez Julie Editions en novembre 2013 ( voir KR'TNT ! 177 du 20 – 02 – 2014 ) et qui vient d'être réédité cette semaine ! Toutefois nous noterons qu'abondance de biens ne nuit pas. Oui, c'est exactement la même histoire mais les rockers sont comme les petits enfants, z'aiment bien entendre répéter et encore répéter les hauts faits glorieux qui ont marqué le déploiement de leur musique.

Alain Gardinier – un homme crédité pour la pochette d'un disque de Screamin' Jay Hawkins ne saurait être tout à fait mauvais, aurait même tendance à attirer le respect – n'est pas un nouveau venu dans le paysage rock. A refilé des photos à la moitié des magazines intéressants du pays, a chroniqué une foultitude d'évènements rock, a bossé sur Canal +, est devenu le spécialiste incontesté du surf, a monté une maison de production de films, bref un curriculum qui vous vide une cartouche d'imprimante à lui tout seul... L'a tout de même raté un truc important dans sa vie : n'était pas présent au premier Festival Punk de Mont de Marsan. Moi aussi. Mais lui, il s'est rattrapé, l'était au second. Pas moi. Bref un mec passionné toujours pendu aux basques de l'actualité rock, ce qui est normal puisqu'il est basque. D'où cette publication chez Atlantica, maison d'éditions régionale à l'affût des traditions locales, perdues, retrouvées, nouvelles ( surf, tauromachie, chasse à la baleine, pelote, pottocks ) de ce Sud-Ouest appuyé sur les Pyrénées et bordé par le littoral atlantique.

IMPRO

Un groupe de copains qui n'ont même pas vingt ans dans une petite ville de province que la plupart de nos concitoyens seraient bien embêtés de localiser sur une carte qui décident sur un coup de tête de préparer un festival. Z'étaient au café, auraient pu demander une troisième tournée de bières, mais non, ce sera un festival rock. Tant qu'à se faire mousser autant viser haut. Ne sont pas tombés de la dernière pluie, ils ont déjà organisé quelques concerts qui ont bien marché, mais subitement sans s'en rendre compte ils viennent de changer d'échelle. Comme l'un d'eux monte quelquefois à Paris s'approvisionner en disques à Paris dans la boutique de disques L'Open Market, il en cause deux mots au patron, Marc Zermati, aussi fondateur de Skydog... C'était la bonne porte et le bon deal. Connaît du monde à Londres et est à l'affût et à la pointe de ce qui se fait de neuf en rock.

De neuf peut-être pas. Mais de ce qui bouge. Le rock s'est endormi. Les grands groupes ronronnent. Se reposent sur le tiroir caisse. Aussi ennuyeux à regarder qu'un troupeau de brontosaures occupés à ingurgiter leurs quinze tonnes de graminées journalières. Pour Zermati, les mots d'ordre sont simples, retour à l'énergie primitive ! Rock'n'roll toute ! L'a même une idée de génie. L'invente un truc encore pire que le rock. Le mot existe depuis toujours, on l'emploie de plus en plus souvent à New York et in London, mais parmi d'autres, l'aurait pu passer à la trappe, mais Zermati a du pif. Plus de rock – plus ou moins rentré, sinon dans les moeurs, du moins dans le vocabulaire - désormais ce sera le punk ! Difficile de trouver plus crétinisant. La revendication au degré zéro du moins disant culturel. Les rockers étaient des voyous, cela fait peur, les punks fleurent mauvais comme une promesse d' analphabétisme. Cela vous déstabilise. L'esprit positiviste bourgeois en vacille sur lui-même. Miné de l'intérieur.

Ce n'était pas le moment idoine. L'esprit gauchiste mis à mort par l'élection de Giscard à la présidence de la République survivait encore. Se focalisait sur un dernier point de résistance. Un seul, mais très rock and roll. Concerts gratuits, passages en force, jolis grabuges. Les préfets s'affolaient et jetaient de l'huile sur le feu en envoyant les CRS. Cela dégénérait systématiquement en affrontements violents si bien que tous les festivals de l'été 1976 furent, les uns après les autres, interdits. Partout.

MONT DE MARSAN I

Sauf à Mont de Marsan. Petite ville de province où tout le monde se connaît. Faut savoir ruser. Dans les tractations avec la mairie l'on parle de festival de jazz et de pop. Et avec les flics, l'on sort le grand jeu. Rangez vos soldats de plomb, notre propre service d'ordre s'occupera de tout. Pari gagné. Par chance il n'y aura pas des milliers de participants. Point d'habits bleutés dans le proche horizon, tout se déroulera à merveille. Pour le programme vous vous reportez à notre livraison 177, ou alors vous achetez le bouquin, c'est rempli de photos et l'on vous explique tout en long et en large, avec photocopies des courriers officiels et petits topos sur les groupes.

MONT DE MARSAN II

Celui-là Gardinier y assiste. S'implique davantage dans le compte-rendu. Ce coup-ci, l'on avance à visages découverts. En 1976, le punk était un futur en marche, en 1977, c'est une présence indiscutable. Pour parodier Cavafy, on peut dire que l'on n'attend plus les barbares. Campent désormais sur la place centrale de l'actualité. A Mont de Marsan, l'on est bien embêtés, tout s'est si bien passé l'année dernière qu'il est difficile de promulguer un droit de veto. Des chevelus, des crêtus ( très rares ) qui ont écouté de la mauvaise musique très fort, mais dans l'ensemble, le petit commerce a fait son beurre. Donnée économique de poids. Alors comme l'on attend beaucoup plus de spectateurs et davantage de groupes, chacun fait ses comptes.

La police n'a pas dit son dernier mot. Lui reste son as de pique à jouer. Une belle facture pour les policiers de l'année précédente qui ont été affectés à la surveillance du festival. Beau coup de vice. D'abord ils n'étaient pas là, ensuite c'est à régler tout de suite, sinon la fête n'aura pas lieu. Faudra passer sous les fourches caudines de l'injustice. Quand l'Etat se prend pour Léviathan vous avez intérêt à payer tous les pots que vous n'avez pas cassés. Apporteront la moitié de la somme en promettant de faire l'appoint avec les bénéfices...

Qu'importe, Mont de Marsan II sera une aussi belle réussite que le premier. Pour la programmation vous vous reportez à notre livraison 177, ou alors vous volez le bouquin. Ce serait un très beau geste d'une exquise punkitude. Pour le Mont de Marsan III, il est inutile de prendre les billets. A l'impossible nul n'est tenu. Ne faut pas non plus prendre les autorités pour ce qu'elles sont. Jurèrent très tôt que désormais on ne les y reprendrait plus. Et elles tinrent parole.

PLUS TARD

Un changement de majorité présidentielle et municipale plus tard le festival renaquit de ses cendres en 1984, en 1985, en 1986. Et puis plus rien. Le punk n'a pas survécu à sa naissance. En 1978, il n'existe plus. On vous vend la New Vague, mais sur les rayonnages le punk est dans les boîtes en soldes. On n'aura plus l'énergie pour remettre le couvert à ce qui est en train de devenir un événement mondain. Organisateurs, groupes et spectateurs ont poursuivi leur chemin. Pas toujours facile de rester fidèles à ses idéaux. Le seul qui vous trahisse vraiment, c'est vous-même. Pour une fois le poison punk n'a pas pourri par la tête. C'est surtout le public qui s'est amoindri et dilué. Le livre se termine sur l'évocation des principaux protagonistes de cette aventure incroyable. N'ont pas fondamentalement divergé de leurs choix initiaux et énergies premières. Reste à écrire le post scriptum. Que l'on ajoute en bas de page pour signaler que l'on n'a pas oublié le plus important.

L'ARMEE DES OMBRES

Celle des anonymes. Qui ont fourni le gros des bataillons du mouvement. Qui ne se sont pas vendus. Peut-être parce qu'ils n'avaient rien à vendre. Ou peut-être encore pire, parce que personne n'a voulu les acheter. Et les punkers ont fait comme les rockers. Ont subsisté. Par petits groupes. Sans cesse renouvelés. Ne sont plus qu'une minorité. Mais active. On les dénigre toujours et encore. On ne les appelle plus que par l'infamante dénomination de punks à chiens. Pas tout à fait des SDF, mais des nomades urbains, qui vivent dans les marges, qui squattent les sorties de secours d'une société en train de s'engluer dans ses propres immondices. La comète punk remue encore la queue mais tout le monde détourne le regard. Punk Sur La Ville est un beau livre. Mais il se termine trop tôt. L'urgence n'est pas à la remémoration des années fastes. L'étude des écorces mortes du passé n'est intéressante que si elle permet d'agir sur la présence du monde. Les punks comme les sentinelles du désastre qui vient. Peuvent hurler tant qu'ils veulent dans leur micros ou dans leurs mains en porte-voix. Personne ne veut les entendre. La caravane passe, file droit vers le précipice, les punks à chiens aboient.

Damie Chad.

14:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : suicide, nextfloor, nakht, natural respect, klaustrophobia, bill haley, mont de marsan