06/12/2017

KR'TNT 351 : JOHNNY HALLYDAY / BLACK LIPS / ERVIN TRAVIS / CRASHBIRDS

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 351

A ROCKLIT PRODUCTION

07 / 12 / 2017

|

JOHNNY HALLYDAY BLACK LIPS / ERVIN TRAVIS CRASHBIRDS FLYERS |

TEXTE + PHOTOS SUR :

http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/

KR'TNT ! ¤ 03

ROCK'N'ROLL CLANDDESTZINE FLYER

N° 3 / 05 / 11 / 2009

A ROCK-LIT PRODUCTION

SOUVENIRS, SOUVENIRS

JOHNNY EN 58*

C'est en 1956 que j'ai découvert le rock'n'roll grâce au Tutti Frutti de Little Richard, Rock around the clock de Bill Haley et les cinq premiers 45 tours d'Elvis Presley. J'avais dix ans. Je préférais les américains aux européens et dans les années suivantes j'aimais bien mieux les noirs aux visages pâles, plus ou moins bons imitateurs. C'est plus tard, à quinze piges, que je découvrais le blues à l'origine du rock comme du jazz.

Nez en moins, comme écrivait San Antonio dont je dévorais les bouquins, deux ans après, en 1958, j'ai apprécié ce blanc-bec de Johnny qui débarquait face au pantouflard Richard Anthony... J'avais donc douze ans et avec un ami du même âge, Pierre Alleaume, nous sortions pour la première fois sans nos parents... Nos mères respectives étant amies et voisines, au square Groze-Magnan où je jouais au foot dans la rue avec les enfants de Ben Barek, un grand joueur de l'O. M.

Je ne sais si ce concert à l'Alcazar de Marseille était le tout premier de Johnny mais c'était sûrement un des premiers ( Souvenirs, Souvenirs n'était même pas sorti ). C'était un vieux théâtre en bois ( hélas aujourd'hui rasé pour construire la Bibliothèque de Marseille ) où mon marseillais de père allait régulièrement à l'entre-deux guerres pour des cafés-concerts à une époque où les chanteurs chantaient sans micro, comme il aimait me le rappeler...

En première partie, donnait de la voix une chanteuse de négro-spirituals ( comme l'on disait avant que l'on confonde racisme et sens des mots, tout comme le doigt avec la lune qu'il désigne...) C'était June Richmond dont je n'ai jamais trouvé de disques alors même que je connaissais déjà bien le Gospel grâce aux émissions dominicales de radio ( à l'ORTF ) de Sim Copans.

Quand le rideau s'est levé et que Johnny est entré en chantant un inédit ( Je cherche une fille ) on s'est aperçu qu'un grand voile séparait le chanteur de son orchestre dont on ne distinguait que des silhouettes... Il était vêtu de noir, pantalon de cuir et chemise à trous. Puis il chanta son premier tube : T'aimer follement, version française édulcorée de Making Love...

On a tous cru que le vieux théâtre allait s'effondrer sous le martèlement des pieds des jeunes gens entassés de l'orchestre aux balcons. Encore pire qu'en Mai 68 au théâtre de l'Odéon à Paris...

Bien sûr, c'était une époque où les français ne savaient pas taper dans leurs mains en mesure ( dans les temps faibles ce qui entraîne un rythme déhanché et syncopé ) ce qui m'énervait beaucoup puisque pour moi la musique c'était le rythme ( pour les paroles il y a les livres... ). Ainsi je m'évertuais à frapper des mains le plus fort possible en cadence. J'étais particulièrement excité en écoutant le morceau que je préférais :

« J'suis mordu pour un p'tit oiseau bleu,

tellement mordu que j'en deviens gâteux ! »

Quand nous sommes sortis, avec mon copain abasourdi, nos paumes de mains rougies chauffaient un max ! Et nos cœurs battaient à rompre grâce à cette musique de révolte, celle des blousons noirs et des rebelles de l'époque.

Daniel Giraud.

( L'on ne présente plus Daniel Giraud, poëte, essayiste, sinologue, alchimiste, astrologue, philosophe, amateur de l'O.M. et autres joyeusetés du même acabit. Un de ces indiens aux mille tribus, inclassable et solitaire, que l'on retrouve beaucoup plus souvent sur le sentier des guerres perdues d'avance qu'en train de fumer le calumet des compromissions contemporaines.

Daniel Giraud détient en outre le fabuleux record d'être depuis trente ans le seul authentique chanteur de blues ariégeois ( deep rural south ). Mais cette fois-ci il a troqué guitare et harmonica contre sa machine à écrire pour consigner à notre demande ses souvenirs de french mineau rock'n'roll, il y a exactement plus de quarante ans... )

* Johnny a chanté à l'Alcazar de Marseille les 11, 12, 13 Novembre 1960.

Lips electronic - Part two

Pour parler sans ambages, le nouvel album des Black Lips faillit à ses devoirs. Tout au moins au premier abord. Non seulement il porte pourtant un joli nom - comme Saturne - Satan’s Graffiti Or Is It God’s Art ?, mais c’est aussi un double album, une distance difficile, même pour un groupe aussi expérimenté que les Black Lips. Jared Swilley et Cole Alexander sont les deux derniers survivants d’une formule qui fit les beaux jours des amateurs de garage. Oh, ils sont encore capables d’énormités, tiens, comme par exemple ce «Squatting In Heaven» qu’on trouve en B, pur jus de Black Lips Sound System. Jared le chante à la frénétique, comme au temps du Star Club de Hambourg. Cole se tape une pure énormité en C avec «We Know». Il reprend les rênes du vieux silver-stormer, on a là une vraie merveille, nappée d’orgue par Saul l’imprononçable (transfuge de Fat White Family) et traversée par la sitar guitar de Sean Lennon. Drôle de mélange, direz-vous, mais c’est peut-être ce qui fait au fond le charme de cet album difficile à cerner. «We Know» est certainement l’un des piliers de cet album indéfiniment controversable. Cole l’enflamme, en vieux pro délavé par les tempêtes. L’autre énormité de ce disque est une espèce de pastiche survolté des Beatles, «It Won’t Be Long». Le miracle est qu’ils renouent avec l’énergie des Beatles à Hambourg. Quel coup de maître ! Seuls les Blacks Lips sont capables d’un tel exploit. Dans «Wayne», ils se foutent de la gueule de Wayne. Toute la bande chante à l’unisson du saucisson sec - Wayne you never feel the pain/ Wayne you never feel the rain/ Wayne you never were the same - Mais ils ont aussi des cuts qui déroutent les cargos, comme cet «In My Mind» qui sonne comme du Van Der Graff Generator, et ce n’est pas peu dire. Ils se fendent aussi d’un beau hit pop sixties, «Crystal Night». On se régalera aussi de «Rebel Intuition», une belle pièce de pop attack servie par une foison instrumentale réellement bienfaisante. On sent que ce groupe arrive à maturité et qu’il travaille des ambiances en studio, tout en conservant des vieux réflexes inflammatoires.

Mais sur scène, ils ne travaillent pas les ambiances, il les schtroumphent. S’il fallait résumer le set des Black Lips par un seul mot, ce serait : Pow ! Ils proposent une collection de classiques tirés des vieux albums et petite cerise sur le gâteau, Ian Saint Pe retrouve sa place à droite de Jared, comme au bon vieux temps du concert mythique au Gambetta. Sur scène, les Black Lips fonctionnent comme une machine inexorable, ils enchaînent leurs vingt titres comme autant de hits de juke. C’est la fête au village, les rouleaux de papier-cul remplacent les confettis, il pleut des dizaines de longues banderoles de papier rose sur la foule agitée. On n’avait plus assisté à une telle fête depuis belle lurette. Dans son coin, Cole tripote sa boîte d’effets, chante dans deux micros et libère à ses pieds des petits nuages de fumigènes. Il est moins sauvage qu’avant, il ne se roule plus par terre et ne crache plus en l’air pour jouer à récupérer ses molards. Il s’applique à chanter derrière son micro, comme si pour la première fois de sa vie, il se résignait à rester sage sur scène. Il porte un chapeau de cowboy et un jean clair marbré de crasse. Il est assez marrant, car il avance sur des jambes terriblement courtes et arquées. Impossible de le prendre au sérieux, son côté Lucky Luke le dédouane définitivement. Le voir chanter «Dirty Hands» - Won’t you take my dirty hand - en hommage au «Wanna Hold Your Hands» des Beatles vaut tout l’or du monde.

Jared occupe toujours le centre de la scène. Dès qu’il arrive pour régler le son de sa basse Hofner, on voit qu’il s’est bien piqué la ruche. Il travaille toujours son look biker gay, en portant une casquette en cuir - identique à celle que porte Kid Congo - un T-shirt blanc aux manches roulées sur les épaules, un jean noir ultra-moulant qui met en valeur sa taille de guêpe et des pompes de basket blanches qui complètent bien la panoplie. Il porte toujours sa moustache de sapeur et veille bien sûr à ne pas se raser de frais. Malgré son état d’allumage avancé, Jared va assurer comme un pro, aussi bien au chant que sur sa petite basse violon. Ce mec fait partie des grands bassmen modernes, énergiques et précis. Il vient en droite ligne de McCartney, ce qui le dédouane lui aussi définitivement. Force est d’admettre que le bassmatic de McCartney relève de l’irréprochabilité des choses. Quand ado on apprenait à jouer de la basse, trois modèles s’imposaient : Jack Casady, George Alexander et McCartney.

Jared chante tout à l’énergie. Il fonce, comme s’il était au front. On sent bien que ce mec ne vit que pour ça. La scène et le rock lippu. Et Ian Saint Pe veille au grain d’origine, il semble en retrait, mais c’est lui qui trame les complots dans l’ouragan, il mêle une technique de killer flasher à une attitude d’archange boticellien. Il fait lui aussi le spectacle, il ne flagorne pas comme Jared, il joue le rôle du pivot dans le chaos environnant. Quelque chose d’incroyablement pacifique émane de lui.

Ils attaquent leur set avec «Sea Of Blasphemy», vieille pépite de garage dévoyé tirée de Let It Bloom, leur troisième album. Jared chante ça avec un entrain confondant. Il nous claque là l’hymne des délinquants du monde entier. Ils ressortent aussi «Fairy Stories» de cet album paru il y a plus de dix ans sur In The Red, ainsi que l’étrange «Hippie Hippie Hoorah» pour le rappel. Mais Cole a l’air d’y tenir. Décoré de guirlandes de papier cul, il chante ça avec un tel aplomb qu’il reçoit l’absolution du public. Ils tirent aussi quatre cuts d’un album plus récent, Arabia Mountain : «Family Tree», «New Directions», «Knockahoma» et «Raw Meat». Tous ces cuts de pop mériteraient de finir dans des jukes, tellement ils sont bien foutus. Ces branleurs d’Atlanta finiraient bien par sonner comme des Anglais. «New Direction» évoque en effet les Buzzcocks. Ou comme des Irlandais : avec «Raw Meat», ils réussissent l’exploit de sonner comme les Undertones. Tirés de Good Bad Not Evil, «Cold Hands», «Lean» et «O Katrina» semblent bourrés de ce vieux génie foutraque qui les caractérisait si bien voici dix ans. Les Black Lips finissent par pervertir la symbolique du garage tout en la sublimant. La chose n’est pas facile à expliquer, mais en tous les cas, c’est ce qu’on ressent clairement quand on les voit jouer. Vous ne trouverez pas une seule seconde de temps morts dans un set de Black Lips. Ils tirent «Drive By Buddy» et «Funny» de leur avant dernier album, Underneath The Rainbow. «Drive By Buddy» sonne comme un hit des Monkees, mais avec un drive plus locace, et la petite pop persistante de «Funny» s’impose à la force du poignet. Ils ne tirent qu’un seul cut du dernier album satanique, «Cant Hold On» et vers la fin du set, ils rendent un bel hommage au pauvre Fred Cole qui vient de disparaître avec une reprise de «You Must Be A Witch», qui date du temps de Lillipop Shoppe. C’est-à-dire 1968, au siècle dernier.

Signé : Cazengler, Black lope

Black Lips. Le 106. Rouen (76). 15 novembre 2017

Black Lips. Satan’s Graffiti Or Is It God’s Art ? Vice Music 2017

ERVIN TRAVIS

Ervin Travis est malade. Depuis deux inquiétantes années les nouvelles se font rares, ce n'est pas une raison pour que son souvenir s'estompe, quoi de plus naturel que de se mettre à l'écoute de son oeuvre ? Nombreuses sont les vidéos de ses concerts sur YouTube, mais dans cette chronique nous tenons avant tout à nous intéresser à ses deux premiers albums enregistrés chez Big Beat Records, en 2001 et 2002.

Combien de fois n'avons-nous pas râlé en étudiant les pochettes des rockers français, pillaient sans regret ni honte la discographie, des rockers américains pour la première génération, des groupes anglais pour la deuxième... Pouvaient pas faire comme les plus grands et créer par eux-mêmes ? Les écailles nous sont tombés des yeux peu à peu, au fur et à mesure que nos connaissances progressaient, déjà les vieux bluesmen si respectables du delta se fauchaient les morceaux sans vergogne se contentant au mieux d'en changer le titre et le texte, les Rolling Stones ne se mirent à composer leurs morceaux qu'une fois qu'ils prirent conscience qu'ils gagnaient davantage sur les droits d'auteur qu'en tant qu'interprètes, ne parlons pas de Led Zeppelin qui furent carottés la main dans le sac aux pépites pour avoir emprunté à Muddy Waters, sans permission, cela va sans dire, le riff de Whole Lotta Love, leur morceau emblématique...

Quant aux pionniers... il vaudrait mieux ne point trop s'étendre pour garder nos naïves âmes encore enrobées de notre native candeur, si l'on ne devait en prendre qu'un... par exemple, pas tout à fait au hasard, Gene Vincent... Justement ce serait parfait, puisque ces deux CD d'Ervin Travis ne présentent comme des reprises de Gene Vincent. En plus l'aggrave son cas, Ervin, non pas des adaptations censées redéfinir l'épure structurale des titres, osons les mots qui fâchent, des imitations à l'identique.

Avant de nous pencher directement sur le pourquoi et le comment d'une telle entreprise, un détour s'impose. L'est temps de remonter aux calendes grecques. Lorsque Aristote reprend dans son sa Poétique le thème de la Mimesis, il ne fait que s'engager dans un débat corrosif qui déchire depuis trois générations sophistes et philosophes. L'imitation est au centre du débat. Ne s'agit pas de porter un jugement moral sur ce que les Grecs ne considéraient pas comme un plagiat mais comme un état de fait. Si personne ne trouvait à redire à la coutume - somme toute assez agréable – par laquelle les animaux et la race humaine se reproduisaient, la façon dont on fabriquait un objet et la manière dont l'on se devait d'adopter des comportements, sinon héroïques, au moins dignes d'un citoyen qui avait à cœur de concourir à la préservation de sa Cité, étaient longuement discutés... L'air de rien, c'était aborder des sujets fondamentaux tels que les rapports cognitifs relatifs à l'appréhension technique de la matière, l'enseignement, et la politique... Aristote qui n'était pas un néophyte dans la maîtrise de ses problématiques, y rajouta sa pincée de sel abrasif, toute une réflexion sur la nature de l'art dramatique qui selon certaines opinions n'est sous couvert de création qu'un copiage plus ou moins fidèle de la nature... Rassurez-vous, nous ne nous lancerons pas ici dans un commentaire de la Poétique d'Aristote. Ce simple rappel pour adopter une attitude d'humilité vis-à-vis de cette pratique rock'n'rollienne de la reprise. Ce qui n'empêche pas de garder notre esprit aussi acéré qu'un sabre de cavalerie. Un tout dernier rappel avant de quitter le maître d'Alexandre le Grand : le drame grec était accompagné de musique.

A une admiratrice qui lui demandait pourquoi il se cantonnait à reprendre Gene et non à créer des titres personnels, Ervin avait répondu en souriant qu'il préférait conduire une formule 1 qu'une deux-chevaux. Réponse de toute modestie qui ne tient pas compte de l'impact qu'eurent les pionniers sur les premières générations rock. L'apport était si nouveau qu'ils paraissaient extraordinaires. Surtout par chez nous, où ils débarquèrent sans avertissement préalable dépourvus de toute traçabilité généalogique possible. Les pionniers donnèrent l'impression d'une escouade de vaisseaux spatiaux venus d'une autre galaxie qui se seraient posés sans crier gare au bout de la rue. Trop beaux, trop neufs, trop forts. Une avance technologique dont on avait du mal à mesurer l'ampleur. N'y avait qu'à imiter. Tout en restant persuadés que l'on n'égalerait jamais ces nouveaux maîtres indiscutables. Il ne s'agissait pas de copier mais de calquer. Petits garçons qui imitent sciemment l'attitude du père étant intimement persuadés qu'il est impossible de faire mieux autrement. En France cette attitude fut d'autant plus naturelle que la musique – au contraire de l'Angleterre par exemple – ne jouissait d'aucune implantation culturelle populaire. Elvis, Gene, Eddie, Bill, Chuck, Little, Bo, Buddy, étaient des Dieux surgis de nulle par. Le traumatisme fut si fort que Mitchell, Hallyday, et Rivers, bénéficient encore de cette aura indéfectible...

Gene Vincent eut le privillège d'une réception particulière en notre pays. L'apportait une dramaturgie proximale que les autres n'avaient pas. Sentait le soufre avant d'avoir même ouvert la bouche. Avec lui, le rock était davantage qu'une musique, un art de vivre, loin des flamboyances attitudinales d'un James Dean. Rebelle sans une once de frime. L'avait un profil de bête traquée. Un loup sur ses gardes qui n'en égorge pas moins les troupeaux de moutons pour la simple et bonne raison qu'il est un loup et rien d'autre. Pas un chien de salon. L'était comme tout un chacun. N'avait pas un centimètre carré d'espace de libre, lui était impossible de tricher, habitait trop son personnage pour pouvoir jouer. Un épileptique aux abois. Savaient que les fusils de l'existence étaient braqués sur lui, mais il les regardait sans crainte et refusait de baisser les yeux. Une bête sauvage, méfiante. Prête à mordre la main qui voulait lui venir en aide. Un insoumis naturel. Sans autre idéologie que la survie à court terme. Sa proximité êtrale avec les plus grands poëtes m'est toujours paru évidente.

Quand vous êtes touché, c'est fini. J'entends encore Ervin raconter comment il enregistrait sur une K7 de quatre-vingt-dix minutes autant de fois que possible le même morceau de Gene qu'il écoutait en boucle, partout, toujours. Transfusion charnelle. Obsession spirituelle. Ne pas être Gene, mais arriver à ces rares instants de communion hommagiale. Ne pas être soi pour devenir plus grand que soi. Vertige du dépassement. Certains parleront de folie assimilatrice, les mêmes qui font attention à ne ressembler à personne alors qu'ils passent inconsciemment leur temps à s'identifier à tout le monde. J'opterais plutôt pour une connaissance d'un genre particulier, une espèce de gnose individuelle qui n'appartient qu'à soi. Qui ne regarde que soi mais qui par le seul fait d'être expérimentée dans le monde extérieur des vivants se donne en spectacle. Nous avons tous de semblables comportements dans notre cinéma intérieur, mais nous refermons bien vite le couvercle dessus, faut un sacré courage pour s'échapper de soi-même. Mais cela ne suffit pas. Il est facile de devenir un clone pathétique, un histrion véridique de soi-même disait Mallarmé, il est nécessaire de savoir faire la différence entre le rêveur et le clown. Une sacré rigueur mentale. Pour que le numéro soit réussi, l'identification doit être distanciation. Brèche bretchienne dans le processus. Alors vous pouvez être vous et un autre. L'autre de vous, assurait Arthur Rimbaud. Si j'étais vous, quand j'étais vous. Un exercice littéraire. De lecture. Surtout pas un pastiche. Le but pour Ervin n'est pas d'être Gene Vincent – mission impossible - mais de nous le restituer. De nous en offrir une possibilité. Une évocation.

D'où ces disques qui ne seront pas mieux que ceux de Vincent. Mais autres. En signe de la fidélité que l'on se porte d'abord avant tout à soi-même.

FROM TIDEWATER TO DALLAS

ERVIN TRAVIS

& HIS VIRGINIAN

BIG BEAT RECORDS / BBR 000 77.

Ervin Travis : vocal, guitars / Philippe Fessard : lead guitar / Patrick Verbeke : lead guitar on Vincent's blues / Alain Neau : piano, clavier, backing vocal / Romain Decoret : Bass / Arnaud Brulé : drums, backing vocals.

Deux beaux textes de présentation. Jean-William Thoury brosse à grands traits le parcours d'Ervin Travis. Comment depuis le sud-ouest profond ses premières interprétations de Gene captent l'oreille des amateurs parisiens, la formation des Virginians, ses concerts qui attirent jusqu'à plusieurs milliers de spectateurs enthousiastes. Philippe Fessard évoque rapidement les différentes formations des Blue Caps, mettant particulièrement l'accent sur le successeur - ne s'agit pas d'un remplaçant mais d'une dynastie – de Cliff Gallup, Johnny Meeks ( dont la fille nous apprit le décès le 30 juillet 2015 ). Guitariste acéré qui électrisa encore plus le rock'n'roll de Gene Vincent, l'a rassemblé les découpes structurales des morceaux de Cliff héritées du jazz. A première vue le style de Cliff est plus original, plus surprenant, c'est oublier un peu vite que Johnny Meeks établissait une manière de jouer qui fit tellement d'adeptes et qui se perpétua si longtemps qu'aujourd'hui elle semble presque commune alors qu'en son temps elle contribua à faire des Blue Caps le premier groupe de rock de son époque dégagé des influences country, swing et jazzistiques.

Le titre peut paraître mystérieux : désigne simplement l'ère géographique, originaire, d'envol et de repos des Blue Caps.

Dance to the bop : bluffant, n'y a que la batterie trop lourde qui ne parvient pas à maîtriser ce mouvement de reptation si caractéristique de Dickie Harrell qui donne l'impression de décomposer chaque frappe en deux temps, alors qu'elle n'en vaut qu'un. L'on ne retrouve ce genre d'étirement temporel que dans certaines prosodies grecques. La voix d'Ervin épouse parfaitement la scansion de Gene. Yes, I love you baby : un de ces petits trots enlevés qui seyaient si bien à Gene Vincent. Ervin reprennent ce petit joyau à merveille, avec peut-être chez Ervin une pointe d'accent nasillard du sud des USA qui n'apparaît pas chez Vincent !Right now : ce coup-ci Gene ondule de la voix tel un serpent qui avance en avant en tirant une bordée sur la gauche et une autre correctrice sur la droite. Ervin s'extirpe comme un chef de la difficulté, la prolifération des allitérations du phonème ''on'' qui doit systématiquement retomber sur une frappe creuse de batterie nécessite une agilité démoniaque. Beautiful brown eyes : un mid-tempo avec des volutes vieillottes de piano quelques fils de guitares colorées, cela sent la vieille Amérique du temps des lampes à pétrole. Philippe Fessard se met en avant sur le solo qui claque comme un lustre dont le soudain allumage dans une pièce semi-obscure vous dessille les yeux, si Ervin marche dans les pas de Gene, le band derrière ne peut s'empêcher de décoller. Over the rainbow : une des chansons du répertoire de Gene préférée d'Eddie Cochran. L'est vrai que Vincent en donne une version intemporelle terriblement émouvante. Ervin s'attaque à un monument. A compris qu'il n'y fallait rien rajouter, aucune emphase, aucun trémolo, l'a la bonne idée de donner une inflexion quelque peu enfantine à sa voix pour en assurer l'innocence émerveillante. Dance in the street : un peu d'exercice après tant d'émotion ne peut pas faire de mal, les Virginians embrayent sec avec un démarrage de moto en intro, et c'est parti pour un sérieux fandango, Ervin se joue des récifs – essayez de piquer du premier coup une centaine de mygales en goguette sur la table de la cuisine avec un cure-dents – et tout le monde fonce sans regret, l'est sûr qu'en France l'on danse plus vite qu'à Los Angeles. Rollin' Danny : le genre de truc vicelard en diable, ça paraît tout simple mais vous avez intérêt à attacher la voix à votre respiration car l'ensemble tient de l'exercice yogique, Ervin a décidé de passer en force et derrière la guitare de Phillipe Fessard carrillone comme la voiture des pompiers qui vient ramasser les morceaux. Should I ever love again : un slow comme l'époque les aimait bien, une orchestration à la Platters, et Vincent qui moanise en dessous pour vous faire comprendre que toute tristesse vient du blues. Ervin a compris l'astuce. L'aboie comme le chien abandonné à la pleine lune, et puis vous refile la caresse du maître qui recueille la pauvre bête abandonnée, et les Virginians appuient tellement fort que pour un peu vous en pleureriez. Somebody help me : Vincent vous enregistre cela comme un coup de vent qui entre par la fenêtre ouverte et vous arrache les rideaux, style opération commando surprise. Ervin et son gang de virginiens vous refont le même trip. Vous surprennent tout de même alors que vous vous y attendiez. Comme quoi rapidité et célérité valent mieux qu'escargots et lémuriens. Rock'n'roll Heaven : pas d'erreur le son de Gene Vincent, la voix de Gene Vincent, le style de Gene Vincent, mais c'est du Décoret tout pur, et Ervin plus vrai que nature, de la ballade mélancolique au rythme débridé tout y passe. Un bel hommage à Gene. Et à Eddie par la même occasion. Vincent's blues : un blues caractéristique. Rien à redire sur le balancement chaloupé. Ne lisez pas les paroles seules, elles vous paraîtront d'une pauvreté affligeante mais lorsque Gene les martèle et les ponctue de cris, l'ensemble vous prend aux tripes. Les Virginians parviennent à jouer plus bleu que les Blue Caps, et Ervin vous pousse de ses bramements sauvages à amadouer les baleines. My heart : une sucrerie, écrite par Johnny Burnette mais cela vous a des résonances à la Buddy Holly, Gene vous y prend une voix de petite fille qui joue à la poupée qui lui va à ravir. Un régal pour Ervin, vous l'interprète en rose bonbon, tandis que derrière les Virginians batifolent et s'adonnent aux cabrioles. Un truc hautement pervers. Pour amuser les enfants, l'on a rajouté une espèce de jingle radio à la Walt Disney, le genre de facétie dont raffolait Eddie Cochran. You are the one for me : un tempo qui traîne et Gene qui fait le joli coeur. Pour adolescente romantique qui vient d'être abandonnée par son boyfriend. Ervin y rajoute un peu d'angoisse mélodramatique et le piano pleure un peu plus fort. I got to get to you yet : les Beatles ont dû gravement l'écouter, z'ont dû y puiser une certaine manière de faire sonner une guitare. En tout cas n'atteindront jamais la légèreté de la voix de Gene sur aucun de leurs enregistrements. Ervin y réussit parfaitement. Que dire de plus ? Lavender blue : l'on quitte the Capitol Tower pour les enregistrements londoniens. L'est sûr que de tous les morceaux de cette période c'est celui – nonobstant l'intrusion de l'orgue qui se rapproche le plus des ballades de Gene made in America. Ervin suit Gene pas à pas, mot à mot, et comme pour l'orchestration l'orgue est en sourdine et louche un peu du d'Over the Rainbow, l'on n'est pas loin de préférer Ervin. Et puis cette idée géniale de rajouter le sifflement final, fait pencher le jugement en sa faveur.

Une belle réussite. Tant au niveau vocal qu'instrumental. Le traitement des clappers boys est remarquable.

SHADES OF BLUE IN PARIS

ERVIN TRAVIS

And The Virginians

Même méthode que celle employée pour le CD précédent. D'abord une rapide évocation de l'interprétation de Gene, ensuite l'apport d'Ervin.

BIG BEAT RECORDS / BBR 000 87 / 2004

Ervin Travis : vocal / Philippe Fessard : lead guitar / Alain Neau : keyboards, acoustic guitar, backing vocals / Romain Decoret : electric bass / Arnaud Brulé : drums, backing vocals

Lotta lovin : une perfection irradiante. Surface chatoyante d'une pierre précieuse. Autant l'entrée du morceau semble un peu chaotique, autant très vite tout rentre dans l'ordre et offre l'aspect d'un bijou de lave volcanique polie durant des siècles par la mer. Attention nous sommes dans un enregistrement public, ce qui change tout. Certains fans d'Ervin pensent que son chant atteignait une ressemblance avec celle de Gene encore plus remarquable sur scène que sur disque. Dance in the street : ce morceau semble le confirmer, mais très vite l'affaire s'emballe et Ervin presse la cadence, tout autre que lui en perdrait les pédales mais il vous surfe sur la vague avec une élégance à laquelle vous souscrivez sans réserve. Blue eyes crying in the rain : première reprise du LP Crazy Times enregistré en 1959 avec Joe Merrit à la lead. L'occasion pour Philippe Fessard de démontrer qu'il assure sans problème, piano et guitare se taillent la part du lion, pour Ervin c'est peut-être plus facile, ce morceau d'allure un peu country est celui qui au niveau vocal s'écarte le moins des enregistrements 57 – 58 d'une facture plus originelle si on les compare avec ce parti pris d'un son nouveau – crépitant et étincelant – pris lors des séances d'enregistrement du disque. You win again : un morceau d'Hank Williams, Gene en donna sur scène ( Town Hall Party, 1958 ) une version très proche des enregistrements country des années cinquante, les Virginians électrifient quelque peu le topo ce qui permet à la voix d'Ervin une plus grande amplitude. Sexy ways : un peu de sexe n'a jamais fait de mal, Ervin Travis se cale sur la version que Vincent en a donné sur la RAI sans oublier la fabuleuse reprise sur I'm Back and Proud, un morceau qui envoie, parfait pour la scène, Ervin se donne à fond. En filigrane l'on repense à la version de Gene avec Eddie... Who slapped John ? : l'occasion à Philippe Fessard de montrer qu'il ne dédaigne pas de s'attaquer à Cliff Gallup. Dommage que derrière la rythmique ne soit pas au top, Ervin sauve la mise sur ce morceau qui demande que l'on déchire sa voix sur les fils barbelés du rock. Flea brain : encore une de ces petites merveilles de Gene, z'avez intérêt à avoir la vélocité élastique qui bondit comme un cabri qui se serait aventuré sur des plaques chauffées à blanc, Ervin raffole de ce genre d'exercice aux figures imposées. Dommage que la basse s'immisce un peu trop par devant. Frankie & Johnnie : un must de Gene, vous y prend une voix creuse qui vous transforme ce drame de très commune jalousie conjugale en une tragédie grecque. Destin rampant. Ervin ne s'en tire pas mal mais l'appuie un tantinet trop, nous désigne du doigt le reptile de la mort qui s'avance traîtreusement. In my dreams : une sucrerie pour les jolis cœurs, que ne ferait-on pas pour arriver à ses faims sexuelles. Vincent en parfait hypocrite. Remarquons que le dénommé Travis n'est pas en reste non plus pour phagocyter sa future victime, l'ajoute même un miaulement totalement pernicieux auquel Vincent n'avait pas pensé. Comédie humaine, comédie rock. I'm goin' home : un titre mythique de Gene, une démarque de Bo Diddley. Parfois les transcriptions sont plus parlantes que les originaux. Ervin épouse la position du sprinter dans la dernière ligne droite. L'on sent que le public exulte, Phillipe Fessard se dépasse, on le remet sept fois de suite. On a de la chance, font durer le morceau. Beau solo de batterie d'Arnaud Brulé qui nous montre de quel bois il se chauffe. Rip it up : L'enchaîne sa volée de bois vert sur Rip It Up, Ervin prend le relais et vous fracasse les abattis d'une voix à vous rendre marteau. Grand capharnaüm final rock'n'roll. Un des plus forts moments du disque. Une pensée pour Little Richard sur son fauteuil roulant. Say Mama : pas de temps à perdre, une version catapultée à la fronde, Davyd Johnson se surpasse au saxophone. Ervin Travis emporte tout. You are my sunshine : un extrait – la chanson la plus reprise au monde dit-on – de Shakin Up A Storm, Ervin Travis a l'avantage de bénéficier de la pêche melba qu'apporte la scène. Le sax déménage et Ervin vous remplit la camionnette en moins de deux. Ne vaudrait mieux pas qu'il prenne le volant, trop tard l'est déjà aux manettes. Tant mieux. Right here on earth : Gene en pervers malicieux avec les clappers boys qui applaudissent avec une fouge de castagnettes atteintes de la danse de saint-Gui. Le genre de bichonnerie dans lequel Ervin excelle. Gymnastique vocale, et trampoline palatal. Se joue des difficultés. Et derrière lui, l'on ne chôme pas. Someday : celle-là tout le monde l'a reprise, même Jerry Lou le sauvage, Gene marche sur la pointe des pieds, pour ne pas réveiller le rêve qu'il est en train de faire. L'on approche de la fin du concert et Ervin se permet une dernière ballade comme un conte de fée que l'on raconte aux enfants pour les endormir. Non, pour qu'ils reprennent des forces avant la furieuse bataille de polochons qui se prépare. Baby blue : Patrick Verbeke se joint à Philippe Fessard pour ce morceau fondateur du heavy-metal, titre phare de la discographie de Gene Vincent dont on regrettera qu'il n'ai pas poussé plus loin ses investigations dans cette direction, Ervin nous en donne une version qui suit à la lettre son modèle, l'on déplore qu'il n'ait pas profité de l'adjonction de son deuxième guitariste pour s'adonner à une orgie sonore dont beaucoup ne se privent pas en concert, le plus n'est pas toujours l'ennemi du bien. Rocky road blues : impeccable reprise du vieux classique de Bill Monroe, Ervin ne s'écarte pas de la piste tracée par l'adaptation de Gene, sa voix est comme l'aigle qui de son aile altière survole la barre des montagnes rocheuses. Be bop a Lula 2002 : une version encore plus rapide que celle de Gene de 62. Verbeke et Fessard se font plaisir. Ervin leur laisse le champ libre. De sa voix trépidante il met en valeur les éclatements des guitares. The day the world turned blue : ( unplugged bonus track ) une des dernières chansons de Gene sur l'album du même nom. Ervin seul à l'acoustique. Miracle de la voix qui restitue à la perfection ces titres crépusculaires – parmi les plus beaux de Gene – du guerrier qui sait que le combat s'achève. Geese : ( unplugged bonus track ) et qui sait déjà que l'oiseau de l'âme s'apprête à la partance pour un autre voyage. Une interprétation qui démontre que nous ne sommes pas en présence d'une vulgaire imitation, mais à une osmose spirituelle entre deux individus reliés par des résolutions communes qui n'appartiennent qu'à eux. N'oubliez pas Alfred de Vigny dans les Destinées, seul le silence est grand.

Merci à Ervin Travis pour ces deux tributes à Gene Vincent. Certes il n'est pas le seul à avoir tenté l'expérience sur scène ou sur disque. Mais sa voix est empreinte d'une telle transparence avec celle de Gene que parfois l'on s'y tromperait. Leurs deux parcours parallèles obligent à penser à l'amitié qui unissait Castor l'Immortel à Pollux de fragilité toute humaine. Et comment l'un a su insuffler la vie à l'autre.

Damie Chad.

*

UNE INCROYABLE DECOUVERTE !

Damius Chadius : oui, c'est bien une découverte importante. Peut-être la plus précieuse de toutes. Certes nous possédons beaucoup de renseignement sur ces époques lointaines que nous appelons les Âges Obscurs. Mais cette fois nous sommes entrés en possession d'un ensemble de documents qui remettent en question bien des certitudes sur ce vingt-et-unième siècle duquel nous sommes séparés par plus de trois millénaires.

Journaliste : cher professeur, comment se présente cette trouvaille ?

Damius Chadius : il s'agit d'une centaine d'images colorées, grosso modo de dix centimètres sur quatorze, donc pas très grandes, mais qui semblent avoir eu une grande importance pour les peuplades arriérées de ces temps très anciens. Nous les avons retrouvées sur le site de construction du nouvel soucoupodrome de Notre-Dame-des-Landes.

Journaliste : mais que signifient-elles ? Que nous racontent-elles ? Que nous permettent-elles de savoir de la mentalité de nos ancêtres quasiment préhistoriques ?

Damius Claudius : l'interprétation est difficile. Par exemple nous n'avons pu déterminer si ce sont les pages arrachées de ces étranges objets que ces peuplades primitives appelaient livres ou si ce sont des artefacts séparés qu'un collecteur anonyme aurait réunis selon un mobile qui nous échappe encore.

Journaliste : que de mystères !

Damius Chadius : hélas oui ! Toutefois ces images sont accompagnées de signes qui nous apparaissent comme des graphèmes d'une langue qui nous est inconnue.

Journaliste : donc, nous ne savons rien !

Damius Chadius : nous avons tout de même un peu de chance, certains graphèmes sont systématiquement répétés, à tel point que nous pouvons nous hasarder à quelques hypothèses.

Mais le mieux serait peut-être que nous regardions et commentons tout de suite quelques unes de ces énigmatiques images.

Journaliste : par laquelle commençons-nous et pourquoi ?

Damius Chadius : par celle-ci, la plus anthropomorphique de toutes. Deux individus, le mâle et la femelle. Remarquez la position assise de l'homo-non-sapiens, la femme par contre debout et inclinée, nous sommes en des époques ou la sujétion féminine est totale. La servante fait révérence devant le maître. S'apprête à s'agenouiller nous indique le fléchissement des jambes. Dix pour cent de nos images représentent ces individus, nous en concluons que le mâle est vraisemblablement l'artiste qui s'est représenté, sur son trône, en pleine gloire, son esclave s'apprêtant vraisemblablement à mélanger avec cet instrument des plus bizarres les pigments nécessaire à la confection de nos artefacts.

Journaliste : l'artiste serait donc l'homme ?

Damius Chadius : oui, sans aucun doute et nous lui avons donné un surnom pour le désigner plus facilement : comme nous sommes proches de l'âge de pierre, nous l'avons surnommé Pierre. Mais passons à la reproduction Numéro 2.

Journaliste : étrange ! Cher maître nous avons besoin de vos lumières !

Damius Chadius : encore plus mystérieux que vous ne le croyiez. Deux oiseaux. Ce cartouche volatile se répète sur tous nos documents. Nous sommes vraisemblablement en face à un motif religieux. Certainement un rite d'adoration ornithologique. Admirez la richesse du cadre, la présentation blasonnée et la formule rituelle cui-cui rock'n'roll, sans doute un mot de passe sacramental que les fidèles devaient psalmodier en chœur.

Journaliste : Nous aimerions en savoir davantage sur ces rites ornithologiques !

Damius Chadius : Examinez avec soin les deux images suivantes ! ( 2885 et 2884 )

La première à connotation campagnarde, la seconde maritime. Cela désigne des lieux précis et dissemblables. En fait les adorateurs des oiseaux devaient les suivre, partout, où qu'ils soient. Sans doute là où les bestioles se posaient était-il organisé des cérémonies sacrées, l'on devait y chanter et y danser. Nous ignorons tout de l'objet sur lesquels ils sont posés, nous subodorons un nichoir spécialement conçu pour eux. Mais l'on n'hésitait pas à les suivre sur la mer s'il leur prenait la fantaisie de s'envoler vers d'autres cieux.

Journaliste : étrange ces nichoirs, comment savaient-ils qu'ils allaient s'y poser dessus ?

Damius Chadius : c'étaient des objets évolués. En voici trois modèles. Apparemment les oiseaux aimaient les formes rondes, certains collègues s'aventurent à proposer que ces rotondités permettaient de les déplacer facilement, sans doute des hordes de fanatiques les suivaient et déposaient ces sortes de perchoirs en des lieux appropriés lorsqu'ils devaient manifester quelques signes de fatigue.

Journaliste : quelles coutumes extravagantes ! D'après-vous quels étaient les endroits privilégiés de ces animaux ?

Damius Chadius : nous l'ignorons. Toutefois nous avons remarqué que certaines inscriptions changent. Si nos ordinateurs arrivent à déchiffrer des graphèmes comme Le rat qui pète ou La Bohême nous en saurons sûrement davantage.

Journaliste : et il n'y a point d'autres animaux !

Damius Chadius : les piafs sont toujours présents, mais regardez, les voici en compagnie d'ours, d'un chat, ici d'un sanglier et là d'un loup, nous sommes formels, ces cultes ornithologiques devaient s'accompagner de résurgences chamaniques encore plus lointaines.

D'après certains confrères le cartouche cui-cui rock'n'roll doit être un stigmate chthonien en relation avec d'ancestrales religions barbares et infernales, cette nouvelle image nous semble assez explicite.

Toutefois j'opterais plutôt pour un culte solaire, avouez que cette roue et ses multiples rayons semblent confirmer mon intuition.

Journaliste : des animaux, des hommes mais pas de femme ?

Damius Chadius : parfaitement, à l'exception du couple de la première image qui revient de temps en temps. L'honnêteté intellectuelle et l'état de nos connaissances actuelles n'empêchent pas de penser que les cultes ornithologiques ne sont que des séquences adjacentes de l'antique culte néolithique de la Grande Déesse. Cette hypothèse nous oblige alors à réinterpréter cette première image, Pierre serait alors assis en signe de soumission, et celle que nous avons nommée la servante, serait la grande prêtresse saisie du délire prophétique. C'est pour cela que nous l'avons appelée, en résonance avec la Pythie de Delphes, Delphine. Pour appuyer cette lecture, l'image suivante s'avère intéressante. Regardez bien, la femelle semble armée, et le mâle ne semble pas très vindicatif. Serions-nous encore en des temps de profonde inculture, plus cruels et primitifs que nous le pensions jusqu'à maintenant ?

Journaliste : quelle est le mot qui revient le plus souvent sur ces images ? Et à quoi servaient-elles ?

Damius Chadius : en grosses lettres, sur toutes CRASHBIRDS, le nom des oiselets peut-être, sûrement celui de la Divinité adorée. Ces images devaient servir aux fidèles, peut-être des signes de distinction, d'appartenance ou de ralliement. L'on ne sait pas. Plusieurs années seront nécessaires quant à leur élucidation. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plus de trois mille ans CRASHBIRDS devait être une entité phénoménale ou un concept primordial.

Journaliste : Cher professeur Damius Chadius nous vous remercions d'avoir répondu avec de patience et d'intelligence à nos questions d'ignorants. Soyez assuré de notre gratitude d'avoir pu interroger un des esprits des plus brillants et plus savants de notre quatrième millénaire.

Damius Chadius : que la science soit avec vous !

09:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johnny hallyday, black lips, ervin travis, crashbirds

10/07/2013

KR'TNT ! ¤ 152. BLACK LIPS / GHOST HIGHWAY / HOOP'45 / COLLINS KIDS

KR'TNT ! ¤ 152

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

11 / 07 / 2013

|

BLACK LIPS / GHOST HIGHWAY / HOOP'S 45 / COLLINS KIDS |

|

AVIS A LA POPULATION Ce n'est pas que l'on s'ennuie avec vous mais nous partons en vacances. Le site restera muet jusqu'au jeudi 29 août 2026. Non, 2013 ! Comme l'on est gentil, on vous a glissé en tête de gondole le récapitulatif de nos cent-cinquante deux livraisons. La lecture en est facultative, mais ne venez pas vous plaindre si à la rentrée vous avez écouté de fort mauvais disques et assisté à de médiocres concerts. Et surtout n'oubliez pas : ROCK 'N' ROLL ! |

LE 106 / ROUEN / 27 - 06 – 2013 /

BLACK LIPS

L E S B O N N E S B L A G U E S D E S B L A C K L I P S

Après douze ans de tournées dans le monde entier et six albums studio, les Black Lips se conduisent toujours comme des sales morpions. À la fin du set, Ian Saint Pé jette une boîte de bière (ouverte, bien entendu) en l’air et se sert de sa guitare comme d’une batte de baseball pour la frapper de plein fouet et l’envoyer dans la foule. Beng !

Le jeu favori de Cole Alexander, l’autre guitariste, est de cracher très haut en l’air et d’ouvrir le bec pour récupérer son glaviot. Quand il rate son coup, il le prend généralement dans l’œil. Ils auront tout essayé pour défrayer une chronique pourtant déjà bien fournie. Exemple : à l’époque de leurs débuts, Jared et Cole n’ont rien trouvé de mieux à faire pour se distinguer que de sortir leurs queues sur scène et d’y mettre le feu. Jared ajoute humblement qu’ils n’ont fait ça qu’une seule fois et qu’ils étaient très jeunes. C’est d’autant plus fort que des pyromanes notoires comme Jerry Lee ou Jimi Hendrix n’y ont jamais pensé.

Avez-vous déjà essayé de jouer de la guitare avec la queue ? Eux, oui. Encore un exemple de leur génie inventif : lors d’une tournée aux Indes, ils se sont roulé des pelles sur scène, par pure provoc. Mais aux Indes, on ne rigole pas avec ça. C’est même considéré comme un grave délit. La police indienne se frottait les mains : elle les accusait d’avoir commis des actes homosexuels passibles de lourdes peines et se préparait à les coffrer. Quand on leur a expliqué à quoi ressemblaient les taules indiennes (violence, tuberculose et gros vers blancs servis aux repas), nos quatre Black Lips se sont enfuis avant l’aube de leur hôtel par l’escalier de service et ont quitté le pays clandestinement.

Les Black Lips jouaient la semaine dernière au 106, un complexe culturel aménagé dans un ancien bâtiment des docks de Rouen. Grassement financé par les instances locales, l’endroit semble presque trop luxueux pour accueillir des gens comme les Black Lips, Monsieur Quintron ou les Mad Sin. On sent comme un énorme décalage.

Les Black Lips viennent d’Atlanta, en Georgie. Jared Swilley, chant et basse «violon» Hofner, fils d’un pasteur homosexuel qui adorait les Beatles, rappelle qu’Atlanta est un oasis perdu au milieu d’une mer de haine (a sea of hatred, pour reprendre son expression), c’est-à-dire le Sud profond. Jared change souvent de look. Il se coiffe aujourd’hui comme un greaser de Sha Na Na. Cole Alexander, chant et guitare, se roule beaucoup moins par terre qu’autrefois. Il semble se concentrer davantage sur les chansons. Il porte toujours des bonnets ou des casquettes improbables et des fringues de collégien paumé. Ian Saint Pé est le second guitariste, arrivé dans le groupe à l’époque du troisième album, «Let It Bloom». Il sourit en permanence et s’habille correctement. Et derrière, Joe Bradley bat le beurre et prend parfois le chant.

On prend depuis douze ans ce groupe très au sérieux. Ils sont les héritiers directs d’une grande tradition, celle du garage américain, dont on fouille encore aujourd’hui les archives. C’est l’un des phénomènes les plus importants de l’histoire culturelle américaine (au moins aussi importante, sinon plus, que la vague rockab des années 56-57) : dans tous les patelins d’Amérique, des mômes s’achetaient des guitares et montaient des groupes pour singer leurs idoles, les Beatles et les Rolling Stones. Et s’ils en avaient les moyens, ils enregistraient un quarante-cinq tours, souvent à tirage confidentiel, qu’ils distribuaient au collège local. Ce garage rudimentaire fait le bonheur des amateurs. Grâce à son fanzine Bomp!, Greg Shaw devint le porte-parole de cette génération spontanée. Dix ans après la vague rockab, on entrait dans un nouveau culte, celui des groupes sauvages éphémères. Spontanéité et manque de technique étaient les deux mamelles du phénomène (on retrouvera d’ailleurs ces deux mamelles dix ans plus tard à Londres, chez les premiers groupes punk). On parle ici de l’essence même du rock. Les fameux trois accords des Sonics et des Pretty Things. Puis des Stooges. On sentait clairement à l’époque que les guitaristes virtuoses qui s’illustraient dans ce qu’on appelle le rock progressif nous faisaient perdre notre temps.

En gros, les Black Lips touillent le répertoire de la trasherie confondante. Ah ! parlez-leur de délinquance juvénile, de stoogeries laconiques, de lyrics plaintifs, d’éjaculations nubiles, de cicatrices à l’abdomen, parlez-leur de rébellion et de chaos, de pluie ardente et d’horizons embrasés, de cuirs râpés et de braguettes ouvertes, les Black Lips incarnent tout ça à la perfection. Ils ont même dépassé leurs modèles.

Dès leur premier album, «Black Lips», sorti en 2003 (mais enregistré entre 2000 et 2001), les Blacks Lips annonçaient la couleur : trash-garage à tous les étages. Comme par hasard, l’album sortait sur Bomp!, le label mythique jadis créé par Greg Shaw. Pour les amateurs de garage à deux sous, ce disque n’est rien d’autre qu’un paradis, notamment la face B. Deux morceaux sont réellement dignes des Stooges de la première époque, «FAD» et «Crazy Girl» : morgue au chant, power-chords incendiaires. Tout ce dont on rêvait, les Black Lips l’ont fait. Voilà deux stoogeries mirobolantes du même acabit que le «White Dress» de Nathaniel Meyer (morceau niché sur son dernier album, «Why Don’t You Give It To Me») ou le «Predate» de Kim Salmon & the Surrealists (niché sur leur dernier album, «Grand Unifying Theory»). Pas mal pour un premier album. Ils rejoignaient une sorte de peloton de tête underground, qui bien sûr ne va pas intéresser les foules. Mais bon, on se dit toujours dans ces cas là que ça a le mérite d’exister et qu’en plus, c’est vraiment bon.

Ils savent aussi donner dans le primitif graisseux, avec un morceau comme «Can’t Bring Me Down». Vraiment idéal pour tous ceux et celles qui adorent le gras qui tache, celui qui traverse le papier du charcutier, pour tous ceux et celles qui partent en quête de primitivisme sur les routes de France. N’oublions jamais qu’avant le primitivisme, il n’y avait rien. Ou pas grand chose. Et que depuis, les choses ont évolué, mais pas toujours dans le bon sens. Les gens qui écoutent Howlin’ Wolf et ceux qui écoutent Madonna ne vivent pas dans le même monde.

On trouve aussi sur ce premier album des Black Lips une pure insanité intitulée «You’re Dumb». Ils traitent ça sur un mode heavy blues qui situe parfaitement leur degré de dédouanement intempestif.

En 2004 sortait leur second album sur Bomp!, «We Didn’t Know The Forest Spirit Made The Flowers Grow». Tout un programme. Inutile de s’interroger sur le sens de ce titre bucolique d’inspiration rousseauiste, c’est un coup à macérer dans l’expectative pour rien. On trouvera là encore une face B beaucoup plus détonante. Et on réalise soudain, à l’écoute de cette série de morceaux foutraques, que le secret du grand art des Black Lips, c’est le débraillé.

Crypt leur rendait hommage avec l’une de ces belles formules dont ils ont le secret (et que tous les autres labels ont essayé de repomper) : «A fantastic set of brutal garage punk with attitude mixed with some fucked up trashy blues tunes». (un fantastique mélange de morceaux garage punk violent et de trashy blues déjanté).

Le second morceau, «Time Of The Scab», est un acide jeté aux yeux de la conscience du monde avec une sorte de sauvagerie contenue. Les enchaînements d’accords sont typiques des Kinks et des Troggs. À l’instar de milliers d’autres groupes à travers le monde, les Black Lips continuent de recycler effrontément ces vieilles mécaniques d’accords. On retrouve tout ce qu’on appréciait énormément chez les grands transfuges comme les Move période «I Can’t Hear the Grass Grow» ou le Syd Barrett de «See Emily Play».

Quand on entend «Juvenile» qui ouvre le bal de la face B, on dresse immédiatement l’oreille. C’est un morceau de garage complètement désossé, avec une guitare aigrelette en arrière plan, des boîtes à chaussure pour les percus et du larsen en pagaille. Cole hurle ses fins de couplets comme si on lui arrachait les couilles avec une paire de tenailles rouillées. Ils donnent là leur version du primitivisme. Ils se situent dans le même esprit que les Deviants, avec cette façon de descendre dans la rue, down the street, dju dju dju djuvenile ! et de hurler. Du haut de leur chaire, les agrégés de garagisme transcendantal du quatrième millénaire crieront au génie, avec un doigt pointé au ciel, lorsqu’ils évoqueront ce morceau des Black Lips. Et dans l’amphi, les milliers d’étudiants se lèveront comme un seul homme lorsque les enceintes cracheront l’illustration sonore de l’exposé.

«Notown Blues» ? On se croirait chez les Stooges d’Atlanta. Ils creusent toujours plus la veine du trash-garage, ça hurle, baby comme ça hurle, pépite de juke sixties Question Mark garage punk outfit destroy oh boy argllllll. Et c’est comme ça jusqu’au bout de la face B. «Par les cornes du diable, c’est à se damner pour l’éternité !», comme dirait le capitaine Flint, émerveillé par le contenu du coffre qu’il vient d’entrouvrir.

Avec l’arrivée de Ian Saint Pé, le son des Black Lips semble s’étoffer. «Let It Bloom» sort sur In The Red, le grand label garage américain de Larry Hardy. Ce disque est une bénédiction, un don du ciel. Ils repassent le garage à la moulinette de Jean-Christophe Averty. Ils sont à la fois les Yardbirds, les Them et les Pretty Things. Ils ont retrouvé le chemin de la menace. Ils attaquent ce disque (ainsi que leur set sur scène) avec «Sea Of Blasphemy», une petite pépite de garage dévoyé sertie sur une gamme de basse dynamique. C’est chanté avec un maximum de mauvaises intentions. Voilà donc l’hymne des délinquants du monde entier et un classique vraiment digne des Them de la première époque. «Can’t Dance» est une horreur garage percutée de plein fouet par une guitare au son merveilleusement dégueulasse. C’est de la fuzz tire-bouchon, avec un son de klaxon. Berk.

Sur cet album se trouve un autre standard : «Not A Problem». Les Black Lips le reprennent systématiquement sur scène. Avec sa belle mélodie chant, ce morceau semble ouvrir de nouveaux horizons au groupe. Ils entrent dans la cour des grands et se montrent dignes des géants des sixties. En 1965, on les aurait vu grimper au sommet des charts, avec un tube pareil. Ils auraient délogé les Beatles et Sandie Shaw. En plus, c’est stompé à la bonne franquette et chanté avec la merveilleuse énergie du désespoir adolescent.

«Everybody’s Doin’ It» est une pièce garage stupéfiante de véracité nucléaire. Ils montent ça sur des accords gras bien claqués. Une fois de plus, la face B réserve son lot de surprises. Dans «Take Me Home», ils balancent un killer solo schtroumphé jusqu’à l’os. «Take me Home (Back to Boone)» est un nouveau clin d’œil appuyé aux Yardbirds. Les chœurs sont du pur «For Your Love», et le solo une horreur dévastatrice que personne, même parmi les gens les plus doués, n’oserait rejouer. «She’s Gone» est une petite sauvagerie digne des Pretty Things, montée sur la ligne de basse la plus élastique qu’on ait entendue depuis celles de John Stax. On tombe ensuite sur «Fairy Stories», un morceau fabuleux d’inventivité, monté sur un petit canapé de gimmick en discordance maximale, une espèce de tournicolis de notes juteuses. Résultat élégantissime, digne des perles les plus obscures de la collection de singles psyché de Greg Shaw.

En 2007 sortait «200 Million Thousand», un quatrième album farci d’inventions dignes du concours Lépine garage. «Let It Grow» est l’un des classiques les plus mal foutus de l’histoire du rock. On en goûtera le ralenti mal dégrossi, les belles tempêtes de fuzz bien sales et le pur typique du typique sixties. Voilà l’exemple type du morceau trash qui ne se lave jamais. Le trash qui sent le bouc. Unique au monde. Ils réinventent aussi la pop à leur façon dans «Short Fuse», petite pièce de pop agitée et sacrément décousue. Chez eux, le son n’est jamais plein. Il y a des trous dedans, comme dans les chaussettes des bikers. Les voix s’accrochent dans les aléas et les instruments semblent voler au secours du garagiste en perdition. Plus spectaculaire encore : «Big Black Baby Jesus Of Today», crasseux à souhait, C’aomon !, avec du noir sous les ongles, une lourde présomption de délinquance, indécent et même obscène, un brouet qui tue les mouches. Avec King Khan & BBQ, les Black Lips sont les plus grands héritiers des sixties.

L’album suivant s’appelle «Good Bad Not Evil». Une nouvelle série de perles guette le malheureux auditeur. Des trucs comme «I Saw A Ghost» ou «O Katrina» sont bourrés de génie foutraque et décousus de fil blanc. Toujours aussi fuzzy et bourré de mauvaises intentions. Ils font exactement ce qu’ils veulent. Si vous aimez l’obscénité décontractée, écoutez «Veni Vidi Vici». Si vous préférez le garage insalubre chanté à deux voix, alors écoutez «It Feels Alright», monté sur des accords fermes et définitifs. Les Black Lips finissent par pervertir la symbolique du genre, ce qui situe leur niveau.

En 2011 sort leur sixième album, «Arabia Mountain». Transformation radicale. Nos amis d’Atlanta proposent une série de chansons dignes de se retrouver dans tous les juke-boxes de la planète. Je n’exagère pas. Écoutez l’album et vous verrez. Quand on écoute «Family Tree» on se dit que ça sonne vraiment comme un classique, mais en 2013, les hits pop n’ont plus guère d’audience. Trop tard, les gars, il fallait naître quarante ans plus tôt. Comme beaucoup de groupes américains cultivés, les Black Lips finissent pas sonner comme des Anglais. Bel exemple avec «Spidey’s Curse» qu’on croirait sorti d’un album des Television Personalities ou «Bicentenial Man» qu’on jurerait avoir entendu sur un album des Monochrome Set. «Mad Dog» et «Go Out And Get It» sonnent aussi comme des hits des sixties, poppy et soignés, dignes des meilleurs sixties boomers de la grande époque. Avec «Raw Meat» ils réussissent l’exploit de sonner comme les Undertones. Pur jus. Avec la face B, les amateurs de son sixties vont grimper directement au paradis. «Bone Marrow» sonne comme un hit de Tommy James & the Shondells avec un petit côté Ramones. Effarant, et juté au thérémine. «Time» sonne comme un hit de Paul Revere & the Raiders, ils jettent toute leur énergie dans la balance et ils saturent le chant d’un solo continu. Avec le chant à l’unisson de «Dumpster Dive», ils tapent dans les Byrds. «New Direction» évoque les Buzzcocks. Un disque avec seize bons titres ? Mais oui ça existe et il s’appelle «Arabia Mountain».

On était donc particulièrement ravis de les revoir sur scène au 106. Sept ans s’étaient écoulés depuis leur fabuleux concert au Gambetta, un petit rade de la rue de Bagnolet. Ian Saint Pé est toujours aussi beau, avec son regard d’arcades décalées de séducteur italien. Jared Swilley, porte toujours un pantalon tuyau de poêle, mais au 106, il ne semblait pas en état de présider aux destinées du groupe. Notons au passage que ce mec chante affreusement bien. Les Black Lips ont surchauffé immédiatement la salle avec «Sea Of Blasphemy». Un peu plus tard, le public s’est tapé un joli moment d’étrangeté avec cette pièce fascinante qu’est «Not A Problem».

Pas d’excès sur scène, cette fois-ci. Cole n’a craché en l’air qu’une seule fois. Les Black Lips mettent désormais le paquet sur les chansons du dernier album. Plus de la moitié des morceaux qu’ils jouent sortent de «Arabia Mountain».

Ils bougent exactement comme les Beatles première époque, celle où ils jouaient chaque soir au Star Club de Hambourg. Ils ont exactement le même genre de tressautement soutenu, la même pulsion unitaire, les mêmes têtes dodelinantes et la même manie des rythmes infernaux. C’en est même troublant. Ils jouent d’ailleurs un pastiche de «I Wanna Hold Your Hand» qui s’intitule «Dirty Hands». Baby, veux-tu me tenir la main ? Mais la main des Black Lips est singulièrement cra-cra, bien sûr. La fille devra avoir le cœur bien accroché. Ils ont aussi des morceaux baroques et même un peu pénibles, comme ce «Hippie, Hippie, Hoorah» qui n’a ni queue ni tête et qu’ils jouent en rappel, histoire de bien nous agacer. On dirait une reprise de Frank Zappa, mais c’est en réalité une reprise de Jacques Dutronc qu’ils s’amusent à immoler, puisqu’ils la chantent dans un français incompréhensible. Mais dès qu’ils reviennent à l’hypertension, ils sont irréversibles.

Les Black Lips portent un lourd fardeau : rien de moins que l’avenir du rock. Ils nous remontent bien le moral en attendant, car ils offrent tout ce qu’un amateur peut attendre d’un groupe garage : des chansons inspirées et explosives. Sans ces groupes comme les Black Lips ou King Khan & BBQ, la vie deviendrait compliquée. À quoi servirait d’aller chaque matin se jeter dans la gueule du gros méchant loup ?

Signé : Cazengler, amateur de lippes en tous genres

Black Lips. Le 106. Rouen. 25 juin 2013

Black Lips. Black Lips. Bomp Records. 2003

Black Lips. We Did Not Know the Forest Spirit Made the Flowers Grow. Bomp Records. 2004

Black Lips. Let it Bloom. In the Red Records. 2005

Black Lips. Good Bad Not Evil. Vice Records. 2007

Black Lips. 200 Million Thousand. Vice Records. 2009

Black Lips. Arabia Mountain. Vice Records. 2011

L’illustration : de gauche à droite : Ian Saint Pé, Cole Alexander, Jared Swilley et Joe Bradley.

( Je rajoute que toutes ces illustrations inédites et inégalables dont nous vous régalons depuis plusieurs semaines sont de la plume colorée de notre Cat Zengler préféré. D. Chad )

HD DINER OPERA / PARIS / 04 - 07 - 2013 /

GHOST HIGHWAY

Pour Earl,

L('AUTOROUT)E FANTÔME DE L'OPERA

L'argument culturel imparable. Le chef n'avait pu que s'incliner lorsque Mister B avait demandé sa demi-journée pour « un concert à l'Opéra ». L'avait pas précisé que c'était pour l'HD Diner Opéra. Bref l'on était prêt pour une petite soirée parisienne un peu hot lorsque nous dûmes déchanter. Un quarteron de péronnelles caquetantes vint s'abattre au dernier moment sur la banquette arrière de la teuf-teuf mobile. Bye bye notre indépendance ! Et tout cela, ironie d'un sort injuste, un quatre juillet, the american victory D-Day par excellence, que nous allions fêter dans un des cinq fast-foods pro-fifty vintage HD Diner de la capitale.

Soyons francs, nous ne sommes pas spécialement américanophiles, mais nous sommes loin d'être les seuls. Suffit de mettre un pied dans HD Diner pour sentir que le concept de base de cette chaîne ( alimentaire ) réside surtout dans l'exploitation d'une mode qui durera quelques saisons, le temps de surfer sur la vague et d'amasser un maximum de fric... ensuite l'on embarquera la clientèle dans la prochaine nostalgie qui se profilera dans le futur... Toujours est-il que pour l'instant le rockabilly profite et participe de ce courant suscité par l'hégémonie culturelle et économique des USA en notre occident européen. Multiples sont les contradictions qui nous sous-tendent.

On ne peut pas dire qu'à l'intérieur ce soit comme les vastes prairies désertées de l'Ouest sans fin. On s'y sent vite à l'étroit. Tables, chaises et banquettes sont rapprochées à l'extrême, les clients sont serrés les uns sur les autres, et les serveurs doivent se frayer leur chemin entre la clientèle et les amateurs de musique qui se lèvent pour voir le groupe... Couleurs dominantes le vert pâle et la rose crue. Affiches pepsi-cola et réclames de produits dérivés du baseball sur les murs, steack hachés grillés et grosses frites dans les assiettes. Plus tard à la mid-sixties Andy Warhol transformera le mauvais goût des amerloques en esthétique dominante... Edgar Poe avait raison, rien ne vaut le grotesque néronien.

Les Ghost sont là, plus les intimes, plus les fans, plus les clients attablés qui sont venus... pour manger, ou discuter le coup entre pots et copains devant un plat garni. Beaucoup de monde, la queue déborde de temps en temps sur le trottoir, mais l'attente n'est pas exagérément longue.

PREMIER SET

Doit être neuf heures lorsque les Ghost se dirigent vers les instruments. Espace restreint, plus grand qu'un timbre-poste, plus petit qu'un six mètres carrés de chambre de bonne sous les combles loués à huit cent euros par mois. D'emblée l'on accorde une baguette d'or à Phil qui parvient à rassembler sa musculature dans l'encoignure du fond. Ca tient de l'homme caoutchouc qui dans les cirques d'antan se glissait dans les tuyaux du poêle. Me demande encore comment il a pu bouger ses jointures. Zio peut remercier sa contrebasse, grâce à elle il s'octroie une double place, l'est le seul à pouvoir respirer à son aise. Entre Zio le veinard et Jull collé contre le mur Arno essaie de se faire aussi maigre que le pied de son micro. Faut convenir que même si ça dépasse un peu sur les côtés, il y parvient assez bien.

Le son, disons qu'il aurait pu être pire. Même si Jull sur sa console est parvenu à des miracles d'équilibre entre les instrus, cela dépend du lieu où vous êtes, étrangement presque bon tout au fond de la salle. Malheureusement le meilleur endroit pour ne rien voir du tout. Difficile de prendre ses marques en de telles conditions, mais dès le Folsom Prison Blues le groupe trouve son allant et sa cohésion et commence à balancer aussi salement que s'il était dans un bouge de la Nouvelle Orléans.. Suffit de regarder les tablées, les conversations ralentissent, les fourchettes restent en suspend et l'on se détourne de la contemplation de la frite reine pour jeter un coup d'oeil interrogatif sur ces mecs qui émettent du bruit pas tout à fait inintéressant.

Au fur et à mesure que le set se déroule, la clientèle se renouvelle, les dîneurs du début de la soirée n'étaient manifestement là qu'en transit. Partent vers de nouvelles aventures dans lesquelles nous ne les suivrons pas. Une deuxième génération s'installe peu à peu, elle ne bénéficiera que de la dernière partie de la set-list, assez toutefois pour la savourer. Et comme les Ghosts eux-mêmes termineront leur première heure pour passer à table, lorsque commencera la deuxième partie, l'on assistera à un curieux phénomène, les gens pour la plupart échoués là un peu par hasard, ne quittent plus leur siège et restent à leur place pour assister à la suite du show.

C'est que lorsque Country Heroes, Cause I forgot, Please don't leave me, et Gone Ridin' vous ont traversé le cerveau, tout individu normalement constitué ne saurait résister à continuer la chevauchée avec ce combo qui balance la syncope avec un tel entrain.

DEUXIEME SET

Une main anonyme dont nous tairons le nom a négligemment poussé le volume. Tout change d'intensité. Un peu comme quand vous agitez une lampe torche dans la nuit et que vous apercevez que tous les monstres de la jungle n'attendent plus que vous pour commencer le festin. Oui, Monsieur le commissaire, nous avons été victimes d'une rock'n'roll agression. S'étaient très bien conduits dans la première partie, des garçons un peu agités certes, mais rien à voir avec les sauvages énergumènes en lesquels ils se sont transformés. Sans préavis.

Une pure merveille. Un moment de grâce. L'on a brusquement l'impression que les Ghost ne jouent plus que pour eux. Jull leur prépare un riff ourlé de bronze qu'il sculpte en pickin' et décline à la perfection avant de s'effacer et de laisser à ses acolytes le temps d'y imprimer leur marque. Arno, alors que ses mains déchiquètent la rythmique, fait gronder sa voix et puis à son tour se retire comme la vague de la mer qui se détourne pour revenir encore plus forte et plus violente. Ce dont Phil, que je n'ai jamais entendu frapper avec autant de hargne, se charge alors que la basse de Zio vibre comme un vol de libellules sur le tombeau des Alyscamps. Merci cher Rainer Maria Rilke pour cette poétique comparaison.

Je sens que je cours au lynchage, mais les Ghosts prennent un tel plaisir à toutes leurs parties instrumentales qu'ils ressemblent à un orchestre de jazz. Excusez-moi pour ce gros mot aussi inattendu qu'une bouse de vache sur le tapis rouge de l'Olympe, mais il y a un tel ensemble, une telle volupté à partager ces moments de braise et de volupté, que l'on s'écarte du simple beat rokabillyesque pour entrer dans une harmonisation souveraine mais ultra-violente.

Stupéfaction générale, serveurs et serveuses se sont regroupés autour de la caisse enregistreuse et restent-là les bras ballants le plateau en bout de main, abasourdis et ravis. Non seulement le responsable ne les houspille pas, mais se contente de répéter qu'il n'a jamais vu ça. Deux jeunes filles me demandent de quelle région d'Angleterre ils viennent, quand je leur réponds que ce sont des français de Paris, je sens bien à leur air étonné et leur mine sceptique qu'elles me prennent pour un gros mytho grave qui tient à faire son malin et se retirent offusquées...

Les Ghosts sont loin de cela, se tirent la bourre sur les deux derniers morceaux du rappel. Impossible de les terminer. Dès que l'un fait discrètement signe de stopper, ou Phil écrase un break de quinze tonnes qui rouvre les débats, ou Zio plaque des accords de béton armés qui demandent à être badigeonnés de chaux vive, ou Arno sert un killer solo d'harmonica à vous arracher les dents, ou Jull vous invente une monstruosité gretschique inconnue aussi méchante que des balles traçantes, et comme aucun ne veut lâcher le morceau, nous avons droit à un finale de vingt minutes éblouissantes de virtuosité. Pas prêts de retourner au pays où Johnny Law fait sa loi.

Y a longtemps que les clients ne consomment plus. La plupart viennent de découvrir en un même soir et le rockabilly et les Ghost Highway. Ils hurlent et applaudissent à tout rompre. Les Ghost Highway ont encore une fois frappé un grand coup. Mais comment font-ils ? Elémentaire mon cher lecteur Watson, they got it !

BACK ON THE ROAD

Dans la voiture l'on n'entends plus qu'elles, entre une qui a flashé sur Zio et qui nous cause de sa classe innée de véritable rocker et l'autre qui raconte que c'est la plus belle soirée de sa vie, l'on se regarde avec Mister B sans rien dire. Sans doute aurions-nous dû les abandonner attachées à une pompe de station service sur le bord de l'autoroute... N'est-ce pas l'été, la saison propice aux migrations ? D'ailleurs les Ghost Hihghway s'en retournent en Angleterre d'ici peu. Si même les anglais exigent de les revoir...

Damie Chad.

( photos de Edonald Duck prises sur le face book de Ghost Higway Paris )

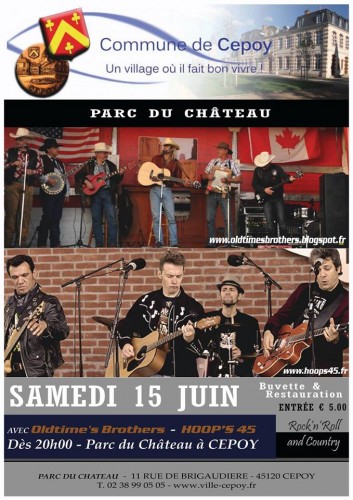

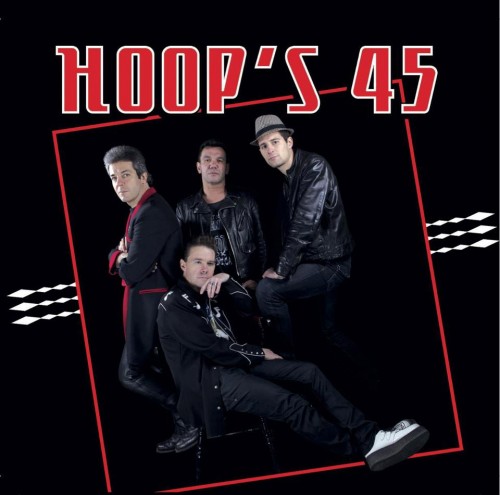

PANNES / 6 – 07 – 2013 /

HOOPS 45

nous sommes les seuls emprunteurs de cette asphalte désertée. Serais-je le Survivant après l'explosion atomique ? Comment parviendrais-je à perpétuer l'espèce humaine ? Je me bâtis tout un roman dans ma tête. Hélas lorsque je commence à entamer le deuxième chapitre, je comprends que je suis prisonnier du thriller le plus angoissant qui ait jamais été écrit au monde.

Je cherche Pannes, et Pannes a disparu de la surface de la terre. Encore un coup des extraterrestres, qui tentent une expérience sur les limites du psychisme des terriens. Personne, tous les habitants sont calfeutrés chez eux, derrière leurs volets fermés. La paranoïa s'insinue dans les pores de mon cerveau. Je sens que je vais basculer dans la folie noire lorsque devant mes yeux hallucinés une pancarte m'indique de prendre à gauche pour me rendre à Pannes.

Suis pas né de la dernière pluie, je ne tombe pas dans le panneau, je bifurque à droite et fonce sur un chemin vicinal qui s'enfonce dans le vide du paysage. Je me fie à mon GPS instinctif, j'ai raison. Un clocher solitaire pointe son nez vers le ciel, il est écrit sur Rockyrocka que le concert aura lieu à vingt heures sur la Place de l'Eglise, je suis sûr que je tiens le bon bout ( comme disent les copines ).

Il est huit heures moins vingt, la teuf-teuf mobile se range à côté de consoeurs locales sur un parking que je suppute municipal. Les épis sont tirés au cordeau. N'y a qu'un truc que je ne comprends pas, doivent avoir un sacré problème avec l'implantation des panonceaux dans le pays puisque un magnifique interdit de stationner d'un mètre vingt de diamètre domine l'aire de stationnement.

Je ne suis pas au bout de mes frayeurs. J'ai erré dans le labyrinthe mais je ne savais pas que le minotaure m'attendait. Au début, je ne me suis pas méfié, un incertain et vague relent de musique flottait dans l'air, j'ai donc suivi la trace auditive. Les Hoop's doivent faire la balance me disais-je, et à la qualité sonore de la bouillie saumâtre que j'ouïs, z'ont pas encore trouvé la solution idéale.

Mais l'évidence s'impose. Il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, mais non de Zeus cette zique qui s'affirme dans mon esgourde n'est pas constituée par les farouches intonations du rockabilly ! Voyons, ce serait plutôt, mais non, mais oui, je sens que je vais faire comme E.T., moi vouloir rentrer maison. Ce n'est pas un disque, c'est bien un chanteur qui chante ( jusque là, tout est normal ) du... Michel Delpech. Un pot-(vraiment)pourri de tous ses hits.

J'imagine la dernière des abominations, les Hoop's décommandés et remplacés au dernier moment... Non ! Pas ça ! Je suis maudit ! Mon mauvais karma me poursuit, mais avant de m'enfuir je boirai la coupe jusqu'à la lie, et je débouche enfin sur la grand-place. Tout au fond une scène surélevée, y a bien quelqu'un qui tient un micro, mais derrière lui s'étend une immense banderole noire plastifiée avec inscrit en grosses lettres blanches HOOP'S 45 ! Je suis sauvé.

Sept heures quarante sept, je me mets à l'ombre à la terrasse d'un café, l'on me sert un des meilleurs petits noirs que j'ai jamais bu dans ma longue vie. J'inspecte les alentours. Quatre gamins qui trampolinent à dix centimètres de hauteur sur une structure gonflable en forme de château-fort, un grand auvent avec quatre cuistots amateurs qui s'affairent autour d'une friteuse, six personnes sagement assises sur une ribambelle de bancs, un vaste plancher pour les danseurs aussi vide que le portefeuille d'un SDF, et l'émule de Michel Delpech qui me propose de flirter avec lui. Non merci.

Sept heures cinquante sept, un organisateur monte sur scène et nous prévient qu'après un dernier succès de Delpêche-toi Michel d'en finir, ce sera le tour des Hoop's. Huit heures une minutes, six secondes, les Hoop's empoignent leurs instruments. Une orga de pros.

PREMIER SET

Plateau de dix mètres de long. Une sono monumentale. Elle appartient au groupe. La place et le matos pour s'exprimer. Ne s'en priveront pas. Sont ici comme chez eux, décontractés, confiants, connus et respectés. Ne cherchent pas la facilité. L'immense majorité de la population n'est pas spécialement rock. Fredonnerait plus facilement un tube de C. Jérôme que des Stray Cats, mais les Hoop's ne baissent pas la garde, et ne se départiront pas une seconde de leur parti pris rock'n'roll.

Kevin derrière la batterie, baguettes à la main et chapeau tyrolien pied de poule sur la tête. Steph au micro, bras nus, la hargne aux lèvres, Jean Eric impatient d'en découdre avec sa Gretsch, Richard à la basse, l'oeil partout à la fois. Commencent par un petit bouquet de classiques du rock'n'roll histoire de se mettre en forme et de porter la combustion énergétique à un tel niveau qu'il sera impossible qu'elle redescende plus bas.

Ne sont pas des stakhanovistes de la reproduction à l'identique. Reprennent par exemple beaucoup de Presley mais depuis l'ouverture des studios Sun, de l'eau a coulé sous les ponts et le fleuve rockabilly a été alimenté par de multiples nouveaux affluents. Possèdent un son que l'on qualifiera de moderne, même si ce mot ne signifie pas grand chose en lui-même. Même Homère était un auteur moderne huit siècles avant notre ère, malheureusement chrétienne. Inutile de remonter si loin, les Hoop's ont écouté les miaulements des Chats Errants et ont trouvé leurs miaulements discordants si mélodiques qu'ils ont continué sur cette lancée.

Mais avec un guitariste aussi inventif que Jean Eric ils ont vite créé leur propre mixture bien à eux. Rappelez-vous comment j'avais insisté sur le côté organique de leur premier CD, un album qui respectait la sainte règle des trois unités que beaucoup n'atteignent pas dans le rockabilly, un groupe, un son, une originalité. Et en cette fin de soirée illuminée par un chaud soleil Jean Eric s'en donne à coeur joie. Concentré et survolté, connaît son morceau sur le bout des doigts mais a toujours le zieutar aux aguets, cherche sans arrêt un autre chemin, un autre je ne sais quoi qu'il pourrait inventer sur le moment. Et quand il a trouvé – et il trouve souvent - il saute de joie, pousse des hurlements à se casser les cordes vocales et s'en va gambader une simili marche de canard chuckberrienne qui met le public en joie. Car si nous partîmes à sept par un prompt renfort nous finîmes autour d'une centaine.

Sur son acoustique Steph est loin d'être atone. En grande forme. Crache les vocals d'une voix rauque terriblement sensuelle, joue sur les intonations, tessiture canaille et amplitude rock'n'rollienne. Le jeu d'Elvis et l'énergie jappéé d'Eddie Cochran. A écouté les maîtres, et se permettra quelques interprétations de Little Richard, superbement envoyée. Ne se risque pas dans un phrasé typiquement noir – cette manière d'allonger les fins de mots tout en donnant l'impression de les écourter - mais donne des versions gominées gorgées de soul. Invective avec humour. Mène le show avec maîtrise.

Kevin, imperturbable. Ne se limite pas à la caisse claire. Assombrit les morceaux de lourdes touches cognantes et explosives sur les autres toms. Trois uppercuts rapides, semble en avoir terminé, lève la tête et la baguette, regarde Jean Eric, le tout sans se presser et à la seconde exacte où vous pensez qu'il va attaquer la séance suivante, klong !!!! il vous termine celle en cours par un coup de gong à rendre fou un collège de moines tibétains. Un peu surpris vous cherchez à en savoir plus, mais sous son chapeau à damier il arbore le sourire candide du gamin qui vient de glisser un gros pétard du 14 juillet dans la boîte à lettres du curé. Klong !!!! Il vient de vous avoir pour la cinquante-sixième fois et vous ne pouvez pas lui en vouloir.

Richard est heureux. On le sent bien. Un peu enivré par le son de sa propre basse. Ca roule pour lui, entre les roulements de Kevin, la rythmique folle de Steph et la Gretsch inventive de Jean Eric, il faufile des lignes de basse comme de missiles à têtes chercheuses. Se démultiplient à l'infini en évitant tous les obstacles. N'étouffent pas les copains mais zèbrent l'espace sonore comme des mambas gorgés de venin. Apporte un son fruité, un terreau fertile qui garantit la mise en valeur et la croissance exponentielle des apports de ses trois acolytes.

Le set défile vitesse grand V. Ca marche comme des roulettes. Un plaisir d'écoute maximum, mais un mosieur loyal de l'orga les interompt pour leur signifier qu'à la clepsydre du temps il ne leur reste plus que trois minutes pour un dernier morceau. Se débrouilleront pour en envoyer trois, qui nous laissent un furieux goût de revenez-y dans tout le corps.

INTERMEDE

Rien ne nous sera épargné. Les Hoop's n'ont pas repris pied sur terre que déjà le maître-chanteur de tout à l'heure enjambe les escaliers pour reprendre le micro. Ce n'est plus le même homme. L'a mis une perruque blonde sur ses tempes argentées. Je feins de croire qu'il va nous réciter un passage de Tête d'Or de Paul Claudel. Mais non, ce sera C Jérôme. Les Hoop's sont derrière moi dans la queue de la baraque à frites ( cinq euros une pleine assiette + saucisses délicieuses ), Steph doit convenir que leur récital n'est pas à la hauteur de celui que l'on nous inflige. Leur manque une sérieuse touche de romantisme dans les paroles.

Les pires tourments ont une fin, les Hoop's n'ont pas englouti leur assiettée que déjà on les redemande sur scène. Jean-Eric se lance tout seul comme un grand dans un petit solo de guitare pour faire patienter la foule. L'on en apprend de belles, après le concert défilé de la batucada + feu d'artifice + bal populaire + embrasement de l'Eglise. Enfin le staff Houp's est au grand complet. Se jettent illico dans le deuxième set.

DEUXIEME SET