09/03/2016

KR'TNT ! ¤ 272 : BRETT SMILEY / NINA ANTONIA / CRASHBIRDS / HOWLIN' JAWS / BARNY AND THE RHYTHM ALL STARS / HEAVY METAL / LANGSTON HUGHES / W. C. HANDY

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 272

A ROCKLIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

10 / 03 / 2016

BRETT SMILEY / NINA ANTONIA

JOHNNY THUNDERS

CRASHBIRDS / HOWLIN'JAWS

BARNY AND THE RYTHM ALL STARS

HEAVY METAL

LANGSTON HUGHES / W. C. HANDY

SMILEY SMILE

Brett Smiley est mort deux jours avant David Bowie. Ils présentaient de sacrés points communs : on avait là les deux plus beaux glamsters des années soixante-dix. Ils étaient tous les deux beaux comme des demi-dieux felliniens - But Smiley made Ziggy look like a bricklayer - Ils écrivaient leurs propres chansons et le monde semblait leur appartenir, tant il est vrai que le monde appartient aux âmes conquérantes.

L’un est passé à la postérité, l’autre a sombré dans l’oubli. Bowie est mort adulé par la presse people et Brett n’a eu pour seul et unique éloge funèbre qu’une info relayée par quelques connaisseurs avisés. Bowie a rempli les poches de la presse bon chic bon genre et Brett a rejoint sa place naturelle : le néant.

Brett Smiley est passé complètement inaperçu dans l’histoire du rock anglais. Cet Américain ramené à Londres par Andrew Loog Oldham aurait pu plaire au grand public. En tous les cas, il réussit à plaire à Nina Antonia. Elle ne le vit qu’une seule fois à la télé, dans les années soixante-dix. Il chantait «Space Age». Cette gamine de Liverpool se passionnait alors pour les New York Dolls. Brett la fascina au point qu’elle allait lui consacrer un livre. Et quel livre ! C’est un véritable tour de force, puisqu’elle n’a quasiment rien à dire sur Brett Smiley. Il n’existe même pas d’album officiel, à peine une petite compile sortie chez RPM et déjà épuisée. En tous les cas, pas de quoi construire une biographie, au sens où on l’entend généralement.

Mais ce petit livre vous envoûtera. Nina y raconte sa propre histoire, en parallèle avec celle de Brett. Curieusement, l’histoire de Nina se révèle mille fois plus passionnante que celle de Brett qui est l’histoire classique d’un raté du rock qui descend aux enfers. Quand on entre dans ce double récit, on passe par ces stades divers que sont la consternation (oh la pauvre, elle n’a rien à dire, alors elle nous barbe avec ses souvenirs d’enfance), le rejet (en plus elle se croit drôle avec ses anecdotes familiales, alors qu’en Angleterre, c’est d’une effarante banalité), la colère (oh mais cette histoire de Brett Smiley, c’est une véritable arnaque, puisqu’il n’y a pas d’histoire), la stupéfaction (elle étire ses phrases pour grossir ses paragraphes, non mais regardez-moi ça, c’est du corps 14, une daube pareille, on l’écrit en huit jours !), pour finir par la fascination, car Nina nous raconte de quelle façon sa propre vie a basculé. Et là, on ne lâche plus la seconde moitié du livre. C’est un véritable coup de maître.

C’est un livre-rateau-qu’on-prend-dans-la-figure. Il se trouvait dans l’herbe, on ne le voyait pas, on a marché dessus et paf, le manche en pleine gueule. C’est un procédé qu’avait utilisé Flaubert pour «Madame Bovary», mais en fin de récit.

Nina était foutue. Elle avait quitté sa conne de mère pour aller vivre avec un certain Justin. Amoureuse, tout bêtement. Justin se voulait écrivain, mais il n’arrivait à rien. En prime il disparaissait des semaines entières. Cette pauvre Nina tolérait ça. Comme dans un mauvais roman de Zola, elle se fit engrosser et mit au monde sa fille, Bella Donna. Pourquoi Bella ? Parce que Justin avait deux idoles, Bela Lugosi et Jim Morrison. Bien sûr, le ménage n’avait aucune ressource et les avis d’expulsion se succédaient. Justin disparaissait parfois des mois entiers. Elle n’osait pas poser de questions. Elle ne se préoccupait que d’une chose : nourrir sa fille. Comme elle admirait Johnny Thunders, elle commença à écrire quelques pages, qu’elle envoya chez des éditeurs. Un grenouilleur des bas étage installé à Portobello la fit venir pour lui expliquer que Johnny Thunders, ça ne valait pas un clou. Elle ressortit complètement démoralisée de son rendez-vous et alla traîner dans la rue. Elle stoppa net devant la vitrine d’un disquaire. Au fond de la pièce trônait un poster de Johnny Thunders. Elle fit des pieds et des mains pour avoir le poster, mais il n’était pas à vendre. Pour la consoler, le vendeur lui sortit du bac un EP des Heartbreakers qui venait de sortir. Elle rentra chez elle en miettes. Puis elle vit les flics embarquer Justin. Un commissaire de police finit par lui expliquer que Justin était déjà marié ailleurs et qu’il profitait de plusieurs sources d’allocations pour financer sa méthadone. Nina descendit aux enfers, mais le patron de Jungle Records, où elle était entrée pour demander le poster, réussit à la contacter pour lui dire qu’il voulait absolument voir ce qu’elle écrivait sur Johnny Thunders.

Une fois arrivé au fond de l’abîme, alors qu’aucun espoir n’est plus permis, il arrive parfois qu’une petite lueur apparaisse. Le sel de la vie ? Allez savoir. En tous les cas, une chose est sûre, on ne vit que deux fois.

Du coup, ce petit livre «rock» raconte deux histoires dont l’une est fascinante, celle de Nina Antonia, bien sûr. Mais en même temps, elle nous sert Brett Smiley sur un plateau d’argent. On est aux antipodes de ces pseudo-bios rock écrites par des journalistes, celles qu’on voit garnir les rayons chez Smith. On peut parler ici de littérature. Oui, Nina Antonia navigue à un autre niveau. Comme Houellebecq, elle met de la viande dans son livre, et c’est la viande de sa vie. Du coup, c’est elle la rock star. Elle a la puissance et le souffle des grands écrivains de langue anglaise. On pense évidemment à Thomas Hardy qui fut le chantre des destins brisés - crac, comme la branche qu’on brise sur le genou - Mais Nina est encore plus forte que le vieux moustachu, puisqu’elle ressuscite en livrant d’un coup deux élégies sublimes, la sienne, celle de Brett et même une troisième puisqu’on assiste en direct à la gestation du Johnny Thunders qu’elle commença à écrire avec RIEN, dans la pire des situations. À ma connaissance, personne n’avait encore réussi un coup pareil.

C’est vrai qu’on passe un peu à travers l’histoire de Brett Smiley, mais par contre, on ne passe à travers ses chansons. Si on apprécie le glam, on se régale. Ce disque sorti chez RPM est stu-pé-fiant de qualité. On ne comprend pas que l’association de deux surdoués comme Brett et Andrew n’ait pas fonctionné. Les morceaux de Brett Smiley sont tout simplement désarmants de classe et de qualité. On a là du glam musclé à outrance, l’archétype du Swingin London des enfers du paradis. L’une des photos de la pochette attire l’attention : avec son petit regard en coin, Brett a un faux air de Brian Jones jeune. Et ça va commencer à chauffer très sérieusement avec «Space Age». Brett y vise la belle aventure cosmique - Outside the space age - Son «April In Paris» ne doit rien à celui qu’on connaît tous. Il y vise la perversion glam maximale, il vise l’excellence du mijauré, et il faut voir comme c’est tendu, serré, dense, coloré, produit, raffiné et enjoué, nettement plus impressionnant que les chansons d’«Hunky Dory», car on y retrouve une ambition harmonique démesurée qui évoquerait bien celle des Easybeats. Avec «Solitaire» (une compo de Neil Sedaka), on atteint une sorte de nadir, car la voix pure de Brett se noie dans l’ouate humide du mix, avec un rendu voluptueux. On pense à une sorte de prélassement dans des draps pas bien nets et à l’anti-extase malsaine de fins de nuits dangereuses. Brett chante avec la voix d’un agneau de lait et il atteint à une sorte de splendeur stoïque, fascinante de véracité. Il brille d’un éclat faible dans l’écrin d’un certain dévoiement, celui d’un backstage de boîte de traves : vous ne savez sans doute pas à quel point on y vénère Piaf et la beauté pure. Il enchaîne avec un «Va Va Va Voom» absolument dévastateur. Pourquoi «Va Va Va Voom» n’est pas devenu un hit mondial, on ne le saura jamais. Le cut se dote de toutes ces gares où transitent les plaisirs de sens. Steve Marriott y joue des riffs exacerbés. On reste au royaume du glam avec «Run For The Sun». Brett y pousse des ah de janissaire - I wanna I wanna - dans l’enfer d’une orchestration outrancière à la Oldham. Il tape même dans le Wanna Hold Your Hand des Beatles, c’est joué à la grosse attaque, quasiment à la Ronson, avec des clap-hands à la volée et Oldham gave le cut de son comme une oie. On retrouve quasiment les mêmes ingrédients dans «Pre-Colombian Love», mais encore une fois, tout est bien sur ce disque.

Quand on sort du disque, on retourne au livre pour relire quelques passages, et se replonger dans ces portraits extraordinaires, comme par exemple celui d’Andrew Loog Oldham - Still in his late twenties, he was iceberg cool - qui débarque à Detroit pour produire un groupe Motown appelé Sunday Funnies. C’est là qu’il va rencontrer Brett. Le parallèle avec Mickie Most est flagrant, car c’est aussi de passage à Detroit qu’il découvrit les Pleasure Seakers et donc Suzi Quatro qu’il réussit à convaincre de revenir avec lui à Londres SANS les autres filles du groupe. Nina raconte qu’à ce moment-là, Oldham venait de faire faillite - By the time he showed up in Detroit, Oldham’s office consisted of his briefcase - Mais ça ne l’empêcha pas de tout miser sur Brett qu’il emmena enregistrer à Nashville et au Record Plant, à New York. Puis après la parution du single «Va Va Va Voom», Nina raconte qu’Andrew et son chauffeur sillonnaient Londres pour aller déposer le single chez les disquaires - The white Mercedes did the rounds of the record shops, as he personnaly checked stocks of the 45 in London - La Mercedes fantôme fait plusieurs apparitions dans ce récit, et on sent chez Nina le souffle littéraire d’un MacOrlan. Elle fait d’ailleurs énormément de clins d’yeux à de grands auteurs - Beautiful Brett could evoke both Zelda and F. Scott Fitzgerald - mais aussi Oscar Wilde, ce qui semble logique quand un personnage comme Andrew Loog Oldham rôde dans les parages. Andrew traîne Brett dans tous les clubs de Londres - the boss and the blonde - mais Brett souffre d’inconsistance chronique - The best he could hope for was obliteration in a bottle of Johnnie Walker - Andrew demande à Mankowitz (célèbre pour la pochette de Between The Buttons) de faire le portrait de Brett et Nina en profite pour saluer la mémoire de Brian Jones - an enviable young man about town, with no hint of the nightmares to come, save for his prematurely aged eyes - Et c’est ce portrait de Brett par Mankowitz qu’on voit sur la pochette de la compile RPM. Et puis un jour, lassé d’attendre la parution de son album, Brett appelle Andrew pour lui dire qu’il en a assez - It was incomprehensible how quietly it ended - C’est là que Brett va faire la seconde grande rencontre de sa vie, l’héro. En parlant des Heartbreakers, Nina fait part de sa réticence à adhérer à ce culte de l’héro qu’incarna si bien Johnny Thunders - In this bitter new season of death defying machismo and heroin fetichism I secretly missed glam - Ce qui nous conduit à l’un des sommets de ce petit livre, les deux trois jours que passe Nina avec Johnny Thunders qu’elle est chargée d’héberger chez elle.

Oh, il n’y a rien de dramatique dans ces quelques pages, mais au contraire des passages assez hilarants. Elle doit aller le récupérer dans un hôtel. La chambre est dans un état terrifiant et des seringues traînent partout. La seule solution est de partir discrètement. Mais il y un escalier à descendre pour sortir - Momentarily distracted while he lit a cigarette, Johnny let go the case which noisily clattered down the stairs at high speed, narrowly missing an elderly couple - Quand Nina doit aller faire des courses au supermarket, Johnny l’accompagne - I just hadn’t expected that he’d go to the supermarket in his pyjamas - Fantastique évocation d’un beau souvenir. C’est là où on reconnaît les vrais auteurs. Elle termine ce passage avec un hommage vibrant - By 1986 Johnny Thunders was already an anachronism. He existed beyond the music business establishment, was an exile, an outsider, the last son of true rebel culture - Et la fin du livre plaira beaucoup aux âmes sensibles.

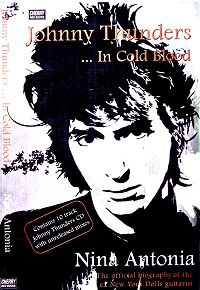

La bibliographie de Nina Antonia comprend les deux ouvrages définitifs sur les New York Dolls et Johnny Thunders, ainsi qu’une fascinante bio de Peter Perrett.

Signé : Cazengler, brett épaisse

Brett Smiley. Disparu le 8 janvier 2016

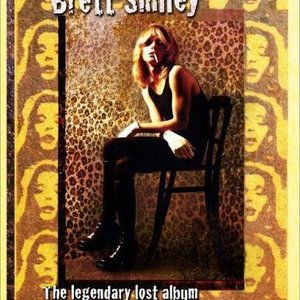

Brett Smiley. Breathlessly Brett. RPM Records 2003

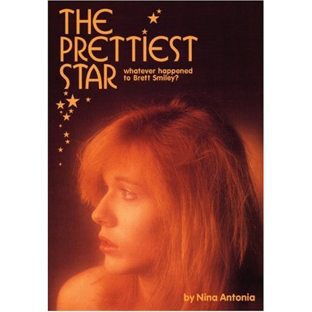

Nina Antonia. The Prettiest Star. Whatever Happened To Brett Smiley ? SAF Publishing 2005

05 / 03 / 2016 / MONTREUIL

LE CHINOIS

CRASHBIRDS / HOWLIN' JAWS

BARNY AND THE RYTHM ALL STARS

Silence absolu. Pas un mot. Manifestement elle fait la tête. J'essaie de parlementer : « Sûr hier, l'on a avalé mille kilomètres sans s'arrêter, et les flocons de neige qui tournoient autour de nous, ce n'est pas très engageant, mais enfin ce n'est pas très loin, juste quatre-vingts bornes, d'habitude tu roucoules de plaisir ! » Rien, elle ne répond pas. En règle générale les meufs renfrognées qui ne mouftent pas et qui jouent les mijaurées, je leur apprends à sourire à grands coups de satons dans le buffet, mais là ce n'est pas pareil. Celle-là je l'aime. Heureusement la psychologie féminine n'a pas de secret pour moi, j'adopte ma perfide voix numéro 4 de bellâtre énamouré : « Tu sais chérie, c'est important pour moi, trois groupes, et pas des chiffes molles qui gobent les mouches – là je glisse l'argument - tomahawk percutant - culpabilisateur – moi qui croyais te faire plaisir en t'emmenant à un concert de rock'n'roll ! » Le détonateur choc, irrésistible. Alors que pour la cinquante-troisième fois, en désespoir de cause, je tire sur le starter, le moteur de la meuf-meuf mobile pousse un rugissement de tigre, sous le capot pistons et cardans hululent comme les cadrans des douze pendules de Théodule.

C'est parti pour Montreuil, direction Le Chinois. Local qui pour une fois porte bien son nom. Suffit de traverser la rue pour chiner à votre guise sur les stands brocante vintage et création réunis sous la halle à côté de l'exposition de motos autour desquelles nous retrouvons comme par hasard les membres des Loners de Lagny-sur-Marne... Les chinoiseries s'enchaînent, Mister B and I sommes réquisitionnés d'office, comme au bon vieux temps des colonies et des coolies sur le port de Shangai, pour transporter le matos des Howlin' Jaws.

CRASHBIRDS

Sont sur scène. L'on a déjà eu un petit aperçu sonore qui nous a mis en appétit puisque l'on a eu la chance d'assister à la fin de leur balance. Mais maintenant, ça balance encore plus dur. Ne sont que deux sur le plateau, mais ne craignez rien. Ils assurent comme des aigles royaux. Pierre Lehoulier est à la lead guitar, cheveux sur les épaules, barbiche en pointe méphistophélique, à moitié assis sur son tabouret. Delphine Viane est à la guitare acoustique, debout devant le micro. Pas de batterie, Pierre s'en charge, martèle du pied les caisses amplifiées disposées devant lui.

Pierre n'a pas touché ses cordes qu'une rythmique d'acier embrase l'air. C'est Delphine sur son acoustique qui nous assène ses tringles de fer sur le dos. Comment fait-elle avec son acoustique dont elle a operculé la bouche ? Y a sûrement un delay sous rocke dans l'ampli, en tout cas, ça cartonne sec. Et lorsque Pierre s'en vient tresser une mèche fumante de dynamite dans le siroco brûlant qui se lève, vous avez intérêt à courir vers les abris. Trop tard. Delphine n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs c'est dès qu'elle prononce le premier que votre cœur s'affaisse. Belle, grande, tenue noire qui accentue la blancheur de son teint, chevelure aux reflets de feu, walkyrie wagnérienne dans ses bottes, de son corps irradie une fabuleuse puissance de guerrière invincible. Ce n'est pas la force qui est avec elle, c'est la voix. Une voix qui domine le tumulte des guitares. Même lorsqu'elle s'éloigne du micro. Ne crie pas, ne hurle pas, elle clame le blues. Peut tenir une note très longtemps sans s'essouffler, et puis monter encore plus haut sans se briser dans le cristal des aigus en bout de course.

Pierre est à la forge, sa jambe est comme indépendante de sa volonté, marque le rythme, scande les cadences démoniaques, mais son attention est ailleurs. Sur sa guitare. Lui il sourit. Ce sont ses doigts qui travaillent. Ils suent le gros blues qui tue. La lie grasse du delta et la hargne du Texas. Plus la saleté métaphysique de la vie. L'en sort un gros son de rock et de roll graisseux, le big beat que rien n'arrête. Vous êtes toujours surpris de la fin du morceau. L'on n'étrangle pas un crotale, on le décapite d'un coup de caillou meurtrier. Delphine fait semblant de chercher un accord pendant que Pierre talque sa main gauche, poudre blanche et volatile, les seuls moments de candeur du set, qui repart inexorablement.

Le blues inextinguible, le rock intraitable, pas de fioriture, des modulation de fréquence post-mortem et traumatologiques, difficile de choisir dans ce couple démoniaque, si vous restez fixé sur le jeu de Pierre qui passe ses longs solos comme d'autres descendent en radeau les Missouri breaks, vous perdez de vue Delphine qui rabat le rythme sur ses cordes implacables sans oublier de laisser tonner sa voix parmi le déluge.

Un rock dur, violent sans concession, qui ne vous laisse pas respirer une demi-seconde. Toute la noirceur du monde qui vous tombe dessus, la voûte d'une mine de charbon qui s'écroule sur vous et vous engloutit. Les choses noires, informes et infâmes que vous tenez sous clef au fond le plus secret du coffre-fort de votre âme se réveillent et s'agitent. Dans les tourbières de vos cauchemars remontent les vases putrides des désirs inavouables. Crashbirds plane sur vous telle la menace hideuse de ptérodactyles affamés. Dans la salle hypnotisée plus personne ne bouge, un set fascinant, cassant comme une arrête de silex qui détient dans ses entrailles l'incendie sacré.

INTERMEDE 1

Les Crahsbirds quittent la scène sous des applaudissements nourris. Ont convaincu et forcé le respect de toute la large partie des personnes présentes qui ne sont pas des adeptes inconditionnels de leur rock noir. Me précipite pour acheter leur disque que je vous chroniquerai la semaine prochaine. La suite est un peu fatigante. Les danseurs s'emparent de l'espace. Virevoltent sous les flonflons d'une musique tonitruante. Préfèrerais un peu de silence qui permettrait d'échanger. Une éclaircie, les Howlin' montent sur scène, juste pour les réglages. Très rapides. En moins de dix minutes, ils expédient la balance et disparaissent dans les coulisses. Mister B me regarde avec commisération, cette manière d'envisager le rock comme une danse de salon, nous désole. Et c'est reparti pour d'interminables tours de piste...

HOWLIN'JAWS

Meilleurs à chaque prestation. Le public a doublé. Notre deuxième constatation nous paraît être la conséquence logique de la première. J'ai de la chance, suis placé tout devant l'estrade, juste sous le manche de la guitare de Lucas, si par hasard il m'avait d'un geste inconsidéré mais fatal fendu l'occiput je ne l'aurais point regretté. A quitter ce monde autant que ce soit en un concert de braise.

Le triangle maudit des Howlin' est fin prêt. Djivan a même changé sa chemise hawaïenne à fond noir qu'il arborait jusques à lors par le sweatshirt rayé réglementaire. Dans l'excitation, certains – je ne donnerai pas les noms – ont oublié de se coiffer de leur célèbre couvre-chef à hélice. Ne leur aurait pas été d'un grand secours car ce soir ils ont adopté l'allure des turbo-jets.

Non, vous n'avez pas mis les doigts dans la prise, ce sont les Jaws qui ont électrifié votre chaise. Le rockab comme je l'aime, un peu garage, un soupçon vintage, et une coloration sixties qui en fait des tonnes. Ce soir il est manifeste que les Howlin' ont envie de mordre. Baptiste est dans l'angle, pas le mort, le vif. Tout à l'heure quand Lucas aura cassé une corde et que Djivan se lancera dans un mid-tempo hillbilly, il psalmodiera dans son micro une espèce d'imitation de scat trombone qui arrachera des cris de joie à la foule. Mais sinon, servira à ses deux complices un tapis volant de peau de tambour qui leur permettra de se laisser glisser sur ce coussin d'air gonflé à l'hydrogène explosif comme s'ils empruntaient les toboggans de l'Enfer.

Pantalon rouge pour Djivan et grosse mama en sa robe de bois teintée de chêne astrakan blanc, se penche sur sa hanche mais ne la culbute point, l'est un gentleman, ne la tape pas, ne la tabasse pas, ne la slappe pas, par manque de temps, la paume de la main en crochet jamais totalement ouvert, il tire les cordes, juste ce qu'il faut, caresse sans cesse répétée pour produire ce son de fond dont il sculpte de sa main droite tout le long du manche de fulgurantes modulations. L'est aussi chargé du chant, ni gras, ni guttural, qui coule de source, jaillissant et rebondissant à profusion.

Lucas le lynx n'est plus que la partie émergée de sa guitare. L'est tant dans son jeu qu'il semble que les rôles sont inversés et que c'est l'instrument qui joue du guitariste. L'a ensorcelé, n'est plus qu'un zombie hypnotisé qui exprime des émotions qui lui sont communiquées par des vertus chamaniques dont la compréhension nous échappe. Lucas est devenu l'esprit animal qui vibre selon des inflexions venues d'ailleurs. L'est le félin sauvage qui s'est incarné en lui. Possédé par une force qui le submerge, avance, recule, par mouvements saccadés, qu'il ne maîtrise plus, descend dans la foule, remonte sur scène, faut voir son visage, les émotions qui circulent sous sa peau et modèlent l'apparence de sa chair. L'est traversé par des haines extatiques, des foudres de fierté, des abîmes de surpuissance nietzschéennes, des furies de tendresses et des houles de perversion. N'est plus Lucas, l'est la bête totem du rock and roll, la plénitude royale du guépard, le sourire carnassier du glavial embusqué.

Les Howlin' se sont surpassés. Dans la salle, c'est le grand frisson.

INTERMEDE 0

Nous échappons au supplice chinois. Doit exister un dieu des rockers quelque part dans l'empyrée, point d'exhibition de danseurs ! Juste le temps aux Howlin' de dégager leur matériel que déjà les Stars du rythme occupent le tableau. Ouf !

BARNY AND THE RYTHM ALL STARS

Sont tous là. Pedro Lena au fond derrière les drums, Claude Placet sur notre droite, Renaud Can sur notre gauche, tourné vers sa contrebasse de laquelle nous ne voyons que le dos. Moment d'émotion et longue ovation, ce n'est pas Carl, mais Barny le fils. Le temps n'est pas aux regrets. Mais à la ferveur.

Tous les yeux sont rivés sur Barny, classe innée, une impression de force sereine, mais l'on devine la lave qui bouillonne à l'intérieur, red blue jean and tunique blanche à liserets rouges, guitare haute, tenue près du cœur, manche tendu droit telle une bôme d'artimont qui incline et fasèye notre attention. Brutalement comme la coque qui coupe à la lame, Guitar Picker en introduction, titre culte et symbolique du rockab, rythmique cochranesque et envolée de l'orchestre.

Ce n'est pas que les autres ne font rien, c'est que Barny fait tout. Comprenez-moi bien, les Rhythm sont inimitables, irremplaçables, une des meilleures formation du pays. Et de bien d'autres endroits aussi. Chez ces All Stars, tout est parfait, un batteur qui a un jeu d'une complexité imaginative comme l'on en voit peu. Semble toujours vouloir se prouver qu'il peut encore faire mieux, plus sec, davantage sur le temps et un écho encore plus plein, une perfection qui cherche à se dépasser.

Ne regardez pas le guitariste. Vous allez en crever de jalousie. L'a cette placidité des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes. Le geste chirurgical. Ni trop, ni moindre. Déplace le petit doigt et ça suffit pour changer la face du monde. Un pilier que le doute n'ébranle pas. Comprend à la seconde ce que les autres lui demandent. L'en a un petit côté protecteur, veille sur le gamin comme sur la prunelle de ses yeux.

Malgré ces deux chênes séculaires à ses côtés, Renaud n'a même pas peur. L'insuffle le groove, cette mobilité qui donne le souffle et permet les grandes foulées. L'huile dans les rouages et l'essence dans le moteur. Impose la cohésion et emporte les galops. Les Rhythm c'est la machine gagnante de la formation rockab par excellence. Même les ricains de Wild Record s'en étaient aperçus.

Barny aurait pu se contenter de l'héritage. Se prélasser sur le siège arrière et laisser les trois soutiers continuer leur boulot habituel. C'eût été trahir l'esprit de Carl et peut-être même se renier soi-même. Barny a repris le micro et la rythmique, mais avec cette envie folle de continuer en allant plus loin, plus vite, plus fort. Et derrière lui, l'on a compris non pas le challenge, mais la nécessité d'avancer encore et encore. Avec Mister B l'on a déjà vu les All Stars plusieurs fois, mais nous ne les avions jamais entendus jouer avec une telle vélocité, un tel impact.

Barny leur a communiqué sa fougue, sa jeunesse, se hargne. Reprend les titres de Carl, plus ceux qu'il avait écrit pour lui, plus les nouveaux pour le prochain disque. Très symbolique ce Run Away adressé à Carl, cette course folle en avant vers d'autres pâturages, d'autres passages.

Ce fut une folie totale. Young and Wild, I Got the Bull by the Horn, Crazy Beat, Slipped my Mouth, chaque titre au fer rouge, Barny survolté, porté par la salle elle-même transportée par sa puissance vocale. Rien à voir avec un tour de chant classique, plutôt une ordalie initiatique vite devenue collective, Barny, le Rhythm All Stars, et le public. Un instant magique et important. Une renaissance.

Deux rappels, un triomphe, une soirée pas tout à fait comme les autres.

RETOUR

La Teuf-teuf nous ramène au bercail. « Putain ! Je ne regrette pas cette soirée » laisse échapper Mister B après un long silence. Il est inutile de rajouter autre chose.

Damie Chad.

( Photos sur FB CRASHBIRDS ne correspondent pas au concert

Photos HOWLIN' et BARNY de SERGIO PHOTOSTOCK )

*

De loin c'est beau comme le missel des dimanches de Tante Ursule. La couverture n'est pas en cuir – nous ne sommes plus au dix-neuvième siècle – mais c'est relié de fort carton presque aussi épais que le blindage d'un char Sherman. Y en a toute une pile rutilante sur le comptoir du libraire. Un format qui appelle la main ( je n'ai pas dit chapardeuse ) et l'éclat du neuf. Mazette ! C'est du sérieux ! L'Intelligence Artificielle et L'Univers, pour les deux premiers titres. Tiens c'est une série. Le nouveau Que Sais-je ? Le troisième volume un tantinet plus accrocheur. Les Requins. Le livre qui vous dévore ! Déjà mieux que les gentils dauphins ! J'ouvre le quatrième et pousse un cri d'horreur. Le même que celui dont s'égosille le personnage aux longs cheveux noirs et sales sur la couverture. Erreur sur toute la ligne ! Ce n'est pas un livre pieux mais un grimoire sataniste. Un livret belzébutique, le bréviaire des pèlerins du Hellfest.

LE HEAVY METAL

JACQUES DE PIERPONT / HERVE BOURHIS

( La petite Bédéthèque des savoirs /

Le Lombard / Mars 2016 )

Bourhis Hervé, nos services de renseignements ont déjà situé les troubles agissements de ce personnage depuis longtemps, l'a dans un passé récent commis quelques albums BD sur les Beatles, l'histoire du rock et les mythiques singles de notre musique adorée. Un Belge ne marche pas, il dégringole nous a prévenu Charles Baudelaire. Pas de chance pour nous, faudrait être flamand ou wallon pour connaître Jacques de Pierpont qui durant vingt ans a abreuvé les oreilles des belgitéennes peuplades nordiques de stridences rock and rolliennes non homologuées sur les antennes de la RTBF.

Résumer quarante ans d'un mouvement musical aussi tendancial ( et tendancieux ) que le heavy metal en moins de soixante pages – de Coven à Massive Scar Era - n'est pas une mince affaire. C'est là où le découpage graphique de Bourhis sauve l'affaire. Deux couleurs ultra dominantes, le noir et le rouge. La mort et le sang. L'anarchie et la violence. Le taureau et la cape. Des lettrages qui rappellent les atroces tracts trotskistes des adhérents de la quatrième internationale, des reprises salopégées de pochettes, des mini-dazibaos éparpillés en un savant désordre de symboles cultes et de vignettes iconiques. Un dessin aussi bruyant qu'une intro au larsen du Blue Oyster Cult.

Pour le texte, ils ont préféré le fragment héraclitéen aux vastes périodes cicéroniennes. Maximum de renseignements en un minimum de mots. Z'en ont collé un peu partout, style post-it sur le frigo. Des dactylographiés impeccables pour les notules explicatives et des similitudes de script pour les aspects un peu plus déjantés. Pouvez lire dans tous les sens. Un livre ne commence, ni ne finit, nous avertissait Mallarmé, tout au plus fait-il semblant. Alors nos deux héros nous ont pondu un récit éclaté, mais chronologique. Des couloirs numérotés dans l'ordre, mais chacun d'eux se dispatchant en petit labyrinthe.

Mais comme le signale un proverbe japonais, ce n'est pas la baguette qui fait le riz. Reste maintenant à apprécier le potage au nid de vautours. Le genre même de bouquin qui vous bouscule le fessier entre deux tabourets. Ou vous êtes un fan absolu de Hard Rock et de Heavy Metal et vous pensez qu'un minimum de deux cent cinquante sept groupes essentiels et indispensables manquent à l'appel... ou vous faites partie de ces légions de damnés qui n'avez jamais écouté de votre vie un seul disque de cette satanée musique, mais qui désirez en acquérir un kit vital de survie pour impressionner les petits copains de votre fillette de douze ans, et vous vous apercevez que vous vous êtes engagé fort imprudemment en un monde parallèle infini qui exige autant d'érudition que l'étude des manuscrits de la Mer Morte...

Les rockers sont de grands enfants, ils adorent qu'on leur raconte l'histoire qu'ils connaissent déjà par cœur. En gros vous n'apprendrez rien – rien de nouveau sous le soleil de Satan le rocker – mais à chaque page vous auriez dix pages de commentaires à rajouter. Aspect extérieur classieux, esthétique intérieure faussement crade réussie, se lit d'un trait, contenu honnête, moins encombrant que les vingt-cinq volumes de l'Encyclopédia Universalis, le genre de bouquin indispensable que vous ne rouvrirez jamais. Mais que vous regretterez de ne pas avoir volé.

Un petit défaut tout de même, faute de bande-son, cet opuscule risque de ne pas faire grand bruit. Un comble pour du heavy metal.

Damie Chad.

HARLEM BLUES

LANGSTON HUGHES

ET LA POETIQUE DE LA

RENAISSANCE AFRO-AMERICAINE

CHRISTINE DUALE

( Coll : Etudes Afro-Diasporiques

L'HARMATTAN / Octobre 2015 )

Cet ouvrage de Christine Dualé est avant tout une étude de L'Ingénu de Harlem de Langston Hughes dans laquelle elle se livre à une analyse des propos de Jesse B. Simple. Le lecteur de KR'TNT qui n'a pas manqué d'apprendre par cœur la chronique que nous avons consacrée à cet ouvrage ( voir notre livraison 271 ) ne se trouvera donc pas en terra incognita. Toutefois, toulousaine professeur d'université de civilisation et de culture américaines, spécialisée en le domaine des littératures noires, Mlle Dualé nous apporte des pistes de recherches les plus prometteuses.

La Renaissance de Harlem fut avant tout littéraire. Certes elle fut portée par la virulence musicale noire, vaudeville, blues, jazz, comédies et revues de Broadway, mais il ne faut pas confondre la puissance vectorielle des souffles, des notes, et des cris avec la puissance atomique des mots qui percutent les carapaces les plus épaisses de la bêtise humaine. La musique incline, mais la littérature détermine.

LES PRECURSEURS

Jean Toomer est un des piliers fondateurs de la Renaissance Noire. En 1923, son roman Cane sera le premier livre noir publié par un éditeur blanc. Toomer révolutionne l'écriture noire, l'est le premier à s'affranchir des stéréotypes bien-pensants de l'idéologie œcuménique blanche. Tous les noirs ne sont pas de bons Oncles Tom en leur case à barreaux. Sont simplement des hommes avec leur terrible ambivalence humaine. Ne valent pas moins que les blancs, mais pas mieux non plus. Un peu comme les petits blancs d'Erskine Caldwell.

Honneur aux poëtes. C'est en 1922 que Claude Mc Kay parvient à la célébrité avec son recueil Harlem Shadows. McKay est un personnage qui vaut le détour. Son parcours n'est pas sans rappeler et annoncer, toute proportion historiale gardée, celui de Malcom X, avec une jeunesse militante et révolutionnaire ( pro-communiste ) et un retour décevant vers la religion ( catholique )... C'est McKay qui permettra la publication de The Weary Blues de Langston Hughes en 1926, qui suit de peu celle Colour ( 1925 ) de Countee Cullen. Mais alors que Countee Cullen se définit principalement en tant que poète, s'inscrivant ainsi dans la chaîne culturelle dominante, celle qui part d'Orphée pour s'épanouir dans toutes les ramifications de la grande littérature universelle, Langston Hughes se revendique de sa négritude afro-américaine dans tout son déploiement historial. Deux attitudes divergentes, Cullen cherchant à prouver que le poète noir ne se différencie en aucune manière de tout autre poète de n'importe quelle race, n'importe quelle langue, n'importe quel pays, Langston choisissant d'être la voix de son peuple. Non pas pour en devenir le leader mais pour servir de caisse de résonance et de diffusion à son expressivité.

ALLER SIMPLE

L'analyse du personnage de Jesse B. Simple de Christine Dualé, quoique beaucoup plus fouillée, ne diffère pas sur le fond de la nôtre. Toutefois elle apporte de nombreux détails éclairants. Ainsi elle connaît sur le bout des doigts la composition sociologique des différents quartiers d'Harlem. Ce n'est pas un hasard si telle discussion se passe dans tel bar ou dans un autre. Les lieux sont connotés, toute géographie est traversée de strates historiales dont il faut savoir démêler le faisceau.

De même, de nombreuses conversations qu'un lecteur averti prendra pour une joute oratoire des mieux réussies mais un tantinet gratuite, repose sur de profonds conflits qui ont divisé la communauté noire. Jesse n'exprime pas toujours ses propres idées, prend fait et cause, ou se refuse à apporter son approbation à des problématiques qui ont secoué the colored people durant le deuxième quart du vingtième siècle.

L'intégration à quel prix ? C'est ainsi que nous pourrions résumer toutes les impatiences de Jesse. Simple est fatigué de l'inertie des choses. La situation du peuple noir ne s'améliore que très lentement. Les hommes de bonne volonté qui cherchent à arrondir les angles sont-ils les plus sages ? La question, pour la formuler selon notre modernité, n'est pas d'être convaincu qu'un autre monde est possible, mais des manières adéquates pour donner à l'urgence de cette possibilité, toute son imminence. Jesse ne rêve pas d'un futur merveilleux, veut simplement le matérialiser en tant qu'ici et maintenant. Bientôt est un mot qui a pris trop de retard.

Simple n'en est pas encore aux temps des barricades, même si au détours d'une phrase, il admet, comme si la chose était si évidente qu'il ne convient même pas d'en parler, qu'il a participé aux émeutes de 1964. Grand art de Langston Hughes. Ces histoires de Simple à première vue fonctionnent comme des intermèdes comiques au théâtre. Vous arrachent le sourire. Mais Hughes les concocte à la manière des marmites que les anarchistes du siècle dix-neuf emplissaient de poudre noire. Elles ne vous enflamment pas la gueule en une gerbe de feu orangé comme un cocktail molotov, mais elles vous montent en pression comme une précieuse et pulvérisante cocote-minute. Pour l'explosion finale, faudra attendre. Que votre colère soit au maximum. Le poussin noir de la révolte n'est pas encore sorti de l'œuf, mais la nécessité de casser la coquille devient impérative.

NUITS BLEUES

Christine Dualé dit très souvent le plus grand bien de la traduction de F. J. Roy, nous voudrions bien la suivre sur ce chemin, mais elle possède un savoir que nous ne partageons guère. L'est comme notre Cat Zengler préféré, lit la langue anglo-américaine avec une facilité déconcertante. Vous avez sué durant deux heures et usé deux dictionnaires pour traduire une malheureuse phrase, qu'elle vous dévoile le délicat travail crypto-musical opéré par Langston Hughes. Vous explique le jeu des sonorités, les glissements de sens intraduisibles, les allusions poétiques inconnues, bref elle vous déchiffre et vous offre la recette complète de l'alchimie philologique de l'écriture langstonienne. Un peu décourageant et très enrageant : vous vous apercevez que Lire Hughes en traduction c'est comme si vous regardiez un film d'Eric Rohmer, sans le son. Vous ne perdez pas tout, mais l'essentiel vous échappe. Le superflu aussi d'ailleurs, jugez ainsi du rien qui vous échoit. Langston Hughes tourne sept fois sa plume dans l'encre noire et marécageuse du blues avant d'écrire le moindre mot, de composer le plus minuscule des paragraphes. N'écrit pas en anglais mais en la langue mère de notre musique préférée : le rock and roll.

Damie Chad.

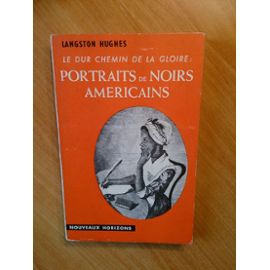

LE DUR CHEMIN DE LA GLOIRE

PORTRAITS DE

NOIRS AMERICAINS

LANGSTON HUGHES

( Nouveaux horizons / 1954 )

Rassurez-vous, c'est le dernier livre de Langston Hughes paru en français. En ma possession, car il existe de-ci de-là des broutilles éparpillées aux quatre coins d'éditions souvent introuvables. Plus un recueil de poèmes – un très bel objet poétique - que j'ai eu entre les mains voici très longtemps et dont je n'ai jamais retrouvé la trace, malgré de longues recherches dans les catalogues de la Bibliothèque Nationale...

Un livre qui répond au concept de fierté noire cher à Langston Hughes. Nous présente dix-sept portraits de noirs qui furent des sommités en leur domaine, littéraire, sportif, scientifique, journaliste... Sauf l'avant-dernier de Marian Anderson la cantatrice, tous sont rangés par ordre chronologique, de la poétesse Phillis Wheatley – touchante figure - née en 1753, au joueur de base-ball Jackie Robinson qui vit le jour en 1919. Rappelons que Langston Hughes naquit en 1902. Et Barak Obama en 1961. Cela pour montrer le chemin parcouru en deux siècles. Est toutefois encore loin d'être terminé.

En une courte préface, Langston Hughes rappelle que tous les noirs américains ne sont pas des descendants d'esclaves. Des noms de noirs libres figurent dans les équipages des premières caravelles des Espagnols... Certains combattirent les Anglais au début de la Révolution Américaine. En furent mal récompensés...

Ce qui est sûr, c'est que la plupart des rares noirs dont les capacités furent reconnues par les blancs ont chèrement payé – et physiquement et psychologiquement – leur ascension sociale. L'on note toutefois qu'au fur et à mesure que l'on avance dans le dix-neuvième siècle les conditions s'améliorent quelque peu : d'effroyables elles deviennent extrêmement dures. L'on ne peut parler de réel progrès.

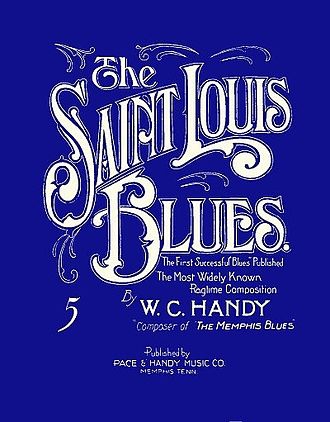

WILLIAM CHRISTOPHER HANDY

De tous les portraits dressés par Hughes nous ne nous intéresserons qu'a William Christopher Handy ( 1873 – 1958 ) que nous avons déjà rencontré plusieurs fois dans KR'TNT ! sous le nom de W. C. Handy. Le père du blues, comme l'on se plaît à le nommer dans les chapitres introductifs des livres spécialisés dans l'Histoire du Blues. L'immortel créateur de Memphis Blues – le premier blues – et du standard encore plus célèbre, le fameux Saint-Louis Blues. L'on aime magnifier sa réussite sociale, ces dizaines de milliers de sheets – partitions sur feuilles volantes – vendues d'un bout à l'autre de l'Amérique. L'on ne retient souvent que l'anecdote de W. C. Handy sur un quai de gare entendant par hasard un pauvre ouvrier noir gratter sur une vieille guitare un air que revenu chez lui Handy se dépêchera de noter, devenant ainsi l'inventeur – terme qui désigne les trouveurs de trésor – du blues.

A croire que le hasard fait bien les choses. Langston Hughes remet les évènements en perspective. L'histoire commence bien – une fois n'est pas coutume – Handy eut une enfance modeste mais privilégiée, son père est pasteur - ce qui inclut une toute relative aisance - et sereinement heureuse en pleine campagne prés de Florence, ( Sweet Home ? ) Alabama. Eut la chance d'aller à l'école et d'avoir un maître qui enseignait chaque matin gammes, hymnes religieux et airs de Wagner, Verdi et Bizet... Première modulation négative à douze ans : son père lui fait ramener au magasin la guitare qu'il s'est achetée avec l'argent de ses jobs. Dieu ne tolère pas la musique profane. Son paternel enfonce les clous dans le cercueil symbolique dans lequel il préfèrerait l'enterrer plutôt que de le voir devenir musicien...

Le gamin persévère malgré l'animosité parentale. Un cirque de passage lui permet d'acquérir un cornet à pistons d'occasion, il suit les répétitions de l'orchestre, et à quinze ans commence à courir les routes avec divers compagnons musicaux et d'infortune. L'arrive à Saint-Louis où il connaît la dèche, dort à la sauvette dans les champs, les gares, sur le bord du Mississippi, pourchassé par les flics et la faim... La chance finira par lui sourire lorsqu'il entrera dans la troupe des Menestrels Noirs du Mahara, restera quatre ans avec eux à parcourir les Etats-Unis et le Canada... Grâce à ses talents de compositeur et de soliste, les Ménestrels sont devenus un big band de quarante deux musiciens, interprétant des œuvres que nous qualifierons de pseudo-symphoniques.

A trente ans Handy se fixe à Memphis. Prend un virage dans sa tête : il abandonne la musique « classique » pour composer des airs inspirés par tout ce qu'il a entendu sur la route durant quinze ans, tous ces musiciens anonymes, blancs et noirs, qui s'adonnent d'instinct à ce que l'on appelle la musique populaire. Compose une mélodie pour l'élection du futur maire Mr Trump, une fois celui-ci élu, il la rebaptise Memphis Blues. Elle rapportera des milliers de banknotes. Aux éditeurs, à qui il l'a vendue... pour cinquante dollars.

La leçon sera bénéfique : ne commettra plus la même erreur. A Memphis, dans Beale Street, à quarante ans en 1913, il crée sa nouvelle œuvre, le fameux Saint Louis Blues qui lui emmènera gloire et fortune. La mélodie est remplie de l'amertume, de la détresse, et de la tristesse des ses années d'errance... En Europe, Stravinsky, Honneger, Milhaud, Debussy entendront cette complainte du blues qui ensemencera leur écriture... Aux States Gershwin s'en souviendra lors de la composition de Porgy and Bess...

Handy écrira des dizaines d'autres morceaux, deviendra une sommité de la composition et de l'édition musicale, recevra honneurs et reconnaissance... Mais nous sommes loin de l'anecdote du voyageur qui capte presque par inadvertance un air gratouillé - vraisemblablement slidé - par un malheureux hobo. Handy n'a pas récupéré ce qui ne lui appartenait pas. Avait préalablement acquis la dure expérience qui lui permit de reconnaître le chant altéré de son peuple.

La vie bleue est toujours moins rose qu'il n'y paraît au premier abord. Grande leçon langstonienne.

Damie Chad.

03/03/2016

KR'TNT ! ¤ 271 : DADDY LONG LEGS / LANGSTON HUGHES / JOSEPHINE BAKER

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 271

A ROCKLIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

03 / 03 / 2016

DADDY LONG LEGS

LANGSTON HUGHES

JOSEPHINE BAKER

25 – 02 - 2016

EVREUX ( 27 ) / L'ABORDAGE

DADDY LONG LEGS

Oh Daddy-o I don't wanna go to the basement

Daddy et ses deux copains de Daddy Long legs forment un trio de hot blues-trade à l’ancienne, dans la veine de ce que firent les mighthy Red Devils en leur temps. Daddy souffle dans son harmo et chante comme un mineur des Appalaches. Eux aussi adeptes de Saint-Guy, ses deux copains excellent à mener le bal des petits culs blancs. Affublé d’un casque de cheveux noirs de jais et de lunettes noires, le petit Murat affiche une dégaine de rock-star à la Thunders, alliant le geste à l’attitude. On ne voit que lui sur les pochettes des trois albums. Le troisième larron s’appelle Josh Styles, et comme l’indique fièrement son nom, il bat le beurre aux maracas avec un certain style. En fait, ces trois prétendants au trône affichent un goût prononcé pour la pire des pétaudière, celle qui se négocie au shuffle d’harmo et au beat frénétique, dans la tradition des vieux honky-tonk des années de braise. Nos trois amis réactualisent une théorie affirmant qu’il n’est nul besoin de colonnes Marshall pour souffler le toit d’une salle de spectacle. Daddy fait son Little Walter de la Saint-Jean, il re-démultiplie des apocalypses qu’on croyait indémultipliables. C’est là le secret de la force américaine : ses réservoirs. On y trouvera toujours un nouveau recordman de ceci ou de cela. Chez l’Américain, le surpassement de tout s’inscrit dans les gènes. Ça fait deux siècles que les Américains éprouvent le besoin constant de prouver au monde entier qu’ils sont les meilleurs en tout. Mais en 1964, les Beatles leur ont prouvé le contraire, sans le faire exprès, ou presque. Un an plus tard, Bob Dylan se dévoua pour laver cet affront. Oh, des gens comme Doug Sahm, David Crosby ou encore Link Wray auraient pu laver l’affront si les gros labels avaient misé sur eux, mais leur choix s’était porté Bobby le veinard.

Les perspectives historiques donnent souvent le vertige aussi est-il bon de pouvoir revenir à des choses simples, comme par exemple les trois albums de Daddy Long legs.

La presse a fini par leur tailler une petite réputation de puristes, mais une écoute attentive des trois albums vous montrera que ça va un peu plus loin que cette vision étriquée. Il y a chez Daddy Long Legs une âme, comme chez les Blues Goblins, par exemple, ou encore chez les North Mississippi Allstars. Mais dans le cas des Allstars, c’est une évidence car Cody et Luther Dickinson héritent d’un pactole qui vaut tout l’or du monde. En effet, Daddy Dickinson naviguait au même niveau que Sam Phillips et Rick Hall, pour n’en citer que deux.

«Evil Eye On You» est sorti en 2012. Quand Norton sort l’album d’un nouveau groupe, petit conseil, prêtez l’oreille, car Billy et Miriam ont du flair. Daddy attaque avec un «Death Train Blues» qui annonce parfaitement la couleur. Ça jute d’harmo et Daddy fait son Wolf dévoyé, comme s’il était possible de dévoyer Wolf. Eh bien oui. En prime, Daddy bat tous les records établis par Little Walter et Jerry Boogie McCain. Franchement, nos trois amis vont très vite. Ils filent ventre à terre, comme Hopalong Cassidy. Ils enchaînent avec «I Feel So Electric», gros boogie-blues chargé de sens et de son, bourré d’harmo à la démesure. Daddy chante comme un black de cabane de planches branlantes, avec l’énergie de celui qui de toute façon n’a rien à perdre, puisqu’il n’a rien. Il se pourrait fort bien que Daddy ait saisi l’esprit du blues, cette vision d’un néant auquel la misère donne un visage humain, et la vague perception de la forme la plus épouvantable de la négation de l’humain : l’esclavage. Mis à part la mort, il n’existe pas de pire forme du néant que l’esclavage. Y penser intensément et tenter d’en saisir l’horreur peut aussi donner le vertige.

Daddy n’en continue pas moins de chanter au guttural éraillé. On le sent gorgé d’énergie. Il fait même une reprise du «You’ll Be Mine» de Wolf. Joli choix. Avec «Sittin’ Shotgun», on voit bien que ça ferraille comme chez les vieux durs des sous-bois du Missouri, là où grouillent les contrebandiers de cigarettes et de moonshine. On tombe ensuite sur une surprise de taille : une reprise du «Comin’ After Me» des Groovies ! Daddy livre là une admirable vision du mythe groovy. Ils font aussi une solide reprise du «Thirty Days» du grand Chuck, mais elle n’est quand même pas aussi pure que celle de Dave Edmunds. Daddy joue la carte de l’énergétique, c’est dopé à l’harmo et bien soutenu au beat. Et ils bouclent avec un beau clin d’œil à Wolf, un «Evil Eye» sacrément menaçant.

On monte d’un cran avec un second album produit par Matt Verta-Ray, «Blood From A Stone». Ils attaquent avec une jolie petite fournaise d’harmo, «Long John’s Jump». On sent chez nos trois amis un goût prononcé pour la frénésie. Il nous refont le coup du Big Foot Chester. Ils tapent ensuite dans l’énorme «Big Road Blues» de Tommy Johnson, chez qui Alan Wilson de Canned Heat était allé déterrer «Going Up The Country». Murat joue admirablement le riff remontant et ça sonne comme du Leadbelly. Avec «Heart To Heart», ils frisent le bon garage. Ils sortent là un cut vénéneux à souhait, bien emmené au riffing à la Keef et ça s’emballe pour le final. Voilà de quoi estomaquer l’asthmatique. Les malheureux tapent ensuite dans une chanson de bagnards noirs, et c’est peut-être leur première erreur. «Chains A Rattlin’» n’est pas une amusette - I’ll break these chains/ Yeah I’ll break these chains - Il ne faut pas jouer avec ça, les gars, car les nègres qu’on envoyait au bagne atteignaient réellement le fond de l’horreur : ces fils d’esclaves se retrouvaient enchaînés à vie pour creuser les routes de l’homme blanc. Là, on ne rigole plus. Ces chansons qu’on peut entendre sur des compiles bien connues sont celles que ces malheureux chantaient pour se donner le courage de travailler une terre honnie, sous l’œil sanglant de gardiens armés. Plus rien à voir avec Norton et les paillettes du rock’n’roll. C’est un peu comme si on transformait la Shoah du grand Jacques Lanzman en opéra rock, avec Tina Turner dans le rôle de la conductrice du train qui arrive en Pologne. Non.

On revient aux choses plus urbaines avec «New York City», un boogie emmené ventre à terre. Ça sonne comme du Leadbelly punkoïde. Ils attaquent la face B en Bo motion avec «Snake Juice» - Oh Bo ! C’est joué aux maracas. Quel son, les amis ! Murat se dédouane. Plus loin, on tombe sur un «Take It Home» magnifique de tenue et tartiné au chant d’investigation. C’est même sévèrement tatapoumé. Daddy y place ses vieux plans gospel, histoire de chauffer la paroisse. Et derrière, l’aimable Josh maracasse la baraque avec style. Vrrrrrrrooooammm ! «Motorcycle Madness» part à l’harmo. Quelle fête pour les sens ! Ils bouclent cet album bourré de bonnes vertus avec un «Catch You On Down The Trail» joué au vieux blues de railroad.

Leur troisième album vient de sortir. «Rides Tonight» est un album live. On y retrouve les morceaux des deux premiers albums. Kim Fowley fait une courte introduction et Daddy embarque son «Long John’s Jump» pour Cythère. «I Feel Electric» qui suit est noyé d’harmo et de coups de bottleneck. Sur scène, ce trio doit donner sa pleine mesure, car leur son dégouline de blues et bon guttural. Franchement, à les entendre, on se croirait transporté dans un bastringue de Clarksdale. Josh Styles frappe dur sur son bon bass-drum. Ah l’animal ! Ils font un beau «Witch Hunt» digne des bivouacs des Appalaches, au temps où la frontière traversait encore les montagnes.

On retrouve avec la bave aux lèvres le fabuleux «Motorcycle Madness» emmené à bon train d’accords et Daddy-o le chauffe au guttural de circonstance. On les sent classiques jusqu’au bout des ongles. En face B, ils tapent une belle version de «Bourgeois Blues», standard génial de LeadBelly sur lequel Tav Falco se faisait les dents voici trente ans. C’est Josh Styles qui embarque avec style «Shakin’ Up». Ce gros beat dévastateur relève de l’enthousiasme le plus pur. Et revoilà le «Big Road Blues» de Tommy Johnson, monté à l’escalier, cut idéal pour boucler une affaire. Ils le jouent à la grande brassée et le set se termine avec un volcanique «Death Train Blues» chauffé aux flammes d’un enfer certain. Oh non, ce n’est pas une vue de l’esprit, car nos trois amis flirtent vraiment avec le diable.

Et pouf, les voilà sur scène au bon vieil Abordage, juste avant Lord Jim. On s’attendait à une pétaudière, mais c’est encore beyond the beyond, comme dirait Miriam Linna quand elle évoque Suicide en 1976. Quand Daddy Long legs débarque sur scène, attendez-vous au pire, c’est-à-dire au mieux de ce qu’on peut espérer d’un trio de blues maniacs. Dès l’ouverture du bal, ils chauffent à blanc. C’est une image, mais c’est à peu près la seule qui puisse décrire la réalité de leur pouvoir. Cette grande perche de Daddy-O souffle comme un démon dans son harmo, jambes écartées, et il nous rappelle le vieux cirque de Magic Dick dans le J. Geils Band, alors que de l’autre côté, le petit Murat s’adonne à son jeu préféré, le titubage de Doll désarticulée avec ce faux air à la Thunders qui en dit long sur ses racines. Au moins on sait de quoi il s’est nourri quand il était petit. Il pousse même le bouchon assez loin, puisqu’il reprend les petites moues de Johnny Thunders, celles que copiait aussi Steve Jones à l’âge d’or des Pistols. Au milieu de tout ça, déguisé en hippie, l’ami Styles frappe son fût comme un sourd. Il fait sa powerhouse et par la verdeur de sa frappe, il évoque le souvenir d’une autre powerhouse, Simon King.

Powerful, c’est le mot qui pourrait qualifier les Daddy Long Legs. Le point le plus chaud du set est cette version définitive de «Big Road Blues» hantée par un riff descendant qui rappelle celui du fabuleux «Drunken Spree» de Skip James, repris par les Blues Goblins sur un album anthologique. Les versions de Wolf sont elles aussi imparables, le «Moanin’ At Midnight» du début et le «Evil Eye» de la fin qui, sans avoir le poids du pathos wolfien, transmettent tout de même des remugles de bonne menace - aw-aw-aw-aw - Et c’est maracassé à bras raccourcis - ouh-ouh-ouh-ouh - «Death Train Blues» redit toute l’énergie de la culture américaine et cette fuite éperdue à travers les plaines sans fin, ils en font une version incroyablement beefheartienne, roulée dans le gosier et râlée à travers les époques et les modes, complètement effervescente, pulsée à outrance, au cœur du mythe le plus vivant du blues : le train lancé à toute vapeur, ce train que James Carr appelle le train de la liberté. Sur scène, les Daddy renouent avec l’explosivité du Magic Band de l’époque «Sure ‘Nuff ‘N Yes I Do» et cette aisance qu’avaient les hommes du Captain à tirer l’overdrive du blues pour le projeter dans une sauvagerie toujours inégalée. Pour finir, Daddy-o a sorti sa moto de sa poche et s’est mis à souffler le bruit d’un passage de vitesse sur une Harley lancée à toute blinde. Peut-on espérer plus beau cadeau d’adieu que cette version infernale de «Motorcycle Madness» ?

Signé : Cazengler, dodgy long log

Daddy Long Legs. L’Abordage. Évreux (27). 25 février 2016

Daddy Long Legs. Evil Eye On You. Norton Records 2012

Daddy Long Legs. Blood from A Stone. Norton Records 2014

Daddy Long Legs. Rides Tonight. Norton Records 2015

Sur l’illusse, de gauche à droite : Brian Hurd, Murat Aktürk et Josh Styles

LANGSTON HUGHES

L'INGENU DE HARLEM

( La découverte / 2003 )

Remets-moi, non, pas Johnny Kidd, Tony Marlow s'en est déjà chargé, mais Johnny B. Goode de Chuck Berry. Non ! pas l'originale de Chucky aux doigts d'or, la version des Chaussettes Noires, magistralement adaptée sous le titre d'Eddy Sois Bon. Oui je sais elle est déjantée et elle casse tous les canards à trois pattes qui s'envolent à tire d'ailes dès que l'aiguille du tourne-disques aborde son sillon. Un véritable classique du rock français, n'y a que Billy Brillantine qui ait le courage de la reprendre, mais je ne suis pas en train d'écrire un topo sur l'histoire du rock national. Non j'évoque simplement la parenté entre deux personnages célèbres, le dénommé Johnny B. Goode et le renommé Jesse B. Simple. Homéophonétiquement parlant, pour les amerloques, le premier se prononce Johnny Be Good et le second Just Be Simple. S'il peut sembler évident qu'il vaudrait mieux être bon ( et même très bon ) si l'on désire embrasser le métier de guitariste de rock, l'injonction Just B. Simple qui se traduit par, tiens-toi tranquille, reste à ta place, exige des explications plus étendues. Je n'en ai jamais entendu parler, mais je me demande si la formelle corrélation patronymique de l'appellation des deux héros est uniquement due au hasard. Chuck Berry a longtemps éprouvé un certain ressentiment envers la façon dont il a été traité durant sa carrière en tant qu'artiste noir. Il ne serait pas étonnant que le titre Johnny B. Goode lui ait été plus ou moins consciemment inspiré par un personnage de papier créé dès 1943 dans les colonnes de plusieurs périodiques noirs américains par Langston Hughes dont nous avons à plusieurs fois évoqué l'œuvre dans KR'TNT ! ( voir livraisons 21 et 261 ).

Jesse B. Simple est le héros de moultes nouvelles écrites durant une vingtaine d'années par Langston Hughes. Réunies en volume sous le titre de Best of Simple en 1961, elles exercèrent durant les vingt ans que durèrent leurs parutions en journaux et revues une énorme influence sur la prise de conscience de la population des USA sur les méfaits de la politique ségrégationniste du pays. Jesse B Simple n'est pas un super héros, ni un futur bienfaiteur de l'humanité. Un gars parmi des milliers d'autres. A la vie étriquée, loue une chambre à la semaine, touche une minuscule salaire pour un boulot inintéressant, refuse de payer le divorce de sa femme qui l'a mis dehors, connaît tous les rades du quartiers, passe son temps à discutailler dans les bars. Un brave gars, qui accueille un cousin lointain, qui est amoureux de Joyce, ce qui ne l'empêche pas de fricoter avec les Zarita de passage. Un américain comme tant d'autres qui cumule deux handicaps. Deux véritables boulets, deux stigmates d'infamie dont la conjugaison ne s'additionne pas mais se surmultiplie.

Fait partie des pauvres et des nègres. Coloured People. Marqué à vif, au fer noir sur le visage. S'est tiré de la Virginie où la vie lui était devenue insupportable, A vite déchanté du Nord, certes il ne risque pas le lynchage à chaque coin de bois, certes la jimcrowisation de la société n'est pas aussi terrible que dans le Sud, mais en fin de compte, le noir est quand même la dernière roue du carrosse. Logements insalubres, boulots pénibles, payes indécentes et vexations journalières sont réservés aux noirs. Face à tant d'injustices, Jesse ne possède qu'une arme émoussée : sa parole qu'il dégaine après avoir bu quelques bières. N'est ni un beau parleur, ni un philosophe – confond Aristote avec Harry Stott – mais il sait se raconter et mettre en scène sa vie perdue sans rien omettre de ses propres défauts ni de ses contradictions intimes.

La communauté noire s'est reconnue dans sa figure. N'est pas un virtuose du beau langage, mais ses mots font cible et mouche. Il touche là où ça fait mal, met le doigt sur les plaies ouvertes. Avec ce livre Langston Hughes a accompagné la prise de conscience noire qui fomenta le mouvement des droits civiques. C'est que Simple n'épargne personne, les blancs bien sûr, mais même ceux qui sont du côté des noirs. La théorie et les grands principes moraux sont nécessaires mais totalement insuffisants. La réalité du vécu exige une urgence que les beaux discours éludent. Mais il réserve aussi bon nombre de flèches envers les noirs. N'éprouve aucune sympathie envers la minorité qui s'enrichit dans le crime ( alcool, drogue, prostitution ). En veut à mort aux élites noires – écrivains, musiciens, chanteurs, petites bourgeoisie commerçante, intellectuels, professeurs, et même politiciens – qui prônent une intégration douce, au prix d'une lente amélioration, pratiquement individu par individu. Chacun doit y mettre du sien, ce qui sous-entend que les noirs n'ont que ce qu'ils méritent. Bien joli, mais au train où vont les choses, faudra attendre quelques siècles... Simple a l'impression qu'un noir qui parvient par ses mérites personnels à emprunter l'ascenseur social se détache insensiblement de ses frères de misère. Se blanchissent de l'intérieur même si les retours de bâton sont nombreux...

Cela lui semble une trahison. Les noirs n'ont pas à singer les blancs. Doivent triompher en s'imposant par leurs propres particularités. Le jazz, le be-bop, le blues, la musique noire doit être l'épine dorsale de la reconnaissance des noirs. L'on sent poindre dans le discours de Simple toutes ces idées de fierté noire qui seront synthétisées dans le slogan des Black Panters : I'm black, I'm proud !

La vie de Jesse est à l'image de la prise de conscience noire : quitte une vie un tantinet chaotique pour atteindre à une stabilité maritale, qui ne le comble pas en entier. La vie dissolue de sa cousine Minnie ne lui déplaît pas tant que cela. Vit peut-être même par procuration au travers d'elle... Lui qui a décroché de l'alcool pour gagner Joyce, y revient tout de même, plus de murge cataleptique, mais un penchant quelque peu hédoniste... L'on sent que chez Simple le retour au conservationnisme religieux n'est pas à l'ordre du jour. Nous sommes encore à une époque où les masses populaires mondiales entrevoient dans leur horizon une libération de tous les carcans moraux et de tous les préjugés sociaux. Le dernier chapitre ne se nomme-t-il pas : Jazz, Jive, and Jam !

Faut prêter l'oreille à l'écriture de Langston Hughes, dans ces petites nouvelles c'est le blues qui joue en sourdine, un peu comme le piano de Memphis Slim en contre-chant.

Damie Chad.

PS : la traduction est de F-J Roy et a été établie en 2003. Perso je tique un peu sur le titre français, voltairien en diable, mais qui me semble très éloigné de la culture américaine. J'eusse préféré Crème d'Harlem qui d'après moi correspond mieux à l'original : Best of Simple.

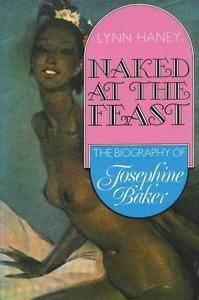

JOSEPHINE BAKER

LYNN HANEY

( Ed : JC Lattès / 1982 )

Très beau livre qui retrace la carrière de Joséphine Baker mais qui surtout dresse de l'artiste un portrait intérieur émouvant. Un parfait complément à notre précédente livraison 123 du 20 / 12 / 12.

LE PETIT CHAPERON NOIR

Joséphine Baker la petite négresse ignorante propulsée en plein Paris dont en moins d'une année elle devient la reine incontestée ! Tout ce qu'il faut pour un début de conte de fée. La faim, le froid, le père qui quitte le navire en perdition et la fillette têtue comme une mule qui se trémousse dans tous les sens, dans tous les coins, qui préfère rire que pleurer. Parvient à saisir sa chance : embauchée comme girl dans la revue Harlem Shuffle, un spectacle qui déclencha la Renaissance de Harlem que nous évoquions déjà dans notre chronique 261 consacrée à Langston Hughes. Girl en fin de file, la plus près du rideau, celle qui joue les utilités, le bouche-trou de service. Pour se faire remarquer elle n'arrête pas de faire le pitre afin d'attirer les regards.

La stratégie de la bouffonne s'avèrera gagnante par ricochet. Sera retenue avec une soixantaine d'autres – parmi eux Sid Bechett – pour une revue à l'Alcazar. Paris ! Ragtime, charleston, grimaces, chorégraphies délirantes, agilité déconcertante, elle remporte la mise : elle sera la Reine de la Revue et très vite de Paris. Possède son arme noire secrète, sa nudité, qu'elle dévoile sans fausse pudeur, sourire lippu extasié et plastique impeccable.

Elle tombe à pic. Je n'oserais dire à poil. L'Europe a décidé d'oublier le cauchemar des années de guerre. La vie reprend ses droits. Effervescence de paillettes et plaisirs. Une décennie prodigieuse ouvre ses portes. Le vieux monde chancelle. Paris est la ville lumière, capitale des arts. Musique, littérature, peinture, c'est le grand chamboulement. L'art moderne culbute les anciennes lois d'airain du classicisme représentatif. L'on a besoin d'un sang neuf, ardent, vif, innocent, sauvage, d'un rouge sombre, d'un noir luisant, régénérateur.

Mais le cadavre de l'ancien monde remue encore. Subsiste la tradition des ballerines d'opéra ( les petits rats que d'un coup de queue l'on métamorphose en souris ) que les fils des meilleures ascendances aristocratiques élisent pour maîtresse. Les temps ont toutefois changé les minets délaissent les entrechats, préfèrent les danses plus canailles. Noceurs de haut vol et rejetons des fortunes bourgeoises se joignent à cette farandole débridée des corps qui exultent.

De quoi tournebouler la tête de la moindre mignarde, Joséphine qui sait à peine écrire ne s'en laisse pas conter. Le cul brûlant mais la tête froide. Métamorphose de la Cendrillon en reine du bal et du royaume. Des princes de sang se bousculent pour lui offrir chaussures d'or et parures d'argent. Elle n'a pas vingt ans qu'elle ordonne, qu'elle commande, qu'elle règne... En trois saisons elle est au plus haut de la vague et met tout le monde au régime.

L'histoire devrait se terminer là. Une croisière au paradis, et bye-bye ! Trois petits tours et la marionnette chocolatée devrait être remisée dans la malle aux joyeux souvenirs. Back in the USA ! À remâcher dans sa tête une gloire dont le souvenir s'effilocherait chaque jour davantage...

I WILL SURVIVE !

Il n'en fut rien. La belle de scène s'était habituée aux dorures de sa nouvelle existence : grande maison, robes de haute couture, diamants, ribambelles d'amants ( de préférence à longue queue ), et même un guépard chic et choc. Trouve l'amour, se marie avec Willy, danseur mondain pour cougars dégriffées. L'on subodore une âme de mac qui aurait flairé la bonne aubaine. Ne parviendra pas à la faire renoncer aux plaisirs de la chair et aventures galantes, mais dirigera sa carrière de main de maître. Pas le genre à tuer la poule noire aux oeufs d'or. Organisera des tournées aux quatre coins du monde. Lui fera prendre des leçons de danse, de diction, de chant, de maintien, elle a l'instinct, il lui donne le métier.

Ce professionnalisme ajouté à son suc sauvage lui permettra de traverser les années trente sans trop de mal. Elle est revenue aux USA mais son pays de cœur est désormais la France. Lorsque la deuxième guerre mondiale éclate elle entre très vite en résistance. Envoyée en Afrique du Nord elle rendra d'éminents services : sa célébrité, son entregent, sa fausse naïveté naturelle lui permettent de côtoyer de nombreux diplomates et fonctionnaires ennemis. L'on ne se méfie jamais assez des jolies femmes.

Lui reste encore trente ans à vivre. A quarante-cinq bougies, elle ne peut prétendre à la fougue de ses débuts mais elle n'arrêtera jamais. Galas, tournées, spectacles - notamment à Paris où encore une fois elle triomphe – elle gagne toujours de mirifiques sommes d'argent qu'elle investit et engloutit en Dordogne dans le château des Milandes. Incapable d'avoir des enfants, elle en adoptera jusqu'à onze, de toutes les couleurs. Un coeur d'or qui lui coûtera cher.

Les dernières années seront les plus difficiles. Dispendieuse, elle sera obligée de revendre sa propriété... Saura sortir de scène en beauté, à Bobino, s'effondre au lendemain d'une soirée encore une fois triomphale et s'éteint victime d'une attaque cérébrale après deux jours de coma le 12 avril 1975, à l'âge canonique de soixante-neuf printemps.

UNE FIGURE

L'on mesure mal de nos jours l'importance de Joséphine Baker. L'on ne retient d'elle que le glamour et le strass, la plume dans le cul, les seins et le reste offerts aux yeux de tous. Une femen avant l'heure. Fut en partie victime de la concupiscence de riches messieurs, mais aussi un fabuleux catalyseur de la liberté sexuelle féminine. Ne revendiqua rien mais s'arrogea le droit d'user de son corps à sa propre satiété. Vaudeville, sexe et rock and roll, au sens étymologique de cette expression. Fut ce l'on pourrait appeler une féministe incandescente. Pas de théorie. Des actes. Sexe et tête.

On l'ignore souvent – c'est moins affriolant – mais lors de sa tournée aux USA, en 1937, elle refuse de loger dans les hôtels qui n'accueillent les nègres qu'à la condition expresse qu'ils entrent et sortent par la porte de derrière et se gardent de ne pas se mêler avec la clientèle blanche. Rien ne l'arrêtera, ni les scandales, ni les entrées en force, ni les déclarations publiques fracassantes qui lui vaudront une campagne de presse désastreuse, notamment de la part des élites blanches avancées qui en théorie sont contre la ségrégation mais qui pensent que dans la pratique rien ne sert de se précipiter...

En 1963, elle fera spécialement le voyage pour soutenir et participer à la célèbre marche pour l'égalité des droits civiques de Martin Luther King. Contrairement à bien des artistes d'aujourd'hui qui gardent leur langue dans leur poche de peur de choquer le public, Joséphine l'ouvrait toute grande. Pour proférer d'énormes bêtises mais aussi proclamer ses quatre vérités – celles qui ne sont pas bonnes à dire – à la face du monde.

L'était pétrie de ses contradictions, libre dans sa tête, et prisonnière de ses propres limites. Comme tout un chacun, mais avec une excessivité rarement partagée. Egoïste et d'une générosité extrême. Panier percé et attentive aux pauvres. Ni courtisane, ni indépendante. Ni dame patronnesse, ni coincée du cul.

N'était pas la chanteuse de blues qu'elle aurait voulu être – sa voix manquait de puissance, sa filiation artistique serait plutôt à rechercher dans le vaudeville – mais elle fut la panthère noire, celle dont on retrouve la trace émerveillée dans les oeuvres des plus grands poètes de son pays comme Langston Hughes et E. E. Cummings. A quelle plus haute gloire pouvait-elle atteindre ?

Damie Chad.

09:20 | Lien permanent | Commentaires (0)