30/04/2016

KR'TNT ! ¤ 279 : STEREO TOTAL / SUGAR BONES / EDDIE COCHRAN / NINETEEN / DAVID BOWIE

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 279

A ROCKLIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

28 / 04 / 2016

STEREO TOTAL / SUGAR BONES

EDDIE COCHRAN / NINETEEN

DAVID BOWIE

POINT EPHEMERE / PARIS X° / 14 - 04 - 2016

STEREO TOTAL

A CREDIT ET EN STEREO TOTAL

Les gens qui ont assisté au set des Strokes à la Mutualité en 2002 doivent s’en souvenir : Stereo Total qui passait en première partie créa la surprise. Eh oui, ils étaient fabuleux, nos deux Stereo. Ils firent même passer les Strokes pour des garagistes ringards.

Treize ans plus tard, voilà-t-y pas qu’ils débarquent au Point Éphémère pour une nouvelle démonstration de force. Brezel Goring ressemble toujours à une rock star, mais Françoise Cactus accuse le poids du temps, comme si elle voulait prendre du ventre pour sonner comme Coluche. Le couple fait honneur à sa légende et diffuse vers un public acquis leur vieux brouet de fantaisie dadaïste. Ils tâtent du trash-punk avec le même doigté qu’auparavant et dodelinent leur «Musique Automatique» avec une certaine forme de mélancolie mélimontoise.

Ils font monter un jeune étalon pour danser avec eux le jerk lubrique de «l’Amour À Trois» et n’hésitent pas à tâter du cactus pour rendre hommage à Dutronc. Brezel Goring n’a plus sa guitare rectangulaire à la Bo, mais il déborde d’énergie. Il joue les prolongations, on croit que c’est fini, mais il attaque un nouveau cut, il ne veut pas quitter la scène, il veut encore profiter de l’excellente ambiance qui règne au Point. Les gens rigolent et dansent. Le bon esprit est de retour à Paris, semble-t-il.

Pas si sûr. En arrivant au pied de la station Jaurès, on a croisé une charge de CRS. Ils poursuivaient une équipe de mecs casqués. On s’est pris un peu de gaz dans l’œil, comme au bon vieux temps, on a grimpé les escaliers de la station sans traîner et on a sauté dans la rame. À travers les vitres du métro arien, on voyait les flics boucler le quartier.

Françoise Cactus et Brezel Goring forment ce qu’il faut bien appeler aujourd’hui un vieux couple. Au départ, on les situait dans la mouvance des Rita Mitsouko, mais leur problématique consistait justement à se différencier des Rita en travaillant un autre son. Françoise chantait mal. Ils eurent l’idée géniale de transformer ce handicap en avantage, comme Gainsbarre l’avait fait en son temps avec Brigitte Bardot. En vingt ans, ils ont enregistré une petite douzaines d’albums et bricolé un son à base de machines. On passe à travers certains albums à cause des machines, justement. Le petit conseil qu’on peut vous donner est de les voir sur scène. Ils dégagent une énergie considérable, même si Françoise Cactus joue les impassibles derrière sa petite batterie, pendant que Brezel pique sa crise en grattant sa guitare.

Ils sont photographiés au volant d’une voiture pour la pochette de leur premier album, «Oh Ah», paru en 1995. Au dos, Françoise est assise à poil sur la pelouse d’un parc. On retrouvera d’ailleurs une variante de cette image sur la pochette de l’album suivant. Deux duos d’enfer et deux hits de juke se nichent sur ce premier album. Ils font en effet du Gainsbourg/Birkin avec «Supergirl». C’est Brezel qui chante d’une belle voix mâle - Hey supergirl tu sors de ton Aston Martin - C’est admirable et bien rimé - Ton Fleur Bleue de chez Guerlain/ Me fera perdre mon latin - Et il revendique de la tendresse de tigresse. Ils font aussi une reprise de «Je Suis Venu Te Dire Que Je M’en Vais». On retrouve la magie de Gainsbourg - Tes sanglots longs n’y pourront rien changer/ Comme dit Verlaine au vent mauvais - On a au moins un vrai truc à se mettre sous la dent. On reste dans l’excellence avec «Moviestar». Brezel reprend le groove de charme - You think you are a movie star - Quelle élégance ! Ce mec chante comme un dieu et Françoise apporte sa fraîcheur ingénue - Woahh wahhhh - Avec «Get Down Tonight», ils transforment le plomb du beat en jerk d’or. Françoise sort son meilleur get down baby ! Et puis on découvre chez eux un goût prononcé pour le trash, à travers «LA CA USA» - pur trash punk - et «Miau Miau»

Quatre belles bombes tombent de «Monokini» paru deux ans plus tard. À commencer par «Lunatique», vieux jump de stomp joué au tambourin - Un jour tu dis oui/ Le lendemain tu dis non - Fantastique ! Ils font du Dutronc, même son de casseur de baraque. On retrouve sur cet album l’infernal «Supergirl» qui sort de son Aston Marin et qui se parfume au Fleur Bleue de Guerlain. Brezel passe un solo de wha-wha énorme - Ta p’tite culotte Calvin Klein/ Tu la retrouveras à la saint-glinglin - Voilà le travail. On tombe plus loin sur «AVA», un trash-punk complètement dévastateur. Ils savent faite sauter une sainte-barbe ! C’est une horreur orientalisante chantée de loin en loin, un vrai coup de génie. Aw c’mon, on entend Françoise au loin et Brezel envoie un killer solo kill kill kill. Ils restent dans la pure violence punk pour «Tu M’as Voulue». Françoise chante robot et elle bat ça au gros beat punk - Tu m’a voulue/ Tu m’as euuuuuuuuueee - et Brezel enfile un solo garage. Il reprend aussi «LA CA USA» et montre qu’il peut jouer comme un con.

Trois belles choses guettent l’amateur et l’amatrice sur «Juke-Box Alarm». Pour commencer, un «Comic Striptease Girl» chanté en Allemand, monté à la basse fuzz et torpillé de plein fouet par une guitare en distorse. Avec «Film D’Horreur», ils sortent un vrai jerk electro, monté sur un gimmick binaire. S’il n’en reste qu’un ce sera celui-là. L’autre énormité, c’est bien sûr «Der Schlussel», un air de fête foraine bourré d’énergie. Quand ils défoncent, ils défoncent pour de bon, et pas seulement pour de bon, mais aussi pour de vrai. Ô Puissances des Ténèbres Electro ! Notons au passage que Françoise chante parfois très faux et ça peut devenir insupportable, comme c’est le cas avec «Crazy Horse». Elle se prend aussi pour Stone de Stone et Charden dans «Les Minets», mais bon, on lui pardonne. Il faut savoir rester magnanime en toutes circonstances.

Vous trouverez deux véritables coups de génie sur «My Melody» paru en 1999. Brezel lance le stomp de «Vilaines Filles Mauvais Garçons» (signé Gainsbourg) et nous claque ça aux accords. Il sait caler un jerk. Autre énormité avec «Partir Ou Mourir». C’est là qu’on mesure leur grandeur - Ils veulent nous flinguer/ Nous faire un gros trou dans le dos - Voilà comment devrait être jouée la pop. Ce hit devrait servir de modèle. «Disc Jockey» vaut aussi le détour, car on a là une belle tranche d’electro. Ils savent driver un cut, pas de doute là dessus. Ils passent un hommage aux Beatles avec «Ringo I Love You» - yeah yeah yeah - «Milky Boy Bourgeois» se danse au coin du juke, c’est un vrai hit sixties de démence pure et Brezel boucle en sortant son baryton pour «Joe Le Taxi». Il bat tous les records (de baryton, bien sûr).

«Musique Automatique» pourrait bien être leur meilleur album. C’est là que se niche leur reprise légendaire de «Nationale 7» - De toutes les routes de France/ Celle que j’préfère - Pure énormité. Ils explosent littéralement la mélodie. On voit rarement des explosions aussi juteuses. Ils nous plongent dans leur démence pure de ciel d’été et d’amour qui fait risette. Ils se servent du ciel d’été pour déclencher l’apocalypse. On retrouve cette fulgurante dynamique dans le morceau titre qu’ils swinguent à outrance. Encore une bombe : «Für Immer 16». C’est tout simplement le punk-rock revu et corrigé par Stereo Total. Françoise lance un assaut plein de jus qui éclabousse tout. Ils sont réellement monstrueux. Ils croisent Ministry avec Dutronc comme on le voit avec «Hep Onalti’da» qu’ils chantent en Grec. Ils deviennent les rois du tourbillon et rivalisent d’ardeur avec Al Jourgensen et Alec Empire, les seigneurs de la transe. C’est apocalyptique. Il faut écouter cet album pour ne pas mourir idiot. On y trouve aussi du sexe, car Françoise vante les mérites de l’amour à trois dans «L’Amour A Trois» - Moi c’que j’aime c’est faire l’amour spécialement à trois - C’est du jerk à l’état pur - Moi c’que j’adore c’est les p’tites caresses à quatre mains - Sex & drugs & rock’n’roll - Puis ils stompent «La Pequana Melodia» comme un hit de Dutronc. Ils en font un véritable hit d’exotica repris aux instruments d’enfants. Voilà encore une sacrée dégelée de monster beat !

Avec «Do The Bambi», le soufflet retombe un peu. Ils sonnent soit comme les Bee Gees de la mauvaise époque, soit comme un duo electro en panne d’idées. «Cinemania» est insupportable, car Françoise fait de la charpie de noms - Pasolini, Fellini et compagnie - Trop facile. Le hit du disque s’appelle «La Douce Humanité». Voilà une pièce de punk sixties à la France Gall - Des dingues des malades voilà ce que je vois/ Nulle part la douce humanité - On trouve un autre bon cut sur cet album, «Ne M’Appelle Pas Ta Biche» joué au trash-punk - Ne m’appelle pas ta chatte/ Ta minette - En fait, ils passent bien mieux quand ils chantent en duo, c’est même leur grand art, comme le montre «Europa Neurotisch».

«Discotheque» n’est pas non plus un grand album, loin de là. Ils font une reprise du «Mother’s Little Helper» des Stones - What a drag it is getting old - Ils respectent bien l’esprit des little yellow pills et du shelter du little mother’s helper. Mais ils font des hommages atroces à Jacno et à Taxi Girl qui nous rappellent des très mauvais souvenirs d’une sale époque. L’autre cut sauvable de l’album n’est autre que «Das Erste Mal» sacrément bien secoué du bulbe. Ils font de la pure discö electro. On sent la force d’un couple convaincu dans l’intimité de leur tiédeur épidermico-electro. Voilà bien le hit du disk. Mais pour le reste, c’est tintin.

En examinant la pochette de «Paris Berlin», on songe à cette folie des expos Beaubourg qui nous donnèrent le vertige dans les années soixante-dix, dont le fameux Paris-Berlin, mais aussi le Paris-Moscou, le Paris-New York et le Paris-Paris. Ah on peut dire qu’on en a bouffé du catalogue pouf pouf de Beaubourg ! Françoise attaque en force avec «Miss Rebellion Des Hormones», une petite electro sans lendemain - Elles ont besoin de tendresse ces deux petites fesses - Ça commence à chauffer avec «Küsse Aus Der Hölle Der Musik». Quelle bande d’agitateurs du stomp ! - I wanna be loved by you - Elle parle de Brian Jones et de Marc Bolan, du Père Laschaise, de Johnny Vicious, de Danny Whitten et de Janis. Elle allume enfin la mèche avec «Plus Minus Null» qu’elle chante à la fois mal et bien. On assiste à l’emballement des bécanes et à une fantastique partouze d’electro de Flore d’entrejambe de stéroïde. Et ça continue avec «Mehr Licht», pur délire d’electro par dessus les ponts, approche ton oreille de robot de buzz, ils tapent dans le répondant d’electro de bas nivö - Courage courage, tout le reste, c’est de la pose - Ils enchaînent ça avec «Ta Voix Au Téléphone», un groove de rêve érotique avec des ahhhh qui en disent long sur la lancée, allo allo tu m’entends, mais il fait le pitre, il fait beau temps, est-ce que tu t’ennuies de moi ? Et voilà qu’ils rendent hommage à la fameuse Patty Hearst - Princess & terrorist - en la montant sur un puissant beat electro. On tombe plus loin sur un énorme «Relax Baby Cool» qui donne la chair de pool, et tout le monde il est mabool, je marche comme une somnambool dans cette fool qui me sool. Ils bouclent avec un sacré «Modern Musik» de bonne débandade et d’effervescence absolutiste. Ils se proclament ainsi rois de la punkitude à la cathédrale de Reims.

Avec «No Controles», ils font un albumen Espagnol. Ils reprennent tous leurs vieux coucous d’Amour à trois et de Miau Miau mais on bâille aux corneilles.

Retour aux affaires an 2010 avec «Baby Ouh». Le morceau titre qui se trouve en fin d’album est un véritable coup de génie. C’est l’un des hits de Stereo. On y entend un effarant background déconnecté de la mélodie chant. Voilà ce qu’il faut bien appeler une pure merveille monstrueuse - Si tu fais ta valise, si tu veux la devise, je ne serai pas surprise - Autre clin d’œil à Bardot avec «Elles Te Bottent Mes Bottes» et elle en rajoute - Est-ce qu’elles te branchent mes hanches - Voilà de la belle pop énervée - Elles sont chouettes mes couettes/ Est-il trop sage mon corsage ? - C’est joué à la batterie. On retrouve les paroles ingénues dont Françoise s’est fait une spécialité - Elles te réjouissent mes cuisses ? - On se croirait chez Godard. Avec «Alaska», elle fait sa frigide - Je suis un frigo/ Appelle-moi Alaska - Elle chante ça exactement comme ces petites connes du temps de Salut les Copains - Moi qui croyais à tes contes de fée/ Ah quelle belle conne je fais - Encore une sorte de coup de génie avec «I Wanna Be A Nana», car ils traitent ça au Brill. Brezel chante et il a du jus, l’animal. Ce mec sait ramener de la hargne dans la pop - Oh yeah I wanna be a nana - C’est la voix d’un mec en perfecto et en Ray-Ban noires. Et la Cactus la ramène par derrière. Ils jouent «Illegal» en pur punk de guitare rectangulaire - Faut toujours que j’avale comme si c’était normal - Elle a vraiment un don pour la rime à la con - Tu m’ronges l’épine dorsale/ Tu m’fais faire des bêtises dans les rues d’Montreal ! - Admirable.

«Cactus Versus Brezel» sort en 2012. Françoise continue de jouer les ingénues libertines avec «Jaloux de Mon Succès», et Brezel plaque des gros paquets de distorse. Il intervient toujours brillamment. Brezel est un pur trasher. Il faut attendre «J’Aime le Synthétique» pour trouver un peu de viande. Ils pompent carrément le drumbeat de Dutronc, mais elle se rend très vite insupportable de modisme. Ils renouent avec le vieux stomp electro pour «Ich Will Blut Sehen». Voilà le vrai son de Stereo. Ils sont magnifiques de force inventive, car ils possèdent un vrai sens du stomp electro. Ça fonctionne à tous les coups. Ils bouclent avec «We Don’t Wanna Dance», un cut très impressionnant, vu d’avion. Elle casse la baraque. Ils vont au plus profond du mythe Stereo. Ils atteignent le fond de leur son et ça vire à l’énormité, une fois de plus. On entend même une sorte d’accordéon en distorse. Voilà qui risque d’en effarer plus d’un et plus d’une.

Ils reviennent cette année avec une compile intitulée «Yéyé Existentialiste». Pour eux, c’est une sorte de consécration, car la compile est sortie sur Blow Up Records, le label anglais du Bongolian. Et pour ceux et celles que Stereo intéresse, c’est l’occasion rêvée car on y retrouve pas mal de gros hits (sauf hélas «Nationale 7»). En plus de «Musique Automatique», «Relax Baby Cool» (amené à l’excitation maximale), «L’Amour À Trois», «Partir Ou Mourir» (pure merveille pop), «Inch Bin Der Strichergunge» (Brezel le rocker de banlieue allemande) et «Fur Immer 16» (l’un de leurs plus grands hits de trash-punk»), on trouve aussi une version du «Heroes» de Bowie et une reprise de «Comme Un Garçon» jouée au glam anglais - Pourtant je ne suis qu’une fille...

Signé : Cazengler, Sirop Total

Stereo Total. Point Ephémère. Paris Xe. 14 avril 2016

Stereo Total. Oh Ah. Little Teddy Recordings 1995

Stereo Total. Monokini. Bungalow 1997

Stereo Total. Juke-Box Alarm. Bungalow 1998

Stereo Total. My Melody. Bobsled Records 1999

Stereo Total. Musique Automatique. Bungalow 2001

Stereo Total. Do The Bambi. Disko B. 2005

Stereo Total. Discotheque. Disko B 2006

Stereo Total. Paris Berlin. Disko B 2007

Stereo Total. No Controles. Elefant Recors 2009

Stereo Total. Baby Ouh. Disko B 2010

Stereo Total. Cactus Versus Brezel. Staatsakt 2012

Stereo Total. Yéyé Existentialiste. Blow Up Records 2015

FOIX ( 09 ) / 21 - 04 - 2016

L’ACHIL CAFE

SUGAR BONES

La Barre, son barrage, sa zone d’activité commerciale, banlieue blafarde de Foix coincée le long de la nationale 20, entre le plan d’eau et les contreforts rocheux des Pyrénées. La teuf-teuf emprunte la bretelle d’accès à contresens et va se garer d’instinct à cinquante mètres des quatre seuls êtres vivants encore visibles dans les environs. Coup double, juste devant l’Achil Café ( pas question de tourner les talons ), et les quatre zigues pâteux à la mine sympathique m’ont tout l’air d’être des musicos. Un coup au cœur lorsque je passe devant eux, j’entends le nom de Weather Report. Courage Damie, nous sommes en Ariège, et tu as dégoté un concert, alors sois heureux et remercie le Seigneur. Se contentera d’un doigt d’honneur mental, le grand responsable de la disette rock planétaire. Je suis un peu artisan de mon propre malheur, je maugrée, pourtant demain l’affiche promet un groupe punk à l’Achil Café, et moi aux abonnés absents. Ô cruauté délétère du sort qui m’accable !

Sas d’entrée, six euros d’octroi et enfin dans l’Achil Café. N’imaginez point un rade parisien exigu, plutôt un hall d’aéroport, assez d’espace entre les tables pour qu’un éléphant puisse s’ébrouer sans danger pour votre orangeade. Pardon, j’ai oublié la vodka. Coins banquettes à droite, comptoir sans fin à gauche, une véritable scène au fond. Longs voiles noirs au plafond, des dizaines d’affiches sur les murs, atmosphère accueillante, la salle se remplit un peu, beaucoup de groupes de filles sans mâles chevaliers servants à leurs côtés.

SUGAR BONES

Quatre sur scène, et illico un funk à réveiller puces et morpions qui sommeillent dans la douce moiteur pubienne de votre corps. Mais ce shake body n’est qu’une bande annonce pour la tonitruante entrée des deux chanteurs. Robin et sa guitare, Aliénor et sa beauté. Soul Groove qu’il y avait sur l’affiche. Ce n’était pas un mensonge. En tant que rocker j’avoue que le groove me soûle un peu, mais là c’est bien en place, les musicos sont plein d’énergie et paraissent s’amuser comme des fous.

Section rythmique : vous trouverez Romain à la basse, coupe afro boursoufflée, interventions un peu timides, n’éprouve pas le besoin d’assourdir le son par d’énormes vibrations envahissantes, vise plutôt à l’élasticité sonore en accord avec Mika qui tel un Shiva hindou agite ses bras sur ses cymbales. Vous devinez là une des spécificité de Sugar Bones, la rythmique halète, file et soutient le tempo de main de maître, mais ne se taille pas la part du lion.

Le gros du son est assuré par les bibelots sonores point du tout abolis que sont le saxophone et l’orgue. Martin, cravate champagne et claviers rouge-sang, fournit l’ossature craquante, la moelle sucrée de l’os, celle dont vous vous pourléchez les babines, tellement présent que vous n’y accordez aucune importance, si consubstantiel à la musique du groupe que vous n’y faites pas plus gaffe qu’à la poutre maîtresse de votre maison qui empêche que le toit ne s’effondre sur votre tête. En plus Martin possède sa martingale secrète, joue funk mais son orgue sonne comme dans les groupes des années soixante. Hyper hype ! Antoine, frimousse bouclée et pantalon noir tortillés de motifs noirs labyrinthiques, et puis un sax dément, de longues soufflées style lance-flammes ravageurs. Partout présent avec cette marque de fabrique des Sugar Bones, ne jamais marcher sur les platebandes des copains, l’est la cheville coruscante, la chenille processionnaire du groove, mais sait s’arrêter à temps. Un son ronflant mais pas gonflant. Long saxo mais pas grosse tête. Par deux fois, il se paiera le luxe de boom-boomer sur la paire ce congas inoccupée.

Chemise noire, espèce de queue de pie informe à rayures surpiquées avec col de fourrure ( véritable faux lapin made in Taïwan ) qui retombe par devant, allure dégingandée, guitare à bout de bras, voici Robin. Incapable des rester en place. Genre agité du bocal. Vous faudra cinq minutes pour vous apercevoir qu’il se sert de son instrument. Pas du tout le genre gratteur ravageur, l’est un partisan du miaulement, de la note qui fuse et qui vous transperce le tympan droit, pour le gauche ce sera le couinement de la souris prise au piège, et en plus il chante. Même style qu’à la guitare. Il intervient, il déclare, il opine, il remarque, ne se lance jamais dans des lyrics interminables, mais quel beau timbre, quelle voix, à l’écouter vous en oublieriez Aliénor.

Pus qu’un crime, une erreur. Ne soyez pas des gars lents, soyez galants. Robe courte et collants noirs. Bras blancs et cheveux tombants sur un côté du visage. L’a du chien, Aliénor, de la voix et du charisme. Elle ne chante pas, elle joue, elle interprète, elle mime, du geste et de la danse, mêlant tour à tour le feu du funk à la cendre plaintive des ballades crépusculaires. C’est là l’autre secret de Sugar Bones, n’enfilent pas les morceaux à la suite. Savent le faire, nous donnerons par exemple en début de deuxième partie un Superstition irréprochable une version beaucoup moins stricte et triste que la scolaire démonstration groovique de Stevie Wonder, mais ce n’est pas leur propos. Les Sugar Bones racontent des histoires, de sombres tragédies d’amours maladives et de voyous de troisième mouture - Aliénor dresse les décors et campe les personnages, mélodramatise à mort, Robin se contente de courtes réflexions insidieuses, les drames romantiques de la vie les Sugarbones les transforment en comédies burlesques. Sous les larmes, le rire inextinguible de la vie pétillante. Laissons la plage aux drôlatiques. La sveltesse et la brièveté des vocables anglais se prêtent à merveille à ces dissonances existentielles mises en scène, devraient tout de même faire l’effort de composer quelques textes en français - la plasticité de notre langue s’y prête peu mais à l’impossible tout un chacun est tenu - et ils y gagneraient davantage de complicité avec le public. Remarque superfétatoire si j’en juge par le monde qui remue du croupion et du sourire au bas de l’estrade. Et puis Aliénor a l’art et la manière d’introduire les morceaux, ne dévoile rien mais suggère beaucoup. Sait minauder avec l’assistance, les petits sous-entendus complices sans jamais une once de vulgarité.

Vont délivrer deux sets d’égale intensité, un meddley funk-disco-r’n’b-rhythm and blues-Nouvelle-Orléans, passage en revue de la musique populaire noire, par six jeunes petits blancs directly fron toulouse qui ont une pêche melba extraordinaire. Triomphe assuré, un dernier rappel une reprise de Mister Hyde - tout un programme - déjà donné en début de show, mais personne ne rouspète, trop contents d’une dose de vitamine D ( celle qui commande l’énergie sexuelle ) supplémentaire. Foi de rocker, une soirée plus qu’agréable.

Damie Chad.

EDDIE COCHRAN

TONY MARLOW

( JUKEBOX MAGAZINE N°353 / Avril 2O16 )

Cette année Jukebox Magazine a mis les petits plats dans les grands. Première de couve pour Eddie Cochran. Guitar Hero, c’est le sous-titre. Les rockers ont compris. Sans ouvrir la revue, l’on sait que c’est Tony Marlow qui s’est chargé de l’article. Un diamant noir de plus à ajouter à ses précédentes et précieuses études dévolues aux grands guitaristes du rock. Des écrits souverains qui nous dressent un portrait du rock and roll, de l’intérieur. Une somme signifiante et germinative. En prime vous pouvez commander pour 25 euros un 25 cm Eddie Cochran On Stage 1957 - 1960 regroupant treize titres. Attention, ne sont tirés que trois cents exemplaires.

17 avril, c’est le onze novembre des rockers. La date fatidique. C’est en 1966 que je me suis procuré mes deux premiers 45 Tours d’Eddie. Cinquante ans. Un demi-siècle. Un mal de chien. Les avais trouvé à cent cinquante kilomètres from my house, à Montpellier. Fallait se déplacer loin lorsque l'on habitait au fin fond de la France, si l’on voulait mettre la main sur des disques de ce que déjà à l’époque l’on appelait le rock des pionniers. Restait encore des vieux Presley un peu partout dans les bacs, mais c’était tout. Etrangement l’on mettait plus facilement la main sur les rockers noirs : mes premières acquisitions furent de Chuck Berry et de Little Richard. Pour Cochran, j’étais aux aguets depuis la sortie au printemps 65 de la chanson J’avais deux Amis d’Eddy Mitchell. Remarquons que sous l’avion de Buddy Holly et le taxi d’Eddie Cochran, l’était suggéré une troisième piste de recherche aussi prometteuse puisque la pochette indiquait que l’ode aux deux rockers était une adaptation de Saint James Infirmary, porte ouverte sur le continent noir du blues.

Eddie Cochran est l’Arthur Rimbaud du rock. Entre seize et vingt un ans il délivre une œuvre fabuleuse. Et puis le silence, irrémédiable. Mais au contraire de l'enfant de Charleroi, l‘on ne pourra jamais parlé de reniement, de renoncement. C‘est le destin qui s‘en charge. La Parque coupe le fil. Avant que le film ne commence vraiment. L’on a juste la séquence d’ouverture. Scénario sans fin. L’on range la bobine dans le cercueil et c’est terminé. Passons à autre chose.

Mais il est des cadavres qui ne veulent pas mourir. Refusent de reposer en paix. L’Œuvre est éparse, faudra des années avant qu’elle ne nous soit restituée en son entier. Des années encore pour que ses différents éléments soient mis en perspective. Inutile d’accuser les uns ou les autres. L’est sûr que chez Liberty l’on n’a pas vraiment su mesurer l’importance de l’oiseau fabuleux qu’ils avaient déniché. Mais Cochran a été le premier à se contenter de la cage dorée qui lui fut offerte. L’oiseau ne s’envola pas car les portes étaient grand ouvertes. Pas du tout cadenassées. Toutefois un peu trop béantes sur l’incertitude des temps et des choses.

Eddie Cochran est le Janus du rock. Ce dieu romain aux deux visages, l’un tourné vers le passé et l’autre vers l’avenir. En 1956 le passé du rock s’appelle Elvis Presley. La romance du pauvre. L’est arrivé à transformer le plomb saturnien du hillbilly en l’or en barres du rock and roll. N’a pas réalisé l’exploit tout seul, a été aidé, Sam Phillips et RCA lui ont mis le pied à l’étrier et ensuite tout est allé très vite. Trajectoire de météorite. Pas du genre coucou c’est moi je ne fais que passer, de celles qui s’accrochent au firmament et dont les feux éclipsent tous les autres. A l’époque n’y a pas de Victor Hugo pour percevoir les ombres entre les rayons. Tout nouveau. Tout beau. Le modèle idéal. Si vous voulez réussir dans le rock and roll, imitez Elvis. Chez Liberty l’on a davantage les regards tournés vers la réussite que vers le rock and roll. Le problème, c’est que l’on ne remplace pas Elvis du jour au lendemain. Faut des tubes et des films. Le genre de marchandises qui ne trouvent pas sous le sabot d’un cheval. Surtout si la monture renâcle un peu.

Certes Eddie rêve de remplacer Elvis mais le garçon a aussi ses mauvaises habitudes. N’est pas que chanteur, l’est aussi musicien. Cela c’est le futur du rock, mais personne ne le sait encore. Un guitariste d’exception. Jazz, blues, rock, country, sait tout faire. La gamme complète. Le gars sympa, toujours prêt à aider, vous refile ses dernières idées, vous pond une petite merveille de solo sans même se dire qu’il aurait dû le mettre au frigo pour lui. Généreux. Je le qualifierai davantage de musicien de session que de studio. Pas le requin qui s’en vient faire preuve de l’impeccabilité de son brio et puis qui se tire au plus vite, mais un expérimentateur passionné qui a toujours un truc en plus à essayer. A vous montrer. A vous offrir.

Elvis a opté pour une carrière. Cochran invente le rock. L’existe déjà depuis toujours mais il en fixe les modalités existentielles. Aux USA, Cochran est un parmi tant d’autres, c’est quand il arrive en Angleterre que son action revêt toute sa force catalysatrice. En quelques semaines, grâce à ses conseils le rock anglais change de dimension. Guitare, batterie, l’apporte cette assise rythmique typiquement américaine qui manquera tant aux groupes français. Longtemps l’on se plaindra dans notre pays aux mille fromages d’avoir des groupes mais pas de son. C’était oublier que le groove est le vecteur du son. French snif, snif !

Ironie du sort, lui qui aura beaucoup partagé avec les futurs Shadows n’aura pas ni le temps ni l’occasion de développer sur un album entier ses visions sur le rock instrumental. L’avait une difficulté à surmonter : la trame et la transe rythmiques de son jeu étaient en totale contradiction avec l’effulgence m’a-tu-vu des soli. L’a libéré la cavalcade infinie des chevaux fous mais n’a pas réussi à asseoir la suprématie du lead guitar. Bizarrement j’ai toujours eu l’impression qu’Eddie avait tendance à jouer ces solos avec sa voix. Ce qui est un comble quand on pense à sa virtuosité instrumentale. Faut lire Marlow, l’a des explications éclairantes sur le jeu de Cochran, pas un guignol comme moi qui n’y connaît rien et qui ne s’appuie que sur des approximations poétiques.

Stage et studio, les deux mamelles du rock. Cochran a excellé dans les deux. L’a en quelque sorte industrialisé le rock. Ne s’est pas contenté d’une simple réverbe, l’a compris qu’il était nécessaire de chromer le son. D’alourdir l’audition, d’impacter l’auditeur. Phil Spector s’en souviendra. Eddie ouvre la voie royale de la production rock. Aujourd’hui la production a pris le pas sur le rock and roll. On y applique trop souvent la recette du pâté d’alouette. Comptez un cheval pour une alouette.

Ne s’est pas enfermé dans son studio. L’en est sorti à plusieurs reprises et pas seulement dans la périphérie de Los Angeles. L’a traversé les mers, Australie et Europe. Y a d’ailleurs perdu la vie. C’est en ces instants que son amitié avec Gene Vincent prend toute sa signifiance. Le rock and roll est le fils constitutif d’une errance existentielle. Un cheminement poétique et rimbaldien sur les gouffres béants du devenir. Little Richard en éprouvera la sensation d’y perdre son âme. Quand il s’apercevra de son erreur, ce sera trop tard, il ne retrouvera jamais l’ardente plénitude dont elle était pétrie. Mais pour Gene, il n’est pas de retour possible. L’est le premier à inaugurer cette fuite des rockers américains vers la vieille Europe. Une espèce d’exil exotérique qu’avait inauguré la génération perdue précédente, celle du blues. Quitter l’œuf protecteur du studio et choisir de vivre en prise direct live. L’émancipation adolescente du cocon familial. La crise ombilicale générative du rock and roll. Malheur aux aiglons en leur premier essor à qui la vie réserve un coup de fusil inopportun et assassin. Un taxi aux portes de Londres nous a privés du futur du rock and roll.

Damie Chad.

NINETEEN

1982 - 1988

ANTHOLOGIE

D’UN FANZINE ROCK

( LES FONDEURS DE BRIQUES / MARS 2016 )

Les Fondeurs de Briques ne sont pas des inconnus pour les lecteurs de KR’TNT ! Avons déjà chroniqué de cette maison d’éditions toulousaine un ouvrage essentiel : Le Pays où Naquit le Blues d’Alain Lomax et une monographie de Jeffrey Lee Pierce, Aux sources du Gun Club de Marc Sastre, l’est des choix oriflammes qui claquent au vent comme des palmiers sauvage au bord des plages de Miami et de l’imaginaire rock. Donc ce nouveau volume consacré au fanzine toulousain Nineteen n’est pas dû au hasard et s’inscrit dans une certaine vision du rock and roll qui n’est pas pour nous déplaire.

Avant d’ouvrir le paquet je m’attendais à la reproduction de quelques couves historiques du fanzine. Rien. Certes cela s’inscrit dans une certaine continuité éditoriale de la revue : du texte avant toute chose, uniformément réparti pleine page sur trois colonnes. Parfois une photo joliment tramée, mais pas de débauche de clichés. Des écolos avant l’heure qui ont dû faire l’économie d’un chêne centenaire à chaque numéro. Rien à voir avec les fanzines punk de la belle époque aux lettrages dévergondés, aux maquettes délirantes. Tout de suite une impression de sérieux académique. D’autant plus étonnant que l’on pourrait résumer la ligne idéologique de Nineteen en disant que la revue s’était donnée pour but de défendre tous les déjantés du rock and roll. Un cap d’autant plus méritoire que le fanzine a vécu durant les funestes années 80 qui furent au rock and roll ce que la Pérestroïka fut pour l’ancienne URSS. Comparaison mal venue puisque, sans jamais le revendiquer politiquement, des bases idéologiques de Nineteen s’élevait un agréable fumet d’éthique libertaire des plus affirmés.

L’est des décisions que l’on ne devrait jamais prendre. Evitez de décider de vous lancer dans la confection d’une revue rock. Au début, cela paraît simple, un trimestriel, cela donne le temps d’écrire vos articles : pas d’urgence, vous pouvez soigner le style, vous documenter à foison, pondre des monographies de douze pages tout à loisir. Mais trois mois, ça vous file entre les doigts sans que vous vous en aperceviez. Vous n’avez pas terminé le premier numéro que tout le monde vous le demande. Merci les copains ! On essaie d’améliorer la qualité technique pour le deux. Et vous voici engrangés dans un engrenage sans fin. Le pire c’est qu’entre les abonnés et les dépôts chez les disquaires, vous diffez à six cents exemplaires et puis à mille cinq cents. Vous savez que vous pourriez faire mieux, mais il ne faut pas rêver. Allez trouver une banque ou un fond de pension qui se mette en tête de vous aider ! Nineteen fera le pari d’une diffusion mensuelle en kiosque qui ne durera que trois mois, le temps de réaliser que malgré un tirage de trois mille cinq cents exemplaires, la revue ne possède pas l’assise financière qui permettrait de rentabiliser l’aventure. Et le combat cessera faute de combattants, comité de rédaction peu étendu, fatigue et lassitude. Auront tenu 25 numéros, contre vents et marées, sans compter le magazine latéral Going Loco, défendant exclusivement la scène française. Offraient en prime un single aux abonnés et s’amusaient à organiser des concerts. Un peu déçus des réactions de certains groupes qui se croyaient en territoire conquis… Des héros, que leurs noms soient sanctifiés jusqu’à la fin des temps.

FRANK BEESON / BENOIT BINET / GILDAS COSPEREC / JIM DICKSON / SOPHIE DUTERTRE / ALAIN FEYDRI / ANNE KERVELLA / CHRISTIAN LARREDE / ANTOINE & KARL MADRIGAL / JEAN-LUC MANET / FRED MILS / POSTMANN / JOSE RUIZ / SCHELL SCOTT / MONIQUE SABATIER / DOMINIQUE SAILLARD / STEPHANE SAUNIER / ERIC TANDY / ERICK WEBER

Nineteen n’a jamais fait de concession. Ont parlé de ceux qu’ils aimaient et se sont contrefichus des dernières modes de l’actualité. Préféraient les guitares aux synthétiseurs, les outlaws au mainstream, agonisaient la rock musak calibrée par l’industrie du disque, militaient pour un rock vivant et séditieux. Trente ans après, la situation n’a guère changé. Les mauvais esprits diront qu’elle a empiré. Ne nous laissons pas anéantir par la tristesse des temps, plongeons-nous sans plus attendre dans la lecture revigorante de cette tumultueuse anthologie.

D’entrée de jeu les Byrds, le premier grand groupe amerloque post-beatlesmania, si l’on excepte les Beach Boys un peu trop près de Chuck Berry, nos oyseaux pépient de belles pépites, dès la première entrée Nineteen nous offre une interview de Gene Clark qui composa les titres emblématiques du groupe avant de se percher sur d’autres branches… C’est tout de suite après cette première séquence que l’on enfile les descentes vertigineuses des pistes noires du rock’roll. Aujourd’hui Love est une affaire classée. Grand groupe prometteur et très vite sortie de route définitive. En décembre 1984 Arthur Lee possède encore un futur. Nineteen y croit encore. L’est rappelé qu’il est en quelque sorte le précurseur de Jimi Hendrix qui galère encore aux côtés de Little Richard. C’est après voir vu les Stones à la TV qu’il comprend que la cloison étanche qui séparait le rock and roll blanc du rhythm and blues noir vient de s’effondrer. Son sang de jeune métis se sent comme enfin réunifié en son propre corps. Entre 1965 et 1968, Love essuiera les plâtres du rock and roll américain, le groupe ne maîtrise pas son entourage, la dope occasionne des ravages, entre les deux mon cœur balance, entre ses deux poulains qui piaffent d’impatience dans son corral, Elektra fera le choix de la sérénité ( ! ), laisseront tomber Love pour tout miser sur… les Doors ! Ne reste plus à Arthur Lee qu’à emprunter les sorties de secours. Prison et leucémie.

Pas le temps de verser une larme, MC 5 brûlent les planches, trois disques, trois armes de destruction massive, les panthères blanches du rock and roll passent à l’attaque. S’il fut un groupe éminemment politique au sens noble du mot, ce fut bien le quintet maudit de Detroit. Quand on pense qu’en ces temps glorieux Elektra affichait dans son catalogue : Love, Doors, MC 5 et Stooges, l’on se dit que l’âge d’or est derrière nous. MC 5 se désintègre en plein vol comme une fusée dont le carburant s’enflamme. Qu’importe, le vaisseau spatial vogue encore vers les confins de l’univers, et l’on peut suivre sa trajectoire incandescente sur les écrans de l’imaginaire rock.

Des Sonics, Nineteen ne retient que les deux premiers albums… S’attarde sur Sky Saxon des Seeds, encore un groupe de la légion des gueules cassées du rock and roll ! Croquons rapidement dans la tablette du Chocolate Watch Band pour arriver aux Flamin Groovies : se taillent la part du lion avec pas moins de trois interviewes : tour à tour Roy Loney, Danny Mihm, Cyril Jordan. Ensemble passionnant, lecture obligatoire pour les inconditionnels des Flamin’ et pour tous les autres qui veulent savoir comment fonctionne un groupe de l’intérieur. Des propos qui confortent la doctrine d’Empédocle : le cycle Amitié / Haine , Amour / Discorde est le moteur pas du tout immobile de l’univers.

Au tour de Syd Barrett, je passe, je n’ai jamais accroché, pas plus qu’à Elliot Murphy, vous laisse découvrir Twink batteur émérite et successif des Pretty Things, des Pink Fairies et des Deviants, un beau tapage. C’en est fini pour la première partie qui couvre les années soixante et soixante-dix. J’espère vous avoir mis l’eau à la bouche.

Deuxième round. Eighties in America. La période noire. Reste encore du beau monde. Alex Chilton, Cramps, Gun Club, Fleshtones, X, Dream Syndicate et autres babioles éruptives que je vous laisse découvrir. Oui je sais, je puis être cruel.

Troisième reprise : chez cette bonne chère old british grand-mère : l’on commence fort, vingt-cinq pages sur les Barracudas, l’on épluche la disco à fond morceau par morceau, une seule raison à cette attention soutenue, un vrai groupe de rock and roll ! En plus avec les barac ( sans frites ) et Chris Wilson on n’est pas loin des USA. C’est après due ça se gâte. Je ne parle pas du choix : n’est-ce pas notre cat Zengler kr’tntique qui nous a présenté ici même Undertones et Nikky Sudden ! C’est le rock lui-même qui se retrouve en quarantaine : Wilko Johnson et Dr Feelgood, Prisonners, Sting Rays, Milkshakes, une tragédie, les rockers sont des outlaws rejetés dans les marges. Une lente mais efficace dégradation, ou vous tapez aux portes des majors et vous acceptez un remodelage total, un relookage intégral, ou vous survivez dans un anonymat sans avenir. Tristes perspectives.

Quatrième donne, dix pages pour les Suédois et Nomads, mais soixante-dix pour les Australiens, Radio Birdman, The Saints, des cadors, mais nous terminerons avec les vingt pages prémonitoirement hommagiales dévolues aux Dogs, la revue leur doit beaucoup puisque Nineteen est un titre de leur premier quarante-cinq tours. Un bel article qui raconte les Dogs, un récit captivant par lequel Monique Sabatier a su exprimer la fiévreuse indolence si particulière du groupe, aujourd’hui mythique. Un complément indispensable au livre que Catherine Laboubée a consacré à son frère ( in KR’TNT ! 155 du 12 / 09 / 2013 ). L’on retrouve dans ce final la quintessence des choix esthétiques qui ont présidé aux destinées de Nineteen, le rock and roll vécu en tant qu’intransigeance existentielle mégaphonique.

Répétez la chanson : I’m waitin’ fot my Nineteen, twenty-five euros in my hand !

Dose addictive de plus de 400 pages. L’abus de cette médecine non remboursée par la sécurité sociale est chaudement recommandé.

Damie Chad

BOWIE

L’AUTRE HISTOIRE

PATRICK EUDELINE

( Edition de La Martinière / Mars 2016 )

Depuis trois mois c’ent l’inflation. L’on ne compte plus les numéros spéciaux consacrés à Bowie, ni les livres. Encore un tout nouveau « Spécial Bowie » ( pas très beau ) ce matin dans le kiosque à journaux ! Heureusement que Prince vient de disparaître, l’on va enfin pouvoir changer de disque. Certes Bowie est une importante figure de la rock music, mais méfions-nous des hagiographies et des thuriféraires. Tresser des couronnes funéraires à Bowie n’est pas un acte gratuit. Les chacals font de l’argent avec tout. Tant que le menu peuple est prêt à débourser, pourquoi se priver. Surtout que l’exemple vient du Maître. N’a-t-il pas, lui le Héros adoré, eu la bénéfique idée de faire coter la marque Bowie en bourse ? Ce qui s’appelle ensemencer son sillon au plus profond. Notons que Patrick Eudeline revendiquait en un précédent ouvrage le fait de faire payer la moindre ligne issue de sa plume. L’asservissement salarial est une contrainte pour beaucoup, personnellement je ne l’érigerai point en philosophie.

Ceci étant posé, Patrick Eudeline possède quelque légitimité de krockniqueur distingué à discourir sur Bowie. Nous ne la remettrons pas en cause. Reste à savoir quelle autre histoire il tient à nous raconter. L’amateur de l’œuvre du Thin White Duke n’appendra rien de nouveau. L’histoire est connue. La carrière fouillée et refouillée depuis des lustres. Mais tout est question d’analyse et de mise en perspective. Changez l’éclairage, et une statue ne possède plus la même stature.

Hormis le prologue consacré à la disparition de l’Artman, le livre épouse la continuité chronologique. Nous pourrions la diviser en trois grandes parties : tâtonnements, accomplissements pour les deux épisodes du début. Affaissement pour le dernier. Nous commencerons par cette fin peu glorieuse. Jusqu’à la parution de Scary Monsters ( and Super Creeps ) la trajectoire de Bowie est un sans faute. Nous sommes à l’orée des années quatre-vingt et les deux décennies fabuleuses sont terminées. Au mieux, du bout des boots vous admettrez Let’s Dance ( 1983 ), mais pas plus. Après, Bowie a perdu le fil et la grâce. Ne produit plus que la daube. De la merde noire, pour rester poli. Le magicien ne sait plus saisir l’esprit des temps. A côté de la plaque. Le visionnaire ne perçoit plus rien. Faudra attendre vingt ans d’errements et de silence pour que Bowie puisse rétablir le contact. Non plus avec le monde, mais seulement avec lui-même. Se concentre sur son égo, à la Stendhal. Lucidité de la mort qui s’approche, les dernières forces d’un corps déclinant jeté dans la bataille. Ne lutte déjà plus contre le trépas irrémissible mais fonde son espoir en la Résurrection. Lazarus sortira bien un jour ou l’autre de son tombeau. Genre d’espérance cryogénisée qui ne coûte pas cher. Cela dépend de votre fortune. Le serpent du fric se mord la queue. Un monde neuf après le prochain âge de glace. Vous avez le droit de ne pas aimer ce genre de film.

Reste à reprendre le chemin pour comprendre. Une enfance étriquée mais heureuse, un beau-père qui écoute du jazz, la beauté de Jim Bowie dans Alamo, l’irruption d’Elvis le Pelvis dans cet univers confortablement insatisfaisant, une prédilection pour le blues. David Jones ne diffère en rien de la génération montante des baby-boomers qui formeront les contingents des hordes mods. Pas des sauvages, pas des barbares, le scooter remplace la moto, bye-bye the bikers, surtout la composante à laquelle appartient David, un peu effet minet, la sape avant tout, paraître afin d’être. Un but devenir une Face, un de ces semi-anonymes du mouvement, ces héros d’un jour qui indiquent la tendance vestimentaire à suivre. Ce qui n’empêche pas une tête bien faite, lit beaucoup, parfait sa culture cinématographique, s’adonne au mime, au théâtre, Revolver le révolutionne, se sent la capacité d’un autodidacte absolu assez doué pour embrasser tous les rôles. Mais se prend au jeu souverain du rock and roll.

Veut être chanteur. Pour être devant. Pour que tout le monde le regarde. Ce qui satisferait son nombrilisme. Pas obligatoirement les filles. Ne les dédaigne pas. Se mariera même avec Angie, mais ses préférences vont aux garçons. Plus tard il changera, mais Bowie à passé sa vie à métamorphoser ses apparences et ses désirs. Lorsque au début des années 70 il revendiquera sa bisexualité, il fait preuve d’un courage remarquable. Aujourd’hui c’est plus qu’une mode, une véritable tendance, mais à l’époque il risque sa carrière. Le vrai pourfendeur des tabous et des totems ne sera pas Freud mais Bowie.

S’adonne aussi à d’autres plaisirs défendus - comme l’immense majorité de sa génération - commence par fumer quelques pétards, y prend goût et décline toute la gamme, héroïne, cocaïne, premières moutures du crack et toute la suite… Le cerveau un peu fumeux, plus vraiment les pieds sur la terre, dans les nuages - les merveilleux nuages dixit Baudelaire - et lévitation cosmique jusqu’à l’astre sélénique, l’homme vient de marcher sur la lune et Bowie crée son premier avatar. Major Tom. Sera suivi de nombreux autres. Bowwie n’est plus Bowie, je est plusieurs. N’est pas le roi lézard mais il peut tout faire. Le succès planétaire de ses disques en apporte la preuve tangible. Lit Crowley et Nietzsche, l’aube dorée de la surhumanité approche à grands pas. Bowie déraille, il est le Surhomme, peut-être pas l’extra-terrestre mais sûrement le terrestre extra, de la phalange des supérieurs connus, jours troubles, cite Hitler, fait le salut nazi, voit des soucoupes volantes et se coupe de la commune humanité qui continue à l’aduler. Tripatouille le rock, le mène aux limites de la matière sonore, l’est le novateur, le növoteur dirait Yves Adrien… Bowie fascine et se permet toutes les outrances.

Suivront les années de déshérence. Bowie la créature fabuleuse redevient un homme comme tous les autres. Fait de la peinture et se souvient d'avoir fait un enfant. Exit sosie Zowie. Le veut tout à fait normal, l’on aurait aimé un mutant, un monstre, on ses serait même contenté d’un mongolo acéphale, mais non lui façonne des prénoms de calendrier pour qu’il soit comme monsieur tout le monde. Bowie nous déçoit, lui qui a su ré-insuffler une énergie sans égale - les esprits lucides parlent d’un grossier badigeon - à Lou Reed et à Iggy Pop, se retrouve placardisé de par sa seule volonté. L’histoire du monstre qui se transforme en souris avant de se faire manger par son propre chat.

S’en sort par une dernière farce et attrape. Parvient à orchestrer sa propre mort. Part en fanfare. Sur ce coup-là il nous refait le coup du Sergent Pepper. Avec quarante ans de retard. Beaucoup trop pour Bowie. L’a essayé de ne pas mourir tout à fait. N’est même pas parvenu à ne pas vieillir. Le pire c’est qu’il y a de fortes chances pour que nous ne réussissions point mieux que lui.

Damie Chad.

08:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stereo total, sugar bones, eddie cochran-tony marlow, david bowie- patrick eudeline

18/04/2016

KR'TNT ! ¤ 278 : CLARENCE REID / ONE DOLLAR QUARTET / LIZARD QUEEN / HALLYDAY + MALLORY

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 278

A ROCKLIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

21 / 04 / 2016

CLARENCE REID

ONE DOLLAR QUARTET / LIZARD QUEEN

HALLYDAY + MALLORY

AVIS A LA POPULATION KR'TNTIQUE

Cette 278 ° livraison de KR'TNT ! arrive avec trois jours d'avance.

La 279 ° sera mise en ligne le jeudi 28 avril

Peut-être même le vendredi 30, tout cela dépendra du

retour de Damie Chad en partance pour d'obscures

visées rock and rolliennes

en ses lointaines contrées ariégeoises natales.

Keep Rockin' Till Next Time !

REID MORT

Clarence Reid est retourné sur la planète dont il venait, après avoir fait le con sur terre pendant 75 ans. Au moins, en voilà un qui s’est bien poilé. Les amateurs de bon r’n’b le connaissent sous le nom de Clarence Reid et les amateurs de pastiches rap/funk/disco gras et festifs le connaissent sous le nom de Blowlfy, charmant surnom dont l’équivalent gaulois est mouche à merde. Ça tombe bien, car sa spécialité c’est justement la gauloiserie black, l’apologie du fuck, de la bitch et surtout de la dick.

Blowfly fut l’anti-superman. Il apparaissait affublé d’une combinaison noire marquée BF sur la poitrine et d’un gros slibard blanc. Le ridicule de sa tenue frappait d’autant qu’il était gaulé comme une pompe à vélo et qu’il s’entourait de blackettes exagérément vulgaires, surtout si elles posaient les seins à l’air. Ça sentait bon le trash.

Au temps du big daddy catalog, Crypt vantait tellement bien les mérites de Blowfly qu’on a commencé à rapatrier des albums. Quelle rigolade ! Blowfly déconnait au moins autant que Screamin’ Jay Hawkins ou Hasil Adkins. Chacun de ses albums sonnait comme une petite fête entre amis. Blowfly se présentait et on applaudissait. Il enchaînait ses morceaux sur toute une face et assurait les transitions avec des petits hommages comiques à ses idoles. L’ambiance nous plaisait. Allez faire la fête chez Blowlfy, vous allez bien vous amuser et surtout vous entendrez de la bonne musique.

Le premier album rapatrié fut «Oldies But Goodies». Au dos de la pochette Super-loser Blowfly est assis sur le capot d’une caisse mal en point et garée dans la zone, évidemment. Il reçoit dignement ses invités - Hello cocksuckers - et il attaque avec un pastiche de Bill Haley, «Fuck Around The Clock» - Suck suck till broad daylight ! - Puis il rend hommage à Little Richard en accusant Lucille de lui avoir refilé des morpions - Don’t you gave me the craps/ But I love you stiiill - Son hommage à Elvis avec «All Fucked Up» restera dans les annales. Le pire, c’est qu’à chaque fois, Blowfly sort la bonne voix et donc il impressionne. Il rend des hommages tordants aux Moonglows, à Fats Domino - Blueberry Hill/ Is where my dick is in love - à Buddy Holly - Hey Peggy Sue you smell like a cow that’s comin’ through - Et en B, ça repart de plus belle avec les Coasters - Gonna fuck her/ Gonna fuck her - I’m gonna ram my dick up your ass - et même le super-hit des Flamingoes, «I Only have Eyes For You» - My dick must be some kind of a blind dick - et ça se barre dans la mélodie - ‘Cause it only gets hard for you bitch - et il va même jusqu’à pasticher Jerry Lee - C’mon over baby there’s a whole lotta fuck goin’ on - Oh, cette fois, il n’a pas besoin d’en rajouter, c’était déjà chaudard avec Jerry Lee.

Une autre merveilleuse collection de pastiches se trouve sur l’album «The Weird World Of Blowly». On retrouve la fantastique ambiance de fête et Blowfly revient entre chaque morceau avec un leitmotiv - A weird world/ For weird people/ Everything is strange and weird in here - Ce qui qualifie tout l’art de Blowfly. On pense bien sûr à Sun Ra qui de son côté avait aussi su créer un monde délirant, lui aussi avec des musiciens pointus. On est là dans le même genre de configuration. C’est avec une réelle excitation qu’on entre dans la fête et Blowfly attaque avec un pastiche du «Raindrops Falling On My Head» qui devient «My Baby Keeps Farting On My Face». Tout le monde se marre dans l’assemblée, pendant que Blowfly décrit dans le détail de quelle façon sa poule lui pète dans la gueule. S’ensuit un hommage fabuleux à Sam & Dave avec «Hole Man». Il atteint des sommets avec le pastiche d’Otis, «Shitting On The Dock Of The Bay» - Shittin’ in the morning sun/ Watchin’ my bits falling - Il rivalise de cacalogie avec Screamin’ Jay - Il fait un fantastique pastiche de James Brown et on sent que son groupe est une machine de guerre, car ils passent du r’n’b au funk avec une aisance déconcertante. Le fameux « Rainy Night In Georgia » devient « Spermy Night In Georgia » - Swinging a hard dick all over the world - et le hit de James Brown « It’s A Man’s Man’s World » devient « It’s A Faggot’s World ». Il atteint des sommets en rendant hommage à un autre king, B.B. King, avec «The Sperm Is Gone» - The sperm is gone, babe/ It’s gone away from me - On ne peut pas résister à une prestation aussi hilarante.

Alors évidemment, on se précipite sur les autres albums. Le seul problème, c’est que Blowfly produit énormément de disques. Dur pour les finances. Ce sont le plus souvent des disques à thème. C’est un peu comme Tintin, on suit une série d’aventures de Blowfly. Ah le voilà qui s’intéresse à l’astrologie ! Sur a pochette de «Zodiac Blowfly», il s’accouple avec une blackette pour représenter tous les symboles du zodiaque, un par un. Sur le disque, il va encore plus loin et il nous souhaite la bienvenue avec un gimmick funky assez infernal qu’on va entendre dans toutes les transitions - You chinese chicks/ You like to suck big dicks/ You nigger females/ Your ass always smell - Il attaque avec Aries (bêlier) et il fait son Screamin’ Jay pour lécher une chatte - If you’re wrong I don’t want to be right - et il leste ce slow super-frotteur d’un « a hard dick in your asshole ! ». Il rend hommage aux Gemini women - Gemini woman are the best dick suckers/ C’mon - et chaque fois il revient à son infernal gimmick funky avec des paroles dignes des grands rappers américains - You nigger dudes/They say you fuck real rude - Avec Cancer, il tape dans James Brown, et pour Virgo (Vierge) il tape dans les Miracles - She sucks always the dust - Il va même reprendre «My Girl» pour Pisces (Poissons), mais là, ce n’est pas talkin’ about my girl, mais talkin’ about my dick, bien sûr. Encore plus tordant, c’est Scorpio et la clean-up bitch, la nettoyeuse - The clean-up bitch/ She cleaned that dick of mine - Une fois qu’on entre dans ses albums, on s’y amuse. Et c’est toujours solide, au plan musical. Clarence Reid chante comme un dieu. Il sait TOUT faire, comme Screamin’ Jay Hawkins.

Il reviendra au Zodiac trois ans plus tard avec «Zodiac Party» - Hi hi eh eh ha ha - Il rit toujours comme un démon de fête foraine, avec plein de pussies movin’ around. Il n’en finit plus d’évoquer l’abondance des pussies et de dicks - Here I am in this disco room - C’est son leitmotiv, sur cet album. Il revient au lion, and your pussy smells like a lion. Et dans Vego, il se plaint de la petitesse du pussy - It’s so small my dick will not fit ! - Il faut voir comme il se marre - Baby that’s it ! Cum & shit yeah !

On est forcément attiré par la pochette d’«On Tour», comme par celle de «Blowfly On TV» : Blowfly y pose avec des blackettes rigolardes qui ont les seins à l’air. Pur trash ! En guise d’intro d’On Tour, on entend Blowlfy pisser et tirer la chasse d’eau. Et après le petit gimmick infernal - Mirror mirror on the wall - il tape directement dans la meilleure funky motion du monde, celle de James Brown - Screw her on the beat/ Hey c’mon now ! - Il fait étape à New York, à Chicago, où il tape dans «Shaft» - Cause Shaft is the guy who suck the pussy dry - Puis à la Nouvelle Orleans avec Ben E. King et Penis Harbour - There’s a whore in Spanish Harlem/ She’s a pastor’s daughter - Il passe ensuite à Marvin - Oh my dick is drippin’ drip drip all the time, ouuuuuh - et il revient à Ben E. King pour fracasser son plus grand hit - No no no don’t suck it no more/ My dick is slightly wrecked. Dans «Blowfly On TV», notre héros se fout de la gueule des émissions de télé et il démarre avec l’Ed Sullivan Show. Il s’en prend à «Along Came John» qu’Henri Salvador allait transformer en «Zorro Est Arrivé». Il organise ensuite un jeu, «Sesame Street» et les candidats doivent dire un mot pour une lettre de l’alphabet. Par exemple, il dit O, et les autres répondent Oversized pussy ! Il dit S et les autres font Stinky pussy ! U vaut pour Used pussy, W pour Wild motherfucker et Z pour Zombie pussy. Il faut les entendre se marrer. Dans «Bat Man», on retrouve Bat Man et Robin, comme chez Link Wray. Et bien sûr, Bat Man finit par enfiler Robin.

Notre héros fait aussi le Tom Jones Show et là on ne rigole plus car sa version de «It’s Not Unusual» est absolument démente. Wow ! La grandeur de Clarence ! - I will never fuck you again ! - Il fait plus loin un pastiche de «When A Man Loves A Woman» qui devient : When a man eats a woman/ He must take his best breath - On assiste au retour de Bat Man qui dit à Robin : Robin, you need an operation ! Blowfly finit avec «One Less Dick» et évoque les pub coca-cola - Taking that pepsi bottle/and ram it in her ass !

On reste dans la même ambiance avec «At The Movies». Il rend des hommages terribles à Curtis Mayfield - Yeahhh mother child - et il continue avec «Superfly» - I’m your pusher man/ I’m your pussy man - et il éclate un falsetto à la Curtis ! Il tape aussi dans l’inévitable «Me And Mrs Jones» de Billy Paul - Me and Mrs Jones/ We have a thing going on/ She sucks on my dick/ She has to be extra careful - C’est diabolique - She sucks my joint/ To the boooone/ I don’t think I could carry on - Et on retrouve ces leitmotiv de fins de cut qui rendent les albums de Blowfly si attachants - Hey girl, you got class/ Gimme some ass/ You got soul/ Gimme some dirty hole - Il rend aussi un hommage fulgurant à Stevie Wonder avec «Superstition» et à Sly Stone avec «Family Affair» qui devient «Faggot Affair». Et il ramène son fantastique leitmotiv de fin de cut - The best thing in the whole world/ Is the pussy of a woman or girl - Il tape dans les Temptations et tourne le «My Daddy Was A Rolling Stone» en «My Daddy Got The Biggest Dick» - It was a day in september - Blowfly s’arrange pour que ses disques deviennent mythiques. Il tape ensuite dans l’universalisme de Marvin Gaye avec «Trouble Man» - My dick is thin/ I got no pussy/ I got trouble trouble - Et il enchaîne ça avec une version absolument démente du «Shaft» d’Isaac Hayes - Shaft is the guy who sucks the pussy dry - C’est imparable et Blowfly a derrière lui les meilleurs funkster d’Amérique.

Avec « On Tour 86 », il passe au rap. Il n’empêche qu’on l’écoute avec la même passion car musicalement ça reste édifiant. On entend tirer des coups de feu. C’est «Blowfly In The Army» - Blowfly in the motherfuckin’ army ? Get me out of there ! - Et ils se met à sonner comme Public Enemy. On a l’équivalent de Tintin au Congo avec «Blowfly In Africa». Il part sur des rythmes africains et ça vire rap, il délire et rigole comme Screamin’ Jay - Idi Amin Mau Mau Too Too ha ha ha ha ! - De l’autre côté, il rend des hommages à Michael Jackson, Lou Rawls and all of these guys - I started to masturbate outside your door - Il reprend des cuts de soul de charme - Lady this dick shining rubber is gonna fuck you bitch ah ah - et après avoir resalué Lou Rawls, il reprend l’un de ses hits - You’ll nerver find a dick as big as mine - S’ensuit un «Blowfly In the Outerspace» complet avec un décollage de fusée et un Blowfly qui se demande ce qu’il fout dans la fusée - I thought what the fuck are we doin’ there ?

Sur la pochette d’«Electronic Banana», Clarence Reid n’apparaît pas masqué. C’est un bel album de rap. Blowfly rappe comme une bête - Gonna fuck the night away - et avec «Gimme That Old 69», il fait son Count Basie accompagné au big band bash. De l’autre côté, il rencontre le diable dans «Fuck The Devil» - Who the fuck are you ? - et Blowfly répond : I’m Blowfly ! - Il fait une fantastique reprise de Sugar Hill Gang avec «Blowfly Rides Again» et tape dans la meilleure soul électro pour «Rotten Fish». Encore un solide album au palmarès de ce diable.

Il faut se faire une raison : tous les albums de Blowfly sont excellents. On l’admire d’autant plus qu’il ne se prend jamais au sérieux. Les pochettes de «Blowfly In The Temple Of Doom» et de «Blowfly’s Freak Party» sont dessinées dans un style qui colle bien au personnage. Il attaque Doom avec du rap à la Public Enemy. Blowfly y évoque a supersonic dick. C’est là dessus que se niche «She’d Make a Hell Of A Man», un véritable hit de soul brillamment orchestré - She has pussy knowledge/ You better change your plans - On trouve aussi sur cet album un épisode de «The First Black President» - President Blowfly in the Black House - Il rit comme Screamin’ Jay et donne une conférence de presse - Mister President Sir, have you fucked everyone in the universe ? - Et il répond : Not quite !

Avec l’album Freak Party, il passe à la disco et on tombe très vite sur une nouvelle énormité, «Fuck & Suck Train» - All aboard please ! - On a là une fantastique ambiance de disco dansante et il rit comme un autre diable, Clarence Carter. Il fait un petit coup de voodoo au tambour haïtien avec «Fuck Like A Zombie» et en B, il délire avec le groove latino et «Latin Pussy Slam» - Hey baby what’s your name ? Mari-ahhh ? - Et tout ce qui suit tient admirablement bien la route, «Safari» avec son africanisation des choses, et «Cum Of ALifetime», un pastiche de slow super-frotteur - I’ll keep you cunt flowing like a stream/ I’ll make you have the cum of a lifetime.

Belle pochette que celle de «Fresh Juice» : une main de femme noire presse une demi-orange, mais ce n’est pas du jus d’orange qui coule mais du sperme, évidemment. On tombe sur un hit disco à la Earth Wind & Fire appelé «Too Fat To Fuck» - Too much ass to ride - et le Président Blowfly refait une apparition. On l’entend sniffer une grosse ligne de coke et quand Miss Click lui dit qu’elle a de l’herpès, il pousse un hurlement et veut démissionner. S’ensuit une soul de charme intitulée «I’ve Got To Be Free» - Stop control this dick - La face B est bourrée de hits énormes, à commencer par «Business Deal», un rap discoïde d’une santé extravagante, suivi de «The Vampire That Ate Miami», véritable hit de disco boogaloo. Retour à la funky motion avec «She’s Bad». C’est joué par les meilleurs funksters d’Amérique - She starts a traffic jam everywhere she goes - et il boucle avec un funk à la Stevie Wondrer, «More Than One Pussy» - Even you suck or you don’t/ Even you will or you won’t.

«The Twisted World Of Blowfly» est une sorte de compile qui permet de retrouver le funk endiablé de «Shake Your Ass», le «Nasty Rap», la fantastique reprise de Sam& Dave, «I’m A Hole Man» et tout le Zodiac. On tombe aussi sur une merveille romantique, «Please Let Me Cum In Your Mouth», traitée à la good time music de plaisir hédoniste. Plus loin, Blowfly revient au funk de combat avec «Blowfly Fucks The Fat Off» - You get your big fat ass on the floor, bich ! - Il explique comment on saute les femmes obèses. Blowfly ne recule devant aucune extrémité. Avec «My Farts Don’t Smell Right», il se demande ce qu’il a bouffé la veille. C’est du trash à la Choron.

Allez tiens, un autre au hasard : «Butterfly». On y retrouve le fabuleux «Rap Dirty» et le non moins fabuleux «Suck Train» qui s’appelle ailleurs «Fuck Train». Il reprend le générique de l’émission célèbre et en fait un hit planétaire - Get on the fuck train ! - Il reprend le hit de Bob Marley le plus connu pour en faire «Juice It Up», mais le hit définitif de l’album est «Fart Contest», c’est-à-dire le concours de pets, qu’il attaque à la funky motion extraordinaire. Il explique tout ce qu’il faut bouffer pour que ça pue quand on pète - Fish, beans, ok motherfucker - Il passe toute la bouffe en revue, on est au championnat du monde des péteurs - Aw God, he could fart a hundred times - on imagine le désastre. Le pétomane à la française aurait beaucoup amusé notre héros Blowfly.

Sur «Rappin’ Dancin’ & Laughin’», on trouve un très beau hit disco, «The World Game». Blowfly danse le groove du disco-funk et c’est incroyablement bon. Ça pulse du beat disco à gogo. La disco de Blowfly ne craint pas, car c’est la disco d’un sorcier du funk qui est aussi un héros. L’autre merveille de ce disque, c’est «Crika», un groove de night-club - yes my name is Blowfly - Un mec lui parle en Espagnol et Blowfly lui répond qu’il doit parler Anglais. Il profite de ce cut pour nous raconter tout ce qui se passe à l’entrée de la boîte. Il tâte un peu de funk dans «The Incredible Fulk» - I am the result of an experiment - De toute manière, dès qu’il ouvre la bouche, c’est pour balancer une connerie et on rigole. Il raconte l’histoire d’un scientist et danse sur la funky motion, l’une des meilleures qui soient.

Attention au track-listing sur «Blowfly For President». C’est n’importe quoi ! Mais qu’est-ce qu’on danse ! - Good morning Mr President sir ! - Et il répond : «What you want stupid bitch !» On l’entend sniffer une ligne, avec le coup de renifle final et la petite toux d’usage, puis on passe aux choses sérieuses avec «Hung Prick», une merveille de discö funk de soul d’une qualité irréprochable, on est dans la black, la belle, la pure et Blowfly chante comme un dieu. On le retrouve plus loin dans l’effarant «Fuck Wars», une reprise d’Edwin Starr au funky pussy, il évoque toutes les pussy, la muddy pussy, l’oversized pussy, il enchaîne avec une reprise de «Mustang Sally», une merveille de sexe coulant et file groover on my baby afternoon. Il explose «Lip Smaking Love» et passe au get on down d’énormité maximale avec «Pop The Cherry». Tout est joyeusement bon sur cet album.

L’amateur de discö-funk se régale avec «Sex Odissey» et ce dès «Cum For Me» - It’s hard to find your slit ! - C’est un hit planétaire, Blowfly ne pense qu’à sa bite, il en fait le personnage central de toutes ses histoires, il demande à une fille to make it cum for me. Comme on est en 2001, il tape dans YMCA, le vieux hit discö de New York et il tente de le redresser, puis il se fait passer pour un pédagogue dans «Another One Learns To Fuck» - You are a very bad girl oh yes you are/ I’ll tell your mama and your great grand mama - Et il part en explosion discoïde avec un éclat de rire qui résonne à travers toute la galaxie du Weird World. On retrouve cette énergie surréaliste sur tout l’album et comme Martin Rev, on réalise que la discö est le prolongement logique du r’n’b, surtout celle de Blowfly qui trempe dans un jus de funk. Il part en rap quand il veut - I know a place where the nights are hot - Et il revient au discö beat avec «Fuck Is Love» et quel son. Blowfly est le roi de la piste, une sorte de Travolta diabolique et il termine en se foutant de la gueule de Queen avec «We Will Fuck You».

«Porno Freak» est certainement l’un de ses meilleurs disques. Il attaque avec «To Fuck The Boss», le rap de la jungle, c’est joué aux tambours togolais - You got to fuck the boss yeah ! - Quelle énergie ! S’il veut, il peut déclencher une émeute. Il chauffe son beat de rap. S’ensuit un «Moricon» à l’espagnole. Il s’amuse et fait danser tout le monde. Chacun de ses disques est une party où tout le monde d’amuse. Il revient là à la discö pure, avec du booty plein le beat et une pointe de magie. C’est extraordinaire. Blowfly fait bien le con - Hiro de la puta ! - Il rigole comme oune diablo. Avec Blowfly, tout se finit sur la piste. Avec le morceau titre, il revient au rap funky, le funk du fuck. Voilà qu’éclate la voix de rêve du MC dans «The Girls Wants To Fuck». Il chante ça avec une voix de satin jaune - Her pussy is hot - Il s’y connaît, l’animal. C’est un groove de charme à tomber dans la baignoire. Il summerise Donna, on se ramasse une pure giclée de discö dans l’œil hi hi eh eh ha ha !

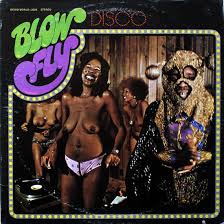

Oh la la, encore un album énorme avec «Disco». Pas compliqué, «Shake Your Ass» c’est du pur jus de funk à la James Brown - C’mon shake your ass - C’est admirable de funky motion. On sent que Clarence est un super-fan. Il tape ensuite dans l’un des plus grands hits disco de tous les temps, «What A Difference», eh oui, Blowfly fait sa Esther Phillips - My prick was so rusty/ And your cunt is so tight dear - Fantastique cover, avec un solo de guitare en prime. Il prend tout ça à la rigolade, bien sûr, mais la voix est là. Il chante «Bad Fuck» en Soul Brother number one. Blowfly ne pense qu’à faire swinguer les auréoles sous les aisselles. Avec «Suck It», il tape dans les meilleurs hits disco de la planète black - Take my prick in your mouth/ Don’t you stop/ Just keep on doin’/ What you do !/ Suck it ! Suck it ! - Qu’est-ce qu’on se marre, car en plus Blowfly amène toutes les intonations du mec en transe qui gueule après une fille qui suce mal - eh oui, ça arrive - I tell you bitch/ Take your lips around my dick ! - Il finit bien sûr par pousser un cri - Ahhhh ! I’m satisfied - comme Screamin’ Jay Hawkins à la fin de «Conspitation Blues». On est dans le même genre d’humour dévastateur. On imagine aussi la gueule des mecs du KKK qui écoutent ça. Ils doivent se tordre de douleur. Encore une pure énormité avec «Freak Out», retour du funky stomp, pur génie, une horreur, je vous le dis, le pire beat de l’univers, en plus c’est vrai. Voilà le génie de Blowfly, il revient danser sur ce pire beat de l’univers, avec un riff de basse à se damner pour la vieille éternité. Blowlfy est une bête de funk car il revient conclure avec «Kiss It All Around», il danse penché sur le beat, et ça move. Il s’énerve sur ce funk de rêve complètement désossé, limité à une basse qui broute.

On l’a vu, Bowlfy est aussi l’un des cakes du rap. Même si on n’aime pas le rap, on s’extasie à l’écoute de «Super Blowfly», car il chante le rap comme il chante le funk, avec un feeling hallucinant. Avec «My Dick’s In The Movie», il délire sur l’apparition de sa queue à l’écran. Cut génial que ce «Good Pussy Of The Fifties», il pousse des hans qui en disent long sur le chevauchement du beat dans le rap. Blowfly ramène du fucking génie dans son rave de rap - You know what I mean yeah yeah - On se régale encore plus de «I Been There» - Check this sound - Il reprend les vieux gimmicks et les compresse dans le techno beat pour que ça gicle. Il fait son Edwin Starr - Check this out ! - Avec «Niggarogative II», il shoote de la discö dans le cul du rap. Incroyable mais vrai ! Et pas, il revient à Elvis dans «Voting Turd» - Suck me tender/ Suck me dry - Et il remercie Elvis et plus loin, il rend hommage à Sam Cooke en décrivant les bagnards qui s’enculent au bagne. Ahh ! Han ! That’s the sound of the men butt fucking on the chain gang ahh han !

Vers la fin, Blowfly s’est retrouvé sur Alternative Tentacles pour une série d’albums dont le fringuant «Fahrenheit 69». Oh bien sûr, il recycle tous ses vieux coups et nous fait parfois la surprise d’une sacré énormité, comme ce «The Booty Bus» qui vaut tous les classiques funk de James Brown. Avec «Your Precious Cunt», il revient à sa douce obsession pour le pussy, et ça vire trash-punk, car un guitariste punk accompagne notre héros. Ça tourne à la dérive extrême. On retrouve du trash dans «You Got Your Dick On Backwards». On dirait que Blowfly rivalise avec Blaine. Et puis il rigole comme Clarence Carter, he he he ! Plus loin il prend l’onctueux «I Believe My Dick Can Fly» sur fond d’orgue d’église. Encore un fantastique détournement.

L’autre énormité sur Alternative Tentacles, c’est «Punk Rock Party» et dès «Punk Cock Is Rock» on est bluffé par Blowfly qui chante le punk avec la même bestialité que le funk, il glisse même des pussy dans l’enfer du riffage. Il tape dans les Clash avec «Should I Fuck That Big Fat Ho», il fait une version discö du «Holiday In Cambodia» de l’ami Jello, il revient sur le «Suck Anf Fuck Train» d’antho à Toto, puis on tombe sur une sorte de coup de génie à la Blowfly : une pure stoogerie avec «I Wanna Fuck Your Dog». Il est complètement submergé par le riffage, il veut baiser le chien, c’maw ! C’est une version démente recommandée à tous les fans des Stooges et aux amis de bêtes. Il tape dans les Deadboys avec «I Wanna Be A Sex Toy» et dans les Ramones avec «I Wanna Be Fellated». Mais attention, ce pas fini. Plus loin, il tape dans Rocket From The Crypt avec «Fucked With A Didlo», Blowly ne recule devant aucune horreur, c’est monté en épingle de façon hallucinante et puis, on s’y attend un peu, il tape dans Billy Idol avec «Playing With Myself» - She gave me an erection and I’m playing with myself/ And I like it ! - Le sommet du disk est probablement l’hommage à Turbonegro avec «Drenched In Cum». Blowlfy plonge dans l’univers opaque d’Hank Von Helevette et on a des guitares grandioses - Cum in your mouth/ Cum in your hair/ Cum everywhere - Blowlfy et ses amis atteignent des sommets du pastiche, il se montre digne d’un empereur romain. C’est un artiste complètement extravagant, et franchement, on se félicite d’avoir croisé son chemin.

Son dernier album serait donc le fameux «Black In The Sack», certainement l’album le plus chaudement recommandable car Blowfly y commet quatre coups de Trafalgar, à commencer par une reprise de Black Sabbath tirée du premier album. Eh oui, ce mec va partout, avec un égal succès. Les guitares sont au rendez-vous et Blowfly yeah-yeahte comme un démon. «Dirty Chicken» sonne comme un classique de soul funk et Blowfly fout le paquet dans le feu de l’action. Il vaut tout le Stax et tout le Pickett du monde. Puis avec le morceau titre, notre héros screame comme un hérétique au beau milieu d’une fantastique pièce de soul rap montée sur un gigantesque pounding. Ça hurle tellement dans le son qu’on en reste baba. Avec «Girlies In The Morning», il revient sur sa créature préférée, sa queue. Alors il la décrit, telle qu’elle apparaît le matin, hard, long and big. Il revient aussi sur l’excellent «Spermy Night In Georgia» et sur «The Sound» où il évoque Sam Cooke, a good friend of mine. Il transforme le classique de Sam Cooke en séance de baise au bagne - That’s the sound of the men butt fucking on the chain gang ah ouh ahhh - Blowfly est le seul qui ait osé.

Ah mais attention, Blowfly c’est aussi Clarence Reid, un soul man exceptionnel dont les quatre albums méritent de figurer sur l’étagère supérieure.

Pour la pochette de «Nobody But You Baby» paru en 1969, on a photographié Clarence sur la lune, évidemment. Et l’animal attaque avec le morceau titre qui n’est autre qu’une pure énormité pourrie de dynamiques internes, aw my gode, c’est à se damner pour la bonne vieille énormité. Ce mec est un géant de Soul City by night. Il hurle et l’orchestre se met en branle. C’est du jamais vu. «Let The Soul Sound Play» vaut tous les hits de r’n’b du monde - Listen Mr DJ - Il donne des conseils au DJ et il chante comme Sam & Dave. Il chauffe avec la même aisance carabinée. Il pénètre ses couplets à grands coups de reins - Ha ! Ha ! - et il chante comme James Brown a-risin’. «Along Came A Woman» sonne comme un vieux coup de r’n’b pompé sur Rufus Thomas. Clarence en fait un sacré chef-d’œuvre. On est au cœur de l’empire. Il faut voir avec quel groove est amené «Good Lovin’ My Middle Name» ! Il chante avec une classe infernale et il lance à la fille : So come start my flame ! C’est monté au groove de r’n’b gras et fatal - Ah daddy I want you to have it - et il fait son Clarence, ah !

On retrouve l’extraordinaire «Nobody But You Babe» sur «Dancin’ With Nobody But You Babe» paru la même année. Il reprend sa soul au jingle d’orgue avec un souci constant de la dance motion. On a là une pure magie de soul sortie d’on ne sait où. Ce mec a une sorte de génie noueux et ambitieux, il gère bien son truc, avec une intelligence du chant de la soul qui ne doit rien à personne. Appelons ça de la soul sauvage et mal élevée. Il sait aussi driver le r’n’b comme on le voit avec «Twenty Five Miles», c’est même shufflé aux guitares wha-wha. La soul de Clarence est d’une incroyable véracité, mouvante, dansante, événementielle, ça claque des mains et ça funke le booty. Il fait une reprise bizarre du «Get Back» des Beatles et nous embarque dans le sucré de Curtis Mayfield avec «I’ve Been Trying». Il fait sa soul de dragueur, et il rote certaine syllabes, comme pour bâiller d’aise. Mais on le préfère cent fois dans la soul rageuse, comme c’est le cas avec «Tear You A New Heart», un cut co-écrit avec Brad Shapiro qui allait devenir le chaperon de Millie Jackson. Alors voilà encore une pièce de grosse soul funky et agressive, d’une incroyable modernité, et là il se met à hurler comme James Brown. Il monte sa chantilly aux cris de belette. Franchement, on ne peut pas rêver mieux. Et voilà qu’il tape dans «Shop Around» de Smokey Robinson & the Miracles. Clarence en fait une version magique et dynamique. Eh oui, voilà encore une preuve de l’existence de Dieu. Et sa reprise de «Polk Salad Annie» vaut aussi le détour, il en fait un truc incroyablement dansant, il évoque le gator et le chain-gang, un vrai délire, le tout sur fond de chœurs féminins et de wha-wha. Le pire, c’est qu’il prend ça à la manière d’un shouter de r’n’b ! C’mon Joey ! Et le guitariste part en vrille. Il finit par présenter son équipe, the polk salad men ! Quel déconneur !

«Running Water» paru quatre ans plus tard pourrait bien être un album culte, ne serait-ce que pour le titre d’ouverture, «Living Together Is Keeping Us Apart». Il tape directement dans une sorte de soul nerveuse d’une rare puissance, mais il vise le très haut niveau. Il a un son unique, il fait une sorte de prog de soul évolutive, fascinante et orchestrée à outrance. Avec «New York City» il se fond dans le moule du groove de charme et il prend «If It Was Good Enough For Today» à la voix de Shaft. On reste dans la mouvance des Tempts. On tombe plus loin sur «The Truth» farci de coups de flûte violente. Sacré Clarence, il se fout dans des situations de groove compliquées - Some people say that truth is the light - et il s’en va faire son loup des steppes, ouuuh ouuuuh ! Avec «Ruby», on voit sa soul à la mode prendre de l’ampleur et exploser. Clarence Reid adore dériver dans la grandeur, voilà son péché mignon. Avec «Love Who You Can», il tape dans la meilleure good time music qui soit ici bas et il finit avec l’exceptionnel «Like Running Water» qui donne son titre à l’album et qui s’élève comme une pièce de soul atmosphérique, alors évidement on crie au loup.

Avec «On The Job», Clarence va plus sur la disco. Et ce dès «The Best Part Of A Man» - na na na - Il y va un peu fort, mais c’est lui le winner de la piste, taille de guêpe et classe insolente. Il plaît aux femmes, les noires comme les blanches - The best part of a man is his woman - Il se fend d’un fantastique hit de charme avec «Come On With Me». Le voilà revenu dans le très haut de gamme où le beat martelé finit par l’emporter. Ce mec a du génie, ne l’oublions pas. S’ensuit «The Only Time She Loves Me», une pop de soul extrêmement présente. Une fois entré dans cet album, on s’y sent extrêmement bien. Sa disco finit par accrocher sérieusement, car c’est du Clarence Reid. Il faut entendre «Baptize Me» et son beat vainqueur. Encore un coup de Jarnac avec «Caution Love Around», une belle pièce de soul exacerbée et sexuée à outrance. C’est de la disco des dragues d’antan - Use caution baby/ Love ahead - Il règne dans ce cut un vieux parfum de bonheur de vivre, car les nuits disco se résumaient à ça. Clarence revient à sa vieille funky motion avec «Down Where The Love Is», on croit entendre exploser les Famous Flames ! Et ce démon des pistes finit son album en beauté avec un mambo rigolo et une histoire de cowboy et de coups de feu. Ne perdez pas Clarence Reid de vue.

Signé : Cazengler, Blogfly

Clarence Reid. Disparu le 17 janvier 2016

Clarence Reid. Nobody But You Baby. Tay-Ser 1969

Clarence Reid. Dancin’ With Nobody But You Babe. Atco Records 1969

Clarence Reid. Running Water. Atco Records 1973

Clarence Reid. On The Job. Alston Records 1976

Blowfly. The Weird World Of Blowly. Weird World 1973

Blowfly. On Tour. Weird World 1974