06/04/2016

KR'TNT ! ¤ 276 : TINDERSTICKS / APARTMENTS / OL' BRY / DISTANCE / JUNIOR RODRIGUEZ / TONY VISCONTI

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 276

A ROCKLIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

07 / 04 / 2016

TINDERSTICKS / THE APARTMENTS / OL' BRY

THE DISTANCE / JUNIOR RODRIGUEZ

TONY VISCONTI

LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 02 – 03 – 2016

TINDERSTICKS

TINDERSTICKS EN STOCK

Il semble qu’avec le temps, Stuart A. Staples ait perdu son ramage de Dandy. Voilà qu’aujourd’hui il monte sur scène en jean, avec une chemise passée par dessus, comme pour masquer un début d’embonpoint. De larges rouflaquettes et une moustache en crocs lui donnent un petit air manouche. Sans doute reste-t-on attaché à de vieilles images. On préfère certainement le Staples des origines, l’un peu blême, le Staples surpris dans la lumière frileuse du petit matin, les yeux cernés et le regard un peu dubitatif, échoué dans le salon d’un hôtel décadent. Il avait encore cette coupe d’épais cheveux noirs qui rappelait celle de Charles Baudelaire et ce teint dont la pâleur tranchait si nettement sur l’ombre. Sur scène, les Tindersticks restent un groupe émouvant. Tout repose sur la voix de Stuart Staples et cette diction mouillée et tiède qui transforme la langue anglaise en une sorte de glaise mélodieuse. L’esprit de ce groupe unique survit, bien que légèrement diminué. Quand un groupe démarre avec un chef-d’œuvre aussi manifeste que «The First Tindersticks Album» paru en 1993, il crée forcément des attentes. Difficile de rester 25 ans à un tel niveau d’excellence. Seuls Dylan, Brian Wilson et David Crosby en sont capables.

Sur scène, l’ambiance est au recueillement. Et le fait d’avoir réinstallé les chaises au 106 renforce encore cette impression qu’on assiste à un récital et non au concert d’un groupe pop. C’est un peu comme si on forçait le public à se recueillir, mais c’est une vaste farce car il est évident que la plupart des gens ne comprennent pas ce que marmonne Stuart Staples au long de ses mélopées, surtout quand il attaque «How He Entered», un poème fleuve avec le texte à la main. C’est de la chanson à texte destinée aux Anglais et aux Anglophiles confirmés. Vous alliez voir Barbara, Pierre Louki, Diane Dufresne ou Dick Annegarn en récital, mais jamais un groupe pop chantant en Anglais, car ça n’a aucun sens. Pourtant la salle était pleine à ras-bord. En prime, un inconditionnel du groupe applaudissait à tout rompre à chaque fin de morceau et me crevait le tympan droit à gueuler comme un veau. Le moment fort du set fut cette reprise hallucinante de «Boobar Come Back To Me» qui se trouve «The Hungry Saw». Stuart Staples semblait jouer cette merveille comme pour faire une concession au monde du rock mainstream auquel il n’appartient pas. En tous les cas, il fait tout ce qu’il faut pour ne pas l’intégrer, ce qui l’honore.

Ça doit être très difficile pour un artiste aussi brillant que lui de préserver sa différence. On pense bien sûr à Brian Wilson qui cherchait une autre voie alors que les Beach Boys s’installaient au sommet de la gloire. Brian Wilson se moquait du succès. Ça ne pouvait pas l’intéresser. Il défendait une vision et n’ambitionnait qu’une seule chose : la préservation de son intégrité artistique. Stuart Staples semble livrer le même combat en rejetant la facilité. La petite pop ne sautait l’intéresser.

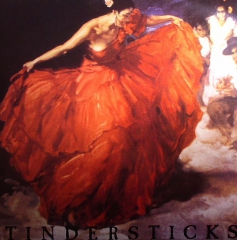

Paru en 1993, «The First Tindersticks Album» et sa dame en rouge créèrent l’événement. Cet album est certainement l’une des meilleures choses qui soient jamais sorties d’Angleterre. Dès «Tyed», Stuart Staples et ses amis nous embarquaient dans un fantastique delirium de couloirs déserts et de somptueuse désolation - The sheep that was cut/ Cut for blood - cut extraordinairement tendu et décadent, et même définitivement morbide car on y suspend un mouton dépecé. Le dandy repart en dérive avec «Whiskey And Water», où l’on ressent une troublante proximité et on savoure sa façon d’accrocher l’accroche - ‘Turn my whiskey into water - Puis il prend «Blood» à la plaintive tremblante et semble se laisser emporter par le flux d’un son toujours richement orchestré. S’ensuit une absolue merveille, «City Sickness». Stuart Staples trépigne de city sickness - I’m crawling don’t know where to or from/ And the city sickness growing inside me - Il prend ça d’un ton unique et développe vraiment quelque chose de fascinant. C’est un hit, un morceau qu’on recroisera toujours avec même plaisir. Et tout le disque se maintient à ce niveau d’excellence. Voilà «Patchwork», magnifique de tension intimiste, allumé à petits coups de trompette comme chez Peter Milton Walsh et ça violonne à tout va dans le final. On peut parler ici d’indicible beauté. Encore une énormité avec «Marbles» et cette attaque mélodique en contrescarpe. Chez les Tindersticks, tout s’écoute, rien de se perd. Encore une belle virée tinderstiquienne avec «Milky Teeth», embarquée au train unique d’un son poissonneux d’instruments, et on retrouve cette petite tension de la trépignance insistante qui va si bien les caractériser - You know I’m a kisser/ I wanted you for that mouth - Puis il attaque «Jism» au chant de nez bouché - I need to taste her pain/ For accomplishment - Il ne recule devant aucune extravagance lyrique. Il fait de la pop en attente d’on ne sait quoi. Retour aux grosses ambiances extraordinaires avec «Tie-dye». Personne ne sait d’où sort ce son. L’ambiance pèse, chargée de grondements orageux et de dynamiques organiques et on entend Stuart Staples aspirer de l’air. Plus loin «Drunk Tank» renoue avec la colère rentrée. C’est exceptionnel de classe, voilà l’histoire d’un mec à la rue qui revient voir sa poule - Just walked these miles to be passing by/ Just to say that I’m okay/ For you to see the state fo me - Fort peu de disques de pop anglaise sauront vous fasciner à ce point-là.

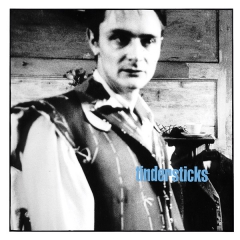

Pour la pochette de leur second album titré «Tindersticks», les Tindersticks posent chez un tailleur. On retrouve sur cet album des pièces maîtresses de leur premier album, à commencer par «City Sickness» - In the city there is no place for love - et «Drunk Talk», avec sa persistance de l’observance, tendu et beau comme le ciel que décrit Brel dans «Le Plat Pays». Dans «A Night In», il parle de ses chaussures de clochard - I had shoes full of holes - suivi d’un tragique «Talk To Me», chanté à la langue coincée des ze - I know it’s scary darling/ it comes back from ze dead - Il envoie «No More Affairs» cingler sur une mer de violons et les gens applaudissent. C’est vrai qu’on est en concert. Le télescopage des ambiances : voilà la grande spécialité des Tindesrticks. Ils savent jouer de l’anticipation. Dans «Vertrauen II», ils télescopent James Bond avec des tambours africains, mais c’est complètement free et truffé d’ouvertures sur Stockhausen et sur les fantaisies de Scriabine. Il est bien évident que vous ne trouverez pas ça ailleurs. Mais ce deuxième album n’est pas au niveau du premier qui était peut-être beaucoup trop dense, beaucoup trop riche.

Même problème avec «Curtains». Pochette faible (un détail de rideau) et disque assez terne, excepté deux choses. À commencer par «Fast One», un cut d’essence velvetienne joué à l’outrance du son. Voilà une belle démonstration de force - And I squandered her love/ It’s the biggest kick I ever got - Puis «Ballad Of Tindersticks» où il raconte la tournée américaine et le retour à Londres, ils sont fatigués, ils arrivent à Soho pour boire un dernier verre et Stuart Staples finit son poème fleuve en ressortant du club - bumping shoulders we stumble out into Soho - pour enjamber les gens qui dorment dans la rue - slipping over the sleeping bags - et appeler un taxi - shouting for taxis. Sur cet album on entend aussi des violoncelles qui créent encore plus de tension. On retrouve aussi les ambiances d’aube pâle («Rented Room»), de belles intensités viscérales dont on se gave jusqu’à plus soif («Don’t Look Down»), un beau balladif violonné et explosé à coups de trompettes («Let’s Pretend»), du désespoir à l’état le plus pur («Desperate Man» chanté à la tremblotte de glotte flappie - Remember what Am I/ Without her) et de l’énergie fantastique («Bathtime», avec un gros beat tendu - The trains they run all night).

On voit un joli corps de femme sur la pochette de «Simple Pleasure». Pas de hits au sens où l’entendent les Tindersticks sur cet album, mais on apprécie leur confort intellectuel. Stuart Staples démarre avec une prière solennelle, «Can We Start Again», bien emmenée au groove de basse. Stuart Staples presse ses syllabes-oranges dans les corridors déserts de sa folie - What can I say/ To make you stay - On retrouve le très beau son de basse sur «Pretty Words». Stuart Staples travaille ça à la voix d’haleine radieuse. Il chante de l’intérieur du menton, il prend les choses à la manière chaude. S’ensuit une balle cavalcade d’élégance démesurée avec «From The Inside», un instru perlé des notes de lumière de la nuit londonienne. On tombe plus loin sur un «Before You Close Your Eyes» largement négocié à la basse et il faut attendre «I Know That Loving» pour renouer avec la belle soul longitudinale. On croirait même entendre un Stephen Stills ruiné de fatigue. Ça sonne comme un hit intemporel, dans la veine du «For What It’s Worth» du Buffalo Springfield.

C’est un âne qui vous attend sur la pochette de «Can Our Love». Il se niche sur cet album une pure merveille de groove, «Sweet Release», joué à coups d’acou et d’orgue. Stuart Staples serpente sa diction - It’s too long till I see you again - C’est tendancieux car violonné à la mode Tamla et ils en font carrément un groove hypnotique - Gimme that sweet release - Stuart Staples revient en mendiant, il veut ce corps pour le caresser, c’est franchement digne des grandes heures du Duc de Berry, c’est-à-dire Marvin Gaye. L’autre point fort de cet album, c’est ce chef d’œuvre de désespérance qui fait l’ouverture du bal, «Dying Slowly». Pur jus de Tindesticks - I’ve seen it all and it’s all done/ I’ve been with everyone and no one - Constat terrible de l’inutilité des choses et surtout de l’inutilité de vivre - I’m just tired baby/ I just need to lay down - C’est exactement ce qu’on dit quand on en a vraiment assez. On appelle ça une fin en soi admirable. Cet album semble cependant plus groovy que les autres, car «People Keep Comin’ Around» se laisse bercer par des violons. C’est un joli de groove britannique - You know I’ll always wait - Le groove de basse et les violons, c’est la clé du succès, ne l’oublions pas. Avec «Don’t Ever Get Tired», Stuart Staples délivre ses enseignements - Learn to recognize when the joy lies - Voilà de la belle pop de perle de rosée chantée à l’inspiration définitive et au meilleur feeling du mondo bizarro. Retour au groove insistant avec «Chilitetime». Wow, quelle fantastique redondance d’insistance - You say you got love/ Got a love to set you free/ I can feel it darling/ It runs all over me - belle échappée du grand Stuart Staples qui jamais ne laisse indifférent.

Excellent album que ce «Waiting For The Moon». C’est là que se niche l’extraordinaire «Say Goodbye To The City» , tendu à se rompre, gonflé aux violons et aux trompettes d’intensité maximaliste et ça tourne à la fantastique explosion de vie. On voit rarement dans la vie de tous les joues de telles exactions. Ils nous font une récidive merveilleusement tendue. «Until The Morning Comes» relève de la perfection mélodique à l’Anglaise. On sent un peu de Cohen au fond du sac. La chanson goutte d’un jus macabre car il raconte qu’il lui serre le kiki. On trouve d’autres énormités sur l’album, comme par exemple «4.48 Psychosis» qui sonne comme un brillant hommage au Velvet. Eh oui, les Tindersticks sont capables de sacrés coups d’éclat et en voilà un. Ils s’enfoncent dans le Psychosis de Can et des autres. Stuart Staples y va d’une voix un peu neutre pendant que ses copains se déchaînent - How do I stop - Et puis ils font un brillant retour au groove avec «Trying To Find A Home» qui une fois de plus sonne un peu comme le «For What It’s Worth» du Buffalo Springfield. On a même les violons de «Walk On The Wild Side» ! Quelle télescopage ! Stuart Staples joue les funksters à la voix blanche, il chante à l’adresse du Worth et on entend les tu-tu-tu de Walk. Belle pièce aussi que ce «Just A Day» joué à la bonne franquette d’harmo et à la décadence d’un banjo traînard.

Fantastique ambiance, l’incongruité stupéfie - But I’m not a dog !

Coup de génie sur «The Hungry Saw» avec «Boobar Come Back To Me». Sans doute le plus beau hit des Tindersticks, une chanson complètement envoûtante qu’on réécoute plusieurs fois d’affilée - I picked an old guitar/ I tried to learn that song - Pareil pour «The Turns We Took», extraordinairement violonné et visité par la grâce - It’s time to stop pretending - Pure féerie. Dans l’épais set somptueux «Mother Dear», on entend un killer solo, des pas dans les ténèbres, une nappe d’orgue souterraine et il y règne une tension extrême - It’s not so serious not so serious after all - oh mais ce solo concassé, il faut l’avoir entendu une fois dans sa vie ! Et le poids de «Yesterdays Tomorrows», oh le poids de la voix - Ah all these days where did they go - Il se plaint de la fuite du temps et de tous ces jours qui nous rapprochent de la mort. Encore un bel instro avec «e Type». Eh oui, il s’agit bien de la Jaguar, et donc de London by night. On entend un orgue mécanique de fête foraine dans «The Organist Entertains» et le Vienne d’Arthur Schnitzler revient au devant des nappes de visions. Belle ouverture sur les rondeurs du passé, les seules qui puissent faire rêver.

Pochette mystérieuse pour «Falling Down A Mountain». La toile représente un volcan en éruption ? On ne sait pas. En tous les cas, le morceau titre qui ouvre le bal est un puissant groove trompetté à la nocturnale. On retrouve toute la menace qui fait l’art des Tindesticks. On note même un petite parfum de Babaluma. «Harmony Around My Table» sonne comme un hit énorme. L’accent tranché de Stuart Staples tranche le son en tranches. Il mouille bien ses syllabes tremblées. Bryan Ferry n’a pas cette profondeur de timbre. Avec Stuart Staples, on est en présence d’un singulier mélange de diction aristocratique et d’excellence moderniste. Une sorte de joie émane de la vieille matière et ça claque des mains. S’ensuit un «Peanuts» mélodiquement pur - I know you love peanuts/ So I love peanuts too - Il va chercher ça dans les profondeurs humides de son baryton. On se régalera de «She Rode Me Down», orchestré à la guitare espagnole et aux violons pressés. On assiste à un merveilleux numéro de cirque instrumental. Il règne dans «Black Smoke» une fantastique énergie rock. Stuart Staples fait son Jean Genie avec des chœurs chauffés à blanc et un solo s’en va courir comme le furet. Stuart Staples pique sa petite crise de r’n’b. Oh rien de bien grave ! Puis il chante «No Place So Alone» comme un vainqueur. Il y a presque trop de reverb.

Un petit montage de ciels orne la pochette de «The Something Rain». On suit les Tindersticks à la trace, car on les sait capables de petits miracles. Ils font partie de ces groupes intéressants qui ne cherchent pas le succès commercial, mais qui sont constamment menacés de récupération. Il semble que leur austérité naturelle soit une forme de protection, comme peut l’être celle de Nick Cave, bien que celle de l’Australien soit infiniment plus morbide. Vous trouverez quatre merveilles absolues sur ce nouvel album. À commencer par un chef-d’œuvre hypnotique, «A Night So Still», complètement perdu, crépusculaire, horizontal et donc à perte de vue. Extraordinairement stimulant pour l’esprit, surtout si on consomme des bonbons à la menthe en l’écoutant. Ça nous renvoie à l’époque où on écoutait Tago Mago ou The Bogus Man en se shootant à l’éther. Autre merveille hypnotique : «Frozen». C’est tellement bien foutu qu’on se sent immédiatement concerné. On note l’intro véloce et la vitalité du beat, on sent le jazz sous la cendre. Véritable coup de génie avec «The Fire Of Autumn», chanté en retenue avec des vacillements. Ils vont chercher le suranné de la modernité, c’est extraordinaire, on retrouve la fabuleuse foison de la tension urbaine, ils sont sans doute les seuls à savoir produire un son d’une telle pression. C’est même xylophoné. Ça nous embarque pour Cythère, au hasard de petits accords grattés à la ramasse. C’est intense et ça monte, ça se tend à se rompre. Ils tirent dessus à outrance et ça tient. «Slippin’ Shoes» renoue avec le son original des Tindesticks. Stuart Staples chante à la glotte chaude, le menton rentré dans le col - dance dance dance - on retrouve les couloirs du palais abandonné - hey, ça claque à l’effarant cliquetis de la classe ibérique, ils sont mille fois plus décadents que ne le fut jamais Bryan Ferry - And this feeling breaks/ But my desire to give/ So much that I had to lose - Puis on écoutera «Come Inside» pour entendre Stuart Staples chanter à la plaignante, penché en avant avec des boutons de manchettes imaginaires - Come inside/ I’ve been expecting you - Il espérait donc la revoir ?

On trouve un beau gâteau au chocolat peint sur la pochette d’«Across Six Leap Years». Alors, la réputation de groupe solide tient-elle toujours avec ce nouvel album ? Plus que jamais. Les Tindersticks ont tout simplement ré-engistré des titres anciens à Abbey Road dont le fameux «Say Goodbye To The City» qu’on trouve sur «Waiting For The Moon». Simplement, ils font exploser le morceau - Get in the car babe - Arrive un solo explosé de trompette à la Spike Lee (Mo Better Blues), nous voilà précipités dans un abîme d’anticipation - Stop to call me Dizzy - Une voix de femme se mêle à l’explosion et ça tourne à la fournaise, l’une des plus violentes qu’on ait vues ici bas depuis un set de Gallon Drunk en 2007. Ils reprennent aussi «Dying Slowly» mais sur un groove Tamla, il voudrait exprimer des choses -I would shout it out - et après avoir fait du café et enfilé a pair of pants, il revient à son couplet mortifère - I’m just tired baby/ I just need to lay down - «A Night In» vient aussi du premier album, avec les shoes full of holes et ça devient dans cet album une extraordinaire épopée épique. Il revient à la rue, comme le héros d’un film noir de Mike Leigh (Naked) - So go turn these flat undergroung/ There’s no further down - C’est joué au tourbillon, admirable de désespoir. «I Know That Loving» est aussi un morceau ancien transfiguré. Ça devient ici un groove magique, on dirait presque Question Mark, une sorte de jerk incroyablement inspiré - Do you wanna try and carry on - Stuart Staples fait grimper son cut à la folie du r’n’b des Buffalo avec du white niggah plein la bouche.

Attention avec l’album «Ypres». Il s’agit là d’un disque complètement hors des modes, mais pas hors du temps. On a demandé aux Tindesticks de faire la bande son d’Yprès (Belgique), une exposition permanente qui commémore le souvenir de l’un des champs de bataille les plus sanglants de la Première Guerre Mondiale. Dès qu’on entre dans «Whispering Guns Parts 1 2 3», c’est foutu. L’ambiance funèbre nous happe littéralement. Le seul qui ait été aussi loin, c’est le grand Jacques Lanzman avec «Shoah». Il était allé au bout du cinéma. On ne pouvait plus aller au-delà de «Shoah». À leur façon, les Tindersticks vont au bout de la musique. On entend chanter les violoncelles et une cloche sonne au loin. Aw God, l’enfer est descendu sur la terre. Ce truc sonne comme une sorte de cauchemar inéluctable. La notion de vie de disparaît complètement, au profit de la notion des technologies de la destruction. Pendant que des ingénieurs au service de la patrie perfectionnaient le fonctionnement des armes mécaniques, des ouvriers, des pauvres et des paysans arrachés à leur moyen-âge se faisaient tailler en pièces à la sortie des tranchées, juste après avoir englouti le pâté de lièvre envoyé par les familles. Ils écrivaient au crayon gras sur leur mauvais papier : «Ah ma mie, tu n’as pas idée de ce qu’on endure ici ! Il n’y a plus d’espoir, plus de soleil, le croque-mitaine rôde tout partout...» C’est exactement ce qu’illustrent musicalement les Tindersticks : la fin de la lumière et les carcasses des arbres morts. Avec «Ananas et Poivre», ils jouent une sorte de mélodie malade, disons blanche et tuberculeuse. Dans «La Guerre Souterraine», on entend le grondement d’une menace surnaturelle. C’est là qu’on réalise que la vie ne tient qu’à un fil. Ça gronde tant et si bien que le son chevrote. Le morceau suivant s’appelle «Gueules cassées». Comment illustrer musicalement cet effroyable spectacle ? Le filet de bave au bas du visage effacé ? La corne de brume reprend sa respiration. C’est au-delà du supportable, bien pire que «Johnny Got His Gun» de Dalton Trumbo. La guerre avait rongé l’esprit de l’homme jusqu’à l’os. Si on a le courage, on peut essayer d’écouter aussi «Sunset Glow», qui pourrait être sous-titré «Le Crépuscule des Cadavres». On est loin de Copacabana. En ce temps-là, il valait mieux ne pas être en âge d’être incorporé car on allait à la mort comme les cochons vont à la mort, aujourd’hui encore, dans les abattoirs. Bien sûr qu’ils sentent la mort, de la même façon que le bidasse breton ou clermontois de 1915 qui sentait la mort en arrivant au front. Il croisait tous ces cortèges de corps couverts de charpie ensanglantée qui revenaient des première lignes. T’es foutu mon gars, tire-toi une balle dans la tête, ça vaudra mieux. Et surtout ne te rate pas, parce que sinon tu seras bon pour le peloton et au village, ces sadiques de notables déshonoreront ta famille à jamais.

Il y a tout ça et tout le reste dans ce disque épouvantable.

Le dernier album des Tindersticks vient de sortir. Dans la pochette de «The Waiting Room», Stuart Staples a glissé un petit livret de photos de l’homme à tête d’âne, celui qu’on voit sur la pochette. C’est du pur Pasolini ! L’autre soir au 106, les Tindersticks jouaient principalement les morceaux de cet album. Et d’ailleurs, le dandy n’était plus Stuart Staples, mais Earl Harvin, le batteur noir originaire du Texas. C’est lui qui joue le groove de «Help Yourself», un groove de rêve amplement cuivré - Will you just hep yersééé - La perle du disque, c’est bien sûr «We Are Dreamers». C’est battu aux galères par Earl Harvin - This is not us/ This is not us - Voilà du pur son d’angoisse anticipative et tout se réveille au fur et à mesure. On sent la présence de ce batteur fantastique dans tous les morceaux. Cet album fonctionne comme la nouvelle étape d’un parcours initiatique, celui d’un groupe de pop anglaise qui peut se vanter de n’avoir jamais enregistré un mauvais disque. «The Fear Of Emptiness» tient en haleine avec son sens de l’infini et «How He Entered» renoue avec le big atmosphérix - This is how he came in - Quelle fabuleuse ambiance déviante ! Cette mélopée envoûtante renvoie à certaines choses du Velvet, notamment «The Murder Mystery».

Oh on peut aussi aller fouiner dans les albums solo de Stuart Stapes, mais ce sera sans surprise, car on retrouve évidement le son ambiancier des Tindersticks. Quelques chansons reprises sur «Across Six Leap Years» sortent de «Lucky Dog Recordings», notamment «Marseilles Sunshine» que Stuart Staples chante au baryton - here comes moments - et surgit un solo discret, étrangement beau et hésitant. On trouve aussi sur cet album «Say Something Now», un rock puissant, une vraie débine de son attaqué aux trompettes. Quel show ! «Friday Night» repris dans «Across Six Leap Years» vient aussi de cet album, cut hypnotique en diable et monté sur un riff binaire, avec une douce entrée d’un shuffle de jazz. Il termine avec «I’ve Come A Long Way», funèbre, bien sûr, mais incroyablement attachant. Sa voix tranche. Tout est tellement fascinant, chez Stuart Staples qu’on lui donnerait le bon dieu sans confession. Amen.

Signé : Cazengler, Pinderstick

Tindersticks. Le 106. Rouen (76). 2 mars 2016

Tindersticks. The First Tindersticks Album. This Way Up 1993

Tindersticks. Tindersticks. This Way Up 1995

Tindersticks. Curtains. This Way Up 1997

Tindersticks. Simple Pleasure. Island Records 1999

Tindersticks. Can Our Love. Beggars Banquet 2001

Tindersticks. Waiting For The Moon. Beggars Banquet 2003

Tindersticks. The Hungry Saw. Beggars Banquet 2008

Tindersticks. Falling Down A Mountain. 4AD 2010

Tindersticks. The Something Rain. Lucky Dog Recordings 2012

Tindersticks. Across Six Leap Years. Lucky Dog Recordings 2013

Tindersticks. Ypres. Lucky Dog Recordings 2014

Tindersticks. The Waiting Room. Lucky Dog Recordings 2016

Stuart A Staples. Lucky Dog Recordings 03-04. Beggars Banquet 2005

LE KALIF / ROUEN ( 76 ) / 21 – 09 – 2015

THE APARTMENTS

APARTMENTS A LOUER

Il est des gens sur lesquels le temps ne semble pas avoir de prise. L’exemple le plus connu est celui des vampires, condamnés à l’éternelle jeunesse, un sort qu’on ne leur envie pas. Un autre exemple est celui des Vanilla Fudge qui ont toujours la même tête qu’en 1968. Vampires new-yorkais ? Allez savoir. Il conviendrait d’ajouter à cette courte liste le nom de Peter Milton Walsh, le chanteur des Apartments, groupe australien des années 80 devenu quelque peu légendaire pour sa pop de rang princier.

Approchez-vous de Peter Milton Walsh et vous verrez à quel point ce mec est bien conservé. Il n’est pas très grand. En France, on qualifie ces hommes de taille moyenne de petits gabarits. Il ne porte que du noir, et pas question de voir ses yeux puisqu’il les abrite derrière des lunettes noires. Il se coiffe comme un play-boy, ramassant son subtil fouillis mêchu vers l’arrière du crâne. Il offre en pâture au public l’agréable physionomie d’un jeune premier à peine défraîchi, comme pouvaient l’être Jean-Pierre Mocky ou Marcello Mastroianni à l’approche de la soixantaine. Ce mec a un charme fou et on imagine aisément qu’aucune femme ne saurait lui résister. Mais attention, il veille à taire ce charme, car à aucun moment il n’en joue. Cet homme ne sourit pas. Il semble vouloir s’effacer au profit de ses chansons. Il s’enveloppe d’un voile de mystère.

À certains moments, ce mystère se transforme en grâce. Parlons plutôt d’élégance. Peter Milton Walsh réincarne tout simplement ce vieux dandysme qu’on croyait disparu. Il est probablement le dernier héritier d’une tradition qui remonte dans le temps jusqu’à George Brummel et Jules Barbey d’Aurevilly, Rémy de Gourmont et le baron de Charlus (Robert de Montesquiou), des Esseintes et Dorian Gray, Monsieur de Phocas et Pierre François Lacenaire, puis les deux Francis - Picabia et Scott Fitzgerald - et jusqu’à Brian Jones, Syd Barrett, Kevin Ayers, Tav Falco ou, bien évidemment, Stuart A. Staples.

Pas la moindre petite trace de frime chez Peter Milton Walsh. Rappelons que l’art du dandy consiste justement à ne pas paraître. La seule élégance tolérée est elle de l’esprit. Et c’est bien ce qui frappe lorsqu’on écoute l’album qui l’a fait connaître en France, l’excellent «Drift», distribué par New Rose (comme par hasard).

Il s’agit là d’un grand album de pop mélodique hors du temps. Ça explose dès «Nothing Stops It», un hit planétaire, bien hargneux et emmené aux guitares. Peter Milton Walsh savait déjà allumer les candélabres ! Même chose avec «Over» et «Knowing You Were Loved», deux chansons singulièrement accrocheuses, une sorte de pop qui arrive l’air de rien et qui se révèle absolument fantastique. On a là une pop qui monte au cerveau et qui soûle, comme celle de Syd Barrett sur ses deux albums solo. Bien sûr, le son n’est pas le même, mais l’envoûtement se produit de la même façon. L’ami Atkinson embarque «All Those Stupid Friends» à la seule force de la mélodie. Voilà un son qui se boit avec délectation. Autre hit : ««Could I Hide Here (A Little While)», monté sur une fantastique partie d’accords racés. Voilà de la pop à la Prefab, évidemment, dotée des mêmes envolées extraordinaires, cette espèce de pop surnaturelle qui doit plus à l’enchantement mélodique qu’aux savantes orchestrations - d’où la différence entre les Bee Gees mélodiques et les Zombies orchestraux - On retrouve chez Peter Milton Walsh la classe de Paddy McAlloon. On goûtera encore un peu de groove prefabien avec «What’s Left Of You Now», excellente dérive septentrionale de quart sud-est qui sent bon l’esprit de grand large et qui s’inspire par les trous de nez. On a parfois l’impression d’entendre Paddy le héros et les anges du paradis. Si on entre aussi facilement dans l’univers des Apartments, c’est justement parce qu’ils sonnent comme Prefab et qu’ils disposent du même genre de génie pop. L’ami Atkinson y va de bon cœur, il s’inscrit dans la veine du filon, il sort sur sa guitare une pop miraculeuse. Il s’élève dans chaque cut de manière radicale. Tout est bien sur ce disque, incroyablement bien. Il faut le dire haut et fort, car de nos jours, les disques de ce niveau ne courent plus les rues.

Le premier album du groupe parut en 1985. «The Evening Visits... And Stays For Years». Il est nettement plus transparent que «Drift». Peter Milton Walsh cultivait déjà les ambiances intimistes et il fricotait avec les gens des Go-Betweens et toute une scène dont la presse intellote française allait faire ses choux gras. Walsh utilisait aussi le violoncelle, mais pas à la manière de Roy Wood. Il faut attendre «Great Fools» pour trouver un peu de viande, car c’est joué à la trompette instinctive. Ce mec aime l’exotica classique, ça crève les yeux. Il va au Paddy comme d’autres vont au Burt. Il sait sonner comme un petit chef de pop australo-pithèque - I’m a great fool ! - Il adore s’exprimer en public. Il tape «Speechless With Tuesday» au heavy blues. Il vise clairement le Tom Waits. Il devait écouter ce genre de truc à l’époque. On retrouve la grande pop de Walsh avec «Cannot Tell The Days Apart», une pop très entraînante, presque joyeuse, transgressive au sens propre comme au sens figuré. Il tartine et pose ses jalons pour la grande pop à venir. Puis il crée la surprise avec «Lazarus Lazarus», car voilà du gros garage à la Gloria. C’est incroyable de véracité cacochyme. On se croirait chez Kim Fowley ! Même chose avec «The Black Read Shines», cut sacrément musculeux qu’il chante comme un beau diable.

L’album «A Life Full Of Farewells» s’ouvre sur «Things You’ll Keep» qui sonne comme un hit dès l’intro et qu’il reprend sur scène. Peter Milton Walsh y rappelle le Bowie d’Hunky Dory - Everybody was skinny then/ Nobody said you wouldn’t win - C’est un merveilleux balladif. Dans les chansons de Peter Milton Walsh, il y a toujours quelque chose de profondément mélancolique, mais aussi de chaleureux et d’intime, même si parfois il ne se passe pas grand chose, au plan mélodique. On a le même problème avec Joni Mitchell qui dans chaque chanson crée un monde, mais rarement le frisson. Il faut attendre «End Of Some Fear» pour retrouver une fantastique embardée de pop claquante - There’s a change all around there - Oui, on sent le vent. Ce mec est capable d’éveiller les consciences et de fabriquer de fantastiques pièces d’excavation - The end of some fear ! - On se prélasse les oreilles dans la merveilleuse gadouille de «Thankyou For Making Me Beg» et on admire le poids émotionnel de «Paint The Days White». On sait qu’il ne va pas bien, alors il en rajoute des tonnes et il martèle, mais c’est un artiste. Tout est plombé à l’extrême comme dans les disques les plus pénibles de Nick Cave. Et soudain, une merveille surgit des brumes ! «All The Time In The World» est un vieux groove de croon shooté aux trompettes. Il chante d’une fantastique voix d’allant dans l’embrasure d’une porte de ciel - All the time in the world/ How are you gonna kill it ? - Il raconte l’histoire d’un mec qui part à la retraite.

«Apart» sort en 1997 avec sa pochette jaune. Pas n’importe quel jaune puisque c’est le jaune primaire. Peter Milton Walsh attaque avec «No Hurry», une mélodie hantée par les accents faubouriens de Melody Nelson et sa lente montée de sève, basses devant toutes. Oh cette voix prégnante de pregnency ! Il laisse la basse rebondir au premier plan. Une sorte de dandysme prévaut à la prévalence, comme chez les Tindersticks et des grosses ambiances traînent comme les haillons d’une rode de soie. «Breakdown In Vera Cruz» est le groove de rêve absolu, grandiose et orchestré à la trompette en or. Peter Milton Walsh est une sorte de visionnaire, il travaille ses horizons mélodiques à la manière de Phil Spector, la basse roule comme la houle - The day goes no longer/ The night comes so late - Il règne un parfum d’Under The Volcano et de Malcolm-Lawrynisation des choses - Leave tomorrow/ I mean no hurry - Mais il n’a pas d’argent. Dans «To Live For», il évoque le fameux something to live for dont on est tous en quête. Avec «Welcome To The Walsh World», il livre une sorte de groove délétère égaré dans des labyrinthes, sans aucun espoir de retour - Each time we breathe we tear along with pain - Quel désespoir ! Il décrit l’horreur absolue de la vulgarité de la condition humaine - Fuck shit breasts - On sent une fantastique détermination dans «Friday Rich/Saturday Poor», bien monté sur la ligne de basse et dans «World Of Liars», les banjos font la loi - It’s a world of liars - Il chante au meilleur laid-back d’Australie. Puis avec «Cheerleader», il fait son dub de bassmatic. Il est marrant, car il est dessus. Il boucle avec «Everything Is Given To Be Taken Away», qui sonne comme une évidence, car lancé à la traînarderie d’une note de piano esseulée. C’est du jazz de stand-up et Peter Milton Walsh chante à la sourdine décatie. Il finit ça au groove de jazz de pin-pin pin pink. Admirable !

«Seven Songs» fut enregistré à paris en 2012 à la Maison de la Radio. Sur les sept chansons, quatre sont exceptionnelles, à commencer par la resucée de «Things You’ll Keep», certainement l’un de ses plus beaux hits. C’est admirablement orchestré. Peter Milton Walsh fait ses grands aow élégiaques. Il adore se répandre à la surface des choses. C’est un mentor d’orgue mystique de la mélancolie. Il gratte «World Of Liars» à coups d’acou selon un beau fil mélodique - And didn’t we care/ In a world of liars - Non, évidemment, we didn’t care. Il enchaîne ça avec le fabuleux «On Every Corner» - I look for you on every corner - Sa version est moins flamboyante que sur «Drift», car il manque les vagues de cuivres. «Every Day Will Be New» sonne comme un vieux hit fatigué, suivi par la trompette de La Strada, jusqu’à la sortie du village. C’est d’une tristesse insondable. Et même cosmique.

Lors de ce concert étonnant au Kalif, Peter Milton Walsh a opté pour jouer l’intégralité des titres de son nouvel album, «No Song No Spell No Madrigal». Voilà encore un disque infernalement bon. Tout y reste admirablement mélodique et donc captivant, à commencer par le morceau titre qui ouvre les festivités. Par sa façon de chanter, il renvoie une fois de plus aux Tindersticks et à Paddy McAlloon, et il traite ses textes à coups d’éclairs - The flowers of regret are suddenly in bloom - Chacune de ses chansons finit par accrocher, c’est inéluctable, comme chez Nick Drake. On retrouve son insondable mélancolie dans «Black Ribbons». Une trompette rôde dans le background et donne à l’ensemble une douce coloration jazzy. «Twenty One» fut l’un des moments forts du set live, sans doute à cause de ce final éblouissant joué à la trompette et qui renvoie sans détours aux Tindersticks, eux aussi coutumiers de ce genre d’exploit. Il attaque la face B avec la chanson des mauvais souvenirs, «The House We Once Lived In» - The cardboard boxes by the side of the road/ Are ready to load ? - C’est d’une infinie mélancolie. Toute souffrance humaine est unique, ne l’oublions pas. Et voilà de la pop parfaite avec «September Skies», un vrai hit doté de dynamiques étonnantes - September skies/ It will be alright/ Dry your eyes - Il en fait une chanson d’espoir à grands coups de blew away hey hey hey jetés au ciel gris. On retrouve dans «Please Don’t Say Remember» les grands fils mélodiques de Paddy MacAlloon. Ce hit pourrait très bien sortir de «Jordan The Comeback», car les accents colorés de Peter Milton Walsh sont du Paddy pur et dur.

Signé : Cazengler, the Aparté

The Apartments. Le Kalif. Rouen (76). 21 septembre 2015

The Apartments. The Evening Visits... And Stays For Years. Rough Trade 1985

The Apartments. Drift. New Rose 1992

The Apartments. A Life Full Of Farewells. Hot 1995

The Apartments. Apart. Hot 1997

The Apartments. Seven Songs. Talitres 2013

The Apartments. No Song, No Spell, No Madrigal. Microcultures 2015

28-03 - 2016

VILLENAUXE-LA-GRANDE ( 77 )

OL' BRY

LA MORT

Quand vous arrivez à Provins, vous avez l'impression d'être au bout du monde. C'est une réalité objective. Prenez votre voiture et lancez-vous sur la première départementale qui s'offre à vous, vous n'en croirez pas vos yeux. Du rien, du rien, du rien. De l'herbe verte à perte de vue, un truc à devenir mongol. Pas âme qui vive. Pas une vache, pas un cheval, pas une girafe. Au fond deux grands panaches de fumée blanche. C'est la centrale nucléaire. Vous vous dites que vous arrivez après l'explosion, et que vous êtes le survivant. Mais non, au fond rayonne l'Aube.

N'a pas des doigts de rose comme chez Homère, mais la main verte car le paysage ne change guère, de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe. Votre vue se voile, le désespoir noir inonde votre coeur, vos êtes prêt à vous faire sauter le caisson comme sur la pochette de Teenage Depression, lorsque devant vos yeux hagards, au loin surgit la silhouette fantomatique d'un clocher d'église, poule rousse cernée de sa couvée de maisons ocres.

Villenauxe-la-Grande, ses rues étroites où la teuf-teuf a failli rester coincée, ses façades rébarbatives, son cimetière et sa prison. Ce sera tout pour le dépliant touristique. Non, je ne serai pas embauché par le syndicat d'initiative du patelin, mais il faut reconnaître qu'à Villenauxe quand ils cassent les oeufs de Pâques, ils font une sacrée omelette.

RESURRECTION

Une véritable fête foraine ! Stand de tirs, manèges pour les enfants, attractions pour les grands, confiseries, sandwichs, exposition de vieilles voitures, marabouts avec producteurs locaux, pêche aux canards, barbe à papa, dégustation d'alcool, distribution de jeux-vidéo, tout cela serpente sur plus d'un demi kilomètre et j'avoue que je n'ai pas tout regardé, ayant ostensiblement tourné le dos à la place de l'Eglise d'où proviennent des groupes et des groupes de badauds. A Villenauxe, on ne badine pas avec la fête, doivent pas être très chrétiens dans le coin puisqu'ils profitent du week end de la mort du Christ pour se goinfrer de frites et de charcutailles durant trois jours sans interruption. Pudiquement je me tairais sur les groupes de danse, avec ces jupes de filles qui tourbillonnent bien plus haut que culottes et strings, apparemment on sait s'amuser par ici, au micro l'on prévient la population, qu'en fin de soirée, le comité des festivités offre le champagne...

Mais je suis en mission. Je détourne les yeux et les oreilles de toutes ces diaboliques tentations. Je cherche l'improbable, l'impensable, l'inenvisageable, l'incroyable, les Ol' Bry ! Hé ! Oui, car afin que la population locale puisse goûter et s'abreuver à la coupe de tous les péchés capiteux des fleurs du mal, l'orga n'a pas reculé devant l'ultime sacrilège, un groupe de rockabilly ! Mon flair de hound dog ( race des Perkinois ) patenté me mène direct au marabout du concert. J'ai été devancé par Billy qui me refile des affiches pour le concert qu'il organise, le 21 Mai, à Troyes, à la La Chapelle Argence, avec Miss Victoria Crown, The Southerners and The Spuny Boys. Les Bry sont en train de s'installer, cinq minutes d'attente qu'ils aillent se faire beau et passer la cravate des dimanches, et les voici enfin !

OL' BRY

Sont là. Non pas les Ol', les gens. On était au plus une vingtaine et en cinq secondes les bancs se remplissent de grand-mères. Pas des avachies qui ont besoin d'une canne pour faire trois pas, du quatrième âge en pleine forme qui d'un bout à l'autre du concert marqueront le le rythme de la tête et du pied, les yeux pétillant de malice, dans les allées et sur le côté se pressent les gendres avec femmes et enfants, plus de deux cents personnes qui ne lâchent pas les musiciens du regard, qui applaudissent à tout rompre à la fin de chaque morceau et qui malgré l'heure tardive exigeront un rappel, le seul village de France où apparemment l'on préfère le rockabilly au champagne.

Le genre d'ambiance qui motive un groupe. Le son n'est pas parfait, souffle latéralement une petite brise froide dont on se serait passé mais qui n'arrivera pas à refroidir cette atmosphère de chaleureuse complicité qui s'est installée. En quelques mots, Eddie le bonimenteur a conquis les âmes, son oeil de velours, sa guitare sur le plexus comme une carapace pour se défendre d'une trop grande sensibilité, ça vous chavire le cœur de ces dames en un tour de main. Surtout qu'au début Diego abuse des plans guitares hispano-jazz, la fougue du torero et le battement spasmodique en demi-teinte d'Harlem la noire, un mélange sensuel qui vous émeut le sang et vous fracture les sens. Rajoutez Thierry dont on ne se méfie pas. Tout droit, à côté de sa contrebasse, l'a l'air de suivre le mouvement sans trop s'en faire et au moment où vous ne vous y attendiez plus il institue de ces montées d'adrénaline qui vous réveillent le serpent de la kundalini qui sommeillait dans vos entrailles. Sacrés coups de canifs dans les hormones ! Et c'est alors que Rémy vous recouvre le tout d'un nappé de saxophone, une caresse, un velouté qui ne vous laisse pas le sexe aphone. L'a du souffle se permet le luxe de jouer à plus d'un mètre du micro.

Mais ce n'est pas tout. Reste Thomas. Un jeune, grand comme un I qui donne l'impression de ne pas vouloir grandir. L'a dû écumer tous les catalogues pour trouver un kit de batterie au-dessous de sa taille. Une caisse claire à pleine plus grande qu'une assiette à soupe, une grosse caisse miniature qui mériterait l'appellation petit-quart-de caisse, deux cymbales ( l'on se demande pourquoi il ne se sert que d'une seule ) deux balais et deux baguettes. Et c'est tout. L'a fait le conservatoire, mais l'a dû rater pas mal de cours, ceux où l'on apprend à taper, à frapper, à effectuer des roulements, à tamponner comme une brute. Se contente d'abaisser, sans se presser, de deux centimètres sa baguette, j'ai bien dit sa, car l'autre il la laisse immobile sur la peau, parfois elle glisse doucement de quelques millimètres avec la lenteur d'un escargot paraplégique. A peine croyable, mais avec cette indolence de koala en train de déguster une pousse de bambou, il vous fait un raffut de tous les diables. Z'avez l'impression qu'il a enfermé les sabots du derby d'Hepsom dans ses deux misérables cylindres. Un charivari infernal, des sonorités qui se cognent les unes sur les autres comme des boules de billard, des bouffées délirantes de rythmes qui se poursuivent, des hoquètements de portière que l'on referme brutalement une dizaine de fois de suite, juste pour le plaisir de réveiller les voisins. C'est simple de tous les batteurs que j'ai entendus c'est celui dont la frappe se rapproche le plus des spécifiques errements de Dickie Harrel.

Eddie ne recule devant aucune difficulté. Explique à l'assistance médusée ce que c'est que doo wop, cinq secondes six centièmes, montre rock o' clock en main. Méthode japonaise d'art martial, il vaut mieux frapper qu'expliquer longuement ce qu'est l'essence du coup. Le quartette de devant en profite pour batifoler à pleines voix. Chacun appose son timbre et derrière Thomas cachette l'enveloppe d'un battement péremptoire.

Enclenchons la vitesse supérieure, un petit stroll juste pour le plaisir de voir au plus haut des jambes des danseuses et sur la demande de Billy, l'on accélère le tempo. Une dizaine de rockabilly enlevés à la baïonnette, un petit Cochran, un petit Gene Vincent, pour les rockers et en même temps mettre le public à genoux. Une chanson pour Carl et c'est la fin. Avec le rappel.

M'attendais au pire, avec cet auditoire France profonde et agreste. Tout le contraire. Des esprits ouverts que les Ol' Bry ont emballés en deux coups de cuillère à pot, avec leur répertoire habituel, leurs propres compos sans concession. L'on n'a jamais été aussi proche de ce que devait être un ball hillbilly dans les recoins perdus des Appalaches dans les années cinquante.

Superbe fin d'après-midi. Ne faudra pas oublier de recrucifier le Seigneur l'année prochaine, si l'on doit nous offrir un concert d'une même qualité.

Damie Chad.

MESMERISE / THE DISTANCE

THE CALLING / TROUBLE END / THANK YOU FOR NOTHING / MESMERISE / EMPHASISE.

Mike : guitares, chant / Sylvain : guitares / Duff : basse / Dagulard : batterie

NAB 1509. 2015.

Ironie du sort nous chroniquons ce CD alors que ce premier avril vient de sortir leur nouvel opus, Radio Bad Receiver, mais nous partons du principe que mieux vaut rock and roll stard que jamais.

The Calling : l'appel s'insinue dans vos oreilles venu de loin avant d'éclater dans les sombres cryptes des soubassements de votre boîte crânienne. Du plus profond des mystères aliénés, téléguidé par quelque force obscure inconnue, mais explose de près. Haute tension, un titre sans rémission. Les guitares hachent votre cervelet et votre bulbe rachidien n'est plus beau à voir. Contre-plongées de basse, vous ne ressortirez jamais du gouffre qui s'accumule sur vous. Trouble End : La fin arrive sans prévenir, une voix d'écorcheur, une guitare qui pleure des larmes de sang et les gourdins du combo qui vous paraplégisent. La fin est proche, mais le trouble est grand. Quelques coups de hache pour découper suivant les pointillés au cyanure. Thank You For Nothing : Ne dites pas merci, ce soir l'horreur est gratuite. Tout le plaisir est pour le groupe qui vous assassine. Ecoutez-moi la grâce de ces reprises en suspension, presque du menuet, avec tout de suite après la bastonnade. Ne l'oubliez jamais, la mort est une option de base. On vous le répètera jusqu'à la fin. L'on n'est pas pressé d'abréger la souffrance de vivre. Mesmerise : une espèce de polyphonie corse pour commencer. Mais au bout de cinq secondes, l'on réalise que l'île de beauté n'est pas prévue au programme. Galère de souvenirs sur mer d'irradiations chroniques. Si vous apercevez le soleil c'est que vous vous êtes trompé ou alors qu'il est noir comme le plus sombre de vos cauchemars. L'enfer n'a-t-il donc pas de fin ? Le pire c'est que l'on s'y complaît. Emphasise : Accélération épileptique, terreur dans les rues de Pompéi, trop tard en trente secondes les cendres du trépas ont tout recouvert. Silence de mort.

Squelette de biche gracieuse sur la couve noire et bébé Alister en photographie intérieure. C'est l'homme qui donne le sein. La musique de The Distance est pour les fils des âges farouches. Les nôtres que nous traversons dans la noirceur de l'absence de futur vers lequel nous nous dirigeons. Terre de désolation, grunge de granges abandonnées et stoner étonné de tant d'énergie accumulée.

Un chef d'oeuvre.

Damie Chad.

TRYPTYK ALBUM

( Vol 2 : WELCOME HOME )

JUNIOR RODRIGUEZ

TURN ON THE LIGHT / SILVERLAKE DRIVE / CACTUS SEED / BITE ME NOW / DALI WAS A LIAR / HEAVEN LIPS

Turn on the Light : l'abeille engluée dans le pot de miel, c'est vous. De la guitare comme s'il en pleuvait des cordes. Une tourmente de batterie qui aboie et la voix du maître qui s'en vient vous roucouler à l'oreille. Tout va bien, vous êtes mort. La grande modification, la vaste momification radicale peut commencer. Vous êtes sur les antennes échoïfiées du scarabée de l'immortalité, soleil liquide aveuglant. Buvez du blé blanc et mangez du blé rouge comme la petite reine Karomama de Milozs. Silverlake Drive : Les rayons d'or du soleil se reflètent sur l'argent du lac. Tempête sur les eaux. L'étrave de la guitare fend la mer des argonautes. Se joue de tous les monstres. Passe entre les tentacules du kraken. Joie profonde. Cactus Seed : Junior sème les graines de cactus comme des mines anti-personnels. A chacun de faire selon ses déchirures. Vous n'y échapperez pas, parfois cela porte aussi le nom de délivrance. Orgie finale de guitare. Bite me Now : l'amour est une morsure redoutable, mais au sortir de la nuit verrez-vous le soleil ? Rien n'est moins sûr et vous appelez les amis à votre rescousse. Opéra de guitares grondant comme des messages d'outre-tombe. Tout vous revient, l'expérience de la vie, mais oserez vous regarder la face cachée du soleil ? Dali was a Liar : blues cosmisque toutes les images sont trompeuses, mais elles trahissent votre mal-être. La guitare est partout. Comme la nuit qui vous enveloppe de son suaire de rédemption. Eclatement stellaire. Musique, univers en expansion. Heaven Lips : Sitôt la guitare qui sonne comme un sitar. Mais l'électricité reprend ses droits. La voix de Junior se traîne comme un serpent sur les pierres des pyramides. Une fois l'Apophis de nos terreurs harponné, quelle terre, quelles lèvres reste-t-il à pénétrer ? Les portes sont ouvertes et les anges au sabre de feu laissent la guitare de Junior Rodriguez remonter la piste perdue depuis des siècles.

Spirales noire qui tourne infiniment sur le fond blanc du CD, tracée d'une main maladroite comme celle d'un enfant. Spirale de feu orange sur la pochette, lunettes noires et troisième oeil ouvert tel le chakra de l'entrée des dieux, Junior Rodriguez vous accueille à bras tendus tel le larron du rock and roll - cloué sur l'originelle crossroad de Robert Johnson - qui ne croit qu'en sa guitare magique. Disque païen. Fête dionysiaque. Fulgurance apollinienne.

Si j'étais Jimmy Page, au lieu de nettoyer les vieilles bandes du Dirigeable, je produirais le futur album de Junior Rodriguez. Juste pour savoir la suite de l'histoire interrompue un peu trop tôt.

Damie Chad.

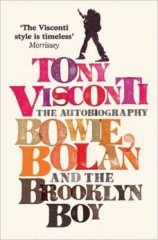

TONY VISCONTI

BOWIE, BOLAN

ET

LE GAMIN DE BROOKLLYN

( Editions Tournon / 2008 )

Quatre cent pages, deux cahiers photos ( noir / blanc et couleurs ), préface de Morrissey, traduction de Jerôme Soligny, tout neuf, le tout pour deux euros cinquante, pas la peine de s'en passer. Le début est passionnant, la deuxième partie un peu ennuyante. Pas Tony Visconti en lui-même. Le gars un peu discret, qui ne s'étend guère sur ses états d'âme, qui ne nous fait pas le coup de tempête sous un crâne, qui ne cherche pas à briller comme le soleil d'Austerlitz, à nous tenir au courant de ses turpitudes, même qu'il n'a qu'un gros défaut. N'aime que son boulot. En toute innocence, vous savez ces collègues de travail que vous invitez chez vous pour une soirée récréative et qui passent leur temps à déblatérer sur leur chef de service. L'est un peu comme cela le Tony Visconti, si vous rêvez de devenir producteur, ne lisez pas le bouquin, vous en ressortirez le rêve brisé à jamais. Et pourtant le début de l'histoire est fabuleux. Un petit américain que rien ne prédestinait à un telle gloire. Un véritable storyboard américain. Le gars qui bosse dur, qui ne se décourage jamais, et à qui s'offre une chance si inespérée qu'elle ne peut être que le signe d'élection du destin.

Un papa, une maman, un foyer stable, et un petit garçon qui on ne sait pourquoi est attiré par la musique. Peut-être l'origine italienne – tous des conducteurs de gondoles à s'égosiller sur Sole Mio – mais aussi un grand-père dont les frasques musicales de jeunesse ne sont pas sans rappeler Gus, le grand-papa de Keith Richards, toujours est-il qu'à sept ans l'est un pro de l'ukulélé, a appris tout seul à l'aide de la méthode colorée qui marchait avec, l'a déniché son répertoire en écoutant la radio comme Elvis et tous les autres l'ont fait avant lui. Ce qui est parfait puisqu'il est pré-ado ( l'est né en 1944 ) lors de la déferlante du rock and roll, Buddy Holly, Buddy Knox, Chuck Berry sont ses dieux. Qui seront vite détrônés par l'intransigeance de son prof de musique qui lui met le nez dans le solfège et lui fait jouer Jean Sébastien Bach à la guitare...

N'est pas idiot non plus, comprend que le rock and roll c'est la vie vivante et exaltante, mais que qu'il existe d'autres musiques qui exigent davantage de rigueur. Réalisera l'union des contraires. Assiste aux shows d'Alan Freed, y entend en live Fats Domino, Little Richard, Bo Diddley, Mickey Baker et quelques autres du même acabit. Au lycée l'est incorporé d'office dans l'orchestre de l'établissement, à la contrebasse, qu'il maîtrise facilement et du coup il s'aperçoit qu'il arrive à se débrouiller plus ou moins bien sur tout autre instrument. Le mec doué, mais les profs ne le lâchent pas, lire une partoche c'est bien, savoir en écrire une c'est mieux... Depuis l'âge de douze ans il gagne son argent de poche en participant à des combos des plus improbables, écoute du jazz, s'intéresse à Mingus, devient semi-pro, commence à tourner avec des orchestres plus sérieux, se passionne pour la photographie, arrive à décrocher de l'héroïne, à éviter l'armée, à trouver sa première véritable petite amie, à se marier avec, écoute les Beatles, se laisse pousser les cheveux, consomme du LSD, trouve du boulot en tant que songwriter chez TRO ( The Richmond Organization ), travaille dans les studios... L'aimerait bien devenir producteur, mais des petits gars comme lui, doit y en avoir dix mille rien que sur la côte est des USA... c'est alors que les dieux du hasard prennent les choses en main.

Se trouve nez à nez avec un type étrangement accoutré qui a tout l'air d'un étranger, en train de se servir un verre d'eau au distributeur automatique de TRO, bingo, c'est, incroyable mais vrai, c'est Denny Cordell, producteur des Moody Blues et de Georgie Fame ! Le swinging London in person ! En quelques mots Tony met Cordell au courant des moeurs des studios américains, s'il n'arrive pas avec une partition toute prête les musiciens vont faire durer la séance sur deux jours et au prix des heures de studio... et illico presto il lui torche un arrangement de cordes plutôt bien foutu. Cordell ne sait comment le remercier. Si, il lui demande de venir à Londres pour être son assistant...

AMERICAN BOY IN LONDON

Grosse déception. Télévision en noir et blanc, bouffe immangeable, loyers hors de prix, salaire au lance-pierre, Londres est encore une ville triste en 1967 comparée à l'insolente avance de la civilisation de l'Oncle Sam... La douche froide. Vaudrait mieux dire la baignoire froide. Parce que la douche les anglais ils ne connaissent pas, avoir une baignoire est un luxe, Visconti s'en apercevra au nombre d'amis qui viennent lui emprunter sa salle de bain, dont un certain Marc Bolan...

Visconti se lance à corps perdu dans le travail. Denny Cordell est plus qu'occupé, l'est en train de lancer un groupe qui ne restera pas longtemps inconnu, Procol Harum, alors le boulot pour le petit nouveau, ce sera le grand bain tout de suite, tu as vu pendant trois jours comment l'on place les overdubs sur une bande, alors justement, les Procol ont besoin de peaufiner un morceau, les voici, bonne chance. Délègue à mort le Cordell. Visconti s'improvise, psychologue, conseilleur, musicien, sorcier des pistes étroites, s'en sort plutôt bien et souvent au mieux. Cordell est content, David Platz – le patron celui qui tient les cordons de la bourse - un peu moins. Ce ne sont pas les compétences techniques de Visconti qu'il remet en cause, mais son huitième sens d'entrepreneur a détecté l'artiste qui songe davantage à la beauté qu'au rendement financier, nécessité de tenir l'énergumène à l'oeil.

TYRANOSAURUS

Cette bestiole Splatz il n'en veut pas. C'est mignon, c'est joli, mais cette musique de folkleux surévolué est trop précieuse pour accrocher le public. Du succès d'estime à la pelle. Pour les hippies regroupés autour de la revue IT, pas de problème, que John Lennon fasse savoir qu'il apprécie, c'est parfait, mais ce n'est pas avec le 45 tours qu'il n'achètera pas que Platz gagnera de l'argent... Visconti n'est pas d'accord. Bolan est un ami, se rejoignent souvent dans son appart et l'on passe des soirées à jammer sans fin... Tyranosaurus Rex, un potentiel certain. Voudrait bien leur faire faire un album. Platz refuse. Qu'à cela ne tienne. Il les enregistre en cachette. Platz ne met jamais les pieds dans les studios. Par contre les yeux dans les comptes à éplucher les bordereaux. A quoi correspond au juste cette séance ? Visconti avoue son méfait. Platz gronde mais ne licencie pas. Vous devinez la suite de l'histoire : l'album de Tyranosaurus ne se vend pas. Encouragé par son insuccès Visconti refait le coup de l'enregistrement pirate. Cette fois-ci, Platz se fâche tout rouge. Visconti échappe de peu à un remerciement en bonne et due forme. C'est Bolan qui change de maison de disques.

REX

Tony Visconti aura produit les quatre albums de Tyranosaurus Rex, de beaux bijoux mais ce qu'il voudrait c'est un hit, un gros, un énorme qui lui permette de voler de ses propres ailes. Mais ce n'est pas avec une musique aussi fine qu'il touchera le public des kids qui achètent des scuds qui remuent. Bolan en est arrivé aux mêmes conclusions, Mickey Finn son nouveau complice ne saurait que l'encourager vers une plus grande électrification. Le premier groupe de Bolan n'était-il pas d'ailleurs du genre guitares à fond la caisse ?

Depuis trois ans qu'il officie dans les studios Visconti a compris qu'il ne s'agit pas que de jouer à fond les manettes. Opère une transgression : mettre la subtilité au service de la force. Ce que George Martin a fait pour les Beatles cette déstructuration du son du vieux rock and roll des familles dans Sergent Pepper, lui il va le réaliser en sens inverse, restructuration des sonorités du vieux rock and roll. Oui à la décadence, non à la déliquescence. Le son sera glissant, l'invente le riff peau de banane, vous mettez l'oreille et vous êtes emporté dans un flip-flap avant monstrueux, vous pensez que dans cinq secondes vous retrouverez votre équilibre, erreur sur toute la ligne, sous l'épluchure perfidement disposée dans votre tympan il n'y a pas le macadam du beat rythmique qui avance en ligne droite mais une seconde enveloppe de musa acuminata banksii et c'est reparti pour un looping avant vertigineux, le Visconti vous empile les riffs les uns sur les autres, se marchent sur les pattes en se mordant férocement la queue, parfois pour que vous ne sachiez plus dans quel sens il faut écouter, il vous le repasse à l'envers – ce qui s'appelle tourner en bourrock – et comme on ne se refait pas, vous y colle comme en sourdine son truc préféré, un petit arrangement de cordes style quatuor classique passé à la moulinette. Ride a White Swann, les vols transparents du glacier qui n'ont pas fui du cygne de Mallarmé, c'est terminé. Fonte des glaces, réchauffement climatique, envol vers les pays chaud, brûlant, hot rocks.

T-Rex et Visconti vont nous pondre une série de merveilles : Hot Love, Get it Qn, Telegram Sam, Metal Guru, Jeepsteer, les hits caracolent en haut des charts, pour Marc Bolan c'est la gloire.

MARC BOLAN

Bolan est le roi. Le roi du glam. Les prédécesseurs, les suiveurs, aucun ne lui arrive à la cheville. Atomise la concurrence. La musique plusieurs crans au-dessus des autres. La sape encore plus. Un exhibitionniste né, l'androgyne platonicien reconstitué à lui tout seul. Tout lui sied, porte beau, porte belle, l'invente la robe hybride et relance la mode du chapeau haut-de-forme. Mais sous la coiffure, le melon grossit, mûrit, pourrit.

Bolan devient prisonnier de son personnage de rock star. S'éloigne de ses amis, de ses musiciens. Vertige de l'argent. Gagne des millions de livres qu'il dépense stupidement mais n'augmente pas d'un schilling ses musiciens, ne crédite pas les intervenants sur les pochettes – froissement d'égo et suppression de royalties – Visconti qui a quitté Platz pour suivre l'aventure T-Rex est obligé de signer un accord qui divise par deux ses attendus... Mais il y a pire, Bolan n'écoute pas, oublie de regarder que le monde évolue, que le public est attiré par des musiques un peu plus sophistiquées. La mode change, le travail de sape des critiques n'y est pas pour rien. Le raidissement de Bolan est compréhensible, le succès suscite la jalousie et qu'écrire sur un hit de Bolan ? : des guitares effrénées un riff répété à satiété, efficacité qui vous met la profession de musicologrocks en danger. Les portes se referment sans bruit autour de Bolan... C'est la brouille entre Marc et Tony. Une amitié qui s'effiloche. Pas d'esclandre, une séparation, deux chemins qui divergent. Bolan deviendra son propre producteur. Ses réalisations n''attireront plus les foules.

De 1970 à 1973 T-Rex est un bulldozer. En 1974 les carottes sont cuites. 1975 et 1976 Bolan n'occupe plus le devant de la scène médiatique. N'aura pas le temps de penser à sa prochaine métamorphose. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'avait pas tout dit. En 1977, la mort le cueille dans un accident de voiture. T-Rexit.

DAVID BOWIE

L'a commis une grosse erreur Mister Visconti, malgré toute l'attirance amicale qui le pousse vers David Bowie, en 1970 il refuse d'enregistrer Space Oddity sous prétexte que le morceau surfe sur la mode du premier pas de l'homme sur la lune. Regrettera plus tard d'avoir dédaigné le titre qui permettra la mise en orbite planétaire de David. Ce qui n'empêchera pas Bowie de lui demander d'enregistrer The Man Who Sold the World. Ce n'est qu'après le long intermède T-Rex que Bowie exprimera le désir de retravailler avec lui. Visconti a raté Ziggy Stardust mais il arrive à temps pour clore avec Diamond Dogs la partie la moins expérimentale de l'oeuvre bowienne. Sera derrière la console pour la trilogie berlinoise, Low, Heroes et Lodger.

La méthode de travail diffère de tout au tout de celle employée avec T-Rex. Avec le dinosaure, Visconti n'était pas très éloigné du Wall of Sound de Phil Spector, construisait un mur de gros parpaings, un béton spécial, mais rien de bien révolutionnaire, ne multipliait pas les micros mais les surimpressions sur les bandes. Avec Bowie, ce sera l'aventure. Bowie arrive avec deux ou trois riffs, même pas un titre, même pas une direction définie. L'on enregistre une première mouture de base que Visconti s'empresse de modifier quelque peu, en variant la hauteur d'une note par exemple, Bowie reprend le bébé et lui fait subir une subtile variation avant de repasser le marmot à son ami, qui s'empresse de rajouter, ou d'enlever, ou les deux à la fois, un ou plusieurs éléments, et c'est reparti pour un tour. Et ainsi pratiquement à l'infini. Bowie prend les ultimes décisions mais Visconti compose et harmonise à l'égal de Bowie. Cela prend des mois. Le travail studio devient titanesque. Visconti est à la pointe du progrès technique, le rock and roll devient une science sonore de décomposition et recomposition du son. Les deux hommes sont comme Baudelaire, ils cherchent du nouveau, inventent de nouvelles esthétiques. Bowie écrit les paroles en bout de course, et pose généralement sans difficulté avec une aisance surprenante sa voix sur la pâte sonore concoctée avec soin. Visconti lui octroie sans détour le rôle du démiurge créateur.

De Diamond Dogs à Scary Monters, de 1974 à 1980, Visconti produira huit albums de Bowie. Bowie est adorable, financièrement généreux, créditant sur ses pochettes les moindre interventions des participants à la réalisation du disque. Visconti le décrit comme son ami.

TONY VISCONTI

Qui le laissera treize ans sans nouvelle. Tony en souffre mais n'en pipe mot. Pratique les arts de combat, le bouddhisme, la médecine douce et l'ésotérisme... Le travail ne lui manque pas : accepte un peu tout ce qui se propose, besoin de rentabiliser son studio et nécessité de se tenir à la page, de ne pas se faire distancer par la nouvelle génération. Le palmarès final est impressionnant : Thin Lizzi, John Hiatt, Rick Wakeman, Boomtown Rats, Stranglers, Altered Images, Adam Ant, Moody Blues, Alarm, Hazel O' Connor, Prefab Sprout... l'on sent le tâcheron, l'homme qui vit sur sa réputation, l'artisan intègre... nous voici sur la partie la plus indigeste de l'ouvrage, Visconti parle moins de musique et cite beaucoup plus son matériel. Un parfait exemple du concept heiddegérien de l'arraisonnement de l'homme par la technique... Heureusement que Bowie revient. Le volume s'achève en 2007, mais notre homme sera encore là au final pour l'opus final, Blackstar l'étoile noire testamentaire du Thin White Duke.

Après 2000, Tony lève un peu la pédale – collabore tout de même avec Morrissey – fait un peu le point, évoque rapidement ses addictions à l'alcool, à divers produits, et peut-être à la plus terrible de toutes la musique qui l'a empêché de s'occuper comme il aurait dû de ses compagnes successives – notamment Mary Hopkin et May Pang ancienne fiancée de John Lennon – et de ses quatre enfants qu'il n'a jamais délaissés. L'est revenu aux USA après vingt deux ans passés en Angleterre et à courir des semaines entières dans tous les studios d'enregistrement de la planète rock.

Mais l'est un aspect très jouissif de cette autobiographie, notre homme ne se plaint jamais, assume tout ce qu'il a réalisé, et surtout est terriblement conscient de la chance qu'il a eue de côtoyer ses idoles. Réconfortant de sentir que ce magicien du multipiste, cet acteur important du rock anglais a gardé jusqu'au bout, non pas son innocence d'enfant, mais son âme de fan.

Damie Chad.

16:23 | Lien permanent | Commentaires (0)