19/12/2015

KR'TNT ! ¤ 261: HAYSEED DIXIE / BLUE TEARS TRIO / LANGSTON HUGHES

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 260

A ROCK LIT PRODUCTION

24 / 12 / 2015

|

HAYSEED DIXIE / LANGSTON HUGHES |

Au 106 / ROUEN / 26 – 02 – 2015

HAYSEED DIXIE

L'ACIDE DIXIT DES HAYSEED DIXIE

Gag ou pas gag ? Chacun voit midi à sa porte, comme on disait autrefois, au temps où sonnaient les cloches de Jouahandeau. Pour un amateur de blind dates, ce groupe américain est une bénédiction. Les Hayseed Dixie ne jouent que des reprises qu’ils entraînent le plus souvent dans la ronde infernale du plus beau hillbilly des Appalaches. Sur scène, ils font absolument tout ce qu’il faut pour qu’on ne les prenne pas au sérieux, mais en contrepartie ils jouent comme des diables. Il n’est pas besoin d’être musicien pour comprendre que ces quatre mecs sont de très grosses pointures, comme on dit chez les cordonniers.

À une autre époque, on avait découvert Th’ Legendary Shack Shakers à la Boule Noire, et ce soir-là, nous n’étions qu’une petite vingtaine de personnes rassemblées au pied de la scène pour admirer le numéro de cirque de JD Wilkes et de ses copains du Kentucky. Leur numéro consistait à slapper le fameux southern gothic dont on trouve les racines dans les romans de William Faulkner et d’Erskine Caldwell. Les Shakers allaient beaucoup plus loin que les groupes de country-punk, car ils dynamitaient leur son à coups d’harmo et de banjo. Ils dégageaient un souffle extraordinaire qui pouvait ressembler à celui de la liberté absolue, telle que l’ont vécue leurs ancêtres les pionniers. Ces gens qui s’installèrent dans des terres inconnues échappèrent définitivement aux lois de la société et purent inventer les leurs. Ils ne le savaient pas, mais leur objectif qui était de cultiver quelques arpents de terre et de vivre libre cousinait sérieusement avec ce que les piratologues appellent l’utopie.

Les quatre pitres d’Hayseed Dixie vivent à Jackson, dans le Tennessee. Le nom du groupe est une déformation phonétique d’AC/DC, un groupe qu’ils semblent priser puisqu’ils ont déjà enregistré un tribute à AC/DC. Ils terminaient d’ailleurs leur set du 106 avec «Highway To Hell», ce qui n’était pas forcément une bonne idée, car dans leur tas de reprises, ils avaient des choses plus intéressantes, comme par exemple une reprise du Rapsody de Queen assez extraordinaire. On s’imagine que Queen reste intouchable à cause du chant de Freddy Mercury, mais ces gens-là sont suffisamment doués pour en proposer une version spectaculaire. On reconnaissait au passage des cuts célèbres, comme «Ace Of Spades», ou «Watching The Detectives» de l’endivaire Costello. Au moins, l’avantage du blind date, c’est que ça amuse les gens. Comme ces jeux télévisés auxquels on participe sans le vouloir quand il faut composer des mots avec des lettres. Pendant ce temps, on ne fait pas de conneries.

Hayseed Dixie était au 106 dans le cadre des Nuits de l’Alligator, pris en sandwich entre le grand Bloodshot Bill et les vaillants Heavy Trash. Ils surent tirer leur épingle du jeu car ils faillirent voler la vedette à Heavy Trash, grâce à une reprise du thème de Délivrance. Et là on ne rigole plus, car on entre de plain pied dans cette mythologie réactivée jadis par Martin Boorman, celle d’un Deep South sauvage et désertique où rôdent encore des trappeurs édentés. Ces fantômes ne portent plus la fameuse coiffe en fourrure de Davy Crockett, mais des casquettes. Tout l’univers malade jadis décrit par Faulkner rejaillit de façon spectaculaire dans ce film et tous ceux et celles qui l’ont vu en ont été marqué à jamais. Pas uniquement par les quelques scènes de violence, mais peut-être plus sûrement par cette rencontre dans une cabane au bord du fleuve entre un gosse dégénéré et un type civilisé qui voyant un banjo dans les mains du gosse tente de nouer un dialogue en jouant un thème sur sa guitare. Le gosse l’entend et le rejoue à l’oreille sur son banjo. Alors le civilisé joue une variante et le gosse la reprend immédiatement. C’est là que la magie se produit. Les deux instrumentistes accélèrent le tempo et ça donne «Banjo Duelling». Avec cette séquence, Boorman fait de l’universalisme, la science de tous les rêves impossibles de connexion entre les êtres. Il semble que la musique soit le seul moyen d’établir cette connexion. Et quand les Hayseed Dixie attaquent ce thème devenu mythique, on ne peut que se prosterner. D’autant qu’ils sont quatre à pouvoir le jouer. Mais c’est Johnny Butten qui mène forcément le bal sur son banjo. Ça pourrait tourner au cliché, mais non, car c’est joué dans les règles de l’art. Et à part eux, qui est capable de jouer le thème de Délivrance ?

Même dans ses rêves les plus fous, Gram Parsons n’aurait jamais imaginé qu’une telle équipe puisse un jour incarner l’Americana. Le chanteur John Wheeler ressemble à un prof d’histoire-géo en vacances en club Med, Jake Byers qui joue sur une grosse basse acoustique se déguise en clown trash-metaller, Joe Hymas qui gratte une mandoline fait le hippie dans sa salopette et le seul qui ne semble pas faire le clown en se déguisant, c’est Johnny Butten avec son banjo et sa casquette de trappeur édenté. Leur set est un mélange assez explosif d’auto-dérision, de talent, d’énergie, de virtuosité et de wild americana.

Ils profitaient de cette tournée pour faire la promo de leur nouvel album, «Hair Down To My Grass». Ils proposent une série de reprises pas toujours du meilleur goût, mais on les écoute pour se régaler des parties de banjo de l’ami Butten. Tout est emmené à l’énergie des Appalaches. Le problème est qu’ils reprennent des morceaux de groupes qu’on ne connaît pas forcément, comme Journey, Survivor, les Scorpions ou Pink Floyd. Mais partout règne une sorte d’excellence d’allant et ces quatre mecs astiquent leur beat avec une incroyable frénésie. On tombe sur un vieux coucou comme «The Final Countdown» qui incarne tout ce qu’on a pu détester dans les années 80, mais ils en font un truc nouveau, joué au violon gras de Stephane Grapelli et monté à la pompe manouche, alors ça devient intéressant, d’autant que l’ami Butten vient gratter son banjo du diable. Il joue terriblement vite et reste miraculeusement dans les clous d’une énergie dévoyée. On trouve aussi sur cet album une reprise salée de «We Are The Road Crew» de Motörhead. Banjo man y entreprend une cavalcade hallucinée. Le banjo, lorsqu’il est bien joué, donne toujours une image de la virtuosité excessive. Quand on demande à Johnny Butten d’où il sort sa virtuosité, il répond tout simplement qu’il a appris à jouer du banjo at the age of nine. Pour le «Comfortably Numb» du Pink Floyd, Banjo man refait un véritable festival et semble même crever le mur du son avec un indicible smash énergétique. Il sort le son de la vie, le banjo éclate dans le supersonic rocket-shout. Aucune guitare électrique ne peut rivaliser avec cette frénésie extravagante. Ils bouclent cet album avec «Don’t Fear The Reaper» du Blue Oyster Cult. C’est une fois de plus joué au violon gras et vrillé par un wild drive de banjo sauvage des Appalaches. Banjo man reprend le thème de l’huître qui se prenait pour les Byrds et l’emmène cavaler à travers les plaines du Wyoming et du Dakota tagada, au vent d’allure chargé de parfums sauvages, narines dilatées, énergie de la vie primitive, cavalcade insensée à travers les collines couvertes d’herbes hautes à perte de vue, yaooohh, le banjo bouillonne comme le sang dans les veines d’un homme libre.

Cet album n’est que la partie visible de l’iceberg. Les Hayseed Dixie ont déjà enregistré une belle série d’albums et Banjo man vient tout juste de remplacer de frère de Joe Hymas, qui jouait bien, mais pas aussi vite que lui. On dit de Banjo man qu’il figure dans le livre Guinesss des records en tant que joueur de banjo le plus rapide du monde. Leur premier album fut un Tribute à AC/DC et même quand on n’apprécie pas vraiment le rock hurlé des Australiens, on écoute l’album des Hayseed avec un réel plaisir. John Wheeler s’impose comme un chanteur extraordinaire dès la première reprise qui est celle de «Highway To Hell». Ils transforment ensuite «You Shook Me All Night Long» en hit de cabane du Midwest. On se croirait dans «Les Portes du Paradis» de Cimino. Encore une belle mainmise avec «Dirty Deads Down Dirt Cheap». Wheeler chante comme un stentor avec un humour à fleur de peau, au milieu d’un véritable bombast d’instruments à cordes, le tout monté sur le tic tac de fond de la grosse basse acou. Il se peut que ce premier album reste leur meilleur album. Wheeler chante aussi «Hells Bells» à la force de la glotte, mais sans hurler, comme c’est le cas dans la version originale. Ils embarquent «Money Talks» au tourbillon des hillbillys. Ces mecs circulent dans les collines à train d’enfer et les solos d’acou sont d’une rare violence. John Wheeler va où le vent le porte. Nouvelle merveille avec «Have A Drink On Me», une petite aventure de bluegrass à la tabasse du beat. Ces mecs repartent inlassablement en patrouille. Ils ne craignent ni le diable, ni l’indien, ni les fauves, ni la mort. Voilà encore un cut fabuleusement fouillé aux violons et bardé de coups d’acou. Franchement on s’épate de tant d’énergie. Tous les groupes de rock devraient écouter cet album, car il renvoie une bonne image de ce que peut signifier le rock lorsqu’il est de bonne humeur. La version de «TNT» fera hennir les goths du coin de la rue, mais tant pis. Et ils repartent ventre à terre à coups d’acou. Avec «Back In Black», John Wheeler fait un vrai numéro de cirque - Yes I’m back, well I’m back/ You know I’m back/ I’m back in black - Ce mec fait ce qu’il veut au chant. Il monte où il veut. Il aménage ses propres paliers et soudain, il emprunte un pont jazzé au slap étrangement fantastique et il revient en envoyant des coups d’acou terribles. Leur énergie nous soûle. Avec «Big Balls», John Wheeler fait l’éloge de ses big balls - I got big balls, she got big balls - et sa voix puissante porte jusqu’à l’horizon.

Après le Tribute à AC/DC, ils passent au Tribute à Kiss. Eh oui, ce sont des Américains, et le goût des Américains en matière de musique fait souvent l’objet de bien des moqueries. Quand on écoute «Calling Dr Love», on ne reconnaît pas forcément les clowns de Kiss, car banjo et mandoline mènent la danse. Le truc des Hayseed marche à tous les coups, quelque soit le navet choisi. Ils jouent avec une telle énergie qu’on en redemande. Ils vont même réussir à mettre de la pompe manouche dans «Let’s Put The X In Sex» et la Banjo man d’alors part en vrille. Il transforment aussi «Lick It Up» en rock gitan. On assiste à une belle étude de croisement avec le banjo de Délivrance et soudain, ça part. Banjo man devient fou. S’ensuit un «I Love It Loud» que John Wheeler chante à l’admirabilité des choses. Cet album est particulièrement amusant, car les Hayseed transforment les cuts de Kiss en belles bourrées auvergnates. C’est de bonne guerre.

Leur fantastique reprise de «Ace Of Spades» se trouve sur l’album «Let There Be Rockgrass». Lemmy a dû jubiler en entendant ça. Banjo man joue à toute blinde. C’est le banjo du diable - The ace of spades ! The ace of spades ! - On y entend un effarant duel d’effarence entre le banjo et la mando. Ils sortent aussi une reprise de «Walk This Way» d’Aérosmith. Ils traitent le passage rap à la jew harp. Ils traquent le riff dans un coin et ils l’Appalachent sans pitié. Leur truc est sacrément bien ficelé. Autre reprise fumante, celle de «Centerfold» du J. Geils Band. Ce genre de groove leur va comme un gant. John Wheeler le bouffe tout cru, évidemment. L’autre grosse pièce de l’album est «Corn Liquor», emmené par une attaque de banjo démente. On sent la puissance du beat des Appalaches. Musicalement, le banjo reste aussi excitant qu’un bon drive de slap joué sur une stand-up.

Leur version des «Duelling Banjos» se trouve sur l’album «A Hot Piece of Grass». Pure magie. Quand ça part, ça part en vrille. Ils jouent ce classique imparable comme des démons. Tout est emmené à la vitesse de l’éclair. Attention, ce n’est pas tout. Ils sortent aussi une fantastique version du «Black Dog» de Led Zep. John Wheeler fait son Robert Plant superbement et le banjo illumine le vieux souvenir de Led Zep. Autre bonne surprise : la reprise du «War Pigs» de Black Sabbath. Ils passent Sab à la casserole bluegrass. Il y a chez les Hayseed une énergie autrement plus diabolique que celle d’Ozzy et de ses comparses. Banjo man plante au cœur de «War Pigs» un solo de banjo terrible. Ils proposent aussi une version insidieuse de «Whole Lotta Love». Au chant, John Wheeler est dessus, pas de problème. Quand on dispose d’une vraie voix, on peut taper dans ce genre de vieux coucou sans risque. On trouve aussi dans «Roses» une merveilleuse échappée de banjo exacerbée. Voilà encore un cut larger than life. Les amateurs de bluegrass se régaleront de «Blind Beggar Breakdown», entièrement cavalé au banjo ventre à terre et doté de tous les apanages de l’ardente vélocité.

Ah il faut le voir pour le croire : une version du «Holiday In The Sun» des Pistols se niche sur l’album «Weapons Of Grass Destruction». Mais ils la ralentissent pour la rendre méconnaissable. Autre chef-d’œuvre iconoclaste : la reprise du «Strawberry Fields Forever» des Beatles. Décidément, ils ne reculent devant aucune expérience spirituelle. Ils prennent un tempo soutenu et ils utilisent des coups de banjo pour recréer les tons mauves de la vision psychédélique originelle. Leurs soudaines montées en température passent plutôt bien. En fait, ils adorent exploser les lieux communs du rock. Ils finissent d’allumer ce vieux coucou à coups de violon des Appalaches. Comme quoi, rien ne se perd, ni les choses, ni les âmes. L’autre gros coup de cet album est la reprise de «Down Down» des Status Quo. Ils renouent avec le boogie des seventies britanniques. Ils nagent dans l’eau glacée du temps comme des saumons d’Écosse. Et comme d’habitude, leur reprise se veut splendide d’énergie spécifique. Vu qu’ils tapaient dans les Beatles, ils se sentaient obligés de taper dans les Stones. Alors voilà qu’ils reprennent «Paint It Black». Oh, ils sont dessus, comme des sangsues sur les jambes du Capitaine Wyatt. Mais on se régalera surtout de «Hangover Breakdown», joué à la culbute de banjo et pulsé au crash-boum du double carburateur.

Histoire de dérouter encore plus les curieux, ils firent paraître en 2008 un album SANS reprises intitulé «No Covers». Curieusement, quand ils ne jouent plus de reprises, ça marche beaucoup moins bien. John Wheeler et ses amis composent des petits boogies insignifiants et tout rentre dans l’ordre. Avec «Born To Die In France», Wheeler raconte l’histoire de grand grand-daddy from the First World War. Et lorsqu’ils attaquent «You’ve Got Me All Wrong Baby», ils se prennent carrément pour un gang de power rock. Le pire c’est que ça marche. À force d’écouter les poids lourds du rock FM, ils se prennent eux-mêmes pour des poids lourds. Phénomène purement américain. Ils s’amusent comme des gosses, ne l’oublions jamais.

La belle version de «Bohemian Rhapsody» qu’ils jouent en concert se trouve sur l’album «Killer Grass» paru en 2010. John Wheeler lui shoote un énorme boost de rift dans le cul. Ils reviennent à Black Sabbath avec une fastueuse reprise de «Sabbath Bloody Sabbath» embarquée au banjo. Ça vaut tout l’or du monde. On y retrouve l’esprit enlevé, ce goût pour les cavalcades infernales au pied des Rocheuses, au temps où les amortisseurs n’existaient pas encore. Ils enchaînent avec une reprise de «Won’t Get Fooled Again». Le banjo imite l’intro de synthé et ça part sur un beat de basse acou. John Wheeler fait un véritable festival, il bouffe Daltrey tout cru. Comme le duc de Guise, il mène le combat à sa guise. Quand on entend le solo de banjo, on réalise soudain que ces gens-là ne sont pas du genre à s’embarrasser avec les détails. Mais la bonne surprise se trouve sur le deuxième disque de l’album qui est un DVD. On les voit faire le cons dans quelques clips rigolos, et le clou du spectacle, c’est la leçon dans banjo filmée dans le jardin. On y voit les deux frères Hymas jouer sur un banjo : l’un gratte les cordes et l’autre les pince. Puis, Jake Byers vient donner un cours de basse acou. On le voit jouer ses mesures de pompe à sec et c’est assez fascinant. Ce mec joue admirablement bien. John Wheeler vient ensuite pincer les cordes que gratte Byers. Et ils finissent à quatre, offrant le spectacle d’un hallucinant groupe de surdoués. On voit aussi Byers filmé dans la forêt pour un Tutorial : comment enterrer un body dans la forêt. On se croirait chez John Waters. Puis on revient à la magie pure avec un autre Tutorial : comment jouer «Duelling Banjos» avec un joueur de bongo africain. On se prosterne, comme devant l’apparition du prophète.

Signé : Cazengler, AC KC

Hayseed Dixie. Au 106, Rouen. 26 février 2015

Hayseed Dixie. A Hillbilly Tribute To AC/DC. Dualtone Records 2001

Hayseed Dixie. Kiss My Grass. A Hillbilly Tribute To Kiss.

Hayseed Dixie. Let There Be Rockgrass. Cooking Vinyl 2004

Hayseed Dixie. A Hot Piece Of Grass. Cooking Vinyl 2005

Hayseed Dixie. Weapons Of Grass Destruction. Cooking Vinyl 2007

Hayseed Dixie. No Covers. Cooking Vinyl 2008

Hayseed Dixie. Killer Grass. Cooking Vinyl 2010

Hayseed Dixie. Hair Down To My Grass. Hayseed Dixie Records 2015

De gauche à droite sur l’illustration : Joe Hymas, John Wheeler, Jake Byers et Johnny Butten.

BLUE TEARS TRIO

MILLION TEARS

SHADOW MY BABY / LOVE ME / MILLION TEARS / THE WOMAN I LOVE / ROCKERS GANG / YOU TWO-TIMED ME ONE TIME TOO OFTEN / RIGHT STRING BABY / ONE HAND LOOSE.

Didier : guitar & vocals / Aimé : upright bass & vocal / Franck : drum & vocals.

Enregistré : Batolune / Honfleur

Contact : 06 61 54 55 25 / bluetearstrio@hotmail.fr

Shadow my baby, du rudimentaire authentique, la batterie qui bat, la basse qui slappe et la guitare qui fait le ménage, juste le telmps de jeter la vaisselle à terre, on n'aura même pas l'occasion de passer le balai que c'est déjà fini. Belle dispute vocale ponctuée d'éclats de guitare. Interventions musclées comme l'on dit.

Love me, z'ont un cantaor qui mène la danse, du coup tous les instrus se mettent à valser, mais rien à dire c'est le chanteur qui fait tout le boulot. Pourtant la rythmique pédale dur. C'est un décor, le lead vocal vous raconte l'action, rien que par ses inflexions. Du grand art. L'amour c'est toujours urgent, vous en mordrez les rideaux.

Millions Tears, des millions de larmes, un véritable drame, l'on est dans la ballade pré-sixtie, tempo chevauchée western, arrière-fond country. Le cowboy solitaire n'a pas laissé son énergie au paddock, l'a tout perdu, mais il s'en remettra. Nous aussi, d'ailleurs on le remet tout de suite rien que pour la guitare qui pétille comme un feu de bois. Attention, les étincelles volent et ça brûle. Ce que l'on appelle verser de chaudes ( mais alors very hot ) larmes . En tout cas, nous on ne pleure pas, on ne se sent au mieux. La vie nous sourit. Pas grise du tout.

The woman I love, tout heureux, Le blues Tear fait sonner la guitare pour claironner la nouvelle aux alentours, et les copains viennent lui donner un coup de voix pour que le monde entier soit au courant. L'est tout fou, et communique son ardeur. A faire fondre la banquise.

Rockers gang, tout de suite on roule les mécaniques, l'ambiance se tend, le rockabilly descend des collines et vient squatter l'asphalte. Un peu plus de lyrisme, romantisme appuyé, un solo baston, une contrebasse à répétition et le drummin à percussion. L'on a rincé une pincée de kilomètres entre le Studio Sun et nous, mais pas question de courir trop loin, l'on tourne autour de Memphis en prenant soin de ne pas prendre la tangente. Un original.

You two-time me one time too often, retour au classicisme. un vieux fond de tiroir - autant dire un antique reste d'alambic – du tord-boyaux de Johnny Carrol, le trio lui a enlevé ce goût d'écorce sauvage prononcé, idem pour le piano, mais ils ont mis la pédale forte sur le chant. Un petit bijou. Rubis sur ongle.

Right string baby, ne pouvait pas ne pas être cité, le matou aux pompes de daim bleu celui qui marcha si longtemps dans l'ombre de Johnny Cash quand ses miaulements sont passés de mode. Plus pur que lui dans la légende rockabilly, vous ne trouverez pas. Le Trio s'en donne à coeur joie. Ne vous laissez embobiner par les choeurs, soyez toute ouïe sur les parties instrumentales qui sont une véritable fête de l'esprit.

One hand loose, l'on finit chez un outlaw. Un gars de la tribu qui n'en fit qu'à sa tête. Pas question de lui voler dans les plumes. Par contre les Larmes Bleues vous rentrent dedans sans ménagement. Swinguent comme au temps de la prohibition, quand l'alcool de contrebande coulait à flot. Estomac fatigués s'abstenir.

Un disque pour connaisseurs. Le néophyte n'y verra que du feu. Prendra son pied nikelé au tungstène mais pas davantage. Mais ceux qui se réveillent en pleine nuit pour réécouter la partie de piano sue la two-time me one time too often carrollingien ont de quoi méditer. Sûr que l'on est en face de véritables artistes. Pas des rigolos qui font de la reprise comme l'on joue à la roulette russe. En étant sûr d'y laisser sa cervelle éclatée contre le mur dès la troisième mesure. Ici l'on est dans l'infinitésimal. S'agit pas de recopier. Mission impossible. Mais de s'en approcher au mieux. Tout est une question d'options, être au plus près, tout en étant assez pertinent pour montrer que l'on assume ses propres directions. Pour le Blue Tears Trio, la démarche fut assez simple, taper dans les meilleurs crus, en exprimer toutes les subtilités, mais en opérant une refonte de fond. Font main basse sur la cargaison homologuée, mais la repeigne à leur effigie en bleu as de pique. Respect et fidélité d'une main, réappropriation triumvirique de l'autre. Un vingt-cinq centimètres qui n'aligne pas les morceaux à saute-moutons. Unité de son et de jeu. Même les deux compos, malgré leur intrinsèque écriture ne jurent pas avec l'ensemble. Du rockabilly comme l'on n'en fait plus. Une référence pour le futur de cette musique. Beau Blue Tears groupé.

Damie Chad.

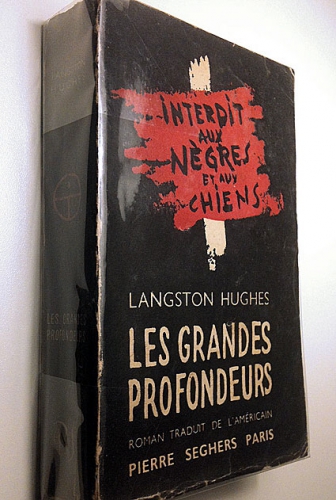

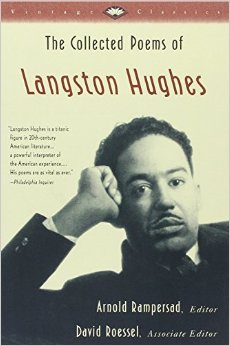

LES GRANDES PROFONDEURS

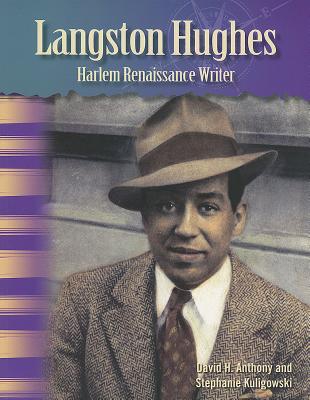

LANGSTON HUGHES

( Pierre Seghers / 1947 )

Le bouquin commence mal. Pour un écrivain. Le jeune Langston Hughes se débarrasse de ses livres en les jetant à la mer. Vient d’avoir vingt et un an, n’y voyez ni tardive révolte d’adolescence, ni crise intellectuelle créatrice, ce ne sont pas de simples volumes qu’il offre aux profondeurs de l’eau amère, mais tout un pan de sa vie dont symboliquement il se sépare. L’est désormais en partance sur la grosse mer ( The Big Sea est le titre américain de cette autobiographie ) et il se prépare à affronter les plus vives tempêtes de son existence qui débute vraiment. Quitte définitivement les longs marécages des années de faux apprentissage et de véritable soumission.

Le souvenir de Langston Hughes s’estompe dans nos mémoires, difficile de trouver un seul de ses bouquins dans les rayons de nos librairies. Connut pourtant son heure de gloire de par chez nous d’après guerre et jusqu’à sa mort en 1967. Rappelons que son premier recueils de poèmes The Weary Blues, paru en 1927 marqua la naissance de la fierté noire aux Etats Unis. Pour une fois un écrivain nègre s’écartait du principe de la sainte imitation des patterns dominants, refusait de singer les modèles de la littérature blanche et inscrivait son écriture dans l’expression la plus originelle du cœur palpitant et populaire de l’âme noire, le blues. Longtemps celui-ci fut comme un double obscur du Mississippi, un jumeau d’ombre diabolique, coulait en sourdine, rampait comme en cachette dans l’esprit dévasté d’un peuple anéanti. C’est avec Langston Hughes qu’il brisa ses digues et commença à inonder et fertiliser le reste du monde.

Né en 1902. Un petit noir comme les autres. Pas tout à fait. La peau bronzée mais pas d’ébène. Mais tout se passe dans la tête. Dans sa famille l’on se transmet le souvenir d’un ancêtre qui fut compagnon de John Brown. Le premier nègre qui prit les armes contre les maîtres esclavagistes en 1859, fut pendu mais son exemple survécut malgré cette mort que les maîtres blancs voulurent ignominieuse. Bon sang ne saurait mentir. En double héritage Langston Hughes reçut aussi par sa grand-mère une ascendance indienne. Possède même deux arrière grand-pères blancs, dont un juif, mais aux Etats-Unis une seule goutte de sang noir suffit à vous classer dans la catégorie des moricauds (terme choisi par le traducteur pour exprimer la connotation insultante du mot nigger ).

Famille pauvre qui partagera de Cleveland à Chicago le lot de misère commun à tous. Recherche incessante de travaux mieux rémunérés, de loyers moins chers. La vie est dure et sans pitié. Instabilités familiales, enfant confié à des tantes de la parentèle proche ou éloignée. Langston Hughes connaîtra pourtant une enfance démunie de tout superflu mais non misérable. Sa mère qui possède assez d’instruction fréquente l’église et les bibliothèques. Le petit Langston fait preuve de flair, perdra devant les simagrées exaltées des assemblées évangéliques la foi qu’il n’aura jamais vraiment eue. N’a pas dix ans qu’il s’est déjà débarrassé d’une partie des chaînes de l’esclavage mental dans lesquelles la population noire s’ést engluée.

Bon élève depuis tout petit. Aime lire. Nous sommes en des temps d’apartheid, les blancs et les noirs ne se mélangent pas, ni dans les églises, ni dans les bars, ni dans les salles de spectacle, ni dans les écoles, ni partout ailleurs. Peut y avoir quelques exceptions, quelques blancs dans un collège noir ou vice-versa, mais de fait elles ne font que confirmer les lois d’airain de l’exploitation des noirs. Mais la communauté n’est pas formée que de misérables. Possède ses intellectuels qui oeuvrent à une amélioration de la condition de leur peuple. Fondent des journaux, publient des ouvrages historiques, forment des instituteurs et des professeurs, luttent à leur manière en essayant d’élever le niveau culturel de la population, sont des progressistes qui ne croient pas à une réforme radicale de la société, mènent un combat résigné. Misent sur le long terme… Les sans-grades ont les yeux fixés sur l’actualité la plus proche, sont intéressés par… la Russie, la prise du pouvoir par les communistes et Lénine leur paraît une expérience prometteuse… Mais en attendant des jours meilleurs, le jeune Langston recherche les petits boulots pour aider sa mère à préparer des repas un plus consistants…

Le père s’est enfui, depuis longtemps. Au Mexique. Refuse la misère. En a rapporté la cause sur la bêtise des nègres. N’est pas un Oncle Tom, l’est pire, a assimilé l’idéologie raciste, droitière et réactionnaire des maîtres blancs. Les pauvres sont des fainéants ou des incapables. Tant pis pour eux. Lui il gagne de l’argent, a une maison, un ranch et fait des affaires. Hait autant les mexicains pauvres que les nègres sans argent. Aimerait que son fils acquière les diplômes d’ingénieur qui lui permettraient de faire prospérer sa ferme, est prêt pour cela à lui payer l’Université. Cause toujours, et perdue. Le courant ne passe pas entre le père et le fils qu‘il a fait venir au Mexique. Langston a la fibre littéraire, Crisis une revue noire commence à publier ses premiers poèmes… Donne des cours d’anglais dans des collèges mexicains pour payer ses inscriptions. N’a qu’une idée en tête : l’université Columbia et… Harlem, la plus grande ville noire du monde. Au plus près de son peuple.

Année charnière et d’initiation. Heureux à Harlem et mal à l’aise à Columbia. Partagé entre son désir d’acquisitions culturelles et son dépit du monde intellectuel qu’il aperçoit. Redoute de se confronter à cette intelligentzia noire, très éloignée des préoccupations des plus misérable, qui lui semble bien moutonnière même s’il ne se sentait pas capable de s’opposer et de discuter avec ses plus dignes représentants, se juge trop jeune et trop inexpérimenté. Finira par s’embarquer sur un vapeur, direction l’Afrique. Berceau de la race et cercueil des illusions perdues. Nouveau Rimbaud à peine éclos à la recherche de la vraie vie. Traversée de l’océan Atlantique picaresque, le travail n’est guère pénible et la camaraderie de bonne compagnie. De l’Afrique il ne connaîtra que les ports, assez pour comprendre la spoliation du continent par les compagnies américaines, anglaises et françaises, les populations réduites à une misère encore plus pathétique que ses frères d’Amérique.

Finit par se retrouver en France. A Paris. Sans argent, en un pays en crise. Finira par travailler dans une boîte de nuit à Montmartre. Rejoint la cohorte noire venue de Broadway, cuisiniers, portiers, danseurs, chanteurs et musiciens. Toute cette génération qui précéda de peu la venue de Joséphine Baker, des noms aujourd’hui connus des seuls amateurs : Florence Embry, Bricktop Ada Smith qui furent durant quelques courtes années les reines du Paris de la nuit. Artistes, noceurs, aristocrates déclinants viennent danser le charleston, mais tard dans la nuit et jusqu’au petit matin Cricket Smith et sa trompette, Louis Jones et son violon, Palmer Jones au piano, Franck Withers et sa clarinette, et Buddy Gilmore à la grosse caisse tapent le bœuf, le jazz et le blues. La musique nègre s’installe à Paris et Langston Hughes renoue avec le blues mémorial.

Le blues, il connaît, le transcrit en poèmes et durant toute sa saga européenne il continue à envoyer des textes à Crisis qui les publie. Des amateurs viendront même lui rendre visite en notre capitale. Lorsqu’il revient aux USA, un singe sur l’épaule et soixante quinze cents en poche. La donne a changé.

FUREUR NOIRE

En apparence rien de bien neuf à Harlem. Travaille dur dans une blanchisserie. Mais le noir est devenu à la mode. Tout a commencé avec la comédie musicale Harlem Shuffle en 1921, et en quelques mois la culture noire devient furieusement branchée. Débute alors ce mouvement que l’on nommera la Renaissance Noire ( ou Renaissance de Harlem ) centrée autour d’Harlem. Cela durera de 1921 à 1931, la célébrité de Langston Hughes est indissociable de cette vague, de cette vogue. N’en fut jamais dupe. N’y a jamais cru, même si les circonstances lui furent extrêmement bénéfiques.

Ce sont évidemment les blancs qui firent monter la sauce. Pas les rednecks de base, non ! La frange cultivée de la haute-bourgeoisie fortunée. Du jour au lendemain tout ce qui était d’origine noire devint sacré. Pas de semaine sans réception mondaine ! Harlem bruisse de fêtes perpétuelles. Chaque soir des milliers de blancs s’en viennent squatter les boîtes, les bars, les restaurants, les salles de spectacle, bouffent de la nourriture noire, écoutent de la musique noire, s’attroupent autour du moindre noir qui passe comme les français sur le passage de la girafe en 1826. Dans les milieux plus huppés l’on donne des réceptions avec champagne et lecture de poèmes. Hughes est souvent invité. Des revues même blanches lui demandent des textes. Publie son premier recueil le fameux Weary Blues.

Fraîchement salué dans le milieu littéraire noir. Les livres suivants encore plus. On lui reproche de montrer les noirs tels qu’ils sont, avec leur langage maladroit, leurs qualités et leurs défauts. Faut profiter de l’occasion pour faire avancer la cause noire dans les consciences : ne faut présenter que des spécimen de nègres parfaits, polis, gentils, respectueux… Le nègre à courbettes qui s’adapte en tous points aux modèles idylliques des représentations prisonnières des visions colonisatrices et esclavagistes du nègre qu’il n’est pas besoin de tuer pour qu’il soit bon. Hughes ressent toutes les contradictions inhérentes à cette mode nègre. Ne possède pas encore tous les concepts nécessaires à sa transcription, mais dans sa tête les idées s’entrechoquent.

UNE BIENFAITRICE

Profite des opportunités pour s’inscrire à l’Université Lincoln et acquérir sa licence. Voyage aussi dans le Sud des Etats Unis, entend Bessie Smith et assiste aux secours portés aux populations qui ont vu leurs demeures emportées par la crue de 1927 du Mississippi, témoigne de la différence des secours portés aux blancs et aux noirs. Faut lire ces pages de la légende noire rapportée une fois n’est pas coutume par un témoin privilégié, et noir.

Une riche héritière blanche le reçoit chez elle ( aucune aventure sentimentale ) et lui verse une pension afin qu’il poursuive son œuvre avec la tranquillité d’esprit nécessaire. Tout baigne dans l’huile. Rance. Ne suffit pas d’être gentil pour changer le monde. La charité philanthropique ne résout que quelques cas individuels. La mauvaise conscience des blancs évolués possède ses propres limites. Ses nouveaux écrits ne plaisent pas à sa bienfaitrice. Met trop en évidence cette notion de classes ( possédantes et exploitées ) beaucoup plus pertinente que le combat pour l’égalité raciale qui n’est qu’une coquille vide si elle n’est pas complétée par la mise en pratique de l’égalité économique. La biographie se termine là : Langston Hughes coupe les ponts, devient un individu libre. A conquis son indépendance. Les années d’apprentissage sont finies, pour lui la vie peut commencer.

POESIE BLUES

Le livre est d’une richesse prodigieuse, ne s’attarde guère, cite des dizaines de noms qui doivent évoquer de façon plus ou moins précise des personnages plus ou moins célèbres pour un lecteur américain moyen. Pour nous européens d’outre-Atlantique n’y a qu’à souhaiter une improbable réédition avec notes à l’appui dans les années futures…

Langston Hughes nous raconte sa vie, mais parle aussi de sa poésie. Nous dit qu’il ne peut écrire de poèmes dans les périodes fastes et heureuses de son existence. Faut qu’il soit mal, saisi d’un malaise existentiel pour que l’alchimie poétique ait lieu. Jamais la poésie américaine ne sera aussi proche du blues que dans son œuvre. Un livre indispensable pour toux ceux qui aiment le blues. Et son damné bâtard de rock and roll.

Damie Chad.

P. S. : pour ceux qui veulent en savoir plus sur The Weary Blues : voir KR’TNT ! 21 du 07 / 10 / 2010. L’essentiel de l’œuvre poétique de Langston Hughes est accessible sur Google Books. En version originale. Malheur à ceux qui ne lisent pas la langue de Walt Whitman !

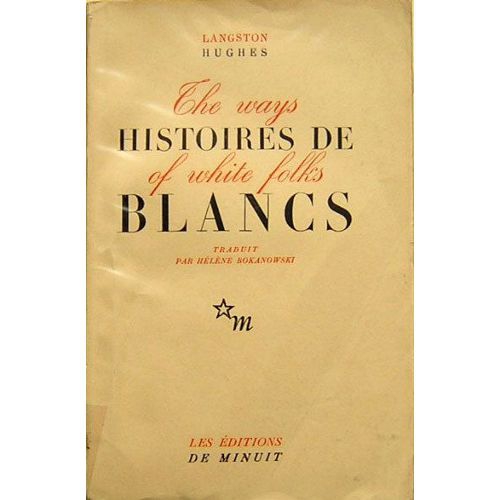

HISTOIRES DE BLANCS

LANGSTON HUGHES

( Traduction Hélène Bokanowdki )

( Les Editions de Minuit / 1946 )

Quatorze nouvelles rouge sang. Le premier livre en prose de Langston Hughes. Indispensables pour tout amateur de blues music. D’ailleurs l’une d’entre elles s’intitule Le Blues que je joue. L’on pourrait trouver étonnant qu’un auteur noir consacre un de ses premiers livres à des Histoires de Blancs, comme s’il n’avait rien à raconter sur son propre peuple. Mais l’intitulé est en trompe l’œil - au beurre noir - Hughes parle bien des Blancs, mais dans leurs rapports avec les noirs. N’emploie pas la grosse caisse de la condamnation de l’esclavage, préfère les notes maintenues à la B. B. King qui s’insinuent en votre peau comme des lames de poignards ultra-fines qui traversent vos organes vitaux sans que vous vous en aperceviez.

Peuple blanc d’un côté et peuple noir de l’autre. Séparés par les eaux tumultueuses d’un Mississippi de bêtises et d’ignorances. Sûr, il y a les grosses brutes stupides qui ne rêvent que de lynchages - le livre se termine par un de ceux-ci - mais ce n’est pas le plus important, contre ceux-là il n’y a rien à faire, ils sont l’amère réalité d’une vie en demi-teintes dont il ne faut jamais s’écarter sous peine de cruelles punitions. L’analyse de Langston Hughes est beaucoup plus aigüe que ce théâtre d‘ombres claires et obscures, recherche et expose la racine du mal dans ses contradictions les plus intimes. Ce ne sont pas les blancs et les noirs, mœurs et coutumes dissociées à laquelle il se livre, mais à la mise à nu des dessous civilisationnels de deux manières d’appréhender la vie. Les noirs vivent leur vie, en toute simplicité, sans le besoin de filtres moraux ou intellectuels, proche de la nature animale et festive de l’être humain à qui la chair fut donnée en premier. Les blancs ont un rapport morbide avec leur existence, ne la saisissent jamais directement à bras-le-corps, ont besoin d’outils conceptuels pour se situer dans le monde et vis-à-vis de leurs semblables. La plupart se contentent de préjugés, les noirs sont de grands enfants naïfs qui ont de temps en temps besoin de corrections exemplaires pour ne pas commettre l’irréparable. Ce sévère paternalisme n’est que la fausse façade d’une réalité économique les plus abjectes : les noirs sont les victimes désignées et reconnaissables par la couleur de leur peau d’une exploitation économique sans borne. Au dix-neuvième siècle, les patrons et les intellectuels européens parlaient de la loi d’airain du capitalisme contre laquelle il était impossible de lutter affirmaient-ils et dont ils se disaient autant victimes que les populations ouvrières soumises à des conditions de travail et de misère intolérables. A les écouter fallait les plaindre d’être les profiteurs du système ! Ah ! Quel Homère moderne chantera la douleur d’être riche et puissant !

Evidemment quand vous y pensez un peu trop, l’injustice sociale dont vous profitez peut causer mauvaise conscience. Surtout si vous revendiquez de l’amour du Christ pour les humbles et les faibles. Pour se défendre de cet œil de Caïn cérébral, il est nécessaire de s’imposer des barrières mentales strictes. Qui malheureusement ne correspondent pas à la réalité. Il est des blancs qui couchent avec leurs domestiques, ce qui est dommageable comme par exemple dans Père et Fils. Le contraire éminemment scandaleux et très rare, je vous rassure, existe aussi : une femme blanche qui fornique avec un nègre est une calamité qui remet en cause les fondements de la société d’apartheid… Dans les deux cas le problème est le même : naissance d’êtres hybrides que la société blanche rejette dans le camp des nègres. Il ne faut point se laisser apitoyer par ses affects. D’autant plus que ces mulâtres incertains, ces métis méprisables, de par leurs aspects physiques peuvent s’introduire dans la bonne société blanche et se livrer à des manipulations honteuses. Méfiez-vous des emballages, les peaux les plus blanches peuvent être des outres de sang noirs. Plusieurs nouvelles d’une cruauté sans faille traitent ces problèmes de frontières humaines incertaines. Rajeunissement par la Joie se double par-dessus le marché d’une critique au vitriol de la recherche d’une plus grande spiritualité de la haute bourgeoisie blanche.

L’on est toujours trahi par les siens. Les noirs apeurés qui refusent de se révolter par exemple. Mais qu’attendre d’un nègre - comme d’un chien - hormis soumission et obéissance. Ces cas ne sont pas graves, s’inscrivent dans l’ordre naturel de la supériorité de la race blanche. C’est la Bible qui le dit. Vous n’allez pas remettre dieu en question tout de même. Non, il y a des blancs qui se laissent stupidement apitoyer et qui malgré leur bon cœur courent au-devant de graves désagréments. Vous n’empêcherez pas l’eau d’un fleuve de rejoindre la pente fatale de son écoulement. Adoptez le bébé de vos fidèles domestiques noirs qui ont la mauvaise idée de mourir jeunes et vous verrez les problèmes auxquels vous serez confrontés. C’est comme ces parisiens qui s’entichent d’un husky dans leur studio. Au bout d’un moment l’animal dépérit. Un négrillon, rien de plus ravissant, mais quoi qu’en faire lorsqu’il arrive à l’adolescence, z’êtes obligés de l’inscrire dans une école noire. Bientôt il vous reprochera de l’avoir aimé comme une peluche que l’on a honte de montrer aux amis. Retournera à sa communauté originelle, sexe, danse et musique…

Mais il n’y a pas que les sentiments chrétiens qui vous poussent à de mauvaises bonnes actions. L’art aussi est une religion de la beauté. Et certains noirs touchés par une grâce apollinienne sont de véritables artistes. Sont capables de jouer du Rachmaninoff bien mieux que des milliers d’adolescents blancs abreuvés de leçons de pianos depuis leurs plus tendre enfance. Ne faut pas laisser pourrir cette fleur sur le fumier où elle a miraculeusement éclos. Faut la transplanter à Paris, lui payer professeurs de renom et lui offrir une pension mensuelle pour qu’elle accède enfin au nirvana de l’idéal blanc éthéré... mais mauvais sang ne saurait mentir, la négresse est davantage inspirée par le blues et la concupiscence charnelle de son amant. Pas besoin d’avoir lu les œuvres complètes de Freud pour comprendre pourquoi ces mécènes blancs au portefeuille charitable ne franchissent jamais le Rubicon du désir qui les pousse vers ces corps noirs d’où émane une splendeur charnelle bien trop coruscante pour leurs velléités vitales corsetées par des siècles de christianisme pudibond. Totem de l’art et tabou de la chair. Les blancs sont des êtres auto-limités, bien moins libres de leurs actes que les noirs enchaînés par les règles coercitives de la ségrégation.

Langston Hughes est le premier pervertisseur littéraire de l’écriture noire. The backdoor man, celui qui est entré par la porte de derrière pour vous faire un petit dans le dos. Ses nouvelles n’ont rien à envier à un Villiers de l’Isle Adam, à un Jean Lorrain, à un un Barbey d’Aurevilly. Ne dit pas, suggère. Ironie froide et cruauté glaciale, les deux seins d’une poitrine généreuse. Jamais un mot de trop, jamais un cri d’indignation cauteleuse, ne joue pas la comédie des bons sentiments, n’essaie pas de nous apitoyer, ne nous prend pas par la main, nous tend un miroir, ce n’est pas qu’il nous assimilerait aux blancs américains, nous rappelle que les conduites humaines, si généreuses soient-elles, reposent souvent sur des réalités dont-elles ne sont que les vaniteux et inconsistants paravents qui nous permettent de nous regarder dans une glace chaque matin. Met à nu cette bonne conscience derrière laquelle nous cachons nos lâchetés. Suffit de faire attention aux chaînes de précarité et d’indigences sociales que nos élites politiques sont en train de nous forger - pour notre plus grand bien économique et notre si précieuse sécurité - pour comprendre que ces Histoires de Blancs sont d’une actualité brûlante. Si nous avons la peau blanche, nous risquons, à très courts terme et plus vite que nous le croyons, de devenir marron… et marris cocus de nos libertés.

Damie Chad. ( été 2015 )

23:22 | Lien permanent | Commentaires (0)

15/12/2015

KR'TNT ! ¤ 260 : STIFF LITTLE FINGERS / JAKE CALYPSO AND HIS RED HOT / GUENDALINA FLAMINI / MARY BEACH / CLAUDE PELIEU / NEW YORK 1978

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 260

A ROCK LIT PRODUCTION

16 / 12 / 2015

|

STIFF LITTLE FINGERS JAKE CALYPSO & HIS RED HOT GUENDALINA FLAMINI CLAUDE PELIEU / MARY BEACH 1978, NEW YORK IN COLOR |

|

ADIEU A THIERRY CREDARO C'était un rocker et c'était un homme. Un magicien de la guitare, attentionné aux autres et au monde. L'est désormais sur l'autre rive, en un autre rêve. Son âme continue de vivre dans des ailes de corbeau... |

|

AMIS ROCKERS ! Attention, le jeudi 24 au soir sans doute aurez-vous autre chose à faire qu'à reluquer la 261 ° livraison de KR'TNT, comme nous sommes gentils nous la mettrons sur le site au plus tard le samedi 19 décembre. De même le jeudi 31 décembre nous ne doutons pas que vos mauvaises habitudes de rockers assoiffés vous dispenseront de jeter ne serait-ce qu'un rapide regard sur la 262° livraison de KR'TNT. Comme nous sommes trop sympas nous la posterons au plus tard le samedi 02 janvier. Pour la 263° comme d'habitude dans la nuit de mercredi à jeudi... KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME ! |

LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 05 – 12 – 16

STIFF LITTLE FINGERS

LE STUFF DES STIFF

Dans l’histoire du rock anglais, il n’existe pas de groupes plus radicaux que Stiff Little Fingers et Third World War. En 1970 (TWW), puis en 1979 (SLF), ces deux groupes firent parler la poudre, comme on dit dans les westerns de série B. Ces gens-là évoquaient la violence qui régnait alors dans les rues d’Angleterre et d’Irlande du Nord et mettaient au service de leurs discours respectifs le son adéquat. Chopper guitar et appel à la guérilla urbaine pour Third World War, fournaise cataclysmique pour Stiff Little Fingers. Lorsque John Peel commença à diffuser «Alternative Ulster» dans son radio show, on eut à cette époque le sentiment très net de n’avoir jamais rien entendu d’aussi violent, ni d’aussi politiquement enragé, même chez le MC5 qui appelait aussi à l’insurrection. Simplement, Jake Burns et ses trois amis allaient beaucoup plus loin dans la violence de ton - What we need is an alternative Ulster ! - Jamais un groupe de rock n’avait tapé aussi fort du poing sur la table (Même s’ils faisaient seulement référence au fanzine Alternative Ulster qui les soutenait). On se demande aussi pourquoi les services secrets britanniques ne sont pas intervenus pour les faire taire. Les Stiff sonnaient comme des héros révolutionnaires et ils auraient très bien pu entraîner un peuple déjà engagé dans une lutte sans merci. Jake Burns et ses trois amis disposaient de l’un des pouvoirs les plus redoutables qui soient : le génie pyromaniaque. Ils pouvaient faire brûler Londres et c’était autre chose que le facétieux «London’s Burning» des Clash. Ils carbonisaient les esprits aussi radicalement que le MC5 de «Motor City’s Burning».

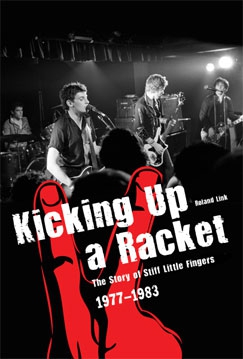

Roland Link a consacré un remarquable ouvrage au groupe : «Kicking Up A Racket. The Story Of Stiff Little Fingers 1977-1983». Si on s’intéresse à ce groupe exceptionnel, il est important de consacrer un peu de temps à ce livre, car il nous débarrasse enfin de toutes les conneries qui ont pu être publiées dans la presse sur les Stiff. Roland Link plante bien le décor : il appelle ça «the troubles», la guerre civile qui avait lieu en Irlande du Nord au moment où Jake Burns, Ali, Henry et Brian Faloon montaient leur groupe, justement pour échapper à cet enfer quotidien. Link rappelle qu’à l’époque, on risquait sa peau quand on rentrait chez soi tard le soir à Belfast et qu’on tombait sur une patrouille anglaise planquée dans un recoin - Oi you. Come over here ! - Il raconte pas mal d’anecdotes qui font froid dans le dos. À part le danger de mort permanent qui régnait dans cette ville, il ne s’y passait rien et les jeunes crevaient d’ennui.

Lors de leur premier séjour à Londres, les Stiff étaient tellement accoutumés aux fouilles à corps qu’ils levaient encore les bras en l’air lorsqu’ils entraient dans des magasins, croyant qu’on allait les fouiller. La paix régnait à Londres, ils n’en revenaient pas - quoi, on peut sortir le soir pour aller boire un verre sans risquer sa peau ? Et le soir, quand ils montaient sur scène, Ali ne supportait pas de voir les punks et les skins s’affronter. Ça le foutait en rogne. Il les traitait de spoiled bastards et ajoutait : «You assholes why are you causing all this trouble ? There’s nothing to cause trouble about !» Ali leur reprochait de se battre sans aucune raison valable. Pour lui, la vraie violence, c’était de se retrouver coursé par les gens des brigades spéciales et des milices protestantes, des brutes qui haïssaient les Irlandais exactement de la même façon que les paras français haïssaient les Algériens, au point de les abattre comme des chiens. Roland Link rappelle que les army patrols et les RUC patrols tabassaient systématiquement tous les gens qu’ils chopaient dans la rue. Ces brutes s’amusaient aussi à fracasser les portes des maisons à quatre heures du matin, puis ils insultaient les gens et réduisaient tout leur mobilier en miettes. «Twenty soldiers and twenty RUC men entered screaming, guns cocked and pointing, pulling your father down the stairs by his head - get down there you Irish bastard !» Rien ne pouvait protéger les Irlandais de cette haine. Link compare les occupants britanniques à des Nazis. Les Irlandais se terraient et vivaient dans la peur. Quand dans un concert des Stiff, le public exaspérait Jake et qu’il voyait des bagarres éclater entre les Teds et les punks, il s’arrêtait de jouer pour présenter «Johnny Was» : «C’est une chanson à propos d’un type qui a été abattu parce qu’il s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Ça arrive tout le temps à Belfast. J’espère que ça arrivera un jour à certains d’entre vous !»

Jake Burns reçoit son premier choc à l’âge de treize ans : le concert d’adieu de Taste à la télé. Au tapis. À Noël, ses parents lui offrent «On The Boards», second album de Taste. Puis son père lui paye une guitare électrique, mais ni lui ni Jake ne savaient qu’il fallait aussi un ampli. Jake mit un an et demi pour apprendre à accorder sa guitare. Ce fut le commencement d’un rêve commun à des milliers de kids anglais et irlandais. Puis le Jake ado allait craquer tout son pognon en disques. Il ne buvait pas, il ne fumait pas. Il ne vivait que pour les vinyles. Puis il monta son groupe et commença par jouer des reprises de Clash. Le premier cut qu’il composa, ce fut «Suspect Device». Jake s’inspirait des troubles, même s’il s’en défendait. Il ne voulait surtout pas qu’on l’accuse d’en faire un fonds de commerce. Il voulait s’inspirer des faits réels de la vie de tous les jours. Mais son environnement était tout de même un peu spécial. Ce n’était pas baby drive my car, mais haut les mains, écarte les jambes. Il devait faire des chansons avec ce qu’il voyait quotidiennement, les fouilles à l’entrée des magasins, les barrages routiers et les rues désertes le soir à cause du couvre-feu. Ses textes reflétaient bien la suffocation et la paranoïa dont il souffrait, comme la plupart des habitants de Belfast. Pour expliquer l’essence du garage, on évoque la frustration dont souffrent les jeunes dans leurs quartiers de banlieue. Pour expliquer l’essence du punk-rock, on évoque un violent rejet de la mère Thatcher et du prog-rock britannique. Le premier album de Stiff Little Fingers échappe à tout ça. Il sort tout droit d’un contexte hors normes dont nous n’avions même pas idée : une guerre civile à deux heures de Paris. C’est probablement le seul vrai disque punk de cette époque. Les Stiff ne faisaient pas semblant d’être en colère. Et ils n’avaient pas besoin de se déguiser pour être des punk-rockers. Leurs conditions de vie les lavaient de tout soupçon. Et petite cerise sur le gâteau, ils étaient extraordinairement doués.

Jake rappelle qu’il se disait influencé musicalement par les Who et Montrose. C’est John Peel qui mit le feu aux poudres à Londres en découvrant «Suspect Device», qu’il avait reçu sur une cassette. John Peel comparait ce hit à «Whole Lotta Shakin’ Going On» de Jerry Lee, un hit parfait doté «de la plus grande chute de tous les temps : Blow up in your face !»

Leur premier album, «Inflammable Material» fut un classique instantané et presque quarante ans après sa parution, il n’a pas pris une seule ride. L’album est resté aussi virulent et dévastateur qu’il l’était en 1979. Non seulement les compos sont solides, mais les textes sont des petits chefs-d’œuvre de prose insurrectionnelle. Tout est rentre-dedans, violent, juste et imparable sur cet album. Ils démarrent avec «Suspect Device» et mettent une pression terrible - We’re gonna blow up in your face - Quand on joue dans un groupe de reprises et qu’on reprend ce cut, c’est un régal, je vous le garantis. Ça se joue en accélération permanente et ça se hurle à s’en arracher les ovaires. Les Stiff ne faisaient pas semblant, et ce qu’ils jouaient n’était pas le punk-rock du Londres des boutiquiers de King’s Road, mais du straight Irish street-rock. Ils ne faisaient que rappeler une réalité : on risquait sa peau en sortant la nuit à Belfast. «State Of Emergency» qui suit reste dans la même veine : chanté à la fournaise. À beugler comme ça, Jake s’arrache la glotte. Il semble que les Stiff aient décidé à cette époque d’enfiler les brûlots comme des perles et paf, on tombe sur «Wasted Life», l’un des pires pamphlets anti-militaristes qui se puisse concevoir - I won’t be no soldier/ I won’t take orders from no one - Pas plus enragé que Jake Burns. C’est exceptionnel de verdeur révoltée. Avec Terry Stamps, Jake Burns est le rocker le plus inflammable qui soit. Ils ont tous les deux la même énergie de chiens enragés. Ce qui est dingue c’est que tout est bon sur cet album. «White Noise» est un fantastique pulsatif stiffique et mirifique claqué à l’accord cavaleur - Irish bodies don’t count/ Life’s cheaper over there - C’est vrai que la vie ne vaut pas un clou en Irlande du Nord. Ils enchaînent avec un «Breakout» extrêmement mélodique et joué aux beaux accords distanciés, c’est superbe d’élégance énergétique. Et la fête continue en face B avec «Law And Order», prodige d’infra-révolte. La violence rôde à la fois dans le prêche du soulèvement et dans le son. Ils transforment le «Johnny Was» de Bob Marley en énorme psychodrame d’intensité ultraïque. Henry Cluney qui était alors le guitariste du groupe délie un solo absolument infernal et Jake ouvre en hurlant des gouffres abyssaux.

Paul Morley du New Musical Express salua l’album en ces termes : «The classic punk record. Il reflète à la perfection cette époque où tout semblait important et politique. Il s’attaquait aux clichés. Il détruisait l’idée voulant que les chansons ne parlent que de filles et ce voitures. Ce disque attaquait Londres. Ce disque attaquait l’industrie du disque.» Le style des Stiff est en effet unique : «hoarse voice, sharp guitar and fine drumming.»

Mick Middles de Sounds : «The power, the passion, the anxiety, the anger. The perfect cocktail. The perfect gig.»

Parmi les admirateurs des Stiffs, on comptait Mark E Smith : «A hell of a band with power, courage, conviction and skill.»

Il y eut un petit épisode savoureux de guéguerre entre les Undertones et les Stiff. Les Undertones accusaient les Siff de faire du hard rock comme Thin Lizzy et Jake répondait que les Tones faisaient de la petite pop parce que Fergal Sharkey était incapable de chanter autre chose. En fait les deux groupes avaient des différences de style très nettes : les Undertones incarnaient le côté pop du punk-rock et on les assimilait à des Ramones irlandais, et on affublait les Stiff du surnom de Clash irlandais.

On allait trouver d’autres énormités sur «Nobody’s Heroes», leur second album, qui est lui aussi resté un classique fumant, car quasiment tous les titres sonnent comme des hits, «Gotta Getaway», «Fly The Flag», «At The Edge» - Living on the edge of this town/ And I won’t be shot down - et bien sûr le morceau titre qui sonne comme un hymne - Get up out be what you are - Wow quel refrain ! L’autre brûlot anti-militariste des Stiff se trouve en fin de face B : «Tin Soldiers» qui est comme la plupart des autres bombes, assez remonté contre le système. Mais dans la presse anglaise, on allait commencer à dire qu’ils se ramollissaient depuis qu’ils s’étaient installés à Londres et qu’ils engrangeaient les succès, l’argent et les filles.

«Hanx» est leur troisième album, paru en 1980. On est encore dans Belfast et dans les hymnes. Jake le freluquet chante avec une méchante hargne - Be what you are - Il s’arrache même un peu trop la glotte. Les Stiff jouent tout «Fly The Flag» à l’arpège beslfastois. Ce sacré Henry n’en finissait plus d’épater la galerie. C’est avec une joie incommensurable qu’on retrouve «Alternative Ulster», le hit punk définitif. Tout y est : l’entrain, la vélocité, le grain, la bestialité. On sentait bien que ces mômes de Belfast étaient prêts à en découdre - Yeah yeah - Jake crachait ses poumons et Henry caressait le dos du dragon en jouant un beau thème. On retrouve la grandeur belfastoise avec «Wasted Life». Le punk se jouait en Irlande du Nord, et non dans le Londres des boutiquiers. Et bien sûr «Tin Soldier» nous est servi avec toute la tension d’extermination - At the age of seventeen - Ils nous stuffent le stiff et c’est même double ration. Et ils bouclent cet album fumant avec «Suspect Device» qui une fois de plus s’échappe de l’asile.

On trouve deux cuts de génie sur «Go For It» paru un an plus tard : «Kicking Up A Racket» et «Silver Lining». Kicking est monté sur un gratté de basse. On a là du pur punk-rock bien balancé. Jake chante du gras sur le rebondi d’Ali et soudain ça part ! Fantastique élasticité des élastomères. Ces mecs ont une forme de génie, le génie belfastois, l’Irish sponk démentoïde. Ils sont terriblement bons. Ils plongent leur cut dans le chaos. Avec «Silver Lining», ils tapent dans la pop-rock désespérément grandiose. Rien d’aussi prodigieux. C’est monté sur une mélodie énorme. Jake le géant la presse comme un citron. Eh oui, on aurait dû s’en douter : les Stiff sont un groupe extraordinaire et rien qu’avec ces deux cuts, Jake fait partie des héros du rock moderne. On trouve d’autres cuts intéressants sur cet album, comme par exemple «Roots Radical Rockers & Ragga», où ils se prennent pour les Clash. Mais Jake n’a rien perdu de sa hargne et Henry fait des prodiges sur sa guitare. Ah les excellent stiffers ! Ali fait un gros travail en profondeur sur «Just Fade Away». C’mon ! On les suivrait jusqu’en enfer. Quelle santé ! Quel son ! Et surtout quel élan ! Ils semblent jaillir. Encore un cut extrêmement vitaminé : le morceau titre de l’album. À les entendre jouer comme ça, on comprend qu’ils ont vraiment quelque chose dans le ventre. C’est battu à la vie à la mort par Jim Reilly. Ils font pas mal de cuts de reggae, mais ils dégagent tellement d’énergie qu’on les prend au sérieux. «Hits And Misses» sonne aussi comme un hymne. C’est du ramoné de cheminée. Ces mecs savent tirer le meilleur parti d’un morceau. Il faut se souvenir qu’à l’époque, on attendait tout de Jake Burns et il ne décevait jamais. Encore un cut athlétique avec «Gate 49» où Jake sonne comme un rockab californien. Quand il évoque cet album, il parle d’un album de transition : la fin du group punk et l’avènement du groupe pop. Lui et Henry sont d’ailleurs d’accord sur un point : pour eux «Go For It» est le meilleur de leurs quatre premiers albums studio.

Avec «Now Then», ils virent power-pop. On sent toujours le gros travail d’Henry derrière, à la guitare. Il faut attendre «Touch And Go» pour retrouver la terre ferme des steppes d’Irlande du Nord. Au niveau son, c’est bien fouillé. Henry a conservé tous ses bons réflexes. «Bits Of Kids» se veut power-poppien avec des envolées à l’ancienne mode. Ils restent dans la belle pop éclatante avec «Welcome To The Whole Week» traversé par un solo inflammatoire. On retrouve là leur sens du fantastique unisson au refrain et ce diable d’Henry soutient l’ensemble par des arpèges fulminants.

«Now Then» ne marche pas. On approche du split. Jim Reilly quitte le groupe en 1982. Il annonce dans la presse qu’il préfère quitter le groupe alors qu’il est à son sommet. Et puis il ne supportait plus les bagarres avec Henry et Jake. Et puis Jake boit trop et ça fatigue Henry. À son tour, Jake annonce qu’il quitte le groupe. Henry s’écroule. Il ne sait pas ce qu’il va devenir.

En 1988, parut l’album live «No Sleep ‘Til Belfast». Était-ce un clin d’œil au live de Motörhead ? Peut-être, mais le son n’était pas vraiment au rendez-vous. Ils attaquaient avec une version d’«Alternative Ulster» qui manquait un peu de verdeur abrasive. Mais quel bonheur que de réentendre des grands hymnes irlandais comme «Silver Lining» ou «Nobody’s Hero». Ces deux classiques joliment harmoniques réveillent toutes les ardeurs. Ils allument «Nobody’s Hero» dès l’intro et lui donnent une dimension flamboyante. La foule reprend en chœur, comme d’ailleurs dans «Gotta Getaway». C’est là qu’on mesure l’impact de ce groupe sur le peuple irlandais. On trouve d’autres versions spectaculaires sur cet album live, «Just Fade Away» (bardé de relances de batterie), «Wasted Life» (véritablement en flammes), «At The Edge» (fulgurant), «Fly The Flag» (I’m alright ! Union jack !), «Tin Soldiers» (incantatoire), «No Sleep ‘Til Belfast» (énorme clin d’œil au tandem Run DMC/Aerosmith, mais on est en Irlande, alors ça dégueule un peu et même beaucoup) et «Suspect Device» (pur cut de combat). Ils finissent évidemment avec «Johnny Was» car après Jake n’a plus de voix.

C’est en 1987 que le groupe se reforma à l’initiative d’Ali.

Mais Ali ne joue pas sur «Flags And Emblems». Bruce Foxton des Jam le remplace et Dolphin Taylor remplace Jim Reilly. L’album n’est malheureusement pas à la hauteur des attentes. On ne peut pas gagner à tous les coups. Lee Brillaux joue de l’harmo sur «(It’s A) Long Way To Paradise» et Rory Gallagher de la slide sur «Human Shield». Curieux cut que ce «Human Shield», on y retrouve le gargouillis que Joe Perry jouait avec Run DMC. Henry Cluney fait pas mal de miracles sur ce disque, notamment dans «Each Dollar A Bullet» et dans «The Game Of Life», joliment riffé. Deux cuts sortent du lot : «Johnny 7», riffé par Henry le héros, avec un refrain propulsé au drumbeat exacerbé par Dolphin le dauphin. Puis «No Surrender», petit chef-d’œuvre de power-pop, éclaté aux beaux accords et percé en son centre d’un solo d’antho à Toto.

En 1994, Henry est viré du groupe, pendant l’enregistrement de «Get A Life». C’est le manager qui l’appelle pour lui annoncer la bonne nouvelle. Henry panique car son vieux copain Jake ne veut pas lui répondre au téléphone. Jake dira plus tard à Link qu’Henry n’avait pas travaillé les morceaux de l’album et qu’il s’amusait à jouer en studio des riffs de Metallica. Les Stiff se retrouvent donc à trois pour enregistrer «Get A Life» : Jake, Bruce et Dolphin. Pas de problème. Jake sait jouer de la guitare. Avec le morceau titre qui ouvre le bal, ça commence à chauffer. Bruce fait de gros glissés de manche sur sa basse. La flamme des Stiff crépite de plus belle. Jake sait encore fabriquer des gros cuts virulents. On retrouve la très grand power-pop avec «Can’t Believe In You». Jake pulse le power de la pop par dessus les toits, épaulé par le jeu incroyablement dynamique du bassman Bruce. C’est du très haut de gamme hanté par la basse du Fox. Dans «No Laughing Matter», Jake cocote comme un beau diable. On croirait entendre un vieux cut des Troggs noyé de fuzz et soudain, il part en vrille pour un véritable killer solo. Il renoue avec le génie en prenant le refrain de «Forensic Evidence». Voilà le secret de Jake Burns : éclater au firmament avec un refrain en deux temps. Il continue de nous épuiser les oreilles avec «Baby Blue», cut terriblement batailleur et il revient un peu plus loin au chant policard avec «When The Stars Fall Down From The Sky» où il évoque les exploits de la police française lors de la ratonnade de 1961 qui fit 200 victimes parmi les Algériens - Put the bastard underground/ Buried every black in town/ Who dared to raise his voice - Et Jake arrose ça d’un solo de rêve.

Cinq ans plus tard, ils enregistrent «Tinderbox» à trois : Jake, Bruce et Steve Grantley qui remplace Dolphin. On les sent à l’aise dans ce format. Il faut savoir que sur chaque album des Stiff se niche un hit planétaire. «You Can Move Mountain» sonne même comme un hymne - Don’t give up the fight - Jake adore les hymnes. C’est son péché mignon. Il a cette facilité. Il balance là l’un de ces refrains dont il s’est fait une spécialité et il l’arrose d’un solo superbe. Rien d’aussi beau sur cette terre que ce refrain. Dans «The Message», Jake ressort le gargouillis de Joe Perry/Run DMC. Franchement, c’est excellent, d’autant que Jake contrebalance ça à vieux coups de solos. Il joue comme un démon du Labrador. Depuis qu’Henry est parti, il ne se sent plus. Jake n’éprouve aucune difficulté à régner sur le rock anglais. S’ensuit un cut exceptionnel de qualité mélodique : «Dead Of Night». En voilà encore un qui sonne comme un hit. Avec «A River Flowing», Jake tape son couplet au beat cokney d’Irlande et il tire son train sous le tunnel de la grande démesure. Mais à force de vouloir trop bien faire, il finit par sonner comme les Clash. Il ressort le riff de Joe Perry dans «In Your Hand» et passe à la pop hyper orchestrée avec «Dust In My Eye». Jake s’amuse bien, il touche à tout, y compris à la grosse prod. Voilà un cut stupéfiant d’envergure et bardé de cuivres.

Pour enregistrer «Hope Street», Jake recrute le guitariste Ian McCallum. Qui a dit que les Stiff étaient cuits, à l’époque ? C’est tout le contraire. Ils n’ont jamais été aussi bons. Quatre énormités sur ce disque. Un, «Bulletproof», où le Fox fais son bassman et on n’entend que lui. Le cut vire à l’énormité progressivement et le son accourt au rendez-vous. La structure reste classique mais Jake et ses copains remplissent tout l’espace sonore à ras-bord. Deux, «Tantalise», un cut incroyablement éloigné des préoccupations des Stiff. Jake y fait son Dylan et ça devient vite terrible de galvaudage car Jake a percé le secret des relances qui était celui du grand Bob. Et ça devient hallucinant de morphisme highway-sixty-sixtique. Jake plonge dans les vagues avec la rage d’un gosse des rues qui découvre la mer pour la première fois de sa vie. Jake Burns sait brasser les influences. Trois, «Hope Street», belle pièce de pop-punk chantée à l’angle des rues, bardé d’esprit 77 avec des chœurs de mortadelle. Bruce la brute broute sa basse. Ce Fox sait faire claquer le métal d’une corde de basse. Et du coup, Jake renoue avec la pire ampleur qu’on puisse attendre d’un disque de Stiff. Basse furibarde, mélodie increvable et grandeur du bon Burns. C’est lui l’âme. C’est lui le créateur du mythe. Quatre, «All The Rest» - Shout it out - encore un cut qui tombe du ciel. Ils font le break du garage fermé le lundi et ça vire à la pépite de juke. «Hope Street» était un double album. Le second disque proposait un Best Of de morceaux live sélectionnés par Jake. Tout y est. Chaque fois qu’on réécoute ça, on se dit que la messe est dite depuis longtemps. Amen.

Les Stiff se reforment en 2003 pour enregistrer «Guitar And Drum». La formation n’a pas bougé. On retrouve Jake, Bruce, Ian McCallum et Steve Grantley. Quel album ! Tout est bon sur ce disque. Jake ouvre le bal avec «Guitar & Drum» d’une voix toujours aussi perchée. Dans «Strummerville», il rend hommage à Joe Strummer et derrière lui, un excité gueule «Clash City Rockers !». Ça s’épaissit avec «Can’t Get Away With That». Jake chante ça avec une rage ancienne. Puis il revient à la sauvagerie avec «Still Burning», histoire de rassurer les inquiets. Son activité volcanique est intacte, rassurez-vous. Le son est toujours là et la voix parfaite. Ian McCallum fait un fantastique travail souterrain. Dès l’intro, «Walkin’ Dynamite» sonne comme un hit hymnique. McCallum est un démon, il explose toutes les molécules du cut avec son picking. On a là un véritable inventeur de son - And you were walking dynamite - Ah ! ces éclats de McCallum ! Ce mec allume tout, il joue à l’enroulée dans le clair esprit du vif argent et Jake brûle encore, bien qu’ayant tout brûlé, oui il brûle encore, même trop, même mal. Encore plus énorme : «Dead Man Walking» ! C’est un balladif qui se traîne à la façon du «Groovin’» des Young Rascals, parfaitement indigne des jukes rouillés de Belfast, mais Jake en fait un cut dément, qui sonnerait presque comme le «Have You Ever Seen The Rain» de Creedence. Et la fête continue avec «Empty Sky», punk-rock battu à la brutale, véritable blast d’Irish punk, un vraie giclée dans l’œil. Tous ceux qui imaginaient que Jake s’était ramolli devraient écouter ce cut. Retour au gros son avec «I Waited». Quel son, Sam ! C’est encore McCallum qui fait des prodiges dans son coin. Vous ne verrez pas souvent des prodiges de cet acabit. Belle pièce de jakerie que ce «Achille’s Heart» qui suit. Il sait rester incendiaire, l’animal. Son Achille est violent et bien senti. Ce mec reste un héros. Il a une vraie voix et un vrai son. On assiste à une terrifiante entrée des guitares dans l’écho séculaire des vampires. Retour à la fantastique énergie dévastatrice pour «Who Died And Made You Elvis». C’est encore bardé d’éclats de guitare démoniaques. Cet album est une bombe. Qu’on se le dise.

Ils viennent de réchauffer l’actualité avec «No Going Back», un album tout aussi gesticulant que le précédent. Et là, on comprend subitement que les Stiffs sont des êtres flamboyants. Ils nous souhaitent la bienvenue au club des menteurs avec «Liars’ Club». On retrouve la vraie jakerie un peu plus loin avec «I Just Care About Me», où il dénonce le plus grand fléau des temps modernes : l’individualisme - And don’t forget the mantra/ Me ! Me ! Me !/ I don’t care about nobody else/ I just care about me - Et les choses prennent une sale tournure avec «Throwing It All Away». Ça éclate comme du gros rock américain. On se croirait chez Hold Steady. Leur truc est beaucoup trop épique pour être vrai. Mais comme on vénère Jake, alors ça devient un hymne, car c’est solide comme un hymne stiffien. Encore du gros Jake avec «Good Luck With That», merveilleuse purge de répondant et de ruckus. La guitare sonne comme un lance-flamme. Et voilà le hit idéal : «Since Yesterday Was Here». Pur Stiff politique - Poll tax minor strikes MLK Margaret Thatcher CNA and Watergate Again ! - Ils en font un refrain révolutionnaire qui devrait rameuter les foules. Ils bouclent cet album superbe avec «When We Were Young» un beau cut de distance, gratté à la cocotte. L’immense Jake nous ficelle ça vite fait bien fait et c’est embarqué au grattage supérieur. Ça se termine bien sûr par un final de pure folie.

Alors évidemment, quand les Stiff sont revenus jouer en France, on s’est précipités pour aller les revoir. Impossible de rater un tel événement. Tagada Tagada. Arrivée en avance à Paris et donc petite tournée des disquaires, suivie d’une tentative ridicule de traverser Paris en voiture à une heure où on sait qu’il vaut mieux prendre le métro. Résultat : arrivée en retard au Batofar. En nous voyant arriver avec nos mines consternées, la gamine à l’accueil fut prise d’un fou rire. Écroulée sur son comptoir. On n’a même pas sorti les billets.

— Zont commencé ?

— Ben oui, zont commencé. Pfffff !

Ce n’était pas la peine de poser la question, on les entendait depuis le quai.

— Depuis longtemps ?

— Oh ben non.

Elle ré-éclata de rire et chercha dans son sac un kleenex pour s’essuyer les yeux et se moucher. Comme elle n’en trouvait pas, elle demanda, l’air hagard :

— Zauriez pas un kleenex ?

— Ah ben non.

Je me tournai vers mon compagnon d’infortune :

— T’en as, toi ?

— De quoi ?

— Ben des kleenex !

— Oui, j’en ai un, mais il a déjà servi...

Elle, hilare :

— Arrêtez, je vous en supplie...

L’entrée de la soute où se déroulait le concert se trouvait à quelques mètres. C’était plein à ras-bord, jusqu’en haut des marches. Impossible de se faufiler entre les gens pour descendre. Même un pygmée ne serait pas passé. Au loin, on voyait Jake le ventru jouer «Nobody’s Hero». Il remontait de la soute un violent remugle d’étuve. C’est vrai que pour descendre là-dedans, il faut penser à s’habiller légèrement, car il y fait toujours une chaleur à crever. On vit d’ailleurs de malheureux amateurs s’extraire péniblement du tas de viande en sueur pour aller respirer l’air frais du quai. Au-dessus de la gamine de l’accueil était suspendue une petite télé dans laquelle on voyait Jake le ventru gratter sa guitare blanche. On aurait très bien pu se contenter de voir le concert à la télé, mais non, décision fut prise de monter au bar qui se trouve sur le pont supérieur. Il y régnait une sordide ambiance techno. Bien sûr, le DJ avait mis le volume à fond pour couvrir le raffut qui montait de la soute. Étant donné l’état foireux de la soirée, cette misérable techno tombait vraiment à pic. En pour couronner le tout, les bières n’étaient pas fraîches.

Quand le concert rouennais des Stiff fut annoncé, on se mit à genoux pour remercier Dieu de ce miracle. Et le soir dit, on les vit entrer sur scène un par un, le petit McCallum, le grand Ali, le solide Steve Grantley puis Jake Burns, bien ventru et tout de noir vêtu. Premier coup de pied dans la fourmilière avec «Nobody’s Hero», histoire de bien chauffer la salle et rincette avec «At The Edge». Quand il chante, Jake Burns ne donne jamais l’impression de forcer sa voix. Il va au chat perché naturellement. Et à sa façon de promener les yeux sur les premiers rangs, on sent chez lui une sorte de timidité.

Dans son livre, Link fait parfois référence à un besoin maladif d’être reconnu pour ce qu’il est. Ian McCallum semble être lui aussi un personnage très réservé, car il ne se met jamais en avant. Le fait qu’il porte des espadrilles renforce encore le sentiment de modestie qu’il inspire. Ali reste fidèle à son image de bassman sautillant et merveilleusement volubile. Comme tous les vétérans de la scène anglaise, les Stiff sont capables d’aligner une série de hits imparables. Pour finir, il enchaînent trois belles bombes, «Wasted Life», «Tin Soldiers» et un «Suspect Device» qui fait trembler les colonnes du temps. Comme le public n’est pas encore au tapis, ils reviennent comme Cassius Clay pour balancer un uppercut intitulé «Alternative Ulster».

Signé : Cazengler, Little Finger dans l’œil

Stiff Little Fingers. Le 106. Rouen (76). 5 décembre 2016

Stiff Little Fingers. Inflammable Material. Rough Trade 1979

Stiff Little Fingers. Nobody’s Heroes. Chrysalis 1980

Stiff Little Fingers. Hanx ! Chrysalis 1980

Stiff Little Fingers. Go For It. Chrysalis 1981

Stiff Little Fingers. Now Then. Chrysalis 1982

Stiff Little Fingers. No Sleep Til Belfast. Kaz Records 1988

Stiff Little Fingers. Flags And Emblems. Essential 1991

Stiff Little Fingers. Get A Life. Essential 1994

Stiff Little Fingers. Tinderbox. Spit Fire 1997

Stiff Little Fingers. Hope Street. Oxygen Records 1999

Stiff Little Fingers. Guitar And Drum. EMI 2003

Stiff Little Fingers. No Going Back. Rigid Digits 2014

Roland Link. Kicking Up A Racket. The Story Of Stiff Little Fingers 1977-1983. Appletree Press 2009

Stiff Little Fingers. Still Kicking. DVD Secret Records 2015

De gauche à droite sur l’illustration : Ali McMordie, Jake Burns, Steve Grantley et Ian McCallum.

Addendum.

Vient de paraître sur Secret Records un CD/DVD intitulé «Still Kicking» qui propose un concert filmé à Londres en 2004. Il s’agit de la formation précédente des Stiff, avec Ian McCallum, Steve Grantley et Bruce Foxton à la basse. Idéal pour le fan des Stiff, car on y voit l’immense Jake Burns régner sur un monde qu’il a créé de toutes pièces, grâce à une voix perchée et un peu rauque, un sens inné du refrain hymnique, une solide technique de guitare et une énergie hors du commun. On le voit faire une fantastique prise de solo sur «Taking Dynamite». Il présente quasiment tous ses morceaux. Il dédie «Is This Why You Fought The War For ?» à Tony Blair et balance un peu plus loin en guise de réponse : «For the oil !» Jake saute encore en l’air. Pas très haut, mais il saute. La fin du set est une lente montée vers l’explosion finale - I was only 19 years when I wrote this song. This is called Wasted Life - Il enchaîne avec «Tin Soldier», «Suspect Device», «Guitar & Drum», «Back To Front» et il joue l’intro magique d’«Alternative Ulster».

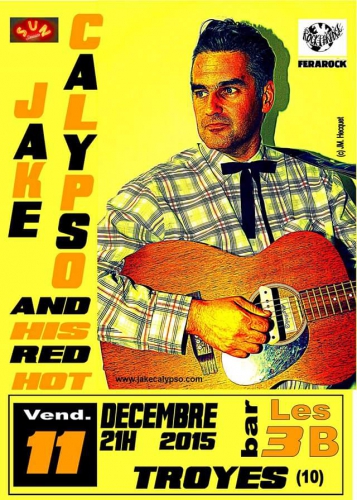

3 B / TROYES / 11 – 12 - 2015

JAKE CALYPSO AND HIS RED HOT

Rarement une journée aura si mal commencé. Des barbares s'en sont pris à un être innocent. Que j'adore. L'amour de ma vie. Celle qui depuis des années, sans cesse à mes côtés, me suit sans rechigner dans les pérégrinations rock and rolliennes les plus hasardeuses. La fidèle d'entre les fidèles. Qui ne dit jamais non. Qui répond toujours oui. Et la voici pantelante, agonisante, sur le trottoir. La teuf-teuf, la teuf-teuf mobile, qui me jette des regards désespérés. La colère me gagne, m'enveloppe d'un voile de sang. Je vois rouge. Les envies de meurtres tournoient dans ma tête. On lui a volé une roue ! Lamentable, elle agonise sur trois pattes, pauvre petite bête. En pleine nuit, devant la maison, alors que je dormais comme un bienheureux, entre les bras de Morphée. J'accuse le monde entier, les services secrets, le libéralisme financier, la ligue anti-rock and roll. Un complot d'envergure planétaire. L'est sûr, certain, et avéré que des puissances occultes veulent m'empêcher de rendre compte du concert de Jake Calypso and his Red Hot, ce soir au 3 B.

Mais on arrête pas un rocker aussi facilement qu'une division blindée à coups d'ogives nucléaires. D'abord j'administre les premiers soins à ma fidèle compagne – je vous rassure, elle survivra. Et le soir-même je fonce à toute allure vers ma destination initiale. Mister B est au volant de son cabriolet grand sport de luxe. Sous ses pneus le bitume s'enfume et l'asphalte s'exalte. Et son coursier pétaradant pénètre en moins d'une heure dans la préfecture de l'Aube. Un véritable cheval de Troyes.

Dans le 3 B, l'on pressent la foule des grands jours, le Hot Red est sur le pied de guerre, Thierry essayant de régler son compte au flipper Elvis Presley. Au fond je note un jeune escogriffe qui tripatouille la contrebasse. Quel est cet inconnu qui se permet de pianoter sur l'instrument de Maître Loison ? Vraiment, la jeunesse ne respecte plus rien, fauche les roues des teuf-teuf mobiles et tripote d'une manière éhontée tout ce qui passe à portée de leurs mains. Je vous le dis... bon mais vous n'êtes pas ici pour entendre des jérémiades sur le déclin de la civilisation européenne. Je passe tout de suite au concert.

PRESENTATION

Enfin ! Mister Loison tapote le micro. Le Red Hot est au complet. Je recompte sur mes doigts. En tout normalement ils sont deux, Christophe Gillet à la guitare, Thierry Sellier on the drums, mais non, après vérification additionnelle, ils sont bien trois, apparemment le grand jeune homme de tout à l'heure, est préposé à la up right bass. Sont beaux comme des sous neufs, brillants comme une pièce de neuf sous. Chemise saumon pour Loison, veste bringée pour Hervé, costume sombre sous casquette plate pour le walkin' new guy, cravate tomate pour le drinkin' new guy – Guillaume pour les intimes, Durieux pour les notaires. Prudents et avisés, Christophe et Thierry se sont affublés d'une chemise légère.

DEEP IN THE SOUTH