19/12/2015

KR'TNT ! ¤ 261: HAYSEED DIXIE / BLUE TEARS TRIO / LANGSTON HUGHES

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 260

A ROCK LIT PRODUCTION

24 / 12 / 2015

|

HAYSEED DIXIE / LANGSTON HUGHES |

Au 106 / ROUEN / 26 – 02 – 2015

HAYSEED DIXIE

L'ACIDE DIXIT DES HAYSEED DIXIE

Gag ou pas gag ? Chacun voit midi à sa porte, comme on disait autrefois, au temps où sonnaient les cloches de Jouahandeau. Pour un amateur de blind dates, ce groupe américain est une bénédiction. Les Hayseed Dixie ne jouent que des reprises qu’ils entraînent le plus souvent dans la ronde infernale du plus beau hillbilly des Appalaches. Sur scène, ils font absolument tout ce qu’il faut pour qu’on ne les prenne pas au sérieux, mais en contrepartie ils jouent comme des diables. Il n’est pas besoin d’être musicien pour comprendre que ces quatre mecs sont de très grosses pointures, comme on dit chez les cordonniers.

À une autre époque, on avait découvert Th’ Legendary Shack Shakers à la Boule Noire, et ce soir-là, nous n’étions qu’une petite vingtaine de personnes rassemblées au pied de la scène pour admirer le numéro de cirque de JD Wilkes et de ses copains du Kentucky. Leur numéro consistait à slapper le fameux southern gothic dont on trouve les racines dans les romans de William Faulkner et d’Erskine Caldwell. Les Shakers allaient beaucoup plus loin que les groupes de country-punk, car ils dynamitaient leur son à coups d’harmo et de banjo. Ils dégageaient un souffle extraordinaire qui pouvait ressembler à celui de la liberté absolue, telle que l’ont vécue leurs ancêtres les pionniers. Ces gens qui s’installèrent dans des terres inconnues échappèrent définitivement aux lois de la société et purent inventer les leurs. Ils ne le savaient pas, mais leur objectif qui était de cultiver quelques arpents de terre et de vivre libre cousinait sérieusement avec ce que les piratologues appellent l’utopie.

Les quatre pitres d’Hayseed Dixie vivent à Jackson, dans le Tennessee. Le nom du groupe est une déformation phonétique d’AC/DC, un groupe qu’ils semblent priser puisqu’ils ont déjà enregistré un tribute à AC/DC. Ils terminaient d’ailleurs leur set du 106 avec «Highway To Hell», ce qui n’était pas forcément une bonne idée, car dans leur tas de reprises, ils avaient des choses plus intéressantes, comme par exemple une reprise du Rapsody de Queen assez extraordinaire. On s’imagine que Queen reste intouchable à cause du chant de Freddy Mercury, mais ces gens-là sont suffisamment doués pour en proposer une version spectaculaire. On reconnaissait au passage des cuts célèbres, comme «Ace Of Spades», ou «Watching The Detectives» de l’endivaire Costello. Au moins, l’avantage du blind date, c’est que ça amuse les gens. Comme ces jeux télévisés auxquels on participe sans le vouloir quand il faut composer des mots avec des lettres. Pendant ce temps, on ne fait pas de conneries.

Hayseed Dixie était au 106 dans le cadre des Nuits de l’Alligator, pris en sandwich entre le grand Bloodshot Bill et les vaillants Heavy Trash. Ils surent tirer leur épingle du jeu car ils faillirent voler la vedette à Heavy Trash, grâce à une reprise du thème de Délivrance. Et là on ne rigole plus, car on entre de plain pied dans cette mythologie réactivée jadis par Martin Boorman, celle d’un Deep South sauvage et désertique où rôdent encore des trappeurs édentés. Ces fantômes ne portent plus la fameuse coiffe en fourrure de Davy Crockett, mais des casquettes. Tout l’univers malade jadis décrit par Faulkner rejaillit de façon spectaculaire dans ce film et tous ceux et celles qui l’ont vu en ont été marqué à jamais. Pas uniquement par les quelques scènes de violence, mais peut-être plus sûrement par cette rencontre dans une cabane au bord du fleuve entre un gosse dégénéré et un type civilisé qui voyant un banjo dans les mains du gosse tente de nouer un dialogue en jouant un thème sur sa guitare. Le gosse l’entend et le rejoue à l’oreille sur son banjo. Alors le civilisé joue une variante et le gosse la reprend immédiatement. C’est là que la magie se produit. Les deux instrumentistes accélèrent le tempo et ça donne «Banjo Duelling». Avec cette séquence, Boorman fait de l’universalisme, la science de tous les rêves impossibles de connexion entre les êtres. Il semble que la musique soit le seul moyen d’établir cette connexion. Et quand les Hayseed Dixie attaquent ce thème devenu mythique, on ne peut que se prosterner. D’autant qu’ils sont quatre à pouvoir le jouer. Mais c’est Johnny Butten qui mène forcément le bal sur son banjo. Ça pourrait tourner au cliché, mais non, car c’est joué dans les règles de l’art. Et à part eux, qui est capable de jouer le thème de Délivrance ?

Même dans ses rêves les plus fous, Gram Parsons n’aurait jamais imaginé qu’une telle équipe puisse un jour incarner l’Americana. Le chanteur John Wheeler ressemble à un prof d’histoire-géo en vacances en club Med, Jake Byers qui joue sur une grosse basse acoustique se déguise en clown trash-metaller, Joe Hymas qui gratte une mandoline fait le hippie dans sa salopette et le seul qui ne semble pas faire le clown en se déguisant, c’est Johnny Butten avec son banjo et sa casquette de trappeur édenté. Leur set est un mélange assez explosif d’auto-dérision, de talent, d’énergie, de virtuosité et de wild americana.

Ils profitaient de cette tournée pour faire la promo de leur nouvel album, «Hair Down To My Grass». Ils proposent une série de reprises pas toujours du meilleur goût, mais on les écoute pour se régaler des parties de banjo de l’ami Butten. Tout est emmené à l’énergie des Appalaches. Le problème est qu’ils reprennent des morceaux de groupes qu’on ne connaît pas forcément, comme Journey, Survivor, les Scorpions ou Pink Floyd. Mais partout règne une sorte d’excellence d’allant et ces quatre mecs astiquent leur beat avec une incroyable frénésie. On tombe sur un vieux coucou comme «The Final Countdown» qui incarne tout ce qu’on a pu détester dans les années 80, mais ils en font un truc nouveau, joué au violon gras de Stephane Grapelli et monté à la pompe manouche, alors ça devient intéressant, d’autant que l’ami Butten vient gratter son banjo du diable. Il joue terriblement vite et reste miraculeusement dans les clous d’une énergie dévoyée. On trouve aussi sur cet album une reprise salée de «We Are The Road Crew» de Motörhead. Banjo man y entreprend une cavalcade hallucinée. Le banjo, lorsqu’il est bien joué, donne toujours une image de la virtuosité excessive. Quand on demande à Johnny Butten d’où il sort sa virtuosité, il répond tout simplement qu’il a appris à jouer du banjo at the age of nine. Pour le «Comfortably Numb» du Pink Floyd, Banjo man refait un véritable festival et semble même crever le mur du son avec un indicible smash énergétique. Il sort le son de la vie, le banjo éclate dans le supersonic rocket-shout. Aucune guitare électrique ne peut rivaliser avec cette frénésie extravagante. Ils bouclent cet album avec «Don’t Fear The Reaper» du Blue Oyster Cult. C’est une fois de plus joué au violon gras et vrillé par un wild drive de banjo sauvage des Appalaches. Banjo man reprend le thème de l’huître qui se prenait pour les Byrds et l’emmène cavaler à travers les plaines du Wyoming et du Dakota tagada, au vent d’allure chargé de parfums sauvages, narines dilatées, énergie de la vie primitive, cavalcade insensée à travers les collines couvertes d’herbes hautes à perte de vue, yaooohh, le banjo bouillonne comme le sang dans les veines d’un homme libre.

Cet album n’est que la partie visible de l’iceberg. Les Hayseed Dixie ont déjà enregistré une belle série d’albums et Banjo man vient tout juste de remplacer de frère de Joe Hymas, qui jouait bien, mais pas aussi vite que lui. On dit de Banjo man qu’il figure dans le livre Guinesss des records en tant que joueur de banjo le plus rapide du monde. Leur premier album fut un Tribute à AC/DC et même quand on n’apprécie pas vraiment le rock hurlé des Australiens, on écoute l’album des Hayseed avec un réel plaisir. John Wheeler s’impose comme un chanteur extraordinaire dès la première reprise qui est celle de «Highway To Hell». Ils transforment ensuite «You Shook Me All Night Long» en hit de cabane du Midwest. On se croirait dans «Les Portes du Paradis» de Cimino. Encore une belle mainmise avec «Dirty Deads Down Dirt Cheap». Wheeler chante comme un stentor avec un humour à fleur de peau, au milieu d’un véritable bombast d’instruments à cordes, le tout monté sur le tic tac de fond de la grosse basse acou. Il se peut que ce premier album reste leur meilleur album. Wheeler chante aussi «Hells Bells» à la force de la glotte, mais sans hurler, comme c’est le cas dans la version originale. Ils embarquent «Money Talks» au tourbillon des hillbillys. Ces mecs circulent dans les collines à train d’enfer et les solos d’acou sont d’une rare violence. John Wheeler va où le vent le porte. Nouvelle merveille avec «Have A Drink On Me», une petite aventure de bluegrass à la tabasse du beat. Ces mecs repartent inlassablement en patrouille. Ils ne craignent ni le diable, ni l’indien, ni les fauves, ni la mort. Voilà encore un cut fabuleusement fouillé aux violons et bardé de coups d’acou. Franchement on s’épate de tant d’énergie. Tous les groupes de rock devraient écouter cet album, car il renvoie une bonne image de ce que peut signifier le rock lorsqu’il est de bonne humeur. La version de «TNT» fera hennir les goths du coin de la rue, mais tant pis. Et ils repartent ventre à terre à coups d’acou. Avec «Back In Black», John Wheeler fait un vrai numéro de cirque - Yes I’m back, well I’m back/ You know I’m back/ I’m back in black - Ce mec fait ce qu’il veut au chant. Il monte où il veut. Il aménage ses propres paliers et soudain, il emprunte un pont jazzé au slap étrangement fantastique et il revient en envoyant des coups d’acou terribles. Leur énergie nous soûle. Avec «Big Balls», John Wheeler fait l’éloge de ses big balls - I got big balls, she got big balls - et sa voix puissante porte jusqu’à l’horizon.

Après le Tribute à AC/DC, ils passent au Tribute à Kiss. Eh oui, ce sont des Américains, et le goût des Américains en matière de musique fait souvent l’objet de bien des moqueries. Quand on écoute «Calling Dr Love», on ne reconnaît pas forcément les clowns de Kiss, car banjo et mandoline mènent la danse. Le truc des Hayseed marche à tous les coups, quelque soit le navet choisi. Ils jouent avec une telle énergie qu’on en redemande. Ils vont même réussir à mettre de la pompe manouche dans «Let’s Put The X In Sex» et la Banjo man d’alors part en vrille. Il transforment aussi «Lick It Up» en rock gitan. On assiste à une belle étude de croisement avec le banjo de Délivrance et soudain, ça part. Banjo man devient fou. S’ensuit un «I Love It Loud» que John Wheeler chante à l’admirabilité des choses. Cet album est particulièrement amusant, car les Hayseed transforment les cuts de Kiss en belles bourrées auvergnates. C’est de bonne guerre.

Leur fantastique reprise de «Ace Of Spades» se trouve sur l’album «Let There Be Rockgrass». Lemmy a dû jubiler en entendant ça. Banjo man joue à toute blinde. C’est le banjo du diable - The ace of spades ! The ace of spades ! - On y entend un effarant duel d’effarence entre le banjo et la mando. Ils sortent aussi une reprise de «Walk This Way» d’Aérosmith. Ils traitent le passage rap à la jew harp. Ils traquent le riff dans un coin et ils l’Appalachent sans pitié. Leur truc est sacrément bien ficelé. Autre reprise fumante, celle de «Centerfold» du J. Geils Band. Ce genre de groove leur va comme un gant. John Wheeler le bouffe tout cru, évidemment. L’autre grosse pièce de l’album est «Corn Liquor», emmené par une attaque de banjo démente. On sent la puissance du beat des Appalaches. Musicalement, le banjo reste aussi excitant qu’un bon drive de slap joué sur une stand-up.

Leur version des «Duelling Banjos» se trouve sur l’album «A Hot Piece of Grass». Pure magie. Quand ça part, ça part en vrille. Ils jouent ce classique imparable comme des démons. Tout est emmené à la vitesse de l’éclair. Attention, ce n’est pas tout. Ils sortent aussi une fantastique version du «Black Dog» de Led Zep. John Wheeler fait son Robert Plant superbement et le banjo illumine le vieux souvenir de Led Zep. Autre bonne surprise : la reprise du «War Pigs» de Black Sabbath. Ils passent Sab à la casserole bluegrass. Il y a chez les Hayseed une énergie autrement plus diabolique que celle d’Ozzy et de ses comparses. Banjo man plante au cœur de «War Pigs» un solo de banjo terrible. Ils proposent aussi une version insidieuse de «Whole Lotta Love». Au chant, John Wheeler est dessus, pas de problème. Quand on dispose d’une vraie voix, on peut taper dans ce genre de vieux coucou sans risque. On trouve aussi dans «Roses» une merveilleuse échappée de banjo exacerbée. Voilà encore un cut larger than life. Les amateurs de bluegrass se régaleront de «Blind Beggar Breakdown», entièrement cavalé au banjo ventre à terre et doté de tous les apanages de l’ardente vélocité.

Ah il faut le voir pour le croire : une version du «Holiday In The Sun» des Pistols se niche sur l’album «Weapons Of Grass Destruction». Mais ils la ralentissent pour la rendre méconnaissable. Autre chef-d’œuvre iconoclaste : la reprise du «Strawberry Fields Forever» des Beatles. Décidément, ils ne reculent devant aucune expérience spirituelle. Ils prennent un tempo soutenu et ils utilisent des coups de banjo pour recréer les tons mauves de la vision psychédélique originelle. Leurs soudaines montées en température passent plutôt bien. En fait, ils adorent exploser les lieux communs du rock. Ils finissent d’allumer ce vieux coucou à coups de violon des Appalaches. Comme quoi, rien ne se perd, ni les choses, ni les âmes. L’autre gros coup de cet album est la reprise de «Down Down» des Status Quo. Ils renouent avec le boogie des seventies britanniques. Ils nagent dans l’eau glacée du temps comme des saumons d’Écosse. Et comme d’habitude, leur reprise se veut splendide d’énergie spécifique. Vu qu’ils tapaient dans les Beatles, ils se sentaient obligés de taper dans les Stones. Alors voilà qu’ils reprennent «Paint It Black». Oh, ils sont dessus, comme des sangsues sur les jambes du Capitaine Wyatt. Mais on se régalera surtout de «Hangover Breakdown», joué à la culbute de banjo et pulsé au crash-boum du double carburateur.

Histoire de dérouter encore plus les curieux, ils firent paraître en 2008 un album SANS reprises intitulé «No Covers». Curieusement, quand ils ne jouent plus de reprises, ça marche beaucoup moins bien. John Wheeler et ses amis composent des petits boogies insignifiants et tout rentre dans l’ordre. Avec «Born To Die In France», Wheeler raconte l’histoire de grand grand-daddy from the First World War. Et lorsqu’ils attaquent «You’ve Got Me All Wrong Baby», ils se prennent carrément pour un gang de power rock. Le pire c’est que ça marche. À force d’écouter les poids lourds du rock FM, ils se prennent eux-mêmes pour des poids lourds. Phénomène purement américain. Ils s’amusent comme des gosses, ne l’oublions jamais.

La belle version de «Bohemian Rhapsody» qu’ils jouent en concert se trouve sur l’album «Killer Grass» paru en 2010. John Wheeler lui shoote un énorme boost de rift dans le cul. Ils reviennent à Black Sabbath avec une fastueuse reprise de «Sabbath Bloody Sabbath» embarquée au banjo. Ça vaut tout l’or du monde. On y retrouve l’esprit enlevé, ce goût pour les cavalcades infernales au pied des Rocheuses, au temps où les amortisseurs n’existaient pas encore. Ils enchaînent avec une reprise de «Won’t Get Fooled Again». Le banjo imite l’intro de synthé et ça part sur un beat de basse acou. John Wheeler fait un véritable festival, il bouffe Daltrey tout cru. Comme le duc de Guise, il mène le combat à sa guise. Quand on entend le solo de banjo, on réalise soudain que ces gens-là ne sont pas du genre à s’embarrasser avec les détails. Mais la bonne surprise se trouve sur le deuxième disque de l’album qui est un DVD. On les voit faire le cons dans quelques clips rigolos, et le clou du spectacle, c’est la leçon dans banjo filmée dans le jardin. On y voit les deux frères Hymas jouer sur un banjo : l’un gratte les cordes et l’autre les pince. Puis, Jake Byers vient donner un cours de basse acou. On le voit jouer ses mesures de pompe à sec et c’est assez fascinant. Ce mec joue admirablement bien. John Wheeler vient ensuite pincer les cordes que gratte Byers. Et ils finissent à quatre, offrant le spectacle d’un hallucinant groupe de surdoués. On voit aussi Byers filmé dans la forêt pour un Tutorial : comment enterrer un body dans la forêt. On se croirait chez John Waters. Puis on revient à la magie pure avec un autre Tutorial : comment jouer «Duelling Banjos» avec un joueur de bongo africain. On se prosterne, comme devant l’apparition du prophète.

Signé : Cazengler, AC KC

Hayseed Dixie. Au 106, Rouen. 26 février 2015

Hayseed Dixie. A Hillbilly Tribute To AC/DC. Dualtone Records 2001

Hayseed Dixie. Kiss My Grass. A Hillbilly Tribute To Kiss.

Hayseed Dixie. Let There Be Rockgrass. Cooking Vinyl 2004

Hayseed Dixie. A Hot Piece Of Grass. Cooking Vinyl 2005

Hayseed Dixie. Weapons Of Grass Destruction. Cooking Vinyl 2007

Hayseed Dixie. No Covers. Cooking Vinyl 2008

Hayseed Dixie. Killer Grass. Cooking Vinyl 2010

Hayseed Dixie. Hair Down To My Grass. Hayseed Dixie Records 2015

De gauche à droite sur l’illustration : Joe Hymas, John Wheeler, Jake Byers et Johnny Butten.

BLUE TEARS TRIO

MILLION TEARS

SHADOW MY BABY / LOVE ME / MILLION TEARS / THE WOMAN I LOVE / ROCKERS GANG / YOU TWO-TIMED ME ONE TIME TOO OFTEN / RIGHT STRING BABY / ONE HAND LOOSE.

Didier : guitar & vocals / Aimé : upright bass & vocal / Franck : drum & vocals.

Enregistré : Batolune / Honfleur

Contact : 06 61 54 55 25 / bluetearstrio@hotmail.fr

Shadow my baby, du rudimentaire authentique, la batterie qui bat, la basse qui slappe et la guitare qui fait le ménage, juste le telmps de jeter la vaisselle à terre, on n'aura même pas l'occasion de passer le balai que c'est déjà fini. Belle dispute vocale ponctuée d'éclats de guitare. Interventions musclées comme l'on dit.

Love me, z'ont un cantaor qui mène la danse, du coup tous les instrus se mettent à valser, mais rien à dire c'est le chanteur qui fait tout le boulot. Pourtant la rythmique pédale dur. C'est un décor, le lead vocal vous raconte l'action, rien que par ses inflexions. Du grand art. L'amour c'est toujours urgent, vous en mordrez les rideaux.

Millions Tears, des millions de larmes, un véritable drame, l'on est dans la ballade pré-sixtie, tempo chevauchée western, arrière-fond country. Le cowboy solitaire n'a pas laissé son énergie au paddock, l'a tout perdu, mais il s'en remettra. Nous aussi, d'ailleurs on le remet tout de suite rien que pour la guitare qui pétille comme un feu de bois. Attention, les étincelles volent et ça brûle. Ce que l'on appelle verser de chaudes ( mais alors very hot ) larmes . En tout cas, nous on ne pleure pas, on ne se sent au mieux. La vie nous sourit. Pas grise du tout.

The woman I love, tout heureux, Le blues Tear fait sonner la guitare pour claironner la nouvelle aux alentours, et les copains viennent lui donner un coup de voix pour que le monde entier soit au courant. L'est tout fou, et communique son ardeur. A faire fondre la banquise.

Rockers gang, tout de suite on roule les mécaniques, l'ambiance se tend, le rockabilly descend des collines et vient squatter l'asphalte. Un peu plus de lyrisme, romantisme appuyé, un solo baston, une contrebasse à répétition et le drummin à percussion. L'on a rincé une pincée de kilomètres entre le Studio Sun et nous, mais pas question de courir trop loin, l'on tourne autour de Memphis en prenant soin de ne pas prendre la tangente. Un original.

You two-time me one time too often, retour au classicisme. un vieux fond de tiroir - autant dire un antique reste d'alambic – du tord-boyaux de Johnny Carrol, le trio lui a enlevé ce goût d'écorce sauvage prononcé, idem pour le piano, mais ils ont mis la pédale forte sur le chant. Un petit bijou. Rubis sur ongle.

Right string baby, ne pouvait pas ne pas être cité, le matou aux pompes de daim bleu celui qui marcha si longtemps dans l'ombre de Johnny Cash quand ses miaulements sont passés de mode. Plus pur que lui dans la légende rockabilly, vous ne trouverez pas. Le Trio s'en donne à coeur joie. Ne vous laissez embobiner par les choeurs, soyez toute ouïe sur les parties instrumentales qui sont une véritable fête de l'esprit.

One hand loose, l'on finit chez un outlaw. Un gars de la tribu qui n'en fit qu'à sa tête. Pas question de lui voler dans les plumes. Par contre les Larmes Bleues vous rentrent dedans sans ménagement. Swinguent comme au temps de la prohibition, quand l'alcool de contrebande coulait à flot. Estomac fatigués s'abstenir.

Un disque pour connaisseurs. Le néophyte n'y verra que du feu. Prendra son pied nikelé au tungstène mais pas davantage. Mais ceux qui se réveillent en pleine nuit pour réécouter la partie de piano sue la two-time me one time too often carrollingien ont de quoi méditer. Sûr que l'on est en face de véritables artistes. Pas des rigolos qui font de la reprise comme l'on joue à la roulette russe. En étant sûr d'y laisser sa cervelle éclatée contre le mur dès la troisième mesure. Ici l'on est dans l'infinitésimal. S'agit pas de recopier. Mission impossible. Mais de s'en approcher au mieux. Tout est une question d'options, être au plus près, tout en étant assez pertinent pour montrer que l'on assume ses propres directions. Pour le Blue Tears Trio, la démarche fut assez simple, taper dans les meilleurs crus, en exprimer toutes les subtilités, mais en opérant une refonte de fond. Font main basse sur la cargaison homologuée, mais la repeigne à leur effigie en bleu as de pique. Respect et fidélité d'une main, réappropriation triumvirique de l'autre. Un vingt-cinq centimètres qui n'aligne pas les morceaux à saute-moutons. Unité de son et de jeu. Même les deux compos, malgré leur intrinsèque écriture ne jurent pas avec l'ensemble. Du rockabilly comme l'on n'en fait plus. Une référence pour le futur de cette musique. Beau Blue Tears groupé.

Damie Chad.

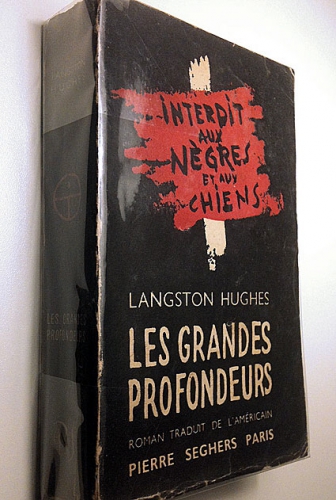

LES GRANDES PROFONDEURS

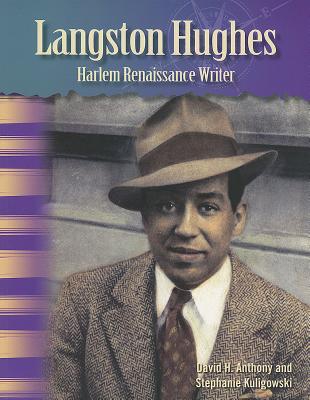

LANGSTON HUGHES

( Pierre Seghers / 1947 )

Le bouquin commence mal. Pour un écrivain. Le jeune Langston Hughes se débarrasse de ses livres en les jetant à la mer. Vient d’avoir vingt et un an, n’y voyez ni tardive révolte d’adolescence, ni crise intellectuelle créatrice, ce ne sont pas de simples volumes qu’il offre aux profondeurs de l’eau amère, mais tout un pan de sa vie dont symboliquement il se sépare. L’est désormais en partance sur la grosse mer ( The Big Sea est le titre américain de cette autobiographie ) et il se prépare à affronter les plus vives tempêtes de son existence qui débute vraiment. Quitte définitivement les longs marécages des années de faux apprentissage et de véritable soumission.

Le souvenir de Langston Hughes s’estompe dans nos mémoires, difficile de trouver un seul de ses bouquins dans les rayons de nos librairies. Connut pourtant son heure de gloire de par chez nous d’après guerre et jusqu’à sa mort en 1967. Rappelons que son premier recueils de poèmes The Weary Blues, paru en 1927 marqua la naissance de la fierté noire aux Etats Unis. Pour une fois un écrivain nègre s’écartait du principe de la sainte imitation des patterns dominants, refusait de singer les modèles de la littérature blanche et inscrivait son écriture dans l’expression la plus originelle du cœur palpitant et populaire de l’âme noire, le blues. Longtemps celui-ci fut comme un double obscur du Mississippi, un jumeau d’ombre diabolique, coulait en sourdine, rampait comme en cachette dans l’esprit dévasté d’un peuple anéanti. C’est avec Langston Hughes qu’il brisa ses digues et commença à inonder et fertiliser le reste du monde.

Né en 1902. Un petit noir comme les autres. Pas tout à fait. La peau bronzée mais pas d’ébène. Mais tout se passe dans la tête. Dans sa famille l’on se transmet le souvenir d’un ancêtre qui fut compagnon de John Brown. Le premier nègre qui prit les armes contre les maîtres esclavagistes en 1859, fut pendu mais son exemple survécut malgré cette mort que les maîtres blancs voulurent ignominieuse. Bon sang ne saurait mentir. En double héritage Langston Hughes reçut aussi par sa grand-mère une ascendance indienne. Possède même deux arrière grand-pères blancs, dont un juif, mais aux Etats-Unis une seule goutte de sang noir suffit à vous classer dans la catégorie des moricauds (terme choisi par le traducteur pour exprimer la connotation insultante du mot nigger ).

Famille pauvre qui partagera de Cleveland à Chicago le lot de misère commun à tous. Recherche incessante de travaux mieux rémunérés, de loyers moins chers. La vie est dure et sans pitié. Instabilités familiales, enfant confié à des tantes de la parentèle proche ou éloignée. Langston Hughes connaîtra pourtant une enfance démunie de tout superflu mais non misérable. Sa mère qui possède assez d’instruction fréquente l’église et les bibliothèques. Le petit Langston fait preuve de flair, perdra devant les simagrées exaltées des assemblées évangéliques la foi qu’il n’aura jamais vraiment eue. N’a pas dix ans qu’il s’est déjà débarrassé d’une partie des chaînes de l’esclavage mental dans lesquelles la population noire s’ést engluée.

Bon élève depuis tout petit. Aime lire. Nous sommes en des temps d’apartheid, les blancs et les noirs ne se mélangent pas, ni dans les églises, ni dans les bars, ni dans les salles de spectacle, ni dans les écoles, ni partout ailleurs. Peut y avoir quelques exceptions, quelques blancs dans un collège noir ou vice-versa, mais de fait elles ne font que confirmer les lois d’airain de l’exploitation des noirs. Mais la communauté n’est pas formée que de misérables. Possède ses intellectuels qui oeuvrent à une amélioration de la condition de leur peuple. Fondent des journaux, publient des ouvrages historiques, forment des instituteurs et des professeurs, luttent à leur manière en essayant d’élever le niveau culturel de la population, sont des progressistes qui ne croient pas à une réforme radicale de la société, mènent un combat résigné. Misent sur le long terme… Les sans-grades ont les yeux fixés sur l’actualité la plus proche, sont intéressés par… la Russie, la prise du pouvoir par les communistes et Lénine leur paraît une expérience prometteuse… Mais en attendant des jours meilleurs, le jeune Langston recherche les petits boulots pour aider sa mère à préparer des repas un plus consistants…

Le père s’est enfui, depuis longtemps. Au Mexique. Refuse la misère. En a rapporté la cause sur la bêtise des nègres. N’est pas un Oncle Tom, l’est pire, a assimilé l’idéologie raciste, droitière et réactionnaire des maîtres blancs. Les pauvres sont des fainéants ou des incapables. Tant pis pour eux. Lui il gagne de l’argent, a une maison, un ranch et fait des affaires. Hait autant les mexicains pauvres que les nègres sans argent. Aimerait que son fils acquière les diplômes d’ingénieur qui lui permettraient de faire prospérer sa ferme, est prêt pour cela à lui payer l’Université. Cause toujours, et perdue. Le courant ne passe pas entre le père et le fils qu‘il a fait venir au Mexique. Langston a la fibre littéraire, Crisis une revue noire commence à publier ses premiers poèmes… Donne des cours d’anglais dans des collèges mexicains pour payer ses inscriptions. N’a qu’une idée en tête : l’université Columbia et… Harlem, la plus grande ville noire du monde. Au plus près de son peuple.

Année charnière et d’initiation. Heureux à Harlem et mal à l’aise à Columbia. Partagé entre son désir d’acquisitions culturelles et son dépit du monde intellectuel qu’il aperçoit. Redoute de se confronter à cette intelligentzia noire, très éloignée des préoccupations des plus misérable, qui lui semble bien moutonnière même s’il ne se sentait pas capable de s’opposer et de discuter avec ses plus dignes représentants, se juge trop jeune et trop inexpérimenté. Finira par s’embarquer sur un vapeur, direction l’Afrique. Berceau de la race et cercueil des illusions perdues. Nouveau Rimbaud à peine éclos à la recherche de la vraie vie. Traversée de l’océan Atlantique picaresque, le travail n’est guère pénible et la camaraderie de bonne compagnie. De l’Afrique il ne connaîtra que les ports, assez pour comprendre la spoliation du continent par les compagnies américaines, anglaises et françaises, les populations réduites à une misère encore plus pathétique que ses frères d’Amérique.

Finit par se retrouver en France. A Paris. Sans argent, en un pays en crise. Finira par travailler dans une boîte de nuit à Montmartre. Rejoint la cohorte noire venue de Broadway, cuisiniers, portiers, danseurs, chanteurs et musiciens. Toute cette génération qui précéda de peu la venue de Joséphine Baker, des noms aujourd’hui connus des seuls amateurs : Florence Embry, Bricktop Ada Smith qui furent durant quelques courtes années les reines du Paris de la nuit. Artistes, noceurs, aristocrates déclinants viennent danser le charleston, mais tard dans la nuit et jusqu’au petit matin Cricket Smith et sa trompette, Louis Jones et son violon, Palmer Jones au piano, Franck Withers et sa clarinette, et Buddy Gilmore à la grosse caisse tapent le bœuf, le jazz et le blues. La musique nègre s’installe à Paris et Langston Hughes renoue avec le blues mémorial.

Le blues, il connaît, le transcrit en poèmes et durant toute sa saga européenne il continue à envoyer des textes à Crisis qui les publie. Des amateurs viendront même lui rendre visite en notre capitale. Lorsqu’il revient aux USA, un singe sur l’épaule et soixante quinze cents en poche. La donne a changé.

FUREUR NOIRE

En apparence rien de bien neuf à Harlem. Travaille dur dans une blanchisserie. Mais le noir est devenu à la mode. Tout a commencé avec la comédie musicale Harlem Shuffle en 1921, et en quelques mois la culture noire devient furieusement branchée. Débute alors ce mouvement que l’on nommera la Renaissance Noire ( ou Renaissance de Harlem ) centrée autour d’Harlem. Cela durera de 1921 à 1931, la célébrité de Langston Hughes est indissociable de cette vague, de cette vogue. N’en fut jamais dupe. N’y a jamais cru, même si les circonstances lui furent extrêmement bénéfiques.

Ce sont évidemment les blancs qui firent monter la sauce. Pas les rednecks de base, non ! La frange cultivée de la haute-bourgeoisie fortunée. Du jour au lendemain tout ce qui était d’origine noire devint sacré. Pas de semaine sans réception mondaine ! Harlem bruisse de fêtes perpétuelles. Chaque soir des milliers de blancs s’en viennent squatter les boîtes, les bars, les restaurants, les salles de spectacle, bouffent de la nourriture noire, écoutent de la musique noire, s’attroupent autour du moindre noir qui passe comme les français sur le passage de la girafe en 1826. Dans les milieux plus huppés l’on donne des réceptions avec champagne et lecture de poèmes. Hughes est souvent invité. Des revues même blanches lui demandent des textes. Publie son premier recueil le fameux Weary Blues.

Fraîchement salué dans le milieu littéraire noir. Les livres suivants encore plus. On lui reproche de montrer les noirs tels qu’ils sont, avec leur langage maladroit, leurs qualités et leurs défauts. Faut profiter de l’occasion pour faire avancer la cause noire dans les consciences : ne faut présenter que des spécimen de nègres parfaits, polis, gentils, respectueux… Le nègre à courbettes qui s’adapte en tous points aux modèles idylliques des représentations prisonnières des visions colonisatrices et esclavagistes du nègre qu’il n’est pas besoin de tuer pour qu’il soit bon. Hughes ressent toutes les contradictions inhérentes à cette mode nègre. Ne possède pas encore tous les concepts nécessaires à sa transcription, mais dans sa tête les idées s’entrechoquent.

UNE BIENFAITRICE

Profite des opportunités pour s’inscrire à l’Université Lincoln et acquérir sa licence. Voyage aussi dans le Sud des Etats Unis, entend Bessie Smith et assiste aux secours portés aux populations qui ont vu leurs demeures emportées par la crue de 1927 du Mississippi, témoigne de la différence des secours portés aux blancs et aux noirs. Faut lire ces pages de la légende noire rapportée une fois n’est pas coutume par un témoin privilégié, et noir.

Une riche héritière blanche le reçoit chez elle ( aucune aventure sentimentale ) et lui verse une pension afin qu’il poursuive son œuvre avec la tranquillité d’esprit nécessaire. Tout baigne dans l’huile. Rance. Ne suffit pas d’être gentil pour changer le monde. La charité philanthropique ne résout que quelques cas individuels. La mauvaise conscience des blancs évolués possède ses propres limites. Ses nouveaux écrits ne plaisent pas à sa bienfaitrice. Met trop en évidence cette notion de classes ( possédantes et exploitées ) beaucoup plus pertinente que le combat pour l’égalité raciale qui n’est qu’une coquille vide si elle n’est pas complétée par la mise en pratique de l’égalité économique. La biographie se termine là : Langston Hughes coupe les ponts, devient un individu libre. A conquis son indépendance. Les années d’apprentissage sont finies, pour lui la vie peut commencer.

POESIE BLUES

Le livre est d’une richesse prodigieuse, ne s’attarde guère, cite des dizaines de noms qui doivent évoquer de façon plus ou moins précise des personnages plus ou moins célèbres pour un lecteur américain moyen. Pour nous européens d’outre-Atlantique n’y a qu’à souhaiter une improbable réédition avec notes à l’appui dans les années futures…

Langston Hughes nous raconte sa vie, mais parle aussi de sa poésie. Nous dit qu’il ne peut écrire de poèmes dans les périodes fastes et heureuses de son existence. Faut qu’il soit mal, saisi d’un malaise existentiel pour que l’alchimie poétique ait lieu. Jamais la poésie américaine ne sera aussi proche du blues que dans son œuvre. Un livre indispensable pour toux ceux qui aiment le blues. Et son damné bâtard de rock and roll.

Damie Chad.

P. S. : pour ceux qui veulent en savoir plus sur The Weary Blues : voir KR’TNT ! 21 du 07 / 10 / 2010. L’essentiel de l’œuvre poétique de Langston Hughes est accessible sur Google Books. En version originale. Malheur à ceux qui ne lisent pas la langue de Walt Whitman !

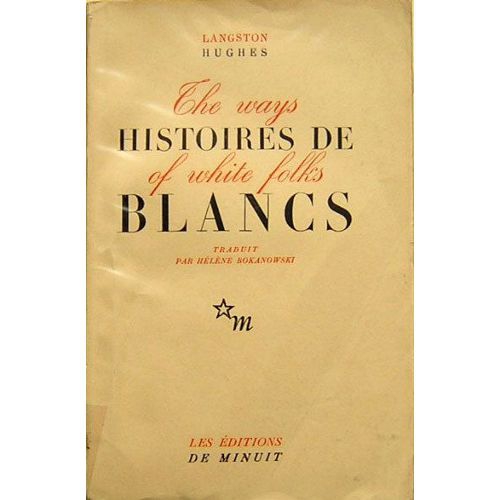

HISTOIRES DE BLANCS

LANGSTON HUGHES

( Traduction Hélène Bokanowdki )

( Les Editions de Minuit / 1946 )

Quatorze nouvelles rouge sang. Le premier livre en prose de Langston Hughes. Indispensables pour tout amateur de blues music. D’ailleurs l’une d’entre elles s’intitule Le Blues que je joue. L’on pourrait trouver étonnant qu’un auteur noir consacre un de ses premiers livres à des Histoires de Blancs, comme s’il n’avait rien à raconter sur son propre peuple. Mais l’intitulé est en trompe l’œil - au beurre noir - Hughes parle bien des Blancs, mais dans leurs rapports avec les noirs. N’emploie pas la grosse caisse de la condamnation de l’esclavage, préfère les notes maintenues à la B. B. King qui s’insinuent en votre peau comme des lames de poignards ultra-fines qui traversent vos organes vitaux sans que vous vous en aperceviez.

Peuple blanc d’un côté et peuple noir de l’autre. Séparés par les eaux tumultueuses d’un Mississippi de bêtises et d’ignorances. Sûr, il y a les grosses brutes stupides qui ne rêvent que de lynchages - le livre se termine par un de ceux-ci - mais ce n’est pas le plus important, contre ceux-là il n’y a rien à faire, ils sont l’amère réalité d’une vie en demi-teintes dont il ne faut jamais s’écarter sous peine de cruelles punitions. L’analyse de Langston Hughes est beaucoup plus aigüe que ce théâtre d‘ombres claires et obscures, recherche et expose la racine du mal dans ses contradictions les plus intimes. Ce ne sont pas les blancs et les noirs, mœurs et coutumes dissociées à laquelle il se livre, mais à la mise à nu des dessous civilisationnels de deux manières d’appréhender la vie. Les noirs vivent leur vie, en toute simplicité, sans le besoin de filtres moraux ou intellectuels, proche de la nature animale et festive de l’être humain à qui la chair fut donnée en premier. Les blancs ont un rapport morbide avec leur existence, ne la saisissent jamais directement à bras-le-corps, ont besoin d’outils conceptuels pour se situer dans le monde et vis-à-vis de leurs semblables. La plupart se contentent de préjugés, les noirs sont de grands enfants naïfs qui ont de temps en temps besoin de corrections exemplaires pour ne pas commettre l’irréparable. Ce sévère paternalisme n’est que la fausse façade d’une réalité économique les plus abjectes : les noirs sont les victimes désignées et reconnaissables par la couleur de leur peau d’une exploitation économique sans borne. Au dix-neuvième siècle, les patrons et les intellectuels européens parlaient de la loi d’airain du capitalisme contre laquelle il était impossible de lutter affirmaient-ils et dont ils se disaient autant victimes que les populations ouvrières soumises à des conditions de travail et de misère intolérables. A les écouter fallait les plaindre d’être les profiteurs du système ! Ah ! Quel Homère moderne chantera la douleur d’être riche et puissant !

Evidemment quand vous y pensez un peu trop, l’injustice sociale dont vous profitez peut causer mauvaise conscience. Surtout si vous revendiquez de l’amour du Christ pour les humbles et les faibles. Pour se défendre de cet œil de Caïn cérébral, il est nécessaire de s’imposer des barrières mentales strictes. Qui malheureusement ne correspondent pas à la réalité. Il est des blancs qui couchent avec leurs domestiques, ce qui est dommageable comme par exemple dans Père et Fils. Le contraire éminemment scandaleux et très rare, je vous rassure, existe aussi : une femme blanche qui fornique avec un nègre est une calamité qui remet en cause les fondements de la société d’apartheid… Dans les deux cas le problème est le même : naissance d’êtres hybrides que la société blanche rejette dans le camp des nègres. Il ne faut point se laisser apitoyer par ses affects. D’autant plus que ces mulâtres incertains, ces métis méprisables, de par leurs aspects physiques peuvent s’introduire dans la bonne société blanche et se livrer à des manipulations honteuses. Méfiez-vous des emballages, les peaux les plus blanches peuvent être des outres de sang noirs. Plusieurs nouvelles d’une cruauté sans faille traitent ces problèmes de frontières humaines incertaines. Rajeunissement par la Joie se double par-dessus le marché d’une critique au vitriol de la recherche d’une plus grande spiritualité de la haute bourgeoisie blanche.

L’on est toujours trahi par les siens. Les noirs apeurés qui refusent de se révolter par exemple. Mais qu’attendre d’un nègre - comme d’un chien - hormis soumission et obéissance. Ces cas ne sont pas graves, s’inscrivent dans l’ordre naturel de la supériorité de la race blanche. C’est la Bible qui le dit. Vous n’allez pas remettre dieu en question tout de même. Non, il y a des blancs qui se laissent stupidement apitoyer et qui malgré leur bon cœur courent au-devant de graves désagréments. Vous n’empêcherez pas l’eau d’un fleuve de rejoindre la pente fatale de son écoulement. Adoptez le bébé de vos fidèles domestiques noirs qui ont la mauvaise idée de mourir jeunes et vous verrez les problèmes auxquels vous serez confrontés. C’est comme ces parisiens qui s’entichent d’un husky dans leur studio. Au bout d’un moment l’animal dépérit. Un négrillon, rien de plus ravissant, mais quoi qu’en faire lorsqu’il arrive à l’adolescence, z’êtes obligés de l’inscrire dans une école noire. Bientôt il vous reprochera de l’avoir aimé comme une peluche que l’on a honte de montrer aux amis. Retournera à sa communauté originelle, sexe, danse et musique…

Mais il n’y a pas que les sentiments chrétiens qui vous poussent à de mauvaises bonnes actions. L’art aussi est une religion de la beauté. Et certains noirs touchés par une grâce apollinienne sont de véritables artistes. Sont capables de jouer du Rachmaninoff bien mieux que des milliers d’adolescents blancs abreuvés de leçons de pianos depuis leurs plus tendre enfance. Ne faut pas laisser pourrir cette fleur sur le fumier où elle a miraculeusement éclos. Faut la transplanter à Paris, lui payer professeurs de renom et lui offrir une pension mensuelle pour qu’elle accède enfin au nirvana de l’idéal blanc éthéré... mais mauvais sang ne saurait mentir, la négresse est davantage inspirée par le blues et la concupiscence charnelle de son amant. Pas besoin d’avoir lu les œuvres complètes de Freud pour comprendre pourquoi ces mécènes blancs au portefeuille charitable ne franchissent jamais le Rubicon du désir qui les pousse vers ces corps noirs d’où émane une splendeur charnelle bien trop coruscante pour leurs velléités vitales corsetées par des siècles de christianisme pudibond. Totem de l’art et tabou de la chair. Les blancs sont des êtres auto-limités, bien moins libres de leurs actes que les noirs enchaînés par les règles coercitives de la ségrégation.

Langston Hughes est le premier pervertisseur littéraire de l’écriture noire. The backdoor man, celui qui est entré par la porte de derrière pour vous faire un petit dans le dos. Ses nouvelles n’ont rien à envier à un Villiers de l’Isle Adam, à un Jean Lorrain, à un un Barbey d’Aurevilly. Ne dit pas, suggère. Ironie froide et cruauté glaciale, les deux seins d’une poitrine généreuse. Jamais un mot de trop, jamais un cri d’indignation cauteleuse, ne joue pas la comédie des bons sentiments, n’essaie pas de nous apitoyer, ne nous prend pas par la main, nous tend un miroir, ce n’est pas qu’il nous assimilerait aux blancs américains, nous rappelle que les conduites humaines, si généreuses soient-elles, reposent souvent sur des réalités dont-elles ne sont que les vaniteux et inconsistants paravents qui nous permettent de nous regarder dans une glace chaque matin. Met à nu cette bonne conscience derrière laquelle nous cachons nos lâchetés. Suffit de faire attention aux chaînes de précarité et d’indigences sociales que nos élites politiques sont en train de nous forger - pour notre plus grand bien économique et notre si précieuse sécurité - pour comprendre que ces Histoires de Blancs sont d’une actualité brûlante. Si nous avons la peau blanche, nous risquons, à très courts terme et plus vite que nous le croyons, de devenir marron… et marris cocus de nos libertés.

Damie Chad. ( été 2015 )

23:22 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.