30/04/2015

KR'TNT ! ¤ 233. ROBERT BELFOUR / JOHNNY HALLYDAY / 40 ANS DE ROCK / ERVIN TRAVIS NEWS

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 233

A ROCK LIT PRODUCTION

30 / 04 / 2015

|

ROBERT BELFOUR / JOHNNY HALLYDAY / QUARANTE ANS DE ROCK / ERVIN NEWS |

ERVIN TRAVIS NEWS

Une photo prise sur le facebook Lyme – Solidarité Ervin Travis du concert donné à Rouffiac le 18 avril dernier... aux dernières nouvelles Ervin se bat avec les bactéries qui libèrent un max de toxines pour se défendre contre le traitement. Courage Ervin, nous sommes avec toi !

BELFOUR TUNE

Pour saluer les héros disparus, Record Collector propose une rubrique intitulée «Not Forgotten». On la trouve dans les dernières pages du magazine. Parmi les disparus signalés dans le numéro d’avril dernier, on trouve Steve Strange, Lesley Gore, Joe B Maudlin et... Robert Belfour. Steve Strange occupe une demi-page. Robert Belfour n’a que 16 lignes. C’est vrai, au fond, que peut-on dire d’une vieux nègre inconnu qui n’a enregistré que deux albums au soir de sa vie ? Pas grand chose.

Dans un monde idéal, on verrait Robert Belfour en couverture du Record Collector d’avril, à la place de Joe Stummer. Mais chacun sait que le monde idéal n’existe pas. Robert Belfour ne vaut pas plus que 16 lignes ? Pas d’accord. Mais alors pas du tout d’accord.

Let’s go back to the collines, amigos et amigottes ! Robert Belfour venait du même coin que tous les chantres du North Mississippi Hill Country blues. Comme RL Burnside et Junior Kimbrough, il avait développé un style de blues unique. Et ce n’est pas un hasard, Balthasar, si on trouve ses deux albums sur Fat Possum.

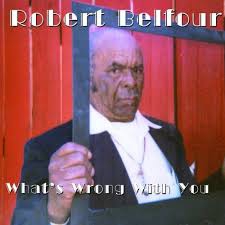

D’ailleurs, Matthew Johnson et ses collègues ont un peu mordu le trait en concevant les pochettes de ces deux albums. Ils ont voulu faire passer Robert pour un gros dur, comme ils l’avaient déjà fait avec RL. Sur la pochette de «What’s Wrong With You», Robert vous lance un regard méchant à travers un cadre qu’il tient dans ses mains, du genre, quesse-t-a toi ? T’es pas content ? C’est d’autant plus décalé que Robert n’est pas un délinquant des champs, ni un délinquant des villes. Ce mec a travaillé toute sa vie dans le bâtiment à Memphis. Il a même passé toute sa vie à bosser, car daddy Belfour eut la bonne idée de casser sa pipe quand Robert était encore morpion, et dans les familles pauvres du Mississippi, si daddy die, alors on met les mômes au boulot pour nourrir la famille. C’est une famille qui vit à l’ancienne, en pleine cambrousse, dans une cabane en planches à quelques kilomètres au Sud de Holly Springs dans l’État du Mississippi. Évidemment, Robert est né dans la cabane.

Il a 13 ans, il doit s’occuper du potager et aller au fleuve avec la mule pour remplir les bidons d’eau. L’eau courante, ça n’existe pas dans le coin. Ni l’électricité. Il faut aussi nourrir les cochons et les volailles, il faut aller au champ cultiver la terre, semer le grain et faire la récolte quelques mois plus tard, car toute la famille dépend de cet argent pour l’huile, le sel, le savon et le sucre. Il doit aussi aller aider les voisins à faire leur récolte, comme c’est la coutume depuis plusieurs générations. Il faut aussi réparer la clôture qui ne tient pas et donner un coup de main au boucher quand il vient tuer le cochon. Il faut traire la vache et cavaler après les poules qui se sont enfuies. C’est comme ça tous les jours, de l’aube jusqu’à la nuit, et Robert n’a plus le temps d’apprendre à jouer «Crawling Kingsnake» que lui a montré May Dale sur sa guitare. C’est comme ça. Il ne se plaint pas. La vie est rude, mais au moins la famille a de quoi manger, ce qui n’est pas le cas de toutes les familles. Chez les blancs, il y a beaucoup de pères alcooliques, de dégénérés, d’obsédés sexuels et de feignasses. Il aide sa mère autant qu’il peut, avec ses petits bras et ses petites jambes de gamin de 13 ans. L’école ? Arf Arf Arf ! Robert est plié de rire. C’est un truc pour les petits culs blancs. Avant d’apprendre à écrire et à compter, il y a d’autres priorités : il faut aller ramasser les pommes sinon les corbeaux les mangent et récolter les pastèques avant que les serpents n’arrivent. Quand il s’allonge le soir sur sa paillasse, il s’endort aussitôt, ruiné de fatigue. Sa mère en profite pour récupérer sa salopette posée sur l’unique tabouret de la cabane et y coudre des pièces à la chandelle. Oh, il faut qu’elle tienne encore au moins un an. Après, Robert va grandir et il pourra porter celle de son père qui est solidement rapiécée.

Les quelques moments de répit sont ceux qu’il passe dans les pique-niques. Il se régale de voir Otha Turner souffler dans son fifre, accompagné d’un joueur de tambour complètement excité. Ces deux-là mettent une ambiance terrible dans la petite fête de campagne. Robert est fasciné par le son et par l’énergie que dégagent les deux compères. Il se promet de trouver un jour le temps de jouer sur sa guitare, sa seule et unique distraction. Victor Hugo aurait ajouté : «... et son phare dans la nuit d’encre».

Quand on écoute «My Baby’s Gone», le morceau d’ouverture de «What’s Wrong With You», on est immédiatement saisi par la violence du propos. Robert chante de l’intérieur du menton et derrière, c’est joué avec une réelle brutalité. C’est même incroyable de poséisme. C’est frappé sèchement et bien plus violemment que chez les Black Keys. Robert bat la campagne. On sent que Bryan Barry et lui ne sont pas là pour plaisanter. «My Baby’s Gone» est aussi fulgurant que le «Bad Man» de T-Model Ford. En fait, c’est le jeu de gratte qui fait tout. C’est une vraie merveille d’agressivité. Robert joue son truc avec une incroyable malveillance de pirate de Saint-Domingue. Il est tout bêtement fabuleux d’à-propos et de répondant. C’est Robert Belfour qu’il vous faut. Le soldat inconnu de l’arc de triomphe, c’est lui. Dans le petit texte d’accompagnement imprimé sur la pochette, Matthew Johnson salue tous les gars du coin de Holly Springs, RL Burnside, Junior Kimbrough, Mississippi Fred McDowell, Joe Callicut, Jessie Mae Hemphill, Otha Turner et bien sûr Charlie Feathers, car il fait partie de cette bande. C’est l’une des bandes les plus fatales de l’histoire du blues. Évidemment, tout passe par Otha Turner, comme tout passe par Sister Rosetta Tharpe ou Big Dix. Ce sont eux les pères et mère fondateurs du rock moderne. Les autres morceaux de l’album sont beaucoup plus traditionnels, mais on ne s’ennuie pas un seul instant car Robert joue le blues à sa façon. Dans «Done Got It», il mouille bien ses syllabes et il se montre d’une véracité stupéfiante au niveau son. Il gratte sa guitare comme un punk, ou plutôt comme un punk qui sait jouer. Il est tout seul et on sent nettement la punkitude rurale dans son jeu. Robert est une sorte de dieu du one-man-bandisme. Il reste fabuleux d’à-propos, avec son gros son agressif. À l’écoute de «Walking The Floor», on comprend qu’il a su rattraper le temps perdu dans son enfance et apprendre à jouer comme un pro. Il dit qu’il a tout appris à l’oreille et il a une façon d’accorder sa guitare unique au monde, connue de lui seul, «cross tuned Spanish tuning», comme il dit. «Norene» impressionne par la seule fluidité du jeu. Robert Belfour se balade. Il fait ce qu’il veut du blues. Il joue tout à l’ancienne, avec une sorte de virtuosité qui ne veut pas dire son nom. La fluidité de son jeu finira par subjuguer les plus récalcitrants. «Bad Luck» qui ferme la marche est une merveille absolue.

La pochette du second album paru sur Fat Possum est encore plus décalée. Robert ressemble à un mineur en colère qui sort du puits, ou pire encore, à un diable courroucé. Robert n’est ni un mineur, ni un diable. C’est un extraordinaire bluesman tout juste redécouvert et on se demande vraiment ce qui a pu passer par la tête des gens de Fat Possum pour aller chercher une idée de pochette pareille.

«Pushing My Luck» n’est pas l’album du siècle ni une bombe de bastringue, comme on pourrait l’imaginer en voyant la pochette. Loin de là. C’est simplement un disque de blues très classieux. Un certain Ted Gainey bat le beurre derrière Robert. «Hill Stomp» donne le ton de l’album, avec un son qui évoque la fluidité africaine de Junior Kimbrough. On voit à quel point Robert est bon lorsqu’on écoute «Breaking My Heart». Quel guitariste accompli ! Il sort des petites séries d’attaques violentes de gimmicks et il prend le chant avec nonchalance. Il n’y a aucune urgence - woman you ain’t treat me right. Il prend le morceau titre perché au chant. On sent tout de suite le souffle de l’inspiration. Il maintient la tension d’un gros bomp-bomp-bomp en grattant au pouce les cordes basses, et de ses autres doigts, il gratouille des arpèges machiavéliques de blues harmonieux. À lui seul, il fabrique un univers coloré et rempli de climats changeants. Si on souhaite écouter un guitariste de blues inventif et charmant, alors c’est Robert Belfour qu’il faut écouter. On trouve en face B une autre merveille, «I Got My Eyes On You». Il reste sur un mid-tempo élégant et bien battu derrière par l’ami Ted. Encore une jolie pétaudière à se mettre sous la dent. Et avec la richesse de jeu de Robert, c’est l’indigestion assurée. Son jeu est beaucoup trop dense. On risque en permanence la saturation. Robert corse l’affaire en prenant un solo d’une finesse exquise. Il y a quelque chose de florentin en lui. Sous les airs frustres que veulent lui donner les gens de Fat Possum, on découvre un très grand raffinement. Il sait rester dans la mesure pendant son solo et on admire sa belle maîtrise. Ted bat le beat du train et ancre le morceau dans l’ancienne tradition des routards du blues. Ce morceau a un son classique, mais avec quelque chose en plus. Quand on écoute «Sweet Brown Sugar», on voit bien que Robert tient son blues par les sentiments. C’en est même admirable. Tous ses blues sont ardents, bien joués et richement accompagnés. Il chante «Stayed Awake» d’une voix fêlée. Encore une merveille. Il continue de jouer son petit groove de guitare. En fait, on croit que plusieurs guitaristes jouent, c’est dire la richesse de son jeu. Il réussit à maintenir une pression constante avec des finesses et des variantes. Il multiplie les variations à l’infini. Il chante comme un malheureux - I can’t sleep - Comme Mike Bloomfield, il se dit ravagé par les insomnies.

Quand Robert part en tournée, les gens qui le voient jouer le prennent pour un bluesman du Delta. Chaque fois, il doit rectifier le tir : ««No I don’t live in no delta. I was born right there in Red Bank, Mississippi, ain’t nothing like the delta, it’s hill country !» Oui, Robert vient des collines du Nord de l’état du Mississippi, ça n’a rien à voir, les gars.

Signé : Cazengler, Belfour-tout

Disparu le 24 février 2015

Robert Belfour. What’s Wrong With You. Fat Possum Records 2000

Robert Belfour. Pushing My Luck. Fat Possum Records 2003

DANS MES YEUX

JOHNNY HALLYDAY & AMANDA STHERS

( PLON / Février 2013 / 208 pp )

Combien de livres publiés sur Hallyday chaque année ? Probablement près d’une quinzaine qui se vendent dans une indifférence polie de la part des médias. Mais celui-ci a reçu un traitement de faveur. A même été longuement commenté dans les informations des grandes radios nationales, juste après un topo sur les soubresauts de la révolution tunisienne ou les massacres de la guerre en Syrie. C’est que Dans Mes Yeux était entouré d’une prestigieuse aura de soufre. Johnny in person s’y livrait, et même s’y lâchait. N’était même pas encore sur les gondoles des librairies que l’on connaissait un florilège du scandale à venir. Johnny osait déclarer que Michel Sardou était un vieux con réac ( ce qui en soi n’est pas une révélation bouleversante ) et qu’Adeline était une enfant gâtée totalement hystérique ( même si l’on ne s’en doutait pas, l’on sait que souvent les histoires d’amour finissent sordidement ). Enfin détail des plus affriolants l’on assurait que la jeune et jolie romancière Amanda Sthers qui avait relevé et transcrit les propos d’Hallyday, aurait connu bibliquement l’objet de son étude. Je suis dans l’incapacité de certifier la véracité de telles données puisque je n’étais pas présent lors de cet hypothétique accomplissement charnel, somme toute véniel. Toutefois j’avoue qu’à leur place, l’occasion se présentant, j’en aurais fait autant. N’est-ce pas Protagoras qui affirmait que « plus on en fait, moins on en regrette » ?

ACQUISITION

Je ne me suis pas précipité ni pour l’acheter ni pour le voler ( barrez l’option qui ne vous convient pas ), le bouquin je l’ai eu cet été, sur un étal des Puces de Pamiers ( Ariège 09 ), pour cinquante centimes - pour exactement le même prix l’on pouvait encore entrer en possession de La Critique de la Raison Pure de Kant et d’A l’Ombre des Jeunes Filles en Fleur de Marcel Proust - preuve que la somme ridiculement basse exigée ne trahissait en rien de la part du vendeur une condamnation morale ou un quelconque jugement dépréciatif tant au niveau littéraire ou philosophique du contenu du volume.

MES YEUX SONT FOUS

L’ai lu d’un trait ( sans toutefois rien souligner ), ce qui frappe avant tout c’est que les vacheries proférées à l’encontre de Sardou et Adeline ne s’étendent que sur quelques lignes et encore faut-il les replacer dans leur contexte pour en apprécier tout le sel. Qui s’en trouve d’ailleurs fort affadi.

Le principe du livre est simple, un homme se penche sur son passé, Johnny se parle à lui-même, sans perdre de vue, du coin de ses deux beaux yeux, la gente damoiselle qui l’invite à se livrer chaque fois davantage. Il est bien connu que le trou de la souris attire toujours le chat. C’est un jeu dont aucun des deux n’est dupe. Soyons sûr qu’à la relecture l’on a dû limer tout ce que l'on voulait cacher. L’on aura cependant laissé dépasser deux grands os ( avec un peu de viande faisandée autour ) pour que la presse trouve matière sonnante et trébuchante à monter en épingle. Ceci s'appelle l'art de la manipulation… Ou de la barbichette.

LES COUPS

Etonnement. A écouter les commentateurs Johnny s’était transformé en tueur. Distribuait les rosseries avec la fougue de Bruce Lee assénant ses meurtrières manchettes dans le Jeu de la Mort. Un exterminator qui tape sur tous ceux qui l’auraient de près ou de loin croisé dans leur existence. A les en croire après le passage de sa plume le showbiz français était devenu un champ de ruines, une terre de désolation. Peut-être vais-je vos décevoir, mais il n’en est rien.

Johnny se raconte en toute simplicité en respectant l’ordre chronologique, commençant par sa naissance et terminant au Stade de France, en juin 2012. Suit évidemment les principaux évènements de sa carrière, mais rapidement. Ce n’est pas ce qui lui importe le plus. Note l’essentiel, pour la liste des musicos et les numéros de matrice vous faudra les chercher ailleurs. Le chanteur n’est pas le héros principal du livre. Grattez la star et avec un peu de chance c’est l’être humain dont l’incertaine silhouette se détachera en filigrane.

Johnny parle de l’intérieur. Un homme blessé. Secret de polichinelle pour les fans, Johnny n’aura pas à tuer le père. C’est le papa qui se débarrasse de lui. Revend le lit du bébé et se casse avec le fric… Histoire sans happy end, il ne reviendra pas. Blessure ouverte à jamais. Soixante six ans plus tard, sur son lit d’hôpital alors qu’il frôle la mort, totalement inconscient il appelle son père…

De quoi vous détruire ad vitam aeternam. N’est pas le seul à traverser de telles tragédies. Les cabinets des psychiatres et les salles d’attente des psychanalystes sont pleines de ces sortes de handicapés psychologiques qui ont connu de semblables situations initiales et qui en restent fêlés de la cafetière… Ce n’est pas pour cela qu’ils deviennent Johnny.

J’AI CRIE A LA NUIT

Faut colmater la plaie suintante. Un mouchoir dessus et ça suffit. A condition de le changer dès qu’il est trop plein de pus et de sang. L’affection de Desta et Lee quand on est un enfant, la bande de la Trinité une fois ado peuvent suffire. Mais ensuite ça devient plus difficile. Surtout lorsque l’on est monté un peu trop vite en graines et que l’on s’est engrangé dans le milieu du rock and roll. Plus exactement du french showbiz. L’on n’est qu’un gamin et l’on se trouve plongé dans un monde d’adultes. De requins pour employer le terme adéquat. Pour eux vous n’êtes qu’un citron dont-ils entendent tirer le maximum de jus. Tant pis s’il ne vous reste que des pépins par la suite.

Johnny n’élude pas la question. L’orphelin s’est cherché des pères de substitution. De Charles Aznavour à Bruno Coquatrix. Ensuite il a navigué à vue et à l’instinct. Porté par les évènements. Emporté par le tumulte des années rock. Comprend très vite que ceux qui ont l’illusion de forger leur destin se trompent. C’est la vie qui vous façonne. Et pas toujours à votre convenance. Fils de personne peut-être, mais surtout des circonstances.

QUE JE T’AIME

N’y a pas que les papas dans la vie. Y a aussi les mamans. Pas de chance, celle de Johnny jouera à l’Arlésienne. Lourd passif du côté de la gent féminine. Tant qu’il se contentera de naviguer de fille en fille ça ne se passera pas trop mal. De l’amourette au produit jetable, la gamme est assez large et permet bien des expériences. C’est lorsque Johnny essaie de recréer le couple originel mythique qu’il a un mal de chien ( abandonné ) à tenir son rôle de père. Ne possède pas le modèle de référence. Recherche davantage l’âme forte que l’âme sœur. Lui faudra du temps pour en trouver une qui conjugue les deux facettes et qui l’accepte tel qu’il est. De toutes ses successives compagnes perso j’ai toujours eu un faible pour Nanette Workman. Ce n’est pas celle qu’il préfère. Pourtant ce fut la plus rock and roll. Comme quoi Johnny a toujours été en recherche de ce qu’il n’avait pas.

LE CHANTEUR ABANDONNE

Sur le plan professionnel Johnny déroule ses échecs et ses réussites. N’est pas plus amer des premiers que joyeux des secondes. Cinquante ans de carrière au sommet de l’échelle apprend à relativiser. Sur la durée tout s’égalise. Evoque avant tout la scène. C’est là qu’il a gagné les batailles essentielles. Celles qui redressent une courbe de popularité en berne, celles qui pulvérisent les conjurations des médiocres, celles qui obligent les soi-disant intelligentsia des commentateurs médiatiques à la mettre en sourdine devant la ferveur populaire…

Qu’il soit une bête de scène chacun le concède. Qu’il ait eu l’intelligence de comprendre qu’il ne tiendrait pas en haleine pendant vingt ans le public avec un combo de quatre musiciens et un micro, qu’il ait su évoluer des Golden String au décor du Palais des Sports 67, des rayons lasers aux feux d’artifices, de la descente en hélicoptère à la boule de métal explosive, Hallyday n’a jamais lésiné sur ses spectacles.

Toujours plus et jamais moins. Inutile d’invoquer l’hybris grecque et la démesure rock and roll, de cette surenchère Hallyday n’est pas dupe, c’est la peur de se retrouver un jour seul, terriblement seul, seulement seul. La foule exulte et Johnny est au milieu d’un cocon protecteur, baigné par l’incandescence amniotique des cris de plaisir des fans. En terre d’asile.

VOYAGE AU PAYS DES VIVANTS

C’est la fin du voyage. Le drame ultime. Fin 2008, la France est aux abois, Johnny se meurt là-bas, à l’autre bout du monde, aux States, les bruits les plus fous circulent… la dernière partie du livre relate cette renaissance. Car ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Devra repartir de zéro, réapprendre à marcher, retrouver sa voix dans un gosier intubé pendant plusieurs semaines… Un calvaire, un supplice. Jusqu’à la résurrection et le retour sur scène.

Comme avant. Mieux qu’avant. Un Johnny plus sûr de lui parce que plus proche des siens, son épouse, ses filles, ses enfants, de ce qui ne lui fut pas donné lors de sa venue sur notre triste planète. Bien sûr qu’il règle quelques comptes avec les faux amis et les par trop intéressés. Sans méchanceté, sans trop de rancune. La vie lui a beaucoup appris. Se méfie des hommes. Sont trop faibles pour rester toujours droits.

Lui, il a tenu le coup. En est fier tout en restant humble. Ce n’était pas donné d’avance.

Un beau livre.

Damie Chad.

JE REPRENDS LA ROUTE DEMAIN

QUARANTE ANS DE VIE EN ROCK

PATRICK EUDELINE

( Attitudes / Le Mot et Le Reste / Septembre 2013 )

Profession : journaliste chez Best et chez Rock & Folk. Question boulot, il est difficile de faire mieux. A part rentier. Mais c’est beaucoup moins classe. Le rock sans scriptor c’est comme Alexandre le Grand, sans Ptolémée Plutarque et quelques autres, le souvenir du Conquérant serait effacé de nos mémoires. Vous me direz que pour le rock il reste les disques, mais ce sont des supports mille fois plus fragiles que les lourdes stèles de pierre de l’antiquité… Quant à la préservation informatique, vaut mieux ne pas penser au clic fatidique - volontaire ou aléatoire - qui effacera toutes les données d’un seul coup. Pour parodier Valéry nous dirons que la civilisation rock est mortelle. Comme toutes les autres.

Une seule chance, infime mais qui a fait ses preuves jusqu’à maintenant, d’échapper à l’apocalypse, la littérature. Celle-ci selon Mallarmé se trouve partout, sauf à la dernière page des journaux. Difficile gageure à laquelle au début des années soixante toute une génération de paperassiers dont Patrick Eudeline est un des plus emblématiques représentants se sont attelés à cette tache impossible : permettre à cette musique de voyous qu’était le rock and roll la possibilité de recevoir - pour parler comme notre époque de grande communication - le logo, l’Appellation d’Origine Contrôlée, le Litteratur d’Or, réservé à des produits soi-disant de plus haute teneur culturelle.

L’est sûr que les Amerloques en ont eu l’intuition avant nous, partaient un peu en avance sur les petits frenchies. Z’ont eu Lester Bang et Creem, z’ont eu la route tracée par Kérouac et la Beat Generation. Deux branches maîtresses vachement plus solides et prophétiques que le figuier stérile Boris Vian, et puis cette filiation anglo-saxonne souterraine qui part du Portrait de l’Artiste en Jeune Chien de Dylan Thomas, à I Wanna Be Your Dog des Stooges… bon, mais l’on possédait nos armes secrètes, et l’on ne s’est pas gêné pour en user. Ce n’est pas hasard si au détour d’une phrase Patrick Eudeline se réclame de Joris-Karl Huysmans, tout un symbole de cette littérature décadente et symboliste dont les trésors enfouis n’affleurent qu'à peine à la conscience littéraire nationale…

ON THE ROAD AGAIN

Trente neuf chroniques - comme les fameuses marches - plus une introduction. Pour la conclusion, désolé vous la rédigerez vous-même. Ça s’arrête sur Walter Scott - mais qui se soucie de ce poids walter du rock and roll aujourd’hui ? Chuinté aussi brusquement que la fin d’un morceau des Pistol’s. Robinet fermé sans préavis. L’on pourrait lui en vouloir, l’accuser de fainéantise aiguë, à plusieurs reprises notre auteur ne sous-entend-il pas qu’il n’est pas un stakhanoviste de l’écriture rock ? Ce serait trop facile, nous abandonne un peu comme le chamelier qui nos laisse tout seul sans carte ni boussole au milieu du désert avec un dromadaire récalcitrant, oui mais il est impossible d’écrire le mot fin à la légende du rock. Ce n’est pas que l’histoire continue - les temps homériques sont terminés depuis longtemps nous serine-t-il très souvent. Le rock est mort. Mais un crocodile empaillé sécrète toujours un petit frisson de peur rétrospective. Le cadavre du rock est encore vaguement tiède. Les fidèles s’assemblent et attendent le retour de la momie. Comme dans les films. Encore plus terrible qu’en 1954. Fans affligés qui espèrent l’impossible. Forte odeur de putréfaction, les vers s’acharnent sur la charogne mais c’est la dernière chose qui bouge encore à notre époque. Tout le reste n’est que décor délétère de carton pâte. Le rock est bloqué dans une gare où il ne passe plus de train depuis quarante ans. Quand ils ne sont pas rouillés, les rails sont arrachés. Qu’importe, l’on attend toujours, frémissant à la moindre ondulation de poussière dans le lointain. Patrick Eudeline comme les autres, prêt à reprendre la route demain.

N’ a pas tout mis. A fait un choix. Celui du roi. Manquera toujours l’article que vous aviez, ou pire que vous auriez, préféré. Là n’est pas le problème. Eudeline n’a pas voulu écrire son histoire du rock, seulement nous faire partager sa vision. Qui ne vous satisfera jamais en totalité, car trop partielle, trop partiale. C’est ce dernier aspect qui la rend irremplaçable. Personne n’est égal à personne. Tous fans de rock, chacun différent. Ce qui n’empêche que l’on ne puisse pas arpenter et relever le chemin parcouru. Une route se dirige bien quelque part et même si le point d’arrivée est encore inconnu et incertain, il est des inclinaisons de chaussée, des tours et des détours totalement signifiants. Ce n’est pas pour rien que le philosophe Heidegger s’est longuement intéressé à cette notion de khere, ces sinuosités de sentiers de montagnes dont les retournements subits et contradictoires, nous enseignent le cheminement de toute pensée humaine.

UN PARCOURS

Faut tenir compte des contingences. Il n’y a que dans KR’TNT où l’on vous ravaude quinze fois une variation infinie sur les concerts des Jallies ou que l’on vous cause de groupes que personne ne connaît ou que l’on vous refile pratiquement à la suite dix articles sur Gene Vincent, c’est que nous ne sommes soumis à aucun impératif économique, et que nous avons pour politique générale que de n’en faire qu’à notre tête. Dans les grosses revues papier nationale, faut contenter le lectorat-rock, par essence terriblement morcelé, et suivre la tyrannie de l’actualité n’est pas un devoir mais un impératif catégorique kantien. L’Eudeline l’a le droit de dire ce qu’il pense mais les fourches caudines du dirchef ne sont jamais loin. Si les Stones passent à Paris, pas question de faire comme si vous ne le saviez pas. C’est un très mauvais exemple car il y a toujours quelque chose à dire sur les Stones. Mais enfin vous comprenez qu’il est utile de manœuvrer finement pour causer de ce qui vous importe sur le moment.

L’a de la chance l’Eudeline, ces dernières années il jacte de ce qu’il veut à ses heures. C’est un privilège chèrement acquis à la sueur de sa plume. C’est qu’il écrit bien, que certains articles sont de véritables petites nouvelles que vous pourriez ajouter ( enfin presque ) dans les Contes Cruels de Villiers de L’Isle Adam sans déparer de beaucoup les fameuses balances du style. Pour la cruauté difficile de trouver mieux que l'existence de Johnny Thunders, de Steve Marriott ou de Vince Taylor. L’est aussi arrivé à maturité à la bonne époque, avoir vingt ans en 1974 et écrire dans Best question rock c’est comme assister au conseil des ministres à la droite du président. Un véritable feu d’artifice, tous les trois mois une nouvelle tendance, tous les trimestres un nouveau genre, tous les jours un nouveau groupe, tous les mois un nouveau géant. La cuve est pleine depuis le milieu des sixties mais l’on en jette à côté à plein seau, une décrue en 1975, le temps de reprendre souffle pour l’arrivée du tsunami punk. Et Eudeline aussi à l’aise qu’un poisson dans l'étang. Nage en eau trouble et en saisit tous les courants. Un parfait exégète. Vous débrouille la pelote de laine du rock and roll avec dextérité. Tire la chasse et tout devient clair comme de l’eau de roche. Les seventies, le rock anglais, le rock américain, il connaît tout ça comme le fond de sa poche. Vous en bouche même un gros coin question rocko italiano. Bon poids et bonne mesure, les anecdotes personnelles qui font la différence avec en prime la pertinence de l’analyse. Cousu de fil d’or.

AFTERSHAVE

N’imaginez pas que ce sera tous les jours dimanche et le lendemain paye. Tout a une fin. La corne d’abondance se tarit plus vite que prévu. L’on peut toujours essayer de faire semblant. La maison Eudeline ne marche pas dans la combine. Refuse de vendre le drap de lit bas de gamme au prix du saint suaire. Le rock agonise aux premiers tournants des eighties. Désormais il n’y a plus que des suiveurs qui se livrent à d’infâmes parodies que Patrick se hâte de dévoiler. De quoi tomber en dépression jusqu’à la fin de votre vie. Rien de plus mortifiant que de voir les idoles vieillir, perdre leur mordant, prendre du ventre, et renier pour une poignée de dollars le rêve qu’ils ont incarné dans leur jeunesse.

Que dire, que raconter, quand on n’y croit plus ? Doit y avoir des explications plus finaudes que la tarte à la crème du rock and roll musique adolescente qui perd tout son charme lorsqu’elle est jouée par des quinquas ventripotents qui ont remplacé leur dent de lait par des crocs de requins. Le refrain des majors qui ne pensent qu’à faire du fric, si vrai, si juste qu’il en devient une évidence morte, ne peut être qu’un raisonnement d’appoint. Nécessaire mais insuffisant.

Alors Eudeline enfourche son premier cheval de bataille. Le rock trois accords qui se battent en duel. Amusez-vous à les aligner dans l’ordre du tiercé gagnant. N’y a pas des millions de solutions possibles comme sur les grilles du loto. Une course avec trois rossinantes au départ, vous épuisez facilement les possibilités. Au bout d’un moment vous commencez à tourner en rond et à vous mordre la queue. Question rapport les gains sont beaucoup plus élevés que chez les canassons mais après le public se lasse. Quand il n’y a plus de surprise, le plaisir disparaît.

C’est alors que le miracle s’accomplit. Certains triturent leur manche de guitare un plus souvent que les autres, d’autres réfléchissent et expérimentent, la technique a progressé à pas de géant dans les studios entre 1950 et 1970 même si par rapport à aujourd’hui nous sommes en ces temps primitifs à peine à l’âge de la pierre polie. Suffit d’oser et de s’affranchir des règles de l’harmonie. Nouvelles combinaisons, de s’approcher de l’extrême bord de l’univers de la dissonance, là où la musique laisse la place à cette autre chose monstrueuse que l’on appelle le bruit. Entre 1965 et 1971, le rock accomplit à marches forcées, sans trop s’en apercevoir le chemin que les musiciens classiques de Back à Debussy ont parcouru en deux siècles. Musique savante et musique populaire parviennent au même point par des routes différentes. La Mer de Claude de France se dilue dans les récifs de la dissonance. Les explorateurs du noise ne tarderont pas à explorer cette nouvelle planète. Mais ce n’est déjà plus du rock and roll.

Souvenir personnel : le prof de français au lycée légèrement énervée, l’a une révélation à nous faire, un truc scandaleusement inouï vient de se produire et elle pose sur le tourne-disque une galette de Pierre Henry. L’est toute retournée, apparemment selon elle, c’est une véritable révolution qui vient de frapper nos oreilles. L’on n’ose pas le lui dire, ni lui enlever ses désillusions, ça reste tout de même bien en dessous de ce que l’on entend dans les solos d’Hendrix ou les irréguliers moutonnements gallupiens de Race with The Devil, cette course à coteaux tirés, de Gene Vincent… En plus déjà dans le jazz depuis longtemps l’on flirte avec les tempos abracadabrants et les notes erratiques…

Et voilà que Patrick Eudeline nous refait le coup de Pierre Henry. Pas du côté des trompes d’Eustache, mais au niveau technologique. Le Pierre Henry est un compositeur qui dès les années cinquante voulut forcer l’impasse chromatique dans laquelle la grande musique classique s’était embourbée. Ne s’embarque pas dans la théorie, n’essaie pas de trouver un avatar du dodécaphonisme, se contente d’expérimenter de nouveaux instruments. Pas le genre de gars à trafiquer une boîte à œuf pour la transformer en clavecin d’un nouveau genre, non il vise directement dans la modernité, les premiers ordinateurs et les bandes magnétiques qu’il passe à l’envers et à l’endroit - quelques années avant les Beatles - bref le gars à lui tout seul il invente la musique électro-acoustique, ainsi c’est lui qui met au point la boucle et le sample… C’est le premier hacker de la musique classique, l’Ircam de Boulez procèdera de ses avancées mais nous sommes là en une autre aventure…

RETOUR AU ROCK ?

Patrick Eudeline salue le novateur, mais fulmine contre les nouvelles générations d’apprentis-rockers qui se ruent sur ces inventions et s’en servent pour piller le legs de leurs prédécesseurs, le rap et la nouvelle variété avec ses chanteurs sans voix en prennent pour leur grade. Eudeline vomit la modernité. Les trafiqueurs de sons le débectent, alors il leur tourne le dos et s’en retourne vers l’âge d’or du rock. Mais il n’est pas homme à se répéter. Réécrire une vingt-cinquième fois la saga des Pistol’s ne l’intéresse pas. De toutes les façons les amateurs la connaissent par cœur et n’ont pas besoin de lui.

C’est pourtant de lui qu’il va tirer le miel de ses articles. Plus gonzo qu’Eudeline tu meurs. Le rock and roll n’est plus son sujet de prédilection. L’est remplacé par moi et le rock and roll. Et l’Eudeline s’en tire au mieux. Au niveau de l’écriture. Au niveau du rock and rol il y a à boire et à manger. L’introspection rock and roll emmène Eudeline à se pencher sur son passé. L’est un petit français comme nous tous qui s’est abreuvé d’émissions de télévision et d’émissions radio en sa jeunesse. N’avait d’yeux chercheurs et d’oreilles fouineuses que pour tout ce qui venait d’Angleterre et d’Amérique. Mais obligé de se fader en même temps toute la production française. L’âge venant les souvenirs remontent et Eudeline revisite tout ce passé proche, Hallyday, Rivers, Antoine, Aufray, Gainsbourg, Brel, Indochine…

En dresse des portraits en demi-teinte. Sont des albatros qui n’ont jamais eu la chance de voler dans les grands vents, condamnés à louvoyer dans la glèbe boueuse de la variétoche française, y ont sali leurs jabots et perdu des plumes. Des résistants à leur manière. Ne leur jette pas la première pierre, les réhabilite à leur niveau. Un peu surprenant pour un rock critique. Mais il est difficile de cracher dans la soupe qui vous a nourri durant des années.

Au son des années 80, 90 et 2000, Eudeline oppose la bonne vieille chanson. Aussi bien celle de Brel qu’un morceau des Beatles. Toutes construites sur le même modèle avec un début et une fin, une intro et une cauda, couplets, refrains et pont pour passer de l’autre côté. Du travail d’orfèvre. D’artisan. Rien à voir avec ces productions à la chaîne, millimétrées au Pro Tool, uniformisées au goût moyen de la clientèle que l’industrie du disque nous offre si complaisamment.

Vision conservatrice et rétrograde conforme au génie national. En France nos grands écrivains sont très souvent des anarchistes de droite. D’infâmes réacs aux idées paradoxales et au style étincelant. Eudeline renoue avec une tradition bien de chez nous. Son dandysme - affirmé et revendiqué à chaque article comme une des composantes essentielles du rock’roll - s’inscrit dans une semblable tradition, celle de Barbey d’Aurevilly, l’écrivain aux quarante volumes de critique littéraire, l’incomparable romancier, l’homme aux tenues extravagantes arborées comme le pavillon de l’anti-bourgeoisisme.

RETOUR VERS LE PASSE

Le bouquin est un régal même si je n’en partage pas la saine logique de ses prolégomènes habilement exposés et déroulés. Eudeline retourne aux vieilles lunes, emprunte les sentes descendantes celle qui mènent des Mods au Glam et du Glam au Bubblegum. Sans rien perdre de sa perspicacité, sans être dupe de ses propres dérives. Ne se bat pas contre les moulins à vent du rock mais contre les nouvelles forteresses. Violentes attaques contre le net, sa gratuité - un rival très sérieux pour quelqu’un qui vit de sa plume - et ses ballons de baudruche, cette fausse célébrité artistique qui n’aboutit à rien. Le réseau n’est pas ouvert sinon sur les voies de garage de l’anonymat. Les maisons de disques n’ont plus - du moins essayent-elles de nous le faire accroire - les capitaux nécessaires au soutien de leurs artistes. Ne comptez pas sur moi pour les plaindre.

Mais plus que la crise économique le rock traverse une crise morale. Eudeline tisse un dithyrambe en l’honneur des Pussy Riots, voici des punkettes qui ont pris de sacrés risques et de véritables qui les ont conduites en camp de travail. Poutine, Staline, même combat de l’état fort en lutte contre toute manifestation individuelle ! Pourtant leur véritable force réside ailleurs, dans cette incongruité d’un groupe, d’un collectif rock and rollien qui court-circuite le circuit marchand de la célébrité, pour la simple et unique raison qu’elles n’ont rien à vendre. Personne n’attend leur prochain album, pas de Never Mind The Clitoris en prévision. La révolte pure à zéro rouble le kilogramme. Avec cet article Patrick Eudeline explore le fond de ses contradictions, le rock, le cul, pardon le sexe, entre la chaise curule de la rébellion et le fauteuil capitonné du dollar.

Eudeline revisite à merveille l’âge d’or du rock and roll. L’en a été l’observateur scrupuleux et impitoyable. L’analyste avec toujours une idée d’avance sur la plupart de ses confrères. Ne se sent pas la force de devenir le mémorialiste de l’âge régressif du trock and roll qui commence à se déployer. Dommage, mais à chacun ses limites obsessionnelles. A chacun ses propres guerres. Le tout est d’en sortir victorieux. Même si désabusé. Quelles que soient les illusions perdues.

Damie Chad.

22:06 | Lien permanent | Commentaires (0)

20/04/2015

KR'TNT ! ¤ 232. GUTTERCATS / NELSON CARRERA & THE SCOUNDRELS ( + FRIENDS ) / ROCKABILLY FEVER / VILLIERS DE L'ISLE-ADAM / ERVIN TRAVIS NEWS

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 232

A ROCK LIT PRODUCTION

23 / 04 / 2015

|

GUTTERCATS / NELSON CARRERA & THE SCOUNDRELS ( + FRIENDS ) / ROCKABILLY FEVER / VILLIERS DE L'ISLE ADAM / ERVIN TRAVIS NEWS |

|

AVIS AU LECTEUR Nous partons en vacances ( îles vierges, cocotiers, cigares, whisky, jeunes filles dénudées, rock and roll ) c'est pour cela que nous mettons sur le blog dès ce lundi 20 avril la 232 ° livraison du jeudi 23 avril. N'oubliez pas d'apprendre par cœur la 231° ! Pour la 233 ° livraison, si nous ne sommes pas épuisés par nos efforts, vous la retrouverez le jeudi 30 avril au soir. Amusons-nous bien. |

ERVIN TRAVIS NEWS

Simplement le dernier message de la soeur d'Ervin qui fait le point sur la situation de son frère et qui nous aide à comprendre que l'aide que nous devons apporter à Ervin ne doit pas s'arrêter. Courage Ervin, nous avons besoin de toi !

CE QU'IL EN EST DE LA SITUATION

Ervin a les tissus cellulaires du cerveau qui ont été gravement endommagés, c'est le point le plus important puisque je ne rentrerai pas dans les détails physiques et les douleurs infernales qui mènent à une intense fatigue et une grave dépression qui baissera dans le temps mais sera toujours à traiter.

Il en résulte un traitement spécial qu'il va falloir adapter avec grande vigilance et observations minutieuses au jour le jour puisque des effets secondaires sont à prévoir. Il ne doit donc pas rester seul sinon la clinique refuse le traitement. Il est entre de bonnes mains et j'irai le rejoindre très bientôt. (Merci à Hervé )

Son traitement va être dur et long et plus onéreux que prévu mais pas question de lâcher bien au contraire !

Il commencera à retrouver une légère amélioration d'ici 3 ou 4 mois mais on ne peut en prédire la vitesse. Une guérison totale est peu probable mais selon l'efficacité du traitement une nette amélioration sera observée après deux ans de thérapie (celle-ci continuera en liaison avec le médecin, en France après les 3 semaines et demie en Allemagne) et surtout une vie digne de ce nom d'ici quelques mois

Pour l'heure le début du traitement commence demain matin à 8h15 alors nous penserons toutes et tous TRES FORT à lui et nous lui enverrons tout plein de bonnes énergies afin qu'il le supporte bien.

Ervin me demande de vous exprimer sa gratitude et tient à vous dire qu'il s'accroche grâce à votre aide et votre soutien à toutes et tous !

Nous pouvons tous être fières de lui car je peux vous assurer que sa vie est un enfer 24/24 En tous cas j'en suis personnellement extrêmement fière et c'est un honneur pour moi que d'être sa sœur ! Merci belle âme et bats toi jusqu'au bout !

You're the best brother !!

MERCI MERCI A VOUS !

Evelyne

LE KALIF / ROUEN / 14 - 03 - 15

GUTTERCATS

LE RONRON DES GUTTERCATS

— C’est cool ici ! Les mousses y sont vraiment pas chères ! Deux euros ! Finis la tienne, on va s’en r’prendre deux, faut en profiter à c’prix là ! En plus, la petite gonzesse qui les sert a un joli sourire...

— Alors, t’en penses quoi du premier groupe ?

— C’est pas ma came. Y sont bien gentils, bien dans leur trip poppy-popette à foulards, ballades hétérogènes et trucs romantiques à la mords-moi-l’nœud... Non, j’préfère les groupes qu’ont du poil aux pattes et des taches sur la ch’mise. Comment qu’y s’appelle déjà, ton groupe ?

— Les Guttercats...

— Y viennent d’où ?

— Ce sont des parisiens.

— Z’auraient p’t-être mieux fait d’rester chez eux, tu crois pas ?

— Vas-y, prends ta guitare et monte sur scène, puisque t’es si malin !

— Ah ouais, ça c’est facile ! On disait déjà ça y’a trente ans aux rock critics qui chiaient sur les groupes parce qu’y étaient même pas capables d’en faire un. Mais c’est pas là l’problème ! Le problème, c’est que si tout l’monde grimpe sur scène avec sa pelle et fait n’import’ quoi, tu vois un peu l’enfer que ça va d’venir ? Tiens, tu veux que j’te dise un truc ? Mais là j’suis sérieux. Les moyens d’expression, y devraient être réservés à ceux qui savent s’exprimer, tu piges, camarade ?

— Où veux-tu en venir ?

— Tu sais écrire, tu fais un bouquin. Tu sais chanter, tu trouves trois potos, tu fais un groupe et tu sors un 45 tours. Mais si tu sais pas écrire, si tu sais pas chanter, alors tu laisses la place aux autres. J’suis peut-être un peu lourdingue, mais je suis persuadé d’ça : le moyen d’expression, c’est sacré. Un dixe, c’est sacré. Un bon bouquin, c’est sacré. Y’a du boulot derrière et pis aussi du talent. Alors j’veux même pas savoir que les mauvais dixes et les mauvais bouquins y existent. Ça peut pas m’intéresser. R’garde, depuis qu’on a tous des ordis, tout le monde, y compris les curés, les débiles et les pervers, y font des fesse-book avec des commentaires à n’en plus finir, on ne parle même pas du niveau, t’es d’accord, hein ? Et toute cette matière d’expression, ça gargouille dans internet comme dans un gros intestin. Pour moi, ça sent pas bon. Et zy-va que j’suis écrivain, et zy-va que j’suis musicos. Et j’te parle pas du reste !

— Qu’est-ce tu racontes ? Tu parles comme un beauf ! On croirait entendre mon père ! Les gens ont le droit de s’exprimer. Et puis tu n’es pas obligé d’aller voir des pages sur facebook.

— Mais bien sûr que si, mon con joli ! Maint’nant, si tu veux savoir quand y a un concert, faut aller sur le fesse-book du rade. Avant t’avais des affiches en ville, maintenant, c’est cuit, faut tout surveiller à l’ordi, et des fois y annoncent le concert du soir deux heures avant ! T’as intérêt à rester sur l’qui-vive. Pour moi, c’est pas des manières.

— Les choses évoluent, mon vieux.

— Ouais, c’est ça, prends-moi bien pour une burne...

— Si tu le prends comme ça, je préfère qu’on arrête de discuter.

— Toi, t’es l’roi des embrouilleurs. Je t’explique un truc important et paf - (il claque le bar du plat de la main) - t’arrives à m’faire passer pour un su-per-con !

— Mais non, pas du tout ! Je réagis à ce que tu dis, c’est tout. Tu ne vois que le mauvais côté des choses. L’aspect positif du web, c’est le côté vivant, justement. Tu as des mecs qui décident de faire un concert, et hop, c’est organisé vite fait en deux heures, pas besoin de passer par une agence qui va se sucrer sur le dos du groupe. Grâce au web, les intermédiaires véreux et les maisons de disques disparaissent, et du coup, ça assainit l’atmosphère. Les groupes sont moins riches, mais ils sont libres. Tu vois, un groupe comme les Guttercats, c’est intéressant, car ils ont le mérite d’exister. Tout repose sur la personnalité du chanteur. Contrairement à ce que tu dis, ce mec chante très bien et il fait comme tous les autres, il travaille une vision et tente de trouver un son à lui. Rien n’est plus difficile que de monter un groupe et de le faire exister. Alors, tu as raison quand tu dis que des groupes comme ça, il en existe des ribambelles, sauf que le mec des Guttercats fait la différence par la qualité de ses influences. C’est un fan de Nikki Sudden, des Only Ones et des Dogs d’Amour. Sur son premier album, il a une chanson qui s’appelle «Angels In Paradise» et qui est un bel hommage à Nikki Sudden.

— C’est l’mec des Jacobites ?

— Entre autres...

— Pas mon truc. Déjà que Nikki Sudden y l’attirait pas des masses des gens, alors tu imagines que ceux qui s’en réclament vont en attirer encore moins. Ouais, les Jacobites... Pffff ! Tu parles d’un nom ! Y s’prenaient trop pour les Stones. J’comprenais pas à quoi y servaient. Et tu peux m’raconter tout c’que tu veux, j’m’en tape. Tes Guttercats y z’ont pas d’son, ça veut dire qu’y z’ont pas d’son, faut que j’te fasse un dessin ? Leur truc ça manque de viande. Dommage, car le guitariste, c’est le sosie de Cheetah Chrome !

— C’est vrai que leurs deux premiers albums manquent un peu de densité. C’est tout le problème du manque de moyens. Quand un disque n’est pas produit, les chansons doivent se débrouiller toutes seules et ça peut vite tourner au carnage. Par contre, celles qui survivent imposent le respect. Tu en trouves deux sur le premier album : «Memories», monté sur un beau boogie à l’Anglaise et «In The Middle Of Nowhere», soutenu par un beat étonnamment sourd et surligné d’un solo extatique, et c’est tellement bon qu’on ne comprend pas pourquoi les autres morceaux n’ont pas la même profondeur de son. Pareil avec le second album, tu as deux morceaux bien foutus, «Last Dance Loser», qui tournoie un peu sur des manèges, et «Comin’ Too Slow», hirsute et bougrement intéressant. Mais pour revenir au set, il y a bien un morceau qui t’a plu, non ?

— Ouais... un truc où y dit «oh the fire»...

— C’est «Fire», un morceau du troisième album qui vient de sortir. Ça sonne vraiment comme un classique, avec le solo à l’Anglaise et tu as vu comme ça grimpe dans la mélodie ? Avec ce genre de titre, les Guttercats font la différence avec les groupes garage, car c’est une vraie compo, au sens où l’entend quelqu’un comme Chris Bailey, par exemple. C’est très inspiré et bien amené, couplet après couplet, et au troisième, tu as la guitare qui accompagne l’échappée belle. Leur troisième album est bourré de rengaines désemparées, comme cette confession intitulée «Slow Down». Tu vois, ces rengaines rappellent un peu celles de Johnny Thunders, lorsqu’il arrivait en fin de parcours.

— Justement, celui que j’aime pas. Branche-moi sur les Dolls ou les Heartbreakers, mais pas sur les ballades de la fin. En plus, y chantait pas juste. Tiens j’préfère mille fois Kevin K. Voilà un mec qui te balance «Chinese Rocks» sans faire de chichis !

— Justement, le mec des Guttercats et Kevin K ont des amis en commun : les chats. Quand son chat Joey est mort, Kevin K lui a dédié une chanson fantastique, «Joey And Me». Pareil pour le mec des Guttercats. C’est son chat Sleepy qu’on voit sur la pochette de «Black Sorrow», son deuxième album. Et sur son troisième album, celui qui vient de sortir, tu retrouves «Black Sorrow», la chanson dédiée au chat Sleepy.

— Oh super ! Du coup, y r’monte dans mon estime. J’t’ai déjà raconté l’histoire du chat Pompon ?

— Non.

— C’est quand on était mômes et qu’on créchait à Clichy. Mon frère et moi on avait not’ chat, le chat Pompon. Y f’sait régner la terreur dans tout’le quartier. Y coursait même les clébards ! Y l’adorait s’rouler dans les flaques. T’as déjà vu ça, toi, un greffier qui s’roule dans une mare ? Not’ dabe y f’sait le taxi et y rentrait pas souvent à la maison. Not’ mère elle prenait des cachets pour dormir toute la journée car elle savait que l’dabe y courait la gueuse. Y’avait pas une thune à la maison. Fallait qu’on chourave des boîtes de cassoulet à la supérette si on voulait béqueter. Une fois à Noël, dans la marmite y’avait un peu de viande avec des patates pour le réveillon. C’était Byzance ! On suçait les os et on appelait le chat Pompon pour lui r’filer les p’tits os. Mais y répondait pas. Le dabe y disait rien. Y suçait ses os avec un drôle de sourire en coin. Pendant trois jours, on a cherché le chat Pompon dans tout l’quartier. Pompon ? Pompon ? Pas d’Pompon, pas de rien.

— Il était dans la casserole ?

— J’ai jamais pardonné c’coup-là à mon dabe. Cet enculé d’sa race y peut crever et j’irai pas à son enterrement, même si l’oncle me supplie.

— Tu te souviens du chat Chouia ?

— Le chat avec la grosse moumoute blanche et les yeux jaunes ?

— Oui, c’est le patron d’un restau berbère au rond-point des Bergères à Puteaux qui m’avait demandé un soir après manger si je voulais un chat. Il avait une portée et il les distribuait à ses clients. À l’époque, j’avais encore la braque et le cocker et pourtant j’ai dit oui. Il m’a mis le chat dans un carton et m’a dit de faire gaffe, car il essayait de s’enfuir. Le lendemain, j’ai fait les présentations. Comme tous les autres chiens, les miens s’amusaient à courser les chats, mais là, ils sont tombés sur un os. Chouia leur a sauté dessus. Qui a dit que la meilleure défense était l’attaque ? J’ai dû décrocher le chat de l’oreille du cocker qui couinait comme un fantôme d’Écosse. Ce petit animal s’est imposé et les chiens l’ont respecté. Et en très peu de temps, Chouia est devenu le chef du gang. Je les emmenais tous les trois faire un tour matin et soir, au long du chemin de halage. Ils se suivaient à la queue-leu-leu, c’était comique. Parfois, Chouia passait devant, grimpait dans un arbre, se mettait sur la branche au dessus du chemin et quand le cocker arrivait, Chouia lui tombait dessus, comme Robin des Bois. Les gens qu’on croisait sur le chemin et qui assistaient à la scène rigolaient comme des bossus. Quand j’ai dû vendre la maison, j’ai cherché un appart sur l’autre rive. Je voulais que les animaux conservent leur environnement. J’ai commencé par déménager les meubles, les livres et les disques, et en dernier, les animaux. Tu aurais vu leur bobine dans le petit appart ! On est sortis pour la première promenade et Chouia s’est sauvé ! Au dessus de l’immeuble, tu as une colline boisée qu’on appelle la colline de Bougival. Pendant des jours et des jours, on a cherché Chouia avec les chiens. Pareil que toi avec le chat Pompon. Rien, pas une trace. Je gueulais Chouia ! Chouia ! dans les bois. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Puis la braque est morte et un an plus tard, le cocker s’est volatilisé. Il remontait la source d’un petit cours d’eau à la poursuite d’une poule d’eau. Pffff ! Disparu.

— Des fois, j’me demande si les chats c’est pas plus intéressant que tout l’reste.

Signé : Cat Zengler

Guttercats. Le Kalif. Rouen. 14 mars 2015

Guttercat & The Milkmen. Pandora’s Box. Band Records 2008

Guttercats. Black Sorrow. Wishing Well Records 2012

Guttercats. Beautiful Curse. Closer Records 2015

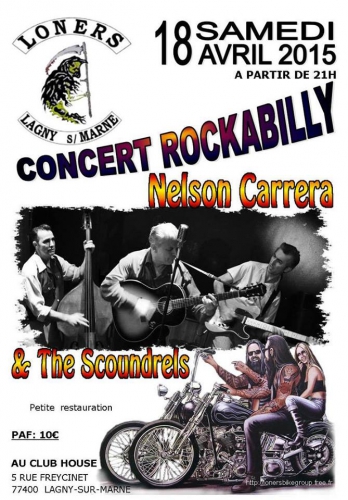

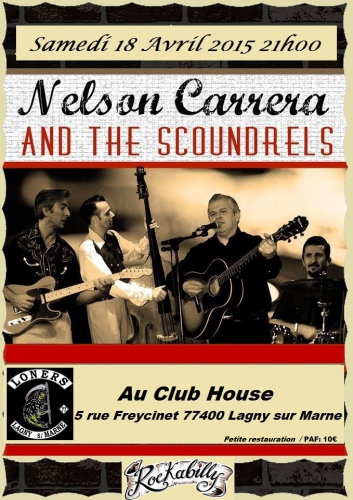

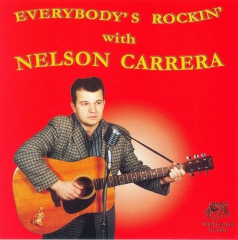

LOCAL DES LONERS / 18 - 04 - 15

LAGNY-SUR-MARNE

NELSON CARRERA & THE SCOUNDRELS

La teuf-teuf ronronne comme un chaton sur l'édredon. Chez les Loners elle sait trouver un boulevard pour stationner et l'accueil est ultra-sympa. Fait encore jour et chaud, z'ont quand même mis le bidon qui crache des flammes devant l'entrée, impossible de ne pas le remarquer. Peu de monde, mais chez les Loners c'est à partir de vingt-deux heures que ça se remplit comme par enchantement. Pas le temps de s'ennuyer, beaucoup d'habitués. Surtout que Mimile essaie de nous refourguer les derniers vingt-cinq derniers T-shirts Sureshots qu'il vient de recevoir. L'emporte un tout beau, tout noir, mais je préfère le rose qu'arbore Marie, l'est toute belle dedans, mais je ne pense pas que ce soit à cause du t-shirt.

NELSON AND THE SCOUNDRELS

Love is a Trap, c'est la chanson fétiche de Nelson. Un piège qu'il annonce après nous avoir salués et dédié ce concert à la mémoire de Carl... et plouf, l'on a beau être avertis, l'on tombe dans la trappe. Ah ! Cette voix, au premier abord rien d'extraordinaire mais à peine au milieu du premier couplet, que déjà vous êtes pris. Englué. Et bien content de l'être. L'est vrai que derrière ça tricote dans le bon sens. Jorge ( des Spykers ) dont la basse bourdonne à plein régime, Pascal sur sa batterie qui veille à ce que rien ne dépasse sur les côtés, et Raph qui fait mumuse sur sa Fender. Ces deux derniers tout droit issus des Atomics. Le décor est posé, n'y a plus qu'à laisser chauffer le lait pour qu'il déborde.

En fait c'est l'alambic qui explose. Trois morceaux plus tard, Blue Moon of Kentucky, d'abord il y a Raph qui pulvérise la lune et le Kentucky à coups de cordes tendues à l'extrême, l'est survolté et pas à court d'imagination, un plaisir de le voir malmener ses élastiques, préfère ne pas parler de Nelson qui sème à tout vents sur sa rythmique pendant que Jorge staccatise à coups de pognes sur la big mama et Pascal qui recolle les morceaux avec ses baguettes magiques on ne sait comment. Mazette quel ensemble ! L'on est entré dans le vif du sujet, et l'on va y rester pour un bon moment. Je sais que je vais me faire des ennemis, que je vais y perdre ma crédibilité, mais ce lever bleuissant de lune m'a semblé sacrément plus en place que celle d'Elvis qui m'a toujours paru bien pagailleuse. Et comme ce sont des hommes de goût, ils nous donnent le When My Baby Left Me de Sid King, me demande comment Nelson parvient à entremêler sa voix dans l'orchestration, a l'air de suivre la musique tout en menant le jeu. De l'art majeur. On recule d'une petite case dans l'histoire du rockabilly et voici Hank Williams qui nous promet de rester célibataire jusqu'à sa mort. L'on sait que ce genre de promesse n'engage que les filles qui veulent ne pas y croire. Nelson rappelle en souriant que le grand Hank s'est marié trois fois et aussitôt sa voix se teinte de ces tristes inflexions désabusées du prince mythique des countrymen, créateur du blues blanc. Première surprise, une admiratrice s'en vient parler à l'oreille de Nelson qui lui laisse le micro, et Alice – si j'ai bien entendu son prénom - nous mitonne un gumbo de première catégorie. Eût-elle chanté plus fort dans le micro, nous lui eussions décerné le ruban bleu de la soirée, car elle s'en tire fort bien et nous sert une jambalaya cuite à point.

Sera suivie de José des Spykers, deux morceaux dont le classique des classiques de Johnny Cash, faut voir comment Raph organise la grave évasion du riff, l'arrive en fanfare et détale en cavale, on l'attend de pied ferme et il nous passe entre les mains sans que l'on puisse l'attraper. Et un second, beaucoup plus rhythm and blues que je n'ai pas reconnu. Heureusement que nous sommes devant car le micro est un peu faiblard. En tout cas José s'en tire avec les honneurs de la guerre vu la teneur des applaudissements qui saluent son intervention.

Déjà les derniers morceaux, un Thirty Days dans lequel Raph se surpasse, normal c'est que l'on attend les guitaristes au coin du manche dès qu'un titre de Chuck Berry se profile à l'horizon, la cadence s'accélère et c'est un feu d'artifice final, un Shake rattle and Roll de Big Joe Turner plus que remuant, et un Hey Santa Claus à décoiffer les clochers des églises un jour de grand vent. La salle rugit de plaisir et Mister Carrera se joue de nous. L'a une facilité extrême, aborde tous les registres et passe de l'un à l'autre sans difficulté ni appréhension.

DEUXIEME PARTIE

Les revoici. Je sais que ce n'est pas vrai, que c'est un mensonge, mais c'est juste une image pour vous faire comprendre. Le premier set imaginez-le en western swing, et le deuxième en rockabilly pur et dur. C'est une ineptie car ça n'a pas mal déménagé en première partie, mais la deuxième est encore plus enlevée. Plus nerveuse. Nelson nous a charmé avec sa voix roucoulante, et maintenant il nous plaque contre le mur et nous compte nos abattis. Commence par un Cindy Lou aiguisé comme un cran d'arrêt, le combo tout hérissé comme un chat en colère, et ça se terminera par un Crazy Crazy Lovin de Ronnie Self totalement déjanté. Entre temps des petites compos comme Thanks A Lot ou Proud Of You qui vous cisaillent comme des lanières de cuir qui vous découperaient la peau du dos. Jorge ne sent plus ses doigts, Pascal se démène par derrière et quant à Raph donnez lui un barré sur Johnny B Goode et il vous soulève le monde et une salle comme rien. Dans toute cette fureur Nelson est aussi à l'aise que s'il vous chantait Fais Dodo, Mon Petit Frère, une telle facilité que c'en devient énervant et ahurissant. Quand vous pensez au mal que vous donnez dans votre salle de bain pour sortir un vilain petit canard de votre bouche, et que lui aucune trille ne l'arrête, vous en concluez que le monde est mal fait. Et vous ne pouvez même pas lui en vouloir, tellement il fait cela si naturellement. Pas une once de frime.

Et partageur avec cela. Demande à Laurent des Be Bop Creek de le rejoindre sur scène pour lui céder le micro. L'en avait hérité d'un de défaillant lors de la soirée au Picolo consacrée à Ervin Travis ( voir KR'TNT 230 ), ce coup-ci Laurent va pouvoir donner toute la mesure de son talent. Matchbox pour allumer le feu, vocal puissant et de toute finesse, sait chanter, des inflexions à vous faire péter les fusibles, avec en plus une indéniable présence physique. Chante avec le corps, tous ses muscles marquent le rythme. A le rockabilly dans la peau.

Non, je ne l'ai pas oublié, mais je l'ai gardé pour la fin, car pour moi ce fut la révélation de la soirée : Jean-Claude des Vinyls s'est installée à la batterie. Ça s'entend. Se contente pas de marquer le rythme, il cogne, il amplifie, il structure. Se sert de sa grosse caisse comme d'une bombe atomique et de sa charley comme d'un obus à fragmentation. Frappe stonienne, qui édifie des murs porteurs sans jamais manger ou écraser les autres instruments qui n'hésitent pas non plus à hausser le son. Un style qui ne répond pas à l'orthodoxie du rockabilly mais beaucoup plus en prise avec ce que font les groupes qui ne détestent pas une certaine ouverture vers la modernité, comme les Spuny Boys par exemple.

FIN DE SOIREE

Un troisième set, tout improvisé, qui se révèlera plus long que les précédents. Nelson ne résiste pas à nous refaire une fois Love Is A trap en ouverture, et ensuite c'est à l'aventure. Comme la veille, c'était le 17 avril, un Cochran s'impose, choix difficile, après trente secondes de tergiversation, Nelson se lance tout seul a cappella dans une époustouflante version de Coton Picker. Faut oser. C'est au pied de l'arbre abattu que l'on reconnaît le bûcheron, et Nelson peut être fier de son ouvrage. De même plus tard, quand Raph lancera le riff de Somethin' Else presque en sourdine Nelson reprendra encore pratiquement a cappella, la voix bien plus en avant que la guitare, et lorsque tout le combo le rattrape, il survole toujours en tête. Un très bel hommage à Eddie Cochran. L'évocation de l'absence de l'un ne venant jamais sans celle de l'autre, c'est Raph qui entonnera sur sa guitare le Oh Boy ! de Buddy Holly. Laurent revient pour chanter en duo avec Nelson. Je n'aimerais point m'y risquer, mais le phrasé des deux complices s'épousent si parfaitement qu'aucune dissonance d'amplitude ne vient rompre l'harmonie des couplets alternés.

L'est deux heures du matin et il faut bien arrêter la fête sur un dernier Tear It Up endiablé à vous faire verser des larmes. D'alligators. Etrange comme tout le monde est satisfait de sa soirée. Nelson Carrera et ses Scoundrels, et ses amis, nous ont rendus heureux. Merveilleux et rare cadeau par les temps qui courent, dont nous les remercions.

Damie Chad.

ROCKABILLY FEVER

DE MEMPHIS, TENNESSEE

A AUSTIN, TEXAS

MICHEL ROSE

( Camion Blanc / Mars 2015 )

Réédition d'un livre mythique Rockabilly Fever de Michel Rose paru en 1983. Michel Rose fait partie de cette première génération de fans français comme les frères Barbat, Alain Mallaret, pour n'en citer que quelques uns, qui de la seconde moitié des années soixante à la décennie quatre-vingt portèrent à bout de bras dans un environnement que l'on peut qualifier d'hostile le rock and roll des pionniers submergés par la mouvance pop. Comme l'on ne peut pas passer sa vie à réécouter tous les jours la discographie d'Elvis Presley, de Gene Vincent et de Johnny Burnette, ils en sont tout naturellement venus à explorer l'espace oublié que les projecteurs de la gloire laissent dans l'ombre. Ne tardèrent pas à se rendre compte qu'ils s'engouffraient dans une mine d'or...

Michel Rose a aussi écrit Les Pionniers du Rock parus chez Albin Michel en 1981, que je cherche vainement dans mes cartons afin de le chroniquer dans KR'TNT, et L'Encyclopédie de la Country et du Rockabilly de 1986 dument répertoriée dans notre livraison 40 du 16 / 02 / 11. Michel Rose est aussi connu en tant que chanteur sous le nom de Buddy Chessman... Bref un amateur au sens noble de ce terme.

Un pavé, près de quatre cents pages. Camion Blanc adore ce genre de poids-lourds. Une couverture que perso je ne trouve pas géniale – l'aurait été plus judicieux de photographier un amoncellement désordonné de pochettes - et le papier habituel de la collection qui mange l'encre des repros des photos en noir et blanc à l'intérieur. Soyons justes, comparés à d'autres titres un effort de dégrisement a été effectué pour ce volume. N'empêche qu'avec ses deux-cent quatre-vingts volumes dédiés au rock sous toutes ses formes, Camion Blanc est irremplaçable. Rappelons que notre Cat Zengler préféré se glisse de temps en temps dans la cabine pour la traduction d'un ouvrage essentiel comme par exemple le Gene Vincent de Mick Farren, ou alors pour se livrer à d'interminables turpitudes morales sous le couvert de Contes Rock ou de Nouvelles Roll...

COLLECTIONNEUR

Autant le dire tout de suite, le livre date. Je ne parle pas du contenu. Là-dessus le bouquin n'a pas pris une ride. Mais il fut écrit en 1983 et les ajouts ne dépassent guère le millésime 1995. Ce n'est pas qu'il est passé de l'eau sous les ponts depuis ces deux dates, c'est que l'on n'emprunte plus ces obsolètes moyens de communication pour aller fureter sur les rives de la connaissance. Nous sommes en présence d'un interminable catalogue de disques et de titres. Les cotes des originaux et des rééditions. Rééditions que l'on trouvait dans les années 80. Qui de nos jours sont devenues à leur tour des pièces de collection. Pour beaucoup re-dispatchées en CD, ou alors en écoute libre sur internet, sur You Tube ou sur des sites spécialisés... Mais le CD et la toile, le livre n'en cause point. L'est vrai que le rockabilly s'est diffusé en son temps sur le vinyl. Principalement en 45 tours simples – laissons les 78 tours à nos élites fortunées – des milliers de disques, pour beaucoup tirés à très peu d'exemplaires... un continent englouti. Lorsque à la fin des années soixante dix vint le temps des compilations exhumatoires, la donne a changé. Les maisons de disques qui se spécialisèrent dans ces retrouvailles redistribuèrent les cartes : à vous de jongler avec les trente-trois tours pour récupérer sur celui-ci les deux titres de l'artiste dont vous essayez de retrouver un maximum d'enregistrements, sans oublier qu'il existe une alternate take de tel morceau sur telle autre anthologie... Reconnaissons qu'aucune épine de ce genre ne décourage Michel Rose, reconstitue les discographies avec la minutie d'un archéologue qui recolle les morceaux épars d'une poterie grecque écrabouillée au fond d'une tombe qui fut pillée au moins une trentaine de fois... Travail de très grande patience. Côté tatillon et puriste qui rend la lecture d'autant plus monotone que Michel Rose évacue la chair anecdotique de toutes les rapides biographies qu'il évoque.

GENERATION PERDUE

Les rockab boys ne firent pas long feu. Z'avaient autour de vingt ans en 1956 quand le succès d'Elvis les révéla à eux-mêmes. Beaucoup n'enregistrèrent qu'un disque. Certains triplèrent ou quadruplèrent la mise. N'en furent pas plus célèbres pour autant. Rangèrent leur guitare et trouvèrent un boulot de plombier. La cinquantaine se profilait lorsque une incroyable nouvelle leur parvint aux oreilles, là-bas, en des pays lointains, en Angleterre et en France leurs noms étaient connus et leurs disques étaient recherchés. Ce fut un beau voyage et certains parvinrent à redémarrer une seconde carrière ou du moins à vivre pendant quelques courtes années leur rêve d'adolescent... A près de quatre-vingts balais Charlie Gracie trouvait encore l'année dernière un auditoire attentif à Attignat...

ROCKABILLY

Miracle du rockabilly ! Le rockabilly c'est un peu le monstre du Loch Ness américain. Tout le monde l'entend batifoler dans les sillons de cire, mais personne ne peut dire exactement ce que c'est. C'est un peu le serpent de mer du rock and roll qui se mord la queue. L'existe toutefois des repères que personne ne remet en question. Les premiers enregistrements d'Elvis, chez Sun. Une fois que vous avez dit cela, votre mission est accomplie. Vous avez localisé le Graal, vous pouvez dormir tranquille sur vos deux oreilles. Mais laissez les deux pavillons grand ouverts car par un satané manque de chance qui n'arrive qu'à vous, vous venez d'emprunter l'entrée d'un sacré labyrinthe. N'essayez pas de revenir en arrière, vous êtes déjà perdu, un véritable cat errant, sans collier.

C'est un peu la materia prima, la fameuse matière noire des alchimistes. Vous connaissez les ingrédients mais pas la formule. Du blues, de la country, du blue grass, du western swing, du hillbilly, du western bop, c'est le dosage qui demande une préparation aussi longue que l'obtention de la pierre philosophale. Comme vous êtes de gros maladroits, une fois votre mélange effectué, vous devez convenir que vous n'êtes arrivé qu'à produire un grossier ersatz de faussaire. Très connu, sous le rude et communautaire nom de rock and roll. C'est que voyez-vous le rockabilly est au rock and roll ce qu'est un sonnet de Mallarmé à un roman de Paul Bourget. Incomparable. Vous ne pouvez pas vous tromper, cela tombe sous le sens. Le problème c'est que souvent vous parachutez à côté. Ceux qui aiment les certitudes ont trouvé leur certitruc, un détail, mais un gros qui se remarque au premier coup d'oreille, la nécessaire présence d'une contrebasse, avec obligation d'un slapin' game. Pas de slap, pas de rockab. Imagineriez-vous un whisky sans alcool ? Oui, mais attention ce n'est pas parce que vous slappez comme un fou du début à la fin de votre prestation que vous méritez l'authentifique label rockabilly, nous prévient Michel Rose. Méfiez-vous des imitations. Si vous voulez mon avis perso, ce n'est pas du côté des instruments que réside la morsure de la chimère rockabilienne, mais dans la bouche du singer. Et même plus bas. Dans le souffle, voyez-vous le rockabilly c'est le yoga du rock and roll. Pas de technique respiratoire, pas de rockab. Faut aller chercher le serpent de la kundalini et le recracher aussi sec sur le plancher devant les auditeurs. D'où cette impression ( et cette expression ) de chanter avec ses tripes, le rockab singer vous envoie ses intestins à la figure, s'enroulent autour de votre cou et se faufilent dans vos conduits auditifs et vous remontent directement au cerveau, d'où cette impression d'extase et de bien être que mille lignes de coke sniffées en seule fois n'égaleront jamais. En 1956, sont légion à chanter avec l'énergie du désespoir, à tout jeter en bloc, une bonne fois pour toutes, toutes les frustrations accumulées, tous les rêves avortés par l'impitoyable réalité des existences calibrées par les normes sociales. Crachent leur venin, une bonne fois pour toutes. Ne leur en reste plus pour la suite. Quarante cinq petits tours et puis s'en vont. Les plus combatifs feront du rock and roll, les plus sentimentaux du country... Chacun sauve sa peau comme il peut. Les serpents muent, c'est la loi de la nature.

ROCK AND ROLL

C'est en ce point que Michel Rose trace la ligne de partage des eaux. Le rockabilly sur le rail droit du Mystery Train d'Elvis, et le rock and roll sur le rail de gauche. Et vous n'ignorez pas que les destins parallèles selon une sublime loi géométrique ne se rejoignent jamais. C'est du moins ce que l'on dit, mais tout le monde sait bien qu'il existe des nœuds ferroviaires qui ont tendance à embrouiller le problème. Disons qu'il y a rock and roll dès que la guitare électrique en prend un peu trop à ses aises et écrase les autres instruments à tel point que la big mama elle-même est obligée de prendre un abonnement compteur bleu. Ou alors c'est le piano qui pompe toute l'énergie et qui s'impose comme le roi de la fête. Jerry Lou est le premier visé dans ce cas, mais Michel Rose n'en pense pas moins de tous les autres pionniers. Fait même une subtile différence entre la première version des Blue Caps qui lui semble beaucoup plus rockab que leur lead singer Gene Vincent. Je lui donne raison, ce n'est pas un hasard si Joe Meeks, le second guitar heros des Blue Caps s'est si bien intégré à l'évolution cat and roll du patron. Même réticence sur Eddie Cochran, le travail en studio de celui-ci s'écarte du dogme rockab d'une façon irrémissible. Ne vous parle pas des rockers noirs trop près du blues et du rhythm and blues, même si le premier album de Chuck Berry arbore fièrement la mention rockabilly, à croire que nul n'est prophète en son pays. Etrangement c'est vers l'ascendance de Bill Haley que Michel Rose se tourne lorsqu'il se met en recherche des racines du rockabilly. Défend bien son morceau et apporte des arguments qui ne sont pas à dédaigner. Certes le style de Bill procède du western swing, mais le swing lui-même a beaucoup à voir avec la pulsation noire du jazz, édulcorée ou simplifiée, répétitive et amoindrie de toute volition d'improvisation. Rien n'est simple mais ce méandre souterrain et occulté de la mise en source du fleuve rockab n'est pas à dédaigner, a aussi l'avantage de mieux comprendre l'appellation rockabilly employée en ses débuts pour qualifier la musique de Chuck. A plusieurs reprises Michel Rose tire la sonnette d'alarme, beaucoup de fans de la musique des petits blancs du Tennessee ne revendiquent qu'une origine cent pour cent blanche du rockabilly et en viennent à adopter l'idéologie raciale des états sécessionnistes... L'eau avec laquelle on se lave est beaucoup moins transparente qu'on ne le voudrait.

PETITS ET GROS LABELS

Le soleil a tendance à nous éblouir, regardez-le droit dans les yeux et vous ne voyez plus rien. Reconnaissons que lorsque l'on porte son regard sur le catalogue Sun, vous avez de quoi écouter pour toute une vie, délaissez Elvis et vous vous trouvez nez à nez avec Carl Perkins. Un géant, beaucoup plus rockabilly boy qu'Elvis qui a très vite perdu ses manières de péquenots en raison de son énorme succès. Carl était compositeur, guitariste et chanteur, les trois à la fois, Elvis n'ayant tendu que la troisième ficelle à son arc. Oui, mais plus beau, plus stylé, plus à l'aise. Un peu moins hill-billy-boy descendu de ses collines pour la grande foire du mois. Pour Sonny Burgess, Billy Riley et Waren Smith je vous laisse vous débrouillez tout seul. Pour tout le reste aussi. Suivez Michel Rose c'est un guide incomparable. N'oublie rien ni personne, impressionnante visite de labels, Decca, Coral, King, Starday, Imperial, Dot, RCA Victor, Mercury, Capitol, Roulette, Chess, Arcade, Sarg, Michel Rose ouvre toutes les armoires et vous dévoile tous les trésors – un conseil prenez un stylo et un cahier pour les notes – à chaque page surgira le détail de votre ignorance, celui qui tue, et vous cloue au pilori de votre propre honte. Vérifiez aussi le rouge de votre compte-en banque, car trop de désir tue le désir.

ET LA SUITE ?

Après quelques heures de saine lecture vous abordez les dernières pages du livre. En ce monde imparfait, rien ne dure. Le rockabilly a connu des périodes de sommeil. Mais aussi de nombreux réveils. L'a évolué, les hommes et les techniques ont changé, a subi de nouvelles influences. Devant ces métamorphose, Michel Rose devient plus prudent et davantage circonspect. Ne s'en cache pas, le rockabilly non américain le fait tiquer. Le champagne peut-il être californien ? Ses millésimes grand crus sont cantonnés en 54, 55, 56, 57, même s'il s'est fait d'excellentes récoltes en d'autres années en des terroirs particuliers. Mais enfin, on le sent réticent à s'éloigner des portes du paradis. N'ignore rien de ce qui s'est passé par la suite, les différents revivals, la renaissance Teddy avec Crazy Cavan, l'explosion Stray Cats, les errements du psychobilly... apprécie du bout des lèvres, ce n'est pas tout à fait sa tasse de Southern Comfort préférée. L'on peut le déplorer, mais pas le lui reprocher. Ne cache rien de ses a-priori. L'est un peu le gardien du temple et peut-être même un de ses bâtisseurs. L'est surtout ce que l'on aime chez KR'TNT, un passionné de la première heure, quelqu'un qui n'a jamais dévié pour suivre la dernière mode, droit dans ses bottes, sans aucune fanfaronnerie mal placée.

Vous filera peut-être un peu le tournis – surtout si vous êtes un néophyte et que dans votre tête il ne devrait exister qu'une quinzaine d'attardés mentaux qui se soient adonnés à ce genre de sport de combat. Dans ce cas-là préparez-vous à explorer une nouvelle Atlantide. Si vous êtes fans, vous n'en finirez pas de vous alarmer de ces incessants rappels de morceaux écoutés, achetés, revendus, oubliés, passés à des amis, qui firent partie de vos découvertes et de vos émerveillements. Michel Rose a retrouvé tous les os du mythique dinosaurockabylus, les a classés, décrits, étiquetés et remontés. L'on en parlait, mais personne n'était certain de son existence. N'était-ce pas un nouveau concept pour fourguer tous les invendus des fifties qui dormaient dans les caves des maisons de disques et des grossistes ? Un coup de pub de génie comme le beaujolais nouveau qui vous a boosté les ventes d'un breuvage aigre-doux qui n'était jusqu'à lors considéré que comme une horrible piquette à offrir à tante Alberte. Mais devant le résultat vous êtes obligé de reconnaître que ce n'était pas une légende que l'on raconte aux rockers pour les endormir, les soirs de grand blues. Non seulement la bête a réellement existé mais elle est encore vivante. Suffit de tendre l'oreille pour l'entendre vagir au fond de nos campagnes.

Le rockabilly existe, et vous l'avez rencontré. Grâce à Michel Rose. Pouvez lui dire merci.

Damie Chad.

AUGUSTE VILLIERS DE L'ISLE-ADAM

LA REVOLTE

THEÄTRE DES BOuFFES DU NORD - 17 / 04 / 15

Comte Jean-Marie-Mathias-Philippe-Auguste de Villiers de L'Isle-Adam, je ne connais pas un rocker qui ait osé apposer une nomenclature aussi importante sur la jaquette d'un de ses disques. Je vous rassure tout de suite, Villiers – ainsi le nommaient ceux – entre nous soit dit, peu nombreux – qui l'aimaient et qu'il éblouissait par l'extrême magnificence de ses rêves. Pour ma part je tiens Villiers pour le Gene Vincent de notre littérature. Même existence chaotique et flamboyante, un artiste prodigieux auquel – à part une infime phalange d'inconditionnels – les contemporains ont été au mieux indifférents, le plus souvent hostiles. Villiers qui survivait en squattant en plein hiver les chantiers des maisons en construction, qui gagna quelques sous en servant de sparing partner dans les clubs de boxe... Villiers un des prosateurs les plus purs de notre langue, un des esprits les plus lucides, les plus exaltés, les plus en avance de son temps. L'est mort en 1889 après une vie d'échecs, et la postérité n'a jamais été tendre avec sa mémoire. N'a jamais composé avec son époque, n'a jamais recherché le consensus mou du politiquement correct, a participé à la Commune tout en se réclamant d'un royalisme principiel, a dénoncé la montée de l'utilitarisme bourgeois et pronostiqué l'arraisonnement de notre humanité par une technique menaçante et irréversible. Tout cela dans des oeuvres d'imagination qui échappent à tout calibrage littéraire dont sont si friands les scholiastes universitaires actuels. Villiers ne rentre pas dans les petites cases.

Bref La Révolte de Villiers au programme des Bouffes du Nord, tout ce mois d'avril. Villiers fidèle à sa légende qui voit une de ses pièces représentée dans un théâtre longtemps laissé à l'abandon, qui offre encore les stigmates de l'incendie qui le ravagea voici plus d'un demi-siècle.

En 1870, La Révolte n'alla pas plus loin que cinq représentations. Un four cinglant. L'on comprend pourquoi dès les premières répliques. Une femme fait part à son mari de son intention de le quitter dans les minutes qui suivent. Attention, ne vous égarez pas, pas de batifolage en dessous des jupons. Le sujet est sérieux. Porte sur les nécessités dont on nous rabat les oreilles dans nos médias, le primat de l'économie sur tout sentiment humain. Une prose limpide qui semble sortie du dernier éditorial du Figaro. En plus acidulé, en plus décapant, au plus près des réalités sociales et psychologiques. Les mécanismes de l'exploitation capitaliste ( Villiers n'emploie pas ce mot ) décrits et analysés avec une froideur et rigueur que Karl Marx lui-même n'a jamais égalé en si peu de pages. Pas étonnant que son époque n'en ait pas voulu, et que la nôtre tienne Villiers pour un pestiféré. Nous tend un miroir non déformant qui nous ressemble trop.

Elle s'en va. Mais elle revient au petit matin. Villiers n'est pas un optimiste. Une fois que vous avez mis la main dans l'engrenage, c'est trop tard, vous êtes humilié, écrasé, démembré, fini, foutu. Poil au cul. Ces trois derniers mots ne sont pas de trop, faut toujours une pointe de cruelle ironie pour que puissiez prendre conscience de votre déchéance. Villiers ne fait pas de cadeau. Une pièce pas rose du tout. Dépourvue de toute théâtralité. De longs monologues. Un cigare et une table pour tout accessoire. Deux acteurs, un peu de lumière, un peu de musique. Point à la ligne. Pas de quoi briller en société lorsque vous racontez. Evidemment, c'est du Villiers. Evidemment, c'est un chef-d'oeuvre. Très rock and roll dans l'esprit.

Quatre cents personnes. Beaucoup de jeunes. Espérons qu'ils y viennent chercher la nécessité de la révolte.

Damie Chad.

Pour ceux qui veulent en savoir plus, Villiers est accessible en Pléiade. Pour ceux qui aiment à être déstabilisés nous recommandons Axël ( pièce de théâtre ) préfacé par Luc-Olivier d'Algange aux éditions Arma Artis. Bonne lecture.

22:38 | Lien permanent | Commentaires (0)

15/04/2015