08/04/2015

KR'TNT ! ¤ 230. ROCKING FOR ERVIN with NESON CARRERA & THE SCOUNDRELS / ATOMICS / ALAIN CHENNEVIERE / CHRIS EVANS / BE BOP CREEK / TONY MARLOW / VIKTOR HUGANET / DON COVAY / EARLY SIXTY ROCK 1N VAUCLUSE

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 230

A ROCK LIT PRODUCTION

10 / 04 / 2015

|

NELSON CARRERA & THE SCOUNDRELS / ATOMICS / ALAIN CHENNEVIERE / CHRIS EVANS / BE BOP CREEK VIKTOR HUGANET / TONY MARLOW DON COWAY / EARLY SIXTY ROCK IN VAUCLUSE / |

04 / 04 / 2015 / LE PICOLO

SAINT-OUEN ( 93 )

ROCKIN' FOR ERVIN

Mille sabords ! Mister B va le jeter dehors ! Son portable ! Le misérable ! Quatre fois qu'il nous fait sortir et puis reprendre la même bretelle d'autoroute ! Recalcul de votre itinéraire, mon cul, il y a qui se perdent, des coups de pied dans le derrière ! Tant pis l'on fonce tout droit ! Grande victoire de l'esprit humain sur la machine. Un saut de Puces, et hop nous voici à Saint Ouen. Inutile de prier, dieu est mort.

Trente ans que je n'avais mis mes guêtres dans le dédale. Ça a bien changé ma bonne dame ! M'en parlez pas, la dernière fois m'étais trouvé sur un étalage à côté d'Hugues Aufray, depuis doit avoir la voix chevrotante notre skiffler ! Eh oui, n'est plus très frais ! Sept heures et demie du soir, ca remballe sec, ça baisse les rideaux, et ça trimballe des amoncellements de poubelles sur les trottoirs. Les devantures sont repeintes à la mode rap et hip-hop, dire qu'avant c'était banané de rockers impénitents ! Lost Paradise, Milton nous avait prévenus !

Subsiste des points de résistance, le Picolo par exemple. Rien qu'au nom, l'on comprend qu'on n'y picole pas que de l'eau. Un rade comme l'on n'en fait plus, une terrasse, une salle avec comptoir sur la gauche, une deuxième salle en contrebas, une scène qu'il faut traverser pour atteindre les cuisines backstages. Un escalier en spirale dans le coin qui vous emmène je ne sais où. Ce n'est pas la Scala de Milan, mais tant qu'il y aura des rockers assoiffés, ça durera plus de mille ans. Ce n'est pas bâti en marbre de Carrare, mais ce soir ça regorge de rock and roll stars.

ROCKIN' FOR ERVIN

Huit heures pile : brève introduction de Tony Marlow qui nous donne quelques nouvelles d'Ervin qu'il a eu au téléphone et qui nous salue. Ce n'est pas la grande forme, mais déjà à pied d'oeuvre en Allemagne et a commencé sa batterie de tests. Encourageant mais pas la super joie. Va falloir scier les barreaux de la maladie à coups de lime et ce sera long. Et coûteux. C'est pour cela que nous sommes là ce soir, la recette de la soirée sera reversée entièrement à l'association Lyme – solidarité Ervin Travis. Comme dira Alain Chennevière, chacun apporte son écot et les musiciens l'écho de leurs voix et de leurs instruments.

Un fond de tristesse dans l'assistance pour Carl Da Silva qui est parti très tôt, mais beaucoup de retenue et de discrétion. Respect et émotion.

NELSON CARRERA & THE SCOUNDRELS

C'est le bateau amiral de Nelson Carrera qui ouvre le feu. L'a posté ses deux malandrins, Georges à la doublebass et Raph à la guitare, avec ces deux-là il n'a besoin de personne à la batterie. Question rythmique, ils savent tricoter. Commence par Love is a trap – l'a bien raison, un véritable traquenard mais l'on aime sentir le piège se refermer sur nous. L'on pourrait écrire un livre de philosophie sur nos contradictions, mais Nelson nous en en raconte davantage qu'un traité de cinq cents pages avec ses seules inflexions mutines et ses faux apitoiements de tragédie antique. Toute la magie du rockabilly dans sa voix, l'espiègle gravité des situations mises en relief mélodique, mais le chant qui brûle comme une lame de rasoir. Du grand art. L'on est toujours surpris de la performance vocale de Nelson, prend des routes inattendues, nous amène aux antipodes de nos certitudes. Pas plutôt commencé que déjà terminé. N'a pas dû faire plus de dix morceaux.

J'avoue que j'ai aussi concentré mon attention sur Georges. Magnifique boulot. Caresse bondissante de swing. Aux abois, véritable chien de chasse qui court après le sanglier et ne le lâche pas d'une patte. Du souffle et de la hargne. Ne s'économise pas. Beau duo avec Raph, le piqueur qui retient et harcèle, qui vise et qui tire, un jeu très différent de celui dont il use avec les Atomics. Nelson demande à Red Dennis de se mettre aux drums, peaufine sur deux morceaux deux légèretés aériennes qui s'en viennent se mêler à la subtile alchimie des Scoundrels, d'une manière si pertinente qu'il devient évident qu'il fallait taper avec cette délicatesse sans faille.

THE ATOMICS

Ne mettent pas des heures à trancher la mortadelle. Dès l'intro Raph sonne comme Buddy Holly, mais électrifié comme le petit gars de Lubbock n'a jamais eu le temps de le parfaire. Préférait jouer sur la mise en avant de sa voix, laissant en background toute l'influence noire de sa musique. Le set des Atomics sera une montée progressive vers l'apocalypse. Du bop des Appalaches à la résurgence du jungle sound sublimée. Les trois derniers morceaux se termineront sur des salves nourries d'applaudissements approbateurs. Un Chuck Berry revisité en profondeur, non pas pour le plaisir de faire étinceler un riff accrocheur, mais pour faire luire le bleu-noir luisant des origines du rock and roll.

Fallait les voir, Francis pulvérisant les lignes de basse, transformant le ronronnement régulier de sa big mama en salmigondis de loopings de grand huit, Pascal s'embarquant sur ses drums en des fricassées de figures de plus en plus complexes et Raph qui nous sert des rissolées brûlantes de guitare grondante. Les Atomics ont sorti le grand jeu, un show presque expérimental, qui tente de repousser les limites de l'orthodoxie rockabillesque. Le rock comme on l'aime, borderline, flirtant avec le côté sombre de la force obscure. Un rock aventureux qui ne se contente pas des coteaux modérés de l'autosatisfaction de la perfection accomplie. Ne servent pas le côté bien léché du teddy bear. Essaient de capturer l'animal en sa force brute, sauvage, et point du tout apprivoisée. Un trio qui se remet en question à chaque set. Qui reprend l'histoire là où ils se sont arrêtés la fois précédente et qui pousse l'écriture un peu plus loin. A work in progress qu'ils n'ont manifestement pas le désir de clore de sitôt.

ALAIN CHENNEVIERE

Red Dennis à la batterie, Gil Tournon à la contrebasse, Tony Marlow à la guitare, Alain Chennevière au micro. Première fois que nous le chroniquons dans KR'TNT !, l'est pourtant une légende, l'était dans les Alligators – groupe phare de la naissance du mouvement rockabilly français qui ouvrirent en 1980 pour Eddy Mitchell – spectacle Olympia, le grand Schmoll y fête ses vingt ans de carrière - fut aussi dans le groupe local Pow-Wow qui se tailla une décennie de gloire dans les nineties... un curriculum vitae de plusieurs pages. Mais avec en prime des illustrations car Alain Chennevière dessine, fait de la bande dessinée, peint, expose. Pour rester en pays connu nous citerons la pochette du premier CD des Ghost Highway due à son pinceau prolifique...

Un monsieur qui possède plusieurs cordes à son arc et au moins trois octaves dans ses vocalises. N'ont fait qu'une rapide répétition, mais il n'a qu'à ouvrir la bouche pour comprendre que c'est déjà gagné. Une voix d'or. Une voix de rêve. Une voix de crooner. Un véritable don des dieux. Vaut mieux que vous ne connaissiez pas, vous en deviendrez jaloux. L'a l'organe moelleux comme une crêpe chaude au sirop d'érable. Peut le durcir et nous tringler en fin de set un Dactylo Rock de derrière les machines à écrire et un Lotta Lovin enjoué. Mais s'est construit un répertoire ad hoc. Un Johnny Cash en début juste pour montrer qu'il a un timbre aussi caverneux que le roi du country, et puis un florilège de douceurs, de ces friandises à la Presley qui sont devenues les proustiennes madeleines de plusieurs générations. Du Teenager in Love, du I need Your Love Tonight, de la barre chocolatée de quinze mètres de long que vous avalez jusqu'au trognon. Pur sucre. Et le tout servi chaud brûlant et fondant, avec la classe du parfait gentleman, souriant, à l'aise, séducteur dans son habit noir...

N'oubliera pas de remercier ses accompagnateurs qui lui ont surfilé, cousu main, un accompagnement de brocart et de satin. Pas le rock pur et dur, mais les déclinaisons adolescentes des années soixante. Pas le whisky des scènes de saloon juste avant que les colts n'aboient mais le muffin chocolaté à la framboise accompagné d'un cacao velouté.

CHRIS EVANS

Une mine de jeune homme. L'était pourtant déjà là, dans les startin'blocs, en 1977. Stéphane Mouflier a remplacé Red Dennis à la batterie. Chris a déjà joué dans la journée au Cidisc, mais il vient pour Ervin. Débute par un Memphis Tennessee qui recueille d'emblée la satisfaction du public et qui m'évoque en l'écoutant je ne sais pourquoi la version française de Danyel Gérard. Ne suis pas tombé à côté. Pour la majorité des titres qui suivront, Chris Evans présente et choisit une adaptation française du morceau. Signé de Long Chris par exemple. Parti-pris des plus courageux. Il est de si bon ton de se moquer des efforts des pionniers nationaux. L'on oublie un peu facilement que si ces gamins inexpérimentés mais emplis d'enthousiasme énergisant ne nous avaient pas fait la courte échelle vers les fruits interdits du rock and roll américains, nous n'y aurions jamais eu accès...

Chante en s'accompagnant sur sa Gretsch, nous étonne par sa prestance et sa mise en scène, les french tittles ne sont jamais ridicules, sa version de High Heel Sneakers transformée en Robe Rouge est des mieux venues et tient le vent. Mais n'a pas fini de nous étonner, nous affirme qu'il ne l'a pas chanté depuis longtemps mais il nous offre une splendide version de Baby Blue à pleurer. La bande à Marlow donne toute la gomme et vous martèle ce vieux blues comme Siegfried forgeant l'épée Nothung qui lui permettra de vaincre le dragon. Sera suivi un peu plus tard d'un Say Mama que les quatre vingt personnes personnes présentes dans la salle reprennent en choeur. Finit par une belle démonstration de rock français, le Nous Quand On S'embrasse de Johnny Hallyday aussi rapide et escarpée que la version de Gene Vincent. Chris Evans nous a convaincu de sa fidélité au rock et du tracé personnel de sa route. Un grand moment qui fut aussi un bel hommage à Ervin Travis via Gene Vincent.

BE BOP CREEK

C'est un mensonge, le mien. Uniquement deux membres de Be Bop Creek, Larry Beachlane à la caisse claire et Rocky à la contrebasse qui laissera pour un morceau sa place à Francis des Alley Cats. Tony est à la guitare au côté de Larry. Ne jouent pas longtemps, mais suffisamment pour voir que Be Bop Creek n'a pas choisi son nom au hasard. Saccadent du Be-bop plus près du Bop Street que de Lula, pour les connaisseurs qui comprendront. Le rock minimal à la Vincent et peut-être même avant tout le rock à la Gallup. La pliure rythmique, la systole primale incohérente, le cœur en suspension à chaque battement. Un tour de force pour Tony qui s'adapte au fur et à mesure des arrivées ponctuales. Faut improviser dans les trous, au quart de seconde près. Et tomber juste. Beau travail sur scène, mais dans la salle le micro de Larry n'est pas assez porteur, ne marque pas les temps d'arrêt de la voix un peu voilée qui apparaît comme trop fredonnante. Pas le temps de peaufiner les réglages, une chose est sûre, faudra les voir au complet et en pleine action quand ils passeront par chez nous.

TONY MARLOW

GILLES TOURNON / STEPHANE MOUFLIER

La pendule tourne. Les festivités doivent s'arrêter à vingt-trois heures trente, dernier carat. Nous les avons vus la semaine dernière en K'ptain Kidd, les voici tels qu'en eux mêmes. Effrayants. Speedés à mort. Course contre la mort. Slapin Gil – c'est ainsi que le surnomme Alain Chennevière – nous offre une démonstration de cordes aboyantes, ululant avec les loups, silhouette d'indien courbé sur le sentier de la guerre, danse de slap scalp. Stéphane Mouflier, part d'un principe simple : la batterie est un instrument bruyant. Si vous ne m'entendez pas, c'est que je ne joue pas. Et je peux vous certifier qu'il n'est pas en grève. Une frappe à dérégler les sonotones de la planète. Tony Marlow – t-shirt Sex Pistols Tour sur la poitrine, serait-ce une indication sur le niveau d'incandescence minimum exigée – pousse au crime avec ses riffs ravageurs. Rock and roll troubadur ! Hymnes à la vitesse et aux motos grondeuses. Notons que certains jeunes du Club 59, motorbike rock mythique qui sont venus aider à préparer, à tenir la caisse, et à vendre disques et revues généreusement offerts par Jukebox Magazine, en soutien à Ervin, ne seront pas les derniers à s'agiter lorsque Tony imite le grondement des motocyclettes en furie.

Le groupe est chaud de chez chaud, lorsque retentit la basse intumescente de Gilles sur l'intro de Bird Doggin'. Nos trois lascars nous en livrent une version tsunamique, la meilleure que je n'ai jamais entendue en live. Une espèce d'oiseau-tempête qui se lève pour l'éternité. La salle reprend en chœur mais ne parvient point à recouvrir ce tonnerre d'orage qui fond sur nous et passe en nos cœurs comme une tornade ravageuse. Ce n'est pas le dernier morceau mais la balle en or du destin que le destin a mis de côté pour les rockers.

VIKTOR HUGANET

Onze heure vingt trois, l'heure de débrancher les jacks. Non, ultime surprise, ce sera Viktor Huganet, blondeur en bataille et guitare en main, sourire et joie de vivre en bandoulière, et pas le temps de finasser. Arpente la scène comme un tigre en colère. Alain Chenevière au micro. Pink Thunderbird et Johnny B. Goode, deux titres de feu que la guitare bousculante de Viktor enflamme avec une incomparable énergie. Dix petites minutes sur l'estrade, mais la trace fulgurante d'une météorite dans le ciel.

ROCKIN' FOR ERVIN

C'était tout sauf un concert de charité. Les artistes se sont donnés, ont essayé de se surpasser, tous réunis pour Ervin que certains n'avaient jamais rencontrés. Un public multi-générationnel, des vieux de la vieille jusqu'à des jeunes attirés par l'ambiance festive et remuante des concerts rockab. Deux énormes regrets tout de même, que Carl et Ervin n'aient pas été avec nous pour partager cette fête au rock and roll.

Damie Chad.

( Photos prises sur le FB de Martine Fifties )

UN DON AU CIEL

C’est à tous les coins de rue qu’on retrouve l’immense Don Covay : chez Steppenwolf, chez Etta James, chez Aretha, chez Ben E. King, chez Gene Vincent et Wanda Jackson, enfin bref chez tous les géants de la terre. Comme Chuck Berry ou Ellie Greenwich, Don Covay fut une usine à tubes. Il les pondait à la chaîne avec un petit sourire au coin des lèvres. Pour l’anecdote, Don Covay fut le chauffeur de Little Richard. Il composa ses premiers hits pour Solomon Bruke et Gladys Knight. Monsieur Covay ne se mouchait pas avec le dos de la cuillère. Et comme Bobby Womack, il refilait ses meilleures chansons à Wilson Pickett. Quand il enregistra «Mercy Mercy», le jeune Jimi Hendrix l’accompagnait et bien sûr les Stones en firent une version fidèle. Tout ceci n’est que la partie visible de l’iceberg.

Il enregistre son premier album en 1964 sur Atlantic. Inutile de dire qu’aujourd’hui on se l’arrache à prix d’or. C’est tout de même incroyable que les Stones aient craqué pour «Mercy Mercy», car on frise le groove gnan-gnan. Avec «I’ll Be Satisfied», la voix de Don se perd dans le fond du studio. Ah quel bricolage ! Hey you come on in, brame-t-il dans «Come On In» - Do you wanna date and have some fun ? - On est en plein dans l’excellence du superficialisme sixties - Come on in do the swim ! - Don joue les gros séducteurs, et dans «Can’t Stand Away», il chante même comme un castrat devenu fou. C’est en fin de face B qu’on trouve le hit que le monde entier attendait à l’époque : «Please Don’t Let Me Know». Après une merveilleuse intro, Don entre dans la danse de ce shuffle préhistorique, une vraie claquouille dans la gueule à la craquouille, une véritable fantasia d’énormité déviante, et voilà de quelle façon on tombe sous le charme de Don Covay.

Comme pas mal d’artistes signés sur Atlantic, Don Covay fut envoyé en 1966 en stage chez Stax par Ahmet et Jerry.

— Bon tu prends ta valise et ta brosse à dents et tu files chez Jim Stewart. Tiens voilà ton billet de train. Tu as six semaines pour décrocher un hit au Billboard. Vu ?

— Sure, boss !

Comme ce veinard de Don s’entendait bien avec Steve Cropper, ils composèrent «See Saw» ensemble. Accessoirement, «See Saw» donna un titre à son premier album et devint l’un des plus gros classiques de l’histoire du r’n’b. «See Saw» est en effet une énorme pièce de remue-ménage. Impossible de rester assis devant le meuble de la stéréo. On se voit contraint de danser le jerk au Palladium. Au passage, on note un détail important : dans la voix de Don, il n’y a ni colère, ni rage, pas la moindre trace de scream. Il défonce les annales de la postérité en douceur. On reste dans le joli groove sixties avec «Everything Gonna Be Everything», idéal pour danser au bobinard de la plage, devant le juke, en tongs, avec la copine bronzée en bikini vert d’eau - Hey hey c’mon a movin’ - Don Covay est incroyablement doué, il passe tout en douceur et en profondeur, sans jamais hurler - Shake it ! - Et puis en face B, on passe au joli groove funky avec un «Please Do Something» plein d’allant et de partance, bien swingué aux guitares, tendancieux car profondément insidieux. Il rend un bel hommage à Sam Cooke avec «The Usual Place» et revient à l’ivresse avec «A Woman’s Love» qu’il chante d’une belle voix de femme grasse. En fait, il sonne comme Smokey. C’est édifiant. On n’aurait jamais cru Don capable d’une chose pareille. Puis on tombe sur «Sookie Sookie», le hit rendu célèbre par Steppenwolf. C’est encore une fois co-écrit avec Steve Cropper. Voilà un beau groove noyé d’orgue, un vrai rêve de teenager en rut. C’est l’ancêtre du heavy groove d’Atomic Rooster - You better watch your step ! - Le dernier cut de l’album n’est autre que le fameux «Mercy Mercy» repris par les Stones sur «Out Of Our Heads», encore un joli groove de r’n’b racé et doux comme un agneau - Have mercy baby/ Have mercy on me - Surprenant de groovitude et de feeling vocal.

Avec Joe Richardson et JP Hammond, il monte le Jefferson Lemon Blues Band et enregistre «The House Of Blue Lights» en 1969. L’album est solide, mais pas déterminant. «Keys To The Highway» est un blues électrique très cuivré et Joe Richardson qui fut le guitariste des Shirelles joue le plus dépouillé des solos. Ils virent plus jazz pour «The Blues Don’t Knock» qu’une petite flûte tournoyante accompagne au long du chemin. Ça ne marche pas à tous les coups. John Hammond fait aussi partie de l’aventure. Il joue de l’harmo ici et là. Don revient au blues avec le morceau titre de l’album - Lord I was born in Mississippi/ Raised in Tennessee - John Hammond ramone ça à coups d’harmo, c’est nappé d’orgue et bien screamé. Idéal mais classique. Ravissant mais sans surprise. Don joue «Steady Roller» au pied, comme John Lee Hooker. C’est un fin renard car dans les transitions, il tape plus fort. Avec «Homemade Love», il va plus sur le r’n’b, mais les frontières entre les genres s’effacent puisque le r’n’b tire son jus du gospel. Don y va de bon cœur. Une nommée Margaret Williams vient mettre son grain de sel. Elle ramène tout le chien de sa chienne et ça donne une ambiance vraiment digne de Sly Stone. C’est ficelé au gospel sound avec toutes ces rivières qui font les grands ruisseaux. Puis on tombe sur «But I Forgive You Blues», un joli boogie blues à la Slim Harpo et voilà le travail.

Les seventies sont une bonne période pour Don Covay. Il reste sur sa lancée et enregistre des albums somptueux, comme ce «Super Dude I» paru en 1973. Au dos de la pochette, il pilote une moto et sa fiancée se serre contre lui. Photo magnifique sous un ciel chargé de menace. Don attaque par un «Overtime Man» qui sonne comme une bombe des Famous Flames. Quelle tarte dans la hure ! C’est travaillé aux trompettes et au groove de basse, alors qu’une mystérieuse wha-wha œuvre dans la pénombre. Plus loin, Don continue de tisser le groove qui fait sa légende. Il adore chanter les morceaux lents car sa voix mielleuse s’y prête bien. On revient à la belle soul funky avec «I Stayed Away Too Long». Il se montre une fois de plus exemplaire de vitalité. Plus loin, il nous pond un vrai hit de r’n’b avec «Hold You To Your Promise». Voilà la soul de première main à laquelle Don Covay nous habitue depuis les early sixties. Comme Sir Mack Rice, Don sait composer des hits fondamentaux. Au premier abord, ils paraissent simplistic, mais ils constituent le gratin de la soul de juke. On trouve «The Pinch Hitters» en face B, un petit groove de r’n’b gratté aux petites guitares funky. Et puis loin «Bad Mouthy» qui sonne comme un hit des Temptations. Il tarpouille aussi une version de «Money» à la façon de James Brown.

L’année suivante, il enregistre «Hot Blood» et démarre en trombe avec «It’s Better To Have (And I Don’t Need)», un joli groove de beat pressé et sacrément bien swingué à la charley. Don Covay se montre subtil et réconfortant. Il traite son groove avec humanité et ses amis jouent comme des princes. Sur les cuts suivants, les anges du paradis l’accompagnent. Si vous savez vous montrer patients, la face B vous récompensera. Car on y trouve «What’s Good To You», un groove de funk digne des Temptations, habilement violonné par derrière. C’est du grand Covay bardé de chœurs de sirènes. Attachez-vous au mât ! Puis il embarque «I Been Here All The Time» à la Marvin. Don Covay sait manier le groove angélique, pas de problème. C’est un enchanteur confirmé. Et voilà qu’avec «Hot Blood», il repond un hit séculaire. Plop ! C’est son destin, yo ! «Hot Blood» fait partie des hits du déficit des années antérieures.

Don pose pour la pochette de «Travelin’ In Heavy Traffic». Il porte un costume brodé et un chapeau. On croirait voir l’empereur de la planète funk. Justement, il attaque avec deux monstruosités. «No Tell Motel», d’abord, the funk in the face, le beat des funksters qui ne rigolent pas. Les guitaristes fouettent leurs cordes et un bassman fou roule pour nous. Il s’appelle Michael Foreman et il joue comme un démon - You can boogie down - Encore plus endiablé : «Chocolate Honey», une véritable horreur de funk débridé. Ces mecs vont vite et derrière ça cuivre lourdement. Tout est sanglé serré et joué à la folie. Don Covay mouille sa litanie et chante la langue pendante. Il swingue un funk pulsé aux carbonates. Son cut est profilé pour vaincre, claqué à la dérobade de triplettes de basse et ça file sous le vent phillyque. Après, il revient au calme et à la good time music avec «You Owe It To Your Baby». Don transforme l’or du temps en or des philosophes et reste dans l’irréel.

Don Covay n’en finissait plus d’éblouir son siècle.

Au moment où les punks déferlaient dans les rues de Londres, Don Covay enregistrait «Funky Yo Yo», un album une fois encore terrible, ne serait-ce que pour les deux «Yo Yo», Part 1 & Part 2. Il revient en effet à l’épouvantable funky strut de soul. Il se savait sans doute destiné à yo-yoter le funk du sel de la terre - Say what ? - et il dialogue avec de sacrées gonzesses. Fabuleuse énergie ! Il repend son vieux «Three Time Loser» à sa façon, en mid-tempo dégoulinant de sensualité et tape ensuite l’un de ces petits rocks secs dont il a le secret, «An Ugly Woman», encore une tarpouille de beat grattée à la guitare funk, mais Don reste dans les clous du steady beat. Retour à Enormity Ends avec «Yo Yo Part 2», invraisemblable de furibarderie. Don le héros tape dans James Brown, cette fois et c’est pourri de cris de funk sisters qui jouent le jeu à fond. Pur génie ! C’est gratté à l’aune de la fournaise. Toute l’industrie de la soul s’agenouille aux pieds du géant Don - gimme som’ gimme som’ - Il devient irrépressible. Plus loin, il tape dans le rock’n’roll des instances supérieures avec «You Can’t Get Somthing For Nothing». Il sait chauffer la paillasse d’un hit, voilà sa botte secrète, sa facilité.

D’où sortait «Sweet Thang», paru sur un sous-label de Charly en 1985 ? Du ciel, probablement. On y trouve pas moins de quatre énormités, à commencer par «Why Did You Put Your Shoes Under My Bed» que Don le génie chante du menton, avec des heu ! à la James Brown. Il fait son funk uppercutiste rentre-dedans et tape en plein dans le mille. Il anime ça avec des petites montées de fièvre vicieuses et ô surprise, du petit scream, mais dans ce contexte surchauffé, ça s’impose. Il revient avec des uh ! de boxeur pour «Bad Luck». Pur funk de danse de cave de boum. On s’y croirait. Badoum badoum, cœur battant. Le funk de Don reste d’une brûlante actualité. Un pur régal pour l’amateur - Hard luck keep knockin’ at my door - Et on passe en face B au pur génie avec «Standing In The Grits Line». Don y cherche la petite bête de groove funky, il chante à l’énervée et reste dans un registre à la James Brown, avec une brin de déviance en prime. Son Grits Line vire à l’envoûtement. Voilà un cut terrible et généreux, barré et hypnotique, une pure merveille d’inventivité. L’autre pure énormité s’intitule «If There’s A Will There’s A Way», groove classique de blues-rock arrosé de coups de trompettes. Don s’y arrache la glotte et finit en screamer fou. Mais quand il tape dans le groove, Don redevient un ange de miséricorde. «In The Street Bye And Bye» suit un fil mélodique qui rappelle «Bridge Over Trouble Waters». Don chante ça avec une voix d’ange du paradis, un peu à la manière de Sam Cooke. Encore un groove de rêve avec «Daddy Please Don’t Go Tonight», finement teinté de country. Don est un être doux et cordial. Il sait se faire aimer des femmes et des blancs dégénérés.

Le dernier album de Don Covay s’appelle «Don Covay & Friends». Ronnie Wood dessinait la pochette. Don y invitait des bons amis du genre Kim Simmons ou Paul Rodgers, avec lequel il reprend son vieux hit «Mercy Mercy». Avec «One Stop Woamn», on retrouvait le groover captivant, le roi du doo-wop moderne. Il chantait «Nine Times A Man» avec Wilson Pickett et se montrait aussi royal que le petit Bobby. Don Covay et Bobby Womack ? Même combat ! Cet album sonnait de façon extraordinaire car il était bourré de versions sensibles de tous ses grands hits. Wilson et Don travaillaient le groove magique au feeling et poussaient des roucoulades brûlantes. Don enchaînait avec «Chill Factory», un groove jazzy haut de gamme. Puis il revenait à ses chères monstruosités avec «The Red Comb Song», accompagné par Huey Lewis. Don duettait à la dure et un nommé Frederick Knight venait déposer sa voix de castrat. L’autre très gros hit signé Don Covay, c’est bien sûr «Chain Of Fools» qu’il reprend ici avec Ann Peebles. Elle éclate la mélasse et Don pleure ses chaiiin. Il donne la réplique à la belle Ann qui enfouit ses chain chain chain entre ses cuisses d’albâtre. Nous voilà projetés au sommet du groove le plus pur. Ces deux-là nous font rôtir en enfer - C’mon darling c’mon ! - What you want ? I want some peentang ! Back to the funky strut avec «Peentang», encore un groove signé Covay - I want some peentang - Et Don s’adresse à son guitar man - Hey guitar man I want what you want ! - Quel festival, les gars ! Puis Wilson Pickett retape dans le tas avec «Three Time Loser». Il rebouffe le cut tout cru, pendant que Don le chatouille. Nous voilà une fois de plus projetés au cœur de l’un des plus beaux mythes de l’histoire.

La compile «Have Mercy. The Songs Of Don Covay» pourrait bien faire partie des disques indispensables. Hélas oui, un de plus. On se retrouve une fois encore en face d’un gros tas de dynamite. Eh oui, car ça commence avec le «Three Time Loser» de Wilson Pickett et on voit d’ici le désastre. Pickett lâche son gros batch de rock soul. Quelle pure merveille de raunch ! Cette énormité semble dater d’une autre époque. Pickett ramone le mid-tempo - one two three - il le fait rôtir aux flammes de l’enfer et on peut lui faire confiance pour le screaming. S’ensuit Aretha et «Chain Of Fools», pur genius de groove popotin avec des ahhh, des ohhhh et des chain-chain-chain. Et voilà, Don a déjà mêlé son destin à ceux de deux génies. Cet effarant festival se poursuit avec les Staple Singers et «This Old Town», un groove énorme. Ça prend des proportions terribles dès le premier coup de hanche car ça swingue sévèrement. Les Sisters y vont de bon cœur, elles éclatent le hit de Don, car elles sont des folles de swing. Personne ne peut les calmer. Dans le tas des interprètes de Don, on trouve aussi Solomon Burke et Little Richard. Mais aussi l’hallucinante pétaudière du Graham Bond ORGANization. Ginger et Jack Bruce jouent «Long Tall Shorty» à fond de train. On retrouve avec joie l’immense Chubby Checker pour «Pony Time», nouvelle énormité. On le sait, le vieux Chubby a toujours été un bon. C’est aux Wailers que revient l’honneur de taper dans «Mercy Mercy». Ils sont mille fois plus violents que les Stones. Awite et solo direct. Pas de fioritures. Parmi les autres grands interprètes, on compte Gladys Knight, Wanda Jackson, Brook Brenton, Ben E King et Connie Francis, excusez du peu. C’est à la petite Tina Britt que revient l’immense honneur de fracasser le vieux «Sookie Sookie» rendu célèbre par Steppenwolf. Elle n’en fait qu’une bouchée, normal puisque c’est le groove de l’éjaculation. Elle le chante à la pulpe, avec une audace indécente - Hangin’ in baby - Puis c’est au tour de Cliff Bennett & The Rebel Rousers de nous chauffer les oreilles avec «See Saw». Cliff sait ramoner le r’n’b, pas de problème. On dirait qu’il a fait ça toute sa vie. Il traite «See Saw» à la mode de Londres et quelle mode ! Plus loin Gene Vincent fait son chant du cygne avec «A Big Fat Saturday Night». La bonne surprise de cette compile, ce sont les Rollers avec «The Continental Walk», un heavy jive de juke - Let’s go now - un hit sous tension comme on les adore. Avec «She Said Yeah», Joe Tex tombe dans le panneau de la pop, mais il chante avec une telle énergie qu’on lui pardonne, car il transforme la pop en pure magie. Joe Tex est un monstre de talent, ne l’oublions pas. C’est à Millie jackson que revient l’honneur de fermer la marche avec «Watch The One Who Brings You The News», une pièce de r’n’b terrible. Elle y va la Millie, et elle a raison, car le cut de Don est bon comme le pain qui sort du four.

Signé : Cazengler, le bi-Don

Disparu le 31 janvier 2015

Don Covay & the Goodtimers. Mercy ! Atlantic 1964

Don Covay. See Saw. Atlantic 1966

Don Covay & The Jefferson Lemon Blues Band. The House Of Blue Lights. Atlantic 1969

Don Covay. Super Dude. Mercury 1973

Don Covay. Hot Blood. Mercury 1974

Don Covay. Travelin’In Heavy Traffic. Philadelphia International Records 1976

Don Covay. Funky Yo-Yo. Versatile 1977

Don Covay. Sweet Thang. Topline Records 1985

Don Covay & Friends. Cannonball Records 2000

Have Mercy. The Songs Of Don Covay. Ace Records 2012

LE ROCK C'EST CA !

ROCK & TWIST EN VAUCLUSE

( 1961 – 1965 )

JEAN-MARC QUINTANA

L'on avait beaucoup aimé Décélération Punk paru chez Camion Blanc en février 2012 ( voir KR'TNT 94 du 20 / 04 / 12 ). Jean-Marc Quintana y relatait les années punk en Avignon. Un témoignage de première main, bourré d'informations et de documents rares et inédits. Ne fit pas partie à proprement ( salement conviendrait peut-être mieux ) parler de ces maigres hordes de ces desperados cloutés et crêtés qui défrayèrent la chronique dans le seizième lustre du vingtième siècle, mais les a côtoyés et n'a pu s'empêcher d'éprouver une secrète et profonde admiration pour ces guerriers du nihilisme rock.

Années 60, l'arrivée du rock en France. Et d'un bébé ( août 61 ) – nous subodorons joufflu et ravissant, nous adressons nos félicitations à l'heureuse maman - prénommé Jean-Marc. Autant dire que Mister Quintana n'a vécu que de très loin cette période faste du rock and roll français. Question souvenirs personnels pouvait pas nous en mettre plein la vue. Mémoire aussi vide et sèche que le fond de son premier biberon. L'aurait pu se décourager avant de commencer. Eh bien non ! Les rockers ne se laissent pas abattre par la difficulté. S'est transformé en bénédictin. L'a épluché toute la presse locale, l'a fouillé les archives départementales, et est allé interroger les survivants. Précisons que le Vaucluse n'est pas un quartier de Paris mais un département perdu du sud de la France. Avignon, Orange, Carpentras, Cavaillon, si vous parvenez à situer ces quatre villages sur une carte nous vous offrons un an de lecture gratuite sur KR'TNT ! Le rock en Avignon en 1962, c'est un peu comme l'existence des tavernes alsaciennes en Patagonie du nord entre 1922 et 1928. L'aurait voulu nous pondre une monographie sur le Golf-Drouot, on lui aurait refilé l'adresse de trois cents copains qui y ont usé leurs soquettes. Oui mais le Quintana, ne s'est pas dégonflé, et à l'arrivée il nous refile trois cent cinquante pages agrémentées de trois cahiers iconographiques. Et attention vous n'êtes pas au bout de vos surprises.

LE ROCK C'EST CA

Le rock c'est ça ! C'est le titre du premier vingt-cinq centimètres de Vince Taylor, chez Barclay. En France. Pas étonnant que Jean-Marc Quintana ait repris cette célèbre déclaration pour son bouquin. Point parce que Vince Taylor a fait deux petits tours dans le Vaucluse à la belle époque et puis s'en est allé. Mais justement parce qu'il s'en est allé se perdre, se faire pendre. Ailleurs. En lui-même. Puisque partout ailleurs, l'on n'avait point besoin de lui. La carrière de notre premier rocker national, qui rappelons-le était anglais même s'il aimait à se faire passer pour américain, est très symbolique de l'histoire du rock français. L'expression rock français est un oxymore, une conjonction improbable aléatoirement hypothétique qui n'a aucune chance de se réaliser. Un peu comme le bosom de Higgs dont on parvient à prouver son existence en le désintégrant. Même aujourd'hui, un demi-siècle après le début de la saga nationale l'on doit racler les fonds de tiroir pour présenter quelques têtes d'affiches capables de rivaliser en originalité avec les grands frères de l'autre côté des mers. Et pourtant la France fut un des pays où l'on a le plus mythifié le rock. Peut-être parce que nous ne sommes jamais parvenus à l'acclimater chez nous. A le faire pousser à l'air libre et en liberté dans les jardins grand-public . Ne survit que dans d'étroites serres chaudes de fans transis. Le rock français est une chimère dont l'exaltation nous permet d'entrevoir quelques trop brèves secondes l'éclat vénéneux de sa toison de lion.

Mais, car il y a un mais comme dans tous les contes à dormir debout, fut un temps où ce ne fut pas pareil. Entre 1960 et 1964, la France fut la nation rock par excellence, en 62 l'on possédait davantage de groupes qu'en Angleterre ! A écouter la légende, les Beatles auraient dû s'appeler les Scarabées et les Rolling Stones, les Pierres Roulantes. C'est ici qu'intervient Jean-Marc Quintana, en chercheur fou et passionné, s'est juré de forer la couche de glace qui recouvre ces temps heureux du rock français et de ramener une carocktte témoin afin de parfaire à l'édification des générations futures.

JOHNNY

Les comptes ronds faisant les bons amis, il serait légitime de se demander pourquoi notre auteur commence son récit en l'an de grâce 1961 et non pas en 60. Ne l'accusez pas d'ignorance, en quelques pages il raconte tout ce qui s'est passé auparavant. C'est à dire rien, si ce n'est les tristes pantalonnades de Boris Vian et de l'ensemble du showbiz franchouillard qui ne comprirent pas l'importance de l'ovni qui leur dégringolait sur le groin.

La venue de Johnny Hallyday le 20 avril 1961, fut l'agent de cristallisation et de propagation du rock and roll en pays vauclusois. L'était attendu par toute une jeunesse. Bien sûr l'on savait que le rock existait, qu'il était synonyme de folie, mais c'est comme une bombe atomique dont on ne peut mesurer et prendre conscience des effets qu'une fois qu'elle ait explosé. Vous me direz qu'après c'est trop tard, oui mais avant c'est trop tôt.

En 1961, Johnny possède une voix de crécelle et ses adaptations ( tout comme ses originaux ) sont – soyons gentils – approximatives. Oui, mais il y croit. De toutes ces forces. Et toute une génération supputait son apparition. Tout le monde en rêvait sans le savoir. Une ère nouvelle s'annonçait, le cauchemar des années de guerre s'estompait. L'était plus que temps de bousculer la tristesse des mortes saisons révolues. Et Johnny était l'étincelle qui mettait le feu à toute la plaine.

REACTIONS

Ceux qui le comprirent le mieux et le plus vite ne furent pas nos jeunes gens. Mais leurs aînés. Les articles des journaux que reproduit Jean-Marc Quintana vous transforment la minuscule souris d'un concert rock en Everest d'opprobre et de virulentes condamnations. Messieurs les journalistes ont la plume dure. Défendent leurs acquis et leurs certitudes. Le monde change de logiciel et ils s'accrochent à leurs strapontins. Ce sont eux qui désignent les équipes : les voyous, les sauvages, les barbares, les sous-évolués, les blousons noirs du côté des méchants et eux, et leurs goûts musicaux qu'ils qualifient de valeurs humanistes, dans le camp des sauveurs de la civilisation occidentale. Ni plus, ni moins.

EN CHAÎNE

Un malheur ne venant seul, après Johnny surgirent les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages, et la brebis galeuse Vince Taylor. Mais un vol de microbes qui frôle un corps sain, le pourrit jusqu'à la moelle. Les chevaliers de l'apocalypse repartis, une armée d'imitateurs se lève sur le sol infecté : voici Bob Arnold et ses Black Boys, les Shark's, les Dan's, les Dragons, les Anges Noirs, les Dominos, les Aiglons, Alan Be... c'est la ruée vers le rock. L'on ne sait pas jouer, l'on ne possède pas de matériel, l'on transforme les postes de radio et les transistors en amplis, l'on bricole, l'on essaie d'électrifier la guitare acoustique, c'est un peu à la vas-y comme je te pousse, passe devant tant bien que mal, je te suis de mon mieux.

Et tout le monde s'y met. Des clubs pour accueillir cette nouvelle sorte de musiciens s'ouvrent de ci de là. Ce sont les organisateurs de concerts qui se frottent les mains. A l'époque le tour de chant n'existe pratiquement pas, les artistes se succèdent à la queue leu leu : chanteurs à voix, comiques, magiciens, jongleurs, tout ce qui gesticule fait scène. Ces groupes inconnus qui sont prêts à passer gratuitement sont une aubaine. En plus ils amènent du monde avec eux. Tous leurs copains. Un peu chahuteurs, mais qui mettent l'ambiance. Parfois le blousons noirs foutent un peu le souk, mais la police est là pour calmer les esprits. N'empêche que pour canaliser ces hordes remuantes mais nombreuses l'on sera amené à spécialiser quelque peu certains concerts, c'est ainsi que naissent les tremplins rock. L'existe aussi des concours plus généraux ouverts à tous ou à diverses catégories, avec éliminatoires, demi-finales et finales...

ROCK & TWIST

Lorsque l'ennemi est trop fort, vaut mieux ruser et pactiser. Le rock fait peur, on lui préfèrera un succédané : le twist. C'est une danse extrêmement conviviale qu'un enfant de trois ans apprend en trente secondes. Beaucoup plus démocratique et moins élitiste que les dures sonorités du rock. Donne l'impression d'être plus rapide que le rock, mais de fait c'est une musique qui arrondit les angles. L'on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Mais la fureur du rock s'adoucit. Le twist s'impose aussi parce qu'il est un retour au chant, la plupart des groupes amateurs français s'étant lancés dans une espèce de surenchère musicale en s'adonnant à des orchestrations à la Shadows. La guitare électrique subjugue une large frange de la population, même quand l'on n'aime guère, l'on est forcé de reconnaître que ce sont de nouvelles sonorités que l'on n'avait jamais entendues avant.

GLISSEMENTS

Les groupes sont éphémères. L'appel sous les drapeaux agit comme un véritable couperet. Le mariage est la deuxième guillotine du rock français. L'on vend sa guitare pour offrir une machine à laver à sa belle. Certes les deux appareils sont électriques mais leur bruit est différent, ne jouent pas la même musique. Mais il reste des forcenés, des individus entêtés qui continuent. Progressent et au bout de trois ans de répétitions, de concerts, et d'entraînements intensifs l'on finit par savoir jouer. C'est une autre forme de piège, le musicos qui a débuté sur le rock et qui maintenant a acquis une certaine virtuosité aimerait se lancer dans des musiques plus complexes, moins frustres... Et puis si l'on veut devenir professionnel et croûter tous les jours, il faut tenir compte de l'évolution des goûts du public...

Du rock l'on est passé au twist. Du twist l'on va s'acheminer doucement sans à-coups au Yé-Yé. Les maisons de disques et les médias vont s'employer à faire accepter ces renonciations. Le Yé-Yé c'est de la variété avec un léger parfum rock, parfois indiscernable... En trois ans la donne a irrémédiablement changé.

IRONIE

Résultats des courses. Rien ne sert de courir, il faut arriver le premier. 1961 – 1965, le Vaucluse est touché par le rock and roll hurricane. Les premiers groupes de rock partent à la conquête de la gloire. A laquelle ils n'accèderont pas. C'est que le rock est un produit d'importation, bénéficie d'un engouement des populations locales pour les radio-crochets, les concerts, les tournées et les spectacles en direct, sous chapiteau ou sur la place publique. Mais la boîte à images pénètre en ces saisons-là dans les foyers populaires. Le public perd l'habitude de sortir, reste captif à la maison, c'est plus sûr, moins fatiguant... la télé n'admettra jamais le rock sur ses antennes, les rockers perdent une bataille qu'ils n'auront même pas livrés...

Ne soyons pas défaitistes, de tous ces jeunes vauclusois qui ont participé au maelstrom des années soixante, deux vont sortir de l'anonymat et atteindre à une gloire nationale pour l'un et internationale pour l'autre. Je vous livre les noms de ces deux rock and roll stars. Michele Torr pour la première. Et... Mireille Mathieu pour la seconde. Que même les japonais nous l'envient ! ( Pourquoi donc ne la leur a-t-on pas donnée ? ).

Jean-Marc Quintana enfonce le clou de l'amertume dans le pneu crevé de notre désespoir : le livre se termine sur Mireille Mathieu dans l'avion qui la mène aux States pour sa participation à l'Ed Sullivan Show.

AMERE POTION

Le Vaucluse ne représente que la centième partie des départements français. Un sur cent un, exactement. Quantité négligeable et statistiquement peu représentative. L'on est ainsi tenté de laisser Jean-Marc Quintina confit dans son Orange natale. Le malheur c'est que sa présentation sonne un peu comme une démonstration sans appel. Documents et témoignages en appui. A choisi la stratégie de l'effacement, ne promène pas son égo comme l'escargot sa coquille sur toutes les pages. Ne lâche pas la bride aux témoins de l'époque, refuse d'être le bureau des pleurs des occasions perdues ou le réceptacle des nostalgies de la jeunesse enfuie. Son constat lucide dégagé de tout romantisme n'en est que plus fort. La naissance du rock en France ressemble fort au récit d'une fausse couche. L'oiseau qui a couvé l'œuf du serpent qui le dévorera...

A lire. Ne serait-ce que pour les deux belles évocations de Vince Taylor et de Gene Vincent, qui restent les deux poutres maîtresses du rock français. Jean-Marc Quintana s'impose comme l'un des plus fins et plus lucides connaisseurs du rock hexagonal.

Damie Chad

P.S. : pas d'éditeur, se trouve facilement chez les grands distributeurs tel Amazon. Si vous êtes pour la survie des petites librairies de province, insistez auprès de votre libraire. ( 24 € / Beau papier glacé. )

22:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rockin for ervin, jean-marc quintana, don covay

01/04/2015

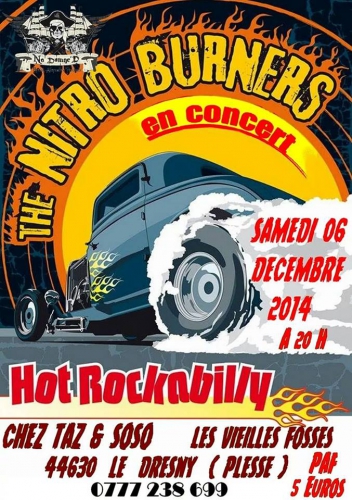

KR'TNT ! ¤ 229. CARL DA SILVA / ERVIN TRAVIS / PAUL REVERE / K'PTAIN KIDD / NITRO BURNERS / ELMORE JAMES / ARTISTE EN PRISON / VIOL COLLECTIF

KR'TNT ! ¤ 229

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

03 / 04 / 2015

|

CARL IS GONE / ERVIN TRAVIS / PAUL REVERE / ELMORE JAMES / K'PTAIN KIDD / NITRO BURNERS ARTISTE EN PRISON / VIOL COLLECTIF |

|

CARL DA SILVA des RHYTHM ALL STARS vient de partir tout seul, comme un grand... En hommage à ce magnifique rocker nous republions un article de Cat Zengler paru dans notre livraison 151 le 04 / 07 / 2013 |

DEUXIEME ROCK'N'ROLL AFTERNOON

CREPY – en – VALOIS / 06 – 06 – 2010

CARL AND THE RHYTHM ALL STARS

( OS ) CARL WILD

Trois ans déjà ! C'est en 2010 que nous avons pour la première fois croisé le chemin de Carl and the Rhythm All Stars. Ils se produisaient sur la petite scène d'une fête rock'n'roll organisée à Crépy-en-Valois, une charmante bourgade située au Nord de Paris. Un trio venu de Hongrie, the Mystery Gang, se pavanait en tête d'affiche. Les Red Cabs ouvraient le bal et Carl passait entre les deux.

Tous ces groupes jouaient en plein jour et en plein air, ce qui n'est jamais l'idéal. Nous avions ce que les météorologistes appellent un temps clément et Carl s'est pointé sur scène en chemisette hawaïenne. On s'attendait donc au set pépère d'un petit jazz-band de banlieue. Ce fut au contraire un set de pur rockabilly, farci d'hommages à Johnny Burnette.

Carl a toutes les cartes en main : le bon timbre, la présence scénique, le jeu de jambes burnettien et l'épilepsie rockab. Il sait se rouler par terre au bon moment, et quand on le voit faire, on se demande vraiment pourquoi les autres ne le font pas. Il y a dans l'essence même du rockabilly une pointe de folie et quand on voit Carl se jeter à terre et piquer sa crise, on voit qu'il l'a parfaitement intégrée. Il est le wild cat par excellence. Il doit être l'un des ultimes boppers sauvages, au sens noble du terme, puisqu'on parle ici de lignée.

Son set sur scène est excellent, c'est même du très haut de gamme, mais ses deux albums emportent tout : les barrages, les a-priori, les moues, les critiques, les poncifs, les clichés, rien ne saurait leur résister. On se plaint du manque de bons disques en France. Petit conseil d'ami, écoutez les deux albums de Carl & the Rhythm All Stars et vous allez danser comme un ours devant les enceintes de votre stéréo, je vous le garantis.

Mettez le premier album dans votre lecteur : «Music To Live». Vous allez voir, dès l'intro de «Don't Stay Alone», Carl beugle comme la victime d'un arracheur de dents. Il jette tout son poids dans la balance. Il se met les tripes à l'air. Il se met en pétard. Il met dans le mille. Il met le paquet. Il met toute la sauce. Il met tout ce que vous voulez mais en attendant, ça bouge. Il laisse sa voix dérailler. Son backing-band est à la hauteur, une vraie bande de sauvages. Comme on dit sur les circuits de cross, ça bourre pleins gaz. Carl ne vous prend pas en traître. Il annonce la couleur : ça va chauffer, les gars.

Pourtant, on ne croirait pas en voyant la pochette. Ils ont l'air bien sages tous les quatre, avec leurs cols de chemises bien à plat sur les revers des vestes. Ils sont bien peignés et souriants comme des représentants de commerce. Carl tient sa guitare comme Johnny Cash, manche pointé vers le sol, et donc on pourrait s'attendre à entendre de la country.

Justement, le deux, «Cry Me A River» est du pur Johnny Cash, avec son backing tagada. Carl mord dans son texte avec un bel appétit. On revient au rockab pur et dur avec «Music To Live» qui donne son titre à l'album. Voilà ce qu'on appelle une petite sauterie slappée à mort. Vous aurez droit à un solo perlé et derrière vous les entendrez bopper comme au temps béni de Meteor. On se croirait vraiment de retour chez Lester Bihari. Attendez la fin du morceau et vous verrez Carl sortir du studio, traverser la rue et aller s'acheter un soda pour se rafraîchir la gorge. Il va aspirer une grande goulée d'air tiède avant de revenir se jeter dans la gueule du loup.

Moment fatidique. Carl rallume le brasier sacré avec «I'm Gone», l'incarnation suprême de la sauvagerie rockab. Il hurle comme un damné, Baby I'm gone !!! et il se roule par terre, agité de convulsions. L'instant est aussi hot, Bob, que la chatte sur un toit brûlant, et derrière, c'est strummé à la guitare, comme chez Warren Smith. Apocalyptique, comme dirait Nostradamus.

On revient au bop avec «Lovely Girl». Ces mecs sont des malades. Rien ne pourrait les calmer. Ils boppent le beat jusqu'à l'os de la stand-up bass et arrosent tout ça de riffages criminels. Ils prennent un malin plaisir à se lancer dans une cavalcade effrénée. Le jus du bop coule de ce disque comme de ce fruit trop mûr qu'on écrase entre les seins de la buraliste fellinienne.

Les bougres vont revenir à Johnny Cash avec le tagada de «Don't Cry Little Guitar». On ne peut pas leur en vouloir, il faut bien des zones de répit, car sinon, on ne tiendrait pas jusqu'au bout. Grand maître du hoquet sauvage, Carl verse dignement sa petite larme. On assiste à un magnifique festival d'arpèges. Ce morceau qu'on croyait insignifiant est en fait un brouet infernal. Carl chante comme une star. Une fois de plus, il met toute son énergie dans le chant. Profitez-en bien, car vous ne reverrez pas de sitôt un artiste de cette trempe.

Quand au bout de quelques morceaux, un disque se révèle aussi bon, je deviens fébrile et j'écoute encore plus attentivement. J'adore sentir ma petite mâchoire se décrocher. Cloc. J'adore crier au génie. Youpi ! J'adore voir crépiter le feu sacré du rockab. Et avec Carl, on se sent en sécurité. Ce mec est parfaitement incapable d'enregistrer un mauvais morceau. Vous voulez parier ? Quatorze titre sur cet album et vous n'en trouverez pas un seul qui soit mauvais.

On se prend «For You» en pleine poire. Ces mecs ne connaissent pas le mot répit. Carl fait dans le sucré, dents de lapin, oh-oh ! Derrière, ils swinguent comme des bêtes. Arrive un solo clair avec son rigodon de notes perlées et oh-ho, Carl explore tous les registres de sa glotte avec une égale réussite et une infinie mansuétude. Comme Orville Nash, George Jones ou Charlie Rich, c'est un chanteur hors pair. Il avait sur scène cette incroyable facilité à poser sa voix. Je me souviens d'avoir cavalé, aussitôt après la fin de set, jusqu'au stand de Rocket, pour acheter ses albums, tellement ce mec m'avait impressionné. Et depuis, je n'ai jamais cessé de les écouter.

Avec «Saturday Night», les Rhythm All Stars nous font le coup du jump blues ultra boosté. Ils déploient cette énergie blanche qui balaie tout sur son passage. L'ami Carl enchante la piste des auto-tamponneuses, on se régale de l'écho bienfaiteur d'un soir de fête où my baby now traîne dans les parages. Oh oh, c'est magnifique d'ingénuité fiftique.

Mais il reste encore des genres à explorer. Avec «Come Back Baby», ils balancent un swamp rock tout vermoulu de primitivisme introverti. Carl hoquette comme Charlie Feathers. Un vrai diable. Avec «Sometimes», ils ouvrent sur un immense ciel bleu et boppent dans les coins. Ils reviennent au tagada avec «Travellin' Blues». Carl fait ce qu'il veut avec sa voix de stentor. En vérité, il nous balade et on adore ça. «Nobody's Guy» est allumé au riff. Encore une monstruosité primitive digne de Dot Records. Carl chante ça par en-dessous, comme s'il voulait se faire passer pour un fourbe et puis soudain il envoie la cavalerie. On se fait embarquer par le beat. C'est superbe et ça claque au vent. «My Mountain» est chanté dans le gras de la voix et on ferme le bal du samedi soir avec une reprise de Johnny Burnette, «Just One More Time», gros son bop montagneux, histoire de revoir une dernière fois l'écrasante majesté du rockab.

Un bon conseil, ne cherchez pas à écouter l'autre album («Slipped My Mouth») aussitôt après celui-là, surtout si vous avez les artères fragiles ou un souffle au cœur. Comprenez bien que Carl and the Rythm All Stars, ce n'est pas le Pink Flyod.

Admettons qu'une semaine se soit écoulée. Les feux de l'actualité auront nettoyé les esprits avec l'efficacité d'un lance-flammes. Vous aurez complètement oublié les turpitudes du rockab et son cortège de pulsions rachidiennes. Mais en passant devant la pile de disques, la seule vision de la pochette rallumera en vous un vieux réflexe libidineux. C'est avec un filet de bave aux lèvres que vous glisserez le second album de Carl dans le lecteur.

Et vous prendrez «Hot Song» en pleine poire, mais maintenant vous avez l'habitude. Comme dirait Gainsbarre, eau et gaz et frénésie à tous les étages. C'est une orgie de swing malade montée sur plaxmoll. Ils boppent comme ce n'est pas permis. Les slappeurs américains ont vraiment du souci à se faire. Même James Kirkland semble dépassé. Ils couronnent l'amplitude foutraque de ce bouillonnement juteux d'un joli riffage collatéral.

Ce second album est sur Wild records, et là on ne rigole plus. Ils sont allés l'enregistrer en Californie chez Reb Kennedy. Wild records est le dernier bastion californien du rockabilly. Pour ce second album, Carl n'a gardé que son batteur, Pedro Pena. Claude Placet a remplacé Bruno Longo à la guitare (c'est d'ailleurs Claude Placet qui jouait sur scène à Crépy en 2010) et Thibaut Chopin a remplacé Renaud Cans à la contrebasse.

«Too Much Loving» est encore plus pilonné que le Chemin des Dames en 1915. La sauvagerie rythmique dépasse les bornes. Franchement ils exagèrent. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'en rajouter. Le slap passe devant un beau strumming digne des sous-bois de l'Arkansas. Attention, ce morceau risque de vous slapper les neurones de façon irréversible. Carl se révèle le rockab le plus féroce de l'univers. À côté de lui, Jerry Lott (alias the Phantom) n'est qu'un enfant de chœur. Une férocité qui n'empêche pas le sérieux, car il tient les rennes de sa monture comme une star d'Hollywood.

Il chante «Slipped My Mouth» très haut, et on entend des clameurs dignes des milices confédérées jaillissant du bois. Solo break de folie pure et Youuuuihhhh ! Carl pose ses mots avec l'aplomb d'un délinquant juvénile du Tennessee. Et derrière, ça n'en finit plus de strummer. Comme le disque précédent, celui-là n'accorde aucun répit à l'auditeur. Carl embarque son monde et le seul moyen d'en réchapper, c'est de sauter en marche. À vos risques et périls.

Drumbeat d'intro et voilà «Gotta Go». En vrai pro, Carl mouille ses syllabes et plonge ses couplets dans le chaudron. Avec «Tell Me How», on passe à un registre plus jazzy. Ces mecs savent tout faire. On tombe à un moment sur un pont dément suivi d'une coulée de miel. Mine de rien, Carl et ses amis savent créer l'événement. Il sature son chant à fond et nous fait plonger dans le lagon vert d'Hawaï. Pur technicolor. De quoi faire baver Elvis.

Reprise de Bobby Wane, «Long Lean Baby» est un morceau beaucoup plus musclé, plus court sur pattes, plus râblé. On le sent prêt à en découdre. Il est stompé à la sauce bop. Merveilleuse tentative, digne de Ronnie Self, mais en vérité, c'est dix fois plus fin que du Ronnie Self. C'est même, comme le dit si bien Carl, de la dynamite !

«I'm A Man» est la énième resucée de «Folsom Prison Blues». Exceptionnellement, on passe l'éponge. Puis Carl remet le feu à la prairie avec «Really Movin'» et revient aux choses très sérieuses avec «Hello Rhythm», monstrueuse prouesse de vélocité slappée, émaillée de chorus précipités. En un mot comme en cent : épouvantablement bon. D'ailleurs, on ne s'en remet toujours pas.

Une nouvelle rasade de «I'm Gone», le véritable hit de Carl and the Rhythm All Stars, digne du «Tear It Up» des frères Burnette qui sont les héros de notre héros. Il boucle son affaire avec «Another Man» une balade trouée par des cris d'orfraie.

À la dernière minute, nous apprenons par une dépêche AFP qu'un troisième album de Carl & the Rhythm All Stars vient de sortir. Dans le bureau, tout le monde éclate de joie. Nous jetons tous nos chapeaux en l'air. Dehors, derrière les immenses baies vitrées du 60e étage, les gratte-ciels de Manhattan semblent danser le bop sous un soleil radieux.

Signé : Cazengler, le boppé du ciboulot

Carl & the Rhythm All Stars. Music to Live. Sfax records 2006

Carl & the Rhythm All Stars. Slipped My Mouth. Wild records 2008

Carl & the Rhythm All Stars. Drunk but Thirsty. Wild records 2013

ERVIN TRAVIS NEWS

Prochaine soirée de soutien à Ervin, ce samedi 4 avril, en région parisienne.

PAUL REVERE TIRE SA REVERENCE

Si on cherche des informations sur Paul Revere & the Raiders, ce n’est pas dans «Sonic Boom», l’histoire du Pacific Northwest signée Peter Blecha, qu’on va les trouver. Et pourtant, il n’existe pas d’endroit plus propice que celui-ci.

Il n’y a quasiment rien dans ce livre sur Paul Revere. La raison ? Sa vie ne présentait peut-être pas suffisamment de relief pour alimenter la plume d’un historiographe. Une fois de plus, l’analogie avec Auguste Renoir s’impose : l’auguste peintre laisse une œuvre considérable, à la fois qualitative et quantitative, mais son vécu fut tellement ordinaire que les mémorialistes d’alors n’avaient rien à se mettre sous la dent. Même chose avec le pauvre Paul Revere qui a cassé sa pipe en octobre dernier. La platitude de sa vie privée explique certainement l’absence d’hommages conséquents dans la presse musicale. Et pourtant, des hérauts bien rompus soufflent chaque mois dans leurs trompettes de belles oraisons funèbres.

On ne retire du livre de Peter Blecha que deux bricoles. Un, c’est en voyant Jerry Lee sur scène quelque part dans l’Idaho que le jeune Paul vit son destin basculer et qu’il décida de devenir pianiste de rock. Deux, il avait un sens aigu des affaires, car à 18 ans, il était déjà propriétaire de trois salons de coiffure, qu’il revendit pour se porter acquéreur d’une grande salle de restaurant : il cherchait tout bêtement un endroit pour lancer Paul Revere & The Raiders, le groupe qu’il venait de former. Son principal exploit, hormis ses coups dans l’immobilier, fut de découvrir un chanteur en la personne de Mark Lindsay, le kid qui venait livrer le pain au restaurant pour le compte de la boulangerie McClure. Ça ne s’invente pas. D’ailleurs, on voit bien à sa mine que Paul Revere avait du plomb dans la tête. Il n’était pas du genre à tortiller du cul et à se faire plumer comme les Small Faces ou Jimi Hendrix. Il avait la physionomie archétypale du Yankee blond au regard clair des images d’Épinal, celui qui plisse les yeux pour mieux jauger ses semblables et dont l’éclatante blancheur de râtelier éblouit les femmes. Il se coiffait un peu comme un voyageur de commerce avec une raie sur le côté et sa psychologie se résumait à l’éclat de son sourire. Tout en lui sentait l’eau de toilette bon marché et le portefeuille bien garni. L’homme d’affaires chevronné l’emportait sur le rocker et bien sûr sa discographie était à l’avenant.

Une misérable info tendrait à consolider ce portrait inachevé : en 1967, trois des cinq membres du groupe alors en pleine ascension vers la gloire furent virés : Jim Valley, Phil Volk et Drake Levin. Licenciés sans préavis. Pour quelle faute ? Selon une rumeur pour le moins malveillante, Paul Revere les aurait surpris tous les trois à fumer du hash. Ça nous rappelle l’épisode de la visite d’Elvis à la Maison Blanche, lorsqu’il promet à Richard Nixon de l’aider à gagner la guerre contre les drogués. N’oublions jamais que les États-Unis d’Amérique constituent la plus grande réserve de conservateurs et de beaufs du monde - et par conséquent la plus grande réserve d’adolescents en révolte contre ce que Léo Ferré appelait l’Oppression.

Mais si en Europe on s’intéresse aux disques de Paul Revere & The Raiders depuis des lustres, c’est parce qu’ils furent avec les Sonics et les Wailers d’admirables ambassadeurs d’une scène qu’on appelait au temps de sa splendeur le Pacific Northwest et dont l’origine remonte à 1957, l’année où Bobby Blue Bland, Junior Parker et les Upsetters de Little Richard ravageaient la contrée, mais ça remonte aussi à Richard Berry et à son single magique «Louie Louie» que réclamait le public chaque fois qu’il montait sur scène. TOUS les groupes locaux se mirent à jouer «Louie Louie», y compris les Raiders de 1963. Et tout le son Pacific Northwest vient de là, de ce mélange de pur raunch à la Little Richard et de saxophone, de distorse maximale et d’accords binaires. Le terrible blast des Sonics n’aurait jamais pu exister ailleurs. L’énergie fantastique de la scène grunge non plus. Au moment de l’apogée de Nirvana, un journaliste de Spin avait mené l’enquête, à savoir : pourquoi les groupes de la région de Seattle jouaient aussi fort ? Parce qu’ils devaient paraît-il couvrir le bruit produit par les souffleries de l’usine Boeing voisine. Le Rouletabille américain ajoutait que ces mecs hirsutes et mal coiffés jouaient de la guitare électrique parce qu’ils n’avaient pas le choix. Justement, ils ne voulaient pas passer leur vie dans ces fameuses usines Boeing ou dans les camps de bûcherons qui étaient les seules perspectives d’avenir dans la région. En 1965, les hurlements de Gerry Roslie étaient uniques au monde et ça, Billy Miller et Miriam Linna l’avaient bien compris. Car s’il en est deux qui ont œuvré pour soigner la mauvaise réputation de cette scène perdue au bout du monde, c’est-à-dire au Nord-Ouest des États-Unis, ce sont bien les deux fondateurs de Norton Records. Tout le monde le sait, les Sonics firent passer les Animals et les Stones pour des enfants de chœur, mais on ne le découvrit que beaucoup plus tard. Comme le dit Miriam Linna dans la préface qu’elle a donné à Blecha : «No geographical area of the US serves up such a readily identifiable heap of teenage blast better, faster or louder than the Pacific Northwest». Miriam sait de quoi elle parle : il n’a pas existé d’explosion adolescente plus forte et plus fulgurante et immédiatement reconnaissable que celle du Pacific Northwest. Elle ajoute qu’au cours de ces chaudes soirées de 1957 se déclara un incendie qui allait durer 50 ans - «fifty years of unstoppable, deliciously loud and frantic rock’n’roll.»

Les pochettes des albums de Paul Revere & The Raiders ne passaient pas inaperçues. Pour des raisons évidentes, Paul Revere avait converti ses collègues aux vertus du déguisement. Ils apparurent donc dans des uniformes de l’armée révolutionnaire américaine, celle qui arracha l’indépendance du pays aux Anglais, au XVIIIe siècle. À l’époque, on ne vit même pas le ridicule de leur dégaine, car ne comptait que le son. On peut bien dire que les Raiders furent de sacrés garagistes et que le succès de certains de leurs disques fut amplement mérité. Les Raiders de la première époque étaient des musiciens accomplis et la cerise sur le gâteau se nommait Mark Lindsay, fantastique chanteur du niveau de Dick Dodd ou de Jim Sohns.

Lorsqu’on examine la pochette de «Here They Come», album paru en 1965, on voit immédiatement que les Raiders ne sortent pas d’une escarmouche avec les Anglais, ni d’un récit d’Hugo Pratt. Ils semblent plutôt participer à une kermesse. D’ailleurs, il ne leur manque que les paniers de pique-nique et les cruchons de cidre. Leurs titres sonnent encore très early-sixties, tout y est très cousu de fil blanc. Ils nous font une belle version de «Louie Louie», que Mark Lindsey introduit au sax. Et dans «Oo Poo Pah Doo», on l’entend screamer out of his brains. On découvre aussi en Drake Levin un guitariste exemplaire. C’est lui qui prend le solo dans ««Sometimes», un balladif superbe qui aurait très bien se retrouver sur le «Got Live If You Want It» des Stones. Mark Linsdey continue à faire des étincelles avec «Gone» où il sonne comme Freddy Mercury. Ils font une belle reprise des Stones, «Time Is On My Side». Bon d’accord, ce n’est pas la voix de Jagger, mais le son est beaucoup plus garage chez les Raiders que chez les Stones qui a cette époque commençaient à ravager l’Amérique.

Et là, en homme d’affaires avisé, Paul le boss va donner l’inflexion à la carrière du groupe qui devient très vite énorme. Whaaah ! Le boss Paul met le turbo. Les Raiders passent à la télé et trois albums sortent la même année, en 1966 : «Just Like Us», «Midnight Ride» et «The Spirit Of 67». Et pour les amateurs de garage, ces trois albums constituent une triplette de la mort du petit cheval. Ce sont des classiques imparables. Ils attaquent «Just Like Us» avec «Stepping Out» et ils sonnent comme les Shadows Of Knight, même pulsation délinquante. Sur «Doggone», Mark Lindsey chante du menton comme Dick Dodd des Standells. Et là, oh stupeur, on s’aperçoit que les autres savent aussi chanter ! Drake Levin prend le micro pour «Out Of Sight» une belle pièce de r’n’b. On a là un vrai white niggah. Quelle polyvalence, baby ! C’est carrément du James Brown. Et paf, on se prend une version de «Baby Please Don’t Go» dans la hure. Qui fait le Van Morrison ? Phil Volk, le bassman. N’allez surtout pas prendre les Raiders pour des branleurs ! Et la fête se poursuit en face B avec «Just Like Me», pure perle de garage délinquant, aussi perfide que celles des Pretty Things, un hit ultime et exaspéré, claqué comme «Louie Louie». C’est l’un des hits garage les plus violents de l’histoire. Tout y est, le riff, la rage et la bave. Drake Levin chante une reprise du «Catch The Wind» de Donavan et il prend bien soin de tordre ses syllabes pour sonner comme Dylan. Puis c’est au tour de Mark Lindsay de faire sa Stonesy avec une reprise de «Satisfaction». Décidément, ces mecs sont assez complets, au moins autant que les Standells qui eux aussi sortaient de sacrées reprises (écoutez «The Hot Ones» et vous allez voir trente-six chandelles). Phil Volk prend «I’m Crying» des Animals. Ce mec impressionne, car après avoir fait le Van Morrison, il fait le Burdon. Wow, quel camaléon ! Il s’en sort avec les honneurs - Lemme cry - Il enroule sa bassline par derrière et le boss Paul joue le beau shuffle d’Alan Price. Tiens, justement, voilà Paul le boss au micro pour «New Orleans» - Down on Creshent street - mais il reste très classique. Nos amis finissent cet album terrible avec «Action» et cette fois ils font les Beach Boys.

On trouve d’autres belles pièces dans «Midnight Ride», comme «Kicks», l’un de leurs classiques. C’est de la pop joyeuse, sautillante, bourrée d’énergie, fraîche et rose comme une saucisse adolescente. Au dos, le mec qui rédige les notes dit que cet album est le «Rubber Soul» américain. Il exagère peut-être un peu. On sent nettement l’influence de Dylan dans «There’s Always Tomorrow». C’est Smitty le batteur qui chante du nez. Drôle de mélange, car c’est une structure dylanesque sur laquelle ils tartinent des chœurs californiens et un solo bien psyché, tout en arpèges psychopathiques. Ça pulse ! Ils passent du cauchemar psychomoteur voulu par Dylan aux déchirures de ciel voulues par Brian Wilson. Le mélange enivre. C’est un rare mix de tension et de bonheur. On trouve un peu plus loin une belle reprise des Monkees, «I’m Not Your Stepping Stone» : tout y est, la relance, la tension et le beat en escalier. En face B se nichent deux perles rares : «Get It On», pur jus de pop sixties tiré par un beat char à bœufs - Try try try until the day you die - Ils sont à leur aise sur ce genre de beat bien besogneux. Ils sont bien plus malsains que les Stones. Le solo putride constitue une véritable insulte à la médecine moderne. Et l’autre coup de Jarnac de l’album, c’est «Louie Go Home», garage sixties américain à l’état le plus pur, avec un chant perdu dans le Midwest et un nappage d’instruments squelettiques, le tout tenu par une ténacité digne de celle des pionniers. Leur garage reste bien groovy et terriblement insidieux, chargé des pires intentions - Wouaaahhh - Les Raiders sont très convaincus de leur prestige et ça s’entend. Quelques énormités sur «The Spirit Of 67», comme «Louise», la sœur de Louie. C’est débarbouillé par un Mark Lindsey pas loin des Pretty Things dans l’intention d’être mauvais et hargneux, avec la morve au nez. Stupéfiante reprise de «Hungry» en face B, un classique signé Barry Mann et Cynthia Weil. C’est du Brill grillé à la poêle à frire du Pacific Northwest - Hungry baby for a girl like you - Ils traitent ça sournoisement et avec une sauvagerie exemplaire. C’est là où Mark Lindsey révèle sa nature de shouter magnifique. C’est ce qu’on appelle un hit poundé. Et Smitty revient au chant pour «Our Candidate», garage pur jus. «The Great Airplane Strike» qui boucle l’album sonne tout simplement comme un classique des Stones.

Et hop on passe en 1967 et Paul Revere a viré les trois vrais garagistes du groupe. Le son va changer, même si Freddy Weller, Joe Jr et Charlie Coe sont de bons musiciens. Ils attaquent l’album «Revolution» avec «Him Or Me» l’un des plus grands hits des sixties, repris par les Groovies et David Gedge. C’est l’âge d’or de la pop américaine. Tout est dans la puissance mélodique. Mark Lindsey y fait des merveilles. Mais sur cet album, on sent une grosse influence des Beatles, comme dans «Reno», où ils s’adonnent à l’excellence d’une démarche imaginative. On les entend musarder. Mais l’album va être ruiné par des slowly but surely. «Gone Movin’ On» est d’une puissance spectorienne, avec la batterie devant et un fort parfum de Beach Boys Sound. On a là des envolées extraordinaires sur fond de trompettes mariachi. Il faut attendre la face B pour sauter en l’air. «I Had A Dream» sonne comme un hit pop. C’était probablement leur intention. Voilà un cut aussi bien balancé que ceux des Lovin’ Spoonful, bien monté aux harmonies vocales et à la décontraction emblématique. Toujours de la belle pop avec «Tighter», et une prod sophistiquée à la Terry Melcher. On ne peut qu’admirer cette californialisation du son. C’est indéniablement la musique des jours heureux. Mais on le voit bien, cet album est moins radical que les précédents.

C’est en allant enregistrer un album à Memphis en 1968, que Paul Revere comptait enrayer le déclin de son entreprise. «Goin’ To Memphis» est avant tout un album de Mark Lindsay. Les Raiders passent directement à la bonne soul de familles et on tombe sur un «Every Man Needs A Woman» cuivré jusqu’à plus soif. Au dos de la pochette, Rufus Thomas, Isaac Hayes et David Porter donnent des coups de chapeau à tire-larigot. Oh, mais les Raiders sortent un Memphis Sound parfait. On savait qu’ils étaient de vrais caméléons, mais là, ils dépassent l’entendement. Mark Lindsay chante «My Way» comme un vrai soulman. Justement, ils reprennent le fameux «Soul Man» de Sam & Dave et ils tapent dans l’extraordinaireté des choses. Mark n’a rien à envier aux deux héros de Stax. Par contre, les coups de sax derrière lui ne sont pas bien en place. En face B, ils sortent un «I Don’t Want Nobody» effarant de pression soul. On croirait entendre chanter Edwin Starr. C’est dingue ce que Mark Lindsay peut aspirer à l’âpreté de la soul implorante. Il recherche l’intensité de tous les instants, et il la trouve, comme savent si bien le faire les grands artistes américains. «No Sad Songs» est encore une pièce vraiment digne de Sam & Dave. Ces gens-là savent trousser un hit soul et staxer la mémère. Ils n’ont aucun problème, ni du côté rhythm, ni du côté blues. Mark Lindsay force encore la sympathie avec le sidérant «Cry On My Shoulder» et il revient au heavy sound d’antan avec «Piece Of Mind», où l’on retrouve le bon gras des guitares. Ils bouclent avec un véritable hit de juke, «Goin’ To Memphis», admirablement ficelé, saxé, poundé et emballé.

Ils sortent la même année «Something Happening», un album beaucoup plus pop qui confirme l’inexorable déclin. On a toujours la même équipe (Joe Jr, Freddy Weller et Charlie Coe). Avec «Happening» ils sonnent un peu comme les Beatles, mais après ça se dégrade, car avec «Happens Every Day», ils parlent de candy store et se mettent à sonner comme les Herman Hermits. Ils pataugent dans la pop à pépère. Les pièces de gnognote se succèdent et un fort parfum d’ennui s’élève de la platine. Il faudra attendre «Communication» en face B pour se raccrocher la mâchoire. On retrouve enfin le mordant des Raiders. C’est même une sacrée belle pièce à espaces dilatés, à allers et retours, à redites emblématiques et autres débordements par la droite et par la gauche. On a là un bel alliage de hargne r’n’b et de pulsions psyché mal maîtrisées. Freddy Weller s’amuse comme un gnome dans la forêt de Brocéliande. Ils replongent ensuite dans la mauvaise pop à la Hollies et avec «Good Times», on a même l’impression qu’ils se prennent pour les Zombies. Mais dieux du ciel, Mark Lindsey n’est pas Colin Blunstone ! Par miracle ils finissent avec un «Happening 68» chauffé aux cuivres et qui renoue avec l’excellence de l’appétence pour la pitance.

C’est la fuzz de Freddy Weller qui va sauver «Hard ‘N’ Heavy» paru en 1969. Après deux morceaux de pop inepte, Freddy Weller allume «Time After Time» à la fuzz. Il reprend même le thème de «Satisfaction». C’est un sacré pompeur de Pompéi. Autre belle prestation de Freddy Weller : «Without You», conglomérat garage de guitare acoustique et d’harmo, soudé à la fuzz. Et Mark Lindsay chante comme un crac. Coup d’éclat avec «Cinderella Sunsine». On frappe à la porte. Toc toc toc...

— Excuse me, my name is Mark Lindsey and...

Blow ! On lui claque la porte au nez.

— Hey !

Et il tambourine à la porte...

Ce cut est l’un des hits des Raiders doté d’un fantastique final transgressif brouté à la base fuzz, digne de la fin du «Baby I Love You Won’t You Tell Me Your Name» des Doors. Dans le Pacific Northwest, on savait envoyer la purée. Cette pop a l’air fleur bleue comme ça au débotté du chat botté, mais il faut faire confiance à Mark Lindsey, il sait lever une tourmente. Et ils terminent l’album avec un hit monstrueux, «Call On Me», une pop qui se tient, bien calée sur son train arrière et mélodiquement ambitieuse. C’est même un modèle d’élan pop.

«Alias Pink Fuzz» sonne un peu comme la chant du cygne des Raiders. On les sent dépassés et incapables de se renouveler. Les Raiders proposent un mélange de petite pop et de petit garage insignifiant. On sent parfois qu’ils voudraient sonner comme Love, mais ils sont loin du compte. C’est l’album le plus décevant du groupe et la fin de l’âge d’or.

Le groupe se modernise en simplifiant son nom et devient les Raiders. «Collage» sort un an plus tard. Ce très bel album s’ouvre sur une reprise de Laura Nyro, «Save The Country». Mark Lindsay porte la barbe et produit le groupe. On sent qu’il a mûri. L’époque du fringuant teenager qui sautait partout déguisé en soldat de la révolution américaine est bel et bien révolue. Back to the Pacific Northwest rumble avec «Dr Fine». Mark Lindsay redevient le temps d’un cut le fantastique screamer qu’on adorait et derrière lui joue Freddy Weller, le good time bomber. C’est excellent car insistant. Ils enchaînent avec «Just Seventeen» qui restera l’un des grands classiques du garage excédé qui trépigne. On trouve une autre perle en face B qui s’appelle «Gone Movin’ On», belle pièce de pop énergique emmenée au chant et qui sonne comme un hit des seventies. Les Raiders savent rester dans l’éclat de la légende. Ce cut est digne de ce que faisaient les Beach Boys à la même époque et en plus c’est relancé aux trompettes mariachi. Effarant, c’est sûr et certain. Les Raiders firent partie des meilleurs groupes de pop-rock américains. S’ensuit un «Sorceress With Blue Eyes» assez solide, une sorte de purée psyché descendante dans la meilleure tradition lysergique. Avec «We Gotta All Get Together», ils se prennent carrément pour l’Airplane. On les sent décidés à grimper au sommet des barricades et ils le font à l’orchestration maximale. C’est cuivré à l’excès et magnifique d’élan. Chapeau bas.

On photographie nos amis les Raiders dans le désert pour la pochette d’«Indian Reservation» paru en 1971. Signé JD Loudermilk, le morceau titre de l’album fut dans les seventies un hit qui rendait hommage aux «Cherokee people» - so proud to live so proud to die - Les Raiders enchaînent avec «The Shape Of Things To Come» de Barry Mann et Cynthia Weil, une belle pop de Brill bien intentionnée, mais il leur manque juste une petite chose : l’étincelle qui met le feu aux poudres. Ils tapent ensuite dans un cut de Leon Russell, «Prince Of Peace» et le font sonner comme du bon miam miam Steppenwolf. Mark Lindsay connaît bien le secret du raunchy. Ils bouclent cette première face avec «Take Me Home», un cut signé Terry Melcher, leur vieux producteur. En fait, le cut s’apparente au groove de bon aloi, bien bardé de chœurs d’artichauts de femmes noires, comme on en voyait partout dans les seventies américaines. En face B, ils reprennent le très beau «Eve Of Destruction» de PF Sloan. C’est drôle, dès qu’on leur donne de bonnes chansons, ça fonctionne. Ils terminent avec «The Turkey», le hit de cet album de reprises un peu raté. Mark Lindsay compose et chante ce beau groove foisonnant de percus et de beaux accords glougloutés, percé en son centre d’un joli chorus de guitare aérien. Ce cut salvateur arrache ce pauvre album aux sables du désert.

«Country Wine» sort en an plus tard et ne fait pas de vagues. Les Raiders tentent désespérément d’enrayer le déclin. On trouve sur cet album une belle monstruosité, «Powder Blue Mercedes Queen», grosse pièce de garage seventique montée sur les accords du Spencer Davis Group. Ils renouent passagèrement avec leur légendaire énergie et le gras de la gratte. Le reste de l’album est très pop, et si on l’écoute une fois dans sa vie, c’est déjà pas mal.

Paul Revere et Mark Lindsay reforment le groupe en 1983 pour enregistrer «The Great Raider Reunion», une sorte de Best Of où on retrouve tous les gros hits sixties, «Good Things» (Good thing girl ! bien stompé au beat), «Steppin’ Out» (monté sur la bassline, pop sixties à forte teneur garage), «Let Me» (gros jerk invulnérable) et «Just Like Me» (cut qui a hanté les garages d’Amérique avec son vieux riff à la «Louie Louie»). Sur la face B cavalent «Indian Reservation», «Hungry» et le fabuleux «Him Or Me» qui est l’archétype fondamental de la grande power pop américaine. Les Raiders sont dessus, comme l’aigle sur la belette.