30/10/2014

KR'TNT ! ¤ 207. WISE GUYZ / STAX STORY / ROCK AND ROLL REVUE / PERMAFROST / PASCAL ULRICH

KR'TNT ! ¤ 207

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

30 / 10 / 2014

|

WISE GUYZ / STAX STORY / ROCK AND ROLL REVUE PERMAFROST / PASCAL ULRICH |

BETHUNE RETRO / 30 & 31 - 08 - 14

LA SAGESSE DES WISE GUIZ

On avait ouvert les paris. Qui veut miser sur les Wise Guyz ?

— Des Ukrainiens ? Bof ! Y vont chanter avec un mauvais accent et ça va nous faire mal aux oreilles !

Personne ne voulait parier sur eux. On avait déjà vu jouer les Russes de Diamond Hand et on restait sur notre faim. Ou plutôt sur nos vieux a-priori. Un groupe de rockab, ça venait forcément de Tennessee, ou au pis aller de Californie. Mais pas des pays de l’Est ! Allons soyons sérieux, les gars ! On ne s’était pas tapé le voyage jusqu’à Béthune pour enfiler des perles ni ramasser les copeaux. On était là pour entendre battre le cœur du vieux rockab. Quelques bières par là-dessus pour réhydrater les vieilles convictions et c’était reparti. Jusqu’à la fameuse place du beffroi.

Ils sont arrivés sur la grande scène en plein milieu de l’après-midi. Le chanteur portait un polo rayé, se coiffait comme Eddie Cochran et jouait sur une Gretsch brune. Assis derrière, un gros batteur dominait la scène. À sa droite, une espèce de gravure de mode grattait une sèche au manche pointé vers le sol. Et de l’autre côté, un mec d’apparence banale s’occupait du cas d’une vieille contrebasse. Et dès le premier morceau, ils ont conquis la ville. Ce chanteur qui s’appelle Chris Bird à l’état pas civil bouge et joue comme Eddie Cochran. Il a tout de la superstar : l’aisance scénique, le sourire en coin, le son de guitare, la voix, il a le bop dans le sang et une classe insolente. C’est lui l’héritier de Charlie Feathers, il faut voir comme il percute ses hiccups au coin du bop. Et pendant une heure, ils firent swinguer le vieux beffroi qui n’avait pas connu de tels frissons depuis la grande époque des bourreaux de Béthune. Chris Bird et ses amis reprenaient les choses exactement là où Charlie Feathers les avait laissées. Il y avait quelque chose de fascinant et même de sacré dans leur set. Le rockab redevenait l’évidence même. On sentait que ces mecs avaient travaillé, bien sûr, mais ils avaient en plus le petit quelque chose qui fait toute la différence : la classe, et comme Carl & The Rhythm All Stars, ils savaient mettre toute leur énergie au service des violentes montées en température. Ils jouaient et tout redevenait simple. Si on écoute du rockab, c’est bien pour sentir quelques frissons cavaler sous la peau, pas vrai ? Sinon à quoi ça sert ?

Sur le chemin du retour, on fit un test en écoutant l’un de leurs CD achetés sur place. Car figurez-vous que nos amis ukrainiens sont prolifiques, côté albums.

— Bon d’accord, ils sonnaient bien sur scène, mais en studio, tu vas voir, ça fera comme d’habitude... Ça va retomber comme un soufflet.

Pas du tout. Non seulement ils ont shooté un big hit de bop dans la fesse molle du festival, mais en plus, ils font exploser la métaphore du soufflet et nos derniers a-priori. Ces mecs sont des diables, qu’on se le dise ! Au moyen-âge, ils auraient bouffé tout cru les moines de la sainte Inquisition. Aujourd’hui, ils se contentent de nous bouffer la cervelle.

«Don’t Touch My Greazy Hair» est un album qui date de 2010. Ils attaquent avec le morceau titre et on voit bien qu’ils sont énervés comme des tétards dans une mare. Il faut voir cette cabale de niaque d’Ukraine que nous slappent ces mecs ! Ils gimmickent tout ça à l’alerte rouge et piquent le bop dans la veine bleue du rockab. À la scène comme à la ville ! Ils enchaînent avec un «It’s Not Right» sacrément joué serré. Quelle science du ton ! Quel beau slap bien rond ! Chris Bird chante avec une classe épouvantable, celle d’Eddie, avec le chaloupé et le rictus interne, l’espèce de petite hargne des sales mecs d’Amérique. Il chante avec l’accent qui tranche et la mèche grasse collée à l’arrière. Quand on écoute «Heat», on est effaré par la classe du jive. Il colle au beat comme le sparadrap colle au doigt du capitaine Haddock. Il swingue dans l’épaisseur du groove et derrière ça ronronne au trombone. Il développe une démesure d’aisance ukrainienne. Chris Bird est un swingueur infernal et il nous gratifie d’un décollage de fin de cut effroyable. Tous les morceaux de cet album sont excellents. Il va dans tous les coins et ramène chaque fois un trésor de pirate rockab. «Jukebox Jumpin’» est une swinguerie d’une violence terrible. Ils tapent dans la dépouille du swing des murs de brique de la vieille Ukraine. Brian Setzer devrait aller faire un stage chez eux en Ukraine. Chris Bird hiccupe son «Rock Me Baby» à la Feathers. On voit bien qu’il est le fils spirituel du vieux Charlie. Et ça repart à fond de train avec un «I Wanna Be (With You)» slappé à la vie à la mort par un démon nommé Rebel, celui qu’on a vu sur scène à Béthune. «Moonlight On The Dark» est strummé de façon magnifique et même mirifique, c’est bourré de climats secondaires et chanté comme dans un rêve. Nouvelle tempête avec «Kissin’ Is On My Mind» et le festival se poursuit avec «Really Rocket» qui bascule dans la folie. Chris Bird déclenche l’enfer sur la terre. Il est bel et bien le rockabilly man dont rêvent tous les amateurs. Il rivalise de folie pure avec Jerry Lee et Johnny Burnette. Retour au mid-tempo avec «Girls Babies Chicks And Hunnies», le beat est là, brillant et ardent. Chris Bird fond dessus, comme l’aigle sur sa proie. «Hold Me Baby» ? Vous voulez un avis impartial ? C’est infernal. Les Ukrainiens démontent tout simplement la gueule du mythe. Ce cut est d’une violence hallucinante et il bascule de lui-même dans le swing avec un Chris Bird collé au micro par la bave du commando qui prend le bop d’assaut. Ces mecs sont trop puissants, alors on ne comprend plus rien. Cet album est beaucoup trop explosif, trop bien foutu. Et ce n’est pas fini. «Love Me Or Leave Me», c’est l’hallali du rockabilly. Cette fois, ils explosent comme Little Richard. C’est dire la réalité de leur puissance. Un sax entre dans la purée. Leur truc va bien au-delà de toutes les espérances. Et ils finissent avec «Goodbye Baby», encore un bop énorme. Chris Bird tire l’overdrive d’un coup sec, alors on sent la poussée dans les reins et ça rebascule dans la folie des wild cats. C’est halluciné au strum de stand et au chant de classe qui claque. C’est à tomber. Alors on tombe. Chris Bird est le Real King des temps modernes.

On approche une main tremblante de «Stay Cool» paru à la suite. Va-t-on se risquer à écouter un autre album des Wise Guyz ? Comme toujours, la curiosité l’emporte sur la prudence. C’est l’époque où le batteur Ozzy jouait encore de la rhythm guitar. Ils attaquent avec «Baby Let Me Rock» et on retrouve leur flagrante solidité et ce fabuleux blue boot de jive. Ils ressortent le vieux strumming des sous-bois de l’Arkansas pour «Rude Bad Boy» et secouent ça aux cacahuètes. Chris Bird connaît la bonne patate boppique par cœur. On voit ses jambes gigoter dans le grand pantalon de flanelle fanée. S’ensuit un coup de Jarnac avec «Do The Crab». Montana là-dessus baby et tu verras mon bop. Oh les belles montées de violence rockab ! On se croirait au cinéma. C’est frappé, secoué, énervé et fatidique. Chris Bird est un mec qui sait frapper là où ça fait du bien. Avec «Take A Rest», ils tapent dans l’instro jazzé. Il y a dix mille fois plus de jus dans le jeu de Chris Bird que dans toute ta philosophie, Horatio. Ce mec joue le bop manouche à contre-courant, il va chercher l’excellence dans l’étendue de la principauté et il jazze avec une renversante prodigalité. Encore une pièce hallucinante de véracité swinguy : «Why Don’t You Dance With Me». Il va chercher le son du swing dans l’énormité cavalante de son qualitatif personnel. Ces quatre mecs jouent le swing et le rockab comme des dieux. Ils se baladent. Ils font exactement ce qu’ils veulent. «Jumpin’ Record» reste dans la même veine. Ils ont du jus à ne plus savoir qu’en faire. Chris Bird rentre une fois de plus dans l’exercice de la violence boppée, il conduit son cut comme un pilote de course - yeahhh - c’est puissant, envoyé et fumant. Il est au chant ce que le nuage est au paradis. Il refonde le bop de base. Il faut voir comme il attaque «I’m Not Crazy» ! On a tout ce qu’on désire avec les Wise Guyz : le chant copain et le tranchant du timbre. Les mauvaises langues diront que ce mec est beaucoup trop doué pour être honnête. Encore une belle leçon de mise en place avec «Rock It Baby Rock It». Chris Bird est dessus, dès la première mesure. Pas d’impair, il est le roi du swing. Il le prend par devant et par derrière, sans faire de manières. Encore une merveilleuse pièce de swing avec «Oh Love Me Baby» battue comme plâtre et la fête continue avec «Jukebox Jumpin’». Ils nous achèvent avec un spectaculaire «Stay Cool» d’assise plombée.

On trouve un troisième album chez El Toro, «Let’s Rock The Floor». Les titres des albums sonnent un peu plan-plan, mais les morceaux sont tout sauf plan-plan. «Honky Tonk Boogie» renoue avec la prodigieuse dynamique du rockab supérieur. Les Wise Guyz sortent là une prodigieuse merveille d’équilibre de bop et de chant de timbre mûr. Chris Bird sonne vraiment comme une star. Dans le morceau titre, il prend la suite d’Eddie. Il a la voix qu’il faut pour ça. Son rockab est tout de suite crédible et même digne de la pire teigne de gamme de chauffe. Quel départ en solo ! «Do It Slow» fait partie des cuts qu’ils ont joué à Béthune - do it slow ah-ah - just a little up-up duhh wirrr - Chris Bird manie l’onomatopée avec une virtuosité spectaculaire. Ils passent «Time Is Really Gone» sous le manteau, histoire de faire un point bas sur l’album. Mais Chris Bird captive encore plus dans les petits cuts impassibles. Puis il passe au boogie jive avec «Treat Me Like I Say» et balance un solo dévasté à la note claquée. Il reprend son chant de roi du swing de syllabe écrasée, il arrache les i de boogie avec une classe indécente. On reste dans l’excellence avec «Baby Let Me Rock», merveille absolue, pur génie rockab du niveau de «One Hand Loose». Encore du beau slap de swing dans «Rockin’ New Year». Chris Bird ne peut être que la réincarnation de Charlie Feathers. Il a tout de lui, la classe, les accents, les réflexes. On tombe un peu plus loin sur «What’s Wrong With Me» monté sur un gimmick de dingue. Encore un disque dont on sort hagard.

Autant rester dans l’hébétude pour entrer dans le suivant. «Hot Summer Nights» qui est leur dernier album monte encore d’un cran dans l’explosivité des choses. Ça démarre avec «2 AM Rock» et un chant de coups de menton, de syllabes broyées et un bop du diable. Chris fait son Charlie et joue comme Eddie. Il outche à la cantonade, il écrase ses piétons et déboîte sans clignoter. «Miss Chris» sonne comme un petit bop de l’Oklahoma. Ça swingue du snap de bopping Cadillac et ça gomine dans la grease - yahhh - on frise le rodéo de batmobile vert pistache. Chris pose sa voix comme le ferait un cake de soda shop et on voit ses genoux twister dans la flanelle du grand futal. Il va chercher l’authenticité rockab dans le fond de sa gorge en or. «Bop Disease» est un fabuleux beatin’ de bop. Comme il a chopé la chtouille du bop, il nous la refile par les oreilles. Il râcle ses retours de couplets au sang de la glotte, il crache son mollard magique et réinvente la délinquance juvénile. Encore du bop dément avec «Do It Bop», l’un des temps forts du concert. C’est d’une sauvagerie spectaculaire. Chris hiccupe le chant à la mort du petit cheval, épaulé par une prodigieuse section rythmique. Tous les morceaux des Ukrainiens sonnent incroyablement juste. Ça finit par troubler l’esprit. Encore du catchy en diabolo avec le morceau titre. Pure exotica, cadeau royal du grand Chris Bird et de ses amis Rebel, Ozzy et Gluck. Avec «How Long», ils jouent avec la classe comme d’autres jouent à la roulette russe. Clack ! Oh t’as de la chance ! Vas-y recommence pour voir... Chris Bird et ses amis gagnent à tous les coups. Pour «Catch Your Wave», ils vont chercher du torride à la Jezebel. Chris Bird a le diable dans le corps. C’est un merveilleux contender de la prétendance. Puis il retourne au cœur de la folie rockab avec «Diggin’ The Boogie». Il épouse l’esprit sacré de Charlie Feathers en noces royales. Il se fond dans l’alchimie du bop. Les Wise Guyz font de l’or en barre. Ils reviennent au swing avec «What’s On Your Mind». Chris prend son temps. Il n’est pas pressé. Il est pour l’instant la star de l’underground ukrainien.

Avec son polo rayé, son sourire de Bibi Fricotin, sa classe de môme des rues, sa façon de bouger, sa voix et son jeu de guitare, Chris Bird régnait sans partage sur le festival.

Signé : Cazengler, guyzé dans les tranchées

Wise Guyz. Béthune Rétro. 30 & 31 août 2014

Wise Guyz. Don’t Touch My Greazy Hair. El Toro Records 2011

Wise Guyz. Stay Cool. El Toro Records 2011

Wise Guyz. Let’s Rock The Floor. El Toro Records 2013

Wise Guyz. Hot Summer Nights. Selfmade Records 2014

De gauche à droite sur l’illustration : Ozzy, Gluck et Chris Bird. Derrière : Rebel

|

C'est pire que les oeuvres croisées d'Aragon et d'Elsa Triolet, mais pour l'article précédent vous pouvez vous reporter à la chronique du concert des Wize Guyz à Parmain ( livraison 205 du 25 / 09 /14 ) de Damie Chad, mais pour l'article suivant nous vous recommandons de relire l'article de Cazengler le staxkhanoviste ( livraison 169 du 26 / 12 / 13 ) sur la saga des enregistrements Stax en Stock. |

SWEET SOUL MUSIC

RHYTHM AND BLUES &

RÊVE SUDISTE DE LIBERTE

PETER GURALNICK

( Editions Allia / 512 pp / 2OO3 )

Dedicated to my Black Beloved Scott Salsa Molossa,

Troisième tome de Peter Guralnick consacré à la musique populaire américaine. Nous avons déjà chroniqué les deux premiers Feel Like Going Home et Lost Highway ( voir KR’TNT 32 & 37 des 23 / 12 / 10 & 27 / 01 / 11 ) qui traitent respectivement du blues et de la country en ses déclinaisons les plus rockabillesques, parus chez Rivage Rouge. Celui-ci fut rédigé durant la première moitié des années 80 à partir d’une centaine d’interviews d’artistes et de protagonistes des plus impliqués dans l’émergence de ce qui s’étiqueta très vite sous l’appellation contrôlée de soul music afin de se démarquer un peu artificiellement du rhythm and blues originel. Rédigé après le sommet de la vague mais assez près de son acmé pour que les différents témoins interrogés soient encore clairement conscients de leurs volitions et de leurs intentions d’alors.

Dans une introduction un peu trop longue à notre goût Guralnick se présente à l’orée de ses travaux comme un jeune américain idéaliste qui pense que le rhythm and blues fut avant tout une musique de révolte et de rébellion de la communauté noire envers l’oppression raciste dont elle était victime. A dû abandonner sa vision romantique du phénomène au fur et à mesure qu’il poursuivait son enquête. Les principaux acteurs ne cachent point que l’argent et le profit furent la plupart du temps à la base de leurs actions. Des noirs aussi voraces que des blancs, voilà qui remet en cause les schémas de gauche bien-pensants. Mais il advient parfois que les conséquences de nos actes nous entraînent beaucoup plus loin que nous ne l’avions envisagé. C’est que nous sommes souvent actés par des logiques qui nous dépassent de beaucoup et qui restent très souvent hors de portée de nos schèmes d’intellectualisation.

SAM COOKE

Un chanteur exceptionnel. Mort trop tôt. Assassiné. Les noirs veulent y voir une élimination tordue en bonne et due forme, la voix des ghettos définitivement bâillonnée. La réalité serait beaucoup plus sordide, une rencontre emmenée dans un motel de vingt-cinquième zone qui se fait la malle pendant que la star prend un bain. Sam pète une durite et s’en prend à la tenancière de l’établissement paniquée qui se défend en dernier ressort à coups de revolver. C’est J. W. Alexander l’ami et le complice du chanteur qui relate l’affaire ainsi…

J’ai plusieurs fois tenté d’aimer Sam Cooke. Injection à forte dose quasi-létale de cookeaïne, à ma grande honte j’avoue que je reste des plus réservés. Trop cool, trop crooner pour mes penchants de rocker. Mais c’est moi qui dois avoir tort, tellement d'artistes que j’aime qui s’en réclament que je dois passer à côté. Mais Cooke fut le premier des transgresseurs. C’est lui qui traverse le fleuve de l’enfer qui sépare les Champs-Élysées du gospel du monde infernal des vivants. Presley aura la même démarche mais tout le monde s’en fout. Les blancs n’ont jamais attendu grand-chose du bon Dieu. Pour les noirs il reste le grand dispensateur des consolations. Les aficionados du gospel sont persuadés qu’ils gagnent leur paradis en portant leur lourde croix en ce monde d’injustices et de souffrances. Toute une partie de la communauté noire est adepte du gospel. Sont des croyants sincères - en d’autres termes des imbéciles manipulés - qui assistent à des concerts de musique sacrée. Les chanteurs sont partie prenante de ce christianisme puritano-transique. Ce n’est pas un hasard si la nouvelle forme du rhythm and blues issu du gospel qui se profile à la fin des années cinquante se nommera la soul music.

A avoir un bel organe autant le tremper en d’autres endroits que dans de l’eau bénite. Groupies, belles voitures, le diable est un grand tentateur. Sam Cooke succombe à toutes les succubes du monde profane… Meurt donc trop tôt mais il a eu le temps - après avoir entendu le Blowin In The Wind de Bob Dylan - d’enregistrer en 1964 A Change Is Gonna Come qui en fait un champion de la cause noire alors que débute la lutte pour les droits civiques et surtout Bring It On Home To Me un titre porteur d’une fabuleuse incandescence qui deviendra via les Animals un classique repris par nombre de groupes rock…

RAY CHARLES

Chronologiquement il se situe avant Sam Cooke mais ce dernier est si près de l’interprétation du gospel que Ray paraît ne venir qu’après. C’est pourtant bien son I Got A Woman dès 1953 - reprise par Presley en 1956 - qui marque la rupture irrémédiable avec le gospel puisque le morceau n’est que la reprise d’un vieux cantique mais au lieu de rendre hommage à l’amour divin il s’abaisse à dédier sa frénésie endiablée à la charnélité concupiscente d’une pécheresse…

S’est toujours voulu un homme seul. Ne rejette la faute sur personne. Orphelin, aveugle à l’âge de six ans à la suite d’un coma traumatique pour avoir vu se noyer son frère dans le baquet à lessive familial, il assume son destin sans jamais en rejeter la faute sur quiconque ou la société. De même il revendiquera son addiction de vingt ans à l’héroïne en tant que choix personnel en toute conscience des dommages adjacents. N’empêche que de bonnes fées se sont penchées sur son éclosion d’artiste. Bumps Blackwell le patron de Specialty - l’on retrouve son nom sur nombre de standards de Little Richard - et surtout Ahmet Ertegun et Jerry Wexler les deux grands pontes du petit label en train de grandir : Atlantic. Ces deux deniers inaugurent à son encontre une ligne de conduite qui pourrait sembler étrange : lui laisser faire ce qu’il veut, ne pas intervenir jusqu’à ce qu’il trouve la formule explosive qui fera de lui the Genius, le great Ray Charles.

Ray Charles refusera d’endosser toute paternité rock and rollienne, fidèle à sa ligne de conduite il ne veut rien avoir à voir avec cette nouvelle musique dont il laisse l’invention à ses propres créateurs, Little Richard, Bo Diddley, Chuck Berry. Par contre lorsqu’il signe chez RCA, il est en avance de deux générations de rockers : vingt-cinq pour cent de droit, liberté de création, son propre label, et la propriété de ses masters. Beau score pour un noir ! Mieux qu’Elvis !

SOLOMON BURKE

Troisième grand ancêtre de la Soul, Solomon Burke. Décédé en octobre 2010 après avoir enterré toute sa descendance. Certains le placent au niveau voix au-dessus de Sam Cooke. Au-dessus de Roy Hamilton qu’admirait tant Presley. Possède d’ailleurs un organe similaire au roi du rock : toute la gamme du ténor jusqu’aux graves du baryton. Mais son début de carrière fait penser au Colonel Parker. Un obsédé du fric. Profite des interminables trajets des tournées pour vendre de l’eau et des sandwichs à ses acolytes tout en augmentant les prix au fur et à mesure que le soleil tape. Mais il faudrait lui donner le grade de Maréchal tant il dépasse de dix mille coudées l’impresario d’Elvis. Possède ses drugstores et son entreprise de pompes funèbres. N’hésite jamais à mettre la main à la pâte froide. Une Eglise aussi, fondée par sa mère, dont il est prêtre et prêcheur, qui revendique 40 000 paroissiens qu’il visite lors de ses déplacements musicaux. Les grands-mères lui mijotent du chiken fried pendant qu’il saute leurs petites-filles. Un homme très occupé. Parviendra à être deux fois plus gros que Fats Domino et à inspirer le délire mégalomaniaque des mise en scènes de James Brown. Le camelot de la soul, le bonimenteur du rock and soul, mais à l’heure de sa mort, pas une voix ne s’est élevée pour lui retirer sa couronne de roi. L’a traversé le siècle, la foule prosternée à ses pieds, dans un rêve de grandiloquence un peu écorniflée vers la fin, mais comme pour le passage de la Mer Rouge pour Moïse, les flots de la moquerie universelle se sont retirés devant ses pieds. Avec lesquels il a toujours pataugé dans les plats de l’outrancière splendeur de sa bonhommie carnassière.

STAR STAX

La fondation de Stax relève du pur amateurisme. Estelle Axton et Jim Stewart ne sont en rien des fanatiques de rhythm and blues. Jim est l’archétype parfait du petit blanc. Qui prend garde de ne pas frayer avec les noirs. Aucunement par idéologie raciale mais ils ne sont pas de son monde. Gratouille du violon dans des groupes de western swing qui gravitent autour de Memphis. Mentalité de comptable et adepte du do it yourself. Typiquement américain. Comme il adore bidouiller les magnétophones l’idée d’enregistrer un disque lui vient tout naturellement. Ce sera Blue Roses que toutes les radios du coin refuseront de passer. Le bide, mais sans le savoir il vient de mettre en route un maudit engrenage dont il n’a aucune conscience. Nous sommes en 1957, l’année du premier Spoutnik, le label de Jim Stewart portera le nom opportun de Satellite. Nous sommes en 1957. C’est un jeune musicien Chips Moman qui produira le disque de Jim. Tout jeune mais pas tout à fait né de la dernière pluie : à vingt et un ans il a déjà accompagné sur scène Gene Vincent et Johnny Burnette. Une dizaine d'années plus tard il dirigera les fameuses séances d'Elvis lors de son retour sur le devant de l'actualité, en fin de sixties.

C’est alors qu’intervient Estelle, pour que les futurs disques de son frère aient un son moins maigrelet elle s’endette pour acheter du matériel d’enregistrement de qualité. L’aime bien son petit frère… mais encore plus son fils Packy qui a monté avec des copains du lycée un groupe les Royal Spades. Avec déjà Steve Cropper et Charlie Freeman. Des petits blancs qui jouent du rhythm and blues avec section de cuivres, tout comme les noirs. Packy fou de bonne musique ne juge pas les musiciens à la couleur de leur peau… C’est en partie grâce à lui que le cross over des deux communautés s’effectuera sans trop d’anicroches dans ce qui deviendra le chaudron Stax. Les Royal Spades se risquent à jouer dans les clubs exclusivement réservés aux noirs. Et à l’époque ce n’est pas une démarche évidente.

Satellite vivote mais mentalité américaine oblige, yes we can, tout le monde bosse comme des tarés. C’est un transfuge de Sun qui va mettre le feu aux poudres. Rufus Thomas déboule dans les studios avec sa fille Carla. Etrange destinée de ce musicien qui après avoir aidé Sam Philips à mettre au point le fameux son Sun se retrouvera au départ de l’aventure des futurs disques Stax. Le duo qu’il enregistre avec Carla marchera assez fort pour attirer l’attention de Jerry Wexler et des disques Atlantic. Mais c’est avec Gee Whiz de Carla enregistré en novembre 1960 qui cartonne à un million d’exemplaires que le label prend toute son importance.

Local à Memphis dans un ancien cinéma, aujourd’hui transformé en musée, studio d’enregistrement au fond, et vente de disques - toutes marques rhythm and blues - dans la salle de devant, Stax ( ainsi rebaptisée pour éviter un procès avec une compagnie de disques plus ancienne possédant déjà le nom de Satellite )est une petite entreprise qui ne demande qu’à confirmer son premier coup d’éclat. Faudra six mois de travail acharné pour parachever Last Night, un instrumental des Royal Spades rebaptisés Bar Keys sur lequel tout le monde travaille à temps perdu, notamment une section de cuivres composés de musiciens noirs locaux… Last Nigth fondera définitivement la célébrité de Stax . Une méthode de travail. Chacun est une pièce unique mais nul n’est irremplaçable. Suffit d’être là par hasard ou par calcul, lorsque une session se met en place, musiciens, arrangeurs et paroliers se prêtent la main et s’entraident sans arrière pensée. Bien sûr il y aura des révisions déchirantes, des fâcheries peu amènes, des remises en question plus ou moins brutales, mais dans l’ensemble tout se passe pour le moins pire dans le pire des mondes. Enfin presque, les musiciens maisons Booker T and the MG’s enregistrent Green Onions, l’entreprise gagne son premier million de dollars, Chips Momam est mis à la porte par Stewart… Plus facile à renvoyer que l'envahissant Packy qui reste le fils chéri de sa sœur et qui n’en fait qu’à sa tête.

CASTAXPULTE

Otis Redding entre chez Stax par la petite porte. En soutien moral au guitariste Johnny Jenkins qui s’en vient au studio directly from Macon pour enregistrer un hit. La séance tourne au désastre, Jenkins, ne parvenant pas à décrocher la tonalité idoine, jette l’éponge au bout de deux heures et demie, quand ça ne veut pas, inutile de s’entêter. Autant profiter de la demi-heure restante avec ce tocard d’Otis qui n’a été jusqu’ici capable que d’enregistrer un copié-collé de Little Richard, l’artiste maconien de référence. Superbe morceau d’ailleurs, mais à l’époque personne ne voulut écouter deux fois de suite son Shout Bamalama. Par contre avec son These arms of mine, mis en boîte illico presto l’unanimité est de mise, la soul music vient de trouver son nouveau maestro.

L’histoire se répète. Les loups sortent du bois dès que le petit chaperon rouge se met en tête de le traverser. Vous le connaissez déjà, c’est Jerry Wexler des disques Atlantic. Un malin, pourquoi se prendre la tête à trouver le son soul dans les locaux d’Atlantic alors qu’on vous l’offre clé en main dans les studios Stax. Cela s’appelle de la sous-traitance. Ne refile pas de gnognote aux studios de Memphis, d’abord Sam and Dave - bientôt Otis refusera qu’ils soient dans les mêmes tournées que lui tellement ils cassent la baraque, et carrément le caïman dans l’aquarium, Wilson Pickett in person, un mauvais sujet ( perso je le préfère à Otis ) de la nitroglycérine en perpétuel état de choc, que l’on s'empressera de renvoyer à Wexler pour incompatibilité d’humeur. C’est la version officielle. Officieusement l’on dit que Jim Stewart ne partage pas équitablement les royalties avec Wexler. Inutile de vous mettre à pleurer, Stax est au faite de sa puissance, l'énergie génitrice du Rhythm and Blues et de la Soul. Le carnet de commande est plein jusqu’à ras bord… quant à Jerry Wexler il tient déjà sa solution de remplacement…

MUSCLE SHOALS

L’histoire recommence. Dans l’état d’Alabama, le plus raciste des Etats Unis. Un groupe de jeunes blancs se met dans la tête de s’enrichir en éditant des chansons, puis comme peu de monde s’intéresse à leur catalogue en les enregistrant eux-mêmes. Faudra plusieurs années pour que la sauce prenne. Des essais, des ratés, des échecs, des rencontres, des découragements, des gagnants et des perdants. Mais lorsque au début des années 60 Rick Hall finit de construire son studio, Fame à Muscle Shoals, il possède autour de lui un vivier de musiciens pour beaucoup destinés à devenir célèbres dans le monde du Rhythm and Blues. C’est évidemment vers Muscle Shoals que se dirigera Jerry Wexler après Stax. N’arrive pas là par hasard. L’a déjà aidé Fame à commercialiser son premier gros succès When A Man Loves A Woman de Percy Sledge… Son flair ne l’a pas trompé, c’est là que diligenté par ses soins Wilson Pickett enregistrera en quelques jours Land Of Thousand Dances. Wexler qui techniquement n’y connaît rien mais qui est un merveilleux entraîneur d’hommes dynamise et dynamite l’équipe qui papillonne autour du studio - car le miel attire les abeilles butineuses - notamment le songwriter Dan Penn, ce blanc qui chante mieux que les noirs, qui leur fabrique des démos insurpassables, et qui s’allie, regardez comme le monde est petit, avec Chips Moman qui profitant de son expérience glanée dans les deux plus grands lieux ryhthm and blues du pays est en train de mettre sur pied son propre embryon de studio à Memphis crânement nommé American… sous les yeux très intéressés de Hall et Wexler, ce dernier toujours prêt à vous aider si vous pouvez lui faire gagner de l’argent.

JAMES BROWN

Un de mes amis se plaignait de son sort. N’avait pas eu la chance de se trouver at the right place in the right time. N’était pas parmi les badauds lorsque James Brown courait dans la rue après sa femme en lui tirant dessus au revolver. Ne prenez pas une mine outragée, messieurs, depuis le temps que vous rêvez de faire de même avec votre tendre épouse. Seulement vous, vous n’osez pas. C’est toute la différence entre vous et James Brown.

L’on ne peut pas dire que James Brown ait bouffé de la vache enragée, tout petit. Pour la simple raison qu’il n’y avait même pas un vieil os de bœuf à sucer à la bicoque. Cireur de chaussures à dix ans fut peut-être son métier le plus enviable à l’époque. S’est mis à danser pour arracher quelques piécettes aux passants. Le James Brown show vient de loin… Le soul brother numéro 1 s’est fait tout seul. Contrairement à Stax et Fame de Muscle Shoals qui furent des aventures collectives montées sur le modèle des auberges espagnoles, James Brown ne dut son succès qu’à sa persévérance. The american one self made man's man's man's world c’est lui. Tous les autres ne sont que des menteurs. Une fois arrivé il a fièrement revendiqué le titre de capitaliste noir. Un pied dans le système, et l’autre pour lui botter le cul. Ambivalence idéologique. Faut savoir gérer et assumer la dialectique des contradictions.

L’a marné pendant dix ans avant de percer. Ses disques il les enregistrera au forceps, les finançant parfois lui-même, pour forcer la main à ses producteurs qui ne croient pas en lui. Jusqu’au chef d’œuvre ultime, le Live at The Apollo Theater de 1962 qui n’est que le début d’une longue série de surpassements musicaux. Un accomplissement, après des années d’efforts acharnés. S’est inspiré de tout le monde, notamment de Joe Tex pour la mise en place de ses apparitions publiques. James Brown, c’est celui qui prend son âme et celles de ses auditeurs, vous les tord en tous les sens, comme une serpillère, et s’en sert pour s’en frotter le visage couvert de sueur et puis qui s’en essuie les pieds puants d’avoir trop dansé. De la soul au funk. De la flamboyance à l’anéantissement. De la coulée de lave tiède qui emporte tout sur son passage à ses éruptions volcaniques de pierres qui cassent tout sur qui ou quoi elles retombent. James Brown, c’est le christ qui se fait hara-kiri car les légionnaires s’agitent autour de son supplice avec la célérité de fonctionnaires en pré-retraite. Préfère prendre les choses en main, pour que le spectacle soit plus beau, pour qu’il y ait davantage d’hémoglobine et un maximum de feulements de souffrance érotique. Avec en fin, la dernière nique au bon dieu de papa qui l'a lancé et abandonné dans ce pétrin, « même pas mal » et il se relève fier comme Artaban drapé dans sa cape de roi du monde.

Ne dites jamais de mal de James Brown. L’a enfoncé tout le monde jusqu’au trognon, même les Stones, ces satanés chiens de l’enfer, ont morflé et ont admis leur défaite, la queue entre les jambes. Il fut l’étincelle qui alluma les feux de l’âme noire. I’m black and I’m proud. Et tous les petits blancs qui ne voient pas plus loin que leur cou rouge ont dû en ravaler leur stetson de cowboy d’opérette. C’est que le roi du ghetto, la conscience effulgente de la splendeur nègre, n’a jamais hésité à tirer sur tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Reportez-vous au début de ce paragraphe si vous n’êtes pas convaincu.

SOUL CLAN

Difficile de passer après James Brown. Qui ne se gênait pas pour voler la vedette à quiconque s’y risquait. Alors Peter Guralnick prend la parole. Raconte ses pérégrinations de petit blanc amoureux transi de musique noire. Ne sont pas nombreux à l’époque à se risquer dans les concerts. A l’impression de rendre à César ce qui est à César. L’est déjà un amateur de blues, l’écrit même des articles sur cette musique du diable, mais il ne se leurre pas. Les noirs ont abandonné les dieux du Delta. Le blues leur rappelle trop les fers de l’esclavage qu’ils veulent oublier momentanément pour surmonter tous les désastres psycho-sociologiques engendrés par ces traitements humiliants. L’aura du blues est tombé en déshérence et n’aurait pas survécu si toute une génération d’adolescents blancs ne s’était portée à son chevet. Un peu comme vous recueillez le chien que le voisin a rejeté dans la rue. C’est bien pour le corniaud, mais peut-être y gagnez-vous à vos propres yeux encore plus d’estime de vous-même, la bonne conscience est comme l’enfer pavé d’intentions ambiguës…

Mais avec la soul, c’est un tout autre sentiment, celui de participer à un évènement historial de très grande importance. N’a pas l’impression de s’approprier quelque chose qui ne lui appartient pas. C’est la fête, noire de monde, mais les quelques blancs qui veulent y prendre part sont accueillis avec une indifférence polie et respectueuse. Les choses sont en train de changer. Doucement. Mais Sûrement. Entre 1964 et 1968, les campagnes pour l’égalité des droits civiques, les émeutes de Watts à Los Angeles, la montée en puissance de Black Panthers bousculent la donne traditionnelle des rapports entre les communautés blanches et noire.

Nos soul singers se serrent les coudes. Se soutiennent, font front commun contre toutes avanies et vexations qui arrivent régulièrement en tournée dans le sud profond. L’idée d’une communauté inter-chanteurs matérialisée sous le dénominateur commun de Soul Clan, déjà dans l’appellation un pied de nez au Klu Klux Klan, essaiera de voir le jour. Mais discographiquement cette union aura beaucoup de mal à se matérialiser par le succès attendu.

Guralnick s’attarde sur le cas très symptomatique de Joe Tex. Un chanteur un peu à part. Est entré dans le métier dans l’espoir de gagner assez d’argent pour offrir une maison à sa grand-mère et à sa mère. Le succès venu il abandonnera ses activités musicales pour rejoindre le mouvement des Black Muslim. Superbe voix, mais un jour particulièrement bluesy et de grosse peine de cœur, au milieu d’un morceau il se met à parler en suivant le rythme de la chanson. Cette manière de faire lui apportera ( enfin ) le succès. C’est la vieille reprise du prêche du gospel, ce moment où le pasteur s’adresse directement aux fidèles, mais c’est aussi le signe avant-coureur de ce qui dans les décennies suivantes deviendra le rap… Joe Tex, un artiste au parcours singulier, à redécouvrir et à méditer.

OTIS REDDING

L’artiste numéro 1 de Stax court de succès en succès. La tournée européenne est un triomphe. Otis prend de plus en plus d’assurance. Lorsqu’il retournera aux States il surprend son monde : le nouvel opus qu’il enregistre ne fait pas l’unanimité, Otis a un peu trop écouté le Sergent Pepper des Beatles… Le staff de Stax n’est même pas certain de le sortir un jour. La disparition du chanteur en décembre 67 qui nous refait le coup du crash plane à la Buddy Holly, force la main des décideurs… The Dock Of The Bay sera le dernier succès d’Otis…

La tournée européenne surprend tous ses participants. Chanteurs et musiciens s’aperçoivent de leur prodigieux succès. Les revues spécialisées n’arrêtent pas de leur tresser des couronnes de laurier. Lorsqu’ils mettent en regard l’indubitable célébrité dont ils jouissent avec la modicité de leurs émoluments et leurs minuscules royalties, ils se disent qu’ils sont beaucoup plus mal payés qu’ils ne le pensaient. C’est une fêlure qui ne pourra aller qu’en s’agrandissant.

ARETHA FRANKLIN

Aretha sera la dernière grande star de Stax. Une artiste hors normes. A la carrière en dents de scie. Elle est la fille d’un des plus grands chanteurs de gospel, le révérend Clarence LaVaughn Franklin. A six ans elle est déjà une enfant étoile du gospel. Une petite fille qui ne veut pas décevoir son papa. Elevée dans le rêve kitch qui habite les roses cerveaux de toutes les petites filles du monde. Vous aurez un destin similaire en teinte psychologique bleue quelques années plus tard avec Mickael Jackson, mais là nous sommes chez les concurrents direct, chez la Motown, trop pop selon l’orthodoxie staxienne. Une petite fille à la peau brune qui n’est pas une oie blanche. A quinze ans elle a déjà beaucoup vu et vécu. Son père qui pense que les dollars accumulés sont la preuve que Dieu déverse sur votre personne tout son amour, la pousse à entamer une carrière profane.

Le parcours d’Aretha n’est pas sans faire penser à Elvis. Le roi du rock provenait du gospel et il y retournera en quelque sorte en fin de course. La reine de la soul oscillera souvent entre morceaux hardcore pêchus et une nostalgie gospellienne souvent déguisée en accents de grande dame trop sophistiquée.

DECHIRURES

Tout à l’air de marcher comme sur des roulettes, mais un évènement inattendu extra-musical va gripper la machine. Le 04 avril 1968 à Memphis le révérend Martin Luther King tombe sous les balles de ses assassins. Le temps de l’innocence est terminée. Pour la première fois une barrière jusqu’à lors invisible et que l’on feignait de ne pas voir se matérialise entre les noirs et les blancs. Le crime met chacun devant sa propre couleur. Des nuages qu’il faut bien appeler noirs s’accumulent dans le ciel serein de Stax.

La convention de Miami organisée en août 68 par la Natra une association des disc jokeys qui diffusent du rhythm and blues, tourne au vinaigre. Officiellement ce n’est qu’une réunion des prestige ( et d’affaires ) qui regroupe tous les responsables - radio, disquaires, édition, labels, compagnies - de la création et de la diffusion de ce style de musique. Officieusement, il s’en passe de belles. Difficile de savoir quoi. L’on parle de menaces, d’armes et de kidnapping. Bien sûr personne n’a rien vu, ni entendu. Mais les évènements qui se déroulent sont à mettre en relation avec la montée de la révolte noire. Un mystérieux groupe de pression venu de New York demande un repartage du gâteau. Les super patrons blancs qui encaissent les bénéfices sont priés de mettre la main à leur portefeuille pour arroser la communauté noire. Ou du moins ses représentants. Aux revolvers chatouilleux… L’on brûle même une effigie de Wexler dans la rue… Black Power in action.

Wexler et Ertegun veulent récupérer leur mise investie dans Atlantic. Affirment qu’ils ont envie de profiter de leur argent. Mais à la lecture du paragraphe précédent l’on peut se demander si c’est vraiment un hasard qu’Atlantic commence à délaisser le rhythm and blues noir pour produire des disques de rock and roll blanc comme les albums de Cream et de Led Zeppelin. Pour quelques millions de dollars Columbia se retrouve propriétaire d'Atlantic et vu les anciens accords de distribution passés avec Stewart des matrices de Stax. Wexler jurera qu’il n’avait pas anticipé de telles conséquences et qu’il en était le premier surpris. Très désagréablement. Terribles moments d’incertitudes pour Stewart prisonnier de signatures imprudentes. Finira par préférer se faire racheter par Warner. A finir mangé par un requin que ce soit au moins celui qui vous aura causé le moins de mal et que - maigre consolation du pauvre - vous aurez choisi. Le plus terrible c’est que Stax ne périclitera pas. Vendra encore davantage de disques que d’habitude à tel point que deux années plus tard elle rachète sa liberté et reconquiert son indépendance.

Stax n’est plus une maison de disques mais une grosse entreprise. Ce qui change tout. D’abord le business, ensuite la musique. L’on investit dans le cinéma. L’on a des projets mirifiques. Les équipes changent. Les vétérans de la première époque sont peu à peu mis au rancart. Les rancœurs s’aiguisent. Les nouveaux cadres dirigeants comme All Bell et Johnny Baylor font tourner la maison et multiplient les bénéfices. Des crocs aiguisés d’entrepreneurs sans état d’âme et des méthodes un peu brutales. Que l’on pourrait qualifier de maffieuses. Jim Stewart ne quitte plus son bureau et inspecte les listings…

THE END

Banal contrôle de police, All Bell a du mal à justifier les cent mille dollars de liquide qu’il porte sur lui en petites coupures. Des juges aux idées mal placées demandent à regarder de près les comptes de Stax. Des sommes de plusieurs centaines de milliers de dollars manquent à l’appel… Jim Stewart est atterré. C’est du moins ce qu’il dit. Il engloutira toute ( ? ) sa fortune personnelle ( gagnée sur les revenus de Stax ) pour éviter le naufrage et boucher les trous, mais en 1976 Stax est condamnée à la faillite et fermée par la justice.

Mais la fin de Stax n’est pas la simple fermeture d’une compagnie de disques. La Soul a vécu. Vous pourrez toujours en écouter, voire en enregistrer, mais Guralnick est formel : la soul est désormais un courant musical suranné. La donne politique et sociologique qui avaient permis la naissance de la Soul, ne sont plus au rendez-vous. La musique a évolué vers d’autres formes.

Pour savoir ce que sont devenus tous nos héros entraperçus en ce bref résumé des cinq cents pages en minuscules caractères de Guralnick, prenez votre courage à deux mains et lancez-vous dans cet océan de connaissance et de savoir. Sweet Soul Music se lit comme un roman noir.

Damie Chad.

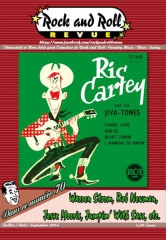

ROCK AND ROLL REVUE. N° 70

( Juillet / Août / Septembre 2014 )

( Abonnement : 4 numéros 25 Euros )

( Chèque à l'ordre de Association Rock and Roll Revue )

( chez : François Moussy / Domaine George Washington

42 allée Saint Cucufa / 92 420 Vaucresson )

La seule revue cent pour cent rock and roll du pays. Déjà à son soixante-dixième numéro. Pour ceux qui n'aiment pas lire, vous filez vers les pages centrales admirer les repros couleurs des pochettes rares – comme ce disque suédois de Ricky Nelson – des EP des années cinquante et soixante. Juste pour le régal des yeux et la rage des collectionneurs frustrés. Mais n'y a pas que des belles images.

Un petit article sur les légendaires Blue Caps de Gene Vincent qui préférèrent rentrer chez eux au bout de quelques mois de pérégrinations et de tournées incessantes. Etranges décisions. Je veux bien comprendre la femme à la maison qui fait la tête ou pour les plus jeunes les études ou un boulot stable à rechercher mais ce qui m'étonne c'est qu'ils ne semblent pas s'apercevoir qu'ils sont en train de vivre les années légendaires de leur vie. Surtout quand l'on pense que pour la moitié d'entre eux, l'âge de la retraite venu ils devront continuer à travailler pour arrondir les fins de mois. La société américaine ne fait pas de cadeau.

Un article sur Warren Storm, né en Louisianne, batteur doué qui ne connut jamais vraiment le succès. Je résume sèchement la multitude de renseignements apportés par Bernard Boyat, mais le rock and roll est une armée composée essentiellement de seconds couteaux à qui la vie n'a pas offert la chance de percer... Vous passez ensuite à Bob Newman, un peu plus célèbre que Warren Storm mais une gloire toute aussi éphémère.

N'y a pas que les ricains qui sont oubliés en leur pays, par chez nous Jean-Pierre Sasson guitariste swing des années Django et après n'est plus qu'un souvenir pour connaisseurs. Phil Dubois nous permet de le redécouvrir et nous démontre qu'il fut plus que souvent présent sur ces disques de rock des années cinquante qui tentèrent de soulever la chape de plomb que Vian et ses amis avaient posée sur cette musique si dérangeante.

Un article un peu polémique sur les véritables fils du rock and roll. Ne veut point parler de la renaissance rockabilly symbolisées dans les années 80 ( et pour quelques uns avant ) par des groupes comme Whirlwind, les Rockin' Rebels, Jezebel ou les Stray Cats, non pas du tout. Evoque Rolling Stones, Beatles, Animals, Yardbirds, Who, Them, Beach Boys. Un truc à filer une attaque cardiaque à tous les puristes. On ne peut pas dire que chez Rock and Roll Revue l'on caresse le lectorat dans le sens du poil.

Pubien. Juste un mot de trop pour signaler l'existence de la recension ( des plus irréprochables, je vous rassure ) du troisième volet des Hot Boppin' Girls. Mais le pompom boy je le décernerai à l'histoire du disque de Ric Cartey ( EP RCA 75.369 ) paru en 1957 en France. AH ! ces galettes américaines made par chez nous à l'esthétique douteuse qui permirent à un très rare public d'entendre du rock and roll bien avant tout le monde !

Je vous laisse lire les news, les chroniques de disques et les pubs, tout seuls, comme des grands, je vous fais confiance, excusez-moi mais il faut que je remplisse mon bon de réabonnement. Nourriture essentielle pour les rockers.

Damie Chad.

PERMAFROST N° 2

( 1 rue du Progrès / 93100 Montreuil

margaret.chavez@riseup.net )

GAZMASK TERRÖR / IAIN LEVISON / BLACK MIRROR / FREE FESTIVALS IN THE UK / ANARKO PUNK AU CHILI / NY : BLACK OUT 77 & SQUATS 80'S / CLIFFORD HARPER / CINE SEVENTIES / PUNK POUR LES NULS / LUC SANTE / RAP A BUENOS AIRES / LILITH JAYWALKER / ETC...

Ce deuxième numéro de Permafrost porte mal son nom. L'auraient dû l'intituler chaud devant ! Derrière et sur les côtés itou. Sous toutes les latitudes du monde, au Chili, en Argentine, chez sa très malgracieuse majesté, aux States et de par chez nous. Très rock mais sans exclusive. Parfum banane, black music et même shit. Surtout punk. Mais le punk en tant que refus du système d'exploitation capitaliste. Un punk qui fleure de près ou de plus loin avec l'anarchie. Le punk comme moyen de libération individuelle et collective. Ne pas s'arrêter aux images iconiques conçues par la récupération merchandisée. Bakounine disait que les capitalistes étaient assez bêtes pour nous vendre la corde avec laquelle on les pendrait. Très belle prophétie qui s'est réalisée a contrario. Les capitalistes ont été assez malins pour nous revendre sous forme de camisole de force incapacitante les toiles que nous avions tissées pour mettre les voiles et nous enfuir au plus loin de la vie d'esclave qu'il nous impose.

Une grande leçon à retenir : le système vous rattrape toujours : soit en vous envoyant ses flics et faire un petit tour dans ses prisons, soit en se glissant pernicieusement dans vos cerveaux. L'on n'est jamais trahi que par soi-même. L'idéologie du libertarisme anarchisant néo-libéral est une éponge capable d'absorber et d'infléchir en leurs contraires les principes d'une vie libératrice. L'historique des Free Festivals dans l'Angleterre de Thatcher illustre à merveille cet état de fait. Un mouvement de révolte d'abord invisible de chômeurs ou de jeunes n'ayant aucune envie de survivre en une merdouilleuse existence d'ouvriers ou de petits employés sous-payés qui prennent la route et qui qui se mettent à vivoter en une espèce d'autarcie communautaire à base d'idéologie post-hippie, d'entre-aide, de troc, de partage et de campements erratiques sur les routes d'Angleterre. Peu nombreux au début, ils jouent un peu le rôle des fous du roi, d'inoffensifs et sympathiques saltimbanques ultra-minoritaires. Mais le mouvement prend de l'ampleur et les médias se cristallisent sur les festivals de musique qui s'organisent un peu partout en tant que zone libérée avec consommation de drogues et instauration de prix libres et mêmes gratuités sur certains « échanges ». La police interviendra très violemment en 1985 au festival de Stonehenge détruisant systématiquement les véhicules et les effets personnels des adeptes d'une autre forme de régularisation de la vie sociale. Il ne faut pas que les mauvais exemples fassent tache dans le paysage. Après ce coup de force le mouvement s'émiettera. La vie itinérante sera délaissée au profit de squats urbains qui bientôt proposeront des locations de salles ou d'espaces et des spectacles payants. Le serpent de la rébellion finit par se mordre la queue. ( Sur ce sujet voir in KR'TNT ! 170 du 03 / 01 / 2013, la kronic du bouquin de Carol Clerk – traduit par notre cat Zengler préféré – Hawkwind, la saga. )

Mais un incendie n'est pas circonscrit qu'un autre éclate à l'autre bout de la planète. L'internationale punk mérite bien plus son nom que la situationniste. La crise – il vaudrait mieux parler de hold up des banques sur l'argent des particuliers - en Argentine fut un terreau sans précédent pour des expériences de réappropriation et de collectivisation l'expérimentation de multiples pratiques sociales dans les quartiers les plus défavorisés. C'est à lire mais vous commencez à comprendre : Permafrost enquête dans les marges, interviewe penseurs et practiciens politiquement incorrects, note ses lectures récalcitrantes, bande ses dessins acidulés, archive ses bases de données explosives et molotove ses articles en une ronde infernale. Ne cache pas les difficultés car si la révolte est un droit et une nécessité elle est difficile et dangereuse. Ce qui ne peut que la rendre plus attrayante. Permafrost, la revue aux mille causes perdues du passé pour mieux établir notre futur. Bref des leçons d'énergie pour le présent à transformer. Au plus vite.

Damie Chad.

( Rappel au désorde : kronic de Permafrost N° 1 in KR'TNT ! 149 du 20 / 06 / 13 )

PASCAL ULRICH

LE RÊVEUR LUCIDE

( Les Editions Du Contentieux / Robert Roman

7, Rue des Gardénias : 31 100 TOULOUSE

Octobre 2014 / 35 € )

Dans les années 70, on aurait dit Pascal Ulrich ( 1964 – 2009 ) suicidé de la société. Depuis le collectif s'est évanoui. Disparu dans les poubelles de l'Histoire. Comme disait Brother Marx. En ce début de millénaire l'on essaie de rester au plus près du sujet. Pour mieux le cerner. L'on dira donc: Pascal Ulrich suicidé de soi-même. Faut toujours un peu de courage pour ouvrir la fenêtre et passer de l'autre côté. Plus dure sera la chute quand on ne retrouve plus la porte par laquelle on est entré en ce monde.

L'est vrai que l'histoire avait mal commencé. De famille d'accueil en famille d'accueil. De quoi vous blinder le coeur. Ou alors d'aiguiser votre sensibilité. Pour Pascal Ulrich il y eut des bouées de sauvetage. L'envie de surnager. De laisser une trace. Fût-elle sanglante. Lectures et littérature. Celle-ci conçue comme un épanchement. Une plaie qui saigne. Pas très longtemps mais que l'on rouvre à volonté. Mais il vaut mieux rire que pleurer. Même si la girouette de l'âme grince un peu dès que l'on y souffle dessus.

Quelques feuilles volantes, ou agrafées, ronéotypée à l'alcool ( celui d'Apollinaire ), puis les progrès techniques aidant photocopiées, des revues au sommaires efflanqués et aux titres qui fleurent bon les miaulements de détresse comme ce Dada 64, du style je viens après la bataille mais c'est aussi grave qu'en 14 car le carnage métaphysique de l'Homme n'a jamais cessé, ou comme cet Absurde Crépuscule dont l'intitulé n'est pas à proprement parler un vecteur d'optimisme existentiel. Pas la peine de sortir vos mouchoirs pour éponger des larmes de crocodile poétique, Pascal Ulrich ne tirait que sur deux cibles. Le monde et lui-même. Le reste ne l'intéressait guère.

Parfois les mots ne suffisent pas. Ou alors ils en disent trop. L'a commencé à feutrer de toutes les couleurs entre les paragraphes et les strophes puis il a fini par déborder sur les enveloppes de ses envois. Poète et puis peintre. Double postulation. Car l'on n'est jamais soi-même à part entière. Je est un autre nous a déjà prévenu Arthur. Pas le fantôme. L'autre, l'ardennais. Jamais l'un sans l'autre. Et surtout le malaise entre les deux. Jusqu'à vouloir éclater en deux la pomme de la discorde intérieure, cette inaptitude au bonheur post-natal, qui eut raison de lui.

Ce premier livre sur Pascal Ulrich est à lire et à regarder. Robert Roman qui fut un ami proche de Pascal Ulrich n'a pas lésiné sur les moyens : grand format, papier glacé, impression couleur, tout ce luxe était appelé par la peinture de Pascal Ulrich. Cette somme ulrichienne regorge de reproductions de documents rares ou de manuscrits originaux. Elle suit la sente chronologique entrecoupée de témoignages dus aussi bien à des intimes qu'à des confrères écrivains qui firent partie de cette mouvance poétique underground des années 80 qui fut si riche quoiqu'encore superbement ignorée par la large majorité de nos concitoyens.

Pascal Ulrich. Un contemporain à découvrir. Attention, vous ne ressortirez pas indemnes de cette lecture. Alors un conseil, prenez soin de fermer la fenêtre avant de plonger dans le gouffre que vous vous apprêtez à entrouvrir.

Damie Chad.

( Connexions : 1 ° : sur Pascal Ulrich voir aussi kronic sur KR'TNT ! 148 du 13 / 06 / 13; et 2° : sur l'illustration lettre de Pascal Ulrich à Philippe Pissier, pour ce dernier voir in KR'TNT ! 162 la kronic de sa monumentale traduction de Magick d'Aleister Crowley. )

08:55 | Lien permanent | Commentaires (0)

21/10/2014

KR'TNT ! ¤ 206. LEFT LANE CRUISER / TONY MARLOW / SCANDALE ROCK / GARI 1974

KR'TNT ! ¤ 206

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

23 / 10 / 2014

|

Z'ATTENTION ! Nous mettons z'en lignes cette 206 ° livraison avec deux jours d'avance. Que cette précipitation ne vous empêche pas de jeter un coup d'oeil à la précédente 205 °... si ce n'est déjà fait. Pour La 207 ° rdv le 30/ 10 / 14 ! Keep rockin' til next time ! |

|

LEFT LANE CRUISER / TONY MARLOW / SCANDALE ROCK / GARI ! 1974 |

ROUEN / 31 – 07 – 14

LES TERRASSES DU JEUDI

LEFT LANE CRUISER

CRUISIN' WITH THE CRUISERS

Quoi ? Encore l’un de ces groupes minimalistes qui jouent à deux, comme les Black Keys, les White Stripes, les Winnebago Deals, les Flat Duo Jets, les Magnetix, les Kills et les Trucmuches ? Encore l’un de ces groupes qui frisent le numéro de cirque avec un guitariste qui ne craint pas la mort du haut de sa virtuosité ? Comme on a pu s’ennuyer à voir tous ces duos jouer sur scène ! Les Magnetix, ça allait encore, ils avaient quelque chose de fascinant et une belle animalité, mais les White Stripes, les Kills et les Black Keys, quelle épouvantable corvée !

Par conséquent, il était hors de question d’aller bâiller d’ennui au pied d’une scène où s’exhibaient les Left Lane Cruiser, un duo sorti du Middle West américain - de l’Indiana pour être plus précis - et qui allait ramener sa fraise avec tout le folklore habituel, les chemises à carreaux, les casquettes et le patois américain.

Pire encore, il s’agissait d’un concert gratuit, exactement le genre d’occasion qui se rate, car rien n’est pire qu’un public de concert gratuit. Ça baguenaude, ça vient voir, ça lorgne, ça chouffe, ça mate, ça examine, ça inspecte, ça juge, ça ricane et ça s’en va. Rien à voir avec un public de fans. Et pour comprendre quelque chose à un duo comme Left Lane Cruiser, il vaut mieux avoir quelques éléments d’information sur le trash-blues, car sinon, le profane y perd son latin. C’est pas du blues ? C’est pas du rock ? C’est de l’hébreu ? Ou tout simplement du bruit. D’ailleurs, on voit des gens grimacer ostensiblement et boucher les oreilles des enfants, dès que ça joue un peu fort.

Le problème, c’est qu’on était au cœur de l’été, fin juillet, qu’il faisait beau et qu’une rumeur montait de la ville. Alors, pourquoi pas ? Après tout, les disques du duo ne sont pas si mauvais...

Le début du concert était prévu en début de soirée. La petite scène était installée au pied d’une espèce de cathédrale. On voyait les pigeons se promener dans les dentelles de pierre et se soulager sur les têtes des saints installés dans les hauteurs. La petite place était noire de monde. Les culs terreux de l’Indiana montèrent sur scène à l’heure dite. Mais ils étaient trois au lieu des deux Cruisers habituels, Freddy J IV et Brenn Beck. Ils ramenaient avec eux un copain batteur en marcel noir et aux bras couverts de tatouages. Pour compléter son look d’Ostrogoth du Midwest, il portait une énorme barbe noire en éventail de mountain man et une casquette de base-ball noire. Brenn Beck lui avait cédé son tabouret de batteur pour jouer de la basse. Il portait une casquette noire et un pantacourt noir. Ah la dégaine des musiciens américains ! Il faudra bien que quelqu’un se dévoue un jour pour en faire l’apologie.

Comme à son habitude, Freddy J IV jouait assis. Il s’était fait un look de biker, avec un foulard blanc noué sur le crâne et des lunettes noires à la Ray Charles posées sur le nez. Il aurait très bien pu conduire une Harley dans The Sons Of Anarchy. Il s’assit, brancha sa National et wham bam ! C’était parti pour deux heures de boogie-blues infernal. C’était un vrai bonheur que de voir Freddy J IV jouer et chanter. Il semblait réellement possédé par les démons du boogie, il marquait en permanence le tempo des deux jambes et il allait tout chercher au guttural, histoire d’envoyer ses morceaux rôtir en enfer. Ces trois mecs réussissaient l’exploit d’embarquer un public de bric et de broc. On sentait chez eux une maîtrise des situations compliquées. Ils dégageaient une énergie considérable. Les groupes garage devraient en prendre de la graine. Freddy J IV jouait tout en accords ouverts et grattait ses cordes du bout des doigts de la main droite. Tout son corps était en mouvement, comme celui d’un batteur. Et comme Mike Bloomfield, il enveloppait sa guitare avec son corps. Il se penchait et jouait la plupart du temps la tête baissée et dodelinante. Freddy J IV reprenait les choses là où John Lee Hooker les avait laissées en 1962, juste après «Boom Boom». Il shootait dans le cul de la vielle capitale normande une énorme dose de boogie torride. À un moment, il annonça de la «Detroit Music» et il envoya gicler dans le crépuscule normand une puissante reprise du «Strangehold» de Ted Nugent. Eh oui, c’est à la qualité des reprises qu’on reconnaît les grands groupes. Entre deux morceaux, il sifflait ses verres de bière - «the juice to get loose», titre du morceau qu’il attaquait - et saluait «Louen» ou «la fleiiche», comme il disait.

Ce mec est particulièrement bon, mais ça on le savait depuis un certain temps, car les disques ne trompent pas. D’autant qu’ils sont quasiment tous sortis sur Alive, un label qui reste un sacré gage de qualité. Le boss Boissel est parfaitement incapable de sortir un mauvais disque sur Alive. N’oublions pas que Patrick Boissel et Suzy Shaw étaient des intimes de Mick Farren, du temps où il vivait encore à Los Angeles.

En gros, Left Lane Cruiser a sorti un album par an pendant six ans. Cinq sur Alive et deux sur Hillgrass Bluebilly Records. Ce sont des gens qui ne chôment pas, et qu’on se rassure, cette prolixité ne nuit en rien à la qualité de leur production.

Leur premier album est sorti en 2008. «Bring Yo Ass To The Table» est un titre d’album on ne peut plus raffiné. En français, ça donnerait : Ramène ton cul à table. Sur la pochette, on les voit jouer dans la rue. Si on apprécie bien l’esprit boogie boogah, cet album est un pur régal. Avec «Set Me Down», Freddy J IV et son copain Brenn s’en donnent à cœur joie. Ils dégagent un charme roostsy indéniable. On retrouve dans ce morceau l’infinie profondeur de la bourrée auvergnate de l’Indiana. «Pork And Beans» est un plat d’hiver. Freddy J IV chante avec un bon guttural à la Johnny Winter et lamine quasiment tous ses accords au bottleneck. Belle descente de boogie avec «KFD». C’est une pièce adroite et fine, malgré des apparences mal dégrossies. Freddy J IV est tellement bon qu’on se sent en sécurité. En face B, ils chantent «Bog Moma» à deux voix et ça devient étonnant - oh yeah yeah - et ils éclatent de rire et de fureur apache. Voilà une belle énormité chantée à la revoyure - ah ah ah - et coulée dans un bronze fumant de distorse et d’âpre guttural. «Amy’s In The Kitchen» démarre sur un bon tatapoum et Freddy J IV chante comme un prêcheur fou égaré dans la Vallée de la Mort. Leur truc se met à sonner comme du heavy rock belliqueux - hey come on here - et Freddy J IV ramone tout ça à sec à coups de bottleneck. Wow ! Un vrai hussard en rut ! «Mr Johnson» est encore plus substantiel. Ils font carrément du gros heavy rock classique à deux. Black Sabbath ? Ah ah ah quelle rigolade, en comparaison ! Et ils en resservent une louche avec «Heavy», une vraie purée blanche, l’aligot de rêve des fermes du Cantal, avec un son fouillé à gogo. Le son qui leste comme du plomb. C’est là qu’on commence à prendre Freddy J IV très au sérieux. Mais d’où sort ce dingue ?

«All You Can Eat» sort l’année suivante, avec une pochette ornée d’un coq. Nouveau gage de sérieux : Jim Diamond produit ce très gros disque. Rappelons que Jim Diamond est avec Tim Kerr le producteur garage le plus renommé d’Amérique. Il faut attendre «Hard Workin’ Man» pour retrouver la veine heavy du premier album. On sent chez eux une véritable appétence pour le mal suprême, c’est-à-dire le heavy-rock des cavernes du diable. Ce «Hard Workin’ Man» est magnifique, inspiré et admirablement tendu. Ils restent dans la heavyness des enfers de Dante avec «Black Lung». Freddy J IV y va franco de port. On sent que le heavy très heavy est leur véritable spécialité. On en retrouve de gros spécimens en face B, et notamment «Hard Luck» qui rôde aux frontières du heavy blues. Inutile de dire que ça fume de partout. Leur truc vaut tous les grands classiques de heavy rock des seventies. Encore du heavy blues avec «Broke Ass Blues». On retrouve l’animalité des bois profonds de Bornéo et même quelque chose d’hendrixien. Et ils poursuivent le festival avec «Putain !» qui sonne comme un classique du North Mississipi Hill Country Blues, mais en très musclé. Freddy J IV est un puissant sorcier des collines. Il joue lourd et bien, et il sait secouer le cocotier du blues rock. Attention à «Waynedale» ! C’est une vraie cochonnerie pulsée à la voix. Ils envoient leur heavy blues se rouler dans la fosse du garage. On sent nettement la patte de Jim Diamond, âme sonique des Dirtbombs.

Pas mal de grosses décarcasseries sur «Junkyard Speed Ball». Freddy J IV et Brenn jouent sur le toit d’un vieux pick-up et Jim Diamond produit à nouveau l’album. Ça démarre en trombe avec une excellente pièce de slab, «Lost My Mind». Ils vont assez loin dans l’énervement et Freddy J IV arrose tout ça de grosses rasades de bottleneck. Ils font du fife & drums de névropathes. Avec «Giving Tree», on découvre une autre spécialité du duo : les balladifs somptueux à la Stonesy. Freddy J IV chante ça merveilleusement et enrichit son fourbi de descentes de manche. Un hit ? Allez savoir. Il fait aussi le talking jive sur «Hip Hop» et il risque d’en édifier plus d’un. Il balance en prime un très beau solo liquide. Voilà sans doute le cut inspiré de l’album. Énorme et sec. Ça sonne comme un hit groovy saturé à l’extrême. La face B est un véritable hellfest, mais bon esprit. Freddy J IV chante «Weed Vodka» avec des accents à la Ian Anderson, époque du premier album de Jethro Tull. C’est puissant et fameux. «Cracker Barrel» est encore plus heavy. C’est même plombé et diaboliquement bon. Il joue toute cette heavyness au bottleneck. Jim Diamond joue de la basse sur «Repentant». On l’avait vu jouer de la basse dans les Dirtbombs au Gibus et on peut affirmer que monsieur ne chôme pas. Avec une basse dans les pattes, Jim Diamond devient une sorte de bombardier. Freddy J IV, Jim et Brenn sortent là l’une des plus grosses pièces de heavyness du monde. Freddy J IV chante avec une voix de brute immonde. Il réussit à faire revivre l’esprit des très grands disques de heavy rock des seventies, de type Atomic Rooster, Taste ou Dust.

«Painkillers» est probablement leur meilleur album. C’est un album de reprises et pour corser l’affaire, James Leg et Jim Diamond jouent avec eux. Ce sont essentiellement des reprises de classiques du blues et quels classiques ! Ils démarrent avec «Sad Days And Lonely Nights» de Junior Kimbrough. Ils l’expédient directement au firmament des grosses reprises. Ils en font une sorte de boogie des catacombes qu’ils pulsent avec une énergie digne des orgies du comte d’Orgel. Ils explosent un peu plus tard le «Shake It» de John Lee Hooker en lui donnant une grosse impulsion boogie boogah, une sorte de beat souterrain de la révolution industrielle. Ils jouent ça avec une puissance sourde et extrêmement convaincante. (Attention, sur le vinyle, «Shake It» et «Red Rooster» sont inversés). Puis ils tapent dans l’un des gros classiques de Jimi Hendrix, «If Six Was Nine». Freddy J IV le traite heavy et retrouve le secret alchimique de la fabrication du limon des origines du monde. La face B explose dès «Red Rooster», une version qui plairait beaucoup à Wolf. C’est la reprise la plus heavy de l’histoire du blues. C’est à la fois superbe et démesuré. Freddy J IV et ses compères sont les rois du heavy heavy blues. Ils savent chauffer un classique à blanc. C’est la version ultime de Red Rooster. Rien que pour ça, l’album vaut l’emplette. Et ça continue avec «Ramblin’ On My Mind», un vieux classique de Robert Johnson que Freddy J IV chante à l’extrême possibilité du guttural. Personne n’avait jamais osé chanter comme ça avant lui. Il chante avec une voix de cancéreux atteint de la maladie de Parkinson et de la tuberculose, qu’une vipère apsic viendrait de mordre à la joue et dont la jambe aurait été emportée par un boulet de canon juste avant. En un mot comme en cent, c’est un très gros disque. D’autant qu’ils finissent avec une reprise magistrale du «Sway» des Stones. C’est dire s’ils savent choisir.

«Rock Them Back To Hell» rend hommage aux morts vivants. La pochette nous renvoie à ce bel univers Fuzztones/Cramps/Romero. On s’attend donc au pire, et c’est exactement ce que Freddy J IV nous propose. Dès «Zombie Blocked», on est fixé. Vous vous attendiez à du petit blues joué délicatement au bottleneck au bord du fleuve ? Oh no no no ! Ce sera du heavy doom de zombie bird-dance de guttural ultraïque stompé aux gros oignons gras de l’Indiana. Freddy J IV pulse somme un démon d’acier noir de la SNCF et une fois de plus on se retrouve avec un très gros disque sur les bras. Une vraie malédiction ! Ce n’est pas compliqué : tout l’album patauge dans l’ultra-gadouille de la heavyness. Ils n’arrêtent pas. Ces mecs-là, il faudrait les faire piquer. «Electrify» est bien secoué de gélatine et de ramdam, c’est vraiment dégueulasse. «Neighborhood» sonne comme une extraction de pus de heavyness paranormale portée par un guttural accentué. C’est extrêmement consistant, à condition de savoir apprécier le trash qui pue. Pour écouter ce genre de disque il faut de l’estomac. Quand on les voyait jouer sur la petite place remplie de touristes, on voyait bien que beaucoup de gens faisaient des grimaces de désapprobation. Le son de Left Lane Cruiser pourrait passer pour amical, car on aurait tendance à vouloir les prendre pour un gentil groupe de blues, du type de ceux qu’admirent les vieux pépères collectionneurs. Mais en fait, ils sortent un son extrêmement agressif. C’est tout simplement leur version de la tripe, rien d’autre que l’héritage de cette culture du blues de l’Amérique profonde qui plongeait ses racines dans l’histoire d’un épouvantable cauchemar, celui de l’esclavage. On connaît essentiellement le blues de la plainte et de la douleur, mais le blues de la colère et de la révolte existe aussi. Quand des mecs comme Wolf et Hound Dog Taylor piquaient une crise, on avait intérêt à tendre l’oreille pour ne pas en perdre une miette, car ils devenaient les égaux des dieux. Il semble que Left Lane Cruiser se situe dans la veine de cet héritage, Wolf et Muddy d’un côté, RL Burside de l’autre et au milieu Johnny Winter. Voilà, comme ça au moins les choses sont claires. Retour à «Rock Them Back To Hell» avec le fameux «Juice To Get Loose». Freddy J IV embarque ça au combiné de bottleneck et de tatapoum endiablé. Et le festival des énormités se poursuit en face B avec «Be So Fine», un jus de grosse énormité qui coule comme la lave du volcan. «Jukebox» est fantastique d’à-propos et on revient aux super-balladifs avec «Coley», encore un truc digne des Stones, franchement. Freddy J IV leste son balladif de grosse heavyness harmonique. Encore un hit ? Allons allons, ne nous emballons pas. En tous les cas, on sent à l’écoute de ce balladif une fabuleuse inspiration. Freddy J IV est très impressionnant. Il gratte ses accords avec un son graillon qui édifiera tous les amateurs éclairés. C’est d’ailleurs un son qui éveille de vieux souvenirs de bon temps et il place un solo admirable. Il boucle sa petite affaire sans prévenir avec un «Righteous» stompé et embarqué au guttural.

Le dernier album paru s’intitule «Slingshot». Nos deux amis proposent des vieux enregistrements - Early and raw recordings. Si on apprécie les disques qui sautent à la gorge, alors, il faut se procurer celui-là. Ils attaquent avec «Don’t Need Nothing From Me», une grosse bouillie de boogie blues énervé. Ils ont raison de prévenir leurs clients, car ça chauffe terriblement. On retrouve le fucked-up blues des Immortal Lee County Killers avec «Slingshot», purée infâme et capiteuse puis on entend «Sleep Will Mend» rissoler au dessus des flammes de l’enfer. Les coups de slide ravivent les rousseurs sur la peau des couplets suppliciés. Ces deux mecs sont incapables de faire autre chose que de la fournaise. Il faut que ça fulmine, sinon ça ne sert à rien. Le «Right By My Side» qui ouvre le bal des vampires de la face B renverrait plus à une imagerie de labourage moyen-âgeux, quand la terre était épaisse, noire et collante, et les outils rudimentaires. Freddy J IV travaille son blues à l’ancienne, il chante dans sa barbe et gratte ses poux sauvagement. Avec tout ce ramdam, on a beaucoup de mal à croire qu’ils ne sont que deux. «That Ass» est un véritable festival de dynamiques internes, un numéro de trapèze atomique. Ces deux mecs savent tout jouer, le trash-blues, le punk-blues, le fucked-up blues, le bouse-blues, enfin tous les blues.

Catzengler : en pleine cruise.

Left Lane Cruiser. Les Terrasses du jeudi. Rouen. 31 juillet 2014

Left Lane Cruiser. Bring Yo Ass To The Table. Alive Records 2008

Left Lane Cruiser. All You Can Eat. Alive Records 2009

Left Lane Cruiser. Junkyard Speed Ball. Alive Records 2011

Left Lane Cruiser & James Leg. Painkillers. Alive Records 2012

Left Lane Cruiser. Rock Them Back To Hell. Alive Records 2013

Left Lane Cruiser. Slingshot. Hillgrass Bluebilly Records 2014

De gauche à droite sur l’illustration : Brenn Beck et Freddy J IV

17 / 10 / 14 – LAGNY SUR MARNE

LOCAL DES LONERS

TONY MARLOW

Champion of the world. C'est bien de moi dont je parle. En toute modestie. Sans une hésitation droit au but. Je vous l'accorde jusqu'à Lagny, ce n'est pas difficile. Tot dreit et la direction marquée en gros à chaque rond-point et carrefour. C'est à Lagny que ça se complique. Surtout que ce soir je n'ai pas Mumu qui connaît le moindre patelin de la Seine & Marne comme le fond de sa poche. Sans plan ou GPS, la zone industrielle de Lagny c'est un labyrinthe, mais guidé par l'infaillible sixième sens du rocker en quête d'un concert, je suis tombé pile sur l'aiguille perdue au milieu de la meule de foin. Du coup la teuf-teuf me dit qu'elle est mon Ariane. Se vante un peu trop. Thésée vous, malheureuse quatre roulettes. Si vous continuez à avoir la grosse culasse, je vous abandonne à la première casse-tacot.

Pas trop de monde, ce soir chez les Loners, l'est vrai que le week end est chargé. Ne serait-ce qu'à Couloumiers, pas très loin, c'est Nelson Carrera and the Scoundrels, exactly à la même heure, qui exhibent leurs talents de fripouilles. J'ai opté pour Tony Marlow que je n'ai pas vu sur scène depuis deux ans et l'accueil des Loners toujours aussi sympathique et chaleureux.

PREMIER SET

Trio de choc. Tony sur notre droite, Gilles à bâbord, et Stéphane au centre. Pour une fois que le batteur n'est pas caché par ses camarades, faut le noter. Surtout que ce soir l'on a affaire à trois véritables musiciens. Veux dire par là des gars qui ne sont pas tributaires de leurs instruments, ce sont eux qui mènent le jeu et qui dominent. J'ai maudit ma mère. La sainte femme ne m'a mis au monde qu'avec deux oreilles, et ce soir il m'en manque une. Je ne sais plus où donner de l'esgourde. Je peux bien suivre deux musicos en délatéralisant mon écoute, mais selon les lois d'airain de la mathématique acoustique, il reste un des trois forcenés en dehors de mon champ auditif. M'en faudrait même une quatrième car s'ils fonctionnent chacun dans leur coin en autarcie, le produit final est d'une qualité sans égale. Jouent ensemble, sans jamais se marcher sur les pieds. N'empiètent pas sur le pré carré du voisin, ne s'amusent pas à brouter l'herbe soit-disant plus verte ailleurs que chez soi. Ne s'entraident même pas, n'en ont aucun besoin, les pièces séparées s'ajustent à la perfection. Le local des Loners ce n'est pas l'auditorium de la Cité des Musiques, mais avec un combo mille fois au point, le son est d'une netteté exemplaire.

STEPHANE

L'est des batteurs de rockabilly qui ne touchent jamais leurs cymbales. Me demandent même pourquoi ils en achètent. Sont obnubilés par la caisse claire. Stéphane est plutôt partisan de l'extension du domaine de la lutte. L'a une batterie devant lui, et une idée simple mais lumineuse lui a traversé l'esprit. Celle de s'en servir. Entendez par là de tous ses éléments. S'il était peintre ne serait pas le rapin à utiliser seulement un unique tube de blanc. Palette sonore, tape dans tous les toms. Du coup il dispose d'un étonnant registre d'interventions. Inventif et créatif. Ne vous propose pas le fromage ou le dessert, vous fournit les deux plus la mousse au chocolat et les langues de cat qui vont avec. Vous estourbit par son adresse. Z'avez z'envie de le filmer pour lui piquer tous ses plans. Mais ça ne servirait pas à grand-chose car ce n'est pas un cogneur fou qui ne se fie qu'à l'impulsion de ses bras. Fait aussi marcher son cerveau. Ne sert pas mécaniquement la sauce à ses compagnons, réfléchit avant. Il n'accompagne pas, il joue. Section rythmique, mon oeil ! Refuse le rôle du second couteau qui passe en numéro deux. L'est une entité à part entière. Un orchestre à lui tout seul.

GILLES

Encore un partisan des fractions autonomes. Lui et sa contrebasse. Le monde autour en fond de décor si vous voulez. Mais au premier plan c'est big mama and Gilles. Nous tourne un peu le dos. C'est qu'il la regarde dans les yeux. Sans la lâcher du regard. Parfois à la manière dont il tire sur les cordes l'on croit qu'il va les lui arracher mais la plupart du temps se contente de slaper comme un forcené. Encore un qui ne se considère pas comme un simple accompagnateur. Soliste à part entière. Vous détache ses notes comme un obusier ses shrapnels. Arrivent par flots. Ne poussez pas il y en aura pour tout le monde. Crache des pruneaux qui font mal. Sème à tout vent. Agit par grappes. Quarante notes à la suite qui déboulent d'on ne sait où. Pour un contrebassiste c'est le moment de gloire, l'instant fatidique du solo, regardez comme je suis beau, applaudissez-moi et je m'en retourne pépère sur ma rythmique patapi-patapon ron-ron. Pour Gilles c'est juste un commencement. Une entrée en matière. De ces petites éruptions volcaniques il vous en délivre quarante à la suite, une seconde d'arrêt entre chaque et c'est reparti. Festival et feux d'artifices.

TONY

Avant de l'écouter, faudrait que vous bûchiez un peu. Tous ses articles parus dans la revue Jukebox et consacrés aux grands guitaristes rock. Vous démonte un solo de Chuck Berry avec tant de précision que cela vous en paraît risible de facilité. C'est quand vous essayez d'appliquer la recette que vous vous apercevez que vous avez du mal à suivre la notice. Ce qui est râlant avec Tony c'est qu'il est encore plus fort en pratique qu'en théorie. Commence doucement, trois légères caresses sur les cordes, un peu comme quand vous tapez affectueusement sur le croupion de madame, tout doux comme un battement d'ailes de papillon, mais nous faisons confiance ce n'est qu'un prélude avant la mise en application des Cent vingt jours de Sodome et les reptations du Kamasutra. Idem pour Tony, fait ce qu'il veut de sa guitare, chanter, miauler, vrombir, au choix. Mais toujours cette musicalité dansante qui est la marque de fabrique de ce son qui n'appartient qu'à lui, qui vous enchante l'âme et vous l'aiguise aussi tranchante que la lame d'un couteau.

MUSIC, MAESTROSOS !

Ce premier set fut un délice. Un dessert de gourmets gourmands. Tony est au chant. En anglais et en français. Faut d'ailleurs un petit moment pour que le cerveau réalise qu'il s'exprime en notre idiome natal, tant cela passe bien sans hiatus. Preuve que la stérile polémique de l'anglo-américain en tant que langue naturelle du rock est un faux problème : suffit de le sentir. Tony s'affranchit de toutes les barrières. Dans elle Revient, s'amuse à pousser la voix vers des inflexions méditerranéenne, l'on décèle comme un arrière fond de trémolo flamenco qui se marie très bien avec les clin-d'oeil très sixties du morceau. Impression confirmée par l'instrumental suivant que Tony présentera comme du pasobilly. Ne criez pas au scandale, réfléchissez plutôt aux origines espagnoles du Tex-Mex et toutes les traces que l'on en retrouve chez les plus grands de Buddy Holly à Mink De Ville. L'enchaîne sur un Swing Tennessee davantage orthodoxe, mais s'amuse à flirter avec les genres, le Come On de Chuck Berry même si l'on se souvient surtout de l'interprétation des Stones, tout de suite suivi d'un Runaway Boy parfumé au Born To Be Wild de Steppenwolf, mélange explosif de neorockabilly avec un des titres fondateurs du hard rock. N'oublions pas que Tony Marlow est un biker inconditionnel ( reportez-vous à son 25 centimètres See You At The Race ) et que nous sommes chez les Loners dont quelques belles montures s'alignent devant l'entrée. Le set finit sur un Train Kept A Rollin de Johnny Burnette apocalyptique.

Tony et ses boys nous laissent sur les rotules. Toute l'énergie du rockab alliée aux fièvres rock and roll qui ont suivi.

DEUXIEME SET