26/11/2014

KR'TNT ! ¤ 211. BUBBLEGUM SCREW / ROUGH BOYS / BLACK RAVEN / WHIRLWIND / L'ARAIGNEE AU PLAFOND / VOIX DU BLUES

KR'TNT ! ¤ 211

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

27 / 11 / 2014

|

BUBBLEGUM SCREW / ROUGH BOYS / BLACK RAVEN / WHIRLWIND / L'ARAIGNEE AU PLAFOND ET SA FANFARE MAGIQUE / VOIX DU BLUES ( II ) |

17 – 10 – 14 / L'ESCALE / LE HAVRE ( 76 )

BUBBLEGUM SCREW

LE CRAN DES SCREW

Pour jouer devant une salle quasiment vide, il faut un sacré cran. Bubblegum Screw n’en manquait pas, ce soir-là, au Havre. Ils débarquaient de Londres avec un brillant set de glam-punk pour se retrouver à l’affiche de l’Escale. À force de soigner sa programmation, ce bar tabac de zone industrielle finit par non seulement se tailler une belle réputation, mais aussi par redorer le blason du Havre qui fut au temps jadis la ville la plus rock de France. C’est donc un petit bar privé de moyens qui fait désormais le boulot des gros ensembles empêtrés dans leurs problèmes de rentabilité et d’équilibrages de comptes.

Tant pis pour tous ceux qui n’ont pas pu assister au set de Bubblebum Screw. Rien n’est plus excitant qu’un bon groupe de glam-punk. Comme les DeRellas, Kevin K et ce qui reste des Vibrators, les Anglais de Bubblebum Screw brandissent bien haut et avec fierté l’étendard d’un genre enfanté par les Dolls et relayé un peu plus tard par les Dead Boys. Le glam-punk allie une imagerie de peaux de léopard, de regards soulignés au khôl, de peaux tatouées, de chevelures désordonnées, de ceinturons à clous, de platform boots avec une idée de son bien gras, de beat grandiose et de chœurs d’artichauts. Parmi les groupes qui ont le mieux illustré la légende dorée du glam-punk, on peut citer D-Generation, Silverhead, les Dogs d’Amour, les Hollywood Brats, les Richmond Sluts, les Sirens et les DeRellas.

Le chanteur de Bubblegum Screw s’appelle Mark Thorn. Par on ne sait quel hasard bio-éthique de la génétique moléculaire, il ressemble de façon troublante à David Johansen. Pire encore, il a une telle présence scénique qu’il évoque à la fois le Jagger de 1965 - par sa corpulence d’ablette frétillante et sa façon de se déhancher frénétiquement - et l’Iggy de 1969 - dans sa façon de trépigner et d’arroser de sa sueur l’unique rangée de spectateurs pétrifiés. Ce mec a une classe qui dépasse sérieusement l’entendement. On voit rarement un type gesticuler avec autant de hargne glammy sur une scène. Il est tellement surexcité et dévoré par tous les vilains démons du rock qu’il martyrise le peu d’ustensiles laissés à sa disposition, à savoir un micro, un câble de micro et un pied de micro. Il saute, il se cabre, il hennit, il frétille, il stompe, il ahane et il s’ébroue. Il fait tout ça très bien, dans le feu de l’action, mais ce qu’il fait le mieux, c’est chanter. Il a le même genre d’ampleur scénique et d’énergie que David Johansen. Il ne dispose pas du même registre vocal, c’est sûr, mais sa voix tient admirablement le choc et il sait se placer au dessus du chaos des guitares. Il est à la fois dollsien, stoogien et stonien. Franchement on se demande pourquoi ce mec n’est pas déjà en couverture des magazines de rock anglais. On croise rarement des glamsters de cet acabit. Sur scène, il ne porte qu’un gilet en peau de léopard, un jean ultra-moulant qui a bien vécu et des boots de parfait sleazer.

Mark Thorn est entouré d’une équipe pour le moins hétéroclite. On sent que le line-up du groupe a subi des transformations pour assurer la petite tournée française. Le bassman Zuni qu’on voit sur les pochettes et les photos officielles du groupe est remplacé par un jeune bassman italien au look estudiantin. Un second guitariste, blond et poupin, occupe la droite de la scène. Les deux autres gaillards sont des membres permanents de Bubblegum Screw : le drummer Seb Frey et le guitariste Zach Rembrandt. L’un et l’autre renvoient à des imageries bien précises du jeu des Sept Familles. Avec son look de petite chouette effarouchée, Seb Frey évoque Topper Headon. C’est le même genre de personnage, un gamin des rues sorti d’un roman de Dickens, l’un de ces gamins aux petits yeux ronds et aux cheveux de paille qu’on ne voit qu’en Angleterre et qu’on surnomme charitablement the carrots. Seb Frey a une peau incroyablement blanche et un immense tatouage inachevé dans le dos. Un tatoueur amateur avait certainement dû commencer à lui piquer le dessin d’une croix sur la toute la hauteur et toute la largeur du dos. Il semblait même que cette croix était en flammes à moins qu’il ne se fût agi d’un trait d’encre pour le moins mal assuré. Mais quel batteur ! Quand on parle des légendaires batteurs à l’anglaise, on cite généralement les noms de Paul Cook, de Rat Scabies ou de Topper Headon, justement. Seb Frey est tout cela à la fois, mais à ras des pâquerettes, avec une pauvre petite batterie qui tient mal et des pieds de cymbales qui se baladent au gré du vent. Il faut voir ce mec faire la loco et jouer les power-house, puis taper les dynamiques des transitions en désynchronisant ses bras. Pas de chichis à la mormoille ni de petits roulements sophistiqués. Si vous voulez voir un vrai batteur à l’Anglaise, allez voir jouer Seb Frey. Par son style, il renvoie aussi directement à Jerry Shirley qui pulsait les grooves dans le dos de Steve Marriott, au temps béni d’Humble Pie. Hey Oh ! Le rêve du rock qu’on aime tient toujours la route. Ce batteur peut faire à lui seul le régal des amateurs de rock bien joué. Et à gauche de la scène se tient Zach Rembrandt, un guitariste qui a opté pour la bête à cornes, c’est-à-dire la Gibson SG et qui semble sortir tout droit d’un cauchemar gothique imaginé par Robert Smith. Il est vêtu de noir et de gris foncé. Il porte un T-shirt Sisters Of Mercy, histoire de bien marquer son territoire. Des mèches d’un intense noir corbeau encadrent un visage émacié et le reste de sa chevelure est ramassé en un petit chignon improbable, ce qui lui dégage la nuque et lui élance le profil vers l’avant. Il souligne abondamment son regard clair au khôl. Il porte pas mal de bagues et de bracelets en argent. Son jean noir délavé est passé dans des grosses combat boots noires qui revoient à la saga héroïque de New Model Army. Il est typique de l’ancienne faune goth anglaise, mais là encore, quel guitariste ! Il joue en contrepoint du blondinet planté de l’autre côté de la scène et il place des solos et des phrasés le plus souvent scintillants. Ce mec travaille une sorte d’alchimie du son qui finit par porter de sacrés fruits. On se fait littéralement harponner par leurs compos qui dans le meilleur des cas sonnent comme des classiques des Dolls. Ils renouent avec l’esprit boogie dégingandé à fière allure. Ils savent stomper quand il le faut et calmer le jeu en touillant des mid-tempos d’ambition démesurée. Dans ce contexte, c’est assez gonflé de leur part. Car non seulement ils jouent pour un public réduit à portion congrue, mais en plus, ils alignent des compos qui en bouchent un coin. Ne cherchez à reconnaître d’éventuelles reprises : il n’y en a pas. Ils ne jouent que leurs morceaux. Et comme ils jouent deux sets de trois quarts d’heure avec un rappel de trois titres, on en conclura qu’ils disposent de l’essentiel : un vrai répertoire.

Jouons aux devinettes. Si les Dolls démarraient aujourd’hui, en 2014, auraient-ils le même succès qu’en 1972 ? (On peut se poser la question autrement : qui aujourd’hui s’intéresse au glam-punk ?) Toute cette école du rock n’est-elle pas tombée en désuétude ? Qui va acheter l’album de Bubblegum Screw ?

Le simple fait qu’un tel groupe existe encore relève du miracle. Le groupe est bon. Ils ont un vrai son, une extraordinaire présence scénique et un album qui nous aurait tous fait baver en 1972. C’est un groupe qui aurait facilement rempli la Salle Franklin ou l’Exo 7 à une autre époque. Mais aujourd’hui, on assiste à un étrange phénomène de désintéressement carabiné. Bientôt, il y aura plus de monde sur scène que dans la salle. Comme si l’authenticité foutait la trouille au gens. Comme si les gens préféraient aller téléramer paisiblement dans les salles subventionnées. Comme si les grandes surfaces lobotomiseuses et les magazines qui vivent de la branchouillerie leur bordaient le chemin. Du coup, les Screw pourraient presque passer pour des héros de la résistance face à la progression constante d’une hégémonie de la médiocrité rampante.

Leur album s’appelle «Filthy Rich Lolitas». C’est un beau clin d’œil à Nabokov, comme on le constate à l’écoute de «Lolita». Voilà une petite compo censée ramper dans culottes des amateurs, une apologie de la nymphette, et Zach Rembrandt joue un solo qui scintille admirablement dans un écho que Seb Frey tatapoume d’heavy sludge. Autre clin d’œil magistral avec «Tura Satana». Comme les Dustaphonics, Mark Thorn et ses amis rendent un hommage fulgurant à la grande Burlesque Queen - Dressed to kill ! Dressed to kill ! - sur fond de boogie-rock chauffé à blanc. L’hommage le plus spectaculaire de cet album est celui qu’ils rendent aux Stooges, «Play Some Fucking Stooges». Compo extrêmement inspirée de Zach Rembrandt qui a bricolé son texte en recyclant les paroles les Stooges que nous connaissons tous par cœur - So messed up when she is there/ In my room rock action’s near/ I burn myself on her record sleeve/ And I’m face to face to that guillotine - Il reprend même les passages d’accords stoogiens connus comme le loup blanc - Aw c’mon - et du coup l’album devient excitant. On l’écoute avec gourmandise. «Second Class Citizen» se hisse en croupe d’un beau beat de Seb Frey et ils concoctent l’une de ces fabuleuses montées en température qui font la grandeur de leur set sur scène. Seb Frey bat comme un beau diable. «I Wanna Fuck You So Much It Hurts Me» est aussi monté sur un grand appareillage de riffage rentre-dedans - Fuck you, Fuck you ! - Ils abusent de la liberté de parole accordée depuis peu par la reine des fourmis. Leur «Cannibal Girl» vaut aussi le détour car on y retrouve la grande énergie du rock à guitares. Ils vont même assez loin dans l’extravagance et la débauche énergétique. Leurs deux grands hits sont «Glam Rock Doll» et «Rock And Roll Dream». En tous les cas, ce sont les deux cuts qui percutent en concert. My little glam rock girl ! - Il s’agit là d’une fantastique introduction du beat entre les cuisses du boogie glam et c’est aussitôt embarqué à train d’enfer. Seb Frey joue net et sec. Ce mec sait battre punk, mais punk anglais. Et derrière ça braille - See you next rock’n’roll ! - Justement, voilà «Rock And Roll Dream», ficelé au beat bass drum de stomp et à l’envolée. Il faut voir comme c’est fameusement claqué aux accords de grattage. Ils deviennent monstrueux - You better watch out for the rock’n’roll dream/ You don’t have to stay if you don’t like what you hear - Ça sonne comme un hit, c’est embarqué aux chœurs et relancé par l’infernal gimmickage de Zach Rembrandt. Bon, on va se débrouiller avec ça.

Signé : Cazengler, Babineur Screw

Bubblegum Screw. L’Escale. Le Havre (76). 17 octobre 2014

Bubblegum Screw. Filthy Rich Lolitas. 2014

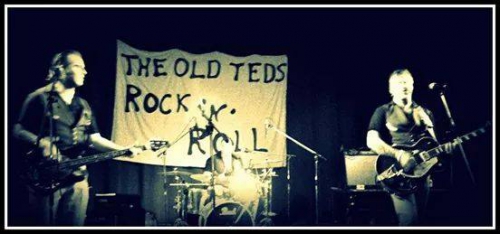

De gauche à droite sur l’illustration : Mark Thorn et Zach Rembrandt

TOURY / 22 – 11 – 14

OLD TEDS ROCK'N'ROLL

ROCKIN RHYTHM PARTY 2

ROUGH BOYS / BLACK RAVEN

WHIRLWIND

La teuf-teuf mobile a une sale mine. L'est clair qu'elle penche du côté par où elle va tomber. Comment trouver un réparateur qui voudrait bien la redresser un samedi à en toute fin d'après-midi ! Pas possible de parcourir les deux heures trente de route en son état. C'est mon concert qui tombe à l'eau ! Elle y met du sien. Au garage elle vous a un air si malheureux de chien battu qu'après avoir décrété qu'il a d'abord trois bagnoles à terminer le mécano la prend en pitié et la fait passer devant tout le monde. J'essaie d'expliquer aux trois gus qui attendent en me jetant des regards assassins que dans la vie rien n'est plus sacré qu'un concert de rock and roll, mais je n'ai pas l'impression de les persuader.

Une heure plus tard, retapée à neuf, la teuf-teuf toute fringante galope sur le bitume. Jusqu'à Pithiviers c'est sans problème. C'est pour après que je m'inquiète, Toury a l'air d'un patelin perdu au fin-fond de la campagne, mais dans l'Eure sont des mecs un peu tatillons, ils n'aiment pas que vous arriviez en retard aux concerts de rock, vous ne pouvez aborder le plus incertain des croisements ou le plus misérable des rond-points sans que le nom et la direction de Toury ne soient signalées, trois fois de suite.

Pour la Salle des Fêtes tournez à gauche dès que vous voyez l'église, m'ont conseillé deux ravissantes jeunes touroises. Je vous fais grâce de la description de la bicoque du bon dieu avec ces deux chapiteaux soutenues par des colonnes germinées, paraît que tous les rois de France ont défilé là-dedans, en commençant par Dagobert, non pas le chien du Club des Cinq mais celui qui mettait sa culotte à l'envers. Etait-il un pervers sodomite ? Je vous laisse approfondir ce point controversé de l'histoire nationale. Gardez-vous de conclure hâtivement en tranchant dans le vif du sujet.

Le bourg est endormi, mais les trois bistrotiers profitent de l'aubaine, les estaminets sont restés ouverts et débordent de partout assaillis par des légions de cuir noir. Les teddies sont fidèles au rendez-vous et sont venus en nombre. La salle des fêtes très grande pour une commune qui n'atteint pas le millier d'habitants sera remplie sans difficulté ce qui augure d'une ambiance chaude et électrique. Petite restauration, un stand fringues et deux de disques. Le 25 cm d'un concert inédit de Vince Taylor m'échappe chez l'un mais je récupère un super 45 tours live de Gene Vincent en Suisse. La fête peut commencer.

ROUGH BOYS

Rudes garçons. Deux générations de Teddies sur la scène. Deux juniors mais à tout senior honneur d'abord. Avec sa drap jacket à parements mauves, ses larges favoris et sa mine respectable de notable de province, il a le physique de ces Doctors des westerns des années cinquante qu'il était plus facile de dégoter à la table des joueurs de poker du saloon central qu'en consultation dans son cabinet. Les jeunes premiers ont intérêt à se méfier de cet habile toubib, vous collera plus facilement une balle entre les deux yeux qu'une piqûre dans le gras des fesses. Ne sont que trois, instinctivement vous portez votre regard sur Jackie le lead guitar. J'ai fait comme vous, mais au bout de trois minutes je me suis aperçu qu'à l'autre bout de la scène l'on avait affaire à un parfait docteur Hyde de la basse électrique. Ne se met pas en avant, si ce n'est de temps en temps un sourire sardonique un peu fugitif qui éclaire sa face. Juste pour nous signaler qu'il prend un pied pas possible à balancer ses bouts de gras. Du lourd glissant. Ca passe tout seul, pourriez ne pas vous en apercevoir, tellement c'est fluide. Ne marque pas le rythme, laisse le boulot aux deux jeunots – qui font cela très bien – lui son truc c'est de s'incorporer à la masse rythmique apportée par ses deux acolytes. Ni vu, ni connu, je t'embrouille, mine de rien c'est moi qui porte le tout sur le bout de mes doigts. Vous entassez les parpaings et moi par derrière je glisse le ciment. Maître du jeu. Retirez-le, et les couleurs s'estompent. L'est comme le chef ultime des triades chinoises. Vous, vous n'avez à faire qu'avec les tueurs chargés de concourir manu militari à la bonne marche de l'organisation, mais l'Ombre Jaune, le cerveau démoniaque qui coordonne les manigances les plus sauvages, vous le rencontrez tous les jours en train de promener son chien dans la rue, et vous ne vous doutez pas de la puissance effective de ce personnage si discret. J'exagère un peu parce que ces coulées de basse dune sobriété lyrique vous chatouilleront agréablement les oreilles pour peu que vous soyez connaisseur ou attentif.

Maintenant attention. L'histoire du calife qui veut prendre la place du calice, je ne vais pas vous la raconter. Surtout parce que ces trois-là s'entendent comme des larrons en foire. C'est Jackie, les dents aussi longues qu'une corde de sa Gretsch. Sans cesse sur la brèche. Au four et au moulin. Dans le bureau d'études et sur le chantier. Fromage et dessert. Vocal et guitare. Pour le café, c'est non. Même pas en supplément. Les deux copains apprécieraient quinze secondes de répit entre les morceaux, qui pour laisser tomber sa jaquette, qui pour avaler une gorgée, pas le temps, repart aussitôt en trombe. Sa majesté le rock n'attend pas. Le Jackie, l'en veut, l'en prend, l'en donne. Les titres se suivent et se ressemblent un peu. La saccade très particulière des rythmiques teddies – c'est à prendre ou à laisser, c'est l'élément et l'aliment de base, c'est là-dessus que chacun pose les broderies de sa voix ou les inflexions de son instrument – est impitoyable, où vous parvenez à imprimer votre propre marque, votre propre style, ou vous n'êtes qu'une copie des Rhythm Rockers de Crazy Cavan, la caravane folle qui passe imperturbable sans s'arrêter dans les landes de l'imaginaire Teddy Boy. Sur les premiers morceaux j'ai eu peur que l'on n'aille pas bien loin, mais Jackie a su passer en force, progressivement l'a accéléré la cadence infernale et a réussi le miracle de changer l'eau de la monotonie en l'ivresse joyeuse du vin. Vocal, guitare. Guitare, vocal, un peu frustrant pour un guitariste. Pour les solo vous repasserez demain. Le jeu consiste à établir la transition. La voix surgit à fond de train, cède la place avant de s'étouffer à la guitare qui en quelque sorte instrumentalise le rythme, le temps de repasser le pattern rythmique aux amygdales. C'est sur ses courts passages d'aboutement – pas du tout un espace libre et ouvert à toutes démonstrations talentueuses sans filet de protection – que le guitariste, malgré le lourd cahier de charges prédéfinies à l'avance, doit se démarquer et imposer son sceau. Et ma foi, malgré sa course folle en accélération continue, Jackie révèlera son talent. L'a compris que la vitesse n'est rien n'est rien si elle n'est pas couplée à l'énergie et il parviendra à se servir de la première comme un démultiplicateur de condensation synergique. Les derniers morceaux et notamment le rappel crépitant d'électricité seront foudroyants.

Non je ne l'ai pas oublié. Le troisième homme. Yann à la batterie. Contraste parfait ave Jackie qui est parti pour le derby d'Exon. Lui ce serait plutôt la reprise de dressage. Moins spectaculaire, mais tout aussi diablement efficace. Exige des nerfs à toute épreuve et une dextérité de tailleur de diamant. D'abord faut suivre la locomotive, pas question que le tender reste en arrière. Comment fait-il ? Mystère, je ne peux pas vous expliquer ? Avec sa frappe simili-flegmatique. Je n'en sais rien. L'est toujours là. La tortue qui galope plus vite que le lièvre, c'est lui. On le croit perdu dans le wagon de queue – celui que les bandidos ont détaché et garé sur une voie de garage – mais non il attend tranquillement que le rapide arrive au poste d'aiguillage suivant pour monter dedans. Entre temps il a récupéré le sac à lingots car il frappe lourd. La montée en puissance de Jackie il n'y est pas pour rien. Pousse même un peu. Trois mots lancés à Jackie entre deux morceaux, appuyés d'un grand sourire complice, et du coup le Jack vous lâche un riff que l'on dirait joué à la tronçonneuse, du genre tu Yann à qu'as assurer le back-ground de la pétrolette, et relax Yann augmente sa dose de frappe au millimètre près, pourrait faire mieux, mais se contente de suivre, il ne précède pas, il accompagne. Pour la commande suivante, le colis sera livré à l'heure pile. Sacré boulot qui nécessite une super écoute de l'autre et une confiance réciproque entre les deux musicos.

Rough Boys nous a séduits. Pas vraiment un groupe, plutôt une bandes de garçons où chacun vient avec ses billes que l'on met en commun et la partie commence surtout avec une terrible envie de jouer. Ne vous étonnez pas si la transmutation alchimique s'est réalisée. Ouvraient pour deux légendes du rockab, et une fois la fête entièrement terminée, à tête reposée l'on se rend compte qu'ils n'ont pas été le maillon faible de la soirée. Loin de là.

BLACK RAVEN

Il y a un moment qu'ils sont à la sono en train de signer des pochettes et des photos. Tous trois dans leur drap jacket beige. Sur scène l'on peut admirer l'étui de la guitare de Julian. Une simple caisse noire marquée de grosses capitales blanches : BLACK RAVEN. 1 ST DIVISION ROCK AND ROLL COMMANDO. Le genre de promesse qui rend les fou de Rock and Roll, joyeux. Perso, il fut un temps où je ne pouvais me coucher sans avoir une vingtaine de fois à la file visionné sur You Tube, une reprise live de leur Bird Doggin', le titre d'Al Casey si magnifiquement interprété par Gene Vincent. Comme leur nom ne l'indique pas Black Raven vient d'Allemagne. Possède une aura internationale, en vingt ans d'existence ils ont joué un peu partout dans le monde. Mais ce soir, les trois grands gaillards sont à Toury, et impatiemment attendus.

Julian à droite, guitare bleue et gilet bleu, Tornsten à gauche, basse bleue et gilet bleu, Jens au centre sur la batterie communautaire, pas une perle mais une Pearl, gilet bleu. Le Corbeau Noir affiche un look de mésange bleue. A l'aise, le visage fendu d'un grand sourire, le sombre volatile n'est pas celui qui hante le poème d'Edgar Poe ! Nos oiseleurs ne sont pas des adeptes d'un rock torturé. Gaité et insouciance sixties sont à l'ordre du jour. Mais dès les premières notes l'on sent que l'on n'est pas là pour rigoler, non plus. Un son splendide, clair comme de l'eau de rock mais d'une merveilleuse puissance. Inutile de se précipiter, vous aurez tout le temps d'admirer, quatre morceaux à la suite, enchaînés sans une seconde d'arrêt, le temps que l'on puisse tâter la marchandise, du premier choix, un Honey Hush de Big Joe Turner en ouverture et le I Can Tell de Johnny Kidd le pirate en clôture. Quelques mots et tout de suite c'est le test de certification. Le morceau inimitable des Shadows. Hank Marvin lui a donné sa formé idéale. Au sens platonicien du terme. Le truc casse-gueule par excellence. Ou vous copiez et cela n'a aucun intérêt. Ou vous vous démarquez. Et là vous prenez le plus grand des risques. Celui du ridicule. Pas bête le Jens à la batterie, nous lance une intro plus tribale à la Ubangi Stomp, tandis que Tornsten se pose une bouteille d'eau sur la tête dans le but d'imiter la gravité d'un chef indien au chef surmonté de sa plume, et vlan Julian égrène les premières notes, galop sauvage de première classe. Une véritable démonstration. Il est des faux Vermeer aussi fascinant que les vrais.

Tapent ensuite dans leur propre disco. Ne le disent pas mais il faut bien se rendre compte que des titres comme No Way To Stop Me ou Ships Without Harbour s'immiscent sans problème dans les classiques du genre. La séquence comme la précédente se termine par un instrumental. Mais le Raven sort le grand jeu, Le Lac des Cygnes de Tchaïkosky à la guitare électrique. Ne sont pas les premiers à le faire, reprennent le Riot at the Swan Lake des Cougars, c'est un peu le complexe du musicien rock qui veut prouver qu'il est aussi bon qu'un galérien du London Symphony Orchestra, hélas les rockers ne savent pas se tenir, ça finit toujours à l'éruption strombolienne. Et le Black Raven nous passe le tout à la moulinette.

A la demande générale d'un fan, Black Raven nous offre son Bird Doggin' qui me laisse un peu sur ma faim. Certes par instants Julian reproduit à la perfection la voix de Gene mais pas plus que Torsten qui nous livre des lignes de basses extra plates, il ne se donne pas la peine de tirer sa guitare vers le suraigu. L'on a envie de noter au stylo rouge Peut mieux faire sur la copie. Revisitent le Tulane de Chuck Berry, le Break up de Charlie Rich, et entre autres pépites le Jeanni Jeannie Jeannie d'Eddie Cochran couplé au Ain't That Too Much de Gégene sur lequel l'absence d'harmonica est criante.

Final impressionnant, la scène est envahie de danseurs, un curieux mélange de teds d'âge déjà suranné et de lolitas qui se déchaînent sur le I Fought The Law de Bobby Fuller Four et le Hate Off To Larry de Del Shannon. En dernier morceau, ce sera une longue version de Carol, riffée à mort. Franc succès. Un beau son, un savoir-faire indubitable. Un très bon concert. Mais j'aurais aimé que le Black Raven aille au moins deux ou trois fois sur l'épaule gauche d'Odin afin de nous prophétiser un peu l'avenir du rock.

WHIRLWIND

Ils ont mis le gamin à la stature imposante derrière. Pas pour le cacher. Même si on le voit mal. Plutôt contre le mur contre lequel vous êtes acculés lorsque vous livrez le combat ultime. Ce n'est pas leur dernier concert. Ce n'est pas le premier non plus. Whirlwind est un groupe légendaire. L'était déjà là au milieu des années 70, a beaucoup fait pour la renaissance d'un rock violent et testotéroné, certains de ses membres participeront à l'explosion punk. Le combo a connu pas mal d'allées et venues, aujourd'hui il ne reste plus que deux des membres originaux, Chris Emo et Nick Lewis. Mais Whirlwind est aujourd'hui sur la route et leur set possèdera la fureur des combats de gladiateurs dans les arènes romaines.

Les trois guitares alignées, de face. Regard attiré par la Gretsch de Nick Dadd, dès les deux premiers couplets de Hang Loose, l'on comprend que l'on affaire à un chanteur de talent. La salle en ronronne de surprise. Mais l'attention se déplace vers Chris Emo. Pour un peu on le confondrait avec le lead guitar, mais il adopte de ses postures jambes écartées au maximum, rythmique impétueuse, dégaine de forban qui n'a pas froid aux yeux lors des abordages. Pas le temps de s'attarder, faut juste réaliser que ça se passe surtout sur la télécaster de Mick Lewis. Époustouflant. Étourdissant. Ne trempe pas des boudoirs dans le café Mister Lewis, tête rasée mais les doigts pleins de plans dévastateurs. Chaque morceau comme une embûche à déjouer. Donne des solutions là où il n' y a pas de problème. Un jeu réfléchi, j'irais même jusqu'à dire hyper intellectualisé. Concentration maximum. Le dos légèrement voûté. En semble presque étranger au reste du groupe. Mais c'est lui qui dessine l'ossature et qui fournit la chair. Rouage essentiel. La pièce maîtresse. La clef de la charpente.

Teenage Boogie, Shotgun Wedding, la salle exulte. Ca danse et ça se trémousse un peu partout. Derrière James Bell sonne les cloches à toute volée sue sa batterie. Le gamin a une poigne de fer. Ne leur manque pas de respect mais il les pousse littéralement au cul. Avec un tel boucan par derrière si vous voulez que le son de votre guitare n'apparaisse pas comme un filet électrique maigrelet, faut vous débrouiller pour être à la hauteur de cette ampleur du beat qui vous pousse et vous propulse en avant. Dans les batailles antiques c'était la pression des derniers rangs sur la première ligne qui forçait la victoire. Idem pour Whirlwind. Peut-être une légère faiblesse en milieu de set, sur des titres comme Summertime et Love Machine, mais Baby Blue rétablit définitivement la situation. La puissance du blues, la force du rock and roll et le régal des guitares.

Ensuite c'est un peu le délire. Commence à se faire tard mais contrairement à bien des concerts rockab lorsque survient le dernier groupe, la salle est encore pleine et personne ne serait assez cinglé pour dédaigner un tel festin de rois. Même que ce serait plutôt le banquet des quatre empereurs. N'en peuvent plus mais les demandes de rappels fusent. Ne refusent pas, on les sent surpris et heureux d'une telle ferveur. A l'avant-dernier morceau du rappel Mick Lewis lève la main de ses cordes. Trois gouttes de sang tombent sur le plancher. Mais une seule suffirait pour teindre la mer du rock à sa couleur.

La scène est remplie, impossible de sortir. Alors pour obtenir leur droit au repos plus que mérité ils nous promettent un dernier titre de Gene Vincent. Vu le nombre de blousons qui dans la salle s'orne du nom du Sreamin' Kid, ils ont trouvé leur sésame de sortie. Ce sera donc une version ultra-speed électrique de l'hymne du rock and roll qui clôturera ce concert pharamineux.

RETOUR

Quelques mots échangés avec des Southerners qui m'apprend qu'ils avaient fait la première partie de Whilrwind en 1979, 1980 au Gibus à Paris et il est temps de s'enfoncer dans la nuit noire des jours gris.

Damie Chad

( Photos sur le FB des artistes et de Nadine Rockab & de Viviphoto ).

MOUSSEAUX-LèS-BRAY / SALLE DES FÊTES /

23 / 11 / 2014

L'ARAIGNEE AU PLAFOND

ET SA FANFARE MAGIQUE

Mousseaux-Lès-Bray, morne plaine. Je ne vous conseille pas d'y louer un gîte rural pour les vacances de Noël. A moins que vous ne soyez un aspirant à la déprime généralisée. Oui mais ce soir à dix-sept heures, L'Araignée Au Plafond donne un concert à la salle des fêtes du village. L'on débarque pile à l'heure pour les premières notes. La salle est longue, étroite et pas bien grande. Bondée de monde. L'on comprend pourquoi. Sur notre gauche, une rangée de tables porte encore les stigmates du festin qui vient de s'achever.

L'Araignée Au Plafond les lecteurs de KR'TNT connaissent depuis notre kronic 195 du 26 / 06 / 14 de la Fête de la Musique à Provins. Souvenez-vous ce groupe avec le père, la mère, le fils, l'ami du fils et la talentueuse Mildred au chant. Sont tous là. Mais la famille araignée s'est considérablement agrandie depuis le printemps dernier. Pire que la multiplication des petits pains. Neuf nouveaux membres, un, deux, trois, quatre trompettes, les ont collées, faute de place, contre le mur, un, deux, trois, quatre saxophones du plus gros au plus petit, les ont mis devant les trompettes, et à angle droit décalqués sur le mur, deux énormes congas avec le congassiste pour les fesser du plat de ses mains sans arrêt. Vous pouvez compter sur les doigts, quatorze, en tout !

Une section de cuivres à faire pâlir de jalousie l'écurie Stax au grand complet. Fanfare magique mon oeil, fanfare tonitruante serait plus exact. Un boucan d'enfer, une flopée de miel sonore envahit l'espace, de la puissance mais bigrement harmonieuse. C'est un ouragan qui s'échappe des douze tuyaux de cuivre, grandes orgues métallisées. Ajoutez-y les congas et la batterie, et vous aurez une idée de la masse phonique qui sort de ce pandémonium. L'on connaissait La Malédiction des Rockers d'Albert et sa Fanfare Poliorcétique, va falloir y ajouter La Bénédiction Orphéonique des Araignées du Plafond.

Juste un petit problème. Soufflent comme les fous de Jéricho dès que Mildred prend le micro et couvrent ses parties vocales. Pas assez puisque l'on parvient à discerner dans le fracas le timbre si particulier de sa voix, mais trop pour saisir les paroles. Par contre se taisent tous ou la mettent salement en sourdine lorsque elle se saisit de sa flûte traversière et nous emmène promener en de subtils et étranges paysages de légendes d'héroic-fantaisie. A peine en a-t-elle terminé qu'ils reprennent leur mélodieux tapage. Ne s'agit pas d'un octet de sauvages qui soufflent à tire-larigot dès que l'envie les tenaille. Papa araignée leur a écrit les partoches et les arrangements. C'est du fait maison. Sont capables d'imiter les Bar Kays comme la fanfare de la Piste aux Etoiles, par contre point d'orchestration jazzy swing, travaillent surtout sur l'ampleur de la fluidité des masses sonores qui vous enveloppent et vous procurent comme un massage musical contradictoirement relaxant et revigorant.

Mais que se passe-t-il ? La moitié de la salle se lève comme un seul homme et s'enfuit par la porte d'entrée. Plus on est de folles plus on s'amuse, ont dû penser les aragnes, elles ont invité toutes les amies gales des village d'alentour et l'on se retrouve bientôt avec un vingtaine de souffleurs supplémentaires, trompettes, sax, trombones à coulisse, tubas, je dois en oublier quelques uns et tout ce beau monde cornaqué par le chef de la section de cuivres des Plafonnés se lancent dans l'interprétation de deux pièces. Trente-cinq personnes, presque aussi nombreux que le Philharmonique de Berlin, mais dix fois plus bruyant. Personne ne s'en plaint, c'est sûrement une nouvelle thérapie à théoriser car vu les applaudissements ils ont conquis les coeurs et rasséréné le moral automnal des populations locales.

Une folle soirée d'amusement et de gaité, originale, surprenante et empreinte de saveurs sucrées au goût opiacé. Je jure de ne plus jamais tuer les araignées qui s'aventureraient sur le plafond de mon salon. A une seule condition, que la prochaine fois Mildred ait un micro digne de ce nom.

Damie Chad.

( photos sur le FB des artistes, ne corresponde,t pas au concert )

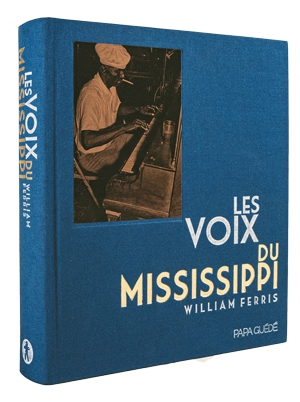

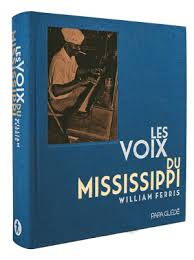

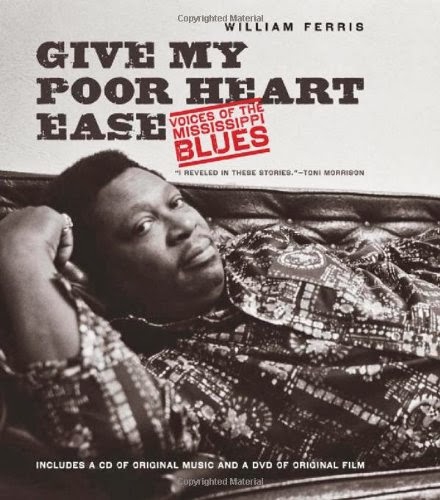

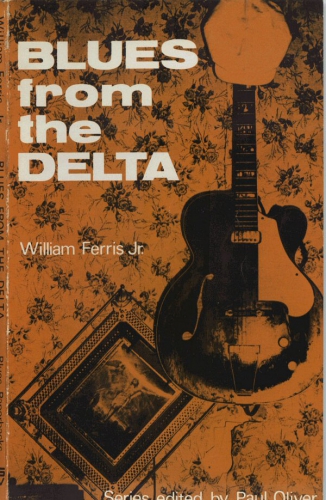

LES VOIX DU MISSISSIPPI (II)

LES RACINES DU BLUES

LES FILMS DE

WILLIAM FERRIS

( PAPAGUEDE / Novembre 2013 )

1

Alors les narvalos, vous refermez le bouquin et vous croyez en avoir fini. Funeste erreur, vous avez laissé la cerise du gâteau et le lait du coco. Sur la troisième de couve, y'a une poche plastique. Transparente, le DVD à l'intérieur crève les yeux. Vous êtes du genre à rater un éléphant dans un couloir, et à ne pas voir le Mississippi dans le delta. Faut-i que vous soyez bêtes parce que dessus sont gravés sept films de William Ferris.

Je reconnais que ce ne sont pas des super-productions à gros budget. Pour l'un d'entre eux, le générique est une succession d'affiches avec les titres écrits aux feutres. De la couleur mais aussi du noir et blanc. Mettez vos sonotones sur le 11 car ce sont des pellicules qui s'écoutent autant qu'elles se regardent. Mais avant de nous préoccuper de la bande-son, l'on va zieuter les décors. Naturels. Rien de recréé en tout beau, flambant neuf dans les studios.

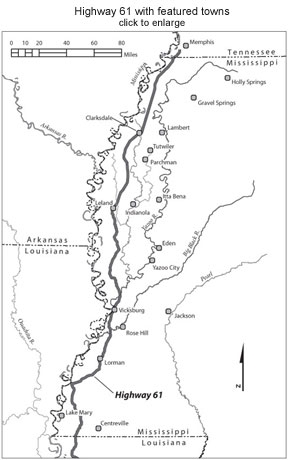

A tout seigneur tout honneur. Le dieu Mississippi. On le traverse par deux fois sur un pont branlant. Pour les show-boats à roue à aubes, ce n'est pas le coin. On n'est pas à la New-Orleans ici, mais dans la campagne perdue. Pas de touristes en goguette dans les arrière-plan. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à voir dans les alentours. A part la misère. Quant au Mississippi, bouge pas de son lit, semble immobile, sage comme une image. Vous pouvez arrêter When The Levee Break de Led Zeppelin. Vous vous trompez d'époque pour l'accompagnement musical, même si les films ont été tournés autour de 1975. Dites-vous que pour ce qui va suivre, le pachyderme broute vraiment trop d'électricité.

La caméra file tout droit chez les noirs. Non ce n'est pas une reconstitution de l'habitat mérovingien au Musée du Moyen-Âge de Cluny. Ce sont de vraies maisons, non je me suis laissé emporté par une bouffée de lyrisme intempestif, disons de véritables cabanes, excusez-moi de simples clapiers à lapins construits de bric et de broc dans les arrières-cours des fermes. D'avant la guerre. Celle de 1870. En France, on possède la même chose, ces vieilles bergeries fermées et abandonnées de tous – même les hippies n'en n'ont pas voulu - depuis soixante-dix ans en zone de moyenne montagne. Mais là nous sommes aux USA, au pays des gratte-ciels et de la démocratie. A l'intérieur, les planchers ne sont pas cirés, et la vaisselle un peu dépareillée. Je n'insiste pas, je ne vous fais pas de dessin, c'est parfait pour y tourner une scène des Misérables. Celle de Cosette chez les Thénardier. Faut être juste et honnête. Dieu n'est pas mieux loti. Les chromos à la Cryin' In The Chapel, c'est joli et romantique, personnellement si j'étais le petit Jésus, je refuserai de me rendre dans leur soi-disant lieux sacrés, préfèrerait encore une HLM dans la Cité des 4000 à La Courneuve. Suis pas bégueule, mais vu ma fonction je prierais pour que l'on m'octroie un minimum de confort.

Pour en finir avec le jugement de dieu comme l'écrivait Arthur le mômô, je ne résiste pas à vous raconter un épisode de ma vie personnelle. Une petite dizaine d'années en arrière, dans un festival de théâtre tout près de Provins. Un gros trou de la programmation en milieu d'après-midi. Pas la moindre petite pièce à se mettre sous la dent. L'orga avait fait dans l'originalité, rien entre 14 et 17 heures, mais une surprise à 15h 30 sur la scène centrale : un récital de gospel ! J'y suis allé à reculons. Tous ces blacks en aube blanches qui chantaient avec des yeux extasiés levés vers le ciel des psaumes liturgiques interminables j'ai failli y perdre mon âme. D'ennui. Je ne m'attarde pas sur le prêche dominical au milieu de l'office, du genre prenez exemple sur Jésus en vous aimant les uns les autres, bref en sortant de là les trois-quarts de l'assistance étaient prêts à se convertir à l'athéisme. Tout cela pour expliquer combien j'ai hésité avant de visionner les scènes religieuses.

Je vous rassure. De la démence pure. Non, vous n'êtes pas dans un spectacle de Jake Calypso quand il voyage d'un bout à l'autre de la scène sur les mains des spectateurs, mais question ambiance ça y ressemble. D'abord le pasteur. Si votre voisin se met à gueuler aussi fort que lui je vous excuserai de prévenir police-secours. Les asiles ont bien été construits pour les fous furieux. Le problème, c'est que c'est très vite communicatif, les grosses mamas piquent des crises d'hystérie, les paralytiques se lèvent de leur fauteuil roulant, ça hurle, ça crie, ça s'hynoptise de tous les côtés, pire que la ménagerie du cirque Pinder. Un effroyable bordel. Z'ont pas compris le père Eddy, ils mettent du boogie-woogie dans leur prière sans attendre le soir. Un dernier conseil, si vous voulez faire comme le prêtre le coup de l'imposition des mains à votre nouvelle copine, par pitié il est inutile de l'assommer en la projetant sauvagement par terre. Souvenez-vous que dieu est amour. Récapitulons : vous venez de recevoir vos premiers rudiments de wild gospel, parfois aussi appelé psycho-spiritual.

Passons aux choses sérieuses. Le blues. Bien sûr vous avez droit à B. B. King. Plus un jeune homme, mais enfin quarante ans de moins qu'aujourd'hui. Ca se remarque, nous donne d'ailleurs une remarquable interprétation de The Thrill is Gone. Joue comme Clapton ne l'a jamais encore fait. La force brute du blues. Sans fioritures. Mais c'est après que ça devient plus intéressant, l'on descend chez les soutiers du blues. Ce n'est pas qu'ils sont moins bons que John Lee Hooker, c'est que la célébrité les a un peu oubliés. Pour les amplis et les grattes vous trouverez mille fois mieux sur les puces de Clignancourt ou les brocs de province. Ne vous précipitez pas, c'est le guitariste qui fait la guitare et pas l'inverse. Tout est une question de blue feeling. Apparemment, c'est facile à attraper, suffit de n'avoir plus de fric ou que votre nana vous plante. Les deux ensemble, c'est encore mieux. C'est ce qu'ils expliquent tous. Rajoutent quand même les heures de travail obligatoire sous le soleil brûlant et une vie de privation réduite à sa plus simple expression.

Des scènes extraordinaires, la guitare par dessus l'épaule chez le barbier pendant que le garçon se prend pour Chaplin dans Le Dictateur en astiquant son cuir avec son rasoir. Ce n'est pas du Brahms, c'est du blues. Mais il y a encore plus rudimentairement authentique. La guitare à un fil. Filmé. Avec la notice de montage. J'avais bien essayé chez moi sur la corde à linge, mais le résultat ne fut guère probant. Je vous donne la recette. Pour le fil de fer fixé verticalement par deux clous sur le mur de la maison, vous prenez le fil de fer qui retient les pailles des classiques balais de sorcière. Ensuite vous pincez votre corde avec vos doigts. Evidemment, c'est nul. Vous manque l'astuce qui suce le blues de Prusse. Gros bêtas ! ce n'est pas le fil qui chante, mais la pierre que vous glissez tout en bas, entre le mur, la pointe et le fil. Le truc qui a dû rendre fou Jean-Luc Tudou ( lire son Chicago, Terre Promise de la Guitare Slide, chroniqué in KR'TNT ! 199 du 04 / 09 / 14 ).

Pour le balai salopégé, pas de panique. Rien ne se perd dans la nature. C'est le moment de récupérer le manche et de sortir le Dust My Broom de Robert Johnson de sa pochette. Bande de petits saligauds, laissez vos allusions salaces au vestiaire. Attention à vue de nez ça paraît simple. Je présuppose que le maniement doit demander quelques entraînements intensifs. Première règle : on ne frappe pas le plancher avec le manche à balai pour suivre et marquer le rythme. Deuxième règle : on frotte les lattes en appuyant fortement, sur une trentaine de centimètres, tout en le tirant vers vous. Et puis on soulève, on repart en avant et on recommence. Troisième règle : je ne l'ai pas comprise. Je sais que vous êtes intellectuellement capable de la formuler en toute logique, et même de la résoudre.

Je vous laisse à vos expérimentations. Un ultime conseil : ne rayez pas trop le parquet de la salle à manger. Comme pour les gamins : tu regardes avec les yeux, mais surtout tu n'y touches pas.

2

Tout lu, tout vu – peut-être même tout nu dans la salle de bain, et vous croyez en avoir définitivement fini. Objection, votre honneur, reprenez le bouquin, par le début, non, n'allez pas si loin, reprenez à la première page de garde, ni la marron, ni la verte, mais la bleue, c'est un CD de vingt-deux morceaux, du beau monde, jugez-en par cous-mêmes :

JOE POPPA ROCK / SONNY BOY WILLIAMS / LOVEY WILLIAMS / CHAPMAN FAMILY + FANNY BELL CHAPMAN / DETENUS DU CAMP B DE PERCHMAN / SOUTHLANDS HUMMING BIRDS / MARY GORDON / JAMES SON FORD THOMAS / LEE KIZART / JASPER LOVE / SCOTT DUNBAR / ARTHUR LEE WILLIAMS / NAPOLEON STREICKLAND / OTAH TURNER / REVEREND ISAAC THOMAS.

Soyons franc, le CD n'a pas l'impact du DVD. Un peu trop de prêche gospel – tiens voici mon anti-christianisme naturel qui revient au galop – qui sans la force des images perd tout son sel. L'on pressent les dérives artistes, les harmonies vocales, tous ces enjolivements qui expliquent pourquoi la variétoche est elle aussi la fille bâtarde et adultérine du gospel. De même la plupart des blues - enregistrés en live – souffrent de l'absence de l'environnement dans lequel ils ont été chantés. Notre oreille est un peu trop habituée aux productions modernes dans lequel le son est toujours léché, réfléchi et soigné, même ( et surtout ) si l'on veut donner une impression de pris sur le vif, sans avoir touché à un seul bouton de la console. Vous objecterez que les premiers blues enregistrés dans les années trente dans les chambres d'hôtel ne bénéficièrent d'aucun ingénieur du son digne de ce nom, du moins tel que nous l'entendons aujourd'hui et qu'il en émane une vigueur indéniable. L'est sûr qu'en repassant plusieurs fois certaines pistes, notre tympan s'accoutume à ces guitares nues au son si grêle. Et bientôt l'on discerne la ferveur lyrique dans les timbres veloutées des voix retenues, ainsi ce Going Down To The Station de Sony Boy Williams. Lorsque le chant devient plus rocailleux, l'en paraît plus frustre, se rapprochant des racines mythiques de la fin du 19 ° siècle dont nous ignorons tout. Un blues rugueux, pratiquement un country blues de gars qui n'auraient jamais quitté leur campagne pour la ville ou qui en sont revenus horrifiés, jurant de ne plus jamais y retourner. Faut penser qu'en ces mêmes années où le micro de William Ferris recueillait les témoignages de ces bluesmen qui étaient restés immergés dans leur communauté et qui apparaissent comme des survivants et des perpétuateurs dépassés d'un âge d'or qui n'existe plus et dont ils sont les derniers vestiges, le blues se transformait d'une manière radicale. Changeait de couleur. Prenait sous l'égide d'un Canned Heat, d'un Johnny Winter, d'un Mike Blomfield, une teinte bleue électrique dont il ne s'est jamais débarrassé jusqu'à aujourd'hui. Un Lavey Williams reprend Mystery Train, comme si l'histoire du Blues s'était arrêtée sur le seuil du studio Sun... et Napoleon Strickland joue du fifre sur une rythmique indienne comme si les Sioux n'avaient pas encore été chassés de leurs territoires de chasse ancestraux. Quant à Scott Dunbar il nous psalmodie en se marrant – car lorsque la fin du bon vieux temps s'effiloche , vaut mieux en rire qu'en pleurer - la berceuse aigre-douce de l'oiseau bleu comme s'il voulait nous endormir pour toujours. Ne soyez pas triste, aux dernières nouvelles le piaf souffreteux n'était qu'un des avatars du phénix. Le blues renaît toujours des cendres des foyers en train de s'éteindre et agoniser.

Damie Chad.

Dernier rappel : n'oubliez pas le livret qui accompagne Ces voix du Mississippi. 32 pages de bibliographie, de discographie et de filmographie. De quoi meubler vos longues soirées d'hiver.

22:03 | Lien permanent | Commentaires (1)

19/11/2014

KR'TNT ! ¤ 210. SHARON JONES / BLONDSTONE / BIGELOW BIGHORNS / DORIAN'S GRACE / COFFIN ON TYRES / JOHNNY HALLYDAY

KR'TNT ! ¤ 210

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

20 / 11 / 2014

|

SHARON JONES / BLONDSTONE / BIGELOW BIGHORNS / COFFIN ON TYRES / DORIAN'S GRACE / JOHNNY HALLYDAY |

LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 01 – 11 - 2014

SHARON JONES

SHARON LA PATRONNE

Sharon Jones, c’est Zorrotte ! Elle sort tout droit de la nuit et à la pointe de l’épée, elle signe d’un S qui veut dire Sharon, Soul Queen des temps modernes. Mais attention, elle n’est pas seule. Les Dap-Kings - house-band de Daptone Records - l’accompagnent. Sharon et cette fière équipe ont entrepris de redorer le blason de la soul, la vraie, celle des sixties, et les cinq albums qu’ils ont mis en boîte sont là pour témoigner de leur éclatante réussite.

Comme Dionne Warwick, Sharon fut découverte alors qu’elle faisait des backing vocals pour Lee Fieds, une célébrité du funk - Oh, qui c’est celle-là ? Fuck ! Elle chante bien ! - Alors, on lui demande de passer devant, de chanter un truc et pouf, c’est parti.

Comme Sharon était devenue ces derniers temps une sorte de bête de foire chouchoutée par la presse institutionnelle, on s’en méfiait instinctivement. Pas question d’aller téléramer dans les salles parisiennes ni d’aller fureter dans les ruines fnacochères. Comme je faisais part de mes réticences à un bon ami, il m’a simplement répondu : Va la voir !

Coup de chance, elle passait dans le coin.

La grande salle du 106 était quasiment pleine. Les Dap-Kings commencèrent par s’installer. Grosse équipe, trois mecs aux cuivres dont un noir, un percu blanc, un batteur blanc, un bassman blanc, et deux guitaristes : Joseph Crispiano qui joue le chef de revue blanche et l’extraordinaire Binky Griptite qui sonne comme le guitariste des Famous Flames. Deux belles blackettes firent irruption. La pulpeuse Starr Duncan dansait comme Aretha dans son restaurant et Saundra Williams nous jerkait le bulbe avec ses magnifiques mouvements de hanches. À elles deux, elles auraient pu faire tout le show, tellement elles groovaient bien. Elles avaient derrière elles un fantastique orchestre digne de la Stax Revue et des Famous Flames. On commençait à retrouver nos marques et ça devenait particulièrement excitant. Elles firent deux ou trois morceaux de r’n’b assez haut de gamme. On se demandait si Sharon allait pouvoir surpasser ses deux choristes. Avec son faux air de Spike Lee, Binky Griptite annonça Sharon Jones et les deux grosses choristes rejoignirent leur place sur une petite estrade, derrière les cuivres. On vit arriver une petite bonne femme aux cheveux courts, vêtue d’une simple robe bleue. L’anti-diva. Elle mit aussitôt une pression terrible. Ah t’as voulu voir Maubeuge ? T’as pas vu Maubeuge mais la Soul Sister Number One, baby, rien de moins, car ce petit bout de femme tirait son orchestre avec la puissance d’une locomotive à vapeur. Elle dansait, elle shoutait, elle fumait, elle screamait, elle râlait, elle pulsait, il sortait du petit corps rabougri de cette femme toute la vie du monde. Elle ressuscitait en vrac la soul magique de Stax et les diableries de James Brown, avec le même panache et la même énergie, et à certains moments, on allait même jusqu’à se demander si elle n’était pas encore meilleure que tous les autres. Elle jetait dans la balance tout le chien de sa chienne, elle tirait de son ventre une niaque terrible. Elle approchait du bord de la scène et on voyait brûler quelque chose de terrible au fond des ténèbres de son regard. Cette petite bonne femme était littéralement possédée par la grandeur de la soul, comme peut l’être Vigon, mais elle livrait sa version qui est à la fois explosive et primitive. Tout reposait intégralement sur elle. Elle shoutait comme Tina au temps de la Revue et comme Etta James au temps d’Argo, elle faisait Sam & Dave à elle toute seule, elle Pickettait à la vie à la mort et elle Otissait comme une cinglée. Elle naviguait exactement au même niveau que tous les géants qui ont fait l’histoire de la musique noire américaine. Cette petite bonne femme fonctionnait comme une machine infernale, elle ne s’arrêtait jamais, elle dansait le vaudou des temps reculés, elle vibrait d’imprécations et jetait tout son corps dans la bataille sans aucune retenue, elle enlevait ses sandales, on la voyait se désarticuler en rythme, elle dégoulinait de sueur et elle libérait tous les démons de la Soul. Stupéfiant ! Oui, elle était tellement spectaculaire qu’elle provoquait de l’émotion. Et pas de la petite émotion à trois sous. Non il s’agissait de quelque chose de particulièrement intense qui touchait des zones oubliées du cerveau. Il est important de bien le noter, car c’est assez rare. Je me souviens d’avoir vu un homme âgé en larmes au pied de la scène où chantait Martha Reeves. Sharon était tellement dans la vie qu’elle faisait monter les gens sur scène pour qu’ils dansent avec elle, d’abord un jeune black avec lequel elle rendit hommage aux dieux africains de l’amour puis un peu plus tard, une ribambelle de jeunes filles explosées du bonheur de danser avec une star comme Sharon Jones. Et là, on atteignit des sommets, comme lorsque Iggy fit monter les gens sur scène pour «No Fun», au temps de la reformation des Stooges avec les frères Asheton. Curieusement, les morceaux lents firent partie de ceux qui agitaient le plus les os du bassin. Ces musiciens groovaient si bien qu’on partait chaque fois au quart de tour. Puis il y eut cet infernal hommage à James Brown qui tint tout le monde en haleine, car Sharon Jones a du génie et tout le monde le sentait. S’installa alors dans l’immense salle une fantastique atmosphère de communion. Puis elle disparut comme elle était apparue, avec discrétion. Ce fut une stupéfiante leçon d’humilité.

Dans une interview, le journaliste demande à Sharon d’expliquer comment elle se prépare avant de monter sur scène. Elle répond : «You just go out and do your best !» Tu y vas et tu fais de ton mieux. Elle ajoute qu’elle ne fait pas tout ça pour de l’argent, mais pour l’amour de la musique - you’re not there for the money, you’re doing it for the love of the music - et dans ce cas très précis, on la croit sur parole. Ailleurs dans l’interview, elle confirme qu’elle vient de frôler la mort à cause d’un petit cancer. Mais à présent tout va bien. Sur scène, elle n’avait pas l’air d’une convalescente.

Comme toujours, ce sont les albums qui ramènent aux réalités. Alors avis à tous les amateurs de soul pure : écoutez les albums de Sharon Jones, car c’est de la balle.

«Dap-Dippin’ With Sharon Jones & The Dap-Kings» date de 2002. Après une intro monstrueuse, on entre dans le vif du sujet avec «Eat A Thing On My Mind» qui est un r’n’b merveilleusement primitif, dans l’esprit des grooves sauvages d’antan, ceux des Famous Flames et ce n’est pas rien que de le dire. Bosco Mann nous sort une descente de basse digne de Bootsy Collins. Sharon nous tient par la barbichette. Il faut voir comme elle amène son truc ! Arrive un solo de sax en tut-tut et ça bass-matique sec derrière. Deuxième choc soul avec «What Have You Done For Me», étrange pièce de beat transversal, montée sur une architecture moderniste qui s’étend au dessus du monde et Sharon y ramène toute la rage du r’n’b staxy, baby - Oh yeah yeah - le riffing des Famous Flames secoue sérieusement l’ensemble et on sent bien à ce moment précis qu’on écoute le plus gros disque de r’n’b des temps modernes. Encore une occasion rêvée de tomber de sa chaise avec «The Dap Dop», pièce sortie de l’église de la soul orthodoxe. Sharon fait sa James, elle fait sa Miss Dynamite, pas moins. Elle ramène dans notre pauvre époque en voie de rabougrissement la grandeur de la soul américaine, aidée par des coups de basse déments. C’est la soul de juke à l’état le plus pur. Encore une monstruosité funky avec «Got To Be The Way It Is». C’est une bénédiction de plus pour l’amateur de gros beat. Ce funk mortel sort du larynx d’une sphinxe. On danse avec un manque d’air. Elle défait tout. Son funk se veut furieux, dévastateur et sans répit, comme celui de James à l’Apollo. Pur génie. Elle y revient sans cesse. Elle est imprégnée des deux génies à la fois, celui de James et celui de Stax. Elle est THE function at the junction - All the boogaloo yeah ! Et ce disque n’en finit plus de vomir des énormités. «Ain’t It Hard» est digne de Sam & Dave, «Pick It Up Lay It In The Cut» revêt les apparats d’une fantastique évanescence de basse funk. Sharon est une femme puissante. Elle explose l’édifice du funk parce qu’elle chante à pleine voix. Si on apprécie James Brown, alors on se prosternera devant Sharon Jones.

Son deuxième album, «Naturally» est aussi agité. Avec «Natural Born Love», Sharon va chercher l’énormité des sons d’antan. Elle renoue avec l’explosivité de la soul des catacombes. Elle fait ensuite un duo avec Lee Fields, «Stranded In Your Love». On frappe à la porte. Elle demande : «Who is it ?» et une voix de baryton sensuel répond : «It’s me baby !» Le mec rentre à la maison. Il explique qu’on lui a volé sa voiture - Somebody stole my car/ Ah just came back - Groove dément à la clé. Ah la garce, il faut voir comme elle nous tord l’oreille. Elle chante avec la pire des inspirations - They stole my heart in Mobile/ Now I’m stranded in your love - Lee Fields fait le rappeur et Sharon s’y met elle aussi. Alors ils font de ce groove de bon aloi une pièce de génie, avec une diction diaboliquement dingue de dureté doomique. On a là un duo d’une invraisemblable modernité. Ils vont au maximum de ce que permet l’art du groove. Lee Fields chante avec toute la grandeur d’action blacky - Now I’m standing in your love - Peu de groovers atteignent un tel niveau. Encore un pur jus de pulsion adéquate dans «My Man Is A Mean Man», qui prend vite les atours d’une belle énormité soufflée à la trompette. Sharon y va et rien sur cette terre ne peut l’arrêter. Comme c’est à tomber, alors on tombe. On est encore une fois confronté au problème de la densité : ne comptez pas sur le répit, car sur ce disque tout est bon. Elle fait une reprise de Woody Guthrie, «This Land Is Your Land», qui devient un groove progressif à la mesure lente, monté sur un beat popotin très décalé et Sharon y va franco de port. S’ensuit un funk de folle, «Your Thing Is A Drag», monté sur une descente de basse dévastatrice. C’est claqué aux cloches de Padoue dans la gadoue du funk et ça devient le temps d’un funk le meilleur funk de l’histoire du funk. Elle est dessus, et c’est réellement stupéfiant. Ils couronnent le tout d’un final astronomique. On n’en finirait plus d’épiloguer sur la classe de Sharon Jones. C’est ça le problème.

«100 Days 100 Nights» ? Même topo. On prend les mêmes et on recommence. Il faut absolument entendre «Nobody’s Baby» au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour l’intro de basse et l’entrée de Sharon dans le lagon du groove - Ah Ah Ah - Elle le prend admirablement, à la mode de Stax, avec une voix bien fêlée. Elle fait son groove popotin à l’Aretha. S’ensuit un «Tell Me» chauffé aux chœurs et aux gammes de basse. Sharon nous ramène à la maison, c’est-à-dire chez Stax, et nous lui en serons tous éternellement reconnaissants. Elle connaît les arcanes de Stax. Elle groove dans l’or du beat. «Be Easy» est aussi infernal que le reste. Elle attaque encore au timbre fêlé et va chercher l’inaccessible étoile de la soul. Puis elle passe au r’n’b joyeux avec «When The Other Foot Drops Uncle» et nous embarque dans une sorte de Magical Mystery Tour. Elle ponctue à l’onction et elle fait sa Soul Queen d’antho à Toto. Elle est tout simplement juteuse, et même beaucoup plus sexy qu’Aretha. Elle va au Stax avec une classe faramineuse. Elle attaque «Something’s Changed» avec une ardeur sharonnique. Elle se pose bien sur sa voix. Elle groove en demi-teinte et affine toujours plus son art. On a là une pièce de r’n’b des temps modernes arrangée à la caribéenne. Du grand luxe. Elle frise le Doris Troy. Puis elle refait un slow d’Otis, «Humble Me» et on revient ensuite aux monstruosités avec un «Keep On Looking» monté sur un beat qui vaut tout l’or du monde. Elle termine cet album à fumerolles avec un «Answer Me» rampant. C’est staxé à la folie, fantastique de tenue et d’à-propos. Sharon nous mène par le bout du nez et on adore ça.

L’album «I Learned The Hard Way» recèle une pépite nommée «Money». C’est une belle pièce insidieuse de groove urbain d’émeute des sens. Sharon le bouffe tout cru, en poussant des cris racés et définitifs. Elle redevient l’espace d’un cut une bête de juke pluridisciplinaire. On trouve pas mal de morceaux groovy sur cet album d’obédience paisible. Sharon ne prend plus de risques avec le beat, «I Learned The Hard Way» repose et «Better Things» sonne comme un groove de plage coconut bien sucré. Sharon adore ces petits airs légers qui sentent bon le bikini vert et la peau hâlée, les bijoux en plastique et les palmes bleues.

On sent encore une petite baisse de régime à l’écoute de«Give The People What They Want» paru l’an passé. Pourtant le premier cut met bien l’eau à la bouche. Les Dap-Kings embarquent «Retreat» au gros bataclan de soul et de chœurs d’écho vachard. Sharon chevauche sa croupe de soul avec le port altier d’usage et file droit sur l’horizon. Quelle merveilleuse cavalcade de glotte folle ! S’ensuit une autre petite merveille, «Stranger To My Happiness». Derrière Sharon, ça ronfle dans les trompettes. Elle s’installe une fois de plus au cœur du mythe de la soul sixties, mais elle tape aussi dans l’approche tarabiscotée d’une soul évoluée et elle finit par éclater la coque du beat. «You’ll Be Lonely» sonne aussi comme une bonne vieille soul de fond de cave, une soul effarante de véracité casuistique. Back to the sixties, honey ! Sharon se sent incroyablement proche d’Otis, car «Now I See» sonne comme un hit d’Otis. Mais le reste de l’album est moins spectaculaire. Elle finit avec un vieux coucou étranglé de séduction postiche, «Slow Down Love» et elle se laisse un peu aller, mais qui osera le lui reprocher ?

«Soul Time» est une autre caverne d’Ali-Baba pour les fervents amateurs de soul music, un disque que vous allez classer à côté de tous les classiques Stax ou Vee-Jay. Cette compile est bourrée à craquer de hits fantasmagoriques. Sharon part en vrille dans le fonk - comme dirait Dr John - avec «Guenine Pt 1» suivi de «Guenine Pt 2», swingués jusqu’au coccyx du fondement paradoxal, tel que défini par Paracelse le viking. Ces deux cuts sont de véritables nettoyeurs de conduits auditifs. De véritables aplatisseurs de neurones. Sharon est une bonne, on l’aura bien compris. On a parfois l’impression qu’elle enfonce des clous. Mais en rythme. Elle passe au groove de blues progressif avec l’incroyable «He Said I Can». Elle prend son truc à l’arracherie soul-queenesque de haut vol. Sharon sait tirer sur une corde, pas la peine de lui expliquer comment on s’y prend. Ça la ferait marrer. Elle ne lâche jamais prise, comme on a pu le constater pendant ses quatre-vingt dix minutes de set. Cette femme a comme on dit chez les charpentiers de marine la vie chevillée au corps. Et paf, on tombe sur une fucking insanity, «I’m Not Gonna Cry», une sorte de soul tribale issue des forêts inexplorées des hauts plateaux africains. Elle ramène sa fraise avec un aplomb sidérant et derrière elle, les mighty Dap-Kings jouent le fonk à l’Africaine. Wow, baby, ça jerke tout seul dans les godasses. Tout vient des percus. C’est d’une finesse qui honore Gou, le dieu de la guerre et du fer travaillé, et dont la statue en métal ramenée du Togo fascinait tant Apollinaire. Gou ne ramène pas sa bobine par hasard, car forcément, quand on parle de Sharon Jones, on parle de mythologie. Elle tient bien sa boutique et ça gri-grite sec autour d’elle. Elle retient ses pleurs - Mmm I’m not gonna cry - Cette diablesse embrase les imaginaires et elle le fait avec une dose de véracité qui emporte la raison. Elle lance ensuite un petit appel à l’insurrection avec «What If We All Stopped Paying Taxes», mais c’est une insurrection à la Mister Dynamite. Voilà bien ce qu’il faut appeler le plus gros fonk politique de tous les temps. C’est une fabuleuse partie de jambes en l’air, de très haut de gamme, si haut qu’on le perd de vue. Les Dap-Kings chauffent le funk jusqu’au point de non-retour, c’est-à-dire la fission de l’atome - Stop corruption and injustice/ It’s up to you ! Awite ! - Sharon charge la barque et ça tangue. Pas le petit tangage du lac des Cygnes, mais plutôt celui du Cap Horn. Puis on sera à nouveau frappé de plein fouet par sa classe, à l’écoute de «Setting In». Car madame joue la carte du slow torride et elle précipite les danseurs dans des conjonctures d’humidité abdominale. C’est fait pour. Pas la peine de rougir. Elle vole ensuite dans les plumes du r’n’b avec «Ain’t No Chimneys In The Projects», toujours plus fantastique - There ain’t no chimney - Alors elle explose tous nos pauvres concepts et l’artiste apparaît à nu dans toute la gloire de son humanité, comme c’est arrivé à plusieurs reprises sur scène. Il y a quelque chose de divin - en tous les cas de spirituellement supérieur - chez cette petite bonne femme. Lorsque dans ses mémoires, Dr John évoque les spiritual people de la Nouvelle Orleans - les reverend mothers - on pense aussitôt à Sharon Jones. Puis elle revient à l’enfer du r’n’b de choc avec «New Shoes» et elle atteint encore un sommet de la dinguerie. On a tout ce qu’on peut attendre de la vie avec ce cut : la son et la voix. On a aussi le génie de la soul et la pure énergie Stax mais enfoncée au marteau-pilon blasteur. Et elle envoie tout valdinguer dans la magie avec «Inspiration Information», un authentique groove de séduction formelle dont on ne peut se détacher. C’est dire si elle est bonne.

Saura-t-on dire un jour le génie de cette petite bonne femme ?

Signé : Cazengler, Sharon comme une queue de pelle

Sharon Jones. Le 106. Rouen (76). 1er novembre 2014

Sharon Jones & the Dap-Kings. Dap-Dippin’ With. Daptone Records 2002

Sharon Jones & the Dap-Kings. Naturally. Daptone Records 2005

Sharon Jones & the Dap-Kings. 100 Days 100 Nights. Daptone Records 2007

Sharon Jones & the Dap-Kings. I Learned The Hard Way. Daptone Records 2010

Sharon Jones & the Dap-Kings. Give The People What They Want. Daptone Records 2013

Sharon Jones & the Dap-Kings. Soul Time. Daptone Records 2010

15 – 11 – 14 / BUS PALLADIUM

BIGELOW BIGHORNS / DORIAN'S GRACE

BLONDSTONE / COFFIN ON TYRES

Le plan B. Nécessaire, dans le neurone droit du parfait rocker. M'étais concocté un week end de rêve, soirée avec les divines Jallies le vendredi soir, à Montargis, et trois groupes de rockab venus des quatre coins de l'Europe pour le samedi à Villeneuve Saint George. Le dimanche au chaud, les pieds sur les chenets de la cheminée pour concocter les articles, l'a fallu tout revoir au dernier moment. Des circonstances indépendantes de ma volonté personnelle, comme on annonçait autrefois à la télévision, d'où la nécessité de recourir à l'indispensable plan B de substitution. Une véritable stratégie napoléonienne, si je ne peux pas attaquer par la droite, je passerai par la gauche. Fidèle comme un vieux grognard de l'Empire la teuf-teuf m'ouvre le chemin de la capitale et me laisse pas très loin de la Place Blanche. Comme je suis en mission rock and roll commandée mon corps reste de marbre lorsque je passe fièrement devant sex-shops, boutiques de lingerie féminine coquine, distributeurs de cassettes et de films pornocratiques, pour m'arrêter finalement devant le Bus Palladium.

Le Bus Palladium ! Un endroit mythique du rock français. Ouvert depuis 1965, fréquenté par Johnny Hallyday, Jimmy Hendrix et Jim Morrison qui a poussé le bon goût jusqu'à y trépasser d'une overdose dans les toilettes. Attention, je ne vais pas m'empiffrer au resto, je suis un rocker, dans la salle réservée aux concerts, quatre groupes pour six euros, in Paris, c'est du donné. J'hésite un peu lorsqu'à la caisse l'on me demande le nom du combo qui a motivé ma venue. A dire vrai, je n'en connais aucun, après trois secondes de réflexion le nom de Dorian's Grace affleure à ma mémoire. Merci Mister Gray, I have toujours été un grand fan d'Oscar Wilde.

Une salle assez grande si l'on tient compte du grand triangle avec tables et banquettes, située hors de l'axe central de la scène, un long bar sur la droite, un autre quasi confidentiel derrière l'imposante table de sono, et un large espace dégagé de tout mobilier par devant délimité par des piliers latéraux qui ne cachent pas la vue. Lorsque j'arrive les Bigelow Bighorns débutent leur set.

BIGELOW BIGHORNS

Indéniable. Le chanteur, un screamer rock de derrière les fagots, attire l'oeil et l'oreille. Chante sans discontinuer. Une voix qui porte. Semble sortir d'un mégaphone plutôt que d'un microphone. L'on reste suspendu à ses lèvres. L'on ne comprend pas ce qu'il dit, mais ce qu'il raconte est passionnant. L'on serait prêt à rester là toute la nuit pour avoir la suite. Et puis derrière Nico Manroe, il y a Seb Baupré à la batterie. Il ne ponctue pas. Il assène tout du long. Pas le genre de gars primesautier qui change de plan comme de chemise. Un forgeron au crâne rasé qui tape sans discontinuer comme une brute. A tel point que parfois cela devient un peu monotone, mais un parfait contrepoint à la longue litanie d'aventures que fomente le gosier de Manroe. De chaque côté de la scène Bert Bigelow et Jeff Barusseau sont à la guitare. Envoient du loud stonerstone. N'essayez pas d'échapper au bombardement. Se font tout de même voler la vedette par Seb Baupré, barbiche diabolique et t-shirt à la croix de Malte de biker, un bassiste qui prend au sérieux le rôle du guitar hero, jambes écartées, posture de solo dévastateur jusqu'à finir couché par terre avec le chanteur de tout son long aussi, tous deux à effleurer d'un doigt les cordes de la basse, comme pour verser quelques larmes sur le rideau de feu que les trois acolytes n'en finissent pas d'entretenir par derrière. Ces grands garçons baraqués ouvrent magnifiquement le concert. Le public se densifie de plus en plus devant la scène. Une ambiance, une couleur, une atmosphère indéniables. Bigelow Bighorn nous emmène dans son univers particulier. Puissance et accaparement magnétique. Des sorciers du stoner age.

DORIAN'S GRACE

En théorie mon groupe préféré. Mais de la théorie à la pratique comme disait Oncle Bakounine à Tonton Marx, il y a de la marge. Sont quatre en chair et en os sur la scène, mais c'est les deux autres qui m'intéressaient, Dorian pour lui refaire son portrait et son créateur tutélaire, le génial auteur de De Profundis, l'amant génial de Lord Douglas. J'ai cherché, j'ai ouvert tout grand mes esgourdes, désolé mais je n'ai pas su trouver la moindre trace d'esthétisme paradoxal dans le set de Dorian's Grace. Pas plus de grâce que de Dorian d'ailleurs. Mais là, ça me gêne moins. Le rock précieux avec le petit doigt levé sur la cup of tea, une semi-gorgée, mais pas plus. Les Dorian's Grace doivent partager mes goûts car leur musique s'apparente davantage à uns vieille bouteille de scotch de quinze ans d'âge qu'à un fond d'eau chaude persillé.

Un batteur torse-poil – un torse musclé d'éphèbe grec – une machine à en découdre. Pas une seconde d'arrêt. Incapable de vous refiler deux fois de suite le même plan. De l'imagination plein la caboche et de l'énergie à dépenser. Un gars qui ne s'économise pas. L'a intérêt parce que les trois autres, guitares et basse, galvanisés par son exemple vous aiguisent de ces lignes de riffs à vous trancher la carotide. Etrangement, je ne sais pourquoi et ce doit être une fausse piste, nos lascars sont vraisemblablement trop jeunes pour que le scud leur soit passé entre les mains, mais s'impose à moi une similitude de traitement des guitares avec certaines pistes du Very 'eavy, Very 'umble, le premier album d'Uriah Heep, cela me vient à l'esprit sans préavis alors que je n'ai pas écouté ce record depuis une trentaine d'années, mais faut se méfier des réminiscences dixit Platon, ce soir en farfouillant leur facebook, je vois qu'ils se revendiquent, entre autres d'Artic Monkeys, et il me semble qu'ainsi l'analogie prend tout de même quelque signifiance. N'ont pas attendu que je remonte le fil de mes intuitions, filochent à toute vitesse, et il est indéniable que le public aime ça. Moi itou.

( Photo prises sur leur face-book attribuées à Tonton )

BLONDSTONE

Z'ont de la gueule. Rien à voir avec le look proto-débraillé des deux groupes précédents. Veste, chemise, cravate. Sanglés comme les Animals de 1964 sur leurs premières apparitions télé. Ne sont que trois. Le minimum syndical du groupe. Mais vont assurer comme les mineurs en grève sous Thatcher. A part qu'eux ils ne vont pas perdre la bataille. Pierre Barrier est aux drums. Redoutable et spectaculaire. Le Toscanini de la baguette rock. Ne peut pas faire feu de toute sa batterie, sans se dresser bien haut de toute sa grande taille, brandit son stick très haut comme un sabre de cavalerie juste avant de lancer la charge, et il vous la laisse retomber avec une force phénoménale, à desceller les yeux de topaze de la statue chryséléphantine de Zeus dans le temple d'Olympie. C'est simple avec Pierre Barrier, un battement égale un coup de tonnerre. Le problème c'est que les deux autres se plaisent à imiter, l'un la foudre et l'autre l'éclair.

A fréquence ininterrompue. Perturbation climatique. Les orages désirés sont enfin au rendez-vous. Il pleut des pierres taillées dans le rock. Nicolas Boujot est à la basse comme d'autres sont à la mitrailleuse lourde. Peut envoyer tous les obus qu'il veut Pierre le grand sur ces caisses tous azimuts, le Nicolas il déflagre de l'hydrogène pur. Miracle d'acoustique maîtrisée malgré le tumulte de ses deux frères de pierre de sang, l'on n'entend que lui, ratisse au lance-flamme. Sans pitié, ni haine. L'amour du travail bien fait. L'est à lui tout seul les huit pattes de Sleipnir le coursier maléfique d'Odin le barbare.

Le troisième cataphractaire n'est pas mal non plus. En son genre. Guitares stoner grunge. Avec un S, car par deux fois le roadie lui changera son instrument en plein morceau, l'est sûr que quand on joue sur les stromboliennes nuances des éruptions volcaniques faut avoir le matériel adapté. Ça part de tous les côtés, moteur à explosion atomique, le public se masse devant la scène et acclame la fantasmagorie luminescente de ces éclats de feu d'artifice sonore qui crépitent comme des avalanches d'étincelles de silex rockailleux à souhait.

Shoot Shoot Shoot, Got this Thing, Rare And Strong, la set-list parle d'elle-même. Ces jeunes gens n'envoient pas de la béchamel congelée au lance-pierre. Font de l'export-rock en gros. Par tankers de cent mille tonnes. Un seul minuscule bémol, la voix d'Alex Astier qui se perd un peu dans le fracas de sa guitare. Surtout dans la première partie du set. Elle passe mieux sur les derniers morceaux au travers desquels la bonne vieille rythmique rock parvient à s'installer dans la tonitruance des effets époustouflants.

Oulala ! C'est déjà fini. Le tsunami n'est plus mon ami, this the end. Comme tous les meilleures choses de ce monde, trop tôt, trop vite. Comme un vol de criquets affamés qui s'abattent sur un champ de blé. Ne reste plus rien après. Avant non plus. Passage de rage. Ravage sauvage. Save Our Souls. Comment survivre après un tel bonheur dans le crime ? Retenez leur nom, ils s'appellent Blondstone, ils viennent de la bonne ville de Nancy. Qu'ils nous disent en guise de brève épitaphe à leur illumination rimbaldienne. Un concert à marquer d'une pierre blonde. Sur le calendrier fastidieux de nos jours perdus.

( Photos de leurs facebook signées de Fabian Belleville, un super photographe )

COFFIN ON TYRES

Moi j'aurais refusé de passer après Blondstone ou alors j'aurais imaginé un truc insensé comme un lancer de mygales sur les spectateurs. Encore mieux que le boa asthmatique d'Alice Cooper. Mais les Coffin on Tyres ça n'a pas l'air de les stresser. Pas pressés. Prennent leur temps pour installer leur matériel. Sont sûrs d'eux. N'ont pas besoin de sortir leur atout de pique de leur manche. Aux interpellations amicales qui les assaillent, n'est pas nécessaire d'être chercheur en sciences humaines pour comprendre que toute une partie du public sont des fans inconditionnels. Suffrage populaire acquis. Pas besoin de préparer un coup d'état quand le peuple se vautre à vos pieds.

Commencent bien sagement. En sourdine. Deux guitares, une basse, un batteur. Bien sûr l'on n'est pas dupe de l'insensible gradation. Ça va monter doucement jusqu'à l'apocalyptique explosion. C'est écrit comme sur du papier à musique. Me suis trompé, c'est l'as de coeur qu'ils avaient mis de côté. L'arrive au moment où on ne s'y fiait pas. Ne surgit pas. C'est Geoff. Explosion de joie dans le public. Apparemment l'était attendu comme le messie. L'en impose avec ses tatouages sur le bras et son crâne rasé. Marche avec componction. Nous fait le coup du guru qui détient la vérité vraie. Regarde quelque part, une autre réalité derrière l'écran de fumée des apparences, que nous pauvres rampants stupides sommes incapables de percevoir. Pire d'imaginer. L'est l'intercesseur. L'est l'élu, choisi par la puissance céleste pour nous rapporter la parole sacrée. Ça a l'air de marcher, l'auditoire est suspendu à ses lèvres. Ne souffle pas un mot. Silence, je pense. C'est quand on le sort du four que le soufflet au fromage bombé comme un bouclier se dégonfle. L'a compris le truc. Pas question de jacter. Se contente de chanter. L'a raison car il possède une voix puissante et grave. Quand il a fini son couplet, il se tient immobile, les yeux très légèrement plissés à la Jim Morrison. Qui lui est bien dans un cercueil mais pas à roulettes. Peut-être est-il vrai que tous les bons poètes sont des poètes morts. Mais ceci est une autre histoire.

Maintenant, il n'est pas tout seul. Sans doute le plus charismatique mais pas le plus essentiel. Bientôt je n'écoute plus que Sylvano. Un batteur comme j'en rêve. Sans trêve. Tignasse bouclée, une boule d'énergie pure. Un feu follet qui batifole dans un cimetière les nuits sans lune. Une frappe puissante, c'est lui qui délimite les terrains. Les autres n'ont plus qu'à suivre. La basse de Matt appuie lugubrement là où ça fait le plus mal, ambiances funèbres et grandes nécropoles sous la blême face de l'Hécate noire, les deux guitares se chargent de libérer la sarabande effrénée des zombies et des vampires. Attention, c'est du sérieux, on ne rigole pas. Si vous ne me croyez pas écoutez le récitatif de Geoff, c'est de l'anglais, on ne comprend pas, mais l'on pige vite qu'à tout instant l'heure est grave. Le temps des catastrophes est arrivé et l'on survit avec difficulté.

Haute poésie. Un peu à la Swinburne. A part que tout le monde n'est pas Swinburne. Loin s'en faut. Le stuc et le kitch sont plus facilement accessibles. Les ambiances mélodramatiques c'est bien mais il ne faut pas qu'elles tournent mélodramatoc. Aussi de temps en temps Geoff et les guitares de Fab et Baptiste secouent le cocotier en carton-pâte des simili-opéras wagnériens. Geoff hurle comme un metalshouter sous amphé et les amplis résonnent de riffs cisaillés. Cinq minutes de défonce – du style, nous aussi on sait le faire – et puis l'on revient aux choses sérieuses, de la musique adipeuse qui se répand comme l'eau du Rhin à la fin de la tétralogie. Et Geoff qui vaticine comme en voix off pour nous annoncer que le plus grave est à venir. Brrr ! J'ai peur. Une trouille de citrouille.

Je ne vous parle pas du public en transe. Marche dans toutes les combines. Atterré dans les passages angoissés, en liesse dans les rythmiques stoners. Heureusement qu'à chaque fois c'est Sylvano qui sauve la mise. Avec un tel batteur vous pouvez tout vous permettre. Cinq minutes à la Lovecraft, suivi de cinq minutes d'estrade de cirque. Arabesques et burlesque. Dantesque et grotesque. La première demi-heure du concert est comme une vaste fresque jamais terminée. Moments de douceurs et instants de violences alternent en longues phases quasi-théatrâlisée par le jeu de scène de Geoff. Parfois agenouillé au pied de l'estrade de la batterie, enfermé en lui-même comme la larve muette dans sa chrysalide, parfois voltigeant comme un papillon aux ailes brûlées par le feu du soleil.

Ce rock baroque qui se prend un peu trop au sérieux ne me convainc pas. Suis trop sensible à l'artifice de ce prog-stoner qui ne choisit pas son camp. Y en a pour tout le monde. Mais un rocker ne saurait s'assimiler à la commune humanité. Je décroche dix minutes avant la fin.

( photos prises sur le facebook, ne correspondant pas au concert, certaines signées par Romy Del Signore )

RECAPITULATION

Bonne soirée,

mais si je ne devais emporter qu'un seul groupe dans le désert, ce serait sans hésitation, BLONDSTONE !

Damie Chad.

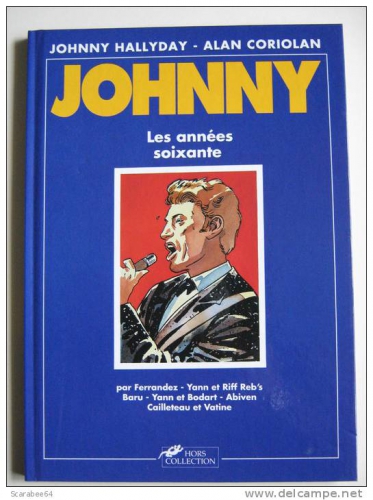

JOHNNY HALLYDAY – ALAN CORIOLAN

JOHNNY

LES ANNEES SOIXANTE

FERRANDEZ / YANN et RIFF REB'S

BARU / YANN et BODART / ABIVEN

CAILLETEAU ET VATINE

( Mars 1992 – hors collection )

Ne connaissais pas. L'ai trouvé sur un stand de brocante par hasard. Hors Collection, maison d'édition surtout célèbre pour sa bande dessinée – pas très bandante et pas très bien dessinée d'après moi – Calvin et Hobbes qui conte les mésaventures douce-amères d'un petit garçon avec sa peluche. Mais ils ont aussi une collection Musique, du grand public, monographies Stones, Beatles, U2, mais aussi des signatures, au moins trois bouquins de Florent Mazzoleni, spécialiste incontesté de l'or noir ( Afrique, soul, rhythm'n'blues ) et Bruno Blum amateur émérite du punk ( entre autres ). Un catalogue musical éclectique à explorer.

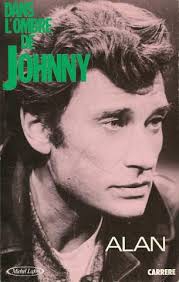

Alan Coriolan est surtout connu pour ses souvenirs autobiographiques recueillis dans son ouvrage Dans L'Ombre de Johnny paru en 1987 chez Carrère, témoignage de première main puisque pendant une vingtaine d'années il fut le secrétaire du first french singer rock King. Mais là, il ne s'est pas trop fatigué, le genre de projet où ce sont les autres qui font le boulot. L'a réuni huit auteurs de bande dessinée, à charge pour eux de nous scénariser et coloriser une tranche de vie de l'existence tapageuse de Johnny Hallyday. Avec un impératif horaire, ne pas dépasser les sixties, la décennie fabuleuse.