25/09/2014

KR'TNT ! ¤ 202. VINCE TAYLOR / BOBBY WOMACK / CAROLINA & HER RHYTHM ROCKETS / JITTERY JACK / WISEGUYZ / ELEANOR HENDERSON

KR'TNT ! ¤ 202

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

25 / 09 / 2014

|

VINCE TAYLOR / BOBBY WOMACK / CAROLINA & HER RHYTHM ROCKETS JITTERY JACK / WISEGUYZ ELEANOR HENDERSON |

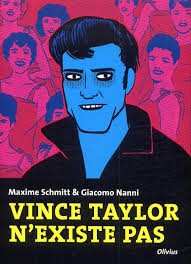

VINCE TAYLOR N'EXISTE PAS

MAXIME SCHMITT & GIACOMO NANNI

( SEPTEMBRE 2014 / OLIVIUS )

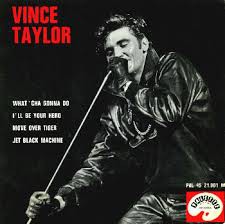

Il est des cadavres qui n'en finissent pas de bouger. Celui de Vince Taylor, plus que tout autre. Rappelons les faits, parution du livre Le Dernier Come-back de Vince Taylor de Jean-Michel Esperet – c'est lui qui lance le feu d'artifice alors qu'aucun éditeur ne voulait prendre le risque - au mois d'avril 2013 ( voir KR'TNT ! 142 du 02 / 05 / 13 ), suivi de Vie et Mort de Vince Taylor de Fabrice Gaignault au mois d'avril 2014 ( voir KR'TNT ! 188 du 08 / 05 / 2014 ), il y a quinze jours nous évoquions la mise en ligne sur le site Roll Call du Numéro Zéro de The Observatory daté du mois de juin 1993 et consacré à Vince Taylor, et voici que sur les comptoirs des librairies en ce premier mois de septembre de la rentrée littéraire de cette année 2014 s'expose ce Vince Taylor N'Existe Pas, de Maxime Schmitt et Giacomo Nanni.

Hasard de calendrier ? Ou prise de conscience d'une génération qui serait en train de s'apercevoir que vu le maigre solde de leur devenir personnel il commencerait, comme le notait Oscar-Venceslas de Lubicz Milosz, à se faire tard dans le jour du monde et qu'il serait temps de livrer leur propre témoignage sur Vince Taylor, figure christo-diabolique, dont ils entendraient écrire la triste nouvelle de son apparition météoritique en le siècle dernier qui s'éloigne à grands pas. A moins que les temps du bilan de la première époque du rock français fussent advenus et que l'on commençât à apurer les comptes en réalisant les colonnes des pertes et profits.

Quoi qu'il en soit, Maxime Schmitt est des plus autorisés à se prévaloir de Vince Taylor. Guitariste du Poing il l'accompagna sur scène durant deux ans et eut le temps de connaître le chanteur, sinon de devenir un ami intime mais du moins de comprendre le mode de fonctionnement, disons erratique, de sa psyché. Pour la grande histoire du rock il convient de rappeler que Maxime Schmitt n'a depuis les fabuleuses sixties jamais quitté le métier, et que de Kraftwer aux Plasticines il a su faire oeuvre de découvreur et de producteur émérite.

Suffit d'ouvrir le livre pour comprendre la présence de Giacomo Nanni. Vince Taylor n'est pas une biographie mais se présente sous la forme d'un roman graphique. Question dessin, notre scripteur a modestement préféré s'en remettre à un auteur de bande dessinée patenté. Je ne sais s'il est à l'origine de ce choix ou s'il lui fut imposé par la maison d'édition. Qui n'en est pas tout à fait une, puisque les éditions de L'Olivier et les éditions Cornélius se sont mises à deux pour créer Olivius, olybrius éditorial vraisemblablement censé limiter les risques financiers. Avec Vince, on ne sait jamais. J'ignore tout autant les raisons qui ont poussé Giacomo Nanni, auteur italien, né en 1971 à s'intéresser à Vince Taylor. Je note seulement qu'il s'est fait connaître dès 1996 par ses Six Dessins Pour Un Voyage En Grande Garbagne, d'après l'oeuvre d'Henri Michaux. La poésie n'est pas très éloignée du monde du rock quand on y réfléchit.

Un peu déçu, dès les premières images. Blanc et noir. Intellectuellement cela tient la route. Combat de l'ange et du démon. Pureté et noirceurs d'une âme déchirée. Mais au résultat beaucoup de gris. Trop de demi-teinte. La couverture avec ses vignettes bleu froid et fuchsia obsédant laissaient présager des a-plats colorés de grande crudités, d'infinies cruauté. Quant au dessin, je déteste ce trait que je qualifierai d'inachevé et par trop schématique. Goût totalement personnel que vous n'êtes pas obligés, chers lecteurs, de partager. Mais la lecture entreprise, je réviserai mon jugement. Les vignettes concourent à l'histoire scénarisée par Maxime Schmitt. Elles n'illustrent pas, mais leur mise en page donne au récit une urgence chaotique qui correspond à l'effet recherché. Celui d'un monde sans réalité objective.

Pas de description. C'est le dessin qui se charge des décors. Nous sommes dans la tête pensante de Vince. Le monde selon Vince Taylor ne ressemble pas au nôtre. Fonctionne d'une autre manière. Vaudrait peut-être mieux parler de cervelle dé-pensante, mais il faut alors ajouter que dans l'univers, rien ne se perd, même pas le bon sens, et que tout se transforme. Les mauvais esprits diront en folie. Les médecins parleront de bouffées délirantes ou de tendances fortement schizophréniques. Mais il s'agit là d'un regard extérieur qui ne perçoit pas la logique comportementale pour la raison toute simple que n'étant point au coeur de cette logique il ne peut en comprendre les agissements. Dans l'oeil de l'ouragan, vous connaîtriez le calme et le repos, mais cela n'empêcherait point ses effets dévastateurs sur l'en-dehors de la bulle germinative et originelle.

Mais la force du livre ne réside pas en cette immersion à l'intérieur du cerveau en ébullition de Vince Taylor. Il est impossible de savoir que l'on est en pleine tempête si quelque part il n'existe point au moins un point extérieur stable, et stable parce qu'extérieur. Idée de génie. Le point d'ancrage dans la réalité est implanté dans l'imaginaire de l'auteur. Il s'agit bien d'un roman. Qui raconte l'histoire vraie de Vince Taylor. Faisons semblant de croire que cet a-priori journalistique de documentaliste de bas-étage qui confond le contenu de ses livres avec l'objectale énumération du monde, soit possible. Mais Maxime Schmitt qui connaît la viduité de toute certitude prend ses aises avec cette vision rassurante de la réalité.

Introduit dans la vie de Vince un personnage qui n'a jamais existé. Un peu comme le troisième oeil dans la tombe de Caïn et le poème de Victor Hugo. Mais ici objectivée en tant que fan dévouée et subjuguée. Qui n'arrête pas de prêter une oreille complaisante et attentive à tout ce que Vince lui confie. Ne lui prête pas que son oreille d'ailleurs. Mais c'est là que le bas blesse. Celui qu'elle enlève pour lui dévoiler sa nudité de petite fille. Très fort, j'entends déjà les cris hystériques que l'invention de cette très jeune amoureuse risque de soulever. Entre ceux qui vont se récrier que Vince Taylor n'était pas un pédophile et ceux qui vont en profiter pour l'accuser d'un crime supplémentaire, l'on risque bientôt d'entendre une forêt d'ânes braire à foison. Vaudra tout de même mieux lire le livre jusqu'au bout avant de crier au feu. Ne vous révèlerai pas pourquoi. M'en voudrai de déflorer, si j'ose dire, la sujette.

Me contenterai plutôt de rappeler que le rock touche au sexe parce qu'il touche à la vie. Et que celle-ci est beaucoup plus séditieuse que les listes d'interdits des bonnes consciences sociétales. Vince Taylor est un personnage christique. Mais descendu de sa croix et qui s'est mis à errer parmi les hommes, parmi les ombres que nous sommes. Contrairement à ce que l'on pourrait espérer, son coeur n'est pas empli d'une douce paix intérieure. L'est plein des affres du ressentiment. Est décidé de se venger et d'abattre un par un tous ceux qui l'ont spolié. Le récit mystique tourne au western. La vengeance sans retour. Le pistoléro sans pitié. Tout se passe dans la tête, car notre desesperado est tombé de son piédestal. Ceux qu'ils recherchent sont hors de sa portée. Ne peut plus croiser que les fantômes de son imagination. Réquisitoire implacable contre tous ceux qui l'ont pillé et qui se sont partagés sa dépouille de cuir noir, son destin de nuit et de charbon. Et tous y passent, l'un après l'autre. C'est l'histoire du rock qui défile sous nos yeux. Gene Vincent, les Beatles, Elvis, Jim Morrison, David Bowie, les plus grands, tous accusés de l'avoir copié et volé. Soyez-en sûrs, le rock ce n'est pas ça, le rock c'est Vince Taylor. Uniquement Vince Taylor.

Vince Taylor n'est plus maintenant que l'autre nom de l'Ange Exterminateur. Ne riez pas. Ne vous sentez pas en sécurité. L'est mort depuis un quart de siècle, oui mais il est des progénitures infâmes qui ne font que semblant de mourir. Têtes de l'hydre qui renaît sans cesse. Les petites filles deviennent grandes, même celles qui ont été biberonnées au pur rock'n'roll.

Maxime Schmitt nous livre sa vision de Vince Taylor. L'a beaucoup réfléchi sur cette étrange destinée déployée en mode filmique plus dure sera la chute de l'avion qui se casse la gueule à l'atterrissage. Mais il n'a pas voulu se satisfaire d'un simple reportage post-mortem. Ne s'est pas senti doué pour les notices nécrologiques rédigées à l'encre des précisions biographiques qui ne sont que des bandelettes dont on entoure les cadavres, pour s'en protéger, pour les ligoter au fond de leur cercueil afin qu'ils n'en ressortent jamais. Non l'a fait tout le contraire. A libéré la momie, a ouvert en grand la porte du tombeau pour que le vampire puisse s'échapper et venir hanter nos songes. Boire notre sang et s'infiltrer en notre âme, la figure de Vince Taylor s'affiche comme un ver rongeur qui nous empêchera de connaître un jour le bonheur. Pas tout à fait méchante puisqu'elle laisse sur notre table de chevet les élixirs qui permettent de survivre. La fiole à notice cadavérique des drogues et produits dangereux, la bouteille à la mer du sexe, la fiasque pansue du rock and roll qui nous dispense une énergie aussi noire que le cuir de Vince Taylor.

Esthétiquement c'est aussi mal foutu et brouillon qu'un fanzine punk, donc tout de même de du style, et une fois ouvert on ne lâche plus. Grandeur et décadence de l'Empire du rock and roll. Avec un Vince Taylor Caligula dans le rôle du prince régnant. Immoral et amoral. Outrageant et démesuré. Ce n'est pas un hasard si le souvenir de Vince Taylor remonte à la surface des eaux troubles. Notre époque a besoin de monstres pour oublier l'ennui économique qui nous submerge. Nous pataugeons dans le marécage de nos existences étroitisées par une société de plus en plus prégnante. Vince était trop grand pour son époque. N' pas su s'y adapter. N'a rien trouvé de mieux que de se perdre dans sa tête. Savait au moins que là nul n'arriverait à le retrouver. S'est claquemuré dans la dernière de ses citadelles. L'est mort dans la douleur de ses propres rêves. Si nous lui devons beaucoup, personne ne peut plus rien pour lui.

Foutrement Rock And Roll.

Damie Chad.

WOMACK THE KNIFE

(Part One)

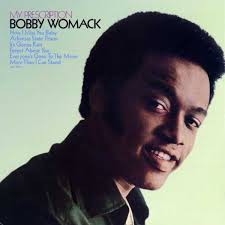

Quand on écoutait Bobby Womack, on avait toujours l’impression de se retrouver à l’Opéra de Quat’sous, ou mieux encore, à la Piste Aux Étoiles, l’émission de télévision primitive qui fit rêver les bambinos du baby-boom. Le grand magicien Bobby transformait tout ce qu’il touchait en soul, c’est-à-dire en or.

On ne trouvera pas un seul déchet dans sa discographie. Il disposait de toutes les inspirations et de tous les talents d’interprétation. Il fait partie de ceux qu’on peut qualifier d’artistes complets. Sa soul n’est jamais sirupeuse. Son funk n’est jamais m’as-tu-vu. Son rock n’est jamais cousu de fil blanc. Son r’n’b ne tombe jamais dans la banalité. Il se dégage de toutes ses chansons un fort parfum de modernité. Personne n’arrivait à la cheville de Bobby, pourtant il sut se montrer assez humble pour confier dans une chanson qu’il admirait Marvin Gaye, et dans une autre qu’il vénérait Eddie Kendricks et David Ruffin des Temptations. Parmi les amis de Bobby, on comptait des géants comme Wilson Pickett (auquel il refilait ses meilleures chansons), Sam Cooke (dont il épousa la veuve Barbara) et Sly Stone, of course, fulgurant compagnon de débauche cocolatérale. Mais si on se penche sur le chapitre des collaborations, c’est le vertige assuré, car Bobby était dans tous les coups fumants. Laissons cela aux obituaristes de la presse anglaise.

Pour l’anecdote : quand Chrissie Hynde débarqua à Londres en 1973, elle voulut aussitôt monter un groupe. Elle fricota avec Johnny Moped et Mick Jones qui n’était pas encore dans les Clash. Mais elle avait une culture musicale que les punks anglais n’avaient pas - «I was a little bit too musical for that punk scene» - De qui leur parlait-elle ? Mais de Bobby Womack, bien sûr, alors que les Anglais écoutaient encore Mott The Hoople. Pas étonnant que Chrissie soit devenue une usine à tubes planétaires et que les autres aient fini par sombrer dans la médiocrité.

Toujours pour l’anecdote : En 1964, Bobby et ses quatre frères formaient un groupe qui s’appelait les Valentinos. Sam Cooke qui les avait à la bonne les signa sur son label SAR. «It’s All Over Now» fut leur tout premier tube. Lors de leur première tournée américaine, les Stones l’entendirent à la radio et voulurent absolument en faire une reprise. Ce fut leur premier numéro un au hit-parade. Merci Bobby.

Très exactement cinquante ans plus tard, Bobby est arrivé au terminus de sa vie. Il n’était pas très costaud et son petit corps l’a lâché. Mais il reste les disques, et pas n’importe quels disques, des disques vampires, condamnés à la vie éternelle. Comme ceux de Johnny Winter qui lui aussi vient de se faire la cerise, ou encore ceux d’Ike Turner ou d’Aretha. Non seulement ces gens-là sont des inventeurs, mais durant toute leur vie d’artiste, ils ont su alimenter une légende et donner la becquée à des nuées de fans voraces.

Son premier album s’appelle «Fly Me To The Moon». Bobby l’enregistre à l’American Studio de Chip Momans, à Memphis, où enregistraient les Box Tops, James Carr, King Curtis, Neil Diamond et Elvis. On est en 1968, au cœur de l’âge d’or. On compte les bons disques par milliers, surtout les bons disques de soul. Mais l’album de Bobby ne passe pas inaperçu, car il contient quatre bombes et notamment le fameux «I’m A Midnight Mover», classique de r’n’b cavaleur screamé à la folie. Avec ce hit pantelant, Bobby et Wilson Pickett vont régner pendant des lustres sur l’Amérique des nuits chaudes. Deuxième bombe : «What Is This», que Bobby roule dans la farine avec un punch hallucinant, et derrière lui ça violonne, alors le r’n’b prend vite des allures grandiloquentes. Il claque sa soul avec une efficacité troublante. On a déjà là ce cocktail extraordinaire de mélodie, de punch, de scream et de classe qui va caractériser tous ses autres albums. Troisième bombe : sa reprise du «California Dreamin’» des Mamas & The Papas. Bobby tape carrément dans l’intapable, dans l’insoutenable légèreté mélodique de l’être Phillipsien. Rien d’aussi fantastique que cette appropriation. Quatrième bombe : «Lillie Mae», âpre, punchy et bien secoué. Bobby fait son festival et rivalise de puissante screamique avec son pote Pickett.

Avec ce premier album, Bobby le magicien donne le La.

Il sort «My Prescription» deux ans plus tard. Il ouvre la bal avec «Oh How I Miss You baby», un hit pop monté sur une mélodie somptueuse. Son fil mélodique arrive en vol plané. On n’avait encore jamais vu ça. On sent qu’il flirte avec la variété, mais la soul finit toujours par l’emporter. «I Can’t Take It Like A Man» s’anime au fil des secondes, Bobby prend le beat en marche et ça devient incroyablement vivant. On sent une spiritualité de la soul chez ce mec, comme s’il dessinait des horizons pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’en offrir. Le hit de cet album s’appelle «I Left My Heart In San Francisco», merveilleux groove joyeux et fanfaron. Bobby chante la joie de vivre et il perce l’azur de cris déments. Il ne pense qu’à distribuer des frissons, à bonimenter et à swinguer dans l’air chaud. Avec «Don’t Look Back», il semble marcher sur l’eau. Encore un groove idéal monté sur une walking bass. Bobby se met alors à cultiver l’excellence du groove et il se prépare à le porter aux nues.

Sur la pochette de «Communication», il ressemble à un petit garçon. C’est l’époque où il fréquente assidûment Sly Stone qui s’est installé dans l’ancienne maison de John Phillips à Bel Air. Ils travaillent ensemble sur «There’s A Riot Goin’ On» et forcément, «Communication» s’en ressent. Bobby attaque avec un groove rampant et tribal, un groove altier et assoiffé de vengeance, un groove proéminent et altruiste, oh Lord, un groove prégnant et prédisposé. Un groove comateux de génie. Puis il enchaîne avec un autre groove, «Come l’Amore» qui est celui du bonheur parfait, éclatant comme pas deux, qui évoque Charles Trenet et les ouvertures de ciel sur le port de Sète, alors que Paul Valéry et Georges Brassens rigolent de bon cœur à la terrasse du petit bistrot. Comme Bobby est heureux ! Il chante d’une voix légère qui grésille de bien-fondé. Le reste de l’album est moins spectaculaire, mais les chansons restent solides, groovy et sentimentales, toujours montées sur des fils mélodiques impeccables. Avec «Everything Is Beautiful», il fait un groove à la Sam Cooke, histoire de saluer la mémoire de son vieux protecteur.

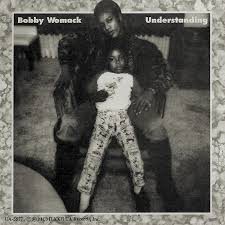

Aussitôt après sort «Understanding», album jumeau sur lequel groovite «I Can Understand», monstrueux d’élégance rythmique, un mélange de beat et de violons qui embarquerait n’importe qui pour Cythère. C’est d’une efficacité redoutable. Et il pousse des cris, histoire de pimenter la volupté. On goûte là à la bienfaisance du beat de base et Bobby part en solo - ooh my guitaaaar ! Sur cet album, Bobby reprend un cut de Neil Diamond, «Sweet Caroline» mais la grosse bête qui se niche dans les buissons s’appelle «Simple Man», une brute de groove saturé, screamée à la folie - gotta-gotta-move - et bariolée de coups de guitare. C’est le groove archétypal de classe princière et d’une puissance cabalistique. Franchement digne des dieux de l’Olympe qui seraient devenus noirs. Bobby y frise la transe de Mr Dynamite. L’autre bombe de l’album, c’est «Harry Hippie», lancé par un Ha ! Everybody claims they want the best things in the life - et Bobby fait danser son groove la main sur la hanche, c’est une pure merveille d’élégance jazzée de soir d’été. Seul le petit Bobby peut accomplir de tels miracles. Il est hallucinant d’essence maligne. Il descend dans le lit de la mélodie en aplatissant ses syllabes. Voilà ce qu’on appelle du grand art.

«Facts Of Life» sort dans la foulée, enregistré à Muscle Shoals. Son sourire illustré illumine la pochette. Il attaque avec un groove à la Marvin, «Nobody Wants You When You’re Down And Out». Il sait qu’il règne sur la terre comme au ciel, mais il ne s’en vantera jamais. Il rend un nouvel hommage vibrant à Sam Cooke avec «That’s Heaven To Me» et nous ramène dans le calfeutrage de l’âme. Et puis il continue d’enfiler les hits comme des perles, son medley «Holdin’ On To Baby’s Love/Nobody» est à tomber tellement il est beau, classieux et bien screamé. Bobby, c’est un peu le copain qu’on écoute à longueur de journée sans jamais s’ennuyer. Il fait son groove sur le ton de la confidence et il sait se montrer persuasif. Il sait aussi se montrer victorieux avec «Can’t Stop A Man In Love», et il chante ça en rigolant. Attention, on arrive aux choses sérieuses avec «The Look Of Love», un hit très haut de gamme. La fanfare du studio propulse Bobby dans la stratosphère et il chante d’une voix superbement fêlée. «Natural Man», c’est aussi à se damner pour l’éternité, à cause de la puissance de la mélodie chant. Et il termine son festival avec une reprise de «All Along The Watchtower» - there must be something out of here - il y va franco. Vous ne connaissez pas la version de Bobby ? Rien à voir avec celle de Jimi Hendrix. Il reprend les mots de Dylan et les envoie valser dans le groove de l’Amérique noire. C’est hallucinant, et derrière, ça joue - Outside in the distance - Bobby devient fou, il hurle comme un damné.

En 1973, Bobby était toujours à Muscle Shoals pour enregistrer «Lookin For Love Again». Comme il porte sa guitare acoustique sur l’épaule, on croit que c’est un album de country. Fatale erreur. Ce disque de pur r’n’b est une véritable bombe - une de plus. Quand on écoute «I Don’t Wanna Be Hurt By Ya Love Again», on s’éponge le front. Too much class, baby. La mélodie s’inscrit dans le sang de la soul. Car chez Bobby le séraphique, tout est comme en un ange aussi subtil qu’harmonieux. Bobby porte sa voix au pinacle. On l’entend aussi faire son Wilson Pickett dans «Let It Hang Out». Il utilise la même dynamique que dans «Funky Broadway». Il screame son truc à la folie. Et il faut voir comme c’est riffé. Bobby, c’est un peu la même chose que Clarence Carter, Arthur Conley ou Eddie Floyd : il vaut mieux éviter d’y mettre le nez, car sinon c’est foutu. Sur la face B de cet album faramineux, on trouve «You’re Welcome Step On By», un hit babylonien bardé de dynamiques suprêmes qui sonne comme du Marvin. Imparable. Puis on entend David Hood jouer de la basse comme un dieu dans «Don’t Let Me Down». David est bien sûr le père de Patterson Hood, leader des Drive-By Truckers (Patterson a d’ailleurs invité son père à venir jouer sur le dernier album des Truckers, «English Oceans», un album chaudement recommandé. Un de plus). Retour à Bobby. David Hood fait à nouveau des prodiges sur «There’s One Thing That Beats Failing». Le house-band de Muscle Shoals était probablement l’un des meilleurs du monde, avec les Dixie Flyers de Jim Dickinson et les Funk Brothers de Detroit.

Il attaque «I Don’t Know What The World Is Coming To» avec «I Don’t Know» une espèce de soul discoïde chargée à ras-bord de beat, de rumble, de shuffle et de chant d’éclat majeur. Il l’incante au belvédère des pendus nervaliens et il screame dans le flux de l’âme noire. Quoi qu’il fasse, Bobby dégouline de génie. Encore un groove extraordinaire de puissance avec «If You Want My Love Put Something Down On It», violonné et digne de Marvin, et il rajoute des couches et des couches de fabuleuse mélasse céleste. Il chante «Check It Out» d’une voix fêlée et introduit «Jealous Love» avec un beau son de basse métallique. Alors Bobby bat le beat et crée immédiatement l’excitation. Il chante son truc à contre-courant de la mélodie et finit à la Wilson Pickett, énorme et galvanique. Ce hit est digne du retour du Comte de Monte-Christo, la voix de Bobby se perd dans un tourbillon de jouissance infiniment perfectible, il ré-injecte des voix dans le groove et nous perd dans le péché vaudou. Puis il gratte «It’s All Over Now» à la guitare sèche et recrée le beat de l’Amérique profonde. Version sidérante, digne d’un Joe Cocker de la grande époque. On ne peut pas espérer mieux.

Énorme disque que ce «Safety Zone» qui voit le jour en 1975. On trouve là-dessus au moins trois classiques intemporels. «Everything’s Gonna Be Alright» est le premier. Bobby le shaftise à outrance pendant que Wha Wha Watson fait griller le funk et que Willie Weeks joue de la basse comme le dieu qu’il a toujours été. Alors, Bobby fait basculer son cut dans l’écume des jours de la beauté pure. Il faut vraiment entendre ça au moins une fois dans sa vie. Vous voulez savoir quel est le secret du petit Bobby ? Ce sont les décollages vers des mondes meilleurs. Ce petit bout de black nous ouvre les portes de son monde magique, alors on s’éberlue en visitant la chocolaterie du funk et de la soul. Il enchaîne avec «I Wish It Would Rain», une belle pièce de soul signée Norman Whitfield. On monte là où brillent les étoiles de la soul. Les deux autres classiques intemporels se nichent en face B et pour commencer, le fameux «Love Ain’t Something You Can Get For Free», l’absolu de la classe bobbyque. Ça mord dès l’attaque, avec un chant au râclé d’espolette et un feeling trié sur le volet. Absolument imparable. C’est une pulsion maligne dont personne ne peut réchapper. C’est même l’absolu de la soul. Rien qu’avec ces deux classiques intemporels, on est content d’avoir croisé le chemin de Bobby. Il bricole ensuite un funk canard avec «Something You Got». Il avance au pied palmé. Difficile à réussir si on ne s’appelle pas Bobby Womack. «Daylight» est le troisième classique intemporel de cet album, une pure énormité montée sur les cuivres le plus magiques de l’histoire de la soul. Il nous emmène dans l’interstellaire sur une sorte de beat disco et il chante ça avec le feeling habituel. On pourrait presque parler de pureté toxique. Il termine l’album avec «I Feel A Groove Comin’ On», une cavalcade de soul funk indécente. Bobby chevauche un dragon volant et c’est un spectacle fascinant.

«Home Is Where The Heart Is» est encore un album fantastique, avec notamment le morceau titre, énormité compositale bourrée d’énergie, qui pourrait presque être la bande son des jours heureux. Et Bobby la chante avec tout le chien de sa chienne, il est merveilleux d’élégance scolastique, il accroche au maximum de la possibilité des choses. Avec «Just A Little Bit Sally», il ajoute l’immensité à l’énormité. Il navigue exactement au même niveau que son héros Marvin Gaye. Il laisse planer le doute du beau. Grosse giclée de funk télescopique avec «Standing In The Safety Zone» qu’il chante avec une niaque expéditive et expiatoire. Voilà encore un cut magnifique de prestance épouvantable. On se croirait chez Mandrake le Magicien, lorsque les éléments font semblant de ressembler à des éléments. Encore du funk dévastateur avec «I Could Never Be Satisfied». Cette fois Bobby joue les bulldozers. C’est atroce de puissance et il pousse ses cris d’orfraie. Il oblitère tout, mais de façon coaxiale, ce qui est pire. Avec «Something In My Head», il s’amuse à mélanger James Brown et Marvin. Il se veut stupéfiant d’à-propos et ça marche. Il impose l’allégeance de la prestance.

«Pieces» qui paraît en 1978 tire plus sur le funk. Enfin, c’est une façon de parler. On est aussitôt embarqué par un «It’s Party Time» puissant et screamé. Le retour au groove à la Marvin ne se fait pas attendre, car voici «Twist Your Heart» et un départ automatique pour les stratosphères. Bobby rallume sa petite chaudière funk avec «Wind It Up». Pas de beat plus extravagant sur cette terre. Jamais encore on avait senti une telle énergie dans un disque de musique moderne. «Is This The Thanks I Get» est extraordinaire de puissance soul. On voit Bobby gérer l’espace. Pas de problème. Tu veux de la grandeur ? Tiens en voilà. De la hauteur ? Tiens ! De la qualité intrinsèque ? Pas de problème ! Tiens ! Ce mec est un surdoué. Encore du groove géant avec «Caught Up In the Middle». Il grimpe directement dans les hauteurs. Il reste invariablement bon et d’une vérité crue. Et si on veut danser, alors on peut y aller avec «Never Let Nothing Get The Best On You» et la fanfare des fanfarons. Ça vire aussitôt funk des enfers. Bobby appelle les oh yeah et les autres font des oh yeah. La chose est terrible car bourrée d’énergie. C’est un cross-over de soul dément.

«Roads Of Life» est encore un album magique. Le problème, c’est que tous les albums de Bobby sont magiques. On peut mettre vingt ans à s’habituer à ce genre d’idée. Dans «How Could You Break My Heart», Bobby appelle sa poule en pleine nuit. Elle n’est pas contente - Non mais t’as vu l’heure qu’il est ? Demain je me lève pour aller bosser ! - Et elle l’envoie promener. Alors Bobby transforme l’épisode en chanson funky et ça devient magique, sa chanson prend vite des proportions extravagantes. Et c’est exactement là que se niche le génie de Bobby Womack, dans l’énergie de l’idée et dans la façon dont il en fait une chanson incroyablement originale. Des gens comme Robert Pollard, Dylan ou Chuck Prophet travaillent exactement de la même manière, à partir de l’énergie de l’idée. Bobby est vraiment très fort, car il sait tirer son idée à l’infini, en s’aidant d’arrangements de violons. Et là, on a du grand art. «Honey Dripper Boogie» est une pièce de funk monstrueuse. Bobby est le funkster proéminent, il s’accroche avec des cris d hyène. Son funk est une merveille explosive bourrée d’énergie brute et finie à la trompette. Il attaque le groove de «What Are You Doin’» par en dessous, comme un stratège de génie, alors ça devient une affaire sérieuse. Il embarque son truc à fière, très fière allure. Peu de gens savent cavaler comme ça à travers la plaine. Bobby est une fabuleuse monture en or. Il sait dépasser le stade des louanges - Get it ! - Son groove réchauffe le sang et Bobby le petit héros nous aide à vivre. Bienvenue dans velouté du meilleur groove de l’univers avec «Give It Up». Bobby l’élégiaque fournit le frisson à haute dose. Il reste l’infini protecteur des cœurs sensibles. Puis il teste un petit mélange de Marvin et de funk avec «Mr DJ Don’t Stop The Music», en fait une petite énormité passagère et boucle la boucle avec une romance lente inexorablement bonne, «I Honestly Love You». On l’aura remarqué, Bobby adore le mot Love et tout ce qui tourne autour. Sans ce mot, il est foutu.

Bobby fut un temps en perte de vitesse, ce qui paraît normal après autant de bons albums. En en 1981, il refit surface avec «The Poet». Attention, «So Many Sides Of You» fend la nuit comme un paquebot de Fellini. Voilà une pièce de soul immense et volontaire, mythique et radieuse. Le groove de Bobby en met plein la vue. Sa soul brille dans la nuit. On n’en finirait plus de vouloir décrire sa grandeur. Il a déjà fait le tour de monde avec ses grooves et personne ne peut égaler ce mélange de raunch et de smooth, de feu et de glace au chocolat. Fucking genius ! Dans «Lay Your Lovin’ On Me», Bobby bat le beat du groove, et derrière une basse funk croasse. C’est d’une fraîcheur et d’un swing qui tuent les mouches. En prime, le cut est animé par une série de breaks miraculeux. Ses frères font des backings monstrueux. Back to the beat avec «Secrets», funksté d’entrée de jeu. Bobby monte immédiatement au créneau. Il a tellement de génie qu’il le distribue à tout le monde. Tenez les gars, c’est pour vous ! Oh ce n’est pas grand chose, juste un petit peu de groove pour passer une bonne soirée. Il tire l’overdrive de la réduction et pose son chant au sommet du feeling. C’est sa botte secrète, alors que rugissent les flammes de l’enfer funkoïde. Encore du funk des bas-fonds avec «Stand Up», monté sur une basse pouet-pouet, monstrueux de puissance pulmonaire et digne de Bootsy Collins. Bobby joue avec le funk comme d’autres avec le feu. Il en fait une œuvre d’art suprême. «If You Think You’re Lonely Now» est digne des grandes heures de Billy Paul. Bobby s’ingénie à supplier les dieux de la soul. Et il revient à Marvin avec «When Do We Go From Here», monté sur une bassline énorme et des violons. La seule chose qui puisse intéresser un mec comme Bobby, c’est l’ampleur.

Il traverse les années 80 sur son petit nuage. Comme tous les funksters, il porte des vêtements excentriques ouverts sur la poitrine et la blancheur de ses dents éclate à la lumière des projecteurs. «The Poet II» arrive trois ans après «The Poet I». Bobby et Patti Labelle font un numéro de haute voltige de charme sur «Love Has Finally Come At Last». D’accord, ça dégouline de siruposité, mais derrière eux, l’ami bassman œuvre avec brio. On retrouve partout cette belle soul vibrante de feeling et Patti Labelle revient faire son numéro de screameuse éperdue dans «It Takes A Lot Of Strength To Say Goodbye». Bobby et Patti tapent dans le romantisme torride et se montrent mélodiquement supérieurs en tout. Leurs jeux d’amour relèvent de la haute voltige du trapèze sans filet. Avec «Through The Eyes Of A Child», Bobby va plus dans le groove de derrière les fagots de la Philly Soul. Il sonne même comme Marvin, et George Benson lâche un solo liquide pourvoyeur d’extase. On se croirait quelque part dans «What’s Going On», très loin au-delà de tout repère. Bobby s’amuse comme un gosse avec son génie. On se sent tellement en sécurité avec lui. On finit par comprendre qu’il est parfaitement incapable d’enregistrer un mauvais disque. C’est au-dessus de ses forces. Il flirte aussi avec la disco, l’époque veut ça, alors il fait de la disco bobbyque. On peut danser sur «Tryin’ To Get Over You», pas de problème, Bobby a tout prévu, le grand orchestre et un bassman nommé David Shields qui roule des triplettes sous ses doigts boudinés. Vous aimez le funk ? Alors écoutez «Tell Me Why» qui ouvre le bal de la face B. Bobby chante le funk au crépuscule des dieux. Il toise le destin avec son sourire en coin. Il est le héros de l’Amérique noire, comme Tintin est le héros du vieux continent. La soul funky de Bobby rayonne dans l’univers, comme celle de Marvin. Il démarre «American Dream» sur un discours de Martin Luther King puis il part en vrille dans le cosmos rejoindre son idole Marvin Gaye. Vous ne trouverez jamais ce genre de chose sur un album de Black Sabbath.

Quand on a «So Many Rivers» dans les mains, on se dit : à quoi bon écouter cet album ? Ce sera la même chose. Pas du tout. Bobby nous emmène au Palace Royal avec «So Baby Don’t Leave Home Without It». Il nous pond un œuf de soul de luxe. Tous les convives portent des redingotes blanches et on trinque au bar avec nos vieux amis de Procol Harum. On passe ensuite à la funky motion avec «So Many Rivers». Bobby reste fidèle à son éthique. Son funk sonne les cloches de la médiocrité. Il peut même faire de la pop, comme dans «Gyspsy Woman», mais avec un arrière-goût groovy et un léger parfum de classe royale à la traîne. Tout aussi distingué, «Let Me Kiss It Where It Hurts», chanté d’une voix plus poivrée que celle de Wilson Pickett. Attention, Bobby salue ses amis disparus dans «Only Survivor» : Janis Joplin, Jimi Hendrix, Otis Redding, Jackie Wilson, Sam Cooke - «just to name a few !» - Il tire un fantastique coup de chapeau - «Sometimes I feel a long way from home...»

Sur «Someday We’ll All Be Free», on trouvera encore des gros classiques des années de soul et de sel comme «I’m So Proud» ou le morceau titre de l’album, embarqué au sax. Il chante l’espoir perdu des anciens esclaves en fixant les cieux embrasés de Marvin. Fallait-il que les noirs soient crédules pour croire que les blancs allaient leur rendre leur liberté. On écoute «Gifted One» avec un plaisir infini, car on retrouve cette soul de charme qui ne déçoit jamais. Bobby adore partir en groove à travers la nuit, comme il le fait avec «Falling In Love Again», puis il sonne comme Otis dans «Searching For My Love», un petit cut solide, ni trop r’n’b, ni trop rock, dans la bonne balance de l’excellence. Et dans «I Wish I Had Someone To Go Home To», il amène des éléments de punch à la Temptations et du velouté magique.

Justement, puisqu’on parle de velouté magique, voici «Womagic», qui sort en 1986. Encore de la soul de haute tenue à la pelle. «When The Weekend Comes» n’est rien d’autre qu’une admirable pièce de r’n’b grattée à la sèche et foutrement bien orchestrée. Il vire un peu dans le groove à la Marvin, comme il est d’usage chez cet admirateur de la beauté formelle. Le hit du disque, c’est «It Ain’t Me», pièce de juke embarquée à la basse et contrebalancée de cassures rythmiques insolites. Encore une jolie preuve de la virtuosité compositale de Bobby. Chez lui, ce qui prime, c’est l’extrême modernité des idées. Son beat est monté et même surmonté. Il incarne le black power dans toute sa grandeur emblématique.

On retrouve «When The Weekend Comes» sur «The Last Soul Man» et cette fois, son ami Sly vient chanter avec lui. Ils s’envolent tous les deux dans un groove à la Marvin, c’est orchestré très funk avec un beat souterrain et des instruments claironnants. Fascinant. Puis Bobby continue d’enfiler ses perles de soul de charme, toutes uniques et bien senties. Avec «A Woman Likes To Hear That», il reste dans la soul en or et chante d’une voix de timbre fêlé à la James Brown, avec une extrême félinité de ton. Et il boucle l’album avec un extraordinaire numéro de charme, «Outside Myself», où, comme le fait si bien Esther Phillips, il va chercher des ambiances dans la nuit urbaine, au hasard des rues désertes. Il dit mieux que tout autre la beauté de l’âme moderne perdue dans un monde peuplé d’yeux lumineux.

«Save The Children» paraît en 1989 avec une pochette à la mode de l’époque. Sur certains morceaux, on le sent tenté par les machines. Avec «Free Love», il va chercher la finesse du funk et il s’y prête avec un vieux réflexe de hanches avantageuses, contrebalancé aux syncopes de violons. Avec «How Can It Be», il part dans son rêve orchestré et nous entraîne une fois de plus dans un monde unique, le sien, qui pourrait ressembler à celui de Smokey. «Tough Job» est du grand Bobby brûleur d’étapes, une horreur pulsée au beat, lancée à fond de train, battue à la revoyure et on l’entend cavaler après son beat en poussant des cris d’orfraie.

Sur «Resurrection», Bobby fait un duo terrible avec Rod Stewart, «Don’t Break Your Promise (Too Soon)». Rod The Mod s’en sort bien, d’autant qu’il se déclare fan de Sam Cooke. Mais il y a d’autres énormités sur cet album, et notamment «Forever Love» que Bobby dédie à Eddie Kendricks et à David Ruffin des Temptations, «the best singers of all time», ajoute-t-il. On entre dans la légende de la soul de rêve. Bobby nous sort le Grand Jeu. Avec «So High On Your Love», il tape dans le mélodique d’effarence élégiaque. Il charme tous les serpents de la soul. Il lustre le blason de la soul dorée. Quel fantastique ensorceleur ! Avec «Trying Not To Break Down», il propose une soul élaborée. Il crée ses atmosphères à la seule force de la voix, et comme Marvin, il se fait aider par un grand orchestre. Bobby sort une fabuleuse miaulade de soul. Il fait voyager sa voix dans le cosmos. Il reste l’un des personnages les plus attachants de l’histoire de la musique moderne, car il aura passé sa vie à faire rêver les gens de toutes races et de toutes conditions. Il leur aura montré la beauté du ciel. Bobby est imbattable. Il module sa mélodie chant à l’infini et élève la soul au rang d’art majeur. Puis il dédie «Cousin Henry» à tous les vétérans «around the world» et il joue ça au banjo. Quel démon ! Il claque des doigts et un miracle se produit. On ne pourra jamais s’ennuyer en sa compagnie. Il revient à la soul des Mille et Une Nuits avec «Cry Myself To Sleep», qu’il torche d’une voix de timbre fêlé. Il semble encore étendre son emprise sur les âmes. Et il recoiffe sa couronne de roi du r’n’b avec «Color Him Father», qu’il envoie avec toute l’énergie du black power, et derrière, on entend de chœurs déviants. Il nous envoie directement au tapis.

«The Bravest Man In The Universe» est le dernier album du grand Bobby, enregistré à Londres en 2012, avec Damon Albarn, l’ancien Blur, exactement 18 ans après «Resurrection». On est tout de suite surpris par le son : ce sont des machines. Mais il faut faire confiance à Bobby. Il retournerait n’importe quelle situation à son avantage. L’album se révèle spectaculaire, comme le furent les quatre derniers albums de Johnny Cash produit par l’Ostrogoth Rubin. On retrouve les éléments du groove dans le synthétique du son technoïde. «Stupid» est un heavy groove qui sent bon le vieux génie bobbyque. Son vieil art se mêle à la froideur d’une certaine modernité de son. Mélange très spécial mais qui passe assez bien, dès lors que Bobby le gère. «If There Wasn’t Something There» est un vrai hit de complexe technoïde tenu à l’extrême. On note l’excellence du parti-pris. C’est buté au beat. Bobby réussit l’exploit de dégager une énergie extraordinaire. On a ensuite un beau beat africain dans «Love Is Gonna Lift You Up», comme tapé au coin d’un bar en formica quelque part en Angola. Et on retrouve l’éclat du grand Bobby dans «Nothin’ Can Save Ya» monté sur un beat souterrain. Bobby tire sa voix et une petite Africaine nommée Fatoumata vient shooter de la démesure dans le cul du beat. Résultat fascinant. D’autant plus fascinant que c’est doublé de sonorités dérangeantes, on rentre dans une autre dimension du son, comme si Bobby le sorcier magique nous guidait à travers une contrée inconnue, avec la bienveillance des dieux de l’Olympe, qui faut-il le rappeler, seraient devenus noirs. Cet album est d’une modernité effrayante. Il est à la musique moderne ce que «L’Hérésiarque & Compagnie» de Guillaume Apollinaire fut aux lettres. Tous les fans de Bobby ont dû se régaler en écoutant ce chef-d’œuvre d’excentricité qu’est «Love Is Gonna Lift You Up». Avec son vieux beat africain, «Jubilee» sonne comme un retour aux sources, mais avec les machines du non-retour. Bobby s’y sent parfaitement à l’aise. Il est menacé par les maladies de la mort qui tue, mais il continue de danser, la main sur la hanche de la modernité.

Si on souhaite remonter aux sources, alors il faut écouter «Bobby Womack & the Valentinos», une petite compile Chess qui date de l’époque où Bobby enregistrait avec ses quatre frères. Papa Womack voulait voir ses cinq fils faire carrière dans le gospel. Attention, on trouve pas mal de grosses pièces sur cet album et notamment «I Found A True Love», r’n’b endiablé, véritablement secoué du popotin. Bobby avait déjà une niaque terrible. «Do It Right» est gorgé d’énergie gospel et traversé par un solo de sax invétéré. On sent déjà l’incroyable solidité des compos. «Let’s Get Together» est un hit de soul d’acier, monté sur une très grosse basse qui décaisse. La soul classieuse de «See Me Through» préfigure l’avenir. Bobby façonne déjà les courbes voluptueuses de sa soul. «Sweeter Than The Day Before» est une vraie pétaudière montée sur un beat qui file tout droit. Pas de fioritures, chez les Valentinos. C’est tendu à l’extrême. Ces cinq frangins étaient infernaux.

Normalement, avec la rétrospective «Midnight Mover - The Bobby Womack Collection», on devrait avoir de quoi se réchauffer en hiver. Ce double album est forcément une pétaudière, et à défaut de posséder les autres albums de Bobby, on peut très bien se contenter de celui-ci, d’autant que la pochette est superbe. Bobby y joue de la guitare et il porte son pantalon noir à rayures. On y retrouve «I’m A Midnight Mover» (r’n’b teigneux comme pas deux), «What Is This» (r’n’b de grande tenue mélodique), «How I Miss You Baby» (hit planétaire en mid-tempo), «More Than I Can Stand» (hit soul parfait allumé par une petite guitare intrusive), «It’s Gonna Rain» (r’n’b embarqué à la force du poignet), «I Fly My Heart To San Francisco» (stupéfiant de swing et screamé à la Wilson Pickett), «Arkansas State Prison» (heavy blues psyché et descentes de chant à la Bobbie Gentry), «Come l’Amore» (soul du bonheur congénital), «(If You Don’t Want My Love) Give It Back» (Groove monstrueux d’une classe épouvantable, fatal car inspiré), «Communication» (groove infernal digne de Wilson Pickett), «I Can Understand It» (rock torride plongé dans une sauce de soul, digne d’Esther Phillips) et «Woman’s Gotta Have It» (soul mortelle). Et le festival continue sur le disque 2 avec «Nobody Wants You When You’re Down» (pure merveille de groove de voix fêlée), «Across 11th Street» (hit sucré perdu dans l’immensité du groove cosmique de Marvin Gaye), «Holdin’ On To My Baby’s Love» (belle pop soul élancée), «That’s Heaven To Me» (hommage à Sam Cooke), «Looking For A Love» (son classique de Muscle Shoals), «You’re Welcome Step On By» (hit planétaire), «(If You Want My Love) Put Something Down On It» (le groove des rêves inavouables), «Check It Out» (bête de juke), «It’s All Over Now» (rock stonien garni de heavy soul électrique), «Trust In Me» (ce qu’on dit aux filles quand on leur ment), «Everything’s Gonna Be Alright» (funkoïde, pas loin de Shaft) et «Daylight» (la soul des jours heureux montée sur un beat latéral). Si on aime bien sortir d’une compile à quatre pattes, alors il faut absolument se procurer celle-ci.

Signé : Cazengler, alias Bobby Fricotin

Disparu le 27 juin 2014

Bobby Womack. Fly Me To The Moon. Minit 1968

Bobby Womack. My Prescription. Minit 1970

Bobby Womack. Communication. United Artists Records 1971

Bobby Womack. Understanding. United Artists Records 1972

Bobby Womack. Facts Of Life. United Artists Records 1973

Bobby Womack. Lookin For Love Again. United Artists Records 1973

Bobby Womack. I Don’t Know What The World Is Coming To. United Artists Records 1975

Bobby Womack. Safety Zone. United Artists Records 1975

Bobby Womack. Home Is Where The Heart Is. Columbia 1976

Bobby Womack. Pieces. Columbia 1978

Bobby Womack. Roads Of Life. Arista 1979

Bobby Womack. The Poet. Beverley Glen Music 1981

Bobby Womack. The Poet II. Beverley Glen Music 1984

Bobby Womack. So Many Rivers. MCA Records 1985

Bobby Womack. Someday We’ll All Be Free. Beverly Glen Music 1985

Bobby Womack. Womagic. MCA Records 1986

Bobby Womack. The Last Soul Man. MCA Records 1987

Bobby Womack. Save The Children. Solar 1989

Bobby Womack. Resurrection. Continuum Records 1994

Bobby Womack. The Bravest Man In The Universe. XL Recordings 2012

Bobby Womack & the Valentinos. Chess 1984

Bobby Womack. Midnight Mover. The Bobby Womack Collection. EMI Records 1993

20 - 09 – 2014 / PARMAIN ( 95 )

KUSTOM FESTIVAL & TATOO

CAROLINA AND HIS RHYTHM ROCKETS

JITTERY JACK / WISEGUYZ

En chemin vers Parmain, pluie sur le pare-brise et Mister B à l'intérieur qui attend avec impatience de voir les WiseGuyz. La Teuf-teuf se gare en toute discrétion. Pas besoin de se faire toute petite, comparées aux monstres de collection alignées devant le gymnase, elle paraît lilliputienne Même les Chambords ont l'allure de modèles réduits comparées aux porte-avions américains. Pourtant quand on nous soulève le capot avant d'une Ariane, il reste tellement d'espace vide que l'on pourrait installer à côté du bloc moteur une salle de bain avec douche et jacuzzi.

Pour les boutiques, désolé mais elles étaient presque toutes fermées, il était déjà sept heures et demie et à voir le sol détrempé de la pelouse il était facile de deviner que l'après-midi n'avait pas, hélas, été arrosée au bourbon. Fin de journée, à l'intérieur, les tatoueurs sont en train de ranger leurs stands. Pas de tableau de maître sur peau humaine à admirer. L'on en profite pour se poser devant une barquette de frites. Nourriture principale du rocker en expédition.

CAROLINA & HER RHYTHM ROCKETS

Viennent d'Allemagne. Carolina dans sa robe toute noire, cheveux longs tirant vers le roux, tatoos sur les bras, notamment un beau James Dean devant sa voiture, se présente avec la guitare de Jitter Jack en bandoulière, entourées de ses boys, Sébastian à la lead, Marco à la contrebasse, et Stephan à la batterie. Formation classique. Rien de surprenant. Si, l'organe de la belle. Une voix d'airain. De l'acier trempé galvanisé au titane. Ne faiblit jamais. Pas une perte d'un demi-ton par ci par là pour nous rappeler que nous ne sommes que des êtres de chair et de sang, faillibles et sujets à d'incessantes attaques émotionnelles que nous ne parvenons pas toujours à maîtriser. Avec en prime, aucun effort apparent. Une facilité déconcertante. Pourrait chanter tout aussi bien de la soul, et je la verrais même dans un combo métal, où elle surmonterait avec aisance des murs de guitares sursaturées et ultra speed.

Idem pour ses accompagnateurs qui servent la béchamel au kilomètre sans état d'âme. Perfection industrielle. Qualité sans égale sur tous les produits de la gamme. Du début à la fin. Le band ne débande pas. Z'ont le rythme et le tiennent jusqu'au bout, sans faillir, sans faiblir. Réglo sur le taf. N'y a que dans la salle où l'on ne suit pas. Le premier morceau – on pardonne toujours la première tranche du rôti – promettait, le second aussi, et le troisième itou. Un beau départ mais l'on attendait quelques sprints pour égayer l'atmosphère. Elle est jolie, on est polis, point on ne le dit, mais tout le monde s'ennuie. L'on aimerait que ça fuse. Mais la mise en orbite sera minimale. L'on attendait une aventure intersidérale tous regroupés derrière une guerrière à la chevelure de feu, et l'on tourne paisiblement autour de la planète rockab, sans surprise et sans shoot d'adrénaline.

Le rappel sera tiède. Des jeunes gens qui ont toutes les pièces du mécano mais qui le laissent soigneusement empaqueté dans sa boîte, alors qu'ils pourraient nous bricoler une petite bombe atomique.

JITTERY JACK

Jittery Jack a repris sa guitare. Facile de la reconnaître, son nom est écrit en gros dessus sur fond blanc. En plus petit son lieu d'attache, Boston. Arrive tout droit du Massachusetts. Un truc me suffoque tout d'abord, me semble connaître son orchestre. Sur quelle vidéo les ai-je déjà vus ? Suis-je bête ! Bien sûr, ce sont des petits français, les fameux Rhythm All Stars qui accompagnent Carl ! Vous profiterez de ma stupéfaction pour gommer l'infamante appellation par trop identitaire de « petits français » car ce soir, ils ont montré qu'ils étaient avant tout de grands musicos. Ont brodé un tapis de feu. Incandescent et Jittery Jack s'y est promené dessus, pieds nus sur la terre sacrée de l'ordalie rock'n'roll.

Il y a un problème avec le rockabilly. Ou vous y êtes tombé dedans tout entier, ou vous n'êtes qu'un faiseur. Pour Jittery Jack pas besoin de vous triturer les méninges durant trois mois afin de trouver la bonne réponse. L'a avalé la potion magique. Sans en laisser une goutte. Lorsqu'il arrive sur scène, ne paye pas trop de mine, avec son costume qui rappelle un peu trop Bill Haley, mais dès qu'il aboie What's Buzzin' Cuzzin' dans le micro ce sont les chiens de l'enfer qui s'échappent de sa bouche. L'ai déjà dit et je le répèterai, les stars du Rhythm se chargent du gros travail, mais c'est lui qui fait tout le boulot. Terrible la solitude du chanteur de rockabilly au moment de l'envol. Au premier mot sorti de sa glotte, le monde entier repose sur ses épaules, les uns forgent la foudre mais c'est lui qui la lance.

Et puis il faut tenir. Facile de tirer les marrons du feu sur un morceau mais sur une quinzaine, cela devient de l'art. Faut se surpasser à chaque fois, faire oublier au public tout ce qui a précédé et lui faire miroiter que le meilleur est encore à venir, et tout le show repose sur cette attente, cette tension vers un monde meilleur que l'on n'échangera pas contre de vaines promesses. Le fan de rockab est intraitable, l'en veut toujours plus. Et Jittery Jack est à l'unisson de cette exigence. Rien ne ressemble davantage à un morceau de rockab qu'un autre morceau de rockab, au singer de se débrouiller pour que l'on n'ait jamais l'impression d'avoir déjà vu le film. Suffit d'un détail, une simple intonation de voix, mais une de ces inflexions signifiantes qui révèle un univers, que personne n'attend spécialement à cet instant précis mais dont l'absence serait perçue par tous. Jiterry Jack, ne chante pas, il vit. Pour ce soir, il est le rockabilly à lui tout seul. Son incarnation. Sa façon de reprendre souffle en plein effort, ses mouvements, ses mimiques, ses sourires, ses yeux qui ne quittent pas le public, ses mains en totale frénésie sur sa guitare, il connaît tous les gimmicks, se roule par terre, se jette à genoux aux pieds de son guitariste, le grand jeu, mais qui n'est plus un jeu, plutôt un rite vers la transcendance. Le rockab est une musique platonicienne qui recherche la congruence archétypale, mais il faut des magiciens comme Jittery Jack pour atteindre à cette perfection.

L'orga et le public ne s'y trompent pas. Chaque fois qu'il envoie glisser sa guitare à l'autre bout de la scène pour marquer que c'est la fin, doit se résoudre à revenir pour un rappel. C'est seulement après le cinquième qu'ils pourront enfin s'échapper.

L'on a tout aimé que ce soit, Heartbreaker, Boston Baby ou Something Wicked This Way, et le final démentiel de Boston. Rien à jeter chez Jittery Jack.

WISEGUYZ

Les garçons avisés – pas prétentieux pour deux grivnas - viennent d'Ukraine. Serais incapables de vous dire s'ils sont pro-russes ou pas. Ce qui est certain par contre c'est qu'ils sont pro-rockabilly. A cent pour cent. Quoique...

Les voici tous les quatre sur scène. Changement au programme, pour une fois le rythmique, Gluck, ne chante pas, est à la gauche de Chris Bird le chanteur qui tient la lead guitar, une belle Gretsch noire, les deux autres respectent la tradition, Ozzy derrière à la batterie, et Rebel, aux larges favoris qui descendent presque jusqu'aux commissures des lèvres à la contrebasse acajou qui brille comme un joujou, à la droite de son leader.

Nous azimuthent d'entrée avec un lâcher de grenades dégoupillées, du pur jus néo-rockab hyper électrique, genre plus flashy que moi, tu meurs. L'attention se focalise très vite sur l'oiseau Chris. Pas très grand, mais très habile. Les doigts et la voix en totale interdépendance. En use comme il veut. Chante comme tout un chacun la bouche ouverte, mais pour agiter les phalanges sur les cordes pourrait fermer les yeux que l'on n'y verrait rien. Au bout de trois ou quatre titres, faut se rendre à l'évidence. La tension électrique est retombée, l'on est plus proche d'un rockab classique, mais point puriste à remonter l'arbre généalogique des roots légendaires. D'autant plus qu'il n'y a plus de doute à avoir. Sait jouer rock, mais il possède un délié des phrasés trop élastiques pour ne pas avoir touché au jazz. Nous le confirmera au milieu du set, dans un instrumental à la Reinhardt qui sera fort applaudi. Des bravos pour Django. L'on ne peut s'empêcher à Eddie Cochran et de la manière dont il aurait évolué si la grande faucheuse ne l'avait arrêté de si bonne heure.

La jeunesse de Gluck ne s'endort pas sur les lauriers de Chris Bird. Pourrait se la couler douce puisque le patron est amplement auto-suffisant. A décidé de faire jeu égal. La mobylette qui se prend pour un engin de compète. Impossible de remporter la victoire, mais elle reste dans la roue et dans les descentes à tombeau ouvert elle se livre à de tels vertiges qu'elle suscite l'admiration. Des allures de guitar hero, bras levé et gestes de commandement. Ne laisse pas une seconde de répit à Chris. Celui-ci n'a pas achevé un titre que déjà Gluck lance le suivant. Cavalent tous les deux à fond de train. Jouent avec tant d'impact qu'ils sont sempiternellement obligés de se re-accorder. Mais là encore, pas de temps perdu, ravitaillement en plein vol. Trois bling-bling et c'est reparti au plus vite. Les deux autres acolytes ne sont pas aussi pressants, assurent bien mais ne cherchent pas à faire tomber l'oiseau du nid toutes les trente secondes.

L'a aussi une belle voix notre roucouleur, n'arrive pas à l'érailler comme Cochran mais est capable de la plier à tous les styles. Revisite le rockab en son intégralité, tous les styles et toutes les époques. Avec chorus de guitare idoine à chaque fois. Un répertoire un peu décousu qui manque peut-être d'unité centrale comme nous en discuterons au retour avec Mister B dans la teuf-teuf. Mais un savoir-faire et un feeling indéniables. Plus de dix ans qu'il tourne dans le métier, a su s'adapter à de nombreux changements de musiciens. Transporte une satanée expérience dans ses valises. Ovation pour deux rappels trop courts de la part d'un public en sa grande majorité conquis.

ABSENCES

Mister B and Me avons été sages comme des images, l'on n'a pas regardé les filles ( même pas un quart de seconde ) qui avant, après et entre les groupes s'adonnaient à des shows burlesques, ce n'est pas parce que l'on vieillit mais parce que l'on préférait discuter avec les amis dont Dan Goffreteau l'ancien leader des Burnin'Dust ( voir, entre autres, le tout premier article de KR'TNT ), manager des Ringstones et que vous êtes sûr de retrouver aux quatre coins du monde dès qu'il se passe quelque chose dans l'univers du rockabilly.

Par contre, l'on est repartis un peu tristes certains que le lendemain l'on ne serait pas là pour Silver Moon, Atomic Cats et Jamy And The Rockin' Trio. Quand on vous assure que ce monde n'est pas parfait, croyez-nous sur parole ! Un rayon de soleil toutefois dans cette noirceur environnante, pas mal de jeunes dans l'assistance suspendus aux lèvres des chanteurs.

Damie Chad.

( Photos prises sur le facebook de Edonald Duck )

ALPHABET CITY / ELEANOR HENDERSON

( Sonatine / 2013 / 486 pp )

Publient un max d'américains chez sweet little Sonatine. Z'en avons déjà chroniqué pas mal. Dressent petit à petit un portrait de l'Amérique de la mitant du siècle dernier à nos jours. Les States comme les aime, déchirés et rock and roll. Premier roman d'Eleanor Henderson. Sur les photos, elle ressemble à une jeune fille sage. Une carrière d'écrivain toute neuve et sans histoire : étudiante, cours à l'université, remarquée dès la sortie de son premier livre en 2011. L'engageriez sans problème comme baby-sitter pour vos mioches. Leur évitera les cauchemars, avant de les endormir elle saura leur raconter une histoire qui finit bien. Comme Alphabet City. Par contre pour les débuts, ça part un peu mal. Très mal même.

Pouvez réciter l'Alphabet City par les deux bouts. D'un côté l'histoire d'un quartier mal-famé de New York, le fameux Alphabet City, genre une ville se penche sur son passé – car depuis la rénovation est passée par là - et de l'autre une réflexion sur cet âge ingrat et difficile que l'on appelle l'adolescence. Merveilleux sujet d'étude, les gamins ! Parviennent toujours à vous faire craquer. Pouvez les décrire sous leurs plus mauvais aspects, personne n'y croit, le coeur qui bat dans leur poitrine est en or.

En plus les quatre qui sont au coeur de récit ne sont pas bien méchants. Tellement peu que l'un d'entre eux se dépêche de mourir en laissant sa copine en cloque. Bel héritage pour les survivants. C'est ce qui s'appelle être mis aux pieds du mur. Car va falloir faire mieux que les parents. Pire ce sera difficile. Du temps de leur folle jeunesse les vieux n'y sont pas allés de main-morte et de quiquette molle, et je te trompe, et je te quitte, et je te nique et j'abandonne les marmots, ou alors je les emporte et j'en adopte un. Tous les coups sont permis. De Trafalgar et de vice. Circonstances atténuantes, ont vécu les folles années 70, la libération sexuelle, la dope, les grandes idées.

Quinze ans plus tard. Les bébés ont grandi. Veulent voler de leurs propres ailes. Pour tout bagage n'ont que les valises transmises par les ascendants. Sur les trois, il y en une qui est restée sur le quai, oubliée dans la consigne. Celle des grandes idées. Les marmots ont vécu trop près ou trop loin de leurs parents pour être dupes. Une génération qui ne croit plus à rien. Des punks. Mais nous ne sommes plus en 1977, mais aux alentours des années 85.

Au début nos chérubins en révolte contre leurs propres malaises existentiels s'adonnent à tous les excès, à toutes les dérives. Mais il est difficile de surpasser Sid Vicious. C'est aussi très dangereux. Le serpent de l'auto-destruction finit par se mordre la queue. Pensait en finir une bonne fois pour toute avec lui-même, mais il n'a tué que le chatoiement des excès. L'on se construit d'abord en imitant les autres, puis en s'opposant à ses prédécesseurs. Le punk jusqu'au boutiste, le punk hardcore, bifurque, il se transforme en Straight Edge. Le grand côté, le bon côté c'est exactement la rive opposée au wild side de Lou Reed. No walkin' in this shit. Pas de drogue, pas d'alcool, même pas une cigarette. Quand les enfants entendent montrer l'exemple aux parents, c'est rarement bien. Surtout que bientôt l'on ajoute un commandement un peu plus pénible que les autres. No sex. Pour la musique, destroy et bourrin. Mais ce dernier terme est discutable.

C'est le parcours de nos trois ados. Et de leurs copains. Sauront s'arrêter à temps. Monteront un groupe de rock, enregistreront un disque ( 1000 exemplaires ), partiront en tournée... mais la vie les rattrape, une clope de temps en temps, une bonne bière pour se rafraîchir, un plan drague par ci par là... chemin glissant vers sympathie for the devil ! Heureusement, car ils étaient prêts à se jeter dans la gueule du loup, à adorer Hare Krishna... S'en est fallu de peu. Auraient pu sombrer dans l'intégrisme le plus réactionnaire. Le straight edge a aussi débouché dans l'horreur, du végétarisme l'on a dégringolé jusqu'à l'homophobie, l'on a cru se libérer de toutes les mauvaises tentations engendrées par la société de consommation pour s'engluer dans une idéologie puritaine des plus retardataires.

Mais nos héros descendront du train en marche. Se sont aperçus que leurs parents malgré toutes leurs faiblesses et leurs erreurs les aimaient ! Snif ! Snif ! Violons ! Comprennent qu'ils ne feront pas mieux qu'eux. Commenceront d'ailleurs par se débarrasser à la Dass de l'héritage encombrant du copain mort... Fini le rock and roll ! Les enfants assagis retournent à l'école. Tout était très mal qui finit très bien. Ne renoncent pas tout à fait. Seront là pour la fermeture du CBGB's, save the last pogo for me !

Tout change. Vingt ans ont passé. Qui se souvient encore des nuits d'émeute du Tompkins Square Park les 6 et 7 aôut 1988, qui vit tous les laissés-pour-compte d'Alphabet City, punks, hippies, dealers, anarchistes, clochards, sans abris et autres nomades urbains s'affronter aux forces de police décidées à nettoyer le quartier avant sa grande réhabilitation ? C'est aussi cela que Eleanor Henderson a tenté de remettre en scène dans son roman moral.

Ecriture simple, personnages attachants, parcours d'une génération très bien documenté, l'ensemble se lit bien et vite. Pas un chef-d'oeuvre mais un remarquable roman sur l'ambiguïté du monde. Le titre original : Ten Thousand Saints ( Dix Mille Saints ) illustre à merveille cette dichotomie du regard que l'auteur porte sur l'être humain.

Damie Chad.

00:04 | Lien permanent | Commentaires (1)

17/09/2014

KR'TNT ! ¤ 201. DENIZ TEK / JALLIES / SCORES / BLOUSONS NOIRS / STEPHEN CRANE / HEWITT

KR'TNT ! ¤ 201

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

19 / 09 / 2014

|

DENIZ TEK / JALLIES / SCORES / BLOUSONS NOIRS / STEPHEN CRANE / HEWITT |

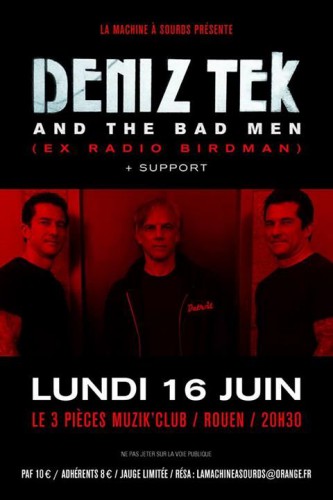

16 – 06 – 2014 / ROUEN

LES TROIS PIECES

DENIZ TEK

TEK C'EST PAS DU TOC

Du toc ou pas du toc ? Pour en avoir le cœur net, le mieux est encore de le voir jouer sur scène. Deniz Tek jouait avec la reformation des Radio Birdman en 2006 à la Maroquinerie. Inutile de dire que ce fut un concert énorme, suivi le lendemain (ou la veille, je ne sais plus) d’un set des New Christs. Et plus récemment, on vit Deniz Tek en solo avec deux frères jumeaux - The Golden Breed, Art et Steve Godoy, anciens champions de skate et tatoueurs célèbres - dans un petit bar rouennais bon esprit, le Trois Pièces. La veille, ils avaient joué devant paraît-il quinze personnes à Honfleur. Soirée fatale car soirée de foot. C’est vrai qu’il faut aussi savoir qui est Deniz Tek et connaître l’histoire de Radio Birdman. Si le nom ne parle pas, c’est foutu.

Quand il ne fait pas le zozo dans une cave avec sa strato, Deniz Tek travaille comme chirurgien. Parce qu’il a joué dans Radio Birdman, certains le croient australien, alors qu’il est américain, originaire d’Ann Arbor, la petite ville universitaire située à proximité de Detroit. Et c’est là où les Athéniens s’atteignirent. Deniz ado eut l’immense privilège de voir les groupes de la fameuse scène de Detroit à l’œuvre, les Stooges, le MC5, Frost, les Rationals et tous les autres barons de l’enfer, et quand il vint s’installer en Australie au début des années soixante-dix, il propagea le plus naturellement du monde la légende du Detroit Sound. Il ne lui fallut pas beaucoup de temps pour monter Radio Birdman avec Rob Younger. Leur groupe sonnait comme un mélange de Stooges et de MC5 et reprenait des classiques comme «TV Eye». À l’époque, on adorait ces groupes qui s’efforçaient de rester fidèles à leurs racines.

Aux Trois Pièces, épaulé par une section rythmique explosive (les deux jumeaux), Deniz s’est efforcé de rester dans le même esprit en jouant quelques belles choses tirées de son dernier album solo («Detroit»). Et comme au bon vieux temps de Radio Birdman, il tapait pour finir une impressionnante reprise de «You’re Gonna Miss Me» chauffée à blanc. Curieusement, il démarra avec le «Oh Well» de Peter Green qu’il veilla à raffermir un peu, histoire de donner le ton.

Au début du set, il semblait un peu gêné, car le premier rang se trouvait à un mètre de lui, puis il s’est habitué à cette pression permanente des regards posés sur lui. S’agitait derrière lui un batteur complètement explosif qui se mit torse nu. Son buste couvert de tatouages ruisselait de sueur. Deniz illustra son vieux penchant pour les Stones avec «Fate Not Amenable To Change» et se livra à un riffage qui eût fait loucher Keef s’il s’était trouvé dans le coin. Morceau tiré de «Detroit», comme d’ailleurs «Can Of Soup» qui pourrait passer pour un hit seventies lancinant, monté sur un beat à la Roky Erickson et admirable à tous les égards. Le maigre public réagissait bien. Il amena un autre titre de «Detroit», «Ghost Town», plus balladif, presque traité à l’arpège, un peu cousu de fil blanc, pas loin du pathos, avec des paroles qui ne pardonnaient pas - «We come from Ghost Town/ We’re already dead/ Nothing can’t kill us anymore» - c’était un peu lugubre.

Heureusement, il a rattrapé le coup avec un autre titre de l’album, l’imparable «I’m Alright», belle désaille montée dans une ambiance dollsy. Appelons ça un morceau d’antho vraiment inspiré qui fourmille de breaks salutaires. Sur l’album, ce cut est si bien produit qu’on croirait entendre jouer Johnny Thunders. Deniz sait marteler son stuff et l’harmo de Daddy Long Legs emporte la bouche.

«Detroit» est un bon album de rock. On peut y aller les yeux fermés. Deniz Tek chante avec le timbre voilé des vétérans de la bourlingue, comme on le voit avec «Pine Box», un étrange morceau d’ouverture bien posé sur ses assises. On sent le vieux répondant birdmanien, hanté par des incursions incendiaires. Une chose est certaine : Deniz Tek sait composer. On retrouve un gros son d’accords plombés dans «Twilight Of The Modern Age», encore une fuite typique des Radios d’antan, bien construite et solide comme un châssis de voiture allemande. «Perfect World» sonne comme un hit. C’est encore une fois sacrément bien claqué à l’accord et aménagé de zones d’arpèges très seventies. Puis ça s’emballe avec une belle ampleur et ça se met à sonner comme un hit pop des sixties. Le cut fonctionne comme une sorte de panorama et ça finit dans une ambiance dollsy assez inspirée. Avec «Take That Again», il revient au Birdman sound, à l’authenticité, au rock bien chanté. Il reste bien implanté dans le dessus du panier.

Le plus grand exploit de Deniz Tek restera sans aucun doute son apparition dans le concert donné en 2011 en hommage à Ron Asheton par Iggy et les Stooges. Scott Asheton était alors encore en vie. Pendant toute la première partie du set, c’est Williamson qui joue. Il fait la gueule et il n’a pas de son. La version de «Raw Power» est ca-tas-tro-phique. La riffagerie de Williamson est plate comme la bourse d’un gueusard. Williamson doit bien le sentir, puisque son visage se renfrogne de plus en plus. Il doit même se demander ce qu’il est venu faire dans cette galère. Il est d’autant plus mal à l’aise qu’on rend hommage au mec qu’il avait réussi à virer du groupe. Ça pue. Avec cet événement, on a vraiment l’impression qu’ils salissent le souvenir de Ron Asheton. Les versions ratées se succèdent pendant une heure, puis il y a un break. Le groupe revient sur scène avec un nouveau guitariste, et là, ça change tout : Deniz Tek attaque le riff de «TV Eye» sur sa Strato blanche avec une telle ferveur qu’on croit entendre les vrais Stooges. Pour «Loose», même chose, now look out ! Alors Iggy renoue avec sa chère délinquance juvénile. Il se jette au sol et rampe comme au bon vieux temps.

Soudain, l’évidence éclate au grand jour. Maigret : «Bon dieu ! Mais c’est bien sûr ! Au moment de la reformation, les Stooges auraient dû engager Deniz Tek et non Williamson, pardi !»

«Radios Appear» est considéré à juste titre comme un classique du rock australien, un genre créé pour l’occasion et donc inauguré par Radio Birdman. Se sont engouffrés là-dedans de nombreux groupes plus ou moins intéressants comme les Celibate Riffles, les Lime Spiders, les Hitmen, les Hoodoo Gurus (plus pop), Died Pretty, les Stems, les Cosmic Psychos, les Powder Monkeys et toute la bande des Scientists/Beats Of Bourbon. On appelait aussi le garage australien le rock high energy, un genre fumeux qui fit pas mal d’émules en Scandinavie. Tous ces gens là s’inspiraient plus ou moins directement du Detroit Sound. D’où l’importance cruciale de l’arrivée à Sydney d’un mec comme Deniz Tek qui fut en quelque sorte le messie. On trouve au moins trois classiques sur le premier album des Birdmen. D’abord «New Race» qui est le morceau stoogy du disque, monté sur les accords de «Gloria» et sur un beat de beast pressée à la Paul Morand. Ce cut est en outre doté d’un superbe final frénétique agité de chœurs sauvages. Ce fut un joli coup de maître. L’autre grosse pièce de l’album, «Aloha Steve & Danno», sonne comme un classique des Dolls. On y retrouve cette merveilleuse dynamique chaloupée et ce beau son perlé de chœurs qui fit la grandeur des Dolls. Ils rendent un bel hommage à Roky Erickson en proposant une resucée de «You’re Gonna Miss Me». S’ensuit «Hands Of Law» qui sonne comme le grand classique du groupe, et c’est sans doute la raison pour laquelle Deniz Tek le reprend aujourd’hui sur scène. C’est un beat qui court la plaine avec de belles ouvertures sur la droite et sur la gauche - Hand of law is coming down/ Hand of law is on us now. Ils finissent ce premier album avec une étrange compo signée Tek/Asheton et montée sur un petit riff orientalisant, mais qui refuse obstinément de décoller.

Quand en 1981 paraît «Living Eyes», le groupe a déjà disparu. Bon album ? Pas bon album ? Les avis sont restés partagés depuis trente ans. Ce n’est évidemment pas l’album du siècle. On y trouve cependant quelques belles pièces de solide garage australien, comme «Hanging On», dans laquelle Robbie chante comme Chris Bailey. Franchement, on croirait entendre les Saints. Morceau intéressant, bien buté du gras du bulbe. Les Birdmen s’en donnaient à cœur joie, surtout Chris Masuak qui tirait un solo à rallonge. Mais on sentait que la plupart des compos de Deniz Tek ne fonctionnaient pas. Trop tarabiscotées, pas d’envolée. «Burn My Eye 78» est certainement l’autre hit du groupe. On apprécie surtout la sauvagerie d’une attaque peu banale. Ça sonne comme un standard des Ramones et ça reste très bon esprit. Quand on écoute le «Smith And Wesson Blues», on pense automatiquement à cette grande interview de Keith Richards jadis parue dans le Melody Maker ou le NME, «You’re never alone with a Smith and Wesson». «Crying Sun» restera aussi l’un des classiques des Birdmen, l’un de leurs morceaux les plus élégants et les mieux balancés. On sentait alors que ces mecs cherchaient leur voie et que ce n’était pas simple, vu qu’ils vivaient loin de tout, là-bas, down under, en Australie. «More Fun» est aussi un beau morceau, vraiment digne de ce qui firent les Dictators à l’époque de «Go Girl Crazy». Ils semblaient plus à l’aise sur le format pop que sur les carcasses tarabiscotées qui ne menaient nulle part.

«Ritualism» sortira quinze ans plus tard. Il s’agissait d’une collection de morceaux live. Ouverture du bal avec l’inévitable «Burn My Eye» et on retrouvait plus loin l’excellent «Hanging On» avec son coup de wha-wha dans les tibias. Une belle reprise de «TV Eye» faisait le cachet de cet album. Le pauvre Robbie essayait de hurler comme Iggy, mais il restait assez loin du compte. Puis il commençait à s’énerver tout seul et là, on peut bien dire que ça devenait très intéressant car ce mec qu’on croyait timide paraissait soudain possédé par le diable : il se mettait à éructer, à baver de la bile verte, comme dans l’Exorciste, sa tête pivotait à 360°, il échappait à la raison, il crachait, moussait, vociférait et arrosait les autres de jets de bile fumante. On regrettait qu’il n’ait pas fait le con comme ça sur les autres morceaux. On sentait le groupe à l’aise car il avait enfin une vraie compo à se mettre sous la dent. Ils fusionnaient TV Eye avec le doin’ alrite doin’ alrite de «Looking At You» du MC5, magistral de pulsion apocalyptique. On sentait en eux les vrais amateurs de Detroit Sound, aucun doute n’était plus permis. Le batteur continuait de battre tout seul dans le vide. «Revelation» sonnait comme du Doctor Feelgood. Ils profilaient cette belle pièce sous le vent et la battaient sec et dru. Autre gros choc référençaire : «Aloha Steve & Danno», tiré du premier album, qu’ils amenaient comme un gros punk-rock d’accords plaqués à l’ancienne, avec des chœurs de filles faits par des hommes, comme chez les Dolls. Et ils bouclaient l’affaire avec «New Race», belle pièce cavalante et solide comme l’enfer tirée aussi du premier album, portée au drumbeat et au riffage 13th Floor Elevators/mi ré la de «Gloria», énormité de fin de disque qui enfonçait bien les clous.

En 1981, Deniz Tek et Rob Younger montèrent un projet audacieux : une tournée australienne avec Ron Asheton. Comme le frangin Scott n’était pas disponible, ils firent appel à Dennis Machine Gun Thompson du MC5. Un album live paru en 1997 illustre cet événement. On y entend une majorité de morceaux des Birdmen, évidemment, mais aussi trois classiques : «Loose» des Stooges, «Looking At You» et «Gotta Keep Movin’» du MC5. C’est très intéressant d’entendre Ron Asheton jouer les solos de Wayne Kramer. Pour Robbie et Deniz, ça devait être le paradis. Dans le petit texte qui accompagne le disque, Deniz évoque le souvenir magique de ce voyage à travers l’Australie. La version de «Loose» est excellente, mais il manque quand même le gros son des Stooges. Ils reprennent «November 22 1963» de Dark Carnival qui raconte l’assassinat de Kennedy - Jackie Kennedy alone in his brains - et gros solo de Ron Asheton. On se régale aussi de «Looking At You», soudain, on a les vraies chansons, les gros hits imparables, et ils pulsent ce bon vieux Looking à l’infini. Ron s’amuse comme un fou, il entre dans le tourbillon incessant et enchaîne les solos vitrioliques. Ils terminent sur une compo circonstancielle, «Columbia», belle pièce insistante reprise aux chœurs - Hey Columbia - mais brisée par un pont débile. Ron le surjoue au gimmickage.

«Zeno Beach» fut l’album de la reformation du groupe, et donc le prétexte à la tournée qui passa par la Maroquinerie en 2006. Bon album ? Pas bon album ? Là-dessus, on trouve au moins trois énormités : «We’ve Come So Far (to be there today)» (Robbie fait sa voix de fantôme geignard derrière, il ne monte pas devant, tout le son est caoutchouté, c’est un cut plutôt stupéfiant), «Die Like April» (petit riff alarmant et à un moment, ils font basculer le morceau dans le heavy goody - you can’t come down - et des gros ponts éclairés par une sorte de génie composital inespéré, ponts déments et le groupe devient sur-puissant, avec des chœurs dollsy - c’est dans ce genre de petit morceau que se niche le génie des Birdmen - la bonne nouvelle c’est que Deniz Tek signe ce spectaculaire chef-d’œuvre) et «Hungry Cannibals» (gros boogaloo insolent de hauteur carnassière, ils deviennent le temps d’un morceau les princes de la nuit, ils déblaient tous les passages, ils sont fatals, classieux, musclés et suivis par des notes d’orgue insolentes, c’est une pure démenterie et ils en rajoutent). Les derniers morceaux de l’album sont aussi très réussis et notamment «Zeno Beach», une power-pop magistrale qui sonne comme une énormité cavalante, supérieure en tout. Mais qui sonne comme ça aujourd’hui, à part les Wildhearts ?

En 2010 est paru un autre album live de Birdmen, «Live In Texas». On est allé voir, par simple curiosité. On y retrouve des morceaux de Zeno, comme «We’ve Come So Far» et une reprise des Who, «Circles». Ils font bien le round and round, mais côté son, ils restent assez loin du compte. Heureusement, ils balancent une grosse version de «Die Like April» qui du coup devient le gros hit des Birdmen, bardé de nappes transversales, c’est lumineux et bien embarqué par Chris Masuak. Dommage que les autres titres ne soient pas aussi bons. L’autre point fort de cet album live, c’est bien sûr le gros son de basse de Jim Dickson qui bat la brousse comme un damné. Ils font une belle reprise du «Til The End Of The Day» des Kinks et reviennent au vieux «Hand Of Law» des Birdmen que Deniz jouait aussi au Trois Pièces pour conclure le set. Cette fois, la version passe bien, car ils la jouent très atmosphérique et la rallongent, ce qui est idéal pour déblatérer.

Et puis les suiveurs de Radio Birdman ont tous récupéré en 1988 le gros boîtier compilatoire intitulé «Under The Ashes». Mais ce n’est pas très bon. On retrouve deux ou trois clins d’yeux aux Stones («Skake» - pompé sur «Let It Bleed», que Robbie chante avec une voix de nez bouché, et «Burn My Eye», avec ses jolis clap-hands de circonstance, mais tellement cousu de fil blanc), une grosse compo («Man With The Golden Helmet», avec ses guitares groovy de Californie, étonnant parti-pris, avec un piano à la «Aladin Sane», curieuse option qui rend le morceau attachant et intéressant) et une cover bien énervée de «You’re Gonna Miss Me». Normal que Deniz connaisse bien les accords. Mais le reste ne convainc pas, loin de là.

Entre les deux époques de Radio Birdman, Deniz Tek a multiplié les projets. En 1994, il sortait l’excellent album «Outside». Dans l’équipe, on retrouvait Jim Dickson et Chris Masuak. Tous les morceaux sont bons, sur ce disque. Ils attaquent avec «Blood From A Stone». On entend bien la basse de Jim Dickson cavaler dans le mix. Belle intensité et richesse de la tambouille, c’est en général ce qu’on attend d’un disque de rock. «Dry To Ride» est un très beau mid-tempo musculeux. Apparemment, c’est le rythme qui convient le mieux à notre héros, comme dirait Houellebecq. On y sent l’excellence d’une belle aisance, la prescience de la rockitude, une essence du développé et une ambivalence de l’impact. Belle pièce hendrixienne avec «Waiting». Ça sonne comme un classique seventies pur jus, comme un vrai hit de série B, ceux que préfèrent les connaisseurs. Jim Dickson sort une grosse bassline à la Noel Redding et le solo de Masuak frise l’hendrixien. On retrouve l’excellent beat sec du mid-tempo sur «Searchning». Deniz Tek sait traiter le problème avec méthode et efficacité. Il est redoutable. «Condition Black» se distingue par un beau drumbeat et un claquage d’accords à l’orée du village. On trempe une fois de plus dans l’excellence réaliste du rock classique, piqué au cœur par un solo d’une rare virulence.