08/10/2014

KR'TNT ! ¤ 204. BERT BERNS / A L'ARRACHE + LOREANN' / JAMES BROWN / BLUES STORY / CITY BLUES

KR'TNT ! ¤ 204

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

09 / 10 / 2014

|

BERT BERNS / A L'ARRACHE + LOREANN' JAMES BROWN / BLUES STORY / CITY BLUES |

BERT AU GRAND PIED

Producteur new-yorkais de renom et petit protégé de Jerry Wexler, Bert Berns fut l’un des personnages clés de l’histoire de la pop américaine du début des sixties. Bert produisit les premiers hits de Solomon Burke et composa «Here Comes The Night» pour les Them. Pas mal, non ? Il produisit aussi Wilson Pickett, Patti Labelle, les Isley Brothers, les Drifters, Neil Diamond et toute une ribambelle de grosses pointures.

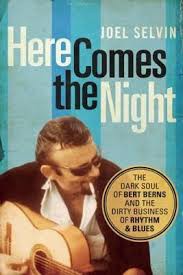

Un remarquable ouvrage retraçant son histoire vient de paraître : «Here Comes The Night. The Dark Soul Of Bert Berns And The Dirty Business Of Rhythm & Blues». L’auteur n’est autre que Joel Selvin, vétéran du journalisme rock et grand spécialiste du Frisco Sound. Selvin n’avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, pourtant il a réussi à tartiner 400 pages absolument captivantes. Comment ? Il a eu l’idée géniale de rassembler toute la faune du Brill Building - y compris les mafieux - pour recréer l’environnement artistique et humain de Bert Berns. L’histoire commence par un voyage à Cuba (pré-Castro), puis arrivent Ahmet Ertegun, Morris Levy (Roulette Records), Alan Freed, 1650 Broadway (l’autre Brill), Leiber & Stoller, Phil Spector, Doc Pomus, Solomon Burke, Burt Bacharach, Gene Pitney, Ellie Greenwich, Otis Blackwell, Mickie Most, Van Morrison, Shadow Morton, Neil Diamond, Tommy James et Jerry Wexler. On ne s’ennuie pas une seule seconde, pour peu qu’on s’intéresse à cet épisode palpitant de l’histoire musicale américaine.

Sur la couverture de l’ouvrage, Bert Berns, clope au bec, gratte une guitare et porte des lunettes noires. C’est un mec du Bronx. Il a un petit côté rocky-road blues à la Gene Vincent, mais avec une barbichette. Dennis Hopper aurait très bien pu incarner son rôle, dans un film reconstitutif.

Ce que le producteur Bert préférait chez un interprète, c’était la voix - «I only record a song if I think it’s a hit record. Record the best artist with a mediocre song and the results are going to be mediocre. And a good song has to have a strong point of view.» (Je n’enregistre que si la chanson sonne comme un hit. Si tu donnes une mauvaise chanson à un bon chanteur, le résultat sera mauvais. Et pour une bonne chanson, il faut trouver le bon angle). Comme Burt Bacharach et Phil Spector, Bert était un disciple de Leiber & Stoller, prodigieux novateurs.

Il fut aussi un esprit curieux qui lors d’un voyage en Angleterre en 1963 fut l’un des premiers Américains à flairer l’énorme potentiel des Beatles et à reconnaître qu’ils avaient du génie. Il ne se trompait pas en prédisant : «Ils vont tous nous ruiner !»

Bert impressionna les Anglais quand il débarqua à Londres cette année-là. On n’avait encore jamais vu ce genre de type, un street cat un peu funky qui fumait des Pall Mall à la chaîne, qui sentait l’eau de Cologne et qui fabriquait des tubes en série. Du coup, Bert fut le premier producteur américain à essayer de sonner anglais, alors que les grands producteurs anglais de l’époque comme Mickie Most ou Andrew Loog Oldham essayaient de sonner américain. D’ailleurs, comme le rappelle Selvin, Lennon & McCartney n’ambitionnaient rien d’autre que de devenir les Goffin & King britanniques. Selvin rappelle aussi que les plus gros hits du British beat («Doo Wah Diddy Diddy» de Manfred Man, par exemple) venaient directement de New York.

Jeff Barry était l’un des grands potes de Bert. Barry portait des bottes et un chapeau de cowboy. Bert et lui adoraient sortir de New-York sur leurs Harleys et partir en virée dans les Catskill Mountains. Mais cette amitié n’empêchait pas Bert de rester très lié avec Ellie Greenwich que Jeff Barry venait de quitter pour aller fricoter avec une poule un peu plus jeune. Bert comptait aussi parmi ses meilleurs amis Tommy Eboli, un mafioso formé dans l’équipe de Lucky Luciano. Bert et Tommy faisaient pas mal de bateau ensemble sur l’Hudson et un jour, à Little Italy, Bert vit des tas de gens venir baiser l’anneau de Tommy. Ils étaient vraiment très liés, car quand Tommy vint voir Bert sur son lit de mort, il fondit en larmes. Bert fréquentait comptait aussi parmi ses amis Tony Pagano, un autre grand ponte de la mafia new-yorkaise. Ils dînaient ensemble en famille.

Et juste derrière Tommy Eboli et Tony Pagano, Selvin embraye avec le portrait de Morris Levy, le patron mafieux de Roulette Records. Dans ses mémoires («Me The Mob And The Music»), Tommy James en brosse le portrait absolument stupéfiant. Morris Levy ne recevait pas des rock stars dans son bureau, mais ce que Tommy James appelle des heavies de la mafia. Selvin rappelle que Levy adorait l’argent et qu’il détestait payer les royalties. Pour la petite histoire, Roulette qui frisait le dépôt de bilan redémarra soudainement avec «Hanky Panky», un tube signé Barry/Greenwich et racheté pour une bouchée de pain. Un peu plus loin, on tombe nez à nez avec Neil Diamond, autre personnage clé du temps jadis, qui comme Jeff Barry était un Brooklyn cowboy rêvant de devenir le nouvel Elvis.

Dans ce livre, vous croiserez Jerry Wexler à tous les coins de rues. Wexler était un type très dur en affaires. Quand Leiber & Stoller étonnés de ne pas voir arriver leurs royalties demandèrent un audit des comptes d’Atlantic, Wexler entra en éruption. L’audit concluait qu’Atlantic devait 18.000 $ aux deux auteurs compositeurs. Voyant l’état dans lequel se mettait Wexler, Leiber tenta de le calmer en lui disant qu’il renonçait à cet argent. Mais Wexler était tellement furieux qu’il les insulta. Puis il leur annonça que non seulement ils n’auraient pas un rond, mais qu’en plus ils ne travailleraient plus jamais avec aucun des artistes signés sur Atlantic. Dans ce panier crabes qu’était le show-business new-yorkais, personne n’était plus vicieux, plus arrogant, plus colérique et plus machiavélique que Jerry Wexler. Quand des artistes signés sur Atlantic les «trahissaient» en allant signer sur d’autre labels (Ray Charles et Bobby Darin, par exemple), Ahmet Ertegun et Jerry Wexler réagissaient différemment. Ertegun s’effondrait aristocratiquement et Wexler piquait des colères noires. Mais Wexler fut aussi et surtout un formidable découvreur. Aretha, c’est lui. Il faillit l’envoyer chez Stax, mais il se ravisa et l’emmena enregistrer à Muscle Shoals. Les Dixie Flyers comme house-band Atlantic, c’est aussi une idée à lui. Même chose pour Dusty in Memphis. Bert apprit tout ce qu’il put apprendre de Jerry Wexler. Ils s’entendirent très bien jusqu’au jour où Wexler, trop gourmand, voulut augmenter sa participation dans une société de production montée par Bert. Elle rapportait énormément d’argent, et la proposition de Wexler allait évidemment à l’encontre des intérêts de Bert. Wexler essuya un refus. Furibard, il déclara la guerre : ou bien tu me rachètes mes parts, ou bien je te rachète les tiennes ! Pour racheter les parts de Wexler, Bert devait sortir 300.000 $ qu’il n’avait pas. Coincé, Bert en glissa un mot à l’oreille de Tommy Eboli qui régla le problème à sa façon. Il envoya Patsy Pagano et Big Miltie «parler» à Wexler. Ils s’installèrent dans son bureau et firent quelques plaisanteries douteuses, du genre on va briser les jambes de ta fille, ce qui ne fit pas rire Wexler. L’affaire fut aussitôt réglée. Wexler versa - en cash - à Bert les 300.000 $ pour racheter les fameuses parts et bien sûr, aucune trace de cette transaction ne devait apparaître dans la comptabilité d’Atlantic. Et Wexler devait s’estimer heureux de s’en tirer à si bon compte.

Autre anecdote croustillante concernant Atlantic. Quand Wexler et Ahmet voulurent se débarrasser de Miriam Bienstock, la co-fondatrice du label, ils lui demandèrent de fixer un prix pour le rachat de ses parts. Elle fixa son prix à 600.000 $. Elle prit son chèque et en franchissant la porte, elle leur lança : « I give you assholes six months !» (Vous les enculés, vous ne tiendrez pas six mois).

C’est Wexler qui ramena Solomon Burke pour la première fois en studio en 1960 et il demanda à Bert de produire la session d’enregistrement. Quand Burke vit Bert avec ses cheveux tombant sur le col de chemise et son blue-jean, il prit Wexler à part pour lui demander : «What’s with this paddy motherfucker ?» (D’où il sort ce connard d’Irlandais ?) Wexler donna surtout des instructions à Bert : «Don’t go pop with him !» Le résultat de cette session fut l’extraordinaire «Cry To Me» qu’on retrouve sur «The Bert Berns Story - Twist And Shout Volume 1 - 1960-1964», une rétrospective parue sur Ace.

L’un des héros du livre de Selvin, c’est bien sûr Phil Spector. On assiste à une scène dans un restaurant chinois où Phil explique à Gene Pitney que sa sœur est dans un asile de fous, et il ajoute après avoir trempé son nem dans la sauce qu’elle est la moins atteinte de la famille.

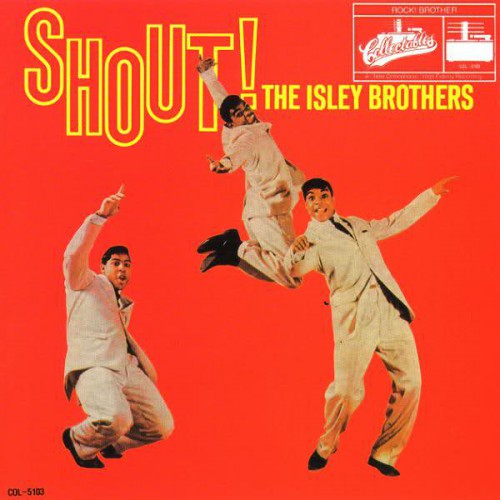

L’un des coups de génie de Bert Berns, c’est l’enregistrement de «Twist And Shout», une chanson que détestaient les Isley Brothers, car ils prenaient ça pour du twist. Bert en fit du rock’n’roll afro-cubain.

Et puis on rit beaucoup en feuilletant ce livre, car Joel Selvin adore les anecdotes hilarantes, comme celle-ci : un jour la baby-sitter d’Ellie Greenwich débarqua avec un œil au beurre noir et déclara, avec un grand sourire : «He loves me !» La baby-sitter s’appelait Eva Boyd et elle allait devenir Little Eva. Ailleurs Selvin raconte que Wexler se plaignait quand il recevait chez lui les patrons de ABC Sam Clark et Larrry Newton de devoir passer une semaine entière à nettoyer les tâches de graisse qu’ils avaient laissées sur son sofa.

Selvin revient aussi régulièrement sur Dino. Avant de se marier, Bert vivait avec un énorme dogue danois nommé Dino qui avait le droit d’aller partout dans l’immense appartement. Il avait même le droit de dormir sur le lit de son maître. Après le mariage, Dino venait toujours dormir sur le lit devenu conjugal et, comme le précise l’auteur, il pouvait être «powerfully flatulent».

L’anecdote la plus drôle est certainement celle concernant Leiber & Stoller qui fatigués des embrouilles du business, voulurent retrouver leur liberté. Pour ça, ils devaient revendre leurs parts dans la société de production qu’ils avaient montée avec George Goldner. Par un beau matin de mars, ils vinrent frapper à la porte de son bureau. Goldner leur répondit qu’il n’avait pas assez d’argent pour financer le rachat des parts. Alors ils lui dirent qu’ils cédaient leurs parts pour un dollar. Mais ce matin-là, la femme de Goldner avait vidé son portefeuille et il n’avait pas un sou en poche. Alors Stoller sortit un billet de un dollar de sa poche et le tendit à Goldner qui le prit et qui le donna à Leiber. En quittant le bureau de George Goldner, Leiber & Stoller quittaient définitivement ce monde du show-business qu’ils haïssaient.

Puis on arrive à l’épisode Them. C’est Dick Rowe qui mit Bert et les Them en contact. Bert s’entendait merveilleusement bien avec ces petites gouapes de Belfast. Quand un journaliste du NME voulut l’interviewer, Van Morrison l’envoya sur les roses : «Fuck off ! Can’t you see I’m talking to Bert ? You should be interviewing him. He’s a genius !» Alors le journaliste se tourna vers Billy Harrison. Le guitariste des Them se curait les ongles avec son couteau, jusqu’au moment où il en eut assez de répondre à des questions stupides. Van Morrison affichait son mépris pour la presse anglaise en regardant par la fenêtre et Bert que la situation amusait grattait sa guitare. Selvin précise qu’il jouait très fort.

Les dernières pages du livre sont fabuleuses, autant que peuvent l’être les dernières pages d’une épopée balzacienne. On parle ici de dénouement. Bert est mort à 38 ans d’une crise cardiaque. Après sa mort, Ellie Greenwich ne s’est jamais remariée et n’a jamais recomposé. Ni Wexler, ni Van Morrison ne sont venus aux funérailles de Bert. Par contre Neil Diamond profita de l’occasion pour négocier un arrangement contractuel avec Ilene, la veuve de Bert. La dernière photo de Bert, c’est exactement Gene Vincent à la fin de sa vie.

Sur le «The Bert Berns Story Volume 1», on trouve des choses extraordinaires, comme «Cry To Me» de Solomon Burke, une voix de rêve sur fond de beat mambo. Solomon finit son hit en beauté et préfigure Otis. La plupart des morceaux produits par Bert sont de la grande pop de Brill bien orchestrée. Dans le «Twist & Shout» des Isley Brothers, on entend les trompettes des Caraïbes. Gene Pitney sonne comme la Précieuse Ridicule et Bert plonge Ben E King dans une ambiance d’auberge espagnole. Comme il adorait «La Bamba», on ne s’étonne pas de retrouver ce type de son dans «Hold On Baby» des Rockadays. On a aussi une belle pièce de mambo new-yorkais avec «Come On And Stop» de Marv Johnson. C’est tout juste si on ne voit pas Bert danser dans le studio avec sa clope au bec. On découvre ensuite une shouteuse fantastique en la personne de Betty Harris. Elle chante «I’ll Be A Liar» d’une voix cosmique. La grande affaire de Bert, ce fut le doo-wop de Brooklyn des Drifters. Et la surprise vient de Little Esther Phillips dont le «Mo Jo Hannah» secoue les colonnes du temple. Il faut entendre Little Esther embarquer son truc avec des chœurs déments ! Et Lulu referme la marche avec une version torride de «Here Comes The Night», pur hit sixties.

«The Bert Berns Story - Mr Success Volume 2» couvre la deuxième partie de la carrière de Bert, jusqu’à sa mort, en 1967. Il avait appliqué le fameux précepte «Live fast & die young». À cause de sa constitution fragile, on lui avait annoncé très tôt qu’il ne vivrait pas vieux. Les Isley Brothers, Solomon Burke et Van Morrison sont les clients les plus connus de Bert. Sur le volume deux, on trouve d’autres stars du type Ben E. King, Wilson Pickett et Otis. Dans les pattes de Bert, Otis sonne très urbain, mais il sonne. Il shake le shook des Caraïbes cher à Bert, mais ça n’a pas dû lui plaire puisqu’il est parti. Le vrai roi du swing new-yorkais, c’est Ben E. King. Sa classe est tout simplement extravagante. Bert produit aussi les Drifters et fabrique du suprême sirupeux duveteux de la coulure extrême - And smell your sweet perfume oh oh oh my darling. Il excite les Exciters avec une orchestration antillaise et ramène tout l’allant des Caraïbes dans «Show Me Your Monkey» de Kenny Hamber. Ça claque des mains et les jupes volent. Kenny a du mal à tenir sa monture - show me your twist - et le génie productiviste de Bert embarque le cut au paradis des légendes perdues. En voiture, les enfants ! C’est lui qui mit en boîte le fabuleux «Everybody Needs Somebody» de Solomon Burke. Voilà ce qu’il faut bien appeler un hit suprême - You-you-you - On revoit les images des Blues Brothers, c’est la vraie pulsion new-yorkaise. Chez Bert, ça swinguait autant que chez Stax. Il produisit aussi l’extraordinaire Barbara Lewis dont on entend «Better Not Believe Him», ainsi que Patti Labelle & the Blue Belles, avec «You Forgot How To Love» et là aussi, on a une vraie voix. The real deal. Elle pousse son bouchon assez loin en hauteur. Au rayon des bonnes surprises, on trouve le «Gone Gone» de Roy C, encore une vraie voix et «Mojo Mama» de Don Varner, qui est en fait un gros groove de crocodile. Une monstruosité sortie du limon des soutes des jukes new-yorkais - schlafff - Good Lord ! D’où sort ce vieux zombie des cimetières abandonnés ? Il fait des euuuh ! et il parle de mojo mama. Quelle aventure ! On se re-régale du «Brown Eyed Girl» de Van Morrison, hyper produit, juteux, chanté, swingué et allumé par Bert. On retrouve même dans la prod le son de Cuba, c’est parfaitement dément. Et même définitif. Break de basse et ça repart. Pour Van, ce fut une chance d’avoir un producteur comme Bert - Shooo la la la - Quel festival ! On finit par comprendre que Bert avait su créer un son unique, très coloré et grouillant de vie.

Mais tout ceci n’est rien en comparaison des trois cocottes suivantes : Tami Lynn, Lorraine Ellison et Erma Franklin, la sœur d’Aretha.

C’est Jerry Wexler qui découvrit Tami Lynn dans une convention de DJ à la Nouvelle Orleans et il demanda à Bert de la produire. «I’m Gonna Run Away From You» est une monstrueuse pièce de jerk bien secouée des puces et grassement violonnée. Bert ne reculait devant aucun excès. Selon Mick Patrick, «Piece Of My Heart» d’Erma Franklin serait l’une des plus belles réussites de Bert Berns. C’est vrai que la frangine d’Aretha envoie la purée. Quelle voix ! On sent la guerrière de la soul. Elle explose tout. Elle est tout simplement prodigieuse, elle crée de l’espace comme sa sœur Aretha, mais avec un vrai chien de sa chienne. Ce hit sonne comme une révélation mystique. Un bon conseil, écoutez Erma. Nouveau coup de Trafalgar avec «Heart Be Still» composé par Bert et son copain Jerry Ragovoy pour la grande Lorraine Ellison. Si on connaît Lorraine Ellison, c’est sans doute grâce à Sharon Tandy qui fit une version explosive de «Stay With Me Babe». Alors il faut entendre l’attaque de Lorraine sur «Heart Be Still». C’est l’une des géantes de la soul des temps bénis. Elle va très haut, avec l’aisance d’une championne du monde. On ne revient pas indemne d’un voyage de trois minutes en compagnie de Lorraine. Elle va trop haut, beaucoup trop haut. C’est une folle. Elle ouvre des horizons - oh yes baby - Elle percute les énergies du gospel et explose les vitraux des fuckin’ Winchester Cathedrals. L’association Bert/Ragovoy/Lorraine appartient désormais à la mythologie.

Une soirée avec Bert vaut tout l’or du monde. Avec lui, on échappe à tout ce qu’on connaît déjà. On ne fait que secouer les épaules et se régaler d’une production hors normes. Phil Spector avait les Ronettes, Tina Turner, les Righteous Brothers et Darlene Love. Shadow Morton avait les Shangri-Las, le Vanilla Fudge et Janis Ian. Bert n’était pas en reste car il avait Lorraine Ellison, Tami Lynn et Erma Franklin. On n’ose à peine imaginer le carnage qu’il aurait fait s’il avait pu continuer à vivre.

Signé : Cazengler, l’ami des Bert.

The Bert Berns Story - Twist And Shout Volume 1 - 1960-1964. Ace Records 2008

The Bert Berns Story - Mr Success Volume 2 - 1964-1967. Ace Records 2010

Joel Selvin. Here Comes The Night. The Dark Soul Of Bert Berns And The Dirty Business Of Rhythm & Blues. Counterpoint 2014

NEWS FROM LOREANN'

Les âmes sensibles se sont inquiétées, mais qu'est donc devenue Loreann' la petite chanteuse folk du grand méchant blog KR'TNT qui ne jure que par les c'rocks les plus sanglants de l'england garage et de l'international rockabilly ? Disparue depuis trois mois, mais de retour, toute pimpante, après s'en être allée batifoler du côté de la Suisse et de l'Alsace... Revenue donc dans la Brie qui ne lui est ni natale ni fatale puisque son premier concert parisien est programmé pour le mercredi 22 Octobre au Paname, au 14 rue de La Fontaine Au Roi.

En attendant le weekend a été faste. Deux dates à la suite. Nous y étions. Comment aurions pu nous faire autrement !

LE 17 / PROVINS / 03 - 10 – 14

le 17

Le 17. L'ancien cinéma de Provins. Du temps où subsistait encore Place Honoré de Balzac, le dernier mur de la prison aujourd'hui oubliée. Est resté longtemps fermé, puis a été transformé en bar. D'abord le Balzac, aujourd'hui le 17. Un bar à multiples facettes comme il aime à se décrire. Passé vingt et une heures c'est le seul débit de boissons et de frissons de la ville qui soit fréquentable. Sont capables de tout pour égayer les lourdes soirées provinoises, peuvent organiser une soirée fléchettes comme une soirée salsa. Le pire y côtoie souvent le moins bon. Mais de temps en temps ils vous harponnent un chanteur de qualité ou alors chaque mois, c'est micro ouvert. Attention pas du karaoké pour cacatoès aphones, mais du pur boeuf cent pour cent électrique.

A L'ARRACHE

Porte grand-ouverte, le comptoir est à gauche en entrant, la salle au fond, haute de plafond ceinte de son balcon – cinéma oblige - au niveau du premier étage. Disparu le grand rideau rouge, mais l'on a recouvert les murs d'une teinte similaire, accueillante et chaleureuse. Pas grand monde, mais il est manifeste que toute cette jeunesse se connaît et que l'assistance est formée d'habitués.

A l'Arrache, pas vraiment en concert, mais comme le signale l'affiche en jam session. Groupe local, délesté au mois de mai dernier de son chanteur parti vers d'autres aventures. Z'ont organisé des auditions et contre toute attente se sont décidés pour Loreann'. Leur nom parle pour eux. Sont des partisans du rentre dedans, une mesure de blues et une autre de rock'n'roll. Pas d'adoucissant ni de soupline. Vous agitez la nitro et vous obtenez un cocktail détonnant. D'abord ça vous plombe l'estomac, ensuite ça vous vrille les boyaux. Ou vous supportez, ou vous vous enfuyez. Trois musicos, une basse, une guitare et un batteur colossal. Ne montent pas sur scène pour regarder passer les trains. Font la course avec. La gagnent souvent. Et ce sont ces trois dynamiteurs qui ont choisi d'installer dans les éclats meurtriers de leurs grenades musicale la fragile corolle Loreann'.

Comme si cela ne suffisait pas, ils reçoivent des renforts. A un moment, il y aura jusqu'à quatre guitares sur scène. Un bien grand mot, un coin sombre sous le balcon. On ne les voit presque pas. Mais on les entend. Un son épais comme de l'huile, mais sans sourdine. Débutent par Born To Be Wild et continuent avec des roquettes du genre Gloria ou Smoke On The Water. Ne recherchent pas le morceau rare que l'on offre comme un clin d'oeil aux amateurs, leur faut du rentre-dedans breveté. An atomic Juke-Box. Rien de plus meurtrier que ces petits combos de trompe-la-mort. N'ont qu'une devise : vite et fort. Pour le chant, pas de temps à perdre dans les modulations. Les incongruités qui s'appellent soupirs, pauses, silences, ils ne veulent pas en entendre parler. Que le chanteur se débrouille s'il ne veut pas finir dans la voiture balai. Alors notre petite Loreann' – l'a mis des talons hauts pour paraître plus grande – elle fonce tout droit. Nous sort une grosse voix beaucoup plus affirmée que d'habitude et fait tout pour rester en tête de la course. Ne se laisse pas faire, avale entre deux couplets une lampée de bière à toute vitesse comme si elle fêtait la Saint Patrick et la voici repartie sur les chapeaux de roue. Les gars n'y font pas toujours cas, montent un peu haut le mur du son, mais une fois qu'elle aura poussé la puissance du micro vers le rouge, elle s'imposera sans trop de mal. A fort à faire, parfois ils sont si pressés qu'ils sabordent la fin d'un morceau pour le plaisir de faire gicler des riffs rageurs d'intros à tire-larigot. Loreann' n'aura pas démérité, a tenu le choc. Sans chiqué. Naturelle. Une gerbe d'applaudissements pour saluer son nom. A obtenu son baptême rock.

04 – 10 – 14 / LE CESAR

Retour au calme. Peut-être la dernière prestation car Le César - le café du marché - attend son nouveau propriétaire... Versant folk. Loreann' regagne son répertoire traditionnel. Ou plutôt cette manière si douce de poser les mots sur les accords qu'égrennent ses doigts. Une voix plus affirmée en début de séance comme s'il lui restait encore de l'énergie accumulée la veille, et tout doucement tout rentre dans l'ordre d'une autre dimension. Celle d'un chant psalmodié qui s'étire infiniment en un lent murmure, très belle version de Mister Tambourine man qui semble ne jamais s'arrêter et qui s'étend au loin très loin à l'intérieur de nous, jusqu'en ces endroits d'intenses vibrations d'où nos songes prennent leur envol.

Loreann' transmue. Suffit qu'elle se saisisse de l'american folk pop pour le transformer et le subjuguer. Les poulains les plus fous et même les plus sages que sont ces standards de Dylan and Co se sentent pousser des ailes dans le dos et s'en vont planer à mille lieues au-dessus de leur habituel gazon, partent et s'envolent pour de grands voyages en de lointaines contrées imaginales que seules peuvent atteindre les ondes les plus subtiles de nos âmes éveillées par le miracle de ces ensorceleuses berceuses que Loreann' nous prodigue comme des talismans sonores.

Mais le tour de chant est écourté. Un avion attend Loreann'. S'éloigne sur un dernier signe de la main, légère comme une promesse d'or.

Damie Chad.

FILM

GET ON UP

TATE TAYLOR / CHADWICK BOSEMAN

Un film sur James Brown ! Même pas un demi-millionième de seconde d'hésitation ! Sortie nationale le 24 septembre ! Faudra se faire une déraison, mais au cinoche de Provins, n'y a pas la pelloche. Pas prévue, non plus en ce début d'octobre, ni sur la programmation du mois à venir. Après discussion avec le programmateur j'en viens à me demander s'il connaît ne serait-ce que d'un friselis de feuille élimée de salade le dénommé James Brown. L'est temps de passer à l'action. Nous jetons notre dévolu sur Varennes-sur-Seine. Le choix n'est pas cornélien. C'est le seul endroit où on le projette en ce jeudi soir dans un rayon de cinquante kilomètres à la ronde. En version française en plus, si vous pouviez savoir comme ça me soule ! Bien sûr je ne pige pas l'amerloc, mais l'écouter en notre langue me paraît aussi stupide que de regarder une exposition de Matisse en blanc et noir.

Nous encombrons le coffre de la teuf-teuf de douze manches de pioche et de deux douzaines de nerfs de boeuf. Pas question de se laisser piquer la place par une foule de faux fans de la dernière heure en délire. Vaine précaution, à l'arrivée nous nous retrouvons à deux, tout seuls, dans la salle. A blêmir de honte devant l'inconséquence de nos concitoyens !

Je le confesse, je file quelques fois au ciné, mais je ne suis pas cinéphile. Suis incapable de reconnaître un acteur ou de réciter le pédigrée d'un réalisateur. De fait je ne me déplace que pour les films consacrés à Gene Vincent et James Brown. Relativement rares, je le concède. Bref, n'attendez pas que je vous ponde quinze pages sur Tate Taylor ( franchement j'y tâte rien ) et que je bosse quatre chapitres sur Chadwick Boseman qui incarne James Brown à l'écran. Moi, c'est James Brown qui m'intéresse, le reste je vous le laisse.

Question monnaie je risque d'y perdre la mise. Je ne parle pas du prix de ma place de cinéma, mais de tout le fric que j'ai dépensé pour m'acheter des disques des Rolling Stones. Et ce salaud de Jagger qui a investi toutes mes économies d'adolescent désargenté dans ce biopic calamiteux de Maître James. Cinquante cinq millions d'euros d'investissement ( pas fou, n'était pas tout seul le Jag ) et même pas vingt de récupérés. Bon, comme c'est pour Mister Dynamite, je ne ferai pas d'histoire à Mick la jetstar. La star qui se jette.

BIO QUI PIQUE

Que l'on m'aurait proposé de le faire que je me serais défilé en douce. La vie de James Brown en deux heures c'est comme enfermer une baleine dans une boîte d'allumettes. Difficile exercice ! N'y sont pas arrivés ! Y a dix neuf minutes de queue du gros poisson qui dépasse du tupperware réglementaire. Z'avaient pourtant pris le grand modèle. Perso, ça ne me gêne pas. Auraient rajoutés dix-huit heures que je ne m'en serais même pas aperçu. Oui mais pas les sales gamins des cités sur qui l'on comptait pour remplir les salles. Y allez-y, vous ne serez pas déçus, c'est le chaînon manquant de l'origine du rap que l'on vous propose, le mec de l'univers que vous avez le plus samplé – on le leur écrit en gros sur la dernière image au cas où ils ne l'auraient pas remarqué. Y sont pas venus. Trop lourdingue. Et beaucoup plus lourd que dingue. Pas assez trash. C'est comme à l'école, les temps morts entre les récrés sont trop longs. Les psychos analyses, s'en foutent un peu, préfèrent s'activer les neurones avec des produits moins calibrés, et tout le côté docu-je-pleure-sur-la-misère-du-peuple-noir, ils connaissent déjà. De facto. Pourtant on les a bien aguichés, les chorés du début, la gestuelle de James Brown, évoquent un peu trop les clips de Mickael Jackson. Mais qui écoute encore aujourd'hui l'auteur de Thriller ?

Mais le film possède la qualité de ses défauts. Evoque bien la carrière de Mister Brown. Des tout débuts, à la fin. A l'aide de flash-back – procédé facile mais qui permet de rompre la monotonie des narrations chronologiques – et d'un axe directionnel – l'amitié sincère et tourmentée entre James Brown et Bobby Byrd – qui tire le scénario tant soit peu vers le mélodrame intimiste. Ce n'est pas orgueil et préjudice, mais infidélité et reconnaissance. Ne fait pas non plus l'impasse sur la violence. Pas celle de la société – prison, misère, argent, pouvoir – mais de ses conséquences, de ses traces sur les comportements humains. La vie a été dure pour James Brown. Mais il s'en est sorti. C'était la version officielle. L'on reproduit ce que l'on a vécu. De victime innocente l'on devient bourreau inconscient. C'est que l'on prête à l'autre la même force dont on a été capable. Tout n'est pas joli dans la vie du Godfather of soul, il tape sur sa femme et fonce sur les voitures de police. Ca ne se fait pas. D'abîmer toutes ces carrosseries innocentes. On le mettra tout de même deux ans en prison, pour si peu.

BLACK IS BLACK

Il ne faut pas croire qu'il ait été le premier noir à entrer dans la Maison Blanche avant Obama. Mais un de ceux qui s'est le plus approché de la fonction présidentielle, puisqu'il a été plusieurs fois reçus par différents présidents. Que d'honneur pour un nègre sorti du plus bas de la société ! Mais toute médaille comporte son revers. Sait très bien qu'au travers de sa personne c'est tout le peuple noir qui bénéficie de cette reconnaissance. Mais ne serait-il pas en même temps le chien sauvage et dangereux dont on se méfie qui s'en retourne de son plein gré à la niche et qui vient quêter les affectueux câlins du maître ? Entre la révolution et la collaboration, la frontière – si nouvelle soit-elle – est parfois étroite. Vous pouvez le louer, le maudire, l'admirer, le critiquer, mais il est des actes qui dépassent l'individu et dont seule l'Histoire saura tirer signifiance. L'a agi comme bon lui a semblé, entre le béni oui-oui à l'Oncle Tom et l'appel aux armes à la Black Panthers l'amplitude est grande. En France, dans les années soixante-dix, la CGT appelait à la dignité alors que l'extrême gauche prônait une radicalisation beaucoup plus violente. Aujourd'hui l'on peut faire le bilan des progrès ( ? ) et des reculs ( ! ) sociaux engendrés par la stratégie de compromission qui a prévalu. Nous ne nous éloignons pas du sujet. Le passé guide le présent.

MUSIC MAESTRO

De très bons passages dans le film. J'en élis trois. Une scène de gospel à laquelle assiste le gamin qu'à l'époque on nomme Little Junior. Fermez les yeux et bouchez-vous les oreilles dès qu'il se dirige vers l'Eglise. C'est la scène la plus folle. Mais j'ai peur qu'après l'avoir vue vous ne renonciez au monde et que vous désiriez entrer dans les ordres. Comment donc, le christianisme, c'est ce bordel généralisé, ce souk intégral, cette démence à l'état pur, moi aussi je veux hululer les cantiques et les louanges du Seigneur, je veux hurler comme un possédé, me trémousser comme si les cinq cents diables de l'enfer me croquaient le manche à balai, me rouler par terre, tomber en pâmoison, passer par toutes les affres de la communion divine. Stop, cher lecteur. Tu confonds christianisme et gospel. Pas tout à fait la même chose. Les mêmes paroles, mais pas la même manière de les chanter.

J'adore James Brown mais je vénère Little Richard. Encore plus déjanté que le hurleur de la soul. Brandon Smith fout le feu à Tutti Frutti. Compose un personnage qui procède en droite ligne du glamour richardien. Avec cette ambiguïté homosexuelle revendiquée sans détours par Mister Penniman dans ses mémoires. Grand fou du rock et grande folle du roll. Un rôle de composition, un magnifique travail d'acteur. Rend son personnage crédible. Même si beaucoup de puristes du rock risquent d'être perturbés par cette exubérance d'une négritude outrageusement revendiquée.

Le film déborde d'extraits ( reconstitués ) de concerts. Tate Taylor s'en sort plutôt bien même si à aucun moment vous n'avez l'impression de voir James Brown en chair et en os. Un bon imitateur mais qui ne ne donne pas l'illusion. Peut-être parce qu'il a senti le danger de pousser un peu trop loin l'imitation et de donner dans la caricature. La scène musicale que je préfère est celle d'une répétition dans laquelle James Brown ne chante pas. Initie ses musiciens rétifs à sa nouvelle définition du groove. L'on gravit la pente vers le funk, et tous les instruments doivent se comporter, ni comme une guitare, ni comme une basse, ni comme une trompette, mais tous et chacun comme une batterie. L'on ne joue plus une note, on la frappe. On n'interprète plus un morceau, on le forge. Uniquement des tintements de coups de marteaux sur la patte sonore retentissante. La soul n'existe pas. La musique de l'âme est laminée sous les merlins en furie. Le tout est de jouer ensemble. L'on assène et l'on assassine toute effusion lyrique au profit d'une expressivité mécanique sans faille. Les chimères de l'esprit détrônées par la pulsation du sang.

Le but n'est pas de se vider la tête. Mais de réveiller en soi la force des reptiles antédiluviens qui dorment dans les profondeurs de nos chairs. Musique en partance vers quelque chose de moins individuel, de davantage tribal, de plus rugueux et plus sauvage. Une dimension d'affirmation de soi que l'on pourrait qualifier de nietzschéenne mais que faute de tout ce background de culture occidentale à laquelle James Brown n'eut jamais accès, mais qu'il parvint à conceptualiser sous une forme peut-être plus naïve et en même temps beaucoup plus opératoire, ce qu'il appelait to be the best, to be the king. Des formules qui peuvent faire sourire. Mais l'art de la danse exercée comme un entraînement guerroyant est aussi dangereux par la souplesse et la félinité qu'il permet d'atteindre que les arts de combat les plus meurtriers. Et pourtant peu de trace de shamanisme africain en tout cela. Plutôt des retrouvailles apolliniennes avec cet écart que les anciens grecs faisaient entre l'amour de la philo-sophia et le désir de ce philein to sophon qui est un surpassement de la sagesse humaine par un attrait de quelque chose d'autre qui n'est déjà plus humain.

James Brown est parti avec son secret. Ce n'est qu'une formule creuse. A chacun tout simplement de se mettre en chemin. Lorsque l'on voit les pitoyables déjections canines émises par ces musiques de transe qui ont cru s'inspirer des pulsations rythmiques browniennes et qui n'ont été capables que de reproduire sempiternellement la même fréquence, le même battement, le même tintabulinement, la même métronomicité, le même éternel retour machinique du même lui-même, l'on se dit que beaucoup se contentent de tourner en rond – ce qui est la meilleure façon de faire son beurre – alors que James Brown décochait des sagaies de feu sur les courbes limites de l'univers.

Et le film, alors me demanderez-vous. Bon ou mauvais ? Un étron ou un tronc d'Yggdrasil ? Manque de groove. Montage trop simpliste. L'on voit James Brown mais pas sa folie. Sympathique, pédagogique. Idéal pour quelqu'un qui veut avoir une idée sur ce fameux James Brown dont il n'a jamais entendu un disque. Et donc décevant. Ego, tout ce qui vient de la galaxie James Brown, à n'importe quel pourcentage de qualité me fait délirer. Soyez sûr que le film vaudra exactement ce que vous en ferez. Transcendez-vous !

Damie Chad.

LE BLUES

LES MUSICIENS DU DIABLE

STEPHANE KOECHLIN

( Castor Music / Mai 2O14 )

Superbe. A lire de toute urgence. Surtout si vous ne connaissez rien du blues et que vous aimeriez en savoir davantage. Surtout si en tant qu’amateur éclairé et forcené vous n’ignorez rien de cette musique, dates, lieux, chanteurs, discographies sur le bout des doigts. Le but de Stéphane Koechlin n’a pas été d’écrire une encyclopédie. En ce sens-là, celle de Gérard Herzaft reste inégalable. En moins de 220 pages Stéphane Koeklin s’est livré à proprement parler à une enquête épistémologique sur le blues depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui. Travail de sapience généalogique au sens nietzschéen du terme. Qui comme par hasard s’inscrit dans les méandres historicistes d’un gai savoir musical. Koeklin n’a pas voulu écrire l’histoire du blues mais entreprendre la saisie phénoménologique de son essence, de ce que l’on pourrait appeler pour faire simple l’esprit du blues. Avec en prime, non pas la description chronologique de son déroulement temporel mais l’analyse formelle de l’évolution d’une forme idéenne dans son déploiement historial. Bref, un livre magnifique pétri d’intelligence ordonnatrice et réflexive comme l’on en a encore jamais lu en notre langue sur cette musique que l’on aime. La musicologie n’est qu’une science quantitative vide lorsqu’elle n’est pas relayée par une véritable entreprise de pensée.

HONNEUR AUX DAMES

Le blues naît dans les champs mais il commence par habiter en ville. De la sordide fornication initiale dont il est issu nous ne savons rien. Pas de livret de famille. Faut s’en remettre à l’anecdote de W. C. Handy le compositeur du premier blues apparemment jamais couché sur les portées d’un papier à musique. Sinon les infimes traces probables se perdent à la fin du dix-huitième siècle… Sans doute ne connaîtrons-nous jamais le fin début de l’histoire.

Le blues naît dans les disques de Ma Rainey, Ida Cox, Mamie Smith, Bessie Smith, fleurs noires et vénéneuses poussées sur le fumier de la misère et la fumure du racisme. Superbes bouts de femme et félines panthères noires, des vies déjantées, tributaires des aléas du marché, princesses d’un matin et reines déchues de leurs carrières impossibles au pays d’Uncle White Sam.

LA MYTHO DU DELTA

Des dames aux parcours brisés mais déjà en quelque sorte des blues-stars, trop vite venues, trop vite parties, paillettes et strass qui ne brillent pas vraiment et qui se décollent trop rapidement. Trop beau pour durer longtemps, feu d’artifice de seconde zone, mais des étincelles dans le firmament d’une gloire trop vite éteinte, qui les a tout de même propulsées vers le haut du panier de la renommée. Quelques mois, quelques années éblouissantes, et par la suite retour vers l’anonymat ou le clair-obscur du désenchantement. Déjà trop. Trop tributaires du business des maisons de disques et des médias noirs pour que la féérie évanescente de leur apparition sur le devant de la scène ne se transforme en légende.

Fallait davantage. De la sueur, du sang et des larmes. Des champs de coton sous le soleil ( de Satan ), des pénitenciers dont les portes se referment plus facilement qu’elles ne se rouvrent, des chaînes, des travaux forcés, de l’alcool frelaté, des flics à tête de cochon, des juges impitoyablement iniques, des familles dispersées, des femmes volages, des maris cocus et jaloux, vous pouvez en rajouter la coupe ne sera jamais assez pleine. Les chiens aux trousses et la faim au ventre. L’idée de révolte se situe dans la tête. Faut l’avoir drôlement chevillée au corps pour ne pas la perdre. Dans le Delta les premiers bluesmen seront des hommes en rupture de communauté. Disent non à une vie de travailleurs sans droits ni espérance. Préfèrent courir la gueuse dans les bars à putes que remplir des sacs et des sacs de coton. C’est toujours plus agréable. Investissement une vieille guitare cabossée et roulez jeunesse, à vous de savoir faire la différence et de mener le bal.

Certains se font remarquer. Courent les plantations et les juke joints, sont déjà célèbres sans avoir enregistré un disque. Le bouche à oreilles. La rumeur. Ne s’attardent guère, le temps de ramasser une poignée de dollars, de trousser une groupie d’un soir, d’écluser quelques bouteilles de whisky et c’est reparti mon kiki. Faut avoir la forme. Charley Patton joue et chante plus fort que tous les autres, mord sa guitare et la positionne sur sa nuque - non Hendrix n’a rien inventé, n’a fait que s’inscrire dans une tradition - suscite des émules dont le fabuleux Son House. Stéphane Koechlin les passe tous en revue. Mais le tout n’est pas de réussir à mettre le feu une fois en passant dans un troquet perdu. Non, la donne est beaucoup plus risquée, s’agit de tenir toute une vie. Et ce n’est pas gagné.

Faut respecter l’adage des cimetières. C’est le meilleur qui partira le premier. A moins qu’il ne soit devenu le meilleur parce qu’il est parti le premier. Qu’importe, son nom est le viatique nécessaire à la compréhension du monde du blues. Robert Jonhson. Lui-même raconte qu’il a pactisé avec le diable. N’était pas en position de force pour négocier car il a quitté la planète très vite à vingt-sept ans. Crève comme un chien empoisonné à la strychnine. Dommage pour le whisky gâché mais toute la mythologie du blues - et puis du rock en ce qu’il a de plus sauvage - est tissée à partir de ce destin bâclé à la diable, et la petite quarantaine de chefs-d’œuvres qu’il laisse derrière lui, comme une gageure offerte à tous les apprentis guitaristes…

RETOUR A LA VILLE

La crise de 29 aidant - vous êtes censé vous récrier devant une telle entrée en matière par trop positiviste - les noirs quittent le delta agricole pour le citadin eldorado de Chicago. De rural le blues s’électrifie, il s’urbanise. Ne pas comprendre qu’il arrondit les angles et se coupe les ongles. Non il électrochoque sa colère. Nouvelle génération, nouvelles idoles, Sony Boy Williamson et son harmonica démoniaque, Muddy Waters l’incomparable, Willie Dixon l’arbre que cache la forêt de tous les autres, qui lui doivent tous quelque chose. C’est la saga Chess. Qui pour les rockers culmine en apothéose avec l’arrivée de Chuck Berry. Koechlin pourrait s’arrêter là. Une fin parfaite. Le blues comme vecteur du rock and roll. Point à la ligne, le témoin est passé. L’histoire du blues se termine à l’instant précis où Mister Berry enregistre Maybelline.

Stéphane Koechlin ne mange pas de ce pain là. Est l’homme d’une fidélité. Nous sommes à la veille des sixties, il va continuer l’histoire et surtout ne jamais oublier les héros du temps passés. Car que sont devenus les figures marquantes des années vingt et trente, et comment survivront-elles dans les décennies suivantes, bien entendu sans laisser de côté les rois du Chicago blues dont les couronnes vacillent déjà sur la tête ?

DU NOIR AU BLANC

Le blues change de couleur. Du noir désespéré il passe au blanc maladif. L’on est toujours trahi par les siens. Les jeunes noirs se détachent insensiblement mais sûrement du blues. Ceux qui prennent conscience que leurs conditions de vie sont en train de s’améliorer - pas d’affolement de la grande misère l’on passe à la petite pauvreté - que le racisme anti-noir pour paraitre moins virulent se vêt de gants blancs, se détournent de cette musique qui leur rappelle trop un passé d’esclavage qui maintenant leur fait honte. Dans un premier temps ils préfèreront la hargne affirmative du rhythm an blues pour finir par s’assoupir dans les sucreries de la Motown soul…

Le blues plus ou moins abandonné par les siens suivra un chemin analogue à celui emprunté par la génération des premiers rockers américains qui s’en viennent trouver en Europe un public qui les boude par chez eux. Car en Angleterre s’est produit un curieux phénomène : des dizaines de musiciens issus du jazz trad et du skifle à la Lonnie Donegan découvrent le blues. Le british blues est en marche, Mayall, Animals, Stones et bien d’autres assurent une étrange relève, poussant le blues dans ses retranchements, ouvrant en grand le robinet de l’électricité… Ces petits blancs ont reçu la leçon et la visite de l’American Folk Blues Festival, et ils n’ ont pas perdu une miette de ces vieux sandwichs rassis que les Amerloques leur refilent en se frottant les mains.

C’est que les ricains se sont servis les premiers. Sous prétexte de sauver de l’oubli les vieux bluesmen oublié dont personne ne parlent et dont tout le monde se fout, ils partent à la recherche des grands ancêtres. Imitent en cela les Lomax ( voir KR’TNT 119 du 22 / 11 / 12 ) et ne tardent pas à retrouver quelques vieilleries qui remontent à la plus haute antiquité. Blind Lemon Jefferson, Lightnin’ Hopkins et Sleepy John Estes se retrouvent sur le devant des projecteurs. Encore plus vieux que la génération sacrée du delta, du proto-blues, du blues plus rural que la ruralité communément admise, que l’on va bientôt dénommé folk blues. Du temps d’avant, où les gens étaient simplement des gens avant d’être des noirs ou des blancs. C’est beau à en pleurer cette hypocrisie bien-pensante qui afin de se dédouaner de ses remords embarrassants pour des consciences chrétiennes institue le temps mythique, originel et paradisiaque des gens heureux. Quoi qu’il en soit, ce folk blues présenté aux premiers festivals de Newport inspirera toute une jeune génération de jeunes blancs en tête desquels se trouvent Bob Dylan et Joan Baez, cette renaissance white folk ne se rappellera qu’à de très rares occasions de ses influences nègres, préférant focaliser l’attention de leur public sur le seul grand papa Woody Guthrie…

BLUES EN BOITE

Mais il reste aussi des irréductibles du blues aux USA. Portent des noms connus par ici, Johnny Winter, Alan Wilson, Paul Butterfield, Janis Joplin et Jimmy Hendrix . Cet assemblage peut sembler hétéroclite, entre le boogie incandescent du premier et le psychédélisme échevelé du second la distance est grande. Mais tous deux ont porté à son paroxysme le blues de Muddy Waters, l’ont accéléré et ont libéré tous les tigres qui rongeaient les barreaux d’une cage trop ordonnée. Les deux autres guys sont peut-être partisans d’un retour aux sources plus décisif mais avec toujours cette plus grande ouverture à des sonorités nouvelles obtenues à partir d’une plus robuste amplification. Quant à Janis, elle est le blues faite femme, plus fracassante que Bessie Smith car rongée par bien plus de démons intérieurs. A croire que les esprits du vaudou ont préféré à un certain moment prendre possession plutôt des cervelles blanches que des noires.

Stéphane Koeklin n’abandonne pas les vieux soldats sur le chemin. S’attarde volontiers sur la main que leur tendirent les petits blancs. Mais pour un John Lee Hooker qui réussit à reconquérir un public, combien de tentatives avortées comme celle d’Howlin’Wolf. Beaucoup se sentent dépassés, souvent ils ont abandonné leur carrière et il est difficile de s’y remettre, les doigts sont rouillées et les voix trop haletantes. N’y croient plus, en ont trop bavé pour encore faire semblant. Ironie saumâtre du sort presque tous ont l’âme paralysée par le blues.

RETOUR AUX SOURCES

Le blues n’est plus une musique actuelle. Le public qu’il soit noir, blanc ou de toute autre pigmentation s’en détourne. Musique de chapelles, de connaisseurs. Clanique. En voie d’abrutissement, en train de se scléroser… Constat accablant. Que ne partage pas Stéphane Koechlin, n’est pas non plus d’un optimisme fou, mais le blues redevient d’après lui la musique des délaissés de la grande Amérique. Des anonymes la psalmodient dans les prisons qui n’ont jamais été aussi pleines. Faut aller le chercher dans les bars les plus crados, l’épicentre de ce mouvement se situerait autour de la Nouvelle Orleans. En détruisant les quartiers les plus pauvres de la ville l’ouragan Kaltrina a recréé les conditions - nous n’irons pas jusqu’à écrire idéales - calamiteuses qui avaient suivi la grande crue du Mississipi en 1937, lorsque le fleuve avait rompu ses digues. Devant cet état de nouvelle pauvreté le blues reprendrait son souffle. Se refaisant une santé en amalgamant les phrasés cajuns et les rythmes du zydecco. L’on ne sait pas encore ce qui sortira de cette marmite de sorcières frémissante. Mais la nouvelle médecine serait en de bonnes mains…

THE KING BLUES

Le roi bleu se meurt et chacun attend son agonie finale en espérant qu’un nouveau rejeton digne de son père permettra de crier Vive le Roi. Le livre ne serait pas complet s’il ne contenait pas une évocation de B.B. King. Le roi incontesté du blues. Koechlin en trace un portrait ambivalent regrettant son manque de rigueur quant au choix de son répertoire que l’on sent composé afin de satisfaire un très ( trop ) large public. Faut du courage pour desserrer les boulons d’une telle statue de commandeur.

N’ai évoqué en cette courte chronique que quelques rares figures, Stéphane Koechlin raconte les existences picaresques de personnages aussi divers que T-Bone Walker et Magic Sam en passant par quelques dizaines d’autres, à chaque fois joliment campés avec justesse et précision. Mais l’intérêt du livre ne se limite pas à ses croquis troussés de main de maître, tout son charme réside en une écriture qu’il faut bien qualifier de poétique dès qu’elle s’attarde à l’évocation de cet esprit impalpable du blues.

Un livre appelé à devenir aussi légendaire que la musique qu’il raconte.

Damie Chad.

CITY BLUES / CITY MUSIC 1

JEAN-MARIE DUMARQUEZ

Le titre était prometteur. La couverture aussi avec le joueur de sax en train de se prendre un chorus d'enfer. C'était à Tarascon. Pas le sax, le stand de l'auteur, au festival du livre, cet été, une chaleur poisseuse encore plus forte que sur les berges du Mississipi, mais nous sommes seulement en Ariège. Le mec m'a alpagué à mon premier coup d'oeil sur la couve. Ne m'a plus lâché. L'avait des arguments, les études à Toulouse en même temps que moi. Ca remonte à si loin que je ne préciserai pas. Vous vous intéressez aux cités, qu'il m'a dit. Non, moi c'est le blues. M'a pas fait miroiter Robert Johnson, non, son héros ne kiffe que du Beethoven, n'ayez crainte, l'a bien tous les disques de l'héroïque teuton mais dans ce roman, il a vraiment autre chose à faire qu'à les écouter.

Ca commence mal, le héros est en train de clamser sur l'asphalte. Pas la peine de vous demander si un autre monde était possible. C'est non, d'entrée et de sortie de jeu. Les coups foireux qui tournent mal, c'est monnaie courante. Oui mais là, c'était foutu d'avance. Pour payer l'opération d'une mama alcoolique au dernier degré. Comme si l'on n'avait pas pu la laisser crever en paix et au plus vite. Le mieux est l'ennemi du bien, et le pire toujours certain. Dans la pochette de la vie, il n'y a que des mauvaises surprises. Pour notre héros, ce n'est pas la corne d'abondance. L'était vide. Ne possède même pas de nom. L'a rejeté, comme un kleenex usager trop plein de morve.

Pa de pitié. Est parvenu à trouver son équilibre. Un petit casse par ci par là, une piaule pépère, une copine qui fait le trottoir. Pour elle. Lui, il ne veut pas d'embêtement. Un maximum de précautions pour un minimum d'emmerdements. Ne croit en rien. Surtout pas en lui. Ses rêves il y a longtemps qu'il les a concassés. Un peu de bière et beaucoup de bécane. Lui en faut peu pour ne pas être malheureux. Ne compatit avec personne, à chacun sa problématique. Les grandes idées ce n'est pas pour lui, se contente du mot seul. Peut-être pour cela qu'il collectionne les dictionnaires.

Pour le décor arrière, une cité. Et allez vous faire foutre. Les gens ne sont pas heureux, mais on n'est pas chez les petites soeurs des pauvres. Loup solitaire avec territoire de chasse et de survie. Trimballe ses casseroles mais en a recouvert le fond de taffetas. Pas de bruit. Pour vivre longtemps, vivez caché. Question enfance, nous résumons de l'adass, toujours de l'adass. Encore de l'adass.

Mais l'on a beau faire gaffe, l'arrive toujours un plan foireux. Le grain de blé qui engendre une forêt tropicale. Peuplée de reptiles répugnants. Et de cadavres. Car ne vous y fiez pas. Le bouquin démarre pépère. Soixante dix pages pour allumer le pétard. Mais après ce sont les réactions en chaînes. Course-poursuite haletante avec le destin qui vous attend à chaque carrefour. Pour un mec qui savait tenir ses distances c'est râpé. L'est sûr qu'il va mettre un peu de temps à comprendre, mais parfois l'on n'a plus trop le temps de réfléchir. L'on fuit devant l'incendie sans s'apercevoir que ce sont vos semelles qui l'allument à chaque bond en avant que vous faites. Roulures dans la farine.

Quant à la cité, il y a longtemps qu'elle n'a plus le blues. Rouge incandescent. Si vous croyez à un remake de la révolte des banlieues, vous avez tout faux. On n'est pas dans un documentaire sociologique. C'est écrit sur la couverture, roman noir. Rhythme and blues échevelé. A chaque page la catastrophe prend de l'ampleur. Espérons que Jean-Marie Dumarquez n'ait pas voulu écrire un roman prophétique, si oui rangez votre optimisme au fond de l'armoire. L'avenir s'annonce plus noir que noir. Surtout qu'il y a deux suites de prévues.

Ambiance rock and roll garantie.

Damie Chad.

15:24 | Lien permanent | Commentaires (0)

02/10/2014

KR'TNT ! ¤ 203. ROBERT JOHNSON / JESSE HECTOR / DRUNKER KEUPON / MADE IN ROCK / SWIMGUM / OL'BRY / TRONCHES DE BRIE / LAURA COX

KR'TNT ! ¤ 203

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

03 / 10 / 2014

|

ROBERT JOHNSON / JESSE HECTOR DRUNKER KEUPON / MADE IN ROCK / SWINGUM OL'BRY / TRONCHES DE BRIE / LAURA COX |

LOVE IN VAIN

ROBERT JOHNSON – 1911 - 1938

MEZZO – j.M. DUPONT

( Glénat / Septembre 2014 )

On ne l'attendait plus. Soul Bag nous avait mis l'eau à la bouche en nous dévoilant quelques planches, et puis après plus rien. Disparu. On n'y croyait plus. Robert Johnson s'était de nouveau évanoui, reparti sans laisser d'adresse dans l'anonymat des causes perdues, devait être ailleurs en vadrouille, quelque part en train de tirer le diable par la queue. Et ce matin, enfin, après de deux ans d'impatience, le livre chez le libraire.

Chez Glénat, se sont tout de même aperçus qu'ils ne pouvaient pas faire pour Robert Johnson, comme pour tous les autres super héros de la bande dessinée. Fallait donner à l'album, avant même qu'on l'ait ouvert, l'apparence d'un objet culte, et ils ont plutôt réussi. Un format différent des nouveautés habituelles, 32 sur 16 centimètres ; un peu plus large et un peu moins long qu'un manche de guitare, couverture noire – car la vie de Johnson ne se délaie pas à l'eau de rose – et un dos de couverture rouge, avec le lettrage en argent – z'auraient dû le rehausser d'or – comme pour les livres de prix. Agréable au toucher, imitation des vieilles reliures toilées. De même à l'intérieur, très belles pages de gardes au motif classieux et suranné, comme un petit rappel qu'en ces années où vécut Robert Johnson, la production capitaliste des objets culturels, pas encore tout à fait de masse, était encore attachée à certains critères de beauté classique.

J'en connais beaucoup qui vont acheter le bouquin, et de retour chez eux s'installer à l'aise dans un fauteuil des plus confortables, se verser une douce rasade d'alcool de blé et s'allumer un bon cigare. Et en voiture Simone, c'est parti pour une bonne heure de lecture. Les malheureux, trois heures après, ils n'en auront pas lu une ligne. Non, ce ne sont pas des analphabètes ! Sont simplement subjugués par la splendeur des images. C'est un livre qui d'abord se regarde. Dès la première image, vous ne savez savez plus où donner de la tête, le regard droit sur Robert, mais déjà les yeux concupiscents qui louchent à droite sur ces culs coruscants de gonzesses qui nous roulent leurs belles mécaniques sous le nez. Enfer et damnation ! vous n'aviez pas encore aperçu la diabolique courbe de cette hanche sur votre gauche ! Et vous vous n'avez encore rien vu. C'est dans les détails que se glisse le diable, tenez rien que le bootleneck sur l'annulaire de Johnson et cette bouteille – l'on devine que ce n'est pas de l'eau de source - derrière son oreille, et plus dans la profondeur du champ ces couples qui dansent qui maintenant vous sautent aux yeux. Un univers apparaît, et pourtant c'est la noirceur du monde qui domine. Mezzo n'est pas un adepte du contre-jour, lui ce serait plutôt la contre-nuit. Doit commencer par vider un flacon d'encre de chine sur sa feuille, doit passer au four pour sécher, et ensuite travailler avec la plume au grattage. Un satané numéro cet artiste, il gagne à tous les coups le gros lot. Chaque image conçue comme une oeuvre d'art. Un tableau, une gravure sur bois, ça se rapproche au niveau technique de ce qu'avait réalisé Raoul Dufy pour le Bestiaire d'Apollinaire. Le rapprochement n'est pas hasardeux, Robert Johnson est bien l'Orphée du blues.

Ah ! les pleines pages ! De quoi y perdre votre âme, et je ne parle même pas des illustrations qui accompagnent les traductions des lyrics de Johnson par J. M. Dupont. De sublimes crayonnés, des espèces de fusain qui vous trouent la cervelle comme autant de coups de fusil. Vous avez envie de les découper et de les punaiser au-dessus de votre lit. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Rien qu'à les voir, vos copines cèderont à vos plus sombres folies.

Z'ont pris du beau papier, avec l'encre que les rotatives ont dû cracher l'était impossible de se servir de pelures transparentes. Cela a épaissi le volume. Soixante treize pages – pour que ça vous porte malheur soixante-dix fois – pas une de plus. C'est que la vie de Robert Johnson nous n'en connaissons que des bribes. Peu de documents, peu de témoignages. Un exemple frappant : le livre de Guralnick paru en 1998 chez Castor Astral, pas bien gros, vous le fourrerez facilement dans la poche arrière de votre jean, l'insiste beaucoup pour nous décrire ses efforts, ne l'a pas d'ailleurs intitulé Robert Johnson, sa vie son oeuvre mais A la Recherche de Robert Johnson, n'a pas trouvé grand chose et y a perdu beaucoup de temps. Notre bluesman ne nous aide pas, a inauguré la fameuse secte des 27, ceux qui sont si pressés de vivre qu'ils se dépêchent de mourir. Mais beaucoup plus intriguant : le silence des témoins. De première main. Qui ont partagé ses pérégrinations, qui l'ont suivi et aidé. Pas très diserts. Ont lâché le minimum. Comme s'ils faisaient une déposition en garde à vue, moins j'en dirai, mieux ça vaudra. Le pourquoi de cette discrétion m'a toujours étonné. La peur que l'on s'intéresse moins à eux alors qu'ils touchaient enfin en fin de vie à un peu de reconnaissance ? Ou alors la force du mythe qui nous pousse à demander toujours plus. Que l'on nous donnerait l'éphéméride de ses jours heure par heure, qu'il nous manquerait encore quelque chose. Comme si nous ne pourrions jamais obtenir satisfaction, comme si notre amour pour le guitariste évanescent était en vain.

Bref je n'aurais pas aimé être à la place de Mezzo lorsqu'il s'est mis pour la première fois en face de la feuille blanche. L'a dû connaître les affres mallarméennes de l'angoisse de la page noire. L'est parti de rien. De trois photos. Une clope longue comme un jour sans pain, mais avec si peu de nourriture l'on ne va pas bien loin. Deux ou trois plans par ci, par là. Sans exagération. Un truc à se faire blacklister par le cucu-clan de la prohibition du tabac qui sévit en notre pays. L'on a déjà supprimé la cigarette sur les photos de Camus quod corrumpet notre saine jeunesse estudiantine, l'on n'allait pas se gêner avec un pouilleux de noir du siècle dernier. Comme emblème Mezzo a préféré le costume à rayures de son portrait le plus connu. Le lui colle à la peau. Ca le grandit et lui file une allure de girafe dégingandée, ce qui n'est pas mal pour un zèbre célèbre. L'avantage aussi de rappeler par la bande ( blanche ) les pyjamas rayés des prisonniers des pénitenciers dont on affublait les nègres que l'on emmenait travailler les digues du Mississipi. Une fois que vous avez cela sur le dos personne ne vous oublie et tout le monde vous remarque.

Mais c'est comme pour une jolie fille, vous lui refilez les hardes de l'épouvantail à moineaux de votre jardin et elle en reste toute belle. Robert Johnson possédait ce qui ne s'apprend pas. La classe innée. A qui pourriez vous faire croire le contraire ? Pas aux nanas, en tout cas. Sont toutes à son service. N'y a pas que le rock qui se résume en sex and drug. Le blues aussi. Red rooster. Le coq de la basse cour. Poursuit les poulettes. Les grosses et les minces. Ne choisit pas, goûte à toutes. Pressez-vous car il y en aura pour tout le monde.

Mais l'histoire de Robert Johnson ne se résume pas à une suite de culs dodus. Commence mal, mais c'est de famille, le père – pas le vrai – poursuivi par les dogues du patron, une manière courante de régler les litiges de l'exploitation ouvrière, à l'époque – qui se fond dans la communauté noire de la ville d'Hazlehurst, laissant le maître de la plantation gros jean comme devant. Tout un symbole, pratiquement le seul blanc entrevu dans la suite du livre, Robert Johnson est le fils du peuple noir maintenu à l'écart de tout progrès social. Le blues comme une expression séparée, une sous-culture prolétarienne qui se développe en un milieu fermé peuplé d'ilotes méprisés.

Il y aurait de quoi se lamenter toute sa vie. Mais dans le vase clos de la ségrégation, il fait aussi bon vivre. Suffit de choisir la bonne église. Pas celle du bon dieu qui promet beaucoup mais qui ne donne pas grand chose, mais celle de Satan qui donne accès au gay sçavoir des sexualités débridées et des lampées d'eau de feu à profusion. Faut du carburant pour chevaucher le tigre de l'insoumission. Diable merci, le pays est parsemé de juke joints et de barrel houses à gogo. L'on y donne chaque soir d'étranges fêtes païennes dont les officiants vous psalmodient de peu pieux cantiques au bleu poisseux de méthylène. C'est là que Robert Johnson croise son destin, Son House in person.

La suite est connue, elle est le coeur de la légende johnsonnienne, l'entrevue avec le grand cornu, le pacte faustien conclu, l'âme contre tous les plans de guitare possibles et inimaginables. Mezzo nous en propose d'abord une version moins légendifiée, la rencontre avec Ike Zinnerman – il s'agirait plutôt de Zimmerman, originaire d'Alabama qui vivait pas très loin d'Hazelhurst à côté du cimetière de Beauregard dans un hameau sis à un croisement, musicien extrêmement doué pour l'enseignement, qui transmit à Robert tout ce qu'il savait. Ike Zinnerman n'enregistra jamais. Le diable lui joua un mauvais tour. L'abandonna aux mains de Dieu, et le pauvre Ike finit très mal troquant l'ambiance enfumée des juke joints pour les assemblées de l'Eglise. A terminé pasteur, son blues pasteurisé transformé en musique spirituelle. Sa famille affirme qu'il est le créateur de Dust My Broom que Robert s'attribua. L'a eu raison, car un prêtre qui se fait astiquer le manche à balai délivre un message très peu en communion avec les chastes enseignements de la morale chrétienne. L'est mort en odeur de sainteté -very bad trip - en 1974.

Johnson ne suivra pas le même chemin. Il prend la route qui le mènera jusqu'à Héléna. C'est là qu'il s'affirme auprès de ses pairs, Howlin' Wolf, Memphis Slim, Elmore James mais c'est avec Johnny Shines qu'il noue l'amitié la plus durable. Resteront deux ans ensemble de 1935 à 1937. On the road. Se partagent les rôles. Musicalement Robert sera le leader, Johnny le seconde, mais fait aussi office de protecteur. Robert très entreprenant à l'égard des dames, la quéquette aussi incisive que ses doigts sur la guitare s'attire parfois les foudres de maris récalcitrants. C'est son époque dorée. Parvient à enregistrer. Terraplane Blues se vend à 5000 exemplaires. L'on ne peut pas parler d'une pluie d'or, mais les engagements sont plus faciles, goûte aux joies d'une petite notoriété. Dépense tout ce qu'il gagne en alcool, femmes et jeu... Pour un pauvre noir comme lui, c'est une vie de nabab.

Quitte le sud, de Memphis à Saint Louis, de Chicago à New York, Son personnage est un héros de la communauté noire. Lorsque son nom arrive aux oreilles blanches, ce sera trop tard. Sera déjà mort. L'est retourné dans le Sud. Retour au pays natal ? Histoire de fesse ? Une simple étape de ressourcement avant de remonter dans le Nord ? Nous ne le saurons jamais. L'histoire s'arrête à Greenwood, dans un jook house. Selon les dires de Sonny Boy Willialmson, le deuxième, Rice Miller, il accepte une bouteille de whisky ouverte diligentée par un patron du bar qu'il vient de cocufier... L'aurait survécu au poison si sa carcasse n'avait pas été minée par l'alcool, la syphilis et la pneumonie. N'y a pas eu de médecin pour établir un diagnostic. Né le huit mai 1911, décédé le 16 août 1938.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'aurait pu demeurer dans la mémoire collective comme un vague nom qu'il convient d'honorer sans savoir de qui on parle au juste. A u début des années soixante il va devenir pour une génération de musiciens anglais – la deuxième, celle qui se détourne des pionniers blancs du rock et qui remonte aux noires roots du blues - un patronyme mythique dont il convient de retrouver les disques et d'interpréter les morceaux. Certes nos jeunes gens cèdent à l'attrait incomparable du génie du guitariste mais sont aussi attirés comme un aimant par cette existence flamboyante. La vie de Robert Johnson est une flamme qui s'élève. Pas trop haut. Pas assez en son temps pour s'échapper des murs du ghetto mais suffisamment brillante pour attirer l'attention et signaler le lieu illusoire de tous les possibles.

Le livre s'achève par quelques textes des morceaux de Johnson notamment le Me And The Devil Blues, et le Come On In My Kitchen, revendiqués aussi comme la création d'Ike Zinnerman par ses descendants actuels. Très belles traduction de J. M. Dupont. L'a su éviter la transcription littérale qui sonne comme trop enfantine en notre langue, et se tenir éloigné d'un corset par trop littéraire qui survient dès que l'on cherche à améliorer tant soit peu un texte étranger dans notre bon vieux françois.

Très bel hommage à Robert Johnson, vous faudra sortir un billet de vingt euros, mais vous ne vous acquitterez pas de cet achat en vain. L'on vous rendra même cinquante centimes. Que voulez vous, votre âme ne coûte pas plus cher.

Damie Chad

19-07-14 / LES TONTONS BRINGUEURS / XX°

HECTOR L'ACTOR

Avec Jesse Hector, c’est tout l’un ou tout l’autre. Tout l’un parce qu’il continue de faire l’actualité. Tout l’autre parce qu’avec lui, on est tranquille côté discographie. Un seul album en quarante ans, on ne risque pas l’indigestion, comme c’est hélas le cas avec Johnny Cash, James Brown ou Jackie DeShannon.

Jesse Hector a donc réussi à bâtir une légende sur la foi d’un seul album et d’une poignée de singles. Comme les Sex Pistols.

Cet album unique que vient de rééditer Damaged Goods sur vinyle rouge s’appelle «Message To The World». C’est aussi le titre du docu que signe une certaine Caroline Catz. Du coup, Jesse Hector qu’on croyait jeté aux oubliettes refait surface. Monte-Christo ? Pas si loin. L’histoire de Jesse Hector pue l’injustice. On a même essayé de le faire entrer dans le clan des losers. Raté.

Pour une petite poignée de gens, la sortie du docu et la réédition de l’album constituent un événement de taille. Ce n’est pas grand chose, à l’échelle de l’univers, bien sûr, mais à une autre échelle, ça compte beaucoup. Jesse est en vie, et pour ceux et celles qui l’admirent, c’est tout ce qui compte. Riche ou pauvre, ça n’a plus guère d’importance. Tout le monde n’est pas Cézanne, disait Aragon, et c’est aussi vrai pour Jesse Hector. Il reste intouchable. Son parcours est ce qu’on appelle un sans-faute, comme le sont les parcours de Lux Interior, de Jeffrey Lee Pierce, d’Ike Turner, de Steve Marriott, de Johnny Thunders ou de Johnny Rotten. Jesse Hector naviguait exactement au même niveau que tous ces gens-là, mais la nouvelle ne s’est pas répandue. Et c’est pour ça qu’il est devenu une énigme.

Accompagné de Caroline Catz et de Philip King, Jesse Hector était à Paris le 19 juillet dernier pour la projection en avant-première de «Message To The World». Son ami et manager Philippe avait réussi à organiser cette soirée dans un petit bar situé à l’entrée de la rue Boyer, les Tontons Bringueurs, un endroit jadis bien connu des amateurs de théâtre à la bonne franquette. Il faisait comme on dit une chaleur à crever, mais il régnait à l’intérieur du bar une atmosphère particulière. On sentait que les gens présents étaient tous ravis de participer à un mini non-événement.

Jesse vint serrer la main aux gens - aux people, comme il disait - et on était tout simplement frappé par sa classe de petit bonhomme bien conservé. Il dégageait une énergie hors du commun et il sentait bon la rock-star. Il avait encore en lui ce côté racé qui distingue les vrais artistes des autres. On sentait le glamster anglais sur son trente-et-un, avec un franc sourire d’yeux mi-clos et une façon de transmettre des choses dans une simple poignée de mains. On était loin de la froideur aristocratique que cultivaient les musiciens britanniques à une autre époque, ceux qui se fermaient comme des huîtres dès qu’ils comprenaient qu’on était français. Jesse Hector impressionnait par sa prestance. Il avait le crâne rasé autour d’une houppette blonde plaquée au sommet. Il portait un polo rouge vif très moulant et une paire de jeans. Alors qu’il passait parmi nous, on l’observait. Steve Marriott ne nous aurait guère plus impressionné. Certains personnages dégagent des choses qui relèvent du charisme pur. Approchez Mark Lanegan ou Phil May et vous sentirez exactement la même chose. Après bien des années, on finit par comprendre que la légende ne sort pas la cuisse de Jupiter.

Dans l’étuve du bar, les verres de blanc bien frais étaient accueillis comme des messies. Puis la projection commença. On ressentit rapidement une sorte de malaise, car il n’y avait pas de sous-titres, et donc les gens qui ne comprenaient pas l’Anglais allaient en baver. Car Jesse parle beaucoup dans le docu et ce n’est pas de l’Anglais scolaire, celui qu’on apprend en sixième.

Le docu devait donc se débrouiller tout seul, pour ceux qui ne comprenaient pas l’Anglais. Or, il n’y a rien dans ce docu. Caroline Catz a réussi le prodige de faire un film avec RIEN : quelques photos, les singles en bande son et tout le reste, ce sont des plans tournés dans les rues et des fragments d’interviews récents. Quasiment pas de footage, comme disent les Anglais (à part une scène miraculeuse montrant les Gorillas en studio avec Ted Carroll, mais ça ne dure que deux ou trois minutes, c’est-à-dire rien). Caroline Catz n’a pas lesté son docu de footage comme le font les autres quand ils montent un film rétrospectif, parce que le footage des Gorillas n’existe pas. Personne n’a eu l’idée de filmer les Gorillas sur scène à leur apogée. Et pourtant, ils étaient l’un des groupes les plus spectaculaires qui se soient produits sur scène. Jesse Hector n’était pas avare de calipettes et de coups de Trafalgar. Et donc à part l’album, les singles, quelques photos et des coupures de presse, il ne reste absolument RIEN des Gorillas. La pauvre Caroline s’est donc bagarrée avec le RIEN pour essayer de monter un docu qui soit digne de la légende, car évidemment, on parle ici de légende. Et elle y est parvenue, car elle restitue la grandeur de Jesse, non pas au plan musical - pour ça on a le DVD de reformation de Crushed Butler - mais au plan humain. Caroline Catz brosse tout simplement le portrait d’un petit bonhomme basé à Londres, qui va faire ses courses, qui doit travailler pour vivre et qui a consacré toute sa vie au rock’n’roll. Elle raconte l’histoire de Jesse comme elle aurait raconté l’histoire de Greg Shaw, de Joe Meek ou de Joe Foster, avec quelques images et des morceaux de musique. Elle a réussi à ancrer son docu à la fois dans l’histoire du rock à Londres et dans l’humain. Elle montre les différentes phases de la «carrière» de Jesse, et on est sidéré à chaque fois de constater que ce n’est pas grand chose, un single obscur et une guitare marquée Elvis pour rappeler les racines rock, qui sont les mêmes que celles de Jeff Beck, de Mick Farren et de tous les autres acteurs majeurs de l’histoire du rock anglais. Pour illustrer les débuts de Jesse, elle filme longuement une antique méthode de guitare et prend bien soin de nous montrer le dessin des accords un par un. Jesse rappelle qu’il skifflait dès l’âge de 9 ans - «I saw Lonnie Donegan and it started me» - Puis on saute à l’arrivée des Beatles, du British beat et donc à la révolution qui a balayé l’Angleterre puis le monde entier, et là Jesse redevient épique - «It was revolution, it was freedom ! Well that’s rock’n’roll ? That’s what I want to do !» - Comme beaucoup d’Anglais de sa génération, il n’était pas question de faire autre chose que d’apprendre à jouer de la guitare et de monter un groupe. Il était arrivé exactement la même chose dix ans auparavant à Johnny Carroll et à Bob Luman quand ils virent Elvis se produire dans leurs patelins texans. Pour Johnny et Bob, il n’était pas non plus question d’apprendre un autre métier ! Le rock ou rien ! En gros, ça s’appelle une vocation. Dans les siècles précédents, ce genre de phénomène se produisait dans les églises. Heureusement, les choses ont bien évolué.

Mais à part Ted Carroll et Mark Lamarr, les témoins ne se bousculent pas au portillon. Qui saura dire à quel point Jesse a su marquer son époque ? On croise juste le batteur de Slade Don Powell chez un disquaire, mais il ne fait pas vraiment de déclaration.

L’humain, c’est half past three in the morning, bus 24, then another bus. Pour illustrer ça, Caroline Catz a monté le générique sur l’image de la guitare marquée Elvis posée à côté d’un balai. Puis c’est l’avalanche des photos de la grande époque. On voit Jesse participer à une interview téléphonique pour une émission de radio. Plus loin, elle filme Jesse en polo rouge vif et avec des lunettes noires en train de poser pour des photographes devant un mur peint en bleu.

Gros plan sur une photo de Larry Page, producteur des deux versions de «You Really Got Me», celle des Kinks et celle de Jesse Hector - «Larry was a genius» - puis déclaration d’intention - «We wanted the Mods with a step forward» - S’ensuivent des séquences frustrantes de répète où on voit Jesse jouer avec des mocassins blancs aux pieds. Pour revenir sur l’épisode Crushed Butler, Caroline Catz filme la vielle BD promotionnelle du groupe image par image - «Crushed Butler, so ahead of its time» - puis évocation bizarre de la disparition d’Alan Butler - «he bought a horse». Elle fait aussi des gros plans insistants sur une photo de scène pour nous montrer la cymbale cassée du batteur. On croise Gail Higgins dans une boutique de fringues et Jesse nous fait un couplet éclair sur le vent - «the wind is a spirit... That’s power !» Et on termine la tournée des popotes par une visite chez un marchand de sono des années cinquante - «Original stuff !» s’exclame Jesse.

Jesse indique que the Geographical Society où il bosse se trouve à deux pas - «I’ve been doing that for ten years and I like it. That’s the work I like doin’, I do it for a living» - précise-t-il, (il fait ça depuis dix ans, il aime bien ce métier et il en vit). Puis il salue la compagnie - «I’m on my way to work now so I’m going to wish you a good luck !»

Des amis que nous avions invités et qui ne parlent pas l’Anglais couramment eurent la décence de ne pas se plaindre qu’on leur ait montré le film en version originale et ils ovationnèrent Jesse à la fin de la projection. Pour Jesse Hector, ce fut certainement un moment extraordinaire que de se voir salué par une petite assemblée, d’autant qu’il n’avait pas joué une seule note. Il vint se planter devant l’écran et lança un émouvant Thank you people !

C’était plutôt à nous de le remercier.

Cazengler le loser

Jesse Hector. Les Tontons Bringueurs. Paris XXe. 19 juillet 2014

Jesse Hector. Running Wild/A Message To The World (Film de Caroline Catz). Sortie officielle le 27 octobre 2014 sur RPM.

( Les photos sont dues à PHILIPPE )

LES Ô' TONALES

NANGIS / 27 – 09 – 14

Drunker Keupon / Made In Rock

Swingum / Ol' Bry

Tronches de Brie / Laura Cox

Vingt kilomètres de la maison. Parfait pour y faire un saut. Des groupes du coin. Mélange de genres, sur trois jours, pas mal de musique classique, piano, violon, et chorales. Je laisse cela à d'autres. Se déroule à la Bergerie, l'espace culturel de la ville, salles d'expositions, cinéma, médiathèque, ludothèque, un lieu sympa, entouré de hauts murs mais assez d'espace pour que l'on ne s'y sente pas prisonnier.

Deux scènes, pratiquement côte à côte, la principale et la secondaire sous le préau, le public n'a qu'à opérer opérer une rotation de quatre-vingt dix degrés pour assister au spectacle suivant. Réglé comme sur du papier à musique, pendant qu'un groupe joue, l'autre monte son matos. Pas de temps perdu. Parfois entre deux prestations l'on a droit à l'Elan Brass Band qui est aussi chargé d'animer les rues de la cité. Deux sax, trois trompettes, trois trombones à coulisse, une grosse caisse, une caisse claire et éléphant blanc de la réunion un énorme soubassophone qui attire les regards. Font leur boulot honnêtement, sont bien en place, mais leur formation en cercle immobile est un peu terne. Depuis une quinzaine d'années l'on assiste à une révolution dans le monde de la fanfare qui donne lieu à des actions de rue beaucoup plus dynamiques. C'est un art qui s'est beaucoup renouvelé comme celui concomitant du cirque et l'Elan Brass Band devrait s'inspirer de toutes les imaginatives chorégraphies mises au point par des orphéons du même gabarit.

DRUNKER KEUPON

Des punks déjà croisés à la fête de la musique de Provins au mois de juin dernier. Cette fois ils n'ont pas le mur d'en face qui renvoie le son en causant un boucan de tous les diables. Sont sur la grande scène. Rock primaire qui ne s'attarde pas dans les fioritures. Foncent droit devant sans regarder sur les côtés. Esthétique keupon clairement revendiquée. Musique au pas de charge qui se descend comme un litron de gros rouge qui tâche ou d'alcool frelaté qui vous troue la paroi stomacale. Le groupe repose sur le chanteur. Fort en gueule, mais pas méchant. Pas bête non plus quand on écoute les paroles. Critique sociétale radicale. Ne font pas dans la langue de bois. Ou alors c'est du bois vert celui dont on fait les volées qui vous massent le creux des reins, pas très délicatement. Un groupe qui navigue vent debout, envers et contre tout. Le plus étonnant c'est que le public principalement familial, à part une poignée de punks amis et supporters, adhère à cette énergie brute servie sans précaution. Des morceaux qui cassent la baraque comme Moumoute et Iroquois, et un hommage à Papa Shultz, l'icône punk française qui vient de casser sa pipe, pas très vieux car il ne sert à rien de s'attarder en ce bas monde de pourriture. Pour finir un morceau sur les handicapés que nous sommes tous. Car si nous sommes valides notre cerveau se déplace quand même en fauteuil roulant. Nous avons tendance à l'oublier, alors Drunker Keupon nous le rappelle brutalement, façon de ne pas cacher la réalité sous des mots et des musiques trop douces.

MADE IN ROCK