23/12/2013

KR'TNT ! ¤ 169. DUSTAPHONICS / JALLIES / STAX RECORDS / SOUL & SLY

KR'TNT ! ¤ 169

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

26 / 12 / 2013

|

EDITO Peut-être l'avez-vous remarqué mais l'année se termine et déjà s'avance son cortège d'accaparantes festivités... Comme le jeudi 26 décembre nous vaquerons à diverses saturnales nous mettons en ligne dès ce lundi 24, la cent-soixante neuvième livraison de votre blog rock préféré. Vingt pages d'ardentes kronics rien que pour vous. N'allez pas dire après cela que vous ne croyez pas au Père Noël. Nous reprendrons le combat-rock, dans la soirée du vendredi six janvier. Juste pour la fête des Rois... du rock ! KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME ! |

|

DUSTAPHONICS / JALLIES / STAX INTOX / SOUL & R & B / SLY AND SOUL |

28 - 11 – 13 / OUVRE-BOITE

/ BEAUVAIS / DUSTAPHONICS

LE DESTIN PHONIQUE

DES DUSTAPHONICS

Vroarrrrr ! Varla conduit une Porsche. Cette brune incendiaire bien roulée ne porte que du noir. Belle poitrine et décolleté vertigineux. Varla sait se battre. Elle ne craint personne. Elle peut vaincre les hommes au combat et les tuer d’un coup de karaté. Kill Kill ! Elle fonce. Vroarrrrr ! Surf garage ! Au volant de sa Porsche noire décorée d’une barre blanche, elle est invincible. Elle roule à 240, comme James Dean, mais sans se tuer. Elle est moins conne que lui. Varla est chef de gang. Deux bolides la suivent. Le gang roule à toute blinde dans la Vallée de la Mort. Vroarrrrr ! Au volant de sa Porsche, Rosie lui colle au train. Elle parle avec un fort accent iranien. Brune et sensuelle comme Varla. Elle obéit au doigt et à l’œil. Derrière, la blondasse Billie pilote une Aston Martin décapotée. Elle écrase le champignon et secoue le volant comme une bite. Elle rit à gorge déployée. Ses cheveux blonds flottent dans l’air brûlant.

Bienvenue dans «Faster Pussycat Kill Kill» de Russ Meyer. Bienvenue aussi dans la pétaudière surf-garage des Dustaphonics. Quand elle ne brise pas la nuque d’un gros porc de macho, Varla monte sur scène avec Yvan pour casser la baraque. Tu veux ta dose de frissons, mon gars ? Alors cours chez ton disquaire acheter l’album «Party Girl» des Dustaphonics. Ou encore mieux : vas les voir jouer sur scène. Ça va te jerker la paillasse, mon gars.

Vroarrrrrr ! Varla, Rosie et Billie jouent au jeu de la mort. Elles se foncent dessus : la première qui s’écarte a perdu. Varla fonce sur les deux autres. Pied au plancher. Évidemment, les deux autres tournent leur volant au dernier moment. Varla ne craint pas la mort. Sacrée Varla, va ! Elles font une pause dans le désert. Billie danse le jerk sur l’auto-radio. Quel cul ! Tiens voilà un mec qui arrive en bagnole ! C’est un fou de vitesse. Il fait du contre-la-montre. Varla se fout de sa gueule : «You’re a good american boy ! A safety first Clyde !» Puis elle le défie : «I never try anything ! I just do it ! I can’t beat clocks ! Just people ! Won’t you try me ?» Tu veux te mesurer à moi ? Ils font la course. Vroarrrrrr ! Varla triche et gagne. Vexé, le mec veut lui en coller une. Quoi ? En coller une à Varla ? Elle lui pète la gorge d’un coup de karaté. Oumff ! Tapis direct. Exceptionnellement, elle le laisse en vie. Mais cet abruti se relève pour la frapper. Quoi ? Elle le retourne sur le ventre, lui tire les deux bras dans le dos, met le pied sur la nuque et tire d’un coup sec. Crack ! Terminé. Pussycat Kill Kill !

Dans le civil, Varla s’appelle Tura Satana. Mais elle est à la ville comme à la scène. Ado, elle est passée à la casserole, alors elle a appris à se battre. Kill Kill ! Russ Meyer n’a rien inventé. Tura Satana est aussi culte que Vampirella. Sur le premier mini-album des Dustaphonics («Burlesque Queen»), Yvan lui rend un hommage fulgurant avec «Tura Satana», pulsé à mort par Aina Westlye, fabuleuse soul sister - hey hey ho ho - et embarqué sur un beat mambo - oh faster pussycat ! Tura shoots mais Aina shouts. C’est un festival extraordinaire, le morceau monte dans les étages, Aina donne tout, comme Mavis et comme Aretha. On renoue avec la soul qu’on aime, celle qui réveille les bas instincts jerkoïdes.

Tura Satana était en contact avec Yvan pendant les dernières années de sa vie. Il a mis en musique «Burlesque Queen», la chanson qu’elle avait écrite et qui raconte son histoire. Et là, on rentre dans le lard du mythe. «Burlesque Queen» sonne comme un classique exotico des Cramps - You’re gonna miss her when she’s gone - heavy blues tropical tout droit sorti d’un bouge de Macao. Bienvenue au voodoo lounge, baby. Les Dustaphonics devaient accompagner Tura sur scène, mais elle s’est fait la cerise en 2011. Alors, Yvan et ses amis ont dû continuer seuls.

On trouve aussi «Tura Faster Pussycat» sur la face B de l’album «Party Girl». Rythmique en folie. Sur scène Yvan bat le tempo du pied. Ça va extrêmement vite. Il rajoute encore de la folie en battant du pied. Les Dustaphonics foncent dans le désert, comme la Porsche de Varla. Quand ils appuient sur le champignon, ça dégage autant de puissance qu’un gros moulin. Pas étonnant qu’on retrouve une reprise du MC5 sur «Party Girl». Wayne Kramer était dingue de dragsters. Il avait compris que le rock’n’roll était d’abord une histoire de vitesse et de bruit. Le dimanche, Wayne et son copain drummer Denis Tomich allaient au circuit de course pour assister aux compétitions de hot-rods. Ils étaient fascinés par le bruit des gros pots d’échappement et le design des carrossages.

Des dizaines de moteurs tournaient. Vroarrrrrr ! Vroarrrrrr ! Ils devaient hurler pour se parler.

— OH PUTAIN ! DENIS, ÉCOUTE LE BRUIT DU MOULIN... WOW ! T’ENTENDS ÇA ? CONNIE A AU MOINS SIX MILLE CHEVAUX SOUS L’CAPOT ! C’EST SÛREMENT UN VINGT-HUIT CYLINDRES EN W ! WOUAH !

— ON ENTEND LE CLIQUETTEMENT DES SOUPAPES D’ICI ! QUEL MONSTRE!

— CONNIE VA ENCORE GAGNER ! TU PARIES COMBIEN ?

— PAS LA PEINE, TU SAIS BIEN QUE CONNIE GAGNE TOUT L’TEMPS !

La version de «Looking At You» qui se trouve sur «Party Girl» est une bombe. Les Dustaphonics mettent en avant le groove des couplets, ils posent bien les termes de l’insurrection, c’est chanté avec l’insistance explosive des grands soirs et on entend soudain des poussées de guitare au fond du studio. C’est l’une des reprises du MC5 les plus inspirées qu’il vous sera donné d’entendre dans votre vie. Pas de surenchère à la hurlerie, rien que le groove du Detroit sound. Impressionnant.

Les Dustaphonics démarrent leur set et leur album de la même manière : avec un surf instro excitant, «Eat My Dust-a-phonic». Bienvenue dans l’univers killer et funny de ce groupe basé à Londres et qui pourrait bien prendre la place laissée vacante par les Cramps. Leur style fait rêver les amateurs. Leur choix de reprises donne le vertige. Sur l’album, ils tapent dans un vieux classique des Gories, «I Think I Had It» et le traitent à leur sauce, salement riffé et bien vu, groovy et solide avec encore une fois un chorus en forme de festival en cascade au fond du studio. Le son, rien que le son. Yvan place un solo spacio-temporel qui éclate à la cantonade. Du coup, on dresse l’oreille.

D’ailleurs, en concert, on ne fait que ça, dresser l’oreille. Dès l’intro. Ils embrayent très vite avec une monstruosité nichée sur l’album, «Jinx», un garage-cut digne des grandes heures des BellRays. Riffage et soul sister sont au rendez-vous, pas de problème, c’est raw et bien senti. Les Dustaphonics vont vous sonner les cloches, c’est sûr ! Autre petite vacherie survoltée : «When You Gonna Learn». Yvan joue ça de la main, mais aussi du pied. Il est possédé par le rythme. On ne quitte plus son pied des yeux. Il porte des chaussures blanches, comme Ron Asheton. Pas des mocassin, mais des chaussures basses à lacets.

Vous avez déjà entendu du mambo-garage ? Non ? Alors, il faut écouter «Dearest Darling» qui est sur la face 1 de «Party Girl». Ils embarquent le mambo-garage à fond de train, vroarrrrr, Kay Elizabeth, une autre soul sister, le chauffe à blanc. Morceau diabolique et vivace, tenu par un riff mambique digne d’el Señor Coconut. Fantastique ! On pourrait croire que les Dustaphonics se dispersent, mais non, au contraire, ils sont écœurants de cohérence. Ils tirent leur énergie et leur culture du même terreau que les gens de Crypt ou de Norton. C’est un univers composé de rockab, de blues, de garage, de r’n’b, d’exotica, de voodoo, de disques rares, de tout ce qu’on retrouve chez Lux et Ivy et chez tous les collectionneurs éclairés, chez Billy Miller et Miriam Linna, chez Tim Warren et chez Long Gone John, chez Dave Crider et chez Beat-Man, dans les bacs de Born Bad à Paris ou de Rocking Bones à Rennes, chez Roger Armstrong et Ted Carroll, chez Eddie Piller et chez Phil King, chez Paul Major et chez Bobby Gillespie. On reste dans l’énergie lumineuse, celle qui émane des gens qui découvrent et qui sont des passeurs. Ah, tu ne connais pas ce truc qui s’appelle «Just Go Wild Over Rock’n’Roll» de Bobby Dean sur Chess ? Ou le «Cat Talk» de Lew Lewis sur Imperial ? Ou le «Big Deal» des Skee Brothers sur Columbia ? Alors vas sur Bear. Tu les trouveras facilement.

Vroarrrr ! Trois mecs roulent sur des petites motocyclettes. Avec ses lunettes noires, Brahm a un faux air de Peter Fonda. Dante et Slick le suivent. Slick trimballe un petit transistor. Surf garage. On pourrait très bien entendre «Showman Twang Tiki Gods», un instro sauvage des Dustaphonics. Brahm éclate la gueule d’un pêcheur, puis ils sautent tous les trois sur sa poule en bikini rayé. Motorpsycho baby ! Ils reprennent leurs engins et foncent vers le néant. Dans un film de Russ Meyer, le scénario est souvent inexistant. Russ Meyer ne s’intéresse qu’à l’énergie du trash et, bien sûr, aux formes des poulettes qu’il engage pour jouer dans ses films. John Waters va lui aussi travailler sur cette esthétique et bricoler quelques chefs-d’œuvre purement rock’n’roll. The white trash sound.

Surf garage ! Hot shit, baby ! Il y a plus d’énergie dans un hit des Astronauts que dans toutes les compiles garage réunies. Rappelez-vous des Cavaliers le soir du concert des Sonics au Trabendo. Ils étaient tellement bons et tellement surchauffés qu’ils ont bien failli voler la vedette aux Sonics. Sur «Party Girl», les Dustaphonics vous proposent pas moins de trois instros virulents. Et du garage à la pelle. «Party Girl» est un autre morceau digne des BellRays, shouté à l’ancienne, pur motor-city romp, sévèrement riffé, le genre de morceau qui ne plaisante pas. Ne comptez pas trouver du garage à la mormoille sur cet album. Leur «Catwoman’s Strut» pourrait bien être un hommage au Stray Cat Strut, échappé du même nuage de fumée bleue et tout aussi overdosant de feeling. Aina Westlye chante ce morceau. On pense à Lisa Kekaula, une fois de plus. Ils ferment le bal de l’album avec un hommage à Bo Diddley : «Take It From Bo Diddley», un instro fulminant finement teinté de sax, introduit par Bo en personne. Mais non, il n’est pas mort.

Sur le mini-album «Burlesque Queen», on trouve une autre énormité, «Open Up», embarquée par Aina Westlye. Elle tire ça vers les sommets de la soul garage et on se retrouve une fois de plus avec un hit tentaculaire sur les bras. Il n’existe rien de comparable en Angleterre. Et derrière ça, Yvan balance un solo fabuleux qui éclate dans l’écho du temps. Encore une pièce de soul aux cuisses fermes et pulsée jusqu’au délire.

Les Dustaphonics jouaient à Beauvais dans une salle vraiment idéale pour les concerts de rock : l’Ouvre-Boîte. Ils ont eu plus de chance que les Godfathers, puisqu’ils ont pu jouer en bas, dans la grande salle. Becky Lee assurait la première partie. Elle jouait seule sur scène avec une guitare Burns et une batterie. Son album est sorti sur Voodoo Rhythm, le label du Révérend Beat-Man, notre saint homme vénéré. Becky vient d’Arizona et Beat-Man la protège. Elle a quelques morceaux de garage dignes de Mr Airplane Man, comme «Lies» ou «Man Like You», qu’elle riffe assez salement, ou encore «Mess In Your Mind» qu’elle joue en se coinçant une baguette dans la main droite pour frapper le tom bass entre deux claquages d’accords. C’est dans le temps, pas comme chez Hasil. En prime, son album est vraiment bon.

Quand Yvan attaque l’instro surf d’intro, on croit rêver, car c’est Galloping Cliff Gallup qui joue comme un dingue sous nos yeux. Il sort un son de rêve de sa Gretsch orange. Rythmique de rêve aussi. Un bassman à casquette et un drummer à barbe pulsent comme des bêtes. On voit rarement des sections rythmiques de ce niveau et de cette puissance. Hayley Red, la nouvelle chanteuse des Dustaphonics, arrive. Elle ne porte qu’un petit haut noir et un pantalon de cuir noir très moulant. Forcément, elle allume les plafonniers dans tous les crânes. Elle est très forte, car elle met aussitôt le paquet. C’est une très belle femme, haute et brune. Au début, on la reluque comme on reluque toutes les femmes qui s’offrent en spectacle, mais très vite, elle s’impose par une sorte de candeur de débutante, quelque chose de purement rock’n’roll qu’on ne retrouve que très rarement. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour chauffer le maigre public et elle le fait bien. Ce n’est pas facile de danser devant une cinquantaine de personnes inertes. Son enthousiasme ne faiblit jamais et elle finit par fasciner. Au bout de deux ou trois morceaux, on réalise qu’on assiste à un concert énorme, complètement hors normes. «Jinx», «Tura Satana», «Red Headed Woaman» de Sonny Burgess, puis «Chicago Bird» en rappel, ils passent tout à la moulinette. Sur scène, les Dustaphonics dégagent autant d’énergie que Barrence Whitfield ou que les Dirtbombs, mais dans un genre différent qui est le leur et qui ne ressemble à aucun autre. Le mélange explosif qu’ils proposent fait leur force et leur singularité. On mord au truc et on ne lâche plus. Comme un pit. Grrrrr.

Signé : Cazengler, malade phonique

Dustaphonics. Ouvre-Boîte. Beauvais. 28 novembre 2013

Dustaphonics. Burlesque Queen. Kingaling Records 2010

Dustaphonics. Party Girl. Kingaling Records 2011

Becky Lee & Drunkfoot. Hello Black Halo. Voodoo Rhythm Records 2012

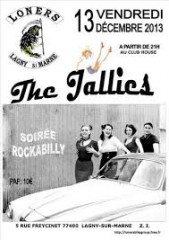

20 – 12 – 2013 / CROSS DINER

MONTREUIL / THE JALLIES

Le géant vert gare la voiture à cent mètres du Centre Commercial de la Croix de Chavaux à Montreuil. N'y a plus qu'à repérer le Cross Diner. Vous indique le truc - car apparemment de nombreux groupes vont être programmés dans les semaines qui viennent – lorsque vous êtes sur l'escalier central, que ce soit en haut ou en bas des marches, inutile de jeter des regards scrutateurs de sioux autour de vous, l'entrée du Cross se cache sous les escaliers. Pour les assoiffés le bar est sur votre droite, mais prenez le temps de jeter un coup d'oeil, rangées de table sur les deux côtés, vaste espace entre, et tout au fond une scène relativement spacieuse. Idéal pour les concerts. Peu de locaux parisiens du même genre peuvent se vanter d'une telle surface.

Décoration sixties sur les murs. L'on nous propose une table près de l'estrade. Le motif du plateau est on ne peu plus américain, stars and barns, je jette un coup d'oeil jaloux sur Jerry et Didier les deux zicos des Megatons installés à côté de nous, bénéficient d'une avenante pin up à la croupe réjouie, c'est vrai qu'ils n'ont pas notre chance, on the other side, les Jallies, Vanessa, Ady, Céline ( et même Julio ) tout contre nous, we are knockin' on the heaven door ! Sont en train de déguster un hamburger maison, elles nous font la bise et en profitent pour nous refiler leurs microbes – le lendemain malade comme un chien ( oui Salsa c'est juste une image et point du tout une image juste ) je ne pourrais même pas me rendre au concert des Howlin' Jaws. Pardon les Jaws, mais contre les armes bactériologiques je suis démuni.

Trois fois les Jallies en trois semaines. C'est que quand on aime, l'on ne compte pas. Apparemment nous ne sommes pas les seuls, la porte s'ouvre sur une cohorte de bikers, les Loners sont venus en force, la prestation de la semaine dernière dans leur local a dû les séduire puisqu'ils en redemandent. Public mélangé, bobos et punks – crête bleue et anneau dans le nez – se côtoient sans problème. L'établissement vient d'ouvrir, le staff est aux petits soins, souhaitons-leur de continuer sur cette voie.

JALLIES ONE

Elles sont en forme les mignonnettes. Est-ce une erreur ou la trêve de Noël qui produit ses effets, elles commencent par présenter Julien et sa contrebasse, le couvrent de compliments et de toutes la soirée elles ne se permettront pas même une moitié de demi-méchanceté à son encontre. Etrange le ménageraient-elles en vue de futurs cadeaux ? Leurs âmes seraient-elles plus noires que la juvénile candeur de leurs visages !

Elles n'ont pas terminé leur morceau de présentation que déjà la salle crépite de bravos. M'a toujours sidéré cette façon qu'elles ont de mettre le public, quel qu'il soit, dans leur poche. Sorcellerie ! Ensuite il n'y a qu'à laisser filer, ça passe comme une lettre recommandée à la poste. Font leur set et surprennent toujours le public là où il ne s'y attend pas. Leurs propres morceaux ou leurs reprises portent toujours le tampon Made in Jallies Land.

Sont elles et pas les autres. Se moquent du qu'en dira-t-on. Swing, rockab, ska, elles passent le tout dans le mixer de leurs voix et vous délivrent à chaque fois la face cachée de l'astre sélénique. Une autre façon de dire, une autre manière de se démarquer des copies conformes ou des imitations paresseuses. Authentiquement Jallies à chaque coup. Elles bousculent les repères mais ne s'écartent jamais de la bonne direction. S'appuient sur la tradition mais n'en restent pas prisonnières.

Nous servent des sucreries à tire-larigot mais derrière c'est Julio qui pose la pâte dans le moule. Tisse le fond, il est le grand réunificateur. Avant même que nos trois subtiles abeilles aient emmené la moindre goutte de nectar. Céline et Vanessa, découpent les parts, à grands coups de caisse claire. Donnent la forme, sculptent le son et le sens, profilent le morceau à leur volonté. Ady dépose les épices et la cannelle à la guitare, elle donne le goût. Et puis elles déposent leur marque de fabrique, la conjugaison fruitée de leurs voix. Au début vous avez l'impression qu'elles chantent à tour de rôle leurs chansons fétiches en solo, ce qui est vrai tout en étant totalement faux. Les deux autres copines se permettent des interventions, elles soutiennent, elles renforcent, elles adoucissent, elles ponctuent, oeuvre collective.

JALLIES TWO

Entracte minimal. Sont pressées de remonter sur scène. Tant que les voix sont encore chaudes.

Ravissement du public. Jusqu'à la serveuse qui se lancera dans un rock déjanté. Les Mégatons n'en reviennent pas de leur reprise de Good-bye Bessy Mae d'Hendrix. Céline qui est à la guitare nous la joue modeste en s'accordant, « Je ne suis pas Hendrix, loin de là. ». Mais les Jallies abordent la grande cime par une voie inexplorée, la fender joue le rôle modeste du sherpa d'accompagnement mais c'est le mariage des trois voix qui escaladent en tête de cordée. Ah ! Ces harmonies, cette palette de nuances, chacune s'irrisant du reflet des autres ! Une merveille. Si prenantes qu'à la réflexion je m'aperçois que je n'ai point, malgré les nombreux concerts auxquels j'ai assisté jusqu'ici, prêté attention aux fioritures de Julien sur sa double bass durant ce morceau, mais j'imagine qu'il ne doit pas garder les deux mains dans les poches.

Une chose est sûre, c'est qu'elles sont en constant progrès. De plus en plus ensemble et de plus en plus inventives. Céline pleine d'allant, de plus en plus volontaire et voix de plus en plus plastique, Ady de plus en plus teigneuse sur les rocks et Vanessa qui pousse son vocal de plus en plus rauque and roll. Blanc, blues, noir, les trois couleurs fondamentales de la musique populaire américaine.

Zutox, c'est déjà la fin. Pas question de les laisser comme cela. Les Megatons aimeraient réentendre Hendrix, mais Ady est trop enrhumée pour se permettre une telle cavalcade. Elles nous offriront une reprise de These boots are made for walkin'. Le plus terrible c'est que toute la salle est prête à marcher comme un seul homme derrière elles.

Prochain concert : le 17 janvier dans le cadre de la présentation du cinquième CD Rockers Kultur au New Morning. Salle mythique, s'il en est. Un bel écrin pour nos perles du rockab swing.

Damie Chad.

STAX EN STOX

Comme il savait que j’étais complètement obsédé par l’histoire des labels et des musiciens de Memphis, my old pal John Ives m’a fait un beau cadeau : l’intégrale des singles Stax, un coffret de 9 CD qui couvre la période 1959-1968. Passeport idéal pour entrer dans cette boutique mythique. Et pour danser le jerk du matin au soir.

Comme les frères Chess à Chicago, deux petits blancs ont eu la bonne idée de créer un label spécialisé et d’accueillir dans leur studio les grands artistes noirs de la région de Memphis. Comment en sont-ils arrivés là ? Bonne question. Le co-fondateur Jim Stewart n’en sait lui-même foutre rien. Il jouait du violon country et bossait dans une banque, et donc il ne s’intéressait pas spécialement à la musique noire. Et puis, pouf, un jour, il a l’idée de monter un studio et d’enregistrer les Veltones, cinq blackos qui font du doo-wop. Sa sœur Estelle Axton vient lui donner un coup de main et ils démarrent le label Satellite Records. Ils doivent vite changer de nom, car Satellite Records existe déjà, alors ils prennent le St de Stewart et le Ax de Axton pour faire Stax, et voilà comment on crée un mythe. Enfantin, non ?

Comme tous les patrons de labels de l’époque, Jim et Estelle embauchent du personnel, et notamment un compositeur maison, David Porter, qui devient le premier pilier du mythe Stax. Isaac Hayes arrive peu de temps après pour travailler avec Porter. Ces deux-là vont se transformer en usine à tubes. C’est eux qui vont signer tous les gros hits de Sam & Dave, la pétaudière à quatre pattes qui débarque chez Stax en 1965 et qui rendra le label célèbre dans le monde entier.

Le second pilier du label, ce sont les Mar-Keys, le «house-band», comme on dit là-bas. Rassemblés autour de l’organiste Booker T Jones, ils sont probablement le premier groupe multi-racial à connaître une certaine popularité dans le Deep South, une contrée où on n’aime pas trop les mélanges. Autour de Booker T, on trouve Steve Cropper et Donald Duck Dunn, deux blancs, Terry Johnson et Wyane Jackson, deux noirs, avec en plus le fils d’Estelle Axton, Charles Packy Axton au ténor sax, et Don Nix au baritone sax. (Le pauvre Packy va mourir d’une petite cirrhose à 32 ans et Don Nix va écumer la région en compagnie des Alabama State Troupers pour prêcher la bonne parole du Memphis Sound). Les Mar-Keys ne jouent que ces instrumentaux qui vont constituer pendant les premières années le fonds de commerce de la maison Stax. Ils font un carton avec «Last Night», puis le groupe se disloque en deux équipes. D’un côté, on retrouve Booker T & the MG’s qui vont connaître la consécration universelle et intemporelle avec cet instro brillant qu’est «Green Onions», et de l’autre les Memphis Horns qui passeront leur vie à souffler dans des instruments à vent pour accompagner la crème de la crème.

Le troisième pilier du label s’appelle Rufus Thomas, un DJ local qui avait donné à Sun son premier hit en 1953, «Bear Cat». Le père Rufus a déjà du métier quand il entre au studio Stax de McLemore avenue. Pendant des années, il va jouer le rôle de locomotive chez Stax, grâce à son énergie phénoménale et à son sens inné du gros groove funky. Certains iront même jusqu’à insinuer qu’il est le vrai roi de Memphis.

En 1960, ce punk black qu’est Rufus Thomas amène sa fille Carla de 17 ans dans le studio Stax et ils fracassent «Cause I Love You», une sainte horreur bourrée de soul. Ils savent aussi taper dans le registre du blues, comme par exemple avec ce monstrueux «I Didn’t Believe», où ils s’échangent des couplets. Ils ne dégoulinent pas de sueur, mais de classe. À Memphis, Rufus et sa fille vont se taper la part du lion pendant plus de dix ans. Les bougres ont de l’estomac.

Stax propose des instrus groovy de premier choix (Mar-Keys, Booker T, Bar-Keys) mais aussi des mélopées atrocement ennuyeuses qui ne serviront qu’à une seule chose : emballer les filles. C’est l’époque où on dansait des slows super-frotteurs. L’une des grandes pourvoyeuses de slows super-frotteurs sera hélas Carla Thomas. Une vraie plaie. Dès que son père a le dos tourné, on lui fait enregistrer une rengaine à l’eau de rose. Elle attaque sa mièvrerie et on bâille pendant deux minutes trente. Heureusement, Barbara Stephens lui arrache le micro des mains pour attaquer «Wait A Minute», un hit incendiaire qui soigne tous les rhumatismes. C’est du r’n’b chauffé à blanc. On l’a déjà remarqué : dès qu’une grosse black s’en mêle, ça se met à tanguer sévèrement. Barbara charge la barque, elle sait ce qu’elle veut, wait a minute, reviens par ici, foie blanc ! Elle est du Sud, la garce, et là-bas on ne rigole pas avec ces trucs-là ! Elle en a déjà assez bavé avec les patrons blancs, oouuuh ! alors il ne faut pas essayer de la prendre pour une conne, elle ne lâchera pas le morceau. Chez Stax, les artistes ont du tempérament.

Côté hommes, c’est William Bell qui va se charger de la fabrication en série des slows super-frotteurs. On peut dire qu’il en connaît un rayon en matière d’expression des sentiments amoureux et de pommade sentimentale. Otis entre dans la course très tôt et se met lui aussi à pleurnicher dans son micro. Heureusement, Rufus veille au grain et leur tient la dragée haute. Ouah ! Ouah ! Il aboie dans «The Dog», histoire de montrer aux autres comment on fait pour grimper sur une chienne en chaleur. Pas besoin de préliminaires.

Au fil des années et donc des disks du coffret, on reste sur l’impression que ça ronronne doucement chez Stax et soudain, on marche sur un râteau et on prend le manche en pleine poire : «Jelly Bread» de Booket T & The MG’s cause un choc certain, emmené par un drive de basse énorme. Steve Cropper y balance un solo dévoyé avec une arrogance non feinte.

En 1962, le guitariste Eddie Kirkland - légendaire accompagnateur de John Lee Hooker à Detroit - vient s’installer dans le Sud et il enregistre pour Stax une perle noire, «Them Bones». Il chante cette pièce de rumba cathartique digne du Professor Longhair avec des hoquets invraisemblables. C’est l’un des joyaux de la légende Stax.

«Frog Stomp» de Floyd Newman est un jerk de rêve, le modèle parfait de l’instro stompé. En 1963, Newman est un musicien réputé dans la région, il tourne beaucoup et Isaac Hayes joue des claviers dans son orchestre. Il n’existe aucun équivalent de «Frog Stomp» sur le marché. C’est une vraie teigne d’instro à gueule d’empeigne qui vire au délire de clap-hands. Floyd Newman a tout simplement inventé la première machine à jerker. C’est tout de même autre chose que la machine à vapeur du Professeur Artémise qu’a cassée Evariste le gaulois.

D’ailleurs, Floyd Newman met le doigt sur un point capital. C’est exactement là que se situe la spécificité de Stax : dans les coups fumants. Bien sûr, Otis, Rufus et Sam & Dave font figure de valeurs sûres, mais à la limite, leurs hits sont connus comme le loup blanc et finiraient presque par lasser. Par contre, ceux d’Eddie Kirkland, de Floyd Newman ou de Barbara Stephens sont beaucoup moins connus et ils emportent la bouche chaque fois qu’on les réécoute.

Encore deux coup fumants signés Stax : les Van Dells et les Cobras, pour deux instros de malheur. Steve Cropper et Donald Duck Dunn se rebaptisent les Van Dells et enregistrent «Honeydripper», une reprise de Roosevelt Sykes embarquée par une ligne de basse qu’il faut bien qualifier d’historique. Duck Dunn s’est bâti à Memphis une réputation de bassman peu orthodoxe. La chose est pulsée jusqu’à l’os, cuivrée dans l’essence, bousculée dans ses gènes et coiffée d’un solo de sax princier. Ça va vous voler dans les plumes mais aussi dans les méninges. On est chez Stax, au royaume des intros nucléaires. C’est la même équipe - Cropper, Duck Dunn - qui prend le nom de Cobras pour enregistrer cette nouvelle perle noire, «Restless», instro diabolique monté sur un tatapoum jugulaire et on voit la jungle débarquer à Memphis. Les zombies ouvrent un œil et s’exclament : «Enfin un beat qui traîne !» Hoops, la chose est salée, cuivrée, piquée de notes moustiques et on fait un tour d’auto-tamponneuse, cling ! clang ! clong ! fabuleuse partie de shoote. Dans l’esprit, on dirait du surf-garage. Cropper dit qu’il s’est inspiré de Link Wray.

De temps en temps, Rufus ramène sa fille en studio pour lui secouer les puces. Avec lui, inutile de perdre du temps. Il veut que ça bouge et vlan, ils envoient des petits jerks tendus comme «That’s Really Some Good». Carla danse avec son père. Puis, en vrai seigneur, Rufus propose à sa fille de mettre en boîte «The Night Time Is The Right Time», histoire de réserver une place dans la postérité. Rufus fait sonner le heavy blues à la perfection. Au bout de vingt secondes, Carla commence à chauffer. Ils sont fabuleux de véracité réciproque, ou de réciprocité véritable, c’est comme on veut. Le vieux gratte le blues jusqu’à l’os, screetch screetch, c’est un géant, il gueule en haut du volcan, histoire de rappeler qu’il est le dieu du groove de la forêt tropicale.

Avec Oscar Mack, on retrouve le son de la Nouvelle Orléans. Il monte «Dream Girl» sur un gros grattage de guitare et il met le feu aux poudres chez Jim et Estelle. Encore un hit à l’ambiance voilée, incertaine, mais teigneusement moderniste, cueilli au coin du couplet par les trompettes des Cavaliers de l’Apocalypse. Encore un coup fumant.

C’est Estelle qui découvre les Mad Lads, un groupe de doo wop et comme elle adore les disques de Jan & Dean, elle leur propose d’enregistrer «The Sidewalk Surf», un truc qui n’a plus rien à voir avec Stax : Boum ! Voilà encore une cochonnerie chauffée à blanc qui fonce tout droit, à un rythme infernal, embarqué par un drumbeat maniaque de rêve. Avec son «Bar B Q», Wendy Rene fait elle aussi remuer les popotins, pas de problème, ça claque des mains, encore un tube idéal pour la surboum, un trésor que Stax stocke avec style. Franchement, sans Stax, la vie ne serait qu’un steak.

À ce stade des opérations, on pourrait très bien la jouer fine et se demander ce qui fait la différence de style entre Stax et Motown. Motown va plus sur les compos soignées, les harmonies vocales et l’infaillibilité des hits. Berry Gordy voulait une usine à tubes (il avait pris comme modèle une chaîne de montage automobile) et il avait embauché le personnel idoine (Holland-Dozier-Holland, Smokey Robinson, Norman Whitfield et Barrett Strong, entre autres). Stax tape dans un autre registre : Jim et Estelle cultivent une sorte de passion pour le son cru, les voix rauques, les accents lubriques et les arrangements de cuivres un peu hirsutes. Otis et Sam & Dave seront les meilleurs ambassadeurs de cette option.

Personne ne se souvient des Admirals, une groupe de blacks qui enregistra «Get You On My Mind», un hit splendide bourré de toute l’énergie du gospel et chanté d’une voix d’ange écarlate, pas très éloigné de l’esprit Smokey Robinson. Yiouh Yiouh Yiouh ! Fantastique pièce de r’n’b swinguée à ravir. Un mec arrive et place un couplet d’une voix énuclée qui prend au ventre. En fin de couplet, on voit sa voix éclater au firmament. On se pince. Non, ce n’est pas un rêve.

Parmi les personnages truculents de l’écurie Stax se trouve Gorgeous George qui travailla comme valet chez Hank Ballard. Il avait pour particularité de coudre ses propres vêtements. Gorgeous George jouait les dandies. Malheureusement, son «Biggest Fool In Town» pue l’ennui.

Atlantic déniche Sam & Dave à Miami et les rapatrie à Memphis. Ces forcenés enchaînent hit sur hit, des gros tas de r’n’b dégringolés comme «I Take What I Want» ou «A Place Nobody Can’t Find». Le seul qui peut rivaliser avec ce monstre à deux têtes, c’est le vieux Rufus qui sort encore des grooves infectueux comme «When You Move You Lose».

David Porter et Isaac Hayes se sont bien amusés à composer «Hold On I’m Coming» pour Sam & Dave. Porter est aux gogues et Isaac arrive avec une envie pressante - «Get a move on !» - magne-toi le cul ! - alors Porter lui répond «Hold On I’m Coming» en claquant des doigts. Ils ne sont pas allés aussi loin que Screaming Jay Hawkins dans «Constipation Blues», dommage.

Le duo d’enfer Porter-Hayes composait aussi pour les Astors, et notamment «In The Twilight Zone», une fantastique merveille, monstrueuse de jerkitude, montée sur le drumbeat le plus hypnotique de l’histoire des drumbeats, et le diable sait si cette histoire est bien fournie...

Autre personnage clé de l’histoire Stax, Al Bell, qui devient co-directeur du label en 1965 et qui amène un petit nouveau : Eddie Floyd, un black plutôt doué qui a chanté dans les Falcons avec Wilson Pickett et Mack Rice. Et en 1966, Stax prend feu, à cause de tous les hits qui sortent. Les Mad Lads remettent le couvert avec «Sugar Sugar», un beau jerk tarabusté à la sauce sudiste, bien désossé, ruisselant et repris aux cuivres, battu tout droit et admirable de précarité. Eddie Floyd sort son ultra-célèbre «Knock On Wood» repris en France par l’affreux Jojo. Carla s’y met elle aussi, avec «BABY», un jerk infernal secoué par de soudaines accélérations. Et voilà qu’entre en lice le gros Albert King, analphabète et bête guitaristique qui chante avec de la purée de pois plein la bouche. Son «Oh Pretty Woman» est un monument d’anthologie, incroyablement gras, cuivré à outrance, comme si le son Stax se transcendait. Sam & Dave montent «Said I Wasn’t Gonna Tell Somebody» en épi et William Bell qui habituellement nous fait bâiller d’ennui nous pond un jerk des catacombes avec «Never Like This Before», farci de parties de guitare démentes et de chœurs luisants comme des intentions lubriques. So good, baby, le vieux Bell roule des hanches et derrière, des folles en chaleur piaillent Never ! Never ! Et si on veut vraiment goûter le grand cru Stax, alors, c’est «You Got Me Hummin’» de Sam & Dave, que les spécialistes de l’université de Prague qualifient de jerk du diable. En effet, Sam et son copain Dave gémissent comme des soudards en rut. Et comme le groove est extrêmement lent, on imagine les reptations gluantes au fond du pantalon. La touche Stax est unique au monde. Chaude et organique.

Eddie Floyd a une sacrée classe. Il suffit d’écouter «Raise Your Hand» pour le voir entrer dans le lard d’un groove ralenti. Il prend son temps, ah yeah, et derrière, dans les chœurs, on retrouve la dynamique du gospel. Le tout bien farci de cuivres, dans une ambiance bordélique et décousue. Cette fabuleuse machine recrache une chair à saucisse fumante et odorante.

Voilà que Sir Mack Rice (compositeur de génie - on lui doit notamment «Mustang Sally») quitte Detroit et débarque à Memphis. Il démarre chez Stax avec «Mini-Skirt Minnie», une belle pièce de jerk qui se danse à l’Egyptienne. Il va devenir la seconde patate chaude Stax, juste après Rufus. Il suffit d’écouter «Love Sickness» pour se faire une idée du génie groovy de ce modeste artisan. Tav Falco reprendra pas mal de tubes signés Sir Mack Rice, ne l’oublions pas. Et comme le veut l’usage, les patates chaudes se font des petits cadeaux : Sir Mack Rice compose «Sophisticated Sissy» pour son collègue Rufus.

Autre merveille imparable du vivier Stax, «The Spoiler», composé par Duck Dunn et interprété par Eddie Purrell. Une bombe. Noyée d’orgue dès l’intro, cueillie aux cuivres et balancée dans la stratosphère. Un jerk mortel, comme on en voit peu. Eddie y va, I’m a spoiler, ouuh ! Monstrueux ! Do the spoil ! Eddie joue son va-tout. C’mon C’mon. Bizarrement, après la parution du disque, Eddie va disparaître. Personne n’entendra plus jamais parler de lui.

Johnny Daye disparaîtra lui aussi corps et biens après avoir pondu un hit Stax, «What’ll I Do For Satisfaction». Non seulement il est l’un des punks de Stax, mais en plus il est blanc. Otis l’a déniché à Pittsburgh. Il chante d’une voix crevée, et il parle de satisfaction, ce qui n’est pas très bien vu dans le Sud. La chose est grattée à l’os de l’accord.

Porter et son ami Hayes composent «How Can You Mistreat The One You Love», et Jeanne & the Darlings l’expédient directement au paradis des jerkeurs. Voilà ce qu’il faut bien appeler un jerk de choc claqué de mains et swingué à outrance. Chez Stax, on sait claquer des mains sur un gros beat cuivré. Au détour du disk 8, on tombe sur cette pièce de r’n’b en liberté, fabuleusement sauvage, au sens de l’étalon. Aussi sauvage, le «Wait Your Day» de Mable John. Elle y va, elle danse le menton en avant, les dents serrées, les coudes près du corps, elle balance le groove de tous ses muscles relativement fermes, c’est une tigresse, elle en impose, elle en veut, elle pèse de tout son poids et elle indique la direction de la piste de danse aux petits blancs : allez bouger vos culs de poulets.

L’une des pièces les plus spectaculaires de cette galerie, c’est la reprise de «Knock On Wood» par Carla et Otis. Un chef-d’œuvre absolu. La Carla, elle tire la langue. L’Otis, lui, il sautille dans son pantalon de tergal trop serré. Évidemment, il a mal à la bite. Quelle fournaise ! Après le passage des trompettes, ils remettent ça. Ils frétillent comme des gardons du Delta. Derrière eux, les cavaliers de l’Apocalypse soufflent comme des bêtes et un bassman joue tout en bas du manche. Il faut avoir entendu ce frichti staxien une fois dans sa vie pour ne pas mourir idiot. Voilà la timorée et l’Otis en pleine sauterie. Ga-ga-ga ! Ga-ga-ga ! Admirable prestation.

Comme Booker T s’est calmé, ce sont les Bar-Keys qui reprennent le flambeau des instrus dévastateurs, avec des énormités comme «Soul Finger» ou «Give Everybody Some».

Et puis, on arrive en 1968. Albert King devient la nouvelle patate chaude du label avec son gros son sous-tendu par des grooves de basse éléphantesques, comme dans «Cold Feet» ou encore mieux, dans «I Love Lucy», cette pure giclée de génie qu’on reçoit entre les deux yeux, et le gros Albert, toujours avec sa purée plein la bouche, nous avoue que la Lucie dont il parle, c’est sa guitare. Eddie Floyd signe l’autre coup de génie de Stax en 68 avec «Big Bird». Véritable monstruosité staxique, l’un des singles les plus déments de l’histoire du rock. Aucun groupe de blancs ne pourra jamais rivaliser avec ce groove de guitare/basse vénéneux, Open up the sky, c’est un peu comme si les Stooges débarquaient à Memphis. Rufus ne reste pas les bras croisés, oh non, il casse la baraque en jouant les chefs de gare dans «Memphis Train». Et on retrouve cette année-là le couple chaud de Stax, Otis et Carla. L’Otis y sautille encore plus qu’avant dans «Lovey Dovey» et la Carla, elle tire encore plus la langue. Ils ahanent ensemble, ce qui plonge forcément l’auditeur dans la confusion. La Carla elle couine comme un petit animal, histoire d’allumer l’Otis qui n’a vraiment pas besoin de ça, vu l’état dans lequel il se trouve. Alors, il y va de ses accents mâles et la Carla, elle feule. Si elle continue, elle va provoquer une catastrophe, cette bourrique, euh-euh, elle est infernale, avec son timbre voilé de chatte en chaleur. Franchement, depuis cette chaude journée de printemps 1968, on n’a jamais fait mieux, dans le style soul-shaking allumeur.

1968 ? Oh non, ce n’est pas la fin de Stax, mais seulement la fin de la période magique. Isaac Hayes et les Staple Singers vont enregistrer d’énormes albums et donner à Stax une plus grande audience. Et puis les temps vont commencer à changer. La disco délogera la soul des hit-parades et les boîtes de nuit remplaceront les surboums. Pas grave, puisque Jim Stewart et sa frangine Estelle occupent le premier rang, au panthéon des géants de l’histoire du rock. On les retrouve assis juste à côté de Leonard Chess et de Sam Phillips.

Signé : Cazengler le staxkhanoviste

The Complete Stax Singles 1959-1968. Coffret 9 CD Atlantic 1991

L’illustration : Miss Axton (Estelle pour les intimes) et ce sacré bon vieux Jim Stewart

SOUL & SLY

L'ODYSSEE DE LA SOUL

ET DU R'N'B

FLORENT MAZZOLENI

( HORS COLLECTION / 2010 )

Le côté obscur de la force. La face cachée du rock'n'roll. Si vous voulez. En réalité les surgeons blancs et noirs de la musique populaire américaine se sont depuis le commencement entremêlés. N'y a que ceux que ça dérange qui ne veulent pas voir. Dans certains milieux rock, notamment rockabilly et hard-rock, heureusement minoritaires, l'on a épousé l'idéologie sudiste la plus réactionnaire. Se croient ainsi plus près des soi-disant racines ultra-brite du rock'n'roll.

Les petits blancs du Sud incapables de s'emparer, par une égalitaire redistribution confiscatoire, de la richesse des propriétaires des grandes plantations ont adopté le point de vue rétrograde mais très intéressé des exploitants de manoeuvres serviles. Faute de grives l'on mange des merles noirs. C'est ainsi que les pauvres white trash people scient la branche du magnolia sur laquelle ils ne sont autorisés à s'asseoir et que les jours de fête, pour s'incliner respectueusement devant la fortune des maîtres.

Comme le monde est très bien fait vous avez à peu près le même type de comportement borné de l'autre côté du plateau de la balance, celui qui penche à gauche. Toute une partie de la petite-bourgeoisie socialisante qui pousse des cris d'orfraie au premier accord de rockabilly qui parviendrait à leurs oreilles. Sautent tout de suite sur les grands mots et vous traitent de national-country.

Ce sont les mêmes qui ont applaudi à l'élection puis à la réélection – ces gens-là ont de la suite dans les idées - de Barack Obama. Indéniable progrès de l'humanité, un noir à la maison blanche ! Que le président soit comme les précédents un homme-lige des multinationales capitalistes et un représentant du complexe militaro-industriel ne semble pas les gêner, qu'il n'ait pas levé le petit doigt pour remettre dans leurs maisons les familles qui en furent chassées par la crise programmée des subprimes, ils préfèrent éluder prudemment sur le sujet.

Maintenant ne travestissez pas ma pensée. N'avais pas moins de prévention envers le concurrent d'Obama. Blanc bonnet ou et bonnet noir, c'est toujours un bonnet. Le jour où les gens cesseront de voter pour les maîtres qui malgré leurs mirifiques promesses leur passent la chaîne au cou et qu'ils décideront de s'occuper eux-mêmes de leur propres affaires, suis sûr que l'on sera sur un meilleur chemin. Rien à voir avec la démocratie directe à la Ségolène Royal. Je suis pour la mondialisation anarchisante. Le vieux slogan des Pistols étendu à toute la planète : Anarchy in the World !

L'ODYSSEE DE LA SOUL

Maintenant l'Odyssée de la Soul de Florent Mazzoleni est le livre parfait pour nous rappeler que le monde n'est ni blanc ni noir. Mais ne nous précipitons pas. Vous conseillerai plutôt de prendre le temps de feuilleter les autres bouquins de notre spécialiste. Son Motown, Soul et Glamour paru en 2009 au Serpent à plumes – saluons au passage le grand Quetzacoalt du roman d'Herbet Lawrence – d'une documentation sans faille est l'oeuvre d'un connaisseur émérite. L'a aussi commis un James Brown, l'Amérique Noire, la Soul et le Funk que je vous présenterai un de ces jours.

Cette Odyssée de la Soul vise un plus grand public. Point de chapitre préambulatoire qui remettrait la soul dans la continuité de l'histoire de la musique noire de l'Amérique. L'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Année 1960 avec Sam Cooke. Ensuite l'on décline millésime après millésime jusqu'en 2010. Cinquante ans en 335 pages. Le néophyte qui déboule et qui de temps en temps croisera le mot blues se débrouillera par lui-même pour savoir ce que ce vocable recouvre au juste. Vous me direz que c'est en amont de son sujet, et puisqu'il commence en 1960, va pas débuter en 1920.

Objection retenue, vos honneurs. Mais en aval, notre auteur persévère. Heureusement que James Brown a posé les bases du funk, au moins on comprend de quoi il s'agit, mais le hip-hop et le rap ils débarquent sans se présenter dans les notules sans que nous ayons droit à une courte introduction. De même lorsque le New Jack Swing se radine, à vous de deviner... Quant à la couverture il aurait été plus juste de titrer et de la R'n'B que « et du R & B », car si le vieux Rhythm And Blues des familles affirme sa présence au travers de l'écurie Stax, il ne faut pas se faire d'illusion, le terme désigne avant tout cette musique de danse fort prisée de toute cette partie de notre jeunesse insoucieuse de son destin social, chair à patrons malléable à merci pour le bien-être de nos bien-aimés gouvernants...

Tant que nous sommes dans les récriminations, plaignons-nous de ce que les notes marginales éparpillent la lecture. Toutes ces récapitulations de disques qui ont marqué l'année épluchée auraient mérité d'être regroupés sur une pleine page sur laquelle elles auraient pu être agrémentées de la reproduction – ne serait-ce qu'au format timbre-poste – de leurs pochettes.

R 'N' B

Question illustration vous allez en prendre plein les mirettes, plein les minettes. Surtout vers la fin, avec ces portraits pleine-page des reine du R 'n' B, chantent peut-être pas très bien, mais elles sont mignonnes à croquer nos panthères noires. Le problème c'est que l'on ne peut traduire l'expression en anglais. L'expression Black Panthers est trop connotée du côté de la révolte pour s'appliquer à leurs adorables minois. Trop lisses, trop propres sur elles. Sont des objets de consommation jetables. Font juste quatre ou cinq millions de petits quarante-cinq tours et puis s'effacent du paysage. Sont vite remplacées. L'industrie du disque n'est pas prêt de casser le moule. Les reproduit à la chaîne.

Un protocole d'une efficience absolue, un : on repère l'objet que l'on va façonner pour toutes les convoitises, deux : on s'arrange pour qu'elle interprète la chanson générique d'un film à gros succès, un blockbuster dans le jargon des branchés sur l'électricité à basse fréquence, trois : on lui distribue deux ou trois Grammy Awards, quatre : l'on presse le citron les deux ou trois années qui suivent, et à la suivante !

De temps en temps la machine se grippe. Le genre est devenue si codé que même des petites blanchottes parviennent à s'insérer dans la série. Les compagnies de production ne sont pas racistes pour deux sous, pardon pour deux millions de dollars. Le pire qui peut arriver c'est quand l'on déniche la perle rare mais totalement incontrôlable. Amy Winehouse, par exemple. Rien que ses invraisemblables manières de se coiffer vous montrent que ce n'était qu'une sale gamine, pas fiable du tout. Alors sa manière de chanter, vaudrait mieux se boucher les oreilles. Des sangs, du larme et de la sueur. Toute la différence entre la suavité érotique et le porno hard. Elle gueule et elle feule. Totalement soule, impeccablement soul. En deux disques elle a soufflé sur le château de cartes des apparences. Et puis cette rage éclatante, ces paroles déchirées, et cette addiction revendiquée aux drugs, malédiction ne se prendrait-elle pas pour une idole du rock'n'roll ? Ouf, la chipie n'était pas aussi mauvaise qu'on le pensait, elle avait bon coeur, elle a eu la bonne idée de crever à temps. Avant que l'image de toutes les autres ne pâlissent un peu trop...

LA FAUTE A QUI ?

Vous ne vous en sortirez pas en accusant le Système. Ca ne mange pas de pain, ni le blanc, ni le noir. Tant pis je crache le nom. Vous le connaissez mais d'habitude on le prononce avec respect. Et c'est vrai qu'elle le mérite. Mais elle est tombée dans son propre piège. Motown, la Motown, un mythe. Tout le monde connaît l'histoire de Berry Gordy, le petit noir courageux qui monte sa compagnie et qui s'en va courageusement à l'assaut des hit-parades noirs. Car au début, l'on préfère rester entre soi.

Et ça lui réussit plutôt bien. Des noirs qui chantent diablement bien, il y a en plein les Eglises. Les familiales assemblées dominicales de Gospel sont un vivier inépuisable. Au début l'on montre ce que l'on a de plus présentable, des groupes de jeunes filles pures. Ce sont les paroliers qui insinuent les freudiques pulsions du désir dans les textes. Elles sont si mignonnettes que vous ouvrirez tout grand leur portes et leur offrirez le bon dieu sans confession ( et autre chose aussi ). La preuve que même dans les foyers blancs l'on préfère que les ados écoutent ça à des voyous blancs comme Gene Vincent ou Eddie Cochran.

Se fera doubler sur sa gauche la Motown, dans les mix-sixties ils tirent des numéros 1 à en veux-tu en voilà avec les Temptations et les Four Tops. Pas vraiment des bègues, et un accompagnement hyper-soigné, de la belle ouvrage. De la marque. Motown sound. Pas de chance les rockers de tous les pays se focalisent sur Otis Redding, Wilson Pickett, Eddie Floyd, Joe Tex, Sam and Dave, rajoutons Rufus Thomas, sa fille Carla, Ike et sa tigresse Tina, Aretha Franklin qui attire la foudre sur ses enregistrements comme le paratonnerre de Benjamin, c'est une musique encore plus cuivrée que les mines du Chili, et cette montée en puissance correspond à la colère de Malcom X, de Stockely Carmikael, de Huey P. Newton, de Bobby Seale, bref de tous les théoriciens et de tous les meneurs de Black Panthers Party. Les gethos flambent et la musique s'est embrasée.

Mais le vent de la colère se crashera comme l'avion d'Otis Redding. En voici un qui aura su mourir comme Buddy Holly. La Motown a tenu bon pendant la bourrasque. Rajoute en vitesse du sucre dans ses produits. Dès 1970 l'on vise le jeune public, Pépé Gordy se charge des Jackson Five. Pour les plus grands on a Stevie Wonder en réserve. De la pop orchestrale tellement bien faite qu'il n'y a rien à lui reprocher. Si ce n'est que c'est... de la pop. Le grand public qui est en train de s'équiper en stéréo et qui se régale d'entendre la voix du chanteur sur la baffle de droite alors que les violons dégoulinent de la voix de gauche. Il y a des baffes qui se perdent.

Motown est en tête des hit-parades et doit agrandir ses coffre-forts. Ca suscite des vocations, un peu partout l'on imite la recette Motown. De Philadelphie jusqu'à Los Angeles les studios et les majors se remplissent les poches. Le problème c'est que quand vous vous habituez à engranger des billets verts en quantité astronomiques, vous prenez de mauvaises habitudes et chaque mois vous devez réussir votre coup pour maintenir votre standing. Vous étiez un aspirateur à fric et vous vous transformez en machine à dupliquer de la fausse monnaie musicale. Vous ne précédez plus le public, vous le suivez. Vous tentez de récupérer tout ce qui se fait de neuf dans les labels ou dans la rue – disco, hip-hop, rap - pour en donner une version aseptisée, présentable et rapidement assimilable par l'oreille moyenne des auditeurs. Musique de danse pour le vendredi, des slows sexuellement très chauds et explicites pour la nuit du samedi, et de la variétoche pleurnicharde pour le dimanche après-midi. Ca ne casse pas trois pattes à un canard à l'orange mais ça vous aide à reprendre le boulot tout le reste de la semaine...

FIN DE L'ODYSSEE

La soul a perdu son âme, elle est devenue une musique de mode, de hype, de dancefloor, et de consommation. Entertainment et Tin Pan Alley ont triomphé. Blues, Rhythm'n'blues et jazz font grise mine. Ironie du sort ces musiques typiquement noires et américaines ne survivent parfois que grâce à un public de petits blancs européens.

La lecture de Mazzoleni est imparable. Il ne prend pas parti. Se contente d'exposer les faits dans leur chronologie. Mais au fil des pages l'insidieuse décadence s'installe. Peut-être le seul genre musical qui s'est auto-suicidé. Une histoire très morale en fin de compte. Ce ne sont ni la blancheur ni la noirceur de la peau qui font la différence. C'est la logique d'accumulation capitalistique du profit qui corrompt tout. Que les rockers de tous les pays – noirs et blancs, ( les jaunes et les rouges aussi ) – en prennent de la graine. Do it yourself, ne laissez pas les grosses maisons de prod vendre votre musique. Car c'est vous qu'elles achètent. Et vous y perdrez votre liberté de création. Comme l'esclave dans son champ de coton. Mais pour les chants de révolte vous risquez de manquer de crédibilité.

Damie Chad.

SLY STONE / GREIL MARCUS

( in Mystery Train de GREIL Marcus )

La précédente chronique reposait dans mes fichiers depuis quelques jours lorsque j'entamais la lecture de Mystery Train de Greil Marcus. Surprise, surprise, - le lecteur se rapportera à notre livraison 145 du 28 / 05 / 13 consacrée à cet ouvrage – près de quatre-vingt pages, je ne m'y attendais point, du livre centré sur Elvis sont dévolues à Sly Stone artiste de San Francisco que l'on n'a guère l'habitude d'évoquer lorsque l'on traite de rockabilly.

Faut remonter loin dans les souvenirs. En France l'on entendit Sly and the family Stone sur les ondes en 1968. Un titre, Dance to the music, un joyeux bordel psycko-funk – on ne le dénommait pas ainsi – l'on aurait plutôt employé l'expression rythm'n'blues déjanté – un truc plutôt sympa qui ne s'inscrivait pas dans la lignée préférée des fans de rock. En ces temps reculés les amateurs se branchaient sur les Doors, Steppenwolf, MC 5, Stooges... Les radios ne suivaient pas les groupes sur le long terme, tout nouveau morceau qui n'accrochait pas immédiatement l'oreille des auditeurs était délaissé. Beaucoup d'artistes anglais et américains n'eurent ainsi en notre douce France qu'un unique succès, matraqué à mort durant deux mois, et puis plus rien. A vous de vous débrouiller comme vous pouviez pour suivre la suite des aventures. Bientôt il ne restait plus dans votre esprit surchargé qu'un nom évanescent... Faut dire qu'à l'époque il naissait un groupe intéressant toutes les heures...

SLY STONE AND THE FAMILY

Sly and the Family Stone était un groupe mixte composée de membres masculins et féminins – phénomène tout naturel dans une famille – de frères et de soeurs de sang et d'amis de hasard et de rencontre, mais aussi de noirs et de blancs. Ce qui à l'époque sentait un peu le soufre. Nous sommes en pleine lutte des droits civiques et les idées qui marchent très vite ont souvent beaucoup plus de mal à s'appliquer dans la vie pratique... Les premiers enregistrements de Sly and the Family Stones sont porteurs de l'immense espoir de la communauté noire qui pressentait que le bouchon du racisme institutionnel qui la maintenait dans la catégorie des citoyens de seconde classe ne tarderait pas à sauter.

Sly and the family Stone était en avance sur son temps. Ce qui n'est pas un bien soi. Le monde ne se dirige pas vers un plus grand progrès en suivant une course d'amélioration exponentielle. En ces mêmes années James Brown jetait les bases rythmiques du funk, lui aussi revendiquait la fierté noire, Say Loud, I'm Black and I'm Proud. Sly participait à la même course, mais il était en tête. James Brown, c'était un peu marche au pas et file tout droit. Le premier musicos qui s'autorisait un pain sur scène écopait d'une amende. Sly ne jouait pas le père fouettard. L'exubérance régnait en maître. L'on s'habillait comme les Beautiful People de la précédente année de l'amour, l'on fumait et l'on avalait des pilules comme l'on respirait, l'on portait beau, de Sly il émanait un charisme psychédélique à la Hendrix. Quant à la musique elle éclatait dans tous les sens, des fricassées de guitares sursaturées rehaussées de cuivres étincelants. Rien à voir avec les lourdes sections carrées de chez Stax, ça montait haut, très haut sans souci de redescendre. Sly se permettait tous les mélanges, il était un sorcier du multipiste. La hype et le funk. Toute la musique noire d'aujourd'hui descend du cortège oriflammesque de la Family Stone.

Et puis inexplicablement la machine s'enraya. En 1970 tout le monde est dans l'expectative, mais quand est-ce donc que le nouveau trente-trois tours sortira ? Il arrive en retard, fin 1971, l'Amérique se précipite, numéro un des ventes, mais même si l'on n'ose pas le dire tout haut, l'on est déçu. La joie irrémissible qui faisait la marque de fabrique de Sly s'est envolée. Que se passait-il ? Le titre, There's a riot goin'on, trimballait tout de même un orage de promesses euphoriques. A la même époque pour donner un aperçu similaire en France les organisations gauchistes prophétisaient que le fond de l'air était rouge.

Aujourd'hui l'on sait que la réalité était porteuse d'un rose très pâle... Sly fit le même constat mais en employant les couleurs de l'Amérique. Sly tire le bilan de la lutte pour les droits civiques. L'orgueil noir a viré au gris. Greil Marcus pousse l'analyse un peu plus loin que d'habitude. La mort de Luther King n'est qu'un prélude. Ce qui est dans la ligne de mire ce n'est pas un prêcheur pacifiste, mais derrière lui le mouvement des Black Panthers que les autorités ont pris la décision de casser. En abattant les militants, en jetant en prison les survivants et les principaux leaders.

Le titre There a riot goin' on signifie exactement le contraire de ce qu'il annonce. L'émeute ne viendra pas de sitôt. Une lecture plus radicale nous dirait qu'il vaudrait mieux se préparer à la lutte armée. Mais Sly n'y croit plus, petit à petit il se retirera de la course au succès.

Greil Marcus est moins sévère que moi dans la condamnation de Motown et des compagnies épigones. Leur laisse quelques mois de grâce. Dès le deuxième semestre de 1972 fleurissent des titres de Curtis Mayfield, des Staple Singers, des O'Jays, des Temptations, de Stevie Wonder qui prennent fait et cause pour la colère des ghettos, et ce mouvement de dénonciation du racisme économique dont sont victimes les populations noires sera repris par une floraison de films, financés par des sociétés de production noires, qui ne cachent plus la violence dont elles sont victimes.

Mais cela sera de courte durée. Une fois que les premières places du billboard sont squattées, l'on va les conserver coûte que coûte... Le feu des dénonciations et des revendications sera vite noyé sous le sirop des violons... à la paupérisation l'on opposera la popérisation. Pour la suite de l'histoire, vous relisez la chronique précédente.

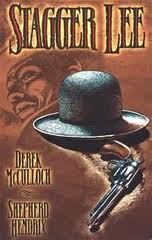

Mais Marcus aime bien insister. Repose les questions simplettes un tantinet gênantes : comment et pourquoi ? Ne donne pas la réponse tout de suite. Prends ses aises et voici qu'il nous entraîne sur une piste qui de prime abord n'a rien à voir avec le sujet, celle de Stagger Lee !

STAGGER LEE

Pour nous ce n'est qu'un titre de Lloyd Price. Longtemps l'on prêta à Price la paternité de The House Of The Rising Sun. Déplorable erreur. Son titre de gloire reste Lawdy Miss Claudy, repris par Presley. L'on savait bien que de Stagger Lee ou de Stag 'O' Lee, il y en avait de multiples versions, un peu comme Frankie and Jonny. Mais l'on ne cherchait pas plus loin. Greil Marcus et quelques autres se lancèrent sur la piste.

Débute à la Nouvelle Orleans avec le rejeton de la famille Stack propriétaire de bateaux à aubes sur le Mississipi. Blouson doré, à l'argent et au colt faciles. Mais ce n'est pas cela. Une histoire banale qui se déroule à Memphis, dans un bar. Stagger Lee joue aux cartes avec un certain Bill Lyons. La mise est dérisoire : chacun met son stetson en jeu. Comme à son habitude Stagger a des as plein les poches, il triche sans vergogne. Lorsque Lyons le remarque, Stagger sort son pistolet et malgré les supplications de Billy qui lui rappelle qu'il a une femme et deux enfants, notre tricheur refroidit son partenaire de poker sans regret.

Billy est mort. Stagger Lee survivra jusqu'à nous grâce à de nombreuses chansons qui sanctifient la déplorable anecdote. Devient le grand méchant loup, celui dont les mamas menacent leurs négrillons : si tu ne manges pas ta soupe... Rien de tel pour ensemencer les imaginations enfantines. Désormais à chaque méfait, bagarre, hold up, vol, viol, meurtre, un seul responsable, Stager Lee... qui se transforme en super héros positif du ghetto, car l'on ne vole pas ses frères, la victime ne peut-être que le blanc. Quand on ne gagne pas dans la réalité, le rêve et le mythe prennent la relève.

Mais Greil Marcus refuse la bienséance des légendes roses. La vie est toujours plus noire que ce que l'on imagine. N'ayez pas pitié de Billy qui laisse deux lionceaux orphelins. N'était pas un enfant de coeur. Ni plus ni moins qu'une crapule. Ne vaut pas plus que son assassin. S'il avait tiré le premier, il s'en serait mieux sorti. Honneur aux forts, honte aux faibles. L'histoire de Stagger Lee est facile à résumer : c'est celle d'un noir qui tue un autre noir. Ce n'est pas si ancien que l'on désirerait le croire. Ca se passe tous les jours dans les cités. Les dealers s'entretuent pour quelques dollars, les gangs se déclarent la guerre pour agrandir leur territoire... L'argent noir de la pègre noire est aussi sale que celui de la maffia blanche. Comme son alter ego il atterrit en bout de course dans la poche des banquiers noirs qui le recyclent et l'investissent dans les affaires. Notamment dans la musique... La boucle se referme... L'on ne cherche pas à redistribuer aux pauvres mais le profit à court terme. L'artiste politiquement engagé a intérêt à la mettre en veilleuse. Inutile d'attirer l'attention des autorités en tenant des discours séditieux.

La coupure ne passe pas obligatoirement entre les gentils noirs et les méchants blancs. Plutôt entre les dominés et les dominants, les pauvres et les riches. Lutte de classe, plus que de couleur. L'en est de la soul et du rhythm & blues comme du rock'n'roll, lorsque les gros capitaux lui mettent le grappin dessus ils commencent leur oeuvre de castration. En fait ça a beaucoup avoir avec les mésaventures du rockabilly.

Damie Chad.

22:34 | Lien permanent | Commentaires (0)

20/12/2013

KR'TNT ! ¤ 153. JALLIES / FRED NEIL / LITTLE BOB / PAUL PECHENART/ CHRISTIAN LAURELLA

KR'TNT ! ¤ 168

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

19 / 12 / 2013

|

JALLIES / FRED NEIL / LITTLE BOB / PAUL PECHENART / CHRISTIAN LAURELLA |

LOCAL DES LONERS / LAGNY SUR MARNE

13-12-12 / THE JALLIES

Vous croyiez en avoir fini avec ces demoiselles, et bien non ! Voici qu'elles investissent le local des Loners. Pas tout à fait au hasard, puisque le groupe s'est formé lors d'une fête chez nos bikers voici près de deux ans. Une idée soulevée par Ady qui se concrétisa très vite... Nous on aime bien le local des Loners – pas l'architecture, l'accueil chaleureux que l'on y reçoit – et l'on adore les Jallies, deux raisons plus que nécessaires et suffisantes pour passer prendre Mumu et Billy dans la boutique de fringues ( sur-mesure rock ) de Billy et de foncer comme des cabourgs sur la route de Lagny-sur-Marne. En plus on commence à connaître, une seule petite erreur – léger détour de cinq minutes autour d'un pâté de maisons – et la teuf-teuf mobile se gare comme une fleur au 5, rue Freycinet. Plus tard dans la soirée, l'on compatira avec ces malheureux qui ont tournoyé durant deux heures avant de s'arrêter par un de coup de chance inespérée devant les tonneaux en feu allumés par les loners pour signaler les festivités.

Comme l'Histoire aime bien bégayer ( voir la livraison 167 ), la première personne sur qui l'on tombe sera Julio qui tire flegmatiquement sur un mégot devant l'entrée. Vous l'avez deviné, les galinettes sont dans les coulisses en train d'enfiler leur tenue de bal... A l'intérieur l'on retrouve Celia, amie des Jallies, qui nous raconte ses trois mois passés en Irlande, à errer de pub en pub, de concert en concert. N'a qu'une envie, d'y retourner le plus tôt possible. Beaucoup plus de pluie que dans la Brie, mais de la musique partout. Un pays de rêve. De la bonne bière, en plus. Du mauvais chômage, aussi. Note ô combien discordante !

WE ARE THE JALLIES

Annoncent fièrement le premier morceau. Ce sont bien elles. Vaness a emprunté une des robes bleues d'Ady, ressemblent toutes les deux, avec leurs yeux pétillants de malice, à deux jeunes lycéennes échappées d'un pensionnat en folie afin de commettre les mille bêtises de la vie, l'une après l'autre, méthodiquement, à vider jusqu'à la dernière goutte la coupe de la joie de vivre. Ne comptez pas sur Céline pour donner un semblant de sérieux à la formation, en grande forme Céline, chante à gorge déployée et fait de grands gestes comme Avalokitesvara la déesse aux mille bras. Pendant que les miss pérorent, Julio discute avec sa contrebasse, la seule nana du groupe qui condescend à lui adresser la parole sans lui sortir une méchanceté. Notons que ce soir, elles lui feront l'aumône de lui tendre le micro pour qu'il puisse pousser la tyrolienne ( pas plus de neuf secondes, il ne faut pas exagérer ) sur le final du Whole Lotta.

Hound Dog, tiens l'on dirait un disque avec une erreur de curseur, le 45 tours en 33, ça patine ramollo dans la choucroute, et vroum ! le chien méchant arrache la chaîne qui le retenait au mur de la maison, et se lance à votre poursuite, gare à vos fesses la meute des chiennes hurlantes est après vous, et vous allez sentir si c'est du play back ! Ca se termine sous une pluie d'applaudissement, les Jallies savent mener la chasse. Un peu de Charleston Swing pour rappeler qu'elles sont aussi un groupe de swing. Rockabilettes, certes mais avec cette touche de bop-swing qui n'appartient qu'à elles.

Money Honey, une version que je qualifierais plus noire que d'habitude, plus proche des Drifters que de Presley. C'est que l'air de rien, elles travaillent leurs morceaux à la maison. Des filles sérieuses, qui modifient et améliorent leurs devoirs. Les mêmes plats, mais en changeant la sauce elles initient d'autres saveurs. Elles peaufinent, elles rééquilibrent, elles transmuent. Le même récital qu'au Be Bop, la semaine précédente, mais coloré autrement. Ne nous lassent pas.

Johnny's Got a Boom Boom. Julio nous donne une leçon de contrebasse. Tout à l'heure, lors du deuxième set discrètement il entourera un de ses doigts de sparadrap. Ne m'étonne guère vu la fureur avec laquelle il étripe les cordes, et relâchées, au lieu de geindre elles explosent en grosses cloques sonores qui structurent toute l'armature du morceau. Au chant, Ady nous offre une splendide version du titre d'Imelda May. Justesse de la voix, et appropriation personnelle par cette manière d'écraser la texture des lyrics en cris de rage. Ne s'arrête pas en si bon chemin elle enchaîne sur A Train Kept A Rollin, pas dans l'esprit de la version swing originale de Tiny Bradshaw mais en suivant les rails de la furia dévastatrice de Johnny Burnette.

Un boogie et un remue-ménage-méninge à la Jerry Lou pour nous faire regretter l'interlude qui sépare les deux parties et les Jallies descendent de scène. Ady a si bien su imiter les camelots des anciens temps pour annoncer le disque – une véritable medecine woman - qu'elles passeront leur temps à autographier leur petite merveille.

CRACKER JACK

Gourmandise caramélisée pour ouvrir le deuxième set. Très vite Vaness passe les balais à Céline - qui en époussette un peu violemment la caisse claire - et s'empare du micro. Un Fujiyama Mama à vous enlever le pyjama et un Crazy Legs à vous couper les jambes. Voix de tigresse, altérée de sang. L'a délaissé la batterie, mais ça marche à la baguette, que dis-je à la trique. Et pendant qu'elle feule les deux copines font les innocentes, voix suave des choeurs, piège diabolique de sirènes odysséennes qui vous tentent de vous amadouer pour mieux vous croquer par la suite.

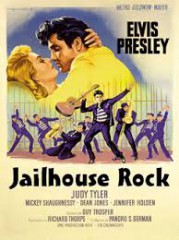

Jailhouse rock et Movin on, deux classiques du rock ne peuvent vous faire de mal. A prendre entre les dents servis chaud et à toute vitesse. L'on reprend souffle, nous le public, parce que le Good Bye Bessie Mae, ce doit-être une pétaudière à chanter, toutes ces voix qui s'entremêlent à n'en plus finir, doit pas falloir mélanger les pelotes. Elles ressortent du labyrinthe, toutes souriantes. Elles ont vaincu le minotaure, mais le corps à corps avec le monstre a dû leur donner des idées.

Des désirs aussi. L'on descend d'un cran. Je ne parle pas de la qualité musicale, mais de la localisation géographique. L'on se dirige vers les membres inférieurs. Un Swing des Hanches parce qu'en son temps Elvis fut baptisé the pelvis, mais l'on ne s'attarde pas, il est temps de passer à la chose sérieuse. Cours d'anglais, c'est Ady qui se charge des explications et de la traduction en langue gauloise – Shave Your Pussy, dédié aux garçons tourbillonnants que sont les Spuny boys – toutes les filles connaissent ce conseil de beauté, d'une manière très euphonique signifie Rase ta chatte. No shockin ! Personnellement j'adore les animaux. Aux approbations qui fusent de la salle, doit y avoir un congrès de la SPA dans le secteur de Lagny-sur-Marne. Une véritable pussy riot émeute. N'en déplaise à tous les Poutine de la terre.

Nos trois minettes sont sur un toit brûlant. Straycats Strut qui suit n'arrange pas la situation. A tour de rôle elles miaulent avec désespoir, elles appellent le matou à rayures en rut, elles nous pondent une de ces abominations rock qui plus tard, le jour funèbre du jugement dernier, leur vaudra les flammes de l'enfer. Mais pourquoi Dieu a-t-il placé le sex si près du rock'n'roll ? Sans aucun doute pour que l'on s'amuse davantage.

Et l'assistance exulte. Ce soir elles sont vraiment The Queen(s) of Rock'n'roll. La soirée s'achève sur un Jump, Giggles and Shouts d'anthologie.

AFTER SHAVE

Encore des autographes à apposer sur les disques. Sont crevées et flapies nos gélinettes, mais Billy décide de leur apprendre à danser le rock, préfèreraient écluser quelques verres de rouge ou de bière en toute tranquillité, mais non, faut qu'elles s'y mettent. Reconnaissent qu'il a de sacrés talents de professeur le Billy. Avec lui tout est facile. Durant le set, s'est chargé de toutes les demoiselles timides qui n'osaient pas. Sont reparties enchantées, les guide si bien qu'elles ont l'impression de savoir danser depuis toujours. Bil l'yllusionniste !

La soirée s'achève. Céline joue au roadie. Elle range son matos. Pluie au-dehors. Elle a enlevé son bandana de corsaire et relâché ses cheveux sous un bonnet de laine blanche. Qu'est-ce qu'elle est belle ainsi, parmi la corolle ondulée de sa chevelure auburn ! Bises à tout le monde. Les routes dégoulinantes d'eau froide et la nuit ouatée de brouillard nous attendent.

Damie Chad.

AUX SOURCES DU NEIL

Oui, Fred Neil tient du fleuve. Par le côté majestueux et intemporel de sa musique. On aurait tort de vouloir l’enfermer dans la fameuse catégorie des folkeux. Il est hors cadre. Il s’accompagne d’une guitare, c’est vrai, comme Nick Drake, Roy Harper, Jimi Hendrix ou Marc Bolan. S’il fallait le situer en quelques mots, on pourrait dire de lui qu’il a une voix à la Johnny Cash et qu’il chante des mélodies ensorcelantes.

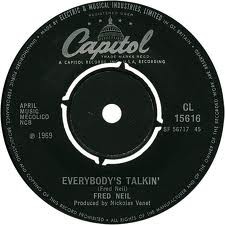

Il est surtout connu pour trois chansons, reprises par des grosses stars des sixties : Nilsson fit une reprise de «Everybody’s Talkin’» pour la bande originale de «Midnight Cowboy», le Jefferson Airplane reprenait «Other Side Of This Life» sur scène et Tim Buckley fit une reprise inspirée d’un morceau qui l’était déjà énormément, «The Dolphins», ces fameux dauphins pour lesquels Fred Neil avouait une passion. Des gens comme David Crosby, Gram Parsons, Stephen Stills et John Sebastian le vénéraient. Stills et Crosby le considéraient comme un immense chanteur - oh man could he sing ! Le futur Lovin’ Spoonful John Sebastian jouait de l’harmo sur «Bleeker And MacDougal», l’album phare de Fred Neil paru sur Elektra en 1965. On trouve aussi sur cet album un certain Felix Pappalardi à la basse mexicaine. Que de beau monde autour du petit Fred...

En s’électrifiant encore davantage, Fred Neil aurait pu faire un malheur aux États-Unis, mais ça ne l’intéressait pas. Il laissait ça aux Byrds et à Dylan. Il fuyait les feux de la rampe. Il ne s’intéressait qu’au blues, «the real blues» - celui de Josh White et de Leadbelly - et accessoirement à l’héro. Il fut l’un des chanteurs phares de la scène new-yorkaise du début des sixties, celle qu’on appelait la scène de Greenwich Village. Une photo le montre sur scène avec Karen Dalton et un jeune Bob Dylan fraîchement arrivé du Minnesota. Fred Neil jouait dans les clubs de Greenwich Village pour quelques dollars. Il s’accompagnait d’une douze cordes et embarquait son public dans un univers de balades magiques. Sur «Bleeker And MacDougal», on en trouve une douzaine, pas moins. Il attaque avec le Bleeker qui donne son titre à l’album, un gros groove débraillé et il installe immédiatement une notion de profondeur et de chaleur, une réelle proximité. Fred chante qu’il veut rentrer à la maison - «I wanna go home». «Blues On The Ceiling» tient du miracle : c’est encore un groove au parfum indiciblement jazzy. Une filet de fumée opiacée effleure la peau - «I’ll never get off this blues alive». Avec «Little Bit Of Rain» on monte encore d’un cran dans le vertige sensoriel. La pureté de cette mélodie frappe tant qu’on pense immédiatement à «Pale Blue Eyes» du Velvet. On y surprend des accents similaires, des profondeurs émotionnelles d’une rare beauté. Fred Neil laisse flotter sa mélodie - timbre flotté à l’excès chaud. La parenté avec Johnny Cash apparaît clairement dans «Other Side Of This Life». Il nous refait Folsom. C’est quasiment le même son - mais sans le tagadac - la même ampleur et la même pente. «Mississipi Train» est une petite merveille d’americana bluesy bardée d’harmo. Fred Neil nous bourre ça de classe hargneuse. Pareil pour «Travellin’ Shoes», tapé à la Dylan, sur une fabuleuse mélodie descendante, et John Sebastian souffle comme un fou dans son harmo. C’est absolument exaltant, embarqué comme pas deux, gratté à l’os, mélodiquement parfait - «My travellin’ shoes !» C’est le morceau de folk-rock idéal, bourré d’énergie et de classe vocale. Puis on ira de grosse surprise en grosse surprise jusqu’à la fin de cet album hors compétition. «The Water Is Wide» est une belle bluette diantrement inspirée, chaude, embarquante, et comme l’indique le titre, vaste comme un océan. Profondeur et vibrato restent les deux constantes de Fred Neil, bercing blues boy de rêve. Et si on aime le blues joué en picking, alors on se régalera avec «Yonder Comes The Blues». Fred Neil écrivit «Candy Man» pour Roy Orbison et ça devint un tube. C’est une belle pièce montée sur des accords à la Bobbie Gentry - «C’mon babe let me take you by the hand.» C’est une fois de plus gratté sec et dévoyé à l’harmo. Fred pousse des coups de baryton comme Ike Turner. «Gone Again» frappe par l’ampleur du ton - «Can you hear the whistle - on on on - on that lonesome train !» Retour au shuffle mythique du lonesome train des blues de base - «I’d loved to stick around/ But you know I’ve got to go again.» Et ça tourne à l’hypnotisme avec l’harmo qui file dans le fond - «I love you baby/ But you’ve got to understand right now !»

Avant d’arriver à New York avec sa guitare, Fred Neil traînait dans le Deep South avec son père qui vendait des juke-box. Au Texas, il fréquentait Roy Orbison et Buddy Holly. Il chantait dans une troupe de gospel et il a ensuite bricolé quelques trucs avec Bobby Darin. À Greenwich Village, il s’est vite taillé une grosse réputation de star underground et de junkie. Crosby, Stills & Nash envisagèrent d’appeler leur groupe The Sons Of Neil. Jac Holzman - patron d’Elektra - ne renouvellera pas le contrat de Fred Neil après «Bleeker And MacDougal» parce qu’en tant que junkie, Fred était parfaitement ingérable. Mais c’est à Paul Rothchild, producteur attitré d’Elektra que revient la palme de la dent dure : «J’ai eu le malheur de produire Fred Neil. C’était un auteur-compositeur brillant mais aussi une véritable ordure. Il fut un précurseur chez les artistes camés, la première épave rock. On planifiait des séances d’enregistrement, et il ne venait pas. C’est pourtant le mec qui a composé ‘Candy Man’, un tube de Roy Orbison. Le jour où il a composé ce hit, il est allé au Brill Building le vendre à vingt producteurs différents et chaque fois il empochait cinquante dollars. Ce n’est pas quelqu’un de bien. Il allait chez Izzy Young - qui dirigeait le Folk Center à Greenwich Village - et lui disait : ‘Izzy, j’ai un concert ce soir et je n’ai pas de guitare.’ Et Izzy lui répondait : ‘Freddie, tu m’as déjà emprunté une vingtaine de guitares, mais je t’aime bien, voilà une autre douze cordes.’ Et Freddie allait au club complètement défoncé - il était tout le temps complètement défoncé - j’ai pu le constater à bien des occasions - il n’arrivait pas à accorder sa guitare, alors il la fracassait sur scène. Cette guitare ne lui appartenait pas.»

Ironie du sort, ce n’est pas Fred Neil qui ira au ballon pour possession de drogue, mais Paul Rothchild qui aurait mieux fait de fermer sa gueule. Il aura même une veine de pendu, parce que son boss Jac Holzman lui redonnera son poste de producteur à sa sortie du ballon.

Viré d’Elektra ? Fred Neil s’en bat les coquillettes. On lui déroule le tapis rouge chez Capitol. Il enregistre neuf chansons vite fait pour un premier album, mais le producteur lui en réclame une dixième. Fred rechigne. Le producteur l’enferme dans les toilettes : «Tu sortiras quand tu auras fini ta chanson». Fred se marre. Il se fait probablement un shoot vite fait et dix minutes plus tard, il ressort avec «Everybody’s Talkin’». Le producteur est subjugué par la qualité du morceau. On passe au studio. Fred enregistre ça en une seule prise. Le producteur lui dit que ce serait mieux si on musclait le tempo. Fred refuse et se casse. Il en a marre. Tout ce cirque ne l’intéresse pas. C’est Nilsson qui musclera le tempo et qui tirera les marrons du feu avec ce hit planétaire et qui par la même occasion deviendra une star.