09/06/2021

KR'TNT ! 514 : EL CRAMPED / BETTE SMITH / PHIL SPECTOR / MOJO BLUES / PAIGE ANDERSON / TWO RUNNER / MARIE DESJARDINS / JAYNE MANSFIELD /

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 514

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR'TNT KR'TNT

10 / 06 / 2021

|

EL CRAMPED / BETTE SMITH PHIL SPECTOR / MOJO BLUES PAIGE ANDERSON / TWO RUNNER MARIE DESJARDINS / JAYNE MANSFIELD |

TEXTES + PHOTOS SUR : http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/

*

Une terrible histoire. Prenez-en de la graine. N'oubliez jamais que vos actes vous engagent bien plus que vous ne le croyiez. Ecoutez la lamentable ( et néanmoins mirifique ) histoire survenue à ces deux personnages. Deux chevaliers à la triste figure engrangés dans une incroyable aventure, n'ont pas eu la chance de Hank Williams qui a dit I saw the light, et il s'est endormi paisiblement sur la banquette arrière de sa voiture, pendant qu'il dormait les anges sont descendus du ciel, et ont emporté son âme pure ( malt whisky ) devant le trône du Seigneur, pas de chance pour nos deux héros, eux ils n'ont pas vu la Light, ils ont aperçu le Lux. C'est-là qu'il faut rechercher la cause de tous leur malheur. Commençons par les identifier. Le premier se nomme Professor Von Bee, s'auréoler du titre de Professor n'est pas innocent, souvenons-nous que le seul professeur dont le nom ait traversé les siècles reste celui du Professor Frankeinstein et encore son blaze lui a-t-il été volé par le monstre qu'il avait engendré, des chercheurs autorisés affirment que sa maman lui a donné ce ridicule prénom de Von Bee parce que la radio diffusait I'm a King Bee de Slim Harpo ou des Rollings Stones ( les avis divergent ) alors que dans un dernier spasme de jouissance la petite graine fut plantée. Le deuxième n'a pas de nom, tout jeune il a pris l'habitude de signer ses crimes ( c'est un infatigable Serial ) par le pseudonyme de The Loser, l'endort la méfiance par ce surnom de perdant magnifique. L'on dit ( mais l' on raconte tellement de choses ) que depuis des années sur un des meilleurs blogues rock de la planète il embaume deux ou trois victimes systématiquement tous les mercredis matins ( les psychologues assurent qu'il a développé cette mauvaise habitude parce tout petit il haïssait ce jour funeste durant lequel il était privé d'école ), la police est sur ses traces mais il brouille les pistes en apposant au bas de ses méfaits un nom différent à chaque fois.

Bref un soir où ils s'ennuyaient, ne sachant pas quoi faire, ils ont décidé d'établir une liste. Une liste alphabétique à proposé le sinistre Loser. Pourquoi pas a répondu el Professor, une liste des bienfaiteurs de l'Humanité serait une bonne action, tiens une liste de professeurs a-t-il ajouté, par exemple à la lettre E, je verrais bien le Professeur Einstein. Vous l'avez deviné le Loser n'était pas d'accord, juste pour enquiquiner son copain, le ton est monté, se sont bagarrés, la scène se passait dans un café, z'ont tout cassé, au bout d'une heure ne restait plus qu'une ruine, le comptoir fracassé, la vitrine en éclats, les chaises plantées dans le mur, les lustres vacillants, j'abrège ma description, de fait ne subsistait de parfaitement intact, dans le jukebox éventré, qu'un seul objet, un single des Cramps ( Surfing bird / The way I walk, si vous voulez tout savoir ), sont tombés dans les bras l'un de l'autre, c'était un signe du destin et peut-être même des Dieux de l'Olympe, le sort en avait décidé pour eux, ils s'embrassèrent et jurèrent qu'ils n'auraient pas de repos tant qu'ils n'auraient pas réalisé une liste dont le mot de ralliement s'imposait : Cramps !

Faut être honnête, nos deux mauvais sujets y ont passé des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois, et des années et des années. L'ouvrage progressait, à tel point qu'il n'a pas tardé à arriver sur la table non pas de travail mais de désir de Kr'tnt ! votre blogue préféré, et la chronique de la liste crampsique qui entre temps était devenu Le Petit ( 516 pages ) Abécédaire de la CRAMPOLOGIE publié chez Camion Blanc a été rédigé – vous connaissez mon sérieux – par moi même l'Agent Chad du Service Secret du Rock'n'roll, dans notre livraison 300 ( vous ne trouverez pas plus spartiate ) du 27 octobre 2016.

Je m'étais rendu compte de l'arnaque, mais je n'ai rien dit, ils avaient très gentiment et systématiquement caché un billet de 500 euros entre les pages de leur envoi, n'empêche que l'œil de leur méfait était dans la tombe de leur conscience et les regardait. Je peux aujourd'hui révéler l'étendue de leur ignominie, ce n'est pas qu'il y a prescription, c'est qu'il y a réparation. Tout le bouquin regorge de documents des plus précis, sauf à la lettre E. Cette lettre ésotérique que les Grecs avaient placée sur le fronton du temple de Delphes, et qui vous commandait de vous souvenir que vous n'étiez qu'un homme que vous n'étiez pas comme les Dieux qui eux ont le droit de mentir, en toute impunité. Souvenez-vous que cette histoire débute à la lettre E d'Einstein... Z'ont cherché sur toute la planète, z'ont rempli toutes les occurrences alphabétiques sauf la E ! Alors en désespoir de cause, ils ont inventé un bobard, la formation d'un groupe nommé El Cramped ( pages 71 à 82 ), des photos foutaises des fausses promesses, bref depuis cinq longues années personne ne croyait à l'existence de ce fameux El Cramped... Et voici que ce matin, arrive enfin la preuve irréfutable :

EL CRAMPED

A TRIBUTE TO THE MAD GENIUS

OF

LUX INTERIOR

( Trash Wax 049 / 2021 )

Un disque, un vrai, en vinyle 180 grammes avec pochette cartonnée et en couleur, pas un misérable single, pas une grenouille d' Ep cinq cuts qui veut se faire passer pour un bœuf albumique, non un vrai 33 tours, aussi Royal que le fils de Louis XIII puisqu'il arbore en quartiers de noblesse quatorze titres.

Pour ceux qui n'ont jamais eu la visite intérieure du Lux suprême dans leur âme ravagée par le conformisme du consensus mou et doux voici quelques rapides explications complémentaires. Cela a débuté il y a longtemps au début du dernier quart du siècle précédent, dans l'ère primale que les géologues ont depuis appelée l'effondrement crétinoïde-punkitoésidal, certains individus ont brutalement été victimes de régressions psychiques aberrantes, au lieu de suivre la marche en avant du progrès humain, ils ont stupidement tourné le dos à cet adorable univers aseptisé qui ne veut que notre bonheur vers lequel l'Humanité se dirigeait à grands pas... z'ont adopté des signes d'atrophie esthétique inquiétants, au lieu de se jeter sur le dernier coffret de Mozart ils se sont entichés de disques ratés de rockabilly notoirement joués par des schizophrènes asthmatiques et hoquetant, au lieu de regarder les grands classiques du cinéma ils ont collectionné les cassettes d'histoires de morts-vivants, au lieu de visiter les musées ils se sont entichés d'images insanes qu'ils arrachaient dans les horribles pages de vieux fanzines qu'ils s'ingéniaient à dénicher dans les stocks moisis de brocanteurs sales, hirsutes et avinés. Un recul civilisationnel auquel les invasions barbares n'arrivent pas à la cheville. Des nietzschéens fous qui ont pratiqué le renversement des valeurs immortelles... Les Cramps furent en quelque sorte les leaders du grand démembrement, ils étaient conduit par un génie fou ( souriez, dieu merci, il est mort ) qui se faisait appeler Lumière Interieure, et honte et scandale, c'est pour rendre hommage ce grand désaxé congénital que le Professor Von Bee et le sombre Loser ont décidé de vouer leur vie. Priez pour nous !

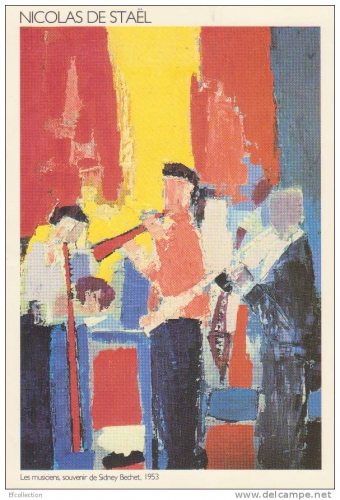

Abstenez-vous d'accorder ne serait-ce qu'un seul regard soupçonneux à cette horreur sans nom, qui se voudrait une pochette mais qui n'est qu'une icône étronale malfaisante due au pinceau malade du Loser. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y a au fond de la poubelle de votre âme. Certains lisent votre avenir dans le marc de café, le Loser soulève le couvercle et vous montre les monstres putréfiants qui grouillent au fond de votre cervelle, vous dévoile le peuple infâme et informe qui ronge vos neurones. Epargnez-vous cette représentation de vous-même en ce monstre verdâtre à mine de vampire nauséeux, cette créature déguisée en belle espionne ne la regardez pas dans les yeux, elle n'est qu'une préfiguration de la baudelairienne charogne pantelante que deviendra votre corps après votre mort, quittez ce sourire de DRH qui va vous mettre au chômage pour le restant de votre vie, n'oubliez pas que les Dieux incas ne portent pas de lunettes noires et essayez d'échapper au rayon désintégrateur qui darde vers vous, mais vous regardez, ce fond de poubelle qui vous ressemble tant et qui vous happe, plongez-y dedans, rejoignez vos phantasmes, tant pis pour vous, vous ne ressortirez jamais de ce vortex. Le couvercle se referme sur vous. Vous êtes pris. A votre propre piège. Le Loser est un adepte de la ligne claire, et de la mine sombre.

Ne vous prend pas en traître. Vous avertit de ce qui vous attend. Dans le cadre extérieur il a piqué des mots volés aux titres que vous entendrez. Pour ceux qui ne savent pas lire, il a ajouté des petits dessins évocateurs. Un véritable ami de l'espèce humaine, ce Loser ! Un peu crâneur tout de même.

The wrecking crew, ou aussi les Enfants perdus du Capitaine Flint :The Professor Von Bee : vocals ( on ne présente plus ) / Sylvie : drums ( mesdames les féministes, ne les félicitez pas pour leur effort vers la parité, simplement une citation historiale, pour rappeler que les deux premières moissonneuses-batteuses des Cramps étaient du genre sexe faible / Kid Karim : guitare ( un pauvre gamin qu'ils ont racolé en lui faisant croire qu'il allait devenir une rock'n'roll star ) / The Loser : bass ( on ne présente plus ).

L'instant fatidique de sortir le disque de sa pochette est venu, c'est un peu comme si vous tiriez par la queue un mamba noir de son sommeil, l'est enveloppé dans une pochette papier aussi sombre que le trou du cul du diable, surprise ce qui apparaît est maintenant un merveilleux vinyle couleur d'empyrée, un bleu irrémédiable, sûr un pur azur mallarméen dont la sereine ironie accable belle indolemment notre âme impuissante...

Saddle up a buzz buzz : de la malhonnêteté incarnée, se vantent au dos de la pochette d 'avoir fauché tout ce qu'ils ont pu de licks et de riffs dans quatre ou cinq morceaux des Cramps – c'est ce que l'on appelle chez les gens bien des citations hommagiales, et chez les prolos un pot pourri ( jusqu'au trognon ), une entrée en fanfare qui vous réveillerait un mort, ( mollo sur le bouton si vos habitez près d'un cimetière ), la basse du Loser entame illico la marche des crapauds, cahin-caha, attrapez-moi et léchez la matière visqueuse et pustuleuse de mon dos, la Sylvie use, abuse et obuse d'une lessiveuse tintamarresque, une espèce de zigouigoui sonore infâme et Dieu merci c'est terminé. Missa est. Garbageman : pour le frétillement insidieux de queue de crotale qui ouvre l'interprétation des Cramps c'est raté, par contre la batterie imitation du bruit de couvercles de poubelles que l'on laisse retomber sur le ciment du trottoir ce que Marcel Proust jugeait intolérable c'est gagné, ensuite El Professor prend la relève, cette espèce de récitation hallucinatoire de Lux c'est pour lui, nous la sabote à l'orthopédique, ce n'est pas beau comme du Verlaine mais tout le monde ( musicos et auditeurs ) lui emboîte le pas, finira bien par s'arrêter dans un rade bien crade. Nacked girl falling down the stairs : pour l'écoute de ce morceau l'on change de Marcel, odeur de femelle certes, mais cela sent aussi un peu son Duchamp, évidemment ils ont cassé Le Grand Verre, croyaient que c'était un aquarium dans lequel el maestro avait oublié de mettre les poissons. Le Kid c'est à croire qu'il voyait pour la première fois une femme nue descendre un escalier – faut avouer que le vocal del Professor vous émulse la cervelle, rappelle le Colonel Parker quand il n'était que Capitaine et qu'il attirait à l'entrée du cirque les clients au porte-voix – le kid ça l'émoustille éruptif, masturbe son manche un peu épileptiquement, est-ce Sylvie au fond qui pousse ses petits cris de scie égoïne, je ne sais pas, mais l'ensemble est parfait pour faire monter l'adrénaline et la mayonnaise. Ultra twist : Ah ! Ah ! l'insouciance innocente des sixties et la ligne claire de la guitare des Shells, lorsque les Cramps s'en sont emparés, z'ont un peu barbouillé par-dessus, z'ont dessiné des moustaches rouges à la Joconde et refait le portrait au couteau, pardon au cran d'arrêt, du coup le Professor n'a pas jugé bon de remettre au placard sa voix de bateleur de province, le Karim vous fait de ces vrillés de moustiques comme s'il pilotait un spitfire à réaction, le Loser vous broie le brou de noix sur le fond et la douce Sylvie tape comme si elle s'était évadée de l'asile. Des ultraïstes cubisto-sémiographistes. I walked all night : ne faut pas prendre les Cramps pour des faux fous, savent respecter l'esprit malsain, exemple ce morceau tout joyeux des Embers ils ne le maltraitent pas, z'y rajoutent le sourire doucereux de la fausse ironie, Los Crampedos résolvent le problème, appliquent la solution du cunis lingus à la langue de serpent, est-ce pour cela que Sylvie frappe comme un requin complètement marteau et que les boys virevoltent et minaudent comme des papillons, ces sphinx à la tête de mort qui butinent uniquement les fleurs des cimetières, because Eros et Thanatos sont des mots qui vont si bien ensemble. Primitive : y avait comme des traces gluantes de sperme à la fin de l'original des Groupies, les Cramps ne pouvaient que s'y jeter dessus, z'en ont donné une version plus luxuriante et luxurieuse, le Lux s'avance sur la pointe des pieds dans la jungle des désirs, minaude et miaule et feule comme un tigre de Birmanie El Cramped partage quelque peu cette discrétion, une bave glaireuse coule sur le menton del Professor, Sylvie modère la portée de ses coups, elle a compris qu'il ne fallait pas de bruit, Karim se perd dans des arabesques alambiquées, la basse laser del Loser fulgure de minuscules crachats sur ses talons hauts, l'on sent bien qu'ils aimeraient bien faire durer au moins une demi-heure ce moment d'attente délicieux encore plus jouissif que la délivrance abrupte de la jouissance. Fissure of Rolando : ( pour ceux qui ont raté leur première année de médecine car au lieu d'aller en amphi suivre les cours ils passaient leur temps à copuler avec les cadavres de la morgue nous rappelons qu'il s'agit de ce sillon central qui sépare les deux hémisphères du cerveau, évidemment ceux qui n 'en possèdent qu'un seul ont du mal à entrevoir de quoi l'on cause ), terminent la face A en beauté, un titre qui se déroule comme une bobine de cinéma à grande vitesse, Sylvie à la frappe métrogoldewynmayernomique, el Professor qui nique la panique, le Loser pousse Karim dans les cordes, El Cramped sonne à la manière de la cloche du Titanic annonçant l'imminence du naufrage, grand spectacle auditif. Mean machine : j'ai toujours surnommé ce morceau des Cramps, tire-la-langue, pour ce petit gimmick de guitare qui se moque de vous et qui déstabilise la grosse et emphatique voix effroyable de Lux, z'ont compris chez El Cramped, c'est une collection de langues de fourmiliers qu'ils tirent aussi efficaces qu'un lot de trompettes héroïco-comiques, du coup El Professor perd son sérieux, la rythmique à l'unisson folâtre dans les bois, z'en font une version Doctor Folamour qui emporte la conviction. Drugs train : l'est parfait en chef de gare El Professor, l'est sûr que l'on aimerait voyager dans ce convoi pas du tout funèbre, l'on s'y amuse follement, parfaitement imité ce chuintement de shuffle terminal, je vais sûrement recevoir des tonnes de lettres d'insultes … j'ai l'impression que les élèves ont surpassé le maître. Green door : La version des Cramps est bien plus tubéreuse que celle de Jim Lowe, el Professor est parfait, ressemble au maître d'hôtel qui de sa voix onctueuse vous refusera toujours de vous ouvrir la porte de la salle de bain dans laquelle s'ébat la belle syrène que vous avez à peine entraperçue la veille. Rocket in my pocket : un classique du rockabilly ( 1958 )de Jimmy Lloyd aka Jimmi Logsdon, les Cramps se sont rués sur cette grenade sexuelle qu'ils ont même enregistrée live ( parce que l'amour en studio cuisine reste quand on y songe assez aseptisé ) par deux fois, El Cramped tire leur crampe par deux fois mais en un seul embrasement, étrangement c'est Sylvie qui se précipite la première et les guys la suivent en ce qu'il faut bien reconnaître être un joyeux bordel, ou un foutraque fourre-tout. Nous leur décernons l'ordre de la toison d'or. Goo goo muck : les Cramps se sont toujours vautrés dans le stupre et l'opprobre, même que Lux retrouve des intonations cochranesques, ce genre d'exercice doit inspirer la horde crampsique, la guitare de Karim flamboie, la basse du Loser louvoie d'une façon perverse, Sylvie vous botte les fesses y el Professor Von debout s'applique comme le meilleur élève de sa classe. Ce coup-ci nous leur offrirons un séjour en thalassothérapie au fond d'un bayou vaseux peuplé d'alligators, ils l'ont amplifiquement mérité. Miniskirt blues : n'ai jamais compris comment une mini-jupe pouvait refiler le blues, je remarque d'ailleurs que les Cramps ça leur a plutôt filé la banane, quant au Professor je ne vous dis pas, bande comme un onagre qui jute du vinaigre vitriolé, le Karim on ne le retient pas file des coups de guitare -butoir dans tous les trous de souris qui passent, le Loser insidieux et ronronnant pousse au crime, n'y a que Sylvie qui fasse le job sans débordement, au moins elle saura que chez El Cramped ce sont les hommes qui portent la mini-jupe. Lonesome town : Le Lux vous fait sa voix d'homme des cavernes mal réveillé qui s'aperçoit que sa hyène favorite l'a quitté pendant la nuit, El Professor ne rate pas le numéro de la grande larmoyance, le Loser essuie les larmes qui déferlent sur sa basse, la Sylvie vous tape le glas aglagla, la guitare de Karim pique une crise de nerf désespérée, el Professor chiale un petit coup et vous sortez votre mouchoir pour éponger vos yeux humides. Les rockers sont ainsi, en apparence de sombres brutes, passez-leur le slow de l'été, ils pleurent comme des madeleines.

Certains opteront pour la première face davantage tape-à-l'œil au beurre noir, d'autres éliront la musicalité sonore de la deuxième, beaucoup resteront dans l'indécision, mourront de faim et de soif sur place, tant pis pour eux, c'est si évident qu'il faut préférer les deux. Ce qu'il y a de sûr c'est que le Loser et El Professor sont désormais réhabilités au tribunal du rock'n'roll, ils ont coché toutes les cases de l'Abécédaire, signez la pétition pour que leur soit offert la chaire de Crampologie au Collège de France. Pour une fois qu'un Professor aura mis en pratique ce dont il cause...

Damie Chad.

P. S. : Au dos de la pochette, El professor rappelle que Lonesome Town de Ricky Nelson a été aussi adapté par Richard Anthony et Françoise Hardy, sous le titre La rue des cœurs perdus, Hardy l'a aussi enregistrée en anglais ( c'est une intellectuelle qui désespère même les singes ), la meilleure adaptation en la langue de Pierre Louÿs reste celle de Johnny Hallyday en 1996 sous le titre La ville des âmes en peine.

L’avenir du rock - Cette bête de Bette

Le pandemic et l’avenir du rock sont assis à la terrasse d’une brasserie. Sournois et vénal, le pandemic ne rate pas une seule occasion d’insulter l’avenir du rock :

— Je vais te baiser la gueule en beauté ! Sans concerts, t’es mal barré, pauvre con d’avenir du rock !

— Tu crois m’impressionner avec tes petites menaces à la mormoille ?

— Même si les concerts repartent, j’obligerai les gens à porter des masques ! Tu vois un peu la gueule des rockers avec des masques ? Ha ha ha ha !

— Je viens de te le dire, tes conneries ne m’impressionnent pas.

— En plus, je vais faire souffler les rockers dans le ballon, avant et après les concerts, ha ha ha ha ! Terminé, l’avenir du rock, tout le monde descend !

— C’est là où tu te plantes, mon pauvre pandemic. Ce n’est pas parce que tu as empuanti les medias - qui d’ailleurs puaient déjà pas mal - et que tu as plongé les populations dans la stupeur - ça n’était pas très compliqué - que tu as gagné. Tu te fourres le doigt dans l’œil jusqu’au coude, pauvre connard de pandemic. Tu veux savoir pourquoi tu as perdu la partie ?

— J’espère que tu ne vas pas me sortir la litanie des vaccins...

— Je ne te croyais pas aussi con. La réponse, c’est une petite blackette nommée Bette Smith.

Remontons si vous le voulez bien à l’an de grâce 2017. L’un de ces canards anglais qu’on dévore chaque mois disait le plus grand bien d’une certaine Bette Smith. En tête de chronique figurait la pochette de l’album. Même à la taille d’une vignette, on voyait bien que Bette Smith avait fière allure, avec sa belle afro. Elle avait des faux airs de Candi Staton. Son album s’appelait Jetlagger et paraissait sur l’excellent label Big Legal Mess, qui est une filiale de Fat Possum. Big afro, Big Legal Mess, cinq étoiles : il n’y eut aucune hésitation. Dévoré de curiosité, rongé de fièvres, nous rapatriâmes ce mystérieux album.

Dès «I Will Feed You», on est tombé sous le charme de cette Soul Sister et sa fascinante présence vocale. Elle tapait dans une heavy Soul de magie pure. D’une pesanteur superbe, sa Soul-psych frisait l’hendrixité des choses. Mais qui rôdait derrière ce son ? Jimbo Mathus, évidemment ! Oh mais aussi Matt Patton, le bassman des Dexateens, légende de l’underground alabamien. Cette bête de Bette développait la même puissance que l’«Hey Joe» de 1968. Splendeur ténébreuse ! Avec «Flying Sweet Angel Of Joy», elle tapait dans le gospel batch. Sa Soul sonnait comme une déflagration neuronale, elle inoculait la peste noire à la peau blanche, elle était aussi farcie de gospel qu’une dinde de Noël. Cette fantastique shouteuse inventait carrément le gospel psychout so far out. Elle revenait à des choses plus classiques avec le morceau titre, comme si elle voulait accorder un répit à sa troupe. Du coup, elle redevenait prévisible. Mais elle allait retrouver l’assise de sa véracité avec «I Found Love». C’est là que toutes les puissances du Big Legal Mess System se jetaient dans la bataille. On assistait alors à une stupéfiante course à l’échalote, doublée d’une épique partie de bassmatic signée Matt Patton. Cet album était tout simplement la révélation de l’an de grâce 2017. Avec «Manchild», Bette flirtait avec un rockalama à la Merry Clayton. Elle shoutait sa Soul de rock à la glotte fêlée et au guttural primitif. Cette petite Soul Sister enfilait les surprises comme d’autres enfilent la voisine de palier. Et puis, comme Napoléon, l’album entrait dans son déclin, avec une série de cuts ratés comme «Shackle & Chain», procession branlante de traîne-savates, ou encore «Morning Bench», vieille soupe de boogie Soul. Elle terminait avec un «City In The Sky» claqué au petit riff d’orgue, qu’elle travaillait au corps, comme savent si bien le faire les grandes Soul Sisters.

Bette revint nous sonner les cloches l’an passé, avec un deuxième album, The Good The Bad And The Bette, paru sur Ruf, le label de blues allemand de Thomas Ruf. On retrouvait sur l’album Jimbo Mathus et Matt Patton, mais aussi Luther Dickinson et Patterson Hood, d’autres poids lourds de l’underground local (Patterson et Matt Patton jouent dans les Drive-By Truckers et Luther, fils de Jim, dans les North Mississippi Allstars - dont la tournée européenne vient d’être annulée, merci enfoiré de pandemic). Avec ce fantastique album, l’avenir du rock pouvait dormir sur ses deux oreilles. Bette démarrait avec un vieux shoot de heavy Soul, «Fistfull Of Dollars», qu’elle prenait d’une voix de délinquante, avec tout le gusto du ghetto, et derrière, les petits blancs jouaient comme des démons échappés des bréviaires, le tout arrosé d’arrangements de trompettes demented. Bette Paracelse fondait la Soul et le rock dans son athanor. Mais elle nous réservait des coups plus terribles encore, comme cet «I Felt It Too», véritable coup de génie, le cut sonnait comme de la heavy Stonesy pachydermique, on n’avait encore jamais entendu ça, même sur les albums de Merry Clayton. Plus loin, elle se permettait une nouvelle outrance : réinventer le genre avec «Pine Belt Blues», nouveau shoot de Stonesy revue et corrigée, un shoot bardé de toute la heavyness du monde, contre-claqué de tout le black power du heavy Southern rock et le diable sait que le Southern rock peut être heavy, demandez aux frères Robinson, ils sauront vous le dire. Cette bête de Bette était complètement déchaînée, jamais un adjectif n’aurait pu sonner aussi juste. Elle cassait encore la baraque avec «I’m A Sinner», soutenue par une énorme présence guitaristique, Jimbo, Luther ? Elle tapait dans le dur, la mémère, elle avait du tenant et de l’aboutissant. On savait que Luther jouait sur «Sighs & Wonders», car il était crédité sur la pochette. «Human» retombait en plein boom de big heavy Southern rock. On n’avait pas entendu de Southern rock aussi bon depuis des lustres, c’est-à-dire depuis les grands albums des Drive-by Truckers et des Black Crowes. Franchement, cet album fonctionnait comme un extraordinaire exutoire de Soul-rock power.

— Qu’est-ce que t’as, pandemic, t’es tout blanc !

Signé : Cazengler, Bette comme ses pieds

Bette Smith. Jetlagger. Big Legal Mess Records 2017

Bette Smith. The Good The Bad And The Bette. Ruf Records 2020

Spectorculaire

- Part Three - The fall

Bon, la chute de Totor est quand même pas mal. Elle passe par John Lennon, George Harrison, Dion, Leonard Cohen et quelques autres jolis coups. Elle passe aussi hélas par les guns et quelques déraillements. Après le flop de River Deep, il se retire complètement du business et traîne avec des mecs assez hauts en couleurs : Gerry Goffin, Dennis Hopper et Peter Fonda. Totor porte du cuir et roule en Harley. Gerry conduit une BSA. Ils partent tous les deux en virée dans les Santa Monica Mountains. Ils roulent sans savoir où ils vont. Peter Fonda roule aussi en Harley, il porte des casques militaires, il ne vit de qu’acide et de vitamines, c’est un proche des Byrds et de Terry Melcher.

Dennis Hopper branche Totor sur le cinéma et tente de l’entraîner dans un projet de film, The Last Movie. Hopper apprécie énormément Totor, d’ailleurs, il rétablit des vérités : «Phil a été formidable avec Lenny Bruce. Il l’a beaucoup aidé. C’est un truc que le gens ne voyaient chez Phil, on le considérait comme un monstre, mais il était le plus généreux des mecs, the kindest guy.» On voit Totor dans Easy Rider. Il joue le rôle du drugdealer dans sa Rolls. Fonda : «On voulait Phil parce qu’on savait qu’on aurait sa Rolls à l’œil. Il avait vraiment la gueule du rôle.»

En un an, le music biz a changé du tout au tout. Le Wall of Sound est devenu obsolète et les girl-groups appartiennent à l’histoire. Il n’y a plus de place pour un mec comme Totor. Il n’a que 27 ans mais il n’a déjà plus d’âge. Il passe des périodes entières enfermé chez lui dans la pénombre à visionner ses old Hollywood movies, avec Edward G. Robinson, James Cagney, Laurel & Hardy, Harold Lloyd, son film préféré étant Citizen Kane. Comme Spector, nous dit Brown, Welles était un prodige - il avait tourné Citizen Kane à l’âge de 26 ans - il était un génie qui refusait de se compromettre et qui voulait plier le monde à sa vision. Quand Totor prend la parole, c’est pour dire ses quatre vérités : «Je ferai toujours un bon disque et il sera meilleur que toute cette merde qu’on entend aujourd’hui. Ils ne savent pas enregistrer. Ils ne savent rien de la profondeur, rien du son, rien de la technique, rien about slowing down.» Il a raison de parler ainsi, Totor, car depuis River Deep et Lovin’ Feelin’, on n’a jamais rien entendu d’aussi puissamment parfait.

Quand Mick Brown réussit enfin à rencontrer Totor chez lui pour une interview, ça donne des pages extraordinaires. Totor avoue qu’il n’a pas fait tout ça pour de l’argent - That wasn’t part of the game plan - Maniaque ? - Let the art speak for itself. If the art is maniacal, then I’m maniacal - Il fait une pause et embraye sur Orson Welles : «Orson Welles a passé toute sa vie à chercher de l’argent, parce qu’il n’en a jamais eu. Il a fini par peser 200 kg et par faire des wine commercials. Il n’est jamais devenu le génie qu’il aurait dû être parce qu’il n’a jamais su ce qu’il voulait faire. On l’a vu en playboy, en movie star, il aurait pu être sénateur. Il ne savait pas ce qu’il voulait être. Moi je savais exactement ce que je voulais être. I let the art speak for itself.» On entre avec Brown dans l’esprit de Totor qui poursuit : «Je manufacturais des disques, je les publiais et je les composais. L’arrivée des Beatles est un truc qui m’intéressait, intellectuellement. Je faisais encore mon truc quand les Beatles occupaient les cinq premières places des charts. L’ échec commercial du Christmas Album m’a dévasté. Mais ce ne fut pas aussi douloureux que l’assassinat de Kennedy (...) Puis il y a eu la folk music, Peter Paul and all that shit, Joan Baez... Dylan, je comprenais, parce qu’il était unique, mais il y avait tous ces horribles groupes de folk au Troubadour, et quand la disco est arrivée, whoah... J’étais dépassé. Quand je ne comprend pas un truc, ça devient confus dans ma tête.» Cette interview est le cœur battant de cet excellent book qu’est le Bown book. Et puis arrive la confession définitive : «Vous finissez par apprendre à mettre les choses en perspective. Ces disques furent le plus grand amour de ma vie, quand je les faisais. Je ne vivais que pour eux. C’est pourquoi je n’ai jamais pu avoir de relation durable avec personne. Les disques étaient toute ma vie, ils étaient plus important que tout. Alors, maintenant, je ne comprends pas pourquoi ils ne signifient plus grand chose.»

Pourtant, sa magie semble être restée intacte. Un jour Ahmet Ertegun amène Otis Redding chez Totor, qui pour rendre hommage à son vieux mentor, s’assoit au piano et joue des choses qu’Ertegun avait composées. Ertegun : «Otis was blown away. Il connaissait certaines chansons, mais il ne savait pas qui les avait composées.» Puis Ertegun suggéra d’aller faire un tour en ville, Esther Phillips se produisait dans un club du quartier black de Watts - Otis and Esther sang duets together for hours. Phil jouait du piano, et il les accompagnait au chant. Ça a duré jusqu’à 5 h du matin. Two of my all-time favorite singers, Otis, Esther, and Phil on piano. It was one of the greatest evenings of my life. Autre moment magique dont parle Dan Kessel, le fils de Barney Kessel, un peu plus loin, dans le Brown book. Totor emmène les frères Kessel voir Elvis à Vegas et bien sûr ça se termine dans le backstage - C’était très intense, the full Phil trip and the full Elvis trip. Ils savaient tous les deux qui ils étaient, ils se reniflaient comme deux panthères, il y avait un respect mutuel. It was definitively one of these moments - Et Dan Kessel ajoute : «Phil était beaucoup trop rock and roll pour la plupart des gens, même ceux qui se prenaient pour des soit-disant rock and rollers. Les gens ne savent pas qui est Phil, à quel point il peut être marrant. Ils ne peuvent pas le suivre, trop d’énergie, trop d’esprit, trop de personnalité, alors ils disent qu’il est cinglé. Jamais je n’ai vu en lui quelqu’un de cinglé.»

C’est Larry Levine, devenu producteur chez A&M, qui remet Totor dans le circuit. Aux yeux de Jerry Moss, il n’est pas normal qu’un type aussi génial que Totor soit sorti du circuit depuis trois ans. Alors il lui donne les clés du label et lui dit : «Tu enregistres qui tu veux !». Totor revient à ses premières amours, the black voice, et fait comme il l’a toujours fait, il déniche un groupe complètement inconnu. Il s’intéresse de près aux Checkmates Ltd et à ses deux chanteurs noirs, Bobby Stevens et Sonny Charles qui, comme David Ruffin et Eddie Kendricks dans les Temptations, alternent les lead vocals. Dans son book, Williams dit le plus grand bien de The Checkmates Ltd Live At Caesar’s Palace, paru avant l’arrivée de Totor dans les parages. Williams jongle avec les formules phenomenal pace, tremendous atmosphere, supersonic medley et il met le coup de grâce en insinuant de Stevens et Charles chantent Lovin’ Feelin’ mieux que les Righteous. Williams n’a pas tout à fait tort : Live At Caesar’s Palace est un très bel album. Ces mecs font un medley-chair à saucisse de tous les grands hits de la Soul et Sonny Charles stabilise ensuite l’album avec une fantastique cover du mighty «Sunny» de Bobby Hebb. Ce fabuleux Soul Brother swingue ça au snap. Charles et Stevens sont excellents, on les voit duetter comme Sam & Dave dans «A Quitter Never Wins» et pouf, les voilà qu’ils s’attaquent à Lovin’ Feelin’. Ils négocient bien la montée et la foule claque des mains, alors c’est dans la poche, baby baby I need your love ! En B, ils rendent hommage à Joe Tex avec «Show Me» et à Sam & Dave avec «Hold On I’m Comin’». Ça se termine en festin Motown avec «Baby I Need Your Lovin’», mais c’est surtout un hommage à Otis avec tout le raw de Gotta Gotta dont est capable Bobby Stevens.

Totor accepte de produire «Black Pearl» pour les Checkmates. Williams compare les exploits de Sonny Charles à ceux de Tina dans River Deep - C’est typique de la façon dont Spector peut obtenir une performance exceptionnelle d’un artiste qui n’est pas très connu - Williams rend un bel hommage au flair de Totor. Mais l’album Love Is All We Have To Give paru en 1969 subit le sort des albums des Righteous. Derrière le hit, c’est morne plaine. Mais Bobby Charles et Bobby Stevens se battent pour entrer dans la légende. Ils rendent hommage à Totor avec une belle cover de «Spanish Harlem». Pour l’occasion, Totor ramène une trompette mariachi et Sonny Charles chante au sucre black. Et voilà «Black Pearl», composé par Totor et Toni Wine. Ça sonne un brin Motown, mais ce n’est pas au niveau des grandes compos d’antan. Puis ça commence à tourner en rond avec «I Keep Forgettin’». Totor ne peut pas surmonter River Deep. En fait, cet album documente le dernier spasme d’un visionnaire, avec deux chanteurs exceptionnels. Quant à la B, on l’oublie, c’est Hair et ça ne vaut pas un clou.

Totor se retire vite fait du plan Checkmates, car il craint de retomber dans les embrouilles de type Righteous Brothers. Il ne finit d’ailleurs pas l’album, qu’il confie aux bons soins de Perry Botkin Jr.

En 1970, les Beatles sont en panne avec Let It Be. Ils ne sont pas contents du travail de Glyn Johns et de George Martin. Allen Klein qui s’occupe d’eux leur suggère le faire intervenir un sauveur nommé Phil Spector. Dans les pattes de Totor, l’album prend une certaine allure, il faut bien l’admettre. Surtout «Get Back». Les gens ne savant pas forcément que «Get Back» est spectorisé. Et pourtant, le génie du son, le voilà. C’est du Totor pur. S’il ne faut garder qu’un hit de 1970, c’est «Get Back». Totor préfigure tout l’a-venir et notamment Dave Edmunds. Si «Get Back» - comme d’ailleurs «My Sweet Lord» ou encore «Instant karma» - a explosé les radios, à l’époque, ce n’est pas un hasard, Balthazar. Dès «The Two Of Us» qui ouvre le bal d’A, Totor plombe la beatlemania pour son plus grand bien. Comme il le fera un peu plus tard avec les Ramones, il veille à conserver la spécificité de leur son. C’est extrêmement intelligent de sa part. Il amène juste de la matière dans le son. Lennon se radine avec un hit mélodique, «Across The Universe». Dans les pattes de Totor, ça devient de la beatlemania évolutive. Totor ramène des chœurs superbes, il aime le beau, ça crève les yeux. George fait un grand bond en avant avec «I Me Mine». Totor lui charge bien la barcasse. Belle surprise en B avec «I’ve Got A Feeling», une heavy beatlemania animée d’une réelle volonté d’en découdre. Les Beatles cherchent à renouer avec «Helter Skelter». Puis Totor orchestre à outrance «The Long And Winding Road», ce qui débecte McCartney. Il est furieux parce qu’on ne l’a pas prévenu. Un mois avant la parution de Let It Be, McCartney sort son premier album solo et annonce qu’il quitte les Beatles. Il va faire un blocage sur Let It Be et n’aura de cesse de vouloir ressortir l’album déspectorisé, ce qu’il parviendra à faire avec Let It Be Naked. Pauvre cloche. Bien sûr, les critiques se rangent du côté de McCartney pour taper sur Totor. La presse lâche ses chiens - How Spector ruined the Beatles - Les Anglais ne supportaient pas qu’un Américain puisse gérer les Beatles. Mais comme le dit Brown, l’album fit un carton aux États-Unis, se vendant en deux jours à deux millions d’exemplaires - merci monsieur Totor - et déboulant à la première place des charts US. Un peu plus tard, la même année, l’album reçut un Grammy que McCartney n’hésita pas à aller récupérer.

Il n’empêche que Totor s’entend bien avec John, George and Ringo. Pas Paul qui ne supporte ni Klein ni Totor. Mais Totor s’en bat l’œil. Et c’est là que sa carrière de genius redémarre, avec les albums de John et de George. Quand il produit All Things Must Pass, le triple album de George Harrison, Totor utilise sa recette habituelle : la crue du groove avec un nombre considérable de guitares qui jouent à l’unisson, ce qui donne au cut sa substance et ses ailes. Ce sont les mecs de Badfinger qui grattent les grattes sur «Isn’t It A Pity». Billy Preston n’aimait pas le Wall of Sound, il trouvait que ça allait bien avec les Ronettes, mais pas avec les Beatles. Mais curieusement il trouvait que ça collait bien avec le stuff de George. Cet album va faire de George une star, par dessus les têtes de Lennon et McCartney. Avec l’aide inestimable de Totor, George créait le premier new rock idiom des seventies.

C’est vrai qu’All Things Must Pass vaut le déplacement. Belle boîte et dedans trois albums et un poster de Gorges qu’on a tous mis au mur à l’époque. Et très vite «My Sweet Lord» éclate, encore un hit intemporel, on est une fois de plus projeté en pleine spectorisation des choses, on sent l’afflux de pression des chœurs, c’est quand même quelque chose. Encore du big sound avec «Wah Wah» et tout le power des Beatles en filigrane. Cette conjonction de deux courants primordiaux (Totor + Beatles) est unique dans l’histoire du rock. Totor ramène des coups de slide dans le Wall. George finit l’A avec une version one d’«Isn’t It A Pity», un balladif mélodiquement pur et du son à n’en plus finir. En B, George reprend l’«If Not For You» de Dylan et dans sa bouche, ça tourne au prodige de délicatesse. On est un plein rêve d’équation : the song + le son + la voix = Totor forever. Bon tous les cuts ne sont pas renversants, mais quand ça décolle, ça monte très haut. George nous comble de ses bienfaits et de sa douceur mythique avec «Run Of The Mill», alors Totor ramène des trompettes dans le Mill. Le deuxième disk baisse d’un ton. George compose tout, mais ça ne marche pas systématiquement, même s’il reste charmant. Avec «Ballad Of Sir Francis Crisp (Let It Roll)», George tire les fils avec une infinie patience et un talent fou. Il dispose du même sens d’attaque magique que Lennon. Totor ramène son Wall pour «Awaiting On You All». On retrouve enfin les résonances de basse et l’architecture des chœurs et des percus qui font la hauteur du Wall. Et alors wow ! En D, «Art Of Dying» peine à jouir, malgré le Wall. La compo ne convainc guère, malgré l’embarquement au bassmatic et les trompettes mariachi. C’est avec le version two d’«Isn’t It A Pity» que George trouve la voie de la rédemption et nous l’illumination. Avec cette merveille, il nous enlace la cervelle pour l’embraser. Quant au troisième disk, on l’oublie.

Totor flashe en particulier sur l’une des compos de George, «Try Some Buy Some». Elle devait figurer sur All Things Must Pass, mais Totor voulait la garder pour Ronnie. Ce qu’il désirait le plus au monde, c’était refaire un hit inter-galactique avec Ronnie et c’est Try Some. Il la fait venir à Londres, mais Try Some est loin de «Be My Baby», George a composé un hymne qui rejette le matérialisme, un truc que Ronnie ne pouvait même pas comprendre, nous dit Brown. Totor fait de cette chanson plaisante un smash épouvantable, il l’orchestre et l’arrange, 40 violons autant de mandolines, some great blocks of sound qui s’articulent les uns sur les autres, mais c’est un nouvel échec commercial. Totor est scié, complètement scié. Ce Try Some va rester out of print pendant 40 ans, jusqu’à la sortie d’un Best Of d’Apple Records.

On trouve aussi ce Try Some sur un The Very Best Of Ronnie Spector. C’est l’occasion de vérifier la vieille théorie de Totor : pas de compo = pas de magie. La moitié des cuts de ce Very best retombent à plat, car pas de compo. Par contre, tous ceux que Totor supervise sont des hits intemporels, et avec le recul on comprend à quel point Ronnie devait tout à Totor. Si elle chaloupe si bien des reins dans «Do I Love You», c’est grâce à Totor, et Ronnie s’empale sur un sexe pop imaginaire, oh oh oh, ces petites new-yorkaises métisses étaient folles de sexe, et c’est ce qu’elles célébraient. Le «You Baby» de Spector/Mann/Weil n’en finit plus de briller au firmament. Totor fait le maximum pour que Ronnie jouisse en chantant et «Baby I Love You» sonne toujours comme le plus gros hit des sixties, c’est la pop au sommet de son art, suivie de près par «Walking In The Rain» et son développement spectorculaire. Seul Totor pouvait aménager de telles avancées, et Ronnie se contente de chanter cette merveille écroulée de beauté. C’est encore Totor qui met Ronnie en orbite sur «Be My Baby». S’il n’y a pas le Wall et les castagnettes, il n’y a rien. Et puis voilà le cut du grand retour imaginé par Totor et George Harrison : «Try Some Buy Some». On peut se limiter à n’écouter que cette merveille. C’est très anglais, forcément, et Totor ramène des mandolines. Il bâtit un Wall pour elle et ça tourne inexorablement à la magie. Ce Try Some en dit long sur le flair de Totor. Il sait que c’est l’un des hits du siècle, ça s’entend my friend, on sent monter la marée du Wall, Totor envoie ses mandolines, c’est assez diabolique en fait, et il sucre son Wall avec le sucre de Ronnie. Quand on y pense, Ronnie/George/Bowie, quelle belle filiation. Et puis après, tout s’écroule. On voit la pauvre Ronnie se vautrer avec les Asbury Jukes, puis le E Street Band. Sans Wall, Ronnie est à poil. Elle fait aussi une reprise de «You Can’t Put Your Arms Around A Memory» et un «All I Want» avec Keef. Mais c’est avec une reprise du «Farewell To A Sex Symbol» qu’elle sauve les meubles. C’est la rencontre de Ronnie avec l’univers de Luc Berger et Plamondon, mais c’est aussi celui de Diane Dufresne. Au premier abord, Ronnie passe pour une new-yorkaise qui ne comprend rien et qui est larguée sans son Totor, mais elle s’accroche et devient magnifique, justement parce qu’elle n’est qu’une petite greluche de rien du tout, alors elle se bat avec la chanson, elle remonte le courant des Canadiens et elle fait sa Dufresne. Elle honore le génie des légendes québécoises - Let me go/ let me die - Elle est stupéfiante de réalisme soviétique - I love you - Elle entre dans la légende de Diane Dufresne qui elle aussi chantait cette merveille - Un jour je dirai bye bye/ Bye bye ma jeunesse/ Vous ne voyez que la surface de ce monde en technicolor/ J’ai raté ma vie et je ne veux pas rater ma sortie/ Laissez-moi partir/ Laissez-moi mourir avant de vieillir.

Mais alors, où est passé le Try Some enregistré avec George ? Il se trouve sur Living In The Material World. En fait George enregistre cet album un peu plus tard, en 1973 et conserve l’orchestration de Totor pour son Try Some. C’est comme on l’a dit un hit magique. Si Bowie le reprend un peu plus tard, ce n’est pas un hasard. On assiste là à un phénomène rare qui s’appelle la mélodie suspensive. Ne va pas croire que c’est une drug song, non, il s’agit de spiritualité. On en veut un peu à George de ne pas composer plus de merveilles de cet acabit, car en vérité, le reste de l’album n’est vraiment pas jojo. Dans le gatefold, George a dressé une grande table sur la pelouse de son domaine et il y reçoit ses amis Gary Wright, Nicky Hopkins, Ringo, Klaus Voorman et Jim Keltner. À part Try Some, aucune compo de l’album ne marche. On s’ennuie avec la petite pop de «Don’t Let Me Wait Too Long» et le morceau titre. Totor brille par son absence.

Totor et John Lennon deviennent potes et hop on fait des hits : «Instant Karma», etc. Et hop, il produit le premier album solo de John Lennon, l’excellent John Lennon/Plastic Ono Band paru en 1970. On voit tout de suite que Totor respecte la modernité de ton de Lennon. Il plonge «I Found Out» dans le muddy, c’est admirable et l’association des deux génies porte ses fruits. Lennon impose le respect avec «Working Class Hero» qu’on a peut-être trop entendu à la radio et Totor donne une extraordinaire profondeur aux accords de piano d’«Isolation». Lennon a un don pour twister sa mélodie, il peut aller swinger un swagger à la pointe de la glotte. Totor n’en finit plus d’aménager du deepy deep. C’est un prodige car il fait à la fois du Lennon et du Totor. Retour à l’ambiance «Cold Turkey» avec «Well Well Well». Totor fait battre le tambour des galères - Well well well/ Oh well - C’est niaqué dans la moelle du beat et Lennon pique une crise extraordinaire. Il screame son Cold Turkey. L’autre stand-out track de l’album est bien sûr «God», une grande déclaration d’I don’t believe. Alors il énumère tout ce qu’il don’t believe : Hitler, Jesus, Kennedy, Buddha, Yoga, kings, Elvis, Beatles et il termine avec un just believe in me. Et il ajoute que le dream is over. Le message est clair - I was the walrus/ But now I’m John.

Klaus Voorman observe Totor en studio : «Tout le monde dit que ce mec est cinglé, mais pas du tout, c’est un mec tranquille, très intelligent et qui a de l’humour. Il s’entendait en plus très bien avec Yoko. Il lui parlait et lui racontait des blagues.» John et Totor ont en outre une passion pour le early rock’n’roll, Sun et Chuck Berry. Totor dit de John qu’il est le frère qu’il n’a jamais eu.

L’année suivante, il produit Imagine. Un docu très bien foutu nous montre Lennon et Yoko dans leur beau château de Tittenhurst Park, au moment des sessions d’enregistrement de l’album. Totor apparaît avec ses lunettes noires et son costume trois pièces, on voit aussi George, Klaus Voorman, Nicky Hopkins et d’autres gens. Lennon chante le morceau titre assis à son piano blanc. Près de lui se tient Yoko qui ne dit rien. Bon, «Imagine» reste «Imagine», Totor lui donne de la profondeur, c’est deepy deep, mais il respecte l’esprit de Lennon. Il applique à nouveau sa formule : mélodie + voix + prod = win à tous les coups - I hope you’ll join us - Totor aménage tout l’espace nécessaire à cette mélodie tectonique. L’autre merveille de l’album c’est bien sûr «Jealous Guy». Lennon la pianote sous couvert d’orchestrations latentes - I’m sorry that I made you cry - Bon certaines chansons restent à la traîne, mais God que de son. On entend les accords de «Cold Turkey» dans «It’s So Hard», mais ce heavy boogie ne décolle pas. Par contre, «Gimme Some Truth» tape bien dans ce heavy beat qui va si bien à Lennon. C’est assez Walrus, yes gimme some truth - «I Don’t Wanna Be A Soldier» sent bon la dope. Lennon et Totor s’offrent un beau délire et le Wall refait surface dans «How Do You Sleep». Brown nous dit que Totor fait d’Imagine l’album le plus parfait et le plus commercial que Lennon ait jamais enregistré. Étant donné que certaines chansons touchent le cœur et inspirent de l’espoir, Brown pense qu’Imagine fut Spector’s finest accomplishment as a producer.

Bizarrement, le Some Time In New York City de John & Yoko fut longtemps considéré comme un album raté. C’est tout le contraire, Lennon et Totor y font de l’avant-garde. Mais c’est Yoko qui rafle la mise dans cette affaire avec «We’re All Water». Elle chante au sucre avec un côté pré-pubère asiatique, elle pousse des petits cris expérimentaux en pleine craze de sax. Elle est vraiment marrante. En tous les cas elle fait le show et explose les concepts quand ça lui chante. Elle sait pousser à la roue et du coup ça tourne au dada jive. C’est encore elle qui chante «Sisters O Sisters», un joli pied de nez au Brill. Elle ressort son sucre pré-pubère asiatique et ça tourne à la révélation. Ce démon de Totor fait du Brill avec Yoko ! Wow, il fallait oser ! On entend encore Yoko dans «Born In A Prison». Ses tonalités sont très spéciales. Lennon a raison de pousser Yoko en avant, elle fait de l’Ono beatlemaniaque, elle chante dans l’entre-deux avec naïveté et ça devient fascinant. Et Lennon dans tout ça ? Oh, il fait pas mal de politique («Woman Is The Nigger Of The World», «Attica State») et c’est on s’en doute superbement produit. Totor fait son job. Lennon casse bien la baraque avec «New York City». Même énergie que dans «Back In The USSR», on retrouve le fantastic Lennon drive. L’album se révèle extrêmement dense. Encore une belle énormité avec «Sunday Bloody Sunday». Puis Lennon demande la libération de John Sinclair dans «John Sinclair» - It ain’t fair/ John Sinclair/ You gotta set him free - Il obtiendra d’ailleurs gain de cause. Comme c’est un double album, la fête continue et on tombe sur une fantastique version de «Cold Turkey» bien chargé de gras double. Lennon sait ce qu’il fait - One thing I’m sure/ I need to be free - Live c’est excellent, Lennon fournit tout le fourniment - Thirty-six hours/ Rolling in pain/ Praying to someone/ Free me again - Il pousse ses ahhh, il pousse ses ohhh, il pousse sa dégénérescence liverpuldienne, voilà le real Lennon, mais il ne pousse pas les screams qu’on entend sur le single, dommage. Et puis voilà le coup de génie : «Don’t Worry Kyoto». Yoko se met à gueuler, mais elle gueule dans l’épaisseur du son. Elle chante à la glotte déchirée et il se passe un truc encore pire que «Cold Turkey», elle génère de la folie, mais de la vraie folie, celle du free, ça brûle de free, et Yoko n’en finit plus d’allumer cette merveille, elle Yokotte comme une dératée et cette fois ça marche au delà de toutes les espérances du cap de Bonne Espérance. Puis Lennon fait quelques cuts avec les Mothers et tout le Fillmore reprend Scumbag en chœur. Mais l’album est une échec commercial et Lennon va bouder pendant un an.

C’est John qui entraîne Totor dans la boisson. Pour imiter son idole, Totor essaye de suivre, mais il ne tient pas l’alcool. Deux verres dans le pif et il devient Mr Hyde, et s’en prend aux gens - He would turn on people and be horrible - Totor sort son flingue pour tirer dans le plafond et il fout un peu la trouille aux gens qui sont avec lui en studio. Pendant l’enregistrement de Rock’n’Roll, Lennon et Totor boivent comme des trous. C’est le chaos lors des sessions. Harry Nilsson fait partie de la fête. Lennon est incontrôlable. Totor et son garde du corps sont parfois obligés de le virer du studio. Quand ils l’attachent, c’est parce Lennon devient suicidaire, alors il traite Totor de Jew bastard. En studio, Totor est tellement pété qu’il passe son temps à provoquer des bagarres. Ils enregistrent une douzaine de cuts, dont «Be My Baby» et «To Know Her Is To Love Her», mais Lennon ne va en garder que 5 pour Rock’n’Roll. C’est avec «You Can’t Catch Me» que Totor renoue avec ce que Lennon appelle the primal magic of rock’n’roll. Totor ressort le son d’«Instant Karma» pour catcher «You Can’t Catch Me». Il existe une belle entente entre Lennon et le Wall. On peut parler de version magique. Même chose pour la version de «Sweet Little Sixteen». Le Wall fait des merveilles et Lennon chante divinement. «Peggy Sue» en B est sans doute la cover la plus nerveuse du lot. C’est pulsé au beurre. On se régale aussi du big bass sound dans «Be Bop A Lula». Et Totor retrouve ses racines à deux reprises : «Stand By Me» et «Bring It On Home To Me». Il est en plein dans son domaine, la Soul de ses débuts. Mais les relations s’enveniment entre Lennon et Totor. Les avocats sont entrés dans la danse.

Il y a deux épisodes marrants qui suivent le chaos des Rock’n’Roll sessions. Totor jouait dans le control room avec Mal Evans, le roadie des Beatles. Ils jouaient à se mettre des claques et soudain, Totor s’énerve et dit «attends tu vas voir», il sort son flingue et le coup part tout seul. Il n’avait même pas mis le cran de sûreté. Le lendemain Mal Evan vient retrouver John et May Pang, la remplaçante de Yoko, dans un restau. Il sort une balle de sa poche. Here’s the bullet from last night. Lennon ne comprend pas : What bullet ? Tout le monde croyait que Totor tirait à blanc. Ben non. L’autre truc poilant se passe un peu plus tard, au mois de décembre, au tribunal, lors de la procédure de divorce avec Ronnie. Lennon et May Pang accompagnent Totor. Pendant l’audience, Totor s’énerve et insulte tout le monde. Excédé, le juge lui dit que s’il ne se calme pas, il va aller au trou. Totor paye un poids lourd du barreau pour le défendre et le poids lourd se lève pour déclarer : «Vous devez comprendre que Monsieur Spector est un génie, et il vous faut parfois vous adapter.» À quoi le juge rétorque : «Bon, dites à votre génie de la fermer.» Très embarrassés, Lennon et May Pang quittent la salle. Le sort du Rock’n’Roll album est alors scellé.

Et alors, où sont passées les choses qui ne sont pas sur Rock’n’Roll ? On les trouve sur Menlove Ave., une espèce de compile parue en 1986, grâce à Yoko. On y trouve notamment une belle cover de «Since My Baby Left Me» - Okay okay this is it John - Alors John chante le big heavy shuffle du Record Plant avec des chœurs énormes. Totor sait ce qu’il fait. On retrouve le Wall sur «Here We Go Again». Trompettes à volonté et volonté de Yoko, ça donne du Wall posthume. On trouve aussi une version de «To Know Her Is To Love Her», un vieux coucou de Totor. Lennon va y chercher l’exercice de la fonction. Lennon + Totor = du gros bouzin. Les cuts produits par Lennon sont nettement moins présents. On perd le muddy du mono. Lennon semble respirer sur «Rock And Roll People», un cut qui n’a strictement aucun intérêt. D’autres cuts ne marchent pas, notamment le «Old Dirty Road» co-écrit avec Nilsson. Dès que Totor n’est plus là, ça plante. Lennon siffle comme un lad de Liverpool dans «Nobody Loves You (When You’re Down And Out)». Le fait qu’il siffle n’est pas hasard, il s’agit de John Lennon, after all. Justement, voilà la récompense : un «Bless You» joué aux accords magiques. Lennon est capable de créer une magie énorme, il joue au doux du smooth avec les accords les plus doux du monde.

Mick Brown nous sort un autre épisode désopilant, l’épisode David Geffen. Un mec qui se débrouille pas trop mal, puisqu’il s’occupe de Crosby Stills & Nash et de Joni Mitchell. Il devient l’amant de Cher après qu’elle se soit séparée de Bono. Geffen manage aussi Laura Nyro, et quand Totor lui demande s’il peut la produire, Geffen l’envoie promener. Puis Geffen commet l’irréparable : il récupère les vieux bureaux de Phillies sur Sunset Strip. Totor hait Geffen parce qu’il n’a aucun talent musical. Son seul talent est de savoir se rendre indispensable auprès de gens extrêmement créatifs. Geffen est donc une sorte de business king, alors que Totor est le real genius on the music side. Geffen demande à Totor de bosser sur une session de Cher et dans le control room il comment le deuxième irréparable : il fait des suggestions à Totor sur ce qu’il devrait faire. Totor se tourne lentement vers lui et boum, lui fout son poing dans la gueule. Geffen va au tapis - Get out of there, you stupid faggot!.

Mo Ostin tente de relancer la carrière de Dion et il met Totor sur le coup. C’est une bonne idée, car comme John Lennon, Dion cherche à retrouver ses racines. Ils viennent en outre du même coin, du South Bronx. À la fin des années cinquante, Totor connaissait son premier succès avec les Teddy Bears, alors que Dion & the Belmonts étaient dans les charts with the doo-wop hits. En 1975, Dion et Totor entrent en studio pour enregistrer l’album Born To Be With You. Totor mise surtout sur le morceau titre, un vieux hit des Chordettes qu’il transforme en mini-symphonie, avec un baion rhythm très ralenti, welcome to the de profundis, mais ça ne marche pas, même si Dion fout le paquet au chant. Alors Totor ramène un gros mélopif très orchestré, «Make The Woman Love Me», co-écrit avec Barry Mann et Cynthia Weil. C’est l’équipe de Lovin’ Feelin’. Totor tente de faire du sur-mesure pour Dion qui est un mélancolique néphrétique, le contraire du comique frénétique. Dion ramène tout un tas de pathos dans le Wall qui est déjà bien pathologique. Puis il se prend pour le Dylan de l’âge d’or avec «Your Own Back Yard». Il n’a pas besoin de Totor pour ça. C’est tellement arrosé d’orgue Hammond qu’on s’exclame : «Oh les belles nappes !». Totor tente de sauver l’A avec «(He’s Got) The Whole World In His Hand» et l’orchestration prend des proportions spectorculaires. Une fois plus, la profondeur du son nous subjugue. Mais c’est en B que se joue le destin de cet album qui du coup devient mythique. «Only You Know» est un coup de génie signé Goffin/Spector. On a tout de suite la belle pâte de son. Il faut au Wall des voix et des chansons, c’est le hit faramineux de l’équation parfaite : the song + the voice + the prod. Dion ramène à la suite «New York City Song», un balladif urbain presque californien, à force d’harmonies vocales. Nom de Dion, comme c’est beau ! Dion a du fion d’avoir le team Goffin/Spector pour lui écrire des hits comme «In And Out The Shadows». C’est tout de suite puissant. Pas aussi présent qu’«Only You Know», mais spectorish quand même, doté de tout le saint-frusquin : beauté intrinsèque, mélasse la violons dans la matière du Wall et vertiges orchestraux. Totor est un génie inventif, il a eu raison d’inventer le Wall, car c’est l’essence même de la grande pop américaine. On a là un stupéfiant espace de son. On tombe systématiquement sous le charme. On sent encore la patte du maître dans le «Good Lovin’ Man» de fin, un gospel de Broadway dévoré par les basses.

Mais Totor arriva en session avec un cubi de Manischewitz, un vin de dessert liquoreux, qu’il descend méthodiquement - Phil could be a lovable drunk, mais il était le plus souvent un horrible poivrot - Stan Ross qui bossait avec Totor pendant les sessions ne l’avait encore jamais vu dans cet état - The worst wine you could drink, drinking it by the bottle - Dion sent que Totor lui manque de respect. Nino Tempo lui dit que le mieux est d’en parler directement à Totor - Dis lui que tu es un artiste respecté et que tu veux être considéré comme tel. Alors Phil l’écoute et répond : Okay you cocksucking motherfuckers... and Mr. DiMucci - Dion dira plus tard qu’il avait l’impression que Totor avait une peur bleue de l’échec - Cette légende de producteur de génie lui mettait une pression terrible, il devait en permanence se surpasser - Les mecs de Warner Bros furent moins charitable que Dion. Ils demandaient où était passée l’énergie, où était la vie, ce qui rendit Toto furieux - What’s wrong with these fucking people? Phil Spector ne fait pas des disques pour les record executives, il EST the record executive. Vous devez être complètement cons pour passer un deal avec Phil Spector et penser qu’il ne fera pas un Phil Spector record - Il faudra attendre vingt ans nous dit Brown pour qu’une nouvelle génération de musiciens et de critiques voient en Born To Be With You the Spector’s forgetten masterpiece. Eh oui, un masterpiece de plus.

Dans l’interview qu’il donne à Mick Brown, Totor salue Dion : «I did Dion parce qu’il était le king of doo-wop et j’ai grandi en écoutant sa musique. Je voulais qu’il soit le prochain Bobby Darin qui était mon meilleur ami. Je n’ai pas passé assez de temps avec Dion, comme j’aurais dû le faire, parce qu’au fond ça ne m’intéressait pas. J’étais en plein déclin, et je me tenais prêt à dégager.»

Quand Marty Machat propose à Totor de produire Leonard Cohen, ça donne un sacré résultat. Mais les critiques sont aussi sceptiques que des fosses, ils trouvent le mélange Totor/Leonard incongru. Pendant les sessions, Totor et Leonard picolent ensemble, ils picolent pour de vrai, et les guns refont vite surface. C’est l’époque où Totor s’est mis à boire comme un trou et il ne sait plus ce qu’il fait. Il va dans des restaurants provoquer les gens et file aussitôt gerber dans les gogues. Il commande des homards qu’il ne mange même pas. Après coup, Leonard accusera Totor de lui avoir coupé les guts - Je pense qu’au dernier moment, Phil ne pouvait pas résister à l’envie de m’annihiler. Je crois qu’il ne tolère pas la présence d’autres fantômes dans ses ténèbres - Mais c’est un album qu’il faut écouter. Il s’appelle Death Of A Ladies’ Man et paraît en 1977. Pas vraiment l’année idéale pour sortir un album ambitieux. Il n’empêche que Death Of A Ladies’ Man fascine. Notamment «Memories», un cut d’une grandeur explosive - Now you cannot see/ My naked body - Leonard emmène ce chef-d’œuvre. «Don’t Go There With Your Hard On» est plus funky. On entend des chœurs de filles d’une incroyable vulgarité. La grosse compo de l’album est le morceau titre de fin de non-recevoir. Totor fait de ce heavy balladif un vrai pâté de pathos. Il lève une tempête au fond du Gold Star. C’est complètement fascinant. Comment les critiques ont-ils osé couler cette merveille ? - I guess you so for nothing/ If you really want to go for that - Il est essentiel de savoir que tout est signé Spector/Cohen. Avec «Fingerprints», Totor va sur la country. Fantastique démonstration de force spectorienne. Du son dans la country ! Tout est beau sur cet album, comme ce «True Love Leave No Trace» d’ouverture de bal - Like arrows with no targets - Leonard sonne comme un dragueur et Totor fournit une prod languide. Totor est très fort, car il réussit à entraîner Leonard dans son monde de pop de juke. «Iodine» en est le parfait exemple. Leonard se fait baiser en beauté. Le voilà dans la pop de juke, mais une pop de juke bien orchestrée. Il faut avoir entendu ça, car c’est encore un artefact du Totor power. «Paper Thin Hotel», c’est l’histoire des murs d’hôtel si fins qu’on entend les voisins baiser à côté. Leonard prend sa voix grave pour se plaindre. Il essaye aussi de renverser la tendance pour sortir de la pop de Brill et remonter vers le pathos, il ramène des gravités - I heard that love was out of my control - et ça finit par devenir énorme, Leonard mâche ses mots dans le désespoir le plus noir et fait une sacrée prestation. Il chante dans le clair-obscur du génie spectorish.

Mais les sessions sont encore plus chaotiques que celles de Rock’n’Roll. Totor est tellement pété qu’il tombe dans les pommes. C’est Larry Levine qui le relève pour l’installer dans son fauteuil et le réveiller. Et parfois nous dit Leonard, Phil était là pour enregistrer the brillant take, the moment of genius. Mais la boozy camaraderie entre Leonard et Totor dégénère assez vite. Ils se chamaillent sur tout, les tempos, les structures, les arrangements, tout. Leonard se retrouve dans le rôle du sideman et il fait de son mieux pour éviter que ça ne se détériore encore. David Kessel observe Leonard - It gave Leonard a chance to perfect his Shaolin priesthood stuff and become one in the universe - Ah la rigolade ! Mais Leonard n’en démord pas, et il n’est pas le seul : il pense que Spector n’est pas seulement excentrique, mais plutôt sérieusement perturbé - Dans l’état où il se trouvait, qui était post-Wagnerian, I would say Hitlerian, on pouvait dire que ça sentait la poudre. La musique était devenue secondaire, tout le monde était armé, tout le monde était pété ou sous l’emprise d’une drogue, et vous glissiez sur des balles, et vous mordiez dans un canon en croquant votre hamburger. Il y avait des guns partout - Évidemment, les critiques se sont jetés sur l’album pour le mettre en pièces, accusant Spector d’avoir réduit en bouillie la sensibilité poétique de Leonard Cohen à coups d’arrangements grotesques et de production excessive. Mais nous dit Brown, une fois de plus, les critiques n’avaient rien compris.

L’un des plus beaux portraits du disturbed Totor est celui que fait Ahmet Ertegun à la fin du Brown book : «Ce petit mec gaulé comme une crevette allait trouver des armoires à glace pour leur dire ‘me touche pas ou t’es mort !’. Il parlait comme un gros dur, but it was all bullshit. Je n’ai jamais senti aucun danger venant de lui. Le seul danger, c’était d’être avec lui, mais ça ne venait jamais de lui. Ça fait partie de la mystique du personnage. Phil ne ressemble pas aux autres gens.»

Le Dion et le Leonard Cohen ne se vendent pas. Échecs commerciaux, nous dit Brown, mais échecs intéressants. La musique qui dominait alors les charts américains ne représentait rien aux yeux de Totor - the Californian singer-songwriters musings des Eagles et de Jackson Browne, le stadium rock débilitant de Journey et de Kansas, et la disco.

Le dernier gros coup de Totor, c’est les Ramones. Dan et David Kessel, les fils de Barney Kessel, emmènent Totor voir jouer les Ramones au Whisky A Go Go. Ils lui expliquent que le punk est le nouveau son à la mode. Totor va trouver les Ramones backstage et leur propose de faire un grand album avec lui. En fait Totor a flashé sur la voix de Joey Ramone qui est une sorte de Ronnie au masculin. Il veut faire un album solo de Joey Ramone. Les trois autres Ramones ne l’intéressent pas. Il fait venir Jim Keltner et Barry Goldberg. Marky, Dee Dee et Johnny ne font pas le poids. Et Totor promet de conserver l’esprit des Ramones. Ça va même plus loin car End Of The Century est une bombe. Rien que pour «Danny Says» qui sonne comme un hit du Brill avec sa belle montée de jus de juke. Joey insiste pour reprendre «Baby I Love You» qui du coup fait l’ouverture du bal de B. Wow ! On est frappé par l’énormité de l’attaque. Joey = Ronnie. Même swagger. Totor orchestre différemment, il syncope les violons et ça devient stupéfiant. C’est là qu’on mesure son génie visionnaire. Il en fait une valse hésitation, une samba viennoise de l’insoutenable légèreté de l’être. Johnny Ramone dira après coup que c’est le pire cut des Ramones, mais en même ce fut leur seul Top Ten single. L’autre cover magistrale de l’album est celle de «Chinese Rocks», enfin cover si on veut, car Dee Dee en est l’auteur. On a là l’un des meilleurs tempos pulsatifs de tous les temps. Totor se fend d’une belle prod sur ce brut de punk new-yorkais qu’est «The Return Of Jacky & Judy». Non seulement c’est battu à la sourde, mais le son atteint son summum. Peut-on imaginer mieux ? Non. Avec «This Ain’t Havana», l’énergie des Ramones semble sanctifiée, plus étoffée, notamment le pulsatif du beat. Ce ne sont quasiment que des cuts de batteur. Le meilleur exemple est «Rock N Roll High School», embarqué par une locomotive, c’est battu sec à la volée de bois vert, puis ils embarquent «All The Way» à la bravado. Ils sont brillants et savent rester sur la brèche. Totor a respecté son contrat. Il avait en plus passé beaucoup plus de temps sur cet album des Ramones que sur le Dion ou le Leonard. David Kessel : «I think he was concious of leaving a rock and roll legacy.»

End Of The Century ne monte qu’en 44e place des charts, mais il se vend plus que les précédents. Après coup, les Ramones s’en prennent violemment à Totor et zyva que Totor il nous menace avec son flingue et zyva que Totor il nous empêche de sortir de chez lui, ils l’accusent de tous les maux, sauf Joey bien sûr qui en travaillant avec son idole a obtenu tout ce qu’il espérait - Sure he’s difficult and yeah it was hell, he’s not the nicest guy in the world but you just accept what he is to work with him - Magnifique Joey Ramone ! Et il ajoute plus loin : «What he did with the opening chords of Rock’n’Roll High School is like Strawberry Fields, the way it fuses into the drums.» Alors évidemment, on parlait plus à l’époque du gun de Totor que des merveilles contenues sur cet album. Et quelles merveilles ! C’est pendant ces sessions interminables que Larry Levine s’est chopé une crise cardiaque. Totor amena aux Ramones une dynamique et une clarté de son dont ils n’avaient même pas idée.

Après la mort brutale de John, Yoko demande à Totor de venir produire son album Season Of Glass. Pochette macabre, puisqu’on y voit les lunettes que portait John le jour où il s’est fait buter devant le Dakota. Comme on l’a vu dans Sometime In New York City, Yoko chante avec finesse et émotion. Elle chante «Even When You’re Far Away» au petit filet de voix, une voix qui ballote sur l’océan comme une barque, c’est très curieux. Chaque chanson a ses qualités, comme ce «Nobody See Me Like You Do» qui arrive à la suite. Elle chante avec une certaine générosité de ton. Encore une fois, ça reste spécial et très pur et on comprend que Totor puisse s’y intéresser. Elle fait encore un petit coup d’éclat avec «Toyboat», une merveille translucide qui finit par aller se perdre avec le reste de l’album dans l’ombilic des limbes.

Totor tente un dernier coup avec Starsailor, un groupe anglais qu’apprécie sa fille Nicole. Mais dès que Totor commence à bricoler un son, les mecs de Starsailor rechignent. Ils trouvent que tous leurs cuts sonnent pareil, que Totor fait un Totor album, pas un Starsailor album, alors ils disent stop. Ils font une réunion et décident de virer Totor à l’unanimité. Ils désignent le bassiste James Stelfox comme porte-parole. Brown fournit une autre version : ce serait le manager du groupe et le mec du label qui auraient convoqué Totor pour lui dire stop, à quoi Totor aurait répondu : «You’ve got big balls.» Eh oui, on ne vire pas le plus grand producteur du monde. Donc fuck it. Pas la peine d’aller écouter Starsailor. Totor serait rentré à Los Angeles le cœur brisé.

Dans sa vie, il n’a jamais pardonné à ceux qui lui tournaient le dos ou qui le trahissaient, mais il s’est toujours rappelé de ceux qui l’avaient aidé. Pendant les dernières années de sa vie, Alan Freed qui était ruiné a survécu grâce au support financier de Totor. Quand Ike Turner fut envoyé au trou pour une sombre affaire de coke, Totor est allé lui rendre visite et lui apporter un support financier. À la fin des années 70, Darlene Love faisait des ménages pour vivre. Mais elle ne s’en sortait pas, alors elle demanda à Totor de l’aider à payer son loyer, ce qu’il fit pendant un an, le temps qu’elle se remette à flot. Merci à Mick Brown de nous rappeler tout ça.

Histoire de finir en beauté. Voilà ce que sort Totor à l’inestimable Mister Brown : «Black music is our American culture.» Et Elvis, lui demande Mick Brown, vous l’avez rencontré en 1958, n’est-ce pas ? «Sure... Et en 1960. J’ai travaillé sur son album, alors qu’il revenait de l’armée. Peu de gens le savent. Elvis was terrific, wonderful.»

Tout le monde connaît la fin de l’histoire. Pas terrible. Mick Brown conclut en disant qu’à la fin, Totor a perdu ce à quoi il tenait le plus : sa réputation et par conséquent sa legacy. Après cette catastrophe, «By My Baby» ne signifiait plus rien aux yeux des gens, ni même Lovin’ Feelin’ qui fut pourtant la chanson la plus diffusée sur les radios américaines. Il n’existe pas dans l’histoire du rock de plus grande tragédie que celle de la chute de Phil Spector.

Signé : Cazengler, Phil Pécor

Checkmates Ltd. Live At Caesar’s Palace. Capitol Records 1967

Sonny Charles & The Checkmates Ltd. Love Is All We Have To Give. A&M Records 1969

George Harrison. All Things Must Pass. Apple Records 1970

George Harrison. Living In A Material World. Apple Records 1973

Ronnie Spector. The Very Best. Sony Music 2015

Beatles. Let It Be. Apple Records 1970

John Lennon/Plastic Ono Band. Apple Records 1970

John Lennon. Imagine. Apple Records 1971

John Lennon/Yoko Ono. Some Time In New York City. Apple Records 1972

John Lennon. Rock’n’Roll. Apple Records 1975

Dion. Born To Be With You. Phil Spector Records 1975

Leonard Cohen. Death Of A Ladies’ Man. Columbia 1977

Ramones. End Of The Century. Sire 1980

Yoko Ono. Season Of Glass. Geffen Records 1981

John Lennon. Menlove Ave. EMI 1986

Mark Ribowsky. He’s a Rebel: The Truth About Phil Spector – Rock and Roll’s Legendary Madman. Da Capo Press

Richard Williams. Phil Spector: Out Of His Head. Omnibus Press 2003

Mick Brown. Tearing Down the Wall of Sound: The Rise And Fall Of Phil Spector. Bloomsbury Publishing 2007

Got my Mojo working - Part Two

Mojo colle sur la couve de son dernier numéro une étrange compile : The Black Keys present The Hill Country Blues. Ah on peut dire qu’ils sont gonflés ces deux là ! Bon d’accord, Black Keys est un nom qui fait vendre, mais de là à se faire passer pour les chantres d’une légende aussi pure que celle du North Mississippi Hill Country Blues, il y a tout de même un pas qu’ils n’ont pas hésité à franchir. Ils ne sont plus à ça près. Admettons que ce soit Mojo qui leur demande de compiler, mais ça aurait eu plus de sens de demander à Jimbo Mathus ou à Luther Dickinson de s’en charger, car ce sont eux les chantres réels de cette culture. Enfin les chantres blancs. Le fin du fin eut été de confier la besogne à Cedric Burnside. Mais Cedric Burnside ne vend pas. On en est là, aujourd’hui : les vrais chantres n’ont pas voix aux chapitre. Et Cedric Burnisde ne figure même pas sur la compile ! Ni Otha Turner, alors t’as qu’à voir !

— T’as vu c’est dingue qui z’aient osé se mettre sur la pochette, les deux Black Keys. Y zont même mis deux de leurs cuts à eux à la fin d’la compile, comme s’ils se croyaient au même niveau que Jessie Mae Hemphill ou Junior Kimbrough. Sont drôlement culottés, ces deux-là !

— T’as raison, poto, mais ça aurait pu être pire ! Imagine que Mojo y zaient demandé à Slosh ou à Stong de compiler ! Tu vois un peu le bordel ? Y sont tellement chtarbés qui zauraient rajouté BB King dans l’Hill Country Blues !

— Ah putain, les canards y font n’importe quoi, maintenant, c’est dingue, on peut plus les tenir !

— Plains toi pas, car t’as quand même la crème de la crème sur cette compile. C’est bien pour les ceusses qui connaissent pas. T’es pas non plus obligé de reluquer la pochette.

Il a raison l’asticot de dire ça, car quand Junior Kimbrough attaque «Meet Me In The City», ils nous embarque aussitôt dans son monde puissant et chaleureux. Pur genius de derrière les fagots des collines. La qualité du son fait baver. Il est dans l’hypno et la grâce en même temps. Par quel prodige, on ne saura jamais, mais c’est exactement ça, un mélange indicible de tout ce qu’on aime dans le blues et le rock. Alors tu danses et tu fais gaffe de bien danser au milieu des blacks du juke-joint. L’autre grand tenant de l’aboutissant est bien sûr RL Burnside, l’excellent Rural qui fascina tant Tav, et le voilà avec «Going Away Baby». Il ramène lui aussi des trucs de derrière les fagots des collines, mais des trucs que peu de gens peuvent comprendre, car comme le disait si justement Dickinson à propos d’Otha Turner, leur son relève d’un art antique. Rural joue son art au touffu et c’est brillant, les accords électriques croassent dans la matière du son puis il attaque au chant d’une voix de vieux canard. L’intention ne trompe pas. Rural gratte ses poux, porté par un beat de dérapade, c’est énorme, complètement décousu, pur génie de cabane, pur génie de fils d’esclave. C’est sans doute pour ça qu’on ne supporte pas de voir des blancs se faire mousser sur le dos des pauvres nègres. Cette mentalité ne disparaîtra donc jamais ? Puis voici le troisième larron, l’incontrôlable T-Model Ford que ces pauvres cloches dans leur commentaire résument à des anecdotes. Mais le «Cut You Loose» de T-Model Ford est bien meilleur que tout ce que ne feront jamais les petits blancs. T-Model Ford est le plus enragé de tous, c’est un bonheur que de l’entendre gratter sa gratte noire de metaller. Il faut voir comme c’est tapé derrière, let me go ! On monte encore d’un cran avec Jessie Mae Hemphill et son «Go Back To Your Used To Be», encore un modèle pour Tav Falco, elle joue avec l’écho du diable. Leur père à tous s’appelle Mississippi Fred McDowell qui a fini pompiste d’une station service à Como, Mississippi. Le vieux Fred claque et joue en même temps, il joue dans l’Africanité, bien décalé du bulbique - Lawd I love my baby - Et puis après on arrive dans les sujets qui fâchent avec Jimmy Duck Holmes. Il faut dire que Dan Auerbach a produit son dernier album, Cypress Grove, ce qui explique la présence de Duck sur cette compile. Mais si on écoute cet album, promotionné sur le nom des Black Keys, on aura une drôle de surprise.

Comme c’est produit par Auerbach, on a du son. Tout ce que produit Auerbach a du son. On en oublie même le nom des artistes. On ne se souvient plus que du nom d’Auerbach. Sur la pochette, ils ont écrit en gros : «produit par Dan Auerbach». Robert Finley ? Leo Bud Welch ? Marcus King ? Jimmy Duck Holmes ? Merci Auerbach ! Grâce à Dan Auerbach on peut écouter sans risque le nouvel album de Jimmy Duck Holmes, Cypress Grove, car il a du son. Blague à part, c’est vrai qu’il y a du son. Quand on a produit les Buffalo Killers ou Brimstone Howl, on sait forcément ramener du son. Donc Auerbach en ramène dans le «Hard Times» d’ouverture de bal, un blues primitif. On entend même couiner les cordes. Il faut voir la batterie entrer dans le riff de «Catfish Blues». Welcome in the deep blue sea. La guitare entre dans la danse à la sature. La guitare d’Auerbach, bien sûr. Comme sur l’album de Robert Finley, Auerbach n’en finit plus de ramener sa fraise. Il profite de «Goin’ Away Baby» pour injecter du psyché, avec une arrogance intolérable. Comment ose-t-il ? C’est le même problème que sur les albums de Mavis Staples «produits» par Jeff Tweedy. Mavis finit par chanter du rock de blanc qui en plus n’est pas bon et par miracle, elle a fini par virer Tweedy. Sur son pauvre album, Duck revient à Muddy avec «Rock Me». Puis il descend à la cave avec «Little Red Rooster» et en fait une belle cover. Il rend ensuite hommage à Skip James avec «Devil Got My Woman» et avec «All Nite Long», on croirait entendre John Lee Hooker. Même voix, même ambiance. Mais cet épouvantable m’as-tu-vu d’Auerbach en fait trop. Il flingue aussi l’excellent «Gonna Get Old Someday». C’est assez désolant. Encore une histoire de vieux black exploité par un blanc. Pauvre Duck. On ne le connaît que par Auerbach.