28/10/2015

KR'TNT ! ¤ 253 : JIM JONES / TONY MARLOW / JAKE CALYPSO / GOLF-DROUOT / LES MAÎTRES DU MONDE / CRIMSON PEAK

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 253

A ROCK LIT PRODUCTION

29 / 10 / 2015

|

JIM JONES & THE RIGHTEOUS MIND / TONY MARLOW / JAKE CALYPSO GOLF DROUOT / LES MAÎTRES DU MONDE CRIMSON PEAK |

L'OUVRE-BOÎTE / BEAUVAIS / 25 – 09 – 2015

JIM JONES & THE RIGHTEOUS MIND

LORD JIM

Non, Jim Jones ne navigue pas à bord du Patna. Non, il ne transporte pas des pèlerins musulmans à travers l’océan indien. Non, après la collision, il ne quitte pas le navire à bord de l’unique chaloupe. Mais non, Jim Jones n’est pas ce lâche qui abandonne les pèlerins dans le vieux rafiot en train de couler. Non Jim Jones ne comparaîtra pas devant un tribunal pour ce forfait, pas plus qu’il n’entrera au service de la Far East Co pour transporter des armes à travers la jungle du Patusan. Jim Jones est un aventurier, certes, mais d’une toute autre trempe.

Pour saluer le retour de ce fantastique aventurier, l’Ouvre-Boîte de Beauvais offrait un concert gratuit. Il y avait si peu de monde qu’on s’est posé la question : avec une entrée payante, aurions-nous vu encore moins de monde ?

Jim Jones vient de couler son Patna (the Jim Jones Revue) pour reprendre le large à bord d’un esquif flambant neuf, the Righteous Mind. Dès le premier cut, on sent la prise au vent, la maniabilité, une nouvelle souplesse du son et une fantastique allure. Jim Jones gratte une antique demi-caisse et sort un son qui vaut tous les sons du monde. Dès le lever de rideau, il installe un climat propice aux dérives de la raison, et il maintient son cap avec la poigne d’un vétéran de toutes les guerres.

Changement de cap radical. Plus de Bamalama Little Richard et donc plus d’Henri Herbert, ce maniaque du boogie qui sonnait comme une impasse. Pour remodeler son destin musical, Jim Jones a enrôlé Matt Millership, un pianiste coiffé comme Bryan Gregory, qui peut jazzer le groove et pulser de belles nappes de soul shuffle. Matt Millership est l’antidote exact d’Henri Herbert. Là où Herbert parasitait l’équilibre scénique de la Revue en débordant d’exhibitionnisme, Millership instaure une atmosphère de recueillement propice au heavy lounge dont s’entiche désormais Jim Jones. Sur scène, Millership ressemble à un spectre, tassé derrière un orgue enveloppé de tissu noir. Mais attention, il n’a absolument rien d’anecdotique. Il n’est pas là pour jouer les monstres de fête foraine. Millership tient son rang, comme Jim Jones.

Le seul survivant de la Revue, c’est le bassman Gavin Jay, toujours haut et maigre, toujours chapeauté de noir et penché sur une Rickenbacker dont il joue à bouts de bras. Gavin Jay semble être le lieutenant fidèle, celui qui partage les secrets de Lord Jim, celui qui le suivrait jusqu’en enfer, à travers la jungle du Patusan. Mais qui serait assez fou pour refuser de suivre un héros pareil jusqu’en enfer ? Personne évidemment ! Le fait que Gavin Jay sache aussi jouer de la stand-up à l’archer explique peut-être son maintien dans les effectifs. Comme Jim Jones recherche cette insondable profondeur chère à Joseph Conrad - ce fameux cœur des ténèbres dont il a rempli ses récits - le son d’une contrebasse jouée à l’archer devient l’instrument idéal. Jim Jones y trouve les possibilités orchestrales infinies et du coup, la fièvre jaune entre dans la danse. Attention, Jim Jones reste Jim Jones, un farouche rocker anglais. En assombrissant son univers sonique, il ne se rapproche pas, comme on serait tenté de le croire, de l’aride Nick Cave des Bad Seeds ou de ce sémaphore abandonné qu’est devenu Van Morrison. Il se rapprocherait plutôt de Lee Hazlewood et des Walker Brothers - that lounge kind of sound dans lequel il injecte un solide shoot de blast. Jim Jones recrée son monde avec un souffle qui n’en finira plus d’épater la galerie. S’il cite Serge Gainsbourg dans une interview, ce n’est pas non plus par hasard, Balthazar. On a peut-être aujourd’hui l’occasion de découvrir la vraie stature de Jim Jones. Black Moses ou The Revue laissaient présager d’une certaine ampleur. Aujourd’hui, avec The Righteous Mind set, on ne risque plus de se perdre en conjectures. Ce mec navigue au même niveau que David Bowie, Scott Walker ou Chris Bailey.

Mais attention, ce n’est pas tout. Jim Jones fait entrer une nouvelle composante dans son son : la pedal-steel guitar. On voit ce mec assis à gauche de la scène, presque retiré dans l’ombre, une sorte Johnny Burnette à gros bras et coiffé comme un greaser, sérieux comme un pape et complètement absorbé par son jeu. Il est assis comme Millership et semble avoir récupéré le mauvais rôle. Rien n’est pire en effet que de devoir rester assis sur scène quand on voit les autres sauter dans tous les coins à l’occasion de violentes bourrasques soniques. Mais heureusement, il profite de certains morceaux pour attraper sa belle Gretsch rouge et doubler Jim Jones sur certains cuts particulièrement endiablés, comme cet extraordinaire «Base Is Loaded» où les deux solistes croisent leurs phrasés avec une stupéfiante pugnacité. Cet intrépide guitariste s’appelle Malcolm Troon et on se régale de le voir venir au bord de la scène pour trépigner comme un étalon sauvage. Quelle énergie ! Jim Jones semble avoir déniché la perle rare, car Malcolm Troon est lui aussi un brillant musicien. Il ne joue pas sur sa pedal-steel comme ces vieux ringards de la country asexuée, non, pas du tout, il sort de sa petite machine à tricoter un son d’intrigue et d’aventure qui s’en vient lécher les confins d’un exotisme auquel Jim Jones aspire au moins autant que Joseph Conrad.

Accompagné par cette fière équipe, Jim Jones bâtit une sorte d’univers musical entièrement neuf, plus sombre et plus lourd. Il vise une sorte de tribal qu’il pimente de Nashville sound et de psychédélisme extraverti. Et bien sûr, il amène les chansons qui vont avec.

Sur scène, il ne reprend aucun des titres de son album précédent «The Savage Heart», qui annonçait une nouvelle direction, grâce ou à cause de certains morceaux plus mélancoliques. Sans vouloir être méchant, on peut bien avouer s’être ennuyé à l’écoute de ce disque. Par contre, le nouveau set se compose de morceaux tout neufs, et quels morceaux ! Jim Jones attaque avec «Aldecide», un rumble digne de l’ancien temps, bien rampant et dans lequel le solo de guitare fait autorité. On ne discute pas plus son autorité qu’on ne discute celle d’un capitaine. Jim Jones n’a rien perdu de la niaque du temps des Hypnotics. Ce sont ses racines, comme il l’indiquera plus tard lors de la petite papoterie d’après concert. Et la température du set monte d’un coup dès le second cut, «Til It’s All Gone», une sorte de blues-gospel infesté de fuzz black-mosique. Ils jettent un peu d’huile sur le feu en attaquant «Boil Yer Blood», bien tribal dans l’esprit, serré au kiki du beat, chanté avec force et traversé par des vieux relents de gimmicks descendants en provenance directe des seventies. Puis le groupe va commencer à s’agiter sérieusement avec un «No Fool» brutal, comme frappé à coups de beat et chanté au guttural de la désespérance - I love you with all my heart/ Why don’t you feel the same - Et de cet épouvantable fatras se dégage une sorte de grandeur, celle de la perdition et de la rédemption impossible. Oui, Jim Jones nous racle tout ça du fond de la gorge. Il ne fait pas semblant. Avec «Save My Life», il croone comme un homme au destin brisé et s’enveloppe du suaire le plus noir qui soit. Jim Jones chante et fixe les gens dans le public. On glosera jusqu’à la fin des temps sur la force de sa présence scénique. Il enchaîne avec un «100 Miles From The Sure» qui renvoie directement aux eaux troubles de la psychedelia anglaise, puisque le cut s’étend comme la mare paisible d’un entrechat sorti de l’imagination larvaire d’un Syd Barrett. C’est là que Gavin Jay et Malcolm Troon créent de l’enchantement à base de sonorités à la fois perverses et paradisiaques. Ce qui nous renvoie au paradoxe de la tentation et donc au péché originel.

Et plus loin, ils vont taper dans le vieux chain-gang stomp de bas étage avec «Hold Up», qu’ils prennent a capella et aux maracas, réclamant au passage le participation du public. «Dream» sonne comme un vieux standard pétrificateur de Black Moses, mais avec la bravada de l’innocence retrouvée. En rappel ils vont enchaîner trois stormers, un genre dans lequel Jim Jones a de tous temps excellé, et voilà le travail.

Signé : Cazengler, aka Jim le jaune

Jim Jones & The Righteous Mind. L’ouvre-Boîte. Beauvais. 25 septembre 2015

24 – 10 – 2015

LE 3 B / TROYES

TONY MARLOW TRIO

Un trio à Troyes. C'est de bonne guerre. Avec Marlow, l'on est sûr que ce ne sera pas du chamallow ! La teuf-teuf filoche, elle ricoche de toutes ses encoches sur la péloche goudronnée. Connaît la route du 3 B ( Bar Béatrice Berlot ) les phares fermés, m'y dépose frais comme une rose ( de Provins ) en quatre-vingt minutes. N'a pas battu son record, ni usé ses freins à disques. Pas la foule des grands soirs. Cela me désole. Mouvement un peu général, je remarque que depuis la rentrée les salles ne font pas le plein, l'oeuf est à moitié cuit, trop mollet et pas assez dur, les temps sont difficiles pour les rockers ( et les autres ) quand tombent au vent mauvais de l'automne les feuilles d'imposition... oui mais il y a la qualité, Christophe, Tony, Duduche et tous les autres, plus les rockeuses blondes, plus les jerkeuses châtaigne, plus les brunes strolleuses, un joli camaïeux de cheveux... Le trio en est au dessert au fond de la salle, salutations, embrassades, discussions, le trio enlevé trié sur le volet peut s'envoler et commencer. A l'heure, et ils ne vont pas économiser la mortadelle, trois sets d'enfer, mais ne brûlons pas les étapes.

CONCERT

Ont adopté la position offensive du tricorne napoléonien – celle qui permit à l'Empereur d'enfoncer par trois fois les Autrichiens - au centre Gilou Slap mais décalé sur notre gauche, Tony Marlow tout devant, et Steph relégué tout au fond avec sa batterie. Gilou sanglé dans sa chemise léopard, Tony dans sa large casaque zèbre, et Steph qui fournit l'ardoise teinte de sa batterie pour figurer le paysage rockeux de cette jungle en folie. Peut-être sont-ils déjà en train de jouer, mais moi je n'écoute pas. Je regarde. J'admire. N'y a que les courtes oreilles qui croient que le rock est avant tout une musique. Certes ce n'est pas faux, mais c'est à peine le un pour cent de sa totalité. Je n'ose dire de sa tonalité. C'est pour cela que je ne quitte pas des yeux Steph qui officie sur ses peaux tendues. Certes il fait un boucan de tous les diables, vous avez le palpitant qui se sépare de son aorte chaque fois qu'il envoie un coup, et je peux vous jurer qu'il ne s'en prive pas. Ne restez fixés ni sur ses biceps ni sur ses avant-bras et n'essayez pas de deviner l'instant précis où il azimute ses cymbales. Montez plus haut. Zieutez juste le visage. Je laisse aux filles nous dire combien il est beau. Elles sont plus douées que moi pour ce genre d'exercice. Dans un film, n'y a pas que le physique de l'acteur, l'on est d'abord emporté par le synopsis et le scénario. Et sur la figure de Steph, c'est toute l'attitude du rock and roll qui défile. Accessoirement Steph joue de la batterie, mais c'est sur ses joues que tout se passe. Il interprète, il mime, il signifie, il raconte, il épouse chaque donnée d'un morceau. Dans la sauvagerie du rock, ce qui fait la différence, c'est l'intonation, le phrasé d'un Jerry Lee Lewis qui traîne un millième de seconde de trop sur une syllabe, ou cette manière de faire hoqueter le silence qui vous étrille au plus profond la veine cave, cette subtile variation qui arrive à point nommé à l'endroit exact où le génie impose sa présence, c'est cela le rock que le fan ressent et traduit par exemple en levant ou abaissant une main fort à propos. Ces moments d'extase, ces instants d'attente, vous les lisez sur le visage de Steph, il vous les traduit souverainement par la flexion des méplats, ses lèvres se retroussent, son nez se tend, ses yeux s'écarquillent, ses sourcils se haussent vers le ciel, l'est tour à tour effarement, folie, stress, joie, explosion, tous les sentiments inhumains d'innocence primale et animale que transcrit le rock défilent sur sa figure. Boniments muets des Peintures de Victor Ségalen retranscrites sous forme de commentaires figuratifs du bateleur.

Mais peut-être aimeriez-vous que l'on vous remette un peu de son. Le triolet maléfique possède ce qu'il vous faut. Gilou, si le diminutif est tout doux, ce soir ( comme toutes les fois qu'il est sur scène ) l'esprit du guépard est en lui. N'est plus qu'une griffe qui s'acharne sur les cordes de la contrebasse. Pas vraiment neuve, elle a beaucoup souffert dans sa vie. Lui tire dessus sans pitié, ne la plaignez pas car elle chante comme une cantatrice dont la voix domine les cent-vingt musiciens de l'orchestre dans la fosse aux lions. Quand on y réfléchit une upright bass ce n'est pas beaucoup plus haut qu'une autruche, tant s'active le Gilou qu'il lui file l'ampleur du gosier d'une baleine bleue. Le swing en plus. Toute la différence. Ne tire pas pas une corde pour créer un bruit de fond mais pour passer le mur du son. Lui trifouille le ventre avec le sérieux d'un chirurgien incisif qui vous étire tripes et boyaux pour le seul plaisir de s'assurer que vous êtes en bonne santé. Superbe médicamentation qui vous ragaillardit en trois mesures. Donne dans le sauvage, le meurtre, le sang, le gore, sourire carnassier, feeling d'acier. C'est simple, avec ses quatre maigres ficelles, fait autant de bruit que Steph avec tout son kit. Pour la section rythmique vous irez voir ailleurs, ici c'est l'atelier de rétamage et d'estampage.

Vous vous inquiétez pour le chanteur. Vous vous demandez comment il placera sa voix dans le tumulte. Sans problème. Naturellement, comme s'il était tout seul à chantonner la Traviata dans un champ de pâquerettes. L'en a vu d'autres le Tony. Vous voulez vous amuser les gars, alors allons-y. Et il démarre sa fender mentholée comme s'il s'apprêtait à battre le record du tour du quartier du Ace Café. Celui de Brigthon, à cause du baston. Pour le chant, vous offre les trois options, l'anglais pour le répertoire des classiques, le français, signe de courage dans le milieu rockabilly où la langue nationale et maternelle se doit d'être celle avec laquelle on cause du côté des Appalaches, et spécialité du chef, le Corse, qui ma foi sonne à merveille. En fait je soupçonne que celle qu'il préfère, c'est son imitation d'une Triumph en montée de gomme, par laquelle il aime terminer ses morceaux. Sacré rider, l'enchaîne les titres à toute vitesse, infatigable. Tape dans tout son répertoire, clin d'oeil aux Rockin'RebelS le groupe rockabilly des années 80, quelques reprises uppercutées de Johnny Kids – à l'heure où vous lisez cette kronic le pacha Marlow sera en train avec ses deux âmes damnées en train de d'enregistrer le tome II de K'ptain Kidd – les incontournables du rockab, un très beau Rawhide sans oublier Victor Leeds, l'ami perdu...

Un premier set très long. Ce qui n'empêche pas qu'il était trop court. Montée en puissance continue. Qui permet de juger du niveau de connivence des artistes. En rajoutent toujours à la fin des morceaux, c'est un peu à la l'on va voir qui aura le dernier mot. Un deuxième set un peu court. Mais un temps de sidération. Steph qui se lance dans un solo. Pas long, mais d'une puissance et d'une force incroyables. Aucun bavardage. De la frappe pure. Une démonstration de géométrie dans l'espace. La quintessence du rock en deux minutes. Une brièveté d'une densité stupéfiante. Vous croyez que l'on vous a servi l'eau de vie des familles, la dive bouteille que l'on sort pour les mariages et les enterrements, manière de se remettre des émotions de la journée. Ce n'était que le début de la tournée. C'est autour de Gilou de nous faire tâter d'une vieille prune de la prochaine guerre nucléaire. Vous en verse un fond de verre, pas plus de trois doigts, une mort subite, une corde hurlante, un brame de cerf amoureux qu'il éructe de sa big mama comme les boulets des canons d'Austerlitz qui brisèrent la glace du lac gelé. Et Tony qui nous montre ce qu'il sait faire. L'a des petits instrumentaux clairs comme des cristaux de diamant, car quand il entrouvre l'armoire à poisons, quand il vous bichonne de grandes cuillères trouées d'absinthe, c'est always on the rocks ! Aussi nocifs que les Martini qui servaient de petit-déjeuner à Gene Vincent.

Plus tard des gens mal intentionnés vous assureront qu'il y eut un troisième set. Faites semblant de les croire. Pour ne pas les peiner. J'y étais, ce soir-là, du vingt-quatre octobre de l'an de disgrâce 2015, je jure sur l'honneur qu'il n'y eut pas de troisième set. L'avait pourtant bien commencé, au triple galop, une charge de cosaques sur la redoute de Borodino, du classique quoi. Un dernier barouf avant de se glisser sous la couette. Gilou avait pris sa basse électrique, Steph pétaradait dans son coin, et en maître d'oeuvre de la soirée Tony annonça le dernier morceau. La classe de Charlie Chaplin s'inclinant devant les spectateurs dans La Comtesse de Hong Kong, son dernier film. Oui mais il y avait une dernière bobine, un truc de ouf, que vous n'avez sans doute jamais vu, le King Kong du Rock and Roll s'est échappé. Et impossible de le rattraper et de le fourrer dans sa cage. Trois quart d'heures de folie pure, les musicos possédés par le démon du rock implorant qu'on leur donne encore et encore des titres. L'a fallu que Béatrice se sacrifie qu'elle se jetât les bras en croix au milieu des danseuses échevelées pour implorer que la sarabande cesse avant que ces messieurs de la police n'interviennent. Heureusement qu'ils connaissent très bien Duduche – c'est lui qui nous le révéla - ce qui nous permit un dernier Whole Lotta Shakin' goin' on meurtier. Killer oblige.

Une soirée qui vous réconcilie avec la vie. Y aurait des tas d'anecdotes à raconter, Gilou et sa fière dégaine de guerrier cheyenne relayant Tony au chant pour un seul morceau, l'ambiance amicale, la frénésie, les rires, la complicité entre Tony et ses acolytes, et le public. Du rock. Et rien d'autre.

Damie Chad.

( Photos FB : Heather Van Taylor )

Une idée toute bête a surgi dans mon cerveau. Pendant que je vadrouillais à Strasbourg, Tony Marlow et Jake Calypso se retrouvaient chez Gibert Jeune pour un show case de présentation du dernier CD de Calypso. Rencontre de guitares au sommet ! Et je n'y étais pas, alors pour fêter nos deux hérocks à notre manière, nous les avons mis dans la même livraison de KR'TNT !

DOWNTOWN MEMPHIS

JAKE CALYPSO

AND HIS RED HOT

TURN ME LOOSE / TO LOVE AWAY / DOWNTOWN MEMPHIS / TROUBLE BOUND / I'M A REAL COOL CAT / BE MINE BABY / PLANS OF LOVE / YOU KILLING ME / WHEN THE PRETTY GIRL BOP.

From EP session : BABE, BABE, BABY / BLUE MOON OF KENTUCKY / LOVIN' HEART / THAT'S ALL RIGHT /

Bonus Track : JIMMY's TALKING.

Vocal : JAKE CALYPSO / Lead Guitar + bv : CHRISTOPHE GILLET / Drums : THIERRY SELLIER / Upright Bass + bv : GUILLAUME DURIEUX /

Enregistré les 7 / 04 / 15 et le 24 Mai 14 pour the EP Session : SUN STUDIO, 706, Union Avenue, MEMPHIS – TENNESSEE.

APR CD 36 : Chickens Records / Rock Paradise

Distribution : Rue Stendhal et Records Freight

De temps en temps les rockers s'offrent une petite friandise. Jake Calypso n'a pas hésité à s'emparer de la plus grosse tranche de l'apple pie. Un truc à faire déglutir de jalousie tous les rochers de la terre. Quelques semaines du printemps avant-dernier, et puis une récidive l'année suivante, in the real south à courir on the blues trail – l'a même assisté à l'un des derniers concerts de B. B. King qui interpréta pas mal de... Hank Williams – et un must dont chacun rêve toutes les nuits de sa vie : deux sessions d'enregistrement chez Sun. L'en a rapporté un single de deux titres paru dès le printemps 2015 et maintenant ce CD qui arrive dans les bacs. L'ai même aperçu à la Fnac de Strasbourg qui n'est pas pourtant des mieux loties question rock et roll...

C'est ici que les Athéniens s'atteignirent, l'enjeu était d'importance, l'on ne met pas impunément ses pas dans les traces des semelles d'Elvis. La ligne blanche à ne pas dépasser est d'une simplicité extraordinaire : à la copie l'on préfère toujours l'original. Je l'imagine le petit frenchy venu du Nord, dans le saint des saints du pure south rock and roll avec son lourd passif de french rockab mâtiné de garage, ses soupçons de psycho, ses errements punchy punky, faudra être hommagial certes, mais surtout sans se renier. Pas d'hésitation, nous montre tout de suite dès le premier morceau Turn me loose ce qu'il sait faire. Dès les premières mesures, l'on est surpris, ce pourrait être de l'Elvis, la voix, les guitares, le son, la rythmique, tout y est, l'on se croirait en 1954. Mais chassez le naturel, il revient au galop. C'est derrière que la chasse s'organise. Malin, Jake Calypso, laisse les copains faire le boulot. Sans cœur pour les chœurs qui jouent aux dogs hounder de chasse. Des courants, pas d'arrêt. N'ont pas les Jordanaires comme ligne de mire - ils n'arriveront qu'en 56 chez RCA - alors dans le little studio c'est un infect tournoiement, sont sur les talons de Calypso et lui mordillent même les mollets, mais le Jake parvient à garder son avance jusqu'à la fin. Guillaume Durieux chauffe à mort avec la big mama qui gratte comme un vieux phono usé et qui bouffe les soli de guitare. Magnifique chasse à courre. To love away maintenant se la joue cowboy solitaire qui yodelle tout seul sous la lune, pour un peu vous ferait pleurer dans la chapelle, les rockers sont des grands romantiques, se promène avec le cœur mangé par les mites du chagrin. La face douce du pelvis. Downtown Memphis Rick Steff au piano qui honkytone à qui mieux mieux un peu à la Jerry Lee, ça bastonne comme dans un bastringue du fin fond de la ville, l'on est descendu du Mystery Train et l'on ne se prend pas pour un demi-sel. Trouble Bound Johnny Van Eaton sur les drums, ambiance saloon, un solo de guitare à la Buddy Holly, puis des mistouflettes beaucoup plus modernes à la suite, très belle partie vocale, du pur country avec les pleurs du blues. I'm a real cool cat pas la peine de sortir votre mouchoir le vrai chat cool ne se la coule pas douce, bope comme un vieux rocker des années cinquante, plus authentique qu'une véritable imitation. Be mine baby suffit qu'une fille se pointe pour que le chaton lui mange dans la main, on a l'impression que derrière les musicos se moquent de lui, personne ne parvient à rester sérieux jusqu'au bout. Fait trop de chichis avec la voix pour que l'on y croie. Une splendeur. Plans of love encore plus tendre, lui fait tous les plans B de la drague, toujours les mêmes, mais qui marchent encore, l'on ne sait pas pourquoi. You killing me décidément c'est une prémonition de l'Elvis sucré des années soixante et même du Johnny Burnette des mêmes millésimes - s'offre un trip teenage sixteen jusqu'au bout, avec les voix derrière qui soulignent les passages émouvants. Emballeur numéro 1. When the pretty girl bop pas de panique il y a quand même des filles que les déclarations langoureuses ne réchauffent point. Les boppin girls sont vraiment beaucoup plus excitantes, la guitare mord les lèvres désirantes, et la basse glisse comme une culotte qui descend d'une croupe rebondie. Babe, Babe, Baby et celle qui arrive n'est pas pire que la précédente, les émoustille tous, l'on est au cœur de l'action sur la banquette d'une cadillac rose, vite fait, bien fait. Satisfaction sur toute la ligne. Blue moon of Kentucky, c'est bien connu au Kentucky tout est bleu, de bas en haut, de l'herbe à la lune, la nuit même les cats sont bleuâtres, retour à la campagne, le cowboy roucoule, l'a retrouvé le grand air. Bondit et rebondit de tous les côtés comme sur un matelas herbeux à ressorts. Lovin heart le meilleur des cadeaux de Noël, un coeur aimant. Sergio Panigada nous envoie des œillades de velours sur sa pedal ( dans la choucroute de l'amour ) steel guitar, nous sommes dans le cœur fondant de l'hypocrisie amoureuse, mais s'il faut en passer par là... That's allright l'incontournable, une version qui aide à comprendre l'essence du projet, ne pas reprendre l'Elvis confirmé, s'arrêter sur sa première incarnation, l'hillbilly cat, le chat des collines, encore mal dégrossi, le minet qui a perdu ses dents de lait mais tout timide devant les chatounettes, le sexe entre deux chaises, ne sait pas quel rôle prendre, garçon attentionné ou voyou blasé. Dans sa tête de plouc branché des collines ( qui habite en ville ) se souvient de ses ancêtres mythiques, les vachers transformés en cowboys par le miracle du cinéma. Un country qu'il suffit de gratter de l'ongle – comme un médiator sur une guitare – pour sentir le blues souterrain d'un autre monde interdit qui affleure. Elvis avant qu'il ne se transforme en l'idole du quartier, puis de la ville, puis de l'Amérique, puis du monde... Un Elvis adolescent qui rêve de devenir un jour ce qu'il sera, et dont il ignore tout.

Jimmy'sTalking finie la musique, c'est Jimmy Van Eaton qui raconte ses souvenirs sur ses enregistrements, dans les fifties, avec Billy Lee Riley, Johnny Cash, Charlie Rich, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, et les autres... rappelons que vous retrouverez le drummin' de Jimmy Van Eaton sur une flopée de hits de rockabilly du genre Flyin' Saucers Rock'n'roll. Si vous connaissez mieux, téléphonez à Jerry Lee qui tient Van Eaton en très haute estime et qui le qualifie de batteur créatif...

On ne se lasse pas d'écouter Downtown Memphis. Une réussite. Du hillbilly revisited. Sans faire semblant d'oublier les cinquante ans qui ont suivi. Tant chez Jake Calypso que chez Thierry Tillier, Christophe Gillet, et Guillaume Durrieux l'on sent une intelligence et une compréhension instinctives du rock. Un disque que nous qualifierons de... créatif. ( Merci Jerry Lou. ). D'ailleurs Mister B me l'a volé.

Damie Chad.

GOLF DROUOT

LE TEMPLE DU ROCK

HENRI LEPROUX

( Robert Laffont / 1982 )

Manquait à ma collection. L'avais eu entre les mains au temps de sa sortie. La copine Joëlle avait même interviewé Henry et Colette Leproux lors de sa sortie pour son émission de nuit sur Radio Médiaval de Provins. Z'étaient tout contents que l'on s'intéressât à eux. Les trouva blessés devant l'indifférence générale – hormis le milieu rock – quant à la fermeture de l'établissement mythique, au soir du 22 novembre 1981. Rien à voir avec le ramdam médiatique – nostalgie surjouée - que suscita la pose d'une plaque commémorative le 24 février 2014. Plus de trente années avaient été nécessaires pour que les autorités - qui ne daignèrent à l'époque lever le petit doigt pour que le Golf puisse continuer à vivre - changeassent la guitare d'épaule... Malade, Henri Leproux qui devait s'éclipser de ce bas monde le 12 juin de cette triste année n'était même pas présent, les petites ironies de la vie si chères à Thomas Hardy.

Reste des milliers de souvenirs dans la tête des gens – ceux qui l'ont fréquenté comme ceux qui n'y ont jamais mis le pied, c'est ainsi que l'on prend conscience de la force d'un mythe – des photos, un Face Book ( Golf Drouot, Groupe Fermé ), et le livre d'Henri Leproux rédigé au lendemain de la fin de l'aventure.

Leproux a beau s'en défendre à plusieurs reprises l'on y sent, malgré un optimisme forcé, du genre échange bon cœur contre mauvaise fortune, une pointe acérée et ulcérée d'amertume. Le sentiment que les choses ne se sont pas déroulées comme elles auraient dû, comme si on lui avait coupé toute une partie de sa vie. Un beau film dont la dernière bobine aurait été jetée à la poubelle par des rustres. Serait trop facile de leur pardonner sous prétexte qu'ils n'auraient pas su ce qu'ils faisaient.

Commence par parler de lui à la première personne. Né en 1928, milieu populaire, accomplit son rêve de finir barman au Lido, place de choix qu'il abandonne et échange pour celle moins glorieuse du Golf miniature Drouot. Un truc pas très folichon, à la limite du dépôt de bilan, l'on y organise des thés-parties pour les rombières huppées du tout-Paris. Oui mais il y a les yeux de Colette la caissière. Henri préfèrerait une clientèle plus jeune. L'a une idée neuve qui lui grignote le cerveau depuis quelques semaines que faute de merle sa patronne, Mme Perdrix, en désespoir de caisse vide, lui laissera mettre à l'essai. Faut dire que la mise de fonds est minime, un luxueux jukebox gracieusement fourni par les Etablissements Wurtltzer, quelques microsillons un peu rythmés et du coca à un franc la conso. Bientôt ce fut la clientèle qui se chargea d'approvisionner le mange-disques avec des galettes directement importées des USA récupérés auprès des GI's des bases de l'Otan sises autour de la capitale.

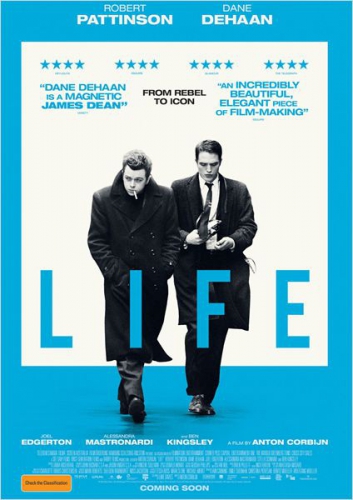

Pas grand-chose. Mais nous sommes en 1955 et aucun point de ralliement spécifiquement ouvert aux jeunes du Paris intramuros populaire n'existe encore. Le succès de Leproux ce n'est pas d'avoir dégoté une nouvelle clientèle c'est de comprendre que ceux qui montent les escaliers du Golf ne sont que les premiers représentants d'une nouvelle génération. Etendard rock and roll en avant. Bill Haley, Elvis Presley et toute la clique. La guerre est finie, la jeunesse veut s'amuser. Ceux qui fréquentent le Golf ne sont pas des anges. Proviennent des bandes des alentours. L'a dû falloir du doigté pour gérer ces nouveaux arrivants, blousons noirs et rebelles sans cause durent accepter une certaine discipline, une tenue correcte, et laisser la violence dans la rue. Oui mais en échange, il y avait les filles, la musique, la danse, le rire et une ambiance décontractée. Entre jeunes, loin des adultes. Et puis cette admiration sans borne pour les idoles américaines que l'on rêve d'imiter... Long Chris, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Moustique et bien d'autres proviennent de là. Y ont trouvé leurs premiers encouragements, leurs premiers supporters, leurs premiers fans... Leproux ne dit plus « je » mais « nous ». Parle au nom de tous. A compris que le phénomène qui est en train de se cristalliser est bien plus large que le minuscule Golf, qu'il en fut peut-être le révélateur mais pas le maître d'œuvre. Après l'éclosion de Johnny – l'on sent qu'il reste, de par son talent, son dynamisme et son caractère, le préféré de Leproux qui l'a beaucoup aidé, conseillé et guidé – les sarcasmes anti-rock s'apaisent, les maisons de disques considèrent la Golf comme le vivier de leurs futurs bénéfices...

L'histoire aurait pu finir là. Mais il n'en fut rien. Le rock ne s'est pas arrêté en 1964. Le génie du Golf, d'Henri et de son public, fut de suivre le mouvement, la course folle d'un style musical turgescent et foisonnant. David Bowie, les Stones, les Who et une multitude d'autres pointures vinrent au Golf. Les groupes français en perpétuelles métamorphoses y reçurent un accueil qui fut pour beaucoup le pont culminant de leurs carrière et pour quelques uns leur véritable entrée dans le métier. Plus de six mille groupes participèrent au célèbre tremplin du vendredi soir qui vit passer la crème du rock français.

La musique changeait. La jeunesse aussi. Les strips des jeunes filles n'étaient plus à la mode, les drogues douces et dures remplacèrent les premières héroïnes. Dans les années 70, la jeunesse est en même temps beaucoup plus libre et davantage perdue que celle des early sixties. Le rock and roll n'est plus une utopie, devient la musique de fond d'une génération, fait partie du paysage, n'est plus une solution à part entière. Cette désillusion est marquée pour toute une génération par un retour au rock and roll originel. Le dimanche après-midi regroupe les rockers qui formeront la nouvelle génération rockabilly des années 80, celle des Rockin'Rebels de Tony Marlow pour ne citer qu'un exemple.

Mais c'est déjà la fin. Le Golf ferme ses portes pour une triste histoire de contrat de vente d'immeuble... Leproux se rappelle les années folles, les concerts, les tournées d'été aux quatre coins de l'été, les disques Golf-Drouot, les émissions télé, une vie sur des chapeaux de roue ardents, et le clap de fin brutal, inattendu. Un couperet de guillotine.

Le Golf aurait pu survivre. Que serait-il devenu ? Parfois il vaut mieux finir avec une balle dans le coeur que sur une chaise roulante dans un hospice pour croulants en état de dégénérescence avancée. Cette fermeture prématurée a peut-être évité au Golf, le pire : son institutionnalisation, sa stérilisation, la visite obligatoire des cars de papy-boomers managérisée par Radio-Nostalgie. Et peut-être le summum rose de la déchéance, de nouvelles jeunesses auraient pu le considérer comme le club de la ringardisation absolue, l'endroit par excellence à éviter pour écouter de la musique qui bouge. Le Golf est mort au début des années quatre-vingt qui sont aussi celles du début de la marginalisation de la musique rock qui n'évite pas le piège de l'auto-enfermement dans son propre passé. L'escargot qui s'enclot dans sa coquille protectrice perd tout contact avec la vivacité créatrice du monde. L'est des évènements d'apparence terriblement circonstancielle qui s'inscrivent dans l'absolue logique signifiante d'assises invisibles qui régissent le réel d'une façon inéluctable et dont nous demeurons la plupart du temps complètement dupes et ignorants. Quoi qu'il en soit, le Golf Drouot restera une des pages fondatrices et des plus glorieuses du rock français.

Damie Chad.

( photos : Golfdrouot 2000 )

Cette kronic sur le Golf Drouot arrive à point nommé pour rééditer cette page du mensuel littéraire Alexandre ( 1995 – 2000 ) consacrée à un de ces groupes dont on attend d'ici peu la réédition de leur unique enregistrement. Pour faire le lien avec le Golf Drouot, nous rappellerons que Pitorre ( lead guitar ) et Manu ( charte graphique ) firent partie d'Olaf ( single 10 sur Oxygène ) qui remporta le Tremplin, devant Starshooter qui ce soir-là shootèrent à côté de leur plan de carrière promotionnel, et qui le prirent très mal.

LES MAÎTRES DU MONDE

Rock'n'Roll ou Rien. Années 80. La marée rosâtre du conformisme libéral noie toutes les velléités contestataires. Seuls résistent à l'ignominie ceux qui ont trempé sept fois leur âme révoltée dans les flots glacés de la déferlante nauséeuse.

Pamiers. Ariège ( 09 ). 18 août 1985. Soir de lune rousse. Au Broadway. Regroupement opératoire des Maîtres du Monde. Quatre. Plus près des cavaliers de l'apocalypse que des mousquetaires. Deux filles, deux garçons. Michèle : basse et décomposition. Germaine : batterie. Pitorre : guitare et composition. Manu : chant. Le combat est toujours le même : l'être contre le néant. L'irréductible fracture qui depuis des siècles oppose les poëtes aux animalcules, les cancres et les cacous capables de vous réciter par cœur la discographie complète de Gene Vincent ou de Led Zeppelin aux cadres dynamiques passionnés d'aftershave et de jazz. En d'autres termes les magnifiques et les flamboyants contre les rascleux et les médiocres. Les maîtres et les ilotes.

Le premier concert fut épique. En pleine campagne, sous la pluie, le groupe sur une charrette tractée par six chevaux noirs qui s'emballèrent lorsque les paysans du coin tirèrent à la chevrotine pour rétablir le silence nécessaire à la stabulation libre des bovins, le public cavalant derrière afin de ne pas perdre une miette de l'aventure, le tout s'achevant par une plantureuse charge de CRS...

La suite fut du même acabit. Désastreuse et mirifique à souhait. Les Maîtres du Monde n'avaient pas leur pareil pour vider, en deux morceaux, des salles de cinq cents personnes ou pour transformer en arènes chaotiques des rassemblements de trois mille individus brutalement dépossédés de leur réserve habituelle et initiés sur un rythme binaire et chamanique au délirium tremens...

Le 25 septembre 1986 les Maîtres du Monde entraient dans les studios Pyramid à Toulouse. Huit morceaux enregistrés. Le seul témoignage qui nous reste de l'anabase musicale. Ne le cherchez pas, les trois cents heureux possesseurs de la cassette préfèreront se faire enterrer avec que de la léguer à leurs enfants. Ça ressemble à quoi ? Les mauvaises langues disent que c'est un peu le style Téléphone mais avec l'image et le son en plus.

Trente concerts, plus de cent morceaux originaux composés, une presse régionale acquise, de l'argent comme s'il en pleuvait - d'ailleurs les Maîtres du Monde ne donnèrent que des concerts gratuits, sauf un, au Tilt à Toulouse, car il est normal que la petite-bourgeoisie paie ses loisirs, d'où ils se firent virer, le patron n'ayant jamais voulu croire qu'il s'agissait bien des vrais qui chantaient sur la cassette puisqu'ils étaient capables de changer sans trop de difficulté les cordes des guitares ! Que faire de plus ?

Le split eut lieu en juin 1986. Laissons la dernière parole à Manu, que les lecteurs d'Alexandre connaissent bien puisqu'il s'agit de l'ignoble individu qui crayonne son mode intérieur dans les colonnes des chroniques :

« pas assez bons pour être un vrai groupe et trop bons pour jouer la dérision »

Quinze jours plus tard arrivait au domicile de Pitorre une lettre du mensuel Les Inrockruptibles qui voulait présenter le groupe à-la-renommée-grandissante-du-fin-fond de la France à la nation gauloise entière. On ne badine pas avec la gloire. C'était trop tard les Maîtres du Monde étaient déjà entrés dans la légende mythique du Rock'n'Roll.

In Alexandre N° 12 / Novembre 1996.

CRIMSON PEAK

GUILLERMO DEL TORO

( 2015 )

Des années que je zieute au hasard du net la programmation de La Laiterie de Strasbourg. Justement me voici dans la capitale de l'Alsace. Ce mercredi 21 octobre, deux groupes prévus : Blackalicious et F.R.E.E.Z. Inconnus au bataillon. Même pas un mot d'explication. Je subodore un truc de musique électro. Quand j'apprends que c'est du rap américain pour les premiers et du rapoétique local pour les deuxièmes, c'est sur l'avis annonçant l'annulation du concert... Heureusement j'ai un parachute de secours.

Crimson Peak. Tiens m'étais-je dit, un film sur King Crimson, normal, ils viennent de se reformer pour deux concerts à Paris, ils activent la promo à mort. Erreur sur toute la ligne. Cela n'a rien à voir avec le Roi Pourpre plutôt avec Le Masque de la Mort Rouge d'Edgar Poe si l'on veut rester dans la famille des violets profonds.

Pas rock pour un demi-dollar mais gothique à mort. Du gothique flamboyant, avec lugubre château en ruines, riche héritière innocente, fantômes à vous faire déprogrammer votre prochain voyage en Ecosse, jeune héros romantique trop beau et trop étrange pour ne pas se douter que sa pâleur maladive ne relève d'un passé très sombre, des mares de sang et l'inquiétante présence d'une argile trop symboliquement rouge pour être honnête. Du sexe, de l'amour, des innocents pervertis, des crimes, des cercueils, une rasade de mort et quelques rafales de peur.

Le film possède d'autres atouts, mal reçu aux Etats-Unis – les méchants y sont manifestement trop sympathiques - interdit en Chine – qui n'est plus rouge depuis si longtemps - et un stylistique parti pris esthétisant qui force l'admiration. Avec en plus cette présence de la machine, pratiquement subsidiaire dans le scénario si l'on se laisse emporter par le feu de l'intrigue. Machinerie des découvertes scientifiques et du déploiement de l'investissement capitalistique de l'argent, The Crimson Peak est aussi la fable de la vieille Europe asservie par l'Amérique, de l'Aristocratie déchue mise au pas par la Bourgeoisie. L'oeuvre nous paraît malgré sa happy end grand public beaucoup plus proche du pessimisme d'un roman comme le Château des Carpates de Jules Verne ou de la pierre tombale qui recouvre son tombeau, commandée par l'écrivain lui-même. Guillermo del Toro nous a appris avec Le Labyrinthe de Pan que le Rêve et l'Imaginaire sont aussi traversés par la réalité agissante du Politique. Ce Crimson Peak est bien la romance phantasmée d'une crise sanglante. Au sens grec du mot Krisis qui signifie séparation. Les accouchements, quels qu'ils soient, se font toujours dans la douleur. Avec le temps cette dernière subsiste dans de fantomatiques souvenirs évanescents et le sang sèche si vite en entrant dans l'Histoire que c'en est fantastique.

Damie Chad.

19/10/2015

KR'TNT ! ¤ 252 : DAN KROHA / MIDNIGHT SCAVENGERS / HOT CHIKENS / RAW POWER / JEAN-FRANCOIS JACQ

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 252

A ROCK LIT PRODUCTION

22 / 10 / 2015

|

DAN KROHA / MIDNIGHT SCAVENGERS / HOT CHIKENS / RAW POWER / JEAN-FRANCOIS JACK |

|

AVIS AUX LECTEURS Nous avons mis cette 252° livraison de KR'TNT en avance dès ce lundi. Ceci pour les esprits distraits qui n'auraient pas lu notre 251 ° édition. Nous profitons de l'occasion pour corriger une erreur dans notre 251. L'article de Tony Marlow sur Johnny Meeks et Jerry Merritt est paru dans le N° 346 de Jukebox Magazine et non dans le 246. Keep Rockin' Till Next Time ! |

28 – 09 – 2015

LA MECANIQUE ONDULATOIRE / PARIS XI

DAN KROHA

KROHA KROHA

Pour qui était-on à la Méca ce soir-là ? Pour le Kroha rythmeur de Gories ? Pour le Kroha stripper de Doll Rods ? Pour le Kroha Kroha du gibet de Montfaucon ? Pour le Kroha d’acou d’Angels Watching ? Pour le Kroha pas Croate de Detroit ? Pour le Kroha banana de Copacabana ? Pour le Kroha bandeur fou de Plaster Casters ? Pour le Kroha koala au cacao ? Pour le Kroha de cheville tordue et d’Abordage ? Pour le Kroha d’Hey-Hey-Hey We’re The Gories ? Tout bien réfléchi, on devait être là pour tous ces Kroha-là.

Un petit noyau de fans s’agglutinait au pied d’une scène anormalement déserte. Ce dénuement sentait le manque de moyens, pour ne pas dire la misère. Danny Kroha ne disposait en tout et pour tout que d’une vieille chaise, d’une guitare pas très fraîche et d’une set-list chiffonnée posée au sol. Il portait des biker boots en bon état, une chemise et un jean dans les tons gris clair relativement propres. Tout en lui exhalait l’aigre odeur de la précarité. Il inspirait ce profond respect qu’inspirent bien malgré eux ceux que le destin écrabouille et réduit à l’extrême pauvreté. Ah si seulement il avait pensé à poser un gobelet au bord de la scène, on lui aurait volontiers donné la pièce ! Même s’il paraissait en bonne santé et qu’il affichait une mine resplendissante, celle de l’étudiant américain à l’accent gras qui ne manque de rien, on ne pouvait pas s’empêcher de se faire du souci pour lui. Assis sur sa chaise, il semblait très absorbé. Il attaqua un set composé de blues acoustique, de gospel et de hillbilly particulièrement primitif, celui des habitants des cabanes croulantes typiques du Sud des États-Unis. On pense bien sûr à ces misérables métayers blancs que photographia Walker Evans en Alabama lors de la grande dépression des années trente. Ce Kroha-là cherchait surtout à montrer qu’il assumait la dureté de cette condition. Il communiquait très peu avec le public. Quelque chose de profondément touchant se dégageait du personnage. Il montrait aussi un certain courage, surtout lorsqu’il entonnait ses chants de gospel d’une voix forte. Au premier rang, une jeune femme pleurait, sans doute bouleversée par l’immense beauté de cette désespérance.

De cut en cut, ce Kroha-là semblait développer une sorte de grandeur expressive, même si en même temps il luttait pour éviter toute forme de dérive vers la démesure, ce qui est souvent le risque avec le gospel. Il luttait pour créer un climat et en même temps il veillait à le verrouiller, car il le voulait résolument austère, à l’image de sa condition et de celle des gens dont il relatait les histoires. Par moments, il atteignait à une sorte de grandeur fascinante. Eh oui, l’austérité peut parfois fasciner, ce qu’avait très bien compris Grant Wood lorsqu’il peignit American Gothic. Wood profita d’ailleurs de l’occasion pour transformer ce miroir aux alouettes qu’on appelle encore American dream en American nightmare.

À travers ses reprises de chants traditionnels, ce Kroha-là évoquait un monde qui n’en finira plus de nous échapper. Pourquoi ? Parce que nous avons été élevés dans une autre culture et engraissés sociologiquement parlant d’une toute autre pâtée. Les Français d’une certaine époque ont bouffé du de Gaulle pimenté de ratonnades, du Giscard à la sauce Bokassa, du Simca et du Guy Lux intérieur, du Sheilo et du Ringa à gogo, alors que Danny Kroha nous parle d’un monde de gens à la peau noire maintenus dans la misère et dans la peur, et nourris de boll wevill, de prêches de pasteurs évangélistes, de diddley bow et de la poussière des routes. Et surtout des anges du paradis, que les vieilles civilisations occidentales ont depuis longtemps chassés comme des malpropres, sous prétexte de progrès social. Et elles ont eu raison, ces vieilles civilisations occidentales ! Si elles disposaient d’une main au bout d’un bras, on irait la serrer chaleureusement pour dire merci. Les populations noires d’Amérique considéraient probablement la religion des blancs comme un refuge, ou tout au moins un bon ersatz de leurs croyances animistes, mais les populations blanches du vieux continent ont depuis longtemps rejeté cette institution religieuse qui au fil des siècles s’est défaussée du concept originel de la charité chrétienne pour s’adonner à tous les vices, à toutes les corruptions et à tous les excès de barbarie.

Alors bien sûr, cette musique traditionnelle attire les esprits curieux comme la lampe attire les papillons de nuit. On parle ici d’une espèce de curiosité intellectuelle, mais certainement pas de frisson épidermique, car le country blues primitif est d’une aridité exemplaire, contrairement au rockabilly primitif qui peut envoyer au tapis dès le premier round. Deux choses jouent cependant en faveur du country blues des origines. Le fait que cette musique soit difficile d’accès peut la rendre plus attirante. Il en va du blues comme des femmes. Celles qui commencent par se refuser se révèlent souvent par la suite les plus ardentes. Et la deuxième chose, c’est que ce blues extrêmement aride nous plonge le museau dans notre bêtise, ce fameux sectarisme qui depuis cinquante ans ronge le petit peuple rock comme une lèpre. À quoi sert la culture rock ? Mais à s’ouvrir au monde, comme toute autre forme de culture. Sinon ça n’a aucun sens. Profitons de l’occasion pour rappeler que nous devons absolument tout aux passeurs, à des gens comme Lux Interior ou Mick Farren, comme Sam Phillips ou Brian Jones, comme Tav Falco ou John Hammond, comme Kim Fowley ou Jeffrey Lee Pierce. Ce Kroha-là fait partie de ces gens-là. Il nous fait par exemple découvrir Frank Hutchinson à travers «Cannonball Blues», un extraordinaire blues traditionnel issu des temps les plus reculés. Hutchinson qui était un mineur établi dans les années trente en Virginie fut le premier musicien blanc à enregistrer du blues. Il composa surtout le fameux «Stagger Lee» que tout le monde ou presque allait reprendre. On retrouve bien sûr «Cannonball Blues» sur l’album solo de ce Kroha-là, «Angels Watching Over Me». Dans ses notes de commentaire, Dan précise qu’Hutchinson est l’un de ses all time favorites. Ce blues hanté rappelle bien sûr ceux du grand Robert Pete Williams, ce nègre à tête de saurien qui fascina tant Captain Beefheart.

Sur sa chaise, ce Kroha-là rendit aussi des hommages chaleureux à Charlie Patton et au pauvre vieux Son House qui en son temps grattait son dobro avec une violence terrible. En reprenant «Run Little Children», on voyait bien que ce Kroha-là recherchait l’hypnotisme du North Mississippi Hill Country Blues. C’était à la fois magnifique et taillé pour la route. Il n’en finissait plus de taper dans l’Americana des vieux pasteurs de l’Avant-siècle. Il revenait inlassablement à son cher gospel des cabanes et braillait «Holy Ghost Don’t Leave Me» d’une voix forte qui s’en allait résonner sous la voûte en pierre de la petite cave. Ce Kroha-là semblait assis parmi les peaux de castor, loin des églises inféodées au Vatican. Il réussissait le prodige de recréer l’atmosphère d’un bivouac de mineurs établi au bord d’un ruisseau de montagne. Les accents de sa voix forte charriaient l’écho du temps. Comme John Hammond avant lui, il tapa de bon cœur dans «John Henry». Il fallait le voir se battre avec l’insondable âpreté du primitivisme. Quelle admirable confrontation ! Ah mais quelle empoignade ! Il nous travaillait ça au corps à la manière de Son House et frappait ses cordes à la diable. Ce Kroha-là joua aussi pas mal de morceaux en slide, avec la guitare posée sur le genoux. Dommage qu’il n’ait pas pensé à apporter son banjo, car sur l’album des Anges, il en joue sur plusieurs cuts, à commencer par l’effervescent «Rowdy Blues». On l’y entend gratter son vieux banjo en peau de phoque d’Alaska. Oh, il faut voir comme il tape dans le dur du vermoulu de 1892, mais sa voix est nettement plus claire que celle de Bukka White. Ce Kroha-là travaille essentiellement la résonance. Il veille méticuleusement au grain du séculaire. Il nous gratouille aussi «I Want To Live So God Can Use Me» au diddley bow et au petit banjo vertueux. On l’entend aussi chatouiller le dulcimer dans «Walking Boss». Il en fait une fantastique pièce d’exaction concomitante boostée à l’hypnotisme blafard. Il reprend aussi le «You Got To Move» de Fred McDowell rendu célèbre par les Stones sur Sticky. Mais ce Kroha-là l’entreprend à la bonne franquette pour se rapprocher au mieux de la version originale. Il rend ensuite hommage à Dock Boggs, un banjo-man du blues complètement inconnu de nos services. Franchement, ce Kroha-là semble prendre un malin plaisir à saluer des gens terriblement obscurs ! Retour au gospel batch avec «Before This Time Another Year». Ce Kroha-là s’y comporte en troubadour de l’impossible. Il va bien plus loin que John Hammond, car il chante ça de l’intérieur du menton. Puis il réexpédie Blind Lemon Jefferson au firmament avec «Jack O Diamonds». Animal on est mal, comme dirait Gérard Manset. Quel beau disque !

Signé : Cazengler le Krohagnon

Dan Kroha. La Mécanique Ondulatoire. Paris XIe. 28 septembre 2015

Danny Kroha. Angels Watching Over Me. Third Man Records 2015

10 - 10 - 2015

HAPPY BAR / LE HAVRE ( 76 )

MIDNIGHT SCAVENGERS

THE MIDNIGHT HOUR

Quoi ? Les Midnight qui ? Ah les Midnight Scavengers ? Oh un groupe australien ? Hein ? Au Havre dans un bar ? De quoi ? Des histoires de Ghost Town et de péché ? Ah bon ? Avec une fille à la guitare ? What ? Faut les voir sur You-Tube ? Quoi ? Ils sont en tournée en Europe ? Ah bon ? Ils pourraient signer sur Closer ?

Pas de chance, le même soir à Rouen on avait les Hot Chicken en concert. Pas facile de prendre une décision. Pire que le Choix de Sophie. Prendre le risque d’aller bâiller aux corneilles devant une énième resucée de Birthday Party, un groupe qu’on a toujours franchement détesté, ou savourer la crème de bop des Hot Chicken à deux pas d’ici ?

Mais au fond, que serait la vie sans cette bonne vieille prise de risques ? On perd, on gagne, et puis voilà. En tous les cas, c’est une façon comme une autre de rester en vie.

Le concert avait lieu à l’Happy Bar, un endroit situé sur les quais. On entre, on tombe sur un bar et sur le côté se trouve une salle riquiqui, comme à l’Escale. Le groupe occupe la moitié de la surface au sol. Très peu de monde, comme souvent dans ces concerts havrais. Curieusement, les gens ne semblent plus vouloir s’intéresser à cette scène qu’il faut bien qualifier d’underground de l’underground. Dommage, car les Midnight Scavengers valent sacrément le détour. On a là un groupe solide, bien en place et qui en prime propose des compos déterminantes. Ils chantent la plupart du temps à deux voix. Ça ne vous rappelle rien ? Mais oui, Blanche, un couple de Detroit qui faillit bien décrocher la timbale dans les années 2004-2007, avec un impressionnant mélange de Southern Gothic, de garage et de country déliquescente. Pourquoi Dan John Miller et sa femme Tracee Mae ne sont-ils pas devenus énormes ? Allez savoir ! L’infernal Jack Lawrence qu’on retrouve dans les mighty Greenhornes jouait aussi dans ce groupe qui disposait de tout l’attirail nécessaire pour créer l’événement. Il se pourrait bien que les Midnight Scavengers réussissent là où Blanche a échoué.

Car les Australiens disposent eux aussi de tout l’attirail nécessaire. Ce petit concert sans prétention fut une sorte de révélation. Et le diable sait si on adore les révélations ! Ces quatre Australiens de Melbourne savent créer des climats. Pour eux, c’est un jeu d’enfant que d’embarquer un public. Le groupe fonctionne sur deux pôles. Le +, c’est le pôle assis, le pôle mélodique et aussi le pôle du cap. Il s’appelle Dimitri Kucharzewski, Français installé à Melbourne, vêtu d’une chemise western blanche et installé derrière un piano électrique, présence sombre et voix bien posée, une voix bien à lui, qui ne doit rien à personne et surtout pas à Nick Cave auquel on serait tenté de le comparer. Non, il chante plus haut, il hante et il déraille quand il veut. Le pôle -, c’est le pôle debout, le pôle sauvage et féminin, le pôle grungy des crises de palu de distorse. Elle s’appelle Johanna Brockman, pur rock’n’roll animal, véritable graine de star, petite brune timide et en même temps blasteuse de haut rang. Elle porte des tas de bracelets, une petite robe noire et des bas filés. Elle chante d’une voix forte et rejoint Dimitri à l’unisson. Pour ceux qui se souviennent des leçons de physique, les deux pôles créent un courant électrique, ce fameux éclair jaune qu’on voit courir dans le laboratoire du docteur Frankenstein. La musique des Midnight Scavengers, c’est ce flux d’électrons, cet éclair jaune permanent. Cette fantastique dynamique électrise «Legitimate Desire», un cut qui sonne comme une cavalcade épique. Dans un monde normal, «Legitimate Desire» serait en passe de devenir un hit planétaire. Quand ils dépotent ça à l’Happy Bar, on peut bien dire que les colonnes du temple tremblent ! Et Johanna ressasse inlassablement le thème du cut avant de plonger le groupe dans la fournaise d’un solo de bouillasse à la distorse. «Legitimate Desire» est l’un de ces hits têtus qui rendent fou, qui frappent aux tempes, qui remontent à la surface du temps. Ah il faut voir cette diablesse poser son thème sur le beat sec et parfait du petit batteur aux cheveux noirs de jais. Quelle fantastique allure ! Ce groupe peut enfin jeter la lumière sur cet underground de l’underground si riche de bons groupes et que les medias ignorent par manque de curiosité, ou par incurie, on ne sait pas. Il est évident que ces Australiens vont sortir la vieille Europe de sa torpeur. Et c’est chanté à deux voix, comme porté au pinacle ! Et derrière, l’homme au chapeau joue ses lignes de basse avec l’efficacité d’un vétéran de toutes les guerres. On est à la fois content de voir ce groupe dans un bar minuscule, et triste pour eux, car franchement, ils sont de taille à remplir des grosses salles.

Ils ont un autre morceau très ambitieux, «Good As Sin». Ils l’ouvrent avec un chant de réparties. Elle sort une voix mûre et il rétorque d’une voix ferme, un brin nasillarde. Elle passe un solo en note à note et soudain le tempo s’emballe et c’est la violente embardée d’un embarquement pour Cythère. Tout le monde à bord ! Par leur bouillon d’énergie, ils font grimper la chose au sommet d’un Everest et Johanna joue des gimmicks fonciers qui enfoncent les poternes des badernes avec une niaque qu’on n’avait plus revue depuis les grandes heures du «Blue Line Swinger» de Yo La Tengo. Ils sont terrifiants de drive. Ils déploient des trésors de pop imparable. Ils tapent dans l’excellence d’un beat pop défiant toute concurrence et c’est monté sur le drive d’un chapeau-man qui ne paie pas de mine mais qui joue comme une bête. Ses lignes de basse croisent dans le lagon comme un requin alors qu’autour de lui charge la Brigade Légère. On voit rarement des épisodes aussi intenses. Pour ceux qui auront la chance de choper l’album, c’est l’un des dix hits qu’on y trouve. L’autre monstruosité du set s’appelle «Sweet Soft Pearls», un cut qu’on croit d’abord suspendu, puis qui plonge dans un absolu de son, mais un son plein à la Mary Chain, une overdose de son terrible et sans retour possible. Il s’agit là d’une motherly atmosphère d’hallucination territoriale bien amenée aux raindrops et au chant d’augure lugubre complètement implosé. Et cette diablesse de Johanna rentre là-dedans au note à note, eh oui, elle va chercher des notes magiques et elle en claque même à vide, elle joue ça au tatata de fil terrible. C’est du pur jus de Grasshopper, elle renoue avec la magie des solos de «Deserter’s Song», qui en 2008 ont infesté l’Elysée Montmartre. On se gave aussi du fameux «Ghost Town» d’obédience gothique. Dimitri plonge dans le gothique spectral et induit un bel échange à deux voix. Et comme pour les autres cuts, ils font vite monter la température, ils stupéfient par leur maîtrise de l’unisson et ça explose littéralement au retour de couplet. En voilà deux qui savent maîtriser les orgasmes, car ils repartent de plus belle. Ils fouaillent l’atmo et Dimitri lâche un jive de jazz dans l’épaisseur du groove alors que Johanna gratte ses power-chords de Jaguar à la ramasse de bas filés. Ils s’intériorisent complètement dans leur son et leurs retours de couplets ne pardonnent pas - Keep shaking till the sun - Écoutez aussi sur l’album «Old River» et sa merveilleuse ambiance plombée au stoner gothique d’apocalypse. Ils amènent ça comme la rivière sans retour, glacée de son grandiose. On dirait même qu’ils chantent dans la crypte du néant. Mais là, ils se condamnent à la glaciation éternelle. On se réchauffe avec «Remember Me», un country-rock chanté à deux voix et soudain Johanna part en virée. C’est du pur jus, ils renouent avec l’art sacré de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood.

Curieusement, chacun de leurs morceaux accroche. Chacun d’eux semble gonflé de toute la puissance du diable. Ils jouent aussi deux ou trois cuts garage, comme «Run On», et c’est Dimitri qui drive the beast. Même chose pour «Two Legged Rat», que Johanna attaque au grunge de jag, doublé par un drive puisant de Jeff Hooker, alias chapeau-man - Oh no ! Dimitri se bat avec les démons, c’est accablant de mortiférisme et Johanna claque les accords les plus violents d’Australie. Ils ne lâchent rien ! On a là une pétaudière, mais ça ne suffit pas, car Dimitri tire ça vers le haut, il a encore cette énergie. On n’a pas idée.

Signé : Cazengler, midnight remblais

Midnight Scavengers. Happy Bar. Le Havre (76). 10 octobre 2015

Midnight Scavengers. Midnight Scavengers. Kasumuen 2015

17 / 10 / 2015 – COUILLY-PONT-AUX DAMES

LOCAL METALLIC MACHINES

HOT CHIKENS

La teuf-teuf ronronne comme un cou-cou suisse. Bercé par le ronronnement régulier de la machine, mon esprit s'évade vers les hautes sphères de la méditation philosophique. Démarche hautement platonicienne qui entrevoit toute connaissance comme un érotologie infinie tendue vers le désir de son accomplissement. En réalité je peste contre les fonctionnaires de la DDE. Nous sommes à trois kilomètres de Couilly-Pont-Aux-Dames et nous n'avons encore rencontré aucun panneau arborant fièrement le nom si jouissif de cette localité. Perso, je l'imagine calligraphié sous différentes formes, en bâtonnets sucre d'orgie romaine, en rébus vent Dubout Albert, en idéogrammes chinois suggestifs, en haiculs japonais poétiques, cette saine lecture vous obligerait à modérer votre vitesse bien mieux que ces radars qui réfrènent vos élans. Evidemment ce serait moins rentable pour l'Etat. En attendant le mieux à faire c'est d'arrêter d'appuyer sur le champignon hallucinogène. Vincent. Car tous les chemins mènent à Rock, me dis-je. Et ce soir, ce n'est ni aile ni cuisse de poulette grillée au menu, mais du Hot Chikens torride à dévorer, bien chaud et bien saignant.

Retour au local Metallic Machines. Cheval de fer, cheval d'acier. Accueil convivial et sympathique. Une sacrée brochette d'amateurs de rock and roll. De nouvelles têtes aussi. Qui sont manifestement venues par ouï-dire – cet autre nom de la renommée – et qui ne savent pas dans quelle fournaise elles ont posé le pied.

CONCERT

Pour le moment c'est tranquille. Thierry Sellier attend placidement derrière sa batterie. Kit grenat minimal, mais costume marron du dernier chic anglais, gros noeud de cravate du dimanche, la french touch. Hervé Loison– vaste veste noire qui cache une chemise rouge sang, caresse gentiment son micro. Le public s'agglutine. Comme à la messe quand le prêtre a déclaré qu'au lieu de l'hostie traditionnelle il distribuerait des choco BN. Jamais deux cent trois. L'en manque juste un. Le guitariste – dont l'absence se remarque très vite dans un groupe de rock. Mais Christophe Gillet se fait attendre. Trente secondes passent, assemblée rieuse. Aux grands maux, les grands remèdes. Sans prévenir, Hervé avale le cromi, d'un seul coup, le coince au fond de ses amygdales et lance le cri de ralliement, l'appel au secours, le borborygme guttural si particulier du poulet vivant que la ménagère enfourne dans le four brûlant. Comme par magie Christophe apparaît, à grands pas il fend la foule, tenant entre ses mains le précieux graal d'un gobelet de cervoise rempli à ras bord. Je ne sais si c'est en l'honneur du patelin, mais le haut de sa chemise est divisée en petits carrés noirs et blancs, un damier idéal pour jouer aux dames. Ceint sa guitare yin, blanche à pickguard noir, la yang noire à pickguard blanc restera toute la soirée à côté de lui sans qu'il s'en serve une seule fois. N'aura pas le temps. J'insiste un peu sur le début parce qu'après les images se télescopent dans la tête des témoins. Je parle des rares survivants qui ont su garder dans le brainstorming musical qui a suivi quelques rares parcelles de neurones mémoiriels en état de marche. Le temps qu'Hervé s'empare de sa big mama et. Un peu de patience. Me faudrait être Victor Hugo et vous composer un poème de trois cents alexandrins pour vous la décrire. Elle le mérite. Une véritable veuve noire. Ne pleurez pas pour son mari. C'est elle la morte. L'a dû faire toutes les guerres du rockabilly. Plus celles du psycho. Plus celles du punk. Imaginez une longue caisse aussi funèbre qu'un cercueil, au contour rehaussé d'un filet blanc. Mais en sale état. Fendue en plusieurs endroits. Vu les entailles, ce doit être à coups de hache lors d'abordages particulièrement mouvementés, par une houle de force 10, comme l'on prévient dans le bulletin de la météo marine. L'est tatouée d'inscriptions au blanco qui doivent remémorer de hauts faits d'armes prestigieux. Ou à venir, car l'on y déchiffre sans difficulté la date d'anniversaire des quarante ans de la mort du Hillbilly Cat. Toutefois contemplant l'état des dégâts, Hervé compatissant laisse tomber une sombre prophétie empreinte d'une immense sagesse : « M'étonnerait qu'elle soit encore là en 2017 ! ».

La question qui ne se pose pas. Vous aimez Gene Vincent ? Autant demander à un chat s'il aime les souris. Ce soir les Hot Chikens seront terriblement rock. Gene Vincent, Johnny Burnette, Little Richard. Que des reprises. Oui mais à la sauce Hot Chikens. La recette est simple. Vous croyez connaître. Vous allez les découvrir. Sont trois mais ne se partagent pas le travail. La règle est simple, je fais tout le boulot, et quand j'ai terminé je recommence. Au fond, au milieu, derrière ses lunettes, Christian ricane. Ses baguettes ricochent sur la caisse claire et immanquablement elles finissent par se jeter sur les cymbales. Pas à cinq balles la paire. C'est la section cuivre des Hot Chickens, pas de vent mais le tonnerre avec les éclairs qui fusent. Ça ne rutile pas dans le futile. Des vibrations qui vous fusillent le tympan, mais vous n'avez pas le temps de devenir sourd, la grosse caisse est là pour vous déboucher les oreilles. Thierry se marre, hilare du début à la fin du concert. S'amuse comme un gamin qui lance des pétards le soir du quatorze juillet. Ce qu'il y a de terrible avec lui, c'est que quand vous croyez être au bout du break et déjà sur le générique de fin, il vous repasse la séquence en accéléré, des fois que vous auriez tout compris et manière de vous donner un autre aperçu de la réalité du monde.

L'on aurait envie de le plaindre, mais il en s'en sort comme un roi. C'est quoi un bon guitariste ? C'est un gars comme Christophe. Un peu comme le Dupin d'Edgar Poe, qui vous résout les intrigues les plus mystérieuses, celle de la Lettre Volée, celle du Double Assassinat de la Rue Morgue, sans quitter son bureau. Méthode efficace. Une difficulté, un plan. Une deuxième difficulté, deux plans au choix. Et ainsi jusqu'à plus soif. Suite exponentielle. Lui il choisit la résolution qui vous semblerait la plus hasardeuse. S'en moque. Est sûr de lui. L'a de la marge. Pas le genre de gars à vous resservir les solutions toutes faites de Cliff Gallup, sur I Flipped, par exemple. Non, possède ses propres clefs. Qui s'adaptent aux serrures les plus étroites. Vous réalise deux ou trois petites performances par morceau. Comme si de rien n'était. Des évidences qui vous laissent coi. Qui vous laissent quoi ? Vos doigts pour pleurer.

Faut les voir ces deux oiseaux de bonheur. Les ai particulièrement appréciés sur les deux morceaux les plus erratiques de Little Richard, True Fine Mama et Rip It Up, deux calamités, deux fils du Nyarlathotep, le dieu du kaos rampant cher à Lovecraft, deux bordels généralisés qui s'effondrent de tous les côtés, faut le génie du Petit Richard pour ramener les débris à la maison, et vous les recoller comme neufs à la sécotine atomique. Vrai qu'Hervé les aide, à la voix et à la contrebasse. L'a l'intelligence des morceaux dans sa cabosse, sûr qu'il sait rouler sa bosse, mais sans Thierry la terreur souriante qui casse, qui fragmente, qui pile, qui brise, qui éparpille la vaisselle et Christophe qui classe méthodiquement les tessons sur l'étagère comme s'il était le Conservateur en Chef du département des Antiquités du Louvre, que ferait-il ?

Je laisse la question sans réponse car c'est Hervé qui nous pose la sienne. Aurions-nous besoin d'une pause, le temps de nous ravitailler au bar, ou préférerions-nous rajouter tout de suite à cette heure et demie de tonitruance monstrueuse une deuxième section d'une heure trente ? Précision, pas un truc à la bis repetita placent. Non, un fuckin rockin set de tous les diables. La réponse est unanime : deuxième rasade de concentré de hot dose de rock and roll illico presto subito expresso bongo.

C'est vrai que Monsieur Loison a été très sage jusqu'à maintenant. L'a juste porté le set sur ses épaules, et avec les deux cadors à ses côtés l'ensemble doit être particulièrement lourd. Mais enfin, il n'a fait que son devoir de rocker. Tirer sur les cordes de la big Mama comme s'il voulait arracher les poils du pubis à sa fiancée pour qu'elle paraisse encore plus nue, et s'adonner à de copulations orales avec son micro poisseux, tout en éructant ses volcaniques lyrics destructeurs. Va falloir maintenant entrer dans le vif du sujet.

L'est temps de s'intéresser à l'autre face du rock and roll. La noire, celle de l'origine. Le blues. Une autre particularité d'Hervé Loison, préfère le Delta au Chicagoan. Pas de panique je n'ai pas dit que l'on allait verser de souffreteuses larmes amères sur le bois d'une guitare sèche. A l'humidification pleurnicheuse, notre chanteur préfère l'électrification ravageuse. D'ailleurs il jette sa contrebasse à terre et s'empare d'une basse électrique. Priez pour elle. Pour nous aussi. L'esprit du vaudou est sur nous. Tous les crotales du Delta sont parmi nous. Loison est à terre. N'est plus lui-même, l'est le Baron de ce Samedi soir. La force est avec lui. Il est le crachat et l'exaspération, la rage et la folie, le blues de la glaise à la puissance mille, il miaule dans son harmonica, feule, grogne, craquète, aboie, berseker chamanique de la transe totale, n'est plus que le réceptacle de forces animales qui le dépassent. Qui nous envahissent. Se vautre sur sa contrebasse comme un reptile lubrique, agonise sur les planches, l'on se précipite pour lui faire ingurgiter des verres et des verres de sky, il est nous et nous sommes lui, se relève pour un vincenal Baby Blue que toute la salle reprend en choeur, nous appelle pour qu'on soit ses clappers boys sur un dantesque Five Feet of Lovin, et puis satyre dionysiaque infatigable il ameute toute la gent femelle – qui succombe sans hésitation - à le rejoindre sur scène, l'est là, pantelant, torse dénudé, Orphée parmi les ménades, micro, chant et harmonica en bouche, son pied slidant sur la basse aux mains de la blonde Béatrice, et puis se relève, lui arrache la guitare et la fracasse sauvagement sur le rebord de la scène. Ce n'est pas fini, se jette comme une victime expiatoire dans nos bras levés et nous le promenons bien haut comme l'image de notre folie au travers des deux pièces du local. Eric des Crazy Dogs se charge de la contrebasse pour les derniers morceaux. Encore une longue psalmodie incantatoire aux esprits totémiques de la terre du blues, qu'il voudrait finale, mais qu'il devra réitérer en guise de rappel. Intercalé l'on aura une gâterie, un Rumble, dumble, scrumble pas du tout humble sur la guitare pétaradante de Christophe Gillet. Merci les Hot Chikens. Ce soir la houle du rock and roll et la goule du blues ont fusionné.

APRES CONCERT

C'est fini, mais tout le monde restera là plus d'une heure, devant la scène à discuter avec les trois riffeurs du diable. Regards radieux et éberlués de ceux qui viennent d'assister pour la première fois à ce rite catharsique qu'est un véritable concert de rock and roll. Se pressent autour de la valise à disques. Ont envie d'emporter chez eux, chez elles, un éclat de cet instant, un témoignage de ce qu'ils ont touché à une autre dimension. Gonna Have Some Fun Tonight comme aimait à le répéter Mister Penniman.

Damie Chad.

P.S. : mention spéciale à Mister B qui profite de l'occasion pour tenter le riff de Maybe Baby du sacré compagnon Holly Buddy ( les Chikens Chauds, nous ont offert deux extraordinaires Rave On et Oh ! Boy ! ) sur la Big Mama d'Hervé.

( Photos sur FB Sonia Amandine Couronne et Christophe Banjac )

RAW POWER

UNE HISTOIRE DU PUNK AMERICAIN

STAN CUESTA

( Castor Astral / Octobre 2015 )

Ce n'est pas bien gros, vous le dévorez en une soirée. A peine cent cinquante pages petit format, on a rajouté une chronologie et un index – le genre de truc indispensable – et l'interview de Lenny Kaye - c'est un peu le chouchou de notre cicerone - in-extenso alors qu'il est abondamment cité dans le corps du récit. Mais c'est un must. Comment Stan Cuesta a-t-il réussi l'impossible : tout dire en ne rapportant que l'essentiel ? Un bouquin d'une limpidité extraordinaire, clair comme de l'eau de rock. Buvez à cette source vous aurez l'impression de devenir intelligent.

Stan Cuesta pose une seule question : qu'est-ce que le punk ? Et contrairement à ce à quoi l'on s'attend d'habitude, il donne la réponse, la bonne. Celle que vous ignoriez. Votre cerveau vous a déjà fourni une fiche : mouvement musical d'une extrême violence naît en Angleterre. Tsseu ! Tsseu ! Appel discret du pied les gars, le sous-titre c'est bien punk américain, alors les Pistolets du Sexe que vous vous apprêtiez à dégainer, rentrez-les dans votre braguette. Sortez les rames et souquez ferme, direction America the great.

Inutile de vous arrêtez à New York, le départ est donné in the South, et dans un temps beaucoup plus lointain que vous ne l'espériez. Car le punk en tant que lui-même, Stan Cuesta il s'en moque autant que de son premier bretzel au beurre de chèvre naine cuit à la vapeur, lui ce qui le motive, c'est l'esprit du punk. Hautement plus difficile à entrevoir. Enfin pas vraiment, selon lui le punk est né aux doux temps du rockabilly. Tous ces jeunes qui du jour au lendemain se sont lancés dans la musique comme on se jette de la fenêtre du troisième étage, sans réfléchir, just for fun, certains sont même parvenus à enregistrer un éphémère, un single, qui a fait quarante-cinq tours sur le pick up de la gloriole avant de disparaître à jamais. N'y a plus que les collectionneurs fous qui recherchent ce genre de pépites ( nuggets in the Lenny Kaye translation ) aujourd'hui. Pas si déments que cela car parfois ce sont de véritables perles. En souvenir et en hommage à cette génération perdue, le livre est dédié au plus dangereusement dingue de tous. Un des rares qui a persévéré dans l''erreur jusqu'à sa mort : Hasil Adkins, le saint patron du punk !

Le FBI n'a pas dormi longtemps sur ses oreilles. Z'avaient réussi à juguler le rock sauvage des pionniers, l'on aurait pu croire que la marmaille américaine oublierait rapidement leurs idoles hurlantes. Avec le sirop vaporeux que leur desservait la TV, les stratèges de la sécurité intérieure avaient cru s'être débarrassés de cette improbable nichée de monstres. Il n'en fut rien. Pire que les têtes de l'Herne. Les combos rock se sont mis à proliférer. Partout. Mathématiquement l'équation était facile à résoudre : un garage ( et le Dieu de la Sainte Bible sait combien les américains étaient, in the fifties and in the sixties, entichés des grosses bagnoles ) abritait obligatoirement un groupe de rock. Ce fut l'époque bénie des garage-bands. Des gamins qui ne savaient pas jouer mais qui avaient compris que cela vous posait un max devant les filles. Il y en eut des dizaines de milliers. Tous aussi mauvais les uns que les autres. Mais ô combien jouissifs ! Un déluge sonore ! Un peu chaotique pour le rythme, ce n'étaient pas des experts, ça batifolait dans les entournures, tout comme Louie Louie l'hymne garage par excellence, une zidouille cahotique, une galette infâme qui confine au génie pur. Nous sommes en 1964, et tout le monde écoute les Kingsmen.

LES AÎNES PRESTIGIEUX

Certains sont meilleurs que d'autres. Peut-être un peu plus persévérants. Ou alors tombent pile à l'endroit adéquat. Ce fut le cas du Velvet Underground. Qui eut la chance d'être pris en charge par Andy Warhol. Ce n'était pas qu'Andy possédât des idées nouvelles sur l'avenir du rock and roll. Du moment que le Velvet fît un scandaleux boucan de tous les diables lors de ses soirées publiques ou privées, il n'en demandait pas plus. Mais ce faisant il fit un merveilleux cadeau au rock and roll. De par sa caution, cette musique de prolétaires recevait ses lettres de noblesse. Le rock devenait Arty. Avait changé d'étage en montant les escaliers de la Factory. Le Velvet s'engouffra dans la brèche. Commença par renvoyer la belle Nico. Un charme vénéneux notre starlette qui flirtait déjà avec le statut du has-been, mais le groupe avait compris qu'il fallait du rentre-dedans. Ce fut la folie noire, la descente aux enfers, White Light, White Heat, l'album incandescent. Le dérèglement de tous les sons. La suite s'effilocha, le violon meurtrier de John Cale prenant trop de place, Lou Reed le vira et le Velvet Underground joua beaucoup plus sur son côté velours que sur son aspect souterrain très dostoïevskien.

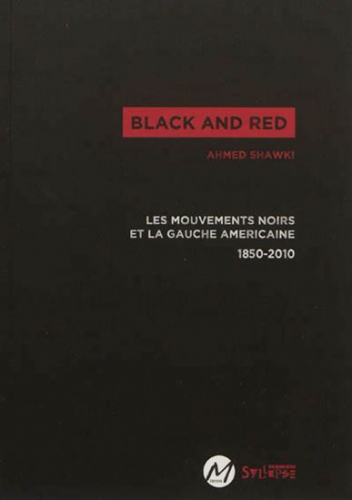

Inutile de verser d'amères larmes, la relève était assurée. Non plus à New York ( trop bobo avant l'heure ) mais à Detroit. Le MC 5, genre cocktail molotov. Des diatribes incendiaires contre la guerre au Vietnam, une préférence marquée pour la révolution – très politisé, le MC 5. Mais ce n'était qu'un trompe l'oeil. Le MC 5 fut le premier groupe qui s'arma de guitares électriques. Les Stones avaient donné le la, l'année précédente avec cette fuzz box qui remplissait les sillons de Satisfaction d'un incroyable dégueulis de guitare, mais les MC 5 changèrent le fuzzil d'épaule, avant eux l'on n'avait jamais entendu cette jamborée de guitares à fond la caisse plate, rugissantes comme un moteur de tronçonneuse. Vous étiez sonnés comme un boxeur dans les cordes. Le premier disque des MC 5 est une déclaration de guerre.

Difficile de faire mieux. Alors les Stooges firent aussi bien, mais différemment. A première oreille, aussi frappés que le MC 5, mais à la deuxième écoute plus subtils. Je sais qu'il peut paraître primesautier de vanter la subtilité tsunamienne de Fun House. Mais Iggy et ses camarades n'avaient pas bavardé avec John Cale pour rien. Les Stooges c'est le MC 5 plus une gousse de Musique. Avec un M majuscule s'il vous plaît, cette musique classique qui est passée par les orgies sonores des tentatives phoniques du futurisme, et qui s'est accoquinée avec une pulsation jazz, entendue non pas comme une habileté concertante de musiciens doués, mais comme l'expression métaphysique de dépassement des frontières humaines, A Love Suprême à la Coltrane.

NEW YORK

Retour à la capitale artistique. Ne s'y passe rien. Les sixties sont terminées. Les seventies démarrent mal. Calme plat. N'exagérons pas. Les Rolling Stones américains sont en répétition. Pour bien marquer leur appartenance se sont appelés les New York Dolls. Au MC 5, ils ont emprunté les guitares. Aux autres ils n'ont rien pris. C'est le public et les journalistes qui vont les habiller. Eux, qui adorent les sapes et l'épate se sont déguisés en filles. Maquillés à outrance. Sans le vouloir ils percutent les intellects endormis, sont considérés comme des passeurs vers une modernité trans encore dans les limbes. Ces rockers sont des artistes visionnaires. Ce sont les proto-punk, les premiers punk, une musique sauvage avec un arrière-fond plus ou moins philosophico-nébuleux.

Le grand public américain ne les snobera même pas. Ne les connaît même pas. C'est un anglais qui comprend la hype avant tout le monde. Malcolm McLaren se dépêche de rentrer en la perfide Albion, vite, vite, il fonde un groupe sur le modèle de nos new yorkaises poupées. L'histoire des Sex Pistols est connue. Mais McLaren n'était pas revenu les mains vides in London. N'avait pas regardé que les Dolls. Toute une scène se mettait en place in the big apple.

ENFIN LES PUNKS !

Ouf, ils arrivent, les vrais de vrais, ceux qui bénéficient de l'appellation authentique. Tous ceux que nous venons de voir ne sont que des prémonitions. Et attention pas du rosbeef en tranches assemblées in the old England, non de la bosse de bison véritablement native. Quand on n'en a jamais mangé, le goût surprend toujours. Le punk américain est étrange. C'est comme les champignons, vous les trouvez dans les endroits les plus incongrus et les saveurs sont multiples.

Y a ceux qui correspondent aux poncifs comme deux gouttes d'eau. Les Heartbreakers qui ne sont que la suite logique des Dolls qui ont splitté. D'ailleurs ils sonnent comme les Dolls mais en mieux. Plus électriques, plus brillants, plus rapides, plus rock que tous les autres. Les punks anglais ne rateront pas un de leurs concerts lors de leur venue en vieille Europe. Ils sont les maîtres et les autres les élèves. De pâles épigones.